|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

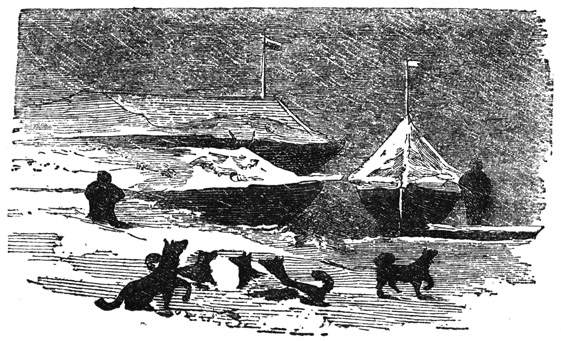

Als ich von meinem letzten Ausflug zurückkehrte, war die Mannschaft mit den Booten der Hütte von Anoatok nahe gekommen. Das Eis war allmählich gangbar und der Gesundheitszustand besser geworden. Doch in gleichem Maße war auch die Eßlust der Leute gestiegen. Die Meldung, das frische Fleisch ist zu Ende, das Brot geht zur Neige, wiederholte sich häufiger. Ich mußte nochmals zu dem Schiff meine Zuflucht nehmen. Da die Hunde mit den Transporten nach den südlicheren Stationen beschäftigt waren, ging ich mit Tom Hickey zu Fuß dahin. Wir kneteten Mehl – diesmal den allerletzten Rest – in einem Sauerkrautfaß ein, machten aus Büchern ein Feuer und begannen zu braten. Nach drei Tagen kam ein Schlitten und holte die Früchte unseres Fleißes ab. Es war ein heftiger Schneesturm losgebrochen. Wir fanden bei unserer Ankunft an den Booten, daß sie infolgedessen schon zwei Tage festgelegen hatten. Fast alles war im Schnee begraben, und als Brooks unter dem schneebedeckten Zeltdach auftauchte, sah es aus, als erhebe sich ein Walroß über das Eis. Das körperliche Befinden der Leute war gut, doch um so mehr empfanden sie den Mangel an Fleisch.

Sechs Eskimos – darunter drei Weiber – hatten während des Sturmes bei den Booten Schutz gesucht. Ihr Benehmen war so ehrerbietig und offen, daß ich mich entschloß, noch einmal mit Petersen als Dolmetscher nach Eta zu fahren und auf Grund unsers Bündnisses und ihrer eigenen Gesetze förmlich Beistand zu verlangen. Ich hatte dies schon früher beabsichtigt, aber Marsuma und Metek waren mit ihrem Vogelfang so beschäftigt gewesen, daß es mir leid tat, sie ihren Familien zu entziehen.

Unsere Boote im Schneesturm

Unsere Hunde gingen langsam vorwärts, das mißfarbene Eis veranlaßte uns zu weiten Umwegen. Als wir an die Littletoninsel kamen, überfiel uns einer der heftigsten Stürme, die ich je erlebt. Er hatte den Charakter und die Gewalt eines Sturmwirbels. Die Hunde wurden buchstäblich aus dem Geschirr herausgerissen, und wir selbst mußten uns schnell niederwerfen, um nicht einfach fortgeweht zu werden. Es schien, als müsse das Eis jeden Moment brechen. Wir benutzten ein augenblickliches Nachlassen des Orkans, nahmen den Schlitten auf die Schultern, riefen unsere verängstigten Hunde zusammen und hetzten auf die Klippen der Eisinsel zu, wo wir in tödlicher Erschöpfung anlangten.

Vor einer unmittelbaren Gefahr waren wir jetzt sicher, aber unsere Lage wurde dadurch nicht gebessert. Wir befanden uns auf einer nackten Klippe, die so wütend vom Sturm gepeitscht wurde, daß wir uns nicht auf den Füßen halten konnten. Die Luft war trotz des nordischen langen Tages derart durch Schnee verfinstert, daß keiner den andern oder die Hunde zu sehen vermochte. Dazu gab es keine Spalte oder hervorragende Zacke, die uns einigen Schutz hätte bieten können. Ich sah ein, daß wir entweder hier untergehen oder fliehen mußten. Es schien unmöglich, daß das Eis solchem Orkan widerstehen könne, und ein breiter Kanal trennte uns von der Grönlandsküste. Petersen behauptete sogar, das Eis sei schon aufgebrochen und treibe vor dem Sturme. Dennoch mußte der Uebergang versucht werden – und er gelang! Wir erreichten das Land an einem Kap, wo ein dunkler, wohl 30 Fuß hoher Hornblendefelsen eine Barrikade bildete, hinter der die treibenden Schneemassen sich auftürmten. Wir hatten gerade noch Kräfte genug, uns in diesen Schneeberg einzugraben. Hunde und Schlitten wurden hereingezogen, und alles kauerte in dichtem Haufen beisammen. Bald waren wir so überweht, daß es schien, als wüte der Sturm in weiter Ferne von uns, sein Dröhnen klang uns wie das Brummen eines großen Schwungrades – außer, wenn ein stärkerer Stoß über unser Grab hinfuhr und den Schnee wie Hagel aufschlagen machte. Unser größter Feind hier war die Hitze. Unsere Pelzjacken hatte uns der Sturm buchstäblich vom Leibe gerissen, aber die vereinte Ausdünstung von Menschen und Hunden brachte den Schnee um uns zum Schmelzen, und wir waren bald bis auf die Haut durchnäßt. Es war ein widerwärtiges Dampfbad, das seine Wirkungen auf uns in einer beunruhigenden Neigung zu Ohnmächten und Kräfteverlust äußerte.

Man sollte kaum vermuten, daß eine so schreckliche Lage auch ihre komischen Seiten haben könne. Tudla, unser Leithund, bekam einen heftigen Krampfanfall, und diese Gelegenheit benutzten die anderen, ihrer Gewohnheit nach, zur Ausfechtung irgend eines Familienzwistes, der erst nach vieler Mühe und nicht eher geschlichtet werden konnte, bis alles, was von Petersens Ober- und Unterbeinkleidern noch vorhanden gewesen, völlig draufgegangen war.

Wir fühlten das Bedürfnis unbedingter Ruhe, das bei äußerster Erschöpfung sich geltend macht, aber wir fürchteten jeden Augenblick, daß die kämpfenden Hunde das Schneedach zum Einsturz bringen würden. In der Tat brach endlich unser ganzes Himmelbett herunter, und wir sahen uns nun im Augenblick der Wut der Elemente preisgegeben. Doch dauerte es nicht lange, so hatte der Sturm ein neues Kristalldach über uns gebaut. Wir kauerten und schwitzten, bis unser Magen an eine Veränderung unserer Lage mahnte. Dem Sturm die Stirn zu bieten, war unmöglich. Es blieb uns nur übrig, uns von ihm nordöstlich treiben zu lassen, und so kamen wir nach 20 Stunden ordentlich umhergeschleudert bei der Bootsexpedition wieder an. Sie waren vor dem Sturm ebenfalls eingekrochen und wunderten sich so sehr als wir selbst, daß das Eis noch hielt.

Wir gaben unsere Schlitten an Morton, der sofort mit Marsuma und Nessark nach Eta aufbrach, um Unterhandlungen zu pflegen. Ich selbst blieb bei den Booten. Das Eis war zwar noch nicht aufgebrochen, aber vom Sturm und der vorgeschrittenen Jahreszeit so angegriffen, daß wir keine Stunde mehr zu verlieren hatten. Die Schneefelder vor uns waren bereits von Nässe durchdrungen; an den Eisbergen trat das schwarze Wasser direkt an die Oberfläche, und die ganze Fläche war mit Tümpeln übersät. Wir boten am 5. Juni all unsere Kräfte auf, die gefährliche Passage zu bewerkstelligen; aber obgleich wir die Boote ausgeladen und alles auf die Schlitten gebracht hatten, konnten Unfälle doch nicht verhütet werden. Einer der Schlitten brach ein und zog sechs Mann mit ins Wasser, und viel fehlte nicht, so hätten wir die »Hoffnung« ganz eingebüßt. Sie konnte nur mit Mühe wieder herausgebracht werden. Am 6. die gleiche entmutigende Arbeit. Das Eis war kaum noch zu passieren. Gesunde und Kranke spannten sich in die Zugleinen. Es gab kaum einen, der nicht ständig bis auf die Haut durchnäßt war. Am folgenden Tage kam Morton von Eta zurück. Die Eskimos hatten dem brüderlichen Hilferuf entsprochen, sie kamen herunter mit reichlichen Vorräten von Fleisch und Speck und mit sämtlichen gesunden Hunden, die sie noch besaßen. So bekam ich wieder ein brauchbares Gespann – ein Besitztum, das in unserer Lage wertvoller war als die Hilfe von zehn starken Männern. Ich brach noch einmal mit Metek nach dem Schiff auf, um den letzten Rest von Talg abzuholen und dann die Kranken von Anoatok herunterzuschaffen. Um sie zu besuchen und zu pflegen, hatte ich alle Zeit aufgewendet, die ich meinen übrigen Pflichten irgend abringen konnte, und ich bin überzeugt, daß durch die Maßregel, sie an diesen Zufluchtsort zu bringen, ihr Leben gerettet wurde. Als wir sie hierher schafften, waren sie so herunter, daß sie sich kaum regen konnten, nur einer war imstande, Schnee für die anderen zu schmelzen. Anfangs mußten sie noch in einer Temperatur unter Null leben (15° Kälte R.); als aber die Sonne wärmer zu scheinen begann, gewannen sie wieder etwas Kraft und konnten schließlich herauskriechen und sich wärmen. Als wir sie jetzt abholten, war ihr Zustand viel erfreulicher geworden.

Während ich bei meinem letzten Abstecher nach dem Schiff mit dem leeren Schlitten unter den Klippen dahinjagte, erfuhr ich sehr handgreiflich, wie der nahende Sommer bereits an den Felsen über uns arbeitete. Sie kamen jetzt aus den Banden eines harten und langdauernden Frostes los und rollten mit einem Getöse, das dem einer Schlacht glich, talabwärts. Hier und da verließ ein großes Lager von Fels und Erde seine Stelle auf einmal, häufte sich unterwegs noch mehr an und fuhr wie ein steinerner Katarakt in die Tiefe. Die Hunde entsetzten sich über diesen Lärm derart, daß ich sie kaum zu regieren vermochte. Einmal war ich nahe daran, von einem solchen Bergsturz verschüttet zu werden, und entging ihm nur, weil Metek von rückwärts her mich noch zeitig genug warnte ... –

Bergsturz

Mein letzter Besuch auf der Brigg war kurz. Wir hatten nur noch wenig mitzunehmen. Der Transport der Bootschlitten behielt seinen gefährlichen Charakter. So brach an einer schwachen Stelle die »Hoffnung« ein und wäre ohne Ohlsens Kraft und Geistesgegenwart verloren gewesen. Ich sah von weitem, wie das Eis nachgab. Ohlsen aber fuhr augenblicklich mit einem Hebebaum unter den Schlitten und trug so die Last, bis man auf festeres Eis kam. Er war ein sehr kräftiger Mann und würde es haben ausführen können, ohne sich Schaden zu tun. Doch augenscheinlich hatte er unter den eigenen Füßen den Halt verloren und vermochte sich nur durch eine noch verzweifeltere Anstrengung herauszuhelfen. Sie kostete ihm das Leben. Am dritten Tage war er tot. Ich brachte eben einen Kranken von der Station herunter und fuhr nicht ohne Angst an der Stelle vorbei, wo der Vorfall sich begeben. Ein wenig weiter saß Ohlsen sehr bleich auf einem Eisklumpen. Er zeigte nach dem Halteplatz hin und sagte mit schwacher Stimme, er habe die Gesellschaft nicht aufhalten wollen, er fühle nur etwas Krampf im Kreuze – es werde bald besser werden. Ich setzte ihn an Stephensons Stelle auf den Schlitten und brachte ihn nach den Booten, wo wir ihn in unsere wärmsten Pelze hüllten. Trotz aller Sorgfalt verschlimmerte sich sein Zustand rapid. Die Symptome zeigten gleich anfangs eine entfernte Aehnlichkeit mit dem so sehr gefürchteten Starrkrampf. Am folgenden Tage, dem 6. Juni, legten wir wieder alle Hunde an die Zugleinen. Das Eis vor uns befand sich in keinem besseren Zustande als die letzten Tage, und wir waren sehr mutlos. Nach etwa zweistündigem Schleppen setzte ein Wind aus Norden ein, der erste seit unserer Abreise vom Schiff. Sofort setzten wir Segel auf die Boote. Der Wind steigerte sich fast zum Sturm, und wir rannten tüchtig vor ihm her nach dem Depot auf der Littletoninsel zu. Es war eine ganz neue Empfindung für unsere lahmen Leute – dies Segeln über festes Eis. Ueber Flächen, deren Bewältigung durch mühsames Ziehen uns stundenlang aufgehalten hätte, glitten wir jetzt ohne Anstoß dahin. Anfangs fürchteten wir Gefahren, doch bei der Schnelligkeit der Schlitten hielt das mürbe Eis so gut wie festes. Die Leute sahen, daß es jetzt ernstlich vorwärts ging, daß neue Landmarken sich vor ihnen auftaten und alte hinter ihnen verschwanden. Ihre Stimmung hob sich. Die Kranken stiegen auf die Ruderbänke, die Gesunden hingen sich an die Bootseiten, und zum ersten Male seit fast einem Jahre ertönte wieder ein munteres Matrosenlied. An diesem einen Tage müssen wir eine größere Strecke zurückgelegt haben als an den fünf früheren zusammen.

Gegen Abend lagerten wir an einem kleinen Eisberge, der uns reichlich mit süßem Wasser versorgte. Hier kamen zwei Eskimos, Sipsu und der alte Nessark, zu uns. Sie brachten gute Neuigkeiten; meine Hunde waren fast vollzählig wieder reisefähig geworden. Da die beiden sich erboten, uns behilflich zu sein, so schirrte ich unsern und ihren Zug zusammen und beauftragte sie, die letzten beiden Kranken, Wilson und Whipple, aus der Hütte abzuholen. Wir durften nun hoffen, alle bald wieder vereinigt zu sein. Nur der Zustand des armen Ohlsen trübte uns die Freude des Wiedersehens.

Von hier ab ging es, mit Hilfe der Segel, noch ein paar Tage vorwärts. Allerdings gab es gelegentliche Unfälle: bald zersplitterte eine Spiere, bald brachen einige Leute durch das schwammige Eis. Wenn die Eisfelder hin und wieder zu unsicher wurden, so arbeiteten wir uns mit großer Mühe auf den Eisgürtel hinauf. Das Besteigen dieser soliden Hochstraße und ihr Wiederverlassen mußte stets mit Hilfe der Axt geschehen. Durch Herunterhauen mußte – 10, 15 selbst 30 Fuß lang – eine schiefe Ebene hergestellt werden, über die dann die Bootschlitten mit unsäglicher Mühe gehoben und gezogen wurden. Diese Episoden lassen sich nachträglich leicht erzählen, in unserer damaligen Lage aber – wo der Bruch eines Holzstückes einen unersetzlichen Verlust bildete und ein Tag Verzögerung unser Leben in Gefahr brachte – waren sie ernsthaft genug. Selbst auf den Eisfeldern mußten wir oft zur Axt greifen, und die Schlitten warteten zuweilen stundenlang, bis wir einen Weg durch die Hummocks gehauen hatten. Zuweilen trafen wir, auf dem Eise oder auf dem Gürtel, mächtige Schneewehen, die wir mit Schaufeln durchbrechen mußten, um vielleicht bald darauf, sogar noch in der ausgeschaufelten Schlippe, ins Wasser einzusinken. Niederdrückend war es für die armen Leute, wenn wir gezwungen wurden, den Eisgürtel wieder einmal zu verlassen und die Eisfelder aufzusuchen, die wie ein bleigraues Schlammbett vor uns lagen, mit schwarzen Wassertümpeln übersät und hier und da einen weißen Klumpen festeren Eises zeigend. Das Fortkommen würde für uns jedenfalls zu mühsam gewesen sein, hätten nicht die Eskimos zuweilen freundlich mit Hand angelegt. Ich erinnere mich, daß einmal der Schlitten mit einigen Mann so tief untersank, daß das daraufstehende Boot lose schwamm. Da kamen gerade sieben Eingeborene heran, fünf stämmige Männer mit zwei ebenso kernhaften Weibern, legten, ohne eine Aufforderung abzuwarten, sogleich mit Hand an und arbeiteten über einen halben Tag mit uns, ohne eine Belohnung zu verlangen.

Nachdem wir uns in dieser jämmerlichen Weise mehrere Tage fortgeschleppt, kamen wir endlich in die unverkennbare Nähe des offenen Wassers. Wir waren vor Pakiurlek, der größten der Littletongruppe, gegenüber dem großen Flusse. Hier schlossen sich uns Wilson und Whipple an, geleitet von dem treuen, alten Nessark. Sie waren unterwegs zweimal eingebrochen, ohne ernstlich Schaden zu nehmen. Jetzt fehlte nur noch einer von der ganzen Gesellschaft, Hans, der gute Sohn und getreue Liebhaber von Fiskernaes, mein Busenfreund, war seit zwei Monaten abwesend. Anfang April war er mit langem Gesicht zu mir gekommen und hatte um Erlaubnis gebeten, einen Besuch in Peteravik zu machen. Er habe keine Stiefel, behauptete er, und möchte sich einen Vorrat von Walroßhaut zu Sohlen verschaffen; die Hunde brauche er nicht, er gehe lieber zu Fuß. Es war ein langer Marsch, aber er war der Mann dazu, und so erteilte ich meine Einwilligung. Petersen und ich gaben ihm Aufträge mit, und er schied mit der Zusage, unterwegs Eta aufzusuchen.

Bei den schweren Arbeiten der letzten beiden Monate hatten wir Hans sehr vermißt, aber er war nicht zurückgekehrt, und die Geschichten, die von Eta zu uns herüberkamen, gaben viel Stoff zu Unterhaltungen und Vermutungen. Er war dort eingekehrt, wie er versprochen, und hatte Nessarks Weib Auftrag für ein paar Stiefel gegeben, dann aber war er weiter nach Peteravik gegangen, wo Shangu mit seiner hübschen Tochter wohnte. Hans war der allgemeine Liebling, besonders des schönen Geschlechts, und, als »Partie« betrachtet, einer der begehrenswertesten Männer im Lande. In Erinnerung an seine alte Liebe in Fiskernaes wollte ich kaum glauben, was ich hörte; aber überall, wo ich mich später nach ihm erkundigte, hörte ich dieselbe Geschichte. Der ungetreue Hans war zuletzt gesehen worden, wie er in Begleitung eines Eskimomädchens auf einem Schlitten in südlicher Richtung von Peteravik fuhr. Seiner eigenen Angabe nach war er unterwegs nach einer neuen Niederlassung Uwarrow Suksuk, tief im Murchinsonsunde. So war denn Hans leider ein Ehemann geworden!

Die Beschaffenheit des Eises lehrte uns, daß es zwar mit den Schlittenreisen, nicht aber mit den Schwierigkeiten und Gefahren bald ein Ende haben würde. Der an das offene Wasser grenzende Teil des Eisfeldes wird stets von Strömen benagt, während die Oberfläche anscheinend noch fest ist. Zuweilen war das Eis so durchsichtig, daß man die kräuselnden Wasserwirbel darunter erkennen konnte; an anderen Stellen hatten sich große Löcher aufgetan und bereits Wasservögel sich an ihnen niedergelassen. Im allgemeinen jedoch schien das Eis noch hart und gangbar, obgleich nicht dicker als ein Fuß und oft nur sechs Zoll.

Der »rote Erich«

Dieser Zustand des Eises erstreckte sich über die ganze Länge des Kanals neben der Littletoninsel, und wir waren unablässig gezwungen, die Eisdicke vorauf mit den Bootshaken oder dem Narwalhorn zu sondieren – eine Vorsichtsmaßregel, die wir von den Eskimos gelernt hatten. Wir waren eben auf einem weiten Umwege zur Vermeidung von Löchern, als Notsignale uns meldeten, daß das kleine Boot, der »rote Erich«, verschwunden sei. Dies unglückselige Dingelchen enthielt alle teuer erkauften Dokumente der Expedition. Jeder fühlte, daß es Ehrensache sei, sie nicht untergehen zu lassen. Es hatte uns Kampf genug gekostet, die naturhistorischen Sammlungen zurückzulassen, zu denen jeder seinen Beitrag gestellt; aber die Urkunden unsers Kreuzzuges – die Logbücher, die meteorologischen Register, die Pläne und Tagebücher zu verlieren – schien allen ein nicht wieder gutzumachendes Unglück. Als ich zu der Unfallstelle kam, war alles in Verwirrung. Blake stand, eine Walfischleine um den Leib geschlungen, bis an die Knie im Eisschlamm und fischte nach dem Dokumentenkasten; Bonsall suchte, triefend naß, die Proviantsäcke heraufzubringen. Zum Glück war das Boot sehr leicht, und alles wurde gerettet. Wir erleichterten es soweit, bis es einen Mann tragen konnte, und die Ladung wurde an Leinen aufs Eis gezogen. Es war sicherlich ein großer Glücksfall, daß kein Menschenleben verlorenging. Stephenson sank und wurde nur noch durch eine Schlittenkufe oben erhalten, und Morton war eben daran, von der Strömung unter das Eis gerissen zu werden, als ihn Bonsall beim Schopf faßte und rettete.

Wir waren jetzt dicht an der kleinen Bucht, wo wir vor zwei Jahren das Rettungsboot mit den Lebensmitteln verbargen, gerade für einen solchen Fall wie den, der gegenwärtig vorlag. Unter dem gefrorenen Boden vergraben, waren unsere Vorräte sogar der Spürnase unserer wilden Verbündeten entgangen und kamen uns jetzt trefflich zustatten. Ich ließ alles abholen, das Salzfleisch ausgenommen, das für uns so lange schon Gift gewesen war.

Am 12. hatten wir unsere Boote, Schlitten und alle Vorräte in einer Meeresenge gegenüber dem Elendskap, dem Ort unsers letzten Zwischenfalles im Schneesturm, glücklich beisammen. Die Felsen waren mit unseren Lebensmitteln bedeckt. Alles wurde wasserdicht eingepackt und war so trocken und unversehrt, wie es vom Schiff gekommen.

Von einem etwa 800 Fuß hohen Hügel der Inselgruppe erblickte ich zum ersten Male das offene Wasser, das Ziel unserer so unsäglichen Anstrengungen. Dem Anschein nach erstreckte es sich bis zum Alexanderkap und trat auf der Westseite (rechter Hand) um fünf bis sechs Meilen näher heran als jenseits. Aber das Eis links führte in die Tiefe der Bucht und war daher vor Wind und Wetter geschützt. Meine abgetriebenen Kameraden verwandten sich dringend für die geradere Richtung auf das Wasser zu, doch ich wußte, daß die Eisstraße uns leichter und sicherer vorwärts bringen werde, und beschloß daher, dem Lande zu folgen.

Inzwischen war aber unser armer Ohlsen gestorben, und wir hatten ihm den letzten Dienst zu erweisen. Ich schickte die Eskimos mit dem Auftrage fort, Vögel zu holen. Denn ich hatte ihnen stets unsere schwachen Seiten, so auch die Krankheit und den Tod Ohlsens sorgfältig verheimlicht; ob mit Recht oder Unrecht, mögen die Moralisten entscheiden. Wir nähten unsern Kameraden in seine Decken, trugen ihn eine kleine Schlucht hinauf, gruben mit großer Mühe eine kleine Vertiefung für den Entschlafenen und bedeckten ihn mit Felsstücken zum Schutz gegen Füchse und Bären.

Mein magenkranker Eskimofreund Akommoda

Wir widmeten dem Andenken unsers Bruders zwei Stunden und gingen dann wieder an unser mühsames Tagewerk. Als wir uns den Ansiedlungen näherten, kamen die Eingeborenen in Scharen zu unserm Beistande heran. Sie erboten sich freiwillig, uns ziehen zu helfen, fuhren unsere Kranken auf Handschlitten und enthoben uns aller Sorge um den täglichen Unterhalt. Die Menge der Alten, die sie uns brachten, war ungeheuer. Sie lieferten für uns und unsere Hunde die Woche mindestens 8000 Stück, die sie alle mit ihren kleinen Handnetzen gefangen hatten. Alle Sorge wich von uns. Die Leute ließen wieder ihre alten Schifferlieder hören, die Schlitten gingen lustig vorwärts. und Scherz und Gelächter hatten das frühere finstere Schweigen abgelöst.

Bei einer unserer Abendrasten, als die Eingeborenen sich zu ihren Feldfeuern zurückgezogen hatten, kamen Metek und seine Frau, um sich privatim von mir in einer wichtigen Angelegenheit Rat zu holen. Sie brachten einen fetten, komisch aussehenden Burschen mit und erklärten:

»Das ist Akommoda, unser jüngster Sohn. Er schläft schlecht zur Nacht. Sein Bauch ist immer rund und hart. Er ißt Speck, aber kein Fleisch, und blutet aus der Nase. Zudem wächst er nicht.«

Sie waren also gekommen, um von mir als großem Angekok einen Zauber oder eine Kur für ihren Sohn zu erbitten. Ich bedeutete ihnen: um dem Burschen zu helfen, müsse ich meine Hand in das Salzwasser tauchen, dort wo die See an den Eisrand stößt, und sie ihm auf den Magen legen. Wenn sie mir also binnen drei Tagen ihren runden Sprößling dahin bringen würden, so wolle ich in Anbetracht der Freundlichkeit des Stammes meine Macht an ihm versuchen. Sie schieden dankerfüllt und erhielten zur Vorkur ein Stück braune Seife, ein seidenes Hemd und ein Geheimmittel gegen alles Speckessen. Ich rechnete damit, daß die Sehnsucht der Eltern, ihren Sohn gehörig auskurieren zu lassen, die Fahrt unserer Schlitten beschleunigen und uns schneller zu dem heilenden Wasser bringen werde, dessen wir dringender bedurften als Akommoda ... –

Endlich – am 16. Juni – sind unsere Boote am offenen Wasser. Wir sehen seinen tief indigoblauen Horizont und hören sein Anbranden gegen den Eisrand. Sein Dunst erfrischt unsere Nasen und Herzen. Unser Lager liegt nur dreiviertel Meile von der See. Wir müssen sie am südlichen Ausgang der Etabucht erreichen, etwa drei Meilen vom Alexanderkap. Ein schwarzes Vorgebirge, Kap Willkommen, bezeichnet die Stelle. Wie prachtvoll schlägt die Brandung gegen seine Wände! Es sind noch Riffe von zerschelltem Eise zwischen ihm und uns, und ein breiter Gürtel von Eisschlamm umsäumt träge wogend den Eisrand – fürchterliche Schranken für Boot und Schlitten! Doch wir haben schwerere Hindernisse überwunden und werden mit Gottes Hilfe auch diese überwinden!

Nun hatten wir unsere Boote für eine lange und abenteuerliche Fahrt vorzubereiten. Sie waren so klein und schwer beladen, daß auf ihre Schwimmkraft nicht allzuviel Verlaß war; außerdem waren sie von Frost und Sonne geborsten, und die Fugen klafften weit. Vor allen Dingen mußten wir jetzt die Boote kalfatern und die Ladung richtig verstauen. Ein regnerischer Südwest überfiel uns hierbei und jagte uns noch einmal Angst ein.

Die Eskimos hatten zu dieser Zeit ihr Lager neben uns aufgeschlagen. Die ganze Niederlassung von Eta war bei Kap Alexander, um uns Lebewohl zu sagen. Unter ihnen befanden sich auch Metek, sein Weib Nualik und unsere alte Bekannte Madame Eidergans. Sie hatten ihre fünf Kinder mit, deren Reihe mit Meiuk begann, meinem Leibpagen, und mit dem kleinen dickbäuchigen Akommoda schloß. Ferner waren da Nessark und sein Weib Anak, Tellerk, »der rechte Arm«, und seine Ehehälfte Amounalik, Sipsu, Marsuma und Aningna – und wer sonst noch alles! – Ich kann sie alle mit Namen nennen, und sie kennen uns ebensogut. Wir haben Brüder gefunden in der Fremde!

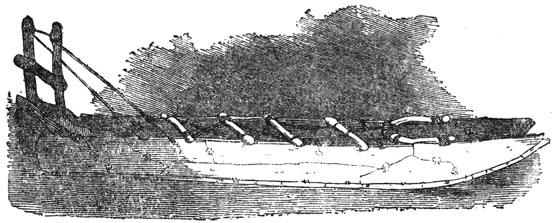

Eskimoschlitten

Jeder hat sein Messer, seine Feile, Säge oder sonst ein ihm wertvolles Andenken bekommen. Die Kinder erhielten ein Stück Seife, die segensreichste aller Arzneien. Das kleine lustige Volk drängt sich sogar, während ich dies schreibe, an mich heran mit dem Geschrei: »Kujanake, kujanake, Nalegak soak!« – Dank, Dank, großer Häuptling! ... Während Meiuk immer neue Haufen von Vögeln herbeischleppt, als solle ich mich für alle Ewigkeit sattessen, weint die arme Aningna neben dem Zeltvorhang und wischt sich die Augen mit einem Vogelbalg.

Mein Herz wird warm gegen diese armen, schmutzigen, beklagenswerten und doch so glücklichen Geschöpfe, die solange unsere Nachbarn und schließlich so treue Freunde waren. In ihrem Trennungsschmerz ist keine Heuchelei. Jetzt haben sich 22 Eskimos um mich versammelt; alle sind bemüht, mir noch irgendeinen Dienst zu erweisen. Nur zwei Weiber und der alte blinde Kresul (Treibholz) sind daheim geblieben. Doch sieh! es kommen immer noch mehr: zehnjährige Knaben schieben kleine Kinder auf Schlitten vor sich her; das ganze Völkchen will mit uns auf den Eisriesen zigeunern. Wir kochen für sie im großen Feldkessel; sie schlafen im »roten Erich«; ein naher Eisberg spendet ihnen Trinkwasser – und so sind sie reich an allem, worauf sie Wert legen: Schlafen, Essen, Trinken und Gesellschaft, und scheinen, über sich ihre geliebte kurze Sommersonne, restlos glücklich.

Seit wir die Littletoninsel erreicht haben, betrachten unsere Freunde uns als ihre Gäste. Männer, Weiber und Kinder arbeiten fieberhaft, uns vorwärts zu helfen. Ohne sie hätte unsere traurige Pilgerschaft sich noch um 14 Tage verlängert, und dabei war die Jahreszeit schon jetzt soweit vorgeschritten, daß unser Leben von Stunden abhing.

Der einzige schwere Fehler dieser Eskimos war ihre Stehlsucht. Auf Verrat mögen sie anfangs gesonnen haben, und ich glaube Ursache zu der Annahme zu haben, daß sie eine gewisse abergläubische Furcht hegten, unsere Gegenwart könne ihnen Unglück bringen. Deshalb hätten sie uns wohl gern aus dem Wege geräumt. Solche Pläne aber waren längst begraben. Als die Tage der Trübsal für uns und für sie kamen, als wir uns ihre Lebensweise anbequemten, bei ihnen Aushilfe an frischem Fleisch suchten, und andererseits sie selbst auf unserm »großen Boot« Schutz und Rast bei ihren wilden Bärenjagden fanden – da liefen unsere Interessen und Gewohnheiten derart ineinander, daß jede Spur von Feindschaft schwand. Gott weiß, daß es nie treuere Freunde gegeben hat, seit sie uns Freundschaft schwuren; mag auch die Furcht vor der Macht des großen Angekok und seinen Feuergewehren das ihre mit beigetragen haben. Obgleich seit Ohlsens Tod zahllose Gegenstände, die für sie einen unschätzbaren Wert haben mußten, unbewacht auf dem Eise umherlagen, so haben sie doch nicht einen einzigen Nagel gestohlen. Als ich sie deshalb lobte, erklärte Metek durch Petersen:

»Ihr habt uns Gutes getan. Wir sind nicht hungrig. Wir wollen nichts stehlen. Wir wollen euch helfen. Wir sind eure Freunde.«

Eskimomutter mit Kind

Die Verteilung unserer letzten Geschenke entwickelte sich zu einer förmlichen Szene. Meine Amputiermesser, die kostbarste aller Gaben, gingen in Meteks und Nessarks Besitz über, aber auch jeder andere erhielt noch irgend etwas. Die Hunde bekamen sie als Gemeingut; ausgenommen Turka und Whitey, unsere Leithunde, die mit uns so viele Gefahren bestanden hatten. Von denen vermochte ich mich nicht zu trennen und habe sie mit in die Heimat genommen.

Noch aber hatte ich mich erst mit der armen Mutter Nualik abzufinden. Sie war uns durch die ganze Etabucht mit ihrem Knaben Akommoda gefolgt und erwartete ängstlich den Augenblick der Ankunft am Salzwasser, womit ich meinem Versprechen gemäß den Dämon aus seinem Magen austreiben sollte. Es blieb mir nichts übrig, als die Zeremonie in aller Form vorzunehmen. Daneben überließ ich aber dem kleinen Patienten meinen gesamten kleinen Vorrat seidener Hemden ... –

Jetzt endlich hieß es: von diesem verlassenen, zutraulichen Völkchen Abschied nehmen. Ich versammelte sie um mich und sprach zu ihnen wie zu Brüdern, denen ich immer noch Dank schuldig sei. Ich teilte ihnen mit, was ich von den südlicheren Stämmen wußte, von denen der Gletscher und die See sie trennten. Ich erzählte ihnen von den reicheren Hilfsquellen in einer weniger rauhen Gegend nicht allzuweit gen Süden; von der längeren Dauer des Tageslichts, der geringeren Kälte, der ergiebigeren Jagd, dem häufigen Treibholz, dem Kajak und den Fischnetzen. Ich suchte ihnen begreiflich zu machen, wie sie unter mutiger und vorsichtiger Führung und geduldigem Wandern in ein paar Sommern dorthin gelangen könnten. Ich gab ihnen Zeichnungen der Küste mit ihren Vorsprüngen, Jagdplätzen und den besten Rastorten bis zu den dänischen Ansiedlungen hin. Sie umringten mich enger und lauschten mit atemlosem Interesse. Und als Petersen ihnen erzählte vom weißen Walfisch, dem Bären, der langen Jagdzeit im offenen Wasser mit Kajak und Flinte – da sahen sie sich bedeutungsvoll an. Gern hätten sie mich zu dem Versprechen veranlaßt, daß ich einmal wiederkäme und ein Schiff voll nach den Ansiedlungen beförderte. Es sollte mich nicht wundern, wenn sie einmal, vielleicht unter Hansens Leitung, den Marsch auch ohne mich versuchten.