|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vertrauensvoll ergreift ein Kind die Hand des Lesers. Es spricht: Komm mit! Ich will dich führen –! Wohin –? In eine Zeit um dreißig, wohl vierzig Jahre zurück! So könnte es zunächst antworten. Doch sagt es lieber gleich: Ich führe dich an den Rand der Ewigkeit, an den Uranfang der Tage, den auch du kennst, wenn du nur dein Ohr an das innerste Klopfen deines Herzens legen willst; ich führe dich zurück in die Zeit deiner ersten Jugend, wo der Mensch den Ahnungen der Ewigkeit so nahesteht, den ersten Dämmerungen alles geschichtlichen Lebens!

Der Schauplatz des Jugendmärchens, das alle erlebt haben und das wahrer ist als alle Geschichte, liegt wie in einer dunkeln, einsamen Kammer. Ist das uranfängliche Chaos eures Lebens, die unermeßliche, öde, dunkle Stille um euch her, der Mutterschoß eures geistigen Lebens nicht wie jene dunkle Boden- oder Polterkammer des Hauses, wohin eine Zeitlang der ausgediente Tannenbaum der Jugend verbannt wird und was nicht alles durcheinanderliegt! Entkleidet seiner goldnen Herrlichkeit, von der Glut seiner glänzenden Lichter halb versengt, wandert das vertrocknete grüne Reis in eine winterkalte Kammer zur schmutzigen Wäsche, zu leeren Kübeln, zu alten Besen. Ach, soll denn auch der liebe Baum sogleich in den Ofen? Es weinte doch die Dryade zu bitter, wenn sie schon am dritten Weihnachtstage in den Flammen sterben müßte. Die Eltern schonen das Herz der Kleinen und töten ihre Seligkeit nicht mit zu grausamer Eile.

Diese dunkle Kammer – dieser abgelegene Winkel unsrer heilig gehaltenen Erinnerungen, diese dunkle Dachbodenverbindung mit dem Ewigkeitstraum des vegetativen Kinderlebens, unter den Sternen geträumt – erhellt sich dann manchmal nach Jahren. Die schmutzige Wäsche des Alltagslebens, die alten Kübel der Sorge, die Besen des Schicksals werden beiseite geworfen, und der alte, noch nicht verbrannte Tannenbaum bekommt seine stramme Richte wieder und schmückt sich und strahlt in goldner Herrlichkeit. Was euch allen in Augenblicken solcher Freude (hervorgerufen leider! meist nur durch Leid und Wehmut des Alters) einen Berg zaubern würde, an dessen grünem Fuße ihr geboren wurdet, oder ein storchennestgehütetes Giebeldach im Dorfe, oder eine Hütte im Walde, oder einen Palast in rauschenden Städten, dasselbe Wunder führt denn nun zunächst den Knaben, der euch heute erzählen will, auf einen der schönsten Plätze Europas und der Welt.

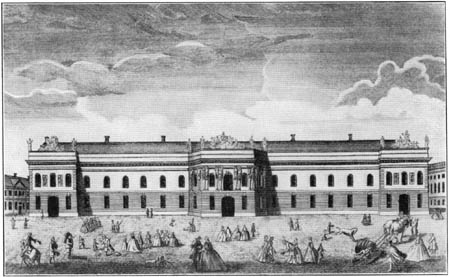

Da, wo jetzt in der norddeutschen Hauptstadt Friedrichs des Großen Standbild auf die Umgebungen der Häuser, Kirchen, Paläste, die neuen Menschen, veränderten Sitten, gegenwärtigen Meinungen in stiller Mitternacht ein Gewesen! niederzuflüstern scheint, während der Anbruch des Morgens das glorreichste Auferstanden! verkündigt, am Beginn der freundlichen Boulevards, die, schon seit lange nur von wilden Kastanien geschmückt, immer noch »Unter den Linden« heißen, gegenüber der Wohnung des Prinzen von Preußen und späteren Kaisers und einem düsterschweigsamen, erinnerungsreichen Säulenhause, dem Palais der Oranier, liegt ein nicht hohes, aber in seinem Umfang majestätisches Gebäude.

Die alte Akademie Unter den Linden

Wer vorübergeht und ein Mann nach der Uhr ist, bleibt hier eine Weile stehen. Die Uhrkette wird gezogen und der Weiser der Taschenuhr bedächtig nach jenem großen Zeitmesser gerichtet, der an dem Hauptportal über einem langsam und feierlich bewegten Perpendikel schwebt. Diese akademische Uhr schlägt meines Wissens nicht laut. In alten Tagen unterhielt neben ihr auf der zerbröckelnden gelben Wand eine Sonnenuhr die Kontrolle des felsenfesten, unumstößlichen Dogmas der Normaluhr, die kritische Gegenprobe der angegebenen Stunden. Ginge in Berlin die Uhr der Akademie falsch, so wäre »etwas faul im Staate Dänemark«. Der Punkt, den Archimedes suchte, um die Welt aus ihren Angeln zu heben, liegt dem Berliner zwischen seiner akademischen Uhr hüben und dem Barometer Petitpierres drüben. Gib mir, wo ich stehen soll! predigen für die frommen Geheimräte die Büchsels und Krummachers in den Matthäus- und Dreifaltigkeitskirchen; Müller und Schulze haben nur einen festen Glauben: den an die Uhr der Berliner Akademie.

Ein wunderbares, ein Riesengebäude! Ein Pantheon aller Künste und Wissenschaften! Tempel der Minerva nach allen ihren Beziehungen – auch zum Kriege; Preußens Minerva muß ja als einjährige Freiwillige Schild und Lanze führen. Rings die Musen, in der Mitte Mars. Asyl der Künstler und Rennbahn der Kavalleriepferde. Die Trompete der Ulanen durcheinanderwirbelnd mit der Trompete Famas, die hier in einem Kämmerlein der akademische Historiograph des Landes zu blasen hat. Über der akademischen Uhr sollte aus der Mauer Pegasus springen; das Pferd ist es, dessen geflügelter oder zugleich hufbeschlagener Bedeutung dies ganze gewaltige Quadrat gewidmet ist, das man zu meinem Bedauern abzubrechen gedenkt.

Nach der Lindenfront hinaus liegen die von Friedrich dem Großen nach einem Brande wiederhergestellten Sammlungs- und Unterrichtssäle der hier vom ersten Preußenkönig schon in seiner Kurfürstenzeit errichteten Akademie der schönen Künste. Mehr zur Rechten, dem früher Prinz-Heinrichschen Palais, der heutigen Universität zu, beginnen die Säle und Sammlungen der Akademie der Wissenschaften, zu denen sich noch in der Stall- oder Universitätsstraße, der rechten Seitenflanke, die Druckerei der Akademie mit persischen, arabischen und Sanskritlettern, also halb gelehrten Setzern, gesellt. Auf der dritten Linie des Quadrats, die zur jetzigen Dorotheen-, früher »Letzten« (!) Straße hinausgeht, lag der akademischen Uhr gegenüber die damals von dem Astronomen Bode geleitete Sternwarte. Nach der vierten, der Charlottenstraße zu, führte eine Treppe zur Anatomie hinauf und zu den Hörsälen des alten, hier schon vor der Universitätszeit blühenden »medizinischen Kollegiums«. Alle andern Längenseiten, Turmpavillons und Vorsprünge dieses enzyklopädischen, allumfassenden Baues hatten eine Bestimmung, die man unter Umständen keine prosaische nennen kann, wenn sie auch mit dem wissenschaftlichen und artistischen Charakter der übrigen Teile nicht in nächster Berührung stand. Sie wurden zu Pferdeställen verwandt, teils für das Gardedukorps- oder Kürassier- oder Ulanenregiment, teils für die Bespannung der königlichen Prinzen und Seiner Majestät des Königs selbst.

Dies abenteuerliche, seltsame, lichte und dunkle, klassische und romantische Gebäude, ein Pegasusstall nach Hufbeschlag und Flügelschwung, mußte einem in demselben am 17. März 1811 gebornen Kinde, das ohnehin wie jedes Kind in einem Span geschnitzter Baumrinde Silberflotten, in einem blitzenden Kiesel Dresdener Grüne Gewölbe sieht, so gut wie das halbe Universum erscheinen. Ihr Armen, die ihr hier nur die Uhr, die Kunstausstellungen, die akademischen Leibnizsitzungen, die Boppschen Sanskritlettern, die funkelnde Kometenwarte, den Rudolphischen Kursus über Splanchnologie nebst den demonstrativen Spirituseingeweidegläsern, die Königlich Preußischen Wagenremisen und die Hauptwache der Ulanen seht, wie viel ist euch von der noch übrigen wahren Poesie dieses Pantheons oder Pandämoniums entgangen! Die inneren Höfe, die Pluvien dieses Tempels, die lauschigen Mysterien innerhalb dieser vier Straßen, unzugänglich allen Neugierigen, streng gehütet von den Kastellanen mit Rohrstöcken, von den königlichen Leibkutschern mit Peitschen, von den Schildwachen mit dem Sarraß – da gab es erst zu schauen, zu lauschen, zu schleichen, zu naschen, zu wühlen, mit romantischen Hilfsmitteln zu spielen! Inmitten dieser vier Langseiten gab es allerlei wirres Gemäuer. Düstre grasbewachsene Gänge führten zu schauerlichen viereckigen oder runden Türmen. Ohne Zweifel war das Innere des Quadrats dem Kinde wichtiger als die akademischen Säle, wo Schleiermacher zu Friedrichs des Großen Geburtstag über Plato, Wilken über die Kreuzzüge las oder Gottfried Schadow neuangekommene vespasianische Badewannen mit seiner kostbaren, allerweltbekannten Hausverstandslogik balneologisch und vom Standpunkte moderner Bequemlichkeit musterte. Hier zeichneten die künftigen Düsseldorfer, die Julius Hübner, Hopfgarten, später die Bendemann, Sohn, Hildebrandt als erste Studienklässer nach Gipsabgüssen, dort wurden eben von Italien Gemäldekisten zur Kunstausstellung ausgepackt und das Campagna-Romana-Stroh wie gemeines pommersches oder uckermärker Stroh vom Gendarmenmarkt behandelt. Hier ordnete man die Bücher der Akademiker oder zog von der Presse ein neues Werk von W. von Humboldt über die Kawisprache, in deren von einem Mustersetzer leise vor sich hin buchstabierte Gurgellaute sich das Roßwiehern einer Reitschulbahn für Gardekavallerie mischte. Dort krächzten um die Himmelskugel der Bodeschen Sternwarte Scharen von Raben, die der vergoldete, blitzhelle Glanz des großen Globus ebenso anlocken mochte wie der Leichengeruch von der grauenvollen, jeden Abend mit frischen Leichen versorgten Anatomie her. Aber wichtiger waren dem Knaben die schmetternden Trompeten, die Signale und Ablösungen von einer der Mittelstraße gegenüber gelegenen Wache, das Wiehern und Kettenrasseln von hundert Pferden, die durch Trommelschlag und Pistolenschüsse an kriegerischen Lärm gewöhnt wurden. Wichtiger waren ihm die kleinen Gartenplätze, die grünen Rasenbänke, die Lauben von wildem Wein und türkischer Bohnenblüte, die Fenster mit Terrassen von Goldlack, Levkoien, Astern, die großen Kästen mit Kresse, die ihre zinnoberroten, beizend-duftenden Blüten an Bindfäden bis hoch über die Fensterrahmen hinaus prangen ließ, welche Idyllenwelt dann von Kutschern, Bereitern, alten pensionierten Hofdienern griesgrämlich gehütet wurde. Da stand ein einziger, aber riesengroßer Nußbaum, der dem ersten Rosselenker des Königs gehörte und mit den drastischsten Mitteln gehütet wurde vor den lüsternen Blicken der Knaben, die schon glücklich waren, nur ein einziges duftendes Blatt von ihm zu erhaschen, das sie mit sanftem Fingerstrich in seinem zarten Geäder von dem Blattgrün befreiten und als übriggebliebenes zierliches Geripp in den »Brandenburgischen Kinderfreund« legten. Hier war alles Idylle. Die reizendsten Lockungen der Natur lagen in diesem stillen Seitenhof mit seinem einzigen Nußbaum, einzigen Blumenbrett und einziger grüner Rasenrabatte. Die Wohnung des so bevorzugten Selbstherrschers vom allerhöchsten Wagenbock lag mit jenem schattigen, früchteschweren Nußbaum, unter dem eine grüngestrichene Bank die Geduldeten zur Ruhe einlud, so versteckt, so malerisch, so dicht gelehnt an einen großen pittoresken Turm, von dessen eisengegitterten Fenstern oft mit Sehnsucht hinuntergeblickt wurde wie auf ein Landschaftsbild.

Von den großen Künstlern und Gelehrten, die auf dies Viereck angewiesen waren, erfuhr der Knabe erst allmählich etwas. Verständlich waren ihm in seinen ersten Lauf- und Sprechübungen nur jene rüstigen, kurzen, strammen Leute, die in ledernen Buchsen, gelben Stulpen an den Stiefeln, blauen Röcken, roten Westen und kleinen silberdrahtüberzogenen und mit langen Silberschwänzen in der Mitte gezierten englischen Jockeimützen vor dem viereckigen Nordostturm, an der Ecke der »Letzten« und der Stall- oder Universitätsstraße, walteten und schalteten. Diese Männer hüteten und pflegten einige dreißig stattliche Rosse, die dem Bruder der regierenden Majestät gehörten, dem Prinzen Friedrich Wilhelm Karl von Preußen Königliche Hoheit, Vater der verwitweten Königin von Bayern, Großvater des musiktrunkenen Bayernkönigs Ludwig. Links bis zur Astronomie wieherten die Fahr- und Reitrosse des Prinzen, rechts bis fast zur Sanskritdruckerei standen seine Wagen. In dem viereckigen Turm selbst gab es Dienst- und Ablösungsstuben, Wohnungen, bestehend aus Küche und Kammer für einige bevorzugte Wagen- oder Rosselenker, Verschläge für Sättel und Riemenzeug, Riegel für Kandaren, Ketten, Schabracken, Pistolenhalfter, und bis hoch hinauf über dunkle breite Treppen ging es in die Dachkammern mit geheimnisvollen Luken, durch welche der Wind melancholische Weisen pfiff und wo doch aus der Vogelperspektive, von einem zwischen den Dachziegeln wildwachsenden zierlich geformten Kopfe sogenannten Hauslaufes aus, die ganze bedeutungsvolle Gegend übersehen werden konnte. Dort die Kunsträume mit ihren Gipsabgüssen und den hohen Fenstern, an denen durch permanente Vorhänge ein Oberlicht für die Herren Maler und deren Schüler erzielt wurde. Hier zur Seite die Wissenschaftssäle mit ihren Büchern und Protokollen; dort die Himmelsgloben der Astronomie; besser seitwärts tanzten auf dem anatomischen Theater, wenigstens nach der Versicherung schauerlicher Spukgeschichten, zerschnittene Arme, enthäutete Beine, um ein Begräbnis betrogene Köpfe unter grauenhaften Klagetönen, die man nachts von jenen Sälen herüberschallen hören wollte. Drüben dann der gewaltige Koloß des Prinz-Heinrichschen Palais, dessen Besitzer so geheimnisvoll, ja mythenreich seit Jahren in Rom verschollen war, während einige alte Pferde von ihm in jenem Winkel drüben das Gnadenbrot fraßen und das übrige Palais den Musen überlassen blieb, die hier 1810 die so rasch aufblühende Universität begründeten. Zwischen den schattigen Alleen des damals ringsum geschlossenen Universitätsparkes, Kastanienwald genannt, lag ein großer Holz- und Zimmerplatz, wo Tausende frisch geschälte, sogar in der Rinde den tollsten – Kinderappetit zum Kauen und Verspeisen derselben reizende Bäume aufgeschichtet lagen und die gewaltigen Sägen, die Äxte, die Hämmer von morgens bis abends widerhallten und dröhnten an derselben Stelle, wo jetzt ein freundlicher kleiner botanischer Garten liegt, ein jardin des plantes zum Universitäts-Taschenhandgebrauch. Weiter abwärts dann die Ufer der Spree, noch nicht überbrückt, noch nicht mit schönen Kais versehen, noch nicht halb verschüttet und zugedämmt. Nirgends gab es hier Durchgänge. Die »Letzte« Straße war Sackgasse, wie sonst der »Bullenwinkel«. Um den jetzigen Hegelplatz war alles Wiese und Holzschuppen. Schrägüber wohnte Hufeland, der berühmte Professor und Leibarzt des Königs, ein Mann im runden Quäkerhut, dem Knaben so erinnerlich wie einer seiner liebsten Bleisoldaten. Zur Seite die Lehranstalt der jungen Militärärzte. Dann folgten Kasernen (berlinisch »Kassarmen«), Exerzierplätze, große Magazine, alles verworren, regellos durcheinander auf denselben Plätzen, die sich nach wenigen Schritten zum Überblick der Linden öffnen, der Bibliothek, des Opernhauses, des Schlosses, bekanntlich einer der schönsten Perspektiven der Welt. Es mag wenig Städte geben, wo berühmte und vielbedeutende Gebäude so dicht in großer Anzahl beisammen liegen und zwischen den gewaltigsten Quadersteinen und stolzen Säulen doch so viel stille, bescheidenste Lebensexistenz gestatten, wenigstens wie sie sich damals noch einnisten durfte. Von allen diesen großen Beziehungen war oft die Seele des Knaben wie von rätselhaften Schwingen gehoben. Aus dieser majestätischen Anschauungswelt zitterten, drängten, schauerten sozusagen Tatsachen auf ihn ein, für welche er keinen andern Ausdruck hatte als eine unendliche, namenlose Sehnsucht nach Licht, Klarheit, irgendeiner tüchtigen Bewährung im großen Ganzen. Das hinlänglich übelberufene Wesen des in andern Stadtteilen üppig wuchernden Berlinertums kannte er nicht. Die Welt um ihn her war eine vornehme und bedeutungsvolle.

Der Vater des Knaben nahm allerdings nur die soziale Position eines ersten Bereiters Seiner Hoheit des Prinzen Wilhelm ein. Die Dame Eitelkeit müßte eigentlich den Erzähler bestimmen, den Leibbereiter eines königlichen Prinzen ein wenig ins Stallmeisterhafte hinüber auszumalen und aus einem solchen nachreitenden (nicht vorreitenden) Knappen halb und halb einen Ritter zu machen. Doch gibt er der Wahrheit die Ehre. Sein Vater ist vielerlei gewesen und immer in seiner Art tüchtig. Dem Roß zu dienen, hebt ja auch den Menschen. Es ist ein freies, auf Gegenseitigkeit begründetes Verhältnis. Der Hirt übt absolute Herrschaft über seine Herde, der Reiter kann sein Roß nur allmählich für sich gewinnen. Dem Rosse dienen, ihm seine Launen abgewinnen, ist ein Triumph der männlichen Kraft. Ihr glaubt es gezähmt zu haben, es gewinnt einen Schein von Ergebung, Schwäche, selbst von gemütlicher Anhänglichkeit, aber jeder zu lang verhängte Zügel gibt ihm die Kraft der eigenen Laune wieder, und – launisch ist das Pferd, so launisch, wie nur Könige launisch sind! Das Pferd hängt von der Reizbarkeit seiner angeborenen Natur ab. Es hat sich beim besten Willen, wenn man so sich ausdrücken wollte, nicht in der Gewalt. Mit einem plötzlichen Schreck, einem ungeahnten Scheuwerden stürzen alle seine guten Vorsätze zusammen. Das Roß vergißt dem Menschen nie, daß denn doch die Peitsche und der Sporn die strengen Begleiter seiner Liebe sind. Oft ist es, als verstünde das edle Rassepferd nicht einmal die Sprache des Abendlandes, als lernte es nie, daß es andere Laute geben könnte als die des Sohnes der fernen morgenländischen Wüste. So hat ein »Bereiter«, ein Stallmeister, ein Offizier, ein Wettrenner, ein Pferdeamateur ein von arabischen Ahnen stammendes Tier liebgewonnen, er streichelt es, der treffliche Renner spielt mit den Ohren, schwingt den Schweif, stößt die kurzen grammelnden Laute des Wohlbehagens aus, man glaubt wunder, wie innig der Bund zwischen Tier und Mensch geschlossen ist – und plötzlich bringt man den vom Rosseshuf getroffenen Herrn nach Hause. Blut quillt aus des Sterbenden Munde. O wie oft drang dies Schreckenswort an des Knaben Ohr! Dieser oder jener lustige Reiter, der ihn auf den Schoß genommen, ihm Backwerk geschenkt hatte – einen Hufschlag bekam er auf die Brust, und man trug den Unglücklichen ins »Klinikum«, diese grauenvolle Ausgangspforte des Lebens, wo der Tod statt der Sense eine chirurgische Säge schwingt – es lag dicht in der Nähe – Dorotheen- oder »Letzte« Straße Nr. 1.

Der tägliche Eindruck des Stallebens war ein unterhaltender. Da stehen die Rossebändiger, putzen Riemzeug oder bemalen ihre ledernen Buchsen mit geriebenem Ocker. Ihre Mienen waren gebräunt, wild, bei manchem sogar übermütig. Das machte die noch nicht lange überwundene Kriegszeit. Wir schreiben mit dem heranwachsenden Jungen etwa 1817 oder 1818. Die Reisigen und Roßknechte legten damals noch nicht lange den Dreimaster, die orangeschwarzweiße Schärpe, den geschliffenen Säbel ab. Weit in der Welt im Kampf mit »Bonaparte« herumgeworfen, waren sie bald in Tilsit, bald in Königsberg, bald in Breslau oder bei Leipzig. Sie sahen Paris, Ligny, Namur, Belle-Alliance. Sie sahen zum zweitenmal Paris, sogar Orleans. Der zweite Pariser Frieden scheint ihnen nicht behagt zu haben, die Räumung Frankreichs das allerverdrießlichste zu sein. Dort war's eine lustige Welt, ein Friedensschluß, der mit einem Teil der Franzosen, den Emigranten, Versöhnung, die beste Kameradschaft, Huldigungen, allerlei Zuvorkommenheiten gebracht hatte. Hier jetzt nichts als »Schurigelei« und Wachtparade – Spazierritte nach Charlottenburg, Jagdausflüge nach dem Grunewald, winterliches Haltenmüssen vor den Schlössern, Theatern, bei Bällen und den Diners in der Wilhelmsstraße. So war es im Felde, in der »Kampagne« nicht. Da hatte es zwar Entbehrungen, Strapazen, Gefahren gegeben, aber welche Entschädigung dann auch im Quartier, welche Abenteuer, bei den Gutgearteten welche Freude an fremder Sitte und schnelle Gewöhnung an die zuweilen liebenswürdige Art des verhaßten Feindes! Der geringe Mann findet sich auch unter den Gegnern bald mit seinesgleichen zurecht. Nur die Großen führen die Kriege, die Kleinen haben sich nach einem Streit bald ausgesöhnt. Von »Beute«, die auf dem Schlachtfelde gewonnen, vom wohlfeilen Einkauf beim Kosaken wurde als von etwas Selbstverständlichem gesprochen. »Pendülen« und kostbare aus den Rahmen geschnittene Bilder fehlten freilich. Wie hätten sie auch sollen transportiert werden! Eher aber wurde erzählt, daß man seine Errungenschaften schon wieder geteilt hatte mit dem Feinde selbst, verschenkt an den guten Wirt, zurückgelassen als Andenken an eine zärtliche Mutter, deren Tränen den Krieger gerührt hatten, an die Kinder, die an den roten Bärten der Fremdlinge zupften und sich mit deutschen Liebkosungen trösten ließen, wenn ihnen ein Bruder Pierre, Matthieu oder Napoleon bei diesen Fremden daheim gefallen oder in Rußland erfroren war.

Noch steht das Bild der Rückkehr aus dem gezähmten kaiserlichen Frankreich dem Erzähler nach dem Bericht der Mutter vor Augen. Die Weiber gingen ihren Männern entgegen schon bis zum halben Wege von Potsdam. Hinter Steglitz umarmten sie die Langentbehrten, endlich im Staub Erkennbaren. Beim Landgute des Großkanzlers von Beyme steigen die Wohlbehaltenen vom Roß und küssen Weib und Kind. Aber wie sind sie verändert! Die wilden Bärte reiben einen beim Küssen ja fast wund! Und die Worte, was die neu sind, die Fragen, wie so zerstreut, so fremdartig und vergeßlich sie klingen! Das Pferd da, Sophie, das hab' ich erbeutet, aber ich verkauf es – die Juden in Magdeburg haben schon sechzig Taler geboten. Der Stallmeister gibt siebzig! Da! Drei Uhren! Eine für den Bruder, eine für den Vetter, eine für den Ältesten zur Einsegnung! Lauter echte Breguets! Hier Tücher, Lyoner seidne Tücher, nicht viel, aber nur um die Mode zu zeigen, und ein Ring wer weiß von wessen Hand! Später sage ich's – aber nimm ihn nur! Die Kosaken verkauften alles um ein paar Gläser Branntwein. Was kann ich nicht alles erzählen! Im Mantelsack liegen auch ein paar Taler.

Und nun erkenne man die Ansicht, die im Volke über Kriegsbeute lebt! Das sind Anschauungen, die noch aus den Zeiten der Landsknechte stammen, aus den Zeiten der erstürmten Städte, die man einer mehrtägigen Plünderung überließ.

Das ist, fragte die ihr Eherecht schon wieder Fühlende auf dem Wege halb schon bei Schöneberg, die ganze Bescherung? Das ist alles? Da sind doch andere, die auch zurückgekommen sind, was haben die nicht mitgebracht! Wahrhaftig mehr als die Tabakspfeife mit dem silbernen Beschlag! Mehr als da die englischen Rasierzeuge und die Pariser Seife! Mehr als die Spieldose da mit der Modearie des Tages: »Ich war Jüngling noch an Jahren!« Lauter unnütze und verschwenderische Dinge das! Und nun zeigt sich auch sofort, daß die Haupterrungenschaft der Krieger, ihre wahre gemachte Kampagnebeute, Mißmut, Zorn, überspannte Phantasie, tolle Lebenslust und ein überraschender Reichtum von neuen, bisher unerhörten sakramentischen Bougreflüchen und Kreuzhimmelherrgottsverwünschungen über die Wucherer im Felde, die Räuber, die Stubenhocker, die Schleicher, die den armen Fremdlingen »das Fell über die Ohren« zögen, und die nimmersatte Habgier und Putzsucht der respektiven Ehehälften sind.

Noch klingt auch im Ohr das wirkliche wilde Toben der Rückkehrenden. Was klapperten die Säbel, stoben die Funken auf dem Straßenpflaster, wurde gesungen, gewettert und getrunken! Auf den Straßen schrie man aus: »Bonapartes neueste erbärmliche Stoßseufzer aus St. Helena« und ähnliche Pamphlete. Man kennt die Spottliteratur, die nach Napoleons Sturz auf allen Märkten und Gassen wenig Großmut und viel Siegesübermut verriet. Ja, sagten sogar die Heimkehrenden, wenn er nur bald wiederkäme! Sie mochten die »Entrunzelung des grimmen Krieges«, den schalen Frieden, die Plackereien des wiederhergestellten Dienstzwanges nicht, auch nicht beim Militär, wo jetzt alles russisch werden sollte. Die Rüstung, die allgemeine, blieb eine stramme, trotz der Durchmärsche, die von den heimwärts ziehenden Russen kein Ende nahmen. Aber die Russen galten in der Tat für die gemütlichste Nation von der Welt. Die Großen mochten sich mit Eifersucht und Mißstimmung aneinander reiben und Fritz des Franz, Franz des Alexander längst überdrüssig geworden sein, die Kleinen hatten Freundschaft geschlossen und nahmen sich von der allgemeinen menschlichen Seite. Es hieß zwar, der Russe nimmt ein Talglicht und zieht es sich, selbst wenn er's vom Leuchter, nicht vom Lichtzieher genommen, zum Frühstück durch die Zähne; aber die Kinder bekamen russische Taufnamen: Paul, Alexis, Feodor, Kathinka, Alexandrine, Maschinka. Auch Türken gab es unter den Russen, und nicht unkenntliche. Iwan, ein Türke vom Schwarzen Meer, nahm den Knaben oft auf den Schoß und schenkte ihm Thorner Pfefferkuchen und große Rostocker oder Stettiner Äpfel. Ein unerlaubtes Einstürmen von trunkenen Russen in unser ihnen nicht gehörendes Quartier und die mit Macht von der entschlossenen Mutter verteidigte Tür ist dem Knaben gegenwärtig wie eine Szene aus dem Homer.

Die Geschichte des Ringes aus Paris wurde erzählt, aber vom fünfjährigen Knaben noch nicht verstanden. Dagegen begab sich folgendes unter des Knaben eigenen Augen.

Zwei Reiter des Prinzen hatten sich im Felde die treueste Freundschaft geschworen. Der eine mit krausem schwarzem Haar, lebensfroh, mit Feueraugen – der erste Vorreiter des Prinzen. Der andre blond, ernster, milder, nur zuweilen aufbrausend, blauäugig, der höherstehende Nachreiter. Es konnte keinen fröhlicheren Gesellen geben als den schönen schwarzen, krausköpfigen Lorenz. Wenn Lorenz auftrat in den frischgetünchten gelbledernen Beinkleidern, den hohen geglänzten Steifstiefeln, in der kurzen blauen Jacke mit weißen Metallknöpfen und roten silberbesetzten Kragen und Aufschlägen, die runde Jockeikappe und die silberdrahtüberflochtene Reitgerte in seiner Hand tänzelte, die Sporen an den Absätzen klirrten, da war er der Stolz des Marstalls. Lorenz schäkerte mit den Mädchen, lachte mit den Frauen, allen mußte seine frohe, lustige Art gefallen. Er war verheiratet und hatte die schönsten Kinder. Aus dem Kriege heimkehrend, waren die verbundenen Freunde, Lorenz und des Knaben Vater, halbe Franzosen geworden. Wenigstens die Sacrebleus der Pariser konnten sie sprechen, ohne den Meidinger studiert zu haben. Sie hielten eine geschlossene Kameradschaft, die sie um so enger verbinden mußte, als sie in einem und demselben Hause wohnten, im nordöstlichen Marstallpavillon der Berliner Akademie.

Aber ach, diese Freundschaft wurde auf harte Proben gestellt! Die aus Frankreich heimkehrenden jungen Reiter fanden ihre Frauen wieder, aber beide gegenseitig in Zorn und Haß entbrannt. War es die alte Eifersucht, die seit Kriemhilden und Brunhilden die Frauen wetteifernder Kriegsgesellen gegeneinander aufstachelt, oder hatte reizbares Frauennaturell keine Veranlassung gefunden, für den Würfel und das Kartenspiel, das die Männer verband, ebenso bindende Surrogate, den Kaffee, die Neugier, die Zuträgerei, die Klatschsucht, eintreten zu lassen; genug, die beiden Frauen der Freunde haßten sich. Und es war nicht etwa ein Haß, wie bei uns, den Leuten der Bildung, gehaßt wird, der Schein einer kalten, oberflächlichen Gleichgültigkeit des einen gegen den andern, ein Hinterrücksangreifen, ein Mangel nur an sympathischer Stimmung; nein, es war ein Haß wie aus der Heldensage. Die Kinder der einen Frau, den Kindern der andern sich nähernd, wurden mit Gewalt fortgerissen. Frau Lorenz, eine hohe, schlanke Gestalt, mager, von brennend stechenden Augen wie ihr Gatte, bei dem aber nur die Kohlenaugen vor Lust und Freude funkelten, und die Mutter des Erzählers, kleiner, rundlicher, von blauen Augen, schwarzem Haar und schwarzen Augenwimpern und einer so gewaltigen Charaktererregung fähig, daß sie auf ihrer Stimmung festhielt, ob dabei auch ein Schüreisen biegen oder brechen sollte. Das Pathos dieser Leidenschaft reichte bis ans Tragische. Beide Frauen waren angewiesen auf Liebe, Schonung und Duldung! Denn – nach einer verhängnisvollen Wendung jede hatte zwar ihre eigene Stube (ohne Kammer!) mit drei Kinderbetten oder wenigstens Plätzen oder Stühlen, aus denen man abends Betten machen konnte, beide sahen diese Herbergen als Dienstwohnungen für eine große Wohltat an, aber beide benutzten dabei nur eine und dieselbe Küche. Brunhild und Kriemhild in einer einzigen Küche! Zwei Feuerflammen vor einem und demselben Feuerherd! Beide auf einem und demselben steinernen Estrich ihre Gemüse putzend, ihre Kartoffeln schälend, ihre Erbsen, Linsen verlesend! Und Gemüse, Kartoffeln und Erbsen auf einem und demselben Herd zu kochen! Es ist wahr, eine kleine Scheidewand von Backsteinen trennte den Topf Brunhildens vom Topf Kriemhildens. Links knisterte an seltenen Tagen der Speck der einen, rechts brotzelte die gebackene Leber der andern. Die Kartoffeln, die Bohnen, die Erbsen dampften sich dicht nebeneinander in dieselbe Esse aus, in dieselben schwarzglühenden Wände, auf deren rußige Kristalle immer gleich kalte, gleich starre Mienen des Hasses und des verweigerten Guten Morgens! fielen. Durch die kleine Küche war eine Demarkationslinie der Neutralität gezogen, die nur beim Eintreten durch die Tür von beiden Parteien überschritten werden durfte. Sonst standen Eimer und Scheuerfaß, Schrank und Holzklotz, Hackebrett und Marktkorb in mathematischer Genauigkeit so gestellt, daß eins nicht um die Linie in das Gebiet des andern rückte, es sei denn, daß der immer zurückgehaltene und nur von einem im Hause den Königlichen Vizewirt spielenden »Sattelmeister« zur Ruhe verwiesene Groll eine Veranlassung zum Ausbruch suchte. Wie dieser Haß hatte entstehen können, ist dem Erzähler unbekannt. So viel ist erwiesen, geringe Leute hassen sich nicht, wie wir uns hassen. Wir Gesellschaftsfähiggewordenen gehen süßlächelnd mit Komplimenten aneinander vorüber, während »wir uns vergiften könnten«. Aber Naturmenschen – was wäre denen Mäßigung und ein Zügeln ihrer Leidenschaft! Es erschiene ihnen Feigheit. Ein Scheitholz, das der einen im Wege liegt, wurde mit dem Fuß zur andern hinübergeschleudert wie eine giftige Otter. Ein kostbares Gericht, das die eine Mutter zum Sonntag ihren Kindern bescheren will, wird bei der Enthüllung aus dem sonnabendlichen Marktkorbe von der andern mit lauter Lache begrüßt. Da wird kein Epigramm in das innere Herz zurückgedrängt. Keine Diplomatie tritt an die Stelle des wilden Naturzustandes, der alles sagt, was er denkt, alles austobt, was er fühlt, ja jede Gelegenheit ergreift, sich in jenen nervenanspannenden Zorn zu versetzen, der erst die rechte Nahrung mancher Seele sein zu müssen scheint und auf sie wie berauschendes Opium wirkt. Dieser schlimme Krieg der Küche, dessen Schlachtfeld zuweilen auch der große, mit Steinen gepflasterte Hausflur war, dauerte während des ganzen großen, heiligen Befreiungskrieges fort und wurde, als schon Napoleon längst in St. Helena von Sir Hudson Lowe, vom Magenkrebs und der bittersten Reue über seine verkehrte Menschen- und Weltauffassung zum gefesselten Prometheus geworden war und die großmütigen Sieger von Belle-Alliance immer noch in den Straßen witzlose Pamphlete auf den Unschädlichgemachten auszurufen duldeten, noch lustig fortgesetzt zum Jammer der beiden Freunde, die so engverbunden von Paris heimkehrten und durch ihre auf wilde Sitten, Unlust am Frieden, Kartenspiel und sehr geringe Wertschätzung des Geldes begründete brüderliche Einigkeit den Zwiespalt nur noch ärger machten.

Da geschah ein Wunder, das tief in die Herzen dieser Menschen und auch in die Seele des Knaben griff. Die Kinder beider Parteien liebten sich schon lange so innigst, so zärtlich wie die Väter. Und nun nahte sich auch den Müttern der Engel des Friedens, aber im weißen Gewande mit der Palme in der Hand, der Engel des Todes. Des schönen Lorenz jüngstes Kind, ein holder kraushaariger Schelm von wenigen Jahren, ein Mädchen, erkrankte und starb. Die kleine lockige Marianne – des Prinzen Gemahlin hieß Marianne – hatte noch vor einigen Tagen so heiter mit dem Knaben gespielt. Dann hieß es: Mariannchen liegt zu Bett! und bald: Mariannchen ist tot! Lorenz, der Vater, weinte. Die Mutter, die kalte Brunhild, verhüllte ihren Schmerz in düstern Ernst. Das Unglück bei Armen ist ebenfalls noch etwas anderes als das Unglück bei Reichen. Das Unglück des Armen entmutigt eine Weile fast ganz seine Kraft, während den Gebildeten das Unglück sichtlich heben und moralisch anfeuern kann. Die Armen haben nicht die geläufige Vorstellung von einer allgemeinen Verteilung von Leid und Freud und deren Ausgleichung. Sie nehmen jede Begegnung des Geschicks persönlich, wie etwas auf sie allein von höheren Mächten, von Gott absichtlich Gemünztes. Sie fliehen, sie verstecken sich wie vor einer wirklich aus den Wolken langenden Hand des persönlichsten Gottes. Sie bitten und flehen Gott um gnädige Lebenslose an, wie an den Stufen eines großen Weltkönigs. Sie hoffen nur darum das Gute, Freundliche und Gnädige, weil ihnen doch in der Regel Gott ein alter Bekannter, ein zwar ernster und strenger, aber doch meist gütiger Vater gewesen. Aber dann eben der Jammer um ein Mißgeschick, der Schrecken, das Entsetzen, sich in so unerwarteter Weise rätselhaft schlimmen, unheilvollen Mächten verfallen zu sehen und den Finger Gottes gerade auf sie ausgestreckt zu erblicken! Sie ahnen dann sogleich die Fülle des Elends, die nun über sie kommen würde. Die kalte Lorenz, sonst eine vortreffliche Mutter, verbarg ihre Tränen nur, um nicht ihren Schmerz vor der Feindin sehen zu lassen.

Aber der Todesengel hatte es anders beschlossen. Die eben entschlummerte Kleine bedurfte einer Ruhestätte noch vor dem Grabe. Irgendwo mußte die Leiche doch noch drei Tage außerhalb des Zimmers stehen, nicht neben der still jammernden Mutter, dem zerknirschten Vater, den weinenden Geschwistern. Wo anders war sie unterzubringen als in der Küche? Diese Küche, zweien Herren gehörig, sonst ein Tummelplatz des Hasses, wurde nun die Versöhnungsstätte der Liebe. Die Simultanküche wurde Simultankirche. Zwei Konfessionen des Herzens beteten hier nun zu demselben Gott der Liebe, und ein Glockengeläute rief für beide Parteien zum Frieden. Der enge Raum konnte zur Errichtung eines Katafalks für die kleine Leiche – zwei Stühle und ein Strohsack genügten – nur dann ausreichen, wenn von beiden Frauen eine jede etwas von ihrem Gebiet hergab. Und so geschah es. Die kleine Frau mit den blauen Augen unter den schwarzen Wimpern hatte ebenfalls Mariannchen wie ihr Kind geliebt. Die Demarkationslinie wurde aufgehoben. Das Kind mit dem Lockenhaupte lag halb im Gebiet seiner Mutter, halb im Gebiet der Nachbarin, hier das Haupt, da die Füße, der Feuerherd wurde zum wirklichen Altar. Über dem endlich dann nach zweimal vierundzwanzig Stunden, zum Tage der Bestattung weißgeschmückten, rosen- und myrtenumkränzten kleinen Kinde reichten sich die Mütter weinend die Hände und blieben ihr Leben lang verbunden, verbunden in aller Liebe. Ja, sie holten das Verlorne nach. Denn viel stärker, emsiger zum Dienen und gegenseitigen Helfen wurde ihr Herz, gleichsam um zu zeigen, als hätte die bessere Regung schon von Anbeginn bestanden.

Aber beide Frauen bedurften sich auch einander! Denn ach! die Armen ahnen nicht mit Unrecht in einem Unglück den Anfang einer ganzen Unglückskette. Dunkelste Wetter ihres zornigen Gottes zogen über diese Frauen herauf. Der schalkhafte, muntre, im Trunk freilich wilde und gefährliche Lorenz verlor vom Tode seiner kleinen Marianne an, ja auch von der Rührung über die Versöhnung der Frauen die alte vom Pariser Venusberge mitgebrachte Heiterkeit. Denn diesen Menschen ist es, als müßten sie spitze und stachelnde Dinge im Leben haben, die ihnen erst Kraft und Elastizität geben. Lassen diese Widerhaken nach, wird alles weich und gut um sie her, so fangen sie an, leck zu werden (»recht spack« war der pommersche Ausdruck des Vaters) und siechen hin. Lorenz ist nicht der einzige, den der Erzähler unter zuviel Milde und Güte, unter zuviel Aufforderung zur Tugend und Mäßigung zusammenbrechen sah. Wie dem schönen Lorenz ging's auch seinem Freunde, dem Vater. Die Gelegenheiten zu gewaltigen Szenen nahmen ab. Der wilde Nachklang des Krieges verhallte in der Ordnung der Sitte und im bessern Gemüt. Der Säbel, der oft noch gezogen wurde, sogar wenn die charakterfeste Mutter auf ihrem Rechte oder ihrer Auffassung vom Rechte bestand, verrostete, wurde vergessen, verschenkt; schon lange ging er kaum noch aus der Scheide, und die Kinder gewannen allmählich auch an Kraft, dem entfesselten Zorn des von seinem Jünglingsalter und in den »Kampagnen« nicht zur Selbstbeherrschung angeleiteten Vaters in die Arme zu fallen. Da sank allmählich der Kosakenbart, das wilde Haar, die »Kameradschaft« wurde kleiner, der Sinn trüber, düstrer, ernster.

Doch so trüb und düster wie bei Lorenz freilich umwölkte sich der Sinn des Vaters nicht. Jenen suchte man eines Tages lange und vergebens. Es war Mittagszeit, schon gegen ein Uhr. Das Essen wartete. Wo ist Lorenz? Die Mutter der toten kleinen Versöhnerin suchte ihn, schickte die Kinder nach allen Orten, wo Lorenz zu verkehren liebte. In allen Kellern, wo Spiel, Trunk, Tabak die Kumpane zu vereinigen pflegte, in allen Ställen des Königs, der Prinzen. Lorenz war verschwunden. Erst gegen Abend fand man ihn in der dunkeln, unheimlichen Sattelkammer an einem Riemzeugpfosten aufgehängt.

Die Wirkung dieses Selbstmordes auf die alte Genossenschaft des Krieges war gewaltig. Alle hatten den Unglücklichen geliebt, alle ihn im Herzen gehegt. Aber eine milde Vorstellung, die dem Gebildeten von einem so traurigen Ausscheiden aus dem Bereich der Lebenden geläufig ist, fehlte in diesem Kreise ganz. »Der schöne Lorenz hat sich erhängt!« Das war ein Verdruß, den er allen angetan. Man fand es natürlich, daß der Friedhof, der das kleine mit Blumen geschmückte Mariannchen aufgenommen, den erhängten Vater nicht aufnahm. Man fand es natürlich, daß er nächtlicherweile von den Boten jenes schauerlichen Ortes abgeholt wurde, des Selbstmörderkirchhofs, »Türmchen« genannt, der in so naher Verbindung mit der anatomischen Flanke des Akademiegebäudes stand. Da wurde nicht polemisiert gegen überlebte Sitte und Gewohnheit. Der schöne Lorenz, allgeliebt, allumschmeichelt, hatte sich durch den Schnallengurt in der Sattelkammer, an dem er sich erhängte, aus unsrer vorgezeichneten, altmoralisch bedingten Welt ausgeschieden. Es war eine Blendung der Hölle gewesen, die den Lorenz fortgerissen – der Teufel hatte ihn geholt! Die Kirchlichkeit, die Orthodoxie war in jenen Tagen im Zunehmen. Der Knabe hörte Schilderungen, wie hier der Teufel sein Opfer umlauerte, beschmeichelte, allmählich verwirrte. Komm, komm in die Sattelkammer! Da ist's still, kühl, dunkel! Der Riegel, er ist stark genug! Nimm den Schnallenriemen! Um den Hals damit! Du kommst in mein schönes lustiges Reich, in ein ewig Paris, den ewigen Venusberg! Der Knabe sah ihn, den Versucher, wie er mit eigener Hand dem Lorenz die Schlinge zuzog. Man erzählte, daß Unmut über eine erfahrene Zurücksetzung, Schmerz um ein strafendes Wort des Prinzen, der über die nicht aufhörende kampagnemäßige Aufführung seiner Leute erzürnt war, Schmerz um die Bevorzugung mehrerer neu angenommenen, glatten, geschorenen, schmeichelnden Diener diese Katastrophe herbeigeführt hatte.

Dem Freund des schönen Lorenz, dem Vater des Knaben, ging das Begegnis des Kameraden nahe bis zum eigenen Tod. Er wurde krank, ja er sprach verwirrt, eine Weile konnte man um die Rückkehr seiner gesunden Vernunft besorgt sein. Doch erhob er sich vom Lager, blieb aber lange feierlich gestimmt und ernst bewegt. Die Prinzessin Marianne, eine tonangebende Pietistin, viel weiter gehend in ihrem kirchlichen Wühlen und Umgestalten als König Friedrich Wilhelm III., ihr Schwager, hatte ihn schon öfters auf Jesus Christus, als das einzige A und O des Lebens, hingewiesen, ja nach Lorenzens Ende auch auf den Herrn. Wenigstens war die hohe Frau gewillt, den letztern zum Inhaber des ersten Paragraphen ihrer künftigen Dienstpragmatik, nach dem sich jeder zu richten hätte, zu erheben. Da verfiel der Vater ins Grübeln, kam täglich auf sein vielbewegtes, immer von Gott behütet gewesenes Leben zurück, auf die »Wiedergeburt«, und das Roß wurde ihm verleidet, und das Reiten bot keine Freude mehr. Eines Tages kam er mit der Nachricht an von seinem Übergang zu einem kleinen Beamtenposten beim Kriegsministerium. Es war eine Belohnung für langjährige, dem »Staat« – l'Etat c'est la cour – geleistete Dienste.