|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der Abenddämmerung näherte sich der ostwärts fahrende Zug dem Punkte, wo die Territorien Arizona und Neu Mexiko zusammenstoßen. Im Süden werden beide Länder von den mexikanischen Provinzen Sonora und Chihuahua begrenzt. Texas schiebt sich mit einem scharfen Winkel bis nach el Paso del Norte vor. Diese Grenzdistrikte waren von jeher der Schauplatz unzähliger Räubereien und Gräuelthaten, verübt von roth- und weißhäutigen Banditen. Wäre es möglich gewesen, in diesen unsicheren Regionen eine Statistik der Todesfälle zu führen, so würden wohl neben zu Tode führendem Aufhängen bei den Beinen, verbunden mit langsamem Rösten durch die Apachen, kaltes Blei und Wiskey als die hauptsächlichsten Todesursachen der Gegend anzuführen sein.

Die Aussicht auf ein längeres Leben hatte nur Derjenige, welcher sich des Besitzes eines schnellen Auges und einer noch schnelleren Hand rühmen konnte, denn in den tagtäglichen Rencontren war der erste Schuß zumeist auch der den Kampf beendende.

So lag bei Tombstone ein frisches Grab, darüber erhob sich ein einfaches Kreuz, kunstlos aus zwei Tannenbrettern gezimmert. Folgende Inschrift war des hier ruhenden Mannes Nachruf:

He had sand in his craw,

But was slow in the draw.

And we planted him here in the dew.

Calibre 45.

Es erfordert eine Kenntniß des in diesen Gegenden üblichen › slang‹, der Redeweise, um den Sinn dieser Zeilen zu ergründen. › To have sand‹ heißt so viel wie › to be brave‹, der Mann war also kühn und tapfer; › but was slow in the draw‹ heißt: ›er war langsam im Zug und konnte seinen Revolver nicht so schnell handhaben wie sein Gegner‹; also fiel er und › we planted him here in the dew‹ – ›wir haben ihn hier in den Thau gepflanzt,‹ d. h. begraben: › Calibre 45‹ zeigt das Caliber des Revolvers an, der ihn zum stillen Mann machte. Wohl selten wurde einem Menschen in der Sprache dieser Leute eine so kurze und doch so inhaltreiche Grabschrift gesetzt. –

Zur Zeit meiner Reise wimmelten die Grenzdistrikte von Cow-boys, Desperados, Road-agents und Viehdieben, namentlich waren es die Orte Tombstone in Arizona und Demming in Neu-Mexiko, welche infolge der daselbst unausgesetzt stattfindenden Schießereien und Morde geradezu berüchtigt geworden waren. Zeitweise waren die Banditen die Herren des Landes, überfielen Postkutschen und Eisenbahnzüge, brandschatzten die Passagiere und verübten den gröbsten Unfug.

Die Cow-boys von Arizona hatten vornehmlich im San Pedro- und San Simonthale ihre Zufluchtsorte, wohin sie die gestohlenen Güter und das geraubte Vieh in Sicherheit brachten. Ihr Führer war William Broscion, genannt › Curley Bill‹, einer der berüchtigtsten Desperados des ganzen Continentes. Häufig ritt die Bande desselben unter seiner Führung in diesen oder jenen Ort, bemächtigte sich eines Saloons, befahl Musik und erging sich nun bei den Klängen einiger Violinen und Banjos in den gröbsten Ausschweifungen. War die Bande halb oder ganz betrunken, so wurde nach den Klängen irgend einer bekannten Melodie ein quadrilleartiger › stag dance‹ commandirt.

» Forward four!« befahl der Führer, und der Tanz begann. War man bis zu der Figur » balance to your partners!« vorgeschritten, dann suchte einer der wilden Gesellen die anderen in phantastischen Positionen und Sprüngen zu überbieten. Und hatte nun die Tollheit ihren Höhepunkt erreicht, dann ertönte plötzlich das Knallen und Krachen der Revolver und ein jeder der Tänzer suchte seine Geschicklichkeit in der Führung dieser Waffe dadurch zu beweisen, daß er seinem Partner die – Stiefelabsätze wegschoß. Hatte diese Füsilade einige Minuten gedauert, so ertönte wieder das Commando: » Turn your partners; promenade all!« Und war dieser Befehl erfüllt, so wurden die Stiefel revidirt und Derjenige belobt, dessen Treffsicherheit sich am besten bewährt hatte. » Shooting the heels off one anothers boots« war ein besonders beliebter Sport dieser Cow-boys, desgleichen machten die wüsten Gesellen mitunter die Fenster eines vorübersausenden Eisenbahnzuges zum Gegenstande ihrer Treffübungen, oder suchten bei Nachtzeit den Bahnbedientesten durch Revolverschüsse die Handlaternen auszulöschen. Die Cow-boys von Neu-Mexiko standen unter Führung des berüchtigten William Bonny, genannt › Billy the Kid‹, dessen Lebensgeschichte in einem mit carminrothen Umschlägen versehenen Pamphlet auf allen Arizona und Neu Mexiko durchschneidenden Zügen feilgeboten wurde. Dieselbe hub folgendermaßen an:

Billy the Kid

»Billy the Kid!« Ein Name, der über drei Jahre lang die Herzen der kühnsten Männer in Neu Mexiko mit Schrecken erfüllte und sie bei dem Gedanken zittern machte, ein unglücklicher Zufall möge sie eines Tages diesem Schrecken des Territoriums gegenüber führen.

Und doch war der Träger dieses gefürchteten Namens kaum mehr als ein Jüngling, aber ein Jüngling, dessen schnelles Auge so kühn blitzte als das eines Adlers, und dessen Kugel so sicher war als der Tod.

So viele Städte streiten sich um die Ehre (!), der Ort seiner Geburt zu sein, daß es schwer ist, mit einiger Sicherheit zu bestimmen, wo er seine Jugend verbrachte. Am wahrscheinlichsten aber dürfte sein, daß in New York der abenteuerliche Geist des › Kid‹ zum Leben kam.« –

Mit diesen Worten beginnt die 22 Kapitel umfassende Lebensgeschichte dieses Desperados, welcher, was Muth und Kaltblütigkeit betrifft, selbst unter den Banditen des fernen Westens kaum ein Gegenstück findet. Im Jahre 1881 ritt derselbe mit dreißig Mitgliedern seiner Bande am hellen Tage in das Städtchen Lincoln in Neu Mexiko ein, Billy the Kid, wohl wissend, daß ein hoher Preis auf seinen Kopf gesetzt war, vorauf in einem wahrhaft theatralischen Kostüm. Eine blaue Dragonerjacke aus feinstem Tuch und reich mit Gold bestickt, umschloß den Oberkörper; die hirschledernen, schwarz gefärbten Beinkleider waren nach mexikanischer Sitte vom Fuß bis zum Knie geschlitzt, so daß die scharlachrothen Unterbeinkleider heraustraten. Ein kostbarer Chihuahuahut mit zehn Zoll breitem Rande und einer fingerdicken Goldschnur bedeckte den Kopf, welcher durch die dünnen Lippen und die beiden scharfen, hervortretenden Reißzähne den Ausdruck thierischer Grausamkeit hatte.

Und nun brachen drei Tage des Schreckens über das unglückliche Städtchen herein. Von Spirituosen berauscht, ergingen die Mitglieder der Bande sich in den tollsten Orgien und brachten den ganzen Ort in ihre Gewalt. Der Sheriff des Städtchens, welcher seine ganze Macht aufbot, um den Banditen entgegenzutreten, sah sich gezwungen, sich zurückzuziehen, nachdem sechs seiner besten Leute gefallen waren.

Am folgenden Morgen wurde der Angriff auf die Bande mit Hülfe einer von Fort Sumner herbeigeeilten Compagnie Soldaten wiederholt, doch verging der Tag, ohne daß es gelungen wäre, die Desperados zum Abzuge zu zwingen. Das einzige Resultat, welches die Angreifer erzielten, war, daß sie die Räuber in ein bestimmtes Quartier einschlossen und dasselbe umstellten. Als der Abend hereinbrach, wurde dieses Quartier durch hereingeschleuderte Feuerbrände und herangerollte Petroleumfässer in Brand gesetzt, so daß die Desperados durch Feuer und Rauch zu einem Ausfalle gezwungen wurden. Und nun kam es zu einem erbitterten Handgemenge, während welchem an dreißig Menschen getödtet wurden und welches mit der Flucht der Bande endete. Billy the Kid befand sich gleichfalls unter den Entkommenen, und benutzte die nächste Zeit, um seine stark gelichtete Bande zu reorganisiren und das Schreckensregiment über Neu Mexiko fortzusetzen.

Billy the Kid endete sein vielversprechendes Leben im Alter von 22 Jahren und zwar fiel er am 13. Juli 1881 unter dem Revolver des Sheriffs Garrett, welcher mit kaltblütigstem Muthe monatelang die Spuren des Desperados verfolgte, denselben endlich in der Nähe des Fortes Sumner aufspürte und während eines nächtlichen Zusammentreffens niederschoß.

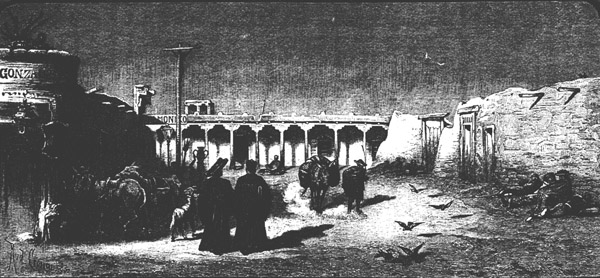

Daß mit dem gewaltsamen Tode dieses Bandenführers das Räuberwesen aber keineswegs zur Ruhe gebracht worden war, bewiesen die blutrothen Plakate, welche ich an allen Bahnstationen Neu Mexikos angeklebt fand, durch welche die Gesellschaft Wells, Fargo & Co. Die Gesellschaft Wells, Fargo & Co. ist eine altberühmte Gesellschaft, die sich vornehmlich mit dem Transporte von Geldern und Werthpacketen befaßt. die Summe von 15,000 Dollars als Belohnung demjenigen zusicherte, welcher die Ergreifung von 15 Banditen ermögliche, die den vor dem unsrigen eingelaufenen Eisenbahnzug vollständig ausgeplündert hatten. Ohne ein gleiches Schicksal erlitten zu haben, lief unser Zug früh Morgens in die Stadt Albuquerque ein, deren wohlklingender Name von dem Zugführer in der weniger schönen amerikanischen Aussprache zu ›Albjukirchi‹ corrumpirt wurde. Hier beschloß ich, längeren Aufenthalt zu nehmen, um den an malerischen Bildern reichen Ort und seine weitere Umgebung eingehender studiren zu können. Die Stadt besteht aus zwei, etwa zwei Meilen von einander entfernten Hälften, die aber durch eine Pferdebahn mit einander verbunden sind. Das an der Bahn gelegene und dieser seine Entstehung verdankende Neu Albuquerque stellt sich dar als eine echt amerikanische Stadt voll geschäftigen Treibens, voller Rührigkeit und Bewegung und unterscheidet sich in keiner Weise von den übrigen aufblühenden Städten des Westens. Alt Albuquerque dagegen, von seiner jüngeren Rivalin längst überflügelt, hat seinen spanischen Charakter vollständig bewahrt und bietet allerwärts das Bild der schläfrig trägen Versumpftheit des romanischen Neu-Mexikaners, die gegen die kalte, rücksichtslos vordringende Energie des Anglo-Amerikaners einen krassen Gegensatz bildet, zu groß, als daß er je ausgeglichen werden könnte. Dieser Gegensatz ist überall bemerkbar in den entlang der Atchison-Topeka- & Santa Fé-Eisenbahn gelegenen Ortschaften, wo Amerikaner und Mexikaner neben einander hausen. Ist in der neuen Eisenbahnstadt kein Mangel an Wirthshäusern, Restaurants, Spiel- und Tanzlokalen, sowie an großen Geschäftsräumen, die abends ganze Fluthen elektrischen Lichtes ausstrahlen, so findet man in der von den Spaniern ursprünglich San Felipi Neri de Albuquerque genannten älteren Stadt überall nur die einstöckigen, aus Lehm gebauten Adobehäuser mit den flachen Dächern und dem hölzernen Vorbau, der auf Säulen ruht. In der Mitte des Ortes ist die Plaza mit der alten, zweithürmigen, unschönen Kathedrale.

An den Straßenecken hocken runzelige, uralte, häßlichbraune Weiber vor kleinen Obstständen mit wenig einladenden Früchten. Gelegentlich segelt die hagere Gestalt eines Jesuiten quer über die Plaza, bekleidet mit einem jener sonderbaren Hüte, wie wir sie im ›Barbier von Sevilla‹ bei Don Basilio zu sehen gewohnt sind, und mit einem alten schwarzen Ordensgewande, dessen lange Schöße vom Winde weit aufgebauscht werden. Durch den sonnendurchglühten Staub kommt auf häßlichem Pony ein Mexikaner dahergesprengt, den abgegriffenen, silberbestickten Hut auf das krause, kohlschwarze Haar gedrückt. Im Gurt stecken zwei blanke Revolver und an den langen Stiefeln klirren die mächtigen Radsporen. Hart hält er den Gaul im Zügel und ruft einige schelmische Worte der Duenna zu, die, ihr Gesicht bis an die feurigen Augen mit dem unerläßlichen schwarzen Schleier verhüllend, an der kleinen Fensteröffnung lehnt. Noch mehr Jesuiten mit unrasirtem oder fettglänzendem Kinn, und eine Unzahl jener kleinen, das Dasein von Märtyrern führenden Burros oder mexikanischen Esel, die schwerbepackt und vielgeschlagen durch die Straßen ziehen, vollenden die lebendige Seite des Bildes.

Verlieren wir uns in die äußerst engen Seitengäßchen, so ist es stille um uns wie in einer ausgestorbenen Stadt. Langsam kriecht der dunkle Schatten an den niedrigen Lehmwänden dahin, selten, daß hier oder da eine Katze schläfrig miaut oder im Innern der Lehmgehäuse die scheltende Stimme eines spanisch redenden Frauenzimmers laut wird.

Straße in Alt Albuquerque.

Wollen wir den Leser in die Kunst, Lehmgebäude nach dem Muster derer von Albuquerque zu errichten, einweihen, so geben wir ihm am besten nachstehend das Adobebau-Recept, wie es ein den Südwesten bereisender Korrespondent seiner Zeitung schickte. Es lautet also: »Sucht der Land-Mexikaner die Nähe des Wassers, so hingegen der Stadt-Mexikaner die dürrsten Kämme und Hügel. Auf diesen letzteren findet er den besten Boden zu seiner Adobepflanzung. Derselbe besteht aus einem groben, sandigen Lehm, in welchem sich, mit liberaler Hand eingestreut, Steine bis zur Größe einer fünfzigpfündigen Geschützkugel finden. Es ist wünschenswerth, ja nach der Meinung besonders anspruchsvoller Adobebauer unerläßlich, daß sich in der Nähe auch nicht die geringste Spur einer Vegetation zeige, kein Strauch, keine Blume, kein Grashalm, kein Moos. Auf diesem festen, dürren Grunde gedeiht das viereckige ›Schmutzhaus‹ am besten. Denn das und nichts anderes ist das Adobehaus. Es besteht ganz und gar aus getrocknetem Schmutz, mit Ausnahme der Thüre, der Fenster und der Pfosten, welche das Dach zusammenhalten und zugleich den zur Regenzeit höchst wichtigen Dachrinnen zur Stütze dienen. Aber nicht genug, daß es Schmutz ist, es ist auch nothwendig, daß es eine besonders häßliche Art Schmutz sei. Zu diesem Zweck wird behufs der Herstellung von Adobeziegeln und Adobekuchen die Erde in möglichster Nähe des beabsichtigten Hauses aufgegraben und das Ganze, wie es da ist, Erde, Kies und kleine Steine, mit Wasser vermischt. Die Folge ist, daß die Wände des neuen Baues allerlei Dinge aufweisen, die gar nicht hinein gehören, und die, wenn sie bei zunehmender Sonnentrocknung herausfallen, noch viel weniger hinein gehörige Löcher, Höhlungen, Risse und Schrammen zurücklassen. Vor diesem Hause wird zum Schluß dann noch ein runder Ofen nach indianischem Muster aus etwas sorgfältiger sortirtem Schmutz zusammengebacken. Ist dies geschehen, so ist das Etablissement fertig. Es erübrigt nur noch, einige der häßlichen Hunde, die sich in diesem Lande so trefflich groß zu hungern verstehen, um das trotz seiner Neuheit schon am ersten Tage wie ein hundertjähriges vergessenes Stück Erdwerk aussehende Haus herum auszustreuen, in sein Inneres aber eine Anzahl Männer, Frauen und namentlich Kinder hineinzustecken, und ihm die letzte Weihe der Vollendung zu geben. Wo es etwas vornehmer zugeht, pflegt man das Adobehaus vierflügelig einzurichten und um einen offenen Hofraum herumzubauen. Da aber in den nördlichen Vorpostenorten der altspanischen Besiedelung die Mittel, sich so viel Haus auf einmal zu gestatten, ziemlich selten sind, so pflegen sich verschiedene Hausgründer zu einem regelrechten Verband zusammenzuthun und den von ihren Häusern eingeschlossenen Hofraum gemeinsam zu benutzen und mit so viel Menschen und Thieren zu bevölkern, wie sie nur aufzubringen vermögen.«

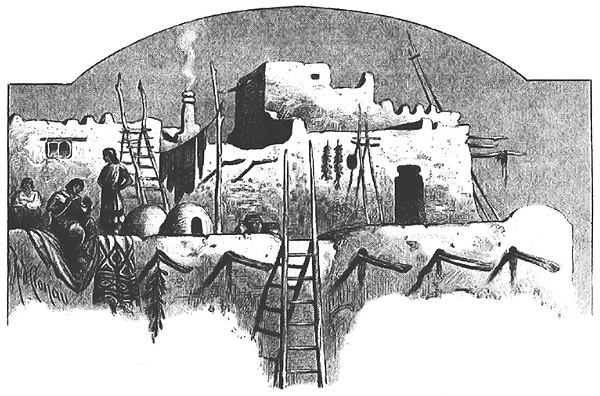

Diese Adobebauten erinnern an die aus dem gleichen Materiale gefertigten Gehäuse, in welchen die sogenannten Pueblo Indianer wohnen. Diese gegenwärtig an 10,600 Köpfe zählenden Indianer, die in 26 zum Theil in Neu Mexiko, zum Theil in Arizona verstreuten Städten wohnen, sind ein durchaus harmloses, friedliches und kindliches Völkchen, von dem sehr zu bedauern wäre, wenn es durch den Einbruch der rücksichtslosen Anglo-Amerikaner den Untergang erleiden sollte. Namentlich in den fruchtbaren Thälern des Rio Grande und des Rio Puerco haben diese Pueblo Indianer eine ganze Reihe ihrer eigenthümlichen Kolonien, die zum Theil noch bewohnt, zum Theil in Ruinen liegen. Einer der interessantesten dieser Wohnsitze ist der Pueblo San Fernando de Taos, aus zwei gewaltigen Adobebauten bestehend, die auf beiden Ufern des Taosflusses stehen. Ein jedes dieser beiden Gebäude ist 3-400 Fuß lang, 150 Fuß breit und bildet eine 60 Fuß hohe rechtwinklige Pyramide von sieben zurücktretenden Stockwerken, die man auf Leitern erreicht. Jedes dieser Stockwerke enthält unzählige kleine Gemächer, die theils als Wohnräume, theils als Vorrathskammern benützt werden. Desgleichen finden sich mehrere Berathungsräume, sogenannte ›Estufa's‹, von denen die des Kriegshäuptlings ein rundes unterirdisches Zimmer von 25-30 Fuß Durchmesser und 20 Fuß Höhe mit gewölbter Decke ist. Der Wand entlang läuft eine 2 Fuß hohe Lehmbank, und in der Mitte des Raumes befindet sich eine 2 Fuß tiefe muldenförmige Grube, in der das ewige Feuer brennt. Hinter dieser Grube erhebt sich ein altarähnlicher Aufbau. Der Eingang zu diesem Berathungsraume geschieht von oben her durch eine Fallthüre, die von einem aus Hirschgeweihen gebildeten Geländer umgeben ist. Der ganze Pueblo ist von einer, stellenweise durch Pallisaden verstärkten Ziegelmauer umgeben.

Der terrassenförmige Aufbau der an einander geklebten Wohnhäuser findet sich, allerdings mit mancherlei Abweichungen, bei fast allen anderen Pueblobauten, so ist z. B. der Pueblo San Juan nur ein zwei Stockwerke hoher Terrassenbau, der rings um ein vertieftes Viereck aufgeführt worden ist. Acoma hingegen, wohl die älteste Pueblostadt, ist in drei parallel laufende Häuserreihen abgetheilt, deren jede 60-70 dreistöckige Häuser enthält. Die ganze Kolonie erhebt sich auf dem Gipfel einer Sandsteinklippe, zu der eine Treppe von 375 Stufen emporführt. Ein ähnlicher Felsenbau ist das auf einem Kalksteinplateau gelegene Laguna, zu dem eine steile Straße hinaufführt.

Von derartigen Pueblobauten werden diejenigen von Taos, Picoris, Nambé, Tesuque, Pojuaqua, San Juan, San Ildefonso, San Domingo, San Felipe, Santa Ana, Cochiti, Isleta, Silla, Laguna, Acoma, Jemez, Zuñi, Sandia und Santa Clara noch bewohnt, verlassene Dörfer finden sich hingegen in großer Zahl über das ganze Gebiet von Neu Mexiko und das nordöstliche Arizona verstreut.

Der erste Weiße, welcher mit den Pueblo Indianern in Berührung kam und die ersten Beschreibungen derselben geliefert hat, war der in dem vorigen Abschnitte bereits erwähnte Cabeza de Baca. Auf seiner Wanderung kam er zu einem Volke ›mit festen stattlichen Behausungen, welche aus Erde erbaut und an einem Flusse zwischen zwei Bergketten angelegt waren‹. Unser ›fahrender Ritter‹ wurde von diesem Pueblovolke, einem intelligenten Geschlechte von edler Gestalt, nebst seinen drei Genossen in gastlichster Weise aufgenommen. Die Wilden fielen in Anbetung vor ihnen nieder, begrüßten sie als ›Kinder der Sonne‹, brachten die Kranken zu ihnen, daß sie dieselben durch Händeauflegen heilen möchten und flehten die herniedergestiegenen ›Götter‹ an, den Wolken zu befehlen, befruchtenden Regen auf die verdorrten Fluren niederfallen zu lassen. Sie bereiteten den Fremdlingen solenne Festmahle, bestehend aus Wildpret, Kürbissen, Maisbrot und Anderem, vermochten jedoch kein Gold den schätzegierigen Spaniern zu bieten.

Weiter westwärts zogen diese nun durch eine dicht besiedelte Gegend ›mit Adobestädten und unabsehbaren Mais- und Bohnenfeldern‹. Überall fanden sie Gesittung, Ordnung und Gedeihen, und überall wurden sie gastfreundlich aufgenommen. Die Indianer beschenkten sie mit Türkisen, mit den Fellen wunderbarer Kühe (Büffel) mit wollartigem, zolldickem Haar, mit für heilig gehaltenen Pfeilspitzen aus Smaragden, die von den Indianern für bunte Vogelfedern eingetauscht worden waren und von hohen Bergen im Norden herrühren sollten, wo sich volkreiche Städte mit sehr großen und festgebauten Häusern befänden.

Der ›Relacion‹ des kühnen Abenteurers zu Folge zog Cabeza de Baca über das ganze Gebiet Neu Mexiko's, den Gilafluß hinab bis zur Mündung, dann nach Culiacan weiter bis nach Mexiko, wo er endlich mit seinen drei Gefährten, zu Tode erschöpft, glücklich anlangte und vom Vicekönig Mendoza und Cortez mit hohen Ehren empfangen wurde.

Der waghalsige Entdecker eines so ausgedehnten neuen spanischen Krongebietes wurde bald darauf von Karl V. nach Valladolid berufen, wo er zu den Füßen des Monarchen, in dessen Reich die Sonne nie unterging, die geringe Ausbeute seiner zehnjährigen Irrfahrt niederlegte, – eine Büffelhaut, wenige werthlose, smaragdähnliche Steine und eine Handvoll werthloser Türkisen.

Außer den Berichten, die Cabeza de Vaca verbreitete, waren auch aus anderen Quellen märchenhafte Gerüchte nach Mexiko vorgedrungen, von einem Lande im Norden mit sieben, von hohen Wällen und unbezwinglichen Außenforts beschützten Städten, den › sieben Städten von Cibola‹. Und diese sollten noch nicht einmal einen Vergleich aushalten können mit noch prächtigeren Städten voll herrlicher Paläste, deren Fenster durch Edelsteine erleuchtet würden, deren Säulen und Thore aus Türkisen zusammengesetzt seien, wo Fürsten thronten, deren bildschöne Sklavinnen mit goldenen Schüsseln und goldenen Bechern bei lucullischen Festmahlen aufwarteten. Ringsum befänden sich Opalberge, die in die weiteste Ferne schimmerten, Thäler mit leuchtenden Edelsteinfeldern und krystallene Flüsse, deren Grund aus Silbersand bestünde.

Diese Fabeln veranlaßten die Spanier, mehrfache Expeditionen nach dem märchenhaften Hochlande auszurüsten, darunter als interessanteste diejenige des Francesco Vasquez de Coronado im Jahre 1540, von welcher der als Historiker daran betheiligte Castaneda so getreue Schilderungen des neuen Landes hinterließ, daß man dasselbe daraus noch heutigen Tages Zug für Zug erkennt. In vollster Anschaulichkeit treten sie uns aus diesen jetzt 350 Jahre alten Beschreibungen entgegen: die baumlosen ›Mesas‹ oder Tafelländer, der langsam zwischen fruchtbaren Ufern südwärts fließende Rio Grande und die sonderbaren, nur vermittelst Leitern zugänglichen Adobebauten der sanften Pueblo Indianer.

Coronado's Zug hatte die Unterwerfung der Pueblo Indianer zur Folge, und nun begann auch bald die echt spanische Ausbeutung derselben zu jenen Frohndiensten in den Bergwerken des edelmetallreichen Landes, welche, schließlich zur grausamsten Sklaverei ausartend, selbst das sanfte Geschlecht dieser rothhäutigen Ackerbauer und Dorfbewohner zu verzweifelnden Wilden machte und zu einer ganzen Reihe von Erhebungen gegen die spanischen Unterdrücker antrieb. Die blutigste dieser Erhebungen hatte im Jahre 1680 statt und führte zur völligen Vertreibung sämmtlicher Weißen, doch gelang es denselben 20 Jahre später, das obere Rio Grande Gebiet wieder in ihren Besitz zu bekommen und auf's Neue ihren weltlichen und kirchlichen Regierungsapparat in der ›Stadt des heiligen Glaubens‹, in Santa Fé, zu etabliren und die alte Zwangsherrschaft zu befestigen.

Eines der interessantesten Dörfchen der Pueblo Indianer ist das 15 Meilen südwestlich von Albuquerque gelegene Isleta, woselbst ich einige Zeit verweilte. Den Abstecher dahin hatte ich nicht zu bereuen.

Da lag der Ort in dem vom Rio Grande durchschnittenen Thalgrunde. Allenthalben lugten in langer Linie die merkwürdigen Adobebauten aus dem herbstlich bunten Laubwerk, dahinter erhoben sich schöngeformte, blaue Gebirgszüge, einen malerischen Abschluß des an orientalische Scenerie erinnernden Gemäldes bildend.

Bei meinem Näherkommen eilten mir geschmeidige Mädchengestalten in buntfarbigen Costümen entgegen, um Trauben, Äpfel, Nüsse und Türkisen anzubieten. An einem Bache waren die Weiber beschäftigt, unter Lachen und Schäkern einige Wäschestücke zu säubern.

Und welche Bilder boten sich erst inmitten der Ortschaft! Von der Sonne scharf beleuchtet, hob sich der weiche graue Ton der Adobemauern bestimmt gegen den tiefblauen Himmel ab. An den Wänden der Häuser hingen Bündel blutrother Pfefferschoten, am Boden lagen goldgelbe Kürbisse von riesiger Größe. Dort an dem grellbeleuchteten Wall zäumte ein von Kopf bis zu Fuß blaß weinroth gekleideter Indianer seinen kohlschwarzen Gaul auf, während drüben eine Anzahl junger hübscher Mädchen, in farben- und ornamentreichen Navajodecken gehüllt in glücklichem Geplauder beisammen saßen. Ein von breitstirnigen Ochsenpaar gezogene Erntewagen schwankte um die Ecke, und jauchzende Kinder tummelten sich in den fahlgelben Maisstauden.

Beiden Geschlechtern gemeinsam ist etwas zu eigen, was ich in gleicher Pracht bei keinem anderen Volke der Erde wiedergefunden habe, die herrlichsten Zähne und die schönsten Augen. Wie untadelhafte Perlenschnüre erglänzen die ersteren, tiefdunkel und schier unergründlich sind die letzteren. Und so sauber die Kleider, so sauber erschienen auch die Wohnungen. Alles hatte seinen richtigen Platz. Auf den Brettern standen in Reih und Glied die breitbauchigen, vielgestaltigen und originell bemalten Thongeschirre, in den Ecken lagen rothbäckige Äpfel aufgeschichtet, und an langen Stangen dörrten kleine, dunkle, süße Trauben. Wie unbefangen, wie herzlich klang das Lachen der Mädchen und Weiber, wie bescheiden und würdevoll war das Benehmen der Männer!

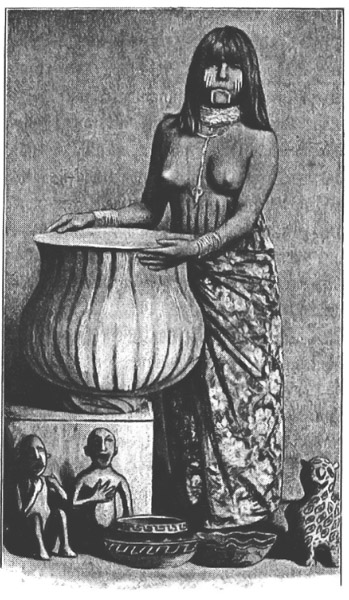

Eine Pueblo Indianerin.

Da leben sie in ihren sonderbaren Behausungen, in den kleinen, zumeist einstöckigen, mitunter aber auch zwei- und dreistöckigen Adobegebäuden, die mit kleinen Thür- und Fensteröffnungen versehen sind. Vom flachen Dache führt häufig eine Leiter auf die Plattform des Nebenhauses und allezeit sieht man hier bunte Gestalten Ausschau halten oder Beschäftigungen nachgehen. Die hinausragenden Regentraufen, die aus Lehm und alten Töpfen zusammenconstruirten Schornsteine, die einem Termitenhaufen ähnlichen Backöfen gaben dem Ganzen etwas ungemein Originelles und Komisches.

Einige Mädchen und Frauen waren mit dem Zermahlen des Maismehles und dem Herstellen der seltsamen Brode beschäftigt. Die Mädchen knieten vor kleinen steinernen Mulden und zermalmten mit einer steinernen Keule den Mais, bis derselbe zu so feinem Mehle wurde, wie es nur ein Müller der Gegenwart herstellen kann. Dieses Mehl wurde mit Wasser zu einem dünnflüssigen Teig vermischt, welcher nun vermittelst der Hand oder eines Pinsels schnell über einen flachen glühend heißen Stein gestrichen ward. Da der Teig nur ganz dünn aufgetragen wird, so bäckt derselbe fast augenblicklich und bildet eine graue papierbogenstarke Masse, die viel Ähnlichkeit mit der äußeren Umhüllung eines Wespennestes hat. Diese einzelnen Lagen werden aufeinandergelegt, bis sie eine beträchtliche Höhe haben. Nach der Farbe des beim Enthülsen sorgfältig sortirten Maises haben nun die einzelnen Lagen abwechselnd eine graue, gelbliche oder röthliche Färbung. Der Geschmack dieses sonderbaren Brodes ist angenehm, oblatenähnlich.

Besonders kunstfertig sind die Pueblo-Indianerinnen in der Herstellung von Webereien, und namentlich die größeren Decken haben mitunter eine ansprechende Ornamentirung und Farbengebung. Dieser Sinn für schöne Formen zeigt sich auch in der fleißig betriebenen Töpferkunst, in der manchmal treffliche, an altgriechische Muster erinnernde Gefäße zu Tage gefördert werden. Zumeist haben diese Produkte aber einen überaus bizzaren Anstrich, zumal man bei Vasen, Töpfen und Urnen vielfach menschliche und thierische Gestalten nachzuahmen sucht, als breitbeinig stehende oder hockende Kerle, welche, augenscheinlich laut auflachend, den einen wurstartigen Arm vorstrecken oder die Hand pathetisch auf's Herz legen. Die Thierfiguren stellen Eulen, Hirsche, Bären, Hühner, Schildkröten und dergl. dar und sind in ihrer kindlichen Auffassung mitunter zum Todtlachen. Ein obscöner Zug macht sich in diesen Bildnereiversuchen mitunter stark bemerkbar.

Die Bewohner von Isleta sind zumeist dem Christenthum gewonnen, dagegen hängen die Pueblo Indianer der weiter westlich gelegenen Dörfer, so namentlich die Zuñis, noch fest an ihrem alten Glauben, an ihren alten Überlieferungen. Noch heute besteigen die Priester an jedem Morgen kurz vor Sonnenaufgang die flachen Dächer der Häuser, entzünden das heilige Feuer und blicken, Gebete entsendend, gen Osten, von wo sie die Wiederkunft ihres Messias, des Montezuma, erwarten, der ihnen Freiheit und Selbständigkeit zurückbringen soll. Gesenkten Hauptes und traurigen Herzens aber kehren sie wieder in ihre Behausung zurück, nachdem das Tagesgestirn leuchtend aufgegangen, ohne die ersehnte Erlösung zu bringen.

Zweifellos ist dieser ›Montezuma‹ ursprünglich der Culturgott der Pueblo Indianer gewesen und war in keiner Weise identisch mit dem unglücklichen Monarchen, dessen Reich durch Cortez zertrümmert wurde. Die Erinnerungen an diesen berühmten Herrscher, dessen Name bis zu den entferntesten Stämmen drang, aber sind nicht erloschen, sie verschmolzen vielmehr mit den Vorstellungen, welche diese Indianer sich von ihrem Gotte machten, zumal der mexikanische Herrscher ein Priesterkönig war und als solcher für heilig, als die Personification Gottes galt.

Diese Montezumasagen haben nun die mannigfachsten Ausschmückungen erlitten und sind in irgend einer Form bei zahlreichen nordamerikanischen Indianerstämmen zu finden. Wie nämlich fast alle Stämme an die Existenz von Göttern glauben, welche sie einst lehrten, Feuer zu machen, Mais zu bauen, Pfeile und Bogen zu schnitzen, und die Friedenspfeife zu rauchen, Die unter den Ojibeways verbreitete und von Longfellow dichterisch verwerthete Hiawathasage enthält zahlreiche Anklänge an die Montezumasage. so hoffen sie auch von diesen Göttern, daß sie dereinst die Erretter der rothen Rasse sein und die Freiheit derselben wieder herstellen werden.

Möglicherweise sind die heutigen Pueblo Indianer die Nachkommen jener › Cliff-dwellers‹ oder Felsenbewohner, welche lange vor der columbianischen Entdeckung Amerikas Arizona und Neu Mexiko bewohnten und jene überaus merkwürdigen Ruinenstädte und Felsenwohnungen schufen, die sich auf den dürren Hochebenen und in den schwer zugänglichen Cañons dieser Länder häufig finden.

Das Eigenartige jener längst untergegangenen Völker bestand in der Wahl ihrer Wohnstätten, die sie, gleich Schwalbennestern, an alle Felsenabhänge anklebten. In den wilderen, rauher geformten Cañons hängen die Häuser gleich Wespennestern hoch oben an den Felswänden über dem schwindelerregenden Abgrunde. So finden sich namentlich in den Höhlen und Klüften, unter den überhängenden Klippen des Rio Mancos, des La Platte, des San Juan, des Las Animas, de Chelle und de Chaco zahlreiche und malerische Ruinen. Manche derselben sind leicht erreichbar, bei anderen hingegen ist der Zugang über herabgestürzte Steinblöcke, zwischen Felsenrissen oder mittelst in den Felsen eingehauener Höhlungen für Hände und Füße sehr schwierig, namentlich, wenn die künstlichen Stufen stark verwittert sind. Völlig unzugänglich ist eine andere Art von Felsenwohnungen, die nur erreicht werden könnten, wenn man sich an langen Seilen vom Rande des Cañons bis zu den Höhlenwohnungen herabließe. Im Thal des Rio Mancos befinden sich auf einem Felsensimse, 800 Fuß über der Thalsohle, einzelne Häuser, die dem unbewaffneten Auge von unten aus als kleine Punkte erscheinen. Dieselben zu erreichen, ist unmöglich, kein Fußsteig führt die lothrechten Wände hinan, ebensowenig wäre ein Zugang von oben her zu erzwingen, da die Wohnstätten unter weit überhängenden Felsen verborgen liegen. Alle diese Häuser sind zumeist aus an der Sonne getrockneten Lehmziegeln erbaut und bestehen aus einem Erdgeschoß und einem, mitunter auch aus zwei Stockwerken. Die Außenmauern sowie die Scheidewände sind sehr dünn, zeugen aber von großer Geschicklichkeit. Wo Decken nothwendig waren, bestanden dieselben aus zugehauenem Cedernholz. Vielfach waren die Wände mit einem Cement beworfen, der eine dem Gypse ähnliche Appretur besaß. Daß diese Masse mit der flachen Hand über die Wände gestrichen wurde, zeigt der Umstand, daß man auf der Oberfläche sehr häufig Abdrücke der Handformen wahrnehmen kann: ja an einer Stelle sind uns auf diese Weise die zarten Finger einer Frauenhand in sehr guten Abdrücken erhalten worden. Hinter manchen dieser Luftwohnungen fand man kleine Viehstallungen, und ist es unbegreiflich, wie man Thiere in diese unwegsamen Höhen bringen und hier erhalten konnte. Häufig finden sich innerhalb dieser Ansiedlungen oder in unmittelbarster Nähe derselben Thürme, die zweifellos als Wachtthürme und Zufluchtsorte dienten. Dieselben erreichen manchmal einen Durchmesser von 60 Fuß und schließen eine Anzahl Zellen, sowie einen halb unterirdischen Raum ein. Sie besitzen nur eine einzige Öffnung von 20-30 Zoll Weite, so daß man zu diesem Eingange nur kriechend durch einen 30 Fuß langen, niedrigen Gang gelangen kann.

Felsenwohnungen im Cañon des Rio Mancos.

Die großartigsten Überreste dieser altindianischen Baukunst finden sich in Neu Mexiko, wo es Gebäude giebt, die an Umfang alle gegenwärtigen Bauten Nordamerikas mit alleiniger Ausnahme des Capitols zu Washington hinter sich lassen. Eine dieser Ruinen, das Pueblo Chetho Kettle, welches 440 Fuß lang und 250 Fuß breit ist, weist vier Stockwerke auf. Das ganze Mauerwerk, bestehend aus 315,000 Cubikfuß Masse, enthält etwa 30 Millionen Stück Bausteine, welche behauen und gelegt werden mußten. In Anbetracht dieser riesigen Arbeit und der Zeitdauer, welche zu diesen Bauten verwendet wurde, können dieselben mit irgend einem hervorragenden Bauwerke der alten Welt gar nicht verglichen werden. Eine andere, am Rio Chacos gelegene Ruine, Pueblo Bonita, hatte einen Umfang von 1300 Fuß und umschloß 641 Räume, welche, nach einer Schätzung, 3000 Indianern Wohnung geben konnten. Eine vierte, Pueblo de Penaska Blanca, hat gar 1700 Fuß im Umfange. In all' diesen Ruinen fanden sich Unmassen von zerschlagenen, thönernen Gefäßen, ferner Schleifsteine, Hämmer, Äxte, steinerne Pfeilspitzen, sowie Mörser zum Zermalmen des Getreides. Auch Darstellungen von Menschen und Thieren wurden entdeckt.

Wer waren nun die Erbauer dieser räthselhaften Städte, und was veranlaßte diese Menschen, ihre Wohnsitze in und auf fast unersteiglichen Felsen zu errichten?

Darüber eine befriedigende Antwort zu ertheilen, ist der Wissenschaft noch nicht gelungen. Mancherlei Anzeichen deuten darauf hin, daß die Felsenbewohner die Vorfahren der jetzt noch in Neu Mexiko und Arizona hausenden Pueblo Indianer gewesen sein mögen. Ganz unzweifelhaft ist ferner, daß sich dieselben vor dem Andringen übermächtiger und grausamer Völkerstämme auf die unzugänglichen Höhen flüchteten; hat man doch in der Nähe eines dieser verlassenen Orte tausende von Pfeilspitzen aus Feuerstein in der Bergwand steckend gefunden, – alle gegen die Stadt gerichtet – ein Beweis, daß irgend ein gewaltthätiger Eindringling einen Angriff auf dieselbe unternommen hat. Um welche Zeit diese kriegerischen Ereignisse stattgehabt haben mögen, darüber herrscht völlige Dunkelheit; die Traditionen der heutigen städtebauenden Indianer reichen nicht so weit zurück. Daß dies aber schon lange vor der Columbianischen Entdeckung Amerikas geschehen, geht aus den Aufzeichnungen der spanischen Conquistadore und Mönche hervor. Schon diesen ward von den Eingeborenen versichert, daß die › Casa Grandes‹ viele hundert Jahre alt seien. Über die Erbauer wußten sie keinerlei Auskunft zu geben.

Und so sind diese überaus merkwürdigen Ruinenstädte noch heute ein ungelöstes Räthsel, gleichwie die räthselhaften, in den Thälern des Mississippi und seiner zahlreichen Nebenflüsse vorkommenden gewaltigen › Mounds‹, über deren Alter und Erbauer die Forscher unserer Zeit schon manche Vermuthung aufgestellt haben, ohne aber bis jetzt zu endgültigen und befriedigenden Schlüssen gekommen zu sein. –

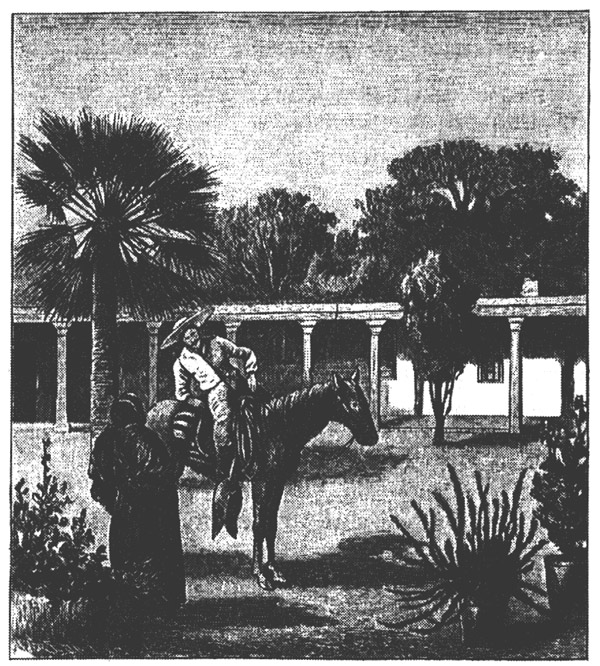

Ungern schied ich von den Bewohnern Isletas, diesem echten Phäakenvölkchen. In Albuquerque bestieg ich wieder die Bahn, um die ähnlich gebaute, nur etwas vornehmere Adobestadt Santa Fé zu besuchen. Die Fahrt ging durch das malerische Thal des Rio Grande del Norte, des Niles von Neu Mexiko, der mit seinem schlammführenden Hochwasser alljährlich den Boden immer auf's Neue befruchtet und also eine Vegetationspracht erzeugt, die einen krassen Gegensatz zu den das Thal begrenzenden dürren Organ Gebirgen bildet. Im Thalgrunde wie von einigen der treppenartig übereinander aufsteigenden Mesas oder Tafelbergen leuchteten einige der malerischen Pueblodörfer, mitunter auch stand inmitten cultivirter Felder eine mexikanische Rancheria, die Hazienda eines echten Sohnes Castiliens, dessen Vorfahren vielleicht Gefolgsgenossen des Cortez oder Coronado waren.

Bei der Station Lamy führte eine 18 Meilen lange Zweigbahn zu der 7000 Fuß über dem Meeresspiegel gelegenen ›Stadt des heiligen Glaubens‹ empor, nach der ›Villa Real de Santa Fé‹, der ältesten Stadt der Vereinigten Staaten und der ›Capitale‹ von Neu Mexiko. Hier war bereits ein volkreicher Ort, als Columbus die Neue Welt entdeckte, und wo heute der langgestreckte ›Palacio del Gobernador‹ sich erhebt, war vor undenklichen Zeiten der Regierungssitz eines aztekischen Kaziken. Man nimmt an, daß die indianische Pueblostadt, welche sich hier erhob, mit der von Coronado entdeckten Stadt ›Cicuye‹ identisch ist, woselbst nach der unter den Pueblo Indianern allgemein verbreiteten Sage der große Montezuma geboren sei. Einige Andere wollen wissen, daß die Ruinen des zerstörten, östlich von Santa Fé gelegenen Pueblo's Pecos das ehemalige Cicuye seien.

Im Hofraume einer Rancheria in Neu-Mexiko.

Kaum eine Stadt der Union hat eine so wildbewegte, blutige Vergangenheit wie Santa Fé, kaum eine ist der Schauplatz so schrecklicher Kriegsstürme, Verbrechen und entsetzlicher Geheimnisse gewesen, wie die ›Stadt des heiligen Glaubens‹. Namentlich innerhalb der mächtigen Adobemauern des ›Palacio‹ spielten sich tragische und bedeutsame Ereignisse ab, denn hier schalteten und walteten hintereinander indianische Kaziken, spanische Eroberer, texanische Eindringlinge, mexikanische und amerikanische Gouverneure. Wie überall, wohin der golddurstige und eroberungssüchtige Spanier den Fuß setzte, legten die fremden Eindringlinge auch hier den Eingeborenen ein eisernes Joch auf, suchten ihnen durch die grausamsten Foltern Geständnisse über das Versteck erträumter unermeßlicher Schätze der Montezumas zu erpressen und trieben sie mit Peitschenhieben vor das errichtete Kreuz oder in die durch Frohnarbeit erbaute Adobekirche, wo die blutbesudelten Hände der Eroberer der gnädigen Mutter Gottes Dankopfer darbrachten. Erst seitdem Neu Mexiko durch den Vertrag von Guadelupe im Jahre 1848 an die Vereinigten Staaten fiel, ist Ruhe eingetreten und Neu Mexiko der Kultur und Civilisation wiedergegeben worden.

In einer eintönigen, 7000 Fuß über dem Meeresspiegel gelegenen Steppe liegen reizlos, wie in der Sonne zum Trocknen ausgebreitete Lehmziegel, die elenden grauen Adobegebäude von Santa Fé, von einigen Kirchthürmen überragt. Der öffentliche Platz befindet sich in dem Mittelpunkte der Stadt, an ihm liegen das Gouvernementsgebäude und der erzbischöfliche Palast. Die meisten Häuser haben einen überdachten, nach vorne offenen Vorsprung, eine Veranda, wodurch die Straße bis auf 25 Fuß verengert wird. Von Baumanlagen oder Gärten findet sich keine Spur, nur die mit einem Denkmal zum Andenken an die in der Schlacht zu Valverde gefallenen Bundessoldaten geschmückte Plaza ist mit Blumenbeeten versehen und mit Bäumen bepflanzt.

Daß es in der ›Stadt des heiligen Glaubens‹ nicht an kirchlichen Bauten fehlt, ist selbstverständlich; geschichtlich am merkwürdigsten ist das auf Seite 276 abgebildete, allmählich verfallende Adobekirchlein San Miguel, dessen Erbauung um das Jahr 1640 stattgefunden hat. Während des Aufstandes der Indianer im Jahre 1680 wurde die Kirche zerstört, und erst 1710 in ihrer jetzigen Gestalt wieder auf's Neue aus Lehm, Kies und Wasser zusammengeknetet. Über diesen Neubau berichtet eine gleichzeitige Inschrift, welche einen von Weihrauch und Alter geschwärzten Querbalken entlang läuft, der die Holzdecke der Kirche trägt. In dieser Inschrift nennt sich der Wiederhersteller der Kirche, der Marquis de la Pañuela, einer jener spanischen Gouverneure, die, dem Namen nach nur Vicekönige, in Wirklichkeit aber nahezu völlig unabhängige Herrscher waren und eine tyrannische Willkürherrschaft über das ganze Land ausübten.

Der Innenraum des Kirchleins, welches ich in Begleitung eines der das nebenan gelegene Christian Brothers College bewohnenden Jesuiten betrat, machte einen unglaublich finsteren Eindruck, jener entsetzlichen Zeit entsprechend, die das freie Denken auf Blutgerüst und Scheiterhaufen gewaltsam zu ersticken suchte.

Ein ähnlicher Adobebau ist die Kathedrale, über welcher gerade ein steinerner Neubau errichtet wurde, der die alte Kathedrale wie ein Gehäuse umschloß. Eine dritte kirchliche Merkwürdigkeit ist die Kapelle ›Unserer lieben Frau von Guadelupe‹, deren Andenken alljährlich mit großem Pompe gefeiert wird.

Zwischen diese uralten mexikanischen Lehmgebäude schieben sich nun von Jahr zu Jahr immer mehr Backsteinwohnungen der › los Americanos‹, und zweifelsohne wird gar bald die thätig schaffende angelsächsische Rasse der Stadt Santa Fé ein anderes, ein amerikanisches Gepräge verliehen haben.

Unter den Handelsfirmen der Stadt befinden sich auch einige deutsche; so unterhalten die Gebrüder Spiegelberg, die Häuser Z. Staab, Ilfeld & Co. reiche Waarenlager, während bei Lucas & Co. wahre Prachtstücke jener herrlichen Gold- und Silberfiligranarbeiten zu finden sind, die vornehmlich in Santa Fé, Las Vegas und Chihuahua angefertigt und von den Besuchern der Stadt viel gekauft werden. Auch die hier in Massen aufgestapelten, originell geformten und grellbemalten Thongefäße der Pueblo Indianer, welche vielfach Thier-, Menschen- und Göttergestalten nachbilden, finden viele Abnehmer.

Von jeher war Santa Fé die ›Capitale‹ des südwestlichen Nordamerika und der Hauptstapelplatz des Handels mit dem alten Mexiko, Arizona, Texas und Californien.

Von den Ufern des Missouri her führte jener wunderbare, über 800 Meilen lange ›Santa Fé Trail‹, eine von blutiger Romantik umwobene Handelsstraße, die gar oft der Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen Händlern und Grenzstrolchen, zwischen Ansiedlern, Wegelagerern und Indianern war. Hunderte von ›Prairieschooners‹, hochbeladenen Frachtwagen, bildeten eine Karawane, deren Eintreffen nach monatelanger Wanderfahrt ein Ereigniß für die Bewohnerschaft von Santa Fé bedeutete.

Lauter Jubel brach aus, Kanonenschüsse wurden gelöst und Volksmassen strömten den Ankömmlingen entgegen. Gregg beschreibt in seinem Werke › The Commerce of the Prairies‹ diese Scenen wie folgt:

»Das Schauspiel war wirklich des Pinsels eines Malers würdig. Selbst die Pferde schienen die Jubelstimmung ihrer Reiter zu theilen und wurden lustiger und wilder. Ich zweifle, ob die Kreuzfahrer beim ersten Anblicke der Mauern der heiligen Stadt in lauteres, rasenderes Jauchzen ausbrachen. Und welche Erregung befiel die Eingeborenen! › Los Americanos! Los carros! La entrada de la caravana!‹ Diese Rufe hörte man aus allen Richtungen. Frauen und Kinder drängten sich massenweise um die Ankömmlinge, und verschmitzte Vagabunden betrachteten mit lüsternen Augen die vollgepackten Wagen und erspähten eine Gelegenheit zum Raube. Die Wagenleute selbst hatten ihre Sonntagskleider angelegt und auf ihr Äußeres besondere Sorgfalt verwandt, wußten sie doch, daß sie ein Kreuzfeuer schöner, schwarzer Gluthaugen passiren mußten.

Und nun wurden die Kattune und Baumwollenfabrikate, die halbsammetnen und seidenen Gewänder, die Stahl- und Eisenwaaren verhandelt, und manches heutige Millionenvermögen dankt den glänzenden Profiten aus jenem Handel seinen Ursprung. Dieser Verkehr litt allerdings zu Zeiten unter dem launenhaften und despotischen Vorgehen der spanischen oder mexikanischen Behörden, welche diese Handelsgelegenheit den verhaßten Yankees mißgönnten, ja wurde zeitweilig sogar verboten. Doch die unerschrockenen ›Gringos‹ kehrten allen Drohungen zum Trotz immer wieder reichbeladen zurück, um stets wieder gute Aufnahme und reißende Abnahme für ihre Waaren zu finden, deren strotzende Pracht und grelle Farbenbuntheit die Augen und Herzen der dunkelheutigen Señoras bestach – und das › que femme veut, Dieu veut‹ kam auch im alten Santa Fé zur Geltung.«

Bis vor wenig Jahren bestand der ›Santa Fé Trail‹, bis zum Jahre 1880, wo die erste Lokomotive in die alte Bergstadt einfuhr, die bisherigen Verkehrsmittel ablöste und dem Handel neue Bahnen öffnete. –

Von Santa Fé kehrte ich nach Lamy zurück, um von da nordwärts zu fahren.

Unter den in unserem Zuge Mitreisenden befand sich eine ganze Gesellschaft von unfreiwilligen Passagieren: einige an Händen und Füßen gefesselte Soldaten, die von den Militärstationen der Umgegend desertirt, aber wieder eingefangen worden waren, und ein Transport schwerer Verbrecher: Diebe, Mörder und Fälscher, welche als Berloques 50 Pfund schwere Eisenkugeln an den Füßen mit sich schleppten. Der ganze Transport ging unter der Bedeckung von einem Dutzend bewaffneter Soldaten nach dem Zuchthause von Leavenworth in Kansas. Die unheimliche Gesellschaft, worunter sich wahre Galgenphysiognomien befanden, theilte mit den Passagieren denselben Raum und bewegte sich ungenirt inmitten derselben.

Und nun kam die Adobestadt von Alt-Las Vegas in Sicht, ein verstaubtes Lehmgewinkel, welches, wenig Malerisches bietend, ohne Zweifel noch den früheren Schlaf der Vergessenheit träumen würde, hätte nicht die Gründung der hart an der Eisenbahn gelegenen Ansiedlung von Neu-Las Vegas den Ort gewaltsam aus seiner Versumpftheit herausgerüttelt. Eine Zweigbahn führt von hier nach dem wie ein modernes Civilisationsmärchen im Saratogastil in die Schlucht des Gallinas-Flüßchens gebetteten Bade Las Vegas Hot Springs, woselbst in einer Höhe von 6400 Fuß über dem Meeresspiegel eine ganze Anzahl von heißen Schwefelquellen, Aguas calientes, liegen, in denen bereits zu Cortez Zeiten die Eingeborenen von Neu Mexiko ihren Rheumatismus los zu werden suchten.

Damals befand sich an diesen Thermen Alles im reinsten Naturzustande, heute dagegen hat sich der speculative amerikanische Unternehmungsgeist der Heilquellen bemächtigt und dieselben zu einem Badeplatze umgewandelt, der in seiner Eleganz und Großartigkeit kühn den Vergleich mit manchem weltberühmt gewordenen Kurorte Europas aushält. Die heißen Quellen sind schön gefaßt, die Badeeinrichtungen vorzüglich, das zur Zeit meines Besuches mit dem Namen ›Montezuma‹ belegte Kurhaus war eines der schönsten und besteingerichteten Hotels westlich vom Mississippi, wurde aber, als es kurz nachher durch Feuer gänzlich zerstört wurde, darauf aber wieder in verschönerter Gestalt aus den Aschenhaufen erstand, mit dem Namen ›Phönix Hotel‹ getauft.

Ich verweilte in dem ›Montezumahotel‹ mehrere Tage, stieg das schöne Cañon des Gallinas hinan bis zu dem 10,000 Fuß hohen Monte Ermitano, auch El Solitorio genannt, und vertiefte mich in das geschäftliche Leben der mit Gas- und Wasserwerken, Hotels, Kirchen, Schulen, Zeitungen und Taschendieben bereits vollständig versehenen Stadt Neu-Las Vegas. Als Gesellschafter auf diesen Ausflügen diente mir zuweilen ein ruheloser Amerikaner, der hierher gekommen war, um die Heilkraft der Quellen von Las Vegas an seinem von Rheumatismus geschüttelten Körper zu erproben.

Ohne sich an die Einhaltung einer bestimmten Kurzeit und einer bestimmten Diät zu halten, stürzte er, wenn es ihm beliebte, kolossale Quantitäten des heißen Mineralwassers hinunter, um vielleicht gleich darauf sich zur Haupt-Tagesmahlzeit niederzusetzen und während derselben nicht nur gleiche Quantitäten Eiswassers, sondern auch ansehnliche Mengen von Mixed Pickles, saure Gurken und Ketchup zu verschlingen. Schon mehrere Wochen in Las Vegas verweilend, wunderte sich dieser echte Yankee, daß er nicht gesund werde und sprach, sobald die Rede auf die Bäder kam, von Humbug und Schwindel.

Ich ließ den hoffnungsvollen Patienten allein mit seinem Rheumatismus, und dampfte weiter dem Norden zu, nach Colorado!