|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

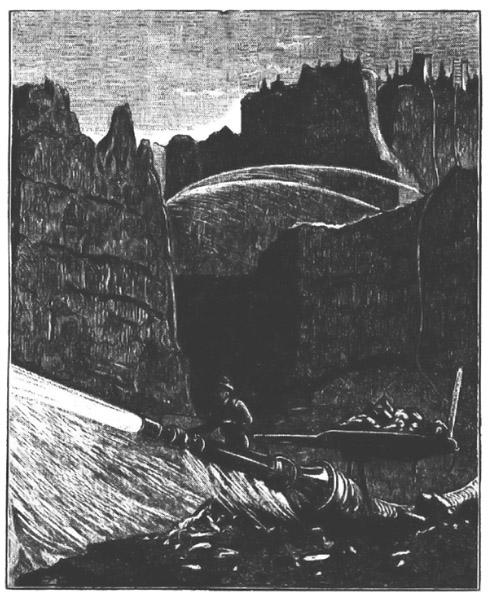

Goldwäscher in Californien.

Unmittelbar an das Deseret der Mormonen stößt ein Gebiet, welches auf den Karten als › the Great American Desert‹ verzeichnet steht. Hierunter werden jene schauerlichen Alkali- und Sagebuschwüsten verstanden, welche, nur wenige Oasen umschließend, vom Westufer des Großen Salzsees sich über fast ganz Nevada verbreiten, gegen die Sierra Nevada hin in mächtigen Lavafeldern, gegen den Coloradostrom aber in ein Labyrinth von wundersam geformten Klippen und unergründlich tiefen Cañons endigen. In dieser Kette zusammenhängender Wüsten ist vor allem jene Alkali-Ebene berüchtigt, deren Nordrand von der berühmten Central-Pacificbahn durchschnitten wird und wo unter der ausschließlichen Herrschaft alkalischer Salze auch nicht die geringste Spur eines Pflanzenlebens sichtbar ist. Geologische Forschungen haben ergeben, daß hier vor undenklichen Zeiten ein ungeheuerer See sich ausbreitete, der von den Wahsatch Gebirgen bis zum Fuße der Sierra Nevada reichte und, allmählich austrocknend, den Großen Salzsee, den Utah- und Sevier-Lake, sowie einige andere kleinere Wasserbecken als Reste seines ehemaligen Bestandes zurückließ.

Die ödesten Strecken der Sahara können kein traurigeres Bild darbieten, als diese Wüsteneien, in denen der leiseste Wind ganze Wolken feinen, salzigen Staubes emporwirbelt. Nur der Maler mag sich an den coloristischen Reizen dieser von einzelnen Höhen durchzogenen Landschaft erfreuen, wenn die fernen, seltsam zerhackten Berge im Lichte der sinkenden Sonne roth und purpurn erglänzen. Durch diese Wüsten pilgerten einst die Emigrantenzüge, die nach dem Lande der Verheißung, nach Californien wollten. Nur Derjenige, welcher diese vollständige Öde, diesen vollkommenen Tod durch eigenen Augenschein kennen lernte, vermag den Jubel zu verstehen, mit welchem die Überlandpilger das Thal des Humboldtflusses begrüßten. Tagelang währte ja die Reise durch dies grausige Gebiet, wo jeder Fußtritt Wolken feinen Staubes erzeugte, der sich wie ein dicker Überzug über Wagen, Thiere und Menschen legte. Dazu brannte die Sonne mit tödtlicher Gluth hernieder und all diese Gluth wurde von dem blendenden, mit Salzkrystallen bedeckten Boden in verdoppelter Stärke zurückgeworfen. Und kein erfrischendes Lüftchen kühlte die heißen Stirnen, kein Wölkchen zog schattenspendend an dem bleiernen Firmamente vorüber, kein Vogelgezwitscher durchbrach das schauerliche Schweigen, nur das angstvolle Stöhnen, Schnauben und Lechzen der eigenen, dem Verschmachten nahen Thiere.

Eine Station der diese Wüste durchschneidenden Central-Pacificbahn heißt Promontory, und hier vollzog sich vor nunmehr 20 Jahren eine Ceremonie, die für Amerika von der größten Bedeutung war: die Vollendung des großen eisernen Heerweges, der New York mit San Francisco verbindet. Am 10. Mai 1869, dem Tage, wo mit Eintreibung des weltberühmten goldenen Nagels das gewaltige Riesenwerk seinen Abschluß fand, der Atlantische mit dem Großen Ocean durch eiserne Bande aneinander gekettet ward, war der ganze amerikanische Continent in fieberhafter Erregung. Alle Städte der Union nahmen indirect an der Feier theil, Jedermann fühlte die weltgeschichtliche Bedeutung des Augenblickes, als um 2 Uhr Nachmittags aus der Wüste am fernen Salzsee der electrische Draht die Aufforderung herüberblitzte: »Hüte ab zum Gebet.«

Und bald darauf flog ein zweites Telegramm nach den Weltstädten des Ostens. Es bestand nur aus drei Punkten, welche die drei Hammerschläge auf den goldenen Nagel repräsentirten. Weit aus holte der mit dem elektrischen Drahte verbundene Klöppel der Glocke des Capitols zu Washington, und drei weithin hallende Töne verkündeten aller Welt, daß die erste Pacific-Eisenbahn soeben vollendet wurde, amerikanischer Unternehmungsgeist seinen größten Triumph gefeiert habe.

Seit jenem denkwürdigen Nachmittage sind 20 Jahre verflossen, aber diese Jahre waren Jahre eisernen Fleißes, rastlosen Ringens und Strebens. Während die Völker der alten Welt sich in blutigen Kriegen befehden und unter der Last der immer schwerer und unerträglicher werdenden Rüstungen seufzen, fahren die Völker der neuen Welt fort in den Werken des Friedens. Die großen, weißen Flecke auf den Landkarten verschwinden, die Wüsten werden zu segenbringenden, Korn und Weizen tragenden Gefilden, es sind bereits fünf weitere, von Ocean zu Ocean führende Pacific-Eisenbahnen über den nordamerikanischen Continent geschlagen worden.

Von diesen Hauptlinien, den Heerstraßen des Weltverkehres aus, werden von Jahr zu Jahr neue Seitenwege abgezweigt, enger und enger werden die Maschen der Eisenbahnnetze, rastlos und unermüdlich sind allerorten, in menschenleeren Einöden und in bisher unbetretenen Urwäldern Hunderte und Tausende von Eisenbahnarbeitern am Werk, um der auf den Flügeln des Dampfes siegreich dahineilenden Civilisation neue Wege zu bahnen.

Bei der Station Humboldt Wells erreicht die Bahn den Humboldt-Fluß, den größten jener wenigen armseligen Wasserläufe, die ohne sichtbare Ursache den silbergrauen Sagebusch-Ebenen Nevadas entspringen und nach mehr oder minder kurz bemessenem Dasein ebenfalls ohne jede Ursache in einem Mittelding von Sumpf und See verschwinden, für welche die Überlandpilger die treffende Bezeichnung › Sink‹ erfunden haben. Kaum von der Breite eines ausgewachsenen Baches, durch sein Naß gelegentlich dürftigem Weiden- und Rosengestrüpp zum Leben verhelfend, windet sich der Fluß fünfhundert Meilen durch die öde Gegend, an wenig zahlreichen und nicht besonders lebhaften Ortschaften vorüber, in denen allenthalben kleinere Horden zerlumpter, nur mit den Schattenseiten der Civilisation in Berührung gekommener Indianer umherlungern.

Die bedeutendste, 4236 Fuß über dem Meeresspiegel gelegene Oase, die dem Flusse ihr Leben zu verdanken hat, ist die Station Humboldt und der Durchreisende erinnert sich gerne daran, daß er hier wirklich einige grüne Bäume, einige Flecken grünen Rasens, ein kleines Gärtchen mit Rosen und duftenden Blumen, einen plätschernden Springbrunnen mit schimmernden Goldfischen gesehen habe. Durch einen Plankenzaun wird diese Oase von der Nevadawüste scharf geschieden, in deren dürrem Gebiete nach einer Weile sich auch der Humboldtfluß in einer › Sink‹ verliert. Kurz zuvor bildet er noch den stattlichen Humboldtsee, dessen von braunrothen Gebirgen umgebene Ufer im Wiederscheine der sinkenden Sonne ein coloristisch bezaubernd schönes Bild gewährten. Über die Höhenzüge legte sich ein wunderbarer röthlicher Hauch, der sich in den grün und silbern schimmernden Wassern wiederspiegelte. Im Vorgrunde wogten goldgelbe Binsen, aus denen Schwärme weißleuchtenden Wassergevögels aufstiegen. Sonderbarer Weise hat die Direktion der Centralpacificbahn die weise Einrichtung getroffen, daß die Überlandreisenden die traurigsten Strecken der Bahn bei Tage durchreisen, wohingegen die wirklich schönen Theile derselben während der Nacht passirt werden. So sah ich nur wenig von den schönen Nadelwäldern der 7000 Fuß hohen Sierra Nevada und ihren vielgerühmten Felsabstürzen und den Einblicken in tiefe Thalgründe. Vielfach wurde noch der Ausblick versperrt durch die endlosen Schneedächer, die von der Bahngesellschaft mit enormen Kosten aufgeführt wurden, um die Bahn gegen Verschneiung und gegen die Lawinen zu schützen, welche mit Einbruch des Frühjahrs hier die steilen Gebirge hinabdonnern. Diese Schneedächer sind derart gebaut, daß die Lawinen über sie hinweggleiten und auf der anderen Seite in den Abgrund hinuntersinken, während der Zug unbelästigt darunter weitereilt.

Höher und immer höher steigt die Bahn, fliegt durch lange Tunnels und über tosende Flüsse, über thurmhohe, aus mannsdicken Balken zusammengefügte Gerüste und Viadukte. Theodor Kirchhofs schildert diese Fahrt in einem größeren Gedicht, dem ich folgende Strophen entnehme:

»Wir kreisen hinan, wie der Adler fliegt,

An schwindelnden Bergeshängen;

Unser Pfad über Brücken, thurmhoch, liegt

Durch endlose Felsenengen.

Wir spotten der mächt'gen Lawinen Gekrach, –

Unter'm festen Vierzigmeilen-Dach

Kann kein Schnee die Straße beengen.

Wir tafeln im fliegenden Speisepalast,

Wie kein König jemals geträumet.

Es eilen die Meilen; die Gläser gefaßt

Und den seltenen Wunsch nicht versäumet:

Aus goldenem Füllhorn schöpfte uns dies

Das kalifornische Paradies, –

»Ihm ein Hoch, da der Becher schäumet!«

In kreisende Weite schweift der Blick

Beim Festmahl auf Dampfesflügeln.

Die Wälder, die Gipfel bleiben zurück

Und werden zu Büschen und Hügeln.

Dort unten der Faden silberhell,

Es ist ein Strom mit breiter Well',

Drin riesige Wälder sich spiegeln.

Und kommt die Nacht, so kehren wir ein

In kosige Schlafgemächer.

Was kümmert der Sturm uns, er brause darein

Und hagle an Scheiben und Dächer!

Wir hören auf donnernder Fahrt ihn kaum,

Auf der Windsbraut Flügeln; beim süßen Traum

Verhallt er schwächer und schwächer ...

So fliegt der Reisende heute über den Kamm der Sierra Nevada, – Drunten liegt der Donnersee, ein liebliches Gewässer, die ›Perle der Sierra‹. An seinen fichtenbekränzten Ufern spielte sich in jenen Tagen, wo noch keine Eisenbahn diese Höhen überspannte, ein trauriger Vorgang ab. Zweiundachtzig Auswanderer, die im Winter von 1846 auf 47 nach dem Lande der Verheißung, nach Californien wollten, wurden hier durch ungeheuere Schneemassen aufgehalten. Die Vorräthe gingen aus, und 36 der Gesellschaft starben, bevor Hülfe kam. Unter den Überlebenden befand sich eine Mrs. Donner, deren Gatte durch Frost und Hunger so geschwächt war, daß es nicht möglich war, ihn zu transportiren. Während die Anderen nun gen San Francisco zogen, entschloß sich die Frau, an dem Sterbelager ihres Mannes zu verbleiben, mit ihr ein Mann, Namens Keysburg. Als im Frühjahr wiederum Menschen nahten, um Rettung zu bringen, waren inzwischen Mr. und Mrs. Donner gestorben und die letzte überlebende Person saß, in Folge der schrecklichen Leiden wahnsinnig geworden, auf einem Baumstamme und nagte gierig an einem Menschenarme herum!

Zwischen Dutchflat und Goldrun ist der Boden von Gräben und Rinnsalen durchfurcht. Hier haben Goldwäscher ihre Hütten aufgeschlagen und sind beschäftigt, in den sogenannten ›Wiegen‹ den Mammon auszuwaschen oder vermittelst hydraulischer Preßströme die Bergwände zu zertrümmern.

Wie ist hier das Land zerstört. Schutt und Steinhaufen liegen haushoch umher, von rauschenden Wassern überströmt. Von den Reservoirs auf der Höhe droben führt ein hundert Fuß langer, mannsdicker Schlauch hernieder, eine riesige Anaconda, die in allen Ringeln zuckt wie ein lebendiges Ungeheuer. Dieser Schlauch endigt in ein metallenes Rohr und daraus schießt ein armdicker Wasserstrahl mit solcher Macht hervor, als werde er von einer mächtigen Dampfmaschine hervorgetrieben.

Dieser Strahl wühlt tiefe Löcher in die goldhaltigen Felswände, zermalmt das Gestein, löst Lehm und Sand auf und treibt sie in schmutziger Fluth in die engen Goldwaschrinnen, in denen das schwerere Gold niedersinkt, und durch besondere Vorrichtungen aufgefangen wird.

Vorüber eilte der Zug, hinab in die weiten Grasebenen des Sacramento, deren üppiges und saftiges Grün überall von blitzenden Wasserflächen durchbrochen und von blendend weißen Sumpfvögeln belebt wurde. Häufiger wurden auch die Ortschaften, überall herrschte ersichtlicher Wohlstand, überall Regsamkeit und geschäftiges Leben.

Und nun fuhren wir, per Dampfer die Bai von San Francisco kreuzend, in die berühmte Stadt am Goldenen Thore ein, in die Hauptstadt des pacifischen Hesperiens.

Was ist aus dem ehemaligen Yerba Buena, diesem elenden Walfischfängerdorfe an der San Francisco-Bai geworden! Eine Weltstadt, deren Häuser und Paläste sich über sieben Hügel verbreiten, die über 300,000 Bewohner zählt und ein volles Anrecht darauf hat, sich stolz die › Queen City of the Pacific Ocean‹ zu nennen.

Und dieser gewaltige Wechsel hat sich innerhalb eines Zeitraumes von nur vierzig Jahren vollzogen, trotzdem die junge Stadt in ihrem Aufschwunge mehrere Male durch gewaltige Feuersbrünste (am 24. December 1849, 4. Mai, 14. Juni und 17. September 1850, 4. Mai und 22. Juni 1851) und sonstige innere Unruhen zurückgeworfen wurde. Es mußte fürwahr ein gewaltiger Faktor sein, der trotz solcher Katastrophen der jungen Commune zu einem derartig rapiden Aufschwung verhelfen konnte, und in der That, San Francisco wäre wohl heute noch das elende Fischerdorf der vierziger Jahre, der ferne Westen wäre wohl heute noch zum größten Theile eine Terra incognita, wäre nicht am 19. Januar des Jahres 1848 in Californien das gleißende Metall entdeckt worden, nach dessen Besitze sich Alles drängt.

An genanntem Tage fand James Marshall unweit der Stelle, wo sich das heutige Coloma befindet, bei dem Bau einer Sägemühle mitten im Schlamme eine Anzahl gelber glänzender Körnchen. Er wusch dieselben, so gut es gehen wollte, in einem Teller aus und gar bald ließ eine angestellte Untersuchung keinen Zweifel darüber, daß man reines Gold vor sich habe. Und als die Kunde hiervon bald alle Welt durchflog, da änderten sich, wie mit einem Zauberschlage, alle bisherigen Verhältnisse Californiens. Ganze Ströme von Einwanderern kamen von Osten her durch die unermeßlichen Prairien gezogen, so brachen zum Beispiel im Mai des Jahres 1849 an 20,000 junge, unternehmende Männer, die Blüthe des amerikanischen Westens, vom mittleren Missouri auf, um nach den kalifornischen Goldfeldern zu ziehen. Und bald auch kamen zu Schiffe von den atlantischen Küsten her, ja aus den Ländern Europas und Asiens Tausende und aber Tausende, die weite monatelange Fahrt um Südamerika und das sturmumwehte Cap Horn nicht scheuend und nur von dem Wunsche getrieben, in dem vielgepriesenen, von einer Wunderglorie umleuchteten Californien reich zu werden.

Mochte das Leben in San Francisco in dem ersten Jahrzehnt seines Bestehens auch einem wüst zusammenschlagenden Meeresstrudel gleichen, in welchem Tausende versanken, so vergrößerte und verschönerte sich die Stadt doch von Jahr zu Jahr, der Hafen, groß genug, um alle Flotten der Welt beherbergen zu können, wurde der wichtigste der amerikanischen Westküste, und zahlreiche Prachtbauten aller Art schmücken die herrlich gelegene Stadt San Francisco.

Allerdings erheischte es der kolossalsten Anstrengungen, um der immer mächtiger aufblühenden Stadt ein geeignetes Terrain für die Weiterentwickelung zu schaffen, war doch dieses Terrain ursprünglich ein Gewirr von steilen Hügeln, engen Thälern und hohen Sanddünen. Zerklüftete vulcanische Gesteinsmassen traten allenthalben zu Tage und so war die Baustelle im Grunde genommen eine so ungünstige wie nur möglich, vornehmlich zur Anlage einer Stadt, die nach amerikanischer Weise schachbrettartig ›ausgelegt‹ werden sollte. Amerikanischer Unternehmungsgeist, der keine Bedenken und keine Hindernisse kennt, sobald der praktische Werth im Hintergründe sichtbar ist, wußte aber auch hier zu siegen, so daß heute jeder Klardenkende zugeben muß, daß die gemachten gewaltigen Anstrengungen trotz ihrer Kostspieligkeit das einzig Richtige waren, um das gesteckte Ziel zu erreichen.

Welchen Umfang die Arbeiten hatten, um den Plan der Stadt durchzuführen, vermag heute der Reisende freilich kaum noch zu gewahren. Ganze Berge Sandes mußten abgetragen werden, um mit dem gewonnenen Erdreiche die Thäler auszufüllen. Zugleich wurden die dem Hafen zunächst liegenden Dünen dazu verwendet, einen Theil der flachen Küste der Bai zuzuschütten, so daß auf dem gewonnenen Boden neue Straßen angelegt und gegen die Bai hin mächtige Werfte gebaut werden konnten, wodurch heute selbst den tiefstgehenden Seeschiffen das Anlegen an den Werften möglich ist. Die bereits vorhandenen älteren Straßen wurden erweitert und verschönert, überall schossen prächtige Neubauten empor, so daß sich heute die westliche Metropole vollständig ebenbürtig an die Seite ihrer älteren Schwestern im Osten stellen kann.

Die meisten dieser modernen Prachtbauten in San Francisco sind freilich nur Holzpaläste, darum aber nicht minder kostbar, bisweilen sogar von einer überladenen, theatralisch wirkenden Pracht. Es wäre unrichtig, anzunehmen, daß bei der Wahl des Baumaterials etwa Billigkeitsrücksichten maßgebend gewesen wären, sind doch manche dieser Holzbauten mit einem Kostenaufwande von Millionen von Dollars aufgeführt worden. Man zieht die Holzbauten als Wohnhäuser den Steinpalästen vor, weil das ziemlich feuchte Seeklima auf letztere sich unangenehm äußert und dann auch, weil San Francisco mitunter von Erdbeben heimgesucht wird.

Der grandioseste, wenn auch nicht schönste Bau von San Francisco ist das berühmte › Palace Hotel‹, in welchem ich Quartier nahm. Thurmhoch ragt dieser Colossalbau in die Luft, einen Flächenraum von 96,250 Fuß bedeckend. Das Hôtel ist im Stande, mit einem Male 1200 Gäste zu beherbergen. An Zimmern hat das Palace-Hôtel 35 mehr, als das Grand-Hôtel in Paris, welches bis jetzt als die colossalste Karawanserie auf dem Erdenrund gehalten wurde. Das Gebäude hat acht Stockwerke, von denen das untere 25, und die übrigen 14 bis 16 Fuß hoch sind. Das Innere hat drei Lichthöfe, von denen der mittlere mit einem 18 Fuß breiten kreisförmigen Fahrwege, einem mit Marmorgetäfel ausgelegten Trottoir und einem mit Statuen, Springbrunnen und exotischen Gewächsen decorirten Garten versehen ist. Bieten die äußeren Façaden dieses Colossalbaues künstlerisch nicht viel Anziehendes, so ist auch die Gliederung des Lichthofes leider ein völlig mißrathener Versuch, monumentale Wirkung zu erzielen. Breite Gallerien umschließen nämlich den weiten Hof und thürmen sich mit ihren weißen Säulen etagenweise so wenig künstlerisch über einander empor, daß der Gesammteindruck ein überaus nüchterner ist. Zur Unterdrückung von Feuersgefahr sind wohl umfassende Vorkehrungen getroffen worden, sollte aber einmal in diesem Bauwerke ein größerer Brand um sich greifen, so wären die in den oberen, labyrinthartig ineinanderlaufenden Stockwerken wohnenden Personen unrettbar verloren.

Wohl keine Stadt des amerikanischen Continentes hat eigenthümlichere Bevölkerungsverhältnisse aufzuweisen, als die Stadt am Goldenen Thore. Tritt der Fremdling vom Großen Ocean in die Bai des heiligen Franciscus ein, so überraschen ihn die lateinischen Segel italienischer und maltesischer Fischerboote. Sardinische und sicilianische Fischer sind sehr zahlreich vertreten, desgleichen Südfranzosen und Spanier, die sich theils dem Handel, theils dem Öl- und Weingeschäfte, theils dem Gemüsebau hingeben. Daß an den gleichfalls romanischen Mexikanern kein Mangel ist, setzt schon die Nähe der Republik voraus. Ziemlich stark sind auch die deutschen, skandinavischen und slavischen Colonien, und verliert man sich in das Stadtviertel, welches zwischen der Sacramento-, der Commercial-, Dupont-, Pacific- und Jackson-Straße gelegen ist, so glaubt man sich gar im himmlischen Reiche, in China, zu befinden.

Die mit Sturmeseile über die ganze civilisirte Welt verbreitete Kunde von der Entdeckung der californischen Goldminen war auch über den Großen Ocean, nach China gedrungen und hatte die Einwanderung jener Söhne des himmlischen Reiches zur Folge, die für die erste Zeit recht willkommen waren, heute aber den bestgehaßtesten Theil der Bevölkerung Kaliforniens ausmachen.

Die Abneigung der Amerikaner gegen die chinesische Einwanderung ist eine wohlbegründete, denn während der europäische Einwanderer sehr bald amerikanische Gebräuche und Anschauungen annimmt, mit den Eingeborenen vollkommen verschmilzt und mit ihnen jenen harmonischen Körper verwandter Elemente bildet, welcher in Bälde eine der fortgeschrittensten und mächtigsten Nationen der Erde zu werden verspricht, trägt hingegen der Chinese keineswegs das Verlangen, sich hier ein Heim zu errichten und eine Familie zu gründen. Die neue Welt ist ihm lediglich ein Gebiet der Ausbeutung, und sobald er sich genügende Mittel erworben hat, um in seinem eigenen Vaterlande leben zu können, kehrt er Amerika den Rücken; ja, im Falle seines Todes gehen sogar seine Gebeine wieder in das Land seiner Geburt zurück.

Die Einfuhr der Chinesen nach Californien ist keine Einwanderung. Die Zöpfeträger werden fast durchweg kontraktmäßig geliefert und stehen in Diensten von großen chinesischen Compagnien, welche ihnen Reisemittel und sonstige Unterstützungen vorschießen. Sie kommen als Miethlinge, nur zu dem Zwecke, die weißen Arbeiter zu unterbieten und thun dies in einer für sie selbst vortheilhaftesten Weise, da sie nicht allein das Problem gelöst haben, mit einem Minimum von Luft und Raum zu existiren, sondern auch, den Körper auf das Billigste, für 10-15 Cents täglich, zu erhalten.

In welchem Gegensatze der chinesische Arbeiter als Consument zu dem weißen Arbeiter steht, ergiebt sich wohl am besten aus den Beobachtungen, die ein im Dienste des arbeitsstatistischen Bureaus in Washington stehender Agent veröffentlichte, dessen Aufgabe es war, von Haus zu Haus zu gehen, um zu sehen, wie die Arbeiterfamilien leben. Wir entnehmen seinen Beobachtungen einige für eine ganze Gattung von Arbeiterfamilien charakteristische Fälle:

Zuerst kommt eine aus sieben Personen weiblichen Geschlechts bestehende Familie in Brooklyn, welche ihren Lebensunterhalt durch Nähen von Männerkleidern verdient. Zwei der Töchter arbeiten außerhalb und zwei andere besuchen die Schule. Die Mutter verrichtet die Hausarbeit, besorgt das Kochen und hilft beim Nähen. Die zwei ältesten, erwachsenen Töchter nähen von Morgens 6 Uhr bis Abends ½7 Uhr und das Einkommen der ganzen Familie beträgt im Durchschnitt 16 Dollars die Woche.

Das Frühstück besteht aus Thee und Brot, das Mittagessen aus Fleisch, Kartoffeln und ›Pie‹. Abends giebt es wieder Thee und Brot. Diese Ernährung kostet 12 Cents pro Tag für jedes Mitglied der Familie oder 6 Dollars pro Woche. Für Miethe werden 2 Dollars 56 Cents, für Kleidung 2 Dollars 30 Cents, für Heizung und Licht 1 Dollar und für andere Bedürfnisse 4 Dollars wöchentlich ausgegeben, so daß 14 Cents für Nothfälle übrig bleiben. Die jährliche Ersparniß beträgt 5 Dollars. Eine aus sechs Köpfen bestehende Familie in Brooklyn hat ein Einkommen von 11½ Dollars wöchentlich, das der Vater durch Spitzenklöppeln verdient. Für Nahrung werden 7 Dollars und für Miethe 2 Dollars verausgabt, und der Rest geht für Kleidung und andere Bedürfnisse gänzlich drauf.

Eine andere, im Osten wohnende, neun Mitglieder zählende Familie verdient 19¼ Dollars wöchentlich, wovon am Ende des Jahres 3 Dollars gespart sind. Die wöchentlichen Ausgaben bestehen in 15? Dollars für Nahrung, 1½ Dollars für Miethe und der Rest wird für Kleidung, Heizung u. s. w. gebraucht. Nun folgt eine in einem südlichen Staate lebende Familie von sechs Köpfen. Der Vater verdient als Cigarrenmacher von 6 bis 9 Dollars wöchentlich, ist aber oft beschäftigungslos. Die Mutter verdient 3 Dollars mit der Nähmaschine. Für Nahrung werden 2? Dollars und für Miethe 1 Dollar verausgabt und die Ersparniß eines Jahres beträgt 4 Dollars. In keinem dieser typischen Fälle reicht das Einkommen weiter, als bis nothdürftig von der Hand in den Mund zu leben.

Diesem gegenübergestellt ist das Beispiel eines Durchschnitts-Chinesen in San Francisco. Derselbe ist ein Besenmacher und verdient 90 Cents den Tag. Er haust mit sieben anderen Mongolen in einem Keller, was ihm einen halben Cent per Tag kostet. Er nimmt jeden Tag zwei starke Mahlzeiten, bestehend aus Reis und Schweinefleisch, zu sich, wofür er 31½ Cents bezahlt. Für Kleidung giebt er das ganze Jahr hindurch nicht mehr als 5 Dollars aus und dieselbe Summe kostet ihn, was sein einziger Luxus zu sein scheint, das Rasiren des Schädels und die Pflege des Zopfes. Seine Jahres-Einnahme beträgt 231 Dollars, wovon er nur 84 Dollars 92 Cents braucht. Er erübrigt durch seine viehische Existenz 146 Dollars im Jahre und davon bleibt kein Cent im Lande.

Weitaus billiger lebend wie der Weiße, kann der Chinese demnach auch weitaus billiger arbeiten und verkaufen, und so ist in zahlreichen Beschäftigungen die Concurrenz der weißen Arbeiter vollständig aus dem Felde geschlagen worden. Fast gänzlich in die Hände der chinesischen Bevölkerung sind die Gewerbe der Kleider- und Schuhmacher übergegangen, desgleichen finden wir die Söhne des himmlischen Reiches als Wäscher, Cigarrenarbeiter, Hemdenmacher, Gerber und Dienstboten thätig und vornehmlich auch beim Berg-, Eisenbahn-, Acker- und Weinbau beschäftigt. In Folge ihrer fabelhaften Geschicklichkeit, ein Handwerk praktisch zu erlernen, werden sie später die erfolgreichsten Concurrenten der aus Billigkeitsgründen sie anstellenden Amerikaner, und so werden die Vortheile, welche chinesische Gesellen bieten – Fleiß und spottgeringer Lohn – gar oft zu Danaergeschenken.

San Francisco zählt gegenwärtig an 30-35,000 Chinesen, welche, einen Staat im Staate bildend, ihre eigenen Streitigkeiten vor eigenen Gerichten ausmachend und sich gegenseitig auf alle mögliche Weise schützend und unterstützend, einige der belebtesten Geschäftsstraßen an sich gerissen haben und hier, wie in der weiteren Umgebung möglichst dicht und zusammengedrängt wohnen und bald in größeren Räumen, bald in dumpfen, moderigen Kellern oder Löchern oder auf offener Straße ihr Handwerk betreiben.

Dieser chinesische Ghetto ist der wunde Fleck von San Francisco, ein solches Labyrinth von Übervölkerung, Schmutz und Laster, daß es nur einer einzigen eingehenderen Besichtigung desselben bedarf, um die Erbitterung verstehen zu lernen, mit welcher die gesammte pacifische Bevölkerung gegen die fernere Chineseneinfuhr kämpfte, bis dem Congresse der Vereinigten Staaten endlich das gesetzliche Verbot derselben auf zehn Jahre abgerungen war. Beschränkt man sich nur auf einen Besuch der Hauptstraßen des Chinesenviertels, seiner Tempel, Theehäuser und Curiositätenläden, so würde man nur die interessante, malerische Seite des Chinesenquartiers kennen lernen, denn hier giebt es größere, sauber aussehende Kaufläden, deren Inhaber mit Thee, kostbaren Broncen, Seidenstoffen, Porzellan, Lackwaaren und dergleichen handeln, ferner Restaurants und Theestuben, die sich durch große Eleganz und Sauberkeit auszeichnen. Wände und Decken sind mit reichgeschnitztem Holzwerk getäfelt und mit vergoldetem Ornamentwerk überladen. Bunte Papierlaternen verstreuen ihr gedämpftes Licht über die aus hartem Teakholze gefertigten und polirten Möbel, sowie über die behaglich ihre Pfeife schmauchenden Gäste, denen weißgekleidete Aufwärter in zierlichen Tassen den Thee, Chinas Nationalgetränk, credenzen. In diesen Hauptstraßen herrscht überall das bunteste Leben und Treiben, und Schritt für Schritt sind allerlei Genrebilder zu entdecken, welche durch das eigenartige Kostüm der Personen, die rothen, blauen und schwarzen Firmen- und Reklametafeln mit der funkelnden Goldschrift noch den Reiz des Fremdartigen, Besonderen haben.

Nachdem ich tagelang diese besseren Straßen gemustert hatte, wollte ich auch die Kehrseite der Medaille kennen lernen und vertraute mich der Führung eines mit allen Mysterien des chinesischen Ghettos vertrauten Detectivs an, um denselben auf einer nächtlichen Wanderung zu begleiten.

Aus der belebten Pacificstraße bogen wir zunächst in ein enges, übelduftendes Seitengäßchen, die berüchtigte Sullivan Alley, welche von den Chinesen selbst ›die Straße der Aussätzigen‹ genannt wird, denn hier befindet sich inmitten elender Bretterbuden das ›Pesthaus‹, eine Stätte des Elendes und Jammers, wo hinter nothdürftig mit Papier verklebten Fenstern aussatzbehaftete Kranke ein grauenhaftes Dasein fristen.

In dieser Gasse, einem Unterschlupf für allerhand zerlumptes Gesindel, befanden sich außer dem Pesthause auch zwei chinesische Leihhäuser, woselbst die versetzten Pfandstücke in hohen Bretterverschlägen untergebracht sind. Sehr zahlreich waren sonderbar gestaltete Waffen vorhanden, zweischneidige Messer und Dolche, Todtschläger, Pistolen u. s. w., die zu der Ausrüstung der › High-binders‹ gehören, jener Sorte von chinesischen Banditen, welche für ein paar Dollars zur Ausführung eines Mordes zu dingen sind. Fast jeder Chinese trägt insgeheim irgend eine Waffe, sei es auch nur ein langes Messer, in den Falten oder Ärmeln seines weiten Gewandes verborgen; beliebt sind auch jene Dolche, die in ihrer äußeren Ausstattung von einem zugeklappten Theaterfächer sich nicht unterscheiden und demnach in der unauffälligsten Weise tragen lassen.

Im Chinesenviertel von San Francisco.

Unweit der Sullivan Alley befindet sich ein sogenanntes › Josshouse‹, ein chinesischer Tempel, in welchen wir gleichfalls eintraten.

Nahe der Thüre war irgend ein Gott geringeren Grades aufgestellt, welcher gewissermaßen Portierdienste verrichtet. Seines Amtes ist es nämlich, darüber zu wachen, daß dem Hause und denen, welche in dasselbe eintreten, kein Unfall geschehe. Dicht daneben war ein aus Ziegeln errichteter Kamin, und ein mit uns kommender Chinese warf einige auf rothes und blaues Papier gedruckte Gebete in diesen Ofen, damit dieselben mit dem wirbelnden Rauche zu den Göttern emporsteigen möchten. Im Hintergrunde des Raumes waren die in Elfenbein und Bronce ausgeführten Bilder dieser kreuzbeinig sitzenden Götter selbst aufgestellt: links der ›Gott der Medizin‹, der in der Hand eine Pille hielt und neugierig mit seinem broncenen Gesichte in drei vor ihm stehende Likörgläser lugte. Der mittlere Schrein enthielt drei andere Gottheiten, im Centrum saß, eine schreckliche Grimasse schneidend, der schwerttragende ›Gott des Krieges‹, ihm zur Seite der ›Gott der Gebirge‹ und der ›Gott der Thäler‹. Ferner umschloß der Tempel noch eine ›Göttin der Tugend‹, nebst großem Gefolge, sowie den originellen ›Gott der Thiere‹, von welch' letzterem behauptet wird, daß er dieselbe Macht über alle thierischen Wesen habe, wie sie voreinst St. Patrik über die Schlangen Irlands besaß. Seine Heiligkeit war in Gestalt einer Katze dargestellt, mit weitgeöffnetem Maule, glühenden Augen und ausgerecktem Schwanze. Nase und Schwanz waren stark beschädigt, wofür etliche Ratten verantwortlich zu machen sind, welche in der Stille der Nacht stets den über die Nase des Gottes gelegten Streifen Speck wegstehlen, womit die chinesischen Priester den Hunger dieses fürchterlichen Gottes zu stillen suchen. In der abendlichen Beleuchtung machte der mit allerlei Broncen, Porzellanvasen, funkelndem Schmuckwerk und bunten Fähnchen ausgestattete Raum, in welchem überall kleine Flämmchen glühten, einen eigenen magischen Eindruck.

Wie überall, wo eine Kirche steht, der Weg nicht weit zu einer Schenke ist, so hatte der chinesische Beelzebub auch hier neben die Kirche eine Kneipe und ein Spielhaus angeklebt.

Da mein Führer hier augenscheinlich wohlbekannt war, und man mir sofort den Fremdling ansah, so machten uns die um den Ladentisch sich drängenden Mongolen sofort Platz, auch erhielten wir Zutritt zu dem 6 bis 12 Fuß langen Raume, der als Spielzimmer diente. Der Raum war zum Erdrücken voll, und Alles drängte sich um den Spieltisch, auf welchem Dominosteine und die mit viereckigen Löchern versehenen chinesischen Kupfermünzen klapperten. Da Hazardspiele in Amerika verboten sind, so hat ein Spielzimmer in der Regel ebenso viele Thüren zum Entweichen aufzuweisen, als ein Fuchsbau Löcher hat, und diese Thüren sind meist gegen jeden unberufenen Besuch fest verschlossen.

Der Vorderraum der Kneipe war zugleich eine Boutique, in welcher Eßwaaren aller Art zu haben waren; aber das, was hierselbst zur Schau gestellt war, erregte in uns keineswegs das Verlangen nach seinem Besitz. Da waren getrocknete Fische und jene aus China importirten Eier, die man dadurch frisch zu erhalten sucht, daß man sie vor ihrer Versendung mit einer harzigen Kruste überzieht. Daneben lagen mit braunem Firniß bestrichene Spanferkel, und Haufen von schmierig aussehenden Kuchen und regenwurmähnlichen Würsten. An Holzstäbchen gereiht, hingen getrocknete Entenleiber und Kaninchen, im Hintergrunde waren zwei im tiefsten Negligé befindliche Köche damit beschäftigt, für die werthen Gäste ein › Ragoût fin à la Melikan Man‹ zu bereiten, ein aus gehackten Schweinsfüßen und Hasenohren bestehendes Compositum, welches mit Arraksauce übergossen wird.

Der äußerst widerwärtige Geruch, welcher die Boutique durchwogte, trieb uns hinaus, und nachdem wir eine Weile an der frischen Luft Athem geschöpft hatten, besuchten wir eins jener zahlreichen Häuser, welche bis in die kleinsten Winkel überfüllt sind. Welch ein Schmutz herrschte in diesen Räumen! Überall waren die Wände mit einer dicken Rinde Unrath überzogen, feuchtklebrige Massen machten den Fuß auf Schritt und Tritt ausgleiten, und überall herrschte eine Pestluft, die förmlich Übelkeit erregend wirkte.

Und ringsum an den Wänden dieser scheußlichen Gelasse erhoben sich hölzerne Verschläge, die wie Schiffskojen aussahen, fünf- und sechsfach über einander, und in diese Verschläge hatten sich allenthalben menschliche, mit Lumpen bedeckte Wesen verkrochen, um hier die Nacht zu verbringen.

Derartige Schlafkojen fanden sich in jedem Raume, mitunter nur einen engen Gang lassend, damit sich ein Mensch durchwinden könne. Von dem Dachstuhl stiegen wir in das Erdgeschoß hinab, von diesem hinab in den Keller und überall fanden wir diese Verschläge, in denen, Leichnamen gleich, menschliche Wesen lang ausgestreckt lagen.

Chinesische Schlafkojen in San Francisco.

Mehrere andere Häuser, welche wir besuchten, waren in gleicher Weise übervölkert; manchmal sogar ging es mehrere Stockwerke tief hinab in die Erde, denn die schlitzäugigen Mongolen haben hier in echter Maulwurfsarbeit, um kostenlos Raum zu gewinnen, die Keller und Straßen unterminirt und all' diese unterirdischen Gelasse, die durch Thüren und schmale Gänge mit einander verbunden sind, mit ihren allgegenwärtigen, von Schmutz überschleimten Schlafverschlägen, in die sie gleich Kellerwürmern hineinkriechen, ausmöblirt. In einem dieser unterirdischen Erdlöcher, die nach europäischen Begriffen aller Lebensluft entbehren, wohnten drei Chinesen mit einem uralten, unbeschreiblich häßlichen Weibe zusammen, welches gerade dabei war, das Nachtmahl zu kochen. In einem großen Kessel brodelte ein Ragout von undefinirbaren Ingredienzen und erfüllte den Raum mit einem unaussprechlich widerlichen Knoblauchgeruch. Ein elendes Öllämpchen verbreitete ein trübes Licht in dem qualmerfüllten Gemach, das in seiner Ausstattung einen geradezu abstoßenden Eindruck machte. Die zerlumpte, in dem Kessel rührende Alte war die leibhaftige Hexe von Endor, und die pergamentenen Mongolengesichter der gleich Bestien in ihren Verschlägen kauernden Chinesen musterten uns mit so offenbar feindseligen Blicken, daß ich froh war, als wir unbehelligt diese Mörderhöhle hinter uns hatten. Aus einem Loche nebenan drang der widerlich süßliche Geruch des Opiums. An den Wänden dieser elenden Höhle, die so niedrig war, daß ich mich bücken mußte, um hineinzukommen, lagen etwa sechs Menschen in den verschiedensten Stadien des Opiumrausches, stumpfsinnig vor sich hinglotzend und die fremden Besucher kaum beachtend. Auf der Seite lag einer der Mongolen mit halbgeschlossenen Augen, aber noch fähig, mit einer langen Nadel einem kleinen Töpfchen ein wenig der zähen, schwarzbraunen, lakritzenartigen Opiummasse zu entnehmen, dieselbe an dem ihm zur Seite stehenden Lämpchen zu härten und mit den Fingern zu jener Pille zusammenzudrehen, die gerade das kleine Loch der stabförmigen Pfeife auszufüllen vermag. Nachdem so die Pfeife zum Gebrauche fertig war, wurde dieselbe wieder dem Flämmchen genähert, bis das Opium zu brennen begann .Eine Pfeife zum Rauchen fertig zu machen, erfordert mancherlei Kunstgriffe und kann von Uneingeweihten erst durch längere Übung erlernt werden. Man nimmt zunächst mit der Spitze einer langen Nadel ( Yen hock) ein glasperlengroßes Theilchen Opium und hält dasselbe über die Flamme einer kleinen Lampe. Das Stückchen Opium schwillt schnell bis zur Größe einer kleinen Kastanie, platzt dann, wobei etwas Dampf entweicht und schrumpft nun wieder zusammen. Dies Verfahren wird so lange wiederholt, bis das Opium nicht mehr aufschwillt; der Zweck ist, alle Feuchtigkeit zu verdampfen, bis die Masse hart und trocken wird wie ein Stück Siegellack. Nun wird der Pfeifenkopf angewärmt und das Opium in geschmolzenem Zustande mit Hülfe der Spitze des ›Yen hock‹ über der Kopföffnung kegelförmig aufgehäuft. Sodann wird das Opium erhitzt, bis es sehr weich wird und mit dem ›Yen hock‹ ein Kanal bis zur Pfeifenöffnung durchgestoßen. Mit dem flachen Theil der Nadel wird die Spitze des Kegels abgestumpft, bis die Opiummasse eine cylindrische Form annimmt; dies nennt man dann ›Pille‹. Jetzt wird der Kopf nochmals gründlich erhitzt, mit dem › Yen hock‹ im Kanal der Pille. Nun schmilzt das Opium und klebt auf dem Kopfe fest. Endlich wird die Nadel wieder herausgedreht und das Rauchen kann beginnen. Hierbei wird die Pfeife direkt über die Lampe gehalten, das Opium schmilzt abermals und die ausströmenden Dämpfe werden durch das Pfeifenrohr eingesogen, wobei zugleich das schmelzende Opium in den Kopf der Pfeife gesaugt wird. Nach wenigen Zügen ist die Pfeife leer, und der ganze Vorgang hat auf's Neue zu beginnen. So that der Raucher fünf, sechs Züge, verschluckte den Rauch, und versank nun vollends in jene Lethargie, während welcher die Seele in allen Wonnen himmlischer und irdischer Glückseligkeit schwelgt, während der Leib in seiner Unbeweglichkeit ein Bild völligster Verthierung darbietet.

Schaudernd verließ ich diese unerträglich heiße, mit Gestank erfüllte Höhle, vergeblich mich bemühend, den eigenthümlichen, widrigen Opiumgeruch los zu werden, der noch für Tage in meiner Nase haftete.

Wir traten wieder hinaus in's Freie, unter den sternbesäten Himmel, der mit seinem dunklen Mantel die scheußlichsten Bilder dieses Sumpfes menschlicher Verkommenheit verhüllte. Aus den Häusermassen, deren Silhouetten unheimlich finster sich gegen den Nachthimmel abhoben, strahlte kein freundliches Licht, nur manchmal flackerten da und dort, Irrwischen gleich, kleine Flämmchen auf, um nach wenigen Augenblicken in einem Unterschlupf oder einem Gange plötzlich zu verschwinden. Auch tönten wohl gedämpfte Stimmen an unser Ohr, ohne daß wir die auf dicken, den Fußtritt unhörbar machenden Filzsohlen dahinschleichenden Personen in der Finsterniß zu erkennen vermocht hätten.

Endlich kamen wir wieder auf eine beleuchtete Gasse, wo in den Rahmen kleiner Fensterchen kunstvoll frisirte, mit blitzenden Nadeln und Schildpattkämmen besteckte Mädchenköpfe sichtbar wurden. Die weibliche Bevölkerung des Chinesenviertels ist nicht sehr zahlreich, besteht aber, nur wenige Frauen reicherer Kaufleute abgerechnet, fast durchweg aus Prostituirten. Dieselben werden auch lediglich zu Zwecken der Prostitution in China angekauft und nach der pacifischen Küste exportirt. Über den Thüren der kleinen, vogelbauerähnlichen Gehäuse, in welchen diese mandeläugigen Priesterinnen der Venus untergebracht sind, befindet sich auf einem Streifen rothen Papieres in chinesischen, mitunter auch englischen Lettern der Spruch: › May those who enter and depart see happiness.‹

Ohne eine solche Glückseligkeit genossen zu haben, verließen wie den chinesischen Ghetto, welcher, einem riesigen, von Madengewimmel belebten Käse vergleichbar, die Pestbeule von San Francisco ist und einem fressenden Geschwüre ähnlich, immer neue Häuser, immer neue Straßen in den Bereich seiner Ausdehnung zieht. Denn wo die Chinesen an den Grenzen dieses Ghettos ein Haus erobern und sich in demselben festsetzen, da räumen die weißen Nachbarn in aller Kürze das Feld, denn es ist einem Menschen kaukasischer Abstammung nicht möglich, sich an die Nachbarschaft solcher von Schmutz und Unrath starrenden, von Ungeziefer wimmelnden und eine wahre Pestluft aushauchenden Schlafkasernen zu gewöhnen. Der Promptheit dieses Rückzuges der Weißen entspricht die Promptheit des Vorrückens der Chinesen, die über kurz oder lang die leerstehenden Häuser, für welche sich absolut keine weißen Miether finden, an sich bringen, und so vollzieht sich hier die Verdrängung der Weißen in der geräuschlosesten und friedlichsten Weise der Welt. –

Da bereits der Morgen graute, so fuhr ich, um die häßlichen Eindrücke der durchlebten Nacht los zu werden und frische Luft zu athmen, zu dem einige Meilen von der Stadt entfernten Cliff Hause hinaus, einem villenartigen Bau, von dem aus man einen herrlichen Blick über den Großen Ocean genießt. Unweit von den nach der Seeseite hin das Haus umgebenden Veranden ragen drei mächtige graue Klippen aus dem Meer und hier tummelt sich ein Thiergewimmel, so absonderlich, daß wir uns plötzlich nach den Gestaden des unwirthlichen Polarmeeres versetzt wähnen. Leib an Leib gedrängt, lagern hier, von Wasservögeln umschwärmt, Hunderte von Seelöwen auf den Klippen, die Luft mit ihrem heiseren Gebell und krächzenden Geblöke erfüllend. Da schleppen sie sich mühsam auf ihren auswärts stehenden Vorderflossen das steile Geklipp hinan, um sich von dem Gipfel desselben wieder hinab in die schäumende Tiefe zu stürzen. Einige schlafen, andere fechten blutige Kämpfe aus. Hier und da spielen die Alten mit den Jungen oder sind mit dem Säugen derselben beschäftigt. Eines der größten dieser fettleibigen, bis 2000 Pfund schweren Thiere, der gewaltigste Schreier unter allen, ist mit dem Namen eines bekannten, viel redenden Congreßmitgliedes getauft worden.

Fürwahr, ein sonderbares Bild, in seiner Art wohl ohne Seitenstück in der Welt. Und darüber hinaus dehnt sich der unermeßliche Ocean. Am Horizonte leuchten einige Segel. Wohin mögen sie ziehen? Nach den Besitzungen des britischen Reiches oder nach Südamerika, nach Indien oder Australien? Wer will es sagen, steht doch den das Goldene Thor verlassenden Schiffen die ganze Welt offen von Pol zu Pol, vom Occident bis zum Orient.