|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

senkte sich mehr und mehr hernieder, kam dicht über ihn und bewegte ihre Schwingen außerordentlich schnell, jedoch ohne jedes Geräusch. Sie fächelte ihrem Opfer eine höchst angenehme Kühlung zu. Dann senkte sie sich vollends hernieder. Der Erzähler versichert, daß er den Augenblick, in welchem der Vampir in seine entblößte Brust biß, nicht bestimmen konnte, so schmerzlos war der Biß und so angenehm das Fächeln mit den Schwingen. Nach und nach fühlte er aber doch ein leises Schmerzgefühl, welches an das von dem Biß eines Blutegels herrührende erinnerte, griff zu und erwürgte den Blutsauger.

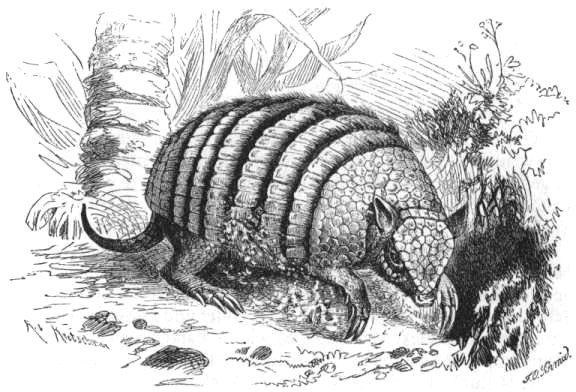

Die Gürtelthiere oder Armadille (Dasypus) haben sämmtlich mehr oder weniger dieselbe Gestalt. Der auf niederen Beinen stehende Leib ist gedrungen, der kegelförmige Schwanz mittellang, gepanzert und steif, der Schildpanzer knöchern und vollständig mit dem Leibe verwachsen. In der Mitte verlaufen sechs oder mehr bewegliche Gürtel.

Das Sechsbindengürtelthier (Dasypus sexcinctus) [Heute: Weißborsten- oder Sechsbindengürteltier, Euphractus sexcinctus], welches unsere Abbildung darstellt, ist einschließlich des 20 Centim. langen Schwanzes 56 bis 60 Centim. lang, trägt hinter und zwischen den Ohren ein aus acht Stücken bestehendes Schilderband, hat zwischen dem Schulter- und Rückenpanzer sechs breite Gürtel und bräunlichgelbe, oberseits dunklere Panzer- und blaßbräunlichgelbe Hautfärbung.

Sechsbindengürtelthier

Gürtelthiere leben nicht in einem bestimmten Gebiete, sondern ändern öfters ihr Lager. Dieses besteht in einer gangförmigen, ein bis zwei Meter langen Höhle, welche von ihnen selbst gegraben wird. An der Mündung ist die Höhle kreisförmig und hat nach der Größe des Thieres einen Durchmesser von 20 bis 60 Centim.; gegen das blinde Ende zu wird der Gang weiter und zuletzt kesselartig, so daß das Thier im Grunde bequem sich umdrehen kann. Die Richtung des Ganges ist verschieden. Anfangs geht derselbe schief, meist unter einem Winkel von etwa vierzig bis fünfundvierzig Graden in die Tiefe hinab, dann wendet er sich halb gerade, d. h. wagerecht fort, bald biegt er sich nach dieser oder jener Seite hin. In solchen Höhlen bringen die Gürtelthiere alle Zeit zu, welche sie nicht zum Aufsuchen ihrer Beute verbrauchen. In den Wildnissen gehen sie, wenn der Himmel bewölkt und das grelle Sonnenlicht ihnen nicht beschwerlich fällt, auch bei Tage aus, in bewohnten Gegenden verlassen sie die Baue nicht vor einbrechender Dämmerung, streifen dann aber während der ganzen Nacht umher. Es scheint ihnen ziemlich gleichgültig zu sein, ob sie zu ihrer Höhle sich zurückfinden oder nicht; denn sie graben sich, falls sie den Weg verfehlt haben sollten, ohne weitere Umstände eine neue. Hiermit verbinden sie zugleich einen doppelten Zweck. Azara beobachtete, und andere Naturforscher bestätigen dies, daß die Gürtelthiere ihre Baue hauptsächlich unter Ameisen- oder Termitenhaufen anlegen, weil sie hierdurch in den Stand gesetzt werden, ihre hauptsächlichste Nahrung mit größter Bequemlichkeit auch bei Tage einzusammeln. Sie unterwühlen solche Haufen und bringen es schließlich dahin, daß der Bau, für eine gewisse Zeit wenigstens, ausgenutzt wird. Dann kann ihnen nichts mehr an der alten Höhle liegen, und sie sind gewissermaßen gezwungen, sich eine neue zu graben, um einen erschöpften Boden mit einem frischen zu vertauschen. Nächst den Ameisen oder Termiten besteht ihre Nahrung vorzüglich aus Käfern und deren Larven, aus Raupen, Heuschrecken und Erdwürmern. Rengger bemerkte, daß ein Tatu Mistkäfer, welche sich in die Erde eingegraben, herausscharrte und hervorkommende Regenwürmer begierig aufsuchte und verzehrte, berichtigt aber die Meinung von Azara, welcher glaubte, daß kleine Vögel, nämlich Erdnister, sowie Eidechsen, Kröten und Schlangen vor den Nachstellungen der Gürtelthiere nicht sicher seien, und glaubt auch, daß das Aas von ihnen bloß zu dem Zwecke aufgesucht werde, um die dort sich findenden Kerbthiere aufzufressen. Unzweifelhaft fest dagegen steht, daß Gürtelthiere Pflanzennahrung zu sich nehmen: Rengger hat solche in dem Magen der von ihm getödteten Thiere gefunden.

Höchst wahrscheinlich geht das Gürtelthier, solange es einen ergiebigen Bau unter einem Termitenhaufen bewohnt, mehrere Nächte gar nicht nach Nahrung aus, sondern verweilt Tage lang im Baue, nimmt die von oben herabfallenden Ameisen gemächlich mit seiner Zunge auf und schluckt sie hinab. Sobald aber die Weide im Hause anfängt knapp zu werden, unternimmt es Streifzüge, besucht Gärten und Pflanzungen, um Raupen, Larven und Schnecken aufzulesen, unterwühlt einen oder den andern Ameisenhaufen u. a. Zwei verschiedene, sich gerade antreffende Gürthelthiere geben sich bei gelegener Zeit wohl auch ein Stelldichein und verweilen ein paar Minuten mit einander. Auf solchen nächtlichen Streifereien findet, wie Rengger bei Mondscheine beobachtete, die Paarung statt. Männchen und Weibchen begegnen sich zufällig, beschnuppern sich ein paar Minuten lang, befriedigen ihren Geschlechtstrieb und trollen weiter, so gleichgültig, als hätte es für das eine oder das andere kein zweites Gürtelthier in der Welt gegeben.

Es läßt sich erwarten, daß die geschilderten Streifereien immer nur innerhalb eines kleinen Kreises stattfinden können. Der gewöhnliche Gang aller Armadille ist ein langsamer Schritt, die größte Beschleunigung, deren sie fähig sind, ein etwas schnellerer Wechsel der Beine, welcher sie immerhin so rasch fördert, daß ein Mensch sie nicht einholen kann. Sätze zu machen oder sich schnell und gewandt herum zu drehen, sind ihnen Dinge der Unmöglichkeit. Ersteres verwehrt die Schwerleibigkeit, das letztere der enge Anschluß des Panzers. So können sie also, wenn sie ihren Lauf auf das äußerste beschleunigen wollen, nur in gerader Richtung oder in einem sehr großen Bogen dahintrollen, und sie würden ihren verschiedenen Feinden geradezu widerstandslos preisgegeben sein, wenn sie nicht andere Kunststücke verständen. Was ihnen an Gewandtheit gebricht, wird durch ihre große Muskelkraft ersetzt. Diese zeigt sich besonders in der Schnelligkeit, mit welcher sie sich in die Erde eingraben, und zwar an Stellen, wo eine Haue nur mit Mühe eindringt, z. B. am Fuße von Termitenhügeln. Ein ausgewachsener Tatu, welcher einen Feind in der Nähe wittert, braucht nur drei Minuten, um einen Gang zu graben, dessen Länge die seines Körpers schon um ein beträchtliches übertrifft. Beim Graben kratzen die Gürtelthiere mit den Nägeln der Vorderfüße die Erde auf und scharren mit den Hinterfüßen den aufgelockerten Theil derselben hinter sich. Sobald sie sich über Körperlänge eingegraben haben, ist selbst der stärkste Mann nicht mehr im Stande, sie, am Schwanze sie packend, rückwärts aus dem Gange herauszuziehen. Da ihre Höhlen niemals größer sind, als zum Einschlüpfen eben erforderlich, brauchen sie nur ihren Rücken etwas zu krümmen, dann leisten die Ränder der Binden nach oben und die scharfen Klauen nach unten hin so starken Widerstand, daß alle Manneskraft vergeblich ist, ihn zu bewältigen.

Je nach dem Zeitpunkte der Begattung wirft das Weibchen im Winter oder im Frühjahre, trotz seiner geringen Zitzenzahl, vier bis sechs Junge und hält sie während einiger Wochen sorgsam in seiner Höhle versteckt. Die Jungen lassen sich schwer unterscheiden, und die Brasilianer glauben deshalb, daß alle eines Wurfes desselben Geschlechtes seien. Wahrscheinlich dauert die Säugezeit nicht lange; denn man sieht die Jungen bald im Felde herumlaufen. Sobald sie einigermaßen erwachsen sind, geht jedes seinen eigenen Weg, und die Alte bekümmert sich nicht im geringsten mehr um ihre Sprößlinge. Ueberhaupt findet man die Gürthelthiere immer einzeln und höchstens die Mutter mit ihren saugenden Jungen in einem und demselben Baue.

Man jagt den Tatu gewöhnlich bei Mondscheine. Der Jäger bewaffnet sich mit einem dicken Stocke von hartem Holze, welcher am Ende spitz oder auch keulenfönmig zuläuft, und sucht mit einigen Hunden das Wild auf. Bemerkt der Tatu die Hunde noch rechtzeitig, so flieht er augenblicklich nach seiner eigenen Höhle oder gräbt sich so schnell als möglich und zwar viel lieber, als er in einem fremden Baue seine Zuflucht sucht, eine neue. Kommen ihm die Hunde aber auf den Leib, ehe er die Höhle gewinnt, so ist er verloren. Da sie ihn mit den Zähnen nicht anpacken können, halten sie ihn mit der Schnauze und den Pfoten fest, bis der Jäger hinzukommt und ihn durch einen Schlag auf den Kopf erlegt.

Bei der Unmasse von Höhlen, welche man da findet, wo die Thiere häufiger sind, würde es schwer sein, die bewohnten von den verlassenen zu unterscheiden, wüßten die geübten Indianer nicht kleine Anzeichen zu deuten. Nach den bewohnten Höhlen hin sieht man eine eigenthümliche Spur im Sande verlaufen, eine kleine seichte Rinne nämlich, welche von dem nachschleppenden Schwanze gezogen wird. Vor der Höhle findet man auch gewöhnlich den Koth des Bewohners, weil dieser nie im Innern des Baues abgelegt wird, und endlich bemerkt man in allen Höhlen, welche gerade Tatus beherbergen, eine Menge von Stechmücken schwärmen, –jedenfalls in der Absicht, dem wehrlosen Panzerträger an den nichtgeschützten Theilen seines Leibes Blut abzuzapfen. Diese Anzeichen genügen erfahrenen Jägern vollständig. Alle Gürtelthiere sind den Südamerikanern verhaßte Geschöpfe, weil sie vielfache Unglücksfälle verschulden. Die kühnen Reiter der Steppen, welche den größten Theil des Lebens auf dem Pferde zubringen, werden durch die Arbeit der Gürtelthiere hier und da arg belästigt. Das Pferd, welches in gestrecktem Galopp dahinjagt, tritt plötzlich in eine Höhle und wirft den Reiter ab, daß er in weitem Bogen dahinschießt, bricht auch wohl ein Bein bei solchen Gelegenheiten. Deshalb verfolgen die Eigenthümer aller Meiereien die armen Panzerträger auf das erbittertste und grausamste. Außer den Menschen stellen ihnen die größeren Katzenarten, der brasilianische Wolf und der Schakalfuchs nach; doch scheinen ihnen alle diese Feinde nicht eben viel Schaden zu thun, da sie an den Orten, wo der Mensch sie in Ruhe läßt, immer in großer Anzahl vorkommen.

Selten werden in Paraguay Tatus aufgezogen. Sie sind zu langweilige und ihres Grabens wegen auch zu schädliche Hausgenossen, als daß der Mensch sich besonders mit ihnen befreunden könnte. Uebertages halten sie sich in einem Winkel ihres Käfigs ganz ruhig, ziehen die Beine unter ihren Panzer zurück und senken die spitzige Schnauze gegen den Boden; bei einbrechender Nacht dagegen beginnen sie umherzulaufen, nehmen die ihnen vorgelegte Nahrung zu sich und versuchen von Zeit zu Zeit mit ihren Nägeln ein Loch auszuscharren.

Die Nahrung der gefangenen Gürtelthiere, welche man auch häufig nach Europa bringt und in den meisten Thiergärten mit den Affen zusammensperrte, besteht aus Würmern, Kerbthieren, Larven und rohem oder gekochtem Fleische, welches letztere man ihnen aber in kleinen Stücken vorwerfen muß, weil sie von größeren nichts abbeißen können. Sie ergreifen die Speise mit den Lippen oder mit ihrer sehr ausdehnbaren Zunge. Bei einigermaßen entsprechender Pflege halten sie sich im besten Wohlsein jahrelang, dienen willig oder willenlos den Affen zu Reitthieren und Spielkameraden, lassen sich alles gefallen, gewöhnen sich an Spaziergänge bei Tage und schreiten auch wohl zur Fortpflanzung. Junge, welche im Londoner Thiergarten geboren wurden, kamen blind zur Welt, und ihre noch weiche Haut zeigte alle Falten und Felder des erwachsenen Thieres. Ihr Wachsthum ging außerordentlich schnell vor sich; eines hatte in Zeit von zehn Wochen 52 Unzen an Gewicht gewonnen und 25 Centim. an Größe zugenommen.

Der Unau oder das Zweizehenfaulthier (Choloepus didactylus), aus Giana und Surinam erreicht eine Länge von etwa 70 Centim. Das lange Haar, welches am Kopfe nach hinten, übrigens aber von der Brust und dem Bauche nach dem Rücken gestrichen ist und hier einen Wirbel bildet, ist im Gesicht, am Kopfe und im Nacken weißlich olivengrüngrau, am Leibe olivengrau, auf dem Rücken, wo es sich gegeneinander sträubt, dunkler als auf der Unterseite, an der Brust, den Armen und auf den Schultern sowie an den Unterschenkeln olivenbraun. Die nackte Schnauze sieht bräunlich fleischfarben aus, die vollkommen nackten Hand- und Fußsohlen haben fleischrothe, die Krallen bläulichgraue Färbung. Die Iris der mäßig großen Augen ist braun.

In der zweiten Sippe vereinigt man die Dreizehenfaulthiere (Bradypus). Sie sind gedrungen gebaut, haben einen kleinen Kopf mit schief abgestutzer, hartlippiger Schnauze und kleiner Mundöffnung, einen sehr langen Hals, deutlich hervortretenden, seitlich abgeplatteten Schwanz und ziemlich kurze, kräftige Gliedmaßen, welche vorn und hinten drei, seitlich sehr stark zusammengedrückte Sichelkrallen tragen. Das Haar ist auf dem Kopfe gescheitelt und nach unten, übrigens aber ebenfalls von unten nach oben gerichtet; die Sohlen sind fast gänzlich behaart. Im Gebiß finden sich jederseits oben wie unten fünf Zähne, deren erster verkleinert ist und wie die übrigen eine hochumrandete ausgehöhlte Kaufläche zeigt. Die Wirbelsäule besteht aus 9, nach Rapp sogar aus 10 Hals-, 17 bis 19 Rücken-, 5 bis 6 Kreuz- und 9 bis 11 Schwanzwirbeln.

Der Ai oder das Dreizehenfaulthier (Bradypus tridactylus) aus Brasilien erreicht eine Gesammtlänge von 52 Centim., wovon 4 Centim. auf den Schwanz kommen. Der Pelz besteht aus feinen, kurzen, dichten Wollenhaaren, an denen man die wahre Zeichnung des Thieres am besten wahrnehmen kann, und langen, trockenen harten, etwas glatten, heuähnlichen Grannenhaaren. Auf jeder Seite des Rückens zieht von den Schultern bis in die Schwanzgegend ein mehr oder weniger deutlicher, breiter Längsstreifen von bräunlicher Farbe herab. Der übrige Pelz ist blaßröthlich aschgrau, am Brauche silbergrau gefärbt. Wenn man die langen Haare des Rückens bis auf die darunter befindliche Wolle abschneidet, tritt die eigentliche Zeichnung des Thieres hervor, und man bemerkt dann einen längs des Rückens hinablaufenden dunklen, schwarzbraunen Längsstreifen und zu jeder Seite desselben einen ähnlichen weißen, alle drei scharf begrenzt, während sonst durch die langen Haare die Bestimmung der genauen Abgrenzung dieser Farbenvertheilung unmöglich wird. Ueber die Augen weg verläuft eine breite weißliche Binde zu den Schläfen. Die Augen sind schwarzbraun umringelt, und ein ebenso gefärbter Streifen zieht sich von den Schläfen herab. Die Klauen haben gelbliche oder bräunlichgelbe Färbung. Gewöhnlich bemerkt man graugelbe, anders als das übrige Fell gefärbte Flecken auf dem Rücken der Faulthiere. Hier sind die Haare abgenutzt, möglicherweise durch Reibung auf Baumästen oder aber durch die Jungen, welche die Mütter auf dem Rücken tragen; denn die saugenden Faulthiere reißen, wenn sie sich anhängen, mit ihren Klauen der Mutter nicht nur das Haar aus, sondern verderben auch noch ein Stück des Pelzes durch den Harn, welchen sie der Alten ohne weiteres auf den Rücken laufen lassen.

Das Verbreitungsgebiet der Faulthiere beschränkt sich auf Südamerika. Jene großen Wälder in den feuchten Niederungen, in denen die Pflanzenwelt zur höchsten Entwickelung gelangt, bilden die Wohnorte der merkwürdigen Geschöpfe. Je öder, je dunkler und schattiger der Wald, je undurchdringlicher das Dickicht, um so geeigneter scheinen solche Oertlichkeiten für das Leben der verkümmerten Wesen. Auch sie sind echte Baumthiere wie der Affe oder das Eichhorn; aber diese glücklichen Geschöpfe beherrschen die Baumkronen, während jene sich abmühen müssen, um kriechend von einem Zweige zum anderen zu gelangen. Eine Strecke, welche für das leichte und übermüthige Volk der Höhe eine Luftwandlung ist, muß dem Faulthiere als eine weite Reise erscheinen.

Höchstens zu einer Familie von wenigen Mitgliedern vereinigt, führen die trägen Geschöpfe ein langweiliges Stillleben und wandern langsam von Zweig zu Zweig. Im Verhältnis zu den Bewegungen auf dem Erdboden besitzen sie freilich noch eine ausnehmende Geschicklichkeit im Klettern. Ihre langen Arme erlauben ihnen, weit zu greifen, und die gewaltigen Krallen gestatten ihnen ein müheloses Festhalten an den Aesten. Sie klettern allerdings ganz anders als alle übrigen Baumthiere. Den Leib nach unten hängend, reichen sie mit ihren langen Armen nach den Aesten empor, haken sich hier mittels ihrer Krallen fest und schieben sich gemächlich weiter von Zweig zu Zweig, von Ast zu Ast. Doch erscheinen sie träger, als sie thatsächlich sind. Als Nachtthiere bringen sie freilich ganze Tage zu, ohne sich zu bewegen; schon in der Dämmerung aber werden sie munter, und nachts durchwandern sie, langsam zwar, jedoch nicht faul, je nach Bedürfnis ein größeres oder kleineres Gebiet. Sie nähren sich ausschließlich von Knospen, jungen Trieben und Früchten, und finden in dem reichlichen Thau, welchen sie von den Blättern ablecken, hinlänglichen Ersatz für das ihnen fehlende Wasser. Eine nicht in Abrede zu stellende Trägheit bekundet sich auch beim Erwerbe und bei der Aufnahme ihrer Nahrung: sie sind genügsam, anspruchslos und befähigt, Tage lang, wie einige behaupten, sogar Wochen lang zu hungern und zu dursten, ohne irgend welchen Schaden zu nehmen. Solange ihnen ein Baum Nahrung gewährt, verlassen sie denselben nicht; erst wenn die Weide knapp wird, denken sie daran, eine Wanderung anzutreten, steigen sodann langsam zwischen die tiefen Zweige hernieder, suchen sich eine Stelle aus, wo das Geäst der benachbarten Bäume mit dem ihres Weidebaumes sich verbindet und haken sich auf der luftigen Brücke zu jenem hinüber. Beim Fressen bedienen sie sich gewöhnlich ihrer langen Vorderarme, um entferntere Zweige an sich zu ziehen und Blätter und Früchte von denselben mit den Krallen abzureißen; dann führen sie die Nahrung mit den Vorderpfoten zum Munde. Außerdem erleichtert ihnen ihr langer Hals das Abweiden der Blätter, durch welche sie sich hindurchwinden müssen, sobald sie sich bewegen. Man sagt, daß sie auf dicht belaubten Bäumen viele Nahrung und während der Regenzeit auch viel Wasser zu sich nehmen können, und dies würde mit der Stumpfheit ihrer Werkzeuge nicht im Widerspruche stehen; denn diese gestattet ihnen die beiden äußersten des Ueberflusses und der Entsagung. Je höher ein Thier ausgebildet ist, um so gleichmäßiger werden alle Verrichtungen des Leibes vor sich gehen; je tiefer es steht, um so weniger abhängig ist es von dem, was wir Bedürfnisse des Lebens nennen. So können die Faulthiere ohne Beschwerde entbehren und schwelgen in dem einzigen Genusse, welchen sie kennen, in der Aufnahme ihrer Nahrung nämlich. Sie, welche sich sonst bloß mit dem Blätterthau laben, sollen nach der Aussage der Indianer während der Regenzeit verhältnismäßig rasch von den Bäumen herabsteigen, um sich den Flüssen zu nähern und dort ihren Durst zu stillen.

Auf dem Boden sind die armseligen Baumsklaven fremd. Ihr Gang ist ein so mühseliges Fortschleppen des Leibes, daß er immer das Mitleid des Beschauers wach ruft. Der langsamen Landschildkröte vergleichbar, sucht das Faulthier seine plumpe Leibesmasse fortzuschaffen. Mit weit von sich gestreckten Gliedern, auf die Elnbogen gestützt, die einzelnen Beine langsam im Kreise weiter bewegend, schiebt es sich höchst allmählich vorwärts; der Bauch schleppt dabei fast auf der Erde, und Kopf und Hals bewegen sich fortwährend langsam von einer Seite zur anderen, als müßten sie das Gleichgewicht des so überaus unbeholfenen Geschöpfes vermitteln. Die Zehen der Füße werden während des Ganges in die Höhe gezogen und die Krallen nach innen geschlagen; der Fuß berührt also mit dem Außenrande und fast nur mit dem Handballen den Boden. Es leuchtet ein, daß solche Bewegung mit unglaublicher Langsamkeit vor sich gehen muß. Auf dem Boden erkennt das Faulthier seine hülflose Lage wohl. Ueberrascht man es zufällig bei seinem Gange, oder setzt man ein gefangenes auf die flache Erde, so streckt es den kleinen Kopf auf seinem langen Halse empor, richtet den Vordertheil des Leibes etwas auf und bewegt langsam und mechanisch einen seiner Arme im Halbkreise gegen seine Brust, als wolle es seinen Feind mit den gewaltigen Krallen umklammern. Die Unbeholfenheit und Langsamkeit verleiht ihm einen eigenthümlich kläglichen Ausdruck. Man sollte nicht meinen, daß dieses Geschöpf, welches so traurig dahinhaspelt, fähig wäre, sich aus dem Wasser zu retten, wenn es durch irgend ein Mißgeschick in dasselbe geräth. Aber das Faulthier schwimmt leidlich gut, indem es sich rascher als beim Klettern selbst bewegt, den Kopf hoch über den Wasserspiegel emporhält, die Wellen ziemlich leicht durchschneidet und wirklich das feste Land wieder gewinnt. Bates und Wallace sahen ein Faulthier über einen Fluß schwimmen und zwar an einer Stelle, wo derselbe über dreihundert Yards breit war. Hieraus geht hervor, daß der Name Faulthier, so richtig er im Grunde auch ist, sich doch eigentlich bloß auf die Gehbewegungen unseres Thieres bezieht.

Außerordentlich schwer hält es, ein Faulthier, welches sich fest an einen Ast geklammert hat, von demselben los zu machen. Ein Indianer, welcher Schomburgk begleitete, bemerkte ein dreizehiges Faulthier auf den hervorragenden Wurzelästen einer Rhizophora, welches dort ausruhte und, als man es ergreifen wollte, nur wehmüthig bittende Blicke zur Abwehr zu haben schien. Aber man bemerkte bald, daß die Ergreifung leichter ward als die wirkliche Gefangennahme. Es schien unmöglich, das Thier von den Wurzelästen zu trennen, an welchen es sich mit einer Kralle festgeklammert hatte. Erst nachdem man die beiden Vorderfüße, seine einzige, aber wegen der scharf hervorstehenden Klauen nicht ungefährliche Vertheidigungswaffe, gebunden hatte, gelang es drei Indianern, unter Aufbietung aller Kräfte, es von dem Baume loszureißen.

So unempfindlich das Thier gegen Hunger und Durst zu sein scheint, so empfindlich zeigt es sich gegen die Nässe und die damit verbundene Kühle. Bei dem schwächsten Regen sucht es sich so eilig wie möglich unter die dichteste Bedachung der Blätter zu flüchten und macht dann sogar verzweifelte Anstrengungen, seinen Namen zu widerlegen. In der Regenzeit hängt es oft tagelang traurig und kläglich an einer und derselben Stelle, sicherlich im höchsten Grade durch das herabstürzende Wasser belästigt.

Nur höchst selten, gewöhnlich bloß des Abends oder bei anbrechendem Morgen, oder auch wenn sich das Faulthier beunruhigt fühlt, vernimmt man seine Stimme. Sie ist nicht laut und besteht aus einem kläglichen, geradeaus gehaltenen, feinen, kurzen und schneidenden Tone, welcher von einigen mit einer oftmaligen Wiederholung des Lautes I wiedergegeben wird. Die neueren Beobachter haben niemals von einem Faulthiere Töne vernommen, welche Doppel-Lauten gleichen, oder gar, wie frühere Beobachter ebenfalls behaupten, aus einem auf- und absteigenden Akkord bestehen. Bei Tage hört man von dem Faulthiere höchstens tiefe Seufzer. Beim Gehen oder Humpeln auf der Erde schreit es nicht, selbst wenn es auf das äußerste gereizt wird.

Aus dem bereits Mitgetheilten geht hervor, daß die höheren Fähigkeiten der Faulthiere nicht hoch entwickelt sein können. Die Sinne scheinen gleichmäßig stumpf zu sein. Das Auge ist blöde und ausdruckslos wie kein zweites Säugethierauge ; daß das Gehör nicht ausgezeichnet ist, ergibt sich schon aus der geringen Größe und versteckten Lage der Ohrmuscheln; von der Stumpfheit des Gefühls hat man sich mehr als einmal überzeugen können; über den Geruch haben wir kein Urtheil, und nur der Geschmack dürfte als einigermaßen entwikkelt gelten. Das schlafende Faulthier ist es, welchem sein Name gebührt; das wach und rege gewordene bewegt sich in einem engen Kreise, beherrscht diesen aber genügend. Sein wenig entwickeltes Hirn bietet einem umfassenden Verstande oder weit gehenden Gedanken und Gefühlen keine Unterlage; daß ihm aber Verständnis für seine Umgebung und die herrschenden Verhältnisse abgehe, daß es weder Liebe noch Haß bekunde, weder Freundschaft gegen Seinesgleichen noch Feindschaft gegen andere Thiere zeige, daß es unfähig wäre, in veränderte Umstände sich zu fügen, wie man behauptet hat, ist falsch.

Es läßt sich von vornherein erwarten, daß die Faulthiere nur ein einziges Junges werfen. Vollkommen behaart, ja sogar mit bereits ziemlich entwickelten Krallen und Zehen kommt dieses zur Welt und klammert sich sofort nach seiner Geburt mit diesen Krallen an den langen Haaren der Mutter fest, mit den Armen ihren Hals umschlingend.

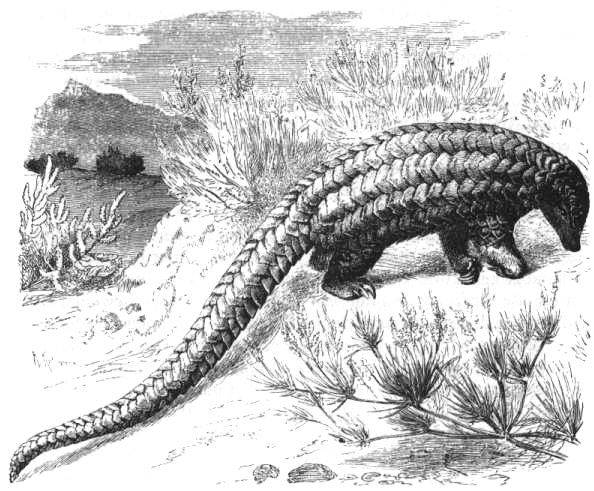

Die Schuppenthiere (Manidae) sind geharnischte Ameisenären, die zwischen beiden Gruppen bestehenden Unterschiede aber doch gewichtige und durchgreifende, so daß es gerechtfertigt erscheint, erstere in einer besondern Unterfamilie zu vereinigen. Der Leib aller in diese Gruppe gehörigen Thiere ist auf der Oberseite mit großen plattenartigen Hornschuppen bedeckt, welche dachziegelartig oder besser wie die Schilder eines Tannenzapfens über einander liegen. Diese Bedekkung, das hauptsächlichste Kennzeichen der Unterfamilie, ist einzig in ihrer Art; denn die Schilder der Gürtelthiere und Gürtelmäuse erinnern nur entfernt an jene eigenthümlichen Horngebilde, welche eher mit den Schuppen eines Fisches oder eines Lurches verglichen werden mögen als mit irgend einem andern Erzeugnis der Oberhaut eines Säugethieres.

Langschwanzschuppenthier

Zur genauem Kennzeichnung der Schuppenthiere mag folgendes dienen. Der Leib ist gestreckt, der Schwanz lang, der Kopf klein, die Schnauze kegelförmig zugespitzt, Vorder- und Hinterbeine sind kurz, ihre Füße fünfzehig und mit sehr starken Grabkrallen bewehrt. Nur an der Kehle, der Unterseite des Leibes und an der Innenseite der Beine fehlen die Schuppen, während der ganze übrige Theil des Leibes in den Harnisch eingehüllt wird. Alle Schuppen, welche mit der einen Spitze in der Körperhaut haften, sind von rautenförmiger Gestalt, an den Rändern sehr scharf und dabei ungemein hart und fest. Diese Anordnung ermöglicht eine ziemlich große Beweglichkeit nach allen Seiten hin; die einzelnen Schuppen können sich ebensowohl seitlich hinund herschieben, wie der Länge nach aufrichten und niederlegen. Die Zunge ist noch ziemlich lang und ausstreckbar; außerordentlich große Speicheldrüsen, welche fast bis zum Brustbein herabreichen, liefern ihr den nöthigen Schleim zur Anleimung der Nahrung.

Wir können die Lebensweise aller Schuppenthiere in einem schildern, weil wir über das Treiben und Wesen derselben noch so wenig wissen, daß uns die Eigenthümlichkeiten des Lebens der einen und der andern Art kaum auffallen. Mittelafrika und ganz Südasien sowie einige Inseln des Indischen Archipels sind die Heimat dieser sonderbaren Thiere ; Steppen und Waldgegenden in Gebirgen wie in Ebenen bilden ihre Aufenthaltsorte.

Wahrscheinlich wohnen alle in selbstgegrabenen Höhlen, einsam und ungesellig wie ihre Verwandten, bei Tage verborgen, bei Nacht umherschweifend. Mit Anbruch der Dämmerung erwachen sie und streifen nun nach Nahrung umher. Der Gang ist langsam und höchst eigenthümlich. Das Schuppenthier geht nicht auf allen Vieren, sondern bloß auf den beiden Hinterfüßen, streckt den stark gekrümmten Körper fast wagerecht nach vorwärts, senkt den Kopf zur Erde nieder, läßt die Vorderbeine hängen, daß die Krallen fast die Erde berühren, und stützt sich hinten mit dem Schwanze auf. Oft wird letzterer nicht einmal benutzt, sondern gerade ausgestreckt oder selbst mit der Spitze nach oben gekrümmt getragen; aber dennoch bleibt das Thier immer im Gleichgewichte. Bisweilen richtet es beim Gehen den Körper senkrecht in die Höhe, um sich weiter umzuschauen. Alle Bewegungen sind langsam und werden bloß manchmal durch einige schnelle, aber ungeschickte Sprünge unterbrochen. »Um die Lebensweise zu beobachten«, schreibt mir Haßkarl, »habe ich mir auf Java mehrmals Schuppenthiere gekauft, sie aber niemals lange besessen, weil mir kein passender Raum zu ihrer Unterbringung zur Verfügung stand und ich sie, nach Art der Eingeborenen, mittels einer Schnur an einer ihrer Schuppen befestigen und an einem Baume anbinden mußte. Auf letztern kletterten sie sehr schnell und geschickt; sie müssen aber auch auf dem Boden gut fortkommen können, weil ich diejenigen, welche mit Verlust ihrer durchbohrten Schuppen entflohen, niemals wieder zu erlangen vermochte.«

Eine Stimme hat man von Schuppenthieren noch nicht gehört; der einzige Laut, den man vernommen, bestand in einem Schnarren. Gesicht und Gehör scheinen sehr schwach entwickelt zu sein, und der Geruch ist wohl auch nicht besonders, wenn auch dieser Sinn das Thier bei seiner Jagd leitet. Ueber die Fortpflanzung weiß man nur so viel, daß das Weibchen ein einziges Junges in seiner Höhle wirft, welches etwa 30 Centim. lang und gleich bei der Geburt beschuppt ist; doch sind die Schuppen weich und namentlich gegen die Schnauzenspitze hin nur wenig entwickelt.

Die Gefangenschaft können die Schuppenthiere längere Zeit bei geeigneter Pflege ertragen. Sie gewöhnen sich auch so ziemlich leicht an Milch, Brod, ja selbst an Getreidekörner, wenn auch Kerbthiere immer ihre Lieblingsnahrung bleiben. Das Fleisch wird von den Eingeborenen gegessen und als wohlschmeckend gerühmt, der Panzer von diesem und jenem Volksstamme zum Schmucke verschiedener Geräthschaften verwendet; die Schuppen gelten bei verschiedenen innerafrikanischen Völkerschaften als Zaubermittel oder Talismane und dienen den Chinesen in der Heilkunde zu allerlei Quacksalbereien. Hier und da klagt man über den Schaden, welchen Gürtelthiere durch Unterwühlen von Nutzpflanzen verursachen, im allgemeinen aber machen sich die harmlosen Geschöpfe durch Aufzehren von Ameisen und Termiten nur verdient um das Besitzthum des Menschen.

Das Erdferkel (Orycteropus capensis) [Heute: Orycteropus afer] erreicht eine Gesammtlänge von 1,9 Meter, wovon der Schwanz etwa 85 Centim. wegnimmt, bei einem Gewichte von 50 bis 60 Kilogramm. Die Haut ist sehr dick, mit glatt anliegenden und ziemlich spärlich vertheilten, steifen und borstenartigen Haaren bekleidet, das Haar auf der Oberseite des Körpers etwas kürzer als auf der Unterseite, wo es namentlich an den Zehenwurzeln büschelartig bervortritt, die Färbung eine sehr gleichmäßige. Rücken und Seiten sind gelblichbraun mit röthlichem Anfluge, Unterseite und Kopf licht-röthlichgelb, Hintertheil, Schwanzwurzel und Gliedmaßen braun, neugeborene Junge fleischfarben.

Das Erdferkel bewohnt Süd- und Mittelafrika, hier von der Ost- bis zur Westküste reichend, nach Art der Gürtelthiere vorzugsweise das flache Land, Wüsten und Steppen bevölkernd, wo Ameisen und Termiten das große Wort führen. Es ist ein einsames Geschöpf, kaum geselliger als die Gürtelthiere, obgleich man zuweilen ihrer mehrere beisammen findet; denn streng genommen lebt jedes einzelne Erdschwein für sich, bei Tage in großen, selbstgegrabenen Höhlen sich verbergend, bei Nacht umherschweifend. In den Steppen Kordofäns, und zwar ebensowohl in den mit dünnem Walde bestandenen Niederungen wie in den weiten, mit hohem Grase bewachsenen Ebenen, wo nur wenige Büsche sich finden, habe ich seine Höhlen oft gesehen und viel von seiner Lebensweise vernommen, das Thier selbst jedoch niemals zu Gesicht bekommen.

Das Erdferkel ist außerordentlich vorsichtig und scheu und vergräbt sich auch nachts bei dem geringsten Geräusche unverzüglich in die Erde. Sein Gehör läßt ihm die Ankunft eines größeren Thieres oder eines Menschen von weitem vernehmen, und so ist es fast regelmäßig in Sicherheit, ehe die Gefahr sich naht. Seine große Stärke befähigt es übrigens auch, mancherlei Gefahren abzuwehren. Der Jäger, welcher ein Erdferkel wirklich überrascht und festhält, setzt sich damit noch keineswegs in den Besitz der erwünschten Beute. Wie das Gürtelthier stemmt es sich, selbst wenn es nur halb in seiner Höhle ist, mit aller Kraft gegen die Wandungen derselben, gräbt die scharfen Klauen fest ein, krümmt den Rücken und drückt ihn mit solcher Gewalt nach oben, daß es kaum möglich wird, auch nur ein einziges Bein auszulösen und das Thier herauszuziehen. Ein einzelner Mann vermag dies nie; selbst mehrere Männer haben genug mit ihm zu thun.

Erdferkel