|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

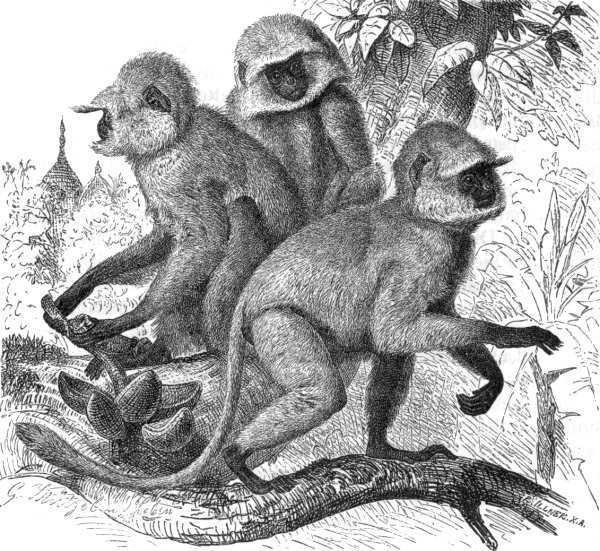

Die Gruppe der Paviane (Cynocephalus) [Heute: Papio] ist zwar eine der merkwürdigsten, nicht aber auch eine der anziehendsten und angenehmsten. Wir finden in ihr vielmehr die häßlichsten, rüdesten, flegelhaftesten und deshalb widerwärtigsten Mitglieder der ganzen Ordnung; wir sehen in ihnen den Affen gleichsam auf der tiefsten Stufe, welche er einnehmen kann. Jede edlere Form ist hier verwischt und jede edlere Geistesfähigkeit in der Unbändigkeit der scheußlichsten Leidenschaften untergegangen.

Wir nennen die Paviane mit Aristoteles»Hundsköpfe«, weil ihr Kopfbau dem eines groben, rohen Hundes etwas mehr ähnelt als dem des Menschen, an welchen die übrigen Affen entfernt erinnern. In Wahrheit ist die Aehnlichkeit zwischen beiden Thierköpfen nur eine oberflächliche und zugleich unbefriedigende; denn der Hundekopf des Pavian ist ebenso gut eine Verzerrung seines Vorbildes wie der Kopf des Gorilla eine solche des Menschenhauptes ist. Allein den anderen Affen gegenüber ist eben das Schnauzenartige des Paviangesichts ein hervorstechendes Merkmal: und deshalb können wir auch dem alten Aristoteles seine Ehre lassen.

Die Hundsköpfe sind neben den Menschenaffen die größten Glieder ihrer Ordnung. Ihr Körperbau ist gedrungen, ihre Muskelkraft ungeheuer. Der schwere Kopf verlängert sich in eine starke und lange, vorn abgestutzte, oft wulstige oder gefurchte Schnauze mit vorstehender Nase; das Gebiß erscheint raubthierähnlich wegen seiner fürchterlichen Reißzähne, welche auf ihrer hinteren Seite scharfe Kanten haben; die Lippen sind sehr beweglich, die Ohren klein, die Augen hoch überwölbt und in ihrem Ausdrucke das treueste Spiegelbild des ganzen Affen selbst – listig und tückisch ohne Gleichen. Alle Gliedmaßen sind kurz und stark, die Hände fünfzehig; der Schwanz ist bald kurz, bald lang, bald glatthaarig, bald gequastet; die Gesäßschwielen erreichen wahrhaft abschreckende Größe und haben gewöhnlich äußerst lebhafte Färbung. Die lange und lockere Behaarung verlängert sich bei einigen Arten am Kopfe, Hals und an den Schultern zu einer reichen Mähne, und hat gewöhnlich unbestimmte Erdoder Felsenfarben, wie Grau, Graugrünlichgelb, Bräunlichgrün u. a.

Der Verbreitungskreis der Hundsköpfe erstreckt sich über Afrika und die hart an diesen Erdtheil grenzenden Länder Asiens, namentlich das glückliche Arabien, Jemen, Hadramaut und Indien. Afrika muß unbedingt als derjenige Erdtheil angesehen werden, welcher ihnen die wahre Heimat bietet. Verschiedene Gegenden besitzen ihre eigenthümlichen Arten, welche übrigens weit verbreitet und deshalb mehreren Ländern gemein sind. So leben im Osten und namentlich um Abessinien herum drei, in der Kapgegend zwei und in Westafrika ebenfalls zwei Arten.

Die Paviane sind echte Felsenaffen und bewohnen Hochgebirge oder wenigstens höhere Gebirgsgegenden. Diesem Aufenthaltsort der Paviane entspricht ihre Nahrung. Sie besteht hauptsächlich aus Zwiebeln, Knollengewächsen, Gräsern, Kraut, Pflanzenfrüchten, welche auf der Erde oder wenigstens nur in geringer Höhe über derselben wachsen oder von den Bäumen abgefallen sind, Kerbthieren, Spinnen, Schnecken, Vogeleiern u. a. Eine Pflanze Afrika's, welche diese Affen besonders lieben, hat gerade deshalb ihren Namen»Babuina«nach einer Art unserer Sippe erhalten. In den Anpflanzungen, zumal in den Weinbergen, richten sie den allergrößten Schaden an; ja man behauptet, daß sie ihre Raubzüge förmlich geordnet und überlegt unternähmen. Sie sollen oft noch eine gute Menge Früchte wegnehmen und auf die höchsten Gipfel der Berge schleppen, um dort für ungünstigere Zeiten Vorräthe anzusammeln. Daß sie Schildwachen ausstellen, ist sicher; als übertrieben aber müssen Erzählungen gehalten werden, wie die von Geßner herstammenden, in denen uns gesagt wird, daß die Affen in gerader Linie hinter einander anrücken und sich in einer Reihe aufstellen, damit einer dem anderen das abgerissene Obst zuwerfen könne. Käme dann Jemand, welcher die Gaudiebe an ihrer Arbeit verhindern wolle, so rissen sie alle Kürbisse, Gurken, Melonen, Granatäpfel und dergleichen ab und brächten sie so schleunig wie möglich in Sicherheit, indem sie die Früchte eine gute Strecke vom Garten entfernt auf einen Haufen würfen und diesen dann in derselben Weise weiter und weiter beförderten, bis sie ihre Schätze endlich auf einen Berggipfel gebracht hätten. Die Schildwache (welche bei den Raubzügen wirklich ausgestellt wird) solle die plündernden Schelme jedesmal durch einen Schrei von der Ankunft des Menschen in Kenntnis setzen; und ihre Wachsamkeit sei schon aus dem Grunde sehr groß, weil sie von den anderen zu Tode geprügelt werde, wenn sie ihre Pflicht versäumt habe! So viel ist jedenfalls richtig, daß alle Hundsköpfe als eine wahre Landplage betrachtet werden müssen, weil sie den Landleuten ihrer Heimat außerordentlichen Schaden zufügen.

Ihre geistigen Eigenschaften widersprechen ihrer äußeren Erscheinung nicht im geringsten. Ich will, um sie zu beschreiben, mit Scheitlins Worten beginnen:»Die Paviane sind alle mehr oder minder schlechte Kerle, immer wild, zornig, unverschämt, geil, tückisch; ihre Schnauze ist ins gröbste Hundeartige ausgearbeitet, ihr Gesicht entstellt, ihr After das Unverschämteste. Schlau ist der Blick, boshaft die Seele. Dafür sind sie gelehriger als die kleineren Affen und zeigen noch mehr Verstand, jedoch immer mit List. Erst an diesen kommt die zweite Affeneigenschaft, d. h. die Nachahmungssucht, vor, wodurch sie ganz menschlich werden zu können scheinen, es aber nicht werden. Ihre Geilheit geht über alle Begriffe; sie geberden sich auch Männern und Jünglingen gegenüber schändlich. Kinder und Frauen darf man nicht in ihre Nähe bringen. Aber Fallstricke und Gefahren merken sie leicht, und gegen die Feinde vertheidigen sie sich mit Muth und Eigensinn. Wie schlimm jedoch ihre Natur ist, so kann man sie doch in der Jugend ändern, zähmen, gehorsam machen; nur bricht ihre schlimme Natur im Alter, wenn ihr Sinn und Gefühl stumpf werden, in den alten Adam zurück. Der Gehorsam hört wieder auf, sie grinsen, kratzen und beißen wieder. Die Erziehung griff nicht tief genug ein. Man sagt, daß sie im Freien geistreicher und geistig entwickelter seien, in der Gefangenschaft hingegen milder und gelehrter werden. Ihr Familienname ist auch Hundskopf. Hätten sie zum Hundskopfe nur auch die Hundeseele!«

In ihrer sinnlichen Liebe sind die Paviane wahrhaft scheußlich. Die vorhin erwähnte Geilheit und Frechheit zeigt sich bei keinem anderen Thiere in so abschreckender Weise wie bei ihnen. Ich möchte sagen, daß die Größe ihrer Leidenschaftlichkeit erst hierbei sich offenbare. Die Männchen sind nicht bloß lüstern auf die Weibchen ihrer Art, sondern auf alle größeren Säugethiere weiblichen Geschlechts überhaupt. Es wird wiederholt und von allen Seiten versichert, daß sie zuweilen Mädchen rauben oder wenigstens überfallen und mishandeln. Daß sie Männer und Frauen sofort unterscheiden, habe ich hundertfach beobachtet, und ebenso, daß sie den Frauen durch ihre Zudringlichkeit und Unverschämtheit im höchsten Grade lästig werden können. Die Männchen sind beständig brünstig, die Weibchen nur zu gewissen Zeiten, alle dreißig bis fünfunddreißig Tage etwa. Die Brunst zeigt sich auch äußerlich in häßlicher Weise: die Geschlechtstheile schwellen bedeutend an und erhalten eine glühendrothe Farbe; man meint, daß das Gesäß in bedenklicher Weise erkrankt sei. Nach meinen Beobachtungen währt die Brunstzeit der Paviane so weit äußerlich ersichtlich, vierzehn bis zwanzig Tage. Sie beginnt mit einem merklichen Anschwellen der Geschlechtstheile, welches sich im Verlaufe der Zeit fast über das ganze Gefäß erstreckt und die Schwielen blasig auftreibt. Diese röthen sich gleichzeitig, als ob sie entzündet wären, und das ganze Gesäß erhält dadurch ein wahrhaft abschreckendes Aussehen. Nach etwa acht Tagen verkleinern sich die Blasen, schrumpfen mehr und mehr zusammen und verschwinden gegen Ende der angegebenen Zeit vollständig. Im Anfange der Brunst sind die Weibchen ebenso erpicht auf die Männchen wie diese während der ganzen Jahreszeit auf jene. Obgleich sich die Hundsköpfe in der Gefangenschaft fortpflanzen, weiß man doch noch nicht bestimmt, wie lange ihre Tragzeit dauert.

In den Sagen und Erzählungen der Araber spielen die Paviane eine hervorragende Rolle. Sie sind es, welche die Geschichtschreiber am besten kennen, weil sie in Jemen vorkommen, sie auch, welche am häufigsten lebend nach Egypten und Syrien gebracht werden; und auf sie insbesondere bezieht sich die Behauptung des Propheten und seiner Freunde, daß Allah sie in seinem Zorne aus Menschen zu Affen verwandelt habe. Schech Kemal Edin Demiri, welcher um das Jahr 1405 unserer Zeitrechnung starb, und ein großes Werk unter dem Namen Heiät el Heiwän (zu deutsch»Leben der Thiere«) geschrieben hat,»nicht weil dasselbe von irgend einem hohen Gönner bestellt worden wäre, sondern nur wegen der großen Unwissenheit der Menschen über alles, was die Thiere angeht«, erzählt als gläubiger Sohn seines Volkes die Geschichte, ohne daß er wagt, daran zu mäkeln. Die Stadt hieß Aila und lag am Rothen Meere, und ihre Bewohner waren selbstverständlich Juden, in den Augen der Mohammedaner ebenso wenig angesehene Leute als in denen der gebildeten, über Vorurtheile hoch erhabene Europäer, insbesondere der Deutschen. Ursache der Verwandlung war eine große Ungebührlichkeit, welche sich die betreffenden Juden zu Schulden kommen ließen, indem sie nämlich an einem Sonnabende mit dem Fischfange sich beschäftigten, also den Sabbath entheiligten. Einige weise und fromme Bewohner Aila's suchten den Frevel zu stören, und verließen endlich, als man ihrer Warnungen nicht achtete, verhüllten Antlitzes die gottlose Stadt. Nach drei Tagen kehrten sie wieder, fanden die Thore verschlossen, kletterten über die Mauer und sahen sich umringt von Pavianen, von denen einzelne traurigen Blickes zu ihnen herankamen, sich an sie schmiegten und bittend zu ihnen empor sahen. Da kam Einem der Gedanke, daß die Affen wohl ihre Verwandten sein möchten, und auf die hingeworfene Frage:»Sage mir Pavian, bist du vielleicht mein Bruderssohn Ibrahim oder Achmed oder Musa-«antworteten die Thiere mit traurigem Kopfnicken. So ward denn Allen offenbar, daß hier ein entsetzliches Strafgericht vollzogen worden war. Schech Demiri, welcher im übrigen so vernünftig ist, wie ein Buchstabengläubiger es sein kann, meint, daß man diese Erzählung hinnehmen müsse, obwohl es sich doch vielleicht beweisen ließe, daß es früher als Juden Paviane gegeben habe.

Unter den mantellosen Pavianen ist mir der Babuin (Cynocephalus babuin) [Heute: Gelber Babuin (Papio cynocephalus)] am besten bekannt geworden, wenn auch nur in seinem Gefangenleben. Mit den eben beschriebenen Sippschaftsverwandten oder mit den Mantelpavianen kann der Babuin allerdings nicht verwechselt werden, wohl aber mit anderen Hundsköpfen und zumal mit dem am Kap lebenden Tschakma (Cynocephalus porcarius) oder der Sphinx (Cynocephalus Sphinx) aus Westafrika, welche ihm sehr ähnlich sind. Der glatte, gleichmäßige, nirgends verlängerte Pelz ist oben olivengrünlichgelb, jedes Haar abwechselnd schwärzlich und gelb geringelt, unterseits lichter, auf den Backen weißlichgelb. Gesicht und Ohren haben schwärzlich bleigraue, die oberen Augenlider weißliche, die Hände braungraue, die Augen hellbraune Färbung. Erwachsene Männchen erreichen bei 65 bis 70 Centim. Schulterhöhe eine Gesammtlänge von 1,50 Meter, wovon der verhältnismäßig dünne Schwanz allerdings ein Drittel wegnimmt. Der Tschakma ist beträchtlich größer, plumper gebaut und dunkler gefärbt, die Sphinx eher kleiner, aber entschieden kräftiger gestaltet, ihre Schnauze kürzer und durch eine absonderliche Verdickung der Backenknochen sehr ausgezeichnet, ihr Pelz, dessen Haare schwärzlichgraue und röthlichbraune Ringel zeigen, anstatt gelbbraun, röthlichbraun mit einem Stich ins Oelgrüne.

Hinsichtlich der Lebensweise und des Betragens ist zwischen diesen drei Pavianen kaum ein Unterschied zu bemerken; ich werde deshalb vorzugsweise von der mir bekannteren Art reden.

Der Babuin lebt so ziemlich in der Heimat des Hamadryas, dringt aber weiter in das Innere Afrika's vor als dieser. Abessinien, Kordofän und andere mittelafrikanische Länder beherbergen ihn, und wo er vorkommt ist er häufig.

Hartmann hat mir über das Freileben unseres Affen nur folgende Mittheilung geben können:»Auf dem Djebel-Guli lebt der Babuin in ziemlicher Anzahl; er findet daselbst Knollen von Liliengewächsen, Früchte von wilden Feigen, Tamarinden, Beeren des Cissus- und in benachbarten Ebenen auch solche des Khetamstrauches u. a., und lebt äußerst gemüthlich in den Tag hinein, falls nicht einmal ein Leopard in seine Berge kommt, ihn aufstört und, wenn es möglich ist, einen oder den anderen auffrißt. Die Eingeborenen bekümmern sich im ganzen wenig um ihn, obschon sie gelegentlich ein Junges fangen und aufziehen. In einer Hinsicht aber scheinen diese Paviane den Fungis doch lästig zu werden, wenn jene nämlich Wasser holen wollen. Die Paviane steigen von den Bergen, aus denen einige dünne Wasserfäden abwärts rieseln, zur Ebene herab und trinken hier aus den kleinen Quellteichen und Regenwasserpfützen. Nun versichern die Fungis allen Ernstes, daß ihre jungen Mädchen beim Wasserholen nicht selten von alten Babuinen angegriffen und geschlechtlich gemishandelt werden. An eine Ausführung der Absicht gedachter Paviane läßt sich bei dem Misverhältnis der Geschlechtstheile bei Affe und Weib nicht wohl denken, und die Fungis weisen dies auch aufs entschiedenste zurück; aber das geile Vieh kann die noch sehr jungen Mädchen wohl überwältigen, sie zerbeißen, zerkratzen und würgen. Deshalb gehen, sobald man noch halbe Kinder auf die Wasserplätze sendet, stets einige mit Lanzen und Schleudereisen bewaffnete junge Männer zu deren Schutze mit.«

Der erste Babuin, welchen ich besaß, erhielt den Namen Perro. Er war ein hübscher munterer Affe und hatte sich schon nach drei Tagen vollkommen an mich gewöhnt. Ich wies ihm das Amt eines Thürhüters an, indem ich ihn über unserer Hofthüre befestigte. Hier hatte er sich bald einen Lieblingsplatz ausgesucht und bewachte von dort aus die Thüre auf das allersorgfältigste. Nur uns und ihm Bekannte durften eintreten, Unbekannten verwehrte er hartnäckig den Eingang und geberdete sich dabei so toll, daß er stets gehalten werden mußte, bis der Betreffende eingetreten war, weil er sonst wie ein wüthender Hund auf denselben losgefahren sein würde. Bei jeder Erregung zeigte er sich als Pavian vom Wirbel bis zur Sohle, mit allen Gewohnheiten und Sitten, Arten und Unarten seiner Sippschaft, deren Glieder in ihrem Gebaren überhaupt die größte Uebereinstimmung bekunden. Im Zorne erhob er den Schwanz und stellte sich auf beide Füße und eine Hand; die andere benutzte er, um damit heftig auf den Boden zu schlagen, ganz wie ein wüthender Mensch auf den Tisch schlägt, nur daß er nicht die Faust ballte wie dieser. Seine Augen glänzten und blitzten, er ließ ein gellendes Geschrei hören und rannte wüthend auf seinen Gegner los. Nicht selten verstellte er sich mit vollendeter Hinterlist, nahm eine sehr freundliche Miene an, schmatzte mehrmals rasch hinter einander, was immer als Freundschaftsbetheuerung anzunehmen war, und langte sehnend mit den Händen nach Dem, welchem er etwas versetzen wollte. Gewährte ihm dieser seine Bitte, so fuhr er blitzschnell nach der Hand, riß seinen Feind an sich heran und kratze und biß ihn. Erlebte mit allen Thieren in Freundschaft, mit Ausnahme der Strausse, welche wir besaßen. Diese trugen jedoch die Schuld des feindlichen Verhältnisses, welches zwischen beiden bestand. Perro saß, wenn seine Wächterdienste unnöthig waren, gewöhnlich ruhig auf seiner Mauer und hielt sich gegen die sengenden Sonnenstrahlen eine Strohmatte als Schirm über den Kopf. Dabei vernachlässigte er es, auf seinen langen Schwanz besondere Rücksicht zu nehmen und ließ diesen an der Mauer herabhängen. Die Straußen nun haben die Unart, nach allem möglichen, was nicht niet- und nagelfest ist, zu schnappen. Und so geschah es denn sehr oft, daß einer oder der andere dieser Vögel schaukelnd herankam, mit seinem dummen Kamelkopfe sich dem Schwanze näherte und, ohne daß Perro es ahnte, plötzlich demselben einen tüchtigen Biß versetzte. Die Strohmatte wegwerfen, laut schreien, den Strauß mit beiden Händen am Kopfe fassen und tüchtig abschütteln, war dann gewöhnlich Eins. Es kam oft vor, daß der Affe nachher eine ganze Viertelstunde lang seine Gemüthserschütterung nicht bemeistern konnte. Nun war es kein Wunder, daß er dem Strauße, wo er ihn nur immer erreichen konnte, einen Hieb oder Kniff versetzte.

Während unserer Rückreise nach Egypten wurde Perro, welcher mit allem Schiffsvolke gute Freundschaft hielt, am Bord der Barke angebunden. Er fürchtete das Wasser in hohem Grade, war aber doch gescheit genug, sich, wenn er durstete, demselben so zu nähern, daß er keine Gefahr zu besorgen brauchte. Zuerst probirte er seinen festen Strick, dann ließ er sich an diesem bis nah über den Wasserspiegel hinab, streckte seine Füße in den Strom, näßte sie an und leckte sie ab, auf diese Weise seinen Durst stillend.

Gegen junge Thiere zeigte er warme Zuneigung. Als wir in Alexandrien einzogen, hatten wir ihn auf den Wagen gebunden, welcher unsere Kisten trug; sein Strick war aber so lang, daß er ihm die nöthige Freiheit gewährte. Beim Eintreten in die Stadt erblickte Perro neben der Straße das Lager einer Hündin, welche vor kurzer Zeit geworfen hatte und vier allerliebste Junge ruhig säugte. Vom Wagen abspringen und der Alten ein säugendes Junges wegreißen, war die That weniger Augenblicke; nicht so schnell gelang es ihm, seinen Sitz wieder zu erreichen. Die Hundemutter, aufs äußerste erzürnt über die Frechheit des Affen, fuhr wüthend auf diesen los, und Perro mußte seine ganze Kraft zusammennehmen, um dem andringenden Hunde zu widerstehen. Sein Kampf war nicht leicht; denn der Wagen bewegte sich stetig weiter, und ihm blieb keine Zeit übrig, hinaufzuklettern, weil ihn sonst die Hündin gepackt haben würde. So klammerte er nun den jungen Hund zwischen den oberen Arm und die Brust, zog mit demselben Arme den Strick an sich, weil dieser ihn würgte, lief auf den Hinterbeinen und vertheidigte sich mit der größten Tapferkeit gegen seine Angreiferin. Sein muthiger Kampf gewann ihm die Bewunderung der Araber in so hohem Grade, daß keiner derselben ihm sein geraubtes Pflegekind abnahm; sie jagten schließlich lieber die Hündin weg. Unbehelligt brachte er den jungen Hund mit sich in unsere Behausung, hätschelte, pflegte und wartete ihn sorgfältig, sprang mit dem armen Thiere, welches gar keinen Gefallen an solchen Tänzerkünsten zu haben schien, auf Mauern und Balken, ließ es dort in der gefährlichsten Lage los und erlaubte sich andere Uebergriffe, welche wohl an einem jungen Affen, nicht aber an einem Hunde gerechtfertigt sein mochten. Seine Freundschaft zu dem Kleinen war groß; dies hinderte ihn jedoch nicht, alles Futter, welches wir dem jungen Hunde brachten, selbst an dessen Stelle zu fressen und das arme hungerige Pflegekind auch noch sorgfältig mit dem Arme wegzuhalten, während er, der räuberische Vormund, das unschuldige Mündel beeinträchtigte. Ich ließ ihm noch an demselben Abend das Junge abnehmen und es zu seiner rechtmäßigen Mutter zurückbringen. Der Verlust ärgerte ihn dergestalt, daß er mehrere Tage sehr mürrisch war und verschiedene lose Streiche verübte.

Mantelpavian

Mit den anderen Thieren, welche ich lebendig hielt, vertrugen sie sich sehr gut. Eine zahme Löwin, von der ich weiter unten berichten werde, ängstigte zwar die Meerkatzen auf das höchste, nicht aber die muthigen Hundsköpfe. Sie flohen wohl auch, wenn sich das gefürchtete Thier nahte, hielten ihm aber tapfer Stand, sowie die Löwin einen Versuch machte, einen Pavian wirklich anzugreifen. Dasselbe habe ich später stets beobachtet. Meine zahmen Paviane flohen z. B. vor Jagdhunden, welche ich auf sie hetzte, trieben dieselben jedoch augenblicklich in die Flucht, wenn einer der Hunde es wirklich gewagt hatte, sie am Felle zu packen. Der flüchtende Affe sprang dann unter furchtbarem Gebrülle blitzschnell herum, hing sich mit unglaublicher Gewandtheit an den Hund an und maulschellirte, biß und kratzte ihn derartig, daß der Gegner in höchster Verblüffung und gewöhnlich heulend das Weite suchen mußte. Um so lächerlicher war ihre jedes Maß übersteigende Furcht vor Kriechthieren und Lurchen aller Art. Eine unschuldige Eidechse, ein harmloser Frosch brachten sie geradezu in Verzweiflung! Sie rasten förmlich, suchten die Höhe zu gewinnen und klammerten sich krampfhaft an Balken und Mauern fest, so weit es ihr Strick zuließ. Gleichwohl war ihre Neugierde so groß, daß sie nie umhin konnten, sich die ihnen entsetzlichen Thiere in der Nähe zu betrachten. Ich brachte ihnen unter anderen mehrmals giftige Schlangen in Blechschachteln mit. Sie wußten aus Erfahrung, was für gefährliche Wesen diese Schachteln beherbergten, konnten aber doch nicht widerstehen, die geschlossenen Gefängnisse der Schlangen aufzumachen und weideten sich dann gleichsam an ihrem eigenen Entsetzen. In dieser Furcht vor Kriechthieren sind meiner Erfahrung nach alle Affen gleich.

Der Babuin wird im Sudan oft gefangen, auf dem Nile herunter nach Egypten und von dort nach Europa gebracht, muß jedoch auch von anderer Seite hierher gelangen, weil man ihn ziemlich häufig in Gefangenschaft sieht. In Egypten dient er Gauklern ziemlich zu denselben Zwecken wie der Hamadryas, der gegenüber abgebildet ist. In Europa ist er ein ständiger Bewohner der Affenhäuser in den Thiergärten und der Affenkäfige in den Thierschaubuden, ebenso regelmäßig auch auf dem Affentheater zu finden, weil sein biegsamer Schwanz leicht in der Kleidung versteckt werden kann und Klugheit und gutmüthiges Wesen ihn in derselben Weise zur Abrichtung geeignet erscheinen lassen. Wie leicht er lernt, ist aus dem Vorstehenden ersichtlich geworden; wie treu er behält und wie willig er »arbeitet«, zeigt sich bei jeder Vorstellung auf der Affenbühne. Er zählt unter die größten Künstler derselben.

Afrika beherbergt nicht nur die größten, die klügsten und die häßlichsten Affen der alten Welt, sondern auch die schönsten, nettesten und gemüthlichsten. Zu diesen gehört unzweifelhaft die zahlreiche Gruppe, welche uns unter dem Namen »Meerkatzen« bekannt ist. Wir sehen dieses oder jenes Mitglied der betreffenden Sippe häufig genug in jedem Thiergarten oder in jeder Thierschaubude und finden es auch öfters als lustigen Gesellschafter irgend eines Thierfreundes.

Die Meerkatzen erhielten ihren Namen schon im sechszehnten Jahrhundert, jedenfalls weil sie zuerst von dem Westen Afrika's, nämlich von Guinea zu uns kamen und entfernt an die Gestalt einer Katze erinnern. Ihre Aehnlichkeit mit unserem nützlichen Hausthiere ist übrigens nur eine sehr oberflächliche, denn alle Meerkatzen sind echte Affen in Gestalt und Wesen. Bewohner der Wendekreisländer des genannten Erdtheils, beschränken sie sich, mit Ausnahme einer einzigen Art, welche auf Madagaskar vorkommt, auf das afrikanische Festland. Wo sich Urwälder finden, zeigen sich auch diese Affen in großer Anzahl. Manche Arten erhalten wir ebenso wohl aus dem Osten wie auch aus dem Westen und aus der Mitte des Erdtheils; die meisten aber kommen aus Westafrika, ziemlich viele auch aus Abessinien und den oberen Nilländern.

Sie zeichnen sich durch leichte und zierliche Formen, schlanke Gliedmaßen, feine, kurze Hände mit langen Daumen, auch durch einen langen Schwanz ohne Endquaste aus und besitzen weite Backentaschen und große Gesäßschwielen. Ihre Farben sind meistens ziemlich lebhaft, bei einzelnen Arten oft recht angenehm bunt. Man kennt ungefähr zwanzig Arten. In den Nilländern findet man zuerst unter dem sechszehnten Grade nördlicher Breite Meerkatzen; im Westen und Osten reichen sie bis hart an die Meeresküste. Feuchte oder wenigstens von Flüssen durchschnittene Waldungen werden von ihnen trockenen Berggegenden stets vorgezogen; in der Nähe von Feldern siedeln sie sich außerordentlich gern an. Recht deutlich bemerkt man bei ihnen die eigenthümliche Erscheinung, daß sich Affen und Papageien nicht bloß in Gestalt, Lebensart und Wesen, sondern auch hinsichtlich der Verbreitung entsprechen. Man darf mit Sicherheit darauf rechnen, daß man in Afrika da, wo man Papageien findet, auch unseren Meerkatzen begegnen wird, oder umgekehrt Papageien zu vermuthen hat, wo sich Meerkatzen aufhalten.

Die Meerkatzen gehören zu den geselligsten, beweglichsten, lustigsten und, wie bemerkt, gemüthlichsten aller Affen. Man findet sie fast stets in ziemlichen Banden; Familien kommen kaum vor. Es ist eine wahre Lust, wenn man einer Herde dieser Thiere im Walde begegnet. Da kann man ein Leben, ein Schreien und Kämpfen, ein sich Zürnen und Versöhnen, ein Klettern und Laufen, Rauben und Plündern, Gesichterschneidenund Gliederverrenken bemerken! Sie bilden einen eigenen Staat und erkennen keinen Herrn über sich an, als den Stärkeren Ihresgleichen; sie beachten kein Recht, als das, welches durch spitze Zähne und kräftige Hände von dem alten Affenstammvater geübt wird; sie halten keine Gefahr für möglich, aus welcher es nicht auch einen Ausweg gebe; sie machen sich jede Lage behaglich, fürchten niemals Mangel und Noth und verbringen so ihr Leben in beständiger Regsamkeit und Fröhlichkeit. Ein grenzenloser Leichtsinn und ein höchst spaßhafter Ernst im Vereine ist ihnen eigen; mit beiden beginnen und vollbringen sie alle ihre Geschäfte. Kein Ziel ist zu weit gesteckt, kein Wipfel zu hoch, kein Schatz sicher genug, kein Eigenthum achtbar. So darf es uns nicht Wunder nehmen, daß die Eingeborenen Ostsudahns nur mit grenzenloser Verachtung und mit Zorn von ihnen sprechen; ebenso wenig aber wird man es dem unbetheiligten Beobachter verdenken, wenn er sie als höchst ergötzliche Wesen betrachtet. Aeußerst anziehend für den Beobachter ist es, wenn er eine auf Raub ausziehende Gesellschaft belauschen kann. Mich hat die Dreistigkeit, welche sie dabei zeigen, ebenso ergötzt, wie sie den Eingeborenen empörte. Unter Führung des alten, oft geprüften und wohlerfahrenen Stammvaters zieht die Bande der Thiere dem Getreidefelde zu; die Aeffinnen mit kleinen Kindern tragen diese in der oben beschriebenen Weise am Bauche, die Kleinen haben aber noch zum Ueberflusse auch mit ihrem Schwänzchen ein Häkchen um den Schwanz der Frau Mutter geschlagen. Anfangs nähert sich die Rotte mit großer Vorsicht, am liebsten, indem sie ihren Weg noch von einem Baumwipfel zum anderen verfolgt. Der alte Herr geht stets voran; die übrige Herde richtet sich nach ihm Schritt für Schritt und betritt nicht nur dieselben Bäume, sondern sogar dieselben Aeste wie er. Nicht selten steigt der vorsichtige Führer auf einem Baume bis in die höchste Spitze hinauf und hält von dort aus sorgfältige Umschau; wenn das Ergebnis derselben ein günstiges ist, wird es durch beruhigende Gurgeltöne seinen Unterthanen angezeigt, wenn nicht, die übliche Warnung gegeben. Von einem dem Felde nahen Baume steigt die Bande ab, und nun geht es mit tüchtigen Sprüngen dem Paradiese zu. Hier beginnt jetzt eine wirklich beispiellose Thätigkeit. Man deckt sich zunächst für alle Fälle. Rasch werden einige Maiskolben und Durrahähren abgerissen, die Körner enthülst und mit ihnen die weiten Backentaschen so voll gepfropft, als nur immer möglich; erst, wenn diese Vorrathskammern gefüllt sind, gestattet sich die Herde etwas mehr Lässigkeit, zeigt sich aber auch zugleich immer wählerischer, immer heikler in der Auswahl der Nahrung. Jetzt werden alle Aehren und Kolben, nachdem sie abgebrochen worden sind, erst sorgsam berochen, und wenn sie, was sehr häufig geschieht, diese Probe nicht aushalten, sofort ungefressen weggeworfen. Man darf darauf rechnen, daß von zehn Kolben erst einer wirklich gefressen wird; in der Regel nehmen die Schlecker bloß ein paar Körner aus jeder Aehre und werfen das Uebrige weg. Dies ist es eben, welches ihnen den grenzenlosen Haß der Eingeborenen zugezogen hat.

Wenn sich die Affenherde im Fruchtfelde völlig sicher fühlt, erlauben die Mütter ihren Kindern, sie zu verlassen und mit Ihresgleichen zu spielen. Die strenge Aufsicht, unter welcher alle Kleinen von ihren Erzieherinnen gehalten werden, endet deshalb jedoch nicht, und jede Affenmutter beobachtet mit wachsamen Blicken ihren Liebling; keine aber bekümmert sich um die Sicherheit der Gesammtheit, sondern verläßt sich, wie alle übrigen Mitglieder der Bande, ganz auf die Umsicht des Herdenführers. Dieser erhebt sich selbst während der schmackhaftesten Mahlzeit von Zeit zu Zeit auf die Hinterfüße, stellt sich aufrecht wie ein Mensch und blickt in die Runde. Nach jeder Umschau hört man beruhigende Gurgeltöne, wenn er nämlich nichts Unsicheres bemerkt hat: im entgegengesetzten Falle stößt er einen unnachahmlichen, zitternden oder meckernden Ton zur Warnung aus. Hierauf sammelt sich augenblicklich die Schar seiner Untergebenen, jede Mutter ruft ihr Kind zu sich heran, und im Nu sind alle zur Flucht bereit; jeder aber sucht in der Eile noch so viel Futter aufzuraffen, als er fortbringen zu können glaubt. Ich habe es mehrmals gesehen, daß Affen fünf große Maiskolben mit sich nahmen. Davon umklammerten sie zwei mit dem rechten Vorderarme, die übrigen faßten sie mit der Hand und mit den Füßen, und zwar so, daß sie beim Gehen mit den Kolben den Boden berührten.

Da die Leute keine Feuergewehre besitzen, wissen sie sich nur durch oftmaliges Verjagen der Affen zu schützen; denn alle anderen Kunstmittel zur Vertreibung fruchten bei diesen losen Geistern gar nichts – nicht einmal die sonst unfehlbaren Kraftsprüche ihrer Heiligen oder Zauberer; und eben deshalb sehen die braunen Leute Innerafrika's alle Affen als entschiedene Gottesleugner und Glaubensverächter an. Ein weiser Schech Ostsudahns sagte mir: »Glaube mir, Herr, den deutlichsten Beweis von der Gottlosigkeit der Affen kannst Du darin erblicken, daß sie sich niemals vor dem Worte des Gesandten Gottes beugen. Alle Thiere des Herrn achten und ehren den Propheten – Allahs Frieden sei über ihm! – die Affen verachten ihn. Derjenige, welcher ein Amulet schreibt und in seine Felder aufhängt, auf daß die Nilpferde, Elefanten und Affen seine Früchte nicht auffressen und seinen Wohlstand schädigen, muß immer erfahren, daß nur der Elefant dieses Warnungszeichen achtet. Das macht, weil er ein gerechtes Thier, der Affe aber ein durch Allahs Zorn aus dem Menschen in ein Scheusal verwandeltes Geschöpf ist, ein Sohn, Enkel und Urenkel des Ungerechten, wie das Nilpferd die abschreckende Hülle des scheußlichen Zauberers«.

In Ostsudahn jagt man die Meerkatzen nicht, wohl aber fängt man sie, und zwar gewöhnlich in Netzen, unter denen man leckere Speisen aufstellt. Die Affen, welche den Köder wegnehmen wollen, werden von den Netzen bedeckt und verwickeln sich dergestalt in diese, daß sie nicht im Stande sind, sich frei zu machen, so wüthend sie auch sich geberden. Wir Europäer erlegten die Thiere mit dem Feuergewehre ohne alle Schwierigkeit, weil sie erst dann fliehen, wenn einige aus ihrer Mitte ihr Leben gelassen haben. Sie fürchten sich wenig oder nicht vor dem Menschen. Oft habe ich beobachtet, daß sie Fußgänger oder Reiter, Maulthiere und Kamele unter sich wegziehen ließen, ohne zu mucksen, während sie dagegen beim Anblicke eines Hundes sofort ihr Angstgeschrei ausstießen.

Bei der Affenjagd ging es mir wie so vielen Anderen vor mir: sie wurde mit einmal gründlich verleidet. Ich schoß nach einer Meerkatze, welche mir gerade das Gesicht zudrehte; sie war getroffen und stürzte von dem Baume herab, blieb ruhig sitzen und wischte sich, ohne einen Laut von sich zu geben, das aus den vielen Wunden ihres Antlitzes hervorrieselnde Blut mit der einen Hand so menschlich, so erhaben ruhig ab, daß ich, aufs äußerste erregt, hinzueilte und, weil beide Läufe meines Gewehres abgeschossen waren, dem Thiere mein Jagdmesser mehrere Male durch die Brust stieß, um es von seinen Leiden zu befreien. Aber ich habe von diesem Tage an nie wieder auf kleine Affen geschossen und rathe Jedem davon ab, welcher nicht seiner wissenschaftlichen Arbeiten wegen auf die Affenjagd gehen muß. Mir war es immer, als habe ich einen Menschen gemordet, und das Bild des sterbenden Affen hat mich förmlich verfolgt.

Von Raubthieren haben die freilebenden Meerkatzen nicht viel zu leiden. Den Raubsäugethieren gegenüber sind sie viel zu behend; höchstens der Leopard dürfte dann und wann ein noch unvorsichtiges Aeffchen sich erlisten. Den Raubvögeln widerstehen sie durch vereinigte Kraft. Einer der kühnsten Stößer ihrer Heimat ist unstreitig der gehäubte Habichtsadler (Spizaötos occipitalis). Er nimmt die bissigen Erdeichhörnchen ohne weiteres vom Boden weg und kümmert sich nicht im geringsten um ihre scharfen Zähne und um ihr Fauchen; an die Affen aber wagt er sich nur selten und wohl niemals ein zweites Mal. Davon habe ich mich selbst überzeugen können. Als ich eines Tages in den Urwäldern jagte, hörte ich plötzlich das Rauschen eines jener Räuber über mir und einen Augenblick später ein fürchterliches Affengeschrei: der Vogel hatte sich auf einen noch sehr jungen, aber doch schon selbständigen Affen geworfen und wollte diesen aufheben und an einen entlegenen Ort tragen, um ihn dort ruhig zu verspeisen. Allein der Raub gelang ihm nicht. Der von dem Vogel erfaßte Affe klammerte sich mit Händen und Füßen so fest an den Zweig, daß ihn jener nicht wegziehen konnte, und schrie dabei Zeter. Augenblicklich entstand ein wahrer Aufruhr unter der Herde, und im Nu war der Adler von vielleicht zehn starken Affen umringt. Diese fuhren unter entsetzlichem Gesichterschneiden und gellendem Schreien auf ihn los und hatten ihn sofort auch von allen Seiten gepackt. Jetzt dachte der Gaudieb schwerlich noch daran, die Beute zu nehmen, sondern gewiß bloß an sein eigenes Fortkommen. Doch dieses wurde ihm nicht so leicht. Die Affen hielten ihn fest und hätten ihn wahrscheinlich erwürgt, wenn er sich nicht mit großer Mühe frei gemacht und schleunigst die Flucht ergriffen hätte. Von seinen Schwanz- und Rükkenfedern aber flogen verschiedene in der Luft umher und bewiesen, daß er seine Freiheit nicht ohne Verlust erkauft hatte. Daß dieser Adler nicht zum zweiten Male auf einen Affen stoßen würde, stand wohl fest.

Vor derartigen Raubthieren fürchten sich die Meerkatzen also ebenso wenig wie vor dem Menschen. Um so größeres Entsetzen bereiten ihnen Kriechthiere und Lurche, namentlich Schlangen. Ich habe zu erwähnen vergessen, daß unsere Affen Vogelnester jederzeit unbarmherzig ausnehmen und nicht bloß die Eier, sondern auch die jungen Vögel leidenschaftlich gern fressen. Wenn sie aber das Nest eines Höhlenbrüters ausplündern wollen, verfahren sie stets mit der größten Sorgfalt, eben aus dieser Furcht vor den Schlangen, welche oft in solchen Nestern ihrer Ruhe pflegen. Mehr als einmal habe ich gesehen, daß, wenn sie eine Baumhöhlung entdeckt hatten, sie stets sorgfältig untersuchten, ob nicht etwa eine Schlange darin wäre. Zuerst wurde hineingeschaut, so weit dies möglich war, hierauf nahmen sie das Ohr zur Hülfe, und wenn auch dieses ihnen nichts Ungewöhnliches mittheilte, streckten sie zögernd den einen Arm in die Höhle. Niemals tauchte ein Affe mit einem einzigen kühnen Griff in die Tiefe, sondern stets in Absätzen, immer ein Stückchen tiefer, und immer horchte und schaute er dazwischen wieder in das Loch hinein, ob sich darin das gefürchtete Kriechthier verrathe. In der Gefangenschaft habe ich ihre Angst vor den Schlangen noch ausführlicher beobachten können, – doch davon später.

Als ich auf dem Blauen Flusse reiste, brachten mir die Einwohner eines Uferdorfes einmal fünf frischgefangene Meerkatzen zum Verkaufe. Der Preis war sehr niedrig; denn man verlangte bloß zehn Groschen unseres Geldes für eine jede. Ich kaufte sie in der Hoffnung, eine lustige Reisegesellschaft an ihnen zu bekommen, und band sie der Reihe nach am Schiffsbord fest. Meine Hoffnung schien jedoch nicht in Erfüllung gehen zu sollen; denn die Thiere saßen traurig und stumm neben einander, bedeckten sich das Gesicht mit beiden Händen wie tiefbetrübte Menschenkinder, fraßen nicht und ließen von Zeit zu Zeit traurige Gurgeltöne vernehmen, welche offenbar Klagen über das ihnen gewordene Geschick ausdrücken sollten. Es ist auch möglich, daß sie sich über die geeigneten Mittel beriethen, aus der Gefangenschaft wieder loszukommen; wenigstens schien mir ein Vorfall, welcher sich in der Nacht begab, Ergebnis ihrer Gurgelei zu sein. Am anderen Morgen nämlich saß bloß noch ein einziger Affe an seinem Platze, die übrigen waren entflohen. Kein einziger der Stricke, mit denen ich sie gefesselt hatte, war zerbissen oder zerrissen; die schlauen Thiere hatten vielmehr die Knoten sorgfältig gelöst, an ihren Gefährten aber, welcher etwas weiter von ihnen saß, nicht gedacht und so ihn in der Gefangenschaft sitzen lassen.

Dieser übriggebliebene war ein Männchen und erhielt den Namen Koko. Ertrug sein Geschick mit Würde und Fassung. Die erste Untersuchung hatte ihn belehrt, daß seine Fesseln für ihn unlösbar seien, und ich meinestheils sah darauf, ihm diese Ueberzeugung noch mehr einzuprägen. Als Weltweiser schien sich Koko nun gelassen in das Unvermeidliche zu fügen und fraß schon gegen Mittag des folgenden Tages Durrahkörner und anderes Futter, welches wir ihm vorwarfen. Gegen uns war er heftig und biß Jeden, der sich ihm nahte; doch schien sein Herz nach einem Gefährten sich zu sehnen. Er sah sich unter den anderen Thieren um und wählte sich unbedingt den sonderbarsten Kauz, welchen er sich hätte aussuchen können: einen Nashornvogel nämlich, welchen wir aus seinem heimatlichen Walde mitgebracht hatten. Wahrscheinlich hatte ihn die Gutmüthigkeit des Vogels bestochen. Die Verbindung beider wurde bald eine sehr innige. Koko behandelte seinen Pflegling mit unverschämter Anmaßung; dieser aber ließ alles sich gefallen. Er war frei und konnte hingehen, wohin er wollte; gleichwohl näherte er sich oft aus freien Stücken dem Affen und ließ nun über sich ergehen, was diesem gerade in den Sinn kam. Daß der Vogel Federn anstatt der Haare hatte, kümmerte Koko sehr wenig: sie wurden ebenso gut nach Läusen durchsucht wie das Fell der Säugethiere, und der Vogel schien wirklich bald so daran sich zu gewöhnen, daß er später gleich von selbst die Federn sträubte, wenn der Affe sein Lieblingswerk begann. Daß ihn dieser während des Reinigens hin- und herzog, ihn beim Schnabel, an einem Beine, an dem Halse, an den Flügeln und an dem Schwanze herumriß, brachte das gutmüthige Geschöpf ebenso wenig auf. Er hielt sich zuletzt regelmäßig in der Nähe des Affen auf, fraß das vor diesem liegende Brod weg, putzte sich und schien seinem Freund fast herausfordern zu wollen, mit ihm sich zu beschäftigen. Die beiden Thiere lebten mehrere Monate in engster Gemeinschaft zusammen, auch später noch, als wir nach Chartum zurückgekehrt waren und der Vogel im Hofe frei umherlaufen konnte. Erst der Tod des letzteren löste das schöne Verhältnis. Koko war wieder allein und langweilte sich.

Ein junger, mutterloser Affe gewährte Koko's Herzen endlich die nöthige Beschäftigung. Gleich als er das kleine Thierchen erblickte, war er außer sich vor Freude und streckte verlangend die Hände nach ihm aus; wir ließen den Kleinen los und sahen, daß er selbst sofort zu Koko hinlief. Dieser erblickte den angenommenen Pflegesohn fast mit Freundschaftsbezeigungen, drückte ihn an sich, gurgelte vergnügt und begann sodann vor allen Dingen die allersorgfältigste Reinigung seines vernachlässigten Felles.

Leider starb dieses Aeffchen trotz aller ihm erwiesenen Sorgfalt nach wenigen Wochen. Koko war außer sich vor Schmerz. Ich habe oft tiefe Trauer bei Thieren beobachtet, niemals aber in dem Grade, wie unser Affe jetzt sie zeigte. Zuerst nahm er seinen todten Liebling in die Arme, hätschelte und liebkoste ihn, ließ die zärtlichsten Töne hören, setzte ihn dann an seinem bevorzugten Platze auf den Boden, sah ihn immer wieder zusammenbrechen, immer unbeweglich bleiben, und brach nun von neuem in wahrhaft herzbrechende Klagen aus. Die Gurgeltöne gewannen einen Ausdruck, welchen ich vorher nie vernommen hatte; sie wurden ergreifend weich, ton- und klangreich, und dann wieder unendlich schmerzlich, schneidend und verzweiflungsvoll. Immer und immer wiederholte er seine Bemühungen, immer wieder sah er keinen Erfolg und begann dann wieder zu klagen und zu jammern. Sein Schmerz hatte ihn veredelt und vergeistigt; er rührte uns und bewegte uns zu dem tiefsten Mitleide. Ich ließ endlich das Aeffchen wegnehmen, weil schon wenige Stunden nach dessen Tode die Fäulnis begann, und die kleine Leiche über eine hohe Mauer werfen. Koko hatte aufmerksam zugesehen, geberdete sich wie toll, zerriß in wenig Minuten seinen Strick sprang über die Mauer hinweg, holte sich den Leichnam und kehrte mit ihm in den Armen auf seinen alten Platz zurück. Wir banden ihn wieder fest, nahmen ihm den Todten nochmals und warfen ihn weiter weg; Koko befreite sich zum zweiten Male und that wie vorher. Endlich vergruben wir das Thier. Eine halbe Stunde später war Koko verschwunden. Am anderen Tage erfuhren wir, daß in dem Walde eines nahen Dorfes, welcher sonst nie Affen beherbergte, ein menschengewöhnter Affe zu sehen gewesen sei.

Unter den Schlankaffen verdient insbesondere berücksichtigt zu werden der Hulman oder Huneman, wie die Hindus ihn nennen, der Mandi der Malabaren oder der Marbur der Mahratten-der heilige Affe der Inder (Semnopithecus entellus), welcher abgöttisch verehrt wird. Er ist der gemeinste und in den meisten Gegenden Niederindiens vorkommende Affe und verbreitet sich immer mehr, weil man ihn nicht allein schützt und hätschelt, sondern in gewissen Gegenden auch einführt. Doch kommt er nur jenseit des Ganges und Dschumma, nicht im Himalaya vor. Die Gesammtlänge des ausgewachsenen Männchens beträgt nach Elliot 1,57 Meter, wovon freilich 97 Centim. auf den verhältnismäßig ungemein langen, gequasteten Schwanz kommen, das Gewicht 11 Kilogramm. Die Färbung des Pelzes ist gelblichweiß, die der nackten Theile dunkelviolett. Gesicht, Hände und Füße, so weit sie behaart sind, und ein steifer Haarkamm, welcherüber die Augen verläuft, sind schwarz; der kurze Bart dagegen ist gelblich.

Der Hulman nimmt einen der ersten Plätze unter den dreißig Millionen Gottheiten der Hindu ein und erfreut sich dieser Ehre schon seit undenklichen Zeiten. Der Riese Ravan, so berichtet die altindische Sage, raubte Sita, die Gemahlin des Schri-Rama, und brachte sie nach seiner Wohnung auf der Insel Ceilon; der Affe aber befreite die Dame aus ihrer Gefangenschaft und führte sie zu ihrem Gemahle zurück. Seitdem gilt er als Held. Viel wird berichtet von der Stärke seines Geistes und von seiner Schnelligkeit. Eine der geschätzesten Früchte, die Mango, verdank man ihm ebenfalls, er stahl sie aus dem Garten des Riesen. Zur Strafe für seinen Diebstahl wurde er zum Feuertode verurtheilt – von wem, wird nicht gesagt –, löschte aber das Feuer aus und verbrannte sich dabei Gesicht und Hände, welche seitdem schwarz blieben. Dies sind die Gründe, welche die Brahmanen bestimmten, ihn zu vergöttern.

Hulman

Schon seit vielen Jahren hat man diesen Affen in seinem Vaterlande beobachtet; allein gerade deshalb sind wir am spätesten mit ihm bekannt geworden. Viele Reisende, selbst Naturforscher der neueren Zeit, verwechselten den Hulman mit einem den Himalaya bewohnenden Verwandten (Semnopithecus schistaceus) und riefen dadurch Verwirrung hervor. Zudem war man der Meinung, daß ein so gemeines Tier auch oft nach Europa gebracht worden sein müsse, und verschmähte es daher, unseren Hulman auszustopfen und den Balg nach Europa zu senden. Hierzu kommt noch, daß es Schwierigkeiten oder vielmehr Gefahren hat, das heilige Thier zu tödten; denn bloß die Mahratten erweisen ihm keine Achtung, während fast alle übrigen Indier ihn hegen und pflegen, schützen und vertheidigen, wo sie nur können. Ein Europäer, welcher es wagt, das unverletzliche Thier anzugreifen, setzt sein Leben aufs Spiel, wenn er der einzige Weiße unter der leichterregbaren Menge ist. Der Affe gilt eben als Gott. Eine regierende Familie behauptet, von ihm abzustammen, und ihre Mitglieder führen den Titel: »geschwänzte Rana«, weil sie vorgeben, daß ihr Ahnherr mit dem uns unnöthig erscheinenden Anhängsel begabt gewesen sei. Ein portugiesischer Vicekönig von Indien, Constantino de Braganza, erbeutete einen Affenzahn aus dem Schatze eines Fürsten von Ceilon und erhielt bald darauf eine besondere Gesandtschaft des Königs von Pegu, welche ihm 300,000 Cruzaden anbieten ließ, wenn er ihr das kostbare Kleinod überlassen wolle. Solch eine hohe Summe dürfte wohl niemals für einen Zahn geboten worden sein; um so mehr aber muß es verwundern, daß jenes Gebot von den Europäern nicht angenommen wurde. Der Vicekönig versammelte seine Räthe, und die weltlichen suchten ihn selbstverständlich zu überreden, diese bedeutende Summe anzunehmen; ein Pfaffe aber war dagegen, und zwar aus dem Grunde, weil er behauptete, daß man durch solchen Handel dem heidnischen Zauber- und anderen Aberglauben nur Vorschub leisten würde. Im Grunde könnte uns dies zwar gleichgültig sein, wäre nicht dadurch ein Ueberbleibsel zerstört worden, welches für die Geschichte der indischen Götterlehre und auch für die Naturwissenschaft von Wichtigkeit gewesen sein würde. Man hätte nach diesem einzigen Zahne recht gut bestimmen können, welcher Affe der Träger des kostbaren Kleinods gewesen sei.

Heutzutage noch ist die Achtung gegen das heilige Thier dieselbe wie früher. Die Indier lassen sich von dem unverschämten Gesellen ruhig ihre Gärten plündern und ihre Häuser ausstehlen, ohne irgend etwas gegen ihn zu thun, und betrachten Jeden mit schelen Augen, welcher es wagt, den Gott zu beleidigen.

Das tägliche Treiben und gesellige Leben der Hulmans ist das aller Hundsaffen. Sie bilden im Walde, ihrem eigentlichen Wohngebiete, zahlreiche Banden, denen ein aus hartnäckigen Kämpfen siegreich hervorgegangenes Männchen vorsteht, und streifen unter dessen Führung plündernd, raubend und mehr verwüstend als verbrauchend in ihm und in den benachbarten Feldern und Gärten umher, Gebrandschatzten zur Geisel, frommen Narren und unbetheiligten Forschern zur Augenweide. Ihre Vermehrung in günstigen Gegenden ist eine Besorgnis erregende; dagegen sterben sie erwiesenermaßen in höher gelegenen Gegenden Oberindiens, woselbst sie eingeführt wurden und werden, bald wieder aus. Blyth berichtet, daß hier und da alle halberwachsenen oder besiegten Männchen eine Bande von dem sein Haremsrecht wahrenden Affensultan ausgetrieben und gezwungen werden, sich eigene Vereine zu bilden, erfuhr auch von den Eingeborenen, daß des Streitens und Kämpfens unter verschiedenen Männchen kein Ende wäre; Hutton beobachtete Aehnliches von dem auf dem Himalaya lebenden Verwandten des Hulman. Beide unternehmen, wie es scheint, zuweilen größere Streifzüge oder Wanderungen, jenerbei Eintritt kalter Witterung in seinen Höhen, dieser, um nach Art bettelnder Mönche von der blindgläubigen Bevölkerung Zoll zu erheben.

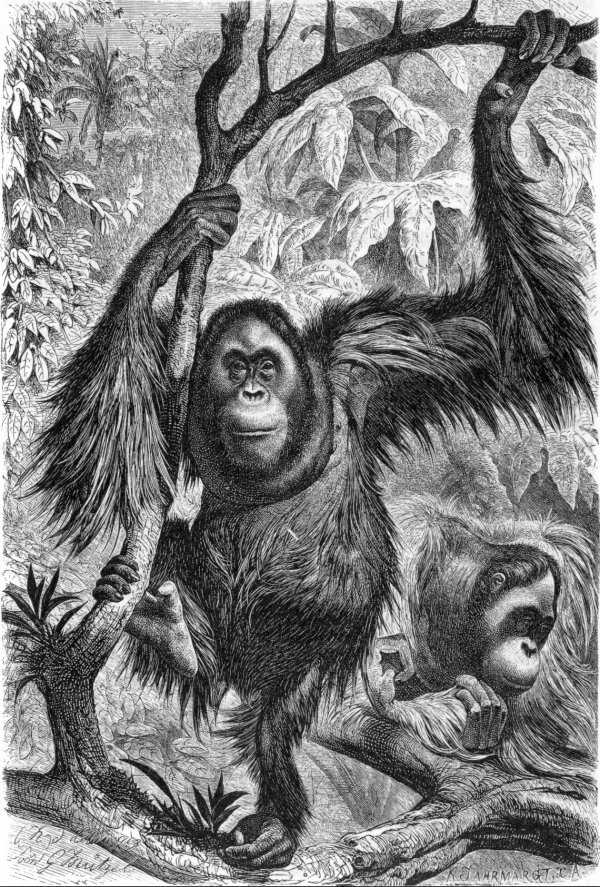

Der Orang-Utan (Simia satyrus) [Heute: Pongo pygmaeus] ist seit alter Zeit bekannt. Schon Plinius gibt an, daß es auf den indischen Bergen Satyrn gäbe, »sehr bösartige Thiere mit einem Menschengesicht, welche bald aufrecht, bald auf allen Vieren gingen und wegen ihrer Schnelligkeit nur gefangen werden könnten, wenn sie alt oder krank seien«. Seine Erzählung erbt sich fort von Jahrhundert zu Jahrhundert und empfängt von jedem neuen Bearbeiter Zusätze. Man vergißt fast, daß man noch von Thieren redet; aus den Affen werden beinahe wilde Menschen. Uebertreibungen jeder Art verwirren die ersten Angaben und entstellen die Wahrheit. Bontius, ein Arzt, welcher um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts auf Java lebte, spricht wieder einmal aus eigener Anschauung. Er sagt, daß er den Waldmenschen einigemal gesehen habe, und zwar ebensowohl Männer als Weiber. Sie gingen öfters aufrecht und geberdeten sich ganz wie andere Menschen. Bewunderungswürdig wäre ein Weibchen gewesen. Es habe sich geschämt, wenn es unbekannte Menschen betrachtet hätten, und nicht nur das Gesicht, sondern auch seine Blöße mit den Händen bedeckt; es habe geseufzt, Thränen vergossen und alle menschlichen Handlungen so ausgeübt, daß ihm nur die Sprache gefehlt habe, um wie ein Mensch zu sein. Die Javaner behaupten, daß die Affen wohl reden könnten, wenn sie nur wollten, es jedoch nicht thäten weil sie fürchteten, arbeiten zu müssen. Daß die Waldmenschen aus der Vermischung von Affen und indianischen Weibern entständen, sei ganz sicher. Schouten bereichert diese Erzählung durch einige Entführungsgeschichten, in denen Waldmenschen der angreifende, malaiische Mädchen aber der leidende Theil sind. Es versteht sich fast von selbst, daß die Orang-Utans nach allen diesen Erzählungen aufrecht auf den Hinterfüßen gehen, obwohl hinzugefügt wird, »daß sie auch auf allen vier Beinen laufen könnten«. Eigentlich sind die Reisebeschreiber an den Uebertreibungen, welche sie auftischen, unschuldig; denn sie geben bloß die Erzählungen der Eingeborenen wieder. Diese wußten sich natürlich die Theilnahme der Europäer für unsere Affen zu Nutze zu machen, weil sie ihnen solche verkaufen wollten und deshalb ihre Waare nach Kräften priesen, – nicht mehr und nicht minder, als es Thierschausteller bei uns zu Lande heutigen Tages auch noch thun.

Orang-Utan

Dank den trefflichen Forschungen Wallace's sind wir über das Freileben des Orang-Utan genauer unterrichtet als über das jedes anderen Menschenaffen. Der genannte Reisende hatte die beste Gelegenheit, das Thier kennen zu lernen und die Berichte der Eingeborenen mit seinen eigenen Beobachtungen zu vergleichen. Zur Ehre seiner Vorgänger, von denen mehrere namentlich Owen, Kessel und Brooke bemüht waren, ihre Schilderungen von Fabeln und Irrthümern zu reinigen, muß ich sagen, daß unser Gewährsmann, obgleich er nur eigene Beobachtungen wiedergibt, die Angaben jener in allem wesentlichen bestätigt.

»Man weiß«, sagt er, »daß der Orang-Utan Sumatra und Borneo bewohnt, und hat guten Grund zu glauben, daß er auf diese beiden großen Inseln beschränkt ist. Jedoch scheint er auf der ersteren viel seltener zu sein als auf der letzteren. Hier hat er eine weite Verbreitung. Er bewohnt ausgedehnte Gegenden der Südwest-, Südost-, Nordost- und Nordwestküsten, hält sich aber ausschließlich in niedrig gelegenen und sumpfigen Wäldern auf. In Sadong findet man ihn bloß in flachen, wasserreichen, mit hohem Urwalde bedeckten Gegenden. Ueber die Sümpfe erheben sich viele vereinzelt stehende Berge, welche zum Theil von Dajaks bewohnt werden und mit Fruchtbäumen bebaut worden sind. Sie bilden für den Meias einen Anziehungspunkt; denn er besucht sie ihrer Früchte halber, obwohl er sich des Nachts stets in den Sumpfwald zurückzieht. In allen Gegenden, wo der Boden sich etwas erhebt und trocken ist, wohnt der OrangUtan nicht. So kommt er beispielsweise in den tieferen Thälern des Sadonggebietes häufig vor, fehlt dagegen jenseits der Grenze, innerhalb welcher Ebbe und Flut bemerkbar sind. Der untere Theil des Saravakthales nun ist sumpfig, jedoch nicht überall mit hohem Walde bedeckt, sondern meist von der Ripapalme bestanden, und nahe der Stadt Saravak wird das Land trocken und hügelig und ist in Besitz genommen von kleinen Strecken Urwald mit Dschungeln. Eine große Fläche ununterbrochenen und gleichmäßig hohen Urwaldes ist für das Wohlbefinden unseres Affen Bedingung.

Es ist ein seltsamer und fesselnder Anblick, einen Meias gemächlich seinen Weg durch den Wald nehmen zu sehen. Er geht umsichtig einen der größeren Aeste entlang in halb aufrechter Stellung, zu welcher ihn die bedeutende Länge seiner Arme und die verhältnismäßige Kürze seiner Beine nöthigen, und zwar bewegt er sich wie seine Verwandten, indem er auf den Knöcheln, nicht wie wir auf den Sohlen geht. Stets scheint er solche Bäume zu wählen, deren Aeste mit denen des nächst stehenden verflochten sind, streckt, wenn er nahe ist, seine langen Arme aus, faßt die betreffenden Zweige mit beiden Händen, scheint ihre Stärke zu prüfen und schwingt sich dann bedächtig hinüber auf den nächsten Ast, auf welchem er wie vorher weiter geht. Nie hüpft oder springt er, niemals scheint er auch nur zu eilen, und doch kommt er fast ebenso schnell fort, wie Jemand unter ihm durch den Wald laufen kann.« – An einer anderen Stelle meint Wallace, daß er im Laufe einer Stunde bequem eine Entfernung von fünf bis sechs englischen Meilen zurücklegen könne. »Die langen mächtigen Arme sind für ihn von größtem Nutzen; sie befähigen ihn, mit Leichtigkeit die höchsten Bäume zu erklimmen, Früchte und junge Blätter von dünnen Zweigen, welche sein Gewicht nicht aushalten würden, zu pflücken und Blätter und Aeste zu sammeln, um sich ein Nest zu bauen.« Ein von unserem Forscher verwundeter Orang-Utan zeigte seinem Verfolger, in welcher Weise der Bau solches Nestes geschieht. »Sobald ich geschossen hatte«, erzählt Wallace, »kletterte der Meias höher im Wipfel des Baumes hinauf und hatte bald die höchsten Spitzen desselben erreicht. Hier begann er sofort rings herum Zweige abzubrechen und sie Kreuz und Quer zu legen. Der Ort war trefflich gewählt. Außerordentlich schnell griff er mit seinem einzigen noch unverwundeten Arme nach jeder Richtung hin, brach mit der größten Leichtigkeit starke Aeste ab und legte sie rückwärts quer übereinander, so daß er in wenigen Minuten eine geschlossene Masse von Laubwerk gebildet hatte, welche ihn meinen Blicken gänzlich entzog. Ein ähnliches Nest benutzt der Meias auch fast jede Nacht zum Schlafen; doch wird dieses meist niedriger auf einem kleinen Baume angebracht, in der Regel nicht höher als acht bis fünfzehn Meter über dem Boden, wahrscheinlich weil es hier weniger den Winden ausgesetzt ist als oben. Der Meias soll sich in jeder Nacht ein neues machen; ich halte dies jedoch deshalb kaum für wahrscheinlich, weil man die Ueberreste häufiger finden würde, wenn das der Fall wäre. Die Dajaks sagen, daß sich der Affe, wenn es sehr naß ist, mit Pandanblättern oder sehr großen Farnen bedeckt. Das hat vielleicht zu dem Glauben verleitet, daß er sich eine Hütte in den Bäumen erbaue.

Aeußerst selten steigt der Orang-Utan auf die Erde herab, wahrscheinlich nur dann, wenn er, vom Hunger getrieben, saftige Schößlinge am Ufer sucht oder wenn er bei sehr trockenem Wetter nach Wasser geht, von welchem er für gewöhnlich genug in den Höhlungen der Blätter findet. Nur einmal sah ich zwei halberwachsene Orangs auf der Erde in einem trockenen Loche am Fuße der Sienunjonhügel. Sie spielten zusammen, standen aufrecht und faßten sich gegenseitig an den Armen an. Niemals geht dieser Affe aufrecht, es sei denn, daß er sich mit den Händen an höheren Zweigen festhalte, oder aber, daß er angegriffen werde. Abbildungen, welche ihn darstellen, wie er mit einem Stocke geht, sind gänzlich aus der Luft gegriffen.

Vor dem Menschen scheint sich der Meias nicht sehr zu fürchten. Diejenigen, welche ich beobachtete, glotzten häufig einige Minuten lang auf mich herab und entfernten sich dann nur langsam bis zu einem benachbarten Baume.

Die Dajaks sagen, daß der Meias niemals von Thieren im Walde angefallen wird, mit zwei seltenen Ausnahmen. Alle Dajakshäuptlinge, welche ihr ganzes Leben an Orten zugebracht haben, wo das Thier häufig vorkommt, versicherten: Kein Thier ist stark genug, um den Meias zu verletzen, und das einzige Geschöpf, mit dem er überhaupt kämpft, ist das Krokodil. Wenn er kein Obst im Dschungel findet, geht er an die Flußufer, um hier junge Schößlinge und Früchte, welche dicht am Wasser wachsen, zu fressen. Dann versucht es das Krokodil, ihn zu packen; der Meias aber springt auf dasselbe, schlägt es mit Händen und Füßen, zerfleischt und tödtet es. Der Mann fügte hinzu, daß er einmal solchem Kampfe zugeschaut habe, und versicherte, daß der Meias stets Sieger bleibe. Ein anderer Häuptling sagte mir Folgendes: Der Meias hat keine Feinde, denn kein Thier wagt es, ihn anzugreifen, bis auf das Krokodil und die Tigerschlange. Er tödtet aber das Krokodil stets durch seine gewaltige Kraft, indem er sich auf dasselbe stellt, seine Kiefern aufreißt und ihm die Kehle aufschlitzt. Greift eine Tigerschlange den Meias an, so packt er sie mit seinen Händen, beißt sie und tödtet sie bald. Der Meias ist sehr stark: kein Thier im Dschungel ist so kräftig wie er.

Ausnahmsweise geschieht es wohl auch, daß ein Orang-Utan mit Menschen kämpft. Eines Tages kamen einige Dajaks zu mir, um mir zu erzählen, daß ein Meias am gestrigen Tage einen ihrer Genossen beinahe getödtet habe. Einige Meilen den Fluß hinab steht das Haus eines Dajak, und die Bewohner sahen einen großen Orang-Utan, welcher sich an den Schößlingen einer Palme am Ufer gütlich that. Aufgeschreckt zog er sich in das Dschungel zurück, und eine Anzahl mit Speeren und Beilen bewaffneter Männer liefen hin, um ihm den Weg abzuschneiden. Der vorderste Mann versuchte seinen Speer durch den Körper des Thieres zu rennen; der Meias aber ergriff seinen Gegner mit den Händen, packte in demselben Augenblicke den Arm mit dem Maule und wühlte sich mit den Zähnen in die Muskeln über dem Elnbogen ein, sie entsetzlich zerreißend und zerfetzend. Wären die Anderen nicht zur Stelle gewesen, er würde den Mann noch weit ernstlicher verletzt, wenn nicht getödtet haben. Die Gefährten aber machten das muthige Thier bald mit ihren Speeren und Beilen nieder. Der Verwundete blieb lange Zeit krank und erlangte den Gebrauch seines Armes niemals vollständig wieder.« Von der Wahrheit dieser Erzählung konnte sich Wallace selbst überzeugen, weil er am nächsten Tage den Kampfplatz besuchte und dem getödteten Orang-Utan den Kopf abschnitt, um diesen seinen Sammlungen einzuverleiben.

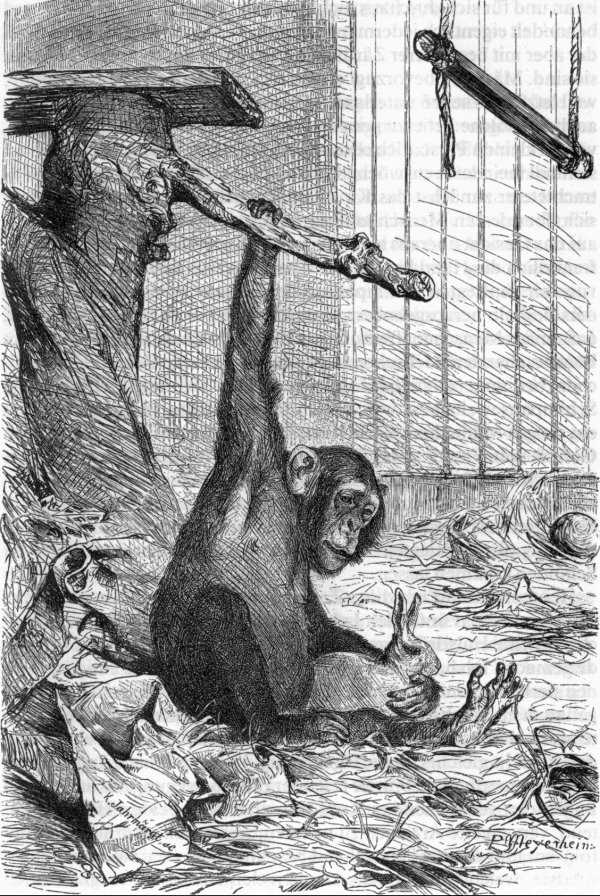

Gelegentlich einer seiner Jagden erlangte unser Forscher auch einen jungen Orang-Utan. Von Dajaks herbeigerufen, sah er einen großen Meias sehr hoch auf einem Baume sitzen und erlegte ihn mit drei Schüssen. Während die Leute ihn zurüsteten, um ihn nach Hause zu tragen, bemerkte man noch ein Junges, welches mit seinem Kopfe im Sumpfe lag. »Dieses kleine Geschöpf«, berichtet Wallace, »war nur einen Fuß lang und hatte augenscheinlich am Halse der Mutter gehangen, als sie vom Baume herabfiel. Glücklicherweise schien es nicht verwundet zu sein, und nachdem der Mund vom Schlamme gesäubert worden war, fing es an zu schreien und schien kräftig und lebhaft. Als ich es nach Hause trug, gerieth es mit seinen Händen in meinen Bart und faßte so fest hinein, daß ich große Mühe hatte, frei zu kommen; denn die Finger sind gewöhnlich am letzten Gelenke hakenartig nach innen gebogen. Es hatte noch keinen einzigen Zahn; doch kamen einige Tage darauf die beiden unteren Vorderzähne zum Vorscheine. Unglücklicherweise konnte ich keine Milch schaffen, da weder Malaien noch Chinesen noch Dajaks dieses Nahrungsmittel verwenden, und vergeblich bemühte ich mich um ein weibliches Thier, welches mein Kleines säugen könnte. Ich sah mich daher genöthigt, ihm Reiswasser aus der Saugflasche zu geben. Dies aber war doch eine zu magere Kost, und das kleine Geschöpf gedieh auch nicht gut dabei, obgleich ich gelegentlich Zucker und Kokosnußmilch hinzufügte, um die Atzung nahrhafter zu machen. Wenn ich meinen Finger in seinen Mund steckte, saugte es mit großer Kraft, zog seine Bakken mit aller Macht ein und strengte sich vergeblich an, etwas Milch herauszuziehen, und erst nachdem es das eine Zeitlang getrieben hatte, stand es mismuthig davon ab und fing ganz wie ein Kind unter ähnlichen Umständen zu schreien an. Liebkoste und wartete man es, so war es ruhig und zufrieden; sowie man es aber ablegte, schrie es stets, namentlich in den ersten paar Nächten, welche es unter großer Unruhe verbrachte. Ich machte einen kleinen Kasten als Wiege zurecht und reichte ihm eine weiche Matte, welche täglich gewechselt und gereinigt wurde, fand es jedoch sehr bald nöthig, auch den kleinen Meias zu waschen. Diese Behandlung gefiel ihm, nachdem er sie einige Male durchgemacht hatte, in so hohem Grade, daß er zu schreien begann, sobald er schmutzig war, und nicht eher aufhörte, als bis ich ihn herausnahm und nach dem Brunnen trug. Obwohl er beim ersten kalten Wasserstrahl etwas strampelte und sehr komische Grimassen schnitt, beruhigte er sich dann doch sofort, wenn das Wasser über seinen Kopf lief. Das Abwaschen und Trockenreiben liebte er außerordentlich, und vollkommen glücklich schien er zu sein, wenn ich sein Haar bürstete. Dann lag er ganz still und streckte Arme und Beine von sich, während ich das lange Haar auf Rücken und Armen strählte. In den ersten paar Tagen klammerte er sich mit allen Vieren verzweifelt an alles, was er packen konnte, und ich mußte meinen Bart sorgfältig vor ihm in Acht nehmen, da seine Finger das Haar hartnäckiger als irgend etwas festhielten, und ich mich ohne Hülfe unmöglich von ihm befreien konnte. Wenn er aber ruhig war, wirtschaftete er mit den Händen in der Luft umher und versuchte irgend etwas zu ergreifen. Gelang es ihm, einen Stock oder einen Lappen mit zwei Händen oder mit diesen und einem Fuße zu fassen, so schien er ganz glücklich zu sein. In Ermangelung eines anderen ergriff er oft seine eigenen Füße, und nach einiger Zeit kreuzte er fast beständig seine Arme und packte mit jeder Hand das lange Haar unter der entgegengesetzten Schulter. Bald aber ließ seine Kraft nach, und ich mußte auf Mittel sinnen, ihn zu üben und seine Glieder zu stärken. Zu diesem Zwecke verfertigte ich ihm eine kurze Leiter mit drei oder vier Sprossen und hing ihn eine Viertelstunde lang an dieselbe. Zuerst schien ihm dies zu gefallen; er konnte jedoch nicht mit Händen und Füßen in eine bequeme Lage kommen und ließ, nachdem er jene verschiedene Male geändert hatte, eine Hand nach der anderen los, bis er zuletzt auf den Boden herabfiel. Manchmal, wenn er nur an zwei Händen hing, ließ er eine los und kreuzte sie nach der gegenüberliegenden Schulter, um hier sein eigenes Haar zu packen, und da ihm dieses meist angenehmer als der Stock zu sein schien, ließ er auch die andere los, fiel herab, kreuzte beide Arme und lag zufrieden auf dem Rücken. Da ich sah, daß er Haar so gern hatte, bemühte ich mich, ihm eine künstliche Mutter herzustellen, indem ich ein Stück Büffelhaut in einen Bündel zusammenschnürte und niedrig über dem Boden aufhing. Zuerst schien ihm dasselbe ausgezeichnet zu gefallen, weil er mit seinen Beinen nach Belieben umherzappeln konnte und immer etwas Haar zum Festhalten fand. Meine Hoffnung, die kleine Waise glücklich gemacht zu haben, schien erfüllt. Bald aber erinnerte er sich seiner verlorenen Mutter und versuchte zu saugen. Dazwischen zog er sich so viel als möglich in die Höhe und suchte nun überall nach der Saugwarze, bekam aber nur den Mund voll Haare und Wolle, wurde verdrießlich, schrie heftig und ließ nach zwei oder drei vergeblichen Versuchen gänzlich von seinem Vorhaben ab.

Als ich meinen jungen Meias ungefähr drei Wochen besaß, bekam ich glücklicherweise einen jungen Makaken, welcher klein aber sehr lebhaft war und allein fressen konnte. Ich setzte ihn zu dem Meias, und sie wurden sogleich die besten Freunde. Keiner fürchtete sich im geringsten vor dem anderen. Der kleinere Makak setzte sich ohne die mindeste Rücksicht auf den Leib, ja selbst auf das Gesicht des Meias, und während ich diesen fütterte, pflegte jener dabei zu sitzen und alles aufzunaschen, was daneben fiel, gelegentlich auch mit seinen Händen den Löffel aufzufangen. War ich mit der Atzung fertig geworden, so leckte er das, was an den Lippen des Meias saß, begierig ab und riß diesem schließlich das Maul auf, um zu sehen, ob noch etwas darin sei. Den Leib seines Gefährten betrachtete er wie ein bequemes Kissen, indem er sich oft darauf niederlegte, und der hülflose Meias ertrug allen Uebermuth seines Gefährten mit der beispiellosesten Geduld; denn er schien zu froh zu sein, überhaupt etwas Warmes in seiner Nähe oder einen Gegenstand zur Verfügung zu haben, um den er zärtlich seine Arme schlingen konnte. Nur wenn sein Gefährte weggehen wollte, hielt er ihn so lange, als er konnte, an der beweglichen Haut des Rückens oder Kopfes oder auch wohl am Schwanze fest, und der Makak vermochte nur nach vielen kräftigen Sprüngen sich los zu machen. Merkwürdig war das verschiedene Gebaren dieser zwei Thiere, welche im Alter nicht weit auseinander sein konnten. Der Meias benahm sich ganz wie ein kleines Kind, lag hülflos auf dem Rücken, rollte sich langsam hin und her, streckte alle Viere in die Luft, in der Hoffnung, irgend etwas zu erhaschen, war aber noch kaum im Stande, seine Finger nach einem bestimmten Gegenstande hinzubringen, öffnete, wenn er unzufrieden war, seinen fast zahnlosen Mund und druckte seine Wünsche durch ein sehr kindliches Schreien aus; der junge Makak dagegen war in beständiger Bewegung, lief und sprang umher, wann und wo es ihm Vergnügen machte, untersuchte alles, ergriff mit der größten Sicherheit die kleinsten Dinge, erhielt sich mühelos auf dem Rande des Kastens im Gleichgewichte, kletterte an einem Pfahle hinauf und setzte sich in den Besitz von allem Eßbaren, welches ihm in den Weg kam. Man konnte keinen größeren Gegensatz sich denken: der Meias erschien neben dem Makaken noch mehr denn als ein kleines Kind.

Nachdem ich meinen Gefangenen ungefähr einen Monat besessen hatte, zeigte sich, daß er wohl allein laufen lernen würde. Wenn man ihn auf die Erde legte, stieß er sich mit den Beinen weiter oder überstürzte sich und kam so schwerfällig vorwärts. Wenn er im Kasten lag, pflegte er sich am Rande gerade aufzurichten, und es gelang ihm auch ein- oder zweimal bei dieser Gelegenheit, sich herauszuhelfen. War er schmutzig oder hungrig, oder fühlte er sich sonst vernachlässigt, so begann er heftig zu schreien, bis man ihn wartete. Wenn Niemand im Hause war, oder wenn man auf sein Schreien nicht kam, wurde er nach einiger Zeit von selbst ruhig. Sowie er aber dann einen Tritt hörte, fing er wiederum so ärger an.

Nach fünf Wochen kamen seine beiden oberen Vorderzähne zum Vorscheine. In der letzten Zeit war er nicht im geringsten gewachsen, sondern an Größe und Gewicht derselbe geblieben wie anfangs. Das kam zweifellos von dem Mangel an Milch oder anderer ebenso nahrhafter Kost her. Reiswasser, Reis und Zwieback waren doch nur dürftige Ersatzmittel, und die ausgepreßte Milch der Kokosnuß, welche ich ihm manchmal gab, vertrug sich nicht mit seinem Magen. Dieser Nahrung hatte ich auch eine Erkrankung an Durchfall zuzuschreiben, unter welcher das arme kleine Geschöpf sehr litt; doch gelang es mir, ihn durch eine geringe Gabe Ricinusöl wieder herzustellen. Eine oder zwei Wochen später wurde er wieder krank und diesmal ernstlicher. Die Erscheinungen waren genau die des Wechselfiebers, auch von Anschwellungen der Füße und des Kopfes begleitet. Er verlor alle Eßlust und starb, nachdem er in einer Woche bis zu einem Jammerbilde abgezehrt war. Der Verlust meines kleinen Lieblings, den ich fast drei Monate besessen und groß zu ziehen gehofft hatte, that mir außerordentlich leid. Monatelang hatte er mir durch sein trolliges Gebaren und seine unnachahmlichen Grimassen das größte Vergnügen bereitet.«

Der Gorilla »Njina«, oder »Ingiine« der Eingeborenen (Anthropopithecus gorilla) [Heute: Gorilla gorilla], Vertreter einer besonderen Sippe oder doch Untersippe (Gorilla), ist zwar etwas kleiner, aber bei weitem breitschulteriger als ein starker Mann.

Bis jetzt ist es noch nicht möglich gewesen, den Verbreitungskreis des Gorilla genau abzugrenzen, insbesondere wissen wir nicht, wie weit derselbe in das Innere des Erdtheiles sich erstreckt. Einstweilen haben wir die zwischen dem Gleicher [Äquator] und dem fünften Grade südlicher Breite gelegenen Länder der Westküste Afrikas als seine Heimat, die von den Flüssen Gabun, Muni und Fernandovaz durchschnittenen Urwaldungen als seine Aufenthaltsorte anzusehen. Abgesehen von Hanno, berichtet zuerst Andreas Battell über die großen Menschenaffen Westafrikas. Gelegentlich der Beschreibung von Majumba und des an der Loangoküste mündenden Stromes, welchen er Banna nennt, sagt er: »Die Wälder sind derartig überfüllt mit Pavianen, Meerkatzen, Affen und Papageien, daß sich jedermann fürchtet, in denselben zu reisen. Namentlich gilt dies für zwei Ungeheuer, welche in diesen Waldungen leben und im höchsten Grade gefährlich sind. Das größte dieser Scheusale wird von den Eingeborenen ›Pongo‹, das kleinere ›Ensego‹ genannt. Der Pongo hat den Gliederbau eines Menschen, ähnelt aber eher einem Riesen als einem Manne; denn er ist sehr groß und besitzt zwar das Antlitz eines Menschen, aber hohlliegende Augen, welche von langen Brauenhaaren überdeckt werden; Gesicht und Ohren sind haarlos, die Hände ebenfalls, der Leib dagegen ist, wenn auch nicht gerade dicht, mit Haaren bekleidet, welche eine düstere Färbung haben. Vom Menschen unterscheidet er sich nur durch seine Beine, welche keine Waden zeigen. Er geht stets auf seinen Füßen und hält, wenn er auf dem Boden läuft, seine Hände zusammengeklammert im Nacken. Er schläft auf Bäumen und baut sich Dächer gegen den Regen. Sein Futter besteht aus Früchten, welche er in den Wäldern findet, auch wohl aus Nüssen; Fleisch ißt er niemals. Sprechen kann er nicht, und sein Verständnis ist nicht größer als das eines Viehes. Haben die Eingeborenen, welche die Wälder durchreisen müssen, nachts ein Feuer angezündet, so erscheinen die Pongos am Morgen, sobald jene das Lager verlassen, und sitzen am Feuer, bis dasselbe ausgeht; denn sie verstehen nicht, daß man, um es zu erhalten, Holz zulegen muß. Oft vereinigen sie sich zu Gesellschaften und tödten manchen Neger im Walde, oft auch überfallen sie Elefanten, welche weidend in ihre Nähe kommen, und schlagen dieselben so mit ihren mächtigen Fäusten, daß sie brüllend davonlaufen. Niemals kann man diese Pongos lebend erhalten, weil zehn Männer nicht im Stande sind, sie festzuhalten; doch erlegt man viele ihrer Jungen mit vergifteten Pfeilen. Der junge Pongo klammert sich so fest an den Leib seiner Mutter, daß die Eingeborenen, wenn sie das Weibchen erlegen, auch das Junge erhalten, welches die Mutter nicht verläßt. Stirbt eines dieser Ungeheuer, so bedecken es die übrigen mit einem großen Haufen von Zweigen und Holz; solche Haufen findet man viele in den Wäldern.«

Später erwähnt ein Schiffsführer, welcher längere Zeit an der Westküste Afrikas sich aufgehalten hat, derselben Affen, führt aber drei Arten von ihnen auf und bemerkt, daß der größte »Impungu« heiße. »Dieses wundervolle und fürchterliche Erzeugnis der Natur«, sagt er, »geht aufrecht wie ein Mann, ist erwachsen sieben bis neun Fuß hoch, verhältnismäßig dick und entsetzlich stark. Schwarzes Haar, welches auf dem Kopfe sich verlängert, bedeckt seinen Leib. Sein Gesicht ähnelt dem des Menschen mehr als das des Schimpanse, ist aber ebenfalls schwarz. Wenn dieses Thier einen Neger sieht, verfolgt und fängt es denselben; zuweilen tödtet es ihn auch, und manchmal packt es ihn bei der Hand und nimmt ihn mit sich fort. Einige, welche so glücklich waren, dieser Gefangenschaft zu entrinnen, sagen, daß das Ungethüm, wenn es schlafen geht, sich nicht niederlegt, sondern gegen einen Baum anlehnt; dann wartet der Gefangene bis es eingeschlafen ist, löst vorsichtig seine Hand von sich ab und stiehlt sich still hinweg, erregt aber doch zuweilen die Aufmerksamkeit des Gegners und wird zurückgeholt.«

Erst im Jahre 1846 gelang es Wilson, einem amerikanischen Heidenprediger, den Schädel dieses Affen zu erhalten. Derselbe ließ keinen Zweifel zu, daß er einer noch unbeschriebenen Art angehöre. Nach einigen Anstrengungen wurde ein zweiter Schädel erworben; andere Theile des Gerippes konnten später erlangt werden. Die Eingeborenen, vollständig vertraut mit Wesen und Sitten dieses Thieres, gaben die eingehendsten Berichte über seine Größe, seine Wildheit, die Beschaffenheit der Waldungen, welche es bewohnt, versprachen auch in kürzester Frist ein vollständiges Geripp zu beschaffen. Wilson selbst hat einen Gorilla gesehen, nachdem er getödtet worden war. Nach seiner Versicherung ist es unmöglich, einen richtigen Begriff weder von der Scheuslichkeit seines Aussehens, noch von seiner außerordentlichen Muskelkraft zu geben. Sein tiefschwarzes Gesicht offenbart nicht allein verzerrte (der englische Text sagt »übertriebene«) Züge, sondern die ganze Erscheinung ist nichts anderes als ein Ausdruck der rohesten Wildheit. Große Augapfel, ein Schopf von langen Haaren, welcher in der Wuth über den Vorderkopf fällt, ein riesenhaftes Maul, bewaffnet mit einer Reihe von gewaltigen Zähnen, abstehende Ohren: dies alles zusammen läßt den Affen als eines der fürchterlichsten Geschöpfe der Erde erscheinen. Es ist nicht überraschend, daß die Eingeborenen sogar bewaffnet mit ihm zusammenzutreffen fürchten. Sie sagen, daß er sehr wild sei und unabänderlich zum Angriffe übergehe, wenn er mit einem einzelnen Manne zusammenkomme; »ich selbst«, versichert Wilson, »habe einen Mann gesehen, welchem eins dieser Ungeheuer die Wade fast gänzlich weggebissen hatte, und welcher wahrscheinlich in Stücke zerrissen worden wäre, hätte er nicht rechtzeitig die Hülfe seiner Gefährten erhalten. Es wird versichert, daß sie dem bewaffneten Manne das Gewehr aus der Hand reißen und den Lauf zwischen ihren Kiefern zusammendrükken ; und wenn man die ungeheure Muskelkraft der Kinnladen in Erwägung zieht, kann man nicht finden, daß dies unmöglich sei.«

Der nächstfolgende Berichterstatter ist Du-Chaillu. Ich würde dessen Mittheilungen vorzugsweise benutzt haben, hätte die Darstellung nicht beim ersten Lesen ein unbesiegliches Mißtrauen in mir erweckt. Demungeachtet mag auch diese Schilderung hier eine Stelle finden; nur verwahre ich mich gegen die Annahme, als wolle ich sie in irgend einer Weise bekräftigen. Ich bin vielmehr durchaus der Meinung Reade's, daß Du-Chaillu's Erzählung ein wunderbares Gemisch von Wahrheit und Erdichtung ist, und stimme dem letztgenannten bei, wenn er sagt, daß jener vieles über den Gorilla geschrieben hat, welches wahr, aber nicht neu ist, und weniges, welches neu, aber nicht wahr ist. Man urtheile selbst, was wohl von einem Forscher zu halten ist, welcher sein erstes Zusammentreffen mit dem Gorilla schildert, wie folgt:

»Schnell vorwärts bewegte es sich im Gebüsche, und mit einem Male stand ein ungeheurer männlicher Gorilla vor mir. Durch das Dickicht war er auf allen Vieren gekrochen; als er uns aber sah, erhob er sich und sah uns kühn und muthig in die Augen. So stand er etwa zwölf Schritte vor uns – ein Anblick, den ich nie vergessen werde! Der König des afrikanischen Waldes kam mir wie eine gespenstische Erscheinung vor. Aufgerichtet war der ungeheure, fast sechs Fuß hohe Körper; frei zeigten sich die mächtige Brust, die großen, muskelkräftigen Arme, das wild blitzende, tiefgraue Auge und das Gesicht mit seinem wahrhaft höllischen Ausdruck. Er fürchtete sich nicht! Dastand er und schlug seine Brust mit den gewaltigen Fäusten, daß es schallte, wie wenn man eine große metallene Trommel schlägt. Das ist die Art des Trotzbietens, das ist das Kampfeszeichen des Gorilla! Und dazwischen stieß er einmal nach dem anderen sein gräßliches Gebrüll aus –ein Gebrüll, so grauenerregend, daß man es den eigenthümlichsten und fürchterlichsten Laut der afrikanischen Wälder nennen muß. Es beginnt mit scharfem Bellen, wie es ein großer Hund hören läßt, und geht dann in tiefes Dröhnen über, welches genau dem Rollen fernen Donners am Himmel gleicht: habe ich doch mehr als einmal dieses Gebrüll für Donner gehalten, wenn ich den Gorilla nicht sah! Wir blieben bewegungslos im Vertheidigungszustande. Die Augen des Unholdes blitzten grimmiger; der Kamm des kurzen Haares, welcher auf seiner Stirn steht, legte sich auf und nieder; er zeigte seine mächtigen Fänge und wiederholte das donnernde Brüllen. Jetzt glich er gänzlich einem höllischen Traumbilde, einem Wesen jener widerlichen Art, halb Mann, halb Thier, wie es die alten Maler erfanden, wenn sie die Hölle darstellen wollten. Wiederum kam er ein paar Schritte näher, blieb nochmals stehen und stieß von neuem sein entsetzliches Geheul aus. Und noch einmal näherte er sich, noch einmal stand er und schlug brüllend und wüthend seine Brust. So war er bis auf sechs Schritte herangekommen: da feuerte ich und tödtete ihn. Mit einem Stöhnen, welches etwas schrecklich menschliches an sich hatte und doch durch und durch viehisch war, fiel er vorwärts auf sein Gesicht. Der Körper zuckte krampfhaft mehrere Minuten; dann wurde alles ruhig: der Tod hatte seine Arbeit gethan.«

Zu vorstehender Stelle gehört ein kurzer Nachsatz von Reade: »In einem Vortrage, welchen ich in einer Sitzung der Londoner thierkundlichen Gesellschaft las, und welcher in den Schriften der Gesellschaft veröffentlich worden ist, habe ich die Gründe entwickelt, aus denen ich mit vollster Sicherheit schließen darf, daß Du-Chaillu niemals einen Gorilla erlegt hat«.

Doch auch das Unwahrscheinliche, richtiger vielleicht, die Lüge, mag hier Erwähnung finden, um so mehr, als die Berichtigung auf dem Fuße folgen wird.

»Mein langer Aufenthalt in Afrika«, erzählt Du-Chaillu, »erleichterte es mir, mit Eingeborenen zu verkehren, und als meine Neugierde, jenes Ungeheuer kennen zu lernen, aufs höchste erregt worden war, beschloß ich, selbst auf dessen Jagd auszuziehen und es mit meinen Augen zu sehen. Ich war so glücklich, der erste zu sein, welcher nach eigener Bekanntschaft über den Gorilla sprechen darf, und während meine Erfahrungen und Beobachtungen zeigen, daß viele Erzählungen auf falschen und leeren Einbildungen unwissender Neger und leichtgläubiger Reisenden beruhen, kann ich anderseits bestätigen, daß keine Beschreibung die entsetzliche Erscheinung, die Wuth des Angriffs und die wüste Bosheit eines Gorilla versinnlichen wird.

Es thut mir leid, daß ich der Zerstörer vieler anmuthiger Träumereien sein muß. Aber der Gorilla lauert nicht auf den Bäumen über dem Wege, um einen unvorsichtig Vorübergehenden zu ergreifen und in seinen zangengleichen Händen zu erwürgen; er greift den Elefanten nicht an und schlägt ihn mit Stöcken zu Tode; er schleppt keine Weiber aus den Dörfern der Eingeborenen weg; er baut sich kein Nest aus Blättern und Zweigen auf den Waldbäumen und sitzt nicht unter deren Dach; er ist nicht einmal ein geselliges Thier, und alle Berichte von gemeinschaftlichen Angriffen haben nicht ein Körnchen von Wahrheit in sich.