|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dritte Reihe: Knorpelfische ( Selachii)

Zu den riesigen Kriechtieren, die in früheren Schöpfungstagen die süßen Gewässer und das Meer bevölkerten, gesellten sich gewaltige Fische, von denen wenige bis auf unsere Tage herübergekommen sind. Aus zahlreichen Überresten, namentlich versteinerten Zähnen, die man sehr häufig findet, läßt sich schließen, daß diese Fische in großer Mannigfaltigkeit auftraten, und ebenso glaubt man annehmen zu dürfen, daß sie ihre noch gegenwärtig lebenden Verwandten an Größe bedeutend überragten, ja hierin den Walen fast oder wirklich gleichkamen. Hinsichtlich ihrer Gestalt und äußerlichen wie innerlichen Ausbildung scheinen sie sich von den übriggebliebenen Arten nicht wesentlich unterschieden, also mehr oder weniger alle Merkmale unserer gegenwärtigen Haie und Rochen an sich getragen zu haben.

Man kann nicht behaupten, daß die Knorpelfische den Knochenfischen in ihrer Entwicklung nachstehen. Allerdings erreicht das Geripp bei ihnen die knochige Festigkeit jener nicht, sondern bleibt stets knorpelig; Bau des Gehirnes und der Eingeweide, Fortpflanzung und Ausbildung der Jungen aber bekunden andererseits eine nicht minder hohe Stufe, als sie die übrigen Fische einnehmen. Hinsichtlich ihrer Fortpflanzung unterscheiden sich die Knorpelfische von allen übrigen. Es findet eine förmliche Begattung statt, und nur die wenigsten legen Eier: eigentümliche, platte, vierzipfelige Kapseln, die mit harten Hornschalen umgeben und an den Zipfeln mit langschraubig gewundenen Fäden versehen sind; die meisten hingegen gebären lebendige Junge, die in einer besonderen Erweiterung des Eileiters sich ausbilden.

Der äußeren Gestalt entsprechend, unterscheidet man Haie und Rochen. Die erstgenannten ( Selachoidei) sind Knorpelfische mit spindelförmigem, dickschwänzigem Leib, Kiemenspalten an den Seiten des Halses und vom Hinterkopf geschiedenen Brustflossen, die nur im Meere leben, über alle Gürtel der Erde sich verbreiten, ausschließlich von anderen Tieren sich ernähren und größtenteils lebendige Junge zur Welt bringen. In unseren Augen gelten sie mit Recht als ebenso schädliche wie furchtbare Tiere. Neben den wenigen Kopffüßlern, die ihrer Größe halber die Sage vom Kraken hervorgerufen zu haben scheinen, sind sie die einzigen Raubtiere des Meeres, die wirklich den Menschen angreifen, in der Absicht, ihn zur Beute zu gewinnen. Solche räuberische Wesen haben allerorts unsere Rachsucht heraufbeschworen und uns zu unerbittlichen Feinden gemacht. Andere Fische fängt man des Nutzens halber, den sie gewähren: beim Fange der größeren Haifische kommt weniger der Nutzen als die Absicht in Betracht, möglichst viele von ihnen zu vertilgen.

Gefürchteter als alle übrigen sind die Menschenhaie ( Carchariidae), gewaltige und kühne, raubgierige und freßwütige Geschöpfe, der Schrecken der Schiffer und Anwohner aller wärmeren Meere. Der Kopf ist flach, der vordere Teil der Schnauze weit vorgezogen; die Nasenlöcher sind sehr entwickelt. Große dreieckige, spitzige und schneidende, meistens am Rand gesägte Zähne ordnen sich in mehrere Reihen und bewehren den weiten Rachen.

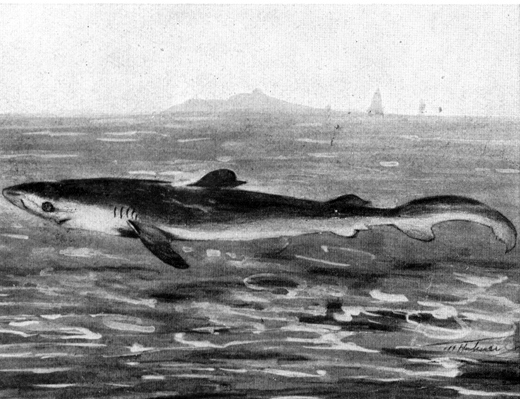

Unter den Menschenhaien im engeren Sinn ist der Blauhai ( Carcharias glaucus) einer der bekanntesten. Er erreicht eine Länge von fünf bis sechs Meter, vielleicht noch darüber. Seine Schnauze ist sehr spitzig; die Zähne der Oberkiefer stehen in vier schiefen Reihen, die der Unterkinnlade sind schlank und in der Jugend dreieckig, im Alter lanzenförmig. Die langen, sichelförmigen Brustflossen reichen bis zum Beginn der Rückenflosse, die jedoch näher an den Bauchflossen liegt als an ihnen; die Schwanzflosse ist schlank. Ein schönes Schieferblau färbt die Oberseite des Kopfes, Rückens einschließlich der Rückenflossen und den größten Teil des Schwanzes, auch die obere Fläche der Brust- und Bauchflossen, wogegen die Unterseite des Leibes und der unteren Flossen weiß aussieht. Vom Mittelmeer aus, das als die eigentliche Heimat dieses Menschenhaies angesehen wird, verbreitet er sich über einen großen Teil des Atlantischen Weltmeeres, nach Norden hin bis an die Küsten Großbritanniens und Skandinaviens.

Alle größeren Menschenhaie gleichen sich in ihrer Lebensweise. Sie halten sich vorzugsweise, jedoch keineswegs ausschließlich, in der Nähe der Küsten auf und treiben sich regelmäßig in den oberen Schichten des Wassers umher. Gewöhnlich erblickt man sie schon aus ziemlicher Entfernung, weil sie so hoch zu schwimmen pflegen, daß die Rückenflosse noch um ein gutes Stück aus dem Wasser hervorragt, und daß man, wie ich oft getan, mit gutem Erfolg eine Büchsenkugel auf sie abgeben kann. Solange sie nicht eine bestimmte Beute vor Augen haben, schwimmen sie gleichmäßig und ziemlich rasch dahin; beim Verfolgen eines Tieres aber steigern sie die Schnelligkeit ihrer Bewegung in so hohem Grade, daß sie den Delphinen kaum etwas nachgeben. An Gelenkigkeit stehen sie allerdings hinter anderen Fischen weit zurück, vermögen beispielsweise nicht, jähe Wendungen auszuführen, sind jedoch viel gewandter, als man gewöhnlich annimmt, und ersetzen durch die jähe Schnelligkeit ihres Angriffes, was ihnen an Gelenkigkeit wirklich abgeht. Ihre Sinne scheinen wohlentwickelt zu sein; jedenfalls steht so viel fest, daß sie sehr gut sehen, und es läßt sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß auch ihr Geruch feiner ist als der anderer Fische.

Blauhai ( Carcharías glaucus)

Aus dem Gebaren der Haifische geht mit unbestreitbarer Gewißheit hervor, daß ihre Fähigkeiten ausgebildeter sind als bei allen übrigen Fischen, so oft auch ihre ungestüme Raubsucht und Unbedachtsamkeit beim Anblick einer Beute dem zu widersprechen scheint. Darauf deuten die Planmäßigkeit ihrer Jagden, die sie ausführen, die Regelmäßigkeit, mit der sie bestimmte Plätze besuchen, das Gedächtnis, das sie bei solchen Gelegenheiten bekunden, ja, in gewissem Sinne auch ihr schon erwähntes Verhältnis zum Lotsenfische, dessen Dienste sie sich zu Nutzen machen, die Hartnäckigkeit, mit der sie Schiffe begleiten, von denen immer etwas für sie abfällt, die Liebe, die sie gegen ihre Jungen betätigen sollen, und anderes mehr. Aber freilich, ihr unersättlicher Heißhunger, ihre unglaubliche Freßgier stellt jene Eigenschaften oft tief in den Schatten und läßt sie geradezu sinnlos handeln. Gefräßigkeit darf, wie aus dem Vorstehenden zur Genüge hervorgegangen, als eine der hauptsächlichsten Eigenschaften aller Fische bezeichnet werden; unter dem gefräßigen Heere aber sind sie unbedingt die gefräßigsten. »Sind zu ihrer grösse«, sagte der alte Geßner sehr richtig vom Menschenhaie, »gantz schneller bewegniß, räubig vnd arglistig, für all ander Fisch geil, frefelig, hochprächtig, stolz vnd vnverschampt, also daß sie auch zu zeiten den Fischern die Fisch auß den reussen vnd garnen fressen.« Wenn von ihrer Unersättlichkeit gesprochen wird, muß dies buchstäblich verstanden werden. Es quält sie wirklich ein niemals zu stillender Heißhunger. Alle Nahrungsmittel, die sie verschlingen, gehen nur halbverdaut wieder ab, und deshalb sind sie genötigt, den fortwährend rasch sich entleerenden Magen immer von neuem zu füllen. Sie fressen alles Genießbare, ja sogar alles, was genießbar scheint; denn man hat auch unverdauliche Gegenstände aus ihnen herausgeschnitten. Der Magen eines Weißhaies enthielt einen halben Schinken, einige Schafbeine, das Hinterteil eines Schweines, das Haupt und die Vorderbeine eines Bulldoggen, eine Menge von Pferdefleisch, ein Stück Sackleinen und einen Schiffskratzer. Andere Haie sah man die verschiedenartigsten Dinge verschlingen, die man ihnen vom Schiffe aus zuwarf, Kleidungsstücke ebensowohl wie Speck oder Stockfisch und dergleichen, pflanzliche Stoffe mit gleicher Gier wie tierische, wirklich nährfähige. Bennett vergleicht sie mit dem Strauß und meint, man müsse annehmen, daß ihrer Verdauungsfähigkeit nichts unmöglich sei, da sie die Zinnkannen, die sie verschlucken, doch wieder los werden müßten; Cetti versichert, daß man in den Tonnaren Tiere dieser Art fange, die anderthalb- bis zweitausend Kilogramm wiegen, und setzt hinzu, daß allerdings auch ein sehr großer Körper erforderlich sei, um acht bis zehn Tunfische auf einmal zu verschlucken, wie diese Haie es imstande sind. Die Besitzer der Tonnaren werden durch sie ununterbrochen in Furcht gehalten, weil die Haifische unter den Tunen entsetzlich hausen und, wenn sie gefangen werden, durch den Gewinn, den sie abwerfen, den Fischern die ausgestandene Angst doch nur mäßig vergüten. Auf hohem Meere füllen sie sich den Wanst mit dem verschiedenartigsten Seegetier, das ihnen vorkommt. Einer, der auf hoher See gespießt und von Bennett untersucht wurde, hatte den Magen zum Platzen mit kleinen Fischen der verschiedensten Art, Kalmars und anderen Tintenfischen, vollgestopft, zur Bewunderung unseres Forschers, der anfänglich nicht begreifen konnte, wie es dem Riesen möglich, derartige behende Beute in solchen Massen zu fangen, und erst später zu dem Schlusse geführt wurde, daß der Hai keineswegs, wie man gewöhnlich annimmt, sich auf die Seite wälzt, um eine Beute aufzunehmen, sondern auch mit aufgesperrtem Maul durch die Wellen zieht und alles verschlingt, was sich bei dieser Gelegenheit fängt.

Das einstige Glück des Propheten Jonas wird Menschenkindern unserer Tage äußerst selten und niemals in gleichem Umfange zuteil. Dagegen dürfte es begründet sein, daß der Hai zuweilen einen von ihm ergriffenen Menschen wieder losläßt, und ebenso, daß schwimmende Männer mit Erfolg einen Kampf mit ihm bestehen. Es wird noch heutigentags behauptet, daß es an der Westküste Afrikas Neger geben soll, die, mit einem scharfen Messer in der Hand, den Hai im Meere angreifen und ihm den Bauch aufschlitzen, und Dixon versichert, selbst gesehen zu haben, daß die Sandwichinsulaner mit den Haien um die Eingeweide von Schweinen, die die Matrosen in das Wasser geworfen, gekämpft hätten. Auf die vielen Fälle, die mit solchen Abenteuern in geradem Widerspruche stehen, brauche ich nicht weiter einzugehen, weil fast jeder Reisende, der längere Zeit zur See war, von solchen zu berichten weiß. Schon Geßner erzählt, daß man in einzelnen Haifischen ganze Menschen gefunden haben soll, »zu Marsilien auff eine zeit in einem ein gantzer gewapneter Mann«; die neueren Fischkundigen könnten von hundert und mehr ähnlichen Geschichten berichten. Ein Mensch, der innerhalb des heißen Gürtels, ja selbst im Mittelmeere vom Schiffe aus in die See fällt, findet regelmäßig sein Grab im Magen der Haifische, und wenn letztere einmal Menschen verschlungen haben, werden sie unglaublich frech. Während meines Aufenthaltes in Alexandria war es unmöglich, im Meere zu baden, weil ein Haifisch kurz nacheinander unmittelbar an den Häusern der Stadt Menschen weggeholt hatte. Im südlichen Roten Meere strandete eines der Ungeheuer bei der Verfolgung eines Badenden, der noch rechtzeitig des Feindes ansichtig geworden, so eilig wie möglich auf das Land sprang und von diesem bis dahin verfolgt wurde. Bei längeren Seereisen gewähren die dem Schiffe folgenden Haie dem Beobachter angenehme Unterhaltung; wenn aber das gelbe Fieber auf dem Schiffe haust und in kurzen Zwischenräumen eine Leiche nach der anderen ins Meer geworfen werden muß, sind sie wohl geeignet, auch ein mutiges Herz mit Angst und Schrecken zu erfüllen. Während der Seeschlacht bei Abukir sah man die Haifische zwischen den Schiffen beider Flotten umherschwimmen und auf die ihnen vom Bord zufallenden Kämpfer lauern; sie ließen sich also nicht einmal durch den furchtbaren Kanonendonner zurückschrecken.

Über die Fortpflanzung weiß man noch immer nichts Bestimmtes. Hinsichtlich der Begattung stimmen die Berichte ziemlich überein. Eine solche soll nämlich wirklich geschehen, die Haifische sich dem Ufer nähern, mehrere Männchen um die Weibchen streiten und beide Geschlechter während der Begattung selbst nahe der Oberfläche des Wassers dahinschwimmen. Die dreißig bis fünfzig Eier entwickeln sich im Leibe der Mutter; die Jungen werden als reife, ernährungsfähige Wesen geboren, sollen jedoch noch eine geraume Zeit von der Mutter geführt und geschützt werden.

Zur Vertilgung der Haie erweisen sich handliche Schußwaffen fast unwirksam. Wenn einer von ihnen durch eine Büchsenkugel verwundet wird, entfernt er sich mit rasender Eile, und man bleibt im Zweifel, ob ihm der Schuß tödlich geworden oder nicht. Netze lassen sich nicht wohl zu seinem Fange verwenden, weil er sie gewöhnlich entweder zerreißt oder mit seinem furchtbaren Gebisse zerschneidet und sich so befreit; doch geschieht es, daß einer oder der andere auf diese Weise gefangen wird. Am wirksamsten ist eine starke Angel, die an einer Kette befestigt sein muß. Der Köder kann in einem Fisch oder in einem Speckstück, nötigenfalls auch in einem Bündel Werg bestehen; denn das Ungetüm schnappt eben nach allem, was vom Schiffe aus ihm zugeworfen wird. Als Heuglin im südlichen Roten Meere reiste, erlegte er einen Tölpel, den ihm der gefällige Bootsmann zu bringen gedachte, deshalb ins Meer sprang, den Vogel auch wirklich holte und mit ihm das Schiff erreichte. Kaum aber saß »die alte Mumie«, vom Seewasser noch triefend, wieder am Steuer, als am Hinterteil des Schiffes ein Hai erschien und, nach Beute suchend, rechts und links am Kiele vorübersauste. » Raschid, der Bootmann, war sprachlos vor Schrecken und machte mich bloß durch Zeichen auf den ungebetenen Gast aufmerksam. Währenddem erschien schnell wie ein Pfeil ein zweiter und gleich darauf ein dritter Hai, der letztere von erstaunlicher Größe. Einstimmig beschloß man, eine Jagd auf diese ›Hyänen‹; des Meeres zu veranstalten. Ein etwa dreißig Zentimeter langer eiserner Angelhaken samt verhältnismäßiger Kette ward hervorgeholt, ein halbgeräucherter Seefisch als Köder darangehängt, das Ganze an ein Tau befestigt und vom Hinterteil des Fahrzeuges aus dem gefräßigen Ungetüm dargereicht. Noch war der Köder keinen halben Faden unter Wasser, als schon der kleinste Fisch in gerader Linie darauf zuschwamm, sich halb seitwärts neigte und anbiß. Der Matrose, der das Angeltau führte, zog an, aber einen Augenblick zu früh, denn der Hai ließ los, obschon nur, um gleich wieder besser und vollständiger zu fassen. Im Triumph wurde er nunmehr an das Vorderteil des Schiffes gezogen, das Tau um eine Rolle geschlagen, die Last mit vereinten Kräften über Bord gehoben und das gefangene Ungeheuer dort mit einem Hagel von Schlägen mittels Bootshaken, Beilen und Prügeln behandelt und betäubt. Ein neuer Köder wurde auf die Angel gegeben, und fünf Minuten später meldete sich der zweite Gast am Bord, woselbst ihm kein besseres Schicksal als seinem Kameraden blühte. Indes war der größte außer Sicht gekommen, und erst nach einiger Zeit erschien er wieder. Vergeblich boten wir ihm ein Stück Hammelfleisch dar; er umkreiste es ruhig, scheinbar ohne sich darum zu kümmern. Nun tauchte man die Angel tiefer und tiefer. Bedächtig näherte sich der Hai nochmals und biß ebenfalls an. Ihn lebend aufs Deck zu bringen, wagte man nicht, sondern schoß ihm, während er zwischen Himmel und Erde schwebte, erst zwei Kugeln durch den Schädel, führte in eine der Wunden einen Bootshaken ein und warf ihn nunmehr mit Mühe und Anstrengung vollends auf das Schiff. Er maß gegen drei Meter, und die Leute schätzten sein Gewicht auf mindestens zweihundert Kilogramm.

»Da die Tiere noch immer nicht verendet hatten und so wütend um sich schlugen, daß die Schiffswandungen erzitterten, gossen ihnen die Matrosen einige Kübel voll süßen Wassers ein, behauptend, daß dieses Mittel sogleich tötend wirken solle. Freilich wurden ihnen nebenbei die Schädel nochmals eingetrommelt und so der Tod wirklich herbeigeführt. Hierauf ging es an das Zerlegen des Fanges. Die Leber, die bei dem zuletzt gefangenen Stück nicht weniger als einen Meter Länge hatte, wurde herausgenommen und in dem Haifischmagen selbst verpackt, um den zum Kalfatern der Barken dienenden Tran zu gewinnen. Brust-, Rücken- und Schwanzflossen wurden abgeschnitten, um sie in Massaua zu verkaufen, von wo dieser Gegenstand nach Indien in Menge ausgeführt wird, wo die Flossen zum Polieren und als Abziehriemen für Metallgegenstände verwendet werden. Die Leiber warf man wieder in die See, weil das Fleisch von großen Haien nicht genossen wird.«

Europäische Schiffer fangen die Haie in derselben Weise, winden sie so weit über das Wasser empor, daß die Kiemenspalten vollständig freikommen, lassen sie in dieser Lage sich abmatten, ziehen sie dann aufs Deck, hauen ihnen hier zuerst den Schwanz ab und benutzen sie in ähnlicher Weise.

Unmittelbar nachdem ein Hai die Angel spürt, gebärdet er sich wie rasend. Zuweilen dreht er sich mit wunderbarer Schnelligkeit so lange um die eigene Achse, daß er das Tau zerschleißt oder sich so in ihm verfitzt, daß man nicht imstande ist, ihn ohne Zerschneidung des Seiles herauszulösen. Von kleinen Booten aus darf man den Fang größerer Haie nicht betreiben, weil ein schwach bemanntes Fahrzeug dieser Art nicht imstande ist, der Kraft des Fisches zu begegnen.

Über das Betragen der zu unserer Familie zählenden Haie in der Gefangenschaft ist mir noch keine Kunde geworden; ich erinnere mich nur, gelesen zu haben, daß man in Amerika in einem riesenhaften Becken derartige Fische eine Zeitlang am Leben erhalten hat.

*

Die Glatthaie ( Galeus) haben zwei stachellose Rückenflossen, von denen die erste zwischen Brust- und Bauchflossen steht, eine Afterflosse, am inneren Rande glatte oder nur wenig gesägte, am Außenrande rauhe und gezackte Zähne, in die Länge gezogene Spritzlöcher, über dem Munde liegende, halb mit Haut bedeckte Nasenlöcher und mit Ausnahme der mächtigen Schwanzflosse verhältnismäßig kleine Flossen.

Vertreter dieser Sippe ist der Schweinshai ( Galeus canis), ein Hai von einem bis zwei Meter Länge und oben halb grauer, unten weißlicher Färbung, der im Mittelmeere sehr häufig ist, im Atlantischen Weltmeere ebenfalls vorkommt, und an den britischen Küsten zu den regelmäßigen Erscheinungen gehört.

Im Altertume und noch zu Geßners Zeiten war man der Meinung, daß dieser Fisch »ein sonder grosse begierd tregt nach den blossen, entdeckten vnd weissen theilen den Menschen, als den Fischern begegnet vmb die füß vnd schenkel, welche possen insonderheit einem von Plinio zugeschrieben werden«; heutzutage fürchtet man ihn weniger als Liebhaber von Menschenbeinen denn als gefräßigen Raubfisch, der die Fischerei empfindlich beeinträchtigt.

*

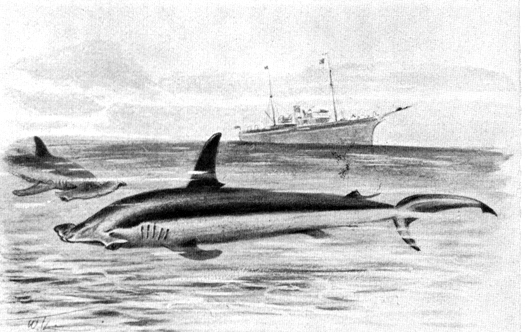

Eigentümliche Umformung der Fischgestalt, die uns als Verzerrung erscheint, ist bei den Haien nichts Seltenes, eine ähnliche Absonderlichkeit aber, wie sie die Hammerhaie ( Zygaena) zeigen, kommt zum zweiten Male in dem gesamten Unterreich der Wirbeltiere nicht wieder vor. Diese wunderlichen Fische, die von den ältesten Zeiten her die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, ähneln den Menschenhaien hinsichtlich der Anzahl und Stellung ihrer Flossen, des Mangels einer Nickhaut und der Spritzlöcher, unterscheiden sich aber von ihnen und, wie bemerkt, allen übrigen Wirbeltieren durch die seitliche Ausdehnung des Schädels, insbesondere der Augenringknochen und Knorpel, wodurch der Kopf die Gestalt eines Hammers erhält, auf dessen beiden Endflächen die Augen sitzen, während die Nasenlöcher weit von ihnen entfernt am unteren Ende des Kopfes vor der hufeisenförmig gestalteten, mit drei bis vier Zahnreihen besetzten Schnauze stehen.

Unter den Arten dieser Gruppe geht uns der Hammerhai oder Hammerfisch ( Zygaena malleus) am nächsten an, weil er nicht bloß im Mittelmeere gefunden wird, sondern zuweilen auch an die nördlichen Küsten Europas sich verirrt. Er erreicht eine Länge von drei bis vier Meter und ein Gewicht von zwei- bis dreihundert Kilogramm und darüber. Der Leib ist mit einer schwach gekörnelten Haut bedeckt, die Färbung derselben auf der Oberseite ein grauliches Braun, das auf der Unterseite in getrübtes Weiß übergeht; die großen, durch Lider geschützten Augen sehen goldgelb aus. Die Zähne sind lang, scharf, fast dreieckig und an ihren Rändern gesägt.

Hammerhai ( Zygaena malleus)

Hinsichtlich des Gebarens scheinen sich die Hammerhaie wenig von den übrigen großen Mitgliedern der Unterordnung zu unterscheiden; höchstens darin will man einen Unterschied in der Lebensweise gefunden haben, daß sie schlammigen Grund des Meeres anderen Aufenthaltsorten vorziehen, wie man annimmt, deshalb, weil sie vorzugsweise Rochen und Plattfischen nachstellen. Doch beschränken sie sich keineswegs auf diese und andere Grundfische, sondern erheben sich auch in höhere Wasserschichten, umlungern die Schiffe auf den Reeden und werden selbst dem Menschen gefährlich.

*

Die Marderhaie (Mustelus) unterscheiden sich vorzugsweise durch die kleinen, gepflasterten Zähne; auch sind ihre Spritzlöcher etwas größer und ist die Stellung ihrer Flossen etwas verschieden. Das bekannteste Mitglied der Gruppe wird Sternhai ( Mustelus vulgaris) genannt, weil der grauliche Rücken oft sternartig weiß gefleckt ist. Die Länge beträgt einen, höchstens anderthalb Meter.

Der Sternhai, der sich in allen europäischen Meeren findet, gehört zu den harmlosesten Gliedern seiner Zunft, ist träge, ruhig und gesellig und ernährt sich, seinen stumpfen Zähnen entsprechend, Vorzugsweise von Weichtieren, insbesondere von krebsartigen, die er mit seinem Gebiß mehr zermahlt als zerreißt. Ihnen zu Gefallen hält er sich fast nur in den tiefen Wasserschichten auf, nach Couch am liebsten auf sandigem Grunde. Die Jungen, ungefähr ein Dutzend an der Zahl, kommen wohlentwickelt im November zur Welt und begeben sich bald nach ihrer Geburt in die tieferen Gründe des Meeres, aus denen sie erst im nächsten Mai wieder emporsteigen.

*

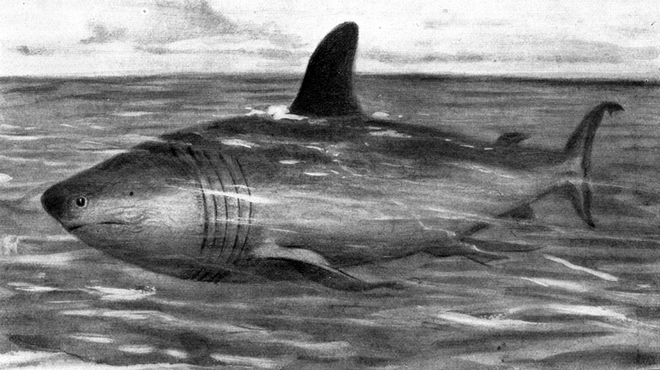

In den Tiefen der hochnordischen Meere lebt ein Haifisch, der an Größe alle übrigen bekannten übertrifft und demgemäß den Namen Riesenhai mit vollstem Recht führt. Er vertritt die Familie der Walhaie ( Lamnidae) und eine eigene Sippe ( Selache), deren Merkmale in der kurzen, stumpfen Schnauze, den kleinen Spritzlöchern, den sehr großen, fast den Hals umschließenden Kiemenspalten und den kleinen, im Verhältnis zur Größe kleinsten, schmalkegelförmigen, etwas nach innen gekrümmten Zähnen sowie den mit vielen Spitzen bedeckten Hautschuppen zu suchen sind. An Länge soll der Riesenhai ( Selache maxima) zwölf Meter, an Gewicht bis achttausend Kilogramm erreichen können. Die Färbung spielt auf bräunlichschwarzem Grund ins Blaue, die der Unterseite ist weißlich.

Riesenhai ( Selache maxima)

Vom Nördlichen Eismeere aus erscheint dieser Hai zuweilen in der Nordsee und im Atlantischen Weltmeere, namentlich wenn westliche Winde längere Zeit angehalten haben. Man hat ihn an den Küsten von Wales, Cornwall, Devonshire, Dorsetshire und Sussex öfters beobachtet, auch wiederholt an den französischen Küsten gefangen. Im Jahre 1787 wurde bei St. Malo einer erlegt, der elf Meter lang war und acht Meter im Umfange hielt; im Jahre 1802 erbeutete man einen, der vorher sechsunddreißig Stunden mit einem Walfisch gekämpft hatte, bei Boulogne. Im Eismeere soll er sich in den großen Tiefen aufhalten und hier nach Art der Wale allerlei kleinem Seegetier, insbesondere Medusen, nachstellen, nach Rinck übrigens auch dem Aase toter Walfische nachgehen und leicht an der Angel gefangen werden. Gunner, ein norwegischer Bischof, erzählt einiges über seine Lebensweise und ist bis jetzt noch nicht widerlegt worden. Seiner Behauptung zufolge zeigt der Riesenhai nichts von der Wildheit anderer Verwandten, ist vielmehr ein vollkommen unschädlicher Fisch und bekundet erstaunliche Trägheit, Gleichgültigkeit und Dummheit. Ein Boot kann ihn verfolgen, ohne daß er sich beeilt, demselben zu entgehen; ja, er läßt dasselbe so nahe an sich herankommen, daß man ihm einen Wurfspieß zuschleudern kann, soll sogar, wenn er, sich behaglich sonnend, an der Oberfläche des Wassers umhertreibt, sich berühren lassen. Erst wenn er den Wurfspieß im Leibe fühlt, wirft er seinen Schwanz in die Höhe und taucht mit aller Gewalt unter. Nimmt er wahr, daß seine Bemühungen, zu entkommen, fruchtlos sind, so schwimmt er mit erstaunlicher Schnelligkeit fort und legt dabei eine derartige Kraft an den Tag, daß er Schiffe von siebzig Tonnen selbst gegen den Wind fortbewegt. Zuweilen macht er den Fischern zwanzig bis vierundzwanzig Stunden lang zu schaffen, ehe sie ihn überwinden können. Man jagt ihn nur wegen seiner Leber, die, wie Gunner versichert, ein Gewicht von eintausend Kilogramm erreichen soll und einen trefflichen Tran liefert. Das Fleisch ist lederartig und von unangenehmem Geschmack, wird jedoch trotzdem im Norden manchmal gegessen oder doch, in Streifen geschnitten, getrocknet und als Köder zum Fang anderer Fische verwendet.

*

Zu den Knorpelfischen, die Eier legen, gehören die Hundshaie ( Scylliidae), kleine Haifische mit zwei weit nach hinten stehenden Rückenflossen und entwickelter Afterflosse, langgestreckter nicht gegabelter, sondern am Ende abgestutzter Schwanzflosse, Spritzlöchern, fünf Kiemenöffnungen, deren letzte über der Wurzel der breiten Brustflossen steht, kurzer, stumpfer Schnauze, in der Nähe des Mundes stehenden, in einer bis zum Lippenrande laufenden Rinne fortgesetzten, durch ein oder zwei Hautläppchen verschließbaren Nasenlöchern und dreieckigen, in der Mitte scharf gespitzten, seitlich gesägten Zähnen.

Zu den Hundshaien im engeren Sinne (Scyllium), bei denen die erste Rückenflosse zwischen Bauch- und Afterflosse, die zweite zwischen After- und Schwanzflosse steht, zählen zwei in den europäischen Meeren weit verbreitete und häufige, einander sehr ähnliche Fische: der Hundshai und der Katzenhai. Ersterer ( Scyllium canicula) erreicht eine Länge von fünfzig, höchstens siebenzig Zentimeter und ist oben auf rötlichem Grunde mit vielen kleinen braunen Flecken gezeichnet, unten weiß; letzterer ( Scyllium catulus) erreicht eine Länge von einem Meter und unterscheidet sich außerdem von jenem durch die bedeutend größeren und spärlicheren Flecke.

In der Lebensweise kommen sich die beiden Arten gleich. Sie bewohnen die Meere des warmen und gemäßigten Gürtels, in der Nähe Europas hauptsächlich das Mittelländische Meer, ohne jedoch im Atlantischen Weltmeere oder in der Nordsee zu fehlen, halten sich in mäßigen Tiefen, gewöhnlich nahe dem Grunde auf und fallen hier alle Fische an, die sie verschlucken können, nähren sich nebenbei auch von Krebsen und vielleicht Weichtieren verschiedener Art. Der eine wie der andere gehören zu den schlimmsten Feinden der Heringe, folgen deren Zügen und vermehren sich da, wo jene regelmäßig sich einfinden, bald außerordentlich, den Fischern zum Schaden und Arger. Denn nicht nur, daß sie diesen Fang beeinträchtigen, zerreißen sie auch, entweder mit den Zähnen oder durch ihr ungestümes Gebaren, viele Netze. Wenn sie auf Zugheringe stoßen, sollen sie so viele verschlucken, bis sie nicht mehr können, sodann sich erbrechen, von neuem zu fressen beginnen und in dieser Weise, bald den Wanst leerend, bald wieder füllend, lange fortfahren. Wenn viele Hundshaie, mit dem Fange der Heringe beschäftigt, um die Netze schwärmen, verbreitet sich auf weithin ein deutlich wahrnehmbarer Trangeruch; die Oberfläche des Wassers glättet sich und glänzt, als wäre sie mit Öl überzogen. Anno 1827 hatten sie sich im Ärmelmeere derartig vermehrt, daß die Fischer ihrer kaum Herr werden konnten. Im Oktober d. J. begaben sich einige Fischer nach einer kleinen Sandbank, etwa vier Seemeilen östlich von Hastings und zwei Seemeilen vom Ufer gelegen, um Kabeljaus zu fangen. Es wurden von ihnen ungefähr viertausend Angeln und Grundhaken ausgelegt und diese etwa nach einer halben Stunde untersucht: fast an jedem Angelhaken hing anstatt des erwünschten Kabeljaues ein Hundshai. Einer von jenen hatte sich allerdings auch gefangen; man fand von ihm aber nur noch den Kopf und einen Teil der Wirbelsäule vor; das übrige hatten die Haie gefressen. Von den gefangenen Fischen dieser Art war keiner beschädigt, woraus also hervorzugehen scheint, daß ein Hundshai den anderen verschont.

Die Fortpflanzungszeit beginnt im Herbst, dauert aber, wie es scheint, Während des ganzen Winters fort. Untersucht man ältere Weibchen um diese Zeit, so findet man in den Eierstöcken und Eileitern Eier in den verschiedenen Zuständen der Entwickelung, gewöhnlich je zwei sich gleichend, die am weitesten entwickelten gegen den Ausgang der Eileiter. Die Eier selbst sind unter dem Namen Seeweibs-, Schiffers- und Seebeutel oder Seemäuse bekannt. Ihre Färbung ist ein blasses, durchscheinendes Horngelb; die von den Ecken ausgehenden, vielfach gewundenen, rankenartigen Anhängsel übertreffen an Länge die etwa sechs Zentimeter messende Kapsel; zwei Spalten an jedem Ende gestatten Zutritt von Wasser. Mit Beginn des Winters legt das Weibchen diese Eier in der Nähe der Seeküsten, wahrscheinlich regelmäßig zwischen Seepflanzen ab, an deren Geranke sich die Fäden anhängen. Der Keimling ist bereits so weit ausgebildet, daß man die Gestalt des Haies erkennen und seine Bewegungen bemerken kann. Nachdem er sich vollends entwickelt hat, zerreißt er die Eihüllen und verläßt die Kapsel mit einem ihm noch anhängenden Dottersacke, der durch ein Gefäß mit dem Darmschlauch in Verbindung steht und zur weiteren Ernährung dient. Inzwischen bilden sich die Zähne aus, und wenn die in jenem Sacke enthaltene Flüssigkeit aufgezehrt worden, ist der junge Hai fähig, zu rauben. Einzelne Beobachter sagen, daß ein Weibchen auf jeden Wurf zehn bis zwanzig Eier zur Welt bringe; andere geben die Anzahl geringer an; alle kommen darin überein, daß sie dieser Art eine verhältnismäßig große Fruchtbarkeit zuschreiben. Die Geschlechter sollen sich im Laufe des Jahres wiederholt begatten.

Das harte, lederartige Fleisch wird nur im Notfalle gegessen, die Haut hingegen vielfach und zwar hauptsächlich zum Glätten hölzerner oder eiserner Gerätschaften benutzt. Die Leber gibt trefflichen Tran. Nach Versicherung der Fischer soll der Genuß der tranigen Leber zuweilen schädliche Folgen haben.

Ungeachtet der Zählebigkeit der Hundshaie halten sie sich schlecht in der Gefangenschaft. In einem engeren Becken bewegen sie sich wenig, liegen vielmehr gewöhnlich still auf dem Grunde und lassen selbst Fische, ohne sie zu behelligen, an sich vorüberziehen, oder sie schwimmen vom Anfang bis zum Ende ihrer Gefangenschaft rastlos und ruhelos umher, stoßen sich den Vorderteil ihrer Schnauze wund, verschmähen alle Nahrung und gehen elendiglich zugrunde. Dagegen befinden sie sich in den großen Becken, die Coste an der Meeresküste ausgegraben und mit der See in Verbindung gesetzt hat, sehr wohl, zeigen alle ihre Eigentümlichkeiten und haben sich sogar fortgepflanzt. Das Weibchen eines Paares, das man zu Anfang des April in eine der Kammern des Seeteiches gebracht hatte, legte nach Verlauf eines Monates achtzehn Eier, aus denen nach ungefähr neun Monaten in den ersten Tagen des Dezember frische und muntere Jungen auskamen.

*

Die Familie der Stachelhaie ( Spinacidae) umfaßt diejenigen Arten der Ordnung, deren Rückenflossen vorne durch zwei spitzige Stacheln gestützt werden, und denen die Afterflosse fehlt. Spritzlöcher sind vorhanden, die Zähne scharfschneidig, ihre Kronen einfach, meist dreieckig, dünn, von den Seiten her zusammengedrückt.

Der Dornhai ( Acantdias vulgaris), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Acanthias) ist gestreckt gebaut, der Kopf platt, keilförmig, vorne schmal, an der Spitze abgerundet; die Nasenlöcher stehen gleich weit von dem Maul und der Nasenspitze entfernt; die Spritzlöcher sind groß. Das halbmondförmig geöffnete, vollständig runde Maul wird bewaffnet von drei Reihen langer, spitziger, am Rande wenig gesägter Zähne. Die Brustflossen sind sehr groß, die Bauchflossen klein. Ein gleichmäßiges Schiefergrau ist die Färbung der Oberseite, ein Gelblichweiß die der unteren Teile; Junge sind gewöhnlich weiß gefleckt. Die Länge beträgt selten mehr als einen Meter; das Gewicht nicht über zehn Kilogramm.

Unter den in den europäischen Meeren vorkommenden Haien tritt der Dornhai am zahlreichsten auf. Die britischen Gewässer bewohnt er in erstaunlicher Menge; in der Nähe des Gestades, namentlich während der Hochfluten, bildet er förmliche Heerzüge, folgt den zum Laichen dem Gestade sich nähernden kleinen Fischen und beeinträchtigt deren Fang in empfindlicher Weise. Laut Couch erscheint er zuweilen in wirklich unschätzbarer Anzahl, zum größten Ärger des Fischers, dessen Angeln er abschneidet. Im März 1858 zeigte sich westwärts von Uig ein so außerordentlich zahlreiches Heer dieser Fische, daß man das Meer zwanzig bis dreißig Seemeilen seewärts von ihnen förmlich bedeckt sah. Myriaden von ihnen schwammen auf der Oberfläche des Wassers, in jedem Hafen, in jeder Bucht des nördlichen Schottland. Unter solchen Umständen fällt es für die Fischer nicht schwer, so viele dieser Haie zu erbeuten, wie sie eben mögen, und binnen wenigen Stunden ihre Boote buchstäblich bis zum Rande zu beladen. Das zwar harte und nicht eben wohlschmeckende Fleisch wird selbst in Schottland getrocknet und gegessen, aus der Leber Tran gewonnen, die Haut zum Polieren gebraucht und der Abfall als Dung benutzt.

*

Die Knotenhaie ( Laemargus) haben alle Merkmale der vorstehend beschriebenen Gruppe, mit Ausnahme der Stacheln vor den Brustflossen. Vertreter dieser Gruppe ist der Eishai ( Laemargus borealis), ein Fisch von vier bis sechs Meter Länge und gleichmäßig aschgrauer Färbung, der das Nördliche Eismeer bewohnt, hier auf hoher See oder in großen Tiefen sich aufhält und nur an die Küsten kommt, wenn er eine Beute verfolgt oder seinerseits gejagt wird.

Nach den übereinstimmenden Berichten gibt er keinem seiner Familienverwandten an Kühnheit, Mut und Gefräßigkeit etwas nach. Er frißt, laut Fabricius, alles, was ihm vorkommt, Fische der verschiedensten Art, insbesondere Plattfische, Kabeljaus und Verwandte, junge Rochen und Delphine, Wale und, wie leicht begreiflich, auch Menschen. »Dieser Hai,« sagt Scoresby, »ist einer der Feinde des Wales. Er quält und beißt ihn, während er lebt, und frißt von seinem Fleisch, wenn er tot ist. Mit seinem mächtigen Gebiß reißt er aus dem Leib des riesenhaften Säugers halbkugelige Stücke von mehr als Menschenkopfgröße, eines nach dem anderen, bis er seinen Magen gefüllt hat. Beim Zerlegen des gefangenen Walfisches wetteifert er mit dem Menschen: während dieser den Riesen oben zerfleischt, beißt jener ihm ein Stück nach dem anderen aus dem Leibe heraus.« Seine Raubsucht ist so groß, daß er die eigene Art nicht verschont. Ein Lappländer verlor, wie Leems berichtet, einen an seinen Kahn gebundenen Eishai, ohne es zu merken, fing bald darauf einen größeren und fand in dessen Magen den verlorenen wieder.

Der Fang dieses so freßwütigen Tieres ist leicht. Man bindet, laut Fabricius, einen Sack mit faulem Fleisch oder einen Robbenkopf an einen Haken und schleppt ihn hinter dem Schiffe her; der Eishai umschwimmt den Köder, kostet ihn, läßt ihn aber wieder fahren. Zieht man ihn zurück, so erwacht beim Anscheine des Verlustes seine Begierde; er fährt plötzlich darauf los und verschlingt ihn. Ein wahres Vergnügen ist es nun, die Sprünge zu sehen, die er macht, um loszukommen. Zuerst versucht er die Kette abzureißen; ist dies vergeblich, so stürzt er sich wütend auf sie und zerreißt sich endlich selbst den Magen mit dem Haken. Nachdem sich »die Matrosen hinlänglich an seiner Qual ergötzt haben«, ziehen sie ihn in die Höhe, werfen ihm einen Strick um den Leib und hauen ihm, noch ehe er auf das Verdeck gebracht wird, Kopf und Schwanz ab, weil er mit letzterem, auch geköpft, noch gefährlich um sich schlägt.

Merkwürdig ist, daß dieses freche Tier vor dem Pottwale sich überaus fürchtet, dem Strande zuschwimmt, ja sogar wirklich strandet und zugrunde geht, daß er es nicht einmal wagen soll, sich einem toten Pottwale zu nähern, während er doch dessen Verwandte gierig verschlingt.

Grönländer und Isländer erklären sein Fleisch als das eßbarste aller Haie und genießen es frisch oder gedörrt, auch wohl nachdem sie es eine Zeitlang faulen ließen.

*

In der zweiten Unterordnung ( Batoidei) vereinigen wir die Rochen oder die Haifische mit flachem, infolge der überaus entwickelten, schon am Hinterkopf beginnenden Brustflossen scheibenartig gestaltetem Leibe, unterständigen, das heißt auf der Unterseite liegenden Kiemenspalten und in der Regel sehr langem, dünnem, rundem, peitschenartigem Schwänze, auf dem gemeiniglich die beiden Rückenflossen sitzen.

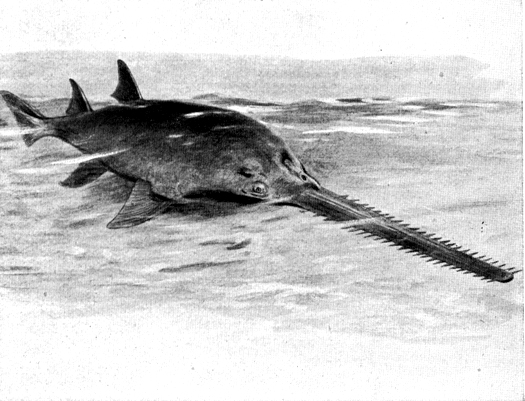

Sägefisch ( Pristis antiquorum)

Die innige Verwandtschaft, die zwischen den Haifischen und Rochen besteht, beweist der Sägefisch ( Pristis antiquorum), ein Roche in Haifischgestalt und Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Pristis) und Familie ( Pristidae). Den verlängerten, vorne abgeplatteten Leib, die lange Schnauze und die Stellung der Flossen hat dieser Roche mit den Haifischen gemein, während er seine Verwandtschaft mit den Rochen durch das breite, quer unter der Schnauze liegende Maul und das aus Pflasterzähnen bestehende Gebiß bekundet. Ihm eigentümlich ist die Verlängerung der Oberschnauze, die in ein langes, schmales, seitlich mit eingekeilten Zähnen bewehrtes Blatt, die Säge, ausgezogen ist und gleichsam die Schnauzenknorpel anderer Quermäuler in ihrer höchsten Vollendung darstellt. Zwei kleine, durch einen Kolben verschließbare Atemlöcher stehen hinter den Augen; die Afterflosse fehlt. Die Länge schwankt zwischen vier bis fünf Meter, wovon die Säge ungefähr den dritten Teil wegnimmt; die Färbung der rauhen Haut ist ein ziemlich gleichmäßiges Braungrau, das auf der Unterseite lichter wird. Der Sägefisch hat eine sehr weite Verbreitung: man will ihn in allen Meeren beider Halbkugeln, vom Gleicher an bis gegen die Pole hin, gefunden haben. Besonders zahlreich tritt er im Mittelländischen Meere auf.

Über die Lebensweise sind wir noch heutigentags nur dürftig unterrichtet; denn die vielen Geschichten, die von der Wildheit und Blutgier des Sägefisches erzählt werden, müssen mit Vorsicht aufgenommen werden. Er soll einer der wütendsten Feinde der Wale sein, sie von unten angreifen, mit seiner gewaltigen Waffe ihnen den Bauch aufreißen und zerschneiden, unter fürchterlichen Schlägen und Toben im Wasser stundenlang kämpfen und die Walstatt erst verlassen, wenn er den Feind erledigt oder im Kampfe seine Waffe verloren. Die Stellung des Maules und das Gebiß deuten weit eher als auf derartige Kämpfe darauf hin, daß der Sägefisch nach Art anderer Rochen nahe am Boden lebt und hier auf kleine Fische, Krebse, Weichtiere und dergleichen jagt. Möglich, daß er manchmal mit dem Schwertfische verwechselt wurde, von dem man mit größerem Rechte ähnliche Dinge erzählt.

Wie die meisten Ordnungsverwandten bringt auch der Sägefisch ausgetragene Junge zur Welt. Nach Bennetts Beobachtungen entwickelt sich bei diesen, noch ehe sie die Eihülle im Mutterleibe sprengen, die Säge samt den Zähnen, erhält jedoch erst geraume Zeit nach der Geburt Härte und Schärfe. Bis dahin ernährt den jungen Fisch der ihm anhängende große Dottersack.

*

Unter den übrigen Rochen, die in den europäischen Meeren vorkommen, stellt man diejenigen Arten obenan, die wegen der Fähigkeit, elektrische Schläge auszuteilen, schon die Aufmerksamkeit der Alten auf sich gezogen haben und Zitterrochen genannt worden sind. Auch sie bilden eine eigene Familie ( Torpedinidae) und bewohnen, wie zu erwarten, namentlich die Meere des heißen Gürtels der Erde. Sie sind rundliche, nackte, schuppen- und stachellose Fische, bei denen die Bauchflossen unmittelbar hinter den Brustflossen stehen, der kurze, fleischige, an der Wurzel niedergedrückte, rundliche, seitlich gekielte Schwanz zwei, eine oder keine Rückenflosse und am Ende eine dreieckige Schwanzflosse trägt, und der Raum zwischen Kopf und Kiemen und den Brustflossen durch das aus kleinen, wie Bienenzellen nebeneinander stehende, häutige, durch Querscheidewände in Zellen geteilte, von Nerven belebte elektrische Organ ausgefüllt wird, und die verhältnismäßig spitzige Zähne haben. Die bekannteste Art, der Marmelzitterrochen ( Torpedo marmorata), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Torpedo), erreicht bei anderthalb Meter Länge eine Breite von wenig unter einem Meter sowie fünfundzwanzig bis dreißig Kilogramm Gewicht und ist oberseits braun, bräunlich und weiß gemarmelt, so daß bald die eine, bald die andere dieser Färbungen vorherrscht.

In den Schriften der Alten wird der Zitterrochen oft gedacht; nicht minder hat man ihr Bildnis auf Gefäßen dargestellt; ja, man darf behaupten, daß die alten Griechen und Römer über die Lebensweise fast ebenso genau unterrichtet waren, wie wir es heutigentags sind, und auch die elektrischen Organe wohl zu würdigen wußten, obgleich sie nicht imstande waren, sie richtig zu deuten. »Diese Fisch«, sagte Geßner, »wonen allein in lättechtigten, katechtigen orten vnd pfützen deß Meers, schwimpt mit seiner breite langsam vnd träg, vnd mit den hindern zweyen fischsäckten: verbirgt sich in den grund deß Meers zur zeit deß Winters. Er gebirt linde Eyer in jm selber, schleifst dieselbigen auß noch in seinem Leib, gebirt lebendige Frucht, dann solt er die Eyer gebären, möchten sie also lind nit beschirmpt im wasser werden, solche Junge fasset er alle in sich durch das Maul, so forcht oder gefahr vorhanden ist. Wiewohl die Zitterfisch von Natur im schwimmen langsam vnd trag sind, so hat dieselbig natur jnen eine solche kunst vnd krafft verliehen, daß sie auch die aller schnellesten fisch zu jhrer speiß vnd nahrung kriegen mögen, nemlich was sie beriert, daß solchs zu stund entschläft, müd, lam vnd todt wirt. Aus der vrsach ligt sie aufs dem grund zerthon als todt, bewegt sich nicht. Welche Fisch dann jnen nahend vnd berieren, auch sonst in den wällen, wassern vnd andern orten von jnen berührt, oder sonst vmb sie herumb schwimmen, die werden allsamen entschläfft, müd, vnbeweglich vnd todt. Sömliche krafft erzeigt sie nit allein gegen den Fischen vnd Thieren so in wassern wonen, sondern auch gegen dem Menschen, gegen den Fischern, welch sie zu zeiten in die Garn kommen, dann die krafft sol auch durch die seil vnd garn an jren Leib kommen, dermassen daß sie die angelruten vnd garn wider jhren willen müssen fallen lassen. Solches ist den Fischern wol bewust, werden von keinem angetastet, dann so sie mit der Hand berührt werden, vorauß so sie verletzt oder truckt, so entschläfft das glied, bekompt von grosser mechtiger kälte so von solchem fisch fleußt, ein vnentpfindligkeit, vnd entschlaffen. Item das wasser so vmb sie her berühret wirdt, so sol auch gleicher weiß solcher gifft so von jrem gantzen leib fleußt, solch glied, verletzen vnd entschläffen. Item so sie mit einem langen stecken, ruten oder spieß von weitnuß berührt werden, so sol auch solch gifft dem holtz nach, vnd durch das holtz an die Hand deß Menschen kommen, so kräfftig ist es. Sömliche krafft vnd gifft haben sie allein so sie lebendig sind, dann so sie todt, werden sie ohne gefahr von menniglichen berührt vnd gessen. Als zu zeiten in abfliessung des Meers einer diser fischen blieben, sich mit springen gern hatte wider in das wasser geworffen, von einem jungen Geselln vnbehutsam mit füssen getretten ward, jhn an den sprüngen zu hindern: hat er angehaben an dem fußtritt von stund gantz erzittern, dann er vrsachet nit allein, so er angetastet wirdt, ein entschlaffen den gliedern, sondern auch ein mechtig zittern.«

Sehr erklärlich ist, daß man in der alten, wundersüchtigen Zeit bald darauf kam, so gewaltig und unerklärlich wirkende Tiere in der sogenannten Arzneikunde zu verwerten. Dem Genusse des schlechten Fleisches wurden die großartigsten Wirkungen zugeschrieben, von den damaligen Ärzten überhaupt über die Heilkräfte dieser Fische Dinge erzählt, die nur in den Berichten der Homöopathen und anderer Quacksalber unserer Tage gleichwertige Seitenstücke gefunden haben.

Redi war der erste, der mit dem Zitterrochen genauere Versuche anstellte, Réaumur, Bancroft, Humboldt, Geoffroy setzten die Beobachtungen fort. Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß das elektrische Organ einem galvanischen Becherapparate oder einer elektrischen Batterie sich vergleichen läßt. Die Schläge sind am heftigsten unter Wasser und um so fühlbarer, je größer die Fläche ist, die berührt wurde. Das Tier gibt sie ganz willkürlich und läßt sich durch Reizung bewegen, viele nacheinander auszuteilen; kleinere Tiere können betäubt oder selbst getötet werden. Das elektrische Organ dient also den Zitterrochen ebensowohl, um Beute zu fangen, als größere Räuber von sich abzuwehren.

Alle bekannten Zitterrochen gebären lebendige Junge, und zwar acht, zehn bis vierzehn auf einmal. Die Geschlechter begatten sich, wie bereits die Alten wußten, wirklich, indem sie sich mit dem Bauchteile gegeneinander kehren, und die Eier entwickeln sich sodann ziemlich gleichzeitig in den Eiergängen. Die Alten berichteten, daß die Jungen von der Mutter bei Gefahr in das Maul genommen würden; von den neueren Beobachtern ist solches nicht bemerkt worden.

Für den menschlichen Haushalt gewähren die Zitterrochen keinen erheblichen Nutzen; es wird nicht einmal regelmäßiger Fang auf sie betrieben.

*

Bei den Rochen ohne jede weitere Nebenbezeichnung ( Rajidae) ist die Scheibe rhombisch, die Schnauze kielartig verlängert, der Schwanz, der gegen die Spitze hin zwei Rückenflossen und die Spur einer Endflosse trägt, dünn und rundlich, jede Bauchflosse durch tiefe Einschnitte in Lappen geteilt, die Haut mehr oder weniger rauh, mit seinen Stacheln und bei den Männchen, während der Laichzeit namentlich, auf den Brustflossen mit scharfen Dornen bewehrt.

Die Familie verbreitet sich über alle Meere. In der Lebensweise unterscheiden sich ihre Mitglieder nicht unwesentlich von den verwandten Zitterrochen, da sie ja nur auf ihre eigene Gewandtheit angewiesen sind. Auch die Fortpflanzung ist eine andere als bei jenen; denn sie legen Eier, aus denen erst nach längerer Einwirkung des Wassers die Jungen entschlüpfen. Einzelne Arten spielen trotz ihres harten Fleisches in der Fischerei eine nicht unbedeutende Rolle.

Der Glattrochen ( Raja batis), eine der wenigen Arten, die unsere Nordsee beherbergt, erreicht eine Länge von mehr als einem Meter und ein Gewicht von etwa fünfzig Kilogramm, hat eine ziemlich spitzige Schnauze, zwei- bis sechsundfünfzig Zahnreihen im Oberkiefer, ist merklich breiter als lang, glatt- oder doch nur wenig rauhhäutig, trägt nur vor und hinter dem Auge sowie am Schwanze Dornen, zeichnet sich durch sehr gleichförmige dunkel olivengrüne, in einzelnen Fällen mit zahlreichen weißen Flecken gezeichnete Oberseite und dunkelgraue, schwärzlich überspritzte Unterseite vor anderen Arten aus.

Der viel weiter verbreitete, an allen europäischen Küsten häufige, auch in der Ostsee vorkommende Dorn- oder Nagelrochen ( Raja clavata) wird in den nördlichen Meeren selten über anderthalb Meter lang und gegen einen Meter breit, soll aber im Süden eine Länge von drei bis vier Meter, bei zwei bis drei Meter Breite und zweihundert Kilogramm Gewicht erreichen. Der abstehende Schwanz ist etwas länger als der Leib, unten abgeplattet und am Ende mit Flossen ausgestattet, die Bauchflosse in zwei ungleiche Lappen geteilt, der Leib platt, von oben gesehen fast geradwinkelig viereckig, die Haut rauh, mit feinen Stacheln und bei älteren Tieren auf der Rücken- und Bauchseite mit großen, denen der Rosen ähnlichen Dornen besetzt. Die vorherrschende Färbung der Oberseite ist ein angenehmes Braun; die Zeichnung besteht aus zahllosen lichter gefärbten Flecken, die zuweilen auf den Brustflossen zusammenlaufen; die Unterseite sieht rein weiß aus.

Alle Rochen halten sich ausschließlich auf sandigem oder schlammigem Grunde des Meeres auf, wühlen sich hier größtenteils in den Sand selbst ein, beobachten das Wasser über sich und stürzen, wenn sich eine Beule naht, plötzlich hervor. Der Bau ihrer Zähne gestattet ihnen nicht, größere Fische anzufallen; sie begnügen sich daher mit kleinen und verschiedenen Krebsen, insbesondere mit jungen Schollen und Garnelen. Mit Beginn des Frühlings, vielleicht noch etwas früher, findet die Fortpflanzung statt; gegen Ende der Frühlingsmonate oder im Sommer werden die Eier, sechs, acht und mehr an der Zahl, abgelegt. Sie ähneln denen der Hundshaie, unterscheiden sich jedoch durch ihre mehr viereckige Gestalt und die kurzen Anhängsel an den Enden. Während der Zeit der Ausbildung entwickelt sich das Junge so weit, daß beim Ausschlüpfen der größte Teil des Eiersackes aufgezehrt ist. Nachdem dies geschehen, nimmt es die Lebensweise der Alten an.

Hier und da verachtet man das Fleisch der Rochen gänzlich; in anderen Gegenden erklärt man es für schmackhaft. Zum Fange bedient man sich vorzugsweise der Grundangel, die mit Krebsen, Weichtieren und Fischen geködert wird. Gerade der Stachelrochen wird in dieser Weise zu vielen Tausenden erbeutet, sein Fleisch eingesalzen und als Wintervorrat aufbewahrt.

Gefangene Rochen zählen zu den anziehendsten Fischen, die man in einem engeren Becken halten kann. Sie gewöhnen sich nicht leicht ein, gehen nicht immer ans Futter und verhungern dann elendiglich, dauern aber, wenn sie Nahrung annehmen, jahrelang im besten Wohlsein aus und sind dann sehr unterhaltend, weil sie Beobachtungen über ihre Lebensweise gestatten, die man sonst nicht anzustellen vermag. Abweichend von anderen Bodenfischen liegen sie mit dem Vorderteil ihres Leibes niemals fest auf, sondern stützen sich so auf ihre Brustflossen, daß in der Mitte ein Hohlraum bleibt. Während der Vor- und Nachmittagsstunden verweilen sie in dieser Lage, den Leib zum Teile, die Brustflossen stets mit Sand oder Kies bedeckt, ohne sich durch das Treiben um sie her im geringsten behelligen zu lassen, gestatten auch anderen, selbst größeren Seetieren anstandslos, auf ihrem breiten Rücken sich umherzutummeln. Mit Eintritt der Dämmerung ermuntern sie sich und sind nunmehr während der ganzen Nacht in Tätigkeit. Einmal rege geworden, schwimmen sie dicht über dem Boden dahin, so daß sie mit den Flossen den Grund berühren, und erwerben sich in dieser Weise ihre Nahrung. Ihre Unterseite ist ebenso empfindlich, wie ihre Oberseite unempfindlich, und dient ihnen als weitreichender Taster. Streifen sie mit ihr eine Beute, so drehen sie sich augenblicklich nach ihr hin, überdecken das aufgefundene Tier oder den ihnen zugeworfenen Bissen, packen ihn mit dem Maule und schlingen ihn unter lebhaften Kaubewegungen hinab. So suchen sie den Grund des Beckens allseitig ab, durchstreifen also auch im Freien in der geschilderten Weise weite Strecken des Meerbodens. Nachdem sie sich gesättigt, erheben sie sich in höhere Wasserschichten und treiben hier Schwimmkünste absonderlicher Art. So ungefüge sie aussehen, so leicht und zierlich durchschwimmen sie das Wasser. Die Fortbewegung geschieht durch wellenförmige Schläge beider Brustflossen derart, daß die Welle am Vorderteile beginnt und nach hinten fortläuft. Der lange Schwanz dient hierbei, obgleich er wenig benutzt wird, als Steuer. Unter sich halten sie gute Gemeinschaft. Einer streicht über den anderen hinweg, lagert sich auch wohl zum Teile auf ihn, ohne daß er ihn zur Abwehr reizt.

Noch heutigentags behaupten manche Fischer, wie auch schon der alte Geßner, mit aller Bestimmtheit, daß die Stachelrochen mit ihrer gefährlichen Waffe Gift in die von ihnen verursachten Wunden flößen. Wie schmerzhaft und gefährlich diese Wunden wirklich sind, mag aus nachstehendem Reisebericht Schomburgks hervorgehen. »Unter den zahlreichen Fischen, die dem Takutu eigen sind, nehmen die Stachelrochen durch ihre Menge eine der ersten Stellen ein. Sie wühlen ihren platten Körper so in den Sand oder Schlamm ein, daß nur die Augen frei bleiben, und entziehen sich dadurch selbst im klarsten Wasser den Blicken der Herumwatenden. Hat nun jemand das Unglück, auf einen dieser Hinterlistigen zu treten, so schnellt der beunruhigte Fisch seinen Schwanz mit einer solchen Kraft gegen den Störenfried, daß der Stachel die abscheulichsten Wunden beibringt, die oft nicht allein die gefährlichsten Krämpfe, sondern selbst den Tod zur Folge haben. Da unsere Indianer diesen gefährlichen Feind kannten, untersuchten sie immer, sobald die Corials über die Bänke geschoben oder gezogen wurden, den Weg mit einem Ruder oder Stock. Ungeachtet dieser Vorsicht wurde einer unserer Ruderer doch zweimal von einem der Fische auf der Spanne verwundet. Sowie der Beklagenswerte die Wunden erhielt, wankte er der Sandbank zu, stürzte zusammen und wälzte sich, die Lippen zusammenbeißend, vor wütendem Schmerze umher, obschon seinem Auge keine Träne entrollte und seinem Munde kein Schmerzensschrei entfloh. Noch waren wir damit beschäftigt, dem armen Schelme seine Schmerzen soviel wie möglich zu lindern, als unsere Aufmerksamkeit durch einen lauten Aufschrei vom Leidenden abgezogen und auf einen anderen Indianer gerichtet wurde, der ebenfalls gestochen worden war. Der Knabe besaß noch nicht die Charakterfestigkeit, um wie jener den Ausdruck seines Schmerzes zu unterdrücken: unter durchdringendem Geschrei warf er sich auf den Boden, wühlte sein Gesicht und seinen Kopf in den Sand ein, ja biß sogar in diesen hinein. Niemals habe ich einen Fallsüchtigen in solchem Grade von Krämpfen befallen gesehen. Obgleich beide Indianer nur auf der Spanne und bezüglich der Sohle des Fußes verwundet waren, fühlten doch beide die heftigsten Schmerzen in den Weichen, der Gegend des Herzens und unter den Armen. Traten die Krämpfe schon bei dem alten Indianer ziemlich hart auf, so nahmen sie bei dem Knaben einen so bösen Charakter an, daß wir alles fürchten zu müssen glaubten. Nachdem wir die Wunden hatten aussaugen lassen, überbanden wir sie, wuschen sie dann aus und legten nun fortwährend heiße Breiumschläge von Kassavabrot auf. Die Krankheitszeichen hatten sehr viel Ähnlichkeit mit denen, die den Schlangenbiß begleiten. Ein kräftiger und rüstiger Arbeiter, der kurz vor unserer Abreise aus Demerara von einem Stachelrochen verwundet worden war, starb unter den fürchterlichsten Krämpfen.« Auch Schomburgk ist nach solchen Erlebnissen geneigt zu glauben, daß der Stachelrochen wirklich vergifte, während wir doch mit aller Bestimmtheit behaupten dürfen, daß es nur die Eigentümlichkeit der Waffe ist, die die Wunden so schmerzhaft macht und eine allgemeine Aufregung der Nerven hervorruft. Ein aus Stahl nachgebildeter Stachel würde, mit annähernd derselben Kraft eingetrieben, unzweifelhaft ebenso heftige Schmerzen und ähnliche Erscheinungen hervorrufen.

Die Stachelrochen ( Trygonidae) bilden eine über alle Meere verbreitete Familie. Alle hierher gehörigen Fische haben im allgemeinen die Gestalt der Rochen, aber einen sehr langen, dünnen Schwanz ohne seitlichen Hautkiel und Oberflosse, der einen oder mehrere seitlich mit Zähnen besetzte Stacheln trägt; der Kopf wird gänzlich von den Brustflossen eingeschlossen, das Maul durch länglich eirunde, mit Querwülsten versehene Zähne bewehrt.

Fast in allen europäischen Meeren lebt der Stechrochen, auch Feuer- oder Giftflunder genannt ( Trygonidae pastinaca), ein Fisch von etwa einem Meter Länge und fünf bis sechs Kilogramm Gewicht, der auf der Oberseite gelblichschwarz, auf der unteren schmutzigweiß gefärbt ist.

Stechrochen ( Trygon pastinaca)

Er liegt, laut Couch, auf sandigem Grund in der Nähe der Küste, wandert im Sommer auch gern ins seichte Wasser, das während der Ebbe bis auf wenige Tümpel zurücktritt, und geht hier seiner Nahrung, kleinen Fischen, Krebsen und Weichtieren, nach. Ergriffen oder erschreckt, pflegt er seinen langen, biegsamen Schwanz um den Gegenstand seiner Angriffe zu schlingen und dabei den Stachel in die Wunde zu drücken. Viele Beobachter versichern, daß er seinen Stachel mit der Schnelligkeit eines Pfeiles nach einem bestimmten Ziele zu schleudern vermöge. Alle Fischer wissen dies und sehen sich wohl vor, ihn, solange er noch lebt, zu berühren.

Das Fleisch ist fett, hart, tranig und von unangenehmem Geschmack, wird jedoch hier und da gegessen. Aus der Leber gewinnt man Tran, und den Stachel benutzen die Indianer Amerikas gern zu ihren Pfeilspitzen.

*

In allen Meeren des heißen und der gemäßigten Gürtel, somit auch in der Nordsee, lebt der Adlerrochen oder Meeradler ( Myliobatis aquila), Vertreter einer gleichnamigen Sippe und Familie ( Myliobatidae), ein Fisch von einem bis anderthalb Meter Breite und acht bis zwölf Kilogramm Gewicht, der jedoch zuweilen eine riesige Größe und ein Gewicht von zwei- bis dreihundert Kilogramm erreichen soll. Die Färbung seines Leibes ist oben dunkelbraun, an den Seiten etwas heller, unten schmutzigweiß; die großen vorspringenden Augen haben eine graugrüne Regenbogenhaut und einen schwarzen Stern.

Risso sagt, der Adlerrochen komme regelmäßig bei Nizza vor und werde öfters erbeutet; Sonnini fand ihn an den ägyptischen Küsten; die britischen Forscher erhielten ihn von Fischern, die ihn unmittelbar an den Küsten Großbritanniens gefangen hatten. Couch bekam auch Eier mit so weit entwickelten Jungen, daß er diese zu bestimmen imstande war. In der Lebensweise scheint sich der Fisch wenig von dem Stechrochen zu unterscheiden, soll jedoch ein rascherer und besserer Schwimmer sein als jener. Die Wunden, die er mit seinem Stachel beizubringen weiß, werden ebenfalls sehr gefürchtet; ja, es ist in Italien gesetzlich verboten, einen dieser Fische mit seinem Stachel auf den Markt zu bringen. Sein Fleisch wird von dem gemeinen Manne gegessen, die Leber hingegen als Leckerbissen auf die Tafel der Schwelger gebracht.