|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unter allen bekannten Fischen sehen wir die Stachelflosser als die vollkommensten an, weil sie die regelmäßigste, das heißt von dem allgemeinen Gepräge am wenigsten abweichende Gestalt und Gliederung zeigen und nur ausnahmsweise über diese Ebenmäßigkeit hinausgehen. Sie sind mittelgroß, selten mehr als zwei Meter lang, meist kleiner, stets mit Schuppen bekleidet und gewöhnlich lebhaft gefärbt, ihre Kiemen kammförmig, die vorderen Strahlen der Rückenflosse oder da, wo deren zwei vorhanden, die der ersten ungegliedert, zuweilen frei, stachelartig, die Brustflossen in der Regel vor die Bauchflossen eingelenkt, diese da, wo sie ausgebildet, ebenfalls mit einem Stachelstrahle bewehrt, während solche Gebilde in der Afterflosse gewöhnlich in größerer Anzahl auftreten. Die Beschuppung pflegt rauh zu sein; bei den meisten zeigen die Schuppen gezähnelte oder gekämmte Hinterränder. Eine Schwimmblase ist regelmäßig vorhanden.

Weitaus der größte Teil aller Stachelflosser bewohnt die Meere, insbesondere die unter den niederen Breiten gelegenen, woselbst die Ordnung ihren größten Gestaltenreichtum aufweist; doch fehlt es auch den süßen Gewässern nicht an Mitgliedern unserer Ordnung; gerade von unsern Flußfischen gehören mehrere zum Teil sehr ausgezeichnete Arten ihr an. Alle ohne Ausnahme sind Räuber, viele äußerst gefräßige und mordgierige Geschöpfe, mehrere demungeachtet geschätzte Tafelfische.

Einem unserer häufigsten Flußfische zu Ehren hat man die an Sippen und Arten reiche erste Familie der Ordnung Barsche ( Percidae) genannt. Gemeinschaftliche Merkmale aller hierher gehörigen Fische sind länglicher, stark zusammengedrückter Leib, der gewöhnlich mit harten Kammschuppen bekleidet wird, gezähnelte oder gedornte Kiemendeckelstücke und Zähne in beiden Zwischenkiefern, dem Unterkiefer, dem mittleren, an der Gaumendecke gelegenen Pflugscharbeine und den beiden seitlichen Gaumenbeinen, eine weite Kiemenspalte und sieben Kiemenstrahlen jederseits. Die unter den Brustflossen stehenden Bauchflossen, die weite Mundspalte, der kurze, wenig gewundene Verdauungsschlauch, dessen sackförmiger Magen am Pförtner nur drei bis sechs kurze, schlauchförmige Blinddärme trägt, tragen zur Kennzeichnung dieser Fische noch anderweitig bei. Alle Meere und die meisten Flüsse und Süßwasserbecken der Alten und Neuen Welt beherbergen einzelne Mitglieder unserer Familie. Die Arten zeichnen sich ebensowohl durch die Schönheit ihrer Färbung wie durch ihre Beweglichkeit und Raubsucht aus.

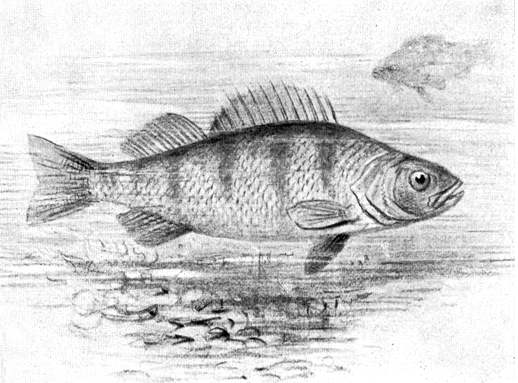

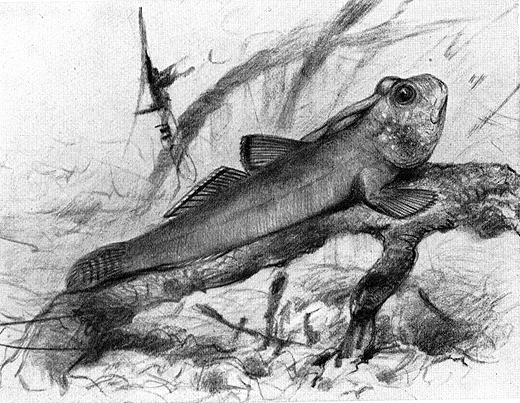

Der Barsch, auch Fluß- oder Buntbarsch genannt ( Perca fluviatilis), vertritt die gleichnamige, über die Alte und Neue Welt verbreitete Sippe ( Perca) und kennzeichnet sich durch zwei mehr oder weniger einander genäherte, auch wohl durch eine niedere Haut verbundene Rückenflossen, den gezähnelten Vordeckel und gedornten Hauptdeckel der Kiemen sowie die vielen kleinen, dichtstehenden, sogenannten Bürstenzähne, die das Maul besetzen. Sein gedrungener Leib ist seitlich zusammengedrückt und auf messinggelbem oder grünlichem, an den Seiten ins Goldgelbe, auf dem Bauche ins Weißliche spielendem, auf dem Rücken dunkelndem Grunde mit fünf bis neun Querbinden gezeichnet, die von der Rückenseite gegen den Bauch herablaufen, ungleich an Länge und Stärke sind und oft auch nur durch schwärzliche verwaschene Flecke angedeutet werden. Die erste Rückenflosse ist bläulichrotgrau und zeigt zwischen den zwei letzten Strahlen einen dunkleren Augenfleck; die zweite Rückenflosse sieht grünlichgelb aus; die Brustflossen sind gelbrot, die Bauch- und Afterflosse mennig- oder zinnoberrot. Männchen und Weibchen lassen sich mit Bestimmtheit nicht unterscheiden. Die Länge übersteigt bei uns selten fünfundzwanzig Zentimeter, das Gewicht ein Kilogramm; doch kommen in gewissen Seen Stücke von anderthalb bis zwei Kilogramm Gewicht vor.

Das Verbreitungsgebiet des Flußbarsches dehnt sich über ganz Europa und einen großen Teil von Nordasien aus. Laut Yarrell soll er in Schottland selten sein und auf den Orkney- und Shetlandinseln gänzlich fehlen; auf der Skandinavischen Halbinsel dagegen bewohnt er alle süßen Gewässer, auch solche, die viel nördlicher liegen als gedachte Inseln. In Deutschland kommt er, mit Ausnahme der höher gelegenen Gebirgswässer und einzelner Gegenden der Tiefebene, in allen geeigneten Flüssen und Seen vor, tritt gewöhnlich auch häufig auf; in den Alpen meidet er fast nur die mehr als tausend Meter über dem Meere gelegenen Gewässer. Seen mit klarem Wasser bilden seinen Lieblingsaufenthalt, und in ihnen gedeiht er am besten; doch fehlt er auch Flüssen oder tiefen Bächen oder Teichen, Brackwässern und selbst schwachsalzigen Meeren, wie der Ostsee, nicht, scheint sich im Gegenteil hier sehr wohl zu befinden, zeichnet sich wenigstens in der Regel durch bedeutende Größe und fettes, schmackhafteres Fleisch vor andern seinesgleichen, die im süßen Wasser gefischt wurden, vorteilhaft aus.

In den Flüssen bevorzugt er die Uferseiten und die Stellen mit geringerem Strome der Mitte und dem lebhaften Strome, in den Seen die oberen Schichten des Wassers, ist jedoch ebensowohl fähig, in größere Tiefen hinabzusteigen, und wird aus solchen nicht selten heraufgefischt, läßt auch an untrüglichen Merkmalen erkennen, daß er hier längere Zeit zugebracht. »Es ist«, sagt schon Geßner, »die sag der Fischer vmb den Genffersee, daß die Eglin winterszeit, so sie in ein Garn gezogen, ein rotes bläterlin zum Maul außhencken, das sie mit gewalt bezwingt, oben in dem Wasser empor zu schwimmen, vermeynen es geschehe jnen von Zorn.« Siebold hat die Wahrnehmung jener Fischer bestätigt. »An allen solchen aus großen Tiefen des Bodensees bei dem Kilchenfang mit heraufgezogenen Barschen«, berichtet er, »sah ich die Rachenhöhle mit einem sonderbaren, einer geschwollenen Zunge ähnlichen Körper ausgefüllt, der bei einigen sich sogar aus dem Munde hervordrängte. Bei näherer Untersuchung überzeugte ich mich, daß dieser pralle, kegelförmige Körper der nach außen umgestülpte Magen dieser Raubfische war. Durch Öffnen der Leibeshöhle überzeugte ich mich ferner, daß die Wandungen der Schwimmblase durch die beim Heraufziehen der Barsche aus einer Tiefe von dreißig bis vierzig Klaftern stark ausgedehnte Luft von innen nach außen zu stark gespannt und zuletzt geborsten waren, wodurch die in die Bauchhöhle ausgetretene Luft Gelegenheit fand, den Magensack nach der Mundhöhle hinaus umzustülpen.«

Gewöhnlich findet man den Barsch zu kleinen Trupps vereinigt, die gesellig miteinander schwimmen und, wie es scheint, auch gemeinschaftlich rauben. In den oberen Wasserschichten schwimmt er sehr schnell, jedoch nur stoßweise, hält plötzlich an und verweilt geraume Zeit auf einer und derselben Stelle, um von dieser aus von neuem dahinzuschießen. In Höhlungen des Ufers, unter überhängenden Steinen und an ähnlichen Versteckplätzen sieht man ihn zuweilen mehrere Minuten lang offenbar auf der Lauer liegen, da er, gestört, gern zu demselben Platze zurückkehrt. Naht sich ein Schwarm kleinerer Fischchen, so stürzt er sich mit Blitzesschnelle auf sie zu und bemächtigt sich ihrer, entweder im ersten Anlaufe oder nach längerer Verfolgung. »Die in zahlreichen Scharen unter der Oberfläche des Wassers ruhig dahinschwimmenden Lauben«, sagt Siebold, »werden oft durch solche Überfälle des Barsches in Schrecken und Verwirrung gesetzt, wobei manche dem gierigen Rachen des Räubers durch einen Luftsprung zu entweichen suchen. Aber die Raubgier des Barsches wird auch zuweilen bestraft, indem derselbe bei dem zu hastigen Verschlingen der Beute das Unglück hat, den erhaschten Fisch von dem weit geöffneten Rachen aus in eine der seitlichen Kiemenspalten hineinzudrängen, in der derselbe steckenbleibt und mit dem Räuber zugleich stirbt.« Ebenso geschieht es, laut Bloch, daß er, unvorsichtig genug, einen Stichling überfällt, und daß dieser ihn durch seine aufgerichteten Rückenstacheln tödlich verwundet. Außer von kleineren Fischen nährt sich der Barsch von allen andern Wassertieren, die er bezwingen zu können glaubt, in der Jugend von Würmern und Kerbtierlarven, später von Krebsen und Lurchen, zuletzt sogar von kleinen Säugetieren, Wasserratten z.B. Seine Raublust und Freßgier ist so groß, daß sie ihm den Namen »Anbeiß« verschafft hat, weil er nach jedem Köder schnappt, auch nicht durch den vor seinen Augen geschehenden Fang seiner Kameraden gewitzigt wird. Gefangene und in ein Wasserbecken gebrachte Barsche nehmen schon wenige Tage später Würmer aus der Hand ihres Pflegers und werden bald bis zu einem gewissen Grade zahm.

Flußbarsch ( Perca fluviatilis)

Im dritten Jahre seines Alters wird der Barsch fortpflanzungsfähig. Er hat dann ungefähr fünfzehn Zentimeter an Länge erreicht. Seine Laichzeit, die je nach der Lage des Wohngewässers, dessen Wärmehaltigkeit und ebenso nach der herrschenden Witterung einigermaßen schwanken kann, fällt in der Regel in die Monate März, April und Mai; einzelne laichen vielleicht auch schon im Februar, andere noch im Juni oder Juli. Die Rogener suchen sich zum Laichen harte Gegenstände, Steine, Holzstücke oder auch Rohr aus, um an ihnen den Laich auszupressen und die Eier an gedachten Gegenständen anzuhängen. Der Laich geht in Schnüren ab, die netzartig untereinander verklebt und oft einen bis zwei Meter lang sind. Die Eier haben die Größe von Mohnsamen; trotzdem wiegt der Rogen größerer Weibchen von einem Kilogramm Gewicht zweihundert Gramm und darüber, und die Anzahl der Eier beträgt dann gegen ein- bis zweihunderttausend. Wasservögel und Fische fressen viele von ihnen. Hierin sind die Gründe zu suchen, daß der Barsch sich nicht in ungleich größerer Menge vermehrt, als es wirklich der Fall.

Außer dem Hechte hat der Barsch noch im Fischotter, dem Fischadler, in Reihern und Störchen, auch wohl in Lachsen und anderen Raubfischen gefährliche Feinde. Kaum weniger verderblich wird ihm ein kleines Krustentier, eine sogenannte Fischlaus, die sich in dem zarten Gewebe seiner Kiemen einnistet und diese schließlich zerstört.

Alle angehenden Angler haben an dem Barsche ihre wahre Freude, weil er es ist, der auch ihre Ungeschicktheit oft mit Erfolg krönt. Wo er häufig vorkommt, kann man mit der Angel guten Fang tun; in beträchtlicherer Anzahl erbeutet man ihn mit einem nach ihm benannten Netze oder größeren Garne. Weil er außerhalb des Wassers längere Zeit ausdauert, läßt er sich weit versenden, falls er unterwegs von Zeit zu Zeit einmal eingetaucht wird; auch hält er sich Tage und Wochen im engen Fischkasten, gehört also zu den für die Fischer handlichsten seiner Klasse.

*

»Dieser frembder, teutscher Fisch ist mit dem Kopff gleich einem Hecht, vnd mit dem andern Leib vnd Gestalt einem Eglin.« Mit diesen Worten beginnt der alte Geßner seine Beschreibung des Zanders, eines unserer ausgezeichnetsten Süßwasserfische, und rechtfertigt damit die von ihm aufgestellte wissenschaftliche Benennung Hechtbarsch ( Lucioperca), die noch gegenwärtig zur Bezeichnung der Sippe gilt. Außer der gestreckten Gestalt kennzeichnen sich die hierher gehörigen Fische durch zwei getrennte Rückenflossen, einfach gezähnelten vorderen Kiemendeckel und die langen, spitzigen Zähne, die neben seinen Bürsten- und Samtzähnen die Kiefer- und Gaumenbeine besetzen.

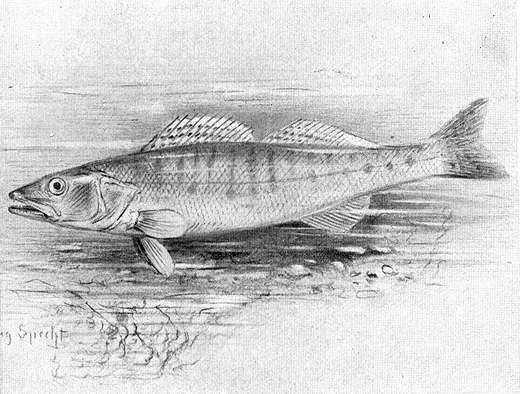

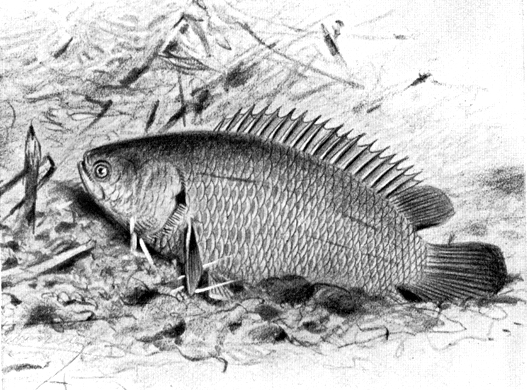

Der Zander, auch Sander, Sandel genannt ( Lucioperca sandra), erreicht eine Länge von einhundert bis einhundertdreißig Zentimeter, ein Gewicht von zwölf bis fünfzehn Kilogramm und ist auf dem Rücken grünlichgrau, gegen den Bauch hin silberweiß gefärbt und auf der Oberseite, also vom Rücken nach den Seiten zu, streifig braun gewölkt, zuweilen auch wirklich dunkel gebändert, auf den Kopfseiten braun gemarmelt, auf den Häuten, die die Strahlen der Flossen verbinden, schwärzlich gefleckt.

Zander ( Lucioperco sandra)

Der Zander bewohnt die Ströme und größeren Flüsse Nordost- und Mitteleuropas, in Norddeutschland die Elbe-, Oder- und Weichselgebiete und die benachbarten Seen, in Süddeutschland die Donau, fehlt dagegen dem Rhein- und Wesergebiete und ebenso ganz Westeuropa, meidet auch innerhalb seines Verbreitungsgebietes alle schnellfließenden Flüßchen. In den südrussischen Strömen, namentlich der Wolga und dem Dnjestr, wird er durch einen, artlich vielleicht nicht einmal verschiedenen, Verwandten, den Berschik der Russen ( Lucioperca wolgensis), vertreten. Er liebt tiefe, reine, fließende Gewässer, hält sich auch meist in den unteren Wasserschichten auf und erscheint nur während seiner Laichzeit, die zwischen die Monate April und Juni fällt, auf seichteren, mit Wasserpflanzen bewachsenen Uferstellen, um hier seine Eier abzusetzen. Als ein außerordentlich raubgieriger Fisch, der alle kleineren Klassenverwandten gefährdet und seine eigene Brut ebensowenig verschont als andere ihm erreichbare Beute, wächst er ungemein schnell und erreicht, laut Heckel, bei hohem Wasserstande, wenn er sich im Riede aufhalten kann, im ersten Jahre bereits ein Gewicht von dreiviertel, im zweiten ein solches von einem Kilogramm, wogegen er bei niederem Wasser in der Donau selbst im ersten Jahre wesentlich hinter diesem Gewichte zurückbleibt. Seine Vermehrung ist bedeutend. Bloch zählte schon in einem anderthalb Kilogramm schweren Rogener gegen vierzigtausend Eier.

Das Fleisch ist am besten und fettesten vor der Laichzeit, also im Herbste und Winter, muß aber frisch zubereitet werden, weil es geräuchert oder gesalzen sehr an Schmackhaftigkeit verliert.

*

Von dem Flußbarsche und seinen Verwandten unterscheiden sich die Wolfsbarsche ( Labrax) durch etwas gestrecktere Gestalt, kleinere Schuppen, Beschuppung des hinten mit zwei Dornen bewehrten Kiemendeckels, weiter voneinanderstehende Rückenflossen und rauhe Zunge.

Als Vertreter dieser Sippe gilt der Seebarsch ( Labrax lupus), ein schon den Alten wohlbekannter, im Mittelmeere und dem Atlantischen Weltmeere, auch an Englands Küsten vorkommender Fisch von einem halben bis ein Meter Länge und bis zehn Kilogramm Gewicht. Die Färbung ist ein schönes Silbergrau, das auf dem Rücken ins Bläuliche, auf dem Bauche ins Weißliche übergeht; die Flossen sehen blaßbraun aus.

Aristoteles führt den Seebarsch unter dem Namen Labrax, Plinius unter dem Namen Lupus auf. Beide Forscher rühmen ihn mit vollstem Rechte wegen seines kostbaren Fleisches.

Nach Yarrell kommt der Seebarsch an allen südlichen Küsten Englands und ebenso im Bristol- und St.-Georges-Kanal vor, wird auch zuweilen weiter nördlich gefangen. An den irischen Küsten gehört er zu den bekannteren Fischen und wird gelegentlich in zahlreicher Menge in den für die Lachse und Verwandte ausgestellten Netzen erbeutet. Er hält sich gewöhnlich in der Nähe der Küsten auf, seichtes Wasser dem tieferen vorziehend, schwimmt auch oft in die Mündungen der Flüsse und steigt dann in diesen bis zu einer ansehnlichen Entfernung empor. Krebse, Würmer und kleine Fische bilden seine Beute. Wegen der ersteren schwimmt er bei heftigen Stürmen bis dicht an die Küste heran, weil dann durch die brandenden Wogen viele von den Krustern losgerissen und ihm zugeführt werden. Seine Laichzeit fällt in den Hochsommer.

Da der Seebarsch an Gefräßigkeit hinter seinen Verwandten nicht nachsteht, wird auch er leicht mit der Angel gefangen, wendet aber wirklich, wie schon die Römer erzählten, alle Kräfte an, um zu entkommen, schwimmt mit erstaunlicher Kraft hin und her und zwingt den Fänger, alle Kunstfertigkeit aufzubieten, um seiner sich zu versichern.

*

Bei den Schrollen ( Acerina) sind beide Rückenflossen verschmolzen, die Vor- und Hauptdeckel der Kiemen mit Stacheln besetzt, Brust und Bauch mehr oder weniger schuppenlos.

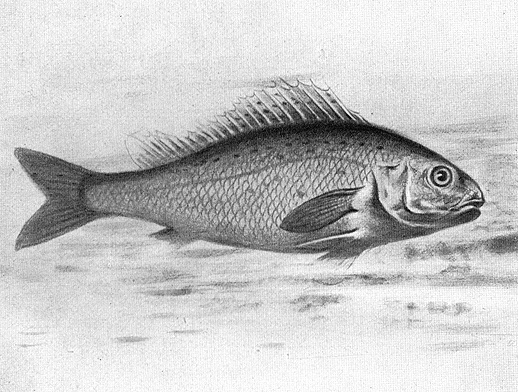

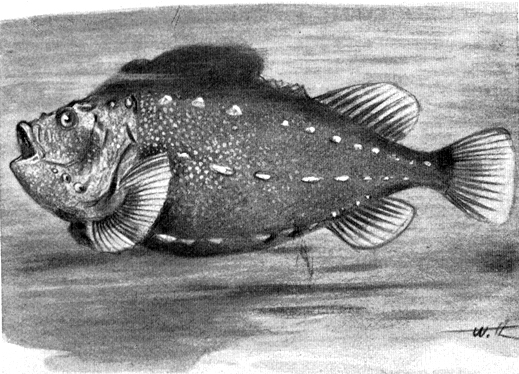

Kaulbarsch ( Acerina cernua)

Der allbekannte Vertreter dieser Gruppe, der Kaulbarsch, auch Goldbarsch genannt ( Acerina cernua), erreicht eine Länge von zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter und ein Gewicht von einhundertzwanzig bis einhundertfünfzig Gramm, hat einen kurzen, gedrungenen Leib, eine stumpfe Schnauze und ist auf dem Rücken und den Seiten olivengrün, durch unregelmäßig zerstreute dunklere Flecke und Punkte, auf Rücken und Schwanzflossen durch in Reihen geordnete Punkte gezeichnet.

Eine zweite, in der Lebensweise mit dem Kaulbarsch übereinstimmende, jedoch auf das Donaugebiet beschränkte Art, der Schrätzer ( Acerina schraetser), unterscheidet sich durch seinen langgestreckten Leib, die verlängerte Schnauze und die fast die ganze Länge des Rückens einnehmende Flosse wie durch die zitrongelbe Grundfarbe der Seiten, längs derer drei bis vier schwärzliche Linien verlaufen. In der Größe übertrifft der Schrätzer oder Schratzen seinen Verwandten um ein beträchtliches. Das Gewicht kann zweihundertfünfzig Gramm betragen.

Der Kaulbarsch verbreitet sich über Mittel-, West- und Nordeuropa, kommt auch, und zwar überaus häufig, in Sibirien vor. In Deutschland fehlt er keinem größeren Flusse oder süßen Gewässer überhaupt; nur den Oberrhein bewohnt er nicht, weil ihm der Rheinfall stromaufwärts eine Grenze setzt: auch in andern Alpengewässern ist er selten. Seine Lebensweise ähnelt der des Flußbarsches. Er zieht klare, tiefe Seen den fließenden, seichteren Gewässern vor, besucht aber letztere während der Laichzeit im April und Mai und wandert dann gewöhnlich truppweise, während er sich sonst mehr einzeln hält. In den Flüssen und Bächen verweilt er bis gegen den Herbst hin; zum Aufenthalt im Winter aber wählt er sich tiefere Gewässer und kehrt deshalb gewöhnlich wieder zu seinen Seen zurück. Seine Nahrung besteht aus kleinen Fischen, Würmern und Kerfen; nach der Angabe eines erfahrenen Fischers, die Heckel und Kner zu der ihrigen machen, frißt er übrigens auch Gras und Ried.

Den Fang betreibt man mit einer durch Regenwürmer geköderten Angel und mit feinmaschigen Netzen, in der Regel während des Sommers, in gewissen Seen jedoch umgekehrt vorzugsweise im Winter. So erzählt Klein, daß man einmal im Frischen Haff bei Danzig unter dem Eise ungemein viele Kaulbarsche und kleine Lachse gefangen und siebenhundertundachtzig Tonnen mit ihnen angefüllt habe. Die Eigentümlichkeit des Kaulbarsches, durch lautes Geräusch sich herbeilocken zu lassen, wird, laut Beerbohm, von den Fischern des Kurischen Haffs zu seinem Fange verwertet, indem man zuerst eine gewisse Anzahl von Stecknetzen in verschiedener Richtung aussteckt und sodann in der Nähe der Netze mittels einer langen, bis auf den Grund herabreichenden Stange, an der an einem Gestelle mehrere eiserne Ringe befestigt sind, möglichst starkes Geräusch verursacht. Auf dieses hin sollen die Kaulbarsche in so großer Menge herbeikommen, daß zuweilen fast in jeder Masche der Netze einer von ihnen gefangen wird. Das Fleisch steht nicht hoch im Preise, wird jedoch geschätzt.

Der Kaulbarsch empfiehlt sich für die Teichwirtschaft. Seine Vermehrung ist zwar nicht sehr bedeutend und sein Wachstum langsam? seine Genügsamkeit, Unschädlichkeit und Zählebigkeit machen ihn trotzdem für die Zucht in hohem Grade geeignet.

*

Alle Meere des heißen und gemäßigten Gürtels beider Halbkugeln beherbergen schön gestaltete Fische, die man Seebarben ( Mullidae) genannt hat. Ihr nur wenig zusammengedrückter Leib ist länglich, im Schnauzenteile gestreckt, das weit unten liegende Maul klein, das Gebiß verschieden, gewöhnlich schwachzahnig, das Kinn mit zwei mehr oder weniger langen Bartfäden ausgestattet, der vordere Teil des Kopfes wie die Kehle nackt, der übrige Kopf wie der ganze Leib mit großen, fein gezähnelten Schuppen bekleidet, der Vorderdeckel der Kiemen ganzrandig, der hintere mit einem Deckelchen versehen, die vordere Rückenflosse in einer Furche eingelassen und durch stachelige, die hintere dagegen durch weichere Strahlen geschützt, die Afterflosse letzterer ähnlich gestaltet, die gegabelte, fünfzehnstrahlige Schwanzflosse weit nach hinten beschuppt, die Bauchflosse weit vorgerückt, so daß sie fast unter die Brustflosse zu liegen kommt, die vorherrschende Färbung ein schönes mattes Kaminrot.

Die Seebarben, höchst gesellige Fische, treten stets in zahlreichen Scharen, gewöhnlich Schwärmen von mehreren tausenden, auf, streichen wenig umher, besuchen aber im Hochsommer flache, sandige Stellen der Küste, oft in zahlloser Menge, um hier zu laichen. Ihre Nahrung, die aus kleinen Krebs- und Weichtieren wie aus verwesenden Stoffen des Tier- und Pflanzenreiches zu bestehen scheint, erwerben sie sich durch Gründeln im Schlamme, halten sich dabei in wagerechter Lage, wühlen sich oft tief ein und trüben das Wasser flacher Stellen auf weithin. Viele Raubfische gefährden die durchschnittlich kleinen Tiere und ziehen deren Schwärmen wochenlang nach; auch der Mensch verfolgt sie allenthalben und erbeutet sie massenhaft in engmaschigen Netzen. Ihr Fleisch wird sehr geschätzt und höchstens kurz nach der Laichzeit minder geachtet. Bei den alten Römern standen die Seebarben nicht allein ihres köstlichen Fleisches, sondern auch ihrer prachtvollen Färbung halber im höchsten Ansehen. Nach ihrem Urteile galt die Seebarbe als der beste aller Fische und Kopf und Leber als der feinste aller Leckerbissen.

Die Rotbarben ( Mullus) kennzeichnen sich als diejenigen Arten, die die Alten so hoch schätzten. In den europäischen Meeren kommen zwei Arten dieser Sippe vor, der Rotbart und die Streifenbarbe. Erstere ( Mullus barbatus) zeichnet sich durch die fast senkrecht abfallende Stirn und die verhältnismäßig schmalen Schuppen aus, erreicht eine Länge von dreißig bis vierzig Zentimeter und ist gleichmäßig kaminrot gefärbt, überall an der untern Seite silbern schillernd; die Flossen sehen gelb aus. Die Streifenbarbe ( Mullus surmuletus) hat ungefähr dieselbe Größe, ist mit großen Schuppen bekleidet und auf schön blaßrotem Grunde mit drei goldenen, zur Laichzeit besonders deutlichen Streifen gezeichnet; die Flossen sehen rot, die Bauch- und Schwanzflossen rotgelblich aus, tragen auch gewöhnlich zwei gelbe oder braune Binden.

Der Rotbart gehört dem Mittelmeere an und bewohnt hier alle Stellen, wo lehmartiger oder schlammiger Boden vorkommt, findet sich auch längs der französischen Küste im Weltmeere, wird aber nur selten in der Nähe Großbritanniens gefangen; die Streifenbarbe hingegen, die ebenfalls im Mittelmeere lebt und hier und da noch häufiger als ihre Verwandte vorkommt, verbreitet sich von hier aus nach Norden hin bis Großbritannien und tritt an den englischen Küsten bisweilen in bedeutender, Anzahl auf. Nach Yarrell trifft man sie in den verschiedensten Schichten des Wassers an. Viele werden in Makrelennetzen in der Nähe der Oberfläche gefangen, obgleich die meisten aus bedeutenden Tiefen emporgezogen werden müssen. In Cornwall nähert sie sich, laut Couch, während des Sommers den Küsten in Menge, zieht sich jedoch mit Beginn des Winters in größere Tiefen zurück und wird dann nur selten gefangen. Ihre Laichzeit fällt in den Frühling; zwölf Zentimeter lange Junge trifft man Ende Oktober an. Die Nahrung scheint aus weichen Krebsen und verschiedenen Weichtieren zu bestehen, zu deren Aufspürung die Bartfäden wahrscheinlich gute Dienste leisten mögen. »Der Rotbart«, versichert Oppian, »frißt gern alles, was im Meere fault und stinkt, namentlich auch die Leichen derer, die bei Schiffbrüchen umgekommen sind. Daher fängt man ihn mit fauligen Ködern und vergleicht ihn mit Recht mit dem Schwein, das wie er von ekelhaften Dingen lebt und dennoch vortreffliches Fleisch liefert.«

*

Brassen ( Sparidae) nennt man eine artenreiche Familie von Seefischen, deren Merkmale die folgenden sind. Der Leib ist länglich, seitlich stark zusammengedrückt, auf der Schnauze und an den Kiefern nackt, übrigens mit ziemlich großen, am hintern Rande gezähnelten Schuppen bekleidet, deren Wachstumslinien dem oberen und unteren Rande in schräger Richtung zulaufen. Am Kiemendeckel findet sich nur ein schuppenartiger, meist stumpfer Ecknagel. Die einzige Rückenflosse erhebt sich aus einer Furche; die Brustflosse ist spitzig, die Schwanzflosse gabelig. Die Brassen verbreiten sich fast über alle Meere, und manche Arten treten hier oder da in sehr großer Anzahl auf. Sie nähren sich von Muschel- und Krustentieren oder Meerpflanzen; einige stellen wohl auch kleinen Fischen nach. Das Fleisch mehrerer Arten wird hochgeschätzt.

Bei den Goldbrassen ( Chrysophrys) sind die Vorderzähne kegelförmig, in jeder Kinnlade zu vier bis sechs gestellt, wogegen die hintern Mahlzähne wenigstens drei Reihen bilden und eine abgerundete Spitze haben. Vertreter dieser Sippe ist die Goldbrasse ( Chrysophrys aurata), ein Fisch von dreißig bis vierzig, ausnahmsweise auch sechzig Zentimeter Länge und vier bis acht Kilogramm Gewicht, prachtvoller Färbung und zierlicher Zeichnung. Ein ins Grünliche schimmerndes Silbergrau, das auf dem Rücken dunkelt und auf der Bauchseite ins Silberglänzende übergeht, bildet die Grundfärbung; ein länglicher, runder, senkrecht stehender Goldfleck schmückt den Kiemendeckel, eine goldgelbe Binde die Stirngegend zwischen den Augen; achtzehn bis zwanzig Längsbänder von gleicher Färbung zieren die Seiten; die Rückenflosse ist bläulich, oben, in der Nähe der Stachelspitzen, braun längsgestreift, die Afterflosse bläulich, die Schwanzflosse schwarz; Brust- und Bauchflossen sehen veilchenfarben aus.

An allen Küsten des Mittelmeeres und an der afrikanischen Küste des Atlantischen Weltmeeres von Gibraltar bis zum Vorgebirge der Guten Hoffnung gehört die Goldbrasse zu den gewöhnlichen Erscheinungen; weiter nach Norden hin zeigt sie sich seltener, obwohl mehrere Fälle bekannt sind, daß sie in England vorgekommen. Nach Rondelet verläßt sie die Küste nicht, drängt sich im Gegenteile oft in die mit ihr zusammenhängenden Salzsümpfe ein und feistet sich hier in kurzer Zeit. Duhamel erzählt, daß sie den Sand an seichten Stellen mit dem Schwanze aufregt, um die in ihm verborgenen Muscheln auszugraben. Nach letzteren ist sie außerordentlich begierig und verursacht beim Zerbrechen derselben ein den Fischern bemerkliches Geräusch. Gefangene, die ich einige Jahre pflegte, haben mir die Richtigkeit vorstehender Angabe tagtäglich bewiesen. Sie fraßen zwar auch Würmer und andere wirbellose Tiere, mit unverkennbarer Vorliebe jedoch Muscheln, namentlich Miesmuscheln. Geschickt lesen sie solche und andere Muscheln vom Grunde auf, nicht minder geschickt pflücken sie diejenigen, die sich festgesponnen haben, vom Felsen ab; unter kauenden Bewegungen bringen sie sodann die mit dem Mundrande gefaßte Beute in den Rachen, legen sie hier zurecht, zertrümmern ihr Gehäuse mit einem einzigen Bisse, scheiden rasch die Schalenstückchen aus, verschlucken das Weichtier und wenden sich nunmehr zur Fundstelle zurück, um mit einer zweiten, dritten, zehnten Muschel zu verfahren wie mit der ersten.

Strenge Kälte wird der Goldbrasse verderblich; sie zieht sich deshalb gegen den Winter hin in die Tiefe zurück und meidet alle seichten Stellen ängstlich, soll auch, wenn sie hier von frühzeitig eintretendem Frostwetter überrascht wird, der Kälte stets erliegen.

An den französischen Küsten stellt man ihr während des ganzen Jahres nach, und zwar mit Netzen und Angeln, die letztere mit Muscheln oder in Ermangelung derselben mit Krebsen und Tunfischstücken geködert werden. Das Fleisch ist zwar etwas trocken, aber bei jeder Art der Behandlung höchst wohlschmeckend und wird deshalb außerordentlich geschätzt. Diejenigen, die in Salzseen am Meere gefangen werden, gelten für vorzüglicher als alle übrigen, mit Ausnahme der im Atlantischen Weltmeere erbeuteten:

»Lob und Preis fürwahr verdienet nicht jeglicher Goldstrich,

Sondern der Muscheln nur frißt aus dem Lucrinischen See«,

singt schon Martial. Bei Venedig zieht man, laut Martens, Goldbrassen mit Sorgfalt in tiefen Teichen, wie dies schon zur Römerzeit üblich war.

*

Panzerwangen ( Cataphracti) nennt man Fische, bei denen die Knochen des unteren Augenrandringes nach abwärts verbreitert, mit dem Vordeckel durch Gelenk verbunden und wie die Deckelstücke und der Kopf mehr oder weniger, das heißt sehr verschiedenartig, bedornt sind. Der Gesichtsausdruck der Panzerwangen erhält durch die vielfachen Rauhigkeiten, die, falls sie zu Dornen sich entwickelt haben, als tüchtige Waffen dienen, etwas höchst Eigentümliches, wozu noch außerdem die mehr oder minder auffallende Bildung der Flossen und ebenso der Schuppen kommt. Der Rückenteil ist entweder mit zwei Rückenflossen ausgestattet, oder die einzige Flosse zerfällt in zwei Abteilungen; die Bauchflossen sind brustständig. Schwache, hechelförmige, selten kegelförmige Zähne bewehren die Kiefer. Eine Schwimmblase fehlt nicht selten.

An dem niedergedrückten, breiten Kopfe, dem gedrungenen und beschuppten Leibe, den verbundenen Rückenflossen und den unter den Brustflossen stehenden Bauchflossen sowie endlich den Samtzähnen im Kiefer und auf dem Pflugscharbeine erkennt man die Flußgroppen ( Cottus). Sie werden in unsern Süßgewässern vertreten durch die Groppe, die wohl auch Greppe, Kroppe, Koppe, Mühlkoppe, Kaulquappe, Kropf- und Grozfisch oder Dickkopf genannt wird ( Cottus gobio), ein Fischchen von zwölf bis vierzehn Zentimeter Länge. Dasselbe ist auf graulichem Grunde mit braunen Punktflecken und Wolken gezeichnet, die sich nicht selten zu Querbinden vereinigen, zuweilen auch auf der weißlichen Bauchseite noch sich zeigen, mit längs der Strahlen braun gestreiften Rücken-, Brust- und Schwanzflossen und gewöhnlich ungefleckter Bauchflosse. Die Färbung ändert übrigens nach der Gegend, dem Grunde des Gewässers, ja der Stimmung des Fisches entsprechend, vielfach ab.

Die Groppe bewohnt alle Süßgewässer Mittel- und Nordeuropas und tritt mit Ausnahme einzelner Bäche fast überall in Menge auf, steigt auch im Gebirge bis über eintausend Meter unbedingter Höhe auf, wird selbst noch in Seen, beispielsweise in dem einzig und allein von ihr bevölkerten Tiroler Lünersee, gefunden, die in einer Höhe von fast zweitausend Meter über dem Meere liegen. Sie liebt klares Wasser, sandigen oder steinigen Grund, da sie sich gern unter Steinen aufhält, und besucht, der Steine halber, sogar die kleinsten, wasserärmsten Bächlein. Ihre Bewegungen sind außerordentlich schnell. »Sie schießt«, wie Geßner sagt, »von einem orth an das ander mit so starckem gewalt, daß hart ein anderer Fisch jnen in solcher bewegnuß zu vergleichen.« An Gefräßigkeit steht sie keinem andern Fische nach, und der alte Geßner hat wiederum recht zu sagen: »allerley Speiß fressen die Groppen, auch sie sich einer den andern, der grösser den kleinern«; denn obwohl sie sich vorzugsweise von Kerbtieren, insbesondere von Libellenlarven, nährt, verschont sie doch keinen Fisch, den sie bezwingen zu können vermeint, und in der Tat auch ihre eigene Brut nicht. Forellenzüchtern ist sie sehr verhaßt, Weil sie als ein sehr schädlicher Feind des Laiches dieser Edelfische angesehen wird. Rücksichtlich des Fortpflanzungsgeschäfts unterscheidet sie sich von den meisten andern Fischen dadurch, daß das Männchen der Brut sich annimmt. Schon Linné berichtet, daß die Groppe ein Nest baue und eher das Leben als die Eier in diesem Neste aufgebe; Marsigli und Fabricius vervollständigen die Linnésche Angabe, indem sie das Männchen als den Wächter der Eier kennzeichnen. Die Laichzeit fällt in den März und April. Das Weibchen setzt den Rogen unter Steinen oder in ein eigens dazu erwähltes Loch ab, und das Männchen übernimmt nun die Brutsorge. Erfahrene Fischer an der Traun berichteten Heckel und Kner folgendes: »Zur Laichzeit begibt sich ein Männchen in ein Loch zwischen Steinen und verteidigt dasselbe gegen jedes andere, das davon Besitz nehmen will, mit lebhaftem Ingrimm, der unter Umständen in langwierige Kämpfe ausarten kann und einem der Streiter nicht selten das Leben raubt. Dem Weibchen gegenüber benimmt sich das Groppenmännchen artig; es wird von ihm ohne Widerstreben aufgenommen, setzt an der betreffenden Brutstelle seinen Rogen ab und zieht hierauf ungefährdet seines Weges davon. Von nun an vertritt das Männchen Mutterstelle und beschützt vier bis fünf Wochen lang die Eier, ohne sich zu entfernen, es sei denn, daß es die notwendige Nahrung suchen muß. Ebenso bewunderungswürdig wie seine Ausdauer ist sein Mut. Es beißt in die Stange oder Rute, mit der man es verjagen will, weicht nur im höchsten Notfalle und läßt sich buchstäblich angesichts seiner Eier erschlagen.«

Gegenwärtig betrachten wir die Groppe, hauptsächlich wohl ihrer geringen Größe halber, als wertlosen Fisch und benutzen sie mehr zum Angelköder denn als Speise.

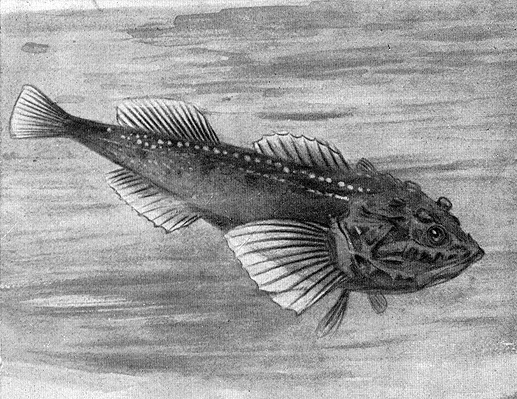

Nach der Groppe ist uns am besten bekannt der Seeskorpion oder Ulker ( Cottus scorpius), ein häßlicher Fisch von fünfzehn bis fünfundzwanzig Zentimeter Länge und rötlichbrauner, nach unten sich lichtender Färbung, die durch dunklere Flecke gezeichnet wird. Der Seeskorpion ist in der Ostsee fast ebenso gemein wie in der Nordsee, findet sich überhaupt vom Biskayischen Meerbusen an bis Lappland allerorten, in dem Atlantischen wie im Eismeere und den hierzu gehörigen Meeresteilen in Menge.

Die Seeskorpione halten sich am liebsten auf steinigem Grunde, oft in bedeutenden Tiefen, nicht selten aber auch in höheren Schichten des Meeres auf, liegen hier unbeweglich auf den Steinen, zuweilen auch unter ihnen mit dem Rücken sich anlehnend, und lauern auf Beute. Naht eine solche, so schwimmen sie unter lebhaften Bewegungen ihrer gewaltigen Flossen nicht allzu rasch, wohl aber gewandt herbei, öffnen den ungeheuren Rachen und begraben in ihm Tiere, die fast ebenso groß sind wie sie selbst. Ihre Gefräßigkeit ist erstaunlich; sie verschlingen buchstäblich alles Genießbare: neben Fischen Krebse und Krabben, Würmer usw., äußerem auch allerlei Abfall von den Schiffen und Booten. Die Fortpflanzungszeit fällt in die wärmeren Monate des Jahres; einzelne aber laichen erst spät im Herbste, manche im November. Während der Laichzeit beleben sie alle geeigneten Stellen der Küste in außerordentlicher Anzahl; nachdem sie sich ihrer Eier entledigt, ziehen sie sich in tiefere Gründe zurück.

Obgleich man eigentlich nirgends auf diese von vielen Fischern gehaßten Tiere jagt, fängt man sie doch in Menge, ohne es zu wollen. Das Fleisch wird nirgends besonders geachtet, die Leber dagegen sehr geschätzt und der wenig ansehnliche Fisch daher von den Fischern selbst verbraucht. Anderseits gilt auch der Seeskorpion als schädlicher Feind der Brut edlerer Fische, und zudem fürchtet man ihn seiner Waffen halber, weil man die durch ihn verursachten Wunden für gefährlich hält. Pontoppidan sagt, daß man in Norwegen nur die Leber verwende, weil man aus ihr einen vortrefflichen Tran gewinne.

Seeskorpion ( Acanthocottus scorpius var. quadricornis)

Beim Einfangen oder, richtiger, beim Ergreifen verursachen auch die Seeskorpione ein sonderbares Geräusch, ähnlich dem, das ihre größeren Verwandten hervorbringen, nur bedeutend schwächer. Gefangene können längere Zeit außerhalb des Wassers leben und eignen sich deshalb vortrefflich zur Versendung auf weitere Strecken. In unsern Seewasserbecken gehören sie zu den gewöhnlichsten und beliebtesten Fischen, dauern hier auch, selbst in einem kleinen Behälter, vortrefflich aus, da es ihnen eigentlich nur um das Fressen, nicht aber um Bewegung und größeren Raum zu tun ist.

*

In unsern deutschen Meeren lebte eine Art der Panzergroppen ( Agonus). Ihr Leib ist gestreckt und mit Längsreihen großer Knochenschilder gepanzert, erscheint deshalb vielkantig, der Kopf bedeutend stärker als der Leib, oben ebenfalls mit mehreren Spitzen bewehrt, unten abgeflacht, an der Schnauze mit umgebogenen Dornen bewaffnet.

Vertreter dieser Sippe ist der Steinpicker ( Agonus cataphractus), ein achtkantiger Fisch von fünfzehn Zentimeter Länge und brauner, unten lichtbrauner und selbst bräunlichweißer Grundfärbung, von der sich vier breite dunkelbraune Rückenstreifen abheben; die lichtbraunen Rückenflossen sind dunkelbraun gefleckt, die großen Brustflossen braun gebändert.

Schon im Jahre 1624 lieferte Schonevelde, ein deutscher Arzt, eine ziemlich richtige Beschreibung des Steinpickers, den er an der Mündung der Elbe gefangen hatte; gegenwärtig wissen wir, daß unser Fisch in der Nord- wie in der Ostsee vorkommt, während des Sommers in mäßiger Tiefe, am liebsten in der Nähe von Flußmündungen, sich aufhält, gegen den Winter aber in die niederen Gründe des Meeres sich zurückzieht. Die Männchen nähern sich, laut Eckström, den Küsten seltener als die Weibchen, wie es scheint, nur während der Laichzeit, im April oder Mai, dann zuweilen in nicht unbedeutender Anzahl. Die Vermehrung ist schwach; Kröyer fand in einem alten trächtigen Weibchen nur dreihundert Eier. An Gefräßigkeit steht der Steinpicker seinen Familienverwandten kaum nach, obgleich er bloß kleinere Beute bewältigen kann. Sein Fleisch wird ebenfalls gering geschätzt und er deshalb von den Fischern gewöhnlich wieder ins Wasser geworfen oder höchstens als Köder für größere Raubfische verwendet. Im engeren Gewahrsame hält er sich in der Regel nicht lange.

*

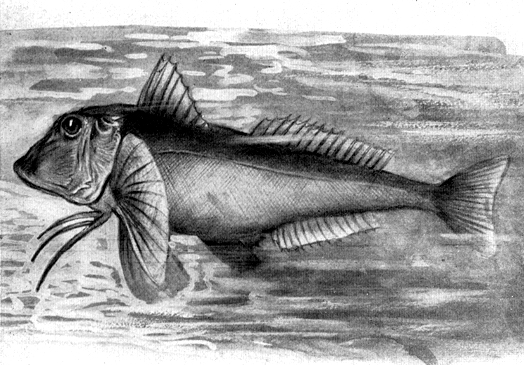

In der letzten Sippe endlich vereinigen wir die Seehähne ( Trigla), kleine oder höchstens mittelgroße, vierschrötige Fische mit verhältnismäßig sehr großem, fast vierseitigem, in einen rauhen Panzer gehülltem Kopfe, zwei getrennten Rückenflossen, drei freien, gegliederten Strahlen vor den großen Brustflossen und Samtzähnen in den Kinnladen und am Pflugscharbeine. Sie haben von jeher die allgemeine Aufmerksamkeit erregt; denn sie geben, wenn man sie aus dem Wasser nimmt, einen sonderbar grunzenden oder knurrenden Laut von sich, der durch Aneinanderreihen ihrer Kiemendeckelknochen erzeugt wird.

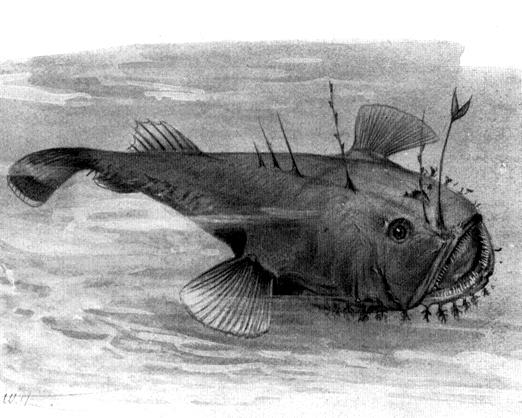

In der Nordsee lebt der Knurrhahn ( Trigla hirundo), ein Fisch von fünfzig bis sechzig Zentimeter Länge. Er ist auf dem Rücken graurötlich oder bräunlich, auf dem Bauche hell rosenrot oder weißlich gefärbt und durch rote Rücken- und Schwanzflosse, die weiße Bauch- und Afterflosse und die schwarzen, innen blau gesäumten Brustflossen sehr geziert.

Ihm nahe verwandt ist der Gurnard, Seehahn oder graue Knurrhahn ( Trigla gunardus), der ungefähr die Hälfte der angegebenen Länge erreicht und oben auf bräunlichgrauem Grunde weiß getüpfelt, auf den Wangen wie mit Sternchen gezeichnet, auf der Unterseite silberweiß ist. Ein längs der Seiten verlaufendes Band Besteht aus scharfen Spitzen, wie die Zähne einer Säge. Die erste Rückenflosse ist braun, zuweilen schwarz gefleckt, die zweite wie die Schwanzflosse lichtbraun, die verhältnismäßig kurzen Brustflossen sind düstergrau, Bauch- und Afterflosse fast weiß.

Beide Seehähne bewohnen das Mittelländische Meer, das Atlantische Weltmeer, die Nord- und Ostsee. Sie sind gemein an den Küsten Englands, nicht selten auch bei Helgoland, längs der friesischen, oldenburgischen und holsteinischen Küste, seltener auf sandigen Küstenstrecken der südlichen Ostsee, halten sich vorzugsweise in der Tiefe, am liebsten auf sandigem Grunde auf und stellen hier vorzugsweise Krustern, sonst auch Muscheln und andern Weichtieren, auch Quallen nach. Sie schwimmen außerordentlich anmutig, wenn auch nicht besonders rasch, gebrauchen ihre großen Brustfinnen gleichsam als Flügel und entfalten und schließen sie abwechselnd. Wenn sie sich nachts auf seichten Stellen bewegen, sollen sie leuchten »wie funkelnde Sterne« und Lichtstreifen hervorbringen, die sich weit im Wasser, bald längs der Oberfläche, bald nach der Tiefe zu fortziehen. Weit auffallender und ungewöhnlicher aber als ihre Schwimmbewegungen ist ihr Fortkriechen auf dem Grunde. Die drei freien Strahlen vor den Brustflossen sind, ihrer Wirksamkeit nach, tatsächlich nichts anderes als Beine oder Füße und ermöglichen ihnen ein förmliches Gehen. Um sich in dieser Weise fortzubewegen, erheben sie den hintern Teil ihres Leibes etwas über den Boden, wie dies unsere dem Leben abgelauschte und unter meiner Aufsicht gezeichnete Abbildung darstellt, bewegen die drei Strahlen rasch nach, die einzelnen unabhängig voneinander und helfen durch schwache seitliche Bewegungen der Schwanzflosse etwas nach. Da die Flossenstrahlen nur kurz sind, fördert dieses absonderliche Gehen zwar nicht gerade schnell, jedoch immerhin genügend, um binnen wenigen Minuten nicht unerhebliche Strecken zurücklegen zu können. Die Laichzeit fällt in die Monate Mai und Juni; im November fängt man gelegentlich junge Seehähnchen von acht bis zehn Zentimeter Länge, die den Alten bereits in allen Stücken gleichen.

Obgleich das Fleisch beider Seehähne, namentlich des Knurrhahnes, etwas hart und trocken ist, wird es doch gern gegessen, unsern Fischen deshalb auch überall nachgestellt. Zum Fange wendet man in England Schleppnetze von fünf Meter Länge, in Italien vorzugsweise Angeln an. In der Gefangenschaft lassen sich die Seehähne selten lange am Leben erhalten, falls man ihnen nicht ein sehr flaches Becken zum Aufenthalt anweist und in demselben einen beständigen und raschen Wechsel des Wassers unterhält, ihnen damit also die von ihnen benötigte Menge von Sauerstoff zuführt.

*

Die Merkmale der Drachenfische ( Trachinidae) sind: ein seiner Länge und Breite nach auf Kosten des ungeheuren Schwanzes zusammengedrückter, messer- oder trichterförmiger Leib, zusammengeschobener, vorgetriebener Kopf mit schief aufwärtsgestelltem Maule und obenliegenden Augen, zwei Rückenflossen, deren erste von der andern gleichsam vorgedrängt worden ist, auch gänzlich fehlen kann, gewöhnlich vor den Brustflossen eingelenkte Bauchflossen und unverhältnismäßig große, der Länge des Schwanzes entsprechende zweite Rücken- und Afterflosse.

Alle zu dieser Familie zählenden Arten leben auf dem Boden des Meeres, am liebsten auf flachen, sandigen Stellen, nicht selten auch auf solchen, die durch die Ebbe zeitweilig bloßgelegt werden, wühlen sich hier bis auf den Kopf in den Sand ein und erwarten, die spähenden Augen ihrer Stellung gemäß benutzend, eine über ihnen wegschwimmende oder kriechende Beute, locken diese vielleicht durch ein Spiel ihrer Flossen und bezüglich Anhängsel herbei, erheben sich plötzlich aus ihrem sandigen Bette, stürzen sich auf die Beute und ergreifen sie fast unfehlbar.

Knurrhahn ( Trigla hirundo)

In den europäischen Meeren wird die Familie vertreten durch die Queisen ( Trachinus). Hier kommen vier einander sehr verwandte, durch ständige Merkmale jedoch sicher unterschiedene Arten vor, von denen auch zwei, das Petermännchen und die Viperqueise, im Norden gefunden werden. Der Leib des erstgenannten ( Trachinus draco) ist sechsmal länger als hoch, auf dem Rücken fast gerade, auf dem Bauche etwas ausgerundet. Hinsichtlich der Färbung kann das Petermännchen mit manch anderem Fische wetteifern. Seine graurötliche Grundfarbe geht gegen den Rücken hin mehr ins Braune, gegen den Bauch hin ins Weißliche über, wird allenthalben mit schwärzlichen Wolkenflecken gemarmelt, zu denen sich in der Augengegend, auf den Schläfen, Kiemendeckeln und Schultern noch krumme Streifen von azurblauer Farbe, auf den Seiten und dem Bauche solche von gelblicher Färbung gesellen. An Länge kann der Fisch bis vierzig Zentimeter erreichen.

Die Viperqueise ( Trachinus vipera) unterscheidet sich durch platteren Kopf und mehr zugerundeten Bauch; auch steht die erste Rückenflosse von der zweiten weiter ab. Die graurötliche Farbe des Rückens geht auf Seiten und Bauch in Silberweiß über; der Rücken ist braun gefleckt, die erste Rückenflosse schwarz, die zweite wie die Schwanzflosse schwarz gesäumt. Die Länge beträgt zwölf bis fünfzehn Zentimeter.

Das Petermännchen, das auf flachen, sandigen Stellen des Atlantischen Weltmeeres, des Mittelmeeres, der Nord- und Ostsee gefunden wird, zieht tiefes Wasser den seichten Stellen vor, lebt aber ebenso wie seine Verwandte auf oder richtiger im Grunde, bis zu den Augen im Sande vergraben. Gegen den Juni hin nähert es sich, um zu laichen, dem flachen Strande, und dann geschieht es, daß es während der Ebbe auch auf den von Wasser entblößten Stellen gefunden wird. Seine Beute besteht vorzugsweise aus Garnelen, vielleicht auch kleinen Fischen, die es bis in nächste Nähe kommen läßt, bevor es aus dem Sande hervorschießt. Letzteres geschieht mit einer überraschenden Schnelligkeit, wie denn überhaupt der so träge erscheinende Fisch ein höchst bewegungsfähiges Tier genannt werden muß. Nicht minder behend gräbt er sich nach geschehenem Fange wieder in den Sand ein. Einige, die ich längere Zeit beobachten konnte, lagen während des ganzen Tages an einer und derselben Stelle ihres Beckens so tief vergraben, daß man nach längerem Suchen eben nur ihre Augen wahrnehmen konnte, erhoben sich, wenn man sie störte, sehr rasch, führten dabei Bewegungen aus, als ob sie mit ihren stacheligen Rückenflossen den Störenfried angreifen wollten, schwammen mehrmals auf und nieder, senkten sich endlich wieder auf den Sand herab, legten die Brustflossen an und bewegten nunmehr die lange Afterflosse wellenförmig, wodurch sie sich sehr rasch die erforderliche Vertiefung aushöhlten.

»Diese Fisch sind auß der zahl der Meerthieren, so den Menschen mit schädlichem gifft verwunden«, sagt der alte Geßner, und eine derartige Meinung, heutigentags noch die aller Fischer, verwundert den nicht, der weiß, daß eine von den Drachenfischen zugefügte Verwundung peinliche Schmerzen und eine heftige Entzündung hervorruft. Nicht bloß der verletzte Teil, sondern das ganze Glied pflegt aufzuschwellen, und erst nach längerer Zeit tritt etwas Linderung der Schmerzen ein. »Ich habe drei Männer gekannt«, sagt Couch, »die von einem und demselben Fische in die Hand gestochen worden waren und wenige Minuten später im ganzen Arme Schmerzen fühlten, jedoch durch Einreibungen mit Öl bald wieder hergestellt wurden.« Andere Fischer wenden nassen Sand, mit dem sie die Wunde reiben, als Gegenmittel an; alle sind überzeugt, daß die Drachenfische vergiften, und fürchten sie deshalb fast ebensosehr wie die Viper.

Das Fleisch des Petermännchens wird gern gegessen, weil es nicht bloß höchst schmackhaft ist, sondern auch für gesund gilt. In der Ostsee fängt man es vom August an bis zum Oktober in Heringsnetzen, in der Nordsee während des ganzen Jahres, bringt es jedoch selten auf den Markt. Seinen Namen soll es daher erhalten haben, daß es die holländischen Fischer als wertlos wegzuwerfen und dem heiligen Petrus zu opfern pflegten.

*

Die älteren Fischkundigen sehen die Stichlinge als Makrelen an, die neueren bilden, Günthers Vorgange folgend, aus ihnen eine besondere Familie ( Gasterosteidae). Der Leib dieser Fischchen ist spindelförmig, seitlich zusammengedrückt, die Schnauze spitzig, der Schwanzteil sehr dünn; die Kinnladen tragen einen schmalen Streifen samtartiger Zähne. Vor der Rückenflosse erheben sich freistehende Stacheln in verschiedener Anzahl; die fast nur aus einem Stachelstrahle bestehenden Bauchflossen stehen annähernd in der Mitte des Leibes. Die Stichlinge leben ebensowohl in Süß- oder Brackgewässern wie in den Meeren der nördlichen Halbkugel und führen eine bei den verschiedenen Arten sehr übereinstimmende Lebensweise, über die uns die heimischen Arten zur Genüge belehren.

Der Stechbüttel, Stichling oder Stachelfisch ( Gasterosteus aculeatus), kenntlich an seinen drei Stachelstrahlen vor der Rückenflosse, von denen der erste über der Brustflosse eingelenkt und der zweite der längste ist, tritt in mehreren, wie es scheint, ständigen Spielarten auf, wird sieben bis acht, höchstens neun Zentimeter lang und ist auf der Oberseite grünlichbraun oder schwarzblau, auf Seiten und Bauch silberig, an Kehle und Brust blaß rosen- oder blutrot gefärbt, ändert aber vielfach ab, trägt auch während der Laichzeit ein weit lebhafteres Kleid als sonst. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über den größten Teil Europas, mit Ausnahme des Donaugebietes, in dem er bisher noch nicht gefunden wurde. Sonst ist er häufig und unter Umständen im süßen Wasser ebenso gemein wie im Meere.

Der Zwergstichling ( Gasterosteus pungitius), einer der kleinsten unserer Süßwasserfische, der höchstens eine Länge von sechs Zentimeter erreicht, unterscheidet sich von jenem durch neun bis elf fast gleich lange Stachelstrahlen vor der Rückenflosse und einen etwas gestreckteren Leib. Die Oberseite ist grünlich, die Unterseite silberglänzend, eine wie die andere oft durch verwaschene Querbänder unregelmäßig gefleckt. Während des Sommers geht bei den Männchen die silberne Färbung der Unterseite oft in eine dunkelschwarze über. Nord- und Ostsee beherbergen den Zwergstichling in namhafter Menge; aber auch er begibt sich häufig in die Flüsse, steigt in ihnen weit empor und scheint sich in süßen Gewässern, ebenso wie andere seiner Verwandten, bleibend anzusiedeln.

Der Seestichling Zwischen dem Seestichling und dem gewöhnlichen Stichling bestehen keine scharfen Artgrenzen. Es handelt sich hier nur um Süß- und Seewasserstandortsvariationen, die sich nach Versuchen von Heinke experimentell ineinander überführen lassen. Herausgeber. oder Dornfisch endlich ( Gasterosteus marinus), das größte Mitglied der Sippe, hat sehr gestreckte Gestalt mit verhältnismäßig spitziger Schnauze und fünfzehn Stacheln auf dem Rücken. Dieser und Oberseite sehen grünlichbraun, die Seiten gelblich, Backen, Kiemendeckel, Kehle und Bauch silberweiß aus; die zweite Rücken- und die Afterflosse zeigen vorn einen dunkeln Fleck. An den schwedischen Küsten kommt eine Spielart vor, die sich durch Pracht der Färbung auszeichnet. Die Länge beträgt fünfzehn bis achtzehn Zentimeter. Die Nord- und Ostsee, erstere im weitesten Sinne des Wortes, bilden die Heimat des Seestichlinges; von hier aus verirrt er sich nach Süden hin bis in den Meerbusen von Gascogne; niemals aber steigt er weit in den Flüssen empor, wie er überhaupt Süßwasser entschieden meidet.

Wenige Fische vereinigen so viele anziehende Eigenschaften in sich wie die Stichlinge. Sie sind lebhaft und bewegungslustig, gewandt, räuberisch und streitsüchtig, mutig im Vertrauen auf ihre anderen Fischen furchtbare Bewaffnung, deshalb auch wohl übermütig, aber zärtlich hingebend in der Fürsorge zugunsten ihrer Nachkommenschaft. All dieser Eigenschaften wegen hält man sie gern in Gefangenschaft, und dies ist Ursache gewesen, daß man sie ziemlich genau kennengelernt hat.

In weiteren Wasserbecken mit reichlichem Zuflusse gelingt es, nach meinen Erfahrungen, stets, sie einzugewöhnen; in kleinen, engen Becken dagegen gehen, wie Evers zu seinem Leidwesen erfahren mußte, anfänglich viele ein. »Fast ohne Ausnahme«, schildert Evers, »gebärden sich alle frisch gefangenen zuerst ganz unsinnig und wütend. Stundenlang konnte so ein Kerl an derselben Stelle hinauf- und hinabrasen, immer den Kopf gegen die Glaswand gerichtet, und kein Leckerbissen, kein Eingriff meinerseits half da: jede Störung machte das Tier nur noch toller. Daß mir viele lediglich infolge dieses Tobens zugrunde gegangen sind, also sich buchstäblich zu Tode geärgert haben, steht mir unzweifelhaft fest. Kam es doch vor, daß besonders gallige Stücke gegen meinen von außen genäherten Finger und gegen ihr eigenes Spiegelbild so heftig gegen die Glaswand fuhren, daß ihnen das Maul blutete!« In weiteren Becken habe ich solches Gebaren nicht beobachtet. Hier schwimmen die frisch eingesetzten Stichlinge zunächst gemeinschaftlich überall umher, um sich heimisch zu machen, und untersuchen jede Ecke, jeden Winkel, jeden Platz. Plötzlich nimmt einer von ihnen Besitz von einer bestimmten Ecke oder einem bestimmten Teile des Beckens, und von nun an beginnt sofort ein wütender Kampf zwischen ihm und jedem andern, der sich erfrechen sollte, ihn zu stören. Beide Kämpfer schwimmen mit größter Schnelligkeit umeinander herum oder nebeneinander hin, beißen und versuchen, ihre furchtbaren Dornen dem Gegner in den Leib zu rennen. Oft dauert der Kampf mehrere Minuten, ehe einer zurückweicht, und sobald dies geschieht, schwimmt der Sieger, anscheinend mit der größten Erbitterung, hinter dem Besiegten her und jagt ihn von einer Stelle des Gefäßes zur andern, bis letzterer vor Müdigkeit kaum weiter kann. Ihre Stacheln werden mit solchem Nachdruck gebraucht, daß oft einer der Kämpfer durchbohrt und tot zu Boden sinkt. Nach und nach wählt jeder einzelne seinen bestimmten Stand, und so kann es kommen, daß in einem und demselben Becken drei oder vier dieser kleinen Tyrannen gegenseitig sich überwachen, jeder bei der geringsten Überschreitung der Gerechtsame über den Frevler herfällt und der Streit von neuem losbricht. »Gefährlich genug«, sagt Evers, »sieht solcher Zweikampf aus, namentlich wenn zwei eifersüchtige Männchen sich minutenlang in blitzschnellen Bewegungen umkreisen. Scheint dann gerade die Sonne durchs Wasser, so blitzen Stacheln und Schuppenkleid wie Waffen und Rüstung. Meistens geht es, wie bei den Strandläufern, ohne ernste Folgen ab; der schwächere Teil ergreift endlich die Flucht, verfolgt von dem wütenden Sieger, bis er über die Grenze hinaus ist und sicheren Unterschlupf gefunden hat. Mehrfach sah ich, wie ein Verfolgter, wenn er in größter Not war, plötzlich anhielt, sich seitwärts legte und dem Verfolger den Bauchstachel drohend entgegenstreckte. Meistens ließ dann der Gegner ab und kehrte um; zuweilen aber fuhr ein besonders erbitterter Kämpe sogar auf den Stachel los und packte ihn mit dem Maule, wahrscheinlich, um ihn herauszureißen; da dies, soweit ich gesehen, niemals gelang, so stand der Sieger nun endlich im Bewußtsein seiner Überlegenheit vom Kampfe ab.«

Mit anderen Beobachtern war ich der Meinung, daß nur die männlichen Stichlinge untereinander kämpfen, die Weibchen dagegen friedlich zusammenleben. Evers widerlegt diese irrtümliche Ansicht. So lebhaft wie die Männchen sind die Weibchen, die gewöhnlich unmittelbar unter der Oberfläche, zu Scharen vereinigt, ihren Stand nehmen, allerdings nicht; ihre scheinbare Gleichgültigkeit bedeutet aber keineswegs Frieden. »Es braucht nicht einmal ein Futterbissen in Sicht zu kommen, um die gesamte Damenwelt in grimmigen Zank ausbrechen zu lassen; nein, auch andere Lappalien haben die gleiche Wirkung; ja, im Grunde liegen die Weibchen beständig auf der Lauer, um bald hierhin, bald dorthin einen Streich zu versetzen.« Gerade sie sind, nach Evers' Beobachtungen, die eifrigsten Verfolger anderer kleinerer Fische, die in ihr Becken gebracht werden, beobachten von oben herab alles auf das schärfste, nehmen keinen Anstand, wütend auch gegen die streitenden Männchen loszufahren und bald den fliehenden noch eins zu versetzen, bald den siegenden drohend entgegenzurücken: sie führen ein förmliches Pantoffelregiment. Zwei von Evers gepflegte besonders große und langstachelige Weibchen warfen sich zu Alleinherrschern auf, achteten gegenseitig nur sich, griffen aber alle übrigen Artgenossen an und wußten sie so in Furcht zu setzen, daß die übrigen Weibchen selbst beim Futternehmen so lange sich verkrochen, bis jene den Löwenanteil vorweggenommen hatten. Selbst die Männchen hatten unter diesen Xanthippen arg zu leiden, und diejenigen unter jenen, die keinen bestimmten Standort erkämpft hatten, kamen aus dem Regen in die Traufe, wenn sie vor ihresgleichen flohen und im Gebiete der Weibchen Schutz suchten.

Innere Erregung der Stichlinge übt den größten Einfluß auf ihre Färbung aus; letztere ändert sich buchstäblich mit der Stimmung. Aus dem grünlichen, silbergefleckten Fische wandelt der zornige Siegesmut einen in den schönsten Farben prangenden um: Bauch und Unterkiefer nehmen tiefrote Färbung an; der Rücken schattiert bis in Rötlichgelb und Grün; die sonst weißliche Iris leuchtet in tiefgrünem Schimmer auf. Ebenso schnell macht sich ein Rückschlag bemerklich. Wird aus dem Sieger ein überwundener, so verbleicht er wieder. Evers hat auch hierüber sorgfältige Beobachtungen angestellt. Die Verfärbung seiner Pfleglinge war stets so genau an seelische Vorgänge gebunden, daß sie einen förmlichen Gradmesser dafür abgab. Jedes Männchen, das einen bestimmten Platz erkämpft hatte, prangte in lebhaften Farben, wogegen die noch nach solchem ringenden, die sich zu den Weibchen halten mußten, an der Farblosigkeit derselben teilnahmen. Tauchte bei dem einen oder anderen ein mattes Rosenrot auf, so durfte der Beobachter mit Sicherheit annehmen, daß von dem betreffenden Fischchen ein Eroberungsversuch ausgeführt werden würde. Seine Färbung nahm dann stetig zu, verschwand aber, sowie das Wagnis mißlungen war. Auch bei den herrschenden Männchen war die Vertiefung der Färbung jedesmal das Vorzeichen eines Unternehmens. Versetzte Evers seine Stichlinge im Höhepunkte des Farbendunkels in andere Behälter, so verschwand ihre Pracht sehr rasch, kehrte auch, solange sie in Ruhe blieben, nicht wieder. Mehrfach zeigten aber solche Einsiedler erhöhte Färbung, und dann war es manchmal schwierig, die Ursache ihrer Erregung zu ergründen. Der eine erboste sich über ein herabgeknicktes, vom Winde bewegtes Schilfblatt, der andere über ein seiner Auffassung nach unrichtig liegendes Sandkorn am Grunde, der dritte über den Schatten des Beobachters.

In sehr weiten Becken oder im freien Wasser schwimmen die Stichlinge rasch und gewandt einher, schnellen sich oft hoch über das Wasser empor, gefallen sich überhaupt in mancherlei Spielen, achten dabei aber auch hier auf alles, was um sie her vorgeht, namentlich auf junge Fischbrut, die den größten Teil ihrer Beute ausmacht. Um stärkere Raubfische kümmern sie sich im ganzen wenig, wohl weil sie von ihrer eigenen Wehrhaftigkeit überzeugt sind: will man doch bestimmt beobachtet haben, daß selbst arge Räuber sie meiden. Sogar der Hecht, dem alles Genießbare recht ist, scheut sich vor ihren Stacheln, nur größere Seefische, z.B. Dorsche und Lachse, füllen unbesorgt mit ihnen den Magen an. Ungeachtet ihrer Wehrhaftigkeit und scheinbaren Achtlosigkeit kennen sie jedoch ihre Feinde recht gut, richten wenigstens gegenüber solchen Fischen, die ihnen gefährlich erscheinen, sofort ihre Waffen auf. Als Evers einen Barsch in einen seiner Behälter setzte, ließen sich die in letzterem lebenden Goldfische gar nicht, die Elritzen kaum in ihren gewöhnlichen Geschäften stören; ganz anders aber faßten sämtliche Stichlinge die Sachlage auf. Während der Barsch in unheimlicher Ruhe, mit den rötlich funkelnden Augen und dem gierigen Rachen, ein rechtes Bild der Mordlust, seine Kreise zog, hatten die Stichlinge sofort nach seiner Ankunft sich eng zusammengeschart, loderten förmlich auf in dunkler Zornesglut und bewachten alle mit drohend aufgerichteten Dornen den Gegner. Jetzt war aller Bruderzwist vergessen: solange der Barsch in dem Behälter blieb, hat Evers keinen Stichling den andern jagen sehen. Vielmehr hielten sie sich in den oberen Schichten des Wassers, namentlich in den dort sich verzweigenden Rankengewächsen, zusammen; die Männchen bildeten gleichsam die äußere Verteidigungslinie, und einer oder der andere der kühnen Gesellen stieß zuweilen vor und jagte dem Feinde eine Strecke weit nach. Ebenso unternehmend wie Raubfischen gegenüber zeigen sich die Stichlinge angesichts einer von ihnen ins Auge gefaßten Beute. Sie jagen auf alles Getier, das sie überwältigen zu können glauben, und legen staunenswerte Freßlust an den Tag. Backer versichert, gesehen zu haben, daß ein Stechbüttel binnen fünf Stunden vierundsiebzig ausgekrochene Fischchen von etwa acht Millimeter Länge verschlang; der Seestichling lauert, nach den Beobachtungen von Couch, zwischen Seegras und Gestein in den verschiedensten Lagen aufgestellt, auf nahende Beute und überfällt solche von einer ihm fast gleichkommenden Größe; Ramage erfuhr, daß junge Blutegel von den Stechbütteln eifrig verfolgt und solche von zwölf Millimeter Länge ohne weiteres verschluckt wurden. Sobald man den Egel in das Glas brachte, das den Stichling beherbergte, kreiste dieser umher, bis er ihn packen konnte; hatte der Egel sich in das Glas angeheftet, so wurde er abgerissen, gebissen und geschüttelt, wie ein Hund mit einer gefangenen Ratte umgeht, und so lange in dieser Weise gemartert, bis er sich nicht mehr wehren konnte, hierauf verschlungen. Couch gab einem seiner Stichlinge einen Aal von acht Zentimeter Länge zur Gesellschaft; kaum war dieser in das Becken gebracht worden, als er auch schon von dem Räuber angegriffen und, den Kopf voran, in Schlund und Magen versenkt wurde. Der Aal aber war für einen Bissen doch zu groß, und der überbleibende Teil hing dem Räuber aus dem Maule heraus; dieser sah sich deshalb genötigt, ihn wieder hervorzuwürgen: doch geschah dies erst, nachdem bereits ein Teil der Beute verdaut war. Motten und andere kleine Schmetterlinge, die auf die Oberfläche des Wassers fielen, wurden sofort gepackt, entflügelt und verschluckt. Sorgsamer beobachtende Fischer erklären alle Stichlinge als überaus schädliche Feinde des Laiches und der jungen Brut fast sämtlicher Fischarten; einzelne Fischpfleger klagen sie an, wehrlose Goldfische anzugreifen, zu beißen, zu entschuppen, selbst zu töten. Die Versicherung der ersteren beruht im allgemeinen wohl auf richtiger Beobachtung, die Anklage der letzteren ist wenigstens teilweise begründet, indem die Stichlinge zuweilen allerdings Gold- und andere Zierfische gefährden, ebensooft aber mit derartigen Genossen sich einleben und sie dann ziemlich unbehelligt lassen. Sie würden, hätten sie nur die Größe eines Barsches, unsere Gewässer entvölkern und uns im höchsten Grade furchtbar werden, so sehr sie uns durch ihre Schönheit entzücken möchten.

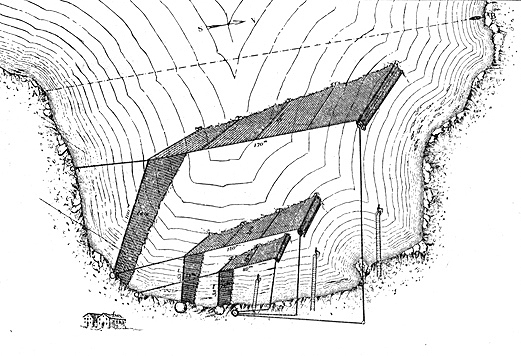

Das merkwürdigste in der Lebensgeschichte der Stichlinge ist unzweifelhaft ihr Brutgeschäft. Deutsche und englische Forscher hatten schon vor vielen Jahren über den Nestbau und die Wachsamkeit der Stichlinge geschrieben; aber erst, nachdem ein Franzose seine Beobachtungen der französischen Akademie der Wissenschaften vorgelegt, wurde, wie das in der Regel zu gehen pflegt, die Trommel gerührt und Lärm geschlagen. Denn mehr als hundert Jahre vor Coste, dessen Verdienste ich übrigens nicht im geringsten verkleinern will, hat der Engländer John Hall eine Beschreibung und Abbildung des Nestes unseres Stechbüttels veröffentlicht.

Wenn die Laichzeit herannaht, wählt jedes Männchen einen bestimmten Platz und verteidigt denselben mit der ihm eigentümlichen Hartnäckigkeit und Kampflust gegen jeden anderen Fisch seiner Art und seines Geschlechtes, der den Versuch wagen sollte, ihn zu verdrängen. Der erkorene Platz kann verschieden sein. Die Stichlinge, die im süßen Wasser laichen, suchen gewöhnlich eine seichte Stelle auf kiesigem oder sandigem Grunde auf, über die das Wasser ziemlich rasch rieselt oder doch öfters bewegt wird, und legen ihr Nest entweder auf dem Boden, halb im Sande vergraben, oder freischwebend zwischen Wasserpflanzen an; die Seestichlinge erwählen ähnliche Standorte und benutzen meist längere Tange in der Nähe des Strandes, zwischen denen sie sich überhaupt gern aufhalten, zur Befestigung des Netzes.

Im Freien pflegt der männliche Stichling den größten Teil seines Nestes im Schlamme zu verbergen, und dies mag wohl auch die Hauptursache sein, daß man erst so spät auf seine den Jungen gewidmete Sorgfalt aufmerksam geworden ist. »Als ich«, erzählt Siebold, »im Jahre 1838 in der Umgegend von Danzig einen Teich besuchte, dessen Grund mit Sand bedeckt war, fielen mir darin vereinzelte Stichlinge auf, die fast unbeweglich im Wasser schwebten und sich durch nichts verscheuchen ließen. Ich erinnerte mich sogleich dessen, was ich vor kurzem über den Nestbau des Fisches gelesen hatte, und vermutete, daß auch diese Stichlinge in der Nähe des Nestes Wache hielten, konnte aber bei aller Klarheit des Wassers auf dem sandigen Grunde des Teiches nirgends solche Nester entdecken. Als ich mit meinem Stocke auf dem Grunde umherfuhr, bemerkte ich, daß, wenn ich in die Nähe eines Stichlinges kam, dieser mit größter Aufmerksamkeit den Bewegungen des Stockes folgte. Ich konnte durch diese Bewegungen der Stichlinge voraussehen, daß sie mir ihr wahrscheinlich im Sande verborgenes Nest zuletzt selbst verraten würden, und fuhr deshalb um so emsiger fort, mit meinem Stocke auf dem Grunde herumzutasten. Plötzlich stürzte ein Stichling auf den Stock los und suchte ihn durch heftiges Anrennen mit der Schnauze wegzustoßen, woraus ich schloß, daß ich jetzt die Stelle getroffen hätte, wo sein Nest unter dem Sande versteckt liege; ich streifte mit dem Stocke etwas stärker über den Sand hin und entblößte in der Tat ein aus Wurzelfasern und andern Pflanzenstücken gefertigtes Nest, in dem angebrüteter Laich enthalten war. Auf ähnliche Weise gelang es mir bei den übrigen Stichlingen, mir den Ort ihrer Nester von ihnen anzeigen zu lassen. Einmal auf eine solche Stelle aufmerksam gemacht, war ich dann leicht imstande, auf dem Sandgrunde an einer kleinen Öffnung, aus der Wurzelfasern hervorschimmerten, und die ich früher übersehen hatte, das unter dem Sande vollständig versteckte Nest zu erkennen.«

Warrington, Coste und Evers, die ihre gefangenen Stichlinge beim Bauen beobachteten, haben uns über die Art und Weise ihrer Arbeit unterrichtet. Das Männchen, das während der Laichzeit in den prachtvollsten Farben prangt und seine erhöhte Tätigkeit und Regsamkeit auch in anderer Weise bekundet, schleppt, falls es sich für einen Standort am Boden entschieden hat, zuerst einige Wurzeln und ähnliche Teile verschiedener Wasserpflanzen, auch solche, die länger sind als es selbst, manchmal aus ziemlicher Entfernung herbei, reißt sogar von lebendigen Pflanzen mit vieler Mühe ganze Teile ab, untersucht das Gewicht derselben, indem es sie fallen läßt, und verbaut diejenigen, die rasch zu Boden sinken, wogegen es die zu leicht befundenen wegwirft. Die Stoffe werden stets sorgfältig ausgewählt, geschichtet und nochmals zurechtgelegt, bis der kleine Künstler sie seinen Wünschen entsprechend geordnet findet. Zur Befestigung am Grunde dient Sand oder Kies; die innere Rundung, überhaupt die Gestalt wird hervorgebracht und die Haltbarkeit erzielt, indem der Stichling langsam über die befestigten Teile wegschwimmt und sie dabei leimt und zusammenkittet. Deutlich beobachtete Evers, wie der kleine Baumeister, nachdem er neue Stoffschichten hinzugefügt, die Flossen schüttelte, den Kopf erhob, den Leib auswärts bog, mit dem ganzen Unterleibe über den Bau wegglitt und nunmehr einen im Wasser gut erkennbaren Klebstofftropfen ausschied, dessen Wirkung an den nun zusammengeleimten Baustoffen sofort sich zeigte. Zuweilen schüttelt er an dem Baue und drückt ihn dann wieder zusammen; zuweilen hält er sich schwimmend über ihm, verursacht mit seinen Flossen, die er rasch hin- und herbewegt, einen Strom und wäscht damit die zu leichte Bedeckung und einzelnen Halme des Nestes weg, nimmt sie von neuem auf und versucht, sie passender unterzubringen. Das Herbeischaffen der verschiedenen Baustoffe währt etwa vier Stunden: nach Ablauf dieser Zeit ist auch das Nest in seinen rohen Umrissen vollendet; der Ausbau aber, das Ausscheiden der zu leichten Teile, das Ordnen einzelner Halme, das Verflechten ihrer Enden und das Beschweren derselben mit Sand beansprucht mehrere Tage. Während des Bauens hat der Stichling nur seine Arbeit und die Verhinderung jeglicher Störung im Sinne. Emsig schafft er, und mißtrauisch beobachtet er jeden Ankömmling, sei er ein anderer Stichling, ein Molch, ein Wasserkäfer, eine Larve, und komme er mit böser Absicht oder harmlos in die Nähe des Nestes: ein Wasserskorpion in einem der unter Evers' Pflege stehenden Behälter wurde von dem bauenden Männchen dreißig und mehr Male ergriffen und im Maule bis auf die entgegengesetzte Seite des Beckens getragen. Die Größe des Nestes ist sehr verschieden, da sie ebensowohl durch den Standort wie durch die Baustoffe beeinflußt wird; durchschnittlich mag es Faustgröße haben. Gewöhnlich ist es länglichrund und oben vollständig geschlossen, seitlich dagegen mit einem Ein- und Ausgange versehen. Anfänglich bemerkt man nur den Zugang zum Innern, später ihm gegenüber auch den Ausgang. Wenn nämlich der Stichling seinen Bau vollendet hat, versucht er Weibchen herbeizulocken. Warrington sagt, daß ein fertiges Nest die Aufmerksamkeit des herbeikommenden Weibchens errege, Coste dagegen, daß das Männchen ausgehe, um Weibchen herbeizuschaffen, und sie unter vielfachen Liebkosungen in die Hochzeitskammer einführe. Mit letzterem stimmt auch Warrington überein. Das Männchen legt ersichtlich Vergnügen an den Tag, ein Weibchen gefunden zu haben, umschwimmt dasselbe in allen Richtungen, begibt sich ins Nest, fegt es aus, kehrt einen Augenblick später zurück und trachtet, die Gattin durch Stoßen mit der Schnauze ins Innere zu treiben. Will sie sich nicht gutwillig fügen, so wird auch der Stachel oder wenigstens die Schwanzflosse gebraucht, um womöglich die Sprödigkeit zu besiegen, nötigenfalls aber ein anderes Weibchen herbeigeschafft. Gelingt es dem Männchen, ein Weibchen zum Eingange zu bewegen, so legt dasselbe einige Eier, nach Coste zwei oder drei, bohrt auf der dem Eingange entgegengesetzten Seite ein Loch durch die Nestwandung und entfernt sich. Fortan hat also das Nest zwei Öffnungen, und den Eiern kommt der nunmehr durchgehende Wasserstrom zugute. Am nächsten Tage begibt sich das Männchen wiederum auf die Brautschau, bringt günstigenfalls ein zweites Weibchen herbei, zwingt auch dieses, mit Güte und Gewalt, zu legen, und wiederholt sein Bemühen, bis eine genügende Anzahl von Eiern vorhanden ist. Während oder unmittelbar nach dem Legen begibt es sich in das Nest, reibt seine Seite an der des Weibchens und streicht dann über die Eier hin, um sie zu besamen.

Von nun an verdoppelt es seinen Eifer und seine Wachsamkeit. Es gilt, die Eier vor jedem Angriffe zu bewahren und zu verteidigen. Jeder andere fortan sich nähernde Stichling wird mit Wut angefallen und in die Flucht geschlagen, gleichviel ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt; denn diese gefährden die Eier in demselben Grade wie jene, sind vielleicht noch lüsterner nach ihnen oder den eben ausgeschlüpften Jungen. Bis zum Auskriechen der letzteren bekundet das Männchen auch noch in anderer Art seine Sorgfalt. Es bessert an dem Neste durch Zufall entstandene oder von einem Beobachter hervorgebrachte Unordnung mit der Schnauze wieder aus, stellt sich oft vor oder in dem Brutraume auf, bewegt zitternd seine Brustflossen und erneuert so das Wasser innerhalb des Nestes, gleichsam als wisse es, daß den Eiern frischer Sauerstoff zugeführt werden müsse. Couch beobachtete mit Vergnügen, daß ein Seestichling, der sein Nest oberhalb der niedrigsten Flutmarke angelegt und von der Ebbe vertrieben wurde, jedesmal mit eintretender Flut zurückkehrte, um die Wiege seiner Kinder zu untersuchen, auszubessern und von neuem zu bewachen. Sehr häufig werden die treuen Tiere durch mißgünstige andere Männchen, die ihnen wahrscheinlich das Nest wegnehmen wollen, oder durch die raublustigen Mütter gestört, und so ist ihre Wachzeit eigentlich ein ununterbrochener Kampf.

Nahen sich endlich die Eier der Reife, so machen sich neue Sorgen geltend. Es handelt sich jetzt darum, die ungeschützten Jungen zu behüten und zu bewahren. In Warringtons Becken wurden in der Nacht des achten Mai von einem Weibchen Eier gelegt und die Mutter schon am nächsten Tage von dem Männchen heftig zurückgejagt. Dieses versah nun sein Wächteramt bis zum achtzehnten desselben Monats und begann an diesem Tage plötzlich, das Nest bis auf einige Grundhalme zu zerstören. Aller auf den Eiern liegende Schlamm und Sand wurde auf einer Stelle von acht Zentimeter Durchmesser sorgfältig mit dem Munde weggenommen und fortgeschafft. Als Warrington, verwundert über das Beginnen des so sorgsamen Vaters, ein Vergrößerungsglas zu Hilfe nahm, entdeckte er die eben ausgekrochenen Jungen. Von jetzt an schwamm das Männchen ununterbrochen die Kreuz und die Quer über den gereinigten Raum umher, seine Wachsamkeit gleichsam verdoppelnd, jeden anderen Fisch, der nur bis auf eine gewisse Entfernung nahte, zurücktreibend. Nachdem die Jungen etwas an Größe und Stärke zugenommen hatten, schienen sie sich zerstreuen zu wollen; der Vater aber wußte dies zu verhindern, indem er die Ausreißer mit dem Maule aufnahm, verschluckte und vorsichtig wieder auf das Nest spie. Erst später, als die Brut bereits im Schwimmen sich tüchtig zeigte, nahm die Tätigkeit des Wächters nach und nach ab, und als sie endlich ernährungsfähig waren, bekümmerte der Alte sich gar nicht mehr um sie.

Stichlinge, die Evers im Freien bei ihren Nestern fing und mit diesen in seine Glasbecken brachte, brüteten nicht, erkannten ihr Nest also offenbar nicht und rasten sich zu Tode; wohl aber nahmen sich solche, die in den Becken gebaut hatten, im Freien gesammelter und ihrer Pflege übertragener Eier ebenso getreulich an wie ihrer eigenen. Ein Männchen, das nach dem Ablassen des verdorbenen oder doch genügenden Sauerstoffes entbehrenden Wassers im Becken in die übliche Raserei verfallen war, ließ sich nach Erneuerung des Wassers ebenfalls auf sein Nest aufmerksam machen, erhielt sein Purpurgewand wieder und brütete dann so eifrig, als ob nichts geschehen wäre, gewöhnte sich im Laufe von vierzehn Tagen sogar so vollständig an die von Evers verursachte Ebbe und Flut, daß es in den Zwischenzeiten nicht einmal mehr sein Hochzeitskleid ablegte und, wenn auch eine gewisse Unruhe, so doch nicht mehr die blinde Berserkerwut zeigte. Dieses Männchen wurde eines Morgens über einer kleinen Sandvertiefung an Stelle des zerrissenen und zerstreuten Nestes gesehen, unbeweglich auf demselben Flecke sich haltend und mit Argusaugen einen kleinen Nebelfleck beobachtend, der bei näherer Forschung als ein Heer winzig kleiner Fischchen sich erwies. Tagelang schwamm der treue Vater ununterbrochen die Kreuz und die Quer über der Stelle umher, jedes noch so winzige Wesen, das sich nahte, verjagend und für Hunger und sonstige Bedürfnisse sich ebenso unzugänglich zeigend wie während der Brutzeit selbst. Als nach etwa acht Tagen einige der vier bis fünf Millimeter langen Kinderchen sich hervorzuwagen begannen und je länger, je weiter sich zu entfernen versuchten, folgte ihnen der besorgte Alte, ergriff sie mit dem Maule, verschluckte sie, kehrte zum Nistorte zurück und spie die kleinen Däumlinge heil und unversehrt wieder in die Senkung hinein. Vier Wochen später waren diese Jungen deutlich als Stichlinge erkennbar, hoben auch schon die winzigen Stacheln und bekundeten sich in der Gewandtheit und Raschheit ihrer stoßweisen Bewegungen als echte Kinder ihrer Eltern. Ein Stichlingsmännchen endlich verließ, nachdem es vierzehn Tage eifrig, in der dritten Woche lässiger gebrütet hatte, die Eier, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß dieselben verdorben waren.

Obgleich die Stichlinge nur etwa sechzig bis achtzig, also verhältnismäßig wenig Eier legen und ungeachtet ihrer Wehrhaftigkeit von manchen Feinden, insbesondere von sehr großen Bandwürmern, geplagt und gefährdet werden, auch, nach Angabe Blochs, höchstens drei Jahre leben sollen, vermehren sie sich doch zuweilen in unglaublicher Menge, namentlich in den sogenannten toten Armen der Flüsse, in stehenden Teichen und Seen und in Festungsgräben. In größeren Teichen sieht man sie durchaus nicht gern, weil ihre Gefräßigkeit die Aufzucht der Nutzfische empfindlich beeinträchtigt und sie da, wo sie sich einmal eingenistet, sich nur sehr schwer wieder ausrotten lassen. In Schweden und England fängt man sie in manchen Jahren in so großer Masse, daß man sie zum Schweine-, Hühner- und Entenfutter, zum Trankochen oder als Dung verwendet. Pennant erzählt von einem Manne in Lincolnshire, der längere Zeit hindurch täglich vier englische Schilling mit Stichlingsfang verdienen konnte, obgleich er von den Landwirten nur einen halben Pfennig für den Scheffel dieser Tiere erhielt. Das Fleisch gilt überall für ungenießbar. In Danzig erzählte man Siebold, um die Not zu schildern, die während der letzten Belagerung in der Stadt geherrscht habe, daß die ärmeren Einwohner bei dem Mangel der gewöhnlichen Lebensmittel zu den während der Belagerung in den Festungsgräben überaus häufigen Stichlingen ihre Zuflucht genommen hätten, um ihren Hunger zu stillen. Dieser allgemeinen Mißachtung gegenüber behaupten einige, daß der Stichling keineswegs ein schlechtes Essen wäre, vielmehr, falls er nur recht zubereitet werde, eine sehr wohlschmeckende Speise abgebe.

*

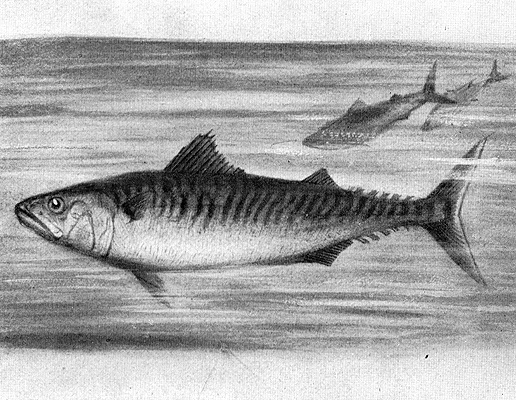

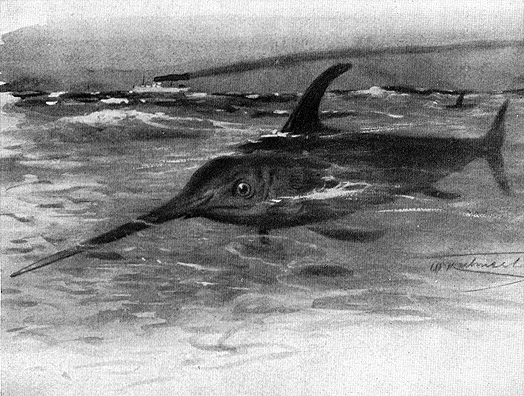

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl wohlgebauter Fische mit spindelförmigem, seitlich zusammengedrücktem, gegen den Schwanz hin sehr verdünntem Leibe, der gewöhnlich mit kleinen, kaum wahrnehmbaren Schuppen bekleidet ist und deshalb glatt erscheint, einigt sich naturgemäß zu einer Familie, die wir der hervorragendsten Art zuliebe die der Makrelen ( Scombridae) nennen. Zur besonderen Kennzeichnung derselben mag noch hervorgehoben sein, daß die Deckelstücke glatt, das heißt ohne Stacheln und Zähnelung sind, die Kiemenspalte sich fast schließt, die harten Strahlen der Rückenflosse weniger als die weichen und ebenso minder als die der Afterflosse entwickelt, die ersteren auch wohl getrennt oder in einzelne Teile zerfallen und die brutständigen Bauchflossen zuweilen verkümmert oder gar nicht vorhanden sind.

Bewohner der hohen Meere aller Gürtel der Länge und Breite, dehnen die Makrelen ihr Verbreitungsgebiet meist auch über sehr weite Strecken aus. Fast alle bekannten Arten, mehr als hundert an der Zahl, leben gesellig, einzelne in unzähligen Scharen zusammen, viele von ihnen in bedeutenden Tiefen des Wassers, andere mehr in den höheren Schichten. Alle sind treffliche Schwimmer, alle ohne Ausnahme tüchtige Räuber, obgleich man nicht sagen kann, daß ihre Raubfähigkeit und Raublust im Verhältnisse zu ihrer Körpergröße steht, da gerade die größeren Arten der Familie oft mit sehr kleiner Beute sich begnügen. Die Vermehrung der Makrelen ist meist beträchtlich, ihre Bedeutung für die Fischerei dementsprechend erheblich. Einzelne Arten gelten für gewisse Küstenstrecken als die wichtigsten aller Fische; andere werden eben nur den Heringen nachgestellt.

*

Die gestreckte Gestalt, zwei weit voneinander getrennte Rückenflossen, deren hintere sich in mehrere sogenannte falsche oder Bastardflossen auflösen, schwache Kiele an den Schwanzseiten, spitzenlose Kiemendeckel, kegelförmige Kieferzähne in einfacher Reihe, sieben Kiemenstrahlen und ein aus kleinen Schuppen bestehendes Kleid sind die Merkmale der Makrelen im engeren Sinne ( Scomber), als deren wichtigste Vertreter wir die Makrele ( Scomber scomber) ansehen. Der ebenso schön gestaltete wie gefärbte Fisch erreicht eine Länge von vierzig bis fünfundvierzig, höchstens fünfzig Zentimeter sowie ein Gewicht von durchschnittlich einem Kilogramm und ist oben auf lebhaft blauem, goldig glänzendem Grunde dunkel in die Quere gestreift, unten silberweiß.