|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Nager tragen ihren Namen fast noch mit größerm Rechte als die Raubtiere den ihrigen; denn man braucht ihnen nur in den Mund zu sehen, um sie sofort und unzweifelhaft als das zu erkennen, was sie sind. Zwei große Nagezähne in beiden Kiefern, die nicht allein die Schneidezähne vertreten, sondern auch die Eck- und Lückzähne zu ersetzen scheinen, sind das allen gemeinsame Merkmal. Sie sind bedeutend größer als alle übrigen Zähne des ganzen Gebisses, die oberen immer stärker als die unteren, alle bogenförmig gekrümmt, an der Schneide breit oder spitzmeißelartig, an der Wurzel drei- oder vierkantig, bald flach, bald gewölbt, glatt oder gefurcht, weiß oder gelblich und rot gefärbt. Ihre äußere oder vordere Fläche ist mit stahlhartem Schmelz belegt, und dieser bildet auch die scharfe Spitze oder den breiten, schneidenden Meißelrand. Der übrige Zahn besteht aus der gewöhnlichen Zahnmasse. Bei der ausgedehnten Benutzung dieser Hauptzähne würden sie sich in kurzer Zeit abstumpfen oder abnutzen, hätten sie nicht einen großen Vorzug vor allen übrigen Zähnen des Säugetiergebisses: ihr Wachstum ist unbeschränkt. Die Zahnwurzel liegt in einer Zahnhöhle, die sich weit in dem Kiefer einbohrt, und enthält an dem hinteren, offenen Ende in einer trichterförmigen Einbuchtung einen blendenden Keim, der ununterbrochen den Zahn in demselben Grade ergänzt, wie er vorn sich abnutzt. Die feine Schärfe der Schneide wird durch gegenseitiges Aufeinanderreiben und dadurch bewirktes Abschleifen der Zähne erhalten; beide Kiefer können auch bloß senkrecht von vorn nach hinten wirken. So vereinigen diese Zähne alles Erforderliche, um dem ungeheuren Kraftaufwande, den das Nagen beansprucht, gewachsen zu sein. Von dem beständigen Wachstum der Nagezähne überzeugt man sich leicht, wenn man einem Nager, einem Kaninchen z. B., einen seiner Nagezähne gewaltsam abbricht. Dann wächst der gegenständige, weil er nun nicht mehr abgenutzt wird, rasch weiter, tritt in einem engen Bogen aus dem Maule hervor und rollt sich gehörnartig ein, hierdurch das ganze Gebiß verstümmelnd und die Ernährung des Tiers im höchsten Grade erschwerend.

Der im allgemeinen längliche Schädel ist oben Platt, das Hinterhauptloch an der Hinteren Fläche gelegen, ein geschlossener Jochbogen regelmäßig vorhanden, der Oberkiefer kurz, der Zwischenkiefer bedeutend entwickelt, der Unterkiefer ist fest eingelenkt, daß eine seitliche Bewegung fast unmöglich wird. Die Wirbelsäule besteht außer den Halswirbeln, aus 12 bis 16 rippentragenden, 5 bis 7 rippenlosen, 3 bis 6 Kreuz- und 6 bis 32 Schwanzwirbeln. Das lange, schmale Becken ist mit seltenen Ausnahmen geschlossen, ein Schlüsselbein regelmäßig vorhanden. Bei vielen Nagern öffnen sich an der Innenseite der Lippen Backentaschen, die sich bis in die Schultergegend ausdehnen können und bei Einsammlung der Nahrung als Vorratssäcke dienen. Ein besonderer Muskel zieht diese Taschen zurück, wenn sie gefüllt werden sollen. Die Speicheldrüsen sind gewöhnlich sehr stark entwickelt. Der Magen ist einfach, jedoch bisweilen durch Einschnürung in zwei Abschnitte geteilt. Die Länge des Darmschlauchs beträgt die fünf- bis siebzehnfache Leibeslänge. Die Eileiter der Weibchen gehen jeder für sich in einen Fruchthalter von darmförmiger Gestalt über, der dann in der langen Scheide mündet. Das Gehirn deutet auf geringe geistige Fähigkeiten; die Halbkugeln des großen Gehirns sind klein und die Windungen schwach. Die Sinneswerkzeuge sind gleichmäßig und ziemlich vollkommen entwickelt.

Die Nager verbreiten sich über alle Erdteile und finden sich in allen Klimaten der Breite und Höhe, soweit die Pflanzenwelt reicht. »Mitten in ewigem Schnee und Eise«, sagt Blasius, »wo stellenweise noch ein warmer Sonnenstrahl nur ans wenige Wochen ein kurzes und kümmerliches Pflanzenleben hervorlockt, auf den stillen, einsamen Schneehöhen der Alpen, in den weiten, öden Flächen des Nordens findet man noch Nager, die nicht nach einer schöneren Sonne sich sehnen. Aber je reicher und üppiger die Pflanzenwelt, desto bunter, mannigfaltiger wird das Leben dieser Tierordnung, die kaum ein Fleckchen Erde unbewohnt läßt.«

Höchst verschiedenartig ist die Lebensweise dieser allverbreiteten Geschöpfe. Nicht wenige sind Baum-, viele Erdtiere, diese leben im Wasser, jene in unterirdischen, selbst gegrabenen Höhlen, die einen im Gebüsch, die andern im freien Felde. Alle sind mehr oder weniger bewegliche Säugetiere, die je nach der Verschiedenheit ihrer Wohnorte entweder vortrefflich laufen oder klettern oder graben oder schwimmen. Meist scharfsinnig, munter und lebhaft, scheinen sie doch nicht klug oder besonders geistig befähigt zu sein. Die große Mehrzahl aller ist ein geistarmes Gesindel, das wohl scheu, nicht aber vorsichtig oder listig sein kann, sich auch sonst niemals durch irgendwelche hervorragende geistige Tätigkeit auszeichnet. Manche leben paarweise, andere in Familien und nicht wenige scharenweise zusammen, vertragen sich auch gut mit andern Tieren, ohne sich jedoch mit diesen zu befassen. Bosheit und Tücke, Wildheit und Unverschämtheit, hervorgegangen aus Überlegung, äußern nur wenige. Bei Gefahr ziehen sie sich so schleunig als möglich nach ihren Verstecken zurück; aber nur die allerwenigsten sind klug genug, Verfolgungen auf listige Weise zu vereiteln. Alle Nager nähren sich hauptsächlich von pflanzlichen Stoffen, Wurzeln, Rinden, Blättern, Blüten, Früchten aller Art, Kraut, Gras, mehligen Knollen, ja selbst Holzfasern werden von ihnen verzehrt; die meisten aber nehmen auch tierische Stoffe zu sich und werden zu wirklichen Allesfressern. Eigentümlich ist, daß viele, die zu schwach sind, größere Wanderungen zu unternehmen oder der Strenge des Winters zu widerstehen, Vorräte einsammeln und diese in unterirdischen Kammern aufspeichern. Unter den Säugetieren dürfen die Nager als die Baumeister gelten; denn einzelne von ihnen errichten sich wahrhaft künstliche Wohnungen, die schon seit den ältesten Zeiten die Bewunderung der Menschen erregt haben. Nicht wenige verbringen den Winter in einem totenähnlichen Schlafe, verfallen in Erstarrung und erhalten sich von ihrem im Sommer reichlich aufgespeicherten Fette, das bei den in jeder Hinsicht herabgestimmten Lebenstätigkeiten nun gemachsam verzehrt wird.

Im Verhältnis zu der geringen Größe der Nager ist ihre Bedeutung allerdings eine sehr erhebliche, sie erscheinen uns aber als unsere schädlichsten und gefährlichsten Feinde. Hätten nicht auch sie ein ungezähltes Heer von Feinden gegen sich, und wären sie nicht Seuchen und Krankheiten mancherlei Art in hohem Grade unterworfen, sie würden die Erde beherrschen und verwüsten. Der ununterbrochene Vertilgungskrieg, der gegen sie geführt wird, erhält in ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit und Vermehrungsfähigkeit ein Gegengewicht, das nur zu oft zum überwiegenden wird. Es klingt überraschend und ist dennoch wahr, wenn angegeben wird, daß ein Nagerpärchen binnen Jahresfrist seine Nachkommenschaft auf Tausend bringen kann. Solche erzeugungstüchtige Arten werden oft zu furchtbaren Verwüstern des menschlichen Besitztums. Ihre Wühlerei in Feld und Garten, ihr Zernagen und Abbeißen von allerlei nützlichen Gegenständen und Pflanzen, ihre Räubereien im Speicher und Wohnhaus verursachen einen Schaden, der von dem Nutzen nicht entfernt erreicht werden kann. Der Mensch ist also gezwungen, sich dem Heere der Feinde dieser Tiere anzuschließen, und er übt nur das Recht des selbstsüchtigen Stärkeren, wenn er alle Mittel in Anwendung bringt, um sich solchen Ungeziefers zu erwehren. Wirklich befreunden kann er sich bloß mit höchst wenigen Gliedern dieser zahlreichen Ordnung, und von diesen wenigen sind nur einzelne der Zähmung würdig. Wichtiger als durch ihre Eigenschaften werden die Nager durch ihr Fell und Fleisch, obschon es verhältnismäßig wenige sind, die uns hierdurch nützen. Und auch bei ihnen dürfte der Schaden den Nutzen bei weitem überwiegen.

*

In der ersten Familie vereinigen wir die Hörnchen ( Sciurina), weil wir in ihnen die muntersten und klügsten, also edelsten Nager zu erkennen glauben. Die Hörnchen bewohnen mit Ausnahme von Neuholland die ganze Erde, gehen ziemlich weit nach Norden hinauf und finden sich im heißesten Süden, leben in der Tiefe wie in der Höhe, manche Arten ebenso gut im Gebirge wie in der Ebene. Waldungen oder wenigstens Baumpflanzungen bilden ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, und bei weitem die größere Anzahl führt ein echtes Baumleben, während einige in unterirdischen, selbstgegrabenen Bauen Herberge nehmen. Gewöhnlich lebt jedes Hörnchen für sich: doch holten sich unter Umständen größere und kleinere Gesellschaften oder wenigstens Paare längere Zeit zusammen, und einzelne Arten unternehmen, getrieben von Nahrungsmangel, Wanderungen, während derer sie sich zu ungeheueren, heerartigen Scharen vereinigen.

Alle Hörnchen bewegen sich lebhaft, schnell und behend, und zwar ebensowohl aus den Bäumen als aus dem Boden. Fast alle klettern vorzüglich und springen über große Zwischenräume weg von einem Baum zum andern. Beim Schlafen nehmen sie eine zusammengerollte Stellung an und suchen sich gern bequeme Lagerplätze aus, ruhen daher entweder in einem unterirdischen Bau oder in Baumhöhlen oder endlich in Nestern, die sie sich teilweise hergerichtet oder selbst erbaut haben. Die in kalten Ländern wohnenden wandern, wenn der Winter herannaht, oder fallen in einen ununterbrochenen Winterschlaf und sammeln sich deshalb größere oder kleinere Mengen von Vorräten ein, zu denen sie im Notfälle ihre Zuflucht nehmen. Ihre Stimme besteht in Pfeifen und einem eigentümlichen, nicht zu beschreibenden Brummen, Knurren und Zischen. Die geistigen Fähigkeiten sind gering, für die Ordnung der Nager aber verhältnismäßig bedeutend. Unter ihren Sinnen dürften Gesicht, Gehör und Geruch am meisten ausgebildet sein; einzelne bekunden jedoch auch ein sehr feines Gefühl, wie sich namentlich bei Veränderung der Witterung offenbart. Sie sind aufmerksam und scheu oder furchtsam und flüchten bei der geringsten Gefahr, die ihnen zu drohen scheint. Im ganzen ängstlich und feige, wehren sie sich doch nach Möglichkeit, wenn sie ergriffen werden, und können mit ihren scharfen Zähnen tiefe Verwundungen beibringen.

Die meisten Arten scheinen jährlich mehr als einmal Junge zu Werfen. Um die Zeit der Paarung lebt oft ein Männchen längere Zeit mit dem Weibchen, hilft ihm wohl auch an dem Ausbaue der mehr oder weniger künstlichen Wohnung, in der es später seine Nachkommenschaft beherbergen will. Die Anzahl der Jungen eines Wurfes schwankt zwischen zwei und sieben. Die Kleinen kommen fast nackt und blind zur Welt und bedürfen deshalb eines warmen Lagers und sorgfältiger Pflege und Liebe von seiten ihrer Mütter. Jung aus dem Neste genommene Eichhörnchen lassen sich ohne besondere Mühe zähmen, halten auch die Gefangenschaft lange Zeit ohne Beschwerde aus.

Alle Hörnchen fressen zwar mit Vorliebe und zeitweilig ausschließlich Pflanzenstoffe, verschmähen aber, wie so viele andere Nager, auch Fleischnahrung nicht, überfallen schwache Säugetiere, jagen eifrig Vögeln nach, plündern unbarmherzig deren Nester aus und morden, als ob sie Raubtiere wären.

Obgleich man das Fell mehrerer Eichhornarten als Pelzwerk verwertet, hier und da das Fleisch genießt, kann doch dieser geringe Nutzen den Schaden, den die Hörnchen unsern Nutzpflanzen und den nützlichen Vögeln zufügen, nicht aufwiegen. Im großen, freien Walde mag man sie dulden, in Parkanlagen und Gärten wird man ihrem Wirken Einhalt tun müssen.

Weitaus die meisten Mitglieder der Unterfamilie gehören der nur in Australien fehlenden Sippe der Taghörnchen ( Sciurus) an. Alle Arten dieser Gruppe zeigen in Gestalt, Bau, Lebensweise und Wesen so große Übereinstimmung, daß es vollständig genügt, unser Eichhorn und seine Lebensweise zu schildern, um ein Bild des Lebens der gesamten Sippschaft zu gewinnen. Das Eichhorn oder Eichorn ( Sciurus vulgaris), einer von den wenigen Nagern, mit denen der Mensch sich befreundet hat, trotz mancher unangenehmen Eigenschaften ein gern gesehener Genosse im Zimmer, erscheint sogar dem Dichter als eine ansprechende Gestalt. Dies fühlten schon die Griechen heraus, denen wir den Namen zu danken haben, der jetzt in der Wissenschaft die Eichhörnchen bezeichnet. » Der mit dem Schwanze sich schattende« bedeutet jener griechische Name, und unwillkürlich muß jeder, der die Bedeutung des Wortes Sciurus kennt, an das lebhafte Tierchen denken, wie es da oben sitzt, hoch auf den obersten Kronen der Bäume.

Die Leibeslänge des Eichhorn beträgt etwa 25 Zentimeter, die Schwanzeslänge 20 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 10 Zentimeter und das Gewicht des erwachsenen Tieres etwas über ein halbes Pfund. Der Pelz ändert im Sommer und im Winter, im Norden und im Süden vielfach ab, und außerdem gibt es noch zufällige Ausartungen. Im Sommer ist die Färbung oben bräunlichrot, an den Kopfseiten grau gemischt, auf der Unterseite vom Kinne an weiß, im Winter oberseits braunrot mit grauweißem Haar untermischt, unterseits weiß, in Sibirien und Nordeuropa aber häufig weißgrau, ohne jede Spur von rotem Anfluge, während der Sommerpelz dem unseres Hörnchens ähnelt. Häufig sieht man auch in den deutschen Wäldern eine schwarze Abart, die manche Naturforscher schon für eine besondere Art erklären wollten, während wir mit aller Bestimmtheit sagen können, daß oft unter den Jungen eines Wurfes sich rote und schwarze Stücke befinden. Sehr selten sind Weiße oder gefleckte Spielarten, solche mit halb oder ganz weißem Schwänze und dergleichen. Der Schwanz ist sehr buschig und zweizeilig, das Ohr ziert ein Büschel langer Haare, die Fußsohlen sind nackt.

Unser Eichhörnchen ist den Griechen und Spaniern ebensogut bekannt wie den Sibiriern und Lappländern. Sein Verbreitungskreis reicht durch ganz Europa und geht noch über den Kaukasus und Ural hinweg durch das ganze südliche Sibirien bis zum Altai und nach Hinterasien. Wo sich Bäume finden, und zumal wo sich die Bäume zum Walde einigen, fehlt es sicher nicht; aber es ist nicht überall und auch nicht in allen Jahren gleich häufig. Hochstämmige, trockene und schattige Wälder bilden seine bevorzugtesten Aufenthaltsplätze; Nässe und Sonnenschein sind ihm gleich zuwider. Während der Reife des Obstes und der Nüsse besucht es die Gärten des Dorfes, doch nur dann, wenn sich vom Walde aus eine Verbindung durch Feldhölzchen oder wenigstens Gebüsche findet. Da, wo viele Fichten- und Kieferzapfen reifen, setzt es sich fest und erbaut sich eine oder mehrere Wohnungen, gewöhnlich in alten Krähenhorsten, die es künstlich herrichtet. Zu kürzerem Aufenthalte benutzt es verlassene Elster-, Krähen- und Raubvögelhorste, wie sie sind; die Wohnungen aber, die zur Nachtherberge, zum Schutze gegen üble Witterung und zum Wochenbette des Weibchens dienen, werden ganz neu erbaut, obwohl oft aus den von Vögeln zusammengetragenen Stoffen. Höhlungen in Bäumen, am liebsten die in hohlen Stämmen, werden ebenfalls von ihm besucht und unter Umständen auch ausgebaut. Die freien Nester stehen gewöhnlich in einem Zwiesel dicht an dem Hauptstamme des Baumes; ihr Boden ist gebaut wie der eines größeren Vogelnestes, oben aber deckt sie nach Art der Elsternester ein flaches, kegelförmiges Dach, dicht genug, um dem Eindringen des Regens vollständig zu widerstehen. Der Haupteingang ist abwärts gerichtet, gewöhnlich nach Morgen hin; ein etwas kleineres Fluchtloch befindet sich dicht am Schafte. Zartes Moos bildet im Innern ringsum ein weiches Polster. Der Außenteil besteht aus dünneren und dickeren Reisern, die durcheinander geschränkt wurden. Den festen, mit Erde und Lehm ausgekleideten Boden eines verlassenen Krähennestes benutzt das Hörnchen besonders gern zur Grundlage des seinigen.

Das muntere Tierchen ist unstreitig eine der Hauptzierden unserer Wälder. Bei ruhigem, heiterem Wetter bewegt es sich ununterbrochen, und zwar soviel als möglich auf den Bäumen, die ihm zu allen Zeiten Nahrung und Obdach bieten. Gelegentlich steigt es gemächlich an einem Stamme herab, läuft bis zu einem zweiten Baum und klettert, oft nur zum Spaße, wieder an diesem empor; denn wenn es will, braucht es den Boden gar nicht zu berühren. Es ist der Affe unserer Wälder und besitzt diese Eigenschaften, die an die jener launischen Südländer erinnern. Nur höchst wenige Säugetiere dürfte es geben, die immerwährend so munter sind und so kurze Zeit auf einer und derselben Stelle bleiben wie das Eichhorn bei leidlicher Witterung. Beständig geht es von Baum zu Baum, von Krone zu Krone, von Zweig zu Zweig; selbst auf der Erde ist es nichts weniger als fremd, langsam und unbehend. Niemals läuft es im Schritte oder Trabe, sondern immer hüpft es in größeren oder kleineren Sprüngen vorwärts, und zwar so schnell, daß ein Hund Mühe hat, es einzuholen, und ein Mann schon nach kurzem Laufe seine Verfolgung aufgeben muß. Allein seine wahre Gewandtheit zeigt sich doch erst im Klettern. Mit unglaublicher Sicherheit und Schnelligkeit rutscht es an den Baumstämmen empor, auch an den glättesten. Die langen, scharfen Krallen an den fingerartigen Zehen leisten ihm dabei vortreffliche Dienste. Es häkelt sich in die Baumrinde ein, und zwar immer mit allen vier Füßen zugleich. Dann nimmt es einen neuen Anlauf zum Sprunge und schießt weiter nach oben; aber ein Sprung folgt so schnell auf den andern, daß das Emporsteigen in ununterbrochener Folge vor sich geht und aussieht, als gleite das Tier an dem Stamm in die Höhe. Die Kletterbewegung verursacht ein weit hörbares Rasseln, in dem man die einzelnen An- und Absätze nicht unterscheiden kann. Gewöhnlich steigt es, ohne abzusetzen, bis in die Krone des Baumes, nicht selten bis zum Wipfel empor; dort läuft es dann auf irgendeinem der wagerechten Äste hinaus und springt gewöhnlich nach der Spitze des Astes eines andern Baumes hinüber, über Zwischenräume von vier bis fünf Meter immer von oben nach unten. Wie notwendig ihm die zweizeilig behaarte Fahne zum Springen ist, hat man durch grausame Versuche erprobt, indem man gefangenen Eichhörnchen den Schwanz abschlug; man bemerkte dann, daß das verstümmelte Geschöpf nicht halb so weit mehr springen konnte. Obgleich die Pfoten des Eichhorns nicht dasselbe leisten können wie die Affenhände, sind sie doch immer noch hinlänglich geeignet, das Tier auch auf dem schwankendsten Zweige zu befestigen, und dieses ist viel zu geschickt, als daß es jemals einen Fehlsprung täte oder von einem Aste, den es sich auserwählt, herabfiele. Sobald es die äußerste Spitze des Zweiges erreicht, faßt es sie so schnell und fest, daß ihm das Schwanken des Zweiges nicht beschwerlich fällt, und läuft nun mit seiner anmutigen Gewandtheit äußerst rasch wieder dem Stamme des zweiten Baumes zu. Auch das Schwimmen versteht es vortrefflich, obgleich es nicht gern ins Wasser geht. Man hat sich bemüht, die einfache Handlung des Schwimmens bei ihm so unnatürlich als möglich zu erklären, und gefabelt, daß sich das Hörnchen erst ein Stück Baumrinde ins Wasser trage zu einem Boote, das es dann durch den emporgehobenen Schwanz mit Mast und Segel versähe usw.; das Eichhorn aber schwimmt eben auch nicht anders als die übrigen landbewohnenden Säugetiere und die Nager insbesondere.

Wenn das Hörnchen sich ungestört weiß, sucht es bei seinen Streifereien beständig nach Äsung. Je nach der Jahreszeit genießt es Früchte oder Sämereien, Knospen, Zweige, Schalen, Beeren, Körner und Pilze. Tannen-, Kiefern- und Fichtensamen, Knospen und junge Triebe bleiben wohl der Hauptteil seiner Nahrung. Es beißt die Zapfen unserer Nadelholzbäume am Stiel ab, setzt sich behäbig auf die Hinterläufe, erhebt den Zapfen mit den Vorderfüßen zum Munde, dreht ihn ununterbrochen herum und beißt nun mit seinen vortrefflichen Zähnen ein Blättchen nach dem andern ab, bis der Kern zum Vorschein kommt, den es dann mit der Zunge aufnimmt und in den Mund führt. Besonders hübsch sieht es aus, wenn es Haselnüsse, seine Lieblingsspeise, in reichlicher Menge haben kann. Am liebsten verzehrt es die Nüsse, wenn sie vollkommen gereift sind. Es ergreift eine ganze Traube, enthülst eine Nuß, faßt sie mit den Vorderfüßen und schabt, die Nuß mit unglaublicher Schnelligkeit hin und her drehend, an der Naht mit wenigen Bissen ein Loch durch die Schale, bis sie in zwei Hälften oder in mehrere Stücke zerspringt; dann wird der Kern herausgeschält und, wie alle Speise, die das Tier zu sich nimmt, gehörig mit den Backenzähnen zermalmt. Bittere Kerne, wie z. B. Mandeln, sind ihm Gift; zwei bittere Mandeln reichen hin, um es umzubringen. Außer den Samen und Kernen frißt das Eichhorn Heidel- wie Preißelbeerblätter und Schwämme (nach Tschudi auch Trüffeln) leidenschaftlich gern. Aus Früchten macht es sich nichts, schält im Gegenteil das ganze Fleisch von Birnen und Äpfeln ab, um zu den Kernen zu gelangen. Leider ist es ein großer Freund von Eiern, plündert alle Nester, die es bei seinen Streifereien auffindet, und verschont ebensowenig junge Vögel, wagt sich sogar an alte; Lenz hat einem Eichhorn eine alte Drossel abgejagt, die nicht etwa lahm, sondern so kräftig war, daß sie sogleich nach ihrer Befreiung weit wegflog, und andere Beobachter haben den meist als harmlos und unschuldig angesehenen Nager als mordsüchtigen Räuber kennengelernt, der kein kleineres Wirbeltier der beiden ersten Klassen verschont; Schacht fand sogar einen Maulwurf im Nest eines Eichhorns.

Eichhörnchen ( Sciurus vulgaris)

Sobald das Tier reichliche Nahrung hat, trägt es Vorräte für spätere, traurigere Zeiten ein. In den Spalten und Löchern hohler Bäume und Baumwurzeln, in selbstgegrabenen Löchern, unter Gebüsch und Steinen, in einem seiner Nester und an andern ähnlichen Orten legt es seine Speicher an und schleppt oft durch weite Strecken die betreffenden Nüsse, Körner und Kerne nach solchen Plätzen. In den Waldungen Südostsibiriens speichern die Eichhörnchen auch Schwämme, und zwar in höchst eigentümlicher Weise, auf. »Sie sind«, bemerkt Radde, »so wenig selbstsüchtig, daß sie die Pilzvorräte nicht etwa bergen, sondern an die Nadeln oder in Lärchenwäldern an die kleinen Ästchen spießen, sie dort trocken werden und zur Zeit der Hungersnot diesem und jenem durchwandernden Artgenossen zu Nutzen kommen lassen. Es sind die Kronen alter Stämme oder, und häufiger, das gedrängt stehende Unterholz der Nadelbäume, die zum Aufbewahren der Pilze gewählt werden.«

Durch diese Vorsorgen für den Winter bekunden die Eichhörnchen, wie außerordentlich empfindlich sie gegen die Einflüsse der Witterung sind. Falls die Sonne etwas wärmer strahlt als gewöhnlich, halten sie ihr Mittagsschläfchen in ihrem Neste und treiben sich dann bloß früh und abends im Walde umher; noch viel mehr aber scheuen sie Regengüsse, heftige Gewitter, Stürme und vor allem Schneegestöber. Ihr Vorgefühl der kommenden Witterung läßt sich nicht verkennen. Schon einen halben Tag, bevor das gefürchtete Wetter eintritt, zeigen sie Unruhe durch beständiges Umherspringen aus den Bäumen und ein ganz eigentümliches Pfeifen und Klatschen, das man sonst bloß bei größerer Erregung von ihnen vernimmt. Sobald die ersten Vorboten des schlechten Wetters sich zeigen, ziehen sie sich in ihre Nester zurück, oft mehrere in ein und dasselbe, und lassen, das Ausgangsloch an der Wetterseite sorgfältig Verstopfend und behaglich in sich zusammengerollt, das Wetter vorübertoben. In dem kalten Sibirien tritt nach dem regen Leben im Herbst eine mit dem vorschreitenden Winter sich steigernde Trägheit ein, die zu einem Winterschlaf von kurzer Dauer ausarten kann. Sie verlassen ihr Nest zuerst nur wenige Stunden täglich, später tagelang gar nicht mehr, und die sie verfolgenden Jäger müssen, um ihrer ansichtig zu werden, mit dem Beil an hohle Bäume anklopfen und sie erst aufscheuchen. Auch bei uns zu Lande liegen sie oft tagelang ruhig im Nest? schließlich treibt sie der Hunger aber doch heraus und dann zunächst ihren Vorratskammern zu, in denen sie Schätze für den Winter aufspeicherten. Ein schlechter Herbst wird für sie gewöhnlich verderblich, weil sie in ihm die Wintervorräte aufbrauchen. Folgt dann ein nur einigermaßen strenger Winter, so bringt er einer Unzahl von ihnen den Tod. Manche Speicher werden vergessen, zu andern verwehrt der hohe Schnee den Zugang, und so kommt es, daß die munteren Tiere geradezu verhungern. Hier liegt eins und dort eins tot im Nest oder fällt entkräftet vom Baumwipfel herunter, und der Edelmarder hat es noch leichter als sonst, seine Hauptnahrung zu erlangen. In Buchen- und Eichenwäldern sind die Hörnchen immer noch am glücklichsten daran; denn außer den an den Bäumen hängenden Bücheln und Eicheln, die sie abpflücken, graben sie deren in Menge aus dem Schnee heraus und nähren sich dann recht gut.

Bei uns zu Lande durchwandern die Eichhörnchen nur ausnahmsweise weitere Strecken. Sie begeben sich höchstens von einem Walde nach dem andern, unterwegs so viel als möglich Gebüsche und Bäume aufsuchend und benutzend. Im Norden dagegen, insbesondere in Sibirien, treten sie alljährlich mehr oder weniger regelmäßige Wanderungen an, durchziehen dabei auch baumlose Strecken, überschwimmen reißende Flüsse und Ströme und steigen über Gebirge hinweg, deren Höhen sie sonst meiden. Befremdend erscheint es dem in den Gebirgen Südostsibiriens sich aushaltenden Beobachter, wenn er im Spätherbst Plötzlich Eichhörnchen gewissen Örtlichkeiten, auf denen Zirbelkiefern mit gereiften Zapfen stehen, sich zudrängen sieht; denn eine geringe Abweichung von dem einzuschlagenden Wege führt die Tiere entweder in die Dickichte nahrungsarmer Tannenwälder oder in die lichten Laubholzbestände, in denen die verwandten Erdhörnchen auch nicht viel für sie übrig lassen. Erst wenn der Forscher monatelang an Ort und Stelle verweilt, lernt er erkennen, daß diese Wanderungen nicht zufällig geschehen, daß nicht der sogenannte »Instinkt« die Tiere leitet, daß sie vielmehr nicht allein als vortreffliche Ortskundige, sondern auch als Sachverständige sich erweisen, die Wissen, wo Zirbelnüsse reifen und wie sie gediehen sind.

»Wenngleich«, wie Radde berichtet, »die Eichhörnchen im Herbst ziemlich allgemein, oft in angestrengten Märschen, weite Strecken zurücklegen, trifft man doch selten größere Mengen von ihnen dicht beisammen. Sie rücken nicht wie die Lemminge in wohlgeordneten Zügen vor, sondern schweifen in leicht gruppierten und verteilten Haufen über Berg und Tal, bis der Ort des Rastens gefunden ist. Es gehört zu den seltensten Ereignissen, daß sie, sich näher aneinander drängend, in großen Zügen in der einmal eingeschlagenen Richtung vordringen. Dies geschah im Herbst des Jahres 1847 bei Krasnojarsk, wo viele Tausende von ihnen durch den breiten Jenisseistrom schwammen und in den Straßen der Stadt selbst totgeschlagen wurden.«

Bei Einbruch der Nacht zieht sich das an einem Orte ständig lebende Eichhorn nach seinem Nest zurück und schläft dort, solange es finster ist, weiß sich aber auch im Dunkeln zu helfen. Lenz ließ sich einmal nachts von zwei Tagelöhnern eine hohe Leiter in den Wald tragen und an einen Baum lehnen, auf dem sich ein Nest mit jungen Eichhörnchen befand. Alles geschah so leise als möglich. Die Laterne blieb unten bei den Leuten, und Lenz stieg hinauf. Sobald er das Nest mit der Hand berührte, fuhren die Inwohner mit Windeseile heraus, etwa zwei am Baume in die Höhe, eins am Stamme hinunter, eins durch die Luft zu Boden, und im Nu war alles um ihn her wieder still.

Die Stimme des Eichhorns ist im Schreck ein lautes »Duck, duck«, bei Wohlbehagen und bei gelindem Ärger ein merkwürdiges, nicht gut durch Silben auszudrückendes Murren oder, wie Dietrich aus dem Winckell und Lenz noch besser sagen, ein Murksen. Besondere Freude oder Erregung drückt es durch Pfeifen aus.

Alle Sinne, zumal Gesicht, Gehör und Geruch, sind scharf; doch muß auch, weil sich sonst die Vorempfindung des Wetters nicht erklären ließe, das Gefühl sehr, und ebenso, von Beobachtungen an Gefangenen zu schließen, der Geschmack entschieden ausgebildet sein. Für die geistige Begabung sprechen das gute Gedächtnis, das das Tier besitzt, und die List und Verschlagenheit, mit denen es sich seinen Feinden zu entziehen weiß. Blitzschnell eilt es dem höchsten der umstehenden Bäume zu, fährt fast immer auf der entgegengesetzten Seite des Stammes bis in den ersten Zwiesel hinan, kommt höchstens mit dem Köpfchen zum Vorschein, drückt und verbirgt sich soviel als tunlich und sucht so unbemerkt als möglich seine Rettung auszuführen.

Ältere Eichhörnchen begatten sich zum ersten Male im März, jüngere etwas später. Ein Weibchen versammelt um diese Zeit oft zehn oder mehr Männchen um sich, und diese bestehen dann in Sachen der Liebe blutige Kämpfe miteinander. Wahrscheinlich wird auch hier dem tapfersten der Minne Sold; das Weibchen ergibt sich dem stärkeren, hängt ihm vielleicht sogar eine Zeitlang mit treuer Liebe an. Vier Wochen nach der Paarung wirft es in dem bestgelegensten und am weichsten ausgefütterten Neste drei bis sieben Junge, die ungefähr neun Tage lang blind bleiben und von der Mutter zärtlich geliebt werden. Baumhöhlen scheinen die bevorzugtesten Wochenbetten abzugeben; nach Lenz nisten die Weibchen auch in Starkübeln, die nahe am Walde auf Bäumen hängen und vorher ordentlich ausgepolstert und mit einem bequemen Eingange versehen werden, indem die Mutter das enge Flugloch durch Nagen hinlänglich erweitert. »Ehe die Jungen geboren sind und während sie gesäugt werden«, sagt Lenz, »spielen die Alten lustig und niedlich um das Nest herum. Schlüpfen die Jungen aus dem Nest hervor, so wird etwa fünf Tage lang, wenn das Wetter gut ist, gespielt, gehuscht, geneckt, gejagt, gemurkst, gequiekst; dann ist plötzlich die ganze Familie verschwunden und in den benachbarten Fichtenwald gezogen.« Bei Beunruhigung trägt, wie Knaben recht gut wissen, die Alte ihre Jungen in ein andres Nest, oft ziemlich weit weg. Man muß daher, wenn man Junge ausnehmen will, vorsichtig sein und darf sich nie beikommen lassen, ein Nest, in dem man ein Wochenbett vermutet, zu untersuchen, ehe man die Jungen ausnehmen kann. Nachdem dieselben entwöhnt worden sind, schleppt ihnen die Mutter, vielleicht auch der Vater, noch einige Tage lang Nahrung zu; dann überläßt das Elternpaar die junge Familie ihrem eigenen Schicksal und schreitet zur zweiten Paarung. Die Jungen bleiben noch eine Zeitlang zusammen, spielen hübsch miteinander und gewöhnen sich sehr schnell an die Sitten der Eltern. Im Juni hat die Alte bereits zum zweiten Male Junge, gewöhnlich einige weniger als das erste Mal; und wenn auch diese so weit sind, daß sie mit ihr herumschweifen können, schlägt sie sich oft mit dem früheren Gehecke zusammen und man sieht jetzt die ganze Bande, manchmal zwölf bis sechzehn Stück, in einem und demselben Waldesteile ihr Wesen treiben.

Ausgezeichnet ist die Reinlichkeit des Hörnchens: es leckt und putzt sich ohne Unterlaß. Weder seine noch seiner Jungen Losung legt es im Neste oder im Nachtlager, vielmehr immer unten am Stamme des Baumes ab. Aus diesem Grunde eignet sich das Eichhorn besonders zum Halten im Zimmer. Man nimmt zu diesem Zwecke die Jungen aus, wenn sie halb erwachsen sind, und füttert sie mit Milch und Semmel groß, bis man ihnen Kernnahrung reichen kann. Hat man eine säugende Katze von gutmütigem Charakter, so läßt man durch diese das Hörnchen groß säugen; es erhält durch jene eine Pflege, wie man sie ihm selbst niemals gewähren kann.

In der Jugend sind alle Hörnchen muntere, lustige und durchaus harmlose Tierchen, die recht gern sich hätscheln und schmeicheln lassen. Sie erkennen und lieben ihren Pfleger und bekunden eine gewisse Gelehrigkeit, indem sie dem Rufe solgen. Leider werden fast alle, auch die zahmsten, mit zunehmendem Alter tückisch oder wenigstens bissig, und zumal im Frühjahr, während der Zeit der Paarung, ist ihnen nie recht zu trauen. Freies Umherlaufen im Hause und Hofe darf man ihnen nicht gestatten, weil sie alles mögliche beschnuppern, untersuchen, benagen und verschleppen; man hält sie deshalb in einem Käfige, der innen mit Blech ausgeschlagen ist, damit er nicht allzuschnell ein Opfer der Nagezähne werde. Bedingung für ihr Wohlbefinden ist, daß sie ihre Nagezähne an andern Stoffen abstumpfen können, weil jene sonst übereinander weg wachsen und es ihnen ganz unmöglich machen, Nahrung zu zerkleinern oder überhaupt zu fressen. Man gibt ihnen deshalb unter ihr Futter viele harte Dinge, namentlich Nüsse und Tannenzapfen oder auch Holzkugeln und Holzstückchen; denn gerade die Art und Weise, wie sie fressen, gewährt das Hauptvergnügen, das die Gefangenen überhaupt bereiten. Zierlich ergreifen sie die ihnen vorgehaltene Nahrung mit den beiden Vorderhänden, suchen sich schnell den sichersten Platz aus, setzen sich nieder, schlagen den Schwanz über sich, sehen sich, während sie nagen, schlau und munter um, putzen Maul und Schwanz nach gehaltener Mahlzeit und hüpfen lustig und hübsch in affenartigen Sätzen hin und her. Dieses muntere Treiben und die außerordentliche Reinlichkeit stellen sie mit Recht zu den angenehmsten Nagern, die man gefangen halten kann.

In dem Edelmarder hat das Eichhorn seinen furchtbarsten Feind. Dem Fuchse gelingt es nur selten, ein Hörnchen zu erschleichen, und Milanen, Habichten und großen Eulen entgeht es dadurch, daß es, wenn ihm die Vögel zu Leibe wollen, rasch in Schraubenlinien um den Stamm klettert. Während die Vögel im Fluge natürlich weit größere Bogen machen müssen, erreicht es endlich doch eine Höhlung, einen dichten Wipfel, wo es sich schützen kann. Anders ist es, wenn es vor dem Edelmarder flüchten muß. Dieser mordsüchtige Gesell klettert genau ebensogut wie sein Opfer und verfolgt letzteres auf Schritt und Tritt, in den Kronen der Bänme ebensowohl wie auf der Erde, kriecht ihm sogar in die Höhlungen, in die es flüchtet, oder in das dickwandige Nest nach. Unter ängstlichem Klatschen und Pfeifen flieht das Eichhorn vor ihm her, der gewandte Räuber jagt hinter ihm drein, und beide überbieten sich förmlich in prachtvollen Sprüngen. Die einzige Möglichkeit der Rettung für das Eichhorn liegt in seiner Fähigkeit, ohne Schaden vom höchsten Wipfel der Bäume herab auf die Erde zu springen und dann schnell ein Stück weiter fortzueilen, einen neuen Baum zu gewinnen und unter Umständen das alte Spiel nochmals zu wiederholen. Man sieht es daher, wenn der Edelmarder es verfolgt, so eifrig als möglich nach der Höhe streben, und zwar regelmäßig in den erwähnten Schraubenlinien, bei denen ihm der Stamm doch mehr oder weniger zur Deckung dient. Der Edelmarder klimmt eifrig hinter ihm drein, und beide steigen wirklich unglaublich schnell zur höchsten Krone empor. Jetzt scheint der Marder es bereits am Kragen zu haben – da springt es in gewaltigem Bogensatze vom hohen Wipfel weg in die Luft, streckt alle Gliedmaßen von sich ab und saust zum Boden nieder, kommt hier wohlbehalten an und eilt nun ängstlich, so rasch als es kann, davon, um sich womöglich ein besseres Versteck auszusuchen. Das vermag ihm der Edelmarder doch nicht nachzutun; demungeachtet fällt es diesem doch bald zur Beute, da er so lange jagt, bis das Opfer aus Erschöpfung sich ihm geradezu preisgibt. Junge Eichhörnchen sind weit mehr den Gefahren ausgesetzt als die alten. Eben ausgeschlüpfte kann, wie ich aus eigener Erfahrung versichern darf, sogar ein behender Mensch kletternd einholen. Wir suchten als Knaben solche Junge auf und stiegen ihnen auf die Bäume nach, und mehr als einmal wurde die Gleichgültigkeit, mit der sie uns nahe kommen ließen, ihr Verderben. Sobald wir den Ast, auf dem sie saßen, erreichen konnten, waren sie verloren. Wir schüttelten den Ast mit Macht auf und nieder, und das erschreckte Hörnchen dachte gewöhnlich bloß daran, sich recht festzuhalten, um nicht herabzustürzen. Nun ging es weiter und weiter nach außen, immer schüttelnd, bis wir mit raschem Griff das Tierchen fassen konnten. Auf einen Biß mehr oder weniger kam es uns damals nicht an, weil uns unsere gezähmten ohnehin genugsam mit solchen begabten. Letztere fing ich, wenn sie sich freigemacht hatten und entflohen waren, stets auf die geschilderte Weise wieder ein.

An der Lena leben die Bauern vom Ansang März bis Mitte April ganz für den Eichhornfang, und mancher stellt dort über tausend Fallen. Diese bestehen aus zwei Brettern, zwischen denen sich ein Stellholz befindet, an dem ein Stückchen gedörrter Fisch befestigt ist. Berührt das Eichhorn diese Lockspeise, so wird es von dem oberen Brette erschlagen. Die Tungusen schießen es mit stumpfen Pfeilen, um das Fell nicht zu verderben, oder gebrauchen engläufige Büchsen mit Kugeln von der Größe einer Erbse und töten es durch Schüsse in den Kopf. Nach mündlichen Mitteilungen Raddes ist die Eichhörnchenjagd in Südostsibirien ebenso unterhaltend als aufregend. Die Menge des Wildes befriedigt und belohnt den Jäger, und die außerdem in den Waldungen hausenden Tiere, beispielsweise Tiger und Bär, erhalten ihn noch außerdem fortwährend in Spannung. Die schönsten Felle kommen aus Sibirien und Lappland und sind im Handel unter dem Namen »Grauwerk« bekannt. Der Bauchteil heißt gewöhnlich »Veh-« oder »Feh-Wamme« und gilt für eine kostbare Pelzware, mit deren Handel sich eine große Zahl von Menschen beschäftigt. Außer dem Felle verwendet man die Schwanzhaare zu guten Malerpinseln. Das weiße, zarte, wohlschmeckende Fleisch wird von Sachkennern überall gern gegessen.

Die Alten wähnten, im Gehirn und Fleisch kräftige Heilmittel zu besitzen, und unter dem Landvolke besteht noch heutzutage hier und da der Glaube, daß ein zu Pulver gebranntes männliches Eichhorn das beste Heilmittel für kranke Hengste, ein weibliches für kranke Stuten gäbe. Manche Gaukler und Seiltänzer sollen in dem Wahne leben, durch den Genuß des gepulverten Gehirns vor Schwindel sicher zu sein, und deshalb dem Hörnchen oft nachstellen, um sich bei ihren gefährlichen Sprüngen zu sichern. Doch ist die Verfolgung, die das Tier bei uns seitens des Menschen erleidet, kaum in Anschlag zu bringen. Man hegt es, seiner Niedlichkeit und Munterkeit halber, viel mehr, als es verdient.

»So niedlich das Tierchen«, sagen die Gebrüder Müller trefflich und wahr, »den Augen des vorübergehenden Beobachters in unsern Wäldern, Hainen und Lustgärten sich darstellt, so schädlich erscheint es in den tiefer blickenden des Forschers und Kenners seiner Nahrungsweise: denn diese ist nur eine zerstörende. Im Frühjahre und Vorsommer verübt es die größten Beschädigungen bei Holzwüchsen. Nach unsern Beobachtungen beißt das Eichhörnchen eine Menge Seiten- und Wipfeltriebe an jungen Kiefern und Fichten ab, so daß es deren Wachstum empfindlich hemmt, deren Ausbildung zu regelmäßigen Stämmen entweder sehr beeinträchtigt oder ganz verhindert. Dieses Entwipfeln kann sich über eine beträchtliche Strecke Waldes in mehreren Gemarkungen ausdehnen und Nadelholz-Stangenorte bis zu fünf Meter Höhe treffen. Die Ursache dieser Beschädigung ist immer Mangel an hinreichender Nahrung. Auch geht das Eichhörnchen den Knospen hauptsächlich im Frühjahre nach, weil diese dann durch den Saftandrang nahrungsreicher und verlockender werden. Die Liebhaberei des Tieres für den Bildungssaft des Holzes bekundet sich so recht deutlich an den Ringeln der Stämmchen. Es zernagt an Fichten, Lärchen, Edeltannen und Föhren den Rindenkörper schraubenförmig oder platzweise in Rechteckform, so daß hierdurch namentlich junge Nadelholzstämmchen regelmäßig eingehen. Nur das Eichhörnchen allein ist ferner der Urheber der sogenannten Absprünge, über die man soviel gefaselt hat, indem man sie bald als Unbilden der Kreuzschnäbel, bald als eine Folge von Wind- und Sturmschäden, ja sogar, wie der alte Bechstein naiv meint, als die von dem andrängenden Safte abgestoßenen Triebe betrachtete. Besonders in stillen Morgenstunden beißt das Tier die einjährigen Triebe an Fichten ab, diese seine Beschädigungen in unzähligen den Boden unter den Stämmen oft dicht bedeckenden Trieben verratend.«

Rechnet man hierzu die obenerwähnte Raubsucht und das abscheuliche Nestplündern, das von dem Eichhörnchen mit ebensoviel Geschicklichkeit als Gier geübt wird, so wird man den Gebrüdern Müller wohl recht geben müssen, wenn sie das Tier als ein in jeder Hinsicht schädliches bezeichnen und ernstlich mahnen, seine Verminderung sich angelegen sein zu lassen.

*

An die Taghörnchen reihen sich die nächtlich lebenden Flug- oder Flatterhörnchen ( Pteromys) an. Sie unterscheiden sich von jenen hauptsächlich dadurch, daß ihre Beine und Füße durch eine breite Flatterhaut verbunden werden. Diese, ein Fallschirm, der die Flughörnchen befähigt, mit Leichtigkeit sehr bedeutende Sprünge in schiefer Richtung von oben nach unten auszuführen, besteht aus einer derben Haut, die an den vorderen und hinteren Gliedmaßen und zu beiden Seiten des Leibes befestigt und auf der Rückseite dicht, auf der Bauchseite aber dünn und spärlich behaart ist. Ein knöcherner Sporn an der Handwurzel stützt das vordere Ende der Flatterhaut noch besonders. Der Schwanz dient als kräftiges Steuerruder und ist immer stark.

Der Taguan ( Pteromys Petaurista), das größte Mitglied der ganzen Familie, kommt in seinen Körperverhältnissen einer Hauskatze fast gleich; seine Leibeslänge beträgt 60 Zentimeter, die des Schwanzes 55 Zentimeter und die Höhe am Widerrist 20 Zentimeter. Der Leib ist kurz gestreckt, der Hals ist kurz, der Kopf verhältnismäßig klein und die Schnauze zugespitzt. Die hinteren Beine sind deutlich länger als die vorderen. Die Flatterhaut beginnt an den Vorderbeinen, zieht sich an den Seiten des Leibes hinab und heftet sich an den Hinterbeinen an, von wo aus sie sich noch in einer kleinen Hautfalte gegen den Schwanz hin verlängert. In der Ruhe wird sie an den Leib angezogen und tritt bloß da lappenähnlich vor, wo sie durch den spornartigen Knochen an der Handwurzel gestützt wird. Auf der Oberseite des Kopfes, dem Rücken und an der Schwanzwurzel wird die Färbung des Pelzes, ein Gemisch von Grau und Schwarz, dadurch hervorgebracht, daß einzelne Haare ganz schwarz, andere an der Spitze weißgrau aussehen. Auf der ganzen Unterseite hat der Pelz eine schmutzig weißgraue Färbung, die in der Mitte des Leibes etwas heller wird. Die Flatterhaut ist oben schwarzbraun bis kastanienbraun, lichtaschgrau gerandet, unterseits grau, etwas ins Gelbliche fallend. Die Beine sind rötlichkastanienbraun oder rötlichschwarz; der Schwanz ist schwarz.

Das Festland von Ostindien, und zwar Malabar und Malakka sowie Siam, sind die ausschließliche Heimat des Taguans. Der Taguan lebt nur in den dichtesten Wäldern und beständig auf Bäumen, einzeln oder paarweise mit seinem Weibchen. Bei Tage schläft er in hohlen Bäumen, nachts kommt er hervor und klettert und springt mit außerordentlicher Schnelligkeit, Gewandtheit und Sicherheit in den Baumkronen umher oder in sehr weiten Sätzen nach benachbarten Bäumen, immer von oben nach unten. Dabei breitet er seine Füße wagerecht und spannt hierdurch die Flatterhaut zu einem weiten Fallschirm aus. Der Schwanz wird als Steuerruder benutzt und befähigt das Tier, durch plötzliches Wenden die Richtung seines Fluges mitten im Sprunge zu verändern. Man versichert, daß die Schnelligkeit seiner Sprünge wie überhaupt seiner Bewegungen außerordentlich groß sei, so daß ihnen das Auge kaum folgen könne. Unter seinen Sinnen sind Gehör und Gesicht ziemlich ausgebildet, die übrigen aber weit unvollkommener entwickelt. In seinem geistigen Wesen unterscheidet er sich wesentlich von den eigentlichen Eichhörnchen. Er hat weit weniger Verstand und ist noch viel furchtsamer und scheuer als seine den Tag liebenden Verwandten.

Der Norden beherbergt Flughörnchen mit zweizeiligem, behaartem, langem, buschigem Schwanze. Von ihnen besitzen auch wir eine Art, das Flatterhörnchen, Umki oder Omké der ostsibirischen Völkerschaften ( Pteromys volans), das den nördlichen Teil von Osteuropa und fast ganz Sibirien bewohnt. Das Tier ist bedeutend kleiner als unser Eichhörnchen, sein Leib mißt bloß 16 Zentimeter in der Länge, der Schwanz nur 10 Zentimeter oder mit den Haaren 13 Zentimeter. Der dichte und weichhaarige, seidenweich anzufühlende Pelz ist im Sommer auf der Oberseite fahlbraun, auf der Flughaut und der Außenseite der Beine dunkler graubraun, unten weiß und am Schwanze oben fahlgrau, unten lichtrostfarbig. Das Flatterhörnchen bewohnt größere Birkenwälder oder gemischte Waldungen, in denen Fichten, Föhren und Birken miteinander abwechseln. Letztere Bäume scheinen ihm Lebensbedürfnis zu sein, und hierauf deutet auch die Färbung seines Pelzes, die im ganzen ebensosehr der Birkenrinde gleicht wie die Färbung unseres Hörnchens der Rinde der Föhren und Fichten. Es wird immer seltener und ist schon aus vielen Gegenden, in denen es früher recht häufig war, fast gänzlich verdrängt worden.

Assapan ( Pteromys volucella)

Der Assapan, wie das Flatterhörnchen in Nordamerika genannt wird ( Pteromys volucella), beinahe die kleinste, einschließlich des 10 Zentimeter langen Schwanzes nur 24 Zentimeter lange Art der Sippe, trägt ebenfalls einen überaus weichen und zarten Pelz und ist oberseits gelbbräunlichgrau, an den Seiten des Halses lichter, auf den Pfoten silberweiß und an der ganzen Unterseite gelblichweiß, der Schwanz aschgrau mit bräunlichem Anfluge, die Flughaut schwarz und weiß gerandet, das Auge schwärzlichbraun. Das Tierchen lebt gesellig in den Wäldern des gemäßigten und warmen Nordamerika, wird öfter zu uns gebracht und hält die Gefangenschaft bei entsprechender Pflege jahrelang ohne ersichtlichen Nachteil aus und schreitet im Käfige selbst zur Fortpflanzung.

Über Tag liegen die Flughörnchen so verborgen als möglich in sich zusammengeknäuelt in ihrem Käfige. Schlaftrunken gestatten sie dem Beobachter jede Maßnahme. Erst ziemlich spät nach Sonnenuntergang, selten vor neun Uhr abends, werden sie munter. Nachdem dann zunächst Hunger und Durst gestillt und alle Teile des Pelzes gebührend geordnet worden sind, regt sich die Lust zu freierer und spielender Bewegung. Eine kurze Weile sitzt das Flughörnchen wie überlegend auf einer und derselben Stelle. Dann folgt ein Sprung mit voll ausgebreiteter Fallhaut, quer durch die Weite des Käfigs. Einen Augenblick nur klebt es an der entgegengesetzten Wand; denn unmittelbar nach der Ankunft am Zielpunkte hat es sich rückwärts geworfen, ist, einen Zweig, eine Sitzstange benutzend, zum Ausgangspunkte zurückgekehrt und ebenso rasch irgendwo andershin geeilt. Auf und nieder, kopfoberst, kopsunterst, hin und her, oben an der Decke weg, unten auf dem Boden fort, an der einen Wand hinauf, an der andern herab, durch das Schlafkästchen, an dem Futternapfe vorüber zum Trinkgeschirr, aus diesem Winkel in jenen, laufend, rennend, springend, gleitend, schwebend, hängend, klebend, sitzend: so wechselt das unvergleichlich behende Geschöpf von Augenblick zu Augenblick, so stürmt es dahin, als ob es tausend Gelenke zugleich regen könne, als ob es nicht eine zu überwindende Schwere gäbe. Es gehört eine länger währende und sehr scharfe Beobachtung dazu, um dem sich bewegenden Flughörnchen überhaupt folgen, die einzelnen Bewegungen desselben unterscheiden und deuten zu können, und wenn eine Gesellschaft dieser alle übrigen Kletterer beschämenden Geschöpfe durcheinander rennt, springt und schwebt, ist dies überhaupt gänzlich unmöglich. Überraschend wirkt namentlich die Jähheit des Wechsels von einer Bewegung zur andern. Das Flughörnchen beendet auch das tollste Jagen jederzeit nach Ermessen und Belieben, so daß das Auge des Beobachters, bei dem Versuche ihm zu folgen, noch immer umherschweift, während es bereits wieder auf einem bleistiftdünnen Zweige sitzt, als sei es nie in Bewegung gewesen.

*

Die Murmeltiere ( Arctomina), die die zweite Unterfamilie bilden, unterscheiden sich von den Hörnchen im engeren Sinne durch den plumperen, gedrungeneren Leib, den kurzen Schwanz und das Gebiß, dessen oberer Backenzahn zwar kleiner, jedoch ebenso lang ist als die folgenden, die nach außen breit abgerundet, innen stark verschmälert und mit scharfen, erhöhten Leisten besetzt sind.

Man findet die Murmeltiere in Mitteleuropa, Nordasien und Nordamerika in ziemlich bedeutender Artenmenge verbreitet. Die meisten von ihnen bewohnen das Flachland, einige dagegen gerade die höchsten Gebirge ihrer bezüglichen Heimatsländer. Trockene, lehmige, sandige oder steinige Gegenden, grasreiche Ebenen und Steppen, Felder und Gärten bilden die Aufenthaltsorte, und nur die Gebirgsmurmeltiere ziehen die Triften und Weiden über der Grenze des Hochwuchses oder die einzelnen Schluchten und Felstäler zwischen der Schneegrenze und dem Holzwuchse jenen Ebenen vor. Alle Arten haben feste Wohnsitze und wandern nicht. Sie legen sich tiefe, unterirdische Baue an und leben hier in Gesellschaften, oft in erstaunlich großer Anzahl, beieinander. Manche haben, je nach der Jahreszeit oder den jeweiligen Geschäften, die sie verrichten, mehr als einen Bau, andere halten sich jahraus, jahrein in derselben Höhlung auf. Sie sind Bodentiere, immer noch lebhaft und schnell in ihren Bewegungen, jedoch weit langsamer als die Hörnchen; einige Arten erscheinen geradezu schwerfällig. Gras, Kräuter, zarte Triebe, junge Pflanzen, Sämereien, Feldfrüchte, Beeren, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln bilden ihre Nahrung, und nur die wenigen, die sich mühsam auf Bäume und Sträucher hinaufhaspeln, fressen junge Baumblätter und Knospen. Wahrscheinlich nehmen auch sie neben der Pflanzennahrung tierische zu sich, wenn ihnen dieselbe in den Wurf kommt, fangen Kerbtiere, kleine Säugetiere, tölpische Vögel und plündern deren Nester aus. Manche werden den Getreidefeldern und Gärten schädlich; doch ist der Nachteil, den sie unserm Besitzstande zufügen, nicht von Belang. Beim Fressen sitzen sie wie die Eichhörnchen auf dem Hinterteile und bringen das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde. Mit der Fruchtreife beginnen sie, Schätze einzusammeln, und füllen sich, je nach der Örtlichkeit, besondere Räumlichkeiten ihrer Baue mit Gräsern, Blättern, Sämereien und Körnern an. Gegen den Winter hin vergraben sie sich in ihren Bau und verfallen in einen ununterbrochenen und tiefen Winterschlaf, der ihre Lebenstätigkeit auf das allergeringste Maß herabstimmt.

Ihre Stimme besteht in einem stärkeren oder schwächeren Pfeifen und einer Art von Murren, das, wenn es leise ist, Behaglichkeit ausdrückt, sonst aber auch ihren Zorn bekundet. Unter ihren Sinnen sind Gefühl und Gesicht am meisten ausgebildet; namentlich zeigen auch sie ein sehr feines Vorgefühl der kommenden Witterung und treffen danach ihre Vorkehrungen. Hinsichtlich ihrer geistigen Fähigkeiten übertreffen sie durchschnittlich die Hörnchen. Höchst aufmerksam, vorsichtig und wachsam, scheu und furchtsam, stellen viele von ihnen besondere Wachen aus, um die Sicherheit der Gesellschaft zu erhöhen, und flüchten sich beim geringsten Verdachte einer nahenden Gefahr schleunigst nach ihren unterirdischen Verstecken. Nur höchst wenige wagen es, einem herankommenden Feinde Trotz zu bieten, die große Mehrzahl setzt sich, ungeachtet ihres tüchtigen Gebisses, niemals zur Wehre, und deshalb sagt man von ihnen, daß sie gutmütig und sanft, friedlich und harmlos seien. Ihr Verstand bekundet sich darin, daß sie sich leicht bis zu einem ziemlich hohen Grade zähmen lassen. Die meisten lernen ihren Pfleger kennen und werden sehr zutraulich, einige zeigen sich sogar folgsam, gelehrig und erlernen mancherlei Kunststückchen.

Ihre Vermehrung ist stark. Sie werfen allerdings durchschnittlich nur einmal im Jahre, aber drei bis zehn Junge, und diese sind schon im nächsten Frühjahre fortpflanzungsfähig.

Man benutzt von einigen das Fell und ißt von den andern das Fleisch, hält sie auch gern als artige Hausgenossen; weiteren Nutzen bringen sie nicht.

Ziesel ( Spermophilus) heißen die kleinsten Arten der Unterfamilie, schmucke Tierchen mit verhältnismäßig schlankem Leibe, gestrecktem Kopfe, im Pelze versteckten Ohren, kurzem, nur an den Endhälften zweizeilig buschig behaartem Schwanze, vier Zehen und einer kurzen Daumenwarze an den Vorder-, fünf Zehen an den Hinterfüßen sowie großen Backentaschen. Die zahlreichen Arten dieser Sippe gehören der nördlichen Erdhälfte an. Unsere heimische Art gibt ein treues Bild der übrigen.

Der Ziesel ( Spermophilus Citillus), ein niedliches Tierchen, fast von Hamstergröße, aber mit viel schlankerem Leibe und hübscherem Köpfchen, 22 bis 24 Zentimeter lang und mit 7 Zentimeter langem Schwanze, am Widerrist etwa 9 Zentimeter hoch und ungefähr ein Pfund schwer, trägt einen lockeren, aus ziemlich straffen, in der Mitte dunkler geringelten Haaren bestehenden Pelz, der aus der Oberseite gelbgrau, unregelmäßig mit Rostgelb gewellt und fein gefleckt, auf der Unterseite rostgelb, am Kinne und Vorderhalse weiß aussieht. Stirn und Scheitel sind rötlichgelb und braun gemischt, die Augenkreise licht, die Füße rostgelb, gegen die Zehen hin heller, die Krallen und die Schnurren schwarz, die oberen Vorderzähne gelblich, die unteren weißlich. Das Wollhaar der Oberseite ist schwarzgrau, das der Unterseite heller bräunlichgrau, das des Vorderhalses einfarbig weiß. Die Nasenkuppe ist schwärzlich, das ziemlich große Auge hat schwarzbraunen Stern. Mancherlei Abänderungen der Färbung kommen vor.

Der Ziesel findet sich hauptsächlich im Osten Europas. Albertus Magnus hat ihn in der Nähe von Regensburg beobachtet, wo er jetzt nicht mehr vorkommt, während er neuerdings in Schlesien immer weiter in westlicher Richtung sich verbreitet. Vor etwa vierzig Jahren kannte man ihn dort nicht, seit dreißig Jahren aber ist er schon im westlichen Teile der Provinz, und zwar im Regierungsbezirke Liegnitz, eingewandert und streift von hier aus immer weiter westlich. Wie es scheint, hat er von allen verwandten Arten die größte Verbreitung. Man kennt ihn mit Sicherheit als Bewohner des südlichen und gemäßigten Rußland, von Galizien, Schlesien und Ungarn, Steiermark, Mähren und Böhmen, Kärnten, Krain und der oberhalb des Schwarzen Meeres gelegenen russischen Provinzen. Daß er in Rußland häufiger auftritt als bei uns, geht aus seinem Namen hervor; denn dieser ist russischen Ursprungs und lautet eigentlich »Suslik«, im Polnischen »Susel«, im Böhmischen »Sisel«. Die Alten nannten ihn » pontische Maus« oder » Simor«. An den meisten Orten, wo sich der Ziesel findet, kommt er auch häufig vor und fügt unter Umständen dem Ackerbau merklichen Schaden zu. Trockene, baumleere Gegenden bilden seinen Aufenthalt; vor allem liebt er einen bindenden Sand- oder Lehmboden, also hauptsächlich Ackerfelder und weite Grasflächen. Neuerdings hat er sich, laut Herklotz, besonders den Eisenbahnen zugewendet, deren aufgeworfene Dämme ihm das Graben erleichtern und vor Regengüssen einen gewissen Schutz gewähren. Doch scheut er auch unter sonst günstigen Lebensbedingungen einen festen Boden nicht und zerlöchert diesen unter Umständen so, daß hier und da fast Röhre an Röhre nach außen mündet. Er lebt stets gesellig, aber jeder einzelne gräbt sich seinen eigenen Bau in die Erde, das Männchen einen flacheren, das Weibchen einen tieferen. Der Kessel liegt 1 bis 1½ Meter unter der Oberfläche des Bodens, ist von länglichrunder Gestalt, hat ungefähr 30 Zentimeter Durchmesser und wird mit trockenem Grase ausgefüttert. Nach oben führt immer nur ein einziger, ziemlich enger und in mancherlei Krümmungen oft sehr flach unter der Erdoberfläche hinlaufender Gang, vor dessen Mündung ein kleiner Haufen ausgeworfener Erde liegt. Der Gang wird nur ein Jahr lang benutzt; denn sobald es im Herbste anfängt, kalt zu werden, verstopft der Ziesel die Zugangsöffnung, gräbt sich aber vom Lagerplatze aus eine neue Röhre bis dicht unter die Oberfläche, die dann im Frühjahre, sobald der Winterschlaf vorüber, geöffnet und für das laufende Jahr als Zugang benutzt wird. Die Anzahl der verschiedenen Gänge gibt also genau das Alter der Wohnung an, nicht aber auch das Alter des in ihr wohnenden Tieres, weil nicht selten ein anderer Ziesel die noch brauchbare Wohnung eines seiner Vorgänger benutzt, falls dieser durch irgendeinen Zufall zugrunde ging. Nebenhöhlen im Baue dienen zur Aufspeicherung der Wintervorräte, die im Herbste eingetragen werden. Der Bau, in dem das Weibchen im Frühjahre, gewöhnlich im April oder Mai, seine drei bis acht nackten und blinden, anfangs ziemlich unförmlichen Jungen wirft, ist immer tiefer als alle übrigen, um den zärtlich geliebten Kleinen hinlänglichen Schutz zu gewähren. »Bewohnte Baue«, schreibt mir Herklotz, »lassen sich sofort durch den Geruch erkennen; denn der Ziesel verabsäumt selten, vor dem Einfahren seinen Harn zu lassen, und dieser hat einen so unangenehm stechenden Geruch, daß man sich selten täuschen kann.

Auffallend ist die Sucht des Tieres, allerlei glänzende Dinge, Porzellanscherben, Glas- und Eisenstückchen z. B., in seinen Bau zu schleppen. Auch an Gefangenen bemerkt man diese Gewohnheit: sie suchen kleinere Porzellangefäße mit Zähnen und Pfötchen zu bewältigen und unter ihrem Heulager zu verstecken.

Der Ziesel besitzt eine Fertigkeit im Graben, die geradezu in Erstaunen setzen und Uneingeweihten vollkommen unglaublich scheinen muß. Ich hatte einmal in meinem Zimmer, und zwar in einem aus Holz und Draht gefertigten Behälter, vier Ziesel untergebracht, die in kürzester Zeit sich durch Zernagen des Holzes freizumachen wußten und zunächst in Stube und Kammer ihr Wesen trieben. Drei von ihnen wurden bald wieder eingefangen, der vierte aber war verschwunden. Nach zwei Tagen sah ich hinter einem größeren Stuhle einen Haufen Ziegelsteinbrocken, Mörtel und Sand liegen und mußte zu meinem Verdrusse wahrnehmen, daß diese Dinge von dem Ziesel herrührten, der sich ein tiefes Loch in die Mauer gearbeitet hatte. Alle Versuche, ihn herauszuziehen, waren vergeblich; er grub noch fünf Tage lang fort und hatte, wie sich durch Messung ergab, ein Loch von über zwei Meter Tiefe in die Ziegelmauer gegraben, als er wieder eingefangen wurde.

Es kann keine angenehmere Unterhaltung gewähren, als in den Nachmittagsstunden eines Frühsommertages Ziesel zu beobachten. Der Geruch hat zehn bis zwölf bewohnte Baue erkennen lassen, in deren Nähe wir uns lagern. Kaum zehn Minuten währt es, und in der Mündung einer Röhre erscheint ein äußerst liebliches Köpfchen, dessen klare Augen unbesorgt ins Grüne spähen; der übrige Leib folgt, unser Tierchen setzt sich auf, macht ein Männchen, vollendet seine Rundschau, fühlt sich sicher und geht an irgend welches Geschäft. Binnen wenigen Minuten ist gewiß die ganze Gesellschaft am Platze, und nunmehr hat das Auge volle Beschäftigung. Einige spielen, andere putzen sich, einige beknabbern eine Wurzel, andere treiben sonst etwas. Da streicht ein Raubvogel vorüber: ein gellender Pfiff, jeder rennt seinem Falloche zu, stürzt sich kopfüber in dasselbe, und alles ist in den Röhren verschwunden. Doch nur geraume Zeit, und das alte Spiel beginnt von neuem.

In seinen Bewegungen ist der Ziesel ein kleines Murmeltier, kein Hörnchen. Er läuft huschend über den Boden dahin, in rascher Folge ein Bein um das andere fürder setzend, führt selten einen Sprung aus und klettert ungern, obschon nicht ganz ungeschickt, jedoch immer nur nach Art der Murmeltiere, nicht nach Art der Eichhörnchen. Auch seine Stellungen beim Sitzen, sein Männchenmachen und endlich seine Stimme, ein dem Locktone des Kernbeißers täuschend ähnlicher Pfiff, erinnern an jene, nicht an diese.

Obgleich der Ziesel sehr mißtrauisch und vorsichtig ist, gewöhnt er sich doch an öfter wiederkehrende Störungen, so daß diese ihn schließlich nicht im geringsten mehr belästigen. Auf einer ungarischen Bahn entdeckte ich am Ende einer im Schotter eingebetteten Schwelle eine in den Bahndamm eindringende Zieselröhre, die mir durch den Geruch verriet, daß sie bewohnt war. Um mich vollends zu überzeugen, legte ich mich auf die Lauer, und gar nicht lange, so erschien der Ziesel. Eine halbe Stunde später brauste der Zug heran, der Ziesel fuhr in seinen Bau, schaute mit halbem Leibe heraus, ließ ruhig den Zug über sich Wegrasseln, kam sodann wieder heraus und trieb es wie vorher.«

Zarte Kräuter und Wurzeln, z. B. Vogelwegetritt und Klee, Getreidearten, Hülsenfrüchte und allerhand Beeren und Gemüse bilden die gewöhnliche Nahrung des Ziesels. Gegen den Herbst hin sammelt er sich von den genannten Stoffen Vorräte ein, die er hamsterartig in den Backentaschen nach Hause schleppt. Nebenbei wird der Ziesel übrigens auch Mäusen und Vögeln, die auf der Erde nisten, gefährlich; denn er raubt ihnen nicht bloß die Nester aus, sondern überfällt ebenso die Alten, wenn sie nicht vorsichtig sind, gibt ihnen ein Paar Bisse, frißt ihnen das Gehirn aus und verzehrt sie dann vollends bis auf den Balg. Seine Nahrung hält er sehr zierlich zwischen den Vorderpfoten und frißt, in halb aufrechter Stellung auf dem Hinterteile sitzend. Nach dem Fressen putzt er sich die Schnauze und den Kopf und leckt und wäscht und kämmt sich sein Fell oben und unten. Wasser trinkt er nur wenig und gewöhnlich nach der Mahlzeit.

Der Schaden, den der Ziesel durch seine Plündereien verursacht, wird nur dann fühlbar, wenn sich das Tier besonders stark vermehrt. Das Weibchen ist, wie alle Nager, äußerst fruchtbar und wirft in den Monaten April oder Mai nach fünfundzwanzig- bis dreißigtägiger Tragzeit auf dem weichen Lager seines tiefen Kessels ein starkes Gehecke. Die Jungen werden zärtlich geliebt, gesäugt, gepflegt und noch, wenn sie bereits ziemlich groß sind und Ausflüge machen, bewacht und behütet. Ihr Wachstum fördert schnell; nach Monatsfrist sind sie halbwüchsig, im Spätsommer kaum mehr von den Alten zu unterscheiden, im Herbste vollkommen ausgewachsen und im nächsten Frühjahr fortpflanzungsfähig. Bis gegen den Herbst hin wohnt die ganze Familie im Baue der Alten; dann aber gräbt sich jedes Junge eine besondere Höhle, trägt Wintervorräte ein und lebt und treibt es wie seine Vorfahren. Wäre der lustigen Gesellschaft nicht ein ganzes Heer von Feinden auf dem Nacken, so würde ihre Vermehrung, obgleich sie immer noch weit hinter der Fruchtbarkeit der Ratten oder Mäuse zurückbleibt, bedeutend sein. Aber da sind Hermelin, Wiesel, Iltis und Steinmarder, Falken, Krähen, Reiher, Trappen, selbst Katzen, Rattenpintscher und andere der bekannten Nagervertilger, die dem Ziesel eifrig nachstellen. Der Großtrappe gehört, laut Herklotz, nicht allein zu den Feinden der Mäuse, sondern auch zu den ihrigen, verfolgt sie mit ebensoviel Eifer als Geschick, tötet sie durch einen Hieb mit dem Schnabel und verzehrt sie mit Haut und Haar. Auch der Mensch wird zu ihrem Gegner, teils des Felles wegen, teils des wohlschmeckenden Fleisches halber, und jagt sie mittels Schlingen und Fallen, gräbt sie aus oder treibt sie durch eingegossenes Wasser aus der Höhle hervor usw. So kommt es, daß der starken Vermehrung des Ziesels auf hunderterlei Weise Einhalt getan wird. Und der schlimmste Feind ist immer noch der Winter. Im Spätherbst hat das frischfröhliche Leben der Gesellschaft geendet; die Männchen haben ausgesorgt für die Sicherheit der Gesamtheit, die nicht nur außerordentlich wohlbeleibt und fett geworden ist, sondern sich auch ihre Speicher tüchtig gefüllt hat. Jeder einzelne Ziesel zieht sich in seinen Bau zurück, verstopft dessen Höhlen, gräbt einen neuen Gang und verfällt dann in Winterschlaf. Aber gar viele von den eingeschlafenen schlummern in den ewigen Schlaf hinüber, wenn naßkalte Witterung eintritt, die die halberstarrten Tiere auch im Baue zu treffen weiß, indem die Nässe in das Innere der Wohnung dringt und mit der Kälte im Vereine rasch den Tod für die gemütlichen Geschöpfe herbeiführt. Selbst Platzregen im Sommer töten viele von ihnen.

Der Ziesel ist nicht eben schwer zu fangen. Der Spaten bringt die Versteckten leicht an das Tageslicht, oder die tückisch vor den Eingang gestellte Falle kerkert sie beim Wiederherauskommen ein. Da benimmt sich nun der Ziesel höchst liebenswürdig. Einige Tage genügen, einen Ziesel an die Gesellschaft des Menschen zu gewöhnen. Junge Tiere werden schon nach wenigen Stunden zahm; bloß die alten Weibchen zeigen manchmal die Tücken der Nager und beißen tüchtig zu. Bei guter Behandlung erträgt der Ziesel mehrere Jahre hindurch die Gefangenschaft, und nächst der Haselmaus ist er wohl eines der hübschesten Stubentiere, die man sich denken kann. Jeder Besitzer muß seine Freude haben an dem schmucken, gutmütigen Geschöpfe, das sich zierlich bewegt und bald Anhänglichkeit an den Wärter zeigt, wenn auch sein Verstand nicht eben bedeutend genannt werden kann. Ganz besonders empfiehlt den Ziesel seine große Reinlichkeit. Die Art und Weise seines beständigen Putzens, Waschens und Kämmens gewährt dem Beobachter ungemeines Vergnügen. Mit Getreide, Obst und Brot erhält man den Gefangenen leicht, Fleisch verschmäht er auch nicht, und Milch ist ihm ein wahrer Leckerbissen. Wenn man ihn vorwiegend mit trockenen Stoffen füttert, wird auch sein sonst sehr unangenehmer Geruch nicht lästig. Nur eins darf man nie versäumen: ihn fest einzusperren. Gelang es ihm, durchzubrechen, so zernagt er alles, was ihm vorkommt, und kann in einer Nacht eine Zimmereinrichtung zerstören.

Außer den Sibiriern und Zigeunern essen bloß arme Leute das Fleisch des Ziesels, obgleich es nach den Erfahrungen von Herklotz vortrefflich, und zwar ungefähr wie Hühnerfleisch schmeckt. Auch das Fell findet nur eine geringe Benutzung zu Unterfutter, zu Verbrämungen oder zu Geld- und Tabaksbeuteln.

*

Der in Nordamerika lebende Präriehund ( Cynomys Ludovicianus) verbindet gewissermaßen die Ziesel mit den eigentlichen Murmeltieren. Der Leib ist gedrungen, der Kopf groß, der Schwanz sehr kurz, buschig, oben und an den Seiten gleichmäßig behaart; die Backentaschen sind verkümmert. Erwachsene Präriehunde erreichen etwa 40 Zentimeter Gesamtlänge, wovon ungefähr 7 Zentimeter auf den Schwanz kommen. Die Färbung der Oberseite ist licht rötlichbraun, grau und schwärzlich gemischt, die der Unterseite schmutzigweiß, der kurze Schwanz an der Spitze braun gebändert.

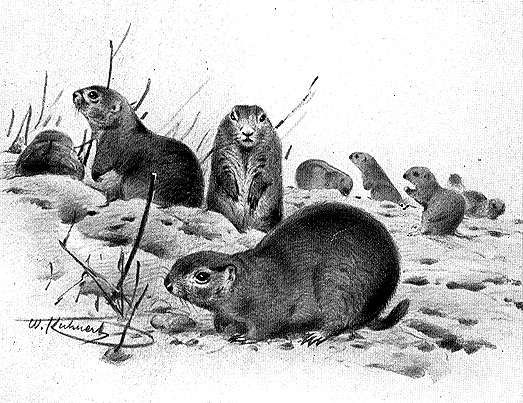

Präriehund ( Cynomis ludovicianus)

Der Name »Präriehund«, der mehr und mehr gültig geworden ist, stammt von den ersten Entdeckern, den alten kanadischen Trappern oder Pelzjägern, her, die unser Tierchen nach seiner bellenden Stimme benannten; in der äußeren Gestalt würde auch die gröbste Vergleichung keine Ähnlichkeit mit dem Hunde gefunden haben. Seine ausgedehnten Ansiedlungen, die man ihrer Größe wegen » Dörfer« nennt, finden sich regelmäßig auf etwas vertieften Wiesen, auf denen ein zierliches Gras einen wunderschönen Rasenteppich bildet und ihnen zugleich bequeme Nahrung gewährt. »Zu welcher unglaublichen Ausdehnung die Ansiedelungen dieser friedlichen Erdenbewohner herangewachsen sind«, sagt Balduin Möllhausen, »davon kann man sich am besten überzeugen, wenn man ununterbrochen tagelang zwischen kleinen Hügeln hinzieht, deren jeder eine Wohnung zweier oder mehrerer solcher Tiere bezeichnet. Die einzelnen Wohnungen sind gewöhnlich fünf bis sechs Meter voneinander entfernt, und jeder kleine Hügel, der sich vor dem Eingange derselben erhebt, mag aus einer guten Wagenladung Erde bestehen, die allmählich von den Bewohnern aus den unterirdischen Gängen ans Tageslicht befördert worden ist. Manche haben einen, andere dagegen zwei Eingänge. Ein festgetretener Pfad führt von einer Wohnung zur andern, und es wird bei deren Anblick die Vermutung rege, daß eine innige Freundschaft unter diesen lebhaften, kleinen Tierchen herrschen muß. Bei der Wahl einer Stelle zur Anlage ihrer Städte scheint ein kurzes, krauses Gras sie zu bestimmen, das besonders aus höheren Ebenen gedeiht und nebst einer Wurzel die einzige Nahrung dieser Tierchen ausmacht. Daß diese Tierchen ihren Winterschlaf halten, ist wohl nicht zu bezweifeln, denn das Gras um ihre Höhlen vertrocknet im Herbste gänzlich, und der Frost macht den Boden so hart, daß es unmöglich für sie sein würde, auf gewöhnlichem Wege Nahrung sich zu verschaffen. Wenn der Präriehund die Annäherung seiner Schlafzeit fühlt, die gewöhnlich in den letzten Tagen des Oktobers geschieht, schließt er alle Ausgänge seiner Wohnung, um sich gegen die kalte Winterluft zu schützen, und übergibt sich dann dem Schlafe, um nicht eher wieder auf der Oberwelt zu erscheinen, als bis die warmen Frühlingstage ihn zu neuem, fröhlichem Leben erwecken. Den Aussagen der Indianer gemäß öffnet er manchmal noch bei kalter Witterung die Türen seiner Behausung. Dies ist alsdann aber als sicheres Zeichen anzusehen, daß bald warme Tage zu erwarten sind.

Einen merkwürdigen Anblick gewährt eine solche Ansiedelung, wenn es glückt, von den Wachen unbeachtet in ihre Nähe zu gelangen. Soweit das Auge reicht, herrscht ein reges Leben und Treiben: fast auf jedem Hügel sitzt aufrecht, wie ein Eichhörnchen, das kleine gelbbraune Murmeltier; das aufwärtsstehende Schwänzchen ist in immerwährender Bewegung, und zu einem förmlichen Summen vereinigen sich die feinen, bellenden Stimmchen der vielen Tausende. Nähert sich der Beschauer um einige Schritte, so vernimmt und unterscheidet er die tieferen Stimmen älterer und erfahrener Häupter; aber bald, wie durch Zauberschlag, ist alles Leben von der Oberfläche verschwunden. Nur hin und wieder ragt aus der Öffnung einer Höhle der Kopf eines Kundschafters hervor, der durch anhaltend herausforderndes Bellen seine Angehörigen vor der gefährlichen Nähe eines Menschen warnt. Legt man sich alsbald nieder und beobachtet bewegungslos und geduldig die nächste Umgebung, so wird in kurzer Zeit der Wachtposten den Platz auf dem Hügel vor seiner Tür einnehmen und durch unausgesetztes Bellen von dem Verschwinden der Gefahr in Kenntnis setzen. Er lockt dadurch einen nach dem andern aus den dunklen Gängen auf die Oberfläche, wo alsbald das harmlose Treiben dieser geselligen Tiere von neuem beginnt. Ein älteres Mitglied von sehr gesetztem Äußern stattet dann wohl einen Besuch bei dem Nachbar ab, der ihn auf seinem Hügel in aufrechter Stellung mit wedelndem Schwänzchen erwartet und dem Besucher an seiner Seite Platz macht. Beide scheinen nun durch abwechselndes Bellen gegenseitig gleichsam Gedanken und Gefühle sich mitteilen zu wollen; fortwährend eifrig sich unterhaltend, verschwinden sie in der Wohnung, erscheinen nach kurzem Verweilen wieder, um gemeinschaftlich eine Wanderung zu einem entfernter lebenden Verwandten anzutreten, der nach gastfreundlicher Aufnahme an dem Spaziergange teilnimmt; sie begegnen andern, kurze, aber laute Begrüßungen finden statt, die Gesellschaft trennt sich, und jeder schlägt die Richtung nach der eigenen Wohnung ein. Stundenlang könnte man, ohne zu ermüden, das immerwährend wechselnde Schauspiel betrachten, und es darf nicht wundern, wenn der Wunsch rege wird, die Sprache der Tiere zu verstehen, um sich unter sie mischen und ihre geheimen Unterhaltungen belauschen zu können.« Präriehunde, Erd- oder Prärieeulen und Klapperschlangen leben seltsamerweise in einem und demselben Bau beisammen. Ausstopfer im fernen Westen wählen das Kleeblatt mit Vorliebe als Vorwurf zu einer Tiergruppe, die unter dem Namen: »die glückliche Familie« bei Ausländern nicht wenig Verwunderung erregt.

*

An die Präriehunde schließen sich die Murmeltiere ( Arctomys) eng an. Was der Präriehund in der neuen, ist der Bobak ( Arctomys Bobac) in der alten Welt: ein Bewohner der Ebenen. Die Leibeslänge des erst in neuerer Zeit von dem Alpenmurmeltier unterschiedenen Bobak beträgt 37 Zentimeter, die Schwanzlänge 9 Zentimeter; der ziemlich dichte Pelz ist fahl rostgelb, auf der Oberseite, infolge der Einmischung einzelner schwarzbrauner Haarspitzen, etwas dunkler, auf dem Scheitel, an der Schnauze, den Lippen und Mundwinkeln sowie in der Augengegend einfarbig bräunlich rostgelb, am Schwanze dunkel rostgelb, an der Schwanzspitze schwarzbraun, der Haargrund oben dunkel graubraun, unten heller braun, an Vorderhals und Kehle grauweißlich.

Von dem südlichen Polen und Galizien an verbreitet sich der Bobak über ganz Südrußland und das südliche Sibirien bis zum Amur und nach Kaschmir. Hier haust er in fruchtbaren Niederungen, in denen während des Sommers eine reichhaltige, aber niedrigwachsende Pflanzenwelt den Boden deckt, dort sucht er die von Fruchterde entblößten Ebenen und Gehänge auf. Immer und überall lebt er in Gesellschaften von betrachtlicher Anzahl und drückt deshalb manchen Gegenden ein absonderliches Gepräge auf: unzählige Hügel, die man in den Grassteppen Innerasiens bemerkt, verdanken ihre Entstehung vornehmlich diesen Murmeltieren, die durch ihr munteres Leben In seiner 1921 erschienenen Reisebeschreibung »Durch die mongolischen Ebenen« teilt der bekannte Neuyorker Zoologe N. C. Andrews eine überaus amüsante Beobachtung über »tanzende« Murmeltiere mit: »Herr Mamen sprach oft von einem ungewöhnlichen Tanz, den er die Murmeltiere hatte vollführen sehen; und auch Herr und Frau MacCallie haben es auf ihrer Rückreise nach Kalgan gesehen. Ich war leider niemals so glücklich, dieselbe Beobachtung zu machen. Mac schilderte, daß zwei auf ihren Hinterfüßen hoch aufgerichtete Murmeltiere einander bei ihren Vorderpfoten faßten und langsam umhertanzten, genau so, als ob sie Walzer tanzten. Er versicherte ebenso wie Mamen, daß dies die ungewöhnlichste und amüsanteste Sache gewesen sei, die er jemals ein Tier habe vollführen sehen. Ich will es gern glauben; denn die Murmeltiere haben allerhand kuriose Gewohnheiten, die wohl ein genaueres Studium verdienten. Dieser Tanz kann unmöglich mit dem Liebesspiel zusammenhängen, denn Mac sah ihn im Spätmai, zu welcher Zeit die Jungen schon geboren sind.« (Aus dem Englischen.) Der Herausgeber. den Reisenden ebenso zu fesseln wissen, wie sie, ihres Fleisches halber, für den Steppenbewohner und verschiedene Tiere bedeutungsvoll werden.

In allen Bobaksiedlungen herrscht während des Sommers ein ungemein reges und betriebsames Leben. Die bereits im April oder spätestens im Mai geborenen Jungen sind um diese Zeit halberwachsen und treiben es schon ganz wie die Alten, wenn sie auch deren Erfahrung noch nicht besitzen. Mit Sonnenaufgang verlassen sie mit den Alten den Bau, lecken gierig den Nachttau, ihre einzige Labung in den meist wasserlosen Steppen, von den Blättern, fressen und spielen dann bis gegen Mittag lustig auf den vor ihren Höhlen aufgeworfenen Hügeln, verträumen den heißen Nachmittag auf wohlbereitetem Lager im Innern des Baues und erscheinen gegen Abend nochmals außerhalb des letzteren, um noch einen Imbiß für die Nacht zu nehmen. Ungern nur weiden sie die in unmittelbarer Nähe ihrer Röhrenmündungen wachsenden Kräuter ab, bilden sich vielmehr zwischen diesen schmale Pfade, die bis zu ihrem oft vierzig bis fünfzig Meter entfernt gelegenen Weidegebiete führen; ebenso ungern aber begeben sie sich auf Stellen, von denen aus sie nicht in kürzester Frist mindestens einen Notbau erreichen können. Solange keinerlei Gefahr droht, geht es in der Siedlung fast genau in derselben Weise her wie in einem Dorfe der Präriehunde, und ebenso verschwinden die Bobaks, sobald sie die Annäherung eines Wolfes, Hundes, Adlers oder Bartgeiers und bezüglich eines Menschen wahrnehmen, auf den bellenden, von vielen wiederholten Warnungsruf eines wachsamen Alten hin, augenblicklich, nach Art ihrer Verwandtschaft kopfüber in ihre Löcher sich stürzend. Im Juni beginnen sie mit dem Eintragen der Wintervorräte, betreiben ihre Heu- und Wurzelernte jedoch noch lässig; später werden sie eifriger und fleißiger. Die zunehmende Kühle belästigt und verstimmt sie ungemein. Schon in der letzten Hälfte des August sieht man sie am Morgen nach einer kühlen Nacht taumelnden Ganges, wie im Schlafe, langsam von ihren Hügeln schleichen, und von ihrer Munterkeit ist fortan wenig mehr zu bemerken. In den Steppen Südostsibiriens ziehen sie sich ziemlich allgemein in der ersten Hälfte des Septembers zurück, verstopfen den Eingang der Hauptröhre mit einem ungefähr meterdicken Pfropfen aus Steinen, Sand, Gras und ihrem eigenen Kote und führen nunmehr bis zum Eintritt des Winters noch ein Halbleben in der Tiefe ihrer Wohnungen.

Die Baue haben, bei übereinstimmender äußerer Form, eine in sehr bedeutenden Grenzen schwankende innere Ausdehnung und sind in der Regel da am großartigsten, wo der Boden am härtesten ist. »Gewöhnlich«, beschreibt Radde, dessen Schilderung ich folge, »beträgt die Entfernung des Lagers von der Mündung des Ausganges fünf bis sieben, selten bis vierzehn Meter. Dieser Haupteingang teilt sich oft schon einen oder anderthalb Meter unter der Oberfläche der Erde gabelförmig in zwei bis drei Arme, deren jeder nicht selten nochmals sich spaltet. Die Nebenarme enden meistens blind und geben die Stoffe zum Verschließen des Haupteinganges her. Alle aber, die nicht blind enden, führen zu der geräumigen Schlafstelle.« Das Nest, in dem sie überwintern, ist ein anderes als jenes, in dem sie zur Sommerzeit lagern. Die mit ihren Sitten sehr vertrauten heidnischen Jäger versichern, daß sie die gesammelten Grashalme, bevor sie dieselben zum Polstern des Winternestes verbrauchen, zwischen dem oberen Teil des Vorderfußes und der Bauchseite weichreiben, um ein möglichst behagliches Lager zu bekommen.

Innerhalb des sorgfältig verschlossenen Baues herrscht stets eine Wärme über dem Gefrierpunkt, die Tungusen sagen, eine solche wie in ihren Jurten, Anfänglich scheinen die Bobaks in ihrer Winterherberge noch ziemlich munter zu sein. Sie müssen von den eingetragenen Vorräten fressen, denn sie erzeugen beträchtliche Kothaufen; sie müssen auch ziemlich spät noch munter sein, weil weder der Tunguse noch der Iltis, welche beiden die Murmeltiere ausgraben, ihrer vor Eintritt des Winters habhaft werden können. Doch endlich fordert die kalte Jahreszeit ihr Recht; vom Dezember bis Ende Februar verfallen auch die Bobaks in todähnlichen Schlaf, und erst im März ermuntern sie sich wieder zu neuem Leben. Sie sind die ersten Winterschläfer, die auferstehen. Sowie sie meinen, daß der Frühling sich naht, graben sie den im vorigen Herbst verschlossenen Eingang ihrer unterirdischen Wohnung auf und kommen, feist wie sie vor dem Einwandern waren, wiederum an das Tageslicht, zuerst, noch von der Kälte unangenehm berührt, nur in den Mittagsstunden, angesichts der belebenden Sonne, später öfter und länger, bis sie es endlich wieder treiben wie früher.

Oben auf den höchsten Steinhalden der Alpen, wo kein Baum, kein Strauch mehr wächst, wo kein Rind, kaum die Ziege und das Schaf mehr hinkommt, selbst auf den kleinen Felseninseln mitten zwischen den großen Gletschern, wo im Jahre höchstens sechs Wochen lang der Schnee vor den warmen Sonnenstrahlen schwindet, ist die Heimat eines schon seit alter Zeit wohlbekannten Mitgliedes der Familie, dessen Leben zwar in allem wesentlichen dem der bereits geschilderten Verwandten gleicht, infolge des Aufenthalts aber doch auch wieder in mancher Hinsicht Abweichendes zeigt. Die Römer nannten dieses Tier Alpenmaus, die Savoyarden nennen es Marmotta, die Engadiuer Marmotella, die Deutschen, beide Namen umbildend, Murmeltier. In Bern heißt es Murmeli, in Wallis Murmentli und Mistbelleri, in Graubünden Marbetle oder Murbentle, in Glarus Munk.