|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gefilmtes Handwerk – Totentanz beim Sultan Hassan – Flucht aus krankheitsschwangerem Gebiet – Bange Fahrt durch Sumpf und Morast – Gnop – Orkan und Wolkenbruch – In der Falle – Entkommen – Fieber – Rückfahrt – Nuer auf Elefantenjagd – Tauschhandel – Wildphotographie – Afrikanisches Tieridyll – Nuermentalität – Weiter stromabwärts

An einem Tage, an dem bei Sonnenaufgang die Wolkenschicht dünner als gewöhnlich scheint, eile ich, so rasch ich kann, mit allen Apparaten bewaffnet, zum Schmied. Richtig, er befindet sich in seiner Werkstatt. Das Feuer brennt, und er ist damit beschäftigt, geschmolzenes Eisen in Stabform zu gießen. Nach der Begrüßung zieht er einen schon vorbereiteten Messingstab hervor und will den bestellten Armreif schmieden. Mich interessiert es aber zu sehen, wie er mit seinem primitiven kleinen Feuer das Metall zum Schmelzen bringt, und ich verlange von ihm, daß er mit dem Schmelzen beginne. Er ist darüber sichtlich erbost, so daß ich schon fürchte, er werde die Arbeit überhaupt verweigern; Künstler sind auch in Afrika unberechenbar. Ich suche ihm daher zu erklären, weshalb ich diesen Wunsch hätte. »Ich benötige einen Glücksring für eine meiner beiden Lieblingsfrauen«, sage ich. »In diesen Ring werde ich einen Zauber hineinlegen, der ihr Jugend auf viele Jahre hinaus verleiht und zugleich ihre etwas zu rege Zunge dämpft. Das ist mir aber nur möglich, wenn ich von Beginn an zugegen sein kann. Ich werde dann den Zauber mit meiner Maschine drehen, während du arbeitest.« Das leuchtet ihm sichtlich ein; wie ich von der zu regen Zunge spreche, huscht ein verständnisvolles Lächeln über sein Antlitz. Mit dieser Ausrede habe ich zugleich auch den Kinoapparat glücklich eingeführt. Eine Zigarette besiegelt schließlich noch den wiederhergestellten Frieden.

Der Schmied geht nun ins Dorf, um neues Messing zu besorgen, seine Genossen bereiten inzwischen den länglichen, zweigeteilten Schmelztiegel vor. Lehm und Kuhmist sind die Bestandteile, aus denen er geknetet wird. Der Deckel ist mit einem runden Loch versehen, in das ein korkförmiger Stein eingesetzt wird. Der Meister kehrt mit einer Messingstange zurück und erkundigt sich, ob mir deren Gewicht genüge. Ich betrachte die Masse, die ein halbes Kilogramm wiegt, und bin durchaus davon befriedigt. Nun fragt er nach dem Umfang des Handgelenkes meiner Frau. Ich nehme umständlich Maß an dem meinen, ziehe die Breite zweier Finger von meinem Maß ab und bezeichne die Stelle an dem Meßband aus Bast. Er nimmt es vorsichtig an sich und macht sich an die Arbeit. Ich habe inzwischen den Kinoapparat ausgestellt und kurbele hurtig drauflos. Die Furcht, die der Meister ursprünglich vor dem Apparat hatte, ist völlig verflogen, und die Arbeit schreitet rüstig vor. Er erhitzt das Messing im Feuer bis zur Glut. Dann schlägt er es mit seiner ehernen Keule auf einem großen Stein, der als Amboß dient, in kleine Stücke (Abb. 65). Diese kommen in den Tiegel, dessen Innenseite mit Holzkohlenstaub bestreut wurde. Der Deckel wird aufgesetzt, die Fugen werden sorgsam mit Lehm verschmiert und der Verschlußstein lose in das Loch des Deckels eingefügt. Nun kommt der Tiegel ins Holzkohlenfeuer, und die winzigen Bälge fangen an zu arbeiten. Den Männern perlt der Schweiß von der Stirn, sie lösen einander ab, sogar der Meister selbst legt Hand an. Wie ein Affe versteht er es, abwechselnd die beiden Hände zu gebrauchen und sich zu gleicher Zeit am ganzen Körper zu kratzen. Dabei beginnt er mich nach etwaigen besonderen Wünschen zu fragen. Ich gebe ihm zu verstehen, daß ich ihm als einem großen Meister freie Hand in allem ließe, nur sollte der Ring besonders schön werden. Auch auf den Preis komme es nicht an. Dies hört der Künstler gern, er wird immer aufgeräumter, scherzt, überwacht aber zugleich stets die Glut des Feuers. Es dauert über zwei Stunden, bis der glühende Tiegel aus dem Feuer geholt und der Verschlußstein im Deckel entfernt wird. Mittels eines Holzstäbchens überzeugt sich der Meister, daß die Metallstücke vollkommen geschmolzen sind. Kurz vor dem Erkalten des Tiegels wirft er das Metall in bereitstehendes Wasser, prüft die Temperatur mit der Hand und beginnt den Klumpen mit seiner kleinen eisernen Keule zu bearbeiten. Nach wenigen Minuten ist das Messing völlig erkaltet. Nun wird es stundenlang immer wieder bis zur Rotglut erhitzt, abgekühlt und bearbeitet, bis der Klumpen auf diese mühselige Art langsam zum flachkantigen Stab wird. Darüber ist es Abend geworden. Da die Sonne am nächsten Morgen nicht scheint, kann ich leider meinen »Zauber« nicht beenden, das heißt keine weiteren kinematographischen Aufnahmen machen. Die Arbeit des Schmiedes ist wirklich sehenswert. Der Stab wird dadurch gebogen, daß er, erwärmt, um die Rundung eines Holzes geklopft wird. Nun tritt ein Meißel aus weichem Eisen in Tätigkeit, und die Zierarbeit beginnt. Der Meister gräbt tiefe Rillen ein, die parallel zueinander laufen, und deren Zwischenräume mit den verschiedensten Ziermustern ausgefüllt werden. Dann wird der Ring mit Baumrinde etwas poliert, so daß sich die vertieften Muster dunkel von den erhabenen Stellen abheben. Stolz überreicht mir der Künstler sein Werk. Es ist tatsächlich staunenswert, wieviel Geschmack er bei dieser Arbeit mit so einfachen Werkzeugen gezeigt hat. Ich frage nach dem Preis, er nennt eine bescheidene Summe; ohne zu handeln, gebe ich Gasmasid, meinem Faktotum, den Auftrag, sie auszuzahlen. Doch das geht diesem gegen die Natur, er hält mich entschieden für »magnum« (verrückt) und überreicht dem Schmied weniger als die Hälfte. Auf meine Vorwürfe hin fragt er den Meister, ob er etwa nicht zufrieden sei. O ja, er hat durchaus nichts einzuwenden und dankt nochmals für die reichliche Bezahlung. Gasmasid wirft mir einen Blick zu, während ich mich freundlich von dem Künstler verabschiede.

Gegen Mittag unternehme ich einen kleinen Ausflug längs des Flusses, dabei schlägt Trommellaut und der Ton von Negerpfeifen an mein Ohr. Auf meine Frage, wo denn jetzt zur Mittagszeit getanzt werde, erhalte ich die Antwort: »Beim Sultan Hassan wird ein Fest gefeiert.« Also ins Auto, die Apparate verstaut und zum Sultan! In kurzer Zeit ist das Ziel erreicht. Die Straße führt bis in die Mitte des großen Dorfes. Bei der Ankunft des Autos wird der Tanz auf kurze Zeit unterbrochen, bald aber werde ich Zeuge eines großartigen Schauspiels. Mehrere hundert Krieger aus der Umgebung sind mit ihren jungen Lieblingsfrauen erschienen. Alle sind in vollem Kriegsschmuck, die Mädchen festlich geölt, mit Ocker bestrichen und mit Samen gepudert. Obwohl die Kapelle durch eine große und zwei kleine Trommeln verstärkt ist, geht ihr Ton in dem Höllenlärm unter, den einige Dutzend Negertrompeten von verschiedener Größe und ein Schock Rasseln vollführen. »Des Sultans Bruder ist vor einem Jahr gestorben, und nun beginnt das Totenfest«, wird berichtet. Ich stelle den Apparat zusammen. Kein Mensch beachtet mich. Denn nun geht es los! Keine Spur von dem gewöhnlichen Reigentanz. Mädchen und Krieger jagen zum Takt der Musik in eigenartigen hohen Sprüngen im Kreise um die Trommeln herum. Den kleinsten Kreis beschreiben die Bläser, die, von einem Bein aufs andere springend, mit der rechten Hand die Trompete halten, mit der linken aber die Rasseln gegen ihren Kopf schlagen. Sämtliche Tänzer stoßen gellende Schreie aus. Nach einiger Zeit schwärmen die Krieger plötzlich aus, der ganze Haufe überflutet mit wildem Geschrei das Dorf. Sie jagen um die Hütten herum, vollführen Scheingefechte mit Bogen und Lanzen und täuschen einen Überfall vor. Die Mädchen umkreisen weiter tanzend die Trommeln, bis die Krieger in tollem Lauf zurückkehren. Dies wiederholt sich mehrere Male. Ich schwebe in beständiger Gefahr, überrannt zu werden, denn das viele Merissa, das in zahlreichen Krügen in jeder Hüte aufgestellt ist, hilft mit, die Menschen in einen wahren Taumel zu versetzen. Immer stärker tönt die Trommel, immer wilder werden die Bewegungen der Tänzer, immer gellender die Schreie, die sie ausstoßen. Auf einmal kehren die Krieger von ihrem Ausschwärmen nicht wieder zu den Mädchen zurück, sondern eilen einer Umzäunung zu, deren Mittelpunkt ein großer Tukul ist. Das Geschrei verstärkt sich, und minutenlang umkreisen alle tanzend die Strohhütte. Ich laufe, so rasch ich kann, zum Eingang des Zaunes und stelle den Apparat davor auf. Da kommt auch bereits der Haufe wieder zum Vorschein. Nicht regellos wie früher jagen die Krieger nun einher, sie haben sich zu einem langen Zuge geformt, in dessen Mitte sie sechs Masken führen. Mit Tianghörnern auf dem Kopf ähneln diese Masken unseren Teufeln. Die Musik hat dazu einen ganz neuen Rhythmus angeschlagen. Wie der Zug in die Nähe der Mädchen kommt, verstärkt sich der allgemeine Lärm, so daß man weder die Trommeln noch die Schreie vom Klange der Negertrompeten unterscheiden kann. Wie auf ein gegebenes Zeichen stürzen alle mit drohend erhobenen Waffen auf die »Dämonen« los, die zur Erde niedergedrückt werden. Das Ganze macht den Eindruck eines wilden Hexensabbats und ist so mächtig, daß man von der Erregung der Menschenmassen unwillkürlich mitgerissen wird. Der Zug formt sich abermals und zieht, die Masken in der Mitte, zu den Trommeln, die er umkreist. Alles beteiligt sich jetzt am Tanze. Viele Scheech aus den Nachbardörfern sind anwesend. Sie haben ihre Khakianzüge abgelegt und sind wie ihre Stammesgenossen geschmückt; sogar den Sultan in Person, begleitet von seinen drei Lieblingsfrauen, kann man in dem Wirbel erkennen. Die Gestalt einzelner Menschen geht aber in dem allgemeinen Taumel unter, nur glänzende Gliedmaßen, Waffen, wie in Hypnose erstarrte Köpfe, schwarze Füße mit weißen Fellstreifen an den Gelenken, einzelne Lanzen wirbeln an dem schauenden Auge vorüber.

Ich bin erschöpft. Es ist drückend schwül, jeder Zoll Erde scheint Feuchtigkeit auszuatmen. Das beständige Umherlaufen mit dem schweren Kinoapparat und das angestrengte Aufpassen bei der Aufnahme hat meine Kräfte aufgebraucht, jetzt heißt es, an die Rückkehr denken. Vorher möchte ich aber noch einen der hübschen Rahat erwerben, die das einzige Kleidungsstück der Mädchen bilden. Ich halte den Sultan, wie er wieder vor mir austaucht, am Arm fest und teile ihm meinen Wunsch mit. Er winkt ein Mädchen heran und übersetzt ihr mein Anliegen. Natürlich weigert sie sich; da ihr der Sultan aber ins Gewissen redet, entschließt sie sich nachzugeben. Obwohl der Rahat sehr kurz ist und nichts verbirgt, drücken die Züge der Schönen große Ratlosigkeit aus. Ich habe Verständnis dafür, überreiche ihr ein Stück Tuch, und dankbar lächelnd eilt sie in einen Tukul. Das Tuch um die Lenden gebunden, den Rahat in der Hand, erscheint sie sofort wieder, nimmt die Bezahlung entgegen und ist gleich darauf im tollen Wirbel verschwunden.

Wir wollen nun weiterfahren, aber der Zustand der Straßen bereitet uns ernstliche Sorgen, da die Regenzeit voll eingesetzt hat. Unsere Befürchtungen sollen sich nur zu bald bestätigen. Die Wege sind vollkommen durchweicht, und bereits vor Tali treffen wir schlechte Stellen an, obwohl diese Strecke noch von Regierungsautomobilen befahren wird. In Gnop aber hört der Verkehr auf, wir haben also nichts Gutes zu erwarten! Ein Stück des Weges ist noch fahrbar, dann kommen wir auf sandigen Boden mit Humusuntergrund, und nun beginnt der Teufel sein Spiel mit uns zu treiben. Die Räder sinken bis über die Felgen ein, nur mit größter Anstrengung zieht der Motor den Wagen unendlich langsam vom Fleck. Das Wasser im Kühler kocht, ich wage aber nicht anzuhalten, da ich ein gänzliches Versagen fürchte. Stunde auf Stunde verrinnt, der Boden wird immer schlechter, und endlich heißt es halten, um den Kühler zu füllen. Das letzte Wasser muß dazu verwendet werden und reicht noch nicht aus. Ich lasse den Inhalt der Feldflaschen nachgießen, jetzt erst ist der Kühler gefüllt. Es bleibt uns für alle zusammen eine Feldflasche Trinkwasser übrig. Gasmasid kurbelt, der Motor springt nicht an. Ich versuche alle möglichen Kunststücke, umsonst, er rührt sich nicht. So lasse ich den Wagen abladen, mit vereinten Kräften versuchen wir den leeren Wagen zu schieben, und das Angehen des Motors gelingt. Das Knattern der Maschine erscheint uns schöner als Musik. Nun geht es auf die gleiche Weise vorwärts. Wie lange wohl der Benzinvorrat reicht? Wenn wir die ganze Strecke mit der Geschwindigkeit dieses ersten Tages zurücklegen, kommen wir nicht einmal nach Gnop und noch weit weniger nach Shambe. Das letzte Auto aber, das hier durchfuhr, kam nach Aussagen von Eingeborenen in Tali vor vierzehn Tagen vorbei. Es war der Wagen eines Inspektors, der zur Erholung nach Europa reiste. Geht das Benzin aus, so müssen wir die Regenzeit hier verbringen. Wenn die Wege dann wieder hübsch trocken sind, kommt der Inspektor vielleicht vom Urlaub zurück.

Endlich erreichen wir den ersten Brunnen. Es ist spät geworden. Sollen wir hier übernachten? Es sieht allerdings nicht mehr nach Regen aus, sollte es aber nachts wider Erwarten neuerlich regnen, dann hat die Fahrt ihr Ende erreicht, und wir sind wie in einer Mausefalle gefangen. Von Gnop aus erhoffen wir uns eine bessere Straße, da dort reiner Sandboden überwiegt. Außerdem ist die Strecke befahren. So geht es noch weiter. Kurz vor dem Dorf haben wir den Fluß zu durchqueren. Das Wasser steigt bis zum Trittbrett, aber die Durchfahrt gelingt. Todmüde kommen wir in Gnop an. Das Rasthaus wurde zuletzt vor vierzehn Tagen von dem Inspektor benutzt, seither ist kein Auto mehr durchgekommen. Morgen aber sollen Lastautos zum letzten Male Waren von Shambe bringen. Nun sind wir beruhigt. Unser Benzinvorrat ist stark zusammengeschmolzen, und wir haben weite Strecken Überschwemmungsgebiet mit zähem Schlamm vor uns, doch hoffen wir, daß uns die Lastautos Benzin abgeben können. Wie gewöhnlich wird mein Bett unter freiem Himmel aufgestellt, und bald versinke ich in tiefen Schlaf. Plötzlich, um vier Uhr früh, werden wir durch ein seltsames Brausen geweckt. Der Himmel hat sich vollkommen umzogen, und von allen Weltrichtungen ziehen Gewitter auf. Das Brausen wird immer stärker, übertönt schließlich jedes andere Geräusch und schwillt zum Orkan an. Bäume werden entwurzelt, Äste, Gras und Erdknollen fliegen durch die Luft, und dann setzt ein toller Platzregen ein. Der Regenguß geht in einen heftigen Landregen über, der den ganzen Tag anhält. Die Autos, deren Ankunft angekündigt worden war, bleiben aus, und ich sehe keine Möglichkeit, weiterzufahren. Machulka meint: »Herr Bernatzik, nehmen Sie hier Frau, und bauen wir Durrha. Wann kommt zweites Kind, können wir fahren.«

Wir halten Kriegsrat. So sehr wir uns auch die Köpfe zerbrechen, einen Ausweg zu finden, es bleibt nichts anderes übrig, als auf das Aufhören des Regens zu hoffen. Setzt dann Wind ein, so können wir nach ein, zwei Tagen die Weiterfahrt versuchen. Sollte es inzwischen wieder regnen, dann sind wir freilich gefangen. Gegen Abend hört der Regen endlich auf. Ich gehe inspizieren. Bei jedem Schritt versinkt man bis zum Knöchel in den weichen Schlamm.

Die zweite Nacht heißt es leider im Rasthause verbringen, das durch den Kot unzähliger Vögel verunreinigt ist. Der ganze Dachstuhl ist von allen möglichen Arten besetzt. Ihr fröhliches Gezwitscher, Geschnatter und Pfeifen erfüllt die graue Morgendämmerung. Alte Bekannte, wie Haus- und Turmschwalben, begrüße ich in der Schar. Morgens erinnert die Landschaft an die albanischen Sümpfe im Herbst. Dichte weiße Bodennebel wallen über zahllosen Lachen und Teichen auf, die sich im weichen Morast gebildet haben. Statt des erhofften Windes herrscht vollkommene Flaute, es ist schwül und feucht wie in einem Treibhaus. Die Sonne hält sich hinter dichten Wolken verborgen, langsam versiegen aber die Lachen, und ich entschließe mich, den Versuch zur Weiterfahrt zu wagen. Anfangs geht es recht schlecht, dann bessert sich die Straße, wir können sogar ohne Anstand wieder einen Fluß durchqueren. Nun aber wird die Straße von etwa vierzig Meter breiten moorigen Stellen unterbrochen, in deren zähem Schlamm uns das Steckenbleiben droht. Ich suche also in möglichst raschem Tempo den Morast, der uns mit einer Schmutzwelle übergießt, zu passieren. An meine Fahrkunst werden die größten Anforderungen gestellt, immerhin kommen wir langsam vorwärts, auch das Benzin reicht knapp bis zum Rasthaus 2. Der alte Polizist ist noch da und erzählt, daß jetzt nach dem ersten Regen viel Wild zugewandert sei. »Abu Garn«, das weiße Rhino, sei ständig bei einem der Tümpel anzutreffen, und vor zwei Tagen sei eine mächtige Elefantenherde über die Straße gebummelt, so daß eine Trägerkarawane nicht wagte, ihren Weg fortzusetzen. Löwengebrüll höre man nachts ganz in der Nähe, ein Rudel Löwen habe in der letzten Nacht sogar einen Büffel gerissen. Die Nachrichten beim ersten Rasthaus lauteten ähnlich, und da man überall Elefantenfährten findet und wir Eingeborene, mit Büffelfleisch beladen, antreffen, dürfen wir den Nachrichten wohl Glauben schenken. Wir fassen daher den Plan, hier vorerst ein längeres Standlager aufzuschlagen, um vor allem »Abu Garn« zu beobachten. Dann beabsichtigen wir, nochmals den freundlichen Inspektor in Yirrol zu besuchen und dort die südlichen Dinka zu photographieren, die schönsten Eingeborenen Afrikas, bei denen sich besonders die Mädchen durch ein seltenes Ebenmaß der Glieder und herrliche Formen auszeichnen. Ich hatte mir bereits auf der Herreise vorgenommen, diesen schönen Menschen mehrere Tage zu widmen. Allerdings müssen wir zuerst Shambe aufsuchen, um unsere Vorräte zu ergänzen. Sehr abgespannt kommen wir dort endlich an.

Ich bin müde und zerschlagen, mühsam raffe ich mich auf, die Gewehre zu putzen, eine Arbeit, die ich auch in den Tropen immer selbst besorge. Dann muß ich wieder eine Pause machen, es ist mir unmöglich, die Apparate für den geplanten Ausflug instand zu setzen. Die Abendmahlzeit mundet mir nicht, eine bleierne Müdigkeit liegt mir in allen Gliedern. Ich war in Amadi immer bekleidet umhergegangen (aus Prestigegründen), hatte aber auf der Rückfahrt im Auto wieder die Tage in der Schwimmhose verbracht. Es liegt daher nahe, an einen leichten Hitzschlag zu denken, besonders da sich ein leichtes Schwindelgefühl einstellt. Die Mückenplage ist an diesem Tage besonders groß, wir lassen deshalb neben dem Tisch ein Feuer auf einer Blechpfanne anzünden, um unsere Abendmahlzeit einnehmen zu können. Der Luftzug verteilt den Rauch nach allen Seiten. Nach und nach wird das Feuer größer, und seine Wärme tut meinem Körper auffallend wohl. Doch sinke ich vor Müdigkeit fast um und ziehe mich daher bereits um 19 Uhr in die Kajüte zurück. Da beginnt plötzlich der Boden unter meinen Füßen zu schwanken, eisige Kälte läßt meine Zähne hörbar aufeinanderschlagen, ein Frostschauer nach dem anderen durchjagt den Körper. Ich messe meine Körpertemperatur und stelle hohes Fieber fest. Noch glaube ich, daß die außerordentlichen Anstrengungen der letzten Zeit neben der oft unzulänglichen Ernährung einen Sonnenstich begünstigt haben, nehme Aspirin und versuche zu schlafen. Nun erreicht das Fieber aber erst seinen Höhepunkt. Es braust in meinen Ohren. Ich bin am Meer, höre die mächtige Brandung der Nordsee und jage im Faltboot Seehunden nach. Die Wellen schlagen über mein Boot und drohen die dünne Decke zu zertrümmern. Das Boot bricht, schon steigt der mächtige Schaumkamm einer Riesenwelle vor mir auf, die mich verschlingen muß. Was tanzt jetzt da? Eine richtige große Rattenfalle ist es, und hat man so eine je gesehen? Sie hat ein Gesicht, sie grinst mich höhnisch an und schlägt zuletzt krachend ihre Türen zu. Da – aufständische Dinka haben mich gefangengenommen, gefesselt und an einen Baum gebunden. Einer treibt mir einen langen spitzen Holznagel mit einer Keule langsam, Schlag auf Schlag, in den Schädel. Um mich her sitzen seine Kumpane, fratzenhafte, dämonenartige Gesichter mit seltsam hervorquellenden Augen. Immer näher kommen sie. Doch das sind gar keine Dinka, das sind A'sandé, die mich braten und fressen wollen, daher die Schläge auf meinen Schädel. Nebel wallt vor meinen Augen, ich komme einen Augenblick zum Bewußtsein und werde gewahr, was die vermeintlichen Keulenschläge bedeuten. Gasmasid bereitet »Kahwa« und zerstampft die Bohnen im Holzmörser. Fast augenblicklich versinke ich wieder in eine andere Welt. Vergangene Zeiten erstehen vor meinen Augen. Längst verstorbene liebe Menschen kommen und gehen. Ich erlebe mit ihnen eine unwahrscheinlich schöne, glückliche Zeit. Wieder zum Bewußtsein erwacht, kann ich die Wirklichkeit nicht fassen und gebe mir die größte Mühe, das Wandern meines Geistes willkürlich zu beeinflussen. Anfangs scheint es zu gelingen, dann verliere ich wieder die Herrschaft über meinen Willen. Ich fange an, mich zu drehen, immer schneller und schneller, grelle Blitze fahren mit lautem Zischen in die Erde, rote, grüne und blaue Dämpfe wallen empor. Ich ersticke. Dann soll ich gevierteilt werden. Ich bin in einer kleinen Stadt in Spanien. Bürger in altertümlicher Kleidung drängen sich an mich heran, die Sonne brennt, ich verschmachte. Die Gelenke schmerzen, sie wurden ausgedreht. Henker nahen in blutroten Talaren, aus denen nur die Augen wie glühende Kohlen herausleuchten. Dazu das Schlagen einer Kirchenuhr. Bum! Bum! Bum! Ich zähle die Schläge: zwölf – dreizehn – vierzehn. Auch die Uhr ist wahnsinnig geworden! Ochsen werden gebracht, die mich in Stücke reißen sollen, doch das sind ja Nuerstiere mit einem Buckel und riesigen Hörnern, und mit Bändern geschmückt. Hände mit langen Krallen greifen nach mir, und dazwischen immer diese schweren dumpfen Schläge der Turmuhr. Die Hand eines Riesen umfaßt meinen Brustkorb, drückt ihn langsam zusammen – ich sterbe. Da komme ich wieder zu mir. Die Turmuhr schweigt auch jetzt nicht, und jeder Schlag durchdringt meinen ganzen Körper. Es ist mein Herz, das rasch, laut, hart und eintönig schlägt. Ich fühle heftige Schmerzen in den Augen, dazu eine unbeschreibliche Übelkeit. Ich denke, der Sonnenaufgang werde nahe sein, und frage nach der Zeit. Seit meinem letzten Erwachen sind kaum zwanzig Minuten vergangen! So verrinnt Stunde um Stunde, Tag um Tag qualvoller Krankheit. Jeder Zeitbegriff ist mir abhanden gekommen. Nun lerne ich das zweite Gesicht Afrikas nur allzu gut kennen. Die Speisen schmecken muffig und sumpfig und sind ekelerregend. Das klare Wasser des Nils scheint mir schlechter zu schmecken als jenes ekle aus dem Tümpel der Djur.

Abb. 70. Ambaschfloß der Shilluk.

Abb. 71. Dorf der Shilluk am Weißen Nil.

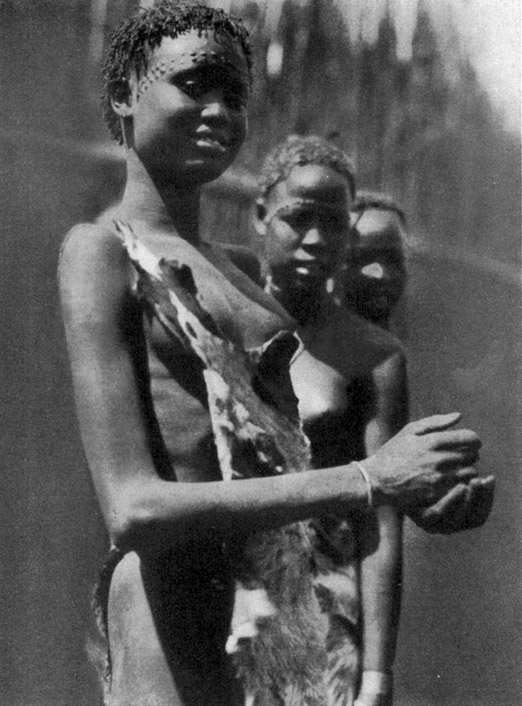

Abb. 72. Junges Shillukmädchen vom Weißen Nil in typischer Tracht.

Abb. 73. Wie die Nuer, entwellen und färben die Shilluk ihre Haare mit Holzasche und Kuhurin.

Abb. 74. Mädchen mit dem charakteristischen Stammesabzeichen, warzenförmiger Tatauierung auf der Stirn.

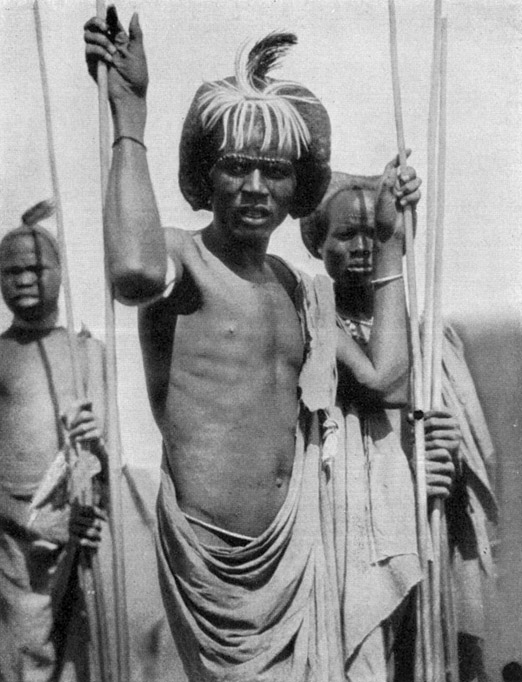

Abb. 75. Shillukkrieger hat Straußenfedern in seine Haubenfrisur eingeflochten.

Abb. 76. Shillukarzt beim Aderlaß. Dem Patienten wurde der Kopf rasiert, der Arzt durchtrennt die Kopfhaut und läßt das Blut von der Stirnwunde in ein Erdloch rinnen.

Abb. 77. Im Shillukdorf. Rechts an dem Haus sind zwei Ambaschflöße zum Trocknen aufgestellt.

Abb. 78. Hunderte von kleinen dunklen Pelikanen nisten in der Krone eines Affenbrotbaumes.

Abb. 79. Mit halbgeschlossenen Augen stürmt der Shillukkrieger das Grab. (Totenfest in Tonga.)

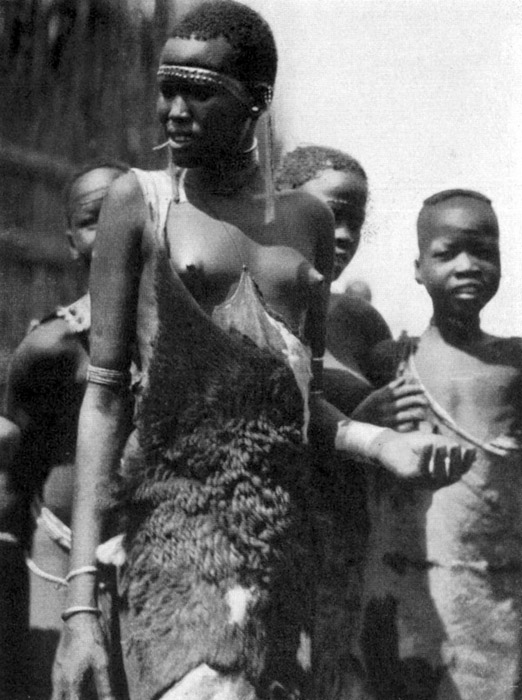

Abb. 80. Shillukmädchen und Shillukfrauen in ihrer Fellkleidung.

Abb. 81. Die Abdimstörche beginnen am Anfang der Regenzeit mit dem Nestbau. Ein Horst auf der Spitze einer Akazie.

Nur eine Krankheit kann das sein, » Malaria tropica«, die aber kann man behandeln. Ich schlucke jeden Tag trotz Fieber und Übelkeit ein Gramm Chinin hinunter und würge mit Todesverachtung Speisen in mich hinein. Da aber das Thermometer am vierten Tag gegen vierzig Grad zeigt und das Fieber sich, ohne zu schwanken, auf der gleichen Höhe hält, werde ich langsam an der Malariadiagnose irre. Es könnte sich ja auch um Rückfallfieber handeln. Gegen dieses Fieber ist Chinin gänzlich wirkungslos, Arsenpräparate und Salvarsan habe ich nicht bei mir. Da heißt es, so rasch als möglich einen Arzt erreichen. Das ist freilich leicht gesagt! Wenn kein Gegenwind uns aufhält, können wir in drei Wochen in Malakal sein. Das heißt, ich wäre eben am Ende der zweiten, meist siebentägigen, Fieberattacke angelangt. Dazwischen liegt in der Regel eine Pause von wieder sieben Tagen. Ob mein stark geschwächter Körper diese vierzehn Tage aushält, ist eine andere Frage. Jedenfalls ist nicht an den Ausflug nach Yirrol zu denken, denn meine Schwäche ist so groß, daß ich mich kaum aufrecht zu setzen vermag. So gebe ich, recht niedergeschlagen, den Befehl, nach Norden aufzubrechen. Lebt wohl, ihr Elefanten, Büffel, Nashörner und Löwen, auch ihr hübschen Mädchen müßt einen anderen erwarten, der eure Reize verewigt!

Während ich in hohem Fieber liege, wird der Anker gelichtet, geräuschlos, fast unmerklich, beginnt die Rückfahrt. Die Sonne brennt wie Feuer, bei völliger Windstille treibt uns das Wasser des oberen Nils langsam nach Norden. Mein Zustand will sich zuerst nicht bessern, obwohl ich die ersten beiden Tage drei Gramm Chinin genommen habe und auch jetzt noch täglich ein Gramm dieses Medikamentes schlucke. Endlich, am sechsten Tage, setzt das Fieber dann doch aus, und ich kann eine dreitägige Chininpause einschalten. Trotz äußerster Schwäche konstatiere ich mit einem Gefühl der Freude, daß ich nur von Malaria tropica befallen bin. Noch ist also nicht alles verloren!

Nach Tagen kommen wir zu den ersten Nuern am Zeraf. Sie sind auf Nilpferdjagd ausgezogen, bei der sie eine eigene Methode anwenden, der Tiere habhaft zu werden. Zwei Mann pirschen sich in einem Einbaum an ein schlafendes Nilpferd heran und harpunieren es. An der Harpune ist ein sehr starkes, aus Nilpferdhaut geflochtenes Tau mit einer Bremse befestigt, auf der ein Mann sitzt, der durch sein Gewicht den Widerstand im Grase verstärkt. Da das flüchtende Tier diesen Mann durch scharfe Flußgräser schleppt, kann man sich seinen Zustand nach erfolgreicher Jagd vorstellen. Sobald der Widerstand des Tieres erlahmt, bringen die Nuer dem Tier mit ihren langen Speeren den Todesstoß bei. Mehrere Zähne, die sie zum Verkaufe anbieten, beweisen, daß diese Art der Jagd mit Erfolg betrieben wird. Wir fragen die Nuer nach ihren Wünschen, und sie bitten uns um ein Moskitonetz! Das können wir leider nicht entbehren, dafür bieten wir ihnen aber etwas zu essen an. Sie mustern die drei Teller mißtrauisch, und Tudj muß vor ihren Augen von den Speisen kosten, da sie befürchten, sie könnten Zwiebeln enthalten, welche sie verabscheuen. Doch auch dann trauen sie dem Landfrieden nicht, bieten uns aber ihrerseits ein Stück gekochten Krokodilfleisches an, was nun wir wieder mit bestem Dank ablehnen. Auch für Milch in einer Kürbisschale kann ich mich nicht begeistern, da die Nuer ihre Milchgefäße mit Urin auswaschen. Wie gern wollte ich einiges aus dem Leben dieser Menschen photographieren, doch bin ich noch zu schwach, um die weit vom Fluß entfernt liegenden Dörfer zu besuchen. Kurze Zeit darauf kommen wir an einem großen Rudel von Sattelböcken ( Adenota mariae) vorüber. Die Tiere weiden auf einer kleinen Insel. Einige bewegen sich mit unglaublicher Geschicklichkeit mit Hilfe langer Zehen auf den Schwimmpflanzen vorwärts. Wir gleiten langsam an den schönen Tieren vorüber, die bei den Shilluk dem König vorbehalten sind. Die Shilluk jagen diese Antilopen zwar, doch erlegen sie nur die schwarzen Böcke. Deren Fell wird dem König überbracht, der damit eine seiner zahlreichen Frauen schmückt.

Die schwüle Hitze hält an, obwohl die Sonne sich selten zeigt, bald beginnt der Regen von neuem. Auch hier setzt, scheint es, die Regenzeit um vier Wochen zu früh ein. Da ein Gegenwind das Segelboot am Vorwärtskommen verhindert, lasse ich es an einer großen schwimmenden Insel festbinden, die uns als ein seltsamer Vorspann langsam stromab zieht.

Eines Nachts ist wieder ein Nuerlager zu sehen. »Gari, gari«, den Gruß der Wildnis, ruft Tudj seinen Landsleuten zu. Der Feuerschein in dem Palmurwald, dazu die wilden Gestalten dieser Sumpfmenschen, das ist ein Stück Natur von seltener Ursprünglichkeit, zur Bewunderung hinreißend. Ich habe bereits zwei fieberfreie Tage hinter mir.

Wieder sind einige Tage vergangen. Tag für Tag rollt das Leben an Bord vor meinen Augen ab, als eines Abends eine größere Schar von Nuern unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Da die Dörfer hier weit im Innern des Landes liegen, ist das Auftauchen so vieler Eingeborener höchst auffällig. Die Nuer wandern dem Ufer zu. Auf der anderen Seite des Flusses nähert sich ebenfalls eine Schar, und in der Dämmerung werden wir noch einer Menge kleiner Trupps gewahr, die von allen Seiten dem Fluß zuströmen. Ich lasse haltmachen, wir übernachten an Ort und Stelle. Die Nuer haben nicht weit von uns ein großes Lagerfeuer angezündet. Vor Sonnenaufgang versammeln sich die Schwarzen an beiden Ufern des Zeraf und suchen sich durch Zurufe zu verständigen. Tudj erhält den Auftrag, herauszufinden, um was es sich handelt, und berichtet nach kurzer Zeit, die Neger hätten einen Elefanten getötet, der ganz nahe im Schilf versteckt läge. Da der Schilfgürtel des Flusses hier nicht allzu breit ist, fahren wir langsam den Fluß hinunter, um Ausschau zu halten, und stoßen bald auf das verendete Tier. Es ist ein Bulle mit etwa fünfunddreißig Pfund schweren Zähnen. Das Tier war nach den Berichten der Neger weit im Innern bei einem Chor aufgejagt und von ihnen tagelang verfolgt worden. Am Abend vorher hatte es getrachtet, sich im Schilf in Sicherheit zu bringen, doch die Nuer gingen mit ihren langen Lanzen zum Angriff über. Noch setzte sich der Elefant zur Wehr, wie das im weiten Umkreis vollkommen zertretene Gras beweist, doch mußte der Riese infolge der zahlreichen Lanzenstiche verbluten. Ich lasse fürs erste von meinen Leuten den Elefanten »besetzen« und teile den Nuern mit, sie sollten sich so lange gedulden, bis uns die Lage des Schiffes ermögliche, das Zerlegen des Tieres zu beobachten. Darüber gibt es eine erregte Auseinandersetzung mit den fleischwitternden Negern, die mit ihren Speeren zu Hunderten immer näher rücken.

In dieser kritischen Situation frage ich nach dem Scheech. Ein baumlanger, splitternackter Neger meldet sich. Ich lade ihn ein, an Bord zu kommen, bewirte ihn mit Tee und verspreche ihm Salz und ein reichliches Bakschisch, falls er unsere Wünsche erfülle. Viel erwarte ich mir allerdings nicht von seinem Eingreifen, denn die Scheech der Nuer sind zwar oft überaus reich, haben aber zum Unterschied von den Häuptlingen der Shilluk sehr selten größere Autorität. Es überrascht mich daher, zu sehen, wie der Scheech mit einem Stock zwischen die wild gestikulierenden Neger springt und rechts und links Prügel austeilt, daß es nur so staubt. Richtig gelingt es ihm in kurzer Zeit, Ruhe zu schaffen, und nun gruppieren sich die Eingeborenen in entsprechendem Abstand um den Elefanten. Mit vieler Mühe ziehen wir das schwere Schiff durchs Schilf, endlich sind wir so aufgestellt, daß alle Begebenheiten wie von einer Bühne aus zu beobachten sind. Nun geben meine Leute den Elefanten frei, und die Neger stürzen sich wie eine Flutwelle auf ihre Beute.

Im Nu ist die dicke Haut mit den breiten Lanzen in Stücke geschnitten. Nun werden die Spitzen von den Lanzen heruntergenommen, das Fleisch wird damit zersäbelt. Daß in dem lebensgefährlichen Gedränge anscheinend niemand verletzt wird, wundert mich sehr. Bald schickt uns aber der Scheech drei Leute zum Verbinden an Bord, das beweist, daß das Gedränge nicht nur lebensgefährlich aussieht. Solange alles mit dem Zerteilen beschäftigt ist, herrscht gutes Einvernehmen zwischen den Arbeitenden. Dann aber werden die Fleischstücke nach rückwärts geworfen. Da haben sich inzwischen die Frauen angesammelt, die, mit Körben versehen, diesen Augenblick sehnsüchtig erwarten. Wie die Geier stürzen sich alle zugleich auf das Fleisch, und bald ist eine allgemeine Balgerei im Gange. Auch die Männer greifen ein. Viel fehlt nicht dazu, daß die Lanzen wieder in Aktion treten. Aber so weit soll es glücklicherweise nicht kommen. Einige Mädchen bewerfen die Kämpfenden mit nassem Gras, andere bemühen sich, mit Wasser die erhitzten Gemüter abzukühlen, und bald lacht alles mit und spritzt sich gegenseitig an.

Unglaublich ist es, mit welcher Geschicklichkeit diese Menschen imstande sind, sich im Sumpf fortzubewegen. Wie die Sattelböcke laufen sie mit ihren Beinen über schwimmende Wasserpflanzen und Umsufawurzeln, ohne einzubrechen oder sich zu verletzen. Sogar die Frauen und Mädchen haben es darin zu einer bewunderungswürdigen Fertigkeit gebracht. Der Scheech ist mittlerweile an Bord gestiegen, ihm folgt ein ganzer Haufe Krieger nach, und bald hat sich das brave Segelboot in ein Nuerlager verwandelt (Abb. 68). So sind wir durch einen glücklichen Zufall mit den sonst so unzugänglichen Menschen näher bekannt geworden.

Unsere Reise geht weiter, ohne Zwischenfall, nur mit kleinen Aufenthalten. Da bläst uns mit einmal ein so starker und gleichmäßiger Nordwind entgegen, daß uns nichts anderes übrigbleibt, als an einem Landungsplatz anzulegen und besseres Wetter abzuwarten. Es dauert nicht lange, so stehen zwei Nuer, wie aus der Erde gewachsen, neben dem Boot. Sie waren vor einigen Tagen bei dem Elefantenschlachten dabei und haben uns wiedererkannt. Damals hatte ich mehrere ethnographisch interessante Gegenstände gekauft; sie sind nun gekommen, mir verschiedene Kleinigkeiten anzubieten. Später gesellen sich mehrere andere, auch Frauen, dazu, und bald entwickelt sich ein lebhafter Tauschverkehr zwischen der kleinen Gruppe und uns. Auf einen schönen Eisenring habe ich es abgesehen, eine alte Negerarbeit, wahrscheinlich auch aus afrikanischem Eisen verfertigt. Die Besitzerin will sich aber nicht von ihm trennen. »Womit soll ich denn im Streit die anderen Frauen schlagen, wenn ich den Eisenring weggebe?« sagt sie zu Tudj, der den schweren Schlagring bewundert. Doch wir haben Zeit, und am Ende fällt uns zu, wonach wir Verlangen tragen. Auch hübsche Schnüre aus Straußeneiern und Muschelschalen, die unter unsäglicher Mühe mit der Lanze ausgeschnitten werden, sind darunter. Die Besitzer beteuerten zwar, sie hätten sich die Schnüre nur ausgeliehen, und die Eigentümer wollten sie nicht verkaufen. Doch diesen Schwindel kenne ich schon zur Genüge, und so geht der Schmuck nach einigen Stunden in meinen Besitz über. Alles mögliche wird uns angeboten. Für Kuhhäute kann ich mich freilich nicht begeistern, obwohl eine Haut nur fünf Piaster (kaum eine Mark) kostet, dagegen lasse ich mir willig einige sehr schön geflochtene Merissafilter anhängen.

Die lang dauernden Kaufverhandlungen ziehen sich hin, während das Schiff langsam stromabwärts treibt. An einer Biegung des Flusses erwarten uns Neger aus den Nachbardörfern, die ebenfalls Geschäfte machen möchten. Ein Nuer mit drei hübschen Mädchen ruft uns an. Leider bringt diese Gesellschaft aber nur minderwertiges Zeug mit. Trotzdem wird jede Schöne mit einer Handvoll Glasperlen beschenkt, denn wer könnte hübschen, sehnsüchtigen Mädchenaugen widerstehen? Die bereits traurigen Gesichter hellen sich auf, und munter springt die ganze Gesellschaft an Land, wo uns wieder andere Handelslustige erwarten. Doch nun sind wir bereits wählerisch geworden. Ein sehr schönes perlengeschmücktes Ziegenfell einer älteren Frau ist nicht zu bekommen, und die Lanzen der Gäste, alle in Omdurman aus europäischem Eisen hergestellt, führen wir selbst als Tauschware an Bord. Endlich werden uns zwei interessante Lanzen gezeigt. Sie sind zwar keine Nuerarbeit, sondern stammen von den südlichen Nachbarn, den Aliab Dinka, doch sind sie gute alte Negerarbeit und deshalb für mich wohl begehrenswert. Mehrere Stunden heißt es vor Anker liegen, bis die Lanzen in meinen Besitz übergehen.

Einige Tage, während derer ich mich schon weit wohler fühle und nur hier und da mit kleinen Schwächeanfällen zu kämpfen habe, verbringe ich in einer Seriba, die Machulka erbaut hat. Wie eine Burg ragt sie in der endlosen, mit Termitenhügeln und nichts anderem bewachsenen Steppe hervor. Eine große Anzahl von Vögeln, die wenig Anstoß an dem Bau genommen haben, kann ich beim Trinken beobachten. Auch andere Tiere stellen sich abends zahlreich ein, und eine Anzahl von Aufnahmen gelingt.

Einmal habe ich ein langes Gespräch mit einem Nuer, wobei Tudj den Dolmetsch macht. »Hast du eigentlich Kühe?« werde ich gefragt. »Nein«, lautet die Antwort. »Das habe ich mir gleich gedacht. Die Europäer, die Kühe haben, die kommen im Dampfer, haben Esel und viele Leute bei sich. Du aber kommst wie ein Kaufmann im Segelboot daher.« – »Dafür haben wir aber ein Automobil«, verteidigt mich der Dolmetsch. »So, warum folgt ihr den Elefanten dann nicht mit dieser Maschine?« sagt der Nuer, der ein solches Vehikel in Fangak bei einem Mudir gesehen hat. »Das ist nicht möglich. Durch den dichten Buschwald kommen wir nicht hindurch.« – »Dann habt ihr kein anständiges Automobil, so eine Maschine fährt überallhin.« Nach einiger Zeit fragt er wieder mißtrauisch: »Gibt es denn bei euch überhaupt Kühe?« Froh, einen Trumpf auszuspielen, sage ich: »Und ob, aber keine so schäbigen Kühe, die zwei Liter Milch im Tage geben, wie sie die Nuer haben. Die unsrigen geben manchmal acht solche Schalen voll.« Dabei nehme ich eine etwa zwei Liter fassende Kürbisschale zur Hand. Einige Zeit herrscht Schweigen, dann kommt die Antwort: »Das ist ja auch nicht wahr. Bekannte von mir waren in Khartoum und haben erzählt, daß die Kühe dort so elend und mager sind, daß kein Nuer so ein halb krepiertes Vieh auch nur anschauen würde.« – »Unser Herr ist aber nicht aus Khartoum, sondern von viel weiter her, aus einem anderen Land.« – »Ja«, sage ich, »da geben sogar die Ziegen soviel Milch wie hier die Nuerkühe.« Doch der Neger läßt sich nicht aus der Fassung bringen. »Das gibt es nicht«, antwortet er, »alle Europäer kommen aus Khartoum, und eure Ziegen geben überhaupt keine Milch, sie sind nur gut, euch die Felle für die Gebetteppiche zu liefern.« So geht es weiter. Man kann sagen, was man will, er glaubt kein Wort.

Andere Nuer kommen vorbei und bieten Krokodileier zum Kauf an, von denen sie fünfhundert Stück gesammelt haben. Es ist ein eigentümliches Volk, äußerst scheu und mißtrauisch, wenig gastfreundlich, selbst gegen seinesgleichen. Die Nuer halten sich immer in der Nähe ihrer Ortschaften auf. Niemals machen sie Jagdausflüge, die sie weitab von gewohnten Wegen führen könnten, wie z. B. die Shilluk. Dabei sind sie durchaus intelligent, aber sehr streitsüchtig. Fast jedes Fest mit größeren Tänzen endet mit Mord und Totschlag. Beim Umgang mit ihnen muß man auf der Hut sein und sich besonders vor dem Töten der Totemtiere in acht nehmen. Das Töten einer Schlange kann einem die Todfeindschaft eines ganzen Dorfes einbringen. Zauberer besitzen die Nuer gleichfalls, Leute von ganz ausgezeichneter Beobachtungsgabe und besonders hoher Intelligenz, wie fast alle solche Schwarzkünstler. Mit einem Hexenmeister, der Regen zu machen verstand, war ein Inspektor befreundet. Einst besuchte ihn der Neger in seinem Amtszimmer.

»Wie geht es, alter Schlaukopf, und was machst du immer?« redet ihn der Engländer an. »Ich habe gerade einen Regen gemacht«, wird ihm zur Antwort. »So, für wann hast du ihn denn bestellt?« spottet der Mufetisch, der wolkenlosen Himmel und beständigen Nordwind feststellt. »Eine Stunde vor Sonnenuntergang wird es donnern und blitzen, und du wirst Wasser genug haben.«

Der Inspektor lacht, aber das Lachen vergeht ihm, da tatsächlich genau zur bezeichneten Stunde ein furchtbares Unwetter losbricht, mit einem Platzregen, der alles unter Wasser setzt! Die Eingeborenen, ganz vorzügliche Naturbeobachter, dürften nach dem Verhalten von Insekten, Vögeln und dergleichen das Eintreffen von Regen feststellen können. Keinem Europäer haben sie aber noch etwas von ihrer Kunst verraten. Diese wird vom Vater auf den Sohn vererbt.

Schließlich treffen wir eines Abends nach dem Essen unsere Vorbereitung zur Weiterreise, auch das große Zelt, das zum Schutze gegen die Sonne für die Leute am Lande aufgeschlagen wurde, wird wieder zerlegt und an Bord untergebracht. Noch vor Sonnenaufgang treibt uns der Wind stromabwärts.