|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Keine Elefanten und keine Löwen – Mühsame Fahrt und erfreuliche Beschleunigung – Sumpfregion – Shambe – Bahrel-Ghazal-Provinz – Ihre Geschichte – Rumbeck – Riesenelen – Die östlichen Djur, ihre Religion, ihre Sitten und Rechte – Steppenbrand – Tanz vor der Kamera – Wieder an Bord

Vor einigen Jahrzehnten waren die Ufer des Bahr el Zeraf durch Dinka dicht bewohnt. Diese wurden aber durch die fortwährenden Überfälle der kriegerischen Nuer buchstäblich ausgerottet. Doch besiedelten die Nuer das frei gewordene Gebiet nicht, da sie die Rache der nördlichen Dinka fürchteten. So blieb das Land den Tieren überlassen. Die Engländer standen dem Treiben der Nuer lange Zeit hindurch machtlos gegenüber, da sich diese nach den Überfällen immer in ihre unzugänglichen Sümpfe zurückzogen. Nachdem langsam die Upper Nile Province erschlossen worden war, konnte die Regierung es wagen, schärfer vorzugehen. Bis dahin hatte sie sich damit begnügt, die Scheech der größeren Orte durch Vorstellungen von Plünderungen abzuhalten, doch vergebens. Im Jahre 1914 wurde nun eine große Strafexpedition unternommen. Von zwei Seiten drangen die Truppen vor, verbrannten viele Dörfer und eroberten Tausende von Rindern. Die gefangenen Krieger wurden als Rekruten in das sudanesische Heer gesteckt, die jungen Mädchen mußten Reinigungsarbeiten in den Straßen größerer Orte verrichten. Nach einigen Jahren wurden alle Gefangenen wieder in ihre Heimat entlassen, und die Nuer sind daraufhin lange Zeit friedlich geblieben. Erst Ende 1927 brach wieder ein furchtbarer Aufstand aus, der mit der Ermordung des englischen Distriktskommissärs begann und erst nach anderthalb Jahren niedergeschlagen werden konnte.

Die Ufer des Bahr el Zeraf aber besiedelten nach und nach wieder Dinka, und mit dem Tierparadies ist es jetzt vorbei! In Fangak erfahre ich wenig Neues. Das Vorhandensein von Elefanten wird bestätigt. Ich entschließe mich, zuerst die Umgebung des Dorfes abzusuchen, ob es nicht etwa kleine Tümpel gibt, an denen Wild trinkt. Denn auf solche Plätze habe ich es besonders abgesehen, da dort ein Kinematographieren der Tiere gut möglich wäre. Das brave Auto wird wieder an Land bugsiert.

Bald kommen Dinka herbei, die noch zur Enklave gehören. Auch sie tragen Nuertracht und sehen besonders malerisch aus. Sie machen sich erbötig, uns die Trinkplätze des Wildes zu zeigen. Da es heute für die Autopirschfahrten schon zu spät ist, bestelle ich die Führer für den nächsten Tag. Einstweilen kommen die Leute zum Boot, setzen sich auf ihre eigentümlichen Schilde und Keulen und beobachten die merkwürdigen Europäer bei der Arbeit. Auch einige Jünglinge kommen herbei. Da sie das mannbare Alter erreicht haben, wurden ihnen bereits die vier unteren Schneidezähne ausgebrochen. Eine Sitte, die fast allen Nilnegerstämmen eigen ist. Wie schon erwähnt, färben sich die Dinka hier die Haare rot. Ein Jüngling, der mitten in der Behandlung steht, trägt auf dem Kopf noch die erhärtete Färbemasse, einen Brei, aus Kuhmist, Asche, Erde und Kuhurin geknetet. Die Masse wird dem Mann auf den Kopf geschmiert, wo sie nun etwa zehn Tage verbleibt und des öfteren mit Urin begossen wird. Dann wird der erhärtete Teig abgebrochen, die Haare werden vorsichtig entstaubt und gründlich mit Fett, meist Schaffett, eingeschmiert. Der so Frisierte scheint nun auf Frauen unwiderstehlich zu wirken.

Der nächste Morgen bringt eine Überraschung. Die drei Eingeborenen, die zugesagt hatten, uns zu führen, sind nicht erschienen, und als ich sie suchen lasse, stellt sich heraus, daß sie auf das andere Ufer geflüchtet sind. Kein Mensch weiß, warum. Auf der Polizeistation verspricht man mir aber andere Leute. Es wird erzählt, daß vor vierzehn Tagen ein englischer Inspektor von hier aus vergeblich versucht habe, Elefanten zu jagen, obwohl es allgemein bekannt ist, daß gewöhnlich kapitale Bullen bei den Heglibäumen stehen. In diesem Jahr sei aber ungewöhnlich viel Wasser in den Sümpfen zurückgeblieben. Während die Elefanten in anderen Jahren gezwungen seien, zur Tränke an den Bahr el Zeraf zu kommen, tränken sie in diesem Jahr ganz unregelmäßig aus der einen oder der anderen Fulla. Außerdem verließen sie die Trinkplätze lange vor Sonnenaufgang. Diese Umstände erschweren natürlich eine Jagd außerordentlich, denn der Jäger ist auf den Zufall angewiesen, der ihn an einem Tümpel frische Fährten finden läßt. Dann muß er den Spuren so lange folgen, bis er die Elefanten erreicht. Das kann Tage währen. Auch ist das Wetter Heuer nicht günstig. Während sich sonst der Himmel hier nicht vor Ende März trübt, hat er sich bereits in den letzten Tagen umzogen, heute morgen fing es sogar an zu regnen. Als ich dem Unteroffizier der Polizeistation unsere Absicht mitteile, in etwa vier Wochen, wenn der Wasserstand gefallen sei, wiederzukommen, um zu jagen, meint er gleichmütig, auf den Himmel zeigend: »Siehst du die Wolken? In vier Wochen werden wir – Inschallah – mehr Wasser haben als jetzt.«

Ich entschließe mich, jedenfalls gleich einen Versuch zu machen. Von der raschen Gangart der Neger hatte ich schon viel gehört. Nun kann ich mich davon überzeugen, daß die Angaben nicht übertrieben sind. Die Negergestalten von zwei Meter Größe und darüber, mit riesig langen Beinen, haben eine Schrittlänge von durchschnittlich einem Meter (Abb. 22). Auf dem zerrissenen, ausgetrockneten Steppenboden erreichen diese Riesen eine Geschwindigkeit von sieben bis acht Kilometer in der Stunde. Ich versuche mit den Leuten Schritt zu halten; nur weil ich sehr gut trainiert bin, gelingt es mir, jedoch mit der größten Mühe. Es ist unerträglich schwül, die Sonne sticht auf das hohe Gras. Nach einem Lauf von zweieinhalb Stunden sind wir bei der Fulla angelangt, an der das Wild trinken soll. Das ganze Gelände ist sumpfig, die Ufer sind verwachsen. Das Wild hat daher Gelegenheit, mitten im Sumpfgras zu saufen. Ein Photographieren ist unter diesen Umständen ausgeschlossen. In der Nähe befindet sich ein nicht benutzter Murrah (Umzäunung für Vieh). Ein Dinka, der als Wächter zurückgeblieben ist, erzählt, daß gestern hier zwei Elefanten gewesen seien. Die Fährten der Tiere, tief in den weichen Schlamm eingegraben, bestätigen seine Angaben. Löwen kämen keine vor. Auch dies stimmt mit den Angaben meiner Führer überein. Ich sehe unter diesen Umständen davon ab, die Elefanten zu verfolgen. Gelingt es, mit dem Segelboot den Bahr el Zeraf bis zu seinem Ursprung hinaufzufahren, so dürften wir an bessere Plätze kommen. Sollten wir unser Ziel nicht erreichen und gezwungen sein umzukehren, dann kann man es noch immer hier mit der Verfolgung der Elefanten versuchen. Ich kehre also um, und im Eilschritt geht es zum Landungsplatz zurück. Auf dem Heimweg kommen wir an einigen Tukul vorüber. Es ist bereits dunkel, und die Leute haben alles zur Nachtruhe vorbereitet. Ein großes Feuer brennt nicht weit von den Hütten. Die Menschen haben sich in der Nähe desselben bis zum Hals in Asche eingegraben. Nur der Kopf ist sichtbar. Auf diese Weise schützen sich die Nilneger in zweckmäßiger Weise vor den vielen Moskitos. Man trifft die Eingeborenen des Morgens weiß gepudert an, da die Holzasche am ganzen Körper festhaftet, und die Augen, die allein frei von Asche geblieben sind, erscheinen doppelt groß in ihren schwarzen Höhlen.

Am Ufer erwartet mich der Polizeioffizier. Er hat von meinen Leuten erfahren, daß ich täglich abends im Flusse bade, und ist eigens zu dem Zweck gekommen, mich davor zu warnen. Er erzählt, daß hier ein »Menschenfresser« sein Unwesen treibe, dem in der letzten Zeit acht Eingeborene zum Opfer gefallen seien. Die Leute der Station seien daher so ängstlich geworden, daß es keiner mehr wage, abends im Fluß Wasser zu schöpfen. So verzichte ich für diesmal auf mein Bad. Da es noch nach Sonnenuntergang drückend schwül ist, bleibe ich länger als gewöhnlich am Ufer sitzen. Die Nacht ist dunkel, der Mond geht spät auf. Ich beobachte die Sterne. Das Kreuz des Südens steht noch schräg am Himmel, der Polarstern tief am Horizont. Plötzlich ertönt ein starkes Plätschern, und ich sehe undeutlich in der Dunkelheit, wie sich ein großer Gegenstand langsam dem Ufer nähert. Zeitweilig verschwindet er, kommt aber immer wieder zum Vorschein. Es scheint tatsächlich ein riesiges Krokodil zu sein, das hier auf Beute lauert.

Bei der Weiterfahrt kommen wir an eine Krümmung des Flusses, wo das Boot wieder einmal gezogen werden muß. Ein breiter Gürtel von Um Sufa (Mutter der Wolle) verhindert das Landen. Wir müssen daher auf eine primitivere Art versuchen, an Land zu kommen. Die Feluka (kleines Boot) fährt fünfzig Meter voraus und wird am Schilf festgebunden. Mit vereinten Kräften zieht jetzt die Mannschaft an einem Tau das Segelboot bis zu dieser Stelle nach. Nun fährt die Feluka wiederum fünfzig Meter vor, und das Nachziehen beginnt von neuem. Dies wiederholt sich so lange, bis die sumpfige Stelle überwunden ist. Auf diese Art legen wir in einer Stunde kaum zweihundert Meter zurück. Auf einmal wird mir ein Dampfer gemeldet, der sich ziemlich rasch nähert, und bald stellt sich heraus, daß es die Jagdexpedition des Barons Louis Rothschild ist, die aus dem Bahr el Zeraf gegen Mongalla fährt. Bei uns angekommen, hält der Dampfer an, und in liebenswürdiger Weise macht sich der Baron erbötig, uns eine Zeitlang in Schlepp zu nehmen. Hoch erfreut nehme ich das Anerbieten an. Ich werde also den Fluß erst auf dem Rückweg bejagen und vorerst trachten, bei Shambe die dort wohnenden Völker, besonders die südlichen Dinka, zu photographieren.

Mit diesen Dinkastämmen hat es eine eigentümliche Bewandtnis. Ihr Ursprung ist unbekannt. Man weiß nur, daß sie irgendwann von Südwest eingewandert sind. Während aber beispielsweise die Shilluk geschlossen vordrangen, teilten sich die viel zahlreicheren Dinka. Sie zogen vorerst wahrscheinlich nach Nordost, bis die ungeheuren Sümpfe der Sudregion ihr weiteres Vordringen verhinderten. Nun ging ein Zug nach Osten und siedelte sich längs des Sumpfes an, wo die Dinka in ununterbrochener Fehde mit den Nuern standen. Es sind dies die Stämme, die noch heute die Gegend vom südlichen Rande des Sumpfes bis zum Sobat und nördlich von diesem den Weißen Nil hinauf bis Renk bewohnen. Der Hauptteil wendete sich aber nach Westen und schlug seine Wohnungen am Westrande des Sumpfes, über dem Bahr el Ghazal bis ins südliche Kordofan hinein, auf. Auch hier setzten die Nuer dem Vordringen der Dinka ein Ziel. Mit der Zeit rückten andere Völker nach, und manche Teile verloren den Zusammenhang mit dem Mutterstamm. Solche einzelne Stämme bildeten sich in Sprache, Sitten und Tracht verschieden weiter, so daß heute die Bevölkerung dem Photographen ein besonders abwechslungsreiches Material liefert. Während die Shilluk vorzugsweise Jäger und Fischer sind und sich mit Viehzucht mehr nebenbei beschäftigen, sind die Dinka vor allem Viehzüchter und Ackerbauer. Sie wurden wohlhabend dabei. Allerdings nicht so reich wie die Nuer, bei denen der Preis für eine Frau bis zu vierzig Stück Rindern ausmacht, doch immerhin bedeutend wohlhabender als zum Beispiel die Shilluk, bei denen eine Frau schon um zehn Rinder zu haben ist. Ein Dinkajüngling muß, wenn er heiraten will, zwanzig bis dreißig Stück Rinder aufwenden.

Wenn man bedenkt, daß diese Leute gute Gelegenheit haben, ihr Vieh zu verkaufen (ein Stier kostet etwa sechs Pfund Sterling, eine Kuh bedeutend mehr) und daß manche von ihnen viele hundert Rinder besitzen, so entdeckt man, daß diese Menschen viel vermögender sind als unsere Bauern. Dabei erzeugen sie sich alle ihre Bedarfsgegenstände selbst, so daß sie von Kaufleuten vollkommen unabhängig sind. Niemals begegnet man daher einem Bettler. Es ist ein Volk, das soziales Elend nicht kennt. Die Engländer lassen sie leben, wie sie es seit Tausenden von Jahren gewöhnt sind, und so sind sie vom »Segen« der Zivilisation verschont geblieben. Glückliche Menschen!

Am anderen Morgen fahren wir in den Bahr el Gebel (oberen Fluß) ein. Schon im letzten Drittel des Bahr el Zeraf hatte sich die Vegetation verändert. Wir nähern uns jetzt dem Zentrum der Sumpfregion. Der Papyrus wird immer höher und dichter und ist nur selten von den verschiedenen dunkelfarbenen Schilf- und Elefantengrasarten unterbrochen. Die Vegetation erscheint auf den ersten Blick eintönig, doch verliert sich bei näherer Betrachtung dieser Eindruck vollkommen. Es ist einem dann, als sei man in ein Zauberland versetzt. Der hohe Papyrus mit den zarten langen Blättern bildet den Hintergrund des Bildes, das sich vor mir ausbreitet. Reich blühende violette Schlingpflanzen wachsen dazwischen. Die Wasserfläche ist mit weißen, gelben und blauen Blüten kleiner Seerosen und Schwimmpflanzenarten bedeckt, von denen sich die verschiedenen Sumpfgräser mit ihren bizarren, zerbrechlich feinen Formen abheben. Ein Wasserhuhn läuft geräuschlos über die Seerosenblätter. Mit langen, zartrosafarbenen Füßen sucht es wippend die Pflanzen nach Insekten ab. Mit seiner weißen Brust und dem rostbraunen Gefieder paßt es reizend in diese Umgebung. All diese Herrlichkeit ist auf eine Fläche von zwei Quadratmetern zusammengedrängt! – Die Touristen, die den Nil mit dem großen Dampfer befahren, haben von dieser Märchenwelt gewöhnlich keine Ahnung. Ihnen vergeht die Zeit in dem monotonen Papyrus nicht rasch genug!

Am anderen Morgen erwachen wir bei Shambe. Mit dem Auto fahre ich zum Distriktkommissär. Ich bin daher darauf gefaßt, kein Wild vom Auto aus zu Gesicht zu bekommen, und werde auf das angenehmste vom Gegenteil überrascht. Strauße (Abb. 26), Giraffen und Gazellen lassen sich durch das Auto, welches in kaum hundert Schritt Entfernung vorüberfährt, nicht im geringsten stören. Ein glücklicher Zufall fügt es, daß eben der Distriktkommissär, Captain K., anwesend ist. Einen ganzen Tag verbringe ich in Gesellschaft des liebenswürdigen und gastfreundlichen Mannes und habe auch Gelegenheit, in Yiroll seinen Amtssitz zu besuchen. Er hat sich dort sehr gemütlich eingerichtet und bewirtet uns in freigebigster Weise.

Die Bahr-el-Ghazal-Provinz des Sudans ist zweifellos eine der interessantesten Gegenden Afrikas. Nicht jedem Sterblichen ist der Besuch dieser Provinz gestattet, die es mich jetzt zu bereisen lockt. Allzu viele Völker wohnen hier nebeneinander, und die fortwährenden Kämpfe und Streitigkeiten machen von Zeit zu Zeit das Eingreifen der englischen Polizeitruppe nötig. Dann ist wieder Ruhe für einige Monate. Da hier auch Stämme wohnen, welche die Kunst beherrschen, mit vergifteten Pfeilen umzugehen, fürchtet die englische Regierung Unannehmlichkeiten, im Falle es einem europäischen Jäger ebenso ergehen sollte wie so manchem englischen Inspektor! Kaum eine Gegend im Sudan hat eine so wildbewegte Vergangenheit durchgemacht wie diese südlichen Provinzen. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eroberte Ibrahim-Pascha unter Mohammed Ali den Norden des Sudans, der vorwiegend von Mohammedanern bewohnt war. Der Süden wurde langsam durch Kaufleute erschlossen. Europäer leisteten die Pionierarbeit, und arabische Großkaufleute folgten nach. Als die Kunde von einem fabelhaften Reichtum an Sklaven und Elfenbein nach Norden drang, rüsteten die Großkaufleute bewaffnete Expeditionen aus und unterwarfen das Land. Es wurden überall befestigte Plätze, sogenannte Zeriba, errichtet, die vom Wekil mit Hilfe der Besinger (Negersoldaten) »verwaltet« wurden. Die Großkaufleute beuteten das Land rücksichtslos aus, zwangen die Eingeborenen, ihre großen Elfenbeinvorräte abzugeben, machten Raubzüge auch in entferntere Gegenden, brannten Dörfer nieder und raubten Frauen und Kinder. Auf diese Weise »bewirtschaftete« jeder Händler einen Landstrich, ohne daß ihm in seinem Gebiete durch andere Firmen Konkurrenz gemacht worden wäre. Wollte man damals den Sudan besuchen, so war man genötigt, wie es Schweinfurth tat, sich der Obhut eines solchen Großkaufmannes anzuvertrauen. Dieser stellte dann Geleitbriefe an die Wekile aus, und der Forscher konnte verhältnismäßig sicher das Land besuchen. Vor einem hüteten sich die Kaufleute aber ängstlich: sich die Nilneger zu Feinden zu machen. Sie taten im Gegenteil alles, um sich mit den mächtigen und kriegerischen Stämmen der Shilluk und Dinka gut zu stellen, und heute noch sieht man es diesen Negern an, daß sie sich niemals einem Joch gebeugt haben. Diese für die Kaufleute idealen Zustände währten bis in die siebziger Jahre. Da begann in Europa der Kampf gegen die Sklaverei, und Ägypten wurde gezwungen, sie gesetzlich zu verbieten. Aber auch dann noch blühte der Weizen der Großhändler. Die Gouverneure wurden bestochen, und der Handel mit Sklaven und Elfenbein gedieh nach wie vor. Die kleinen Händler jedoch, die nicht in der Lage waren, zu bestechen, und die in ihrer Existenz bedroht wurden, lagen der Regierung so lange in den Ohren, bis sich Ägypten endlich zur Verwaltung dieser Gebiete entschloß. Es wurde unter Sir Samuel Baker ein Heer ausgerüstet, das bis zum oberen Nil vordrang und die Provinz Chat el Estiva (im südlichsten Sudan) gründete. Durch die Nachfolger Bakers: Gordon-Pascha und Emin-Pascha, wurde das Land berühmt. Schrittweise besetzte nun Ägypten auch die Bahr-el-Ghazal-Provinz, zwang die Kaufleute, ihre Truppen aufzulösen und die Besinger zu entlassen. Durch diese Maßnahmen der Regierung schwoll jedoch die Unzufriedenheit mächtig an, und die Besinger entfachten, gemeinsam mit den kleinen Händlern, einen Aufstand, der von Ägypten durch Gessi-Pascha blutig niedergeschlagen wurde. Nun herrschte halbwegs Friede im Lande, bis der große Mahdistenaufstand ausbrach. Mit dem Norden des Sudans ging auch der Süden an die fanatischen Derwische verloren. Doch diese wußten nichts mit dem Lande anzufangen. Sie begnügten sich damit, Rejaff und Bor zu besetzen, und bildeten die beiden Plätze zu Zentren des Sklavenhandels aus. Als Land der Verbannung erreichte die Gegend eine gewisse Berühmtheit. Wer dem Califa, dem Nachfolger Mahdis, nicht zu Gesicht stand, wurde hierher in die Verbannung geschickt und konnte zusehen, wie er in dem ungesunden Klima sein Leben fristete. Erst in den neunziger Jahren änderte sich die Lage. Von Süden drangen die Belgier vor und entrissen den Mahdisten den größten Teil der Bahr-el-Ghazal-Provinz, vom Westen griffen die Franzosen an, und schließlich eroberten die Engländer, vom Norden kommend und von Uganda aus, den restlichen Teil des Landes.

Abb. 34. Individueller Tanz bei den östlichen Djur.

Abb. 35. Dinkatänze bei den östlichen Djur zur Musik von Trommeln und Klapperstöcken.

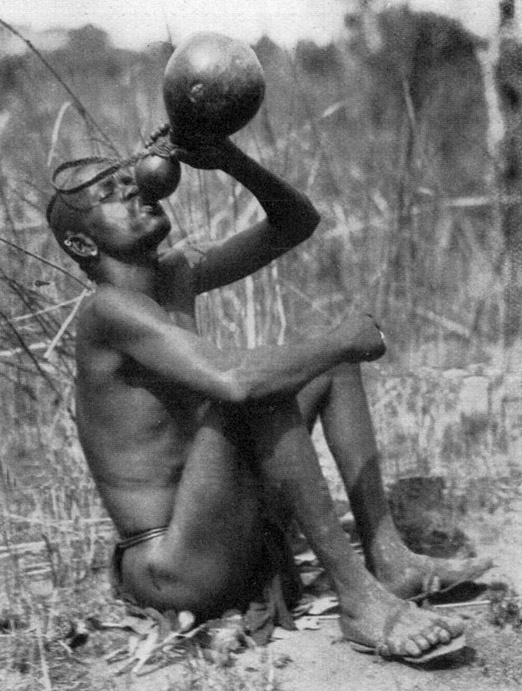

Abb. 36. östlicher Djur trinkt Wasser aus der Kürbisflasche

Abb. 37. östliche Djurfrau säugt ihr dreijähriges Kind. Der Schurz aus Ziegenleder verrät den Dinkastämmling.

Abb. 38. Typische Frau der östlichen Djur.

Abb. 39. Dinkastämmling unter den Djurfrauen.

Abb. 40 Wohntukul der östlichen Djur. Tagsüber sitzen die Eingeborenen auf der Plattform, nachts ziehen sie sich in das verschlossene Haus zurück.

Abb. 40 Wohntukul der östlichen Djur. Tagsüber sitzen die Eingeborenen auf der Plattform, nachts ziehen sie sich in das verschlossene Haus zurück.

Abb. 41. Gasmasid rasiert dem Kapitän meines Schiffes den Kopf.

Abb. 42. Autopanne bei 54°C im Schatten.

Abb. 43. Bau einer Hütte zum Beobachten von Wild auf der Spitze eines Termitenhügels.

Abb. 44. Bienenstöcke der östlichen Djur.

Abb. 45. Die Djurmädchen sind mit frischen Blättern vom Baume Hido behangen.

Heute zieht es keinen Reisenden hierher, denn das Klima ist ungesund und fiebrig, und es ist nur wenig Wild vorhanden. Mich lockt die Gegend aus anderen Gründen. Gern möchte ich aus dieser verschlossenen Welt im Bild das festhalten, was noch nicht verlorengegangen ist. Schon muß man Hunderte von Kilometern landeinwärts reisen, um noch Bogenschützen anzutreffen. Das Vergiften der Pfeile ist von der Regierung verboten, und ohne Gift ist diese Waffe, trotz den furchtbaren Spitzen, wenig mehr als ein Spielzeug. Trachten und Sitten sterben aus, und schon stolzieren fast überall im Lande die Scheech in europäischen, von der Regierung gelieferten Kleidern umher. Auch Missionsstationen sind eifrig an der Arbeit, die Eigenart der Eingeborenen zu zerstören. Für mich ist dieses Land auch deshalb von besonderem Reiz, weil es zwei Tiere beherbergt, von denen es nur mehr sehr wenige Exemplare in Afrika gibt: das weiße Rhino und die Riesenelenantilope. Jenes wird geschont, und das Vorhandensein von relativ zahlreichen Exemplaren des wehrhaften Tieres läßt ein Aussterben durch Degeneration, wie in Südafrika, vorerst noch nicht befürchten. Die Riesenelenantilope, noch seltener als das weiße Rhino, stirbt, allen Erhaltungsversuchen zum Trotz, langsam aus. Ist es die Einsicht in das Unabänderliche, die die Engländer veranlaßt hat, das bis jetzt ebenfalls völlig geschonte Tier freizugeben? Allerdings ist es jedem Sterblichen in seinem Leben nur einmal gestattet, eine Riesenelenantilope zu erlegen, und die Unzugänglichkeit ihres Aufenthaltes ist ein besserer Schutz als alle Jagdgesetze.

Mit Gewehr und Apparaten besteige ich den Ford. Es macht große Schwierigkeiten, die heiklen Dinge im Wagen unterzubringen. Ich spanne Taue und hänge die Taschen auf. Die Seile federn und schützen den kostbaren Inhalt vor den heftigen Stößen. Alles, was das Leben in Afrika angenehm macht, muß zurückbleiben: Zelt, Tisch, Sessel und vieles andere mehr. Der ganze Proviant besteht aus Abri, Reis und ein paar Konserven. Trotz diesen Einschränkungen sehe ich mit Besorgnis, wie sich die Federn des Chassis biegen. Ob der Wagen die Belastung von etwa siebenhundert Kilogramm Reservebenzin und Öl, Wasser, Moskitoausrüstung für zwei Leute, Machulka und mich, nebst Kochvorrichtung verträgt, ist sehr fraglich. Eine Panne aber, hundert oder hundertfünfzig Kilometer von Shambe entfernt, ohne Proviant, Wasser und Wild, wäre nichts weniger als erfreulich. Der Motor wird angekurbelt, und die gewagte Fahrt beginnt. Shambe liegt auf einer Halbinsel, vom Sumpf umgeben. Eine aufgeschüttete Straße aus trockenem, steinhartem Schlamm führt durch das Sumpfgebiet. Sie ist holprig, und schon nach zweihundert Meter Fahrt veranlaßt uns verdächtiges Geräusch zum Anhalten. Die überladene Holzkarosserie schleift bei jeder Unebenheit der Straße an die Pneumatik, und eine Eisenversteifung der Karosserie hat bereits in den Gummi tiefe Rillen eingegraben. Das Eisen wird entfernt, ein Stück der Holzversteifung ausgesägt, dann geht es weiter. Das Aussägen wiederholt sich, und von der ganzen Versteifung bleibt bald wenig mehr übrig. Dann geht es zur Not. Die Straße ist nicht schlecht, und langsam, im Fünfzehnkilometertempo, kommen wir vorwärts. Nach einer Stunde haben wir das erste Rasthaus erreicht. Ich erkundige mich bei dem Wächter nach Wild und erfahre, daß in der Frühe ein Löwe mitten auf der Straße sein Lager aufgeschlagen hatte. Bei der Weiterfahrt treffen wir auf Giraffen, Tiang und eine Straußenfamilie. Die Tiere lassen das Auto ganz nahe heran und äugen ihm verwundert nach; keines macht Miene, zu fliehen. Weiter geht es, ohne Aufenthalt, denn wir müssen trachten, heute hundertsiebzig Kilometer zurückzulegen. Was in Europa eine Spielerei ist, bedeutet hier ein schwieriges Unternehmen. Die Straße bietet fortwährend Überraschungen. An mancher scharfen Kurve versperrt ein dicker Baum den Weg, oft müssen wir die merkwürdigsten Brücken mit wenig vertrauenerweckendem Unterbau passieren. Zweimal ist einen halben Meter tiefes Wasser zu durchqueren, dessen Wellen uns umrauschen, als säßen wir in einem Motorboot; doch der brave Ford macht alles. Er klettert die steilen Böschungen ebenso sicher hinauf, wie er die sandigen und schlammigen Stellen überquert. Nur heißt es stündlich Wasser in den Kühler nachgießen, denn der Wagen spielt noch immer Lokomotive. Wir kommen durch eine Ortschaft. Die Einwohner sind durchwegs Dinka. Frauen, nur mit einem Schurz aus Ziegenfell bekleidet, holen Wasser. Der Brunnen ist tief, und Kürbisschalen, an Palmfaserstricken befestigt, ersetzen das Schöpfwerk (Abb. 27). In Lau, dem größten Ort, durch den uns der Weg führt, sehen wir die Eingeborenen unter großen »heiligen« Bäumen versammelt; ähnlich wohl, wie es in Deutschland bei den Dorfbewohnern Sitte war, sich unter Linden zusammenzufinden. Der Scheech hält Gericht ab. Er, als einziger, ist mit Khakihose und Hemd bekleidet und nimmt sich auf einem Klappstuhl aus Antilopenhaut ein wenig seltsam aus. Die Parteien sitzen auf dem Boden vor ihm, von vielen Neugierigen umgeben. Die Debatte ist äußerst erregt, auch die Zuschauer greifen ein. Leider können wir nicht erfahren, um was es sich handelt, wir müssen weiter. Mehrere Trägerkarawanen kommen uns entgegen. Die Träger sind aus dem Süden. An ihrer nußbraunen Farbe und dem gedrungenen Körperbau sieht man ihnen sofort an, daß sie anderen Stämmen angehören als die Nilneger. Spät am Abend langen wir in Rumbek an, von wo aus das Gebiet der Riesenelenantilopen zu Fuß zu erreichen sein soll.

Am nächsten Morgen geht es in aller Frühe weiter. Der Polizeimeister hat uns einen Führer, namens Makoj, vom Stamme der Djur mitgegeben, denn in das Gebiet der östlichen Djur sollen wir kommen. Mit Köcher, Pfeil und Bogen bewaffnet, bietet er ein anderes Bild als die lanzentragenden Dinka. Er spricht nur höchst mangelhaft arabisch, und eine Verständigung mit ihm ist daher recht schwierig. Bald nach der Abfahrt wünscht er durchaus, daß ich mit dem Auto zwischen zwei Bäumen durchfahre, wobei ich unfehlbar steckengeblieben wäre. Die Straße ist anfangs recht gut und führt durch eine prächtige Parklandschaft mit uralten, von Schlingpflanzen überwucherten Bäumen. Dann beginnt Steppe, und endlich hört die Straße stellenweise auf. Nun heißt es vorsichtig durch den Busch weiterholpern. Eigenartige Termitenhügel bedecken in großer Zahl die Ebene (Abb. 30). Sie sehen großen Steinpilzen täuschend ähnlich, sind aber hart wie Stein. Merkwürdige Röhren hängen hoch oben in einem großen Baum (Abb. 44). Es sind Bienenstöcke der Djur, die in der Nähe ein Dorf haben dürften. Dieses Volk imkert auf eine ganz besondere Art. Jene Röhren sind etwa zwei Meter lang und haben dreifach geflochtene Wände. Der Hohlraum ist durch eine Scheidewand unterteilt, so daß in jeder Röhre zwei Bienenschwärme Platz finden. Die Stöcke werden mit Lehm verschlossen. Solche Bienenstöcke befestigen die Djur aufs Geratewohl in den Kronen alter Bäume; bald werden sie von einem der zahlreichen wilden Bienenschwärme besiedelt. Zwei bis drei Jahre lang läßt man die Tiere in Frieden, bis der Stock gut mit Honig gefüllt ist. Nun wird an einem Abend ein qualmendes Feuer entzündet und der Stock vom Baum genommen. Der Rauch wird durch die geöffnete Röhre geleitet, so daß die Bienen ersticken müssen. Der Honig wird in Tongefäßen gesammelt und bildet ein wichtiges Nahrungsmittel der Eingeborenen.

Endlich, nach viereinhalbstündiger Fahrt, haben wir unser Ziel, einige alte Rasthäuser, erreicht. Während wir das Gepäck in dem einen unterbringen, stürzt das andere mit lautem Krachen ein, und auch das erste zeigt bedrohliche Risse in den Tragbalken. Diese müssen gestützt werden, ehe die Apparate versorgt werden können. Inzwischen kommt der Scheech, Nekor Djok, herbei. Zum Zeichen seiner Würde trägt er einen alten Tropenhelm mit einem Federbusch auf dem Kopf. Sehr zuvorkommend, läßt er von einer alten Frau Wasser und Holz bringen und verspricht uns Führer für den nächsten Tag.

Eine halbe Stunde vor Tagesanbruch erscheinen wirklich zwei solche, Galo und Amot. Bogen und Pfeile haben sie zu Hause gelassen, dafür trägt jeder die unvermeidliche Lanze über der Schulter. Galo sieht mit seiner Hörnchenfrisur wie Mephisto aus. Der eine wird mit Photoapparat und Wasser beladen, der andere trägt Zeiß und Gewehr. Nun geht es in der raschen Gangart der Eingeborenen vorwärts. Nach ungefähr zwei Stunden ist die Stelle erreicht, wo die Riesenelenantilopen zu äsen pflegen. Die Elen trinken oft nur einmal in vier Tagen und wechseln häufig den Tränkplatz. Jetzt ist die ungünstigste Zeit, denn alles ist trocken. In drei kleinen Wasserlöchern, die weit auseinanderliegen, säuft das Vieh der Eingeborenen, baden sich die Männer, schöpfen die Frauen das gelbbraune, nach Ammoniak riechende Wasser zum Trinken, und in der Nacht kommen die Elen. Wohl eine Stunde lang durchstreifen wir den Buschwald kreuz und quer, bevor wir auf die Fährten zweier Tiere stoßen. Leider sind sie bereits zwei Tage alt. Abgebissenes Laub liegt umher. Plötzlich kommen wir auf die frischen Fährten eines Rudels von etwa sieben Stück, das die alten Spuren kreuzte. Jetzt legen sich die Führer ins Zeug. Vornübergebeugt, mit glänzenden Augen, sind sie wie Jagdhunde auf der Fährte. Hie und da ein Schnalzlaut als Verständigung, ein Zeigen mit der Lanzenspitze, und rasch geht es weiter. Nach dreihundert Metern sind die Fluchtfährten der Tiere zu sehen. Sie hatten unter dem Wind gestanden und geäst. Überall liegen abgebrochene armdicke Stämme von Bäumen umher, das junge saftige Gras ist unberührt. Die Tiere hatten unser Kommen bemerkt und waren flüchtig geworden. Ohne ein Wort zu sprechen, folgen wir. Während sich aber anderes Wild so bald als möglich gegen den Wind wendet, fliehen diese Tiere hier ununterbrochen in dessen Richtung. Das macht es unmöglich, an sie heranzukommen, und schon gebe ich die Hoffnung auf, die Tiere zu sichten, da fangen die Spuren plötzlich doch in großem Bogen an, sich gegen den Wind zu drehen. Die Fährten, bis jetzt dicht beisammen, gehen auseinander, sie zeigen, daß der Galopp der Antilopen in Schritt übergegangen ist. Es ist schwer, die Spur nicht zu verlieren. Sie führt über steiniges Gelände, durch hohes Gras, und ich habe alle Ursache, meine Führer zu bewundern. Obwohl ich selbst das Fährtesuchen von Kindheit auf geübt habe und es darin mit unseren europäischen Gebirgsjägern aufnehmen kann, muß ich mich hier bald als geschlagen bekennen. Durch dick und dünn geht es vorwärts, selten zeigt ein schwacher Abdruck auf dem steinharten, vertrockneten Boden, daß die Tiere noch vor uns sind. So geht es Stunde um Stunde. Die Sonne ist langsam gestiegen. Glutheiß brennt sie herab, und noch sind die Elen nicht stehengeblieben. Allerdings ist das Gelände für uns Verfolger durchaus ungünstig. Der Wald gestattet nur einen Ausblick von etwa achtzig Schritt. Der harte Boden leitet den Schall unserer Schritte aber viele hundert Meter weit fort. Große trockene Blätter brechen unter dem Fuß mit lautem Krachen zusammen. Wer bei uns schon auf gefrorenem Boden Gemsen gepirscht hat, der stelle sich dazu noch das krachende Laub vor, und er hat das richtige Bild vor Augen. Plötzlich zucken die Shikari zusammen, und ich sehe im Busch flüchtig auf einen Augenblick das ersehnte Wild. Dann geht es wieder Stunde um Stunde weiter. Die Kleider kleben auf der Haut, fünfmal habe ich das Wild schon zu Gesicht bekommen. Eine Büffelherde kreuzt unseren Weg, später erscheint im Schilf ein alter, griesgrämiger Einzelgänger; doch dünkt er mir ebensowenig interessant wie die Pferde- und Tiangantilopen, denen wir schon früher begegneten. Es ist 13 Uhr. Von 6 Uhr bis jetzt dauerte die Jagd ohne Unterbrechung, immer in raschester Gangart. Nun muß etwas gerastet werden. Der Ruhe im Schatten eines Baumes können wir uns aber nicht recht erfreuen, denn kleine fliegende Wanzen kriechen in Nase, Augen und Ohren, bienenartige Quälgeister mit Stacheln in Ärmel und Hosenbeine. Jede Sekunde ist eine Qual, so geht es weiter ohne Ruh und Rast! Wieder verrinnt Stunde um Stunde. Endlich um 16 Uhr müssen wir die Jagd beenden. Die Tiere haben zwar tagsüber einen großen Halbkreis beschrieben, so daß wir nicht allzu weit von unserem Lager entfernt sind, immerhin heißt es, sich beeilen, wenn wir noch bei Tageslicht das Rasthaus erreichen wollen. Wir biegen also im rechten Winkel ab, zurück zum Lager. Eine halbe Stunde sind wir marschiert, da sehen wir plötzlich die Elen vor uns! Auch sie waren abgebogen. Langsam zieht die Herde dahin. Da der Wald eben etwas weniger dicht ist, laufe ich aus Leibeskräften, um den Tieren den Weg abzuschneiden. Umsonst, die bis zu tausend Kilogramm schweren Riesen haben lange Beine, und mit fliegenden Pulsen und starkem Herzklopfen sehe ich ein, daß alle Mühe, näher zu kommen, vergebens ist. Ich bin zu weit entfernt, um photographieren zu können. Rasch eile ich zu einem Baum und lege das Gewehr auf. An freihändiges Schießen ist nicht zu denken. Eine schmale, etwa fünf Meter breite Gasse gewährt Ausblick. Das Wild muß sie passieren. Das Fadenkreuz liegt ruhig wie auf der Schießstatt. Es vergehen einige Sekunden, dann erscheint langsam das erste Tier an der Stelle. Zu unterscheiden, ob es sich um Stiere oder Kühe handelt, ist unmöglich – und eine säugende Kuh schießen? Niemals! Lieber will ich es morgen nochmals versuchen.

Frühmorgens werde ich abgeholt, wie gestern geht es zum Äsungsplatz. Bei den ersten Bäumen veranstalten die Führer einen »Zauber«. Sie pflücken Blätter und Äste und machen daraus ein Bündel. Der eine hält mein Gewehr, der andere schwenkt das Blätterbündel darüber hin und her, wobei er mehrere Sätze in seiner weichen Gutturalsprache spricht. Die Blätter werden auf den Weg gelegt, der Zauberer tritt als erster mit dem rechten Fuß darauf, und die anderen folgen seinem Beispiel. – Endlich finden wir Losung von heute. Wie grüne Oliven, kaum größer, sieht sie aus. Doch es verrinnt Stunde um Stunde, ohne daß es uns gelingt, an die Tiere heranzukommen. Die Spuren führen schließlich in dickes Gehölz. Da, ein Poltern, und fünfzig Meter vor uns werden die Riesen hoch! Lautlos lassen wir uns auf den Boden gleiten, ich, nur mit Helm, Schwimmhose und Sandalen bekleidet, komme auf einen Ameisenhaufen zu liegen, dessen Bewohner mich weidlich peinigen. Sich zu bewegen ist ausgeschlossen. Die Elen sind unschlüssig, ob es sich um eine Gefahr handelt. Gerade vor mir steht eine alte Kuh und äugt auf uns zu. Die übrigen Tiere sind durch Sträucher gedeckt. Wie eine Schlange kriechend, wechsle ich den Platz, um den Ausblick auf die übrigen Tiere zu bekommen. Ein unvergeßliches Erlebnis, dies seltene und so scheue Wild in fünfzig Meter Entfernung beobachten zu können! Vier Tiere mit zwei Kälbern kann ich vorerst erkennen. Die erste Kuh steht scheinbar Wache. Während sich die anderen unbesorgt dehnen und kratzen, steht sie unbeweglich auf ihrem Posten; nur die langen Lauscher und der Wedel zucken hin und her, um die quälenden Fliegen zu verjagen.

Schließlich beginnen die Tiere langsam zu äsen. Ich bin so nahe, daß ich mit dem Fernglas jedes einzelne Haar unterscheiden kann. Hie und da wird ein Blätterbüschel abgerupft. Das eine Tier reibt seinen zebuartigen Fetthöcker an einem Baum und bricht dabei einen armdicken Ast herunter. Es frißt einige Blätter ab, der Rest bleibt liegen. Genau beobachte ich die Tiere, doch es ist kein Stier darunter zu finden. Eines der Kälber drängt sich an die Mutter heran und säugt. Hie und da stößt eine Kuh einen tiefen Laut aus, die übrigen antworten, als ob sie ihre Meinung mitteilen wollten. Die Mähne flattert wie beim Mähnenschaf im Winde, desgleichen das lange Haar zwischen den schraubenförmig gewundenen Hörnern. Das graubraune Fell mit den weißen Streifen glänzt silbrig hell in der Sonne, und wie sie da beisammenstehen, äsen und Wiederkäuen, sind die harmlosen Riesen ein Bild seltsamer zufriedener Behaglichkeit. Keine Spur der gespannten Nervosität, die an anderem Wild ausfällt. Auf einmal Windstille, dann ein Lufthauch in meinem Rücken. Im Nu stehen alle Elen wie festgebannt und verhoffen eine Sekunde lang, dann wenden sie und poltern, eine Staubwolke zurücklassend, davon.

Der Rückweg führt uns stundenlang durch vier Meter hohes dürres Gras, und man kann sich nichts Ermüdenderes vorstellen als dieses Vorwärtsstolpern ohne Ausblick, wobei einem die sengende Hitze den Atem benimmt. Schwindlig erreiche ich das Dorf.

Hier geht es hoch her. Für morgen habe ich hundert Liter Merissa bestellt, es soll nämlich getanzt werden! Alles singt, schwatzt und schnattert durcheinander. Jetzt gelingt es mir, einige Aufnahmen der scheuen Frauen zu machen. Ihre Lippen sind deformiert. Die Oberlippe ist durchlocht und eine Platte darin eingelegt, so daß der Mund die Form eines Entenschnabels erhält. Geschäftstüchtige Europäer haben sich diesen Umstand zunutze gemacht und liefern den Djur ihre Lippenplatten aus Glas. Ich werde gefragt, ob ich denn keine solchen aus Shambe mitgebracht hätte, wo man sie seit kurzem zu kaufen bekäme. Schön sind die Frauen so ja nicht, man sieht, daß den Negern die Sitte des Küssens unbekannt ist. Sie sind aber sehr reinlich und machen täglich sorgfältig Toilette. Um die Hüften tragen sie einen sämisch gegerbten Lederstreifen, an dem hinten ein Schwänzchen aus dem gleichen Material herunterbaumelt, und ein ebensolcher Lederstreifen ist auch zwischen den Beinen durchgezogen. Außerdem ist ihre Vorder- und Rückseite mit frischen grünen Blättern vom Baume »Hido« behangen (Abb. 45). Jeden Morgen geht die Frau in den Wald, um sich ein neues »Kleid« zu holen, das alte wird weggeworfen. Schöngeformte Ringe aus Kupfer und Messing, die zum Unterschied von dem Schmuck anderer Stämme nicht ganz geschlossen sind, zieren die Arme. Die Körperhaare werden sorgsam einzeln ausgerissen. Den Mädchen und Knaben werden im Alter von vier oder fünf Jahren die vier unteren Schneidezähne ausgebrochen, eine Sitte, welche die östlichen Djur wahrscheinlich von den Nilnegern übernommen haben. Die Männer, wohlgebaute, schöne Erscheinungen, suchen sich durch merkwürdige Haartrachten zu verschönern. Alle Männer tragen einen kurzen Schurz, sie gehen niemals nackt wie ihre Nachbarn. Der Schurz ist oftmals aus europäischen Stoffen verfertigt, doch bekommt man nicht selten auch noch die alte Tracht zu sehen. Die Geschlechtsteile sind von einem Futteral aus Sämischleder umhüllt, die Mitte des Körpers ziert vorne und hinten eine kurze Schürze aus Buschbockhaut mit Läufen und Hufen daran. Die Ohren sind bei beiden Geschlechtern durchlocht und mit Ringen aus Messing und Kupfer geschmückt. Selten sieht man bunte Perlschnüre, ein Zeichen, daß bis jetzt wenig europäische Waren hier abgesetzt wurden. Die Männer tragen sehr hübsche Messer im Gürtel, die aber meist aus dem Sudan eingeführt werden und Arbeiten der Niam-Niam sind. Besonders kleine zierliche Messer, die zum Tätowieren verwendet werden, stammen aus Meridi. Beide Geschlechter sind durch Stammesabzeichen, ebenso wie die Dinka und Nuer, nämlich durch waagerecht laufende tiefe Schnitte um die Stirn bis weit in den Haarboden hinein, gekennzeichnet. Die Djur behaupten, keinerlei Stoffe in die Schnittwunde zu streuen, wie z. B. die Sudanesen. Die Schnitte seien nur außerordentlich tief. Die Männer haben eine eigene Art des Grußes. Sie erheben die rechte Hand zur linken Stirnseite und schwenken sie dann nach rechts abwärts, während sie mit dem rechten Fuß wie ein Huhn am Boden scharren. Die östlichen Djur scheinen sich vielfach mit ihren Nachbarn zu vermischen. Mehrere Dinkafrauen, die Djurmänner geheiratet haben, bestätigen dies. Allerdings ist es mir unbegreiflich, wie solch arme Teufel wie die Djur, die keine Rinder und nur wenige Ziegen besitzen, sich Dinkafrauen kaufen können, doch scheint ein Irrtum nicht möglich. Die langbeinigen, hübschen, überschlanken Gestalten inmitten der kleinen, rundlichen Djurfrauen (Abb. 38, 39) sind nicht zu verkennen; auch tragen manche Frauen noch ihren Dinkaschurz aus Ziegenleder (Abb. 37). Beide Geschlechter sind tätowiert; doch oft nur einseitig und lange nicht so sorgfältig wie die Bari, die äußerst genaue symmetrische Figuren und Zeichnungen in die Haut eingeritzt haben.

Die Ansiedlungen kann man kaum als Dörfer bezeichnen, weit verstreut liegen die einzelnen Gehöfte, die oftmals nach Art unserer Pfahlbauten auf einem Holzgerüst erbaut sind. Machulka und ich versuchen vom Scheech und einigen Alten Näheres über den Stamm zu erfahren. Vor allem fragen wir, weshalb nicht dichter zusammengebaut wird. »Das fehlte uns gerade noch«, meint der Scheech, »da würden sich ja unsere Frauen den ganzen lieben Tag lang in den Haaren liegen.« Ich konnte nicht feststellen, ob die Frauen hier besonders kriegerisch veranlagt sind, wovon der Entenschnabel vielleicht Zeugnis ablegen soll.

Nicht weit von uns spielt sich eine merkwürdige Szene ab. Nach einer ausgiebigen Massage hat eine Mutter tatsächlich einen Stuhlgang bei ihrem Sprößling erzielt. Die Mutter fängt nun die Exkremente, die das Kind von sich gibt, in grünen großen Blättern auf, die, da die Dosis reichlich ausfällt, mehrfach gewechselt werden.

Über die Ehe bei den östlichen Djur erfahren wir einiges Interessante. Bursch und Mädchen lernen sich bereits vor der Ehe kennen. Ist der Verkehr nachweisbar zu weit gediehen, so hat der Mann zwanzig Melota als Strafe zu zahlen. Sind gar noch Folgen eingetreten, kostet's sechzig Melota (eisernes Instrument zum Bearbeiten des Bodens) und zwei Ziegen. Die genaue Höhe wird durch den Scheech, der das Amt des Richters ausübt, gemeinsam mit dem Rat der Ältesten festgesetzt. Den Strafen zum Trotz steht die Moral der jungen Leute nicht allzu fest. Sind die Verliebten entschlossen, zu heiraten, so machen sich die angesehensten Verwandten des Bräutigams auf und besuchen die Angehörigen der Braut. Nun wird in tagelanger Verhandlung die Mitgift des Mädchens festgesetzt. Ist das Mädchen nicht gewillt, dem Manne anzugehören, so wird es nicht, wie zum Beispiel bei den Shilluk, gezwungen, auch wenn der Mann, der um sie wirbt, noch so reich ist. Für ein junges schönes Mädchen mit durchlochter Lippe wird bis zu hundert Melota, zehn Ziegen, hundert Pfeilen und zwanzig Lanzen Mitgift verlangt, wobei der Bräutigam noch Messing für den Hochzeitsschmuck verschaffen muß. Ist die Frau alt und häßlich, sinkt der Preis oft bis auf sechs Melota herab. Der Scheech behauptet sogar, auch Kühe seien manchmal gezahlt worden. Da man aber in der Gegend, gewisser Fliegen wegen, kein anderes Haustier als die Ziege halten könne, so hätten die Djur ihre Rinder mit den Dinkakühen zusammen auf die Weide geschickt. Es scheint, daß das Großsprecherei ist, denn es klingt höchst unwahrscheinlich.

Sobald die Mitgift ausbezahlt ist, zieht das Mädchen zum Mann, womit alles Weitere erledigt ist. Eine Nachzahlung für umgekommenes Vieh, wie sie bei den Shilluk üblich ist, hat der Mann keinesfalls zu leisten. Der Tag der Hochzeit wird festlich begangen. Ein Stier wird von den Dinka gekauft und geschlachtet. Auch zwei Ziegen müssen daran glauben. Daß die Gäste nicht zuwenig Merissa trinken, versteht sich. Auch an Raufereien darf es nicht fehlen. Besitzt der Bräutigam bereits einen Tukul, so bleibt die junge Frau bei ihm, andernfalls kehrt sie so lange zu ihren Eltern zurück, bis der Mann den Wohnungsbau beendet hat. Bekommt die Frau keine Kinder, so ist dies kein Scheidungsgrund wie bei den meisten Negerstämmen. Der Shilluk zum Beispiel jagt die Frau mit Schimpf und Schande zu ihren Eltern zurück, nachdem der Zauberer »ausprobiert« hat, ob die Schuld der Kinderlosigkeit nicht etwa den Mann trifft. Ist die junge Frau schwanger, so helfen ihr die Verwandten im Haus bis vier Wochen nach der Geburt. Die Geburt leitet eine Hebamme. Schon lange vor dem fröhlichen Ereignis enthalten sich die Eheleute des Geschlechtsverkehrs, und auch nach der Geburt darf dieser erst wieder ausgenommen werden, wenn das Kind dem Vater zu antworten vermag. Dies ist gewöhnlich nach zwei Jahren der Fall. Ist ein Mann so glücklich, mehrere Frauen zu besitzen, so wohnt er, abwechselnd, mit jeder eine Woche lang zusammen. Jede hat ihren eigenen Tukul.

Ehescheidungen sind nicht selten, und es gibt eine Menge Gründe dafür. Ein triftiger Grund ist natürlich der Ehebruch; doch genügt auch die gegenseitige Abneigung. Im Falle der Scheidung kehrt die Frau, gleichgültig, ob sie schuldig ist oder der Mann, zu ihrer Familie zurück. Ist die Frau der schuldige Teil, so verlangt der Mann den bezahlten Kaufpreis zurück. Können die Verwandten ihn nicht aufbringen, muß die Frau im Falle einer neuerlichen Heirat den Kaufpreis des neuen Freiers an ihren alten Mann abführen. Die Kinder bleiben in allen Fällen beim Vater.

Erkrankt ein Djur, so wird, so behauptet der Scheech, keine Medizin zur Heilung verwendet. Das einzige Heilmittel sei heißes Wasser und »Diät«. Die Krankenkost besteht in verdünntem Durrhabrei. Stirbt der Kranke, so wird er unverzüglich beerdigt. Wurde er im Kampf mit Menschen oder Tieren getötet, so wird er in hockender Stellung, die Hände vor dem Gesicht, begraben. Starb er auf seiner Liegestatt, so begräbt man ihn liegend wie auch die Kinder. Nachdem das Grab geschlossen ist, beweinen die Frauen den Toten vier Tage lang, während die Männer ein großes Stück Wild zu erjagen trachten. Die Beute und zwei Ziegen werden gebraten, und die Anverwandten halten mit viel Merissa den Totenschmaus. Der Erbe nach dem Verstorbenen ist der älteste Bruder, und erst wenn ein solcher fehlt, der erstgeborene Sohn. Die Witwe darf sich zwei Jahre nicht wiederverehelichen. Während dieser Zeit wird sie von den Verwandten beider Familien unterstützt. Dann kann sie wählen, ob sie als Frau zu einem nahen Verwandten ihres Mannes ziehen will, der in diesem Falle keine Mitgift zu zahlen hat, oder ob sie einem anderen angehören will. Über dem Grab werden die Habseligkeiten des Toten aufgehängt. Wir kommen an einem Kindergrab vorbei. Eine Wiege und die Schlafmatte des Kindes sind an einem Pflock befestigt, auch eine Kugel liegt darauf, die aus den Körperhaaren der nächsten Verwandten verfertigt wurde. Das Grab ist mit Canna umzäunt und wird gepflegt, bis es die Termiten aufgezehrt haben. Dann wird es vergessen mitsamt dem Menschenkind, das es barg.

Die östlichen Djur kennen, wie viele arme Negerstämme, nur eine ausgiebige Mahlzeit des Tags, und zwar am Abend. Tagsüber verzehrt jeder das, was ihm gerade unterkommt. Fast alles, was da kreucht und fleucht, wird verspeist: Insekten, Kriechtiere und Ratten gelten als Leckerbissen.

Wir fragen Galo, den Scheech, wie viele Kinder er hat. Nur fünf, ist die Antwort. »Warum denn so wenig«, erkundigen wir uns teilnahmsvoll. »Ich bin ja noch jung und werde noch welche bekommen. Gerade erst nahm ich eine dritte junge Frau«, meint er. »Wie viele willst du denn haben?« fragen wir indiskret weiter. Er legt die Finger der Rechten zusammen und schlägt auf die Handfläche der Linken. »Viele, viele, viele!« ruft er begeistert. Da er so gut aufgelegt ist, wagen wir einen Vorstoß und erkundigen uns nach seinen religiösen Vorstellungen. Doch da wird er schweigsam und antwortet dasselbe, was ich bereits bei vielen Negerstämmen zu hören bekam. »Ich weiß davon gar nichts, wir haben keine Religion. Da hättest du meinen Vater kennen müssen, der war alt und wußte alles und hätte dir genau Bescheid gesagt – leider ist er schon tot.«

In der Nacht werde ich plötzlich geweckt. Das Wort »Hariga« läßt mich auffahren. Das Rasthaus ist von dürrem Gras umgeben, und bereits am Nachmittag beobachteten wir in der Ferne einen Grasbrand, der sich bei schwachem Winde nur langsam ausdehnte. Nun aus einmal sehen wir uns einem Flammenmeer gegenüber. Das Feuer ist nahe, wir hören das Prasseln der hoch aufschlagenden Flammen. Die ganze Gegend ist taghell erleuchtet und wie mit Purpur übergossen. Den Hintergrund bildet der schwarze Wald, der nur an manchen Stellen weiß beleuchtet erscheint. Überall reißen kleine Wirbelwinde brennende Grasbüschel empor, und fünfzig bis sechzig Meter weiter schlagen neue Flammen auf. Wir sind vollauf beschäftigt, die fliegenden Brandfackeln zu löschen. Sie bilden die einzige, nicht zu unterschätzende Gefahr für uns, denn wir hatten die nächste Umgebung vom Gras gereinigt, was sich jetzt belohnt. Es dauert sehr lange, bis das unbeschreiblich schöne Schauspiel zu Ende ist.

Der Tanz soll vormittags stattfinden, und ich hoffe, bei Sonnenlicht photographieren zu können. In der Frühe ist es ziemlich kalt, auf dem Platz wird daher ein großes Feuer entzündet. Melanj, ein achtjähriger Knabe, mit Pfeil und Bogen wie ein Erwachsener bewaffnet, hat eine große braune Ratte erbeutet, brät sie in der Glut und ißt sie sofort mit sichtlichem Behagen auf. Gegen zehn Uhr finden sich die ersten Gäste ein. Sie haben Trommeln mitgebracht, dazu eine große geschnitzte Trompete, die sie von den Niam-Niam, den menschenfressenden Nachbarn, erworben haben. Die Männer haben den Kopf bis auf ihre bemerkenswerten Frisuren rasiert, die Frauen erscheinen im frischen Blätterschmuck. Auch einige Dinka haben sich eingefunden. Weiber schleppen große Krüge mit Merissa herbei, und nach und nach kommt Bewegung in die Musikanten. Auf das weithin hörbare Gebrumm der großen Trommeln eilen von allen Seiten Scharen von verspäteten Gästen heran, und bald wimmelt es von Männern, Frauen und Kindern. Zuerst werden die uns schon bekannten Dinkatänze aufgeführt (Abb. 35), an denen sich die Gäste aus diesem Stamme sehr lebhaft beteiligen. Die Kapelle besteht aus einer großen, einer kleinen Trommel und einer Unzahl von Klapperstöcken. Dann wird das Orchester verdoppelt, und bei einem strengen, öfters wechselnden Rhythmus beginnen die Tänze der Djur. Besonders auffallend ist einer davon, bei dem die Frauen, in einer Reihe aufgestellt, dem Ehrengast, in diesem Falle mir, ihre Rückseite zuwenden und nach dem Takte der synkopierten Musik heftige wippende Bewegungen mit ihrem Hinterteil ausführen.

Die Stimmung wird ausgelassen, das Merissa hat seine Schuldigkeit getan, und die gute Laune der Frauen äußert sich in quietschenden Lauten, die an die kleiner Ferkel erinnern. Die Männer stimmen ein, und auf einmal schließt mich die ganze Bande in ihre Mitte ein, wobei mein Kinoapparat stark gefährdet wird. Mit ohrenbetäubendem Geschrei wirbeln sie im Kreise herum, so daß mir Hören und Sehen vergeht, bis mich der brave Scheech aus meiner bedrängten Lage befreit. Ich versuche zu kinematographieren, doch sind die Schwierigkeiten groß. Die Leute wollen nicht in der Sonne tanzen, und als ich sie endlich soweit habe, springt eine zaundürre alte Megäre beständig vor dem Apparat umher. Ein Gruppieren der Menschen ist ausgeschlossen; so heißt es in großer Hitze, mit dem Apparat bewaffnet, umherlaufen und zusehen, was sich festhalten läßt. Und gerade diese Tänze sind besonders interessant! Die großen Stämme der Shilluk oder Dinka führen Gruppentänze auf, so daß die einzelnen Tänzer in der Gesamtheit verschwinden. Hier dagegen tanzt jeder einzelne allein für sich die kunstvollsten Figuren (Abb. 34). Ob es nun die mit Ocker rot gefärbten Frauen oder Männer sind, alle haben sie ihre individuellen Tanzmotive.

Während einer Pause üben die Männer das Bogenschießen. Die Gelegenheit ist günstig, die jetzt gelockerten Zungen zu weiteren Mitteilungen zu bewegen. Die Männer erzählen mir, daß sie für ihre Pfeile ein Gift verwenden, welches aus verschiedenen Pflanzensäften hergestellt wird. Auch der milchige Saft der Euphorbien spielt eine Rolle dabei. Sogar der Scheech ist gesprächig geworden, und es zeigt sich, daß nicht allein sein Vater »alles gewußt habe«, sondern daß auch er in religiösen Dingen genau Bescheid weiß. Nun erzählt er, daß die Djur ein höheres Wesen »Mataro« verehren und daß dieser Gott in zwei Gestalten, einer guten, mit Namen »Lebadch«, und einer bösen, die »Nibadch« heißt, erscheine. Der Gott hält sich an bestimmten Plätzen in der Wildnis auf. Gewisse alte Männer und Frauen kennen diese Plätze und vermitteln den Verkehr zwischen Gott und den Menschen. Die Kenntnis von den Aufenthaltsorten des Gottes scheint erblich zu sein. Sind schwerwiegende Gerichtsentscheidungen zu treffen, oder ist der Regen ausgeblieben, so wird ein Greis durch Geschenke bewogen, den Gott um Rat zu fragen. Er nimmt eine Ziege und Merissa mit und opfert beides in der Wildnis. Die armen Djur bieten damit das Wertvollste ihrer Habe als Opfer dar. Wie sich das Opfer abspielt und in welchem Zeitpunkt die Gottheit auftaucht, ist dem Scheech unbekannt. Sie erscheint dem Beschwörer in einer der beiden Gestalten. Sind es unheilvolle Befehle, die der Priester überbringt, so sagt er bei seiner Rückkehr »Nibadch hat gesprochen«, im anderen Falle verkündet er den Willen des »Lebadch«. Der Scheech behauptet, daß die Djur keine Zauberer kennten. Jeder einzelne des Stammes verstehe selbst zu »zaubern«. Tatsächlich hängen auf jedem Hof, meist an einem trockenen Baum, allerlei Zaubergegenstände. Holzstückchen sind es, Kürbisse, mit Fett eingeschmiert, Seilstückchen, Bastfasern, Knochensplitter und dergleichen mehr. Der trockene Baum heißt »Makao« und wird sorgsam behütet. Während der Regenzeit stellt man ihn sogar in der Hütte auf, so daß alle Gegenstände langsam eine schwarze Räucherfarbe annehmen. Will ein Mann seinem Feinde Schaden zufügen, so füllt er eine Tonschale mit Wasser, Hirse und dem Samen verschiedener Zauberkräuter und kocht das Ganze auf dem Feuer. Nun erscheint ihm der Feind, dem die Beschwörung gilt. Was er der Erscheinung befiehlt, tritt pünktlich ein. Verlangt er, daß die Ziegen des Feindes zugrunde gehen sollen, so beginnt bald ein großes Sterben unter diesen Tieren; wünscht er den Tod seines Gegners, so befiehlt er ihm einfach zu sterben. Noch einen besonders wirksamen Zauber gibt es, der ist aber nicht ungefährlich. Der Zaubernde muß sich nämlich mit einem Topf Merissa beim Schlaftukul seines Feindes einfinden, die verschlossene Eingangsmatte leise öffnen und sich, mit dem Rücken gegen das Innere der Hütte, in die Türöffnung stellen. Er nimmt nun Bier in den Mund, beugt sich tief nach vorn und spuckt es zwischen seinen Beinen durch in die Hütte des Feindes. Was er sich während dieser Handlung wünscht, geht in Erfüllung. Den Eingang muß er sorgsam wieder mit der Matte verschließen. Wird der Zaubernde von seinem Feinde erwischt, so muß er Strafe zahlen. »Sehr hoch ist die Strafe, ein hübsches Mädchen bekäme man dafür zu kaufen«, bemerkt der Scheech.

Die starke Bewegung beim Tanzen erzeugt Hunger, die Mittagshitze Durst, so wird denn eine Pause gemacht, und alles fällt über die dampfenden Schüsseln her. Junge Mütter stillen ihre Kinder, welche sie aus Koffern von Gazellenhaut gepackt haben. Die eine hat den Bauch ihres Säuglings mit der Faust gefaßt und dreht ihn mit aller Kraft hin und her, worüber der Kleine wie am Spieß schreit. Verwundert frage ich nach der Ursache dieser Behandlung und erfahre, daß die Milch der Mutter schlecht, der Kleine daher an Stuhlverstopfung erkrankt sei. Jetzt wird er »massiert«. Ich bin überzeugt, daß er, wenn er diese Behandlung aushält, gesund wird.

Ich lasse das Auto ankurbeln und fahre im Kreise um die Festversammlung herum. Da die meisten noch nie ein Auto gesehen haben, zeigen sie Furcht, doch im nächsten Augenblick stürzt der ganze Menschenknäuel johlend, lachend und schreiend vor mir her, und erst als der Wagen wieder an seinem Platz steht, ohne daß ich einige Gäste überfahren habe, legt sich langsam das Entzücken der Eingeborenen.

Erst am späten Nachmittag beginnen die Gäste sich zu empfehlen, wobei unter ihnen Streit ausbricht. Der Scheech bemüht sich, ihn zu schlichten, bald ist aber auch er in die Rauferei verwickelt, denn einer hat Matalo, seine Lieblingsfrau, beschimpft. Mit vieler Mühe werden die Streitenden getrennt. Schon ist einer davon, seine Waffen zu holen. Ich ordne an, daß ihm drei Mann am Wege auflauern, um ihn zu fesseln, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hat.

Abb. 46. Trommelnder Moru. Die Felltrommel wird hingebungsvoll mit den Händen geschlagen.

Abb. 47. Blick von der Brücke bei Amadi ins Flußtal.

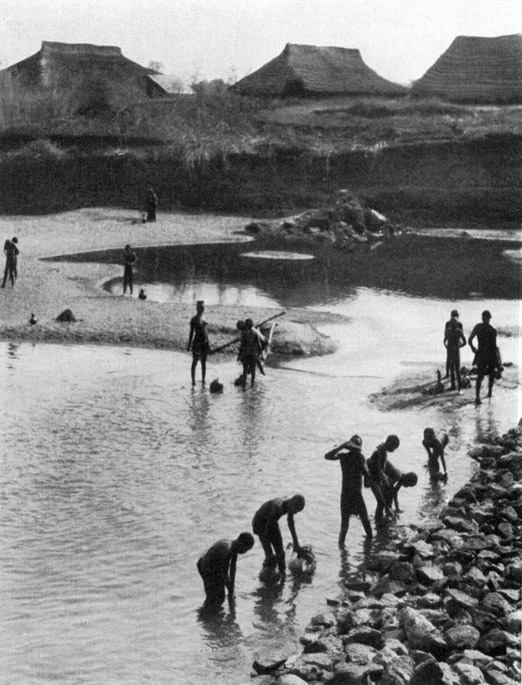

Abb. 48. Die Moru kreisen die Fische mit Netzen ein und holen sie dann tauchend mit Hilfe eines eisernen Hakens, einer Art Gaff, heraus.

Abb. 49. Die Moru fangen Antilopen mit starken Netzen, indem sie diese in die Netze treiben und die verstrickten Tiere mit den Lanzen töten.

Abb. 50. Bei den Moru ist das Spinnen der Baumwolle eine Arbeit der Männer.

Abb. 51. Morufrau, zum Feste mit Ocker beschmiert und mit weißem Samen gepudert.

Abb. 52. Speicherhaus der Moru mit Häuptlingsgrab, das aus einer Steinpyramide mit einem Büffelgehörn an der Spitze besteht.

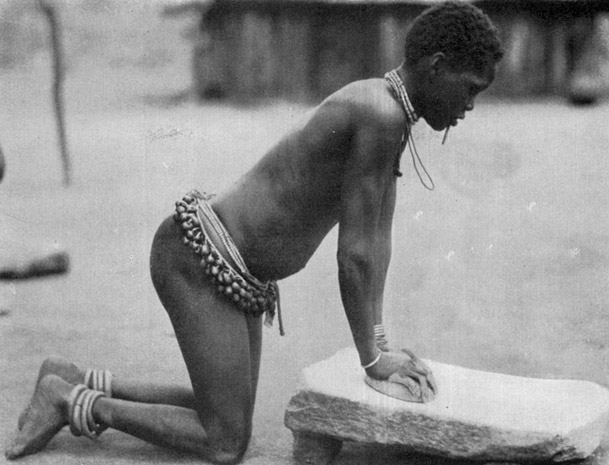

Abb. 53. Morufrau beim Mahlen von Hirse.

Abb. 54. Morufrauen bei der Töpferarbeit. Sie arbeiten ohne Töpferscheibe.

Abb. 55. Reigentanz der Moru. Beim Klange des Felltrommelorchesters führt jedes Mädchen eine sie umtanzende Männerreihe an.

Abb. 56. Afrikanisches Steinspiel, der Ersatz für Schach und Dame.

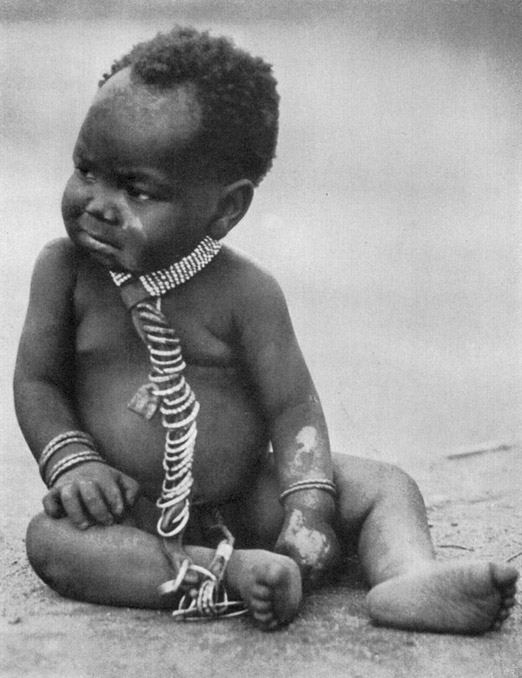

Abb. 57. Morukind aus einem reichen Hause mit kostbarem Halsschmuck aus schweren geschmiedeten Kupfer- und Eisenringen.

Die nächsten Tage sind für das Kinematographieren des Familienlebens der östlichen Djur bestimmt. Mit dem Apparat bewaffnet ziehe ich aus, um einzelne Gehöfte zu besuchen. Die eigentümliche Bauart der Tukul ist höchst auffallend. Ein hohes Holzgestell trägt die Hütte, die sorgfältig aus Stroh und Ästen geflochten ist, und deren Eingang wie mit Beton auszementiert erscheint. Eine geflochtene Tür verschließt ihn (Abb. 40). Auch bei diesem Stamm besitzt jeder erwachsene Mensch seinen eigenen Tukul. Für die vier Frauen meines Gastgebers sind vier Tukul errichtet. Jede Frau lebt mit ihren Kindern in einem. Die Wände der Wohntukul sind mit Lehm bekleidet, die der Vorratskammern aus Canna geflochten. Auch ein ebenerdiger Tukul ist vorhanden. Dort ist der Mahlstein zum Mahlen der Hirse untergebracht, und darin spielt sich das Brauen von Merissa ab. Täglich wird dieser Trank in einem anderen Hof zubereitet, und jeder Gast kann davon trinken, soviel ihm beliebt. In der Mitte des Hofes ist ein hoher zweistöckiger Tukul über einem ewigen Feuer aufgebaut. Aus der Giebelspitze der Hütte ragen vier geglättete Hölzer, die gegen die vier Weltrichtungen gerichtet sind. Der Boden des ersten Stockes besteht aus einer geflochtenen Cannaplatte, auf der die Burschen, sich Geschichten erzählend, den Abend verbringen, während der Rauch des Feuers die Insekten abhält. Den Hof beleben mehrere gefleckte, windspielartige Hunde mit breiter Stirn. Fast jede Hütte muß nach Verlauf von drei Jahren neu errichtet werden, da diese Zeit den Termiten genügt, um ihr gründliches Zerstörungswerk zu beenden. Im Hofe hängen eine Menge ungedroschene Durrhakolben – das ist die beste Art, das Korn insektenfrei aufzubewahren. Nicht jeder Mann bei den Djur ist so reich wie unser Wirt. Man trifft auch Familien, die nur zwei Hütten besitzen. Der Schmied zum Beispiel hat seine elende Werkstatt unter einem einfachen Strohdach aufgeschlagen. Auch die Ziegen sind in einem ebenerdigen Tukul untergebracht, nur die zahlreichen Hühner klettern wie die Menschen auf einer Leiter in ihre Behausung. Dafür müssen sie aber selbst für ihr Futter sorgen. Auf dem Hofe befinden sich drei Gräber, das eine gerade unter dem Schlaftukul des Besitzers, die beiden anderen daneben. Eines davon ist mit einer geflochtenen Einfriedung versehen, das andere mit Büffelhörnern geziert. Stolz erzählt der Djur, daß er das mächtige Tier allein, nur mit dem Speer bewaffnet, erlegte.

Überall herrscht peinlichste Reinlichkeit. Frauen sind dabei, allerlei häusliche Arbeiten zu verrichten. Zwei bringen in großen runden Tonkrügen Wasser von weit her, eine andere bereitet das Essen. Vor dem Empfangstukul, der sogar in zwei Zimmer untergeteilt und besonders sorgfältig gebaut ist, sitzt der Eigentümer und bietet uns Honig an. Ich lasse mir zeigen, wie die Djur ihr Feuer entzünden, wozu sie zwei etwa einen Meter lange Stöcke benutzen. In einem sind halbrunde Löcher ausgehöhlt, in welche etwas Sand gestreut wird, der andere Stab wird eingesetzt und in quirlende Bewegung gebracht. Sobald das glühende abgeriebene Holzpulver zu rauchen beginnt, wird es auf ein Fellstück geschüttet und dort mit Hilfe von dürrem Gras eine Flamme entfacht. Eine sehr mühselige Angelegenheit.

Vieh ist hier wenig vorhanden, dagegen wird viel Ackerbau getrieben. Die östlichen Djur bauen mehrere Durrhaarten, von denen eine Gattung bis zehn Meter hoch wird und ganze Dickichte bildet. Die Hirse wird gemahlen und als Brei genossen, wobei noch Simsinöl und Fett zugesetzt werden. Fleisch ist immer eine Festspeise. Immerhin gibt es auch in diesem Stamm vermögende Leute, die sich »Kisra« (Hirsefladen mit Fleischtunke) bereiten lasten wie die Araber. Sie würzen hauptsächlich mit Paprika, als Salz dient ihnen die ausgelaugte Asche gewisser Holzarten.

Beim nächsten Gehöft wird gerade eine Gerichtssitzung abgehalten. Der Scheech, zugleich Richter, hat sich unter einem Baum niedergelassen, ein Mann und eine Frau in einer Entfernung von zehn Metern unter einem anderen. Causa: Ehebruch! Die Parteien beschimpfen sich auf das heftigste. Der Scheech läßt sie austoben, dann beginnt er mit dem Verhör. Eine umständliche Angelegenheit, wie er später erzählt, zu deren Entwirrung er noch vierzehn Tage brauchen wird.

Aus einer Hütte tritt ein etwa zwölfjähriges Mädchen hervor. Wir erfahren, daß es demnächst heiraten soll. Ich frage den Vater nach dem Preis, den er verlangt: »Hundert Melota, acht Ziegen und zweihundert Pfeile«, ist seine Antwort. Ich staune über die Höhe des Kaufpreises und mache die Bemerkung, daß diese Last für den Bräutigam doch schwer zu tragen sei. »Der trägt alles«, erklärt stolz der Vater und beginnt die Vorzüge des Mädchens aufzuzählen. Mir kann es recht sein. Ich stimme ihm deshalb zu und darf zur Belohnung die Schöne photographieren.

Am nächsten Morgen gehen wir durch den Wald. Wie Perlen glänzt der Tau auf immergrünen Blättern (Abb. 31). Mitten im Walde kommen wir an einem besonders sorgfältig geschmückten Grab vorbei, das unter einem uralten Baum liegt. Ich frage Galo, ob er wisse, wer da begraben sei. »Natürlich, hier liegt mein Vater«, antwortet er. Erstaunt frage ich, weshalb er das Grab mitten im Walde errichtet habe, statt neben seinem Tukul. »Mein Vater war ein berühmter Mann, und als er starb, begrub ich ihn im Walde. Allen Leuten sollte sein Grab bekannt sein, denn er war, als er lebte, so mächtig wie der Baum, unter dem er liegt.«

Mittags ziehen wir über Rumbeck nach Shambe zurück, und hier stelle ich fest, daß ich bei einem Stamme geweilt hatte, der bis zum gleichen Tage der Wissenschaft unbekannt geblieben war. Obgleich die »östlichen Djur« nicht wie die übrigen Djur zu den Niloten gehören, nannte ich sie Djur, da sie sich selbst so nennen. Ich fügte aber die Bezeichnung östlich bei, um so den Unterschied von den bereits bekannten Niloten Djur zu betonen.