|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine Geschichte aus einem jetzt lebenden Volke, das noch auf der Stufe der Steinzeit steht.

Der junge Cham-ka-hui saß vor der Felshöhlung und mischte sich seine Farben, während der alte Außab an einem Bogen arbeitete. Langsam strich der Greis mit seinen kleinen, mageren Händen das Fett auf das Bogenholz. Hin und wieder hielt er es über das kleine Feuer, damit das Fett besser einzöge. Die Reste aber, die an seinen Fingern haften blieben, wischte er sich sorgsam an seiner runzeligen Haut ab, die in dicken Falten um seinen mageren Körper schlotterte. Besonders seine Bauchgegend war reichlich mit diesen tiefen Falten versehen, die daher rührten, daß er wie alle Buschleute von Jugend an auf Vorrat aß. Dann war sein Bäuchlein zum Platzen gefüllt, und kamen dann schlechte Zeiten, hing es in tiefen Falten herab.

Cham zerrieb gemächlich einen eisenhaltigen Stein zu Pulver, um rote Farbe für seine Felsmalereien zu gewinnen, häufig blickte er von seiner Arbeit auf, hinunter in das lange, von schroffen Granitmauern gebildete Tal zu seinen Füßen. Liebevoll betrachtete er dann wohl die Unmenge spiegelglatter Felswände, die sich so unvergleichlich für seine Malereien eigneten. Einen besseren Malgrund hatte Cham noch nirgends gesehen.

Leuchtend blaute der Himmel über der starren glutenden Felsmasse. Kein Laut war hörbar. Nur leise, fast rauchlos knisterte das Feuerchen – nur hin und wieder ließ der Alte klaxend und schnalzend seine Stimme ertönen. Alte Mären erzählte er in abgerissenen Sätzen, von den Geistern der Berge, den Winden oder der riesigen Wasserschlange, die oft den Buschleuten erschien, wenn sie am Verdursten nach Wasser suchten. Da wo sie auftauche, da wo sie verschwinde, sei das kostbare Naß im Untergrund. Gestern erst, als er den Klippbock geschossen, hätte er auf seinen Ruf die Geister der Felsen antworten hören – und der Alte meinte das Echo.

Einen lichtgrünen Kupferstein nahm Cham in die Hand, den er fern im Lande der Kaffern gefunden hatte, und klopfte ihn langsam in kleine Stücke. Er wollte einen ersten Versuch machen, grüne Farbe herzustellen, was noch keinem vor ihm gelungen. Immer wieder schaute er ins Tal nach den Weibern und Rindern der Familie aus, die ihm gewisse Blätter und Wasser bringen sollten, die Farbe zu kochen. Ein Buschmann hat viel Zeit, und Ungeduld ist nie seine Eigenschaft – doch heute reizte es ihn, zu sehen, ob er die grüne Farbe würde herstellen können.

Die Wände rings um ihn waren mit uralten gut erhaltenen Zeichnungen der ganzen Tierwelt und der Menschen bedeckt. An diesen hatte Cham seine ersten Studien gemacht – und wie er so an den Felsen entlang blickte, hatte er eine ganze Übersicht über das Schaffen seines noch jungen Lebens, hier die ersten kindlichen Versuche – hier die neueren – fast stilisiert erscheinenden Arbeiten. Da die dunkelschwarzen Menschen, das waren Chams Todfeinde, die Kaffern, die seine Kunst hier festgehalten hatte. – O wie er sie haßte! Hatten sie ihn doch einst, als er in ihrer Gegend nach den grünen Steinen suchte, ertappt und durch einen Speerwurf schwer verwundet. Nur mit knapper Not war er dem Tode entgangen, denn unter diesen Naturkindern war es nicht Brauch Gefangene zu machen. Du oder ich, ist das Losungswort. Es ist falsch, dem Buschmann seine Hinterlist zum Vorwurf zu machen. Jeder verteidigt sich mit den Gaben, die er hat, und da der Buschmann klein und schwach ist, muß er seine List zur Erhaltung verwerten. Er allein kennt das Geheimnis, Gift für die todbringenden Pfeile zu bereiten. Diese seine »Kraft« nutzt er mit der ihm eigenen Geschicklichkeit aus. Du oder ich – Leben oder Tod. Hin und wieder machen die Kaffern wohl Gefangene, aber nur Weiber für Sklavendienste. Ein Buschmann tötet unterschiedslos.

Cham blickte gerade hinauf auf die Zeichnungen einiger Springböcke, die in fabelhafter Naturgetreue wiedergegeben waren, als er Kinderstimmen aus dem Tal heraufschallen hörte. Die Weiber kamen bergauf. –

Ein jüngeres zierliches Weib voraus mit dem Kind im Fellsack auf dem Rücken, eine ältere dahinter, der die Falten in tiefen Schrunden um den Bauch liefen. Beides die Weiber Außabs, die Holz und Wasser auf den Köpfen herantrugen. Es folgten zwei jüngere mit Straußeneierschalen, die auch mit Wasser gefüllt waren und zuletzt Chams jüngerer Bruder mit Pfeil und Bogen.

Im Gänsemarsch, auf Buschmannsart, zogen sie einer hinter dem andern her. Wenn es gefährliche Zeit ist, dann geht immer der Jüngste voran, damit die größte Fußspur die andere deckt und niemand erkennen kann, wieviele über die Spur gingen.

Schnatternd und klaxend, denn sieben verschiedene Schnalzlaute hat die Buschmannsprache, erzählte die Alte dem Familienoberhaupt, daß sie unweit vom Wasser ein Bienennest entdeckt hätte, und daß es gut wäre, den Honig zu holen.

Außab hatte inzwischen die Sehne für seinen Bogen, der von dem jungen Volk und den Weibern nur mit Ehrfurcht betrachtet wurde, da er der »Erhalter« der Familie ist, fertig gedreht und befestigt. Bedächtig griff er in eine Steinnische und holte einen der Giftpfeile hervor. Prüfte sorgsam die Flintsteinspitze; sie war noch gut und auch das Rohr, das von jenem großen Rivier nordwärts der Berge stammte. Aber mit dem Giftanstrich hinter der Spitze schien er nicht zufrieden. Er gab die Anregung, am nächsten Tage in die Sandwüste jenseits der Berge nach Westen zu ziehen, dort von den Milchbüschen den Saft zur Bereitung des Giftes zu holen, und dann auf dem Rückwege könne man ja auch den Honig mitnehmen.

Während der Alte sprach, hatte Cham die ölhaltigen Blätter in einen Topf gestampft und ließ sie nun kochen, rührte sorgsam hin und wieder den Brei um und tropfte zuletzt von dem Rest der Milchbuschzweige hinein, der zur Giftbereitung doch nicht mehr gereicht hätte. Dann nahm er den Topf vom Feuer, rührte den Staub des grünen Steines dazu und ließ das ganze erkalten. Für die grüne Farbe aber hatte das Steinpulver nicht gereicht – denn es kam nur ein dunkelbraun grüner Ton zustande.

Lange Schatten warf die untergehende Sonne von den Berghäuptern ins Tal. Am Feuer briet das letzte Fleisch vom Klippbock. Die Kleinen hatten sich unter die Lederlappen verkrochen, während die Weiber Straußeneierschalen kleinschlugen, um sich ihre Halsketten zu verlängern. Noch immer lag Cham auf dem Bauche vorm Felseingang – sog an seiner Knochenpfeife und sann, wie er sich mehr der grünen Steine verschaffen könne.

Früh am nächsten Tage machte sich die ganze Familie auf den Marsch. Die wenigen Habseligkeiten, die sie nicht mitnehmen konnten, ließen sie unbekümmert zurück. In ihr verstecktes Felsennest war noch kein Kaffer gedrungen, und die benachbarten Buschleute waren ihnen bekannt. Kein Buschmann nimmt dem andern sein Eigentum.

Nach mehrstündigem scharfen Wandern langte das Völkchen bei einer anscheinend erst kürzlich verlassenen Buschmannswerft an. Sie suchten und fanden bald die Zeichen, umgekehrt in den Boden gesteckte Ästchen, die ihnen die Richtung angab, in der die neue Werst liegen mußte. Schon nach einem kleinen Weilchen hatte sie diese in einem dichten Dornbuschgewirr gefunden, und ein lebhaftes lustiges Geschnattere begann.

Es gibt wohl kaum ein »immer fröhlicheres« Völkchen als die Buschleute – die keine Sorgen haben – und alles miteinander teilen, die Festzeit haben, solange Fleisch vorhanden ist, und sich den Gurt enger schnüren – kommt Hungerszeit.

Cham hatte sich neben die niedliche Kadu gesetzt, die er schon häufig in seinen Malereien verewigt hatte. Entzückend war sie anzuschauen, sie hatte zierliche, kleine Füße und Hände. Die beiden kannten sich lange, und er erzählte ihr, wie er jetzt versuche, die grüne Farbe herzustellen.

Am Abend bei Mondenschein gab's auf der Werft ein Tänzchen, und dann machte man sich früh am andern Tage auf die Jagd. Die Kinder und die ganz alten Weiber wurden zurückgelassen, während Kadu Holz und Saft der Milchbüschel für Cham holen ging.

Immer in den Fußtapfen des Vordermanns gingen die jagd- und fährtenkundigen Männer hintereinander. Sie kennen die Gewohnheiten des Wildes wie kaum ein anderes Volk. Um sich auf Jagd leise verständigen zu können, haben sie vielfach Fingerzeichen. So bedeutet z. B. das hochhalten zweier Finger = Gemsbock oder das Anwinkeln = Hartebeest – das Zusammenliegen von Daumen und Zeigefinger = Wildebeest.

Bald schon hatten sie Wild ausfindig gemacht, und zwar ein Rudel Springböcke. Cham als jüngster wurde im Bogen herumgeschickt, den andern die Tiere zuzutreiben. Langsam, sich hin und wieder aus der Ferne sehen lassend, drückte er so seinen Jagdgenossen die Tiere zu. Nach geraumer Zeit waren diese auf Pfeilschußweite heran. Fast gleichzeitig zischten die Pfeile von den Sehnen. Davon sauste die Herde, mitgerissen von den getroffenen Tieren. In langsamem Trabe setzten sich die glücklichen Schützen auf die Fährte. – Wie oft hatten sie nicht schon eine unverletzte Antilope »totgelaufen«, indem sie stundenlang in immer gleichem Trabe hinter ihrer Beute hereilten, sie nicht zum Wiederkauen kommen ließen und so schließlich das erschöpfte Tier töteten.

Nach längerer Zeit fanden sie, daß die Fährten der Angeschossenen sich vom Rudel getrennt hatten. Noch ein Stündchen weiter, und sie waren nahe an ihrer Beute. Der eine Springbock – ein mächtiger alter Herr, versuchte noch, sich zu erheben, aber auch seine Kraft war schon gebrochen. Noch ein kurzes Strecken und Recken, und der Körper sank verendet zurück.

Schnell nahm Außab sein Flintsteinmesser und schnitt dem Wilde sofort die Stellen, wo der Giftpfeil ins Fleisch gedrungen, aus. Dann nahmen sie ihre Beute auf den Nacken und wanderten in der glühenden Mittagssonne ihrer Hütte zu, hin und wieder vergeblich nach Cham Ausschau haltend.

Cham aber hatte, während er die Springböcke den Genossen zudrückte, ein einzelnes Kudu im Schatten eines Dornbaumes stehen sehen, das dort vor der Sonne Schutz gesucht hatte. Sobald er sich vergewissert hatte, daß die Springböcke den andern nicht entgehen konnten, pirschte er sich an das Kudu an. Geschmeidiger als er konnte kein Leopard seine Beute beschleichen. – Da die Gegend keinen nennenswerten Schutz gegen Sicht bot, glitt er auf dem Bauche, den Bogen mit Zähnen haltend, näher und näher.

Eine geraume Zeit war vergangen, da richtete er sich langsam – geräuschlos hinter einem Dornenstamm auf. Keine vier Schritt trennten ihn mehr von seiner Beute. – Ein leichtes Wiegen des Körpers, und nacheinander flogen blitzschnell zwei Pfeile dem Kudu in den muskulösen Hals. Der eine mußte wohl eine größere Ader getroffen haben, denn schon nach kurzer Flucht taumelte das Tier und stürzte leblos zusammen. Das Gift hatte seine Schuldigkeit getan.

Wie die andern, schnitt auch Cham seiner Beute die Wundstellen aus – arbeitete dann aber sein Flintsteinmesser durch die dicke Bauchdecke; brach dann Äste vom Baum, häufte diese und schnell gerupfte Grasbüschel über das tote Tier und ohne sich weiter um die Beute zu kümmern, trat er im leichten Trabe den Rückmarsch an.

Das gab eine Aufregung in der ganzen Familie. Gleich zog alles, was laufen konnte, hinaus, um das Fleisch zu holen.

Wenn auch viele Buschleute eine Art Nomadenleben führen, d. h. immer hinter dem Wilde herziehen – dort so lange an der Stelle bleiben, wo das erste Stück erlegt ist – dann weiter, bis das nächste Opfer gefallen, – so gibt's in dieser Gegend doch oft genügend Wild, daß die einzelnen Familien seßhafter leben können.

Die Sonne warf ihre letzten Strahlen über das einsame Land, da trafen sie reich beladen bei ihrer Hütte ein, und bald schon nahm das Schmausen seinen Anfang. Zuerst wurden die langen Röhrenknochen ins Feuer gelegt, denn das Mark, fast das einzige Fett, das das wild hat, ist doch der schönste Leckerbissen, und dann wird das letzte Ende des Mastdarms, das auch für die Feinschmecker ist, gleichfalls in die glühende Asche gepackt.

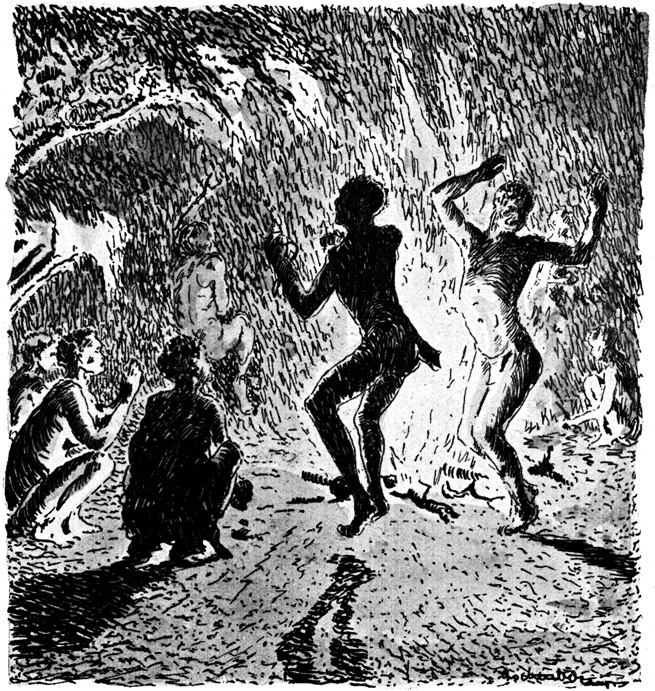

Die Frauen aber machten sich bald zum Tanz fein und bemalten ihr Gesicht mit roter und schwarzer Farbe – in Streifen und Tupfen. – Sobald dann der Mond aufgegangen war, nahm der Tanz seinen Anfang. Hellauf loderten die Feuer, und der Duft des bratenden Fleisches stieg den Buschleuten in ihre Stumpfnasen.

Im Halbkreis hockten die Weiber sich zusammen, schlugen den Takt zum Tanz mit Steinen auf den Boden, daß es dumpf dröhnte, oder klatschten in die kleinen Hände. Eintönig, doch nicht unfreundlich klangen ihre Singweisen in die einsame Nacht, während die Steinchen in den harten Lederbeuteln, die die Männer sich an die Fesselgelenke gebunden hatten, betäubend dazwischen rasselten, hoo oh hu, hooo hu – immer im selben Tonfall tönte der Sang übers weite Feld.

Nur selten wurde der Tanz unterbrochen und dann nur, um zu schmausen oder einen Schluck Wasser zu trinken. In Strömen rann bald der Schweiß den Männern an den Gliedern herab. Jetzt tanzte der Außab seinen berühmten Gnutanz: Er, der Alte, ganz allein. Und Cham saß, starrte und sammelte Vorwürfe für seine Kunst.

»Feiert die Feste wie sie fallen« – das ist Buschmannbrauch. Bis zum hellen Morgen dauerte das Vergnügen.

Am nächsten Tage hatten die Kinder viel Wasser zu schleppen, denn die Hütte des Buschmanns liegt weit ab vom Wasser. Die Wasserstelle findet so leicht kein Fremder. Nur ein Rohr-Hälmchen ragt dort etwas über den Boden. Das Wasserloch ist mit Steinchen ausgefüllt, zwischen denen das Rohr mündet, dann Sand darüber. Und immer von anderer Richtung kommen sie zu ihrem Wasser! Wasser ist das wertvollste Gut der Buschleute. Nun also kamen die Kleinen, sogen den Mund voll Wasser, spien es wieder in Straußeneierschalen und brachten sie zurück als Labetrunk für die müden Krieger.

Die nächste Nacht nahm das Fest seinen Fortgang, bis nach einigen Tagen der Fleischvorrat fast gänzlich vertilgt war. Inzwischen aber hatten die Weiber das Gift für die Pfeile und Malmittel für Cham gesucht und gekocht, und so dachte Außab allmählich an Aufbruch. Früh am letzten Morgen aber brachte Cham einen erlegten Springbock. Legte ihn unweit Kadu nieder, hockte sich ans Feuer und hielt die Hände zum Wärmen über die Flammen. Er nahm seine Knochenpfeife und, nachdem er sie mit tabakähnlichem Stoff gefüllt hatte, faßte er mit den Fingern ein Stückchen glühende Holzasche, ließ diese einen Augenblick über die Handfläche tanzen und setzte die Pfeife in Brand, wie er sich dann zurückwandte, hatte Kadu den Springbock ausgenommen und in den Schatten der Hütte gelegt. Zufrieden grinste Cham über das ganze Gesicht, denn was sich hier abgespielt hatte, war nichts anderes als eine Liebeserklärung Chams und deren Annahme durch Kadu. hätte diese den Bock nicht aufgenommen, dann wäre Chams Werbung abgelehnt gewesen.

So wurde dann noch ein Tag zugegeben, die Hochzeit gefeiert und der Springbock verzehrt. Diese Feier unterschied sich in nichts von den Tanzereien der vorigen Nächte.

Ein heißer Tag war der Weg zurück. Letzte Reste von Fleisch trugen die Weiber auf den Näpfen voran. Als es dunkelte, hockten sie sich für ein Weilchen ans Feuer. Ungern wandert der Buschmann bei Nacht, doch hier war die heimatliche Felskluft nicht mehr weit. Da nahm jeder einen glimmenden Brand und hielt ihn vor die Brust, um sich zu wärmen, und um das Raubzeug zu schrecken. So wanderten die kleinen Flämmchen eines hinter dem andern durch Nacht und Berge der Heimat zu.

Während Außab am nächsten Morgen seine Schlingen und Fallen nachsah und mit verschiedenen Sand- und Perlhühnern beladen durch die Felsen kletterte, war Cham schon wieder bei seiner Kunst. Kadu saß am Feuer hinter ihm, sah ihm zu und bewunderte die Malereien ihres jungen Ehemanns. Ein Tanzfest war es, was Cham in scharfen ausgeprägten Zeichnungen auf den Stein setzte.

Als Kadu dann später auf die vorspringende Felsplatte hinaustrat, um Ausschau zu halten, fand sie auch dort Spuren der künstlerischen Tätigkeit ihres Chams. Da waren Giraffen – Zebras in den Stein gegraben und weiterhin einzelne Fährten des Wildes.

Eine glücklichere sorglose Zeit hatte Cham wohl kaum bisher durchlebt, als die seiner jungen Ehe. Kadu hockte, war sie nicht gerade mit den andern Weibern Untjes (Zwiebeln) graben oder Feldkost suchen gegangen, bei ihm. Gemeinschaftlich knapperten sie die kleinen Beeren der Omanjimbere, die Kadu unten von den Rändern des Flußbettes heraufgebracht hatte, futterten stundenlang, während Cham von seinen Malereien erzählte und natürlich auch von »seiner« grünen Farbe. –

Immer stärker drängte sich ihm der Wunsch in den Vordergrund, diesen sonderbaren Stein zu suchen, dort, fern im Lande der Klippkaffern.

Kadu sah bald ein, daß es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis Cham sein Ledersäckchen schnüren würde, um die Fahrt anzutreten. – Und richtig, kurze, »sonnige« Zeiten waren über das einsame, wilde Felsgebirge gezogen, als die beiden eines Abends auf der vor ihrer Felshöhlung liegenden Felsplatte hockten und über das im feurig lodernden Abendglühen liegende schweigende Land blickten.

Lange saßen sie so, ohne ein Wort zu reden. – Laut donnernd schlug hin und wieder der Klang der durch die schnelle Abkühlung berstenden Granitfelsen an ihr Ohr – als Cham mit einem ganz ungewöhnlichen Ruck seine Pfeife ausklopfte und mehr vor sich hin als zu Kadu gewandt seinen Entschluß aussprach, hinauszuziehen sein Heil zu versuchen.

Kadu hörte stillschweigend zu – nahm seine Pfeife auf, stopfte sie und nachdem sie das Kraut entzündet, blies sie aus vollen Backen langsam den Rauch in die Abendluft und sagte kein Wort. –

Cham stand allein auf heißem Namibsande und blickte sehnsuchtsvoll hinüber zu den fernen, schroffen Bergen. Weit lagen diese außerhalb des Jagdbereichs seiner Familie, doch hatte er von andern Stammesbrüdern gehört, daß dort die schönsten Malereien seien, die im Land zu finden wären. Die Alten erzählten es und hatten diese Mären von ihren Voreltern übernommen. Vor undenkbar langen Zeiten sollten dort hohe gelbe Menschen mit Adlernasen gewohnt und die Felsen bemalt haben. Im Lande der Kaffern sollten sie jene grünen und blauen Steine gebrochen und mitgenommen haben. Sogar die tiefen Löcher, die dort wie Gänge in die Erde gingen, sollten von ihnen stammen. Doch das waren unklare Überlieferungen und muteten wie die Geistersagen an, von denen die Buschleute unendlich viele zu erzählen wußten. Doch was Cham besonders reizte, war, daß dort vielfarbigere Bilder an den Steinen sein sollten, als er sie bisher gesehen. Er hockte sich auf den Boden, entfachte ein Feuerchen und briet sich das Böckchen, das er am frühen Morgen erlegt hatte, über den Flammen. Fetzen für Fetzen des Fleisches riß er mit den Zähnen von den Knochen und nach zwei Stunden ununterbrochenen Schmausens war das Tier vollkommen verzehrt. Nach getaner Arbeit streckte er sich zum Verdauungsschlaf in den Schatten eines Dornbusches, dann erst sollte der Marsch weitergehen.

Cham-ka-hui, der Buschmannkünstler

Cham-ka-hui, der Buschmannkünstler

Gegen Abend hatte Cham schon sechzig Kilometer hinter sich und war in der Nähe des Gebirgsmassivs angekommen. Für die Nacht bereitete er sich ein Lager in den Felsspalten und kaute noch vor dem Einschlafen etwas an den Untjes und Wasserwurzeln, die er unterwegs gesammelt hatte. Früh dann am nächsten Morgen begann er zu suchen.

Einsam und totenstill war es hier; keine Vogelstimme ertönte, kein Wild war zu sehen. Fast den ganzen Tag kletterte Cham ergebnislos durch die glühenden Felsen bis er am Spätnachmittag vor einer tiefen Felsschlucht stand. Da, da war das Ziel seiner Sehnsucht. Weiß, lila, braun, rot, gelb leuchteten ihm die Farben aus den dämmerigen, höhlenartigen Gesteinsmassen entgegen. Bild für Bild sah er sich genau durch und kratzte mit seinem Flintsteinmesser an den Farben herum. Dann hockte er sich an ein schnell entfachtes Feuer, rauchte und starrte über die Flammen hinweg noch die halbe Nacht hinüber zu den Kunstwerken.

Am nächsten Tag setzte er das Forschen fort. Seine Zwiebeln waren zu Ende! Seit dem Abend seiner Ankunft hatte er nichts mehr gegessen, nur seinen Durst an Wasserwurzeln gestillt. Hin und wieder fand er noch vereinzelte Zeichnungen, wohl auch eine ganze Felsplatte voller Bilder, aber die schönsten waren doch in der ersten Höhle, wo die Leute in eigenartiger Tracht abgebildet waren, die er nie gesehen hatte. Vielleicht hatten die Alten doch wahrgesprochen in ihren Geschichten! Wieder saß er die Nacht hindurch vor seinen Bildern. Er hatte Hunger, es war kalt, aber das störte ihn nicht in seinen Betrachtungen.

Ein, zwei Stunden mochte er so gehockt haben, da hörte er das Jaulen eines Schakals nahe am Eingang der Schlucht. Wie ein Geisterschatten huschte Cham da ein paar Schritt vor und drückte sich hinter einen Felsen. Kaum war er dort, als er auch den Widerschein des Feuers in den Augen des Schakals glimmen sah und schon schwirrte der Pfeil von der Sehne. Laut aufjaulte das Tier und war verschwunden. Cham trat auf den Felsblock vor die Schlucht. Sternklar und hell war die Nacht. Kein Gras, kein Busch, nur Steinplatten und riesiges Geröll lag zu seinen Füßen. Da sah er im weißen Sande einer Regenrinne dicht zur Rechten einen sich bewegenden Schatten, hörte leises, klagendes Knurren. Da lag der Schakal und rang mit dem Tode. Cham sprang hinab, bemächtigte sich seiner Beute und trug sie ans Feuer. Bald roch die ganze Höhle nach dem angesengten Fleisch. Das Herz jedoch warf Cham weit fort, denn der Buschmann, der dies Herz ißt, wird feige wie der Schakal.

Am nächsten Tage wanderte Cham rückwärts, zu dem Gebirgsstock, von dem er gekommen war, doch ging er nicht südwärts zurück zu den Seinen, sondern wanderte nordwärts dem Lande der Kaffern zu. Jetzt mußte er noch die Steine finden, die er brauchte.

Als er einige Tage später über die schroffen Hänge der Felsen hinabstieg, sah er zu seinen Füßen, jenseits eines breiten Flußbettes, dichte Staubwolken, hörte Brüllen und Blöcken vor sich und wußte nun, daß er dem Ziel seiner Reise nahe war. In der Nacht sah er dort unten die Feuer der großen Kaffernwerft herüberblinken. Auch schallten aus der Ferne hin und wieder einzelne menschliche Laute an sein Ohr.

Drei Tage suchte Cham, bis er den Eingang des Ganges fand. Kühl und dämmerig war's hier, und es kostete ihn eine Überwindung, wie wohl keine Tat vorher in seinem Leben, als er diesen, sicher von Geistern bewohnten Ort betrat. Rasch raffte er Steine und Felsbrocken auf und eilte zurück. Doch bevor er die gesuchten Farbsteine und die genügende Menge hatte, mußte er noch mehrmals den Kampf mit den Geistern aufnehmen.

Beglückt hockte Cham spätabends an seinem Feuerchen und blickte mit leuchtenden Augen auf seine Schätze, die er neben sich ausgebreitet hatte. Blaue Kupferkristalle, knallgrüne Erzstücke. Rostrote, braune! Cham starrte und starrte und achtete nicht auf das Feuer, das auf einmal in hellen Flammen aufloderte. Erschreckt warf er ein paar Hände voll Sand auf die Flammen – daß diese fast erloschen! – Ängstlich schaute Cham sich um. Ob der Schein von den Kaffern bemerkt worden war? Nichts regte sich, nur der Nachtwind pfiff durch die Felsrisse, daß es wie ein unheimliches Wimmern durch die Nacht klang. »Die Berggeister« murmelte Cham. Dann legte er sich zum Schlaf nieder. Er schlief mit wachen Ohren – – und nicht umsonst! Ein leiser Klang wie von Erz gegen Stein, drang durch die Nacht, dann war's wieder still! Und weiter sang der Nachtwind sein Lied. Gerade deckte er das Feuer mit Sand gänzlich zu, da zischten Speere durch die Luft. Wie der Blitz rollte Cham sich zur Seite! Zu spät! Der nächste Speer durchstieß ihm das linke Kniegelenk. Trotz rasenden Schmerzes, kletterte Cham die Felsen hinab und verschwand lautlos im Dunkel der Nacht.

Die Kaffern aber forschten vergebens nach ihm. Auf der Suche nach Schafen, die sich im Gebirge verlaufen – hatten sie ein Feuer in den Felsen gesehen. Näher gekommen, sahen sie von der gegenüberliegenden Felswand das niedrig brennende Feuerchen. Gleich vermuteten sie ihre Feinde, die Räuber ihres Viehs, und stießen so auf Cham.

Mühsam hatte Cham sich durch Dornen und Felstrümmer hindurchgeschoben und stand dann schwer atmend gegen einen Steinblock gelehnt, während das Blut an seinem Bein herabrieselte. Cham wußte, daß es auf Tod und Leben ging! Seine Steine waren ihm verloren, dieser Gedanke überwog fast die Schmerzen! – Stundenlang schleppte sich Cham durch die Bergwildnis, um eine möglichst große Strecke bis zum Sonnenaufgang zwischen sich und seine Feinde zu bringen. Pfeile und Bogen, seine Flasche, Feldkost, alles hatte er liegen lassen müssen. Wild schüttelte der Schmerz seinen Körper – doch floß das Blut trotz der Bewegungen, die das nachschleppende Bein machen mußte, bald langsamer und versiegte endlich. Auf einen starken Ast gestützt klomm Cham über die Berge. Hoch oben auf einem Felsvorsprung verbrachte er den nächsten Vormittag, doch da vom Feinde nichts zu sehen, setzte er am Nachmittag seine Fahrt fort.

Mit eingefallenen Wangen, zum Skelett abgemagert – fast verdurstet, kam er dann eines Tages bei den Seinen an. Kadu pflegte ihn – doch, wenn er sich auch bald erholte – das Bein blieb leicht angewinkelt und steif. So mußte Cham nun für seine Leute Pfeile und Bogen arbeiten und glätten, mußte Gift kochen, Fallen legen, zur Jagd war er unbrauchbar! Und was ist dem Buschmann ein Leben ohne Jagd?!

Cham hatte aber viel Zeit für seine Kunst, und alles, was er auf seinen Fahrten durch Berge und Steppen an Wild und Menschen gesehen hatte, zeichnete er auf dauerhaften Granit, war es ihm auch nicht gelungen, seine ersehnte Farbe zu erhalten, so werden seine schwarz und roten Bilder noch fernen Geschlechtern Zeugnis geben von Chams großer Kunst – wenn schon lange der Letzte seines sterbenden Volkes vom Erdboden verschwunden sein wird.