|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Lob des deutschen Jagdhundes erschallt in zahllosen Büchern. Noch heute kann man in Jägerkreisen das gleiche erleben, was Brehm von den Arabern und ihren Pferden berichtet: Der treue Genosse bildet den hauptsächlichsten Stoff ihrer Gespräche.

In einer mir bekannten Jägerfamilie spielt der Hund eine so große Rolle, daß ich ihn jedesmal grüßen lasse, wenn ich den Freunden schreibe. Der Herr sagt nicht ganz mit Unrecht: »Mein Hund hat mir, als ich mich in größter Gefahr befand, das Leben gerettet. Ich weiß nicht, ob sich ein zweibeiniger Freund in gleicher Lage für mich geopfert hätte.«

Die Brüder Adolf und Karl Müller, die sich durch besondere Kenntnis der Jagd und des deutschen Jagdhundes auszeichnen, sollen auf diesem Gebiete unsere Führer sein:

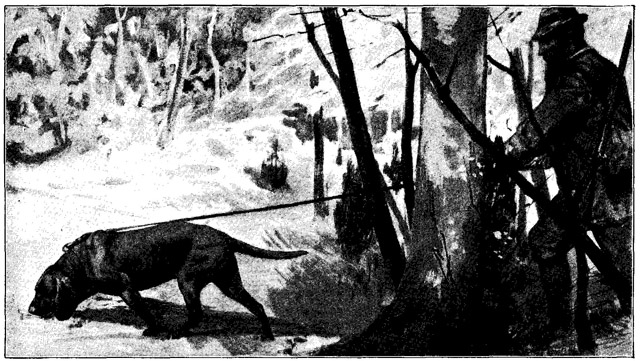

Der Schweißhund (Schweiß = Blut), schreiben sie, dient als feinsinniges Tier nur dazu, die »Fährte« (Spur) des angeschossenen oder »angeschweißten« Hochwildes, wie des Edel-, Dam-, Elch- und Schwarzwildes, weniger schon des Rehwildes, von dem Jäger an der Leine oder dem »Hetzriemen« oder »Fangstrick« geführt, zu verfolgen und das »verendete« (tote) aufzusuchen oder »auszumachen«, oder das sehr kranke zu hetzen, einzuholen und zu »verbellen«, damit es der nachkommende Jäger erlege oder ihm den »Fangschuß« gebe.

Für die Dienste auf der Jagd ist eine Vorbildung, eine sorgfältige Schulung des Hundes unbedingt notwendig.

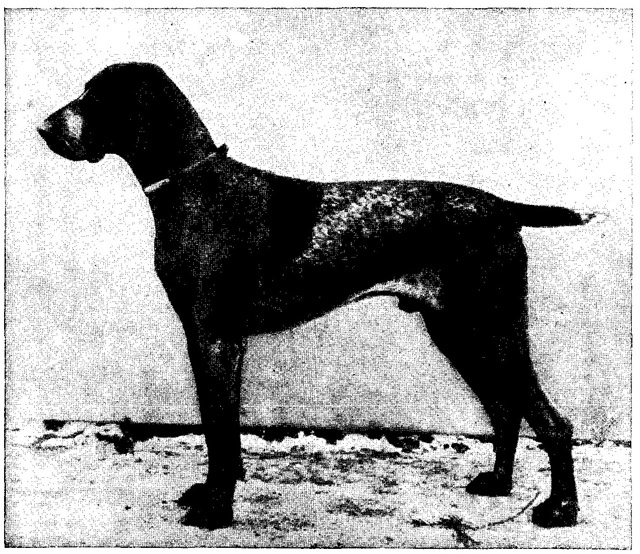

Stichelhaariger deutscher Vorstehhund.

Da jede Belehrung am besten durch ein praktisches Beispiel erfolgt, so sei ein Fall aus der Waldjagd geschildert:

Die Sonne ist hinter dem Bergwalde verschwunden. In dem Dämmer des Holzes schleicht der Weidmann, seinen Hund am Fangstrick. Er ist in der »Pirsche« oder dem »Weidwerken« begriffen, jenem erwartungsreichen Schleichgange abends oder morgens durch die Waldeinsamkeit, in der eigentlichsten Jagd des deutschen »weidgerechten« Jägers. Es ist dies die Jagdausübung, die den erfahrenen Mann des Waldes verlangt, es ist das Jagdvergnügen, das die größte Aufmerksamkeit der Sinne und höchste Umsicht erheischt und an Ausdauer, Geduld, Gewandtheit des Körpers und sichere Handhabung der Hauptwaffe des deutschen Weidmannes, der Büchse, gleich hohe Anforderungen stellt. Bei dieser Jagd erweist sich aber auch der feinsinnige Schweißhund, der mit Recht so genannte Pirschhund, als unentbehrlich, er ist der fördernde Genosse des Jägers, der den Sieg seines Herrn zum guten Teile miterringt. Haltung und Wesen des Pirschenden zeigt uns den erfahrenen Jäger. Fest mit der ganzen Sohle des Fußes und doch leise und elastisch schreitet er Schritt für Schritt bedächtig dahin, Auge und Ohr stets offen und wach und jedes Glied des Körpers bereit zu raschem Entschluß und Dienst. Es ist, als ob sich der ganze Ernst und die gespannte Aufmerksamkeit des Pirschenden auf den vierfüßigen Begleiter hinter ihm verpflanzt hätte. Das fuchsrote, mittelhohe Tier – es ist der wohlgeführte, »vollkommene« Schweißhund bester Rasse. Das kündet die Runenschrift seines ausdrucksvollen Gesichts, das um die großen, sprechenden Augen sich in Falten des Ernstes der Erfahrung, aber auch in einem charakteristischen Zuge der Schwermut und Gutmütigkeit legt. Die schöne, lange und breite Dekoration des »Behanges« (der hängenden Ohren) beschattet sich mit einer Färbung von Rußschwarz, die den Ernst des breit- und hochstirnigen, länglichen Gesichts und Kopfes vermehrt und sich am dunkelsten um die starke, breite Hängeschnauze lagert, sowie matt meliert über den Rücken und die hoch angesetzte lange und gerade Rute zieht. Mittelhohe, starke und sehnige Läufe tragen den muskelkräftigen, in den Weichen etwas eingezogenen Leib, den ein voller, faltiger Hals und eine breite, beiderseits tief eingeschnittene Brust mit gut gewölbten Rippen und breite Lenden mit hervortretender Muskulatur auszeichnen. »Sellmann« ist von der hannoverschen Rasse. Er hat brave Verwandte im Harz und in Schlesien in brauner und sogar schwarzer Farbe, die über den Augen, an der Schnauze und an den Läufen fuchsfarben »gezeichnet« oder »gebrannt«, das heißt: mit Flecken und Feldern an den gedachten Stellen also gefärbt sind; oder er hat Vettern von entschieden gelber Grundfarbe mit schwärzlichen Abzeichen, sogar wolfstreifige, geflammte oder »wolkige«, auch seltenere, langhaarige Stiefbrüder von ähnlicher Färbung. Mit seinem ernsten, gemessenen Wesen verbindet Sellmann eine derbe, starkmütige Natur, kraft deren er in der Bewachung von Haus und Hof besonders gegen verdächtige Fremde strenge und mürrisch verfährt, auf deren solider Grundlage er aber auch die schwierigsten Proben der Jagd bestanden hat. Sein Herr vertraut seiner sicheren »Nachsuche« auf der »Schweißfährte« verwundeten Wildes, wobei der Hund vermöge seiner vortrefflichen Nase schon so manches Meisterstück ausgeführt hat. Aber nicht allein an dem Hetzriemen »arbeitet« Sellmann vorzüglich; er vertritt auch vollkommen die Stelle eines Leithundes der alten Jagdschule. Wie sein Ahn dient er zum »Bestätigen«, d. h., er markiert oder »zeichnet« mit der Nase die Stellen, über die Wild frisch »gewechselt« oder gegangen ist, also daß er durch Umsuchen der Waldorte den Aufenthalt des Wildes dem Führer andeutet. Seine höchste Bravour bewährt er aber beim »Totverbellen«, das ist die Eigenschaft, an selbständig aufgefundenem verendeten Wilde »auszugeben« oder »laut zu sein«, wodurch er dem harrenden Herrn den Ort bezeichnet, an dem das gefundene Stück tot zusammengebrochen ist. Dieses seltene, kostbare Naturgeschenk hat Sellmann als ein Begabter »von seiner Mutter geerbt« und ist hierdurch in weiteren weidmännischen Kreisen ein gerühmter Schweißhund, der seinem Herrn schon zu manchem schönen Erfolge verhelfen hat.

Tigerteckel.

Schweißhund auf der Fährte.

Nach einer Zeichnung von

C. Sterry.

Eben ist urplötzlich der pirschende Weidmann an der Wand einer Dickung stehengeblieben, in demselben Augenblick stutzt auch Sellmann. Die beiden Jagdgenossen stehen am Ende eines berasten Pfades, dort wo er in einen mächtigen Buchenschlag ausmündet. Vor dem Hinaustreten aus dem jungen Gehölz in das Lichte hat der Pirschende die Vorsicht gebraucht, behutsam den Kopf vorzustrecken, um den freien Waldort ihm zur Seite besser auskundschaften zu können. Sein durch das Stutzen und Sellmanns Ruck an dem Stricke nur noch verschärfter Blick hat sofort ein Stück Rotwild bemerkt, das eben aus dem Dickicht in den Lichtschlag getreten ist. Vom Schatten des nächsten Gezweiges gedeckt, verharrt der Jäger wie eine Bildsäule, und sein zweites Ich, Sellmann, liegt unbeweglich hinter seinem Herrn. Vorher schon hatte seine scharfe Nase und sein feines Gehör das aus der Schonung ziehende Wild »vermerkt«, und ein abermaliger Ruck an dem Strick, den das aufmerksame Tier durch Emporheben und Rückwärtswenden seines Kopfes mittels »Windens« (Riechens) und Aufhorchens verursachte, gab seinem Führer einen erneuten Wink zum verschärften Aufmerken. Das Alttier ist indessen nach einem kurzen »Sichern«, womit es die Umgebung prüfte, in den freien Buchenschlag weitergezogen. Die Erfahrung sagt dem Pirschjäger, daß diesem »Kopftiere« (Anführerin) alsbald anderes Wild nachfolgen werde; und in der Tat treten jetzt noch mehrere weibliche Stücke in das Lichte, dem vorangegangenen Alttiere »äsend« (weidend) nach. Schon ist das »Rudel« (Trupp) »Kahlwild« (weibliches Wild) allmählich in die Ferne gezogen, und noch immer verharren Jäger und Hund unbeweglich an ihrer Stelle am Saume der jungen Hege. Und aus gutem Grunde! Der untrügliche Sinn Sellmanns hat seinem Herrn eine weitere Kunde gegeben. Er hält den Kopf hoch zur Seite, halb rückwärts mit der Nase sichtlich arbeitend. Wiederholt wendet sich sein Kopf dem Herrn langsam zu. Jetzt gewahrt der wache Blick des Jägers das sichere Meldezeichen des Hundes, der das tiefernste, sprechende Gesicht abermals dem Weidmanne zukehrt. Wohl versteht er die geheime Sprache seines Begleiters; sie heißt: Gib acht, da drinnen in der Dickung steht er, nach dem du verlangend pirschest! Unwillkürlich hat der Jäger die Zeichensprache in diese Worte gekleidet, und weiter reiht sich im stillen die Vermutung daran, daß es der gesuchte Hirsch sein könne, den die Vorsicht noch in dem Dickicht zurückhalte, der längst schon »bestätigte« (ausgekundschaftete) »Zwölfender«, auf den wiederholte Pirsche und mancher Ansitz mißlungen. Diese Ahnung wird jetzt lebhafter, wo ein leises Klappen im Gehölz sich vernehmen läßt, das die weidmännische Erfahrung sogleich als das Anschlagen des Geweihes von einem Hirsche erkennt. Nun folgt ein neues Geräusch: es ist der gewichtige Tritt eines »starken« Stückes Wild, den ein Rauschen und Rascheln begleitet,

Kurzhaariger deutscher Vorstehhund.

das wohlbekannte Geräusch, welches das Anstreifen ziehenden Wildes an die Gebüsche verursacht. Schon ist die Büchse gehoben zum Anschlage nach der Stelle hin, wo das Kahlwild herausgetreten war. Jäger und Hund blicken gespannt nach der Richtung, woher nochmals ein leises Ziehen durchs Gebüsch sich verrät. Aber plötzlich ist's stille und nichts regt sich mehr. Eine lange Pause entsteht, in der kein Windhauch ein Blatt bewegt. Schon prüft des Jägers Blick seinen allwissenden Begleiter hinter sich: Sellmann hält hoch und stetig die Nase nach einer Richtung, nach dem Rande der Dickung – dem Einsichtsvollen das untrügliche Merkmal, daß der Unsichtbare mißtrauisch noch zaudert, ins Freie zu treten. Es ist unstreitig ein »Einsiedler«, wie der Jäger drastisch den vorsichtigen und klugen starken »Feisthirsch« des Sommers benennt. Da plötzlich teilen sich gemach die Zweige eines Buchenbusches am Saume des Geheges, und schattenhaft schiebt sich der bedeutsame Kopf mit dem mächtigen Geweih eines Hirsches vor uns ins Lichte. Es ist ein Zwölfer, der ein »ausgelegtes« (auseinander stehendes) Geweih zeigt. Wohl klopft dem Weidmanne das Herz stärker bei diesem überraschenden Anblicke, den das ungewöhnliche stolze Waldtier auch dem Ruhigsten und Erfahrensten bereitet. Aber der nächste Augenblick, in dem jetzt der Hirsch mit hoher Aktion und wachen »Lichtern« (Augen) langsam aus dem Gehege tritt, findet den Jäger gefaßt. Noch eine kurze Augenweide läßt den Anstehenden harren, bis der Hirsch den Kopf senkt, um »sich zu äsen«. Diesen Moment benutzt gewandt der Weidmann zum Anschlagen der Büchse, und rasch entsendet diese den Feuerstrahl mit der echoweckenden Sprache in des Waldes Hallen. – Der Hirsch »hat« auf den Schutz »ein gutes Zeichen gemacht« durch einen hohen Satz (»Flucht«) in die Luft, dem ein ungestümes Rennen zurück in die Dickung folgt. Vernehmlich kündet ein Rauschen den Weg des flüchtigen Hirsches, dessen tödliche Verwundung weiter noch ein wiederholtes abgesetzt wuchtiges Getöse verrät, das der taumelnde Leib des Angeschweißten durch Anrennen an die Gebüsche verursacht. Spannend verfolgt das Ohr des Schützen das Abrennen des Hirsches; aber das feinere Gehör Sellmanns nur hat das endliche Zusammenbrechen des Flüchtigen in der Ferne vernommen, und das beredte Glied seines Leibes, die Rute, verkündet diese wichtige Wahrnehmung durch ein lebhaftes Wedeln.

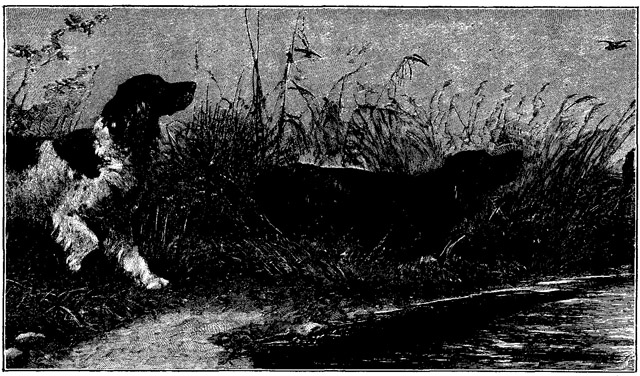

Schwarzbrauner schottischer Setter und schwarzweißer, langhaariger deutscher Vorstehhund auf der Entenjagd.

Nach einer Zeichnung von

J. Scheuerer.

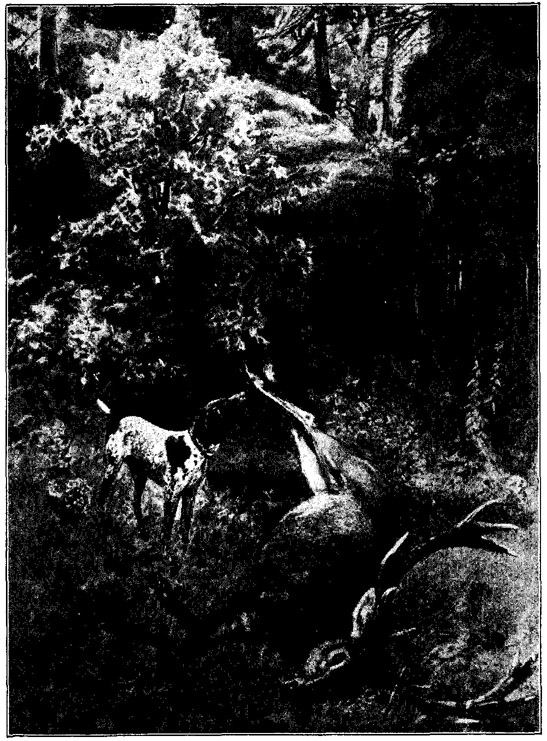

Tot verbellt.

Der Hund meldet seinem Herrn durch anhaltendes Gebell, daß er das angeschossene Wild verendet aufgefunden hat.

Nach einem Originalgemälde von

C. Sterry.

Aber schon weicht die letzte Dämmerung dem Dunkel der Nacht, und die »Nachsuche« oder das Nachhängen mit dem Hunde ist nicht angängig. Die wohlweisliche Weidmannsregel verschiebt die Nachsuche auf die Frühe des folgenden Tages.

Das aufgehende Tagesgestirn beleuchtet diese interessante Jagdprozedur, in der die Begabung und Geschicklichkeit des Hundes allein walten und den Sieg der Meisterschaft der Sinne bewähren, vor denen die stumpfen des Menschen verblassen.

Auf den »Anschuß« gebracht, fällt Sellmann sofort am Fangstrick den Schweiß an, den der angeschossene Hirsch am Laube der Gebüsche und am Boden zurückgelassen, sicher »fortbringend«. In einem stetigen Nachhängen führt der brave Hund mühe- und zweifellos den nachfolgenden Jäger durch das Dickicht einige hundert Schritte zur Stelle, wo der Hirsch verendet liegt. Ein überraschender, malerischer Anblick! Der Zwölfer liegt fast wie lebend, an einen Felsblock gelehnt, mit etwas erhobenem Kopfe und Geweih, dessen »Stangen« beim Zusammenbrechen des Verendenden sich im Geäste verfingen, wodurch der Hals mit dem majestätischen Haupt noch nach dem Tode des Tieres über dem Boden blieben.

Die Jagd ist auch heute noch bei uns von einiger Bedeutung, wenngleich die Hirschjagd nach menschlicher Berechnung im Aussterben begriffen ist. Ganz anders liegt die Sache bei reinen oder halben Naturvölkern, bei denen die Ernährung beinahe nur von der Jagd abhängig ist. Einer dieser Fleischversorger ist der Steppenwindhund. Die Bedeutung dieses Tieres für die Völker, welche die Wüstensteppen am Rande der Sahara bewohnen, geht am besten aus ihrem Sprichwort hervor:

Ein guter Falk, ein schneller Hund, ein edles Pferd

Sind mehr als zwanzig Weiber wert.

General Daumas schildert uns diese Hunderasse wie folgt:

»In der Sahara wie in allen übrigen Ländern der Araber ist der Hund nicht mehr als ein vernachlässigter, beschwerlicher Diener, den man von sich stößt, wie groß auch die Nützlichkeit seines Amtes sei, gleichviel, ob er die Wohnung bewachen oder das Vieh hüten muß; nur der Windhund allein genießt die Zuneigung, die Achtung, die Zärtlichkeit seines Herrn. Der Reiche sowohl wie der Arme betrachten ihn als den unzertrennlichen Genossen aller ritterlichen Vergnügungen, welche die Beduinen mit so großer Freude üben. Man hütet diesen Hund wie seinen eigenen Augapfel, gibt ihm sein besonderes Futter, läßt ihn, sozusagen, mit sich aus einer Schüssel essen und sieht mit großer Sorgfalt auf die Reinhaltung der Rassen. Ein Mann der Sahara durchreist gern seine zwanzig, dreißig Meilen, um für eine edle Hündin einen passenden edlen Hund zu finden!

»Der Windhund der besten Art muß die flüchtige Gazelle in kurzer Zeit erreichen. ›Wenn der Slugui eine Gazelle sieht, die weidet, fängt er sie, ehe sie Zeit hat, den Bissen im Munde hinabzuschlingen‹, sagen die Araber, um die Schnelligkeit und Güte ihrer Hunde zu versinnbildlichen.

»Wenn eine Windhündin Junge geworfen hat, geben die Araber ihre ganze Muße daran, diese Jungen zu beobachten und zu liebkosen. Nicht selten kommen die Frauen herbei und lassen sie sogar an ihren eigenen Brüsten trinken. Je größeren Ruf die Hündin hat, um so mehr Besuche empfängt sie während ihres Wochenbettes, und alle bringen ihr Geschenke, die einen Milch, die anderen Kuskussu (Lieblingsgericht der Nordafrikaner, ein mit Hammelfett angemachter Brei von Weizen- oder Maisgrütze). Kein Versprechen, keine Schmeichelei gibt es, die nicht angewandt würde, um ein junges, edles Hündchen zu erlangen. ›Ich bin dein Freund, mein Bruder, tue mir den Gefallen und gib mir das, worum ich dich bitte; ich will dich gern begleiten, wenn du zur Jagd hinausgehst; ich will dir dienen und dir alle Freundlichkeiten erzeigen.‹ Auf alle diese Bitten antwortet der Herr der Hündin, dem solche Bitten vorgetragen werden, gewöhnlich, daß er noch nicht Gelegenheit gehabt habe, für sich selbst den ihm anstehenden Hund des Gewölfes (junger Nachwuchs) auszusuchen, und nichts versprechen könne. Solche Zurückhaltung hat ihren Grund in einer Beobachtung, die die Araber gemacht haben wollen. In dem Gewölfe der Windhündin gibt es immer ein Hündchen, das auf allen übrigen liegt, sei es zufällig oder infolge seiner eigenen Anstrengungen. Um sich nun vollends von der Güte dieses Tierchens zu versichern, nimmt man es von seinem Platze fort und beobachtet, ob es sich diesen in den ersten sieben Tagen wiederholt erobert. Geschieht dies, so hat der Besitzer die größten Hoffnungen, einen vorzüglichen Hund in ihm zu bekommen, und es wäre vergeblich, ihm zum Tausch den besten Negersklaven zu bieten: er verkauft den Hund ganz sicher nicht. Eine andre Ansicht läßt diejenigen Hunde als die besten erscheinen, die zuerst, zu dritt und zu fünft geboren werden.

Windhund.

»Mit dem vierzigsten Tage werden die jungen Windhunde entwöhnt; trotzdem erhalten sie aber noch Ziegen- oder Kamelmilch, soviel sie mögen, und dazu Datteln und Kuskussu. Oft sieht man Araber, die für die jungen, der Mutter entwöhnten Hunde milchreiche Ziegen festhalten, damit die hochgeachteten Tiere saugen können.

»Ist der Windhund drei oder vier Monate alt geworden, so beginnt seine Erziehung. Die Knaben lassen Spring- und Rennmäuse vor ihm laufen und hetzen den jungen Fänger auf dieses Wild. Es dauert nicht lange, so zeigt das edle Tier rege Lust an solcher Jagd, und nach wenigen Wochen ist es schon so weit, daß es auch auf andere, größere Nager Jagd machen kann. Im Alter von fünf und sechs Monaten nimmt das Tier bereits an der Hasenjagd teil, die mit ungleich größeren Schwierigkeiten verbunden ist. Die Diener gehen zu Fuß, den jungen Windhund an der Hand führend, nach einem vorher ausgekundschafteten Hasenlager. Sie stoßen den Schläfer auf, feuern den Hund durch leisen Zuruf zur Verfolgung an und fahren damit fort, bis der Windhund gelernt hat, Hasen zu fangen. Die nun folgende Jagd auf Gazellen ist noch schwieriger. Der Jäger nähert sich ihnen mit aller Vorsicht, wenn sie zur Seite ihrer Mütter ruhen, ruft die Aufmerksamkeit der Hunde wach, begeistert sie bis zur Ungeduld und läßt sie dann los. Nach einigen Übungen zeigt sich der Windhund auch ohne besondere Aufmunterung als leidenschaftlicher Jagdgenosse.

»Bei solchen Übungen ist das edle Tier ein Jahr alt geworden und hat beinahe seine ganze Stärke erreicht. Die Ausbildung ist zwar beendet, aber doch wird der Slugui noch nicht auf Jagd verwendet. Erst wenn er fünfzehn oder sechzehn Monate alt geworden ist, gebraucht man ihn wie die übrigen Hunde. Aber von diesem Augenblick an wird ihm auch fast Unmögliches zugemutet, und – er führt das Unmögliche aus.

»Wenn dieser Hund jetzt ein Rudel von dreißig oder vierzig Antilopen erblickt, zittert er vor Aufregung und Vergnügen und schaut seinen Herrn bittend an, der ihm erfreut zu sagen pflegt: ›Sage mir nicht mehr, daß du sie nicht gesehen hast. Ich kenne dich, Freund; aber ich will dir gern zu Willen sein.‹ Jetzt nimmt er seinen Schlauch herab und befeuchtet dem Freunde Rücken, Bauch und Geschlechtsteile, in der Überzeugung, daß der Hund dadurch besser gestärkt werde als durch alles übrige. Der Windhund seinerseits ist voll Ungeduld und wendet die Augen bittend nach seinem Herrn. Endlich sieht er sich frei, jauchzt vor Vergnügen und wirft sich wie ein Pfeil auf seine Beute; dabei wählt er sich immer das schönste und stattlichste Stück des Rudels aus. Sobald er dann eine Gazelle oder andere Antilope erjagt hat, erhält er augenblicklich sein Weidrecht, nämlich das Fleisch an den Rippen; die Eingeweide würde er verächtlich liegen lassen.

»Der Windhund ist klug und überaus eitel. Wenn man ihm vor der Jagd eine schöne Antilope zeigt, er aber nicht imstande ist, sie zu bekommen, sondern eine andere niederreißt und deshalb gescholten wird, zieht er sich schamvoll zurück und verzichtet auf sein Wildrecht. Die Erziehung, die er genießt, macht ihn unglaublich eitel. Ein edler Windhund frißt niemals von einem schmutzigen Teller und trinkt nie Milch, in die jemand seine Hand getaucht hat. Seine Erzieher haben ihn so verwöhnt, daß er die beste Abwartung verlangt. Während man anderen Hunden kaum Nahrung reicht, sondern sie zwingt, mit dem Aase und mit Knochen fürliebzunehmen, die von dem Windhunde verschmäht wurden, während man sie wütend aus den Zelten stößt und vom Tisch jagt, schläft der Windhund zur Seite seines Herrn auf Teppichen und nicht selten mit seinem Besitzer in einem Bette. Man kleidet ihn an, damit er nicht unter der Kälte leide, man belegt ihn mit Decken wie ein edles Pferd; man gibt sich Mühe, ihn zu erheitern, wenn er mürrisch ist, und tut dies alles, weil seine Unarten, wie sein Herr sagt, ein Zeichen seines Adels sind. Man findet Vergnügen daran, ihn mit allerlei Schmuck zu behängen, legt ihm Halsbänder und Muscheln um und behängt ihn, um ihn vor dem ›bösen Blick‹ zu schützen, mit Talismanen; seine Nahrung wird mit größter Sorgfalt bereitet; er erhält fast nur ausgesuchte Leckerbissen. Und nicht genug damit; der Windhund begleitet seinen Herrn auf seinen Besuchen, genießt dann wie dieser die Gastfreundschaft und erhält sogar von jedem Gerichte sein Teil.

»Der edle Windhund jagt nur mit seinem Herrn. Solche Anhänglichkeit und die Reinlichkeit des Tieres vergelten die Mühe, die ihm gewidmet wird. Wenn der Herr nach einer Abwesenheit von einigen Tagen zurückkommt, stürzt der Windhund jauchzend aus dem Zelte hervor und springt mit einem Satze in den Sattel, um den von ihm schmerzlich Vermißten zu liebkosen. Dann sagt der Araber zu ihm: ›Mein lieber Freund, entschuldige mich, es war notwendig, dich zu verlassen; aber ich gehe nun mit dir: denn ich brauche Fleisch, ich bin des Dattelnessens müde, und du wirst wohl so gut sein, mir Fleisch zu verschaffen.‹ Der Hund benimmt sich bei diesen Zwiegesprächen, als wisse er alles Wort für Wort nach vollem Werte zu würdigen.

»Wenn ein Windhund stirbt, geht ein großer Schmerz durch das ganze Zelt. Die Frauen und Kinder weinen, als hätten sie ein teures Familienglied verloren. Und oft genug haben sie auch viel verloren: denn der Hund war es, der die ganze Familie erhielt. Ein Slugui, der für den armen Beduinen jagt, wird niemals verkauft, nur in ganz seltenen Fällen läßt man sich herbei, ihn einem der Verwandten oder einem Marabut, vor dem man große Ehrfurcht hat, zu schenken. Der Preis eines Slugui, der größere Gazellen fängt, ist dem eines Kamels gleich; für einen Windhund, der größere Antilopen niederreißt, bezahlt man gern so viel wie für ein edles Pferd.«

Zu dieser Schilderung möchte ich bemerken, daß auch bei uns viele Züchter überzeugt sind, daß derjenige Welpe (junger Hund) der beste wird, der sich den obersten Platz erobert und von der Mutter bei einem Zurückbringen zuerst gepackt wird. Andere sehr erfahrene Züchter erklären dagegen diese Behauptung für ganz unbegründet, so z. B. der als Autorität anerkannte Schäferhundzüchter von Stephanitz in Oberbayern.

Schafherden ohne Hunde zu hüten, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das erkennen wir sofort, wenn wir einem Schäfer, der eine große Herde weidet, eine Zeitlang zuschauen.

Häufig kommt es vor, daß sich einzelne Schafe beim Weiden zu weit von der Herde entfernen. Auf einen Wink des Schäfers saust der Hund dorthin und bringt die Außenseiter schnell und sicher zur Herde zurück.

Selbst einem schnellfüßigen Knaben würde es unmöglich sein, während eines langen Tages die Strecken zurückzulegen, die der Hund spielend bewältigt. Auch kann der Hirt stets nur an einer Stelle sein. Entfernt er sich, um ausgebrochene Tiere zurückzuführen, so lockert sich der Verband der Herde an irgendeiner anderen Stelle, die gerade unbewacht ist. Der schnellfüßige Hund ist hier unentbehrlich. Der Schäfer muß die Kunst des Hütens, die nicht so einfach ist, wie sie erscheint, gut verstehen und seine Hunde für den Dienst bei der Herde vorzüglich abrichten und erziehen. Bissige, schlecht dressierte Hunde richten unter den Herden nur Schaden an. Besonders auf kleineren Feldstücken ist der Hund sehr nötig, damit die rechts und links neben dem Triftstücke stehenden Früchte geschont werden.

Ein erfahrener Hirt wird seinen Hund aus der Rasse der Schäferhunde wählen, weil diese am leichtesten für solchen Dienst abzurichten sind; denn auch bei Hunden pflanzen sich die von ihren Erzeugern erworbenen Eigenschaften fort. Gute Schäferhunde kosteten schon früher zuweilen 10 bis 12 Friedrichsdor (preuß. Goldmünze aus dem 18. Jahrhundert; 1 Friedrichsdor etwa 5 Taler).

Diese Hunde bewachen die Herden, patrouillieren bei angebauten Feldern hin und her, daß kein Schaf seinen Fuß auf jene setze, sie gehen beim Austreiben sowie auf den Weideplätzen und beim Eintreiben der Herde voraus, nötigen die Schafe, langsam zu weiden, halten die Herde zusammen, treiben sie aber auch an und fassen Schafe auf Geheiß ihres Herrn am Ohr oder Fuß, ohne sie zu verwunden.

Der Schäferhund gilt als gut abgerichtet, wenn er sich auf das Wort des Schäfers niederlegt, nicht stehenbleibt, nicht unnötig bellt, immer der Herde voran, hinterher oder zur Seite geht, sie umläuft, wenn es ihm befohlen wird, und das Schaf an keiner anderen Stelle als am Ohr oder am Fuße faßt, wenn er gerufen wird.

In einem solchen Hund erkennen die Schafe ihren Wächter und Führer und gewöhnen sich an die Ordnung, die er fordert. Sie weichen zurück, sobald er herankommt, und streben nicht nach verbotenen Stellen, wo sie den Hund Wache halten sehen.

Der Schäferhund bringt ausbrechende Schafe zur Herde zurück.

Nach einer Originalzeichnung von

Paul Neumann.

Besonders wichtig ist der Hund beim Aus- und Eintreiben. Der seiner Herde folgende Schäfer kann wohl den Gang einigermaßen bestimmen, aber er kann nicht verhindern, daß einzelne Tiere vorauseilen und von der Herde abkommen, andere wieder zur Rechten oder zur Linken ausbrechen. Hier ist der Hund sein unentbehrlicher Gehilfe. Der Hirt kann sich auf ihn verlassen; er ist ihm ein treuer Gehilfe, wenn er frühzeitig und sorgfältig für den Dienst bei der Herde erzogen wird.

Gut abgerichtete Hündinnen pflegt man Hunden vorzuziehen, weil sie wachsamer sind.

Das Bellen des Hundes z. B. muß den vordersten Schafen als Zeichen dienen, daß sie ihren Gang beschleunigen, Richtung halten und nicht willkürlich zurückbleiben. Die Tiere verstehen bald die Sprache, der sich ein gut abgerichteter Hund bedient, um sie zum Gehorsam zu veranlassen.

Die Zahl der Hunde, die bei einer Herde zu halten sind, richtet sich teils nach ihrer Stärke, teils nach der Umgebung der Weideplätze. Da, wo die Triften nicht von Saatfeldern oder Schonungen umgeben sind, wird nur ein Hund gebraucht. Bei größeren Herden in saatfelderreichen Gegenden sind mehrere Hunde nötig.

Alle diese Forderungen erfüllt kein anderer Hund besser als der alte deutsche Schäferhund.

Bei Rinderherden muß der Hund schon schärfer anfassen. Eine Herde von 50 bis 100 Stück Rindvieh ist nicht so leicht zu regieren. Faßt der Hund das Rind im Stehen an, so packt er zuerst in das am weitesten zurückstehende Bein und springt nach dem ersten Biß zurück, um nicht geschlagen zu werden, faßt aber dann auf der Flucht tempomäßig weiter.

Beim Hüten der Schweine sollen die Hunde meistenteils nur in die Ohren fassen, nicht in die Schinken der Tiere, damit diese nicht verletzt werden.

Ihrem Charakter nach zerfallen die Hirtenhunde in zwei Arten: die Furchenläufer und die Fluchthetzer. Der Furchenläufer sorgt durch fortwährendes Flankieren, indem er ohne Befehl die Tempi macht, d. h. die Seiten und die Front der Herde umkreist, für das Zusammenbleiben der Tiere und den Schutz des Nachbargeländes. Er findet seine Hauptverwendung bei Schafherden und auf schmalen Weidestreifen. Die Fluchthetzer, die vornehmlich bei den Rinderherden gebraucht werden, liegen oder stehen in voller Ruhe, bis der Ruf oder Wink des Hirten sie veranlaßt, ein Tier zu hetzen, um nach getaner Arbeit wieder auf ihren Posten zurückzukehren.

Auch der Fleischerhund sei noch erwähnt. Denn der Nutzen, den er durch seine Dienste gewährt, ist nicht zu unterschätzen. Wie Flössel richtig bemerkt, ist oft das Treiben auch nur eines Stückes widerwilligen Schlachtviehes ohne Hilfe des Hundes kaum durchführbar.

Vielfach bediente man sich zu diesem Geschäft des deutschen Bullenbeißers, auch deutscher Mastiff genannt. Er ist ein sehr zuverlässiger und sicherer Beschützer des Wagens. Heutzutage mit Unrecht sehr zurückgedrängt, war der deutsche Bullenbeißer in früherer Zeit, als die Viehhändler ihre Tiere noch nach den Marktorten trieben, fast unentbehrlich. Er war das einzige Tier, das es bei großer Behendigkeit verstand, den wütenden Bullen zu bewältigen, indem er ihn an der Nase packte. Gute Tiere dieser Art wurden nicht selten teuer bezahlt. Mein Gewährsmann O. Friedrich erzählt, ein Hofschlächtermeister habe ihm auf seine Frage, ob er seinen Hund nicht veräußern wolle, geantwortet: »Und wenn Sie mir den Hund mit Dukaten aufwiegen wollten, ich kann ihn nicht abgeben, denn er ist mir für mein Geschäft durchaus unentbehrlich.«

Englische Bulldogge.

Auch die englische Bulldogge wurde vielfach zum Viehtreiben und als Fleischerhund benutzt. Es war indes nicht zu verkennen, daß die Verwendung zu diesen Diensten auf beide der genannten Hundearten einen verrohenden Einfluß ausübte. Allerdings eignet sich die Dogge in trefflicher Weise zur Begleitung von Rinderherden. Sie versteht es, auch den wildesten Stier zu bändigen, paßt den rechten Augenblick ab, sich in sein Maul einzubeißen und ihn so lange festzuhalten, bis sich der Stier der Übermacht fügt.

Wohl in allen Ländern Europas bedient man sich noch des Fleischerhundes, wenn auch infolge der verbesserten Verkehrs-und Transportverhältnisse nicht mehr in so ausgedehntem Maße wie früher.

Der Araber müßte ohne seinen Steppenwindhund auf den Fleischgenuß verzichten. Aber er brauchte noch nicht zu verhungern, da ihm Pflanzennahrung in hinreichender Menge zur Verfügung steht. Dagegen ist das Leben vieler Menschen in den Polarländern von ihren Hunden geradezu abhängig. Der berühmte Weltreisende Steller hat schon vor fast 200 Jahren ihr Loblied gesungen.

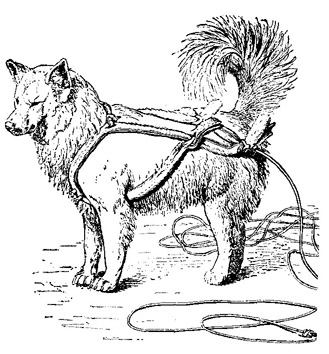

Aufgeschirrter Eskimo-Schlittenhund.

U. a. hebt auch Admiral Wrangel die Unentbehrlichkeit des Eskimohundes in Sibirien hervor. »Der sibirische Hund«, sagt er, »hat auffallende Ähnlichkeit mit einem Wolfe, sein Geheul ist dem Wolfsgeheul täuschend ähnlich. Im Sommer bringt er, um gegen die ihn plagenden Stechfliegen sicher zu sein, die größte Zeit im Wasser zu, im Winter hat er sein Lager tief im Schnee. Das vollständige Gespann eines Schlittens besteht aus zwölf Köpfen. Ein besonders gut abgerichteter Hund bildet die Spitze und leitet die übrigen. Hat dieses Tier nur ein einziges Mal einen Weg zurückgelegt, so erkennt es nicht nur aufs genaueste die Richtung, sondern auch die Orte, an denen gewöhnlich verweilt wird, selbst wenn die Hütten tief unter Schnee verborgen liegen. Er hält plötzlich auf der gleichförmigen Oberfläche an, wedelt mit dem Schwanze und scheint dadurch seinen Herrn einzuladen, die Schaufel zu ergreifen, um den engen Gang zur Hütte zu finden. Im Sommer muß derselbe Hund Boote stromaufwärts ziehen; hindert ihn ein Felsen, vorwärts zu gehen, so stürzt er sich ins Wasser und setzt seinen Weg am andern Ufer fort. Dafür werden ihm täglich zehn halbverfaulte Heringe als Futter gereicht! »Der Hund ist den Bewohnern von Sibirien unentbehrlich. Als im Jahre 1821 eine Seuche unter den Tieren wütete, bei der eine jukagirische Familie alles mit Ausnahme von zwei ganz kleinen, noch blinden Hunden verlor, da teilte die Hausfrau ihre eigne Milch zwischen diesen beiden Hündchen und ihrem neugeborenen Kinde. Sie hatte dann die Freude, daß die beiden Hunde die Stammeltern einer sehr starken Rasse wurden. Im Jahre 1822 waren die Einwohner am Kolymaflusse, als sie die meisten Hunde infolge der Seuche eingebüßt hatten, in die traurigste Lage versetzt. Sie mußten ihr Brennholz selbst herbeischleppen. Es fehlte ihnen sowohl an Zeit als an Kräften, die an verschiedenen, weit entfernten Orten gefangenen Fische einzubringen. Schließlich waren sie sogar gezwungen, die Jagd auf Vögel und Pelztiere fast ganz einzustellen. Eine furchtbare Hungersnot, die viele Menschen dahinraffte, war die Folge des Hundemangels. Hunde können in diesen Gegenden nie durch andere Tiere ersetzt werden, weil es bei dem rauhen Klima und kurzen Sommer ganz unmöglich ist, das nötige Futter für Pferde oder ähnliche Arbeitstiere zu schaffen. Aber andere Tiere wären schon deshalb in diesen Gebieten ganz nutzlos, weil sie ihrer Körperschwere wegen im Schnee versänken, während der Hund leicht und flüchtig durch die weißen Schneewüsten sich seinen Weg zu bahnen versteht.

Schlittenhunde im Polargebiet.

Seit Urzeiten ist, wie wir wissen, der Hund zur Jagd benützt worden, weil dem Naturmenschen nicht verborgen bleiben konnte, daß der Hund mit seiner Nase Leistungen vollbringt, die ihm kein Mensch nachmachen kann. So ist es bis auf den heutigen Tag! Ein Jagdhund findet in stockdunkler Nacht einen erlegten Rehbock ohne menschliche Hilfe.

Es war ein naheliegender Gedanke, die feine Hundenase auch bei Ermittelung von Verbrechern zu verwenden. Dabei ist zu bedenken, daß auch das Riechvermögen eines Hundes seine Grenzen hat. Wie soll er oft unter den Tausenden von Gerüchen in einer Großstadt die richtige Spur noch festhalten? Wie wir Menschen trotz den besten Augen einen Bekannten in einem von Tausenden besuchten Zirkus nicht finden, so versagt auch die Hundenase, wenn zu viele Gerüche auf sie einstürmen.

Daraus erhellt, daß die Verwendung eines Polizeihundes in der Großstadt nur unter besonders günstigen Umständen von Erfolg sein wird, z. B. in wenig betretenen Gebäuden oder Parks, in denen die Tat geschah. Auch besteht Aussicht auf Erfolg, wenn der Hund möglichst bald nach Verübung des Verbrechens in Tätigkeit gesetzt wird.

Die aus natürlichen Verhältnissen sich ergebenden Mißerfolge der Polizeihunde haben oft zu der Überzeugung verleitet, daß der Hund mit seiner Nase überhaupt nicht viel mehr als der Mensch zu leisten vermöge. Diese Annahme hat durch eine von Behörden veranstaltete Prüfung scheinbare Bestätigung gefunden. Hierbei stellte sich heraus, daß die Prüflinge wenig oder gar nichts leisteten.

Ich habe an anderer Stelle ausführlich nachgewiesen, daß solche Prüfungen nicht maßgebend sind. Einmal waren die als Versuchsobjekte dienenden Polizeibeamten fast alle in gleichem Alter und von gleicher Körperbeschaffenheit, und als Witterung diente eine Wäscheklammer, ein Holzstück, also ein für ein früheres Raubtier wenig geeigneter Gegenstand. Ein solcher Umstand genügt allein, das ganze Prüfungsergebnis in Frage zu stellen.

Bei Prüfungen der Jagdhunde ist es eine alltägliche Erscheinung, daß ein Hund an einem zu suchenden Wild in nächster Nähe vorbeiläuft, also anscheinend keine Nase hat. Diesen Schluß der Unfähigkeit zieht aber kein Jäger, weil er aus Erfahrung weiß, welche Leistungen sein Hektor bereits vollbracht hat. Er ist vielmehr davon durchdrungen, daß es für den Menschen fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, sich ein richtiges Bild von der Nasentätigkeit des Hundes zu machen.

Um sich jedoch ein ungefähres Urteil bilden zu können, läßt man stets zwei Hunde gemeinsam suchen.

Häufig genug sind im großen Publikum Stimmen gegen die Verwendung der Polizeihunde laut geworden. Solche Widersacher erklären die Leistungen dieser Tiere als Ausfluß menschlicher Tätigkeit. Sie behaupten, daß die Führer von vornherein einen bestimmten Täter im Verdacht hatten und diesen vom Hunde verbellen ließen.

Da Hunderte von Fällen durch Polizeihunde aufgedeckt sind, so ist es ausgeschlossen, daß der Hund gewissermaßen nur als Deckmantel für den Kriminalbeamten gedient hat. Es seien hier aus der von Schmidt verfaßten Sammlung von Erfolgen der Polizeihunde einige Fälle angeführt:

Stadtgendarm Gottschalk (Dresden) hörte während seines Dienstganges Schießen. Er ging dem Schusse nach, fand in einem Kartoffelacker auch einen Mann, der aber von nichts wissen wollte. Inzwischen war der von dem Beamten geführte Diensthund »Prinz«, ein deutscher Schäferhund, der Spur des Mannes nachgegangen und hatte einen Tesching aus der Erde gescharrt. Der Mann gestand nunmehr, damit nach Tauben geschossen zu haben (1909).

In der Nacht zum 7. November 1909 wurde einem Schlossermeister in Werder a. d. H. eine Schaufensterscheibe zum 5. Male eingeworfen. Nach etwa 12 Stunden traf ein Schutzmann aus Berlin mit seiner deutschen Schäferhündin »Lilly« am Tatort ein; sie erhielt an dem Ziegelstein, der zum Einwerfen gedient hatte, Witterung und führte auf ein Gehöft, dann in ein Wohnhaus, wo sie das Bett eines Arbeiters verbellte. Inzwischen machte der Nachtwächter des Ortes die Anzeige, daß er den betreffenden Arbeiter beim Einwerfen der Fensterscheibe beobachtet habe.

Am wichtigsten ist naturgemäß die Tätigkeit des Polizeihundes bei der Ermittlung von Mördern:

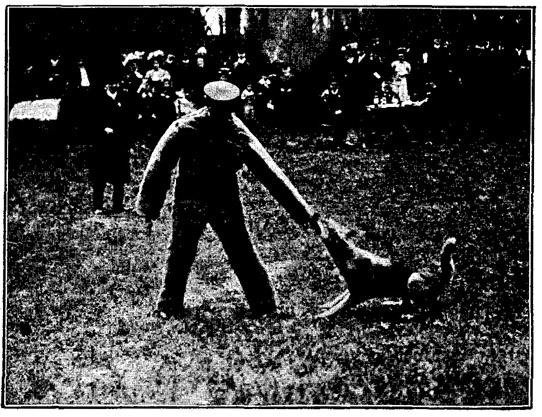

Polizeihund stellt einen Verbrecher.

Phot. Hoffmann & Vieland, Berlin.

»Am 17. April 1910 wurde der Weber Patzelt im Kirchbusch, einem Gehölz bei Rudolfswalden in der Nähe von Wüstegiersdorf in Schlesien, ermordet aufgefunden. Zu dem Ermittlungsverfahren wurde Kriminal-Sergeant Schmidt (Schweidnitz) mit seinem Diensthunde ›Lord‹ herangezogen. Die Suche begann 18 Stunden nach erfolgter Tat. ›Lord‹ erhielt Witterung an einem am Tatorte aufgefundenen Hute, der, wie sich später herausstellte, dem Mörder gehörte; ferner an den am Tatort aufgefundenen Fußspuren. ›Lord‹, der am Riemen arbeitete, führte durch den Tannenwald, dann auf einem Feldwege nach dem Dorfe Rudolfswalden, dort über die belebte Dorfstraße zu einer größern Besitzung, in deren Stall später das Beil, mit dem die Tat begangen worden war, aufgefunden wurde. Vom Stall führte der Hund über den Hofraum von hinten in das Wohngebäude und dort in eine Giebelstube des ersten Stockwerks, wo er den Täter, den im Bett schlafend vorgefundenen Sohn des Erschlagenen, stellte. Die Tat ist am 16. April gegen 8 Uhr abends begangen worden. ›Lord‹ wurde am 17. April gegen 3 Uhr nachmittags auf die Spur gesetzt; das Wetter war in der Zwischenzeit trübe, aber günstig. Da der 17. April ein Sonntag war, hatten sich am Tatort sehr viele Neugierige eingefunden; auf der Dorfstraße mußte sich der Hund durch die sehr störenden, überall herumstehenden Menschen hindurchwinden. Der geständige Täter ist vom Schwurgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet worden.«

»In der Nacht vom 19. zum 20. April 1910 war ein Bergmann aus Eiweiler in der Nähe einer Zementbude am Bahnbau erschlagen worden. Der mit seiner Diensthündin ›Alma‹ zur Ermittlung abgesandte Schutzmann Schütz (Saarbrücken) traf am 20. April mittags, rund 12 Stunden nach der Tat, in Eiweiler ein. Gegenstände zum Witterunggeben waren am Tatort nicht gefunden worden, doch war der Platz, auf dem der Erschlagene gefunden, und dessen nähere Umgebung gut abgesperrt worden. Ein Fußabdruck fand sich vor, der schärfer ausgeprägt war als die anderen, so daß die Annahme zulässig, der Täter habe beim Ausholen zum tödlichen Schlage hier den Fuß unwillkürlich fester aufgesetzt. Dort wurde dem Hunde Witterung gegeben. ›Alma‹ nahm sofort eine Spur auf, die längs des Bahndamms über etwa 500 m zum Dorf Eiweiler führte. Im Dorf verlor sie die Spur an der Bahnunterführung, bei der 200 bis 260 Arbeiter beschäftigt waren. ›Alma‹ nahm jedoch jenseits der Unterführung die Spur durch Stöbern wieder auf und führte in das Haus, in dem der Erschlagene bei seiner Mutter gewohnt hatte. Zum zweiten Male angesetzt, arbeitete Alma die gleiche Spur aus. Im Hause war nur die alte Mutter anwesend; auf ›Such' verloren‹ führte ›Alma‹ die Treppe hinauf und brachte einen gewaschenen genagelten Schuh, der, wie sich herausstellte, einem Kostgänger der Frau, namens Buchner, gehörte. Auf Veranlassung des mittlerweile eingetroffenen Staatsanwalts wurde Buchner am Abend bei seiner Heimkehr verhaftet und gestand am andern Tage die Tat ein. Er wurde darauf vom Schwurgericht zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Alter der Spur: 13 Stunden; Wetter trocken.«

Polizeihund verteidigt einen angegriffenen Kriminalbeamten.

Phot. Hoffmann & Vieland, Berlin.

»In einer Strohdieme in der Nähe von Alexanderruh bei Neustadt a. d. W. war Anfang August 1910 ein Händler erschossen aufgefunden worden; es war deutlich zu sehen, daß die Tat an anderer Stelle geschehen, und daß der Ermordete dann zu der Dieme geschleppt worden; anscheinend hatten die Täter die Dieme auch anstecken wollen, um die Spuren ihrer Tat zu verwischen. Zur Aufklärung wurde Polizeikommissar Macpolowski (Gnesen) mit seinem Diensthunde ›Wolf‹ herbeigerufen. Bei der durch die umliegenden Wälder vorgenommenen Streife nach dem Tatort verwies ›Wolf‹ verschiedene Fetzen vom Hemd des Erschossenen und schließlich zum Tatort, der in einem Kartoffelacker lag. Der Tat schienen zwei Leute verdächtig; bei der in den Wohnungen beider sofort vorgenommenen Durchsuchung brachte der Hund bei dem einen ein blutbeflecktes Vorhemd, beim andern einen ganz blutigen Sack, in dem wohl der Ermordete vom Tatort zur Strohdieme geschafft worden war. Beide Verdächtige wurden daraufhin sofort verhaftet und haben dann ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Bemerkenswert ist, daß die Leiche des Ermordeten zunächst von einem Manne gefunden worden war, der nachts in der Strohdieme nächtigen wollte. Da er den ins Auge gefaßten Schlafplatz schon besetzt fand, ging der Mann wieder fort, um ein anderes Quartier bei Mutter Grün aufzusuchen. Am andern Morgen sah er nochmals in der Dieme nach und fand, daß der vermeintliche Schläfer ein Toter sei. Die Spurarbeit des Hundes hätte somit leicht auf falsche Fährte gelenkt werden können.«

Es soll nicht bestritten werden, daß von manchen Kreisen die Leistungen der Polizeihunde erheblich überschätzt werden. Auch darf niemals vergessen werden, daß der Hund immer nur den Träger der Stiefel ermitteln kann. Wie ich bereits in meinem Buche über den Polizeihund hervorgehoben habe, kann leicht ein Unschuldiger in Verdacht geraten, wenn sich der Täter bei der Ausführung seines Verbrechens fremde Stiefel angezogen hat.

Wir machen aber überall im Leben die Beobachtung, daß, wo viel Licht, auch starker Schatten ist. Wir werden deshalb auf die Mitwirkung des Polizeihundes nicht verzichten; denn auch bei den übrigen Überführungsmitteln sind Täuschungen niemals ausgeschlossen. Wie viele Menschen sind schon auf Grund falscher Anschuldigungen in Haft genommen worden! Trotzdem ist es noch niemand eingefallen zu predigen, daß man auf Anzeigen nun überhaupt »nichts« geben soll. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Meineide. Die Zahl der Meineide ist unendlich groß. Dennoch, kein Richter wird deshalb in Zivil- und Strafprozessen auf die Vereidigung der Zeugen verzichten können!

Von welchem Einfluß ein Name ist, läßt sich so recht beim Bluthunde erkennen. Der Durchschnittsleser stellt sich unter »Bluthund« eine wütende Bestie vor, die zum Frühstück mindestens zwei Kinder frißt. Dagegen scheint ihm ein Schweißhund ein ganz harmloses, umgängliches Geschöpf zu sein.

In Wirklichkeit ist Bluthund und Schweißhund dasselbe Tier; ihre Verschiedenheit besteht nur im Namen. Der deutsche Jäger nennt das Blut Schweiß. Ein getroffenes Tier blutet nicht, sondern schweißt nach seinem Sprachgebrauch. Die Angst vor dem Bluthund ist also vollkommen unbegründet.

Der bekannte Jagdschriftsteller Dr. von Kadich hat über den amerikanischen Bluthund berichtet. Seine Ausführungen sind häufig in Zweifel gezogen worden, niemals aber von Sachkennern. Ich unterschreibe nicht alles, was er erzählt, habe mich aber aus zahlreichen seiner Arbeiten überzeugt, daß er ein vortrefflicher Beobachter ist.

Ich lasse daher einen Teil seiner Schilderung folgen:

»Die eigentliche Arbeit des Bluthundes begann und beginnt heute noch mit dem Aufnehmen der Witterung, dem Aufsaugen des Geruches der Spur oder Fährte.

Wir nehmen an, eine Person ist in der Nacht aus einem Gefängnis ausgebrochen und wird bei der Revision am Morgen vermißt.

In der leeren Zelle findet sich für menschliche Sinnesorgane gar kein Anhaltspunkt, und doch haftet überall jene besondere Atmosphäre, die jeder Mensch ausströmt, jenes unbeschreibliche Fluidum, das vom Individuum ausgegangen ist, sich den Wänden, dem Bettzeug, den wenigen Gegenständen, mit denen der Gefangene in Berührung kam, mitgeteilt hat.

Der Bluthund wird nun – ›genossen gemacht‹, d. h. er wird in die Zelle geführt, um hier die Witterung dieses einen Individuums aufzunehmen, die er kennen, in den nächsten Stunden behalten und von den anderen unterscheiden soll.

Der Polizeihund »Harras« beim Verfolgen einer Blutspur.

Dem Hunde wird alles, was in den letzten Stunden von dem Entflohenen getragen, berührt und benützt worden sein könnte, ausdrücklich vorgehalten, er bekommt es zu riechen und nimmt nicht nur den spezifisch eigentümlichen Geruch derartiger Gegenstände, wie eines Schuhes, Hosenträgers, Strumpfes oder Fußlappens, in sich auf, sondern er wird – auf die Probe gestellt – auch imstande sein, sich unter den gleichgekleideten und infolge der gleichen Nahrung, der gleichen Lebensweise scheinbar gleichduftenden Sträflingen umherzubewegen, ohne sich mehr um sie zu bekümmern, als von einem zum andern zu laufen, die Nase hochzunehmen und sehr gleichgültig abzuwarten, bis ihn der kleinste Hauch jener Witterung trifft, die er kennt, weil er darauf hingewiesen, darauf angelegt wurde.

Gewöhnlich wird dann das Gefängnisgebäude mit diesem einen Hunde, dem ›Finder‹ – meistens einem alten Praktikus – umschlagen, d. h. der Hund wird in weitem Umkreise – ›im Zirkel‹ wie man sagt – am Riemen oder an einer langen Leine um die Mauern geführt und hat nun zu finden. Er hat den Platz, auf dem ein Ziegelstein gelockert ist, die Stelle, an der losgebröckelte Kalkklümpchen liegen oder gelegen haben, weil sie vom Morgenwinde verweht wurden, den schmalen Raum zwischen zwei eisernen Gitterstäben, über die der Mann geklettert ist und das Freie, die Straße erreicht hat, zu entdecken und zu zeigen und tut dies auch, indem er einfach – seiner Nase nachgeht.

Auf vielbegangenen, staubigen Straßen oder sandigen Wegen führen zahllose menschliche Tritte und Spuren kreuz und quer, bunt durch- und übereinander; aber der erfahrene Bluthund beachtet keine einzige, bis er auf die seine kommt, bis ihm ein günstiger Lufthauch in die weitaufgeblähten Nüstern jene Witterung trägt, die er kennt. Und dieser einzigen Spur, die er deutlich markiert – ein Hund tut dies durch kurzes Aufheulen, der andere legt sich nieder und fängt mit den Vorderpfoten zu scharren an, der dritte winselt ganz leise –, folgt er nun, am Riemen oder gelöst, gewöhnlich mit lautem Hals bis zum Ende.

Der Mensch vermag in den seltensten Fällen einen Unterschied zwischen den einzelnen Tritten zu erkennen, aber der Bluthund unterscheidet genau und findet seine Spur noch, zwar nicht mit den Augen, aber mit der Nase, selbst nach 12 Stunden.

Wohl hat der Neger eine spezifisch andere Ausdünstung als die Rothaut, der Weiße eine andere als der Chinese – doch das sind schließlich Unterschiede, die jeder Mensch mit halbwegs feinen Geruchsnerven namentlich im Sommer deutlich zu erkennen vermag; der verläßliche Bluthund unterscheidet aber auch die Spuren von zwei weißen Sträflingen, die nebeneinander liegende Zellen bewohnt haben, wobei der Hund merkwürdigerweise die Fährte eines Menschen, der auf seiner Flucht Schuhe oder Stiefel anbehielt, viel müheloser verfolgt als die eines barfüßigen. An dieser einen Spur, auf die er von allem Anfang an hingelenkt wurde, oder deren Richtigkeit er durch den Geruch selbst festgestellt hat, hängt und klebt er vom Start an, wie dies eben nur der Bluthund zu tun vermag; er findet sie unter Hunderten heraus, verfolgt sie durch dick und dünn stunden- und selbst tagelang durch Wald und Gebirg, über Wege und Straßen, auf denen die ursprüngliche Fährte von anderen, frischen, schärfer riechenden gekreuzt und vertreten ist, er hängt ihr nach über Sandboden oder Moorgrund, durch den Swamp (Sumpf) und über Felsgestein, überschwimmt Flüsse und Seen von einem Ufer zum anderen und arbeitet diese für ihn einzig vorhandene Spur bis zuletzt aus.

Gerade dies gestaltet sich in den allermeisten Fällen ganz anders, als Menschen, die Bluthunde niemals wirklich arbeiten sahen, sich denken oder vorstellen können: gar nicht blutig und – abgesehen von der Hetze, deren Dauer ja vom Flüchtling abhängt – auch nicht besonders grausam.

Der gute Hund folgt der einmal aufgenommenen Spur mit der Nase auf dem Boden, gebraucht während dieser Folge niemals seine Augen und hebt sie erst, wenn die Bodenfährte nach längerer Hetzjagd plötzlich aufhört.

Dann hat er gewöhnlich nicht weit in der Höhe, auf Bäumen, Felsklippen oder anderen hochragenden Punkten Umschau zu halten, um jenen zu entdecken, den er so genau kannte, ohne ihn bisher gesehen zu haben – und nun verheult er sowohl den Ort wie den gefundenen Täter.

Der Bluthund schlägt tief und dumpf an, er heult langgezogen und unheimlich wie der Grauwolf des nordwestlichen Urwaldes – er bellt nicht.

Die hier von Anfang bis zum Ende kurz skizzierte Arbeit des Hundes, die bei sehr lange andauerndem Hetzen – namentlich in wasserlosen Gebieten oder bei heißem Wetter und in kupiertem Gelände – die härtesten Proben zu bestehen hat, setzt sich zwar aus sehr vielen, keineswegs aber aus unbegreiflichen psychologischen Anlässen zusammen, wie wir vielleicht annehmen könnten.

Zunächst ist der Bluthund Spezialist in seinem Fach; er kennt keine Jagdpassion, ihn verlockt keine Wildspur, er ist keiner Ablenkung ausgesetzt wie andere Hunde, er hat nur ein einziges Orientierungsvermögen, nur ein Sinnesorgan, das ihn leitet und lenkt – das ist seine Nase, sein hochentwickelter, durch viele Generationen angezüchteter und fortvererbter Geruchssinn.

Es ist interessant, daß der Bluthund die Fährte von Farbigen – Negern, Indianern und Chinesen – viel lieber aufnimmt und leichter hält als die Spur von Weißen; jene vermag er – vorausgesetzt, daß die Luft nicht zu trocken und die zurückgebliebene Witterung nicht gar zu alt ist – selbst dann zu verfolgen, wenn die Flüchtlinge beritten waren oder im Wagen fuhren, während er in solchen Fällen bei Weißen gewöhnlich versagt.«

Ich stimme, wie ich schon erwähnte, nicht in allen Punkten mit von Kadich überein, aber in der Hauptsache ist seine Schilderung jedenfalls zutreffend.

Für unsere tapferen Feldgrauen, die im Kampfe gegen die feindliche Übermacht den Gebrauch ihrer Glieder oder Sinne eingebüßt haben, kann nicht genug geschehen. Ganz besonders gilt das für jene Kriegsbeschädigten, die »das Licht des Auges, die edle Himmelsgabe«, verloren haben. Bei dem Nachgrübeln, gerade diesen Schwerbetroffenen zu helfen, ist man auf die Abrichtung der Sanitätshunde zu ihren Führern verfallen.

Es ist mir u. a. der Brief eines erblindeten Hauptmanns zur Verfügung gestellt worden, der sich, wie zahlreiche Erblindete, mit den Leistungen seines Hundes zufrieden erklärt. Da die Erfahrung der allein maßgebende Gradmesser ist, hat sich der neue Grundgedanke bewährt. Durchaus verkehrt wäre es jedoch, in dressierten Sanitätshunden ein Universalhilfsmittel für erblindete Feldgraue zu erblicken. Solch überschwengliche Vorstellungen können nicht nachdrücklich genug bekämpft werden. Nur ein Hundefreund oder wenigstens ein Tierfreund wird sich mit Nutzen eines vierbeinigen Führers bedienen.

Als Tierfreund oder Tierfeind wird man meist geboren, da es schließlich auf gewisse Grundanschauungen ankommt. Belehrung kann hier wohl etwas, aber nicht alles ersetzen. Nur ein wahrer Tierfreund kann sich in die Gefühle eines Tieres hineindenken und versteht, daß es ein Geschöpf mit allerlei Wünschen ist, auf die er Rücksicht nehmen muß.

In Übereinstimmung mit diesem Ergebnis steht die Auskunft, welche mir die zuständige Stelle in freundlicher Weise auf meine Anfrage zuteil werden ließ. Es heißt darin: »Eine Reihe von Kriegsblinden haben wir hier bereits mit Hunden, die diesen als Führer dienen, ausgebildet. Zunächst wird der Hund von einem sehenden Abrichter angelernt und ausgebildet, und wenn die Abrichtung beendet ist, wird dem Blinden unter Leitung des Dressurmeisters der Hund übergeben. Die Blinden, denen wir bisher Hunde übergeben haben, sind sehr glücklich darüber, bis auf zwei Erblindete, die aus Berlin kamen und nach Berlin zurückkehrten; sie hatten wohl beide keine richtige Liebe und kein richtiges Verständnis für Hunde. Ein solches Verständnis scheint unbedingt erforderlich zu sein. Zwei andere Kriegsblinde, ein ehemaliger Förster und der Vorsteher eines Rechtsanwaltsbureaus, schreiben hingegen außerordentlich entzückt aus der Heimat. Wir haben sie hier mit Hunden ausgebildet und nach etwa achtwöchiger Ausbildungszeit mit ihren Hunden in die Heimat entlassen. Den Hauptwert legt unser Verein bei den Kriegsblindenhunden auf die Tatsache, daß der Hund den Blinden ein Freund und Beschützer ist und ihnen in kleinen Handreichungen doch sehr viel nützen kann.«

Zunächst erhebt sich die Frage, welche Rasse sich am besten zur Ausbildung als Blindenhund eignet. Aus seiner Praxis erzählt der erwähnte Fachmann folgendes: »Als Rasse halte ich den deutschen Schäferhund bei weitem am geeignetsten. Er ist ruhig, scharf, hat Nase und ist kein Stromer oder Hundebeißer. Im Volke als Polizei- oder Wolfshund bekannt, wirkt seine Gegenwart allein schon schützend. Das letztere fällt beim Pudel fort, der doch mehr als gelehriger Spielhund bekannt ist. Ich habe auch zu der Nase des Pudels kein rechtes Zutrauen, und seltsamerweise wird er meist von allen anderen Hunderassen gebissen. Unter seinen vierfüßigen Genossen ist er wenig beliebt.«

Sanitätshund führt zu einem Verwundeten.

Die Nase des Pudels wird ohne Grund angezweifelt. Geheimrat Ströse, ein anerkannter Fachmann, hat sich über den Pudel als Jagdhund sehr günstig geäußert. Die Züchtung von Pudelpointern wäre sonst ganz unverständlich.

Den Haß der anderen Hunde gegen den Pudel hat der bekannte Schweizer Naturforscher Scheitlin bereits vor 70 Jahren hervorgehoben: »Andere Hunde scheint der Pudel zu hassen oder sie ihn, wahrscheinlich weil sie ihn als besonderen Menschenfreund und vom Menschen Bevorzugten nicht leiden mögen.«

Die Begründung des Hasses der andern Hunde gegen den Pudel, wie sie Scheitlin gibt, halte ich nicht ganz für zutreffend; doch würde eine Erörterung darüber hier zu weit führen.

Sodann käme die Berücksichtigung des Geschlechts in Frage: Soll man einen Rüden oder eine Hündin wählen?

Unser Gewährsmann schreibt: »Im Geschlecht würde ich der Hündin den Vorzug geben. Sie ist anhänglicher, besonders im Freien, und kümmert sich nicht um andere Hunde ...«

Abgesehen davon, ist die Hündin als Blindenführerin deshalb geeigneter, weil der Rüde zu den sogenannten schlechten Vätern in der Tierwelt gehört. Unter regelmäßigen Verhältnissen kümmert er sich nicht um seine Jungen. Das Betreuen hilfloser Geschöpfe liegt also nicht in seiner Natur, was in diesem Falle sehr wesentlich ist. Bei der Hündin liegt die Sache umgekehrt.

Wenn der Sanitätshund als Blindenführer die gewünschten Leistungen vollbringen soll, muß er dressiert sein. Über die Einzelheiten der Dressur herrschen verschiedene Ansichten.

Um den Blinden auf Hindernisse aufmerksam zu machen, dressiert man den Hund, sich hinzusetzen, wenn solche auftauchen. Unser Gewährsmann hält das für überflüssig; er ist der Meinung, daß schon das Stehenbleiben des Hundes genüge, den Blinden zum Abtasten zu Veranlassen. Ebenso kann er sich für die besondere Dressur, einen bestimmten Ort auf Kennwort zu erreichen, nicht erwärmen. Unser Gewährsmann macht dagegen geltend, daß der Blinde doch wisse, wo er gehe. Er braucht also erst kurz vor dem Hause, das er erreichen will, den Hund mit langer Leine voranlaufen zu lassen.

Höchst wichtig erscheint mir die Frage, ob der Hund den Blinden über den Fahrdamm führen kann. Der Verein glaubt, dieses Ziel durch Dressur erreichen zu können. Tatsächlich haben auch bei Proben in Oldenburg, die während des Krieges stattfanden, einzelne Hunde diese Leistung vollbracht.

Bei der Wichtigkeit der Streitfrage ist die Ansicht unseres Praktikers von ganz besonderer Bedeutung. Er sagt: »Mit der Absicht, den Hund für ein gefahrloses Überschreiten von Straßen zu dressieren, kann ich mich nicht befreunden. Auch die angeführten Beispiele für ein in dieser Beziehung kluges Benehmen unsrer vierbeinigen Freunde können mich nicht umstimmen. Jeder Kläffer, der einmal Bekanntschaft mit der Peitsche eines Kutschers gemacht hat, sieht sich beim Überschreiten des Dammes nach allen Wagen um. Hier muß der Blinde sich auf sein Gehör und auf seine Mitmenschen verlassen. Überschreitet der Blinde die Straße und kommt in Gefahr, überfahren zu werden, so wird der Hund dahin springen, wo er in Sicherheit kommt. Die Überlegung, dorthin zu streben, wo auch sein Herr in Sicherheit ist, kann einem Hunde wohl kaum anerzogen werden. Wenn der Hund besonders als Blindenhund auffällt, werden sich immer hilfsbereite Mitmenschen finden, die dem wartenden Blinden zurufen, daß die Straße frei ist. Für alle derartigen Hilfeleistungen ist die Erlernbarkeit des Blindenhundes außerordentlich wichtig und erwünscht. Wenn der Blinde auch im Fragen nicht schüchtern sein darf, so ist es ihm doch oft lieber, wenn ihm die Hilfe in unauffälliger Weise von selbst zuteil wird.«

Auf Grund der von mir angestellten Versuche muß ich dieser Ansicht zustimmen. Die Tatsache, daß in einer ruhigen Stadt zu Kriegszeiten, wo Autos kaum mehr fuhren, Blinde durch Hunde über die Straße geführt wurden, ist hocherfreulich, kann aber für Friedenszeiten, wo wieder Automobile auf der einsamsten Landstraße dahinrasen, nicht maßgebend sein. Ich habe mich davon überzeugt, daß beim langsamen Überschreiten einer Straße ein Auto sich inzwischen aus einer Entfernung nähern kann, in der es selbst bei freiem Ausblick vom Hunde vorher nicht immer wahrgenommen werden kann. An Stellen, wo die Straße Biegungen macht, muß selbst ein Sehender sehr vorsichtig sein.

Solche Fragen, die ganz verschieden beurteilt werden, gibt es aber eine ganze Menge. Die Erfahrung wird im Laufe der Zeit einen gewissen Ausgleich herbeiführen.

Kein Streit jedoch kann darüber herrschen, daß Leinenführigkeit verlangt werden muß. »In der Leinenführigkeit«, heißt es, »muß der Hund erzogen sein, neben dem Herrn, Kopf am Fuß, vor allem aber auch dazu erzogen sein, vor dem Herrn herzugehen. Da der Blinde in der rechten Hand den Stock zum Tasten hat, so geht der Hund an der linken Seite. Geht der Hund bei Fuß, so muß er auf Kommando: ›Vor!‹ so weit vorgehen, daß sein Hinterteil in Höhe des Fußes ist. Jetzt muß der Hund auch daran gewöhnt werden, daß der Blinde unmittelbar hinter ihm hergeht. Für den Blinden ist es angenehm, wenn der Hund scharf vorwärts geht und nicht bei dem kleinsten Anziehen der Leine nach hinten stehenbleibt. Er muß also an Zug gewöhnt sein. Es ist daher wohl praktischer, die Führleine am Brustgeschirr zu befestigen und nicht am Hals, wo die Dressurkorallen sitzen.«

Der Hund als Blindenführer:

Beim Überschreiten des Fahrdamms; Niedersetzen bei drohender Gefahr.

Nach einer Photographie des »Deutschen Vereins für Sanitätshunde«, Oldenburg i. O.

Als besondere Wünsche äußert der blinde Offizier noch: »Apportieren«, »Ablegenlassen« und »Lautwerden« auf Kommando.

»Mit dem Hunde kann nicht fleißig genug das Apportieren geübt werden. Er muß Postkarten, Geldstücke, Kragenknöpfe, besonders aber auch Schlüssel anbringen. Letzteres wollen die Hunde bekanntlich sehr ungern. Papier darf er nicht knautschen. Gelingt es ihm nicht, z. B. Geldstücke aufzunehmen, so merkt der Blinde doch wenigstens, wo das Geldstück liegt.« Es ist einleuchtend, daß der Hund gerade durch Apportieren dem Blinden unersetzliche Dienste leisten kann. Nicht nur im Zimmer, auch auf der Straße kann ihm etwas Wertvolles entfallen und davonrollen.

Daß Hunde Schlüssel nicht gern apportieren, liegt daran, weil sie instinktiv eiserne Gegenstände ihrer Zähne wegen nicht gern berühren.

Das Ablegenlassen ist überall da von Wert, wo Hunde nicht mitgenommen werden dürfen, z. B. in öffentliche Dienstgebäude, Badeanstalten u. dgl.

Hat ein Hund etwas apportieren sollen und kommt leer zurück, so sehen wir die Ergebnislosigkeit des Suchens sofort. Dem Blinden muß sie durch Lautgeben auf Kommando gemeldet werden, was sich überhaupt in vielen anderen Fällen als wertvoll erweist.

Wie man sieht, wird vom Sanitätshunde als Blindenführer eine ganze Menge verlangt. Doch sind solche Forderungen unbedenklich, solange sie mit der Natur des Tieres im Einklang stehen. Im übrigen muß die Grundregel gelten: Man soll vom Hunde nicht zuviel und vom Blinden nicht zuwenig verlangen! Gerade diese Regel wird von unserm Gewährsmann mit Recht immer wieder betont. Trotzdem würde der bestdressierte Hund in der Hand eines erblindeten Tierfreundes und Tierkenners in seinen Leistungen erheblich beeinträchtigt werden, falls das Publikum nicht hilfreich die Blindenhunde unterstützt.

Zur Belehrung auf diesem Gebiete sind in erster Linie die Zeitungen berufen, die ein gutes Werk vollbringen, wenn sie dafür wirken. Dem Publikum muß immer wieder klargemacht werden, daß es nur eine ganz selbstverständliche Dankesschuld erfüllt, wenn es dem erblindeten Krieger auch auf offener Straße hilft.

Zu den Grundregeln, die dem Publikum immer wieder gepredigt werden müssen, gehören außerdem folgende:

1. Füttere den Blindenhund niemals! Es macht dem menschlichen Mitgefühl alle Ehre, wenn es die Unglücklichen durch Fütterung ihres Hundes erfreuen will. Aber das ist grundfalsch. Der Hund wird dadurch von seinen Pflichten abgelenkt. Kein Hundebesitzer sieht es überdies gern, wenn sein Hund von Fremden gefüttert wird.

2. Hilf dem Blinden, wo du kannst, über den Straßendamm! Selbst mit Hilfe des Blindenhundes ist es, wie wir bereits auseinandersetzten, dem Erblindeten nicht möglich, ohne Gefahr einen Damm zu überschreiten.

Für Hundebesitzer gilt insbesondere die Regel:

3. Halte deinen Hund fest, sobald du merkst, daß ein Blindenhund kommt! Jeder Hund wird durch einen andern abgelenkt. Der sehende Hundebesitzer kann fremde Hunde abwehren. Der Erblindete ist dazu nicht imstande. Da Blindenhunde meistens Hündinnen sein werden, so können ärgerliche Auftritte entstehen.

Die Behörden sollten gegen Blindenhunde möglichst viel Nachsicht walten lassen; so bei Beförderung in Eisenbahnen, in Versammlungsstätten und anderen ähnlichen Fällen.

Damit der Blindenhund möglichst schnell dem Publikum erkennbar sei, wäre es vielleicht angebracht, ihm ein amtliches Abzeichen und eine Glocke zu geben. Dann würden sofort alle Menschen wissen, daß ein Blindenführer naht. Namentlich könnten alle Hundebesitzer ihre Hunde beizeiten festhalten. Für den Blinden selbst hätte die Glocke ebenfalls manchen Vorteil.

Vorhin bezweifelte ich, daß ein Hund die Überlegung aufbringt, bei Gefahr mit seinem Herrn dahin zu eilen, wo auch sein Herr in Sicherheit ist. Wie berechtigt mein Zweifel ist, dürfte aus folgendem hervorgehen:

Bei Hunden, deren Herren taub waren, habe ich gesehen, daß sie auf das Bellen fast gänzlich verzichteten und ihren Gebieter durch Anstoßen mit der Nase, Zupfen an der Kleidung u. dgl. auf irgend etwas aufmerksam machten.

Ob daraus der Schluß gezogen werden darf, der Hund verzichte aus Überlegung auf das Bellen, scheint mir fraglich. Der Hund weiß eben aus Erfahrung, daß er mit dem Bellen nichts erreicht, und deshalb unterläßt er es.

Der Blindenhund weiß wohl, daß sein Herr der Hilfe bedarf. Zwar behaupten viele als etwas Selbstverständliches, daß der Hund auch wisse, daß sein Herr blind sei. Ist das wirklich so selbstverständlich? Ein untrüglicher Beweis dafür wäre entschieden erbracht, wenn festgestellt würde, daß ein Blindenhund, wenn er mit seinem Herrn allein ist, niemals mit dem Schwanze wedelt. Darüber habe ich trotz aller Bemühungen bisher keine Klarheit erreichen können.

Daß Hunde von Tauben und Blinden ein richtiges Verständnis für das Wesen des Gebrechens ihrer Herren hätten, scheint also nicht einwandfrei festzustehen. Ein solches Verständnis wäre jedoch unerläßliche Voraussetzung, wenn der Hund seinen Herrn in gefährlichen Lagen retten soll.

Von Affen hat mir ein alter Bekannter, der ein ausgezeichneter Tierbeobachter ist, erzählt, daß sie für das Gebrechen der Blinden Verständnis hätten. Mein Gewährsmann war viele Jahre in Südwestafrika und hielt auf seiner Farm häufig Affen. Ein blinder Neger, der sich mit seinem Stock zurechtzufinden suchte, wurde z. B. von einem zahmen Pavian am Arm gefaßt und nach der Tür des Landhauses geführt.

Kennzeichnend für den Charakter des Affen ist folgender Vorfall. Der Pavian hatte dumme Streiche verübt und war an die Kette gelegt worden. Zufälligerweise kam der blinde Neger wieder zur Farm. Der Affe geleitete den Mann, der bei ihm vorbei mußte, ein Stück. Als ihn jedoch die Kette plötzlich festhielt, wurde er wütend und biß in seinem Zorn nach dem Blinden.

Der Affe hat für die Blindheit des Menschen größeres Verständnis als der Hund, nicht nur, weil er klüger ist, sondern auch deshalb, weil er, wie der Mensch selbst, ein Augentier ist. In erster Linie richtet er sich nach den Augen, nicht wie der Hund nach der Nase. Zwar ist beim Schäferhund das Auge besser als bei andern Rassen, trotzdem ist sein Grundsinn der Geruch.

Während manche Blindenlehrer die Einführung der Blindenhunde freudig begrüßen, haben andere das Bedenken, daß der Blinde durch den Hund um seine Selbständigkeit gebracht wird. Dieses Bedenken kann ich in keiner Weise teilen. Gewiß, der Hund erleichtert dem Blinden das Dasein und soll es auch. Jedes Hilfsmittel hat den Nachteil, daß es den Besitzer verwöhnt. Trotzdem denkt kein Mensch daran, aus diesem Grunde auf Hilfsmittel zu verzichten.

Davon abgesehen, wird die Anzahl der Blinden, die sich tierischer Hilfe bedienen, immer ziemlich beschränkt bleiben. Es scheiden zunächst alle aus, die für Hunde kein Verständnis oder keine Neigung haben. Sodann hat das Halten von Hunden in Großstädten so viel Nachteile, daß selbst fanatische Hundefreunde gezwungen sind, ihren Hausgenossen abzuschaffen. Der Hund fühlt sich gesundheitlich auf dem Stadtpflaster nicht wohl. Auf dem Lande merkt man z. B. vom Haaren der Hunde wenig. In der Großstadt dauert das wochenlang und zwingt den Besitzer oder seine Bedienung, sich stundenlang mit dem Entfernen der Haare aus der Kleidung zu beschäftigen.

Ich habe verschiedene Blindenhunde kennengelernt, die selbst in der Großstadt Berlin Ausgezeichnetes leisteten. Merkwürdigerweise scheint jedoch die Anzahl der Blindenhunde mehr ab- als zuzunehmen.

Vielleicht ändert sich das, wenn erst das Publikum über die Hilfe, die es den Blinden schuldet, genügend aufgeklärt ist. Um dieser Aufklärung die Wege zu bereiten, sind auch die vorstehenden Zeilen geschrieben.

Schließlich seien noch die Bernhardinerhunde erwähnt. Hier soll uns der erfahrene Kenner von Tschudi Führer sein:

Bernhardinerhund.

Nach einer Originalzeichnung von

Paul Neumann.

»Die Bernhardinerhunde sind nach Ansicht der einen eine Mittelrasse von der englischen Dogge und dem spanischen Wachtelhunde; nach anderen Berichten aber sollen sie von einer dänischen Dogge abstammen, die ein neapolitanischer Graf Mazzini von einer nordischen Reise mitgebracht, und die sich mit den wallisischen Schäferhunden paarte. Die Bernhardinerdoggen sind große, langhaarige, äußerst starke Tiere mit kurzer, breiter Schnauze und langem Behang, von vorzüglichem Scharfsinn und außerordentlicher Treue. Sie haben sich durch viele Generationen rasserein fortgepflanzt; heute sind sie, nachdem mehrere bei ihren treuen Leitdiensten durch Lawinen umgekommen sind, dem Aussterben nahe. Die Heimat dieser edlen Tiere ist das Hospiz des St. Bernhard, 2472 m ü. M., jener traurige Gebirgssattel, wo in nächster Nähe ewigen Schnees ein acht- bis neunmonatiger Winter herrscht, in dem das Thermometer sogar 27 Grad Réaumur unter dem Gefrierpunkt zeigt, wo in den heißesten Sommermonaten jeden Morgen und Abend das Wasser zu Eis erstarrt und im Laufe des Jahres kaum zehn ganz helle Tage ohne Sturm, Schneegestöber oder Nebel kommen, wo, um es kurz zu sagen, die jährliche Mittelwärme niedriger steht als am europäischen Nordkap. Dort fallen im Sommer große Schneeflocken, im Winter hingegen gewöhnlich trockene, kleine, zerreibliche Eiskristalle, die so fein sind, daß der Wind sie durch jede Tür- oder Fensterfuge zu treiben vermag. Der Sturm häuft oft, besonders in der Nähe des Hospizes, 20–30 Fuß hohe Eis- und Schneewände an, die alle Pfade und Schlünde bedecken und beim geringsten Anstoß als Lawinen in die Tiefen hinabstürzen.

»Die Reise über diesen alten Bergpaß, über den nach übereinstimmenden Nachrichten, wenn auch nicht Hannibal mit seinen Puniern, doch schon verschiedene alte Kriegsvölker zogen, den Augustus zu einer Heerstraße machte und Kaiser Konstantin mit Meilensteinen besetzte, den die Römer unter Cäcinna, die Langobarden, Franken und Deutschen so oft überstiegen, und wo noch die Spuren eines dem penninischen Jupiter geweihten Tempels sich finden (weswegen die Römer den Berg Mons Jovis nannten), ist nur im Sommer bei klarem Wetter ganz gefahrlos, bei stürmischem Wetter dagegen und im Winter, wo viele Spalten und Klüfte von Schnee verhüllt sind, dem fremden Wanderer ebenso mühselig als gefahrdrohend. Alljährlich fordert der Berg eine Anzahl von Opfern, die in einer besonderen Morgue aufbewahrt und ausgestellt werden. Bald fällt der Pilger in eine Spalte, bald begräbt ihn ein Lawinenbruch, bald hüllt ihn der Nebel so ein, daß er den Pfad verliert und in der Wildnis vor Ermüdung und Hunger umkommt, bald überrascht ihn der Schlaf, aus dem er nicht mehr erwacht. Wer bei großer Kälte in jenen Höhen reist, fühlt in der Regel eine fast unwiderstehliche Anwandlung von Schlafsucht, Kälte und Ermüdung; die Einförmigkeit der Gegend läßt die Tätigkeit des Gehirns erschlaffen. Zuerst stockt das Blut in den äußersten kleinen Gefäßen, dann fängt es im ganzen Körper an, langsamer zu zirkulieren, bis der Kreislauf allmählich in den Gliedern und zuletzt im Gehirn ganz aufhört. Von süßem, ruhigem Schlummer umhüllt, stirbt der Unglückliche. Die Gewalt dieser Schlafsucht, der nur ein sehr energischer Wille zu widerstehen vermag, ist so übermächtig, daß sie den Wanderer in jeder Stellung bewältigt. So fanden die Mönche des Hospizes im Jahre 1829 mitten auf dem Wege einen Menschen in aufrechter Stellung, den Stock in der Hand und ein Bein emporgehoben. Er war starr und tot. Etwas weiter oben am Wege war der Oheim des Verunglückten dieser eigenartigen Krankheit zum Opfer gefallen.

Der Wanderer starrt von Eise,

Sein Odem friert zu Schnee;

Ein Glöckchen dumpf und leise

Tönt fern vom Alpensee.

Der Hohlweg senkt sich tiefer,

Durch Felsenzacken blickt

Des Klosters dunkler Schiefer,

Mit einem Kreuz geschmückt.

»Ohne die echt christliche und aufopferungsvolle Tätigkeit der edlen Mönche wäre der Bernhardspaß nur wenige Wochen oder Monate des Jahres gangbar. Seit dem achten Jahrhundert widmen sie sich der frommen Pflege und Rettung der Reisenden, deren Bewirtung jährlich 60 000 Franken kostet und unentgeltlich erfolgt. Die festen, steinernen Gebäude, in denen das Feuer des Herdes nie erlischt, können im Notfalle ein paar hundert Menschen beherbergen; ebenso ansehnlich sind die Speisevorräte des Klosters. Das eigentümlichste aber ist der stets gehandhabte Sicherheitdienst, den die weltberühmten Hunde wesentlich unterstützen. Jeden Tag gehen zwei Knechte des Klosters über die gefährlichsten Stellen des Passes, einer von der tiefsten Sennerei des Klosters hinauf ins Hospiz, ein andrer hinunter. Bei Unwetter oder Lawinenbrüchen wird die Zahl verdreifacht, und eine Anzahl von Geistlichen schließen sich den ›Suchern‹ an, die von den Hunden begleitet werden und mit Schaufeln, Stangen, Bahren, Sonden und Erfrischungen versehen sind. Jede verdächtige Spur wird unaufhörlich verfolgt, stets ertönen die Signale, die Hunde werden genau beobachtet. Diese sind sehr fein auf die menschliche Fährte dressiert und durchstreifen freiwillig oft tagelang alle Wege und Schluchten des Gebirges. Finden sie einen Erstarrten, so laufen sie auf dem kürzesten Wege pfeilschnell ins Kloster, bellen heftig und führen die stets bereiten Mönche dem Unglücklichen sicher zu. Treffen sie auf eine Lawine, so untersuchen sie mit der feinsten Witterung, ob sie nicht die Spur eines Menschen entdecken, und ist dies der Fall, machen sie sich sofort daran, den Verschütteten freizuscharren, wobei ihnen die starten Klauen und die große Körperkraft wohl zustatten kommen. Gelingt ihnen die Befreiung nicht, so holen sie im Hospiz Hilfe. Gewöhnlich führen sie am Hals ein Körbchen mit Stärkungsmitteln oder ein Fläschchen mit Wein, oft auf dem Rücken auch wollene Decken. Die Zahl der durch diese intelligenten Hunde Geretteten ist sehr groß und in den Annalen des Hospitiums gewissenhaft verzeichnet. Der berühmteste Hund der Rasse war ›Barry‹, das unermüdlich tätige und treue Tier, das in seinem Leben mehr als vierzig Menschen das Leben rettete. Sein Eifer war außerordentlich. Kündete sich auch nur von ferne Schneegestöber oder Nebel an, so hielt ihn nichts mehr im Kloster zurück. Rastlos suchend und bellend durchforschte er immer von neuem die gefahrvollsten Gegenden. Seine liebenswürdigste Tat während des zwölfjährigen Dienstes auf dem Hospiz wird wie folgt erzählt:

Er fand einst in einer eisigen Grotte ein halb erstarrtes, verirrtes Kind, das schon dem zum Tode führenden Schlafe anheimgefallen war. Sogleich leckte und wärmte er es mit der Zunge, bis es aufwachte; dann wußte er es durch Liebkosung zu bewegen, daß es sich auf seinen Rücken setzte und an seinem Halse sich festhielt. So kam er mit seiner Bürde triumphierend ins Kloster. Er ist im Museum von Bern aufgestellt.«

Scheitlin widmet diesem edlen Tiere folgende Zeilen:

»Der allervortrefflichste Hund, den wir kennen, war nicht derjenige, der die Wachmannschaft der Akropolis in Korinth aufgeweckt; nicht derjenige, der als Bezerillo Hunderte der nackten Amerikaner zerrissen; nicht der Hund des Henkers, der auf Befehl seines Herrn einen ängstlichen Reisenden zum Schutze durch den langen, finstern Wald begleitete; nicht Drydens ›Drache‹, der, sobald sein Herr ihm winkte, auf vier Banditen stürzte, etliche erwürgte und seinem Herrn das Leben rettete; nicht derjenige, der zu Hause anzeigte, des Müllers Kind sei in den Bach gefallen, noch der Hund in Warschau, der von der Brücke in den Strom hinabsprang und ein kleines Mädchen dem Tode in den Wellen entriß; nicht Aubrys, der wütend den Mörder seines Herrn packte und im Kampfe vor dem König zerrissen hätte; nicht Benvenuto Cellinis, der die Goldschmiede, als man Juwelen stehlen wollte, sogleich aufweckte: sondern Barry, der Heilige auf dem St. Bernhard! Ja, Barry, du höchster der Hunde, du höchstes der Tiere! Du warst ein großer, sinnvoller Menschenhund mit einer warmen Seele für Unglückliche. Du hast mehr als vierzig Menschen das Leben gerettet. Du zogst mit deinem Körbchen und Brot und einem Fläschlein süßer, stärkender Erquickung am Halse aus dem Kloster, in Schneegestöber und Tauwetter, Tag für Tag, zu suchen Verschneite, Lawinenbedeckte, sie hervorzuscharren oder im Falle der Unmöglichkeit schnell nach Hause zu rennen, damit die Klosterbrüder mit dir kommen mit Schaufeln und dir graben helfen. Du warst das Gegenteil von einem Totengräber, du machtest auferstehen. Du mußtest, wie ein feinfühlender Mensch, durch Mitgefühl belehren können; denn sonst hätte jenes hervorgegrabene Knäblein gewiß nicht gewagt, sich auf deinen Rücken zu setzen, damit du es in das freundliche Kloster trügest. Angelangt, zogst du an der Klingel der heiligen Pforte, auf daß du den barmherzigen Brüdern den köstlichen Findling übergeben könntest. Und als die süße Last dir abgenommen war, eiltest du sogleich aufs neue zum Suchen aus, auf und davon. Jedes Gelingen belehrte dich und machte dich froher und teilnehmender. Das ist der Segen der guten Tat, daß sie fortzeugend Gutes muß gebären. Aber wie sprachst du mit den Gefundenen? Wie flößtest du ihnen Mut und Trost ein? Ich würde dir die Sprache verliehen haben, damit mancher Mensch von dir hätte lernen können. Ja, du wartetest nicht, bis man dich suchen hieß, du erinnertest dich selbst an deine heilige Pflicht, wie ein frommer, Gott wohlgefälliger Mensch. Sowie du nur von fern die Ankunft von Nebel und Schneewetter sahst, eiltest du fort.

»So tatest du unermüdlich, ohne Dank zu wollen, 12 Jahre. Ich hatte die Ehre, auf dem Bernhard dich kennenzulernen. Ich zog den Hut, wie sich's gebührte, ehrerbietig vor dir ab. Du spieltest soeben mit deinen Kameraden, wie Tiger miteinander spielen. Ich wollte mich mit dir befreunden; aber du murrtest, denn du kanntest mich nicht. Ich aber kannte schon deinen Ruhm und deines Namens guten Klang. Wäre ich unglücklich gewesen, du würdest mich nicht angemurrt haben. Nun ist dein Körper ausgestopft im Museum zu Bern. Die Stadt tat wohl daran, daß sie dich, da du alt und schwach geworden und der Welt nicht mehr dienen konntest, ernährte, bis du starbst. Wer deinen Körper wohlausgestopft nun in Bern sieht, ziehe den Hut ab und kaufe dein Bild daselbst und hänge es in Rahmen und Glas an die Wände seines Zimmers, und kaufe dazu auch das Bild des zarten Knaben auf deinem Rücken, wie du mit ihm vor der Klosterpforte stehst und klingelst, und zeige es den Kindern und Schülern und sage: gehe hin und tue desgleichen, wie dieser barmherzige Samariter tat.«

Vorstehende Schilderung wird, wie ich aus Gründen der Sachlichkeit nicht verschweigen will, von manchen mit Eifer bekämpft, weil sie eine gewaltige Überschätzung der Leistungen der Bernhardinerhunde enthalten soll.

Ein Bruder vom Großen St. Bernhard verfolgt mit dem Hunde die Spur eines Verunglückten.

In der letzten Auflage von Brehms Tierleben wird dagegen ein Brief des Priors des Hospizes veröffentlicht, der die Angaben Tschudis bestätigt. Jetzt ist in dem Hospiz auf dem Großen St. Bernhard ein anderer Hund, der auf den Namen ›Türk‹ hört und beinahe die Großtaten Barrys, der mehr als 40 Menschen das Leben gerettet hat, erreicht. Auch sein Name hat guten Klang. Allein schon bis 1913 hat er 36 Menschen in schwerer Not Hilfe gebracht.