|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zu mächtig, ach! ihr himmlischen Höhen, zieht

Ihr mich empor; bei Stürmen, am heitren Tag

Fühl' ich verzehrend euch am Busen

Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte.

Das große, weltgeschichtliche Jahr 1870 hat den Deutschen auch den hundertjährigen Gedenktag jenes stillen, elegischen Sängers gebracht, dessen Schatten nur vor uns aufsteigt, wenn eine traumhafte, kampflose Ruhe uns an die Grenze der Menschheit, an die Region des Unbewußten führt, oder wenn wir über persönlichstem Geschick das allgemeine vergessen. Hölderlin ist kein Sänger für erregte Zeiten. Doch auch wenn die Weltgeschäfte wieder in ruhigen Geleisen gehen, wird sich um diesen edlen Geist immer nur eine kleine Gemeinde versammeln: denn er gehört zu den Einsamen, Tiefsinnigen, die man nicht nur empfinden, sondern auch begreifen muß. Seine Melodie ist ernst, ohne die gemeine Fröhlichkeit, ohne den herkömmlichen Schmerz, die man bei Lyrikern finden und genießen will; sein Glück wie sein Gram wächst aus Tiefen herauf, die für das Dasein so vieler Menschen weder Gutes noch Böses, weder Segnendes noch Trauriges bedeuten. Liebe, Freundschaft, Natur sollen nicht, wie bei Andern, seinem Leben eine Farbe leihen, sondern dessen Inhalt ausmachen; ein mystischer Drang, der in jeder einzelnen Erscheinung das All umfaßt, treibt ihn mit unaufhaltsamer Gewalt, sich jedem hohen Genuß wie einer Gottheit gleichsam hinzuopfern. In dem er so seine Jugendkraft verzehrt und in Glück und Unglück die tragische Auflösung seines Geistes vorbereitet, reist er einer hellseherischen Klarheit, einem weltdurchdringenden Tiefblick zu, die aus ihm einen lyrischen Philosophen ohnegleichen machen, aber auch einen Hörer fordern, der sich ihm mit ganzer Seele hinzugeben, an dem dämonischen Zauber seiner Gedankenwelt sich zu berauschen vermag.

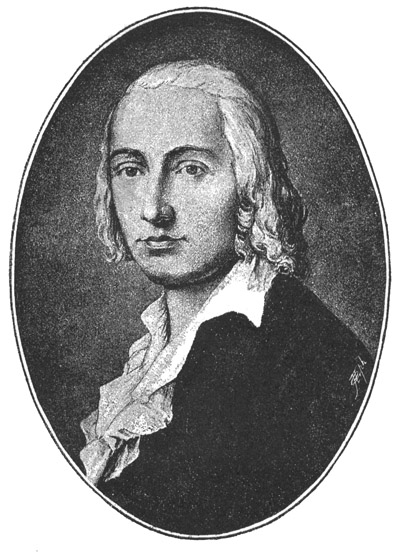

Hölderlin.

(1792)

Vielleicht ist es bei keinem Dichter so wünschenswert wie bei Hölderlin, einen Führer zu haben, der den geheimnisvollen Wegen dieses einsamen Menschen folgt und in seinen Dichtungen die Entwickelungsgeschichte seiner Seele wiederfindet. Denn seine Werke sind seine Biographie. Was er Eigenstes, Persönlichstes erlebt hat, steht – oft verborgen, verschleiert – in irgend einem dämmernden Winkel seiner Schöpfungen aufgestellt. Ja es ist wunderbar, wie sehr die Geschichte seines Ich den künstlerischen Aufbau seiner größeren Dichtungen beherrscht, zuweilen entstellt; wie sehr man dieser Wissenschaft bedarf, um nicht über der Ausartung des Ganzen den hohen lyrischen Wert des Einzelnen zu mißachten. Seit ich Hölderlin kenne, hab' ich mich immer gefragt, ob man es einem so schwer zugänglichen Genius nicht schuldig sei, gewissermaßen die Vermittelung zwischen ihm und dem Leser zu versuchen. Nicht durch die Schilderung seines einfachen Lebensganges: dafür ist längst durch Christoph Schwab, seinen Biographen, gesorgt; sondern indem man sich bemühte, den dunkeln Kern seines Wesens, der sein Schicksal war, in plastischer Deutlichkeit darzustellen. Doch da ich nun, in Hölderlins Gedächtnisjahr, diesen Versuch unternehme, fühle ich nur zu wohl, daß ein so mystischer Pantheismus wie der seinige, daß gewisse geheime Beziehungen der Menschenseele zum Weltgeist, des Ich zum All, sich besser nachempfinden als verdeutlichen lassen. »Mystisch« ist, was »die Lippen schließt«, was unaussprechlich ist. Wer aus der naiven Vereinzelung seines Ich nie herausgetreten, nie von dem Drang, sich dem Allgemeinen, dem Ideal, dem Göttlichen völlig hinzugeben, erfaßt worden ist, den wird auch kein Pfadfinder bis in die Dämmerung führen, in welcher Hölderlins Gesang laut vernehmbar und tief ergreifend erklingt. Wem aber von dieser höchsten Gabe des Menschen etwas verliehen worden, dem wird in Hölderlin eine der wundersamsten Erscheinungen und ein Dichter bekannt werden, der mit niemand als mit sich selbst zu vergleichen ist.

Das Land, das der deutschen Litteratur so viele Lyriker, so viele Philosophen zugebracht, das Land Württemberg ist auch das Geburtsland dieses philosophischen Lyrikers, dieses eigentlichsten Sängers der beseelten Natur. In Lauffen am Neckar, unweit Heilbronn, geboren, dann in Nürtingen, Denkendorf, Maulbronn, Tübingen durch die Schulen wandernd und so in der Anmut des Neckarlandes und seiner freundlichen Seitenthäler heranwachsend, erfüllte er sich von Jugend auf mit jenem innigen, dichtenden Naturgefühl, das, ein altes Erbteil der Deutschen, in ihm gleichsam seinen Priester und Seher finden sollte. Die deutsche Dichtung hatte schon seit Brockes und Haller, fast seit dem Anfang des Jahrhunderts begonnen, ein gewisses ehrbar befreundetes Verhältnis zur Natur zu pflegen. Geßner, Ewald von Kleist, Hölty, Matthisson, Voß und ihresgleichen setzten diese sanfte Freundschaft fort, steigerten sie, gaben ihr neue, herzlichere Töne, bis in Goethes »Werther« die ganze Kraft und Tiefe des Gefühls hervorbrach, das diese Andern nur zu ahnen vermocht hatten. Die Natur war nun auf einmal zur Schwester der Menschenseele gemacht. Berg, Fluß und Thal, der leuchtende Feuerball der Sonne, die »lieben Wolken«, die der Abendwind »am Himmel herüber wiegte«, das Schwirren und Weben der kleinen lebendigen Welt am Erdboden hin – alles bewegte den Sänger wie seinesgleichen. Das ganze »innere, glühende, heilige Leben der Natur« faßte er in sein Herz, fühlte sich in der überfließenden Fülle wie vergöttert. Die Welt um ihn her und der Himmel »ruhten in seiner Seele wie die Gestalt einer Geliebten«; tiefe Sehnsucht zog ihn, auf Vogelfittichen über dieses All dahinzuziehen, »aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken, einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt«.

Diese höchsten Momente innigster Gemeinschaft, die nur an den Grenzen der Menschheit ihre Marke findet, diese pantheistische Seligkeit, der Menschenbrust bisher unbekannt, war freilich ein gefährliches Geschenk: denn sie verlangte eine ungemessene Steigerung der Gefühle, eine Verfeinerung der Nervenkraft, die an den Wurzeln unseres Organismus rüttelt. In heiterer Freude mit der Natur zu leben, ihrem Geist mit sinnigem Verständnis nachzugehen, in sanfter Melancholie bei ihr Frieden zu suchen – das alles ist noch einfache Menschenart: der unbewußten Welt stellt sie ihr Bewußtsein gegenüber, leiht es ihr, nimmt es gefärbt, bereichert wieder zurück, um von neuem und um so eifriger mit sich selbst zu leben. Aber diese schwärmerische Versenkung in die Natur drängt gleichsam das einzelne Ich aus sich selbst heraus, um den Platz, den es einnahm, mit dem zerflatternden Bewußtsein des Allgemeinen zu füllen. Es ist wie ein Rausch des Geistes, der von den feinsten Säften und Kräften lebt; der sich nur auf Kosten des eigenen Daseins wiederholen kann, und der, wenn er je in einem Menschen andauern könnte, Selbstvernichtung bedeutet.

Vielleicht, daß ein Beispiel, vielmehr ein gedachter Fall diesen wundersamen »Rausch des Geistes« zu versinnlichen und zu erläutern vermag. Wenn sich ein Wesen unserer Art denken ließe, das bis zu voller Reife seiner Intelligenz und seines Körpers auszuwachsen im Stande wäre, ohne je die Welt sinnlich kennen zu lernen, – und dieser Mensch träte nun plötzlich aus seiner märchenhaften Abgeschlossenheit hervor und sähe den Tag, das Licht, den wundersamen Glanz, der vom Himmel her sich über die tausendfach gefärbten Erscheinungen der Erde verbreitet; oder den erschreckenden Zauber einer klaren Nacht, aus deren Gewölbe die unzähligen zitternden Sterne auf ihn niederstrahlen: so müßte der Eindruck auf ihn stärker sein, als unsere thätigste, glühendste Einbildungskraft es sich vorstellen kann. Die Wirklichkeit dieser Welt, von der er bisher nur hatte sagen hören – das ganze unausdenkbare, schauerlich rätselvolle Wunder, daß etwas ist, daß dieses Etwas das ebenso unausdenkbare All erfüllt, daß dieses All, oder doch ein Teil von ihm, sich in unserm Auge, unserer Seele spiegelt – diese plötzliche, ungeheure, furchtbar lebendige Erfahrung, über einen Geist herströmend, der die Reife hat, sie zu fassen, müßte ihn in eine Erregung, einen Rausch versetzen, den der gewöhnliche Mensch nur darum nicht kennen lernt, weil ihn das Wunder dieser Welt langsam an sich gewöhnt hat, eh' noch sein denkendes Bewußtsein erwachte. Wäre nun die Seele dieses Wesens vorbereitet genug, um zugleich auch die ganze Schönheit dieses uns sichtbaren Alls zu empfinden; die wunderbare Gewalt der Gegensätze von Tag und Nacht, Licht und Dämmerung, geformter Ruhe und fließender Bewegung; die geheimnisvolle Freundschaft und Feindschaft der Farben und Töne, den belebenden Hauch des Äthers, die unermeßliche, tausendförmige Fülle des sich regenden Lebens: so würde ihm das Gefühl dieser Welt so über dem Haupt zusammenschlagen, daß seinem wehrlosen Ich nur die Wahl bliebe, sich aufzulösen oder sich durch die Seligkeit anbetender Hingebung zu retten. Doch auch diese Seligkeit, wenn nicht die Gewöhnung sie abstumpfte, wenn sie dauernd über ihn mächtig bliebe, würde bald seine Vernichtung sein. Sie würde die Kraft seines Ich, seines Bewußtseins verzehren, das Gesetz des Organismus brechen, das diesen zu selbstwilliger Vereinzelung zwingt, und ihn in den Abgrund der Natur zurückzerren, wie sich eine aufgestiegene Luftblase im Element verliert.

Nun denke man sich das Märchen eines solchen Schicksals, vor dem unser langsames, dumpfes Werden uns sichert, gewissermaßen zur Wirklichkeit geworden in dem verfeinerten Organismus einer höchst empfindlichen, horchsamen, hellsichtigen Dichterseele, deren geheimnisvolle Kraft es ist, das unsichtbare Weben des Naturgeistes zu fühlen und das Wunder dieser Welt wie etwas eben Geborenes, Niegesehenes anzuschauen. Man denke sich diese beseligende Kraft, diese unmittelbare Kindschaft zur Weltseele, in einer träumerischen Jugend emporwachsend, im innigsten Verkehr mit der Natur genährt, in noch unbehülflichen Gesängen ausgesprochen; nicht, wie bei dem vielseitigen, starkgeistigen Goethe, mit dem Sturm und Drang der Jugend abgethan und zu ruhiger Naturbetrachtung verdichtet, sondern heranreifend als eigenste Frucht eines für sie geschaffenen Gemüts, von eifriger philosophischer Spekulation wissenschaftlich bestätigt, als Pantheismus zu heiliger Überzeugung geworden, durch den Tiefsinn einer feingemischten Denker- und Dichterkraft in »Morgenduft und Sonnenklarheit« gehüllt. Man denke sich endlich die natürlichen Wirkungen einer solchen Anlage und Entwickelung: die Richtung ins Einsame, die Abwendung von der in ewigem Streit und notwendiger Selbstsucht sich abmühenden Menschenwelt, das stille Gefühl, gleichsam ein Fremder zu sein; die scharfe, zitternde Empfindsamkeit gegen jede rauhe Berührung, die tiefe Sehnsucht, aus aller Bedrängnis, Unruhe, Not und Mühsal sich in den Frieden jener geheimnisvollen Gemeinschaft mit der Weltseele zu retten. Man stelle sich die unausbleiblichen Konflikte eines solchen Gemüts mit dem Weltgang vor: stärkster Drang, den Menschen sein Eigenstes als Dichter zu offenbaren, doch die Unfähigkeit, sich unter ihnen wahrhaft heimisch zu machen; ein Liebebedürfnis, das im Menschengebilde die höchste Offenbarung des Weltgeistes umfassen, anbeten möchte, und das schwere Blut, das sich in die tausend Widerwärtigkeiten der irdischen Einrichtung nicht zu finden weiß; feinste Empfänglichkeit für alles Reine, Ganze, in sich Vollendete, weil es ihm ein Spiegelbild des Unendlichen ist, und die stete Verletzung durch den Anblick des Stückwerks, der Scherben, in die die Ich-Welt zerfällt. Man nehme die »Pfeil' und Schleudern des Geschicks« hinzu, die keinem erspart bleiben, und gegen die ein so geheimnisvoll ernster, feingesponnener Geist sich schlecht zu wappnen vermag; man lasse eine höchste Schicksalsstunde, eine entscheidende Erfahrung in sein Leben treten, die das Innerste seiner Kraft entfaltet, seine Dichtergaben bis zu voller Reife durchglüht, alles Große und Verhängnisvolle in ihm auf die Spitze treibt, um ihn dann von dieser Höhe herab – naturnotwendig – in die Tiefe der Selbstverzehrung, der Erschöpfung, der Auflösung zu stürzen: so hat man die Erscheinung und das Schicksal Hölderlins, das sich, schmerzlich und erschütternd wie es ist, nach dem innersten Gesetz seines Organismus vollendet.

Nicht die äußern Ereignisse seines Lebens haben ihn zu dem gemacht, was er war; nicht die vaterlose Erziehung durch eine Mutter, die, wie es scheint, sich dieser Aufgabe ebenbürtig erwies, nicht die Enge der Verhältnisse – aus der so viele unserer größten Talente kraftvoll heraufwuchsen –, auch nicht die äußere Dürftigkeit, die ihn in abhängige Stellungen hineinzwang: denn bei normalerem Wachstum seiner Gaben hätte er, gleich hundert andern, diesen Zwang nur als Schule des Lebens benutzt und dann von sich abgeworfen. Auch nicht der Liebesschmerz um Diotima hat ihn wahnsinnig gemacht. Sein Schicksal war jenes tiefmystische Element, das nur in einem verhängnisvoll reizbaren Organismus wohnen kann; das ihn der Welt gleichsam gegenüberstellte, an seinen edelsten Lebenskräften sog und sie endlich verzehrte. Doch wie sehr es auch die Blüte, die Seligkeit seines Daseins war, wie es zugleich mit dieser Menschenknospe sich zu entfalten und ihr gleichsam ein geheimes zweites Leben zu verleihen begann, hat er als gereifter Dichter mit wunderbarer Kraft und Innigkeit auszusprechen gewußt. Wenn er die »freundlichen Götter« anredet – die belebenden Geister der Natur, die ewig wirkenden Kräfte – so redet er zu ihnen wie zu seinesgleichen: er fühlt sich ihnen fast verwandter als seinem eignen Geschlecht. »Euch kannt' ich besser«, sagt er in dem Fragment eines Gesangs, »als ich je die Menschen gekannt; ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie!« Und jene pantheistischen Freuden seiner werdenden Jugend schildert er im »Tod des Empedokles«, durch den Mund seines Helden das Allereigenste aussprechend:

– – O jene Zeit!

Ihr Liebeswonnen, da die Seele mir

Von Göttern, wie Endymion, geweckt,

Die kindlich schlummernde, sich öffnete,

Lebendig sie, die Immerjugendlichen,

Des Lebens große Genien

Erkannte. – Schöne

Sonne! Menschen hatten mich

Es nicht gelehrt, mich trieb mein eigen Herz

Unsterblich liebend zu Unsterblichen,

Zu dir, zu dir, ich konnte Göttlichers

Nicht finden, stilles Licht! Und so wie du

Das Leben nicht an deinem Tage sparst

Und sorgenfrei der goldnen Fülle dich

Entledigest, so gönnt' auch ich, der Deine,

Den Sterblichen die beste Seele gern,

Und furchtlos offen gab

Mein Herz, wie du, der ernsten

Erde sich,

Der schicksalsvollen, ihr in Jünglingsfreude

Das Leben so zu eignen bis zuletzt;

Ich sagt' ihr's oft in trauter Stunde zu,

Band so den teuren Todesbund mit ihr.

Da rauscht' es anders, denn zuvor, im Hain,

Und zärtlich tönten ihrer Berge Quellen –

All' deine Freuden, Erde! wahr, wie sie –

Und warm und voll – aus Müh' und Liebe reifen,

Sie alle gabst du mir. Und wenn ich oft

Auf stiller Bergeshöhe saß und staunend

Der Menschen Irrsal übersann,

Zu tief von deinen Wandlungen ergriffen,

Und nah mein eignes Welken ahnete,

Dann atmete der

Äther, so wie dir,

Mir heilend um die liebeswunde Brust,

Und, wie Gewölk der Flamme, löseten

Im hohen Blau die Sorgen mir sich auf.

Und in derselben Dichtung, an einer andern Stelle:

Ein Knabe war ich, wußte nicht, was mir

Ums Auge fremd am Tage sich bewegt',

Und wunderbar umfingen mir die großen

Gestalten dieser Welt, die freudigen,

Mein unerfahren schlummernd Herz im Busen.

Und staunend hört' ich oft die Wasser gehn,

Und sah die Sonne blühn, und sich an ihr

Den Jugendtag der stillen Erd' entzünden.

Da ward in mir Gesang, und helle ward

Mein dämmernd Herz im dichtenden Gebet, –

Wenn ich die Fremdlinge, die gegenwärt'gen,

Die Götter der Natur, mit Namen nannte,

Und mir der Geist im Wort, im Bilde sich,

Im seligen, des Lebens Rätsel löste.

So wuchs der Jüngling herauf, in der klösterlichen, aber gründlichen, gelehrten Zucht der schwäbischen Seminare zum Studenten gereift, durch idealische Freundschaften, dann durch die erste Liebe beglückt, an Klopstock, Ossian, Schiller, an die Klassiker des Altertums mit Begeisterung hingegeben, ernster und in sich gekehrter, als ihm frommen mochte, aber durch seine einnehmende Erscheinung, den sichtbaren Adel seiner Seele leicht die Menschen gewinnend. Schon seine körperliche Schönheit, von apollinischer Art, drückte aufs edelste die innere Stimmung aus und zog zu ihm hin; ein tiefes, glühendes, schönes Auge, ein reines Profil, eine hohe Stirn, für eine reiche Gedankenwelt gemacht, natürliche Grazie, und ein bescheidener, geistreicher, nachdenklicher Ausdruck, dessen stiller Gewalt sich nicht leicht jemand entzog.

Auf den Wunsch seiner Mutter, und gleichsam einem württembergischen Herkommen gemäß, hatte Hölderlin sich der theologischen Laufbahn zugewandt und trat als achtzehnjähriger Jüngling (1788) im schwarzen Gewand des »Stiftlers« in das berühmte Seminar zu Tübingen ein. Doch von einem andern Drang erfüllt, als sein Leben in einem schwäbischen Landpfarrer-Idyll vom Rocken zu spinnen, gab er sich seinen beiden Lehrmeisterinnen, der Philosophie und der Dichtung, hin, schloß einen poetischen Bund mit den jungen Lyrikern Neuffer und Magenau, philosophierte mit Schelling und Hegel, seinen aufstrebenden Genossen, entwickelte sich zu schneller Meisterschaft im Flötenspiel (unter Dülons Leitung), versuchte sein Herz an einer zweiten Liebe zu erwärmen, und stellte sich mit Jünglingsfeuer auf die Seite der großen Revolutionen, die gleichzeitig in Deutschland und in Frankreich – hier im Staat, dort in der Wissenschaft – während seiner Studienjahre sich vollzogen. Im Jahre 1787 war (sechs Jahre nach der »Kritik der reinen Vernunft«) Kants »Kritik der praktischen Vernunft« erschienen, 1790 folgte die »Kritik der Urteilskraft«; 1792 trat Fichte mit seiner »Kritik aller Offenbarung« hervor. Um dieselbe Zeit brach in Frankreich das Königtum zusammen, die Proklamierung der »Menschenrechte« schien ein neues Zeitalter zu verkündigen, und Hölderlin, ein »Jakobiner« wie Hegel, umjubelte den Freiheitsbaum, der 1793, am Geburtstag der französischen Republik, auf dem tübinger Marktplatz in die schwäbischen Lüfte stieg. Dennoch würde man irren, wenn man in dieser Begeisterung des jungen »Stiftlers« eine tiefere, bleibende Geistesrichtung suchen wollte. Die langatmigen Hymnen, in denen er um diese Zeit die Freiheit, die Menschheit, den Genius der Jugend besang und sich in der Machtsphäre der Schillerschen Muse, in nachempfundener glänzender Rhetorik bewegte, waren nicht der eigentliche Inhalt seiner Seele. Auch die Kantische Philosophie, so eifrig er sich die Ideenwelt von ihr reinigen ließ und neben dem frühreifen Schelling für einen ihrer hingebendsten Anhänger galt, konnte ihn nicht dauernd beherrschen. Ihn zog es auf allen Wegen zur Natur zurück: in dem stillen, träumerischen Leben mit ihr, im Studium der Alten, des Spinoza – auf den ihn Jacobi geführt hatte – wuchs sein Pantheismus groß, sein mystisch hervorquellender und wissenschaftlich sich erhärtender Glaube an das »Eins in Allem«, das aus dem Frieden seines reinen Seins durch den weltbildenden »Zwist der Elemente«, durch das Ineinanderwirken von »Liebe« und »Streit« in ewiger Bewegung aus sich hervorgeht und zu sich zurückkehrt; – oder, wie er es später einmal gegen seinen Bruder ausdrückt: »Alles unendliche Einigkeit, aber in diesem allem ein vorzüglich Einiges und Einigendes, das, an sich, kein Ich ist, und dieses sei unter uns Gott!« Jedes Einzelne, jedes Ich sah er im innigsten Zusammenhang mit dem All, »und wie die beiden nur ein lebendiges Ganzes ausmachen, das zwar durch und durch individualisiert ist und aus lauter selbständigen, aber ebenso innig und ewig verbundenen Teilen besteht«. So erschien es ihm denn als der Menschen Bestimmung, »den ewigen Vollendungsgang der Natur zu beschleunigen«, »das Leben der Natur zu vervielfältigen, zu sondern, zu mischen, zu trennen, zu binden«; er sah »alle die irrenden Ströme der menschlichen Thätigkeit in den Ocean der Natur laufen, so wie sie von ihm ausgehen«. Und hier erfüllte sich ihm der edle Beruf der Bildnerinnen der Menschheit, der Philosophie, der Kunst, der Religion. Diesen Weg in das Meer des All, »den die Menschen größtenteils blindlings, oft mit Unmut und Widerwillen, und nur zu oft auf gemeine, unedele Art gehen, diesen Weg ihnen zu zeigen, daß sie ihn mit offenen Augen und mit Freudigkeit und Adel gehen«, das erschien ihm als das gemeinsame Geschäft jener idealen Thätigkeiten. Auch sie wachsen ja aus jenem Triebe hervor, die Natur zu befördern, zu verarbeiten, zu entwickeln, zu vervollkommnen. Die Philosophie »bringt diesen Trieb zum Bewußtsein, zeigt ihm sein unendliches Objekt im Ideal, und stärkt und läutert ihn durch dieses; die schöne Kunst stellt jenem Triebe sein unendliches Objekt in einem lebendigen Bilde, in einer angeschauten höhern Welt dar; und die Religion lehrt ihn jene höhere Welt gerade da, wo er sie sucht und schaffen will, d. h. in der Natur, in seiner eigenen und in der rings umgebenden Welt, wie eine verborgene Anlage, wie einen Geist, der entfaltet sein will, ahnen und glauben.«

So steht der Mensch mit seinem ordnenden Bewußtsein in der unbewußten, unendlich geteilten und doch in sich einigen Welt, ihr überlegen und ihr dahingegeben, ein Ganzes für sich und doch ein Nichts ohne sie: der tiefe, unlösbare Zusammenhang zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich, dem Einzelnen und dem Ganzen, bildet das All. »Es ist die erste Bedingung alles Lebens und aller Organisation, daß keine Kraft monarchisch ist im Himmel und auf Erden. Die absolute Monarchie hebt sich überall selbst auf, denn sie ist objektlos; ... Alles greift ineinander und leidet, so wie es thätig ist.« Dies sagt die Erkenntnis; – doch die Kraft des mystischen Gefühls belebt nun erst dieses »Ein und All«. Die Seele der Welt, in den schaffenden Elementen ausgebreitet, in Licht und Äther, Wasser und Erdreich das horchende Ich umwebend, legt sich ihm geheimnisvoll ans Herz. Sinne und Geist zugleich überwältigend, im Bewußtsein des Ich sich gleichsam eine Stätte grabend, wo sie sich in sich selbst erfassen kann, enthüllt sie ihm das Wunder ihrer ewigen Harmonie mitten im ewigen Streit und erweckt ihm die Sehnsucht, in die Stille jener Harmonie zurückzufließen.

Diese Welt des Gemüts, dieses Reich der Erkenntnis thun sich dem strebenden Hölderlin zwar nicht auf einmal auf: was ich hier davon zusammenzufassen suche, sind die Resultate seiner reifen Zeit, in gelegentlichen Andeutungen auftauchend oder aus mystisch-poetischer Bildersprache zu erraten, nirgends als ein System auseinandergelegt. Als er Tübingen nach vollendeten Studien – im Herbst 1793 – verließ, war er noch in jugendlicher Unklarheit über die Welt und sich, suchend und unbefriedigt; das Original zu dem Helden seines schon in Tübingen begonnenen Romans »Hyperion«, dessen erstes Fragment ein Jahr später in Schiller's neuer »Thalia« erschien. In diesem Fragment strömt er in lyrischer, rhythmisch gesteigerter Prosa die Leiden seiner eigenen Jugend aus: die Enttäuschung der Liebe (da er nicht sein Mädchen, sondern sein Ideal geliebt hatte), das schwere Blut, das ihn so mutlos machte, die tiefe Empfindlichkeit, – und das Auf- und Niederschwanken zwischen poetischer Traumseligkeit und philosophischem Wahrheitsdurst, das ihn nicht zu sich selber kommen ließ. »Noch ahn' ich, ohne zu finden«, seufzt Hyperion am Schluß. »Ich weiß nicht, wie mir geschieht, wenn ich sie ansehe, diese unergründliche Natur; aber es sind heilige, selige Thränen, die ich weine vor der verschleierten Geliebten. Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn der leise geheimnisvolle Hauch des Abends mich anweht. Verloren ins weite Blau, blick' ich oft hinauf an den Äther, und hinein ins heilige Meer, und mir wird, als schlösse sich die Pforte des Unsichtbaren mir auf und ich verginge mit allem, was um mich ist, bis ein Rauschen im Gesträuche mich aufweckt aus dem seligen Tode, und mich wider Willen zurückruft auf die Stelle, wovon ich ausging. Meinem Herzen ist wohl in dieser Dämmerung. Ist sie unser Element, diese Dämmerung? Warum kann ich nicht ruhen darinnen? ... Aber ich kann nicht! ich soll nicht! Es muß heraus, das große Geheimnis, das mir das Leben giebt oder den Tod.«

Ehe dieses ahnungsvolle Verlangen sich ihm erfüllen und sein Geist durch tiefste Freuden und Schmerzen der ihn verzehrenden Klarheit zureifen sollte, teilte er das Los aller Werdenden, mitten unter den Gewordenen sich seinen Weg zu suchen, an sich zu bilden und bilden zu lassen, und jene sonderbare Mischung von unbegrenztem Selbstvertrauen und tiefgefühlter Unzulänglichkeit zu ertragen, die der aufstrebenden Jugend eigen ist. Hölderlin, dessen Gemüt die Hornhaut fehlte, die zum Siegfried macht, trug diese Werdezeit schwer. Das Schicksal schien ihn mehr als andere zu begünstigen: es ließ ihn seinen ersten Versuch als Hofmeister – wozu seine theologische Laufbahn ihn bestimmte – im Hause einer unserer bedeutendsten Frauen, der Charlotte von Kalb, machen, die dem anziehenden Jüngling herzliche Teilnahme schenkte und ihn auf jede Art zu fördern bemüht war. Es führte ihn nach Jena und Weimar, in Schillers Kreis, den er schon in Württemberg kennen gelernt, der ihn an sich zog, ihn bald »seinen liebsten Schwaben« nannte, das noch unfertige Dichtertalent durch Rat und Hülfe zu entfalten suchte. Es gab ihm Gelegenheit, sich an Fichte, Herder und Goethe anzuschließen und in der geistigsten Atmosphäre der Welt zu erproben, was er aus sich machen könnte. Doch die Ungenügsamkeit, die seiner ins All strebenden Seele angeschaffen war, verließ ihn auch unter den günstigsten Umgebungen nicht. Aus dem Hause der Frau von Kalb treibt ihn der Unmut fort, als Erzieher wenig zu leisten und in seiner Selbstbildung sich gehemmt zu sehen; aus Jena, wo er dann als Schüler Fichtes, als Dichter und Philosoph für sich selber lebt, bannt ihn nicht bloß die äußere Not, auch der Unfrieden seines Ehrgeizes hinweg. Er fühlt sich vor Schiller, dem er sein ganzes leidenschaftliches Herz ergeben hat, zu klein; die Gegenwart dieses Größeren »nimmt ihm die Ruhe«; aus der Ferne, nachdem er in die Heimat zurückgegangen, bekennt er: »Ich war immer in Versuchung, Sie zu sehen, und sah Sie immer nur, um zu fühlen, daß ich Ihnen nichts sein konnte.« Und noch später (in der Frankfurter Zeit) fügt er das sonderbare, fast rührende Geständnis hinzu: »... Aber glauben Sie, daß ich denn doch mir sagen muß, daß Ihre Nähe mir nicht erlaubt ist? Sie beleben mich zu sehr, wenn ich um Sie bin. Ich weiß es noch ganz gut, wie Ihre Gegenwart mich immer entzündete, daß ich den ganzen andern Tag zu keinem Gedanken kommen konnte. So lang' ich vor Ihnen war, war mir das Herz fast zu klein, und wenn ich weg war, konnt' ich es gar nicht mehr zusammenhalten. Ich bin vor Ihnen wie eine Pflanze, die man erst in den Boden gesetzt hat. Man muß sie zudecken um Mittag.« Und so bleibt ihm auch in der Entfernung, bei einer Anhänglichkeit voll des edelsten Gefühls, der Schmerz »eines geheimen Kampfes mit Schillers Genius, um seine Freiheit gegen ihn zu retten«.

Als er Jena verließ und zunächst in die Heimat, nach Nürtingen, zurückkehrte, war er 25 Jahre alt; schon tief zu Boden gedrückt durch das Bewußtsein, daß er noch nichts erreicht hatte, sich einem »alten Blumenstock« vergleichend, »der schon einmal mit Grund und Scherben auf die Straße gestürzt ist, und seine Sprößlinge verloren und seine Wurzel verletzt hat«. So verlebt er das Jahr, in der Stille des mütterlichen Hauses mit seinem innern Prozeß und dem »Hyperion« beschäftigt, oder auf kleinen Ausflügen die alten Freundschaften auffrischend; so tritt er endlich am Anfang des folgenden Jahres – im Januar 1796 – in das verhängnisvolle neue Leben ein, ahnungslos, wie viel Glück und Unglück er hier finden sollte. Einer seiner Jugendfreunde, Sinclair, in hessen-homburgischen Diensten, hatte ihm eine neue Hofmeisterstelle in einem angesehenen Hause zu Frankfurt am Main verschafft, in der Familie des Kaufmanns Gontard, der sich fast zehn Jahre früher mit der Hamburgerin Susette Borkenstein verheiratet hatte und drei Kinder von ihr besaß. Die schöne Frau, von außerordentlicher Anmut der Gestalt und ungewöhnlich edler Bildung des Gesichts wie der darin wohnenden Seele, unzweifelhaft reichbegabt, ein echtes Kind ihrer schwärmerisch strebenden, nach harmonischer Vollendung des Menschen ringenden Zeit, zartfühlend und leichtbeweglich, in ihrer Ehe geistig einsam, da der Gatte nur für sein kaufmännisches Geschäft und für oberflächliche Zerstreuungen lebte, – diese in jedem Sinne anziehende Frau stand damals noch in der Blüte ihrer Jugend, vielleicht Hölderlin an Jahren gleich, wenn auch an Erfahrung und Fähigkeit, das Leben zu führen, ungleich gereifter als er. Das Zusammentreffen dieser beiden Menschen durfte wohl für das Schicksal ihrer Gemüter verhängnisvoll sein: beide vom Bedürfnis eines idealern Daseins erfüllt, beide unbefriedigt, beide in der Liebe zur Natur, in der Richtung auf ästhetische Erscheinung und Form, in Zartheit der Empfindung verwandt, und selbst durch gleichartige Schönheit wie für einander bestimmt. Indem Hölderlin in diese Sphäre hineintrat, sollte sich wunderbarerweise für ihn erfüllen, was in allen Liebesträumen seiner Jugend gestaltlos ihm vorgeschwebt, was er in Melite, der Heldin seines »Hyperion«, aufs überschwänglichste zu schildern versucht hatte: die Zusammenfassung der Weltschönheit in Einer Gestalt, die das »Eins in Allem« in das »Alles in Einem« umkehrt und seinen pantheistischen Drang, in den Schoß der Weltseele zurückzusinken, in seliger Befriedigung des Ich verflattern läßt. Denn dieses Ich ist nun nicht mehr mit sich selbst allein: dem schönen Du, das die Harmonie des Weltalls in sich widerspiegelt, giebt es sich in reinstem Glück zum Opfer hin, empfängt das Höchste zurück, und in dieser liebenden Vereinigung sieht er das Geheimnis des Weltzusammenhangs erfüllt und vollendet.

»Ich wollt', es ginge Dir wie mir«, schreibt er im Juni (1796) an seinen Jugendfreund Neuffer, das Siegel brechend, das dem in sich gekehrten, verschwiegenen Menschen bis dahin die Lippen schloß. »Ich bin in einer neuen Welt. Ich konnte sonst wohl glauben, ich wisse, was schön und gut sei, aber seit ich's sehe, möcht' ich lachen über all mein Wissen. Lieber Freund! es gibt ein Wesen auf der Welt, worin mein Geist Jahrtausende verweilen kann und wird, und dann noch sehen, wie schülerhaft all unser Denken und Verstehen vor der Natur sich gegenüber befindet. Lieblichkeit und Hoheit, und Ruh' und Leben, und Geist und Gemüt und Gestalt ist Ein seliges Eins in diesem Wesen. Du kannst mir glauben, auf mein Wort, daß selten so etwas geahndet, und schwerlich wieder gefunden wird in dieser Welt ... Ich habe Augenblicke, wo all meine alten Sorgen mir so durchaus thöricht erscheinen, so unbegreiflich wie den Kindern. Es ist auch wirklich oft unmöglich, vor ihr an etwas Sterbliches zu denken, und eben deswegen läßt so wenig sich von ihr sagen. ... Könnt' ich ans Herz Dich drücken! Das wäre jetzt die wahre Sprache für Dich und mich!« Und acht Monate später (im Februar 1797): »Ich habe eine Welt von Freude umschifft, seit wir uns nicht mehr schrieben. Ich hätte dir gerne indes von mir erzählt, wenn ich jemals stillgestanden wäre und zurückgesehen hätte. Die Woge trug mich fort, mein ganzes Wesen war immer zu sehr im Leben, um über sich nachzudenken. Und noch ist es so! noch bin ich immer glücklich wie im ersten Moment. Es ist eine ewige, fröhliche, heilige Freundschaft mit einem Wesen, das sich recht in dies arme, geist- und ordnungslose Jahrhundert verirrt hat! Mein Schönheitssinn ist nun vor Störung sicher. Er orientiert sich ewig an diesem Madonnenkopfe. Mein Verstand geht in die Schule bei ihr, und mein uneinig Gemüt besänftigt, erheitert sich täglich in ihrem genügsamen Frieden. Ich sage Dir, lieber Neuffer! ich bin auf dem Wege, ein recht guter Knabe zu werden ... Ich dichte wenig und philosophiere beinahe gar nicht mehr. Aber was ich dichte, hat mehr Leben und Form; meine Phantasie ist williger, die Gestalten der Welt in sich aufzunehmen, mein Herz ist voll von Lust; und wenn das heilige Schicksal mir mein glücklich Leben erhält, so hoff' ich künftig mehr zu thun als bisher.

»Ich denke mir wohl, lieber Bruder! daß Du begierig sein wirst, umständlicher von meinem Glücke mich sprechen zu hören. Aber ich darf nicht! ... Es ist auch immer ein Tod für unsere stille Seligkeit, wenn sie zur Sprache werden muß. Ich gehe lieber so hin in fröhlichem, schönem Frieden wie ein Kind, ohne zu überrechnen, was ich habe und bin, denn was ich habe, faßt ja doch kein Gedanke ganz. Nur ihr Bild möcht' ich Dir zeigen, und so brauchte es keine Worte mehr! Sie ist schön wie Engel. Ein zartes, geistiges, himmlisch reizendes Gesicht. Ach! ich könnte ein Jahrtausend lang in seliger Betrachtung mich und alles vergessen, bei ihr, so unerschöpflich reich ist diese anspruchslose stille Seele in diesem Bilde! Majestät und Zärtlichkeit, und Fröhlichkeit und Ernst, und süßes Spiel und hohe Trauer und Leben und Geist, alles ist in und an ihr zu Einem göttlichen Ganzen vereint. Gute Nacht, mein Teurer! »Wen die Götter lieben, dem wird große Freude, großes Leid zu teil.« Auf dem Bache zu schiffen ist keine Kunst. Aber wenn unser Herz und unser Schicksal in den Meeresgrund hinab und an den Himmel hinauf uns wirft, das bildet den Steuermann.«

Den innigen Zusammenhang dieser beiden Menschen zu vollenden, hatte der Krieg, der im Sommer 1796 vom Rhein her die Frankfurter Gegend zu überschwemmen drohte, ihn gleichsam zum eigentlichsten Gefährten ihres Lebens gemacht: er geleitete sie auf ihrer Flucht, während Gontard allein in Frankfurt zurückblieb, zog mit ihr und den Kindern nach Kassel, nach Driburg, und kehrte erst im Spätjahr mit ihnen in ihr Haus zurück. In dieser Zeit scheint die Wärme des Gefühls sich entwickelt zu haben, das als ideale Freundschaft begann, in stiller Unaufhaltsamkeit zur Liebe wuchs, bis es ihm und ihr den Abgrund zeigte, der entweder ihr sittliches Dasein oder ihr Glück verschlang. Wie das alles sich entwickelte, wie weit – bei aller Reinheit der Gesinnung – sie doch die Leidenschaft führte, darüber klären uns keine unmittelbaren Zeugnisse auf; nur seine Dichtungen lassen uns den Schleier lüften und die Stärke, die Kämpfe und den sittlichen Heroismus dieser Liebe ermessen. Im »Hyperion«, den Hölderlin neu zu schreiben begonnen und statt eines wirklichen Romans als ein Gemälde seiner Seele mit lyrischem Ungestüm entworfen hatte, liegt die Geschichte der Frankfurter Zeit klar vor unsern Augen; die Heldin Melite der ersten Konception hat sich in Diotima verwandelt, Diotima ist die geliebte Frau, die er fortan nur unter diesem Namen besingt, und unter dem durchsichtigen Gewande der Dichtung enthüllt sich, was er erlebt, während er's erlebt, wie in einem Tagebuch, das vor dem Auge der Neugier offen daliegt, doch seinen eigentlichen Inhalt durch Geheimschrift zu verbergen sucht. Ja so sehr ist dieses Buch zum Gefäß seiner persönlichen Schicksale geworden, daß man es nur verstehen und genießen kann, wenn man dies weiß. Das Verhältnis des Hyperion zur Diotima, die Schmerzen, die Kämpfe, endlich die gewaltsame Auflösung, sind sonderbar, unbegründet, scheinen launische Willkür des Dichters zu sein, wenn man sich nicht diesen unschuldigen Herzensbund eines reinen Jünglings und eines freien Mädchens in das verderbliche Verhältnis umwandelt, das eine verheiratete Frau mit dem Erzieher ihrer Kinder verbindet. Um dies zu schildern, subjektiv leidenschaftlich auszuströmen, zwingt der Dichter seinen Gestalten fremdes Leben auf, erfindet ihnen Konflikte, die der einfachen Empfindung widerstreiten, und entstellt so sein Kunstwerk, um uns ein wundersames Denkmal seines Innern zu lassen.

Diotima

Was die Liebe zu Diotima ihm bedeutete, spricht sein Ebenbild Hyperion an hundert Stellen in Freuden und Schmerzen aus; er schildert mit lyrischer Gewalt, wie diese schönste Offenbarung der Natur seinem Herzen erschien. »Ich hab' es einmal gesehen, das Einzige, das meine Seele suchte, und die Vollendung, die wir über die Sterne hinauf entfernen, die wir hinausschieben bis an's Ende der Zeit, die hab' ich gegenwärtig gefühlt. Es war da, das Höchste, in diesem Kreise der Menschennatur und der Dinge war es da!« – »Ich brauche die Götter und die Menschen nicht mehr. Ich weiß, der Himmel ist ausgestorben, entvölkert, und die Erde, die einst überfloß von schönem, menschlichem Leben, ist fast wie ein Ameisenhaufe geworden. Aber noch giebt es eine Stelle, wo der alte Himmel und die alte Erde mir lacht. Denn alle Götter des Himmels und alle göttlichen Menschen der Erde vergess' ich in dir. Was kümmert mich der Schiffbruch der Welt, ich weiß von nichts als meiner seligen Insel.« ... »Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen thaten und dachten, gegen einen Augenblick der Liebe? Es ist aber auch das Gelungenste, Göttlichschönste in der Natur! Dahin führen alle Stufen auf der Schwelle des Lebens. Daher kommen wir, dahin gehen wir.« ... »Nur ihren Gesang sollt' ich vergessen, nur diese Seelentöne sollten nimmer wiederkehren in meinen unaufhörlichen Träumen. Nur wenn sie sang, erkannte man die liebende Schweigende, die so ungern sich zur Sprache verstand ... Tausendmal hab' ich es ihr und mir gesagt: das Schönste ist auch das Heiligste. Und so war alles an ihr. Wie ihr Gesang, so auch ihr Leben. Unter den Blumen war ihr Herz zu Hause, als wär' es eine von ihnen. Sie nannte sie alle mit Namen, schuf ihnen aus Liebe neue, schönere, und wußte genau die fröhlichste Lebenszeit von jeder. Wie eine Schwester, wenn aus jeder Ecke ein Geliebtes ihr entgegenkommt, und jedes gern zuerst gegrüßt sein möchte, so war das stille Wesen mit Aug' und Hand beschäftigt, selig zerstreut, wenn auf der Wiese wir gingen, oder im Walde. Und das war so ganz nicht angenommen, angebildet, das war so mit ihr aufgewachsen ... Sie schien immer so wenig zu sagen, und sagte so viel ... So bedürfnislos, so göttlich-genügsam hab' ich nichts gekannt. Wie die Woge des Oceans das Gestade seliger Inseln, so umflutete mein ruheloses Herz ihren Frieden. Ich hatt' ihr nichts zu geben als ein Gemüt voll wilder Widersprüche, voll blutender Erinnerungen, nichts hatt' ich ihr zu geben als meine grenzenlose Liebe mit ihren tausend Sorgen, ihren tausend tobenden Hoffnungen; sie aber stand vor mir in wandelloser Schönheit, mühelos, in lächelnder Vollendung da, und alles Sehnen, alles Träumen der Sterblichkeit, ach! alles, was in goldenen Morgenstunden von höhern Regionen der Genius weissagt, es war alles in dieser einen stillen Seele erfüllt.« Und, wie er in einer andern, spätern Dichtung (»Emilie vor ihrem Brauttag«) den Liebenden zur Geliebten sagen läßt, indem er wieder sein eigenes Glück und Schicksal schildert:

... Und wenn das Urbild, das, wie Morgenlicht,

Mir aus des Lebens dunkler Woge stieg,

Das Himmlische, mir schwindet, seh' ich dich,

Und, eine schöne Götterbotin, mahnst

Du lächelnd mich an meinen Phöbus wieder;

Und wenn ich zürne, sänftigest du mich.

Dein Schüler bin ich dann und lausch' und lerne.

Von deinem Munde nehm' ich, Zauberin,

Des Überredens süße Gabe mir,

Daß sie die Geister freundlich mir bezwingt;

Und wenn ich ferne war von dir, und wund

Und müd' dir wiederkehre, heilst du mich,

Und singst in Ruhe mich, du holde Muse!

Daß eine Liebe, eine Anbetung von so überfließender, geheimnisvoller, grenzenloser Art das Gemüt einer tieffühlenden und liebebedürftigen Frau überwältigen mußte, begreift sich so leicht, daß es keines Wortes darüber bedarf. Wie es ihrem Herzen erging, hat Hölderlin ohne Zweifel in den Bekenntnissen der Diotima geschildert, die er sie an den geliebten Hyperion schreiben läßt: »Ich fand Dich wie Du bist ... Unaussprechlich zog die zarte Seele mich an, und kindisch furchtlos spielt' ich um Deine gefährliche Flamme. – Die schönen Freuden unserer Liebe sänftigten Dich; böser Mann! nur, um Dich wilder zu machen. Sie besänftigten, sie trösteten auch mich, sie machten mich vergessen, daß Du im Grunde trostlos warst, und daß auch ich nicht fern war, es zu werden, seit ich Dir in Dein geliebtes Herz sah ... Ein Wesen voll geheimer Gewalt, voll tiefer unentwickelter Bedeutung, ein einzig hoffnungsvoller Jüngling schienst Du mir. Zu wem so laut das Schicksal spricht, der darf auch lauter sprechen mit dem Schicksal, sagt' ich mir; je unergründlicher er leidet, um so unergründlich mächtiger ist er. Von Dir, von Dir nur hofft' ich alle Genesung ... Hyperion! Hyperion! hast Du nicht mich, die Unwürdige, zur Muse gemacht?« – Und Hyperion schreibt: »War sie nicht mein, ihr Schwestern des Schicksals, war sie nicht mein? Die reinen Quellen fordr' ich auf zu Zeugen, und die unschuldigen Bäume, die uns belauschten, und das Tageslicht und den Äther! war sie nicht mein? vereint mit mir in allen Tönen des Lebens? Wo ist das Wesen, das, wie meines, sie erkannte? in welchem Spiegel sammelten sich, so wie in mir, die Strahlen dieses Lichts? erschrak sie freudig nicht vor ihrer eigenen Herrlichkeit, da sie zuerst in meiner Freude sich gewahr ward? Ach! wo ist das Herz, das so, wie meines, überall ihr nah war, so, wie meines, sie erfüllte und von ihr erfüllt war, das so einzig da war, ihres zu umfangen, wie die Wimper für das Auge da ist.« ... »Eh' es eines von uns beiden wußte, gehörten wir uns an. Wenn ich so mit allen Huldigungen des Lebens, selig überwunden, vor ihr stand, und schwieg, und all mein Leben sich hingab in den Strahlen des Auges, das sie nur sah, nur sie umfaßte, und sie dann wieder zärtlich zweifelnd mich betrachtete, und nicht wußte, wo ich war mit meinen Gedanken; wenn ich oft, begraben in Lust und Schönheit, bei einem reizenden Geschäfte sie belauschte, und um die leiseste Bewegung, wie die Biene um die schwanken Zweige, meine Seele schweift' und flog, und wenn sie dann in friedlichen Gedanken gegen mich sich wandt', und, überrascht von meiner Freude, meine Freude sich verbergen mußte, und bei der lieben Arbeit ihre Ruhe wieder sucht' und fand – Wenn sie, wunderbar allwissend, jeden Wohlklang, jeden Mißlaut in der Tiefe meines Wesens, im Momente, da er begann, noch eh' ich selbst ihn wahrnahm, mir enthüllte, wenn sie jeden Schatten eines Wölkchens auf der Stirne, jeden Schatten einer Wehmut, eines Stolzes auf der Lippe, jeden Funken mir im Auge sah', wenn sie die Ebb' und Flut des Herzens mir behorcht' und sorgsam trübe Stunden ahnete, indes mein Geist zu unenthaltsam, zu verschwenderisch im üppigen Gespräche sich verzehrte; wenn das liebe Wesen, treuer wie ein Spiegel, jeden Wechsel meiner Wange mir verriet, und oft in freundlichen Bekümmernissen über mein unstet Wesen mich ermahnt' und strafte wie ein teueres Kind – Ach! da Du einst mir sagtest, es sei Dir jetzt, als wär' ich auch von jeher dagewesen. Gehörten wir da nicht längst uns an?« ... »Ja! ja! ich bin vorausbezahlt, ich habe gelebt. Mehr Freude könnt' ein Gott ertragen, aber ich nicht.«

In diesen Tagen des Glücks regten sich alle seine Kräfte. Er entfaltete nun endlich seine dichterische Eigenart, wie sie sich zunächst in den kleinen lyrischen Diotima-Gedichten, im Verzicht auf den Reim, in der vollendeten Bemeisterung der antiken Versmaße verkündigt; bildete im »Hyperion« die leidenschaftliche, nur allzu eintönig fließende Melodie seiner rhythmischen Prosa aus, versuchte auch ein Trauerspiel »Agis« zu schreiben, und rang zugleich in Studien der verschiedensten Art, philosophischen, botanischen, mathematischen, juristischen, nach einer Vielseitigkeit, die ihm für die Bewährung und Vertiefung seines dichterischen Talents notwendig erschien. Er nahm sein Flötenspiel wieder auf, als die natürlichste Begleitung zu der Melodie der Liebe, in der er lebte; er fand an Hegel, der im Januar 1797 gleichfalls als Hofmeister nach Frankfurt kam und damals auf seine Weise in verwandten Ideenwelten lebte, den wohlthätigsten Umgang: die Ergänzung seiner tiefbewegten Subjektivität durch einen der »ruhigen Verstandesmenschen, bei denen man sich so gut orientieren kann, wenn man nicht recht weiß, in welchem Falle man mit sich und der Welt begriffen ist.« Um Ostern 1797 war endlich der erste Band des »Hyperion« im Cotta'schen Verlag (durch Schillers Vermittelung) erschienen. Sein dichterischer Wettlauf mit den Meistern war begonnen; größere und reifere Werke schwebten ihn: vor, und aus so vielen Andeutungen jenes »Romans« wird es offenbar, wie leidenschaftlich sein Ehrgeiz durch die hohen Erwartungen gesteigert ward, die die geliebte Diotima von seinem Genius hegte.

Doch es kam die Zeit, die mit Naturnotwendigkeit kommen mußte: die Zeit, wo sein vergiftetes Glück sich in sich selbst verzehrte. Wie hoch und rein er auch fühlen mochte, die Liebe verlangt Besitz; und seine Leidenschaft mußte sich endlich bekennen, daß sie hoffnungslos war, daß Diotima einem andern gehörte. Er mußte sehen, wie sie unter diesem Bewußtsein litt, wie sie sich dem Verderben zu entwinden strebte, das doch zugleich das höchste Glück ihres Lebens war. Mit dem Gatten verband sie nichts als ihr Wort, und daß sie ihm die Kinder gegeben hatte, die den Friedensstörer in ihr Haus geführt. Vor diesem unwürdigen Besitzer zurückzutreten, die, wie es scheint, rohe und niedrige Art dieses Mannes in Diotimas Sphäre herrschen zu sehen, seine eigene Abhängigkeit demütig zu tragen, und dabei den Stachel in seinem Gewissen zu fühlen, daß er vor dem Sittengesetz im Unrecht sei – dies alles warf ihn in einen Zustand der Qual und der Seelenkämpfe, der seinen leicht verletzbaren Organismus zu zerstören begann. Er vermochte nicht, sich von der Geliebten zu trennen; vielleicht auch Diotima nicht, ihn zu verbannen. Indem sie dem Verhältnis die Reinheit zu wahren suchten, die es vor ihrem Bewußtsein rechtfertigen konnte, verzehrten sie in diesem Kampf ihre beste Kraft, und eine wachsende Bitterkeit gegen den natürlichen Feind ihres Glücks, gegen das Geflüster der Menschen, gegen das Schicksal setzte sich in Hölderlins Herzen fest. »O Freund!« schreibt er schon im Juli 1797 an Neuffer, nach langem Verstummen: »ich schweige und schweige, und so häuft sich eine Last auf mir, die mich am Ende fast erdrücken, die wenigstens den Sinn unwiderstehlich mir verfinstern muß. Und das eben ist mein Unheil, daß mein Auge nimmer klar ist wie sonst. Ich will es Dir gestehen, daß ich glaube, ich sei besonnener gewesen als jetzt, habe richtiger als jetzt geurteilt von andern und mir in meinem zweiundzwanzigsten Jahre, da ich noch mit Dir lebte, guter Neuffer! O! gieb mir meine Jugend wieder! Ich bin zerrissen von Liebe und Haß.« Er sehnt sich fort, und doch kann er nicht gehen; – im Februar 1798 treibt es ihn, wenigstens in der Heimat einmal von diesen Leiden auszurasten: »Ich suche Ruhe, mein Bruder!« schreibt er nach Haus; »bester Karl! ich suche nur Ruhe.« ... »Ich habe unter meinen kleinen Arbeiten noch keine gemacht, während welcher nicht irgend ein tiefes Leiden mich störte. Sagst Du, ich soll nicht achten, was mich leidend macht, so sag' ich Dir, ich müßte einen Leichtsinn haben, der mich bald um alle Liebe der Menschen brächte, unter denen ich lebe.« Und wieder später (im Juli): »Bruderherz, ich hab' auch viel, sehr viel gelitten, und mehr, als ich vor Dir, vor irgend einem Menschen jemals aussprach, weil nicht alles auszusprechen ist, und noch, noch leid' ich viel und tief – und dennoch mein' ich, das Beste, was an mir ist, sei noch nicht untergegangen.« ... Deutlicher, als in diesen verhaltenen, ausgepreßten Seufzern spricht sich sein Elend im »Hyperion« aus, bald verhüllter, bald in persönlichstem Schmerz. »Sie war mein Lethe, diese Seele«, ruft er aus, »mein heiliger Lethe, woraus ich die Vergessenheit des Daseins trank, daß ich vor ihr stand, wie ein Unsterblicher ... O ich wär' ein glücklicher, ein trefflicher Mensch geworden mit ihr! Mit ihr! Aber das ist mißlungen, und nun irr' ich herum in dem, was vor und in mir ist, und drüber hinaus, und weiß nicht, was ich machen soll aus mir und anderen Dingen. Meine Seele ist wie ein Fisch, aus ihrem Elemente auf den Ufersand geworfen, und windet sich und wirft sich umher, bis sie vertrocknet in der Hitze des Tages.« – »Ich muß vergessen, was sie ist ... Ich muß mich täuschen, als hätte sie vor alten Zeiten gelebt, als wüßt' ich durch die Erzählung einiges von ihr, wenn ihr lebendig Bild mich nicht ergreifen soll, daß ich vergehe im Entzücken und im Schmerz, wenn ich den Tod der Freude über sie und den Tod der Trauer um sie nicht sterben soll.« ... »O wie manchmal lag ich vor dem trauernden Götterbilde, und wähnte die Seele hinwegzuweinen im Schmerz um sie, und stand bewundernd auf, und selber voll von allmächtigen Kräften! Eine Flamme war ihr ins Auge gestiegen aus der gepreßten Brust. Es war ihr zu enge geworden im Busen voll Wünschen und Leiden ... Ich seh', ich sehe, wie das enden muß. Das Steuer ist in die Woge gefallen und das Schiff wird, wie an den Füßen ein Kind, ergriffen und an die Felsen geschleudert.«

Diesem tödtlichen Chaos von verzehrendem Glück und aufreibender Qual sollte endlich ein Zusammenstoß mit dem eifersüchtigen Herrn dieses höchsten Guts ein Ende machen, – eine Kränkung, die Hölderlins erschüttertes Ehrgefühl niemals verwand. Es wird erzählt, daß Gontard, Diotimas Gemahl, in einer Anwandlung von Eifersucht, die er sonst nicht gekannt, den Unglücklichen, als er nach seiner Gewohnheit abends mit ihr allein war und vorlas, plötzlich aufgestört und durch ein rohes Wort tief beleidigt habe; daß Hölderlin noch in derselben Nacht ohne Abschied von dannen gegangen sei, um das Haus nicht wieder zu betreten. Es werden noch andere Umstände berichtet (von W. Rullmann im »Salon« von 1870, über »Hölderlins Diotima«), wonach Gontards Stimmung künstlich durch eine mißgünstige dritte Person aufgereizt worden wäre, ohne daß irgend eine Verschuldung zu Grunde lag. Wie dem nun auch sein mag: gewiß ist, daß dieser plötzlichen Entscheidung eine Steigerung der Seelenleiden voraufging, die sich ohne ein langsames Heranwachsen der Katastrophe nicht wohl erklären läßt. So schreibt Hölderlin an seinen Bruder nach der Flucht: »Bester! wie oft hätt' ich Dir gern geschrieben in den letzten Tagen zu Frankfurt, aber ich verhüllte mein Leiden mir selbst, und ich hätte manchmal mir die Seele ausweinen müssen, wenn ich es aussprechen wollte.« Früher oder später mußte ein gewaltsames Ende erfolgen; ja man wird annehmen dürfen, daß dieser Zusammensturz unmöglicher Verhältnisse, so tief er in Hölderlins Seele schnitt, doch für den Rest seiner Geisteskraft eine Rettung war. Er gab ihm die Möglichkeit, sich in Entsagung zu fassen; sich auf den Trost zu besinnen, der in den Tiefen seiner Weltanschauung lag, und sein durch Leiden geadeltes Gemüt in den schönsten Gesängen auszuatmen, die diese Zeit der Selbstbezwingung ihm abgekämpft hat.

Im September 1798, nach fast dreijährigem Zusammenleben mit Diotima, verließ er das Haus, floh nach dem nahen Homburg, wo sein Freund Sinclair ihn mit brüderlicher Teilnahme empfing, und suchte hier die blutende Wunde zu stillen. Unvollendete, hingejammerte Gedichte, wie »Abschiedsworte« und »Nachruf«, zeigen seinen Schmerz; mit ganzer Leidenschaft riß er seinen Ehrgeiz in die Höhe, um »nicht mit Schmach zu sterben«, um »an des Genius Feinden seine Seele zu rächen«, – vielleicht auch um in irgend einer Zukunft sich so den Weg zu Diotima zurückzubahnen. Denn das Reich der Möglichkeiten war groß, niemand unsterblich, und für immer zu verzichten, mochte ihm noch unfaßbar erscheinen. Er schrieb am »Agis« fort, vollendete den »Hyperion« (dessen Schlußband um Ostern 1799 erschien), entwarf den Plan zu einer Zeitschrift »Iduna«, der freilich scheiterte, und hatte die Genugthuung, wenigstens an dem kleinen Hof zu Homburg Aufmerksamkeit und Anerkennung zu finden. Auch die Verbindung mit der Geliebten löste sich noch nicht ganz. Es gingen Briefe zwischen ihnen hin und her, die später dem Untergang geweiht worden sind; es sollen auch Zusammenkünfte stattgefunden haben, wie der Dichter Waiblinger berichtet; und jedenfalls scheint es unzweifelhaft, daß wenigstens ein geheimes Wiedersehen erfolgte, um den endlich beschlossenen ewigen Abschied zu nehmen. Denn auf diese letzte Trennung, deren Notwendigkeit die Unglücklichen – vielleicht nach langem Zögern – begriffen hatten, muß man offenbar das wundersame Gedicht »Der Abschied« deuten, das als das beredteste Denkmal dieses Schicksals hier nicht fehlen darf, da es die volle Entfaltung des Hölderlinschen Genius, seiner Formbeherrschung, seiner Gedankenwelt und seiner Entsagung verkündet:

Trennen wollten wir uns? wähnten es gut und klug?

Da wir's thaten, warum schreckte, wie Mord, die That?

Ach! wir kennen uns wenig,

Denn es waltet ein Gott in uns.

Den verraten? ach ihn, welcher uns alles erst,

Sinn und Leben erschuf, ihn, den beseelenden

Schutzgott unserer Liebe,

Dies, dies Eine vermag ich nicht.

Aber anderen Fehl denket der Menschen Sinn,

Andern ehernen Dienst übt er und andres Recht,

Und es fordert die Seele

Tag für Tag der Gebrauch uns ab.

Wohl! ich wußt' es zuvor. Seit der gewurzelte

Allentzweiende Haß Götter und Menschen trennt,

Muß, mit Blut sie zu sühnen,

Muß der Liebenden Herz vergehn.

Laß mich schweigen! o laß nimmer von nun an mich

Dieses Tödliche sehn, daß ich im Frieden doch

Hin ins Einsame ziehe,

Und noch unser der Abschied sei!

Reich' die Schale mir selbst, daß ich des rettenden

Heil'gen Giftes genug, daß ich des Lethetranks

Mit dir trinke, daß alles,

Haß und Liebe, vergessen sei!

Hingehn will ich. Vielleicht seh' ich in langer Zeit,

Diotima! dich hier. Aber verblutet ist

Dann das Wünschen, und friedlich,

Gleich den Seligen, fremd sind wir.

Und ein ruhig Gespräch führet uns auf und ab,

Sinnend, zögernd – doch jetzt faßt die Vergessenen

Hier die Stelle des Abschieds,

Es erwarmet ein Herz in uns.

Staunend seh' ich dich an, Stimmen und süßen Sang,

Wie aus voriger Zeit, hör' ich und Saitenspiel,

Und befreiet in Flammen

Fliegt in Lüfte der Geist uns auf. –

Hölderlins Liebe zu Diotima – wenn man das Wort nicht mißverstehen will – war ihm Religion: so soll ihm nun wieder seine Religion, sein seelenvoller Pantheismus, die Wunden der Liebe heilen. Tiefer als je zuvor versenkt er sich in das große, tragische, herzerhebende Geheimnis der Welt; seine Kraft, es zu durchdringen, ist durch des Schmerzes »heimlich bildende Gewalt« gestählt – wie er es im »Empedokles« tiefsinnig ausspricht:

Nicht in der Blüt' und Purpurtraub'

Ist heilige Kraft allein, es nährt

Das Leben vom Leide sich, ... und trinkt

Am Todeskelche sich glücklich!

Es leidet ja das All, leidet, weil es ist; warum nicht der Mensch? »Ich bin ruhig,« läßt er seinen Hyperion sagen, »denn ich will nichts Besseres haben als die Götter. Muß nicht Alles leiden? Und je trefflicher es ist, je tiefer! Leidet nicht die heilige Natur? O meine Gottheit! daß du trauern könntest, wie du selig bist, das konnt' ich lange nicht fassen. Aber die Wonne, die nicht leidet, ist Schlaf, und ohne Tod ist kein Leben. Solltest du ewig sein, wie ein Kind, und schlummern, dem Nichts gleich? den Sieg entbehren? nicht die Vollendungen alle durchlaufen? Ja! ja! wert ist der Schmerz, am Herzen der Menschen zu liegen, und dein Vertrauter zu sein, o Natur! Denn er nur führt von einer Wonne zur andern, und es ist kein andrer Gefährte, denn er.« Und von einer dithyrambischen Begeisterung getragen, die seine Prosa so steigert, daß man sie nur dann in ihrer Eigenart würdigen kann, wenn man sie in die nicht geschriebenen, aber gefühlten Versreihen teilt, enthüllt Hyperion am Schluß die ganze versöhnende Mystik seines Glaubens:

O, du mit deinen Göttern,

Natur!

Ich hab' ihn ausgeträumt,

Von Menschendingen den Traum,

Und sage: nur du lebst,

Und was die Friedenslosen

Erzwungen, erdacht,

Es schmilzt, wie Perlen von Wachs,

Hinweg vor deinen Flammen!

... Es fallen die Menschen

Wie faule Früchte von dir;

O laß sie untergehn,

So kehren sie

Zu deiner Wurzel wieder!

Und ich, o Baum

Des Lebens, daß ich wieder grüne mit dir

Und deine Gipfel umatme

Mit all deinen knospenden Zweigen! ...

Ihr Quellen der Erd'!

Ihr Blumen! und

Ihr Wälder, und ihr Adler, und

Du brüderliches Licht!

Wie alt und neu

Ist unsre Liebe! –

Frei sind wir, gleichen uns

Nicht ängstig von außen;

Wie sollte nicht wechseln

Die Weise des Lebens?

Wir lieben den Äther doch all',

Und innigst im Innersten

Gleichen wir uns.

Auch wir, auch wir

Sind nicht geschieden, Diotima,

Und die Thränen um dich

Verstehen es nicht.

Lebendige Töne sind wir,

Stimmen zusammen

In deinem Wohllaut, Natur!

Wer reißt den?

Wer mag die Liebenden scheiden?

O Seele! Seele!

Schönheit der Welt!

Du unzerstörbare! du

Entzückende! mit deiner ewigen Jugend!

Du bist; was ist denn der Tod

Und alles Wehe der Menschen? ...

Wie der Zwist der Liebenden sind

Die Dissonanzen der Welt.

Versöhnung ist

Mitten im Streit,

Und alles Getrennte

Findet sich wieder.

Es scheiden und kehren

Im Herzen die Adern,

Und einiges, ewiges,

Glühendes Leben ist alles.

So überwindet der Denker, der Mystiker das Leid, das den Menschen traf; – er überwindet es freilich durch eine gefährliche, sinnlich-übersinnliche, nicht minder an der Wurzel des Lebens zehrende Kraft, aber er überwindet es doch. Feierlicher und inniger hat nie ein Dichter die Schmerzen der Liebe, den Sonnenglanz der verlorenen Seligkeit und die entsagende Fassung eines edlen Gemütes ausgesprochen, als Hölderlin es in dem Elegienkranz »Menons Klage um Diotima« gethan, der, wie es scheint, nicht mehr in der Homburger Zeit, sondern (man vergleiche die siebente Elegie) Jahre nach der jähen Trennung entstand. Er hatte inzwischen, um bekannter zu werden und sein Leben zu fristen, auch die größere Dichtung »Emilie vor ihrem Brauttag« geschrieben, in der er freilich eine Tonart anschlug, die ihm nicht entsprach; er hatte das Reichste und Beste seiner Persönlichkeit in den »Tod des Empedokles« hineingedichtet, in dem er die höchste Steigerung seiner eigenen mystischen Natur in einem tragischen Helden zu gestalten suchte, der, nachdem ihn das Leben gleichsam ausgestoßen, freiwillig und feierlich in den Schoß der Erde und ins All zurückkehrt; – er hatte endlich auch das Letzte gethan und sich aus Diotimas Nähe losgerissen, um, wenn es sein konnte, in der alten Heimat ein neues Leben zu gründen. Damals faßte er noch einmal Vergangenheit und Gegenwart in elegischer Verklärung zusammen:

... Immer kannst Du noch nicht, o meine Seele, noch kannst du's

Nicht gewohnen, und träumst mitten im eisernen Schlaf!

Festzeit hab' ich nicht, doch möcht' ich die Locke bekränzen; –

Bin ich allein denn nicht? Aber ein Freundliches muß

Fernher nahe mir sein, und lächeln muß ich und staunen,

Wie so selig doch auch mitten im Leide mir ist.

Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes!

Bilder aus hellerer Zeit, leuchtet ihr mir in die Nacht?

Liebliche Gärten, seid, ihr abendrötlichen Berge,

Seid willkommen, und ihr, schweigende Pfade des Hains,

Zeugen himmlischen Glücks, und ihr, hochschauende Sterne,

Die mir damals oft segnende Blicke gegönnt!

Ihr Vertrauten! ihr Lebenden all, einst nahe dem Herzen,

Einst wahrhaftiger, einst heller und schöner gesehn ...

Denn sie alle, die Tag' und Jahre der Sterne, sie waren,

Diotima! um uns innig und ewig vereint.

Aber wir, zufrieden gesellt, wie die liebenden Schwäne,

Wenn sie ruhen am See, oder, auf Wellen gewiegt,

Niedersehn in die Wasser, wo silberne Wolken sich spiegeln

Und ätherisches Blau unter den Schiffenden wallt,

So auf Erden wandelten wir. Und drohte der Nord auch,

Er, der Liebenden Feind, klagenbereitend, und fiel

Von den Ästen das Laub, und flog im Winde der Regen,

Ruhig lächelten wir, fühlten den eigenen Gott

Unter trautem Gespräch, in Einem Seelengesange,

Ganz in Frieden mit uns kindlich und freudig allein.

Aber das Haus ist öde mir nun, und sie haben mein Auge

Mir genommen, auch mich hab' ich verloren mit ihr.

Darum irr' ich umher, und wohl, wie die

Schatten, so muß ich

Leben, und sinnlos dünkt lange das Übrige mir ...

Dies ist's, dies mein Gebrechen, ich weiß, es lähmet ein Fluch mir

Darum die Sehnen, und wirft, wo ich beginne, mich hin,

Daß ich fühllos sitze den Tag und stumm, wie die Kinder,

Nur vom Auge mir kalt öfters die Thräne noch schleicht, ...

Aber mir in schaudernder Brust die beseelende Sonne

Kühl und fruchtlos nur dämmert, wie Strahlen der Nacht,

Ach! und nichtig und leer, wie Gefängniswände, der Himmel,

Eine beugende Last, über dem Haupte mir hängt! – –

Aber o du, die schon am Scheidewege mir damals,

Da ich versank vor dir, tröstend ein Schöneres wies,

Du, die Großes zu sehn und froher die Götter zu singen,

Schweigend wie sie, mich einst stille begeisternd gelehrt,

Götterkind! erscheinest du mir, und grüßest, wie einst, mich,

Redest wieder, wie einst, höhere Dinge mir zu? ...

Ja, noch ist sie es ganz! noch schwebt vom Haupte zur Sohle,

Still herwandelnd, wie sonst, mir die Athenerin vor.

Und wie, freundlicher Geist! von heitersinnender Stirne

Segnend und sicher dein Strahl unter die Sterblichen fällt,

So bezeugest du mir's, und sagst mir's, daß ich es andern

Wiedersage, denn auch andere glauben es nicht,

Daß unsterblicher doch, denn Sorg' und Zürnen, die Freude

Und ein goldener Tag täglich am Ende noch ist.

So will ich, ihr Himmlischen! denn euch danken, und endlich

Atmet aus leichter Brust wieder des Sängers Gebet ...

Komm! es war wie ein Traum! Die blutenden Fittiche sind ja

Schon genesen, verjüngt leben die Hoffnungen all!

Großes zu finden, ist viel, ist viel noch übrig, und wer so

Liebte, gehet – er muß – gehet zu Göttern die Bahn.

Und geleitet ihr uns, ihr Weihestunden! ... und all' ihr

Guten Genien, die gerne bei Liebenden sind,

Bleibt so lange mit uns, bis wir mit gemeinsamem Boden,

Dort, wo die Seligen all niederzukehren bereit,

Dort, wo die Adler sind, die Gestirne, die Boten des Vaters,

Dort, wo die Musen, woher Helden und Liebende sind,

Dort uns, oder auch hier, auf tauender Insel begegnen, ...

Und von neuem ein Jahr unserer Seele beginnt!

*

Als Hölderlin in dieser Dichtung den traurigen Sieg der Resignation durch die Meisterschaft der Kunst verklärt und den Gipfel seines Könnens erstiegen hatte, war er etwa dreißig Jahre alt; von dieser Zeit an sinkt seine Lebensflamme zusammen; in so früher Jugend flackert sie dem Erlöschen zu. Sich ein Leben unter den Menschen zu gründen, wie es Menschenart ist, war ihm, dem gleichsam zwei Welten angehörenden Fremdling, versagt; nachdem er Diotima verloren, die ihm doch auch nur im Geist gehörte, irrte er noch eine Weile, ohne festen Punkt, auf der Erde umher, bis die Natur sein eigentliches Ich, sein denkendes, schaffendes Bewußtsein, in sich zurücknahm und ihm nur noch ein Schattendasein ließ, das, weder Kampf noch Frieden, bis ins Greisenalter die gröberen, erdigen Elemente seines Ich zusammenhielt. Schon als Hölderlin zuerst ins »feindliche Leben« hinaustrat – schon in Waltershausen, im Hause Charlottens von Kalb – begann die Unfähigkeit, sich in das Unzulängliche aller menschlichen Dinge zu finden, ihre zehrende Thätigkeit an seinen feinsten Organen; schon damals fing er an, »auf eine gefährliche Art an seinem Kopfe zu leiden«, und dieser Vorbote der zukünftigen Zerstörung erschien immer von neuem, wenn der Kampf mit der Welt ihn an irgend einem Punkte seiner Existenz bedrückte. In dem glücklichen Sommer und Herbst von 1796, wo das freieste, innigste Zusammenleben mit Diotima und eine stärkende Kur ihn verjüngt hatten, schien er auch von diesem Leiden ganz genesen zu sein; aber die tiefen Bedrängnisse, die dann folgten, warfen ihn auf die abschüssige Bahn zurück. Als er im Sommer 1800 von Homburg nach Nürtingen heimkehrte, erschien er den Seinigen verwandelt: man glaubte einen Schatten zu sehen; die Reizbarkeit seines Gemüts war schon zur Krankheit gediehen. Nur seine dichterische Kraft hielt sich noch auf der reinen Höhe, die sie in Frankfurt und Homburg errungen hatte: aus dieser und der nächsten Zeit stammt eine Reihe seiner edelsten, gehaltvollsten Schöpfungen; die volle männliche Reife tritt in beseelter Reflexion, in der Vorneigung für beschauliche, idyllische oder festliche Gesänge hervor. Aber die Heimatlosigkeit seines Daseins sollte ihn nicht verlassen. Da, was er als Dichter leistete, weder seinem leidenschaftlichen Ehrgeiz noch zur Lebensfristung genügte, da ein Versuch, in Jena als Docent sich festzusetzen, mißlang, die theologische Laufbahn seinem Innersten widersprach, so mußte er wieder zum Beruf des Erziehers greifen und versuchte zuerst in Stuttgart (bei Landauer, einem seiner Freunde), dann in Hauptwyl bei Konstanz, endlich in Bordeaux, im Hause des hamburgischen Konsuls, sich in neuer Abhängigkeit »zu härten und zu weihen, nach Eurem Willen«, wie er schwermütig an die Seinigen schreibt. Vielleicht, daß eben dieser Wechsel von Ort zu Ort, diese raschen Änderungen des Klimas, der Lebensweise, der ganzen umgebenden Welt den Zerstörungsprozeß beschleunigten, der sich der Werkstatt seines Geistes bemächtigt hatte. Die plötzliche Nachricht von Diotimas Erkrankung und Sterben sollte ihn, wie es scheint, vollenden. Susette Gontard hatte (wie Rullmann in dem oben erwähnten Aufsatz erzählt) nach jener Scene, die zu Hölderlins Flucht führte, ihren Gatten gezwungen, sein Unrecht zu bekennen und, soviel es möglich war, zu sühnen; sie hatte endlich den äußeren Frieden mit ihm wiederhergestellt, doch eine krankhafte Reizbarkeit in Geist und Körper behalten, die, wie es scheint, dem ersten Stoß unterlag. Von einer Krankheit ihrer Kinder angesteckt, in heftiges Fieber verfallen, starb sie – jung und unbeglückt – am 22. Juni 1802, zwei Jahre nachdem Hölderlin sich von Homburg und ihr gerissen hatte. Der Unselige erfuhr vielleicht noch in Bordeaux, daß sie gefährlich erkrankt sei; – nicht schon ihren Tod, wie Rullmann, im Widerspruch mit der Chronologie, irrtümlich berichtet. Er verläßt Bordeaux, durchwandert Frankreich zu Fuß, in der Sommerglut, vernimmt unterwegs – man weiß nicht, wo oder wie – Diotimas Ende, und taucht endlich in der Heimat als Wahnsinniger wieder auf, nach seinem eigenen schauerlichen Wort »von Apollo geschlagen.« In Stuttgart tritt plötzlich in Matthissons Zimmer (der von Tübingen her mit Hölderlin befreundet war) eine Gestalt, die dieser nicht erkennt; leichenblaß, abgemagert, von hohlem, wildem Auge, langem Haar und Bart und wie ein Bettler gekleidet. Erschrocken fährt Matthisson auf; die fürchterliche Erscheinung steht eine Weile da, ohne zu sprechen, nähert sich ihm dann, neigt sich über den Tisch und murmelt mit dumpfer Stimme: »Hölderlin«; dann stürzt sie wieder hinaus.

Von nun an noch das Leben dieses zerstörten Menschen zu schildern, ist ebenso unnütz, wie es traurig ist: denn mit langsamen, aber unaufhaltsamen Schritten geht sein zerrütteter Geist den Vollendungsgang, der ihn aus den übrigen Elementen seines Daseins ausscheidet. Noch eine Weile scheint es, als ob er genesen könnte: er beruhigt sich in der mütterlichen Pflege, dann in Homburg, wo Sinclair ihm ein sorgloses Dasein, ja sogar eine Anstellung als landgräflicher Bibliothekar vermittelt; er kehrt zur Dichtung zurück, versucht sich – wie in seiner Jenaer Lehrzeit bei Schiller – in Übersetzungen, und läßt zwei seiner seltsam verdeutschten Sophokles-Tragödien im Druck erscheinen; aber die stille Zerstörung schreitet fort, und die Aufwallungen seiner Phantasie, seines Tiefsinns – in den Dichtungen dieser Zeit oft noch von erschütternder Gewalt – sind das Leuchten einer schlechtgenährten Flamme, die bald zu flackern, auszusetzen beginnt, bis sie im Dunkel erlischt. Es gab endlich keinen Ausweg mehr, als ihn (im Jahre 1806) in das von dem berühmten Autenrieth neu eingerichtete Klinikum Tübingens, und, da dieser letzte Heilungsversuch mißlang, in das Haus eines gebildeten Tübinger Tischlermeisters zu bringen, als dessen Pflegekind er nun die endlosen Jahre der Geistesdämmerung, mit gesundem Körper und toter Seele, verbrachte.

So wohl hatte es ihm nicht werden sollen, wie er einst als Dichter des »Empedokles« – gleichsam in dunkler Ahnung – durch dessen Mund sich gewünscht hatte:

... Gelebt hab' ich; wie aus der Bäume Wipfel

Die Blüte regnet und die goldne Frucht,

Und Blum' und Korn aus dunklem Boden quillt,

So kam aus Müh' und Not die Freude mir,

Und freundlich stiegen Himmelskräfte nieder.

... Und wenn ich dann

Das schöne Leben übersann, da bat

Ich herzlich oft um eines nur die Götter:

Sobald ich einst mein heilig Glück nicht mehr

In Jugendstärke taumellos ertrüg',

Und wie des Himmels alten Lieblingen

Zur Thorheit mir des Geistes Fülle würde,

Dann mich zu nehmen, dann nur schnell ins Herz

Ein unerwartet Schicksal mir zu senden ...

Die Götter nahmen ihn nicht. Dreißig Jahre lang hat er noch in dem Tischlerhause am Neckar gelebt; teilnahmlos an allem, was sonst die Gemüter der Menschen bewegt, nur gewisse tiefe Erinnerungen schien er stumm zu bewahren, nur der geheimnisvoll erregende Einfluß der Gestirne, der besänftigende der schönen Natur blieb sichtbar bis zuletzt. Es blieb ihm auch eine gewisse dumpfe Freude an der Musik; früher bei Gesang und Flötenspiel, später fast nur noch am Klavier, auf dem er irgend eine simple Melodie so endlos zu wenden, zu wiederholen pflegte, wie das Schicksal das trostlos einfache Thema seines Daseins wiederholte. Auch die Poesie verlor nicht ganz ihre Macht über diesen absterbenden Geist. Vielmehr war es wunderbar, wie sehr sie seine Denkkraft durch den Zauber der Form noch zu beleben vermochte: während ihm in der Rede, oder wenn er Prosa niederschrieb, die Vernunft fast immer auf der Stelle versagte, leuchtete im Vers, den er ohne nachzudenken hinwarf, stets noch ein Rest geistiger Klarheit auf. Wie in jenem tiefrührenden Wort aus diesen Zeiten:

Das Angenehme dieser Welt hab' ich genossen,

Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen,

April und Mai und Junius sind ferne,

Ich bin nichts mehr; ich lebe nicht mehr gerne.

Oder wie in den tröstlicheren Zeilen, die er einmal, im Gespräch mit seinem Tischlermeister, in plötzlicher elegischer Anwandlung mit dem Bleistift auf ein Brett schrieb, als könne er so besser sagen, was er meine:

Die Linien des Lebens sind verschieden,

Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen.

Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen

Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.

So versagte er denn auch nie, wenn ein Besucher ihn um einige Verse bat; er schrieb, ohne zu zögern, und am dauerhaftesten zeigte sich auch hier sein treuer Natursinn: »das stille Leben der Mutter Erde«, sagt sein Biograph, »entlockte dem zerrissenen Saitenspiel noch freundlich tönende Accorde, da es für jede andere Berührung erstorben schien.« Endlich, am 7. Juni 1843 – nachdem er sein dreiundsiebzigstes Jahr vollendet hatte – kehrte auch sein körperliches Ich in den Schoß des geheimnisvollen »Ein und All« zurück. Am Morgen dieses Tages starb er – ohne das von manchem erwartete letzte Aufwachen des Geistes – und von den Verwandten, auch von vielen der Studenten geleitet, mit einem Lorbeerkranz geschmückt, brachte man ihn zur Ruhe. – –

Friedrich Hölderlin – das heißt: das, was sein eigentliches Wesen war – hatte inzwischen schon seine Auferstehung im Bewußtsein der Nation gefeiert und wird immer wieder auferstehen: denn was ihn den einen fremd macht, die mystische Subjektivität seines Wesens, wird den andern stets eine denkwürdige und tragisch schöne Offenbarung sein. Dieser sein Herzens-Pantheismus ist auch ein Teil unsers germanischen Geistes, und die Gestalt, die er ihm als Dichter gab, diese wahrhafte Vermählung hellenischer Form mit germanischem Gemüt, hat gleichsam dem Ohr der deutschen Sprache wie eine bleibende Melodie sich eingeprägt. Aus jenem ursprünglichsten Drang floß alles, was ihn eigenartig, fremd oder merkwürdig macht: die ernste Feierlichkeit seiner Gedanken, seine ungeschichtlichen Träume von vergangener oder zukünftiger idealer Zeit, – wie er denn in der Welt mehr das Geschichtslose als das Geschichtliche sah; seine grenzenlose Verehrung des Griechentums, das den Pantheismus geboren, das die zerflossene Harmonie der Welt im vollendet Schönen wiederhergestellt hatte; seine dunkle Art, Geheimnisvolles in schwerverständliche Gleichnisse zu hüllen, die Natur mit »Göttern«, »Halbgöttern«, »Heroen« zu beleben, nach Heraklitischer und Empedokleischer Weise, die die Welt zugleich dichterisch und philosophisch ergriff. Diese Eigenschaften ließen ihn nicht zum »Klassiker« werden, seinem Geist fehlte die Norm, die jeder als die menschliche, die allgemeine erkennt; aber sie haben aus ihm eine der wundersamsten lyrischen Gestalten gemacht. Auch nur als Lyriker hat man ihn zu fassen. Sein »Hyperion« ist eine Reihe lyrischer Scenen, Bilder und Wallungen, nicht ein Roman; vergebens hat er im untergegangenen »Agis«, im unvollendeten »Tod des Empedokles« sich am Drama versucht. Sein Geist hatte nur die eine Melodie, die in allen Wandlungen des Daseins ihn beseelte, die gewissermaßen sein Leben und sein Tod war: der vertrauteste, der heilige Sänger der Natur zu sein – oder, mit seinem eigenen tiefsinnigen, seelenvollen Wort (im »Empedokles«):

Der Priester, der lebendigen Gesang

Wie frohvergossnes Opferblut ihr brachte.