|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Des Verfassers gefährliche Reise. Er kommt nach Neuholland und hofft sich dort niederzulassen. Er wird von einem Eingeborenen durch einen Pfeil verwundet. Er wird gefangen genommen und mit Gewalt in ein portugisisches Schiff gebracht. Die große Höflichkeit des Kapitäns. Der Verfasser kommt in England an.

Ich begann diese verzweifelte Reise am 15. Februar 1715 um 9 Uhr Morgens. Der Wind war sehr günstig. Zuerst machte ich nur von meinen Rudern Gebrauch. Da ich jedoch bedachte, daß ich bald müde seyn würde, und daß der Wind umschlagen könne, wagte ich es, mein kleines Segel aufzuziehen, und kam

hierdurch und durch Hülfe der Fluth ziemlich schnell vorwärts. Mein Herr und seine Freunde blieben am Ufer, bis ich beinahe ausser ihrem Gesicht war. Auch hörte ich, wie der fuchsbraune Klepper, der mich immer liebte, mir mehrere Male zurief: Hnuy illy neihä mädschuh Yähu; das heißt: Hüte dich vor Gefahr, artiger Yähu.

Ich begann diese verzweifelte Reise am 15. Februar 1715 um 9 Uhr Morgens. Der Wind war sehr günstig. Zuerst machte ich nur von meinen Rudern Gebrauch. Da ich jedoch bedachte, daß ich bald müde seyn würde, und daß der Wind umschlagen könne, wagte ich es, mein kleines Segel aufzuziehen, und kam

hierdurch und durch Hülfe der Fluth ziemlich schnell vorwärts. Mein Herr und seine Freunde blieben am Ufer, bis ich beinahe ausser ihrem Gesicht war. Auch hörte ich, wie der fuchsbraune Klepper, der mich immer liebte, mir mehrere Male zurief: Hnuy illy neihä mädschuh Yähu; das heißt: Hüte dich vor Gefahr, artiger Yähu.

Ich beabsichtigte, eine kleine unbewohnte Insel zu entdecken, welche jedoch genügen würde, bei einiger Arbeit mich mit den nothwendigen Bedürfnissen des Lebens zu versehen; dies hätte ich für ein größer Glück gehalten, als wäre ich Premierminister am ersten europäischen Hofe geworden, so furchtbar war mir der Gedanke, in die Gesellschaft und unter die Regierung von Yähus zurückzukehren. In solcher Einsamkeit, wie ich sie mir wünschte, konnte ich doch wenigstens meinen Gedanken nachhängen und mit Entzücken an die Tugenden der unnachahmbaren Hauyhnhnm's denken, wobei mir keine Gelegenheit geboten wäre, in die Laster und Verderbnisse meines Geschlechts zu entarten.

Der Leser wird sich an meine frühere Erzählung erinnern, wie ich nach der Verschwörung meiner Schiffmannschaft und während meiner Gefangenschaft in der Kajüte mehrere Wochen lang eingesperrt blieb, ohne die Richtung, die wir eingeschlagen hatten, zu wissen, wie mir ferner die Matrosen, als ich in das lange Boot gebracht wurde, mit wahren oder falschen Eiden die Versicherung gaben, sie wüßten nicht, in welchem Theile der Welt wir wären. Ich glaubte jedoch damals, wir befänden uns zehn Grade südlich vom Kap der guten Hoffnung ungefähr im 45sten Grade südlicher Breite. Dies konnte ich aus einigen Worten, die ich zufällig hörte, schließen, und die mir, wie ich glaubte, andeuteten, daß sie südöstlich nach Madagaskar steuerten. Obgleich diese Worte mir nur eine Vermuthung an die Hand gaben, so beschloß ich doch, östlich zu steuern: denn ich hoffte, die südwestliche Küste von Neuholland, oder vielleicht eine westwärts von diesem Lande gelegene Insel zu erreichen. Der Wind blies aus Westen, und um 6 Uhr Abends war ich wenigstens 18 Seemeilen nach Osten gefahren, als ich eine kleine, ungefähr eine Seemeile weit entfernte Insel entdeckte, die ich dann auch bald erreichte. Sie bestand nur aus einem Felsen, mit einem durch die Gewalt der Stürme natürlich gebildeten Damm. Hier brachte ich mein Cano in Sicherheit, bestieg einen Theil des Felsens und konnte deutlich in Osten Land entdecken, welches sich von Süden nach Norden hin ausdehnte. Die ganze Nacht blieb ich in meinem Cano liegen; alsdann setzte ich meine Reise am Morgen weiter fort, und erreichte nach sieben Stunden die südöstliche Spitze von Neuholland. Alles bestätigte die schon früher von mir gehegte Meinung, daß die geographischen Karten dies Land wenigstens um drei Grade zu weit nach Osten setzen. Vor mehreren Jahren machte ich hierüber meinem würdigen Freunde, Hermann Moll, eine Mittheilung, und sagte ihm die Gründe, weßhalb ich meinen Gedanken für wahr halte. Er hat es jedoch vorgezogen, die Angaben anderer Schriftsteller zu befolgen.

Ich sah keine Einwohner an der Stelle, wo ich landete. Da ich unbewaffnet war, wagte ich es nicht, zu tief in das Land hinein zu gehen. An der Küste fand ich einige Schaalthiere, die ich roh aß; denn ich wollte kein Feuer anzünden, aus Furcht von den Eingebornen entdeckt zu, werden. So lebte ich drei Tage lang von Austern und Napfschnecken, um meine Lebensmittel zu sparen. Glücklicher Weise entdeckte ich auch eine Quelle ausgezeichneten Wassers, welches mir große Erleichterung gewährte.

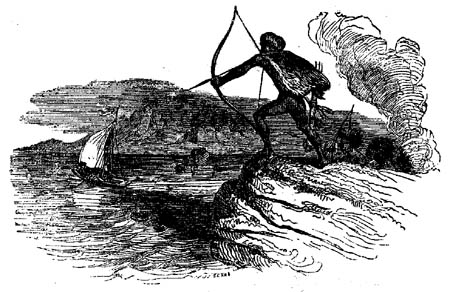

Als ich mich am vierten Tage früh Morgens ein wenig zu weit in das Innere hineinwagte, erblickte ich ungefähr zwanzig bis dreißig Einwohner auf einer an fünfhundert Ellen von mir entfernten Höhe. Sie waren nackt, und saßen sämmtlich, Männer, Weiber und Kinder an einem Feuer, das ich durch den Rauch erkennen konnte. Einer dieser Wilden bemerkte mich und setzte die Andern davon in Kenntniß, worauf fünf Mann auf mich zugingen und die Weiber und Kinder beim Feuer ließen. Ich lief so schnell wie möglich zum Ufer zurück, bestieg mein Cano und stieß vom Lande. Als die Wilden mich fliehen sahen, liefen sie hinter mir her, und bevor ich weit genug in die See gekommen war, schoß Einer derselben einen Pfeil gegen mich ab, der mich tief am linken Kniegelenk verwundete; ich werde die Narbe mit in's Grab nehmen. Da ich besorgte, der Pfeil könne vergiftet seyn, bemühte ich mich, als ich aus dem Bereich der Wilden mich fortgerudert hatte (an diesem Tage herrschte Windstille), die Wunde auszusaugen und sie dann so gut wie möglich zu verbinden.

Ich wußte nicht, was ich thun sollte, denn ich wagte nicht, an demselben Landungsplatz zurückzukehren. Somit steuerte ich nordwärts. Es erhob sich ein sanfter Wind, der aber nordwestlich meiner Richtung entgegengesetzt war; ich wurde dadurch zum Rudern genöthigt. Als ich mich nun nach einem andern sichern Landungsplatz umsah, bemerkte ich in Nord-Nord-Ost ein Segel, welches mit jeder Minute sichtbarer wurde. Ich bedachte mich lange, ob ich dasselbe erwarten sollte oder nicht; zuletzt aber erhielt mein Abscheu gegen das Yähu-Geschlecht die Oberhand, ich wendete mein Cano, segelte und ruderte südwärts, bis ich denselben Damm erreichte, von wo ich am Morgen ausgefahren war; denn ich zog es vor, lieber bei diesen Barbaren, als bei den europäischen Yähus zu wohnen. Ich zog mein Cano so nahe wie möglich an das Land, und versteckte mich hinter einem Steine bei dem kleinen Bache, der, wie schon gesagt, ein ausgezeichnetes Wasser enthielt.

Das Schiff kam bis auf eine halbe Meile an diesen Damm, und sandte sein großes Boot aus mit Gefäßen, um frisches Wasser einzunehmen (wie es scheint, war der Ort Seefahrern schon genug bekannt). Ich bemerkte dies nicht eher, als bis das Boot beinahe das Ufer erreicht hatte, demnach war es mir unmöglich einen andern Ort, wo ich mich verbergen konnte, aufzusuchen. Die Matrosen besahen mein Cano bei ihrer Landung, durchsuchten es an jedem Punkte, und schlossen daraus, der Eigenthümer müsse in der Nähe seyn. Vier derselben blickten in jede Ritze und in jedes Loch, bis sie mich am Ende auffanden. Ich lag flach auf meinem Gesichte; einige Zeit lang betrachteten sie mit Staunen meine sonderbare und auffallende Kleidung, meinen Rock aus Häuten, meine Schuhe mit hölzernen Sohlen und meine Strümpfe aus Pelzwerk. Daraus schlosen sie jedoch, ich könne kein Eingeborner seyn, da diese mit Kleidung gänzlich unbekannt sind. Ein Matrose befahl mir endlich in portugiesischer Sprache aufzustehen und zu sagen, wer ich sey. Ich verstand das Portugiesische, stand auf und sagte: Ich sey ein armer von den Hauyhnhnms verbannter Yähu und bitte nur, daß man mich abreisen lasse. Sie wunderten sich, daß ich in ihrer eigenen Sprache Antwort gab, und sahen an meiner Gesichtsfarbe, ich müsse ein Europäer seyn; sie konnten jedoch nicht begreifen, was ich mit Yähus und Hauyhnhnms meinte, und brachen zugleich über meine sonderbare Redeweise, welche dem Wiehern eines Pferdes glich, in ein lautes Gelächter aus. Furcht und Haß erweckten bei mir ein heftiges Zittern. Ich bat sie auf's Neue, mich abreisen zu lassen, und näherte mich langsam meinem Cano. Die Matrosen packten mich jedoch an der Brust und fragten mich, von welchem Lande und woher ich gekommen sey; außerdem wurden mir noch manche andere Fragen vorgelegt. Ich erwiderte: In England sey ich geboren und habe mein Vaterland vor ungefähr fünf Jahren verlassen; damals habe Frieden zwischen England und Portugal stattgefunden; ich hoffe deßhalb, daß man mich nicht als Feind behandeln werde, ich beabsichtige durchaus nicht, ihnen irgend einen Schaden zuzufügen, ich sey nur ein armer Yähu, welcher irgend einen einsamen Ort sich aufsuche, um seine übrigen unglücklichen Lebenstage dort zuzubringen.

Als jene Seeleute miteinander sprachen, glaubte ich nie etwas Unnatürlicheres gehört zu haben; es kam mir vor, als wollte ein Hund oder eine Kuh in England und ein Yähu in Hauyhnhnmland sprechen. Die ehrlichen Portugiesen erstaunten gleicher Weise über meine sonderbare Kleidung und die Aussprache meiner Worte, die sie jedoch sehr gut verstanden. Sie erwiesen mir in ihren Reden sehr viel Menschlichkeit und sagten: der Kapitän werde mich gewiß umsonst nach Lissabon bringen, von wo ich in mein Vaterland zurückkehren könne. Zwei Matrosen würden zum Schiffe zurückkehren, den Kapitain von dem, was sie gesehen hatten, benachrichtigen und sich seine Befehle holen. Mittlerweile würden sie mich mit Gewalt in Sicherheit bringen, wenn ich nicht einen feierlichen Eid, nie zu fliehen, leistete. Sie waren sehr neugierig, meine Geschichte zu erfahren; ich gab ihnen aber nur wenig Befriedigung und sie glaubten, mein Unglück habe mir das Gehirn verwirrt. Nach zwei Stunden kehrte das Boot mit Wassergefäßen beladen und mit dem Befehl des Kapitän's, mich an Bord zu bringen, wieder zurück. Ich flehete auf den Knien mir die Freiheit zu lassen, allein Alles war vergeblich. Die Männer banden mich mit Stricken und hoben mich in das Boot, von wo ich in das Schiff und dann in die Kajüte des Kapitän's gebracht wurde.

Er hieß Pedro de Mendez und war ein artiger und großmüthiger Mann. Er bat mich, ihm einen Bericht über mich zu geben, und wünschte zu wissen, was ich essen und trinken wolle; ich solle eben so gut bewirthet werden, wie er selbst lebe. Zugleich sagte er mir so viele verbindliche Sachen, daß ich mich wunderte, so viel Höflichkeit bei einem Yähu zu finden. Ich blieb jedoch still und mürrisch; der Geruch von ihm und seinen Leuten brachte mich einer Ohnmacht nahe. Zuletzt bat ich, man möge mir etwas aus meinem Cano zu essen bringen; der Kapitän aber ließ für mich ein Huhn und eine Flasche ausgezeichneten Wein kommen und befahl alsdann, mich in einer sehr reinlichen Kajüte zu Bett zu bringen. Ich wollte mich nicht auskleiden, sondern legte mich, wie ich war, auf das Bett; nach einer halben Stunde, als ich glaubte, die Mannschaft halte ihr Mittagsmahl stahl ich mich aus meiner Kajüte, ging auf die Schiffsseite, um in's Meer zu springen und lieber schwimmend mich zu retten, als bei den Yähu's in Zukunft noch zu leben. Ein Matrose verhinderte mich jedoch an der Ausführung meines Vorsatzes und stattete dem Kapitän hierüber Bericht ab; darauf wurde ich gefesselt in meine Kajüte gebracht.

Nach dem Mittagessen kam Don Pedro zu mir und bat mich, ich möge ihm den Grund jener so verzweifelten Handlung sagen. Er gab mir die Versicherung, daß er mir alle ihm möglichen Dienste erweisen wolle, und sprach dabei so rührend, daß ich mich zuletzt herabließ, ihn als ein Thier zu behandeln, welches einen kleinen Theil von Vernunft besitze. Ich gab ihm einen kurzen Bericht von meiner Reise, von der Verschwörung meiner Leute, von dem Lande wo sie mich aussetzten und von meinem dortigen fünfjährigen Aufenthalte. Der Kapitän betrachtete dies Alles wie ein Traum oder wie ein Hirngespinst, so daß ich außerordentlich zornig ward, denn ich hatte die Eigenschaft des Lügens, welche allen Yähus, wo sie auch wohnen mögen, so eigenthümlich ist, durchaus vergessen, und dachte auch deßhalb nicht an ihre Neigung hinsichtlich der Wahrheit gegen Andere ihrer eigenen Gattung Verdacht zu hegen. Ich fragte ihn deßhalb, ob es in seinem Vaterlande Gebrauch sey, das Ding zu sagen, welches nicht existire, und gab ihm die Versicherung, ich habe beinahe die Bedeutung des Wortes Falschheit vergessen, und hätte ich tausend Jahre im Hauyhnhnmslande gelebt, so würde ich doch nie eine Lüge von dem geringsten Diener gehört haben. Es sey mir gleichgültig, ob er mir glaube oder nicht; als Dank für seine mir erwiesenen Gefälligkeiten wolle ich der Verderbniß seiner Natur so viel zugestehen, daß ich jeden Einwurf, den er mir mache, beantworten werde, so daß er die Wahrheit leicht entdecken könne.

Der Kapitän, ein verständiger Mann, bemühete sich mehrere Male, mich auf Widersprüchen zu ertappen, und hegte zuletzt eine bessere Meinung von meiner Wahrhaftigkeit; er fügte jedoch hinzu: da ich eine so unverletzliche Anhänglichkeit an der Wahrheit besitze, so müsse ich ihm mein Ehrenwort geben, ihm auf dieser Reise Gesellschaft zu leisten, ohne irgend einen Versuch gegen mein Leben zu machen, sonst werde er mich gefangen halten, bis wir nach Lissabon kämen. Ich gab ihm das verlangte Versprechen, zugleich aber auch die Versicherung, ich wolle lieber die größten Leiden ertragen, als daß ich unter die Yähus wieder zurückkehre.

Unsere Reise verging ohne bemerkenswerthen Vorfall. Aus Dankbarkeit zu dem Kapitän setzte ich mich bisweilen auf seine ernstlichen Bitten mit ihm zu Tisch, und suchte dann meine Abneigung gegen das Menschengeschlecht zu verbergen, obgleich derselbe sich mehrere Male Luft machte; dies schien der Kapitän jedoch nicht zu bemerken. Den größten Theil des Tages verschloß ich mich jedoch in meine Kajüte und vermied es, irgend Jemand aus dem Schiffsvolke zu erblicken. Der Kapitän bat mich öfter, meine Kleidung eines Wilden abzulegen, und wollte mir seinen besten Anzug leihen. Ich ließ mich jedoch nicht bewegen, irgend ein Gewand anzulegen, welches auf dem Rücken eines Yähu geruhet hatte. Ich bat ihn, mir nur zwei reine Hemde zu leihen, welche, wie ich glaubte, mich nicht sehr beschmutzen könnten, da dieselben seitdem er sie getragen, gewaschen waren. Diese wechselte ich immer am zweiten Tage und pflegte sie auch selbst zu waschen.

Am 5. November 1715 landeten wir in Lissabon. Der Kapitän lieh mir, als ich ausstieg, seinen Mantel, damit sich der Pöbel nicht um mich versammele. Er brachte mich in sein eigenes Haus, und gab mir auf meine Bitte, das höchste Zimmer im obersten Stockwerk an der Hinterseite des Gebäudes. Ich beschwor ihn, gegen alle Leute zu verheimlichen, was ich ihm über die Hauyhnhnms erzählt hatte, weil der geringste Wink über diese Geschichte nicht allein eine Masse Personen herbeiführen würde, die mich sehen wollten, sondern weil ich auch dadurch wahrscheinlich in Gefahr gerathen müßte, verhaftet und von der Inquisition verbrannt zu werden. Der Kapitän überredete mich, einen neuen Anzug anzulegen, ich wollte jedoch dem Schneider nicht erlauben, mir das Maaß zu nehmen. Da jedoch Don Pedro beinah von demselben Körperbau war, so paßten mir die Kleider. Er versah mich auch mit anderen Bedürfnissen, die ich vierundzwanzig Stunden lüftete, ehe ich sie gebrauchen konnte.

Der Kapitän hatte keine Frau und nicht mehr als drei Bedienten, von denen keiner bei Tische aufwarten durfte; sein ganzes Benehmen war auch so artig und sein Verstand so ausgezeichnet, daß ich wirklich anfing, seine Gesellschaft erträglich zu finden. Er überredete mich, aus dem Hinterfenster zu sehen. Allmählich ward ich auch in andere Zimmer gebracht, von wo ich auf die Straße blickte; sogleich aber fuhr ich erschrocken wieder zurück.

Nach einer Woche verführte mich der Kapitän an die Thür zu gehen; ich fand, daß mein Schauder sich allmählich verminderte, Haß und Verachtung schienen sich jedoch zu vermehren. Zuletzt war ich so kühn, in seiner Gesellschaft durch die Straßen zu gehen, verstopfte mir aber die Nase gehörig mit Raute und bisweilen mit Taback.

Nach zehn Tagen legte mir Don Pedro, dem ich einige Nachricht von meinen häuslichen Angelegenheiten gegeben hatte, es als eine Pflicht an's Herz, ich müsse in mein Vaterland zurückkehren und bei Frau und Kindern leben. Er sagte mir, ein englisches Schiff liege gerade im Hafen bereit und er werde mich mit allem Nothwendigen versehen. Es würde langweilig seyn, die Gründe, welche er anführte und meine Widersprüche hier zu wiederholen. Er sagte, es sey rein unmöglich, eine so einsame Insel, wie ich sie mir als Wohnort wünsche, aufzufinden. Ich möge jedoch über sein eigenes Haus verfügen und meine Zeit in so abgeschlossener Weise, wie ich es wünsche, zubringen.

Zuletzt gab ich nach, da ich nicht anders konnte. Ich verließ Lissabon am 24. November in einem englischen Kauffahrteischiff. Wer der Kapitän war, wollte ich nicht nachfragen. Don Pedrobegleitete mich an Bord, und lieh mir zwanzig Pfund. Er nahm von mir höflichen Abschied, und umarmte mich bei der Trennung, was ich so gut wie möglich ertragen mußte. Während dieser letzten Reise gab ich mich weder mit dem Kapitän noch mit einem seiner Leute ab, sondern ich verschloß mich in meine Kajüte, indem ich Krankheit als Vorwand brauchte. Am 5. December 1715, neun Uhr Morgens, warfen wir in den Dünen Anker und um drei Uhr Nachmittags kam ich wohlbehalten nach meinem Hause in Redriff.

Meine Frau und meine Kinder empfingen mich mit großer Ueberraschung und Freude, weil sie mich für todt gehalten hatten; ich muß jedoch offen gestehen, ihr Anblick erfüllte mich nur mit Haß, Ekel und Verachtung und zwar um so mehr, da ich an die nahe Verbindung mit ihnen dachte. Ob ich mich gleich seit meiner unglücklichen Verbannung aus Hauyhnhnmland bereits daran gewöhnt hatte, den Anblick der Yähus zu ertragen, und mich mit Don Pedro de Mendez zu unterhalten, so war dennoch meine Einbildungskraft wie mein Gedächtniß fortwährend mit den Tugenden und Ideen der erhabenen Hauyhnhnms angefüllt. Wenn ich nun ferner bedachte, daß ich durch die Verbindung mit einer weiblichen Yähu der Vater mehrerer Yähus geworden sey, so empfand ich die äußerste Schaam und Geistesverwirrung so wie auch den heftigsten Abscheu.

Sobald ich in mein Haus getreten war, umarmte mich meine Frau und gab mir einen Kuß; da ich nun an die Umarmungen eines so verhaßten Thieres schon lange nicht mehr gewohnt war, fiel ich in eine Ohnmacht, welche beinahe eine Stunde dauerte. Seit meiner Rückkehr nach England sind jetzt bereits fünf Jahre verflossen; im ersten Jahre konnte ich die Gegenwart meiner Frau und meiner Kinder nicht ertragen; ihr Geruch war mir sogar unausstehlich; noch weniger konnte ich es leiden, daß sie mit mir in demselben Zimmer aßen. Bis auf diesen Augenblick dürfen sie nicht wagen, mein Brod zu brechen, oder mit mir aus demselben Becher zu trinken; auch konnte ich es nicht erlauben, daß irgend eine Person meiner Familie, mir die Hand berührte. Das erste Geld, das ich besaß, verwandte ich auf den Ankauf zweier junger Hengste, die ich mir in einem guten Stalle halte; sie sind meine besten Freunde zugleich mit dem Stallknecht denn meine gute Laune wird durch den Geruch, der im Stalle herrscht, wieder hergestellt. Meine Pferde verstehen mich ziemlich gut; ich unterhalte mich mit ihnen jeden Tag, und zwar gewöhnlich vier Stunden lang. Sie sind unbekannt mit Zaum und Sattel und leben in großer Freundschaft mit mir so wie untereinander.