|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1702

Saint-Simon erbittet seinen Abschied / Prinzessin von Harcourt / Liebeleien der Herzogin von Burgund / Ninon de l´Enclos

Die Verminderung der Truppen, die nach dem Frieden von Rijswijk [1697] eintrat, war groß und sonderbar. Barbesieux Louis-Francois-Marie Le Tellier, Marquis de Barbesieux, Staatssekretär des Krieges, bereits erwähnt S. 280 und 285 f. Er war auch Kanzler des hochangesehenen Ordens des Heiligen Geistes., jung und heißspornig wie er war, ging rücksichtslos vor. Er nahm weder auf die Trefflichkeit der Regimenter, besonders bei der Kavallerie, noch auf die Verdienste der Offiziere und Kommandeure Rücksicht, und der König ließ ihm freie Hand. Ich stand mit Barbesieux in keinem Verkehr. Mein Regiment wurde aufgelöst Das Kavallerieregiment, das Saint-Simon im November 1695 um 26 000 Livres von dem Chevalier du Rozel erworben hatte., und da es sehr gut war, wurden die Reste mit anderen Regimentern verschmolzen. Meine Kompagnie wurde dem Regiment des Grafen von Ugry François de Crussol, der Sohn des Herzogs d'Ugry, 1678 bis 1736, dessen Schwester den Marquis Barbesieux geheiratet hatte. einverleibt. Das war sein Schwager, dessen Fortkommen er besonders im Auge hatte. Es war mir kein Trost, daß ich mein Los mit vielen anderen teilte. Die Obersten der aufgelösten Regimenter wurden anderen Regimentern zugeteilt, und ich kam in das eines Herrn von Saint-Mauris, eines mir gänzlich unbekannten Edelmannes aus der Freigrafschaft, dessen Bruder als Generalleutnant sehr angesehen war. Bald verlangten die Kommißknöpfe, die ihre Nase in alles steckten, daß auch die Offiziere, die à la suite eines Regiments standen, daselbst zwei Monate Dienst tun sollten. Diese Verfügung war mir sehr lästig. Ich fügte mich zwar, aber da meine Gesundheit nicht ganz in Ordnung war und man mir die Bäder von Plombières verordnet hatte, bat ich um Versetzung dahin, und so leistete ich während dreier Jahre dort meine Übungen ab, bei einem Regiment, wo ich niemanden kannte, keine Truppe unter mir hatte und nichts zu tun bekam.

Der König schien damit zufrieden. Ich nahm oft an den Ausflügen nach Marly teil. Hie und da richtete er Worte an mich, was man als Gunstbezeigung auffaßte. Kurzum, er behandelte mich gut und besser als meine Alters- und Ranggenossen. Inzwischen ernannte man einige Oberste der Reiterei, die Hinterleute von mir waren, von neuem zu Regimentskommandeuren. Es waren ältere Offiziere, die durch ihre langen und guten Dienste Anspruch auf ein Regiment hatten. Ihre Beförderung wunderte mich also nicht; denn man lebte nicht mehr in einer Zeit, wo man sich bloß auf Stand und vornehme Geburt berufen konnte. Nur die Rangliste galt, und Ausnahmen wurden lediglich gemacht für Taten vor dem Feinde. Ich hatte zu viele Vorderleute, um auf eine Ernennung zum Brigadekommandeur rechnen zu können; mein Wunsch ging nicht weiter, als an die Spitze eines Regiments zu kommen, wenn der Krieg wieder ausbrach, um ihn nicht sozusagen als Flügeladjutant des Herrn von Saint-Mauris und ohne Truppe mitzumachen, ich, der ich nach der Schlacht bei Neerwinden mit einem Regiment ausgezeichnet worden war, es hochgebracht und – ich darf dies wohl sagen – in den vier folgenden Feldzügen bis zum Kriegsende mit Eifer und Erfolg geführt hatte. Endlich erfolgte die große Beförderung, die jedermann durch ihren Umfang überraschte. Niemals hatte man auch nur annähernd etwas Ähnliches erlebt. Ich durchflog begierig die Liste der Brigadiers, um zu sehen, ob ich bald an die Reihe käme, und las mit größtem Erstaunen die Namen von fünf oder sechs im Dienstalter hinter mir stehenden Herren. Ihre Namen haben sich für immer meinem Gedächtnis eingebrannt. Ich fühlte mich im höchsten Grade verletzt. Ich hatte die Gleichheit in der Rangliste schon als Demütigung empfunden; die Bevorzugung von fünf gewöhnlichen Edelleuten aber war mir unerträglich. Doch schwieg ich, um in der Aufregung nichts Unschickliches zu tun. Der Marschall von Lorge war seinet- wie meinetwegen außer sich; sein Bruder Der Marschall de Duras, ein Neffe Turennes, 1620 bis 1704. nicht minder. Beide rieten mir, den Abschied zu nehmen. Ich hatte in meiner Verstimmung große Lust dazu; doch der Gedanke an meine Jugend, an den bevorstehenden Krieg, an den Verzicht auf alle Aussichten des Krieges, an die Langeweile des Müßigganges, an den Schmerz, vielleicht bereits im Sommer vom Kriege hören zu müssen, vom Abreisen nach dem Kriegsschauplatz, von Beförderungen vor dem Feinde, von Auszeichnungen meiner Kameraden, alles das hielt mich mit Macht zurück. In diesem inneren Zwiespalt verbrachte ich zwei Monate, jeden Morgen bereit, den Dienst aufzugeben, ohne jedoch zu einem Entschluß zu kommen.

Als ich mir endlich gar nicht mehr Rat wußte, entschloß ich mich, gedrängt von den beiden Marschällen, meine Angelegenheit einigen Unparteiischen zu unterbreiten und deren Urteil dann zu befolgen. Ich erwählte als Sachverständige den Marschall von Choiseul, unter dem ich gedient hatte, Herrn von Beauvillier, den Kanzler Damals Louis Phélypeaux, Graf von Pontchartrain; siehe Fußnote auf S. 298. und Herrn von La Rochefoucauld. Ich hatte mich ihnen gegenüber bereits beklagt; sie waren über die Ungerechtigkeit empört; die drei letzteren besonders als Hofleute. Das war, was ich wollte. Der höfische Geist sollte aus ihnen sprechen. Ich wollte nur tun, was von der Hofgesellschaft und des Königs nächster Umgebung gebilligt werden mußte, in keinem Falle etwas Unvorsichtiges oder Leichtfertiges, das ich später zu bereuen hätte. So überließ ich diesen vier Herren die Entscheidung über mein Verhalten. Ich täuschte mich; die drei Höflinge erteilten mir keinen anderen Rat als die drei Marschälle. Alle sagten mir aus voller Überzeugung, es sei schmählich und unerträglich, daß ein Mann von meiner Geburt, von meinem Stande, der in vier Feldzügen mit Auszeichnung an der Spitze eines vortrefflichen Regiments gedient hatte, den man dann ohne Grund beiseitegesetzt, bei einer so umfangreichen Beförderung übergangen worden war, und daß ich, allein, ohne Brigade, ohne Regiment, ja ohne Kompagnie und Truppe, nur im Gefolge des Herrn von Saint-Mauris ins Feld rücken sollte, während mir fünf jüngere Offiziere in höchst ungerechter Weise vorgezogen worden waren.

So faßte ich denn meinen Entschluß. Ich ließ kein Wort des Unwillens fallen; ich gab mich zufrieden mit der Haltung der Gesellschaft und der Offiziere und ließ die Tatsache meiner Übergehung für mich sprechen. Der Zorn des Königs war allerdings unvermeidlich. Darauf hatten die Herren mich vorbereitet, und ich war darauf gefaßt. Soll ich gestehen, daß mir das nicht gleichgültig war? Majestät nahm es übel, wenn man den Dienst aufgab; er pflegte in solchem Falle zu sagen, man verlasse ihn, besonders wenn es Leute von Stand waren. Am meisten aber war er ungehalten, wenn man wegen einer Ungerechtigkeit ging, und er ließ es einem lange entgelten.

Ich schrieb also einen kurzen Brief an den König, in dem kein Wort der Klage oder der Unzufriedenheit stand, auch nichts von dem Regiment und der Beförderung, in dem ich ihm einzig und allein mein Bedauern ausdrückte, daß der schlechte Zustand meiner Gesundheit mich zwinge, meinen Abschied zu erbitten, und daß mir nur der Trost bliebe, nun häufiger in seiner nächsten Umgebung zu weilen und ihm meine beständige Dienstbereitschaft zu beweisen. Mein Brief fand die Billigung meiner Freunde, und am Kardienstag überreichte ich ihn persönlich dem Könige an der Tür seines Arbeitszimmers, als er aus der Messe kam. Danach ging ich zu Chamillart Michel Chamillart, vgl. Anmerkung auf S. 285., den ich nicht weiter kannte. Er kam gerade aus seinen Gemächern, um in den Staatsrat zu gehen. Ich sagte ihm verbindlichst das nämliche, ohne irgend etwas hinzuzufügen, was meine Unzufriedenheit ahnen lassen konnte. Dann fuhr ich nach Paris.

Ich hatte verschiedene Leute, Herren und Damen meiner Bekanntschaft, beauftragt, mir mitzuteilen, was auch immer der König über meinen Brief äußern werde. Ich blieb acht Tage in Paris und kehrte erst am Osterdienstag nach Versailles zurück. Dort erfuhr ich vom Kanzler, daß der König nach Eintritt des Rates meinen Brief gelesen, sofort Chamillart gerufen und einen Augenblick abseits mit ihm gesprochen habe. Ich erfuhr auch, daß er nicht ohne Erregung geäußert hatte: »Da ist schon wieder einer, der uns im Stich läßt.« Worauf er ihm den Inhalt meines Briefes Wort für Wort mitgeteilt habe. Ich erfuhr fernerhin, daß ihm weiter kein Wort entschlüpft war.

Am genannten Dienstag erschien ich zum erstenmal nach der Überreichung meines Briefes wieder vor dem Könige. Es war nach der Abendtafel. Ich würde mich schämen, die folgende Kleinigkeit zu erzählen, wenn sie nicht der Schilderung seines Wesens diente. Obgleich das Gemach, in dem sich der König auskleidete, hell erleuchtet war, hielt der Almosenier vom Dienst während des Abendgebets einen Leuchter mit brennender Kerze in der Hand. Den übergab er dem ersten Kammerdiener, der ihn vor dem König hertrug, wenn er nach seinem Lehnsessel ging. Majestät pflegte dann um sich zu blicken und nannte laut einen der Anwesenden, dem der erste Kammerdiener den Leuchter übergab. Dies galt als hohe Auszeichnung, so sehr war der König Meister der Kunst, einem Nichts Bedeutung zu verleihen. Er ließ den Leuchter lediglich solchen Personen reichen, die an Würde und Geburt hervorragten, und nur selten solchen, bei denen Alter und Verdienst den Mangel daran ausglichen. Mir hatte er ihn oft geben lassen, selten Gesandten, den Nuntius ausgenommen, und in der letzten Zeit auch dem spanischen Gesandten. Man zog seinen Handschuh aus, trat vor und hielt den Leuchter während der kurzen Zeit, bis sich der König zu Bett legte; dann gab man ihn dem ersten Kammerdiener zurück. Ich hatte mich absichtlich nicht in die vorderste Reihe gestellt und war sehr überrascht, als ich meinen Namen hörte. Auch in der Folge wurde ich vom König nicht weniger denn früher zum Halten des Leuchters befohlen. Es geschah dies aber nicht, weil keine vornehmen Persönlichkeiten vorhanden waren, sondern weil er innerlich gereizt war und es nicht merken lassen wollte. Das war aber auch alles, was ich während dreier Jahre von ihm erhielt. Während dieser Zeit benutzte er, in Ermangelung einer wesentlichen, jede geringste Gelegenheit, um mir seine Ungnade zu bezeigen. Er sprach nicht mit mir, sah mich nur wie zufällig an, sagte mir aber auch kein Wort über meinen Brief, noch über mein Scheiden aus dem Heere. Ich ging nicht mehr nach Marly, und nach einigen Reisen gewährte ich ihm nicht weiter das Vergnügen, mich übersehen zu können.

Die Prinzessin von Harcourt war eine Persönlichkeit, die sich lohnt kennen zu lernen, wenn man den Hof kennen lernen will, der Leuten solcher Art nicht nur in diesem einen Falle Zutritt gewährte. Sie war sehr schön und galant gewesen; aber noch ehe sie wirklich alt war, waren ihre Reize verschrumpft.

Damals [1702] war sie eine große, starke, überaus unruhige Person mit milchsuppenfarbener Haut, dicken häßlichen Lippen und Flachshaaren, die immer unordentlich und schmutzig aussahen, ganz wie ihre Kleidung, ungepflegt und schnuddelig, ewig in Ränke verstrickt, anspruchsvoll, immer streitlustig, immer auf den Knien rutschend oder auf dem hohen Pferde sitzend, je nachdem wen sie vor sich hatte.

Dieses blonde Scheusal war voller Frechheit, Niedertracht, Gaunerei und Gewalttätigkeit, voller Geiz und Habgier. Ihre Verfressenheit war ebenso groß wie ihre Fixigkeit beim Sich-wieder-Erleichtern. Sie brachte jeden zur Verzweiflung, bei dem sie zu Tische war, weil sie nicht verfehlte, nach der Tafel ein gewisses Örtchen aufzusuchen, oft genug aber nicht rechtzeitig daselbst anlangte und den Weg dahin mit einer abscheulichen Spur besudelte. Die Dienerschaft wünschte sie manches Mal zum Teufel. Sie geriet dabei durchaus nicht in Verlegenheit. Mit hochgehobenen Röcken ging sie ihren Weg. Wenn sie zurückkam, sagte sie, ihr sei unwohl gewesen. Daran war man gewöhnt.

Sie machte Geschäfte aller Art, wobei sie sich um hundert Franken ebenso bemühte wie um hunderttausend. Die Obersteuerpächter wurden sie schwer los. Und wo sie konnte, betrog sie die Geschäftsleute, um sich zu bereichern. Ihre Keckheit, beim Spiel zu mogeln, war unglaublich. Sie tat es ganz offen. Wenn man sie dabei erwischte, schimpfte sie, aber sackte den Gewinn ein. Und da dies nie anders war, schätzte man sie wie ein Fischweib, mit dem sich niemand einlassen mochte. So trieb sie es im Salon von Marly, beim »Landsknecht«, in Gegenwart des Herzogs und der Herzogin von Burgund. Bei anderen Spielen, zum Beispiel beim L'hombre, mied man sie, soweit das angängig war.

Die Prinzessin war eine große Betschwester, besuchte alle Andachten und lief unaufhörlich zur Beichte, regelmäßig aber, wenn sie bis früh vier Uhr gespielt hatte. An einem hohen Feiertage in Fontainebleau, als der Marschall von Villeroy den Dienst hatte, besuchte sie die Marschallin zwischen Vesper und Abendandacht. Aus Schelmerei, um sie von der Andacht abzuhalten, schlug ihr die Marschallin ein Spielchen vor. Die Prinzessin sträubte sich dagegen und sagte schließlich, Frau von Maintenon werde auch zur Andacht kommen. Die Marschallin ließ aber nicht locker und meinte, das sei doch lächerlich, als ob Frau von Maintenon stets sehen und bemerken müsse, wer in die Kapelle käme und wer nicht. Und so setzte man sich zum Spiel.

Nach der Abendandacht kam es Frau von Maintenon, die fast nie Besuche machte, in den Sinn, einmal bei der Marschallin von Villeroy vorzusprechen, vor deren Gemächern sie vorüber mußte, um zu ihrer Treppe zu gelangen. Man öffnete die Tür und meldete die Besucherin an. Die Prinzessin von Harcourt ist wie vom Blitz getroffen. »Ich bin verloren!« schreit sie, übermäßig laut, denn sie konnte sich nie beherrschen. »Jetzt sieht sie mich beim Spiel statt bei der Andacht!« Außer sich läßt sie die Karten fallen und sich selbst in den Lehnstuhl.

Die Marschallin lacht aus vollem Herzen über den gelungenen Streich. Frau von Maintenon tritt langsam ein, von fünf oder sechs Personen begleitet, und sieht dies Bild. Die Marschallin, witzig wie immer, sagt zu ihr, die Ehre, die sie ihr erweise, habe eine große Verwirrung verursacht. Dabei zeigt sie auf die fassungslose Prinzessin. Frau von Maintenon lächelt in hoheitsvoller Güte und wendet sich zur Harcourt mit den Worten: »Das also ist Ihre heutige Abendandacht?«

Wütend fährt die Prinzessin aus ihrem Ohnmachtsanfall auf und stottert, man habe ihr da einen Streich gespielt, denn offenbar habe die Marschallin von Villeroy den Besuch der Frau von Maintenon erwartet. Man habe sie zum Spiel genötigt, um sie von der Abendandacht abzuhalten.

»Genötigt?« wirft die Marschallin ein. »Ich war der Meinung, besser als mit einer Einladung zu einem Spielchen kann man Sie nicht empfangen! Es ist ja wahr, daß Sie einen Augenblick Bedenken gehabt haben, bei der Andacht vermißt zu werden, indessen der Hang hierzu war stärker.« – Und zu Frau von Maintenon gewandt, fügte sie hinzu: »Das, Madame, ist meine Schuld!« Dabei lachte sie noch ausgelassener denn zuvor.

Um dem Wortwechsel ein Ende zu setzen, wollte Frau von Maintenon, daß man weiterspiele. Die Prinzessin von Harcourt brummte vor sich hin und vermochte sich noch immer nicht zu fassen. Sie spielte sinnlos, und die Fehler, die sie dabei machte, verdoppelten ihre Wut. Mit einem Wort, es war eine Posse, die den gesamten Hof tagelang belustigte, denn die schöne Prinzessin war in gleicher Weise gefürchtet, verhaßt und mißachtet.

Der Herzog und die Herzogin von Burgund ließen ihren Mutwillen fortwährend an ihr aus. Eines Tages legten sie Frösche die ganze Allee entlang, die vom Schlosse zu Marly bis zur »Perspektive« führt, wo sie wohnte. Sie war schrecklich ängstlich. Man stellte zwei Träger an, die sich ihr anbieten mußten, sie nach ihrer Wohnung zu tragen. Ungefähr in der Mitte der Allee fingen die Frösche an loszuplatzen. Die Prinzessin schrie gottsjämmerlich, während die Träger die Sänfte niedersetzten und davonliefen. Alles, was im Salon war, sah sich von der Türe das Schauspiel an. Die Prinzessin schlug vor Aufregung in der Sänfte um sich, so daß diese beinahe umgefallen wäre, und brüllte wie eine Besessene. Die Gesellschaft eilte herbei, um sich am Geschimpf der Prinzessin auf jeden, der herankam, besonders auf den Herzog und die Herzogin, aus der Nähe zu erlaben.

Ein andermal, ebenfalls in Marly, als es stark geschneit hatte, versahen sich die Herzogin von Burgund und ihr Gefolge auf der Terrasse vor dem Saale mit Schneebällen, zu deren massenhafter Herstellung das Gesinde des Marschalls von Lorge, der den Dienst hatte, geweckt worden war. Hierauf schlich sich die Gesellschaft, mit Kerzen ausgerüstet, mit Hilfe eines Hauptschlüssels in das Zimmer der Prinzessin von Harcourt, riß die Bettvorhänge auseinander und bombardierte die Überraschte. Die schmutzige alte Hexe fuhr entsetzt auf, über und über von den nassen Schneebällen beklatscht, und schrie, als ob sie am Spieße stäke. In ihren aufgelösten triefenden Haaren, sich hilf- und rettungslos hin und her windend wie ein Aal, bot sie ein Bild, das die Zuschauer über eine halbe Stunde lang ergötzte. Schließlich schwamm die Nymphe richtig in ihrem Bett, aus dem das Wasser nach allen Seiten herauslief und das ganze Gemach überflutete. Sie platzte bald vor Wut. Am andern Tage schmollte und grollte sie, worüber man sich erst recht belustigte.

Sie schmollte öfters, wenn der Schabernack, den man ihr antat, allzu arg ward oder wenn Monsieur le Grand sie schlecht behandelt hatte. Er bemerkte, durchaus mit Recht, niemand mit dem Namen Lothringen dürfe sich so aufführen, daß man mit ihm Schindluder treiben könne, und rücksichtslos, wie er war, sagte er ihr mitunter bei der Tafel in aller Gegenwart ordentlich seine Meinung, worauf die Prinzessin zu heulen anfing, in Wut geriet und schließlich die Gekränkte spielte. Die Herzogin von Burgund tat dann gleichfalls, als grolle sie, um sich einen Spaß mit ihr zu machen. Das hielt die Prinzessin von Harcourt nicht lange aus. Auf den Vorwurf der Herzogin, sie sei ihre Feindin, kroch sie zu Kreuze und bat unter Tränen um Verzeihung, daß sie geschmollt hatte, und um Schutz vor all dem Spott. Nachdem man sie ordentlich hatte zappeln lassen, erbarmte sich die Herzogin von Burgund ihrer endlich, aber nur, um es alsbald noch schlimmer mit ihr zu treiben.

Die Prinzessin bezahlte ihre Leute schlecht oder gar nicht. Eines schönen Tages hielten diese auf Verabredung ihren Wagen auf der Neuen Brücke an. Der Kutscher und der Diener stiegen vom Bock, traten an den Schlag und sagten ihr Dinge, die sie ihr Lebtag noch nicht zu hören bekommen hatte. Ihr Stallmeister und ihre Kammerfrau öffneten die Wagentür; dann liefen sie allesamt weg und überließen die Prinzessin ihrem Schicksal. Sie begann nun den Pöbel, der sich inzwischen um die Kutsche versammelt hatte, anzureden und hatte das Riesenglück, einen Lohnkutscher zu finden, der auf ihren Bock kletterte und sie nach Hause fuhr.

Sie pflegte ihre Leute zu verhauen, war grob und heftig mit ihnen und wechselte ihr Gesinde alle Tage. Einmal hatte sie eine Kammerfrau, eine handfeste Person, der sie gleich am ersten Tage einen tüchtigen Puff und ein paar Ohrfeigen verabreichte. Die Kammerfrau sagt kein Wort, erkundigt sich bei den anderen Dienstboten über den Ton im Hause, schickt darauf ihre Siebensachen fort und erscheint am andern Morgen im Schlafgemach der Prinzessin zu einer Zeit, wo diese allein ist. Unvermerkt riegelt sie die Tür von innen ab und reizt die Prinzessin durch ein paar schnippische Worte, ihr abermals eine Backpfeife zu versetzen. Darauf wirft sie sich auf die Prinzessin, gibt ihr hundert Maulschellen, dazu ebenso viele Faustschläge und Fußtritte und prügelt sie vom Scheitel bis zur Sohle braun und blau. Nachdem sie sie nach Herzenslust verwalkt hat, läßt sie die windelweich Geschlagene zerzaust und heulend auf dem Fußboden liegen, öffnet die Türe, schließt sie von draußen fest zu, gewinnt die Treppe und verläßt das Haus.

20. Sébastien le Prêtre de Vauban (1633-1707)

Hyacinthe Rigaud(?).

Rötelzeichnung. Paris, Collection Segretain.

Diese Zeichnung, die als eine Studie des Charles Lebrun gilt, stimmt selbst in den kleinsten Einzelheiten mit einem uns heute nur mehr durch Stiche bekannten Portrait Vaubans von Rigaud so sehr überein, daß wir entweder die Autorschaft an diesem Bildnis Lebrun zuerkennen oder – und dies wohl mit besserem Rechte – auch die Zeichnung für Rigaud in Anspruch nehmen müssen.

Saint-Simon sagt von ihm: »C'était un homme de médiocre taille, assez trapu, qui avait fort l'air de guerre, mais en même temps un extérieur rustre et grossier pour ne pas dire brutal et féroce. Il n'était rien moins ...« Und an einer anderen Stelle: »C'était un homme de basse mine, modeste, réservé, dont la physionomie ne prommettait rien ...« (»Mémoires«, ed. Cheruel. I, S. 4 und oben S. 107.)

Der Marquis von Vauban (Sebastian Leprêtre), aus einer kleinen burgundischen Adelsfamilie, vielleicht der anständigste und tüchtigste Mann seines Jahrhunderts, der hochberühmte Meister der Befestigungs- und Belagerungskunst, war der einfachste, aufrichtigste und bescheidenste Mensch. Mittelgroß und untersetzt, machte er den Eindruck eines echten Soldaten, aber er hatte dabei etwas Bäurisches und Grobes an sich, um nicht zu sagen Ruppiges und Rauhbeiniges. Aber das war nur äußerlich. Niemand war so mild, mitleidig und gefällig wie er. Er achtete die anderen, aber ohne jedwede Höflichkeit. Mit dem Leben der Menschen ging er auf das allersparsamste um. Tapfer nahm er alle Last auf sich und ließ die Ehre den anderen. Es bleibt ein Rätsel, wie er mit so viel Freimut und Gradheit, immer seinen eigenen ehrlichen und redlichen Weg gehend, die Freundschaft und das Vertrauen von Louvois und von Majestät in so hohem Maße hat gewinnen und bewahren können.

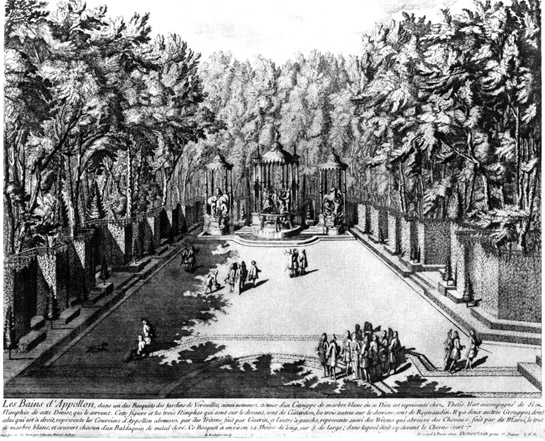

14. »Les bains d'Appolon« im Parke von Versailles

Martin.

Der König hatte ihm bereits im Jahre vorher [1702] kundgetan, daß er ihn zum Marschall von Frankreich machen wollte. Vauban hatte damals nachdrücklich gebeten, bedenken zu wollen, daß diese Würde für einen Mann seines Standes durchaus nicht passe. Er könne niemals eine Armee führen, und wenn bei einer Belagerung der Oberbefehlshaber zufällig ein jüngerer Marschall wäre, so gäbe das nur Wirrwarr. Diese hochherzige Ablehnung, auf Gründe gestützt, die seine Vortrefflichkeit erst recht hervorhoben, bestärkte des Königs Wunsch, ihn auf das höchste auszuzeichnen.

Vauban hatte dreiundfünfzig Belagerungen geleitet, davon einige Zwanzig in Gegenwart des Königs, der sich wohl zum eigenen Ruhme zum Marschall von Frankreich machen mochte, als er Vauban den Marschallstab reichte. Dieser empfing ihn mit ebensoviel Bescheidenheit, wie er zuvor Selbstlosigkeit bewiesen hatte.

Hier fällt mir eine kleine Geschichte ein, die ich klugerweise verschweigen müßte; doch scheint sie mir, der ich die Dinge aus solcher Nähe gesehen habe, merkwürdig genug, um sie niederzuschreiben. Wir hatten eine reizende Prinzessin, die sich durch ihre Anmut, ihre Liebenswürdigkeit und ihr ganz eigenartiges Wesen Herz und Gunst des Königs, der Frau von Maintenon und des Herzogs von Burgund erobert hatte. Die große und durchaus gerechtfertigte Unzufriedenheit mit dem Herzog von Savoyen, ihrem Vater, hatte die Zuneigung der Genannten zu ihr in keiner Weise geschmälert. Der König, der ihr nichts verbarg und, wenn sie gerade zu ihm kam, in ihrer Gegenwart mit seinen Ministern ruhig weiter arbeitete, hatte die Aufmerksamkeit, niemals irgend etwas, was ihren Vater betraf, vor ihr zu berühren. Wenn sie mit ihm allein war, fiel sie ihm oft um den Hals, setzte sich auf seinen Schoß, neckte ihn mit allen möglichen Scherzen, durchstöberte seine Papiere, öffnete und las, manchmal gegen seinen Willen, in seiner Gegenwart seine Briefe, und ganz so verfuhr sie mit Frau von Maintenon. Trotzdem sie solche Freiheit genoß, sagte sie nie etwas gegen andere; sie war liebenswürdig gegen jedermann und suchte, wo sie konnte, die Menschen gegen boshafte Angriffe zu schützen. Sie war aufmerksam gegen die Dienerschaft des Königs und verachtete selbst die Niedrigsten nicht. Gegen ihre eigenen war sie gütig, und mit ihren Damen, den alten wie den jungen, lebte sie wie mit Freundinnen, ganz ungezwungen. Sie war die Seele des Hofes, der sie anbetete; und alle, groß und klein, bemühten sich, ihr zu gefallen. War sie abwesend, so fehlte jedem etwas, während ihre Gegenwart jedweden belebte. Die außerordentliche Gunst, in der sie stand, gab ihr ein außerordentliches Ansehen, und ihr Benehmen gewann ihr alle Herzen. In diesen glänzenden Verhältnissen blieb auch ihr Herz nicht unempfindlich.

Der Marquis von Nangis Louis-Armand de Brichanteau, Marquis de Nangis, 1682 bis 1742. Saint-Simon spricht oft von ihm (IV, 170 u. XVI, 359)., der spätere recht mittelmäßige Marschall von Frankreich, war damals der erlesenste Dandy am Hofe. Er hatte ein hübsches, wenn auch kein besonderes Gesicht und war gut, wenn auch nicht tadellos gewachsen; durch seine Großmutter, die Marschallin von Rochefort, und seine Mutter, Frau von Blansac Seine Mutter war in zweiter Ehe mit dem Grafen von Blansac verheiratet., wurde er in der Galanterie und der Kunst der Ränke unterwiesen, in denen beide Meisterinnen waren. Sehr jung eingeführt in die große Welt, wo diese Künste gewissermaßen Drehpunkte sind, besaß Nangis nichts als die Gabe, den Damen zu gefallen, das zu sagen, was sie gerne hören, und die begehrenswertesten unter ihnen durch eine Verschwiegenheit zu gewinnen, die der Jugend fremd ist und in seinem Jahrhundert nicht mehr Sitte war. Im übrigen war er durchaus ein Sohn seiner Zeit. Schon als Kind hatte er ein Regiment erhalten; er hatte für sein Alter genügende Willenskraft, Eifer und im Kriege glänzende Tapferkeit gezeigt, wovon die Damen viel Wesens gemacht hatten. Er gehörte zu den Vertrautesten des Kreises um den Herzog von Burgund, der ungefähr im gleichen Alter stand und ihm sehr geneigt war.

Dieser Fürst liebte seine Gemahlin leidenschaftlich, aber er vermochte sich mit Nangis nicht zu messen. Die Prinzessin erwiderte des Herzogs Zärtlichkeit so herzlich, daß er gestorben ist, ohne jemals zu ahnen, daß sie auch Augen für einen andern hatte. Ihr Blick war auf Nangis gefallen, und bald galt er nur ihm. Nangis war nicht undankbar; aber er fürchtete den Sturm, und sein Herz war nicht mehr frei.

Frau von La Vrillière Die älteste Tochter der Gräfin de Mailly; sie war erst sechzehn Jahre alt, hatte aber schon zwei Kinder., die nicht schön, aber hübsch und anmutig wie ein Liebesengel war, hatte es ihm angetan. Sie war die Tochter der Gräfin von Mailly, der Schmuckdame der Herzogin von Burgund, und lebte in deren nächster Umgebung. Die Eifersucht machte sie rasch sehend. Weit entfernt davon, der Prinzessin zu weichen, setzte sie im Gegenteil ihre Ehre darein, das Eroberte zu behaupten, dafür zu kämpfen und zu siegen. Dieser Kampf brachte Nangis in seltsame Verlegenheit. Er fürchtete die Wut seiner Geliebten, die ihm über ihre wirkliche Macht hinaus mit einem Bruche vor aller Welt drohte. Abgesehen von seiner Liebe zu ihr, fürchtete er davon das Schlimmste, und schon wähnte er, seine Laufbahn wäre erledigt. Nicht minder gefährdete ihn andrerseits seine Zurückhaltung vor einer so mächtigen Fürstin, die eines Tages Herrscherin werden sollte und nicht geneigt war, zu weichen oder gar eine Nebenbuhlerin zu dulden. Seine Ratlosigkeit bot den Eingeweihten eine fortgesetzte Komödie. Ich war damals viel bei Frau von Blansac in Paris und bei der Marschallin von Rochefort in Versailles; ich war der Vertraute mehrerer Palastdamen, die alles sahen und mir nichts verschwiegen. Dazu erzählte mir die Herzogin von Lorge, meine Schwägerin, jeden Abend, was sie tagsüber gesehen und gehört hatte. Ich war also von einem Tag zum andern vollständig auf dem laufenden. Abgesehen davon, daß mir die Sache sehr unterhaltsam war, konnten die Folgen sehr wichtig werden; und wer ehrgeizig war, mußte gut unterrichtet sein. Schließlich merkte der ganze Hof, was anfangs mit so viel Mühe geheimgehalten wurde. Aber war es nun Furcht oder Liebe zu der allverehrten Prinzessin: der ganze Hof schwieg, sah allem zu, sprach nur unter sich und wahrte das Geheimnis, das ihm nicht einmal anvertraut worden war. Dieses Verhalten, das Frau von La Vrillière mitunter zu bitteren Worten und sogar zu kühnen Anspielungen verleitete und die davon betroffene Prinzessin ihr leise entfremdete, bildete lange Zeit ein merkwürdiges Schauspiel.

Sei es nun, daß Nangis, der seiner ersten Liehe allzu treu blieb, durch Eifersucht etwas angestachelt werden sollte, oder machte sich die Sache von selbst: er bekam einen Nebenbuhler in Maulévrier François-Edouard Colbert, Ritter, dann Marquis von Maulévrier, 1675 bis 1706, zuletzt Brigadekommandeur., einem Neffen Colberts, der eine Tochter des Marschalls von Tessé zur Frau hatte. Er hatte kein angenehmes, vielmehr ganz gewöhnliches Aussehen, gab sich mit Liebeleien nicht ab, war aber klug, besonders bei geheimen Ränken, und von maßlosem, bis zum Wahnsinn gehenden Ehrgeiz. Seine Frau war hübsch, ziemlich beschränkt, klatschhaft und trotz ihres Madonnengesichtes sehr bösartig. Als Tochter Tessés gelangte sie nach und nach bei der Herzogin von Burgund in alle Vorrechte. Sie wurde im Wagen mitgenommen, durfte an der Tafel teilnehmen und mit nach Marly kommen. Die Herzogin war ihr dankbar, weil Tessé den Frieden mit Savoyen und ihre Heirat Vermittelt hatte.

Maulévrier war einer der ersten, die hinter die Geschichte mit Nangis kamen. Er ließ sich durch seinen Schwiegervater bei der Herzogin von Burgund einführen, kam oft und wagte es, durch das Beispiel ermutigt, den Schmachtenden zu spielen. Da er nicht erhört wurde, wagte er zu Schreiben. Man behauptet, Frau Quentin Marie-Angélique de Quentin, geb. Poisson, Gattin des Haushofmeisters, Barbiers und Ersten Garderobedieners des Königs, Jean Quentin de Villiers, 1657 bis 1731. Sie war Kammerfrau der Herzogin von Burgund., eine Vertraute Freundin Tessés, sei von dessen Schwiegersohn getäuscht worden; sie habe geglaubt, die Briefchen seien von der Hand des Schwiegervaters, und habe sie als belanglos befördert. Maulevrier soll die Antworten unter Anschrift an seinen Schwiegervater durch die gleichen Hände erhalten haben. Was man noch weiter glaubte, will ich unterdrücken. Wie dem auch sei, man merkte diese Vorgänge, wie man die andern bemerkt hatte, und beobachtete das gleiche Stillschweigen. unter dem Vorwande der Freundschaft besuchte die Prinzessin mehr als einmal Frau von Maulévrier, um mit ihr die baldige Abreise ihres Mannes und die ersten Tage seiner Abwesenheit zu beweinen. Zuweilen wurde sie von Frau von Maintenon begleitet. Der Hof lachte. Oh die Tränen für Maulévrier oder für Nangis flossen, blieb zweifelhaft. Aber Nangis, den diese Nebenbuhlerschaft aufrüttelte, bereitete der Frau von La Vrillière die größten Schmerzen und stürzte sie in eine Stimmung, deren sie nicht Herr zu werden vermochte.

Dieses Sturmgeläut drang bis zu Maulévrier. Was ersinnt nicht ein Mann, den die Liebe oder der Ehrgeiz plagt? Er stellte sich brustkrank, trank nur noch Milch, tat, als hätte er die Stimme verloren, und verstand es, sich derart zu beherrschen, daß ihm während eines ganzen Jahres kein lautes Wort entfuhr. Er brauchte deshalb den Feldzug nicht mitzumachen und blieb bei Hofe. Er war aber so töricht, seine Pläne dem Herzog von Lorge, seinem Freunde, zu erzählen, durch den ich sofort davon erfuhr. Indem er sich so in den Zwang versetzte, zu jedermann zu flüstern, gewann er die Freiheit, dies auch vor der Herzogin von Burgund in Gegenwart des ganzen Hofes tun zu dürfen, ohne den Anstand zu verletzen und ohne Verdacht zu erwecken, mit ihr Heimlichkeiten zu haben. Auf diese Weise konnte er ihr täglich sagen, was er wollte. Bald hatte er die Welt dermaßen an sein Tun und Treiben gewöhnt, daß man nicht mehr achtgab und nur seinen Zustand bedauerte. Die aber, die am meisten mit der Herzogin von Burgund verkehrten, wußten genug, um sich nicht allzu nahe bei ihr aufzuhalten, wenn Maulévrier kam, um mit ihr zu sprechen.

Dies Spiel dauerte länger als ein Jahr. Maulévrier bekam dabei oft Vorwürfe zu hören, und Vorwürfe sind selten der Liebe dienlich. Frau von La Vrillière hatte schlechte Laune. Dies beunruhigte Maulévrier. Er hielt Nangis für glücklich und gönnte ihm dies nicht. Zuletzt trieben ihn Wut und Eifersucht zu einem wahnsinnigen Schritt. Eines Tages stellte er sich an die Empore, auf der die Herzogin von Burgund der Messe beiwohnte. Als sie herauskam, reichte er ihr die Hand. Er hatte einen Tag gewählt, an dem er Dangeau, den Ehrenritter, abwesend wußte. Die anderen Kavaliere, Untergebene seines Schwiegervaters, des Großstallmeisters, waren gewohnt, ihm seiner heiseren Stimme wegen den Vortritt zu lassen, und zogen sich höflich zurück, um nichts zu hören. Die Damen folgten immer in weitem Abstand, so daß er, inmitten aller Welt, von der Kapelle bis zu den Gemächern der Herzogin, wie schon öfters, die beste Gelegenheit zu einer vertraulichen Unterhaltung hatte.

An diesem Tage nun machte er der Prinzessin Vorhaltungen wegen Nangis, gab ihr alle möglichen Schimpfnamen, drohte ihr, dem König der Frau von Maintenon und ihrem Gatten alles zu verraten, zerdrückte ihr in seiner Wut fast die Finger und geleitete sie so bis zu ihren Gemächern. Zitternd und einer Ohnmacht nahe, begab sie sich dort sofort in das Ankleidezimmer, rief Frau von Nogaret Marie-Madeleine-Agnès Marquise von Nogaret, geborene Mademoiselle de Biron, 1653 bis 1724, mit der Saint-Simon auf freundschaftlichem Fuße stand., die sie ihre »Liebe Kleine« zu nennen und gern um Rat zu fragen pflegte, wenn sie sich selber nicht mehr zu helfen wußte. Ihr erzählte sie, was ihr begegnet war, und sagte, sie begriffe nicht, daß sie nicht tot zu Boden gesunken sei und noch zu ihren Gemächern habe gelangen können. Nie war sie je so außer sich. Noch am gleichen Tage erzählte es Frau von Nogaret mir und meiner Frau im tiefsten Vertrauen. Sie riet der Prinzessin, einen so gefährlichen und maßlosen Tollkopf behutsam zu behandeln und sich vor allem mit ihm in nichts einzulassen.

Die Herzogin von Burgund verbrachte mehr als sechs Wochen unter größter Vorsicht und in tödlicher Angst. Ich weiß nicht, was sich weiterhin zutrug und wer Tessé von allem unterrichtete; aber er erfuhr es und fand als gewandter Mann einen Ausweg. Er überredete seinen Schwiegersohn, mit ihm nach Spanien zu gehen, wo er ihm alles mögliche in Aussicht stellte. Er sprach mit Fagon, der aus dem Hintergrunde seines und des Königs Kabinett alles sah und alles wußte. Als kluger, braver und anständiger Mensch verstand er Tessés Andeutungen und sprach seine Ansicht dahin aus, daß es für Maulévrier, wenn er Heilung für seine Brust und Stimme erheische, nach allen vergeblichen Mitteln, nun nichts mehr gäbe als die Luft eines warmen Landes. In Frankreich, angesichts des Winters, sein ihm der Tod sicher. Tessé nahm also zu Beginn des Oktobers Urlaub und reiste mit seinem Schwiegersohn von Fontainebleaus nach Spanien ab. Maulévrier endigte auf tragische Weise. Nachdem er in Spanien als Günstling Philipps V. und seiner Gemahlin eine große Rolle gespielt und wegen seines Verhältnisses zur Königin viel Gerede verursacht hatte, wurde er von Ludwig XIV. nach Frankreich zurückberufen. Eine Zeitlang stand er in hoher Gunst bei Frau von Maintenon. Seine Frau, die seine Leidenschaft für die Herzogin von Burgund kannte, liebäugelte mit seinem Nebenbuhler Nangis. Dazu quälten ihn Gewissensbisse, wenn er an den Herzog von Burgund dachte. Er wurde irrsinnig. Endlich, déchiré de mille sortes de rages d'amour, wie Saint-Simon (XIII, 327) erzählt, machte er seinem Leben ein Ende, indem er am Karfreitag 1706 aus dem oberen Stockwerk seines Hauses auf das Pflaster sprang. Die Herzogin von Burgund nahm diese Katastrophe mit scheinbarer Gleichgültigkeit auf; später mußte sie erfahren, daß die Spione, die den König und Frau von Maintenon auf dem laufenden über das Hofleben erhielten, alles über ihre Liebesgeschichten erfahren hatten. (Mémoires, éd. Boislisle, XV, 9 f.)

Die bekannte Kurtisane Ninon Diese (1616 bis 1706) hieß eigentlich Anne de Lanclos. Sie war die Tochter eines Stallmeisters bei den Elbeufs und hatte eine ausgezeichnete Erziehung genossen. Sie war schlank, braunhaarig und keine eigentliche Schönheit; aber ihre Geliebten rühmten die vollendete Formenschönheit ihres Körpers. Bekanntlich bedachte sie den jungen Voltaire, dessen Vater ihr Notar war, mit einem Legat von 2000 Livres zum Ankauf von Büchern. Um die berühmte Kurtisane hatte sich frühzeitig eine Legende gebildet, und es ist schwer, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Tallemant des Réaux schildert sie als philosophisch gestimmte Kurtisane, die nur Montaigne las und im übrigen ihren galanten Launen lebte. (Historiettes, VI, 1-26.) Über Ninon de L'Enclos siehe auch Sainte-Beuve: Causeries du Lundi, IV, 133-149., später, als das Alter ihr das Handwerk legte, bekannt unter dem Namen Mademoiselle de L'Enclos, ist ein neues Beispiel, wie das Laster obsiegt, wenn es mit Geist gepaart ist und durch etliche gute Eigenschaften gemildert wird. Das Gerede, das sich um sie bildete, und mehr noch die Sittenlosigkeit, die sie unter die vornehmsten jungen Männer säte, zwang die Königin-Mutter, die – nicht ohne Ursache – sonst höchst nachsichtig gegen galante und übergalante Leute war, ihr den Befehl zukommen zu lassen, sie solle sich in ein Kloster zurückziehen. Ein Polizeibeamter überbrachte ihr diese Verfügung. Sie las das Schreiben durch, und als sie bemerkte, daß darin kein bestimmtes Kloster angegeben war, sagte sie zu dem Überbringer gelassen:

»Da die Königin mir allergnädigst die Wahl des Klosters zu überlassen geruht, in das ich mich zurückziehen soll, so sagen Sie ihr, bitte, daß ich mir das Kloster der Franziskaner in Paris aussuche.«

Und mit einem neckischen Knicks gab sie dem Beamten den Befehl zurück. Der Mann war über diese beispiellose Frechheit dermaßen bestürzt, daß er kein Wort herausbrachte. Die Königin-Mutter aber fand sie so spaßig, daß sie die Ninon in Ruhe ließ.

Ninon hatte immer nur einen Liebhaber auf einmal, aber stets Anbeter die Menge. Wenn sie einen Liebhaber satt hatte, sagte sie ihm das offen und ehrlich und nahm sich einen andern. Der Verabschiedete mochte jammern und klagen, es blieb bei dem Urteilsspruch; und dieses Geschöpf hatte sich eine derartige Macht erworben, daß niemand wagte, mit dem, der ihn verdrängte, Streit anzufangen, ja, daß ein jeder noch glücklich war, wenn er weiterhin als Freund ihres Hauses empfangen wurde. Manchmal hielt sie einem Geliebten, der ihr besonders gefiel, während eines ganzen Feldzugs die Treue.

Zu diesen besonders Glücklichen wollte auch der Marquis von La Chastre Es ist nicht sicher, welcher La Chastre gemeint war. Wahrscheinlich handelt es sich um Louis de La Chastre, geb. 1633, einen glänzenden Soldaten, der 1664 im Kriege fiel. gehören, als er eines Tages zur Armee mußte. Ninon gab ihm kein rechtes Versprechen, und er war töricht genug (er war ein dummer Kerl und demgemäß anmaßend), es ihr schriftlich abzuverlangen. Er bekam es auf einem Zettel und prahlte draußen weidlich damit. Indessen wurde das Gelübde schlecht eingehalten, und jedesmal, wenn Ninon dagegen sündigte, frohlockte sie: »Es geht nichts über Chastres schönen Zettel!« Der just Beglückte Ninon nannte diese Glücklichen ihre »caprices«, wie Tallemant des Réaux erzählt. fragte schließlich, was sie damit meine. Sie erklärte es ihm. Die Geschichte wurde bekannt, drang bis in das Feldlager, in dem Chastre war, und machte ihn lächerlich.

Ninon hatte eine Menge vornehmer und berühmter Freunde. Sie war so witzig, daß ihr keiner abfiel und alle so weit in Eintracht blieben, daß es nie Auftritte untereinander gab. Ihre längste Liebschaft hatte sie mit Villarceaux (siehe Einleitung S. 105 f.), dem sie einen Sohn gebar. Auch der Gatte und der Sohn der Madame de Sévigné gehörten zu den »caprices« der Kurtisane. Alles vollzog sich bei ihr mit Würde und äußerem Anstand, den manche waschechte Prinzessin bei ihren Schwächen nicht bewahrte. Die reichsten Herren vom Hofe gingen bei ihr ein und aus, so daß es bald nicht nur für schick galt, bei ihr eingeführt zu sein, sondern auch für nützlich wegen der Bekanntschaften, die man in ihrem Hause machen konnte. Ihr Haus war mit der Zeit zu einer Art Hôtel Rambouillet geworden. Die Kammerfrau der Königin Anna, Madame de Motteville, erzählt in ihren »Mémoires« (IV, 74), daß die Königin Christine von Schweden ihr allein manche Beweise ihrer Achtung angedeihen ließ. Selbst die Pfälzerin spricht in ihren Briefen mit höchster Achtung von ihr. Niemals spielte man Hasard bei ihr, man tollte nicht überlaut, es gab keine Wortwechsel, keine Streitereien über Kirche und Staat. Dagegen hörte man daselbst manch witziges und hochgelehrtes Wort, alte und neue Anekdoten, galante Geschichten, ohne daß dabei üble Nachrede gepflogen wurde. Es ging sein, leicht und maßvoll zu, weil es die kluge Ninon vortrefflich verstand, die Unterhaltung zu leiten.

Merkwürdigerweise blieb ihr die große Zahl von vornehmen Freunden, die sie sich erworben, auch treu, als ihre körperlichen Reize in Verfall gerieten. Sie war in alle Umtriebe der alten wie der neuen Hofgesellschaft eingeweiht. Ihre Art zu plaudern war entzückend. Sie selbst war uneigennützig, treu, verschwiegen, zuverlässig und, abgesehen von ihrer galanten Schwäche, geradezu ehrbar und rechtschaffen. Oft hat sie ihren Freunden mit Geld und Geldeswert ausgeholfen. In wichtigen Dingen bot sie alles für sie auf. Wenn man ihr Geld oder Geheimnisse anvertraute, war sie die allertreueste Verwahrerin. Alles das verschaffte ihr einen guten Ruf und ganz außerordentliches Ansehen.

Sie war eine vertraute Freundin der Frau von Maintenon gewesen während der ganzen Zeit, da diese noch in Paris lebte. Später hatte es die Maintenon nicht gern, wenn man ihr von der Ninon sprach, aber sie wagte nicht, sie zu verleugnen. Bis zu ihrem Tode [1706] schrieb sie ihr hin und wieder freundschaftliche Briefe. Die L'Enclos – diesen Namen nahm die Ninon, wie schon gesagt, an, nachdem sie das lang betriebene Handwerk ihrer jungen Jahre an den Nagel gehängt hatte – pflegte ihrerseits nicht so zurückhaltend zu sein. Wenn sie sich gerade für irgendwen oder irgend etwas stark ins Zeug legte, schrieb sie in ihrer geschickten Art an Frau von Maintenon, die ihr sofort und nachdrücklich behilflich war. Gesehen haben sich die beiden Damen allerdings seit der Erhebung der Frau von Maintenon keine zwei- oder dreimal, und nur insgeheim.

Ninon war wegen ihrer köstlichen Antworten berühmt. Unter anderem gab sie es zweimal in unvergeßlicher Weise dem letzten Marschall von Choiseul, einem ihrer ältesten Freunde, einem ehedem hübschen Mann und großen Frauenfreunde. Ihre eine Bemerkung ist eine prächtige Rüge, die andere ein entzückendes Bild nach der Natur. Er stand sich schlecht mit Louvois und jammerte über sein Mißgeschick. Da setzte ihn der König, dem Minister zu Trotz, auf die Vorschlagsliste bei der Ordensverleihung des Jahres 1688. Obgleich er aus bester Familie und einer der ältesten und besten Generale war, kam ihm dies unerwartet. Er war außer sich vor Freude und beäugelte sein blaues Ordensbändchen immer von neuem mit dem größten Wohlgefallen. Ninon ertappte ihn ein paarmal dabei. Schließlich wurde sie ärgerlich. »Graf,« sagte sie zu ihm, »wenn ich Sie noch einmal dabei erwische, zähle ich Ihnen vor versammelter Mannschaft Ihre Kameraden auf.« In der Tat waren unter den Ordensrittern jenes Jahres etliche, über die man hätte heulen können.

Der treffliche Marschall war ein tadelloser Mensch, nur nicht besonders geistreich, und ziemlich langweilig. Als er wieder einmal sehr lange bei ihr gesessen war, sah sie ihn gähnend an und sagte:

»Muß ich denn zu viel Tugend an Euch hassen?«

Das ist ein Vers aus – ich weiß nicht welchem Theaterstück. Der letzte Vers des dritten Aktes aus »Pompée« von Corneille. Man kann sich das Gelächter und den Hohn vorstellen. Indessen nahm ihr das der Marschall nicht übel.

Ninon, immer gesund, viel besucht und angesehen, ward weit über achtzig Jahre alt. In ihrem letzten Jahre wurde sie Betschwester. Ihr Tod war ein Ereignis.