|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gesang an meine Vaterstadt Glogau

Es hebt sich aus den letzten Dämmerweiten

Der Heil'genschein von meinen Kinderzeiten

Und taucht die Welt von damals tief in Glanz. –

Und alles war mir Licht: Wälder und Gauen,

Juwelenfarben leuchteten die Auen

Und boten ihre Blumen mir zum Kranz ...

Noch kannt ich nicht die wilde Welt da draußen;

Am blüh'nden Wall der Stadt ist alles Brausen

Wie Schaum an einem schönen Fels zerschellt.

Und jene Jahre waren mir wie Lenze –

Ich war umhegt gleichwie von sel'ger Grenze –

Denn diese helle Stadt war meine Welt.

Und sie war damals eine stolze Feste,

Durch ihre Tore ritten Königsgäste,

Und Roß und Wagen gaben dumpfen Schall.

Zugbrücken schwankten, und die Ketten klirrten –

Und lustig am Gemäuer Schwalben schwirrten,

Und Veilchen dufteten am Rasenwall ...

Ich hätt' die Welt mit meinem Kinderarme

Umfassen mögen, daß sie voll erwarme

An meines Herzens junger, erster Glut.

Die Mauern alle, und die weiten Gassen,

Es schien, als könnten sie den Strom nicht fassen,

Der meine Seele schwellte und mein Blut ...

Ein Kind noch, mußt ich dann von hinnen ziehen.

Aus Freuden wars in Ernst und Not ein Fliehen

In eine fremde, riesengroße Stadt –

Berlin! ich bin ihm immer fremd gewesen,

Es konnt' in mir und ich in

ihm nicht lesen –

Wir blieben uns ein schriftlos, leeres Blatt ...

Doch meine Heimat lebte von Gestalten,

Und wie sie in verschollenen Kleidern wallten,

Ward eine ganze, bunte Welt mir wach – – –

Heißblütige Hengste sah ich jäh sich bäumen;

An den mit Edelstein besetzten Zäumen

Führt sie ein Edelknecht dem Zuge nach ...

Und hier sind dunkle Römer einst gezogen.

Die edlen Stirnen von Gelock umflogen,

Die Faust wie Erz, und Sieg in ihrem Blick ...

Und Völker und Geschlechter kamen, gingen,

Und füllten rings das Land mit Kampf und Ringen,

Und alle wurden wechselnd ihm Geschick.

Und Sklavenfürsten, Trotz in ihren Mienen,

Sie brachten dieses freie Land zum Dienen

Und zogen stolz mit Herrscherlüsten ein.

Vom Land der feurigen, der süßen Frauen,

Polnische Herrscher konnte ich erschauen,

Die liebten kühne Tat und Glutenwein.

In fernen, mittelalterlichen Zeiten

Erstand dir auch ein Dichter. Heiterkeiten

Und Schwermut schuf sein ernstes Künstlertum,

Gryphius, der Träumer, der zu spät Erkannte,

Den seine Zeit, sein Land nur wenig nannte,

Dem nach Jahrhunderten erst ward sein Ruhm ...

Mein Geist ersah Gestalten und Gesichte –

Ein langer Zug aus toter Weltgeschichte

Ward Leben mir und rege Gegenwart!

Da! ein Gewalt'ger naht, – die Polen weichen –

Sie beugen sich vor seinem Schwerterzeichen –

Im Winde weht sein feuerfarb'ner Bart ...

's ist Barbarossa! – Seine Scharen wogen,

Von Feuerbrand ist Glogau überflogen –

Die Polen kämpfen wütend Reih' an Reih'; –

Doch, ob der Rotbart noch so stark gestritten,

Vom Polenjoch hat Glogau tief gelitten,

Bis es der erste Heinrich machte frei ...

Du vielumworb'ne Stadt! Du sahst Piasten

Jahrhundertlang in deinen Gauen rasten,

Und wurdest unter Conrad Herzogtum.

Ein Kampfspiel zwischen Böhmen, Ungarn, Polen,

So heftet das Geschick an deine Sohlen

In wildem Wechsel: Elend, Sieg und Ruhm.

Sachsen beherrschten dich nach wilden Fehden, –

Und dich bezwangen einst die blonden Schweden,

Zweimal der düst're Feldherr Wallenstein.

Dann warst du Habsburgs mehr denn ein Jahrhundert,

Bis Einer, viel gefürchtet, viel bewundert,

Ein Zollern zog in deine Mauern ein ...

Ein dionysisch Leuchten in den Blicken,

Einer, der niemals sich gelernt zu bücken,

So mannhaft schritt des alten Fritz Gestalt!

Zwiefach ein König, denn auf Preußens Throne

Trug er die selt'nere, des Genius Krone,

Und war von ihrem Königtum umwallt.

Als einer seiner besten Edelsteine

Wardst du und dieses blüh'nde Land das seine –

Die Oder rauscht den Sieg zur Ostsee hin –

Und mit ihm kam ein reicher, tiefer Frieden.

Nur

ein mal ward dir Grauses noch beschieden,

Als dich bezwang des Korsen wilder Sinn.

Jedoch, das Satyrspiel verging. Die Gauen

Die kriegszerstampften, wurden blüh'nde Auen,

Und immer stolzer wuchs die deutsche Kraft.

Bis endlich jene gold'nen Tage kamen,

Die schrieben in die Sterne unsern Namen

Und haben Schönstes vom Geschick errafft ...

Nun bist du in dem allgewaltigen Ringe –

Nun überrauscht ganz Deutschland jene Schwinge

Des einzigen, des kaiserlichen Aar.

Als Feste fielest du, doch du wardst freier,

Du ferne Heimat, die mir innig teuer,

Dir bring' ich heilige Gedanken dar.

Und wenn ich nimmerdar dich wiedersehe,

Mein erstes Lachen und mein erstes Wehe,

Hat dir gehört in ferner, ferner Zeit –

Und nie vergeß' ich deines Stromes Fluten,

Nie jene Gärten, die in Rosengluten

Gestanden und in Duft und Trunkenheit ...

Ich liebe dich! nimm dieses Herz entgegen!

Auf der Jahrhunderte verschlung'nen Wegen

Folgt dir erinnernd meine Phantasie.

In deinen Kämpfen hab' ich mitgestritten.

Mit dir gejubelt und mit dir gelitten,

Und lasse dich nun, heilige Heimat, nie! ...

Die göttliche Kraft, allgegenwärtig zu sein, liegt in aller echten Phantasie. Damit durchdringt ein reger und leidenschaftlicher Dichtergeist in einem sehr schönen Sinne: Zeit und Raum und Form und Wesen. Die Bilder des Lebens können daher in aller Farbenherrlichkeit und Linienstärke aus längst entrückten Vergangenheiten gehoben und in die Zukunft hin gezeichnet werden ... In meinen einleitenden Strophen habe ich nun die ganze Kraft der persönlichen Erinnerungen aus Kindheit und späterer Zeit und die geschichtlichen gegeben, wie sie in meinen erinnernden Gedanken stehen ...

Glogau hat das Anheimelnde, Holdbehagliche einer deutschen Mittelstadt. Unwillkürlich denkt man sich seine Nächte mondlichtvoll und sternenüberfunkelt, so daß, alle Umrisse der Giebel, Häuser, Kirchen, Gassen wie mit zarten Goldbändern geschmückt sind ... Eine kleine Wohnung dort, im Dachgiebel, die arme Verwandte bewohnten, kam mir wie ein Ausguck ins Märchenland vor; denn man sah weit und hoch über die in der Stadtenge wogenden Menschen hinweg. Die Dächer leuchteten wie kostbare Topase im Sonnenlicht, die hellen Wolken fuhren wie frohe Boote in einem blauen Reich, und Tauben umflatterten uns, wie Amoretten ... Eine schöne, ernste Tante waltete dort, die immer Köstliches zu erzählen wußte, daß es mich wie leise Fieberschauer durchbebte. Ich weiß noch heute jeden Winkel der kargen Wohnung, und erinnere mich vor allem, als einer Merkwürdigkeit, eines alten Spinetts, das in umgekehrter Weise, wie man gewohnt ist, und zwar die sieben unteren Tasten tiefschwarz zeigte und die fünf oberen schneeweiß. Das hatte ja natürlich gar keinen Einfluß auf den Klang, aber es ist mir dennoch in der Erinnerung, als hatten dem Spinett ganz sphärenhafte Klange innegewohnt.

Allgegenwärtig geht meine Phantasie wandern, und da steigt der alte Markt empor, man nannte ihn »Ring«, weil er wie ein geschlossener Reif um den Platz lag, wo Handel und Wandel, die wirtschaftlichen Pulse der Stadt, rege waren ...

Da ich mit meinem fünften Jahr mit meiner Mutter und Schwester nach Berlin zog und meine geliebte Heimat verließ, entstammen alle Bilder und Eindrücke späteren Zeiten, wo ich freilich auch noch ein Kind war, und jedes Jahr zum Ferienbesuch bei meiner Großtante auf deren reichen, weiten Gütern, nicht weit von Glogau, weilte.

Ich kam dann auch alljährlich in meine Vaterstadt. Der »Ring« von Glogau! ja, das war ein Wunderland für mich. Der Ferienbesuch fiel immer in die Sommer-und Frühherbstwochen, – und so ist mir alles dort wie in einer unwandelbaren Sommerherrlichkeit im Erinnern. Über dem »Ring« lagen bald zarte, bald starke Duftwellen von reifen Früchten, erlesenen Gemüsen und von kunstlos zusammengebundenen, herb und kräftig duftenden Blumensträußen aus Bauergärten. So fröhlich gespendet, so einfach dargeboten schien mir alles, daß es fast war, als bringe das Land die Erzeugnisse seines Bodens, als Geschenke einem dar ... Wir Dichter werden ewig die – Reichen des Lebens sein, selbst wenn wir ganz arm wären und »unser Brot mit Tränen essen« müßten. Wir sind doch die Reichen, denn uns gehören, über alle Dinge hinaus, noch die von uns geschaffenen Werte, – und über alle Menschen hinaus, noch die Liebe und das Verstehen, das sie verklärt zeigt.

Der Dichter ist ein Gestalter und Bildner, und weiß die Zeiten, kraft seiner Phantasie glücklich zu vermählen. Der gewöhnliche Sterbliche lebt mehr in der fordernden Gegenwart. Wer gedenkt noch der alten Piastengeschlechter der Herzöge, der Reiche, die Schlesien wechselnd besaßen? ehe es 1814 endgültig an Preußen kam? Wer anders als Chronisten, Geschichtschreiber und Dichter?

Und wissen noch viele von der einzigen Dichterberühmtheit der alten Stadt, von Andreas Gryphius, mehr, als was sie in Literaturstunden von ihm lernten?

Von allen, die dies hier lesen werden, wer kennt den »Peter Squenz«, – »Cardenio und Clinde«, – »Catharina von Georgien«, »Carolus Stuardos«? Wer kennt die Gryphiussche Lyrik, »die Kirchhofsgedanken«, den »Horribiliskribifaxe«, oder »das verlipte Gespenst«? Wer weiß auch von der »Fruchtbringenden Gesellschaft« und von den damals wirkenden Poetenverbindungen, die so viel mehr »Beckmesser«sches Wesen als »Stolzing«sches enthielten?

Sehr eigentümlich und wie dem Geist unserer Zeiten entrückt, wirkt auch in Gryphius' Leben seine »Krönung« zum Poeten, durch einen großen Herrn, in dessen Haus er Lehrer war, – und zwar des Grafen Schönborn, der im nahen Fraustadt, das schon zur Provinz Posen gehört, residierte. Fraustadt ist übrigens ein kleines, unbedeutendes Städtchen, in dem ich zufällig die ersten Jahre meiner Ehe verlebte. Es ist mir nicht ganz klar, wie ein großer Herr, offenbar mit einem großzügigen Haushalt und reichen Mitteln, sich dieses nüchterne Landstädtchen Fraustadt als Wohnort aussuchen konnte, das nicht einmal den Reiz des Landschaftlichen hat. Mir wenigstens ist z. B. die Umgegend Berlins, mit ihrem etwas wehmütig-ernsten, aber doch stimmungsvollen Charakter, viel reizender erschienen. Und dennoch ist sie berüchtigt (recht fälschlicherweise) für ihre sandige, farblos klare Ebenheit, mit eintönigem Kiefernwuchs ...

Das einfache Land schaut übrigens auch aus vielerlei Augen, blauen, schimmernden, zu seinem feingetönten Himmel: aus schönfarbigen Seen, die, um im Bilde zu bleiben, gleichsam reich bewimpert sind mit zarten Rohrstauden und lieblichen Büschen ...

Die Kiefernwälder der Mark haben auch eine eigenartige und erlesene Schönheit; denn sie sind schöner gefiedert, fächerartiger und zarter als ihre zu Unrecht berühmteren Schwestern der italienischen Landschaft: die Pinien! Und wer sie im Morgen- oder Abendrot sah, weiß, daß ihre Stämme mit ihrem metallisch gleißenden Harzgetropf dann wie herrlich getriebenes Kupfer glänzen. Von dieser, ich möchte es nennen: »keuschen Pracht« der märkischen Landschaft, deren Reize man nur erkennt, wenn man sich liebend in sie vertieft, ist nicht ein Zug in der Landschaft, die Glogau oder Fraustadt umgibt. – –

Für die damalige Zeit (die Dichtkunst lag in recht engen Fesseln) ist Gryphius' Talent und Schaffen relativ bedeutend. Der Dichter ist 1616 geboren, und der schwermütige, zerrissene Zug, der durch den Dreißigjährigen Krieg über Deutschland und seiner Kultur und Kunst lag, ist auch in des Glogauer Dichters Werken zu spüren. Geist und Sprache lagen wie geknebelt da unter den brutalen und leidenschaftlichen Griffen und der Unrast einer kriegerischen Zeit. Gryphius, der auch ein Jahr in Straßburg und Berlin lebte, ist ziemlich jung, jedenfalls in voller Männerkraft gestorben, und zwar in Fraustadt, das er wohl um schöner Jugenderinnerungen willen, geliebt hat. Die Stadt Glogau hat ihrem immerhin bedeutenden Sohn ein wenig schönes Denkmal gesetzt: eine etwas unkünstlerische Büste auf dem in seiner Architektur ziemlich geschmacklosen Theater. Wenigstens habe ich kein anderes Denkmal entdecken können ...

Schleier von Wehmut, aber auch von einer wunderzarten Poesie liegen für mich über der alten Stadt. Meine Mutter ward, einige Monate ehe ich geboren wurde, Witwe. Eine plötzliche, tückische Krankheit entriß ihr den jungen, hochbegabten, schönen, geistreichen Mann nach einer kurzjährigen Ehe. Sie ist, mitten aus einem großen, wolkenlosen Glück gerissen, dann fast nie mehr von Herzen froh geworden. Auf meine Kindheit fielen unablässig Tränen und Tropfen von Wermut. Dennoch ist sie nicht dadurch vergiftet worden, sondern hat nur jenen eigentümlich schwermütigen, sinnenden Zug bekommen, der auch durch meine höchsten Glück- und Glanzzeiten später immer wie ein leise anklingender Seufzer tönte. Meine ganze Geistesart ist sehr früh auf das Tiefnachdenkliche, Philosophische gestimmt gewesen; sie ist aber nie in einen mißtönenden oder auch nur schrillen Akkord mit dem andererseits so jauchzenden Aufschwung meines Herzens und meiner Phantasie gekommen. Schiller sagt einmal, er habe immer unter dem Zwiespalt zweier seelischen Neigungen, die fast Weltanschauungen waren, gelitten. Er sagt: »denn gewöhnlich übereilte mich der Poet, wo ich philosophieren sollte, und der philosophische Geist, wo ich dichten sollte.« (Briefe an Goethe, Cotta.)

Ich kann von mir nun nicht sagen, daß ich die Grenzen dieser grundverschiedenen Gaben resp. Neigungen je zu einer Dissonanz hätte werden lassen. Ob das aus einem gewissen Zugerichtsitzen über meine geistigen Gaben so wurde, oder aus andern schwerer zu erkennenden Gründen, vielleicht aus einem Zusammenwirken von Begabung, Erziehung und Erfahrung, ich kann es nicht sagen; jedenfalls ist, trotz stürmischen inneren Drängen, nie ein noch so kleines Werk, sei es in Poesie oder Prosa, aus mir gelöst worden, wenn es nicht langsam und voll in mir reif geworden war. Ich habe solange ich mit der Form, vielleicht auch mit dem künstlerischen Problem rang, nie etwas aus mir herausgestellt; oder richtiger: was ich als Halbkind, als junges Mädchen oder als ganz junge Frau (ich heiratete mit achtzehn Jahren) geschrieben, habe ich alles den Flammen geopfert; obgleich mein Mann, der eine sehr künstlerische Natur neben seinen bedeutenden staatsmännischen Gaben hatte, meinte, es sei eine Tempelzerstörung. Ich blieb aber unweigerlich fest: ich fühlte, mein Können war noch nicht auf seiner natürlichen Höhe. Als ich dann 1885 meinen ersten Dichtungsband erscheinen ließ, hatte ich die befriedigende Freude, daß die gesamte ernste Kritik aussprach, ich hatte schon ganz Reifes und in Form und Inhalt Meisterliches gebracht. Menschlich und künstlerisch ist es ja immer interessant, in die Werkstätte eines geistig Schaffenden zu sehen – in die Dämmerwinkel und in die Sonnenplätze. Wie dann ein Wind, ein Sturm, eine liebende Hand oder eignes Suchen und Finden Samenkörner in die Seele legt, und wie sie, von den Gnaden oder Ungnaden getrieben, früher oder später Wurzel fassen und von Blätterarabesken umgeben, eine Blüte bringen, deren letzte Krone eine duftige Frucht ist. Anregungen, die Jahre, oft Jahrzehnte zurückliegen, haben bei mir manchmal die heißblütigsten, gegenwartstärksten Dichtungen ausgelöst. Das Stärkste, was ich geben kann, ruht oft lange in mir, nicht wie im Schlaf, aber wie im wachen Warten – und wenn ich fühle, daß seine »Zeit erfüllt ist«, dann steht es in frischer Urlebendigkeit auf, – und ich weiß, daß dann viele meinen, ich hätte es erst gestern erlebt. Andere Früchte freilich reiften wie in Treibhausschwüle ... Fast alle, nein sage ich lieber: sehr viele meiner leidenschaftlichsten und sehnsuchtswehesten Herzens- und Landschaftsdichtungen stammen aus Anregungen meiner Kinder- und Halbkinderzeit. Meine Mutter war damals schon aus herben Familiennotwendigkeiten mit uns beiden kleinen Mädchen, meiner einzigen Schwester und mir, von ihrem geliebten Glogau nach dem ihr ganz wesensfremden Berlin gezogen. Sie hat das Heimweh nach Schlesien nie aus sich löschen können. Ihr Vater (ich habe meinen Großvater nie gekannt, aber er soll ein besonders milder, vornehmer und kluger Mann gewesen sein), war Oberbürgermeister von Glogau, und hatte seine Frau, eine geborene von Ploetz, die ihm fünf Töchter geschenkt hatte, früh verloren. Meine Mutter war deshalb von der einzigen Schwester dieses Großvaters, einer Frau von Lucke, auf deren Gütern fast ganz erzogen worden. Dies Leben nahe der Natur, etwas patriarchalisch-feudal, aber von schöner Herzenswärme erfüllt, war ihr unendlich lieb, und mit allen Triebkräften ihrer Seele hat sie immer dahin zurückgestrebt; – besonders, als die steinernen Fesseln von Berlin und von einer gänzlich anderen, sehr engherzigen Familienumwelt dort sie umgaben. Wir sind dann von Berlin aus in jeder Sommerferienzeit nach dem Hauptgut meiner Großtante gegangen. Die Sommer dort haben einen geradezu beherrschenden und bezaubernden Einfluß auf mein gesamtes inneres Leben gehabt. Die Güter meiner Großtante lagen durch stundenlange Wagenfahrt entfernt von einer Eisenbahn, an der Grenze von Schlesien und Posen. Über der Landschaft und dem Land lag etwas ganz Weltentrücktes, wenigstens vom heiß und schnell pulsierenden Welt verkehr Entrücktes. Dort lebte sich alles: Bauerngeist, Herrschaftsgeist, ich möchte sogar sagen, der Geist der Landschaft vollständig eigen aus, – ohne die heilsamen und unheilsamen Reibungen des Weltlebens draußen. Ich habe selten ausgeprägtere Eigenarten gesehen als in diesem stillen, doch interessanten Winkel. Sogar der Krämer des Großdorfs, der, wie dort überall, wo schon der polnische Jude der Walter des Handels ist, ein Israelit war, stellte eine charakteristische Eigenart dar. Starr und stolz an den Satzungen und dem Geist seines Talmud festhaltend, vereinte er, trotz dieser aufrechten Haltung in seinem Jehovaglauben dennoch damit das demütige Bücken und Gleiten im bürgerlichen Verkehr. Auf der sozialen und staatlichen Stufenleiter hätte er den engsinnigsten Bauerntölpel als sich übergeordnet anerkannt, während er ihn im geistigen und sittlichen Leben tief unter seiner Würde und seinem Wert empfand. Die Frauen seines Hauses, sein Weib und seine Töchter, waren herrliche orientalische Typen, die ganz wie fremd und abgesondert in der engherzigen, von alten Vorurteilen beherrschten Bauernschaft der Gegend standen. Mit großen, immer wie von Tränen feuchten Blicken schauten sie verständnislos zu den Verständnislosen. Wenn ich der Stelle des Alten Testaments gedachte: »An den Wassern Babylons saßen sie und weinten«, standen immer jene schlanken, schwermütigen Gestalten der Dorfjüdinnen von Strunz in mir auf ... Das Schloß lag in einem leuchtenden Weiß, wie verklärt in dem schweren Grün des vor ihm weithin gedehnten Parks und der lichteren Rasenflächen. Zwischen diesen und dem Park lief es wie eine schwingende Grenze hin: Granitpfähle, die mit hängenden Erzketten verbunden waren. Pfauen wiegten sich darauf. Das wirkte sehr malerisch und sehr feudal. Viele feudale Züge waren überhaupt, als sie schon in der Welt, nach den großen Revolutionen und Freiheitskriegen, keinen Raum mehr hatten, hier noch wurzeltief versenkt. Der Mann meiner Großtante (ich habe ihn nicht mehr gekannt), soll ein wilder Junker von ungemein herrischen Sitten, despotischen Gedanken und hartem Willen gewesen sein. Sporenklirrend und mit der Hetzpeitsche durch die Luft fahrend, war er in Hof und Feld bekannt, und er muß mehr vom russischen Grandseigneur als von einem deutschen Edelmann in seinem Wesen gehabt haben. In der Gesellschaft sei er von höfischer Geschmeidigkeit gewesen. Seine Frau hatte ein sanftes, etwas geducktes Wesen, ein wenig altertümlich gespreizt vornehm, mit einigen feudalen Zügen, die aber nicht wie eigen gewachsen, aus ihrer Natur kamen, sondern wohl mehr aus dem Zusammenleben mit dem herrschgewohnten Gemahl erworben waren. Ihre lange Witwenschaft hat dann später die sanfteren Urelemente ihrer Natur, sogar etwas wie Gefühlsschwärmerei, aus ihr befreit. In ihrer kleinen Bibliothek zum Beispiel waren die abgegriffensten Büchlein die Dichter aus dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, also ihrer Jugendzeit: besonders waren es Österreicher, wie Halm, Beck, Grün, Lenau. – – Noch heut' erinnere ich mich der Ergriffenheiten, die »Der Sohn der Wildnis« in mir erregte und wie ich an die einsamsten Parkplätze das Geheimnis des ersten Entzückens über die Liebesleidenschaft von Parthenia und Ingomar trug. Was für ein kostbarer Rahmen dieser märchenstille Park aber auch war! Viel später, als ich die Böcklinsche Kunst kennenlernte, habe ich mir »Das Schweigen im Walde«, jenes geisterleis tastende Einhorn, das eine wundersame Frauengestalt reitet, nur unter diesen dunkelnden Parkbäumen vorstellen können. Die gartenlandschaftlichen Anlagen waren wohl gedacht und gewollt wie eine Welt für sich – und das Ganze war auch von einem sinnig-träumerischen Wesen, das jeden, der in diesen Zaubergarten eintrat, gefangennahm. Dagegen kamen mir später Klingsors Zaubergarten in Bayreuth, trotz seiner Formen- und Farbenreize, nur wie recht papierne Pracht vor. Vor der einen Seite des großen Parks lag ein Ziergarten in Rokokogeschmack, in wunderliche Formen geschnittene Bäume und Hecken, altmodisch gezirkelte Beete, mit einer Fülle von schlanken, hochgerichteten Blumen. Gedenk ich des stillen, vornehmen Gartens, dann steigt auch jener Duft auf, der immer über den Beeten lag: von Heliotrop, Reseda und Rosen. Nietzsche spricht einmal das merkwürdig stimmungsvolle Wort aus: »vom Rosenduft des Unwiederbringlichen.« Dieses zauberhafte Duften weht durch meine ganze Kindheit: glückselige Wehmut. – Von diesem Winkel zwischen Schlesien und Posen hat sich ja dann mein ganzes späteres Geschick, das des Interessanten, Bewegten so überviel brachte, entwickelt. Ich lernte meinen Mann, der damals als Kreisrichter in dem Städtchen Fraustadt stand, auf einem Ball bei meiner Großtante kennen. Er machte mit seinem nicht schönen, aber höchst ausdrucksvollen Kopf, seiner schlanken, eleganten Gestalt und seinem geistreichen, gewandten Wesen einen durchaus eigenartig bedeutenden Eindruck. Es war eine – Persönlichkeit, inmitten der mehr schematischen und in hergebrachten Allgemeinheitszügen gezeichneten Gestalten, der Leutnants und jungen Gutsbesitzer ... Und ich!? war wohl auch ganz anders als die Töchter des kleinstädtischen und ländlichen Adels. Wir fanden uns auch sehr bald, und ich war siebzehn Jahre, als ich mich mit ihm verlobte, und achtzehn, als ich als seine Frau von Berlin nach Fraustadt kam. Doch wenn ich von den Ergebnissen und von der Ernte eines ganzen, sehr reichen Lebens berichte, möchte ich auch von den seelen- und geistbildenden Lehr- und Studienjahren und den Leiden und Freuden meiner Kindheit und der Übergangszeit zum Jungmädchentum sprechen. Mit den Bildern aus dem Entwicklungsleben einer rastlos strebenden, sehr ernst gerichteten Denkerin und Dichterin (wie ich das doch wohl von mir sagen darf), werden sich ganz natürlich auch Kulturgemälde der damaligen Zeit entrollen, die von allgemeinem Interesse sein dürften. Schon in der Geschichte des Schulkomplexes an der Kreuzung der großen Friedrich- und Kochstraße lag ein kleines Kapitel der Geistesgeschichte des damaligen pädagogischen Berlin. Da war das merkwürdige Problem Tatsache geworden (aber Problem geblieben), das mir später erst in seiner ganzen Fragwürdigkeit klar wurde: die Leitung eines Gymnasiums, einer Realschule, einer Vorschule und einer höheren Mädchenschule, also Lehranstalten von höchst verschiedener Richtung, Strebung und Wesensart, die doch mindestens jede eine vollsaftige, bedeutende Eigenart als Leiter gefordert hätten, waren in eine Hand gelegt. Und noch dazu war dieser Direktor ein sehr weichmütiger, verträumter Idealist, der halb Gelehrter, halb Schwärmer, wenig Blick für die Forderungen des Lebens hatte. Er trug den in der Wissenschaft berühmten Namen: Ranke, und war ein Bruder von Leopold, dem prachtvollen Historiker. Meine Mutter mit uns beiden Kindern bewohnte, nachdem sie das höchst originelle, aber ach so engherzige Familienhaus in der Friedrichstraße verlassen hatte, im Direktorialgebäude das Erdgeschoß. Und durch dies Zusammenleben unter einem Dach mit Ranke, hatte der alte Herr, der eigentlich immer mit entrücktem Blick in den Himmeln seiner Gelehrsamkeit und seiner stark kirchlichen, philanthropischen Aspirationen schwebte, und wie über den Dingen zu schreiten schien, wohl ein lebendigeres Interesse an uns beiden kleinen Mädchen. Sonst interessierte ihn alles, was Kinderwelt, aufstrebende, wachsende Menschheit hieß, in der Allgemeinerscheinung mehr als in einzelnen Eigenarten und deren Rechten und Offenbarungen. In seiner Gelehrsamkeit von fast pharisäerhafter Würde und Haltung, im Hause von einem engen, kirchlich orthodoxen Geist, hatte er als Lehrer etwas Mildgewährendes wie ein freundschaftlicher Berater. Doch neben seiner weichmütigen Versonnenheit traten manchmal Ausbrüche flammenden Zornes auf, wenn irgend etwas in Schule und Haus nicht in dem Geist getan wurde, den er unweigerlich forderte. Er war sehr gelehrt und gehörte unter anderem zu dem kleinen Häuflein der Pädagogen in Berlin, die das klassische Altgriechisch geläufig sprechen konnten. Dieses hochgelehrte Häuflein hatte sich als »Griechische Gesellschaft« zusammengefunden, und diese Gesellschaft kam alle Monat oder alle Halbmonat, das weiß ich nicht mehr, bei einem ihrer Mitglieder zusammen und verbrachte den Abend, bei heiterem Mahle, die grauen, weißen oder kahlen Häupter in Wolken von Rauch und Würde gehüllt, nur in griechischer Sprache sich unterhaltend. Wir kleinen Mädchen, meine Schwester und ich, und die Rankeschen Töchter horchten dann, wie atemlos und unter geheimnisvollen, geistigen Schauern, vom Nebenzimmer aus auf eine Sprache, die uns bisher nur für Helden und Götter zu sein schien. Die Rhythmen und Töne der Sprache erklangen meinem Ohr und meiner Seele so hochfeierlich, daß sie ganz fremd im Alltag des Geschehens wirkten. Der alte Direktor Ranke gab uns in der Königlichen Elisabethschule, in der ersten Klasse, Geographieunterricht und ließ einen Teil dieser Erdkunde, merkwürdig genug, Himmelskunde sein. Er gab uns nämlich Astronomiestunde, und zwar, um sie recht eindringlich und verständlich für uns zu gestalten, sehr oft abends, wenn der Himmel sternenvoll war. Das war nun jedenfalls sehr eigenartig, wenn der alte Herr, der mit seinen flatternden, schneeweißen Locken und seinem weltabgewandten Blick ohnehin eine auffallende Erscheinung war, durch die Straßen Berlins spätabends mit einer Schar junger Mädchen zog. Das ging hinaus, bis wo die Häuser aufhörten und das weite Feld auch einen freieren Blick zum Himmel ließ. Ich war dann sehr stolz, wenn ich dem alten Träumer den Arm geben durfte, und wir beide gewissermaßen die Anführer der leichtfüßigen Schar hinter uns waren, der das Ganze mehr wie ein lustiges Abenteuer schien. Aber unser Geleiter nahm es heilig ernst mit der Sternstunde unter freiem Himmel. Er hatte es uns auch manchmal vermittelt, auf der Berliner Sternwarte die ewigen Lichter da oben durch die ausgezeichneten Instrumente unsern Blicken näherzubringen. Der alte Ranke war eine durchaus bemerkenswerte, eigenartige Erscheinung, so gar nicht typisch, nicht in irgendeine bestimmte Art einzuordnen, sehr zusammengesetzt, teils aus ganz widersprechenden Elementen. Das alles ist mir natürlich erst viel später klargeworden, als ich die Eindrücke meiner Schul- und Werdejahre rückschauend sonderte, klärte und entwickelte. Neben ihm und um ihn zu verstehen, und auch die seelischen Verschiedenheiten zu vermitteln und zu verbinden, hätte eine Lebensgenossin von bedeutendem Geist und tatkräftiger Seele gehört; denn er war eine Natur, die etwas Anschmiegsames und Verständnisheischendes hatte. Aber die »Direktorin« Ranke war selbst ein schwankes Zweiglein im Lebenswind. Sie war eine auf äußerste Einfachheit, fromme Beschaulichkeit, demütig dienende Wirksamkeit gerichtete Persönlichkeit. Sie hatte wenig Autorität bei ihren acht Kindern, denn sie gab sich selbst die Stellung einer frommen Magd der Häuslichkeit. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, die ich öfters im Leben beobachtete, daß Männer, deren Beruf die Erziehung junger Menschen ist, sei es nun im Schul-, Militär- oder Hochschuldienst, und die diesen Beruf auch meist mustergültig erfüllen, die Erziehung der eigenen Kinder lässig behandeln. Ich könnte recht berühmte Namen als Beispiele anführen, aber ich fürchte, daß die noch lebenden Nachkommen sich verletzt fühlen würden. Ich muß es dem Leser überlassen, die Wahrheit meiner Behauptung an seinen eigenen Beobachtungen über diese interessante Frage zu prüfen; die dann erkannten Tatsachen werden mir recht geben.

Die Königliche Elisabethschule, die unter dem Schutz der damaligen Königin Elisabeth von Preußen stand, und vom Staat subventioniert wurde, hatte einige recht hervorragende Lehrer, andere aber auch, die wirklich mehr in handwerkliche oder subalterne Berufe gepaßt hätten, und den Lehrstunden etwas Nüchternes, Saftloses, geistig Armes gaben. Es war wohl die Herzensgüte des alten Ranke, die sie in ihrer Unzulänglichkeit duldete, weil ihre bürgerlich finanziellen Verhältnisse vielleicht Förderung erheischten. Unter den hervorragenden Lehrkräften der Hervorragendste war wohl der Professor Flashaar, der eigentlich neben Ranke der Hauptleiter der Elisabethschule war. Er war ein Mann von durchaus eigenen großen Gedanken, von breitem Wissen, ein im besten Sinne humanistisch Gebildeter. Seine Literaturstunden, die den mächtigen Geistesstoff voll beherrschten, haben für meine spätere Kunst große Bedeutung gehabt; sie haben ernste Strebungen hoch angeregt. Flashaar war scharf gegen alles Kleinliche, Zerfahrene, Nachlässige und Unschöne; gerecht und sachlich, wo es zu wägen und richten galt, gütig, wenn er edle, starke Gedanken und schöne Triebe erkannte. Selbst im umwuchernden Gerank oder Unkraut entdeckte er jede feine Blüte, pflegte und hob sie zum Licht. Ihm dankten die strebsamsten seiner Schülerinnen einen goldnen Hort von wahrer Geistes- und Herzensbildung, den sie unvergeßlich mit hinnausnahmen in die Schule, die keine Ferien kennt, das Leben. Unter den Gestalten, die bestimmend durch meine Kindheit und erste Mädchenzeit gehen, steht die kleine Gestalt des Professors Flashaar an ragendem Platz. Mit dem klugen Kopf, den geistreichen, scharf geschnittenen Zügen, dem tiefsinnenden Ausdruck der Augen und dem eigentümlichen Lächeln seiner Lippen, das seltsam aus Güte und Ironie gemischt war, ging er hoch und bedeutsam durch die Jahre meiner Schulzeit. Für meine Natur, die besonders in ihrer ersten Entwickelungszeit zu Hingerissenheiten des Gefühls, Überschwenglichkeiten in der Auffassung von Natur und Menschen neigte, mußte die Umwelt des damals ziemlich kleinstädtischen Berlin und der Familie, in der ich lebte, Bedrückendes und Quälendes auslösen. So war es denn auch, und es ist nur natürlich, wenn ich mit meiner schwärmerischen Hinneigung zu aller Poesie des Lebens im Hohen und Schönen meine beste Heimat fand. Das waren »selige Inseln« für mich und wo ich sie fand, genoß ich sie mit besonders tiefer Hingabe. Zu diesen »seligen Inseln« gehörte der Garten des Familienhauses, in dem wir, gleich nach der Übersiedlung von Glogau nach Berlin, lebten, gehörte auch die Ferienreise nach Schlesien und der Mark, das Puppentheater im Hause meines Vormundes, die Musik, die sehr früh in mein Leben trat, und meine geliebten Bücher. Ein Band Byron oder Bulwer, die ich damals besonders liebte, im alten Fliederbaum (in dem ich hoch oben einen Sitz hatte) umhangen im Lenz von den duftenden lila Blütenbüscheln, das war meine seligste Insel. Überhaupt dieser Garten! Er verdiente eine ganze Geschichte – es würde ein Band erlauchtester Lyrik werden ... Er lag hinter dem großen Hause in der Friedrichstraße, eingebettet in andere Gärten und einen Zimmerhof, wo es immer nach frisch geschnittenen Waldstämmen duftete. Eine Mauer trennte am Ende des Gartens den Zimmerhof von uns; das rührige Arbeiten dahinter, das man nur hörte und nicht sah, so hoch war die Mauer und das herrlich duftende Holz, zauberten eine fremde Welt herauf. Am Eingang des Gartens standen zwei uralte Nußbäume, die im Frühjahr feine Blütentrauben von herbem Geruch und im Herbst köstliche, weißkernige Nüsse herabwarfen, sie kamen mir immer wie gütige Türhüter vor. Und dann wie schön die üppigen Weingeländer zur Seite, die guten Fruchtbäume, die lieben, steifen Blumen in den Rabatten und der stark duftende Buchsbaum – – – und – der große Zentifolienstrauch mitten im Garten, der mir, wenn er mit roten Blumen überschüttet war, wie der »flammende Dornenbusch« erschien! Eine Gottheit sprach ja für mich auch aus ihm: geheime, gottselige Poesie! Um so mehr empfand ich die Gnaden dieses Gartens, als das Haus, zu dem er gehörte und in dem meine Mutter in der Familie ihres toten Gatten leben mußte, einen engen, kleingeistigen Eindruck machte. Es waren gut bürgerliche Typen des alten Berlin, deren Schilderung eigentlich den freundlichen Griffel und den kostbaren Humor, mit einem Anflug von Satire von Julius Stinde forderten. Nur einer ragte aus dieser rechtschaffenen aber sehr nüchternen Familie hervor. Das war der sogenannte »Onkel Karl«. Er war Professor der Musik; sein besonderes Fach war Theorie und Kontrapunkt, in denen er ein damals hoch anerkannter Meister war. Er hatte einen so bedeutenden Ruf, daß jeder große Künstler, schaffender oder reproduzierender, der in Berlin lebte oder es zu kurzem Kunstaufenthalt suchte, zu ihm kam. Dort habe ich schon als Kind Liszt, Rubinstein, Wagner, Ole Bull, Bülow, Tausig, Bendel und andere gesehen. Es wurde in meines Onkels Hause ein unwiderruflicher Kultus mit Wagner getrieben, der wie eine Art Gesetz war, dem sich jeder, der in jenen Kreis trat, fügen mußte. Damals, in der Zeit zwischen meiner Kindheit und meinen Mädchenjahren, da ich doch schon mehr als dämmernde Erkenntnisse in der Musik hatte, war es wie ein leidenschaftlicher Kampf entbrannt unter den Wissenden der Musik. Die »Zukunftsmusik« wurde wie eine neue Lehre, fast wie eine neue Religion heilig und hoch gehalten gegen eine Welt von Ungläubigen und anstürmenden Ketzern. Die Offenbarungen des neuen Geistes in der Musik mußten durch alle Kalvarienstationen schreiten, wie nur je die Offenbarungen neuen Geistes in der Wissenschaft oder Religion und deren Meister es mußten. Von den Gegnern der Wagnerschen Musik wurde diese als gefährliche Irrlehre behandelt und die Anhänger des genialen Mannes und er selbst wurden als im tollen Wahn Befangene angesehen, verlacht, verspottet und so gut es ging, niedergeschrien. Heut, in der gegenwärtigen Zeit, wo die Wagnersche Musik ihre strahlende, gewaltige und meisternde Kraft über Deutschland hinaus, in die ganze Welt getragen hat, kommt uns der wilde Kampf dagegen verblendet und kurzsichtig vor. Trotzdem gehörten zu den leidenschaftlichsten Vorkämpfern gegen Wagner sehr gelehrte und geistreiche Männer, wie zum Beispiel Professor Engel, Otto Gumprecht und Hanslik, die bis zu ihrem Tod scharfe Verneiner und Unüberzeugte blieben, sogar als Wagners Triumphzug schon königlich durch die Welt brauste. Sie hielten das für eine ungesunde Episode, für einen fieberwilden Rausch und sahen nicht das Ewige, Immergültige in Form und Inhalt der Musik des großen deutschen Heroen ...

Er hat die schaffenden Geister, ebenso wie die Jünger und Laien, wie die Bekenner und Gläubigen seiner Kunst mit einer hinreißenden Macht beherrscht und wird es voraussichtlich in alle Fernen tun, wie nur die Gottgewalt eines Genies es vermag.

Doch zu meiner Kindheit zurück! Ich war in beiden feindlichen Lagern, hörte die leidenschaftlichen Für und Wider und klärte am Ende daraus und aus dem andächtigen Hören der neuen, kostbaren Klänge, ein eigenes Urteil. Ich habe überhaupt früh gelernt, im Toben von gegensätzlichen Meinungen mir ein ruhiges, unbeeinflußtes Schauen zu bewahren. Das ist mindestens eine kostbare Übung für Geist, Phantasie, Gemüt und Charakter. Der vorhin genannte Doktor Otto Gumprecht, der unüberzeugbare Gegner Wagners, war übrigens für mein gesamtes geistiges Leben eine der bedeutungsvollsten Erscheinungen. Er war blind, und ich habe ihn als vierzehn- bis sechzehnjähriges Mädchen oft in Konzerte, in Opern und auf Spazierwegen begleitet. Er war ein ganz ungewöhnlich geistreicher Mann von der umfassendsten Bildung und schrieb Musikkritiken für die Nationalzeitung. Diese wurden für so stilschön und gedankentief geachtet wie die von Hanslik in Wien. Es hat mich in meinem Kräftebewußtsein wie überhaupt in der Entwicklung meiner Gaben sehr gehoben, daß ich die kleine Freundin des bedeutenden Mannes sein durfte. Ich habe ihm viel später, als er längst tot war, ein Denkmal gesetzt in meinem Dichtungsbuch »Offenbarungen«. Die ihm geweihte Dichtung ist in freien Rhythmen geschrieben und heißt »Der blinde Führer.« Er hat meinen Entwicklungsgang in künstlerischer Beziehung vorausgesehen. Wie oft hat er der Fünfzehnjährigen gesagt: »Alberta, in Ihnen kündet sich mir eine große Dichterin, denn Sie sprechen in so schöner, natürlicher Diktion und mit so dichterischem Schwung, daß Sie gewiß auch schöne Dichtungen schreiben können«. Und er bat so lange, bis ich ihm ein Gedicht schrieb. Ich habe, wie ich eingangs schon sagte, wenig geschrieben in den Jahren schwärmerischer Erstjugend, wie andere gemeiniglich tun, und das wenige, was ich schrieb geheim gehalten und bald vernichtet, denn ich hatte immer eine instinktive Abneigung gegen Halbreifes oder Unvollkommenes. Das Gedicht, welches ich damals auf des Doktor Gumprechts Bitte hin schrieb, erregte bei ihm Entzücken, bei mir Unbefriedigung. Ich habe es längst vernichtet – aber er hat recht behalten: meine innerste Berufung ist die zur Dichtung; – freilich daneben auch zum geschichtlichen, philosophischen und literarischen Essay ... Die »seligen Inseln«, deren gelobtes Land ich immer gewinnen konnte, ließen mich die anbrandenden, häßlichen Wellen von Berlin ertragen. Eine dieser seligen Inseln war auch das Puppentheater im Hause meines Vormundes, des Staatsanwalts Sterling. Wenn wir Sonntags (da waren wir immer zu des Vormunds Familie eingeladen) Ali Baba und die vierzig Räuber oder den Freischütz spielten, kam ich mir wie entrückt aus der bekannten Umwelt vor. In Ali Baba wurde der ganze Schmuck der Frau meines Vormundes blitzend in die papierne Höhle der Räuber gelegt und erregte jedesmal (und o wie oft haben wir das fragwürdige Räuberopus gespielt) das gleiche Entzücken. Und – das Hexenpulver, das wir vom Krämer jedesmal mitbrachten und dessen höchst poesielose Herkunft wir doch kannten, war in der Wolfsschlucht das Überraschendste. Mittler des Grauens, das uns eigentlich mit ganz gemütlichen Schauern durchrann. Vielleicht ist das Puppentheater deshalb so mächtig anziehend für phantasiebegabte Kinder, weil es ihnen einen so offenen Raum zur Betätigung ihrer Gestaltungskraft gibt. Der größte aller dichterisch Begabten, Goethe, hat die Bedeutung und den Einfluß des häuslichen Puppentheaters ja auch für sehr groß gehalten, und seine Kindheit hat auch unter jenem Zauber und Reiz gestanden. – Das Haus meines Vormundes lag in der Neuen Friedrichstraße, damals einer höchst unschönen, engen Straße, dessen Hintere Zimmer auf einen riesigen Hof, den Sammelplatz für mindestens acht Hinterhäuser, hinaussahen. Eingeschlossene, dumpfe Bilder aus dem Hintertreppenwesen von Berliner Häusern (man weiß, was das heißt!) waren nach rückwärts in den Hof hinaus zu schauen, und nüchterne, farblose nach vorn auf die Straße hinaus. Dennoch steht das Haus, das heißt vielmehr die Wohnung meines Vormundes, mit den großen, dämmerigen, mit altmodischem Prunk eingerichteten Räumen im Goldlicht einer unvergeßlichen Poesie. Dies Goldlicht ging freilich wohl mehr von meiner Seele aus, aber jedenfalls waren seine Erwecker, der regsame, verständnisvolle Geist meines Vormundes und – das Puppenspiel. Nur bemaltes Papier, Kleister und Hölzchen, auf denen die Figuren standen, und ein Paar Drähte waren der Rohstoff, aber uns Kindern ward es zur Auferstehung einer Welt ...

Samiel und Max (im Freischütz), obgleich sie nur Bilderbogentypen waren, sehe ich heut noch vor mir, gleichsam als die Darsteller des bösen und tugendhaften Prinzips. Alle Eindrücke im Kinderleben sind wohl deshalb von so ungemein starker und tiefer Prägung, weil die Dinge uns noch meistern und wir nicht die Dinge. Wir sind gewissermaßen umklammert von ihnen, in ihrer meist bezwingenden Umarmung, – aber wir können uns noch nicht betrachtend über sie erheben. So machen uns z. B. die kleineren Leiden des Kindheitslebens viel haltloseren Schmerz, als die großen Leiden der späteren Jahre. Ich erinnere wich einer kleinen Szene, die vielleicht die konzentrierteste und tränenvollste Sehnsucht meines ganzen Lebens darstellt; und doch war es ein so einfacher Vorgang. Wir waren zum Besuch auf dem Lande und wohnten, meine Schwester und ich mit meiner Mama in einem Zimmer, das im ersten Stock lag und in den Garten hinausschaute. Es war Juni, aber doch schon glühender Hochsommer, und das gesellige Leben der »Großen« begann eigentlich erst abends wenn wir Kinder zu Bett gebracht waren. Ich mochte damals sieben bis acht Jahre zählen ... wir wurden eingeschlossen (das war immer ein Schrecken meines in jeder Beziehung auf Freiheit gerichteten Wesens) und in das Fenster wurde ein sogenanntes Fliegenfenster gesetzt; das ließ die Luft in den Schlafraum und wehrte doch dem geflügelten Nachtgetier. Von draußen kamen wundersame Düfte von jungen Rosen und nachtbetautem Laub. Nachtigallen hatten leise Jubeltöne, in denen doch Klage war. Die seinen Stimmen kamen aus den Büschen unter den Fenstern – und plötzlich erklang ein Chorgesang der »Großen«, den die Mitternachtluft wie einen seligen Ruf nach Glück trug ... Leise erhob ich mich vom Lager und lehnte meine heiße Stirn an das Gazefenster. Mein kleines Herz kam wie in einen trunkenen Lebensrhythmus und die Tränen liefen mir am Gesicht herab. Sehnsucht nach Glück, nach Leben, nach Entfaltung alles Knospenden in mir, war in dieser einsamen Nachtstunde, und ich kam mir wie ausgeschlossen und wie in Haft vor, – gegenüber dem freien Bewegen aller Schönheit da draußen. Jene Sehnsucht aber war wie ein großer, großer Schmerz, denn sie befing mich ganz, und ich sah keinen Weg zur Erlösung. Niemals später habe ich eine fassungslosere Sehnsucht empfunden – – selbst nicht in den mächtigen Schauern erster Liebesleidenschaft ... Als einer eigenartigen Poesie meiner Kindheit erinnere ich mich der Postfahrten; die ganze holde Romantik Eichendorffscher Gedichte scheint mir jetzt in der Rückerinnerung in ihnen heimlich zu leben. Ich habe viel später in meinem zweiten Dichtungsbuch (Akkorde und Gesänge 1889) eine Stimmung jener Tage in Verse gefaßt, die Strophen lauten:

»Manchmal ist es mir, das träge Rollen

Ferner Räder hört ich in den Feldern; – –

Und doch ist das Tönen längst verschollen

Tief in den verlorenen Heimatwäldern.

Und verschollen ist das Horngeschmetter,

Das im freien Wanderglück die Lieder

Weithin rief in Licht und dunkle Wetter ...

Hebt sie keiner aus den Tiefen wieder?

Ach mir ist, als trüg der schwere Wagen

Wieder mich durch Städte, die da schlafen,

Und durch fernes Nachtigallenschlagen

In das Schloß, da wir zuerst uns trafen ...

Und als küßten mich die Tannenzweige,

Die von wildem Harz und Würze tropfen ...

Atemlos standst du am Heckensteige,

Und dein Knabenherz vernahm ich klopfen.

Und ich sprang in Jugendhast hernieder – –

Hinter uns entglitt der träge Wagen – –

Aus dem Schloßhof brach ein Duft von Flieder,

Denn es war in frühen Lenzestagen ...

Eine Kinderliebe erblühte da in ihrem rührenden wehen und doch so lachenden Reiz – sommerlang auf dem etwas weltabseits gelegenen Schloß in der Lausitz. Die Gegend war noch von keiner Eisenbahn berührt damals. Nur eine Post ging dorthin. Mitten aus dem Herzen von Berlin fuhr die Post durch kleine Dörfer und schlummerstille Städtchen. Das war nun ganz märchenhaft und von einem starken und neuen Reiz. Morgens um fünf Uhr ging die Post vom großen Posthof, der sogenannten alten Post, in der Königstraße ab. Um vier Uhr mußten wir in der Kochstraße aufbrechen zu dem sehr weiten Weg durch die Stadt. Tags vorher war ein Eckensteher, so hießen damals die Dienstmänner, mit einem Wägelchen aufgeboten, der das Gepäck zur Post brachte. Er begleitete uns im ersten Dämmerlicht. Berlin kam mir wie eine andere, ganz neue Stadt vor in der Totenstille der ersten Frühe. In diesem fahlen gelben Dämmerlicht, bewegungslos wie mit schlafender Seele und schlafendem Leib. Die Tritte hallten in den leeren, leeren Straßen, und es schien mir mehr Grauen in dieser Stille zu sein, als in Mitternachtsstunden. Aber im Posthof begann dann ein reges Morgenleben; Pferdehufe klirrten, Ketten der Ladewagen rasselten, anordnende Stimmen hin und her; – – und endlich saß man dann in der wiegenden, hohen Postkutsche, mit fremden Menschen, die einem aber in der Enge, die mehr als einen halben Tag uns alle vereinte, ganz behaglich nahekamen. Dann ging's lustig mit Peitschenknall und Posthornliedern aus der Stadt hinaus, die nun schon, noch trunken von Schlaf und Traum, die Augen zum Leben aufschlug. Damals war Berlin noch eine Kleinstadt gegen das Berlin von heut; man lebte das Straßenleben ins Haus hinein und das häusliche Leben in die Straße hinaus. Freundnachbarliche Stimmungen und Verbindungen, eine Art Familieninteresse für den Nachbarn war noch lebendig. Das ergab den Geist, den man die Gemütlichkeit der Straße nennen könnte. Sie ist längst in dem ungeheuren Rhythmus des hastigen Verkehrslebens untergegangen, und hat einem rücksichtslosen Vordrängen der einzelnen Person Platz gemacht, welche sich Ellbogenfreiheit schafft für ihre Lebenskampfinteressen. Denn das Leben ist ein viel schärferer Wettbewerb und ein Ringkampf geworden, vorzüglich in allen Weltstädten. Es hat die Beschaulichkeit und Behaglichkeit in ganz ferne, wenige Winkel verbannt. Durch die Lindenstraße, wo sie sich breit zum Belle-Alliance-Platz öffnet, ging die Fahrt durchs Hallesche Tor, das noch ein altes Torgebäude mit »Akzise« war ...

In Klara Viebigs prächtig lebensvollem und plastischem Roman: »Das Eisen im Feuer« steht die Schmiede, in der der junge Geselle wie ein Meister der Kraft und des Feuers waltet, auch in der oberen Lindenstraße. Rückschauend ist es mir, als hörte ich das tatkräftige Hämmern auf den gewaltigen Ambossen und sähe die Funken, wie sie um des Berliner Siegfried Heldengestalt tanzen! Eben dort, wo ich als Kind »des Weges« gefahren. Die breite Lindenstraße hatte für mein Gefühl etwas so Lebensoffenes; sie kam mir wie die Stätte bürgerlicher Dramen vor. Sie führte damals mit der Post hinaus in die weite, weite märkische Ebene. Wie herrlich frei einem das nach den Fesseln der Stadt vorkam! Jedes Feld mit seinem leuchtenden, holden Unkraut von blauen und roten Blumen, jeder schwermütige Kiefernwald, jeder karge Wasserlauf mit seinen schmiegsamen Rohren und seinen Vergißmeinnichtkränzen erregte unser Entzücken. So eine schaukelnde Postfahrt mit den behaglichen Rastorten zur Mahlzeit, die man sich meist mitbrachte, wo es dann für die verschollenen Städtchen ein Ereignis wurde, wenn die »Fremden« ankamen, das war von ganz eigenartigem Reiz. Viel später, als ich Storm und Fontane las, die das Kleinleben der Städtchen so wunderbar beseelt haben, mußte ich an diese Postfahrten durch die schlummerstillen Orte meiner Kindheit denken. »Grete Winde«, diese herbe, prachtvolle Prosadichtung, gibt in der Zeichnung von Angermünde und dessen Bürgerfamilien den Geist dieser Zeiten und Orte wieder. Auch ihre architektonischen und landschaftlichen Linien erstehen in anmutendster Gestalt ...

Wenn ich meiner bilder- und eindrucksreichen Kindheit gedenke, möchte ich auf die Gestalten meiner lieben Mutter und meines einzigen Geschwisters, meiner geliebten Schwester Lucie, etwas näher eingehen. Meine Mutter war eine mehr auf Praktisches, Positives gerichtete Natur, von reinstem, rechtschaffenem Charakter; tapfer und kräftig im Lebenskampf, der für sie oft hart und bitter war, besonders im Vergleich zu ihrer hellen, glückvollen Mädchenzeit. Sie war viel von körperlichen Leiden heimgesucht, und erst nachmals habe ich erkannt, was für ein Aufgebot von Willen und Zielkraft sie machen mußte, um die oft widrigen realen Verhältnisse ihres Lebens zu meistern. Kinder nehmen ja meist als selbstverständliche Gaben Dinge entgegen, die große und ernste Opfer darstellen ... Meine Mutter war eine lebenskluge Frau, aber sie war ohne künstlerischen Schwung, und ohne tieferes Verständnis für Naturen, die »in Schönheit leben«, möchte ich mit einer Variante von Ibsens berühmtem Ausspruch sagen. Alles, was nun an Schwärmerei, brausendem Künstlerempfinden, hochstrebender Geistigkeit in mir war, und weit über die umgebende engbürgerliche Sphäre hinausging und anderseits auch über die engfeudale, in denen beiden ich abwechselnd lebte, wurde mit dem einfachen Schlagwort »überspannt« abgetan. Es lag ein leiser Spott darin, der mir wehe tat und mich einsam machte. Aber es war keine düstere Einsamkeit, denn ein goldener Falter, eine Psyche, ein Seelchen gaukelte darüber. Das war meine sonnige Schwester Lucie. Ja, sie ist wirklich einer der herrlichsten Sonnenstrahlen meiner Kindheit gewesen. Sie hatte den Humor, von dem Heine das schöne Wort sagt: »Die lachende Träne im Wappen«. Sie konnte den holdesten Frohsinn aus allem Erleben lösen, der von Neckgeisterchen manchmal prickelnd begleitet war. Das freilich, die Neckereien entlockten meiner weichen, sehr sensitiven Seele oft Tränen. Ich wurde deshalb scherzend »der Tränenkrug« genannt. Empfindlichkeit ist übrigens allezeit mein Fehler gewesen. Ich selbst fand mein tränenreiches Wesen unschön, und habe es später so energisch bekämpft, daß ich dann oft trockenen Auges litt, während meine Seele nur die Tränen weinte. Aber, ich gestehe, es ist schmerzlicher, als wenn die Augen weinen ... Meine Schwester Lucie, die von hoher Intelligenz ist, hat gern und mit Genuß von allen geistigen Quellen, welche die Hauptstadt Berlin gab, getrunken. Sie hat viel später geheiratet als ich und weilte deshalb viel länger in Berlin. Übrigens hat nachmals ihre (sehr glückliche) Ehe mit Adolf Dominicus, welcher in der Verwaltung von Elsaß-Lothringen die Stellung eines Geheim- und Oberregierungsrats einnahm, viel dazu beigetragen, ihr musikalisches Können und Verständnis stark zu erhöhen. Mein Schwager, ein sehr feiner und liebenswürdiger Mann, war selbst eine bemerkenswerte Künstlernatur. Er war einer der feinsinnigsten Pianisten und Kenner der Musikliteratur. Brahms und Beethoven gehörten für ihn zu den herrlichsten Offenbarungen edelmusikalischen Geistes. Übrigens hatte er auch hohes Verstehen für die leidenschaftlichere und nervösere Richtung von Wagner und Liszt ... Meine Schwester Lucie war also sehr kunstbegeistert für Musik, und das stellte noch ein besonderes Bindeglied zwischen uns dar. Wir hatten beide schöne Stimmen und machten unsre Gesangsstudien zusammen; es sind da in unserm musikalischen Leben durch Kunstgenuß und Studien feste Grundlagen des Könnens und des Verstehens gelegt worden. Die zwei Jahre vor meinem fünfzehnten Jahre, dem Schluß der Schulstudien, bis zu meinem siebzehnten Jahre, das dann meine Verlobung und Hochzeit brachte, sind erfüllt vom regsten Kunstleben. Dazu hat auch der obengenannte »Onkel Karl« mit dem höchst interessanten Treiben, das in seinem Hause war, sehr viel beigetragen. Denn er eröffnete uns nicht nur tiefe, köstliche Ausblicke ins musikalische Kunstleben, sondern auch in das Künstlerleben. Freilich das Künstlerische und Menschliche sind sich selten kongenial ... und ich lernte dadurch sehr früh erkennen, daß bedeutende, höchst ideale Künstler, dabei recht unbedeutende, eitle Menschen sein können. Ich bin dadurch den Schwärmereien, die vom Künstler auf den Menschen in jenem Alter so gern übertragen werden, immer stolz ausgewichen. Ich bin ja später in meinem Leben vielen hochberühmten, auch bedeutenden Künstlern begegnet, und bin vielen freundschaftlich nahe gekommen, – aber es sind nur ganz wenige Ausnahmen, die auch als Menschen ebenso bedeutend waren. Bei den meisten verdarb eine scharfbetonte Eitelkeit, ein Hinausstellen des eignen Ich, gleichsam in den Mittelpunkt und als den Mittelpunkt der Welt, den großen Eindruck ihrer künstlerischen Bedeutung. Meine Schwester hat diese Wahrheit allezeit viel optimistischer angeschaut als ich; vielleicht hat auch die gute Erfahrung, die sie mit ihrer Schwärmerei für Désirée Artôt machte, dazu beigetragen. – – –

Meine Mutter lebte als Witwe in sehr einfachen finanziellen Verhältnissen, aber sie hat in ihrer zarten und fürsorgenden Weise es mit ihren beschränkten Mitteln immer verstanden, uns aller möglichen Bildungsquellen teilhaft zu machen; und ihre fleißige Hand bat uns so zierliche Gewänder genäht und gestickt, daß wir immer so hübsch gekleidet waren wie unsre reicheren Genossinnen. Wir sollten die Armut nie als einen demütigenden Druck empfinden, denn unsere Mutter lehrte uns die beschaulichen und schönen Seiten der Beschränkung. Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit hat sie tief in unsere jungen Seelen gelegt, und die habe ich später, sogar in den Zeiten sehr hohen, äußeren Glanzes, nie verlernt. Sie sind ein goldenster Schatzhort unsres Lebens geblieben ... Ich war eine überaus fleißig, ja ehrgeizig Lernende in der Schule, so daß ich die Studien dort erschöpfend vollendet hatte mit fünfzehn Jahren. Die Schule ist allezeit nur eine Anregung für mich gewesen, denn mein eigentliches Lernen und Studieren begann erst, als ich völlig frei von den geistigen und äußerlichen Schulregeln ward. Mein Leben ist ein rastloses und beglückendes Streben und Erraffen von geistigen Werten gewesen; und daneben ein köstliches Genießen aller Schönheit und aller Reize. Seltsamerweise hat der Meister, der dann mein ganzes intellektuelles Leben, einschließlich aller Kräfte der Phantasie und des Gemüts, geleitet hat: Goethe, verhältnismäßig spät, seine dann allerdings nie rastende Wirkung geübt. Meine freie Jungmädchenzeit vom fünfzehnten bis siebzehnten Jahr, wo ich mich verlobte, war eben sehr kurz und stand ganz unter dem Einfluß englischer Dichter. Bulwer, der meinem Urteil nach, so sehr viel bedeutender, lebensgewaltiger und doch dabei feiner als der über ihn gestellte Scott ist, hatte meine junge Seele ganz in seinem Zauber gefangen. Es ist ja auch wohl möglich, daß das parlamentarische Leben, welches in großartigen Bildern durch alle epischen Dichtungen Bulwers schillert, mir sie besonders anziehend machte. Denn es hat immer in mir, damals natürlich unbewußt, Hinneigung zu parlamentarischem und politischem Leben gelegen. Das ist dann mächtig geweckt worden durch die staatsmännischen Interessen und Betätigungen meines späteren Gemahls. Bulwers Romangestalten in ihrer so durchaus vornehmen Prägung sind in meinem frühsten Mädchenalter wirklich neben mir gegangen. Sie haben mehr Einfluß auf mich gehabt als meine damals gegenwärtigen Genossinnen. Auch Byron hat mich stark beeinflußt, aber mehr dichterisch, als mit Lebensgewalten. Es begann nun mit meiner Verlobung und bald darauf folgender Ehe ein ganz neuer Abschnitt meines Daseins, auch an geistigem Gehalt.

Max von Puttkamer, den ich aus großer Liebe und inniger Schätzung geheiratet habe, wurde eine bedeutende Kraft in meinem Leben, mit stillen Meisterhänden an meiner jungen Seele wirkend. Aber in der wahrhaft grandiosen Bescheidenheit, die ihn auszeichnete, tat er immer so, als ob er nur die Entwicklung meines Innern frei gewähren ließe. Wenn ich ihm sagte, wie gut er es verstände, alles Bedeutsame in mir ins Licht zu heben, daß die Sonne der Liebe und des Verstehens alles Tiefe, Knospenschöne entwickelte, meinte er immer in seiner maßvollen Art: »Ich lasse ja doch nur deine geniale Natur sich entwickeln.« Ich danke ihm sehr, sehr viel – – – Ich war damals achtzehn Jahre und er vierunddreißig. Wir lebten in dem kleinen posenschen Grenzstädtchen Fraustadt; ich skizzierte schon seinen reizlosen landschaftlichen und sozialen Charakter, als ich von Gryphius' Aufenthalt dort erzählte. Alles wies darauf, die Reize im inneren Leben und im Heim zu finden, da sie aus der Umwelt so gar nicht sich entwickeln wollten.

Fraustadt! Das elende, halb noch polnische Nestlein, wie ist es doch von Bedeutung für unser Leben geworden! Denn von hier aus begann der Aufstieg zu der parlamentarischen und staatsmännischen Laufbahn meines Mannes. Hier ward er für den (damals norddeutschen) Reichstag und für den preußischen Landtag gewählt. Er wurde lange Zeit nach seinem Wahlkreis von Puttkamer-Fraustadt genannt. Der Kreis Fraustadt war damals in zwei Lager geteilt, in das deutsche und das polnische. Es standen sich nicht Parteien gegenüber, sondern Nationen, völkische Verschiedenarten. Es wurde eben ein polnischer und ein deutscher Kandidat aufgestellt. Auf den deutschen vereinigten sich alle Parteien; dadurch kam ein stärkerer vaterländischer Zug in das bewegte Wahlbild. Kleinliche Parteinörgeleien wurden vermieden, freilich wurde dafür der Gegensatz der altpolnischen, noch wirksamen Elemente zu den Deutschnationalen vertiefter. Jene, die altpolnischen Interessen, lagen hauptsächlich in den Händen der katholischen Geistlichkeit, die einen gewaltigen Einfluß bei der Bauernschaft und Landbevölkerung hatte. Die katholische Landgeistlichkeit wirkte auch in einer gesellschaftlichen sehr beliebten und anziehenden Form, z. B. auf die Gutsbesitzer. Und zwar durch die sogenannte »polnische Stunde«. Da kam man um die Dämmerung, zur Vesperzeit, bei den katholischen Geistlichen zu einer Flasche herben Ungarweins zusammen. Der schönste, herbe Ungarwein lagert ja bekanntlich in den Großweinhäusern der Provinz Posen. Dort ist noch heute die rührigste Nachfrage, der bedeutendste Verbrauch, und auch wohl das feinste Verständnis für diesen vornehmen, herrlichen Wein. Er erwies sich auch in den kleinen Pfarrhäusern der katholischen Geistlichkeit Posens als starke Anziehung und als feuriges Bindemittel bei den Zusammenkünften, die politisch-parlamentarischen Charakter hatten.

Zwei Jahre nur war es uns vergönnt, ein Leben der Beschaulichkeit, geistiger und seelischer, innigster Gemeinsamkeit zu führen, dann trat mit despotischen Ansprüchen die Politik dazwischen, und sie zog den ausgezeichneten Mann immer herrschender und kraftheischender in ihre Kreise. Ich habe es damals wie einen grausamen Schmerz gefühlt, daß ich ihn hingeben mußte an die große Allgemeinheit des Staatslebens; daß er nicht bestimmt war für die enge, selige Zweisamkeit der Ehe. Ich habe das Gefühl der Entfremdung dann niemals wieder aus mir bannen können. Es war, als ob der Weg, den wir gingen, nun nicht mehr ganz gemeinsam sei ... In jenen ersten beiden Jahren standen wir ganz unter englischen geistigen und kulturellen Einflüssen. Für den Parlamentarismus, der meinen Gemahl besonders lebhaft interessierte, und der in Deutschland (es war vor 1870) noch in seiner Kindheit stand, war ja England vorbildlich. Und damit eng verbunden war die Geschichtschreibung und der Kultus des politischen Essays. Wir lasen Carlyle und Macaulay, und ich erinnere mich, daß sich an Macaulays Studien über die beiden Pitts interessante Unterhaltungen und Disputationen schlossen. Es hat mich damals stolz gemacht und mein Kraftbewußtsein sehr gestärkt, daß ich, noch nicht zwanzigjährig, als gleichberechtigt für derlei Diskussionen anerkannt und überhaupt »sehr ernst« genommen wurde. Dasselbe geschah mir später, als ich, nach der Wahl meines Mannes zu den beiden Parlamenten, mit ihm nach Berlin ging, und dort im Kreise sehr bedeutender Parteigenossen »mitreden« durfte. Mein Mann gehörte der damals mächtigen Partei der Nationalliberalen an, deren Häupter, Bennigsen, Miquel, Laster, Stauffenberg, er sehr nahe stand.

In der kurzen Lebenszeit des Norddeutschen Reichstages (1867-1870), denn dann ward er ja wiedergeboren als »Deutscher Reichstag«, waren wir vom Herbst 1868 an nach Berlin übergesiedelt, weil die politischen Funktionen meines Mannes im Reichstag und Landtag fast das ganze Jahr dauerten. Da habe ich dann, so jung ich war, sehr ernste Einsicht in die Politik, besonders in die damals so bedeutsame Partei der Nationalliberalen gehabt. Sie hatte sich ja 1866 konsolidiert zur Unterstützung Bismarckscher Politik und sich von der Fortschrittspartei getrennt. Durch den Verkehr mit den bedeutenden Führern und immer unter der Leitung und in der Schulung meines Mannes ist meine Anteilnahme und mein Verständnis für politisches Leben und geschichtliche Strömungen begründet und wohl auch mächtig gefördert worden. Es waren interessante Gestalten jene Führer und würdig, eines Bismarcks Stützen und Mitarbeiter zu sein, wie sie es damals waren. Sie sind nun alle längst gestorben – gestorben wie jene Zeit, die so viel Gewaltiges schuf und – zerbrach ... Bennigsen, Miquel, Lasker sind Gestalten gewesen, die sich einem, der sie erkennen und erfassen konnte, zu tiefst einprägten. Besonders Bennigsen und Miquel hatten eine große historische Prägung. Sie haben ja auch nachmals, als Bismarck noch eine Allmachtstellung in der Politik hatte, viel Einfluß im Staatsleben, in hohen Ämtern gehabt ... – Ich habe sie weiter unten, wo speziell von der Bedeutung der nationalliberalen Partei, etwa in den Jahren 1870-80, die Rede ist, eingehend geschildert.

Es war in jener Zeit der geläuterten Flammenkraft Deutschlands nach 1870. Die Funken entlohten den Geistern stark in Worten und Taten, und man wußte nicht, was an diesem Funkenspiel schöner war: die Leichtigkeit oder die Kraft des Sprühens. Der gewaltige Reichsschmied stand an seinem Amboß und ließ die Welt den Hammer seines Willens fühlen.

Bismarck war die Signatur der Zeit – und in allen Geschehnissen und in allen größeren Geistern ist seines Wesens eine Spur zu merken ... Die Ausstrahlungen seiner Geistesart waren zu mächtig und zu hell, als daß sie nicht bis in alle Winkel des Reiches ihre Leuchtkraft wirksam gemacht hatten. Selbst Geister von ganz bestimmter Eigenart zeigten Spuren seines Einflusses. Einige auserlesene staatsmännische Talente, die selbst dem Gewaltigen imponierten, traten mit ihm in rege Wechselwirkung. Und das waren hauptsächlich Mitglieder der nationalliberalen Partei. Sie stand schon dadurch Bismarck nahe, daß sie, wie er, praktische Politik machte, im Gegensatz zu anderen Parteien, die oft etwas starr Doktrinäres zeigten und zu sehr von Theorien sich binden ließen ...

Zu Häupten der Nationalliberalen standen als deren Führer: Rudolf von Bennigsen, Johannes Miquel und Eduard Lasker. Ich kannte sie alle genau. Mein Mann, der als jüngere Kraft in enger Fühlung mit ihnen lebte, war, wie gesagt, vom Kreise Fraustadt (Posen) gegen den polnischen Kandidaten gewählt und vertrat diesen Wahlkreis in beiden Parlamenten, Reichstag und Landtag, von 1867-1881. Max von Puttkamer war von Anbeginn an in der nationalliberalen Partei und stand deren Führern besonders nahe. Er war an Jahren der jüngste. Bennigsen und Lasker waren sieben Jahre, Miquel vier Jahre älter als er.

Wir aßen, da wir zuerst kein festes Heim hatten, sehr oft gemeinsam zu Mittag in einem Restaurant Unter den Linden, das nicht mehr existiert, und dessen Namen mir leider entfallen ist. Diese Mahlzeiten zu fünfen (Miquel, Lasker, Bennigsen, Puttkamer und ich) hatten einen ganz merkwürdig intimen geistigen Reiz. Es wurden meist aktuelle politische Fragen behandelt, die mit den zeitweiligen Abstimmungen und Beratungen in dem betreffenden Parlament in Zusammenhang standen. Und ich lebte so ganz in dem politischen Interessenkreis meines Mannes, daß ich von den Herren als berechtigte Stimme in ihrem Chorus behandelt wurde. Es hat mich damals sehr stolz gemacht, denn wenn ich auch in richtiger Bescheidenheit erkannte, daß die Ritterlichkeit einen großen Teil an dem liebenswürdigen, schmeichelhaften Urteil hatte, so fühlte ich doch auch, daß die ernste Richtung meines Geistes und meine politische »Divinationsgabe« (wie sie es nannten)hoch gewertet wurden ... Standen jene Männer damals, den Jahren nach, in der Blütekraft ihres geistigen Wesens, so stand ich nur erst im Vorlenz, und ich fühlte mich in eine reifere, feinere Sphäre gehoben durch die Schätzung jener Edlen. So verschieden diese Herren nun auch an Geistes- und Charakterart waren, so hatten sie doch zwei Dinge gemeinsam: die juristische und die englisch-parlamentarische Schulung. Bennigsen, Lasker, Miquel und Puttkamer waren beruflich Juristen. Miquel, der 1851 als Rechtsanwalt in Göttingen begann, zweigte dann in verschiedene Berufe ab. 1865 trat er in kommunalen Dienst als Oberbürgermeister von Osnabrück. Dann trat er 1870 ins praktische Finanzwesen und ward Direktor der Discontogesellschaft in Berlin bis 1876. Dann wieder 1876-90 im städtischen Dienst wirksam in Osnabrück und Frankfurt am Main, bis er 1890 zum preußischen Finanzminister ernannt wurde.

Bennigsen, der auch seine Laufbahn als Richter und Staatsanwalt begonnen hatte, war damals (nach 1870 zur Zeit unserer intimen Bekanntschaft) Landesdirektor von Hannover.

Lasker, der als Rechtsanwalt anfing, war Syndikus des Pfandbriefamtes in Berlin.

Sehr charakteristisch für Bennigsen war der Grund seines Ausscheidens aus der juristischen Laufbahn; man hatte ihm den Urlaub für das Abgeordnetenhaus verweigert! ... Das politisch Berufliche stand ihm eben viel höher als das bürgerlich Berufliche ... Die beiden Hannoveraner, Miquel und Bennigsen, hatten, schon lange vor der Schöpfung des Deutschen Reiches, ihre Meinung mit besonderer Berücksichtigung Preußens ausgesprochen. Sie waren schon 1859 mit dem Entwurf einer Erklärung aufgetreten: des Bedürfnisses eines deutschen Parlaments unter Preußens Führung. Es wurde dann auch der deutsche Nationalverein in Frankfurt gegründet, an dessen Spitze Bennigsen trat und kraftvoll wirkte.

Eduard Lasker war mir besonders lieb. Der »kleine Jude«, wie ihn Bismarck nannte, war in der äußeren Erscheinung und im Gebahren der Unansehnlichste. Er sprach im hebräischen Tonfall, so habe ich es immer genannt, im scharf abgegrenzten Daktylus (

![]() ). Das tat seinen Parlamentsreden, die an Gedankengehalt, scharfer Dialektik und Stil ganz mustergültig waren, doch einigen Abbruch. Wohl war Lasker auch bedeutend in der aufbauenden Rede, aber viel größer war er in der Replik. Er spitzte die Gegengründe wie glänzende Pfeile und schoß wirkungsvoll scharf gegen seine Ziele. Lasker war von den drei Häuptern der Nationalliberalen der am meisten theoretische Politiker, während die andern in den praktischen Erfolgen der Staatskunst deren echteste Lebenswerte erkannten. Eduard Lasker war unverheiratet und war im Verkehr mit Frauen etwas unbeholfen. Man merkte ihm an, daß sein ganzes Leben in ernstester geistiger Arbeit, in Studien und in der Betätigung höherer Staatskunst sich vollzog. Er hielt sein Gefühlsleben stolz verschlossen; ich glaubte aber aus einigen Gesprächen (er war mit mir beredt und bis zu einem gewissen Grade vertraut) entnehmen zu können, daß er Idealist und tiefgefühlvoll war ... Die von Auerbach herausgegebenen »Erlebnisse einer Mannesseele«, die übrigens bald von

Lasker selbst aus dem

Buchhandel zurückgezogen wurden, lassen das auch erkennen ...

). Das tat seinen Parlamentsreden, die an Gedankengehalt, scharfer Dialektik und Stil ganz mustergültig waren, doch einigen Abbruch. Wohl war Lasker auch bedeutend in der aufbauenden Rede, aber viel größer war er in der Replik. Er spitzte die Gegengründe wie glänzende Pfeile und schoß wirkungsvoll scharf gegen seine Ziele. Lasker war von den drei Häuptern der Nationalliberalen der am meisten theoretische Politiker, während die andern in den praktischen Erfolgen der Staatskunst deren echteste Lebenswerte erkannten. Eduard Lasker war unverheiratet und war im Verkehr mit Frauen etwas unbeholfen. Man merkte ihm an, daß sein ganzes Leben in ernstester geistiger Arbeit, in Studien und in der Betätigung höherer Staatskunst sich vollzog. Er hielt sein Gefühlsleben stolz verschlossen; ich glaubte aber aus einigen Gesprächen (er war mit mir beredt und bis zu einem gewissen Grade vertraut) entnehmen zu können, daß er Idealist und tiefgefühlvoll war ... Die von Auerbach herausgegebenen »Erlebnisse einer Mannesseele«, die übrigens bald von

Lasker selbst aus dem

Buchhandel zurückgezogen wurden, lassen das auch erkennen ...

Er war von lauterstem Charakter, gänzlich intakt von dem damals in Berlin üppig wuchernden Gründerschwindel, und seine Reden gegen die Politik des preußischen Ministers von Itzenplitz waren doch von solch wirksamer Kraft, daß die Einsetzung einer Kommission die Folge war; sie bewirkte den Zusammenbruch des Gründerschwindels. Die nationalliberale Partei hatte bisher in reger Wechselwirkung mit Bismarck rührig geschaffen. Sie war seine bedeutende Stütze (Septennat, Idemnität für die ohne Staatshaushaltsgesetz geführte Verwaltung, Kampf gegen das Zentrum, der sogenannte »Kulturkampf«, und überhaupt für eine großdeutsche Politik). Doch trat sie 1879 in Gegensatz zu ihm, veranlaßt durch die neue Zoll- und Wirtschaftspolitik des Reichskanzlers. Lasker wandte sich am entschiedensten ab. Es kam nun, wie bekannt, zum offenen Kampf zwischen Bismarck und der nationalliberalen Partei, und immer waren des Kanzlers schärfste Kampfwaffen hauptsächlich mit ihren Spitzen gegen Lasker gerichtet. Als dann noch Mißverständnisse und Spaltungen in der eigenen Partei kamen, zog sich der »große Kleine«, fast als sei er persönlich verwundet, aus dem parlamentarischen Leben zurück. Die weniger radikalen, mehr politisch-praktischen Politiker lösten sich von Lasker als Sezession. Lasker fühlte sich seelisch und körperlich tief erschöpft ... Wohl um neue, frische Eindrücke auf sich wirken zu lassen, ging er nach – Amerika, nach New York, im Jahre 1883. Als er 1884 nach Europa heimkehren wollte, ereilte ihn ein Herzschlag ... Er starb, ein Einsamer, mit dem großen, ungestillten Heimweh in der Seele nach der Erfüllung seiner Ideale ...

Merkwürdig, wenn ich an den kleinen Mann mit den hellen, scharfsichtigen Augen, die aber manchmal verträumt blicken konnten, und seiner raschen, frischen, geistreichen Rede denke, erfaßt es mich immer wie ein großes Mitleid, ein tragisches Erschüttern ... Er ist ja auch der einzige von den vieren gewesen, der nur Negatives von all seinem Streben, idealen Wollen und Wirken als Endergebnis hatte. Wohl ist auch in dem Leben der anderen drei viel Kampf, viel Enttäuschung und ein trüber Ausklang gewesen, aber sie hatten auch Positives geerntet: Erfolge, äußere Ehren, Siege ...

Bennigsen hat mich immer mehr als eine kühle Größe angemutet. Sehr vertrauenerweckend, sehr sicher, sehr eindrucksvoll – überzeugend in seinen Gründen und durch seinen Wert – aber etwas trocken und durchaus nicht hinreißend. Er war der geborene Vertrauensmann, und es erscheint einem natürlich, fast selbstverständlich, daß er 1870 ins Hauptquartier nach Versailles berufen ward zu den Beratungen der Vertreter der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund.

Bismarck maß Bennigsen eine hohe Bedeutung zu, die er ja auch nach jeder Richtung hin hatte; denn er war nicht nur ein starker und wohlgeschulter Geist von politischem Weitblick, eine hohe staatsmännische Begabung, sondern er war auch durch Charakter und Erscheinung imponierend, das Ideal eines liberalen Edelmannes!

Als der Reichskanzler 1877-78 mit ihm Verhandlungen pflog wegen Eintritts in das Ministerium, scheiterten sie nur daran, daß Bennigsen einige Mitglieder seiner Partei mitberufen sehen wollte, die Bismarck nicht paßten ... Bennigsens lauterem, festen Charakter stand das Sachliche aber viel höher als jeder persönliche Vorteil, jede individuelle Ehrung. Er hatte in seinem Wesen etwas Patriarchalisches und behandelte z. B. auch mich etwas wohlwollend väterlich, während Miquel und Lasker einen Ton schöner, eigenartiger Kameradschaftlichkeit fanden, mit einer feinen Schattierung ritterlicher Verehrung. Der Temperamentvollste und darum unmittelbar Wirksamste aus dem kleinen Kreise war ohne Zweifel Miquel.

Wenn Bennigsen hauptsächlich mit staatsmännischer Überlegenheit und Überzeugungskraft sprach, Lasker mit glänzender Dialektik und scharfen Beweisgründen, so wirkte Miquel durch das Feuer seiner Rede, durch den Gedankenschwung, der mit seiner Flügelkraft emporhob und hinriß ... Daß die drei, ebenso wie mein Mann, sich an den Vorbildern von englischem Parlamentsleben und englischer Staatskunst geschult hatten, war ersichtlich. Besonders nahe schien ihrem politischen Geist die Gestalt des genialen Whigbarons, des jüngeren William Pitt, zu stehen.

Vorzüglich Miquel erinnerte in der fortreißenden Kraft seiner Rede an Pitts glänzende Wirkungen, die er ebenso im Parlament als auf den König und das Volk hatte ...

Wenn Miquel, der nur mittelgroß war, im Reichstag redete, wenn sein edelgeschnittener Kopf sich mit einer stolzen Geste hob und seine Augen, die dunkel leuchteten, Blitze zu flammen schienen, dann war's, als wüchse er einem vor den Augen. Dann hatte seine Haltung etwas Gebietendes, schön Diktatorisches ... Mit seinem Geist zwang er die gebildeten Massen in seinen Bann, mit seinem Temperament hätte er die Volksmassen hinreißen können ... Wie ich schon oben sagte: die Männer aus dem kleinen Kreise sind, außer Lasker, alle auch zu hohen äußeren Ehren gelangt. Bennigsen war Oberpräsident (und hätte Minister sein können), Miquel war Minister und Max von Puttkamer Staatssekretär im Reichsland Elsaß-Lothringen.

Sie sind nun alle vier dahingegangen und haben ein mit geistigem Inhalt, edler und erfolgreicher Hingabe an politische Ziele erfülltes Leben geschlossen. Lasker, mit dem tragischen Ausklang politischer Enttäuschungen, Miquel und Puttkamer mit der wehen Note, die ein jähes, unerwartetes Ende ihrer Laufbahn gab, und Bennigsen in Gelassenheit und philosophischem Bescheiden ...

Es war damals die große Zeit der nationalliberalen Partei, die auch einen Braun (-Wiesbaden), Freiherrn von Stauffenberg, Marquardsen und noch viele andere bedeutende Männer umschloß. Das brachte auch die Volksmeinung in den Wahlen zum Ausdruck, denn die Partei war aus den Wahlen 1874-76 mit 155 Mitgliedern hervorgegangen. Sie wirkte damals parlamentarisch-politisch weniger in Negationen und Opposition, sondern mehr positiv und affirmativ in praktischer Betätigung. Und in dieser Bejahung zum Leben lag etwas sehr Junges und Kräftiges. – Für die Schulung meines Geistes und die Richtung meines gesamten seelischen Lebens sind jene Jahre sehr fruchtbringend gewesen. Wir lasen auch viel Bulwer und Byron, und allgemach begann in diese englische Geistessphäre: Carlyle, Macauly, Bulwer, Byron, ein hoher deutscher Genius hineinzublicken. Er gewann mit den Jahren dann immer größere Gewalt über mich: Goethe! Es war mir eine Entrückung vom Nationalen zum Allgemeinmenschlichen, die wahrlich nicht der Größe entbehrte ... Indessen war in der preußischen Geschichte die Gestalt Bismarcks immer ragender geworden, bis er zu der reckenhaften, ja riesenhaften Größe wuchs, die er nach dem Deutsch-Französischen Krieg und der Schöpfung des Deutschen Reiches erlangte. Die nationalliberale Partei war ja damals seine Stütze, wie schon gesagt, wenn er auch in persönlicher, oft sehr scharfer Fehde mit dem »kleinen«, geistreichen, aber sehr negierenden Lasker stand.

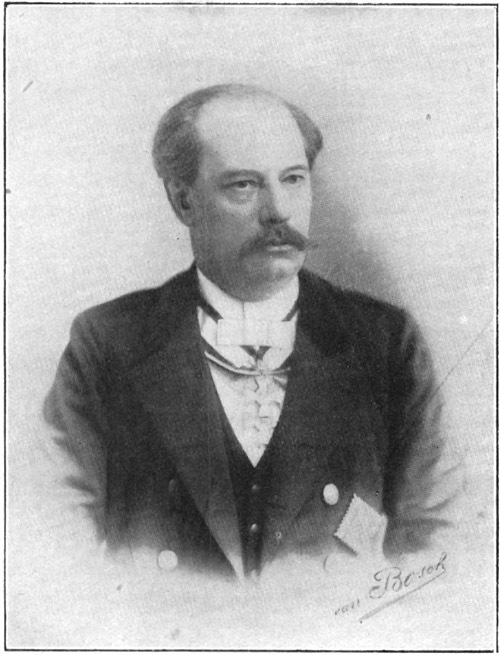

Alberta von Puttkamer

Jugendbild

Und dann kam das sieghafte, wundervolle Morgenrot für die deutsche Geschichte! In seinem Lichte hob sich die adlige Schönheit deutschen Wesens und deutscher Kraft voll hervor. Sie wurden von diesem Morgenrot wahrhaft ins rechte Licht gestellt: diese Helden, diese bescheidenen Großen, diese machtvoll aufstrebende Kultur! Und wie damals die besten Elemente aus der deutschen Seele zum Licht gehoben wurden, so heut durch das Teuflische unserer Feinde und der Verhältnisse: die schlechteren Elemente ...!

Den Einzug unserer siegreichen Truppen in Berlin im Sommer 1871 sah ich dort, und zwar im Hause des bekannten Abgeordneten Braun-Wiesbaden. Er hatte eine Häuslichkeit, die in großem Stil der Gastfreundschaft geöffnet war, und die nicht nur ihren Reiz seiner charakter- und eindrucksvollen Persönlichkeit, die dabei von sonnigstem Humor durchstrahlt war, verdankte, sondern auch den Frauen seines Hauses. Seine Frau, eine bewegliche, zierliche, glutäugige Kreolin, hatte sich in die deutschen, auch speziell politischen Verhältnisse ganz eingelebt. Sie war hochintelligent und lebhaft, so daß es wie frischer, reger Sommerhauch von ihr ausging. Seine eine Tochter war eine eigentümliche Erscheinung, von einem fremdartigen Reiz. Sie hatte etwas Wildes, Sprunghaftes, schmeichelnd Schmiegsames in ihrem Wesen, etwa wie ein edles Panterkätzchen. Braun nannte sie scherzend einen »avitischen Rückfall«. Mit ihren glühend dunklen Augen, der Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen und der bräunlichen Haut stellte sie einen schönen Typus einer – Halbwilden vor, gezähmt von europäischer Kultur. Die ältere Tochter Guste war schöner und rosig, aber sie hatte nicht den exotischen Reiz von Aletta. Diese beiden Mädchen und die Mutter waren eine prachtvolle Illustration des Hauses. Da Braun auch finanziell sehr glänzend gestellt war (er hatte als Rechtsanwalt in Wiesbaden fürstliche Einnahmen gehabt), konnte die bunteste, kostbarste Lebenslust dort ein siegendes Szepter führen. Die Geselligkeit war auch von einer Frische, dabei geistigen Belebtheit und in so reizenden Formen, daß sie gar nicht anziehender gedacht werden kann. Dort bin ich auch Hans Hopfen begegnet, der damals hoch in Mode war; merkwürdigerweise mit seinen, meiner Ansicht nach, weniger starken Leistungen, den Romanen. Als Lyriker war er dagegen groß, und ein Band seiner Lyrik scheint mir fast alle Bände seiner Romanschöpfungen aufzuwiegen. Aber das ist erst viel später, und nur von feineren Literaturkennern gewürdigt worden ...