|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Christoph Jennisch war schon in jungen Jahren ein einsamer Mann geworden. Es hatte sich so gemacht. Eigentlich hatte er gar keine Veranlagung zur Menschenscheu, wenn auch der Hang zu geselligem Verkehr nicht sehr stark in ihm entwickelt war. Traf er aber mit Leuten zusammen, so war er immer freundlich und gemütlich. Er war ein tüchtiger Maschinenbauer und seit einem Jahre etwa zum Monteur und Werkmeister in der Sademannschen Maschinenfabrik aufgestiegen. Mit seinen Arbeitern stand er auf bestem Fuße, außerhalb der Werkstatt traf er aber nur selten und gelegentlich mit dem einen oder andern zusammen.

Er stammte aus Ostpreußen. Da lebten auch seine Angehörigen. Er hatte in Berlin beim Gardepionier-Bataillon gedient. Mit seinen Freunden in der fernen Heimat und seinen Berliner Bekannten und Kameraden war er mit der Zeit auseinander gekommen, und in Sachsen, wo er sich zu dauerndem Aufenthalte niedergelassen hatte, hatte er neue Freunde nicht mehr gefunden. Nach bestandener Dienstzeit hatte er in Plauen eine gute Stelle gefunden. Dort hatte er ein hübsches Mädchen kennen gelernt und sich verlobt. Sie hatte leichtsinnige Streiche getrieben und ihm den Aufenthalt im Vogtlande verleidet. Er war froh, als er in Chemnitz in der großen Maschinenfabrik von Georg Sademann & Co. eine andere gute Stelle fand. Hier verheiratete er sich und lebte mit seiner guten Frau in glücklichster Ehe. Ein kurzes Glück. Es währte kaum ein Jahr. Sie starb im Kindbett und das Kind mit ihr. Nun war er wieder allein. Seine Wohnung mit Küche und allem Zubehör war ihm zu groß geworden.

Da führte ihn der Zufall eines Tages mit einem alten Kameraden zusammen, mit Wilhelm Drewes, mit dem er in der Kaserne der Köpenickerstraße in derselben Stube gelegen hatte. Die alten Kameraden erzählten sich beim Glase Bier, wie es ihnen in den letzten Jahren ergangen war. Drewes hatte mehr Glück gehabt. Er hatte eine tüchtige Frau und zwei Kinder. Als Bauernsohn hatte er von Kindheit an mit Pferden viel zu tun gehabt und stand jetzt als Kutscher im Dienste des Grafen Hans v. Weien-Weida, eines sehr bekannten Sportmanns, der seinen angesehenen Stall in Weida hatte; das Gut war allmählich an die stetig gewachsene große Fabrikstadt ziemlich dicht herangerückt. Von der Sademannschen Fabrik, die an der Peripherie lag, bis zum Besitztum des Grafen und zu den großen Stallungen brauchte ein guter Fußgänger etwa eine halbe Stunde.

Als Drewes gehört hatte, was sein ehemaliger Stubenbursche hatte durchmachen müssen, sagte er ihm: »Wir haben uns immer gut vertragen, Jennisch. Ich habe eine Idee. Wir haben im früheren Herrenhause des Gutes eine Wohnung, die wir kaum zur Hälfte benutzen. Und im Stock über uns stehen zwei Stuben ganz leer. Mein junger Graf ist ein guter Mensch. Er hält große Stücke auf mich, und wenn ich ein vernünftiges Wort mit ihm rede, wird er dir die beiden Zimmer gewiß ablassen – und billig. Was liegt dem Manne an ein paar lumpigen Mark mehr oder weniger? Da bist du ganz für dich, von uns hörst und siehst du nichts, wenn du willst; das, was du brauchst, hast du ja aus deiner Wirtschaft. Die notwendige Aufwartung, deinen Morgenkaffee und so was wird meine Frau schon besorgen. Du wirst freilich morgens und abends von Weida nach der Fabrik und zurück jedesmal einen kleinen Spaziergang von einer halben Stunde machen, aber wie ich dich kenne, wird dir das nicht viel ausmachen. Die Straße ist gut im Stande, auf beiden Seiten bebautes Land. Es gehört auch meinem Grafen, und es ist ganz lustig anzusehen. Die Hasen laufen einem nur so über'n Weg. Im Sommer ist es sehr schön. Im Winter – na, da weht's ein bißchen. Und wenn's regnet oder schneit, wird man naß. Untertreten ist nicht. Auf der ganzen Straße steht auch nicht ein Haus. Aber wir haben Schlimmeres durchgemacht, und man gewöhnt sich daran. Was meinst du?«

Jennisch war nachdenklich geworden. »Ja, das wäre alles sehr schön … Sehr schön! Besser könnte ich's mir gar nicht wünschen.« … Er drückte seinem alten Kameraden die Hand. »Es geht mir nur eines durch den Kopf, Wilhelm. Weißt du, ich bin nicht mehr lustig in Gesellschaft, und ich mag auch von lustiger Gesellschaft nicht viel wissen … Und wenn wir so zusammen wohnen … Es macht sich da von selbst, meine ich, daß der eine mit dem andern manchmal zusammenkommt, wenn's der eine oder der andere lieber nicht möchte.«

»Ach wo! Wir werden uns genieren … Unsinn! Wir haben ja gar keine Zeit, uns gegenseitig zu stören. Du hast dein Geschäft, ich habe mein Geschäft. Du gehst in deine Fabrik morgens, wenn du aufgestanden bist und wenn du abends nach Hause kommst, liege ich gewöhnlich schon im Bett. Ich muß des Morgens schon um 4 Uhr früh heraus, und wenn es abends so gegen Neune geht, fallen mir die Augen zu … Jeder für sich, das versteht sich! Du wirst von uns nur was hören, wenn du was von uns hören willst.«

»Na also, lieber Wilhelm, ich danke dir! Sprich mit dem Grafen, und wenn er nichts dagegen hat …«

»Abgemacht.« …

*

Es erfüllte sich alles so, wie Drewes es vorher gesagt hatte. Der junge Graf von Weien-Weida hatte ohne weiteres die Vermietung der beiden leerstehenden Zimmer gestattet und den geringen Mietsbetrag der Unterstützungskasse seiner Leute überwiesen.

Jennisch hatte sich da ganz behaglich eingerichtet. Frau Drewes war es ein Kleines, die wenigen häuslichen Geschäfte des völlig anspruchslosen Mieters nebenher zu erledigen. Und die Nachbarschaft der Familie Drewes gewährte Jennisch nur Annehmlichkeiten und nicht die geringste Belästigung. Er nahm seine Mahlzeiten in der Stadt, und wenn er abends nach Hause kam, lag Drewes gewöhnlich schon in den Federn. Manchmal vergingen Wochen, ohne daß sich die alten Kameraden auch nur gesehen hätten. Er war in seiner Stube allein, las seine Zeitung und technische Fachblätter, rauchte seine Zigarre und fühlte sich dabei ganz wohl. Um politische und wirtschaftliche Fragen kümmerte er sich nicht, hielt sich allen Agitationen fern, besuchte keine Versammlungen und glaubte seiner Arbeiter-Nächstenpflicht zu genügen, wenn er selbstverständlich für den sozialdemokratischen Kandidaten stimmte.

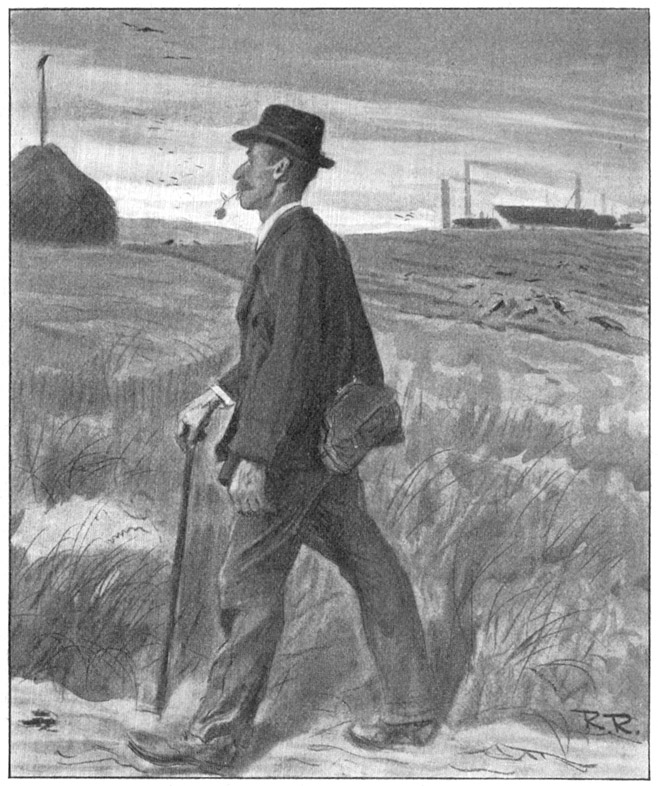

So lebte er nun ruhig und ordentlich schon seit einem Jahre im Herrenhause zu Weida – einen Tag wie alle Tage. Ein bißchen langweilig war's ja. Der Weg von seiner Wohnung zur Fabrik und zurück war eigentlich seine einzige Freude und Erfrischung. Er war jung, ungewöhnlich stark, abgehärtet, Wind und Wetter konnten ihm wenig anhaben.

Als er eines Abends – es war Anfang November 1897 – bei recht rauhem, häßlichem, regnerischem Spätherbstwetter nach dem Abendbrot, so um die neunte Stunde, über die Felder, die im tiefsten Dunkel lagen, seiner Wohnung zuschritt, hörte er hinter sich ein merkwürdiges Geräusch. Er blieb stehen. Nun hörte er nichts mehr. Kaum hatte er einige Schritte getan, so hörte er wieder etwas – so etwas Raschelndes, so ein Trippeln und Schlürfen, und jetzt auch ein Prusten und leise Klagelaute. Abermals blieb er stehen und horchte. Es war zu seinen Füßen, und da fühlte er auch etwas, das sich an ihn schob, etwas Krabbelndes. Er bückte sich, griff ins Dunkle und faßte etwas. Vermutlich ein kleines nasses Hündchen. Er betastete es. Richtig.

»Was treibst du dich denn hier herum, dummer Kerl?«

Das Hündchen antwortete mit hellem, hohem komischen Bellen. Es war eigentlich gar kein richtiges Bellen, ein Bellversuch. Es war offenbar ein ganz junges Tier.

»Du hast dich wohl verlaufen, Schafskopf?« fragte Jennisch gemütlich und klopfte vorsichtig mit seiner breiten Hand auf den nassen Rücken des kleinen, beweglichen Tieres, das vor Kälte, vielleicht auch vor freudiger Erregung, in seiner Verlassenheit einem lebenden Wesen zu begegnen, heftig zitterte.

»Na, denn komm' man mit!«

Der Hund bellte wieder, und Jennisch setzte seinen Weg fort. Er mußte vorsichtig gehen. Er fühlte seinen kleinen Begleiter bald dicht vor, bald dicht hinter seinen Füßen, wie er ihn immer hell und dünn bellend umkreiste. Aber nach einigen Minuten hörte das Bellen auf, und Christoph Jennisch hörte jetzt ein jämmerliches Winseln, das auch einem weniger guten Menschen leid getan haben würde.

»Was hast du denn?« fragte er, der wieder stehen geblieben war. Der Hund winselte stärker, drängte sich an seine Beine und versuchte herauszukrabbeln. »Bist wohl müde, du armer Kerl? Hast wahrscheinlich nichts Rechtes im Leibe und treibst dich bei dem Hundewetter hier im Dunklen herum …« Der Kleine winselte ganz jämmerlich, als ob er jedes Wort verstanden hätte. »Na, also … Wenn's nicht anders geht …«

Er hob den kleinen Hund aus den Arm und das Tierchen dankte in ganz unverkennbarer Weise mit fröhlichsten: Gebell.

»Dumm bist du nicht, du Lump,« sagte Jennisch lächelnd. Der Kleine hatte es sich, sobald er aus dem warmen Arme war, so gemütlich wie möglich gemacht. Er hatte zunächst die Lage einigemal gewechselt, bis er die bequemste herausgefunden und den kleinen Kopf mit großer Energie zwischen Oberarm und Brustkorb eingezwängt hatte. Als Jennisch glaubte, der Kleine könne da nicht gut atmen, und den Arm etwas lockerte, protestierte das Hündchen durch unwilliges Knurren. »Wie du willst,« meinte Jennisch und drückte den Arm gegen das kleine Näschen des Findlings, der noch immer vor Kälte, Nässe und Freude zitterte.

Christoph beschleunigte seine Schritte. Er war gespannt, zu sehen, was ihm da eigentlich in den Weg gelaufen war und was er mit nach Hause brachte. Er konnte gar nicht schnell genug Licht machen.

So bald der kleine Hund im warmen Zimmer auf die Diele gesetzt war, war er ganz außer sich vor Freude. Wie verrückt lief er im Zimmer umher. In Kreisen, Spiralen, im Zickzack. Er sprang an Jennisch herauf, rannte davon, als er ihn greifen wollte, machte vergebliche Versuche, auf das viel zu hohe Sofa zu springen, kam dann wieder angelaufen, umklammerte das Bein seines Wohltäters, stürzte wieder davon mit rührendem Freudenschrei, und das alles im wirbelwindartigem Tempo, daß einem Hören und Sehen verging.

Christoph lachte so herzlich, wie er seit Jahren nicht gelacht hatte.

»Du bist ja ganz verrückt, du dummer Schnuck! Wirst du nun endlich ruhig sein! … Laß dich doch erst 'mal besehen, du dummer Schnuck …«

Schnuck! Der Name, den der Drang der Liebkosung unbewußt gefunden hatte, schien Jennisch zu gefallen und dem Kleinen wohl auch. Denn als Jennisch mit Daumen und Zeigefinger schnippte und mit etwas lauterer Stimme rief: »Schnuck! Schnuck! komm' 'mal her!« kam das Tierchen wirklich, mit dem Bauch den Fußboden berührend, auf allen Vieren herangekrochen – wohl ein bißchen ängstlich, wie seine demütige Fortbewegung verriet, aber doch wieder voll Vertrauen, wie das mit wahnwitziger Geschwindigkeit wedelnde Schwänzchen bekundete.

Jennisch setzte das Tierchen auf seinen Schoß. Er hatte den Schirm von der Lampe genommen, um es genau zu betrachten. Er schmunzelte mit wachsendem Wohlbehagen, das sich zu gelinder Bewunderung steigerte. Schnuck bestand seine erste Prüfung mit höchster Auszeichnung. »Du bist aber ein schöner Hund,« sagte er, während er das Tierchen streichelte. »Ja … ein wunderschöner Hund! Du scheinst mir was ganz Vornehmes zu sein. Aus dir wird wahrscheinlich ein Bernhardiner … oder so ein Setter, wie die Leute sagen … Von Hunden verstehe ich nicht viel … Aber ein Rassehund bist du jedenfalls, Schnuck, das sieht man dir auf den ersten Blick an. Ja, mein dummer Schnuck, du bist ein Rassehund, kein Schweinehund … Jawohl, mein Schnuck!« Dabei streichelte er das Tier mit gesteigerter Zärtlichkeit, und der zutunliche Schnuck ließ sich das gern gefallen, wedelte mit seinem Schwänzchen, das einem Barbierpinsel ähnlich sah, in immer beschleunigterem Tempo und strebte, wie alles Gute, nach oben. Er erhob sich auf seinen Hinterpfötchen in der unverkennbaren Absicht, auf die Schulter seines Herrn zu klettern und ihm ins Gesicht zu lecken. »Aber nicht doch!« wehrte ihm Christoph, »so was tut man doch nicht – hübsch artig sein! Willst du wohl … Na ja, na ja, ich glaub's dir ja. Aber laß es nun gut sein.« Vor lauter Wonne nieste Schnuck dreimal und schlug dabei jedesmal mit dem Kopf an Christophs breite Brust. Der wollte sich über die putzigen Gebärden des Kleinen halbtot lachen.

»Ja, du bist ein Rassehund!« rief er mit warmer Anerkennung und betrachtete seinen kleinen Gesellschafter mit Rührung und Stolz.

In der Beziehung befand sich der gute Christoph Jennisch nun allerdings in einem starken Irrtum. Vom Standpunkt der Hundezüchtung war Schnuck durchaus verwerflich. Jennisch wußte offenbar gar nicht, was ein Bernhardiner oder ein Setter war. Zu diesen edlen Häusern stand der Kleine ganz sicher nicht in blutsverwandtschaftlichen Beziehungen. Er offenbarte sich vielmehr dem Kenner sofort als ein höchst sonderbares Produkt eigenwilliger Rassenkreuzung. Mops, Pinscher und Dackel durfte er mit größerer Berechtigung als seine mutmaßlichen Altvordern ansprechen.

Aus dem zusammengequetschten Mopsgesicht mit der stumpfen Nase war in burlesker Kombination mit den langen hängenden Ohren des Dackels, für dessen Mitwirkung in der Herstellung dieser orginellen zoologischen Bildung überdies die charakteristisch krummen, lieblich geschwungenen niederläufigen Beine als unwiderlegbarer Indizienbeweis anzusehen waren – aus dieser Kombination war etwas geworden, was dem vornehmen King Charles ziemlich ähnlich sah; während die harte, rauhe, drahtartig aufstarrende Behaarung keinen Zweifel ließ, daß auch ein Rattenpinscher, wenn nicht Schnucks Vater oder Mutter, doch mindestens sein Onkel oder seine Tante sein mußte. Seine Farbe war schwer zu definieren: vorherrschend war wohl ein bräunliches Grau. Ein Ohr war beinah' schwarz, die Rute schön mahagonifarben.

Also auf sein Pedigree durfte sich Schnuck nichts einbilden. Aber das schadete nichts; denn Christoph hatte recht: trotz seines anfechtbaren Stammbaumes war er doch ein wunderhübsches Tier. Es gibt eben keine häßlichen jungen Hunde. Die Jugend ist immer hübsch. Junge Ferkel sind auch niedlich. Und Schnuck war ein ganz junges Hündchen, vielleicht vier, fünf Wochen alt. Er stolperte noch beim Laufen über seine eigenen Beine und kugelte sich bei jedem seiner zahlreichen Fehlsprünge. Er hatte wunderschöne Augen, ganz tiefbraun, von etwas schwermütigem Ausdruck. Und er besaß unzweifelhaft, das zeigte sich gleich, die Haupttugend des guten Haushundes: er war menschenfreundlich und zutunlich.

Christoph hatte an dem putzigen kleinen Kerle wirklich große Freude; er ließ keinen Blick von ihm, und als Schnuck sich von ihm losmachte, vom Schoße heruntertorkelte und am Boden herumschnupperte, verstand er den diskret geäußerten Wunsch: »Du armes Tier, hast gewiß Hunger und Durst … Na warte man, ich komme gleich wieder!«

Jennisch klopfte eine Treppe tiefer leise an die Küchentür. Frau Drewes war noch auf.

»Haben Sie vielleicht ein bißchen Milch im Hause und ein bißchen Weißbrot, Frau Drewes? Ich habe oben Besuch … Einen wunderschönen jungen Bernhardiner.«

Während Frau Drewes das Gewünschte herbeischaffte, erzählte ihr Jennisch mit einer Gesprächigkeit, die ihm sonst nicht eigen war, alles Mögliche über die merkwürdige Klugheit, Treue und Nettigkeit seines Logierbesuches, den er zu seinem dauernden Hausfreunde zu machen bereits fest entschlossen war. »Er pariert auf's Wort, es ist ein ungewöhnlich gescheites Hünke. Na, Sie werden ja seine Bekanntschaft machen! Vielen Dank und gute Nacht … Drewes schläft wohl schon? … Ich hab's mir gleich gedacht … Gute Nacht!«

Als er oben angekommen war, hörte er Schnuck mit aller Vehemenz an der Tür kratzen und winseln und bellen …

»Na ja doch! Ja doch! Sei man still! Man kommt ja schon!« Sobald er die Tür geöffnet hatte, war Schnuck vor Wonne wieder aus Rand und Band und umstolperte ihn in wildem Indianertanz.

»Er hatte sich nach mir gesehnt!« sagte Christoph ganz gerührt. Schnuck wartete nicht, bis sein Herr die Milch in die Untertasse gegossen und die Krumen hineingebrockt hatte, er schleckte schon während des Eingießens, und Christoph wollte sich krank lachen, als er das zapplige »Hünke« über und über mit Milch begoß. Das war Schnuck aber gar nicht unangenehm, er schüttelte sich, beleckte, so weit seine lange rote Zunge reichte – und sie reichte weit – sein zerknutschtes Gesicht und soff weiter. Das Brot hatte er zunächst verschmäht; als er aber mit der Milch fertig war, delektierte er sich auch daran mit sichtlichem Behagen. Und als die Tasse ganz geleert war, suchte er gewaltsam in den Tiefen nach etwa Verborgenem und schob dabei mit seiner stumpfen Schnauze die leichte Schale durch die ganze Stube.

Christoph freute sich wie ein Kind. Er hatte sich seiner nassen Schuhe und seines nassen Rockes entledigt, warme Filzpantoffel und die mollige Joppe angelegt, sich eine Zigarre angesteckt und beobachtete sein »Hünke« mit liebevollster Aufmerksamkeit. So wirklich vergnügt war er seit Gott weiß wie lange nicht gewesen.

Um etwas Neues zu versuchen, trat Schnuck mit einer Pfote in die Schale, die klappernd auf die Diele aufschlug. Das schien ihm Spaß zu machen, er tat es mehreremale.

»Na ja, du Spitzbube, es ist noch etwas da! Das sollst du auch noch haben, du alter Schlunksius … Dann aber Schluß! Verstanden? Vorm Zubettgehen soll man sich den Magen nicht so voll pfropfen. Sonst träumt man schwer …« Schnuck verzehrte auch die zweite Portion mit gutem Appetit, aber doch mit geringerer Gier. Und als er damit fertig war, schien er es fürs erste ausgesorgt zu haben. Er legte sich dicht vor seinen Herrn nieder, den Kopf auf die weichen, warmen Filzpantoffel, und schlief ein. Aber die harte, kalte Diele mochte ihm doch wohl nicht recht behagen. Er wechselte mehrfach die Lage. Schließlich rutschte er auf Christophs Fuß langsam vor, bis er rittlings saß, zwängte seinen kleinen, dicken Kopf mit großer Schläue unten durch die Öffnung des Hosenbeines und bohrte die stumpfe Schnauze fest an das Schienbein seines Herrn. Jetzt war ihm wohl. Unter dem Bauch der warme Filz der Pantoffel, im Nacken das Tuch der Hose wie eine Kapuze. Alles schön warm und dunkel; und in inniger Fühlung mit einem guten Menschen. Jennisch hatte ihn ruhig gewähren lassen und lächelte zu allem.

»Der kleine Herr ist verwöhnt … Kein Wunder bei so einem Rassehund!«

Auf dem Stuhl an der Tür lag seine Zeitung. Er hätte aufstehen müssen, um sie zu holen, aber dann hätte er den Kleinen gestört. Deshalb verzichtete er lieber auf das gewohnte Vergnügen der abendlichen Lektüre, paffte und lächelte. Er war wirklich gerührt, als er hörte, wie die gleichmäßig tiefen Atemzüge des kleinen Hundes allmählich in leises, leises Schnarchen übergingen.

Aber nun war die Zigarre aufgeraucht, und es war ja ein Blödsinn, sich von seinem Hünke so tyrannisieren zu lassen und auf seine liebsten Gewohnheiten zu verzichten. Er weckte mit zärtlichem Klopfen das müde Tierchen, stand auf und breitete ihm ein schönes Lager für die Nacht; aus seinem Schrank holte er ein Kissen, das er nie gebrauchte, und eine alte, gestrickte Jacke, die er nicht mehr gebrauchte, und breitete das Kissen vor seinem Bett. Schnuck war, alles betrachtend, beständig hinter ihm her getrippelt. Christoph drückte in die weichen Federn eine Art von Mulde, deren Zweck der kluge Schnuck sofort erfaßte. Er hopste auf der Stelle herein, drehte sich ein paarmal um seine Achse, bis er endlich heraus hatte, wie er liegen mußte, sah dann schlau und dankbar blinzelnd zu seinem Herrn auf und wünschte ihm gute Nacht, indem er erst ziemlich schnell und stark, dann langsam und schwächer mit der Rute auf das Kissen aufschlug. Und dann schloß er die schönen Augen und schlief ein. Christoph deckte ihn mit der Jacke zu. Unter der Jacke bewegte es sich noch einmal; dann war alles regungslos und still.

Christoph sah öfter von seiner Zeitung auf nach dem Paket zu seinem Bett hinüber. Aber da bewegte sich nichts mehr. Als auch für ihn die Stunde des Schlafengehens gekommen war, stand er mit einer gewissen Vorsicht auf, nahm sich in acht, die Stühle nicht zu rücken, und zog sich möglichst geräuschlos aus. Vom Bett aus blickte er noch aufmerksam auf das improvisierte Hundelager.

»Morgen bekommst du dein Körbchen,« sagte er leise. Und in bester Stimmung, mit einem Gefühl freudiger Genugtuung, wie er es in den letzten zwei Jahren seines Alleinseins nicht mehr empfunden hatte, löschte er das Licht. Sein letzter klarer Gedanke vor dem Einschlafen war: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei.

*

Schnuck war Christophs letzter Gedanke am Abend gewesen, er war auch sein erster beim Erwachen am andern Morgen. Der kleine Hund hatte sich in dieser ersten Nacht im neuen Hause sehr gesittet benommen – bis auf eine geringfügige Abweichung von den Gepflogenheiten, die Christoph mit mangelnder Ortskenntnis nachsichtig entschuldigte. »Woher sollte das Hünke doch auch Bescheid wissen?« Schnuck bekam seine Milch, sein eingeweichtes Brot, und das Frühstück, das Christoph sonst immer hastig und ohne besondere Lust heruntergeschlungen hatte, dauerte viel länger als sonst und schmeckte ihm heute besser denn je.

Aber nun war's Zeit, zur Fabrik zu gehen. Was war da mit Schnuck anzufangen? Die brave Frau Drewes würde ihn gewiß gut verpflegen. Aber das würde Schnucks Begriffe nur verwirren. Vorläufig sollte der Hund genau erfahren, daß er, Christoph, sein Herr war und kein anderer. Und dann den ganzen Tag ohne den kleinen putzigen Kerl … Es war ihm auch nicht recht.

Die Frage, was da zu machen sei, wurde schnell beantwortet. Von Schnuck selbst, der mit so unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit seinen Herrn umjubelte und ihn so mit inbrünstigem Verlangen anblickte, daß man kein Herz im Leib hätte haben müssen, wenn man dem lieben kleinen Geschöpf die Freude versagt hätte. Kaum war die Stubentür geöffnet, so stürzte er auch davon, rollte sich ein paarmal überschlagend die Stufen hinunter, wartete kläglich winselnd auf seinen langsameren Herrn und kratzte mit unsagbarer Ungeduld an die noch verschlossene Haustür. Schnuck quetschte sich durch die Türspalte und jagte davon. Er kam aber atemlos wieder angesetzt, als Christoph ihn rief und pfiff. Es regnete und war kalt, der Kleine zitterte wieder wie gestern abends.

»Na, komm man,« sagte Christoph, hob ihn auf und knöpfte ihn unter seinen Rock, wo das Hünke wieder sofort die Schnauze fest in die Achselhöhle eindrückte. In der Werkstatt machte er ihm in einer Kiste, die er mit altem Zeug ausgepolstert hatte, unter seinem Schraubstock ein bequemes Lager zurecht. Auch da benahm sich Schnuck durchaus anständig, schlief, so lange der Meister bei ihm war, und wenn der sich entfernte, sprang er aus der Kiste und folgte ihm auf der Ferse. Sobald er merkte, daß der Zwischenfall erledigt war, sprang er artig in seine Kiste zurück. Er nahm mit seinem Herrn das zweite Frühstück, das Mittag- und Abendessen ein und wurde schon an diesem ersten Tage zur Beobachtung guter Formen in jeder Beziehung angehalten. Schnuck war gelehrig. Kein Wunder … Ein Rassehund!

Nach den ersten 24 Stunden ihres Zusammenseins waren Christoph und Schnuck ein Herz und eine Seele. Sie liebten sich zärtlich, meinten, ihr Verhältnis währe schon sehr lange, und waren im Tiefsten davon durchdrungen, daß es nur durch den Tod des einen oder anderen gelöst werden könne. Es war ein Einssein ohnegleichen.

*

An diesen ersten Tag ihrer Gemeinschaft reihten sich lange schöne Wochen, Monate, Jahre ungetrübter Herzlichkeit und Eintracht.

In der Zeit, die wir als Kindheit und Flegeljahre bezeichnen, die aber bei einem gut veranlagten Hunde weniger Wochen als bei uns Jahre beansprucht, ließ sich Schnuck natürlich einige Ungehörigkeiten zu Schulden kommen. Er mußte erzogen werden. Jennisch war ein liebevoller Lehrer, nachsichtig, aber nicht schwach. Er brauchte Schnuck nicht hart zu strafen, denn Schnuck hatte keine unlautere Faser in seiner edlen Hundeseele. Es genügte, daß man ihn darauf aufmerksam machte, wie sich für einen anständigen Hund gewisse Dinge einfach nicht schickten. Dazu war ein einfacher Klaps ausreichend.

Da zeigte sich denn so recht deutlich Schnucks ungewöhnliche Intelligenz. Christoph brauchte bloß die Stirn krauszuziehen, seiner Stimme einen etwas rauheren Klang zu geben, dann wußte Schnuck schon Bescheid. Und wenn der Herr dann die Hand ein wenig erhob und bis zur leichten Berührung von Schnucks Rücken langsam senkte, dann schrie das Tierchen auf, als ob man ihm das Rückgrat zerbrochen hätte. Das war natürlich kein geheuchelter Schmerzensschrei, keine Verstellung, es war die einfache Bemerkung: »Ich hab's verstanden und werde es mir merken« in der in ihren Ausdrucksmitteln leider arg beschränkten Hundesprache. Denn wehleidig war Schnuck gar nicht. Wenn Christoph mit ihm spielte, konnte er ihn im Spaß mit seiner Bärentatze in einer Weise liebkosen, deren Spuren auf der menschlichen Haut in blauen und violett umränderten gelben Flecken wochenlang sichtbar geblieben wären. Daraus machte sich Schnuck gar nichts. Er reizte vielmehr durch unablässige Angriffe, durch Knurren mit markierten Bissen den menschlichen Kameraden zur Fortsetzung des sinnigen Spieles, bis der stärkere Mensch, durch Ermattung kampfunfähig geworden, die Partie aufgeben mußte.

In seinen Jugendspielen bumste er mit seinem runden Schädel oft an die Kanten der Tisch- und Stuhlbeine, daß ihm nach menschlicher Berechnung Hören und Sehen vergehen mußte. Schnuck schüttelte sich ein bißchen und spielte unbekümmert weiter. Es kam wohl auch vor, daß ihm sein Herr unversehens mal auf die Pfoten trat. Und gewiß nicht sanft. Denn Christoph war ein Riese, er wog über 200 Pfund, hatte entsprechende Extremitäten und trug rindslederne Stiefel mit dicken Doppelsohlen. Schnuck quietschte dann wohl auch unwillkürlich auf. Sobald aber sein Herr durch ein gutes Wort und eine liebkosende Gebärde ihm zu verstehen gab, daß er's nicht böse gemeint hatte, sprang Schnuck quietschvergnügt und jauchzend an ihm auf und bekundete durch feuriges Bellen: »So hab' ich's mir gleich gedacht, sprechen wir nicht weiter darüber.«

Wirklich rührend war sein reuiges Benehmen als kleines Hünke in seiner Sünden Blüte.

Wenn Christoph nichts Arges ahnend nach Hause kam, war Schnuck, der ihm sonst immer mit Freudengebell entgegensprang, zunächst überhaupt nicht zu sehen. Nach einer ganzen Weile kroch er aus seinem Versteck hervor, mit dem Bauch den Fußboden fegend, mit fest eingeklemmtem Schwanz.

»Na, was hast du denn ausgefressen?« Schnuck rückte, sich langsam weiter schiebend, noch ein bißchen näher an seinen Herrn heran, den Kopf tief geduckt, blinzelte ängstlich nach oben, wagte aber dem Herrn nicht ins Auge zu sehen. Er schämte sich. Er wartete nicht etwa darauf, daß seine Missetat entdeckt wurde; das hätte manchmal lange dauern können, wäre manchmal wohl überhaupt nicht herausgekommen. Aber er war eben ein zu offener ehrlicher Charakter, um das Gefühl einer ungesühnten Schuld mit sich herum zu tragen. Er mußte es sich vom Herzen herunterwälzen. Er wurde sein eigener Angeber. Er entzog sich jeder zärtlichen Berührung, um die er sonst, wenn er sie einige Zeit vermißt hatte, durch diskretes Anstoßen der Schnauze an Christophs Wade dringend zu bitten pflegte. Jetzt wälzte er sich beschämt beiseite, als wolle er sagen: »Ich verdiene nicht, daß du gut mit mir bist.« Er hatte keine Ruhe und ließ seinem Herrn keine Ruhe, bis er ihn an den Ort seiner Untat geführt oder das corpus delicti selbst herbeigeschleppt hatte. Es war ja eigentlich nie etwas besonderes Schlimmes; mal hatte er ein Glas umgewedelt und zerbrochen, in seinen jüngsten Tagen auch wohl mal einen Pantoffel angeknabbert und mit seinen kleinen scharfen spitzen Zähnchen ein hübsches Loch reingebissen; mal hatte er sich auch in Christophs Bett gelegt und es gehörig zerwühlt. Es waren eben Dummejungenstreiche eines dummen jungen Hundes. Das heißt, dumm war er gar nicht. Er war nur übermütig, spielerig, wie eben kleine Kinder sind.

Dann gab's einen Klaps, auf den Schnuck förmlich wartete, bei dem er regelmäßig zunächst jämmerlich aufschrie, um alsbald, sobald ihm das Bewußtsein kam, daß die Untat nunmehr gesühnt war, wie ein Blödsinniger vor Freude zu heulen. Und nun ging das Gespringe los. Bis ins Gesicht sprang das kleine Tier dem großen Manne, der sich vergeblich dem stürmischen Ausdruck der Dankbarkeit zu entziehen suchte – unaufhörlich, immer wieder hopp! hopp! wie ein Gummiball – und das dauerte und dauerte! Bis Jennisch ihm endlich in verweisendem Tone sagte: »Nun ist's aber genug, Schnuck! Hör' nun endlich auf!«

Diese Periode der Kindereien und Unarten war aber nicht von langer Dauer. Schon im zweiten Quartal seines Daseins war Schnuck ein wohlgezogenes Geschöpf. Lebhaft, kreuzfidel, furchtbar komisch, über alle Begriffe dankbar, klug und treu. Er war Christophs liebste, beinahe einzige Gesellschaft. Die beiden unterhielten sich, wie sich gute Freunde unterhalten. Und Schnuck verstand jedes Wort, jede Gebärde, jeden Blick seines Herrn. Die beiden liebten sich innig, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Ihre gegenseitige Zuneigung hatte etwas Selbstverständliches.

Christoph war durch das Zusammenleben mit Schnuck ein ganz anderer geworden. Viel lebensfroher. Sein Dasein hatte Inhalt gewonnen: die Sorge um Schnuck. Er war nach wie vor auch davon überzeugt, daß Schnuck ein bildschöner Hund sei, obwohl man sich in Wahrheit kaum etwas Häßlicheres denken konnte. Aber er sah so komisch aus, daß ein verliebtes Auge seine Häßlichkeit beinahe schön finden konnte. Und prachtvolle Augen hatte er. Für Christoph war und blieb Schnuck der Rassehund, auf den er ihn im ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft tariert hatte.

*

Freud und Leid festigten den Freundesbund. Schnuck war zwei Jahre im Hause, da erkrankte Christoph und mußte einige Tage das Bett hüten. Der Hund war vom Lager seines Herrn nicht wegzubringen. Er hungerte aus Gram über seinen kranken Herrn. Er schnupperte nur am Eßnapfe, den man vor ihn hingesetzt hatte, und schob ihn beiseite, wenn er ein paar Happen verschlungen hatte. Gerade genug, um nicht zu verhungern. Dann sprang er wieder auf den Stuhl vor dem Bett und setzte sich so, daß er seinen Herrn beständig ansehen konnte. Und wie so ein Hund einen ansehen kann! Kein menschliches Auge spricht eine so beredte Sprache wie das eines guten Hundes.

Auch sein ganzes Leben war ausgefüllt mit der Sorge um seinen guten Herrn. Bei der kleinsten Bewegung blickte er fragend auf, ob der Herr etwas von ihm wolle. Er holte ihn von der Fabrik ab, wartete bei drückender Schwüle, bei eisiger Kälte, und sobald Jennisch sich sehen ließ, war alles Ungemach vergessen. Es war immer dieselbe unbändige Freude. Überhaupt diese Anspruchslosigkeit! Mit einem freundlichen Worte war alle Langeweile, alle Traurigkeit verflogen. Und für jede Kleinigkeit war er von der rührendsten Dankbarkeit. Hunde sind ja die edelsten Wesen der Schöpfung. Mit allen guten und ohne alle schlechten Eigenschaften der Menschen. Alles Niedrige, Gemeine liegt ihnen fern. Sie wissen nichts von Schadenfreude, Neid, Betrug, Verrat und Verleumdung. Sie sind treu und redlich, anhänglich und dankbar.

Was hätte man Schnuck wohl bieten können, um seinen Herrn zu verlassen! Noch größeren Komfort, ein besseres Lager, viel besseres Futter? Den Frechen, der ihm einen solchen Antrag zu machen gewagt hätte, hätte er ausgelacht.

Und dazu die vornehmen männlichen Eigenschaften. Dieser echte Mut, der darauf losgeht, ohne die Stärke des Gegners zu messen.

Mit Stolz erzählte Christoph von Schnucks ritterlichen Heldentaten, wenn er gelegentlich mit Drewes zusammentraf, der immer nur von Pferden sprechen konnte – von der berühmten Stute Salome, die die beiden letzten Rennen gewonnen hatte. Jennisch hatte eine unbegrenzte Verachtung vor den feigen, nervösen, dummen, treulosen Pferden, die den Verstand verlieren und durchgehen, wenn ein Blatt vom Baume fällt, die nur Besitzer, aber keinen Herrn haben. Da war sein Schnuck doch ganz ein anderer Kerl!

Besonderen Spaß machte ihm die Geschichte in Kiel. Wenn er daran dachte, mußte er jedesmal herzlich lachen. Jennisch war nach Kiel geschickt, um einen hydraulischen Aufzug, den die Sademannsche Fabrik geliefert hatte, zu montieren. An einem schönen freien Nachmittage machte er mit einigen Arbeitern eine Spazierfahrt auf dem Hafen. Schnuck war selbstverständlich dabei. Es traf sich, daß da gerade ein mächtiges Panzerschiff einlief, das mit einem andern vor Anker liegenden Salutschüsse austauschte. Beim Donnern des ersten Schusses richtete sich Schnuck, der am Boden gelegen hatte, blitzschnell auf. Seine langen Ohren zuckten, seine Rute starrte, sein Blick war unverwandt und zornig zugleich auf das große graue Ding gerichtet. Er schnob durch die zitternden Nüstern und knurrte leise. Da ein zweiter Schuß. Nun stieg ihm plötzlich der Verdacht auf: das war etwas Unfreundliches, das wahrscheinlich aus seinen Herrn gemünzt sei. Und da war er nicht mehr zu halten. Mit einem Satze sprang er laut bellend ins Wasser und heidi! auf das kolossale Schiff los. Die im Boote hielten sich die Seiten vor Lachen. Da donnerte es zum drittenmale, und nun wuchs die Wut des kleinen Kerls ins Ungeheure. Er fletschte die Zähne, bellte wie toll und ruderte in mächtigen Stößen auf das gewaltige Ungeheuer los, aus dessen Luken die Kanonen hervorblickten – dicht heran. Er plätscherte und wollte mit aller Gewalt hinauf aufs Deck, um die Gegner zu packen. Gleichviel wie viele es sein mochten, gleichviel wie stark. Sie wollten seinem Herrn ein Leid antun; das durfte er nicht leiden! Nicht einen Augenblick des Besinnens gab es für ihn, er hätte sich ruhig totschlagen lassen, der kleine mutige Kerl!

*

So lebten die beiden, Christoph und Schnuck, oder wenn man will, Schnuck und Christoph – denn Schnuck war eigentlich die Respektsperson – seit beinah' fünf Jahren zusammen in ungetrübtem Glück.

Da trat in den ersten Septembertagen 1902 in Christophs Gepflogenheiten ein Wandel ein, über den sich Schnuck zunächst baß verwunderte, der ihm aber dann als unerwartete Ferien sehr willkommen war. Die Maschinenbauer waren nämlich in Streik eingetreten. Jennisch gehörte zu den Gemäßigten. Er hatte, um das, was er für ein Unglück hielt, von seinen Genossen abzuwenden, gegen seine Gewohnheiten und Neigungen eine der vorberatenden Versammlungen besucht und in schlichter Rede gegen den Streik gesprochen. Er wurde überstimmt, und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich kollegialisch dem mit großer Mehrheit beschlossenen Ausstande anzuschließen. Das dauerte nun seit acht Tagen. Auf Mittag des nächsten Freitag war wieder eine Versammlung anberufen. Die Mehrheit beschloß wiederum, im Ausstande zu beharren.

Nachdenklich und langsamer als gewöhnlich ging Jennisch über die menschenleere Straße zwischen den Feldern vor der Fabrik seiner Wohnung in Weida zu. Schnuck, der gewöhnlich in der Nähe seines Herrn blieb, fand an dem ungewöhnlichen Tempo kein rechtes Gefallen, lief ein Stückchen vor, blieb stehen, sah sich nach Jennisch um und rannte nun, da er nicht gerufen wurde, vergnügt voraus. Er kannte ja den Weg ganz genau. Jennisch kümmerte sich auch nicht weiter um ihn, er hatte den Kopf voll genug.

Er verlangsamte noch seine Schritte und blickte, die nächste Zukunft ernst überdenkend, auf die gelbe Straße. Es war heiß. Er trocknete seine Stirn.

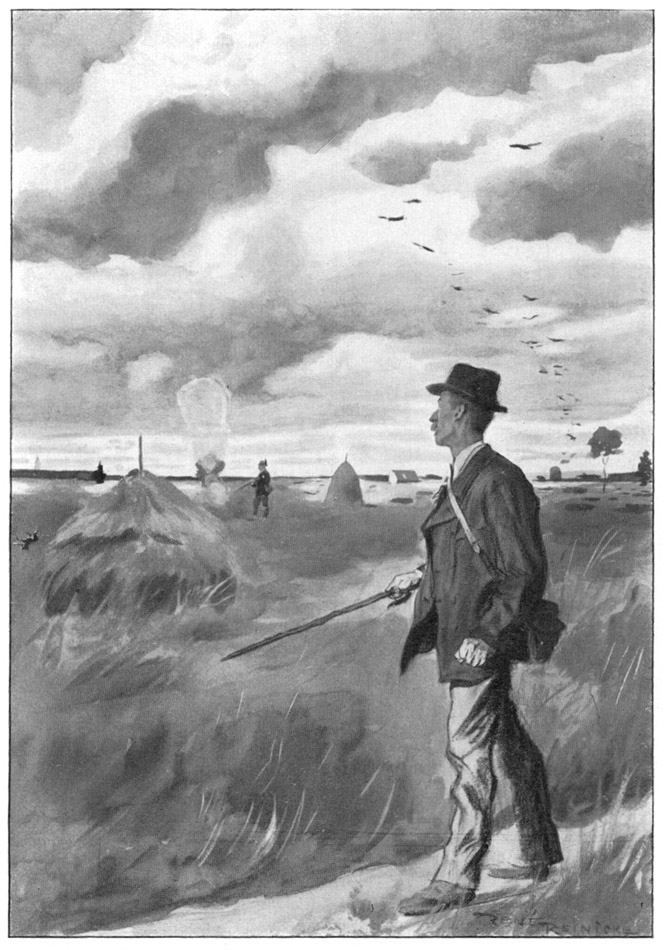

Da wurde er plötzlich durch einen Knall aus seinem unbehaglichen Brüten aufgeschreckt – ein Schuß, der in der Stille der heißen Mittagsstunde merkwürdig stark dröhnte. Er stutzte, blieb stehen, sah um sich.

In einiger Entfernung erblickte er den Jäger, in dem er sofort den Grafen Weien-Weida erkannte. Der junge Graf hatte die Flinte noch an der Schulter und feuerte ein zweites Mal.

Jetzt hörte Jennisch etwas, das unheimlich klang. Er vermochte sich nicht Rechenschaft davon abzulegen, aber es lief ihm kalt über den Rücken, es schnürte ihm die Kehle zu. Er blickte sich wieder um. Jetzt nach seinem Hund. Er rief »Schnuck! Schnuck!« Er pfiff. Ein zweites Mal. Kein Bellen als Antwort. Alles blieb still.

So schnell ihn seine Füße tragen konnten, lief Christoph auf den Grafen zu. Nun stand er keuchend vor ihm. Der junge Herr sah ihn ziemlich ungehalten an.

»Gehört Ihnen der Köter da?« fragte er und wies auf eine Stelle am Rain, etwa dreißig Schritte entfernt. Da lag Schnuck und wimmerte.

Jennisch antwortete nicht. Er stürzte wie ein Wahnsinniger davon …

Schnuck blickte aus dem schon gebrochenen Auge noch einmal zu seinem guten Herrn auf mit dem Ausdruck von so unendlicher Trauer, daß dem harten Christoph die Tränen ins Auge traten und dicktropfig über die Wange rollten. Dann schloß das liebe kleine Tier die Augen, zuckte noch einigemale und streckte alle Viere von sich. Das war der Abschied für immer.

Jennisch konnte keinen Blick von seinem Schnuck lassen, konnte sich nicht rühren und nicht regen. Er vermochte das für ihn so Furchtbare kaum zu fassen: daß ihn sein Schnuck, sein bester Freund und Tröster, sein liebster Kamerad, alles, was ihm auf der Welt das Teuerste war, für alle Zeit verlassen, daß er wieder einsam und traurig werden solle wie zuvor. Nur daran konnte er denken. An den Täter, an die Unbegreiflichkeit der schnöden Tat dachte er noch nicht. Er schämte sich nicht, der starke Mann. Er schluchzte laut auf, als er die Wunde, die nur wenig blutete, mit seinem Taschentuch abtupfte und das kleine Tier auf seinen Arm nahm – auf den linken, gerade wie an dem häßlichen Novemberabend, an dem ihm Schnuck zugelaufen war. Und er klemmte den kleinen runden Kopf zwischen Oberarm und Seite, gerade wie sich sein kleiner Schnuck damals seine Lage zurecht gemacht hatte.

Nun erst, nachdem ihn das Schmerzliche durchwühlt hatte, besann er sich auf das Ungeheuerliche des Geschehenen. Der Graf hatte inzwischen wieder geladen und stand als ruhiger Beobachter noch auf demselben Flecke.

»Das haben Sie getan?« fragte Christoph bebend.

»Allerdings. Weshalb lassen Sie Ihren Hund hier auf meinem Gebiete revieren? Er stößt mir alle Hühner heraus.«

»Das haben Sie getan?« wiederholte Jennisch mit einem Ausdruck, der dem jungen Grafen, obwohl er durchaus nicht zu den Ängstlichen gehörte, doch nicht recht geheuer vorkam.

»Ich hab's Ihnen ja schon einmal gesagt: Ja! Daß es gerade Ihr Hund sein mußte,« fügte er hinzu, »tut mir leid, Jennisch. Aber Sie sind selbst Schuld daran. Weshalb lassen Sie ihn hier auf meiner Jagd frei herumlaufen?«

Jennisch paffte durch die sich weit blähenden Nasenflügel schwere stockende Atemzüge. »Danken Sie Ihrem Schöpfer,« stieß er heiser hervor, »danken Sie Ihrem Schöpfer, daß ich jetzt nicht so etwas bei mir habe!« Er wies auf des Grafen Flinte. »Aber gedenken will ich's Ihnen, bei Gott! Sie sollen's mir zahlen!«

»Lassen Sie mich mit Ihren Redensarten ungeschoren,« erwiderte der Graf mit gleichgültigem Ausdruck und wandte sich ab.

Jennisch schleppte seinen Hund nach Hause. Er nahm seinen Handkoffer, denselben, den er sich für die Kieler Reise gekauft hatte, legte Blätter hinein und bettete Schnuck darauf. Als er den Koffer schloß, weinte er wie ein Kind. Er trug die schmerzliche Bürde außerhalb des Weichbildes von Weida.

Da verscharrte er seinen liebsten Freund unter einer Buche.

*

Um 4 Uhr nachmittags war er beim Justizrat Doktor Wallstein, dem Rechtsbeistande des Prinzipals Sademann. Er hatte ihn als Zeuge in einem Prozesse der Firma kennen gelernt und Vertrauen zu ihm gefaßt. Auch der Justizrat erinnerte sich des tüchtigen Werkmeisters sehr wohl und empfing ihn freundlich.

Jennisch trug den Vorgang in seiner schlichten Weise so vor, wie er sich ereignet hatte. Dann setzte er hinzu: »An einer Entschädigung, an Geld ist mir nichts gelegen. Ins Gefängnis soll der Mörder. Dafür müssen Sie sorgen! Ins Zuchthaus!«

Der Justizrat lächelte wohlwollend und schüttelte den Kopf. »Sagen Sie mir, lieber Herr Jennisch, und möglichst genau, wo ist ihr Hund erschossen worden?«

»Etwa halbwegs zwischen der Fabrik und Weida.«

»Wie groß ist die Entfernung zwischen der Fabrik und dem Gute?«

»So etwa drei Kilometer, schätze ich.«

»Sind da bewohnte Häuser in der Nähe?«

»Häuser? Nein, es ist freies Feld.«

»Und das gehört dem Grafen Weien-Weida?«

»Jawohl.«

Der Justizrat legte den Zeige- und Mittelfinger der linken Hand an die Lippen und sagte dann: »Ja, mein lieber Herr Jennisch, da ist nichts zu machen.«

Jennisch sah den Justizrat mit stumpfer Verwunderung an. »Wieso? Nichts zu machen?« wiederholt er. »Ich verstehe nicht recht. Darauf steht kein Gefängnis?«

»Darauf steht gar nichts.«

»Was? Mord ist straffrei?«

»Es ist kein Mord, lieber Herr Jennisch, auch keine Tötung, es ist nicht einmal Sachbeschädigung. Es ist gar keine strafbare Handlung. Der Graf hätte vielleicht etwas weniger vorschnell handeln können, aber er war in seinem Recht … Warten Sie, ich will Ihnen das Gesetz zeigen.« Der Justizrat stand auf, nahm aus dem Bücherständer ein Buch und blätterte darin.

»Ach so,« sagte Jennisch währenddem, »es handelt sich ja bloß um einen Köter. So hat ja der Herr Graf den Proletarierhund genannt. Mein Schnuck war aber kein Köter, Herr Justizrat! Und was der mit seinem vermaledeiten Schuß gemordet hat, das ahnt er nicht. Wie sollte er wissen, was in meinem Schnuck stak? Wie wir in Liebe und Eintracht zusammen gehaust haben? Beinah fünf Jahre – und ich versündige mich nicht, Herr Justizrat, es ist die reine Wahrheit: es waren die fünf besten Jahre meines Lebens. Und wir hätten noch zehn Jahre, noch länger so weiter leben können, denn er war urgesund, er wäre ein alter, alter Hund geworden. Er hätte mich wahrscheinlich begraben, und er gehörte zu denen, die auf dem Grabe ihres Herrn sterben … Und der muß mir in vollster Jugendkraft erschossen werden! Ohne Grund, bloß weil er die gräflichen Hühner »herausgestoßen« hat, wie der Elende sagte. Das heißt, die Schandtat noch durch eine Lüge verschlimmern. Mein Schnuck ist spazieren gegangen und hat ebensowenig gewildert, wie ich. Aber der vielbeschäftigte Herr Graf hatte ja keine Zeit, sich zu erkundigen. Vor allen Dingen mußte er mal schießen! Das nenne ich morden!«

Wallstein war hinter Christoph getreten und klopfte ihm aus die Schulter. »Beruhigen Sie sich nur, lieber Jennisch.«

»Wer ein Wesen tötet, das eine Seele hat, der mordet. Das lasse ich mir nicht ausreden,« sagte Christoph zum Justizrat, der sich nun wieder gesetzt und das Gesetzbuch ausgeschlagen hatte. »Und mein Schnuck hatte eine Seele, die beste Seele von der Welt. Sie würden nicht lächeln, Herr Justizrat, wenn Sie meinen Schnuck gekannt hätten. Wenn man alles Gute und Schlechte fühlt und unterscheidet, wenn man dankbar ist und treu, treu bis ins Mark der Knochen und sich durch keine Verlockung zur Untreue verleiten läßt, wenn man über dumme Streiche Reue empfindet und für seinen Herrn durchs Feuer geht, dann hat man eine Seele. Und alles das hat der gute Kerl gefühlt. Und zum Dank dafür schießt ihn mir so ein vornehmer Faulenzer nieder wie ein Raubtier. Den letzten Blick, mit dem mein armer Schnuck Abschied von mir nahm – wenn ich alt werde wie Methusalem – den werde ich nicht vergessen! So traurig kann ein Mensch gar nicht blicken. Es war, als ob mir einer mit einem stumpfen Messer das Herz durchschnitten hätte von unten nach oben … ach!« Er stöhnt leise.

»Mein guter Herr Jennisch, Sie tuen mir leid. Ich bin auch ein Hundefreund. Aber Sie nehmens wirklich zu tragisch! Sie dürfen sich nicht so gehen lassen. Geben Sie sich einen Ruck! Beherrschen Sie sich. Sie werden einen andern guten Hund finden.«

Jennisch lachte fast kreischend auf. »Ich danke, ich danke! Einen andern!«

»Nun hören Sie mal ruhig zu.« Der Justizrat wies mit dem Zeigefinger auf eine Stelle der aufgeschlagenen Seite. »Also das ist das sächsische Jagdgesetz vom 1. Dezember 1864, § 35. Da heißt es, daß die Eigentümer von Hunden dafür Sorge zu tragen haben, daß diese Tiere auf fremder Wildbahn nicht revieren. Wird so ein Hund ohne Beisein des Besitzers in einer Entfernung von fünfhundert Schritt vom nächsten bewohnten Hause frei herumlaufend getroffen, so kann der Jagdberechtigte das Tier töten … Sie sehen, mein lieber Jennisch, es ist absolut nichts zu machen.«

Jennisch starrte auf die bezeichnete Stelle. »Sie können den Grafen also nicht ins Gefängnis bringen?«

»Vollkommen ausgeschlossen, er kann nicht einmal verklagt werden.«

»So, so, nicht einmal verklagt,« wiederholte Jennisch wie abwesend. »Na,« sagte er, indem er aufstand und sich den Rock fest zuknöpfte, »das sind ja nette Zustände! Da haben ja wirklich die Großmäuler recht, die unsere Leute bearbeiten. Wenn das Gesetz ist, dann ist es ein schlechtes, ein ganz erbärmliches Gesetz! Ich habe mein Lebtag nichts Unrechtes getan, aber ich habe geglaubt, daß man auch mir nichts Unrechtes antun darf; daß das Gesetz mich schützt, wenn man's tun will, und den Täter straft, wenn man's tut. Man hat mir das Schwerste angetan, was man mir antun konnte. Und da sagt das Gesetz: das ist Rechtens? Das will in meinen dummen Schädel nicht herein. Wenn mir ein frierender Hungerleider ein paar alte Lumpen wegnimmt, an denen mir gar nichts liegt, die ich ihm geschenkt hätte – dann wird der arme Strolch als Dieb gepackt und muß brummen. Und der vornehme Herr, der mir meinen treuesten Freund tötet, der geht frei aus? Sie sind viel gescheiter als ich, Herr Justizrat. Aber ich bin auch kein Idiot. Und ich kann sagen, das ist weiß und das ist schwarz. Und kein Gesetz in der Welt wird mich davon überzeugen, daß schwarz weiß ist, und daß ein Mensch, der so an mir gehandelt hat wie der Graf, ein Recht dazu hatte. Und wenn das Gesetz ihm das gestattet, dann mache ich mir ein anderes und kümmere mich nicht um das, was die Gesetzmacher ausgetüftelt haben. Dann handle ich nach meinem Gusto, dann vollstrecke ich das Urteil. Und so treibt man anständige Menschen aus dem Gesetze heraus, Herr Justizrat! … Nichts für ungut! Und leben Sie wohl!«

Vergeblich versuchte Wallstein den bis zur Raserei Erregten einigermaßen zu beruhigen. Jennisch drückte dem Justizrat die Hand, dankte und stürmte davon.

*

Er konnte es nicht fassen. Seine Pulse hämmerten. Er lief wie sinnlos durch die Straßen. Ohne sich recht klar zu machen, was er nun wohl tun werde, erschien es ihm für alle Fälle zweckmäßig, beim nächsten Waffenhändler einen Revolver und Patronen zu kaufen. Der Verkäufer mußte ihn laden. Einer weiteren Belehrung bedurfte der tüchtige Mechaniker nicht. Er zahlte, schob die Waffe in die hintere Hosentasche und ging.

Es trieb ihn nach Hause. Inmitten des Weges zwischen den Feldern, die ihm auf einmal so widerwärtig teilnahmlos erschienen, blieb er stehen … Da war es geschehen. Da hart am Raine.

Er hörte Pferdegetrappel von Weida her. Ehe er noch aufblickte, hatte er schon die Hand am Revolver. Jetzt erkannte er den Reiter, seinen Freund Drewes. Der wußte wohl noch von nichts.

Als der Kutscher den Kameraden erblickte, hielt er das schöne Pferd an.

»Du hier? Feierabend am hellen Tage? Ach richtig! Ihr streikt ja. Na, dann sehen wir uns vielleicht. Ich muß das Pferd ein halbes Stündchen bewegen. Morgen kommt der englische Trainer.«

»Ist das die Stute, von der du mir so viel erzählt hast?«

»Jawohl, es ist die Salome. Sieh sie dir genau an. Das beste Pferd unseres Stalles! Wenn du Geld verdienen willst, brauchst du's mir bloß zu sagen. Einen besseren Tip gibt's nicht. Die macht das Rennen so totsicher, wie ich sie jetzt reite.«

»Dann steig ab.«

»Weshalb denn?«

»Steig ab, Drewes,« wiederholte Jennisch so dringend, daß der Kutscher ganz erstaunt ihn ansah. »Ich habe dir was zu sagen.«

»Das kannst du mir auch so sagen.«

»Nein, so geht's nicht. Steig ab, Drewes!!« Er zitterte und schwankte wie ein Betrunkener. Seine Züge verzerrten sich. Er sah schrecklich aus.

»Fehlt dir was?« fragte der Kutscher, »du siehst so komisch aus.«

Das Pferd war etwas ungeduldig, scharrte und nickte.

»Ja, mir ist auch komisch.«

Drewes war wirklich beunruhigt und stieg ab. »Na, was hast du denn?«

In demselben Augenblick, als Drewes aus ihn zuschritt, feuerte Jennisch blitzschnell die fünf Schüsse aus seinem Revolver. Alle fünf saßen. Die Salome brach zusammen.

»Bist du verrückt?« schrie Drewes ganz außer sich. »Bist du ganz verrückt?« Er wollte auf Christoph eindringen. Der aber umklammerte Wilhelms erhobene Hand am Gelenk wie mit dem Schraubstock und hielt sie fest. Er war dem Kutscher an Körperkraft weit überlegen.

»Jetzt bin ich ganz ruhig,« sagte Christoph. »Bleib nur auch ruhig, Wilhelm, wir wollen uns deswegen doch nicht entzweien.«

»Wenn du nicht verrückt bist, dann bist du ein Schuft! Nicht eine Nacht mehr dulde ich dich unter meinem Dache. Aber warte nur, das soll dir übel bekommen.«

»Ruhig Blut, Wilhelm! Was ich zur Nacht brauche, habe ich längst zusammengepackt. Das andere lasse ich mir schon abholen. Und du brauchst mich nicht anzuzeigen, das besorge ich schon allein! Ich gehe auf der Stelle wieder dahin, wo ich herkomme, zum Justizrat, der wird das Weitere schon machen. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Als Zeuge wirst du ja doch geladen werden.«

»Lump! Du niederträchtiger Lump!«

»So was mußt du nicht sagen, Wilhelm, du weißt's am besten, daß ich kein Lump bin! Also kommst du mit?«

»Laß mich zufrieden. Was ich dir zu sagen habe, sag' ich dir wo anders!« Er hatte sich neben der verendenden Stute niedergelassen und sattelte ab.

Christoph ging festen Schrittes der Stadt wieder zu.

*

Mitte Dezember fand die Verhandlung statt. Der Werkmeister Christoph Jennisch aus Cranzbeck am Kurischen Haff, 34 Jahre alt, stand auf Antrag des Grafen Hans von Weien-Weida unter der Anklage der Verletzung des § 303 des Strafgesetzbuches – vorsätzliche und rechtswidrige Beschädigung oder Zerstörung einer fremden Sache – mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Der Staatsanwalt hielt eine fulminante Rede. Die gewalttätige Selbsthilfe des Angeklagten sei symptomatisch für den Geist grenzenloser Verwahrlosung und Verrohung, der immer verhängnisvoller um sich greife, schließlich die Grundlagen unserer Gesellschaft erschüttere und zum allgemeinen Umsturz, zur Anarchie führen müsse, wenn das Gesetz nicht mit eherner Faust unsere Gesellschaft stütze und die Umstürzler niederschlüge. Die Tat zeuge von so ehrloser und niedriger Gesinnung, und das zerstörte Vermögensobjekt sei so beträchtlich, daß die Bestrafung bis an die äußerste Grenze der gesetzlichen Bestimmung vorgehen müsse. Er beantrage daher eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren.

Der Versuch des Verteidigers, für den Angeklagten Sympathie zu erwecken und aus seiner wohl übertriebenen, aber menschlich doch immerhin angenehm berührenden Liebe für seinen treuen Hund die unbesonnene Tat in milderem Lichte erscheinen zu lassen, blieb erfolglos. Nach kurzer Beratung erkannte die Strafkammer auf ein Jahr Gefängnis. Der Verurteilte trat seine Strafe sofort an.

*

Als Jennisch im Dezember 1903 das Gefängnis verließ, galt sein erster und einziger Besuch dem Justizrat. Von dem wollte er sich verabschieden. Er war ruhig geworden. Er hatte ja Zeit genug gehabt, sich alles reiflich zu überlegen. Auswanderung war für ihn das einzig Richtige. Hier konnte er sich in die Verhältnisse nicht mehr hinein-, er konnte sich in ihnen nicht wieder zurechtfinden. Der Staatsanwalt hatte ganz Recht gehabt. Solche Erfahrungen verrohten und führten zu Handlungen, die er nicht begehen wollte. Er wollte sehen, ob er anderswo mit seinem harten Schädel besser durchkäme. Er wollte nicht verrohen, und deshalb ging er übers Meer.

»Dann also mit Gott,« sagte der Justizrat mit einer gewissen Feierlichkeit. »Bleiben Sie ein braver Mensch, Jennisch!«

»Das will ich ja, Herr Justizrat, und deswegen gehe ich übers Meer.«