|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hier – ist seine Heimat. Aber wenn über seinen letzten, von Not und Gebrechen erfüllten Jahren dennoch ein Schimmer wie von Glück ausgebreitet ist, so liegt das daran, daß er sein Leben lang die Mutter schwer entbehrt hatte. Um die Zeit, da die »Fleurs« erschienen, der Ruhm, aber auch die Demütigungen und die Verfolgung, starb der General Aupick. Mit einer schmalen Rente und vielen Erinnerungen zog sich Baudelaires Mutter nach dem kleinen Honfleur zurück. Hier, in einer zierlichen Villa, einem winzigen Pavillon dachte sie die Tage, die ihr noch beschieden, in Sammlung, Religion und Gedenken hinzubringen. Alte Offiziere, Freunde des Verstorbenen, besuchten sie, saßen bei ihr, sprachen mit ihr über die alten Tage, den vergilbten Glanz; wurde der Name des Sohnes genannt, setzten sich die alten Herren steif auf, redeten kurz und barsch, wie sie's vom General gewohnt waren, über »den Menschen«, dessen Ruf sie von Hörensagen kannten. Wenn sie fort waren, setzte sich die Greisin hin und schrieb an ihn; und bald kam seine Antwort. Immer häufiger kamen, gingen diese Briefe. Wie zwei Verliebte nach langer Trennung, schrieben sie einander, Mutter und Sohn. Und nun bat sie, beschwor sie ihn: er solle

kommen; Frieden, die Mutter, stille und behütete Stunden der Arbeit in einem kleinen, hellen Mansardenzimmer, von dem man das Meer erblicken könne, keine, keine Menschen. Und aus seiner elenden Hotelstube, die er in der Nähe des St. Lazare-Bahnhofs gemietet hatte, um nahe zu sein, wenn die Angst, der Wunsch ihn übermannen würden, kam er zur Mutter, verbrachte Tage, Wochen in ihrer Nähe, versuchte sich zur Arbeit, zur Gesundheit zu sammeln, zu zwingen. Aber die Sorgen, die Schulden, die schlimme Hast, ins Blut übergangen, trieben ihn immer wieder nach Paris zurück. Ergreifend sind die Aufzeichnungen in den Tagebüchern aus diesen letzten Jahren; der Dandy, der Kühle, Überlegene, der zu spielen, auszunützen vorgibt, ist verschwunden, atemlose Blätter sind mit hingeschluchzten, hingeschrienen Worten angefüllt, Vorsätzen, Wünschen, Reue, Gelöbnissen. »Hygiène, Morale, Conduite,« die letzten Blätter von »Mon coeur mis à nu« beginnen unabänderlich mit diesen Worten; zwischendurch wie ein Angstschrei, wie der Schrei eines Menschen aus tiefem Traum, die Erkenntnis: zu spät. »J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur, maintenant j'ai toujours le vertige, et aujourdhui 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement, j'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécillité.« Und unmittelbar darauf: »A Honfleur!

le plus tôt possible, avant de tomber plus bas.«

Hier – ist seine Heimat. Aber wenn über seinen letzten, von Not und Gebrechen erfüllten Jahren dennoch ein Schimmer wie von Glück ausgebreitet ist, so liegt das daran, daß er sein Leben lang die Mutter schwer entbehrt hatte. Um die Zeit, da die »Fleurs« erschienen, der Ruhm, aber auch die Demütigungen und die Verfolgung, starb der General Aupick. Mit einer schmalen Rente und vielen Erinnerungen zog sich Baudelaires Mutter nach dem kleinen Honfleur zurück. Hier, in einer zierlichen Villa, einem winzigen Pavillon dachte sie die Tage, die ihr noch beschieden, in Sammlung, Religion und Gedenken hinzubringen. Alte Offiziere, Freunde des Verstorbenen, besuchten sie, saßen bei ihr, sprachen mit ihr über die alten Tage, den vergilbten Glanz; wurde der Name des Sohnes genannt, setzten sich die alten Herren steif auf, redeten kurz und barsch, wie sie's vom General gewohnt waren, über »den Menschen«, dessen Ruf sie von Hörensagen kannten. Wenn sie fort waren, setzte sich die Greisin hin und schrieb an ihn; und bald kam seine Antwort. Immer häufiger kamen, gingen diese Briefe. Wie zwei Verliebte nach langer Trennung, schrieben sie einander, Mutter und Sohn. Und nun bat sie, beschwor sie ihn: er solle

kommen; Frieden, die Mutter, stille und behütete Stunden der Arbeit in einem kleinen, hellen Mansardenzimmer, von dem man das Meer erblicken könne, keine, keine Menschen. Und aus seiner elenden Hotelstube, die er in der Nähe des St. Lazare-Bahnhofs gemietet hatte, um nahe zu sein, wenn die Angst, der Wunsch ihn übermannen würden, kam er zur Mutter, verbrachte Tage, Wochen in ihrer Nähe, versuchte sich zur Arbeit, zur Gesundheit zu sammeln, zu zwingen. Aber die Sorgen, die Schulden, die schlimme Hast, ins Blut übergangen, trieben ihn immer wieder nach Paris zurück. Ergreifend sind die Aufzeichnungen in den Tagebüchern aus diesen letzten Jahren; der Dandy, der Kühle, Überlegene, der zu spielen, auszunützen vorgibt, ist verschwunden, atemlose Blätter sind mit hingeschluchzten, hingeschrienen Worten angefüllt, Vorsätzen, Wünschen, Reue, Gelöbnissen. »Hygiène, Morale, Conduite,« die letzten Blätter von »Mon coeur mis à nu« beginnen unabänderlich mit diesen Worten; zwischendurch wie ein Angstschrei, wie der Schrei eines Menschen aus tiefem Traum, die Erkenntnis: zu spät. »J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur, maintenant j'ai toujours le vertige, et aujourdhui 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement, j'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécillité.« Und unmittelbar darauf: »A Honfleur!

le plus tôt possible, avant de tomber plus bas.«

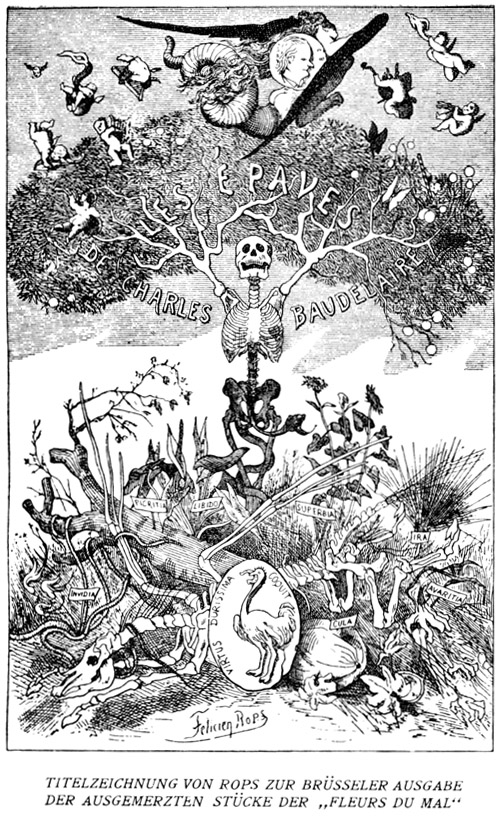

Aus irgendwelchen Analogien im Leben Poes taucht ein Plan auf, reift, reißt ihn hin: in den großen Städten Belgiens will er durch Vorträge über Gautier, Delacroix Geld schaffen, seine Reputation auffrischen; in Brüssel hofft er einen Verleger für seine Essays zu finden; das Land lockt ihn an, er wird ein Buch schreiben über Belgien – ja, freiwillig legt er sich, als Buße, diese Verbannung auf, und gelobt, nur im Triumph nach Frankreich zurückzukehren, äußerlich und innerlich gefestigt durch Ruhm, Geld, ein neues Werk. Diese Reise bringt ihm die bitterste, die letzte Enttäuschung. Seine Vorträge hält er vor leeren Bänken, gewissenlose Unterhändler betrügen ihn um den spärlichen Erlös, in diesem Lande, in dem »alles schwarz und stumpf, die Frauen plump und animalisch, die Blumen ohne Duft« sind, verlebt er trostlose Monate, von der ungesunden Neugierde der Leute umdrängt, die in ihm ein excentrisches Fabeltier vermuten, ihm, da die vornehme beherrschte Trauer seiner zur Neige gehenden Existenz dem Bilde widerspricht, roh ins Gesicht schrein: er sei nicht der Verfasser seiner Werke. Dazu die Not. Im »Hôtel du Grand miroir« in Brüssel, an das er durch Schulden gefesselt ist, verweigert man ihm das Letzte, dessen er noch bedarf: das Opium, und von Ohnmachten, Angstzuständen, Vorboten von Schwererem gequält, schreibt und schreibt er, mechanisch und unablässig die harten und ungerechten Notizen für sein Buch über Belgien ab. Endlich naht Hilfe; Freunde befreien ihn aus der Gefangenschaft im »Grand miroir«; Baudelaire besucht die alten Städte Flanderns, um seine Notizen zu vervollständigen, reist nach Namur, wohin ihn Félicien Rops Schwiegervater ruft; und in der Kathedrale, dem Meisterbau der Jesuiten, dem »düster-lüsternen Katafalk« ereilt ihn die Rache, die er voraussah.

Gelähmt, der Sprache beraubt, bringen ihn die Freunde, die alte Mutter nach Paris heim, wohin er im Triumph zurückkehren wollte. Draußen, in der Nähe der Avenue d'Eylau, in der Maison Duval, ist ihm ein Zimmer bereitet, dort wird er seine letzten Monate verleben. Von der Mutter betreut, Freunden, die ihn lange gemieden, wieder umgeben, bringt er seine Tage hin. Spricht man zu ihm, hat's den Anschein, als wache seine Intelligenz, aber die wenigen Worte, »bonjour, bonsoir, la lune est belle«, die er mit Mühe erlernt, gleiten wie ein irrer Schall von seinen Lippen; und als er sich einmal, mit verwildertem Bart und Haupthaar im Spiegel erblickt, erkennt er sich nicht, grüßt – Und seine Augenblicke sind ganz in Liebe, Sorgfalt, Aufopferung gehüllt. Man hat die Wände seines Zimmers mit Bildern geschmückt, Bildern Manets, der Kopie des Porträts der Herzogin von Alba, von Goya, das er in anderen Tagen sehr geliebt, Blumen stehn ringsum, auf dem Tisch vor seinem Bett sind seine Lieblingsbücher aufgestapelt, und wenn schöne Frauen kommen, ihm aus Lohengrin, aus Tannhäuser vorspielen, könnte er das alte Gesicht, das pochende Herz seiner weinenden Mutter an seiner Brust fühlen. So gleitet er hinüber, stumm und traurig inmitten all dieser verspäteten Zärtlichkeit, mit starren, erstaunten Kinderaugen, die in eine märchenhafte Ferne zu blicken scheinen, vielleicht wie einst in das Feenland der guten Dame Panckouke.