|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

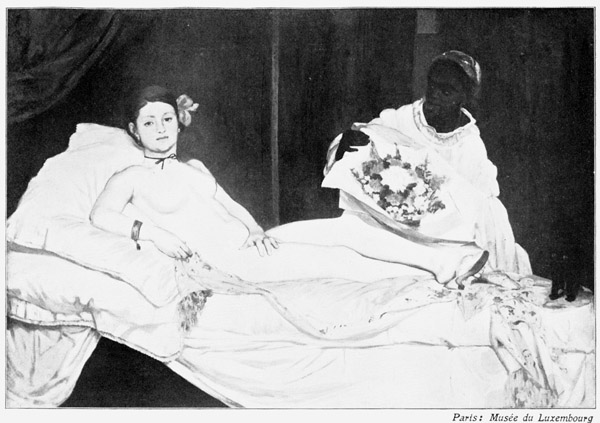

Manet

Olympia

Woran dieses Leben krankte, liegt so recht zu Tage in der Geschichte von den beiden Frauen, die Baudelaires Genius befruchtet haben. Lange Jahre lebte Jeanne Duval an seiner Seite, eine Mulattin, ein Geschöpf aus den mittleren Schichten der Prostitution, nicht schön, nicht klug, ohne Grazie, aber voll einer schweren, traumhaften Seltsamkeit. Freunde Baudelaires erinnern sich ihrer, wie sie stundenlang, mitten im Feuer der Diskourse, dem rhythmischen Geflute der Rezitationen, stumpf, ohne sich zu regen, in fast tierischer Teilnahmslosigkeit im Fauteuil beim Feuer kauerte. Diesen Körper, der besungen wurde wie kaum ein Frauenkörper außer ihm, schildern sie als hager, flach, verbraucht, ohne besondern Reiz, den Gang, den Baudelaire dem harmonischen Rollen eines schön bewegten Schiffes vergleicht, als schwerfällig, unschön; das Gesicht unbeseelt, die Haare, aus deren Fülle ihm verwehte Düfte der Tropen entgegenströmten, wirr und negerhaft gekraust. War's dieser Körper, den er so liebte, oder das Entzücken, einst genossen, das wiedererobert werden konnte aus diesem Körper, oder die Seele, die in diesem Körper schlummern mochte? Um ihn zu preisen, gebraucht

Baudelaire Bilder, die nur gewartet zu haben scheinen auf Erweckung, schließt er die Augen, wiegt ihn die Brandung des Ozeans ein, tönt von den Inseln herüber die schrille und dumpfe Musik der Eingeborenen, eingehüllt in die aromatische Brise der Tamarinden und Kokoswälder. Mutter der Erinnerungen ist ihm Jeanne, Hüterin des Schatzes; er bemerkt es gar nicht, daß es seine Schätze sind, unter deren Pracht sie ihre passive Indolenz dahinträgt. Schon im gespielten Stolz der gewitzigten Dirne, die erst nach berechnetem Zögern sich ihm gibt, ist Erhöhung für ihn verborgen, Inspiration; »la douceur du foyer« vollends im depravierenden Zusammenleben mit diesem Weibe, das seine tiefe Angst, in Stunden die er kennt, allein bleiben zu müssen mit sich, ausbeutet um alle Laster ihrer Race und ihres Standes schamlos pflegen zu können. Bald starren die Augen, aus denen ein Dichter der Erde seine Ekstasen schöpfte, in der Verglasung des schweren Branntweinrausches, die Glieder, deren umwindende Geschmeidigkeit die erschlaffenden Begierden zu neuer Erfüllung stacheln sollten, erlahmen von den Giften der niedersten Trunksucht. Mit Tränen in den Augen schreibt Baudelaire von der elenden, unrettbarem Siechtum Verfallenen, die sich im Hospital durch Lügen und Diebstahl eine volle Flasche zu ergattern sucht, und verzweifelt, feig – und voll ängstlicher, dankbarer

Liebe nimmt er die Gelähmte wieder zu sich, diese schrecklichste Form, die sein Schicksal angenommen hat, reibt sich auf, um Geld zu schaffen und ist froh, wenn er am Abend in seinem schlechten Hotelzimmer dem gealterten, häßlichen und elenden Geschöpf gegenüber sitzen, ihre Hand halten, ihr Kleid in gefällige Falten raffen kann, Koketterie eines Kadavers.

Woran dieses Leben krankte, liegt so recht zu Tage in der Geschichte von den beiden Frauen, die Baudelaires Genius befruchtet haben. Lange Jahre lebte Jeanne Duval an seiner Seite, eine Mulattin, ein Geschöpf aus den mittleren Schichten der Prostitution, nicht schön, nicht klug, ohne Grazie, aber voll einer schweren, traumhaften Seltsamkeit. Freunde Baudelaires erinnern sich ihrer, wie sie stundenlang, mitten im Feuer der Diskourse, dem rhythmischen Geflute der Rezitationen, stumpf, ohne sich zu regen, in fast tierischer Teilnahmslosigkeit im Fauteuil beim Feuer kauerte. Diesen Körper, der besungen wurde wie kaum ein Frauenkörper außer ihm, schildern sie als hager, flach, verbraucht, ohne besondern Reiz, den Gang, den Baudelaire dem harmonischen Rollen eines schön bewegten Schiffes vergleicht, als schwerfällig, unschön; das Gesicht unbeseelt, die Haare, aus deren Fülle ihm verwehte Düfte der Tropen entgegenströmten, wirr und negerhaft gekraust. War's dieser Körper, den er so liebte, oder das Entzücken, einst genossen, das wiedererobert werden konnte aus diesem Körper, oder die Seele, die in diesem Körper schlummern mochte? Um ihn zu preisen, gebraucht

Baudelaire Bilder, die nur gewartet zu haben scheinen auf Erweckung, schließt er die Augen, wiegt ihn die Brandung des Ozeans ein, tönt von den Inseln herüber die schrille und dumpfe Musik der Eingeborenen, eingehüllt in die aromatische Brise der Tamarinden und Kokoswälder. Mutter der Erinnerungen ist ihm Jeanne, Hüterin des Schatzes; er bemerkt es gar nicht, daß es seine Schätze sind, unter deren Pracht sie ihre passive Indolenz dahinträgt. Schon im gespielten Stolz der gewitzigten Dirne, die erst nach berechnetem Zögern sich ihm gibt, ist Erhöhung für ihn verborgen, Inspiration; »la douceur du foyer« vollends im depravierenden Zusammenleben mit diesem Weibe, das seine tiefe Angst, in Stunden die er kennt, allein bleiben zu müssen mit sich, ausbeutet um alle Laster ihrer Race und ihres Standes schamlos pflegen zu können. Bald starren die Augen, aus denen ein Dichter der Erde seine Ekstasen schöpfte, in der Verglasung des schweren Branntweinrausches, die Glieder, deren umwindende Geschmeidigkeit die erschlaffenden Begierden zu neuer Erfüllung stacheln sollten, erlahmen von den Giften der niedersten Trunksucht. Mit Tränen in den Augen schreibt Baudelaire von der elenden, unrettbarem Siechtum Verfallenen, die sich im Hospital durch Lügen und Diebstahl eine volle Flasche zu ergattern sucht, und verzweifelt, feig – und voll ängstlicher, dankbarer

Liebe nimmt er die Gelähmte wieder zu sich, diese schrecklichste Form, die sein Schicksal angenommen hat, reibt sich auf, um Geld zu schaffen und ist froh, wenn er am Abend in seinem schlechten Hotelzimmer dem gealterten, häßlichen und elenden Geschöpf gegenüber sitzen, ihre Hand halten, ihr Kleid in gefällige Falten raffen kann, Koketterie eines Kadavers.

Und in diese tiefste Misere kehrt er zurück, wenn er Stunden zuvor in einem hellen, kostbaren, von allen Geistern der Lebensfreude erfüllten Raum das Walten einer schönen, heiteren, geistvollen Frau empfunden hat, bevorzugt und erkoren aus einem Schwarm von Männern, die das Erlesenste vorstellen, was die Gesellschaft jener Zeit aufzubieten hat. Mme. Sabatier ist nach Berichten Gautier's, Sainte-Beuves, der Goncourts eine jener Frauen, wie sie nur das geniale Leben der Welthauptstadt hervorzubringen versteht. Die Eitelkeit eines jüdischen Geldfürsten, die sie erduldet, schafft ihr den unerläßlichen Glanz, in dessen Mitte sie nun thronen darf, umgeben von einem fast legendären Nimbus, von so vieler stummen Anbetung der Besten umgeben. Vom ersten Anblick ist Baudelaire verstrickt; Mme. Sabatiers unerschütterliche Heiterkeit erfüllt ihn mit einer grollgemengten Trauer, die die Liebe schürt, mit sehnsüchtiger Bewunderung, denn durch diese Heiterkeit schimmert ihm aus göttlicher Ferne jenes große, unerreichbare Bild der Schönheit entgegen. Voll ehrfürchtiger Liebe naht er ihr, sie sucht seine Nähe, vermag ihm schweigend, lächelnd in die Augen zu sehen. Einmal, nach einem Fest, darf er die schöne, strahlende Frau in ihr Heim begleiten. Und während sie auf dem Balkon in der hellen, flimmernden Nacht beisammen stehn, bricht aus der Ewigheiteren eine tiefe, empörte Klage hervor, der Notschrei einer todmüden Seele, die einen Augenblick ihre Maske sinken läßt – und deren Antlitz vom selben namenlosen Gram gefurcht erscheint, der in die Züge der Welt gegraben ist. Und in der Erkenntnis des gemeinsamen Schmerzes am Leben nähern und nähern sich die beiden Seelen, schlagen ineinander, aus ihrer Berührung schießt die Begierde hervor, die Begierde schafft sich Erfüllung, und die beiden Seelen fahren, wie erschrocken, auseinander, bleiben im Bewußtsein ihrer Schuld, mit der Erkenntnis des Unwiederbringlichen, ferne, ferne voneinander stehn, betrachten sich durch den Raum, erstaunt, betroffen. Hatte der Liebhaber Jeannes diesen Körper gesucht, indem er den Weg durch diese Seele nahm?

Nicht aus den Frauen, die sein Leben hier vorfindet, sucht der Dichter das Wesen heraus, das seine Ergänzung wäre; Gott allein weiß es, welcher unirdischen Versprechungen Erfüllung er vom Wesen fordert, das sein Drang ihm weist. Mag es noch so vollkommen sein: der sterbliche Stoff, aus dem es geformt ist, wird dem Liebenden zur ewigen Quelle der Qual gereichen. Die Unmöglichkeit, daß zwei Menschen, und begegneten sie sich im Traum, einander durchdringen, ineinander aufgehn, vernichtet zugleich den Glauben an Liebe und an den Menschen. Nicht mehr das Leben ist das Positive, sondern was vom Leben erlöst, loskauft; nicht die Liebe, sondern die Wollust; nicht das Weib, der warme, wärmespendende Mensch, sondern das grausige, rätselhafte Instrument:»machine aveugle et sourde, en cruautés féconde, salutaire instrument, buveur du sang du monde« – der Vampyr Schönheit in seiner andern Gestalt.

In den »fleurs du mal« ist das unerreichbare Bild, das die Züge Madame Sabatiers angenommen hat, von einem Ton umflossen, der hell ist, hoch und ruhig, froh und schön. Immer wieder erhebt sich ein Ruf reinen, schwärmerischen Entzückens zur fast immateriellen Vision, dem »Schutzengel, Engel voll Heiterkeit, Güte, Schönheit, Klarheit, Gesundheit, Glück und Lust, der Muse, der Madonna«. Ein De profundis wird es, denn je tiefer er sich in die Abgründe der Wollust zurücksinken fühlt, umso höher und heller entschwebt das Blau des ewigen Firmaments über seinem Haupt. Nun ist es nicht mehr Erinnerung, noch Vergessen, was er bei Jeanne sucht, nicht Erweckung, sondern Absterben, ein tiefes, purpurnes Vergehen, tötliches Fallen ins Bodenlose; es ist die Manie des Selbstmords, die ihn immer wieder zurücktreibt zu seinem Verderben. Die Wollust ist gemengt mit dem Grausen des Todes, die Umarmungen gleichen dem blindgrimmigen Aufeinanderschlagen zweier Geharnischten, das grünliche Licht der Verwesung phosphoresziert über dem Lager, drauf der Kampf der Geschlechter zwei Seelen verdirbt.

»Je m'avance à l'attaque et je grimpe à l'assaut,

»Comme après un cadavre un choeur de vermisseaux.«

Die Vorstellung des Kadavers kehrt häufig wieder in diesen Dichtungen, in denen sich die Erotik mählich zu einem schweren vergifteten Mystizismus wandelt. Ist erst die Wollust als das Idol erkannt, dann erscheint der Mensch, die Maschine, von deren Energie es sich wie von Menschenopfern nährt, unter den Zügen der Dekomposition, Auflösung. Wie die primitiven Naturvölker, zimmert sich hier ein höchstentwickelter Geist die Requisiten religiösen Kultes zurecht, dem grausamen, unbegreiflichen Idol zu dienen; in dem unheiligen Tempel, darin Satan über dem Altar thront, die Brunst sich zur Inbrunst kehrt, sind die Attribute der seit Kindheit vergessenen Religiosität dargestellt – jedoch es wäre verkehrt, wollte man in solcher ostentativen Benutzung der liturgischen Formeln für die Lobpreisungen der Todsünde mehr erblicken als einen rhetorischen Behelf. Der mittelalterliche Mönch, der aus einem Übermaß der Anbetung der Madonna obscöne Worte zwischen die »turris eburnea«, die »rosa mystica« flicht, der Priester, der sich den Namen des Heilands in die Sohle ritzt, eh er zur schwarzen Messe geht – sie haben nichts gemein mit dem Dichter, diesem Unheiligsten, der um das Linsengericht eines schönen Wortes seine Seele verrät, der – obzwar in ihm wie in keinem andern Geschöpf das Ewige lebendig ausgesprochen ist, in »Gott« und »Teufel« weiter nichts erkennen wird als zwei mächtige Metaphern.

Zum Preis der Wollust, des Loskaufenden, vom Leben Erlösenden, des großen Befreiers, dem weder Rausch, Arbeit, Traum noch Glück ebenbürtig sind, nur der Tod, sind niemals Strophen gesungen worden wie diese:

»La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide,

Sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût;

L'homme, tyran goulu, paillard dur et cupide,

Esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout.«

Dem Buche Asselineaus ist ein kostbares Porträt Baudelaires beigeheftet: es zeigt einen feinen, katzenartigen Kopf mit schmalen, ein wenig verzerrten Lippen, und einem Paar funkelnder Augen, welche niederblicken. An dem Schädel kleben kurze, schwarze, seidigweiche Haare, ein kleiner Schnurrbart verdeckt die Mundwinkel nicht ganz; keine Schilderung wird die Blässe wiedergeben können, die über diesem Gesichte wohl gelegen hat, dem Gesicht des homme voluptueux, Fanatikers der Nirwana. Alle Fähigkeiten des Organismus sind diesem Zwecke entgegen gesteigert; alle Sinne sind von einer Empfindlichkeit für Wohlgerüche beherrscht, die nur noch etwa in jener fürs »Wort« ihres gleichen hat; eine Begierde der Augen macht sich alle Reizungen der subtilen Kontraste dienstbar, setzt Schminke auf rote Wangen, Kohlenstriche unter umränderte Lider, das kalte Geblitz der Geschmeide aufs kühle, schimmernde Fleisch, läßt nichts unversucht, was die Natur erhöhen, das Ziel der Begierde höher pressen, den Scheiterhaufen höher emporbauen, den irdischen Menschen weiter fortreißen könnte, ab von der Wirklichkeit. Die Grausamkeit, die auf dem Grunde der Wollust lauert, der Hang Böses zu tun, an Schmerzen sich zu weiden, die böse Besessenheit überhitzt die Phantasie zuweilen bis zum Grade eines Rausches, in dem die Lust sich in Rachlust verkehrt, der Liebende Henker und Opfer zugleich wird, der Mensch sich des Menschlichen begibt, weil das Ziel so unerhört hoch emporgeschossen ist, daß er daran verzweifeln muß, es als Mensch, noch als Mensch erreichen, halten zu können. »Une martyre«:

»L'homme vindicatif que tu n'as pu, vivante,

Malgré tant d'amour, assouvir,

Combla-t-il sur ta chair inerte et complaisante

L'immensité de son désir?«

Die folgenden Zeilen des Gedichtes »à celle qui est trop gaie« in dessen Titel schon die Liebe, die sich zur Drohung wandelt, (es ist an Mme. Sabatier gerichtet), die Anbetung in einen düsteren Qualm umzuschlagen scheint:

»Ainsi je voudrais une nuit,

Quand l'heure des voluptés sonne,

Vers les trésors de ta personne

Comme un lâche, ramper sans bruit.

Pour châtier ta chair joyeuse,

Pour meurtrir ton sein pardonné,

Et faire à ton flanc étonné

Une blessure large et creuse.

Et vertigineuse douceur!

A travers ces lèvres nouvelles,

Plus éclatantes et plus belles,

T'infuser mon venin, ma soeur!«

Mag der Philosoph die Quelle des Übels im Eignen, der Konstitution seines Ichs erkennen, das er durchschaut, die Lyrik lebt von der Anbetung und Anklage der äußeren Kräfte, welche das Ich erheben, zerschmettern. Nicht allein den seltsamen Selbsterhaltungstheorien des Dandy entspringen die verwegenen Maximen der Tagebücher, der Conseils und mancher analogen Stellen des Essay über Constantin Guys etc., in denen cynischer Hohn das Problem »Weib« auf eine gar einfache Formel bringt. Die rasende, schmerzhafte Anspannung aller Kräfte Körpers und der Seele, um den Willen zur Erlösung, zur Nirwana durchzusetzen gegen die törichte grausame Gleichmütigkeit des Versagens, an der er so oft scheitern muß, sie löst eine gehässige Verachtung für die Frau aus, ziemlich ähnlich jener andern für die Inspiration, ihre Schwesterform. Demnach ist das Weib schlecht, niedrig und abjekt »– le contraire du dandy, donc elle doit faire horreur. La femme a faim et elle veut manger, elle a soif, et elle voit boire. Elle est en rut, et elle veut être ... Le beau mérite! Elle est naturelle, c'est à dire abominable.« Demnach gibt es für den Schriftsteller nur zwei Arten von Frauen – die Hure und die Haushälterin, und wenn auch zugegeben wird, daß eine Leidenschaft für ein höher entwickeltes Geschöpf des Geschlechtes denkbar sei, heißt es doch (Fusées VI): »Nous aimons les femmes à proportion qu' elles nous sont plus étrangères. Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste.«