|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein leinenes Käppchen auf dem Kopfe, mit einem weißen Schurz umgürtet, stand Télémaque an der Schwelle seiner Schankwirtschaft und lächelte die Morgensonne an, deren Strahlen die staubige Avenue mit ihren kümmerlichen Platanen überfluteten. Zur Rechten reichte sein Blick bis zur Kaserne, wo laute Hornsignale ertönten, und zur Linken bis zum Kaiserrondell, in dessen Mittelpunkt sich ein verwaister Sockel ohne Statue befand. Die breite Avenue war an beiden Seiten teils von niedrigen Gebäuden eingefaßt, teils von unbebautem Gelände, auf dem die weißen Pfähle der Waschanstalten in Reih und Glied standen. Die Kneipen an den Straßenecken, neben den Schuttfeldern, waren rotbraun gestrichen, um schon von weitem aufzufallen und den Soldaten und Arbeiterkehlen Durst zu erwecken. Alles übrige, Mauern und Felder, starrte in einem gleichmäßigen Grau. Die dreistockhohe Gipsfassade der beiden Häuser gegenüber der Schankwirtschaft von Télémaque prangte mit Balustraden und gewölbten Nischen, in denen prächtige Büsten standen; die Mauern jedoch waren geborsten, modrig, der Kalk bröckelte ab, die Scheiben waren mit Papier verklebt und Lumpen hingen von den Fenstern herab. In dem Straßenstaub wälzte sich ein wirrer Knäuel von Kindern und Hunden. Soldaten schlenderten langsam zur Uferböschung. Frauen in knappen Unterröcken trugen Eimer oder Körbe.

Die Schankwirtschaft von Télémaque war rot gestrichen; hinter den Scheiben waren Beefsteaks und ein Lendenbraten auf großen Schüsseln ausgestellt. Télémaque hielt ein totes Kaninchen an den Ohren und lächelte. Seine dunkel umränderten Augen waren durch die vorspringenden Backenknochen seitlich hochgestellt und ihr lebhaftes Email strahlte in einem Ebenholzgesicht mit eingedrückter Nase und aufgeworfenen Lippen. Die wolligen Flocken auf seinem Haupt waren noch schwarz. Aber die Stirne, schon entblößt und kahl, trat scharf zurück und ließ einen Teil des Schädels sehen, dessen Spitze von einer Art Schopf gekrönt war.

Miragoane saß auf den Hinterbeinen und sah voll Interesse nach Menschen, Tieren und Gegenständen. Sorglos und frei von Leidenschaften, wärmte sie sich seelenruhig in der Sonne. Hin und wieder streckte sie den intelligenten Kopf vor und die spiralförmige Zunge leckte an dem geronnenen Blut der Kaninchenschnauze, das Télémaque aufgehängt hatte. Von diesem delikaten Genuß befriedigt, versenkte sie sich wieder in die ruhige Betrachtung der Straße und nur ihr Schwanz bewegte sich leise.

Télémaque zog das Fell seines Kaninchens wie einen Handschuh ab, legte das abgehäutete, in den schönsten Farben schillernde Tier auf ein kleines Tischchen, zerteilte es geschickt und breitete die einzelnen Stücke auf einer Schüssel aus. Dann trat er wieder in die Stube zurück, deren rückwärtige Tür in einen kleinen, mit Lauben geschmückten Garten führte. Als das Kaninchenragout schön säuberlich zugerichtet war und die rote Kupferkasserolle auf dem Herde zu summen begann, setzte Télémaque sich nieder und versank in Nachdenken. Seine Augen, die wie frisch gemalte Puppenaugen aussahen, blickten starr und leblos. Télémaque sah wohl etwas anderes vor sich, als den Herd aus Steingutkacheln, den zinnernen Ausschank und die mit Wachstuch bedeckten Tische, denn seine Lippen summten einen sonderbaren, sanften Gesang und er schien zu Abwesenden zu sprechen. Schließlich erhob er sich, warf noch einen Blick nach dem Kaninchenragout, das auf gelindem Feuer schmorte, und sagte: »Miragoane, hüte die Wirtschaft.« Miragoane wandte ihm ihr kluges Auge zu, ging bis zu der steinernen Schwelle und ließ sich mit wichtiger Miene darauf nieder. Télémaque stieg hinauf in ein sehr schönes Zimmer, das mit einer vergnüglichen Tapete bespannt war – einer Sauhatz, die sich ins Unendliche wiederholte. Dieses Zimmer, dessen Einrichtung aus einem Nußbaumschrank, einem Bett mit weißen Baumwollvorhängen und vier Tischen bestand, diente dem Wirt als Schlafzimmer und zugleich auch den Sonntagsgästen als Speisesaal. Télémaque holte aus dem Schrank einen Kasten hervor, stellte ihn auf den Tisch und öffnete ihn vorsichtig. In dem Kasten lagen verschiedene, in Seidentücher und Papiere eingewickelte Gegenstände. Er entnahm ihm der Reihe nach einen roten Schal, Generals-Epauletten, ein paar Ohrringe, Kreuz und Stern eines fremden Ordens, zuletzt einen großen betreßten Hut, an dessen beiden Spitzen je eine ungeheure goldene Quaste hing. Als diese Schätze auf dem Tisch ausgebreitet lagen, betrachtete Télémaque sie mit dem erstaunten Blick seiner Kinderaugen, setzte dann den Hut mit den baumelnden Quasten auf sein wolliges Haupt, hüllte sich in den roten Schal seiner Frau Olivette und bewunderte sich in dem kleinen Rasierspiegel.

Er durchlebte in Gedanken sein Leben seit jenem Tage, da er General geworden war. Er schaute noch einmal den Prunk der Krönung Seiner Majestät Faustins I., die blauen Mäntel der Herzöge, Prinzen und Grafen, die roten Fracks der Barone; er sah das schwarze Antlitz des Kaisers, unter einer Krone von Gold; sah seine Frau Olivette in einem Schleppkleid, wie sie auf einem zweirädrigen Wagen angefahren kam und sich in der Mitte des Kirchenschiffs bei den Damen aufstellte. Alles war ihm gegenwärtig, die hunderterlei Farben der Gewänder, die Kanonenschüsse, die Militärmusik und die Rufe: Es lebe der Kaiser!

Noch einmal schaute er die prunkvollen Feste des kaiserlichen Palastes, den Glanz der Kerzen und der kristallenen Leuchtergehänge, die wunderbaren schwarzen Büsten der Hofdamen, deren weiße Musselintaillen bei den rasenden Tänzen krachten. Noch einmal sah er seine Soldaten in der dürren, leuchtenden Ebene. In Schlachtordnung aufgestellt, präsentierten sie ihm das Gewehr. Und er selbst, der General Télémaque, die Hände auf dem Rücken verschränkt wie Napoleon auf den Kupferstichen, schritt die Reihen ab und sagte:

»Soldaten, ich bin mit euch zufrieden!«

Düsterer wurden jetzt die Gemälde, die sich vor seinem inneren Auge entrollten. Er schaute noch einmal die Ereignisse, die zu seinem Fall geführt hatten. Als im Dezember des Jahres 1851 Soulouque mit der Allmacht des Kaisers zugleich seinen furchtsamen und kindlich-grausamen Charakter bewies und es sich einfallen ließ, der Republik San Domingo den Krieg zu erklären, nahm General Télémaque an der Spitze seiner Brigade an der Expedition teil, die von General Voltaire Castor, Grafen von Ile-à-Vache, angeführt wurde. Der Kaiser hatte in seiner Proklamation an die Armee gesagt: »Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten! Die Männer des Ostens, die Rinderhirten von San Domingo, werden vor euch fliehen. Vorwärts!«

Voll Vertrauen auf das Wort seines Kaisers, geschmückt mit seinem Quastenhut, den Stern des kaiserlichen Militär-Ordens vom heil. Faustin und den Großkordon der Ehrenlegion von Haiti auf seiner Brust, betreßt und verbrämt marschierte General Télémaque barfuß in stolzer Haltung an der Spitze seiner schwarzen Regimenter, die die Vorhut bildeten, als plötzlich am Saum einer Bananenplantage eine kräftige Gewehrsalve ihn überraschte. Erstaunt, empört, konsterniert, wandte er das vor Schreck entstellte Antlitz seinen Truppen zu und rief mit aufrichtiger Emphase: »Der Kaiser haben an der Nase geführt armes Volk!«

Bei diesen Worten des Generals machte die Brigade kehrt und riß aus. Télémaque setzte seine Affenbeine in Schwung; keuchend, mit heraushängender Zunge, gewann er wieder die Spitze seiner Kolonne, ohne sich um Gewehre, Zelte, Munition und Zwiebackkisten zu kümmern, die am Wege liegen blieben. Als Soulouque den Bericht über diese militärische Operation entgegennahm, zitterte er an allen Gliedern, und um sich wieder Mut zu machen, ließ er den General Voltaire Castor füsilieren. Er gab auch Befehl, den General Télémaque zu verhaften, der sich acht Tage in den Wurzelbäumen versteckt hielt.

Auf die Bitten der schönen Frau Sainte-Lucie nahm der französische Konsul Télémaque auf und brachte ihn an Bord der Najade, die ihre Anker mit dem Kurs auf Marseille lichtete. Bei diesem Punkte seiner Erinnerungen angelangt, nahm Télémaque die Miene eines intelligenten Hundes an, der geprügelt worden ist, und wickelte die Epauletten, die Orden und den Hut wieder in die Seidentücher. Er sah unruhig zum Fenster hinaus, ob jemand in der Avenue vorbeiging, stellte den Kasten mit den Kostbarkeiten in den Schrank, verschloß diesen, stieg dann in die Schenkstube hinab und goß einige Tropfen Wasser in die duftende Kasserolle, in der es summend schmorte. Die Uhr, die über den erhöhten Sitz am Ausschank aufgehängt war, zeigte die elfte Stunde.

Ein Schwarm von kleinen Gassenbuben mit zerzausten Schöpfen und durchlöcherten Hosen, aus denen die Hemdenzipfel hervorlugten, stürmte in einer großen Staubwolke gegen die Glastür an. Schrille Rufe entrangen sich dieser Wolke.

Télémaque erschien auf der Schwelle; er hielt in den Händen eine Suppenschüssel angefüllt mit Geflügelknochen und Bratenresten, alles hübsch säuberlich in Papier eingewickelt. Miragoane saß aufmerksam und ernst, mit wedelndem Schwanz, auf der Schwelle und überwachte die Verteilung.

Das kleine Volk belagerte übereinander purzelnd die Beine des Gastwirts, der mit einem eigenartigen näselnden Tonfall kommandierte: »Richt euch!«

Die Kinder stellten sich in einer Reihe auf, mit angelegten Armen, vorgereckten Hälsen und vor Begehrlichkeit weitaufgerissenen Augen.

Télémaque betrachtete sie einige Augenblicke mit heiterem Ernst, dann rief er: »Meldet euch zum Appell! Nummer eins . . . Nummer zwei . . . Nummer drei . . .«

Und er gab jedem seine Ration. Nummer eins, zwei und drei stoben von dannen; mit beiden Händen preßten sie ihren Anteil an diesen Leckerbissen gegen den Bauch und verschlangen ihn, jeder in seiner Ecke, während ihre mißtrauischen Blicke in die Runde schweiften. »Nummer vier . . . Nummer fünf . . . Nummer sechs . . .«

Nummer sechs, ein Rothaariger, stieß Nummer vier, ein hinkendes Bürschlein, dem sein Hühnerknochen in den Rinnstein fiel.

Miragoane spitzte das Ohr. Nummer vier hob den Knochen auf, und der General Télémaque, der nunmehr für den Unterhalt seiner Armee gesorgt hatte, kehrte an seinen Herd zurück.

Als er sich überzeugt hatte, daß das Ragout richtig kochte, zog er aus einer Schublade ein kleines, rot angestrichenes, hölzernes Gewehr hervor und rief Miragoane. Sie ließ die Ohren hängen und kam heran mit einer Miene, die zu sagen schien: »Du lieber Gott! Was soll das alles? Wozu das Leben nutzlos komplizieren? Es verursacht mir wirklich nicht die geringste Freude, zu exerzieren. Ich tue es nur, weil es meinem Meister Télémaque Spaß macht.«

Aufrecht auf den Hinterpfoten sitzend, preßte Miragoane das kleine hölzerne Gewehr gegen ihren rosigen Bauch.

»Achtung! Präsentiert das Gewehr!«

Miragoane führte das Kommando aus. Aber ihre Kniekehlen wankten; sie fiel auf die Vorderpfoten nieder, ließ die Waffe auf den Fliesen liegen und ging, ihr Fell schüttelnd, bis zur Türschwelle.

»Das war schlecht, ganz schlapp!« sagte Télémaque. »Wir müssen morgen von vorn anfangen.«

Aber Miragoane stand unbeweglich auf der Schwelle, spitzte die Ohren und bellte dann zweimal auf.

Dann begann sie zwischen Schwelle und Herd hin- und herzulaufen, wobei sie ihre Krallen geräuschvoll auf die Steinfliesen aufsetzte.

Remi, einen glockenförmigen Strohhut auf dem Haupt, betrat die Schankstube und gab sich Télémaque zu erkennen, der in seiner Freude ihm wortlos den Rücken kehrte, um eine Flasche Weißwein zu entkorken.

»Sie sind's, Mouché Remi,« sagte der Neger, »Sie, Mouché Remi, der Sohn von Mouché Minister und das Patenkind meiner armen Olivette, die in Port-au-Prince Kokosnüsse, Breiäpfel und Arac verkauft hat. Die bösen farbigen Männer haben sie in ihrem Bazar getötet und ihren Zuckerbranntwein ausgetrunken. Die Tat ist ausführlich in gedruckten Buchstaben in den Staatsanzeiger von Haiti gebracht worden. Der Konsul, Mouché Morel-Latasse, hat es mir zu lesen gegeben. Es hat mir sehr weh getan, denn Olivette ist eine gute Frau gewesen. Wie ich mich freue, Sie zu sehen, Mouché Remi! Olivette war nicht jung, als ich sie geheiratet habe. Man hat den Télémaque ausgelacht, der sich mit einer alten Frau verheiraten wollte; aber Télémaque hat gewußt, daß je älter eine Frau ist, umso besser kann sie kochen. Sehen Sie sich, Mouché Remi. Hier ist ein Weißwein, der nicht alt werden wird, denn wir werden ihn austrinken.«

Und der Schwarze lachte über das ganze Gesicht.

Nachdem er die Flasche entkorkt, den Siegellack vom Flaschenhals weggeblasen und die Gläser gefüllt hatte, wurde er nachdenklich und sagte: »Das Leben dauert nicht ewig, aber der Tod dauert ewig.«

Dann näherte er seine wulstigen Lippen dem Ohr des jungen Sainte-Lucie und fügte leise hinzu:

»Darum hab ich droben einen Beutel mit einem netten kleinen Sümmchen, davon will ich meiner Olivette ein schönes Grabmal setzen lassen.«

Und wieder begann er zu lachen. Er erkundigte sich nach Frau Sainte-Lucie, die eine so schöne Dame war, und wollte wissen, was Remi in Paris anfinge.

»Ich bereite mich zum Baccalaureat vor,« antwortete der Jüngling mit einem Gähnen.

Télémaque wußte nicht, was das bedeutete, aber er dachte, daß es »was Gutes sein mußte«.

Er stieß mit seinem Glas an, wobei er seine einfältigen Augen halb schloß. Dann fragte er, ob Remi General werden würde. »Es ist schön,« setzte er mit einem Seufzer hinzu, »es ist schön. Aber ein General kann manchmal Unannehmlichkeiten haben.«

Remi, den der Schwarze belustigte, sagte:

»Télémaque, Sie waren doch General unter dem bösen Affen Soulouque?«

Télémaque wurde unruhig. Seine dicken Lippen zitterten. Er stammelte:

»Mouché Remi, man darf über den Kaiser nicht so sprechen.«

Remi hatte von seinem Vater gehört, daß der General eine entsetzliche Angst vor Soulouque hatte, den er noch am Leben glaubte. Deshalb sagte er:

»Fürchten Sie, der Geist von Soulouque könnte nachts kommen und Sie an den Beinen aus dem Bett ziehen? Seine Majestät ist schon seit zehn Jahren tot.«

Der Schwarze schüttelte langsam den Kopf und sprach:

»Nein, Mouché Remi.«

Remi konnte noch so oft versichern, daß Soulouque – wie allgemein bekannt im Jahre 1867 auf Jamaika gestorben sei – stets erwiderte der Schwarze:

»Nicht doch! Mouché Remi. Der Kaiser ist nicht tot, er hat sich versteckt.«

Und die Stirne des Generals Télémaque runzelte sich auf seinem harten Schädel.

Ein würziger Duft von Fleisch und Kräutern entströmte der kupfernen Schmorpfanne. Der Schwarze wurde wieder froh und sagte lachend:

»Jetzt wollen wir frühstücken, Mouché Remi.«

In der mit wildem Wein umrankten Laube breitete er ein Tischtuch aus und legte zwei Gedecke auf. Der kleine Garten des Schankwirts grenzte an Salatfelder. Die Böschung der Eisenbahnlinie von Versailles begrenzte den Horizont. Remi betrachtete gleichgültig diese dürftige Landschaft, als Télémaque, bis über die Ohren grinsend, mit einer dampfenden Schüssel in den Händen zurückkehrte.

»Das ist was Gutes, Mouché Remi,« sagte er.

Und sie frühstückten mit großem Appetit. Miragoane, die beauftragt war, während der Mahlzeit die Schankstube zu bewachen, warf von Zeit zu Zeit den Schmausenden einen resignierten Blick zu.

Als das Kaninchenragout verspeist und der Wein aus Argentueil getrunken war, ergötzten sie sich am Brie-Käse, den sie auf feines Brot legten.

»Télémaque, Sie haben es hier sehr schön,« sagte Remi, der sich hier ganz wohlfühlte.

Aber da es nun einmal in der Natur des Menschen liegt, unaufhörlich neuen Wünschen Raum zu geben, stieß Télémaque einen Seufzer aus und sagte:

»Wissen Sie, was meinem Lokal fehlt, Mouché Remi? Es fehlt ihm mein Portrait, ein gemaltes Bild von mir in einem goldenen Rahmen. Mein gemaltes Portrait würde sich sehr schön machen über dem Schanktisch. Ich habe dort oben in einem Beutel ein nettes Sümmchen für das Grabmal meiner Olivette. Aber ich würde gerne einen kleinen Teil davon nehmen für Maler, der mein Portrait machen würde.«

Sainte-Lucie erwiderte, der General solle sein Portrait bekommen, ohne daß das Mausoleum seiner Patin Olivette angetastet würde.

»Ich bin Maler,« sprach er zu Télémaque, der wie geblendet war. »Wenn ich wiederkomme, werde ich meine Leinwand und meinen Malkasten mitbringen und Ihr Portrait malen.«

Zwei Soldaten, die Miragoane durch ein Bellen meldete, verlangten zwei Glas Bier.

Während Télémaque unter der Falltür der Kellertreppe verschwand, holte Remi, dem die Pfeife ausgegangen war, auf dem Schanktisch ein Streichholz. In diesem Augenblick sah er in der Avenue den kleinen alten Herrn vorbeigehen, den er in dem vergoldeten Salon der Damen der Rue des Feuillantines bemerkt hatte. Gewiß, es war derselbe kleine alte Herr, mit demselben weißen Backenbart und demselben Regenschirm.

»Télémaque! Télémaque!« rief Remi ganz aufgeregt.

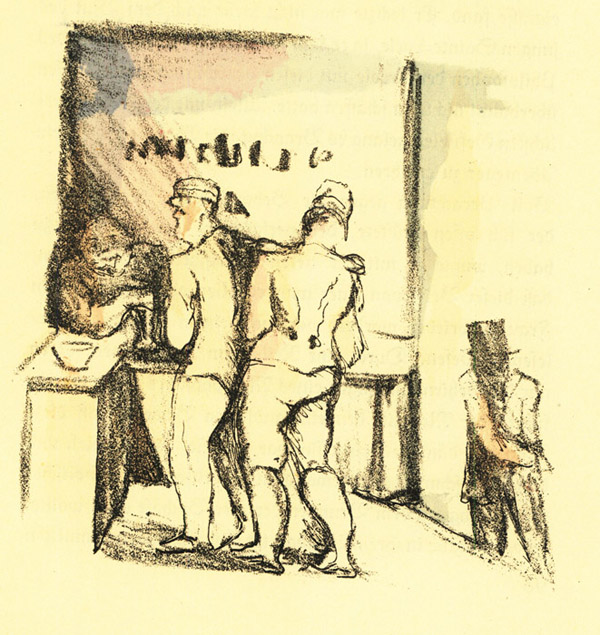

Die Falltür hob sich und Télémaque erschien wie ein unterirdischer, aber gutmütiger Geist. Er lachte zwischen zwei Bierflaschen, die er rasch entkorken wollte, um sie den beiden Soldaten an ihrem einen Tisch zu bringen. Remi jedoch packte den verblüfften Télémaque heftig an seiner weißen Weste und zerrte ihn zur Türschwelle.

»Télémaque, kennen Sie diesen alten Herren?« fragte er, indem er mit dem Finger auf den gebeugten Rücken des alten Mannes wies.

Der Schwarze, der die beiden Flaschen an seine Brust preßte, erwiderte unter lautem Gelächter:

»Gewiß, Mouché Remi. Das ist ja mein Hausherr. Er heißt Mouché Sarriette. Ich will ihn bitten, in meinem Speicher verschiedene Reparaturen machen zu lassen.«

Remi sagte hastig, ohne die Weste des Schankwirts loszulassen:

»Télémaque, verlangen Sie keine Reparaturen von diesem alten Herren.«

Dann fügte er in fast drohenden Ton hinzu:

»Zahlen Sie auch Ihre Miete, Télémaque?«

Aber wie konnte man nur annehmen, daß der Schankwirt, der seit einundzwanzig Jahren in demselben Hause wohnte, seine Miete nicht zahlte?

Dann erfuhr Remi, daß Herr Sarriette für sehr wohlhabend galt, den größten Teil des Jahres in der Normandie verbrachte, wo er Ländereien besaß, und von allen öffentlichen Denkmälern mit seinem Regenschirm das Maß nahm.

Der begeisterte Jüngling rief:

»Télémaque, ich werde Ihr Portrait malen. Ich werde Sie als General malen mit vier Epauletten, in prächtiger Uniform, einen Hut mit roten Federn auf dem Kopf.« Aber der Schwarze setzte eine ernste und betrübte Miene auf: »So wäre es sehr schön, Mouché Remi,« sagte er. »Aber man darf das nicht machen, des Kaisers wegen, er sich würde ärgern. Er hat sich versteckt. Sie werden mich in einem schwarzen Anzug malen, und Sie werden drei Diamanten an meinem Hemd anbringen.«

Remi stieg die Avenue von Saint-Germain hinab, und er, der doch sonst nie über etwas nachdachte und über nichts, was in ihm oder um ihn herum vorging, erstaunt war, fragte sich – warum es ihn denn so ergriffen hatte, den alten Freund seiner beiden Nachbarinnen vorübergehen zu sehen.

Lange hatte der Moralist Branchut über den perlgrauen Brief, die Dreikönigsnacht und das Rendezvous am Brunnen nachgedacht, bis er den eigenartigen Zusammenhang dieser Ereignisse fand. Er lechzte nun nicht mehr nach dem Blut des jungen Sainte-Lucie, ja es kam so weit, daß in dem Geist des Philosophen der Kreole mit diesen denkwürdigen Ereignissen überhaupt nichts zu schaffen hatte. Allein mit der Hilfe innerlichsten Gefühles gelang es Branchut, die Wahrheit über sein Abenteuer zu erfahren.

Voll Verachtung gegen die Behauptungen des Kreolen, der sich offen brüstete, den perlgrauen Brief verfaßt zu haben, wußte er mit der tiefen Gewißheit der Intuition, daß dieser Brief von einer wundervollen aber verzweifelten Frau geschrieben worden war, von einem seltenen, auserlesenen Wesen. Durch eine Reihe von Induktionen, deren nur die Gehirnwindungen eines Metaphysikers fähig waren, führte der Moralist den einwandfreien Beweis, daß diese Frau eine dänische Prinzessin war, daß sie Vranga hieß und daß sie, geschmückt mit Gewändern voll seltsam melancholischer Stimmung, zu dem Brunnen der vier Bischöfe eilen wollte, jedoch plötzlich in ihrem Boudoir tot hingefallen war, inmitten ihrer tropischen Pflanzen, deren Duft – das Symbol ihrer Liebe zu Branchut – köstlich aber todbringend war.

Als Branchut sich dieser subtilen und traurigen Tatsachen durch subjektive Prüfung und innerliche Erforschung bewußt wurde, teilte er sie seinem Freunde Labanne mit, der durchaus nichts Außergewöhnliches dabei fand.

Den sukzessiven Entdeckungen zufolge, die Branchut über die Prinzessin Vranga machte, verfiel er einer überschwenglichen Trauer.

»Ich muß durch außergewöhnliche Qualen sühnen,« sagte er, »ich muß es sühnen, daß ich den Tod dieses Ausnahmewesens verursacht habe, das edel war wie ein Rassepferd und klug wie Hypatia.«

Schmerzliche Zuckungen liefen über seine ausdrucksvolle Nase. Vranga war sein einziger Verkehr. Er lebte nur mit der Toten. In seiner Verzweiflung vergaß er, von Labanne Kleider zu entlehnen. In seine Pferdedecke wie in ein Bartuch gehüllt, irrte er voll stolzer Melancholie auf dem Boulevard Saint-Michel umher.

»Ich trage Trauer, wie Sie sehen,« sagte er zu den Freunden, die ihn anhielten.

Und er wies nach seinem Haupt, wo ein Tuch, das wohl ein Trauerflor sein sollte, um die Reste eines Hutes gewunden war. Während nun der Philosoph Branchut um die Prinzessin Vranga trauerte, bezeugte Sainte-Lucie der Wirtin des ›Dürren Katers‹ eine stets wachsende Gleichgültigkeit. Er wagte sich nie mehr allein in diese Gaststätte und vermied es, sich von seinen Gefährten auch nur zu entfernen, um etwa von einem Tisch in der Nähe des Wasserhahns, an dem Virginia unaufhörlich ihre Gläser spülte, die Streichhölzer zu holen.

Er wurde ernsthaft und malte mit großem Eifer. Übrigens arbeitete jetzt in Labannes Atelier ein vierschrötiger, muskulöser Kerl; die Ärmel aufgekrempelt und das Hemd über der zottigen Brust weit geöffnet, malte er den ganzen Tag mit Feuereifer und ohne ein Wort zu sprechen. Sein erdfahler, ausgemergelter, von einem ungepflegten Bart umrahmter Bauernkopf drückte nicht das geringste Gefühl aus; die runden Augen schauten immer, doch ließen sie nie etwas sehen. Es war Potrel; jener Potrel, über dessen Undankbarkeit Virginia öffentlich klagte. Aus Fontainebleau zurückgekehrt, wo er zwei Jahre fleißig gemalt hatte, arbeitete er jetzt bei Labanne, bis das Atelier frei wurde, das er am Montmartre gemietet hatte.

Potrel sprach wenig und schlecht. Über seine Leinwand gebeugt, die Palette in der Hand und mit blinzelnden Augen, gab er auf Labannes Theorien stets nur die eine Antwort: »Schon möglich.« Eines Tages sagte Labanne zu ihm:

»Da das Absolute nicht realisierbar ist, kann der Künstler nie die absolute Schönheit verwirklichen.«

»Schon möglich,« erwiderte Potrel.

Und er malte weiter.

Er ließ ein Modell kommen, einen prachtvollen kleinen Italiener, einen weinerlichen Schelm, der seinen Tabak stahl. Sainte-Lucie hatte jetzt Gelegenheit, sich im Aktzeichnen zu versuchen. Wenn Potrel von seinem Schemel aufstand um seine erstarrten Glieder zu recken, gab er Remi einige knappe, deutliche Anweisungen und ging dann gleich wieder an sein Werk.

Eines Morgens jedoch kratzte er sich den Bart und kaute an seinen Fingernägeln.

Remi fragte ihn, warum er nicht arbeite. Potrel streckte die Hand in der Richtung des Fensters aus und sagte:

»Dieses verfluchte Spielzeug hindert mich am Malen.«

Das Spielzeug war nichts anderes als die Sonne, die eine blendende Helligkeit im Atelier verbreitete.

Potrel aß viel. Er ging in die Kutscherkneipen. Kam Remi auf den »Dürren Kater« zu sprechen, so begnügte Potrel sich mit einem Lächeln. Eines Tages jedoch fragte er, ob Virginia noch immer so schöne Formen hätte. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es Remi endlich, Potrel eines Abends in die Gaststätte der Rue Saint Jacques zu schleifen. Virginia, rot wie eine Pfingstrose, brachte dem Undankbaren ein Stück Schinken.

»Essen Sie nur, Herr Potrel,« sagte sie. »Er ist gut, er ist zart. Sehen Sie, das Fett ist ganz weiß. Sie trinken nicht? Versuchen Sie dieses Bier; ich habe es letzten Monat auf Flaschen gefüllt. Früher haben Sie gerne Bier getrunken.«

Potrel aß und trank, indessen Virginia, von einem seraphischen Lächeln verklärt, neben seinem Stuhl stand und bei jedem Bissen, den dieser schweigsame und robuste Mann aß, in Extase geriet.

Remi verließ die Gastwirtschaft, ohne daß Virginia es beachtete.

Und er atmete erleichtert auf, wie ein Mann, dem eine große Last vom Herzen gefallen ist.

Auf dem Heimweg traf er den Portier vom Hause der beiden Damen, der in die Weinkneipe ging, und sah die Hausmeisterin in ziemlicher Entfernung mit der Obsthändlerin schwatzen. Ein plötzlicher Einfall durchzuckte ihn; er betrat die vereinsamte Hausmeisterloge, um zu sehen, ob er dort nicht den Namen der Damen des vierten Stockes entdecken könnte. Auf dem Briefgestell fand er die Aufschrift: Frau Lourmel, Rentnerin. Tags darauf sah er von seinem Fenster Fräulein Lourmel, als sie den Vögeln in einem kleinen Porzellannapf Trinkwasser einfüllte. Ohne es zu wollen, betrachtete er sie mit lebhafter, warmer Sympathie. Sie sah ihn und wandte nur langsam ihren naiven, beherzten Blick von ihm ab. Er bemerkte, daß sie kein Kind mehr war, und daß sie hübsch aussah.

In jener Zeit ging er jede Woche einigemal nach Courbevoie. Télémaques Portrait machte gute Fortschritte. Es war ein sehr schlechtes Portrait. Aber Télémaque war begeistert. Am Abend, sobald seine Schankwirtschaft geschlossen war, stellte er das Portrait auf einen Tisch zwischen zwei Kerzen und tanzte die Kalenda, oder summte mit sanfter, näselnder Stimme:

Canga do ki la,

Canga li.

Miragoane saß auf ihren Hinterbeinen und wohnte ernsthaft dieser Zeremonie bei.

Eines Tages ließ sie es sich einfallen, an der noch frischen Nase des Portraits zu lecken. Der hierdurch entstandene Schaden war jedoch bald wieder ausgebessert.

Einen Augenblick lang bedauerte Télémaque, daß nicht auch Olivette im roten Schal neben ihm auf der Leinwand zu sehen war. Aber er fand sich damit ab und tanzte von neuem die Kalenda.

Beim Aufstehen dachte Remi daran, daß er Tags zuvor das Portrait des Generals Télémaque vollendet hatte und daß es, in seiner Art, doch eine hervorragende Arbeit war. Mit Vergnügen sah er in dem Rahmen des gegenüberliegenden Fensters die beiden kleinen Hände die Klaviertasten bearbeiten; sie waren nicht mehr rot und ihr Spiel schien viel weicher. Aber er bemerkte, daß der Kronleuchter von einer Musselinhülle umschlossen war und daß in der sonst so friedlichen Wohnung ein großes Durcheinander herrschte.

Die kleinen Hände schlossen das Klavier, verschwanden, dann erschienen sie wieder mit Saffiantaschen und Hutschachteln. Remi, der ein wichtiges Ereignis nahen fühlte, harrte auf seinem Beobachtungsposten aus und spähte auch nach den Zugängen des Platzes.

Nachdem er zwei Stunden Posten gestanden hatte, sah er den Hausmeister beladen mit einer Pyramide von Koffern und Schachteln. Ein Mietwagen hielt vor der Tür und das Dienstmädchen von Frau Lourmel türmte noch weitere Reisetaschen und Schachteln in dem Wagen auf.

Da packte Remi seinen Malkasten, leerte den Inhalt der Geldschublade seines Schreibtischs in seine Taschen und stürzte barhaupt, in Hausjoppe und Pantoffeln, über die Treppen hinab und auf die Straße. Er hielt eine vorbeifahrende Droschke an und rief dem erstaunten Kutscher zu, er solle dem Wagen folgen, in dem er soeben den Saum eines Rockes hatte verschwinden sehen und der sich schon unter seiner schwankenden Pyramide in Bewegung setzte.

Die beiden Wagen durchquerten Paris und hielten, einer hinter dem andern, im Hof des Bahnhofs Saint-Lazare. Remi folgte den beiden Damen; in seinem Hausgewand stieg er auf ihren Spuren die Stufen des Bahnhofs empor. Fräulein Lourmel wandte den Kopf, um sich diesen sonderbaren Reisenden anzusehen, den sie wieder erkannte. Sie sah ihn mit einem Staunen an, das zugleich auch Spott und Bewunderung ausdrückte. Er gesellte sich zu Frau Lourmel an den Schalter, hörte, wie sie zwei Billetts nach Avranches verlangte, nahm hierauf gleichfalls ein Billett nach Avranches und seufzte erleichtert auf. Es war zwölf Minuten nach vier, der Zug sollte um vier Uhr fünfunddreißig abfahren. Frau Lourmel ging mit ihrer Tochter das Gepäck aufgeben. Remi brauchte in dieser Hinsicht keine Formalitäten zu erfüllen, aber er mußte noch einige nützliche Einkäufe erledigen. Er lief zu einem Kleiderhändler der Rue Pépiniere, nahm wahllos zwei, drei Anzüge und bezahlte den Händler, der nicht übel Lust hatte, diesen sonderbaren Kunden festnehmen zu lassen. Aber Remi stieß jetzt einen verzweifelten Schrei aus:

»Schuhe!« rief er, »Ich brauche Schuhe!«

Der Händler, ein schöner Israelit mit einem Ziegenbockkopf und zuvorkommenden Mund, aber unerbittlichen Augen, erwiderte kalt, daß er den »Artikel Schuhe nicht führe«.

»Geben Sie mir Ihre Schuhe!« schrie Remi verzweifelt.

Aber der Israelit, der immer unruhiger wurde, machte eine so finstere Miene, daß Remi in seinen Pantoffeln mit den Anzügen davonlief. Er zog einen unterwegs im Gewühl der Straße an. In einem der nächsten Geschäfte riß er im Vorbeilaufen einen Hut vom Haken und bezahlte ihn. Es war vier Uhr siebenundzwanzig. Remi stürzte zum Bahnhof und betrat um vier Uhr zweiunddreißig den Wartesaal, der vielleicht noch nie einen Reisenden in Pantoffeln gesehen hatte.

Zwei veilchenblaue Augen, die ihn bei seinem Eintritt willkommen hießen, schienen ihm zu sagen: »Wir haben Sie erwartet. Sie sehen ja recht sonderbar aus mit Ihrem braunen Teint, ihrem schief sitzenden neuen Anzug und Ihren Morgenschuhen. Aber wir fürchten uns nicht vor Ihnen und sind nicht gekränkt. Sie scheinen gutmütig zu sein und haben ein kühnes Aussehen, das uns nicht mißfällt. Mehr haben wir Ihnen nicht zu sagen. In allem übrigen wenden Sie sich an Mama.«

War dies die Sprache der beiden Veilchenaugen, so verrieten die Blicke von Frau Lourmel jene Art Unruhe, die man an jeder Henne sehen kann, wenn man einem ihrer Kücken Krümchen streut, um es zu locken.

Remi, voller Taktgefühl, ließ Mutter und Tochter allein in ihrem Abteil und suchte sich einen Platz am anderen Ende des Zuges. Als er auf seiner Bank saß, fragte er sich zu allererst, wo, wann und wie er sich Schuhe kaufen könnte, dann zählte er sein Geld nach, und als er noch einundzwanzig Franks und fünfunddreißig Centims vorfand, war er ganz beruhigt. Schließlich fragte er sich, ob er nicht am Ende gar in Fräulein Lourmel verliebt sei.

*

Acht Tage nach Remis Abreise wurde Herr Godet-Laterrasse plötzlich von einem pädagogischen Eifer erfaßt.

Er begab sich – den Tacitus in der Tasche – nach dem Hotel der Rue des Feuillantines. Dort erfuhr er, daß sein Schüler verschwunden sei.

Eine Wolke glitt über seine Stirn, diese erhabene Stirn, die, wäre sie ein Spiegel gewesen, nur den blauen Himmel gespiegelt hätte, die Möwen des Stillen Ozeans und die Gestirne beider Welten. Höhere Geister werden häufiger als gewöhnliche Sterbliche mit Vorahnungen begnadet. Herr Godet-Laterrasse hatte eine Vorahnung. Deshalb begab er sich – einer alten Feindschaft entsagend – zum Atelier von Labanne.

Der Bildhauer, der keine Ahnung von Zeit und Raum hatte, konnte ihm nichts sagen. Er führte ihn aber zu ihrer gemeinsamen Nährmutter, Virginia, die das Verschwinden des jungen Sainte-Lucie auf einen Kummer schob, über dessen Art sie sich nicht aussprechen wollte. Sie ließ jedoch durchblicken, daß sie jenem Ereignis nicht ganz fern stehe. Sollte, wie sie fürchtete, Herr Sainte-Lucie, einem Liebeskummer zum Opfer gefallen sein, so täte es ihr außerordentlich leid. Aber man kann doch nicht jedermann zufriedenstellen, wenn man nicht eine Frau ist wie leider so viele andere. Sie habe nichts getan, was Herrn Remi ein Recht gegeben hätte, auf Herrn Potrel eifersüchtig zu sein. Sie schloß mit der Erklärung, daß sie eine anständige Frau sei und sich nichts vorzuwerfen habe; dann rief sie das Bildnis des Dürren Katers zum Zeugen ihrer Unschuld an und kehrte in das Dunkel zu ihren Gläsern zurück, wo sie die gewohnte Arbeit des Spülens wieder aufnahm.

Herr Godet-Laterrasse stieg sorgenvoll auf die Höhen des Montmartre zurück.

Am nächsten Morgen fuhr er auf einem Omnibusverdeck wieder hinab und begab sich in das Atelier, das er zum Mittelpunkt seiner Unternehmungen erkoren hatte. Dort traf er den Moralisten Branchut, der, in seine Decke gehüllt, eine Abhandlung über die Liebe schrieb. Ganz von seinem Gegenstand erfüllt, legte Branchut sogleich los.

»Eine absolute Liebe gibt es nur zwischen zwei Wesen, die sich nie gesehen haben. Nur bei ewiger Trennung ist die Harmonie zweier Seelen vollkommen. Einsamkeit ist die notwendige Bedingung für die letzte große Leidenschaft.«

Herr Godet-Laterrasse widerstand der Versuchung eines Wortgefechtes in diesen erhabenen Regionen. Er fragte den Moralisten, ob er Sainte-Lucie gesehen habe.

Branchut hatte keine Ahnung vom Verschwinden des Kreolen. Im Gehirn des Philosophen blitzte eine untrügliche Intuition auf. In einem einzigen Augenblick wurden ihm viele Dinge enthüllt. Seiner Überzeugung nach stand dieses Verschwinden in innigstem Zusammenhang mit dem Tode der Prinzessin Vranga. Das schmachvolle Verhalten des Herrn Sainte-Lucie bei dem beklagenswerten und poetischen Hinscheiden der Prinzessin hatte – nach dem Dafürhalten des Moralisten – ewige Reue in der Seele des jungen Mannes hinterlassen, der nur dem Anschein nach leichtfertig, in Wirklichkeit jedoch gewissenlos war.

»Es war notwendig, daß die Prinzessin Vranga starb,« fügte der Philosoph mit gelassener Heiterkeit hinzu. »Sie mußte sterben, damit die Liebe, die sie zu mir gefaßt hatte, sich im Absoluten realisieren konnte. Dadurch aber, daß er wiederholt die Briefe abfing, die die Prinzessin an mich schrieb und deren Inhalt ich durch Intuition festgestellt habe, und durch seine teuflische Ironie, mit der er nur ihren letzten Brief in meine Hände gelangen ließ, hat Herr Sainte-Lucie ein Verbrechen begangen, das ihn sehr wahrscheinlich zum Selbstmord geführt hat.«

Also sprach Branchut mit zuckender Nase und blutunterlaufenen, verstörten Augen in dem fahlen, rotgefleckten Gesicht.

Noch rechtzeitig kehrte Labanne zurück; er führte den verzweifelten Mentor, der mit seinem Regenschirm ganz sinnlos in der Luft herumfuchtelte, auf die Straße.

»Mein armer Moralist!« sagte Labanne, »nie war er von erhabeneren Gedanken erfüllt. Ein Körnchen Phosphor in seinem Gehirn – und er wäre ein Genie! Aber es sind zwei Körnchen geworden. Das ist sein Unglück.«

Es fiel Labanne ein, daß Sainte-Lucie voller Begeisterung von einem schwarzen General gesprochen hatte, einem Schankwirt in Courbevoie. Der Bildhauer meinte, dieser Neger könnte etwas wissen; übrigens wollte er selbst ihn gerne kennen lernen.

Sie kletterten auf das Verdeck einer Trambahn, die sie bis zur Place de l'Etoile brachte. Instinktiv machte Labanne vor dem ersten Kaffeehaus halt, an dem sie vorbeikamen, bestellte Bier und erging sich in endlosen Reden. Herr Godet-Laterrasse erwiderte ausführlich. Labanne hörte ihn nicht an antwortete aber. Wunderbare Theorien wurden da beim Bier entwickelt.

Plötzlich fuchtelte der Bildhauer mit dem Daumen in der Luft herum und sagte:

»Es gäbe eine Möglichkeit, das Ding dem Auge erträglicher zu gestalten.«

Das Ding war der Triumphbogen.

»Das Mittel ist einfach. Sie können jedoch überzeugt sein, daß man es nicht anwenden wird. Es würde schon genügen, am Fuße des Denkmals etliche Pfuscher, Skribenten und Kartoffelbrater anzusiedeln; letztere wären sehr wichtig des Qualmes wegen. Die Buden müßten armselig sein, auf den Schildern fehlerhafte Inschriften und unflätige Darstellungen. Den Ansiedlern müßte gestattet sein, die für ihre Buden erforderlichen Bausteine am Denkmal auszubrechen, hauptsächlich an den Kanten, – die harten Konturen wären dadurch bald vorteilhaft verändert. Die also entstandenen Löcher müßten mit Erde ausgefüllt und Buchecker und Eicheln angesät werden. Sobald dann allüberall die Buchen und Eichen ihre grünen Büsche entfalten, ist die Eintönigkeit der grauen Oberfläche unterbrochen; die Wurzeln dringen in das Mauerwerk ein und spalten es in malerischen Verschlingungen. Efeu braucht man in großen Mengen, doch an diesem Rankengewächs ist kein Mangel; es lebt auf dem Stein. Die Vögel und der Wind säen in den Schutt der Spalten den Goldlack, der das alte Gemäuer liebt, und tausend andere Gräser. Der Steinbrech, der die Feuchtigkeit sucht, Disteln und wilder Wein wuchern allüberall. Auf dem Gipfel des Denkmals nisten die Tauben und unter den Wölbungen bauen Schwalben ihre Nester. Bei Anbruch der Nacht locken die Kadaver der Siebenschläfer und Feldmäuse ganze Rabenschwärme an. Dann erst, so von kluger Fürsorge instand gehalten, ist der Triumphbogen wert, von Dichtern besungen, von Malern gemalt und als Kunstwerk bewundert zu werden. Kellner, ein Bier!« Die Nacht brach an. Der Künstler und der Denker gaben es auf weiter zu steuern und kehrten mit der Trambahn nach dem Montparnasse zurück.