|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn wir im Geiste mit atemloser Spannung kühne Forschungsreisende auf ihren Entdeckungsfahrten in fremde Länder begleiten und uns die sie bedrohenden Gefahren so recht zu vergegenwärtigen suchen, so denken wir dabei wohl in erster Linie an bewaffnete Zusammenstöße mit wilden Eingeborenen, an lebensgefährliche Jagden auf Löwen und Tiger, Elefanten und Nilpferde, Büffel und Nashörner. Und doch nehmen alle solche Zusammentreffen mit den großen Tieren der Wildnis nur wenige nervenspannende Stunden in Anspruch, doch treten sie in Wahrheit vollkommen zurück hinter den kleinen Freuden und Leiden des aufreibenden Alltags, hinter dem unablässigen Kampf, den der Reisende zu führen hat gegen Millionen vielgestaltiger kleiner Plagegeister aus dem unerschöpflichen Heere der Insektenwelt. Diese winzigen Plagegeister erschweren in viel höherem Maße, als die Raubtiere und Dickhäuter, das Reisen in solchen Gegenden und machen es zur Qual und manchmal zur Unmöglichkeit. Der Kampf gegen sie ist ungleich aufreibender, hartnäckiger und aussichtsloser. Sie bezwingen den Menschen oft genug durch ihre Menge, durch ihre Unermüdlichkeit und durch ihre Allgegenwart. Nirgends vermögen wir diesen kleinen Quälgeistern zu entrinnen, die unter Umständen das Leben zur Hölle machen. Jeder, der in heißen Ländern gereist ist, weiß ein Liedchen davon zu singen, und auch in meiner Erinnerung taucht, während ich diese Zeilen niederschreibe, so manches unliebsame Erlebnis wieder auf.

Unermeßlich schöne Wochen voll erhebender Jäger- und Forscherfreuden hatte ich in den prachtvollen Urwaldungen und in den schroffen Felsenwirrnissen des bulgarischen Hochbalkans verlebt, aber wir atmeten damals doch auf, als nach langem, anstrengendem Marsche durch die heiße bulgarische Ebene dann endlich die Hügelstadt Philippopel vor unserem Auge aufstieg. Hier wollten wir uns einige Tage Ruhe gönnen, hier die langentbehrten Genüsse der Zivilisation wieder einmal recht gründlich auskosten. Das erste Gasthaus der malerischen Stadt nahm uns freundlich auf, obwohl wir in unseren abgerissenen Jagdkleidern nicht gerade besonders vertrauenswürdig aussahen. Es gab ein nach unseren damaligen Begriffen köstliches Abendessen am gedeckten Tisch mit richtigen Porzellantellern, und ein tüchtiger Trunk deutschen Bieres beschloß den festlichen Tag. Dann aber harrten unser, die wir wochenlang auf harter Erde im Schlafsack oder unter dem Zelte genächtigt hatten, endlich wieder einmal richtige Betten, und wie freuten wir uns auf dieses mollige Lager! Während unsere Leute in einfacheren Räumen untergebracht waren, bezogen Freund R. und ich das beste Zimmer des Hauses, und wir hatten unsere Freude an den schönen Stickereien und Teppichen, mit denen die sonst kahlen Wände bekleidet waren und die dem Raum ein so wohnliches und heimeliges Ansehen verliehen. Wir ahnten ja nicht, welche Qualen unser unter diesen Teppichen harrten! Mit wohligem Behagen streckten wir schließlich die müden Glieder in den schönen Betten und überließen uns dem Schlummer. Aber nicht lange. Ich machte auf; am ganzen Körper empfand ich ein gräßlich brennendes Gefühl, begann mich unwillkürlich zu kratzen, und als ich dann ein Insekt mit den Fingern erwischte und gleich darauf einen abscheulichen Geruch wahrnahm, da stieg's mit schauervoller Gewißheit in mir empor: Wanzen! Dem Reisegefährten ging es nicht anders. Auch er saß schimpfend aufrecht in seinem schönen Lager, das er mit soviel Wohlbehagen aufgesucht hatte. Was soll ich diese wenig angenehme Erinnerung weiter ausmalen? Das Ende war, daß wir arg zerstochen das schöne Gastzimmer verließen, auf das flache Dach des Hauses stiegen und uns hier wieder in unsere treuen, vorher schnöde verachteten Schlafsäcke einhüllten, gewiß, in diesem schlafen zu können, ohne von greulichen Wanzen und anderem Ungeziefer gräßlich geplagt zu werden.

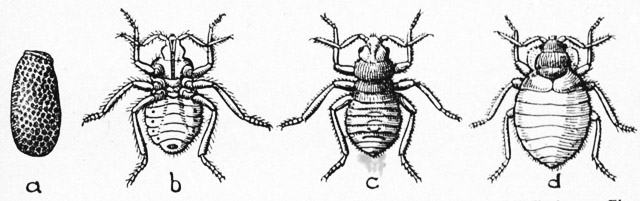

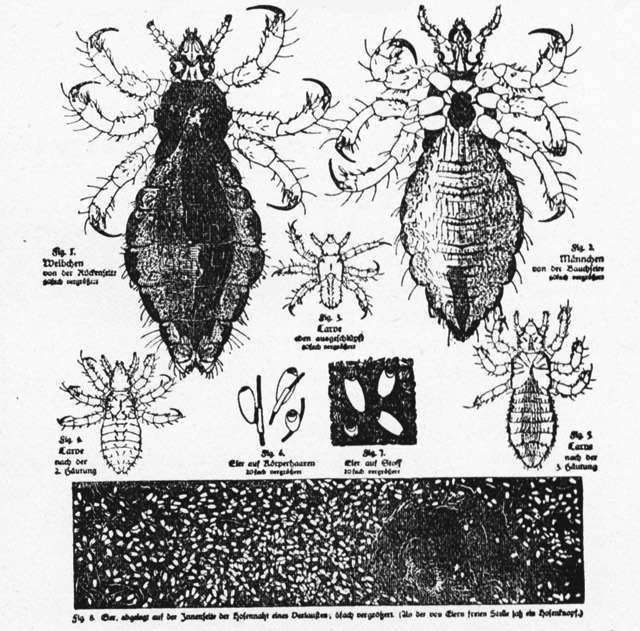

Möglich, daß die Bettwanze ( Cimex lectularius, Abb. 1) von jeher im nahen Orient heimisch war, wo sie heute ja nach besonders verbreitet ist, wahrscheinlicher, daß sie ursprünglich aus Ostindien stammt und von dort erst nach Europa verschleppt wurde. Sicheres über die Herkunft des Tieres wissen wir nicht, nur daß wir zweifellos den Wunsch haben, es möchte da geblieben sein, wo der Pfeffer wächst. Schon die Griechen und Römer kannten die Bettwanze. In Straßburg soll sie zuerst im 11. Jahrhundert aufgetreten sein, und aus London wird sie gar erst in der Hälfte des 17. Jahrhunderts erwähnt, indem sie nach der einen Überlieferung mit nordamerikanischem Bauholz, nach der andern mit den Bettstellen geflüchteter Hugenotten eingeschleppt worden sein soll. Manche Naturforscher sind auch der Ansicht, daß die Bettwanze ursprünglich die Behausungen der Schwalben, Tauben und Fledermäuse bewohnte und sich dann erst allmählich an das Zusammenleben mit den Menschen angepaßt hat. Auch heute finden wir noch an den genannten Örtlichkeiten oft genug Wanzen. Aber es handelt sich dabei gewöhnlich um andere, den betreffenden Tieren angepaßte Arten, die allerdings, wenn sie auf den Menschen kommen, auch an diesem Blut zu saugen versuchen. Die Sache ist aber nicht so gefährlich, daß man etwa die Schwalbennester an den Häusern zerstören müßte, wie es in manchen Gegenden leider geschieht. Gerade bei den Schwalben verwechselt der Laie die in ihren Nestern und Federn schmarotzenden Lausfliegen gewöhnlich mit Wanzen.

Abb. 1. Bettwanze. a Ei, b Larve von der Bauchseite, c von der Rückenseite, d Vollgesogenes Tier.

Jedenfalls ist das greuliche Insekt heute Weltbürger und findet sich überall da, wo Menschen wohnen. Bei nomadisierenden Völkerschaften fehlt die Bettwanze; sie wird zum unerwünschten Hausgenossen der Menschen erst von dem Tage an, wo sie seßhaft werden. Je unsauberer diese sich halten, je mehr sie in den Häusern zusammengedrängt sind, um so wohler fühlt sich die Wanze, und deshalb sind vernachlässigte Großstadtwohnungen ihr Dorado. Tagsüber sitzt sie hier verborgen hinter lockeren Tapeten, in feinen Rissen und Spalten des Mauerwerks oder der hölzernen Bettstelle und kommt erst mit Einbruch der Dunkelheit hervor, um den ahnungslosen Schläfer zu überfallen und gierig sein Blut zu saugen. Eiserne Bettstellen schützen ja bis zu einem gewissen Grade, und auch an solche aus Erlenholz soll die Wanze nicht gern gehen, auch solche Zimmer meiden, in denen viel geraucht wird. Leider muß man aber im allgemeinen doch sagen, daß einmal eingenistete Wanzen sehr schwer wieder zu vertreiben sind, denn sie sind äußerst widerstandsfähig, und es bedarf schon sehr starker Mittel, um ihnen den Aufenthalt zu verleiden. Man braucht ja nicht so weit zu gehen, wie ein Schriftsteller des Mittelalters, der den drastischen Rat gibt, verwanzte Häuser einfach abzubrennen, aber man tut doch gut, nicht lange herumzudoktern, sondern gleich einen tüchtigen und erfahrenen Kammerjäger mit der Ausrottung der stinkenden Plagegeister zu betrauen. In der Wärme fühlt sich die Wanze besonders wohl, wird deshalb im Sommer oder im geheizten Zimmer besonders lästig und ist nirgends so häufig, wie in warmen Ländern. Im nahen Orient zum Beispiel ist die sonst so schöne und malerische altbulgarische Krönungsstadt Tirnowo als Wanzennest weit und breit verrufen. Überdies verträgt die Wanze auch sehr gut Kälte und kann erstaunlich lange hungern. Verschiedene Versuche haben gezeigt, daß sie viele Monate lang ohne Nahrung auskam, wenn sie auch dabei ganz durchsichtig und so flach wie ein Kartenblatt wurde. Wehe aber dem Sterblichen, auf den solche ausgehungerte Wanzen dann durch eine tückische Fügung des Schicksals losgelassen werden! Glücklicherweise sind die Wanzen ja ausgesprochene Nachttiere und überaus lichtscheu. Tritt man in einen verwanzten Gasthof, so kann man die Plage dadurch mildern, daß man die ganze Nacht über das Licht brennen läßt. Erfahrene Orientreisende hüllen sich dann schlafend in durchschwitzte Pferdedecken, deren Geruch den Wanzen offenbar zuwider ist, denn es ist erwiesene Tatsache, daß auch in Kasernen die Kavalleristen viel weniger unter der Wanzenplage zu leiden haben, als die Vertreter der anderen Waffengattungen. Eine gewisse Vorsicht den Wanzen gegenüber ist nicht nur deshalb am Platze, weil ihr Stich recht schmerzhaft ist, ein brennendes Jucken verursacht, ja in manchen Fällen zur Bildung bösartiger Ekzeme führt, während andere Menschen, namentlich die Zigeuner, sich auffallend wenig empfindlich gegen Wanzenstiche zeigen, sondern auch deshalb, weil die Wanzen gelegentlich schmerzhafte und langwierige Hautkrankheiten übertragen können, was in den Tropen besonders gefährlich ist. So überträgt die unserer Bettwanze nahe verwandte indische Art Cimex rotundus eine furchtbare, Kalaazar genannte Krankheit, die mit einer ungeheuren Vergrößerung der Milz verbunden ist, und in Brasilien gibt es eine große, schwarze, rotgefleckte Art, die ebenfalls als Vermittlerin einer gefährlichen Trypanosomenseuche gilt.

Keineswegs sind alle Wanzen so unappetitliche Tiere wie unsere Bettwanzen. Dieses wenig liebliche Mädchen aus der Fremde hat in seiner Verwandtschaft auch recht farbenschöne Arten, die auf Blüten leben und sich manierlich auf das Saugen von Pflanzensäften beschränken. Nur eins ist allen gemeinsam: der abscheuliche Geruch, den auch unsere Zunge in unliebsamer Weise zu spüren bekommt, wenn wir etwa eine Himbeere zum Munde führen, die eine Wanze sich als Ruheplätzchen auserkoren hatte. Verursacht wird der kennzeichnende Wanzengeruch durch ein an der Luft leicht verdünstendes Öl, das in zwei Drüsen erzeugt wird, die an der Brust des Tieres liegen, ihre Ausführungsgänge aber an der Bauchseite beim letzten Beinpaar haben. Dies gilt wenigstens vom erwachsenen Tier, denn bei den Larven münden die gleichen Drüsen merkwürdigerweise auf der Rückenseite. Es darf wohl als sicher angenommen werden, daß das Aussondern der stinkenden Öltropfen dem Willen des Tieres anheimgestellt ist, daß wir es also hier mit einer Verteidigungswaffe zu tun haben, ähnlich wie sie unter den höheren Tieren das übelberüchtigte Stinktier besitzt. Dem Öl wohnen sogar entschieden giftige Eigenschaften inne, denn ein russischer Zoologe hat festgestellt, daß kleine Insekten bei Berührung mit dem Öl sofort absterben, und er konnte deshalb in Ermangelung anderer Gifte solches Wanzenöl als Abtötungsmittel in seinen Insektengläsern benützen.

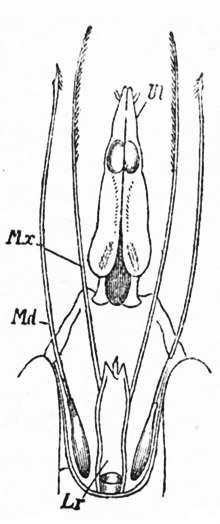

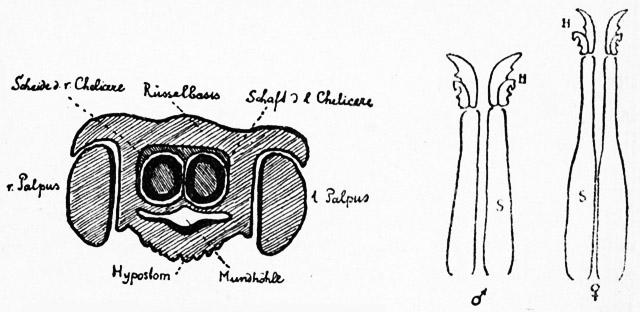

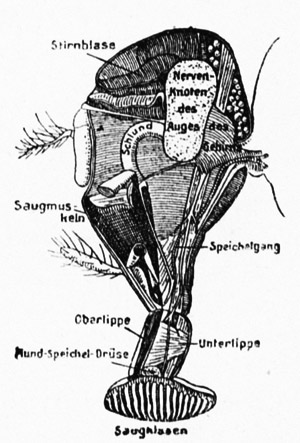

Abb. 2. Mundteile (Schnabel) des Wasserskorpions. Lr Oberlippe, Ul Unterlippe, Md Oberkiefer, Mx Unterkiefer.

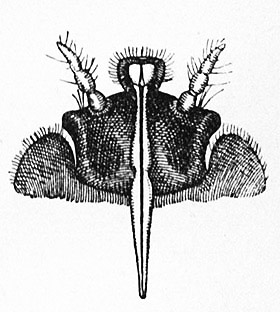

Während aber alle anderen Wanzen geflügelt sind und als Kennzeichen dieser Gruppe gerade der Umstand gelten darf, daß die Vorderflügel in ihrer Wurzelhälfte von lederartiger Beschaffenheit sind, ist unsere Bettwanze dadurch ausgezeichnet, daß bei ihr die Flügel völlig verkümmerten, da sie sie ja als Parasit nicht nötig hat, so daß also diese Erscheinung als Anpassung an ihre schmarotzende Lebensweise aufzufassen ist. Auffallend an der Bettwanze ist weiter die sehr flache, plattgedrückte Gestalt ihres breiten Körpers (sie heißt deshalb in Holland Platje = Plättchen), ferner die braunrote Färbung, die zahlreichen rötlichgelben Härchen, die an dem Wurzelende verdickten, ziemlich langen Fühler, die stark vorquellenden Augen und die langen Beine, deren Klauen der Haftläppchen entbehren. Ein Geschlechtsunterschied ist nur insofern vorhanden, als der Hinterleib beim Weibchen breiter und abgerundeter, beim Männchen schmaler und zugespitzter ist. Die Körperlänge der erwachsenen Bettwanze beträgt etwa 6 mm. Haben sich die Tiere vollgesogen, so erscheinen sie bedeutend größer und stattlicher. Die kleinen Wanzen, die man trifft, sind sog. Larven. Für seine blutsaugerische Tätigkeit ist das abscheuliche Geschöpf von der gütigen Natur vortrefflich ausgerüstet, gehört es doch zu den Schnabelkerfen, deren Mundorgane zu stechenden und saugenden Werkzeugen umgebildet sind (Abb. 2). Wir nennen den ganzen Apparat einen Schnabel und sprechen deshalb von Schnabelkerfen. Bei der Bettwanze ist er im Ruhezustand in einer besonderen Kehlfurche nach der Bauchseite zu eingeschlagen (Abb. 3). Die sogenannte Unterlippe bildet eine Rinne, deren Ränder nach oben zusammengebogen und bis auf einen schmalen Spalt einander genähert sind. Zum Verschluß dieses Spaltes dient ein bei allen Insekten vorhandener, vor dem Vorderkiefer gelegener und nicht als Glied angelegter Hautfortsatz, die sog. Oberlippe. Oberlippe und Unterlippe bilden also bei den Wanzen zusammen ein geschlossenes Rohr. Im Innern dieses Rohres eingeschlossen sind nun vier an ihrer Spitze gezähnte oder mit Widerhaken versehene stilettartige Bildungen, die morphologisch dem paarigen Ober- und Unterkiefer entsprechen, und zwar bilden die beiden Unterkieferhälften zusammen wiederum ein engeres Rohr, das eigentliche Saugrohr, während die beiden Oberkieferhälften zum Einstechen durch die Haut dienen und das Außenrohr als ein Futteral für das ganze niederträchtige Werkzeug anzusehen ist. Beim Stechen entfließen den Speicheldrüsen der Wanze kleine Gifttröpfchen, die die Veranlassung zu dem brennenden Juckreiz und in schlimmen Fällen zur Bildung von Geschwüren sind. Auch der Geruch des Tieres scheint gut entwickelt zu sein, denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird es aus ziemlicher Entfernung durch die Ausdünstungen des schlafenden Menschen angelockt, wie z. B. schon öfters beobachtet wurde, daß Wanzen sich von der Decke des Zimmers unmittelbar auf den schlafenden Menschen herabfallen lassen.

Abb. 3. Kopf und Rüssel der Bettwanze, von unten gesehen.

Leider ist die Vermehrung des garstigen Quälgeistes groß, denn im März, Mai, Juli und September legt jedes Wanzenweibchen etwa je 50 weißliche, perlfarbige, walzenförmige Eierchen in die feinsten Spalten ihres Schlupfwinkels. Schon nach drei Wochen schlüpfen die jungen Wanzen als Larven aus, sind aber in diesem Zustande viel kälteempfindlicher als die alten Wanzen, weshalb die Septemberbrut in der Regel zugrunde geht, falls nicht das betreffende Zimmer geheizt wird. Bis zur Geschlechtsreife bedürfen die Tierchen immerhin eines Zeitraumes von etwa elf Monaten, doch kann von einer eigentlichen Verwandlung kaum die Rede sein, da das Puppenstadium völlig fehlt und die Larven bis auf die geringere Größe und die lichtere Färbung den Alten schon fast völlig gleichen. Sie müssen eine Anzahl Häutungen durchmachen, und bei aufmerksamem Nachsehen findet man die abgestreiften Bälge in ihrem Schlupfwinkel. Ihr Stech- und Saugapparat ist noch schwach entwickelt, weshalb sie sich nur an solchen Stellen betätigen können, wo die Haut dünn ist, und lieber an Kinder und junge Frauen als an erwachsene Männer gehen.

So unangenehm das Geschlecht der Hauswanzen dem gewöhnlichen Sterblichen auch erscheinen mag, so ist es doch in mehr als einer Beziehung von hohem Interesse für den Naturforscher. Zunächst schon deshalb, weil die verhältnismäßig kleine (bis 1913 waren erst 19 Arten bekannt) Familie der Cimicidae eine überaus große und weit zerstreute Verbreitung hat, woraus man entweder auf ein sehr hohes oder auf ein sehr junges geologisches Alter schließen könnte. Sodann, weil sich die allmähliche Entstehung ihrer parasitischen Lebensweise gut verfolgen und auf die Gruppe der nahe verwandten, nicht blutsaugenden, sondern von Pflanzensäften lebenden Anthocoridae zurückführen läßt. So lebt Lycotocoris campestris auf offenem Felde, wird dann mit dem Stroh in die Viehställe verschleppt, gibt hier die vegetabilische Ernährungsweise auf und wird zum Blutsauger, der sowohl Pferde wie Kühe befällt. Eine weitere Verschleppung vom Viehstall ins Schlafzimmer ist sehr wohl denkbar, und die vielen Erzählungen von geflügelten Wanzen dürften demnach auf diese Art zurückzuführen sein. Ebenso paßt Oeciacus hirundinis, die gewöhnlich in den Nestern von Mehl- und Rauchschwalben schmarotzt, sich leicht veränderten Verhältnissen an, denn sie findet sich auch in den Nestern der Sperlinge, Steinkäuze und Mauersegler, ja selbst in denen der Uferschwalben, obschon diese doch weitab von den menschlichen Wohnungen eine völlig andere Lebensweise führen. Nach Reiber sind die Niststätten der Turmschwalben oft förmlich mit Wanzen tapeziert, aber trotzdem sollen die Wand an Wand mit den Vögeln hausenden Turmwächter nie von dem Ungeziefer belästigt werden. Interessant ist, daß die große Mehrzahl der Wanzen, wenn die Schwalben im Herbst gen Süden ziehen, in den Nestern zurückbleibt und hier monatelang der Winterkälte und dem Hunger widersteht, wobei die Tiere allerdings stark abmagern.

Dunkelmännern und blutgierigen Tyrannen pflegen aus dem eigenen Geschlecht die grimmigsten Feinde zu erwachsen. Nicht anders ist es den Wanzen ergangen, denn der unerbittlichste Gegner unserer Bettwanze ist die erheblich größere und kräftigere, schwarzbraune Schreitwanze, ausgezeichnet durch lange Beine, jedoch auf kurzen Füßen, und durch den frei vortretenden, länglichen, hinten abgeschnürten Kopf. Im Gegensatz zur Bettwanze kann sie nicht nur fliegen, sondern sogar zirpen, ist überhaupt viel behender und vermag ihre Beute, zu der in erster Linie die Bettwanze zählt, allenthalben aufzusuchen, indem sie sie springend überfällt und ihr den spitzen Schnabel in den Leib bohrt, wobei offenbar eine giftige Flüssigkeit austritt, da die Opfer sofort sterben. Die gewöhnliche Gangart der Schreitwanzen ist aber trotz der langen Beine langsam und gemessen, gewissermaßen ruck- und stoßweise. Wahrscheinlich ist die Schreitwanze weniger auf den hageren Leib der Bettwanze lüstern, als auf das in den vollgesogenen Tieren aufgespeicherte Blut, denn auch sie selbst ist Blutsauger und sticht bei Gelegenheit gern auch den Herrn der Schöpfung an. Ein ganz uneigennütziger Bundesgenosse im Kampf gegen das Ungeziefer ist sie also nicht, obwohl sie auch hinter den Flöhen sehr her sein soll. Die verbreitetste Art ist bei uns Reduvius personatus, die das Volk als Kotwanze zu bezeichnen pflegt, und zwar deshalb, weil ihre Larven sich mit Vorliebe in den düstersten und staubigsten Schmutzwinkeln aufhalten, hier auf ihrer klebrigen Oberfläche sich ganz in Staub hüllen und dann einem wandernden Staubflöckchen vollkommen gleichen. Manche Naturforscher behaupten sogar, daß sich die Tiere dieser schützenden Maskierung bewußt seien, und ein französischer Gelehrter will beobachtet haben, daß Kotwanzenlarven, wenn sie bei der Häutung mit dem alten Balg auch die schützende Maske abstreifen, diese sich sofort wieder anziehen, falls sich nicht gleich Gelegenheit zum Aufnehmen neuen Schutzmaterials bietet. Allerdings hat der französische Forscher vergessen, uns zu sagen, wie die Larven das wohl anstellen mögen. In unseren Gärten kommen auch sehr hübsch gefärbte Schreitwanzen vor, so z. B. eine schöne blutrote Art, die man häufig in den Blumenbeeten findet.

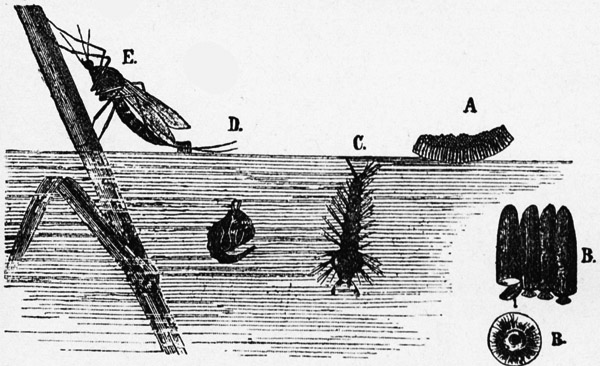

Abb. 4. Rückenschwimmer.

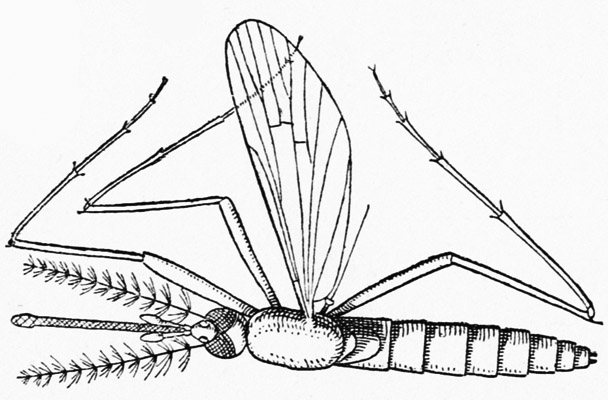

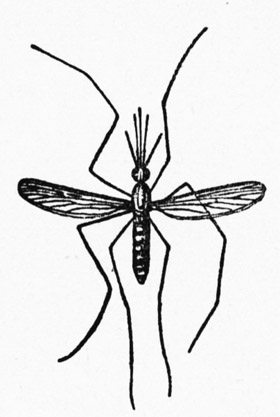

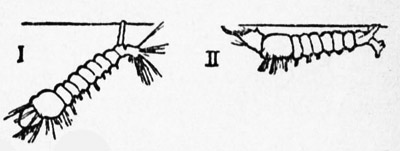

Andere Vertreter des Wanzengeschlechtes haben sich vollkommen dem Wasserleben angepaßt, denn die munteren, spinnenartigen Tierchen, die wir auf allen Tümpeln auf langgespreizten, beängstigend dünnen Beinen wie Schlittschuhläufer an der Wasseroberfläche hingleiten sehen, sind nichts anderes als solche Wasserwanzen. Man könnte sie in der Tat für Wasserspinnen halten, wenn sie nicht sofort durch die geringe Beinzahl und durch das Vorhandensein des langen Stechrüssels kenntlich wären. Ihre Eierchen legen sie reihenweise an den Wasserpflanzen ab, und aus ihnen schlüpfen unansehnliche blaßgelbe Larven. Alle Wasserwanzen sind außerordentlich ungestüme, heftige und sehr räuberische Geschöpfe, die im Kampf ums Dasein ihren Mann zu stellen wissen. Die bekannteste Art ist der Rückenschwimmer ( Notonecta glauca, Abb. 4), der auch den Namen Wasserbiene führt, weil er recht empfindlich zu stechen vermag. Seinem Namen entsprechend, schwimmt er auf dem Rücken, hat also den Bauch nach oben gerichtet und berührt mit der Hinterleibspitze, an der sich die Atemlöcher befinden, beständig die Wasseroberfläche. Die ausgespreizten Hinterbeine sind zu großen Ruderstangen umgewandelt, die schnappmesserförmigen, innen mit Dornen versehenen Vorderbeine dagegen zu grimmigen Greiforganen, mit denen die unglückliche Fliege, die ein Zufall ins Wasser wehte, ergriffen und in die Tiefe geschleppt wird, wo die Wanze ihr den todbringenden Stich versetzt und sie dann im Herumschwimmen allmählich aussaugt. Da der Rückenschwimmer auch vor Angriffen auf größere Geschöpfe nicht zurückscheut, gilt er mit Recht als ein nicht zu unterschätzender Schädling der Fischbrut. Noch empfindlicher als er sticht der zur gleichen Sippe gehörige Wasserskorpion ( Nepa cinerea), ein unheimlicher Geselle von länglichem Körperbau, der in eine schützende Schlammfarbe gehüllt ist und sich gewöhnlich an einen Stein drückt, so daß die unliebsame Bekanntschaft mit ihm in der Regel in sehr unvermuteter Weise gemacht wird. Im allgemeinen wird freilich nur der Aquarienfreund, der die Tümpel nach Beute absucht, mit diesen Wasserwanzen zusammengeraten und ihnen die schmerzhaften Stiche schon deshalb verzeihen, weil die Tierchen selbst außerordentlich interessante Bewohner des Aquariums sind und viel Stoff zu anregenden Beobachtungen bieten.

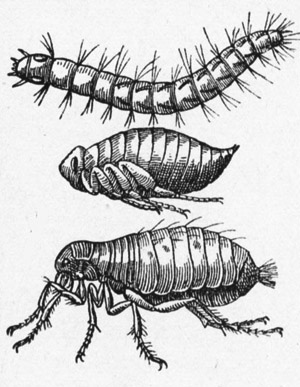

Abb. 5. Menschenfloh. Oben Larve, in der Mitte Puppe, unten erwachsenes Tier.

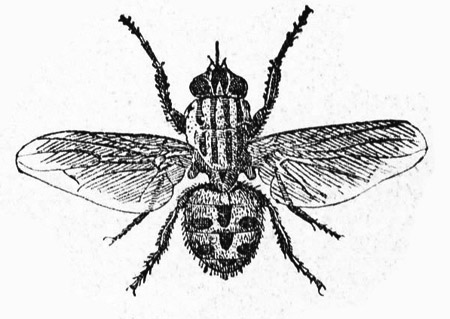

Ein Gutes haben die Wanzen aber doch: sie peinigen uns wenigstens nur bei Nacht und lassen uns während des Tages in Ruhe. So anständig ist der Floh ( Pulex irritans, Abb. 5) nicht, denn er macht weder in den Tages- noch in den Jahreszeiten einen Unterschied, sondern ist jederzeit mit gleichem Eifer darauf erpicht, süßes Menschenblut zu saugen. Trotzdem erscheint er uns nicht so widerwärtig wie die Wanze. Schon deshalb nicht, weil ihm deren abscheulicher Geruch fehlt und weil sein munteres Wesen, sein großartiges Sprungvermögen uns wider Willen zum Lachen reizt. Der Volkshumor hat gerade diesen Piraten zur Zielscheibe seines Witzes genommen, zumal der Floh als vollendeter Demokrat zwischen Mensch und Mensch keinen Unterschied macht. Er findet sich bei hoch und niedrig, bei reich und arm, im Ballsaal wie in der niedrigsten Hütte, beim Fürsten wie beim Pferdeknecht, und schon Goethe wußte, daß es einen König gab, »der hatt' einen großen Floh«. Natürlich sticht der boshafte kleine Kerl immer dann, wenn man sich's nicht merken lassen darf, von wegen der »Genierlichkeit«, um mit Onkel Bräsig zu reden. Der muntere Turner im braunen Trikot, wie man ihn wohl auch genannt hat, bekundet sogar eine gewisse Ritterlichkeit, denn es ist unleugbar, daß er für das schönere Geschlecht eine ausgesprochene Vorliebe besitzt. Es gibt aber auch Menschen, die von Flöhen fast gar nicht gestochen werden, während sich andere ihrer kaum erwehren können; man spricht da von mehr oder minder »süßem Blut«, aber der Floh macht ja nicht einmal zwischen »blauem« und rotem Blut einen Unterschied, und es ist mir deshalb wahrscheinlicher, daß die größere oder geringere Dicke der Haut und namentlich individuelle Hautausdünstungen anziehend oder abschreckend auf den Floh einwirken. Der stechende Springer ist auch naturwissenschaftlich sehr interessant, denn er stellt einen ganz besonderen Typ im großen Reiche der Insekten dar und ist seiner Abstammung nach von uraltem Adel.

Dies beweist ein von dem 1912 verstorbenen Königsberger Professor Klebs bei Polangen an der deutsch-russischen Grenze gefundenes Stück Bernstein, in dem ein Floh eingeschlossen war. Gewiß ist es ein seltener Zufall, daß ein auf das Leben im Pelze seines Wirtes angewiesener Schmarotzer wie der Floh sich in das noch flüssige Harz vorweltlicher Nadelbäume verirren und guterhalten nach vielen Jahrtausenden uns zugänglich gemacht werden konnte. Dieser uralte Floh zeigt nahe Verwandtschaft mit einer noch heute in Mitteleuropa und besonders in Ostpreußen vorkommenden Flohgattung ( Palaeopsylla), und zu ihrer Verwunderung konnten die Fachgelehrten feststellen, daß ein und derselbe Floh von der Oligozänperiode sich bis heute, also durch mehrere hunderttausend Jahre hindurch, ohne wesentliche Veränderungen zu erhalten vermochte. Ungelöst bleibt freilich die Frage, auf welchem Tier dieser Urfloh gelebt haben mag. Von den Säugetieren der Bernsteinzeit wissen wir ungemein wenig, denn Knochen kommen in den Ablagerungen dieser Periode nicht vor. Daß es aber Säugetiere gab, geht aus dem Vorhandensein von Viehbremsen und Stechfliegen im Bernstein hervor, und noch bestimmtere Beweise liefert das Vorkommen von Säugetierhaaren in den Bernsteineinschlüssen. Nach Eckstein sind diese Haare auf Tiere aus den Gruppen der Schlafmäuse (Bilche) und Eichhörnchen zurückzuführen. Die heute noch in Ostpreußen lebenden Verwandten des Urflohes schmarotzen auf dem Maulwurf und auf der Spitzmaus, also auf Insektenfressern, und es ist demnach nicht unwahrscheinlich, daß auch der Bernsteinfloh ein Insektenfresserparasit war. Professor Dampf vermutet außerdem, daß sein Wirtstier ein Höhlenbewohner gewesen ist, weil er völlig augenlos ist. Ich möchte eher auf ein maulwurfartig lebendes Tier schließen, da ja auch bei unserem heutigen, auffallend großen Maulwurfsfloh die Augen stark verkümmert sind.

Gegenwärtig ist das Flohgeschlecht zu großer Blüte gediehen, denn viele Säugetier- und Vogelarten beherbergen ihre eigene Art von Flöhen. Altbekannt ist der auf vernachlässigten Hunden massenhaft zu findende Hundefloh, der ebenso wie der Katzenfloh gelegentlich auch an den Menschen geht. Sir Walter Rothschild in Tring hat sich das Studium der Floharten zur Aufgabe gemacht und ihrer über 2000 feststellen können. Das erforderte allerdings nicht nur viel Mühe, sondern auch recht erhebliche Kosten, denn die Flöhe seltener Tierarten sind entsprechend schwierig zu erlangen, und es ist bekannt, daß der reiche Sammler z. B. den Floh eines Polarfuchses mit baren 3000 Franken bezahlte, schade, daß man nicht auch für den gewöhnlichen Menschenfloh ähnliche Preise bekommt! Morphologisch kennzeichnet sich der rot- oder pechbraune Menschenfloh durch seinen seitlich stark zusammengedrückten Körperbau, einfache Augen, hinter diesen eingelenkte Fühler, durch das völlige Fehlen der Flügel sowie namentlich dadurch, daß die drei Brustringe beweglich aneinandergefügt, also nicht fest verwachsen sind und je ein paar Luftlöcher aufzuweisen haben. Besonders auffallend an dem Tiere sind die kräftigen, bestachelten Beine mit der stark entwickelten Hüftpartie, die dem Floh seine Sprungkünste ermöglichen, von verwandten Arten unterscheidet sich der Menschenfloh namentlich dadurch, daß er nicht wie diese am Halsring einen starken Kamm mit verbreiterten Borsten trägt, seine Mundteile sind ebenfalls zum Stechen und Saugen eingerichtet, weichen aber in den Einzelheiten doch sehr von denen der Wanzen ab. Das Saugrohr wird gebildet von den gezahnte Leisten darstellenden Oberkiefern im Verein mit der Oberlippe, die an der Unterseite rinnenförmig ausgehöhlt ist und die Ausmündungsöffnungen der Speicheldrüsen enthält; deren Sekret birgt wohl auch einen Giftstoff, und dadurch kommt das lästige Jucken, die Hautrötung und Pustelbildung bei den Flohstichen zustande. Die Unterkiefer sind weite, schützende Platten und bilden zusammen mit der Unterlippe eine Art Scheide um die eigentliche Saugröhre.

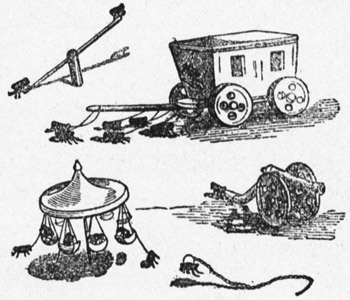

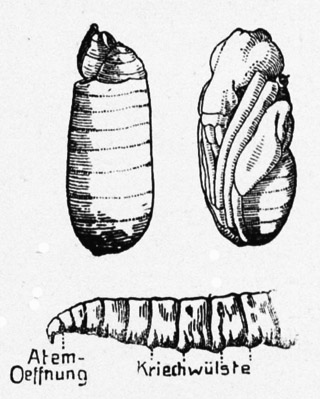

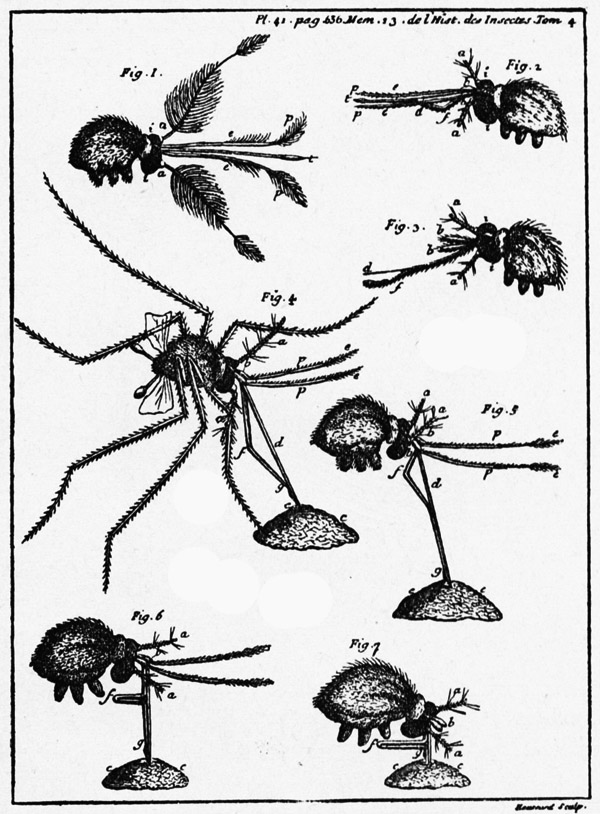

Nach erfolgter Paarung legt das Flohweibchen zwölf verhältnismäßig große, dickovale, perlgraue Eierchen in die Ritzen und Spalten des Zimmerbodens oder der Wand, und aus ihnen schlüpfen schon nach sechs Tagen die Flohlarven hervor. Jedes Weibchen setzt nach und nach etwa 800 Eier ab, und es läßt sich leicht ausmalen, wie da die Flöhe über Hand nehmen können, wenn in einem Hause die Reinlichkeit zu wünschen übrig läßt. Die Flohlarve ist ein 3½ mm langes, weißliches Tierchen mit schlankem, borstigem Leibe, der aus 14 Ringen zusammengesetzt ist, weicher Haut, kräftigen Freßzangen, kurzen Fühlern, aber ohne Beine und ohne Augen. Es bewegt sich unter schlangenartigen Windungen im Staube fort und ernährt sich hier von allerlei verwesenden Bestandteilen. Schon nach elf Tagen verwandelt sich die Larve in eine sehr bewegliche, anfangs weiße, später dunkler werdende Puppe, die schon deutlich die Umrisse des künftigen Flohes erkennen läßt. Auch das Puppenstadium dauert nur elf Tage, die ganze Verwandlung daher im Sommer nur vier, im Winter etwa sechs Wochen. Bei den erwachsenen Tieren sind die Männchen nur halb so groß als die eine Länge von 4 mm erreichenden Weibchen, sobald ein Mensch in die Nähe des frisch ausgeschlüpften Flohes kommt, springt dieser ihm an die Waden und ist nun Zeit seines Lebens versorgt, falls ihm nicht ein glücklicher Druck mit dem Fingernagel ein vorzeitiges Ende bereitet. Die Springfähigkeit des Tierchens ist erstaunlich groß, findet ihresgleichen in der Insektenwelt überhaupt nicht und ersetzt ihm vollständig die fehlenden Flügel. Der Floh muß eine ungeheure Muskelkraft besitzen, denn bei abgerichteten Flöhen hat es sich gezeigt, daß sie das 70fache ihres eigenen Gewichtes fortzubewegen vermögen. Solche »Flohzirkusse« (Abb. 6) waren in meiner Jugend auf jedem Jahrmarkt zu sehen, während sie neuerdings mehr und mehr verschwinden. Die Ablichtung der Tierchen erfolgte dadurch, daß man sie längere Zeit zwischen flachen Uhrglasschalen hielt, wo sie sich das springen abgewöhnten, und sie dann mit seinen Drähtchen an die fortzubewegenden Gegenstände spannte.

Abb. 6. Bilder aus dem Flohzirkus.

Versiegen dem Floh seine Nahrungsquellen, stirbt etwa der ihn beherbergende Mensch oder wird das betreffende Haus verlassen, so begibt sich das Tier meist in massenhafter Gesellschaft von seinesgleichen auf die Wanderschaft. Er kann übrigens gleich der Wanze lange hungern, sticht aber dann um so empfindlicher, wenn er wieder ein Menschenkind findet. Göldi hat großartige Flohwanderungen aus verlassenen Häusern Brasiliens beobachtet, die in Gestalt einer kleinen, dichten Wolke oder eines Knäuels von hüpfenden schwarzen Punkten durch Gärten und freie Plätze zogen. Eine Begegnung mit einem solchen ausgehungerten Flohheer mag ja naturgeschichtlich recht interessant sein, ist aber in jeder anderen Beziehung gewiß ein höchst unliebsames Erlebnis. Im Sommer 1910 nahm die Flohplage in Paris einen befremdend großen Umfang an, so daß sie förmlich zu einer öffentlichen Kalamität wurde. Es wurde dies wohl mit Recht darauf zurückgeführt, daß die Ratten infolge der vorhergehenden großen Seine-Überschwemmung ihre Wohnplätze wechselten, indem sie aus ihren unterirdischen Schlupfwinkeln vertrieben und zu einer mehr oberflächlichen Ansiedlung veranlaßt wurden. Man kennt ja das Kloakennetz der Großstädte als beliebten Aufenthaltsort der Ratten, und namentlich das von Paris ist als solches während der Belagerung von 1870/71 weltberühmt geworden. Diese Rattenflöhe, die durch ihre Kleinheit auffallen, können aber geradezu gefährlich werden, weil sie die Pest von den Ratten auf die Menschen zu übertragen vermögen, indem sie bei ihren Stichen die bei den Ratten aufgenommenen Pestbazillen in das menschliche Blut verpflanzen. Die Wissenschaft ist sich ja heute darüber einig, daß die Pestansteckung nicht unmittelbar von den Ratten ausgeht, sondern noch eines Zwischenträgers bedarf. Auch der auf dem Bobak, einem murmeltierartigen Geschöpf Sibiriens, schmarotzende Floh steht in dem schlimmen Verdacht, die Pest weiter zu verbreiten. In den Mittelmeerländern wird der dortige Hundefloh wegen seiner Vermittlung einer tödlichen Milzkrankheit gefürchtet. Swellengrebel fand verschiedene Arten der hygienisch so gefährlichen Rattenflöhe in den Docks von Amsterdam, einmal 105 Stück auf einer einzigen Ratte. Die Durchschnittszahl ergab aber selbst im Hochsommer nur drei Flöhe auf jeder Ratte. Fütterungsversuche zeigten, daß die Flöhe sehr gern auch Menschenblut annahmen und dabei trefflich gediehen. Von 49 dieser Flöhe, die auf die menschliche Haut gesetzt wurden, stachen 43 sofort, ohne daß sie etwa ausgehungert waren. Ihre Lebensdauer betrug bis zu 41 Tagen, und sie vermochten bei Zimmertemperatur sechs Tage ohne Schaden zu hungern, in feuchter Luft bedeutend länger (bis 21 Tage), bei Trockenheit und Hitze dagegen nur zwei Tage. Durch Schwefeln sowie durch Verwendung dampfförmiger Formaldehyds konnten die Flöhe leicht getötet werden, ebenso durch reichliche Benetzung des Zimmerstaubs mit Seifenwasser. Vorbeugungsmittel, wie Essigsäure, Jodoformpulver u. dgl. schützten die menschliche Haut nur sehr kurze Zeit; am wirksamsten war noch Nelkenöl.

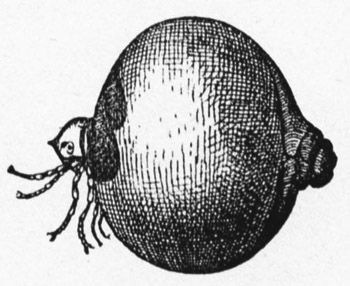

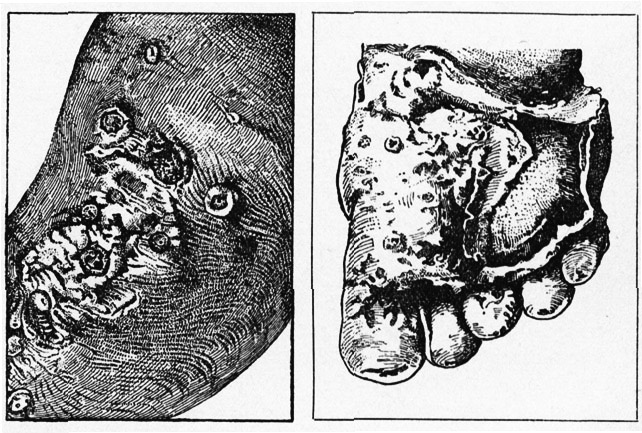

Abb. 7. Vollgesogenes reifes Weibchen des Sandflohs.

Viel unangenehmer als unser im großen und ganzen ziemlich harmloser Menschenfloh ist der berüchtigte Sandfloh ( Sarcopsylla penetrans) der Tropenländer. Ursprünglich war er in Südamerika heimisch, ist aber von da 1873 nach Westafrika Doch erwähnt schon der Basler Wundarzt Samuel Braun in seinen »Schiffahrten« 1624 gefährliche »Würmlein« aus Westafrika, die von manchen als die Larven des Landflohs gedeutet werden. Henning nimmt deshalb an, daß die Sandflohplage schon Ende des 16. Jahrhunderts in Afrika auftrat, aber auf das Kongogebiet beschränkt blieb und nach etwa 80 Jahren wieder erlosch. verschleppt worden, neuerdings auch nach China, und vereinzelt ist er auch schon in Indien und Persien aufgetaucht. Er ist um die Hälfte kleiner als unser Floh, von gelblicher Körperfarbe und durch den auffallend eckigen Kopf ausgezeichnet. Die Männchen leben auch nicht anders als unsere Flöhe, aber die befruchteten Weibchen setzen ihre Eier nicht im Freien ab, sondern graben sich zu diesem Zwecke in die Haut des Menschen ein, und zwar mit besonderer Vorliebe in die der Zehen. Hier bohren sie sich soweit ein, daß nur die Spitze des Hinterleibes hervorragt, aus der nach und nach die Eier heraustreten und zu Boden fallen. Das Weibchen selbst schwillt während dieser Zeit zur Größe einer kleinen Erbse an (Abb. 7) und verursacht einen starken Juckreiz, der sich durch Kratzen noch verschlimmert, dann Entzündungen und Eiterungen hervorruft, nicht selten sogar den Brand, der dann zur Amputation der befallenen Zehe oder gar des ganzen Fußes nötigt. Selbst Todesfälle durch Sandflöhe sind festgestellt worden. Das einzige Gegenmittel besteht in dem Herausheben des vollgesogenen Weibchens, das aber äußerst vorsichtig geschehen muß, denn wenn das Tier zerreißt, wird der Zustand der Wunde nur verschlimmert. Besonders unangenehm ist, daß da, wo sich einmal ein Sandflohweibchen eingenistet hat, bald auch andere sich einstellen, so daß vernachlässigte Füße, wie unsere Abbildungen 8 10 zeigen, von einer Anzahl der gefährlichen Schmarotzer bewohnt werden können. Die sorgfältige tägliche Säuberung der Füße gehört deshalb in den Tropenländern zu den unerläßlichsten hygienischen Maßregeln.

|

|

|

Abb. 8. Fußsohle mit etwa einem Dutzend eingenisteter Sandflöhe. |

Abb. 9. Fußsohle eines Negers, die durch Sandflöhe zerstört ist. |

Vor den erstaunten Augen eines deutschen Reisenden aus bester Familie tun sich zum erstenmal all die bunten Wunder des Orients in ihrer schier verwirrenden Fülle auf; er kann sich gar nicht satt sehen. Aber er ist ein selbständiger Mensch, der sich nicht von Fremdenführern zu den sogenannten Sehenswürdigkeiten schleppen läßt, sondern der tiefer hinabsteigen möchte in diese fremde Märchenwelt, der nähere Einblicke tun möchte auch in das Wesen des Volkes. Er sucht deshalb in einem verschwiegenen Winkel der Eingeborenenstadt ein arabisches Kaffeehaus auf und kommt sich sehr stolz und mutig vor, wenn er hier als einziger Europäer zwischen beturbanten Türken und zähnefletschenden Arabern Platz nimmt.

Abb. 10. Hände und Füße eines von Sandflöhen stark heimgesuchten Negers.

Der Mokka, den ihm der Kaffeedschi in der üblichen Weise über dem Kohlenbecken bereitet, ist köstlich, und selbst die ungewohnte Wasserpfeife schmeckt gar nicht übel, wenn auch alle Versuche zur Anknüpfung eines Gespräches von den schweigsamen Orientalen nur mit höflichem Lächeln beantwortet werden. Deshalb nur halb befriedigt, verläßt schließlich der Fremdling die gastliche Stätte und geht neuen Abenteuern nach. Nach einigen Tagen aber verspürt er am Körper ein eigentümliches, nie gekanntes, brennendes Jucken, das wie ein nagendes Fressen an der eigenen Haut anmutet und zu fortwährendem Kratzen reizt. Angenehm ist das nicht, zumal wenn man sich gerade in guter Gesellschaft befindet. Der Reisende denkt an einen Hautausschlag, wie sie ja in warmen Ländern so häufig sind, aber er wird bald eines Besseren oder vielmehr Schlechteren belehrt. Wie er einmal auf dem flachen Dach seines Gasthofes sitzt und die Abendkühle genießt und träumerisch zu den scharfen Umrissen der Palmenwedel hinüberblickt, fällt sein Auge zufällig auch auf die eigene Gewandung, und da sieht er zu seinem Entsetzen ein munteres Läuslein aus seiner Weste herausspazieren, das wohl gleichfalls die Abendkühle genießen will. Der einen folgen noch mehrere. Tief beschämt stürzt unser bedauernswerter Freund in sein Zimmer, entkleidet sich, betrachtet seine Wäsche von innen und findet hier ein reges Tierleben. Kein Zweifel mehr, er ist verlaust und schämt sich darob nicht wenig. Da bleibt nichts übrig, als schleunigst ein heißes Bad zu nehmen, den Körper mit grauer Salbe einzureiben, Kleider und Wäsche aber zu verbrennen. Immer hilft's auch nicht, aber doch in den meisten Fällen. Allzusehr zu schämen brauchte sich der verlauste Fremdling übrigens nicht, denn auch dem saubersten und reinlichsten Menschen kann es im Orient zustoßen, daß sich auf seinem Körper eine muntere Läusekolonie entwickelt. Die Übertragungsgefahr ist eben zu groß, und gerade in dem echt orientalischen Kaffeehaus hat der Fremdling die Stammutter seiner Läusekolonie aufgelesen. Jetzt erinnert er sich auch, daß einmal einer der Araber etwas an seinem schneeweißen Burnus behutsam mit den Fingern ergriff und fein säuberlich zur Erde setzte. Das war gewiß eine Laus, denn strenggläubige Mohammedaner töten ja ein solches Tier nicht, sondern nehmen es nur von sich weg. Die Übertragungsgefahr ist in solchen Fällen um so größer, als gerade die Kleiderlaus durchaus nicht das träge, schwerbewegliche Geschöpf ist, für das man sie früher allgemein hielt. Sie begibt sich z. B. ganz gerne auf die Wanderschaft, und neuere Beobachtungen haben gezeigt, daß sie bei günstiger Temperatur 10 mm in der Minute zurücklegen kann, also 6 m in der Stunde und somit täglich 24 m, wenn sie nur vier Stunden lang marschiert. Da aber eine abgesetzte Laus ohne Schaden drei Tage zu hungern vermag, so kann sie in diesem Zeitraum 72 m durchmessen, also in einem viel größeren Raum sich ausbreiten, als es der beschränkte eines orientalischen Kaffeehauses zu sein pflegt. Selbst durch Sand- oder Erdschichten von 30 mm Höhe vermag sie sich mit Leichtigkeit hindurchzuarbeiten.

Während man den Floh mit einem gewissen Humor hinnimmt, spricht man nicht gerne von der Laus, und es galt in unserem sauberen Deutschland bisher gewissermaßen als Schande, am Körper Läuse zu beherbergen, was auch gar nicht mehr häufig vorkam. Der Krieg machte die Laus gewissermaßen salonfähig, denn sie hat im Schützengraben auch die höchsten Offiziere nicht verschont, vielmehr hat der langwierige Schützengrabenkampf ein höchst unerwünschtes, aber allgemeines und notwendiges Interesse für die Lausefamilie hervorgerufen. Schon 1870/71 haben unsere tapferen Krieger in Frankreich unsäglich unter der Läuseplage gelitten, und ich habe manchen Offizier gesprochen, der diese als das Schrecklichste aus dem ganzen Feldzuge bezeichnete. Unendlich viel schlimmer war es jedoch, als jetzt unsere siegreichen Heere in Rußland einrückten und nun die Läuseplage im größten Umfang kennenlernten. Der derbe Soldatenhumor hat sich ja auch mit dieser echt russischen Erscheinung abzufinden versucht, wie die vielen Inschriften in den Unterständen und so mancher humoristische Vers beweist.

Doch hat die Sache auch eine sehr ernste Seite. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der durch den Läusestich hervorgerufene, höchst lästige Juckreiz die Nachtruhe des Soldaten stark beeinträchtigt, und wenn das so Wochen und Monate lang fortgeht, so muß entschieden auch die Leistungsfähigkeit der Truppen darunter leiden. Noch schlimmer aber ist es, daß es heutzutage keinem Zweifel mehr unterliegen kann, daß der schreckliche Flecktyphus, der in dem letzten Balkankriege so verheerend aufgetreten ist und auch im Weltkriege, namentlich in Serbien, wieder zahlreiche Opfer unter den Truppen gefordert hat, durch den Stich der Kleiderlaus übertragen und weiterverbreitet wird. Die deutsche Heeresleitung ist deshalb mit den schärfsten Maßregeln gegen die gefährliche Läuseplage vorgegangen und hat sich's viele Millionen kosten lassen, des ekelhaften Ungeziefers Herr zu werden. Überall wurden hinter der Front großartige Entlausungsanstalten errichtet, die sogen. Lausoleums, und niemand darf ohne Entlausungsschein ins saubere Vaterland zurückkehren. Als dieser planmäßige und großzügige Kampf gegen die Lausegesellschaft aufgenommen wurde, war man sich natürlich bewußt, daß er nur auf der Grundlage einer genauen Kenntnis der Biologie der Laus erfolgreich geführt werden könne. Aber als sich nun die Militärbehörden an die Fachgelehrten wandten, stellte es sich zur allgemeinen Überraschung heraus, daß wir von der Naturgeschichte der Laus eigentlich herzlich wenig wußten, und ehe neue Kenntnisse gewonnen wurden, ist leider mancher braune Lappen unnütz für zwecklose Maßregeln verschleudert worden. Unsere Naturforscher haben eben von jeher mit der dem Deutschen eigenen Vorliebe für alles Fremde viel mehr die Tierwelt der Tropen oder der Polarländer erforscht, gelehrte Bücher über das Nervensystem irgendeines ausländischen Wurmes geschrieben oder harmlose Tierchen aus den größten Tiefen des Weltmeeres heraufgeholt, als sich um die einheimische Fauna gekümmert. In den älteren Lehrbüchern findet man über die Biologie der Läuse eigentlich immer nur dieselben, wenig besagenden Sätze, die ein Verfasser dem andern nachgeschrieben hat, und, wie selbst Escherich zugibt, war ein Weltkrieg notwendig, um die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Zoologie auf ein so lohnendes und praktisch wertvolles Thema zu lenken; überhaupt ist eine der ersten Kulturforderungen, die Erfüllung heischt, ein großzügiges, mit allen Hilfsmitteln der Neuzeit ausgestattetes Institut für angewandte Entomologie. Nun freilich, wo Not an Mann war, stürzten sich alle Zoologen und Laboratorien mit wahrhaft begeistertem Eifer auf die Erforschung der Läusegesellschaft, und an Material dazu fehlte es ja wirklich nicht. Bis September 1915 waren bereits nicht weniger als 200 mehr oder minder wertvolle Arbeiten über die Läuse erschienen, die biologisch viel neues brachten und manche verborgenen Gewohnheiten der bisher von der Wissenschaft so arg vernachlässigten Tierchen schonungslos ans Tageslicht zerrten. Sowohl im stillen Institut als auch draußen in der lärmenden Zone des Krieges arbeiteten Zoologen, Hygieniker und Mediziner mit nie gesehenem Eifer daran, den Schleier, von dem bisher das Leben der Läuse umhüllt war, zu lüften. Hätte man vor dem Kriege das gewußt, was man heute über die Läuse weiß, es wären viel Geld, manche Unannehmlichkeiten und unseren braven Feldgrauen endlose Qualen erspart worden. Besonders erfolgreich waren die Untersuchungen des Jenenser Professors Haase, der im russischen Gefangenenlager Hammerstein überreiche Gelegenheit fand, die Laus nach allen Richtungen hin zu studieren; er saß ja sozusagen mitten unter den Läusen und hatte Tausende und aber Tausende der niedlichen Tierchen zu seiner Verfügung.

Abb. 11. Filzlaus. (Weibchen rechts, Männchen links.)

Wie bei den Flöhen, gibt es auch bei den Läusen eine ganze Reihe verschiedener Arten, die ihren jeweiligen Wirtstieren angepaßt sind, ja die Aufteilung in verschiedene Formen geht bei der Laus sogar noch weiter, indem auch die verschiedenen Menschenrassen wieder von ganz verschiedenen Läuseformen heimgesucht werden, die sich im Bau der Gliedmaßen und der Mundwerkzeuge sowie in der Färbung voneinander nicht unwesentlich entscheiden. Kein Geringerer als Darwin hat hieran die Vermutung geknüpft, daß man aus dem Vorhandensein und aus der Art solcher Außenparasiten Schlüsse ziehen könne auf die mehr oder minder engen verwandtschaftlichen Beziehungen ihrer Träger. Die Läuse könnten uns danach also Aufschluß erteilen über den verwandtschaftlichen Grad von Affen, Menschenaffen und den verschiedenen Menschenrassen. In der Tat beherbergen weder die Halbaffen noch die niedrig stehenden neuweltlichen Affen echte blutsaugende Läuse, sondern solche finden sich mit der Gattung Pedicenus erst bei den höherstehenden Affen der alten Welt, obwohl deren Wohnplätze räumlich oft sehr isoliert und weit voneinander getrennt sind. Die Menschenaffen dagegen beherbergen nicht die Gattung Pedicenus, sondern die Gattung Pediculus, also dieselbe, die auch uns Menschenkinder so quält. Kopf- und Kleiderläuse des Menschen, die hier in Betracht kommen, sind nun aber je nach der Menschenrasse weiteren Abänderungen unterworfen, die zu untersuchen eine sehr lohnende und wissenschaftlich wertvolle Aufgabe wäre. So ist z. B. die Kopflaus des Europäers schmutziggrau, die des Japaners gelb und die des Negers fast schwarz. Man könnte also dieses saugende Ungeziefer fast für den Gradmesser der Blutsverwandtschaft ansehen.

Abb. 12. Kopflaus. (Links Haar mit Eiern.)

Es kommt auch vor, daß ein und dieselbe Tierform mehrere Läusearten beherbergt, und leider macht der Mensch auch in dieser Beziehung keine Ausnahme, da er sogar drei Läusearten Unterkunft und Nahrung gewähren muß, von denen eine, und zwar gerade die ekelhafteste, die Filzlaus, merkwürdigerweise nur bei der kaukasischen Rasse vorkommt, also, zu unserer Schande sei es gesagt, bei dem am höchsten entwickelten Zweige des Menschengeschlechtes. Diese Filzlaus ( Phthirius pubis, Abb. 11) ist von den beiden anderen Formen auf den ersten Blick durch ihre Gestalt zu unterscheiden, denn sie ist fast ebenso breit wie lang, überhaupt sehr plump gebaut, aber mit mächtig entwickelten Hakenfüßen ausgerüstet. Mit ausgespreizten Beinen liegt sie dem Menschenkörper platt auf und gräbt sich oft ziemlich tief in die Haut ein, so daß sie nicht ohne weiteres sofort zu entfernen ist, während man andere Läuse bequem mit den Fingern abheben kann. Ihr Körper ist farblos, so daß das dunkle Eingeweide durchschimmert. Der ausschließliche Aufenthalt der Filzlaus sind die behaarten Teile der Schamgegend, manchmal auch die Haare in den Achselhöhlen, selten wandert sie auch zu den Haaren im Bart oder den Augenbrauen aus und hinterläßt dann auf der Haut eigentümliche Flecke, die von dem Franzosen tachesbleues genannt und wahrscheinlich durch die Entleerung der Speicheldrüse des Tieres auf die menschliche Haut hervorgerufen werden. Einreiben der betreffenden Körperteile mit Petroleum oder Terpentinöl gilt als ein gutes Gegenmittel gegen diese unappetitlichen Läuse. Ausschließlich im Kopfhaar, namentlich vernachlässigter Kinder, schmarotzt die Kopflaus ( Pediculus capitis, Abb. 12), verhältnismäßig die harmloseste der drei Formen. Sie ist von graugelber Farbe und plumpem Körperbau. Ihr Kopf hat keine halsartige Verengung aufzuweisen, die Fühler sind kurz und dick, der Mittelleib hat einen fast viereckigen Umriß. Namentlich in südlichen Ländern ist diese Laus außerordentlich verbreitet, und in den italienischen Städten sieht man überall auf offener Straße Frauen und Mädchen sitzen, die sich gegenseitig die Läuse aus ihrem pechschwarzen Haar heraussuchen. Nur bei starker Vernachlässigung kann es zur Bildung von Grind und Geschwüren kommen. Reinlichkeit, Kurzschneiden des Kopfhaares, fleißige Handhabung von Kamm und Bürste, Waschen mit Salz- und Seifenwasser sind gute Vorbeugungsmittel. Die gefährlichste Lauseart ist die Kleiderlaus ( Pediculus vestimenti, Abb. 13), die von brauner Farbe, schlanker, länger, feingegliederter und behender ist wie die Kopflaus. Der Kopf ist mit einer halsartigen Verengung versehen, die Fühler schlank. Die Kleiderlaus lebt an den feinen Körperhaaren des menschlichen Leibes und tritt namentlich dann auf, wenn aus irgendwelchen Gründen die Wäsche längere Zeit nicht gewechselt werden konnte. Es gibt übrigens Naturforscher, die Kopf- und Kleiderlaus nur als Abarten oder Unterformen ein und derselben Spezies gelten lassen wollen.

Abb. 13. Kleiderlaustafel der »Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie«.

Die Filzlaus wird 1¾, die Kopflaus 2, die Kleiderlaus 3 mm lang, und bei allen sind die Weibchen wesentlich größer als die Männchen. Aus alten Zeiten wird vielerlei Fabelhaftes über die sogenannte Läusesucht ( Phthiriasis) berichtet, der unter anderem Sulla und noch König Philipp II. zum Opfer gefallen sein sollen. Man hat den Erreger dieser Krankheit in einer besonderen, heute ausgestorbenen Läuseart gesucht, trifft aber wohl das Richtigere, wenn man sie einfach für eine Hautkrankheit erklärt, in deren Geschwüren sich Fliegenmaden oder anderes Ungeziefer eingenistet hatten, die man in naiver Unkenntnis für Läuse hielt. Alle Menschenläuse entbehren der Flügel, halten sich zeitlebens auf ihrem Wirt auf, sind also stationäre Parasiten und saugen lediglich den warmen Lebenssaft ihres unfreiwilligen Gastgebers. Die Füße sind zu Klammerorganen ausgestaltet, mit deren Hilfe sich die Läuse sehr fest halten und die gewagtesten Kletterpartien unternehmen können.

»Du hast ganz recht, wir halten aus,«

So sprach zum Floh die kleine Laus,

Mit zugekniffnem Auge.

»Ich sauge!

Ich sauge mir ein Bäuchlein an,

Daß ich mich kaum bewegen kann;

Na, warte, Dicker, warte,

Dir wird noch dünn die Schwarte.«

Die Mundteile sind zum Saugen eingerichtet, werden nur beim Gebrauch sichtbar und bestehen aus einer kurzen, röhrenförmigen Scheide, mit einem Kranz hakenförmiger Borsten an der Mündung, die sich ins Fleisch einbohren und so den brennenden Juckreiz erzeugen; dann aus zwei in dieser Scheide verborgenen Halbröhren und vier weit vorstreckbaren Stechborsten. Durch diese saugenden Mundwerkzeuge stehen diese Läuse in scharfem Gegensatz zu den nahe verwandten haar- oder federfressenden Mallophagen, die beißende Mundteile besitzen. So unangenehm der Stech- und Saugakt der Läuse für den Betroffenen auch sein mag, so anziehend und interessant ist er doch für den beobachtenden Naturforscher. Oft dauert das Saugen stundenlang, und der blutdürstige Schmarotzer scheint dabei förmlich in eine Art Rausch zu verfallen, was ihn unempfindlich gegen äußere Einflüsse macht. Man kann saugenden Läusen z. B. Beine oder Fühler abschneiden, ohne daß sie sich viel darum kümmern.

Die Beziehungen zwischen Mensch und Laus sind uralt. Gehören Läuse doch schon zu den Landplagen, die der Herr über Ägypten verhängte. »Aaron schlug mit seinem Stab in den Staub, und es wurden aus diesem Läuse an den Menschen und dem Vieh. Aller Staub des Landes wandelte sich in sie.« Nun, die geringste der ägyptischen Plagen ist das sicherlich nicht gewesen. Daß man in Ägypten im 2. vorchristlichen Jahrtausend sich schon einsalbte und andere Mittel gebrauchte, um sich und sein Heim vor dem Läuseungeziefer zu schützen, das bezeugen auch Papyrus-Handschriften, die aus jener Zeit auf uns gekommen sind. Auch Herodot erwähnt die Läuseplage öfter und erzählt, wie sich die Libyer dagegen zu schützen suchten. Aus Demosthenes geht hervor, daß sogar die berühmte Aspasia, die Geliebte des genialen Perikles, weidlich von Läusen geplagt wurde, und daß sie deshalb den Beinamen Phtheiropyle, das ist »Lauserin«, erhielt. Möglicherweise ist dieser Beinamen der Aspasia auch nur von boshaften attischen Possenschreibern angeheftet worden, ohne daß ihm eine bestimmte Tatsache zugrunde lag, die nach allem, was wir sonst von dieser geistvollen Frau wissen, doch schwer glaublich erscheint. Plato kannte die Läuse gut und vergleicht einmal die Kunst des Läusefangens mit der Kunst der Strategie. Selbst der alte Homer wird schon mit den Läusen in Verbindung gebracht, denn die Sage erzählt, daß, als der Dichter der Iliade bei seiner Durchquerung Griechenlands Fischersleute antraf, die ohne Beute landeten, sie ihm das Rätsel aufgaben: was wir nicht fingen, ist bei uns; nicht bei uns ist, was wir fingen. Selbst ein Geist wie Homer löste dieses Rätsel nicht, denn er war zu erhaben für derlei prosaische Dinge. Auch am Hofe des Sonnenkönigs, Ludwigs XIV., wo man sich übermäßig schminkte und puderte, aber selten wusch und noch seltener badete, spielten die Läuse eine große Rolle, und man suchte ihnen durch starke Wohlgerüche den Aufenthalt auf dem menschlichen Körper zu verleiden. Merkwürdigerweise werden Naturvölker, wie manche Negerstämme, fast gar nicht von diesem Ungeziefer geplagt, wie es überhaupt grundfalsch wäre, wenn man solche wilden Völker etwa für besonders unreinlich halten wollte. In dieser Beziehung laufen ihnen jedenfalls die unteren Klassen des russischen Volkes den Rang ab, und so kann es uns nicht wundernehmen, wenn sich die Laus förmlich zum slawischen Nationaltier entwickelt hat. Vielleicht trägt auch der Umstand dazu bei, daß man in dem rauhen russischen Klima so lange Pelze tragen muß. Die Russen bringen es übrigens fertig, ihrer Bevölkerung mit Läusen noch eine humoristische Seite abzugewinnen. Sie erfanden das Läusespiel. Es besteht darin, daß zwei oder mehrere Spieler sich zusammen an einen Tisch setzen und auf diesem einen Kreis zeichnen; jeder von ihnen setzt in den Mittelpunkt dieses Kreises eine Laus, die er vom eigenen Körper genommen hat, und wessen Tier nun zuerst den Rand des Kreises erreicht, der hat gewonnen. Überhaupt scheint, wie Dr. Ernst Schultze unlängst mitteilte, der Russe der unteren Kreise sich mit seinen Läusen ganz wohl zu fühlen, denn seine Sprache besitzt für diese Schmarotzer mindestens ebensoviele Ausdrücke, wie die arabische für das Pferd. Der Erwachsene bezeichnet die Laus mit Vorliebe als »ägyptisches Hammelchen«, der Schuljunge nennt sie »Kühe«, die Kalmücken gehen mit dem Ungeziefer äußerst zart um und töten es niemals. Hierbei spielen wohl auch religiöse Anschauungen eine Rolle, ähnlich wie wir es oben im arabischen Kaffeehaus sahen und wie es auch beim Buddhismus der Fall ist, denn weil Buddha keinem lebenden Geschöpfe ein Leid antun mochte, hat man seine Lehren nach dieser Richtung hin teilweise arg übertrieben, und es wird dadurch z. B. in Indien die Bekämpfung der Pest sehr erschwert. Besonders arg liegen die Verhältnisse in manchen russischen Klöstern. Als sich der Theologe Palmer beim Besuch der Mönche des heiligen Sergius über das Vorhandensein von Ungeziefer in den Zellen beklagte, wurde ihm die Antwort erteilt, diese Geschöpfe seien in einem Kloster sehr nützlich, weil sie Werkzeuge der Vorsehung zur Geduldsübung und zur Ertötung des Fleisches bildeten. Die häufige Berührung mit dem verlausten russischen Militär hat nun auch unsere Feldgrauen mit der Läuseplage bekannt gemacht, aber es ist ihr sofort mit deutscher Gründlichkeit zu Leibe gegangen worden. Es würde zu weit führen, eine Entlausungsstation in allen ihren Einzelheiten zu beschreiben, aber sie wirkt fast wie die bekannten Jungbrunnen: auf der einen Seite tritt der Mensch verlaust und mißmutig hinein, zur rückwärtigen Tür verläßt er sie fröhlich und ungezieferfrei, und auch all sein Hab und Gut ist gründlich desinfiziert. Mit Recht konnten deshalb unsere Krieger die Eingangspforte des »Lausoleums« mit der Inschrift schmücken:

»Tritt ein, Soldat, in dieses Haus!

Auflebt der Mensch, abstirbt die Laus!«

Neuerdings werden auch die Pferde, namentlich die erbeuteten Kosakenpferde, die stets ganze Scharen von Läusen beherbergen, systematisch entlaust und lassen sich das mit ersichtlichem Wohlbehagen gern gefallen.

Die Sitte des Rasierens verdanken mir wahrscheinlich auch der Läuseplage. Man wollte die Haare, an denen die Läuse ihre Eier absetzen, nach Möglichkeit vermindern. Der Volksmund behauptet, daß eine Laus innerhalb 24 Stunden Großmutter wird. Nun, ganz so schlimm ist es nicht, denn sie gebraucht immerhin 6 7 Wochen, um Großmutterfreuden zu erleben; aber unheimlich genug bleibt ihre Vermehrungsfähigkeit doch, namentlich, wenn sie durch günstige Temperaturverhältnisse noch vergrößert und beschleunigt wird. Eine Metamorphose machen die Läuse nicht durch, denn die ausschlüpfenden Jungläuse gleichen bereits fast ganz ihren Erzeugern und haben nur einige Häutungen durchzumachen, um selbst geschlechtsreif zu werden. Die Fortpflanzung geschieht durch millimetergroße Eierchen (Abb. 14), die sogenannten Nisse, die an den Körperhaaren des Menschen angeklebt werden und sich durch ihre birnen- oder tautropfenartige Gestalt auszeichnen; oben sind sie mit einem zierlichen Deckelchen versehen, und wenn das Ei nach 5 8 Tagen reif geworden ist, springt dieses Deckelchen auf, und das junge Läuslein spaziert vergnüglich in die Welt hinaus, um alsbald mit dem lohnenden Geschäft des Blutsaugens zu beginnen. Die weibliche Kopflaus legt etwa 50 Eier, die Kleiderlaus gegen 80, die Filzlaus glücklicherweise nur etwa ein Dutzend. Die Kleiderlaus setzt ihre Brut mit Vorliebe auch in den Falten der Wäsche und verschmutzter Kleidungsstücke ab. Seidene Unterwäsche gewährt einen gewissen Schutz, aber durchaus keinen unbedingten, denn wenn sie nichts anderes findet, begnügt sich die Laus schließlich auch mit Seidenwäsche. Welch greulichen Umfang die Läusebevölkerung des menschlichen Körpers schließlich annehmen kann, geht daraus hervor, daß man bei der Reinigung eines einzigen gefangenen Russen nicht weniger als 3800 Läuse ablesen konnte.

Abb. 14. Ei der Kleiderlaus an Fasern der Wäsche befestigt.

Leider sind die Läuse ein überaus zähes Ungeziefer und entwickeln eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegen Unbilden mannigfacher Art. Ihr Hautpanzer ist so fest, daß sie den Druck zwischen zwei Glasplatten von weit mehr als 1000 Gramm Gewicht noch gut vertragen, falls sie nicht gerade vollgesogen sind. Auch gegen die Einwirkungen von Nässe und Kälte sind sie wenig empfindlich und sterben selbst bei einer Temperatur von -12 Grad noch nicht ab. Viel schlechter wird trockene Hitze von ihnen ausgehalten, denn eine Temperatur von 50 Grad tötet die Tiere nach ¾ Stunden, noch höhere Hitzegrade auch die Nisse. Auf diesem Umstand beruht ja auch die Mehrzahl der heutigen Entlausungsverfahren, indem trockene Luftströme von etwa 100 Grad zur Anwendung kommen. Dagegen tötet Formal selbst nach 24 Stunden die Nisse noch nicht ab, und heiße Formalindämpfe sowie 3 5prozentige Kresolseifenlösung müssen wenigstens eine Stunde einwirken, um ein Ergebnis zu erzielen. Unter einer Sand- oder Erdschicht von 30 cm vermögen sich die Tiere vier Tage lang lebend zu erhalten. Aus alledem erhellt zur Genüge, daß recht gründlich vorgegangen werden muß, wenn man die Läuse wirklich los werden will. Ferner wissen wir heute, daß die Wohnorte der Kleiderlaus durchaus nicht so beschränkt sind, wie man früher wohl allgemein annahm, denn sie findet sich nicht nur in der Wäsche und in sonstigen Bekleidungsstücken, sondern auch im Riemenzeug der Soldaten, im Lagerstroh, selbst in den Brustbeuteln, am Papiergeld und an auf dem Körper getragenen Amuletten, kurz überall, wo sie sich mit ihren hakigen Beinen noch festzuklammern vermögen. Ebenso sind oft alte Möbel, Ritzen in verschalten Wänden oder der Erdboden da, wo Verlauste gelagert haben, mit dem Ungeziefer angefüllt. Zu ihrer Ernährung bedarf die Laus unbedingt warmes, strömendes Blut. Die auf dem Menschen schmarotzenden Läuse nehmen auch nur mit sichtlichem Widerstreben das Blut anderer Tiere, etwa das von Meerschweinchen oder Kaninchen, an. Die Verdauungstätigkeit ist erstaunlich rasch, denn schon nach zwei Minuten tritt das eingesogene Blut wieder als Kot am After aus. Hungrige Läuse suchen das Licht auf, gesättigte meiden es. Hase neigt der Anschauung zu, daß das Geruchsvermögen der Läuse äußerst gering sei und daß sie den Menschen höchstens auf eine Entfernung von 10 15 cm zu wittern vermögen. Wäre das richtig, dann wären alle die vielen starkriechenden Abschreckungsmittel, die man vorbeugend gegen das Ungeziefer verwendet, höchst überflüssig und das Geld für sie zum Fenster hinausgeworfen. Ich kann mich aber in Übereinstimmung mit Escherich in dieser Beziehung Hase nicht anschließen, denn es steht fest, daß Abwehrmittel dieser Art mindestens eine erhebliche Linderung und dem gequälten Menschen für einige Stunden erquickenden Schlaf verschaffen. Weiter hat, wie schon erwähnt, die Erfahrung gelehrt, daß Leute, die viel mit Pferden umgehen, auch weniger unter der Läuseplage zu leiden haben, und daß man vor dem Ungeziefer ziemlich sicher ist, wenn man sich beim Schlafengehen in eine durchschwitzte Pferdedecke wickelt; offenbar wirkt auch der Geruch des Pferdeschweißes auf das Ungeziefer abschreckend ein. Auch unsere Feldgrauen wissen das, denn sie legen, wenn sich Gelegenheit dazu bietet, ihre Kleider gerne während der Nacht auf die schlafenden Pferde, in der Überzeugung, daß sie sie dann am nächsten Morgen ziemlich läusefrei finden. Die Begattung der Läuse ist sehr innig und langdauernd. Einige Beobachter haben Läusepärchen 5/4 Stunden lang in Kopula gesehen, ohne dem Anfang des Aktes beigewohnt zu haben. Das Männchen kriecht dabei unter das Weibchen, und beide Tiere richten dann den Hinterleib steif schräg nach oben.

|

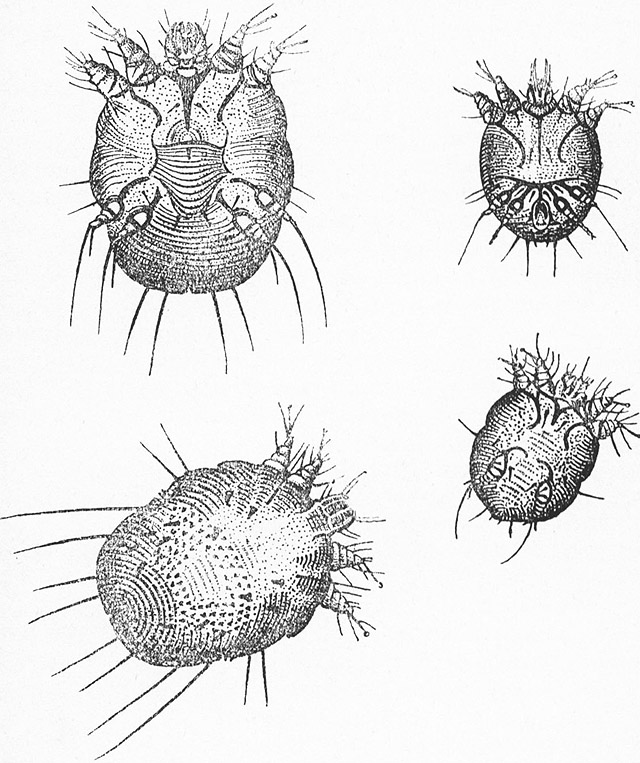

Abb. 15. Krätzmilbe. |

||

|

||

|

Weibchen von unten

|

Männchen von unten

|

|

Neuerdings ist auch die Stubenfliege, der man ohnedies Übles genug nachsagt, als Läuseträgerin bekannt geworden. Die Insassen eines Lazarettschiffes wurden zeitweise sehr stark von Fliegen heimgesucht, die aus einer in der Nähe befindlichen Müllgrube zu kommen schienen. Oberstabsarzt von Verth konnte nun wiederholt beobachten, wie Läuse die getöteten Fliegen verließen, sobald man diese erschlagen hatte. Die Wichtigkeit dieser Beobachtung in hygienischer Beziehung liegt auf der Hand. Wissen wir doch heute mit Sicherheit, daß die Läuse den gefürchteten Flecktyphus übertragen. Mit der Untersuchung dieser Angelegenheit waren vom Kriegsministerium die bekannten Protozoenforscher Professor von Prowazek und Dr. da Rocha-Lima betraut worden. Während jener bald ein Opfer der Wissenschaft wurde, konnte dieser zum ersten Male experimentell die Übertragung des Flecktyphus durch Läuse auf Meerschweinchen nachweisen. Er untersuchte auch Läuse, die sicherlich den Flecktyphuskeim beherbergen mußten, mikroskopisch und fand in ihren Verdauungswegen winzige bazillenähnliche Körperchen, die sich stark vermehrten. Auf Querschnitten solcher Läuse zeigte sich, daß jene Körperchen sich in ungeheurer Menge in den Magenzellen und Speicheldrüsen angesiedelt und hier gewisse Veränderungen hervorgerufen hatten.

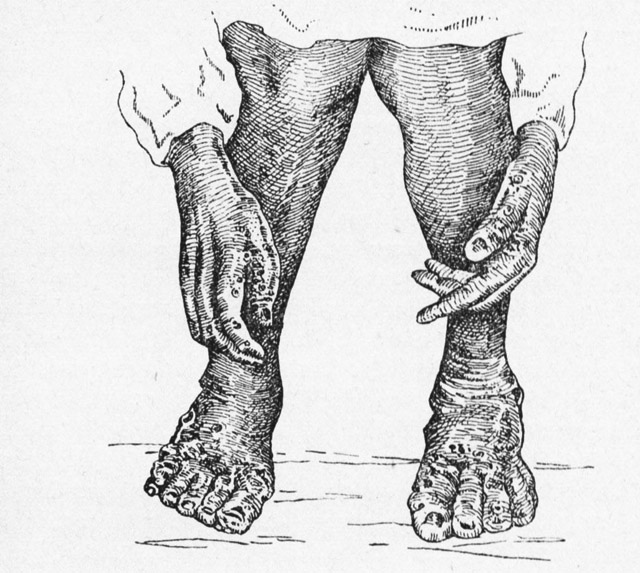

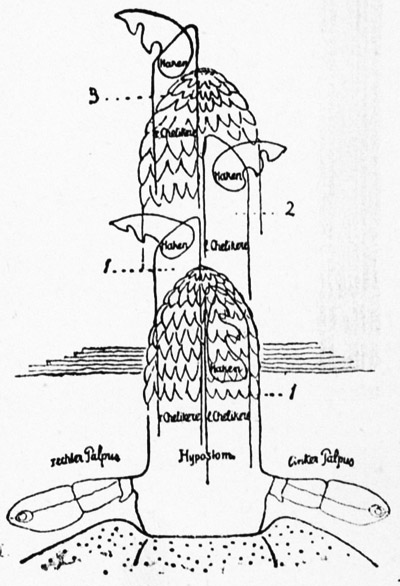

Aber nicht nur von den Läusen werden die Soldaten im Schützengraben geplagt, sondern sie haben zu Kriegszeiten auch unter allerlei anderem Ungeziefer mehr zu leiden als unter geregelten Verhältnissen. So ist vielfach die ekelhafte Krätzmilbe ( Sarcoptes scabiei, Abb. 15) ungewöhnlich häufig bei den Truppen aufgetreten, ein winziges Spinnentier von ⅓ ½ mm Länge, gelblichweißer Farbe, gedrungenem, schildkrötenartigem Körperbau, ohne Augen und ohne besondere Atmungsorgane. Kennzeichnend für diesen Schmarotzer sind weiter die vielen feinen Querfurchen auf dem Körper, die Dornen und Stacheln auf dem Rücken und einzelne Haare am Körper. Beim Weibchen tragen die beiden Hinterbeinpaare je eine lange, den Körper weit überragende Borste, die das Männchen nur am vierten Beinpaar besitzt, während das dritte dafür mit geteilten Haftscheiden ausgestattet ist. Die vier Beinpaare der Tiere haben gar nichts Spinnenähnliches, sind vielmehr kurz und gedrungen, fünfgliedrig, am Grunde mit Chitinleisten und am Ende mit Saugnäpfen versehen. Der Mund ist kegelförmig. Die Befruchtung des Weibchens erfolgt durch den After; aber zur Ablage der reifen Eier bildet sich dann eine besondere Öffnung mitten auf der Bauchseite. Die 25 30 ovalen Eierchen sind 0,15 mm lang und mit Klebstoff versehen, so daß sie überall leicht haften bleiben, und liefern nach 4 8 Tagen sechsbeinige Larven, die mehrere Häutungen durchmachen, um sich nach 14 Tagen in achtbeinige Nymphen zu verwandeln. Diese Nymphen ähneln schon sehr den erwachsenen Tieren, besitzen aber noch keine Geschlechtsorgane, die sie erst nach weiteren 14 Tagen erhalten. Wo die Krätzmilben nicht durch entsprechende Gegenmittel vertilgt werden, ist ihre Vermehrung durch rasche und unausgesetzt aufeinanderfolgende Bruten ungeheuer, und ein einziges Weibchen soll nach 90 Tagen 1½ Millionen Nachkommen haben, eine Rechnung, die freilich nur auf dem Papier steht. Die Männchen sterben alsbald nach der Begattung, die Weibchen nach der Eiablage.

Schon Aristoteles kannte diese unheimliche Milbe und wußte auch recht gut, daß sie die als Krätze bezeichnete Hautkrankheit hervorruft. Im Mittelalter aber ging diese naturwissenschaftliche Kenntnis wie so viele andere verloren, und wenn man Milben bei den an Krätze Erkrankten fand, erklärte man es in naiver Weise damit, daß nicht die Krankheit durch sie hervorgerufen worden sei, sondern daß vielmehr sich die Milben infolge der Krankheit durch Urzeugung gebildet hätten. Die Araber waren klüger, denn der Arzt Avenzoar, der im 12. Jahrhundert lebte, war über die Ursache der Krätzkrankheit ganz genau unterrichtet. Der italienische Forscher Bonomo beschrieb zwar 1687 die Krätzmilbe recht kenntlich, ahnte aber nicht, daß sie den Krätzausschlag verursachte. Diese Erkenntnis wurde erst 1834 durch Benucci neu gewonnen. Heute wissen wir, daß die Krätzmilbe nicht nur auf Menschen, sondern auch auf zahlreichen Haustieren schmarotzt, so z. B. auf Hunden und Katzen, wo sie die als Räude bezeichnete Krankheit hervorruft. Die Erkrankungen der oft genug daran zugrunde gehenden Haustiere sind also wesentlich schwerer als die des Menschen, und man glaubte deshalb, daß die betreffenden Milbenarten nicht mit der des Menschen identisch seien. Indessen steht jetzt fest, daß es sich höchstens um Unterarten einer und derselben Grundform handelt, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß räudige Tiere auch den Menschen anzustecken vermögen. Auf dem menschlichen Körper bewohnt die Krätzmilbe niemals den Kopf, das Gesicht oder den Rücken, bevorzugt solche Stellen, wo die Haut weich und dünn ist (Abb. 16) und tritt meist zuerst auf den Spannhäuten zwischen den Fingern und Zehen auf, dann auch an den Beugestellen der Gliedmaßen, in den Achselhöhlen usw. Nur bei grober Vernachlässigung und infolgedessen eingetretener Übervölkerung wandern die Krätzmilben auch nach anderen Körperstellen aus.

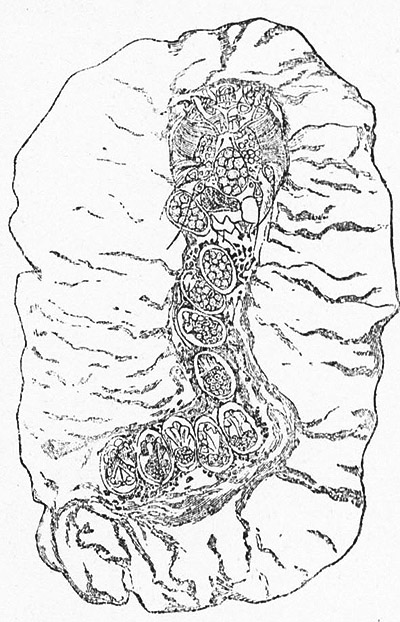

Abb. 16. Ein von einem Krätzmilben-Weibchen in der menschlichen Haut hergestellter Gang. Oben das Weibchen, dahinter Eier in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Nach Guiart.

Sie sind übrigens gar nicht so ungeschickte Läufer und vermögen trotz ihrer kurzen Stummelbeine in einer Minute etwa 3 bis 4 cm zu durchmessen, ja die bewegungslustigen Larven sind sogar noch flinker. Beim Gehen bewegen sie die Vorderfüße in der Ordnung, daß immer der äußere Fuß der einen Seite mit dem inneren Fuß der anderen Seite gleichzeitig vorwärtsschreitet, daß also ein ungleichnamiges Paar der Vorderfüße beständig abwechselt. Die Hinterfüße werden sehr oft nur nachgeschleppt, und wo sie wirklich gebraucht werden, handelt es sich fast ausschließlich um das mit Haftscheiben versehene Paar. Beim Laufen auf rauhen Körpern stehen die Milben auf dem letzten Gliede des Fußes und halten sich mit den Krallen fest; auf glatten Flächen dagegen treten sie hauptsächlich auf die Haftscheibe, deren Stiel sie beliebig steif machen und in verschiedenen Richtungen krümmen und biegen können. Die Anwesenheit der Milben gibt sich alsbald durch ein lästiges Jucken kund, da sich die Tiere in die Oberhaut eingraben. Die Männchen gehen dabei nie so tief wie die Weibchen, wechseln auch fortwährend ihren Aufenthalt; die befruchteten Weibchen dagegen graben sich in schräger Richtung eine haarähnliche, tiefe, gewinkelte Röhre von ½ 2 cm Länge, die in einer kesselartigen Erweiterung endigt; hier ruht dann das Tier, so daß man es oft durch die Haut hindurchschimmern sieht. In dieser Röhre werden die Eier abgelegt. Auch die Krätzmilbe sondert aus ihren am Kopf gelegenen Speicheldrüsen wahrscheinlich einen Giftstoff aus, der sehr zur Erhöhung des immer unerträglicher werdenden Juckreizes beiträgt und zur Bildung von kleinen Pusteln führt. Tagsüber verhalten sich die Milben ziemlich ruhig, aber nachts und bei Bettwärme sind sie in voller Tätigkeit und quälen ihren Wirt dann fürchterlich. Erworben wird die Krätze durch Ansteckung, wenn man einen krätzekranken Menschen berührt oder sich in ein von einem solchen benütztes Bett legt oder auf ähnliche Weise. Oft soll schon das Anfassen der vom Krätzekranken berührten Gegenstände genügen, um den Parasiten zu übertragen. Glücklicherweise besitzen wir im Perubalsam und neuerdings im Ristin ein rasch und fast unfehlbar wirkendes Mittel gegen die Krätzmilbe. Nur bei arger Vernachlässigung kann sie deshalb größere Verbreitung auf dem Körper gewinnen und häßliche Schorfbildungen hervorrufen, wie man sie namentlich bei der Fischerbevölkerung Norwegens und Islands gefunden und als Schorfräude bezeichnet hat. Es gibt übrigens auch freilebende Milben, die sich in die menschlichen Wohnungen verschleppen lassen und dann gleichfalls zu Schmarotzern werden, so z. B. Pediculoides ventrosus, die für gewöhnlich in Getreidehalmen lebt, aber bei der Ernte mit in die Scheunen kommt und dann gelegentlich die ländlichen Arbeiter befällt. In Japan kommt eine Laufmilbe vor, deren Stich schwere Erkrankung mit Fieber- und Lymphdrüsenschwellung hervorruft und nicht selten zum Tode führt.

Abb. 17. Haarbalgmilben in einem Haarbalg. Nach Guiart.

Wesentlich harmloser ist die erst 1842 entdeckte Haarbalgmilbe ( Demodex folliculorum, Abb. 18), die namentlich an den Bälgen der im Gesicht befindlichen Haare schmarotzt, auch an den Augenlidern. Ihr Körper ist länglich, und sie besitzt vier Paar Stummelbeine, die Larven nur drei Paar, während der Hinterleib ohne Gliedmaßen ist. Sie ist viel kleiner als die Krätzmilbe, denn erst bei 600facher Vergrößerung wird sie sichtbar. Durch Verstopfung der Drüsenausfuhrgänge verursacht sie die sogen. Mitesser oder Finnen (Abb. 17). Manche Forscher haben sie übrigens im Verdacht, daß sie bei der Übertragung von Krebskrankheiten und Aussatz eine Rolle spielt. Sehr bösartig ist jedenfalls die Haarbalgmilbe des Hundes, denn sie ist der Erreger der in den meisten Fällen unheilbaren Acarusräude.

Abb. 18. Haarbalgmilbe.

Niemand wandelt ungestraft unter Palmen, bisweilen wandelt man aber auch nicht ungestraft in unserem schönen deutschen Wald. Auch hier lauert allerlei blutgieriges Ungeziefer kampflüstern auf den Herrn der Schöpfung. Da sitzen an den Grashalmen oder im Gebüsch winzige Zecken, Holzböcke, wie sie der Volksmund nennt, oft Dutzende oder Hunderte an einem Halm, und spreizen gierig die Vorderbeine aus, um auf den anstreifenden Menschen herüberzusteigen, sich an seinem Körper eine Stelle mit weicher Haut auszusuchen und hier dann an sorgfältig ausgewähltem Plätzchen Blut abzuzapfen, und zwar so nachdrücklich, daß sie selbst auf das Vielfache ihres ursprünglichen Umfanges nach und nach anschwellen, bis sie eine perlgrau schimmernde Kugel von Erbsengröße darstellen. So behutsam gehen diese Blutsauger beim Anstechen zu Werke, daß man ihre Anwesenheit in der Regel erst dann gewahr wird, wenn sie schon längere Zeit gesogen und einen ins Auge fallenden Umfang erreicht haben. Man muß sich hüten, sie etwa herausreißen zu wollen, denn ihr mit Widerhaken fest an der Stichwunde verankerter Rüssel würde dann losreißen und eiternde Geschwürbildungen verursachen. Besser ist es, die Zecke durch wiederholtes Betupfen mit Benzin, Fett oder Petroleum zum freiwilligen Abfallen zu bringen. Das im gewöhnlichen Zustand 1½ 4 mm lange braunrote Tierchen gehört gleich der Krätzmilbe zur Klasse der Spinnentiere, so wenig es auch äußerlich mit einem Karkar gemein hat, denn seine Beinchen sind kurz, der Körper dagegen erscheint gedrungen, wie aus einem Guß, eiförmig abgeplattet und erinnert in der Gestalt an ein Rizinussamenkorn, weshalb auch der Holzbock den wissenschaftlichen Namen Ixodes ricinus führt. Bei uns ist er in manchen Gegenden so häufig, daß Menschen, sowie Hunde oder Katzen fast von jedem Waldgang ein Exemplar mit nach Hause bringen, namentlich die Heidelbeeren suchenden Kinder und Jäger. In anderen Gegenden ist er wieder so selten, daß man ihn kaum dem Namen nach kennt. Ungeheuer häufig dagegen sind die Zecken in den Tropen, wo sie bisweilen in großen Scharen gleichzeitig den Menschen befallen, und in Südamerika hat man jeden Abend eine Stunde zu tun, um die am Körper sitzenden, dort Carpatos genannten Tiere zu beseitigen. Im allgemeinen befallen sie aber auch in den Tropen den Menschen seltener als das Wild und das Vieh, da die Schmarotzer unter diesem ja Auswahl genug haben und der Mensch sich im Urwald in der Regel an die wenigen gebahnten Pfade hält. Schon in Südeuropa gibt es strichweise so viele Zecken, daß sie zu einer förmlichen Landplage werden, denn wenn auch der Stich an sich harmlos ist, so kann er doch bei massenhaftem Auftreten des Tieres recht unangenehm wirken. Zoologisch ist die Zecke ein außerordentlich interessantes Geschöpf. Man denke sich nur ein Tier, das keine Augen besitzt, Nase und Ohren an den Vorderbeinen hat, seine Eier auf dem Kopfe herumträgt und sich bei reichlicher Nahrung bis zum Dreißigfachen des ursprünglichen Umfanges vergrößern kann! Die Zecken schlüpfen als sechsbeinige Larven ohne Atmungs- und Geschlechtsorgane aus den Eiern. Die Larven verwandeln sich dann später in achtbeinige Nymphen, die zwar Atmungs-, aber noch keine Geschlechtsorgane besitzen. Aus den Nymphen gehen dann die geschlechtsreifen, gleichfalls achtbeinigen Tiere hervor. Außer den Häutungen von der Larve zur Nymphe und von der Nymphe zum Geschlechtstier gibt es keine weiteren.

|

|

|

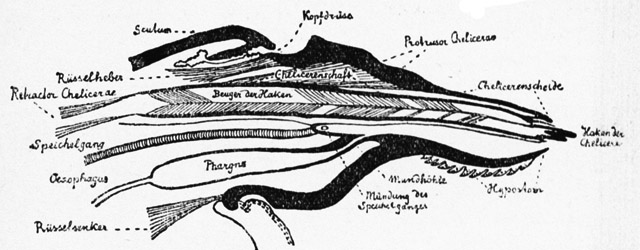

Abb. 19. Querschnitt durch den Rüssel einer Zecke. (Halbschematisch nach Eysell.) |

Abb. 20. Chelikeren vom Männchen ♂ und Weibchen ♀ der Zecke (30mal vergrößert). Nach Eysell. S Schaft, H Haken. |

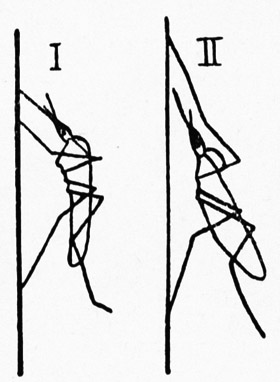

Um die schmarotzende Lebensweise des Tieres zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal seinen Stechrüssel ansehen, der verhältnismäßig einfach gebaut und äußerlich im ganzen von keulenförmiger Gestalt ist; während der viel verwickelter gebaute Stechmückenrüssel sich aus 7 Teilen zusammensetzt, beschränkt sich der Zeckenrüssel auf drei. Einer davon ist das unpaare, durch Verwachsung der Maxillen entstandene Hypostom (Abb. 19), das auf seiner Unterfläche symmetrisch angeordnete Reihen rückwärts gerichteter Zähnchen trägt, ähnlich wie die Radula der Schnecken, die sogen. Schneckenzunge, während es oberseits eine tiefe Rille aufweist, die zusammen mit dem unteren Hohlraum der beiden Chelikeren das Saugrohr bildet. Die den Mandibeln (Oberkiefern) entsprechenden Chelikeren (Abb. 20) bestehen aus einem langen Schaft und kräftigen, scharfen Klammerhaken an seinem Ende. Besondere Muskeln dienen dazu, die Chelikeren vorzustoßen oder zurückzuziehen, und zwar entweder gleichzeitig oder jede für sich allein, ja selbst rotierende Bewegungen können ausgeführt werden. Gestützt werden Hypostom und Chelikeren durch die Rüsselbasis, einen Chitinrahmen, der einem quergestellten, aufgerichteten Ringe ähnelt. Der Stechakt geht nach den genauen Beobachtungen Eysells in folgender Weise vor sich. Das Tier ritzt zunächst mit dem lanzettförmigen, feinschneidigen Hypostom die Oberhaut seines Opfers. In die so entstandene Wundrinne dringen nun die Enden der Chelikeren ein, indem sie sowohl nach vorwärts wie rotierend bewegt werden und sich durch Spreizen ihrer Haken jeweils fest verankern. Ist das mit der einen Chelikere gelungen, so kommt die andere an die Reihe, dann stößt wieder die erste ein Stück vor, und so geht es weiter, bis der Rüssel auf eine Blutader gestoßen und genügend tief zum Saugen eingedrungen ist. Das Hypostom wird während des Vordringens der Chelikeren nachgezogen und unterstützt die Befestigung des Rüssels dadurch, daß es seine rückwärts gerichteten Zähne in das Unterhautgewebe einschlägt.

Abb. 21. Längsschnitt durch den Rüssel einer Zecke. (Halbschematisch nach Nuttal, Cooper und Robinson.)

Wenn man diese Beschreibung liest, fühlt man es ordentlich am ganzen Körper kratzen und jucken, aber in Wirklichkeit geschieht das Einstechen der Zecke (Abb. 21 u. 22), wie schon erwähnt, so behutsam und vorsichtig, daß man in der Regel gar nichts davon merkt. Schon die Einbohrstelle wird von dem Tier mit einer gewissen Umsicht ausgesucht, worüber oft längere Zeit vergeht. Es ist klar, daß der mit den Widerhaken und Haifischzähnen festverankerte Rüssel nicht ohne weiteres herausgezogen werden kann und daß deshalb bei gewaltsamer Entfernung des Tieres sein Saugorgan abbrechen muß. Will die Zecke aber selbst loslassen, so schlägt sie die Widerhaken der Chelikeren zurück und dreht das Hypostom um, so daß die hindernden Widerstände für das Herausziehen wegfallen. Die einmal eingebohrte Zecke läßt freilich so leicht nicht wieder freiwillig los und saugt nicht nur stunden-, sondern tagelang an ihrem Opfer, solange sie überhaupt fähig ist, Blut aufzunehmen. So zäh die lederartige Haut der Zecke auch ist, so ist sie doch außerordentlich dehnbar, und eben dieser Umstand ermöglicht die gewaltige Anschwellung ihres Körpers, der dann so elastisch wird, daß er, zu Boden geworfen, wie ein perlgrauer Gummiball auf- und abspringt. Eine nicht unbedeutende Rolle beim Saugen der Zecke spielen die paarig an ihrem Vorderkörper gelegenen Speicheldrüsen. Das von ihnen ausfließende Sekret verhindert nämlich das Gerinnen des Blutes, verstärkt zugleich die Blutung und wirkt endlich auch noch schmerzstillend, damit das Opfer möglichst wenig von der Anwesenheit des Blutsaugers bemerken soll.

Abb. 22. Schema eines in die Haut eindringenden Zeckenrüssels (nach Eysell). Die Zahlen bezeichnen, wie sich die Chelikeren beim Einstechen nacheinander einstellen.