|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die schmale, aber gute Straße hinan, welche von dem schmucken Städtchen an der Burgruine vorbei durch ein Seitental ins Gebirge führt, schritt an einem schönen Sonntagmorgen im Frühling langsam ein junger Bergmann in seiner dunklen Tracht. Nicht zur Arbeit – die ruhte heute, und die Grube lag auf der anderen Seite der Stadt; auch nicht bloß zum Vergnügen lustwandelnd; er machte im Gegenteil einen ernsten Gang. Christian Halm, so hieß er, war, ohne dumm zu sein, doch nie ein Ueberflieger gewesen. Das Lernen in der Schule fiel ihm schwerer als den meisten andern, und doch hatte er vom Lehrer selten ein böses Wort, und noch viel seltener einen Schlag bekommen. Warum? Er war ein treuer Junge, der immer guten Willen zeigte und durch Fleiß und Zähigkeit die mangelnden Anlagen zu ersetzen suchte. Sobald er groß und stark genug war, schickte ihn sein Vater in die Grube: »Du mußt dir dein Brot mit den Fäusten verdienen, Christian,« sagte er, »mit dem Kopf allein geht's nicht.« Auch das Vaterland nahm mit der Zeit den Dienst des rüstigen Burschen in Anspruch; während mehrere seiner Kameraden wegen eines kleinen Fehlers durchschlüpften, mußte er seine vollen drei Jahre dienen. Er tat es ohne Murren, und es schadete ihm nichts. Als er loskam, war sein Vater gestorben und seine Geschwister schon verheiratet, doch die alte Mutter wollte bei keinem wohnen, als bei ihrem Jüngsten, dem etwas stillen, aber immer gutmütigen und freundlichen Christian.

So hielt sie ihm denn Haus mehrere Jahre lang, und er fuhr nicht schlecht dabei, denn sie war fleißig und sparsam, und da er ihr hierin nichts nachgab, so legte er, während andere fortwährend über schlechte Zeiten klagten, allmählich ein paar hundert Mark zurück. Freilich, ein gar kleines Sümmchen wär's gewesen in den Augen eines Millionärs: für einen armen Mann aber, der alles durch seine Arbeit erwerben mußte, war es sehr ansehnlich und ehrenwert. Seine Selbstverleugnung ward belohnt. Der Eigentümer der kleinen Grube hatte in der Nähe derselben sechs niedliche Häuschen erbauen lassen, jedes von einem dazu gehörigen Stück Land umgeben, und suchte den besten seiner Arbeiter die allmähliche Erwerbung möglich zu machen. Zu den Glücklichen, auf die seine erste Wahl fiel, gehörte auch der inzwischen zum Steiger aufgerückte Christian. Er konnte sofort eine kleine Anzahlung machen, und bot durch sein ganzes Wesen die Gewähr, daß er auch künftig nicht im Rückstand bleiben werde. Seit einem halben Jahr wohnte er nun in seinem Eigentum und hatte jede freie Stunde und jede übrige Mark auf die Verbesserung und Verschönerung desselben verwendet. Das Häuschen lag hübsch: nach der einen Seite übersah man das Tal mit Stadt und Fluß, auf der anderen erblickte man den steilen Fels mit den Trümmern der alten Burg, zu denen ein Richtweg emporführt.

So lieb nun auch Christian seine Mutter hatte, als junger Mann hätte er gerne noch eine jüngere Frau im Hause gesehen. Ja, er trug schon seit Jahren eine treu im Herzen, hatte sich auch heimlich mit ihr verständigt, denn in gewissen Dingen und Augenblicken werden Zaghafte kühn und Unbehilfliche gewandt, aber als verständiger und überlegender Mann hatte er nicht zu früh, nicht leichtsinnig heiraten mögen. Jetzt war er siebenundzwanzig Jahre alt, gesund und in gutem Verdienst, hatte Haus und Hof und schon wieder etwas darauf abbezahlt, jetzt wollte er es wagen, denn man soll auch nicht warten, bis man alt und kalt wird; seine Mutter hatte ihm aus vollem Herzen ihren Segen zu seinem Vornehmen gegeben, denn sie hoffte mit dem guten Lottchen in Frieden und Einigkeit leben zu können, und dennoch ging Christian, wie gesagt, nur langsam bergan, und immer langsamer, je näher er dem einsamen, stattlichen Wirtshause kam, denn er wußte noch durchaus nicht sicher, was der Besitzer desselben, Herr Johann Georg Münter, zu seinem Antrage sagen würde.

Münters Gastwirtschaft hatte zwar gar nichts und seine Wirtschaft nur an schönen Nachmittagen, zumal Sonn- und Feiertags, etwas zu bedeuten; sein Anwesen lag, wenn auch sehr schön, doch zu weit von der Stadt entfernt, aber er trieb außerdem nicht nur Ackerbau, sondern auch Frucht- und Viehhandel, und war ein recht angesehener Mann. Zu seiner Tochter hätte der gute Christian sein Auge wohl nie erheben dürfen, Lottchen war Münters Brudertochter, die seit dem Tode ihrer Eltern im Hause wohnte und gleich der besten Magd arbeitete. Sie besaß eine schöne Aussteuer und einige hundert bare Mark, aber sie selbst war unendlich viel mehr als dies alles wert. Das wußte Christian, und darum bangte ihm vor der Entscheidung, die der alte Münter als Oheim und Vormund auszusprechen hatte.

Aber was sein muß, das muß sein. Endlich ist das Haus erreicht, das immer rein und ordentlich, heute aber doppelt glänzend dasteht in Sonntagshelligkeit. Nicht Lottchen kommt ihm entgegen, die hat er auf dem Wege zur Kirche getroffen, wo sie jetzt um Gelingen seines Schrittes fleht, aber Frau Münter selbst, eine saubere Frau in schneeweißer Haube, schlank und lebhaft trotz ihrer Töchter, klug und höflich gegen jedermann. Sie lächelt ihm freundlich zu, obgleich er weder Bier noch Wein verlangt, führt ihn bereitwillig durch die große Stube, wo alles in der Morgensonne leuchtet, von dem mit weißem Sand bestreuten Fußboden an bis zu den frischgescheuerten Tischen und den Deckelgläsern und Flaschen hin, zu ihrem Mann in dem kleinen Hinterstübchen, wo sie die beiden allein läßt und die Türe leise, aber fest hinter sich zuzieht. Eine gescheite, tüchtige Frau! Ein sauberes, wohlgeordnetes Hauswesen! Man kann weit und breit suchen, ohne etwas Besseres zu finden.

Die Hochachtung, welche der ehrliche Christian von jeher vor Herrn Johann Georg Münter hatte, wurde durch diesen Empfang, durch den Anblick der sonntäglich stillen und frischen Bäume wieder bedeutend erhöht. Aber auch er hatte ein gutes Gewissen und brauchte sich nicht zu schämen, so brachte er denn nach einigem Räuspern und Zögern seinen Antrag glücklich vor.

Der Alte unterbrach ihn nicht, sah ihn nur einigemal scharf durch die Brille an, und dann wieder nach seiner Gewohnheit vor sich nieder, auch klang der Anfang seiner Erwiderung tröstlich:

»Du bist ein wackerer Bursche, Christian, und mit deiner Mutter bin ich noch in die Schule gegangen. Gegen euch habe ich nichts, ihr seid mir von der ganzen Familie die liebsten.« Aber das dicke Ende kam nach. »Dennoch kann ich dir nicht antworten, wie du wünschest. Für das einzige Kind meines armen Bruders, das er sterbend mir auf die Seele gebunden hat, muß ich sorgen, wie für meine eigenen Kinder, fast noch mehr. Ich muß Lottchens Zukunft nach Kräften sicherstellen. Und du besitzest doch eigentlich außer deinen beiden gesunden Armen nichts.«

»Aber, Herr Münter, ich habe doch schon –«

»Du hast schon einen Anfang gemacht, willst du sagen. Jawohl. Führe ihn glücklich zu Ende, und wir wollen weiter von der Sache reden. Wenn Haus und Garten dein schuldenfreies Eigentum ist, so sage ich Ja!«

»Aber darüber müssen im besten Falle noch Jahre vergehen!«

»Lottchen ist noch jung.«

»Ich aber nicht, und jung gefreit hat niemand gereut.«

Der Alte zuckte die Achseln. »Ich will nichts gegen frühes Heiraten sagen, wenn die Umstände darnach sind. Dagegen bin ich ein geschworener Feind von leichtsinnigem Heiraten. Es ist an vielem Elende schuld. In den ersten Jahren Kind auf Kind, und Ausgabe über Ausgabe, dann Schwäche und Kränklichkeit der Frau, gerade weil sie tüchtig und fleißig ist; kommt nun noch einmal Mißwachs oder Arbeitsstockung oder gar Krankheit des Mannes dazu, so ist die Sache fertig. Du wirst mir vielleicht noch einmal dafür danken, was dir jetzt als hart erscheint.«

Alles, was Christian vorbringen konnte, war umsonst, der Alte blieb fest. Er sah fast ehrwürdig aus, wie er dasaß in seinem langen grauen Schlafrocke, mit dem glattrasierten Gesicht, dessen Stirnhaut er sonderbar in die Höhe ziehen konnte, und mit dem schwarzen Samtkäppchen auf dem schon dünnen grauen Haar. »Es ist doch hart,« seufzte Christian, »wenn man sich jahrelang rechtschaffen geplagt hat, wenn man nun endlich Steiger und Hausbesitzer geworden ist, und kann doch nicht zu der Frau kommen, die man möchte.«

»Ja, ich weiß nicht, woran das bei dir liegt,« sprach der Alte vorsichtig. »Du verdienst allerdings nicht viel. Ich kenne andere Steiger, oder habe sie gekannt, die verstanden es besser, die sind eher zu etwas gekommen –«

Christian horchte atemlos auf.

»Die gaben mehr aus und legten doch noch mehr zurück, als du –«

»Dann mußten sie stehlen!« rief Christian empört, und das verlangt Ihr doch nicht von mir!«

»Ich! Dich zum Stehlen ermuntern! Du bedenkst nicht, mit wem du sprichst!«

Was konnte der arme Kerl tun, als um Entschuldigung bitten? Die erteilte ihm der Patriarch denn auch gnädig, benutzte aber die willkommene Gelegenheit, die Unterredung endgültig zu schließen. »Nimmst du vielleicht ein Schnäpschen?« fragte er im Aufstehen noch wohlwollend, »oder ein Gläschen von meiner Frau Johannisbeerwein?«

Christian dankte und schritt in sehr gedrückter Stimmung wieder zur Stadt hinab. Der schöne Morgen und die prächtige Aussicht machten keinen Eindruck auf ihn. – Finstere und böse Gedanken gingen ihm durch den Kopf. »Der Alte hat gut reden. Da sitzt er in seinem schmucken Hause und verdient sein Geld mit Nichtstun oder auf der Reise mit Handeln, hat eine prächtige Frau und fleißige Kinder und wird von jedermann geachtet, hat weiche Hände, denn er hat sein Lebtag nicht viel geschafft. Und ich plage mich wie ein Hund und komme zu nichts. Ob er mich auf die Probe stellen wollte, der alte Schlauberger? Da kam er an den Rechten! Ernst kann's ihm doch nicht gewesen sein.«

Im Städtlein fand sein Unmut neue Nahrung. Er kam an dem blinkenden Laden eines alten Schulkameraden, des Goldschmieds Kilian Schaft vorbei. »Dem ist's auch allzeit besser gegangen, als mir. In der Schule immer der Erste, obgleich er nichts tat und ein Schlingel war. Das sind Gaben! Dann hat er als Lehrling schon verdient, so geschickt war er. Während ich als Schlepper in der dumpfen Grube keuchte, saß er als Künstler in der hellen Werkstatt. Dann die lustige Wanderschaft, nach Hanau, nach Pforzheim, gar nach Paris – was weiß ich? Zu dienen hat er auch nicht gebraucht und ist so gesund wie ich, freilich nicht so stark, ich zerdrücke sein Händchen mit meiner Faust. Mit vierundzwanzig Jahren geheiratet – für ihn war die Tochter des Mannes nicht zu gut, der mir seine Nichte mißgönnt – sitzt jetzt im eigenen Hause, geht nur mit Gold und Achat und Edelsteinen um, hat schon zwei liebe Kinder – und ich! Kein Wunder, daß wir selten noch zusammenkommen – er lacht mich dummen Teufel im stillen aus.

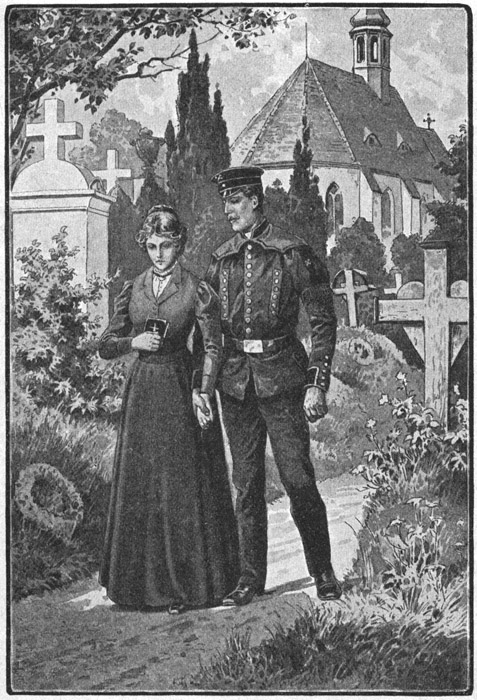

Doch die bitteren Gedanken wichen der Wehmut, als nach einigem Harren die Kirche aus war und er sein liebes Mädchen ersah. Sie ließen die anderen heimgehen und wandelten nebeneinander auf dem alten Kirchhofe umher, bis Trauerweiden und Ziersträucher sie allen neugierigen Augen verbargen. Dort setzten sie sich auf einen flachen, halbverwitterten Grabstein, und Lottchens sonst so fröhliche Augen wurden feucht, als er ihr das traurige Ergebnis seiner Werbung berichtete. »Wärest du erst mündig!« schloß er, »doch das dauert noch fast zwei Jahre!«

»Und auch dann darf ich's nicht ohne seine Zustimmung. Aber Mut, Christian! Ich bleibe dir treu.«

Es war ein seltsames Bild, dieser Frühling auf dem Friedhofe, die beiden jungen, sorgenden, hoffenden Herzen über den vielen, die längst ausgesorgt und ausgehofft hatten und nun für ewig stille standen.

»Mut!« sagte auch die treue Mutter, die bei seinem ersten Anblick sah, wie die Sache stand. Sie hatte den Tisch schon gedeckt und das Essen bereit; sie legte ihm vor und redete tröstlich mit ihm, wie's nur eine Mutter kann. Aber die Hauptsache muß jeder mit sich selbst ausmachen, den größten Teil des Leides muß jeder Mensch selbst zu verwinden suchen, und Christian brauchte nicht nur den Sonntag, sondern noch manche andere Stunde dazu.

*

Hätte er freilich durch die glänzende Außenseite ins Innere sehen, hätte er Schein und Sein unterscheiden können, so wäre seinem Schmerze wenigstens jede Beimischung von Neid erspart worden. Gerade als er am Laden des Goldschmieds vorüberkam und so bittere Vergleichungen anstellte, saß Kilian einsam in der stillen Werkstatt und dachte über seine elende Lage nach. Jawohl, als lediger Bursche hatte er ziemlich Glück und Freude gehabt. Aber gleich nach der Hochzeit begann die Enttäuschung, an der er freilich selbst Schuld trug. Denn er hatte seine übrigens brave und sanfte Frau nicht aus herzlicher Neigung genommen, sondern mehr auf ihr Vermögen gesehen, und sich dabei in ihrem schlauen Vater gründlich verrechnet. Der Alte erklärte trocken: »Ich gebe der Karoline eine anständige Aussteuer mit, aber damit basta! Es fällt mir nicht ein, mich auszuziehen, ehe ich mich zu Bett lege. Ein tüchtiger Mann sorgt selbst für sich und verläßt sich nicht auf den Schwiegervater. Ich habe dir das Mädchen nicht an den Kopf geworfen. Warum rückst du erst nachträglich mit deinem Ansinnen heraus? Hast dich wohl geschämt, sonst hättest du ja vorher mit mir reden können.«

Kilian bedauerte innerlich, nicht so klug gewesen zu sein, und bald reute ihn die ganze Verbindung gründlich. Denn als er, weil er durchaus etwas Geld gebrauchte, immer mehr in Münter drang, kam es zu einer Eröffnung, die ihm das Blut in die Wangen und ihn selbst aus dem Hause des Alten trieb. Doch in den nächsten Tagen sah er die Sache kaltblütiger an. Er war nun einmal verheiratet, und es lag in seinem eigenen Vorteil, wenigstens äußerlich gut mit seinem angesehenen Schwiegervater zu stehen. Der Alte lenkte auch etwas ein, kam mit keinem Wort auf die böse Unterredung zurück, und rückte sogar mit ein paar Mark heraus. Die junge Frau tat auch, was sie konnte; sie weinte wohl heimlich, denn sie hatte zu weinen, aber ihrem Manne zeigte sie immer ein heiteres Gesicht. So ging's denn erträglich, für das Auge der Uneingeweihten sogar gut, wie eben so viele Dinge in der Welt.

Aber ein Rechenfehler bleibt ein übel Ding, und mit Schulden beginnen schlägt nur bei sehr günstigem Geschäftsgange an. Und die Geschäfte gingen in den letzten Jahren nicht besonders gut, wenigstens schien es dem armen Kilian so. Bei aller Geschicklichkeit kam er auf keinen grünen Zweig. Die Ausgaben steigerten sich, sein Verdienst wuchs nicht in demselben Maße. Es bedrückt und quält, wenn man allen Tagen, an denen man Zahlungen leisten soll, mit Angst und Schrecken entgegen sehen muß. Bis jetzt war es ihm gelungen, sich eben über Wasser zu halten, freilich mit Aufbietung aller Kräfte und einiger Kniffe und Künste dazu, die ein armer Mensch in seiner Lage leider allmählich lernt. Aber er geriet langsam tiefer und tiefer hinein. Und gerade gestern hatte sein Hauptgläubiger, ein verschwiegener, aber doch vorsichtiger Mann, ein ernstes Wort mit ihm geredet. »Wenn du nicht in vierzehn Tagen für Geld sorgst, so bringe ich dein Haus unter den Hammer!« Darum saß der Aermste jetzt an dem schönen Sonntagmorgen finster brütend in dem stillen Gemach, und dachte an seine lustige Jugend, wo er manche Mark leichtsinnig verjubelt hatte, die ihm jetzt so hochwillkommen gewesen wäre, und an seine stolzen Pläne, schon früh ein rechter Kerl, ein reicher Mann zu werden, und an das Elend und die Schande, die ihm statt dessen drohten, und sah, wie er auch sann und spähte, nirgends einen Ausweg, als einen einzigen, vor dem ihm zwar graute, zu dem er sich aber immer mächtiger hingedrängt und hingetrieben fühlte: »Ich muß mich dem Satan verschreiben,« murmelte er dumpf, »anders geht's nicht mehr!«

In früheren Zeiten wähnte man wohl, daß dies ein Mittel sei, um wenigstens auf Erden, was man so nennt, glücklich zu werden. Wenn ein unseliger Mensch es über sich gewönne, Gott und allen Heiligen zu entsagen und mit seinem eigenen Blute seine Seele dem Teufel zu verschreiben, dann käme der Böse und gäbe ihm für diesen Schein Gold und Herrlichkeit viele Jahre lang; und wenn die Zeit um wäre, dann käme er wieder und zeigte den Schein und drehte seinem Opfer den Hals um, daß das Gesicht im Nacken säße, und führe hohnlachend mit der armen Seele an seinen Ort. – Wir wissen, daß dies buchstäblich genommen ein Märlein ist, daß der Erzfeind nicht mit Hörnern und Klauen uns leibhaftig in den Weg treten kann. Aber doch liegt eine tiefe Wahrheit darin. Noch heute kann sich jeder dem Teufel verschreiben. Ein Schreiber, ein Kaufmann kann's tun, wenn er geschickt eine fremde Unterschrift nachmacht, und braucht nicht einmal Blut, sondern gewöhnliche Tinte dazu. Ein schönes Mädchen kann's tun, und braucht nicht einmal Feder und Tinte, wenn sie einen vornehmen jungen Herrn, oder einen Ehemann allzufreundlich anlacht. Ein Beamter kann's tun, wenn er nur die Hand ausstreckt und ein Auge zudrückt. Ein Arbeiter kann's tun, wenn er auf verlockende Irrlehren horcht und Mein und Dein nicht mehr unterscheidet, oder wenn er Branntwein für das Geld trinkt, womit er Brot für Weib und Kind kaufen soll. Kurzum, wir schwache Menschen haben alle nur zu oft Gelegenheit, uns dem Teufel zu verschreiben, und müssen allzeit auf unserer Hut und zum Widerstande gerüstet sein.

Ach, und der Teufel ist noch dazu ein Betrüger; er hält nur so viel, als er eben muß; er benutzt jeden Schlich und Ausweg, sich seinem Versprechen zu entziehen; er gibt oft jämmerlich wenig für die kostbare Ware. Judas hat seine dreißig Silberlinge empfangen, jawohl; aber wie lange hat er sie besessen, welche Freude hat er davon gehabt? Noch kein einziger war gewechselt, da hing er selbst schon zuckend am Baum.

Auch Kilian wußte, wie er sich dem Teufel verschreiben, wie und wo er um den Preis seines guten Gewissens zu Geld kommen konnte; er wußte es leider vom Tage nach seiner Hochzeit her. Vier Jahre lang hatte er sich wacker gehalten und der Versuchung widerstanden, jetzt ward er schwach. Gegen Abend suchte er, zum Aeußersten entschlossen, das Wirtshaus auf dem Berge auf.

Die paar Gäste, welche er noch dort antraf, rüsteten sich bald zum Aufbruch. Es fiel durchaus nicht auf, daß er als der Tochtermann allein noch länger verweilte. Als der letzte gegangen war, horchte er, bis die Haustür sich hinter demselben geschlossen hatte, und sagte dann zu Herrn Münter: »Ich hätte ein Wort mit Euch zu reden.«

»Pressiert's?« sagte der Alte.

»Jawohl, und unter vier Augen.«

Da nahm er eine Kerze und schritt voraus in die kleine Stube, wo er am Morgen mit Christian gesessen hatte. Kilian drückte die Tür sorgfältig zu, und sie waren allein.

Der Goldschmied setzte nun kurz und bündig seine verzweifelte Lage auseinander. Noch einmal versuchte er, sich auf ehrliche Weise daraus zu befreien: »Helft mir!« bat er, »löst mich aus den Klauen des Wucherers. Bezahlt meine Schulden, ich will Euch dafür Haus und Geschäft verschreiben, die reichlich so viel wert sind, aber wenn sie unter den Hammer kommen und durchaus verkauft werden müssen, vielleicht um einen Spottpreis weggehen. Ich will fortan für Eure Rechnung arbeiten; macht es mir nur möglich, Karoline und die beiden Würmchen zu ernähren.«

Ehe der Alte etwas erwidern konnte, klopfte es vernehmlich, und seine Frau trat ein, in der Hand einen Kassenschein. »Der Herr Staatsrat möchte das sogleich gewechselt haben.«

Münter schob die Brille auf die Nase, betrachtete das Papierchen sehr aufmerksam, ging dann an sein Schreibpult und holte Geld heraus, das er bedächtig aufzählte, worauf die Frau sich mit demselben entfernte. Ebenso bedächtig verschloß er den Schein, steckte den Schlüssel des Pultes zu sich und nahm wieder Platz.

Kilian hatte gewiß den Kopf voll von seiner eigenen Angelegenheit, war aber doch begierig geworden und konnte sich nicht enthalten zu fragen: »Was ist das für ein Staatsrat?«

»O,« sprach der Alte und nickte wohlgefällig mit dem Kopfe, »ich habe heute einen seltenen, werten Gast bekommen, der meine drei besten Zimmer oben für mehrere Monate gemietet hat, er will sich unsere schöne Gegend recht ansehen und unsere gute Luft genießen, ehe er im Sommer in die Bäder geht. Ein vornehmer und reicher Mann, er hat Koffer und Kisten mitgebracht, der Herr Staatsrat Nau aus St. Petersburg.«

»Ist er Russe?«

»Ja, er spricht aber Deutsch so gut wie ich. Nun, er knickert nicht, dafür soll's ihm auch an nichts fehlen; meine Frau kann kochen und weiß, was sich gehört.«

»Das ist ja schön, da gratuliere ich von Herzen. Um so eher werdet Ihr mir helfen können.«

Das Gesicht des Alten wurde plötzlich wieder ernst und grämlich. »Nein!« sprach er entschieden. »Wenn du nur deshalb zu mir gekommen bist, so hättest du dir den Weg sparen können. Ich habe kein Geld, das heißt, ich brauche mein bißchen Geld selber; ich kann es nicht, ich tu es nicht.«

»Auch nicht, wenn ich Euch zu Willen bin?« flüsterte Kilian.

Der Alte sah ihn scharf durch die Brille an, ohne ein Wort zu sprechen.

»Habt Ihr vergessen, was Ihr mir vor vier Jahren vorschlugt, hier auf demselben Flecke?«

»Nein, ich hab's nicht vergessen,« sagte Münter leise, aber giftig, »noch auch deine Antwort, die sauberen Ehrentitel, die der Tugendheld mir an den Kopf warf.«

»Könnt Ihr nicht vergessen und vergeben?«

»Vergessen schwerlich, vergeben, je nachdem. Ich muß erst wissen, wie du jetzt über die Sache denkst. Doch wir wollen eins dazu trinken.«

Er ging an ein Wandschränkchen und holte eine Flasche und zwei Gläser hervor, die er langsam mit dunkelrotem Weine füllte. »So, das ist besser, als unser dünnes Bier. Nun rede, aber merke wohl: ich verspreche noch nichts.«

So angefeuert und gewarnt, ging der arme Kilian mit doppeltem Eifer vor. Einst hätte er verführt werden sollen und hatte sich mit Entrüstung abgewandt; jetzt wollte er verführen und mußte natürlich um so feuriger und entschiedener auftreten.

»Auch ich habe nicht vergessen,« so begann er, »was Ihr mir damals sagtet, sondern oft und viel darüber nachgedacht. Wenn man etwas gebraucht und man kann sich's selbst verschaffen, worauf wartet man? Wenn's einem geschickten Manne an Geld fehlt, warum macht er sich's nicht? Ich bin ein tüchtiger Goldschmied, kann gravieren und ziselieren, Formen schneiden und gießen, und alles, was dazu gehört. Ich habe zunächst neunhundert, im ganzen etwa sechstausend Mark nötig, um aus allem Elend herauszukommen, das, und das Doppelte, ist der großen Welt gegenüber eine Lumperei. Warum sollte ich, wenn alle andern Stricke reißen, nicht einmal meine Kunst versuchen? Für meine Ringe, Ohrgehänge und Dosen will mir niemand das bare Geld geben, das ich doch haben muß! ei, da mache ich einmal eine Zeitlang statt all der unverkäuflichen schönen Sächelchen mir bares Geld selbst! Wenn es mir so gelingt, daß niemand den Unterschied merkt, daß es jahrelang unbeanstandet aus einer Hand in die andere geht, wer hat den Schaden davon? Niemand, höchstens am Ende der fühllose Staat, der es verschmerzen kann, der auf der anderen Seite an Münze und Papiergeld so ungeheuer verdient. Aber wenn auch einmal ein einzelner davon betroffen wird; habe ich nicht selbst auf meiner Theke einen falschen Taler angenagelt, mit dem irgend ein Schuft mich betrogen hat? Hei, es wäre mir gerade recht, wenn derselbige Schuft noch einmal auf einem Goldstück aus meiner Präge sitzen bliebe!«

Der Alte nickte: »Nicht übel! Und ein geschickter Mensch gibt sich nicht mit Lappalien ab, er münzt nur Silber und Gold; das ist vornehm, das lohnt sich besser, ich meine, das geht rascher, das bringt nicht leicht einen armen Teufel in Ungelegenheit, denn er kriegt selten Gold in die Finger. Sieh, auch daran muß man denken.«

Er sah fast bieder aus, als er diese wohlwollenden Worte äußerte. Kilian stärkte sich durch einen Schluck und fuhr dann fort: »Und ich will nicht unverschämt sein, nicht zu viel machen, nur eben genug, um über Wasser zu bleiben.«

»Das findet sich,« sprach der Alte kühl. »Der Appetit kommt beim Essen.«

»Schon der Vorsicht halber, meine ich, wenigstens im Anfang.«

»Das läßt sich hören. Ich merke, du hast wirklich scharf über die Sache nachgedacht. Aber hast du auch das eine nicht vergessen, die Art und Weise, das Geld unter die Leute zu bringen, ohne Verdacht zu erregen?«

»Deshalb komme ich ja gerade zu Euch. Ich freilich dürfte nicht gleich eine Menge neuer Goldstücke ausgeben, man würde fragen: Woher? Aber Ihr habt auf Euren Reisen, beim Handel, die beste Gelegenheit dazu, Ihr geltet überdies für einen reichen Mann.«

»Ja, und unser Ländchen ist prächtig dazu gelegen. Es stößt an zwei Nachbarn, und ist vom dritten nicht weit entfernt. Allerlei fremdes Geld strömt hier zusammen und wandert wieder hinaus.«

»Ihr wollt also?« fragte Kilian gespannt.

»Vor vier Jahren hätte ich gewollt, damals steckte ich noch mitten im Verkehr und kam weit herum. Jetzt macht sich's schwerer.«

»O, Ihr kommt noch immer mit allerlei Leuten zusammen,« schmeichelte Kilian.

»Einem Fremden schlüge ich's jetzt rundweg ab,« versetzte der Alte. »Aber du gehörst nun einmal zur Familie, und ich will sehen, was ich für dich tun kann.«

»Schön! Dann gehe ich morgen ans Werk, und Ihr befriedigt zunächst meinen Hauptgläubiger, der –«

»Oho, du fährst rasch! So haben wir nicht gewettet. Erst die Ware, dann das echte Geld. Ja, dann noch nicht einmal. Die Gefahr ist zu groß. Wenn's schwer ist, falsches Geld zu machen, so ist's noch schwerer, es auszugeben. Doch will ich dich anständig behandeln, Tochtermann. Höre, von jedem Stück, das du mir lieferst und ich an den Mann bringe, bekommst du die Hälfte.«

»Aber das nützt mir nichts! Ich muß in vierzehn Tagen neunhundert Mark herbeischaffen, oder ich bin verloren. Ich muß auch ein Muster haben, und in meiner Kasse ist kein einziger Goldfuchs mehr,« rief Kilian, und bat und klagte, bis der Alte endlich aufstand und wieder an sein Pult ging. Er holte ein fast noch neues Goldstück hervor: »So, da ist dein Handgeld und Modell. Sobald du mir Kameraden bringst, die ich selbst nicht davon unterscheiden kann, sage ich für dich gut. Dafür steckst du aber auch allein den Kopf ins Loch, wenn's schief geht, und läßt mich aus dem Spiel. Muß ich mich durchaus besinnen und aussprechen, so habe ich das Geld von dir als Abzahlung empfangen und die Brille nicht aufgesetzt: dem Tochtermann gegenüber darf man ja vertrauensvoll sein. Verstanden? Du siehst dann zu, ob du dich auch herausreden kannst, verstanden?«

Wohl hatte ihn der arme Kilian verstanden, und er mußte einwilligen, war er doch ganz in des listigen Alten Gewalt. So merkte er schon zeitig, daß der Dienst des Teufels oft schwerer ist als Gottesdienst.

*

Als die alte Frau Halm ihren Sohn tröstete und ermutigte, dämmerte schon unbestimmt ein Plan in ihr, ihm zu helfen, von dem sie aber zunächst kein Wörtlein verriet. Denn er konnte ja mißlingen, und getäuschte Erwartungen sind schlimmer als gar keine. Am nächsten Morgen aber, als Christian in der Grube war, zog sie ihr Sonntagskleid wieder an und suchte mutig den Bürgermeister der Stadt auf.

Derselbe war ein schon älterer, wohlwollender Herr, der ein warmes Herz für alle Armen und Betrübten hatte und seinen Einfluß gern zu ihren Gunsten geltend machte. So ließ er Frau Halm denn nicht nur vor, als die Reihe an sie kam, sondern hörte auch ihre etwas weitschweifige Auseinandersetzung geduldig an: »Man wird noch am raschesten fertig, wenn man die Leute nicht unterbricht, sondern ruhig erzählen läßt,« pflegte er wohl gutmütig lächelnd zu sagen. Endlich kam denn auch der Schluß: »Ich bin, Gott sei Dank, noch ziemlich rüstig, aber durch Frauenarbeit ist wenig zu verdienen. Da wollte ich den Herrn Bürgermeister denn um Rat gefragt haben: Soll ich in unserem Häuschen, das zu groß für uns ist, solang Christian nicht heiratet, eine Wirtschaft anfangen? Oder soll ich mich nach einem Mieter für die Oberstuben umsehen, und daneben durch Verkauf von Achatwaren etwas zu verdienen suchen? Und ist die Gewerbesteuer nicht zu hoch?«

Der Bürgermeister war mit seiner Ansicht gleich im reinen. »Wirtschaften, liebe Frau Halm, haben wir schon mehr als genug, und ich gebe nicht gern eine neue Konzession. Auch würde Euch selbst mancher Gast lange nicht so willkommen sein, als sein Geld. Euer zweiter Plan aber läßt sich hören. Wenn Ihr einen ordentlichen Mieter findet, so ist, was er zahlt, für Euch rein gewonnen. Laden mit Achatwaren gibt's zwar auch genug hier, aber versucht's einmal; fingerlang gehandelt ist oft einträglicher als armlang geschafft.«

»Jawohl, und im Sommer kommen viele Fremde bei uns vorüber. Ich kann freilich die Sachen nicht auf feste Rechnung kaufen; gute Leute müßten sie mir zum Verkaufe anvertrauen, und da habe ich an Kilian gedacht. Der hat ein blühendes Geschäft und könnte wohl etwas für seinen armen Kameraden tun.«

Der Bürgermeister wußte vielleicht etwas besser, wie's mit Kilian stand, verriet aber davon nichts, sondern sagte: »Schön! Und ich will einmal mit meinem Schwager sprechen.«

Das war einer der reichsten Kaufleute des Orts, und Frau Halm erkannte den Wert dieser Verbindung vollkommen an. Sie dankte lebhaft.

»Keine Ursache, liebe Frau,« sprach der Bürgermeister. »Ich helfe dem gerne, der sich selbst zu helfen sucht, und noch viele Leute denken so wie ich. Und was die Steuer anbetrifft: weder Staat noch Gemeinde sollen an armen Witfrauen fett werden. Das wollen wir schon machen, seid nicht ängstlich! Guten Morgen!«

Bei jedem Unternehmen ist es erfreulich und ermutigend, wenn gleich der erste Schritt gelingt. Mit großer Zuversicht ging Frau Halm zu Kilian hin.

Er mußte aus der Werkstatt gerufen werden, wo er seit frühem Morgen bei verschlossener Tür eifrig gearbeitet hatte. Die Lage seines fleißigen Schulkameraden, die Liebe der Mutter rührte ihn, wie er denn überhaupt kein harter Mensch war. »Gewiß will ich Euch zu Diensten sein, liebe Frau Halm,« sagte er freundlich, »ich habe mehr Waren vorrätig, als mir lieb ist, verkauft nur tüchtig! Auch einen Glaskasten leihe ich Euch, da spart Ihr zunächst jede Ausgabe.«

Rasch stellte er ihr eine kleine Auswahl zusammen und lehrte sie die Preisbestimmung verstehen, welche im Buchstaben auf den Zettelchen verzeichnet stand. Dann fertigte er ein doppeltes Verzeichnis an. Das eine, von ihr unterschrieben, behielt er zurück; das andere, in ein Heftchen mit starkem Deckel eingetragen, übergab er ihr und wies sie an, wie sie das Verkaufte bemerken und überhaupt Ordnung halten solle.

All diesen Geschäften unterzog er sich mit großer Freudigkeit; schienen sie ihm eine Art Sühne für sein früheres Treiben zu sein? Jedenfalls fühlte er, daß er jetzt besser als vorher beschäftigt war.

Als Christian am späten Nachmittag Schicht gemacht hatte und nach Hause zurückkehrte, war er über den Schaukasten am Fenster nicht wenig erstaunt. Freudestrahlend stand seine gute Mutter dabei und berichtete ihm alles. Er teilte zwar ihre kühnen Hoffnungen nicht, sondern erwartete bei der starken Konkurrenz nur geringe Einnahme, doch erkannte er dankbar ihren guten Willen an. »Hast du denn schon Handgeld bekommen? Schon etwas verkauft?« fragte er scherzend. »Jawohl,« antwortete sie stolz; »kaum eine Stunde nach Eröffnung des Geschäfts!« »Und wieviel hast du gelöst?« »Zwei Mark, und fünfzig Pfennig daran verdient!« »Nun, so wäre in Gottes Namen der Anfang gemacht,« sagte er, wehmütig lächelnd.

Denn es mußte allerdings besser kommen, wenn es ihn seinem Ziele merklich näher bringen sollte. Aber der Bürgermeister hielt Wort, und sein Schwager ließ sich willig finden. Bald hatte die Witwe eine größere Auswahl, welche sich hinter den hellen Scheiben ihrer freundlichen Stube recht hübsch ausnahm. Mancher Fremde blieb, vom Berge niedersteigend, an dem schönen Plätzchen Erde stehen, um noch einmal aufwärts, und dann talwärts zu schauen; dabei fiel sein Blick auch auf die reizenden Schmucksachen, und der eine oder andere kehrte wirklich ein und nahm eine kleine Erinnerung an das liebliche Fleckchen Erde mit. Die meisten freilich gingen vorüber, aber das bescheidene Gemüt der Frau Halm war auch mit geringem Gewinne zufrieden.

Der Sommer ließ sich übrigens nicht nur für sie, sondern für das ganze Städtchen gut an. Er brachte schöne Tage, viele Gäste und reichlichen Verdienst. Auch Kilian sah sein Geschäft wieder etwas aufblühen. Eines Tages trat ein vornehm aussehender Herr von etwa vierzig Jahren, in dem er alsbald den Gast seines Schwiegervaters erkannte, in seinen Laden. »Mein Wirt hat Sie mir empfohlen,« sprach der Herr Staatsrat, »und wie mir scheint, mit Recht. Zeigen Sie mir jetzt einmal Ihren ganzen Vorrat.«

Das war ein Kunde, wie man sie gerne hat! Fast alles gefiel ihm: Ringe und Briefbeschwerer, Gemmen und Ohrringe, kein Preis war ihm zu hoch, und bald hatte er eine hübsche Anzahl ausgesucht und bar bezahlt. »Das packen Sie mir alles sorgfältig ein und schicken es an diese Adresse nach Dresden – meine Verwandten werden sich freuen. Was ist das für eine reizende Brosche?«

»Das ist Moosachat.«

»Richtig, die dunklen Streifen sehen genau wie zartes Moos aus. Die legen Sie auch noch bei. Aber ich müßte noch eine ganz ähnliche haben – es ist für die Zwillingsschwester – haben Sie nicht noch ein Gegenstück hierzu?«

Kilian wußte, daß er die gewünschte Brosche Frau Halm mitgegeben hatte und wollte hinschicken, aber der rührige Herr ließ sich nur den Weg beschreiben, um selbst hinzugehen. Er hatte kein kleines Geld mehr, sondern bezahlte mit einem Hundertmarkschein – Kilian mußte denselben erst wechseln lassen.

Für Frau Halm war der Zufall glücklich, denn der Herr Staatsrat kaufte ihr nicht nur die Brosche ab, sondern auch noch ihr Prunkstück, ein kostbares Kästchen. So viel hatte sie noch nie an einem Tage erlöst.

Es ist doch schön, reich zu sein, und überall, wohin man kommt, frohe Gesichter sehen und freundliche Worte hören zu können.

Uebrigens hatte der Herr Staatsrat auch dem Herrn Bürgermeister einen Besuch gemacht, und sich ihm scherzend als »seinen Untertan für einige Monate« vorgestellt. »Die Gegend gefällt mir und die Luft sagt mir zu,« bemerkte er, »so daß ich auch nach meiner Badekur hierher zurückkehren und nur hin und wieder einen Abstecher machen werde. Ich muß mich meiner Nerven wegen auf dem Lande und in Bergluft aufhalten.«

»Aber wird es Ihnen nicht etwas einsam werden dort auf der Höhe, nicht etwas kleinlich vorkommen bei uns?«

»O, wir liegen ja an der Bahn und können rasch einmal eine größere Stadt erreichen. Und dann habe ich meine kleinen Liebhabereien. Ich zeichne und male, ich versuche mich sogar im Radieren; ich habe eine große Sammlung von Kupferstichen. Apropos, sollten hier oder in der Umgegend nicht auch Sammlungen oder doch einzelne wertvolle Blätter sein?«

Der Bürgermeister wies ihn an einen Arzt, an den Besitzer des Bergwerks und an einige Kaufleute, und der Staatsrat äußerte die Absicht, sich mit all diesen Herren in Verbindung zu setzen. Beim Abschiede ließ er ein namhaftes Geschenk für die Armen zurück, der Bürgermeister quittierte darüber im Wochenblättchen, und diese Wohltätigkeit vermehrte natürlich das Ansehen des fremden Herrn.

Er hatte seine Sonderbarkeiten, doch die verzeiht man einem reichen Manne gern. An seine Papiere, Bücher und Kupferstiche durfte kein Mensch im Hause kommen, und Frau Münter hatte ihre liebe Not, sein Arbeitszimmer so sauber zu halten, wie sie es gewohnt war, denn zuweilen verschloß er sich tagelang darin, und sah, wenn er endlich wieder erschien, müde und abgespannt aus. Mehrmals verschwand er auf einige Tage, ohne vorher ein Wort von seiner Absicht zu äußern, und kehrte ebenso unerwartet zurück. Er hatte sich Pferd und Wagen angeschafft, aber bald wieder veräußert, dagegen ein Reitpferd gekauft, auf dem er die Gegend fleißig durchstreifte. Mit den vornehmsten Familien der Stadt und der Umgegend unterhielt er einen gewissen Verkehr und tauschte und handelte seltene Kupferstiche ein, wo sich nur Gelegenheit dazu darbot. Es gefiel ihm so gut, daß er sogar schon davon sprach, sich in der Nähe anzukaufen und für immer zu bleiben. Denn trotz seines Titels war er nicht mehr im Staatsdienste, sondern stand ganz unabhängig da.

Am meisten Freude und Nutzen hatte der alte Münter an ihm. Bei jedem Geschäfte, welches er für den reichen Gast besorgte oder vermittelte, blieb ihm natürlich eine kleine Belohnung seiner Mühe an den Fingern kleben. »Wenn nun gar ein Gutskauf zustande käme, da ließe sich auf einmal ein gehöriger Schnitt machen,« kalkulierte der listige Alte; »wie, wenn er gar meine Besitzung kaufte?« Er wagte einmal eine Andeutung in diesem Sinne, die nicht ungnädig aufgenommen wurde, obgleich der Herr Staatsrat die Bauart des Hauses nicht nach seinem Geschmacke fand.

Aber auch auf anderen Stellen schor Münter in diesem Sommer sein Schäfchen. Die Wirtschaft wurde fast ganz von seiner Familie besorgt; er selbst war viel auswärts und kaufte und verkaufte unermüdlich. Oft standen seine Ställe voll Vieh, zu dem sich bald Liebhaber fanden. Auch andere Waren verschmähte er nicht, wenn sich nur voraussichtlich etwas daran verdienen ließ. Und zu Kilian sagte er einmal, als sie wieder ganz allein im Stübchen saßen: »Ich verdiene eigentlich immer, selbst wenn ich einmal etwas unter dem Einkaufspreise weggeben muß.«

Dem armen Christian hatte er zwar nicht gerade das Haus verboten, aber doch sehr merkbar angedeutet, daß seine Besuche zunächst nicht willkommen seien. Uebrigens besuchte der junge Mann auch sonst keine andere Wirtschaft mehr. »Wenn meine Mutter sich so plagt, so will ich einmal sehen, ob ich nicht auch noch ein paar Pfennig sparen kann,« dachte er. Und aus den Pfennigen wurden Mark, und nach sechs Wochen wußte er es nicht besser, und vermißte weder das Getränke, noch die Unterhaltung, noch den Tabaksqualm.

Mit Lottchen traf er trotzdem hin und wieder zusammen – Menschen, die sich liebhaben, begegnen sich oft und kennen sich schon aus weiter Ferne. Bei solchen Gelegenheiten plauderte sie natürlich auch über das Leben und Treiben im Hause, und einmal konnte Christian eine Aeußerung des Neides nicht unterdrücken: »Wie hart muß ich für meine paar Mark arbeiten! Und der Alte kommt fast mühelos zu Geld!«

»Ja, jetzt stimmt's wieder,« entgegnete Lottchen, »aber im vorigen Jahr sah's anders aus. Ich hab's wohl gemerkt, so verschwiegen und schlau der Alte auch ist. Damals wäre er nicht einmal gern mit meiner kleinen Erbschaft herausgerückt.«

»Was? Du meinst, einem solchen Manne machten einige hundert Mark Kopfzerbrechen?«

»Jetzt nicht mehr; die Wirtschaft geht, der Handel geht, und der Staatsrat allein bringt ihm ein schönes Stück Geld. Das ist ein Mann! Er war drei Wochen im Bade, und kam vorgestern plötzlich zurück, alle Taschen voll Geld; es muß über den Boden gerollt sein, denn ich fand gestern beim Kehren ein schönes Goldstück. Er lächelte, als ich es ihm brachte, lobte unnötigerweise meine Ehrlichkeit, und hieß mich's behalten. Hier ist es.«

Christian betrachtete andächtig das funkelnde Goldstück und seufzte: »Der muß viel haben und sich leicht davon trennen können.«

»Ja, freilich, und da ist mir der Gedanke gekommen, der könnte uns helfen, ohne sich weh zu tun. Wenn du zu ihm gingest und unsere Lage offen schildertest, ihm wär's ein leichtes, dein Häuschen schuldenfrei zu machen.«

Christian sah sie erstaunt an und mußte dann wider Willen lachen. »Lottchen, du hast zuweilen sonderbare Einfälle,« sprach er. »Wir Menschen sind zwar alle Brüder, das ist richtig, aber die Verwandtschaft zwischen mir und dem Herrn Staatsrat ist doch etwas weitläufig. Und zu einem wildfremden Menschen hinzugehen und zu sagen: Schenke mir etwas! Gib mir Geld! – ich brächte es nicht fertig, ich müßte denn hungern, ich schämte mich zu sehr. Nein, Lottchen, das darf man, wie gesagt, nur tun, wenn man am Verhungern ist, und so weit sind wir beide gottlob noch nicht.«

»Hast recht,« erwiderte sie, rot werdend, »und ich habe auch noch niemals gebettelt. Aber wenn man gern fort möchte, sucht man seltsame Wege.«

»Du möchtest also je eher, je lieber fort?« fragte Christian, der dies gern noch einmal hörte.

»Ja,« antwortete sie aufrichtig und mit solcher Betonung, daß er besorgt rief: »Ist etwa Frau Münter nicht mehr ordentlich gegen dich?«

»Die Tante ist noch immer, wie früher, und eine tüchtige Frau, von der ich viel gelernt habe. Nein, an der liegt's nicht. Auch mit den anderen komme ich zurecht. Nur meinen Oheim selbst kann ich nicht ausstehen; er ist mir in der Seele zuwider, und ich weiß selbst nicht, warum.«

»Mir auch!« rief Christian, »und ich weiß wohl, warum!«

Und doch hatte eigentlich Lottchen recht. Ihre Abneigung vor Münter beruhte nicht so sehr auf seiner Weigerung, in ihre Verbindung zu willigen, als vielmehr auf dem Gegensatz zwischen bös und gut überhaupt. Ein Schurke mag noch so vorsichtig sein, er kann seine Blöße und Häßlichkeit nicht immer ganz verstecken, und der ehrliche Mensch wendet sich, obgleich er nur ein kleines Pröbchen gesehen hat, mit Abscheu von der Gemeinheit ab.

*

Freude und Aerger wechseln oft rasch im Leben ab. Eines Tages verkaufte Kilian einen ansehnlichen Posten an einen einzigen Durchreisenden, und das war angenehm. Aber unter dem Gelde, welches er dafür empfing, entdeckte er mit scharfem Auge zwei seiner selbstverfertigten Goldstücke – er mußte seine eigene Prägung doch kennen – und diese Münze war ihm nicht sehr angenehm. Dennoch wagte er gerade nicht, sie zurückzuweisen, und fand nach einer kleinen Weile Trost in dem Gedanken: »Sie müssen doch gut geraten sein, daß sie so weit herumkommen und aus einer Hand in die andere gehen.« Das war wieder Freude. Aber als er am selbigen Tage in der Dämmerung zum Nachbar Bäcker hinübersprang und die Rechnung bezahlen und eins der Goldfüchslein dabei anbringen wollte, schob es ihm derselbe nach kurzem Besehen entschieden zurück. »Was soll das?« rief Kilian ärgerlich, »es ist doch nicht beschnitten!« »Ich habe nicht gern mit ausländischem Gold zu tun,« erwiderte der Nachbar ruhig; »gib mir lieber Münze dafür, und wenn du gerade nicht so viel bei dir hast, so bleibt's stehen, das eilt ja nicht.« Das war wieder Aerger, und doch ließ sich nichts dagegen machen. Kilian nahm sich's so zu Herzen, daß er noch am späten Abend zu Münter schlich.

Der Alte schüttelte unwillig sein ehrwürdiges Haupt: »Warum folgst du auch nicht? Warum gibst du dein Geld hier am Orte aus? Ein ordentlicher Vogel hält sein Nest rein. Hatten wir doch die Rollen hübsch verteilt: Du machst das Geld, und ich bringe es unter die Leute. Ich weiß, wo und wie; gib mir nur die beiden Stückchen. Aber freilich, Gold haben wir einstweilen genug, wir wollen keinen Verdacht erregen. Wirf dich jetzt einmal auf Taler, das ist noch leichter.«

»Geht aber auch noch etwas langsamer,« seufzte Kilian. »Es ist eigentlich nicht nur ein gefährlicher, sondern auch ein mühsamer Erwerb.«

»Dann laß es bleiben!« sagte der Alte giftig. »Mir zu Gefallen brauchst du es nicht zu tun – ich verdiene anderwärts genug. Wir können gleich abrechnen – ich werde wohl von der Bürgschaft her noch ein paar Mark kriegen. Aber ich will dich nicht drängen; sorge nur, daß du in Zukunft die Zinsen der Schuld regelmäßig bezahlst. Und jammere mir nie was vor, wenn du dich jetzt feige vom eben begonnenen Geschäft zurückziehst.«

»Davon ist keine Rede,« begütigte ihn Kilian; »bis ich schuldenfrei bin, setze ich's jedenfalls fort.«

Der Alte erwiderte nichts, sondern schenkte seinem Gaste und sich selbst ein großes Glas süßen Wein ein. Kilian trank begierig; das verscheuchte die ängstlichen Gedanken und brachte ihm vielleicht Schlaf für die Nacht, während er sich sonst zuweilen stundenlang heiß und ruhelos von einer Seite auf die andere wälzte.

Die Freude am ehrlichen Erwerb ist besser und sicherer. Zur selben Stunde saßen auch Christian und seine Mutter beisammen und »schlossen ihre Bücher ab,« das heißt, sie addierten die Preise der verkauften Waren, zählten die Kasse nach, und freuten sich am Gewinn.

»Ich habe nicht gern fremdes Geld im Hause,« sagte die vorsichtige Witwe; »gleich morgen bezahle ich an beiden Stellen wieder ab.«

Bei Kilian ging dies ohne Anstand, als sie aber zu des Bürgermeisters Schwager kam und ihm etwa hundertfünfzig Mark in verschiedenen Sorten auf den Tisch zählte, besah der freundliche Herr einen Zwanzigmarkschein recht aufmerksam und gab ihn dann der verwunderten Frau Halm zurück: »Den nehme ich nicht. Der ist falsch. – Hoffentlich wißt Ihr noch, von wem Ihr ihn bekommen habt, liebe Frau.«

»Gewiß weiß ich das, ich löse nicht alle Tage so viel; von der dicken Dame, die vorige Woche mit drei Söhnen und einer Tochter auf dem Berge war, aber wo soll ich die jetzt auffinden?« rief Frau Halm ängstlich.

»Das ist doch am Ende noch möglich, vielleicht weiß man im Gasthof, wo sie ist und wo sie wohnt.«

»Ist das Papier denn nicht echt?«

»Es gefällt mir nicht, aber es ist jedenfalls so gut nachgemacht, daß ich den Unterschied nicht sofort bestimmt angeben kann,« sprach der Kaufmann, indem er einen andern Schein neben den verdächtigen hielt. »Wißt Ihr was? Wir wollen zusammen zu meinem Schwager gehen, der muß es doch erfahren und kann Euch vielleicht zum Ersatz verhelfen, wenn die Note wirklich falsch ist.«

So froh die gute Frau noch vor zehn Minuten gewesen war, so erschrocken und niedergeschlagen war sie jetzt. Wahrscheinlich ging der langsame Verdienst mehrerer Wochen jetzt auf einmal verloren.

Der Bürgermeister war nicht allein, der Herr Staatsrat befand sich bei ihm, wollte sich aber entfernen, als der Besuch ankam. »Bitte, bleiben Sie nur,« sagte der Bürgermeister, »das sind ja bekannte Leute, die wohl keine Geheimnisse haben.« Und als er den Anlaß erfahren und die verdächtige Note scharf besehen hatte, reichte er sie seinem Gaste hin: »Da ist es ja gerade gut, daß Sie noch hier sind, Herr Staatsrat. Sie haben Ihr scharfes Auge genug an Kupferstichen geübt. Sehen Sie doch gefälligst einmal zu: Ist diese Note echt oder falsch?«

Der Staatsrat klemmte das Glas vor seine Augen, ließ es aber alsbald wieder fallen. »Ich habe ja ein besseres Instrument zur Hand,« sagte er, und nahm eine Lupe hervor. Kaum hatte er die Note dadurch betrachtet und einmal gegen das Licht gehalten, als er sie hinwarf, und fast verächtlich ausrief: »Falsch, ohne allen Zweifel, und noch dazu sehr liederlich nachgemacht!«

»Das kann ich nun gerade nicht finden,« bemerkte der Kaufmann, »obgleich sie mir auch sofort verdächtig vorkam.«

»Was? – Sehen Sie nur hier, diese 20, wie plump gegen die andere gehalten! Die Worte »nachmacht, oder« viel zu dicht beieinander. Dazu ist die ganze Färbung um einen Ton zu hell.«

»Das ist richtig,« gab der Kaufmann zu, »das hat mich auch wohl zuerst stutzig gemacht – all die anderen Kleinigkeiten hätte ich wirklich nicht entdeckt.«

Der Staatsrat lächelte überlegen. »Sie beschäftigen sich nicht mit der Kunst, mit Radierungen und Stichen; da lernt man auf alles achten. Nein, das Ding hat ein Stümper gemacht, der's nicht weit bringen, nicht reich werden wird.«

»Zum Glück!« bemerkte der Kaufmann.

»Zum Glück für alle ehrlichen Leute natürlich!« stimmte ihm der Staatsrat bei.

Inzwischen hatte der Bürgermeister mit der armen Frau Halm gesprochen und sagte jetzt: »Ich behalte das Falsifikat am besten hier und will versuchen, der dicken Dame auf die Spur zu kommen und besseres Geld von ihr zu erhalten –«

»Und wenn das nicht gelingt?« fragte die Witwe gespannt.

»Ja,« erwiderte der Bürgermeister achselzuckend, »da müßt Ihr den Schaden tragen und künftig die Augen besser auftun.«

»Du lieber Himmel!« jammerte die Witwe, »das wäre hart! Da quält man sich wochenlang, und verliert alles auf einen Schlag. Was wird Christian dazu sagen?«

Der gute Staatsrat hatte schon die Hand in der Tasche, um ihren Schmerz wenigstens etwas zu lindern, doch der Bürgermeister sagte ihm auf französisch: »Warten Sie erst einmal ab – dazu ist's immer noch Zeit.«

Frau Halm war so aufgeregt, daß sie nicht gleich heimgehen mochte, sondern vorher ihr volles Herz noch einem Bekannten ausschütten mußte. So suchte sie denn wieder Kilian auf, erzählte ihm alles haarklein, und war sehr befriedigt über die innige Teilnahme, welche er offenbar zeigte. Ach, sie wußte freilich nicht, wie nahe ihre Klage gerade ihm gehen, wie tief ihre Verwünschungen aller Falschmünzer in sein Herz schneiden mußten! »Gott sei Dank!« dachte er, »an diesem Jammer bin ich nicht schuld!« Er tröstete die arme Witwe, so gut er vermochte, und war so ergriffen, daß er auch nach ihrem Weggange nicht an seine geheime Arbeit zurückkehrte, sondern lieber ein Diadem aus Halbedelsteinen wieder vornahm, welches der Staatsrat ihm vor einiger Zeit zu zeichnen und, nach mehrfacher Abänderung des Entwurfs, auszuführen aufgetragen hatte. Es war fast vollendet und nahm sich nicht nur sehr geschmackvoll, sondern auch sehr prächtig aus. »Hätte ich viele solcher Kunden, ich gäbe die ganze Falschmünzerei auf!« dachte Kilian seufzend. Diese Stimmung verflog freilich bald wieder.

Frau Halm hatte noch einen schweren Augenblick vor sich: Wenn ihr Sohn das Unglück erfuhr! Er merkte gleich, als er von der Grube kam, daß etwas im Hause nicht stimmte, und fragte geradezu. Und als sie nun stockend und bruchstückweise berichtete, da war sein Aerger über den Verlust so vielen Geldes groß und er brummte im ersten Zorne etwas von »die Augen besser aufsperren«. »Ja, schilt mich nur,« sagte sie weinend, »ich verdien's – all dies schöne Geld verloren durch meine Dummheit!« – Dies brachte ihn zur Besinnung. »Dich schelten, Mutter?« fragte er sanft, »welches Recht hätte ich dazu? Ist es doch dein Geld, welches du mühsam verdient, und dann durch ein Unglück eingebüßt hast. Und habe ich die dumme Banknote nicht gestern abend selbst noch in den Fingern gehabt, und nichts gemerkt? Das kann dem Besten passieren. Komm, laß die Suppe nicht kalt werden, laß uns ruhig essen. Und alles ist ja noch nicht verloren. Wenn der Herr Bürgermeister die Sache in die Hand genommen hat, so kriegst du dein Geld hoffentlich bald zurück.«

Das hoffte er zwar nun selbst durchaus nicht zuversichtlich, aber seine Worte trösteten die Mutter doch. Die guten Leute ließen sich darauf ihre wohlverdiente Mahlzeit so gut schmecken, als wenn's in der ganzen Welt keine falschen Menschen und Münzen gäbe.

Das ist der Lohn der Ehrlichkeit; sie kann auch im Unglück den Kopf erheben, während die Schurkerei immer zittern und sich ängstlich ducken muß. Einige Zeit später hatte Kilian, nachdem er mehrmals den Herrn Staatsrat vergeblich aufgespürt, das glitzernde Diadem endlich glücklich abgeliefert, und war sehr belobt, und was ihm fast noch lieber war, bar bezahlt worden. Herrn Münter traf er nicht daheim, und wußte selbst am besten, warum, deshalb schlenderte er, nachdem er ein paar Worte mit seiner Schwiegermutter gesprochen, langsam zur Stadt zurück. »Du darfst dir heute was vergönnen,« dachte er, »du willst einen Frühschoppen trinken.« Es war nämlich noch vor Mittag.

Auf dem Marktplatze versteigerte gerade der Exekutor einige Mobilien wegen rückständiger Steuern. Das ist immer ein trauriger Anblick, ward's aber in diesem Falle durch die besonderen Umstände erst recht. Der Schuldner, ein armer Teufel, hatte schon auf verschiedene Weise gesucht, seine starke Familie zu ernähren, selbständig und als Gehilfe, im Tabak- und Zigarrenhandel, oder durch Wirtschaft, doch ohne rechten Erfolg – er kam mehr und mehr zurück. Nun war kürzlich ein großes Volksfest im Freien gefeiert worden, und aus besonderer Rücksicht hatte man auch ihm einen Teil der Bewirtung überlassen, und wirklich hatte er einen recht guten Tag gehabt, so daß er nicht nur die drängendste Schuld tilgen, sondern auch ans Steuernzahlen denken konnte – gemahnt war er schon. Aber sieh da! Der Einnehmer bezeichnete ihm drei Mark als unecht, hielt sie zwar zurück, um sie der Behörde einzusenden, verlangte aber natürlich anderes Geld. Ob dies der Schuldner wirklich nicht beschaffen konnte, oder, durch die Beschlagnahme erbittert, nicht wollte: Genug, er wurde gepfändet und mußte jetzt seine Sachen um einen Spottpreis verschleudern sehen. Er hatte in seinen Grimm hinein getrunken und stand nun jammernd und scheltend dabei: »Ich habe alles bezahlt, in klingender Münze, in demselben Gelde, das ich auch bekommen und genommen habe – warum gibt man mir's nicht wenigstens wieder? Wer weiß, wo's bleibt?«

»Lieber Mann,« sagte der Exekutor, »redet nicht mehr als Ihr verantworten könnt.«

»So? Man soll nicht einmal klagen dürfen, wenn man so schmählich betrogen wird? Und betrogen bin ich worden, hier oder da! Es ist unrecht vom Staat, daß er den Falschmünzern das Handwerk nicht legt –«

»Das täte er gern,« begütigte ihn der Exekutor, »wenn er's nur fertig brächte!«

»Dann ist's unrecht, daß er einen armen Mann den Schaden tragen läßt, der im Vertrauen auf Kopf und Wappen das sauer verdiente Geld genommen hat. Aber wer weiß, ob's wirklich falsch ist! Seht, Meister Schaft,« mit diesen Worten wandte er sich zu dem eben vorbeischreitenden Goldschmied, »so sehen die Markstücke aus, fest und blank; sollte auch dieses falsch sein?«

Kilian erschrak heftig, als er so plötzlich zum Richter über sein eigenes Fabrikat aufgerufen, als ihm mitten auf dem Markt eine Probe davon unter die Nase gehalten wurde. Also auch seine Markstücke bestanden vor den Augen wirklicher Kenner nicht, und an seinem elenden Gewinne klebten die Tränen und Verwünschungen armer Leute! Er beruhigte den Aufgeregten, so gut er konnte; er hätte ihm gern den Verlust ersetzt, aber das wäre aufgefallen und er mußte jeden Verdacht meiden; ihn ins Wirtshaus mitnehmen und vollends betrunken machen, wäre auch ein schlechter Dienst gewesen; so mußte er ihn denn seinem Schicksal überlassen und seinen Schoppen Wein allein trinken – er schmeckte ihm nicht, obgleich's ein vorzüglicher Jahrgang war.

Aber sein gesunkener Mut hob sich wieder, seine Gewissensbisse beruhigten sich, als nach einigen Tagen Herr Johann Georg Münter von seiner Reise heimkehrte. – Denn nicht alle Bauern und Handelsleute hatten so gute Augen gezeigt, als der alte Einnehmer, sondern im Gegenteil die formvollendeten Geldstücke begierig genommen. Auf Kilians Teil kam wieder ein hübscher Gewinn. »Nur ruhig Blut,« ermahnte ihn der Alte, listig grinsend, »nur hier am Orte keine Dummheiten gemacht! Ich schaffe die Stücke hübsch weit weg – ohne das dumme Fest wäre wohl noch keiner hierher zurückgekehrt. Weißt du was? Ich will jetzt den Rest deiner Schuld übernehmen, dann hast du es in Zukunft nur mit mir zu tun, und wirst in ein paar Jährchen ganz im reinen, ja ein gemachter Mann sein.«

Es konnte kaum auffallen, daß der angesehene und vielverdienende Herr Münter alle Forderungen, welche andere an seinen Schwiegersohn hatten, an sich brachte, noch daß Kilian wieder pünktlicher zahlte und wieder flotter lebte, als vor einem halben Jahre, gingen die Geschäfte doch im allgemeinen gut.

*

Der Herr Staatsrat hatte einmal wieder eine kleine Reise gemacht, und fand bei seiner Rückkehr unter anderen Briefen von nah und fern ein paar Zeilen vom Bürgermeister vor. »Die Haushälterin unseres kürzlich verstorbenen Herrn Dechanten hat von demselben unter anderen Sachen eine Anzahl Kupferstiche geerbt und mich gebeten, dieselben zu Geld zu machen. Obgleich ich nicht viel davon verstehe, glaube ich doch, daß einige Blätter wertvoll sind. Wollen Sie mich nicht durch einen Besuch erfreuen und die Bilder ansehen? Wenn sie Ihnen gefallen, so werden wir uns über den Preis schon einigen.« Einer solchen Lockung konnte der Kunstliebhaber nicht widerstehen, sondern wanderte schon am nächsten Morgen zur Stadt hinab. Und seine Erwartung wurde nicht getäuscht. Bald hatte er mit geübtem Auge eine Anzahl Stiche ausgelesen und so hoch geschätzt, daß der Bürgermeister sie ihm gern zuschlug. Der Staatsrat zog seine gewöhnlich wohlgefüllte Börse, um bar zu zahlen, allein ihr Inhalt reichte zufällig nicht aus; da entnahm er seiner Brieftasche, die auch selten leer war, einen Hundertmarkschein, und warf ihn gleichgültig, als wär's ein anderes Stück Papier, dem Bürgermeister zu.

Doch der nahm's genauer. Er faltete das Blättchen erst auseinander, strich es glatt und besah es aufmerksam; darauf zog er seine Brieftasche hervor und notierte sich Litera und Nummer, sowie Tag und Datum und Name und Gelegenheit, und dann erst steckte er die Banknote ein und gab darauf den Rest heraus.

»Sie sind aber ein Sicherheits-Kommissarius!« rief der Staatsrat lachend; »nehmen Sie mir's nicht übel, verehrter Herr, aber Sie treiben die Vorsicht etwas weit!«

»Wird man nicht dazu gezwungen?« sagte der Bürgermeister, ihn unbefangen ansehend. »Die arme Frau Halm ist um ihr Geld gekommen; trotz aller Mühe habe ich die dicke Dame nicht auffinden können. Und wie Sie uns ja gleich sagten, die Banknote war wirklich falsch. Das hat man mir von oben zurückgeschrieben, und –« Er stockte.

»Und?« wiederholte der Staatsrat fragend.

»O, noch etwas Dienstliches,« wich der Bürgermeister aus. »Seitdem nehme ich mich mit Papiergeld in acht. Mit allem Geld. Ihnen gegenüber wäre das freilich nicht nötig,« setzte er entschuldigend hinzu.

»Bitte sehr,« sagte der Staatsrat. »Mir läuft ziemlich viel Geld durch die Hand, besonders auf Reisen, darunter könnte auch einmal falsches sein.«

»Aber Sie haben ein scharfes und geübtes Auge.«

»Das allerdings, und ich will's in Zukunft auch etwas fleißiger brauchen, nicht mehr so sorglos sein. So viel habe ich von Ihnen gelernt.«

»Nun, Ihnen kommt's auf einen kleinen Verlust nicht an. Freilich, auch den Reichsten ärgert es, wenn er angeführt wird.«

»Natürlich. Und Sie müssen mich nicht für unermeßlich reich halten, verehrter Herr! Ich kann behaglich leben, nun ja. Sonst – ich kenn' viel reichere Leute, und erfreue mich ihres Vertrauens, und besorge wohl dies und jenes für sie. Noch gestern abend fand ich einen Brief hier vor – apropos, ich werde wohl die längste Zeit hier gewesen sein.«

Der Bürgermeister sah ihn überrascht an. »Das wundert mich,« sagte er offenherzig. »Ich hatte fast die Hoffnung gefaßt, Sie würden bei uns bleiben.«

»Und diese Absicht habe ich auch wirklich gehabt, aber Umstände verändern die Sache.«

»Seit wann haben Sie den Plan aufgegeben, wenn ich fragen darf?«

»Seit meiner Rückkehr, seit gestern. Wie gesagt, ich fand einen wichtigen Brief hier vor.«

Da er freiwillig nicht mehr offenbarte, so mochte der Bürgermeister nicht weiter in ihn dringen, sondern bemerkte nur: »Es tut mir leid.«

»Sehr schmeichelhaft für mich,« sagte der Staatsrat. »Nun, es geht nicht Knall und Fall, es ist nicht heute oder morgen; es kann sich noch eine Weile hinziehen, und ich hoffe inzwischen noch oft das Vergnügen zu haben, Sie zu sehen.«

Nachdem sie noch ein wenig geplaudert hatten, empfahl sich der Staatsrat. Auf der Treppe begegnete ihm der Herr Schwager des Bürgermeisters, und vor dem Rathause stieß er auf den Besitzer des Bergwerks und auf den größten Grundeigentümer der Gemeinde, ein paar Schritt weiter auf andere Mitglieder des Stadtrates, die sich eben zu einer Sitzung versammelten. Alle grüßten sehr tief und achtungsvoll den vornehmen und reichen Fremden, den sie bald als Mitbürger anzusehen hofften. Es mochte dem Staatsrate wohl leid tun, aus einem Kreise zu scheiden, in welchem er schon jetzt so beliebt und angesehen war.

Er ging, die Mappe mit den neu erworbenen Kupferstichen unter dem Arm, in tiefen Gedanken vorwärts, zum Hause Kilians hin. Doch vor demselben angekommen, machte er Halt und besann sich. Dann schlug er nicht den nächsten Weg nach Hause ein, sondern den, welcher an Christians Wohnung vorüberführte.

Christian lag, von herabstürzendem Gestein am Fuß verwundet, seit zwei Tagen zu Bett und war in sehr gedrückter Stimmung. Der Mutter, die ihn sorgsam pflegte, ging sein mürrisches Schweigen sehr nahe. »Tut's so gar weh, Christian?« fragte sie endlich, »daß du gar nicht sprichst.«

»Ach, das ist's nicht,« antwortete er; »der Schmerz läßt sich ertragen, und übermorgen hoffe ich wieder einzufahren.«

»Was quält dich denn sonst?«

Er schwieg einen Augenblick, dann knirschte er: »Daß ich mit all meinem Fleiß und all meiner Ehrlichkeit vielleicht ein rechter Esel bin!«

Sie ließ das Strickzeug, welches sie in den Händen hatte, erschrocken in den Schoß fallen und sprach: »Lieber Junge, wie kommst du auf so absonderliche Gedanken?«

»Der neue Obersteiger hat's mir mit dürren Worten gesagt. Er ist geschickt und tüchtig, aber ehrlich ist er nicht. Er verdirbt die Leute, auch an mich hat er sich gemacht. Wenn ich ihm zu Willen wäre, so könnte ich Lottchen bald heimführen.«

»Ach Gott!« seufzte die Witwe. »Warum lebt der gute Halbach nicht mehr? Und warum mußte der Herr diesen fremden Schurken verschreiben? Hätte er nicht dir den Posten geben können?«

»Das will ich gerade nicht sagen,« sprach der bescheidene Christian. »Warum? fragst du. Ja, warum? Den Pfiffigen gelingt's, und die Ehrlichen sind die Dummen. Ich habe mir den neuen Obersteiger nun für immer zum Feinde gemacht. Du gibst dir viele Mühe, etwas zu verdienen, da betrügt man dich mit falschem Papiergeld. Der Schurke aber, der's gemacht hat, lacht sich ins Fäustchen; die Schelme, die mit dem Betrüger unter einer Decke stecken, werden fett dabei – man sollte wirklich irre werden an der Ehrlichkeit.«

»Und doch bleibt es wahr: Ehrlich währt am längsten! Und ich will lieber arm mit Ehre sein, als reich, und die Augen niederschlagen müssen. Die zwanzig verlorenen Mark reuen mich auch, aber wenn Gott will, kann er sie uns im Handumdrehen ersetzen.«

So sprach die ehrenhafte Frau unbeirrt, und es schien, als solle ihr frommer Glaube auf der Stelle bestätigt werden. Der Staatsrat trat ein. Obgleich er meist in vornehmen Kreisen verkehrte und oft verreiste, so kannte er doch auch von den gewöhnlichen Leuten und ihren Verhältnissen mehr, als man einem Fremden hätte zutrauen sollen. Er war überhaupt ein sehr gewandter und kluger Herr, und an Frau Halm nahm er besonderen Anteil. Zuerst erkundigte er sich nach dem Befinden Christians, dann nach dem Gange des Geschäfts, darauf sprach er sein Bedauern aus, daß die Dame, welche die falsche Banknote ausgegeben hatte, nicht aufzufinden wäre, und wählte schließlich einen echt goldenen Ring mit einem prachtvollen Amethysten aus, der vielleicht achtzehn Mark kostete. Er aber legte als Zahlung zwanzig Mark in Gold hin und fragte lächelnd: »Sind Sie damit zufrieden?«

»Sie bekommen noch Geld heraus –«

»Bitte sehr – ich bin auch zufrieden,« unterbrach er sie rasch. »Guten Morgen, liebe Frau Halm! Gute Besserung, Herr Steiger!« Und fort war er.

»Das nenne ich ein Geschäft!« rief sie erfreut.

»Eigentlich ist's ein Almosen,« brummte Christian.

»Wenn ein Schuft mich in Schaden bringt, soll nicht ein guter reicher Herr mir auch einmal einen besonderen Gewinn zuwenden?« erwiderte sie vergnügt.

»Nun, es sind deine Sachen. Und daß ich dir jedes Glück gönne, liebe Mutter, brauche ich wohl kaum zu sagen,« meinte er lächelnd. Diesmal empfand der Sohn feiner, doch man darf deshalb die Mutter nicht tadeln. Auch im reinsten Leben muß eins ins andere gerechnet werden.

Unterdessen schritt der Staatsrat munteren Ganges seiner Wohnung zu, ordnete die neuen Stiche in seine Sammlung ein und kramte überhaupt in seinem Arbeitszimmer dies und jenes, aß dann mit gutem Appetit zu Mittag, und zündete sich zum Kaffee, der gleich darauf erschien, eine Zigarre an. Ob der Wirt zu Hause sei, fragte er Lottchen, dann möge er einmal heraufkommen.

Herr Johann Georg Münter vernahm diese Botschaft mit Freuden; er hoffte, es werde sich jetzt wirklich um den Gutskauf handeln. Aber wie schmerzlich ward er enttäuscht! Die feine Zigarre, welche er dankbar angenommen und vergnügt angebrannt hatte, ging ihm aus, der vortreffliche Kaffee schmeckte ihm nicht mehr, als er hörte, daß er seinen werten Gast so bald verlieren sollte.

»Nun, nun,« tröstete ihn der Staatsrat, dem dieser Beweis der Anhänglichkeit wohl tat, »einige Wochen bleiben wir jedenfalls noch zusammen, vielleicht länger. Und ich muß Ihnen doch auch etwas Angenehmes sagen. Das wirklich schöne Diadem Ihres Schwiegersohnes hat großen Beifall gefunden.«

»Freut mich, freut mich!« murmelte der Alte, sich verbeugend, aber von Freude war aus seinem mürrischen Angesicht noch wenig zu entdecken.

»So großen Beifall,« fuhr der Staatsrat fort, »daß eine sehr vornehme Dame, eine wirkliche Fürstin, ein ähnliches zu besitzen wünscht.«

Münters Angesicht klärte sich etwas auf.

»Nur schade, daß ich's wohl hier nicht machen lassen kann, sondern etwa in Paris. Denn sie wünscht natürlich echte Brillanten, und das wird hier nicht gut möglich sein.«

Münters Angesicht strahlte in vollem Glanz, jede Spur des Aergers war verschwunden. »Warum nicht, Herr Staatsrat?« fragte er. »Es wird freilich Geld kosten –«

»Darauf kommt's nicht an. Das heißt, sie hat etwa fünfzehn bis sechzehntausend Mark dafür angesetzt.«

»Schön! Dafür läßt sich etwas Ordentliches machen. Und mein Schwiegersohn hat doch die Zeichnung, die erste Arbeit geliefert, bitte, wenden Sie ihm auch diesen Verdienst zu.«

»Mit Vergnügen, wenn er die Auslagen machen, die Steine beschaffen kann.«

Der Alte kratzte sich hinter den Ohren. »Da steckt's! Es ist viel Geld. Ich werde ihm beispringen, natürlich, aber es ist viel Geld. Wäre es nicht – könnten Sie nicht – es ist freilich unbescheiden –«

Der Staatsrat zuckte etwas unmutig die Achseln. Doch nach kurzem Besinnen sprach er: »Schicken Sie mir den Meister Schaft, um das Nähere zu besprechen. Mit dreitausend Mark will ich aushelfen, mehr kann ich augenblicklich nicht entbehren.«

»Sehr wohl! Sehr schön!«

»Dagegen will ich sofort an die Fürstin schreiben, und verspreche bei Ablieferung bare Zahlung.«

»Sehr wohl! Danke bestens! Sehr schön!« wiederholte der Alte und erhob sich, um zu gehen.

»Lassen Sie doch ins Blättchen rücken, wer noch Forderungen an mich habe, solle sich melden,« rief der Staatsrat ihm nach. »Und sorgen Sie für kleines Geld, meines wird bald zu Ende sein, dann müssen Sie wechseln!«

»Sehr wohl! Sehr wohl!« rief der Alte, und er wußte, warum.

Ohne Verzug wurde Lottchen ausgesandt, um Kilian zu rufen. Aber ehe derselbe zum Herrn Staatsrat hinaufging, mußte er seinem Schwiegervater in das kleine Stübchen folgen, und von ihm die erste Kunde des großen Auftrages vernehmen. Er freute sich der Ehre und des Verdienstes wegen aufrichtig, konnte sich aber, da er den Alten kannte, einer bangen Ahnung nicht erwehren, und dieselbe trog ihn nicht. Denn alsbald wurde ihm die Freude vergällt.

»Das verdankst du nun wieder mir,« sagte Herr Johann Georg Münter salbungsvoll; »ich sorge immer für dich, ich will dir auch zu dem nötigen Gelde verhelfen, aber ich will auch wissen, warum. Wir teilen den Gewinn.«

Das war bitter, aber annehmbar, und Kilian willigte sofort ein.

»Du kannst einen ganz gehörigen Schnitt machen,« fuhr der Alte fort.

»Ihr meint doch nicht,« stammelte Kilian ängstlich, »daß ich unechte Steine – der Herr Staatsrat hat scharfe Augen –«

»Narr, wer redet davon? Ich bin nicht so dumm, mich einer gewissen Entdeckung auszusetzen. Nein, aber an den echten Diamanten ist viel zu verdienen –«

»Gewiß,« fiel Kilian erleichtert ein, »wenn ich gut auswähle, vorteilhaft einkaufe –«

»Das wollen wir denn lieber zusammen besorgen,« meinte der Alte trocken. »Eine Reise nach Paris oder Amsterdam kommt wohl dabei heraus. Weißt du, mit dem vielen Geld laß ich dich nicht gern allein in die weite Welt ziehen.«

Kilian durfte sich über diese Vorsicht nicht beklagen. Wie kann ein Schelm dem anderen trauen?

»Und die Reise wird hoffentlich billig,« fuhr der Alte fort. »Setze deine Münze in Bewegung. Wir bringen gewiß ein paar Fünffrankstücke an. Auch Dreimarkstücke kann ich nächstens wieder gebrauchen.«

»Am liebsten ließe ich die Finger davon,« seufzte Kilian. »Ich wollte, ich hätt's nie angefangen. Ich habe keine ruhige Stunde mehr, bis die letzte Spur jener Arbeit aus meinem Hause ist.«

Der Alte sah ihn kopfschüttelnd und verächtlich an. »Du bist und bleibst ein Schwachmatikus, und ich muß große Geduld mit dir haben. Solang du mir genau folgst, kannst du ohne Sorge sein. Ich habe das falsche Geld ausgegeben und geschmuggelt, als du noch in der Wiege lagst, und hat jemals dem ehrenwerten Herrn Johann Georg Münter etwas nachgesagt werden können? So, jetzt gehe hinauf, und sei gescheit!«

*

Der Staatsrat hatte Wort gehalten und dem geschickten Goldschmied dreitausend Mark zum Ankauf der Edelsteine vorgestreckt. Freilich hatte er, um diese Summe voll zu machen, in Börse und Brieftasche greifen müssen, und dieselbe endlich in ganz verschiedenen Geldsorten, in Silber, Gold und Papier gezahlt; einige Banknoten sahen schon recht abgegriffen aus und waren sogar zusammengeleimt. »Ich bin augenblicklich nicht gut bei Kasse,« sagte er, sich gleichsam entschuldigend, »werde aber alsbald wieder neue Mittel flüssig machen.« Den Rest des Geldes aufzubringen, fiel dem angesessenen und angesehenen Herrn Münter nicht schwer. Einen Teil lieh ihm der Bergwerksbesitzer, und einen andern der Schwager des Bürgermeisters auf Handschein. So traten denn Schwiegervater und Tochtermann die Reise an, welche in jeder Beziehung glücklich ablief. Bald kehrten sie mit ihrem Einkaufe zurück und Kilian machte sich eifrig an die Arbeit, während Herr Johann Georg noch würdevoller und behäbiger aussah, als gewöhnlich und vor Vergnügen strahlte. Seine Familie, und besonders seine wackere Frau, war dieser guten Stimmung von Herzen froh, denn sie hatten, wenn's im Geschäft schlecht ging, auch schon recht böse Tage bei dem Alten gehabt. Nur Lottchen mochte ihn nicht leiden, ob er nun freundlich oder mürrisch war, wie er denn auch ihr bei Gelegenheit mit harmloser Miene ein kränkendes Wort sagte oder sonst einen Nadelstich versetzte; es herrschte eben zwischen den beiden eine stille Abneigung.

Der arme Christian brachte indessen trübe Tage zu. Er hatte sich zu früh wieder hinausgewagt, und sein Fuß war jetzt schlimmer als zuvor. Da lag er nun, auf das schmale Krankengeld beschränkt, mußte untätig zusehen, wie die alte Mutter sich plagte, und ward dazu von bösen Gedanken gequält. »Der Obersteiger und seine Genossen verdienen und stehlen jetzt nach Herzenslust, Kilian gewinnt im Handumdrehen einen Haufen Geld, nun, er arbeitet wenigstens dafür, aber der superkluge Alte, der kriegt auch sein Teil und geht spazieren dabei, und ich muß hier liegen, komme zurück statt vorwärts, leide Schmerzen und werde von den Schlauen ausgelacht.«

Seine Mutter erriet seine Gedanken, wenn er sie auch nicht aussprach; sie tröstete ihn auch weniger durch Worte, als durch ihr ganzes Wesen und Verhalten. Immer zeigte sie dem leidenden Sohne ein frohes Gesicht. Ueber den geringsten Anlaß konnte sie sich freuen. An allen Erlebnissen fand sie eine gute Seite heraus. Wenn sie auch wenig verkaufte, sie berechnete abends vergnügt den Gewinn. Sie lobte die Fruchtbarkeit des Gärtchens, statt daß sie ihren Fleiß gerühmt hätte. Der freundliche Arzt hatte vom Rheine eine große Kiste Weintrauben geschickt bekommen und gab ihr ein paar Pfund; wie glückselig brachte sie die überreifen Früchte dem Kranken ans Bett! »Sieh einmal! Das wird dir schmecken, das darfst du essen – goldgelb und zuckersüß!« Es ist ein Segen, wenn man sich am Kleinen erfreuen und durch die Wolken die Sterne sehen kann.

Zuweilen sprach auch Lottchen auf eine Viertelstunde vor, aber sie war nicht in so sanfter Stimmung, sondern gereizt und verbittert, und voll Grimmes gegen den Alten. »Die Frau ist brav,« sagte sie; »er verdient sie nicht und macht sie noch unglücklich; denke an mich! Ich weiß nicht, wie mein guter Vater an solch einen Bruder gekommen ist, aber ich begreife wohl, warum er mir nicht mehr hinterlassen hat. Mit dem Patron ist schlecht teilen!«

Das hörte Christian fast lieber, als die heiteren Reden seiner Mutter, aber Haß und Groll sind doch schlimme Tröster.

Der Staatsrat besuchte den Goldschmied oft, freute sich der Fortschritte des Werks, und trieb ihn zur Eile an. »Jeden Tag kann ich abgerufen werden,« sagte er, »und ich nähme gern die fertige Arbeit mit. Nun, im Notfalle senden Sie sie mir nach.«

Nur noch einmal unternahm er eine kleine Reise, gewöhnlich hielt er sich am Orte auf und schien die letzte Zeit recht benutzen zu wollen. Mehrmals lud er seine Bekannten zum Abendessen ein, bei welcher Gelegenheit Frau Münter durch ihre Kochkunst glänzte, und Herr Münter an Speisen und Getränken reichlichen Gewinn machte. Natürlich wurde der vornehme und liebenswürdige Fremde auch wieder zu Gaste gebeten und schlug fast keine Einladung aus. Er wollte den angenehmen Umgang, auf den er bald verzichten mußte, noch einmal recht genießen. Besonders lebhaft verkehrte er mit dem Bürgermeister, der ihm auch freundlich entgegenkam; die beiden Herren besuchten einander, holten sich zu Spaziergängen ab und setzten sich auch in der Gesellschaft meist zusammen.

Kilian erhielt täglich den Besuch seines Schwiegervaters, der ihn zum Fleiß ermunterte, und keins der kostbaren Steinchen aus den Augen ließ. »Man muß das Eisen schmieden, solange es warm ist,« sagte er sehr weise. »Besser, du lieferst ihm das Ding persönlich ab, und bekommst gleich dein Geld, als daß du ihm nachlaufen mußt. Und er hat wieder Geld durch die Post erhalten, – ich kontrolliere ihn ein bißchen, – viel Geld, auch schon einige hundert Mark wechseln lassen, das tue ich auch nicht ganz umsonst –«

»Nehmt Euch in acht!« warnte Kilian; »ich meine, hier am Orte sollte nichts von unserer Münze ausgegeben werden.«

»An einen Fremden, der auf dem Sprunge steht, abzureisen, der das Geld kaum ansieht, warum nicht? Zudem sind deine Taler, seitdem du etwas mehr Silber dranwagst, so schön, daß ich selbst sie kaum von den anderen unterscheiden kann. Und ich verstehe, ihnen den übermäßigen Glanz, das neue Aussehen zu benehmen. Ich gebe ihm nicht nur von unseren Talern, bewahre! Ich mische nur einige drunter, und sollt's je entdeckt werden: kann ein alter Mann wie ich sich nicht einmal versehen? – Arbeite nur fleißig und laß mich machen; wir sind auf dem besten Wege.«

Endlich war das große Werk vollendet und wurde von Kilian, dem sich natürlich Herr Münter anschloß, dem Besteller überbracht. Es war an einem trüben Novembermorgen, doch brach die Sonne gerade im rechten Augenblick aus den Wolken, um den aus dem feinen Etui genommenen Schmuck in vollem Glanze erstrahlen zu lassen. Der Staatsrat gehörte nicht zu den unangenehmen Menschen, die an jeder Arbeit etwas zu tadeln finden. Das Diadem war in Form und Arbeit dem vorigen ganz ähnlich, er hatte es zudem gleichsam unter seinen Augen entstehen sehen; er prüfte jetzt nochmals aufmerksam die einzelnen Teile, und überschaute das Ganze mit zufriedenem Blick, dann sprach er freundlich zum Meister: »Ich bin zufrieden, die Fürstin wird's auch sein. Sie haben doch die Rechnung gleich mitgebracht?«

Er ging ins Nebenzimmer und kehrte mit einem Päckchen Banknoten zurück. Gleichmütig riß er den Umschlag ab und zählte, ohne einen Heller abzudingen, vierzehntausend Mark auf den Tisch, denn etwas war der Voranschlag doch überschritten worden.

Kilians Augen leuchteten, und eines ehrlichen Verdienstes darf sich ja jeder Arbeiter, jeder Künstler freuen. Aber Münters Augen leuchteten auch, als er aufmerksam die wertvollen Papierchen betrachtete und einzelne gegen das Licht hielt. »Die sind noch ziemlich neu,« bemerkte er.

»Ja, sie sind noch nicht durch viele Hände gelaufen,« erwiderte der Staatsrat, indem er den Rest der Banknoten in seine große Brieftasche steckte; »ich liebe die zerfetzten Exemplare nicht.«

»Und ich wollte, ich hätte alle zerfetzten und lumpigen,« scherzte Kilian, »wenn man nur die Nummern noch erkennen kann.«

Damit strich er seine Scheine zusammen, schlug sie sorgfältig in ein Blatt Zeitungspapier, steckte sie ein und empfahl sich. Im Stübchen unten wurde abgerechnet und geteilt. »Warte ein bißchen,« sagte darauf der Alte; »gehe ins Wirtszimmer; meine Frau soll dir ein Schöppchen geben; ich ziehe mich eben an und gehe mit dir in die Stadt.«

»Wozu?«

»Ich will meine Schulden bezahlen, das fremde Geld gleich fortschaffen, ich sehe nicht ein, wozu ich länger Zinsen zahlen soll.«

Frau Münter brachte ihrem Tochtermann eine Tasse Bouillon, in die sie ein Ei geschlagen hatte: »Das ist morgens besser, als Bier oder Wein,« sagte sie verständig. Sie setzte sich zu ihm und plauderte über ihren reichen Mieter, den sie ungern verlor, und der sich neulich ein großes Fernglas angeschafft habe. »Er hat mich auch einmal hineingucken lassen. Man sieht die Klosterruine ganz deutlich, die doch ein paar Stunden von uns entfernt ist, und unsern Bahnhof gar, da kann man fast jeden Menschen erkennen.«

Kilian saß lieber in ihrer, als in ihres Mannes Gesellschaft. Aber bald kam der Alte, sonntäglich geputzt, und holte ihn ab. Im Hausflur begegnete ihnen der Staatsrat, der vom Hofe kam. »Geht's zu einer Hochzeit, Herr Wirt?« scherzte er; »Sie sehen so festtäglich aus.«

»Nur in Geschäften zur Stadt – ich will das Geld wieder fortbringen, welches wir vor einem Stündchen von Ihnen erhalten haben. Mehr als das Ansehen hat unsereins ja doch nicht davon.«

»Nun, nun, etwas bleibt doch wohl bei Ihnen und dem Meister Schaft kleben – machen Sie sich nicht zu arm.«

Der Alte schmunzelte und schritt mit einer tiefen Verbeugung zum Hause hinaus.

Der Staatsrat aber ging nicht sofort auf sein Zimmer, sondern wieder in den Hof oder vielmehr in den Stall; dann ging er nach oben und kramte und packte, und bald schellte er und verlangte, ungewöhnlich früh, sein Mittagessen. »Wenn's Wetter sich hält, so möchte ich etwas ausreiten,« sagte er zu Lottchen, und sah fleißig zum Fenster hinaus.

Inzwischen hatten die beiden die Stadt erreicht und vor der Apotheke den blassen Christian getroffen, der zwar seit Montag wieder zur Arbeit ging, aber doch noch Salben gebrauchte. »Ein armer Teufel!« flüsterte Kilian mitleidig. »Ein Narr, der's nicht besser verdient,« sprach der Alte hart. »Freilich, ohne mich wärst du auch solch ein Tropf.«

Mit gnädigem Kopfschütteln nahm er Abschied und begab sich zu seinem Hauptgläubiger, den er allein im Kabinette neben dem Kontor antraf. Aber der schien noch mißtrauischer zu sein, als sein Schwager; er begnügte sich nicht damit, die Banknoten scharf anzusehen und etwa die Nummern aufzuschreiben; er fragte, ohne das Geld anzurühren: »Woher kommen Sie an all das Papier?«

»Woher?« rief der Alte erstaunt. »Woher anders als vom Herr Staatsrat – aber warum fragen Sie? Warum nehmen Sie die Scheine nicht? Sind sie nicht echt?«