|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Graf gelangte in wenigen Minuten in die Rue Mesla Nr. 7. Das Haus war weiß, freundlich und davor ein Hof, in dem man zwei kleine Gartenstücke mit schönen Blumen erblickte.

In dem Hausmeister, der ihm die Tür öffnete, erkannte der Graf den alten Cocles, der jedoch den Grafen nicht wiedererkannte. Den ganzen zweiten Stock des freundlichen Hauses bewohnte Maximilian. Dieser überwachte soeben die Wartung seiner Pferde und rauchte eine Zigarre am Eingang des Gartens, als der Wagen des Grafen vor der Tür anhielt.

Cocles öffnete, wie gesagt; Baptistin sprang von seinem Bocke und fragte, ob Herr und Frau Herbault und Herr Maximilian Morel für den Grafen von Monte Christo zu sprechen seien.

Für den Grafen von Monte Christo! rief Morel, seine Zigarre wegwerfend und dem Besuche entgegeneilend, ich glaube wohl, ich glaube wohl! Ah! Dank, tausendmal Dank, Herr Graf, daß Sie Ihr Versprechen nicht vergessen haben. Und der junge Offizier drückte dem Grafen so innig die Hand, daß dieser sich über die Treuherzigkeit seiner Kundgebung nicht täuschen konnte und mit dem ersten Blicke sah, daß er mit Ungeduld erwartet worden war.

Kommen Sie, sagte Maximilian. Meine Schwester ist im Garten und bricht ihre verwelkten Rosen ab; mein Schwager liest seine Zeitungen bei ihr, denn wo Frau Herbault ist, pflegt auch Herr Emanuel zu sein.

Bei dem Geräusch der Tritte hob eine junge Frau von dreißig Jahren in einem seidenen Hauskleide den Kopf. Diese Frau, die sorgfältig von einem herrlichen Rosenstock die welken Blumen pflückte, war unsere kleine Julie, nunmehr, wie es der Vertreter des Hauses Thomson und French vorhergesagt hatte, Frau Emanuel Herbault. Sie stieß einen leichten Schrei aus, als sie einen Fremden erblickte, Maximilian aber sagte lachend: Laß dich nicht stören, Schwester; der Herr Graf befindet sich erst seit zwei bis drei Tagen in Paris, weiß aber bereits, was eine Rentière des Marais ist, und wenn er es nicht weiß, so wirst du es ihn lehren.

Ah! mein Herr, sagte Julie, Sie so hierher zu führen ist ein Verrat von meinem Bruder, der nicht die geringste Eitelkeit für seine arme Schwester besitzt . . . Penelon! . . . Penelon! . . .

Ein Greis, der eine Rabatte umgrub, steckte seinen Spaten in die Erde und näherte sich mit der Mütze in der Hand, während er so gut wie möglich den Kautabak verbarg, den er schleunigst in die Tiefen seiner Backen zurückgeschoben hatte. Einige weiße Büschel versilberten sein noch dichtes Haupthaar, indes seine bronzefarbige Gesichtshaut und sein kühnes, lebhaftes Auge den alten, unter der Sonne des Äquators gebräunten und vom Hauche der Stürme gestählten Seemann verrieten.

Ich glaube, Sie haben mich gerufen, Fräulein Julie, sagte er, hier bin ich.

Penelon hatte die Gewohnheit beibehalten, die Tochter seines Patrons Fräulein Julie zu nennen, und war nie imstande gewesen, sich daran zu gewöhnen, sie als Frau Herbault anzureden.

Penelon, sagte Julie, melde Herrn Emanuel den angenehmen Besuch, der uns zuteil wird, während Maximilian den Herrn Grafen in den Salon führt. Dann, sich an Monte Christo wendend, fuhr sie fort: Sie werden mir wohl erlauben, auf eine Minute zu entfliehen?

Und ohne die Einwilligung des Grafen abzuwarten, eilte sie hinter eine Baumgruppe und erreichte das Haus durch eine Seitenallee.

Ah! mein lieber Herr Morel, sagte Monte Christo, ich bemerke zu meinem Schmerze, daß ich einen Aufruhr in Ihrer Familie veranlasse.

Sehen Sie, erwiderte Maximilian lachend, sehen Sie dort unten den Mann, der ebenfalls sein Wams gegen einen Oberrock zu vertauschen im Begriffe ist? Oh! man kennt Sie, glauben Sie mir, Sie waren angekündigt.

Es scheint hier eine glückliche Familie zu wohnen, Herr Morel, sagte der Graf, seinen eigenen Gedanken beantwortend.

Oh ja! dafür stehe ich Ihnen, Herr Graf; es fehlt ihnen nichts zu ihrem Glücke, sie sind jung, sie sind heiter, sie lieben sich, und mit ihren 25 000 Franken Rente bilden sie sich ein, den Reichtum Rothschilds zu besitzen.

25 000 Franken Rente ist übrigens wenig, sagte Monte Christo mit einer Weichheit, welche in Maximilians Herz wie die Stimme eines zärtlichen Vaters drang; doch sie werden hierbei nicht stehen bleiben, unsere jungen Leute, sie werden ebenfalls Millionäre werden. Ihr Herr Schwager ist Advokat . . . Arzt? . . .

Er war Kaufmann, Herr Graf, und hatte das Haus meines armen Vaters übernommen. Herr Morel starb mit Hinterlassung eines Vermögens von 500 000 Franken; ich bekam die eine Hälfte und meine Schwester die andere, denn wir waren nur zwei Kinder. Ihr Gatte, der sie ohne ein anderes Erbgut, als seine Redlichkeit, seinen scharfen Verstand und seinen fleckenlosen Ruf geheiratet hatte, wollte ebensoviel besitzen wie seine Frau. Er arbeitete, bis er 250 000 Franken zusammengebracht hatte; hierzu genügten sechs Jahre. Eines Tages suchte Emanuel seine Frau auf und sagte zu ihr: Julie, Cocles hat mir soeben eine Rolle von hundert Franken zugestellt, welche die Summe von 250 000 Franken vollmacht. Wirst du mit dem wenigen, womit wir uns fortan begnügen müssen, zufrieden sein? Höre, das Haus macht jährlich Geschäfte für eine Million und kann einen Nutzen von 40 000 Franken abwerfen. Wir verkaufen, wenn wir wollen, die Kundschaft in einer Stunde für 300 000 Franken an Herrn Delaunay, der uns diese Summe anbietet. Was meinst du?

Mein Freund, erwiderte meine Schwester, das Haus Morel kann nur durch einen Morel gehalten werden. Ist es nicht 300 000 Franken wert, den Namen unseres Vaters für immer vor schlimmem Schicksalswechsel zu schützen?

Ich meinte dasselbe, erwiderte Emanuel, wollte jedoch deine Ansicht wissen.

Gut, mein Freund. Alle unsere Ausstände sind eingezogen, alle unsere Wechsel sind bezahlt; wir können einen Strich unter den letzten des Monats ziehen und unsere Kontore schließen; ziehen wir diesen Strich und schließen wir sie! – Und dies wurde auch auf der Stelle ausgeführt. Es war drei Uhr; um ein Viertel auf vier zeigte sich ein Kunde, der die Fahrt zweier Schiffe versichern lassen wollte. Dies brachte voraussichtlich einen Geschäftsgewinn von 15 000 Franken.

Mein Herr, sagte Emanuel, wollen Sie sich wegen dieser Versicherung an Herrn Delaunay wenden. Wir haben das Geschäft aufgegeben.

Seit wann? fragte der erstaunte Kunde.

Seit einer Viertelstunde.

Und auf diese Art haben meine Schwester und mein Schwager nur 25 000 Franken Rente, schloß Maximilian seine Rede lächelnd.

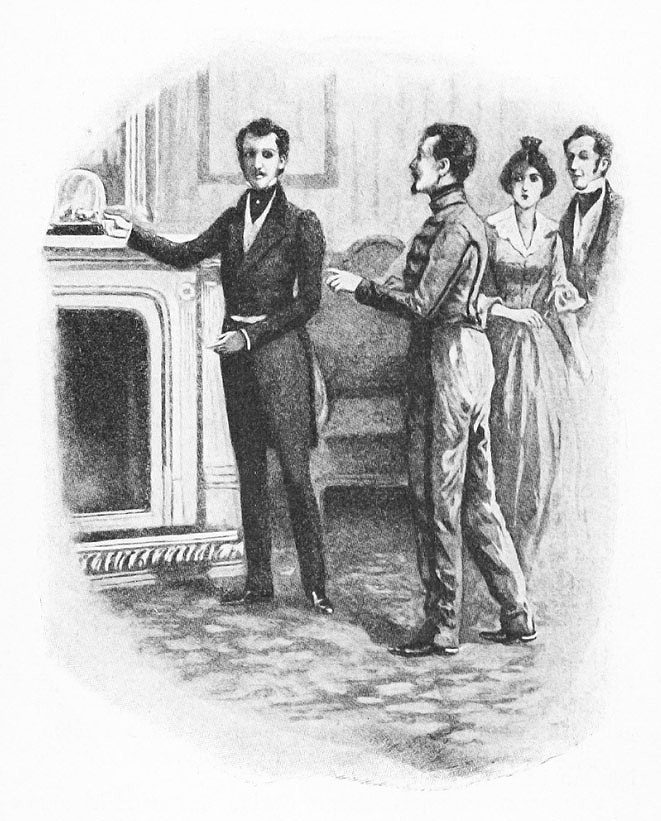

Kaum hatte er geendet, als Emanuel wieder erschien; er grüßte wie ein Mann, der den Wert des Gastes zu schätzen weiß, ließ den Grafen das kleine Anwesen sehen und führte ihn in das Hans.

Der Salon war bereits von Blumen durchduftet, die in einer ungeheuren japanischen Vase zusammengehalten wurden. Hübsch gekleidet und zierlich frisiert, trat Julie hervor, um den Grafen bei seinem Eintritt zu empfangen. Alles atmete hier Ruhe, vom Gesange des Vogels bis zum Lächeln der Bewohner. Der Graf hatte seit dem Eintritte in das Haus die ganze Fülle dieses ruhigen Familienglücks auf sich wirken lassen. Er blieb stumm und träumerisch und vergaß, daß man ihn anschaute und von ihm die Wiederaufnahme des nach den ersten Komplimenten unterbrochenen Gespräches zu erwarten schien.

Endlich bemerkte er das eingetretene Stillschweigen, entriß sich seiner Träumerei und sagte: Gnädige Frau, verzeihen Sie mir meine Gemütsbewegung, die Sie, da Sie an den Frieden und an das Glück gewöhnt sind, in Erstaunen setzen muß; doch für mich ist die Zufriedenheit auf einem menschlichen Antlitz etwas so Neues, daß ich nicht müde werden kann, Sie und Ihren Gatten anzuschauen.

Wir sind in der Tat sehr glücklich, versetzte Julie; aber wir hatten lange zu leiden, und wenige Menschen mußten ihr Glück so teuer erkaufen, wie wir.

Die Neugierde prägte sich in den Zügen des Grafen aus.

Oh! das ist eine ganze Familiengeschichte, wie Ihnen neulich Chateau-Renaud sagte, erklärte Maximilian; für Sie, Herr Graf, der Sie an großartigere und glänzendere Verhältnisse gewöhnt sind, dürfte dieses häusliche Gemälde wenig Interesse bieten. Jedenfalls haben wir, wie Ihnen Julie soeben sagte, heftige Schmerzen ausgestanden, wenn sie auch in diesen kleinen Rahmen eingeschlossen waren.

Und Gott hat Ihnen, wie er es bei allen tut, den Balsam des Trostes auf das Leiden gegossen? fragte Monte Christo.

Ja, Herr Graf, antwortete Julie; wir können dies wohl sagen, denn er hat für uns getan, was er nur für seine Auserwählten tut; er schickte uns einen von seinen Engeln.

Die Röte stieg dem Grafen in die Wangen; er stand auf und schritt, ohne etwas zu erwidern, langsam durch den Salon.

Sie lächeln über uns, Herr Graf, sagte Maximilian, der ihm mit dem Auge folgte.

Nein, nein, entgegnete Monte Christo, äußerst bleich und mit einer Hand die Schläge seines Herzens zurückdrängend, während er mit der andern auf eine kristallene Kugel deutete, unter der eine seidene Börse, kostbar gelagert auf einem Kissen von schwarzem Samt, ruhte. Ich fragte mich nur, wozu diese Börse diene, die, wie mir scheint, auf der einen Seite ein Papier und auf der andern einen ziemlich schönen Diamanten enthält.

Maximilian nahm eine ernste Miene an und erwiderte: Das, Herr Graf, ist unser köstlichster Familienschatz.

In der Tat, der Diamant ist ziemlich hübsch, wiederholte Monte Christo.

Oh! mein Bruder spricht nicht von dem Werte des Steines, obgleich er zu 100 000 Franken geschätzt wird, er will Ihnen nur sagen, daß die Gegenstände, die diese Börse enthält, Reliquien von dem Engel sind, von dem vorhin die Rede war.

Ich begreife das nicht und darf auch nicht fragen, gnädige Frau, erwiderte Monte Christo, sich verbeugend; verzeihen Sie mir, ich wollte nicht indiskret sein.

Indiskret, sagen Sie? Oh! wie glücklich machen Sie uns im Gegenteil, wenn Sie uns Gelegenheit geben, uns des weiteren über diesen Gegenstand auszusprechen. Wie gern möchten wir es der ganzen Welt mitteilen, damit wir dadurch etwas über unsern unbekannten Wohltäter erfahren.

Maximilian hob die Kristallkugel auf, zog den Brief aus der Börse und reichte ihn dem Grafen. Dieser Brief, sagte er, wurde an einem Tage geschrieben, wo mein Vater einen verzweiflungsvollen Entschluß gefaßt hatte, diesen Diamanten gab der edelmütige Unbekannte meiner Schwester als Mitgift.

Monte Christo nahm den Brief und las ihn mit einem unbeschreiblichen Ausdrucke von Glück; es war das unsern Lesern bekannte, an Julie gerichtete und von Simbad dem Seefahrer unterzeichnete Schreiben.

Der Unbekannte, sagen Sie? Also ist der Mann, der Ihnen diesen Dienst geleistet hat, für Sie unbekannt geblieben?

Ja, nie haben wir das Glück gehabt, ihm die Hand zu drücken, obwohl wir Gott flehend um diese Gunst baten, sagte Maximilian. In dieser ganzen wunderbaren Begebenheit waltete eine geheimnisvolle Leitung, die wir noch nicht begreifen können.

Oh! rief Julie, ich habe noch nicht jede Hoffnung verloren, eines Tags die Hand unseres Wohltäters zu küssen. Vor vier Jahren war Penelon in Triest. Penelon, Herr Graf, ist der brave Seemann, den Sie mit dem Spaten gesehen haben; früher Hochbootsmann ist er nun Gärtner geworden. Penelon war also in Triest und sah auf dem Kai einen Engländer, der sich in einer Jacht einschiffte; sogleich erkannte er den, der am 5. Juni 1823 meinen Vater aufgesucht und mir am 5. September dieses Billett geschrieben hatte. Es war, wie er versichert, derselbe Mann; doch er wagte ihn nicht anzureden.

Ein Engländer? versetzte Monte Christo träumerisch und unruhig Julies Blicken folgend, ein Engländer sagen Sie?

Ja, erwiderte Maximilian, ein Engländer, der bei uns als Vertreter des Hauses Thomson und French in Rom erschien. Deshalb sahen Sie mich beben, als Sie neulich bei Herrn von Morcerf bemerkten, Thomson und French in Rom seien Ihre Bankiers. Dies ereignete sich im Jahre 1829, wie wir Ihnen sagten, und ich frage Sie im Namen des Himmels, haben Sie diesen Engländer gekannt?

Doch sagten Sie mir nicht, es sei von dem Hause Thomson und French beständig in Abrede gestellt worden, daß es Ihnen diesen Dienst geleistet? Sollte dieser Engländer vielleicht aus Dankbarkeit für irgend eine gute Handlung Ihres Vaters diesen Vorwand ergriffen haben, um ihm einen Dienst zu leisten?

Unter solchen Umständen ist alles zu vermuten, selbst ein Wunder.

Wie hieß er? fragte Monte Christo.

Er hat keinen andern Namen hinterlassen, sagte Julie, den Grafen mit großer Aufmerksamkeit betrachtend, als den, womit er das Billett unterzeichnete: Simbad der Seefahrer.

Was offenbar kein Name, sondern ein Pseudonym ist.

Und als ihn Julie immer aufmerksamer anschaute und die Töne seiner Stimme aufzufangen und zu sammeln schien, fuhr er fort: Sagen Sie, ist es nicht ein Mann etwa von meinem Wuchse, vielleicht etwas größer, etwas schlanker, in eine hohe Halsbinde eingezwängt, gegürtet und beständig einen Bleistift in der Hand haltend?

Oh! Sie kennen ihn also? rief Julie mit freudestrahlenden Augen.

Nein, ich habe nur eine Vermutung. Ich kannte einen Lord Wilmore, der edle Handlungen der Art auszuführen pflegte.

Ohne sich zu erkennen zu geben?

Es war ein wunderlicher Mensch, er glaubte nicht an Dankbarkeit.

Oh, mein Gott! rief Julie mit einem erhabenen Ausdruck die Hände faltend, woran glaubt denn der Unglückliche?

Er glaubte wenigstens nicht daran zur Zeit, wo ich ihn kannte, sagte Monte Christo, den diese aus der Tiefe der Seele kommende Stimme bis in die letzte Fiber erschüttert hatte; seit jener Zeit hat er jedoch vielleicht einen Beweis erhalten, daß es eine Dankbarkeit gibt.

Und Sie kennen diesen Mann? fragte Emanuel.

Oh! wenn Sie ihn kennen, rief Julie, sprechen Sie, vermögen Sie ihn zu uns zu führen, ihn uns zu zeigen, uns zu offenbaren, wo er ist? Wie, Maximilian, wie, Emanuel, wenn wir ihn je wieder finden würden, würde er nicht an dankbare Herzen glauben müssen?

Monte Christo fühlte, wie zwei Tränen in seine Augen traten; er machte noch ein paar Schritte im Salon.

Im Namen des Himmels, sagte Maximilian, wenn Sie etwas von diesem Manne wissen, so teilen Sie es uns mit.

Ach! erwiderte Monte Christo, die Erschütterung seiner Stimme bewältigend, ach! wenn Lord Wilmore Ihr Wohltäter ist, so befürchte ich, daß Sie ihn nie finden werden. Ich habe ihn vor zwei oder drei Jahren in Palermo verlassen; er reiste damals nach weit entfernten Ländern, und ich zweifle sehr an seiner Rückkehr.

Ah! mein Herr, Sie sind grausam, rief Julie voll Schrecken.

Und es entstürzten Tränen den Augen der jungen Frau.

Gnädige Frau, sagte mit ernstem Tone Monte Christo, während er mit seinen Blicken die beiden Tränenperlen verschlang, die über Julies Wangen herabrollten, wenn Lord Wilmore gesehen hätte, was ich hier sehe, so würde er das Leben noch lieben, denn die Tränen, die Sie vergießen, müßten ihn mit dem Menschengeschlechte aussöhnen. Und er reichte Julie die Hand, und diese gab ihm die ihre, hingezogen von Blick und Ton des Grafen.

Doch dieser Lord Wilmore, sagte sie, sich an eine letzte Hoffnung klammernd, hatte er kein Vaterland, Verwandte, Familie, war er bekannt? Könnten wir nicht . . .

Oh! suchen Sie nicht, Madame, bauen Sie keine leeren Hoffnungen auf das Wort, das mir entschlüpft ist! Nein, Lord Wilmore ist wahrscheinlich nicht der Mann, den Sie suchen, er war mein Freund, ich kannte seine Geheimnisse, er hätte mir auch dieses mitgeteilt.

Und er sagte Ihnen nichts davon? rief Julie.

Nichts.

Sie nannten ihn aber doch sogleich?

Sie wissen, in solchen Fällen ergeht man sich leicht in Mutmaßungen.

Meine Schwester, sagte Maximilian, Monte Christo zu Hilfe kommend, der Herr Graf hat recht. Erinnere dich dessen, was unser guter Vater uns so oft sagte: Der Mann, der unser Glück machte, war kein Engländer.

Monte Christo zitterte und sagte lebhaft: Ihr Vater sagte Ihnen dies, Herr Morel?

Mein Vater, Herr Graf, erblickte in dieser Handlung ein Wunder. Mein Vater glaubte an einen für uns aus dem Grabe erstandenen Wohltäter. Oh! welch ein rührender Aberglaube, mein Herr! . . . Während ich selbst ihm nicht beipflichtete, war ich doch weit entfernt, diesen Glauben in seinem Herzen zerstören zu wollen. Wie oft träumte er davon und sprach ganz leise den Namen eines geliebten Freundes, eines verlorenen Freundes aus, und als er nur noch einen Schritt vom Tode entfernt war und das Herannahen der Ewigkeit seinem Geiste etwas von der Erleuchtung des Grabes gegeben hatte, da wurde dieser Gedanke, der bis dahin eine dunkle Vermutung gewesen war, zur Überzeugung, und die letzten Worte, die er sterbend aussprach, lauteten: Maximilian, es war Edmond Dantes.

Die immer mehr zunehmende Blässe des Grafen wurde bei diesen Worten furchtbar. Er konnte kaum mehr sprechen, zog seine Uhr, als hätte er die Stunde vergessen, nahm seinen Hut, machte eine ungestüme, verlegene Verbeugung vor Frau Herbault, drückte Emanuel und Maximilian die Hand und stammelte: Gnädige Frau, erlauben Sie mir, Ihnen zuweilen meine Achtung zu bezeigen. Ich liebe Ihr Haus und bin Ihnen dankbar für Ihren Empfang, denn es ist das erste Mal seit Jahren, daß ich mich vergessen habe.

Und er entfernte sich mit großen Schritten.

Das ist ein seltsamer Mensch . . . dieser Graf von Monte Christo, sagte Emanuel.

Ja, erwiderte Maximilian, aber ich glaube, er hat ein vortreffliches Herz, und ich bin überzeugt, daß er uns liebt.

Und mir, sagte Julie, mir war es, als erinnerte sich mein Inneres seiner Stimme, und wiederholt kam es mir vor, als hörte ich sie nicht zum erstenmal.