|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Um die Zeit der Iden des Augusts (auf allen Feldern trocknete das gewaschene Getreide an der Sonne) nahm an den Verhandlungen um das Wohl und Wehe der Gemeinde auch Antonio Mengarino, ein alter, pfiffiger und erfahrener Landmann, teil. Als er bemerkte, daß sich mehrere Stadträte leise über die Cholera unterhielten, die in den italienischen Provinzen um sich griff, und wie er hörte, daß einige von ihnen Vorschläge zur Erhaltung der Gesundheit machten, während andere Befürchtungen laut werden ließen, trat er mit einer halb ungläubigen, halb neugierigen Miene auf sie zu.

Außer ihm saßen im Rate noch zwei andere Landleute, Giulio Citrullo aus der Ebene und Achille di Russo vom Hügelland.

Während der Alte dem Gespräch zuhörte, wandte er sich den beiden von Zeit zu Zeit zu und gab ihnen durch Grimassen zu verstehen, welch verkehrte Ansichten der Bürgermeister und die Räte zu Tage förderten.

Er konnte sich schließlich nicht mehr halten und sagte mit der Sicherheit eines Mannes, der mit allem Bescheid weiß und vieles gesehen hat:

Mbé, hört mir doch auf mit dem Geschwätz da untereinander. Woll'n wir ein bißchen Cholera kommen lassen, oder woll'n wir keine kommen lassen? Machen wir die Sache unter uns ab! Wir!

Bei diesen unerwarteten Worten sahen sich die Räte zuerst verwundert an, dann brachen sie in ein schallendes Gelächter aus.

Geh mir doch, Mengari! Was, bei Christi Blut, redest du denn da! rief der lange Assessor Don Ajace und klopfte den Alten auf die Schulter. Die andern schüttelten die Köpfe, schlugen mit der Faust auf den Tisch und machten ihre Bemerkungen über die heillose Unvernunft der cafoni.

Mbé, Ihr denkt, wie mir scheint, ich soll Euer Geschwätz da glauben?, warf Antonio Mengarino mit einer leichten Handbewegung ein, gereizt durch die Heiterkeit, die durch seine Worte hervorgerufen war. Bei ihm sowohl, wie bei den beiden andern Bauern, kam das Mißtrauen und die angeborene Feindseligkeit gegen die »Stadtherren« offen zum Durchbruch. – Also sie wurden von den Ratsgeheimnissen ausgeschlossen? Wurden immer noch als dumme Bauern behandelt? Ah, solch eine Wirtschaft! Zum Dreinschlagen! ...

Macht's Ihr aus! Wir gehen! schloß grimmig der Alte und nahm seinen Hut. Schweigend, mit gewichtigen Schritten, verließen die drei Bauern den Gemeindesaal.

Als sie den Ort hinter sich hatten und zwischen den üppigen Weingärten und Welschkornfeldern angelangt waren, stand Giulio Citrullo still, zündete sich die Pfeife an und machte seinem Aerger Luft:

Die Gänse laufen ja vor ihnen fort! Solche Hohlköpfe! Ich möchte kein Bürgermeister sein!

Indessen verdrehte die Angst vor der herannahenden Seuche den Landbewohnern die Köpfe. Unter den Obstbäumen, in den Weingärten, bei den Cisternen und Brunnen wachten die Bauern argwöhnisch und drohend mit größter Beharrlichkeit. Die nächtliche Stille wurde durch Flintenschüsse gestört. Bis zum Morgengrauen bellten die unruhig gewordenen Hunde. Die friedsamen Geschäfte des Ackerbaues wurden lässig und gleichgültig betrieben. Von den Feldern ertönten aufrührerische Stegreiflieder. Die Alten riefen die Erinnerung an frühere Seuchenzeiten wach und beteuerten, daß sie an Vergiftung glaubten. Anno 54 hatten einige Weinbauern von Fontanella einen Mann auf dem Gipfel eines Feigenbaumes ertappt; sie zwangen ihn herabzusteigen und sahen, wie er eine mit einem gelblichen Fett gefüllte Flasche zu verbergen suchte. Unter Drohungen gossen sie ihm die ganze Flüssigkeit ein. Der Mann, der von Padua war, stürzte plötzlich zusammen und krümmte sich, aschfahl, die Augen weit geöffnet, mit starrem Genick und mit Schaum vor dem Munde, in Zuckungen auf dem Boden.

Anno 37 erstach ein Schlosser, Namens Zinicche, in Spoltore auf offener Straße den Ratsschreiber Don Antonio Rapino: die Todesfälle hörten auf, und der Ort war gerettet.

So entstanden nach und nach Legenden, gingen von Mund zu Mund und wurden schließlich die reinsten Schauermärchen. Ein solches wußte zu berichten, daß im Rathause sieben von den »Regierenden« gesandte Kisten mit Gift angekommen seien, das im Lande verteilt und unter das Salz gemischt werden sollte. Die Kisten waren, wie es hieß, grün, mit Eisen beschlagen und mit drei Schlössern versehen. 7000 Dukaten habe der Bürgermeister bezahlen müssen, damit man die Kisten vergraben und das Land erlösen durfte. Ferner wurde erzählt, daß die »Regierenden« dem Bürgermeister für jeden Toten fünf Dukaten bezahlten. Die Bevölkerung sei zu zahlreich, und deshalb müßten nun die Armen sterben. Der Bürgermeister habe besondere Listen aufgestellt: Der vornehme Herr, diesmal wird er sich bereichern!

So wuchs die Gärung. Die Bauern kauften auf dem Markte in Pescara nichts und brachten auch ihre Erzeugnisse nicht in den Handel. Die Feigen fielen überreif von den Bäumen und verkamen auf dem Boden. Die Trauben hingen an den Reben unberührt. Die nächtlichen Räubereien hörten auf, weil die Diebe sich vor vergifteten Früchten fürchteten. Das Salz, die einzige Ware, die in den Läden der Stadt gekauft wurde, gab man erst den Hunden und Katzen zum Versuchen, ehe man davon Gebrauch machte.

Eines Tages verbreitete sich das Gerücht, daß in Neapel die Bevölkerung in großer Menge vom Tode hinweggerafft würde. An dem Namen Neapels, dieses großen, entlegenen Reiches, wo eines Tages Giuvanni senza pahura sein Glück gemacht hatte, erhitzten sich die Vorstellungen.

Es kam die Zeit der Weinlese. Aber da die einheimischen Trauben von Händlern aus der Lombardei aufgekauft und nach dem Norden verschickt wurden, um dort zur Weinverbesserung zu dienen, war das Vergnügen am prickelnden Most nur gering. Selten nur stampften die nackten Füße der Winzer in der großen Kufe, noch seltener ertönte ein Liedchen von weiblichen Lippen.

Doch als die Erntearbeiten beendet und die Bäume von Früchten geleert waren, schwand die Furcht und der Argwohn; denn nun war ja den »Herren« die Gelegenheit genommen, das Gift zu verbreiten.

Auf das Land gingen reichliche und wohlthätige Regenschauer nieder. Durch die Gunst der strahlenden Sonne war das von Feuchtigkeit durchtränkte Erdreich für die Arbeit des Pfluges und die Aussaat wohl vorbereitet, und der zunehmende Mond beeinflußte heilsam die Triebkraft der keimenden Saat.

Da verbreitete sich eines Morgens in der ganzen Gegend wie ein Lauffeuer die Nachricht, zu Villareale, bei den Eichen Don Settimios, auf dem rechten Ufer des Flusses, seien drei Frauen gestorben; sie hätten eine Suppe aus Teigwaren, die zuvor in der Stadt gekauft waren, genossen. Ueberall geriet darüber das Volk in Aufregung, und das umso heftiger, weil die Gemüter sich wieder in vertrauensseliger Sorglosigkeit gewiegt hatten.

Ah, va bbone; das vornehme Herrchen hat die Dukaten nicht fahren lassen wollen ... Aber uns kann er nichts anhaben, Früchte giebt's nicht mehr, und nach Pescara geh'n wir nicht.

Das Herrchen spielt eine schlechte Karte.

Uns will er etwas anthun? Mbé, er hat die rechte Zeit verpaßt, der elende Tropf ...

Er mag's versuchen! Misch er's doch in die Pasta, an das Salz ... Aber die Pasta essen wir nicht, und das Salz geben wir erst den Hunden und Katzen zum Kosten!

Ah, du Schurke von einem Herrn! Was haben wir Armen verbrochen? Heilige Madonna! Daß es dahin gekommen ist ...!

So ging das Gemurre, gepaart mit Verhöhnungen und Beschimpfungen gegen die Gemeindebeamten und »die Regierenden«, überall los. Plötzlich wurden in Pescara drei, vier, fünf Personen aus dem Volke von der Seuche ergriffen.

Der Abend kam, und auf alle Häuser senkte sich mit den feuchten Nebeln, die vom Flusse aufstiegen, eine bleierne Todesfurcht. Die Leute liefen auf den Straßen angsterfüllt hin und her und drängten nach dem Rathaus. Hier befanden sich der Bürgermeister, die Räte und Gendarmen in vollständiger Kopflosigkeit. Sie liefen die Treppen auf und ab, redeten alle sinnlos durcheinander, gaben sich widersprechende Befehle und wußten nicht, was sie thun, wohin sie gehen, noch welche Maßregeln sie ergreifen sollten. Dieses Durcheinander im Gehirn ging auf eine ganz natürliche Weise auch auf den Leib über.

Ließ sich nur in den Eingeweiden ein gewisses kollerndes Geräusch vernehmen, so begannen sie zu zittern und mit den Zähnen zu klappern. Einer sah den andern verstört an, dann entfernten sie sich eiligst und schlossen sich in ihren Häusern ein. Die Speisen blieben unberührt.

Als nun spät in der Nacht sich der erste panische Schrecken gelegt hatte, zündeten die Wächter an den Straßenecken Schwefel- und Pechfeuer an. Mauern und Fenster waren von den Flammen gerötet. Der unerträgliche Geruch des verbrannten Pechs lagerte sich über der bestürzten Stadt. Bei dem hellen Mondscheine sah es so aus, als ob auf der Werft am Meere Schiffe kalfatert würden.

So hielt die Asiatica ihren Einzug in Pescara.

Die Seuche kroch längs des Flusses unaufhaltsam fort, schlich sich in die Fischerdörfer an der Küste ein, in dieses Gewinkel elender Hütten, wo Schiffer wohnten und einige alte Leute, die irgend ein kleines Handwerk betrieben.

Die Erkrankten starben fast sämtlich, weil sie die Medikamente nicht nehmen wollten. Sie konnten weder durch Vernunftgründe noch Zureden dazu gebracht werden.

Anisafine, ein Buckliger, der an die Soldaten mit Anisgeist gemischtes Wasser verkaufte, war nicht zu bewegen, den Mund aufzumachen; er schüttelte den Kopf, als er das Medizinglas sah, und weigerte sich halsstarrig, etwas einzunehmen. Der Arzt wandte all seine Beredsamkeit auf, um ihm zuzusprechen, und trank selbst die Hälfte der Arznei, sämtliche Anwesenden setzten ebenfalls das Glas an den Mund. Anisafine war nicht zu überzeugen und schüttelte nur um so heftiger den Kopf.

Aber so sieh doch, rief der Doktor, wir haben ja alle zuerst davon genommen! Anisafine begann höhnisch zu lächeln:

Ah, ah, ah! Ja, ihr, das glaub' ich, ihr habt ein Gegengift geschluckt!

Kurz darauf war er tot.

Cianchine, ein blöder Metzger, machte es ebenso. Der Arzt goß ihm schließlich die Arznei mit Gewalt zwischen die Zähne. Mit Ekel und Schreck spuckte Cianchine alles wieder aus, stieß Verwünschungen gegen die Umstehenden hervor und machte wiederholte Anstrengungen, sich zu erheben und die Flucht zu ergreifen. In Gegenwart von zwei entsetzt dastehenden Gendarmen verschied er unter Fluchen und Schimpfen.

Die öffentlichen Küchen, die der Wohlthätigkeit ihre Entstehung verdankten, waren bei dem Volke als Giftlaboratorien verschrieen. Die Bettler litten lieber Hunger, als daß sie das Fleisch, das dort in den Kesseln brodelte, anrührten. Constantino di Corropoli, eine cynische Kreatur, verhetzte obendrein noch die Angehörigen der Bettlerzunft. Er trieb sich in der Nähe der Küchen umher und sagte mit einer nicht zu beschreibenden Geste laut:

Mich kriegen sie nicht dran!

Die Catalana di Gissi überwand zuerst diese dumme Furcht. Zögernd trat sie ein; sie wollte die Wirkung an sich selbst prüfen, aß einige Bissen und trank von dem Weine in kleinen Zügen. Als sie sich gesättigt und gestärkt fühlte, lächelte sie voller Verwunderung und Vergnügen. Alle Bettler warteten neugierig auf ihr Wiedererscheinen. Sobald sie unversehrt heraustrat, stürzten alle durch die geöffnete Pforte. Nun wollten sie auch trinken und essen.

Die Küchen sind in einem alten, offenen Theater in der Nähe der Porta nova. Im Orchesterraum sind die Kochkessel untergebracht, und der Dampf steigt auf die Bühne. Durch den Rauch hindurch sieht man den Hintergrund und die Kulissen, die ein Feudalschloß im Vollmondschein darstellen. Hier versammelt sich mittags das ganze Bettelpack um einen großen, ungefügen Tisch. Im Zuschauerraum bewegt sich ein buntfarbiges Gewimmel in Lumpen, und es schallt von heiseren Stimmen. Unter den alten Bekannten tauchen ab und zu fremde Gesichter auf. Auffallend ist eine gewisse Liberata Lotta von Montenerodòmo; sie hat mit ihren achtzig Jahren einen wundervollen Minervakopf von einer vollendeten Regelmäßigkeit und Hoheit der Züge; die auf dem Hinterkopf zusammengehaltene Fülle von Haaren sieht aus wie der in den Nacken gerückte Helm. In den Händen hält sie ein grünes Glasgefäß und wartet, bis man sie ruft.

– – Aber die Hauptepisode dieser Cholera-Chronik ist der Brückenkrieg.

Zwischen Pescara und Castellamare Adriatico, diesen beiden Gemeinden, die der schöne Fluß scheidet, herrscht eine uralte Zwietracht.

Unaufhörlich liegen sie miteinander im Streit und üben gegenseitig Repressalien aus. Jede der beiden Parteien thut alles, um das Gedeihen der anderen zu schädigen.

Heute ist die erste Quelle des Wohlstandes der Handel. Pescara hat Ueberfluß an allerlei Gewerbezweigen, und so bemühen sich die Castellamaresen schon lange, den Handel unter Anwendung von allerhand List und lügenhaften Versprechungen nach ihrem Ufer herüberzuziehen.

Jetzt noch überspannt eine alte, auf geteerten Kähnen ruhende und von Tauen zusammengehaltene Holzbrücke den Fluß. Kreuz und quer durch die Luft gehend, sind die Stricke und Ankertaue künstlich verflochten und ziehen sich von den hohen Pfosten am Ufer bis zum niedrigen Rand der schmalen Brustwehr herab. Es sieht aus wie ein altes Belagerungswerkzeug aus barbarischer Vorzeit. Die schlecht gefügten Bohlen biegen sich unter dem Gewicht der Karren. Unter dem gleichmäßigen Schritt darüber hinmarschierender Truppen wiegt, schwankt und erzittert die ganze ungefüge Maschine auf dem Wasser, schnellt wieder empor von einem Ende bis zum andern, und dabei schallt es wie Paukenschlag.

Von dieser Brücke schreibt sich die eines Tages auftauchende Legende vom heiligen Cetteo, dem Befreier, her. Jedes Jahr wird der Heilige mit allem Pomp der katholischen Kirchengebräuche in der Mitte der Brücke aufgestellt, um die frommen Grüße in Empfang zu nehmen, welche die Fischer von den vor Anker liegenden Barken senden.

So vom Montecorno und vom Meer aus gesehen, erscheint das einfache Machwerk fast wie ein vaterländisches Denkmal; es hat etwas von antiker Größe an sich und bildet für den Fremden ein Wahrzeichen, daß es hier ein Volk giebt, das noch in ursprünglicher Einfachheit lebt.

Auf diesen Bohlen, die sich unter dem lebhaften täglichen Getriebe abnutzen, stoßen die Gehässigkeiten der Bewohner von Pescara und von Castellamare zusammen. Und da sich von hier aus die Erzeugnisse des städtischen Gewerbefleißes in die umliegenden Landbezirke ergießen und sich gewinnbringend verbreiten, – oh, mit welcher Freude würde die gegnerische Seite die Taue durchschneiden und die sieben Kähne, die an allem schuld waren, aufeinanderstoßen, damit sie zerschellten und untergingen!

Die günstige Gelegenheit hierzu war nun gekommen. Mit einem großen Aufwand ländlicher Streitkräfte verlegte der Anführer der feindlichen Rotte den Pescaresen die breite Straße, die von der Brücke weit ins Land führt und unzählige Ortschaften miteinander verbindet.

Seine Absicht war, die feindliche Stadt gewissermaßen zu belagern, auf jede Weise den Außen- und Innenhandel lahmzulegen und die Käufer und Verkäufer, die gewohnheitsmäßig das rechte Ufer besuchten, zum heimischen Markt hinüberzuziehen. Wenn dann auf diese Weise durch die erzwungene Unthätigkeit alle Einnahmequellen verstopft wären, so hätte er seinen Zweck erreicht.

Er bot den Besitzern der pescaresischen Fischerbarken 20 Carlini für jedes 100 Pfund Fische, das die Barken am anderen Ufer landen und entladen würden. Dieses Uebereinkommen sollte bis Weihnachten dauern. Da aber in der Woche vor dem Weihnachtsfeste der Preis der Fische sowieso über 15 Dukaten für den Zentner steigt, so war dies ein recht hinterlistiger Vorschlag.

Die Schiffspatrone wiesen das Anerbieten zurück und zogen es vor, ihre Netze unbenutzt hängen zu lassen.

Dazu verbreitete der durchtriebene Gegner noch fälschlich das Gerücht, über Pescara sei ein großes Sterben gekommen. Auf dem ganzen Küstenstrich und sogar in Chieti wurden die Leute in freundschaftlichster Weise vor der friedlichen Stadt, von der die Seuche längst gewichen war, gewarnt.

Mit Gewalt wurden ehrsame Wegreisende, die gewohnheitsmäßig den Weg über die Landstraße zu nehmen pflegten, um weiter zu wandern, zurückgetrieben, oder sie wurden gefangen gesetzt. Der Führer hatte angeordnet, daß ein Trupp Landsknechte vom Morgengrauen bis zum Abend längs der Grenze Wache stände und Lärm schlüge, wenn sich jemand nahte.

Die Bewohner begannen sich schließlich gegen diese dreisten Willkürlichkeiten aufzulehnen. Dazu kam noch die Not. Die ganze Arbeiterbevölkerung litt unter der Beschäftigungslosigkeit, und die Kaufleute und Händler hatten ebenfalls großen Schaden.

Aus der Stadt war die Cholera verschwunden, auch die Küste, wo ihr nur einige gebrechliche Leute zum Opfer gefallen waren, war von ihr befreit.

Die Einwohner wollten wieder ihrer gewohnten Beschäftigung nachgehen.

In dieser bewegten Zeit warfen sich Francesco Pomarice, Antonio Sorrentino, Pietro d'Amico als Volkstribunen auf. Die Leute bildeten auf der Straße Gruppen und Parteien, hörten die Beschlüsse der Tribunen, klatschten Beifall, tadelten und lärmten. Es gärte im Volke, ein großer Tumult schien im Anzuge zu sein.

Um noch mehr aufzuwiegeln, erzählten einige die Heldenthat des Moretto di Claudia. Dieser war von den Landsknechten ergriffen und fünf Tage lang ohne andere Nahrung als Brot in dem Seuchenhaus gefangen gehalten worden. Es gelang ihm, sich zu befreien, er durchschwamm den Fluß und langte wassertriefend, atemlos, halb verhungert, aber strahlend vor Freude und Stolz, bei den Seinigen wieder an.

Inzwischen schickte der Bürgermeister, dem das Grollen vor dem Sturm nicht entging, sich an, mit dem Anführer der Castellamaresen, dem »Gran Nimico«, zu unterhandeln. Der Bürgermeister ist ein kleiner, nach Haaröl duftender Lockenkopf von Doktor juris, dessen Rockkragen immer mit Haarschuppen bestreut ist, seine kleinen, beweglichen Augen sind in der Kunst der Verstellung wohl geübt, der Gran Nimico, ein degenerierter Abkömmling des guten Gargantua, ungeschlacht, prustend, geräuschvoll und gierig. Die Unterredung fand auf neutralem Gebiete statt; anwesend waren dabei die ehrsamen Oberhäupter von Teramo und Chieti.

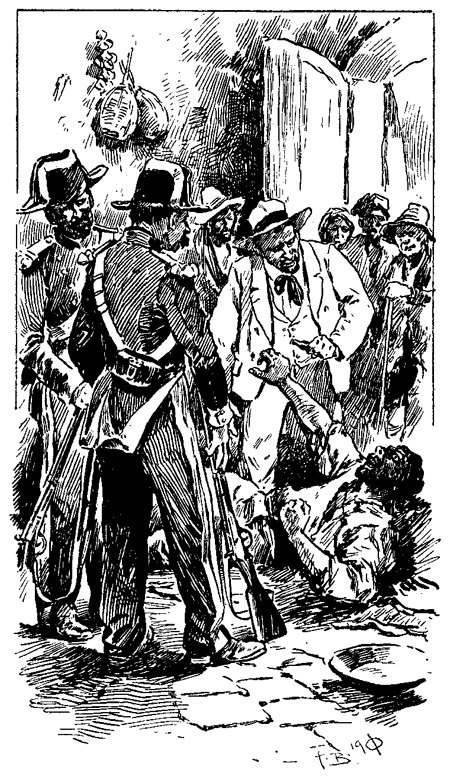

Gegen Sonnenuntergang erschien in Pescara ein Landsknecht, der einem der Ratsherren eine Botschaft überbringen sollte, setzte sich in einer Kneipe zu einem tüchtigen Trunke fest und taumelte dann ebenso tüchtig lärmend durch die Straßen. Als die Tribunen ihn sahen, kamen sie über ihn. Sie stießen ihn unter dem Geschrei und Gejohle des Pöbels bis zum Seuchenhaus am Ufer entlang vor sich her.

Ein flammender Sonnenuntergang lag auf dem Wasser; das Volk berauschte sich an dieser kriegerischen Röte.

Am gegenüberliegenden Ufer wurde zwischen Weiden und Gestrüpp ein Haufen Castellamaresen sichtbar, die mit Geschrei und drohenden Gebärden heftig gegen diesen Schimpf protestierten. Die Unseren antworteten mit gleicher Wut.

Der Landsknecht, den man hinter Schloß und Riegel gebracht hatte, bearbeitete aus Leibeskräften mit Händen und Füßen die Thür des Gefängnisses und schrie:

Macht mir auf! Macht mir auf!

Schlaf dich dort nur aus und bekümmere dich um weiter nichts! riefen höhnisch die Städter. Irgend jemand fügte spottend hinzu:

Wenn du wüßtest, wie viele darin schon gestorben sind! Merkst du nichts? Hat dein Wanst schon angefangen, sich ein wenig zu rühren? – –

Hurra! Hurra!

Am Schlagbaum tauchten blinkende Flintenläufe auf. Der kleine Bürgermeister kam an der Spitze der Soldaten herbei, um den Landsknecht freizulassen, da er den Unwillen des Gran Nimico nicht weiter herausfordern wollte.

Sofort begann das erregte Volk zu lärmen. Lebhaftes Geschrei erhob sich wider den feilen Castellamaresen-Befreier.

Auf dem ganzen Wege vom Seuchenhaus bis in die Stadt begleitete ihn das unausgesetzte Johlen und Pfeifen der Menge. Auch beim Schein der Fackeln hielt das Lärmen an, bis die Stimmen heiser waren.

Nach diesem ersten Ausbruch nahm der Aufstand größere Dimensionen an. Die Geschäfte wurden geschlossen. Alle Bürger, reich und arm, sammelten sich auf den Straßen und suchten, wie von einer Manie ergriffen, durch Reden, Schreien und Herumfuchteln auf alle mögliche Weise ihre Ansicht zum Ausdruck zu bringen.

Alle Augenblicke kam ein Tribun herbei, der eine Neuigkeit brachte. Die Leute liefen auseinander, traten wieder zusammen, bildeten neue Gruppen je nach der herrschenden Meinung.

In den Köpfen spukte der freie Tag, und da jeder Atemzug in der frischen Luft anregend wie ein Schluck Wein wirkte, so trat bei den Pescaresen die angeborene Lust zur spöttischen Fröhlichkeit zu Tage. Und so fuhren sie fort, in einer lustigen, ungebundenen Weise, so zum Spaß, zum Vergnügen und aus Freude am Neuen Rebellion zu machen.

Die Kniffe des Gran Nimico waren unerschöpflich. Jedwedes Uebereinkommen wurde durch geschickte Ausnutzung der Charakterlosigkeit des kleinen Bürgermeisters vereitelt.

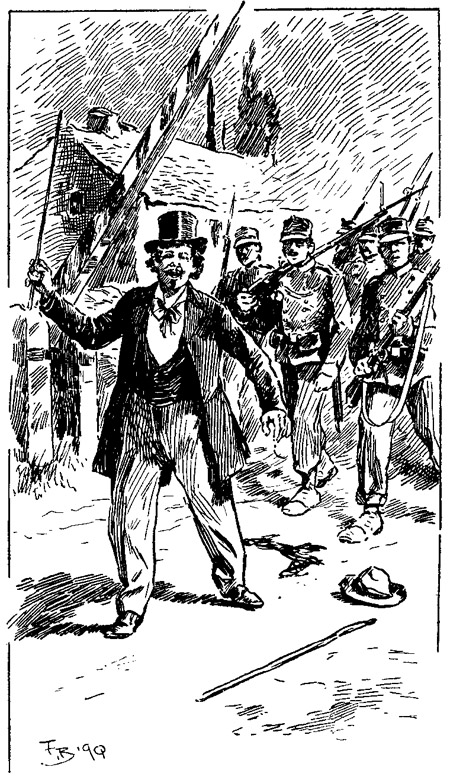

Am Morgen von Allerheiligen, um die siebente Stunde, während in der Kirche das erste Hochamt abgehalten wurde, traten die Tribunen einen Rundgang durch die Stadt an; ihnen folgte eine lärmende Menge, die immer mehr anwuchs. Und als das ganze Volk versammelt war, hielt Antonio Sorrentino eine Ansprache. Alsdann zog man in Reih' und Glied, wie in einer Prozession, vor das Rathaus. Die Straßen lagen noch im bläulichen Schatten, während die helle Sonne die Dächer umspielte. Beim Anblick des Rathauses wollte das Geschrei kein Ende nehmen. Alles erging sich in gröblichen Beschimpfungen des Rechtsgelehrten; drohend erhoben sich die Fäuste. Das Brausen des Volksgeschreis ging durch die Luft und verhallte wie der volle Ton eines Instrumentes.

Auf dem Balkon des Rathauses ließ sich niemand sehen. Die Sonne stieg langsam vom Dach zu der großen, ganz mit schwarzen Ziffern und Linien bedeckten Sonnenuhr herab, auf welcher der Zeiger mit scharfumrissenem Schatten die Stunden angab. Zwischen der Toretta d'Annunzio und dem Glockenturm tummelten sich Schwärme von Tauben im tiefen Blau.

Das Rufen wurde lebhafter. Eine Handvoll Verwegener stürmte die Treppen des Rathauses hinauf. Der kleine Bürgermeister, bleich und eingeschüchtert, beugte sich dem Volkswillen, verließ den Bürgermeisterstuhl, verzichtete auf das Amt und stieg, gefolgt von den Ratsherren, unter Bedeckung von Gendarmen zur Straße hinab. Alsdann verließ er die Stadt und zog sich auf den Hügel von Spoltore zurück.

Die Thüren des Rathauses wurden geschlossen. In der Stadt herrschte vorläufig die reinste Anarchie. Die Miliz verschanzte sich auf der linksseitigen Spitze der Brücke, um den drohenden Ausbruch des Kampfes zwischen den Bewohnern der beiden Städte zu verhindern. Der Schwarm wendete sich, mit den Fahnen auf der Schulter, der Straße nach Chieti zu; denn von dort her erwartete man den Präfekten, der in aller Eile von einem königlichen Kommissar herbeigerufen war. Das Vorhaben ließ sich gefährlich an.

Aber der besänftigende Einfluß des heiteren Sonnenscheins wirkte beruhigend auf die Gemüter. Die Städterinnen kamen aus der Kirche und sammelten sich auf der breiten Straße. Sie boten ein originelles Bild in ihrer bunten, seidenen Festtagstracht, über und über bedeckt mit riesigen Schmucksachen von Silberfiligran und goldenen Ketten. Es war ein Vergnügen, diese rotwangigen, frischen Gesichter zu sehen. Hier und da hörte man Scherzworte und fröhliches Lachen. So verkürzte man sich die lange Zeit des Wartens in der angenehmsten Weise.

Der Wagen des Präfekten kam von Süden her in Sicht. Das Volk schloß einen Halbkreis, um ihm den Weg zu versperren. Antonio Sorrentino hielt wieder eine Rede, nicht ohne einen gewissen Schwung und blumenreiche Wendungen. Während der Redepausen forderte die Menge Abschaffung der Mißbräuche, Gewähr für Wiederherstellung geordneter Verhältnisse und durchgreifende Neuerungen. Zwei große Pferdeskelette, in denen noch Leben war, schüttelten von Zeit zu Zeit die Schellen des Geschirrs und zeigten den Rebellen mit einer höhnischen Grimasse ihr blutloses Gebiß. Der Polizeibeamte, – ich weiß nicht, welchem alten Bühnensänger, der seinen falschen Druidenbart noch nicht abgelegt hat, ähnlich, – suchte vom Kutschbock aus mit beschwichtigenden Handbewegungen das Feuer des Tribunen zu mäßigen.

Als der Eifer den Redner zu allzugroßer Kühnheit hinriß, hielt der Präfekt den richtigen Moment für gekommen, ihn zu unterbrechen, stieg auf den Wagentritt und brachte einige nichtssagende Sätze hervor, die in dem Geschrei des Pöbels ungehört verhallten.

Nach Pescara! Nach Pescara!

Von der Volkswelle sozusagen geschoben, setzte sich der Wagen wieder in Bewegung und gelangte in die Stadt. Da das Rathaus geschlossen war, so hielt er vor dem Delegiertenhause. Zehn Volksmänner gingen mit dem Präfekten hinein, um zu unterhandeln. Das Volk hielt die ganze Straße besetzt. Da und dort machte sich die Ungeduld Luft.

Die Straße war schmal. Die von der Sonne beschienenen Häuser strahlten eine wohlthuende Warme aus. Von dem blauen Himmel, von den in den Dachtraufen erzitternden Gräsern, von den Rosen an allen Fenstern, von den weißen Mauern, ja von der Straße selbst verbreitete sich ein unbeschreibliches Wohlbehagen. Hat sie doch den Ruf, die schönsten Pescareserinnen zu beherbergen. Dort lebt und pflanzt sich von Geschlecht zu Geschlecht eine Tradition von Schönheit fort. Das große, baufällige Haus des Don Fiore Ussorio ist ein wahres Treibhaus voll blühender Kinder und schlanker Mädchengestalten. Es ist ganz übersät mit kleinen Altanen, von denen ein üppiger Nelkenflor herabwinkt; diese ruhen auf rohgezimmerten Tragbalken, deren Köpfe geschnitzte Fratzen darstellen.

Nach und nach legte sich die Ungeduld der Menge. Müßiges Geplauder ging von Mund zu Mund, von einem Fußsteig zum anderen.

Domenico di Matteo, eine Art kleinstädtischer Radomont, spottete laut über die Eselhaftigkeit und Habsucht der Aerzte, welche die Gebrechlichen zu Tode kurierten, um von der Gemeinde eine um so höhere Belohnung zu erhalten. Er gab einige seiner staunenerregenden Kuren zum besten:

Hört nur 'mal! Ich hatte einmal heftige Brustschmerzen, so daß ich glaubte, es ginge zu Ende. Da mir der Arzt das Wassertrinken verboten hatte, so litt ich unter entsetzlichem Durste. Eines Nachts, während alles schlief, stand ich leise auf und tastete mich im Dunkeln zum Brunnen. Dort steckte ich den Kopf hinein und trank in einem fort wie ein Gaul, bis das Becken leer war. Am anderen Morgen war ich natürlich gesund. – Ein anderes Mal, als ich und einer meiner Bekannten vom Wechselfieber gepackt waren, gegen das alles Chininschlucken nicht helfen wollte, entschlossen wir uns zu einem Wagnis. Wir waren gerade am Ufer des Flusses; drüben stand ein Gartenhäuschen, ganz überdeckt mit reifen Trauben. Da entkleideten wir uns, sprangen in das kalte Wasser, schwammen zum andern Ufer hinüber und aßen von den Trauben, soviel wir konnten. Darauf schwammen wir wieder zurück, und – das Fieber war natürlich verschwunden. – Wieder ein andermal hatte ich eine schlimme Krankheit; für Arzt und Apotheker hatte ich schon über 15 Dukaten bezahlen müssen. Da sah ich meine Mutter am Waschtrog stehen und bekam einen glücklichen Einfall. Fünf Becher Lauge trank ich rasch nach einander hinunter und – fühlte mich natürlich gesund. –

Da kamen die schönen Insassinnen des Hauses in voller Lebhaftigkeit auf die Balkone, auf die Loggien, an die Fenster und lehnten sich über die Brüstung. Bei dieser Erscheinung schauten alle Männer von der Straße hinauf. Der Magen knurrte, und die Köpfe waren leer, denn die Essensstunde war längst vorüber. Von der Straße nach den Fenstern wurden kurze Zwiegespräche angeknüpft. Die Schönen antworteten spröde und mit Kopfschütteln oder zogen sich hellauflachend in das Innere zurück. Das frische Lachen perlte kristallhell herab und erregte in den Männern süßes Verlangen. Von den Wänden strahlte eine empfindliche Hitze aus, die den auf der Straße zusammengedrängt Stehenden unerträglich wurde. Das weiße, von den Wänden zurückprallende Licht blendete und verwirrte; ein Gefühl der Entnervung und Betäubung bemächtigte sich der mit nüchternem Magen dastehenden Menge.

Auf einem Altan erschien unerwartet die Ciccarina, die schönste der Schönen, die Rose der Rosen, der frischduftende Pfirsich, nach dem alles verlangte. Auf einen Ruck wandte sich alles ihr zu. Sie stand da, natürlich, ein triumphierendes Lächeln auf den Lippen, wie ein Dogaressa, die sich ihrem Volke zeigt.

Auf ihrem vollen Antlitz, dessen Teint dem Fleisch einer saftigen Frucht glich, lag der Sonnenschein. Die Haare, von jenem Kastanienbraun, auf dem goldgelbe Reflexe spielen, bedeckten die Stirne, die Schläfen und fielen ungebändigt auf den runden Hals herab. Von der ganzen Persönlichkeit ging ein angeborener Liebeszauber aus. Sie stand da, zwischen den zwei Starkästen, lächelnd, in voller Natürlichkeit, unberührt von den verlangenden Blicken, die an ihr hingen. Die Starmätze pfiffen ihr Lied.

Ein neckischer Reim flog zur Loggia hinauf, und die Ciccarina zog sich zurück. –

Die Menge stand wortlos auf der Straße, gleichsam geblendet von den hellen Lichtstrahlen und der Schönheit dieses Weibes.

Der Hunger jedoch gewann die Oberhand, und alles sehnte sich nach Speise und Trank.

Aus einem Fenster des Delegiertenhauses lehnte sich einer der Unterhändler heraus und rief mit weithin schallender Stimme:

Mitbürger, geht heim!

In drei Stunden wird die Sache entschieden sein.