|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Chile, Peru, ja selbst das ferne Ekuador sandte den Auswurf seiner Bevölkerung nach Juan Fernandez. Man sammelte ihn in den Hafenstädten an, bis eine Ladung voll war von Totschlägern und Raubmördern, Gotteslästerern und entarteten Schandbuben. In Eisen und oft nur mit einem Hemde von Werg bekleidet, versenkte man sie in den Schiffsrumpf, um sie am Strande der lieblichen Insel freizulassen, gleich wilden Bestien, denen die Fesseln vor dem Eintritt in den Käfig gelöst werden. Aber die Insel war trotz ihrer Entlegenheit kaum so sicher wie eine gute Gefängniszelle, und immer wieder gelang es Verwegenen, sich in den Besitz eines Bootes zu setzen, dem sie sich, nur auf Wind und Strömung bauend, anvertrauten. Und seltsam! Es ist kaum bekannt, daß sie trotz ihrer kärglichen Ausrüstung das Festland verfehlt hätten. Einmal verließen 14 Sträflinge in einem Nachen die Insel, ohne einen Tropfen süßes Wasser, nur mit frischem Fleische

versehen, an dessen Safte sie ihren Durst stillten, und langten bis auf einen, durch Sonne und Sterne geleitet, nach elf Tagen lebend in Südchile an.

Chile, Peru, ja selbst das ferne Ekuador sandte den Auswurf seiner Bevölkerung nach Juan Fernandez. Man sammelte ihn in den Hafenstädten an, bis eine Ladung voll war von Totschlägern und Raubmördern, Gotteslästerern und entarteten Schandbuben. In Eisen und oft nur mit einem Hemde von Werg bekleidet, versenkte man sie in den Schiffsrumpf, um sie am Strande der lieblichen Insel freizulassen, gleich wilden Bestien, denen die Fesseln vor dem Eintritt in den Käfig gelöst werden. Aber die Insel war trotz ihrer Entlegenheit kaum so sicher wie eine gute Gefängniszelle, und immer wieder gelang es Verwegenen, sich in den Besitz eines Bootes zu setzen, dem sie sich, nur auf Wind und Strömung bauend, anvertrauten. Und seltsam! Es ist kaum bekannt, daß sie trotz ihrer kärglichen Ausrüstung das Festland verfehlt hätten. Einmal verließen 14 Sträflinge in einem Nachen die Insel, ohne einen Tropfen süßes Wasser, nur mit frischem Fleische

versehen, an dessen Safte sie ihren Durst stillten, und langten bis auf einen, durch Sonne und Sterne geleitet, nach elf Tagen lebend in Südchile an.

Um die menschlichen Hyänen fester an Juan Fernandez zu ketten, schlug ein Gouverneur vor, Frauen zu schicken, ein Rat, der befolgt wurde, denn alsbald erschien eine Fracht, der man wohl als Morgengabe reichlich Mehl, gedörrtes Fleisch und Rinderfett mitgegeben hatte.

Wie groß aber trotz der holden Sendung, deren Stücke als » Pobladoras, Bevölkerinnen« in den Akten registriert wurden, der Befreiungsdrang unter den Zwangskolonisten blieb, beweist folgender Vorfall.

Obwohl die Insel nun bald ein halbes Jahrhundert dauernd bewohnt war, barg sie noch ein Geheimnis: dasjenige des Yunque-Gipfels. Niemand hatte ihn je erstiegen, nicht einmal die wilden Ziegen vermochten seine Felswände zu erklettern. Da ermutigte der ehrgeizige Kommandant Francisco Amador – Franz Liebhaber – etliche seiner menschlichen Bestien, gegen den Verspruch der Freiheit, den feindlichen Berg zu erklimmen, ein Wagnis, welches sie in zwei Tagen vollbrachten. Den Gipfel, auf dem Kreuz und Banner aufgepflanzt wurden, krönt eine kleine Ebene, dicht mit Pangues bewachsen und umgeben von Bambus, Canelos und Chontas. – Übrigens ist das Versprechen gehalten worden, das nächste Schiff brachte die Helden als freie Männer zum Festlande zurück.

Wir sind nicht darüber unterrichtet, zu welcher Seelenzahl es die Stadt Johannes des Täufers nach der Bebenkatastrophe je wieder gebracht hat, wir wissen nur, daß einem englischen Seemann 1792 die große Menge Kinder überraschte; aber der Umfang des Städtchens läßt sich noch heute bestimmen. Seine mit kleinen Rollkieseln gepflasterten Straßen können wir auf und nieder schlendern und uns mit den Ruinen der Grundmauern der Häuser unterhalten, die sie begrenzen. Es waren keine hölzernen Baracken, sondern Stein- oder Adobesbauten, vielleicht 40 an der Zahl, wie sie in Nord- und Mittelchile zu allen Zeiten vorgeherrscht haben, nur daß die Dachziegel Wedel der Chonta ersetzten. Eine lebhafte Tünche wird nicht gefehlt haben, so daß sie sich gelb oder rot, grün oder blau oder schneeweiß gegeneinander abhoben und der Sonne ein buntes Bild darboten. Ob auch ein freundliches? Wer weiß? Man sollte vermuten, daß, wie noch heute in der chilenischen Hauptstadt, die Fenster durch Rejas, schwere eiserne Gitter, geschützt und die Türen eisenbeschlagen waren zur Wehr gegen das Heer der Verbrecher, in deren Mitte die friedlichen Kolonen lebten. Freilich nachts schloß man die gefährlichsten Gesellen in Kerker ein, die ihrer eigenen Hände Werk waren.

Aber dem Hafen, nach Nordosten gerichtet, blicken auf die Bai gleich finsteren, schwarzen Augen die runden Eingänge einer Anzahl Höhlen, die sich in jäh abfallenden Fels bohren. Es sind gewölbte Keller, in das Gestein hineingemeißelt. Das Wasser trieft an ihren Wänden herab, die Farnkraut tapeziert, das sich wie ein Gewinde auch um ihren Einlaß schlingt. Bei allen sieht man die Vertiefungen, in welche die eisernen Stangen vernietet waren, bei manchen noch rostige Reste solcher. Wahrhaftig, diese Verließe gleichen Raubtierzwingern, und wie wilde Tiere werden die wüsten Patrone die Zähne gefletscht haben, wenn sie mit Sonnenuntergang von den Soldaten in die ungastlichen Schlafstätten gezwungen wurden, deren Boden Tümpel deckten, und in deren Winkel die Norder sich keifend verfingen.

Das Leben der Kolonie war eintönig; man hatte ungemein viel Zeit. Der Kampf ums Dasein erforderte hin und wieder einen guten Fischfang, eine glückliche Ziegenjagd. Von dem Überfluß verkaufte man an die Soldaten, welche Löhnung empfingen, um einige Heller für ein Stück Zeug und besonders zum Verwetten zu haben. Denn die Sonntage und die unzähligen Feste der Heiligen, von denen auch nicht einer vergessen wurde, standen im Zeichen der Hahnenkämpfe. Und während sich die Kampfhähne ins Zeug legten und gierig zerfleischten, feuerten sich die Zuschauer mit dem Most der Rebe, einem Produkte der Insel, zu Wetten auf die geflügelten und gespornten Kämpen an.

Außerordentliche Ereignisse bildeten die Ankunft eines Fahrzeuges von der Küste, das freilich selten genug eintrat, und noch mehr das Erscheinen eines englischen oder nordamerikanischen Seehunds- und Walfischfängers, mit dem dann ein eifriger Tauschhandel eröffnet wurde.

Die Kolonie stellte nur einen winzigen Ausläufer der spanischen Herrschaft vor, aber wir vermissen nicht die erbitterten Fehden zwischen weltlicher und geistlicher Obrigkeit und die grauenhaften Spuren der Inquisition. Die ärmliche Kirche bedienten zwei Priester, meistens Franziskanermönche, und einer der Väter exkommunizierte einmal den Gouverneur eines einfachen Tadels wegen viermal am selben Tage! Unter den Verdammten der Insel, den Vater- und Gattenmördern fristeten auch drei unglückliche Weiße, Spanier, ihr Dasein, welche das Ketzergericht von Lima wegen Glaubensdelikt zu fünf bis neun Jahren Deportation verurteilt hatte.

Inzwischen zog mit der Vollendung des ersten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts die Morgenröte der Freiheit über dem südamerikanischen Kontinente herauf. Seine Völker hatten die Verlegenheiten Spaniens, welche ihm die napoleonischen Kriege bereiteten, dem Beispiele der Union folgend, ausgenutzt und das königliche Regiment gebrochen, oder wenigstens zeitweise niedergezwungen, wie in Chile.

Die eingeborenen Befreier, welche sich bald in Herrscher verwandelten, verzettelten ihre Kräfte in Eifersucht und hastigen Reformen. Die Kerker wurden geöffnet und alles, was je ein spanischer Richter verurteilt hatte, fast unterschiedslos als ehrenfeste Bürger der jungen Republik begrüßt. Auch von Juan Fernandez holte man die Verbrecher herbei, es waren 73, darunter 18 Mörder und 1 Räuber. Man wollte mit jenem »Zuchthause«, dem Schandfleck des Pacifico, endgültig aufräumen. Indessen bangte den Santiaguiner Machthabern offenbar vor der großen Anzahl schwerster Verbrecher; jedoch man half sich kurz entschlossen: man knüpfte die 18 Mörder nebst dem Räuber noch nachträglich auf.

Um die Beziehungen zu Juan Fernandez als Erinnerung einer schmachvollen Epoche radikal auszulöschen, lud man auch die Besatzung und sogar die Kolonisten mit Kind und Kegel aufs Schiff und führte sie den befreiten Fluren Chiles entgegen. Nur drei Soldaten vermochten sich nicht von dem Eiland zu trennen und zogen eine Wiederholung der Robinsonade den goldenen Tagen der neuen Ära vor.

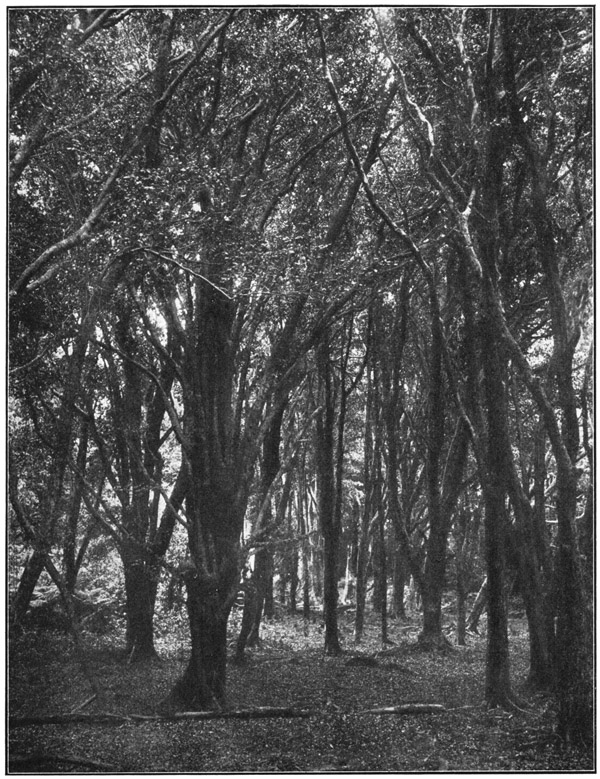

Lumawald.

Verf. Phot.