|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ed. Bernstein.

∞

Was wir soziales Leben nennen, ist eine Summe gegenseitiger Beziehungen und Verhaltungsarten der Menschen eines bestimmten Kulturkreises. Diese Beziehungen selbst sind das Resultat einer Summe verschiedenartiger Kräfte materieller und geistiger Natur, die teils fördernd und teils hemmend auf einander einwirken und sich so stärker oder schwächer gegenseitig beeinflussen. Die Entwicklung der wenigsten dieser Kräfte läßt sich mit annähernder Sicherheit vorausbestimmen. Bei jeder, ob es die Technik, diese Grundlage aller hervorbringenden und formgebenden Arbeit, oder auch nur ein einzelner Zweig der menschlichen Arbeit, ob es die wirtschaftliche Gliederung oder die politische Verfassung, ob es das geschriebene Recht oder die ungeschriebene Sitte, ob es das ästhetische Empfinden oder was immer sonst sei, stets wird die Linie, die wir spekulativ vorausschauend in die Zukunft hinaus zu ziehen versuchen, selbst für den sachkundigsten Fachmann mit der zunehmenden Entfernung immer unsicherer. Wo zuerst

Wahrscheinlichkeiten formuliert werden konnten, reicht das wissenschaftliche Voraussehen später nur noch für die »

Möglichkeiten« aus, um noch später sich mit bloßen »

Denkbarkeiten« begnügen zu müssen, und schließlich kommt stets ein Punkt, wo es, mit unseres großen Dichters Wort über

die Größe der Welt, selbst für die menschlichen Dinge auf dieser kleinen Erde heißt:

Was wir soziales Leben nennen, ist eine Summe gegenseitiger Beziehungen und Verhaltungsarten der Menschen eines bestimmten Kulturkreises. Diese Beziehungen selbst sind das Resultat einer Summe verschiedenartiger Kräfte materieller und geistiger Natur, die teils fördernd und teils hemmend auf einander einwirken und sich so stärker oder schwächer gegenseitig beeinflussen. Die Entwicklung der wenigsten dieser Kräfte läßt sich mit annähernder Sicherheit vorausbestimmen. Bei jeder, ob es die Technik, diese Grundlage aller hervorbringenden und formgebenden Arbeit, oder auch nur ein einzelner Zweig der menschlichen Arbeit, ob es die wirtschaftliche Gliederung oder die politische Verfassung, ob es das geschriebene Recht oder die ungeschriebene Sitte, ob es das ästhetische Empfinden oder was immer sonst sei, stets wird die Linie, die wir spekulativ vorausschauend in die Zukunft hinaus zu ziehen versuchen, selbst für den sachkundigsten Fachmann mit der zunehmenden Entfernung immer unsicherer. Wo zuerst

Wahrscheinlichkeiten formuliert werden konnten, reicht das wissenschaftliche Voraussehen später nur noch für die »

Möglichkeiten« aus, um noch später sich mit bloßen »

Denkbarkeiten« begnügen zu müssen, und schließlich kommt stets ein Punkt, wo es, mit unseres großen Dichters Wort über

die Größe der Welt, selbst für die menschlichen Dinge auf dieser kleinen Erde heißt:

»Kühne Seglerin, Phantasie,

Wirf ein mutloses Anker hie.«

Immerhin ist der Fachmann eines Spezialgebiets in dieser Hinsicht besser daran, als der Vertreter des zusammenfassenden Wissensgebiets, das wir Gesellschaftslehre – fremdsprachlich Soziologie – nennen. Weil auf das gesellschaftliche Leben alle Kräfte der Umwelt und Innenwelt des Menschen einwirken, wird das Resultat, sobald die einzelnen Faktoren unsicherer werden, in bedeutend höherem Grade unsicher. Wenn von zwei Kräften jede auch nur einer Abweichung fähig ist, sind schon vier verschiedene Kombinationen aus ihnen möglich, tritt eine dritte Kraft gleicher Art, d. h. ebenfalls mit einer Abweichungsmöglichkeit begabt, hinzu, so werden es acht verschiedene Kombinationen, und wenn jede der drei Kräfte zwei Abweichungsmöglichkeiten hat, werden es 27, und so wächst mit jeder weiteren Kraft und den weiteren Abweichungsmöglichkeiten, die in Betracht kommen, die Zahl der denkbaren Verbindungen in immer schnellerer Steigerung zu schwindelerregender Höhe empor. Wie soll da die Schilderung der sozialen Welt in hundert Jahren mehr sein, als ein von der Geistesrichtung des Schriftstellers bestimmtes, also mehr oder weniger willkürliches »Raten«?

In der Tat wird denn auch die Sozialwissenschaft immer vorsichtiger in ihren Zukunftsbetrachtungen. Solange die Technik nur langsam Fortschritte machte, waren die Menschen viel mehr geneigt, soziale Zukunftsbilder zu verfassen, als heute. Als dann zu Beginn des Zeitalters der großen Erfindungen die Menschheit sich vor unabsehbaren Veränderungen ihrer Lebensbedingungen erblickte, stieg zunächst die Lust an Spekulationen über die kommenden Gesellschaftsformen, und es entstand die kühnste aller Zukunftstheorien, des genialen Franzosen Charles Fourier Werk von den »vier Bewegungen«. Aber von da ab weicht die soziale Spekulation schrittweise zurück, das gesellschaftliche Zukunftsbild gerät als »Utopie« in Mißkredit, an ihre Stelle tritt die nach Entwicklungs gesetzen forschende Sozialwissenschaft und die Auffassung von der Gesellschaft als eines in seiner Entwicklung aller Willkür spottenden organischen Wesens. Zwar ist unter anderen das von Karl Marx aufgestellte Lehrgebäude ein Beispiel dafür, daß die organische Gesellschaftslehre auch revolutionär aufgefaßt werden kann. Aber den Zukunftsprojektionen gegenüber, welche die spekulative Phantasie zu entwerfen imstande ist, erscheint sie doch selbst in dieser Form noch als »konservativ«.

Und ebenso der technologischen Spekulation gegenüber, wie sie uns heute in allerhand Zukunftsgemälden phantasiebegabter Schriftsteller entgegentritt, die sich mehr oder weniger mit den technischen Wissenschaften beschäftigt haben. Diese Wissenschaften, deren Grundlage rein physikalische Beziehungen sind, bieten der Phantasie auch ein dankbares Feld, denn für sie kommen nur die Gesetze der Mechanik in Betracht, die uns verhältnismäßig einfache Aufgaben stellen, für sie handelt es sich um die Hantierung mit toter Materie. Die soziale Betrachtung aber hat neben den Gesetzen der Mechanik die Gesetze der Lebensbedingungen und Lebensformen zu beachten, von den einfachsten Bedingungen und Wirkungen pflanzlichen und tierischen Lebens bis zu den materiellen und geistigen Bedürfnissen des höchstentwickelten Lebewesens unseres Planeten, als das wir den Menschen erkannt haben. Der Mensch ist allen Lebewesen überlegen, weil die höheren Organe bei ihm zum vielseitigsten Gebrauch entwickelt sind. Diese Vielseitigkeit macht ihn zum freiesten Wesen in der Natur, aber sie befreit ihn nicht von der Natur, weder von der Gebundenheit an die ihn umgebende Welt, noch von den Gesetzen seiner eigenen Natur, wie sie in einer nach Hunderttausenden von Jahren rechnenden Entwicklung sich herausgebildet hat. Seine Intelligenz, seine Fähigkeit, sich Obdach, Bedeckung und Nahrung in der ihm passendsten Form zuzubereiten und die dazu nötigen Pflanzen und Tiere selbst zu züchten, machen ihn anpassungsfähiger, als es selbst die anpassungsfähigsten Tiere sind, aber sie können seinen Organismus nicht grundsätzlich verändern.

Dies pflegen aber unsere von der Technologie ausgehenden Zukunftsschilderer bei ihren Spekulationen leicht zu übersehen. Es klingt z. B. wunderschön, was sie uns von dem Reichtum an Nahrungsmitteln erzählen, mit denen die Chemie uns einst beschenken werde. Aber der menschliche Körper ist keine Retorte, bei der es nur darauf ankommt, daß man ihr eine Anzahl chemischer Grundstoffe in einem gewissen Mengenverhältnis zuführt, um ein bestimmtes Resultat zu erzielen. Für seine Ernährung spielen noch andere Eigenschaften der Nahrungsmittel eine entscheidende Rolle, als ihr Gehalt an Stickstoff, Kohlenstoff und so weiter; seine Verdauungsorgane sind für die Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Stoffe geschaffen. Sie würden ohne solche verkümmern und mit ihnen der Mensch selbst. Nun ist es vorläufig noch recht zweifelhaft, ob jemals die Chemie es dahin bringen wird, aus Holz oder gar Stein direkt Nahrungsmittel herzustellen. Sie ist bis jetzt nicht weiter gekommen, als ziemlich untergeordnete organische Verbindungen künstlich herzustellen. Die Herstellung von pflanzlichem oder tierischem Eiweiß auf chemischem Wege liegt dagegen in noch sehr weitem Felde. Und nicht viel anders steht es mit den Wunderdingen, die uns auf Grund von Experimenten auf kleinem Raum hinsichtlich der Verwendung der Elektrizität in der Landwirtschaft versprochen werden. Diese Experimente beweisen zwar, daß die Elektrizität als Erreger von Atombewegungen imstande ist, gewisse organische Prozesse zu beschleunigen, es wird sich aber auch hier fragen, wie weit sie das kann, ohne daß die pflanzliche Natur des zu erzielenden Produkts Schaden leidet. Man weiß, wie sehr Uebermaß im Düngen Gemüse und Früchte ungenießbar zu machen vermag. Das ist auch hier möglich, und ferner erhebt sich die Frage, ob die Kosten der Beschaffung der erforderten Elektrizität, da es sich bei Pflanzen doch immer nur um Beschleunigung eines organischen Prozesses handeln kann, der auf jeden Fall Zeit braucht, und nicht um seine Verwandlung in einen rein mechanischen Prozeß, im Verhältnis stehen zu dem Nutzen, den sie zu erwirken vermag. Unsere technologischen Zukunftsverkünder verstehen sich vortrefflich auf die Mathematik, mit der Oekonomie dagegen pflegen sie sich nicht gern abzugeben. Sie interessieren sich für alle möglichen Punkte, nur den Kostenpunkt behandeln sie gern en bagatelle. Er ist aber leider für das soziale Leben keine Bagatelle.

∞

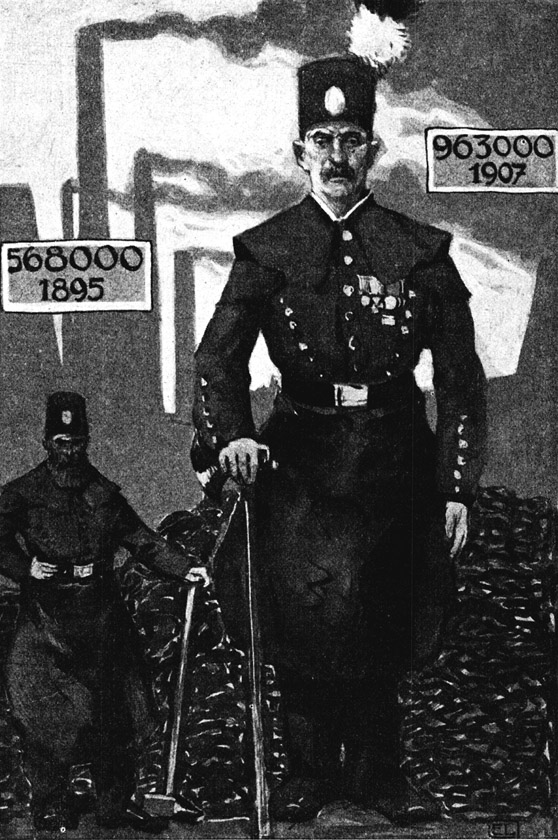

Und damit sind wir beim dritten Fundament alles sozialen Lebens angelangt: zu den Naturbedingungen und der Technik tritt die menschliche Arbeit als bestimmende Kraft. Die Technik mit all ihren großartigen Leistungen hat die menschliche Arbeit nicht nur nicht überflüssig gemacht, sie hat sie nicht einmal in merklichem Grade verringert. Gewiß braucht für eine bestimmt abgegrenzte Leistung in Produktion und Verkehr heute ein geringeres Quantum menschlicher Arbeit aufgewendet zu werden, als ehedem, aber es wird auch dafür heute unendlich mehr an Leistungen gebraucht. Man kann sich dies an der Zunahme der Arbeiter der sogenannten extraktiven Industrien veranschaulichen, die das heute für die Industrie erforderte Rohmaterial aus der Erde herausholen. Im jetzigen Gebiet des Deutschen Reiches wurden im Jahre 1852 kaum 6 Millionen Tonnen Steinkohlen produziert, 1882 waren es schon 52 Millionen, 1906 gar 137 Millionen Tonnen, d. h. einundzwanzig Mal mehr, als in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nun ist zwar auch seitdem die Förderung pro Kopf des beschäftigten Arbeiters infolge der großen Verbesserungen in den Gewinnungsmethoden gestiegen, indes ist diese Zunahme doch nur eine langsame, da immer tiefere Läger in Angriff genommen werden müssen. Und so ist denn die Arbeiterschaft des deutschen Bergbaus zu einem gewaltigen vielhunderttausendköpfigen Heer angewachsen. In Preußen allein vermehrten sich in den zwölf Jahren von 1895 auf 1907 die Erwerbstätigen im Kohlenbergbau von 286 000 auf 547 000, und im ganzen Berg- und Hüttenwesen des Deutschen Reiches stieg die Zahl der Beschäftigten in dieser Zeit von 568 000 auf 963 000, wenig unter einer Million. Nahezu eine Million Menschen im deutschen Berg- und Hüttenbetrieb, und davon (Preußen mit Sachsen und Bayern) gut sechsmalhunderttausend Menschen im Kohlenbergbau – daran denken nur wenige, wenn sie von dem »Wunderknopf« der Techniker hören, der das Tischlein deck' Dich aus dem Märchen zur Wahrheit mache. Er macht es heute nur für eine bevorzugte Minderheit dazu, und wird es aller Voraussicht nach nie für alle verwirklichen. Je tiefere Gruben in Angriff genommen werden, um so aufreibender wird auch die Arbeit in ihnen, und um so höher die Gestehungskosten des Produkts, der Kohle. Wir stehen schon jetzt steigenden Preisen gegenüber. So sehr die Preise mit der Marktlage wechseln, ist die Grundtendenz doch eine Bewegung nach oben. Im Jahre 1892 kostete die Tonne fetter westfälischer Förderkohle ab Werk 7,3 Mk., sieben Jahre später – 1899 – 9 Mk., und weitere sieben Jahre darauf – 1906 – 10 Mk. Im entsprechenden Grade sind die anderen Kohlensorten und die meisten anderen Produkte der Montanindustrie im Preis gestiegen. Dabei ist an Ersatz der Kohle als Quelle von Wärme und – durch diese – von bewegender Kraft vorläufig nicht zu denken.

Alle Versuche, die Sonnenwärme mittels entsprechender Apparate zu technischer Verwertung bezw. Aufspeicherung aufzufangen, sind bisher fehlgeschlagen, und dasselbe gilt von den vielen Versuchen, die ungeheuere Kraftleistung von Ebbe und Flut für technische Zwecke nutzbar zu machen. Jene Versuche hatten zwar insofern Erfolg, als es gelang, hier Sonnenwärme und dort Meereskraft so einzufangen, daß eine Uebertragung möglich war – rein technisch war die Lösbarkeit der Aufgabe dargetan. Aber zugleich zeigte sich jedesmal, daß die Kosten der Anlagen, des Betriebs und der Apparate den möglichen Nutzeffekt ganz bedeutend überstiegen. Von einer wirtschaftlichen Lösung des Problems, die auf das soziale Leben zurückwirken könnte, scheinen wir noch ebenso weit entfernt, wie vor fünfzig und hundert Jahren.

Inzwischen aber verbraucht die Menschheit von Jahr zu Jahr mehr Steinkohle. Im Jahrfünft 1876/1880 wurden in Deutschland jährlich 850 Kilogramm Kohle pro Kopf der Bevölkerung verbraucht, 25 Jahre später, im Jahrfünft 1901/05 waren es 1787 Kilogramm. Bei gleicher Steigerung müßten es zu Anfang des 21. Jahrhunderts über 7000 Kilogramm pro Kopf sein, und da man alsdann noch viel, viel tiefer würde graben müssen, als heute, würden inzwischen die Kosten der Kohlen vielleicht auf eine Höhe gestiegen sein, daß dann die Einfangung der Sonnenwärme und Meereskraft, um es in heutiger Sprache auszudrücken, doch »rentabel« erschiene. Aber das Leben wäre dann eben entsprechend teurer geworden.

Hand in Hand mit dem Wachstum der deutschen Industrie geht auch die Entwicklung des Bergbaues.

Wir treiben heute Raubbau mit den Schätzen der Erde. Wenn sich der Verbrauch von Kohle in einem Vierteljahrhundert in Deutschland verdoppelt hat, so hat sich in der gleichen Zeit der von Eisen verdreifacht, der von Kupfer versiebenfacht. Es ist undenkbar, daß nicht eines Tages darin wiederum eine Verlangsamung oder sonst ein Stillstand einsetzen wird. Denn während gegenüber früheren Zeitaltern die Produktivität der Arbeit in der Gewinnung und Ausnutzung der Erze ungemein gestiegen ist, hat sie nunmehr einen Grad erreicht, der von der Zukunft gleich große Fortschritte nicht erhoffen läßt. Wir müssen vielmehr auch mit einer Verteuerung der Metalle rechnen. Ungeachtet der großen technischen Umwälzungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war in Deutschland im Jahrzehnt 1898/1907 der Preis des Doppelzentners Roheisen, der 1851 5,58, 1861 6,18 war, 6,82 Mk. Und ähnlich – meist sogar noch schlimmer – steht es mit den anderen Rohmaterialien, und voraussichtlich auch mit einem Teil der Lebensmittel.

Alles das zeigt an, daß wir keinem Schlaraffenland entgegengehen. Die Technik wird auch weiterhin dazu beitragen, das Leben reichhaltiger, wechselvoller zu gestalten, das, was man den Stil des Lebens nennt, zu erhöhen, aber gerade, weil sie dies tut, ist es ziemlich zweifelhaft, ob sie das Leben wesentlich billiger machen, d. h. die Summe der zu verrichtenden Arbeit sehr verringern wird.

Jedenfalls hat sie es bisher nicht getan. Noch hat das melancholische Wort John Stuart Mills in der Formulierung, die Karl Marx ihm gegeben hat, wenig an Wahrheit verloren, daß es »zweifelhaft ist, ob die Maschine die Arbeitskraft irgend eines jener Menschen verringert hat, die nicht von der Arbeit anderer leben.« Die Maschine als Inbegriff der Technik hat im Gegenteil die Klasse derer, die um Lohn arbeiten, sehr vermehrt. Diese Klasse nimmt der Zahl nach stärker zu, als irgend eine andere Klasse der Gesellschaft. Von 1895 auf 1907 vermehrte sich im Deutschen Reich in Industrie, Gewerbe und Bergbau die Zahl der Lohnarbeiter von rund 6 Millionen auf rund 8 600 000 oder um über 44 Prozent, während die Bevölkerung sich nur um 19 Prozent vermehrte. Noch stärker wuchs in der Abteilung Handel und Verkehr die Klasse derjenigen Angestellten, welche die offizielle Reichsstatistik als Arbeiter bezeichnet, weil ihre Bezahlung und soziale Stellung sich nicht wesentlich von der der gewerblichen Arbeiter unterscheidet. Sie vermehrte sich von 1 233 000 auf 1 960 000 oder um 58,9 Prozent. Insgesamt bildeten diese beiden Schichten nahezu drei Viertel aller Erwerbstätigen in Industrie, Bergbau, Handel und Verkehr zusammengenommen. Das sind aber gerade diejenigen Erwerbszweige, denen sich in der Gegenwart die übergroße Mehrheit der Erwerbsuchenden zuwenden. Zwischen 1895 und 1907 vermehrte sich das Deutsche Reich um gegen 10 Millionen Menschen, und von diesem Zuwachs entfielen auf die vier bezeichneten Erwerbsgruppen nahezu 3½ Millionen, nämlich etwas über 4 Millionen Erwerbstätige mit ihren Angehörigen.

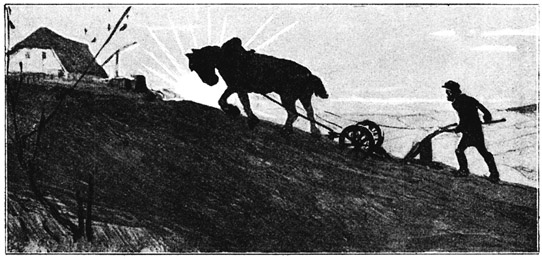

Hand in Hand mit dem Wachstum der Städte geht die Landwirtschaft merklich zurück.

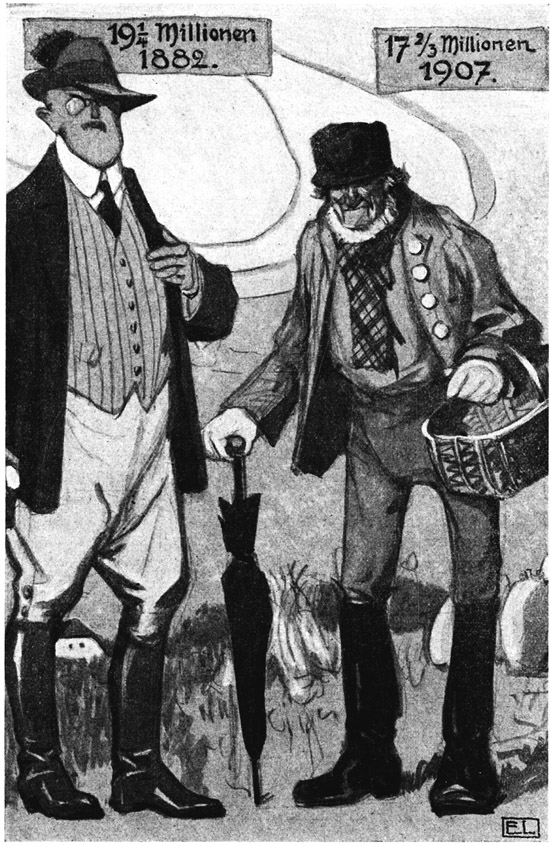

Und das ist keine Ausnahme. Von Zählungsjahr zu Zählungsjahr zeigt sich uns dasselbe Bild. Seit 1882 geht in Deutschland die landwirtschaftliche Bevölkerung schrittweise zurück. Sie umfaßte in jenem Jahr etwa 19¼ Millionen Seelen, 1895 18¼ Millionen Seelen und 1907 nur noch 17⅔ Millionen Seelen. Der große Bevölkerungszuwachs vom ersteren bis zum letzteren Jahre, der zusammen über 16½ Millionen Seelen betrug, ist, bildlich gesprochen, über die Landwirtschaft hinweggerauscht, ohne ihr auch nur eine Seele abzugeben, sondern hat vielmehr noch über anderthalb Millionen von ihr mit sich hinweggenommen. Wo ist der ganze Zuwachs mit den Ueberläufern aus der Landwirtschaft geblieben? Eine kleine Untersuchung dieser Frage wird uns einen Fingerzeig geben, in welcher Richtungslinie sich das soziale Leben bewegt, und wie wir uns daher seine Zukunft vorzustellen haben.

∞

Fünf große Berufsabteilungen unterscheidet die deutsche Reichsstatistik: 1. die Landwirtschaft mit Gärtnerei, Forstwirtschaft, Fischerei; 2. die Industrie mit Bergbau und Baugewerbe; 3. den Handel mit den Verkehrsgewerben; 4. die häuslichen Dienste und Gelegenheitslohnarbeit; 5. den öffentlichen Dienst mit den »freien« Berufsarten. Als Gruppe Nr. 6 kommt dann noch die der sogenannten Berufslosen (Rentner, Pensions- und Almosenempfänger, Schüler usw.) hinzu. Von diesen sechs Abteilungen hat die fünfte – öffentlicher Dienst usw. – fast im gleichen Verhältnis wie die Gesamtbevölkerung an Köpfen zugenommen, die vierte – häuslicher Dienst usw. – ist im Prozentsatz der Köpfe zurückgegangen, das Gleiche ist, wie wir gesehen haben, bei Nr. 1, der Landwirtschaft, der Fall. Dagegen haben die Abteilungen 2, 3 und 6 – Industrie, Handel und Berufslose – im Verhältnis stärker zugenommen als die Bevölkerung. Nehmen wir das gleiche Vierteljahrhundert von 1882 auf 1907, so vermehrten sich in dieser Zeit in der Abteilung Industrie usw. die Erwerbstätigen von 6⅖ auf 11⅓ Millionen und die Berufsangehörigen (die Erwerbstätigen mit ihren Angehörigen) von 16 auf 26⅖ Millionen. In der Abteilung Handel und Verkehr war der Zuwachs: Erwerbstätige von 1,6 auf 3,5 Millionen, Berufszugehörige von 4½ auf 8<sup>3</sup>/<sub>10</sub> Millionen, und in der Abteilung der » Berufslosen«: Erwerbstätige, d. h. Zins-, Renten- usw. Empfänger, von 1,3 auf 3,4 Millionen und Berufszugehörige von 2,2 auf 5,2 Millionen.

Was geht aus diesen Zahlen hervor? Daß von den 16½ Millionen Menschen, um die sich das Deutsche Reich von 1882 bis auf 1907 vermehrte, mehr als zwei Drittel der Industrie zugefallen sind. Ja, da unter den »Berufslosen« ein großer Teil Rentiers sind, deren Vermögen hauptsächlich in Aktien und Obligationen von Industrieunternehmen besteht, sowie eine noch größere Zahl von Invaliden- und Altersrentnern der Industrie, ist tatsächlich der Prozentsatz unseres Volkes, der aus der Industrie sein Einkommen zieht, noch wesentlich größer. Und in der Industrie wächst, wie wir gesehen haben, die Abteilung der Angestellten und Lohnarbeiter unverhältnismäßig schneller als die Gesamtbevölkerung, während die Zahl der selbständigen Unternehmer und Hausgewerbetreibenden zurückgeht. 1882 kamen auf je 100 Lohnarbeiter noch gegen 45 Selbständige verschiedener Art, d. h. große, mittlere, kleine und Zwerg-Unternehmer, 1895 waren es nur noch etwa 30, 1907 aber nur noch 20.

So nimmt mit dem Wachstum der Industrie die industrielle Lohnarbeiterschaft einen immer größeren Raum in der Bevölkerung ein. Mit ihren Angehörigen, sowie der ihr gleichgestellten und gleichartig fühlenden Lohnarbeiterschaft in Handel und Verkehr samt Angehörigen umfaßte sie 1907 gegen 23 Millionen Seelen. Diese Volksschichten machen die große Mehrheit der städtischen Bevölkerung des Reiches aus, die sich 1905 auf gegen 35 Millionen Seelen belief. In den Städten, wo das öffentliche Leben des Landes am lebhaftesten pulsiert, wo die großen Fragen der Zeit am schärfsten erfaßt und erörtert werden, die Geister am lebhaftesten auf einander platzen, hier tritt die Klasse der um Lohn Arbeitenden immer stärker in den Vordergrund. Sie entfaltet sich in wirtschaftlichen Kämpfen, die an Ausdehnung zunehmen, sie macht sich durch die Wucht der Zahl im politischen Leben geltend, sie fällt auch als Konsumentin immer stärker ins Gewicht. So schafft sie allmählich eine ganz neue öffentliche Meinung. Je geschlossener sie auftritt, je eindrucksvoller sie ihr Klassenempfinden offenbart, um so mehr spielt das Gravitationsprinzip des sozialen Lebens zu ihren Gunsten, und von den sozialen Schichten, die keine feste Klasse der Gesellschaft mit bestimmten gesellschaftlichen Ideen und Interessen bilden, fühlen sich immer mehr Elemente zu ihr hingezogen, stimmen sie bei Wahlen mit ihr und sprechen sie ihre Sprache.

Alles das kann man heute fast mit Händen greifen. Eine ganze Fülle von Erscheinungen im politischen und geschäftlichen Leben und Treiben, in Literatur und Kunst legen Zeugnis davon ab. Und wenn die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin die geschilderte Bahn innehält, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Ideen der Arbeiterklasse, die sich aus ihrer Klassenlage ergeben, die volle Herrschaft in der Gesellschaft erlangen. Schon heute kann die Durchdringung des Gesellschaftskörpers durch diese Ideen nur durch Festhalten von Ungleichheiten in den Wahlsystemen und ähnliche politische Mittel zurückgedämmt oder verlangsamt werden. Aber die Gesetze der sozialen Entwicklung haben sich noch immer auf die Dauer als stärker erwiesen als die politischen Gesetze. Die Wirtschaftspolitik des Deutschen Reiches ist mit Ausnahme der wenigen Jahre der Kanzlerschaft des Grafen Caprivi seit Anfang der achtziger Jahre überwiegend agrarisch gewesen, sie hat es aber mit allen Liebesgaben an die Landwirte nicht einmal durchzusetzen vermocht, daß die Landbevölkerung auf ihrem alten Kopfbestand erhalten blieb. Das durch die Ungleichheit der Wahlkreise bewirkte politische Vorrecht des platten Landes hat dessen Ueberflügelung durch Industrie und Handel nicht verhindern können. Es wird, wenn die Bedingungen des sozialen Lebens, welche diese Entwicklung bewirkt haben, andauern, auch seine Beseitigung durch jene nicht verhindern können.

Heute steht die Industrie und Handel verkörpernde Bevölkerung zur landwirtschaftlichen Bevölkerung im Verhältnis von 2:1. Bei gleicher Entwicklung würde in weiteren 25 Jahren das Verhältnis sich auf 4½:1 stellen. Man braucht diese Zahl nur niederzuschreiben, um sich auch klar zu werden, daß bei solcher Proportion das Privilegium der Landwirtschaft eine Unmöglichkeit sein würde. Wenn auch nur durch das bloße Gewicht ihrer Zahl würden Industrie und Handel sich ihr Recht erzwungen haben. Der Sieg von Industrie und Handel aber würde, da alsdann das Verhältnis der Klasse der Lohnarbeiter zur Klasse der Unternehmer sich auf über 10:1 stellen würde, gar nichts anderes heißen können, als der Sieg der sozialen Ideen der Arbeiterklasse.

∞

Soweit kann die Soziologie mit einiger Sicherheit sprechen. Aber es ist zunächst nur eine soziale Wahrscheinlichkeitsrechnung. Denn ob es nun genau dahin kommen wird, hängt von vielen mitwirkenden Faktoren ab, die sich nicht mit mathematischer Sicherheit vorausbestimmen lassen. Greifen wir einen davon heraus: die Gestaltung der Dinge in der Landwirtschaft. Heute deckt die Landwirtschaft nur einen Teil des Nahrungsbedarfs des deutschen Volkes. Der Mehrwert der Einfuhr solcher landwirtschaftlichen Produkte, für welche die heimische Landwirtschaft in Betracht kommt, über den Wert ihrer Ausfuhr belief sich im Jahrfünft 1903/1907 im Deutschen Reich auf weit über eine Milliarde Mark. Bei der Bevölkerungszunahme, wie sie hier vorausgesetzt ist, müßte er in den nächsten fünfundzwanzig Jahren eine solche Steigerung erfahren, daß es als zweifelhaft betrachtet werden muß, ob das Ausland die Lieferung all der in Frage kommenden Produkte ohne sehr erhebliche Preissteigerungen wird fortsetzen wollen oder auch nur können. Denn andere Länder machen eine ähnliche Entwicklung durch. In den Vereinigten Staaten von Amerika, bis jetzt noch das Hauptgetreideland der Welt, nimmt die industrielle Bevölkerung erheblich rascher zu, als die landwirtschaftliche Bevölkerung, so daß die Getreideausfuhr schon jetzt im Abnehmen begriffen ist und die Oekonomen die Zeit schon voraussehen, wo dieses gewaltige Staatswesen Getreide, statt auszuführen, selbst einführen wird. Die Ersatzgebiete der Getreideproduktion aber – Kanada, Argentinien usw. – entwickeln sich nicht so schnell, wie man einst annahm, und für alle diese Länder kommt die Zeit, wo der Boden nicht mehr so willig Ernten hergibt, wie in den ersten Epochen der Urbarmachung. Kurz, es ist ziemlich wahrscheinlich geworden, daß wir einer Zeit höherer Weltmarktpreise für Getreide und ebenso für Vieh und Viehprodukte entgegengehen. Je nachdem dies nun früher oder später eintritt, ist eine starke Rückwirkung auf die deutsche Landwirtschaft zu gewärtigen. Sie wird noch intensiver als bisher betrieben werden und mehr Arbeitskräfte in Anspruch nehmen, teils als Landarbeiter, teils aber auch als selbständig wirtschaftende Bauern. Eine Rückwanderung aufs Land wäre damit nicht aus dem Bereich der Möglichkeit gerückt, und jedenfalls würde die Abwanderung vom Land einen Stillstand erleiden.

Eine zweite Möglichkeit, die wir in Betracht zu ziehen haben, ist die Verlangsamung des Bevölkerungszuwachses.

Zurzeit kann in Deutschland zwar von einer solchen noch nicht gesprochen werden, die Bevölkerung des Deutschen Reiches nimmt nicht in allen Jahren gleichmäßig zu, aber auf Jahre, die ein Nachlassen des Zuwachses zeigen, sind andere mit einer erheblichen Steigerung der Zunahme gefolgt. Unzweifelhaft ist jedoch die Abnahme der Geburtenziffer. Sie ist von 4 Lebendgeborenen auf jedes 100 der Bevölkerung im Durchschnitt der Jahre 1872/74 in fast ununterbrochenem Abstieg auf 3,31 vom Hundert im Jahre 1906 zurückgegangen. Einstweilen wird dieser Rückgang durch die Abnahme der Sterblichkeitsziffer und die Zunahme der Einwanderung ausgeglichen. Aber die Einwanderung steigt und fällt mit der Beschäftigungsmöglichkeit, und die Abnahme der Sterblichkeitsziffer allein kann, wie Frankreich und jetzt auch England zeigen, von einem gewissen Punkt ab für die Abnahme der Geburten keinen Ersatz mehr bieten. Nun ist es eine überall beobachtete Tatsache, daß die moderne Großstadt auf diesen Punkt hintreibt. Für Berlin hat A. Böckh, der verstorbene Direktor des städtischen statistischen Amts, wiederholt nachgewiesen, daß seine Geburtenzahl nicht einmal ausreicht, die Bevölkerung auf ihrem Höhestand zu erhalten, so daß, wenn kein Zuzug von außerhalb stattfände, die Bevölkerung Berlins tatsächlich zurückgehen würde. Die ganzen Lebensbedingungen der heutigen Großstädte, vor allem die Wohnungsweise in den großen Etagenhäusern, wirken der natürlichen, d. h. eben der durch Geburten bewirkten Bevölkerungszunahme, im höchsten Grade entgegen. Je mehr also die »Verstadtlichung« zunimmt, je dichter sich die Bevölkerung in großen Städten zusammendrängt, um so mehr wird sich der Bevölkerungszuwachs verlangsamen. Vom technischen Standpunkt aus mag die Zukunftsstadt »aus Stein und Eisen« mit turmhohen Häusern und brückenartigen Galerien statt der Straßen etwas Großartiges sein, für die Bevölkerungsentwicklung bedeutete sie ein Grab: in die »Wolkenkratzer« gehören keine Kinder. Man brauchte das Einführen von Kindern nicht erst zu verbieten, die Bewohner würden ohnehin darauf verzichten.

Einstweilen aber haben wir die Tatsache der Abnahme der Geburten, und auch sie wird, wenn sie andauert, die Wirkung haben, daß es zu dem rein rechnerisch gefundenen fünffachen Ueberwiegen der Stadt über das Land sobald nicht kommt. Dann wirken aber noch andere Kräfte gegen diese Zuspitzung: Dezentralisations-Bewegungen aus hygienischen und ästhetischen Rücksichten, bodenreformerische Maßregeln und dergleichen. Sie sind heute erst in Ansätzen vorhanden, können aber bei Fortgang der jetzigen Entwicklung größere Wirkungskraft erlangen.

Wenn indes die Zuspitzung in der extremen Form vermieden werden kann, so ist sie doch insoweit als größte Wahrscheinlichkeit zu betrachten, als sie erforderlich ist, um den Ideen der Arbeiterklasse steigenden Einfluß zu verbürgen. Ein zunehmendes Ueberwiegen der Industrie und des großen Betriebes in Industrie, Handel und Verkehr ist in unseren alten Kulturländern unvermeidlich, sollen sie nicht vor den aufkommenden Ländern die Segel streichen. Und damit ist auch das Ueberwiegen der Arbeiterklasse verbunden, das zu einem stärkeren Durchdringen ihrer Ideen im sozialen Leben führen muß.

Damit ist aber noch nicht gesagt, daß nun alles genau so kommen oder genau die Form annehmen muß, die sich der eine oder andere heute als die Verwirklichung der Ideen der Arbeiterklasse vorstellt. In der Anwendung mag sich da vieles anders gestalten, als im Begriff, weil das Leben noch andere Kräfte erzeugt, die Berücksichtigung verlangen und im Notfall sich erzwingen.

∞

Die Idee der Arbeiterklasse ist die Demokratie, die Demokratie in Staat, Gemeinde und Wirtschaft. Je nach den Umständen, unter denen sie zum Durchbruch kommt, werden sich ihre ersten Wirkungen gestalten: unorganisch oder organisch, das heißt mehr zerstörerisch oder mehr aufbauend. Ob aber das eine oder das andere stattfindet, das Ende wird immer sein, daß das Bedürfnis der Wirtschaft und die Anforderungen der zweckmäßigsten Art, zu wirtschaften, über alle doktrinären Ideen den Sieg davontragen werden. Es wird daher voraussichtlich im Verstaatlichen und Kommunalisieren Maß gehalten, der privaten wirtschaftlichen Betätigung, sei es von Genossenschaften, sei es sogar von Einzelnen, erheblicher Spielraum gelassen werden. Daher wird es zum Beispiel auch innerhalb bestimmter Grenzen wahrscheinlich noch Profit, d. h. Ungleichheit der Einkommen, bezw. Möglichkeiten der Vermögensbildung geben. Aber die großen heutigen Vermögensunterschiede werden unbedingt verschwinden, weil die vielen Quellen arbeitslosen Erwerbs, die heute die Bildung der Riesenvermögen ermöglichen, aufhören werden, in die Reservoirs von Privaten zu fließen. Das Bodeneigentum und die Bodenschätze werden dem Privateigentum teils ganz entzogen, teils nur unter solchen Bedingungen für Wirtschaftszwecke überlassen werden, die die Bodenrente in allen ihren Formen der Gemeinschaft sichern. Neun Zehntel der Riesenvermögen, die wir heute in den Händen der Millionäre und Multimillionäre sehen, stammen aber aus offenen oder versteckten Bodenmonopolen.

Zugleich werden von anderer Seite her die unentgeltlichen Leistungen von Staat und Gemeinden wachsen und dazu beitragen, das zu schaffen, was man in England das » soziale Minimum« getauft hat: ein Mindesteinkommen aller, das den Verkauf der Arbeit zu Hungerlöhnen unmöglich macht. Denn Arbeit gegen Lohn wird es voraussichtlich auch dann noch geben. Das große Verkehrsleben der Neuzeit, auf das die Menschen schwerlich verzichten werden, macht das Geld und damit auch den Geldlohn unentbehrlich, gleichviel ob in öffentlichen oder in Privatbetrieben gearbeitet wird. Was dagegen anders sein wird, ist das System der Lohnbestimmung. Die Bestimmung der Löhne wird in hohem Grade öffentlichen Charakter tragen. Oeffentliche Lohnämter, zusammengesetzt aus Vertretern der Allgemeinheit und der Berufsgruppen, werden Mindestlöhne festsetzen, und Lohntarifen, die ebenfalls als Mindestsätze zu gelten haben, gesetzliche Kraft geben. In gleicher Weise werden Bestimmungen über die Länge des Arbeitstages in öffentlichen und Privatunternehmungen getroffen werden.

Alles das kann man mit großer Sicherheit als Folge des Sieges der Arbeiterdemokratie voraussagen, weil es in Ansätzen schon heute vorhanden ist und Schritt für Schritt weiter entwickelt wird. Das Angefangene wird nur allgemeiner und mit größerer Entschiedenheit und Konsequenz durchgeführt werden. Wie aber wird es wirken? Wird nicht zugleich eine Abnahme und Verteuerung der Produktion die Folge sein? Und wird nicht die politische Herrschaft der Arbeiterklasse alle Disziplin in den Betrieben aufheben?

Auf diese Fragen kann man nur antworten, daß die Arbeiter in ihrer Allgemeinheit genau dasselbe Interesse daran haben, daß viel und billig produziert wird, wie irgend eine andere Klasse der Gesellschaft. Es werden daher früher oder später Einrichtungen geschaffen werden, um das, was heute der Hunger als Einpeitscher und der Geldbeutel als Treiber im Wirtschaftsleben verrichten, soweit auf demokratischem Wege zu sichern, als das Bedürfnis der Produktion es erheischt. Die öffentlichen Arbeitsämter können ganz gut dazu ausgebaut werden, als Instanzen für Uebergriffe von hüben oder drüben sich zu betätigen. Auch dafür liegen schon Ansätze vor. Je mehr Macht die Arbeiterorganisationen erringen, um so mehr entwickelt sich auch bei ihnen das Gefühl der Verantwortung für den Fortgang der Produktion und desto mehr Erfahrung sammeln sie für die Sicherstellung der Bedürfnisse der Produktion. Im übrigen wird schon der Fortfall des »Herrenbewußstseins« die Wirkung haben, daß die Privatunternehmung selbst dort, wo sie nicht schon der Form nach Genossenschaft ist, genossenschaftliche Charakterzüge erhalten wird.

Eine Verringerung der Arbeit für den einzelnen wird aber schon dadurch möglich, daß sehr viel Arbeitsvergeudung, die heute getrieben wird, gegenstandslos werden oder als für schädlich erkannt, in Wegfall kommen wird. Dahin gehören auf der einen Seite viele der heutigen falschen Kosten der Volkswirtschaft und auf der anderen der allmählich bis zum Wahnsinn getriebene Aufwand des wachsenden Heeres der Millionäre und Milliardäre. Es werden genügend Arbeitskräfte frei werden, um die Arbeitszeit für alle ermäßigen zu können, ohne daß darum die Produktion auf das bloß Notwendige beschränkt zu werden braucht.

Auf der Stufe der Durchführung einer solchen Demokratie können Deutschland und andere Länder der vorgeschrittenen Kulturwelt in einem Vierteljahrhundert angelangt sein. Unzweifelhaft werden sich die Dinge aber nicht sofort völlig glatt machen. Es sind Mißgriffe möglich und sogar zeitweilige Rückfälle nicht ausgeschlossen. Aber eine Wiederholung der Zerrüttungen, an denen die alte Kulturwelt zugrunde ging, ist heute mehr als unwahrscheinlich. Es fehlen die Barbaren, die unserer Kultur ein ähnliches Schicksal bereiten könnten, wie einst die nordischen Barbaren dem römischen Weltreich. Wenn manche Erscheinungen unserer heutigen Epoche zu Vergleichen mit den Zuständen in Rom unter den Kaisern herausfordern, so fehlte jenem Rom doch die große, an Zahl, Intelligenz, Organisation und Tatkraft beständig zunehmende Arbeiterklasse, über welche die moderne Kultur verfügt. Sie, die das Erzeugnis dieser Kultur ist, verspricht auch, ihr Schützer und Fortsetzer in den kommenden Kämpfen der Menschheit zu sein. »Die Barbaren, die in Roms Heeren gedient hatten, eroberten Rom«, schrieb Rodbertus einst im Hinblick auf die Arbeiterbewegung der Gegenwart. Aber jene Rom erobernden und zugleich zerstörenden Barbaren waren Nomaden, denen der Krieg das Höchste war. Den Arbeitern der Gegenwart dagegen ist der Krieg verhaßt, während die schaffenden Werke des Friedens ihnen Lebensgewohnheit und Lebensbedingung sind. Sie werden daher stets selbst wieder herstellen, was vom Erhaltenswerten unserer Kultur in den Kämpfen zeitweise geschädigt werden sollte.

So gehen wir einem Zeitalter entgegen, in dem eine weit durchgeführte Demokratie dem sozialen Leben einen starken genossenschaftlichen Charakter verleihen wird. Fourier, hierin ein wirklicher Seher, nannte es in seiner Weltentwicklungstafel Garantismus, was man mit dem schwerfälligen Wort Gewährschaftssystem übersetzt hat. Neuere haben dafür den Ausdruck Solidarismus geprägt. Wir können aber ruhig Sozialismus sagen. Sozialismus jedoch nicht als Uniformierung des ganzen Lebens. Daß es zu dieser kommt, schließt das hochentwickelte Verkehrsleben der Neuzeit aus, auf das die Menschen nicht werden verzichten wollen. Sozialismus vielmehr als maßgebende Rechtsgrundlage des ganzen sozialen Lebens, der Bestimmung der Rechte und Pflichten der Gesellschaft gegen ihre Glieder und dieser gegen die Gesellschaft und untereinander.

Wieviel Zeit es erfordern wird, bis das Prinzip allseitig durchgeführt sein und ohne Störungen funktionieren wird, ob es fünfzig oder hundert Jahre kosten wird, wer kann es voraussagen? Und wer es unternehmen, Einzelheiten zu beschreiben? Gerade, weil sich mit Sicherheit voraussehen läßt, daß die Menschen sich keine Uniform anziehen, sondern der freien Initiative Spielraum lassen werden, ist alle Einzelschilderung verfehlt. Da die Menschen in ihrem Bau und ihren natürlichen Trieben und Anlagen keine anderen Wesen sein werden als heute, wird auch vieles in ihren Einrichtungen sich nicht so diametral von denen der Gegenwart unterscheiden, als manche anzunehmen geneigt sind. Die Menschen werden auch in Zukunft keine reinen Rechenexempel sein, auch in Zukunft neben der Oekonomie den seelischen Bedürfnissen ihr Recht sichern. Und so können wir auch einer kraftvollen Gegenströmung gegen Tendenzen übertriebener Kasernierung des Lebens sicher sein.

Noch einmal, die Menschheit geht keinem Schlaraffenleben entgegen, und es wäre ihr nicht einmal zu wünschen. Dagegen wird die Armut als soziale Erscheinung verschwinden, wie die heutige Art der Reichtumsansammlung und die ihr entsprechenden sozialen Auffassungen und Luxustendenzen verschwinden werden, ohne daß die Pflege des Schönen darunter leiden wird. Sie wird einen öffentlichen Charakter erhalten, mehr als je auf die Veredelung und Vervollkommnung dessen gerichtet sein, was allen gehört, allen zugute kommt. Die Verallgemeinerung der Arbeit wird die pflichtigen Arbeitsleistungen so zu verdrängen erlauben, daß jedem neben ihnen noch genügende Zeit und Frische zur Betätigung individueller Anlagen und Neigungen verbleibt. Die Technik, die heute einseitig darauf gerichtet ist, Arbeitskosten zu ersparen, wird, ohne dies zu vernachlässigen, doch immer stärker das Ziel im Auge haben, Menschenkosten zu ersparen, die Arbeit erträglicher und zuträglicher zu machen. Und immer mehr wird das höchste Kulturgut zur allgemeinen Errungenschaft werden und alle Beziehungen des öffentlichen Lebens durchdringen und veredeln: die Schätzung des Menschen als freie, keinem Nebenmenschen unterworfene Persönlichkeit.

Das liegt im Wesen der demokratischen Gleichheit begründet, wie sie der heutigen Arbeiterbewegung zugrunde liegt. Und weil diese die größte soziale Triebkraft der Neuzeit ist, ist es auch nicht undenkbar, daß es in spätestens hundert Jahren der Kompaß des ganzen sozialen Lebens sein wird. Nicht undenkbar, nicht unmöglich, sondern vielmehr in hohem Grade wahrscheinlich.