|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wer einen Frosch aufmerksam betrachtet hat, kennt alle Mitglieder der ersten Ordnung unserer Klasse. Die Unterschiede im Leibesbaue, die sich innerhalb der Abteilung bemerklich machen, sind zwar nicht unerheblich oder unwesentlich, aber doch nicht so durchgreifender Art, daß ein Frosch- oder ungeschwänzter Lurch jemals mit einem anderen verwechselt werden könnte. Ein plumper, fast viereckiger Leib, dem vorn der niedergedrückte, breite, am Schnauzenteile abgerundete, weitmäulige Kopf aufsitzt, ohne daß man den Hals unterscheiden kann, vier wohlentwickelte Gliedmaßen und eine mehr oder weniger glatte, nackte, schlüpfrige Haut bilden die äußerlichen Kennzeichen aller hierhergehörigen Tiere. Die Augen sind verhältnismäßig groß, sehr beweglich, d. h. weit in die Höhlen zurückziehbar, gewöhnlich auch von lebhaftem Ausdruck, die Nasenlöcher, die vorn an der Schnauzenspitze liegen, meist durch besondere Klappen verschließbar, die Ohröffnungen groß und an dem flachliegenden Trommelfell erkenntlich. Je nach der Familie ändert die Bildung der Beine und Füße verschiedentlich ab, namentlich was das Längenverhältnis des Hinteren Gliederpaares zu den vorderen, die Anzahl, Länge und Gestaltung der Zehen sowie die Verbindung dieser untereinander betrifft. Die Haut unterscheidet sich ebenfalls nicht unwesentlich bezüglich Glätte, Stärke und des Vorhandenseins von schleimausschwitzenden Drüsen; die Oberhaut zeichnet sich aus durch dünne und lockere Zusammenfügung: Eigenschaften, die erschweren, sie von der Unterhaut abzulösen, da sie, von dieser getrennt, förmlich zerfließt.

Viele Arten besitzen die Fähigkeit, ihre Färbung zu ändern. Man beobachtet, daß ihr Kleid bis zu einem gewissen Grade, nicht selten vollständig, der Umgebung sich anpaßt, und nimmt ebenso wahr, daß Erregungen des Allgemeingefühls, ihrer Triebe und Empfindungen durch Wechsel der Färbung zum Ausdruck gelangen, ist aber bis jetzt nicht imstande, zu bestimmen, ob das eine wie das andere willkürlich geschieht oder nicht.

Der Bau des Gerippes ist höchst einfach. Der Kopf ist stark zusammengedrückt, der Hals, strenggenommen, nur angedeutet. Im Oberkiefer bemerkt man gewöhnlich, im Unterkiefer und auf dem Gaumenbeine ausnahmsweise, kleine, hakige Zähne. Die regelmäßig vorhandene Zunge ist selten gänzlich, vielmehr gewöhnlich nur mit ihrem Vorderteile im Winkel des Unterkiefers befestigt, an ihrem Hinterrande aber frei, so daß dieser aus dem Munde geschleudert werden kann, die Speiseröhre kurz, der Magen weit und häutig, der Darmschlauch wenig gewunden. Von den Nieren aus führen die Harnleiter in den Mastdarm, nicht aber in den fälschlich als Harnblase angesehenen Wasserbehälter, der auch niemals Harn, sondern eine geklärtem Wasser an Reinheit gleichkommende Flüssigkeit ohne wahrnehmbaren Geschmack enthält und unzweifelhaft dazu dient, bei größerer Trockenheit die allen Lurchen so nötige Feuchtigkeit zu gewähren. Fast alle Froschlurche haben sehr große, sackförmige Lungen und eine wohlgebildete, weite Stimmlade, die oft noch durch besondere Kehlblasen und Schallhöhlen unterstützt wird und sie zum Hervorbringen ihrer lauten, klangvollen Stimme befähigt. Das Hirn ist im Verhältnisse zur geringen Leibesgröße ziemlich bedeutend.

Hinsichtlich der Verbreitung der Froschlurche brauche ich nach dem bereits Gesagten kaum noch etwas hinzuzufügen. Sie sind Weltbürger, fehlen also keinem einzigen Erdteile, ebensowenig aber auch einem Gürtel der Breite und Höhe, und treten namentlich in Südamerika in größter Anzahl auf, ebensowohl was die Arten wie die Einzelwesen anlangt. Weniger als andere Lurche sind sie an eine bestimmte Örtlichkeit gebunden, da ihre Ausrüstung freiere Beweglichkeit gestattet. Weitaus die wenigsten Arten bewohnen beständig das Wasser, in dem sie ihre Jugendzeit verbrachten; die meisten schweifen in einem, wenn auch beschränkten Wohnkreise umher, vorausgesetzt, daß sie hier die ihnen so unumgänglich notwendige Feuchtigkeit finden. Ihre Aufenthaltsorte sind so verschieden, wie die eines Lurches überhaupt sein können. Sie leben an den Rändern der Gewässer, auf Wiesen, Feldern, Gebüschen und Bäumen, hausen zwischen Gras und Blättern, in Löchern, unter Steinen, kurz, überall, wo sie passende Schlupfwinkel und Nahrung finden. Ihr Sommerleben unterscheidet sich aber wesentlich von ihrem Treiben im Winter, gleichviel ob derselbe durch Eintritt der Kälte oder der Dürre sich äußert. Bei uns zulande ziehen sie sich im Herbste größtenteils in den Schlamm der Teiche zurück und verbringen hier die kalte Jahreszeit in todähnlichem Schlafe. In südlichen Ländern zwingt sie die Trockenheit, ebenfalls Versteckplätze zu suchen; doch überwintern sie hier nicht allein in beträchtlicher Tiefe unter dem Boden, bis wohin sie gelangten, während der letztere noch schlammig war, sondern auch in Erdlöchern, unter Steinen, in Baumhöhlungen, breiteren Ritzen und unter der Rinde der Bäume. Tritt der Frühling ein, so erscheinen sie urplötzlich und gleichzeitig in so großer Menge, daß man es den Eingeborenen nicht verdenken kann, wenn sie geneigt sind zu glauben, die Unzahl der Froschlurche, von deren Vorhandensein man einen Tag früher keine Ahnung hatte, sei mit dem sie aus dem Winterschlafe erweckenden Regen vom Himmel herabgekommen. Geselligkeit ist ein Grundzug des Wesens aller am oder im Wasser lebenden Froschlurche; doch bilden sie niemals einen Verband unter sich, wie dies bei höheren Wirbeltieren der Fall; jeder einzelne lebt in seiner Weise, ohne sich um den anderen zu kümmern. Die auf Bäumen lebenden oder umherschweifenden Frösche und Kröten vereinigen sich eigentlich nur während der Paarungszeit, und wenn man außerdem wirklich einmal viele von ihnen auf einer und derselben Stelle beobachtet, so war es einzig und allein die Örtlichkeit beziehungsweise die Aussicht auf reiche Beute, die sie zusammenführte. Gliedertiere, Würmer, Schnecken bilden ihre bevorzugte Nahrung; Fischlaich und kleine Fischchen dienen ebenfalls zur Speise; die größten Arten der Ordnung wagen sich sogar an kleine Säugetiere und Vögel. Als vollendete Räuber nehmen sie nur lebende und selbsterworbene Beute zu sich und scheuen nicht davor zurück, auch Junge der eigenen Art, mindestens kleinere Verwandte, ihrer Gefräßigkeit zu opfern. Einzelne Laubfrösche, beispielsweise der australische Goldlaubfrosch ( Hyla aurea), nähren sich, laut Krefft, fast ausschließlich von anderen Lurchen, und zwar zunächst wiederum Laubfröschen oder Kriechtieren, namentlich Eidechsen und dergleichen, und die großen Glattfrösche oder Kröten verfahren nicht im geringsten anders.

Mehr als jede andere Lebenstätigkeit verdient die Fortpflanzung dieser Tiere unsere Beachtung. Jene Fürsorge der Alten für die Brut, von der ich oben sprach, bezieht sich vorzugsweise auf die Mitglieder unserer Ordnung. Bei allen Froschlurchen nimmt das Männchen außergewöhnlichen Anteil an der Fortpflanzung, nicht bloß als Befruchter der Eier, sondern auch als Geburtshelfer und selbst als Pfleger. Die Anzahl der Eier, die ein Weibchen legt, ist außerordentlich bedeutend, das trächtige Tier dementsprechend vor dem Legen sehr dick, weil die Eier, noch ehe sie den Mutterleib verlassen, ihre vollständige Reife erreicht haben und die Eileiter gänzlich anfüllen. Während des Legens nun wird das Männchen im eigentlichen Sinne des Wortes zum Geburtshelfer. Es steigt auf den Rücken des Weibchens, umfaßt es unter den Achseln mit seinen Vorderfüßen und preßt den Leib so zusammen, daß durch den Druck die Eileiter ihres Inhaltes sich entleeren. Beim Durchgange der Eier werden sie im Leiter mit der schleimigen Hülle umgeben und unmittelbar nach dem Heraustreten von dem Männchen befruchtet. Die Verwandlung der Larven in erwachsene Tiere geschieht in der Weise, daß zuerst die hinteren Beine erscheinen und der bei den Molchen bleibende Schwanz bei ihnen nach und nach einschrumpft und endlich gänzlich sich verliert. Diese Verwandlung währt drei, vier, fünf Monate und mehr, worauf dann die nunmehr ihren Eltern an Gestalt gleichenden Jungen das Wasser verlassen und die Lebensweise ihrer Erzeuger beginnen.

Dies ist die Regel; doch fehlt es ihr nicht an Ausnahmen. Schon hinsichtlich des zu erwählenden Gewässers walten sehr verschiedenartige Verhältnisse ob. Während viele nur in Teichen, Gräben oder Pfützen, die mindestens zur Zeit der Entwicklung ihrer Larven dauernd Wasser behalten, die Eier ablegen, begnügen sich andere mit der geringen Wassermenge, die sich zwischen Baumblättern oder in hohlen Bäumen sammelt, noch andere legen die Eier überhaupt nicht in das Wasser.

In den Buschwaldungen längs der sandigen Küste Brasiliens hört man, nach Beobachtungen des Prinzen von Wied, während des ganzen Tages und der Nacht die laute, unverhältnismäßig starke, rauhe und kurz abgebrochene, aber oft wiederholte Stimme eines Frosches, Sapo genannt, und wenn man ihr nachgeht, wird man ihn zwischen den Blättern der Bromelien finden; denn hier sammelt sich stets Wasser an, und sogar bei der größten Trockenheit und Hitze bleibt daselbst eine alsdann schwarze, unreine Flüssigkeit, die aber nach anhaltendem Regen rein und in Menge gefunden, ja, selbst zum Trinken benutzt wird. »In diese Wasseransammlungen in den Blätterwinkeln der Pflanze legt gedachter Frosch seine Eier, wie wir zu unserer Überraschung fanden, als wir im Januar, der großen und erschöpfenden Hitze und des Wassermangels halber, jenes Wasser suchten und in Trinkschalen gossen. Die kleinen, bereits ausgeschlüpften Lurche hinderten uns übrigens nicht, das durch ein Tuch gegossene, mit etwas Limonensaft und Zucker vermischte Wasser zu trinken, wenn wir von der Reise in den Mittagsstunden eines glühenden Januartages völlig erschöpft uns in den drückend heißen Schatten der Gebüsche niederlegten, um etwas zu ruhen. Man kann eine Bromelienpflanze, in der man solche Fröschchen schreien gehört hat, umkehren, so daß Wasser, Kerbtiere und Krabben – denn diese leben ebensogut darin – herausfließen; der Sapo zieht sich dann immer tiefer zwischen die Blätter zurück und sitzt so fest, daß man diese einzeln auseinanderreißen muß, um ihn zu finden. Die Höhlung eines Baumes, in der sich Wasser sammelt, kann für andere vollständig genügen, um ihrer Brut bis zur Verwandlung Raum und Zeit zu gewähren.« »Ein heftiges Brüllen, das viel Ähnlichkeit mit dem einer Kuh hatte«, erzählt Schomburgk, »und sich in kurzen, regelmäßigen Zwischenräumen wiederholte, hatte mich schon mehrmals aus dem Schlafe geweckt, und die sonderbarsten Vermutungen über den Urheber des mir gänzlich fremden Tones hervorgerufen. Mit Ungeduld wartete ich daher auf die zurückkehrenden Bewohner. Als ich auf meine Frage nach dem Brüllen die Antwort erhielt, es sei ein Frosch, glaubte ich, die Leute hätten mich zum besten; trotz meines Zweifels aber blieben die Karaiben dabei, es sei der Konobo-Aru, der sich in einer bestimmten Art von Bäumen aufhalte, deren Stamm hohl und mit Wasser gefüllt sei, wovon sie mich sogleich durch den Augenschein überzeugen wollten. Rasch ging es nach dem nahen Walde der Niederung, und bald standen wir vor einer hohen Tiliacee mit großen Blättern, die mir noch nirgends vorgekommen war und sich bei einer näheren Untersuchung sogar als eine neue Gattung ( Bodelschwingia) herausstellte. Eine Eigentümlichkeit dieses Baumes ist, daß sein Stamm, sowie er eine gewisse Stärke erreicht, hohl wird. Einer der Indianer erkletterte den Baum, um ein rundes Astloch, das sich etwa zwölf Meter hoch am Stamme befand, zu verstopfen, worauf die übrigen tätige Hand anlegten, und den Baum fällten. Der hohle Stamm war mit einer ansehnlichen Menge Wasser gefüllt, in dem wir zwar den Ruhestörer selbst nicht, dagegen aber gegen zwanzig Stück Kaulquappen vorfanden. Unser Suchen nach dem Vater oder der Mutter blieb für jetzt fruchtlos, und ich mußte mich schon bis zum Eintritt der Nacht vertrösten, um welche Zeit er sich, nach Versicherung meiner Begleiter, gewiß wieder einfinden und seine Gegenwart durch Gebrüll verkünden würde. Ich muß gestehen, lange hatte ich den Abend nicht mit solcher Spannung erwartet. Es mochte neun Uhr sein, als die Stimme die tiefe Stille wieder unterbrach. Mit einem Lichte versehen, eilte ich in Begleitung einiger Karaiben dieser nach und wurde wieder nach dem gefällten Baume geführt. Der helle Schein des Lichtes schien das Tier zu blenden, da es sich ruhig greifen ließ. Es war der große, schön gezeichnete Aderfrosch.«

Noch merkwürdiger sind die Umstände, unter denen ein westafrikanischer Laubfrosch sich verwandelt. Buchholz sah in Kamerun in den letzten Tagen des Juni an den Blättern eines niedrigen, halb im Wasser stehenden Baumes einige ziemlich große, weiße Ballen, die bei näherer Betrachtung als eine lockere, an der Luft erstarrte Schaummasse erschienen, vermutete, ein Kerbtier darin zu finden, war aber nicht wenig erstaunt, anstatt des letzteren ganz junge, frisch dem Ei entschlüpfte Froschlarven anzutreffen. Genauere Besichtigung ließ ihn auch in dem noch teigartigen Ballen überall zerstreut eingefügte, aber sehr zahlreiche Eier erkennen, die ihm bis dahin ihrer vollständigen Durchsichtigkeit halber entgangen waren. Um den Gang der weiteren Entwicklung zu beobachten, nahm unser Gewährsmann den Schaumballen mit nach seiner Wohnung, bewahrte die Masse sorgfältig auf einem Teller und erfuhr, daß im Verlaufe von drei bis vier Tagen, unter gleichzeitiger Verflüssigung des größten Teils der Schaummasse, die Mehrzahl der Eier auskrochen. Die jungen Tiere schwammen nunmehr in der verdünnten Flüssigkeit umher, erhielten einen langen Ruderschwanz, Kiemenbüschel usw. und verhielten sich fortan ganz wie gewöhnliche Froschlarven, entwickelten sich auch, nachdem sie ins Wasser gebracht worden waren, in durchaus regelmäßiger Weise weiter. Die schaumige Masse entsprach also offenbar der gallertartigen Schleimhülle, in der der Laich der Frösche sonst im Wasser eingehüllt erscheint, war aber ersichtlich nicht ausreichend, die Larven länger als einige Tage nach dem Ausschlüpfen zu ernähren, wogegen das weitere Wachstum im Wasser geschehen mußte. Buchholz nimmt an, jedenfalls mit Recht, daß die jungen Larven mit der verflüssigten Masse durch die Regengüsse von den Zweigen der Bäume in das Wasser hinabgespült werden und damit in das allen Lurchen heimatliche und gastliche Element gelangen. Von der angegebenen Zeit an bis zum Juli bemerkte der Beobachter noch auf verschiedenen Bäumen am Rande des Teiches oft in einer Höhe bis zu drei Metern und darüber ähnliche Schaummassen, die nicht selten mehrere Blätter zusammengeklebt hatten. Ein brauner Laubfrosch ( Chiromantis guineensis), der auf denselben Bäumen lebte, schien Buchholz der mutmaßliche Urheber der Laichmasse zu sein. Da das Ablegen aber immer des Nachts erfolgte, war es schwierig, ihn zu überführen, bis unser Forscher endlich frühmorgens die Freude hatte, den Frosch selbst noch beim Laichen anzutreffen. Die Masse hatte reichlich die Größe der laichenden Mutter, war aber noch halbflüssig, von zäher, schaumartiger Beschaffenheit und erstarrte erst im Laufe des Tages an der Luft.

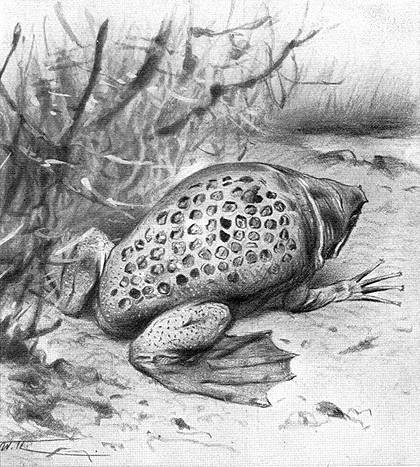

Mit dem Absetzen der Eier endet jedoch die Teilnahme beider Geschlechter an ihrer Brut noch nicht bei allen Froschlurchen; es gibt im Gegenteil solche, bei denen das Männchen wie das Weibchen eine besondere Rolle ausführen muß. Die Weibchen einzelner Arten besitzen auf dem Rücken eine Tasche oder eine zellige Haut, die wie jene dazu dient, die befruchteten Eier aufzunehmen und ihnen in der ersten Zeit zum Schutzort dienen. Tasche oder Hautzellen nun werden von dem Weibchen mit Eiern angefüllt, oder aber das Männchen selbst wickelt sich die durch die Gallerte zu Schnüren verbundenen Eier um den Hinterteil seines Leibes und übernimmt so selbst Mutterpflege. Bei jenen Froschlurchen verbringen die Jungen ihren Larvenzustand in der Tasche oder in den Zellen; bei diesen werden die Eier wahrscheinlich nur bis zum Durchbrechen der Larven vom Männchen umhergeschleppt und dann im Wasser abgesetzt, um hier als Kaulquappen weiter sich auszubilden.

Auch bei den Froschlurchen kann die Umwandlung der Larven durch verschiedene, selbst durch höchst geringfügige Umstände aufgehalten werden. So erhielt Professor von Martens im November und noch am siebzehnten Dezember lebende Larven der Knoblauchkröte, die mit anderen ihresgleichen in einem Teiche mit so steilen Wänden gelebt hatten, daß sie nicht imstande gewesen waren, das Wasser zu verlassen, und höchstwahrscheinlich nur deshalb in ihrer Entwicklung zurückgeblieben waren. Roesel, der letztere eingehend beobachtet hat, stellt fest, daß vom Eierlegen um Mitte April an bis zum Verschwinden des Schwanzes und Verlassen des Wassers kaum mehr als drei Monate vergehen, da das letztere regelmäßig Ende Juli, und zwar nach seiner Versicherung auch dann erfolgt, wenn die Larven einen Monat fasten müssen. Der Entwicklungszustand aber, den die im November und Dezember an Martens abgelieferten Larven darboten, glich demjenigen anderer derselben Art, wie man sie zu Ende Juni findet. Daß kalte Witterung oder auch sehr kaltes Wasser die Entwicklung der Froschlarven aufhält, ist eine vielfach festgestellte Tatsache. Froschlarven, die in hochgelegenen Gebirgsgewässern sich zu entwickeln haben, müssen nicht selten in unverwandeltem Zustande überwintern und können das Wasser erst im nächsten Frühjahr verlassen.

Die Froschlurche sind durchschnittlich lebhafte und muntere Geschöpfe, die zwar ebensogut wie die anderen zu den nächtlich lebenden Tieren gezählt werden müssen, teilweise aber auch bei Tage eine Tätigkeit entfalten, wie sie sonst in der Klasse nicht wieder beobachtet wird. Sie übertreffen an Bewegungsfähigkeit alle Verwandten, gehen oder humpeln besser als diese, springen mit verhältnismäßig gewaltigen Sätzen und außerordentlichem Geschick, australische Baumfrösche, die Krefft deshalb die Känguruhs unter den Fröschen nennt, nicht selten mannshoch vom Boden auf, andere, dank ihrer ungewöhnlich entwickelten, ihrer als Fallschirm dienenden Schwimmhäute, mit einem Flughörnchen um die Wette; sie schwimmen und tauchen vorzüglich, vermögen auch stundenlang ohne Atemnot auf dem Grunde eines Gewässers zu verweilen; sie sehen, hören, riechen scharf, lassen trotz ihrer scheinbaren Gefühllosigkeit Empfindungsvermögen und ebenso Tastfähigkeit nicht verkennen und besitzen auch wahrscheinlich, obschon in geringem Grade, die Fähigkeit, zu schmecken. Während es bei anderen Klassenverwandten schwer hält, eine Spur höherer Geistestätigkeit zu erkennen, bekunden sie Ortssinn und Unterscheidungsvermögen, Gedächtnis und Gewitztheit infolge gewonnener Erfahrung, Vorsicht und Scheu anderen Geschöpfen gegenüber, ja, sogar ein wenig List, wenn es sich darum handelt, einer Gefahr zu entrinnen oder Beute zu erwerben, ebenso Wohlgefallen an lauten Tönen, wie aus ihren abendlichen Musikaufführungen in unverkennbarer Weise hervorgeht, und sprechen uns wegen aller dieser Eigenschaften in ungleich höherem Grade an als alle übrigen Verwandten. Unwillkürlich drängt sich uns die Meinung auf, daß sie heitere, lebenslustige Tiere sind, die sich mit Behagen den ihnen wohltuenden Empfindungen hingeben und dieses Behagen durch lautes Geschrei, von ihrem Standpunkte aus zu reden, durch Gesang, der ganzen Welt kundzutun sich bestrebten. Ihre Stimmen sind zwar nicht so verschieden, so reichhaltig, so klang- und wechselvoll wie Vogelgesang, stehen aber doch nicht allzuweit hinter denen der meisten Säugetiere zurück und überbieten die Lautgebung der ausschließlich stimmfähigen Gekonen in jeder Beziehung. Vom schallenden Brüllen an bis zum Zirpen, vom hellen Pfeifen an bis zum dumpfen Klagen herab kann man alle dazwischen liegenden Laute vernehmen. Heiser krächzt der eine, volltönend ruft der andere; heuschreckenartig zirpt dieser, rindsähnlich brüllt jener; in einzelnen, abgebrochenen Tönen läßt sich die Unke, in wechselvollem Liede der Teichfrosch vernehmen. Im Urwald Südamerikas zählen die Stimmen der Froschlurche zu den bezeichnenden Tönen, in den Wendekreisländern Asiens, Afrikas, in Australien, selbst in Europa ist es nicht anders. Wie eine fremdartige Vogelstimme klangen mir die nächtlichen Laute eines Froschlurches der westasiatischen Steppen, wie vereinzelte Paukenschläge die eines innerafrikanischen Frosches entgegen. Ein anderer Frosch der letzterwähnten Gegenden knarrt dumpf wie die Saite einer Baßgeige, ein anderer schreit wie ein heiser bellender Hund, ein dritter quakt hell wie ein Dudelsack. Die Stimme eines südamerikanischen Wasserfrosches gleicht, laut Hensel, täuschend der einer Grille, die eines anderen einem seltsamen Gewimmer, das fast wie der entfernte Gesang kleiner Kinder klingt oder vielleicht Zikaden zugeschrieben werden möchte; die eines dritten ist ein helles Glucken, ähnlich dem Ausfließen des Wassers aus einer Flasche mit engem Halse, die einer Kröte ein im tiefsten Basse ausgestoßener Triller; die eines Laubfrosches erinnert an den Ton eines kleinen Glöckchens, die eines anderen an die Schläge eines Hammers auf Blech. Jeder einzelne, mit einem Worte, singt seine nur ihm eigene Weise; wie traurig und schaurig diese unserem Ohre aber auch erklingen möge: immer und überall ist sie der Ausdruck des Behagens, um nicht zu sagen der heiteren Stimmung des Tieres, und unter allen Umständen erschallt sie am lautesten, wenn bei warmem Wetter Regen droht.

Neben ihrer harmlosen Fröhlichkeit, die allen Froschlurchen, auch den verdächtigen Kröten und verschrienen Unken eigen, befestigen sie sich in unserem Wohlwollen durch ihre Unschädlichkeit, ja nutzbringende Tätigkeit, deren Bedeutung wir sicherlich noch sehr unterschätzen. Nur die größten Arten können uns dann und wann geringen Schaden zufügen; alle übrigen nützen uns wahrscheinlich mehr als die sie verfolgenden Tiere. Und daß auch ihr Fleisch nicht zu verachten, wissen nicht allein die in Küchenangelegenheiten tonangebenden Franzosen, sondern selbst die Eingeborenen Australiens, die nachts mit Hilfe des Feuers Hunderte von Baumfröschen einer gewissen Art fangen und mit Behagen verzehren. Hätten doch, meint Krefft, dem ich letztere Angabe entnehme, die beklagenswerten Burke und Wills, die auf ihrer Forschungsreise im Innern Neuhollands dem Hunger erlagen, gewußt, welches Rettungsmittel ihnen Frösche geboten haben würden! Vielleicht aber dachten die Opfer der Wissenschaft wie wir insgemein und verschmähten selbst angesichts des Todes noch die ebenso schmackhafte als zuträgliche Speise, die man aus Froschschenkeln bereiten kann.

*

In der ersten Familie der Abteilung vereinigen wir die Baumfrösche. Sie sind die farbenschönsten, beweglichsten und anmutigsten Mitglieder der Klasse und haben sich wegen dieser Eigenschaften die Liebe der Menschen in so hohem Grade erworben, daß man einzelne von ihnen als Haustiere im Zimmer hält. In Europa wird die sehr artenreiche Familie nur durch den allbekannten Laubfrosch vertreten; in südlichen Ländern zeigt sie sich in einer erstaunlichen Mannigfaltigkeit: insbesondere erzeugt Amerika eine außerordentliche Menge von ihnen. Die Baumfrösche ( Hylidae), zierlich gebaute, blattfarbige Frösche, unterscheiden sich von den übrigen Gliedern ihrer Ordnung dadurch, daß das Ende ihrer Finger zu einem Polster erweitert ist, das die Fähigkeit zum Festhaften an glatten Flächen verleiht, indem der Baumfrosch beim Andrücken desselben luftleere Räume bildet. Außerdem kennzeichnen sich alle Mitglieder der Familie noch durch das Vorhandensein zahlreicher feiner Wärzchen mit einem Schweißloche im Gipfel auf der ganzen Bauchseite, wie man annimmt, dazu dienend, die Tautropfen von den Blättern aufzusaugen und dadurch dem Leibe die ihm unbedingte Feuchtigkeit zu verschaffen. Die Hinterbeine sind bedeutend länger als die vorderen, die Zehen entweder frei oder durch mehr oder minder ausgedehnte, oft sehr große Schwimmhäute verbunden. Der Oberkiefer und gewöhnlich auch der Gaumen tragen Zähne, während der Unterkiefer zahnlos ist. Die fleischige Zunge legt sich nur vorn am Kinn an.

Unser Laubfrosch ( Hyla arborea), für uns das Urbild der Familie und Vertreter der verbreitetsten, seinen Namen tragenden Sippe ( Hyla), das kleinste Mitglied seiner gesamten Verwandtschaft in Europa, erreicht eine Leibeslänge von drei Zentimeter und ist auf der Oberseite schön blattgrün, auf der Unterseite graulichweiß gefärbt. Ein schwarzer, oben gelbgesäumter Streifen, der an der Nase anfängt und bis zum Hinterschenkel verläuft, scheidet beide Hauptfarben; die Vorder- und Hinterschenkel sind oben grün und gelb umrandet, unten lichtgelb. Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen durch die schwärzliche Kehlhaut, die jenes zu einer großen Blasenkugel aufblähen kann. Kurz vor und nach der Häutung, die alle vierzehn Tage stattzufinden pflegt, ändert sich die Färbung in Aschblau beziehungsweise Hell- oder Blaugrün um, geht aber bald wiederum in Blattgrün über. Nach Gredlers Beobachtungen trübt sich die Färbung oft und bis zur Unkenntlichkeit, wird perlgrau, dunkel schokoladebraun, zeigt Marmelflecke.

Mit Ausnahme des höheren Nordens und, nach der Behauptung Dumerils, auch Großbritanniens, kommt der Laubfrosch in ganz Europa vor, verbreitet sich aber auch über den asiatischen Teil des nördlich altweltlichen Gebietes, wurde von Cantor sogar noch südlich desselben, auf der chinesischen Insel Chusan, beobachtet und findet sich ebenso längs der ganzen Südküste des Mittelmeeres. Sein Wohngebiet ist die Tiefebene; gleichwohl steigt er im Gebirge ziemlich weit empor, in Tirol z. B., laut Gredler, bis zu fünfzehnhundert Meter unbedingter Höhe. Wenig wärmebedürftig, wie er zu sein scheint, läßt er sich bereits anfangs April, in guten Frühjahren auch wohl schon Ende März vernehmen und hält bis zum späten Herbst im Freien aus. Doch nimmt man in der Regel wenig von ihm wahr: denn nur während der Paarungszeit gesellt er sich im Wasser zu ansehnlichen Scharen; bald nach ihr besteigt er das Gelaube von Gebüschen, Sträuchern und Bäumen und treibt hier, meist ungesehen, sein Wesen. Er ist einer der niedlichsten Lurche, die wir kennen, gewandter als alle übrigen, die bei uns vorkommen, gleich befähigt, im Wasser oder auf ebenem Boden wie im Blattgelaube der Bäume sich zu bewegen. Im Schwimmen gibt er dem Wasserfrosche wenig nach, im Springen übertrifft er ihn bei weitem, im Klettern ist er Meister. Jedermann weiß, wie die letztere Bewegung geschieht, keineswegs schreitend nämlich, sondern ebenfalls springend. Wer jemals einen Laubfrosch in dem bekannten, weitmündigen Glase gehalten hat, wird bemerkt haben, daß derselbe jede Ortsveränderung außerhalb des Wassers springend bewerkstelligt, und daß er, wenn er gegen senkrechte Flächen anspringt, an ihnen, und wären es die glättesten, augenblicklich festklebt. Bei dem in einem Glase gehaltenen Laubfrösche kann man auch deutlich wahrnehmen, in welcher Weise dies ausgeführt wird. Von einem zähen Schleime, der anleimt, bemerkt man nichts, vielmehr nur auf der unteren Seite des Polsters eine hellgefärbte Fläche, wie eine Blase, über der der obere, scharfe Rand der Fußkolben hervortritt. Drückt er nun den Ballen an, so legt sich die blasige Fläche dicht an den Gegenstand, an dem sie haften soll; die äußere Luft preßt den Rand auf und hält, da alle Zehenkolben gleichzeitig wirken, ihn fest. Nötigenfalls gebraucht er noch die Kehlhaut zur Unterstützung, indem er auch diese gegen die betreffende Fläche drückt, und so wird es ihm nie schwer, in seiner Lage sich zu erhalten. Ein deutlicher Beweis, daß nur der Luftdruck wirkt, eine klebrige Feuchtigkeit aber nicht ins Spiel kommt, gibt die Luftpumpe. Bringt man nämlich einen Laubfrosch unter die Glocke und verdünnt die in ihr enthaltene Luft, so wird es ihm unmöglich, sich festzuhalten; der Luftdruck ist dann im Verhältnisse zu seiner Schwere zu gering und gewährt ihm nicht mehr die nötige Unterstützung. Ein aus dem Wasser anspringender Laubfrosch glitscht anfänglich allerdings auch von einer glatten Fläche ab, sicherlich aber nur, weil das an den Zehenballen haftende Wasser ihm verwehrt, zwischen diesen und der Anhaftungsfläche einen luftleeren Raum herzustellen. In dieser Weise also besteigt unser Frosch die Bäume, von Blatt zu Blatt emporspringend, auf niederem Gebüsch beginnend, von diesem aus zu höheren Sträuchern aufklimmend und endlich bis zur Krone sich erhebend.

Hier in der luftigen Höhe verlebt er behaglich den Sommer, bei schönem Wetter auf der Oberseite, bei Regen auf der Unterseite des Blattes sitzend, falls solche Witterung nicht allzulange anhält und ihm so unangenehm wird, daß er sich vor dem Regen ins – Wasser flüchtet. Wie trefflich seine Färbung mit dem Blattgrün im Einklänge steht, erfährt derjenige, der ihn auf einem niederen Busche schreien hört und sich längere Zeit vergeblich bemüht, ihn wahrzunehmen. Er weiß, daß Springen ihn verrät: deshalb zieht er vor, bei Ankunft eines Feindes, oder größeren, ihm gefährlich dünkenden Wesens überhaupt, sich fest auf das Blatt zu drücken und, die leuchtenden Äuglein auf den Gegner gerichtet, bewegungslos zu verharren, bis die Gefahr vorüber. Erst im äußersten Notfalle entschließt er sich zu einem Sprunge; derselbe geschieht dann aber so plötzlich und wird mit so viel Geschick ausgeführt, daß er ihn meistens rettet.

Die Nahrung des Laubfrosches besteht in mancherlei Kerbtieren, namentlich Fliegen, Käfern, Schmetterlingen und glatten Raupen. Alle Beute, die er verzehrt, muß lebendig sein und sich regen; tote oder auch nur regungslose Tiere rührt er nicht an. Sein scharfes Gesicht und, wie es scheint, ebenfalls recht wohl entwickeltes Gehör geben ihm Kunde von der heransummenden Mücke oder Fliege; er beobachtet sie scharf und springt nun plötzlich mit gewaltigem Satze nach ihr, weitaus in den meisten Fällen mit Erfolg und immer so, daß er ein anderes Blatt beim Niederspringen erreicht. Zur Unterstützung der herausschnellenden und fangenden Zunge benutzt er auch wohl die Zehen eines seiner Vorderfüße und führt mit ihnen, wie mit einer Hand, die dargebotene Speise zum Munde: so beobachtete Gredler wenigstens an Gefangenen, wenn ihnen größere Fliegen dargeboten wurden; dasselbe Günther auch an australischen Verwandten unserer einheimischen Art. Während des Sommers beansprucht der Laubfrosch ziemlich viel Nahrung, liegt deshalb auch während des ganzen Tages auf der Lauer, obgleich auch seine Zeit erst nach Sonnenuntergang beginnt.

Man hält den Laubfrosch allgemein für einen guten Wetterpropheten und glaubt, daß er Veränderung der Witterung durch Schreien anzeige. Diese Ansicht ist wenigstens nicht unbedingt richtig. Besonders eifrig läßt der Laubfrosch seine laute Stimme während der Paarungszeit ertönen, schweigt aber auch während des Sommers nicht und ruft mit aufgeblasener Kehle sein fast wie Schellengeläute klingendes, an den sogenannten Gesang der Zikaden erinnerndes »Kräh, kräh, kräh« die halbe Nacht hindurch fast ohne Unterbrechung in die Welt, aber bei trockener und beständiger Witterung ebensowohl als kurz vor dem Regen. Nur vor kommendem Gewitter schreit er mehr als sonst, während des Regens selbst oder bei nassem Wetter verstummt er gänzlich.

Gegen den Spätherbst hin verläßt er die Baumkronen, kommt auf den Boden herab, hüpft dem nächsten Wasser zu und verkriecht sich wie seine Ordnungsverwandten im Schlamme. In ihm verbringt er in todähnlichem Schlafe den Winter, in der Regel wohl, ohne vom Froste erreicht zu werden. Doch, wenn auch das Gegenteil stattfinden sollte, dürfte er noch keineswegs in allen Fällen unbedingt verloren sein. Seine Lebenszähigkeit ist eine ganz außerordentliche und läßt ihn Gefahren überstehen, die anderen, höher entwickelten Tieren unbedingt das Leben kosten müßten. Eher als andere Froschlurche ist er im Frühling wieder da und denkt nun zunächst an die Fortpflanzung. Hierzu wählt er womöglich solche Teiche, deren Ufer von Gebüschen und Bäumen umsäumt werden, wahrscheinlich deshalb, weil es ihm schwer wird, vom Wasser aus seiner Liebesbegeisterung schreiend Ausdruck zu geben. Gewöhnlich verlassen die Männchen Ende April ihre Winterherberge, in guten Jahren früher, in kalten etwas später, immer aber eher als die Weibchen, die sich erst sechs oder acht Tage nach ihnen zeigen. Unmittelbar nach ihrem Erscheinen geht die Paarung vor sich. Das Männchen umfaßt das Weibchen unter den Achseln und schwimmt nun mit ihm zwei bis drei Tage im Wasser umher, bis die Eier abgehen und von ihm befruchtet werden können. Das Eierlegen selbst währt gewöhnlich kurze Zeit, zwei Stunden etwa, zuweilen auch viel länger, sogar bis achtundvierzig Stunden; dann aber bekommt es das Männchen satt, verläßt das Weibchen, und die nunmehr gelegten Eier bleiben unbefruchtet. Etwa zwölf Stunden nachdem letztere den Leib der Mutter verlassen haben, ist der sie umhüllende Schleim so voll Wasser gesogen und aufgebläht, daß er sichtbar wird. Man bemerkt dann in ihm das eigentliche Ei, das etwa die Größe eines Senfkornes hat, und um dasselbe die Hülle, die in der Größe ungefähr einer Wicke gleichkommt. Der Laich bildet unförmliche Klumpen und bleibt auf dem Boden des Wassers liegen, bis die jungen Larven ausgeschlüpft sind. Wie bei den übrigen Lurchen beansprucht die Zeitigung der Eier und die Entwicklung der Jungen geringe Zeit. In Eiern, die am siebenundzwanzigsten April gelegt wurden, bemerkte man schon am ersten Mai den Keim mit Kopf und Schwanz, die aus dem Dotter hervorwachsen; am vierten Mai bewegte er sich in dem schleimigen Eiweiß; am achten kroch er aus, schwamm umher und fraß gelegentlich vom zurückgelassenen Schleime; am zehnten zeigten sich die Augen und hinter dem Munde zwei Wärzchen, die dem werdenden Tierchen gestatten, sich an Gras und dergleichen anzuhängen, sowie die Schwanzflosse, am zwölften die Kiemenfaden, hinter jeder Kopfseite einer, die sich bald wieder verlieren, und Flecke, die ihn gescheckt erscheinen lassen; am fünfzehnten waren Mund und Nase entwickelt, und die Kaulquappe fraß schon tüchtig; am achtzehnten bekamen ihre schwarzen Augen eine hochgelbe Einfassung; am zwanzigsten war der After entwickelt und der Leib mit einer zarten, mit Wasser angefüllten Haut umgeben, die sich am neunundzwanzigsten verlor. Die Tierchen waren nun anderthalb Zentimeter lang und benagten Wasserlinsen. Am neunundzwanzigsten Juni sproßten die Hinterfüße hervor; am sechzehnten Juli waren die Kaulquappen fast ausgewachsen und etwa zwei Zentimeter lang, die fünf Zehen gespalten, am fünfundzwanzigsten auch die Ballen entwickelt und die Spuren der Vorderfüße, die am dreißigsten hervorbrachen, bereits sichtbar. Ihr Rücken war grünlich, der Bauch gelblich. Sie kamen schon häufig an die Oberfläche, um Luft zu schöpfen. Am ersten August war der Schwanz um die Hälfte kleiner, wenige Tage darauf vollends eingeschrumpft, das Fröschchen nunmehr fertig und zu seinem Landleben befähigt. Dennoch erreicht es erst mit dem vierten Jahre seine Mannbarkeit; früher quakt es nicht und begattet sich auch nicht. Nach Fischers Erfahrungen ist er in der Gegend von Petersburg, wo er nicht ursprünglich lebt, im Freien fortpflanzungsfähig, und die von ihm dort gezeugten Jungen gewöhnen sich so vortrefflich ein, daß es leicht sein dürfte, ihn im Norden Rußlands einzubürgern.

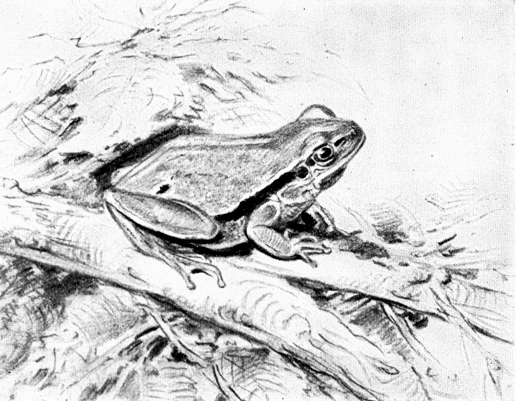

Laubfrosch ( Hyla arbórea)

Der Laubfrosch ist so anspruchslos, daß man ihn jahrelang in dem erbärmlichsten Käfige, einem einfachen Glase, am Leben erhalten kann, falls man ihm das nötigste Futter reicht. Im übrigen braucht man sich wenig um ihn zu sorgen; denn er übersteht nicht bloß, wie wir oben gesehen haben, Kälte und Frost, sondern auch Wärme und Trockenheit in geradezu bewunderungswürdiger Weise. Ein Laubfrosch, den Gredler Pflegte, war eines Tages aus seinem Wasserbecken verschwunden und fand sich erst nach mehreren Tagen, in eine Spalte gezwängt, völlig vertrocknet und scheinbar tot vor. Ins Becken zurückgeworfen, um später mit dessen Wasser ausgeschüttet zu werden, schwamm er nach etlichen Stunden wiederum so behäbig umher, als er je gewesen. Auch an die Nahrung stellt er wenig Ansprüche. Zu seinem Futter wählt man Fliegen und Mehlwürmer, weil man diese am leichtesten erlangen kann, darf aber auch andere Kerfe, selbst solche bis zu bedeutender Größe, reichen, da sie alle verzehrt werden. Während des Sommers muß man kräftig füttern, damit der Gefangene leichter den Winter übersteht; aber während dieser Zeit mag man nicht verabsäumen, ihn mit einem Mehlwurm, einer Spinne, einer Fliege zu atzen. Bei längerer Gefangenschaft lernt er nicht bloß seinen Pfleger, sondern auch den Mehlwurmtopf kennen, oder es verstehen, wenn man ihm zu Gefallen eine Fliege fängt. Ein Freund meines Vaters bemerkte, daß sein gefangener Laubfrosch sich jedesmal heftig bewegte, wenn er seine Stubenvögel fütterte und sich nach der betreffenden Seite kehrte, reichte dem verlangenden Tiere einen Mehlwurm und gewöhnte es binnen kurzer Zeit so an sich, daß der Frosch nicht bloß ihm, sondern jedermann die ihm vorgehaltene Speise aus den Fingern nahm und zuletzt sogar die Zeit der Fütterung kennen lernte. Um ihm das Herauskommen aus seinem Glase zu erleichtern, wurde ein kleines Brettchen an vier Fäden aufgehängt; an diesem kletterte der Laubfrosch in die Höhe und hielt sich hängend so lange fest, bis er seinen Mehlwurm erhalten hatte. Griff man oben mit dem Finger durch das Loch, um ihn zu necken, so biß er in den Finger. Wenn sein Glas geöffnet wurde, verließ er es, stieg an den Wänden der Stube auf und ab, hüpfte von einem Stuhl auf den anderen oder seinem Freunde auf die Hand und wartete ruhig, bis er etwas bekam; dann erst zog er sich in sein Glas zurück, bewies also deutlich, daß er Unterscheidung und Gedächtnis besaß. Ein Gefangener, der drei Jahre lang in üblicher Weise gehalten wurde, hatte sich zuletzt an den Pfleger vollständig gewöhnt, erkannte dessen Absicht, wenn er sich näherte, und nahm dann schon im voraus die nötige Stellung ein, um das ihm angebotene Kerbtier sofort zu verschlingen, hob bei gutem Wetter die Papierdecke ab oder zwängte sich durch das Futterloch, um ins Freie zu gelangen, saß dann den Tag über stundenlang am Rande des Glases, neugierig die Umgebung betrachtend und mit funkelnden Augen jeder Bewegung folgend, auch wohl nach einer in der Nähe sich niederlassenden Fliege haschend, oder trat bei Nacht förmliche Wanderungen an. Während er sich im gewohnten Gefäße ohne Scheu in die Hand nehmen ließ, pflegte er, sobald er seinen Weg ins Freie angetreten hatte, sich der nach ihm greifenden Hand zu entziehen. Eines Morgens wurde bemerkt, daß der Laubfrosch wieder aus dem Glase entwichen war. Nirgends in der Stube konnte man ihn auffinden, mußte daher annehmen, er habe sich während der Nacht unter der etwas abstehenden Stubentür hinaus ins Freie geschoben und sei entkommen. Nichtsdestoweniger blieb das Glas an seinem Platze, dem kalten Ofen, stehen. Da bemerkte an dem darauffolgenden Morgen eines der Kinder, daß der Frosch das Glas wieder aufgesucht hatte. Bei näherer Betrachtung erschien der Flüchtling hier und da geschwärzt und auch etwas geritzt, so daß man sehr bald ergründen konnte, wo er den Tag und die Nacht über zugebracht haben mußte. Er hatte sich nämlich auf das hohe, oben geknickte Ofenrohr begeben und sich hier während des Suchens den Blicken entzogen, später jedoch nach Wasser gesehnt, den Rückweg angetreten und sich durch das Papierloch in das ihm wohltuende Element zurückgezogen. Seitdem sah man das Tier öfter durch das Papierloch sowohl aus dem Glase heraus als wieder freiwillig zurück hineinsteigen. Einzelne Gefangene hat man acht bis zehn Jahre am Leben erhalten.

*

»Einer der seltensten und beachtenswertesten Lurche«, erzählt Wallace, »den ich aus Borneo fand, war ein großer Laubfrosch, den mir ein chinesischer Arbeiter brachte. Er erzählte, daß er ihn in querer Richtung von einem hohen Baume gleichsam fliegend habe hinunterkommen sehen. Als ich ihn näher untersuchte, fand ich die Zehen sehr groß und bis zur äußersten Spitze behäutet, so daß sie ausgebreitet eine viel größere Oberfläche darboten als der Körper. Die Finger der Vorderfüße waren ebenfalls durch Häute vereinigt, und der Leib endlich konnte sich beträchtlich aufblähen. Der Rücken und die Glieder zeigten eine schimmernde, tiefgrüne Färbung, die Unterseite und das Innere der Zehen waren gelb, die Schwimmhäute schwarz und gelb gestreift. Die Länge des Körpers betrug ungefähr zehn Zentimeter, wogegen die vollständig ausgebreiteten Schwimmhäute jedes Hinterfußes eine Oberfläche von achtundzwanzig, und die Schwimmhäute aller Füße zusammen eine Fläche von ungefähr einundachtzig Geviertzentimetern bedeckten. Da die Enden der Zehen große Haftscheiben zum Festhalten haben, die das Tier zu einem wahren Laubfrösche stempeln, so ist es nicht gut denkbar, daß diese große Zehenhaut nur zum Schwimmen dient, und die Erzählung des Chinesen, daß der Frosch vom Baume herunterflog, gewinnt an Glaubwürdigkeit.

»Dies ist, soviel ich weiß, das erste Beispiel eines fliegenden Frosches, und verdient wohl die allgemeinste Beachtung, da es zeigt, daß die Veränderlichkeit der Zehen, die schon zum Schwimmen und zum Klettern umgewandelt sein konnten, sich auch vorteilhaft erweisen kann, um eine verwandte Art zu befähigen, gleich einer fliegenden Eidechse durch die Luft zu streichen.«

Der Frosch, den Wallace mit vorstehenden Worten beschreibt, und in dem er eine neue noch unbeschriebene Art vermutet, ist unzweifelhaft der längst bekannte Ruder- oder, wie wir ihn zu Ehren der gegebenen Mitteilung nennen wollen, Flugfrosch ( Rhacopkorus reinwardtii), Vertreter der Sippe der Ruderfrösche ( Rhacophorus), von der einige auf dem Festlande Indiens und den Sundaeilanden vorkommende Arten bekannt geworden sind. Alle hierher gehörigen Frösche zeichnen sich aus durch Schlankheit ihres Leibes, glatte Haut, die ungemein ausgedehnten Spannhäute zwischen den Zehen, sehr große Haftpolster an den Spitzen derselben, wohlentwickelte Gehörwerkzeuge, die Männchen außerdem durch einen einfachen, in der Mitte liegenden Stimmsack. Die Zähne des Pflugscharbeins ordnen sich in zwei getrennten Reihen.

*

Bei den Glattfröschen ( Ranidae) erweitern sich die Zehenspitzen nicht zu Kolben; der Leib ist verhältnismäßig schlank, der Kopf kurz, platt und breitmäulig, das vordere Fußpaar, im Verhältnisse zu dem hinteren, dessen Zehen regelmäßig durch breite Schwimmhäute verbunden werden, sehr kurz, die Haut unten glatt, oben dagegen gewöhnlich mit einzelnen Drüsen besetzt. Alle Arten tragen Zähne im Oberkiefer und am Gaumen.

Diese echten Frösche bewohnen in zahlreicher Menge Gewässer gemäßigter und heißer Länder und dementsprechend alle Erdteile, mit Ausnahme Neu-Hollands. Ihnen begegnet man, wo es Gewässer gibt: ihren Nachtgesang vernimmt man, wo es ihnen möglich, zu leben; denn so wie in unserem Vaterlande der Wasserfrosch, siedeln sich auch seine Verwandten in der Tiefe wie in der Höhe, an fließenden wie an stehenden Gewässern an, vorausgesetzt, daß diese nicht salzig sind. Aber nicht wenige Arten der Familie gibt es, die, wie die Laubfrösche, nur während der Paarungszeit im Wasser sich aufhalten, nach ihr aber auf feuchten Wiesen, in Feldern und Wäldern sich umhertreiben, vielleicht ziellos umherirrend, da ruhend, wo der Tag sie überraschte, und mit Beginn der Dämmerung ihren Weg weiter fortsetzend. Wunderbar tönt der Chor dieser Frösche in das Ohr des Fremden, der zum ersten Male den Boden eines anderen Erdteiles betritt; denn zu den von der Heimat her bekannten Lauten gesellen sich fremdartige, in deren Urhebern man zwar sofort Glattfrösche erkennt, die aber doch durch ihre Eigentümlichkeit im hohen Grade auffallen und Ursache wurden, daß die ersten Ansiedler sowie auch die Forscher die betreffenden Sänger mit bezeichnenden Namen belegten.

Überall ist die Lebensweise der wasserbewohnenden Glattfrösche mehr oder weniger dieselbe: ein munteres, heiteres Frühlings- und Sommerleben, mit vielem Lärm und vielem Behagen, ein minder gefallendes Herbsttreiben und dann ein monatelanger Winterschlaf tief unten in dem Schlamme der gefrierenden oder austrocknenden Gewässer, bis der warme Hauch des Frühlings die Eisschollen sprengt oder der erste Regen die von der Sonne zerklüftete Schlammschicht zusammenfügt und Wärme und Feuchtigkeit die tief verborgenen Schläfer wiederum zum Leben weckt. Denn so wie bei uns im Frühling die Erde neuen Schmuck anlegt, so ruft auch in den Gleicherländern der Beginn der Regenzeit die Vollkraft der Natur hervor. Wenn im Innern Afrikas die vernichtende Glut der trockenen Jahreszeit den Winter über das Land gebracht hat, das Gras dürrend, die Bäume entlaubend, die Vögel in glücklichere Gegenden treibend, Säugetiere, Kriecher und Lurche an das Winterlager bannend, möchte der Mensch und das Tier, das gezwungen ist, auszuhalten, verzweifeln, so schwer lastet dieser Winter über dem Lebenden. Da endlich ballen sich in der Ferne dunkle Wolken zusammen und, getragen von rasenden Stürmen, bringen sie den erweckenden Regen über die verschmachtete Erde, mit ihm aber auch den Frühling. Stundenlang rauscht es wolkenbruchartig aus der Höhe hernieder; in den Niederungen bilden sich Bäche und Ströme und Lachen und Seen, von denen wenigstens die letzteren tagelang das sich in ihnen angesammelte Wasser halten: und ehe noch der Himmel wiederum vollständig sich geklärt, ehe noch der Regen von dem Gezweige der Bäume abgetropft, hat der Frühling die Schläfer erweckt. Am Abend des ersten Regentages tönt es tausendstimmig heraus aus jedem Regensee, jeder größeren Lache, jedem regelmäßig überfluteten Regenstrome; »Gonk, gonk, gonk« hallt es einem entgegen, wohin man sich auch wenden mag. Um jedes Gewässer herum sitzen, auf seinem Spiegel schwimmen Tausende von kleinen Fröschen, die, wie man meinen möchte, mit Jubel die Zeit begrüßen, in der es ihnen zu leben vergönnt ist, unmittelbar nach ihrem Erwachen zur Fortpflanzung schreiten, solange ihr Wohngewässer gefüllt ist, sich vergnügt umhertreiben, mit dem letzten Wassertropfen wiederum verschwinden. Ähnlich verhält es sich in allen Ländern, in denen sich die Jahreszeiten scharf voneinander trennen, während da, wo jahraus, jahrein unter mildem Himmel annähernd dieselbe Witterung herrscht, das muntere Volk fast ohne Unterbrechung seinen Geschäften obliegt, ohne Unterbrechung fast seine Singstücke zum besten gibt und beinahe in allen Monaten des Jahres sich fortpflanzt. In dem wasserreichen Südamerika hört man den Chor der Frösche allabendlich, nach jedem Regen gewiß; in den feuchten Niederungen Indiens gewahrt oder vernimmt man sie während des ganzen Jahres.

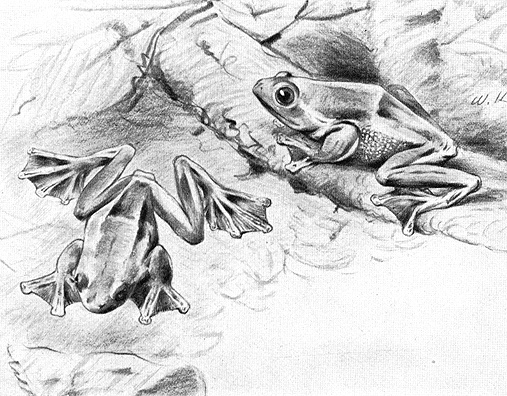

Flugfrosch ( Rhacophorus reinwardtii)

Bei uns zulande können die Glattfrösche höchstens durch die Beharrlichkeit ihrer tonkünstlerischen Aufführungen lästig werden; in anderen Erdteilen stören sie wegen der zum Teil lautschallenden Töne, die sie von sich geben. Und während die bei uns lebenden Arten mit vollstem Rechte als nützliche Tiere gelten dürfen, die nur ausnahmsweise unbedeutenden Schaden verursachen, vergreifen sich die riesigen Mitglieder der Familie, die in Amerika und Indien leben, nicht allzuselten an dem Eigentum des Menschen, indem sie ihre Räubereien auf Geflügel und andere kleine Haustiere ausdehnen. Dessenungeachtet haben sie sich eigentlich nirgends Feinde erworben, werden auch von keinem Volke der Erde mit Widerwillen betrachtet, wie die ihnen verwandten Kröten, weil ihr Wesen und Treiben den meisten Menschen wohl behagt, wie solches beispielsweise in den nachstehenden, nach Tschudi wieder aufgefrischten Worten Rollenhagens sich kundgibt:

»Mit wassertreten, untersinken,

Mit offnem maul doch nicht vertrinken.

Ein mück in einem sprung erwischen.

Künstlich ein rothes würmlein fischen.

Auf gradem fuß aufrichtig stehen

Und also einen kampff angehen.

Einander mit tanzen und springen

Im groben vortheil überwinnen usw.«

Kurz, der Mensch befreundet sich gern mit ihnen, auch da, wo er sie nicht als jagdgerechtes Wild ansieht und sie verfolgt und befehdet, um ihr wohlschmeckendes Fleisch zu erlangen.

Rücksichtlich der Fortpflanzung kommen die Glattfrösche im wesentlichen mit den Baumfröschen überein. Auch unter ihnen gibt es einzelne, die der Nachkommenschaft eine gewisse Fürsorge widmen, insbesondere die Eier sich auf den Leib heften und sie wochenlang mit sich umherschleppen; die Mehrzahl aber legt diese einfach im Wasser ab, ohne sich weiter um sie zu bekümmern. Über die Entwickelung der Jungen, die dem im allgemeinen Mitgeteilten vollständig entspricht, braucht vielleicht nur das eine gesagt zu werden, daß die Verwandlung in kalten oder hochgelegenen Lagen bedeutend verzögert wird, d. h. der Larvenzustand über die doppelte Zeit sich erstrecken kann, die in günstigen Gegenden zur Zeitigung derselben Art hinreicht. Genau dasselbe findet statt, wenn man Kaulquappen in kleinere Behälter wirft und ihnen nicht genügende Nahrung bietet.

Brekeke, – brekeke, brekeke! – koax, tuu! – brekeke, brekeke! – brekeke, quarr, brekeke, tuu! – brekeke, brekeke brekeke! – brekeke, brekeke, brekeke, brekeke! – koax, koax! tuu, tuu! – brekeke, tuu! brekeke, brekeke! –

»Die Kinder der Teiche beginnen ihr Leben –

Seh'n sie den strahlenden Mond sich erheben:«

– und wer wohl könnte ihnen deshalb gram sein?! Oken freilich sagt, daß man sich bei einem Narrenhause zu befinden glaube, wenn man in die Nähe eines von Fröschen belebten Teiches gerate; ich aber meine, daß ihre Stimme, ihr Gesang ebensogut zur Frühlingsnacht gehört wie das Lied der Nachtigall. Unbegrenzte Fröhlichkeit spricht sich in den einfachen Klängen aus, ja, wirkliche Einhelligkeit, so rauh die einzelnen auch zu sein scheinen. »Brekeke« läßt sich einer, der Vorsänger der ganzen Gesellschaft, vernehmen, und alle anderen hören schweigend zu, doch nur, um im nächsten Augenblicke mit derselben Strophe oder dem dumpfen »Quarr« einzufallen und in altgewohnter Weise weiter zu quaken. Mit der Kühle der Dämmerung beginnt der allgemeine Gesang; beharrlicher als jedes andere Lied der Nacht währt er fort, und erst gegen Morgen hin wird es stiller in den Teichen, obschon immer noch einer oder der andere, gleichsam in seliger Erinnerung der vorher bekundeten Meisterschaft, noch ein halbunterdrücktes »Quarr« zum besten geben muß.

Ich will nicht in Abrede stellen, daß es schwachnervigen Leuten, die in der Nähe eines froschbevölkerten Teiches wohnen, schließlich unangenehm werden kann, in jeder lauwarmen Sommernacht immer und immer nur das eine Musikstück zu hören; aber ich vermag es nicht, solchen Unwillen zu teilen, weil ich zu denen gehöre, die heiter gestimmt werden, wenn sie die begeisterten Sänger vernehmen, und meine, daß wenigstens jeder, der auf dem Lande seine Jugendzeit verlebt hat, mir beistimmen muß.

Unser Wasser- oder Teichfrosch ( Rana esculenta), Vertreter der Wasserfrösche ( Rana), erreicht, seine mindestens zehn Zentimeter messenden Hinterbeine abgerechnet, eine Länge von neun bis zehn Zentimeter, bei besonders reichlicher Nahrung im Larven- wie im verwandelten Zustande auch wohl etwas darüber. Auf dem ansprechend grünen Grunde der Oberseite stehen schwarze Flecke und verlaufen drei gelbe Längsstreifen, einer über das Rückgrat, einer an jeder Seite des Leibes; zwei schwarze Streifen zeichnen den Kopf; die Unterseite sieht weiß oder gelblich aus. Nach der Laichzeit erscheint die Färbung am frischesten, später bald blässer, bald dunkler, mehr oder weniger ins Braune spielend; auch herrscht bald diese, bald jene Zeichnung vor, da die Längsstreifen mehr oder weniger ausgedrückt sein können, die Fleckung deutlicher hervortritt und ein und derselbe Teichfrosch je nach der Jahreszeit oder unter sonstigen ihn beeinflussenden Verhältnissen vielfach abändern kann. Die großen Augen haben lebhaft goldenen Ring und sehen klug und munter ins Weite.

Nicht bloß unser Europa ist die Heimat des Teichfrosches, sondern auch Nordwestafrika und ein guter Teil Asiens, wahrscheinlich ganz Mittelasien bis nach Japan hin. In Südasien und in Mittelafrika wird er durch verwandte Arten ersetzt; nach Norden hin begrenzt der Polarkreis so ziemlich sein Verbreitungsgebiet: nur ausnahmsweise noch findet er sich jenseits desselben. Wie hoch er im Gebirge emporsteigt, vermag ich nicht anzugeben. Laut Tschudi ist er in der Schweiz innerhalb der Bergregion, also bis zu eintausenddreihundert Meter unbedingter Höhe überall zu finden; laut Gredler »räumt er nur in Hochtälern und auf bedeutenden Höhen seinen Platz dem einsameren Grasfrosch ein.« Wo er vorkommt, tritt er in ansehnlicher Menge auf, gleichsam, als ob er die Geselligkeit liebe, in Wahrheit wohl, weil er sich so außerordentlich stark vermehrt, daß derjenige Teich, an dem sich ein Pärchen ansiedelte, bald von Nachkommenschaft wimmelt. Obwohl im ganzen sehr anspruchslos, stellt er doch gewisse Anforderungen an das Gewässer, das ihn beherbergen soll. Er fehlt wenigen, findet sich aber in zahlreicher Menge nur in solchen, deren Ufer mit hohem Grase oder Binsicht bestanden und deren Mitte mit Wasserpflanzen, namentlich schwimmenden, bedeckt ist. Schwachsalzige Gewässer werden von ihm noch besiedelt; eigentliche Salzseen aber meidet er ebenso entschieden wie das Meer. Kleine, umbuschte Teiche, auf deren Spiegel Wasserlilien sich breiten, Graben, die wenigstens den größten Teil des Jahres hindurch Wasser behalten, sind seine Lieblingssitze, nächst ihnen Sümpfe, Brüche und Moräste, im Süden ganz besonders auch die Reisfelder, die monatelang unter Wasser gehalten werden müssen und wie jene Teiche beständig von ihm genehmer Beute wimmeln. An solchen Gewässern macht er sich sehr bemerklich, und nicht allein dem Auge, sondern auch dem Ohre. Als Freund der Wärme sucht er jeden Sonnenstrahl auszunutzen, kommt deshalb tagsüber regelmäßig zur Oberfläche empor, hier, mit dem Kopfe über dem Wasser, die gewaltigen Schwimmfüße weit gespreizt, aus einer und derselben Stelle sich erhaltend oder, was ihm bequemer, auf dem breiten Blatte einer Wasserpflanze, einem treibenden Holzstücke, einem überragenden Stein oder Felsblock am Uferrande oder auf einem ähnlichen Plätzchen sitzend und der Wärme mit Lust und Behagen sich hingebend. Ungestört verweilt er in solcher Lage halbe Tage, ohne sich zu rühren, gestört oder durch eine sich ihm bietende Beute verlockt, springt er mit einem gewaltigen, bis zwei Meter weiten Satze ins Wasser, schwimmt mit kräftigen Ruderstößen zwischen dessen Oberfläche und dem Grunde dahin, ersterenfalls in sanft geneigter Linie abwärts, und huscht endlich in den Schlamm, um sich hier zu verbergen. Hierbei kann ihm zwar, wie Bruhin beobachtete, der Unfall zustoßen, daß er mit den Vorderfüßen zwischen die ausgespreizten Schalen einer Muschel und damit in eine üble Lage gerät, weil das gegen jede Störung höchst empfindliche Weichtier sofort seine Schalen zusammenklappt und den widerstandslosen Schelm in beklagenswerter Weise fesselt und quält; im allgemeinen aber sichert ihn der weiche Schlamm gegen den Störenfried, der ihn schreckte, aufs trefflichste, indem er ihn vollständig den Blicken entzieht. Doch niemals verweilt er in der ihm gastlichen Tiefe länger, als es ihm unbedingt nötig erscheint; denn nach kurzem Besinnen schon hebt er sich wieder, rudert langsam, schwimmt nach oben, steckt den Kopf aus dem Wasser heraus, dreht die hellen Äuglein nach allen Seiten und versucht, die vorige Stellung wieder anzunehmen. Naht sich der Abend, oder tritt infolge eines Regens Kühlung ein, so sammelt sich die ganze Bewohnerschaft eines Teiches, am liebsten etwas vom Ufer entfernt, zwischen den Pflanzen und beginnt nun eines der vorerwähnten Gesangsstücke aufzuführen. So treibt er es von Mitte April an bis gegen Ende Oktober, bei uns zulande dem Zeitpunkte, der ihn zwingt, in der Tiefe des Gewässers, entweder im Schlamme oder in einer Höhlung Herberge zu suchen für den Winter. Schon in Südeuropa erscheint er weit früher und verschwindet später; in Nordafrika hält er da, wo die Gewässer nicht austrocknen, keinen Winterschlaf mehr, sondern treibt es jahraus, jahrein so ziemlich in derselben Weise, nur mit dem Unterschiede, daß er während der Paarungszeit lebhafter und anhaltender schreit als sonst.

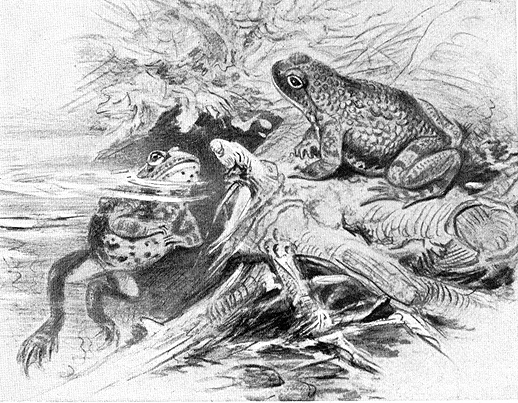

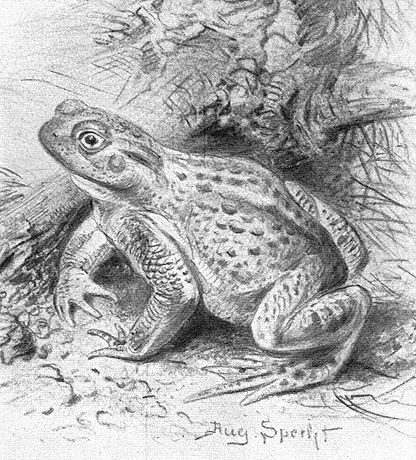

Teichfrosch ( Rana esculenta)

Der Teichfrosch ist ein wohlbegabtes Geschöpf, dessen Bewegungen von Kraft und Gewandtheit zeugen. Wie die meisten Verwandten bewegt er sich auf dem Lande nur springend, ist aber imstande, sehr weite Sätze auszuführen und sie mit überraschender Gewandtheit zu regeln. Im Wasser schwimmt er unter alleiniger Tätigkeit seiner Ruderfüße schnell dahin, namentlich, wenn er sich in einiger Tiefe bewegt; denn auf der Oberfläche selbst rudert er nur gemächlich weiter. Aber er ist auch fähig, durch kräftigen Ruderstoß sich aus dem Wasser heraus in eine ziemliche Höhe emporzuschleudern, sei es, um ein vorübersummendes Kerbtier zu erbeuten, sei es, um eine höhergelegene Ruhestätte zu gewinnen. Auch er richtet sein Betragen nach den Umständen ein. Da, wo ihn niemand stört, wird er zuletzt so zudringlich, daß er einen sich nahenden Menschen bis auf Fußweite an sich herankommen läßt, bevor er mit gewaltigem Satze die Flucht ergreift; da, wo er verfolgt wird hingegen, entflieht er schon von weitem, und selbst wenn er mitten auf einem kleineren Gewässer liegt, taucht er unter, falls der ihm wohlbekannte Feind am Ufer sich zeigt. Ältere Frösche sind immer vorsichtiger als jüngere, werden auch, wie erfahrene Säugetiere und Vögel, zu Warnern für die jüngeren. Auch vor Tieren, die ihnen gefährlich werden können, nehmen sie sich wohl in acht; an Teichen, die der Storch regelmäßig heimsucht, flüchten sie sich bei Ankunft des Vogels ebenso eilig wie beim Erscheinen eines Menschen. Ihre Beute erwerben sie sich nicht selten mit einer gewissen List: sie lauern wie ein Raubtier auf dieselbe, schwimmen sacht unter dem Wasser heran und fahren plötzlich zu, wissen sich auch recht wohl zu helfen, wenn es ihnen schwer wird, ein von ihnen gefangenes Tier zu bewältigen. So beobachteten Naumann und Gräfe , wie ein großer Teichfrosch ein kleines Taufröschchen verschlingen wollte. Er hatte seinen kleinen Verwandten rücklings erfaßt, und das Sträuben desselben war so bedeutend, daß aus dem halboffenen Rachen des Räubers trotz alles Würgens immer der Kopf der Beute hervorschaute. Unser Teichfrosch führte nun einige kräftige Sätze gerade gegen einen Baum aus, stieß das Opfer an denselben, betäubte es und schob es gleichzeitig in den Schlund hinab. In der Gefangenschaft lernt der Teichfrosch allgemach seinen Wärter kennen und den Mehlwurmtopf würdigen, bekundet nach und nach eine gewisse Anhänglichkeit an den Gebieter, nimmt diesem vorgehaltene Nahrung weg, läßt sich ergreifen und auf der Hand umhertragen, ohne zu fliehen, und gewöhnt sich endlich auch daran, anstatt lebender Beute ihm vorgeworfene Brocken eines Ersatzfutters anzunehmen. Gredler, der gefangene Teichfrösche mit Oblaten und Fleischkrümchen fütterte, meint, daß erst Neid die Aufmerksamkeit seiner Pfleglinge auf die Genießbarkeit bewegungsloser Bissen gelenkt habe, und belegt diese Ansicht meines Erachtens triftig durch die beachtenswerte Beobachtung, daß von den Fröschen auch Fliegen, die oft lange Zeit über dem Wasserspiegel sich umhertrieben, erst dann weggeschnappt wurden, wenn ein anderes Tier zuvorzukommen drohte.

Im Verhältnis zu seiner Größe darf unser Frosch ein tüchtiges Raubtier genannt werden. Er genießt nur selbsterworbene Beute und bloß lebende Tiere; was sich vor ihm nicht bewegt, reizt ihn nicht zum Sprunge. Von seinem Ruhesitze aus achtet er auf alles, was um ihn her vorgeht, als ob er auf der Lauer liege, springt, wenn sich ihm eine Beute naht, auf dieselbe los, schlägt die Zunge vor, falls jene klein, oder packt sie mit beiden Kiefern, falls sie größer, und schluckt sie hinab. Für gewöhnlich bilden Kerbtiere, nach Gredlers Beobachtungen auch stechende Immenarten, beispielsweise Wespen, außerdem Spinnen und Schnecken seine Hauptnahrung, und gerade deshalb erwirbt er sich große Verdienste; er schadet jedoch auch wieder, da seine Gefräßigkeit ihn zu Eingriffen in unsere Rechte verleitet, die wir ihm nicht verzeihen können. Rösel, ein Naturforscher, der die Frösche sehr sorgfältig beobachtete, versichert, daß alte Teichfrösche junge Mäuse, junge Sperlinge verschlingen, sich sogar der Entenküchlein auf dem Wasser zu bemächtigen versuchen, obgleich sie kaum oder nicht imstande sind, dieselben hinabzuwürgen, sie vielmehr nur ertränken können. Gegen jüngere seiner Art oder Verwandte beweist er wenig Rücksicht; was vor ihm zappelt, verzehrt und bewältigt werden kann, ist ihm willkommen, wie groß der überhaupt verschlingbare Bissen auch sein möge. In Brutteichen kann er durch seine Räubereien schädlich werden, weil er jungen Fischen ebenso eifrig nachstellt als Kerbtieren, Fröschen und Molchen.

Erst wenn wirklich der Frühling eingetreten, also viel später als Laub- und Taufrosch, beginnt der Teichfrosch sein Fortpflanzungsgeschäft, selten vor Ende Mai, gewöhnlich erst im Juni. Sein Paarungstrieb ist, wie bei den meisten Gliedern seiner Verwandtschaft, so heftig, daß er in Ermangelung eines Weibchens der eigenen Art auch fremde Lurche und selbst Fische, überhaupt lebende Wesen, auf das innigste umarmt. Ein Teichfrosch, den Gredler pflegte, zeigte sich schon im Februar paarungslustig und unterhielt »die unzweideutigsten Beziehungen« mit einer Wechselkröte wie mit einem Laubfrosche; andere wurden bei ähnlichen Verirrungen beobachtet. Die Begattung geschieht wie bei anderen Fröschen auch, währt aber länger. Das Männchen umarmt das Weibchen brünstig und drückt durch die Kraft seiner Arme und die Last seines Körpers die Eier geradezu heraus. Letztere sehen hellgelb, auf einer Seite aber dunkelgelb aus, umhüllen sich beim Durchgang im Eileiter mit einem gallertartigen Stoffe, fallen nach dem Legen zu Boden und bleiben hier liegen. An Größe stehen sie denen der Taufrösche, ja sogar denen der Laubfrösche etwas nach; dafür sind sie um so zahlreicher, und wenn die Witterung während der Regenzeit günstig ist, entwickeln sich aus ihnen so viele Larven und bezüglich Frösche, daß ein Aussterben der Art nicht zu befürchten steht. Schon am vierten Tage bewegt sich der Keimling, am Ende des fünften oder sechsten platzt das Eilein, und man sieht nun die millimeterlange Kaulquappe zitternd sich bewegen, bald darauf auch schwimmen. Unter dem Vergrößerungsglase gewahrt man Augen und Mund schon deutlich, an jeder Seite des Kopfes faltige Anhänge oder Röhrchen, aus denen die Kiemen sich bilden. Von nun an schreitet das Wachstum der Larve sehr rasch vor. Der Kopf wird dicker, der Körper rundlicher, der Schwanz länger, die Haut durchsichtig; am dreizehnten oder vierzehnten Tage hat die Lunge bereits sich gebildet; die Kiemen schrumpfen ein, und man bemerkt an ihrer Stelle ein Kiemenloch. Nach Ablauf eines Monats verlangsamt sich der Fortgang der Entwicklung. Wenn die Larve eine Länge von sechs bis sieben Zentimeter erreicht hat, sind die vier Beine vollkommen ausgebildet, der Schwanz ist aber immer noch länger als der Leib, seitlich zusammengedrückt und sehr hoch; von nun an schrumpft dieser langsam ein und schwindet endlich gänzlich, ohne daß man eine ersichtliche Zunahme des Leibes bemerkt: es sieht im Gegenteil aus, als ob der verwandelte Frosch kleiner sei als die frühere Larve. Erst nach etwa vier Monaten ist die Verwandlung vollendet; im fünften Jahre des Lebens hat der Frosch seine gewöhnliche Größe erreicht, wächst aber noch stetig fort und nimmt möglicherweise bis zum Ende seines Lebens noch etwas an Umfang zu.

Die vorstehend erwähnten Geschlechtsverirrungen des Wasserfrosches können unserer Teichfischerei unter Umständen erheblichere Nachteile zufügen, als Raublust und Gefräßigkeit des Lurches es jemals vermöchten. Es liegen nicht zu bezweifelnde Erfahrungen vor, daß Frösche in Karpfenteichen sehr bedeutenden Schäden verursachen können. Rittergutsbesitzer Nordmann, der eine bedeutende Teichfischerei in der Nähe Altenburgs bewirtschaftet, erfuhr dies, wie Schlegel mitteilt, in den beiden Frühjahren 1853 und 1854, als infolge anhaltend schlechter Witterung erst gegen Ende April und Anfang Mai es möglich wurde, die Winterhaltungen zu fischen. In dem betreffenden Teiche wurden ungefähr zweihundert Schock halbpfündiger Karpfen überwintert. Einige Tage vor der Fischerei erzählte ein Bauer dem Besitzer, er habe auf einem kleinen Teiche einen großen Karpfen schwimmen sehen, der einen ihm auf dem Rücken sitzenden Frosch trotz aller Anstrengungen nicht habe los werden können. Nordmanns Zweifel an der Wahrheit dieser Erzählungen wurden zu seinem nicht geringen Erstaunen während der Fischerei vollständig widerlegt. Denn bei dieser Gelegenheit sah man, daß fast auf jedem Karpfen ein Frosch, auch deren zwei saßen, die sich mit ihren Vorderfüßen gewöhnlich in den Augen, häufig aber ebenso in den Kiemen festgeklammert hatten, während sie unter widerwärtigen Bewegungen mit den Hinterbeinen die Schuppen von dem Rücken der Fische lösten. Einzelne saßen auch verkehrt auf den Fischen und hatten sich mit den Zehen an dem Kopfe angeklammert. Alle hielten sich so fest, daß sie mit einer Hand kaum loszureißen waren. Der größte Teil des schönen Karpfensatzes war mehr oder weniger beschunden und dadurch so unscheinbar geworden, daß er sich nur zu geringem Preise verkaufen ließ. Gegen fünfzehn Schock Fische, denen die Frösche die Augen ausgekratzt, die Kiemen beschädigt oder eine Menge Schuppen abgerissen oder losgetreten hatten, konnten als Satz nicht verwendet werden, da man fürchten mußte, daß sie sterben oder doch wenigstens kränkeln und nicht wachsen würden. Im zweiten Frühling war es nicht so schlimm wie im ersten, der Schaden aber doch immer noch empfindlich genug. Daß derartige Beobachtungen selten angestellt werden, erklärt sich einfach durch den späten Eintritt der Paarungszeit der Frösche, die stattfindet, wenn die stark bevölkerten Satzteiche bereits gefischt und die Satzfische in andere Teiche übergeführt wurden. Auch in ihnen werden sie wohl von den liebestollen Fröschen manches zu leiden haben; ihre Untaten fallen hier jedoch nicht so in die Augen als in kleineren Teichen.

Wenige Teichfrösche sterben eines sogenannten natürlichen Todes; die Mehrzahl verendet unter den Zähnen, im Schnabel oder in der Klaue eines Raubtieres. Ihre Zählebigkeit ist außerordentlich. Auch sie können in Eisklumpen eingefrieren und mit dem auftauenden Eise wieder ins Leben zurückgerufen werden; auch sie sind befähigt, großer Dürre längere Zeit zu trotzen – ein Fall, der übrigens nur im Süden stattfindet, da sie im Norden unter solchen Umständen einem anderen Gewässer zuhüpfen. Selbst schwere Verwundungen heilen bei ihnen bald wieder; Verstümmelungen der fürchterlichsten Art bringen ihnen erst nach Stunden den Tod. Spallanzani schnitt einem sich begattenden Frosche den Kopf ab; demungeachtet zog derselbe seine Vorderfüße nicht vom Weibchen ab, und erst sieben Stunden später, nachdem das Weibchen aufgehört hatte, Eier zu legen, trennte sich von demselben der Rumpf, dessen Bewegungen noch immer vier Stunden fortdauerten. Dagegen haben unsere Teichfrösche an Raubtieren aller Art unablässige Feinde. Fischotter, Iltis und Wasserratte bemächtigen sich ihrer; Schreiadler, Schlangenadler und Bussarde, Raben und Verwandte, Störche und Reiher überfallen sie; Forellen, Hechte und andere Raubfische würgen sie hinab, sonstiger Feinde nicht zu gedenken. Bei uns zulande begnügt sich der Mensch, ihrer übergroßen Vermehrung dadurch zu steuern, daß er die Laichklumpen aus dem Wasser zieht und auf trockenem Lande verkümmern läßt; schon in Süddeutschland und im übrigen südlichen Europa stellt man ihnen eifrig nach, weil Froschschenkel mit Recht als angenehmes, nahrhaftes und gesundes Gericht gelten, keineswegs aber das sind, was der alte Geßner behauptet: »ein häßliches, ungesundes Essen, das den Leib derer, so sie brauchend, bleifarb macht«. Zwar hegt man auch im Süden, beispielsweise in Ligurien, Abscheu gegen solche Nahrung, verspeist sie aber in anderen Gegenden, so in Piemont, um so lieber. Wie hoch man sie in Frankreich zu schätzen weiß, geht am besten daraus hervor, daß das Zeitwort »grenouiller« keineswegs bloß »kneipen« oder »saufen«, sondern auch Frösche fangen, und zwar für die Küche fangen, bedeutet. Namentlich im Herbste, wenn die Tiere am fettesten, werden viele von ihnen, und zwar in sehr verschiedener Weise, mit Gerten oder Peitschen, Angeln, Bogen und Netzen erbeutet. In Deutschland pflegt man bloß die Hinterschenkel zu genießen; in Italien dagegen verspeist man den ganzen Frosch, nachdem man ihn vorher ausgeweidet hat.

Der Tau-, Gras-, Bach- oder Märzfrosch ( Rana temporaria) erreicht dieselbe Größe wie sein eben geschilderter Verwandter, unterscheidet sich von ihm aber durch Färbung und Lebensweise, so daß ihn wohl niemand mit jenem verwechseln kann. Die oberen Teile sind auf braunem oder rotbraunem Grunde mit hell- und dunkelbraunen Flecken, die Schläfe mit einem gleichfarbigen Längsstreifen gezeichnet, die Beine dunkel quergestreift, Brust und Bauch beim Männchen graulichweiß, bei dem etwas größeren Weibchen auf rötlichem Grunde braungelb marmoriert.

Ganz Europa, nach Noëls Befund vom Nordkap an bis zum äußersten Süden, ein bis jetzt noch nicht umgrenzter Teil Asiens, nach Osten hin bis Japan, und endlich der Osten der Vereinigten Staaten, von Maine an bis Virginien und vielleicht noch weiter südlich, sind die Heimat des Taufrosches, der auch im Gebirge bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe und höher emporsteigt. In der Ebene hält er sich, von den Wintermonaten natürlich abgesehen, nur während der Paarungszeit in Gewässern auf; im Hochgebirge hingegen vertritt er gewissermaßen den Teichfrosch, indem er das Wasser nach einem im ersten Jugendzustande unternommenen Ausfluge kaum wieder verläßt. Verhältnismäßige Unempfindlichkeit gegen Kälte gestattet ihm eine derartige Vorbereitung. Er ist der erste von allen Froschlurchen, der aus dem Winterschlafe erwacht und zum Vorschein kommt, paart sich, noch ehe die Gewässer frei vom Eise geworden, und seine Eier sind bereits ausgeschlüpft, bevor ein anderer Verwandter die seinigen gelegt hat; auch seine Larven entwickeln sich schneller als die anderer Frösche, und so wird es ihm möglich, noch in solchen Gegenden dauernd sich anzusiedeln, in denen der Sommer bloß wenige Wochen währt, wie beispielsweise in der Höhe jener Alpenseen. Der Wasserfrosch, der sich viel später begattet und länger im Larvenzustande bleibt, würde dort oben schwerlich zur Entwicklung gelangen; für den Taufrosch hingegen ist der kurze Sommer lang genug, und wenn wirklich einmal früher als gewöhnlich Kälte eintritt, so überwintert auch die noch nicht umgewandelte Larve. In der Ebene beginnt die Begattungszeit schon in den ersten oder doch in den mittleren Märztagen, falls nicht ein besonders strenger Winter die Gewässer noch etwas länger unter seinem Banne hält. Die Eier gehen oft außerordentlich schnell ab, so daß nach Rösels Erfahrungen die ganze Anzahl zuweilen in weniger als einer Viertelstunde entleert und befruchtet worden ist. Die Brunst beider Geschlechter scheint besonders heftig zu sein, da man das Männchen vom Weibchen kaum losreißen kann, wenn es dieses erst einmal umschlungen hat, jenes auch nach einer gewaltsamen Trennung sofort wieder zum Weibchen zurückgeht. Rösel beobachtete, daß ein Weibchen durch die stürmischen Umarmungen des Männchens gefährdet werden kann, da letzteres, wenn es größer ist als das erstere, durch heftigen Druck den Leib der Gattin zuweilen zersprengt, hat auch erfahren, daß man einzelnen Männchen eher den Schenkel losreißt, als sie zum Loslassen des Weibchens zwingt. Bei Mangel an Weibchen umarmen die Männchen einander, tote Weibchen, Kröten, und wenn mehrere noch unbeweibte Männchen ein vereinigtes Paar antreffen, hängen sie sich nicht selten an diesem fest, einen ungeordneten Klumpen bildend. Die Eier, die größer, jedoch minder zahlreich als die des Teichfrosches sind, fallen nach dem Legen zu Boden; ihre Umhüllung saugt sich aber bald voll Wasser, und sie steigen dann wieder zur Oberfläche empor, hier große, dichte, schleimige Klumpen bildend. Bei der geringen Wärme, die im Frühjahr herrscht, verlangsamt sich die Entwicklung. Erst nach vierzehn Tagen kann man die Larve deutlich wahrnehmen; drei, bei ungünstiger Witterung vier Wochen später kriecht sie wirklich aus und schwimmt umher, kehrt aber von Zeit zu Zeit zu dem verlassenen Schleime zurück, wahrscheinlich, um sich von ihm zu nähren. Von nun an beschleunigt sich ihre Entwicklung; denn schon im Verlaufe von drei Monaten haben sich die Larven in vollkommene Frösche verwandelt. Letztere verlassen hierauf das Wasser, und zwar unter günstigen Umständen in solchen Scharen, daß die alte Sage vom Froschregen eine sehr natürliche Erklärung findet.

Fortan beginnt das Taufröschchen das Leben seiner Eltern. Abweichend von den Verwandten treibt es sich oft weit vom Wasser entfernt auf Wiesen und in Gärten, in Feldern und Wäldern, Gebüschen und an ähnlichen Orten umher, an heißen Tagen unter Steinen, Baumwurzeln, in Erdlöchern und anderen Schlupfwinkeln sich verkriechend und mit der Dämmerung zum Vorschein kommend, um seiner Jagd obzuliegen. Letztere gilt den verschiedensten Kerbtieren, nackten Erdschnecken und ähnlichem Kleingetier, bringt uns also nur Nutzen, wahrscheinlich weit größeren, als wir wähnen. Bei ihrem Umherhüpfen, das gewöhnlich in kleinen Sprüngen geschieht, durchmustern die Taufrösche ihre Umgebung, setzen sich, sobald sie ein Kerbtier gewahren, auf die Lauer und erwarten nun, mehr als sie aufsuchen, die erhoffte Beute. Kommt diese ihnen nahe genug, so stürzen sie sich mit blitzschnellem Satze auf dieselbe los, schlagen die klebrige Zunge heraus und schlucken sie, falls der Fang gelang, ohne weiteres hinab, unterscheiden aber sehr wohl zwischen einer und der anderen Art, verschlucken beispielsweise Bienen, speien aber Wespen wieder aus.

In einer Hinsicht stehen die Taufrösche hinter ihren Verwandten weit zurück: sie sind schlechte Musikanten. Nur zu gewissen Zeiten, insbesondere während der Paarung, lassen sie ein Murren oder Grunzen vernehmen, das an Vollklang hinter dem Teichfroschgesang weit zurücksteht und von dem Weibchen fast ebensogut wie vom Männchen hervorgebracht wird. Im Gegensatze zu den Teichfröschen darf man sie wohl als stumm bezeichnen, namentlich zur Zeit der Sommermonate, während der sie vollkommen still und geräuschlos ihren Geschäften nachgehen.

Kein Froschlurch hat mehr, kein einziger so viele Feinde als der Taufrosch. Ihm stellt groß und klein, zu Wasser und auf dem Lande, nach; er wird verfolgt in allen Lebenszuständen und ist erst dann vor Angriffen gesichert, wenn er sich zum Winterschlafe in den Schlamm zurückzieht. Alle Säugetiere, alle Vögel, die Kriechtiere oder Lurche fressen, finden in ihm eine jederzeit leicht zu erlangende Beute; die lurchefressenden Schlangen richten ihr Augenmerk hauptsächlich auf ihn und scheinen ihn dem Teichfrosche entschieden vorzuziehen; letzterer selbst befehdet ihn, wie wir gesehen haben, wenigstens in den ersten Lebensjahren; selbst die Krebse machen zu seinem Nachteile noch einen Unterschied zwischen ihm und dem Verwandten. Und diesem fast zahllosen Heere von Feinden schließt sich außerdem der Mensch an; denn wie der Teichfrosch, wird auch er, der feisten Schenkel halber, gefangen und geschlachtet. Außer dieser berechtigten Verfolgung trifft ihn ein Teil des Widerwillens, der den mit ihm sich umhertreibenden Kröten anhaftet, vergilt man ihm die Wohltaten, die er im stillen und geheimen wirkt auf Feldern und Wiesen, in Wäldern und Gärten, mit schnödem Undank, schlägt man ihn tot aus reinem Widerwillen. Aber die Tausende, die ihr Leben verlieren, mindern glücklicherweise die Anzahl der nützlichen Tiere nicht oder doch kaum merklich: ein günstiger Frühling deckt den Verlust von zehn vorhergegangenen Jahren.

Unsere europäischen Frösche sind Zwerge im Vergleich zu gewissen amerikanischen und indischen Verwandten, Zwerge hinsichtlich ihrer Größe, Schwächlinge rücksichtlich ihrer Stimme. Zu den ausgezeichnetsten Tongebern der Familie nun gehört ein nordamerikanischer Frosch, der sich freilich nicht den Namen eines Künstlers, sondern nur den eines geachteten Säugetiers erworben hat: der Ochsenfrosch ( Rana mugiens) nämlich. Leider bin ich nicht imstande, auf eigene Erfahrung gestützt, zu entscheiden, inwiefern der Name gerechtfertigt ist oder nicht; amerikanische Forscher und Reisende aber stimmen in dem einen überein, daß sich ein von fünfhundert Ochsenfröschen ausgeführtes Tonstück mit einer abendlichen Teichmusik, wie wir sie bei uns zulande vernehmen, gar nicht vergleichen läßt. Man liest da so manches von »schlaflosen Nächten, verwünschten Lärmmachern« und dergleichen, daß man wohl annehmen darf, die Stimme des Ochsenfrosches möge mit der des unserigen ungefähr in demselben Verhältnisse stehen wie die bezügliche Leibesgröße beider.

Der Ochsenfrosch erreicht eine Leibeslänge von zwanzig bis zweiundzwanzig Zentimeter Breite, und besitzt Hinterbeine, die fünfundzwanzig Zentimeter an Länge messen. Die Oberseite ist auf olivengrünem Grunde mit großen, dunkelbraunen oder schwarz gewölkten Flecken und einer längs des Rückgrates verlaufenden, gelben Linie gezeichnet, die Unterseite gelblichweiß, das Auge rötlich mit gelber Einfassung. Spielarten werden auch von ihm beobachtet, sind aber im allgemeinen nicht häufig.

Das Vaterland des Ochsenfrosches erstreckt sich über den ganzen Osten Nordamerikas. Nach Audubon bewohnt er alle Länder der Vereinigten Staaten, ist in den südlichen Teilen jedoch ungleich häufiger als in den nördlichen. Gewöhnlich findet man ihn an reinen, dicht mit Buschwerk überschatteten Strömen. Hier sitzt er in den Mittagsstunden behaglich im Sonnenscheine, nach Art seines Verwandten angesichts des Gewässers, in das er, wenn Gefahr auch nur von ferne ihm sich zeigt, mit gewaltigem Sprunge stürzt, in der Regel bis auf den Grund hinabtauchend und zur entgegengesetzten Seite schwimmend. Seine Stimme schallt lauter als die irgendeines anderen Frosches und wird bestimmt in bedeutender Entfernung vernommen, in den südlichen Staaten während des ganzen Jahres, obschon hauptsächlich in den Frühlings- und Sommermonaten, in den nördlichen nur während der letzteren und, wie zu erwarten, besonders während der Paarungszeit, in der sich, glaubwürdigen Angaben zufolge, doch wenigstens einige hundert der Brüller vereinigen. Um diese Zeit treibt es der Riese ganz wie sein europäischer Verwandter, läßt an Eifer im Hervorbringen von Tönen nicht das geringste zu wünschen übrig, brüllt ohne Unterbrechung ganze Nächte hindurch und bringt schwachnervige Anwohner seines Wohngewässers, falls gedachten Berichten auch in dieser Beziehung zu glauben, nahezu in Verzweiflung. Nachdem die Eier abgelegt, verteilt er sich einigermaßen wieder.