|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die niedliche Eidechse, die wohl jedem meiner Leser aus eigener Anschauung bekannt sein dürfte, kann als Urbild aller Echsen gelten, obgleich diese Grundgestalt, wie ich mich ausdrücken möchte, vielfach abändert, indem Mißverhältnis der einzelnen Glieder untereinander bemerklich wird, sonderbare Stacheln und Hautkämme, Lappen und Falten vorkommen oder einzelne Glieder verkümmern, und die betreffenden Tiere dann den Schlangen ähnlich werden. Im allgemeinen haben die Schuppenechsen die Gestalt der Krokodile, und nur wenige von ihnen ähneln bezüglich ihrer Leibesgestalt und ihrer Fußlosigkeit den Schlangen: sie unterscheiden sich aber durch äußerliche und innerliche Merkmale von den Panzerechsen schärfer als von den Schlangen. Ihr Leib scheidet sich gewöhnlich deutlich in Kopf, Hals, Rumpf und Glieder; doch können die letzteren verkümmern oder gänzlich fehlen und die betreffenden Tiere dann den Schlangen ähnlich werden: auch diese Übereinstimmung aber, die der Unkundige zwischen ihnen und den letzteren wahrzunehmen glaubt, ist bloß eine oberflächliche, die bei genauerer Betrachtung verschwindet. Bezeichnend für alle Schuppenechsen sind: das aus Hornschuppen bestehende Kleid, die bewegliche Zunge und die ein- oder angewachsenen, nie eingekeilten Zähne. Die Augenlider sind beweglich, die Nasenlöcher getrennt. Der After ist nicht, wie bei den Schildkröten und Krokodilen, ein Längs-, sondern ein Querspalt.

Die bei den verschiedenen Arten vielfach abändernden Schuppen unterscheidet man als Täfel-, Schindel- und Wirtelschuppen. Unter ersteren versteht man kleine, runde oder vieleckige, mit ihrem ganzen Rande angeheftete Horngebilde, die nebeneinander liegen, sich also nicht decken, während die Schindelschuppen mit ihrem Vorderrande in der Haut festgewachsen, mit ihrem Hinterrande dagegen frei sind und sich mit den Seitenrändern, teilweise auch mit ihren Spitzen decken und die Wirtelschuppen in geraden Linien nebeneinander stehen. Diejenigen Schuppen, die sich durch ihre Größe auszeichnen und mit ihrer ganzen Fläche der Haut anliegen, werden Schilder genannt und ebensowohl nach ihrer Lage als nach ihrer Gestalt unterschieden. Der Schädel unterscheidet sich wesentlich von dem der Krokodile. Das den Oberkiefer ausnehmende Quadratbein ist regelmäßig beweglich am Schädel eingelenkt, der Oberkiefer mit einer einzigen Ausnahme unbeweglich. Eine vielfach schwankende Anzahl vorn ausgehöhlter, hinten gewölbter, ausnahmsweise auf beiden Seiten eingetiefter Wirbel setzt die Wirbelsäule zusammen. Die Rippen enden stets mit einfach abgerundeten Enden. Brustbein, Schulter und Beckengerüst können zwar verkümmern, fehlen aber niemals, wie bei den Schlangen der Fall ist. Die Zunge, für die Bestimmung der Familie von Bedeutung, kommt in vielerlei Gestalt vor: vorn gespalten und wurmförmig, dickfleischig, kaum ausgerandet oder zugerundet, kurz und an der Wurzel verdickt, verdünnt und mehr oder minder tief ausgeschnitten usw. Die Zähne heißen eingewachsen, wenn sie auf dem Rande der Kiefer aufgesetzt fest mit ihnen verwachsen sind, angewachsen, wenn sie mit der Außenseite ihres Wurzelendes an der inneren Seite der Kiefer angefügt erscheinen, so daß die Innenseite ihrer Wurzel frei liegt und nur vom Zahnfleische bedeckt wird. Außer diesen beiden Zahnarten tragen die Schuppenechsen auch noch sogenannte Gaumenzähne, solche, die im Gaumen auf dem Keilbeinflügelknochen festsitzen. Nach ihrer Gestalt ändern die Zähne mannigfach ab.

Die Schuppenechsen bilden die artenreichste Ordnung der Kriechtiere. Sie verbreiten sich, mit Ausnahme des kalten Gürtels, über alle Teile der Erde und finden sich vom Meeresgestade an bis zur Grenze des ewigen Schnees aus den verschiedensten Örtlichkeiten, im fruchtbaren Lande wie in Einöden und Wüsten, in der Nähe des Wassers wie in gänzlich wasserlosen Gegenden. In den kälteren Teilen der gemäßigten Gürtel werden sie nur durch wenige Arten vertreten; ihre Artenzahl und damit ihre Vielgestaltigkeit und Farbenschönheit nimmt jedoch gegen den Gleicher hin in überraschender Weise und mehr und mehr sich steigerndem Maßstabe zu. Einige Arten leben im Wasser und betreten das Land, nach Art der Krokodile, nur, um eine sich ihnen bietende Beute wegzunehmen oder um zu schlafen und sich zu sonnen; die Mehrzahl zählt zu den Landbewohnern im strengsten Sinne des Wortes und meidet schon feuchte Örtlichkeiten. Nicht wenige leben auf Bäumen, die große Menge jedoch auf festem Boden oder an Felsenwänden. Von ihrer Leibesgestalt läßt sich im voraus auf den Aufenthalt schließen. Diejenigen unter ihnen, deren Körper plattgedrückt erscheint, wohnen meist auf sandigen Ebenen und suchen unter Steinen, an Mauern oder in Höhlen Zuflucht; diejenigen, deren Leib seitlich zusammengedrückt ist, herbergen in Gebüschen oder auf Bäumen; jene endlich, deren Körper rundlich ist, hausen in Erd- und Baumlöchern. Doch erleidet auch diese Regel mancherlei Ausnahmen.

Der Mensch hat sich mit den Schuppenechsen befreundet, und sie verdienen eine solche Bevorzugung. Wir dürfen sie unbedingt zu den begabtesten aller Kriechtiere zählen. Wahrscheinlich stehen sie in keiner einzigen Fähigkeit hinter irgendeinem anderen Klassenverwandten zurück. Ihre Bewegungen sind vielseitig, gewandt, geschickt und meist sehr schnell. Auch sie schleppen beim Gehen den Leib fast noch auf dem Boden dahin, laufen aber sehr rasch, obwohl mit schlängelnder Bewegung, und wissen sich durch Aufschlagen ihres Schwanzes gegen den Boden über denselben emporzuschleudern, also ziemlich weite Sprünge auszuführen. Die wenigen Arten, die im Wasser leben, schwimmen und tauchen trotz ihrer nicht mit Schwimmhäuten ausgerüsteten Füße ganz vorzüglich, und auch andere, die das Wasser ängstlich scheuen, wissen sich, wenn sie zufällig in das feindliche Element geraten, hier mit vielem Geschick zu behelfen; diejenigen endlich, die an Felswänden, Mauerwerk oder auf Bäumen herumklettern, tun dies meist mit einer wahrhaft überraschenden Fertigkeit. Bei den meisten Baumechsen wird der lange Schwanz zur Erhaltung des Gleichgewichts mit Erfolg gebraucht, und sie sind imstande, fast ebenso schnell, wie die Verwandten auf dem Boden, längs der Zweige dahinzulaufen oder von einem Zweige zum andern zu springen. Einigen Schuppenechsen, die ebenfalls auf Bäumen leben, dient der Schwanz als Greifwerkzeug, und sie bewegen sich, wie alle Tiere, die in ähnlicher Weise ausgerüstet sind, verhältnismäßig langsam; andere laufen mit Hilfe ihrer scheibenartig verbreiterten, unten rauhäutigen Zehen in jeder beliebigen Richtung, kopfoberst oder kopfunterst, ebenso sicher auf der Ober- wie an der Unterseite der Zweige; einzelne endlich vermögen mit Hilfe ihrer faltbaren Haut Flugsprünge auszuführen, d. h. sich von höheren Zweigen herab auf tiefer stehende zu werfen. Bei den Schuppenechsen, deren Füße verkümmert sind oder gänzlich fehlen, geschieht die Fortbewegung genau in derselben Weise wie bei den Schlangen, obgleich bei ihnen die Rippen nicht in so ausgedehnte Wirksamkeit treten wie bei diesen.

Wenige Schuppenechsen besitzen eine eigentliche Stimme. Von den meisten vernimmt man im Zorne höchstens ein fauchendes Zischen oder Blasen; einzelne Arten aber, insbesondere die nächtlich lebenden, geben abgerundete, schallende Töne zu hören, Laute, die mit dem Gebrüll der Krokodile nichts gemein haben, vielmehr an die Stimme der Frösche erinnern.

Unter den Sinnen steht das Gesicht ausnahmslos obenan. Die Mehrzahl besitzt ein wohlentwickeltes Auge mit rundem Stern, der besonderer Zusammenziehung nicht fähig ist; einige aber haben einen spaltförmigen Stern und geben sich dadurch schon äußerlich als Nachttiere zu erkennen. Auf das Gesicht folgt wahrscheinlich das Gehör, das bei der großen Mehrzahl als fein bezeichnet werden mag. Hierauf folgt wohl das Gefühl, bezüglich der Tastsinn. Viele benutzen ihre Zunge genau in derselben Weise wie die Schlangen, hauptsächlich zum Tasten und nicht oder doch nur in untergeordneter Weise zum Schmecken. Über den Sinn des Geruchs wage ich nicht zu urteilen, weil die mir bekannten, hierauf bezüglichen Beobachtungen hierzu nicht berechtigen. Auch der Geschmack kann nur ein untergeordneter sein, da die Schuppenechsen feste Nahrung nicht zermalmen oder zerkauen, sondern ganz hinabschlingen und zwischen dieser und jener Speise kaum einen Unterschied machen.

An Verstand stehen die Schuppenechsen schwerlich hinter einem Kriechtiere zurück. Sie sammeln Erfahrungen und benehmen sich infolge derselben verschiedenartig. Bei uns zulande sehen sie in jedem größeren Geschöpfe und insbesondere im Menschen einen gefährlichen Feind; in den südlichen Ländern leben sie mit letztgenanntem in traulichen Verhältnissen, kommen dreist bis in unmittelbare Nähe desselben, bitten sich sozusagen in der menschlichen Wohnung zu Gaste und werden schließlich zu förmlichen Haustieren. Alle Liebhaber, die diese zierlichen Geschöpfe in Gefangenschaft halten, gewinnen die Ansicht, daß ihre Pfleglinge sie kennenlernen, und wenn damit auch nicht gesagt sein soll, daß sie ihren Pfleger von andern Menschen unterscheiden, wird dadurch doch bewiesen, daß sie ihr früheres Betragen infolge gesammelter Erfahrungen umändern. Ihr Wesen spricht uns an. Sie erscheinen, größtenteils mit Recht, als Bilder unschuldiger Fröhlichkeit und Heiterkeit, sind lebendig, regsam, vorsichtig und im Verhältnisse zu ihrer Größe außerordentlich mutig. Als Raubtiere lassen sie sich zuweilen Dinge zuschulden kommen, die wir von unserm Gesichtspunkte aus einseitig verurteilen, fressen beispielsweise ohne Bedenken ihre eigenen Jungen auf oder größere Arten kleinere Verwandten; trotzdem darf man bei ihnen noch immer eher als bei andern von Geselligkeit reden: denn man findet oft viele von ihnen vereinigt und kann beobachten, wie solche Gesellschaften längere Zeit in einem gewissen Verbande bleiben.

Einige Schuppenechsen nähren sich von Pflanzenstoffen, ohne jedoch tierische Beute gänzlich zu verschmähen; alle übrigen sind, wie eben bemerkt, Raubtiere, denen verschiedene Klassen des Tierreiches zollen müssen. Die größeren Arten stellen Wirbeltieren aller fünf Klassen nach, wagen sich an kleine Säugetiere und Vögel, sollen sogar größeren zuweilen gefährlich werden, rauben Nester aus, bedrohen alle Kriechtiere, Lurche und Fische und jagen außerdem auf alle niederen oder wirbellosen Tiere, deren sie habhaft werden können; die kleineren Arten nähren sich hauptsächlich von letztgenannten Geschöpfen, viele vorzugsweise von Kerbtieren, andere von Würmern und Schnecken. Ihre Verdauung ist lebhaft, insbesondere bei heißem Wetter; sie fressen dann auffallend viel und feisten sich bis zu einem gewissen Grade, können aber auch unter ungünstigen Umständen sehr lange und ohne ersichtlichen Schaden Hunger leiden. Die harten Teile ihrer Beute oder zufällig mit verschluckte Pflanzenteile geben sie mit ihrem Miste wieder von sich. Alle bekannten Arten trinken, und zwar mit Hilfe ihrer Zunge, die sie wiederholt ins Wasser tauchen und zurückziehen; den meisten genügt übrigens schon der Tau, der sich auf Blättern und Steinen sammelt, und einzelne scheinen das Wasser wirklich monatelang entbehren zu können.

Das tägliche Leben dieser Tiere ist wechselreicher als das anderer Angehörigen der Klasse, im ganzen jedoch ebenfalls eintönig. Am regsamsten zeigen sie sich in den heißen Ländern unter den Wendekreisen, insbesondere da, wo alle Jahreszeiten im wesentlichen gleichartig verlaufen, sie also nicht genötigt werden, zeitweilig Schutz gegen die Einflüsse der Witterung zu suchen. Hier beginnen sie schon in den frühen Morgenstunden ihr Tagewerk und treiben sich bis gegen Sonnenuntergang munter umher, ihren nächtlich lebenden Genossen von jetzt an bis zum frühen Morgen das Feld überlassend. Die ersten und letzten Stunden des Tages werden der Jagd, die Vormittags- und Nachmittagsstunden dem Vergnügen, d. h. geselligem Beisammensein, gewidmet, die heißesten in einem Halbschlummer verbracht; denn übergroße Sonnenhitze scheuen sie ebenso sehr als Kühle. In gemäßigten Landstrichen sieht man sie während der Mittagszeit behaglich hingestreckt auf den Sonnenstrahlen zugänglichen Plätzen liegen; in den Gleicherländern bevorzugen sie während dieser Zeit regelmäßig schattige Stellen. Jede einzelne Schuppenechse erwählt ein gewisses Wohngebiet und in demselben Passende Schlupfwinkel zum Wohnräume, bereitet sich wohl auch selbst einen solchen. Von diesem Wohnräume, den man als das Haus des Tieres bezeichnen kann, entfernt es sich niemals weit, und bei Gefahr eilt es demselben so eilig als möglich wieder zu. Hiervon machen auch diejenigen, die im Wasser oder auf Bäumen leben, keine Ausnahme. Wer die Warane sorgfältig beobachtet, bemerkt, daß sie mehr oder weniger auf derselben Stelle zum Sonnen oder Schlafen erscheinen, und wer sich mit denjenigen, die auf Bäumen leben, längere Zeit abgibt, erfährt, daß sie von dem Wohnbaume freiwillig nicht lassen. Es scheint, daß jede Echse mit gewissem Verständnisse eine Stelle auswählt, die mit ihrer Färbung im Einklange steht. Hier lauert sie auf Beute, jede Art in ihrer Weise. Alle diejenigen, die sich schnell bewegen, fassen das erspähte Opfer scharf ins Auge und stürzen unter Umständen mit einem weiten Sprunge auf dasselbe, packen es, zerquetschen es zwischen den Zähnen und würgen es, den Kopf voran, in den Schlund hinab; diejenigen hingegen, die nur gemächlich einen Fuß vor den andern setzen, nahen sich äußerst langsam ihrer Beute, schießen aber im rechten Augenblicke blitzschnell die lange Zunge hervor und erfassen die Nahrung geschickt und sicher mit dieser. Nach reichlicher Mahlzeit werden auch die Schuppenechsen träge; niemals aber fallen sie, wie die Schlangen, in einen Zustand völliger Abspannung und Gleichgültigkeit. Mit Sonnenuntergang ziehen sich die Tagechsen regelmäßig in ihren Schlupfwinkel zurück, und bei ungünstiger Witterung verweilen sie manchmal mehrere Tage, ja Wochen, in demselben. Alle Arten der Ordnung, die nicht in Ländern ewigen Frühlings auf Bäumen oder im Wasser leben, verbringen die ungünstige Jahreszeit in einem Zustande, der dem Winterschlafe der Säugetiere im wesentlichen ähnelt. Unsere deutschen Eidechsen verbergen sich im Herbste sämtlich in tiefen Löchern unter der Erde und verweilen hier, den Winter durchschlafend, bis zum Beginne des Frühjahres; dieselben Arten aber, die in Deutschland nur fünf Monate verschlafen, bringen im nördlichen Europa oder hoch oben im Gebirge acht bis zehn Monate in diesem Zustand der Erstarrung zu.

Bald nach dem Erwachen im Frühjahre, gleichviel in welcher Weise derselbe auftritt, regt sich der Fortpflanzungstrieb. Man bemerkt nunmehr unter den Schuppenechsen lebhafte Erregung, sieht, wie zwei Männchen sich heftig verfolgen, nicht selten miteinander in Zweikampf geraten und sich tüchtig beißen und herumzausen. Nur während dieser Zeit halten Männchen und Weibchen inniger zusammen. Einige Wochen später sind die sechs bis fünfzehn Eier, die das Weibchen zur Welt bringt, legereif, und die Mutter bereitet nunmehr, nicht ohne Anstrengung und Sorgfalt, ein passendes Nest zur Aufnahme derselben, indem sie in lockerer Erde oder im Moose, im Mulme zerfallener Baumstämme, in Ameisen- und Termitenhaufen usw. ein Loch ausgräbt, in dieses die Eier bringt und sie wieder leicht bedeckt. Die Eier selbst unterscheiden sich wenig von denen anderer Kriechtiere, besitzen die zähe, wenig kalkhaltige, lederartige, schmiegsame Schale derselben, den großen ölreichen Dotter und das dünnflüssige Eiweiß. Etwa einen oder zwei Monate, nachdem sie abgelegt wurden, sind sie gezeitigt. Die Jungen entschlüpfen ohne jegliche Hilfe seitens der Eltern und beginnen vom ersten Tage ihres Lebens an das Treiben der letzteren. Dies ist die Regel. Aber nicht alle Schuppenechsen legen Eier: viele bringen vielmehr lebende Junge zur Welt, d. h. tragen die Eier im Mutterleibe soweit aus, daß dieselben kurz vor dem Ablegen zerplatzen und anstatt ihrer die entschlüpften Jungen abgelegt werden. In nördlichen Ländern häuten sich die im Spätsommer zur Welt gekommenen Jungen noch einmal, dann suchen sie den günstigsten Ort zum Winterschlafe auf.

Die Schuppenechsen haben mehr als alle übrigen Kriechtiere von Feinden zu leiden. Ein wahres Heer von Raubtieren stellt ihnen nach und bedroht sie in allen Zuständen ihres Lebens. Die großen Arten sind, dank ihrer Stärke und des mit derselben sich paarenden Mutes, ziemlich gesichert vor den Angriffen anderer Tiere, die kleinen aber fallen Schleichkatzen, Mardern und Stinktieren, Schlangen, Geiern, Adlern, Falken und Bussarden, Eulen, Raben, Hühnern, Sumpf- und Wasservögeln sowie endlich den Stärkeren ihrer Art zur Beute, so daß man sich eigentlich wundern muß, wie sie so vielen Nachstellungen entgehen können. Auch der Mensch gesellt sich hier und da zu den Gegnern und Verfolgern der harmlosen Geschöpfe, oft nur aus reinem Übermute, rohe Lust zum Totschlagen betätigend. Einige werden mit Unrecht für giftig gehalten, da die schärfste Untersuchung bei den verdächtigten Arten der Ordnung Giftdrüsen nicht entdecken ließ, andere als Schlangen angesehen, und müssen dann unter den Folgen des allgemeinen Widerwillens gegen das kriechende Gewürm leiden. Wirklich ins Gewicht fallenden Nutzen bringen die Schuppenechsen nun zwar nicht: aber sie verursachen auch keinen Schaden. Das Fleisch von einigen großen Arten der Ordnung wird gegessen und selbst von Europäern als wohlschmeckend befunden, andere erfreuen durch ihre zierliche Behendigkeit im Freien, durch ihre Anmut und Harmlosigkeit im Käfige, und die Mehrzahl nährt sich zudem von Tieren, die uns unangenehm sind.

Die außerordentliche Reichhaltigkeit der Ordnung verwehrt in jedem volkstümlichen Werke, Mangel an Beobachtungen über die Lebensweise im »Tierleben« insbesondere, genaueres Eingehen auf den unendlichen Gestalten- und Artenreichtum der Schuppenechsen Ich werde daher nur die wichtigsten Vertreter der Gesamtheit besprechen.

*

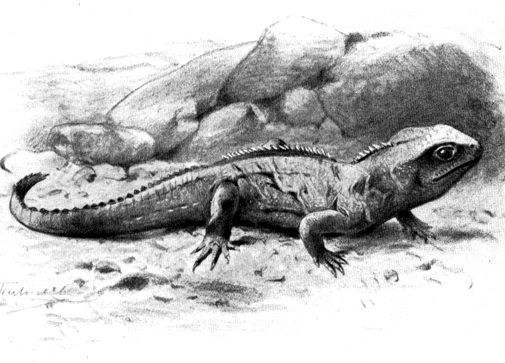

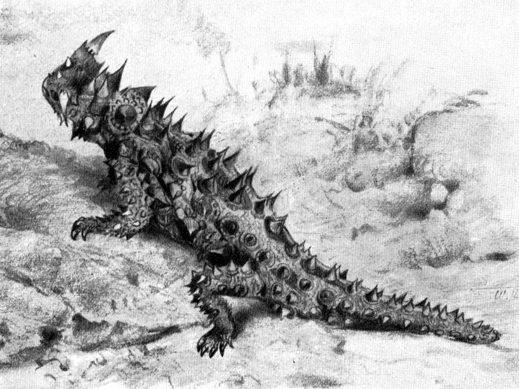

Eine in jeder Beziehung auffallende Echse, die die Merkmale verschiedener Ordnungen in sich vereinigt, mag an die Spitze der von mir ausgewählten Arten gestellt werden. Die Brückenechse ( Hatteria punctata), die wir als Urbild einer besonderen Familie betrachten müssen und als Vertreterin einer eigenen, von allen übrigen gleichwertigen Abteilungen wesentlich verschiedenen Unterordnung ( Rhynchocephalia) ansehen mögen, ist eine sehr große, etwas plumpe Schuppenechse. Ihr Kopf ist vierseitig, der Leib gedrungen, der Gliederbau kräftig, der etwa der Längs des Rumpfes gleichkommende Schwanz zusammengedrückt dreieckig; die Vorder- und Hinterfüße haben fünf kräftige, kurze, runde Zehen, die kleine Spannhäute zeigen und mit kurzen Krallen bewehrt sind. An der Brust bemerkt man hinten eine Querfalte; im Nacken, längs der Rückenmitte und ebenso längs der Mitte des Schwanzes erhebt sich ein aus zusammengedrückten Dornen gebildeter, in der Schulter- und Lendengegend unterbrochener Kamm. Kleine Schuppen decken den Kopf, kleinere und größere den Leib, große, viereckige, flache, gekielte, in Querreihen angeordnete Schilder die Unterseite, kleine Schuppen den Schwanz und die Ober- und Unterseite der Zehen; die der ganzen Oberseite find körnelig, diejenigen, die die unregelmäßigen Hautfalten besetzen, größer als die übrigen. Ein düsteres Olivengrün bildet die Grundfarbe; kleine Weiße und dazwischen stehende größere gelbe Flecken tüpfeln Seiten und Glieder; die Stacheln des Nackens und Rückenkammes sind gelb, die des Schwanzkammes braun gefärbt.

Brückenechse ( Hattaria punctata)

Viel auffallendere und bedeutsamere Merkmale, als die äußerlichen sind, ergeben sich bei der Zergliederung des Tieres. Das Quadratbein ist, im Gegensatze zu allen übrigen Schuppenechsen, mit dem Schädel unbeweglich vereinigt und der Antlitzteil des Schädels durch zwei über die Schläfengrube hinweggehende knöcherne »Brücken« – Name! – mit der Schläfengegend verbunden. Die Zähne sind in gewöhnlicher Weise mit ihrer Wurzel auf dem Rande der Kieferknochen befestigt, nutzen sich jedoch, mit Ausnahme der zwar ebenfalls sich verändernden, jedoch nicht verschwindenden beiden Vorderzähne, bei älteren Tieren derartig ab, daß diese, wie die Schildkröten, mit den Kieferrändern beißen müssen. Die Wirbel sind vorn und hinten eingehöhlt, wie dies bei einigen Lurchen und den Fischen der Fall ist oder bei vorweltlichen Kriechtieren, Ichthyo-, Megalo- und Teleosauren, der Fall war. Die Rippen stimmen insofern mit denen der meisten Schuppenechsen überein, als einige, und zwar drei Paare, mit dem Brustbeine sich verbinden, sodann mehrere, hier elf Paare, falsche vorhanden sind; allein die unteren Enden der falschen Rippen vereinigen sich wiederum mit eigenen Knochenleisten, Bauchrippen, die in der Unterhautschicht der Bauchdecken liegen und hinsichtlich ihrer Anzahl und Lage den in Querreihen angeordneten äußeren Bauchschildern entsprechen, die Anzahl der Wirbel und falschen Rippen aber um das Doppelte übertreffen, auch so fest mit den Bauchschildern zusammenhängen, daß sie nur mit Hilfe des Messers davon getrennt werden können: es entspricht daher eine Querreihe von Bauchschildern unseres Tieres dem einzelnen Bauchschilde einer Schlange. Letzterer ähnelt die Brückeneidechse auch darin, daß ihr das Trommelfell und damit eine begrenzte Trommelhöhle fehlt. Männliche Geschlechtswerkzeuge konnte Günther nicht auffinden; die Brückeneidechse gleicht also in dieser Beziehung wiederum den Lurchen. So kann man, wie Martens sich ausdrückt, nur sagen, »daß unsere Echse ein Kriechtier ist, das im großen und ganzen zu den Eidechsen gehört, in einigen wichtigen Bildungsmerkmalen jedoch auf der Stufe der Lurche stehen geblieben und ebenso andere Anpassungsmerkmale nach Art und Weise der Krokodile und Schlangen ausgebildet hat«.

Über Vorkommen und Lebensweise der Brückeneidechse haben wir bisher nur dürftige Berichte erhalten. Cook ist der erste, der in seiner »dritten Reise« ihrer Erwähnung tut. »Es soll in Neuseeland Eidechsen von ungeheurer Größe geben; denn sie sollen 2,6 Meter lang und ebenso dickleibig sein wie ein Mann, zuweilen auch Menschen angreifen und verzehren. Sie wohnen in Löchern unter der Erde, und man tötet sie dadurch, daß man vor dem Eingange ihrer Höhle ein Feuer anzündet.« Polack spricht ebenfalls von diesem Tiere. »Die riesige Eidechse oder Guana«, sagt er, »lebt vorzugsweise auf der Insel Victoria; einige wenige kommen auch auf den Inseln im Plentybusen vor. Die Eingeborenen erzählen Menschenfressergeschichten von ihr; sie ist jedoch ohne Zweifel ein harmloses Geschöpf.« Dieffenbach erfuhr ein wenig mehr. »Ich erhielt Nachricht von dem Vorhandensein einer großen Eidechse, die die Eingeborenen ›Tuatera‹ oder ›Narara‹ nennen und in hohem Grade fürchten; doch gelang es mir, obgleich ich alle ihr zugesprochenen Aufenthaltsorte nach ihr absuchte und eine bedeutende Belohnung auf ihren Fang setzte, erst wenige Tage vor meiner Abreise von Neuseeland, eine einzige zu erhalten. Sie war auf dem kleinen, in der Bucht von Plenty, ungefähr zwei Meilen von der Küste gelegenen Felseneilande Karewa gefangen worden. Aus allem, was ich erfuhr, scheint hervorzugehen, daß die Brückeneidechse vor Zeiten auf allen Inseln häufig war, in Höhlen, oft auch auf sandigen Hügeln an der Küste lebte und von den Eingeborenen ihres Fleisches halber verfolgt und getötet wurde. Infolge dieser Nachstellungen und zweifelsohne ebenso der Einführung von Schweinen ist das Tier so selten geworden, daß viele ältere Bewohner des Landes es nicht gesehen haben.« Die Brückeneidechse, die Dieffenbach lebend gebracht wurde, gelangte später in das Britische Museum und gab Grey Gelegenheit, der wissenschaftlichen Welt die Art bekannt zu machen. Nach Diefenbachs Zeit, Anfang der vierziger Jahre unseres Jahrhunderts, wurden noch einige andere Stücke tot oder lebend nach England gesendet, immerhin aber so wenige, daß Günther schon im Jahre 1867 die Befürchtung aussprechen konnte, die Brückeneidechse werde wahrscheinlich binnen kurzem zu den ausgestorbenen Tieren zu zählen sein. Später wird von Bennett mitgeteilt, daß das Tier bis zum Jahre 1851 auf einzelnen Inselchen des erwähnten Busens, insbesondere auf Rurima und Montoki, noch in namhafter Anzahl lebte. Eine Gesellschaft von Offizieren fing hier binnen einer halben Stunde ungefähr vierzig im Sonnenscheine sich reckende Brückeneidechsen von acht bis sechzig Zentimeter Länge. Im Jahre 1869 endlich gelangte wiederum eines dieser Kriechtiere lebend nach England, und zwar durch Vermittlung Hektors, der es in der Provinz Wellington in Neuseeland erbeutet hatte. Über dieses Stück erfahren wir, daß es Mehlwürmer und andere Kerbtiere begierig fraß, und durch Dieffenbach wissen wir, daß die gefangene Brückeneidechse im allerhöchsten Grade träge, aber auch sehr gutartig ist und ohne zu beißen oder überhaupt Widerstand zu leisten, sich behandeln läßt.

Anderweitige Mitteilungen über die Lebensweise sind mir nicht bekannt. Seitdem sind wir über die Brückenechse recht gut informiert worden. Sie lebt heute nur noch unter Naturschutz auf einigen Inseln der Plenty-Bucht und ist in der Tat als ein Überbleibsel der alten Saurier aufzufassen, Sie nimmt in der Kriechtierwelt etwa dieselbe Stelle ein wie die Beuteltiere in derjenigen der Säugetiere. Sie ist somit, obwohl sie Merkmale fast aller Reptilienordnungen in sich vereinigt, kein direkter Vorfahr der heutigen Kriechtiere, sondern ein noch zur engeren Gruppe und Nachkommenschaft dieser Vorfahren gehöriges Tier, das sich unter den besonderen tiergeographischen Bedingungen Neuseelands aus der Trias- und Jurazeit bis in unsere Tage hinüberretten konnte. Ausgewachsen wird es etwa 3/4 Meter lang, ist sehr stumpfsinnig, wie auch die meisten Beuteltiere, im übrigen aber völlig harmlos. Herausgeber.

Ein sonderbarer Irrtum deutscher Forscher hat einigen großen Echsen, die die erste Familie der Unterordnung bilden, zu dem Namen Warn-Eidechsen verholfen. Die bekanntesten Arten der Familie bewohnen Ägypten und werden dort Waran genannt; dieses Wort hat man in Warner umgewandelt und dieselbe Bedeutung auch durch den wissenschaftlichen Namen Monitor festgehalten: Waran und Warner aber haben durchaus keine Beziehung zueinander; denn Waran bedeutet einfach Eidechse.

Die Warane oder Wassereidechsen ( Varanidae) unterscheiden sich von den übrigen Eidechsen, denen sie hinsichtlich ihres langgestreckten Körpers, des breiten, ungekielten Rückens und der vollständig ausgebildeten, vorn und hinten fünfzehigen, mit kräftigen Nägeln bewehrten Füße ähneln, durch die Beschuppung, die Bildung der Zunge und die Anlage und Gestaltung der Zähne. Ihr Kopf ist verhältnismäßig länger als der anderer Eidechsen und dem der Schlangen nicht ganz unähnlich; aber auch ihr Hals und der übrige Leib, einschließlich des Schwanzes, übertrifft an Schlankheit die bezüglichen Leibesteile der Verwandten. Die Zunge liegt im zurückgezogenen Zustande gänzlich in einer Hautscheide verborgen, kann aber sehr weit hervorgestreckt werden und zeigt dann zwei lange, hornige Spitzen. Die Zähne, die der Innenseite der Kieferrinnen anliegen, stehen ziemlich weit voneinander und sind von kegelförmiger Gestalt, vorn spitzig, hinten stumpfkegelig.

Die Warane, von denen man ungefähr dreißig Arten kennt, bewohnen die östliche Hälfte der Erde, namentlich Afrika, Südasien und Ozeanien. Einige Arten sind vollendete Landtiere, die eine passende Höhlung zum Versteck erwählen und in der Nähe derselben, diese bei Tage, jene mehr in der Dämmerung oder selbst in der Nacht, ihrer Jagd obliegen; andere hingegen müssen zu den Wassertieren gezählt werden, da sie sich bloß in der Nähe der Gewässer, in Sümpfen oder an Flußufern aufhalten und bei Gefahr stets so eilig als möglich dem Wasser zuflüchten. Die einen wie die anderen sind höchst bewegliche Tiere. Sie laufen mit stark schlängelnder Bewegung, auf festem Boden so rasch dahin, daß sie kleine Säugetiere oder selbst Vögel einzuholen imstande sind, klettern trotz ihrer Größe vortrefflich und schwimmen und tauchen, obgleich sie keine Schwimmhäute besitzen, ebenso gewandt als ausdauernd. Zu längerem Verweilen im Wasser befähigen sie zwei größere Hohlräume im Inneren ihrer Oberschnauze, die mit den Nasenlöchern in Verbindung stehen, mit Luft gefüllt und durch die beweglichen Ränder der Nasenlöcher abgeschlossen werden können. In ihrem Wesen und Gebaren, ihren Sitten und Gewohnheiten erinnern die Warane an die Eidechsen, nicht aber an die Krokodile; sie sind jedoch, ihrer Größe und Stärke entsprechend, entschieden räuberischer, mutiger und kampflustiger als die kleineren Verwandten. Vor den Menschen und wohl auch vor andern größeren Tieren weichen sie stets zurück, wenn sie dies können, diejenigen, die auf der Erde wohnen, indem sie blitzschnell ihren Löchern, die, die im Wasser leben, indem sie ebenso eilfertig dem Wohngewässer zueilen; werden sie aber gestellt, also von ihrem Zufluchtsorte abgeschnitten, so nehmen sie ohne Bedenken den Kampf auf, schnellen sich mit Hilfe ihrer Füße und des kräftigen Schwanzes hoch über den Boden empor und springen dem Angreifer kühn nach Gesicht und Händen.

Ihre Nahrung besteht in Tieren der verschiedensten Art. Der Nilwaran, ein bereits den alten Ägyptern wohlbekanntes, auf ihren Denkmälern verewigtes Tier, galt früher als einer der gefährlichsten Feinde des Krokodils, weil man annahm, daß er dessen Eier aufsuche und zerstöre und die dem Eie entschlüpften jungen Krokodile verfolge und verschlinge. Wie viel Wahres an diesen Erzählungen ist, läßt sich schwer entscheiden; wohl aber darf man glauben, daß ein Waran wirklich ohne Umstände ein junges Krokodil verschlingt oder auch ein Krokodilei hinabwürgt, falls er des einen und andern habhaft werden kann. Leschenault versichert, Zeuge gewesen zu sein, daß einige indische Warane vereinigt ein Hirschkälbchen überfielen, es längere Zeit verfolgten und schließlich im Wasser ertränkten, will auch Schafknochen in dem Magen der von ihm erlegten gefunden haben; ich meinesteils bezweifle entschieden, daß irgendeine Art der Familie größere Tiere in der Absicht, sie zu verspeisen, angreift, bin aber von Arabern und Afrikanern überhaupt wiederholt berichtet worden, daß Vögel bis zur Größe eines Kiebitzes oder Säugetiere bis zur Größe einer Ratte ihnen nicht selten zum Opfer fallen. Die auf festem Boden lebenden Warane jagen nach Mäusen, kleinen Vögeln und deren Eiern, kleineren Eidechsen, Schlangen, Fröschen, Kerbtieren und Würmern; die wasserliebenden Mitglieder der Familie werden sich wahrscheinlich hauptsächlich von Fischen ernähren, ein unvorsichtig am Ufer hinlaufendes, schwaches Säugetier oder einen ungeschickten Vogel, dessen sie sich bemächtigen können, aber gewiß auch nicht verschmähen. Wo man sie nicht verfolgt, oder wo sie sich leicht zu verbergen wissen, werden sie wegen ihrer Räubereien an jungen Hühnern und Hühnereiern allgemein gefürchtet und gehaßt, und dies sicherlich nicht ohne Grund und Ursache.

An gefangenen Waranen kann man leicht beobachten, daß sie tüchtige Räuber sind. Obwohl sie auch tote Tiere nicht verschmähen, ziehen sie doch lebende Beute jenen entschieden vor. Ihr Gebaren ändert sich vollständig, wenn man ihnen ein Dutzend lebende Eidechsen oder Frösche in den Käfig wirft. Die träge Ruhe, in der auch sie gerne sich gefallen, weicht der gespanntesten Aufmerksamkeit: die kleinen Augen leuchten, und die lange Zunge erscheint und verschwindet in ununterbrochenem Wechsel. Endlich setzen sie sich in Bewegung, um sich eines der unglücklichen Opfer zu bemächtigen. Die Eidechsen rennen, klettern, springen verzweiflungsvoll im Räume hin und her oder auf und nieder; die Frösche hüpfen angstvoll durcheinander: der sie in Todesschrecken versetzende Feind schreitet langsam und bedächtig hinter ihnen drein. Aber Augen und Zunge verraten, daß er nur des Augenblicks wartet, um zuzugreifen. Urplötzlich schnellt der gestreckte Kopf vor; mit fast unfehlbarer Sicherheit ist ein Frosch, selbst die behendeste Eidechse gepackt, durch einen quetschenden Biß betäubt und verschlungen. So ergeht es einem Opfer nach dem andern, bis alle verzehrt sind, und sollten es Dutzende von Eidechsen oder Fröschen gewesen sein. Legt man dem Warane ein oder mehrere Eier in den Käfig, so nähert er sich gemächlich, betastet züngelnd ein Ei, packt es sanft mit den Kiefern, erhebt den Kopf, zerdrückt das Ei und schlürft behaglich den Inhalt hinab, leckt auch etwa ihm am Maule herabfließendes Eiweiß oder den Dotter sorgfältig mit der geschmeidigen, die ganze Schnauze und einen Teil des Kopfes beherrschenden Zunge auf. Genau ebenso wird er auch in der Freiheit verfahren.

Mehr als sonderbar ist, daß wir über die Fortpflanzungsgeschichte der Warane noch immer nicht genügend unterrichtet sind. Soviel mir bekannt, gibt nur Theobald über eine indische Art der Familie, den Gelbwaran(Varanus flavescens), kurzen Bericht. »Die Warane«, bemerkt er, »legen ihre Eier in die Erde. Zuweilen benutzen sie das Nest weißer Ameisen. Die gegen fünf Zentimeter langen Eier sind walzenförmig, an beiden Enden abgerundet und schmutzig weiß von Farbe, haben aber immer ein unreines Ansehen.«

Für den Menschen haben die Warane eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Durch ihre Räubereien an Haustieren und Eiern werden sie lästig; anderseits nützen sie auch wieder durch ihr vortreffliches Fleisch und ihre eigenen, höchst schmackhaften Eier. In vielen Ländern ihres ausgedehnten Verbreitungsgebiets betrachtet man allerdings Fleisch und Eier mit Abscheu, in andern dagegen schätzt man diese wie jenes nach Gebühr, verfolgt die Warane deshalb auch auf das eifrigste, und zwar gewöhnlich mit Hilfe von Hunden, die sie im Walde aufsuchen und verbellen. Laut Theobald wird ein Birmane, so träge er sonst ist, es nicht für eine allzu große Mühe erachten, einen Baum, in dem sich ein Waran verborgen hat, zu fällen, um nur des von ihm hochgeschätzten Leckerbissens habhaft zu werden. Waraneier verkauft man auf den Märkten Birmas teurer als Hühnereier; sie gelten auch mit vollstem Recht als Leckerbissen, sind jedes ekelerregenden Geruches bar, haben einen wahrhaft köstlichen Wohlgeschmack und unterscheiden sich nur dadurch von Vogeleiern, daß ihr Weiß beim Kochen nicht gerinnt. Das Fleisch genießen die Indier im gebratenen Zustande, wogegen es die Europäer meist zur Herstellung von Suppen verwenden. Kelaart, der solche versuchte, bezeichnet sie als ausgezeichnet, im Geschmack einer Hasensuppe ähnlich. Anderweitige Verwendung findet die schuppige Haut, mit der hier und da, beispielsweise in Nordostafrika, allerlei Gerät überzogen wird.

An gefangenen Waranen erlebt man wenig Freude. Anfänglich betragen sich die ihrer Freiheit beraubten Tiere äußerst ungestüm, zischen und fauchen nach Schlangenart, sobald man sich ihnen nähert, oder beißen wütend um sich, sowie sie glauben, den Pfleger erreichen zu können. Nach und nach werden sie etwas umgänglicher, wirklich zahm aber selten oder nie, bleiben vielmehr stets bissig und gefährlich, da man die Kraft ihrer zahnreichen Kinnladen durchaus nicht unterschätzen darf. Man kann sie nur in größeren Räumen halten; aber auch hier werden sie wegen ihres sinnlosen Umherrennens und Kletterns sowie wegen ihrer Gefräßigkeit und Unreinlichkeit früher oder später lästig.

Man hat auch die Familie der Warane in mehrere Unterabteilungen gefällt; doch ist diesen kaum die Bedeutung von Sippen beizulegen, da sich die hervorgehobenen Unterschiede auf geringfügige Eigenheiten beschränken. Ich halte es für unnötig, hierauf einzugehen.

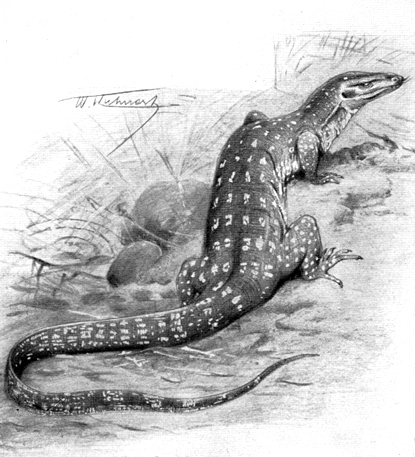

Der Waran oder Nilwaran ( Varanus niloticus) unterscheidet sich von andern Familienverwandten durch den etwas zusammengedrückten, auf der Oberseite einen erhabenen Kiel bildenden Schwanz, die vorn kegelförmigen, hinten stumpfkronigen Zähne und die Stellung der Nasenlöcher. Ein ausgewachsener Waran erreicht eine Länge von zwei Meter, wovon der Schwanz fast die Hälfte wegnimmt. Die Grundfärbung ist ein düsteres Gelbgrün; die Zeichnung wird bewirkt durch schwarze Flecken, denen sich zwischen Schulter und Handwurzel hufeisenförmig gestaltete gelbe Tupfen und in Reihen geordnete grünlichgelbe Punkte zugesellen; vor jeder Schulter sieht man ein schwärzliches, halbkreisförmiges Band; das erste Drittel des Schwanzes trägt schwarze, der Rest gelbliche Ringe.

Der Waran scheint in den meisten Flüssen Afrikas vorzukommen, da man ihn nicht bloß in Ägypten und Nubien, sondern auch in Guinea und Senegambien und ebenso in Südafrika gefunden hat. In der Regel bemerkt man ihn, wenn er sich in Bewegung setzt und dem Flusse zurennt; im Wasser selbst hält er sich meistens verborgen, und auf dem Lande liegt er gewöhnlich regungslos in der Sonne. Abweichend von dem Krokodile wählt er sich zum Ausruhen und Schlafen nur im Notfalle flache Sandbänke, überall hingegen, wo er es haben kann, einen wagerechten Vorsprung des steil abfallenden Ufers und besonders gern ein Felsgesims in ähnlicher Lage; mitunter trifft man ihn auch im Ufergebüsch an, selten in bedeutender Entfernung von seinem Wohngewässer. Doch begegnete ihm Heuglin auch auf weiten Ausflügen, die er zuweilen unternahm, sogar noch in der Wüste. Im Ufergebüsch bildet das Gewurzel unterwaschener Bäume beliebte Schlupfwinkel für ihn, insbesondere an solchen Strömen, die zeitweilig gänzlich vertrocknen. Einen Sommerschlaf hält er wahrscheinlich nicht; obgleich entschiedener Freund des Wassers, ist er doch von diesem viel weniger abhängig als das Krokodil.

Es ist möglich, daß die alten Ägypter unsern Waran als Vertilger ihrer Gottheit Krokodil kennengelernt und ihm deshalb auf ihren Denkmälern einen hervorragenden Platz gegeben haben; gegenwärtig aber behilft sich das Tier auch ohne junge Krokodile recht gut. Es stellt, wie angegeben, kleinen Säugetieren und Vögeln, andern Eidechsen, die in Ägypten überall und somit auch in unmittelbarer Nähe des Stromes massenhaft sich finden, Fröschen, vielleicht auch jungen Schildkröten, hauptsächlich aber wohl Fischen nach, plündert die Nester der Standvögel, besucht selbst Taubenhäuser und Hühnerställe, um hier Eier und Geflügel zu rauben, und betreibt nebenbei Kerbtierjagd.

Ich habe mehrere Warane erlegt, immer aber nur zufällig, wenn ich sie einmal beim Beschleichen von Vögeln in der Sonne liegen sah und mich ihnen gedeckt nähern konnte. Gefangene sieht man zuweilen im Besitze der Fischer, in deren Netzen sie sich verwickelt hatten; eine regelmäßige Verfolgung aber hat das Tier in Ägypten nicht zu erdulden. Anders ist es in Mittel- und Südafrika. Unter dem »Leguan«, dessen Fleisch Livingstone als schmackhaft rühmt, versteht er wahrscheinlich unsern Waran. Schweinfurth erzählte mir, daß man in Galabat allen größeren Schuppenechsen, insbesondere aber den Waranen, eifrig nachstellt, die erlegten abzieht, auf Kohlen bratet und dann als köstliches Gericht betrachtet – gewiß nicht mit Unrecht. In Sansibar werden sie, nach Kersten, oft gefangen, fest auf einen Stock gebunden und in dieser hilflosen Lage zur Stadt gebracht, schwerlich aber für die Küche, da weder die mohammedanische Bevölkerung jener Gegend, noch die Eingeborenen der Küste des Festlandes derartige Tiere genießen. Die Eier des oben erwähnten trächtigen Weibchens, das ein Begleiter von der Deckens erlegt hatte, wurden gekocht und von den Europäern als ein köstliches Gericht befunden; vergeblich aber bot Kersten von dieser Speise den eingeborenen Begleitern der Reisenden an.

Die Dauerhaftigkeit und Lebenszähigkeit, die der Waran mit den meisten Eidechsen teilt, macht ihn für die Gefangenschaft sehr geeignet und sein Wechselleben zu Lande und zu Wasser zu einem anziehenden oder doch auffallenden Bewohner eines entsprechend hergerichteten Käfigs.

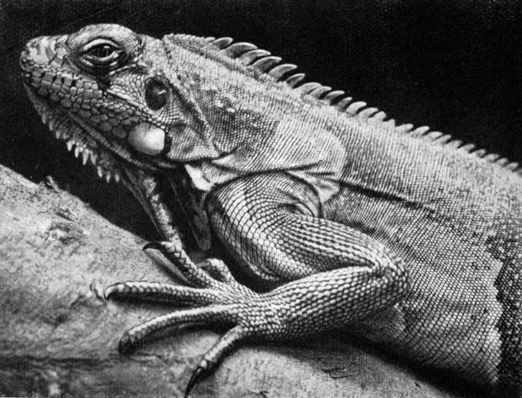

Auf dem Festlande von Indien und den benachbarten großen Eilanden wird der Waran durch den Binden- oder Wasserwaran, Kabaragoya der Singalesen ( Varanus salvator) vertreten, ein Tier, das sich durch den seitlich sehr stark zusammengedrückten Schwanz, die langen Zehen, die an der Spitze der Schnauze stehenden Nasenlöcher und die kleinen Schuppen von jenen unterscheidet. Die Oberseite zeigt auf schwarzem Grunde in Reihen geordnete gelbe Flecken; ein schwarzes Band verläuft längs der Weichen und eine weiße Binde längs des Halses; die Unterseite ist weißlich. Ausgewachsene Stücke erreichen ebenfalls zwei Meter an Länge.

Bindenwaran ( Varanus salvator)

Schon Herodot berichtet von einem »Landkrokodil«, das im Gebiete der libyschen Wanderhirten lebt und den Eidechsen ähnlich sieht; Prosper Alpin hält dasselbe Tier für den » Scincus" der Alten, von dem man annahm, daß er sich von gewürzreichen Pflanzen nähre, insbesondere den Wermut liebe und dadurch stärkende Heilkräfte erhalte, während wir gegenwärtig mit demselben Namen eine andere Schuppenechse bezeichnen. Gedachtes Landkrokodil ist der Erd- oder Wüstenwaran ( Varanus griseus), ein Waran, der sich von den bisher genannten hauptsächlich durch seinen runden, ungekielten Schwanz, die rundlichen, nicht eiförmigen Schuppen und die kleinen, breiten Schneidezähne unterscheidet, etwas über 1,5 Meter lang wird, oben auf hellbraunem Grunde mit grünlichgelben, viereckigen Flecken gezeichnet, auf der Unterseite einfach sandgelb gefärbt ist und auf seinem Schwanze mehrere gelbliche Ringe zeigt.

Der Erdwaran wird nur in den trockensten Teilen Nordostafrikas, des steinigen Arabiens und Palästinas, insbesondere in den Wüsten gefunden und erwählt hier, wie sein südafrikanischer Verwandter, steinige Stellen, jagt jedoch zuweilen auch auf den sandigen Ebenen, zwischen den Felsenhügeln. Von den Arabern wird er mit Recht gefürchtet, weil er an Mut und Bosheit alle übrigen Eidechsen des Landes übertrifft, wenn man ihn im Freien überrascht, ohne weiteres sich zur Wehr stellt, mit Hilfe seines kräftigen Schwanzes meterhoch vom Boden aufschnellt und dem Menschen nach dem Gesichte oder gegen die Brust, den Reittieren aber nach dem Bauche springt, hier sich fest beißt, Kamele, Pferde und Esel auf das äußerste entsetzt und zum Durchgehen verleitet. Seine Nahrung besteht in dem verschiedensten Kleingetier: Wagler fand in dem Magen eines Erdwarans, den er untersuchte, außer zwei Kieselsteinen von Haselnußgröße, elf bis zwölf vollständige Heuschrecken, zwei Eier eines Laufvogels und einen fingerlangen, fast unversehrten Skorpion. Die Araber versicherten mir, daß das Tier hauptsächlich auf kleinere Eidechsen und Schlangen jage, aber auch Springmäuse und Vögel zu berücken wisse und insbesondere die Nester der letzteren arg gefährde.

Auf dem Markte zu Kairo sieht man nicht selten gefangene Erdwarane in den Händen eines Haui oder Schlangenbeschwörers, der das den Städtern unbekannte Tier den Söhnen und Töchtern der begnadeten Hauptstadt unter großem Aufwande von Redensarten und Gebärden vorführt, ihm die unglaublichsten Eigenschaften andichtet und so sein kärgliches Brot zu gewinnen sucht. Daß der kluge Betrüger dem bissigen Geschöpf vorher die Zähne ausgebrochen, ihm überhaupt durch Mißhandlung den größten Teil seiner Kraft und Bosheit genommen hat, versteht sich von selbst; denn mit einer wirklichen Pflege seiner Tiere gibt sich der Haui nicht ab. Der Waran wie die Brillen- oder die Hornschlange werden zunächst unschädlich gemacht und hierauf so lange in Gefangenschaft gehalten, als sie letztere ertragen. Ihr Käfig oder Behälter ist ein einfacher Ledersack oder eine mit Kleie angefüllte Kiste, aus der sie hervorgeholt werden kann, wenn die Gaukelei beginnen soll. Die »Arbeitstiere« erhalten weder zu fressen noch zu trinken; denn der Haui erachtet es für besser, nach Bedürfnis neue einzufangen und diese abzurichten, als seine Einnahme durch Ankauf von Fleisch und anderweitigem Futter zu schmälern. In den Augen der Beduinen gilt auch der Erdwaran, wie alle größeren Echsen überhaupt, als ein Wild, das seines leckeren Fleisches halber gejagt wird.

*

Die Eidechsen ( Lacertidae), die wir als Urbilder der Ordnung ansehen, wohlgestaltete Tiere mit vollständig ausgebildeten Gliedern, kennzeichnen sich durch den walzig gestreckten Leib, den vom Halse deutlich abgesetzten Kopf, den sehr langen, dünn auslaufenden Schwanz, die vier fünfzehigen Füße, das äußerlich sichtbare Trommelfell, die freien Augenlider und die knochigharten Augendecken, die vieleckigen Schilder, die den Kopf, die körnigen Schuppen, die Rücken und Seiten, die viereckig quergereihten Schilder, die den Bauch bekleiden, ferner durch ihre in einer Rinne der Ober- und Unterkinnlade, und zwar an deren inneren Seite angewachsenen kegelförmigen, geraden, am freien Ende etwas gebogenen, wurzellosen, zweispitzigen Zähne, die platte, vorn verschmälerte, schuppige, tief gespaltene, zweispitzige Zunge sowie endlich durch die deutlich sichtbaren Schenkelporen.

Alle Eidechsen sind in der Alten Welt zu Hause und werden schon in Europa durch viele Arten vertreten. Mit Ausnahme unserer Blindschleiche gehören sämtliche deutsche Schuppenechsen dieser Familie an; ihnen gesellen sich jedoch in Südeuropa noch viele andere zu, und ebenso ist Afrika und Asien sehr reich an ihnen. Die meisten Arten bewohnen den gemäßigten Gürtel der Alten Welt, die übrigen Südasien, Mittel- und Südafrika und Australien. Unserm Zwecke darf es genügen, wenn wir vor allen die deutschen Arten ins Auge fassen.

Die heimischen Eidechsen wählen die Abhänge sonniger Hügel, Mauern, Steinhaufen, Gewurzel von Baumstämmen, Hecken, Zäune und Gesträucher, sonnige Raine usw. zum Aufenthalt, graben sich hier eine Höhlung oder benutzen eine vorgefundene und entfernen sich selten weit von diesem Mittelpunkte ihres Gebietes. »Eine Sitte, die die Eidechsen mit sehr vielen niederen und höheren Tieren gemein haben«, sagt Leydig, »ist ihr zähes Festhalten an dem Fleck Erde, wo sie zur Welt kamen. Man wird in Gegenden, die uns durch viele Streifereien genau bekannt sind, bemerken, daß sich die Eidechsen jahraus, jahrein an gewisse Bezirke halten, ohne sich über andere Örtlichkeiten, die, soviel sich beurteilen läßt, gleich passend wären, auszubreiten. Das Wandern scheint also auch hier erst dann und als Notwendigkeit einzutreten, wenn der Platz überfüllt ist.«

Bei warmem Wetter liegen die Eidechsen im Freien, am liebsten im Sonnenschein auf der Lauer und spähen mit funkelnden Augen auf allerlei Beute, insbesondere auf fliegende Kerbtiere; an kühlen oder regnerischen Tagen halten sie sich in ihren Höhlen verborgen. Sie sind im eigentlichen Sinne des Wortes abhängig von der Sonne, lassen sich nur dann sehen, wenn diese vom Himmel lacht, und verschwinden, sobald sie sich verbirgt. Um sich zu sonnen, suchen sie stets diejenigen Stellen aus, die ihnen die meiste Wärme versprechen, steigen deshalb selbst an Baumstämmen, Pfählen und dergleichen in die Höhe, verbreitern durch Hebung der Rippen und Spannung der Haut ihren Leib und platten ihn so viel wie möglich ab, als ob sie fürchteten, daß ihnen ein einziger Strahl des belebenden Gestirnes verloren gehen könne. Je stärker die Sonne scheint, um so mehr steigert sich ihre Lebhaftigkeit, um so mehr wächst ihr Mut. In den Morgen- und Abendstunden zeigen sie sich zuweilen träge und auffallend sanft, in den Mittagsstunden nicht nur äußerst behend, sondern oft auch sehr mutig, ja förmlich rauflustig. Gegen den Herbst hin bringen sie viele Zeit im Innern ihrer Höhle zu, und mit Beginn des Oktober suchen sie bei uns zulande ihr Winterlager, in dem sie bis zum Eintritt des Frühlings, mindestens bis zu den letzten Tagen des März verweilen.

Welch unendlichen Einfluß die Wärme auf sie ausübt, bekunden alle Arten, deren Verbreitungsgebiet in nördlich-südlicher Richtung verhältnismäßig weit sich ausdehnt, ersichtlicher als alle übrigen Kriechtiere, die ihnen so verwandten Schlangen kaum ausgeschlossen. Eine und dieselbe Art zeigt sich im Süden ihres Wohnkreises oft wesentlich anders als im Norden. Die gesteigerte Wärme erhöht ihre Lebenstätigkeit und damit zugleich ihre Farbenschönheit; der länger währende Sommer, beziehentlich die einige Monate mehr andauernde Hitze, beschränkt ihren Winterschlaf, falls solcher überhaupt eintritt, auf einige Wochen; Ernährung und Stoffwechsel können demgemäß regelmäßiger und ausgiebiger stattfinden, brauchen vielleicht gar nicht unterbrochen zu werden, und die leicht verständliche Folge davon ist die stets merklich, oft erheblich gesteigerte Größe, die wir an den im Süden wohnenden Eidechsen im Vergleich zu den im Norden hausenden Artgenossen wahrnehmen.

Hinsichtlich der Färbung ist übrigens noch zu bemerken, daß alle Eidechsen imstande sind, bis zu einem gewissen Grade ihre Färbung zu verändern, beziehentlich, daß diese bei lebhafter Erregung sich erhöht, bei Erschlaffung mehr oder weniger verblaßt oder sonstwie sich abschwächt.

Fast alle Eidechsen tragen wesentlich zum Schmuck des von ihnen belebten Geländes bei. In unserm Vaterlande wird dies allerdings wenig, schon im Süden Europas aber sehr ersichtlich. Hier huscht und raschelt es überall; jedes Gemäuer, jede Straße, beinahe jeder Weg belebt sich durch sie, und wahrhaft schimmernde Pracht entzückt das Auge, wenn die schöngefärbten, glänzenden Arten in voller Lebenstätigkeit anscheinend spielend sich tummeln. Wie eine Edelsteinschnur windet sich, laut Ehrhard, der schlangenartige, in Kupfer-, Bronze- und Goldfarbe schillernde Leib der Goldeidechse durch das Gezweige und Gelaube der Feigen- und Johannisbrotbäume der sonst so öden, einförmigen Kykladen; Edelsteinschimmer blitzt auch von dem zierlichen Schuppenleibe anderer Arten dem entgegen, der sonstwo im Süden verweilt, und in Wohlwollen und Behagen wandelt sich bald das anfänglich durch das Rascheln in ängstlichen Gemütern wachgerufene Bangen um. Jedermann muß sie liebgewinnen, und ob er auch tiefere Kunde von ihrem anmutenden Tun und Treiben noch nicht erlangt habe.

Alle echten Eidechsen sind bewegliche, muntere, lebendige, feinsinnige und verhältnismäßig kluge Tiere. Wenn sie sich nicht sonnen, streifen sie gern innerhalb ihres Wohnkreises umher, machen sich überhaupt immer etwas zu schaffen. Hierbei betätigen und entfalten sie ihre Bewegungsfähigkeit nach allen Richtungen hin. Sämtliche Arten ähneln sich darin, daß sie äußerst rasch laufen, geschickt klettern und im Notfalle auch ohne ersichtliche Beschwerde schwimmen; der Grad der Beweglichkeit ist jedoch je nach der Art ungemein verschieden. Jede Bewegung wird durch Schlängeln des Leibes ausgeführt und ebenso wesentlich durch den Schwanz wie durch die Beine gefördert. Ihres Schwanzes beraubte Bekanntlich reißt der erste Schwanz einer Eidechse ab, wenn man sie an ihm ergreifen will. Er ist nur durch eine Art Gelenkscharnier mit dem Körper verbunden, wächst aber wieder zum zweiten Male nach, nunmehr aber ohne Gelenk. Wird der Schwanz nur teilweise abgetrennt, so regeneriert die Bruchstelle einen zweiten Schwanz. Daher die nicht seltenen mehrschwänzigen Tiere. Hrsgbr. Eidechsen verlieren das Gleichgewicht und damit die Lebhaftigkeit und Regelmäßigkeit jeder Bewegung; ja, fast will es scheinen, als ob der Verlust des Schwanzes sie mehr behinderte, als das Fehlen eines Beines. So gelenkig wie ihre Glieder, so vortrefflich entwickelt sind ihre Sinne, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Geruchssinnes. Ihr Gesicht ist scharf, den lebhaften Augen entsprechend, das Gehör so gut, daß schon das geringste Geräusch ihre Aufmerksamkeit erregt; feine Empfindung beweisen sie durch ihre Vorliebe für die Wärme, Schärfe ihres Tastsinnes durch das beständige Züngeln. Aber ihre Zunge scheint auch wirklich Geschmackswerkzeug zu sein, da man beobachten kann, daß sie süße Fruchtsäfte oder Honig gar wohl von anderer Nahrung unterscheiden. Im Einklange mit der Ausbildung ihrer Sinne steht ihr höheres Nervenleben. Sie sind ebenso lebhafte als unruhige, ebenso erregbare als bewegliche Geschöpfe, bekunden Neugier und Spannung, unterhalten und langweilen sich, gähnen wenigstens recht deutlich, zeigen sich ängstlich und furchtsam, dreist und mutig, je nach den Umständen, geraten leicht in Zorn, lassen sich aber auch bald wieder besänftigen; sie achten auf alles, daher auch auf Musik, der sie mit Behagen zu lauschen scheinen. An Verstand stehen sie gewiß nicht hinter irgendeinem andern Mitgliede ihrer Klasse zurück, übertreffen im Gegenteil auch in dieser Hinsicht die meisten ihrer Verwandten. Sie benehmen sich so klug, als sich ein Kriechtier überhaupt benehmen kann, unterscheiden richtig, sammeln Erfahrungen und verändern infolge davon ihr Betragen, gewöhnen sich an veränderte Verhältnisse und gewinnen Zuneigung zu Geschöpfen, die sie früher ängstlich flohen, beispielsweise zum Menschen.

Die Eidechsen sind tüchtige Räuber. Sie stellen Kerbtieren, Regenwürmern, Landschnecken eifrig nach, fallen ebenso kleine Wirbeltiere an, plündern Nester aus, verschlingen namentlich auch Eier von Kriechtieren. Fliegen verschmähen einzelne gänzlich, scheinen sich sogar vor den großen Summfliegen zu fürchten, wogegen andere solche Bedenken nicht zu erkennen geben, vielmehr große und kleine Fliegen ebenso gierig wie andere Kerfe hinunterschlucken; Spinnen verfolgen sie eifrig, um sie zu verzehren; nackte Gartenschnecken nehmen sie begehrlich, Regenwürmer minder gern an; Grillen, Heuschrecken, Nachtschmetterlinge, Käfer und deren Larven scheinen ihre Lieblingsnahrung zu bilden. Aber sie unterscheiden genau zwischen verschiedenen Arten, und ob dieselben auch so sich ähneln mögen, daß ein unkundiger Mensch sie verwechseln kann, und treffen, wenn sie es können, unter der ihnen sich bietenden Beute stets eine Auswahl, die ihren Geschmack ebenso ehrt wie ihren Verstand, geben z. B. weichschaligen Kerfen unter allen Umständen den Vorzug vor denen mit harter Schale und verschmähen einzelne Käfer wenigstens im Käfige gänzlich. Durch Leckerbissen, beispielsweise Mehlwürmer, kann man sie so verwöhnen, daß sie andere Nahrung längere Zeit nicht mehr anrühren. Gewisse Kerfe nehmen sie einige Male nacheinander, scheinbar ohne Widerstreben, lassen sie später jedoch hartnäckig liegen. Alles, was sie erbeuten, muß lebend sein; denn tote Kerfe berühren sie nicht, falls man sie nicht täuscht, d. h. vor gezähmten derartige Speise bewegt. Sie ergreifen ihren Raub plötzlich, oft mit weitem Sprunge, quetschen ihn mit den Zähnen und schlucken ihn dann langsam hinab. Größere Kerfe schütteln sie solange im Munde, bis dieselben betäubt sind, lassen auch wohl wieder los, betrachten und fassen die Beute von neuem. Das Verschlingen eines größeren Kerbtieres scheint den kleineren Arten viele Mühe zu verursachen; sie wenden den Bissen solange im Munde hin und her, bis der Kopf voran liegt, und würgen ihn hierauf langsam hinunter. Ist dies geglückt, so bezüngeln sie mit sichtbarem Wohlbehagen das Maul. Als echte Kriechtiere zeigen sie sich insofern, als sie ihre eigenen Jungen rücksichtslos verfolgen und wenn es ihnen gelingt, dieselben zu erhaschen, ohne weiteres umbringen und auffressen. An warmen Sonnentagen trinken sie viel, und zwar durch langsames, oft wiederholtes Eintauchen ihrer Zunge in die Flüssigkeit. Honig lecken sie begierig und mit sichtbarem Vergnügen auf, süße Fruchtsäfte sagen ihnen ebenfalls sehr zu; wahrscheinlich also verschmähen sie auch während ihres Freilebens Früchte nicht gänzlich.

Bald nach ihrem Wiedererwachen im Frühjahre regt sich die Paarungslust, und nunmehr vereinigen sich beide Geschlechter. Der Geschlechtstrieb scheint bei ihnen sehr heftig zu sein; denn die paarungslustigen Männchen zeigen sich ungemein streitsüchtig: das stärkere verfolgt schwächere wütend, richtet sich hoch auf den steifgehaltenen Beinen auf und rückt mit gesenktem Kopf auf den Gegner los, der seinen Angreifer eine Zeitlang betrachtet und dann, nachdem er sich von dessen Stärke überzeugt hat, sein Heil in der Flucht sucht. Der Angreifer verfolgt ihn in größter Eile und wird zuweilen so zornig, daß er sogar nach dem ihm in den Weg kommenden Weibchen beißt; erreicht er den Flüchtling, so versucht er, ihn am Schwanze zu packen; daher mögen die Verstümmelungen rühren, die man so oft bei den Eidechsen beobachten kann. Hat ein Männchen die Nebenbuhler aus dem Felde geschlagen, so nähert es sich, nach Glückseligs Beobachtungen, dem Weibchen in hochaufgerichteter Stellung mit an der Wurzel bogenförmig gekrümmtem Schwanze, umgeht dasselbe und wird zu weiterem Vorgehen ermutigt, wenn das Weibchen sich schlängelnd und zappelnd bewegt und damit seine Willfährigkeit bekundet. Es ergreift hierauf mit dem Kiefer das Weibchen oberhalb der Hinterfüße und preßt so den Leib desselben ziemlich stark zusammen, hebt und dreht ihn halb gegen sich um, stülpt durch Druck und Verdrehung des Körpers die Kloake heraus, setzt einen Fuß über den Rücken weg und drückt seine Geschlechtsteile fest gegen die des Weibchens. Beide bleiben etwa drei Minuten unbeweglich verbunden, das Männchen öffnet dann die Kiefer und läßt das Weibchen frei, das sich schnell entfernt. Die Begattung wird mehrmals im Laufe des Tages vollzogen; an ein Eheleben aber ist nicht zu denken, da sich ein Männchen mit mehreren Weibchen und ein Weibchen mit mehreren Männchen verbindet. Etwa vier Wochen nach der ersten Begattung legt das Weibchen, nach Tschudis Behauptung gewöhnlich des Nachts, seine sechs bis acht Eier, bohnengroße, länglichrunde Gebilde von schmutzig weißer Färbung, die je nach des Ortes Gelegenheit untergebracht werden, da man sie nicht bloß an sonnenreichen Orten im Sande oder zwischen Steinen, sondern auch im Moose, mitten in den Haufen der großen schwarzen Ameisen, die sie nicht berühren, und an ähnlichen Orten findet. Bedingung zu ihrem Gedeihen ist feuchte Umgebung; an der Luft trocknen sie sehr bald ein. Man beobachtete, daß sie die Fähigkeit haben, des Nachts, wenigstens zeitweilig, schwach zu leuchten. Die Jungen schlüpfen im August oder September aus, sind von Geburt an ebenso bewegungsfähig wie die Alten, häuten sich noch im ersten Herbste und suchen sich hierauf einen Schlupfwinkel, um Winterschlaf zu halten.

Die älteren Tiere häuten sich im Laufe des Sommers mehrmals zu unbestimmter Zeit, um so öfter, je stärker und größer sie sind. Vorher löst sich die alte Haut teilweise ab und wird durch Reiben an Steinen, Wurzeln, Grashalmen und dergleichen vollends entfernt. Bei schwächeren Tieren nimmt die Häutung oft acht Tage in Anspruch; bei gesunden und starken ist sie gewöhnlich schon in zwei Tagen beendet.

Unsere harmlosen Eidechsen haben nicht allein von der Kälte, sondern auch von einer namhaften Anzahl gewandter Feinde zu leiden. Alle die obengenannten Raubtiere bedrohen sie fortwährend: daher denn auch ihre Vorsicht und Scheu. Sinnbetörende Furcht scheinen ihnen die sie gefährdenden Schlangen einzuflößen: beim Anblicke derselben fliehen sie so eilig als möglich, und wenn sie es nicht können, bleiben sie unbeweglich mit geschlossenen Augen auf einer und derselben Stelle sitzen, scheinbar starr vor Entsetzen. Unbewegliche Starrheit ist meistens kein Ausdruck des Entsetzens, sondern die beste Einpassung in die vorliegende Situation; denn viele Tiere, wie z. B. auch die Eidechsen selbst, Stichlinge usw., machen nur auf sich bewegende Objekte Jagd. Herausgeber. Übrigens haben sie auch alle Ursache, vor ihren Klassenverwandten sich zu fürchten, da einzelne Schlangenarten fast ausschließlich Eidechsen erjagen und diese dem Giftzahne der Viper und Verwandten fast ebenso schnell als ein warmblütiges Tier erliegen. Sie unterscheiden die verschiedenen Schlangen sehr genau. Leydigs gefangene Eidechsen gebärdeten sich angesichts einer Jachschlange wie angegeben, ließen sich jedoch durch eine Würfelnatter nicht im geringsten behelligen.

Die Lebenszähigkeit der Echsen ist bei weitem nicht so groß als die anderer Kriechtiere. Der abgehauene Kopf stirbt in wenigen Augenblicken ab, und die lebhafte Bewegung des Leibes nach der Enthauptung sowie die einzelner abgeschnittener Glieder scheint sich nicht auf die Selbständigkeit des Nervensystems und dessen Unabhängigkeit vom Gehirne, vielmehr auf eine eigentümliche Beschaffenheit der Nerven selbst zu gründen. Die schwächsten tierischen Gifte töten bald und sicher die stärksten Eidechsen; schon die milchige Flüssigkeit der Schleimdrüsen einer Kröte genügt, sie umzubringen. Mineralischen und pflanzlichen Giften trotzen sie länger: eine Katze stirbt an einer zwanzigfach geringeren Gabe von Blausäure und in viel kürzerer Zeit als sie. Unter den pflanzlichen Giften scheint Nikotin am schnellsten verderblich zu werden: eine ihnen in das Maul gestopfte Prise Schnupftabak oder einige Tropfen Tabakssaft töten sie sehr schnell.

Gefangene Eidechsen gewähren Vergnügen und haben deshalb viele Liebhaber und Liebhaberinnen. Wenn man es recht anfängt, kann man sich leicht jede erwünschte Anzahl verschaffen, im entgegengesetzten Falle tagelang abmühen, ehe man eine einzige erlangt; denn der Fang dieser behenden Tiere ist keineswegs leicht. Am besten gelingt es, unsere hinfälligen Arten unversehrt zu erbeuten, wenn man sich mit einem feinen, langstieligen Hamen ausrüstet. Vor diesem Fangwerkzeuge fliehen sie nicht so leicht, als wenn man die Hand ihnen nähert, werden auch seltener verletzt, falls man sie von dem Hamen aus in einen leichten Sack aus dünnem Leder laufen läßt und in diesem nach Hause trägt. Der Käfig, den man ihnen anweist, muß teilweise mit Moos ausgelegt sein und Versteckplätze enthalten, vor allen Dingen aber der Sonne ausgesetzt werden können, weil deren Wärme ihnen ebenso nötig zu sein scheint als reichliche Nahrung. Solange sie lebhaft und munter bleiben, befinden sie sich wohl; wenn sie aber anfangen, halbe Tage lang unbeweglich mit geschlossenen Augenlidern auf einer und derselben Stelle zu liegen, fehlt ihnen gewiß etwas, entweder genügende Nahrung oder Wärme, und wenn man ihnen dann nicht bald entsprechende Behandlung angedeihen läßt, gehen sie meist schnell zugrunde. Wer sich viel mit ihnen abgibt, gewinnt schon nach wenigen Tagen, wenn auch nicht ihre Zuneigung, so doch ihr Vertrauen. Anfangs flüchten sie beim Erscheinen des Pflegers ängstlich nach dem verborgensten Winkel; später schauen sie von hier aus neugierig mit dem Köpfchen hervor; endlich lassen sie sich nicht mehr vertreiben, dulden, daß man sie anrührt und streichelt, und nehmen die ihnen vorgehaltene Nahrung geschickt und zierlich aus den Fingern weg. Wahrhaft ergötzlich ist es, wenn man mehreren von ihnen nur einen einzigen, längeren Wurm reicht: sie suchen sich dann gegenseitig um die Beute zu bestehlen, packen diese von mehreren Seiten zugleich und zerren sie hin und her, bis sie reißt, oder die eine der andern sie aus dem Munde zieht. Glückselig behauptet, daß sie sich sogar auf Neckereien einlassen. »Mein großes Männchen«, sagt er, »ist ungeachtet seiner Zahmheit sehr leicht zu erzürnen, wenn man mit den Fingerspitzen auf seinen Scheitel klopft; es flüchtet nicht, sondern stellt sich mutig zur Wehre, haut auf eine possierliche Art mit dem Hinterfuße auf die Hand und sucht zu beißen, geht auch wohl nach solcher Aufregung längere Zeit in seinem Käfige umher und greift seine Mitgefangenen an.« Letzteren gegenüber zeigen sich die harmlos genannten Eidechsen keineswegs immer freundlich, sondern oft sehr bissig, zänkisch, kampflustig und räuberisch.

Endlich müssen wir noch den Nutzen anerkennen, den uns die Eidechsen durch Wegfangen von allerlei schädlichem Kleingetier gewähren.

*

Nach vorstehender Schilderung der Eidechsen insgemein darf ich mich auf die Einzelbeschreibung weniger Arten beschränken. In erster Reihe mögen die Halsbandeidechsen ( Lacerta) Erwähnung finden, da zu ihnen alle deutschen Arten zählen. Die Merkmale der Sippe, die man ebenfalls in Unterabteilungen zerfällt hat, sind folgende: Der mehr oder weniger schlanke Leib ist walzig oder etwas von oben nach unten zusammengedrückt, der pyramidenförmige Kopf an den Seiten senkrecht, nach vorne mehr oder minder steil abfallend, der etwa kopflange Hals nicht sehr deutlich abgesetzt, der die Länge des Rumpfes stets übertreffende Schwanz schlankkegelig, oft sehr lang, dünn und spitzig. Die Bekleidung bildet auf dem Kopfe und Bauche Schilder, auf dem Rumpfe in Ringe geordnete, auf dem Schwanze quirlförmig zusammengestellte, am Halse durch ihre Größe hervortretende, zu einem Ringkragen vereinigte Schuppen. Die fünf sehr verschieden langen Zehen tragen sichelförmige, seitlich zusammengedrückte, unten mit einer Rinne versehene Krallen.

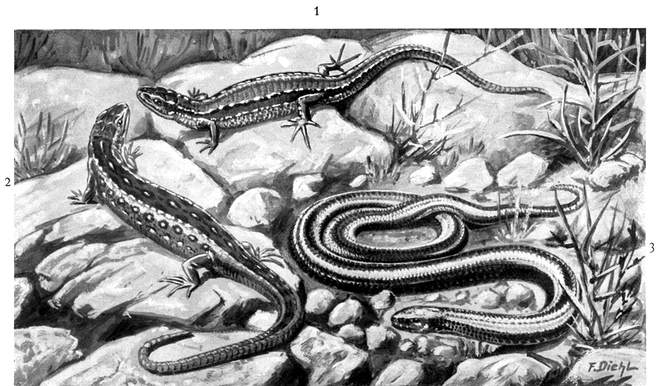

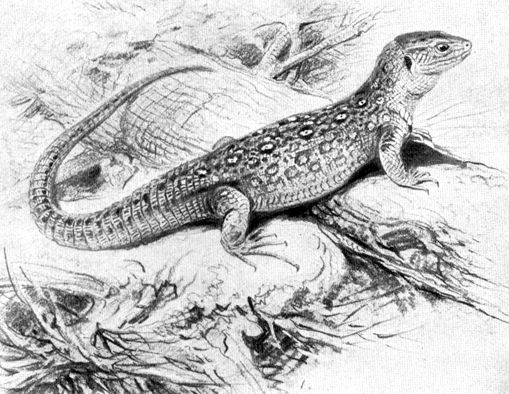

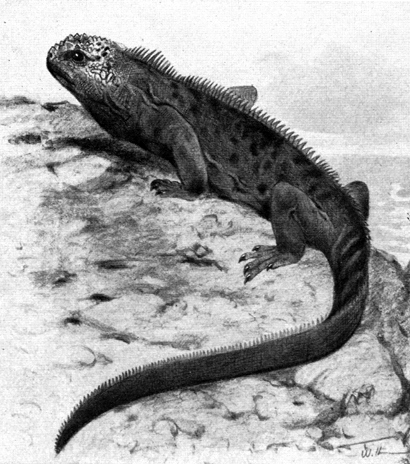

Unter den in Deutschland lebenden Arten steht, infolge ihrer Größe und Schönheit, die Smaragd- oder Grüneidechse, Gruenz der Tiroler ( Lacerta viridis), obenan. Sie erreicht hierorts vierzig, im Süden bis fünfundsechzig Zentimeter an Länge, wovon nur ein Drittel auf Kopf und Leib zu rechnen ist, und erscheint, des langen Schwanzes halber, sehr schlank, ist aber in Wahrheit kräftig gebaut. Die Beschilderung des Kopfes zeichnet sich dadurch aus, daß die zwei vorderen von den vier Zügelschildern gerade übereinander liegen, der Hinterhauptschild dreieckig und sehr klein ist und die Schläfengegend mit unregelmäßigen Schildern und Schuppen gedeckt wird; die des Leibes, daß die Bauchschilder in acht Längsreihen liegen und die Schilder des Halskragens gezähnelt sind. Im Zwischenkiefer stehen neun bis zehn, im Oberkiefer jederseits neunzehn bis zwanzig, im Unterkiefer dagegen dreiundzwanzig bis vierundzwanzig, am Gaumen endlich jederseits acht größere und einige kleinere Zähne. Die Färbung des Männchens, das sich vom Weibchen durch längeren und höheren Kopf, gewölbtere Schwanzwurzel, stärkere Hinterbeine und meist auch durch bedeutendere Größe unterscheidet, ist ein lebhaftes, oft schimmerndes Grün in verschiedenen Abstufungen, von Bläulich- durch Smaragd- bis zu Seladongrün, das auf der Unterseite in Grünlichgelb übergeht. Perlweiße und ebenso schwarze Punkte, erstere am Kopfe manchmal zu Perlflecken vergrößert, schmücken die Oberseite, wogegen die Unterseite, mit Ausnahme der oft blau gefärbten Kehle und Unterkiefer, stets einfarbig ist. Das Weibchen gleicht nicht selten dem Männchen bis auf die blaue Kehle, trägt aber in der Regel ein mehr oder weniger ins Braune spielendes, mit weißlichen, schwarzgesäumten Fleckenlängsreihen geziertes Kleid. Junge Tiere haben vorherrschend lederbraune Färbung. Beide Geschlechter ändern, je nach Alter und Heimat, nicht unwesentlich ab, und die aus dem Süden, insbesondere aus Dalmatien, stammenden Stücke sind immer schöner gefärbt als die im Norden lebenden.

Smaragdeidechse ( Lacerta viridis)

Als die eigentliche Heimat der Smaragdeidechse haben wir die Länder im Osten und Norden des Mittelmeeres anzusehen. Sie ist häufig in Portugal, nicht selten in Spanien, dringt in Frankreich bis Paris vor, findet sich in Italien, mit Ausnahme der Insel Sardinien, in der Süd- und Westschweiz, im südlichen Tirol, zählt auf der Balkanhalbinsel zu den gemeinsten Arten und erlangt hier auch leiblich ihre größte Entwicklung, bewohnt ebenso die Donauländer, Südrußland, die Krim, Kaukasien und Kleinasien, Syrien und Palästina und tritt endlich vereinzelt in Österreich und Deutschland auf, so im Donautale von Wien bis Passau, in Mähren, Böhmen und anderseits in der Rheinpfalz, im Elstertale bei Zeitz, bei Oderberg und auf den Rüdersdorfer Kalkbergen in der Mark Brandenburg, bei Danzig und auf der Insel Rügen; es ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, daß man ihr auch noch in andern Gegenden unseres Vaterlandes begegnen dürfte.

Zu ihren Aufenthaltsorten dienen ihr die verschiedensten Örtlichkeiten, gleichviel, ob es sich um Ebenen, Hügelgelände oder Gebirge handelt. Vom Meeresgestade an bis zu tausend Meter unbedingter Höhe und noch höher hat man sie in jeder Höhenschicht wahrgenommen. Wo sie häufig ist, begegnet man ihr überall: so, laut Gredler, in Tirol an Felsen oder steinigen, von der Sonne durchglühten Stellen längs der Straßen, Feldwege und Flußufer, in Vorbergen und Gebüschen, spärlicher in der Ebene oder in Weinbergen, so, nach Bedriaga, in Italien auf Kalkbergen, die hier und da mit niederem Gestrüppe bewachsen sind, so, laut Eber, in dem felsigen Dalmatien an allen Orten. Recht gern besteigt die Smaragdeidechse auch Sträucher, um sich zu sonnen, ebenso Bäume, um größere Sicherheit zu genießen.

Ihre Bewegungen sind wundervoll, ebenso schnell als gewandt, ebenso zierlich als anmutig. »Dem Blitze vergleichbar, kreuzt sie die Wege«, singt Dante von ihr; »beim Sprunge«, sagt Leydig, »schießt sie, mit gestrecktem Schwanze, pfeilähnlich, in geradester Richtung über ganze Flächen, und oft noch über das Ziel hinaus«. Verfolgt man sie, so sucht sie, laut Erber, auf Bäumen Zuflucht. Beunruhigt man sie auch hier noch, so entrinnt sie oft durch ungeheuere Sätze auf den Boden herab und verkriecht sich unter Steinen oder in Erdlöchern. »Welche Wichtigkeit für die eilige, geradlinige Bewegung der lange Schwanz hat«, bemerkt Leydig, »kann uns klar werden, wenn wir zufällig Tieren begegnen, die am Schwänze verstümmelt sind. Solche, obgleich sich in die Flucht stürzend, können nicht die pfeilschnellen Bewegungen gewinnen, sondern suchen durch einfachen Lauf, unter zahlreichen, raschen Schlängelungen des Leibes zu entkommen.«

Ihre gewöhnliche Nahrung besteht aus Kerbtieren, deren Larven, Schnecken und Würmern; doch bedroht auch sie Eier und Nestjunge der Vögel oder verzehrt ebenso kleinere Eidechsen ohne Bedenken, tut letzteres mindestens, wie Simons erfahren mußte, in der Gefangenschaft. Um eine so große Beute, wie eine Zaun- oder Mauereidechse, verschlingen zu können, packt sie dieselbe, laut Simons, in der Mitte des Leibes, zieht sie, kauend, mehrere Male vom Kopfe bis zum Schwanze durch das Maul, quetscht sie zusammen und verschlingt sie, ohne loszulassen, mit einer für Eidechsen überraschenden Leichtigkeit. Wie gefräßig sie ist, erfuhr Erber, der ihr, wie allen von ihm gepflegten Kriechtieren, die zur Ernährung bestimmten Kriechtiere zuzählte: eine einzige Smaragdeidechse verzehrte vom Februar bis zum November über dreitausend Stück größere Kerfe, darunter allein zweitaufendvierzig Mehlwürmer.

Südlich der Alpen zieht sich die Smaragdeidechse im November, in Deutschland fast einen Monat früher, zum Winterschlafe zurück; im Süden Griechenlands und Spaniens bleibt sie in manchen Wintern beinahe immer in Tätigkeit. Bei uns zulande schläft sie bis zum April; in Südtirol zeigt sie sich schon im März. Im Mai oder Juni beginnen die jetzt im vollsten Farbenschmucke, im Hochzeitskleide, prangenden Männchen erbitterte Kämpfe mit gleich ihnen paarungslustigen Nebenbuhlern, und nicht selten büßt dabei ein oder das andere, zuweilen auch jeder der verbissenen Kämpen, seine Hauptzierde, den Schwanz, ein. Um die genannte Zeit geschieht die Paarung; einen Monat später, in der Schweiz oder in Deutschland nicht vor dem Juli, legt das Weibchen fünf bis acht bohnengroße, fast kugelrunde Eier von schmutzig weißer Farbe an einem passenden Orte ab, ungefähr wiederum einen Monat später, also im August, schlüpfen die Jungen aus und treiben es bald ebenso wie die Alten.

Viel vertrauter als mit der Smaragdeidechse sind wir mit unserer allverbreiteten und überall gemeinen Zauneidechse ( Lacerta agilis). Ihre Länge beträgt höchstens zwanzig, meist nur zwölf bis fünfzehn Zentimeter; der Kopf ist verhältnismäßig dick und stumpfschnauzig, der Schwanz etwa halb so lang als der Leib. Von den vier Zügelschildern stehen die vorderen im Dreieck; der kleine Hinterhauptschild ist trapezförmig; die Schläfengegend wird mit regelmäßigen Schildern gedeckt; die Schuppen des Rückens und der Seiten unterscheiden sich wesentlich durch ihre Größe; die Bauchschilder bilden acht Längsreihen. Im Zwischenkiefer stehen neun, jederseits im Oberkiefer sechzehn, im Unterkiefer bis zwanzig, auf dem Gaumen, einschließlich der kleinen, zehn nach rückwärts und einwärts gerichtete Zähne. In der Färbung des Männchens herrscht oberseits ein mehr oder minder lebhaftes Grün, in der des Weibchens Grau vor; der Scheitel, ein Rückenstreifen und der Schwanz sind stets braun, Kinn und Unterseite grünlich oder gelblich. Der Rückenstreifen und beim Weibchen auch die Seiten werden durch weiße, in Längszügen angeordnete Punkte, die sich zu Augenflecken vergrößern können, gezeichnet, die Unterteile durch schwarze Punkte gesprenkelt. Vielerlei Abänderungen kommen vor, ohne jedoch das allgemeine Gepräge der Färbung und Zeichnung wesentlich zu beeinflussen.

Die Zauneidechse verbreitet sich über Mittel- und Osteuropa, in südlich-nördlicher Richtung von den Alpen an bis nach dem südlichen Schweden und vom Kaukasus an bis zum Finnischen Meerbusen, in westlich-östlicher Richtung vom mittleren Frankreich an bis zum Kaukasus, fehlt südlich der Alpen gänzlich und tritt je weiter nach Norden, je spärlicher auf. In Deutschland ist sie fast überall gemein, jedoch nicht allerorten gleich häufig. Die Abhänge sonniger Hügel, namentlich solcher, die mit krüppelhaftem Buschwerke bestanden sind, Heiden, Steinhalden, Hecken, Wald- und Straßenränder bilden von ihr bevorzugte Aufenthaltsorte; doch fehlt sie auch dürftig bestandenen Wiesen und nicht allzu feuchten Mooren nicht, siedelt sich im Gegenteil überall an, wo sie auf Beute rechnen darf. »Wenn«, sagt Leydig, »ein Markstein an einem Platze steht, wo die Zauneidechse sich findet, so wird dieser mit Vorliebe zum Wohnplatze erwählt. Das Tier sonnt sich auf demselben bei friedlicher Umgebung und scheint, indem es unter ihn sich flüchtet, eine Ahnung zu haben, daß dieser Stein in seiner Lage zu den bleibenden gehört.«

In ihrer Beweglichkeit steht sie hinter der Smaragdeidechse so weit zurück, daß Linné ihr sicherlich einen andern wissenschaftlichen Namen gegeben hoben würde, hätte er andere Arten ihrer Sippe im Freien beobachtet. Auch sie ist schnell und behend, aber doch nicht so, daß ein gewandter Fänger sich vergeblich abmühen sollte, ihrer so viele zu fangen, als er zu haben wünscht. Sie läuft nur da wirklich schnell, wo sie nicht behindert wird, schlüpft aber sehr gewandt durch dicht stehendes Gras und verschlungenes Gezweige, klettert recht leidlich, jedoch immer nur auf niederes Gebüsch, um hier sich zu sonnen, und schwimmt im Notfalle unter rasch schlängelnder Bewegung über Pfützen, Bäche und selbst kleine Flüßchen. In ihrem Wesen unterscheidet sie sich viel weniger von ihren Verwandten als hinsichtlich ihrer Bewegungen, entspricht daher im wesentlichen dem oben gezeichneten Bilde.

Bei uns zulande erscheint sie in den ersten Tagen, spätestens Mitte April, im Süden ihres Verbreitungsgebietes entsprechend früher, im Norden später, wird jedoch dort nur selten vor Ende März, hier bestimmt gegen Ende April beobachtet. Die alten Weibchen kommen, nach Leydig, um eine Woche später zum Vorschein als die Jungen. Im Mai, bei recht schönem Frühlingswetter auch wohl bereits Ende April, paaren sich die Männchen; in einer Juninacht legt das Weibchen seine fünf bis acht, stumpf eiförmigen, weißschaligen Eier auf sonnigen Orten in den Sand, zwischen Steine, laut Schinz auch wohl in die Haufen der schwarzen Ameisen, die sie nicht berühren; Ende Juli oder im Anfang August entschlüpfen die Jungen. Die Alten scheinen sich, wie Leydig glaubt, nach der Fortpflanzungszeit in Verstecke zurückzuziehen oder zu vergraben, um vielleicht in ähnlicher Weise, wie es bei Wassermolchen vorkommt, eine Art Sommerschlaf zu halten. »Es ist eine Tatsache, die jeder leicht bemerken wird, daß im Frühjahre an einem bestimmten Orte die Eidechsen sehr häufig sein können und später, etwa gegen Ende Juli hin, geradezu selten geworden sind, namentlich wenn starke Hitze sich eingestellt hat. Duges hat dies längst wahrgenommen und ebenfalls dahin ausgelegt, daß die Tiere entweder in eine Art Erstarrung, Sommerschlaf, verfallen oder in kühle, feuchte Verstecke sich zurückziehen.«

Unter dem fast zahllosen Heere von Feinden, die der Zauneidechse wie ihren kleineren Verwandten nachstellen, sind die Jachschlange und die Kreuzotter vielleicht in erster Reihe zu nennen. Erstere nährt sich ausschließlich von Eidechsen und ähnlichen Kriechtieren, letztere verfolgt, solange sie selbst noch zu klein ist, um andere minder schlanke und geschmeidige Tiere zu verschlingen, insbesondere die Jungen. Verschiedene Marder, Falken, Raben, Elstern, Häher, Würger, Haus- und Truthühner, Pfauen, Störche und Enten jagen ihr ebenfalls nach und verzehren sie anscheinend mit Behagen.

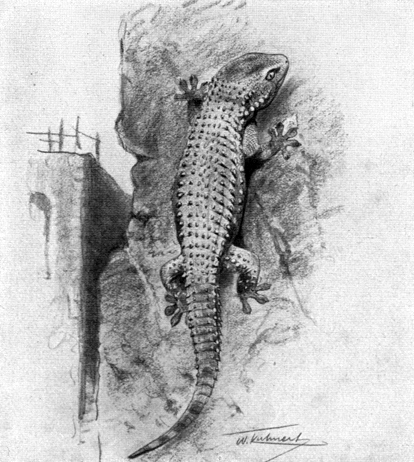

Neben der Zauneidechse tritt in vielen Gegenden unseres Vaterlandes auch die Berg- oder Waldeidechse ( Lacerta vivipara) auf. Wagler hat sie zur Vertreterin einer besonderen Sippe, der Gebäreidechsen (Zootoca), erhoben, weil ihr die Gaumenzähne fehlen und kleine unregelmäßige Schilder, in deren Mitte nicht selten ein größeres sich abhebt, ihre Schläfe decken; die neueren Tierkundigen legen auf diese Merkmale jedoch nicht so erhebliches Gewicht, daß sie die versuchte Trennung gutheißen sollten. Die Länge der Bergeidechse beträgt fünfzehn bis sechzehn Zentimeter, wovon der an der Wurzel gleichmäßig dicke Schwanz reichlich die Hälfte wegnimmt. Kopf, Leib und Zehen sind etwas zarter und feiner gebaut als bei der Zauneidechse. Im Zwischenkiefer stehen sieben, im Oberkiefer jederseits sechzehn, im Unterkiefer sechzehn bis einundzwanzig Zähne. Die Schuppen des Hinterrückens sind schwach gekielt, die des Halsbandes leicht gekerbt, die des Bauches in sechs Mittellängsreihen geordnet, zu denen jederseits noch eine Reihe von Schildern hinzugezählt werden muß, die von einzelnen Forschern nicht als Bauchschilder angesehen werden, weil sie denen der Seiten fast gleichen. Die Grundfärbung der Rückenseite ist ein mehr oder minder dunkles Braun, das deutlicher oder undeutlicher ins Schieferfarbene ziehen kann, stets aber auf der Rückenmitte und auf jeder Seite dunklere Streifen bildet. Letztere ändern vielfach ab, werden oberhalb von einer lichtgrauen Linie oder von einzelnen weißen Schuppenflecken begrenzt, nehmen dunkle Punkte oder Augenflecken in sich auf, zeigen aus diesen zusammengeflossene Längsstreifen usw. Die Unterseite ist auf bräunlich oder bläulich grauem, safrangelbem oder gelblich weißem Grunde schwarz gepunktet, die Kehle bläulich, nicht selten aber förmlich rosenrot. Das Männchen unterscheidet sich durch größere Schlankheit, flacheren Kopf, die geschwollene Schwanzwurzel und gewöhnlich auch durch lebhaftere Färbung und Zeichnung von dem Weibchen.