|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wer bei den Sirenen der Tierkundigen an jene Märchengestalten des Altertums denken wollte, die, halb Weib, halb Fisch, die kristallenen Wogen des Meeres bewohnen und den armen Erdensohn durch wunderbaren Gesang und noch wunderbarere Gebärden, durch Neigen des Hauptes und glühende Blicke der Augen einladen, zu ihnen hinabzusteigen, mit ihnen zu spielen, zu kosen und – zu verderben, würde sich irren. Die Naturforscher haben in diesem Fall einzig und allein ihre Vorliebe für dichterische Namen bewiesen, ohne der Dichtung selbst gerecht geworden zu sein. Der Name Sirenen paßt auf die zu schildernden Meerbewohner ungefähr ebensogut wie der jener griechischen Baumnymphe Hamadryas auf einen der sonderbarsten und wahrscheinlich nur im Auge eines Naturforschers schönen Affen. Wenn man weiß, daß die Sirenen auch »Seekühe« heißen, dürfte jede etwa sich geltend machende dichterische Erregung beschwichtigt und die anmutig beschäftigte Einbildungskraft wohl vollends in die rechten Schranken gewiesen werden.

Die Sirenen oder Seekühe stehen gewissermaßen zwischen den Robben und Walen in der Mitte und verbinden die für beide Gruppen gebildeten Ordnungen. Ihre Merkmale liegen in dem kleinen, deutlich vom Rumpf abgesetzten Kopf mit dickwulstiger Schnauze, borstigen Lippen und an der Schnauzenspitze mündenden Nasenlöchern, dem plumpen, eigentümlich gegliederten, spärlich mit kurzen, borstenartigen Haaren bekleideten Leibe und dem nur ihnen zukommenden Gebisse. Bloß zwei, und zwar die vorderen Gliedmaßen sind noch vorhanden, aber bereits zu echten Flossenbeinen geworden. Die allgemeine Körperhaut umhüllt deren Zehen so vollständig, daß alle Beweglichkeit der einzelnen Glieder aufgehoben wird. Nur Spuren von Nägeln, die sich finden, deuten auch äußerlich noch auf die innere Trennung der Hand. Der Schwanz, der zugleich die Hinterglieder vertritt, endet in eine Finne. Mit dem schönen Leib des Menschenweibes haben sie, die plumpen, ungeschlachten Tiere, bloß insofern etwas gemein, als die Zitzen auch bei ihnen an der Brust (zwischen den Vorderflossen) liegen und nach Art von Brüsten mehr als bei andern Seesäugern hervortreten. Es gehört lebhafte Einbildungskraft dazu, in diesen Tieren, selbst wenn sie auch in weiter Ferne sich zeigen sollten, Seejungfrauen zu erblicken, und schwerlich sind sie es gewesen, die die Sage der Alten von solchen Zwitterwesen zwischen Mensch und Fisch in das Leben gerufen haben.

Unsere Ordnung zerfällt in zwei Familien, von denen die eine die Sirenen oder Lamantine und die andere die Borkentiere oder Seekühe in sich begreift. Während das heute wohl überall schon ausgestorbene Borkentier anstatt der Zähne nur eine hornartige Kauplatte an der Innenseite des Unterkiefers und am Gaumen besaß, haben die Lamantine bezahnte Kiefern. Hierauf begründet man die beiden genannten Familien. Seichte Ufer und Meerbusen heißer Länder, Flußmündungen und die Ströme selbst, zumal deren Untiefen, bilden die Wohnsitze und Aufenthaltsorte der Sirenen.

Chinesen und Araber kannten schon vor Jahrhunderten einen der wichtigsten Vertreter der Familie, die Seejungfer oder Seemaid, den Dujong (zu deutsch Meerkuh) der Malaien ( Halicore cetacea), Vertreter der Sippe der Seejungfern ( Halicore). Die Seemaid erreicht eine Länge von 3 bis 5 Meter. Der kurze und dicke, deutlich vom Kopf geschiedene Hals geht unmittelbar in den Leib über, der gleichmäßig gerundet ist, von der Halsgegend an bis zur Mitte allmählich dicker wird und sich dann bis zum Schwanz hin verschmächtigt. Die Brustfinnen stehen nicht weit hinter den Ohröffnungen im unteren Drittel der Körperhöhe, sind nicht besonders lang, aber breit, am vorderen Rande gerundet, hinten zugeschärft; die Zehen lassen sich nur durch das Gefühl erkennen; von Krallen ist keine Spur vorhanden. Die Schwanzfinne besteht in einer plattgedrückten, flachen, halbmondförmigen Flosse. An der kurzen und dicken Schnauze fällt, wie mir Klunzinger schreibt, besonders die flache, schräg von oben nach hinten und unten abfallende Oberlippe auf, unter der ein unten abgestutzter Wulst hervorragt. Auf der matt bleifarbenen oder graubläulichen, längs des Rückens und Kopfes etwas ins Gelblichgrüne, auf der Unterseite ins Bläulichfleischfarbene spielenden, hier und da mit dunklen Längsflecken gezeichneten, glatten und glänzenden, nur am Bauche runzeligen, narbenreichen Haut stehen in kleinen Gruben sehr einzeln kurze, dünne, aber steife Borstenhaare, die auf der Oberlippe fast zu Stacheln werden. Die Flossen und die Schwanzfinne sind vollkommen nackt. Das Gebiß besteht aus wurzellosen, im Alter teilweise ausfallenden Schneide- und Mahlzähnen; Eckzähne fehlen gänzlich; beim Männchen entwickeln sich aber zwei Vorderzähne zu 20 bis 25 Zentimeter langen und 2 Zentimeter dicken Hau- oder Stoßzähnen, die jedoch auf etwa sieben Achtel ihrer Länge vom Zahnfleisch bedeckt sind.

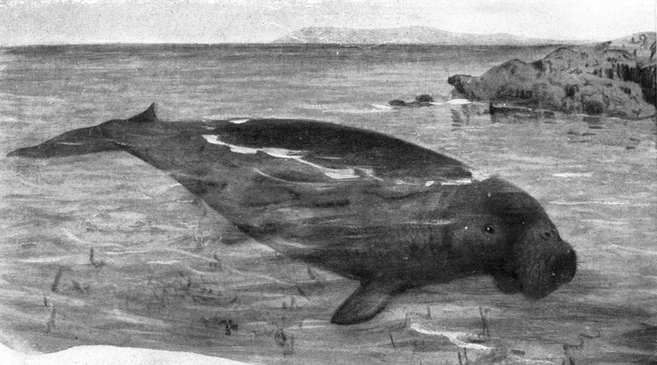

Dujong ( Halicore cetacea)

Es scheint, daß unsere Seemaid in allen Teilen des Indischen Meeres und der mit ihm zusammenhängenden Gebiete gefunden wird. In der chinesischen Süd-, in der Sulu-, Banda- und Sundasee kommt sie an geeigneten Orten überall, stellenweise häufig vor; nach Norden hin verbreitet sie sich etwa bis in die Hälfte des Roten Meeres. Hier ist sie ein sehr bekanntes Tier. Seichte Buchten, in denen die Sonne das wenig bewegte Wasser bis zum Grunde durchstrahlen und der Pflanzenreichtum des Meeres sich besonders entfalten kann, bilden die Lieblingsorte des Dujong. Auf das Land hinaus steigt er nicht; man darf wenigstens annehmen, daß diejenigen, die man auf dem Land liegen sah, von der Ebbe zurückgelassen worden und zu faul waren, ihren schweren Leib wieder in das Wasser zu schieben, es vielmehr vorzogen, ruhig die nächste Flut hier abzuwarten. Vom Grunde der seichten Buchten aus erhebt er sich etwa in jeder Minute einmal zur Oberfläche des Wassers empor, steckt seine Nase oder auch wohl den halben Leib aus den Fluten heraus, schöpft Atem und versinkt langsam und gleichmäßig wieder in die Tiefe.

Nach Angabe der arabischen Fischer teilt mir Klunzinger mit, daß man im Roten Meer stets mindestens zwei, nicht selten aber bis zehn Seejungfern gesellt findet. Ihre Bewegungen werden als langsam und schwerfällig geschildert, obgleich die Kraft ihres Schwanzes sehr bedeutend ist. Zufällig hat man beobachtet, daß sie beim Fressen faul auf dem Grunde des Meeres liegen und gemächlich die an den Felsen oder auf dem Meeresboden wachsenden Tange, ihre Hauptnahrung, mit den harten, dicken Lippen abweiden oder aber vom Boden losreißen. Solange es noch Nahrung an einer Stelle gibt, verändert der Dujong ungezwungen seinen Aufenthalt wahrscheinlich nicht; hat er aber eine seiner Meerwiesen abgeweidet, so siedelt er langsam nach andern Stellen über, die ihn dann wieder auf einige Zeit fesseln. Daß er durch Stürme zum Wandern bewogen wird, schließt man aus seinem zeitweiligen Erscheinen an gewissen Stellen, wo man ihn während der ruhigen Zeit des Jahres nicht beobachtete. In der südlichen Hälfte des Roten Meeres, an der nubischen und abessinischen Küste also, findet man ihn zu jeder Jahreszeit; weiter im Norden dagegen trifft er auffallenderweise in den Wintermonaten ein und geht dann bis zur Insel Safadja hinauf.

Mit der Unbeweglichkeit und Schwerfälligkeit des Leibes scheinen die geistigen Eigenschaften der Seemaid im Einklang zu stehen. Die Sinne sind schwach entwickelt; die Stimme besteht aus einem Schnauben oder dumpfen Stöhnen, die der Jungen in schärferen Lauten. Nur während der Paarungszeit bemerkt man eine gewisse Erregung an den stumpfen Geschöpfen; die Männchen sollen sogar hartnäckig um das Recht der Paarung kämpfen und dabei so weltvergessen sein, daß sie den Jägern gerade jetzt die beste Zeit geben, sich ihrer zu bemächtigen. Es wird berichtet, daß ein paar Dujongs bei Gefahr gegenseitig sich zu Hilfe eilen. Man hat beobachtet, daß das Männchen seinem verwundeten Weibchen besorgt nachschwamm und es durch heftiges Herumschlagen mit der kräftigen Schwanzfinne aus der Gewalt seiner Verfolger zu befreien suchte. Wurde einer der Gatten in Abwesenheit des andern getötet, so schwimmt dieser lange Zeit an den gewohnten Aufenthaltsorten umher, besucht alle Lieblingsplätze und steht erst dann von seinen Nachforschungen ab, wenn er merkt, daß ein Wiederfinden unmöglich ist.

Über die Fortpflanzung erfuhr Klunzinger durch seine Fischer das Nachstehende: Die Paarungs- wie die Satzzeit fällt in den Winter; das Weibchen geht also fast ein volles Jahr trächtig. Das Junge mißt bei der Geburt mindestens zweieinhalb Armlängen, saugt aber wenigstens ein volles Jahr und wird dabei von der Mutter gegen die Brust gedrückt. Die Mutter bekundet die wärmste Liebe für ihren Sprößling, verläßt denselben nie und setzt sich seinetwegen rückhaltlos der Todesgefahr aus. Nach Verlauf eines Jahres etwa wird letzterer entwöhnt und wandelt nunmehr selbständig seine Wege. Wie viel Wahres an diesen Angaben, läßt Klunzinger dahingestellt sein.

Während der Paarungs- und während der Satzzeit jagen einzelne Fischer eifrig den Dujong, weil sie den erlegten ziemlich gut verwerten können. »Der Fang der Tiere«, so erzählt Klunzinger, »geschieht durch ein starkes Netz. Sie kommen bei Nacht in die Buchten und Spalten des Korallenriffes hinein, um zu weiden. Diesen Zeitpunkt erspähen die Beduinen und verschließen jetzt das Netz, das sie gestellt haben. Wenn ein solches Ungetüm sich gefangen sieht, schlägt es wütend um sich, verwickelt sich dabei immer mehr in dem Netz, in dem es gegen die Klippen hingezogen wird, um dort totgeschlagen oder noch gewöhnlicher ertränkt zu werden, indem man das luftatmende Säugetier so lange unter Wasser hält, bis es erstickt.« Im südlichen Teile des Roten Meeres erbeutet man den Dujong in derselben Weise, wie die Malaien sich seiner bemächtigen, mit Harpunen. Auch solche Jagd betreibt man am liebsten in der Nacht, weil man bei der jetzt herrschenden Stille das weit hörbare Schnauben am besten vernehmen kann. Erfahrene Jäger werfen mehrere Spieße in den Leib des Dujong, um ihn sobald als möglich durch Blutverlust zu erschöpfen.

Malaien und Abessinier essen das Fleisch des Dujong, letztere betrachten es jedoch keineswegs als Leckerbissen und versichern, daß man es erst einige Tage in der Sonne schmoren, tüchtig salzen und dann sehr lange kochen müsse, ehe man es verzehren dürfe, weil sein Genuß sonst Übelkeiten verursache, ja, selbst Krankheiten zur Folge habe. Junge Tiere werden ungleich höher geschätzt als alte, weil ihr Fleisch mager und äußerst zart ist. Die dicke Haut, mit der einstmals die Bundeslade der Israeliten beschlagen gewesen sein soll, wird, laut Rüppell, an der abessinischen Küste nicht gegerbt, sondern nur in der Luft getrocknet und dann zu Sandalen verschnitten. Weit höher als Fleisch und Haut stellte man in früheren Zeiten die Zähne. Ein besonderer Aberglaube legte den aus ihnen gefertigten Rosenkränzen wunderbare Kräfte bei; so braucht z. B. eine Wöchnerin nur einen solchen Rosenkranz um den Hals zu hängen, und durfte sicher sein, daß die Geburt ihres Kindes sehr leicht vonstatten gehen werde. Gegenwärtig verschwindet dieser Aberglaube und die früher sehr teuren Zähne sind infolgedessen im Preis gesunken.

*

Bei den Manaten ( Manatus) ist die Schwanzflosse, anstatt ausgebaucht, abgerundet; im übrigen ähneln diese Tiere den vorhergehenden. Als Vaterland der drei bis jetzt sicher bestimmten Arten dieser Gruppe ist das Atlantische Meer zwischen dem 19. Grade nördlicher Breite zu betrachten.

Der Lamantin oder »Ochsenfisch« der Brasilianer, Apia der Indianer ( Manatus australis), die am genauesten beobachtete Art, wird etwa 3 Meter lang und 200 bis 300 Kilogramm schwer. Ihre Färbung ist ein ziemlich einförmiges Bläulichgrau, das auf dem Rücken und den Seiten etwas mehr dunkelt als auf der Unterseite des Leibes. Die Borsten sehen gelblich aus.

Die ersten genaueren Angaben über das Tier verdanken wir Alexander von Humboldt. Süd- und Mittelamerika sind die Heimat dieses Tieres, die Küstenteile des Atlantischen Meeres, namentlich die Buchten in der Nähe der Antillen und bei Cayenne, sein hauptsächlichster Aufenthalt. Humboldt beobachtete, daß sich die Lamantine im Meer gern auf Stellen aufhalten, wo es süße Quellen gibt, so z. B. einige Meilen von der Insel Cuba im Süden des Meerbusens von Jagua, wo so starke süße Quellen emporsprudeln, daß auch die Schiffer zuweilen hier Trinkwasser schöpfen. In Flüssen steigen sie weit aufwärts, und bei Überschwemmungen wandern sie auch in die Seen und Sümpfe. Gegenwärtig findet sich der Lamantin noch am häufigsten im Amazonenstrom, im Orinoko und in seinen Zuflüssen. »Abends«, so erzählt Humboldt, »kamen wir an der Mündung des Caño del Manati vorüber, so genannt wegen der ungeheuren Menge Lamantine oder Manatis, die jährlich hier gefangen werden. Wir sahen das Wasser mit dem sehr stinkenden Kote derselben bedeckt. Am Orinoko unterhalb der Wasserfälle, im Meta und im Apure sind sie sehr häufig.« Die Lebensweise des Lamantin ist so ziemlich dieselbe, die der Dujong führt. An allen Orten, wo der Lamantin vorkommt, wird ihm eifrig nachgestellt. Sein Fleisch gilt zwar für ungesund und fiebererzeugend, ist aber sehr schmackhaft. Nach Humboldt ähnelt es mehr dem Fleisch des Schweines als dem des Rindes. Eingesalzen und an der Sonne gedörrt, wird es für das ganze Jahr aufbewahrt. Die Jagd ist ziemlich einfach. Man nähert sich in einem Kahn dem Weideplatz der Lamantine und wartet, bis einer derselben zum Atmen emporkommt. Auf ihn schießt man entweder Pfeile ab, an denen Stricke und leichte Holzblöcke befestigt sind, die später den Weg des Tieres angeben, oder man harpuniert, tötet und schlachtet ihn in dem kleinen Boot, das man zu den Reisen auf südamerikanischen Flüssen benutzt. Letzteres geschieht oft mitten auf dem Fluß, und zwar so, daß man das Boot zu zwei Dritteilen mit Wasser füllt, es hieraus unter den Lamantin schiebt und sodann mit einer Kürbisflasche wieder ausschöpft. Am leichtesten fängt man das Tier gegen Ende der Überschwemmung, wenn es aus den Strömen in die umliegenden großen Seen und Sümpfe geraten ist und das Wasser in ihnen schnell fällt.

*

»Am ganzen Strand der Insel, sonderlich wo Bäche in die See fließen und alle Arten Seetiere am häufigsten sind, hält sich zu allen Jahreszeiten die von unsern Russen Morskaja-Korowa genannte Meerkuh in großer Menge und herdenweise auf. Da uns durch die Verscheuchung der Seebiber von der nördlichen Seite die Versorgung mit Nahrungsbedarf beschwerlich zu werden anfing, sannen wir auf Mittel, uns dieser Tiere zu bemeistern und unsere Nahrung, weil sie uns nahe waren, auf eine leichtere Art davon zu ziehen. Ich stellte deswegen am 21. Mai den ersten Versuch an, mit einem selbstverfertigten, großen, eisernen Haken, woran ein starkes und langes Seil befestigt wurde, dieses mächtige und große Seetier anzuhauen und ans Land zu schleppen, allein vergebens; denn die Haut war zu zähe und der Haken viel zu stumpf. Man änderte ihn auf verschiedene Art und stellte mehrere Proben an, die aber noch schlechter ausfielen, so daß uns die Tiere mit dem Haken und daran befestigten Seile in die See entliefen. Endlich zwang uns die Not, zum Harpunieren Anstalt zu machen. Man besserte zu dem Ende gegen Ausgang des Juni das Jollboot, das im Herbst auf den Felsen sehr beschädigt worden war, aus, setzte einen Harpunier nebst Steuermann und vier Ruderern darauf und gab jenem eine Harpune nebst einem sehr langen, wie beim Walfischfange in Ordnung gelegten Seil in die Hand, von dem das andere Ende am Strande von den übrigen vierzig Mann gehalten wurde. Nun ruderte man ganz stille auf die Tiere los, die in größter Sicherheit herdenweise an den Ufern ihrer Weide im Seegrunde nachgingen. Sobald dann der Harpunier eines derselben angehauen hatte, zogen die am Lande solches allmählich nach dem Strande, die in der Jolle befindlichen fuhren indessen auf dasselbe zu und machten es durch ihre Bewegungen noch matter, und wenn es entkräftet schien, so stießen sie ihm allenthalben mit großen Messern und Bajonetten in den Leib, so daß es fast alles Blut, das wie Springbrunnen aus den Wunden quoll, verloren hatte, und so bei vollem Wasser auf den Strand gezogen und befestigt werden konnte. Sowie dann das Wasser wieder ablief, und das Tier auf trockenem Strand lag, schnitt man allenthalben das Fleisch und den Speck stückenweise herunter und trug es in voller Freude nach den Wohnungen, wo das Fleisch in großen Fässern verwahrt, der Speck aber auf hohe Böcke aufgehängt wurde. Und nun sahen wir uns bald in einen solchen Überfluß von Nahrung versetzt, daß wir den Bau unseres Fahrzeuges, der das Mittel zu unserer Rettung werden sollte, ohne Hindernisse fortsetzen konnten.«

Mit diesen Worten beginnt der schon oft erwähnte Naturforscher Steller, der im November des Jahres 1741 auf der vorher noch unbekannten Beringsinsel gestrandet war und dort zehn traurige Monate verleben mußte, seinen Bericht über eins der merkwürdigsten Seesäugetiere, ein Geschöpf, das bereits gänzlich ausgerottet und vernichtet worden zu sein scheint, die nach ihrem Entdecker benannte Seekuh oder das Borkentier ( Rhytina Stelleri). Bereits siebenundzwanzig Jahre nach der Entdeckung wurde die letzte Seekuh erlegt; seitdem hat man wohl noch einen Schädel und eine Gaumenplatte nebst einigen wenigen Knochen des Geripps aufgefunden, aber keine lebende Morskaja mehr gesehen. Angelockt durch die gewinnverheißenden Berichte der russischen Entdeckungsgesellschaft, unter der Steller sich befand, strömten Walfänger und waghalsige Abenteurer in hellen Haufen nach der Beringsee und begannen dort eine so furchtbare Metzelei unter den wehrlosen Meeresbewohnern, daß die Seekühe von der Erde vertilgt wurden. Man hat sich seitdem vergeblich bemüht, wenigstens ein Stück von diesen Tieren zu erhalten. Jedes Schiff, das nach dem Beringsmeere absegelte, ist auf sie hingewiesen worden, keines hat irgendeine Nachricht zurückgebracht.

Steller hielt das Borkentier für den von Hernandez entdeckten Lamantin. Aus seiner Beschreibung geht aber deutlich genug hervor, daß die Seekuh ein von den früher beschriebenen Sirenen sehr verschiedenes Geschöpf war. Anstatt der Zähne waren die Kiefern mit vier Kauplatten belegt, die nur mit dem Zahnfleisch zusammenhingen. Diese einzige Angabe genügt zur Kennzeichnung des Tieres.

»Die größten von diesen Tieren«, fährt Steller fort, »sind vier bis fünf Faden (etwa acht bis zehn Meter) lang und an der stärksten Stelle, um die Gegend des Nabels, vierthalb Faden dick. Bis an den Nabel vergleicht sich dies Tier den Robbenarten, von da bis an den Schwanz einem Fisch. Der Kopf vom Geripp ist von einem Pferdekopf in der allgemeinen Gestalt nicht unterschieden; wo er aber mit Fell und Fleisch noch überkleidet ist, gleicht er einigermaßen einem Büffelkopf, besonders was die Lippen anbetrifft. Im Mund hat es statt der Zähne auf jeder Seite zwei breite, längliche, glatte, lockere Knochen, davon der eine oben im Gaumen, der andere inwendig am Unterkiefer angeheftet ist. Beide sind mit vielen, schräg im Winkel zusammenlaufenden Furchen und erhabenen Schwielen versehen, mit denen das Tier seine gewöhnliche Nahrung, die Seekräuter, zermalmt. Diese Tiere leben, wie das Rindvieh, herdenweise in der See. Gemeiniglich gehen Männlein und Weiblein nebeneinander, das Junge treiben sie vor sich am Ufer umher. Sie sind mit nichts anderm als ihrer Nahrung beschäftigt. Der Rücken und die Hälfte des Leibes ist beständig über dem Wasser zu sehen. Sie fressen, wie die Landtiere, unter langsamer Bewegung vor sich hin; mit den Füßen scharren sie das Seegras von den Steinen ab und kauen es unaufhörlich; doch lehrte mich die Beschaffenheit des Magens, daß sie nicht wiederkäuen, wie ich anfangs vermutete. Unter dem Fressen bewegen sie den Kopf und Hals wie ein Ochse, und je nach Verlauf einiger Minuten erheben sie den Kopf aus dem Wasser und schöpfen mit Räuspern und Schnarchen, nach Art der Pferde, frische Luft. Wenn das Wasser fällt, begeben sie sich vom Lande in die See, mit zunehmendem Wasser aber wieder nach dem Seerande, und kommen oft so nahe, daß wir selbige vom Lande mit Stöcken schlagen und erreichen konnten. Sie scheuen sich vor dem Menschen nicht im geringsten, scheinen auch nicht allzuleise zu hören. Zeichen eines besonderen Verstandes konnte ich an ihnen nicht wahrnehmen, wohl aber eine ungemeine Liebe gegen einander, die sich auch so weit erstreckt, daß, wenn eins von ihnen angehauen worden, die andern alle darauf bedacht waren, dasselbe zu retten. Einige suchten durch einen geschlossenen Kreis den verwundeten Kameraden vom Ufer abzuhalten, andere versuchten die Jolle umzuwerfen; einige legten sich auf die Seite oder suchten die Harpune aus dem Leib zu schlagen, was ihnen verschiedene Male auch glücklich gelang. Wir bemerkten auch nicht ohne Verwunderung, daß ein Männlein zu seinem am Strand liegenden, toten Weiblein zwei Tage nacheinander kam, als wenn es sich nach dessen Zustand erkundigen wollte. Dennoch blieben sie, so viele auch von ihnen verwundet und getötet wurden, immer in derselben Gegend. Ihre Begattung geschieht im Juni nach langem Vorspiel. Das Weiblein flieht langsam vor dem Männlein mit beständigem Umschauen, das Männlein aber folgt demselben ohne Unterlaß, bis jenes des Sprödetuns überdrüssig ist.

Wenn diese Tiere auf dem Land der Ruhe pflegen wollen, so legen sie sich bei einer Einbucht an einem stillen Ort auf den Rücken und lassen sich wie Klötze auf der See treiben.

Diese Tiere finden sich zu allen Zeiten des Jahres allenthalben um diese Insel in größter Menge, so daß alle Bewohner der Ostküste von Kamtschatka sich davon jährlich zum Überfluß mit Speck und Fleisch versorgen könnten. Die Haut der Seekuh hat ein doppeltes Wesen; die äußerste Schale der Haut ist schwarz oder schwarzbraun, einen Zoll dick und an Festigkeit fast wie Pantoffelholz, um den Kopf voller Gruben, Runzeln und Löcher. Sie besteht aus lauter senkrechten Fasern, die wie im Strahlengips hart aneinander liegen. Diese äußere Schale, die sich leicht von der Haut abschält, ist, meinem Bedünken nach, eine aus aneinander stehenden, verwandelten Haaren zusammengesetzte Decke, die ich ebenso bei Walfischen gefunden habe. Die untere Haut ist etwas dicker als eine Ochsenhaut, sehr stark und an Farbe weiß. Unter diesen beiden umgibt den ganzen Körper des Tieres der Fettlappen oder Speck vier Finger hoch, alsdann folgt das Fleisch. Ich schätze das Gewicht des Tieres mit Einschluß von Haut, Fett, Speck, Knochen und Gedärmen auf 1200 Pud oder 480 Zentner. Das Fett ist nicht ölig oder weichlich, sondern härtlich und drusigt, schneeweiß, und wenn es einige Tage an der Sonne gelegen, so angenehm gelblich wie die beste holländische Butter. An sich selbst gekocht, übertrifft es an Süßigkeit und Geschmack das beste Rindsfett; ausgesotten ist es an Farbe und Frischheit wie frisches Baumöl, an Geschmack wie süßes Mandelöl und von ausnehmend gutem Geruch und Nahrung, dergestalt, daß wir solches schalenweise getrunken, ohne den geringsten Ekel zu empfinden. Der Schwanz besteht fast aus lauter Fett, und dieses ist noch viel angenehmer als das an den übrigen Teilen des Körpers befindliche. Das Fett von den Kälbern vergleicht sich gänzlich dem jungen Schweinefleisch, das Fleisch derselben aber dem Kalbfleisch. Es quillt dabei dergestalt auf, daß es fast noch einmal so viel Raum einnimmt, und kocht in einer halben Stunde gar. Das Fleisch der alten Tiere ist vom Rindfleisch nicht zu unterscheiden; es hat aber die ganz besondere Eigenschaft, daß es auch in den heißesten Sommermonaten in der freien Luft, ohne stinkend zu werden, zwei volle Wochen und noch länger dauern kann, ungeachtet es von den Schmeißfliegen dergestalt verunflätet wird, daß es allenthalben mit Würmern verdeckt ist. Es hat auch eine viel höhere Röte als aller andern Tiere Fleisch und sieht fast wie von Salpeter gerötet aus. Wie heilsam es zur Nahrung sei, empfanden wir gar bald alle, soviel unserer es genossen, indem wir an Kräften und Gesundheit eine merkliche Zunahme spürten. Hauptsächlich erfuhren dies diejenigen unter den Matrosen, die bis dahin an Zahnfäule gelitten und bis auf diese Zeit sich noch nicht hatten erholen können. Mit diesem Fleisch der Seekühe versorgten wir auch unser Fahrzeug zur Abreise, wozu wir sonst gewiß keinen Rat zu schaffen gewußt hätten.

Ich wunderte mich nicht wenig, daß ich auf Kamtschatka vor meiner Reise, da ich doch sorgfältig nach allen Tieren gefragt, nie etwas von der Seekuh hatte erfahren können, nach meiner Zurückkunft jedoch hörte, daß dieses Tier vom Kronotzkischen Vorgebirge bis an den Meerbusen Awatscha verbreitet sei und zuweilen tot ans Land geworfen werde; und da haben es die Kamtschadalen in Ermangelung eines andern mit dem Namen des Krautfressers belegt.«