|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ziegen und Schafe bekunden eine so innige Verwandtschaft unter sich, daß es kaum möglich erscheint, für beide Gruppen durchgreifende Unterscheidungsmerkmale aufzustellen. Wir vereinigen beide in einer besonderen Unterfamilie und belegen diese zu Ehren der klügsten und gewecktesten Mitglieder mit dem Namen Geißen ( Caprina), haben dabei jedoch festzuhalten, daß gedachte Unterfamilie ebensogut als die der Schafe ( Ovina) bezeichnet werden darf und von verschiedenen Tierkundigen tatsächlich so benannt wird.

Alle hierher gehörigen Arten erreichen nur eine mittlere Wiederkäuergröße, sind kräftig, zum Teil sogar plump gebaut, haben einen kurzen Hals und meist auch gedrungenen Kopf, niedere und stämmige Beine mit verhältnismäßig stumpfen Hufen und kurzen, abgerundeten Afterklauen, runden oder breiten und dann mehr oder weniger dreieckigen, unten nackten Schwanz, kurze oder doch nur mittellange Ohren, ziemlich große Augen, mehr oder weniger zusammengedrückte und nicht selten schraubenartig gedrehte, regelmäßig runzelige und oft stark wulstige Hörner, die beiden Geschlechtern zukommen, bei den Weibchen jedoch beträchtlich kleiner sind als bei den Männchen, und ein sehr dichtes, aus langem Grannen- und reichlich wucherndem Wollhaar bestehendes, düsterfarbiges Kleid. Das Euter der Weibchen hat zwei Zitzen.

Der stämmige und kräftige Leib der Ziegen ( Capra), denen wir unbedenklich die höhere Stellung innerhalb ihrer Unterfamilie einräumen, ruht auf starken, nicht sehr hohen Beinen; der Hals ist gedrungen, der Kopf verhältnismäßig kurz und breit an der Stirn; der Schwanz, der aufrecht getragen zu werden pflegt, wie oben beschrieben, dreieckig und unten nackt. Die Augen sind groß und lebhaft, Tränengruben nicht vorhanden, die Ohren aufgerichtet, schmal zugespitzt und sehr beweglich. Die abgerundet vierseitigen oder zweischneidigen, deutlich nach den Jahreszuwüchsen gegliederten, vorn wulstig verdickten Hörner, die beiden Geschlechtern zukommen, wenden sich entweder in einfach halbmondförmiger Richtung nach hinten oder biegen sich dann noch leierartig an der Spitze aus. Bei den Böcken sind sie regelmäßig viel schwerer als bei den Ziegen. Das Haarkleid ist ein doppeltes, da die feinere Wolle von groben Grannen überdeckt wird. Bei manchen Arten liegen die Grannen ziemlich dicht an, bei andern verlängern sie sich mähnenartig an gewissen Stellen, bei den meisten auch am Kinn zu einem steifen Bart. Immer ist die Färbung des Pelzes düster, erd- oder felsenfarbig, vorzugsweise braun oder grau. Erwähnenswert, weil zur Kennzeichnung der Tiere gehörend, ist schließlich noch der durchdringende Geruch, bezeichnend Bockgestank genannt, womit alle Ziegen jederzeit, während der Brunstzeit aber in besonderer Stärke, unsere Nasen beleidigen.

Ursprünglich bewohnten die Ziegen Mittel- und Südasien, Europa, Nordafrika; heutzutage haben wir die gezähmten über die ganze Erde verbreitet. Sie sind durchgehends Bewohner der Gebirge, zumal der Hochgebirge, wo sie einsame, menschenleere Stellen aufsuchen. Die meisten Arten gehen bis über die Grenze des ewigen Schnees hinauf. Sonnige Stellen mit trockener Weide, dünn bestandene Wälder, Halden und Geröllabstürze, sowie auch kahle Klippen und Felsen, die starr aus dem ewigen Schnee und Eis emporragen, sind ihre Standorte. Alle Arten lieben die Geselligkeit. Sie sind bewegliche, lebendige, unruhige, kluge und neckische Tiere. Ohne Unterlaß lausen und springen sie umher; nur während des Wiederkäuens liegen sie ruhig an einer und derselben Stelle. Sie sind überaus geschickt im Klettern und Springen. Sicheren Tritts überschreiten sie die gefährlichsten Stellen im Gebirge, schwindelfrei stehen sie auf den schmälsten Kanten, gleichgültig schauen sie in die furchtbarsten Abgründe hinab, unbesorgt, ja förmlich tollkühn, äsen sie an fast senkrecht abfallenden Wänden. Sie besitzen eine verhältnismäßig ungeheure Kraft und eine wunderbare Ausdauer und sind somit ganz geeignet, ein armes Gebiet zu bewohnen, in dem jedes Blättchen, jedes Hälmchen unter Kämpfen und Ringen erworben werden muß. Neckisch und spiellustig unter sich, zeigen sie sich vorsichtig und scheu andern Geschöpfen gegenüber und fliehen gewöhnlich bei dem geringsten Lärm, obwohl man nicht eben behaupten darf, daß es die Furcht ist, die sie in die Flucht schreckt, denn im Notfall kämpfen sie mutig und tapfer und mit einer gewissen Rauflust, die ihnen sehr gut ansteht.

Man darf wohl sagen, daß alle Ziegen vorwiegend nützliche Tiere sind. Der Schaden, den sie anrichten, ist so gering, daß er kaum in Betracht kommt, der Nutzen dagegen sehr bedeutend, namentlich in solchen Gegenden, wo man die Tiere gebraucht, um Örtlichkeiten auszunutzen, deren Schätze sonst ganz verloren gehen würden. Die öden Gebirge des Südens unseres Erdteils sind förmlich bedeckt mit Ziegenherden, die auch an solchen Wänden das Gras abweiden, wo keines Menschen Fuß Halt gewinnen könnte. Von den wilden Arten kann man fast alles benutzen, Fleisch und Fell, Horn und Haar, und die zahmen Ziegen sind nicht bloß der Armen liebster Freund, sondern im Süden auch die beinahe ausschließlichen Milcherzeuger.

Die Unterscheidung der Wildziegen ist außerordentlich schwer, weil die Arten sich sehr ähneln und der Beobachtung ihres Lebens viele Hindernisse entgegentreten. Soviel scheint festzustehen, daß der Verbreitungskreis der einzelnen ein verhältnismäßig beschränkter ist und daß somit fast jedes größere Gebirge, das Mitglieder unserer Familie beherbergt, auch seine eigenen Arten besitzt.

*

Die Steinböcke ( Capra) bewohnen die Gebirge der Alten Welt und auf ihnen Höhen, woselbst andere große Säugetiere verkümmern würden. Mit dieser Lebensweise geht Hand in Hand, daß jede Steinbockart nur eine geringe Verbreitung hat. Infolgedessen haben wir in den Steinböcken ein reiches Geschlecht vor uns. Europa allein zählt zwei, vielleicht drei verschiedene Steinbockarten. Eine derselben ( Capra ibex) bewohnt die Alpen, eine ( Capra pyrenaica) die Pyrenäen und andere spanische Gebirge, eine dritte ( Capra caucasica) den Kaukasus. Außerdem findet sich ein Steinbock ( Capra sibirica) in Sibirien, einer ( Capra beden) im Steinigen Arabien, ein dritter ( Capra nubiana) in Abessinien, ein vierter ( Capra skyn) auf dem Himalaja. Alle diese Tiere sind einander sehr ähnlich in Gestalt und Färbung und unterscheiden sich hauptsächlich durch das Gehörn und den Bart am Kinn. Zurzeit besitzen wir noch keineswegs Stoff genug, um über die Frage, ob hier überall Artverschiedenheiten zugrunde liegen oder nicht, mit der notwendigen Sicherheit entscheiden zu können.

Alpensteinbock ( Capra ibex)

Unter allen Steinböcken geht uns selbstverständlich diejenige Art am nächsten an, die unsere Alpen bewohnt. Der Alpensteinbock Capra ibex) ist ein stolzes, ansehnliches und stattliches Geschöpf von 1,5 bis 1,6 Meter Leibeslänge, 80 bis 85 Zentimeter Höhe und 75 bis 100 Kilogramm Gewicht. Das Tier macht den Eindruck der Kraft und Ausdauer. Der Leib ist gedrungen, der Hals mittellang, der Kopf verhältnismäßig klein, aber stark an der Stirn gewölbt; die Beine sind kräftig und mittelhoch; das Gehörn, das beide Geschlechter tragen, erlangt bei dem alten Bock sehr bedeutende Größe und Stärke und krümmt sich einfach bogen- oder halbmondförmig schief nach rückwärts. An der Wurzel, wo die Hörner am dicksten sind, stehen sie einander sehr nahe; von hier entfernen sie sich, allmählich bis zur Spitze hin sich verdünnend, weiter voneinander. Ihr Durchschnitt bildet ein längliches, hinten nur wenig eingezogenes Viereck, das gegen die Spitze hin flacher wird. Die Wachstumsringe treten besonders auf der Vorderfläche in starken, erhabenen, wulstartigen Knoten oder Höckern hervor, verlaufen auch auf den Seitenflächen des Hornes, erheben sich hier jedoch nicht so weit als vorn. Gegen die Wurzel und die Spitze zu nehmen sie allmählich an Höhe ab; in der Mitte des Hornes sind sie am stärksten, und hier stehen sie auch am engsten zusammen. Die Hörner können eine Länge von 80 Zentimeter bis 1 Meter und ein Gewicht von 10 bis 15 Kilogramm erreichen. Das Gehörn des Weibchens ähnelt mehr dem einer weiblichen Hausziege als dem des männlichen Steinbockes. Die Hörner sind verhältnismäßig klein, fast drehrund, der Quere nach gerunzelt und einfach nach rückwärts gekrümmt. Ihre Länge beträgt selbst bei erwachsenen Tieren nicht mehr als 15 bis 18 Zentimeter. Schon im ersten Monate des Lebens sproßt bei dem jungen Steinbock das Gehörn hervor; bei einem etwa einjährigen Bock sind es noch kurze Stummel, die hart über der Wurzel die erste querlaufende, knorrige Leiste zeigen; an den Hörnern der zweijährigen Böcke zeigen sich bereits zwei bis drei wulstige Erhöhungen; dreijährige Böcke haben schon Hörner von 45 Zentimeter Länge und eine erhebliche Anzahl von Knoten, die nun mehr und mehr steigt und bei alten Tieren bis auf vierundzwanzig kommen kann. Einen sicheren Schluß auf das Alter des Tieres gewähren diese Knoten ebensowenig wie die wenig bemerklichen Wachstumsringe zwischen ihnen oder die flachen Erhebungen zu beiden Seiten des Hornes, aus deren Anzahl die Jäger die Jahre des Tieres bestimmen zu können vermeinen.

Junger Kaukasus-Steinbock ( Capra caucasica)

Die Behaarung ist rauh und dicht, verschieden nach der Jahreszeit, im Winter länger, gröber, krauser und matter, im Sommer kürzer, seiner, glänzender, während der rauhen Jahreszeit durchmengt mit einer dichten Grundwolle, die mit zunehmender Wärme ausfällt, und auf der Oberseite des Leibes pelziger, d. h. kürzer und dichter als unten. Außer am Hinterhalse und Nacken, wo die Haare mähnenartig sich erheben, verlängern sie sich bei dem alten Männchen auch am Hinterkopf, indem sie hier zugleich sich kräuseln und einen Wirbel herstellen, und ebenso am Unterkiefer, bilden hier jedoch höchstens ein kurzes Stutzbärtchen von nicht mehr als 5 Zentimeter Länge, das jüngeren Böcken, wie den Steinziegen, gänzlich fehlt. Im übrigen ist das Haar ziemlich gleich lang. Die Färbung ist nach Alter und Jahreszeit etwas verschieden. Im Sommer herrscht die rötlichgraue, im Winter die gelblichgraue oder fahle Färbung vor. Der Rücken ist wenig dunkler als die Unterseite; ein schwach abgesetzter, hellbrauner Streifen verläuft längs seiner Mitte. Mit zunehmendem Alter wird die Färbung gleichmäßiger. Das Haarkleid der Steingeiß entspricht im wesentlichen durchaus dem des Bockes, zeigt jedoch keinen Rückenstreifen und ist noch gleichartiger gefärbt.

Nubische Steinböcke ( Capra ibex nubiana)

Bereits vor Hunderten von Jahren waren die Steinböcke sehr zusammengeschmolzen, und wenn im vorigen Jahrhundert nicht besondere Anstalten getroffen worden wären, sie zu hegen, gäbe es vielleicht keinen einzigen mehr. Nach alten Berichten bewohnten sie in früheren Zeiten alle Hochalpen der Schweiz, in vorgeschichtlicher Zeit scheinen sie sich sogar auf den Voralpen aufgehalten zu haben. Während der Herrschaft der Römer müssen sie häufig gewesen sein; denn dieses prunkliebende Volk führte nicht selten ein- bis zweihundert lebendig gefangene Steinböcke zu den Kampfspielen nach Rom. Schon im fünfzehnten Jahrhundert waren sie in der Schweiz selten geworden. Im Kanton Glarus wurde 1550 das letzte Stück geschossen, in Graubünden konnte der Vogt von Kastel dem Erzherzog von Österreich im Jahre 1574 nur mit Mühe noch Böcke schaffen. In den Bergen des Bergell und Oberengadin zählten sie im sechzehnten Jahrhundert noch nicht zu den ungewöhnlichen Tieren. Im Jahre 1612 verbot man ihre Jagd bei fünfzig Kronen Geldbuße, schon einundzwanzig Jahre später bei körperlicher Strafe. Ende des achtzehnten Jahrhunderts traf man sie noch in den Gebirgen, die das Bagnetal umgeben, zu Anfang dieses Jahrhunderts noch in Wallis; seitdem hat man sie auf Schweizer Gebiet ausgerottet. Neuerdings hat man an verschiedenen, geeigneten Stellen den Steinbock in der Schweiz wieder eingebürgert und bereits sehr gute Zuchtresultate erzielt. Herausgeber. In Salzburg und Tirol sind sie, wie neuere Untersuchungen alter Urkunden glaublich erscheinen lassen, wahrscheinlich erst um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts eingebürgert worden, haben sich aber nur kurze Zeit dort gehalten.

Wie in den bisher erwähnten Teilen der Alpen nehmen sie auch auf den südlichen Zügen des Gebirges so jählings ab, daß schon im Jahre 1821 Zummstein bei der damaligen piemontesischen Regierung sich auf das wärmste für sie verwendete. In der Tat erwirkte er ein strenges Verbot, das edle Wild fernerhin zu jagen. Diesem Verbote haben wir es zu danken, daß der Steinbock noch nicht gänzlich ausgestorben ist und wenigstens auf einem, wenn auch sehr beschränkten Gebiete noch ständig vorkommt. Später hat dann vor allem König Victor Emanuel von Italien vom Antritt seiner Regierung an die größte Sorgfalt an den Tag gelegt, um der Ausrottung des edlen Wildes entgegenzutreten und seine Vermehrung zu fördern. Im Jahre 1858 haben nämlich die Gemeinden Cogne, Val Savaranche, Champorcher und Bomboset ihr Jagdrecht als ausschließliches Eigentum dem Könige überlassen, der nunmehr und nachdem er im Jahre 1863 auch die Gems- und Steinbockjagd von der Gemeinde Courmajeur im Val d'Aosta an der Gebirgskette des Montblanc von Col de Ferrex bis zum Col del la Seigne erworben hatte, einen Standort des Steinwildes schaffen und denselben allen Raubschützen ziemlich unzugänglich machen konnte.

Das Steinwild bildet Rudel von verschiedener Stärke, zu denen sich die alten Böcke jedoch nur während der Paarungszeit gesellen, wogegen sie in den übrigen Monaten des Jahres ein einsiedlerisches Leben führen. »Im Sommer«, so schreibt mir Graf Wilczek, »halten sie sich regelmäßig in den großartigsten und erhabensten, an furchtbaren Klüften und Abstürzen reichen, den Menschen also unzugänglichen Felsenwildnissen auf, und zwar meist die Schattenseite der Berge erwählend, wogegen sie im Winter tiefer ins Gebirge herabzusteigen pflegen.« Die Ziegen und Jungen leben zu allen Jahreszeiten in einem niedrigeren Gürtel als die Böcke, bei denen der Trieb nach der Höhe so ausgeprägt ist, daß sie nur Mangel an Nahrung und die größte Kälte zwingen kann, überhaupt in tiefere Gelände herabzusteigen. Stechende Hitze ist dem Alpensteinwilde weit mehr zuwider als eine bedeutende Kälte, gegen die es in hohem Grade unempfindlich zu sein scheint. Nach Berthoud von Berghem, dessen Angaben in die meisten Lebensbeschreibungen des Tieres übergegangen sind und noch heute Gültigkeit beanspruchen, nehmen alle über sechs Jahre alten Böcke die höchsten Plätze des Gebirges ein, sondern sich immer mehr ab und werden zuletzt gegen die strengste Kälte so unempfindlich, daß sie oft ganz oben, gegen den Sturm gewendet, wie Bildsäulen sich aufstellen und dabei nicht selten die Spitzen der Ohren erfrieren. Wie die Gemsen weiden auch die Steinböcke des Nachts in den höchsten Wäldern, im Sommer jedoch niemals weiter als eine Viertelstunde unter der Spitze einer freien Höhe. Mit Sonnenaufgang beginnen sie weidend aufwärts zu klettern und lagern sich endlich an den wärmsten und höchsten, nach Osten oder Süden gelegenen Plätzen; nachmittags steigen sie wieder weidend in die Tiefe herab, um womöglich in den Waldungen die Nacht zuzubringen. Wie Tuckott von einem Jagdaufseher des Königs Victor Emanuel erfuhr, sieht man Steinböcke am häufigsten vor sechs Uhr morgens und nach vier Uhr nachmittags; in der Zwischenzeit ruhen sie. Bei ihren Weidegängen halten sie nicht allein ihre Wechsel ein, sondern lagern sich auch regelmäßig auf bestimmten Stellen, am liebsten auf Felsenvorsprüngen, die ihnen den Rücken decken und freie Umschau gewähren. Erfahrene Jäger versichern, Steinböcke tagelang nacheinander auf einer und derselben Stelle wahrgenommen zu haben, und diese Angaben werden durch das Betragen gefangener nur bestätigt.

Kein anderer Wiederkäuer scheint in so hohem Grade befähigt zu sein, die schroffsten Gebirge zu besteigen, wie die Wildziegen insgemein und der Steinbock insbesondere. »Die geschwinde des springens und die weyte der sprung von einem felsen zu den anderen«, sagt schon der alte Geßner, »ist yemants müglich zu glauben, er habe es dann gesähen; dann wo es yenen mit seinem gespaltnen und spitzigen klawen behafften mag, so ist ihm kein spitz zu hoch, den er nit etlich schrit überspringet, auch selten kein fels so weyt von dem anderen, den es nit mit seinem sprung erreiche.« Alle Beobachter stimmen dieser Schilderung bei. Jede Bewegung des Steinwildes ist rasch, kräftig und dabei doch leicht. Der Steinbock läuft schnell und anhaltend, klettert mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und zieht mit unglaublicher, weil geradezu unverständlicher Sicherheit und Schnelligkeit an Felswänden hin, wo nur er Fuß fassen kann. Eine Unebenheit der Wand, die das menschliche Auge selbst in der Nähe kaum wahrnimmt, genügt ihm, sicher auf ihr zu fußen; eine Felsspalte, ein kleines Loch usw. werden ihm zu Stufen einer gangbaren Treppe. Seine Hufe setzt er so fest und sicher auf, daß er auf dem kleinsten Raum sich erhalten kann. Graf Wilczek bestätigt diese Angaben. »Der starke Steinbock«, sagt er, »ist das schönste Jagdtier, das ich je gesehen. Er hat die würdevolle Hauptbewegung des Hirsches; das fast unverhältnismäßig große Gehörn beschreibt bei der kleinsten Kopfbewegung einen weiten Bogen. Seine Sprungkraft ist fabelhaft. Ich sah eine Gemse und einen Steinbock denselben Wechsel annehmen. Die Gemse mußte im Zickzack springen, wie ein Vogel, der hin- und herflattert, der Steinbock kam in gerader Linie herab wie ein Stein, der fällt, alle Hindernisse spielend überwindend. An fast senkrechten Felsenwänden muß die Gemse flüchtig durchspringen; der Steinbock dagegen hat so gelenkige Hufe, daß er, langsam weiter ziehend, viele Klafter weit an solchen Stellen hinschreiten kann; ich sah ihn beim Haften an Felswänden seine Schalen so weit spreizen, daß der Fuß eine um das Dreifache verbreiterte Fläche bildete.« Gefangene Steinböcke setzen nicht minder in Erstaunen wie die freilebenden. Schinz beobachtete, daß sie mit der größten Sicherheit den Platz erreichen, nach dem sie gezielt haben. Ein ganz junger Steinbock in Bern sprang einem großen Manne ohne Anlauf auf den Kopf und hielt sich daselbst mit seinen vier Hufen fest. Einen andern sah man mit allen vier Füßen auf der Spitze eines Pfahles, einen dritten auf der scharfen Kante eines Türflügels stehen und eine senkrechte Mauer hinaufsteigen, ohne andere Stützpunkte als die Vorsprünge der Mauersteine, die durch den abgefallenen Mörtel sichtbar waren, zu benutzen. Gleichlaufend mit der Mauer sprang er mit drei Sätzen auf dieselbe. Er stellte sich dem Ziele, das er erreichen wollte, gerade gegenüber und maß es mit dem Auge, durchlief sodann mit kleinen Schritten einen gleichen Raum, kam mehrmals auf dieselbe Stelle zurück, schaukelte sich auf seinen Beinen, als wenn er deren Schnellkraft versuchen wollte, sprang und war in drei Sätzen oben.

Die Stimme des Steinbocks ähnelt dem Pfeifen der Gemse, ist aber gedehnter. Erschreckt läßt er ein kurzes Niesen, erzürnt ein geräuschvolles Blasen durch die Nasenlöcher vernehmen; in der Jugend meckert er. Unter den Sinnen steht das Gesicht obenan. Das Auge des Steinwildes ist nach Wilczeks Erfahrungen viel schärfer, die Witterung dagegen weit geringer als bei dem Gemswild, das Gehör vortrefflich. Die geistigen Begabungen dürften mit denen der Ziegen insgesamt auf derselben Stufe stehen, wie auch das Wesen im allgemeinen mit dem Auftreten und Gebaren der Hausziegen übereinstimmt. Nach Art der Ziegen gefällt er sich in der Jugend in neckischen, noch im Alter selbst in mutwilligen Streichen, tritt aber immer selbstbewußt auf und bekundet erforderlichenfalls hohen Mut, Rauf- und Kampflust, die ihm keineswegs schlecht ansteht. Gefährlichen Tieren weicht er aus, schwächere behandelt er übermütig oder beachtet sie kaum. Mit den Gemsen will er, wie behauptet wird, nichts zu tun haben und hält sich, unbedrängt, fern von ihnen; Hausziegen dagegen sucht er förmlich auf, paart sich auch freiwillig mit ihnen.

In stillen, vom Menschen wenig besuchten Hochtälern äst das Steinwild in den Vor- und Nachmittagsstunden, in Gebieten dagegen, wo es Störung befürchtet, nur in der Früh- und Abenddämmerung, vielleicht auch des Nachts. Leckere Alpenkräuter, Gräser, Baumknospen, Blätter und Zweigspitzen, insbesondere Fenchel- und Wermutarten, Thymian, die Knospen und Zweige der Zwergweiden, Birken, Alpenrosen, des Ginsters und im Winter nebenbei auch dürre Gräser und Flechten bilden seine Äsung. Salz liebt es außerordentlich, erscheint daher regelmäßig auf salzhaltigen Stellen und beleckt diese mit solcher Gier, daß es zuweilen die ihm sonst eigene Vorsicht vergißt. Ein weithin vernehmbares, eigentümliches Grunzen drückt das hohe Wohlbehagen aus, das dieser Genuß ihm bereitet.

Die Brunstzeit fällt in den Januar. Starke Böcke kämpfen mit ihren gewaltigen Hörnern mutvoll und ausdauernd, rennen wie Ziegenböcke auf einander los, springen auf die Hinterbeine, versuchen den Stoß seitwärts zu richten und prallen endlich mit den Gehörnen so heftig zusammen, daß man das Dröhnen des Kampfes auf weithin im Gebirge widerhallen hört. An steilen Gehängen mögen diese Kämpfe zuweilen gefährlich werden. Fünf Monate nach der Paarung, meist in der letzten Woche des Juni oder im Anfang des Juli, wirft die Ziege ein oder zwei Junge, an Größe etwa einem neugeborenen Zicklein gleich, leckt sie trocken und läuft bald darauf mit ihnen davon. Das Steinzicklein, ein äußerst niedliches, munteres, wie Schinz sagt, »schmeichelhaftes« Geschöpf, kommt mit feinem, wolligem Haar bedeckt zur Welt und kleidet sich erst vom Herbst an in ein aus steiferen, längeren Grannen bestehendes Gewand. Bereits wenige Stunden nach der Geburt erweist es sich als fast ebenso kühner Bergsteiger wie seine Mutter. Diese liebt es außerordentlich, leitet es, meckert ihm freundlich zu, ruft es zu sich, hält sich, solange sie es säugt, mit ihm in den Felsenhöhlen verborgen und verläßt es nie, außer wenn der Mensch ihr gar zu gefährlich scheint und sie das eigene Leben retten muß, ohne das auch das ihres Kindes verloren sein würde. Bei drohender Gefahr eilt sie an fürchterlichen Gehängen hin und sucht in dem wüsten Geklüfte ihre Rettung. Das Zicklein aber verbirgt sich äußerst geschickt hinter Steinen und in Felsenlöchern, liegt dort mäuschenstill, ohne sich zu rühren, und äugt und lauscht und wittert scharf nach allen Seiten hin. Sein graues Haarkleid ähnelt den Felswänden und Steinen derart, daß auch das schärfste Falkenauge nicht imstande ist, es wahrzunehmen oder vom Felsen zu unterscheiden. Sobald die Gefahr vorüber ist, findet die gerettete Steinziege sicher den Weg zu ihrem Kinde wieder; bleibt sie aber zu lange aus, so kommt das Steinzicklein aus seinem Schlupfwinkel hervor, ruft nach der Alten und verbirgt sich dann schnell wieder. Wird die Mutter getötet, so flieht es anfangs furchtsam und entsetzt, kehrt aber bald und immer wieder um und hält lange und fest an der Gegend, wo es seine treue Beschützerin verloren, kümmerlich sein Leben fristend.

Bei Gefahr verteidigt die Steinbockziege ihr Junges nach besten Kräften. Der berühmte Steinbockjäger Fournier aus dem Wallis sah einmal sechs Steinziegen mit ihren Jungen weiden. Als ein Adler über ihnen kreiste, sammelten sich die Mütter mit den Zicklein unter einem überragenden Felsblocke und richteten die Hörner nach dem Raubvogel, je nachdem der Schatten des Adlers auf dem Boden dessen Stellung bezeichnete, nach der bedrohten Seite sich wendend. Der Jäger beobachtete lange diesen anziehenden Kampf und verscheuchte zuletzt den Adler.

Mit ihren nächsten Verwandten, unsern Hausziegen, paaren sich die Steinböcke ohne sonderliche Umstände und erzeugen Blendlinge, die wiederum fruchtbar sind. Solche Vermischungen kommen selbst während des Freilebens der Tiere vor: zwei Hausziegen im Cognetale, die den Winter im Gebirge zugebracht hatten, kehrten, wie Schinz mitteilt, im darauffolgenden Frühjahr trächtig zu ihrem Herrn zurück und warfen bald unverkennbare Steinbocksbastarde. Echte Steinböcke paarten sich in Schönbrunn wie in Hellbrunn wiederholt mit passend ausgewählten Hausziegen und erzeugten starke und kräftige Nachkommen, die in der Regel dem Steinbocke mehr glichen als der Ziege, obgleich sie im Gehörn mit dem Ziegenbocke noch große Ähnlichkeit hatten. Ihre Färbung war sehr veränderlich; bald ähnelten sie dem Vater, bald wiederum der Mutter.

Rechtmäßige Jagden wurden früher ausschließlich von König Victor Emanuel ausgeführt. Ich danke meinem Gönner und Freunde Wilczek, dem einzigen, der jemals die Ehre hatte, von dem hohen Jagdherrn eingeladen zu werden, die nachstehenden Mitteilungen über diese Jagden. Der König verwandte, seitdem er das Jagdrecht der oben namentlich aufgezählten Gemeinden erworben, verhältnismäßig bedeutende Summen auf die Hege des edlen Wildes und brachte alljährlich im Juli und August, d. h. sobald der Schnee auf den Gletschern geschmolzen war, mehrere Wochen im Gebirge zu, hier zwischen drei- und viertausend Meter über dem Meere gelegene Jagdhütten oder selbst ein offenes, nicht einmal dem Regen genügend widerstehendes Zelt bewohnend. Von solcher Herberge aus ritt er auf für ihn eigens hergerichteten, jedoch noch immer ungemein wilden Pfaden oft fünf bis sechs Stunden weit bis zu seinem Stande, nachdem seine Jäger am Tage zuvor durch das Fernrohr ausgekundschaftet hatten, ob Steinwild in der Kluft stand. In solchen Fällen wurden ein- bis zweihundert Treiber aufgeboten, um das scheue Wild gegen die Stände zu treiben. In letzteren, roh aufgeführten Steintürmen mit Schießlöchern, muß der vom Kopf bis zum Fuß in Grau gekleidete Schütze vollständig verborgen sein und regungslos verharren, um dem scharfsichtigen Wilde unbemerkt zu bleiben; wird er von ihm gesehen, so ist der Anstand auch trotz der vielen Treiber vergeblich. Da das Steinwild nur nach Verwundung oder in höchster Bedrängnis Gletscher annimmt, dienen solche oft als Seitenwand eines Treibens und werden ebensowenig wie für Wild unzugängliche Felswände durch Treiber verwahrt. Letztere gehen langsam vorwärts, Moränen, Halden und einigermaßen zugängliche Wände als Pfade benutzend, und treiben das Steinwild vor sich her. Dieses bewegt sich nur mit äußerster Vorsicht, beobachtet alles, was vorgeht, auf das genaueste, durchspäht die Gegend mit reger Aufmerksamkeit und verweilt, wenn nicht getrieben, zuweilen stundenlang äugend und windend auf einer und derselben Stelle, schreitet überhaupt nur mißtrauisch und zögernd weiter vor. Ungünstiger Wind hindert die Jagd weniger, braucht mindestens nicht in demselben Grade berücksichtigt zu werden wie bei der Gemsjagd; auch darf man ein und dasselbe Gebiet mehrmals nacheinander treiben, da die starken Böcke, die entkamen, an dem folgenden und zweitfolgenden Tage ihren alten Standplatz gewiß wieder aufsuchen. Der gegenwärtige Wildstand gestattet, alljährlich fünfzig Böcke abzuschießen; Geißen gelten selbstverständlich als unverletzlich. Außer auf diesen Treibjagden erlegt man das Wild auch wohl auf dem Anstande in der Nähe oft begangener Wechsel oder an den oben erwähnten Salzlecken. Jung eingefangene Steinböcke gedeihen, wenn man ihnen eine Ziege als Amme gibt, in der Regel gut, werden auch bald zahm, verlieren diese Eigenschaft jedoch mit zunehmendem Alter. Sie haben viel von dem Wesen unserer Hausziege, bekunden aber vom Anfange an größere Selbständigkeit als diese und gefallen sich schon in den ersten Wochen ihres Lebens in den kühnsten und verwegensten Kletterversuchen. Neugierig, neckisch und mutwillig wie junge Zicklein sind auch sie, und anfänglich so spiellustig und drollig, daß man seine wahre Freude an ihnen haben muß. Mit ihrer Amme befreunden sie sich schon nach wenigen Tagen, mit ihrem Pfleger nach geraumer Zeit, unterscheiden diesen bestimmt von andern Leuten und legen Freude an den Tag, wenn sie denselben nach längerer Abwesenheit wieder zu sehen bekommen. Ihre Anhänglichkeit an die Pflegemutter beweisen sie durch kindlichen Gehorsam; denn sie kehren stets zurück, wenn die Ziege meckernd sie herbeiruft, so gern sie auch möglichst ungebunden sich umhertreiben und dabei Höhen erklimmen, die der Pflegemutter bedenklich zu sein scheinen. Gegen Liebkosungen höchst empfänglich, lassen sie sich doch nicht das geringste gefallen und stellen sich bald auch ihrem Wärter trotzig zur Wehr, den Kopf mit dem kurzen Gehörn in unendlich komischer Weise herausfordernd bewegend. Lammfromm halten sie still, wenn man sie zwischen den Hörnern kraut, mutwillig aber vergelten sie solche Wohltaten nicht selten durch einen scherzhaft gemeinten, jedoch nicht unempfindlichen Stoß. Je älter sie werden, um so selbstbewußter und übermütiger zeigen sie sich. Schon mit halberwachsenen Steinböcken ist nicht gut zu scherzen, erwachsene aber rennen, sobald sie erzürnt wurden, den stärksten Mann über den Haufen und sind imstande, geradezu lebensgefährliche Verletzungen beizubringen.

In den ersten Novembertagen des Jahres 1856 unternahm ich in Gesellschaft meines Bruders Reinhold und eines gemeinschaftlichen Freundes, unter Leitung eines eingeborenen kundigen Jägers, eine Besteigung der Sierra Nevada in Südspanien, in der Absicht, auf Steinwild zu jagen. Die Zeit der Jagd fällt eigentlich in die Monate Juli und August, weil dann der Jäger einige Tage lang im Hochgebirge verweilen kann; wir aber kamen erst im November in die Nähe des reichen Gebirges und wollten nicht weiterziehen, ohne wenigstens versucht zu haben, ein Stück des stolzen Wildes zu erbeuten. Es war ein gewagtes Unternehmen, in der jetzigen Jahreszeit zu Höhen von dreitausend Meter über dem Meere emporzuklettern, und es stand von vornherein zu erwarten, daß unsere Jagd erfolglos sein würde. Dies hinderte uns jedoch nicht, bis zu dem Picacho de la Veleta aufzusteigen und die hauptsächlichsten Jagdgebiete abzusuchen; Schneegestöber und eintretende Kälte zwangen uns aber leider zur Umkehr, und so kam es, daß wir nur die frischen Fährten des ersehnten Wildes, nicht aber Steinböcke selbst entdecken konnten.

Um so erfolgreicher jagte mein Bruder später auf Steinböcke in den mittleren Teilen des Landes, nachdem er sich, zum Danke für geleistete ärztliche Hilfe, der Mitwirkung der Bewohnerschaft eines Dorfes am Fuße der Sierra de Gredos versichert und in den Jagdgebieten gedachter Ortschaft wertvollere Rechte erworben hatte als irgend jemand vor ihm. Ausgerüstet mit allen erforderlichen Mitteln, insbesondere aber mit einer vortrefflichen Beobachtungsgabe, gelang es ihm nicht allein, eine stattliche Reihe von Bergsteinböcken zu erlegen, sondern auch das Leben der Tiere so eingehend zu belauschen und zu erkunden, daß seine Angaben ebensowohl ein mustergültiges Lebensbild der in Rede stehenden Art zeichnen, wie sie unsere Kenntnis der Steinböcke überhaupt in dieser und jener Beziehung erweitern. Ich gebe im nachfolgenden Beobachtungen meines Bruders wieder und damit die erste eingehende Leibes- und Lebensbeschreibung des schönen, bis jetzt nur als Balg bekannten Wildes.

Der Bergsteinbock, wie ich das Tier, seinen spanischen Namen »Cabramontés« frei übersetzend, genannt wissen möchte, der Pyrenäensteinbock älterer Forscher ( Capra pyrenaica), erreicht vollkommen die Größe des Alpensteinbocks, unterscheidet sich jedoch von ihm sehr wesentlich durch die Gestalt und Bildung der Hörner. Der ausgewachsene Bock ist 1,45 bis 1,6 Meter lang, wovon auf den Schwanz ohne Büschel 12 Zentimeter zu rechnen sind, und am Widerrist 75 Zentimeter, am Kreuz dagegen 78 Zentimeter hoch; die Ziege erreicht höchstens drei Vierteile der angegebenen Länge und bleibt in der Höhe um durchschnittlich 10 Zentimeter hinter dem Bocke zurück. Die Gehörne des letzteren stehen an der Wurzel so dicht zusammen, daß vorn ein Zwischenraum von höchstens 4, hinten von nur 1 Zentimeter bleibt, steigen anfangs steil aufwärts, nur wenig nach außen sich wendend, biegen sich vom ersten Dritteil ihrer Länge an scharf nach außen, wenden sich, leierförmig auseinandertretend, fortan zugleich nach hinten, erreichen mit Beginn des letzten Dritteils ihren weitesten Abstand voneinander, kehren nunmehr die Spitzen wieder gegeneinander und richten sie ebenso etwas aufwärts. Länge und Dicke der Hörner nehmen beim Bock mit den Jahren merklich zu, wogegen das bei weitem schwächere Gehörn der Ziege sich kaum noch verändert. »Ich besitze«, schreibt mir mein Bruder, »das Gehörn eines alten Bergsteinbockes, dessen Stangen bei 76 Zentimeter Länge 22 Zentimeter Umfang an der Wurzel und doch nur elf Jahresringe zeigen, zweifle jedoch nicht, daß die Hörner, der Krümmung nach gemessen, bis zu einem Meter Länge erreichen können.«

Beschaffenheit und Färbung des im Winter ungemein dichten, im Sommer dünnen Haarkleides ändern nicht allein nach Jahreszeit, Alter und Geschlecht, sondern, wie bei allen Felsentieren, auch nach der Örtlichkeit nicht unwesentlich ab. Ein schönes, nur auf Nasenrücken, Stirn und Hinterkopf dunkelndes, hier oft mit Schwarz gemischtes Hellbraun ist die Sommerfärbung des Tieres; im vollendeten Winterkleide herrschen ein in das Braune spielendes Schwarz und Grau vor.

Das Verbreitungsgebiet des Bergsteinbocks erstreckt sich von der Küste des Golfs von Biscaya bis zum Mittelmeer und von den Pyrenäen bis zur Serrania de Ronda. Außer den obengenannten Gebirgen bewohnt er alle höheren Gebirgszüge Nord- und Mittelspaniens, in besonderer Häufigkeit namentlich die Sierra de Gredos, wogegen er auf den Gebirgen der kantabrischen Küste gänzlich zu fehlen scheint. Die Lebensweise des Bergsteinbocks ähnelt in jeder Hinsicht derjenigen unseres Alpensteinbockes.

*

Die Ziegen im engsten Sinne ( Hircus) sind durchschnittlich etwas kleiner als die Steinböcke, ihre Hörner mehr oder weniger zusammengedrückt, beim Männchen schneidig und mit Querwülsten oder Runzeln versehen, beim Weibchen geringelt und gerunzelt. Im übrigen ähneln die Ziegen den Steinböcken in jeder Beziehung.

Die Bezoarziege oder der Paseng ( Capra aegagrus) ist zwar etwas kleiner als der europäische Steinbock, aber doch merklich größer als unsere Hausziege. Der Leib ist ziemlich gestreckt, der Rücken schneidig, der Hals von mäßiger Länge, der Kopf kurz, das Auge verhältnismäßig, das Ohr ziemlich groß. Die sehr großen und starken, von beiden Seiten zusammengedrückten und hinten und vorn scharfkantigen, auf der äußeren Seite aber gerundeten oder gewölbten Hörner, die schon bei mittelgroßen Tieren über 40 Zentimeter, bei alten oft mehr als das Doppelte messen, bilden, von der Wurzel angefangen, einen starken, einfachen und gleichförmig nach rückwärts gekrümmten Bogen. Beide Geschlechter tragen einen starken Bart; die übrige Behaarung besteht aus ziemlich langen, straffen, glatt anliegenden Grannen und kurzen, mittelmäßig feinen Wollhaaren. Die Färbung ist ein helles Rötlichgrau oder Rostbräunlichgelb, die an den Halsseiten und gegen den Bauch hin wegen der hier reichlicher auftretenden weißspitzigen Haare lichter wird; Brust und Unterhals sind dunkelschwarzbraun, Bauch, Innen- und Hinterseite der Schenkel weiß. Ein scharf abgegrenzter, von vorn nach hinten sich verschmälernder, dunkelschwarzbrauner Längsstreifen verläuft über die Mittellinie des Rückens bis zu dem einfarbigen schwarzen Schwanz.

Das Verbreitungsgebiet der Bezoarziege erstreckt sich über einen ausgedehnten Landstrich West- und Mittelasiens. Sie findet sich auf der Südseite des Kaukasus, im Taurus und den meisten übrigen Gebirgen Kleinasiens und Persiens, bis weit nach Süden hin, kommt aber auch auf mehreren Inseln des Mittelländischen, insbesondere des Griechischen Meeres und vielleicht sogar auf den Gebirgen der Griechischen Halbinsel vor. Wie die neuesten Untersuchungen fast außer Zweifel stellen, ist sie nämlich dasselbe Tier, dessen Homer bei Schilderung der Kyklopeninsel gedenkt:

»Der Ziegen unendliche Menge durchstreift sie,

Wilden Geschlechts, weil nimmer ein Pfad der Menschen sie scheuchet.«

Über das Freileben der Bezoarziege auf den griechischen Inseln gibt Erhard eine später durch Sandwith vollkommen bestätigte Mitteilung. Auf Kreta findet man unsere Ziege noch auf den meisten Gebirgen, namentlich aber um und auf dem Ida, der sich zu 2500 Meter Höhe erhebt, in bedeutender Anzahl. Gewöhnlich sieht man Herden von vierzig bis fünfzig Stück beisammen, die sich jedoch mit Beginn der Paarungszeit, in der Mitte des Herbstes, in kleinere Rudel von sechs bis acht Stück auflösen. Die Ziege wirft meist noch vor Beginn des Frühlings zwei, seltener drei Junge, die vom Tage ihrer Geburt an der neu sich bildenden Herde zugesellt werden. Zuweilen begatten sich die Bezoarziegen auch mit ihren gezähmten Abkömmlingen oder Verwandten und erzeugen dann Blendlinge, die, der Sitte des wilden Vaters getreu, fern von jeder menschlichen Wohnung auf den hohen Spitzen des Ida schwer zugängliche Standorte suchen. Ein solcher Blendlingsbock, größer als jeder andere seiner Verwandten, soll in den fünfziger Jahren auf dem Ida sich umhergetrieben haben und wegen seines bis zum Weiß ergrauten Haares ein allen Hirten wohlbekanntes Tier gewesen sein. Saftige und dürre Kräuter fast ohne Wahl werden als Äsung gedachter Wildziegen angegeben; doch sollen sie den Kapernstrauch mit Vorliebe aufsuchen. Auf Eremomelos lebte unsere Ziege von jeher in viel kleineren Herden und in den oben erwähnten Jahren nur noch in einzelnen Stücken; ihre rasche Verminderung aber soll weniger der Jagd als dem Umstande zuzuschreiben sein, daß Schafe, die vor Jahren zur Weide auf Antimelos getrieben worden, ihnen eine Seuche mitgeteilt haben, an der viele zugrunde gingen. Da auf dem beschränkten Gebiete der kleinen Insel weder Baum noch Grashalm wächst, so kann die Äsung, laut Erhard, nur in Knospen der alle Inseln des Kykladenmeeres reichlich überziehenden Stachelkräuter, namentlich des Ginsters und Stachelginsters, Strauchbibernells, des Sumach, der Tamariske, des Thymians, Wundklees, Pfefferkrautes, der Flockenblume und anderer niederer Pflanzen bestehen.

In ihrem Auftreten, Wesen und Gebaren erinnert die Bezoarziege lebhaft an den Steinbock. Rasch und sorglos läuft sie auf schwierigen Wegen dahin, steht oft stundenlang, schwindelfrei in die ungeheuren Abgründe schauend, auf vorspringenden Felszacken, klettert vortrefflich und wagt gefährliche Sätze mit ebensoviel Mut als Geschick. Sie ist außerordentlich scheu und weiß den meisten Gefahren zu entgehen. Ihre Sinne sind vortrefflich entwickelt: sie wittert auf ungeheure Entfernungen hin und vernimmt auch das leiseste Geräusch. Auch ihre geistigen Fähigkeiten stehen ungefähr auf derselben Stufe wie die des Steinwilds.

Ein noch heute vielfach verbreiteter, obschon längst widerlegter Aberglaube ist Ursache, daß in vielen Ländern Asiens der Mensch den munteren Gebirgskindern eifrigst nachstellt. In dem Magen der erlegten Bezoarziegen vermeint man nämlich jene Kugeln, die zu dem Namen unserer Tiere Veranlassung gegeben haben, häufiger als bei andern Wiederkäuern zu finden und führt deshalb überall da, wo man noch an die Wunderkräfte der Bezoarkugeln glaubt, einen wahren Vernichtungskrieg gegen ihre Erzeuger. Bereits seit uralten Zeiten maßen sich die Fürsten das Vorrecht an, den Bezoarhandel in ihre Hände zu nehmen. Schon der alte Bontius weiß, daß alle diesen Wunderkugeln zugeschriebenen Kräfte durchaus keinen Arzneiwert haben; gleichwohl wird das leidige Quacksalbermittel noch heutigestags in ganz Indien und Persien hoch bezahlt und fordert unternehmende Jäger immer zu neuen Vertilgungszügen gegen die Bezoarziegen auf.

Weder auf den griechischen Inseln noch im Kaukasus oder Cilizischen Taurus scheint man etwas von dem Heilschwindel mittels der Bezoarkugeln zu wissen und stellt daher unsern Wildziegen einzig und allein des Wildbrets, der Decke und des Gehörns halber nach. Auf Antimelos wie auf Kreta wird die Jagd bloß an einzelnen Stellen von wenigen mit dem Gebirge wohlvertrauten Hirten betrieben; denn noch heute gelten für die Berge Kretas des Dichters Worte:

»Nie auch wandern hinein nachspürende Jäger, die mühvoll

Durch das Gehölz arbeiten und lustige Gipfel umklettern.«

Der durch die Jagd erzielte Nutzen ist selbst im Taurus nicht unbedeutend. Das ausgezeichnet schmackhafte Wildbret, das an das unseres Rehes erinnert und ebenso zart und mürbe wie letzteres ist, wird entweder frisch genossen oder in lange, schmale Streifen geschnitten und an der Luft getrocknet, um es später verwenden zu können, die im Winter erbeutete, langhaarige Decke von den Muselmännern als Gebetteppich benutzt und, weil man ihren scharfen Geruch angenehm findet, hoch geschätzt, die kurzhaarige Sommerdecke zu Schläuchen, das Gehörn zu Säbelgriffen, Pulverhörnern und andern Kleinigkeiten verarbeitet, so daß sich ein erlegter Bezoarbock immerhin gut bezahlt macht.

Bei dem Versuche, die Frage der Abstammung unserer Hausziege und ihrer ungemein zahlreichen Rassen zu lösen, lassen uns Sage und Geschichte vollständig im Stich. Bereits in den ältesten Zeiten waren Ziegenrassen vorhanden, die von den in unsern Tagen lebenden sich durchaus nicht unterschieden, und gerade diese Beständigkeit der betreffenden Rassen erschwert es, auch nur Mutmaßungen über ihren Ursprung auszusprechen.

Als die edelste unter allen Hausziegenrassen dürfen wir wahrscheinlich die Angoraziege ( Capra hircus angorensis) hinstellen, ein schönes, großes Tier von gedrungenem Leibesbau, mit starken Beinen, kurzem Halse und Kopfe, sehr eigentümlich gewundenem Gehörn und auffallendem Haar. Beide Geschlechter tragen Hörner. Diese sind bei dem Bocke stark zusammengedrückt, nicht gedreht, scharf gekantet und hinten stumpf zugespitzt, stehen gewöhnlich wagerecht von dem Kopf ab, bilden eine weite, doppelte Schraubenwindung und richten sich mit der Spitze nach aufwärts, erscheinen also dreifach gebogen. Die Ziege trägt kleinere, schwächere, runde, einfach gebogene Hörner, die in der Regel, ohne sich über den Kopf oder Hals zu erheben, sich um das Ohr herumdrehen, d. h. einfach stark nach abwärts und dann nach vorn und abwärts wenden, wobei die bis zum Auge reichende Spitze nach außen gerichtet ist. Nur das Gesicht, die Ohren und der unterste Teil der Läufe sind mit kurzen, glatt anliegenden Haaren bedeckt; das übrige Vlies ist überaus reichlich, dicht und lang, fein, weich, glänzend, seidenartig, lockig gekräuselt und besteht vorwiegend aus Wollhaaren, die die spärlich vorhandenen Grannen fast überwuchern. Beide Geschlechter tragen einen ziemlich langen, aus straffen oder steifen Haaren gebildeten Bart. Ein blendendes, gleichmäßiges Weiß ist die vorherrschende Färbung dieser Ziegenrasse; seltener kommen solche vor, die auf lichtem Grunde dunkle Flecken zeigen. Im Sommer fällt das Vlies in großen Flocken aus, wächst aber sehr rasch wieder nach. Französische Züchter haben gefunden, daß ein Vlies zwischen 1250 und 2500 Gramm wiegt.

Die Angoraziege scheint den Alten gänzlich unbekannt gewesen zu sein. Belon ist der erste, der einer Wollziege Erwähnung tut, deren Vlies fein wie Seide und weiß wie der Schnee sei und zur Verfertigung des Kamelot oder Kämmelgarns verwandt werde. Ihren Namen trägt die Ziege nach der Stadt Angora in Kleinasien, der schon bei den Alten hochberühmten Handelsstadt Ankyra. Von hier aus hat man sie weiter verbreitet, neuerdings mit Glück auch in Europa eingeführt. Ihre Heimatgegend ist trocken und heiß im Sommer, jedoch sehr kalt im Winter, obwohl dieser nur drei oder vier Monate dauert. Erst wenn es keine Nahrung auf den Bergen mehr gibt, bringt man die Ziegen in schlechte Ställe, wogegen sie das ganze übrige Jahr auf der Weide verweilen müssen. Sie sind höchst empfindlich, obwohl die schlechte Behandlung nicht dazu beiträgt, sie zu verweichlichen. Reine, trockene Luft ist zu ihrem Wohlsein eine unumgänglich notwendige Bedingung. Während der heißen Jahreszeit wäscht und kämmt man das Vlies allmonatlich mehrere Male, um seine Schönheit zu erhalten oder noch zu steigern.

Die Anzahl der Ziegen, die man überhaupt in Anatolien hält, wird auf eine halbe Million angeschlagen. Auf einen Bock kommen etwa hundert Ziegen und darüber. Im April ist die Schur, und unmittelbar darauf wird die Wolle eingepackt. Angora allein liefert fast eine Million Kilogramm, die einem Wert von 3 600 000 Mark entsprechen. Zehntausend Kilogramm werden im Lande selbst zur Fertigung starker Stoffe für die Männer und feinerer für die Frauen sowie auch zu Strümpfen und Handschuhen verarbeitet, alles übrige geht nach England. In Angora selbst ist fast jeder Bürger Wollhändler.

Man hat beobachtet, daß die Feinheit der Wolle mit dem Alter ihrer Erzeuger abnimmt. Bei einjährigen Tieren ist das Vlies wunderbar schön; schon im zweiten Jahre verliert es etwas; vom vierten Jahre an wird es rasch schlechter und schlechter; sechsjährige Tiere muß man schlachten, weil sie zur Wollerzeugung gar nicht mehr geeignet sind.

Schon seit der ersten Kunde, die man über die Angoraziege erhielt, hat man Versuche gemacht, sie bei uns einzuführen. Die spanische Regierung brachte im Jahre 1765 einen starken Trupp Angoraziegen nach der Iberischen Halbinsel; was aus ihnen geworden ist, weiß man aber nicht. Im Jahre 1787 führte man einige Hunderte in den französischen Niederalpen ein, woselbst sie so ausgezeichnet gediehen, daß man einen hübschen Gewinn erlangte. Später brachte man sie auch nach Toskana und selbst nach Schweden. Im Jahre 1830 kaufte Ferdinand VII. hundert Angoraziegen und setzte sie zuerst im Park des Schlosses El Retiro bei Madrid aus. Hier vermehrten sie sich so rasch, daß man sie auf Berge des Eskorials übersiedeln mußte. In dieser ihnen sehr günstigen Gegend machte man die Beobachtung, daß ihre Wolle sich ebenso fein erhielt wie in ihrem eigentlichen Vaterlande. Später wurden sie nach Südkarolina gebracht, und auch dort befanden sie sich wohl. Endlich führte die Kaiserlich Französische Gesellschaft für Einbürgerung fremder Tiere im Jahre 1854 die Angoraziege von neuem in Frankreich ein, und man hat bis jetzt keine Ursache gehabt, über das Mißgedeihen derselben zu klagen; es wird sogar behauptet, daß die Wolle der in Frankreich geborenen Tiere feiner wäre als die ihrer Eltern.

Kaum minder wertvoll als die eben beschriebene ist die Kaschmirziege ( Capra hircus laniger), ein ziemlich kleines, aber gefällig gebautes Tier von beinahe 1,5 Meter Gesamtlänge und 60 Zentimeter Schulterhöhe. Der auf stämmigen Läufen ruhende Leib ist gestreckt, der Rücken gerundet, das Kreuz kaum höher als der Widerrist, der Hals kurz, der Kopf ziemlich dick, die Augen sind klein, die Hängeohren etwas länger als der halbe Kopf, die langen, zusammengedrückten, schraubenförmig gedrehten, auf der Vorderseite scharf gekanteten Hörner biegen sich von der Wurzel seitlich auseinander und steigen schief nach auf- und rückwärts, kehren aber ihre Spitze wieder einwärts. Ein langes, straffes, feines und schlichtes Grannenhaar überdeckt die kurze, außerordentlich feine, weiche, flaumartige Wolle; nur Gesicht und Ohren sind kurz behaart. Die Färbung wechselt. Gewöhnlich sind die Seiten des Kopfes, der Schwanz und die übrigen Teile des Leibes silberweiß oder schwach gelblich, jedoch kommen auch einfarbige Kaschmirziegen vor, bald rein weiße, bald sanft gelbe oder hellbraune, bald dunkelbraune und schwarze. Das Wollhaar ist bei lichtgefärbten Tieren weiß oder weißlichgrau, bei dunkleren aschgrau.

Von Groß- und Kleintibet an reicht der Verbreitungskreis dieser schönen Ziege über die Bucharei bis zum Lande der Kirgisen. In Bengalen wurde sie eingeführt; in den Gebirgen Tibets, die auch im Winter und bei der heftigsten Kälte von ihr bewohnt werden, ist sie häufig.

Lange Zeit war man im Zweifel, von welchem Tier das Haar gewonnen werde, das man zur Anfertigung der feinsten aller Wollgewebe benutzt, bis Bernier, ein französischer Arzt, der im Jahre 1664 in Begleitung des Großmoguls Tibet besuchte, erfuhr, daß zwei Ziegen, eine wildlebende und eine gezähmte, solche Wolle lieferten. Später reiste ein armenischer Kaufmann im Auftrage eines türkischen Handelshauses nach Kaschmir und berichtet, daß man nur in Tibet Ziegen besitze, die so feine Wolle liefern, wie die Weber in Kaschmir sie bedürfen. Die Böcke liefern mehr, aber minder feine Wolle als die Ziegen. Im Mai und Juni findet die Schur statt. Das gewonnene Gemenge wird gereinigt und das Grannenhaar zur Fertigung gewöhnlicher Stoffe verwendet, wogegen das Wollhaar noch einmal der sorgfältigsten Prüfung und Ausscheidung unterliegt. Am gesuchtesten ist das reine Weiß, das in der Tat den Glanz und die Schönheit der Seide besitzt. Ein einzelnes Tier liefert etwa drei- bis vierhundert Gramm brauchbaren Wollflaums. Zur Verfertigung eines Gewebes von einem Geviertmeter sind fast achthundert Gramm oder das Erzeugnis von sieben bis acht Ziegen erforderlich.

Unter der Herrschaft des Großmoguls sollen vierzigtausend Schalwebereien in Kaschmir bestanden haben; als aber das Land unter die Afghanen kam, sank dieser gewichtige Erwerbszweig so sehr herab, daß von den sechzigtausend Menschen, denen die Weberei ihren Lebensunterhalt verschaffte, Tausende aus Mangel an Arbeit zum Auswandern gezwungen wurden. Noch jetzt hat sich die Weberei nicht wieder erholen können, weil ungeeignete Gesetze den freien Handel mit der Wolle hindern und Zölle aller Art den Verkehr lähmen. Auch die Kaschmirziege hat man mit großem Erfolg in Europa, besonders in Frankreich, eingebürgert.

Die Mamberziege ( Capra hircus mambrica) ähnelt wegen ihrer langen Haare einigermaßen der Kaschmirziege, unterscheidet sich von dieser aber durch ihre außerordentlich langen, schlaff herabhängenden Ohren, die in gleicher Größe und Gestalt bei keiner andern Ziege gefunden werden. Sie ist groß und hoch, aber gedrungen gebaut, der ziemlich gestreckte Kopf auf der Stirn sanft gewölbt, längs des Nasenrückens gerade. Beide Geschlechter tragen Hörner, der Bock gewöhnlich stärkere und mehr gewundene als die Ziege. Eine reichliche und dichte, zottige, straffe, seidenartig glänzende Behaarung deckt den Leib mit Ausnahme des Gesichts, der Ohren und der Unterfüße, die kurz behaart sind. Beide Geschlechter tragen einen mittellangen, schwachen Bart. Auch diese Form muß schon seit Jahrtausenden in den Hausstand übergegangen sein, da sie bereits Aristoteles kannte. Gegenwärtig findet man sie in der Nähe von Aleppo und Damaskus in großer Anzahl.

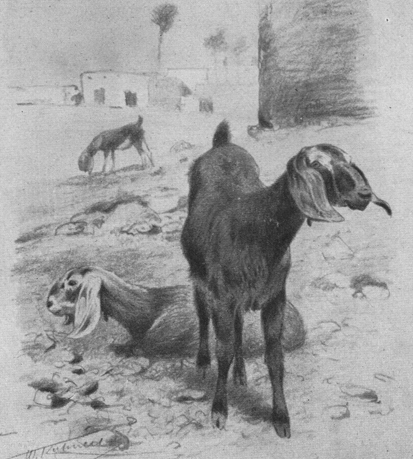

Nilziege ( Capra kircus aegyptiaca)

Ferner scheint mir die Nil- oder ägyptische Ziege ( Capra hircus aegyptiaca), dieselbe, die auf den Denkmälern so vielfach dargestellt wurde, der Erwähnung wert zu sein. In der Größe steht sie unserer Hausziege merklich nach, ist aber hochrückiger und kurzbeiniger und besonders ausgezeichnet durch ihren kleinen Kopf und die gewaltige Ramsnase. Ein Gehörn fehlt gemeiniglich beiden Geschlechtern oder ist, wenn vorhanden, klein, dünn und stummelhaft; auch einen Bart habe ich bei den von mir beobachteten vermißt. Die Färbung ist in der Regel gleichmäßig, meist lebhaft rotbraun, an den Schenkeln mehr ins Gelbliche ziehend. Das Tier wird im untern Niltale allgemein gezüchtet und reicht bis Mittelnubien herauf, von wo die Zwergziege ( Capra hircus reversa), ein Tier von höchstens 70 Zentimeter Länge, 50 Zentimeter Höhe am Widerrist und nicht über 25 Kilogramm Gewicht, an seine Stelle tritt. Sie gehört zu den anmutigsten Erscheinungen der ganzen Gruppe.

Kaukasische Hausziege ( Capra hircus caucasica)

Wegen des von allen Völkern anerkannten Nutzens bewohnen die Hausziegen gegenwärtig fast die ganze Erde, finden sich wenigstens bei allen Völkern, die ein nur einigermaßen geregeltes Leben führen, gewiß. Sie leben unter den verschiedensten Verhältnissen, größtenteils allerdings als freies Herdentier, das bei Tage so ziemlich eigenmächtig seiner Weide nachgeht, nachts aber unter Aufsicht des Menschen gehalten wird. Verwilderte Ziegen kommen wohl nur hier und da in den südasiatischen Gebirgen und auf einzelnen kleinen Eilanden des Mittelmeeres vor.

Die Ziege ist für das Gebirge geschaffen. Je steiler, je wilder, je zerrissener ein solches ist, um so wohler scheint sie sich zu fühlen. Im Süden Europas und in den übrigen gemäßigten Teilen der andern Erdfesten wird man wohl schwerlich ein Gebirge betreten, ohne auf ihm weidenden Ziegenherden zu begegnen. Sie verstehen es, das ödeste Gefelse zu beleben und der traurigsten Gegend Reiz zu verleihen.

Alle Eigenschaften der Ziege unterscheiden sie von dem ihr so nahestehenden Schafe. Sie ist ein munteres, launiges, neugieriges, neckisches, zu allerlei scherzhaften Streichen aufgelegtes Geschöpf, das dem Unbefangenen Freude gewähren muß. Lenz hat sie vortrefflich gezeichnet: »Schon das kaum ein paar Wochen alte Hippelchen«, sagt er, »hat große Lust, außer den vielen merkwürdigen Sprüngen auch halsbrechende Unternehmungen zu wagen. Immer führt sie der Trieb bergauf. Auf Holz- und Steinhaufen, auf Mauern, auf Felsen klettern, Treppen hinaufsteigen: das ist ihr Hauptvergnügen. Oft ist es ihr kaum oder gar nicht möglich, von da wieder herabzusteigen, wo sie sich hinaufgearbeitet. Sie kennt keinen Schwindel und geht oder liegt ruhig am Rande der fürchterlichsten Abgründe. Furchterregend sind die Gefechte, die gehörnte Böcke, ja selbst Ziegen liefern, die zum erstenmal zusammenkommen. Das Klappen der zusammenschlagenden Hörner tönt auf weithin. Sie stoßen sich ohne Erbarmen auf die Augen, das Maul, den Bauch, wie es trifft, und scheinen dabei ganz unempfindlich zu sein; auch läßt ein solcher, oft eine Viertelstunde dauernder Kampf kaum andere Spuren als etwa ein rotes Auge zurück. Ungehörnte Ziegen stoßen sich ebenfalls mit gehörnten und ungehörnten herum und achten es nicht, wenn ihnen das Blut über Kopf und Stirn herniederläuft. Ungehörnte legen sich aufs Beißen, doch ist dies ungefährlich. Mit den Füßen schlägt keine. Wenn man eine Ziege, die mit andern zusammengewöhnt, allein sperrt, so meckert sie ganz erbärmlich und frißt und säuft oft lange nicht. Wie der Mensch, so hat auch die Ziege allerhand Launen: die mutigste erschrickt zuweilen so vor ganz unbedeutenden Dingen, daß sie über Hals und Kopf Reißaus nimmt und gar nicht zu halten ist.

Der Bock hat etwas Ernstes und Würdevolles in seinem ganzen Betragen, zeichnet sich auch vor der Ziege durch entschiedene Keckheit und größeren Mutwillen aus. »Wenn es ans Naschen oder ans Spielen und Stoßen geht«, sagt Tschudi, »stellt er seine ganze Leichtfertigkeit heraus. Das Schaf hat nur in der Jugend ein munteres Wesen, ebenso der Steinbock; die Ziege behält es länger als beide. Ohne eigentlich im Ernste händelsüchtig zu sein, fordert sie gern zum muntern Zweikampfe heraus. Ein Engländer hatte sich auf der Grimsel unweit des Wirtshauses auf einem Baumstamme niedergesetzt und war über dem Lesen eingenickt. Das bemerkt ein in der Nähe umherstreifender Ziegenbock, nähert sich neugierig, hält die nickende Kopfbewegung für eine Herausforderung, stellt sich, nimmt eine Fechterstellung an, mißt die Entfernung und rennt mit gewaltigem Hörnerstoß den unglücklichen Sohn des freien Albions an, daß er sofort fluchend am Boden liegt und die Füße in die Luft streckt. Der siegreiche Bock, fast erschrocken über diese Widerstandslosigkeit eines Britenschädels, steigt mit dem einen Vorderfuße auf den Stamm und sieht neugierig nach seinem zappelnden und schreienden Opfer.«

Kämpfe mit dem Menschen und mit andern Tieren sind selten ernst gemeint; es scheint eher, daß es dem Bock darum zu tun ist, seine Bereitwilligkeit zum Kampfe zu zeigen, als den Gegner wirklich zu gefährden.

Die Ziege hat eine natürliche Zuneigung zum Menschen, ist ehrgeizig und für Liebkosungen im höchsten Grade empfänglich. Im Hochgebirge begleitet sie den Wanderer bettelnd und sich an ihn schmiegend oft halbe Stunden weit, und denjenigen, der ihr nur einmal etwas reichte, vergißt sie nicht und begrüßt ihn freudig, sobald er sich wieder zeigt. Weiß eine, daß sie gut steht bei ihrem Herrn, so zeigt sie sich eifersüchtig wie ein verwöhnter Hund und stößt auf die andere los, wenn der Gebieter diese ihr vorzieht. Klug und verständig wie sie ist, merkt sie es wohl, ob der Mensch ihr eine Unbilde zugefügt oder sie in aller Form Rechtens bestraft hat. Geschulte Ziegenböcke ziehen die Knaben bereitwillig und gern, selbst stundenlang, widersetzen sich aber der Arbeit aufs entschiedenste, sobald sie gequält oder unnötigerweise geneckt werden.

Auf den Hochgebirgen Spaniens wendet man die Ziegen, ihrer großen Klugheit wegen, als Leittier der Schafherden an. Die edleren Schafrassen werden dort während des ganzen Sommers auf den Hochgebirgen, im Süden oft in Höhen zwischen zwei bis dreitausend Meter über dem Meere geweidet. Hier können die Hirten ohne Ziegen gar nicht bestehen; allein sie betrachten die ihnen so nützlichen Tiere doch nur als notwendiges Übel.

»Glauben Sie mir, Señor«, sagte mir ein gesprächiger Andalusier auf der Sierra Nevada, »wenn ich sonst wollte, über meine beiden Leitziegen könnte ich mich totärgern! Sie tun sicherlich niemals das, was ich will, sondern regelmäßig das gerade Gegenteil, und ich muß sie gewähren lassen! Sie dürfen überzeugt sein, daß ich heute hier nicht weiden wollte, wo Sie mich gefunden haben; aber meine Ziegen wollten hier weiden, und ich mußte folgen. Nicht einmal mein Hund kann mit ihnen fertig werden. Wollte ich sie hetzen, sie führten meine ganze Herde in das Verderben. Da sehen Sie selbst!« Bei diesen Worten zeigte der gute Mann auf die beiden bösen Lockbuben der frommen, dummen Schafe, die soeben eine der gefährlichsten Felsenklippen erstiegen hatten und der Herde freundlich zumeckerten, zu diesem Punkte, der sicherlich eine schöne Aussicht versprach, aufzusteigen. Der Hund wurde abgesandt, um die störrischen Tiere herabzuholen; doch dies war keine so leichte Aufgabe. Zuerst zogen sich die beiden Böcke auf die höchste Spitze des Grates zurück, und Chizo, der ihnen folgen sollte, gab sich vergebliche Mühe, da hinauf und ihnen nachzuklettern. Der treue Diener des entrüsteten Hirten rutschte beständig von den glatten Felsen herab; sein Eifer wurde dadurch aber nur angespornt, und weiter und weiter kletterte er empor. Niesend begrüßten ihn die Ziegen, bellend antwortete der Hund, dessen Zorn sich mehr und mehr steigerte. Endlich glaubte er die Frevler erreicht zu haben; aber nein – sie setzten mit einem ebenso zierlichen als geschickten Sprunge über ihn weg und standen zwei Minuten später auf einem andern Felszacken, dort das alte Spiel von neuem beginnend. Die Schafherde hatte sich mittlerweile so vollständig in die Felsen eingewirrt und lief mit solcher Todesverachtung auf den schmalen Stegen dahin, daß dem Hirten und auch mir vom bloßen Zusehen bange wurde. Ängstlich rief jener den Hund zurück, und befriedigt nahmen die Ziegen dies wahr. Augenblicklich stellten sie sich wieder als Leiter der Herde und führten dieselbe nach Verlauf von einer reichlichen halben Stunde, ohne eins der teuren Häupter zu gefährden, aus dem Felsenwirrsal glücklich heraus. Ich war entzückt von dem unterhaltenden Lustspiel.

In vielen Orten überläßt man die Ziege sich selbst, so auch in den Alpen. Man treibt sie in ein bestimmtes, gänzlich abgelegenes Weidegebiet und sucht sie im Herbst wieder zusammen, wobei dann nicht selten manch teures Haupt fehlt, oder man schickt ihnen täglich oder auch nur wöchentlich durch einen Knecht etwas Salz, das sie auf einer bestimmten, ihnen wohlbekannten Steinplatte zur bestimmten Stunde sehnsüchtig erwarten. Da kommt es denn oft vor, daß sie sich zu den Gemsen begeben und mit diesen wochenlang ein ungebundenes Freileben führen. Solche von Jugend auf im Gebirge weidenden Ziegen ähneln ihren wilden Verwandten nicht allein hinsichtlich ihrer Gestalt, sondern auch in der Sicherheit und Kühnheit ihres Auftretens, klettern mit Gemsen und Steinböcken um die Wette und lernen die Höhe, ihre Freuden und Leiden, ihre Wirtlichkeit und Gefahren ebenso gut kennen wie wilde Gebirgstiere. In den Krainer Alpen habe ich die schönen, rotbraunen Hausziegen fast mit demselben Genusse, den Gemsen mir bereitet, stundenlang beobachtet. Sie weiden ohne alle Aufsicht, jederzeit in geschlossenen Trupps, nehmen bestimmte Wechsel an und halten sie ein, meiden Stellen, wo Rollsteine sie verletzen können, und weichen solchen, die sie bedrohen, mit ungemeinem Geschick und bewunderungswürdiger Gewandtheit aus. Letzteres erfuhr ich zufällig, als ich über eine steile, dem Anscheine nach tierleere Wand größere Steine rollte und plötzlich eine meinem Auge bisher verborgene, in wilder Flucht dahinstürmende Ziegenherde erblickte, die durch den rollenden Stein aus ihrer Ruhe aufgestört worden war. Die klugen Tiere flüchteten, sobald sie das Getöse des zur Tiefe stürzenden Steines vernahmen, und wählten, ohne sich zu besinnen oder zu täuschen, die der Sachlage und ihrer Absicht genau entsprechende Richtung. In der Tat werden selbst in den überaus wilden Kalkalpen Kärntens und Krains nur in seltenen Fällen Ziegen durch Rollsteine erschlagen, ebensowie es hier bloß ausnahmsweise einmal vorkommt, daß eine mit dem Gebirge vertraute Ziege sich versteigt oder durch Abstürzen ihr Leben verliert.

Im Innern Afrikas weiden die Ziegen ebenfalls nach eigenem Gutdünken, kommen aber abends in eine sogenannte Seriba oder Umzäunung von Dornen, wo sie vor den Raubtieren geschützt sind. Nicht selten begegnet man mitten im Urwalde einer bedeutenden Ziegenherde, deren eine Hälfte buchstäblich auf den Bäumen herumklettert, während die andere unten weidet. Unter allen Ziegen nämlich, die ich kennenlernte, ist mir die Zwergziege als die beweglichste und geschickteste erschienen; denn zu meiner nicht geringen Verwunderung hat sie mich belehrt, daß Wiederkäuer auch Bäume besteigen können. Es gewährt einen reizenden Anblick, wenn fünf bis zehn solcher kleinen Ziegen auf dem Wipfel einer größeren Mimose des Urwalds sich umhertreiben. Irgendein schiefgeneigter Stamm hatte das Erklimmen der Höhe ermöglicht, in der nun Äste und Zweige weitere Brücken bilden. Oft sieht man das kühne Geschöpf in Stellungen, die man Wiederkäuern kaum zutrauen möchte; mit jedem einzelnen Fuße steht die Ziege auf einem Zweige und weiß sich, unbekümmert um das Schaukeln ihres schwankenden Standorts, nicht allein im Gleichgewicht zu halten, sondern dehnt und reckt sich auch noch nach Bedürfnis, um den saftigen Mimosenblättern beizukommen. Unter den schirmförmigen Strauchbäumen der Steppen, die ihnen das Besteigen erschweren, erheben sich die Zwergziegen meist auf die Vorderfüße, um bis zu höheren Zweigen emporreichen zu können, und erscheinen dann, wie Schweinfurth sehr richtig hervorhebt, in so absonderlicher Weise, daß man sie, von fern betrachtet, als menschliche Gestalten ansehen kann. Nähert man sich solchem Baume, so sieht man sich plötzlich umringt von einer geringeren oder größeren Anzahl der heiteren Geschöpfe, die nach Art ihres Geschlechtes jeden sich nähernden Menschen bettelnd angehen. Dann trifft man wohl auch ein armseliges Zelt, in dem ein paar zerlumpte, sonnenverbrannte Araber hausen, deren ganzes Besitztum ein Wasserschlauch, ein Getreidesack, ein Reibstein und eine Tonplatte zum Rösten ihres Mehlbreis ist. Nachts geht es oft laut zu in der Seriba. Es gibt nicht viele Wiederkäuer, die so wenig schlafen wie die Ziegen; einige sind beständig rege, und selbst bei der größten Dunkelheit werden noch Gefechte ausgeführt, Wettläufe veranstaltet und Kletterkünste unternommen. Grauenvoll aber ist der Aufruhr, wenn sich ein Raubtier, zumal ein Löwe, einer solchen Seriba naht. Man glaubt, daß jede einzelne Ziege zehnerlei Stimmen zu gleicher Zeit ertönen läßt. Aus dem mutwilligen Meckern wird ein im höchsten Grade ängstliches Blöken oder Stöhnen; und wenn dann die eingepferchten Tiere die glänzenden Augen des Räubers durch den Dornenzaun hindurch leuchten sehen, kennt ihre Bestürzung keine Grenzen mehr. Wie besessen rennen sie in der Seriba auf und nieder, wie unsinnig stürzen sie sich gegen die dornigen Wände, klettern an diesen empor und bilden einen sonderbaren Kranz der Umhegung.

Amerika hat die Ziege erst durch die Europäer erhalten. Heutzutage ist sie über den Süden wie über den Norden des Erdteils verbreitet; doch betreibt man ihre Zucht nicht immer rätlich, scheint sie in manchen Gegenden sogar sehr zu vernachlässigen, so in Peru und Paraguay, in Brasilien und Surinam, wogegen man in Chile mehr auf sie achtet.

In Australien ist das nützliche Geschöpf erst neuerdings eingeführt worden, hat aber schon eine bedeutende Verbreitung erlangt.

Nach Beobachtungen, die man angestellt haben will, frißt die Ziege bei uns zulande von 576 Pflanzenarten 449. Ihre Unstetheit und Launenhaftigkeit zeigt sich deutlich bei dem Äsen. Sie hascht beständig nach neuem Genusse, pflückt allerwärts nur wenig, untersucht und nascht von diesem und jenem und hält sich nicht einmal beim Besten auf. Besonders erpicht ist sie auf das Laub der Bäume, richtet deshalb in Schonungen auch sehr bedeutenden Schaden an. Merkwürdigerweise frißt sie einzelne Pflanzen, die andern Tieren sehr schädlich sind, ohne den geringsten Nachteil: so Wolfsmilch, Schellkraut, Seidelbast, Pfaffenhütchen und Eberwurz, den scharfen Mauerpfeffer, Huflattich, Melisse, Salbei, Schierling, Hundspetersilie und ähnliches Kraut, mit Vergnügen auch Rauchtabak, Zigarrenstummel und dergleichen. Vom Genusse der Wolfsmilch bekommt sie gewöhnlich den Durchfall; Eibe und Fingerhut sind Gift für sie; Flohkraut und Spindelbaum behagen ihr ebenfalls schlecht. Am liebsten nimmt sie junge Blätter und Blüten von Hülsenpflanzen, Blätter der Kohl- und Rübenarten und die der meisten Bäume; am gedeihlichsten sind ihr alle Pflanzen, die auf trockenen, sonnigen, fruchtbaren Höhen wachsen.

Die Ziege ist schon mit einem Alter von einem halben Jahre zur Fortpflanzung geeignet. Ihre Paarungslust, die gewöhnlich in die Monate September bis November fällt und zuweilen noch ein zweites Mal im Mai sich einstellt, zeigt sich durch vieles Meckern und Wedeln mit dem Schwanze an. Läßt man ihr den Willen nicht, so wird sie leicht krank. Der Bock ist zu allen Zeiten des Jahres brünstig und reicht, wenn er im besten Alter, d. h. in seinem zweiten bis achten Jahre steht, für hundert Ziegen hin. Einundzwanzig bis zweiundzwanzig Wochen nach der Paarung wirft die Mutterziege ein, zwei, seltener drei und nur ausnahmsweise vier oder fünf Junge; in diesem Falle aber geht sie oder wenigstens ihre Nachkommenschaft gewöhnlich zugrunde. Wenige Minuten nach ihrer Geburt richten sich die Zicklein auf und suchen das Euter ihrer Erzeugerin; am nächsten Tage schon laufen sie herum, und nach vier bis fünf Tagen folgen sie der Alten überall hin. Sie wachsen rasch: im zweiten Monate sprossen die Hörnchen hervor; nach Verlauf eines Jahres haben sie fast ihre volle Größe erreicht.

Der Nutzen der Ziege, die man in vielen Gegenden als den größten Freund der Armen bezeichnen darf, ist sehr bedeutend. Ihre Unterhaltung kostet wenig, im Sommer sozusagen gar nichts: sie aber versorgt das Haus mit Milch und liefert dem Unbemittelten auch noch den Dünger für sein gemietetes Feldstück. Lenz hat gewissenhaft Buch geführt und gefunden, daß eine gut gefütterte Ziege im Jahre 1834 etwa achtzig Mark wert war; gegenwärtig aber wird sich der Ertrag einer Ziege entsprechend höher belaufen und der Überschuß immer erheblich sein.

Hier und da, so in Ägypten, treibt man die Ziegen mit strotzendem Euter vor die Häuser der Milchkäufer und melkt die gewünschte Menge gleich vor der Türe. Der Käufer hat dadurch den Vorteil, lauwarme Milch zu erhalten, und der Verkäufer braucht nicht erst zu Künsteleien, namentlich zu der ihm oft als notwendig erscheinenden Verbesserung durch Wasser, seine Zuflucht zu nehmen. Man begegnet selbst in den größten Städten Ägyptens einer Frau, hinter der eine zahlreiche Ziegenherde meckernd herläuft. Sie ruft » lebn, lebn hilwe«, d. h. »süße, süße Milch«, und hier und dort öffnet sich ein Pförtchen, und ein mehr oder minder verschleierter dienstbarer Geist weiblichen Geschlechts oder ein brauner Äthiopier, der die Küche eines Junggesellen zu besorgen hat, schlüpft heraus, kauert sich auf den Boden hin, die Verkäuferin melkt ihm sein Gefäß voll, und weiter geht die Rufende mit ihrer meckernden Gesellschaft. Die Ziegen der Nomaden und festwohnenden Sudanesen werden täglich zweimal gemolken und rennen, wenn die Milch sie drückt, wie toll zu dem einfachen Zelte oder Hause ihres Herrn, gleichviel, ob sie heute hier und morgen dort eingestellt werden; denn sie wissen den jeweiligen Wohnplatz ihres Gebieters mit aller Sicherheit aufzufinden.

Außer der Milch und dem von ihr gewonnenen Käse, der in Griechenland eine große Rolle spielt, oder der Butter und der Wolle nützt die Ziege durch ihr Fleisch, ihr Fell und ihre Hörner. Das Fleisch junger Zicklein ist sehr wohlschmeckend, obwohl fast etwas zu zart, das älterer Ziegen nicht schlecht; und wenn wir es nicht so hoch achten wie andere Völkerschaften, beispielsweise die Araber Sansibars, die es dem Rindfleisch vorziehen, beweisen wir damit nur, daß mit dem Geschmack nicht zu rechten ist. Das Fell wird zu Korduan und Saffian, seltener zu Pergament verarbeitet; für erstere Lederarten bildet das Morgenland immer noch die Hauptquelle. Aus den Fellen der Böcke verfertigt man Beinkleider und starke Handschuhe, in Griechenland Wein- und in Afrika Wasserschläuche. Das grobe Haar wird hier und da zu Pinseln benutzt oder zu Stricken gedreht. Die Hörner fallen den Drechslern, im Morgenlande dem Wundarzte anheim, der sie als Schröpfköpfe zu verwenden pflegt. So nützt also das vortreffliche Tier im Leben wie im Tode.

Auf den hohen Gebirgen Nordamerikas lebt eine Ziege, die durch ihr Gehörn sich so erheblich von den Familiengenossen unterscheidet, daß man sie zum Vertreter einer besonderen Sippe erhoben und als Antilope angesehen hat. Ich vermag nicht einer solchen Ansicht beizupflichten, muß vielmehr das fragliche Tier als eine echte Ziege erklären, weil mit Ausnahme des Gehörns alle übrigen Merkmale für meine Ansicht sprechen.

Die Schneeziege, Berg- oder Weißziege der Amerikaner, Nane der Kanadier ( Capra montana), hat durchaus die Gestalt der Hausziege, sieht jedoch infolge ihrer sehr reichen Behaarung gedrungener und kurzhälsiger aus als eine solche, obgleich ihr Leib eigentlich schlank genannt werden muß. Der Kopf ist gestreckt, das Auge groß, das Ohr mittellang und scharf zugespitzt. Die Hörner fallen durch ihre geringe Größe und Schlankheit, ihre Richtung und Wulstung auf, sind höchstens 20 Zentimeter lang, an der Wurzel fast rund und in der unteren Hälfte leicht geringelt, im zweiten Dritteil seitlich etwas zusammengedrückt, an der Spitze wieder gerundet. Das am ganzen Körper gleichfarbige, weiße Haarkleid besteht aus langem, hartem Grannenhaare und aus feiner, langer, schlichter Unterwolle, die beide teils einzeln, teils vereinigt auftreten, bedeckt den Leib und seine Glieder jedoch in sehr verschiedener Weise. Am Kinn und Unterkiefer hängt der üppige Bart in dichten, förmlich abgeteilten Locken herab; den Hals bedeckt ein über das Schulterblatt herabfallender Kragen langer Haare, der sich auf der Vorderseite der Schultern und der Oberarme in einen mähnenartigen Behang fortsetzt und die Vorderbeine fast verhüllt; eine ähnliche Mähne umkleidet die Vorderseite der Hinterbeine, entwickelt sich jedoch erst oberhalb der Ferse; der Schwanz endlich ist mit einer langen und dicken Grannenquaste bestanden. Im Gesicht bekleidet die Wolle alle Teile. Das Fell fühlt sich fettig an wie Schafwolle und besitzt einen ziemlich festen Zusammenhang, indem die einzelnen Haare merklich aneinander haften. Die Gesamtlänge des Tieres beträgt 1,2 Meter, die Schwanzlänge 9 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 68, die Kreuzhöhe 73 Zentimeter. Von dem vorstehend beschriebenen Tiere, einer im Museum zu Leyden befindlichen Ziege, unterscheidet sich, nach Angabe amerikanischer Forscher, der Bock einzig und allein durch etwas bedeutendere Größe, ein wenig stärkere, jedoch im wesentlichen gleichgestaltete Hörner und den längeren Bart.

Das Verbreitungsgebiet der Schneeziege beschränkt sich auf den nördlichen Teil des Felsengebirges und reicht nach Norden hin bis zum 65. Breitengrade. Laut Baird tritt sie am häufigsten auf den Hochgebirgen des Washingtongeländes, laut Prinz von Wied hier besonders im Quellgebiete des Columbiaflusses auf. Über ihre Lebensweise sind wir erst in der neuesten Zeit einigermaßen unterrichtet worden. Nach Angabe des ungenannten Berichterstatters bewohnt sie einen so bedeutenden Höhengürtel, daß sie zu ihrer Äsung nichts anderes findet als Flechten und Moose und Alpenpflanzen der ausdauerndsten Art, im günstigsten Falle einige wenige verkümmerte Gebüsche einer Kiefer ( Pinus contorta) und ähnliche dürftige Gebüsche. Gleichwohl führt sie um diese Zeit ein recht behagliches Leben, und die Sorge tritt erst an sie heran, wenn sie im Winter genötigt ist, ihre Hochalpenweiden zu verlassen. Während des Sommers klimmt sie bis zu fünftausend Meter unbedingter Höhe im Gebirge empor und wählt ihren Stand dann mit Vorliebe am unteren Rande der schmelzenden Schneefelder, im Winter pflegt sie etwas tiefer herabzusteigen, ohne jedoch das eigentliche Hochgebirge zu verlassen. In solchen Gebirgswildnissen, die nur ausnahmsweise von Menschen betreten werden, geht sie mit sorgloser Eile ihre verschlungenen Pfade, mit der Sicherheit ihres Geschlechts von einem Felsblock zum andern springend und die scheinbar unzugänglichsten Wände bekletternd. Abweichend von andern Ziegenarten sollen Böcke die Führung übernehmen und ihnen Ziegen und Kitzchen in einfacher Reihe folgen. Aufgescheucht, oder durch einen Schuß erschreckt, eilen die Trupps in vollem Galopp an den Rändern der fürchterlichsten Abgründe dahin oder kreuzen eine Schlucht, eine nach der andern dieselbe Stelle betretend, eher mit der Leichtigkeit und Anmut eines beschwingten Geschöpfes als nach Art des behendesten und gewandtesten Vierfüßlers. Außerordentlich vorsichtig und begabt mit ungemein scharfem Gehör und Geruch, vereitelt die Schneeziege in den meisten Fällen jede Annäherung seitens des Menschen und läßt sich deshalb ebenso schwer beobachten als erlegen. Die Satzzeit fällt in den Anfang des Juni; denn von dieser Zeit an sieht man kleine Kitzchen, und zwar regelmäßig je eins hinter jeder Mutterziege, in selteneren Fällen Zwillinge. Die Kitzchen sind überaus niedliche, wie alle Ziegen spiellustige, in der Behendigkeit ihrer Sprünge geradezu unübertreffliche Wesen.

In leiblicher Hinsicht stehen die Schafe ( Ovinae) den Ziegen außerordentlich nah, in geistiger Hinsicht haben nur die wild lebenden Arten beider Gruppen Ähnlichkeit miteinander. Die Schafe unterscheiden sich von den Ziegen durch die regelmäßig vorhandenen Tränengruben, die flache Stirn, die kantigen, etwa dreiseitigen, querrunzeligen, schneckenförmig gedrehten Hörner und den Mangel eines Bartes. Im allgemeinen sind sie schlankgebaute Tiere mit schmächtigem Leibe, dünnen, hohen Beinen und kurzem Schwanze, vorn stark verschmälertem Kopfe, mäßig großen Augen und Ohren und doppelter, zottiger oder wolliger Behaarung.

Alle wildlebenden Schafe bewohnen Gebirge der nördlichen Erdhälfte. Ihre eigentliche Heimat ist Asien; ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich jedoch bis Südeuropa, Afrika und den nördlichen Teil von Amerika. Jede Gebirgsgruppe Asiens besitzt eine oder mehrere ihr eigentümliche Arten, wogegen Europa, Afrika und Amerika sehr arm erscheinen und, soviel bis jetzt bekannt, je nur eine einzige Art aufzuweisen haben. Es hat sich herausgestellt, daß ungeachtet einer nicht unerheblichen Veränderlichkeit des Gehörns einer und derselben Art das Gepräge der Hornbildung unzweifelhaft als eins der Hauptmerkmale zur Bestimmung der Arten angesehen werden darf.

Sämtliche Schafe sind echte Gebirgskinder, scheinen sich nur in bedeutenden Höhen wohl zu fühlen und steigen meist bis über die Schneegrenze, einzelne bis zu sechs- und siebentausend Meter unbedingter Höhe empor, wo außer ihnen nur noch Ziegen, ein Rind, das Moschustier und einige Vögel leben können. In ebenen Gegenden hausen bloß zahme Schafe, und man sieht es denen, die in Gebirgsländern gezüchtet werden, deutlich genug an, wie wohl es ihnen tut, eine ihnen zusagende Örtlichkeit bewohnen zu dürfen. Grasreiche Triften oder lichte Wälder, schroffe Felsen und wüste Halden, zwischen denen nur hier und da ein Pflänzchen sprießt, bilden die Aufenthaltsorte der Wildschafe. Je nach der Jahreszeit wandern sie von der Höhe zur Tiefe oder umgekehrt; der Sommer lockt sie nach oben, der eisige Winter treibt sie in wohnlichere Gelände, weil er ihnen in der Höhe den Tisch verdeckt. Die Nahrung besteht im Sommer aus frischen und saftigen Alpenkräutern, im Winter aus Moosen, Flechten und dürren Gräsern. Die Schafe sind lecker, wenn sie reiche Auswahl haben, und genügsam im hohen Grade, wenn sich ihnen nur weniges bietet; dürre Gräser, Schößlinge, Baumrinden und dergleichen bilden im Winter oft ihre einzige Äsung, ohne daß man ihnen deshalb Mangel anmerkt.

Mehr als bei andern Haustieren, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Renntieres, sieht man an den Schafen, wie die Sklaverei entartet. Das zahme Schaf ist nur noch ein Schatten von dem wilden. Die Ziege bewahrt sich bis zu einem gewissen Grade auch in der Gefangenschaft ihre Selbständigkeit: das Schaf wird im Dienste des Menschen ein willenloser Knecht. Alle Lebhaftigkeit und Schnelligkeit, das gewandte, behende Wesen, die Kletterkünste, das kluge Erkennen und Meiden oder Abwehren der Gefahr, der Mut und die Kampflust, die die wilden Schafe zeigen, gehen bei den zahmen unter; sie sind eigentlich das gerade Gegenteil von ihren freilebenden Brüdern. Diese erinnern noch vielfach an die munteren, klugen, geweckten und übermütigen Ziegen: denn sie stehen ihnen in den meisten Eigenschaften und Fertigkeiten gleich und haben denselben regen Geist, dasselbe lebhafte Wesen; die zahmen sind unausstehliche Geschöpfe und können wahrhaftig nur den Landwirt begeistern, der aus dem wertvollen Vliese guten Gewinn zieht. Charakterlosigkeit ohnegleichen spricht sich in ihrem Wesen und Gebaren aus. Der stärkste Widder weicht feig dem kleinsten Hunde; ein unbedeutendes Tier kann eine ganze Herde erschrecken; blindlings folgt die Masse einem Führer, gleichviel ob derselbe ein erwählter ist oder bloß zufällig das Amt eines solchen bekleidet, stürzt sich ihm nach in augenscheinliche Gefahr, springt hinter ihm in die tobenden Fluten, obgleich es ersichtlich ist, daß alle, die den Satz wagten, zugrunde gehen müssen. Kein Tier läßt sich leichter hüten, leichter bemeistern als das zahme Schaf; es scheint sich zu freuen, wenn ein anderes Geschöpf ihm die Last abnimmt, für das eigene Beste sorgen zu müssen. Daß solche Geschöpfe gutmütig, sanft, friedlich, harmlos sind, darf uns nicht wundern. In den südlichen Ländern, wo die Schafe sich mehr überlassen sind als bei uns, erscheinen sie selbständiger, kühner und mutiger als hierzulande.