|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Wiederkäuer oder Zweihufer sind weit verschiedene und doch auch wieder innig verwandte, gehörnte oder ungehörnte, schön gestaltete oder plump gebaute, anmutige oder häßliche Säuger von außerordentlich schwankender Größe. Sehr übereinstimmend ist der Bau der Zähne und des Gerippes. Mittelhand und Mittelfuß bestehen aus je einem stark verlängerten Knochen, der sich ursprünglich aus zweien zusammensetzte. Bei allen Wiederkäuern ohne Ausnahme sind nur zwei Zehen, die dritte und vierte, vollkommen entwickelt. Der Magen besteht aus vier, mindestens drei verschiedenen Teilen: dem Pansen oder Wanst, dem Netzmagen oder der Haube, Mütze, dem Faltenblättermagen oder Buche, Kalender, Psalter und Löser und dem Lab- oder Fett- und Käsemagen. Ersterer steht mit der Speiseröhre, letzterer mit dem Darmschlauche in Verbindung. Der Pansen, der durch ein Muskelband in zwei Abteilungen getrennt wird, nimmt das grob zerkaute Futter auf und stößt es in kleinen Mengen in den Netzmagen hinüber, dessen gitterartige Falten es vorverdauen und in Kügelchen formen, die sodann durch Aufstoßen wieder in den Mund hinaufgebracht, hier mittels der Mahlzähne verarbeitet, gründlich eingespeichelt und sodann zwischen zwei, eine Rinne bildenden Falten der Speiseröhre in den Blättermagen hinabgesandt und von diesem endlich dem Labmagen zugeführt werden. Den Kamelen und Zwergmoschustieren fehlt die dritte Magenabteilung. Der Blinddarm ist sehr kurz, eine Gallenblase ist bei den Hirschen nicht vorhanden.

Nicht unwichtig zur Gruppierung und Bestimmung der Arten sind die Gehörne und Geweihe, die die Wiederkäuer tragen. Man unterscheidet zunächst zwei größere Gruppen: die scheidenhörnigen und die geweihtragenden Zweihufer. Unter Scheidenhörnern oder Hörnern schlechthin versteht man diejenigen Gebilde aus Hornmasse, die, auf einer knochigen Unterlage der sich fortsetzenden Stirnbeine ruhend, eigentlich nichts anderes sind als eine hornige Schale, und die niemals erneuert werden, sondern bei fortgesetztem Wachstume nur an Größe zunehmen; Geweihe dagegen heißen Hörner, die auf verhältnismäßig kurzen Erhöhungen der Stirnbeine sitzen, durchaus aus fester Knochenmasse bestehen und mit zunehmendem Alter bis zu einem gewissen Grade sich mehr und mehr verästeln. Die Geweihe werden alljährlich abgeworfen und nach Verlauf von einigen Monaten durch neue ersetzt. In der Regel tragen sie bloß die männlichen Tiere, während die Gehörne meist beiden Geschlechtern gemeinsam zu sein pflegen. Die Hufe ändern in ihrer Gestalt und Größe vielfach ab.

Die Wiederkäuer bewohnen mit Ausnahme Neuhollands alle Erdteile. Eine regelmäßige Verbreitung der Hauptgruppen läßt sich nicht verkennen. Am weitesten verbreitet sind die Stiere und Hirsche, auf den engsten Kreis beschränkt die Giraffen und Moschustiere; Antilopen und Hirsche gehören allen in Betracht kommenden Erdteilen an; die Böcke, Schafe und Stiere fehlen in Südamerika; die Moschustiere sind nur in Asien und auf den südasiatischen Inseln heimisch.

Fast alle Wiederkäuer sind scheue, flüchtige, friedliche, leiblich sehr wohl ausgerüstete, geistig beschränkte Tiere. Viele leben in Herden, alle in Gesellschaften. Die einen bewohnen das Gebirge, die anderen die Ebenen; keine einzige Art haust eigentlich im Wasser, wohl aber ziehen einige Sumpfniederungen den trockenen Ebenen vor. Ihre Nahrung besteht ausschließlich in Pflanzen. Sie lieben Gras, Kräuter, Blätter, junge Triebe und Wurzeln, einzelne auch Körner, andere Flechten. Das Weibchen wirft gewöhnlich nur ein Junges, seltener deren zwei und bloß ausnahmsweise drei. Die meisten Wiederkäuer nützen, gezähmt wie im wilden Zustande, mehr als sie schaden, wenn auch einzelne Arten da, wo die Bewirtschaftung des Bodens eine gewisse Höhe erreicht hat, nicht mehr geduldet werden können. Von den wildlebenden wie von den zahmen werden Fleisch und Fell, Horn und Haar aufs vielseitigste verwendet: die Wiederkäuer liefern, wie bekannt, den größten Teil unserer Kleidung. Im gezähmten Zustande zeigen sie sich zwar nicht klug, aber folgsam, geduldig und genügsam und werden deshalb dem Menschen geradezu unentbehrlich. Bloß von den drei Familien der Moschustiere, Giraffen und Antilopen ist bis jetzt noch keine Art als Haustier verwendet worden; von den übrigen hat sich der Mensch das eine oder das andere Mitglied zu seinem Diener und Sklaven gemacht. Alle wildlebenden bilden einen Hauptgegenstand der Jagd und sind deshalb wahrhaft königlicher Ehren teilhaftig.

Die Wiederkäuer erschienen in der Tertiärzeit auf unserer Erde, und zwar so ziemlich in den noch gegenwärtig lebenden Formen, obwohl in beschränkterer Verbreitung.

Die Familie der Schwielensohler oder Kamele ( Tylopoda) kennzeichnet sich durch die schwieligen Sohlen, den Mangel der Hörner und Afterklauen, die gespaltenen Oberlippen und den Zahnbau. Hinsichtlich des letzteren weichen die Kamele von allen übrigen Wiederkäuern ab. Die Hufe sind sehr klein und eigentlich bloß Zehennägel an den schwieligen Sohlen. Der Magen ist nur dreiteilig, weil der Blättermagen wegen seiner geringen Größe zu dem Labmagen gerechnet werden kann. Die Kamele sind sehr große Wiederkäuer mit langem Halse, gestrecktem Kopfe, in den Weichen eingezogenem Rumpfe und zottigem, fast wolligem Felle. Die Halswirbel sind ansehnlich lang und fast ohne Dornen, die Rippen breit, die Knochen der Beine sehr kräftig.

Nordafrika, Mittelasien und Südwestamerika bilden die ursprüngliche Heimat dieser Tiere. Die wenigen Arten sind in der Alten Welt gänzlich, in der Neuen teilweise zu Haustieren geworden. Diese bewohnen das Hochgebirge bis zu viertausend Meter über dem Meeresspiegel, jene befinden sich nur in den heißen, trockenen Ebenen wohl. Gräser und Kräuter, Baumblätter, Zweige, Disteln und Dornen dienen ihnen zur Nahrung. Sie sind genügsam in hohem Grade und können lange hungern und dürsten. Ihr Gang ist ein Paß und ihr Lauf, obwohl er trefflich fördert, schwankend und scheinbar in hohem Grade unbeholfen. Alle leben in Herden oder lieben wenigstens Geselligkeit. Ihr geistiges Wesen steht auf ziemlich tiefer Stufe. Das Weibchen wirft nur ein einziges Junges und pflegt dieses mit vieler Liebe.

Das Dromedar oder einhöckerige Kamel ( Camelus dromedarius), der Djemmel der Araber, ein gewaltiger Wiederkäuer, erreicht im Durchschnitt 2 bis 2,3 Meter Höhe und von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzende 3 bis 3,3 Meter Länge. Obgleich nicht so reich an Rassen wie das Pferd, zeigt doch auch das Kamel sehr erhebliche Abänderungen. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Kamele der Wüsten und Steppen schlanke, hochgewachsene, langbeinige Geschöpfe, die der fruchtbaren Länder dagegen, namentlich die in Nordafrika einheimischen, plumpe, schwere Tiere sind. Zwischen einem » Bischarin« oder einer Rasse, die von den Bischarin- Nomaden gezüchtet wird, und dem ägyptischen Lastkamel macht sich ein ebenso großer Unterschied bemerklich wie zwischen einem arabischen Rosse und einem Karrengaul. Das erstgenannte Kamel ist das vorzüglichste Reittier, das letztere das kräftigste Lasttier unter allen.

Der Araber unterscheidet mehr als zwanzig verschiedenartige Rassen der Wüstenschiffe; denn es gibt ebensogut eine Wissenschaft der Kamele wie eine solche der Pferde, und man spricht auch beim Dromedar von edlen und unedlen Tieren. Der ungehörnte Kopf ist ziemlich kurz, die Schnauze aber gestreckt und aufgetrieben, der stark erhabene Scheitel gerundet und gewölbt; die Augen, deren länglichrunder Stern wagerecht liegt, sind groß und von erschrecklich blödem Ausdruck, die Ohren sehr klein, aber beweglich, und stehen weit hinten am Schädel. Die Oberlippe überhängt die Unterlippe, die ihrerseits aber auch nach unten fällt, gleichsam, als ob die Masse den Muskeln zu schwer wäre und von ihnen nicht bewältigt werden könnte. Wenn man ein Kamel von vorn ansieht, zeigen sich die Lippen fast immer geöffnet und die Nasenlöcher seitlich zusammengezogen; bei schneller Bewegung des Tieres schwingen die häßlichen Lefzen beständig auf und nieder, als ob sie sich nicht in ihrer Lage erhalten könnten. Am Hinterhaupt befinden sich eigentümliche Absonderungsdrüsen, die mittels zweier Ausführungsgänge unmittelbar auf der Hautoberfläche münden und beständig, zur Zeit der Brunst aber ganz besonders, eine widerwärtig riechende, schwarze Flüssigkeit ausströmen lassen. Der Hals ist lang, seitlich zusammengedrückt, in der Mitte am dicksten, der Leib bauchig und eigentlich nach allen Seiten hin zugerundet. Die Rückenlinie steigt von dem Halse an in Bogen nach oben, bis gegen den Widerrist hin, und erhebt sich dort sehr steil zu der Spitze des einen Höckers, von wo aus sie nach hinten wieder jäh abfällt. Der Höcker steht aufrecht, wechselt aber im Laufe des Jahres bedeutend in seiner Größe. Je reichlichere Nahrung das Kamel hat, um so mehr erhebt sich sein Höcker; je dürftiger ihm die Kost zugemessen wird, um so mehr fällt er zusammen. Zur Regenzeit, die saftige Weide bringt, wächst der während der dürren Hungermonate kaum sichtbare Höcker erstaunlich rasch an, und sein Gewicht kann dann bis auf 15 Kilogramm steigen, während es im Gegenteil auch auf zwei oder drei Kilogramm herabsinken kann. Die Beine sind schlecht gestellt, und namentlich die Hinterschenkel treten fast ganz aus dem Leibe heraus, vermehren dadurch also das wüste Aussehen des Tieres. Die ziemlich langen und breiten Zehen werden von der Körperhaut bis gegen die Spitze hin umhüllt und scheinen gleichsam an ihr angeheftet zu sein; ihre Trennung ist auf der obern Seite des breiten, schwieligen Fußes durch eine tiefe Furche angedeutet; unten buchtet sich der Fuß wie ein Kissen ein und rundet sich nur vorn und hinten. Die Fährte, die das Tier hinterläßt, ist ein länglichrunder Abdruck mit zwei Einschnürungen und zwei von den Zehen herrührenden, spitzigen Ausbuchtungen nach vorn. Der dünn bequastete Schwanz reicht bis zum Fersengelenk hinab. Das Haar ist weich, wollig und auf dem Scheitel, im Nacken, unter der Kehle, an den Schultern und auf dem Höcker gegen das übrige auffallend verlängert, am Schwanzende aber verdickt. Eigentümlich sind noch die Schwielen, die sich auf der Brust, dem Ellenbogen und dem Handgelenk, an Knien und Fersengelenken finden und mit dem Alter an Größe und Härte zunehmen. Die Brustschwiele tritt als eigentümlicher Höcker weit über die andere Haut hervor und bildet eine förmliche Unterlage, auf der der Körper ruht, wenn das Tier sich niederlegt.

Die Färbung des Tieres ist eine sehr unbeständige. Am häufigsten findet man allerdings lichtsandfarbene; doch gibt es auch graue, braune und ganz schwarze Kamele oder solche mit blassen oder lichteren Füßen, niemals aber gescheckte. Die Araber halten alle schwarzen Kamele für schlechtere, wertlosere Tiere als die lichteren und pflegen sie deshalb schon in früher Jugend zu schlachten. Jüngere Tiere unterscheiden sich von den älteren durch das weiche Wollhaar, das sie am ganzen Körper deckt, sowie auch die anmutige rundere Gestalt, denn das kantig Eckige der letzteren tritt erst mit dem zunehmenden Alter deutlich hervor.

Gegenwärtig findet man das Dromedar bloß in der Gefangenschaft, und zwar in allen nördlich des zwölften Breitengrades gelegenen Ländern Afrikas und des äußersten Westens von Asien. Sein Verbreitungskreis fällt fast mit dem Wohnkreise des arabischen Volksstammes zusammen. Von Arabien oder Nordostafrika aus verbreitete es sich nach Westen hin über Syrien und Kleinasien und über Persien bis nach der Bucharei, wo das zweihöckerige Kamel auftritt; von Ostafrika aus reicht es durch die ganze Sahara hindurch bis an das Atlantische Meer und von dem Mittelmeer an bis zu dem erwähnten Breitengrade.

Das Kamel ist ein eigentliches Wüstentier und befindet sich bloß in den trockensten und heißesten Landstrichen wohl, während es im angebauten und feuchten Lande sein eigentliches Wesen verliert. In Ägypten hat man, wahrscheinlich durch das reichlichere Futter, nach und nach sehr große und schwere Kamele erzüchtet; aber diese haben mehrere der schätzbarsten Eigenschaften: Leichtigkeit ihres Ganges, Ausdauer und Enthaltsamkeit, verloren und werden deshalb von den Arabern der Wüste gering geachtet. In den Tropenländern Afrikas aber, wo die Pflanzenwelt das Gepräge der südamerikanischen und südasiatischen Wendekreisländer annimmt, kommt das Kamel nicht mehr fort. Vielfache Versuche, um mit ihm nach dem eigentlichen Herzen von Afrika vorzudringen, sind gescheitert. Bis zum zwölften Grade befindet sich das Tier wohl und gedeiht vortrefflich; weiter südlich gegen den Gleicher hin wird es schwächlich, und wenn man es noch ein paar Grade südlicher führt, erliegt es bei dem reichlichsten Futter, ohne eigentlich erklärliche Ursache. Zwar behaupten die Araber, daß eine Fliege, die sie außerordentlich fürchten, die Schuld an dem Zugrundegehen ihrer Kamele trage; es beruht diese Meinung jedoch entschieden auf einem Irrtum; das Kamel kann die feuchtheißen Landstriche nicht ertragen.

Im ganzen Norden und Osten Afrikas wird das Kamel gegenwärtig in unzählbarer Menge gezüchtet. Manche Araberstämme besitzen Tausende und Hunderttausende. Im Sudan lernte ich Häuptlinge kennen, die allein fünfhundert bis zweitausend Stück Kamele zu eigen hatten; in den Steppen Kordofans sah ich Herden von mindestens anderthalbtausend Stück auf der Weide. Auch im Glücklichen und Steinigen Arabien werden viele Kamele gezogen, und namentlich das Land Nedjed gilt als das reichste an diesen Tieren. Es versorgt Syrien, den Hedjas und Jemen mit ihnen, liefert auch jährlich viele Tausende allein nach Anatolien. Die Anzahl der Kamele, die jährlich an den Wüstenstraßen zugrunde gehen, läßt sich nicht berechnen; wie groß sie aber ist, kann man am besten ersehen, wenn man selbst durch die Wüste reist. In der nubischen Wüste sowohl wie in der Bahiuda fand ich am Ein- und Ausgange der vorhin genannten Straßen auf viele Meilen hin ein Kamelgerippe so dicht neben dem andern, daß die Straße durch die weißgebleichten Knochen vollkommen bezeichnet wurde. Die Wüste ist nicht bloß die Heimat und der Geburtsort, sondern auch die Sterbestätte und das Grab des Kamels; die wenigen, die geschlachtet werden, kommen gegen die, die auf ihren Berufswegen verenden, kaum in Betracht.

Das Kamel nimmt seine Nahrung einzig und allein aus dem Pflanzenreiche und ist dabei durchaus nicht wählerisch. Man darf wohl behaupten, daß gerade seine Genügsamkeit seine größte Tugend ist; das schlechteste Futter genügt ihm. Wenn es die dürrsten und trockensten Wüstenpflanzen, scharfschneidiges Riedgras und halbverdorrte Äste hat, kann es wochenlang aushalten. Unter Umständen ist ihm ein alter Korb oder eine Matte, aus den zerschlissenen Blattriefen der Datteln geflochten, ein willkommenes Gericht. In Ostsudan muß man die Hütten der Eingebornen, die aus einem Gerippe von schwachen Stangen bestehen und dann mit Steppengras bekleidet werden, vor den Kamelen durch eine dichte Umzäunung von Dornen schützen: die Tiere würden sonst das ganze Haus bis auf seine Grundfesten auffressen. Wahrhaft wunderbar ist es, daß selbst die ärgsten Dornen und Stacheln das harte Maul des Kamels nicht verwunden. Mehr als hundertmal habe ich gesehen, daß Kamele Mimosenzweige, an denen Dornen an Dornen saßen, ohne weiteres hinunterwürgten. Nun muß man wissen, daß diese Mimosennadeln außerordentlich scharf sind und selbst das Sohlenleder durchdringen; dann versteht man erst, was dies sagen will. Mehrere Male haben wir uns bei der Jagd empfindlich verletzt, wenn wir auf solche Dornen traten; ich selbst habe mir einen von ihnen durch die Sohle des Schuhs, die große Zehe und auch noch durch das Oberleder des Schuhs gestochen: – und solche Dornen zermalmt das Tier mit der größten Seelenruhe! Wenn die Karawane abends rastet und die Kamele freigelassen werden, damit sie sich ihre Nahrung suchen, laufen sie von Baum zu Baum und fressen hier alle Äste ab, die sie erreichen können. Sie besitzen ein merkwürdiges Geschick, mit ihren Lippen die Zweige abzubrechen; dann aber würgen sie dieselben hinunter, ganz unbekümmert, in welcher Richtung die Dornen vom Zweige abstehen. Können sie einmal saftige Nahrung haben, so ist das ihnen sehr genehm; in den Durrha- und Dohhenfeldern hausen sie oft in abscheulicher Weise und verwüsten dort ganze Stellen; auch kleine Bohnen, Erbsen, Wicken verzehren sie sehr gern, und Körner aller Art erscheinen ihnen als wahre Leckerbissen. Auf den Wüstenreisen, wo es notwendig ist, daß die Last soviel als möglich verringert wird, nimmt jeder Araber bloß etwas Durrha oder auch Gerste für sein Kamel mit sich und füttert dem Tier davon allabendlich ein paar Hände voll, gewöhnlich gleich aus seinem Umschlagetuch bezüglich aus seinem Schoße. In den Städten gibt man ihnen Puffbohnen; in den Dörfern erhalten sie oft nichts anderes als verdorrtes Riedgras oder Durrhastroh. Es scheint aber, als ob das Laub verschiedener Bäume und anderer Gesträuche ihre liebste Nahrung wäre; wenigstens bemerkt man, daß die Kamele wie die Giraffen immer nach den Bäumen hin ihre Schritte lenken.

Bei saftiger Pflanzennahrung kann das Kamel wochenlang das Wasser entbehren, falls es nicht beladen und besonders angestrengt wird und sich nach Belieben seine Pflanzen aussuchen kann. Die Nomaden der Bahiuda bekümmern sich zuweilen einen ganzen Monat nicht um ihre Kamele, sondern lassen sie nach eigenem Gutdünken ihre Weide sich wählen, und oft kommt es vor, daß diese Tiere während der ganzen Zeit nur mit den taufrischen Blättern und dem Pflanzensaft ihren Durst löschen müssen. Anders verhält sich die Sache während der Zeit der Dürre. Man hat zwar vielfach behauptet, daß Kamele auch dann noch vierzehn bis zwanzig Tage Wasser entbehren könnten; allein solche Erzählungen sind Fabeln, die jeder Eingeweihte belächeln muß. Als ich im Dezember 1847 und Januar 1848 die Bahiudawüste durchzog, bekamen unsere Kamele während der achttägigen Reise nur ein einziges Mal Wasser; aber um diese Zeit gab es noch viel Grünes, und die Tiere hielten vortrefflich aus. Als ich aber zwei Jahre später im Juni beinahe denselben Weg wanderte, waren die Kamele, die neben dem Durst auch noch Hunger zu ertragen hatten, bereits am sechsten und siebenten Tage der Reise, obwohl wir sie am vierten getränkt hatten, so matt, daß sie unter uns zusammenbrachen und nur mit größter Mühe bis an den Nil gebracht werden konnten, – nur erst, nachdem wir andere entlastet und auf ihnen unsern Ritt fortgesetzt hatten. In der Gluthitze der afrikanischen dürren Zeit muß ein Kamel auf Reisen, bei genügendem Futter, hinreichendes Wasser und mindestens alle vier Tage volle dreißig bis vierzig Stunden Ruhe haben, wenn es aushalten soll. Aber nur in seltenen Fällen lassen es die Araber so lange dürsten, gewöhnlich nur dann, wenn einer der Brunnen am Wege, auf dessen Wasser man hoffte, inzwischen versiegt ist. In früheren Zeiten glaubte man, diese Genügsamkeit des Kamels, was das Trinken anbelangt, aus seiner eigentümlichen Bildung des Magens erklären zu können. Man meinte, daß die großen Zellen in den beiden ersten Magenabteilungen als Wasserbehälter angesehen werden dürften, und in manchen älteren Reisebeschreibungen, noch mehr in den traurigen Werken der Stubenhocker und Büchermacher, ist zu lesen, daß die Reisenden in der Wüste im allerletzten Notfalle in dem Magen ihres Kamels noch Wasservorräte finden könnten. Ich habe, obgleich ich von Hause aus an solchen Geschichten zweifelte, mit aller Absicht alte, in der Wüste ergraute Kamelführer befragt; kein einziger wußte von dieser Geschichte etwas, kein einziger hatte jemals solch eine ungeheure Lüge auch nur erzählen hören. Und später habe ich mich beim Schlachten der Kamele, die noch am Tage vorher getränkt worden waren, selbst überzeugt, daß es ganz unmöglich ist, Wasser zu trinken, das tagelang mit den im Magen aufgehäuften Nahrungsstoffen und dem Magensafte vermengt war. Das ganze Kamel hat einen widerwärtigen Geruch; solcher Magenbrei aber muß selbst einem Halbverdursteten unüberwindlichen Ekel erregen. Der Gestank eines frisch aufgebrochenen Kamelmagens ist geradezu unerträglich.

Wahrhaft lustig sieht es aus, wenn ermüdete, hungrige und ermattete Kamele in die Nähe eines Brunnens oder Flusses gelangen. So dumm die häßlichen Geschöpfe auch sind, solche Orte, wo sie früher schon getränkt wurden, vergessen sie so leicht nicht. Sie heben die Köpfe hoch empor, schnüffeln mit halb zugekniffenen Augen in die Luft, legen die Ohren zurück und beginnen nun plötzlich zu laufen, daß man sich fest im Sattel halten muß, um nicht herausgeschleudert zu werden. Kommen sie dann zum Brunnen, so drängen sie sich an das Wasser, und eines sucht durch abscheuliches Gebrüll das andere zu vertreiben. Am Ausgange der Bahiudawüste kamen drei unserer Kamele an einen Bewässerungsgraben, der von einem Schöpfrade gespeist wurde und immerhin ein lebhaftes Bächlein Wasser nach dem Felde sandte; dort stellten sie sich nebeneinander auf und tranken drei Minuten lang ohne Unterbrechung und buchstäblich alles Wasser auf, das in dem Graben dahinfloß. Ihr Leib schwoll augenscheinlich an, und beim Weiterreiten verursachte das im Magen angesammelte Wasser ein Geräusch, wie man es vernimmt, wenn man eine halbgefüllte Tonne ausschwenkt. Während der Regenzeit, wenn viel Wasser vorhanden, lösen die Araber Ostsudans salzhaltige Erde oder reines Kochsalz in kleinen Tränkteichen auf und treiben dahin ihre Kamele. Das Salz vermehrt die Freßlust der edlen Wüstenschiffe außerordentlich, und diese mästen sich nun bald einen recht hübschen Höcker an.

Wenn man ein ruhig stehendes Kamel betrachtet, wird man schwerlich denken, daß dieses Tier fast an Schnelligkeit mit einem Pferd wetteifern kann. Und doch ist dies der Fall. Die in der Wüste und Steppe geborenen Kamele sind vortreffliche Läufer und imstande, ohne Unterbrechung Entfernungen zurückzulegen wie kein anderes Haustier. Alle Kamele gehen einen scheinbar sehr schwerfälligen Paß, sie mögen nun im Schritt oder im Trab laufen; allein dieser Paßgang ist bei abgerichteten Reitkamelen wahrhaft leicht und zierlich. Der gewöhnliche Gang ist ein sonderbares Dahinstelzen, und das Kamel bewegt dazu bei jedem Schritt noch in so auffallender Weise den Kopf vor- und rückwärts, daß man sich kaum einen häßlichern Anblick denken kann als solche Mißgestalt in ihrer langsamen Bewegung. Bringt man einen Läufer wirklich in Trab, und gehört er zu den guten Rassen, die ohne Unterbrechung in der angefangenen Schrittweise dahinziehen, so erscheint das schwere Geschöpf leicht und schön. Schon schwerbeladene Lastkamele legen bei gewöhnlichem Schritt in fünf Stunden Zeit sechs Wegstunden oder drei geographische Meilen zurück und gehen in dieser Weise von früh morgens fünf Uhr an bis abends sieben Uhr ohne Unterbrechung fort; gute Reitkamele aber können bequem den dreifachen Raum durchlaufen. Man bezeichnet in Afrika die leichten und abgerichteten Reitkamele mit dem Namen » Hedjin« oder Pilgerkamel und nennt den auf ihnen Reitenden Hedjan, versteht aber zunächst bloß die eigentlichen Botenreiter unter diesem Worte. Solche Botenreiter nun legen in kurzer Zeit fast unglaublich große Strecken zurück. Berühmt sind die Kamele, die in der Nähe von Esneh in Oberägypten gezüchtet werden, und noch berühmter die wirklich unübertrefflichen der Bischarin in Ostsudan. Auf einem solchen Hedjin ritt Mohammed Aali flüchtend in einem Zuge von Kairo nach Alexandrien und brauchte hierzu nur zwölf Stunden. Da nun die Entfernung zwischen beiden Städten mindestens fünfundzwanzig Meilen beträgt, kann man auf die Schnelligkeit und Ausdauer dieser Tiere einen Schluß ziehen. In Ägypten und Nubien nennt man Kamele, die zehn Mahhadas oder Haltestellen auf dem Karawanenwege in einem Tage durchlaufen, geradezu »Zehner« (Aaschari) und schätzt sie mit Recht sehr hoch; denn eine Mahhada liegt in der Regel zwischen anderthalb und zwei, auch zweieinhalb Meilen von der andern. Ein solcher Aaschari lief von Esneh in Oberägypten nach Geneh und fast wieder dahin zurück, war aber so angestrengt worden, daß er drei Meilen vor seinem Zielpunkte zusammenbrach. Er hatte in neun Stunden fünfundzwanzig Meilen durchwandert und dabei zweimal über den Nil gesetzt, also mindestens noch eine Stunde an Zeit verloren. Einen solchen Ritt hält kein Pferd aus, es mag so gut sein wie es will. Im Anfange übertrifft die Schnelligkeit eines trabenden Pferdes die des Kamels, wenn es im gleichen Schritt geht; sehr bald aber bleibt das erstere weit zurück, und das Kamel trabt nach wie vor seinen Gang weiter. Läßt man ein Reitkamel in der Mittagszeit ruhen, reitet es sonst aber vom frühen Morgen an bis zur späten Nacht, so kann man das Tier sechzehn Stunden lang Trab laufen lassen und dann bequem eine Entfernung von zwanzig Meilen durchreiten. Ein gutes Kamel, das ordentlich gefüttert und getränkt wird, hält solche Anstrengungen, ohne Rasttag dazwischen, drei und selbst vier Tage aus. Man ist demnach imstande, mit einem einzigen Reittiere in der kurzen Zeit von vier Tagen achtzig geographische Meilen zu durchreisen.

Dreierlei verlangt der Araber von einem guten Kamele: es muß einen weichen Rücken haben, darf die Peitsche nicht verlangen und soll beim Auf- und Niederlegen nicht schreien. Bloß derjenige, der viel mit Kamelen umgegangen ist, weiß, was dies zu bedeuten hat.

Ein gewöhnliches Lastkamel ist das fürchterlichste aller Reittiere. Bei der Paßbewegung wird der Reiter in absonderlichen Bogen, einer in Bewegung gesetzten chinesischen Pagodenfigur vergleichbar, auf- und nieder-, hin- und hergeschleudert. Sobald das Kamel in Trab fällt, ist es anders. Bei der bestehenden Wechselbewegung wird das seitliche Hin- und Herschaukeln aufgehoben, und wenn sich der Reiter geschickt im Sattel zurücklegt, spürt er die immer noch heftigen Stöße eben auch nicht mehr, als wenn er zu Pferd sitzt.

In Gebirgsgegenden läßt sich das Kamel nur in sehr beschränktem Maß gebrauchen, weil ihm das Klettern höchst beschwerlich fällt. Namentlich bergab kann es, weil es ziemlich stark überbaut ist, nur mit äußerster Vorsicht gehen. Doch sieht man auf der Weide die Kamele immerhin einigermaßen klettern, freilich so tölpelhaft wie möglich. Noch ungeschickter benimmt sich das Tier im Wasser. Schon wenn es in dasselbe getrieben wird, um zu trinken, gebärdet es sich wie unsinnig; viel schlimmer aber wird die Sache, wenn es über einen großen Strom setzen soll. Die Nilanwohner sind oft genötigt, ihre Kamele von einem Ufer auf das andere zu schaffen, und tun dies in einer nach unsern Begriffen wirklich haarsträubenden Weise. Das Kamel kann nicht schwimmen, muß aber gleichwohl schwimmend über den Strom setzen, weil die Überfahrtsbarken nicht nach Art unserer Fähren eingerichtet, sondern gewöhnliche Boote sind, in welche das ungeschickte Geschöpf nicht wohl gebracht werden kann. Deshalb verfährt man, um ein Kamel über das Wasser zu schaffen, folgendermaßen: Ein Araber bindet eine Schlinge um den Kopf und Hals, doch so, daß dieselbe nicht würgt, und zieht an dieser das Tier in den Strom hinab; zwei oder drei andere helfen mit der Peitsche nach. Das Tier möchte brüllen nach Herzenslust, aber die Schlinge läßt es dazu nicht kommen; es möchte entfliehen, allein der Strick hält es, und wenn es nicht gutwillig folgt, schnürt der Halfter die Schnauze noch recht fest zusammen; es muß also wohl oder übel in das Wasser. Sobald es den Grund verliert, öffnen sich die häßlichen Nüstern, treten die Augen aus den Höhlen hervor, werden die Ohren krampfhaft auf- und niederbewegt. Einer, der weiter hinten im Boote sitzt, packt es am Schwanze, ein anderer hebt mit der Schlinge den Kopf über das Wasser, so daß es kaum Atem schöpfen kann: und dahin geht die Fahrt unter Strampeln und Stampfen des geängstigten Tieres. Wenn es am andern Ufer ankommt, rennt es gewöhnlich davon, und erst, nachdem es sich vollständig überzeugt hat, daß es wieder festen Grund unter den Füßen besitzt, erhält es nach und nach seine Ruhe wieder.

Die Stimme des Kamels läßt sich nicht beschreiben. Gurgeln und Stöhnen, Knurren, Brummen und Brüllen wechseln in der sonderbarsten Weise miteinander ab. Unter den Sinnen dürfte das Gehör am besten ausgebildet sein; das Gesicht steht jenem Sinn entschieden nach, und der Geruch ist sicherlich schlecht. Das Gefühl dagegen scheint fein zu sein, und Geschmack zeigt es wenigstens manchmal. Im ganzen muß man das Kamel als ein sehr stumpfsinniges Geschöpf betrachten. Nicht viel günstiger fällt eine Beurteilung der geistigen Eigenschaften aus. Um ein Kamel würdigen zu können, muß man es unter Umständen betrachten, unter denen es die geistigen Eigenschaften auch zu offenbaren vermag, muß man etwa eines sich auswählen, das das Schwerste ertragen, mit anderen Worten, arbeiten soll. Versetzen wir uns im Geiste in das Einbruchsdorf einer Wüstenstraße!

Die zur Fortschaffung des Gepäcks bestimmten Kamele sind seit gestern angekommen und fressen mit der unschuldigsten Miene die Wandung einer Strohhütte auf, deren Besitzer eben abwesend ist und es versäumte, sein Haus durch Dornen zu schützen. Die Treiber sind mit dem Umschnüren und Abwiegen des Gepäckes beschäftigt und zanken sich dabei, scheinbar mit solcher Wut, daß man glauben muß, im nächsten Augenblicke einen Mord begehen zu sehen. Einige Kamele unterstützen in Erwartung des Kommenden das Gebrüll mit ihrem eigenen; bei den übrigen, die noch nicht mitbrüllen, bedeutet dies bloß so viel, wie: »Unsere Zeit ist noch nicht gekommen, aber sie kommt!« Ja, sie kommt! Die Sonne zeigt die Zeit des Nachmittagsgebets, die Zeit jedes Beginnes nach arabischen Begriffen, an. Nach allen Seiten hin stürmen die braunen Männer, um ihre häuserfressenden oder sonstwie unheilstiftenden Kamele einzufangen; bald darauf sieht man sie mit ihnen zurückkehren. Jedes einzelne Kamel wird zwischen die bereits gerichteten Stücke seiner Ladung geführt und mit einem unbeschreiblichen Gurgellaute gebeten oder durch einige, die Bitte unterstützende Peitschenhiebe aufgefordert, sich niederzulegen. Mit äußerstem Widerstreben gehorcht das ahnungsvolle Geschöpf, dem eine Reihe schwerer Tage in grellen Farben vor der Seele steht. Es brüllt zuerst mit Aufbietung seiner Lunge in markerschütternder Weise und weigert sich verständlich und bestimmt, seinen Nacken der Bürde zu bieten. Selbst der mildeste Beurteiler würde sich vergeblich bemühen, jetzt auch nur einen Schimmer von Sanftmut in seinem wutblitzenden Auge zu lesen. Es fügt sich ins Unvermeidliche, nicht aber mit Ergebung und Entsagung, nicht mit der einem Dulder wohl anstehenden Seelenruhe und Geistesgröße, sondern mit allen Zeichen der im höchsten Grade gestörten Gemütlichkeit, mit Augenverdrehungen, Zähnefletschen, mit Stoßen, Schlagen, Beißen, kurz, mit beispiellosem Ingrimme. Alle nur denkbaren oder richtiger undenkbaren Untöne orgelt es fugenartig ab, ohne auf Takt und Tonfall die geringste Rücksicht zu nehmen. Endlich scheint die Lunge erschöpft zu sein. Aber nein: es werden bloß andere Stimmen gezogen und in greulicher Folge etwas kläglichere Weisen angestimmt. Aber das Herz der Kameltreiber ist härter als ein Stein, der Peiniger taub für die wehmütigen Kundgebungen der zartbesaiteten Seele des tief und innig fühlenden Tieres. Nicht einmal eine seinen Unmut ausdrückende Bewegung wird ihm gestattet. Einer der Treiber stellt sich auf die zusammengelegten Beine des Lammes und faßt mit starker Hand die Nase, um an dieser empfindlichen Stelle gelegentlich einen nach Erfordernis stärkeren oder gelinderen Druck ausüben zu können. Allerdings behauptet der Mann, daß er seine Glieder vor den Bissen des Tieres schützen müsse; er versichert, daß ein wütendes Kamel das scheußlichste aller Scheusale sei; allein meine Gerechtigkeitsliebe verlangt, daß ich den Standpunkt des Kamels würdige.

Welche Schändlichkeit! Das edle Tier kann sich kaum rühren und soll belastet werden mit der schwersten Bürde, die außer dem Elefanten überhaupt ein sterbliches Wesen zu tragen vermag, soll tagelang die seiner unwürdige Last schleppen, über solche Erniedrigung bricht es in Erbarmen beanspruchende Klagen aus, und der Unmensch schließt beide Nasenlöcher und entzieht ihm den zu solchen Klagen doch unentbehrlichen Atem! Selbst ein Engel würde bei solch einer schnöden Behandlung zum Teufel werden; aber ein Kamel hat nie daran gedacht, irgendwelche Ansprüche auf die unerläßlichen Eigenschaften eines Engels zu erheben. Wen mag es wundernehmen, daß es seine namenlose Entrüstung durch anhaltendes kräftiges Schütteln des Kopfes kundgibt; wer wird es ihm verargen, daß es zu beißen, mit den Beinen zu stoßen, aufzuspringen, die Last abzuwerfen, durchzugehen versucht und dann von neuem zu brüllen beginnt, daß man das Trommelfell vor dem Zerspringen besonders schützen möchte? Und gleichwohl schimpfen und fluchen die Araber noch über solche Ausbrüche gerechten Zornes! Sie, die sonst alle Tiere menschlich behandeln, rufen ihm jetzt Verwünschungen zu, stoßen es mit Füßen, prügeln es mit der Peitsche. Den inständigsten Bitten, den herzerschütterndsten Klagen, der unsäglichsten Wut setzen sie kalte Mißachtung und höchst empfindliche Schmähungen entgegen. Während der eine das Kamel an der Nase packt, legt ihm der andere bereits den Sattel auf den Rücken; ehe es noch halb ausgeklagt hat, liegt auf dem Sattel die schwere Last. Jetzt läßt der vorderste die Nase los, der hinterste handhabt die Peitsche wieder, das niedergebeugte Tier soll sich erheben. Noch einmal sucht es seinen Zorn in einen einzigen Schrei zusammenzufassen, noch einmal brüllt es beim Aufspringen wutschnaubend auf, dann schweigt es den ganzen übrigen Tag, wahrscheinlich im Gefühle seiner eigenen Größe und Erhabenheit. Es erachtet es für zu kleinlich, den tiefen Schmerz seiner Seele über die ihm angetane Entwürdigung noch durch äußere Zeichen dem Menschen kundzugeben, und geht von nun an bis zum Abend »in stiller Billigung und ohne Schmerzensseufzer seine Stelzenschritte fort«. Aber beim Niederlegen, beim Entladen der Last scheint seine Brust noch einmal frei aufzuatmen; denn dann läßt es nochmals seinen Ingrimm los.

Ich glaube im vorstehenden den Standpunkt des Kamels gewahrt und somit meine Gerechtigkeitsliebe bewiesen zu haben. Vom Standpunkte des Menschen sieht sich die Sache freilich anders an. Es läßt sich nicht verkennen, daß das Kamel wahrhaft überraschende Fähigkeiten besitzt, einen Menschen ohne Unterlaß und in unglaublicher Weise zu ärgern. Ihm gegenüber ist ein Ochse ein achtungswertes Geschöpf, ein Maultier, das sämtliche Untugenden aller Bastarde in sich vereinigt, ein gesittetes, ein Schaf ein kluges, ein Esel ein liebenswürdiges Tier. Dummheit und Bosheit sind gewöhnlich Gemeingut; wenn aber zu ihnen noch Feigheit, Störrigkeit, Murrköpfigkeit, Widerwille gegen alles Vernünftige, Gehässigkeit oder Gleichgültigkeit gegen den Pfleger und Wohltäter und noch hundert andere Untugenden kommen, die ein Wesen sämtlich besitzt und mit vollendeter Fertigkeit auszuüben versteht, kann der Mensch, der mit solchem Vieh zu tun hat, schließlich rasend werden. Dies begreift man, nachdem man selbst vom Kamel abgeworfen, mit Füßen getreten, gebissen, in der Steppe verlassen und verhöhnt worden ist, nachdem einen das Tier tage- und wochenlang stündlich mit bewunderungswerter Beharrlichkeit und Ausdauer geärgert, nachdem man Besserungs- und Zuchtmittel erschöpft hat. Daß das Kamel in einer Weise ausdünstet, die den Bocksgestank als Wohlgeruch erscheinen läßt, daß es das Ohr durch sein Gebrüll ebenso martert wie die Nase durch seinen Gestank oder das Auge durch den gezwungenen Anblick seines unsäglich dumm aussehenden Kopfes auf dem langen Straußenhalse, gehört nicht hierher; daß es aber mit Bewußtsein dem Willen seines Herrn jederzeit entgegenhandelt, das ist es, was es in meinen Augen so tief stellt. Ich habe auf allen meinen Reisen in Afrika unter den Tausenden von Kamelen, die ich beobachten konnte, nur ein einziges gesehen, das eine gewisse Anhänglichkeit an seinen Herrn zeigte.

Die einzige Eigenschaft, in der das Kamel groß ist, dürfte seine Freßgier sein; in ihr gehen alle geistigen Regungen unter. Sein Verstand ist ungemein gering. Es zeigt, ungereizt, weder Liebe noch Haß, sondern bloß Gleichgültigkeit gegen alles, mit Ausnahme des Futters und seines Jungen. Gereizt wird es, sobald es sich anstrengen soll; hilft ihm seine Wut nichts, dann fügt es sich mit derselben Gleichgültigkeit in die Arbeit wie in alles übrige. In seiner Wut wird es boshaft und gefährlich. Wahrhaft abscheulich ist seine grenzenlose Feigheit. Das Gebrüll eines Löwen zersprengt augenblicklich die Karawane; jedes Kamel wirft sofort seine Last ab und stürzt davon. Das Heulen einer Hyäne beunruhigt es außerordentlich; ein Affe, ein Hund, eine Eidechse sind ihm entsetzliche Geschöpfe. Ich kenne kein anderes Tier, mit dem es in Freundschaft lebt. Der Esel scheint sich ziemlich gut mit ihm zu vertragen; das Roß dürfte in ihm das widerwärtigste aller Tiere erblicken. Seinerseits scheint das Kamel die übrigen Geschöpfe mit demselben Mißmute anzusehen, mit dem es den Menschen betrachtet.

Das Kamel steht an Adel hinter sämtlichen übrigen Haustieren zurück; es besitzt keine einzige wirklich großartige Eigenschaft des Geistes; es versteht die Kunst, den Menschen rasend zu machen. Und deshalb hat auch die Bezeichnung Kamel, die unsere Hochschüler anwenden, einen tiefen Sinn; denn wenn man mit diesem Titel einen Menschen bezeichnen will, der die hervorragendsten geistigen Eigenschaften eines Ochsen, Esels, Schafes und Maultieres in sich vereinigt, kann man kein besseres Sinnbild wählen.

Abschreckend wird das Kamel zur Brunstzeit. Diese fällt im Norden in die Monate Januar bis März und währt acht bis zehn Wochen. Um diese Zeit wird der Kamelhengst zu einem unerträglichen Geschöpfe. Er lärmt, brüllt, beißt, stößt und schlägt nach seinen Gefährten und seinem Herrn, wird unruhig und oft so wütend, daß man ihm einen Maulkorb anlegen muß, um Unglücksfälle zu verhüten. Einer meiner Kameltreiber war von einem brünstigen Kamele verstümmelt worden. Das wütende Tier hatte ihn, während er das Aufladen besorgte, am rechten Arm gepackt und das Ellenbogengelenk mit einem einzigen Bisse zersplittert. Der Mann blieb sein Leben lang ein Krüppel. Es sind Beispiele bekannt, daß Kamele Leute durch Bisse getötet haben.

Die Unruhe des Tieres steigert sich im Verlaufe der Brunst. Es verliert die Freßlust, knirscht mit den Zähnen und treibt, sobald es ein anderes Kamel sieht, eine große, ekelhafte Hautblase, den Brüllsack, aus dem Halse heraus und kollert, gurgelt, knurrt, brüllt und stöhnt dabei in der widerwärtigsten Weise. Der Brüllsack ist ein nur dem erwachsenen Kamele eigentümliches Organ und wird als zweites vorderes Gaumensegel angesehen. Bei dem jungen Hengst ist die Blase noch nicht so weit entwickelt, daß sie aus dem Maul hervortritt; bei dem alten erreicht sie eine Länge von 30 bis 35 Zentimeter und kann, wenn sie aufgeblasen wird, die Größe eines Menschenkopfes erlangen. Oft bemerkt man auf beiden Seiten des Maules Blasen; gewöhnlich aber tritt bloß eine auf einer Seite hervor. Beim Austreiben wirft das Tier den Kopf vorwärts und bläst Luft in die eigentümliche Hülle, auf der dann die mannigfach verzweigten Gefäße, die sie durchflechten, grell hervortreten. Beim Einatmen entleert sich die Blase wieder und erscheint nunmehr als ein rundlicher Hautsack, der sogleich in das Maul zurückgeschlürft, bald darauf aber von neuem wieder hervorgestoßen wird. Ein Männchen genügt für sechs bis acht Weibchen. Nach elf bis dreizehn Monaten wirft die Kamelstute ein einziges Junges. Dieses ist allerdings von dem ersten Tage seines Lebens an eine kleine Mißgestalt, hat aber, wie alle jungen Tiere, etwas Drolliges und Lustiges. Es wird mit offenen Augen geboren und ist mit ziemlich langem, dichtem, weichem, wolligem Haar bedeckt. Der Höcker ist sehr klein, und die Schwielen sind kaum noch angedeutet. An Größe übertrifft es ein frisch geworfenes Füllen bedeutend; es ist etwa einen Meter hoch, nach Verlauf einer Woche aber schon beträchtlich mehr. Bei weiterem Wachstume nimmt die Wolle sehr an Dichtigkeit und Länge zu, und das junge Kamel hat dann wirklich auffallende Ähnlichkeit mit dem Paco, seinem amerikanischen Verwandten. Sobald es trocken geworden ist, folgt es seiner Mutter, die mit Liebe sich seiner annimmt. Wenn zwei Stuten mit ihren Füllen zusammenkommen, spielen die jungen Geschöpfe in liebenswürdiger Weise, und die Alten brummen Beifall. Über ein Jahr lang säugt das Kamel sein Junges, und während dieser Zeit zeigt es einen mehr als gewöhnlichen Mut, indem es unter Umständen seinen Sprößling nach Kräften verteidigt. Nur die eigene Mutter bekümmert sich um ihr Kind, niemals dagegen ein Kamel um ein fremdes Füllen.

Mit Beginn des zweiten Jahres entwöhnen die Araber die Kamelfüllen. Hier und da erreicht man dies, indem man dem jungen Kamele einen an beiden Seiten zugespitzten Pflock durch die Nasenscheidewand sticht. Der Pflock kitzelt oder verletzt die Kamelstute am Euter, und sie schlägt deshalb selbst ihr Junges ab. Wenige Tage, nachdem eine Stute geworfen hat, wird sie wieder zum Arbeiten benutzt; das Junge trabt ledig hinterdrein. Auch die entwöhnten jungen Kamele werden mit auf die Reise genommen, damit sie frühzeitig weite Wege ertragen lernen. Je nach ihrer größeren oder geringeren Schönheit richtet man sie vom dritten Jahre an zum Reiten oder zum Lastentragen ab. Da, wo es viele gibt, beladet man sie erst mit Beginn des fünften Lebensjahres, während man es in kamelärmeren Gegenden bereits mit Ablauf des dritten Jahres zur Arbeit zwingt. Die Reittiere werden von Knaben abgerichtet. Dem jungen Kamele wird ein leichter Sattel aufgelegt und eine Schlinge um die Schnauze geschnürt. Der junge Reiter setzt sich in den Sattel und treibt es zum Traben an; sobald es in Galopp verfällt, bändigt er es, legt es nieder und prügelt es; sobald es Schritt gehen will, ermuntert er es durch Zurufen und durch Fuchteln mit der Peitsche, bis es sich gewöhnt, im Trabe zu laufen, wenn es den Reiter auf sich hat. Mit Ende des vierten Jahres wird es zu größeren Reisen benutzt.

Bei Wüstenreisen wird ein Lastkamel mit höchstens hundertundfünfzig Kilogramm beladen. Dem ägyptischen Kamele dagegen wurden zuweilen so außerordentliche Lasten auferlegt, daß es die Regierung für nötig befand, ein Gesetz zu erlassen, das die Belastung auf höchstens sieben arabische Zentner oder zweihundertundfünfzig Kilogramm festsetzte. Während meiner Anwesenheit in Ägypten erläuterte mein Freund Latif-Pascha den Ernst dieses Gesetzes einem Fellah oder ägyptischen Bauer in erzväterlicher Weise. Eines Tages sitzt Latif zu Gericht. Da tritt ein riesiges, mit einer gewaltigen Last befrachtetes Kamel durch die breiten, hohen Pforten in den Gerichtssaal. »Was will das Tier?« fragt der Pascha; »seht, es ist unverantwortlich beladen! Wiegt seine Last!« Man tut es und findet, daß das Kamel tausend arabische Pfund getragen hat. Nach kurzer Zeit erscheint der Eigentümer des Tieres und sieht zu seinem höchsten Erstaunen, mit welcher Arbeit die Amtsfrone beschäftigt sind. »Weißt du nicht«, donnert der Pascha ihn an, »daß du deinem Kamele nur siebenhundert und nicht tausend Pfund aufbürden darfst? Gewiß, die Hälfte dieser Summe, in Hieben dir zugemessen, würde dich drücken; wie viel mehr drückt das Doppelte dein Tier! Aber beim Barte des Propheten und bei Allah, dem Erhabenen, der Menschen und Tiere geschaffen hat zu Brüdern, ich will dir beweisen, was es heißt, ein Tier zu quälen. Ergreift ihn und zählt ihm fünfhundert Streiche auf!« Dem Befehle wird gehorcht. Der Fellah erhält die ihm bestimmte Strafe. »Jetzt entferne dich«, sagt der Richter, »und wenn dein Kamel dich noch einmal verklagt, dann erwarte Schlimmeres!« »Der Herr erhalte dich, Herrlichkeit, und segne deine Gerechtigkeit«, erwiderte der Fellah und geht.

Das Kamel ist mancherlei Krankheiten unterworfen; aber nur unter niederen Breiten treten diese Krankheiten seuchenartig auf. Im Sudan soll, wie ich schon andeutete, eine Fliege schreckliche Verheerungen anrichten; wahrscheinlich ist es das Klima, das die Tiere umbringt. Weit mehr Kamele aber, als durch alle Krankheiten zugrunde gehen, sterben auf ihren Berufswegen, und nur die wenigsten werden geschlachtet. Der Tod des Tieres hat immer etwas Dichterisches, er mag nun auf dem fahlen Sandbette der Wüste oder vor der Schlachtbank erfolgen. In den Wüsten ist der Samum der schlimmste Feind der Kamele. Sie wittern diesen gifthauchenden Wind schon Stunden vor seinem Ausbruche. Die furchtbare Schwüle, die dem Sandsturme vorausgeht, wissen auch sie zu deuten: sie werden ängstlich, scheu, wild und störrisch und traben, trotz sichtlicher Ermüdung, so schnell als möglich vorwärts. Sobald der Sturm wirklich losbricht, sind sie durch kein Zureden zu bewegen weiterzugehen, sondern lagern sich, das Hinterteil gegen die Windrichtung gekehrt, den Kopf lang vorgestreckt und auf den Boden gelegt, in einer gewissen Ordnung nieder. Unzweifelhaft leiden sie verhältnismäßig ebensoviel wie der Mensch, der nach jedem Samum sich an allen Gliedern wie zerschlagen fühlt und eine Mattigkeit verspürt, wie sie sonst wohl nur anhaltende Krankheiten hervorrufen. Wenn nun, nachdem der Glutwind vorüber ist, die Tiere wieder belastet werden und von neuem ihren beschwerlichen Weg antreten, beweisen sie deutlich genug, daß ihnen jeder Schritt zur Qual wird. Ihr Durst hat sich sicherlich ungemein vermehrt, und ihre Mattigkeit nimmt mehr und mehr überhand. Da geschieht es denn oft, daß eines plötzlich niederstürzt und durch kein Zureden, auch nicht einmal durch die Peitsche, zu vermögen ist, sich wieder zu erheben. Trauernden Herzens nimmt ihm der Araber die Last ab und überläßt, vielleicht mit einer Träne im Auge, das beklagenswerte Geschöpf seinem Schicksale; denn auch ihn hetzt das Gespenst des Durstes rastlos vorwärts. Am nächsten Morgen ist das Kamel eine Leiche, und ehe noch der Mittag herankommt, ziehen bereits hoch über ihm die Geier ihre Kreise, und einer nach dem andern senkt sich hernieder; ein scheußliches, gieriges Schlachten beginnt auf dem Leichnam, und am Abende findet der hungrig umherschleichende Schakal oder die gierige Hyäne kaum noch so viel vor, um sich zu sättigen. Wahrhaft ergreifend ist es, wenn der Metzger dem Kamel befiehlt niederzuknien, um den Todesstreich zu erleiden. Nichts ahnend gehorcht es dem Zurufe seines Herrn, kauert sich auf den Boden nieder und empfängt plötzlich mit einem haarscharfen Messer den tödlichen Stoß in die Kehle. Wie wenn der Samum über die Wüste hereinbricht, legt es seinen Kopf vor sich nieder auf die Erde, zuckt noch ein paarmal auf und ist eine Leiche. Dann wird es umgewälzt, längs des Bauches aufgeschnitten, ausgeworfen und abgehäutet und das Fell gleich als Mulde benutzt. Das Fleisch ist hart und zähe; das Kilogramm kostet deshalb im Sudan kaum zehn Pfennige unseres Geldes. Aus dem Felle verfertigt man allerlei Gerätschaften, obwohl das Leder des Tieres nicht besonders haltbar ist.

Die Milch des lebenden Tieres ist so dick und fettig, daß ihr Genuß widersteht, findet daher wenig Verwendung. Dagegen wird die Losung vielfach gebraucht. Auf Wüstenreisen, wo das Brennholz mangelt, sammelt man am Morgen die kleinen, rundlichen, walnußgroßen Brocken der harten, festen und trockenen Losung, die für den nächsten Abend als Brennstoff dienen soll, und auch in dem holzarmen Ägypten wird der Dünger des Kamels, wie der der Rinder, Pferde und Esel, sorgfältig aufgelesen, zu einem Teige geknetet, in rundliche Kuchen geformt, in der Sonne getrocknet und dann als Brennstoff aufgespeichert.

Fast dieselbe Rolle, die das Dromedar in den oben angegebenen Gegenden spielt, ist in Ost- und Mittelasien dem Trampeltier ( Camelus bactrianus) beschieden. Zwei Rückenhöcker, von denen der eine auf dem Widerrist, der andere vor der Kreuzgegend sich erhebt, unterscheiden es vom Dromedar. Seine Gestalt ist schwerfällig und plump, die Körpermasse größer, die Behaarung weit reichlicher als bei dem Dromedar, die Färbung regelmäßig dunkler, gewöhnlich tiefbraun, im Sommer rötlich.

Das Trampeltier wird in allen Steppenländern Mittelasiens gezüchtet und dient insbesondere dem Warenhandel zwischen China und Südsibirien oder Turkestan. Hier tritt allmählich das Dromedar an seine Stelle und verdrängt es da, wo die Steppe Wüstengepräge annimmt, gänzlich. Die Kirgisen achten es hoch, betreiben seine Zucht jedoch lässiger als die aller übrigen Haustiere der Steppe und benutzen es ungleich weniger als das Pferd; den Mongolen Ostasiens dagegen ist es ebenso wichtig wie den Arabern das Dromedar. Man kennt nicht viele, aber merklich verschiedene Rassen, dessen Eigentümlichkeiten streng sich erhalten. Die besten Trampeltiere der Mongolei werden in der Provinz Chalcha gezüchtet.

Obgleich man sagen darf, daß das Trampeltier in seinem Wesen und in seinen Eigenschaften mit dem Dromedar übereinstimmt, kann man doch nicht verkennen, daß es durchgängig frömmer und gutartiger ist als dieses. Leicht läßt es sich einfangen, willig gehorcht es dem Befehle seines Herrn, ohne sonderliche Umstände und nur unter leisem Murren, nicht aber unter ohrzerreißendem Brüllen, legt es sich nieder, und aus freiem Antriebe hält es an, wenn die Last auf seinem Rücken sich verrückt hat. Ein Kamel in des Wortes vielsagendster Bedeutung bleibt es aber doch. Abgesehen von seiner Genügsamkeit, Stärke, Ausdauer und Beharrlichkeit läßt sich wenig zu seinem Ruhme sagen. Seine geistigen Begabungen stehen auf ebenso tiefer Stufe wie die des Dromedars; es ist ebenso dumm, gleichgültig und feig wie dieses. Manchmal versetzt es, laut Przewalski, ein vor seinen Füßen aufspringender Hase in Todesangst. Entsetzt schnellt es zur Seite und stürmt wie sinnlos davon, und alle übrigen folgen, ohne erkannt zu haben, weshalb. Ein großer schwarzer Stein am Wege, ein Haufen Knochen, ein herabgefallener Sattel erschrecken es dermaßen, daß es alle Besinnung verliert und eine ganze Karawane in Verwirrung setzt. Wenn es von einem Wolfe angefallen wird, denkt es nicht an Gegenwehr. Es vermöchte solchen Feind mit einem einzigen Schlage zu fällen; aber es spuckt ihn nur an und schreit aus voller Kehle. Selbst der Kolkrabe schädigt das geistlose Geschöpf, fliegt ihm auf den Rücken und reißt mit dem Schnabel halb vernarbte, vom Satteldruck herrührende Wunden auf oder zerfleischt ihm den Höcker, ohne daß das Trampeltier etwas anderes zu tun wüßte, als zu spucken und zu schreien. Eine Ausnahme von der Regel bilden nur die brünstigen Männchen, die so wütend werden können, daß man sie, um sich vor ihnen zu schützen, mit Ketten fesseln muß. Sobald die Brunstzeit vorüber ist, wird auch der Hengst wieder fromm oder gleichgültig und stumpf wie zuvor.

Auf üppiger Weide gedeiht auch das Trampeltier nicht, verlangt im Gegenteil Steppenpflanzen, die andern Tieren kaum genügen, beispielsweise Wermut, Lauch, Schößlinge von allerlei Gestrüpp und dergleichen, insbesondere aber Salzpflanzen, wenn es zu Kräften kommen oder bei Kräften sich erhalten soll. Salz gehört zu seinen unabweisbaren Bedürfnissen; es trinkt das salzhaltige Wasser der Steppengegenden mit Wohlbehagen und nimmt das an ihren Rändern ausgeblühte Salz gierig und in Mengen auf. Muß es an Salz Mangel leiden, so magert es auch auf der ihm sonst am besten zusagenden Weide ab. Vom Hunger gepeinigt, frißt es, was es erlangen kann, laut Przewalski sogar Lederriemen, Filzdecken, Knochen, Tierbälge, Fleisch, Fische und andere Gegenstände solcher Art.

Die Brunstzeit fällt in die Monate Februar bis April. Dreizehn Monate später bringt die Stute unter Mithilfe ihres Herrn ein Junges zur Welt. Dieses ist so unbehilflich, daß es in den ersten Tagen seines Lebens an das Euter seiner Mutter gelegt werden muß, folgt letzterer aber bald auf allen Wegen nach und wird von ihr sehr geliebt. Einige Wochen nach seiner Geburt beginnt es zu fressen und wird nunmehr zeitweilig von seiner Mutter getrennt, weil man diese ebensogut melkt wie jedes andere Herdentier der Steppe. Im zweiten Jahre wird dem Füllen die Nase durchstochen und der Zaumpflock in die so gebildete Öffnung gesteckt; denn von jetzt ab beginnt seine Abrichtung. Im dritten Jahre seines Alters wird es zu kurzen Ritten, im vierten zum Tragen leichter Lasten benutzt; im fünften Jahre gilt es als erwachsen und arbeitsfähig. Bei guter Behandlung kann es bis zum fünfundzwanzigsten Jahre Dienste leisten.

Um Satteldruck zu vermeiden, legt man auf beide Höcker mehrere Filzdecken und erst auf diese den meist gepolsterten Lastsattel, an dem die Frachtstücke festgeschnürt werden. Ein kräftiges Trampeltier legt mit 220, ein sehr starkes mit noch 50 Kilogramm mehr täglich 30 bis 40 Kilometer, mit der Hälfte der Last aber im Trabe fast das doppelte zurück, vermag im Sommer zwei oder drei, im Winter fünf bis acht Tage zu dursten, halb so lange ohne Beschwerde zu hungern und beansprucht bei längeren Reisen nur alle sechs bis acht Tage eine Rast von vierundzwanzig Stunden Dauer. In der Mongolei belastet man es im Sommer bloß ausnahmsweise, in den von Kirgisen durchzogenen Steppen höchstens, um eine Jurte von einem Lagerplatze zum andern zu schleppen; hier wie dort aber mutet man ihm im Winter schwere Dienstleistungen zu. Auf der Straße von Peking nach Kiachta gönnt man ihm erst nach Ablauf der Reise, die einen vollen Monat währt, zehn bis vierzehn Tage Rast und läßt es mit solchen Unterbrechungen während des ganzen Winters, also sechs bis sieben Monate, arbeiten; in den westlichen Steppen strengt man es niemals in gleicher Weise an. Mit Beginn der Härung, vom März an, schont man es hier wie dort so viel wie möglich; nachdem der größte Teil des Haares ausgefallen oder ausgekämmt worden ist, bekleidet man es mit Filzdecken, läßt es auch stets auf solchen ruhen, damit es sich nicht erkälte. Während dieser Zeit, in der östlichen Mongolei sogar während des ganzen Sommers, gewährt man ihm die größtmögliche Freiheit, gestattet ihm, fast nach Belieben in der Steppe zu weiden, und treibt nur die Stuten, die täglich fünfmal gemolken werden, allabendlich in der Nähe der Jurten zusammen. Dieses ungebundene Leben behagt dem Tiere ungemein. Rasch ersetzt es auf der nach eigenem Ermessen gewählten Weide die verbrauchten Kräfte wieder, und förmlich stolz schreitet es, wenn das neu gewachsene Haar seine im Frühjahr fast nackte Haut wieder deckt, durch die Steppe.

Ersprießliche Behandlung des Trampeltieres erfordert genaue Kenntnis seines Wesens, reiche Erfahrung und unverwüstliche Geduld. Kirgisen und Mongolen betrachten es als das hinfälligste ihrer Haustiere und schweben beständig in Sorge um sein Wohlbefinden. So wenig es die eisigen Schneestürme des Winters scheut, so kräftig es allen Beschwerden längerer Reisen während dieser Jahreszeit widersteht, so leicht erliegt es ungünstigen Einflüssen im Sommer. Die Hitze des Tages wie die Kühle der Nacht kann ihm dann verderblich werden. Während des Winters entsattelt man es auch bei längeren Reisen niemals, sondern läßt es, sobald man am Lagerplatze angelangt ist und ihm die Last abgenommen hat, mit Sattel und Zeug zur Weide gehen; im Sommer dagegen muß es auch bei leichterem Dienste stets entsattelt werden, um Druckwunden zu vermeiden; das Entsatteln darf jedoch nicht geschehen, bevor es nicht vollständig abgekühlt ist, weil es sonst unfehlbar sich erkälten und zugrunde gehen würde. Überlastung erträgt es nicht. Aus Liebe zur Geselligkeit geht es im Reisezuge, solange seine Kraft ausdauert; legt es sich jedoch aus Ermattung nieder, so vermag keine Gewalt es wieder zum Aufstehen zu bringen. Man pflegt es in solchen Fällen dem Besitzer der nächsten Jurte anzuvertrauen und von ihm später, nachdem es durch längere Ruhe zu Kräften gekommen, wieder abzuholen.

Aller Mängel ungeachtet muß auch das Trampeltier als eines der nützlichsten Geschöpfe angesehen werden, die der Mensch seinem Dienste unterwarf. Es leistet viel nach jeder Richtung hin und kann durch kein anderes Haustier ersetzt werden. Man nutzt Haar und Milch, Fell und Fleisch, spannt es an den Wagen und verwendet es als Lasttier. Seinem Nacken bürdet man Lasten auf, die man auf vier Pferde verteilen müßte; mit ihm durchzieht man die wasserlosen wüstenhaften Steppen, in denen Pferde ihre Dienste versagen würden; auf ihm erklimmt man Gebirge bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe, in denen nur der Jack noch aushält. Das Pferd ist der Genosse, das Trampeltier der Diener des Steppenbewohners.

*

Auch die Kamele beweisen uns, daß die amerikanischen Tiere, die als Vertreter altweltlicher Arten oder Sippen auftreten, gegen diese betrachtet, nur Zwerge sind. Die Lamas ( Auchenia) sind Kamele; aber sie stehen hinter den altweltlichen Arten in ihrer Größe ebensoweit zurück wie der Puma hinter dem Löwen oder wie der größte Dickhäuter Amerikas hinter den Riesen der Alten Welt. Freilich kommt hinzu, daß die amerikanischen Kamele Bewohner der Gebirge sind und schon deshalb nicht dieselbe Größe erreichen können wie ihre altweltlichen Verwandten, die der Ebene angehören. Die Lamas unterscheiden sich von den eigentlichen Kamelen aber nicht bloß durch ihre geringere Größe, sondern auch durch den verhältnismäßig großen, stark zurückgedrückten Kopf mit spitzer Schnauze, ihre großen Ohren und Augen, den dünnen, schmächtigen Hals, die hohen und schlanken Beine mit mehr gespaltenen Zehen und nur geringen Schwielen und durch das lange, wollige Haarkleid. Dem Rumpfe fehlt der Höcker; die Weichen sind noch mehr eingeschnürt als bei den echten Kamelen. Die lange, schmale Zunge ist mit harten, hornigen Wärzchen bedeckt; der Pansen wird in zwei Hälften geteilt, der Psalter fehlt gänzlich; der Darmschlauch erreicht ungefähr die sechzehnfache Länge des Leibes.

Die Lamas zerfallen in vier verschiedene Formen, die schon seit alten Zeiten die Namen Huanaco oder Guanaco, Lama, Paco oder Alpaca und Vicuña führen. Noch haben die Forscher sich nicht geeinigt, ob sie diese vier Tiere sämtlich als besondere Arten ansehen sollen oder nicht. Die einen erblicken in dem Guanaco die Stammart des Lama und des Paco und glauben vornehmlich darin eine Unterstützung ihrer Meinung zu finden, daß Lama und Guanaco sich fruchtbar miteinander vermischen und fruchtbare Blendlinge erzeugen; die andern erachten die geringen Unterschiede in der Gestalt für wichtig genug, um die vier Lamas, wie die Eingeborenen es immer getan haben, als besondere Arten anzusehen.

Guanaco und Vicuña leben noch heutigestags wild; Lama und Paco sind schon seit undenklichen Zeiten zu Haustieren geworden. Bereits die ersten Entdecker Amerikas fanden beide im gezähmten Zustande vor; die Überlieferung der Peruaner verlegt die Zähmung der Tiere in das früheste Zeitalter menschlichen Daseins und bringt sie mit der irdischen Erscheinung ihrer Halbgötter in Verbindung. Abergläubische Anschauungen herrschten unter jenen Völkerschaften hinsichtlich der Verwendung des Lama beim Opferdienste; namentlich die Färbung der zum Weihopfer der Götter bestimmten Tiere war, je nach den verschiedenen Festen, genau vorgeschrieben. Die zuerst landenden Spanier fanden überall bedeutende Lamaherden im Besitze der Gebirgsbewohner und beschrieben die Tiere so ausführlich, daß man selbst die einzelnen Formen ohne Mühe erkennen kann.

Alle Lamas sind Bewohner der Hochebenen des gewaltigen Gebirges der Kordilleren. Sie befinden sich nur in den kalten Gegenden wohl und steigen deshalb bloß im äußersten Süden der Andeskette bis in die Pampas oder großen Ebenen Patagoniens herab. In der Nähe des Gleichers liegt ihr Aufenthaltsort in einer Höhe zwischen vier- und fünftausend Meter über dem Meere, und tiefer als zweitausend Meter über dem Meere gedeihen sie hier nicht, während ihnen dagegen das kalte Patagonien auch in geringeren Meereshöhen zusagende Aufenthaltsorte bietet. Die wildlebenden ziehen sich während der nassen Jahreszeit auf die höchsten Kämme und Rücken der Gebirge zurück und steigen während der trockenen Zeit in die fruchtbaren Täler herab. Sie leben in größeren oder kleineren Gesellschaften, nicht selten in Rudeln von mehreren hundert Stück, und bilden Gegenstände der eifrigsten Jagd.

Der Guanaco oder Huanaco ( Auchenia Huanaco) ist mit dem Lama das größte und, obgleich nur im freien Zustande vorkommend, eines der wichtigsten aller südamerikanischen Landsäugetiere. In der Größe gleicht er etwa unserm Edelhirsche; in der Gestalt ist er ein sonderbares Mittelding zwischen Kamel und Schaf. Bei vollkommen erwachsenen Tieren beträgt die Gesamtlänge des Leibes 2,25 Meter, die Länge des Schwanzes 24 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 1,15 Meter, die Höhe vom Boden bis zum Scheitel 1,6 Meter. Das Weibchen ist kleiner, dem Männchen aber vollkommen gleich gestaltet und gleich gefärbt. Der Leib des Guanaco ist verhältnismäßig kurz und gedrungen, in der Brust und Schultergegend hoch und breit, hinten aber schmal, und in den Weichen sehr stark eingezogen; der Hals lang, dünn, schlank und nach vorn gekrümmt; der Kopf lang und seitlich zusammengedrückt, die Schnauze stumpf zugespitzt, die Oberlippe vorspringend, tief gespalten, schwach behaart und sehr beweglich, die Nasenkuppe behaart; die länglichen, schmalen Nasenlöcher sind verschließbar; die Ohren haben ungefähr die halbe Kopflänge, länglich eiförmige Gestalt und sind schmal, beiderseitig behaart und sehr beweglich; das Auge ist groß und lebhaft, sein Stern ist quer gestellt; an den Lidern, zumal an den unteren, sitzen lange Wimpern. Die Beine sind schlank und hoch, die Füße länglich, die Zehen bis zur Mitte gespalten und an ihren Spitzen von unvollkommenen, kleinen, schmalen und zugespitzten, etwas nach abwärts gekrümmten Hufen umschlossen, die Sohlen groß und schwielig; in den Beugegelenken der Vorderfüße fehlen die Schwielen, die die andern Arten, wie die Kamele, besitzen. Der Schwanz, der aufgerichtet getragen wird, ist sehr kurz, auf der oberen Seite stark behaart und auf der untern Seite fast gänzlich kahl. Das Euter des Weibchens hat vier Zitzen. Ein ziemlich langer, reichlicher, aber lockerer Pelz bedeckt den Körper. Die allgemeine Färbung ist ein schmutziges Rotbraun; die Mitte der Brust, der Unterleib und der After sowie die Innenseite der Gliedmaßen sind weißlich, die Stirn, der Rücken und die Augen schwärzlich, die Backen- und die Ohrengegend dunkelgrau, die Innenseiten der Ohren schwarzbraun und die Außenseiten derselben schwarzgrau.

Der Guanaco verbreitet sich über die Kordilleren, von den bewaldeten Inseln des Feuerlandes an bis nach dem nördlichen Peru. Namentlich im südlichen Teile der Andeskette ist er häufig; in den bewohnteren Gegenden haben ihn die vielfachen Nachstellungen sehr vermindert; doch traf Göring noch einzelne in der Nähe der Stadt Mendoza an. Er bevorzugt Gebirgshöhen, ohne jedoch auf Tiefebenen zu fehlen. Darwin begegnete ihm auf den Ebenen des südlichen Patagonien in größerer Anzahl als auf irgend einer andern Örtlichkeit. Im Gebirge steigt er während des Frühlings oder der Zeit, in der es frische Pflanzen in der Höhe gibt, bis zu der Schneegrenze empor, wogegen er bei Beginn der Trockenheit sich in die fruchtbaren Täler der Tiefe zurückzieht. Die Schneefelder selbst meidet er sorgfältig, wahrscheinlich, weil seine Sohlen nicht geeignet sind, festen Fuß auf dem schlüpfrigen Boden zu fassen. In der Tiefe sucht er die saftigsten Weideplätze auf. Zuweilen unternehmen die Guanacos weite Wanderungen, förmliche Entdeckungsreisen. In Bahia Blanca, wo sie innerhalb dreißig Meilen von der Küste sehr selten sind, sah Darwin eines Tages die Spuren von dreißig oder vierzig, die in einer geraden Linie zu einer schlammigen und salzigen Bucht herabgekommen waren. Wahrscheinlich hatten sie gemerkt, daß sie sich dem Meere näherten; denn sie hatten sich so regelmäßig wie Reiterei herumgedreht und in einer ebenso geraden Linie, wie sie gekommen waren, den Rückweg angetreten. Vor dem Meere scheuen sie sich übrigens nicht, gehen vielmehr ohne viel Besinnen ins Wasser und schwimmen von einer Insel zur andern.

Sie leben gesellig in Rudeln. Meyen sah solche von sieben bis hundert Stück an Bächen weiden; Darwin bemerkt, daß man in der Regel Trupps von einem Dutzend bis zu dreißig Stück zusammenfinde, daß er jedoch an den Ufern des Santa Cruz einmal eine Herde von mindestens fünfhundert Stück gesehen habe. Das Rudel besteht gewöhnlich aus vielen Weibchen und nur einem alten Männchen; denn bloß die jungen, fortpflanzungsunfähigen Tiere werden von den Leithengsten geduldet. Wenn die Jungen ein gewisses Alter erreichen, entstehen Kämpfe; die Schwachen werden gezwungen, den Stärkeren zu weichen, und schlagen sich dann mit anderen ihresgleichen und jungen Weibchen zusammen. Während des Tages ziehen die Tiere von einem Tal zum andern, fast beständig äsend; in der Nacht fressen sie niemals. Zur Tränke gehen sie am Morgen und am Abend, und zwar trinken sie salziges Wasser ebenso gern, vielleicht lieber noch als süßes: Darwins Begleiter sahen eine Herde bei Kap Blanco zu einer Saline kommen und das stark salzhaltige Wasser derselben mit Begierde schlürfen. Saftige Gräser und im Notfalle Moos bilden die Nahrung.

Eigentümlich ist die Gewohnheit der Guanacos und aller Lamas überhaupt, nach Art einzelner Antilopen ihre Losung immer auf einem bestimmten Haufen abzusetzen und nur, wenn dieser größere Ausdehnung erreicht hat, dicht daneben einen neuen zu bilden. Den Indianern kommt diese Anhäufung der Losung sehr zustatten, da sie letztere als Brennstoff verwenden und somit der Mühe des Sammelns überhoben sind.

Alle Bewegungen des Guanaco sind rasch und lebhaft, wenn auch nicht so schnell, als man vermuten sollte. In der Ebene holt ein gutes Pferd das flüchtende Rudel bald ein; gewöhnliche Hunde aber haben Mühe, ihm nachzukommen. Der Lauf besteht aus einem kurzen, schleppenden Galopp und ist wie bei den echten Kamelen ein Paßgang. Der lange Hals wird bei beeiligter Flucht wagerecht ausgestreckt und auf und nieder bewegt. Das Klettern versteht der Guanaco ausgezeichnet; er läuft gemsenartig an den steilsten Gehängen und Abstürzen dahin, selbst da, wo der geübteste Bergsteiger nicht Fuß fassen kann, und schaut mit Gleichgültigkeit in die Tiefe hinab. In der Ruhe liegt das Tier wie das Kamel auf der Brust und den Beinen, und wie dieses läßt es sich nieder und steht auf. Während der Ruhe käut es wieder.

Gewöhnlich sind die Guanacos wild und sehr scheu. Sie achten auf alles, was um sie her vorgeht, beherrschen einen weiten Gesichtskreis und entfliehen, sobald sich innerhalb desselben etwas Verdächtiges zeigt. In Furcht gesetzt, flüchten sie oft meilenweit, halten jedoch währenddem ihre Wechsel, die meist als tief ausgetretene Pfade sich darstellen, nach Möglichkeit ein. Der leitende Hengst steht fast immer einige Schritte von dem Rudel entfernt und hält mit größter Vorsicht Wache, während seine Herde unbekümmert weidet. Bei der geringsten Gefahr stößt er ein lautes, wieherndes Blöken aus; alle Tiere des Rudels erheben im Augenblick ihre Köpfe, äugen scharf nach allen Seiten hin und wenden sich dann rasch zur Flucht, die anfangs zögernd, später aber mit immer mehr sich steigernder Eile ausgeführt wird. Bei der Flucht gehen, laut Meyen, die Weibchen und Jungen voraus und werden von den folgenden Männchen oft mit dem Kopfe vorwärts gestoßen. Nur selten kommt es vor, daß ein weibliches Guanacorudel den Menschen sich nähern läßt. Meyen begegnete solchen zuweilen, ohne daß sie Miene gemacht hätten zu flüchten; sie gingen dicht vor den Pferden vorbei, standen still und sahen sie an; dann erst trabten sie weiter. Darwin schreibt dieses auffallende, auch von ihm wiederholt beobachtete Betragen mit Recht ihrer sehr ausgeprägten Neugierde zu. »Trifft man«, sagt er, »zufällig plötzlich auf ein einzelnes Tier oder auf einige, so bleiben sie gewöhnlich bewegungslos stehen und sehen einen starr an, bewegen sich sodann einige Schritte fort, drehen sich herum und äugen wieder. Auf den Bergen des Feuerlandes und an anderen Plätzen habe ich mehr als einmal Guanacos gesehen, die, wenn man sich ihnen näherte, nicht nur wieherten und schrien, sondern auch auf die lächerlichste Weise, gleichsam als Herausforderung, sich bäumten und in die Höhe sprangen. Daß sie neugierig sind, ist gewiß, denn wenn sich jemand auf den Boden legt und allerlei fremdartige Bewegungen macht, kommen sie fast immer zur Erforschung des Gegenstandes allmählich näher und näher heran.«

Die Brunstzeit fällt in die Monate August und September. Häufige Kämpfe zwischen den um die Herrschaft streitenden Männchen gehen ihr voraus. Mit unglaublicher Erbitterung und heftigem Geschrei stürzen die Nebenbuhler aufeinander los, beißen, schlagen sich, jagen sich gegenseitig umher und versuchen einander niederzuwerfen oder in die Tiefe zu stürzen. Nach zehn bis elf Monaten Tragzeit wirft das Weibchen ein vollkommen ausgebildetes, behaartes und sehendes Junge, säugt es vier Monate lang, bewacht es sorgsam, behandelt es mit großer Zärtlichkeit und behält es bei sich, bis es vollkommen erwachsen ist und nun seinerseits das Kämpfen und Ringen in Sachen der Liebe beginnt.

Der Guanaco verteidigt sich gegen seinesgleichen mit Schlagen und Beißen, wogegen er vor allen einigermaßen wehrhaften Feinden furchtsam entflieht, ohne an Abwehr zu denken. Selbst ein großer Hund kann eines von diesen Tieren festhalten, bis der Jäger herankommt. Wenn sie sich an Menschen und Haustiere gewöhnt haben, werden sie dreister, greifen zuweilen kühn einen Widersacher an, versuchen ihn zu beißen oder zu schlagen, bedienen sich mindestens eines allen Lamas eigentümlichen Verteidigungsmittels, lassen den Gegner dicht an sich herankommen, legen die Ohren zurück, nehmen einen sehr ärgerlichen Ausdruck an und spucken ihm plötzlich mit Heftigkeit ihren Speichel und die gerade im Munde befindlichen oder ausdrücklich zu diesem Behufe heraufgewürgten Kräuter ins Gesicht.

Der Mensch ist und bleibt der furchtbarste Feind unserer Tiere; gegen andere Angreifer schützt sie ihre Schnelligkeit. Ob der Kondor ihnen wirklich so viel Schaden tut, als man angibt, steht dahin. Die Südamerikaner betreiben die Jagd der Guanacos mit Leidenschaft, weil dieselbe, des unschätzbaren Fleisches und Felles wegen, einen hübschen Gewinn abwirft. Man sucht die weidenden Tiere mit Hilfe guter Hunde in eine Schlucht zu treiben, jagt ihnen dort nach und wirft ihnen das Lasso mit Bolas oder Wurfkugeln um den Hals. Erfahrene Jäger machen sich mit bestem Erfolge die Neugierde der Guanacos zunutze, indem sie sich angesichts einer schwachen Herde derselben auf den Boden werfen und durch die oben erwähnten absonderlichen Bewegungen das sonst scheue Wild heranlocken. Nach Darwins Versicherung können sie dann in den meisten Fällen mehrere Schüsse abgeben, weil sich die Tiere dadurch nicht behelligen lassen, die Schüsse vielmehr als zu dem sie fesselnden Spiele gehörig anzusehen scheinen. In den Ebenen werden sie oft in Menge erlegt, weil sie sich wie dumme Schafe durch gleichzeitiges Heranreiten mehrerer, von verschiedenen Seiten herbeikommender Jäger leicht verwirren lassen, längere Zeit unschlüssig bleiben, nach welcher Richtung sie laufen sollen, und endlich gestatten, daß man sie einer geeigneten Einschließungsstelle zutreibt, aus der es für sie keinen Ausweg mehr gibt. An den Berggehängen dagegen entgehen sie leicht ihrem Verfolger; hier ist es schwer, sich ihnen auch nur auf Schußweite zu nähern.

Im Gebirge wie in der Ebene fängt man nicht selten Guanacos ein, um sie zu zähmen. Solange sie jung sind, benehmen sie sich allerliebst. Sie zeigen sich zutraulich und anhänglich, folgen ihrem Herrn wie ein Hund auf dem Fuße nach und lassen sich wie Lämmchen behandeln; je älter sie aber werden, um so geringer wird ihre Liebe und Anhänglichkeit an den Menschen. Nicht selten kommt es vor, daß man die Zahmen dahin bringen kann, frei aus- und einzugehen und, nach Art der Lamas, sich ihre Äsung selbst zu suchen; ältere freilich geben sich alle Mühe, der Zwingherrschaft des Menschen zu entrinnen, und beweisen ihm auch durch ihr Anspucken, welche Gesinnung sie gegen ihn hegen. Die Gefangenen sind leicht mit Heu, Gras, Brot und Getreide zu erhalten, auch bei uns in Europa, woselbst sie sich bei geeigneter Pflege fortpflanzen.

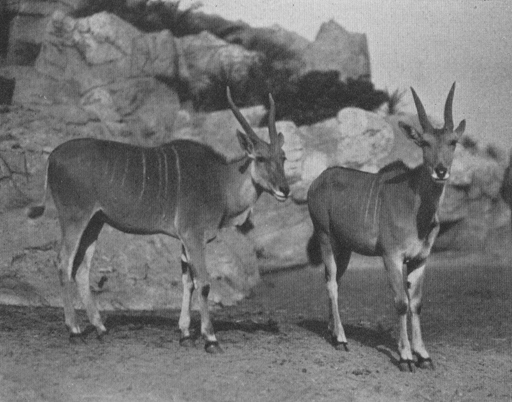

Das Lama, eigentlich Llama, sprich Ljama ( Auchenia Lama), wird vorzugsweise in Peru gefunden und gedeiht dort am besten auf den Hochebenen in der bezeichneten Höhe. Es wird etwas größer als der Huanaco und zeichnet sich durch die Schwielen an der Brust und an der Vorderseite des Handwurzelgelenkes aus. Der Kopf ist schmal und kurz, die Lippen sind behaart, die Ohren kurz und die Sohlen groß. Die Färbung ändert vielfach ab; es gibt weiße, schwarze, gescheckte, rotbraune und weißgefleckte, dunkelbraune, ockerfarbene, fuchsrote und andere. Das ausgewachsene Tier erreicht von der Sohle bis zum Scheitel eine Höhe von 2,6 bis 2,8 Meter; am Widerrist wird es etwa 1,2 Meter hoch.

Lama (Auchenia lama)

Acosta erzählt uns, daß die Indianer ganze Herden »dieser Schafe« wie Saumtiere beladen, über das Gebirge führen, oft Banden von drei- bis fünfhundert, ja manchmal von tausend Stück. »Ich habe mich oft gewundert«, schildert er, »diese Schafherden mit zwei- bis dreitausend Silberbarren, die über 300 000 Dukaten wert sind, beladen zu sehen, ohne eine andere Begleitung als einige Indianer, die die Schafe leiten, beladen und abladen, und dabei höchstens noch einige Spanier. Sie schlafen alle Nächte mitten im Felde, und dennoch hat man auf diesem langen Wege noch nie etwas verloren; so groß ist die Sicherheit in Peru. An Ruheplätzen, wo es Quellen und Weiden gibt, laden sie die Führer ab, schlagen Zelte auf, kochen und fühlen sich wohl, ungeachtet der langen Reise. Erfordert diese nur einen Tag, so tragen jene Schafe acht Arrobas (zwei Zentner) und gehen damit acht bis zehn Leguas; das müssen jedoch bloß diejenigen tun, die den armen, durch Peru wandernden Soldaten gehören. Alle diese lieben die kalte Luft und befinden sich wohl im Gebirge, sterben aber in Ebenen wegen der Hitze. Bisweilen sind sie ganz mit Frost und Eis bedeckt und bleiben doch gesund. Die kurzhaarigen geben oft Veranlassung zum Lachen. Manchmal halten sie plötzlich auf dem Wege an, richten den Hals in die Höhe, sehen die Leute sehr aufmerksam an und bleiben lange Zeit unbeweglich, ohne Furcht und Unzufriedenheit zu zeigen. Ein anderes Mal werden sie plötzlich scheu und rennen mit ihrer Ladung auf die höchsten Felsen, so daß man sie herunterschießen muß, um die Silberbarren nicht zu verlieren.«

Nur die Männchen werden zum Lasttragen benutzt, die Weibchen dienen ausschließlich zur Zucht.

»Nichts sieht schöner aus«, sagt Stevenson, »als ein Zug dieser Tiere, wenn sie mit ihrer etwa einen Zentner schweren Ladung auf dem Rücken, eines hinter dem andern, in der größten Ordnung einherschreiten, angeführt von dem Leittiere, das mit einem geschmackvoll verzierten Halfter, einem Glöckchen und einer Fahne auf dem Kopfe geschmückt ist. So ziehen sie die schneebedeckten Gipfel der Kordilleren oder den Seiten der Gebirge entlang, auf Wegen, wo selbst Pferde oder Maultiere schwerlich fortkommen möchten; dabei sind sie so folgsam, daß ihre Treiber weder Stachel noch Peitsche bedürfen, um sie zu lenken und vorwärtszutreiben. Ruhig und ohne anzuhalten schreiten sie ihrem Ziele zu.«

Über die Fortpflanzung der Lamas berichtet Tschudi etwa folgendes: »Die Begattung geht erst nach dem Ausbruch der rasendsten Brunst vor sich, indem sich die Tiere schlagen, stoßen, beißen, niederwerfen und bis zur größten Ermattung umherjagen. Alle Lama-Arten werfen nur ein Junges, das etwa vier Monate saugt, bei den eigentlichen Lamas gewöhnlich etwas länger; sehr häufig saugen bei dieser Art sogar die Jungen vom zweiten Jahre mit denen vom ersten zugleich.« Von demselben Naturforscher erfahren wir, daß die Bedeutung der Lamas seit Einführung der Einhufer bedeutend gesunken ist, und ferner, daß die Lamaherden durch Krankheiten oft in entsetzlicher Weise heimgesucht werden.

Lamafleisch wird überall gern gegessen, das der sogenannten Chuchos oder einjährigen Tiere gilt sogar als Leckerbissen. Ältere Lamas werden hauptsächlich geschlachtet, um Trockenfleisch, in Peru und Bolivia Charqui genannt, zu gewinnen. Aus der Wolle bereitet man nur grobe Zeuge und Stricke; ihr Wert ist gering.

Gegenwärtig sieht man das Lama fast in allen Tiergärten. Wenn es mit andern seiner Art zusammengehalten wird, scheint es viel freundlicher zu sein, als wenn es allein ist und sich langweilt. Es verträgt sich mit seinen Artgenossen und Artverwandten vortrefflich, und namentlich die Paare hängen mit inniger Zärtlichkeit aneinander. Sie lernen ihre Wächter kennen und behandeln sie erträglich; gegen fremde Menschen aber zeigen sie sich als echte Kamele, d. h. beständig mehr oder weniger übelgelaunt und außerordentlich reizbar. Im Berliner Tiergarten lebte vor mehreren Jahren ein Lama, das sich durch besondere Ungemütlichkeit auszeichnete; an seinem Gitter hing eine Tafel mit der Bitte, das Lama ja nicht zu ärgern, was selbstverständlich den Erfolg hatte, daß jedermann erst recht das Tier zu reizen versuchte. Demzufolge sah man dieses in beständiger Aufregung. Sobald sich jemand nahte, endigte es sein gemütliches Wiederkäuen, legte die Ohren zurück, sah den Fremdling starr an, ging plötzlich gerade auf ihn los und spuckte ihn an. In ähnlicher Weise benahmen sich auch die übrigen Lamas, die ich sah oder selbst pflegte, und ich kann wohl sagen, daß ich nie eines kennenlernte, das sanft oder gutmütig gewesen wäre. Mit seiner Pflege und Wartung hat man wenig Umstände. Es gedeiht in Europa ebensogut wie der Guanaco, verlangt keinen warmen Stall und höchstens einen gegen rauhe Winde geschützten Pferch, begnügt sich mit gewöhnlichem Futter und schreitet leicht zur Fortpflanzung.

Die dritte Form der Gruppe, der Paco oder die Alpaca ( Auchenia Paco), ist kleiner als das Lama und gleicht im Körperbau dem Schafe, hat aber einen längeren Hals und einen zierlichen Kopf; sein Vließ ist sehr lang und ausnehmend weich, an einigen Stellen, z. B. an den Seiten des Rumpfes, erreicht es eine Länge von zehn bis zwölf Zentimeter. Die Färbung ist meistens ganz weiß oder schwarz; es gibt aber ebenfalls buntscheckige.

»Die Pacos«, sagt Tschudi, »werden in großen Herden gehalten, die das ganze Jahr auf den Hochebenen weiden; nur zur Schur treibt man sie nach den Hütten. Es gibt vielleicht kein widerspenstigeres Tier als dieses Lama. Wenn eins von der Herde getrennt wird, wirft es sich auf die Erde und ist weder durch Schmeicheln noch durch Schläge zu bewegen, wieder aufzustehen. Es erleidet lieber die heftigsten Züchtigungen und selbst den qualvollsten Tod, als daß es folge. Einzelne können bloß fortgeschafft werden, indem man sie den Herden von Lamas und Schafen beigesellt. Die Indianer verfertigen aus der Wolle des Paco und Lama schon seit uralten Zeiten wollene Decken und Mäntel.«

»Zierlicher als das Lama«, sagt Tschudi, »ist die Vicuña, sprich Wikunja ( Auchenia Vicunna). An Größe steht sie zwischen dem Lama und Paco, unterscheidet sich aber von beiden durch viel kürzere und gekräuseltere Wolle von ausnehmender Feinheit. Der Scheitel, die obere Seite des Halses, der Rumpf und die Schenkel sind von eigentümlicher, rötlichgelber Färbung (Vicuñafarbe); die untere Seite des Halses und die innere der Gliedmaßen hell ockerfarben, die 12 Zentimeter langen Brusthaare und der Unterleib weiß.