|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die meisten Naturforscher früherer Zeit sahen in den Tieren, zu denen uns nunmehr unsere Rundschau führt, echte Affen und stellten sie demgemäß mit diesen in eine Ordnung; wir dagegen trennen die Halbaffen vollkommen von den eigentlichen Affen und erheben ihre Gesamtheit zu einer eigenen Ordnung. In Wirklichkeit haben die Halbaffen oder Äffer wenig Ähnlichkeit mit den Affen. Ihr Leibesbau ist ein verschiedener; ihr Gebiß stimmt mit dem der Affen nur insofern überein, als es ebenfalls geschlossene Zahnreihen aufweist. Wenn man den Namen Vierhänder aufrechterhalten will, gebührt er ihnen eher als den Affen, da der Gegensatz zwischen Hand und Fuß bei ihnen weit weniger deutlich ausgedrückt ist als bei diesen. Man mag unsere Tiere als ein Bindeglied zwischen den Affen und den Nagern betrachten: an erstere erinnert der Bau der Hände und Füße, an letztere die äußere Gestaltung mehrerer Gruppen und das Gebiß einer Familie. Und wenn man sich sonst in Annahmen gefallen will, denen bis jetzt noch, aller Versicherungen ungeachtet, die erforderliche Begründung fehlt, mag man die Halbaffen mit Häckel ansehen als die unmittelbaren Stammformen der echten Affen und somit auch des Menschen, als Nachfolger unbekannter, den Beutelratten verwandter Tiere: Affen aber sind sie nicht.

Ein allgemeines Bild der Halbaffen läßt sich nicht leicht entwerfen. Größe, Leibesbau und Gliederung, Gebiß und Gerippe sind sehr verschieden. Die Größe schwankt zwischen der einer starken Katze und der einer Schlafmaus. Bei den meisten Arten ist der Leib schmächtig, bei einzelnen sogar klapperdürr; bei jenen erinnert der Kopf durch die Länge der Schnauze entfernt an den eines Hundes oder Fuchses, bei diesen hat er etwas eigentümlich Nächtiges, Bilch- oder Flatterhörnchen-, Nachtaffen- oder Eulenartiges. Die hinteren Gliedmaßen übertreffen die vorderen meist merklich oft bedeutend an Länge, unterscheiden sich aber unter sich dadurch, daß die Fußwurzel bei einer Abteilung verhältnismäßig kurz, bei einer andern dagegen ziemlich lang ist. Der Bau der Hände und Füße stimmt keineswegs vollkommen überein. Die meisten Halbaffen haben Füße, die den Händen ähneln, da die Gliederung der Finger oder Zehen verhältnismäßig wenig sich unterscheidet, der Daumen den übrigen Fingern gegenübergestellt werden kann und Finger wie Zehen, die zweite der letzteren ausgenommen, platte Nägel tragen; aber auch diese Bildung ist nicht allen Halbaffen gemeinsam: es machen sich vielmehr in der Länge, Stärke und Behaarung, dem Verhältnisse des Daumens und der Daumenzehe zu den andern Fingern und Zehen erhebliche Unterschiede bemerkbar. Der Schwanz spielt in verschiedener Länge, übertrifft bei vielen hierin den Leib und verkümmert bei andern zu einem äußerlich kaum oder nicht sichtbaren Stummel, ist bei diesen buschig, bei jenen teilweise fast unbehaart. Große Nachtaugen und durchgehends wohlentwickelte Ohren mit bald häutiger, bald behaarter Muschel und ein weiches, dichtes, wolliges, ausnahmsweise nur strafferes Haarkleid lassen die Halbaffen äußerlich als Dämmerungs- oder Nachttiere erkennen. Das Gebiß zeigt hinsichtlich der Anordnung, Form und Anzahl der Zähne größere Abwechselung als bei den Affen. Der Schädel zeichnet sich aus durch starke Rundung des hinteren Teiles, die schmale, kurze Schnauze und die großen, vorn einander sehr genäherten, hochumrandeten, aber nicht vollständig von einer Knochenwand eingeschlossenen, sondern mit den Schläfengruben verbundenen Augenhöhlen. In der Wirbelsäule zählt man außer den Halswirbeln 9 Rücken-, 9 oder mehr Lenden-, 2 bis 5 Kreuzbein- und 8 bis 30 Schwanzwirbel. Wie die eigentlichen Affen tragen auch die Halbaffen nur zwei Zitzen an der Brust.

Afrika und seine östlichen Inseln, vor allem Madagaskar und seine Nachbareilande, sowie die großen Inseln Südasiens bilden das Wohngebiet unserer Tiere, dichte, an Früchten reiche Waldungen ihre Aufenthaltsorte. Alle Arten sind Baumtiere, mehrere von ihnen auf dem Boden so gut als fremd. Außerordentliche Behendigkeit und Gewandtheit im Gezweige zeichnet die einen, langsame, sichere, bedächtige, geisterhaft leise und unmerkliche Bewegungen die andern aus. Einzelne sind auch bei Tage zuweilen in Tätigkeit; die meisten aber beginnen ihr Leben erst nach Einbruch der Nacht und liegen vor Beginn des Tages bereits wieder in festem Schlafe. Früchte verschiedenster Art, Knospen und junge Blätter bilden die Nahrung der einen, Kerb- und kleine Wirbeltiere neben einigen Pflanzenstoffen die Speise der andern. In der Gefangenschaft gewöhnen sich diese wie jene an allerlei Kost. Merklichen Schaden bringen sie nicht, erheblichen Nutzen ebensowenig. Demungeachtet betrachtet sie der Eingeborene nirgends mit Gleichgültigkeit, sieht vielmehr in den einen heilige und unverletzliche, in den andern unheildrohende, gefährliche Geschöpfe und warnt oder verhindert daher nicht selten den wißbegierigen Forscher, Halbaffen zu jagen, sucht ihn sogar von deren Beobachtung zurückzuhalten. Dies mag einer der Gründe sein, weshalb wir auch die in größeren Trupps lebenden und häufigen Arten der Ordnung verhältnismäßig selten in unsere Käfige bekommen. Ihr Fang verursacht keineswegs besondere Schwierigkeiten, und ihre Pflege ist leicht und einfach; die meisten Arten halten auch ungleich besser als die Affen die Gefangenschaft aus und pflanzen sich bei einigermaßen entsprechender Behandlung ohne Umstände im Käfige fort. Entsprechend ihren geistigen Fähigkeiten gewöhnen sich diejenigen Arten, die überhaupt durch muntere Regsamkeit sich auszeichnen, leicht an ihre Pfleger, lassen sich sogar teilweise zum Dienste des Menschen abrichten, während die vollkommensten Nachttiere unter ihnen ebenso grämlich als schläfrig sind und in den seltensten Fällen Erkenntlichkeit auch für die sorgsamste Pflege bekunden.

*

Unter Lemuren dachten sich die Römer abgeschiedene Seelen der Verstorbenen, von denen die guten als Laren, die bösen als umherirrende, tückische nächtliche Gespenster und Poltergeister den armen Sterblichen beunruhigen und deshalb durch besondere Feste in mitternächtlicher Stunde nach Möglichkeit besänftigt werden sollten. Die Wissenschaft, die bekanntlich nur auf helle Geister der Lebenden etwas gibt, bei Benennung der unendlich mannigfaltigen Naturerzeugnisse aber oft um einen Namen verlegen ist, versteht unter Lemuren zwar ebenfalls nächtliche Umherschwärmer und Polterer, aber keineswegs unfaßbare Wesen, sondern solche, die Fleisch und Blut, mehr oder minder ansprechende Gestalt und hübsches Aussehen haben: den Kern der Ordnung, mit der wir uns beschäftigen, eine Gemeinschaft oder Familie der Halbaffen, die weitaus die meisten, in den mannigfaltigsten Formen auftretenden Arten umfaßt und in viele Sippen zerfällt.

Das eigentliche Heimatsgebiet der Lemuren ( Lemuridae) umfaßt die Insel Madagaskar und ihre Nachbareilande; außerdem treten sie in Afrika auf, über die ganze Mitte des Erdteiles von der Ost- bis zur Westküste sich verbreitend, und finden sich einzeln auf den südasiatischen Inseln. Alle ohne Ausnahme bewohnen Waldungen, die undurchdringlichen, frucht- und kerbtierreichen Urwaldungen den übrigen bevorzugend und die Nähe des Menschen, wenn auch nicht gerade meidend, so doch nicht aufsuchend. Im größeren oder geringeren Grade Nachttiere, wie alle Mitglieder der Ordnung, ziehen sie sich in die dunkelsten Stellen des Waldes oder in Baumhöhlen zurück, kauern oder rollen sich zusammen und schlafen. Ihre Stellungen dabei sind höchst eigentümlich. Entweder sitzen sie auf dem Hinterteile, klammern sich mit den Händen fest, senken den Kopf tief herab zwischen die angezogenen Vorderglieder und umwickeln ihn und die Schultern auch noch besonders mit dem Schwänze, oder aber, sie rollen sich dicht nebeneinander, ja sogar zu zwei und zwei ineinander zu je einer Kugel zusammen und umwickeln sich gegenseitig mit ihren Schwänzen: stört man solch einen Haarball, so kommen Plötzlich zwei Köpfe aus demselben heraus und schauen großen Auges auf die unangenehmen Wecker.

Der Schlaf der Halbaffen ist sehr leise. Schon das Summen einer vorüberschwärmenden Fliege oder das Krabbeln eines Käfers weckt viele von ihnen auf: die Ohren spitzen sich und die großen Augen spähen wie träumerisch umher, aber nur einen Augenblick lang. Denn ihre Lichtscheu ist außerordentlich groß, und ihre Augen scheinen gegen das Licht empfindlicher zu sein als die aller übrigen Säugetiere. Sie sind tot für den Tag; ihr Leben beginnt mit der Dunkelheit.

Wenn die Dämmerung hereinbricht, ermuntern sie sich, putzen und glätten ihr Fell, lassen ihre gewöhnlich ziemlich laute, nächtige und unangenehme Stimme vernehmen und beginnen dann die Wanderung durch ihr luftiges Jagdgebiet. Nunmehr beginnt ein je nach Wesen und Eigenheit der Lemuren sehr verschiedenes Treiben. Die Mehrzahl der Arten, die wir als die am höchsten stehenden betrachten dürfen, beeifert sich zunächst, ihrem Namen Ehre zu machen, indem sie gemeinschaftlich ein Geschrei ausstößt, das den Neuling mit Grausen erfüllen kann, weil es entweder einen unbeschreiblichen Höllenlärm verursacht, oder aber an das Gebrüll gefährlicher Raubtiere, beispielsweise des Löwen, erinnert. Dieses gemeinsame, grunzende Gebrüll scheint wie bei so manchen anderen Tieren den Beginn der Werktätigkeit der Lemuren andeuten zu sollen; denn von jetzt an durchstreifen sie ihr Jagd- oder richtiger Weidegebiet mit einer Bewegungsfreudigkeit, Gewandtheit und Behendigkeit, die man ihnen bei Erinnerung an ihre Schlafsucht während des Tages niemals zugeschrieben haben würde. Alle Kletter- und Springkünste, alle Gaukeleien, die Affen auszuführen vermögen, werden von ihnen vielleicht noch überboten. Es scheinen ihnen Flügel gewachsen zu sein: so gewaltige Sätze von einem Zweige zum anderen führen sie aus, so rasch laufen sie an den Stämmen empor oder über stärkere Äste dahin, so ununterbrochen bewegen sie sich in der verschiedensten Weise. Endlich erreicht die gewöhnlich aus einer bedeutenden Anzahl bestehende Bande einen Fruchtbaum und bekundet jetzt bei Plünderung desselben eine ebenso große Tatkraft wie früher beim Laufen, Klettern und Springen. Sie fressen viel und verwüsten noch weit mehr, würden also, fielen sie nach Affenart in die Pflanzungen ein, dem Menschen erheblichen Schaden zufügen. Doch ihre heimischen Waldungen sind so reich an Früchten verschiedenster Art, daß sie zu unberechtigten Eingriffen in das Eigentum des Menschen keine Veranlassung haben.

Ganz als das Gegenteil der eben geschilderten Sippen und Arten der Familie zeigen sich andere Lemuren in ihrem Auftreten, ihrem Wesen und ihren Bewegungen. Verstohlen und mit unhörbaren Schritten schleichen sie langsam von Ast zu Ast. Ihre großen, runden Augen leuchten im Dämmerlichte wie feurige Kugeln, und sie allein sind es, die von ihrem Dasein Kunde geben; denn die düstere Färbung ihres Felles verschwindet auch einem scharfen Blicke gar bald im Dunkel der Nacht, und die weiße Unterseite wird hinlänglich durch die Äste verdeckt, auf denen sie dahingleiten, oder läßt höchstens an einen gebrochenen Lichtstrahl des Mondes denken. Alle ihre Bewegungen geschehen so bedachtsam und leise, daß auch nicht ein einziger Laut dem lauschenden Ohre das Vorhandensein eines lebenden Tieres vernehmbar macht.

Wehe nun dem sorglos schlafenden Vogel, auf den ein Blick dieser feurigen Augen fällt! Kein Indianer schleicht leiser auf seinem Kriegspfade dahin; kein blutdürstiger Wilder naht sich in furchtbarerer Absicht als der Lori jetzt seiner schlafenden Beute. Ohne jedes Geräusch, fast ohne jede sichtbare Bewegung setzt er einen Fuß nach dem andern vorwärts und nähert sich mehr und mehr, bis er sein Opfer erreicht hat. Dann erhebt er die eine Hand mit gleicher Lautlosigkeit und Bedachtsamkeit und streckt sie leise vor, bis sie den Schläfer beinahe berührt. Jetzt geschieht eine Bewegung, schneller, als das Auge ihr folgen kann, und ehe der schlummernde Vogel noch eine Ahnung von seinem furchtbaren Feinde erlangt hat, ist er erwürgt, erdrosselt. Und nichts gleicht der Gier, mit der der so harmlos erscheinende Vierhänder nach vollbrachtem Morde seine Beute verzehrt. Wie der schlafende Vogel, ist auch seine Brut, das Ei, in seinem Neste verloren, sobald der Lori dies entdeckt. Das nächtige Wesen des Tieres zeigt sich in seiner Raubgier; es scheint, daß es Fleischnahrung ganz entschieden der Pflanzenkost vorzieht, obschon es auch diese nicht verschmäht.

Alle hierher zählenden Arten sind bedächtig und berechnend vorsichtig. Sie bewegen sich auf den Bäumen langsam, aber sicher; ehe sie einen Zweig loslassen, vergewissern sie sich stets, daß ihnen ein anderer verlässigen Halt gibt. Ihr Gang auf dem Boden ist schlecht und eher ein krötenartiges Kriechen als ein Laufen zu nennen. Über die Fortpflanzung der Lemuren wissen wir immer noch sehr wenig, obgleich mehrere der höherstehenden Arten unserer Familie bereits mehrere Male in der Gefangenschaft sich fortgepflanzt haben. Diese werfen ein Junges, das sich unmittelbar nach seiner Geburt an seiner Mutter festklammert und von ihr so lange umhergetragen wird, bis es gelernt hat, selbständig sich zu bewegen. Eine gleichmäßige und ziemlich hohe Wärme ist allen Bedürfnis; die Kälte macht sie mißmutig und krank. Gefangene geben ihr Mißbehagen hauptsächlich dann zu erkennen, wenn sie frieren oder im Schlafe gestört werden. Fühlen sie sich aber behaglich, dann schnurren sie, wenigstens viele, fast nach Art der Katze.

Ihre geistigen Fähigkeiten sind gering; nur wenige machen eine rühmliche Ausnahme. Alle zeigen sich scheu und furchtsam, obgleich sie mutig sich wehren, wenn man sie fängt. Nachdem sie an den Menschen sich gewöhnt haben, werden sie in gewissem Grade zutraulich und benehmen sich sanft, friedlich und gutmütig, verlieren aber ihre Furchtsamkeit nur selten. Die am höchsten stehenden Arten der Familie fügen sich noch am ersten in den Verlust ihrer Freiheit und in ein untergeordnetes Verhältnis zu den Menschen, lassen sogar zu gewissen Dienstleistungen, beispielsweise zur Jagd anderer Tiere sich abrichten; die ungeschwänzten Arten dagegen behalten meist auch in der Gefangenschaft ihr stilles, schwermütiges Wesen bei, suchen jede Störung ärgerlich von sich abzuwehren und lernen Wohl kaum ihre Pfleger von anderen Leuten unterscheiden, behandeln vielmehr alle Menschen mehr oder weniger in derselben Weise.

*

»Indri, Indri« – schau, sieh her – sagten die Madagaschen zu dem reisenden Naturforscher Sonnerat, um ihn auf einen Lemur aufmerksam zu machen, der seines abweichenden Baues halber notwendigerweise die Aufmerksamkeit der Eingeborenen und des gedachten Naturforschers erregen mußte. Sonnerat wählte den von ihm falsch verstandenen Ausruf zur Bezeichnung des Tieres selbst und gab ihm damit einen Namen, der als Bezeichnung einer besonderen Sippe gebraucht wird.

Die Indris (Lichanotus) vertreten, wenn man so sagen will, die Menschenaffen innerhalb ihrer Familie, gelten auch als die am höchsten entwickelten aller Lemuren. Ihr Kopf ist im Verhältnis zu dem stämmigen Leibe klein oder doch nur mittelgroß und spitzschnäuzig; die Vorderglieder sind nicht viel kürzer als die hinteren, die einen wie die anderen besonders ausgezeichnet durch die Länge der Hände und Füße und ebenso der kräftigen Daumen und Daumenzehen, die den übrigen, bis zur Mitte durch Bindehaut vereinigten Fingern und Zehen entgegengestellt werden können und mit ihnen wahre Klammerfüße bilden. Der Schwanz erscheint nur als verkümmerter Stummel. Verhältnismäßig kleine Augen und ebenso kleine, fast ganz im Pelze versteckte Ohren, deren Muscheln auf der Innenseite nackt, auf der äußeren dicht behaart sind, tragen zur weiteren Kennzeichnung bei. Der sehr dichte, fast wollige Pelz überkleidet nicht nur den ganzen Leib, sondern auch die Hände und Füße und Finger und Zehen bis zu den Nägeln herab.

Früher kannte man bloß eine einzige Art dieser Sippe, den Indri oder richtiger Babakoto, zu deutsch »Vatersohn« der Madagaschen Lichanotus brevicaudatus); neuerdings hat Peters noch eine zweite Art aufgestellt, den Kronenindri (Lichanotus mitratus), der dem Indri in der Größe wenig nachsteht.

Sonnerat, der uns mit dem Babakoto bekannt machte, erzählt, daß dieser wie seine Verwandten flink und gewandt sich bewege, überaus rasch von einem Baume zum anderen springe, beim Fressen aufrecht wie ein Eichhörnchen sitze und seine hauptsächlich aus Früchten bestehende Nahrung mit den Händen zum Munde führe, eine, dem Weinen eines Kindes gleichende Stimme habe, sehr sanftmütig, gutartig und deshalb leicht zähmbar sei, in den südlichen Gegenden der Insel von den Eingeborenen aufgezogen und wie unsere Hunde zur Jagd abgerichtet werde. Erst durch Pollen erfahren wir mehr, leider aber nicht das Ergebnis eigener Beobachtungen, sondern nur das durch Hörensagen von ihm Erkundete. »Bis jetzt«, so berichtet unser Forscher, »trifft man diesen großen Lemur nur im Innern der östlichen Teile Madagaskars und zwar ausschließlich im Nordwesten der Insel; wenigstens versicherten mir die Eingeborenen, daß sie ihn nirgends anders gefunden hätten.« Vinson wurde beim Durchreisen des großen Waldes von Alanamasoatrao zwei Tage lang von dem vereinigten Geschrei der Babakotos fast betäubt, und bemerkt, »daß die Tiere in anscheinend zahlreichen, leider unsichtbaren Banden in den Dickichten des Waldes vereinigt gewesen seien. Die Eingeborenen verehren den Babakoto wie ein übernatürliches Wesen und betrachten ihn als ein heiliges Tier, weil sie glauben, daß ihre Eltern nach dem Tode sich in diese Lemuren verwandeln. Aus diesem Grunde sind sie auch der festen Meinung, daß die Bäume, auf denen Babakotos sich aufhalten, unfehlbare Arzneimittel gegen unheilbare Krankheiten hervorbringen, und tragen Sorge, von einem Baume, auf dem sich ein Lemur dieser Art bewegt hat, Blätter abzupflücken und aufzunehmen, um sie gelegentlich gegen Krankheiten zu verwenden. Ebenso behaupten die Eingeborenen, daß es sehr gefährlich sei, einen Babakoto mit Lanzen anzugreifen, weil er diese im Fluge aufzufangen wisse, im eigentlichen Sinne des Wortes den Spieß umdrehe und ihn mit größter Sicherheit auf den Angreifer zurückschleudere. Die Weibchen sollen nach einer anderweitigen, allgemein geglaubten Erzählung ihre Jungen sofort nach der Geburt dem auf einem benachbarten Baume sitzenden Männchen zuwerfen und sie von ihm sich wieder zuschleudern lassen, um zu erproben, ob diese ihrer würdig seien oder nicht. Denn wenn sie trotz solcher gefährlichen, ein dutzendmal wiederholten Übungen nicht zu Boden fielen, nehmen die Eltern sie auf und pflegten sie mit größter Sorgfalt, während sie, wenn das Gegenteil der Fall wäre, die Jungen im Stiche ließen und sich gar nicht die Mühe gäben, sie wieder aufzuheben.« Ich brauche wohl kaum zu versichern, daß solche Erzählungen eben nichts anderes als die große Unkenntnis der Eingeborenen über das Leben und Treiben des seltsamen Tieres beweisen können. »In gewissen Teilen Madagaskars«, fährt Pollen fort, »richtet man den Babakoto zur Vogeljagd ab. Man sagt, daß er hierbei ebenso gute Dienste leiste wie der beste Hund; denn er verschmäht, obgleich er Fruchtfresser ist, keineswegs kleine Vögel und versteht dieselben mit größter Geschicklichkeit zu fangen, um sich einen Leckerbissen von ihm, Vogelgehirn zu erbeuten.«

*

Die nächsten Verwandten der Indris, die wir Schleiermakis ( Propithecus) nennen können, unterscheiden sich von diesen vornehmlich durch den mittellangen Schwanz; ihr Leibesbau ist im wesentlichen derselbe, ihr Gebiß zeigt nur unbedeutende Abänderungen.

Der Fließmaki ( Propithecus diadema) erreicht eine Länge von ungefähr 1 Meter, wovon ungefähr 45 Zentimeter auf den Schwanz gerechnet werden müssen. Die schwachbehaarte Schnauze ist schwarz, eine brillenartige Stelle, die die Augen umgibt und den oberen Teil der Nase einnimmt, eine breite Stirnbinde, Wangen, Gurgel und Kehle sind weiß, Oberkopf und Nacken sowie die Hände auf dem Rücken schwarz, die übrigen Teile des Leibes rostgelblichweiß, Gesäß und Schwanzwurzel rostweiß.

*

Der Name Maki soll ein Klangbild des Geschreies der arten- und zahlreichsten Sippe unserer Familie sein, der die wissenschaftliche Bezeichnung Lemur geblieben ist. Vor fast allen Verwandten zeichnen sich die Makis aus durch gestreckten Fuchskopf mit mäßig großen Augen und mittellangen, stets reichlich, oft buschig behaarten Ohren, wohlgebildete, unter sich fast gleich lange Gliedmaßen, deren Hände und Füße auf der Oberseite eine schwache, nicht pelzige Behaarung zeigen, mehr als körperlangen Schwanz und sehr weichen, feinen, ausnahmsweise auch wohl wolligen Pelz. Die beiden oberen, stumpfkronigen Schneidezähne sind in der Regel klein, die drei unteren schmalen und zugespitzten dagegen lang und fast wagerecht gestellt, die scharfspitzigen kantigen Eckzähne seitlich zusammengedrückt, die Kronen der drei oberen Lückzähne dreiseitig, die drei unteren Mahlzähne undeutlich vierhöckerig und von vorn nach hinten an Größe abnehmend. In dem gestreckten, hinten gewölbten Schädel fällt der Schnauzenteil durch seine Länge auf. Das Gerippe zählt außer den Halswirbeln 10 Rücken-, 9 oder 10 Lenden-, 2 bis 4 Kreuz- und 22 bis 29 Schwanzwirbel und enthält acht Paare wahrer und vier Paare falscher, schmaler, kantiger Rippen. Unter den Weichteilen verdient Erwähnung, daß der Magen einen großen Blindsack besitzt und der Blinddarm eine ansehnliche Größe erlangt.

Erst durch Pollens treffliche Beobachtungen haben wir ein einigermaßen ausführliches Bild der freilebenden Makis erhalten. Alle Arten der Sippe bewohnen die Waldungen Madagaskars und der Nachbareilande, bei Tage im tiefsten Dickicht der Waldungen sich aufhaltend, nachts unter lebhaften Bewegungen und lautem Geschrei ihrer Nahrung nachgehend. Ein von dem erwähnten Naturforscher beobachteter Maki, der Mayotte bewohnt ( Lemur mayottensis), mag uns im allgemeinen mit dem Leben und Treiben seiner Verwandtschaft bekannt machen. Die Tiere leben in ansehnlichen Banden von sechs bis zwölf Stück in den Urwaldungen der Insel, hauptsächlich von den Früchten wilder Dattelbäume sich nährend und ihnen zuliebe von einem Teile des Waldes zum andern wandernd. Man beobachtet sie ebensowohl bei Tage als während der Nacht, in der Regel auf Bäumen, von denen sie jedoch von Zeit zu Zeit herabsteigen, um zu Boden gefallene Früchte aufzulesen. Kaum ist die Sonne niedergegangen, so vernimmt man ihr klägliches Geschrei, das gewöhnlich von der ganzen Bande gleichzeitig ausgestoßen wird. Ihre Bewegungen sind wie die der Verwandten außerordentlich leicht, behend und gewandt: einmal munter geworden, durchfliegen sie förmlich die Baumkronen und führen dabei von einem Zweige zum anderen Sätze von überraschender Weite aus. Von Hunden verfolgt, flüchten sie sich in die höchsten Wipfel der Bäume, heften ihre Augen auf den Feind, wiegen ihren Schwanz hin und her und knurren und grunzen dabei; sobald sie aber des Jägers ansichtig werden, flüchten sie eiligst dem Walde zu und machen es jetzt außerordentlich schwer, ihnen zu folgen oder sie zu erlegen. Verwundete verteidigen sich wütend gegen die Hunde, springen ihnen, wie Pollen selbst beobachtete, auf den Rücken und beißen sich in den Ohren oder im Halse fest. Auf Mayotte verwendet man zur Jagd gewöhnlich Bauernspitze, die durch Bellen anzeigen, daß sie einen Maki gefunden haben, und gleichzeitig mit den Vorderbeinen an dem Baume, auf dem der Halbaffe sitzt, emporspringen. Letzterer wendet dann seine Aufmerksamkeit mehr den Hunden als dem Jäger zu, und ermöglicht es diesem dadurch, sich zu nähern. Die Jagd selbst gewährt Vergnügen, ist aber in hohem Grade anstrengend, wahrscheinlich der Beschaffenheit der Waldungen wegen. Das Fleisch, das im Geschmack an das der Kaninchen erinnert, gilt als sehr wohlschmeckend und wird Anlaß zu lebhafter Verfolgung der sonst harmlosen Tiere, deren Verwandte auf anderen Inseln als unverletzbar angesehen werden.

Hinsichtlich der geistigen Fähigkeiten erheben sich die Makis nicht über ihre Verwandten; dennoch ist ihr Wesen angenehm. Gewöhnlich zeigen sie sich sanft und friedlich; einzelne sind aber auch störrisch, wild und bissig. Sie lassen sich sehr gern schmeicheln, geben aber keine besondere Zuneigung gegen ihren Wärter kund, sondern sind entweder gegen alle gleich gut oder gegen alle gleich ungezogen.

Manche Arten kommen öfters nach Europa, dauern auch lange in Gefangenschaft aus. Dies bewies z. B. ein Vari, der neunzehn Jahre in Paris lebte. In den meisten Fällen werden sie bald zahm und gemütlich. Auch lassen sie sich sehr leicht erhalten, denn sie gewöhnen sich rasch an allerlei Speisen. Ihre Nahrung nehmen sie gewöhnlich mit den Vorderhänden auf und führen sie dann zum Maule, heben das Futter aber auch gleich mit diesem auf. Wenn sie sich wohl befinden, knurren sie behaglich; gewöhnlich singen sie sich selbst in dieser Weise in den Schlaf.

Buffon besaß einen männlichen Maki, der durch seine raschen, gewandten und zierlichen Bewegungen erfreute, durch seine Unreinlichkeit und seinen Mutwillen aber oft ebenso lästig wurde. Er lief nicht selten in die Nachbarhäuser, stahl dort Obst, Zucker und dergleichen, öffnete auch, als echter Spitzbube, unter Umständen Türen und Deckel von Schränken und Kisten. Man mußte ihn anbinden, und wenn er entwischt war, hatte man seine große Not, ihn wieder zu fangen; denn er biß dann selbst diejenigen, die er genau kannte und sonst zu lieben schien. Sehr gern leckte er die Hand seines Pflegers; wenn aber seine Zunge, rauh wie die einer Katze, die Oberhaut der Hand gerötet hatte, biß er plötzlich, anstatt weiter zu lecken. Er murmelte beständig, ließ man ihn jedoch allein, dann schien er Langeweile zu haben und drückte dies durch froschartiges Quaken aus. Vor Kälte und Nässe fürchtete er sich ungemein und blieb deshalb während des Winters immer in der Nähe des Feuers, stellte sich auch öfters aufrecht, um sich besser zu erwärmen.

Der Maki, der so lange in Paris lebte, liebte das Feuer in demselben Grade und setzte sich regelmäßig in unmittelbare Nähe des Kamins; ja der arme frostige Südländer hielt nicht bloß die Hände, sondern auch sein Gesicht so nahe an die Flamme, daß er sich mehr als einmal den Schnurrbart verbrannte. Im Gegensatze zu dem obenerwähnten, war er reinlich, glänzte am ganzen Leibe und hütete sich sorgfältig, seinen Pelz zu beschmutzen. Außerdem war er ebenso lebendig und beweglich wie neugierig. Er untersuchte alles und jedes, warf es aber dabei entweder um oder zerriß und zerstreute es. Seine Freundlichkeit erzeigte er allen Personen, die ihm schmeichelten, und auch ganz Fremden sprang er ohne alle Umstände in den Schoß. Gegen Abend hüpfte oder tanzte er wohl eine halbe Stunde lang ziemlich taktmäßig auf und nieder; dann legte er sich auf ein Brett über der Türe und spann sich in Schlaf. In seiner Jugend fraß er alles Genießbare und trank auch Wein; in seinem Alter wurde er wählerischer und damit verständiger und stiller.

Von den weißstirnigen Makis besaß man zu Paris ein Paar, das sich sehr liebgewann und schließlich begattete. Nach viermonatlicher Trächtigkeit warf das Weibchen ein Junges von Rattengröße, das mit offenen Augen zur Welt kam. Das Tierchen klammerte sich sogleich an die Mutter, und zwar quer über den Unterleib. Die Mutter zog die Schenkel so in die Höhe, daß sie es fast ganz bedeckte und vor den Blicken verbarg. Wenn sich Menschen näherten, drehte sie denselben immer den Rücken zu, damit ihr Kind nicht gesehen werden solle. Sie war außerordentlich zahm gewesen; nachdem sie aber das Junge erhalten hatte, drohte sie jedermann, der sich ihr nähern wollte, mit den Zähnen. Sechs Wochen nach seiner Geburt hatte das Tierchen schon ganz den Pelz und die Färbung wie seine Muter. Um diese Zeit fing es auch an, die ihm hingestellte Nahrung zu versuchen: aber erst im sechsten Monat seines Alters entwöhnte es sich.

Ein Vari des Pflanzengartens lebte mit einem seiner Gattungsverwandten lange Zeit ganz friedlich in einem Käfige, bis man beide zufällig an einen anderen Ort brachte. Hier änderte sich die Sache: der starke Vari tötete seinen Gefährten in der ersten Nacht.

Das Nachfolgende wird vorstehende Mitteilungen noch hier und da ergänzen.

Zu denjenigen Arten, die einfarbigen Schwanz und im dichten Wollhaar versteckte und mit diesem besetzte Ohren haben, gehört der Vari ( Lemur varius), eine der größeren Arten der Sippe. Seine Länge beträgt ungefähr 90 Zentimeter, wovon etwas mehr noch als die Hälfte, 48 bis 50 Zentimeter nämlich, auf den Schwanz kommen. Der reichliche, an Kopf und an den Halsseiten besonders verlängerte Pelz ist großfleckig schwarz und weiß, aber ebenso ungleichartig als unregelmäßig gezeichnet, so daß eben nur das allgemeine Gepräge hervortritt, während bei diesem Stück das Schwarz, bei jenem das Weiß überwiegt. Einzelne sind fast ganz schwarz, andere fast ganz weiß; bei manchen ist der halbe Rücken oder mehr weiß und der Bauch schwarz; bei anderen verhält es sich umgekehrt. Gesicht, Schwanz und Vorderglieder haben gewöhnliche schwarze, die Wangen und Ohrgegend meist weiße Färbung. Etwas Genaueres läßt sich über die Farbenverteilung nicht sagen. Pollen ist der Ansicht, daß auch der Fuchsmaki ( Lemur ruber), der mit dem Vari dieselben Örtlichkeiten bewohnt und in denselben Trupps umherschweift, nichts anderes als eine Spielart des letzteren ist.

»Bis jetzt«, bemerkt Pollen, »hat man den Vari nur in den Waldungen des Innern der Insel Madagaskar beobachtet. Auch ihn findet man in großen Gesellschaften, die sich von Früchten ernähren. Ein wildes, scheues Wesen zeichnet ihn aus. Seine Stimme ist außerordentlich stark und auf weithin hörbar; das Grunzen des Tieres, das stets gemeinschaftlich ausgeführt wird, erinnert an das Löwengebrüll und klingt so schauerlich, daß man unwillkürlich zittert, wenn man es zum ersten Male vernimmt. Im übrigen unterscheidet sich die Lebensweise, soviel bis jetzt bekannt, nicht von der verwandter Arten.«

Unter diesen mag zunächst der Akumba der Antanuaren und Sakalaven, unser Mohrenmaki ( Lemur macaco), erwähnt sein, weil gerade er uns neuerdings belehrt hat, wie außerordentlich verschieden die beiden Geschlechter einer und derselben Makiart sein können. Das Männchen, dem der Name Mohrenmaki ( Lemur niger) zuerteilt wurde, ist mehr oder weniger reinschwarz, nur bei einzelnen Stücken, und zwar vorzugsweise auf den Rumpfseiten und an den Gliedern rotbraun überflogen oder aber am Schwänze mit einigen weißlichen Haaren zwischen schwarzen gezeichnet; das Weibchen dagegen, das von Bartlett unter dem Namen Weißbartmaki ( Lemur leucomystax) als besondere Art aufgestellt wurde, ändert mehr oder weniger ab, obwohl auf der Oberseite ein bald helleres, bald dunkleres, auf der Rückenmitte zuweilen in Purpurrotbraun übergehendes Rostfarb vorherrscht, und Wangen, Füße und Schwanz in der Regel weißlich und nur ausnahmsweise rostfarben aussehen. Der Augenstern ist bei beiden Geschlechtern bräunlich orangefarben. Die Größe des Tieres kommt der der Verwandten ungefähr gleich.

In gewissen Gegenden Madagaskars ist es verboten, Malis zu töten oder sie lebend oder tot zu bewahren. Jedesmal, wenn Pollen die Insel Nossi-Falie besuchte, versicherte man sich seitens der Eingeborenen, ob er nicht etwa Makis bei sich führe, weil diese nach jener Meinung das Eiland entheiligen. Einmal geschah es unserem Gewährsmanne, daß er, von der Jagd heimkehrend, gezwungen wurde, seine Beute nach einer Ortschaft der Insel Madagaskar selbst zu bringen, bevor er seinen Fuß auf Nossi-Falie setzen durfte, und zwar verlangte man dies einzig und allein deshalb, um die Bewohner der »heiligen Insel« vor Unglück zu bewahren. Ich erhielt einmal ein Mohrenmakipärchen, das sich auch in der Gefangenschaft fortpflanzte. Ende März wurde ein Junges geboren, das sich im Verlaufe des ersten Monats sehr schnell entwickelte. Anfänglich klammerte es sich nicht, wie die meisten jungen Affen, an der Brust und dem Bauche, sondern mehr an der Seite seiner Mutter an: später kletterte es oft an den Schenkeln auf und nieder, längs der Seite hin oder auf den Rücken, verbarg sich halb und halb zwischen dem Felle und lugte mit seinen klugen Augen traulich von da ins Weite. Nach etwa Monatsfrist war es soweit gediehen, daß es seinen ersten Ausflug unternehmen, d. h. seine Mutter verlassen und aus dem Gezweige des Käfigs umherklettern konnte. Gleich nach seiner Geburt fiel mir auf, daß es dem Vater vollständig glich, d, h. nicht das geringste Zeichen einer Mittelfärbung, wie sie Blendlingen eigen ist, wahrnehmen ließ. Erst hierdurch wurde ich veranlaßt, meine Makis zu untersuchen und fand, daß alle Mohrenmakis, die ich pflegte, Männchen, alle Weißbartmakis dagegen Weibchen waren. Anfragen in den verschiedenen Tiergärten, namentlich in London, Köln, Rotterdam und bei einem Bekannten in Sansibar bestätigten das von mir gewonnene Ergebnis, und so wurde die Vermutung, daß beide Tiere nur verschiedene Geschlechter einer und derselben Art seien, für mich zur Gewißheit.

Unter den Makis fällt noch eine Art, der Katta ( Lemur Catta), durch die Zierlichkeit seiner Gestalt, die Schönheit seiner Färbung und den geringelten, mehr als leibeslangen Schwanz sowie die verhältnismäßig großen Augen besonders auf. In der Größe steht er hinter den Verwandten etwas zurück: seine Gesamtlänge beträgt ungefähr 85, höchstens 90 Zentimeter, wovon 35 bis 40 auf den Leib, das Übrige auf den Schwanz kommt. Der dichte, feine, weiche und etwas wollige Pelz ist grau, bald mehr ins Aschfarbene, bald mehr ins Rostrote ziehend; Gesicht, Ohren und Unterseite haben weißliche, ein großer runder Augenfleck und die Schnauze schwarze Färbung. Beide Geschlechter scheinen sich nicht zu unterscheiden.

Katta ( Lemur catta)

Der Katta, der mit keinem anderen Maki verwechselt werden kann, bewohnt nach Pollen die Waldungen im Südwesten Madagaskars und ist, so viel bis jetzt bekannt, in keinem anderen Teile der Insel beobachtet worden. Wie seine Verwandten in beträchtlichen Banden lebend und in seinem Auftreten diesen gleichend, tut er sich höchstens durch Zierlichkeit und unglaubliche Beweglichkeit hervor. Laut Pollen springt er mit ebenso viel Anmut von Baum zu Baum und läßt in gewissen Pausen einen Schrei vernehmen, der nicht entfernt die Stärke von dem anderer Makis hat und mehr an das Miauen unserer Hauskatze erinnert. Gefangene befreunden sich in sehr kurzer Zeit mit ihrem Gebieter; so wenigstens erfuhr Pollen von einem jungen Katta, der im Besitze des Quartiermeisters einer französischen Korvette sich befand und seinem Herrn in so hohem Grade zugetan war, daß er ihn unter allem Schiffsvolk und den Reisenden sofort erkannte. Das Tierchen spielte gern mit den Schiffsjungen, mit einem Hunde, der sich an Bord befand, hätschelte in einer ganz eigentümlichen Weise den kleinen Affen eines Matrosen, als ob dieser sein Kind gewesen wäre, vergnügte sich zuweilen aber auch, die Hühner, die in die Nähe seines Käfigs kamen, am Schwanze zu zerren, bis sie schrien, und saß manchmal mit ausgestreckten Armen regungslos auf einer und derselben Stelle, die Augen auf die aufgehende Sonne geheftet.

*

Die Halbmakis ( Hapalemur) unterscheiden sich von den bisher genannten durch ihren schlanken, marderartigen Leib mit ziemlich kurzen, unter sich nicht wesentlich verschiedenen Gliedmaßen und fast leibeslangem Schwanze. Der Kopf ist rund und spitzschnäuzig, hat kleine Augen und breite, aber sehr kurze, fast ganz im Pelze versteckte, innen und außen dicht behaarte Ohren. Hände und Füße haben schlanke Finger und Zehen, kurze Daumen und mäßig lange Daumenzehen. Das Gebiß besteht wie bei den Makis aus 36 Zähnen und zeichnet sich besonders dadurch aus, daß die beiden oberen inneren Schneidezähne vor den äußeren stehen.

Der wollige Pelz der einzigen bis jetzt bekannten Art der Sippe ( Hapalemur griseus) hat olivenbräunliche Färbung, die bei einzelnen Stücken ins Gelbliche, bei anderen ins Rote übergeht und an den Kopfseiten gewöhnlich am lebhaftesten zu sein pflegt: die Unterseite ist grauer als die Oberseite, der Bauch rostfahl, der Schwanz fahlgrau, der Augenstern braun. Hand- und Fußrücken sind bis zu den Nägeln herab mit spärlichen Haaren bekleidet. Die Länge beträgt 60 bis 65 Zentimeter, wovon 35 auf den Schwanz fallen. Der Halbmaki bewohnt vorzugsweise Bambuswaldungen.

*

Die nächstverwandte Sippe wird gebildet durch die Katzenmakis ( Chirogaleus), Halbaffen, die Übergangsglieder von den echten Makis zu den Galagos zu bilden scheinen. Der bekannteste Vertreter der Sippe, von den Eingeborenen Waluwy genannt ( Chirogaleus furcifer), kommt dem Halbmaki an Größe ungefähr gleich: seine Gesamtlänge beträgt 65 bis 70), die Schwanzlänge 33 bis 40) Zentimeter. Ein hellbräunliches Fahlgrau ist die vorherrschende Färbung der Oberseite, ein scharf abgeschnittenes Lichtfahlgrau die der Unterseite; die Kopf- und Halsseiten spielen ins Rötliche; ein auf den Wangen beginnender, die Augen einschließender, auf der Stirnmitte eine Blässe freilassender, auf dem Oberkopfe sich vereinigender und von hier aus über den Nacken und die Rückenmitte bis gegen den Schwanz hin verlaufender Streifen ist schwarz, letzterer an der Wurzel grau, gegen die Spitze hin schwarz; das Auge hat schwarze Iris. Der Katzenmaki findet sich sehr häufig in den Waldungen Madagaskars.

*

Während die Makis samt und sonders, wenigstens zu gewissen Zeiten, eine große Regsamkeit und Beweglichkeit kundgeben, zeichnen sich die Loris ( Stenops) hauptsächlich durch die entgegengesetzten Eigenschaften aus. Sie sind die Faultiere innerhalb ihrer Ordnung, werden auch geradezu Faulaffen genannt. Man begreift unter ihnen kleine, zierliche Halbaffen mit schmächtigem, schwanzlosem Leibe, großem, rundlichem Kopfe und dünnen, schlanken Gliedmaßen, deren hinteres Paar etwas länger als das vordere ist. Die Schnauze ist spitz, aber kurz; die sehr großen Augen stehen sich nahe; die Ohren sind mittelgroß und behaart. An den Händen ist der Zeigefinger sehr verkürzt, der vierte Finger aber verlängert und der hinterste mit scharfer und langer Kralle versehen. Sehr eigentümlich ist die büschelartige Verzweigung der Schenkel- und Schlüsselbeinschlagadern: beide zerteilen sich in so viele Zweige, als Muskeln in den betreffenden Gliedern vorhanden sind. Dies erscheint namentlich auch aus dem Grunde merkwürdig, weil bei den Faultieren die betreffenden Schlagadern eine ganz ähnliche Verästelung zeigen. Die wenigen Arten dieser Sippe bewohnen Indien und seine benachbarten Inseln; ihr Freileben ist uns aber fast noch gänzlich unbekannt. Sie vertreten ihre munteren afrikanischen Vettern in Südasien, jedoch nur hinsichtlich ihrer Gestaltung, nicht auch hinsichtlich ihres Wesens.

Ein äußerst niedliches Mitglied unserer Sippe ist der Schlanklori ( Stenops gracilis), ein Tierchen, kaum so groß wie ein Eichhörnchen – nur 25 Zentimeter lang! – mit schmächtigem Leibe, großäugigem und spitzschnäutzigem Kopfe, zarten Gliedern und langem, plüschähnlichem Pelze, dessen Färbung oben rötlichfahlgrau und gelblichbraun, auf der Unterseite aber graulich oder blaßgelblich ist. Rund um die nußbraunen Augen herum dunkelt das Fell und sticht deshalb um so mehr von der lichten Oberschnauze ab.

Das allerliebste Geschöpf, von den Eingeborenen Teivangu genannt, bewohnt die Wälder Ceylons. Über Tags hängt der Schlanklori zusammengeballt an einer Sprosse seines Käfigs und schläft, ohne sich durch die Außenwelt und ihr Treiben im geringsten stören zu lassen; nach Eintritt der Dämmerung entballt er sich, reckt und streckt, noch etwas schlaftrunken, die langen schlanken Glieder und schreitet nun langsam und unhörbar auf der Sitzstange seines Käfigs hin und her oder an dem Sprossenwerke des Gebauers auf und nieder. Auf einer Stange oder einem Zweige bewegt er sich mit bemerkenswertem Geschicke, gleichviel ob er oben oder unten an dem Aste hängt, versichert sich jedoch bei jedem Schritte, den er tut, eines neuen Haltes, spreizt deshalb die Beine oft über alles für möglich gehaltene Maß und greift mit ihnen, wie mit den Armen, tastend weit in die Luft, wenn es sich darum handelt, von einem Aste auf den anderen überzugehen. Findet er nicht gleich einen Halt, so bewegt er Arm und Hand zitternd, als fühle er sich in Gefahr oder doch Verlegenheit. Er hat ein ungemein feines Gefühl in den Händen und Füßen, die er in annähernd gleicher Weise gebraucht, die Hände selbstverständlich bevorzugend. Ehe er irgendwo sich festhält, prüft er tastend den Gegenstand. Einen Ast umklammert er mit dem den übrigen Fingern gegenüberstehenden Daumen und ebenso mit den Zehen und der Daumenzehe und legt die verbreiterten Fingerpolster so fest auf, daß sie anzukleben scheinen und die mittleren Fingerglieder gleichsam nach innen sich biegen. Auf flachem Boden tastet er vor jedem Schritte umher, als suche er einen zum Anklammern geeigneten Gegenstand, stellt hierauf die bis zum äußersten gespreizten Vorder- und Hinterglieder fest und schiebt endlich, mit im Knie hochgekrümmten Beinen ungemein langsam kriechend, sich vorwärts, so wie eine Kröte dahin humpelt, nur daß diese nicht allein verhältnismäßig, sondern unbedingt schneller ihren Weg zurücklegt. Jeder Halt, jede Erhabenheit des Bodens ist ihm willkommen, und er klammert sich dann sofort mit Händen und Füßen an, scheinbar ängstlich hoffend, die ihm heimische Höhe und das Gezweige wieder zu gewinnen. Der beweglichste Teil seines Leibes ist der Kopf, den er jählings und blitzschnell zu drehen und zu wenden versteht, während er mit Hand und Arm nur selten eine ähnlich rasche Bewegung ausführt. Seine Augen leuchten im Halbdunkel buchstäblich wie feurige Kohlen und machen, da sie sehr nahe zusammenstehen und bloß durch eine weiße Blässe getrennt werden, einen höchst eigentümlichen Eindruck. Die Ohren werden etwas vom Kopfe ab getragen, die Muscheln voll entfaltet. Seine Hauptnahrung besteht in eingeweichtem Milchbrot. Kerbtiere, zumal Mehlwürmer, frißt er ungemein gern.

Plumplori ( Stenops tardigradus)

Der Plumplori ( Stenops tardigradus) ist etwas mehr bekannt geworden, wahrscheinlich, weil er häufiger und verbreiteter ist als sein schlanker Vetter. So viel man weiß, bewohnt das Tier die Waldungen des indischen Festlandes und die Sundainseln, wenigstens Sumatra. Er ist größer und untersetzter gebaut als sein Verwandter; seine Leibeslänge beträgt reichlich 35 Zentimeter.

Der plumpe Lori, ein überall seltener Bewohner der einsamsten Wälder seiner Heimat, lebt in Familien zusammen, die den Tag in Baumlöchern verschlafen, nach Einbruch der Dämmerung munter werden und nunmehr ihrer Nahrung nachgehen. In der Freiheit ist das Tier von Europäern noch nicht beobachtet worden; dagegen hat man es sehr oft zahm gehalten, auch wiederholt lebend nach Europa gebracht. Observille, Seba und Jones haben das Beste über sein Leben berichtet. Der Tevang verdient seinen Namen. Er schleicht so langsam dahin, daß er in einer Minute kaum mehr als vier Klaftern zurücklegt. Höchst selten geht er ein paar Schritte weit aufrecht, sonst immer nur auf allen Vieren. Das Klettern versteht er besser; seine Trägheit ist aber auch hierbei sehr auffallend. Gegen das Tageslicht scheint er äußerst empfindlich zu sein; nachts aber sieht er vortrefflich, und die bei Tage glanzlosen Augen leuchten dann. Sein Gehör ist so fein, daß er, auch wenn er schläft, augenblicklich das Geräusch eines sich ihm nähernden Kerbtieres wahrnimmt und davon erweckt wird. Kerfe und kleine Vögel versteht er meisterhaft zu beschleichen und mit einem einzigen, blitzschnellen Griffe zu erhaschen. Seine gewöhnliche Stimme besteht in einem sanften Pfeifen, das abändert, je nachdem es Vergnügen, Schmerz, Ärger oder Ungeduld ausdrücken soll; im Zorne läßt er durchdringende Töne vernehmen.

Bei den Eingeborenen Javas steht der »Muka« (das Gesicht), wie sie den Plumplori nennen, in sehr schlechtem Rufe. Seine Anwesenheit, so glaubt man, bringt Gefahr, Krankheit, Tod oder sonstiges Unglück, und deshalb meidet jeder das Tier, so viel er kann. »Als ich einen solchen Gast in meinem Hause unterbrachte«, schreibt mir Haßkarl, dem ich vorstehende Angaben verdanke, »wurde ich allgemein gewarnt und mir verschiedenartige Gefahren in Aussicht gestellt. Ich hielt auch meinen Lori nicht lange am Leben; wahrscheinlich wurde er von Inländern, nämlich meiner Hausbedienung, die sich entsetzlich vor ihm fürchteten, und denen der widerliche Geruch überaus unangenehm war, durch ein oder das andere Mittel getötet.«

*

An die Loris schließen zwei afrikanische Halbaffen mit verkümmerten Schwänzen sich an, die äußerlich zwar in hohem Grade sich ähneln, durch Verschiedenheit der Handbildung und Schwanzlänge sowie des Gebisses aber sich unterscheiden und deshalb als Vertreter zweier Sippen betrachtet werden.

Der Potto ( Perodicticus Potto) hat schlanken Leib, rundlichen Kopf, mit vorspringender Schnauze, mittelgroßen Augen und kleinen häutigen Ohren, fast gleichlange Arme und Beine, mit großen Händen und Füßen, verkümmerten, aber noch deutlich erkennbaren, nagellosen Zeigefingern und, mit Ausnahme der großen, krummen, flachen, aufrecht gestellten Kralle der zweiten Zehe, platte Nägel sowie einen kurzen Schwanz. Der kurzwollige Pelz ist oben rötlichgraufahl, schwarz gemischt, auf Kopf, Armen und Beinen rötlicher, in der Schultergegend fahlmäusegrau, auf der Unter- und Innenseite noch lichter, hellfahlgrau, am Schwanze graulichrostrot, das Haar mit schwarzer brauner Spitze; die einzelnen Haare der Oberseite haben an der Wurzel grauliche, in der Mitte mäusefahlgraue, gegen die Spitze hin braune, an der Spitze schwarze oder hellfahlgraue Färbung. Die Gesamtlänge beträgt etwa 35 Zentimeter, wovon der Schwanz 6 Zentimeter wegnimmt.

Der Bärenmaki ( Arctocebus calabarensis) unterscheidet sich vom Potto äußerlich durch die größeren Augen und Ohren, den zu einer Warze verkümmerten Zeigefinger und den als kurzen Stummel kaum wahrnehmbaren Schwanz. Die Länge beträgt 25 bis 30 Zentimeter.

Bei den Zwergmakis ( Microcebus)sind die Augen mehr als die Ohren entwickelt.

Der Milchmaki ( Microcebus myoxinus), dessen Leibeslänge 14 bis 15 Zentimeter und dessen Schwanzlänge 16 bis 17 Zentimeter beträgt, einer der bekannteren Vertreter dieser Sippe, ist auf der Oberseite rostgelblichgrau mit goldigem Schimmer, auf der Unterseite weiß.

*

Zu den uns am besten bekannten Halbaffen überhaupt gehören die Ohrenmakis oder Galagos, über deren Leben und Treiben schon ältere Reisende uns Kunde gegeben haben. Während bei den Zwergmakis der Sinn des Gesichts obenan steht, überwiegt bei ihnen das Gehör, entsprechend den sehr großen häutigen Ohren, die an die einzelner Fledermäuse erinnern. Der Leib der Galagos darf eher schmächtig als gedrungen genannt werden, sieht aber infolge der reichen Behaarung stärker aus als er ist; der verhältnismäßig große Kopf zeichnet sich außer den ungewöhnlich entwickelten, nackten Ohren, durch die einander genäherten großen Äugen aus; Vorder- und Hinterglieder sind mittellang, Hände und Füße noch wohlgebildet, Zeigefinger und zweite Zehe, bei einzelnen auch Mittelfinger und mittlere Zehe mit krallenartigen, alle übrigen mit platten Nägeln versehen.

Alle Galagos, Bewohner Afrikas und seiner westlichen und östlichen Inseln, müssen, abweichend von den Makis, als Raubtiere angesehen werden, die nur nebenbei Früchte genießen. Sie sind Nachttiere im eigentlichen Sinne des Wortes, Wesen, für die der Mond die Sonne ist, Geschöpfe, an denen die eine Hälfte des Tages spurlos vorübergeht, die, schläfriger als die Schlafmäuse, während jeder Stunde in sich zusammengerollt in irgendeinem geeigneten Schlupfwinkel liegen und, falls ihnen verwehrt, einen solchen aufzusuchen, durch das ängstliche Verbergen ihres Kopfes vor dem verhaßten Sonnenlichte sich zu schützen, ja durch Zusammenrollen ihrer Ohren sogar vor jedem Geräusche zu sichern sich bestreben. Werden sie durch irgendeine Ursache gewaltsam aus ihrem tiefen Schlafe erweckt, so starren sie anfangs wie träumend ins Weite, kommen allmählich aus ihrer Schlaftrunkenheit zu sich und bekunden sodann durch abwehrendes Wesen, wie unangenehm ihnen die Störung war. Ganz anders zeigen sich dieselben Tiere nach Sonnenuntergang. Sobald die Dämmerung über den Wald hereinbricht, erwacht der Ohrenmaki, vielleicht infolge der ihm fühlbar werdenden abendlichen Kühle, biegt den über dem Kopfe zusammengewickelten Schwanz zurück, öffnet die Augen und entknittert die häutigen, bisher zu einem wohlschließenden Deckel des Gehörganges eingerollten oder richtiger zusammengeschrumpften Ohren, putzt und leckt sich, verläßt die Schlupfhöhle und beginnt nunmehr sein gespenstiges Treiben, bei Lichte betrachtet, ein Räuberleben im vollsten Sinne des Wortes, in dem unersättlicher Blutdurst mit einer bei so hochstehenden Handtieren ungewöhnlichen Mordlust sich paart. Begabt wie irgendein anderes Raubtier, fernsichtig wie ein Luchs, feinhörig wie eine Fledermaus, scharfspürig wie ein Fuchs, zwar nicht eben verständig, wohl aber listig, die Gewandtheit des Affen mit der einer Schlafmaus vereinend, die Unfehlbarkeit des Angriffs durch Dreistigkeit noch vermehrend, wird der Galago in Wirklichkeit zu einem furchtbaren Feinde des Kleingetieres und unterscheidet sich hierdurch wesentlich von den meisten seiner Ordnungsverwandten.

Unter den wenigen bis jetzt entdeckten und unterschiedenen Arten der Ohrenmakis, deren größter einem fast erwachsenen Kaninchen gleichkommt, während die kleinste Art eine mäßiggroße Maus kaum übertrifft, kennen wir seit Adansons Zeiten den Galago (Otolicnus Galago), ein zierliches Geschöpf von Eichhörnchengröße, nämlich 16 bis 20 Zentimeter Leibes- und 23 bis 25 Zentimeter Schwanzlänge. Sein kurzer, aber dichter und seidenweicher Pelz ist auf der Oberseite fahlgrau, am Kopfe und auf dem Rücken schwach rötlich, aber an der Innenseite der Gliedmaßen sowie am Bauche gelblichweiß gefärbt; eine ähnliche Färbung zeigen auch die Wangen und eine zwischen den Augen entspringende und bis an das Nasenende verlaufende Längsbinde. Die Ohren sind fleischfarben, die Augen braun. Ein großer Teil Afrikas ist die Heimat des Galago.

Der auf Sansibar lebende Ohrenmaki, der Komba der Suaheli (Otolicnus agisymbanus), übertrifft den Galago an Größe: seine Leibeslänge beträgt 20 bis 30, die Schwanzlänge 22 bis 25 Zentimeter. Die vorherrschende Färbung des Felles ist gelblich- oder bräunlichgrau, da die Haare an der Wurzel aschgrau, an der Spitze braun aussehen. Die großen, beinahe kahlen Ohren sehen aschgrau aus.

Ein gezähmter Komba ist weit liebenswürdiger und anmutiger als ein Affe, Störung seines Tagesschlafes berührt natürlich auch den frömmsten höchst unangenehm; abends hingegen, nachdem er sich vollständig ermuntert, beweist er seinem Gebieter eine große Anhänglichkeit und warme Zuneigung. Er gestattet, daß man ihn angreift, gibt sich mit Vergnügen den ihm erwiesenen Schmeicheleien hin und denkt gar nicht daran, von seinem scharfen Gebiß Gebrauch zu machen. Mit seinesgleichen verträgt er sich von Anfang an vortrefflich, auch an andere Haustiere gewöhnt er sich. Wenn er erst gelernt hat, verschiedenerlei Nahrung zu sich zu nehmen, hält es nicht schwer, ihn nach Europa zu bringen.

Der größte bis jetzt bekannte Ohrenmaki, den wir Riesengalago nennen wollen (Otolicnus crassicaudatus), kommt einem Kaninchen an Leibesumfang beinahe gleich: seine Leibeslänge beträgt 30 bis 32, die Schwanzlänge 40 bis 42 Zentimeter. Das dichte, wollige Fell, das namentlich den Schwanz buschig bekleidet und nur auf dem Rücken der Hände und Füße sich verkürzt und anlegt, ist auf dem Oberkopfe rotbraun, auf dem Rücken graulichrostfarben, auf der Unterseite grau oder gelblichweiß, auf dem Schwanze rostbräunlichrot, auf den Fingern und Zehen schwarzbraun, jedes einzelne Haar an der Wurzel blau- oder schwarzgrau, an der Spitze silbergrau, schwarz und braun geringelt oder auch ganz schwarz. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über einen ziemlich großen Teil Ostafrikas.

*

Ein großer, runder, dicht auf den Schultern sitzender Kopf mit wahrem Froschgesichte, kurze Vorder- und lange Hinterglieder sowie ein mehr als leibeslanger Schwanz sind die äußerlichen, sehr absonderlich gestaltete, denen der Kerbtierräuber ähnelnde Zähne die hauptsächlichsten innerlichen Merkmale eines Halbaffen, der schon seit geraumer Zeit zum Vertreter einer besonderen Sippe, neuerdings aber mit vollstem Rechte zum Urbilde einer eigenen Familie erhoben worden ist. Entsprechend den ungemein verlängerten Fußwurzeln, hat man dieser Familie den Namen Fußwurzeltiere ( Tarsidae) gegeben, nachdem das merkwürdige Zwittergeschöpf vorher von den verschiedenen Naturforschern bald als eine Springmaus, bald als ein Beuteltier, bald endlich als ein Lemur angesehen worden ist.

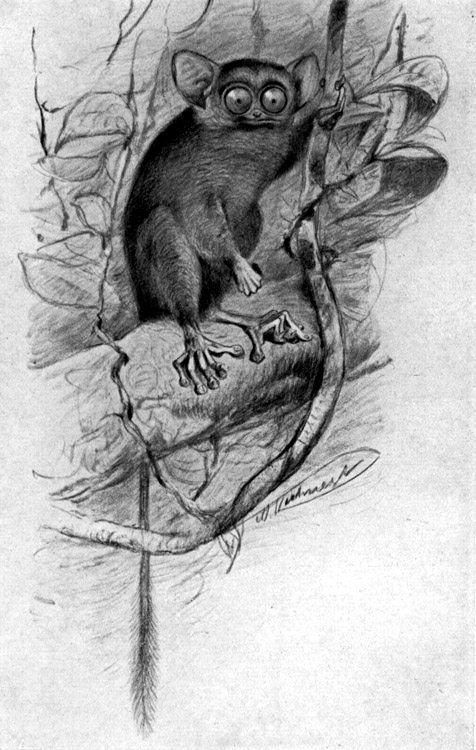

Koboldmaki ( Tarsius spectrum)

Das Gespensttier oder der Koboldmaki ( Tarsius spectrum) ist, falls man sich so ausdrücken darf, eine Wiedergabe des Frosches in der Klasse der Säugetiere. Unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Gesichte eines Laubfrosches zeigt das seinige, und ebenso erinnern die Hände und Füße durch gewisse, später zu beschreibende Eigentümlichkeiten an die des gedachten Lurches, mit dessen Bewegungen die seinigen ebenfalls bis zu einem gewissen Grade übereinstimmen. Der große Kopf würde kugelig sein, wenn nicht die Schnauze als ein kurzer, ziemlich breiter Kegel aus der Gesichtsfläche hervorträte. Hierdurch gerade und durch die im Verhältnis zur Schnauzenlänge ungemein weite, bis unter die Augen sich hinziehende Mundspalte und die dicken Lippen erhält das Gesicht den Ausdruck des Froschartigen. Dieser Ausdruck wird durch die ungemein großen, eulenartigen Augen, verhältnismäßig Wohl die größten, die ein Säugetier überhaupt besitzt, noch wesentlich vermehrt. Sie nehmen buchstäblich den größten Teil des ganzen Gesichtes ein, stehen ziemlich nahe beieinander und haben einen Durchmesser von mindestens 1,5 Zentimeter. Minder eigentümlich, weil auch bei anderen Säugetieren vorkommend, erscheinen die Ohren, die großen, weiten, auf einem kurzen röhrenförmigen Stiele sitzenden Löffeln gleichen, am Vorderrande eine außen scharfkantige, nach innen eine durch den Anfang der Ohrleiste abgesetzte schmale Fläche, am Hinterrande einen durch die Gegenleiste abgegrenzten, vertieften Saum und im Innern der Muschel vier übereinander stehende Querbogen zeigen. Der Hals hat nur geringe Länge und läßt sich kaum als selbständiger Teil unterscheiden; der Rumpf ist vorn am breitesten, weil die Schultern stark hervortreten; der Rücken erscheint eingesunken, die Brust schmäler als der Rücken. Die Vorderglieder fallen wegen des sehr kurzen Oberarmes ebenso sehr durch die Kürze wie die Hinteren durch die Länge auf, da letztere sogar den Rumpf übertreffen. Im Verhältnis zur Länge der Arme müssen die Hände als sehr lang bezeichnet werden. Das Verhältnis der einzelnen Finger ist ein anderes als bei den meisten Lemuren, da der Mittelfinger der längste ist und äußerlich fast dreimal länger als der Daumen erscheint, der seinerseits noch ziemlich bedeutend hinter dem Kleinfinger zurücksteht. Wie bei einigen Galagos sind in der Handfläche und an den Fingerenden große polsterartige Ballen ausgebildet. Einer von ihnen liegt unter der Wurzel des Mittel- und Goldfingers und je einer an den Fingerspitzen. Die Oberschenkel haben beträchtliche Stärke, und die Unterschenkel erscheinen ihnen gegenüber schlank, die bis auf die eigentliche, d. h. erst an der Teilungsstelle der Zehen beginnende Fußsohle dünn behaarten Fußwurzeln sogar klapperdürr. Der Fuß entspricht bis auf die Bildung der Nägel der zweiten und dritten Zehe im allgemeinen der Hand, nur daß die Daumenzehe vollkommener als der Daumen den anderen Fingern den übrigen Zehen entgegengestellt werden kann und die Ballen an den Zehenspitzen beträchtlich größer sind; auch ist nicht die dritte, sondern die vierte Zehe die längste. Alle Finger tragen dreiseitige, flache, nur längs der Mitte etwas gewölbte, an den Rändern gebogene, an der Spitze ausgezogene Nägel, die große und die beiden äußeren Zehen durchaus ähnlich gebildete, die beiden inneren Zehen dagegen anstatt des Plattnagels aufrecht stehende, wenig gekrümmte, spitze und scharfe Krallen. Der Schwanz endlich ist drehrund und gleichmäßig sanft verjüngt. Das Gebiß unterscheidet sich von dem aller übrigen Halbaffen dadurch, daß es nicht die schmalen, wagerecht vorgezogenen unteren Schneidezähne, sondern aufrecht stehende, fast ebensosehr an die der Kerbtierräuber wie an die anderer Halbaffen und Affen erinnernden Schneidezähne, verhältnismäßig breite, scharfe, schneidend zackige Lück- und Mahlzähne besitzt. Der Schädel entspricht in seiner Form dem kugeligen äußeren Aussehen des Kopfes vollkommen und unterscheidet sich von denen aller anderen Halbaffen durch die kurze, spitze Nase und die weiten Augenhöhlen, welch letztere durch ihre scharfen, fast schneidenden, hoch vorragenden Ränder und die Breite der vom Oberkiefer wie vom Stirnbeine ausgehenden, ihre hintere Wand bildenden Fortsätze besonders auffallen. Alle Knochen sind dünn und zart, die Schädeldecke kaum stärker als ein Kartenblatt, so daß man sie mit einem Messer leicht durchschneiden kann. In der Wirbelsäule zählt man 7 Hals-, 13 oder 14 Rücken-, 6 Lenden-, 3 Kreuzbein- und 31 bis 33 Schwanzwirbel. Von den 13 oder 14 Rippen sind 7 oder 8 wahre und 6 falsche. Das etwas wollige, seine Fell bekleidet in gleichmäßiger Dichtigkeit Kopf, Rücken und die Außenseite der Glieder und verkürzt sich auf der Brust und dem Bauche. Der Schwanz ist am Grunde lang und dicht, hierauf spärlich und borstig, am hintersten Drittel lang, fast buschig behaart. Die Färbung des Pelzes ist gelbbraungrau mit einem leichten Anflug von Rotbraun. Auf der Stirn, dem Rücken und der oberen Seite der Schenkel, auf Scheitel und Nacken dunkelt die Färbung, auf der Brust geht sie ins Weißliche über. Die Behaarung der Schwanzspitze ist gelblich. Ausgewachsene Stücke erreichen eine Länge von 40 Zentimeter, wovon 23 bis 24 Zentimeter auf den Schwanz gerechnet werden müssen.

Das Verbreitungsgebiet des Koboldmakis erstreckt sich, laut Wallace, über alle malaiischen Inseln westlich bis Malakka; doch tritt das Tierchen nirgends häufig auf. Sein Namenreichtum und noch mehr die über ihn umlaufenden Fabeln beweisen, daß er allen Eingeborenen als ein in hohem Grade auffallendes Geschöpf erscheint. Zum Aufenthaltsorte wählt sich der Gespenstmaki, nach Angabe von Rosenberg, ebene Wälder, woselbst er sich am Tage an dunkeln, feuchten Stellen im dichten Laube oder in Baumlöchern verbirgt. Nach Cumming lebt er im Gewurzel der Bäume, besonders der großen Bambusstämme, ausschließlich in den dichtesten Waldungen, überall einzeln und selten. Männchen und Weibchen werden gewöhnlich zusammen gesehen, weshalb die Eingeborenen, nachdem sie eines der Tierchen erlangt haben, Sorge tragen, auch das andere zu bekommen. In der Art und Weise, wie er sitzt und springt, erinnert er, laut Salomon Müller und Rosenberg, unwillkürlich an einen Laubfrosch, nimmt oft eine ähnliche Stellung an, springt wie ein Frosch und macht Sätze von fast einem Meter Weite, über Tags ist er so wenig scheu, daß er zuweilen von einem hohen Baume oder Strauche herab den Vorübergehenden auf den Leib springt und sich mit der Hand greifen läßt. Seine unverhältnismäßig großen, kugelig vorspringenden Glotzaugen, deren Stern sich je nach den einfallenden Lichtstrahlen schnell vergrößern und verkleinern kann, haben ihn bei den Eingeborenen zu einem gespensterhaften Wesen gestempelt. Man betrachtet ihn als ein verzaubertes Tier und nach den Grundsätzen der Seelenwanderung als den Geist eines Missetäters, der Zauberkräfte besitzt. Die Eingeborenen Sumatras haben eine solche Furcht vor ihm, daß sie ihre Reisfelder augenblicklich verlassen, wenn sie einen Gespenstmaki auf einem Baume neben demselben erblicken, Weil ihrer Meinung nach sonst ohne Zweifel ein Unglück über sie oder ihre Familie kommen müsse. Cumming behauptet, daß die Nahrung unseres Halbaffen aus Eidechsen bestehe, und daß er diese Kriechtiere aller übrigen Kost vorziehe, bei großem Hunger jedoch auch kleine Krebse und Küchenschaben zu sich nehme; Salomon Müller gibt neben den Kerbtieren noch verschiedene Früchte als Nahrung an.

Cumming ist der erste, der über einen gefangenen Gespenstmaki Ausführlicheres mitteilt. »Er ist sehr reinlich in seinen Gewohnheiten«, sagt er; »niemals berührte er ein Nahrungsmittel, das schon teilweise verzehrt war, und niemals trank er zum zweiten Male aus demselben Wasser. Im Verhältnis zu seiner Größe frißt er sehr viel. Beim Trinken schlappt er das Wasser wie eine Katze, aber sehr langsam. Die für ein so kleines Tierchen auffallend große Losung gleicht der eines Hundes. Über Tags schläft er sehr viel und bekundet den größten Abscheu gegen das Licht, weshalb er sich stets nach den dunkelsten Stellen begibt. Nähert man sich seinem Käfige, so heftet er seine großen, offenen Augen lange Zeit auf den Gegenstand, ohne eine Muskel zu bewegen; kommt man näher, oder wirft man etwas nahe an ihn heran, so fletscht er die Zähne gleich einem Affen, indem er die Gesichtsmuskeln auseinanderzieht. Selten macht er Geräusch, und wenn er einen Ton hören läßt, so ist es ein einfacher, kreischender Laut. Bei geeigneter Pflege wird er sehr bald zahm und ungemein zutraulich, beleckt Hände und Gesicht, riecht am Leibe seines Freundes herum und bemüht sich, geliebkost zu werden.«

Über die Fortpflanzung danken wir Cumming einige Angaben. »Ich hatte«, sagt er, »das Glück, mir unbewußt, ein trächtiges Weibchen zu bekommen, und war daher eines Morgens nicht Wenig überrascht, daß es ein Junges zur Welt gebracht hatte. Dieses schien etwas schwach zu sein, glich aber der Mutter vollkommen. Seine Augen waren offen, sein Leib bereits mit Haaren bekleidet. Es hielt sich stets saugend zwischen den Beinen seiner Mutter auf und wurde so vollständig von ihr bedeckt, daß man selten mehr als seinen Schwanz bemerkte. Seine Kräfte nahmen schnell zu, und schon am zweiten Tage begann es außerhalb des Käfigs umherzukriechen, wenn auch noch mit sichtbarer Anstrengung. Doch erreichte es die Spitze der Stäbe, aus denen der Käfig gebildet war. Wenn Umstehende das Junge zu sehen wünschten, während die Mutter es bedeckte, mußte man sie aufstören. Dann wurde sie in der Regel böse, nahm das Junge ins Maul, ganz wie eine Katze, und schleppte es so eine Zeitlang umher. Auch sah ich sie zu anderen Zeiten, wenn sie nicht gestört worden war, mit ihrem Jungen im Maule aus dem Käfige hervorkommen. Letzteres hatte im Verlaufe von drei Wochen sehr an Größe zugenommen, als unglücklicherweise jemand auf den Schwanz der Mutter trat, worauf sie nach wenigen Tagen starb. Das Junge folgte ihr einige Stunden später nach.«

*

Vor neunzig und einigen Jahren erhielt der Reisende Sonnerat aus einem Walde der Westküste Madagaskars zwei höchst sonderbare Tiere, von deren Dasein bis dahin noch niemand Kunde gehabt hatte. Selbst auf der gegenüberliegenden Küste waren sie vollkommen unbekannt; wenigstens wurde unserem Naturforscher von den dort lebenden Madagassen versichert, daß die beiden, die er lebend bei sich hatte, die ersten wären, die sie jemals gesehen hätten. Sie schrien bei Anblick derselben zur Bezeugung ihrer Verwunderung laut auf, und Sonnerat erhob diesen Ausruf, »Aye, Aye«, zum Namen der von ihm entdeckten Geschöpfe.

»Dieses vierfüßige Tier«, sagte Sonnerat, beziehentlich der erste Übersetzer seines Reisewerkes, »hat viel Ähnlichkeit mit dem Eichhörnchen, ist aber doch durch einige wesentliche Kennzeichen von demselben unterschieden: es gleicht auch einigermaßen dem Maki und dem Affen.

»Der Aye-Aye hat an jedem Fuße fünf Finger, davon die an den Vorderfüßen sehr lang und ein wenig krumm sind; das macht, daß es sehr langsam geht: diese Finger sind auch mit krummen Nägeln versehen. Die zwei äußersten Gelenke des Mittelfingers sind lang, dünn und unbehaart: er bedient sich derselben, um aus den Ritzen der Bäume die Würmer hervorzuholen, von denen er sich nährt, und um diese Würmer in seinen Schlund zu stoßen; dem Ansehen nach dienen sie ihm auch, sich an die Baumäste zu hängen. Die Hinterfüße haben vier mit krummen Klauen versehene Finger; der fünfte oder innere bildet den Daumen und hat einen platten Nagel, gleich den Nägeln des Menschen. – Der Aye-Aye hat in jeder Kinnlade zwei Schneidezähne, die sehr nahe beisammen stehen und dem Schnabel eines Papageien ähnlich sehen; die unteren sind viel stärker als die oberen. – Er hat große, breite und flache Ohren; sie sind schwarz, glatt, glänzend, und an der Außenseite mit langen Haaren besetzt. – Über den Augen und der Nase, auf den Backen und am Kinn hat er Büschel von langen Haaren. – Das ganze Tier ist mit weißfalben Flaumen oder feinen Haaren bewachsen, aus denen große (starke) schwarze Haare hervorstechen. Der Vorderteil des Kopfes und Halses sind von falbem Weiß. Der Schwanz ist platt, buschig und mit langen Haaren besetzt. Ob es schon ganz schwarz scheint, sind die Haare desselben doch von ihrer Wurzel an bis zur Mitte ihrer ganzen Länge weiß. – Der Aye-Aye ist vom Kopfe bis zum Schwanze 18 Zoll 6 Linien und der Schwanz desselben anderthalb Fuß lang.«

Über Vorkommen und Aufenthalt des Tieres berichtet uns Sonnerat gar nichts, über sein Betragen in der Gefangenschaft sehr wenig: »Dieses Tier«, sagt er, »scheint von der Art derjenigen zu sein, die sich in die Erde graben. Bei Tage sieht es nicht; sein Auge ist rötlich und starr, wie das Auge der Eule. Es ist sehr träge, folglich auch sehr sanft. Ich hatte ein Männchen und ein Weibchen, aber beide lebten nicht länger als zwei Monate; ich nährte sie mit gekochtem Reis, und sie bedienten sich der dünnen zwei Finger ihrer Vorderfüße, wie die Chinesen ihrer Stäbchen. Sie waren scheu, furchtsam, liebten sehr die Wärme, krochen immer zusammen, um zu schlafen, legten sich auf die Seite und verbargen ihren Kopf zwischen den Vorderfüßen. Sie lagen stets unbeweglich da; und nur durch vieles Rütteln konnte man sie dahin bringen, daß sie sich regten.«

Bis in die neuere Zeit blieb der von Sonnerat nach Europa gebrachte Aye-Aye der einzige, den man kannte, und die im Jahre 1782 erschienene Beschreibung die einzige Quelle für die Lebenskunde des seltenen Tieres. Man zeigte sich schon geneigt, ihn als ausgestorben anzusehen. Die erste Nachricht des Gegenteils gelangte im Jahre 1844 durch De Castelle zur Kenntnis der wissenschaftlichen Welt. Diesem Reisenden glückte es, einen jungen, lebenden Aye-Aye zu erhalten, und er beschloß, denselben der Sammlung des Pflanzengartens zu schenken. Unglücklicherweise starb das Tier bevor es Europa erreichte; sein Fell aber und ebenso das Gerippe kamen in den Besitz der Pariser Sammlung, und es wurde hierdurch der Beweis geliefert, daß das letztgenannte Tier und Sonnerats Aye-Aye einer und derselben Art angehören. Noch bis Anfang der sechziger Jahre blieben diese beiden Stücke die einzigen, die man kannte. Erst im Jahre 1862 erhielt die Zoologische Gesellschaft in London die freudige Nachricht, daß zwei »Fingertiere« oder »Nacktfinger«, wie man das Zwitterwesen inzwischen genannt hatte, auf Madagaskar gefangen waren und für den Tiergarten in Regents-Park unterwegs seien. Eines von diesen kam auch glücklich lebend, das andere wenigstens im Weingeiste an. Etwas später folgten noch mehrere andere Stücke, von denen drei vom Museum in Berlin erworben werden konnten.

Nunmehr erst vermochten die Tierkundigen die Verwandtschaft des Aye-Aye unzweifelhaft festzustellen und ihm die gebührende Stellung im System anzuweisen. Bis dahin waren die Ansichten sehr geteilt gewesen. Buffon, der den von Sonnerat überbrachten Aye-Aye untersuchen konnte, stellte ihn in die Nähe der von ihm mit den Springmäusen vereinigten Gespenstmakis; Gmelin führt ihn unter den Eichhörnchen auf; Schreber war der erste, der sich, freilich ohne das Tier selbst untersucht zu haben, dafür entschied, es zu den Halbaffen zu stellen; Illiger bildete eine besondere Familie in einer von ihm aufgestellten Ordnung, die Affen, Halbaffen und einen Teil der Beuteltiere in sich vereinigen sollte; Blainville sprach sich im Jahre 1816 nach einer sorgfältigen Untersuchung des Schädels und eines Teiles der Hinterglieder entschieden für die Trennung des Aye-Aye von den Nagern und seine Vereinigung mit den Halbaffen aus, während die meisten Tierkundigen, unter ihnen selbst der ausgezeichnete Cuvier, ihn noch immer bei den Nagern beließen. Geoffroy St. Hilaire schloß sich im Jahre 1851 ohne Rückhalt der Blainville'schen Ansicht an, während andere ausgezeichnete Forscher, wie z. B. Milne Edwards und van der Hoeven, Cuvier folgten; Brand gelangte zu dem Ergebnis, daß die Sippe der Fingertiere zwar durch eine größere Anzahl von Merkmalen den Halbaffen, aber durch eine nicht geringe Zahl nicht unwesentlicher Merkmale ebenso den Nagern verwandt sei, und schlug deshalb vor, für das Tier eine besondere, zwischen den Affen, Halbaffen und Nagetieren stehende Ordnung zu bilden. Erst durch Owens und Peters Forschungen wurde die Streitfrage endgültig entschieden.

»Schon im Äußeren«, bemerkt Peters, »entfernt sich das Fingertier ebensosehr von den Nagern, wie es den Halbaffen und unter diesen namentlich den dickschwänzigen Galagos sich anschließt. Alles in allem hat sich ergeben, daß der Aye-Aye in allen wesentlichen äußeren Merkmalen mit den Halbaffen übereinstimmt, dagegen kein einziges Merkmal zeigt, in dem er eine größere Annäherung an die Nager erkennen ließe als alle anderen Gattungen der Halbaffen. Dasselbe gilt für den Bau des Schädels und der Glieder, so daß also gegenwärtig jeder Zweifel über die Stellung des Tieres beseitigt ist.«

Der Aye-Aye oder das Fingertier ( Chiromys madagascariensis) zeigt äußerlich folgende Merkmale: Der Kopf ist sehr groß, der Hals kurz, der Leib kräftig, der Schwanz etwa leibeslang. Die Glieder haben unter sich fast gleiche Länge. Im Verhältnis zur Kopfgröße erscheinen die Augen klein, die häutigen Ohren dagegen sehr groß. An der Hand und dem Fuße fallen die sehr verlängerten Finger und Zehen besonders auf. Der unterseits wulstige Daumen ist kräftig und kurz, der Zeigefinger etwas schwächer, der Goldfinger beinahe ebenso dick als der Daumen, der kleine Finger noch immer sehr stark, der dritte Finger aber verkümmert, indem er wie zusammengedorrt aussieht. Die Fußwurzel ist mäßig, die Daumenzehe mittellang und ähnlich gebaut wie der Daumen, während alle übrigen Zehen unter sich fast gleiche Länge und auch ähnliche Bildung zeigen. Ein rötliches Fahlgrau, mit Ausnahme eines dunkleren Ringes um die Augen und eines lichten Fleckes über denselben, ist die Färbung des Gesichtes. Auf Wangen und Kehle sieht das Haarkleid fahlgrau aus; auf den übrigen Teilen erscheint die Gesamtfärbung bräunlichschwarz mit durchschimmerndem Fahlgrau und eingesprengtem Weiß, weil der Pelz aus zweierlei Haaren, dichten graufahlen Woll- und schwarzen, hier und da weißgespitzten Grannenhaaren besteht. Die borstigen, dunklen Schwanzhaare haben graue Wurzeln; die starken Schnurren über den Augen und am Mundwinkel sind ganz schwarz. Ausgewachsene Stücke erreichen eine Gesamtlänge von einem Meter, wovon 45 Zentimeter auf die Länge von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel und über 50 Zentimeter auf den Schwanz kommen.

Der Aye-Aye, der einige Jahre in London lebte, konnte von mir wenigstens kurze Zeit beobachtet werden: leider aber war mir die Zeit meines Aufenthaltes so kurz bemessen, daß ich dem Tiere bloß einen einzigen Abend widmen durfte. Dieser eine Abend belehrte mich, daß Sonnerats Beschreibung nicht nur einer Erweiterung, sondern auch der Berichtigung bedarf.

Das Tier hat buchstäblich mit keinem anderen Säuger eine beachtenswerte Ähnlichkeit. Es erinnert in mancher Hinsicht an die Galagos; doch wird es schwerlich einem Forscher einfallen, es mit diesen in einer Familie zu vereinigen. Der dicke, breite Kopf mit den großen Ohren, die den breiten Kopf noch breiter erscheinen lassen, die kleinen, gewölbten, starren, regungslosen, aber glühenden Augen mit viel kleinerem Stern, als das Nachtaffenauge ihn besitzt, der Mund, der in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Papageischnabel hat, die bedeutende Leibesgröße und der lange Schwanz, der, wie der ganze Leib, mit dünn stehenden, aber langen, steifen, fast borstenartigen Grannenhaaren besetzt ist, und die so merkwürdigen Hände endlich, deren Mittelfinger aussieht, als ob er zusammengedorrt wäre: diese Merkmale insgesamt verleihen der ganzen Erscheinung etwas so Eigentümliches, daß man sich unwillkürlich den Kopf zermartert, in der fruchtlosen Absicht, ein diesem Tiere verwandtes Geschöpf aufzufinden.

Es kann für den Tierkundigen, der dieses wundersame Wesen lebend vor sich sieht, gar keinem Zweifel unterliegen, daß er es mit einem vollendeten Nachtfreunde zu tun hat. Der Aye-Aye ist lichtscheuer als jedes mir bekannte Säugetier. Ein Nachtaffe läßt sich wenigstens erwecken, tappt herum, schaut sich die helle Tageswelt verwundert an, lauscht teilnehmend auf das Summen eines vorüberfliegenden Kerbtieres, leckt und putzt sich sogar: der Aye-Aye scheint bei Tage, wenn man ihn nach vieler Mühe wachgerüttelt, vollkommen geistesabwesend zu sein. Mechanisch schleppt er sich wieder seinem Dunkelplatze zu, rollt er sich zusammen, verhüllt er mit dem dicken Schwänze, den er wie einen Reifen um den Kopf schlägt, sein Gesicht. Er bekundet eine Trägheit, eine Langweiligkeit ohnegleichen in jeder Bewegung, jeder Handlung. Erst wenn die volle dunkle Nacht hereingebrochen ist, lange nach der Dämmerung, ermuntert er sich und kriecht aus seiner Dunkelkammer hervor, scheinbar noch immer mit Gefühlen der Angst, daß irgendein Lichtstrahl ihn behelligen möchte. Der Schein einer Kerze, der andere Nachttiere nicht im geringsten anficht, macht ihn eilig zurückflüchten.

Seine Bewegungen sind langsam und träge, obschon weniger, als man vermuten möchte. Wenn es gilt, dem störenden Licht sich zu entziehen, beweist der Aye-Aye, daß er unter Umständen sogar ziemlich flink sein kann. Der Gang ähnelt dem anderer Nachtaffen, nur ist er ungleich langsamer. Dabei steht das Tier hinten viel höher als vorn, wo es sich auf die sehr gebreiteten und stark gekrümmten Finger stützt, und streckt den buschigen Schwanz wagerecht von sich, ohne ihn auf dem Boden schleppen zu lassen. Wenn Sonnerat richtig beobachtet hat, muß er es mit einem besonders gutmütigen Aye-Aye zu tun gehabt haben. Derjenige, den ich sah, war nichts weniger als sanft, im Gegenteil sehr reizbar und ungemütlich. Wenn man sich ihm näherte, fauchte er wie eine Katze; wenn man ihm die Hand vorhielt, fuhr er unter Ausstoßen derselben Laute wütend und sehr rasch auf die Hand los und versuchte, sie mit seinen beiden Vorderpfoten zu packen. Dabei unterschied er zwischen der Hand und einem eisernen Stäbchen. Mit diesem lies er sich berühren, ohne zu fauchen oder zuzugreifen. Eigentlich furchtsam also darf man den Aye-Aye nicht nennen; er ist nur scheu und meidet jede Gesellschaft. Auch nachts bewegt ihn das geringste Geräusch, so eilig als möglich seinen Versteckplatz aufzusuchen.

Die einzige Nahrung, die man dem Tiere reicht, ist frische Milch, mit der man das gekochte und zerriebene Dotter eines Eies zusammenrührt. Eine kleine Schüssel davon genügt für den täglichen Bedarf. Beim Fressen gebraucht der Aye-Aye seine beiden Hände: er wirft die flüssige Speise mit ihnen in seinen Mund.

Beachtenswert scheint mir eine Beobachtung zu sein, die gemacht wurde. Alle Zweige des Käfigs, den dieser Aye-Aye bewohnt, sind von ihm abgeschält und angebissen worden. Er muß also seine Schneidezähne, die den Naturforschern so viel Kopfzerbrechen verursacht haben, in ganz eigentümlicher Weise verwenden. Ich glaube hieraus schließen zu dürfen, daß er in der Freiheit auf dürren Bäumen seine Nahrung sucht und wirklich Kerbtiere frißt, wie Sonnerat angibt. Er schält, vermute ich, mit seinen dazu vortrefflich geeigneten Zähnen die Baumrinde ab, legt damit die Schlupfwinkel gewisser Kerbtiere oder deren Larven bloß, und zieht diese dann mit seinen langen Fingern aus Ritzen und Spalten vollends hervor, um sie zu verspeisen.

Auf diese im Jahre 1863 niedergeschriebenen Beobachtungen will ich Pollens neuerdings (1868) veröffentlichte Angaben folgen lassen, weil sie namentlich die Kenntnis des freilebenden Aye-Aye wesentlich vervollständigen. »Dieses wissenschaftlich so merkwürdige Tier«, sagt unser Gewährsmann, »bewohnt mit Vorliebe die Bambuswaldungen im Innern der großen Insel. Nach Angabe der Eingeborenen ist es so selten, daß man es nur durch Zufall einmal zu sehen bekommt, lebt einzeln oder paarweise, niemals in Banden, kommt bloß des Nachts zum Vorschein und schläft über Tags in den dichtesten und undurchdringlichsten Bambusdickichten mitten in den Waldungen. Es nährt sich von dem Marke des Bambus- und Zuckerrohres, ebenso aber auch von Käfern und deren Larven. Um seine Nahrung zu erhalten, bestehe sie in dem Herz des Bambus- und Zuckerrohrs oder in Kerbtieren, nagt es mit seinen kräftigen Schneidezähnen eine Öffnung in den Stamm der Pflanzen, führt durch diese seinen schmächtigen Mittelfinger ein und holt mit ihm den Pflanzenstoff oder die Kerbtiere hervor. So schläfrig es über Tags sich zeigt, so lebhaft bewegt es sich während der Nacht. Von Sonnenaufgang an schläft es, indem es den Kopf zwischen den Füßen verbirgt und ihn noch außerdem mit dem langen Schwanze einhüllt; mit Beginn der Nacht erwacht es aus seiner Schlaftrunkenheit, klettert an den Bäumen auf und nieder und springt mit der Behendigkeit der Makis von Zweig zu Zweig, dabei sorgfältig alle Öffnungen, Ritzen und Löcher der alten Bäume untersuchend, um Beute zu machen, zieht sich aber schon vor Beginn der Morgenröte wieder in das Innere der Waldungen zurück. Seinen Schrei, ein kräftiges Grunzen, vernimmt man oft im Verlaufe der Nacht.«