|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Rudolf Kaemmerer Verlag

Dresden

MCMXXI

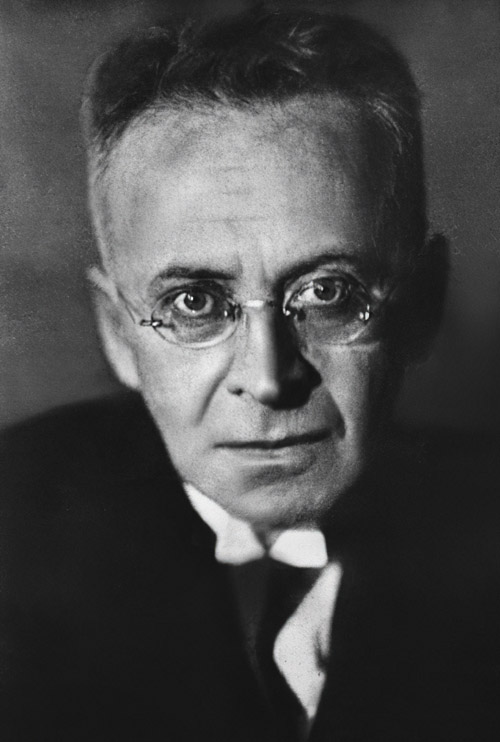

»Die Volkszählung hat ergeben, daß Wien 2 030 834 Einwohner hat. Nämlich 2 030 833 Seelen und mich.« Indem mir dieses Rechenexempel des Karl Kraus durch den Kopf geht, erschrecke ich vor den achtzehn Jahren der »Fackel«, einer Wiener Zeitschrift. Ich sehe die Schrift aus der Zeit treten und sich ihr gegenüberstellen. Durch die Zeit geht ein Bruch; wer entkäme ihrer unheilbaren Zerstückelung? In der Schrift ist Zusammenhang; ihre einzelnen Buchstaben verbindet ein starker Zug und prägt sie zum Charakter.

Diese einzige Erscheinung zwingt mich, sie furchtlos zu ehren. Ich war in den achtzehn Jahren nicht immer bei Karl Kraus gewesen. Wie viele Überraschungen hatte dieser leidenschaftliche Geist, als er sich entwickelte, dem Jüngeren geboten! Wie bewegte er sich im Zickzack der Widersprüche; oder schien nicht von der Stelle zu rücken, während wir zu laufen glaubten! Heute aber überrascht mich an ihm nichts so sehr wie die überlegene Deutlichkeit des innern Zusammenhanges. Und daß mein Weg so sicher zu ihm zurückgeführt hat! Nur der eine große Widerspruch blieb übrig, der mit diesem Menschen in die Welt gekommen zu sein scheint; oder den die Welt in diesem Menschen ohne Ende erregt. Aber es ist der uralte Widerspruch in Welt und Mensch, wenn auch in der Konstellation eines besondern Individuums und einer besondern Epoche sich entfaltend. Daß Karl Kraus ein Widerspruchsgeist ist, scheint mir heute nur noch zu bedeuten, daß er ein Geist ist.

Ich will sofort gestehen: nichts hat mich in der Übereinstimmung mit meinem Original so sehr gefördert wie die Entschiedenheit, mit der ich seiner Fragestellung, seinem Entweder-Oder widersprochen hatte. Ich bin darauf gefaßt, diesen Gegensatz wieder aufzunehmen, auf höherer Ebene, mit der Möglichkeit einer noch tiefern Übereinstimmung. Die Anhängerschaft des Knaben dereinst war ein Vorgefühl gewesen, sicher, aber noch unerprobt durch die Wirklichkeit. Später kam ich dem Menschen Karl Kraus nahe, dem Patienten seiner Gaben; ich erlebte den tyrannischen Formwillen und zugleich das widerspenstige, teuflische Material, aus dem er formte. Jede häßliche oder komische Einzelheit wuchs in dieser Nähe übergroß und verstellte den Horizont der Tage. Ich sah einen Gebannten und glaubte, dem Bann entweichen zu können, indem ich die Welt umso zärtlicher suchte. Es mußte doch eine Art geben, die Menschen unbedenklicher zu lieben! Der Wunsch nach Güte mußte es leichter haben, die Schönheit sollte milder und üppiger gedeihen – als bei dem puritanischen, kämpf verhärteten Opponenten und Satiriker! War es nicht das Recht der Jugend, den streng Bannenden seinem Bann zu überlassen und den Verheißungen der Zeit zu folgen? Selbst auf die Suche zu gehen?

Vielleicht hatte ich damals schon Karl Kraus gekannt, jedenfalls aber nicht die Zeit, mit der er rang. Und es blieb mir die Einsicht nicht erspart, daß ich, als ich vor Karl Kraus geflohen war, eigentlich nur das überscharfe Spiegelbild der Epoche und ihres Menschentums geflohen hatte, das in solcher Nähe vom Spiegel schmerzhaft zurückschlagen mußte. Als nun aber die ersehnte Wirklichkeit zwischen mir und dem Spiegel lag, belehrte mich diese Distanz eines Besseren. Ich schaute hinüber und sah erst jetzt wieder das ganze Bild. Die Über- und Unterwerte des Persönlichen einigten sich da drüben zum Gleichmaß einer Persönlichkeit. Sie trug, zur bedeutungsvollen Paradoxie zusammengeballt, ein Menschenangesicht: das des hoffenden, liebenden, gläubigen Menschen. Und indem ich mich jetzt dem Werk wieder zuwandte, lernte der Mann verstehen, was der Knabe gefühlt hatte, und die heftigen Schwankungen der Empfindung beruhigten sich zur Gewißheit der Entscheidung.

Vieles freilich hat diese Zeit dazu getan, daß einer das scheinbar Altbekannte neu erfasse! Diese Zeit gibt Distanz sogar den Unglücklichen noch, die sie in ihre tödlichen Wirbel reißt. Hat sie doch eine Kluft eingeschaltet, welche unser aller Leben in zwei rätselhaft ungleiche Stücke auseinandersprengt. Jenes Wien, das uns so schmeichelnd umgeben hatte, liegt heute – wo? In einem Hinterland. Wer uns verläßt, um ein Wiener in Wien – im schönen Wien! – zu sein, hat uns verlassen; und ist in eine unwiederbringliche Vergangenheit zurückentwichen, wie ein Gespenst, das ins Reich der Schatten heimkehrt. Und wenn wir uns vorstellen, daß auch wir nach Wien heimkehren werden – so sehr wir es wünschen, wissen wir doch nicht, ob wir es hoffen oder fürchten sollen. Der unwahrscheinliche Ort, wo wir jetzt stehen, ist der Schnittpunkt zweier entgegengesetzter Bewegungen; zweier kontradiktorischer Blicklinien – oder vielmehr: hier scheint die Zeit gleichzeitig vorwärts und rückwärts zu laufen. Da weiß keiner, wohin er gelangen wird. Keiner weiß, was ihm bestimmt ist; ob er, indem er jetzt lebt, der Vergangenheit oder der Zukunft angehört. Sonst pflegte man wohl in den Tag hineinzuleben – jetzt treibt es übergewaltig aus dem Tag hinaus, und auch in den Jahren ist kein Verweilen mehr. Man versuche, sich am geistigen Himmel zu orientieren! Vergebens. Der Rauch, der vom vergossenen Blut aufsteigt, verdunkelt ihn. Und die bewährtesten Zeichendeuter sind durch die doppelsinnige Bewegung der verhexten Zeit drehkrank geworden. Sie taumeln, es reißt sie hierhin, dorthin. Die Gewissenhaftesten, also Vorsichtigsten sind bestrebt, stehen zu bleiben, wo sie gerade standen, als der Boden unter ihren Füßen ins Rollen geriet.

Der Eine, den ich betrachte, Karl Kraus, scheint mir nun mit ganz besonderer Kraft und Zuverlässigkeit gegen die Zeit gestellt zu sein. Nicht, daß er sich seine neue und kunstreiche Kunstform schuf – aus dem sprödesten Material, dem häßlichsten Stimmengewirr der Zeit und der Reflexion des Einzelnen, welche diese Mißform herrisch durchdringt und prägt –, macht ihn einzig. Es gibt neben und über ihm Künstler, deren Werk bleiben wird. Aber sein Denken, das den Kampf nicht aufgibt und den Halt nicht verliert, wo das Leben so grauenhaft leidet und schwindet, offenbart jetzt seine besondere Mission. Es müssen nicht alle Begabungen aufzugeben sein, die im Kriegs-Chaos, diesem Interregnum der Notwehr, zweifelhaft wurden. Mancher wirkt freilich gespenstisch, indem er auch weiterhin, der Kulturträger, die Gebärde des gewichtigen Tragens macht – da ihm doch sein Pack abhanden kam, da er doch nur noch eine Leere schleppt. Auch das Hinterland des Geistes wird gut daran tun, Verlustlisten anzulegen. Karl Kraus aber trägt unbeirrt seinen Widerspruch mitten in unsre Tage hinein – und viele sehen erst jetzt, wie schwer die Last ist, wie leicht und sicher er sie schultert. Wir haben Erfahrungen ohne gleichen gemacht; wir haben erlebt, was wir uns nie hätten träumen lassen. Aber grade das scheint der Satiriker bei hellichter Sonne vorhergesehen zu haben. Der Schatten, den der Krieg zurückwirft, wird von der »Fackel« plötzlich so grell erleuchtet, daß es manchen Blick hinzwingt. Was jener längst sagte, enthüllt erst heute für manchen schmerzlich Überprüfenden den ganzen furchtbaren Sinn. Aber wird nicht hinter den blutigen Taten und blutigen Opfern ein andrer, ein beglückender Sinn auftauchen? Ich weiß es nicht und hoffe es, wie jeder lebende Mensch. Und ich müßte einen Witzbold grenzenlos verabscheuen, der im gesicherten Hinterhalt an den Härten, welche andre erdulden, seine Munterkeit wetzte. Aber nur wer Karl Kraus nicht als den restlos Verzehrten seiner Fragwürdigkeit erkennt, mag ihn mit einem Kriegsgewinner des Geistes verwechseln, der an der Fragwürdigkeit der Zeit verdient, ohne tieferes Verdienst! Ginge uns seine Frage nur nicht so innig an! Wäre es nur nicht unser aller bohrende Frage! Wäre das Wehtun seines Witzes nicht so kräftigend! Diese geistige Notwehr des Einzelnen gegen die ungeheure Übermacht der blutigen Ideenlosigkeit!

Wäre nur nicht der Stern Europas so lichtlos hinter dem gigantischen Berg des Beklagenswerten versunken! Erblickte man doch ein Ziel über den Zwecken der Politik und der Wirtschaft! Hätte nur von allen Errungenschaften des Wissens, Könnens und Lebens, welche die Kinder der Zeit als ihren Ruhm ausposaunten, ein geistiger Rest sich als so dauerhaft bewährt wie der Widerspruch eines Widerspruchsgeistes! Nein, wir wissen noch nicht, welche Flecken der Menschheit die Ströme des Blutes – ein Niagarafall von Blut! – hinweggewaschen haben werden, wenn sie erst abgeflossen sind. Sollten wir deshalb weniger bereit sein, an der Reinigung der öffentlichen Begriffe teilzuhaben, welche ein Züchtiger mit dem Worte durchführt, indem er die strengste Selbstzucht übt? Mag man immerhin heute keinen Wert gelten lassen neben dem unerhörten Opfer, dem unausdenkbaren Martyrium der Völker. Aber kein Sieg könnte die tausendfache Frage ersticken, die jeden sofort anfällt, den die äußern Ereignisse für einen Augenblick mit sich allein lassen. Und wie an den Fronten er, der am besten kämpft, so ist der Menschlichkeit jener Andre unentbehrlich geworden, der am besten fragt! Allzu selten wurde solche Kunst der Frage: die bereitwillige Ja-Sagerei schoß überall üppig ins Kraut. Jenes Ja grassiert, das keine Antwort ist. So will ich freudig einen Eigensinnigen ehren, der in der Zeit, die vom Wortbruch der Könige gekennzeichnet wird, sein einzelnes Wort gehalten und hochgehalten hat.

Es gehört wohl zum Wesen des Satirikers von Rang, daß ein Weltgericht wie dieser Krieg uns schärfer auf ihn einstellt. Und von Ostgalizien her hebt sich die Apokalypse Wiens – die Apokalypse einer urbs des Friedens von gestern – als eine überhelle Fata morgana gegen einen unvergleichlich dunkeln und tiefen Hintergrund ab. Scheiden uns von dieser damaligen Welt wirklich nur drei Jahre? Es läßt sich nicht abschätzen. Denn die Zeit verläuft nicht mehr in continuo, es geht ein Sprung durch die Zeit. Die Zeit bewegt sich doppelsinnig, wir werden plötzlich wieder sein, wo wir waren. Und ich werde, indem ich das Beispiel Karl Kraus betrachte, über vergangene Zukünftigkeiten sprechen, zugleich über zukünftige Vergangenheiten. Das bedeutet, daß er steht, wo wir standen, wo wir stehen, wo wir stehen werden.

Ein wahres Ärgernis für Statistiker, wie glatt die Wiener Rechnung aufgegangen wäre ohne Karl Kraus – diesen periodischen Bruch! Weil er war, stimmte es nicht. Deshalb hat ihn denn auch die Tagespresse aus ihrem Cliché ausgemerzt – um das Ärgernis zu tilgen. Der indiskretesten Reportage war sein Name seit achtzehn Jahren: wunderbar unaussprechlich. Hätte alles, was durch Karl Kraus verneint wurde, ihn so unerbittlich boykottiert, er hätte im schmausenden Wien zuletzt Verneinung essen müssen, wie König Midas Gold. Ließe sich das Leben abschrecken, einem Manne verbunden zu bleiben, der sich aus Fanatismus abzusondern strebt – der letzte Atemzug wäre längst ausgeschöpft. Aber die Natur wußte, daß dieser Eiferer ihr innigst anhing; daß der Streit seine Art war, sie zu lieben. So gedieh er denn an besonderen Kräften und wuchs von der üppigen Wurzel her, weit über alles Erwarten hinaus.

Er hat es arg getrieben. Sogar seine Bündnisse, seine Lobe, seine Duldungen wurden ihm: Schulfälle seiner Selbstbefreiung zu Karl Kraus. Er hat Brücke auf Brücke abgebrochen, um seinen Weg zu verdeutlichen. Er hat durch hartnäckige Aberkennung von Merkmalen seine und unsre Begriffe gereinigt. Die Vivisektion, aber die humane, die satirische, war und blieb seine erprobte Methode eines Autodidakten. Er hatte viel zu lernen. Und die Leidenschaft erlahmte nicht, der Witz stumpfte sich nicht ab. Wer aus der Geborgenheit des Privatlebens, des wahren Privatlebens, das dem Satiriker heilig ist, sich in die Öffentlichkeit hinauswagte, mußte gefaßt sein, daß Karl Kraus seiner Popularität entscheidend nachhalf. Seither ist so mancher Eintagsruhm im Begriff, auf die lachende Nachwelt zu kommen, welche ich mir als eine ganz besonders boshafte Welt vorstelle. In diesen achtzehn Jahren haben die Zeitungen nur höchst ausnahmsweise einem Getroffenen einen Aufschrei, einem Erbitterten einen Wutausbruch gestattet. Karl Kraus äußerte sich maßlos, unumschränkt, so oft er nur wollte. Gegen einen so gefährlichen Mann ist erstaunlich wenig unternommen worden. Das Cliché hatte keine Stimme, um einem starken Sprecher zu erwidern, der alles persönlich nahm. Die ihn persönlich nehmen wollten, legten ihm nur tückische Straßenunfälle in den Weg, ohne ihn aufhalten zu können. Während man ihn also erduldete – indem man sich den Anschein gab, ihn zu dulden –, war die »Fackel« längst eine Institution geworden; ein lebendiges Korrektiv des öffentlichen Geistes. Und die Beherrschten hatten sich in aller Stille an diese eigenartige Tyrannis gewöhnt. Und wie so manche Tyrannis, war auch die der »Fackel« nicht ohne Süßigkeit, nicht ohne Wollust. Nur die »Neue Freie Presse« blieb so charaktervoll, sich niemals zu gewöhnen. Sie tilgte das Ärgernis, indem sie die geistige Volkszählung fälschte. Sie erhielt sich ihr Wien als einen ewigen Gemeinplatz, indem sie den Blick wegwendete vom aufregenden Wahrzeichen, vom großen Obelisken des Widerspruchs. – Wie jeder Tyrann war Karl Kraus ungerecht. Er mißbrauchte hemmungslos die Überlegenheit seiner Urteilskräfte; er verschwendete Witz und Temperament, die Gottesgaben, an arme Schächer und Schacherer die Worte, die er für würdig erachtete, ihm Anlaß zu sein. Er verhalf Unschuldigen zum Martyrium, indem er zufällige Ausüber, unverantwortliche Nutznießer wahrzeichenhaft an Probleme festnagelte. Die Leute treiben ihr Geschäft und stecken bis über die Ohren in den täglichen Sorgen. Wie sollen sie auch noch imaginäre Werte verteidigen, für die er, der Müßiggänger, seine aufgesparte und gepflegte Kraft einsetzt! Sie sind in tausend Rücksichten und Verbindlichkeiten verschlungen und verstrickt. Ihm gab ein Gott die Unabhängigkeit, zu sagen, was er leidet – und was er nicht leiden kann. Und dennoch war dieser unbeugsame Vereinzelte nicht nur ein Jäger, der trifft, sondern auch ein umstelltes Wild, auf das es ringsum abgezielt war. Und ich würde ihm stets zubilligen, daß er in Notwehr handelt. Er sah sich umgeben von Fratzen, Karikaturen, wüsten Mißbildungen, Albdrücken, welche ihn umscharten, ihn auf Schritt und Tritt zudringlich umkreisten, ihn reizten, quälten, bedrückten, erstickten! Das war ein Orchester von unreinen Tönen, ein Labyrinth von falschen Linien, ein allgemeiner Blocksberg der Gesinnungs- und Meinungsteufelei, ein Ansturm von Dummheiten, Schäbigkeiten, Ekligkeiten, ein Gegrinse und Getuschel und Gemecker! Jede Zeile, mit der er solch ein Unding abfing und bannte, erlaubte ihm einen freiern Atemzug; jeder Witz, der traf, machte Raum für seine fünf Sinne; für jede Unze kritischen Aufwandes gewann er eine Fülle eigenen Lebens. Indem er seine Zeitgenossenschaft satirisch abschoß, erlöste er sich von ihr. Wir sagten: er habe den bösen Blick. Er sagte: wir hätten die schrecklichen Gesichter. Wer wollte dem unglücklichen Genie Arnold Kramer beweisen, daß sein Auge falsch sehe? Daß er schlecht zeichnete, behauptete niemand.

Als ich mit vierzehn Jahren die »Fackel« zu lesen begann, da spannten, fanatisierten und entzückten mich alle die Reporter, Librettisten und andere Kobolde; und ich fand sie zum Sprechen, zum Totschlagen ähnlich, obwohl ich keinen der Herren ihres Namens persönlich kannte. Als ich später Personen der Satire kennen lernte, war ich enttäuscht. Sie waren in der Wirklichkeit garnicht so aufregend, so anregend, so strittig wie bei Karl Kraus. Und wirkten lange nicht so komisch, nicht so witzig, nicht so pathetisch. Sie waren der Wirklichkeit lange nicht so gelungen. Dagegen hatten sie klägliche Milderungsgründe aufzuweisen, die er vernachlässigte; vielleicht sogar bürgerliche Tugenden, die er übersah; anerkannte Fähigkeiten, die ihm nichts taugten. Er las nicht ihre Wälzer und belangte sie wegen eines Satzes. Er kümmerte sich nicht um ihr geheimes Herz, das oft noch wie neu war (völlig ungebraucht); dagegen erhaschte er einen Tonfall, der ihnen unversehens einmal entfuhr. Weit entfernt davon, zu Hexenspuk, zur Dämonie sich zu entwickeln, wie Karl Kraus seine Geschöpfe entwickelt, waren sie wohl gar ordentliche Bürger mit Kredit und Ehrenwort, wenn auch vor Gott schuldbeladen genug! Ich verstehe die Wut von Berufsmenschen, die immerzu leisten und aufbauen, ohne daß sie eine rechte Ahnung haben können, was sie da eigentlich zusammenbauen, über einen Unberufenen, der von außen zusieht, ihre Resultate verhöhnt und immerzu bestrebt ist, Fundamente zu entziehen und Zusammenbrüche zu veranstalten. Aber wie talentlos wäre er, wenn er nicht sein eigenes Höllenfeuer in die lauen Geblüte spritzte und die Alltagswelt nicht auflodern ließe im flackernden Gelächter und Funkentanz seiner satirischen Begeisterung.

Seine Satire hätte nicht das unbändige Eigen-Leben, das ihr Glück und ihren Wert ausmacht, wenn sie sich nicht, über die Grenzen der Gegebenheiten hinaus, die tapfersten Übergriffe ins Unbedingte erlaubte. Ein im bürgerlichen Sinne vorsichtiger Satiriker würde sofort zum Winkeladvokaten der Unzulänglichkeit. Der Satiriker ist unbestechlich. Sein großzügiges Vorurteil läßt sich nicht durch mittelmäßige Werte begütigen. Und nähme er die Bagatelle nicht so fanatisch, man hätte ihn längst bagatellisiert. Hätte der böse Lehrer nicht durch das Überkleinliche, durch Leidenschaft bis ins Allerkleinste imponiert: die Klasse hätte ihn davongejagt. »Das ist doch alles nur Gift und Galle, subalterner Neid, tückisches Ressentiment, hämische Scheelsucht« – behaupten gerne Die, welche unter seiner Laune leiden. Aber er schafft Leiden aus Leidenschaft; Karl Kraus ist Künstler. Ich erkenne die Formung der Kunst daran, daß sie auf die gesetzmäßige Beschäftigung mit ihrem Gegenstand eine hohe Lustprämie setzt und der Gegenstand dabei an Wirklichkeit gewinnt. Während sonst auch das matteste Leben die Nachbildungen des Stümpers an Wahrheit überbieten wird. Die Modelle sollten gestehen: sie werden nicht verpfuscht, wenn Karl Kraus sie zeichnet. Wo er ihre Naturwahrheit vergewaltigt, bringt er alles im Überfluß durch die Wahrheit seiner Natur wieder herein. Seine Themen wuchsen an ihm, wurden repräsentativ; der Geist reinigte sich an seiner Kritik; die Natur belebte sich an seinem Wort. Er brachte eine große Ordnung in die kleinen Verhältnisse, indem er mit ihnen aufräumte. Das vermag nicht der Unfug eines Einzelnen, dauerndes Abbröckeln, Benagen, Bestutzen; banaler Witz ohne Ende. Da hätten wir, grenzenlos angeödet, längst gemeutert. Er aber hat uns erfrischt und verjüngt, so jung wir auch waren. Er hat uns Idee eingehaucht und schöpferische Wärme. Seine Epoche sollte zu schätzen wissen, daß sie hier einem Gegner begegnete, der genug Liebe aufbrachte, sie von Grund aus zu hassen. Da gewann die Epoche gerade aus ihren Mängeln die Reinigung der Satire. Als er die Zeit verwarf, vermochte sie sich erst zu finden. Sie war aller Traditionen bar; da erneuerte er die Tradition des großen Pamphletisten. Zwischen den Bruchstücken der Vergangenheit, die wir zerbrochen hatten, und der Zukunft, die wir noch nicht zusammenzufügen vermochten, ein Unverkümmerter, der forderte! Welche Ermutigung für die Werte, sich kräftiger zu regen!

Ich beantrage: streichen wir heute schon die odiosen Namen, welche die inappellable Zeit – grausamer als Karl Kraus – ohnehin fast alle bald gestrichen haben wird. Die Meisten, die er verneinte, als sie öffentliche Hoffnungen waren, haben seither sogar den Anspruch auf Verzweiflung in unbeschreiblicher Weise verwirkt, in unbeschreiblicher Weise – man würde es heute nicht mehr verstehen, wenn ich ihre Namen abschriebe. Nehmen wir die Satire als einen Widerstreit des Satirikers gegen Geschöpfe seiner Erfindung, als ein Spiel der Einbildungskraft – meinetwegen als ein Ringen des Karl Kraus mit seinem Ich um sein Selbst (was es zuletzt ja auch ist)! Lesen wir die »Fackel« wieder wie damals, als wir die Personen der Satire noch nicht kannten und die Selbstdarstellung des Satirikers uns beglückte! Denn so wird sie die Nachwelt lesen, ohne die kleinlichen Rücksichten und Gebundenheiten der Gegenwart, auf bleibende Bedeutung hin. Jene Welt, von der Karl Kraus prophezeit: »Viele werden einst recht haben. Es wird aber Recht von dem Unrecht sein, das ich heute habe.«

Wiens zartester Dichter verkündete soeben das elegische Geständnis einer vergeblichen Jugend, daß in dieser Welt nichts mehr zu erleben sei. Dem feinern Geiste schien nur ein Tor zum Tod geöffnet. Da hatte Karl Kraus, das Weltkind, ein Erlebnis von erschütternder Banalität: die Presse. Er las die Zeitung, und an jenem Tage las er nicht mehr weiter. Er war auf einen Druckfehler gestoßen, bei dem zu verweilen er unbesorgt die welthaften Gegenstände der Politik versäumte. Es wurde seine Manie, es wurde ein Schicksal. Der jugendliche Antikorruptionist hatte sich eben noch über den Mißbrauch der Presse ereifert und eine schlechte Presse zu bessern versucht. Aber schon im nächsten Augenblick zündete in diesem Kopf ein Erkenntnisblitz, der ihn vorerst blendete. Dem genius loci verdankte er die gründliche Erleuchtung. Wien besaß, so erkannte er, die beste Presse, und deshalb die schlechteste! In ihrer Macht und in ihrem Glanze hatte er sie erschaut, die reizvolle, die verführerische Presse Wiens, von der Begabung einer Stadt genährt, deren alte Kultur sie verpraßte, deren neue Geistestriebe sie an der Wurzel aussog. Vielleicht war es wirklich die Berufswahl seines publizistischen Ehrgeizes, die für Karl Kraus entscheidend wurde, als sie ihn bei der Möglichkeit der Presse wählend verweilen ließ. Er erkannte, daß er sich dem Verderben nicht verpflichten konnte. Die Verderblichkeit war das Wesen selbst der Presse! Je lockender sie war, um so verderblicher! Die unterirdischen Interessen der wie eine Litfaßsäule mit Idealen beklebten Zeitung, ihre Funktion als Werkzeug des Kapitalismus, als Hehlerin der Politik, als gängiges Falsifikat der öffentlichen Meinung – das alles mochten auch andre Prediger durchschauen und aussagen. Die äußere Macht der Presse erschien Karl Kraus unbedeutend neben ihrer innern Macht über das Erlebnis und den Geist. Der Mißbrauch der äußern Macht mochte ein würdiger Gegenstand sein für einen Publizisten, der aus dem Übel der Sekunde in die Not der Stunde strebte. Ein Publizist nahm etwa das Wort gegen die Presse. Karl Kraus, der Künstler, konnte das Wort nicht annehmen, wie er es vorfand. Das Wort selbst war ja verdorben. Das Ungeheure, das dem Worte hier geschah, war sein satirisches Erlebnis. Das unfaßbare, formlose Wesen aus Druckerschwärze und Suggestion, das hier zur Macht über den Geist gekommen war, konnte nicht sachlich erledigt, es mußte persönlich genommen werden. Es galt aus einem noch unberührten, unerforschten Chaos eine bunte Welt hervorzuholen. Erst wenn hier der Geist wieder über den Wassern schwebte, war Publizität wieder möglich. Daß Karl Kraus sich der allerbagatellenhaftesten Erscheinung der Presse in Druck auf Papier mit großer Liebe zuwandte, den scheinbar fliegennichtigsten Stoff (denn die Presse ist Eintagsfliegenflug vor der Ewigkeit) formend, damit wandelte er, was uns verflüchtigte und vernichtigte, zu Wesen und Dauer.

Da mußte jeder kleine Schreiber ans Licht, der bisher unauffällig die suggestive Anonymität bewirkt hatte. Das groteske Mißverhältnis zwischen dem einzelnen Handlanger und der Maschine, die er bediente, sollte Figur werden. Man sollte sie sehen, die Männer ohne Kopf, wie sie die Köpfe aller Welt entmündigten. Und die Talente, wie sie allgemeinverständlichen Geist prompt lieferten, ungeborenen, massenhaft produzierten Geist für das Publikum. Männer und Weiber, wie sie den Überzeugungsakt mißbrauchten, um die geschlechtslose Meinung zu bedienen. Da nährte sich die Sensation vom Blute des Privatlebens, und die Gotteswelt wurde Papier. Eine abscheuliche Intelligenz gedieh auf Kosten der Empfänglichkeit. Der Nerv der Dinge war unterbunden, alle Wege der Erkenntnis waren verstopft, damit die sterile Phrase wuchern konnte. Aus tausend satirischen Einzelzügen wuchs blamabel und erschreckend der Mechanismus einer banalen Dämonie, der die einfältigen Werte des Daseins zu erliegen drohten.

Was die Presse sprach, mochte den Tatsachen entsprechen oder gelogen sein. Wie sie sprach, darin offenbarte sich ihr wahres Wesen. Von der Börsennotiz im Jargon bis zum übergoethischsublimen Essay hat Karl Kraus dieses Kauderwelsch von seinem Deutsch erleben und erdenken lassen. Jahrelang durchfeilte er die brüchigen Zeilen, trieb jedes Wort ins Relief und stach jeden Tonfall an. Da wurde auch die greisenhafteste Neuigkeit beredt. Da wurde das Volapük der Jetztzeitgemäßheit blutiger Witz und prophetisches Pathos. Und wie verräterisch erwies sich das saloppe Geschwätz, wie deutlich ward überall zwischen den klaffenden Lettern das Futter der ungewollten Aufrichtigkeit sichtbar, wie hemmungslos plauderte das Unterbewußtsein des Alltags! Der Satiriker, der die Zeitung geißelte, traf die Schreiber, er traf die Leser, er traf die Millionen Sprecher dahinter. Sitte, Recht, Trieb – alles schrie auf! Im Schalltrichter der Presse hallte ja alles wider was sich irgendwo in den verstecktesten Räumen der Sozialität begab – wenn man nur richtig zu lauschen verstand! Die Zeitung war für Karl Kraus jenes Ohr des Dionys, das schwatzhafte Loch an der Wand, das die Geheimnisse preisgab. Die Fäulnis des Geistes und Herzens, die Ohnmacht und Not des Geschlechts, die Ratlosigkeit der verwirrten Begriffe: die fadenscheinige Diktion der Zeitung entblößte die Karikaturen der Werte. Das Lesen und Zitieren der Blätter wurde durch Karl Kraus eine satirische Kunst. Und die Sprachschulden summierten sich zur großen tragischen Schuld der Epoche. Der Pamphletist forderte sie ein – und die Kultur machte Bankrott, lange vor dem Weltkrieg.

Wunderbare Macht der Kunst! Man kann keine Zeitung mehr aufschlagen, ohne überall Karl Kraus wiederzufinden, und noch nie dagewesene Neuigkeiten ereignen sich bereits in seinem Stil. Mögen die Zeitungen seinen Namen verschweigen: sie werden seine Wirkung nicht mehr los. Die Fama verkündigt ihn, indem sie sich in jede ihrer tausend Zungen beißt, wo er unverlöschbar sein Zeichen eingestochen hat. Und als er so die Zeitung gestaltete, gestaltete er zugleich das Publikum. Man kannte das Publikum als jenes undefinierbare Geschöpf, dem die Zeitung seinen Geist liefert; als jene internationale, großstädtische Masse der »Gebildeten«, welche die Zeitung nicht mehr entbehren können und Geist nur noch von der Zeitung beziehen. Nach Karl Kraus wage ich nicht zu entscheiden, ob das Publikum die Zeitung geschaffen hat oder die Zeitung das Publikum. Das Publikum kauft die Zeitung, es liest sie – es schreibt sie auch. Und es lebt sie. Jetzt im Kriege stirbt es sie sogar.

Wie viele Köpfe und Gesichter hat Karl Kraus dem Publikum gegeben! Und wieder war Wien das Glück des Satirikers, die Stadt der »Persönlichkeiten«, welche dem Publikumskultus ihr kurzlebiges Scheindasein verdanken. Die Beliebtheiten konnten sich nicht beklagen, daß der Satiriker sie vernachlässigte. Wie der Tag sie brachte, holte er sie aus den Spalten der Blätter hervor, die Publikumsmenschen, all diese netten und tüchtigen Wiener und Europäer, die einbekannten Repräsentanten des Zeitgeists. Diese Gesellschaft hatte den Satiriker mit Huld bewillkommt – Wien bot seinem besondern Sohne sofort die Schoßkindschaft an. Raisonnieren, Raunzen, Frozzeln gehörte hier seit je zur Lebenskunst. Das Salz sollte das leckere Mahl würzen. Der Leichtsinn hatte es leichter, wenn ihm einer die Gewissensbisse abnahm. Aber die Nachdenklichkeit durfte beileibe nicht in Denken ausarten! Alle Sachlichkeiten: Staat und Kirche, Politik und Justiz, Wissenschaft und Geschäft, traten in dem Reigen dieser Stadt als bunte Figuren auf, der Prophet als Wurstel – warum sollte nicht auch der Satiriker mitspielen? Schlug und vertrug sich doch hier, was sonstwo Todfeindschaft hielt! Wien erwartete von Karl Kraus eine ergötzliche chronique scandaleuse. Er hätte als der ungezogene Liebling der Wiener Grazie alt werden können, rosig noch unter weißem Haar, wie die Lieblinge hier altern. Jede Extravaganz hätte man ihm verziehen, Genie etwa, wie einem Peter Altenberg – Charakter sogar, wenn er auf einer so ungemütlichen, ungefälligen Verschärfung bestand! Und ihm ein hölzernes Schwert gestattet, das leichte Schrammen hinterläßt.

Karl Kraus nahm alle Unliebenswürdigkeit zusammen und wurde ein Spielverderber. Die vielfache Blutmischung war für sein Auge trüb und schmutzig geworden. Der alte Naturlaut klang für sein Ohr immer schwächer, immer hohler. Auch die biegsamste passive Resistenz hatte die neuen, die banalen Zeiten nicht aufzuhalten vermocht. Der Tanz dieses Lebens lahmte. Was da in den Tag hineinlebte, solange der Kulturvorrat reichte, solange dem Raubbau an Talent und Temperament das Rohmaterial nicht ausging: das waren nicht mehr die leichtsinnigen Wiener, sondern die klobigen Ausbeuter des Wiener Leichtsinns. Der Satiriker trieb sie an, mit den schönen Resten rascher fertig zu werden! Zwischen Skepsis und Drah-Laune, zwischen Stimmung und Katzenjammer, während die häßlichen Parasiten sich überaßen und die Gaukler der Politik sich den Mund nicht weniger fett und voll nahmen, würgte der Sonderling an der trockensten Existenzfrage nach dem täglichen Brot des Lebens. Karl Kraus rückte die Vision einer riesenhaften Ernüchterung an den Horizont dieses ewig blauen Himmels: Berlin! Berlin, dieser Rausch von Besonnenheit, diese exakte Phantastik, dieses zukunftsschwangere Chaos von Ordnung! Freilich, was die Reize Wiens nicht vermocht hatten, konnte auch den Tüchtigkeiten Berlins nicht gelingen: den verzweifelten Hunger zu sättigen nach dem fundamentalen Geist, nach dem elementaren Leben. Der Fragende stand schließlich an jenem Abgrund, der ganz Europa verschlingen sollte, ohne doch ausgefüllt zu sein.

Sie sprachen von Kultur und meinten bestenfalls Geschmack. Sie verfeinerten die Nerven und verzärtelten die Reize, aber das Gehirn blieb leer und das Herz roh. Sie rühmten sich einer unheimlichen Routine, mit der sie um die Ecken und Kanten der Welt stets unverpflichtet herumkamen. Diese Kinder der Zeit waren so intelligent geboren, daß sie nichts mehr zu empfinden brauchten, um doch alles besser zu wissen. Nichts Menschliches war ihnen fremd. Was ihnen fremd geworden war, verpönten sie als unmenschlich: das Entweder-Oder, die Grenze, das Wesen, die entschlossene Behauptung und Vertretung. Sie wollten das Eintönige – Ja oder Nein! – nicht mehr hören: sie mußtens am eignen Leibe fühlen. Sie hatten vergessen, daß die Welt aus Tat und Leid gemacht ist: der Satiriker tat, daß sie litten. Sie wiegten sich in Gleichgewicht ohne Schwergewicht: er belastete sie. Sie schwankten zwischen Gut und Böse – er entschied sich für das Böse: für den herzhaften Angriff, den passionierten Tadel, den stürmischen Widerspruch, den verbissenen Gegensatz.

Wir mitschuldigen Enthusiasten wissen, daß es nicht mehr weiterging. Wir hatten versucht, mit dem Lobe die Löblichkeiten hinaufzutreiben. Wir hatten das Lob gepachtet, wir hatten es verroht. Wir lobten in Saus und Braus, auf unbeschränkten Kredit, ohne mehr zu merken, daß wir irgend einem schlichten Ding Genauigkeit schuldig blieben. Es war so lange Umwertung gespielt worden, bis die Werte kaput gegangen waren. Das Adjektivum, das alte brave Eigenschaftswort, war darüber wahnsinnig geworden. Wir türmten den Parnaß auf den Olymp, wenn eine Maus hervorkam, und wir tobten in einem Mauseloch, um die Geburt des furchtbaren Löwen zu feiern. Jeder Lehrling schmiß mit Farben und Essenzen, ohne daß ein Ladenhüter ihn beim Schöpfe erwischte. Jeder dumme August zerdröhnte die Posaune – kein Stallmeister fing ihn mit der Peitsche ab. Unser Lob war schließlich die bare Verzweiflung. Es wollte kein Hund so länger gelobt sein!

Wohin die goldene Vorzeit, da wir Knaben den Lessing verschlangen! Wieviel Saft quoll aus der reinlichen Trockenheit! Da war eine gesunde Wurzel, aus der wuchs ein fester Baum und trug Geistesblüte. Die Zweige waren grob, die Blätter fein, das Licht spielte gedankenvoll in der Krone. Karge Sprache, reicher Sinn! Der Kritiker unsrer Kindheit hatte Lob und Tadel auf dem rechten Fleck. Sein starkes Herz schlug Liebe oder Zorn – so kam einst der deutsche Stillstand in Schwung. Das Urteil eines Mannes rodete Unkraut aus – deshalb war Kritik eine erbauende und auferbauende Tätigkeit gewesen.

Seither war es ein verdächtiges Gewerbe geworden, Worte zu machen. Man schämte sich bald, Guten Tag zu sagen. Die impressionistische Wortkrankheit, eine Epidemie, hatte Gedanken und Gefühl der Sprache aufgefressen. Solchen Schwund hätte die lebendige Anschauung nicht allzu lange überlebt. Die Schriftsteller irrten – liebenswürdig, wie Frauen, tödlich, wie Kinder irren –, wenn sie die unbequemen Superioritäten Logik und Ethik abzusetzen beschlossen, um den fünf mal fünf Sinnen und Sinnigkeiten die anarchische Freiheit zu geben. Die Sinne verarmten ohne den Sinn. Man legte sie bloß, man riß sie auf – sie verbluteten. Man schrieb schließlich mit weiß Gott was: mit Nerven, mit Weiberhaaren, mit Wolken, mit dem Pinsel, mit dem Violinbogen, dem Meißel – nghur nicht mit der Feder. Es erfolgte ein Gallimathias. Es kamen die sieben fetten Jahre der Sprachverwirrung, des Wortschwindels, des Potemkinschen Geistes. Sie sind noch nicht zu Ende.

Der Teufel sollte dieses Unwesen holen! Ein solcher Teufel war Karl Kraus. Er kam und schrieb mit einer Feder, welche scharf schrieb wie eine Feder. Er war von zu harter Konstitution, um sich in den modischen Brei vermengen zu lassen. Er war zu scharfsinnig, zu genausinnig, als daß man ihn hätte mit Gerüchen und Geschmäcken und dem verwirrten Widerhall halber Töne abfertigen können. Sein blanker Witz durchschnitt die aufgeregte Flut der Sentiments wie ein gepanzerter Kiel. So geschehen in der Gründerperiode des neuen Literatengeistes. Einer bewegte sich im Kaffeehaus der Neuwiener Literatur – ein Zusammenstoß, ein Krach: und der ganze Kram lag demoliert unter den Trümmern des fidelen Gefängnisses.

Die satirische Wirkung des Karl Kraus war so reinigend, daß er wieder zu loben vermochte. Kaum ein zweiter deutscher Publizist hat so wie er dem Lobe die Unschuld zurückgegeben. In seinem Bereich wurde das Lob wieder zum Ereignis.

Gerade deshalb, weil es das Ausgesparte seines Tadels blieb; weil die Würze seines Tadels es frisch erhielt. Wenn einer, der nichts gelten läßt, eine Ausnahme macht, kann er sie umso entscheidender zur Geltung bringen. Das ist der Vorzug der Anti- Autorität. Und stand nicht der Satiriker hinter jedem Lob bewaffnet bis an die Zähne, die er zeigte?

Ich würde es jederzeit wagen, für die paradoxe Behauptung: der Satiriker sei ein Genie des Lobens, den Beweis anzutreten, und könnte die Satire erschöpfend beschreiben als die Kunst, zu loben. Ihr Tadel ist ja nichts als perspektivisches Lob, ihr Aberkennen durchaus nur die unterscheidende Gestaltung ihrer Erkenntnis vom Anerkennenswerten. Die Satire entwertet, auf daß richtiger gewertet werde; sie ist in jedem Augenblick die Kunst der wertenden Leidenschaft. Man erfühle die ursprünglichste Regung, man besinne den naiven Zustand, woraus die Tat der Satire entspringt: der Eiferer gehorcht dem moralischen Antrieb, das Echte gegen das Falsche zu erhärten und zu bewähren. Durch die Sprache des Karl Kraus geht ein steigernder Grundton, die Erbärmlichkeit erbarmungslos überbietend. Und seine Betrachtung des Kleinen gilt der Größe. Man belausche den Ton, wenn er sich in direktem Lob genug tut, und man wird reine, einfache Heldenverehrung zu hören bekommen. Der Satiriker seufzt: »Es ist halt ein Unglück, daß mir zu jedem Lumpen etwas einfällt. Aber ich glaube, daß es sich immer auf einen abwesenden König bezieht.« Heldenverehrung im Zerrspiegel der Alltäglichkeit. Der Satiriker ist ein pathetischer Mensch. Sein Witz entsteht, wenn sein Pathos in die Klemme der Trivialität gerät und sich freimacht mit einem Ruck, der die Trivialität zur Satire umstülpt. Man denke an Andersens Märchen vom kleinen Kay, dem ein Splitter des Teufelsspiegels mitten ins Herz gedrungen ist. Ein Geschenk dieser Art erlegte die Natur dem Satiriker auf, indem sie ihm seinen überscharfen Wirklichkeitssinn eingab. Aber sie verlieh ihm auch die fanatische, polarisierende Idealität. Wenn er die Welt in jener grausamsten Verkürzung erblickt, die in der Realität nur noch den Unwert, den Wert aber nur mehr in der Idee zeigt, hat er zugleich den Blickpunkt des Humors erreicht: die Idee strahlt erbarmend in die Realität zurück.

Das direkte Lob bedeutet einen Ruhepunkt in dieser dramatisch bewegten Gegensätzlichkeit, in diesem antinomischen Gedankenspiel, das die Satire als ihren heiligen Ernst betreibt. Der Satiriker läßt die Hände sinken, wenn er einfach anerkennt; das Maß ist erfüllt, er hat nichts zu tun und wird für einen Augenblick zum Privatmann. Die Wage der Gerechtigkeit steht still, mit ausgeglichenen Schalen, wenn ein Gerechter vorübergeht! Und wie lange hallt der liebe Schritt nach! Im ersten Jahr der »Fackel« hat Karl Kraus vor reiner Gesinnung, etwa vor Joseph Schöffel oder Victor Adler, ehrend den Degen gesenkt. Seither kein Wort! Politik war ihm das Unbegreifliche geworden, Gesinnung ein Axiom geblieben. Aber heute noch spüre ich, der ich damals als Knabe horchte, den wohltätigen Ernst einer Einsilbigkeit, die respektiert. Das dauernde Schweigen, womit Karl Kraus die Tätigkeit eines Mannes wie des Sozialisten Victor Adler seither umgab, ließ ohne Ende jene eine ferne Silbe der Achtung nachklingen.

Es gibt in seinem Stil Augenblicke, da empfindet man, wie der Satiriker eine satirische Gelegenheit ungenützt entläßt, weil eine alte Treue ihn bindet. Dem Leser, der sich auf die feinen Grade dieser Verantwortlichkeit eingestellt hat, entgeht es nicht, wenn Karl Kraus die Fühler seiner Satire ausstreckt, um sie leise wieder einzuziehen. Er kündigt an, er mahnt, er wahrt etwa das Niveau einer Persönlichkeit gegen eine Äußerung der Person (wie bei Gerhard Hauptmann, dem Kriegslyriker). Wenn aber Karl Kraus verachten muß, wo er verehrt hatte, wenn ein geistiges Bündnis in Kriegszustand übergeht, dann ist der heilige Krieg der Satire ausgebrochen; dann fühlt der Leser mit freudigem Erschrecken die Überwindung, die es eine Liebe gekostet hat, in Haß umzuschlagen, und daß nur die unerbittliche satirische Notwendigkeit so überwinden konnte – fühlt es an der begeisterten Rache, welche als ein wildes Wasser, dem ein Damm entzogen wurde, hereinbricht, sodaß die Satire von Bildern und Gedanken, von den Springfluten des Witzes und der Stromkraft der Pathetik überquillt.

Man erzählt oft und ausdauernd, daß Karl Kraus, der Antijournalist, sich in halbwüchsigem Alter als Reporter versucht habe. Wenn es wahr ist – es war ein folgenschweres Experiment! Aber ich möchte lieber rekonstruieren, welche Feste der Begeisterung dieser Knabe gefeiert, wie er die Nachklänge des alten Wien, die seine Kindheit streiften, in die Seele gesogen haben mag. Alle Götzenanbetung Wiens, die heute in tausend Couplets kreischt und dudelt, in tausend Feuilletons schmatzt und säuselt, ist ein ohnmächtiges, herzloses Gelalle neben dem Abschiedsgruß, den der Satiriker dem letzten Wiener, Alexander Girardi, erschüttert nachrief, als der »Nur-für-Natur«-Mensch der modernen Operetten-Börse resigniert den Rücken kehrte. Was in Raimund volkstümliche Einfalt war, was in Strauß und Millöcker und Suppé Laune zauberte, was sich in Grillparzer erhöhte und in Stifter vertiefte: kein Austriacus hat es zarter und glühender paraphrasiert. Wehe dem, der diese holden Gewesenheiten respektlos antastet! Ein Nachkomme, der unsagbare Verluste betrauert, verteidigt jede gute Wiener Stunde, die ihm ans Herz schlug, erbittert gegen die Anmaßungen vertierter Erben. Wenn er vom alten Burgtheater spricht, wird sein Wort zur Hymne, und niemand hat der Jugend, die es nicht selbst gesehen hat, einen gleich erhabenen Bericht geliefert. Die Halbgötter sind dahin; nur dieser Zeuge vermag uns noch einen Begriff zu geben von Riesenmaßen, die wir sonst nicht mehr fassen könnten. Wenn seine Erinnerung von jeder Vollgestalt der entschwundenen Bühne zehrt, verhungern wir mitten im Überfluß unsres Theater-Raffinements. Ein staunendes Wohlgefallen lenkt unser Gehör nach dem feierlichen Echo, das in der einen Kehle zurückblieb. Und wir fühlen schmerzhaft, was da verging: eine Landschaft und eine Gesellschaft. In der Maienblüte seiner Sünden war dieses Wien der Natur näher gewesen als dem Geist. Nun, der Natur bar geworden und der Geistlosigkeit verfallen, wollte es immer noch den schönen Schein wahren, wo doch seine Wirklichkeit der Bankrott eines Reiches war, das seine Naturschätze nicht zu verwalten und seine Völker nicht zu entwickeln verstanden hatte, und dem der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus ebenso wenig gelungen war wie der Umschwung einer Hausmacht: Politik, die den wüsten Konkurrenzkampf der Nationalitäten verbrecherisch ausnützte, indem sie sie gegeneinander ausspielte, in einen freiwilligen Bund zu ihrem wahren Selbst erwachter Stämme.

Es könnte immer noch die Teufelei eines Weltfeindes sein, daß einer seiner Stadt jene Feste gibt, die nicht wiederkehren. Aber hat er nicht geschwelgt und uns schwelgen gemacht, wo immer in diesen Tagen, von Liliencron bis Else Lasker-Schüler, eine innere Melodie erklang, die sein kritisches Ohr bezwang? Wo immer in dieser naturentblödeten Zivilisationswüste eine Echtheit ihm zu Herzen drang? Hat er nicht, als er die Neuwiener Literatur demolierte, den Rhapsoden und Troubadour des zeitgenössischen Wien, Peter Altenberg gerettet? Eine ideale Rettung, die zugleich mit dem Wunder der Dichtung das Lebenswunder des Dichters rettet, das zwischen Humor und Prophetie die sonderbarste Wiener Existenz führte. Hier war schonungslose Kritik von tiefer Ehrfurcht durchschauert, und der Satiriker konnte nicht genug danken für die Wohltat, daß es im eigensten Bereich seiner Satire eine Verzerrung gab, in der eine unbändige Natur sich auslebte. Wie gerne hätte er einen zigeunerischen Reichtum zartester Eingebung, der sich sorglos an die Skizze vergeudete, neben all der bürgerlichen Dürftigkeit, die mit sich sparte, und endlose Wälzer zusammenknauserte, aus ganzem Herzen überschätzen wollen, wenn es nicht seine Mission gewesen wäre, geistige Zucht zu halten! Ach, unter all den unrechtmäßigen Genießern suchte dieser Einzige, P.A., die Seele des Genusses. Daß sie an seiner Zuspät-Romantik schmarotzten, büßte er mit dem Lose, ihr Clown zu sein. Aber weil er, diesem Völkchen ewig zu früh, mitten in Nachtschwärmen auch das wahre Heil tagen lassen wollte, weil er auch Besinnung predigte und Umkehr auf neuen Wegen erstrebte, mußte er sich überschreien und überschlagen, um gehört und bemerkt zu werden. Wo das Tam-Tam dieses Jahrmarktes ihn ansteckte, verfiel auch er dem Satiriker. Denn wo es not tut, straft der Satiriker auch seine Dichter, mit Innigkeit und Galanterie; er ist zur Besonnenheit verdammt, sie aber müssen nicht wissen, was sie tun; sie wahren sich das Vorrecht, Kinder geblieben zu sein, während ihn eine harte Schule unter die Erwachsenen eingereiht hat.

Umso wehrhafter nimmt er die Partei der kühnen Idee, der gefährdeten und gefährlichen Schönheit unter den Erwachsenen. Wie ein Mann aus einem Gedanken eine entscheidende Konsequenz zieht, das hat er, vor die Offenbarungen Otto Weiningers gestellt, im moralischen Sinne nicht weniger vorbildlich dargetan als Otto Weininger selbst. Otto Weininger entschied sich, am äußersten Punkte der Geschlechtsmoral angelangt, für den Tod, Karl Kraus für das Leben. Er trat schützend vor das Andenken des Toten, der sich gegen die Natur geopfert hatte, und ging hin und feierte die Natur. Und mit welch einer aus innerstem Erlebnis vorbrechenden Geste bot sich Karl Kraus an Stelle Frank Wedekinds dem fauligen Gelächter dar, das den tragischen Possenreißer begeiferte! Man hatte den Boten, der das letzte Röcheln kapitalistisch erdrosselter Leidenschaft überbrachte, übel empfangen, Karl Kraus übernahm die Botschaft. Die denkwürdige Uraufführung der »Büchse der Pandora«, die er veranstaltete, war ein Selbstbekenntnis von solcher Wucht und Würde, daß der intime Skandal der Geilheit in eine Weihe umschlug, zu deren Bereitung der triumphierende Eros mit dem erliegenden Ethos zu wetteifern schien.

So wurde das Lob des Karl Kraus beides: Ereignis des Gedankens und Ereignis der Tat. Er lobte als ein Mensch, zum Irrtum berechtigt, weil zur Erkenntnis berufen. Sein Lob konnte maßlos werden an Temperament, stets blieb es keuschen Sinnes und karg im Wort; stets ließ es die lebensvollste Deutung zu und holte seine Kraft aus der Bedeutung. Man kann von diesem Nörgler lernen, wie ein Mann zu ehren, eine Frau zu preisen ist; wie man das Wort eines Dichters zitiert, sodaß es sich ungeahnt steigert; ein Philosophem ins Leben stellt, damit das Leben daran wahrer und würdiger werde. Zeitgenössische Geister, die ihm führend vorschwebten, wissen, wie er zu folgen, zu lernen, zu danken vermag. Neidlos erneuerte er sich mit den Neuerern. Und war nur deshalb unfähig, Mitarbeiter zu halten und als Lehrer zu wirken, weil es – außerhalb des religiösen Kultus – wohl einen rastlos Verzehrten des Geistes geben kann, aber keine Mitverzehrten; weil das Äußerste seines Standpunkts und die Spannung seines Temperaments sich ebenso wenig mitmachen ließen, wie sein unerbittliches Höhertreiben der Form; weil keine weichere Seele (und keine härtere) den fanatischen Argwohn des Vereinzelten zu mildern und kein Schüler seine subjektive und objektive Wertgier auf die Dauer zu befriedigen vermochte. So war er für die Einsamkeit bestimmt. Und wird keine Tradition hinterlassen. Wohl aber ermöglichte ihm eine nie aussetzende Verbindung des Gefühls, heroische Traditionen zu halten und zu erhalten, bei qualvoller Bewußtheit, empfänglich zu bleiben wie ein Jüngling, reiner Geistesquellen nicht zu ersättigen, und der leidenschaftlichste Verteidiger des Lebens, der es noch in der Verlorenheit segnet, dem stummen Hinschwinden ohne Klage das anklagende Wort leiht und nie ohne erbitterten Protest den lebensverblendeten Verbrecher einem froschblütigen, herzabdrückenden Richter überläßt.

Dieser mitreißenden und mitgerissenen Jugendlichkeit seines Empfindens flogen denn auch die jugendlichen Herzen zu. Oft verführt der Lästerer die Jugend, aber nie der unfromme Lästerer. Bei Karl Kraus genoß sie in vollen Zügen, auf den ersten schönen Durst, die Satire: war doch Begeisterung vom Grunde des Bechers her durchzuschmecken – ward doch hier den neuerwachten Seelen unbedingt zu Mute.

Ich habe noch nicht von Karl Kraus dem Juristen gesprochen, dem Beflissenen des öffentlichen Rechtes, der entschlossen und befähigt schien, in den alten Schlendrian eine neue ratio zu bringen, indem er dem Unwesen auf exakt juristisch beizukommen trachtete. Grade diese Vordergrunds-Erscheinung der ersten Kampfjahre der »Fackel« und ihre gesetzesreformatorische Meinung hatte in den ernsten Leuten trügerische Hoffnungen erweckt. Was darüber sofort unbändig hinausging: das Zuviel an Offensiv-Geist, das Satirische, Ästhetische, die besondere Art eines Staats- und Weltbürgers, Personenwerte zu über- und unterbieten, und Gedanken anzuschauen, indem er Karikaturen sah – das mutete zwar die Wiener an und befremdete die seriösen Leser, aber es war doch nur ergötzliche Zutat. Man glaubte, ein satirisches Talent vor sich zu haben und hatte es mit einem satirischen Charakter zu tun; man ahnte nicht, wie böse sich diese Schärfe noch verschärfen sollte, und daß diese Spitze, auf das Herz der Epoche zielend, bis zum empfindlichsten Punkt des Lebens eindringen werde. Die eindimensionale grade Linie, in der man den Publizisten vorwärts bewegt sehen wollte, wurde durch manchen entscheidenden Knick zur Entwicklung ins Zwei- und Dreidimensionale abgelenkt, und auch noch vor der vierten Dimension gab es keinen Halt. Man erlebte an Karl Kraus die Eigenart einer Reflexion, die, je heftiger sie nach außen fuhr, umso bohrender nach innen, in den Seelenkern, zurückschnellte.

Den Juristen Karl Kraus, der aber schließlich die Berufung gegen so viele Justizmorde und die Berichtigung so vieler Gesetzesirrtümer auf die Tagsatzungen eines nächsten Daseins sorglos verschob, kennzeichnet nichts so erschöpfend, wie die Besonderheit des Rechtsgutes, das er mit dem ganzen Fanatismus seiner satirischen Praxis verfocht und verdeutlichte: des Privatlebens. Wenn man dieses Rechtsgut auch in genaue Begriffe faßte: man erschöpfte damit nicht die gradezu mystische Tiefe seines Gefühlsinhaltes, und je strenger, je knapper Karl Kraus die gesetzliche ratio berechnete, die es schützen sollte, umso überquellender wurde der irrationale Reichtum frei, auf den es eigentlich abgesehen war. Das Privatleben konnte der dürftige Anteil einer Person sein oder die verschwenderische Fülle einer Persönlichkeit. Man rettete in ihm bescheidene Reste, oder es gehörte die Natur und die Kunst eines Künstlers dazu, um seine unfaßbaren Schätze zu bergen. Die entscheidende Wendung bei Karl Kraus, um derentwillen er mir zum großen Beispiel wird, ist: daß immer ungehemmter, immer selbsttätiger den freien Raum, den er für das Privatleben schuf, seine lebendige Persönlichkeit ausfüllte. Der Rechtsbegriff war der feste Punkt, von dem aus er zuerst die äußere Welt der Mängel, dann aber die innere Welt der Werte bewegte. Was aber gelten sollte, mußte intensives Privatleben gewesen sein oder werden können. Die Presse korrumpierte das Privatleben: sie lähmte, sie tötete es durch Bespiegelung in einem gefälschten Bewußtsein und durch Vergiftung der Sprachquelle. Politik, wie sie war, ein unmenschliches Kaleidoskop untermenschlicher Interessen, konnte nicht Inhalt und Erfüllung eines Privatlebens sein. Kunst sollte endlich wieder reine Empfindung werden, die allein ein Privatleben nährt, sodaß es wächst. Welche Eifersucht, welche Gegenwehr hielt den Eiferer in Atem, der für uns alle eiferte? War sein Privatleben so reizbar, so empfindlich, so verletzlich? Oder war es so reich, so kostbar, so besonders? Nie hat Karl Kraus heftiger reagiert, als da es um das Privateste, um den Nerv allen Lebens, um das erotische Erlebnis ging.

In dieser Angelegenheit des Blutes, welche die Satire des Karl Kraus in ihre wildesten Paroxismen trieb, wurde zugleich sein heißestes Pathos geboren. Die tierische Brutalität der Ereignisse, Dummheit gepaart mit Grausamkeit, bedrängte eine fühlende Natur und entriß ihr die lebenkrasseste Drastik und eine unaufhaltsame Willenswucht. Über dem brodelnden Sumpf der großstädtischen Geschlechtspraxis, in der erstickenden Atmosphäre des Alltags, daraus jeder geistige Ozongehalt geschwunden war, entlud sich ein moralisches Gewitter ohnegleichen; dem diabolischen Wetterleuchten des Blitzes folgten die rollenden Donner der Pathetik, wie sie die Epoche sogar auf ihrer tragischen Bühne zu hören nicht mehr gewohnt gewesen war. Die fulminante Reihe jener Artikel begann – jener flammenden Plaidoyers für Sittlichkeitsverbrecher, an denen das Verbrechen der Sittlichkeit verübt wurde – das Buch »Sittlichkeit und Kriminalität« entstand als ein Produkt konzentriertester rhetorischer Schriftstellern, die heißeste Lebensnähe mit der freiesten Meinung verbindend: jedes Argument zugleich eine Pointe, jedes Wort scharfsinnig und für die Dauer geprägt, jeder Satz ein Sprung und ein Schlag und eine Erledigung; ein Durchbruch der Logik, eine Revolution des Instinkts. Was damals wild, ja zuchtlos anmutete, was als eine schier unbegreifliche Ursprünglichkeit des Fühlens reizte und wie das zerstörende Denken eines Lästerers ängstigte –: wer es heute nachliest, wird klassische Lesestücke und die grundlegende Leistung eines Sozialkritikers, zugleich mit dem befreiten Herzschlag des Selbstbekenntnisses, finden. Und nie handelte der Jurist nüchterner und zielbewußter als hier, bis auch seine Besonnenheit vom empörten Element mitgerissen und verschlungen wurde.

Das Programm – reinliche Scheidung der Sittlichkeit von der Kriminalität –, welches in diesem selbständigen Kopfe fertig geworden war, äußert sich etwa in solchen Sätzen: »Das ›Rechtsgut der Sittlichkeit‹ ist ein Phantom. Mit der ›Moral‹ hat die kriminelle Gerichtsbarkeit nichts, hat nur die des Bezirksklatsches zu schaffen. Was die Justiz hier erreichen kann, ist der Schutz der Wehrlosigkeit, der Unmündigkeit und der Gesundheit. Auf diese noch arg verwahrlosten Rechtsgüter werfe sich die Sorge, die heute das Privatleben von Staats wegen belästigt.« »Eine Gesittung, die der zwischen Arbeitstier und Lustobjekt gestellten Frau gleisnerisch den Vorrang des Grußes läßt, die Geldheirat erstrebenswert und die Geldbegattung verächtlich findet, die Frau zur Dirne macht und die Dirne beschimpft, die Geliebte geringer wertet als die Ungeliebte, muß sich wahrlich eines Strafgesetzes nicht schämen, das den Verkehr der Geschlechter ein ›unerlaubtes Verständnis‹ nennt.« »Jene Ethik aber, die (die wahren) Rechtsgüter nicht achtet, sondern gefährdet, könnte man die ›blinde Ethik‹ nennen.« Mit so blinder Wut wüteten die »Hexenprozesse« der Sitte, Prozeduren von hoher Not und Peinlichkeit, die Sünde, den Genuß, ausjätend, um Elend und Schande zu pflanzen. Ein Trifolium von Institutionen: die lebensfremde Justiz, die sensationslüsterne Presse und die pharisäische Gesellschaft vereinigten sich, nicht: um dem Individuum nach Möglichkeit seinen wohltätigen Wahn, seinen Wunsch, seine Wonne zu garantieren, sondern: um es in sein menschlichstes, unentrinnbarstes Bedürfnis wie in eine Falle zu locken und dortselbst zu ruinieren. Und siehe da: ein so verdummender Nebel liegt über diesem irregeleiteten Tun, daß die Leuchten der Wissenschaft (heillose Heilkünstler und entrechtende Rechtsvertreter!) nicht weniger trüb brannten als die lichtlose Enge im Gehirn einer alten Klatschbase. »Paragraphen und Phrasen werden mit einer Materie fertig, an der Kunst und Psychologie nur stümpern.« Ein Genius wie Oscar Wilde wird »für eine Laune seiner Nerven schändlich hingemordet«. Huren und Prinzessinnen finden sich am Schandpfahl, den die domestizierte Geilheit des Publikums umdrängt. Die mißbrauchte und entrechtete Kreatur seufzte noch aus der Letzten von ihnen, und der ästhetische Wert ging in Fleisch und Blut den öffentlichen Passionsweg. Und vielleicht war nichts von alledem trostloser, als daß, so gefördert, die kapitalistischen Formen der Liebe, Ehe und Prostitution, immer formloser und immer leerer an menschenwürdigem Inhalt wurden!

Und es zeigt sich hier jedem, der mit den eigenen Augen sehen will, daß der so wieder lebendig und überlebensgroß gewordene Begriff des Privatlebens, ins Geistige erhoben, ausreicht, um mit der Sünde auch die Erbarmung, mit der Hingabe auch die Entsagung, mit dem Erlebnis auch die Treue und mit der Brunst auch die Keuschheit zu umfassen: daß, wer ein ressentimentales Strafgesetz von den Bezirken der Nerven und der Seele zurückweist, dem göttlichen Richter seine Kompetenzen wiedergibt und solcherart von einem Freigeist mit der individuellsten Freiheit auch die religio gerettet werden kann. Es ist zuletzt die Sittlichkeit selbst, die sich von einer Kriminalität wird reinigen müssen, zu der sie sich von der Sitte hat verführen lassen.

Kein andrer hat so wie der boshafte Karl Kraus in diesen Aufsätzen ein werktätiges Erbarmen mit dem nackten Leben, mit dem von der Zivilisation drangsalierten animal humanum bewährt. Mitleid, fieberndes Mitleid zerriß hier in Raserei den Schleier der Maja, den sonst der soziale Hochmut dicht um die niedrigen Gestaltungen des allgemeinsamen Triebes wickelt. Aber zuletzt entscheidend war für Karl Kraus, daß auch noch bei dem banalsten dieser Anlässe eine subalterne Gesinnung sich mit rohen Fäusten am Zauber des Eros vergriff. Die Rachsucht des Satirikers war schrecklich. Der Jurist ward zum advocatus diaboli. Wie die eifervolle Norm die sexuelle Pathologie zu bewältigen suchte, das bot er dem blutigen Gelächter als ein schaudervolles Spektakel dar; und das Duell zwischen dem Gesetz und der Nervenbeschaffenheit artete in eine grausige Knockabout-Nummer aus. Immerhin: den Nerven war durch sexuelle Routine, vielleicht auch durch ein routiniertes Gesetz zu helfen. Dem Eros aber konnte kein reformatorischer Vorschlag dienen, ihm half nur künstlerische Gestaltung. Und, ein Wunder, indem der scharfsinnige Pamphletist die Natur sehnsüchtig umarmt hatte, war er in einen Dichter verwandelt worden. Sein rationalistischer Todfeind hat Recht behalten, der in jenen Tagen als Conferencier eine Frage aus dem Wiener Publikum nach dem »Kritiker Kraus« mit einem feinen bösen Lächeln erledigte: »Kritiker?! Sie meinen wohl – Dichter?!« Ja. Denn der verführerische Sinnentrug, den die von Karl Kraus auf die Füße gestellte Gesellschaft von Kupplern, Zuhältern, Huren ausstrahlt, kann kein Denkprodukt sein, sondern ist und bleibt gedichtet. Noch diese erbärmliche, deklassierte, notdürftige Welt saugt mit ihren siechen Wurzeln den unerschöpflichen Genuß, den Lebensquell der Schöpfung, und das verlorene, verwelkte Blut schmeckt süß. Immer bunter, blühender, belebten sich die armen, verzerrten Bilder der Lebensfreude, immer kühner formte dichterische Unmittelbarkeit die Gesichte einer verlorenen Welt, sodaß kümmerlichste Reste noch ein gewesenes Paradies ahnen ließen. Und die Beschwörungen eines Lebenskenners und Lebensanwalts, die in dem Buch »Die chinesische Mauer« nachzulesen sind (»Der Prozeß Veith«), erwarten keine Hilfe mehr von einer befreienden Rationalisierung des Staates, von einer wohltätigen Ernüchterung der Justiz: sie beklagen und erneuern eine unendliche Illusion, von der das nach Glück und Liebe hungernde, vom Abglanz der Schönheit bezauberte Herz des Menschen nie wird lassen können, auch nicht, wenn der Mensch seinem Herzen die äußersten Martern der Widernatur auferlegt. »Ein Sittlichkeitsprozeß ist die zielbewußte Entwicklung einer individuellen zur allgemeinen Unsittlichkeit, von deren düsterm Grunde sich die erwiesene Schuld des Angeklagten leuchtend abhebt«, hieß es in »Sittlichkeit und Kriminalität«. Dieses Leuchten wurde nun immer reiner, immer mächtiger gesteigert. Und immer größer, immer wilder wuchs der von solchem Unsinn und Unrecht aufgepeitschte Zeuge, der Eiferer, der satirische Prophet – Aug in Aug mit der Epoche; ihr Wohltaten anbietend, die sie verschmähte, ihre tiefste Not ergründend, die sie ableugnete, Trost, Gnade, Milde, Kindlichkeit, Unschuld, Ritterlichkeit vergeblich verschwendend. So sanft konnte er sein und so grausam! Als unerbittlicher Gläubiger trat er dem modernen Menschen gegenüber: dem Herrn über die Technik, den aber die Natur, die scheinbar bezwungene, um ihren einfältigen Segen gefoppt hat; dem allwissenden Intellektuellen, der ahnungslos und gottverlassen vor dem primitivsten Geheimnis stockt; dem weltbesteuernden Geschäftemacher, aber Bankerotteur der innern Welten! Die Reflexion des Karl Kraus, die sich so aus all den kläglichen Einzelfällen sammelte, vollzog den radikalsten ethischen Bruch mit den Geltungen der Zeit, der sich ausdenken läßt. Sie trat mit einem entscheidenden Schritt aus dem ursächlichen Zusammenhang der Entwicklung. Sie wagte den kühnsten Sprung der Paradoxie und war auf dem Boden einer reinen philosophischen Einsicht angelangt, an der Grenze des Möglichen. Diese Kunst des Widerspruchs ward überhaupt zum äußersten Grenzfall unsres Lebens, als sie unsre phantasielosesten Fakten zum phantastischen Zeitgemälde aufbaute und mit der »chinesischen Mauer«, dieser modernen Apokalypse des Eros, diesem erotischen Weltuntergang der weißen Kultur, schlechterdings übereuropäisch wurde und die Schauder und die Seligkeiten einer prophetischen Vision erreichte, indem ein verzweifelter Humor die Antihymne vom Einbruch der chinesischen Erobererhorden, den satanisch perversen Schreckens wünsch einer »gelben Hoffnung«, welche die weiße Hoffnungslosigkeit erlöst, zum orgiastischen Rachejubel der beleidigten Natur verdichtete! Der Visionär stand genau dort, wo der tolle Größenwahn unsres verblendeten Weltfriedens an unsre abgründige Ohnmacht und die unaufhaltsame Katastrophe grenzte. Dort stand er, warnte und forderte, fragte und schrie, und tobte in heiligem Wahnsinn! Und sein Wort war – ein vorlautes Fernbeben unter unsrer europäischen Gottähnlichkeit.

Man erinnert sich: Als die Kunst der Gegenwart beikommen wollte, da mußte sie eine neue Art der Naturwahrheit anstreben und nannte sie Naturalismus. Das war damals, als die Kunst sich der Banalität zu erbarmen und dem modernen Menschen sogar eine soziale Frage – diese Kapitalsfrage im Doppelsinn des Wortes – zu lösen versuchte. Von dieser Wirklichkeit gewürgt, schrie die Kunst auf, mit einem entsetzlichen, unartikulierten Schrei, der in allen Tonarten von unsrer Bühne herab erklang, als der gellende Kampfruf des aufmarschierenden Vierten Standes und, intim gedämpft, als die zahmere Klage der Kultur besitzenden Stände, als Seufzer der schönen Seele, die nivelliert wurde; bis, zuletzt, heute, die Not der Kunst in den röchelnden Gurgellauten einer neusten Berliner Lyrik erstirbt, dem häßlichsten Gelalle, das je einer zerbrochenen und zerfetzten Leier entrungen wurde. Er ist zweifellos echt, dieser lyrische Krampf! Denn was hat die Kunst nicht alles getan, um das Material der Zeit zu nützen und sich dem heutigen Menschen anzupassen; war sie doch kaum mehr von der Statistik zu unterscheiden, als Zola seine Evangelien zu dekretieren sich erkühnte! Der Mensch, von der Wirtschaft konsumiert, von der Technik entseelt, an das Kapital verkauft, ein in den Betrieb gespanntes Nervensystem, erhob seinen schwachen Protest, den das Geräusch der Allerweltshöllenmaschine übertönte. Bis sich die Kunst, über so viel Vergeblichkeit erzürnt, von der Wirtschaft ab- und jener Leidenschaft wieder zuwandte, die durch Erreichbares nicht befriedigt und erschöpft werden kann.

Was aber erreicht worden war: der moderne Mensch – ihn stieß der wertende Geist mit einem Abscheu zurück, der in der Geschichte der Jahrtausende seinesgleichen nicht hat. Der moderne Mensch war eben jener »letzte Mensch«, den idealisch zu überwinden Nietzsche seinen »Übermenschen« halluzinierte; den praktisch zu überwinden, Nietzsche ein Jahrhundert der grauenhaftesten Kriege für nötig hielt – welches angesagte, glorreiche Jahrhundert denn auch recht pünktlich begonnen hat. Oder man überlasse sich den riesenhaften Pamphleten Dostojewskijs gegen diesen neuen Menschen, den wir, auch in der russischsten Verkleidung, wie uns selbst kennen, und dem keinen geheimsten Schlupfwinkel zu lassen, der unerbittlichste Psychologe aller Zeiten sich so furchtbar gerüstet hat. Die Gegenwehr der Restbestände an Kultur und Natur, welche Europa noch besaß, war also nicht gering, auch wenn ihr nichts sonst gedient hätte als nur die Seelen- und Geisteskraft dieser beiden Überzeitlichen: im Westen und im Osten, im Niedergang und im Aufgang der Sonne Europas, Nietzsche und Dostojewskij. Die einzige große schöpferische Gelegenheit, welche die Zeit bot, war das Nihil! Eine Kulturkrise brauchte keine Künstler, sondern Propheten.

Und die Frage der Zeit nahm eine allzumenschliche – vielleicht ihre eigenartigste – Wendung in der Frauenfrage. Nachgeborene mögen staunen, daß wir plötzlich mit solcher Dringlichkeit, so methodisch und so radikal, nach dem Weibe zu fragen, das Weib zu suchen und zu deuten begannen; als hätte erst heute Adam die Rippe verloren und seltsam verwandelt wiedergefunden! Erst ging es um Gleichberechtigung; die Epoche suchte in der Frau den Menschen, und zwar den modernen Menschen. Da fand sie die Hysterika. Aber bald wurde diese Oberflächenbewegung – die Oberfläche der Zeit bewegte sich! – durchkreuzt und durchbrochen von einem vulkanischen Stoß tieferer, heißerer Schichten. Den modernen Menschen hatte das Weib, das ihm glich, nicht genug gefreut. Ein Müssen riß ihn hin zum Gegensatz. Man suchte bald, mit tragischer Besessenheit, die elementare Frau, die absolute Frau, die Frau überhaupt. Und da kamen die Entdeckungen, fiebernd vor Neuheit, die Aufschlüsse: es war ein Ertappen, ein Erraten, ein Finder-Glück und -Leid ohnegleichen. Den Sehern dieses Unglaubhaftesten, des Weibes in seiner üppigen Eigenwilligkeit, gingen die Augen über, und sie warfen sich anbetend nieder vor der majestätischen Naturgewalt, die sie entschleiert hatten. Zum ersten Mal, so schien es, versuchte man die Frau nach ihrem unabänderlichen Gesetz zu begreifen. Nichts Neueres hatte man zu erfahren als dieses Urälteste, und niemand war sich der Paradoxie einer so verjährten Überraschung recht bewußt. Und diese Paradoxie zeichnete sich flammend an alle Wände der Zeit. Dieser Paradoxie verdankte unsre moderne Großstadt- und Zivilisations-Kunst ihre seltenen heroischen und paradiesischen Augenblicke. Oder ist, als der Kampf der Geschlechter zum Drama unsres Lebens geformt wurde, irgendwo auch die Verherrlichung des Mannes geglückt? Der Mann brachte es überall nur zur Tragikomödie, zum Pamphlet, zur Satire. Die Tragödie, im extremen Einzelfall Strindberg, entartete zum Verfolgungswahn, zur Tollwut, zur Selbstzerfleischung. Ibsen fand einen letzten Helden, seinen »Brand«, den unbedingten Mann; aber es war nur der moralische Schatten, den ein großer Unzeitgemäßer, Sören Kierkegaard, geworfen hatte. Auch dieses Höhenmaß, der Glaubensheld, das ungebrochene Entweder-Oder schien nur noch im Norden zu wachsen. In Skandinavien gab es noch ein Jenseits der Psychologie, einen Rest germanischer Rasse, einen Schlupfwinkel der Natur. Von dort entwich ein Knut Hamsun, ein mythologischer Flüchtling, in die Wälder und schüttelte den Kulturstaub, den Schutt Europas, von den Schuhen. Aber das blieb vereinzelte Notwehr; wie etwa die sakralen Formeln Stefan Georges, als Residua einer zermürbten Hoheit. Sie alle sind vom Westen angesteckt, haben den Bruch, die Problematik. Erst im russischen Christus schien sie sich auflösen zu können, fand sie in die Breite und Fülle der Allmenschlichkeit zurück und auf den echten Boden eines barbarischen Volkes, das die Zukunft tragen will. Indessen hatte die Gegenwart Recht, sich zu bezweifeln. So zieht sich die merkwürdige Reihe der verzerrten Porträts des Mannes von Jacobsen, Flaubert, Ibsen – über Wedekind, Heinrich Mann, Sternheim, Shaw – zu Karl Kraus.

Karl Kraus war in diese Konstellation hineingeboren und paßte hinein, ohne sich erst anpassen zu müssen. Dieser hartnäckige Antipode erlebte unsre Welt vom andern Pol her. Für ihn war die Frage nach der Frau – sofort – die Frage nach dem Mann. Der Mann fragte; der Satiriker wußte den Mann fragwürdig – und so verstand er die Frage. Die Frau suchen hieß: sich ermannen wollen. Weil dem Mann sein Absolutes geschwunden war, tastete er wankend nach der Absolutheit der Frau. Indem er das Elementare des Weibes erlebte, belebte er nur sein eignes ersterbendes Element. Man legte es durchaus auf das Elementare an, aber man erzielte meist nur das Extreme. Das bedeutete: daß, auch wer sich verzweifelt spannte, kaum noch den letzten äußersten Rand der Mannheit zu erreichen vermochte. Eine schauerliche Verarmung. Der Erbe aller Bildung, der Virtuose der Wissenschaften – da buchstabierte er nun das A-B-C! Der allmächtige Produzent hatte ein kleines Berufsgeheimnis zu verbergen: er war steril.

Als Simsons Haupthaar fiel und der geschorene Zivilisationsbürger zum Vorschein kam, da war nicht etwa der Gattungswille versiegt. Und sexuelle Routine würde das Übermaß der Natur, das Yiuyitsu die Athletik auch heute noch auskömmlich ersetzen; die Nerven könnten noch manches lohnende Stück spielen, wo die Muskeln erlahmen: wenn der moderne Berufsmensch, der Spezialist seiner Arbeitsteilungen, der Graduierte, der Isolierte, der endgültig Zivilisierte nicht ein Unendliches an innerer Wesenheit eingebüßt hätte. Nur der Schwund der Phantasie machte ihn zum Eintritt in eine entzauberte Welt, in die Welt des Reglements tauglich. Wie stolz war die Aufklärung, mit allem Glauben fertig geworden zu sein; aber, sonderbar, wenn man ihn erst los ist, glaubt man sich selbst nicht mehr. Und die totsichersten Wirklichkeiten ersetzen nicht den Verlust an Idee! So kam es denn, daß der Mann seine Herrschaft über das Weib offiziell wohl behielt, aber der uralte Seelenbaum sich bedenklich lockerte. Hatte der Mann auch stets der Gefährtin Wesen vergewaltigt – nun ging keine Illusion mehr von ihm aus, die seine notdürftigen Zwecke geadelt hätte. Wo ist denn seine Ehre, die sie wahren muß; wo lebt denn sein Ideal, das sie spiegeln soll? Wo gedeiht denn der Wuchs der Persönlichkeit, die, wenn sie liebt, enteignen darf? Dabei hat der Versuch des Mannes, der Frau gegenüber seine Gottähnlichkeit zu behaupten, sich in dieser Zeit als ebenso vergeblich erwiesen, wie sich jener andre Versuch, die Frau zu emanzipieren und mit ihr auf gleichem sozialen und ethischen Niveau zu paktieren, als höchst gefährlich offenbarte. In der Lügenpraxis war sie ihm schließlich ebenso über wie in der Geschlechtspraxis, in der Weitläufigkeit hatte sie ihm bald einen Vorsprung abgewonnen, den er auch mit unbedenklichster Aufopferung all seiner imaginären Werte nicht mehr einzuholen vermochte, und während die ethische Fessel, mit der er den Naturtrieb hatte bändigen wollen, ihn selbst schleifte und würgte, entsprang ihm gegenüber die befreite Megäre Strindbergs, die rächende Furie ihres Geschlechts. Da sie einander nicht mehr zu täuschen vermochten, wurde der Kampf schonungslos. Irrsinnige Tragödie, wenn der allmächtige Mann zuletzt auch nicht sein kläglichstes Lebensrecht, ja nicht einmal seine Vaterschaft gegen den tollgewordenen Egoismus der Gefährtin zu schützen vermag!

Nur aus der gewalttätigen Parteiung zwischen Mann und Weib, welche zu dieser Zeit den Gegensatz der Geschlechter ins Unversöhnliche trieb; nur aus der rasenden Entzweiung zwischen der einen Hälfte der Menschheit, welche an der Natur gesündigt hatte, und der andern Hälfte, welche die beleidigte Natur rächte, kann ich verstehen, daß ein wahrhaft heroischer und mit Geniekräften unternommener Versuch, die Idee des Mannes wieder zu ihrer vollen Höhe zu erheben, der vereinzelte Versuch eines Jünglings, Otto Weiningers, so furchtbar endete. Otto Weininger hat seine hellseherische Vision vom absoluten Weib nur verkünden können, indem er sich auch zum Sprecher für den Haß und die Furcht der Zeit machte; und er glaubte die Integrität des männlichen Charakters durch die Art zu retten, wie er seinen kategorischen Imperativ zwischen Mann und Weib setzte. Er hatte die beiden Pole der Welt willkürlich auseinandergerissen; und nun riß ihn der verstoßene Pol nach, mit einem Gegenruck, der an Urkraft die Entschiedenheit des philosophischen Gewalttäters noch übertraf. Wer den »Liebeshaß« ermißt, der in Weininger das Bild der Frau gestaltete; das erotisch Affektive, das dieses Denken überhitzte: der kann sich einer geschlechtlichen Deutung des Vorgangs nicht erwehren, als ob auf einen idealen Lustmord, Vernichtung des Wesens W, ein realer Opfertod, der Selbstmord des Denkers, gefolgt wäre. Aber wenn es auch unmöglich bleibt, den Entschluß eines Einsamen zu enträtseln; wenn auch der letzte Wille, der das Rätsel ungelöst mit sich hinübernahm, unbedingt durch Schweigen geehrt werden sollte: der charakterologische Denker, der die Welt von Grund auf bipolar konzipiert hatte, handelte bereits mit selbstmörderischer Gewalttätigkeit, als er das ewige Spiel der Gegensätze durch eine dogmatische Wertung sprengte. Ich kann mich des Glaubens nicht entschlagen, daß Otto Weininger an seinem Haß, an seiner Liebe herrlich gewachsen wäre, wenn nicht seine verzehrende Jünglingsseele zu rasch, zu unerbittlich eine materiell restlose Deckung des Lebens mit der ersehnten Idee gefordert hätte. Ihn zerriß der Krampf der Epoche, von der kranken Wurzel her; nicht das hohe Streben, sondern die ausfahrende Sucht nach unangemessenen Maßen.

Als Karl Kraus »Geschlecht und Charakter« gelesen hatte, schrieb er an Otto Weininger: »Ein Frauenverehrer stimmt den Argumenten Ihrer Frauenverachtung begeistert zu.« Der entscheidende Wert dieses Paradoxons besteht in der kritischen Unbefangenheit, mit der hier eine schnurgrade Logik die Grenze wahrt, wo organische Gestalt und willkürliche Meinung aufeinanderstoßen, wo reines Erkennen sich mit leidenschaftlichem Bekennen zu vermischen strebt. Es ist zugleich die Grenze, wo die Ethik von der Ästhetik, das Sehen vom Sein abzweigt, und wo niemand schwerer verzichtet als der Künstler, den ein sittliches Pathos erfüllt. Karl Kraus nahm nicht Partei wie Strindberg, der aus der infernalischen Ehe des Neurotikers mit der Hysterika den Dichter retten mußte: der Tragiker, der das Geschlecht pathetisch nimmt und die Ohnmacht der männlichen fixen Idee erleidet, welche das Weibliche zwingen will und ihm erliegt; dessen Bekenntnis des Geschlechtshasses deshalb so erschütternd wirkt, weil sich die praktische Schwäche der denkerischen Position vor den Augen der Zuschauer in sich selber rächt und verurteilt. Karl Kraus nahm auch nicht den idealen Ausweg Peter Altenbergs, des durch die Trivialität traumwandelnden Troubadours, der, die ästhetische Sendung der Frau verkündend, die Frau in die Ferne rückte, um sie betrachten zu können – ein Platoniker, der Welt ihren Willen verbietend, damit sie als Vorstellung zu genießen sei; und zuletzt ein Don Juan der Sekunde. Karl Kraus drohte auch nicht die Gefahr Frank Wedekinds, der wohl die Not der Zeit gestaltet hatte, als er die Komödie des männlichen Besitzwahnes zur Tragödie der Frauenanmut verdichtete; aber scheitern mußte, da er, den sexuellen Mann als seinen Helden krönend, das volle heroische Maß ertrotzen wollte – auch er ästhetische und ethische Werte, durch dogmatische Gleichsetzung, zu Unrecht verquickend.

Karl Kraus war von Natur aus gegen alle diese geistigen Versuchungen gefeit. Er war und blieb der Satiriker. Er war, von seiner satirischen Praxis her, der Sachverständige, was die heute gängigen männlichen Werte anlangt; und er schien durchaus nicht geneigt, was der Mann an Geist und Charakter schuldig blieb, von der Frau einzufordern. Während er selbst mit aller Schroffheit seiner männlichen Bestimmung folgte, gehörte sein inbrünstiger Dank den Frauen, die die ihrige erfüllten und in diesem kurzen Dasein die Wohltat der Natur spendeten; ästhetische Entschädigung für all den schweren ethischen Schaden ringsum. Auch noch die Befriedigung eines realen leiblichen Bedürfnisses war ein unschätzbarer positiver Gewinn neben der Hervorbringung falschen Geistes, als eines doppelt Negativen, und die Herren der Schöpfung in Amt und Würden, die mit ihrer Meinung und Gesinnung, mit Verstand und Vernunft, mit dem Charakter Handel trieben, durften nicht rechten, wenn auch das Weib seine Gaben der kapitalistischen Währung unterwarf. Es hieß wohl von der Phantasie des Mannes zuviel verlangen: daß sie das Weib über die Währung hinaus werten sollte. Hier trotzdem werten – den Zauber des Erlebens, eine Illusion –: das vermochte am Ende nur der Künstler. Der Dichter, für den die nach sozialer Geltung Verlorenen Unendliches gewonnen haben können! »Sie setzen sich allen Pfeilen aus, die die soziale Welt für ihre Leugner bereit hält, leisten der Natur Gefolgschaft und gehen in dem Vernichtungskriege unter, der das hehrste Schauspiel dieser subalternen Zeit vorstellt. Was weiß ein Staatsanwalt davon! Verstünde er es, wenn ihm ins Hirn gebrannt würde, daß das Hurentum das letzte Heroentum einer ausgelaugten Kultur bedeutet?« Wo das Gesellschaftsmännchen die Helferin seines tristen Bedürfnisses, die Wahrerin zugleich und Retterin seiner gesellschaftlichen Regel, mit Geld und Verachtung belohnt, hat der Künstler geliebt, ist der Pamphletist seiner Artverwandten, der großen Hetäre, begegnet, die, wie er, tabula rasa macht mit allen Halbheiten, mit allen Minderwertigkeiten, und den vollen Rausch der Sekunde nicht weniger unerbittlich emportreibt als er die geistige Erfüllung. Der Traum einer ästhetischen Vollendung, den sie in der Seele des Künstlers zeugt, auch wo sie leiden macht, verklärt noch die geringste, die unscheinbarste ihrer leidenden, rauschlosen, traumentblößten Schwestern.

Nichts tat so not, wie in diesen Bereichen unverlogen erleben zu können, unverlogen erleben zu müssen! Hier wird dem Menschen, als dem instinktgeschwächten Tier, die öffentliche Meinung, als der irregeführte Geist, zur Katastrophe der Vitalität. Welche teuflische Tücke, das Atmen verdächtig zu machen, sodaß die Ärmsten, mit schlechtem Gewissen atmend, eines Tages, da ihnen die Angst in die Luftwege gerät, zu ersticken drohen! Man weiß nicht: war es dringender für das Geschlecht, daß vom unwillkürlichsten Fühlen die Beleidigung, die Beschmutzung abgewehrt wurde; oder für die Seele, daß sie sich einer selbstmörderischen Problematik entzog; oder für den Geist, der über einer an heroischem Schaffenstrieb und natürlicher Sinnenfülle verarmten Welt versiechte; oder für die ethischen Kräfte, die, statt den Mann gegen das feindliche Leben auszurüsten, ihn gegen die Wurzel im eignen Blut bewaffnen und ihn zu einem verzweifelten Lügner machen, wo er liebt? Wehe, wenn die vorgebliche Absicht der Sitte geglückt, die Ethisierung der Sexualität restlos gelungen, die Verachtung der Sinne in die Nerven eingedrungen ist! Dem so gelähmten Menschen, dem Neurothiker, hilft kein Gott in den Himmeln aus dieser kläglichsten Misere, die das Leben an der Wurzel vergiftet, kein Planen und Gedeihen mehr zuläßt, den Willen bricht, den Geist entmündigt! Hier wächst nicht mehr Freiheit, Menschenwürde, hier bleibt nicht mehr das höchste Glück der Menschenkinder die Persönlichkeit: wenn der Mensch nicht mehr Mensch unter seinesgleichen zu sein vermag; wenn er sein Auge feig niederschlagen muß vor der rosigen Schönheit und zu den Lemuren fliehen, auf daß sie ihn atzen; wenn er sich schmachgekrümmt drücken muß, wo er liebt, damit er nicht in erbärmlichstes Unglück stürzt, was er liebt – dann ist dem Elenden kein Aufwand zu groß, um eine Sekunde tierischer Gewöhnlichkeit zu erjagen, und koste es das Leben! Dieser Desperado da, kaum noch menschenähnlich – und ein Kulturschöpfer? Wenn er schon ausgeschlossen ist vom Reigen der Lebendigen, wird er mit einem letzten Rest natürlichen Verstandes begreifen, daß sein Geist wenigstens sich einfügen muß in die Ordnung der Natur, und daß ein rettender Gemeinplatz, der sein Denken mit dem Trieb in Übereinstimmung bringt, ihm besser taugt als der leibhaftige babylonische Turm der Philosophien und Künste der Jahrtausende.