|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es gibt Entwicklungen, die sich derart unheimlich schnell vollziehen, daß man um eine Antwort auf die Frage nach den Gründen eines so verblüffenden Aufstieges, einer so siegessicheren Verbreitung fast verlegen sein könnte. Beinahe wäre man zu der poetischen Deutung verführt, daß solche Entwicklungen eigentlich längst fällig gewesen wären, daß hier Ideen als späte Kinder einer rastlosen Zivilisation, die sie nicht früher das Licht der Kulturwelt erblicken ließ, mit einer riesigen und oft ungesunden Schnelligkeit zur Vollendung aufschießen und verlorene Jahrhunderte in kaum ebensovielen Jahrzehnten nachholen. Nicht immer handelt es sich dabei um eine unwidersprechliche Bereicherung des menschlichen Kulturschatzes, und umgekehrt haben wirkliche Werte oft ein verhältnismäßig klägliches Tempo eingeschlagen, ehe sie Allgemeingut der Menschheit wurden. Die Eisenbahn brauchte nicht viel weniger als ein Jahrhundert, um jene weltumspannende, in den Rhythmus der neuzeitlichen Menschheit verwachsene Gewalt zu werden, die sie heute ist. Die Flugkunst aber hat in ganz wenigen Jahren, nach sehr kurzem Tasten den uralten, aus märchenfernen Urzeiten herüberwehenden ikarischen Traum erfüllt. Von der bescheidenen Shakespeare-Bühne zur Drehbühne der Gegenwart sind über unendlich viele Wandlungen und Zwischenstufen, über Aufstiege, Abstiege und Stillstand Jahrhunderte verstrichen. Der Film aber hat in der beängstigend kurzen Zeit von kaum zwei Jahrzehnten die Brücke von der unruhig zitternden Leinwand, auf der man zuerst die verschwommenen Linien und die bildmäßig lebendig gewordenen Gebärden von Menschen flimmern sah, zur technischen Vollendung des Heute geschlagen.

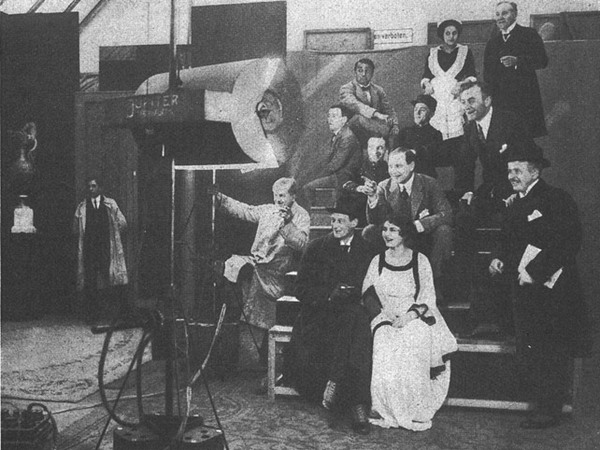

Die Abgrenzung des Bildfeldes bei einer Atelieraufnahme (Zu S. 13) Die Abbildungen auf Seite 4, 8, 13, 48, 52, 57 und 59 sind mit Genehmigung des Verlages von Dr. Eysler & Co. in Berlin dem Filmbuch »Die zappelnde Leinwand« von Max Mack entnommen.

Der Regisseur erklärt Damen der Komparserie ihre Rolle: »Da hinten durch jene Tür, meine Damen, stürzen Sie nachher leidenschaftlich herein! Hören Sie? Ich sage leidenschaftlich …!« (Zu S. 18)

Wir sahen alle vor zehn, zwölf Jahren das Wunder der belebten Leinwand, allein uns fehlte der Glaube. Nun haben wir den Glauben gefunden, haben uns einer fast schon zu innigen Kino-Gläubigkeit verschrieben, nur – das Wunder ist kein Wunder mehr; die Geheimnisse der Kinematographie sind von der großen Menge durchschaut; die Menge ist aufmerksamer Beobachter auf dem Siegeswege der filmtechnischen Entwicklung geworden, Beobachter des raschen Einstellens dieser jungen Zauberei auf die blitzartigen Veränderungen der kinematographischen Ausdrucksmöglichkeiten, der von Jahr zu Jahr sich wandelnden Ausdrucks-Notwendigkeiten des Films. Nicht mehr das lebende Bild an sich ist das Wunderbare; wunderbar ist nur die Wirkung auf die Masse, die in allen Volksschichten festgewurzelte Liebe, das unverrückbare Interesse für alles, was auf der weißen Wand in bewegten Flächen und Linien das Leben nachahmt und unbekümmert um alle Gesetze der Körperlichkeit mit zwei Dimensionen sein Auslangen findet.

Der atemlose Siegeszug des Films und das beispiellose Interesse aller Volkskreise fallen wohl am unmittelbarsten in der ganzen hastenden Entwicklungsgeschichte der Kinematographie auf. Sie finden ihre Erklärung am ehesten in der Tatsache, daß ein ganz technischen Bestrebungen hingegebenes Jahrhundert, wie es das neunzehnte war, und ein der industriellen Ausbreitung verschriebenes, wie es das zwanzigste ist, den Boden vorbereiten und bereiten konnten, um einer Erfindung das feste, von einem großen industriellen Zug und einer kaufmännischen Sammlung gestützte Rückgrat zu verleihen; sie finden aber auch in rein seelischen Voraussetzungen ihre Begründung, die im Verlaufe der weiteren Ausführungen noch näher zu untersuchen sein werden.

Noch vor dem großen Krieg war die Herstellung des Films immerhin eine Geheimkunst, beschränkt auf einen Kreis von Menschen, die ihr zünftig dienten und im übrigen mehr von dem Handwerk als von der künstlerischen, schönheitdienlichen, erzieherischen Ausbreitung des Films hielten. Die große Menge war entzückter Zuschauer, vorurteilsloser Genießer oder streitbarer Kritiker. Doch mitten in dem großen Weltringen erwachte allseits das Bestreben, dem Film nicht nur genießend gegenüberzustehen, sondern – freilich meist ohne Prüfung einer Berechtigung hierfür – selbst in der ewigen Regsamkeit dieses Gebietes mitzuwirken. Maler, Schriftsteller, Sprechschauspieler, Sängerinnen, der Buchdruck, die Reklame, die Mode, das Bekleidungsgewerbe, der Innenarchitekt wie der Baumeister, das Zeitungswesen, ein nicht zu unterschätzender Teil des gesamten Volkes dreht sich in schöpferischem Betätigungswillen um die glühende Achse des Films. Und in weitem Abstand stehen die Sehnsüchtigen, die nicht mehr Zuschauer, die wenigstens, wenn auch noch so bescheidene, Mitläufer sein möchten; sie regen die Hände wie nach einer ungreifbaren Fata morgana und haben irgendwo in ihrem verborgensten Winkel heimlicher Träume die schüchterne Hoffnung auf Erfüllung.

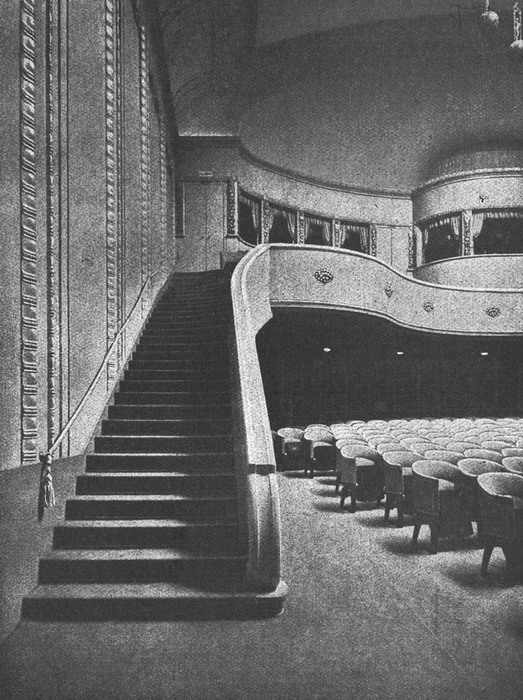

Wie die elegante Hoteltreppe hinter den Kulissen aussieht

Ein Filmfieber hat Tausende ergriffen. Keine Enttäuschung kann sie – vorläufig wenigstens – heilen. Keine Entgleisung, und deren sind wahrhaft genug gewesen, bringt sie zur Einsicht, jede neue Vervollkommnung entzündet sie aufs neue. Der Film ist die größte Massensuggestion der letzten Zeit. Er umarmt mit den Polypenarmen seiner unabsehbar langen Zelluloidstreifen die Menge, er ist Phantasie von ihrer Phantasie, er zielt ins Volk. Aber in neunundneunzig von hundert Fällen schießt er an diesem Ziel vorbei: er gibt sich volks tümlich und ist – volks fremd. Niemand kann das Wesen des Kinos richtig erfassen, der an dem seelischen Gehalt dieses Widerspruchs vorbeisieht. Der Film aber ist eine volkspsychologische Frage ersten Ranges. Er gibt Rätsel auf, die nur dann zu lösen sind, wenn sich einer bemüht, in die Wechselbeziehungen zwischen Kinematographie und Volksseele liebevoll, ohne überlegenes Lächeln, ohne bedingungslose Bewunderung, ohne gewinnsüchtige Absicht hineinzuleuchten.

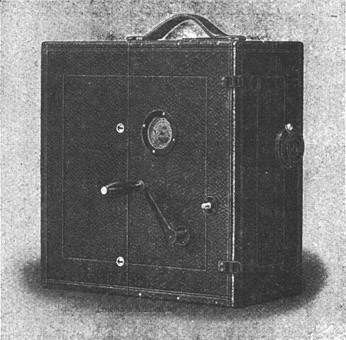

Ernemanns Normal-Aufnahme-Kino Modell A. Von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 12)

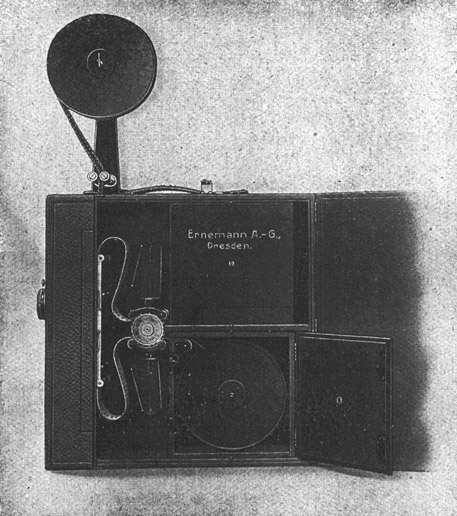

Kinematograph

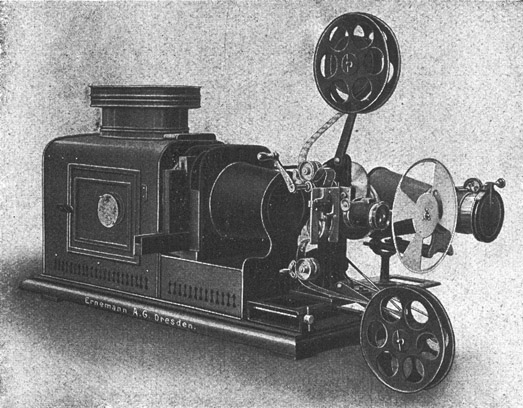

Ernemanns Kino-Bob Modell X für Einloch-Films mit Vor- und Nachwickler und selbsttätigem Filmaufwickler. Von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 12)

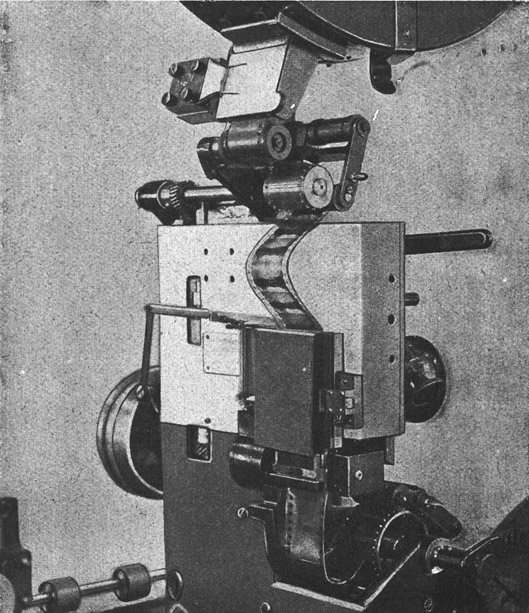

Ernemanns Normal-Aufnahme-Kino Modell A geöffnet während der Herstellung eines Positiv-Films vom Negativ-Film. Von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 12)

Der Regisseur als Bademeister: Das Damenbad im Filmatelier (Zu S. 18)

Da unterbricht ein Leser mit dem sehr beherzigenswerten Zwischenruf: »Film! Film! Erzählt uns noch nichts über ihn, erzählt uns von ihm!« Der Zwischenruf kommt sehr zur Zeit. Das Buch werde zur Lichtbildbühne, und auf dem weißen Grund des Papiers erscheine in buntem Wechsel des lebenden Bildes Werdegang!

*

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts erschien ein Spielzeug im Handel, an dem sich alt und jung vergnügte, die Wunderscheibe, die aus einem Stück Pappe bestand, auf dessen einer Seite ein leerer Käfig abgebildet war, indessen die andere Seite einen Vogel zeigte. Drehte man die Scheibe an zwei Fäden rasch um sich selbst, so verschmolzen Käfig und Vogel zu einem einzigen Eindruck: der Vogel saß im Käfig. Der täuschende Vorgang bei dieser Verschmelzung entsteht dadurch, daß die beiden Bilder durch das positive Nachbild der Netzhaut des Auges zu einem werden. Diese belustigende Sinnestäuschung ist eine Hauptbedingung für die Kinematographie, und die Wunderscheibe eine rührend einfache Vorläuferin des Films von heute. Freilich, die Wunderscheibe zeigt bloß ein stehendes Bild und noch nicht das Merkmal der Bewegung. Aber schon das Lebensrad, das etwas später von Stampfer in Wien als Stroboskop und von Plateau in Genf als Phenekistoskop gleichzeitig erfunden wurde, täuscht Bewegung vor. Es besteht aus einer Scheibe, auf welcher eine Figur in Bewegungsabschnitten, die einander sinngemäß folgen, abgebildet ist. In der Scheibe sind in gleichen Abständen Schlitze angebracht, durch die man von der Scheibe her, von der Rückseite, in Spiegel schaut. Wird die Scheibe gedreht, so sieht man in jedem neuen Schlitz die Figur in dem nächstfolgenden Bewegungsabschnitt. Durch Sinnestäuschung kommt auch hier der Eindruck eines Bewegungsvorganges zustande. Auf dem gleichen Grundsatz beruht die Wundertrommel und das viel später gefertigte Wunderbüchlein, bei dem man durch rasches Blättern zahllose in verschiedene Bewegungsphasen zerlegte Lichtbilder zu einer tatsächlichen Bewegung verschmelzen sieht. Da die Täuschung bei all diesen Spielereien zwar nicht das erste, aber doch das ausschlaggebende Merkmal ist, so darf man behaupten, daß es sich dabei vornehmlich um einen seelischen Vorgang handelt.

Das »Drehen« einer lustigen Szene: Filmleute als dankbare Zuschauer, im Vordergrund Hanni Weiße (Zu S. 67)

Von diesen Zauberkünsten zur Kinematographie ist nur ein, wenn auch gewaltiger Schritt gewesen; er wurde gewagt und ist überraschend gelungen.

Die Reihenbilder, die nach der Phantasie gezeichnet worden waren, wurden durch photographische Reihenaufnahmen ersetzt; die Kinematographie war geboren. Die ersten photographischen Reihenaufnahmen wurden von dem Amerikaner Muybridge in San Francisco gemacht, und zwar in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. In den Kreisen amerikanischer Pferdeliebhaber war nämlich zu jener Zeit die Frage aufgeworfen worden, ob ein Pferd im Galopp einen Augenblick frei über dem Boden schwebe oder nicht. Muybridge löste mit Hilfe der Momentphotographie die Frage in bejahendem Sinne. Er stellte an verschiedenen Stellen photographische Apparate auf und fertigte Momentaufnahmen an, die z. B. ein Pferd in genau derselben Bewegungsphase von verschiedenen Seiten gesehen zeigten. Dann nahm er das Pferd seitlich gesehen in den aufeinanderfolgenden Bewegungsphasen auf und errichtete zu diesem Zwecke gleichlaufend zur Reitbahn eine große, weite Hintergrundwand und einen Holzbau, in dem 24 Momentapparate nebeneinander aufgestellt waren. Quer über die Bahn waren 24 dünne Fäden gespannt, welche zu elektrischen Kontakten führten. Das galoppierende Pferd zerriß die Fäden und löste damit jeweils eine Kamera aus. So wurden in Zwischenräumen von ? Sekunde Reihen von Momentaufnahmen gewonnen, womit die Streitfrage gelöst werden konnte. Die nächste Stufe in der weiteren Entwicklung war der im Jahre 1885 von dem Deutschen Anschütz erfundene elektrische Schnellseher; dieser bestand aus einem etwa 1½ Meter im Durchmesser breiten Rad, auf dessen Umkreis die Diapositive der Reihenbilder aufmontiert waren. Durch Drehung des Rades wurden sie in rascher Aufeinanderfolge hinter einem Fensterchen gezeigt; so oft ein Diapositiv für den Bruchteil einer Sekunde auftauchte, wurde es von hinten durch Geißlersche Röhren erleuchtet.

Als der eigentliche Begründer der Kinematographie muß der französische Physiologe Marey angesprochen werden. Er beschäftigte sich mit photographischen Messungen der Bewegungen von Körperteilen, verfertigte zur Festhaltung der Phasen des Vogelfluges die sogenannte photographische Flinte und ersann im Jahre 1888 eine neue Einrichtung, die für die Kinematographie grundlegend war. Statt der photographischen Platte verwendete er nämlich eine Kamera, in der ein langes, lichtempfindlich gemachtes Papierband auf einer Rolle aufgewickelt war und durch einen besonderen Mechanismus ruckweise abgewickelt wurde. Solange das lichtempfindliche Band stillstand, erfolgte durch einen Schlitz in der sich drehenden Blende die Belichtung, sobald aber die Blende das Objektiv wieder verdeckte, wurde der Film ruckweise weiter bewegt. Die belichteten Teile des Bandes wurden auf eine zweite Rolle wieder aufgewickelt, das Ganze durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt – die erste kinematographische Aufnahmekamera war erfunden. Um das Jahr 1898 wurde an Stelle des Papierstreifens das Zelluloidband eingeführt; das Zelluloidband wurde später gezähnt, damit es bei dem Transportmechanismus besser eingreifen konnte, eine Verbesserung, die man Edison verdankt. Endlich sei erwähnt, daß die allgemein gültig gewordene Bezeichnung Kinematographie – Bewegungsbild – von den Gebrüdern Lumière gewählt wurde. Die Reihenbilder müssen, wenn sie auf die weiße Fläche geworfen werden, schneller durch den Apparat geführt werden, als ursprünglich die Aufnahmen erfolgten. Etwa 35 Bilder folgen in der Sekunde aufeinander, damit die zwischen den einzelnen Bildern liegenden Verdunkelungen nicht das lästige Flimmern hervorrufen. Gute Aufnahmeapparat vermögen bereits 6000 Aufnahmen in der Minute zustande zu bringen.

Eine »Trick«-Aufnahme. Der Hut schwebt frei in der Luft. Ein weißer Faden auf weißem Hintergrund löst das Geheimnis (Zu S. 49)

Im Glashaus. Es wird auf verschiedenen Bühnen gleichzeitig gefilmt (Zu S. 13)

Auch die deutsche Wissenschaft hat an der Konstruktion der Apparate hervorragenden Anteil. So hat Meßter, unabhängig von den Franzosen, im Jahre 1896 den ersten deutschen Kinematographen erfunden.

Die gebräuchlichsten und bewährtesten Apparate, auf deren sehr verwickelte Einzelheiten hier einzugehen zu weit führen würde, sind die Modelle aus der Dresdener Aktiengesellschaft Ernemann, die wir im Bilde (Abb. S. 6 u. 7) zeigen. Soweit technische Vorgänge zu berücksichtigen sind, wird dies an den entsprechenden Stellen dieses Buches geschehen.

Mit ungeheuerlicher Schnelligkeit ist dann die Entwicklung von den harmlosen kleinen Bilderscherzen zur Vollendung der heutigen Filmindustrie weitergeschritten. Der zeitgemäße Film wird vornehmlich im Atelier im »Glashaus« (Abb. S. 8 ff.) aufgenommen, »gedreht«, wie es in der Kinosprache heißt. Hier ist der Schauplatz seines Werdens, in dem hohen, hellen Raum, der von allen Seiten Licht zu empfangen vermag, in dem das Sonnenlicht ganz nach Wunsch gedrosselt oder verstärkt werden kann. Hochkerzige Bogenlampen, von Milchgläsern bauchig umhüllt, stehen mit starrer, riesenhafter Gebärde im Atelier herum. Sie schaffen auch bei geizigem Sonnenschein die Möglichkeit, kurze Momentaufnahmen so kraß zu belichten, daß das natürliche Sonnenlicht vollwertig ersetzt erscheint. Ein Besuch im Glashaus zur Sommerzeit gehört so ziemlich zu den qualvollsten Begebenheiten. Ungehemmt prallt die Sonne von allen Seiten auf das Atelier, die Jupiterlampen verströmen eine höllische Glut, und die Berieselungsanlagen versagen ohnmächtig in diesem tropischen Feuerhauch. Wer zum erstenmal Gast im Glashaus ist, kommt sich unfehlbar wie verhext vor. Kulissen und »Praktikabel« drohen wie Gespenster aus allen Ecken, eine unerklärliche, auf den ersten Blick nicht zu erfassende Fülle von Geräten verwirrt und verblüfft. Trinkgläser und Schreibzeuge, kleine Pappmodelle von Häusern, Eisenbahnzüge, die aus der Spielzeugschachtel des Kindes stammen könnten, aber so täuschend aus Blech gefertigt sind, daß sie sehr gut folgenschwere Zusammenstöße und Entgleisungen vortäuschen können, Tafelgeschirr, Blumenvasen, alles, alles, was irgendwie gebraucht werden kann, steht in einem scheinbaren Durcheinander da, und doch zaubert der Requisiteur auf einen Wink das Gewünschte herbei, ob es ein Revolver, ein Spazierstock, ein Rosenstrauß, eine auf die winzigsten Maße gebrachte papierne Stadt, ob es ein weißer Pfau oder eine großartige Felslandschaft ist. Vorhanden muß es sein, – Regisseur und Operateur besorgen dann sicher den holden Schwindel, all diese toten Dinge mit wahrhaftigem Leben zu übergießen. Überall stehen Möbel herum, Kabelstränge graben dicke Furchen in den Boden, von der Decke baumeln Bogenlampen, Scheinwerfer gähnen einen mit glänzenden Mäulern an, und hoch oben rasseln eiserne Krane, die schwere Lasten heben, die mit Gigantenhänden Kulissen von da nach dort verpflanzen und, wenn eine Aufnahme von oben nötig ist, auch dem Operateur eine Brücke bauen, von der aus er seinen Kurbelkasten drehen kann.

Die Diva im Zorn: »Ich spiele diesen Schmarrn nicht weiter –!

Mit echt filmmäßiger Geringschätzung aller Hindernisse baut der Innenarchitekt die vornehmsten und von erlesenem Geschmack beherrschten Räume auf; es fehlt ja an nichts, nichts ist zu teuer, nichts unerreichbar. Das ganze Atelier wird in Felder und Ecken geteilt, jedes Feld, jeder Winkel ist eine Bühne für sich, und in jedem dieser Atelierabschnitte können zu gleicher Zeit Szenen aufgenommen werden. (Abb. S. 11.)

Soll die Aufnahme beginnen, so stellt zunächst der Operateur oder Photograph den Raum ein, d. h. er grenzt ab, was sein Bildfeld faßt. (Abb. S. 3.) Dieses Bildfeld wird durch eine Stange, eine Schnur oder ähnliches umrahmt, und die Mitwirkenden dürfen diese Linie nichtüberschreiten, denn was jenseits der Bildsperre liegt, würde außerhalb des Bildfeldes fallen. So hat der Operateur, eine der bezeichnendsten Erscheinungen in dem an sonderlichen Gestalten wahrhaftig nicht armen, ewig unruhigen, ewig schwirrenden Bienenhaus der Kinowelt, gleichsam das Spielland aus dem Ozean des Glashauses auftauchen lassen. Auf diese abgesteckte Insel verdichtet sich für Minuten das ganze Leben, alles Interesse der Unzähligen, die, zweckmäßig in streng geschiedene Gruppen gegliedert, das Atelier bevölkern. Der Operateur ist der Tyrann dieser Welt. Eigentlich ein untergeordnetes Organ, beherrscht er, der allein über das Gelingen oder Mißlingen der Photographie entscheidet, der es in der Hand hat, unsägliche Mühe mit dem Erfolg zu krönen, den Höchstkommandierenden der Filmtruppen, den Spielleiter, und dessen Mithelfer, die Schauspieler und die Komparserie. Der Operateur darf grundsätzlich nur mit Handschuhen angefaßt werden; jede seiner Launen – und er besteht nur aus Launen – wird mit engelhafter Geduld und mit einer Sanftmut hingenommen, die halb nach Galgenhumor, halb nach Verzweiflung schmeckt. Er ist der verwöhnteste Mensch im ganzen Filmbetrieb und hat sich das Gehaben eines Unnahbaren angeeignet. Sein Hochmut und sein Selbstbewußtsein sind aber gutmütiger Art und finden in der großen Verantwortung, die auf ihm lastet, und in der nervösen Erregung, die seine besondere Tätigkeit mit sich bringt, eine entschuldigende Erklärung.

Sein gerades Gegenteil ist der Hilfsregisseur. Er ist der Sündenbock für alle. Nach außen hin Generalstabschef des Regisseurs, ist er in Wahrheit nicht viel mehr als die herumgehetzte und halb tot gejagte Ordonnanz des Allerherrlichsten, des Spielleiters. Ihm blüht die Aufgabe, Kraftwagen zu besorgen, auf den Markt, d. h. in die Filmkaffees oder nach der Filmbörse zu gehen und dort die für die einzelnen Szenen notwendigen Gestalten anzuwerben. Den analphabetischen Herrn aus der Vorstadt, dessen Eigenart es ist, so wie ein feudaler Graf auszusehen, oder den Mann mit dem wüsten Trinkergesicht, das liebliche Mädchen mit dem unschuldigen Kinderlächeln, die Weltdame, die in Gesellschaftsszenen so tun kann, als wäre sie bei Vanderbilt aufgewachsen (sie wohnt in Wahrheit, wo die Füchse sich Gute Nacht sagen, Hinterhaus, vier Treppen), oder die Halbweltlerin mit dem verrucht frechen Blick (sie kann im Privatleben einem frommen Jungfrauenverein angehören). Der Hilfsregisseur hat nicht Menschen zu bringen, er schleppt Typen, Linien, geborene Masken, photographische Ware heran. Er übernimmt in den meisten Fällen auch das ein beispiellos geübtes Gedächtnis erfordernde Amt eines Requisiteurs, er denkt an alles, weiß von allem und hat letzten Endes in die Bresche zu treten, wenn auf irgend jemand ein Ungewitter niedergeht.

Der Kinoapparat auf der Klettertour. Aufnahme von A. Groß, Berlin (Zu S. 19)

Ruhepause bei einer Kinoaufnahme im Gebirge (Zu S. 19)

Der Berliner Filmregisseur Max Mack (links) sucht ein dankbares Motiv (Zu S. 20)

Wie ein wandelndes Fragezeichen schleicht der Dramaturg herum. Er hat Zeit, über seine Überflüssigkeit nachzudenken, die bei den Aufführungen so recht in die Erscheinung tritt, während sie sich im Bureau doch noch hinter der Aufgabe, den Text des Manuskriptes filmgerecht zu bearbeiten, oder dem Direktor und dem Regisseur geeignete Manuskripte aus der Hochflut der Einsendungen zu empfehlen, mit Anstand verbirgt. Die Solisten, die an diesem Tage beschäftigt sind und unter der Berufskrankheit des Films, dem Warten, diesem erschöpfenden, halbe Tage langen Warten, das Kräfte frißt und alle Frische verbraucht, ebenso zu leiden haben wie die Komparserie oder die technischen Helfer, denken noch einmal über die Stellung nach, die sie nach den ersten flüchtigen Andeutungen des Regisseurs einnehmen sollen. Die Filmdiva lächelt gnädig großartig, streichelt ihr Lieblingstier (jede Diva hat ein Lieblingstier), läßt sich verwöhnen wie ein Operateur, wird mit Schokolade gefüttert, trinkt einen Schluck Kognak, verschmäht je nach Veranlagung auch eine Flasche Sekt nicht, tut gelangweilt, ist vielleicht auch sehr liebenswürdig, macht ihrem Direktor ein schönes Gesicht und versucht, noch irgend finanzielle Vergünstigung herauszuschlagen. Manchmal markiert sie auch mit Erfolg hochgradige Nervosität, manchmal läßt sie sich noch rasch von ihrer Masseurin kneten, wenn das die Toilette, die sie trägt, irgendwie erlaubt, häufig schimpft sie auf ihre Schneiderin, noch häufiger freut sie sich, daß andere über ihre Toiletten zerspringen, und am häufigsten bekommt sie einen Tobsuchtsanfall, der sehr rasch vorübergeht. Der männliche Filmstern fühlt seinen ganzen unwiderstehlichen Zauber. Handelt es sich um ein Detektivstück, macht er ein vielsagendes, alles durchdringendes Gesicht. Spielt er in einem Sensationsfilm mit verwickelten dramatischen Fügungen, dann setzt er eine theatralische Miene auf, und soll er einem Lustspiel seine Eigenart aufprägen, so schneidet er – um nicht aus der Übung zu kommen – eine Grimasse. Die Komparserie wartet, wartet, wartet, träumt von den Riesenbezügen der Stars, träumt von Erfolgen und findet, daß 30 Mark Tagegeld schließlich auch nicht zu verachten sind.

Der Regisseur, der den ganzen Schwindel kennt, spielt alle seine Register durch. Er ist nett, grob, er droht, er scherzt, er flüstert, er schreit, kurz, er tut nervös zerfahren und ist doch der Gesammeltste von allen; er gibt jedem das Seine. Mit möglichster Deutlichkeit erklärt er in kurzen, klaren Worten die Aufnahme. (Abb. S. 4.) Dann wird geprobt. Unter hundert Mißverständnissen, mit unsäglicher Geduld, mit der immer wiederkehrenden Mahnung an die Neulinge, ja keine allzu raschen Bewegungen auszuführen, da sonst die Bilder verschwimmen. Der Direktor sitzt manchmal dabei, läßt ein paar Brillanten über seinem wohlgenährten Leichnam blitzen und überschlägt im Geiste, wie teuer er den Meter wird verkaufen können.

Iwa Raffay, die erste deutsche Filmregisseurin (Zu S. 58)

Karikatur auf Asta Nielsen (Zu S. 63)

Die Probe ist zu Ende. Ein kurzer Befehl: Licht! Und es ward Licht! Die Jupiterlampen knistern, violettes Licht schießt auf die Szene, die Aufnahme beginnt, und unter den anfeuernden Zurufen des Regisseurs wird die Szene »gedreht«. (Abb. S. 8 ff.)

Die Aufnahmen geschehen durchaus nicht in zeitlicher Reihenfolge; es werden vielmehr »Dekorationen abgespielt«. Das heißt, alle Szenen, die das Manuskript in einer bestimmten Dekoration vorsieht, werden, unbekümmert um ihren natürlich ganz verschiedenen Inhalt und Charakter, hintereinander gestellt, gespielt und gekurbelt. An diesem einen bezeichnenden Vorgang sieht man klarer und beweiskräftiger als an manchen anderen, wie unkünstlerisch alles, was mit dem Kino zusammenhängt, im Grunde genommen ist. Der Darsteller hat ganz ohne die Erregung des fortschreitenden Spiels, ganz ohne die Ehrlichkeit des Schauspielers, der die holde Täuschung der Bühne fühlt und gefühlsmäßig zum Erlebnis erhöht, immer wieder aus Zusammenhängen und gesammelter Kraft gerissen, einfach auf Befehl ein paar Sekunden lang wahllos alle Gefühle, alle Erregungen durcheinander auszudrücken. Damit ist die Unehrlichkeit des Kinospiels zur Genüge erwiesen; was aber unehrlich ist, kann nicht künstlerisch sein.

Besonders bezeichnende Augenblicke werden aus geringer Entfernung aufgenommen, um recht groß, scharf und mit allen Einzelheiten zu wirken. Diese »Großaufnahmen« zeigen zumeist irgend einen entscheidenden Gesichtsausdruck eines der Hauptdarsteller oder einen Vorgang, bei dem es auf eine Handbewegung ankommt, die, um einen Zustand verständlich zu machen, sehr deutlich gezeigt werden soll; auch Gegenstände, die eine Rolle spielen, die auf eine bestimmte Stunde eingestellte Uhr, das blutbefleckte Taschentuch im Detektivfilm u. dgl. werden groß aufgenommen.

Asta Nielsen. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 63)

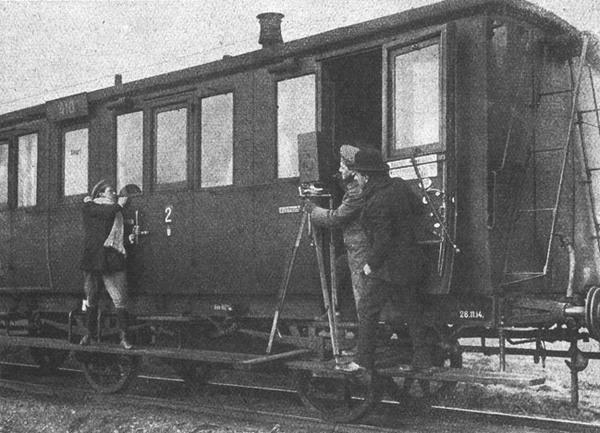

Wird ein Film nicht im Glashaus sondern im Freien gedreht, dann begibt sich das ganze mehr oder minder lustige Flimmervölkchen nach dem vom Regisseur und vom Hilfsregisseur mit feinstem Blicke für die malerische Schönheit oder die geeignete Örtlichkeit mühsam gesuchten Schauplatz. Automobil und Eisenbahn tragen die Gesellschaft – meist ohne die Komparserie, denn die findet sich schließlich leicht auch an Ort und Stelle – nach der Stätte der Freilichtaufnahme. Sie kann in den Straßen der Stadt, sie kann in einem Park, in einem Privatgarten stattfinden, an der See, im Gebirge (Abb. S. 15), im Fels und Eis der Alpen. Kein Ort der Welt ist dem Kurbelkasten zu hoch, zu weit; wenn es sein muß, spreizt er sich in jede Landschaft und fängt getreu das Bild ein, das der Regisseur gestellt hat. (Abb. 14.) Was im Glashaus die verläßliche Jupiterlampe ersetzen kann, die sparsame Sonne, das macht die Freilichtaufnahme abhängig von der Wetterlaune. Wenn die Sonne streikt, werden die besten Absichten zunichte. Wolkengespenster steigen auf, und jeder verzweifelte Regisseur wird zu einem Ibsenschen Oswald, der nach der Sonne lallt. Die andern dürfen zwar ebenfalls verzweifelt sein, und sie sind es begreiflicherweise auch, aber ihre vornehmlichste Aufgabe ist das Warten. Warten und immer wieder warten ist das höchste Gebot des Filmdarstellers überhaupt. Er wartet, bis seine Nerven absterben, bis ihm die Zunge vor Durst beim Halse heraushängt, er wartet sich, wenn's gilt, siech und tot, denn es gibt unausgesetzt heimtückische Zwischenfälle, die eine für 7 Uhr früh angesetzte Aufnahme bis 5 Uhr nachmittags hinauszögern; Sommers und Winters, im Waldesgrün und auf der gefilmten Rodelbahn, – es wird gewartet. Wie ein Fluch liegt dieses Warten auf der ganzen Tätigkeit der darstellenden Menschen vor der »zappelnden Leinwand«, wie sie der immer rege, witzige und auf alle erreichbare künstlerische Wirksamkeit bedachte Berliner Filmregisseur Max Mack (Abb. S. 16) außerordentlich treffend benannt hat.

Die Kinoleute im Dorf! Das ist ein Kapitel köstlicher Erregtheit, ein Kapitel vom Staunen und Gaffen für sich. (Abb. S. 25.) Alles drängt an die Flimmermenschen heran, die sich im Auto steile Straßen herauf gewunden haben oder mit dem schmalspurigen Bähnchen in die entlegensten Gebirgseinöden vorgedrungen sind. Im weltmäßigen Alpenhotel, im vornehmen Seebad ist die Aufregung nicht minder: Thespis von heute, Thespis mit dem Kurbelkasten ist da! Übrigens ist das Interesse für Aufnahmen im Freien bei der »abgebrühten«, an alles gewöhnten großstädtischen Bevölkerung nicht geringer als bei den ursprünglichen Leuten weltabgerückter Gegenden. Alles will Helferdienste leisten, und der Hilfsregisseur flötet sich in allen Tonstärken und allen schüchtern nachgeahmten Dialekten heiser, um die lieben Gaffer aus der Bildfläche zu drängen. Außer den für die Handlung wichtigen Szenen werden auch sogenannte »Passagen« gedreht. Augenblicksbilder, die, ohne eigentlich zum Gang der Ereignisse zu gehören, zur Verdeutlichung einer Situation oder zur Erhöhung beziehungsweise Erstreckung der Spannung, oft auch nur zur Einschaltung eines an sich schönen Bildes gemacht werden, das einen Ruhepunkt in die Hast der Vorgänge streuen soll. Hübsche Waldstellen, Ausschnitte aus einer Straße, von Blüten umrankte Bänke, meist Freilichtbilder, oft aber auch architektonisch feine Einzelheiten, oder im Glashaus gebaute Treppenstücke, Nischen u. dgl. werden als Passagen gezeigt.

Rings um das Atelier hat der praktische und alle Möglichkeiten voraussehende Geist der Filmindustriellen meist großzügige bauliche und gärtnerische Anlagen erstehen lassen. Dadurch ist es ermöglicht, häufig wiederkehrende, wenn man so sagen darf »Schema F«-Außenaufnahmen, ohne erst einen großen Apparat in Szene setzen zu müssen, im engsten Anschluß an die Fabrik herzustellen. Park-Passagen, hübsche Toreingänge, Partien an Bächen und ähnliches kann also gleichsam zu Hause aufgenommen werden. Diese Reserven an natürlichen Kulissen erleichtern den ganzen Betrieb außerordentlich, und sicher werden die Kulissengelände rings um das Glashaus mit dem bevorstehenden weiteren Aufschwung der Filmindustrie nach dem Kriege nach allen Richtungen hin erweitert werden.

Die großen Gesellschaften haben übrigens bereits ganze Filmstädte gegründet. Sie lassen Dekorationen bauen, die viel zu wertvoll und stilsicher aufgestellt sind, als daß sie nach einmaliger Ausnützung wieder abgetragen werden dürften. So ist in Neubabelsberg bei Berlin ein

kleines völkerkundliches Museum aus der Erde gewachsen. Buddhatempel und Dschungeln schmiegen sich mit seltsamem und märchenhaftem Ernst in die grüne Lieblichkeit der Mark; denn dort draußen, im preußischen Schatten von Potsdam, sind all die indischen Films entstanden, die eine Zeitlang bei der Industrie und beim Publikum gleich beliebt waren. An anderen Orten wurden wieder, um mühsame Reisen zu ersparen, kühne Dolomitformen aufgetürmt, und die Alpen klettern mit Blöcken, und Zinken und Zacken sehr wunderbar aus dem sanften Boden der Ebene zu jener Höhe, die alpine Maße vorgaukelt und doch nur dem Täuschungszweck des Kinos genügt. In Stellingen bei Hamburg ist Klein-Japan aufgebaut. Zierliche Teehäuser, verschlungene Wasserläufe, in deren Spiegel sich japanische Zwerggewächse schaukeln – kurz ein wundervolles, von dem Hauch der Echtheit angewehtes Kino-Japan ist der alten Hanseatenstadt vorgelagert. (Abb. S. 27.)

Henny Porten in der Titelrolle des oberbayerischen Volksstücks »Die Claudi vom Geiserhof« (Zu S. 64)

Auf diesem Gebiete sind uns freilich die Amerikaner weit überlegen. Alles, was wir hier unternehmen, ist noch ziemlich schwächliche Nachahmung des amerikanischen Vorbildes. So ist in Los Angeles eine richtige Filmstadt entstanden. Alles im Gebiete der großen Stadt ist dem Kino dienstbar; die Bevölkerung lebt von der Filmindustrie, sie hat sozusagen Tag und Nacht kinematographische Bereitschaft. Jede Anlage, mag sie auch ein noch so nüchterner Zweckbau sein, ist aus dem Gesichtswinkel der filmtechnischen Wirksamkeit ersonnen, alles für den Film geschaffen, alles steht zu seiner ausschließlichen Verfügung. In Südafrika hat ein großer Konzern in der Nähe von Kapstadt eine weite Strecke Landes angekauft und erweitert dort die in Los Angeles gewonnenen Erfahrungen ins Riesenhafte. Diese neue Filmstadt mit dem umgebenden Gelände ist ganz und gar aus filmtechnischen Bedürfnissen heraus entworfen. Die Kinematographie ist unter die Stadtgründer gegangen. Jeder noch so verstiegene Wunsch des Regisseurs, jeder noch so romantische Einfall des Filmdichters kann hier verwirklicht werden. Alle Stile sind vertreten: das Pfahlbaudorf der Urzeit, das römische Forum, das winkelige Ghetto, traum-trauliche Lieblichkeit des Mittelalters, gotische Würde, barocke Schwelgerei und nüchterne Eisenkonstruktion der Neuzeit harrt des Kurbelkastens; alle landschaftlichen Szenerien blühen der Verewigung in Zelluloid entgegen. Berg und Wasser, Wald und Wiese unterjochen die Natur der Phantasie des Kinoregisseurs. Die ganze Stadt ist ein einziges großes Filmatelier. Die überaus günstigen Lichtverhältnisse, die Durchsichtigkeit der südafrikanischen Sonne ermöglichen es ja, alle Aufnahmen im Freien zu machen. Übrigens ist vor ganz kurzer Zeit auch eine italienische Insel, die volle Ausnützung märchenhafter Naturschönheiten verspricht, von einer Vereinigung von Filmgesellschaften angekauft worden.

Fern Andra (Zu S. 64)

Hella Moja. Aufnahme von Karl Schenker, Berlin (Zu S. 64)

Ist der Film so weit gedreht, dann ist er beileibe noch nicht fertig. Jedes Filmwerk steht auf einem Sockel von hundert sauren Stunden, von maßloser Mühe, Geduld, bestem Willen und – erbärmlich störenden Zwischenfällen. Eine Unzahl von Händen und Köpfen war in Bewegung gesetzt, eine Fülle von Kraft verbraucht; und die große Arbeit im kleinen, die weniger Hände, weniger Köpfe in Bewegung setzt, beginnt erst; eine Arbeit, die für das Gelingen des Films von nicht minderer Wichtigkeit ist als die Aufnahmen vor dem Kurbelkasten. Nach der Aufnahme besteht das Filmband erst aus einer Unzahl von Mosaikstückchen, die nach dem Inhalt gesichtet, geordnet und zur Gesamtwirkung verwertet werden müssen.

Ist die Aufnahme vollendet, so wird das Filmband in der Dunkelkammer aus der Kassette genommen; bekanntlich läuft ja beim Kurbeln aus einer Kassette ein fortlaufendes Filmband in eine andere. In der Dunkelkammer wird dann entwickelt. Aber so einfach wie beim gewöhnlichen Lichtbild ist dieser Vorgang keinesfalls; es gibt dafür sehr umständliche Vorrichtungen, da das Negativ nach seiner Dichte, nach der Lichtkraft, in einem besonderen Entwickler bearbeitet werden muß. Nach der Fixierung ist das Negativ fertig. Die einzelnen Negativrollen werden dann nach ihrer Lichtdurchlässigkeit geordnet, das heißt, jene Rollen, welche ungefähr gleiche Kopierzeiten benötigen, kommen zusammen. Mit der Kopiermaschine wird nun die erste Kopie auf dem sogenannten Positivfilm hergestellt. In diesem Augenblick ist es bereits möglich, die Aufnahmen im Vorführungsraum der Fabrik auf der weißen Fläche, fälschlich immer Leinwand genannt, obwohl sie nur ein glatter Ausschnitt der Wand ist, zu sehen. Es beginnt eine mühselige Arbeit: die Negativrollen werden getrennt, jede Szene wird eine Rolle für sich und erhält eine Nummer. Nach dem Manuskript werden jetzt die Szenen in sinngemäßer Reihenfolge zusammengeklebt. Vorher wird natürlich darüber entschieden, ob die Aufnahme auch genügt oder ob etwa eine Nachaufnahme nötig ist. Die Szenen werden nicht in ihrer ursprünglichen Länge zusammengestellt, nur die wichtigsten, die schönsten, die bezeichnendsten Stellen eines Bildes kommen in den Film. Alles Entbehrliche wird vorsichtig weggeschnitten. Dieses Schneiden ist eine der heikelsten Fertigkeiten in der ganzen Herstellung. Es gehört ein geübter Blick, eine sichere Hand dazu, das Bezeichnende zu wählen, das Nebensächliche der Schere verfallen zu lassen. Großaufnahmen etwa sind mit besonderer Feinschmeckerei in die entsprechend geschnittene Szene hineinzukleben und dabei ganz besonders auf die richtigen Übergänge von der Fernaufnahme zur Großaufnahme Bedacht zu nehmen. Sind die Szenen endlich geklebt – dieser Vorgang wird meist von der bereits sehr spezialisierten Gilde der Filmkleberinnen vorgenommen –, dann beginnt die »Virage«, das Färben des Filmbandes. Der farblosen Photographie wird durch entsprechende Tönung lebendigeres Kolorit, Stärkung des grauen stumpfen Tones und damit Erhöhung der Täuschung verliehen. Naturaufnahmen werden grün viragiert, erleuchtete Zimmer erhalten einen orangefarbenen Ton, Nachtbilder einen blauen, Feuer einen roten Ton. Natürlich handelt es sich beim Viragieren nur um naturnahe Tönung, nicht um photographierte Farbe; das Ideal des Lichtbildes, die Farbenphotographie ist auch für die verwöhnte Kinematographie, der scheinbar nichts unmöglich ist, noch nicht erfunden; allem Anscheine nach steht aber auch hier eine bahnbrechende Erfindung unmittelbar vor ihrem Abschluß.

*

Der Film ist nun, bildmäßig, vollendet. Er könnte auf die weiße Fläche geworfen werden, könnte einem fast immer begeisterten und oft, leider, viel zu sehr begeisterten Publikum die höchste erreichbare Vorspiegelung von Wirklichkeit und Echtheit schenken, wenn ihm nicht der Erbfluch der Kinematographie anhaftete: die Stummheit. Die Menschen im Film können alles: sie brechen, wenn es sein muß, mit den Gesetzen der Schwerkraft, sie verzaubern sich in sekundenjähem Wechsel von einem Erdteil in den anderen, nur eines vermögen sie nicht: zu sprechen. Sie haben jede Gebärde, aber kein einziges Wort. Wir sehen sie sprechen, aber wir hören sie nicht; sie wirken nur auf unseren Gesichtssinn, für unser Ohr sind sie ohnmächtig. So mußte auch die Ersatzsprache der Menschen von der Flimmerwand dem Werkzeuge des Gesichtssinnes angepaßt werden, mit dem allein wir das wunderliche Geschehen der bewegten Fläche aufzunehmen vermögen. Wir hören nicht, was der Filmdarsteller zu sagen hat, wir lesen es. Das stumme Spiel macht uns taub, es schreibt uns die Zwiesprache der Stummen in Buchstaben vor die Augen. Die Schrift im Film, fachtechnisch der »Titel« genannt, begleitet erzählend und erklärend die Geschehnisse vom ersten Lichtschein bis zum letzten Abblenden. Der Titel ist das gedankliche Rückgrat des Films. Er vermittelt die Zusammenhänge, die das Bild allein nicht bieten kann. Er ersetzt Dialoge; er unterstreicht durch ein paar scharfgeprägte Worte die Situationen; er zeigt den Liebesbrief, das Testament, die Schicksalsurkunde, die im Rahmen der Vorgänge niedergeschrieben wurde, in hinreichender Größe, so daß jedermann den Inhalt dieser Niederschriften erfassen kann – er sorgt also für die Vollendung der Täuschung.

Kinoaufnahme in einem kleinen Städtchen (Zu S. 20)

Szenenbild aus dem Film »Die Lieblingsfrau des Maharadscha« mit Gannor Tolnaes (Zu S. 58)

Mag ein Film photographisch noch so vollendet sein, die Titel sind immer irgendwie unbeholfen, sprachlich unkultiviert, aufgeblasen oder hanebüchen kindisch. Es gibt, selbst im Film, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, keinen Menschen, der so spräche wie die Titel. Die Notwendigkeit, sich knapp auszudrücken, verführt zu einer manchmal geradezu lächerlichen Vergewaltigung der Sprache, anderseits hat der kolportagemäßige Grundzug des Films gerade im Titel ein Werkzeug gefunden, in Hintertreppenstilen zu schwelgen, oft auf die Gefahr hin, die bildmäßigen Vorgänge durch atemlos lange Beredsamkeit, allen Gesetzen der Kinematographie entgegen, zu unterbrechen. Die Titelgebung ist gewiß eine der schwierigsten Aufgaben. Der Titel soll ausdruckskräftig, kurz, er soll stilistisch geschliffen, er soll leicht faßlich sein, er muß auf jede sprachliche Verzierung verzichten, er soll folgerecht und ungezwungen wirken. Das ist ein wenig viel verlangt, und nur ganz erstklassige Fabrikate zeigen denn auch das nötige Verantwortlichkeitsgefühl für eine richtige, saubere, lebendige Titelgebung. Übrigens nimmt das kritikloseste Publikum der Welt, das Kinopublikum, auch die dümmsten Titel widerspruchslos entgegen. Gewöhnlich werden die Titel, wenn sie nicht schon im Manuskript vorgesehen sind, aus dem fertigen Bilde heraus geschöpft. Mau drückt die Filmtitel auf eigene Streifen und fügt sie den Bilderfolgen an den entsprechenden Stellen ein.

Japan im Film: Die in Berlin lebende Halbjapanerin Takka-Takka in den »Augen von Yade« Bei Hamburg aufgenommen unter Leitung von Iwa Raffay (Zu S. 22)

Der Film hat auch ein neues Geschlecht von Dichtern geschaffen: die Filmautoren. Sie sind stets auf der Jagd nach noch nicht dagewesenen Einfällen, nach Ungeheuerlichkeiten und sensationellen Verwirrungen und Situationen. Sie schrecken vor keiner Plattheit zurück, sie verzichten von Anfang an, Psychologie zu treiben, Gestalten seelisch zu vertiefen, sie geben Gegenständlichkeit, äußere Welt, sie kuppeln Bildgedanken zu einer kilometerlangen Schlange. Erst den letzten Jahren war auch hier eine Verfeinerung der Art, ein Vergleich zwischen krasser Äußerlichkeit und andeutungsweiser Innerlichkeit vorbehalten; der Filmautor suchte und versuchte, dramatische Kultur mit den Bedingungen der Kinematographie in Einklang zu bringen. Im allgemeinen darf man füglich behaupten: je edler das Manuskript, desto weniger filmwirksam ist es. Nur ganz wenige Schriftsteller haben wahrhaftes Talent für ein Film-Manuskript, meist wird aus dem Manuskript erst unter den Händen des Regisseurs eine brauchbare Grundlage für die Photographie.

Szenenbild mit Bruno Kastner (rechts) (Zu S. 68)

Immer mehr suchen Fabrikanten und Regisseure Schriftsteller von Rang und Namen zur Abfassung selbständiger Filmwerke heranzuziehen. Der Versuch hat nur in seltenen Fällen ein befriedigendes Ergebnis gehabt. Die Technik des Filmmanuskripts ist durchaus nicht so, daß sie den Autor beglücken könnte; der karge, in Schlagworten sich erschöpfende Text, der eine Situation feststellt, ohne sie sprachlich oder stilistisch ausmalen zu sollen, die nüchterne, skizzenhafte Art, die im Telegrammstil dahinjagt, ist für einen halbwegs ernsthaften Schriftsteller nichts weniger als verlockend; dazu sind die Manuskripthonorare, handelt es sich nicht um sehr gut eingeführte oder literarisch bedeutsame Namen, verhältnismäßig gering. Das Durchschnittshonorar für ein Manuskript, mit dem der Fabrikant Millionen verdienen kann, übersteigt heute kaum 1000 Mk.

Harry Liedtke. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S, 69)

Das Gebiet, dessen sich der Filmschriftsteller bemächtigt, ist freilich schier unerschöpflich. Die lustigen Tölpeleien, die am Anfang der Geschichte des Films stehen, sind heute längst überholt. Man hat sich an diesen akrobatischen Possen, in denen ein sehr kleiner Gedanke in unendlich viele Bilder zerdehnt wurde, satt gesehen. Man will nichts mehr wissen von dem unsäglich komischen Manne, der sich aus irgend einem Grunde versteckt, der immerzu verfolgt wird, in den Kamin flüchtet, dort, pechschwarz angerußt, in die Mehlkiste stürzt und wie ein weißes Gespenst die Hetzjagd über Treppen und Dächer fortsetzt, in eine ahnungslose Tischgesellschaft hineinplatzt und mitten in der Suppenschüssel Platz nimmt. Einmal hat man über diese Zirkusspäße Tränen gelacht, heute sind all diese Schwänke und Scherze tot. Und doch bargen gerade sie das Kinomäßige: Die zur Wirklichkeitsvortäuschung gewordene Unmöglichkeit. Man kann in gewissem Sinne sagen, das Kinostück war am echtesten, solange es sich in jeder Szene geflissentlich unecht gab. Der zappelnden Posse folgte bald das Flimmerlustspiel. Es verbreitete Wald- und Wiesenheiterkeit, war von einem sittsamen, sanften, geräuschlosen Humor, bescheiden und recht unkinomäßig. Es liebäugelte mit dem Schwank und mit der Posse, aber die Zuseher fanden schließlich bald heraus, daß der gesprochene Witz doch noch belustigender ist als der in Bildern gestellte und in limonadenlangweilige Titel aufgelöste. Vielleicht stand damals, als das Lustspiel – das natürlich inzwischen auch schon längst kinomäßig erneuert ist – auf die weiße Fläche zog, die ganze Entwicklung des Films auf der Kippe, denn zum ersten- und letztenmal war das Kinopublikum wirklich kritisch. In diesem nicht ungefährlichen Augenblick machte die Kinematographie eine Schwenkung: sie knüpfte an die ersten Filmpossen an, verdichtete die grotesken Möglichkeiten der Situationen, schlug einen Saltomortale über die Logik und erregte eitel Entzücken und Verblüffung mit der bewußten Kinogroteske.

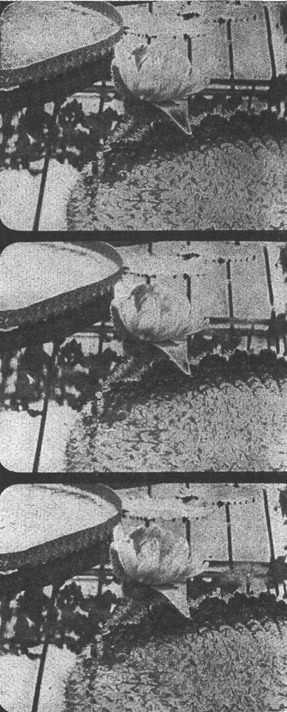

Das Aufblühen der Victoria Regia Teil eines Normalfilms von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 32)

Das Leben der Qualle im Meer Teil eines Normalfilms von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 32)

Der Groteskfilm war durchaus kinogemäß. Alle seine Absichten, seine Ausdrucksmittel entsprachen der Kinowirksamkeit. Die Täuschung rankte sich ins Witzige, ins Verstiegene hinüber, Situationen und Dinge, die der Sprechbühne und der mimischen Darstellung immer versagt bleiben, fanden hier Möglichkeiten, die Verzerrungen des Lebens in der Verzerrung durch den Film erst die geschaffene Tribüne. Wie sehr verzerrt, wie sehr unecht das Kinostück im Grunde ist, obwohl es doch von der Vortäuschung des Echten lebt, das beweist gerade die Eignung des Lichtspiels für die Groteskwirkung. Der Groteskfilm lebte vom »Trick«, von der Überrumpelung, von der Fähigkeit, Zaubereien und Taschenspielerkunststücke zu vollbringen. Er gab auch dem Darsteller immerhin dankbare Aufgaben, denn er berechtigte ihn geradezu zu Übertreibungen, die jedenfalls ehrlicher und erquickender waren als die großartigen Gebärden, auf die er sich in den nachfolgenden Gesellschaftsdramen und Detektivfilms einstellen mußte, Gebärden, die für ein paar Kurbelsekunden gesammelten Ausdruck verlangen. Die Groteske kann sich in Sekunden erschöpfen, das Empfindungsleben fordert Aufbau, Breite, Dauer im Ausdruck. Aber der Groteskfilm war auch nur ein Übergang, eine Anfangsstation in der Entwicklungsstraße des Films. Heute herrscht neben den Detektivabenteuern das großkalibrige Sensationsdrama, das zum Teil wuchtige, zum Teil sentimentale, meist aber ärgerlich verlogene Gesellschaftsstück.

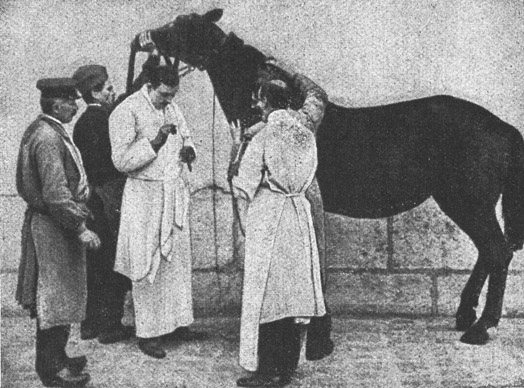

Mediziner bei der Herstellung von Pestserum anläßlich der Epidemie in China 1911. Ausschnitt aus einem Film (Zu S. 36)

Filmausschnitt aus einer Walfischjagd

Ehe auf diese Gattung näher eingegangen werden soll, mag einer aufrichtigen und wertvollen Bestrebung gedacht werden, die ziemlich früh einsetzte und dahin abzielte, die Kinematographie in den Dienst der Wissenschaft, in den Dienst einer ernsthaften Aufklärungsarbeit zu stellen. Der Kulturfilm, richtiger vielleicht Lehrfilm genannt, gehört zu den frühen Errungenschaften. Er gehört aber auch der Zukunft, und um seinetwillen mag manche Sünde, die auf der belichteten Fläche begangen wurde, verziehen und vergessen sein. Die Verwendung des Films als Hilfsmittel des Unterrichts oder einer volkstümlichen Kenntnisbereicherung umfaßt alle Gebiete der anorganischen Natur, der Pflanzenwelt und des Tierreiches, das weite Feld der Medizin, zahlloser menschlicher Zivilisationsbestrebungen und Kulturerrungenschaften. Der Beginn wurde mit der Technik gemacht. Man zeigte z. B. die Bereitung des Käses; vom Melken der Kuh rollte jede Zwischenstufe bis zum fertigen Käselaib vor den Augen des Zuschauers vorüber. An wichtigen Stellen kann ein solcher Film durch eine sinnreiche Vorrichtung durch den Stillstandsapparat auf beliebige Zeit festgehalten werden. Durch diese Einrichtung vermag der Vortragende – solche Lehrfilms werden ja immer von erläuternden Vorträgen begleitet – das Tempo der Vorführung zu hemmen und selbst zu bestimmen. In das Reich der Pflanzen wurde der nächste Ausflug unternommen; aberhundert rasch hintereinander auf die Fläche geworfene Bilder hielten die winzigsten Teilstufen aus der Entwicklung einer Pflanze fest, so daß der Beschauer wahrhaftig den Eindruck hatte, dem Werden einer Pflanze zuzusehen; er ist Zeuge des Aufblühens der Victoria Regia (Abb. S. 30), oder sieht, ins Tierreich entführt, das Leben der Qualle im Meer (Abb. S. 30) so genau und lebensecht, als schwämme der Zuschauer selbst neben diesen zarten Ballons der Tiefsee umher. Der Lehrfilm geht an keinem wissenschaftlichen Zweige vorbei; er weiß auch der trockenen Geographie Leben abzuringen, zeigt die Entstehung eines Flußlaufes, zeigt, in die geschichtliche Geographie abbiegend, in rasch durcheinandergewürfelten Landkarten das Werden eines Staates, seine Vergrößerung, seinen Zerfall, sein Wiedererstarken, besser, eindringlicher als es die tote, starre Karte je vermöchte; er wirbt um Liebe und Verständnis für den Zauber von Landschaften, deren windbewegte Bäume winken, deren Einwohner in malerischer Volkstracht bunt und frisch vorüberziehen, zur Kirche gehen, Volksfeste feiern, Hausindustrie betreiben, alte Sitten und Gebräuche üben. Wieder andere Lehrfilms eröffnen Rückblicke in verklungene Zeiten; sie geben Einsicht in die Kulturgeschichte, entwerfen Bilder gut gestellter, archäologisch beratener Szenen des klassischen Altertums, der mittelalterlichen Romantik, des zierlichen und zärtlichen Rokokos. Die Schönheiten geschichtlicher Trachten werden im lebendigen Flusse am lebenden Körper gezeigt, aus dem Faltenwurf ahnt die von einer plumpen Mode geknechtete Nachwelt die Freiheit und Zweckmäßigkeit ausgestorbener Kleidschönheit oder auch die Verstiegenheit verirrter Moden von einst. Die Bühne kann nie so eindringlich das Trachtenbild zeigen, denn dort ist es nur Beiwerk, nur Mittel zum Zweck; im Lehrfilm aber verweilt es, wird es deutlich und unterstreicht die bezeichnenden Einzelheiten. Der landwirtschaftliche Film zeigt das Leben der Bauern in allen Stunden harten Tagewerkes und gleicht, Verständnis erweckend, die Unterschiede zwischen Stadt und Land aus. Der Industriefilm, groß und wuchtig, führt in Fabriken und Werke, er läßt Hämmer niedersausen, flüssiges Eisen quellen, läßt ungeheure Werke in einer Viertelstunde gesammelter Stimmung vor dem Auge des entrückten und beglückten Zuschauers erstehen und greift unaufdringlich und doch zwingend hinein in die ungeheure, noch immer ungelöste soziale Frage. Sehr interessant ist auch der Sportfilm. Da es möglich ist, jetzt an 400 Aufnahmen in der Sekunde zu machen – bisher brachte man es nur auf etwa 14 – so läßt eine so beispiellos ins einzelne gehende Zerlegung eines sportlichen Vorganges – jede Teilerscheinung, etwa des Sprunges über eine Hürde mit wahrhaft märchenhaft wirkender Deutlichkeit verfolgen. Man sieht die galoppierenden Pferde verhältnismäßig noch langsam daherkommen, sieht jede angespannte Muskel des Tieres, jede Regung im Gesichte des Reiters, man kann den Absprung messen, die Tätigkeit des Reiters in jedem Bruchteil einer Sekunde verfolgen. Die Bewegung von Pferd und Mensch kann aus diesen Bildern neue sportlich sehr wichtige Aufklärungen entnehmen.

Guffy Holl in dem Aufklärungsfilm »Die Prostitution« (Zu S. 41)

Szenenbild aus dem orientalischen Film »Die Tochter des Mehemed«

Szenenbild aus dem Riesenfilm »Veritas vincit« (zu S. 66)

Viggo Larsen in dem Film »Der Mann mit den sieben Masken« (Zu S. 69)

Das wichtigste und edelste und am tiefsten in Volksnotwendigkeiten und wissenschaftlichen Ernst eingreifende Betätigungsfeld des Lehrfilms ist Wohl der medizinische Film. (Abb. S. 31.) Die Universitäten sind überfüllt; von mancher wichtigen Operation kann der Student keinen klaren, bildenden Eindruck erfassen. Der Film aber vermag die Tätigkeit des Chirurgen in jedem Augenblick der Operation festzuhalten. Der Operationsfilm kann tatsächlich Gegenstand des medizinischen Unterrichts werden, denn er zeigt alles Sehenswerte deutlich, und so oft man nur will, im klarsten und eindrucksvollsten Bilde.

Das Gebiet des medizinisch-wissenschaftlichen Films, dem noch eine gewaltige Zukunft offen steht, ist schon heute ein überaus weites. Selbst einen medizinisch-historischen Film gibt es; die Aufnahme zeigt eine von dem berühmten Chirurgen Bergmann ausgeführte Unterschenkelamputation. Ein Positiv davon befindet sich im Besitze des Berliner Kaiserin Friedrich-Hauses für das ärztliche Fortbildungswesen. Was der medizinische Lehrfilm in kleinen Ärztevereinen mittlerer Städte zu leisten vermag, wo die großen Apparate der Universitäten nicht zur Verfügung stehen, das liegt auf der Hand. Über den Wert, den die Kinematographie für Forschungs- und Sammlungszwecke hat, nur einige Worte. Unser Auge und unser Gehirn sind bloß auf das Erfassen von Bewegungen eingestellt, die eine gewisse Geschwindigkeitsgrenze nicht übersteigen. Die Kinematographie aber gewährt eine wesentliche Erweiterung unseres Auffassungsvermögens. Wir sind z. B. nicht in der Lage, den Gang des Menschen bei normaler Geschwindigkeit in seinen einzelnen Abschnitten zu verfolgen. Mit einem kinematographischen Apparat aber ist es möglich, mittelschnelle Bewegungen mit erhöhter Bildwechselzahl aufzunehmen, jedoch mit normaler Bildwechselzahl wiederzugeben, so daß eine künstliche Verlangsamung der Bewegung um ein Drittel erzielt wird. Man hat im Kinematogramm die Hebel- und Rotationsbewegungen des Herzens gezeigt, die Wirkung von Herzgiften im Tierexperiment, so die augenblickliche Einwirkung des Chinins, des Nikotins, des Chloroforms; sehr interessant sind die Aufnahmen der Magen- und Darmbewegung; Filme, die Vorgänge im Geburtskanal und geburtshilfliche Operationen verdeutlichen, sind nicht minder lehrreich. Die wissenschaftlichen Tatsachen, die unabweislichen Forderungen der modernen Hygiene, die Gymnastik, die Diätetik, die Samariterkunst, Ursachen und Entstehungsweise von Krankheiten und gesundheitlichen Schädigungen, all das wird ebenso wie die Mittel zur Krankheitsverhütung im Film vorgeführt. Wollte man auf das Anwendungsgebiet des medizinischen Lehrfilms auch nur annähernd eingehen, müßte man, um gewissenhaft zu sein, schon ein ganzes Buch schreiben. Mit diesen ausgesprochen medizinischen Weiterbildungszwecken gehen die auf breite erzieherische Volkswirkung bedachten medizinischen Aufklärungsfilms ziemlich Hand in Hand. Bei einer Vorführung der Kulturabteilung der Ufa, der Universal Film Aktiengesellschaft in Berlin, wurden solche unter ärztlicher Anleitung aufgenommene Aufklärungsbilder gezeigt. Die volksvergiftenden Folgen der Geschlechtskrankheiten fanden im Bilde eine abschreckende, eindringlich mahnende Deutlichkeit. Man sah, tief erschüttert, Rückenmarksleidende, die die Herrschaft über ihre Gliedmaßen verloren hatten, sah die quälerischen Bemühungen eines Paralytikers seinen Rock anzuziehen: sah die Spirochäten, die Erreger der Syphilis, in riesenhafter Vergrößerung ihr zerstörendes Wesen in der Blutbahn treiben. Mehr als das abmahnende Wort des Arztes, mehr als die beschwörende Gebärde des Soziologen kann dieses flimmernde Bild auf der weißen Fläche wirken.

Max Landa (rechts) in dem Detektivfilm »Europa postlagernd« (Zu S. 68)

Fast unbegrenzt ist das Gebiet des Kulturfilms; freilich, nicht alle Hoffnungen, die sich daran knüpfen, werden erfüllt werden können, denn die Herstellung kostet Geld, und es wird, wenigstens bei uns, noch recht lange dauern, bis das Wort eines amerikanischen Filmorganisators: daß jede Schule der Welt ihren Vorführungsraum für Filme haben müßte, zur Wahrheit geworden sein wird. Fast alle Gebiete des menschlichen Lebens und der Geistesarbeit harren der Verwertung im Film. Der Staatsmann, der Politiker, der Finanztechniker, alle, alle nützen den Film zu Propagandazwecken aus. Die Eindruckskraft des Films hat sich so recht deutlich im Kriege gezeigt. Deutschlands Feinde betrieben, in richtiger Erkenntnis der Massenwirkung des Kinos, ihre Hauptpropaganda durch den Film. Sie überboten einander an Unwahrheiten und Geschmacklosigkeiten in Propaganda- und Hetzfilms und schürten in den »Cinémas« stets aufs neue die erschlaffende Volkswut gegen alles Deutsche. Deutschland konnte gegen diesen »gestellten« Lügenfeldzug nichts unternehmen, ihm fehlte ja durch die Blockade jede Wirkungsmöglichkeit auf das Ausland. Für nationale Propaganda im edelsten Sinne werden wir uns künftig mit allen Kräften einsetzen müssen. Während der fünf schweren Kriegsjahre war der deutsche Propagandafilm darauf beschränkt, im Inlande zu wirken und zu werben. Er hat es redlich getan, mochte er in hübsch ersonnenen Bildern, in geschickt gebauten Stücken Stimmung für die Kriegsanleihen machen oder in würdigen, ehrlichen Ausschnitten aus dem Kriegswelttheater deutsches Heldentum in unvergleichlicher Anspannung, oder deutsche Tüchtigkeit, deutsche Anpassungsfähigkeit und deutsche Zivilisation in eindringlichen Szenen zeigen. Der Propagandafilm wirbt wie nicht bald ein Mittel für Zeitgedanken, er kann der lautlose und doch der beredteste Demagoge sein; ein Volksprediger, ein Volkslehrer, ein Volkserzieher. Er kann die tiefere Volksfremdheit des Lichtspieldramas wett machen durch die wahre, innere Volkstümlichkeit des aufklärenden, kulturtragenden, Gedanken vermittelnden propagandistischen Reichtums.

Mia May in » Veritas vinci!« (Zu S. 66)

Pola Negri in »Carmen« (Zu S. 66)

Üble Berechnung hat, zumal in allerjüngster Zeit, mit dem Schlagwort vom Kulturfilm oder Aufklärungsfilm bösen Mißbrauch getrieben. Es ist geradezu empörend, was, insbesondere seit Aufhebung der Zensur, unter der Maske des Aufklärungsfilms in die breiteste Öffentlichkeit zieht. Zunächst beschränkte sich eine halb ehrliche, immer aber auch halb geschäftstüchtige Aufklärungsarbeit darauf, in dramatisch bewegten, auf die Grundidee gestimmten Stücken das Verheerende der Geschlechtskrankheiten zu zeigen. Man durfte dieser Tätigkeit, die, wenn auch nur geringen praktischen, so doch immerhin grundsätzlichen erzieherischen Wert hatte, nicht in den Arm fallen, ja, es muß mit einer gewissen Anerkennung des Regisseurs und Filmschriftstellers Richard Oswald gedacht werden, der dieses Gebiet mit Ernst und Geschick beging und sich von jeder Ausschreitung frei hielt, durchaus mit sauberen Händen arbeitete. Auch vom rein wissenschaftlichen Standpunkt ist gegen diese in Handlungen eingekleideten medizinisch aufklärenden Films nichts einzuwenden gewesen; gerade bei Kinematogrammen über Geschlechtskrankheiten ist die dramatische Handlung das Betonte, denn nur sie kann die ganze Tragödie des geschlechtlichen Elends so hinreißend darstellen, daß die aufklärende und abschreckende Wirkung erzielt wird. Ein anderer ähnlicher Film »Die siegende Sonne« wirkte im Sinne der Volksaufklärung gegen die Volksseuche Tuberkulose. Seitdem nun in Deutschland die Zensur von dem Sturmwind der Revolution weggefegt ist, schießt eine neue Sorte von Aufklärungsfilms aus dem betriebsam gedüngten Boden der gewinnsüchtigen Fabrikation. Auch jetzt noch hält sich Richard Oswald, wenn er auch an die gewagtesten Aufgaben herangeht, von Übertreibungen frei; in dem großen Filmwerk »Die Prostitution« (Abb. S. 33) ist mehr menschlicher Gehalt, mehr gute Absicht als rechnerisches Ausspähen auf die Stimmung der Masse, die gerade solche Schaustellungen stürmt, die um das sexualerotische Gebiet herum angelegt sind. Es ist eine gewisse Zurückhaltung, ein behutsames Schamgefühl, sicherer Geschmack in Bild und Absicht zu merken, ein an sich dramatischer Aufbau, der die Tendenz nicht aufdringlich in den Vordergrund schiebt; und auch die Moral der Geschichte riecht nicht nach Sonntagspredigt; sie zieht nur aus geschickt vor Augen gestellten Tatsachen Folgerungen, die jeder beherzigen kann, der Lust hat. Es ist freilich zu befürchten, daß nicht allzuviele dazu Lust verspüren werden, und die Prostitution, »die Pestbeule am Leibe der Kultur«, wird wegen dieses Films nicht kleiner, nicht weniger drohend werden. Schon bei diesem Film machte sich eine Erscheinung bemerkbar, die dann in rascher Folge zu einem gefälschten Reklameschild für all die vielen falschen Kulturfilms wurde: die in solchen Fällen völlig überflüssige Mitarbeit ärztlicher Berater. Ein wissenschaftliches Gutachten medizinischer Fachleute zu einem Film über d. h. gegen die Prostitution ist ein unsinniger Rahmen. Gibt sich eine ärztliche Autorität dazu her, gegen gute Bezahlung – Honorar scheint mir hier nicht mehr das richtige Wort – den Text für ein paar nebensächliche Filmtitel zu schreiben, dann mag das dieser Arzt mit seiner wissenschaftlichen Würde ausmachen. Aber ein Plakat, die Stimme des Anlockers, des »Rekommandeurs« wie am Rummelplatz soll die »fachliche« Mitarbeit nicht werden. Unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Vorworte segelten bald weitere Aufklärungsfilms in die Masse. Sie besorgten ihren Zweck schon besser; sie klärten wirklich auf und ließen, von schmutzigen und eindeutigen Situationen überschwemmt, keine Lücken mehr in der Allgemeinbildung über menschliche Laster und Entartungen. Wenn dieser Wahnsinn weitergeht, wird es bald keine erotische Verirrung mehr geben, die nicht durch einen wissenschaftlich belegten Kulturfilm Aufklärungsarbeit und den Fabrikanten und Direktoren volle Häuser macht. Es wäre müßig, darum gleich nach der Zensur zu schreien; der gute Geschmack des Publikums allein wäre der berufene Zensor; er muß solche Machwerke, die sich oft nicht scheuen, einen Paragraphen des Strafgesetzbuches verführerisch an der Stirne zu tragen, verwerfen.

Pola Negri in ›Vendetta‹ (Zu S. 66)

Nach diesem wissenschaftlichen Abstecher, der auch in den Bereich des Mißbrauchs wissenschaftlicher Schlagworte führte, zurück zur Entwicklung des Spielfilms. Dem grotesken Lichtspiel folgte bald als richtiges Futter für die große Masse das Gesellschaftsdrama. Verwicklungen unmöglichster Art, viel zu unwahrscheinlich, als daß sie in einem Hintertreppenroman billigsten Zuschnitts hätten Raum finden können, bevölkerten die Salons, die vor das Auge hinflimmerten. Es konnte gar nicht feudal genug hergehen in solchen Films. Unter Grafen tat man es überhaupt nicht, und eigentlich fing der Filmheld erst beim Fürsten an. Testamente und Liebesirrungen, unterschobene Kinder, gestohlene Patente spielten eine Hauptrolle. Es gab immerzu großartige Festlichkeiten, lauschende Dämonen an verschlossenen Türen, Entführungen über Stock und Stein, Mondscheinszenen und zuckersüße Lieblichkeiten. »Visionen« stiegen aus sinnig gestellten Bildern auf und zeigten, wenn die Geschichte so langweilig und verworren geworden war. daß sich kein Mensch mehr in ihr zurecht fand, was vor 20 Jahren geschehen war. Das Gegenwartsbild blendete ab, und aus der Versenkung eines Überganges dämmerte die Vorgeschichte. Sie spielte mit Vorliebe in amerikanischen Urwäldern (in denen natürlich kein einziger Baumstamm amerikanisch war), auf Goldfeldern, in Steinbrüchen; diese Vorgeschichte liebte es auch, Gewalttaten und Verbrechen einer Gesellschaft, die sich in Frack und Seide gab, anzudichten. Mit dem technischen Verblüffungsmittel der Vision wurde nicht gegeizt; bald stand die wegen einer Eheirrung vertriebene Mutter geisterhaft und sehr plötzlich am Bett ihres Kindes, bald schattete die Hand eines Toten spukhaft über die Szene. Die schattenhaften, romantischen Einstreuungen fanden Beifall; diese Anerkennung des Publikums verlockte die Erzeuger von Filmen, das phantastische Element mehr zu betonen. Unter gründlicher Ausnützung der vielen Möglichkeiten zu Trickaufnahmen, von denen noch die Rede sein soll, wurden, rein bildmäßig bewertet, phantastische Films gedreht, die mancherlei Schönheit brachten und sich turmhoch über die öden Spielfilms erhoben. Das Motiv des Doppelgängertums z. B. wurde mit Erfolg angeschlagen, die Tatsache, daß im Film ein und derselbe Darsteller mit sich selbst Würfel spielen, mit sich selbst einen Zweikampf auf Rapiere ausführen konnte, war natürlich überaus reizvoll. (Abb. S. 51.) Die Phantasie des Zuschauers wurde, wenn nicht befruchtet, so doch scharf angeregt, seine Neigung für Übersinnliches, Mystisches, Traumhaftes mächtig gepackt. Wieder zeigte es sich, daß der Film, berechnet auf die Vortäuschung der stärksten Wirklichkeit, eigentlich erst dort am eindrucksvollsten wirkt, wo er sich von der Wirklichkeit am meisten entfernt. In der Reihe der phantastischen Filmwerke steht so ziemlich als erstes und bestes der »Student von Prag« an der Spitze. Einen vorläufigen Gipfel hat diese Art in der Verfilmung des Romans »Alraune« von Hans Heinz Evers gefunden. Freilich ist hier die Vergröberung der Wirkungen schon eine recht merkbare. Von den zwischen diesen Endpunkten liegenden phantastischen Films wäre noch das allerdings unerträglich breit angelegte Werk »Homunculus« als eines der erfolgreichsten zu nennen. Es sucht die Idee des künstlichen Menschen zu vertiefen, ja, es hat geradezu den Ehrgeiz, faustische Maßstäbe anzulegen. Die Gier, einen Gedanken ins Endlose zu zerdehnen, hat den Fortsetzungen des guten, ersten Teils sehr geschadet, wie überhaupt das Bestreben, »Serienfilms« zu »drehen«, in so und sovielmal fünf oder sechs Akten einen Grundgedanken fortzuspinnen, sich als eine recht wenig glückliche erwiesen hat. Es scheint, daß der phantastische Film in der Heranziehung geheimnisvoller Vorgänge seine Fortsetzung finden wird. Nachdem die Amerikaner in der kitschigen Geschichte von Trilby und Svengali die Hypnose filmgerecht gemacht haben (übrigens in guten Bildern, in denen die schöne Amerikanerin Kimhall Young die Hauptrolle spielt), versprechen jetzt deutsche Filmgesellschaften Lichtspiele aus dem Bereich der Fernahnung und des Schlafwandels.

Käthe Haack. Aufnahme von Becker & Maaß, Berlin (Zu S. 66)

Wo der alte Spielfilm nicht die Vision als Unterbrechung der Handlung heranziehen mochte, dort unterschob er, wie schon erwähnt, gerne irgend ein Verbrechen. Es ist selbstverständlich Spannung erzeugend, wenn das Verbrechen nicht gleich entdeckt wird. Der unbeherrschte Sinn der Masse findet an solchen Dingen Geschmack. Die gehorsame Filmindustrie tat das Gleiche. Sie lieferte Massenverbrechen, Totschlag, Mord und Diebstahl. Um die Spannung weiter zu erhöhen, mußte irgend jemand den dunklen Taten nachgehen, sie mit fabelhaftem Spürsinn aufzuklären versuchen und schließlich überraschende Lösungen finden: Der Detektivfilm war geboren. Mit dem Detektivfilm aber hatte die Kinematographie den denkbar äußersten Tiefstand erreicht. Kein Detektivroman, von all den tausenden, die den Spuren Sherlock Holmes folgten, hat eine solche Verirrung der Logik, eine solche Vergewaltigung des gesunden Menschenverstandes, soviel erschütternde Geistesarmut zutage gefördert wie die Detektivfilms. Was all diese zur Berühmtheit gewordenen Detektivgestalten an Unsinn und Witzblatt-Heldentum geleistet haben, ist wahrhaft monumental. Man hat den Filmdetektivs zugejubelt und, kritiklos, niemals erkannt, daß sie selbst vom bildhaft-darstellerischen Standpunkt aus fast ausnahmslos nichts zu spielen, nichts darzustellen hatten. Ihre Rollen waren die undankbarsten; sie hatten zu kommen, zu sehen, zu siegen; sie hatten stets die gleiche undurchdringliche Maske aufzusetzen, dasselbe pfiffig überlegene Lächeln zu lachen, wenn ihnen die Überlistung eines Verbrechers gelungen war; hatten bescheiden stolz zu tun, wenn sie sich als klüger als die Polizei erwiesen hatten; und sie sind immer klüger als der Kriminalist; das gehört schon zum Handwerk der Film-Manuskriptfabrikation; sie rauchen unentwegt Zigaretten, und es sieht so aus, als ob sie aus dem kräuselnden Rauch Offenbarungen gewännen. So oft ein Revolver gegen sie in Anschlag gebracht wird, versagt er, oder sie parieren die zum Schuß erhobene Hand; oder sie wissen es schon im voraus, daß ihnen Gefahr droht, und haben ihre Vorkehrungen getroffen; sie führen alle Gegengifte bei sich, sie entfliehen aus dem tiefsten Keller, aus nachtdunklen Brunnen und unzugänglichen Verließen. Sie wittern aus Spuren, die kein Polizeihund nehmen könnte, mit märchenhaftem Instinkt Zusammenhänge, die es gar nicht geben kann. Sie sind wahre Hexenmeister des Scharfsinns, der Berechnung;. ihre Rollen geben ihnen zwar nichts zu spielen, aber diese Rollen sind doch ausgefüllt von soviel wohl unmöglichem, dafür aber inhaltreichem Geschehen, daß die Menge in dem Filmdetektiv, in dem Sherlock Holmes-Ersatz der zappelnden Leinwand, schließlich den unbesiegbaren Helden erblickt. Wenn irgendwo, hier darf man sagen: Vernunft wird Unsinn!

Panik auf einem Ozeandampfer auf hoher See. Packende Szene aus dem Film Atlantis nach Gerhart Hauptmann (Zu S. 47)

Auch das Detektivstück, das wie kaum ein anderes volksbeliebt wurde, hat seine »Serien«. Die Serien heißen hier Abenteuer, und es gibt Detektivgestalten des Films, die zum »geistigen« Besitzstand jedes Deutschen gehören. Sie aufzuzählen, verlohnte nicht, selbst wenn es der Raum gestattete. Nur die immer wiederkehrenden: die Stuart Webbs, Harry Higgs, Joe Jenkins, und Rat Anheim mögen beispielsweise genannt sein. Einige Stücke, wie die des sehr begabten Paul Rosenhayn oder des einfallreichen E. A. Dupont, ersetzen den Kitsch durch wirklichen Scharfsinn. In letzter Zeit ist übrigens ein sehr angenehmes Abflauen sowohl des Interesses, wie, damit übereinstimmend, auch der Herstellung von Detektivfilms zu bemerken. Die ganze Art, deren unerfreulichster Zug der war, daß sie sich selber ernst nahm, stirbt allmählich aus. Parodistische Detektivfilms treiben Selbstverspottung, der Kitsch verulkt sich, und die Helden von Spürsinns Gnaden lassen eine Perle um die andere aus ihrer Talmikrone fallen. Im Film ist es aber stets so, daß, wenn eine Gefahr schwindet, die andere um so mächtiger ihr Haupt erhebt. Und so vergreift sich in letzter Zeit der Film immer häufiger an Werken der dramatischen Kunst, an ernsthaften Romanen der Weltliteratur, ja selbst an den Klassikern. Manchmal gelingt der Versuch insofern, als ein kultivierter Regisseur mit voller Hingabe an die große Aufgabe alles, was der Film aus einem Kunstwerk herauszuholen vermag, in das Bild bringt, ohne dem Wert der Dichtung Gewalt anzutun, so in der Verfilmung des Bierbaumschen Romans »Prinz Kuckuck« (Regie Paul Leni). Oft aber, nur zu oft, läßt sich eine Verflachung und Veräußerlichung nicht umgehen, und dann muß jeder künstlerisch empfindende Mensch die Heranziehung des Sprechdramas oder des gehaltvollen Romans für Filmzwecke als einen Mißbrauch bösester Art ansehen. Ibsen und Hauptmann (Abb. S. 45), der sehr lange zögerte, ehe er ein Kompromiß mit der zappelnden Leinwand schloß, sind im Film zu sehen, Strindberg wird verfilmt, Wedekinds Witwe hat die Werke des toten Gatten dem Kurbelkasten ausgeliefert. Manche Regisseure wissen, was sie im Rahmen der Grenzen ihres Reiches der großen Kunst schulden, viele übersehen es geflissentlich, manche aus Mangel an Einstellung zu dem literarischen Wert der Werke. Daß der Film auch vor den – wehrlosen – Klassikern nicht Halt macht, versteht sich eigentlich von selbst. Nicht grundsätzlich ist gegen die Verfilmung von Werken der Weltliteratur oder von Kunstwerken der letzten Zeit Stellung zu nehmen, aber Fabrikant und Regisseur sind eindringlich an die Pflichten zu erinnern, die eine solche Aufgabe mit sich bringt.

Der zappelnde Mann. Trickaufnahme des Komikers Henry Bender. Aufnahme von A. Groß, Berlin (Zu S. 49)

Ein »Turm« fliegt in die Luft. Durch Sprengung eines Modells wird der Eindruck der Echtheit vorgetäuscht. Aufnahme von A. Groß, Berlin (Zu S.50)

Der Schloßbrand oder »Wie's gemacht wird«. Das Modell der kleinen Villa wird abgebrannt und der danach aufgenommene Film rot gefärbt, wodurch der Eindruck eines wirklichen Brandes entsteht (Zu S. 50)

Wohin die Filmmode gegenwärtig steuert, läßt sich nicht mit einem Worte beantworten. Es scheint, daß sich die Filmindustrie ihres nächsten Weges selber kaum recht bewußt ist. Der ganz große Spielfilm, der nach amerikanischem Vorbilde mit einem Riesenaufgebot von Menschen arbeitet und den Namen Kolossalfilm, Monumentalfilm, Weltfilm, Rekordfilm und andere tönende Bezeichnungen nicht zu Unrecht verdient, ist augenblicklich der begehrteste. Schlagworte der Zeit werden, von begleitenden Begebenheiten umrankt, in einen ungeheuren Rahmen gespannt und rollen Bilder auf, denen die Sprechbühne auch nicht annähernd standhalten kann. Alles ist auf Ungeheuerlichkeit eingestellt, und es läßt sich nicht leugnen, daß all dieses Riesenhafte – amerikanische Films arbeiten mit einem Aufwand bis zu 75 000 Personen – etwas Hinreißendes, wahrhaft Zwingendes hat.

Der historische Film zaubert kühn bewegte und verlebendigte Vergangenheit, erhöht durch den Reiz der Zeitstimmung, die durch verschwenderische Anwendung von Kostümen und Einpassung in historische Örtlichkeit besticht, auf die »Leinwand«; die landschaftliche Schönheit wird mit einem gepflegten Blick für köstliche Einzelwirkung immer reichhaltiger herangezogen; nur das Lustspiel krankt noch an verbrauchten, von einer possenhaften Komik mühsam durchleuchteten Situationen.

Der kurze Streifzug in die Vielfältigkeit der Kinoproduktion läßt sich nicht abschließen, ohne auf die vielen kleinen und großen Überraschungen einzugeben, die den Film für den Laien oft ins Reich des Wunderbaren erheben. Der Trick im Film, all dieser flimmernde Hokuspokus, ist ein Kapitel für sich. (Abb. S. 11 u. 46 ff.)

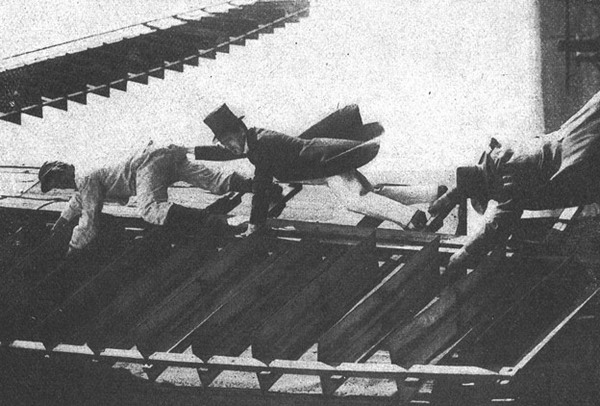

Die Eigenart der photographischen Linse gestattet eine der Einbildungskraft förderliche besondere Kinotechnik, die sogenannten Trickaufnahmen, die allerlei Hexereien ermöglichen, oft auch das Verfahren vereinfachen. Pappfelsen werden vom Steinmassiv im Lichtbild kaum mehr unterschieden. Also kann man auf einem Tisch eine Gebirgslandschaft aufbauen, nicht viel größer als ein Kinderspielzeug. Der Apparat wird an diesen Gebirgsersatz sehr nahe herangeschoben, und der Film gibt die fromme Täuschung echtesten Dolomitgepräges wieder. Um die Gesetze der Schwerkraft braucht sich der Regisseur kein graues Haar wachsen lassen. Die Hilfskonstruktionen verschwinden ja in der Aufnahme; vor einem weißen Hintergrunde hängt an einem ebenso weißen, also unsichtbaren Faden ein Hut. (Abb. S. 11.) Hintergrund und Faden verschwimmen bei der Aufnahme zu einem Ton, das Wunder ist geschehen: der baumelnde Hut dreht sich lustig frei in der Luft. So lernen auch Menschen im Trickfilm das Fliegen. (Abb. S. 46.) Brücken werden gesprengt. (Abb. S. 49.) Es sieht sehr dramatisch aus; in Wahrheit stand die Brücke im Glashaus und wurde höchst gefahrlos vor dem nahegerückten Objektiv in die Luft geschmissen. Das will nicht sagen, daß nicht auch tatsächlich naturgetreu hergestellte Schablonen von Türmen (Abb. S. 47) oder Schlössern gebaut und gesprengt werden. Die prächtige Villa, die eben noch von Menschen bevölkert war, wird fünf Minuten später ein Raub der Flammen. Ihr getreues Modell steckt nämlich ein Streichholz auf dem Tisch vor dem Operateur in Brand. (Abb. S. 48.) Wieviel Lichtwirkungen lassen sich mit einfachen Tricks erzielen! Man drosselt etwa in einem Zimmer die Beleuchtung auf ein Mindestmaß, nur im Kamin ist eine hochkerzige Lampe untergebracht: das Bild zeigt dann ein in Dämmer verschwebendes Zimmer, mit voll leuchtendem Kaminfeuer, das seinen Glutschein auf alle Mitspielenden verströmen läßt. Schauspieler können in ein und derselben Szene ihre eigenen Doppelgänger sein, man braucht sie dazu nur getrennt aufzunehmen und ihre Bilder geschickt einzukopieren. (Abb. S. 51.) Dieselbe Lösung findet das Rätsel der Visionen, die über eine sehr wirkliche Szene hingeistern. Leute, die auf Dächern herumklettern, müssen einem darum noch keine Angst einjagen; die Dächer sind nur zwei Meter hoch. (Abb. S. 53.) Abstürzende verletzen sich nie, denn: es sind bloß Puppen, die in die Tiefe sausen. Der Sprung von dahinbrausenden Eisenbahnzügen ist höchst ungefährlich, denn die Züge, die zum Zwecke der Aufnahme gemietet waren, fahren in Wirklichkeit sehr langsam, nur ein rasches Vorführen läßt die Bewegung im D-Zugtempo erscheinen. (Abb. S. 55.) Raubtiere, die sich um eine heldenhafte Darstellerin gruppieren, sind keine Bestien mehr, sie sind nur einkopiert. Ehrgeizige Filmleute suchen freilich tatsächlich die äußersten Gefahren und lassen sich (in diesen Gefahren) von dem nicht minder Gefahren ausgesetzten Operateur kurbeln. Der Schauspieler Harry Piel läßt sich samt einem Pferde, an das er gegürtet ist, 200 Meter tief im Fallschirm vom Fesselballon niedergleiten; manche allzu Verwegene haben ihren Kinomut mit dem Leben gebüßt. Aber im allgemeinen lebt das Lichtspiel, die Tochter der Lüge, im Reich des Tricks, im Land der Täuschung.

*

Die Sprengung einer Brücke im Atelier (Zu S. 49)

Filmaufnahme im Löwenkäfig

Die heimliche Sehnsucht des Films ist das Wort, das Geräusch, der Laut, der mit dem Bild gleichlaufende Gehörreiz. Der Film ist stumm. Alle Bestrebungen, ihn mit Sprache zu begaben, sind bisher gescheitert. Man hat Grammophone und Phonographen herangezogen und sich bemüht, ein möglichstes Zusammentreffen von Bild und Ton zu erzielen; es blieb immer eine halbe Sache. Bald hinkte die Bewegung dem Ton, bald der Ton dem Bilde nach. Etwas Ganzes läßt sich nur bei sogenannten synchronischen Aufnahmen erzielen, d. h. bei Aufnahmen, die jedes Geräusch gleichzeitig mit der entsprechenden Bewegung sowohl im photographischen Apparat wie im Phonographen festhalten. Auf diesem synchronischen Grundsatz beruht die Erfindung Edisons, das Kinetophon, das vor dem Kriege von einer eigenen Edison Kinetophon-Gesellschaft auch in Deutschland eingeführt werden sollte. Die Geschichte führte zu einem ziemlich kläglichen Zusammenbruch. Ton und Bild waren zu sehr voneinander abhängig, um eine fließende Wirkung erzielen zu können, die Geräusche kreischten, das gesprochene Work wurde unklar, und die Frage des Kinetophons, des Sprechbildes, blieb vorläufig ungelöst.

»Sind wir nicht beide Paul Heidemann?« (Der Doppelgänger im Film) (Zu S. 43 u. 50

Eine Aufnahme, die wirklich »auf der Höhe« ist

Man versuchte dem Film auf einem anderen Wege die Zunge zu lösen. Die Lichtspieloper und die Lichtspieloperette sollten die Illusion der sprechenden und singenden Leinwand herstellen. Ein geschickter Kapellmeister, der scheinbar den Sängern im Film die Einsätze gab, sollte eine Übereinstimmung zwischen Bild und Sängern, die irgendwo hinter der Szene aufgestellt waren, herstellen; es blieb beim Schein. Bald schmiß das Orchester um, bald der Ersatzsänger, und alles war oft nur ein mühseliges Nachhinken, ein Wettrennen mit dem Gebärdenspiel der Bilder. Die ganze Geschichte steckt noch sehr in den Kinderschuhen; die glücklichste Lösung wäre gewiß die synchronische Aufnahme wie beim Kinetophon gewesen, aber gerade diese gleichzeitigen Aufnahmen versagten. Ein Versuch, den Bildern Plastik zu geben, für den eine Zeitlang unter dem Titel Kinoplastikon Stimmung gemacht wurde, kam gleichfalls über durchaus nicht hinlängliche Anfänge nicht hinaus. Vielfach wurde auf anderem Wege eine Belebung des geisterhaften Flächenspiels angestrebt. Man verband Bild und Wort in der Form des Filmsketch, so, daß in eine filmgerechte Handlung, in einen leichten, ansprechenden (natürlich auch seichten) Dialog einfach Bilder eingelegt wurden. Dinge, die sich auf der Sprechbühne nicht zeigen lassen, Aufstiege in Flugzeugen, Jagden über Dächer usw., erschienen im Film. Anstatt des Vorhanges geht über der Szene die weiße Leinwand (diesmal ist's wirklich Leinwand) nieder, und die Projektion beginnt, um im geeigneten Augenblicke wieder von der Szene der Sprechbühne abgelöst zu werden. Man sieht also, der Herzenswunsch der Kinematographie, andere Gebiete von Sinneseindrücken zu erobern, ist noch im Suchen und Tasten. Schließlich, wenn das Kinematogramm sprechen könnte, wenn es plastisch wäre und sich in natürlichen Farben zeigte, wäre es ja kein Film mehr. Bis zu dieser Vollendung ist aber noch ein weiter Weg.

*

Was alles gemacht wird: Diebsjagd über Windmühlenflügel (Zu S. 50) Die Windmühlenflügel liegen, höchst ungefährlich, auf dem Boden des Glashauses, und die Szene wird von oben gekurbelt