|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Buchenwald: Die Buche oder Rotbuche – Die Weiß- oder Hainbuche – Ahorne – Linden – Die Obstbäume – Die Sträucher im Buchenwald – Die Bodenpflanzen – Vorfrühlingsblumen – Frühlingspflanzen – Sommerpflanzen im Buchenwald – Eichenwald und Auenwald – Der Neuenburger Urwald – Der Hasbruch – Die Eichenwaldungen des Spessart – Eichen-Niederwald – Eichenkratts – Der Auenwald und seine Bäume – Tierleben im Laubwald.

Laubwald! Wie anders wirkt er in der Landschaft, wie anders auch auf den Menschen ein als der immergrüne Nadelwald. Auch der hat, wir wissen es, eigene Reize für den, der seine Sprache versteht und sein Leben und Weben zu deuten weiß, und wenn von der zauberhaften Schönheit des Winterwaldes gesprochen wird, ist immer der Nadelwald gemeint. Das Gefühl der Ehrfurcht, des heiligen Schauers vor den »unbegreiflich hohen Werken« der ewigen Schöpferin Natur ruft dennoch nur der Laubwald hervor. Sein Rauschen, sein leises Blättergewisper ist wundersame Musik für das Ohr und seine Seele der Vogelgesang aus hundert und aber hundert Kehlen. Er ist lauschiger als der Nadelwald, wechselvoller, erquickender. Die drei bedeutungsvollsten Sinne, der Gesichtssinn, der Gehörsinn und der des Geruchs finden mindestens während der Zeit des Frühlings dauernd in ihm Beschäftigung.

Nicht überall freilich ist es so. Der unterholzarme geschlossene Hochwald, so hoheits- und eindrucksvoll er sich darstellt, kann schweigsam sein wie der Nadelholzforst, weil die Gleichmacherei kein »Waldwesen« litt, sondern nur eine Masse artgleicher Bäume von gleichem Alter duldete. Wo aber in Buchen- und Eichenwäldern die Einförmigkeit unterbrochen ist durch Einsprengung anderer Laubholzarten und Unterholz sich zu entwickeln vermag, da herrscht unvergleichlich regeres Leben als selbst im lichtesten Nadelwald. Am üppigsten entfaltet es sich, wenn die Wälder von Bächen durchschlängelte Gründe oder Ufer von großen Flüssen umsäumen, wenn sie Mischwälder oder Auwälder sind.

Zweimal im Jahr wird der Buchenwald mit Vorliebe von seinen Freunden besucht. Das erstemal, wenn im kahlen Walde Frühlingserwachen gefeiert wird, wenn die ersten leuchtenden Blumenaugen aus der braunen Vorjahrslaubdecke lugen, die noch von der letzten Schneeschmelze feucht ist, und täglich neue Lenzpioniere der Kalenderweisheit spotten. Es ist so viel froher Lebenswille, so viel unbändige Lebenskraft in all den farbigen Frühlingskündern, die da im März und im April dem Laubausbruch zuvorkommen müssen, um noch im Sonnenlicht blühen zu können, daß der Naturfreund sich dieses Schauspiel im Buchenwald ungern entgehen läßt. Zum zweitenmal kommen die Freunde des Waldes zur Hochsommerzeit in seine Hallen, dann jedoch nicht, um Blumen zu finden, sondern kühlen, erquickenden Schatten, den die mächtigen Häupter der Buchen spenden. Auch in der Zwischenzeit ist er schön, vor allem um Anfang Mai herum, wenn das ungemein zarte grüne Laub mit seidig behaarter Unterseite aus den braunen Knospen bricht und wie ein feiner, duftiger Schleier das Zweigwerk der Kronen schmückend umhüllt.

Überhaupt ist die Buche oder Rotbuche ( Fagus silvatica) der schönste Waldbaum, dessen sich unsere Heimat erfreut, und der Buchenwald wird mit gutem Recht von den Dichtern als Waldesdom verherrlicht, ist er doch das erhabenste, wahrhaft zur Andacht stimmende Waldbild deutschen Bodens.

»Hier quillt die träumerische

Urjugendliche Frische,

In ahnungsvoller Hülle

Die ganze Lebensfülle.«

Wie Säulen streben die silbergrauen, mächtigen Stämme vom Waldboden auf, keiner dem andern vollkommen gleichend. In wechselnder Höhe zerteilen sie sich, vielfach erst bei zwanzig Meter, in starke, aufwärts gerichtete Äste und breiten auf diesem festen Gerüst ihr reichverzweigtes, prachtvoll gewölbtes und dicht beblättertes Laubdach aus, so Kraft und Schönheit in sich vereinend. Auch wenn das lichte Maiengrün mit dem Wachstum der Blätter zum Dunkelgrün wird, verliert das Laub seine Schönheit nicht. Derb ist es zwar, aber glänzend wie Lorbeer, und selbst im Hochsommer nie so verstaubt und zerschlissen wie das Laub der anderen Bäume. Den erhabensten Anblick gewähren Bestände im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahrzehnten, in denen nur noch ein Sechzigstel des im Freien herrschenden Sonnenlichts wie durch einen Filter den Boden erreicht. Im Punkte Licht ist die Buche bescheiden, und auch sonst ist sie gar nicht so anspruchsvoll, wie ihr häufig nachgesagt wird. Schon Möller, der geniale Forstmann und Vorkämpfer des echten Dauerwaldes, hat nachdrücklich daraus hingewiesen, daß es in unserm deutschen Tiefland keinen trockenen Boden gibt, auf dem nicht Buchen gedeihen konnten. Er nannte die Buche die »Mutter des Waldes«, weil ihr Laub und ihre Bewurzelung auf den Boden von günstigstem Einfluß sind, indem sie die Krümelung befördern, und neuerdings wird sie aus diesem Grunde häufig in Nadelwälder gepflanzt, wo sie zugleich durch die Sommerbeschattung dem wuchernden Heidekraut Einhalt gebietet. Der Kiefernwald wird, wie der Forstmann es ausdrückt, mit jungen Buchen »unterbaut«.

Nur in klimatischer Beziehung stellt sie einige Anforderungen. Vor allem verlangt sie während des Sommers zur Wärme genügende Feuchtigkeit, also ausreichend häufige Niederschläge, was bei der starken Wasserverdunstung ihrer Belaubung verständlich ist. Den bogig nach oben gerichteten Ästen hat die Buche es zu verdanken, daß nahezu alles von der Krone aufgefangene Regenwasser für ihren Haushalt geborgen wird. Sie leiten es sämtlich dem Stamme zu, an dessen glatter Oberfläche es in Strömen herunterfließt und so den Wurzeln nutzbar wird. Ein schwärzliches Band auf der grauen Rinde, das bis zum Waldboden abwärts führt, bezeichnet deutlich die Leitungsbahn.

Deutschland ist das einzige Land, in dem die Buche, man darf wohl sagen, überall ihr Gedeihen findet, im Norden ebenso wie im Süden. Nur der nordöstlichste Zipfel Ostpreußens weist keine Buchenbestände auf. Am liebsten besiedelt sie niederes Bergland, doch ist sie der Ebene keineswegs abhold, und wo sie nicht reine Waldungen bildet (mit eingestreuten anderen Laubhölzern), trifft man sie in Mischwäldern an oder mit ihresgleichen in kleinem Bestand. Außerhalb Deutschlands ist ihr Vorkommen außerordentlich unregelmäßig und nicht entfernt so ausgedehnt wie das Verbreitungsgebiet der Eiche, die wir so gern mit dem Ehrennamen des »deutschen« Baums zu bedenken pflegen. Der Buche gebührt er im Grunde noch mehr, nur hat diese, was entscheidend ist, in der Geschichte der Germanen zu keiner Zeit eine Rolle gespielt. Daß sie jedoch von altersher beliebt war und geschätzt worden ist, bezeugen rund fünfzehnhundert Ortschaften, die den Namen nach ihr tragen und alle einmal in der Nähe von Buchenbeständen gegründet wurden. Heute bedeckt der Buchenwald in Deutschland zwei Millionen Hektar, etwa 13 vom Hundert der ganzen Waldfläche. Sein Anteil am deutschen Laubwaldbereich beträgt etwas über 40 vom Hundert. Weit bleibt die Eiche dahinter zurück.

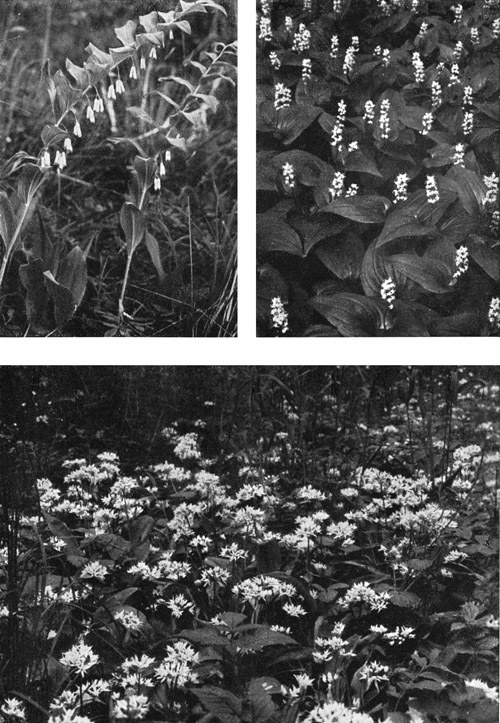

Tafel 48

Frühlingsblüher im Laubwald

Oben links Salomonssiegel,

rechts Zweiblättrige Schattenblume

Unten Bärenlauch

Tafel 49

Walderdbeere

Waldveilchen

Bingelkraut, mit Waldmeister vergesellschaftet

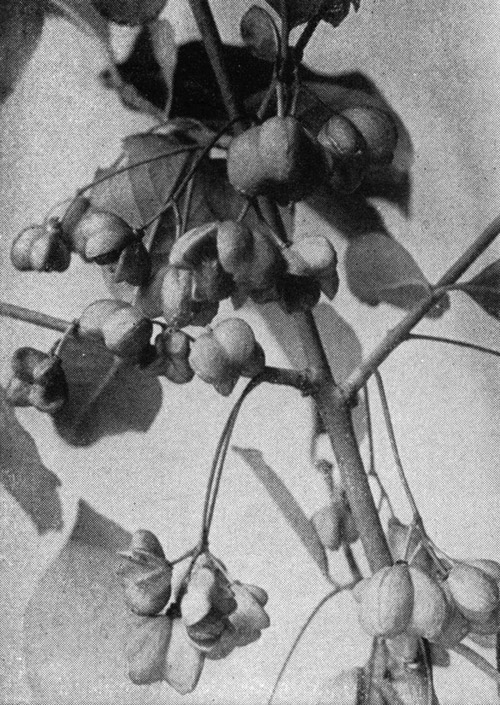

Tafel 50

Fruchtendes Pfaffenhütchen

Türkenbund

Katzenpfötchen im Kiefernwald

Tafel 51

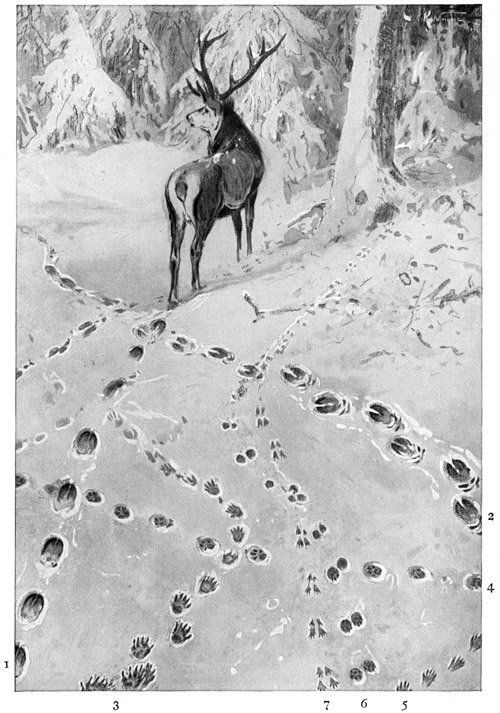

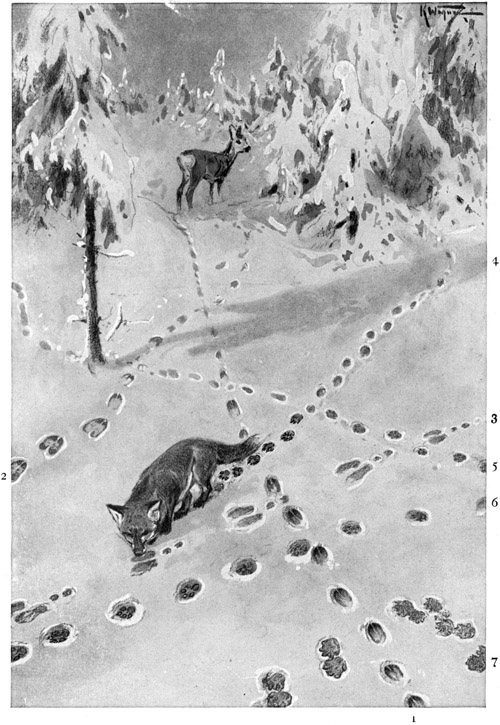

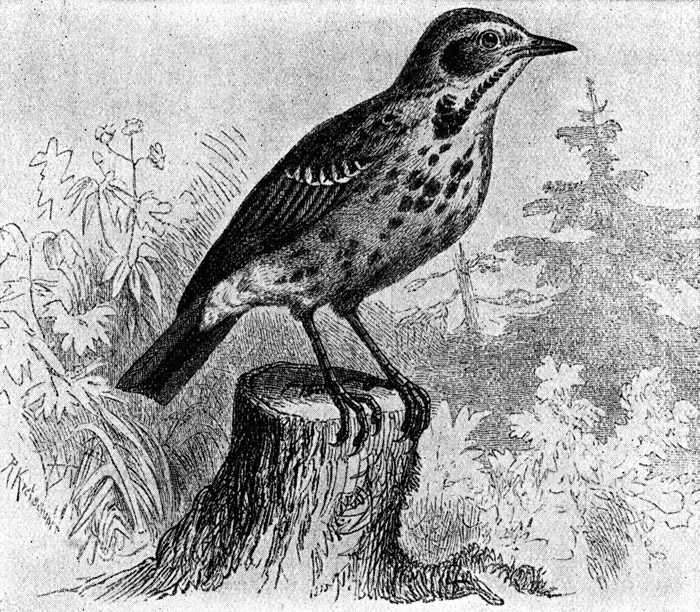

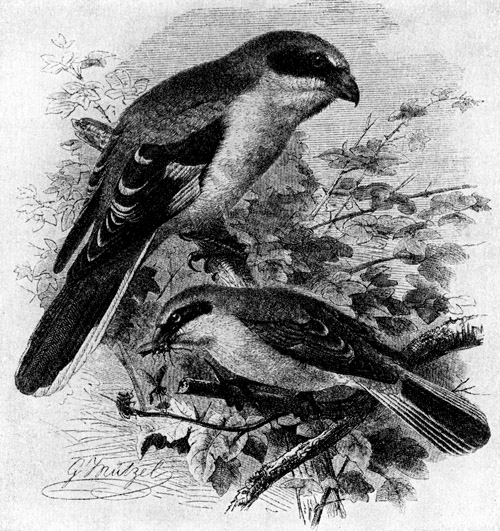

Waldschnepfen

Ein Zweikampf am Waldrand: Hamster und Großes Wiesel

Gleichzeitig mit dem Ausbruch des Laubes kommen die »Kätzchen« der Buche zum Vorschein, unscheinbare weibliche Blüten, in den Achseln der obersten Maitriebblätter zu zweit auf kurzen Stielchen stehend, und kugelige männliche Blütenstände, an langen Stielen im Winde pendelnd. Jede einzelne Blüte in ihnen birgt zehn oder noch mehr Staubgefäße, die große gelbe Staubbeutel tragen, und wenn der Wind die Blütenstände besonders kräftig ins Schaukeln bringt, häuft sich der ausgeschüttelte Pollen oft derart auf dem Bodenlaub an, daß der Wanderer gelbe Schuhe bekommt. Die Fruchtblüten sind bis auf die Narben, die purpurfarben ins Freie schauen, von zahlreichen Deckblättern eingeschlossen, aus denen sich später der weichbestachelte, langsam verholzende Fruchtbecher bildet. Zur Zeit der Reife, meist im Oktober, zuweilen auch schon im September, springt er vierlappig auseinander und gibt die bekannten rotbraunen Früchte, die Bucheln oder Bucheckern frei, die ein vortreffliches Speiseöl liefern. Um mannbar zu sein, muß aber die Rotbuche, wenn sie mit andern im Schlusse steht, ein Alter von mindestens sechzig Jahren, im Freistand von etwa vierzig haben, und keineswegs kommt es danach alljährlich zu einer reichen Fruchterzeugung, zur »Vollmast«, wie die Forstleute sagen. Fünf bis acht Jahre pflegen die Buchen nach einer starken Tracht zu pausieren; nur einzelne Bäume im Gebirgswald schütten wohl auch in der Zwischenzeit einen reichlichen Erntesegen aus, ein Vorgang, der dann »Sprengmast« genannt wird.

Die im Herbst zu Boden gefallenen Eckern keimen im nächsten Frühling auf, im Frühjahr ausgesäte Früchte schon nach anderthalb Monaten. In dem auffallend kräftigen jungen Pflänzchen, das sich aus der Frucht entwickelt, erkennt kein Laie den Buchensprößling. Die großen, fächerähnlich runden, oberseits glänzend dunkelgrünen und unterseits weißlichen Erstlingsblätter, hoch über den Boden emporgehoben, erzählen nichts von der Herkunft der Pflanze, und ebensowenig läßt ihre Erscheinung den Uneingeweihten darauf schließen, daß hier eine neue Buche entsteht. Ob sie sich durchringt, ist ungewiß. Schon alte Buchen, denen der Winter, wie streng er auch sei, wenig anhaben kann, sind während der Zeit ihrer Laubentfaltung gegen Nachtfröste ganz und gar nicht gefeit, und noch empfindlicher ist der Nachwuchs, dem die berühmten »Gestrengen Herren«, die Eisheiligen Mamertus, Pankratius und Servatius (11. bis 13. Mai), nur allzu leicht den Tod bringen können.

Das Wachstum der Buche geht langsam vonstatten, besonders in den ersten fünf Jahren. Mit zehn Jahren mißt sie dreiviertel Meter, mit zwanzig erst drei, mit dreißig sechs, mit vierzig zehn und mit fünfzig etwa vierzehn Meter. Am raschesten nimmt ihr Höhenwachstum zwischen dreißig und fünfundfünfzig zu. Mit hundert bis hundertzwanzig Jahren hat sie die größte Höhe erreicht, die 25 bis 30 Meter, selten bis 35 beträgt. Auf armem Boden aufgewachsen, ist sie mit hundertzwanzig Jahren, auf gutem ein paar Jahrzehnte später gewöhnlich schon kernfaul und wipfeldürr. Das höchste Alter von dreihundert Jahren bei etwa zwei Meter Stammdurchmesser wird nur in seltenen Fällen erreicht.

Bekannt ist die seltsame Herthabuche am Herthasee auf der Insel Rügen, ein leider schon altersschwacher Baum, der weniger durch die Dicke des Stamms als durch seine weitausladende Krone von 20 Meter Durchmesser Achtung einflößt. Das Traggerüst des gewaltigen Laubschirms bilden außer dem kurzen Stamm von 4,25 Meter Umfang acht gleichfalls imposante Äste, von denen der erste schon in einer Höhe von 0,75 Meter dem Stamm entspringt und die übrigen einen Meter höher. Die Inselbewohner geben dem Baum, den sie mit Recht wie ein Heiligtum hüten, zumal er von Sagen umwoben ist, ein Alter von rund fünfhundert Jahren, doch sprechen Ehrfurcht und Stolz dabei mit. Eine andere riesenhafte Buche mit 6,4 Meter Stammumfang bei 25 Meter Höhe steht als Rest eines einstigen Waldes unweit der kleinen Ortschaft Küps am Rodachflüßchen in Oberfranken. Angeblich liefert sie bei Vollmast 25 Zentner Eckern. Die größte der in die Eichenwälder des Spessart eingesprengten Buchen, die den Namen Knerzbuche führt, ist 34 Meter hoch bei 5,3 Meter Stammumfang.

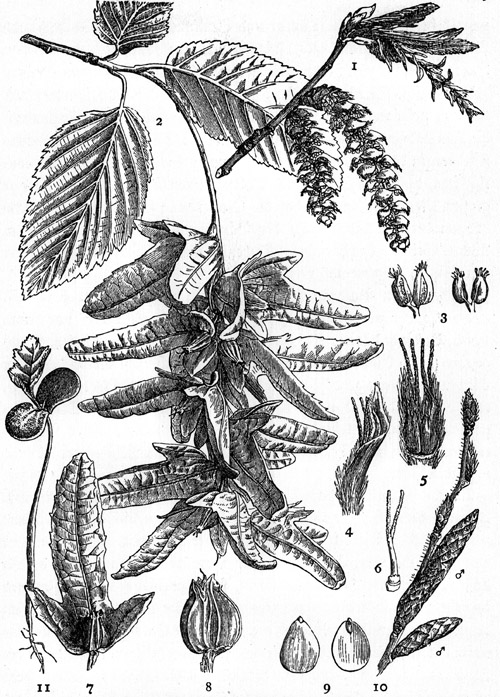

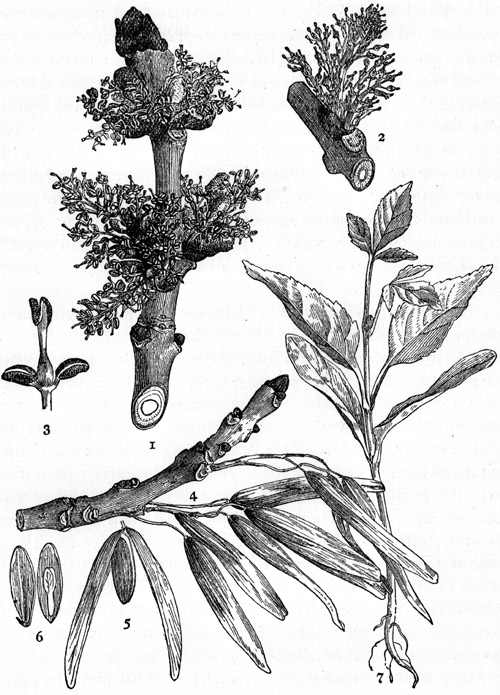

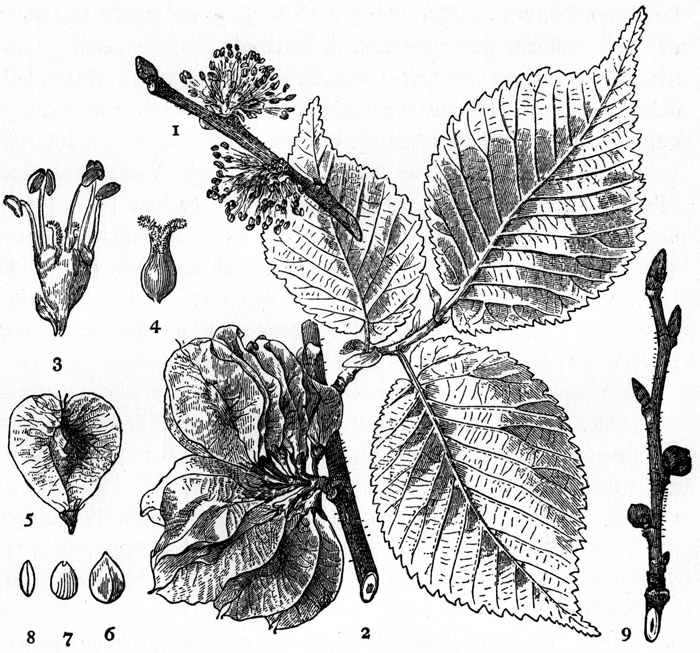

Die Buche oder Rotbuche

1. Maitrieb mit weibl. Blütenstand (oben) und männl. Kätzchen.

2. Einzelne männl. Blüte.

3. Weibliche Blüte.

4. Ziemlich ausgewachsener Fruchtknoten.

5. Derselbe, vorn ein Stück weggeschnitten.

6. Reife, aufgesprungene Kapsel mit zwei Bucheckern.

7. Dieselbe geschlossen.

8. Triebspitze mit zwei Knospen.

9. Tragknospe.

(Mit Ausnahme von 1, 3, 6, 7, 8 vergrößert)

Bald nach der Fruchtreife im Oktober setzt bei der Buche der Laubfall ein, der oft bis in den November anhält. Der Wald schmückt sich zum zweitenmal und prunkt mit so viel Farbentönen, daß keine noch so bunte Malerpalette ihm darin die Waage halten kann. Das Buchenlaub färbt sich beim Vertrocknen in ein leuchtendes Braungelb oder Braunrot um, aber während die anderen großen Waldbäume sämtliche Blätter von sich werfen, halten die beiden wichtigsten Laubhölzer, Buche und Eiche, das ihrige zum großen Teil bis zum Frühjahr fest. Der Grund dafür ist schwer einzusehen, denn daß das sitzenbleibende Laub einen wirksamen Winterschutz bilden könne, wird schwerlich nachzuweisen sein. Vielleicht ist die Eigentümlichkeit ein treu bewahrtes Familienerbe, sind doch botanisch Buche und Eiche bis zu gewissem Grade verwandt, und gibt es doch innerhalb beider Gattungen, im besonderen unter den Eichen, heute noch immergrüne Arten. Auffallend ist, daß das trockene Laub nach witterungsmäßig schlechten Jahren länger am Baume hängenbleibt, manchmal bis in den Juli hinein, als nach normalem Jahresverlauf. Am reichsten hängt im Winter das Dürrlaub an jungen Buchen. Wie bei allen Waldbäumen, so treten gelegentlich auch bei der Buche Spielarten auf, die dann wegen ihrer Absonderlichkeiten durch Ableger oder durch Pfropfung erhalten und vermehrt werden. Die häufigste und bekannteste Buchenspielart ist die Blutbuche mit dunkelrotbraunem Laub.

Der Nutzen der Rotbuche beruht außer auf ihren bodenerhaltenden und verbessernden Eigenschaften im wesentlichen auf ihrem Holz. In früherer Zeit, als Stein- und Braunkohlen wirtschaftlich noch keine Rolle spielten, war Buchenholz der bevorzugte Brennstoff. Als Nutzholz wurde es wenig verwendet, weil es die Eigentümlichkeit aufwies, bei Feuchtigkeit sich auszudehnen und bei Trockenheit wieder zusammenzuziehen, zu »arbeiten«, wie die Tischler das nannten. In neuerer Zeit aber hat man gelernt, ihm dieses »Arbeiten« abzugewöhnen und es durch Tränkung mit fäulniswidrigen Flüssigkeiten, in erster Linie mit Teeröl, nahezu unbegrenzt haltbar zu machen. Zur Herstellung von Eisenbahnschwellen, Holzpflaster, Treppenstufen, Brückenbelag usw. ist es fast unentbehrlich geworden. Tischler und Stellmacher schätzen es hoch, und Tausende von Gebrauchsgegenständen, von der Wäscheklammer oder dem Schuhleisten bis zum Rodelschlitten und »Brettl«, werden aus Buchenholz gefertigt. Seine große Verwendungsmöglichkeit wird überdies noch dadurch gesteigert, daß es durch Wasserdampfbehandlung unglaublich biegsam und formbar wird. Die Bereitung von Speiseöl aus den Früchten stößt wegen der nötigen Ernte vom Baum auf unüberwindliche Schwierigkeiten, denn das Sammeln der abgefallenen Bucheln bringt keine so großen Mengen zusammen, daß die Ölerzeugung sich lohnen würde. Ein bedeutender Teil des Ertrags der Bäume wird obendrein von Rehen, Wildschweinen, Eichhörnchen, Siebenschläfern und Waldmäusen oder von Vögeln verzehrt und verschleppt.

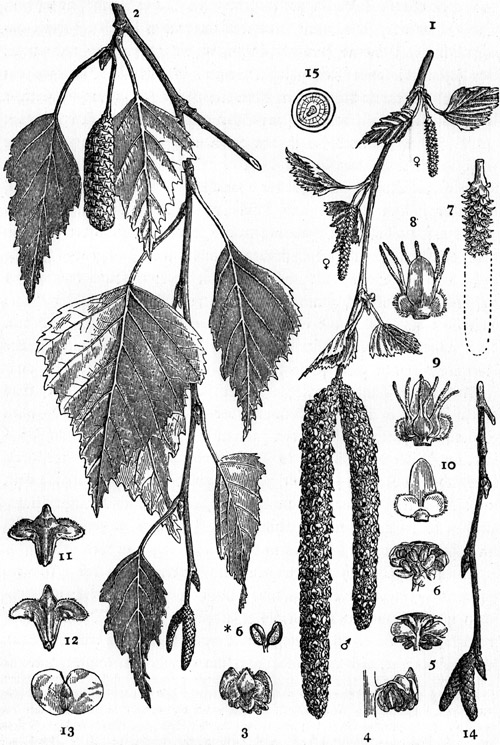

Hainbuche, Weißbuche oder

Hornbaum

1. Zweigspitze mit zwei männl. und einem weibl. Kätzchen.

2. Fruchtkätzchen an einer Triebspitze.

3. Staubgefäße.

4. Deckblatt mit zwei umhüllten weibl. Blüten.

5. 6. Blütenpaar mit u. ohne Hüllschuppen.

7. 8. Reife Frucht mit u. ohne Hüllschuppe.

9. Die auseinandergelegten Samenlappen,

10. Triebspitze mit Laubknospen und männl. (♂) Blütenknospen.

11. Keimpflanze.

Ausgedehnten Buchenwäldern sind häufig vereinzelt oder horstweise andere Laubhölzer beigemischt, die entweder gar nicht oder nur selten eigene Bestände bilden: Weiß- oder Hainbuchen, Ahorne, Linden, Wildobstarten und Eibenbäume, dann und wann auch wohl Ebereschen. Der Eibe wurde bereits gedacht (Seite 169), von den anderen sei das Nötigste, was der Waldfreund von ihnen erfahren muß, an dieser Stelle mitgeteilt, obgleich sie keineswegs zu den Bestandteilen unserer Buchenwälder gehören, zum Teil sogar beträchtlich öfter im Misch- oder Auwald zu finden sind.

Die Weißbuche, Hain- oder Hagebuche ( Carpinus betulus), hier und da auch Hornbaum genannt, hat äußerlich Ähnlichkeit mit der Rotbuche, ist jedoch gar nicht mit dieser verwandt. Ihr Stamm ist ebenfalls silbergrau, ihre Blätter zeigen die Umrißform und die herbstliche Färbung der Rotbuchenblätter, sitzen zweizeilig an den Zweigen und stellen die Blattfläche waagerecht. Genauer betrachtet, ergeben sich dennoch unverkennbare Unterschiede. Der graue Stamm ist nicht walzig-rund, sondern »spannrückig«, wie der Fachausdruck lautet, das heißt der Länge nach gewulstet, und außerdem ist er selten gerade und nie so hoch astrein wie bei der Buche. Die immer scharfgefalteten Blätter sind am Rande doppelt gesägt. Völlig anders als bei der Rotbuche sind die erst am belaubten Baume im Mai oder Juni erscheinenden Blüten. Die männlichen Kätzchen von bleichgrüner Farbe, 3 bis 5 Zentimeter lang, hängen schlaff herab von den Vorjahrstrieben, die weiblichen bilden lockere Ähren an den neuentstandenen Kurztriebenden, wachsen sich aber bis zum Herbst zu ansehnlich großen Fruchtständen aus, die massenhaft am Baume hängen und ihm ein seltsames Aussehen geben. Am Grunde der großen dreilappigen Hüllschuppen sitzt je ein kleines kantiges Nüßchen, das der Wind zugleich mit der Schuppe verweht.

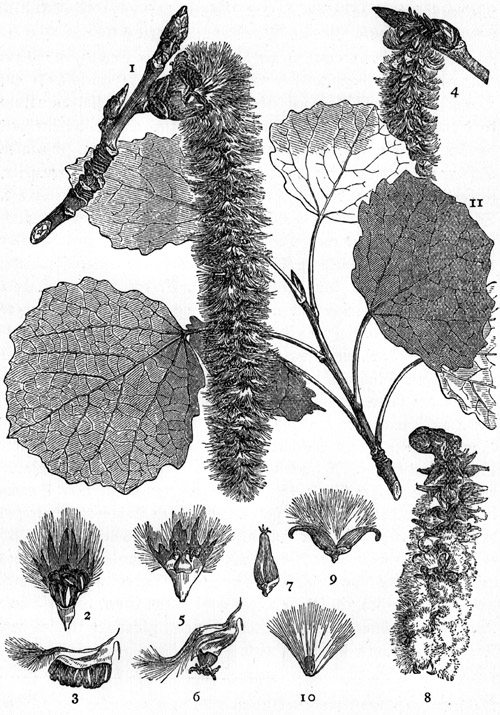

Der Bergahorn

1. Blühender Trieb.

2. Fruchtbare Zwitterblüte.

3. Dieselbe nach Entfernung der Kelch- und Kronenblätter.

4. Männliche Blüte, ebenso.

5. Doppelflügelfrucht.

6. Einzelne Flügelfrucht mit gespaltenem Samenfach.

7. Triebspitze. 8.

Keimpflanze.

Die bezeichnendste Eigenschaft der Weißbuche ist ihr erstaunliches Ausschlagsvermögen, ihre fabelhafte Erneuerungskraft. Sie verträgt nicht nur das Beschneiden gut, man kann sie auch ohne weiteres köpfen und ähnlich wie Weiden nutzbar machen. Auf dieser Ausschlagsfähigkeit beruht ihre häufige Verwendung zu Lauben oder lebenden Hecken, wie sie in Holstein als »Knicks« bekannt sind, und ferner ihre besondere Eignung für den Niederwaldbetrieb. Niederwald heißt in der Forstwirtschaft ein aus Laubholz zusammengesetzter Wald, dessen Stämme nach kurzen »Umtriebszeiten« planmäßig abgehauen werden und sich aus eigener Kraft durch Stockausschläge wieder ersetzen. Im Hasbruch, in der Nähe von Bremen, dem Rest eines uralten Eichenwaldes, heißt ein Bezirk »Gespensterwald«, weil sich in ihm viele in früheren Zeiten zur Brennholzgewinnung geköpfte Hainbuchen lediglich durch ihre Ausschlagskraft bis heute am Leben erhalten konnten und nun in der Tat höchst seltsam erscheinen. Kurzstämmig, drehwüchsig, aufgespalten und schier unglaublich toll verastet, sehen sie wirklich gespenstisch aus, kaum noch als Bäume bezeichenbar. Auf die Schwere und Festigkeit des Holzes, des härtesten unsrer gesamten Baumwelt, geht der Name Hornbaum zurück, auf die weißgelbe Färbung der Name Weißbuche, zum Unterschied von der echten Buche, die rötlich getöntes Holz besitzt. Verwertung findet das Weißbuchenholz zur Anfertigung von Gegenständen, die zähe Widerstandskraft erfordern, wie Schrauben, Axt- und Spatenstiele, Dreschflegel, Schuhzwecken und dergleichen. Auch die Bezeichnung »hanebüchen«, eine Entstellung von »hagebüchen«, hängt mit dem schwer spaltbaren, derben Holz der Hain- oder Hagebuche zusammen.

Von den drei deutschen Ahornarten kommen für uns nur zwei in Betracht, der Bergahorn ( Acer pseudoplatanus) und der Spitzahorn ( A. platanoides). Der dritte im Bunde, der Feldahorn ( A. campestris), tritt bei uns nicht als Waldbaum auf. Guten Boden vergönnt man ihm nicht, und auf armem gedeiht er nur in Strauchform, in Feldgeholzen oder in Hecken, wo ihn sein Ausschlagsvermögen beliebt macht. Von anderen Laubhölzern sind die Ahorne ziemlich leicht zu unterscheiden durch ihre handförmig gelappten Blätter, von denen je zwei sich in gleicher Höhe am Zweige gegenüberstehen. In ihrer Gestalt erinnern sie an Weinlaub oder Platanenblätter.

Der Spitzahorn

1. Blühender Trieb.

2. Männliche Blüte.

3. Stempel.

4. Doppelflügelfrucht.

5. Einzelne Flügelfrucht mit gespaltenem Samenfach.

6. Same.

7. Derselbe quer durchschnitten.

8. Blatt.

9. Triebspitze mit Knospen.

10. Keimpflanze.

Der Bergahorn ist, wie sein Name sagt, von Haus aus ein echtes Kind des Gebirges, doch hat er sich, vielfach aus seiner Bergwelt in die Niederungen verpflanzt, auch diesen vortrefflich angepaßt. Sein Verbreitungsgebiet entspricht in Deutschland etwa dem der Edeltanne. Reine Bestände bildet er selten, außer in den Voralpentälern oberhalb der Buchengrenze. Sonst findet er sich nur eingesprengt in ausgedehnten Buchenwäldern, die ihm zur Entfaltung Raum gewähren, in Mischbeständen aus Nadel- und Laubholz sowie in Fichten- und Tannenwäldern. Vollentwickelt, besonders im Freistand, ist er ein malerisch schöner Baum mit tief angesetzter mächtiger Krone, von einem starken Astwerk gestützt. Steht er mit anderen Bäumen im Schluß, so bildet er einen regelmäßigen, nahezu vollkommen astfreien Stamm. Bis zum dreißigsten Lebensjahr wächst er schnell, erlangt dabei im günstigsten Fall eine Höhe von etwa 15 Meter und schließt mit reichlich hundert Jahren gewöhnlich sein Höhenwachstum ab. Das Dickenwachstum geht jedoch weiter. Zwei Meter starke Ahornbäume, die drei oder vier Jahrhunderte an sich vorüberziehen sahen, sind keineswegs eine Seltenheit. Die Rinde bleibt lange glatt und grau, entwickelt jedoch bei bejahrten Bäumen allmählich eine bräunliche Farbe, die dann wie bei der Platane ausreißt, sich schuppenartig vom Stamme löst und die darunterliegende Rinde von weißgrauer Farbe hervortreten läßt. In Bergwäldern pflegt die Wetterseite der Ahornbäume von oben bis unten dicht von Moos überzogen zu sein.

An den großen, schöngeformten Blättern sind die fünf Lappen durch spitze Buchten mehr oder weniger tief getrennt und an den Rändern stumpf gezähnt. Oberseits sind sie dunkelgrün, unterseits hellgraugrün von Farbe und hier zudem an den Nervenwinkeln mit weißen, flaumigen Härchen bedeckt. Bald nach der Entfaltung des jungen Laubes, gewöhnlich im Anfang des Wonnemonats, erschließen sich die zu hängenden Trauben zusammengeschlossenen gelbgrünen Blüten, die bald danach zu einem Teil aus den Ahornkronen zu Boden fallen. Das sind die nur Pollen erzeugenden Blüten mit unvollständig entwickeltem Fruchtboden und desto größeren Staubgefäßen. Die anderen bleiben am Baume hängen und reifen bis zum September die Früchte, paarweis beisammenstehende Samen, jeder mit einem ansehnlich großen geschweiften Flügel ausgerüstet. Die Kinder nennen sie »Nasenstüber«, sammeln sie unter den Bäumen auf und setzen sich die im Reifezustand am klebrigen Samen gespaltenen Früchte als Klemmer auf den Nasenrücken. Beim Bergahorn bilden die Rücken der Flügel zusammen einen spitzen Winkel, im Unterschied vom Spitzahorn, bei dem sie immer einen stumpfen, beinahe gestreckten Winkel bilden. Die Spaltfrüchte kommen als »Schraubenflieger«, sich fortwährend drehend, vom Baume herab und werden daher, wenn der Wind sie erfaßt, oft weit vom Mutterbaum fortgetrieben.

Der Spitzahorn, häufiger als sein Verwandter, steht gleichfalls in allen Mittelgebirgen, steigt aber weniger hoch hinauf. Er hält sich mehr an die Wälder der Vorberge. In der Ebene ist er außer im Walde, besonders im Misch- und Auenwald, fast überall in den Städten zu finden, sei es als Park- oder als Straßenbaum. Seine schöne Belaubung, die zur Herbstzeit in allen Zwischentönen prunkt, die von Gelb zu Rot hinüberführen, hat ihm die große Beliebtheit verschafft. Leider werden oft sämtliche Blätter von einem Runzelschorfpilz ( Rhytisma acerinum) befallen, der zahlreiche unregelmäßig verteilte schwarze Flecke auf ihnen hervorruft, die in der Mitte gerunzelt sind. Die Blätter machen dann den Eindruck, als seien sie mit Teer bespritzt, und werden dadurch häßlich entstellt. Vom Bergahorn sind die Spitzahornblätter auf den ersten Blick unterscheidbar. Sie haben zwar die gleiche Grundform, doch sind ihre Lappen nicht durch spitze, sondern durch runde Buchten geschieden, und außerdem tragen sie am Rande lange, fein zugespitzte Zähne, denen der Baum seinen Artnamen verdankt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Eigentümlichkeit, daß der Spitzahorn in seinen Blattstielen, die in der Regel rot gefärbt sind, und ebenso in den jungen Sprossen einen weißen Milchsaft führt. Er tritt sofort an der Bruchstelle aus, wenn man einen Blattstiel am Baume knickt. Die Rinde des Spitzahorns bildet frühzeitig eine längsrissige schwärzliche Borke, die selbstverständlich nicht abblättern kann.

Zwischen Mitte April und Mitte Mai, immer noch vor dem Laubausbruch, steht der Spitzahorn im Blütenschmuck und ist dann schon von weitem erkennbar. So unscheinbar die Einzelblüten von grünlichgelber Färbung sind, so auffällig werden sie einmal dadurch, daß sie in doldenähnlichen Sträußen zu vielen aufrecht beisammenstehen, und dann, weil diese gelben Sträuße wiederum in großer Menge die laublose Ahornkrone erfüllen. Oft summt und singt es im ganzen Baum von nektarsuchenden Honigbienen, die die Bestäubung der Blüten vermitteln. Die Früchte, die im September reif sind und sich im Oktober vom Baum herabschrauben, ähneln denen des Bergahorns, nur bilden die Rücken der beiden Flügel gemeinsam einen stumpfen Winkel.

Wie aus dem Saft des Zuckerahorns ( Acer saccharinum) in Kanada und den Vereinigten Staaten in Menge Zucker gewonnen wird, so glaubte man in der Not des Weltkriegs auch unsern Spitzahorn zur Vermehrung des Zuckervorrats heranziehen zu können. Tatsächlich träufelte aus seinem Stamme nach Anbohrung eine Flüssigkeit, aus der sich Zucker gewinnen ließ, doch war ihr Süßstoffgehalt zu gering, um zur Fortsetzung der Versuche zu reizen. Der Nutzwert unserer heimischen Ahorne besteht allein in ihrem wie Atlas glänzenden Holz, das Tischler, Drechsler und Holzschnitzer schätzen und das außerdem zu Wandtäfelungen und Furnieren verwendet wird.

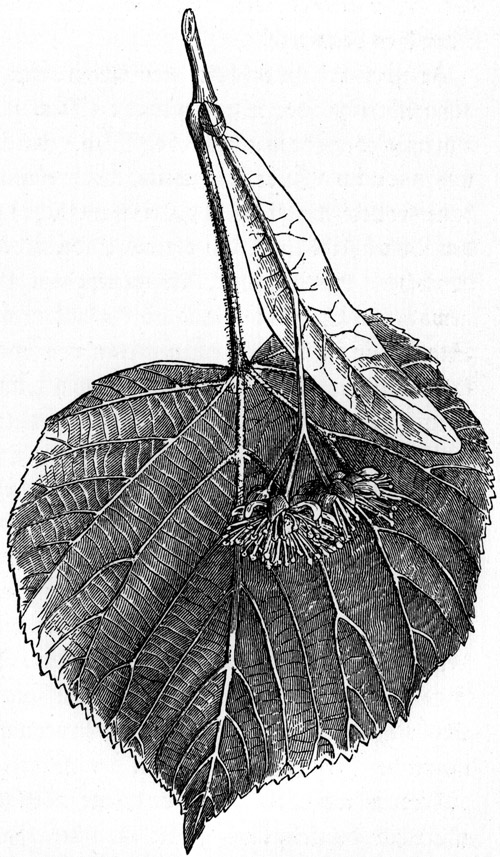

Nicht allzuoft, aber auch nicht ganz selten treffen wir Linden ( Tilia) im Walde an und grüßen sie dann mit besonderer Freude. So wie wir alte Freunde begrüßen, die plötzlich am unwahrscheinlichen Orte wie aus der Versenkung vor uns stehen, halb fremd geworden im Laufe der Jahre, doch mit dem gleichen vertrauten Ausdruck der Biederkeit und Treuherzigkeit. Seit langen Jahrhunderten ist die Linde bei uns schon ein seltener Gast im Walde, vermutlich durch die Buche verdrängt, die ihren Nachwuchs nicht hochkommen ließ. Aber ebenso lange ist sie dafür aufs innigste mit dem Volke verwachsen, das mit der Linde die Waldromantik in seine Dörfer und Städte verpflanzte. Vielerlei hat wohl zusammengewirkt, um dem Baum seine Volkstümlichkeit zu verschaffen. Als erstes die Überlieferung, daß die Linde bei den alten Germanen Wodans Gemahlin Freya geweiht war, der Göttin der Fruchtbarkeit und des häuslichen Herdes. Sodann der bunte Sagenkranz, der den heiligen Baum seit alters umrankte, und schließlich als drittes der Aberglaube, der allem Geheimnisvollen geneigt ist. Das reichte aus, um Achtung und Ehrfurcht vor der Linde hervorzurufen. Daß aus der Ehrfurcht Liebe wurde, bewirkten die Eigenschaften des Baumes, die ihn vor anderen schätzenswert machten, vor allem sein ehrwürdig hohes Alter, seine imponierende Wipfelhöhe, seine breitausladende schattende Krone, sein zartes, zur Herzform gestaltetes Laub und schließlich der wundersam süße Duft, mit dem seine bienenumschwärmten Blüten im Sommer balsamisch die Luft erfüllen. Wie ehedem im Schatten der Linden Gerichtstag abgehalten wurde, so kamen fortan die Gemeindealten unter dem Laubdach des Baumes zusammen, um über Wohl und Wehe des Dorfes und seiner Insassen zu beraten. Umwehte die Dorflinde Frühlingsodem, so lud sich an Sonn- und Feiertagen die tanzfrohe Jugend bei ihr zu Gast. Noch heute ist sie an tausend Orten so etwas wie ein geheiligter Baum, der Lust und Leid von Generationen mit seinem Rauschen begleitete.

Sommerlinde. Blühender Triebzweig

In zwei gut unterscheidbaren Arten tritt die Linde bei uns auf, als Kleinblättrige oder Winterlinde ( Tilia parvifolia) und als Großblättrige oder Sommerlinde ( Tilia grandifolia). Die erste begegnet uns mehr im Walde, die zweite, als Gesamterscheinung bedeutend eindrucksvollere Art ist der als Dorfwahrzeichen bekannte, seit Walther von der Vogelweide unendlich oft als Schirm der Verliebten im Liede verherrlichte »Lindenbaum«. Er erreicht eine Höhe von 30 Meter bei oft gewaltigem Stammumfang, in Ausnahmefällen, wie bei der Linde von Staffelstein in Bayern, einen solchen von 16 Meter, und ist der Methusalem unserer Baumwelt. Die meisten »tausendjährigen« Linden hat freilich der Heimatstolz überschätzt, doch darf wohl als erwiesen gelten, daß einzelne Bäume so alt werden können. Die Winterlinde lebt weniger lange und ragt auch nicht so hoch in die Luft, kann aber, wenn sie im Schlusse steht und einen schlanken, astreinen Stamm mit kugelförmiger Krone bildet, doch 25 Meter messen. Im Freistand bleibt sie weit darunter, trägt aber dann auf einem zwar kurzen, doch entsprechend massigen Stamm eine tief angesetzte mächtige Krone. Zur Unterscheidung der beiden Arten eignen sich am besten die Blätter. Bei der Sommerlinde sind sie groß, mitunter bis zehn Zentimeter lang, und oben und unten gleichfarbig grün; in den Nervenwinkeln der Unterseite fallen weißliche Haarbüschel auf. Bei der Winterlinde sind diese rostrot und außerdem weist die Blattunterseite bläulichgrüne Färbung auf, die Oberseite dunkelgrüne. Prüft man die Haarbüschel mit der Lupe, so entdeckt man, daß sie von Milben bewohnt sind, die sich bei Tage ruhig verhalten, bei Anbruch der Dunkelheit aber hervorkommen und hurtig auf der Blattspreite umherrennen. Wahrscheinlich suchen sie nach Pilzsporen und anderem schädlichen Blattanflug. Die im Frühherbst gereiften hängenden Früchte sind dünnschalig bei der Winterlinde, so daß man sie ohne jede Anstrengung zwischen zwei Fingern zerdrücken kann, aber fest und hart bei der Sommerlinde. Das leichte und weiche Holz der Bäume ist wertvoll als Rohstoff für Holzbildschnitzer, die Lindenholzkohle für Künstler zum Zeichnen. Der in langen Streifen gewinnbare Bast wird zum Binden und zu Flechtwerk benutzt, der Tee aus getrockneten Lindenblüten wird seiner schweißtreibenden Wirkung wegen sogar von den Apotheken geführt.

Die Winterlinde

1. Blühender Sproß.

2. 3. Blüte seitwärts von oben und von unten.

4. Stempel.

5. Frucht.

6. Dieselbe längs durchschnitten.

7. Triebspitze mit Knospen.

8. Keimpflanze.

Daß es in unseren deutschen Wäldern vereinzelt auch Apfel- und Birnbäume gibt, ist wahrscheinlich nicht allen Lesern bekannt. Wer aber glaubt, nur zulangen zu können, wenn im September die Früchte gereift sind, vom letzten Sonnenstrahl mit hübschen roten Bäckchen bemalt, erlebt jedoch eine »herbe« Enttäuschung. Die Birnen sind noch leidlich genießbar, wenn sie nach dem Abfall eine Zeitlang auf dem Boden gelegen haben und dabei teigig geworden sind, die Äpfelchen aber schmecken dem Wilde entschieden besser als dem Menschen. In vielen vorgeschichtlichen Siedlungen, besonders in den Schweizer Pfahlbauten, hat man zwar »Holzäpfel« aufgefunden, ein Zeichen, daß sie in jenen Zeiten oft in der Küche verwandt worden sind, doch fehlt uns leider jegliche Nachricht, wie sie den Leuten gemundet haben und wie sie ihnen bekommen sind. Reinere Freude an Wildobstbäumen empfinden wir jedenfalls im Mai, wenn sie ihre hübschen, in Doldentrauben beisammenstehenden Blüten entfalten, die Holzbirne weiße mit purpurnen Staubbeuteln, der Holzapfel außen rosa behauchte, aus denen gelbe Staubbeutel ragen. Die Blüten des Birnbaums duften freilich für unsere Nasen keineswegs lieblich, vielmehr fatal nach Heringslake, ein Grund dafür, daß der blühende Baum von allerlei Fliegengesindel umschwärmt wird.

Tafel 52

Hängebirken im frischen Maiengrün

Tafel 53

Keulenförmiger Bärlapp mit Sporensäcke enthaltenden Ähren

Vogelnestorchis, eines unserer eigenartigsten Gewächse

Tafel 54

Der Frauenschuh, unsere schönste Orchidee, die in Bergwäldern blüht

Wildes Geißblatt, ein naher Verwandter des weithin duftenden Jelängerjelieber

Tafel 55

Die von Scheffel verherrlichte Staffelsteinlinde am Fuße des Staffelsteins in Oberfranken, angeblich über tausendjährig.

Einige Meter über dem Boden teilt sie sich in zwei Teile, von denen der eine abgestorben ist

Die Holzbirne ( Pirus communis), die bei günstigem Standort auf Lehm- und Kalkboden stattliche Bäume von etwa 15 Meter Höhe und 0,6 Meter Stammdicke bildet, ist oft schon an ihrer Krone kenntlich, deren Äste vorwiegend aufwärts streben und den Baum dadurch schlank erscheinen lassen. Die Langtriebe enden in spitzen Knospen oder in einem noch spitzeren Dorn, den auch ihre zahlreichen Kurztriebe tragen. Die rundlich geformten derben Blätter glänzen auf ihrer Oberseite, wenn sie älter geworden sind; den Stamm bedeckt eine schwarzgraue Borke, die immer tief gerissen ist und im Alter oft würflig geteilt erscheint. Der wilde Apfelbaum ( Pirus malus), der selten über 7 Meter hoch wird, unterscheidet sich äußerlich von der Wildbirne durch seine breite und sperrige, immer tiefangesetzte Krone und seine bei alten Bäumen hellfarbige, in dünnen Schuppen abblätternde Rinde. Die spitzeiförmigen Blätter sind in der Regel doppelt so lang wie ihr Stiel, und ihre Rippen treten viel deutlicher hervor als beim Birnbaum. Bedornt ist der Apfelbaum wie dieser. Die Bestäubung der Blüten beider Bäume besorgen vorwiegend Bienen und Hummeln. Vom Spätherbst bis in den Winter hinein tanzen in den Abendstunden oft Frostspanner um die Obstbaumstämme, wovon weiter vorn schon erzählt worden ist (Seite 59).

Im Volksglauben und in alten Sagen spielt der Wildapfel eine bedeutende Rolle, vor allem zur Versinnbildlichung der Liebe. Den alten Germanen galt er als Sinnbild der Mutterbrust, und in der Edda wirbt Freyr um Gerd mit elf goldenen Äpfeln:

Der Äpfel eilf habe ich allgolden,

Die will ich, Gerd, dir reichen.

Deine Liebe zu kaufen, daß du Freyr bekennst,

Daß dir kein lieberer sei.

Auch Kirschen kommen im Walde vor und beleben ihn zur Frühlingszeit, wenn sie ihr Schmuckkleid angelegt haben, nicht minder erfreulich als Apfel- und Birnbaum. Leider sind sie nur spärlich vertreten, weil ihr forstlicher Wert zu geringfügig ist. Besonders die weißen Blütentrauben der Ahlkirsche oder Traubenkirsche ( Prunus padus), die im April oder Anfang Mai von den Kurztriebenden herunterhängen, durchduften weithin den lenzlichen Wald, besonders stark in den Abendstunden, und locken durch diese Aufdringlichkeit in Massen Bienen und Fliegen herbei. Auch allerlei ungeflügelte Gäste trifft man beständig auf dem Baum. Die langen, scharfgesägten Blätter, unterseits bedeutend heller als auf der Oberseite gefärbt, sind in der Regel in so großer Anzahl von einer grauen Blattlaus besiedelt, daß diese geradezu als Kennzeichen für die Ahlkirsche gelten kann, die vielerorts auch »Läusebaum« heißt. Die Blattläuse ziehen Ameisen nach sich, die auf die süßen Auswurfstoffe der winzigen Pflanzensauger erpicht sind, in diesem Fall aber auch ohne Läuse zu schmackhafter Kost gelangen können. Die Stiele der Traubenkirschenblätter tragen nämlich zwei grüne Drüsen, aus denen süße Säfte fließen, so daß man in der Tat nicht weiß, aus welcher der beiden Honigquellen das Ameisenvölkchen am liebsten schöpft. Die schwarzen, erbsengroßen Früchte, die gegen Ende Juli reif sind, schmecken unangenehm bittersüß. Am häufigsten treffen wir Traubenkirschen entweder als mäßig hohe Bäume oder in Strauchform am Rande des Waldes sowie auf feuchten Lichtungen an. Beschattete Standorte lieben sie nicht, es sei denn auf recht feuchtem Boden, weshalb sie auch selten in Auwäldern fehlen.

Verwandt mit ihnen, doch leicht unterscheidbar ist die Wild- oder Vogelkirsche ( Prunus avium), ein stattlicher Baum mit dünnen und schlaffen, verhältnismäßig kleinen Blättern, die an ihrem Rande grob gesägt sind und sich im Herbst prangend rot verfärben. An den Stielen sitzen zwei rötliche Drüsen, größer als bei der Traubenkirsche, die auch wieder für die Waldameisen starke Anziehungskraft besitzen und dem Baum vielleicht insofern nützen, als die durch sie angelockten Insekten die Blätter vor allerlei Schädlingen schützen. Die glänzendgraue Rinde der Wildkirsche ist anfänglich glatt und von zahlreichen queren rostroten Streifen überzogen; bei älteren Bäumen lösen sich ringförmig biegsame Lappen von ihr ab, und noch später wird sie dunkel und rissig. An mannbaren Kirschbäumen, die ein Alter von mindestens zwanzig Jahren haben, erscheinen im April oder Mai die zu Dolden vereinigten duftenden Blüten, aus denen sich bis zur Hochsommerzeit die kleinen roten und schwarzroten Früchte von bittersüßem Geschmack entwickeln. Durch Zucht und Veredlung sind aus ihnen die Süßkirschensorten hervorgegangen.

Vertrauter als die wilden Kirschen ist uns die nicht bloß als Waldeinsprengsel, sondern auch als Straßen- und Parkbaum weitverbreitete Eberesche ( Sorbus aucuparia), im Volk in der Regel Vogelbeerbaum, in Norddeutschland vielfach Quitsche genannt. Der gebräuchlichste Name Eberesche ist hergeleitet von Aberesche, wobei das »aber« in gleicher Weise wie bei dem Worte Aberglaube als »falsch«, »verkehrt« zu deuten ist. Aberesche heißt »falsche« Esche, denn durch ihre unpaar gefiederten Blätter sieht sie tatsächlich der Esche ähnlich, obgleich sie durchaus nicht mit dieser verwandt ist. Der Vogelbeerbaum ist ein Kernobstgewächs, was außer den Blüten besonders deutlich seine roten Früchte bezeugen. Man sehe sie nur einmal daraufhin an. Genau wie bei unsern Äpfeln und Birnen zeigen sie am oberen Pol noch die vertrockneten Reste des Kelchs, und in ihrem Innern sind sie gleichfalls durch Querwände in einzelne Fächer geteilt, in diesem Falle gewöhnlich in drei, in denen die Samenkerne liegen. Die Blüten sind ebenso wie beim Apfel nach der Fünfzahl angeordnet, und auch ihre Stellung ist die gleiche, nur sind die doldenähnlichen Sträuße der Eberesche viel reichblütiger und die Einzelblüten bedeutend kleiner. So pomphaft wie beim Apfelbaum ist ihre Wirkung im Frühling nicht, auch ist ihr Geruch ziemlich unangenehm. Desto mehr aber prunkt die Eberesche, wenn ihre Krone in Spätsommertagen über und über mit Perlenbüscheln von lebhaftem Rot behangen ist, dessen Eindruck durch das dunkle Grün des überaus zierlich gefiederten Laubes noch beträchtlich gehoben wird. Es gibt nicht leicht einen schöneren Baum als die Eberesche im Schmuck ihrer Früchte, bestimmt nicht in unserm deutschen Wald.

Dieser Üppigkeit im Blühen und Fruchten verdankt sie auch wesentlich ihre Verbreitung. Bekannt ist, daß zahlreiche Vogelarten, keineswegs nur unsere Drosseln, eifrig hinter den Beeren her sind und die für sie unverdaulichen Samen unbewußt mit dem Kot verstreuen. Nur so ist es möglich, daß Ebereschen nicht selten auf Mauern und Türmen grünen, nur so auch, daß vielfach in Waldrevieren, wo weit in der Runde kein Vogelbaum steht, seine Sämlinge aus dem Boden sprießen. Und da diesen jede Bodenart recht ist und sie auch in bezug auf das Licht keine übertriebenen Ansprüche stellen, so wachsen sie, falls der Förster sie duldet, ziemlich rasch zum Bäumchen heran, und wenn sie im Alter von zwei Jahrzehnten etwa drei Meter Höhe haben, erzeugen sie selbst wieder Nachkommenschaft. Die größte Höhe, die sie erreichen, schwankt zwischen 10 und 16 Meter. Der Waldfreund kann nur aufs innigste wünschen, daß sich die Zahl der Ebereschen in unsern Wäldern mehren möge, nicht nur um ihrer Schönheit willen, auch weil ihre Früchte vom Spätsommer an bis oft tief in den Winter hinein auf viele Vögel anziehend wirken, besonders auch auf die nordischen Gäste, und dadurch mittelbar zur Belebung des herbstlichen Waldes beitragen helfen. Die Forstästhetik ist auch ein Bestandteil verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Aufs engste verwandt mit der Eberesche ist der in unseren Mittelgebirgen ziemlich häufige Elsbeerbaum ( Sorbus torminalis), dessen glänzend dunkelgrüne Blätter indessen nicht gefiedert sind, vielmehr entfernte Ähnlichkeit mit denen der Ahornbäume haben. Seine weißen Blüten erinnern dagegen täuschend an die des Vogelbeerbaums, sind aber weniger dicht gehäuft. Die fünf Millimeter großen Früchte sind im Anfang rötlichgelb, im reifen Zustand lederbraun, mit weißlichen Punkten übersät.

Seltener werden wir in Bergwäldern einem Mehlbeerbaum ( Sorbus aria) begegnen, erkennbar an seinen großen eiförmigen, doppeltgesägten Blättern, die oberseits glänzend dunkelgrün sind und unterseits weißfilzig behaart. Ein gleiches gilt von den Stielen und Kelchen der ziemlich großen weißen Blüten, die doldensträußig beisammenstehen. Die 1,5 Zentimeter großen, mehr ei- als kugelförmigen Früchte sind orange- bis scharlachrot. Das Holz beider Bäume ist fest und elastisch und wird als Werkholz hochgeschätzt.

Zu den Bäumen im Buchen- und Buchenmischwald gesellt sich eine beachtenswerte und vielfach reizvolle Strauchgesellschaft. Sofern sie lichtbedürftig ist, besiedelt sie gern die Randgebiete, oder sie sichert sich an den Wegrändern einen geeigneten Platz an der Sonne, der ihr ein leichtes Leben verbürgt. Einwandfreier ausgedrückt: sie kommt an anderen Orten nicht auf, weil ihr die großen Herren des Waldes zu wenig Lichtgenuß vergönnen. Andere sind nicht so wählerisch, weil sie ihre Aufgaben ohne Gefährdung auch im Schatten erfüllen können, und so einer ist der bekannteste und gleichzeitig nützlichste unserer Sträucher.

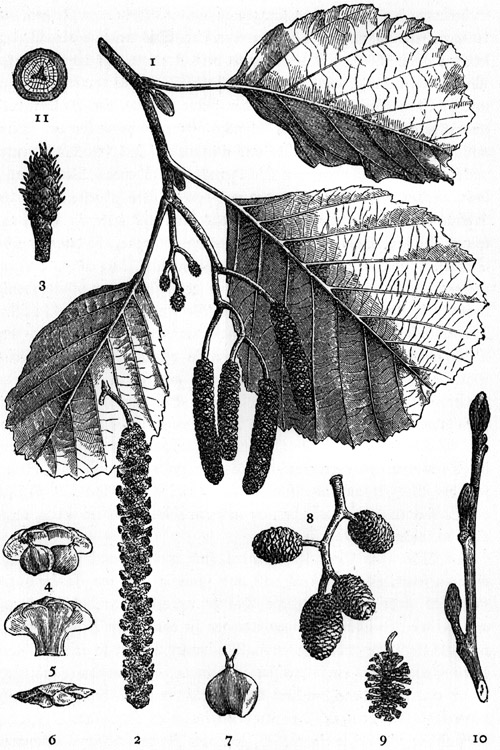

Haselstrauch

1. Zweig mit männl. (♂︎) und weibl. (♀︎) Blüten.

2.Zweig mit ziemlich reifen Früchten.

3. Staubbeutel.

4. 5. Reife Nüsse.

6. Herausgeschälter Kern der Nuß.

7. Längsdurchschnitt durch den Kern mit dem Keim.

Der Haselstrauch oder kürzer die Hasel ( Corylus avellana) hat in den früheren Buchabschnitten schon mehrfach das Augenmerk auf sich gelenkt, so einmal bei unserer Wanderung durch den erwachenden Frühlingswald (Seite 63) und ein zweites Mal als Pionier der wärmeliebenden Waldbaumarten, die nach dem Abstrom der Eissintflut von neuem in Deutschland Unterkunft suchten (Seite 96). Wenn die Hasel zu erzählen vermöchte, was ihr Geschlecht in verklungenen Zeiten, als der Mensch noch gar keine Rolle spielte, alles erlebt und erlitten hat, es käme ein fesselndes Buch zustande. Sie war schon dabei, als sich die Erdpole um die Wende zur Quartärzeit allmählich mit Eiskappen überzogen, lange bevor auf deutschem Boden der Alp der furchtbaren Gletscherzeit lag, denn ihre Nüsse sind versteinert auf Grinnelland gefunden worden, zwischen 81 und 82 Grad nördlicher Breite. In den Zeitläuften, da diese Nüsse reiften, herrschte in der Umgebung des Nordpols also noch ein viel wärmeres Klima. Auch in Nordgrönland und auf Spitzbergen war sie vor der Eiszeit zu Haus, während der wärmeren Zwischenzeiten hier und da auch auf deutscher Erde. Nachdem sie in nacheiszeitlichen Tagen als Wegbahner unserer heutigen Laubhölzer aus der Fremde heimgekehrt war, überwog sie Jahrtausende hindurch so stark die sämtlichen anderen Arten, daß die Wissenschaft von einer »Haselzeit« spricht. Diese Pioniereigenschaft hat sich die Hasel seitdem bewahrt. Wo immer es gilt, ein freies Gelände, das einzig mit krautigen Pflanzen bedeckt ist, erneut mit Holzwuchs zu besiedeln, da ist unser Strauch in der Regel dabei. Er paßt sich fast jeder Bodenart, fast allen Lichtverhältnissen an, nur dürfen nicht beide ungünstig sein. Und hat er irgendwo Fuß gefaßt, so hält er zähe am Standort fest. Wer den Haselstrauch über dem Erdboden abschlägt und damit vernichtet zu haben glaubt, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Triebkraft und Ausschlagsvermögen der Hasel sind über alle Vorstellung groß. In kurzer Zeit bildet sie neue »Ruten« und hat gewöhnlich schon vor dem Abhieb tief unten vom Stamm aus Sprosse entsandt, die teilweise unter der Erde hinkriechen und sich dann aufrichten und bewurzeln, eine Fähigkeit, die so oder ähnlich auch viele andere Sträucher besitzen.

Ende Februar oder Anfang März, wochenlang vor dem Ausbruch des Laubes, erfreut uns der Haselstrauch durch seine Kätzchen, die schon den ganzen Winter über geschlossen an den Zweigen hingen, jetzt aber ihren Pollenvorrat in gelben Wolken verstäuben lassen. Die empfangsbereiten weiblichen Kätzchen sind in Knospen eingeschlossen und strecken nur je ein kleines Büschel karminroter Narben daraus hervor. In kurzer Zeit ist das Blühen beendet. Die männlichen Kätzchen schrumpfen ein und lösen sich von den Zweigen ab, die weiblichen bilden sich im Sommer zu den ölreichen Nüssen aus, von zipflig geschlitzter Hülle umgeben.

Nicht jedes Jahr liefert gute Ernte, und nicht jede Nuß auf dem Weihnachtsteller birgt in sich den erwarteten Kern. Wo er fehlt, war im Frühling, im Mai oder Juni, als die Nüsse noch weiche Schalen hatten, ein kleiner Rüsselkäfer am Werk, und zwar einer weiblichen Geschlechts, der Haselnußbohrer ( Balaninus nucum). Er setzte den Rüssel wie einen Bohrer auf die Außenhülle der Nuß, bewegte sich, ihn als Drehpunkt benutzend, so lange fleißig im Kreise herum, bis ein Loch in der Schale vorhanden war, und beförderte mit demselben Werkzeug ein Ei durch das Loch auf den schmackhaften Kern. Die Aufräumungsarbeit im Innern der Nuß besorgte dann die gefräßige Larve. Sie fraß bei Tage und fraß bei Nacht, daß nichts als die Kernhülle übrigblieb, bohrte dann ihrerseits mit den Kiefern ein neues Loch durch die Wandung der Nuß (das erste vernarbte nach kurzer Zeit), zwängte sich mit dem Körper hindurch und ließ sich einfach zu Boden fallen. Dort schuf sie sich eine kleine Höhle, um sich im Frühjahr zu verpuppen, kurz vor dem Beginn der Flugzeit der Käfer. Wenn wir also taube Nüsse erwischen, so wissen wir, hier hat ein kleiner Rüßler seiner Mutterpflicht genügt und seinen Sprößling satt werden lassen. Und nebenbei ist ein Wunder geschehen, ein Wunder tierischen Instinkts.

Fast ebenso zeitig wie die Hasel blüht ein kleiner niedriger Strauch, der Seidelbast oder Kellerhals heißt ( Daphne mezereum). Begegnen wir ihm zur Vorfrühlingszeit, so grüßt er uns schon aus der Entfernung mit seinen zierlichen rosigen Blüten, die bald zu dreien, bald zu vieren dicht beieinander am Zweige stehen. Es scheint, als seien sie unmittelbar aus der braungelben Rinde hervorgebrochen, denn etwas wie Stiele bemerken wir nicht. In Wirklichkeit sitzen sie in den Achseln der abgefallenen Vorjahrsblätter, wo sie noch ein paar Wochen früher in braunen Knospen verborgen lagen. Diesjährige Blätter gibt es noch nicht, nur an der Spitze der Blütenzweige ist ein grüner Schopf schon dabei, einen Büschel langer und schmaler Blätter, die leise an die des Lorbeers erinnern, behutsam auseinanderzufalten. Nach ihm erscheinen die seitlichen Blätter. Einstweilen verhauchen die Seidelbastblüten einen würzigen Mandelduft und locken damit Insekten an, die ersten aus dem Winterschlaf erwachten Hummeln und Einzelbienen, Füchse und Zitronenfalter, die auf der Suche nach süßem Nektar die Bestäubung der Blüten bewirken. Die späteren Früchte sind erbsengroß und leuchten im herrlichsten Scharlachrot.

Wie das spärlich verzweigte niedere Sträuchlein, das zu den schönsten Deutschlands zählt, zu seinem seltsamen Namen kam, ist noch nicht endgültig aufgeklärt. Kellerhals soll von Quellerhals kommen und quellen hieß im Althochdeutschen quälen. Die giftigen roten Früchte der Pflanze wurden früher vielfach als Gewaltkur gegen Halsschmerzen angewandt und erzeugten nach alten Kräuterbüchern dabei ein heftiges Brennen im Hals. Der zweite Name Seidelbast wird häufig, aber vermutlich zu Unrecht als eigentlich »Zeidelbast« lautend gedeutet und so mit Zeidlern, das heißt Bienenzüchtern, in engere Beziehung gebracht, weil der Strauch für diese im ersten Frühjahr als Bienenweide von Wichtigkeit sei. Andere, darunter Jakob Grimm, bringen »Zeidel« mit Ziu oder Tyr, dem altgermanischen Gott, in Verbindung, dem der Seidelbast geheiligt war. Uns sei die Berühmtheit des Strauches ein Grund, ihn überall, wo er vorkommt, zu schützen. Am häufigsten wächst er im Bergbuchenwald.

Ein dritter Frühblüher unter den Sträuchern, der die Ränder der Buchenwälder bevorzugt, meist aber nur vereinzelt auftritt, ist die Kornel- oder Judenkirsche ( Cornus mas). Auch Echter Hartriegel oder Herlitze wird sie hier und da genannt. In Thüringen mit seinen Kalkbergen, im Moselgebiet und auf der schwäbisch-bayerischen Hochebene ist sie am sichersten anzutreffen. Wie beim Haselstrauch und Seidelbast erscheinen die goldgelben Blütendolden schon einige Zeit vor dem Laubausbruch, nicht selten schon Ende Februar, gewöhnlich in den ersten Märztagen, und wer die Blütezeit verpaßt hat, erkennt den Strauch an seinen Blättern, die unterseits weiße Haarbüschel tragen und deren Rippen auf jeder Blatthälfte im Bogen nach der Spitze verlaufen. Die etwa zwei Zentimeter langen kirschroten und sehr fleischigen Steinfrüchte werden im Mittelmeergebiet, wo der Strauch viel häufiger ist als bei uns, zu Marmelade eingekocht. Das rötliche, feste und schwere Holz ist bei den Drechslern sehr beliebt, und die jüngeren, schön geraden Triebe liefern die zuerst von den Bauern des Dorfes Ziegenhain bei Jena hergestellten Knotenstöcke, die dann von Studenten als »Ziegenhainer« durch ganz Deutschland verbreitet wurden. Die Griechen benutzten das Holz zu Speeren, verwendeten aber die Früchte nicht. Homer bezeichnet sie im zehnten Gesang seiner »Odyssee« als »das gewöhnliche Futter der erdaufwühlenden Schweine«.

Ein naher Verwandter der Kornelkirsche, ungleich stärker bei uns verbreitet, doch gleichfalls ein Freund der Waldrandbezirke, ist der Hornstrauch oder Rote Hartriegel ( Cornus sanguinea), benannt nach seinem hornharten Holz und seinem im Herbst und noch mehr im Winter blutrot leuchtenden Geäst. Seine Blätter sind ebenfalls »bogennervig«, unterseits aber nicht bebartet, und seine Trugdolden bildenden Blüten mit schmalen, gespitzten Blumenblättern, die sich erst im Mai oder Juni öffnen, also nach der Entfaltung des Laubes, sind anstatt goldgelb leuchtend weiß. Die kugeligen, erbsengroßen, prächtig glänzenden schwarzen Früchte, im rohen Zustand ungenießbar, sollen in einer verdickten Abkochung schokoladeähnlich schmecken. Beide Arten sind stattliche Sträucher, die wegen des großen Ausschlagvermögens auch vielfach zu Hecken verwendet werden.

Mehrfach im Buchenwalde vertreten ist die Familie der Geißblattgewächse, nicht bloß durch das Geißblatt selbst, sondern auch durch zwei Heckenkirschen und außerdem durch den Traubenholunder, einen Vetter des in allen Gärten angepflanzten Schwarzen Holunders, auch Holler oder Flieder genannt ( Sambucus nigra), dessen Blüten den bekannten schweißtreibenden Tee und dessen schwarzviolette Beeren beliebte schmackhafte Suppen liefern. Der im Flachland meist fehlende Traubenholunder ( Sambucus racemosa) ist viel weniger bekannt, obgleich er in allen Mittelgebirgen als Unterholz an lichten Waldstellen, an Waldwegen oder am Waldrande vorkommt. Zuweilen trifft man ihn noch in Höhen, die über der Buchenwaldgrenze liegen, dann besonders auf Fichtenwaldschlägen, wo er durch reichen Wurzelausschlag in kurzer Zeit sein Gebiet erweitert. Seine Blätter sind kleiner als die des Hollers, aber gleichfalls unpaar-gefiedert, die Blüten stehen jedoch nicht in Trugdolden, sondern in eiförmigen Rispen beisammen und haben hübsche grüngelbe Färbung. Die Blütezeit fällt je nach dem Standort in den April oder in den Mai. Im Herbst erscheinen an Stelle der Blüten korallenrote runde Steinfrüchte, deren Kerne durch Vögel verbreitet werden.

Auch die Heckenkirschen sind vorzugsweise im Randgebiet der Wälder zu finden, seltener als Unterholz. Die verbreitetste Art, die Gemeine Heckenkirsche ( Lonicera xylosteum), ist kenntlich an ihren mit flaumigen Härchen bedeckten jungen Sprossen und Blättern, welch letztere sich zu zwei und zwei an den Zweigen gegenüberstehen. In den Achseln dieser »gegenständigen« Blätter erheben sich im Mai oder Juni auf gleichfalls behaarten kurzen Stielen zierliche, lippig gestaltete Blüten, die anfangs weiß, später gelblich sind und immer paarweis das Stielende krönen. Ebenso zwillingsmäßig vereint, am Grunde leicht miteinander verwachsen, leuchten im Juli die purpurnen Beeren. Man lasse sich aber durch ihr Aussehen keinesfalls zum Kosten verlocken. Erbrechen würde die Folge sein. Seltener ist die Schwarze Heckenkirsche ( Lonicera nigra), deren Heimat schattige Bergwälder sind, gleichviel ob Laub- oder Fichtenwälder. Ihre anmutigen rosigen Blütenstände sind wie bei Xylosteum angeordnet, nur sind die Stiele bedeutend länger und niemals von einem Haarflaum bedeckt. Die ungenießbaren Beeren sind schwarz.

Die vierte Art der Geißblattgewächse, das Wilde oder Waldgeißblatt ( Lonicera periclymenum) ist aus der Familienrolle gefallen und hat Gewohnheiten angenommen, die es besonders beachtenswert machen. Liane – man braucht nur den Namen zu nennen und augenblicks taucht in unserer Vorstellung das Bild eines tropischen Urwaldes auf, wie er seit Alexander von Humboldt unzählige Male geschildert ist. Eine undurchdringliche Baum- und Strauchwelt erscheint vor unserem geistigen Blick, eine malerisch bunte Pflanzengemeinschaft, von Affen und Papageien belebt, von farbenprächtigen Blumen durchduftet, erfüllt von einem Durcheinander phantastischer Schlingpflanzen oder Lianen, die bald als breite grüne Bänder die Stämme der Urwaldriesen umwinden, bald sich als blumenreiche Girlanden von einer Krone zur andern spannen und wieder woanders als lebende Seile schwankend vom Zweigwerk herunterhängen. Dem deutschen Walde ist alles das fremd. Eichkätzchen müssen uns die Affen, Kreuzschnäbel die Papageien ersetzen, und das für den Urwald der Tropenländer vor allem bezeichnende üppige Wachstum der mannigfaltigsten Kletter- und Schlingpflanzen fehlt unsern heimischen Wäldern völlig. Nur eine kleine Zahl von Lianen hat unser prunkloser, biederer, ernster und dennoch so wunderschöner Wald in seine treue Hut genommen, und eine davon ist das Waldgeißblatt. Einen rechten Begriff von den Urwaldlianen kann es uns freilich nicht vermitteln, doch was es uns zu erzählen vermag, ist immerhin interessant genug, besonders wenn uns das Glück zuteil wird, seine Bestäuber am Werke zu sehen.

Von der Pflanze an sich ist nicht viel zu berichten, nachdem wir ihre nahen Verwandten, die Heckenkirschen, schon vorgestellt haben. Was sie von diesen unterscheidet, ist einmal ihre Fähigkeit, erreichbare Zweige oder Stämme mit ihren Stengeln zu umwinden und so unter Umständen fünf Meter hoch an einer Stütze emporzuklettern. Dabei ist das Stengelseil des Geißblatts, das oft beträchtliche Stärke erreicht, von einer so zähen Beschaffenheit, daß die in die Dicke wachsenden Stützen, etwa ein Baum im Stangenholzalter, es nicht zu zersprengen imstande sind. Die Bäume »umwallen« daher die Umschlingung, so daß diese an den Stämmen und Ästen häufig wie eingedrückt erscheint. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal sind die im Hochsommer an den Zweigenden zu förmlichen Sträußen gehäuften Blüten, in der Färbung gewöhnlich gelblichweiß mit mehr oder minder rosigem Anflug. Nicht wenigen Lesern wird unser Strauch überdies durch seinen Vetter bekannt sein, durch den als Laubenwand beliebten, oft angepflanzten Jelängerjelieber ( Lonicera caprifolium), und wer einmal eines schwülen Abends in solch einer blühenden Laube saß, kennt nur zu gut den berauschenden Duft, den die zahlreichen Blüten entströmen lassen. Der Jelängerjelieber, das »echte« Geißblatt, teilt so vollkommen die Eigenschaften der »wilden«, im Walde heimischen Pflanze, daß wir an ihm genau wie an jener unsere Studien vornehmen können. Blütenstudien. Denn seine Blüten und ihre Anpassung an die Bestäuber sind am Geißblatt das anziehendste.

Nicht Bienen und Hummeln bemühen sich, als Liebespostboten tätig zu sein, sondern große, dickbäuchige Schmetterlinge – Schwärmer ( Sphingidae) nennt der Naturforscher sie –, mit einem dichten Haarpelz bekleidet und ausgerüstet mit langen Vorder- und sehr viel kürzeren Hinterflügeln. In der Dämmerung sausen sie pfeilgeschwind mit surrendem Geräusch durch die Luft, und wenn aus der Ferne kommender Duft von Nachtfalterblumen wie der des Geißblatts ihre Geruchsorgane umspült, so stürmen sie geradeswegs auf diese lockende Duftquelle zu, lassen sich aber nicht auf ihr nieder, wie es bei Tagfaltern so der Brauch ist, sondern schweben nach Kolibriart mit raschem Flügelschlag vor den Blüten und führen ihren Schmetterlingsrüssel von drei bis acht Zentimeter Länge (je nach der Art der Blütenbesucher) den honigbergenden Kronröhren ein. Eine Rüssellänge von drei Zentimeter ist unbedingt erforderlich, um an den Nektar zu gelangen, und da unter allen deutschen Insekten einzig die Schwärmer solch Werkzeug besitzen, so ist unser Geißblatt zu seiner Bestäubung unmittelbar auf sie angewiesen. Wunderbar haben Falter und Blüten sich aufeinander eingestellt. Erst nach Hereinbruch der Dämmerung beginnen die Schwärmer umherzustürmen, denn nur bei abgekühlter Luft vermögen sie ihren plumpen Körper ohne bedrohliche Überheizung so schnellen Flugs durch die Luft zu tragen. Nur während der kühlen Abendstunden entquillt aber auch den Geißblattblüten, deren Leben zumeist nur drei Tage dauert, der kräftige, weithin spürbare Duft. Sie bieten den ihnen befreundeten Faltern nicht den geringsten Sitzplatz dar, strecken jedoch, als ob sie seit alters um die Gewohnheit der Gäste wüßten und es ihnen recht bequem machen wollten, die Mündung der Nektar verheißenden Röhren »mundgerecht« frei in die Luft hinaus. Besonders verschmitzt ist dafür gesorgt, daß die Falter nicht etwa den Blütenstaub, den sie sich eben unfreiwillig beim Schlürfen aufgeladen haben, sofort an der Narbe derselben Blüte wieder abzustreifen vermögen, denn das würde gleichbedeutend sein mit einer Selbstbestäubung der Blüte, die der Insektenbesuch ja gerade zum Heil der Pflanze verhindern soll. Zur Sicherung der Fremdbestäubung gelangen deshalb Narbe und Staubbeutel ein und derselben Geißblattblüte nie gleichzeitig zu ihrem Reifezustand, sondern in zwei sich folgenden Nächten. Bei der pollenabgebenden Geißblattblüte ist die Narbe nicht aufnahmefähig. Wo aber diese empfangsbereit ist, wird umgekehrt kein Pollen gespendet. Es ist für den Naturfreund lohnend, das Geißblatt daraufhin anzusehen, und noch mehr, in der Zeit der Blüte wenigstens den Versuch zu machen, den Schwärmern selbst auf die Spur zu kommen.

Durch weithin leuchtende Früchte macht sich im Spätsommer und im Frühherbst das Pfaffenhütchen ( Evonymus europaeus) bemerkbar, ein etwa drei Meter hoher aufrechter Strauch, der als Unterholz lichte Stellen im Laubwald oder die Ränder des Waldes bevorzugt, jedoch auch in Feldhölzern, auf bebuschten Hügeln und an ähnlichen Örtlichkeiten nicht selten vorkommt. In Gärten trifft man ihn bisweilen in Gestalt eines richtigen Bäumchens an, mit schlankem Stamm und rundlicher Krone, und häufig heißt er dann »Spindelbaum«, in Erinnerung an vergangene Zeiten, da sein gelbliches, feinfaseriges Holz mit Vorliebe zur Anfertigung von Spindeln benutzt wurde. Die vierlappigen Kapselfrüchte, denen er seinen bekannteren Namen verdankt, haben entfernte Ähnlichkeit mit dem Amtsbarett der katholischen Geistlichen und wirken besonders auffällig zur Zeit ihrer Reife, wenn aus den aufgesprungenen karmesinroten Kapseln die in einen orangegelben Mantel gehüllten Samen heraushängen. Unscheinbar sind dagegen die im Mai und Juni in den Blattwinkeln stehenden grünlichen Trugdoldenblüten, zumal sie ihre Kronen erst nach der Entfaltung des Laubes öffnen. Kelchblätter, Blumenblätter, Staubgefäße, alles ist in der Vierzahl vorhanden. Wenn der Strauch weder Blüten noch Früchte aufweist, kennzeichnen ihn seine vierkantigen, bräunliche Korkleisten tragenden Zweige. Im Sommer wird das Pfaffenhütchen häufig von einer Gespinstmotte befallen, deren Raupen sich von seinen Blättern nähren und ganze Zweige von ihnen entblößen. Auf den gelben, breiigen Samenmantel sind ganz besonders die Rotkehlchen erpicht, die so die Verbreitung des Strauches bewirken.

»Wohin des Weges?«

»Den Frühling suchen.«

»Den Frühling jetzt schon, um Mitte März? Möcht' wissen, wo er zu finden wäre.«

»Überall, wo auf kahlen Feldern zwischen dem langsam zerrinnenden Schnee die ersten heimgekehrten Lerchen fröstelnd an grünen Saatspitzen picken oder im Stadtforst die ersten Stare ihre Kehlen zu stimmen beginnen; wo zwischen dem Fallaub auf Gartenbeeten Schneeglöckchen ihre Köpfchen heben und zierliche Krokus ihr lichtes Gefieder verlangend der Sonne entgegenstrecken; wo fern am Waldrand der Haselstrauch seine schaukelnden Blütenkätzchen erschließt, lange bevor er an ein Entfalten der wohlverwahrten Blattknospen denkt, oder wo tiefer im kahlen Laubwald die ersten, verwegensten Blumenjungfern ihre verträumten Lichtaugen öffnen. Da und an hundert anderen Orten ist Mitte März der Frühling erwacht, so fest der Kalendermann auch noch schläft.«

Ich liebe die ersten Boten des Lenzes nicht nur als Künder hellerer Tage, ich liebe sie vor allen Dingen um ihrer Beherztheit und Lebenskraft willen, mit der sie all ihrer Zartheit zum Trotz den Kampf mit den Witterungsmächten wagen. Ich kann nicht einstimmen in den Chor der wehleidig-butterherzigen Seelen, die »etwas ungemein Rührendes« in diesem Wagnis der Schwachen finden, denn Rührung und Mitleid sind Nachbarskinder, und Mitleid brauchen die Ringenden nicht. Sie wissen sich schon ihrer Haut zu wehren.

Was tuts, wenn nach zwei, drei sonnigen Tagen ein kalter Wind aus Osten bläst und die vorwitzig aufgetauchten Schneeglöckchen unter einer Schicht Neuschnee begräbt? Ganz wie von selbst knicken ihre Beinchen infolge des Ansturms der Kälte ein, das Köpfchen senkt sich zum Boden herab, und der Schnee, so bedrohlich er aussehen mag, wird nun dem Pflänzchen zum hilfreichen Retter, der es vor dem grimmigen Ostwind schützt. Sie machen es wie die Eskimohunde, die auch keine mitleidsvolle Hand vor der Unbill der rauhen Polarnacht bewahrt; sie lassen sich ruhig vom Flockengewirbel in eine weiße Schneedecke hüllen und warten den Abzug des Unwetters ab. Wie? Der Vergleich soll nicht zutreffend sein? Freilich, die nordischen Schlittenspitze haben ein dichtes, zottiges Fell und obendrein sind sie Säugetiere und haben dauerwarmes Blut, das heißt einen Wärmeofen im Körper, der Tag und Nacht seine Schuldigkeit tut, solange die Atmung im Gange bleibt. Beides, Haarpelz und warmes Blut, haben die Schneeglöckchen allerdings nicht. Wer aber deshalb der Meinung ist, sie hätten in ihrem zarten Körper auch keine eigene Wärmequelle, der braucht nur gehörig Obacht zu geben, wenn Tauwetter eintritt und die Pflänzchen sich langsam aufzurichten beginnen. Überall, wo die grünen Blättchen nur leicht mit dem Schnee in Berührung kommen, schmilzt er ersichtlich rascher zusammen als in der weiteren Nachbarschaft, und überall, wo ein Schneeglöckchen aufwacht, entsteht in der Schneedecke eine Lücke. Denken wir an die Soldanellen, von deren erstaunlicher Wärmeerzeugung schon weiter vorn erzählt worden ist (Seite 159), und solche Erwärmung der Kinder Floras beruht auf dem gleichen Lebensvorgang wie bei den Hunden der Eskimo, nämlich auf dem Vorgang der Atmung. Nur ist dieser bei den Pflanzen so schwach, daß wir ihn bloß mittelbar nachweisen können. Tiere und Pflanzen atmen gleich, und wie bei den Tieren die Lebenskräfte, die die Maschine des Leibes treiben, durch eine »Verbrennung« gewonnen werden, so heizt auch die Pflanze ihren Körper beständig durch einen Verbrennungsprozeß. Auch sie hat ihren Dauerbrandofen, und wenn dessen Wärme in vielen Fällen nicht ohne weiteres nachweisbar ist, so trägt die ihm feindliche Wasserverdunstung und Ausstrahlung daran hauptsächlich die Schuld.

Verminderung der Wärmeabgabe und Einschränkung der Verdunstung von Wasser, das sind für die zarten Frühlingsboten, die noch mit dem Winter im Streite liegen, naturnotwendige Schutzmaßnahmen. Nicht nur für Schneeglöckchen und Krokus, auch für die lieblichen Anemonen und zahlreiche andere Wagehälse, die gleichsam den Vortrupp der Lenzflora bilden. Einschneien lassen ist eins dieser Mittel, zu denen der Kampf ums Leben zwingt. Ein anderes, das wir bei Anemonen und Schneeglöckchen trefflich beobachten können, ist das Herabhängenlassen der Blüten, das »Nicken«, wie man gewöhnlich sagt, sowie das Schließen der zarten Blüten zur Nachtzeit oder bei widrigem Wetter. Es ist ja klar, daß die Wärmeausstrahlung in die bewegte Luft hinein viel ungehemmter erfolgen muß als die nach dem nahen Erdboden hin, und daß eine sorglich geschlossene Blüte der Kälte viel leichter zu trotzen vermag. Viele Pflanzen sind außerdem durch eine dichte Behaarung geschützt, die auch wieder nur die Bedeutung hat, die Verdunstung nach Kräften hintanzuhalten. Und schließlich erinnern wir uns jenes Farbstoffs, von dem schon früher die Rede war (Seite 46), des Anthokyans der Botaniker (auf deutsch schlechthin Blumenviolett), dessen Gegenwart stärkere Atmung bewirkt und damit erhöhte Wärmeentwicklung. Sie sind allesamt gut ausgerüstet, die Herolde, die der Lenz vorausschickt, sie brauchen unser Mitleid nicht.

Auch der so kurzen Spanne Zeit, die ihnen der unbelaubte Wald zum Ausschlagen, Blühen und Fruchten läßt, bevor er ihnen das Licht abschneidet, sind sie vortrefflich angepaßt. Sie bringen ihren Nahrungsvorrat, den sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben während des Lebens im Lichte brauchen, sozusagen im Rucksack mit, in unterirdischen Gebilden, die entweder Zwiebeln und Knollen heißen oder, wenn sie mehr in die Länge gestreckt sind, Wurzelstöcke oder Rhizome. Im Vorjahr zogen sich die Pflanzen, als die Bedingungen für ihr Fortkommen über der Erde zu mangeln begannen, gleichsam unter die Erde zurück, nachdem sie die in den Tagen des Lichts mit den grünen Blättern erzeugten Stoffe sämtlich in die Erde geleitet, ihren Dauerorganen zugeführt hatten. In diesen unterirdischen Sprossen, in Zwiebeln, Knollen oder Rhizomen, leben die scheinbar erstorbenen Pflanzen im Schutze der Waldbodendecke fort, entwickeln mit Hilfe der Vorratsstoffe die Anlagen für neue Blätter und Blüten und wachsen nach Ablauf der Frostperiode in kurzer Zeit aus dem Erdreich hervor. Bei der Betrachtung der Buchenwaldpflanzen wird davon noch mehrfach die Rede sein.

Wir ordnen sie nach der Zeit des Erscheinens. Den Anfang machen die Frühlingsboten, die entweder noch im winterkahlen oder im eben ergrünenden Laubwald ihre fröhlichen Blüten erschließen, um bald danach ihre Früchte zu reifen und größtenteils im Wonnemonat wieder vom Schauplatz abzutreten. Die zweite Gruppe umfaßt die Flora des frischbelaubten Buchenwalds mit der Hauptblütezeit im Mai, Pflanzen, die im Laufe des Sommers, bald früher, bald später zu fruchten beginnen und in ihren oberirdischen Teilen auch nach der Fruchtreife weiterleben. Den Abschluß bilden die späten Pflanzen, die in den Sommermonaten blühen.

Tafel 56

Blick in den Urwald von Kubani im Böhmerwald

Tafel 57

Der Frühlingsrufer Kuckuck auf einer Jungfichte

Singdrossel mit Futter im Schnabel am Nest

Tafel 58

Eichelhäher, sich sonnend

Ringeltäuber

Tafel 59

Ein uralter Eichenbaum

Einer der ersten Lenzverkünder ist das schon erwähnte Gemeine Schneeglöckchen ( Galanthus nivalis), das bei milder Witterung im Februar seine Blüte erschließt. Der ganze oberirdische Sproß war schon seit Monaten unter der Erde in der Zwiebel vorgebildet, bevor das wärmere Wetter begann. Der Sproß brauchte nur noch emporzuwachsen und die ihn umhüllende Scheide zu sprengen, was in ein paar Tagen geschehen war. Wenigen ist jedoch bekannt, daß dieses Schneeglöckchen eigentlich ein freier Bewohner des Laubwaldes ist und erfreulicherweise auch heute noch in ihm als seiner Heimat lebt, obgleich seinen Zwiebeln rücksichtslos von Blumenhändlern nachgestellt wird. Besonders die Wälder Schlesiens und die der Weichselniederungen beherbergen es noch in beträchtlicher Zahl. Verbreiteter ist eine verwandte, gewöhnlich gesellig auftretende Art, die etwa zwei Wochen später erblüht, die Frühlingsknotenblume ( Leucoium vernum), oft auch Hornsen-, das heißt Hornungsblume, Märzbecher oder Großes Schneeglöckchen genannt. Niemals aber finden die beiden Pflanzen sich in ein und demselben Wald. Sie vertreten sich gleichsam gegenseitig. Wo das kleine, einheitlich weißblütige Schneeglöckchen vorkommt, fehlt die an der Spitze der Blumenblätter durch einen grünen Fleck gezierte größere Art. Die Befruchtung der beiden anmutigen Frühblüher wird hauptsächlich durch zeitig fliegende Einzelbienen bewirkt, auf die die nach unten hängenden Staubbeutel bei der geringsten Berührung ihren Blütenstaub ausschütten. Als Verbreiter der in beerenähnlichen Kapseln reifenden, mit einem fleischigen Anhängsel versehenen Samen kommen ausschließlich Ameisen in Betracht, die dieses Anhängsel mit Vorliebe verzehren. Sie können es sehr leicht erlangen, denn wie bei den meisten »Ameisenpflanzen« sinken auch bei den Schneeglöckchen zur Fruchtzeit die Blütenstiele schlaff auf den Erdboden herab.

Das eigentliche Blumenleben im blätterlosen Buchenwald beginnt um die Wende vom März zum April. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche treten neue Arten ans Licht und helfen den gelbbraunen Waldboden schmücken. In Menge erscheinen Buschwindröschen, wenn ein paar Tage die Märzensonne ein freundliches Gesicht gemacht hat, zuerst die weißen Blütensterne der Anemone nemorosa, die in keinem Walde fehlen, und etwas später, Anfang April, die goldgelben Blüten ihrer Verwandten, der weniger häufigen Anemone ranunculoides. Auch diese ungemein zarten Blümchen harrten schon längere Zeit ihrer Stunde, entsprossen aber keiner Zwiebel, sondern einem Wurzelstock, einer »Grundachse«, wie man auch wohl sagt, in deren Endknospe alle Organe im Herbst bereits vorgebildet waren. Jahrelang dauert der Wurzelstock, der Nahrungsspeicher der Anemonen, mit dessen Hilfe sie überwintern, unter der Bodendecke aus. Jahr für Jahr kriecht er waagerecht ein Stück weiter, indem er sich nach vorn verlängert, solange die assimilierende Pflanze ihn mit der nötigen Nahrung versorgt, und von hintenher langsam abstirbt. In ihm lebt das Buschwindröschen fort, obgleich es oberirdisch vergeht. So zart und gebrechlich das Pflänzchen ist, so gut weiß es dennoch dem Wetter zu trotzen. Nachts und bei Regen schließt es die Blüten, um deren innere Teile zu schützen, und gegen die Nachtfröste wehrt es sich durch Erzeugung des wärmenden Blumenrots, das uns als Anthokyan bekannt ist. Zumal die ersterwachten Blüten sind in der Regel rosa geschminkt, zuweilen gar kräftig violett. Später, bei milderer Witterung, leuchten sie reinweiß vom Boden auf. Den Bestäubern, Käfern, Fliegen und Bienen, winkt kein Honig in den Blüten, sondern einzig Blütenstaub. Im Notfall bestäubt sich das Windröschen selbst. Die Früchte sind kurzgeschnäbelte Nüßchen, deren Keimblätter unter der Erde austreiben.

Zur selben Zeit wie die Anemonen treten die Leberblümchen ( Anemone hepatica) auf, lichthimmelblaue Frühlingskinder, die ihren wenig geschmackvollen Namen lediglich deshalb tragen müssen, weil man sie früher für ein Heilmittel gegen Leberkrankheiten hielt. Sie verdienen umgetauft zu werden, denn sie sind nicht nur schöne Blumen, sondern auch sehr beachtenswerte, weil ihre blauen Blütenblätter sich während der kurzen Blütezeit, die etwa acht Tage zu dauern pflegt, annähernd um das Doppelte verlängern, von 6 oder 7 Millimeter auf 13. Das ist ein sonderbares Geschehen, zu dessen Verständnis kurz gesagt sei, daß die vermeintlichen Blumenblätter in Wirklichkeit den Kelch vorstellen, daß also das hübsche Leberblümchen gar keine Blütenkrone besitzt. Den Kelchblättern fiel die Aufgabe zu, die bunte Krone zu ersetzen, das heißt Insekten anzulocken und ferner bei Nachtkälte und bei Regen die Staubgefäße vor Schaden zu hüten. Und da sich ein Teil dieser Staubgefäße aus Zweckmäßigkeitsgründen allmählich verlängert, so zog das die Notwendigkeit der Vergrößerung der Kelchblätter nach. Sie würden sonst die zu schützenden Teile einfach nicht mehr umschließen können. Wie die Windröschen ist auch das Leberblümchen eine echte »Pollenblume«, die keinen Nektar zu spenden vermag, und ganz wie jene besitzt auch sie einen Wurzelstockspeicher unter der Erde, aus dem sie im Lenz die Aufbaustoffe für ihre Blüten und Blätter bezieht. Während jedoch bei den Anemonen die oberirdische Pflanze stirbt, nachdem sie geblüht und gefruchtet hat, dauern bei unserm Leberblümchen die derben, dreilappigen Laubblätter aus, bis in die herbstlichen Tage hinein. Ein Teil widersteht sogar erfolgreich dem Ansturm des Winters mit seiner Gefolgschaft und ist noch am Leben, wenn sich im Frühjahr die jungen, frischgrünen Blätter entwickeln, was nach der Entfaltung der Blumen geschieht. Oft sind die überwinternden Blätter unterseits rot angelaufen.

Haselwurz

Immergrün ist auch die Haselwurz ( Asarum europaeum), was schon die wie beim Leberblümchen derben, lederartigen Blätter und ihre Anschmiegsamkeit an den Waldboden deutlich zu erkennen geben. Die Derbheit hält das Erfrieren hintan, und die dem Boden nahe Lage schützt vor dem trocknenden kalten Wind, der gefährlicher ist als die Winterkälte. Wir finden die gleichen Eigenschaften noch bei einer dritten Buchenwaldpflanze, beim Singrün oder Immergrün ( Vinca minor), das im April zu blühen beginnt und auch noch im Mai den Waldboden schmückt.

Immergrün

Die Haselwurz ist leicht zu erkennen an ihren ungewöhnlich dunklen und großen nierenförmigen Blättern sowie den darunter halb versteckten dreigezipfelten Blütenhüllen, die außen schmutziggrün gefärbt sind und innen dunkelblutrot glühen. Solange die Zipfel der Blumenblätter noch miteinander verbunden sind und eine kleine Glocke bilden (später klaffen sie auseinander), benutzen allerlei kleine Fliegen, angelockt durch den Kampfergeruch, den die Pflanzen in die Umgebung verströmen, die roten Glocken als Unterschlupf. Als Ganzes macht die Haselwurz im Vergleich mit den anderen Frühlingsblumen einen etwas verschrobenen Eindruck, als passe sie nicht mehr recht in die Zeit, und das hat seinen guten Grund. Ihr Stammbaum reicht nämlich weiter zurück als der des Menschen, des »Herrn der Schöpfung«. Als dieser in der Tertiärzeit zum erstenmal seine Augen aufschlug, war das Geschlecht der Haselwurze schon weit verbreitet über die Erde, viel stärker als in der heutigen Zeit. Wie schmuck sieht dagegen das Singrün aus. Die Blätter, obwohl auch lederartig, sind zierlich und schlanklanzettlich geformt, und die hübschen hellblauen Trichterblüten, nach der Fünfzahl angeordnet, verbergen sich nicht unterm Blätterschirm, sondern wiegen sich einzeln auf langem Stiel, daß die Bienen und Hummeln, ihre Bestäuber, sie unschwer aufzufinden vermögen. Proletarische Fliegen besuchen sie nicht. Das Immergrün ist ein Fremdling bei uns. Seine Heimat ist der sonnige Süden, und seine Verbreitung nach Norden hin reicht deshalb nur bis Mitteldeutschland. In Süddeutschland kommt das hübsche Kräutlein in Laubwäldern besonders häufig vor.

An feuchten Waldstellen oder im Buschwerk der Grabenränder begegnen uns ab Mitte März gesellschaftlich wachsende niedere Pflänzchen, deren fettigglänzende saftgrüne Blätter den Boden teppichartig bedecken und deren goldgelbe Blütensterne von wechselnder Größe sehr auffallend sind. Wir haben die Feigwurz, das Scharbockskraut ( Ranunculus ficaria) vor uns, ein Heilkräutlein, dessen zerstoßene Wurzel, »mit einem süßen gebratenen Apfel vermischt und wie ein Pflaster übergeschlagen«, nach Aussage alter Kräuterbücher aus dem 16. Jahrhundert die Schmerzen der Feigwarzen zu stillen vermochte und dessen Blätter man als Salat zur Vertreibung des Scharbocks (Skorbuts) verzehrte. Mag das genützt haben oder nicht, uns fesselt die Feigwurz aus anderen Gründen, nämlich ihrer »Brutknospen« wegen, durch die sie sich ungeschlechtlich vermehrt. Sind die Pflanzen voll erblüht, so entdecken wir bei genauer Betrachtung in den Blattachseln bräunliche Knöllchen, die täuschend Weizenkörnern ähneln und prall mit Reservestoffen gefüllt sind. Kommen wir im Juni wieder, zur Zeit, da die Pflanze im Absterben ist, so finden wir diese Getreidekörner in Menge am Boden liegend vor, zuweilen in einer Erdvertiefung vom Regenwasser zusammengeschwemmt. Hier überdauern sie den Winter, vom sterbenden Laube überdeckt, und lassen im Frühjahr in kurzer Zeit ein neues Feigwurzpflänzchen entstehen. Größere, keulenförmige Knollen, gewöhnlich zu ganzen Büscheln gesellt, entwickeln sich in der oberen Erdschicht zwischen den fadenförmigen Wurzeln und haben hier die gleiche Bedeutung wie die Zwiebel beim Märzbecher. Früchte setzt das Scharbockskraut bei uns nur in Ausnahmefällen an, selbst wenn es vollkommen ordnungsmäßig von Fliegen und Bienen bestäubt worden ist.

Auf süd- und mitteldeutsche Bergwälder beschränkt ist die Stinkende Nieswurz ( Helleborus foetida), eine nahe, aber viel weniger schöne und obendrein unangenehm riechende Verwandte der herrlichen Christrose, deren Bekanntschaft wir bereits im Nadelwald machten. Auch sie liebt Abhänge und steinige Triften als Standort und siedelt sich gern unter halbschattigen Gebüschen an, wo sie im Unterschied von der Verwandten nichts weniger als auffallend wirkt. Der häufig fingerdicke holzige und ausdauernde Stengel der etwa halbmeterhohen Pflanze ist mit tiefeingeschnittenen, derben Blättern besetzt, deren Form unterhalb des weitverzweigten Blütenstands immer einfacher wird. Fünf gelbgrüne, rötlich berandete Kelchblätter und acht beträchtlich kleinere, zu honigführenden Bechern umgewandelte Blumenblätter neigen sich glockenförmig zusammen und locken Bienen und Hummeln an. Namentlich in Baden, in der Pfalz, im mittleren Rheintal und in Thüringen ist die kalkliebende Stinkende Nieswurz vielerorts aufzufinden. Seltener ist die auf ähnlichen Standorten lebende Grüne Nieswurz ( Helleborus viridis), deren ausgebreitete, blaßgrüne Blumenblätter schon deutlich an die der Christrose erinnern.

Allbekannt ist das Himmelsschlüsselchen oder die Waldschlüsselblume ( Primula elatior), zumal sie von Ende März bis in den Wonnemond hinein nicht bloß feuchte Waldstellen, sondern auch die angrenzenden Wiesen in Fülle mit ihren schwefelgelben Blütendolden zu schmücken pflegt. Biologisch beachtenswert ist, daß die dem Wurzelstock entspringenden jungen Blätter senkrecht stehen, nach der Unterseite zu eingerollt sind und eine merkwürdig gerunzelte Oberfläche zeigen, während die älteren Blätter sich rosettenartig dem Waldboden anschmiegen. All das sind verdunstunghemmende Einrichtungen, die die Blätter vorm Austrocknen schützen. Dem ausdörrenden Frühlingswind wird dadurch die Angriffsfläche bedeutend verringert. Noch interessanter ist die Beobachtung, daß der steif werdende Blütenstandsstiel sich zur Zeit der Fruchtreife auf fast das Doppelte seiner ursprünglichen Länge reckt, wodurch nämlich die Streufläche für die auf Windverbreitung angewiesenen Samen eine beträchtliche Vergrößerung erfährt.

Lungenkraut