|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unter den Studenten, die im vergangenen Jahr die Vorlesungen der medizinischen Fakultät hörten, befand sich ein junger Mann namens Eugène Aubert. Er stammte aus guter Familie und zählte an die neunzehn Jahre. Seine Eltern lebten in der Provinz und gewährten ihm einen bescheidenen Unterhalt, mit dem er jedoch auskam. Er führte ein ruhiges Leben und galt als freundlicher, sanfter Mensch. Seine Gefährten liebten ihn und hatten an ihm stets einen guten, dienstwilligen Kameraden mit offener Hand und offenem Herzen. Der einzige Fehler, den man ihm nachsagen konnte, war sein wunderlicher Hang zum Träumen, zum Einsamsein, war eine so übertriebene Zurückhaltung beim Sprechen und in den geringsten Handlungen, daß man ihn »Kleines Mädchen« nannte. Er lachte übrigens über seinen Spitznamen selber, und keinem seiner Freunde wäre es eingefallen, ihn damit beleidigen zu wollen; wußten sie doch, daß er im Notfall ebenso wacker seinen Mann stehen würde wie ein anderer; aber es war schon richtig, daß seine Lebensweise ein wenig den Spottnamen rechtfertigte, vornehmlich die Art, wie er sich zu den Sitten der Genossen in Gegensatz brachte. Wenn es arbeiten hieß, war er der erste am Werk; handelte es sich aber um eine Lustpartie, um ein Diner im Moulin de Beurre oder um einen Kontertanz in der Chaumière, dann schüttelte das »Kleine Mädchen« sein Köpfchen und strebte in sein möbliertes Zimmerchen zurück. Und dann die unter Studenten geradezu haarsträubende Tatsache: Nicht nur, daß Eugène keine Geliebte hatte, obschon ihm Alter und Aussehen manche Erfolge verschafft hätten, nein, man sah ihn noch nicht einmal im Laden die Grisetten hofieren, eine Selbstverständlichkeit, die seit Menschengedenken im Quartier Latin geübt wird. Die Schönen, die den Sainte-Geneviève-Hügel bevölkern und sich in die Liebe der Studenten teilen, flößten ihm einen Widerwillen ein, der an Abscheu grenzte. Er betrachtete sie als Abart, als Außenseiter, gefährlich, undankbar, verderbt und dazu geboren, kleine Lust stets mit Leid und Unheil zu entgelten. »Hütet euch vor diesen Weibern da«, sagte er, »es sind Puppen aus glühendem Eisen.« Und er fand leider nur zu viele Beispiele, um seinen Haß gegen sie zu rechtfertigen. Hader, Wirrnis, zuweilen auch Verfall: all die Begleiter dieser flüchtigen Verbindungen, die so glückhaft schienen, waren nur zu leicht zu nennen und zu beweisen, gestern und heute und wahrscheinlich auch morgen.

Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß sich Eugènes Freunde beständig über seine moralischen Skrupel lustig machten: »Was willst du denn?« fragte ihn oft einer seiner Kameraden, Marcel, der sich als Lebemann ausgab. »Was beweist ein Fehler oder ein Malheur, das einem mal zufällig passiert?«

»Daß man enthaltsam sein soll«, erwiderte Eugène; »oder man muß fürchten, ein zweites Mal hereinzufallen.«

»Das ist ein Trugschluß«, entgegnete Marcel, »ein Kartenhausargument, das zusammenfällt, wenn man in der Nähe stolpert. Worüber willst du dich beunruhigen? Einer von uns hat im Spiel verloren; ist das ein Grund, ins Kloster zu gehen? Der eine hat keinen Sou mehr, der andere trinkt frisches Wasser; wird Elise deshalb den Appetit verlieren? Wem schadet es, wenn der Nachbar seine Uhr versetzt, um sich in Montmorency den Arm zu brechen? Die Nachbarin wird davon nicht einarmig. Du schlägst dich für Rosalie, kriegst einen Degenstich; sie dreht dir den Rücken, ganz einfach: Ist ihre Figur deshalb weniger hübsch? Das sind kleine Unannehmlichkeiten, mit denen das Dasein gespickt ist, und sie sind rarer, als du meinst. Sieh nur sonntags bei schönem Wetter all die Pärchen so harmonisch in den Cafés, in den Schenken und auf den Promenaden! Schau mir doch die schweren Omnibusse, wie sie wohlgerundet und grisettengestopft zum Ranelagh oder nach Belleville rollen. Zähle an einem Festtag nur die Massen, die aus dem Quartier Saint-Jacques drängen: die Bataillone der Putzmacherinnen, die Armeen der Näherinnen, die Schwärme der Tabakverkäuferinnen; sie alle sind vergnügt, sie alle haben ihre Liebschaften, sie alle flattern wie Sperlinge aus Paris und unter die ländlichen Lauben. Regnet es, dann geht man ins Melodram, ißt Orangen und vergießt Tränen; denn man ißt viel, wahrhaftig, und weint auch gern: beides beweist einen guten Charakter. Doch was tun die armen Mädchen Schlimmes, wenn sie am Sonntag mit gutem Beispiel vorangehen, Leid zu vergessen und den Nächsten zu lieben, sie, die die ganze Woche über nähen, heften, säumen, steppen und flicken? Und was kann ein ehrlicher Mann, der sich gerade eine lange Woche hindurch mit dem Sezieren wenig erfreulicher Objekte befaßt hat, Gescheiteres tun, als sich den Alltag aus den Augen zu spülen und klaren Blickes auf ein frisches Gesicht zu schauen, auf ein rundliches Bein und auf Gottes schöne Natur?«

»Übertünchte Gräber!« warf Eugène ein.

»Ich bleibe dabei«, fuhr Marcel fort, »daß man die Grisetten loben kann und muß und daß es gut ist, einen mäßigen Gebrauch von ihnen zu machen. Erstens sind sie tugendsam; denn sie verbringen die Tage, um die für Scham und Sittsamkeit unentbehrlichsten Bekleidungsstücke anzufertigen; zweitens sind sie wohlanständig; denn es gibt keine Weißwarenhändlerin oder sonst eine Geschäftsfrau, die nicht ihren Ladenmädchen ans Herz legt, mit den Kunden höflich zu sprechen; drittens sind sie sehr sorgfältig und sehr sauber, in Anbetracht der Tatsache, daß sie fortwährend zwischen den Händen Wäsche und Stoffe haben, die nicht schmutzig werden dürfen, wollen sie nicht schlechter bezahlt werden; viertens sind sie aufrichtig, denn sie trinken Likör; fünftens sind sie sparsam und anspruchslos; denn sie haben schon viel Mühe, dreißig Sous zu verdienen, und findet sich mal eine Gelegenheit, wo sie sich schleckerhaft und verschwenderisch zeigen können, so ist es nie auf ihre eigenen Kosten; sechstens sind sie lustig und vergnügt, denn ihre Arbeiten sind für gewöhnlich sterbenslangweilig, und sie zappeln und quirlen wie Fische im Wasser, sobald es Feierabend wird. Einer ihrer weiteren Vorzüge ist es, daß sie so gar nicht lästig fallen, sind sie doch ihr Leben lang auf einen Stuhl genagelt, von dem sie sich nicht fortbewegen können; infolgedessen ist es ihnen unmöglich, ihren Liebhabern nachzulaufen, gleich den Damen der guten Gesellschaft. Außerdem sind sie nicht schwatzhaft, weil sie ihre Stiche zählen müssen. Sie wenden nicht arg viel für ihre Schuhe auf, weil sie wenig laufen, nicht arg viel für ihre Kleider, weil man ihnen selten Kredit gibt. Muß man sie unbeständig heißen, so sind sie es nicht durch schlechte Romanlektüre, auch nicht durch böswillige Veranlagung; sie werden es durch die Vielzahl unterschiedlicher Personen, die vor ihren Läden stehen bleiben; andererseits beweisen sie genügend ihre Fähigkeit zu großen Leidenschaften durch die erkleckliche Anzahl derer, die sich täglich in die Seine oder aus dem Fenster stürzen oder die zu Hause Kohlengas einatmen. Sie haben – das ist wahr – den Nachteil, fast immer über Hunger und Durst zu klagen, eben weil sie gar so mäßig sind; doch ist es bekannt, daß sie sich an Stelle eines Mahles mit einem Glas Bier und einer Zigarre zu begnügen vermögen: eine kostbare Eigenschaft, die man gar selten in der Ehe antrifft. Kurz, ich betone, daß sie gütig, liebenswürdig, treu und uneigennützig sind und daß es überaus bedauerlich ist, wenn sie im Spital enden.«

Unter solchen Reden verging die meiste Zeit im Café, wenn Marcel sich ein wenig erhitzt hatte; er füllte sodann das Glas des Freundes und wollte ihn auf das Wohl von Fräulein Pinson zu trinken bitten, die Weißnäherin und ihm benachbart war; doch Eugène nahm seinen Hut und machte sich sachte davon, während Marcel den Gefährten zu predigen fortfuhr.

Fräulein Pinson war nicht gerade das, was man eine hübsche Frau nennt. Es ist ein beträchtlicher Unterschied zwischen einer hübschen Frau und einer hübschen Grisette. Wenn eine hübsche Frau – als solche anerkannt und in der Pariser Sprache bezeichnet – es unternähme, sich ein Häubchen aufzusetzen, ein baumwollenes Kleid anzuziehen und eine Seidenschürze vorzubinden, so könnte sie sehr wohl einer hübschen Grisette ähneln. Aber wenn eine Grisette sich mit einem Hut ausstaffiert, mit einem Samtmäntelchen und einem Gewand von Palmyra, so ist sie keineswegs unbedingt eine hübsche Frau; es ist ganz im Gegenteil wahrscheinlich, daß sie wie ein Kleiderständer aussieht und dann nicht mit Unrecht so behandelt wird. Der Unterschied besteht also in den Lebensbedingungen der beiden Frauen und vornehmlich in dem Stück runden Karton – mit Stoff überzogen und Hut benannt – den rings um den Kopf zu drücken die Frauen für ratsam befinden und der den Scheuklappen der Pferde nicht unähnlich ist. (Es muß indes erwähnt werden, daß die Scheuklappen den Pferden das Seitwärtsblicken unmöglich machen, daß aber das Kartonstück nicht im geringsten stört.)

Wie dem auch sei, ein Häubchen berechtigt zu einem Stupsnäschen, zu dem wiederum ein nicht gerade unscheinbarer Mund gehört mit selbstverständlich schönen Zähnen und einem wohlgeformten Gesicht als Rahmen. Ein wohlgeformtes Gesicht verlangt blanke Augen; und das Netteste ist, wenn sie möglichst schwarz sind, und die Brauen dementsprechend. Die Haare sind ad libitum, vorausgesetzt, daß sie zu den Schwarzaugen passen. Alles zusammen also ist, wie man sieht, von dem eigentlich Schönen weit entfernt. Man kann es die anziehende Unregelmäßigkeit der Grisettenfigur nennen, ihr klassisches Bild, das vielleicht unter dem Kartonstück häßlich wirken würde und das doch nicht eben selten durch das Häubchen reizend wird und hübscher als die Schönheit. So war Fräulein Pinson.

Marcel hatte sich in den Kopf gesetzt, daß Eugène diesem Fräulein den Hof machen müßte. Warum? Ich weiß es wirklich nicht, es sei denn deshalb, weil er selbst Fräulein Zélia anhimmelte, die mit Fräulein Pinson eng befreundet war. Es schien ihm natürlich und bequem, so die Angelegenheit nach seinem Geschmack zu deichseln und höchst freundschaftlich Liebe zu stiften. Solcherlei Berechnungen sind nicht gerade selten und haben auch oft genug Erfolg; denn die Gelegenheit ist, solange die Welt besteht, von allen Versuchungen die stärkste. Wer könnte die Geschicke nennen, Glück und Unglück, Leidenschaft, Kampf, Freude und Hoffnungslosigkeit, die zwei nebeneinanderliegende Türen, eine versteckte Treppe, ein Gang, eine zerbrochene Fensterscheibe heraufbeschwören?

Und doch gibt es Menschen, die sich den Spielen des Zufalls entgegenstemmen. Sie wollen ihr Glück erobern, nicht es in der Lotterie gewinnen, und sind nicht zur Liebe bereit, nur weil sie in der Schnellpost neben einer hübschen Frau sitzen. So nun war Eugène, und Marcel wußte es; drum hatte er seit langem einen ganz einfachen Plan ausgebrütet, der nach seinem Glauben prachtvoll war und vor allem unfehlbar den Widerstand des Gefährten brechen mußte.

Er hatte ein Abendessen zu geben beschlossen und fand keinen besseren Vorwand als seinen Namenstag. Er ließ also in seine Wohnung zwei Dutzend Flaschen Bier schaffen, des ferneren ein großes Stück kalten Braten mit Salat, einen riesigen Blechkuchen und eine Flasche Champagner. Er lud zuerst zwei befreundete Studenten ein und ließ dann Fräulein Zélia wissen, daß er einen häuslichen Galaabend veranstalte und daß sie Fräulein Pinson mitbringen solle. So geschah es. Marcel galt mit vollem Recht als einer der ersten Kavaliere des Quartier Latin, als einer der Herren, denen man keinen Korb geben mochte; und es hatte des Abends kaum sieben Uhr geschlagen, als die beiden Grisetten an die Tür des Studenten klopften, Fräulein Zélia in kurzem Kleid, grauen Halbstiefelchen und mit einem blumengeschmückten Häubchen, Fräulein Pinson – noch bescheidener – in ihrem einzigen schwarzen Kleidchen, das sie, wie man ihr sagte, ein wenig wie eine Spanierin aussehen ließ; darauf war sie ungemein stolz. Alle beide – wie man sich wohl denken kann – wußten nichts von den heimlichen Absichten ihres Gastgebers.

Marcel war nicht so ungeschickt, Eugène im voraus einzuladen; er wäre seiner Weigerung gar zu sicher gewesen. Erst als die Damen Platz genommen hatten und das erste Glas geleert war, bat er um die Erlaubnis, sich für einige Augenblicke entfernen zu dürfen: Er wolle noch einen Gast holen; dann steuerte er zur Wohnung Eugènes und fand ihn wie gewöhnlich allein mit seinen Büchern und in tiefer Arbeit. Nach einigen nichtssagenden Sätzen begann er ganz sacht mit seinen gewöhnlichen Vorwürfen: Er überarbeite sich, er tue unrecht, gar keine Zerstreuung zu suchen, und schlug ihm dann einen Spaziergang vor. Eugène, der den ganzen Tag über gearbeitet hatte und in der Tat ein wenig matt war, sagte zu; die beiden jungen Männer gingen gemeinsam aus dem Haus, und nach einigem Auf- und Abpromenieren im Luxembourg-Park machte es Marcel kaum Mühe, den Freund zu sich hinaufzunötigen.

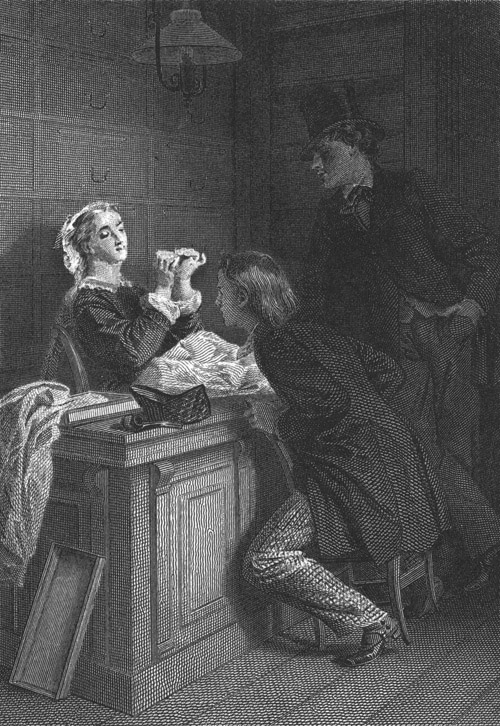

Die beiden Grisetten, denen, allein gelassen, das Warten wahrscheinlich langweilig wurde, hatten es sich nach und nach bequem gemacht und Schal und Häubchen abgelegt; sie sangen und tanzten einen Kontertanz, nicht ohne von Zeit zu Zeit die Speisen mit einer Kostprobe zu beehren. Schon blitzten die Augen, und die Freude färbte die Gesichter; sie machten gerade eine kleine Pause, vergnügt und ein wenig außer Atem, als Eugène grüßend eintrat, mit einem Gesicht, das ebenso ängstlich wie überrascht dreinschaute. Einsiedlerisch wie er lebte, kannten sie ihn kaum; dann hatten sie ihn auch sofort von Kopf bis Fuß mit einer beharrlichen Neugierde gemustert, wie sie das Privileg ihres Standes ist; darauf sangen und tanzten sie wieder, als ob nichts gewesen wäre. Der neue Ankömmling machte halb verwirrt einige Schritte nach rückwärts und dachte vielleicht schon an Flucht; Marcel jedoch verschloß die Tür zweimal und warf laut den Schlüssel auf den Tisch.

»Noch kein Mensch da!« schrie er. »Was treiben denn unsre Freunde? Doch was tut es, der scheue Wilde gehört uns. Meine Damen, ich stelle Ihnen den tugendsamsten Jüngling von Frankreich und Navarra vor, der schon lange wünscht, sich der Ehre Ihrer Bekanntschaft zu erfreuen, und der ganz besonders für Fräulein Pinson eine große Verehrung hegt.«

Der Kontertanz pausierte von neuem: Fräulein Pinson verbeugte sich leicht und setzte das Häubchen wieder auf.

»Eugène!« schrie Marcel weiter, »heute ist mein Namenstag; diese beiden Damen möchten ihn gern mit uns feiern. Ich habe dich fast gewaltsam herbeigeschafft, das ist wahr; aber ich hoffe, daß du freiwillig auf unsere gemeinsamen Bitten bleibst. Es ist jetzt fast acht Uhr; wir haben noch Zeit, eine Pfeife zu rauchen, und hoffen dann Appetit zu bekommen.«

So sprach er und warf einen bezeichnenden Blick auf Fräulein Pinson, die ihn sogleich verstand und sich ein zweites Mal lächelnd verbeugte; dann sprach sie mit sanfter Stimme zu Eugène: »Gewiß, mein Herr, wir bitten Sie darum.«

In diesem Augenblick klopften die beiden Studenten, die Marcel eingeladen hatte, an die Tür. Eugène sah ein, daß es kein Mittel gab, sich fortzuschleichen, ohne böses Blut zu machen, und er nahm resigniert mit den andern Platz.

Das Essen dauerte lange, und es ging laut zu. Die Herren hatten das ganze Zimmer vollgepafft und tranken, um Luft zu bekommen, um so mehr. Die Damen bestritten die Unterhaltung und erheiterten die Gesellschaft auf Kosten ihrer Freunde und Bekannten mit mehr oder minder pikanten Dingen und mit mehr oder minder glaubhaften Abenteuern, wie man sie sich hinter dem Ladentisch zuraunt. Entbehrte die Handlung auch zuweilen der Wahrscheinlichkeit, so war sie doch nicht fad. Zwei Kanzleischreiber hatten da, wenn man ihnen glauben will, mit spanischen Wertpapieren spekuliert und zwanzigtausend Franken gewonnen, die sie innerhalb von sechs Wochen mit zwei Handschuhverkäuferinnen verjubelten. Der Sohn eines der reichsten Pariser Bankiers hatte einer gefeierten Weißnäherin eine Loge in der Oper und ein Landhaus versprochen; die jedoch wies ihn ab, sorgte lieber weiter für ihre Eltern und blieb ihrem Kommis von den Deux-Magots treu. Eine Persönlichkeit, die man nicht nennen könne und die durch ihren Rang gezwungen sei, sich mit undurchdringlichem Geheimnis zu umhüllen, besuchte inkognito eine Stickerin der Passage du Pont-Neuf; die wurde plötzlich auf höheren Befehl entführt, um Mitternacht in einen Postwagen gesteckt, mitsamt einer Tasche voll Banknoten, und nach den Vereinigten Staaten geschickt. Und so weiter.

»Genug«, sagte Marcel, »wir kennen das. Zélia improvisiert und Fräulein Mimi (so nannte sich Fräulein Pinson im intimen Kreise) gibt unvollkommene Auskunft. Eure Kanzleischreiber haben nur eine Fußverrenkung eingeheimst, als sie über die Gosse sprangen; euer Bankier offerierte eine Orange, und eure Stickerin ist so wenig in den Vereinigten Staaten, daß sie jeden Tag von zwölf bis vier Uhr im Spital der Charité zu sehen ist, wo sie infolge Nahrungsmangels Wohnung genommen hat.«

Eugène saß neben Fräulein Pinson. Er glaubte zu bemerken, wie sie bei den letzten ganz gleichgültig gesprochenen Worten erbleichte. Doch im gleichen Augenblick fast stand sie auf, zündete sich eine Zigarette an und rief entschlossenen Tones:

»Jetzt seid mal still! Ich bitte ums Wort! Da der Herr Marcel nicht an Fabeln glaubt, will ich jetzt eine wahre Geschichte erzählen, et quorum pars magna fui.«

»Sie sprechen lateinisch?« fragte Eugène.

»Wie Sie hören«, antwortete Fräulein Pinson; »diesen Spruch habe ich von meinem Onkel, der unter dem großen Napoleon diente und keinen Schlachtbericht begann, ohne ihn zu zitieren. Wenn Sie nicht wissen, was die Worte heißen, so können Sie es umsonst erfahren. Sie bedeuten: ›Ich gebe Ihnen darauf mein Ehrenwort.‹ Sie sollen also wissen, daß ich in der letzten Woche mit zwei meiner Freundinnen, Blanchette und Rougette, ins Odéon-Theater ging ...«

»Warten Sie, ich will den Kuchen aufschneiden«, warf Marcel ein.

»Schneiden Sie, doch hören Sie zu«, entgegnete Fräulein Pinson. »Ich war also mit Blanchette und Rougette ins Odéon gegangen, um eine Tragödie zu sehen, Rougette hatte gerade, wie Sie wissen, ihre Großmutter verloren; sie erbte vierhundert Franken. Wir nahmen eine Loge; drei junge Leute, Studenten, die im Parterre saßen, gewahrten uns und luden uns zum Souper ein, unter dem Vorwande, daß wir so allein seien.«

»So gerade heraus?« fragte Marcel; »wahrhaftig sehr galant. Und Sie haben einen Korb gegeben, vermute ich.«

»Nein, mein Herr«, erwiderte Fräulein Pinson; »wir nahmen an und begaben uns schon während der Pause zu Viot, ohne das Ende abzuwarten.«

»Mit den Kavalieren?«

»Mit den Kavalieren. Der Kellner behauptete zuerst, es gäbe nichts mehr; aber das konnte uns nicht abhalten. Wir befahlen, die ganze Stadt abzusuchen, um das Nötige aufzutreiben. Rougette nahm die Feder und bestellte ein wahres Hochzeitsmahl: Krabben, ein Eierkuchen mit Zucker, Krapfen, Miesmuscheln, Eierschaum, kurz alles Gute aus dem Bereich der Kochtöpfe. Unsere unbekannten Jünglinge schnitten, um die Wahrheit zu sagen, schon leicht Gesichter ...«

»Weiß der Himmel, das glaube ich!« meinte Marcel.

»Wir nahmen davon keine Notiz. Als aufgetragen war, spielten wir die großen Damen, Nichts war uns gut genug, nichts unser Geschmack. Kaum war ein Gericht aufgetragen, als wir es auch schon zurückschickten, um etwas anderes zu verlangen. ›Kellner, nehmen Sie das da weg – das ist ja ungenießbar – wo haben Sie denn so etwas Schreckliches aufgetrieben?‹ – Unsere unbekannten Herren wollten so gerne essen, aber es wurde ihnen nicht erlaubt. Kurz, wir aßen zu Abend wie Sancho sein Mittagsmahl, und der Zorn verführte uns sogar dazu, noch einiges Geschirr zu zertrümmern.«

»Nettes Betragen! Und wie war es mit dem Bezahlen?«

»Das war die nämliche Frage, die sich die drei Unbekannten stellten. Nach der Aussprache, die sie mit leiser Stimme pflegten, schien uns der eine von ihnen sechs Franken zu besitzen, der andere noch viel weniger und der dritte nichts als seine Uhr, die er freigebig aus der Tasche zog. In diesem Zustand erschienen die drei Unglücksraben an der Kasse und hofften, eine kleine Zahlungsfrist zu erwirken. Was, glauben Sie wohl, gab man ihnen zur Antwort?«

»Ich meine«, antwortete Marcel, »man hat Sie beide als Pfand dabehalten und die Herren ins Loch gesteckt.«

»Das ist ein Irrtum«, sagte Fräulein Pinson; »bevor wir ins Speisezimmer gingen, hatte Rougette ihre Maßnahmen getroffen und alles im voraus bezahlt. Stellen Sie sich die theatralische Wirkung vor, als Viot antwortete: ›Meine Herren, alles ist bezahlt!‹ Unsere Unbekannten glotzten uns an, wie nie zuvor drei Hunde auf drei Bischöfe starrten, gar jämmerlich bestürzt und zugleich gerührt. Wir indes gingen, ohne darauf achtzugeben, hinunter und ließen uns einen Fiaker kommen.«

»Liebste Marquise«, sprach Rougette zu mir, »man muß doch die Herren wieder nach Haus bringen.«

»Gern, teuerste Gräfin«, gab ich zur Antwort. Unsere armen Liebhaber wußten nicht, was sie sagen sollten. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie verlegen sie waren! Sie wehrten unsere Höflichkeit ab, sie wollten nicht nach Hause gebracht werden und verweigerten ihre Adresse ... Ich glaube es gern! Sie waren ganz erschüttert, daß sie es mit großen Damen zu tun gehabt hatten, wohnten sie doch selbst in der Rue du Chat-qui-pêche!«

Die beiden Studenten, Marcels Freunde, die bisher nur ruhig vor sich hin geraucht und getrunken hatten, schienen von der Geschichte wenig erbaut. Ihre Gesichter verfinsterten sich; vielleicht wußten sie ebensoviel wie Fräulein Pinson von dem unglückseligen Abendessen; denn sie warfen auf das Mädchen einen unruhigen Blick, als Marcel lachend zu ihr sagte:

»Entlarven Sie sie, Fräulein Mimi. Da es vergangene Woche war, wäre es keine Ungezogenheit mehr.«

»Niemals, mein Herr«, entgegnete die Grisette. »Man kann einen Mann foppen, doch ihm in seiner Laufbahn schaden, niemals!«

»Sie haben recht«, sprach Eugène, »und Sie verfahren da vielleicht klüger, als Sie es selbst glauben. Von allen jungen Leuten, die die Hochschulen bevölkern, gibt es wohl fast keinen, der nicht einen Fehler oder eine Dummheit begangen hätte, und doch kommt alles Bedeutende und Respektierliche in Frankreich von der Universität: Ärzte, Justizbeamte ...«

»Jawohl«, fiel Marcel ein, »das stimmt. Es gibt zukünftige Pairs von Frankreich, die bei Flicoteaux dinieren und die nicht immer wissen, womit sie bezahlen sollen. Doch«, fügte er augenblinzelnd hinzu, »haben Sie nicht Ihre Unbekannten wiedergesehen?«

»Für wen halten Sie uns?« antwortete Fräulein Pinson ernst und fast verletzt. »Kennen Sie Blanchette und Rougette? Und glauben Sie etwa, ich selbst würde ...«

»Schon gut«, besänftigte Marcel, »regen Sie sich nicht auf. Doch da habt ihr ja wieder ein Beispiel dieser Unüberlegtheit. Drei Leichtfüße, die kaum für den nächsten Tag zu essen haben, werfen das Geld zum Fenster hinaus für das Vergnügen, drei arme Teufel hinters Licht zu führen, die wirklich nichts dafür können!«

»Warum laden Sie uns zum Souper ein?« meinte Fräulein Pinson.

Mit dem Kuchen erschien in ihrem Glanze die einzige Flasche Champagner, die den Nachtisch vorzustellen hatte. Mit dem Wein kam die Lust zu singen. – »Ich sehe«, sprach Marcel, »ich sehe, wie Cervantes sagt, daß sich Zélia räuspert; das heißt: Sie will singen. Doch wenn die Herren nichts dagegen haben: Ich bin es, den man feiert und der infolgedessen Fräulein Mimi bittet, uns zu Ehren ein Liedchen zu singen, falls sie nicht durch ihre Anekdote heiser geworden ist. Eugène«, fuhr er fort, »sei doch ein wenig galant, stoß mit deiner Tischdame an und bitte sie für mich um ein Lied.«

Eugène wurde rot und gehorchte. Mit denselben Worten, mit denen Fräulein Pinson ihn zum Bleiben zu bewegen geruht hatte, wandte er sich zaghaft und sich verbeugend ihr zu: »Gewiß, mein Fräulein, wir bitten Sie darum.«

Zugleich hob er sein Glas und stieß mit der Grisette an. Der leichte Klang war wie von einem Silberglöckchen; Fräulein Pinson fing diesen Ton mit ihrer reinen frischen Stimme auf und sang ihn mit langem Triller.

»Also gut«, sagte sie, »ich bin bereit; denn mein Glas gibt mir das a an. Doch was soll ich singen? Ich ziere mich nicht, ihr könnt es mir glauben, doch ich kann keine Soldatenlieder. Ich mag mir nicht den Kopf mit sowas vollstopfen!«

»Wissen wir«, meinte Marcel, »Sie sind ein Engel; wählen Sie ruhig nach Ihrem Geschmack, die Meinungen sind zollfrei.«

»Schön«, entgegnete Fräulein Pinson; »dann singe ich aufs Geratewohl ein paar Verse, die man auf mich gemacht hat.«

»Achtung! Wer ist der Dichter?«

»Meine Freundinnen vom Geschäft; Es ist Nähnadelpoesie; also bitte Nachsicht.«

»Kommt in Ihrem Lied ein Refrain vor?«

»Auch eine Frage! Gewiß doch!«

»Dann also«, sprach Marcel, »wollen wir unsere Messer nehmen und beim Refrain auf den Tisch klopfen; wir müssen aber versuchen, im Takt zu bleiben. Zélia braucht ja nicht mitzutun, wenn sie nicht will.«

»Warum denn nicht, Bösewicht?« fragte Zélia zornig.

»Darum«, entgegnete Marcel; »doch wenn Sie dabei sein wollen, gut, dann klopfen Sie mit einem Korken; das ist für unsere Ohren und für Ihre weißen Hände zuträglicher.«

Marcel hatte Gläser und Teller zu einem Kreis geordnet und sich mit dem Messer in der Hand mitten vor den Tisch gesetzt. Die beiden Studenten vom Souper der Rougette, die schon wieder etwas lustiger waren, entfernten den Pfeifenkopf, um mit dem Holzrohr zu klopfen; Eugène träumte, und Zélia schmollte. Fräulein Pinson nahm einen Teller und bedeutete, daß sie ihn zerschlagen wolle; Marcel antwortete mit einer zustimmenden Geste; die Sängerin machte sich daraufhin aus den Scherben Kastagnetten, entschuldigte sich im voraus, sollten die Verse für sie allzuviel Schmeichelhaftes enthalten, und begann also das Lied, wie es ihre Kolleginnen komponiert hatten:

Mimi Pinson ist eine blonde Maid,

Eine blonde Maid, man kennt sie gut.

Sie hat auf Erden nur ein Kleid,

Trali tralala!

Und einen Hut.

Der Großtürk hat davon wohl mehr.

So sorgte sich der Herrgott sehr

Für ihre Sittsamkeit.

Und auch versetzen kann man schwer

Mimi Pinsons einziges Kleid.

Mimi Pinson trägt eine Rose weiß,

Eine weiße Rose am Kleid.

Die Blume in ihrem Herzen heiß,

Trali tralala!

Heißt Heiterkeit.

Und macht sie wach ein gutes Mahl,

So steigen schon aus ihrem Pokal

Trinklieder in das Blut:

Auf einem Ohr hängt manchesmal

Mimi Pinsons einziger Hut.

Und Blick und Hand führt sie geschwind,

Und alle Mediziner sind

Für ihre Rockärmel zum Schaden,

Trali tralala!

In ihrem Laden.

Mimi will niemanden bedrücken,

Ihr Unterricht scheint zu beglücken

Zu der Sorbonne Neid.

Man darf nur nicht zu nahe rücken

Mimi Pinsons einzigem Kleid.

Mimi Pinson wird wohl Jungfer bleiben,

Wie Gott will, mag das Schifflein treiben.

Und stets wird ihren Fingerspitzen,

Trali tralala!

Die Nadel blitzen.

Und daß er sie erobern kann:

Genügt nicht, daß ein junger Mann

Ihr schön und ehrbar tut.

Denn sehr auf seiner Hut ist dann

Mimi Pinsons einziger Hut.

Wenn Amor sie zu krönen denkt

Mit einem Kranz Orangenblüten,

Dann kann sie es sehr wohl vergüten

Trali tralala!

Sie weiß, was sie schenkt.

Man sei zu glauben nicht gewillt,

Ein Mantel wär's vom Wappenschild

Mit Hermelin beschneit:

Als Fassung einer Perle gilt

Mimi Pinsons einziges Kleid.

Mimi Pinsons Seele ist ohn' Schlacke,

Das Herz sehr für die Republik.

Sie führte die drei Tage Krieg

Trali tralala!

In der Unterjacke.

Die Nadel ward zum Spieß gekürt,

Und Wachen hat sie aufgeführt,

Sie führte gut!

Nur eines Glückskinds Farben ziert

Mimi Pinsons einziger Hut.

»Und Blick und Hand führt sie geschwind

Und alle Mediziner sind

Für ihre Rockärmel zum Schaden

Trali tralala!

In ihrem Laden.«

Die Messer und die Pfeifen, sogar die Stühle polterten bei dem Versende, wie es sich gehörte. Die Gläser tanzten auf dem Tisch, die halbvollen Flaschen schwappten lustig hin und her und gaben sich kleine Rippenstöße.

»Und Ihre Freundinnen sollen dieses Lied komponiert haben?« zweifelte Marcel. »Da steckt ein Überarbeiter dahinter, das ist zu parfümiert. Reden wir lieber von den guten Liedern, in denen man die Dinge deutlich sagt!«

Und er intonierte mit kräftiger Stimme:

»Nanette war noch nicht fünfzehn Jahr ...«

»Genug, genug«, rief Fräulein Pinson; »tanzen wir lieber; einen Walzer vielleicht. Gibt es hier einen, der Musik machen kann?«

»Ich habe, was Sie brauchen«, antwortete Marcel, »ich besitze eine Gitarre; doch«, fuhr er fort und nahm das Instrument von der Wand, »meine Gitarre ist nicht so, wie sie sein soll; ihr fehlen drei Saiten.«

»Doch da ist ja ein Klavier«, meinte Zélia; »Marcel wird uns aufspielen.«

Marcel schleuderte seiner Freundin einen derart wütenden Blick zu, als ob sie ihn eines Verbrechens beschuldigt hätte. Es stimmte schon, daß er einen Kontertanz zu spielen imstande war; aber das war für ihn, wie für manchen andern auch, eine Tortur, der er sich wenig gern unterzog. Zélia wußte es wohl und rächte so die Korkengeschichte.

»Sind Sie verrückt?« rief Marcel; »Sie wissen doch sehr gut, daß das Klavier nur dasteht, um etwas vorzustellen, und daß weiß Gott nur Sie allein darauf herumkratzen. Woher wollen Sie wissen, daß ich zum Tanz aufspielen kann? Ich kenne nur die Marseillaise, die ich mit einem Finger anschlage. Wenden Sie sich an Eugène, dann haben Sie Glück; das ist ein Kerl, der sich darauf versteht! Ich aber werde mich hüten, ihn damit zu ärgern. Nur Sie können so schwatzhaft sein, um unbedacht solche Sachen anzustellen.«

Zum drittenmal wurde Eugène rot, und er schickte sich an, die Bitte zu erfüllen, um die man ihn so listig und mit Umwegen anging. Er setzte sich ans Klavier, und eine Quadrille stellte sich auf.

Der Tanz dauerte fast so lange wie das Essen. Nach dem Kontertanz kam ein Walzer, nach dem Walzer ein Galopp; denn man tanzt noch Galopp im Quartier Latin. Die Damen vor allem waren unermüdlich; sie sprangen herum und lachten, daß die ganze Nachbarschaft hätte davon wach werden können. Eugène, durch den Lärm und das lange Aufbleiben doppelt müde, fiel allmählich, immer mechanisch weiterspielend, in eine Art Halbschlaf, wie die Postillione, die auf dem Pferd einnicken. Die Tänzerinnen glitten an ihm vorbei und um ihn herum wie Traumphantome. Nichts ist trauriger, als wenn ein Mensch zusieht, wie die anderen lachen; und so war die Melancholie, zu der er neigte, bald bei ihm und umfing ihn: »Traurige Lust«, dachte er, »erbärmliches Vergnügen: ihr Augenblicke, die wir dem Unglück zu stehlen vermeinen. Und wer weiß, welcher von diesen fünf Menschen, die so fröhlich um mich herumspringen, sicher ist – wie Marcel sagte –, morgen etwas zum Essen zu haben?«

Wie er sich dies bedachte, kam Fräulein Pinson nahe an ihm vorbei; er glaubte zu sehen, wie sie während des Galopps verstohlen ein Stück Kuchen, das noch auf dem Tisch lag, in ihrer Tasche verschwinden ließ.

Es wurde schon Tag, als sich die Gesellschaft trennte. Bevor Eugène nach Hause ging, spazierte er noch einige Zeit durch die Straßen, um die frische Morgenluft zu atmen. Immer noch hing er seinen traurigen Gedanken nach; und wie ihnen zum Trotz summte er fortwährend das Lied der Grisette:

Sie hat auf Erden nur ein Kleid

und einen Hut.

»Ist das möglich?« fragte er sich. »Kann sich das Unglück bis zu einem Punkte steigern, daß es sich in die Brust wirft und sich selbst verspottet? Kann man darüber lachen, daß kein Brot mehr zu essen da ist?«

Der Zweck des eingesteckten Stück Kuchens war nicht zu verkennen. Eugène konnte ein Lächeln nicht unterdrücken; zugleich durchschauerte ihn Mitleid. »Immerhin«, meinte er dann, »sie nahm Kuchen und nicht Brot; es ist schon möglich, daß sie es aus Näscherei tat. Wer weiß? Da ist vielleicht ein Kind in der Nachbarschaft, dem sie Backwerk mitbringen will, vielleicht eine schwatzhafte Hausmeisterin, die sonst erzählen würde, sie sei die Nacht nicht daheim gewesen, ein Zerberus, dem der Mund gestopft werden muß.«

Eugène achtete nicht, wohin er ging, und fand sich mit einemmal mitten in dem Labyrinth der Gäßchen, die hinter der Bucy-Kreuzung sind und kaum einen Wagen durchlassen. Als er gerade wieder umkehren wollte, verließ eine Frau, die in einen häßlichen Morgenrock gehüllt war, barhäuptig, mit unordentlichen Haaren, bleich und verstört ein altes Haus. Sie schien so schwach, daß sie kaum zu gehen vermochte; die Knie wankten ihr; sie stützte sich gegen die Mauern und wollte scheinbar einem benachbarten Tor zustreben, an dem sich ein Briefkasten befand, um in ihn einen Brief zu werfen, den sie in der Hand hielt. Überrascht und erschreckt ging Eugène auf sie zu und fragte sie, wohin sie wolle, was sie suche und ob er ihr helfen könne. Zugleich hob er den Arm, um sie zu stützen, die nahe daran war, auf den Prellstein zu sinken. Doch ohne zu antworten, wich sie mit einer halb furchtsamen, halb stolzen Gebärde zurück. Sie legte den Brief auf einen Prellstein, wies mit dem Finger auf den Briefkasten und sagte, alle Kraft aufbietend, nur: »Da!« Dann schleppte sie sich wieder an der Mauer entlang ins Haus zurück. Eugène versuchte vergeblich, ihr seinen Arm aufzuzwingen und seine Fragen zu wiederholen. Sie trat langsam in den finstren, schmalen Gang zurück, aus dem sie gekommen war.

Eugène hatte den Brief aufgehoben und tat ein paar Schritte, um ihn in den Kasten zu werfen; doch bald blieb er stehen. Das Zusammentreffen mit der Fremden hatte ihn so stark erschüttert, er fühlte in sich Erschrecken und so unbedingtes Mitleid, daß er ohne Überlegung, fast unwillkürlich, das Siegel erbrach. Es dünkte ihn hassenswert und verächtlich, wollte er nicht jede Möglichkeit aufwenden, um dieses Geheimnis zu ergründen. Mit der Frau ging es allem Anschein nach zu Ende; war es Krankheit, war es Hunger? Auf jeden Fall Unglück. Eugène öffnete den Brief; er trug die Adresse: »An Herrn Baron von ***« und enthielt das Folgende.

»Mein Herr, lesen Sie diesen Brief, weisen Sie meine Bitte nicht zurück, um der Barmherzigkeit willen! Sie können mich retten, Sie nur allein. Glauben Sie meinen Worten, retten Sie mich; Sie tun eine gute Tat und werden Glück ernten. Ich litt an einer grausamen Krankheit, die mir mein bißchen Kraft und Mut nahm. Im August gehe ich wieder ins Geschäft; meine Habe ist in der letzten Wohnung als Pfand zurückbehalten worden, und ich bin fast gewiß, noch vor Sonnabend auf der Straße zu liegen. Ich habe solche Furcht, Hungers zu sterben, daß ich heute morgen beschloß, ins Wasser zu gehen; denn seit fast vierundzwanzig Stunden nahm ich nichts zu mir. Als ich mich Ihrer erinnerte, kam es ein wenig wie Hoffnung in mein Herz. Ich habe mich doch nicht getäuscht, nicht wahr? Mein Herr, ich flehe Sie kniefällig an, so wenig Sie auch für mich tun mögen, es läßt mich doch noch einige Tage atmen. Ich habe Furcht vor dem Sterben, ich bin erst dreiundzwanzig Jahre alt! Ich erreiche vielleicht mit ein wenig Hilfe den Monatsersten. Wenn ich Worte wüßte, Ihr Mitleid zu erregen, ich sagte sie; aber mir kommt nichts in den Sinn. Ich kann nur über meine Ohnmacht weinen; denn ich fürchte sehr, Sie behandeln den Brief wie alle diese allzu gleichen und allzu zahlreichen: Sie werden ihn zerreißen, Sie werden nicht dran denken, daß eine arme Frau da ist, die wartet, Stunden und Minuten wartet, die hofft, auch Sie würden einsehen, es sei zu grausam, sie so im Ungewissen zu lassen. Nein, ich bin überzeugt, Sie werden sich nicht von dem Gedanken, einen Louisdor spenden zu müssen, – was ist für Sie ein Louisdor? – abschrecken lassen; auch dünkt mich für Sie nichts leichter, als Ihr Almosen in ein Papier zu falten und zu adressieren: ›An Fräulein Bertin, Rue de l'Épéron.‹ Ich wechselte den Namen, seitdem ich in den Geschäften arbeite, denn der meine ist der meiner Mutter. Wenn Sie aus dem Hause gehen, übergeben Sie es einem Boten. Ich warte Mittwoch und Donnerstag, ich bitte inbrünstig zu Gott, er lasse Sie menschlich sein.

Mir kommt der Gedanke, Sie werden nicht an soviel Unglück glauben, doch sähen Sie mich, wären Sie überzeugt.

Rougette.«

Wenn Eugène schon durch den Inhalt gerührt war, so läßt sich denken, daß sich sein Erstaunen verdoppelte, als er die Unterschrift las. So war es also dasselbe Mädchen, das sinnlos sein Geld in Vergnügen verpraßte, das sich das lächerliche Souper ausdachte, von dem Fräulein Pinson erzählt hatte: Diese Frau war es also, die das Unglück in solche Leiden drängte, in dieses unerhörte Flehen! Das Übermaß von tollem Leichtsinn schien Eugène kaum glaublich und wie ein Traum. Doch hier die unzweifelhafte Unterschrift! Und Fräulein Pinson hatte im Laufe des Abends ebenfalls den Spitznamen ihrer armen Rougette ausgesprochen, die sich jetzt Fräulein Bertin nannte. Wieso war sie so mit einemmal verlassen, ohne Hilfe, ohne Brot, fast ohne Asyl? Und was trieben ihre Freundinnen von gestern, während sie vielleicht in irgendeinem Winkel dieses Hauses verschied? Und was war das für ein Haus, das einen so sterben ließ?

Jetzt war nicht der rechte Augenblick für Vermutungen; jetzt galt es, vor allem der Hungernden zu helfen.

Fürs erste trat Eugène in ein gerade geöffnetes Lokal und kaufte, was er finden konnte. Danach schritt er, gefolgt vom Kellner, zur Wohnung Rougettes; doch er zögerte, so unvermutet vor ihr zu erscheinen. Der Stolz, den er bei der Armen wahrgenommen hatte, ließ, wenn nicht eine Weigerung, so doch zumindest die Pein verletzter Schamhaftigkeit befürchten; wie sollte er ihr gestehen, daß er den Brief gelesen hätte?

Als sie vor der Tür waren, sagte er zum Kellner:

»Kennen Sie eine junge Person, die hier wohnt und die Fräulein Bertin heißt?«

»Und ob ich sie kenne, mein Herr!« antwortete der Kellner. »Wir sind es ja, die ihr für gewöhnlich das Essen hinauftragen. Doch wenn der Herr hin will, so stimmt der Tag nicht. Sie ist gerade auf dem Lande.«

»Wer sagte es Ihnen?« fragte Eugène.

»Bei Gott, mein Herr! Die Hausmeisterin. Fräulein Rougette liebt wohl, gut zu speisen, aber nicht sehr das Zahlen. Sie bestellt eher gebratene Hühner und Hummern als gar nichts; doch will man sein Geld sehen, muß man mehr als einmal dort hinaufgehen! So wissen wir im Stadtteil Bescheid, ob sie da ist oder ob sie nicht da ist ...«

»Sie ist zurückgekommen«, entgegnete Eugène. »Gehen Sie zu ihr hinauf und lassen Sie ihr die mitgebrachten Speisen da; wenn sie Ihnen noch etwas schuldet, so verlangen Sie es heute nicht von ihr. Das ist meine Sache, und ich komme wieder. Sollte sie wissen wollen, wer ihr das schickt, so antworten Sie ihr: der Baron von ***.«

Mit diesen Worten entfernte sich Eugène. Unterwegs brachte er, so gut er konnte, das Siegel in Ordnung und trug den Brief zur Post. – Nach alledem, meinte er, wird Rougette nichts verweigern; und wenn sie die Antwort auf ihren Brief ein wenig zu prompt findet, so mag sie sich darüber mit ihrem Baron auseinandersetzen.

Die Studenten sind ebensowenig wie die Grisetten jeden Tag bei Kasse. Eugène begriff sehr wohl, daß er den Louisdor, den Rougette verlangte, seiner Sendung hätte zulegen müssen, sollte das Märchen des Kellners einen Schimmer von Wahrscheinlichkeit haben; das aber war die Schwierigkeit. Louisdors sind nicht gerade das Kursgeld der Rue Saint-Jacques. Zum andern hatte sich Eugène verpflichtet, Rougettes Schulden im Lokal zu bezahlen, und das Unglück wollte es, daß im Augenblick seine Schublade nicht weniger leer war als seine Tasche. Deshalb schritt er ohne Säumen auf den Panthéon-Platz zu.

An dem Platz wohnte zu jener Zeit noch der berühmte Barbier, der Bankrott gemacht und sich ruiniert hat, indem er die andern zugrunde richtete. Zu ihm, in seinen Hinterladen, wo er insgeheim kleine und große Wuchergeschäfte trieb, kam tagtäglich der kleine Student, arm, sorglos, verliebt vielleicht, und borgte sich auf ungeheuerliche Zinsen ein paar Goldstücke, die er des Abends lustig ausgab und am nächsten Tag gar teuer bezahlen mußte. Zu ihm schlüpfte verstohlen die Grisette, den Kopf gesenkt und Scham in den Augen, lieh sich für eine Landpartie einen abgetragenen Hut, einen aufgefärbten Schal, ein im Versatzamt erstandenes Hemd. Zu ihm gingen junge Leute aus gutem Hause, die fünfundzwanzig Louisdors brauchten, und unterschrieben Wechsel über zwei- oder dreitausend Franken. Minderjährige verzehrten im voraus ihr Vermögen. Bruder Leichtfuß ruinierte seine Familie und brachte sich um seine Zukunft. Von der vornehmen Kurtisane, der ein Armband den Kopf verdreht, bis zum bedürftigen Schreiberlein, das es nach einem Schmöker oder nach einer Portion Linsen gelüstet, strömte alles herbei wie zu den Quellen des Paktolus, und der wucherische Barbier, der stolz mit seiner Kundschaft und seinen Zahlungsbefehlen prahlte, unterhielt das Gefängnis von Clichy, nicht ohne die Erwartung, daß er selbst einmal hineinspazieren würde.

Solchermaßen traurig war die Hilfsquelle, der sich Eugène widerwillig zuwandte, um Rougette zu unterstützen oder um wenigstens dazu in der Lage zu sein; denn es schien ihm noch gar nicht bewiesen, daß die Bittschrift an den Baron die gewünschte Wirkung haben würde. Für einen Studenten war es wahrhaftig ein seltenes Maß von Mitleid, sich so für eine Unbekannte zu sorgen; doch Eugène glaubte an Gott: Jede gute Tat dünkte ihn Notwendigkeit.

Als er in den Laden trat, gehörte das erste Gesicht, das er bemerkte, seinem Freunde Marcel, der vor einem Spiegel saß und mit einem Tuch um den Hals so tat, als ob er sich schön machen ließ. Der arme Kerl wollte vielleicht Geld aufnehmen, um das Abendessen von gestern begleichen zu können; er schien stark nachdenklich und runzelte wenig zufrieden die Stirn, während der Friseur, seinerseits sich verstellend, mit einem vollständig kalten Eisen durch Marcels Haare fuhr und dabei leise in seinem gaskognischen Dialekt auf ihn einsprach. Vor einem anderen Spiegel in einem kleinen Nebenzimmer saß, gleicherweise mit einem Handtuch umhüllt, ein Fremder, der unruhig fortwährend nach rechts und links guckte; durch die halboffene Tür zum Hinterzimmer bemerkte man in einem alten Stehspiegel die einigermaßen magere Silhouette eines jungen Mädchens, das mit Hilfe der Friseursfrau ein schottisch kariertes Kleid anprobierte.

»Was machst du hier zu dieser Stunde?« rief Marcel, und sein Gesicht bekam wieder den alten fröhlichen Ausdruck, als er den Freund erkannte.

Eugène setzte sich neben den Spiegeltisch und erzählte mit wenigen Worten von der Begegnung, die er gehabt hatte, und von der Absicht, die ihn herführte.

»Meiner Treu«, sagte Marcel, »du bist recht mildherzig. Zu was mischst du dich da hinein, wo es doch einen Baron gibt? Du hast ein interessantes junges Mädchen gesehen, das notwendig etwas essen mußte; du hast ihr ein kaltes Huhn bezahlt; das ist deiner würdig, und darüber gibt es nichts zu reden. Du verlangst von ihr keinerlei Dankbarkeit, das Inkognito gefällt dir; das ist heroisch. Doch noch weiter zu gehen, das klingt nach Rittertum. Seine Uhr oder seine Unterschrift für eine Näherin hinzugeben, die ein Baron protegiert und die zu frequentieren man nicht die Ehre hat, das geschieht seit Menschengedenken nur in den Romanen der ›Blauen Bibliothek‹.«

»Lach mich aus, wenn du willst«, antwortete Eugène. »Ich weiß, daß es in der Welt noch viel mehr Unglückliche gibt, denen ich nicht helfen kann. Die ich nicht kenne, beklage ich. Doch sehe ich einen von ihnen, so muß ich ihm helfen. Was ich auch tue, es ist mir unmöglich, vor dem Jammer gleichgültig zu bleiben. Mein Mitleid kann die Armen nicht suchen gehen, dazu bin ich nicht reich genug; doch wenn ich sie finde, gebe ich.«

»In diesem Fall hast du recht viel zu tun«, meinte Marcel; »unser Land hat an ihnen keinen Mangel.«

»Trotzdem!« sprach Eugène, noch ganz bewegt von dem Drama, dessen Zeuge er geworden war; »soll man lieber die Menschen sterben lassen und seines Weges gehen? Die Unglückliche sei ein leichter Vogel, sei unbesonnen, töricht, alles, was du willst; vielleicht verdient sie nicht das Mitleid, das sie erweckt; aber ich fühle es, das Mitleid. Soll man lieber wie jene guten Freundinnen handeln, die sich schon nicht mehr um sie zu kümmern scheinen, als ob sie bereits gestorben wäre, die aber gestern noch mithalfen, sie unglücklich zu machen? Von wem kann sie Hilfe erwarten? Von einem Fremden, der sich mit ihrem Brief eine Zigarre anzünden wird, oder von Fräulein Pinson, die – wie ich vermute – in der Stadt soupieren und aus Herzenslust tanzen wird, während die Gefährtin Hungers stirbt? Ganz aufrichtig, mein lieber Marcel, ich versichere dir, dies alles jagt mir Schauer ein. Diese leichtsinnige Kleine von gestern abend mit ihrem Lied und ihren faulen Witzen, die bei dir lacht und schwatzt, dieweil die andere, die Heldin ihrer Geschichte, in einem Speicher verendet, – bei Gott, sie verursacht mir Übelkeit. In solcher Freundschaft zu leben, wie Schwestern fast, die Tage und die Wochen hindurch, Theater, Bälle, Cafés zu besuchen und am nächsten Tag nicht zu wissen, ob die eine tot ist und die andere am Leben, das ist schlimmer als die Gleichgültigkeit der Egoisten, das ist die Gefühllosigkeit des Tieres. Dein Fräulein Pinson ist ein Scheusal, und ich kenne nichts Verächtlicheres als deine Grisetten, die du rühmst, ihre schamlosen Sitten und ihre Freundschaften ohne Seele!«

Der Barbier hatte diesen Reden still zugehört und unentwegt sein kaltes Eisen auf Marcels Kopf spazierengeführt; als Eugène schwieg, lächelte er boshaft. Er konnte schwatzhaft sein wie eine Elster oder richtiger: wie ein Friseur, der er war, wenn es um Klatsch ging; er wußte lakonisch zu schweigen wie ein Spartaner, sobald seine Geschäfte im Spiele waren, und hatte die kluge Gewohnheit angenommen, zuerst stets seine Kunden sprechen zu lassen, bevor er sich in die Unterhaltung einmischte. Die Empörung jedoch, die Eugène mit so verletzenden Worten ausdrückte, hießen ihn das Schweigen brechen.

»Sie sind streng, mein Herr«, sagte er lachend und in gaskognischem Tonfall. »Ich habe die Ehre, Fräulein Pinson zu frisieren, und glaube, daß sie eine ganz ausgezeichnete Person ist.«

»Jawohl«, meinte Eugène, »in der Tat ausgezeichnet, wenn es sich um Trinken und Rauchen handelt.«

»Möglich«, erwiderte der Barbier, »ich sage nicht nein. Ja, das junge Blut, das lacht, das singt, das raucht; doch es gibt schon welche, die auch Herz haben.«

»Worauf wollen Sie denn hinaus, Vater Cadédis?« fragte Marcel. »Nicht soviel Diplomatie; nur gerade heraus.«

»Ich will sagen«, antwortete der Barbier und wies auf das Hinterzimmer, »daß dort hinten an einem Haken ein schwarzes Seidenkleidchen hängt, das die Herren ohne Zweifel kennen, wenn ihnen die Besitzerin bekannt ist; denn die hat nicht eine so umfangreiche Garderobe. Fräulein Pinson schickte mir das Kleid in aller Herrgottsfrühe; und ich mutmaße, daß sie darum nicht der kleinen Rougette geholfen hat, weil sie selber nicht im Golde wühlt.«

»Das ist doch merkwürdig«, sagte Marcel; er erhob sich und trat in das Hinterzimmer, ohne für die arme Frau in den schottischen Karos einen Blick übrig zu haben. »Das Mimilied hat also wohl gelogen, da man das Kleidchen doch versetzen kann? Doch zum Teufel, wie will sie jetzt Besuche machen? Geht sie etwa heute nicht aus?«

Eugène war seinem Freunde gefolgt.

Der Barbier hatte sie nicht getäuscht: In einer staubigen Ecke hing mitten unter allerhand Lumpen bescheiden und traurig Mimi Pinsons einziges Kleid.

»Das ist es«, sagte Marcel; »ich erkenne es und habe es einmal vor achtzehn Monaten ganz neu gesehen. Es ist der Morgenrock, das Reitkostüm und das Paradekleid von Fräulein Mimi. Es muß hier am linken Ärmel einen kleinen Fleck haben, so groß wie ein Fünfsousstück, der vom Champagner herrührt. Und wieviel haben Sie darauf geliehen, Vater Cadédis; denn ich vermute, daß es nicht verkauft ist und sich in diesem Zimmer nur als Pfand befindet.«

»Ich lieh vier Franken«, entgegnete der Barbier; »und ich versichere Sie, mein Herr, nur aus reinem Mitleid. Jeder anderen hätte ich nicht mehr als vierzig Sous vorgestreckt; denn das Stück ist verteufelt abgenutzt, man sieht hindurch wie bei einer Laterna magica. Aber ich weiß, daß Fräulein Pinson mich bezahlen wird; sie ist die vier Franken wert.«

»Arme Mimi!« rief Marcel. »Ich verwette augenblicklich meine Mütze, daß sie die kleine Summe nur geborgt hat, um sie Rougette zu schicken.«

»Oder um irgendwelche Läpperschulden zu begleichen«, meinte Eugène.

»Nein«, sagte Marcel, »ich kenne Mimi; ich glaube nicht, daß sie sich für einen Gläubiger auszieht.«

»Sehr richtig«, sprach der Barbier. »Ich kannte Fräulein Pinson in einer bessern Lage als der, in der sie sich augenblicklich befindet; sie hatte da viele Schulden. Man kam täglich zu ihr, nahm all ihre Habe und zum Schluß wahrhaftig alle Möbel, nur das Bett nicht, denn die Herren wissen ohne Zweifel, daß man nicht das Bett des Schuldners nehmen darf. Nun, Fräulein Mimi hatte zu dieser Zeit vier recht anständige Kleider. Sie trug alle vier übereinander und schlief mit ihnen, damit man sie nicht nehmen konnte; deshalb würde es mich überraschen, wenn sie heute nur ein einziges Kleid hat und es verpfändet, um irgend jemanden zu bezahlen.«

»Arme Mimi!« wiederholte Marcel. »Doch in Wahrheit, wie bekommt sie das fertig? Sollte sie doch ihre Freunde getäuscht haben und noch ein Gewand besitzen, das niemand kennt? Vielleicht ist sie krank, weil sie zuviel Kuchen gegessen hat; und wenn sie zu Bett liegt, braucht sie sich wahrhaftig nicht anzuziehen. Wie dem auch sei, Vater Cadédis, das Kleid peinigt mich mit seinen herabhängenden Ärmeln, die wie um Erbarmen flehen; bitte, rechnen Sie mir vier Franken zu den fünfunddreißig Livres hinzu, die Sie mir geborgt haben, und schlagen Sie das Kleid in ein Tuch, daß ich es dem Kinde bringe. Nun, Eugène«, fuhr er fort, »was sagt dazu deine christliche Nächstenliebe?«

»Daß du so zu sprechen und zu handeln recht tatest«, erwiderte Eugène, »doch daß ich vielleicht nicht unrecht habe; ich wage eine Wette, wenn du willst.«

»Topp«, sagte Marcel, »wetten wir eine Zigarre wie die Mitglieder des Jockeyklubs. Ohnehin hast du hier nichts mehr zu tun. Ich habe einunddreißig Franken, wir sind reiche Leute. Gehen wir also gleich zu Fräulein Pinson; ich bin neugierig, sie zu sehen.«

Er nahm das Kleid unter den Arm, und alle beide verließen sie den Laden.

»Das Fräulein ist zur Messe gegangen«, beschied die Hausmeisterin die beiden Studenten, als sie zum Hause Fräulein Pinsons kamen.

»Zur Messe!« staunte Eugène.

»Zur Messe!« wiederholte Marcel. »Das ist ja unmöglich, sie kann ja gar nicht aus sein. Lassen sie uns nur hinein; wir sind alte Freunde.«

»Ich versichere Ihnen, mein Herr«, entgegnete die Hausmeisterin, »daß sie weg ist, um die Messe zu besuchen; es mögen dreiviertel Stunden her sein.«

»Und in welche Kirche ist sie gegangen?«

»In die Saint-Sulpice-Kirche, wie gewöhnlich; sie fehlt keinen Morgen.«

»Ja, ja, ich weiß, daß sie zum lieben Gott betet; doch es scheint mir verwunderlich, daß sie gerade heute außer Haus ist.«

»Da kommt sie ja in höchsteigener Person, mein Herr; sie biegt um die Ecke; jetzt sehen Sie sie selbst.«

Es war in der Tat Fräulein Pinson, die von der Kirche heimkehrte. Marcel hatte sie noch kaum bemerkt, als er auch schon ungeduldig auf sie zulief, um ihre Bekleidung aus möglichster Nähe zu betrachten. Sie trug anstatt eines Kleides einen Unterrock aus dunklem Kattun, der sich halb unter einem Vorhang aus grünem Seidenstoff verbarg, aus dem sie sich – so gut es eben ging – einen Schal gemacht hatte. Aus dieser einzigartigen Kostümierung, die im übrigen aber ihrer dunklen Farbe wegen keinem Blicke auffiel, hob sich das graziöse Köpfchen im Schmucke des weißen Häubchens, und die kleinen Füße staken in Schnürstiefeln. Sie hatte sich mit soviel Kunstfertigkeit und Sorgfalt in ihren Vorhang gehüllt, daß er wahrhaftig einem alten Schal ähnlich sah und die Borte fast nicht zum Vorschein kam. Kurz, sie vermochte es, selbst in diesem Plunder zu gefallen und wieder einmal zu beweisen, daß eine hübsche Frau immer hübsch ist.

»Wie finden Sie mich?« sagte sie zu den beiden jungen Leuten, indem sie ihren Vorhang ein wenig zur Seite schob und das Mieder sehen ließ, das den schlanken Körper umschloß. »Es ist ein Morgennegligé, das mir eben Palmyre brachte.«

»Sie sind reizend«, sprach Marcel. »Wahrhaftig, ich hätte nie gedacht, daß man mit einer Gardine so hübsch aussehen kann.«

»Wirklich?« meinte Fräulein Pinson; »ich sehe doch ein wenig wie ein Bündel aus.«

»Wie ein Bündel Rosen«, entgegnete Marcel. »Ich fühle fast Bedauern, Ihr Kleid mitgebracht zu haben.«

»Mein Kleid? Wo haben Sie es gefunden?«

»Wahrscheinlich da, wo es war.«

»Und Sie haben es aus der Sklaverei befreit?«

»Mein Gott, ja, ich habe es ausgelöst. Zürnen Sie mir ob dieser Kühnheit?«

»Durchaus nicht, falls ich mich mal revanchieren darf. Ich bin recht froh, mein Kleid wiederzusehen; denn, um die Wahrheit zu sagen, wir beide leben schon eine ganze Zeit zusammen und haben uns unmerklich aneinander gewöhnt.«

Mit diesen Worten stieg Fräulein Pinson hurtig die fünf Stockwerke hinauf, die zu ihrem Zimmerchen führten; beide Freunde traten mit ihr ein.

»Indessen kann ich Ihnen nur unter einer Bedingung das Kleid zurückgeben«, meinte Marcel.

»Pfui doch!« sagte die Grisette. »Wie albern! Bedingungen! Nichts davon.«

»Ich habe eine Wette abgeschlossen«, sprach Marcel; »Sie müssen uns frei heraus sagen, warum Sie das Kleid versetzten.«

»Lassen Sie es mich zuerst wieder anziehen«, antwortete Fräulein Pinson; »dann werde ich Ihnen mein Warum erzählen. Aber ich sage es Ihnen gleich: Wenn Sie sich nicht in meinem Kleiderschrank oder auf der Dachrinne ergehen wollen, müssen Sie, während ich mich anziehe, das Gesicht verhüllen wie Agamemnon.«

»Daran soll es nicht liegen«, sagte Marcel; »wir sind ehrenhafter als man denkt, und ich werde nicht einen Blick wagen.«

»Warten Sie«, versetzte Fräulein Pinson; »ich bin überaus vertrauensvoll, doch die Weisheit der Völker sagt uns, daß doppelte Vorsicht mehr gilt als einfache.«

Zugleich befreite sie sich von ihrem Vorhang und breitete ihn behutsam über die Köpfe der beiden Freunde, so daß sie nicht im mindesten mehr etwas sehen konnten.

»Rühren Sie sich nicht«, sagte sie zu ihnen; »es dauert nur einen Augenblick.«

»Sehen Sie sich vor«, meinte Marcel. »Wenn auch nur ein kleines Loch im Vorhang ist, stehe ich für nichts. Sie wollten sich nicht mit unserem Wort zufriedengeben, folglich ist es eingelöst.«

»Gott sei Dank, mein Kleid auch«, sagte Fräulein Pinson; »und meine Figur ebenfalls«, fügte sie lachend hinzu und warf den Vorhang zur Erde. »Armes Kleidchen! Es scheint mir ganz neu. Ich freue mich richtig, es um mich zu fühlen!«

»Und Ihr Geheimnis? Werden Sie es uns jetzt sagen? Also, seien Sie aufrichtig, wir sind keine Schwätzer. Wie und warum konnte eine junge Person wie Sie, klug, ordnungsliebend, tugendsam und bescheiden, ihre ganze Garderobe so mit einem Wurf an einen Nagel hängen?«

»Warum? ... warum? ...«, entgegnete Fräulein Pinson und schien zu zögern; dann nahm sie jeden der beiden jungen Leute am Arm, schob sie zur Tür und sagte: »Kommen Sie mit mir, Sie werden es sehen.«

Wie Marcel erwartete, führte sie sie in die Rue de l'Épéron.

Marcel hatte seine Wette gewonnen. Fräulein Pinsons vier Franken und ihr Stück Kuchen lagen auf Rougettes Tisch, zusammen mit den Überresten von Eugènes Hühnchen.

Der armen Kranken ging es ein wenig besser, doch sie hütete noch das Bett; und wie groß auch ihre Dankbarkeit dem unbekannten Wohltäter gegenüber war, sie ließ doch den Herren durch ihre Freundin sagen, daß sie sie zu entschuldigen bitte, daß sie aber nicht imstande sei, sie zu empfangen.

»Wie ich sie darin erkenne!« rief Marcel; »sie würde auf ihrem Strohsack in der Mansarde sterben und immer noch die Herzogin gegenüber ihrem Wassertopf spielen.«

Die beiden Freunde waren also gezwungen, unverrichteter Dinge nach Hause zu gehen, und sie lächelten ein wenig über die stolze Zurückhaltung, die so befremdlich in einer Dachkammer hauste.

Nachdem sie in der Hochschule die medizinischen Vorlesungen des Tages gehört hatten, aßen sie gemeinsam, und als der Abend gekommen war, bummelten sie über den Boulevard des Italiens. Unterwegs sprach Marcel und rauchte dabei die am Morgen gewonnene Zigarre:

»Mußt du mir nicht nach alledem beistimmen, daß ich im Grunde genommen recht habe, diese armen Wesen zu lieben und selbst zu schätzen? Betrachten wir die Geschichte mal von einem rein philosophischen Standpunkt aus. Verrichtete diese kleine Mimi, die du so geschmäht hast, nicht ein lobenswerteres, verdienstvolleres, ich wage zu sagen: viel christlicheres Werk, als sie sich ihres Kleides entledigte, als der gute König Robert, als er den Saum seines Mantels von einem Armen abschneiden ließ? Der gute König Robert hatte einesteils höchstwahrscheinlich viele Mäntel; zum andern saß er zu Tisch – wie die Geschichte sagt –, als sich ein Bettler ihm auf allen Vieren näherte und mit der Schere den Goldsaum vom Mantel seines Königs schnitt. Frau Königin fand die Sache häßlich, der würdige Monarch indes, das ist wahr, verzieh edelmütig dem Bortenabschneider; aber vielleicht hatte er gut diniert. Sieh den Abstand zwischen ihm und Mimi! Als Mimi von Rougettes Unglück erfuhr, hatte sie sicher nichts im Magen. Sei überzeugt, daß das Stück Kuchen, das sie bei mir einsteckte, zuerst die Bestimmung hatte, ihre eigene Mahlzeit zu vervollständigen. Und was tut sie? Anstatt zu frühstücken, geht sie zur Messe, und auch hierin zeigt sie sich dem König Robert zum mindesten gleich, der sehr fromm war, wie ich zugebe, der aber seine Zeit damit verlor, im Kirchenchor zu singen, dieweil die Normannen teuflisch tobten. Der König Robert gibt den Saum preis, doch, als Endresultat, der Mantel bleibt ihm. Mimi schickt ihr Kleid ganz und gar dem Vater Cadédis, und das ist eine unvergleichliche Tat, weil Mimi Weib ist, jung, hübsch, kokett und arm; und merke wohl: Sie braucht das Kleid, um wie gewöhnlich ins Geschäft zu gehen und das tägliche Brot zu verdienen. Sie beraubt sich nicht nur des Kuchenstückes, das sie verspeisen wollte, sie verzichtet auch gerne auf das Mittagessen. Beachten wir auch, daß Vater Cadédis weit davon entfernt ist, ein Bettler zu sein und auf allen Vieren unter den Tisch zu kriechen. Der König Robert opfert nicht viel, als er seinen Mantelsaum hergibt, weil er ihn ja schon von vornherein abgeschnitten findet; dann wäre es auch wissenswert, ob die Borte schief abgeschnitten war oder nicht, und ob sie noch wieder angenäht werden konnte; Mimi dagegen, die wohl schwerlich erwarten konnte, daß man ihr das Kleid stehle, reißt es sich aus freiem Willen von ihrem kleinen Körper, begibt sich freiwillig ihrer Kleidung, die wertvoller und nützlicher ist als der Flitterkram aller Pariser Bortenwirker zusammengenommen. Sie geht aus mit einem Vorhang als Kleid; doch sei sicher: So würde sie nirgends anders hingehen als in die Kirche. Sie würde sich lieber einen Arm abhacken lassen, als sich so geschmacklos angezogen im Luxembourg oder in den Tuilerien sehen zu lassen; aber sie wagt es, sich so dem lieben Gott zu zeigen, weil es die Stunde ihres täglichen Gebetes ist. Glaube mir, Eugène, die Tat nur, mit ihrer Gardine die Place Saint-Michel, die Rue de Tournon und die Rue du Petit-Lion zu überschreiten, Straßen, wo sie jedermann kennt: In dieser Tat steckt mehr Mut, Demut und wahre Religiosität als in allen Hymnen auf den guten König Robert, von dem doch die ganze Welt spricht, vom großen Bossuet bis zum faden Anquetil; Mimi indes wird unbekannt sterben, in ihrer fünften Etage, zwischen einem Blumentopf und einer Saumarbeit.«

»Um so besser für sie«, meinte Eugène.

»Wenn ich jetzt«, sprach Marcel weiter, »mit meinen Vergleichen fortfahren wollte, könnte ich dir zwischen Mucius Scaevola und Rougette eine Parallele ziehen. Glaubst du wirklich, es wäre einem Römer zu Tarquinius' Zeiten schwerer gefallen, seinen Arm fünf Minuten lang über ein glühendes Kohlenbecken zu halten, als einer Grisette unserer Zeit, vierundzwanzig Stunden ohne Essen zu bleiben? Weder der eine noch die andere gaben einen Laut von sich; doch prüfe, aus welchen Gründen. Mucius ist inmitten eines Kriegslagers, steht einem Etruskerkönig gegenüber, den er hat morden wollen; der Anschlag ist kläglich mißlungen, er ist in den Händen der Häscher. Was denkt er sich aus? Ein Bravourstück. Auf daß sie ihn bewundern, bevor sie ihn hängen, röstet er sich die Faust über einem Feuer (und es gibt keinen Beweis, daß das Becken stark erhitzt war, noch, daß die Faust in Asche zerfiel). Ob dieser Renommiererei stutzt der würdige Porsenna; er verzeiht ihm und schickt ihn nach Hause. Es ist auch fast sicher, daß besagter Porsenna kraft dieser Fähigkeit zu verzeihen eine recht gute Figur machte und daß Scaevola vermutete, er würde sich den Kopf retten, wenn er den Arm ließe. Rougette hingegen erträgt geduldig die schrecklichste und schleichendste der Qualen: den Hunger; und niemand sieht sie an. Sie ist allein in einer öden Bodenkammer, sie hat keinen, der sie bewundert, weder Porsenna, nämlich den Baron, noch die Römer, das sind die Nachbarn, noch die Etrusker, lies: Gläubiger, noch selbst das Kohlenbecken, denn ihr Ofen brennt nicht. Und warum leidet sie, ohne zu klagen? Vorerst aus Eitelkeit; das ist gewiß; doch Mucius ist im selben Zustand; dann aus Seelengröße, und das hier ist ihr Ruhm; denn wenn sie schweigend hinter verriegelter Tür liegt, so tut sie es gerade um ihrer Freunde willen, damit sie von ihrem Sterben nichts wissen und mit ihrem Mut nicht Mitleid haben; um ihrer Kameradin Pinson willen, damit sie, die so gut und hingebend ist, ihr nicht Kleid und Kuchen opfert, so wie sie es getan hat. Mucius wäre an Stelle Rougettes scheinbar still verschieden; doch das wäre an einer Straßenecke geschehen oder am Eingang von Flicoteaux. Sein Schweigen und sein erhabener Hochmut hätten die Umstehenden zartsinnig um ein Glas Wein und ein Stück Brot gebeten. Gewiß, auch Rougette hat den Baron, den ich noch immer mit Porsenna vergleichen will, um einen Louis gebeten. Doch siehst du nicht, daß der Baron augenscheinlich irgendwelche persönlichen Verpflichtungen Rougette gegenüber haben muß? Das springt doch auch dem weniger Scharfsinnigen in die Augen. Wie du übrigens sehr richtig bemerktest, kann es sein, daß der Baron auf dem Lande ist, und dann ist Rougette verloren. Und glaube hier nicht, mir mit der nichtigen Entgegnung, mit der man alle großen Taten der Frauen abtut, antworten zu können: daß sie ja bekanntlich nicht wissen, was sie tun, und daß sie in die Gefahr rennen wie die Katze auf der Dachrinne. Rougette weiß wohl, was der Tod ist; sie hat ihn ganz nahe dem Pont d'Iéna gesehen; denn sie ist schon einmal ins Wasser gegangen, und ich fragte sie, ob sie gelitten habe. Sie sagte mir nein, sie habe nichts gefühlt, den Augenblick ausgenommen, wo man sie wieder herausgefischt habe; die Fischer nämlich hatten sie bei den Beinen gepackt und ihren Kopf am Schiffsrand ›geschubbert‹, wie sie sich ausdrückte.«

»Nun aber genug!« rief Eugène, »verschone mich bitte mit deinen abscheulichen Späßen. Antworte mir ernst: Glaubst du, daß solch schreckliche Prüfungen, die sich so oft wiederholten und immer noch drohen, endlich irgendwelche guten Folgen zeitigen werden? Haben diese armen Mädchen, die auf sich selbst verwiesen sind, ohne Stütze, ohne Rat, genug gesunden Menschenverstand, um von der Erfahrung zu lernen? Gibt es einen Dämon, der sie für alle Zeiten dem Unheil und der Torheit weiht, oder können sie allen Narrheiten zum Trotz wieder zum Guten finden? Da siehst du eine, die zu Gott betet, sagst du; sie geht zur Kirche, sie erfüllt ihre Pflichten, sie lebt von ihrer ehrlichen Arbeit; ihre Gefährtinnen scheinen sie zu achten ... und ihr Bösewichter, ihr, gerade ihr behandelt sie mit eurer gewöhnlichen Leichtfertigkeit. Da ist eine andere, die zwischen Übermut und Not, Verschwendung und den Schrecken des Hungers hin- und herpendelt. Gewiß, sie wird sich noch lange Zeit die grausamen Lektionen ins Gedächtnis rufen, die sie empfing. Glaubst du, man könnte mit klugem Rat, einem gesitteten Betragen und ein wenig Unterstützung aus solchen Frauen vernünftige Geschöpfe machen? Wenn dem so ist, sag es mir; hier bietet sich uns eine Gelegenheit. Gehen wir geradewegs zur armen Rougette; sie ist zweifellos noch recht leidend, und die alte Freundin sitzt an ihrem Kopfende. Entmutige mich nicht, laß mich handeln. Ich will versuchen, sie auf den rechten Weg zu führen, mit ihnen aufrichtig zu sprechen; ich werde ihnen nicht mit Predigten kommen und nicht mit Vorwürfen. Ich will an das Bett treten, ihre Hand nehmen und ihnen sagen ...«

In diesem Augenblick kamen die beiden Freunde am Café Tortoni vorbei. Die Silhouette zweier junger Frauen, die an einem Fenster Eis aßen, zeichnete sich in dem hellen Licht der Kronleuchter scharf ab. Die eine winkte mit dem Taschentuch, und die andere lachte laut heraus.

»Bei Gott!« sprach Marcel, »wenn du sie sprechen willst, brauchen wir nicht so weit zu gehen; denn, der Herr verzeihe mir, da sind sie ja! Ich erkenne Mimi an ihrem Kleid und Rougette an ihrer weißen Feder, beide immer unterwegs zu naschen. Der Herr Baron scheint alles gutgemacht zu haben.«

»Und eine solche Tollheit entsetzt dich nicht?« fragte Eugène.

»O ja«, antwortete Marcel; »doch bitte, wenn du künftig von den Grisetten schlecht sprichst, mach mit der kleinen Pinson eine Ausnahme. Sie hat uns zum Abendbrot eine Geschichte erzählt, sie hat ihr Kleid für vier Franken versetzt, sie hat sich aus einem Vorhang einen Schal gemacht; und jemand, der sagt, was er weiß, der gibt, was er hat, der tut, was er kann, ist nicht zu mehr verpflichtet.«