|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Da saß er im Café des Kaiserhofs und folgte mit gespannter Aufmerksamkeit dem Kampfe zweier Schachspieler, ohne der Umgebung irgendwelche Teilnahme zuzuwenden. Ich täuschte mich nicht, es war mein alter Freund Hilarius Gauer. Aber er sah heute so bleich und so tief traurig aus, daß ich einige Augenblicke zögerte, ehe ich ihn ansprach.

Seit unserer letzten Begegnung war diesmal eine ungewöhnlich lange Zeit verstrichen. Es mochte wohl ein Vierteljahr vergangen sein, vielleicht war es auch noch länger her, daß ich ihm nicht die Hand gedrückt hatte. Schon seit Wochen hatte ich mir beständig vorgenommen, ihn wieder einmal aufzusuchen, – es war immer etwas dazwischen gekommen. Und nun traf ich ihn hier im Kaiserhof rein zufällig, wie er, den Ellbogen auf den Tisch und den Kopf auf das Kinn gestützt; auf das Brett starrte. Meine Freude über dieses unerwartete Wiedersehen wurde aber durch den merkwürdig schwermütigen, beinahe finstern Ausdruck seines blassen Gesichtes in unliebsamer Weise beeinträchtigt.

Er war der älteste meiner Bekannten, und ich hatte ihn immer lieb gehabt. Wir kannten uns von klein auf. Als Nachbarskinder waren wir unzertrennliche Jugendgespielen gewesen, hatten uns auf dem alten Fischerufer als Räuber und Gendarm abgehetzt, waren, da beim übermäßigen Schaukeln das leichte Kielboot umgeschlagen war, zusammen in die Elbe gefallen, zusammen herausgefischt und wegen unseres Ungehorsams – denn das Schaukeln war uns streng verboten – gemeinsam gelinde gezüchtigt worden. Wir hatten die Bänke der Vorbereitungsschule zusammen gedrückt und unser Frühstück regelmäßig getauscht, da jedem von uns die fremde Küche besser schmeckte als die eigene. Wenn sich auch unsere Schulwege bald trennten – Hilarius kam auf die Handelsschule und ich aufs Gymnasium –, so war unsere Kinderfreundschaft gleichwohl bestehen geblieben. Er war reicher Leute Kind. Der alte Gauer besaß eine der größten Zuckerfabriken der Provinz und galt als Millionär. Die Mutter war oft kränklich, aber immer unendlich sanft und liebevoll, nicht bloß für ihren Sohn, sondern auch für dessen Freunde. Die jüngere Schwester meines Freundes, Grete, wurde von uns Jungen nicht weiter beachtet, sie war uns zu klein. Die beiden Geschwister wurden von ihren Eltern sehr verhätschelt. Hilarius war der liebevollen Behandlung auch würdig: er war ein überaus gutgeartetes Kind, immer lustig und nie ein Spielverderber.

Es gab für mich als Jungen keine größere Belohnung, als die mir nur in den seltensten Fällen versagte Genehmigung, den Sonntag Nachmittag bei Gauers zu verbringen. Wenn auch mein Auge für die zarteren Unterscheidungen der Bedingungen des Daseins damals noch nicht besonders geschult war, so merkte ich doch, daß es bei Gauers viel feiner war als bei uns zu Hause. Hilarius hatte ein großes Spielzimmer für sich allein, in dem wir uns nach Herzenslust herumbalgen durften; und wenn man da zu Boden geworfen wurde, tat es lange nicht so weh wie bei uns. Erst später habe ich mir klar gemacht, daß in diesem großen Zimmer meines Freundes ein dicker Teppich lag. Und die schönen Spielsachen! Da war namentlich eine stolze Burg mit einer stattlichen Garnison von Zinnsoldaten und einer ebenso erheblichen belagernden Truppenmacht, die meine Bewunderung und vielleicht auch ein bißchen meinen Neid erregte. Gewöhnlich waren wir unser drei oder vier an den Sonntagen bei Gauers. Es gab Schokolade und Kuchen, wir spielten mit der Burg, zankten uns, prügelten uns, vertrugen uns wieder, verdarben uns den Magen und amüsierten uns köstlich.

Eine Eigentümlichkeit fiel mir auf: wenn in meinem elterlichen Hause von Gauers die Rede war, so geschah dies in einer besonderen Weise, die ich mir nicht recht erklären konnte. Es wurde anders von ihnen gesprochen als von anderen Leuten – durchaus nicht schlecht, aber mit einer gewissen Ängstlichkeit, mit einer gewissen mitleidigen Vorsicht. Der Scharfsinn des Kindes witterte das ganz deutlich heraus, aber der kindliche Leichtsinn bekümmerte sich nicht weiter darum; ich hatte jedoch das klare Gefühl, daß bei Gauers irgend etwas nicht stimmte.

Eines Tages herrschte in der unteren Stadtgegend an der Elbe große Aufregung. Wir Kinder waren nun neugierig und fragten, was denn geschehen sei? weshalb die Leute vor dem schönen Gauerschen Hause, einem Prachtbau aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, stehen blieben und die Köpfe zusammensteckten? Aber wir erhielten keinen anderen Bescheid als: »Das geht euch nichts an!« Wir schnappten indessen doch genug auf, um zu erfahren, daß Frau Gauer seit gestern abend verschwunden sei. Und dann hörten wir – wir Kinder hörten ja alles –, daß ein vom Werder nach der Stadt wandernder Handwerksbursche der Polizei die Anzeige gemacht habe: er habe gestern abend zwischen 11 und 12 gesehen, daß eine, wie ihm schien, mit einem Pelz bekleidete Dame über das eiserne Geländer der Strombrücke geklettert und, ehe es ihm noch möglich gewesen wäre, sie zu erreichen, in den Fluß gesprungen sei. Er hatte um Hilfe gerufen und sofort die Wache an der Zitadelle benachrichtigt, aber leider waren die Verhältnisse so ungünstig, daß von allen Rettungsversuchen Abstand genommen werden mußte. Es war um die Zeit des Neumondes, und tiefe Finsternis lag auf dem Strome, der gurgelnd und zischend sich durch die mächtigen steinernen Pfeiler der Brücke quetschte. Und es war in den ersten Tagen des März. Nach scharfem Winter war plötzliches Tauwetter eingetreten, und mächtige Schollen trieben die Elbe hinab. Niemand zweifelte daran, daß die Dame mit dem Pelz Frau Gauer gewesen sei, und nach vierzehn Tagen wurde in der Tat die Leiche oberhalb Hohenwarte aufgefischt. Mein Freund Hilarius trug einen ganz schwarzen Anzug, der alte Herr Gauer auch, und Grete ein schwarzes Kleid.

Viel tiefer gingen meine kindlichen Wahrnehmungen nicht. Ich zerbrach mir nicht weiter den Kopf darüber, was die gute Frau, die immer so liebevoll und freundlich zu uns gewesen war, die in den glücklichsten Familienverhältnissen, im Überflusse des Reichtums lebte, von ihrem Manne auf Händen getragen wurde und ihre Kinder auf das zärtlichste liebte, zu dem verzweifelten Entschlusse getrieben haben könne. Daß es etwas sehr Trauriges gewesen sein müsse, merkte indessen auch ich.

Mit unseren sonntäglichen Vergnügungen war es nun vorbei. Der Vater verkaufte bald seine Fabrik und siedelte mit seinen beiden Kindern nach Thüringen über, wo er in der Nähe von Eisenach eine Villa erworben hatte. So verlor ich meinen Jugendfreund gänzlich aus den Augen, und ich dachte eigentlich nur noch an ihn, wenn ich zufällig durch irgend eine Äußerlichkeit an meine Kindheit und früheste Jugend erinnert wurde.

Vor fünf oder sechs Jahren führte mich endlich der Zufall wieder einmal mit ihm zusammen. Er lebte schon seit mehreren Jahren in Berlin, ohne daß ich darum gewußt hätte. Er hatte sich mit einem erheblichen Kapital an einem bekannten Berliner Bankgeschäft beteiligt. Aber er verkehrte wenig in Gesellschaften.

Die Stadt Berlin hatte zu Ehren fremder Gäste im großen Saale des Rathauses eine Festlichkeit veranstaltet, der ich beiwohnte. Nachdem die Tafel aufgehoben war, trat ein sehr großer schlanker Herr, der mir schon aufgefallen war und den ich unwillkürlich aufmerksamer betrachtet hatte als die übrigen mir unbekannten Gäste, auf mich zu und nannte mir seinen Namen: Hilarius Gauer. Mit einem Schlage erwachten nun alle meine Erinnerungen aus früher Jugend. Wir drückten uns herzlich die Hand und fühlten uns sogleich wieder sympathisch nahe. Ich hätte ihn gewiß nicht wiedererkannt, wenn er mich nicht angeredet hätte – es waren ja nahezu dreißig Jahre seit unserer Trennung vergangen –, und auch jetzt, da ich wußte, wen ich vor mir hatte, wollte es mir nicht gleich gelingen, in dem großen schlanken Manne, der mir gegenüberstand, meinen kleinen dicken Freund Hilarius wiederzuerkennen. Er war baumlang aufgeschossen und mir eine Handbreite über den Kopf gewachsen. Seine Gesichtsfarbe war ziemlich blaß, ohne jedoch kränklich zu sein; seine vollen krausen Haare hatten sich geschlichtet und schon vorzeitig am Scheitel gelichtet. Freilich hatte das große dunkle Auge seinen treuherzigen Ausdruck von früher bewahrt, aber die grausamen Jahre hatten ihm doch etwas geraubt: die Heiterkeit aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit! Er sah ernst, beinahe schwermütig aus. Ein sorgfältig gepflegter brauner Vollbart umrahmte das Gesicht von gutmütigem, traurigem und vornehmem Ausdruck. Er war mit Geschmack und der gewohnheitsmäßigen Eleganz eines Kindes aus reichem Hause gekleidet.

Wir hatten uns natürlich tausend Dinge zu erzählen – »gar vieles und mancherlei« wie es in dem Volksliede heißt. Wir blieben den ganzen Abend zusammen, gingen zusammen nach Hause und schieden mit dem Versprechen, uns recht bald wiederzusehen. Das geschah denn auch. An der ersten Zeit verging wohl kaum eine Woche, ohne daß wir einen Abend entweder bei ihm oder bei mir oder irgendwo auf neutralem Boden gemeinsam verbracht hätten; und so sehr mich seine Erscheinung im ersten Augenblicke überrascht hatte, so vertraulich erschien sie mir nun. Die starken Veränderungen, die ich zwischen dem jungen Bankier von heute und meinem Jugendgespielen von ehedem zunächst wahrgenommen hatte, verflüchtigten sich vollkommen, und als wir zwei-, dreimal zusammen gewesen waren, war mir, als hätten wir uns nie auf längere Zeit verlassen.

Wir beobachteten in der Stellung von Fragen über unsere Erlebnisse während der dreißigjährigen Trennung gegenseitig eine gewisse natürliche Zurückhaltung. Was konnte in der langen Zeit alles geschehen sein! Wieviel Traurigkeiten, die inzwischen durch die lindernde Zeit besänftigt worden waren, konnten da durch ein unvorsichtiges Wort wieder wachgerufen werden! Er erzählte nur aber gelegentlich aus freien Stücken, daß sein Vater vor fünf Jahren gestorben sei; und eines Tages sagte er mir: »Meine arme Schwester macht mir recht viel Sorge.« Da er nichts weiter hinzufügte, erfuhr ich auch nicht mehr.

Im allgemeinen war mein Freund Hilarius, ohne gerade heiter zu sein, doch in guter Stimmung, genußfreudig und genußfähig; manchmal indessen fand ich ihn auch recht düster. Er hatte sich in der Behrenstraße eine sehr behagliche Wohnung eingerichtet und führte ein zurückgezogenes Junggesellenleben. Unsere Lebensgewohnheiten waren völlig andere geworden. In dem Kreise, in dem ich mich wohl fühlte, verkehrte er gar nicht. Er schien überhaupt kein Bedürfnis nach irgend welcher Geselligkeit zu haben; er ging nur selten in Gesellschaften und entfernte sich immer so schnell wie möglich. Wir hatten andere Interessen, einen anderen Verkehr und eigentlich nur noch eine Gemeinsamkeit: die unserer Jugendfreundschaft. Zunächst sahen wir uns, wie ich schon sagte, ziemlich regelmäßig. Der Sommer löste indessen zeitweilig unsere Beziehungen. Im folgenden Winter sahen wir uns weniger; und wie es so in der Großstadt geht, die Pausen, die zwischen unseren Zusammenkünften lagen, wurden schließlich immer größer. Aber unser freundschaftlicher Verkehr erstarb darum doch nicht ganz, und jedesmal, wenn wir uns zusammenfanden, herrschte zwischen uns die alte Innigkeit und Herzlichkeit. Diesmal war aber die Pause eine ungewöhnlich lange gewesen. –

Er wandte noch immer keinen Blick vom Brett. Er saß unbeweglich da, das Kinn auf die Rechte gestützt, während er mit den vier Fingern der Linken auf dem Knie trommelte. Nach einigen Minuten trat ich an ihn heran und klopfte ihm auf die Schulter. Er blickte auf. Die plötzliche Bewegung schien ihn sehr zu überraschen. Er wechselte auffallend die Farbe und drückte mir mit verlegener Heftigkeit die ihm dargereichte Hand. Dann erhob er sich und setzte sich zu mir.

Wir sprachen über dies und das, oder vielmehr ich sprach; denn er war offenbar von ganz anderen Dingen in Anspruch genommen, zerstreut und befangen. Nach kurzer Zeit stand er auf und sagte zu mir:

»Wenn Du nichts Besseres vorhast, begleite mich, ich möchte dir etwas sagen, was sich hier schlecht sagen läßt. Es ist mir sehr lieb, dich getroffen zu haben. Wenn die Geschichte nicht so plötzlich gekommen wäre, hätte ich dich sogar unbedingt aufgesucht.«

Wir zahlten und begaben uns in die nahegelegene Wohnung meines Freundes.

Hilarius wurde offenbar erwartet. Die Gaskrone war angezündet, und auf dem Schreibtisch brannte die Lampe. In der Ecke des eleganten Salons stand ein Koffer, der vollkommen gepackt war. Der Papierkorb neben dem Schreibtisch war mit zerrissenen Schriftstücken und Briefen ganz gefüllt.

»Willst du auf Reisen gehen?« fragte ich.

»Ja,« antwortete Hilarius. »Und der Kopf ist mir entsetzlich schwer, denn ich habe eine sehr traurige Reise vor mir. Ich will morgen früh nach Bonn gehen zu meiner Schwester; sie verlangt dringend nach mir. Sie beklagt sich, daß sie widerrechtlich der Freiheit beraubt werde, und der Arzt, der den Brief an mich hat gelangen lassen, bemerkt dazu: er glaube, daß meine Anwesenheit dazu beitragen könne, die arme Kranke zu beruhigen.«

»Deine Schwester ist leidend?« fragte ich.

»Schwer leidend. Die Ärzte glauben, unheilbar. Ich habe mit dir immer darüber sprechen wollen, aber eine gewisse Schamhaftigkeit hat mich abgehalten. Jetzt ist es mir doch eine Erleichterung, vor dir mein Herz einmal auszuschütten. Unsere Familie ist schwer heimgesucht. Du erinnerst dich wohl, meine arme Mutter hat sich in einem Anfall von Geistesstörung das Leben genommen.«

Er blickte ernst auf zu dem großen Ölgemälde, das ihm gegenüber hing und das den gutmütigen und traurigen Ausdruck der Verstorbenen meisterlich wiedergab, und setzte dann mit leiserer Stimme hinzu:

»Und meine arme Schwester hat die verhängnisvolle Erbschaft angetreten! Seit ihrem siebzehnten Lebensjahre ist sie in Bonn in Privatpflege. Nun wirst du dir auch gewisse Absonderlichkeiten in meinem Wesen erklären können. Nicht, daß ich irgend etwas für mich befürchte, aber es lastet doch ein schwerer Druck auf mir. Ich will nun mit dem Doktor vernünftig sprechen. Ich sollte meinen, es müsse sich doch so einrichten lassen, daß ich meine Schwester zu mir nehmen könnte. Ich mache mir schon Vorwürfe, daß ich nicht schon früher auf den Gedanken gekommen bin; aber die Ärzte behaupten immer, es sei unmöglich, Gretchen sei nirgends besser aufgehoben als in der Anstalt des Dr. Philippi, die in der Tat als mustergültig gepriesen wird. Aber ich bin materiell in der Lage, alles mögliche zu tun, was sich tun läßt, um das schwere Los meiner Schwester, soweit es eben möglich ist, zu erleichtern. Ich habe die Absicht, mir in der Nähe von Berlin eine kleine Villa einzurichten, und werde eine Wärterin zu mir nehmen, die Tag und Nacht bei meiner Schwester bleiben soll. Ich werde einen Arzt verpflichten, sie regelmäßig zu besuchen und zu beobachten. Ich sollte meinen, es müsse sich machen lassen. Wie gesagt, ich will mit dem Doktor vernünftig reden.«

»Wie lange gedenkst du in Bonn zu bleiben?« erkundigte ich mich weiter.

»Ich habe mich auf unbestimmte Zeit frei gemacht. Ich will den Zustand meiner Schwester genau kennen lernen, denn das Urteil der Ärzte ist für mich nicht maßgebend. Auf meine telegraphische Anfrage hat sich Dr. Philippi bereit erklärt, mir in seiner Privatwohnung für einige Wochen ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Da werde ich täglich mit meiner Schwester zusammen sein können und dann meinen Entschluß fassen. Du kannst dir denken, daß der Aufenthalt für mich einigermaßen schreckhaft und voller Aufregungen sein wird.«

»Das kann ich mir allerdings denken, und ich weiß nicht, ob du dir nicht zuviel zumutest. Du solltest wirklich den Rat eines Mannes der Wissenschaft einholen, ob dein Beginnen ratsam ist oder nicht.«

»Mein lieber Freund,« sagte Hilarius gedehnt, »du kannst dir nicht vorstellen, wie gründlich ich die Medizin verachte! Wenn ich bedenke, daß die Ärzte seit fünf Jahrtausenden daran arbeiten, den Schnupfen zu heilen, und es bis auf den heutigen Tag noch nicht fertig gebracht haben, dann frage ich mich: Was ist das für eine Wissenschaft? Was hat der ganze Kram zu bedeuten? Ich vertraue nur mir und meinen eigenen Wahrnehmungen. Nachdem ich den Brief meiner Schwester heute gelesen hatte, haben mich ernsthafte Zweifel angewandelt, ob sie denn wirklich die Kranke sei, als die sie geschildert wird? Vielleicht hat sie recht, wenn sie sich über ihr grausames Schicksal bitter beklagt. Sie schreibt so ruhig, so gelassen, so klar, so logisch, daß ich ganz erschüttert bin und mir beinahe Gewissensbisse darüber mache, dem ärztlichen Gutachten zu leicht Glauben geschenkt zu haben.«

»Aber du sagtest doch selbst, daß deine Schwester schwer leidend sei?«

»Ja, weil ich kritiklos das nachschwatze, was die Ärzte sagen, vielleicht auch, weil es mir jetzt zur Rechtfertigung meines Verhaltens gegen meine Schwester bequem sein würde, wenn sie recht hätten. Aber der sonderbare, ja erstaunliche Brief meiner Schwester hat mich aus meiner Schlaffheit aufgerüttelt. Und wenn ich mich nun überzeuge, daß meine Schwester recht hat, daß es wirklich die Umgebung ist, die sie krank macht, dann sollst du mich kennen lernen! Dann will ich der Welt eine Geschichte erzählen von Ärzten und Kranken, – eine Geschichte, die fürchterlicher und grausiger sein soll als die tollsten Schauerromane!«

»Mein lieber Hilarius,« nahm ich das Wort, »deine brüderliche Liebe, fürchte ich, läßt dir glaubhaft erscheinen, was du von Herzen wünschen magst. Daß der Arzt nicht daran denkt, deine Schwester ohne Grund von der Außenwelt abzusperren, das ersiehst du ja aus seinem begleitenden Schreiben, in dem er dich selbst auffordert, zur Beruhigung der armen Kranken nach Bonn hinüberzukommen.«

»Du kennst eben die Ärzte nicht,« fuhr Hilarius fort. »Wenn sie einmal ihre Beute haben, dann lassen sie sie nicht los. Da schwatzen die Toren von der Gefährlichkeit der Jesuiten. Du lieber Gott! die sind gewiß nicht die schlimmsten. Die Ärzte, glaube mir, sie sind die wahre Plage der Menschheit ... Aber ich werde selbstverständlich nichts tun, was irgendwie übereilt wäre. Ich werde nüchternen Sinns die Verhältnisse prüfen, und wenn das, was du sagst, zutrifft – du magst ja recht haben –, nun, so wird meine Anwesenheit wenigstens dazu dienen, meiner Schwester einige ruhigere Tage zu verschaffen. Wird ihr weiteres Verbleiben in der Anstalt als eine unabweisliche Notwendigkeit erkannt, so werde ich wahrscheinlich nach Bonn übersiedeln. Ich mache keine Ansprüche an das Leben, und wenn ich mich kaufmännisch nicht mehr beschäftigen kann, so werde ich mich eben anders beschäftigen. Jedenfalls erachte ich es als meine Pflicht, meiner Schwester, die mir am nächsten auf der Welt steht, meiner einzig lebenden Verwandten, brüderlich zur Seite zu stehen und ihr zu helfen, soweit ich es vermag.«

Wir trennten uns zu später Stunde, und beim Abschied versprach mir mein Freund, daß er mir sehr bald schreiben werde, wie er die Verhältnisse in Bonn vorgefunden habe.

Einige Wochen wartete ich vergeblich auf den angekündigten Brief. Nach etwa einem Vierteljahr sprach ich in Gauers Wohnung wieder einmal vor. Der Portier, der zugleich Vizewirt war, sagte mir, daß Herr Gauer die Wohnung aufgegeben, seinen Diener verabschiedet und Berlin verlassen habe. Weiteres wisse er nicht. Es vergingen wieder einige Monate, ich hörte noch immer nichts von ihm. Da veranlaßte mich die freundschaftliche Teilnahme, mich nach dem Verbleiben meines alten Freundes genauer zu erkundigen. Ich ließ mir den Wirt des Hauses nennen, begab mich zu diesem und hörte nun, daß Herr Gauer ihn dringend gebeten habe, von seinem Aufenthalte mit niemand zu sprechen. Allem Anscheine nach beabsichtige Herr Gauer übrigens im nächsten Frühjahr nach Berlin zurückzukehren. Er habe einen Teil seiner Möbel dem Wirte in Verwahrung gegeben, den anderen Teil sich nachschicken lassen.

Aber der künftige Frühling kam, und ich hörte und sah nichts von Hilarius. Und es kam der Herbst und der Winter, und es verging noch ein Jahr, – er war und blieb verschwunden. Und es verfloß noch eine lange Zeit, ohne daß der Verschollene ein Lebenszeichen von sich gegeben hätte.

Erst vor wenigen Tagen, als ich eines Abends zu vorgerückter Stunde nach Hause kam, fand ich auf meinem Tische einen jener großen länglichen Briefumschläge, wie man sie zu Aktenstücken zu benutzen pflegt, und schon in der Aufschrift erkannte ich die schöne regelmäßige Schrift meines Freundes Hilarius. Der Brief trug keinen Poststempel und war, wie mir das Mädchen am folgenden Morgen sagte, von einem Herrn in meiner Wohnung abgegeben worden. Ich öffnete ungeduldig das Siegel und war überrascht, ein bogenlanges Schriftstück von meinem Freunde zu finden.

Da las ich denn den folgenden Bericht, der mir über das Schicksal meines Freundes seit unserer Trennung vollkommen Aufschluß gab.

Mandan in Dakota, Mitte Februar 1886.

Mein lieber alter Freund!

Ich schulde Dir noch einen Bericht, den ich vor Jahren Dir versprochen habe. Ich bin nicht dazu gekommen, ihn aufzusetzen, weil ich unendlich viel durchgemacht habe, Ernstes und Heiteres, Schmerzliches und Erfreuliches. Ich wollte Dir aber erst schreiben, wenn das Schifflein meines Lebens aus den sturmbewegten Wellen in den ruhigen Hafen eingelaufen sein würde, und das ist erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit der Fall; und ich wollte Dir erst schreiben, wenn ich sicher sein würde, daß mein Bericht auch in Deine Hände gelangt. Jetzt habe ich einen zuverlässigen Boten, der nach Deutschland geht und mir versprochen hat, meine Aufzeichnungen persönlich bei Dir abzugeben. Und nun ist es mir ein Bedürfnis, Dir im Zusammenhange »von schreckender Gefahr zu See und Land und meiner Reisen wundervoller Fahrt«, wie, glaube ich, Othello sagt, Langes und Breites zu erzählen.

Als wir uns an jenem Abende vor meiner Abreise nach Bonn trennten, drückte ich Dir, wie Du Dich wohl erinnern wirst, meine Besorgnis darüber aus, ob der Zustand meiner Schwester Gretchen von den behandelnden Ärzten auch richtig erkannt worden sei. Du hieltest meinen Zweifel für unbegründet, und damals hattest Du recht, jetzt aber habe ich recht erhalten.

Au jener Zeit war meine Schwester in der Tat schwer krank, und ich war erschrocken und tief bekümmert, als ich sie wiedersah. Seit Wochen sprach sie fast kein Wort, sie starrte düster vor sich hin; nur mit vieler Mühe gelang es, ihr das Notwendigste zu ihrer Ernährung beizubringen. Und als ich vor sie hintrat, erhob sie kaum den Blick, hatte auch auf meine herzliche Ansprache kein Wort der Erwiderung, und nichts gab mir die Gewähr dafür, daß sie mich erkannte. Der angstvolle Ausdruck ihres Gesichtes, der mit dem der tiefen Schwermut abwechselte, ließ darauf schließen, daß sie von schreckhaften Wahngebilden gepeinigt würde. Aber schon nach wenigen Tagen unseres Beisammenseins bemerkte ich in ihrem Verhalten eine auffällige Veränderung, die mich tief beglückte. Sie musterte mich zunächst mit verwunderten Blicken, dann aber sah sie mich freundlich und vertrauensvoll an. Sie ergriff meine Hand und hielt sie stundenlang in den ihrigen. Mitunter fühlte ich einen festeren Druck. Sie lehnte auch ihren Kopf an meine Schulter, als ob sie Schutz gegen irgendwelche unsichtbaren Feinde bei mir suche. Ich sprach ihr Mut zu, streichelte ihre weichen Haare, und tief aufatmend lächelte sie dankbar. Immer mehr und mehr lichteten sich die umnachteten Sinne; die unheimlichen Gestalten, die sie verfolgt hatten, verflüchtigten sich. Sie fand nun auch die Sprache wieder. Zunächst sprach sie leise und scheu, als hege sie die Befürchtung, daß das wiedergewonnene Gut ihr aufs neue geraubt werden könne; sodann aber wurde sie zuversichtlicher und ruhiger. Sie nahm Anteil an ihrer Umgebung, erkundigte sich nach den Vorgängen der Außenwelt; sie las und interessierte sich für das, was sie las, und nach verhältnismäßig kurzer Zeit war ihr Zustand so durchaus befriedigend, daß ihr ohne irgendwelches Bedenken schon Spaziergänge in der schönen Umgebung der Stadt gestattet werden durften; zunächst in Begleitung eines der Arzte, dann sogar ohne ärztliche Überwachung. Wir machten gemeinsam kleine Ausflüge. Wir waren im Siebengebirge, in Rolandseck, und Du kannst Dir nicht vorstellen, mit welchem seligen Gefühle sich mein Herz bei dem Gedanken füllte, daß ich Gretchen dem Leben wiedergegeben hatte.

Der leitende Arzt, Dr. Philippi, bei dem ich wohnte – übrigens ein sehr wohlwollender und vernünftiger Mann –, war über diese wunderbare Wandlung selbst in hohem Grade erstaunt; er hielt es indessen für geraten, den Aufenthalt meiner Schwester in der Anstalt, in der sie von allen verwirrenden und aufregenden Eindrücken am geborgensten war, noch etwas zu verlängern, und wir beide waren damit einverstanden, meine Schwester und ich.

Du mußt Dir nämlich nicht vorstellen, daß diese Pension für Gemütskranke jenen schauerlichen Charakter hat, den der Laie dem Irrenhause beizulegen pflegt. Denke Dir eine freundliche Ansiedelung in der ruhigen Umgebung der Stadt, in der nächsten Nähe des Rheines. In einem freundlichen Hause, das an der Straße liegt, wohnt der Leiter der Anstalt mit seiner Familie und seinen Ärzten. Da hatte auch ich ein behagliches Unterkommen gefunden. Hinter dem Hause liegt ein großer parkartiger Garten mit herrlichen alten Bäumen, mit Akazien, Kastanien, Linden und Nußbäumen, die die Kieswege beschatten. Unmittelbar hinter dem Hause ist ein mit Gartenanlagen gezierter Schmuckplatz, in dessen Mitte ein Springbrunnen plätschert. An diesen Platz sind drei hübsche Villen im Schweizer Stile mit Holzveranden angebaut. Von dieser anmutigen Ansiedelung durch eine ziemlich weite Entfernung getrennt, liegen am anderen Ende des Parkes, durch eine besondere Umfassungsmauer abgesondert, zwei größere Gebäude, für die ebenfalls ein besonderer Garten angelegt ist. Da sind die schweren und unruhigen Kranken untergebracht, von denen ich während meines Bonner Aufenthaltes nie etwas gesehen und gehört habe ...

Nur manchmal inmitten der stillen Nacht, wenn ich aus irgend welchen Gründen keine Ruhe finden konnte, war mir's, als hörte ich aus der Ferne klagende oder geängstigte Laute zu mir bringen ...

Die Umfassungsmauern, welche das ganze Grundstück einschließen, sind mit Schlinggewächsen und rankendem Gesträuch völlig bedeckt, so daß den leichteren Kranken, die in den Villen wohnen, die schmerzliche Vergegenwärtigung ihrer Absperrung nahezu völlig erspart bleibt. Diesen, den Ruhigen und Ungefährlichen, werden alle erdenklichen Zerstreuungen gern gewährt. Sie können spazieren gehen, wenn es ihnen beliebt, können sich gegenseitig besuchen, sie können sich mit dem beschäftigen, was ihnen zusagt; es ist ein Billardsaal da, eine Kegelbahn, ein Spielzimmer, ein mit einem sehr guten Flügel ausgestattetes Musikzimmer, in dem fleißig musiziert und abends oft getanzt wird; im Park ist ein Spielplatz für Krocket und Lawntennis – mit einem Worte: alles Schauerliche und Grausige ist aus der Umgebung der Kranken verbannt, und sie können sich in einem Luxusbadeorte wähnen, in dem sie unter den angenehmsten Bedingungen des Daseins ihre erschütterte Gesundheit wieder zu befestigen suchen.

Es befinden sich ja auch unter diesen Kranken eine große Anzahl von Personen, denen Du ihre Erkrankung kaum anmerken würdest und die unzweifelhaft viel weniger krank sind als ein erheblicher Prozentsatz der Gesellschaft, mit der Du in der Großstadt beständig verkehrst. Die Villenbewohner gehören durchweg den besten Ständen an. Sie haben fast ohne Ausnahme ihre eigene Bedienung und verkehren miteinander unter den Bedingungen der vollkommensten Artigkeit und Höflichkeit.

Meine Schwester bewohnte mit ihrer Gesellschafterin das Erdgeschoß der mittleren Villa, die meinem Fenster gerade gegenüber lag. Im oberen Stockwerk wohnte eine junge Amerikanerin, Miß Sarah Westernborough, die zur Zeit meiner Ankunft noch schwer leidend war und deshalb das Zimmer nicht verließ. Sie bildete sich ein, daß man sie mit den Speisen der Anstalt vergiften wolle, verweigerte die Nahrung und war zum Skelett herabgemagert

Ich sah sie zum erstenmal im Fahrstuhl an einem leuchtenden hellen Sommertage. Ihr schmales blutleeres Gesicht trug den unverkennbaren Stempel schweren Leidens, aber sie sah wunderschön aus. Ich fühlte eine tiefe innerliche Bewegung, als ich ihr von meiner Schwester vorgestellt wurde. Wir knüpften, ich weiß nicht mehr über welchen Gegenstand, eine Unterhaltung an und sprachen, ich weiß nicht wie lange; aber es war mir wahrhaft schmerzlich, als einer der Ärzte sich zu uns gesellte und mir durch ein ausdrucksvolles Schließen der Lider in nicht mißzuverstehender Weise andeutete, daß es nun zweckmäßig sei, die Unterhaltung, die die Kranke aufregen könne, abzubrechen. Ich erhob mich, und der Arzt gab nun in zarter, vorsichtiger Weise der Kranken zu verstehen, daß es wohl an der Zeit sei, jetzt zur Ruhe ihres Zimmers zurückzukehren.

Miß Sarah, die von der ungewohnten Anstrengung in der Tat etwas abgespannt zu sein schien, nickte zustimmend und verabschiedete mich mit freundlichem Gruß. Ich blieb an der Tür unseres Hauses stehen und sah ihr nach, wie der kleine Wagen, in dem sie ruhte, von der Dienerin in die Haustür der mittleren Villa geschoben wurde.

Sie hatte mir's angetan, Miß Sarah; ich konnte an nichts anderes mehr denken.

Ich sah sie beständig vor mir: die gebrechliche zarte Gestalt, das schmale bleiche, Gesicht mit der feingeschnittenen Nase, der durchsichtigen Haut, umrahmt von üppigen, schwarzen Haaren, die in großen Wellen aufgelöst über die Schultern fielen. Ich sah immer und immer das tiefblaue, sehnsüchtige Auge mit der merkwürdig großen, schwarzen Pupille. Ich empfand mit der Armen das tiefste Mitgefühl – so redete ich mir wenigstens ein, und in diesem Sinne sprach ich von Miß Sarah mit meiner Schwester und mit den Ärzten. Aber diese Selbsttäuschung konnte nicht standhalten, und in derselben Nacht noch gestand ich mir, als ich ruhelos auf meinem Lager mich hin- und herwarf, daß es etwas Anderes, Mächtigeres als Mitleid war, was ich für sie fühlte: ich liebte, liebte zum ersten Mal in meinem Leben.

Mitten in der Nacht erhob ich mich und kleidete mich wieder an. Ich öffnete das Fenster und blickte hinüber zu der kleinen Villa, die sich in dem nächtlichen Dunkel der Umgebung vom Hintergrunde kaum abhob. Ich blickte hinüber, stundenlang und zwecklos, zu den Fenstern des ersten Stocks, die durch das gedämpfte Licht einer Nachtlampe matt beleuchtet waren. Da ruhte sie jetzt, hoffentlich in erquickendem Schlafe. Ich war überglücklich bei dem Gedanken, aber zugleich fühlte ich mich auch tief unglücklich

Sollte mich das Verhängnis meiner Familie nun auch noch ereilen, zwar in einer anderen, aber vielleicht noch schrecklicheren Gestalt? Sollte ich mich klaren und nüchternen Sinnes in eine Geistesgestörte verlieben, deren Ausland nach den Aussagen der sachverständigen Ärzte als ein nahezu verzweifelter bezeichnet wurde? So grausam konnte das Schicksal nicht sein!

An meiner armen Schwester hatte ich schon die Beobachtung gemacht, wie mein Wesen gewisse, mir selbst nicht verständliche Eigenschaften besitzt, die beruhigend und heilkräftig sich bewährt hatten. Wäre ich ein etwas weniger nüchterner Positivist, als ich es bin, so würde ich glauben können, daß ich jenes gewisse magnetische Fluidum besitze, um dessen Vorhandensein oder Nichtvorhandensein sich die Gelehrten seit Jahrhunderten herumzanken. Ich brauchte keine wissenschaftlichen Forschungen anzustellen, mir stand eine erfolgreiche Erfahrung zur Seite. Alles was ich irgendwie vermochte, das wollte ich nun – ich gelobte es mir feierlich – lediglich dazu verwenden, die Arme zu heilen; und ich hatte die bestimmte Empfindung: es wird mir auch gelingen! Besser als den Ärzten!

Es war mir eine unbeschreibliche Genugtuung, daß Miß Sarah Vertrauen zu mir zu fassen schien und sich in freundlicher Zuneigung mir geistig näherte. Mit meiner Schwester war sie schon vor ihrer letzten Krisis innig befreundet gewesen, und so ergaben sich unsere häufigen Zusammenkünfte in ungezwungenster Weise und ganz von selbst. Der Verkehr zwischen uns wurde immer vertraulicher und herzlicher. Wir waren schließlich fast den ganzen Tag zusammen. Schon am zweiten Tage hatte ich vermocht, was die Ärzte seit Monaten durchzusetzen vergeblich versucht hatten. Wir hatten in der Vorhalle der Villa den Frühstückstisch zu Dreien anrichten lassen. Miß Sarah nahm meinen Arm an und setzte sich zu uns. Ich nötigte sie scherzhaft, wie ein kleinstädtischer Wirt, zuzugreifen. Sie ließ sich freilich zunächst ein wenig bitten, aber als sie sah, mit wie gutem Appetit wir unser Mahl verzehrten, sprach sie seit langen Wochen zum ersten Male wieder den Speisen und Getränken freiwillig zu. Und von nun ab war sie unser regelmäßiger Gast bei den Mahlzeiten. Sie kam verhältnismäßig ziemlich schnell wieder zu Kräften; die Schlaflosigkeit wich von ihr, und der rosige Hauch der Genesung lagerte sich auf ihre Wangen.

Ich war glücklich, glücklich wie ein Vater, der sein todkrankes Kind gesunden sieht.

Nach kaum einem Vierteljahr war sie soweit hergestellt, daß sie an unseren Ausflügen außerhalb der Anstalt in den warmen sonnigen Herbsttagen teilnehmen durfte.

Die wiederkehrende Gesundheit hatte sie womöglich noch verschönt, und in der lieblichen Hülle entdeckte ich eine Fülle von Herzensgüte und Vornehmheit der Gesinnung, wie ich es Dir nicht beschreiben kann. Aus ihrem neugewonnenen Leben erblühte nun die wunderbarste Lebenslust. Sie war heiter bis zur Ausgelassenheit.

Um so auffälliger war es mir, und es beunruhigte mich, als ich sie eines Tages recht niedergeschlagen fand. Sie hatte offenbar geweint.

Ich fragte sie in schonender Weise nach dem Grunde ihrer plötzlichen Traurigkeit. Und da gestand sie mir während wir unter den schattigen Linden auf- und abgingen, daß der Gedanke, uns, meine Schwester und mich, über kurz oder lang verlassen zu müssen und wieder allein zu bleiben, bis ihr Vater sie abholen würde, sie so unglücklich mache; und selbst die Erwägung, geheilt zu den Ihrigen zurückzukehren, vermöge sie nicht heiterer zu stimmen: sie habe sich eben zu sehr an unseren Umgang gewöhnt, und sie könne sich nicht vergegenwärtigen, wie sie die dauernde Trennung von uns ertragen werde. Ich blieb stehen, nahm ihre beiden Hände in die meinigen, sah sie an und sagte ihr:

»Weshalb sollen wir uns denn trennen? Wenn Sie es wollen, bleiben wir immer zusammen.«

Sie machte keine Bewegung, um ihre Hände den meinigen zu entziehen. Fragend blickte sie zu mir auf. Sie zitterte ein wenig, ihre reizenden Lippen öffneten sich zu einem glücklichen Lächeln, und die Tränen traten ihr in die Augen.

Als ich sie so vor mir sah, da übermannte es mich. Ich zog sie an mich, schloß sie in meine Arme und drückte den ersten Kuß auf ihre Lippen.

Wir sprachen kein Wort.

Da hörte ich die Stimme meiner Schwester, die nach mir rief; und ich sah nun Gretchen, wie sie in den Lindenweg einbog. Ich lief ihr entgegen, und übermütig wie ein Kind umfaßte ich sie, hob sie laut lachend vom Boden auf, küßte sie und konnte nichts anderes sagen als: »Sarah, meine Braut.«

Meine Schwester war viel weniger überrascht, als ich angenommen hatte. Sie eilte zu ihrer Freundin und umschlang sie als Schwester. Sarah war mit ungläubigen Augen ganz betroffen stehen geblieben und noch immer keines Wortes mächtig.

Während wir den Weg nach der Villa einschlugen, verabredeten wir, daß wir von der Sache einstweilen und an diesem Orte nicht weiter sprechen wollten. Eine Verlobung unter diesen Verhältnissen und in dieser Umgebung war ja wirklich etwas sehr Absonderliches, und hier, wo alles Seltsame verdächtig erschien, würde unsere Handlung den törichtsten Mißdeutungen schwerlich entgangen sein.

Aber gerade die Heimlichkeit, zu der wir uns entschlossen hatten, erhöhte den Reiz unseres Bundes in eigentümlicher Weise. Das ruhige Bewußtsein unseres Einsseins, gepaart mit der Nötigung, vor den übrigen die Scheidewand der gesellschaftlichen Gepflogenheiten aufrecht zu erhalten, der Zwang, den wir uns in unseren wechselseitigen Beziehungen auferlegen mußten, und unsere lächelnde Überlegenheit – alles das war ungemein heiter und poetisch.

Inzwischen waren sowohl bei meiner Schwester als auch bei meiner Braut die letzten Spuren ihrer Krankheit verwischt. Beide hatten sich vollkommen erholt, und die beiden Schwägerinnen, die so starke Berührungspunkte hatten: die Gemeinsamkeit ihrer Krankheit, des Aufenthalts, der Pflege, der gleichzeitigen Gesundung und der Liebe zu mir, verbanden sich in immer herzlicherer Freundschaft. Wir zimmerten uns unsere Zukunft zurecht, und wir hatten beschlossen, Deutschland, das in uns so viele traurige Erinnerungen wachrufen mußte, zu verlassen und in der Neuen Welt ein neues Leben anzufangen.

Meine Braut hatte mich in ihre Familienverhältnisse vollkommen eingeweiht. Noch am Abende desselben Tages, an dem ich mich mit Sarah verlobt hatte, schrieb ich an ihren Vater, der große Minen in Montana und beträchtliche Getreidefelder in Dakota besitzt.

Sarah war vor einem Jahre, als sie mit ihrem Vater Europa bereiste, erkrankt; er hatte sie notgedrungen hier zurücklassen müssen, da die Ärzte übereinstimmend der Ansicht waren, daß die lange und beschwerliche Reise Gefahren für ihr Leben haben könnte. Unter dem Schutze einer alten bewährten Dienerin, die Sarah von Kindheit an kannte, war meine Braut der Pflege des Dr. Philippi übergeben worden. Für den kommenden Frühling hatte Mr. Westernborough Dr. Philippi seinen Besuch angekündigt, um, wenn es irgend möglich wäre, seine Tochter mit sich zu nehmen. Es war ein großes Opfer, das der Vater seinem Kinde zu bringen hatte, denn gerade in dieser Zeit war er von seinen Geschäften unendlich in Anspruch genommen. Durch die bisher unzugänglichen Gebiete wurde ein neuer Schienenstrang gelegt, der für den kommenden Sommer eine abermalige gewaltige Verbindung zwischen dem Stillen und dem Atlantischen Ozean herstellen sollte und völlig veränderte Bedingungen des Daseins für die nördlichen Distrikte der Vereinigten Staaten schaffen mußte. Jeden Tag stand, wie man ohne Übertreibung sagen darf, ein Vermögen auf dem Spiele, ein großes Vermögen, Millionen.

An jenem Abend also setzte ich mich an meinen Schreibtisch und schrieb – Du kannst Dir denken, mit welcher Vorsicht – einen langen sachlichen Bericht an meinen künftigen Schwiegervater. Ich schilderte ihm, unter welchen Umständen ich die Bekanntschaft seiner Tochter gemacht, und wie ich mich in sie verliebt hatte; ich sagte ihm, daß sie meine Neigung erwiderte und mit meiner Schwester in inniger Freundschaft zusammen lebte; ich gab ihm ein getreues Bild meiner Verhältnisse, setzte ihn in den Stand, die Wahrheit meiner Angaben zu prüfen, und schloß mit der ehrerbietigen Bitte um die Erlaubnis, mit meiner Schwester seine völlig genesene Tochter nach Dakota begleiten zu dürfen und dort um ihre Hand anzuhalten. – Sarah schrieb in demselben Sinne.

Der Verkehr mit Dakota war aber zu jener Zeit noch schwerfällig und langsam. Vor Weihnachten durften wir die Antwort des Vaters kaum erwarten. Bis dahin wollten wir unsern ruhigen Bonner Aufenthalt, der für uns alles Schreckhafte und Peinliche des Krankenhauses durchaus verloren hatte, beibehalten. Wir lebten also unser stilles heiteres Leben für uns.

Trotz aller Vorsicht, die wir beobachteten, konnte der vertrauliche Charakter unseres Verkehrs und unserer Absonderung von den übrigen nicht unbemerkt bleiben. Und an einem Orte wie jenem wird alles, was bemerkt wird, als auffällig und nicht normal aufgefaßt. Es ist nicht zu verwundern, daß die Anstaltsärzte, die den ganzen Tag mit Kranken verkehren, jede Erscheinung, die sich dem prüfenden Auge darstellt, als eine symptomatische betrachten. Sie leben sich schließlich ganz in den Wahn hinein, daß jedermann mehr oder minder krank und als Patient zu behandeln sei, und jede unerwartete Äußerung oder Handlung gilt ihnen als ein Beweis der Richtigkeit ihrer pathologischen Beobachtungen.

Mit dem Hauptarzte und auch mit den beiden Assistenten stand ich auf gutem Fuße. Ich hatte nun eine genügend lange Zeit mit ihnen verbracht, um die Einrichtung der Anstalt vollkommen kennen zu lernen. Manches erschien mir mustergültig, manches andere aber erachtete ich für verbesserungsfähig und äußerte darüber unverhohlen meine Ansicht. Sie sahen sich, als ich ihnen meine Verbesserungsentwürfe auseinandersetzte, mit bedenklichen Blicken an, und ich täuschte mich gewiß nicht: sie hielten diese ruhigen Vorschläge für die Äußerungen eines krankhaften Geistes.

Von jener Zeit an widmeten sie mir ihre besondere Aufmerksamkeit. Es machte mir Spaß, zu bemerken, wie sie sich mit regster Teilnahme nach meinem Schlafe, nach meinem Appetit erkundigten, mir Weisungen gaben in betreff der Diät, der Tageseinteilung, der Zerstreuungen, die ich suchte usw. Die ängstliche Fürsorge der Ärzte und namentlich des Hauptarztes Dr. Philippi für mein Wohlbefinden steigerte sich nach meiner heimlichen Verlobung immer mehr. Du kannst Dir vorstellen, wie mich das belustigte.

Eines Abends war ich besonders gut aufgelegt und konnte mich des Lachens kaum erwehren, als ich wahrnahm, wie der Arzt mich mit immer besorgterem Gesichte musterte. Ich lud ihn beinahe übermütig ein, mit mir auf mein Zimmer zu kommen und dort nach Tisch den Kaffee mit mir zu trinken, ich hätte mancherlei mit ihm zu besprechen. Ich hatte einen gewissen Galgenhumor und wollte ihn aufziehen. Der Arzt nahm meine Einladung an. Als er mir in meinem Zimmer gegenübersaß, legte er sein Gesicht in so finstere Falten, daß ich laut auflachen mußte.

»Nun, Doktor meiner Seele!« rief ich vergnügt, »weshalb sehen Sie denn so furchtbar düster aus?«

Ohne eine Miene zu verziehen, sagte er mir in strenger Ruhe:

»Ich fürchte, Herr Gauer, der Aufenthalt hier bekommt Ihnen nicht gut ...«

Ich erschrak bei dem Gedanken, daß der Doktor mir die Gastfreundschaft kündigen möchte. Er hatte schon früher derartige Andeutungen gemacht. Ich bat ihn daher so dringlich, wie der Anstand es gestattete, mir den ferneren Verbleib in seinem Hause zu gewähren. Nach langem Zureden willigte er ein.

»Aber Sie sollten wenigstens den Verkehr mit den kranken Damen einigermaßen einschränken,« fuhr er fort. Und abermals sagte er mir: »Vielleicht würde es Ihnen dienlich sein, wenn Sie in dieser unfreundlichen Jahreszeit ein wärmeres Klima aufsuchten. Die mildere Natur, die veränderte Umgebung würde Sie erfrischen und zerstreuen.«

»Sehe ich aus wie ein Mann, der der Zerstreuung bedarf?« fragte ich. »Ich bin niemals heiterer gewesen und habe mich nie froher gefühlt.«

»Ihre unbegründete Ausgelassenheit ist ein Symptom, das mich ernstlich beunruhigt.«

»Nun, und wenn ich schwermütig und verschlossen wäre, würde Sie das weniger beunruhigen? Würde Ihnen meine gedrückte Gemütsstimmung nicht ebenfalls Besorgnisse einflößen? Wie soll ich es Ihnen recht machen, lieber Doktor?«

»Lassen wir das,« gab er zur Antwort. »Eine ernste und traurige Stimmung würde mir unter den gegebenen Verhältnissen jedenfalls erklärlicher erscheinen als Ihr Übermut, zu dem hier wahrlich keine Veranlassung vorliegt. Aber nicht das allein ist es, was mir in Ihrem Benehmen auffällt. Sie haben gewisse Eigentümlichkeiten, die mich bedenklich stimmen müssen.«

»Welche?« fragte ich.

»Nun, erklären Sie mir z. B. die folgende: Die Villa, in der Ihre Schwester wohnt, liegt unserer Haustür gerade gegenüber; Sie brauchen nur über den Kiesweg um den Springbrunnen zu gehen, und Sie sind da. Anstatt dessen machen Sie jedesmal einen großen Umweg, umgehen den ganzen Schmuckplatz und schleichen an den Mauern entlang.«

»Wenn es nichts Anderes ist,« erwiderte ich lachend, »so kann ich Sie sogleich beruhigen. Ich bin als Kind einmal beim Turnen vom Reck gefallen, und seitdem leide ich an Schwindel. Es ist mir mein Lebtag unangenehm gewesen, über einen freien Platz zu gehen, und ich vermeide es instinktiv, wo ich immer kann. Ich habe seit meiner Kindheit mich daran gewöhnt, an den Häusern entlang zu gehen. Ich tue es jetzt, wie gesagt, gewohnheitsmäßig, ich glaube gar nicht, daß mich der Schwindel noch befallen würde. Und um Ihnen Spaß zu machen, werde ich von jetzt ab immer gerade über den Platz gehen.«

»So, so,« brummte Dr. Philippi vor sich hin. »Und weshalb suchen Sie denn so oft eine verstohlene Ecke im Parke auf und verbleiben da stundenlang in derselben Stellung?«

»Also das ist auch auffällig?« entgegnete ich noch immer lachend. »Lieber Doktor, ich befürchte ernsthaft, daß Ihr Beruf Ihre Beobachtungen allzu sehr schärft und dadurch fälscht. Jedermann hat doch seine Stunden einsamer Grübeleien, nicht wahr? Der eine macht sie so ab, der andere so. Der eine legt sich aufs Sofa, streckt die Beine von sich und pafft eine Zigarre; ein anderer geht spazieren und schleudert mit dem Stocke die kleinen Kiesel des Weges vor sich her. Ich hänge meinen Gedanken am liebsten nach und überlege mir, was ich mir zu überlegen habe, am besten, wenn ich mich auf irgend einen entlegenen Fleck mit gesenktem Kopf ruhig hinstelle, abgewandt vom Treiben der übrigen, und mich um keinen Menschen bekümmere. Ich wiederhole Ihnen aber, wenn es Ihnen Vergnügen macht, will ich auch diese alte Gewohnheit ablegen und will mich in den Stunden, in denen ich mit meinen Gedanken allein sein will, in mein Zimmer zurückziehen.«

Aber mehr als diese Einzelheiten beunruhigte den Doktor meine gehobene Stimmung. Er hatte mich ja gesehen, als ich angekommen war. Damals war ich nachdenklich und kummervoll; jetzt erblickte er mein glückstrahlendes Gesicht, jetzt hörte er mich oft in meinem Zimmer übermütig trällern, und die rosige Laune, die er sich in Unkenntnis der Verhältnisse nicht erklären konnte, erschien ihm überaus verdächtig! Er wußte ja nicht, was mich so glücklich machte, und so mußte ich denn mit der Wahrheit herausrücken.

Ich sagte ihm also, daß meine Freude darüber, meine Schwester vollkommen geheilt zu sehen, und die Aussicht mit ihr vereint später leben zu können, doch wohl schon genügend sei, um meine veränderte Stimmung zu erklären. Aber es sei noch ein stärkerer Grund dafür vorhanden: meine herzliche Freude über die Genesung Sarahs und endlich und hauptsächlich – meine Liebe zu ihr.

Der Arzt hatte mir sehr aufmerksam zugehört, und während ich sprach, versteinerte sich sein ernstes Gesicht immer mehr. Er legte väterlich und freundschaftlich seine Hand auf die meinige und sagte beinahe feierlich:

»Verehrter Freund, Sie sind wirklich krank! Sie befinden sich in vollkommenem Irrtum, wenn Sie glauben, daß Ihr Fräulein Schwester geheilt ist. Seit Ihrem Hiersein hat ihre Erkrankung allerdings eine andere Erscheinungsform angenommen, aber die Krankheit selbst ist leider nicht gehoben. Sie irren sich ferner, wenn Sie annehmen, daß Fräulein Sarah geheilt sei; ihr Zustand hat sich im Gegenteil erheblich verschlimmert. Ihre Beurteilung des Gesundheitszustandes Ihrer Schwester und der amerikanischen Dame, dieser völlig unberechtigte Optimismus und Ihre abenteuerliche Neigung zu der unglücklichen Kranken – es tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen, aber die Pflicht gebietet es – es ist krankhaft! Sie müssen wirklich etwas für sich tun! Wenn Sie durchaus bei uns bleiben wollen, so muß ich Sie bitten, daß Sie sich unserer Pflege völlig anvertrauen und daß Sie unsere Weisungen gewissenhaft befolgen. Ich will Sie keineswegs erschrecken. Daß ich wahrhaft bin, werden Sie ja wissen; ich beschönige also auch nichts, wenn ich Ihnen sage, daß Sie nicht etwa an einem schweren Leiden erkrankt sind. Es handelt sich für Sie nur, wie ich fest überzeugt bin, um ein vorübergehendes Unbehagen, das durch die starken Erregungen, denen Sie hier ausgesetzt gewesen sind, verursacht worden ist, und das bei rationeller Behandlung bald völlig beseitigt werden wird.«

Ich glaubte zunächst, nicht recht verstanden zu haben. Eine Weile widersprach ich, zunächst in scherzhaftem, danach in ernsterem Tone, wie man eben einem vernünftigen Manne gegenüber seine abweichende Ansicht vertritt.

Aber während unserer Erörterung bemächtigte sich meiner die Überzeugung, und sie wurde immer fester, daß der Leiter der Anstalt durch den beständigen Umgang mit Kranken selbst in der Klarheit seines Urteils- und Denkvermögens gelitten hatte.

Ich hatte mich infolge der Unglücksfälle in meiner Familie sehr angelegentlich mit psychiatrischen Studien beschäftigt und erkannte den Zustand sehr wohl. Ich empfand mit dem Schicksal des trefflichen Mannes tiefes Mitgefühl ...

Scheinbar machte ich nun alle Zugeständnisse. Ich sagte ihm schließlich: er ginge nach meiner Überzeugung in seiner freundschaftlichen Teilnahme für mich wohl etwas zu weit; aber er möge ja in der Hauptsache recht haben, und vielleicht befände ich mich im Irrtum. Ich wäre durchaus geneigt, seinen Anordnungen zu folgen.

Nachdem ich so sein Vertrauen bestärkt hatte, erlaubte ich mir, in aller Behutsamkeit auch ihm einige freundliche Winke zukommen zu lassen.

»Wir leben zu viel und zu schnell, Doktor,« sagte ich. »Unser ganzes Geschlecht ist überreizt und abgespannt. Und auch Sie haben sich, wie ich glaube, zuviel zugemutet. Wie Sie mich des ungerechtfertigten Optimismus beschuldigen, so möchte ich gegen Sie beinahe die Anklage erheben, daß Sie zu pessimistisch gestimmt sind. Ich halte das für eine Folge der Überarbeitung. Auch Ihnen würde es nicht schaden, wenn Sie sich eine kleine Ausspannung gönnten, und ich stelle mich Ihnen vollkommen zur Verfügung. Wenn Sie wollen, machen wir jetzt trotz der unfreundlichen Witterung und der kurzen Tage eine kleine Reise zusammen. Vielleicht kann ich Ihnen auch einen Teil Ihrer Arbeiten abnehmen, ich habe ja ohnedies hier nichts Besonderes zu tun. Und wenn ich auch kein Mediziner von Fach bin, so ganz und gar laienhaft bin ich doch auch nicht, wie Sie wohl bemerkt haben werden.«

Mit einem eigentümlichen blöden Lächeln hörte Dr. Philippi mich an, mit einem Lächeln, das meine Wahrnehmungen leider nur noch bestätigen mußte. In seiner Antwort kam er auf meine Vorschläge gar nicht zurück, sondern ging sofort mit der den Geisteskranken eigentümlichen Beharrlichkeit auf sein Thema über: auf seine angebliche Erkenntnis meiner Erkrankung.

»Sie müssen den täglichen und stündlichen Verkehr mit den beiden Damen etwas einschränken,« sagte er wiederum.

Das war nun einmal sein Steckenpferd. Ich erhob Widerspruch dagegen in maßvollster Weise, aber der Doktor wurde darüber so aufgeregt, daß ich einen heftigen Auftritt befürchten mußte. Ich lenkte also ein und versprach ihm, daß ich mich auch in dieser Beziehung seinen Wünschen unterordnen wolle.

Und es war mir Ernst mit meinem Versprechen. Denn ich wußte ja, daß die Antwort meines Schwiegervaters Westernborough nun nicht mehr lange auf sich warten lassen konnte; in vierzehn Tagen bis drei Wochen mußte sie bei uns eintreffen.

Am anderen Tage erzähle ich den Damen die seltsame und unheimliche Szene, die sich in meinem Zimmer abgespielt hatte. Meine Braut und meine Schwester hatten ebenfalls schon wahrgenommen, daß es mit dem Doktor nicht ganz richtig sei. Sie belobten mich wegen meines schonenden Verhaltens ihm gegenüber. Wir verabredeten, daß wir uns bis zum Eintreffen der Antwort meines Schwiegervaters den Zwang auferlegen wollten, uns weniger zu sehen.

Der Doktor schien zunächst zufriedengestellt zu sein. Ich beobachtete ihn während der nächsten Tage mit schärferer Aufmerksamkeit, von dem lebhaftesten Verlangen erfüllt, meine Wahrnehmungen doch als grundlose zu erkennen. Aber leider sprachen alle seine Handlungen für die Richtigkeit meiner Auffassung. Ich nahm mir also vor, bevor ich Bonn verließ, mit einem tüchtigen Arzte in der Stadt zu sprechen und die Medizinalbehörden von dem Zustande des unglücklichen Dr. Philippi in Kenntnis zu setzen. Denn wenn sein Geisteszustand zur Zeit auch noch kein Unheil angerichtet hatte, so schauderte ich doch bei dem Gedanken, daß ein Mann der nicht im Vollbesitze seiner Zurechnungsfähigkeit ist, an der Spitze einer solchen Anstalt mit unbeschränkter Machtvollkommenheit stehen und Anordnungen von vielleicht verhängnisvollen Folgen treffen durfte, bevor noch sein Zustand von den Assistenzärzten, die ihm ganz und gar ergeben waren und die in ihrer Befangenheit dem Vorgesetzten blindlings folgten, erkannt worden wäre.

Die Tage des Wartens krochen langsam dahin. Die Gesellschaft meiner Braut und meiner Schwester fehlte mir unendlich, und dies verstimmte mich tief.

Wie früher meine Heiterkeit, so erschien nun meine Gedrücktheit dem unglücklichen Arzte als ein neues besorgniserweckendes Symptom. Die Damen hatte ich aus Rücksicht auf den Arzt zu meiden, und das Zusammensein mit Dr. Philippi war mir unheimlich. Ich suchte mir daher irgend eine stille Ecke des Gartens auf und blieb da stundenlang meinen unfreundlichen Gedanken überlassen. Ein neues bedenkliches Anzeichen in den Augen des Arztes! Wo immer ich mich verstecken mochte, er wußte mich zu finden. Er sprach in mich hinein, ich wollte ihm keine Antwort geben. Auch meine Schweigsamkeit erschien ihm krankhaft. Ich bin ja, wie Du weißt, sehr gutmütig, aber ich hatte meine Selbstlosigkeit doch wohl überschätzt und war nicht imstande, die Komödie würdig bis zu Ende zu spielen. Schließlich langweilte mich die Geschichte wirklich, und einige Male ließ ich mich auch dazu hinreißen, dem Arzt in etwas deutlicher Form meine Meinung zu sagen, zunächst in der gesellschaftlich höflichsten Form; als er aber immer wieder und immer wieder an mir herumdoktern wollte, meinen Arm aufhob, meinem Kopf eine verdrehte Stellung gab, verlor ich doch endlich die Geduld und wurde so ungehalten, daß der arme Doktor aufs äußerste erschrocken davonlief. Ich bedauerte übrigens meine nervösen Ausfälle sofort und bat ihn später höflich um Entschuldigung.

So hatte sich zwischen uns ein vollkommen verändertes Verhältnis herausgebildet. Ich fühlte für den unglücklichen Mann tiefes Mitleid, und er hegte in seiner Erkrankung das tiefste Mißtrauen gegen mich. Allmählich maßte er sich nun auch an, mir gegenüber eine Autorität geltend zu machen, zu der ihn nichts berechtigte. Ich war nicht sein Patient, ich war sein Mieter; ich war zuvorkommend und artig gegen jedermann im Hause, ich fügte mich vollkommen in die Gewohnheiten des Hauses, zeigte mich für die Aufnahme so dankbar, wie es mir möglich war, und erfüllte alle Verbindlichkeiten. Ich durfte also den Anspruch erheben, ebenso höflich und ebenso freundlich behandelt zu werden, wie ich die andern behandelte.

Jetzt aber fiel es dem Arzte bei, mich von Zeit zu Zeit anzuherrschen, als ob ich sein Untergebener sei. Er forderte mich in beinahe schroffer Weise auf, das Zimmer zu verlassen, wenn ich keine Lust dazu hatte; er verbot mir gewisse Speisen und Getränke, die mir behagten – kurz und gut: er tat alles Erdenkliche, um mich rebellisch zu machen. Aber ich entwickelte eine Langmut, die die äußersten Grenzen des Menschenmöglichen erreichte, immer durchdrungen von dem Gefühle, daß ein Bedauernswerter, der nicht wußte, was er tat, mit mir seine lästigen Versuche vornahm. Wie mein Widerspruch, so reizte ihn schließlich jedoch auch mein Gehorsam; er ärgerte sich darüber, daß ich tat, was er wollte, und er fing nun mit kleinen Schikanen an.

Er ließ mir eine ganz harte Matratze in mein Bett legen, auf der ich nicht mehr schlafen konnte.

Dann ließ er eines Morgens in mein Zimmer einen großen Stuhl bringen, der früher im Salon des Doktors gestanden, und über den ich mich öfter geärgert hatte, weil er eben furchtbar häßlich war. Ich warf den Stuhl natürlich auf den Flur hinaus. Und als ich den Doktor mittags zur Rede stellte, warum er mir diesen Streich gespielt hätte, sagte er mir: ich hätte ja selbst den Wunsch ausgedrückt, noch einen Stuhl im Zimmer zu haben. Und das war auch richtig. In meinem Zimmer waren nur Polsterstühle, und ich hatte um einen gewöhnlichen Rohrstuhl gebeten, weil ich auf dem weichen Polster schlecht schreiben konnte. Um mich nun zu ärgern, hatte er gerade den alten Lederstuhl, über dessen geschmacklose Verschnörkelung ich bei früheren Gelegenheiten oft scherzhaft und ernst mein Mißfallen geäußert hatte, ausgesucht.

Sodann veränderte er, ohne daß ich im geringsten den Wunsch danach geäußert hätte, die Vorhänge in meinem Zimmer, unter dem Vorwande, daß sie gewaschen werden müßten. Um Vorwände, die ganz plausibel klingen, sind die Kranken dieser Art ja nie in Verlegenheit. Die Vorhänge waren vollkommen sauber ...

Aber ich will Dich nicht mit anderen läppischen Einzelheiten langweilen. Der Doktor führte eben gegen mich einen kleinen Krieg mit den kleinlichsten Mitteln. Ich bezwang meinen Unwillen, die beständigen Quälereien erregten mich indessen doch schließlich einigermaßen; und wie befreit atmete ich auf, als mir der Diener eines Morgens einen Brief mit englischer Aufschrift und amerikanischem Poststempel überreichte.

Mein Schwiegervater schrieb mir genau so, wie ich es erwartet hatte. Bei der großen Entfernung, die uns voneinander trennte, und bei der völligen Unkenntnis der veränderten Verhältnisse war es natürlich, daß er einige Besorgnisse darüber empfinden mußte, ob das, was Sarah und ich ihm geschrieben halten, auch dem Tatbestande vollkommen entspräche. Er hoffte zu Gott, daß ich mich nicht getäuscht hätte, und er fügte hinzu, daß er sich zu dieser Hoffnung berechtigt glaube, denn der ruhige überzeugende Ton meines Briefes lasse ihn kaum noch an der Erfüllung seines sehnlichsten Herzenswunsches zweifeln. Er würde also vollkommen einverstanden damit sein, daß ich mit meiner Schwester seine Tochter und deren Dienerin übers Meer nach der Heimat begleitete. Die unerläßliche Vorbedingung sei jedoch die, daß die Ärzte ihre vollkommene Genehmigung dazu erteilten. Er habe zu Dr. Philippi das unumschränkteste Vertrauen, und wenn dieser einverstanden sei, so werde er glücklich sein, sein Kind bald wiederzusehen und mich kennen zu lernen. Er wolle nur das Glück seines geliebten Kindes, wir würden uns daher über alles andere sicherlich verständigen.

Beim Lesen des Briefes bemächtigten sich meiner geteilte Gefühle. Ich war beglückt, zwischen den Zeilen die Zustimmung des Mr. Westernborough zur Verbindung seiner Tochter mit mir zu lesen; aber ich war auch einigermaßen beunruhigt bei dem Gedanken, wie sich Philippi zu der Sache stellen werde.

Ich wollte keinen übereilten Schritt tun, alles sollte weislich überlegt und beraten werden.

Ich ließ mich daher zum Frühstück bei den Damen ansagen. Unter uns dreien herrschte völlige Übereinstimmung: Alles Erdenkliche sollte von unserer Seite geschehen, um die Sache in Güte zu erledigen. Hoffentlich werde der Doktor Vernunft annehmen und unserer endlichen Vereinigung keinen Widerstand entgegensetzen. Wir stießen auf ein fröhliches Gelingen mit den Gläsern an. Sollte sich aber, wenn alle Mittel der Überredung erschöpft sein würden, Dr. Philippi in seiner Geistesstörung unserem Vorhaben widersetzen, so würde ich den Schutz der Behörden in Anspruch nehmen.

Nach dem Frühstück ließ ich mich sogleich bei Dr. Philippi melden.

Ich gebe Dir hiermit die feste Versicherung, daß ich so vorsichtig und so klug wie nur irgend möglich gehandelt und, um einem stürmischen Auftritte auszuweichen, das Menschenmögliche getan habe. Aber schon nach den ersten Worten erkannte ich, daß es schlecht um unsere Sache stand.

Philippi wußte bereits ganz genau Bescheid. Er hatte gleichzeitig von meinem Schwiegervater ein Schreiben erhalten, und er bemerkte mir, daß er es bereits beantwortet habe. Wie diese Antwort ausgefallen war, konnte ich mir selbst sagen, denn Philippi war von seinem Wahn, daß wir drei schwer krank seien, vollkommen durchdrungen.

Ich versuchte, ihn zu überlisten, aber Du weißt vielleicht nicht, daß gerade Wahnsinnige in der Motivierung ihrer unsinnigen Handlungen oft einen ans Unglaubliche grenzenden Scharfsinn entwickeln. Er durchschaute jeden meiner Schachzüge.

Wohl eine Stunde hatte ich in ihn hineingesprochen, ohne daß wir vom Flecke gerückt wären. Meine Geduld war längst bis auf die Neige erschöpft. Aber aus Schonung für ihn wollte ich es noch immer nicht aufgeben, die Sache gütlich zu Ende zu führen. Da verlor auch er schließlich die Geduld und sagte unwirsch:

»Nun lassen Sie es gut sein, die Sache ist abgemacht! Ich werde nicht nur nicht meine Erlaubnis dazu erteilen, daß die Damen das Haus verlassen, sondern ich werde durch die befugte Behörde feststellen lassen, wie es um Ihren Gesundheitszustand beschaffen ist, denn ich halte Sie jetzt für gemeingefährlich.«

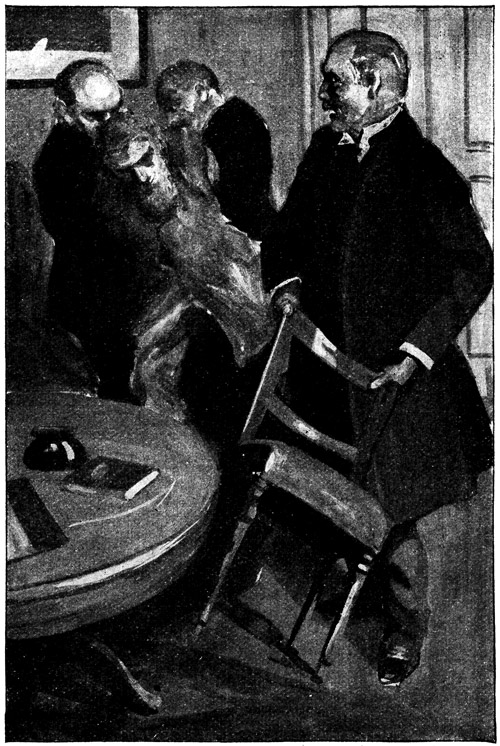

Vergegenwärtige Dir nun meine Situation, vergegenwärtige Dir all die mannigfachen Aufregungen, die ich in den letzten Tagen durchgemacht hatte, die erzwungene Trennung von meiner Braut und meiner Schwester, den unheimlichen Verkehr mit einem Kranken, der mich für krank hielt, die langen Stunden grübelnden Alleinseins, die kleinen Neckereien und Schikanen, die ich zu erdulden hatte, die Schlaflosigkeit, von der ich gepeinigt wurde, die beständige Heuchelei, zu der mich das Mitleid zwang, und nun als Gipfel aller dieser Erregungen die äußerste Gewalttätigkeit von seiten dieses schwerkranken Menschen, dessen Krankheit noch nicht erkannt worden war und der kraft seiner Stellung die Macht besaß, drei Menschen, die niemand etwas zu leide getan, der Freiheit zu berauben, – eine Macht, wie sie ohne den Spruch der Richter keinem anderen Menschen gegeben ist, und von der nun der Irrsinn Gebrauch machte, um unser Lebensglück zu zerstören! Als alles das vor meine erregte Seele trat, da verlor ich auf einen Augenblick meine Selbstbeherrschung. Ich riß die Maske herunter, sprang auf, schlug auf den Tisch und sagte mit donnernder Stimme:

»Ich werde Sie zwingen, meinen Willen zu tun!! Lassen Sie es nicht zum Äußersten kommen. Sie würden es bitter zu bereuen haben!«

Philippi wollte mich beruhigen. Er mich! Aber ich bestand nun auf meiner Forderung, und da er in seinem unsinnigen Widerstande beharrte, und da ich alles Elend vor Augen sah, das durch diesen Unglücksmenschen angerichtet wurde, da verwirrten sich meine Gedanken, es kochte und brauste in mir, und im Augenblick äußerster Überreizung überkam mich blinde Wut. Ich packte den Unglücklichen an der Kehle, packte ihn fest und rief mit gebieterischer Stimme:

»Elender, unterschreib!«

Aber schon im nächsten Augenblicke war mir die ruhige Besinnung wiedergekommen. Ich stammelte einige Worte der Entschuldigung und schämte mich wirklich.

Der Doktor war bleich. Er schluckte schwer und antwortete kein Wort. Ich bemerkte aber sehr wohl, wie er sich, ohne mir den Rücken zuzuwenden, langsam von mir entfernte, an den Schreibtisch trat und den Knopf der elektrischen Glocke drückte, die dort angebracht war. Gleich darauf erschien der Oberwärter.

Ich war gespannt, was sich nun wohl ereignen sollte.

Philippi sagte ruhig:

»Rufen Sie zwei Wärter und sorgen Sie dafür, daß Herr Gauer isoliert wird.«

Höhnisch lachte ich auf. Das war denn doch zu arg! Ich sollte mich abführen, von zwei rohen blödsinnigen Kerlen in eine Zelle sperren lassen, bloß weil ein wahnsinniger Arzt es ihnen befohlen hatte! Das überschritt denn doch die äußersten Grenzen der Zumutung.

Mir stieg das Blut zu Kopfe, ich war außer mir. Ich schrie ihm entgegen, daß ich mich aufs Äußerste der Gewalttätigkeit widersetzen würde.

Auf einmal fühlte ich mich von hinten gepackt. Ich schlug um mich. Man überwältigte mich und knebelte mich. Nun raste ich allerdings wie ein Wahnsinniger über diese unmenschliche Behandlung ...

Was dann mit mir geschehen ist, ich weiß es nicht mehr.

Ich weiß nur, daß ich, als ich wieder zu mir kam, mich in einem kleinen Zimmer ohne Möbel mit vier nackten Wänden befand. Alle Glieder schmerzten mich. Ich hatte mir die Knöchel durchgeschlagen. Ich war in einem bejammernswerten Zustande und fühlte mich so elend und schwach, so namenlos hilflos und unglücklich, daß ich nun wirklich in tiefe Schwermut versank.

Ist das denn wirklich möglich in unserer zivilisierten Welt? fragte ich mich. Und gibt es denn gar keine Rettung? Ich bin doch so klar, wie ein Mensch nur sein kann! Was ich verlange, ist doch so berechtigt wie nur möglich! Und mir darf man das antun, und ich darf mich nicht beklagen? Weil ich gerade hier bin, wird jede Beschwerde von mir von vornherein als unberechtigt abgewiesen! Stehe ich denn außerhalb des Gesetzes? außerhalb der Ordnung der Dinge? Und mir darf man das antun, gerade mir? Wahrhaftig, wenn das so weitergeht, dann verliere ich den Verstand!

Dieser Zustand währte ich weiß nicht wie lange; ich erinnerte mich nur, daß ich einen unüberwindlichen Widerwillen gegen das Essen hatte. Dabei hörte ich, so klaren Sinnes, wie ich jetzt klaren Sinnes bin, daß die Ärzte darüber beratschlagten, auf welche Weise mir wohl das Essen am zweckmäßigsten gewaltsam beizubringen sei. Sie hielten ja alles für Wahnsinn! Ich hatte einfach keinen Hunger, ich war schwach zum Umfallen, und mein Körper verlangte nicht nach Nahrung.

Das gelbgetünchte Zimmer mit der dicken Scheibe hatte ich verlassen dürfen. In meine frühere Wohnung hatte mich indessen der Arzt nicht wieder aufgenommen. Er hatte mir ein besonderes Zimmer angewiesen, weil ich angeblich beständig beaufsichtigt und mit besonderer Sorgfalt ärztlich gepflegt werden müßte. In der Beziehung hatte er auch wohl recht, denn nun war ich ja krank. Ich war nicht geisteskrank, wie Dr. Philippi meinte, aber körperlich elend war ich.

In einem merkwürdigen traumhaften Halbwachen duselte ich von einem Tage zum andern! Ich sprach nun kein Wort mehr und gab auf keine Frage Antwort. Wozu hatte mir das Sprechen genützt?

»Mutismus,« sagte der eine Arzt zum andern, als sie an meinem Lager standen.

Auch mein Schweigen galt ihnen als ein Symptom meiner Erkrankung.

Sie alle wollten gar zu gern wissen, woran ich dachte, die Wärter und die Ärzte; aber ich sagte es niemand. Es war nur ein Gedanke, der mich Tag und Nacht beherrschte: bei erster Gelegenheit meine Schwester und meine Braut zu befreien und gemeinsam zu fliehen. Das wollten sie von mir herausbekommen und deswegen fragten sie mich, deswegen legten die Toren das Ohr an meine Brust. Aber ich wollte es ihnen nicht sagen, und deswegen schwieg ich.

Ich war indessen noch immer so schwach, daß ich mich nicht auf den Beinen halten konnte. Mehrmals machte ich den Versuch, aufzustehen, und die Wärter wollten mir auch beim Ankleiden behilflich sein; aber ich mußte den Versuch immer wieder aufgeben, ich schüttelte den Kopf und legte mich wieder nieder.

Eines Nachts erwachte ich plötzlich. Ich fühlte längst entwöhntes Behagen. Ich reckte und streckte mich. Mir war, als wäre ein Wunder mit mir geschehen. Ich hatte die Empfindung, als ob mir die Gesundheit auf einmal wiedergegeben sei. Ich richtete mich auf, vorsichtig, denn ich traute der Empfindung noch nicht recht. Aber siehe da, es war wirklich so, ich hatte meine Kräfte wiedergewonnen, ich war wie verjüngt. Ich stand auf und trat ans Fenster. Mein Zimmer lag im hohen Erdgeschoß. Das Schloß an der Tür, die nach dem Flur führte, hatte von innen keine Klinke, so daß ich die Tür nicht öffnen konnte. Außerdem hätte ich den Korridor nicht betreten können, ohne von einem der Wärter gesehen zu werden, und endlich hätte ich auf diesem Wege auch das Haus nicht verlassen können, da die Haustür fest verschlossen war.

Auch der Weg aus dem Fenster stand mir nicht frei. Das. Fensterkreuz war ganz von Schmiedeeisen, breit und schwer, mit großen Verzierungen. Diese Schmiedearbeit war eben nichts Anderes, als ein schamhafter Ausdruck der Vergitterung. Ich öffnete behutsam das Fenster und versuchte, ob ich mich durch eine der Öffnungen, welche die schmiedeeiserne Einfassung freiließ, hindurchzwängen könnte. Aber das war unmöglich. Ich packte nun die eiserne Verkleidung und rüttelte mit aller Macht daran.

Und nun kam über mich jene übermenschliche Kraft, wie sie die Vorsehung dem Sterblichen in Augenblicken der Verzweiflung gewährt. Ich rüttelte und rüttelte. Und ich hörte nun, wie der Kalk herabprasselte. Und ich fühlte nun, wie das schwere Fensterkreuz aus den festgemauerten Fugen sich lockerte. Noch eine letzte Anstrengung. Und mit dumpfem Schall fiel es auf den Sand.

Ich war ganz außer Atem, und dicke Schweißtropfen bedeckten meine Stirn. Ich hielt den Atem an und horchte. Alles war und blieb still. Jetzt kleidete ich mich an, kletterte auf das Fensterbrett und sprang in den Garten hinab.

Ich schlich mich zu der mittleren Villa und klopfte leise an das Fenster meiner Schwester.

Wunderbar, sie schien auf mich gewartet zu haben. Sie hörte mich sogleich und ließ mich ein, ohne ein Wort zu sagen. Es bedurfte keiner Verständigung unter uns. Sie schlüpfte die Treppe hinauf, und es war wohl kaum eine halbe Stunde vergangen, so waren wir drei, völlig angekleidet, in dem stockfinstern Garten, Sarah, meine Schwester und ich. Die Dienerin meiner Schwester war nicht einmal in ihrem Schlaf gestört worden. Sarahs amerikanische Begleiterin war meiner Braut beim Ankleiden behilflich gewesen; sie wollte sich schlafend stellen, was konnte man ihr anhaben?

Wir kannten das Grundstück ganz genau. Schon früher hatte ich einmal scherzhaft geäußert: wenn man hier ausbrechen wolle, so sei es gar nicht schwer. An einer entlegenen Stelle der Umfriedigungsmauer rankte sich an einem hölzernen Geländer wilder Wein. Da bedurfte es keiner besonderen Geschicklichkeit, um hinauf zu kommen, und der Sprung von der Mauer war nicht gefährlich. Ich kannte die Stelle ganz genau und wußte, wo die Mauer am niedrigsten war, und ich fand sie in der Dunkelheit mit derselben Sicherheit, als ob der volle Mond am Himmel gestanden hätte. Zunächst half ich meiner Braut, dann meiner Schwester hinauf; ich kletterte nach, schwang mich von der Mauer hinab und rief meiner Braut zu, getrost zu springen, ich würde sie schon auffangen. Und so geschah es, und so geschah es auch mit meiner Schwester.

Es war etwa fünf Uhr morgens, als wir in den Anlagen vor der Stadt zusammen waren – frei!

Meine Schwester und meine Braut hatten ihre Barschaft, die eine ziemlich beträchtliche Summe ausmachte, zu sich gesteckt. Schweigsam gingen wir nach dem Bahnhof; wir konnten unserer Freiheit noch nicht froh werden. Als wir aber um sechs Uhr im Schnellzuge saßen, der in der Richtung auf Bingerbrück Bonn passierte – da jubelten wir auf, da traten uns die Tränen in die Augen, da schlossen wir uns in die Arme, da waren wir glücklich.

Wir hatten Billetts bis Frankfurt genommen; es war uns ja ganz einerlei, wohin wir gingen. Unsere Hauptaufgabe war es, die Spuren unserer Flucht zu verwischen. Schon an demselben Nachmittage fuhren wir von Frankfurt nach Bremen. Und drei Tage darauf schwammen wir auf hoher See, nachdem wir uns in Bremen mit dem Notwendigsten ausgerüstet hatten.

Nun, da wir uns ganz geborgen fühlten, da jede Gefahr der Wiederergreifung beseitigt war, nun verließen mich meine Kräfte.

Am ersten Tage konnte ich mit den Damen noch am Lunch teilnehmen, aber schon nachmittags fühlte ich mich so elend, daß ich meine Kajüte nicht mehr verlassen konnte. Auch die Damen wurden krank. Der Schiffsarzt, den ich mir kommen ließ, erkannte mit jenem Scharfsinn, der den Ärzten eigentümlich ist, in meinem Leiden eine einfache Seekrankheit. Ich wußte, daß es etwas Anderes und Schlimmeres war. Es war ja natürlich, daß all die fürchterlichen Aufregungen sich rächen mußten. Ich befand mich in einem Zustand der äußersten Schwäche. Ich war körperlich so matt, daß ich auch geistig in unbehaglichem Halbbewußtsein dahin dämmerte. In diesem willenlosen Halbwachen wurde ich von schrecklichem Fieberwahn aufs äußerste gepeinigt.

Ich sah mich wieder in der Anstalt von Bonn. Ich war da noch immer in demselben Zimmer, unempfänglich gegen alles, was um mich vorging, stumm, stumpf und dumpf. Und in diesen wachen Halbtraum hinein spielten wunderlich und beängstigend gewisse Erinnerungen an tatsächliche Vorkommnisse. So war mir z. B., als ob ich in der dunkeln Nacht plötzlich aufgestanden wäre, das Fenster geöffnet und den Versuch gemacht hätte, die eiserne Vergitterung gewaltsam herauszudrücken. Diesmal verlief es aber anders als in der Wirklichkeit. Die solide Arbeit der Mauer widerstand meinen übermenschlichen Anstrengungen. Mein Stöhnen hatte die Wärter aus dem Schlafe geweckt, sie traten in das Zimmer herein und legten mich wieder ins Bett. Und ich hörte, wie am andern Morgen die Wärter in meiner Gegenwart Bericht erstatteten, was in der vergangenen Nacht geschehen sei, und Philippi, der noch immer Arzt der Anstalt war, obgleich ihm der Wahnsinn aus den blauen Augen leuchtete, schüttelte nachdenklich den Kopf und sagte zu den Kollegen: »Ich kann die Verantwortung nicht mehr allein tragen, ich muß den Behörden Anzeige machen.« Und dann hörte ich auch etwas von »Entmündigung« sprechen, und in meinem Fiebertraum wurde dieser Drohung auch Folge gegeben. Man lud mich vor ein Kollegium von verschiedenen Leuten, die ich nicht kannte; man stellte Fragen an mich, die ich natürlich nicht beantwortete. Kurz und gut, ich träumte mit einer so fürchterlichen Lebhaftigkeit, daß sich die Grenzlinie zwischen der Wirklichkeit und dem Traume völlig verwischte. Ich wußte kaum noch: ist das die Wahrheit, was ich jetzt träume, und ist es ein Traum, was ich für die Wahrheit halte? Wie steht es denn nur um mich? Bin ich hier im Schiff, bin ich in Bonn? Was ist denn mit mir geschehen? Es lag schwer, zentnerschwer auf mir.

Ein Unglücksfall rüttelte mich aus dieser Schwere auf.

Unser Schiff war im Nebel mit einem anderen zusammengestoßen und hatte ein starkes Leck erhalten. Ich hörte das Getrampel über meinem Kopfe, ich hörte, wie die Pumpen vergeblich arbeiteten, denn das Wasser drang immer mächtiger in das Schiff ein. Über mir raschelte es wie die Ratten. Alle retteten sich auf das Deck. Mich Armen hatte man vergessen, und ich war zu schwach, um mir zu helfen. Und das Wasser stieg und stieg, es war schon in meine Kajüte eingedrungen. Ich klapperte mit den Zähnen. Es stieg immer mehr. Ich hörte, wie die Rettungsboote niedergelassen wurden. Meine Schwester und meine Braut hatten sich energisch geweigert, sie zu besteigen; sie wollten, daß ich zuerst gerettet werden sollte. Ich hatte die Besinnung verloren, ich sah nur noch verschwommene Umrisse, die wie Nebelbilder zerrannen.

Und dann sah ich nichts mehr.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich in dicke wollene Decken eingehüllt in einem Hospital zu New York. Was mit mir geschehen war, wußte ich nicht und habe es auch nie erfahren. Du kannst Dir denken, daß wir nicht gern davon sprechen. Sarah und Gretchen schaudern bei dem Gedanken an unsere furchtbare Fahrt, und meine Sinne waren umfangen. Aber die Empfindung des steigenden kalten Wassers, – die ist mir geblieben, und noch jetzt fühle ich bei dem bloßen Gedanken daran eine unerträgliche Kälte, und ein Schauer überläuft mich.

Dank der hingebenden Pflege meiner Braut und meiner Schwester, die durch den Unverstand der Ärzte nicht erheblich beeinträchtigt wurde, war ich nach etwa zwei Monaten soweit wiederhergestellt, daß wir nun daran denken konnten, auf unser Reiseziel loszusteuern.

Wir hatten beschlossen, meinem Schwiegervater von unserer bevorstehenden Ankunft keine Kenntnis zu geben. Ich wußte ja, daß Philippi ihm geschrieben; ich durfte auch wohl mit Recht voraussetzen, daß er ihm über unsere Flucht in seiner Weise Bericht erstattet haben würde. Wir wollten meinem Schwiegervater unvorbereitet gegenübertreten, wollten ihm sagen: »Hier sind wir, nun urteile selbst, ob wir die Kranken sind, als die man uns schildert. Solltest du bei uns irgend welche Anzeichen wahrnehmen, die das Gutachten des unglücklichen Philippi bestätigen, nun wohl, so versprechen wir dir, aus freien Stücken dahin zu gehen, wohin du uns schicken magst. Beurteile uns vorurteilsfrei, und du wirst bald begreifen, weshalb wir uns gewaltsam der Herrschaft jenes Mannes entzogen haben, der im Zustand vollkommener Unzurechnungsfähigkeit Menschenglück und Menschenleben zerstört.«

Zu jener Zeit war nun die große Linie, die St. Paul in Minnesota mit Portland in Oregon verbindet, fertig gestellt worden. Die Einweihung war in der allerglänzendsten Weise vollzogen worden. Der Präsident Henry Villard hatte aus Deutschland und England eine Anzahl von bekannten Persönlichkeiten zu Gast geladen und feierte in einem Triumphzuge sondergleichen mit seinen Gästen dieses neue und großartige Werk menschlicher Kühnheit und menschlichen Unternehmungsgeistes. Alle Zeitungen waren voll davon. Ich las während meiner Erkrankung die Berichte über die Eröffnungsfeierlichkeiten der Northern Pazifikbahn mit wahrer Begeisterung. Der neue Schienenstrang durchschnitt just die Gebiete, in denen mein Schwiegervater seine Besitzungen hatte: Dakota und Montana ...

Inzwischen hatte ich mich mit reichlichen Geldmitteln versehen. Von New York aus hatte ich meinem Geschäftsteilhaber ein Kabeltelegramm geschickt und ihn um Beglaubigung bei einem großen New Yorker Hause bis zur Höhe von 250 000 Dollars gebeten. Ich war entschlossen, einen Teil dieses Kapitals in Ankäufen der neuerschlossenen Gebietsteile anzulegen, womöglich in der unmittelbaren Nachbarschaft meines Schwiegervaters.

So brach denn unser kleiner Hausstand, der nun sechs Personen zählte – uns drei, einen Diener und zwei Dienerinnen –, an einem schönen Septembertage auf nach dem Westen. Die Reise war überreich an Genüssen auserlesenster Art. Wir ließen die unvergleichlichen Wunder der Natur und die kaum weniger erstaunlichen Wunder der Menschen voll auf ums wirken. Wir besuchten die Fälle des Niagara, blieben einige Tage in dem wie durch einen Zauber geschaffenen Chikago und fuhren dann nach Minnesota, nach St. Paul hinauf. Von da machten wir einen Ausflug nach dem benachbarten wundervollen See von Minnetonka und verbrachten da einige himmlische Herbsttage. Nun traten wir die lange, ziemlich einförmige Fahrt durch die unermeßlichen Strecken von Dakota an. Du kannst Dir nichts Unglaublicheres vorstellen, als dieses Werdeland, als diese Städte, die wie die Pilze aus dem Boden schießen; gestern noch ein paar Hütten, heute bedeutende Handelsplätze mit allen Einrichtungen der modernen Großstädte: mit elektrischer Beleuchtung, Pferdebahn und beinahe ebenso viel Druckereien wie Einwohnern.

Es war in den Tagen des September, als wir unser Ziel erreichten: die Hauptstadt von Dakota, die den Namen unseres großen Kanzlers führt, Bismarck. Von der früheren Hauptstadt Mandan ist Bismarck nur durch den Missouri getrennt, über den eine mächtige massive Brücke für die Nord-Pazificbahn geschlagen ist.