|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wintergewölk umbraust die Berge von Bracciano. Vom Tyrrhenischen Meer zieht die Wetterhexe übers römische Land; sie faucht aus ihren kalten Backen den Seewind auf die Erde, die dem grauen Abend entgegendämmert. Aus dem dunklen Bergkranz, der im Sturm erbebt, ragen die fünf massigen Rundtürme des Orsinischlosses in den fahlen Dämmer. Immer dunklere Wolkenberge wälzen sich heran, angefüllt von Verderben und Unheil. Der Sabinersee zu Füßen der Baronalburg wallt auf. Erschreckt hetzen die Fischerkähne an das felsige Ufer.

Wintergewölk umbraust die Berge von Bracciano. Vom Tyrrhenischen Meer zieht die Wetterhexe übers römische Land; sie faucht aus ihren kalten Backen den Seewind auf die Erde, die dem grauen Abend entgegendämmert. Aus dem dunklen Bergkranz, der im Sturm erbebt, ragen die fünf massigen Rundtürme des Orsinischlosses in den fahlen Dämmer. Immer dunklere Wolkenberge wälzen sich heran, angefüllt von Verderben und Unheil. Der Sabinersee zu Füßen der Baronalburg wallt auf. Erschreckt hetzen die Fischerkähne an das felsige Ufer.

Über den Burgzinnen stoßen die Dohlen wütend in die grauen, jagenden Wolken hinein. Trotzig läßt der Orsinikoloß den Sturm um seine ehernen Mauerflanken rasen. Tose, Meersturm, brause heran! Wir halten stand! heult es aus den alten Steinen heraus.

Öde, baumlos, schwermütig strecken sich die Tuffhügel in die tuskische Campagna vor, und zerrissene Berggesichter starren westwärts den heranschnaubenden Wolkenrossen entgegen, die Kälte und Regen in ihren schwarzen Bäuchen bergen. Die Einöde der Berge ist zur Wildnis geworden. Kein Leben regt sich nah und fern.

Und doch – von dem Schatten der in dichte Dämmerung gehüllten Hügel hebt sich der wilde Galopp eines kleinen Reitertrupps ab. Durch den Sturm klingen dumpf die jagenden Hufe. Sechs Reiter sind es in den Farben der Orsini. Die weißen Pferde keuchen den Landweg nach Norden hinauf, ihre Mähnen flattern wie weiße Flammen durch das dunkler werdende Abendgrau des Dezembertags. Die Blicke der Reiter spannen sich nach vorn, wo der Weg um eine Felsnase biegt und die Häuserklumpen von Manziana wie Gespenster aus den grauen Dünsten herüberäugen.

»Vorbei! Wir haben sie!« rief der jüngste der Reiter, der schlanke Fabio Orsini, und trieb seinem Roß die Sporen in die Weichen. Die fünf Reitersknechte hetzten ihrem Führer nach.

»Da – es sind Colonnafarben!« Ein Reiter wies auf vier in derselben Richtung vor ihnen trabende Gestalten.

»Lanzen fällen! Vor!« befahl der Jüngling. Er zog die Sturmhaube fester in den Nacken und griff nach dem Degen, während die Rossehufe das Feuer aus dem Boden schlugen. Die Pferde dampften unter dem kalten Regen, der jetzt, vermischt mit Hagel und Schnee, aus dem aufgelösten Gewölk niederprasselte. Von den Felsen am Wege flatterten ängstlich verscheuchte Vögel ins Grau und machten die Pferde scheu. Wie flüchtende Banditen sprangen die Hirten vom Weg herab in die spärlichen Büsche.

Da schälten sich aus den windgepeitschten Regenschleiern die vier Reiter los. Das wilde Schlagen der Hufe machte die Verfolgten stutzig. Sie rasten plötzlich über die tuskische Erde dahin.

Fabio Orsini flog wie der Sturmgott selbst auf seinem weißen Roß in die beginnende Nacht. Die Wolken öffneten ihren Rachen und spien das nasse Gemengsel von Regen und Eis auf die wilden Verfolger nieder.

Jetzt hatten die Reiter das vierfache Wild eingeholt. Sie warfen sich mit eisernen Leibern auf die Gehetzten heran, mitten im freien Feld. »Colonna und alle Teufel!« schrie der ergrimmte Fabio und schwang den Degen über einem Pferdekopf. Im Nu ward der Feindeshaufe umzingelt. Die Waffen schlugen aneinander, ein Klirren und Sausen zerbrach die Gewalt der Tramontana, drei der feindlichen Reiter stellten sich, der vierte kam mit dem schwarzen Roß zu Fall und blieb wie tot liegen. Die Orsini hieben wie Teufelsgesellen drein und schlugen ihre Degen und Lanzen an den Panzerhemden der drei Reiter mürbe. Zwei von ihnen fielen endlich wundenüberdeckt vom Pferde und blieben gliederstarr liegen. Da blies der letzte die Hoffnung in den Wind und schrie grimmig: »Satanskerle – da nehmt mich!«

Die Orsini schwangen sich aus dem Sattel. Fabio riß dem gefangenen Reiter die Haube vom Kopf. »Was habt Ihr vorgehabt?«

Der Kriegsmann wischte sich den Kampfschweiß von der Stirn. »Wir sind keine Colonnaschufte, wir tragen nur die Farben der Sippschaft.«

»Den Kniff kennen wir!« Fabio überlachte das Sturmheulen. »Wer wollt Ihr sein?«

Der Reiter zeigte auf den Klumpen Leiber auf der Erde. »Fragt diese. Von mir kriegt Ihr nichts heraus.« Er trottete schwerfüßig nach einem Felsen, wo ein Menschen- und ein Pferdeleib miteinander verklumpt lagen. Dort tastete er mit der Eisenhand hilflos nach der reglosen Masse.

Fabio schnellte heran. »Es scheint Euer Führer zu sein – sieh nur – das feine Wams –«

»Feines trägt Feines. Schade um das Leben!« Dem feindlichen Alten kollerten die Tränen in den Bart. »Hebt ihn auf und singt ihm das schönste Totenlied, dem Reiter da!«

»Windlichter heran!« Eia Reiter holte aus dem Sattelsack die Leuchtstange.

Fabio tastete nach dem Arm der noch immer unter dem Pferde liegenden Gestalt. Dann fuhr er zurück. »Bei Gott – das ist – kein Männerarm!« Er blickte näher. »Bei der Madonna – ein Weib!« Das Windlicht jagte seinen wild flackernden Schein über das Gesicht und verlöschte dann in der nächsten Sturmwelle. »Packt an, Reiter!« befahl der Orsini. »Aber habt Vorsicht mit den Händen!« Und er arbeitete selbst mit Unruhe den weichen Menschenleib unter dem Roß hervor. Zwischen seinen Fingern spürte er die Seide des Gelocks fließen. Das zerrissene Barett knisterte, das Wams war noch trocken, aber der Mantel fühlte sich wie ein vollgesogener Schwamm an, das Rapier lag fest in der Scheide, als wüßte es nichts von Klingentanz und Blut.

»Wohin wolltet Ihr?« fragte Fabio den Reiter.

»Nach Viterbo.«

Fabio legte sein Ohr an des Weibes Brust. »Das Leben läuft. Macht rasch, Reiter. Wir bringen sie aufs Schloß. Koppelt die Pferde zusammen. Macht aus den Armen eine Tragbahre. Gebt mir das Haupt. Was ist mit den Knechten dort auf dem Boden?«

»Sie hören keinen Hahnenschrei mehr,« meldete ein Knecht des Orsini.

»Wir holen sie morgen ins ehrliche Grab. Vorwärts.«

Der Zug setzte sich umständlich nach der Burg in Bewegung. Die Kälte hatte zugenommen, der Regen peitschte über das steinige Gelände. Fabio warf seinen Mantel über das erstarrte Weib, dessen verhüllter Kopf in seinen Armen lag. Aufwärts ging es an zerzaustem Gebüsch vorbei. Die Haut der Knechte dampfte im Schweiß. An den gigantischen Kämpfen in den Lüften gemessen, sank das eben bestandene Scharmützel zu einem Knabenstreit herab, trotzdem rotes Blut geflossen und den Raben Menschenfleisch aufgetischt worden war.

Wie klagender Geisterruf klang durch das Brausen der Wetter das Aveläuten der Burgglocke. Bald war der Fels erreicht, auf dem sich das Riesengemäuer in die Höhe türmte. Tief unten hinter Wasser- und Nebelschleiern grauten die gepeitschten Wogen des Sabinersees herauf, die sich chaotisch durcheinander wälzten. Es war plötzlich heller geworden, die Wolken zerrissen, fahles Licht ergoß sich über den gischtenden See. Es war der letzte Scheidegruß des unheilvollen Abends. Gleich darauf wirbelten Schneefetzen durch das neue Dunkel, die Grenze zwischen Luft und Wasser schwand, unheimliche Finsternis nahm den Pfad gefangen, auf dem sich die leichten Sieger mit ihrer Beute der schützenden Burg entgegenarbeiteten.

Auf dem still gewordenen Kampfplatz hoben sich schwerflügelige Krähen aus dem Dunkel.

Zur selben Stunde jagte auf schnaubendem Roß ein einsamer Reiter von Südosten her gegen die Burg. Auch er schien von Rom herübergeritten zu sein. Die Nacht verdunkelte sein Gesicht, der lange Mantel verhüllte die jugendlich geschwellten Glieder, der fliegende Atem kämpfte mit dem Meerwind, und Roß und Reiter schienen der völligen Erschöpfung nahe zu sein. Wenn ein Blitz die Nacht erhellt hätte, er hätte die angstverzerrten Züge eines jungen Menschengesichts bloßgelegt, das mädchenhafte Weichheit trug; und wenn er dem Reiter bis ins Herz geleuchtet hätte, welch ein Chaos von Schreckgefühlen hätte er der gepeinigten Brust entrissen. Doch der Jüngling dankte der Nacht, daß sie mitleidig den Blitz in ihrer winterlichen Tiefe verschlossen hielt, denn so konnte seine Flucht einem Feindesauge verborgen bleiben. Wie Irrlichter sprangen seine Blicke nach allen Seiten in der Finsternis und er erschrak, wenn ihn das Gespenst eines Strauches äffte.

Zur selben Stunde jagte auf schnaubendem Roß ein einsamer Reiter von Südosten her gegen die Burg. Auch er schien von Rom herübergeritten zu sein. Die Nacht verdunkelte sein Gesicht, der lange Mantel verhüllte die jugendlich geschwellten Glieder, der fliegende Atem kämpfte mit dem Meerwind, und Roß und Reiter schienen der völligen Erschöpfung nahe zu sein. Wenn ein Blitz die Nacht erhellt hätte, er hätte die angstverzerrten Züge eines jungen Menschengesichts bloßgelegt, das mädchenhafte Weichheit trug; und wenn er dem Reiter bis ins Herz geleuchtet hätte, welch ein Chaos von Schreckgefühlen hätte er der gepeinigten Brust entrissen. Doch der Jüngling dankte der Nacht, daß sie mitleidig den Blitz in ihrer winterlichen Tiefe verschlossen hielt, denn so konnte seine Flucht einem Feindesauge verborgen bleiben. Wie Irrlichter sprangen seine Blicke nach allen Seiten in der Finsternis und er erschrak, wenn ihn das Gespenst eines Strauches äffte.

Seit zwei Tagen hetzte er unter dem Schutze der Nacht flüchtend durch das Gebirge. Hinter ihm lagen die Trümmer einer zerschlagenen Kindheit, in die sein Geist jetzt zurückirrte. Sein Schloß Sermoneta dämmerte auf den Vorhöhen der Volskerberge auf, und darüber die Zyklopenmauern von Norba, unten aber die Ruinen von Nympha, und über die Pontinischen Sümpfe hinweg schweifte sein Auge in die sonnentrunknen Weiten des Tyrrhenischen Meeres. Zu seinen Füßen zog die alte Via Appia ihren leuchtenden Strich durch das Land und fern im Süden dämmerte traumhaft das geheimnisvolle Kap der Kirke in die Himmelsbläue hinein. O Sermoneta! klagte sein zerrissenes Herz. Kühlende Bergbäche! Wo ich den Schmätzer schoß und die Eule in den Ruinen fing, wo ich meine kindischen Abenteuer in das Land der Herniker trug! Ihr Berge von Cora mit den Kirschbäumen und schönen Mädchen! Ihr Hügel von Ardea, wo ich mein Roß in der Schlacht mit den Jugendgefährten herumtummelte und die toten Helden der Äneide des Nachts ihre Geisterkämpfe noch einmal vor den Augen der schwärmerischen Jungen kämpften! Und meiner Burg geheime Kammer, wo ich mit meinem Oheim die schwarze Kunst betrieb, und du, lieblicher Eichenhain, wo ich in Mondnächten mit dem treuen Accolti, dem feurigen Rhapsoden, nach Schätzen grub und er seine Schauergefühle in den Klang der Laute warf! Unwiederbringlich verlorene Jugend! Sermoneta!

Aber der junge Reiter hatte auch einen ermordeten Bruder, einen gefangenen Oheim und das ungewisse Schicksal einer teuern Mutter zu beklagen, und vor ihm lag das hoffnungslose Nichts, eine streng verhüllte Zukunft, von keinem Sternenschimmer erhellt. In ihm aber loderte wie ein heiliges Himmelsfeuer der Rachebrand seines Herzens, und die Flammen schlugen dem Wüterich entgegen, der alle Schuld an der fürchterlichen Zerstörung seiner Lebensgüter hatte, dem schönen Tyrannen des Kirchenstaates, dem die Teufel dienten und der Christum mit jedem Atemzug aufs neue kreuzigte, dem gräßlichen Vampir, dem Papstsohn Cesare Borgia. Mit der Begeisterung eines Harmodius nährte der Jüngling das Feuer des Tyrannenhasses, aber noch war seine Zeit nicht gekommen, noch rüttelten die Schauer der Geschehnisse seine Fibern zusammen, und das Ungestüm seiner leidenschaftlichen Jugend lag noch in den Banden der todbringenden Gefahr. Und in seiner Brust lag der Name des Mannes eingegriffelt, an dessen Schwelle er jetzt wie ein irrender Ulysses um ein Obdach flehen wollte, der Name des Kardinals Giambattista Orsini.

Müde keuchte das Roß die Steine zur Felsenburg hinan. Die Türme stießen wie Gigantenfinger in das Grauen der Nacht. Aus einigen Fenstern gloste Licht. Es glich den gespenstischen Augen eines höllischen Ungeheuers.

Der Torwächter sprang beim Klang des Hufschlags zu dem verrammelten Tor. Es waren böse Zeiten, und man mußte auf der Hut sein.

»Gebt Namen und Herkunft!« hallte der Wächterruf aus dem Dunkel.

»Gaetani, Herr auf Sermoneta!« klang es stolz zurück. Aber die Träne um ein verlornes Herrentum brach den Stolz entzwei. Mit dem Aufgebot seiner letzten Kraft schritt er, das verhetzte Roß am Zügel führend, durch den hallenden Torweg. Hinter ihm fiel polternd das eiserne Flügelwerk ins Schloß.

In einem Turmgemach des Schlosses, weitab von den Frauengemächern, saßen zwei Herren der Orsini an dem intarsierten Tisch, auf dem mehrere Rötelzeichnungen nahe in Gefahr waren, von dem verschütteten Frascatiwein durchnäßt zu werden. Vorsichtig schob sie nun Herr Jacopo Galli, der Freund schöner Künste und Wissenschaften, aus dem nassen Bereich Bacchus'.

In einem Turmgemach des Schlosses, weitab von den Frauengemächern, saßen zwei Herren der Orsini an dem intarsierten Tisch, auf dem mehrere Rötelzeichnungen nahe in Gefahr waren, von dem verschütteten Frascatiwein durchnäßt zu werden. Vorsichtig schob sie nun Herr Jacopo Galli, der Freund schöner Künste und Wissenschaften, aus dem nassen Bereich Bacchus'.

»Dieses häßliche Faungesicht hier scheint doch mit dem Wein schon Bekanntschaft gemacht zu haben,« sagte der mohrendunkle Feldhauptmann Pagolo Orsini mit dem weißen Fetthaar und dem mächtigen grauen Knebelbart. Er saß breit und faul wie ein ruhebedürftiger Rüde nach dem Fraß da. Das Kriegswetter hatte seine Haut gegerbt und ihm eine frühverrunzelte Stirn verschafft, unter der die kühn gebogene Hakennase der Orsini ein trutziges Profil zeichnete.

Neben ihm saß der Kardinal Giambattista Orsini, das Haupt in die feine Gelehrtenhand gestützt, und besah sich ernst prüfend den gezeichneten Faun. In seinen beseelten klaren Augen spiegelte sich die Freude an der kunstvollen Linienführung, die dem Faun ein halb possierliches, halb sinnliches Aussehen gab. Dann nahm er die Studie eines Männerarmes zur Hand. »Hm –sagte er nachdenklich, »ich möchte mich nicht gerne täuschen lassen wie der Kardinal Riario, dem ein blutjunger Florentiner Künstler vor Jahren eine selbstverfertigte Statue für antik verkaufte.«

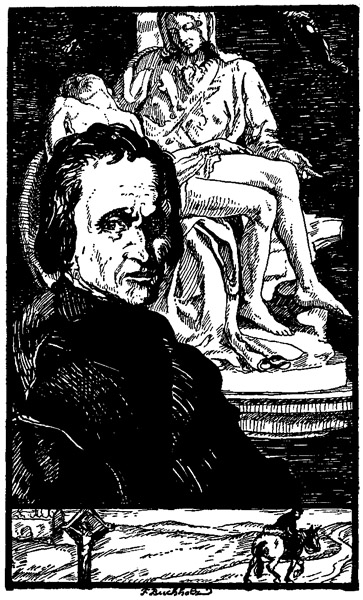

»Es war ein Meisterstreich eines seiner Kunst sichern Menschen,« entschuldigte Jacopo Galli den beschuldigten Bildhauer und warf einen flüchtigen Blick auf einen jungen Mann, der im Dunkel des Gemaches in bescheidener Zurückhaltung mit der Betrachtung eines Ornamentes beschäftigt war. Ein schlichtes Wams engte seine dünne Gestalt noch mehr ein, und der Überrock aus weinrotem schillerndem Taft hing ihm schlottrig über die etwas schief gewachsenen Glieder. Ein nach oben sich verbreiternder Kopf, der dem unschönen Gesicht eine dreieckige Form gab, und eine breite Stierstirne hoben noch die Gedrungenheit der sehnigen Gestalt, die von aller durchschnittlichen Menschenanmut verlassen gewesen wäre, wenn nicht das beseelte, geistvolle blaue Auge und die energisch gespannten Gesichtszüge mit all der Häßlichkeit versöhnt hätten, zu der auch noch eine spitze, an der Wurzel gewaltsam gebrochene Nase nicht wenig beitrug. Bartlos und trotz seiner Jugend schon faltenreich, ähnelte er fast ein bißchen dem Faunkopf, den der Kardinal mit kritischen Blicken untersuchte.

»Habt Ihr noch mehr solcher Zeichnungen?« fragte jetzt dieser den mißgewachsenen Gast.

Der Bildhauer wurde durch den warmen Ton aus seiner Verträumtheit gerissen. »Exzellenz, ich werde meine Kammer nach andern durchstöbern.«

»Ich höre, Ihr arbeitet schwer, Messer Michelangelo,« sagte Giambattista Orsini.

»Wenn ich meine Gedanken in Stein haue, schlägt mir der Meißel ihre Formen zu langsam aus.«

Da mischte sich der Feldhauptmann Pagolo wieder ins Gespräch, während er die Kerzenstrahlen im Pokal funkeln ließ. »Ihr solltet Kriegsmann werden, da hättet Ihr bessern Zeitvertreib als Eure schweren Gedanken. Kommt mit nach Imola. Ich reise morgen dahin zu Cesare Borgia, um mich neu anwerben zu lassen von ihm. Es gilt, die Burg Imola und ihre Verteidigerin, die Löwin Katharina Sforza, in die Klauen zu bekommen. Dann rollt uns der Cesare die ganze Romagna bis zu den Marken auf. Es wird ein lustiger Tanz werden.«

»Ein Tanz, edler Herr, bei dem Menschen bluten,« sagte Michelangelo mit verdüsterten Brauen. »Meine Seele leidet den Tod andrer viel zu tief mit.«

Pagolo machte lachend mit seinem Rapier einige Hiebe durch die Luft. »Sind Euch so viele Freunde gestorben?«

»Erst die Toten wurden mir zu Freunden. Ich habe in Florenz –«

»Ihr seid auch Florentiner?« fragte Pagolo spöttisch.

Der geringschätzige Ton reizte Buonarroti. »Ich weiß, die Florentiner waren in der Kriegskunst nicht die ersten, aber in den edlen Künsten –«

Dem Feldhauptmann gurgelte das Naß in der Kehle vor Ärger. »Ei, junger Fant, die Kriegskunst sollt Ihr mir nicht verachten. Sie ist ein vornehm Ding und mächtiger als alle sieben freien Künste.«

»Wir kennen deine sieben freien Künste, Vetter,« sagte der Kardinal gutlaunig, indem er Pagolo wie ein störriges Roß abklopfte. »Hinterhalt legen, dreinhauen, morden, plündern, trinken, Weiber verschandeln und dem, der am besten zahlt, die Treue halten.«

Da lachten die übrigen, und Pagolo mußte mitlachen. »Nichts für ungut, Steinschläger, aber alle Gelehrtheit läuft mir wider den Strich. Versteh nicht den Cicero zu lesen, Rhetorik« und Eloquenz erzeugen bei mir Stuhlverstopfung und ich rieche lieber Pferdemist als den Staub alter Handschriften, die jetzt die römischen Kopisten überall durchschnüffeln, als wäre salomonisches Tempelgold darin verborgen. Vor Wissenschaft und Weibern behüte uns ein Heiliger nach dem andern.«

Alles lachte, denn man wußte, daß der Feldhauptmann vor seinem eigenen Weibe übermäßigen Respekt hatte. Wenn sein Degen feierte, arbeitete um so eifriger das Zungenschwert seiner keifenden Frau Simona, und böse Menschen erzählten, daß die roten Kriegernarben auf des Pagolo edlem Haupt nicht von den Klingen der Feinde, sondern von den Wurfgeschossen seiner Frau herrührten. Trotzdem hatte der Graukopf seine grobe Gefährtin nicht unlieb und er hatte auch pflichteifrig für den Nachwuchs der Orsini gesorgt, drei stattliche Söhne verteidigten das Schloß Galera und die Feste Cervetri im Süden des Sabinersees gegen alle Angriffe der neidischen Colonna, darunter auch sein Lieblingssohn Fabio, der heute mit ihm nach Bracciano gekommen war, um einen der verhaßten Trupps aufzulauern, den seine Spione signalisiert hatten.

Galli wäre heute beinahe diesem jungen Kampfhahn bei der Reise in die Marmorbrüche in die Hände gefallen, wenn sich nicht der Irrtum bald aufgeklärt hätte. Der edle Kunstfreund hatte dann mit dem Bildhauer vor dem Unwetter Schutz im Orsinischloß gesucht, dessen Herrn er mehr liebte als das Schloß selbst. Denn finster und trotzig streckte es seine Türme und Zinnen aus dem Felsenklumpen heraus, und es glich einem Streithans, vor dem man auf der Hut sein mußte. Jacopo Galli hauste freundlicher in Rom in seiner Villa auf den neronischen Wiesen, wo er platonische Gelehrte und Künstler zu traulicher Disputation um sich zu versammeln pflegte. Sein Haus schmückten die Fresken des alten Mantegna und seiner Schüler und die Statuen der Jünger des Antonio Pollajuoli. Die Strahlen seines Mäzenatengeistes fielen auch auf Michelangelo Buonarroti, den der Kardinal Riario nach Rom gelockt hatte, ohne ihn dann würdig zu beschäftigen. Ihm riß Galli den Künstler aus den willigen Händen. Durch Gallis Vermittlung gelangte Rom zu dem Ruhm, das erste der Meisterwerke aus den Händen des Bildhauers zu besitzen, die ergreifende Gruppe der Pietà in der Kapelle der französischen Könige im Sankt Petersdom, die versteinerte Hymne auf die hehre Göttlichkeit des Todes.

Die Kunstfreundlichkeit des römischen Mäcenas band ihn auch fester an den feinsinnigen Kardinal Giambattista Orsini, den Herrn auf Monterotondo, der gegenwärtig nur vorübergehend die Herrenrechte auf Bracciano ausübte, da dessen eigentlicher Besitzer Giangiordano Orsini bei dem französischen König weilte. Giambattistas Leben war im Gegensatz zu jenem der Kardinäle seiner Zeit weniger prunk- und geräuschvoll gewesen. Eine einsame, aber von reichem Innenleben erfüllte Natur, hatte er es verstanden, sich überall Hochschätzung und Ehrfurcht zu erwerben. Er liebte Talente und war selbst talentiert, den Wissenschaften und Künsten ergeben, eine seltene Ausnahme im Geschlecht der kriegswilden Orsini, die auch den besänftigenden Grazien und Kamönen die Fehde erklärt hatten. Man brauchte nur ihre Schlösser anzusehen, so wußte man, welcher grimmige Gott hier Patronatsherr war. Aber in Monterotondo, auf einer Vorhöhe der Sabinerberge gelegen, hatte der Kardinal Giambattista Orsini sich sein Tuskulanum angelegt, das mit würdevoller Einfachheit und künstlerischem Geschmack den Hausherrn pries. Dort verlebte er zurückgezogen den größten Teil des Jahres mit seiner alten Mutter Ginevra. Rom lockte ihn wenig an mit seinen kirchlichen Forderungen und er hielt sich lieber an Horazens Wort: Beatus ille qui procul negotiis, glücklich, wer fern den Geschäften!

Eine edle äußere Gebärde, die oft etwas hierarchisch Getragenes an sich hatte, gab seiner Wohlgestalt noch einen erhabeneren Ton. Er war groß, schlank, sehnig und kraftvoll, und auf dem schön geschnittenen Gesicht lag ein edler, durchaus nicht trauriger Ernst. Das geistvolle dunkle Auge hatte den Glanz der Nachdenklichkeit, aber wenn ihn ein großer Gegenstand hinriß, flammte in seinem Blick die leidenschaftlich bewegte Seele. Mit seinen Gedanken war er seiner Zeit vorausgeeilt und hatte für den sehnsüchtigen Herzschlag freier Geister ein aufmerksames Ohr und ein feines Empfinden. Aber er hütete sich mit einer in stiller Zähigkeit großgezogenen Klugheit, die freien Regungen seiner Gedanken zu verraten. Er kannte den sittlichen Unrat, der sich hinter den vatikanischen Mauern aufgestapelt hatte, nur allzu gut und ihn graute vor der Tatsache, daß sein Geschlecht, im Dienste der Kirche großgezogen, sich dazu hergab, auch einem Papst Alexander skrupellos Gefolgschaft zu leisten. Er sah die Orsini in den schimpflichsten der Ketten liegen, aber nicht minder die Kirche selbst. Ja, das heilige Grab dünkte ihn sicherer in den Händen der Ungläubigen als das Kirchenregiment in den Händen der Borgia. Aus diesem schrecklichen Erkennen hatte er sich nach und nach mit Hilfe tröstender Geister aus dem Reiche der Kunst und Wissenschaft in reinere Sphären geflüchtet. Beide band er mit der Religion zu einem schönen Strauß zusammen, den er immer frisch erhielt. In ihrer Harmonie sah er das wahrhaftige, ewige Licht der Menschheit glühen.

Auf den stillen Tastwegen nach künstlerischen Zielen war er auch Jacopo Galli begegnet, der ihm heute den jungen Michelangelo Buonarroti zugeführt hatte. Der Künstler hatte ihm eine wahllos zusammengestellte Sammlung von Rotstiftzeichnungen vorgelegt, die er nun mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. »Ihr habt gründliche Studien gemacht, habt Modelle gehabt, die –«

»Kein einziges lebendiges, aber viele tote,« war die kurze Antwort.

»Wo nahmt Ihr die her?«

»Der Prior des Klosters San Spirito in Florenz verschaffte mir den Eintritt zu der Totenkammer. Dort machte ich anatomische Studien und zeichnete nach der Natur.«

»Eine erstarrte Natur,« warf der Kardinal vorsichtig ein.

Da wurde es laut auf dem Gange. Im nächsten Augenblick stand ein durchnäßter, schweißtriefender Reiter auf der Schwelle.

»Rainero, was bringst du?« Der Feldhauptmann riß den Leutnant mit seinen Bärenfäusten ins Licht der Kerzen.

»Um den See ist's nicht geheuer,« meldete der von Kälte durchschauerte Kriegsmann. »Ich hörte Schwertergerassel durch die Nacht. Es müssen Colonna mit den Unsern im Kampf liegen.«

»Hei – so hat mein Fabio doch Arbeit bekommen. Vielleicht hörtet Ihr sein Hussasa!«

»Ich sah ihn nicht. Doch bringe ich herrliche Botschaft: Imola ist gefallen.«

Pagolo fuhr mit einem Freudenschrei in die Höhe. »Und Katharina Sforza in den Händen Cesares?«

Der Reiter schüttelte ergrimmt den Kopf. »Die Tigerin hat sich wie durch ein Wunder mit ihren Jungen des Nachts nach Forli gerettet. Dort will sie ihre zweite Burg mit derselben Hartnäckigkeit verteidigen wie die erste. Wir fingen die römischen Boten Cesares auf, die es uns berichteten.«

»Die Katharina entwischt!« rief Pagolo mit Ingrimm aus. »Das wird dem Cesare üble Nächte eintragen.« Er rief auf den Gang hinaus: »Laßt die Burgglocke läuten! Imola gefallen! Alles Schloßgesinde in die Kapelle zum Dankgebet!«

Der Reiterleutnant setzte eine gewichtige Miene auf. »Noch etwas. Rom ist in Aufruhr.«

»Was sagt Ihr?« Alle Herren fuhren auf.

»Papst Alexander war nahe daran vergiftet zu werden.«

»Erzählt,« rief Pagolo und drückte den Reitersmann in einen Sessel.

»Ein Musikus aus Forli namens Tommaseo brachte vorgestern im Auftrag der Gräfin Katharina Sforza einen Bittbrief an Seine Heiligkeit. Der Papst übernimmt den Brief, aber die seltsame Farbe des Umschlags beunruhigt ihn, er läßt den Brief durch einen Kammerdiener öffnen, dessen Hände plötzlich kreideweiß werden. Kein Zweifel – der Brief ist vergiftet! Der Papst läßt den Tommaseo festnehmen, der erbleicht und gesteht, daß ihm der Astrolog der Katharina den Brief mit genauen Weisungen übergeben, wie er ihn in Händen zu halten und dem Papst zu überreichen habe. Wenige Augenblicke darauf fühlte der Papst sich einer Ohnmacht nahe, und der Diener, der den Brief geöffnet, stirbt vor seinen Augen. Man ist einer Verschwörung auf die Spur gekommen – die Verwandten der Katharina –«

Der Leutnant nickte. »Kardinal Riario ist seit vorgestern aus Roms Mauern entwichen.«

Keine Bewegung in Giambattistas Antlitz verriet, daß ihm die Nachricht ans Herz ging. Der Kardinal hielt seit gestern auf seiner Burg Monterotondo den verfolgten Riario verborgen, und es schien, als wären die Verfolger bereits auf falscher Fährte.

Rainero labte seine vertrocknete Kehle mit Wein. Dann schnaufte der Reiter laut auf und rückte mit seiner dritten Neuigkeit heraus: »Sermoneta ist in den Händen Cesare Borgias.«

Wieder sprang Pagolo wie ein erschreckter Frosch in die Höhe. »Sermoneta? – Die Gaetani?«

»Das Haupt des Hauses, der greise Giacomo Gaetani wurde vom Papst mit List nach Rom gelockt und in die Engelsburg geworfen.«

Der Kardinal erblaßte. »Der edle Giacomo? Und sein Bruder?«

»Soll entkommen sein. Aber Cesare veranstaltet eine Treibjagd auf die Neffen des Giacomo. Den jungen Bernardino ermordeten die Söldlinge des Cesare bei Sermoneta, er fiel in den Pontinischen Sümpfen in ihre Hand –«

»Das ist zuviel!« unterbrach plötzlich der Kardinal den Unglücksboten. »Erträgt das noch die Güte Gottes?«

Der Feldhauptmann sah den Kardinal verwundert an. »Trink, Kardinal,« sagte er. »Was schauderst du? Haben die Gaetani nicht längst gewußt, was ihrer harrt? Sie hätten sich wie die Colonna durch Verträge rechtzeitig sichern sollen. Sie galten schon seit dem Schisma nichts mehr, ihre Stunde mußte nun endlich kommen. Sie hatten sich mit uns nicht vertragen und waren ein schwaches Geschlecht obendrein, aber zu stolz, sich nach Bundesgenossen umzusehen.«

Wieder wurde der Kardinal von der Wärme seines Herzens bedrängt. »Feldhauptmann, das Schicksal der Gaetani geht mir persönlich nahe. Mein Vater fand einst in harter Bedrängnis ein Asyl bei dem edelherzigen Niccola Gaetani, als wir in Fehde lagen mit Papst Innozenz. Damals versammelte er seine Kinder um sich und nahm uns den Schwur ab vor dem Jesus der Schloßkapelle zu Sermoneta, wenn einmal ein Gaetani in Not sei, ihm beizustehen und der Politik bösen Zwang über der Dankesschuld zu vergessen. Und nun sind die Gaetani in Not und wir stehen fern und sind ohnmächtig, weil wir des Papstes treue Vasallen sein – müssen. Wiewohl er uns vor drei Jahren bekriegt hat, um uns zu vernichten, wie er jetzt die Gaetani vernichtet hat. Ich fühle mich im Schuldbuch dieses Geschlechts eingeschrieben und mein Gewissen ruft mir zu: tilge diese Schuld! Rainero, habt Ihr von dem Bruder des Ermordeten, dem jungen Marcello Gaetani nichts gehört?«

»Er soll glücklich entkommen sein.«

»Laßt Euch im Keller noch einen Becher füllen, Rainero,« sagte Pagolo gnädig. »Morgen reitet Ihr mit mir zum Herrn Vitellozzo Vitelli, dem Oberbefehlshaber Cesares, nach Forli. Die Ruhe sticht mich in allen Gliedern.«

Der Leutnant hatte sich erhoben. Mit einer tiefen Verbeugung vor seinem Dienstherrn schritt er aus der Stube.

Jacopo Galli, der sich mit Michelangelo zum Kamin zurückgezogen hatte, wo sie beide eifrig Dante kommentierten, kam nun wieder zum Eichentisch zurück. »Seit Cesare die Hilfe König Ludwigs von Frankreich besitzt und Herzog Valentino geworden ist, glückt ihm so ziemlich alles.«

Pagolos Kondottierengeist glühte mit. »Ludwig von Frankreich läßt sich von ihm bestricken, Venedig in eine Liga mit dem Papst einfangen, das mächtige Florenz von ihm bedrohen, und nun beginnt er seine Siegeslaufbahn durch die Eroberung der Romagna. Gott und seine Engel – an die niemand glauben will – schützen ihn dabei! Ich eile zu ihm. Es gibt keinen edleren Kriegsherrn als den Herzog Valentino.«

Der Kardinal hatte sich von dem Kriegsjubel seines Vetters nicht mitreißen lassen. Er blieb versonnen, stand nun auf und näherte sich den beiden Gästen, Galli mit dem puterroten Kopf fuchtelte mit den Händen vor der Nase Michelangelos herum. Des Künstlers Augen hatten erhöhten Glanz, seine verfaltete balkenbreite Stirn leuchtete hell und alle Häßlichkeit schien mit eins verflogen.

»Seht, Exzellenz,« sagte Galli, »dieser junge Springinsfeld will sich einbilden, die Natur übertrumpfen zu können. Er will Gott selbst überlisten –«

Michelangelo zupfte verlegen an seinem Wams. »Messer Galli will in den griechischen Skulpturen die Vollendung sehen. Ich sagte, die Griechen ahmten die reine Natur nach in ihrer schönsten Erscheinungsform, im menschlichen Körper. Aber mich dünkt, sie haben noch immer nur die Natur gegeben und nicht sich selbst. Und das soll, meinte ich, der Künstler.«

»Nur weiter,« sagte der Kardinal aufmunternd.

»Ich sage, die Bildung an der Natur liefert dem Bildhauer die unumstößlichen Gesetze der Harmonie, nach denen er nun seine eigenen Gedanken so zu formen hat, daß sie die Natur des Gegenstandes nicht verletzen, aber zugleich ein Abbild von der Schöpferkraft des Künstlers darstellen.«

»Ihr habt nicht unrecht. Wie alt seid Ihr?«

»Fünfundzwanzig Jahre, edler Herr.«

»In solchen Jahren denkt man als Künstler gewöhnlich noch nicht so reif. Messer Galli teilte mir mit, daß Ihr im Hause des Lorenzo de Medici, des großen Kaufmanns, öfter zu Gast gewesen seid.«

»Mein Freund Granacci führte mich in die Gärten des Medici ein. Unser edler Herr Lorenzo gewann mich lieb, wies mir ein Zimmer in seinem Palaste an und ich genoß die Ehre, an der Mittagstafel mit ihm und seinen Söhnen zu sitzen, mit ihnen über Philosophie, Altertum, Kunst und Schönheit zu disputieren. Poliziano, der Erzieher der Söhne des Medici, munterte mich zu meiner ersten großen Basreliefarbeit auf, dem Kampf der Kentauren mit Theseus, und stand mir bei, wenn ich mich, recht ungeübt, in Platons Weisheit vertiefen wollte.«

»Habt Ihr sonst noch Führer gehabt in Eurer Geistesbildung?« fragte der Kardinal voll Anteilnahme an dem Geschick des jungen Menschen.

»Drei Menschen traten bisher wegweisend in mein Leben: Dante, Platon und Savonarola.«

»Ein disharmonisches Dreigestirn. Aber es strahlt von jedem Stern ein eigenartiges Licht aus, das auf gute Menschen veredelnd wirken muß. Und wer war Euch Führer in Eurem Beruf?«

»Masaccio in der Malerei, Donatello in der Skulptur.«

»Wer könnte an ihnen vorbei?« sagte Giambattista voll Verständnis.

Galli rieb sich vergnügt die Hände. »Gebt ihm Aufgaben, Kardinal.«

Michelangelo errötete. In seiner Brust spannte der Ehrgeiz seine Flügel und flog über Donatellos und Masaccios hellstrahlende Glorie hinaus.

Der Kardinal dachte nach. »Monterotondo ist noch aus mehrfachen Gründen für Euch nicht zugänglich. Um die Weihnachtszeit aber quartiere ich Euch gerne dort ein. Denkt unterdessen über eine Madonna in Marmor nach, die das Portal der Schloßkapelle zieren soll. Ich möchte aber nicht die trauernde Mutter der Pietà haben, sondern die sanfte Trösterin der Betrübten, von einer fraulichen Weichheit im Ausdruck, die zur höchsten Rührung stimmen soll.«

Man hörte Bewegung auf dem Gang. Die Orsini sahen einander an. Schritte hallten. Dazwischen klirrte der Nordwind ans Fenster und im Kamin prasselte jäh das Feuer auf. Dann wurde die Tür geöffnet.

An der Schwelle stand im Licht eine halb gebrochne, todesmatte Jünglingsgestalt. Der nasse Mantel umhüllte knabenzarte Glieder, die Barettkrempe verschattete die Augen. Aber jetzt hob sie der Fremdling ins Licht und sah die Männer mit dem Ausdruck hilfloser Verzweiflung an.

Da erschrak der Kardinal.

Im nächsten Augenblick warf sich der Jüngling zu seinen Füßen nieder und schluchzte seine Herzzerrissenheit aus.

Mit einem stummen Blick bat der Kardinal die übrigen, daß man ihn mit dem Jüngling allein lasse. Da polterte der verwunderte Feldhauptmann, gefolgt von den Gästen, zur Tür hinaus. Michelangelo warf noch einen prüfenden Blick auf den edelgebauten Jüngling, dessen Schönheit sein Künstlerauge gleich erfaßt hatte.

Mit einem stummen Blick bat der Kardinal die übrigen, daß man ihn mit dem Jüngling allein lasse. Da polterte der verwunderte Feldhauptmann, gefolgt von den Gästen, zur Tür hinaus. Michelangelo warf noch einen prüfenden Blick auf den edelgebauten Jüngling, dessen Schönheit sein Künstlerauge gleich erfaßt hatte.

Als sie allein waren, riß der Kardinal den knienden Jüngling empor. »Ihr seid Marcello Gaetani.«

Des Edlen Kehle würgte ein verzweifeltes Ja heraus.

»Cesare Borgia verfolgt Euch.«

»Mein ganzes Geschlecht vernichtet, die Burgen in Sermoneta und Anagni zerstört! Durch die Schluchten des Sabinergebirges rettete ich mich und suchte Monterotondo zu erreichen. Die Schreckgespenster saßen mir im Nacken: das Bild meines ermordeten Bruders, die jammernde Mutter –«

»Wo ist sie, die edle Eleonora Orsini?« fragte der bestürzte Kardinal.

»Sie floh auf neapolitanisches Gebiet. Wie weit sie gekommen, weiß ich nicht. Borgiareiter schnitten mir den Weg zu ihrer Straße ab, ich wurde von allen Seiten eingeschlossen, fand mühevoll eine Lücke bei Nacht, schlug mich durch und erreichte heute nachmittag Monterotondo, wo man mir sagte, Ihr hättet vorübergehend Herrenrechte auf Bracciano ergriffen.«

»Wer wies Euch an mich?«

»Meine Mutter hatte uns Kindern ans Herz gelegt, wenn wir in Not wären, sollten wir des Kardinals Orsini gedenken, dessen Vater einst bei dem unsern ein freundlich Asyl gefunden. Ich formte mir ein Bild von Euch in meinem Herzen zurecht, sah Euch hochherzig, edelsinnig, erfahren und kunstliebend –«

»Laß das, Knabe –«

»Und zwischen den Tugenden bildete sich mein Geist auch die Gestalt. Und als ich jetzt an der Schwelle stand, schlug mein Herz unter allen Männern Euch als meinem Retter entgegen.«

Der Kardinal sah mit leiser Verwirrtheit über das Haupt des Jünglings hinweg in die Nacht, die mit undurchdringlicher Schwärze vor den vergitterten Fenstern lagerte. Unaufhörlich fuhren die Sturmstöße gegen die Scheiben, als wollten sie sich Einlaß erzwingen in die feindliche Wärme der Ritterstube. Giambattista ergriff die Hand des Knaben. »Ihr seid willkommen,« sagte er mit dem Ernst eines Mannes, der eine schwere Verantwortung auf sich lädt.

Marcello Gaetani wollte mit Ungestüm die Hand des Retters ergreifen. »Laß das, stürmischer Knabe,« sagte rasch der Kardinal. Dann besann er sich und sprach mit mahnender Gewichtigkeit: »Du weißt, daß die Orsini jetzt mit dem Papst versöhnt sind, daß sie die erste Stütze der Kirche unter den römischen Baronen sind. Mein Vetter, den du eben aus dem Zimmer gehen sahst, hat bei Cesare Borgia Kondottierendienste genommen, Pagolo geht morgen ins Feldlager bei Forli, Giangiordano, der Herr dieses Schlosses, zieht eben im Gefolge des französischen Königs heran und unterstützt die Politik des Papstes, alle Orsini stehen mit gezognem Degen an der Seite Cesare Borgias, desselben Mannes, der dein Geschlecht gebrandschatzt hat. Ich wage viel, wenn ich dir heimlich ein Asyl biete. Doch Menschlichkeit und Dankesschuld fordern von mir eine Handlung, die mein Gewissen ruhig schlafen läßt. Aber ich bitte Euch, sinnt vorderhand nicht auf Rache, solange Ihr in des Friedens Bezirken lebt. Zur Rache kann ich Euch nie und nimmer verhelfen, das verbietet mir meine Würde und meine Erfahrung. Gott wird wissen, wann er das Schwert über Eure Feinde zu schwingen hat und wen er als Schwertschwinger wählt. Greift ihm nicht in den Arm. Spielt in Monterotondo den harmlosen Besucher und Freund – und –« er besann sich – »ich will Euch unter dem Namen eines sizilianischen Edelmannes Marcello Chiaversa bei meiner alten Mutter einführen –«

»Die Schuld erdrückt mich, Kardinal –« stammelte der Gerettete.

»Schaut Euch in meiner Bibliothek, in meinen Schätzen des Geistes um. Ihr habt in Bologna studiert, nützet die Weisheit, Ordnung in mein Schriftenchaos zu bringen. Daneben könnt Ihr Befestigungskunst treiben, den Verteidigungszustand des Schlosses heben –«

»Wittert Ihr Gefahr von den Colonna?« fragte der Jüngling.

»Wer will den Wetterwinkel in Italien bestimmen? Aber die Gedanken sind nicht für dein geängstigtes Herz. Armer Knabe! Was hat Gott mit dir vor? Ich kannte dich gleich, als du eintratst, wiewohl ich dich nur als kleinen Knaben gesehen, als du mit dem Vater gegen Neapel rittst, die schöne Fürstin von Squillace einzuholen. Wann warst du zum letztenmal in Rom?«

»Vor zwei Monaten – mit meiner Mutter – meinem unglücklichen Bruder –« Marcello schloß die Augenwimpern über den hervorquellenden Tränen. »Mein armer Bernardino – ermordet!«

Giambattista fuhr tröstend über den sonnengoldnen Scheitel des Gastfreunds. Dann ließ er durch einen Diener ein Abendbrot für ihn bringen. Er rückte den stärkenden Wein an den Jüngling heran und fragte: »Ist's wahr, Euer Oheim Giacomo soll in der Engelsburg –«

»Er hat sich durch den listigen Papst nach Rom locken lassen, hörte ich in den Sabinerbergen.«

»Die Schicksale der ewigen Stadt gehen weit draußen an Monterotondo vorbei, ich lebe gar einsam, und wenn doch düstre Bilder vorüberziehen, schließe ich herzzitternd die Augen in dem Bewußtsein, nicht helfen zu können.«

Ein polterndes Geräusch wie von schweren Tritten setzte ein, das der heulende Wind sogleich verschlang. Giambattista öffnete die Tür. Spärlicher Fackelschein erhellte ein wenig den finstern Gang, in dem sich jetzt ein Knäuel von Gestalten heranschob. Aus ihm riß sich der junge Fabio Orsini los und eilte auf den Kardinal zu. »Beute, Beute, Beute!« jubelte er seinen Oheim an. »Unter dem Schutz des Jupiter pluvius hoffte uns der schöne Krieger zu entwischen, aber wir haben ihm arg zugesetzt.«

»Wer ist es?« fragte der Kardinal.

»Das birgt sich noch in den Falten der Nacht. Da, seht selbst.«

An die Schwelle schleppten die Söldlinge ihre Last heran. Pagolo war herbeigeeilt. Die Türflügel des Turmgemaches flogen auf und in den Schein der Kerzen setzten die Bahrenträger den sonderbaren Raub nieder. Alles umringte die reglose Gestalt. Zu ihren Häupten stand schnaufend und mit grimmig zusammengebissnen Zähnen der alte gefangene Schnauzbart.

Der Kardinal hob den Mantel von der Gestalt. Da fuhr er bestürzt zurück. Ein Weib! Da ward es still im Raum, als hätte sich der heilige Name der Mutter Gottes in ehrfürchtig stillem Gebet aus den Brüsten gerungen. Alles starrte nach der Gestalt, die in Wams und Mantel einen Jüngling vortäuschen wollte und nun halb enträtselt den zudringlichen Blicken der neugierigen Burginsassen preisgegeben war. Schwarzes, vom Regen durchnäßtes Haar quoll unter dem Barett hervor und floß, losgelöst von Sturm und Wetter, über die Griffe der Tragbahre herab.

Da schnellte der junge Fabio empor. »Das Geheimnis ist entzwei!« rief er bewegt. »Knechte hinaus!« Das Gesinde trampelte über die Schwelle. »Wir werden gut tun, morgen den Reisewagen zu rüsten. Ich selbst will der edlen Frau das sicherste Geleite geben nach Rom.«

»Wer ist es?« fragte der Kardinal, die Blicke unverwandt auf das marmorbleiche Gesicht geheftet.

»Als ich im Sommer die Herzogin Lukrezia Borgia in ihre neue Stadt Spoleto begleitete, erschien dort an ihrem Hof eines Tages eine Ehrendame, die in wenigen Tagen der Liebling der Herzogin wurde. Es ist kein Zweifel, daß vor unsern Augen der edle Leib der Ehrendame Lukrezia Borgias liegt. Graukopf! In des Teufels Namen!« Er wandte sich verärgert an den gefangenen Dienstmann – »gesteh, die schöne Beute ist Donna Tiziana de' Calvi!«

Der Alte warf den Kopf grimmig zurück. »So handelt edelmännisch an ihr, Herr, sie ist aus dem Geschlecht der Calvi von Trevi, verwitwet nach dem Kapitän Brancaleone, gewesene Ehrendame der Herzogin Lukrezia Borgia. Und nun haut mich in Stücke, ich bin ihr treuer Knecht gewesen vier Jahre lang, und es soll nicht heißen, daß Pietro Tolomei seine Herrin verraten hat. Sie war gütig wie Gottes Engel und mein Schwert hätte für sie zehn Euresgleichen von der Erde weggemäht, wenn Eure Klinge mir nicht zuvorgekommen wäre. Haut zu, ich will ihr den Weg in den Himmel bereiten.«

»Du sollst leben,« sagte der Kardinal, den die Haltung des Knechtes rührte. »Niemand ist hier Feind. Ein unseliger Zufall warf dir diese Beute in den Arm, Fabio. Schickt um Monna Rosaura und um den Astrologen Lorenzo.«

Ein Diener wurde beauftragt, die Gattin des Giangiordano Orsini und den heilkundigen Sterndeuter zu holen.

Die Orsini sahen einander in einiger Verlegenheit an. Der Hauptmann Pagolo fand sich zuerst wieder. Seine grauen Haare behüteten ihn vor allzu großer Verwirrung. Er hätte lieber einen Colonnareiter unter seine Fäuste bekommen. »Fabio, das war kein Meisterstreich,« sagte er beinahe gekränkt zu seinem Sohn.

»In der Nacht sind Kühe und Weiber schwarz,« entschuldigte sich der Wildling mit einem verlegenen Gesicht.

Unterdessen hatte Galli die dunkle Haarflut auf dem edlen Haupte bewundert. »Seht, Michelangelo, Ihr liebt keine Modelle. Aber dieses scheint auch für einen Kostverächter beachtenswert.«

Michelangelo antwortete mit einem düstern Schweigen. Seine Augen waren in neugieriger Gespanntheit auf der Ohnmächtigen bleiches Antlitz gerichtet, das sich jetzt unter dem Hauch der Wärme mit Rosenschimmern bedeckte. Auch das gehemmte Leben unter den Brüsten, die das unnatürliche Wams spannten, schien leise in Bewegung zu geraten und bannte nun des Künstlers Auge in sanfter Gewalt.

Der Kardinal schien befangen zu sein von dem Anblick des Frauenleibes, der als unwillkommnes Beutestück seiner Macht überantwortet worden war. Er wandte sich an den gefangenen Knecht: »Was suchtet Ihr mit der Herrin bei Nacht und Wetter auf der gefährdeten Straße?«

Der Graukopf kehrte sich mürrisch ab. »Fragt sie selbst, Herr. Und gibt sie keine Antwort, wird sie wissen, warum. Mich laßt ungeschoren. Die alte Schnauze bellt nur, wenn es die Herrin gebeut.«

Pagolo hatte die Faust zum Schlage geballt. »Soll ich deinen Trotz brechen, knurriger Hund?«

Der Kardinal hielt ihn zurück. »Entwürdige dich nicht, Pagolo. Er hat's nicht besser gelernt, und seine Treue rührt. Man hat's, scheint es, in Italien verlernt, Treue zu bewundern.« Auf seiner Stirn lag eine ernste Falte. »Seltsames Geschick!« sagte er dann mit einem leichten Aufatmen. »Da bringt uns ein Abend zwei Fremdlinge ins Haus. Hier ein verirrter Edelmann aus Taormina, Marcello Chiaversa, aus seiner Heimat durch König Federigo vertrieben. Er sucht Schutz beim Gonzago in Mantua. Der Sturm ließ ihn nicht weiterkommen. Er soll morgen mit mir nach Monterotondo, vielleicht erspart ihm die Bekanntschaft mit meiner Burg die Reise nach Mantua. Still – – – sie bewegt sich –«

Die Gestalten drängten zur Bahre hin. Dort begann das Leben die starren Fesseln der Ohnmacht zu lösen. Über das Antlitz zuckte ein leiser Schmerz wie aus einem Traum heraus.

Etwas seitwärts stand, gedrückt von gastlicher Bescheidenheit, Marcello Gaetani. Sein Herz zitterte noch in Dankbarkeit nach, denn die Klugheit des Kardinals hatte ihm zu einer Maske verholfen, deren Notwendigkeit der Kardinal wohl verantworten würde.

Tolomei hatte sich jetzt ungestüm in die Nähe der erwachenden Herrin gedrängt. Mißtrauisch rollten seine Augen von einem zum andern.

Nun öffnete Tiziana de' Calvi die Augen. Schwer und beinahe feierlich, als wäre ihr Erwachen die Neugeburt ihres eigenen Lebens auf einem andern Stern des Alls. Der Kardinal hob leise ihren Kopf auf und schob als Stütze seinen zusammengefalteten Mantel darunter. Die Berührung brachte sie zu sich. Bange Stille legte sich lähmend auf alle. Nachtdunkle, glanzerfüllte Augen blickten verloren in das fremde Reich. Der Seele halber Schlummer lag noch in ihnen. Tastend suchte das Leben nach seinem Recht. Aber wie in müder Entsagung schien es sich wieder zurückziehen zu wollen in den Kerker der Bewußtlosigkeit, die Lider zitterten leise, und bald darauf legten sich die großen Wimpern wie ein schützender Mantel über den Glanz der Sterne. Es ward wieder Nacht in der Seele Tiziana de' Calvis.

Seltsame Wirkungen hatte dieses kurze Leuchten des Lebens erzeugt. Der Kardinal sagte tief bedrückt: »In diesen Augen schlummert viel Leid.«

»Es sind Augen, die man dem Bild einer Kleopatra geben möchte,« sagte der kunstsinnige Galli.

Michelangelo schwieg. In seinem Innern aber rührte eine tiefe Bewegung an seiner Seelenharfe und ließ sie halb andachtsvoll, halb schmerzlich erklingen. Sie sang ihm das Lebenslied der Entsagung.

Der alte Kampfhahn Pagolo spürte einen leisen Sprung in seinem Herzen und sagte verlegen: »Mein Fabio hat selbst in der Nacht Geschmack. Oder es hat ein Hecht im Schlaf eine Fliege geschnappt.«

Marcello Gaetani aber starrte unverwandt auf das feingeformte Frauenantlitz, das unter dem nähern Schein der Kerzenflammen wie von einem warmen Bronzeschimmer umsponnen schien. Und er dachte an jenes Madonnenauge von Giovanni Bellini, das ihn einmal als Knabe in Venedig so zauberhaft tief über dem Sakristeialtar der Santa Maria bei Frari angeblickt hatte, daß er darüber ganz verwirrt aus der Kirche geschlichen. Eben als die Tür aufging und Donna Rosaura, die Frau des fernen Giangiordano Orsini, mit blassem Antlitz hereintrat, schlug Tiziana das bewunderte Auge auf. Donna Rosaura, eine steife Frau mit kerzengeradem, fleischarmem Leib und einem Bildsäulengesicht, das die Gabe des Lächelns nie verschönt hatte, war erst aus ihrem Bette geholt worden. Der Kardinal begrüßte sie mit formvollendeter Höflichkeit. »Diese Samariterhand wird nicht zögern, Hilfe zu leisten. Unser Fabio hat in seinem Ungestüm eine Unschuldige zur Gefangenen gemacht. Das Leben kehrt hier neu zurück, nehmt Euch der edlen –«

»O – es ist Tiziana de' Calvi,« sagte Donna Rosaura ohne innere Bewegtheit, nachdem sie einen Blick auf die Tragbahre geworfen. »Es ist die Braut des Luigi Savelli.«

»Savelli?« fuhr Pagolo empor. »Dann hätten wir ja den Teufel richtig im Haus.«

»Du siehst schwarz, Haudegen!« besänftigte ihn der Kardinal.

»Haha! Die Savelli! Den Colonna aufs Blut verschworen! Ein ritterlicher Bräutigam! Sitzt auf seinem Schloß Arignano bei Turteltauben und Falerner, und seine Braut jagt angstverhetzt bei Sturm und Wetter über die tuskischen Straßen! Trabanten der Colonna! Spielen wir den Savelli einen Streich, so juckt den Colonna das Schwert in der Scheide. Und hier, scheint es, haben wir ihnen einen Streich gespielt.«

»Ereifert euch nicht, Freunde,« sagte Giambattista. »Wenn dieser stumme Mund gesprochen haben wird, werden wir wissen, was wir zu tun haben werden. Da kommt der Astrolog.«

Ein Diener schleppte den halb blinden alten Lorenzo Nani herein, der die Schicksale des Schlosses Bracciano seit urdenklichen Zeiten aus dem Planetenstand gelesen und die Nativität jedes neuen Bärensprößlings – denn vom Ursus leiteten die Orsini ihr Geschlecht ab – auf die sorgfältigste Weise zu ergründen hatte. Er wußte aber auch in der Medizinkunst Bescheid und hatte noch die alten zweiundsiebzig Schriften des Hermogenes aus Smyrna studiert und kannte die einundsechzig Substanzen des Theriaks auswendig.

Lorenzo neigte nun schnell fern Ohr an die Brust der reglos daliegenden Frau und horchte gespannt den Atemzügen. Das blaue, nasse Auge des Alten leuchtete warm. »Nur Ruhe, nichts als Ruhe!« sagte dann seine beruhigende, dunkeltönende Stimme. »Tragt die Bahre in das Schlafgemach.« Und er ging voraus, seine Mixturen und Verbände zu holen.

Weit öffneten sich die herrlichen Türflügel, und alle Umstehenden machten der Bahre Platz.

In diesem Augenblick hatte Marcello Gaetani das Gefühl, als trüge man eine Tote da hinaus. Sein Knabenherz erbebte unter der Wucht dieser Einbildung, die die Erschöpfung seiner Natur und die Ereignisse des Tages krankhaft gereizt hatten. Auch der Kardinal sah nach der Tür. Noch leuchtete das dunkelrote Barett, das Fabio der Schlummernden aufs Haupt gedrückt hatte, einen Augenblick lang auf. Dann schloß sich die Tür.

»Zur Ruhe, ihr Herren, der Tag war bewegt.« Der Kardinal drückte den Gästen die Hand. Auch die Orsini verabschiedeten sich vom Kardinal und nahmen den grimmen Tolomei mit sich, um ihn im Knechtesaal bewachen zu lassen.

»Laßt mich rufen,« bat der Kardinal die müde Rosaura, »wenn Donna Tiziana nach mir fragen sollte.« Dann gab er ihr den Gutenachtgruß.

Als Giambattista mit Marcello Gaetani allein war, legte er ihm die Hände auf die Schultern. »Der Kastellan wird Euch die Gaststube weisen. Es wird gut sein, wenn Ihr die Nacht benutzet zum Ritt nach Monterotondo. Die Schergen Cesares sind wachsam. Im übrigen seht keine Gespenster und habt guten Mut.«

Der Jüngling schritt mit einem heißen Dankgefühl im Herzen auf den schwach beleuchteten Korridor hinaus, wo ihm ein Knecht die Stube des Kastellans zeigte.

Der Kardinal blieb allein. Die Stimmen der Unruhe, die noch vor wenigen Augenblicken wie ein bewegtes Meer gerauscht hatten, hallten in seinem Ohre nach. Er suchte sich zu sammeln. Ein paar Tage mußte er noch auf Bracciano bleiben, um die hier zusammenkommenden Orsini der andern Schlösser zu begrüßen. Es sollten wichtige Beratungen vorgenommen werden. Die bevorstehende Colonnafehde stand im Vordergrund. Aber der Kardinal dachte nicht an sie. Die seltsam verrauschte Abendstunde warf ihren Schein noch in seine Brust.

Da war also noch ein Weib in die Mauern der Burg gekommen. Ein halb totes, fremdes, vielleicht auch gewöhnliches Weib. Noch hatte das Leben in ihr kein deutliches Zeichen gegeben, und doch glaubte der Kardinal Giambattista – nein, er wollte nichts glauben. Er vertrieb unwillig die Erinnerung an das schlafende Bild. Unter dem Schein der Kerzen lag eine Schrift des eben verstorbenen Marsilio Ficino, des berühmten platonischen Philosophen von Florenz. Der Kardinal setzte sich zum Tisch und blätterte in der Schrift. Der Sturm hatte sich gelegt, nur wie fernes Rauschen klang es an die Fenster, als tönten die unruhigen Wellen des Sabinersees herauf. Eine Gelehrtenstille legte sich um das Gemüt des geistlichen Nobile, und er fand sich bald tief in den Netzen der alten Weisheit verstrickt. Da war vom Tode die Rede, daß er keine Trauer in dem erkenntnisreichen Gemüt erzeuge, denn die Seele lebe erst, nachdem sie vom Körper befreit sei, durch den Tod erst werde sie von Gott neu erschaffen. Und ein liebes Wort leuchtete in des Kardinals warmes Herz hinein: Die Gottheit hat alles um der Schönheit willen geschaffen. Er wurde unruhig. Warum rief man ihn nicht schon? Verlangte sie noch nicht nach dem Schloßherrn? Und dann klang wieder das Wort dazwischen durch: Die Gottheit hat alles um der Schönheit willen geschaffen. Also auch dieses Weib –?

Er schlug das Buch unwillig zu. Mit den sonstigen Geheimnissen der Erde und des Himmels hatte er sich sein Leben lang genugsam befaßt, aber mit den Geheimnissen der Frauenseele nicht. Sie blieben an dem Rätsel Welt als ein nichtiges, bedeutungsloses Zubehör hängen. Er fand der Frauen Tugend für achtenswert und ihre Untugenden verzeihlich, aber er hatte die Notwendigkeit nie empfunden, die Wesenheit Weib zu analysieren, und was er davon verarbeitet hatte, war die Lese aus den Werken der Alten und das wenige aus den Reichen neuer Kunst. Selbst in früherer Zeit, da er noch mit leicht beweglichem Blut das Leben durchstöbert und wie mancher andre jugendliche Kardinal an der Prunkentfaltung und dem weltlichen Gehaben ein Ergötzen gefunden hatte, stieß ihn das Vergnügen am Weibe ab, dem fast die gesamte Prälatur hemmungslos frönte. Er haßte Zeloten und Frömmler ebenso ehrlich wie die sinnlichen Genußmenschen, die der Zeit ihren grellfarbigen Stempel aufgedrückt hatten. Er nahm sein Priestertum ernst und hatte deshalb von den Kardinälen mancherlei Spott zu erleiden. Auf Monterotondo vergrub er seinen unruhigen Geist in Wissenschaft und Kunst, für die Denkmäler des alten Rom brachte er schon frühzeitig eine rührende Begeisterung auf, und für die Taten und nationalen Träume Dantes und Petrarcas hatte er ein ebenso empfängliches Herz wie für den Ideenkern des Savonarola und die gemütstiefe Glaubensschwärmerei des Franz von Assisi. Seine alte Mutter sorgte für ihn und seine Behaglichkeit im Schloßrevier. Wenn er von seinem Fenster auf die latinische Welt zu seinen Füßen blickte, auf die stillen Berghänge und den melancholischen Tiberstrom, dann hörte er leise das Mutterwort an sein Ohr klingen: Sind wir nicht glücklich, Kardinal? Und dann küßte er voll Ehrfurcht und Dankbarkeit diesen verwelkten Mund, der so bewegt die Gefühle der Herzenszufriedenheit aussprach.

Seine feinfühlende Seele hatte in der Verkommenheit der Zeit ein schweres Dasein. Eine eiserne Welt bewegte sich rings um ihn, in der ein Mensch mit dem Drange nach Mitleidübung, Gerechtigkeit und Sittenvervollkommnung schwer zu ringen hatte. Die Mitleidlosen, Ungerechten und Verkommnen siegten, und auf allen Lebenswegen lag die Tugend verdorrt, die Menschenliebe zerknickt. Worte der Barmherzigkeit und Mahnungen zur Buße fielen ins Leere. Die mahnende Posaune Savonarolas war verstummt, ihr Nachhall wurde übertönt von dem Jubelschrei des sinnlos schwelgenden Rom. Das eifernde Treiben des Florentiner Mönches stieß den Kardinal ab, ebenso das Kampfgeschrei der baronalen Parteien. Das Blut des alten Bärengeschlechts floß verfeinert in seinem Edelleib und hatte keine wilde Streiternatur aus ihm geformt wie aus den andern Orsini, die schon in ihrem Äußern das Merkzeichen ihrer Abstammung trugen, denn es waren lauter breitschultrige, hünenfeste, markige Männer, während der Kardinal die Blicke der Künstler und Frauen durch seine schlanke, zarter gegliederte Gestalt immer wieder fesselte, wenn er durch die Straßen Roms ritt. In seinem Auge aber lag ein Gemisch von Versonnenheit und leuchtender Klarheit, das wie der Glanz eines Frühlingstages anmutete. Selbst das dunkle Haar gab seinem Wesen keinen düstern Schatten, sondern hob seinen Denkerernst auf der helleuchtenden Stirn.

Der Kardinal wollte sich eben wieder in seinen Marsilio Ficino vergraben – da näherten sich Schritte der Tür. Und er wunderte sich, daß ihm das Herz schneller schlug. Ein Diener rief ihn an das Lager der Tiziana de' Calvi.

Um diese Stunde sann Michelangelo Buonarroti mit verquälter Seele in die Augenblicke zurück, die er eben durchlebt. Das Weib auf der Bahre – eine tote Madonna. Dem grübelnden, bohrenden Sinn seiner Künstlerjugend gefiel dieser Gedanke, den noch kein Maler oder Bildhauer vor ihm durcharbeitet zu haben schien. Er dachte an den toten Leib des Herrn, den er im Steinbild der Pietà im Schoß der jugendschönen Mutter gebettet hatte. Das war noch immer ein gewöhnlicher Vorwurf der Bildhauer gewesen; aber an die tote Madonna, die noch nicht dem Himmelreich entgegenfuhr, an das einfache Weib, das der Natur seinen Tribut im Sterben zollte, hatte noch niemand gedacht. Das breite Geleise der gewöhnlichen Kunstanschauung verließ der Künstler, sooft es anging. Und nun konnte er wieder mit einem neuen bildnerischen Ausdruck spielen. Wenn er sich Galli anvertraute?

Um diese Stunde sann Michelangelo Buonarroti mit verquälter Seele in die Augenblicke zurück, die er eben durchlebt. Das Weib auf der Bahre – eine tote Madonna. Dem grübelnden, bohrenden Sinn seiner Künstlerjugend gefiel dieser Gedanke, den noch kein Maler oder Bildhauer vor ihm durcharbeitet zu haben schien. Er dachte an den toten Leib des Herrn, den er im Steinbild der Pietà im Schoß der jugendschönen Mutter gebettet hatte. Das war noch immer ein gewöhnlicher Vorwurf der Bildhauer gewesen; aber an die tote Madonna, die noch nicht dem Himmelreich entgegenfuhr, an das einfache Weib, das der Natur seinen Tribut im Sterben zollte, hatte noch niemand gedacht. Das breite Geleise der gewöhnlichen Kunstanschauung verließ der Künstler, sooft es anging. Und nun konnte er wieder mit einem neuen bildnerischen Ausdruck spielen. Wenn er sich Galli anvertraute?

Aber da zogen sich Spinnwebnetze um seine Seele. Nicht schaffen können, was in der Seele nach Gestaltung rang! Seine freien Gedanken nicht frei in den Stein schlagen können! Sich plagen müssen mit den einförmigen Statuen ausdrucksloser Madonnen, wo das Leben ringsum Gottes herrlichste Schöpferkraft in irdischen Leibern offenbarte, die, umgeformt durch den eigenen Schöpferwillen, das Loblied des Künstlers singen würden! Hei, da lag so ein schönes Weib vor ihm, das noch in seiner Totenstarrheit den lebendigen Meister pries, und er war verdammt, diesen Ausdruck des Erdenleides, um den sich mehr als ein Hauch von Schönheit spann, nur mit fiebernder Seele durchsinnen, aber nicht gestalten zu dürfen, weil das Bild nicht in den Vorstellungskreis der gewohnheitsträgen Banausen paßte. Sein Inneres war ja vollgepfropft von Gestalten und Werten. in jedem Marmorblock, in jedem Stein sah er das aus seiner Seele gegrabene Werk bereits enthalten, er brauchte nur den Meißel anzulegen und das überflüssige Steinwerk abzubröckeln, und vor seinen Augen hob sich aus der starren Maste der verlebendigte Gedanke feines Künstlerhirns heraus.

Jetzt lockte es ihn, dabei zu sein, wenn da unten in einem Gemach ein neues Werden begann. O, was hätte er dafür gegeben, das gierige Atmen nach des Lebens schon halb verlornen Wonnen zu studieren! Ihn packte der Gedanke, aus diesem heiligen Erleben ein »Rinascimento«, eine Wiedergeburt, aus dem Stein zu meißeln. Er warf sich ärgerlich auf das weiße Bettzeug.

Du hast dich belogen! rief er sich selbst zu. Nicht der künstlerische Schöpfergedanke lockt dich zur Auferstehung – das Weib selbst war's. Das Wunder dieser stillen Schönheit. Und du wolltest das liebearme Herz an diesem Wunder erquicken. Laß ab, Tor! Spiegel her!

Und er stellte sich mit einem halb erstickten Fluch vor das silberumrahmte Glas und grinste sein Spiegelbild an: den dreieckigen, breitstirnigen Kopf, die farblosen Augen, die Riesenschultern, die den Körper drückten, die abgeplattete Brust, die unförmigen Hände, die sich zu Metzgerfäusten zusammenballten, und im Gesicht die zerschlagene Nase, den Denkzettel des brutalen Kameraden in Florenz, des wilden Pietro Torrigiano, der ihm mit der Roheit eines Henkersknechtes in der Brancaccikapelle vor dem Heiligtum der Masacciofresken im Streit das Nasenbein zertrümmert hatte. Der Neid, der häßliche Schatten der Künstlernatur, hatte die Faust niedersausen lassen auf das arme, schon von der Natur geschlagene Gesicht des Buonarroti. Und der schwächliche Bursche hatte sich schmachbedeckt mit zusammengebißner Lippe und zuckendem Herzen in einen Winkel der Kapelle zurückgezogen und seine Tränen der Scham verschluckt. Und als er seine entstellte Nase sah, krampften sich seine Finger zusammen und er wollte fürchterliche Vergeltung üben. Aber da erinnerte er sich der Wunderblüte seiner christlichen Erziehung, die ihm sein Vater hatte angedeihen lassen und sein Gemüt erwärmte sich plötzlich an des Nazareners Wort: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Mit so rührender Einfalt hielt er den Schlägen des Schicksals stand. Der Meißel wurde ihm das Werkzeug für seine rastlos arbeitenden Gedanken, der Tröster im Leid, das ihm die Menschen schlugen mit ihrer Mißachtung seiner körperlichen Formen. Und gerade ihn, den Anbeter der Wunder Gottes, traf diese Verachtung so schwer. Sein Hochgefühl schwärmte in der Schönheit des griechischen Statuenleibes, und wenn er seinen eigenen Körper ansah, grinste ihn das Gespenst der Häßlichkeit an. Mit einer Art Trotz warf er sich auf den Gegenstand der idealen Menschenschönheit, um ihn künstlerisch zu bezwingen, als hätte er gleichsam dem Schöpfer seines Ich zeigen wollen, daß er trotz seiner eigenen Häßlichkeit den Sinn für das Schöne nicht eingebüßt habe.

Aber die Menschen gaben sich keine Mühe, eine Entschädigung für seine Mißgestalt in dem reichen Künstlerleben seiner Seele zu suchen. Das kräftige Werden in ihm witterten nur wenige, und so rang er sich mühsam mit seinem Können durch allen Neid und die Verunglimpfung seiner Genossen durch. Eine hypochondrische Bangigkeit vor den bevorstehenden Arbeitsstunden überschlich ihn. Er wollte sich noch jetzt in der Nacht dieses Gefühl von der Brust wegschreiben. Dem Vater wollte er sein Herz ausschütten. Wenn seine Gedanken nach Florenz schweiften, wurde er gewöhnlich die eingebildeten Sorgen los. Aber die Feder sträubte sich heute gegen seine eigenen Gedanken. Da rief er sich's mit Ingrimm und gelinder Verzweiflung zu: Ein Weib hat dich verwirrt! Künstlerisch ergriffen! Eine tote Schönheit! Hast du Angst vor der lebendigen? Wird sie nicht Gift und Galle aus dir hervorbrechen lassen? Wirst du nicht wieder den göttlichen Willen anklagen, der dich so erbärmlich schuf? Vermagst du nicht die Hoffnung auszudenken, daß du einmal den Widerwillen eines andern Menschenkindes gegen deine Häßlichkeit niederringen wirst durch die Kraft deines Genius? Nein, ewig wirst du Mitleid auslösen, Liebe nie! Drum richte weiter die Bollwerke deines Menschenhasses ringsum auf und ringe dich weiter deinem Ziele zu, die Natur zu übermeistern durch die Schöpfung des marmornen Edelmenschen! Und es tropfte heiß aus dem unschönen Auge nieder aufs Papier, das die angefangenen Worte der Sehnsucht nach Florenz trug. – –

Neben dem selbstquälerischen Künstler bangte ein andres verwirrtes Herz.

Marcello Gaetani stand klopfenden Herzens in seiner Stube am Fenster. Der Sturm war vertost, Wolken kämpften mit Sternen, und durch wallende Nebel düsterten die Flecken des Sees herauf. Aber in Marcellos Hirn glühten farbige Bilder hinein. Die Ermüdung ließ ihn nicht schlafen. Traumhaft bunt wirbelten seine Gedanken durcheinander, und die Bilder des Tages deckten, verschoben und kreuzten sich. Er sah sich wieder durch das Sabinergebirge irren, von den schrecklichen Erinnerungen der zerstörten Heimat verfolgt, er sah die Schergen Cesares in den Hütten lauern und er pries die Nacht, die ihn in ihren Schutz genommen hatte. Und er sah die Mutter durch das Saccotal flüchten und ihre noch immer goldnen Haare im Sturmwind wie lichte Fahnen flattern. Überall lauerte der Verrat. Wer war vor Cesare Borgia sicher? Der unheimliche Natternkönig stach nach allen Seiten. Er überlistete Satan, dem er diente und der in Wahrheit sein Knecht war. Die unzähligen Schreckbilder, die sich an die Gestalt des Herzogs Valentino hefteten, – so nannte man ihn nach seinem neuen Herzogtum – leuchteten mit Höllengluten in die angstverhetzte Seele Marcellos. Der Papstsohn, der sich statt des Kardinalspurpurs den Herzogsmantel umgeworfen hatte, um jetzt über Leichen seinem Thronziel zuzuschreiten, stand in der Blüte seiner Jugend vor ihm und hielt wie ein Traumdämon seinen Sündenzettel mit Glutbuchstaben geschrieben in der herrisch geballten Faust. Dort stand der Brudermord an dem Herzog von Gandia verzeichnet, dann der Mord an dem jungen Schwärmer Serafino d'Aquila, dessen dichterische Liebesklagen für Lukrezia Borgia samt seinem Leibe in den Fluten des Nemisees begraben lagen. Und Bruder und Schwester des schönen Dichters fielen in den dunklen Abgrund des Todes, ohne daß sich ein rächender Arm erhoben hätte. Und der ermordete Kammerdiener des Papstes, eine nichtige, kleine Leiche, grub seinen Namen Perotto in die Sündentafel ein. Und dann kamen die vergewaltigten, betrogenen Mädchen und Frauen und griffelten ihre Schande in den verbrecherischen Adelsschild des Herzogs, und die Kardinäle und Prälaten, Sekretäre und Offizianten, die um ihrer Gewissensreinheit willen in der Engelsburg saßen, ätzten ihr Schicksal in die Schuldtabelle ein. Und der Papst Alexander VI. schrieb sein höhnendes »Für gut befunden!« darunter.

Die Schrecken des Inferno, die Dante gemalt hatte, erblichen vor den Taten dieses Sendlings Luzifers. Und die Teufel sannen wohl auf neue Martern, die sie dereinst dem Papstkind bereiten wollten. Und wie würde jetzt Cesare den Reigen der Ruchlosigkeiten fortsetzen? Mit welcher Spitzfindigkeit des Gehirns würde er seine vermeintlich notwendigen Schandtaten zur titanischen Verbrechergröße steigern? Vernichtungsschauer wehten aus seinem Atem durch die Welt, die Geschlechter zitterten vor seinen heimlichen Winken und Befehlen, denn sie auszurotten, durchsann er schlaflose Nächte, opferte er die Würde des Menschen und setzte den Vampir an ihre Stelle. Wenn Cesare die armseligen Gaetani für unbequeme Stolpersteine auf seinem Pfad zur Höhe hielt, dann mußten ihm die Orsini, Colonna und Savelli als trutzige Burgtürme gelten, die seinem stürmischen Ehrgeiz den Weg verstellten. In Erkenntnis dieser unheimlichen Gefahr waren die Orsini so klug gewesen, sich mit dem Papst auszusöhnen und ihm Satellitendienste zu leisten. Vielleicht rechneten sie, daß ein Mensch mit großen Zielen sich nach großen Verbündeten sehnte. Wenn sie sich aber verrechneten? Wenn die Colonna, diese Erzfeinde des Papsttums, schlauer waren als sie und ihre ehrliche Feindschaft offen bekannten in dem starken Bewußtsein, daß es ihnen gelingen würde, die Borgia auszurotten wie die biblische Rotte? Dann hätten die Colonna die Gewalt in den Händen, und dann – wehe den Orsini!

Und bei einem Orsini hatte jetzt Marcello Gaetani sein Heil gesucht.

So blitzten die grellen Lichter der Angst in die Seele des Jünglings hinein. Und sie drohten die ermatteten Nerven vollends zu lähmen. Aber da fiel mitten in das Wetterleuchten der Gedanken ein milder Schein, der dem irrenden Flüchtling wie ein stiller, schöner Herdfeuerglanz vorkam, der Ruhe und Erwärmung verheißt. Wie eine Traumblüte war heute vor seinen Blicken ein Engel erschienen. Die vom Todeszauber halb berührte wunderbare Schönheit leuchtete mit belebender Kraft in sein Innres. Ein seltsames Töneschwingen und wundersame Bilder löste dieses Licht in ihm aus. Vor seinem bang staunenden Auge stieg der Reiz der durch zarte Poesie verklärten Simonetta, der einstigen Geliebten des Giuliano de' Medici, auf, die noch im Tode den Liebreiz des Lebens auf den Wangen hatte. Lag sie nicht vor ihm, die von der Sage umkoste Simonetta mit dem lilienschlanken Leib, den schimmernden Rosenwangen und dem berückenden Haar? Aber dieses blonde Haar war nun nachtdunkel geworden und der Name Simonetta hatte sich in Tiziana verwandelt.

Marcello schreckte zusammen. Und auch er ließ sein Bild im Spiegel leuchten wie sein Zimmernachbar Michelangelo Buonarroti. Aber jugendschön und ebenmäßig formte sich dieser Körper im geschliffnen Glas. Das Antlitz hatte ein Feuer von Begeisterung beseelt, wenn es nicht von der ausgestandenen Qual Züge der Erschöpfung getragen hätte, die aber trotzdem die apollonische Schönheit nicht verscheuchen konnte, welche die Herzen der Mädchen von Sermoneta verwirrt hatte. Nußbraune Locken fielen auf den gebräunten Nacken herab, ein schwarzes Aresauge, sonst von heißen Gluten erfüllt, war jetzt von den Schleiern der Müdigkeit umflort, und nur die dürstenden Lippen, von der Winterkälte zernagt, dem Abenteuer der Liebe zudrängend, waren auch jetzt heiß geschwellt und brannten vor Erregung. So schien Marcello einem jungen Frühlingsgott zu gleichen, voll Stürmermut und einem Feuer, das jedoch Grenzen, die das adelige Blut in ihm zog, gefällig eindämmten.

Der Jüngling löschte das Licht aus und warf sich in die Daunen. Aber der Schlaf floh ihn. Er öffnete das Fenster. Kalt griff die Nacht nach seinem Leib. Sie lag schwer unter einem sternenarmen, umwölkten Himmel und wurde zum Bilde für Marcellos hoffnungsloses Herz. Aber da – eine Wolke teilte sich plötzlich – und mit himmlischer Klarheit strahlte der Gürtel des Orion aus der Höhe. Und er wurde für den seltsam bewegten Jüngling zum leuchtenden Geschmeide der Aphrodite.

In einem reichgeschnitzten, mit Fellen überworfnen Sessel saß Tiziana de' Calvi, das marmorblasse Antlitz in die heißen Kissen gedrückt. Hinter ihr zählte der Astrolog ölige Tropfen auf einen Löffel. Donna Rosaura war schon zur Ruhe gegangen, nachdem sie zuvor die schwarze Haarflut der Kranken in geordnete Knoten geflochten hatte. Lorenzo hatte eine Verletzung des Fußknöchels und einen Bruch des Oberarmes festgestellt. Er hatte Verbände angelegt, die zersplitterten Knochen mit Schienen und Polstern umspannt und den Arm in eine Mitella gelagert. Als die Schmerzen vorbei waren, weihte der Greis die Kranke in alle Einzelheiten des Schlosses ein. Die bangen Schwingungen in ihrem Herzen kamen zur Ruhe, als sie hörte, daß der Kardinal Orsini gegenwärtig Herrenrechte auf Bracciano ausübe. Sie kannte ihn nicht, wußte aber, daß ganz Rom in ihm den Menschen und Priester hochschätzte. Tizianas Auge weilte jetzt ohne Schrecken auf ihm, als er aus dem Türrahmen in die Helle der Kerzen trat. Er fand kein Wort des Grußes, Tiziana keines für ihre Bewegtheit. Ein seltsames, unerklärliches Etwas legte sich zwischen die Gefühle der beiden. Endlich befreite sich Giambattista aus der Beengung des Augenblicks. »Ihr fühlt Euch wohl, Donna Tiziana?« fragte er sanft.

In einem reichgeschnitzten, mit Fellen überworfnen Sessel saß Tiziana de' Calvi, das marmorblasse Antlitz in die heißen Kissen gedrückt. Hinter ihr zählte der Astrolog ölige Tropfen auf einen Löffel. Donna Rosaura war schon zur Ruhe gegangen, nachdem sie zuvor die schwarze Haarflut der Kranken in geordnete Knoten geflochten hatte. Lorenzo hatte eine Verletzung des Fußknöchels und einen Bruch des Oberarmes festgestellt. Er hatte Verbände angelegt, die zersplitterten Knochen mit Schienen und Polstern umspannt und den Arm in eine Mitella gelagert. Als die Schmerzen vorbei waren, weihte der Greis die Kranke in alle Einzelheiten des Schlosses ein. Die bangen Schwingungen in ihrem Herzen kamen zur Ruhe, als sie hörte, daß der Kardinal Orsini gegenwärtig Herrenrechte auf Bracciano ausübe. Sie kannte ihn nicht, wußte aber, daß ganz Rom in ihm den Menschen und Priester hochschätzte. Tizianas Auge weilte jetzt ohne Schrecken auf ihm, als er aus dem Türrahmen in die Helle der Kerzen trat. Er fand kein Wort des Grußes, Tiziana keines für ihre Bewegtheit. Ein seltsames, unerklärliches Etwas legte sich zwischen die Gefühle der beiden. Endlich befreite sich Giambattista aus der Beengung des Augenblicks. »Ihr fühlt Euch wohl, Donna Tiziana?« fragte er sanft.

»Woher kennt Ihr mich? Hat mich mein Diener verraten?«

Der Kardinal schüttelte den Kopf. »Er war treu und bissig wie ein Hund. Fabio Orsini, der Euch irrtümlich gefangennahm, hat Euch erkannt trotz dem Wams, das Euch sehr stattlich kleidet. Wir werden Euch, sobald Ihr genesen seid, zu Donna Lukrezia zurücksenden –«

Ihr Auge weitete sich im Schreck. »Nein – bei allen Heiligen, Kardinal – tut das nicht! Tut das, so Ihr selig werden wollt, nicht!«

Der Astrolog legte ihr behutsam die Hände auf das erschreckte Gesicht. »Es sind schöne Aspekten in der Stunde Eurer Gefangennahme sichtbar geworden. Venus leitet den Morgen ein, Mars und Saturn kämpfen miteinander – Ihr könnt beruhigt sein.«

Der Kardinal hatte sich näher zu ihr herabgebeugt. »Wollt Ihr mir etwas vertrauen?«

Sie nickte leicht und warf einen bangen Blick nach dem Astrologen. Da hieß ihn Giambattista aus dem Zimmer gehen.

Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, hetzte die helle Verzweiflung aus Tizianas Brust: »Rettet mich, Kardinal!«

»Vor wem?«

»Gierige Arme greifen nach mir – nach der Ehre einer schutzlosen Frau –«

»Ihr seid aus Rom entflohen?«

Sie nickte so heftig, daß sich das Haar aus den Knoten warf und über die Schultern herabfiel. Hastig rafften es ihre gemeißelten Finger wieder auf. »Calvi und Orsini bekämpfen einander, denn unser Geschlecht steht auf der Seite der Colonna. Ihr könnt mich als Beute zurückbehalten, Kardinal, und es wäre das Schlimmste nicht. Denn wenn Ihr mich ausliefert – o – die Angst schnürt mir die Kehle zu – mein Vater – Ihr kennt ihn nicht! Meine Mutter starb früh. Ganz in Händen seiner zweiten Gattin, vergißt mein Vater die Liebe zu dem Kinde aus erster Ehe und will mich durch das fürchterliche Gesetz des Hauses, das uns zu gehorchen zwingt, auch wenn wir Frauen geworden sind, in die Hände eines Mannes werfen, für dessen niedrige Gesinnung ich meine Frauenwürde opfern würde.«

»Ihr seid – dem Luigi Savelli – verlobt?« fragte der Kardinal leise.

Durch Zähren rang sich das bittere Geständnis durch: »Dem Bastard des Antonio Savelli – dem von den Teufeln Gezeichneten –«

»Dessen drei Frauen so leicht und schnell dahinstarben, daß das Volk ihn zu ihrem Mörder stempelte?«

»Eben dem!«

»Der an einem Tage zehn Hengste auf der Ravona zu Tode rannte? Den berüchtigten Freund des Trunkenbolds Francesco Colonna? Ihm sollt Ihr –«

Zu dem seelischen Schmerz der Kranken schnellte der körperliche wie eine stechende Viper dazu. »O Kardinal! Hätten mich die Hufe meines Rosses zertreten!«

»Gott lädt Euch viel auf,« sagte der Kardinal voll Mitleid.

Tiziana raffte fröstelnd das Tuch um den Hals zusammen und beichtete: »Aus unserm Haus in Trevi machte ich mich gestern auf, als es dunkel wurde –«

»Euer erster Gatte –«

»War Luca Brancaleone. Ich liebte ihn nicht und haßte ihn nicht. Das Qualvollste, was einem Frauenherzen begegnen kann. Als er starb, begrüßte ich die Freiheit meines Herzens. Aber nur für einen Augenblick. Um die Kampfbrüderschaft mit dem Geschlecht der Savelli zu stärken, mußte ein Opfer gebracht werden. Mein Vater wählte einen furchtbaren Bräutigam. Sein erstes Angebinde war ein geschossenes Täubchen, und es wurde mir zum Sinnbild meines eigenen Geschicks. Auch erkannte ich mich entsetzt im Wappen der Savelli wieder, ein armes Vöglein, von Löwenklauen bedroht. Die Gaben wurden gewogen, der Goldschatz wurde gezählt, der Schmuck bei Romano bestellt, und von Haus zu Haus ritten die glückwünschenden Nobili – Ihr kennt unser Haus mit den vergitterten Fenstern –«

»Bewundernd stand ich oft im Säulenhof vor den zwei Löwen der Freitreppe.«

»Der Palast hat zwei Eingänge. Mit Hilfe meines getreuen Tolomei –« sie erschrak – »Kardinal – ist er tot?«

»Der grimme Bär ist in unsern Händen,« beruhigte sie lächelnd Giambattista. »Er wehrte sich mit Riesenkräften. Ihr rittet also gestern abend –«

»Unter dem Vorwand, das Apostelgrab in San Paolo zu besuchen. Tolomei mit zwei Knechten hatte ich vorgeschickt. Er erwartete mich bei San Lorenzo, hier jagten wir nach Nord auf die Via Flaminia und von hier in das Dunkel.«

»Ohne Ziel, planlos, Donna Tiziana?« fragte der bestürzte Kardinal.

Sie schüttelte das Haupt und ihre Augen glänzten. »Ich wollte Nepi erreichen, wo ich einen Unterschlupf finden konnte bei dem Meier der Borgia. Dann wollte ich über Viterbo nach Siena flüchten, wo die Verwandten meiner verstorbenen Mutter ihr Haus haben. Dort wäre ich fürs erste geborgen. Knapp vor Cesano brach das Unwetter los, wir gerieten, verirrt, in die Höhen von Bracciano – ich hielt mich kaum mehr in dem Sattel – da ereilte uns das Schicksal.« Die Erinnerung an die ausgestandene Angst durchschauerte ihren Leib.

»Ich löse mit Eurem Willen die Gewalt, zu der ich kein Recht besitze,« sagte der Kardinal warm, indem er sich erhob. »Beschließet selbst, wohin Ihr Euch wenden wollt, um sicher zu sein vor Euern Feinden.«

»Sind sie nicht auch die Euern?«

»Savelli und Colonna sind die Feinde meines Geschlechts, nicht die meinen. Die Geschichte der Orsini trieft von Haß, der zwischen ihnen und den Colonna eine Kluft öffnete, die nur selten geschlossen wurde. Über zerbröckelndes Menschentum und über Menschenhoheit hinweg ziehen sie die Lust an Feindschaft und Haß groß und kennen keinen andern Triumpf als den zu herrschen, keinen andern Ehrgeiz als den, die Ersten in Rom zu sein. Wer tiefer in die Menschenseele geblickt und dem Erlöserwerk von Golgatha auf den Grund geschaut hat, hat es verlernt, solchem Ehrgeiz nachzujagen.« Er senkte das Haupt, fuhr jedoch gleich darauf freier fort: »Eure Flucht wird in diesem Augenblick in Rom entdeckt sein, die Savellireiter sind hinter Euch vielleicht her, sie werden die Colonna zu Hilfe rufen, und die Hetzjagd beginnt. Meine Leute hier könnten leicht plaudern, ich werde meine Gäste wohl unter Eid nehmen, aber wer schaut in die Abgründe einer Menschenseele? Seht – Euer Arm bedarf der Pflege. Ich will Euch nicht drängen, aber entscheidet selbst, ob Ihr in Eurem Zustand nach Siena reisen könnt. Die Wege sind unsicher und schlecht, die Straßen füllen sich mit Pilgern, die zur Jahreswende nach Rom wallen. Auf Bracciano könnt Ihr aber auch nicht bleiben. Wir müssen trachten, Euch geschickt hier wegzubekommen. Es muß aussehen, als hätten wir Euch nach Rom oder Siena befördert, in Wahrheit aber –« Er stockte.

Tiziana aber riß in ängstlicher Spannung den Oberleib empor, den Schmerz verbeißend. »Ihr überlegt –?«

»Verscheucht jedes Mißtrauen, Donna Tiziana,« sagte Giambattista mit herzlicher Wärme. »Ich biete Euch Gastfreundschaft auf Monterotondo an.«

Tiziana de' Calvi sah ihn mit den großen dunklen Augen verwirrt an.

»Unter der Sorge von Mutterhänden soll Eure Gesundheit dort erblühen. Kein Mensch wird wissen, daß ich eine Tiziana de' Calvi beherberge. Ihr wechselt nur den Namen Eures Geschlechts mit dem der Malaspina. Das Geschlecht ist weit verzweigt und ich habe viele Freunde dort.«

»Kardinal – was – wagt Ihr? – was ich?« Der Widerschein des Kaminfeuers überflammte die heiße Erregung ihres Antlitzes.

»Es ist die Freude an einem Samariterwerk,« sagte der Kardinal. »Jeder Eurer Atemzüge soll im Bewußtsein Eurer Freiheit getan werden.«