|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

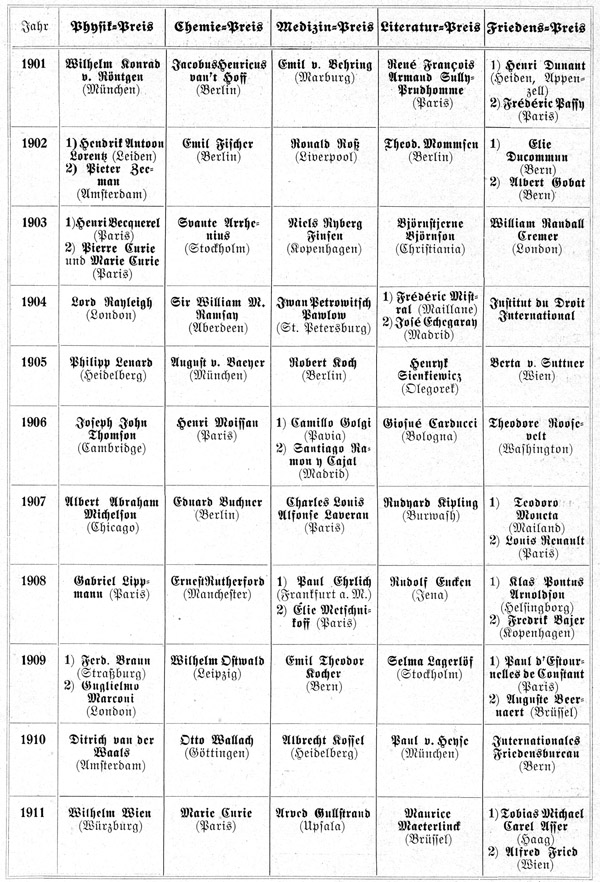

Alljährlich, wenn am 10. Dezember die Kunde in die Welt geht, an welche Koryphäen der Wissenschaft, Dichtkunst und Friedenspropaganda die » Nobelpreise« des betreffenden Jahres gefallen sind, wird die Menschheit aller Kulturländer durch ihre Tageszeitungen an den großen schwedischen Ingenieur und sein hochherziges Testament erinnert, jenes Testament, von dem man sagen darf, es sei das großartigste, bedeutungsvollste und folgenreichste gewesen, das jemals in allen Zeiten ein Privatmann verfaßt hat.

Dennoch geht zumeist, wenigstens bei uns in Deutschland, die Kenntnis von Alfred Nobel und seinem Lebenswerk kaum darüber hinaus, daß Nobel eben sein ungeheures Vermögen zur alljährlichen Krönung besonders verdienstvoller Männer bestimmt habe; wenn es hoch kommt, weiß der Durchschnittsgebildete wohl noch, daß Nobel der Erfinder des Dynamits, vielleicht gar, daß er ein großer, ein sehr großer Chemiker war. Weiter aber geht das Wissen der meisten kaum.

Der geniale Gelehrte, Ingenieur und Erfinder Nobel, der bescheidene, stille, gute Mensch und Idealist Nobel ist nur wenigen bekannt. Den Kundigen wundert diese Tatsache kaum, denn: »Der Name der Männer, die für die Technik Großes leisten, hat keine Flügel«, las ich einmal irgendwo. Auf unsern Schulen und aus zahllosen »belehrenden« Kinderbüchern, die unsrer Jugend als geistige Kost vorgesetzt wurden, erfuhren wir zwar von dem Lebenslauf ungezählter Fürsten, Herrscher und Feldherren, allenfalls auch noch Dichter, aber die Biographien der Männer des wissenschaftlichen Fortschritts finden nur spärliche Berücksichtigung. Ganz besonders die großen Männer der Technik, soweit sie sich nicht dazu verstehen können, auf die berüchtigte »amerikanische« Art für sich unausgesetzt Reklame zu machen, werden in der großen Mehrzahl der Fälle von dem Schicksal verfolgt, daß man über ihrem bedeutenden Lebenswerk den Urheber vergißt, oder daß man von ihm doch mindestens erheblich weniger weiß als von den bleibenden Taten.

Alfred Nobel nun war eine Persönlichkeit, für die das Gesagte in doppeltem Maße zutrifft. Er lebte nur seinen Erfindungen, seinen wissenschaftlichen Experimenten, seinen philanthropischen Neigungen und drängte nirgends sein Ich im mindesten vor. In: Gegenteil, er schreckte zurück vor der Berührung mit der großen Welt, er war für äußerliche Ehren und Auszeichnungen aller Art, soweit sie nicht dem Gelehrten von andern wissenschaftlichen Koryphäen in aufrichtiger Bewunderung erwiesen wurden, so unempfänglich wie nur möglich. Er führte still und zurückgezogen ein unendlich arbeitsreiches Forscherleben und beschränkte seinen persönlichen Verkehr mit andren Personen auf den denkbar kleinsten Kreis. Ohne ins pathologische Extrem des Menschenfeindes und einsiedlerischen Sonderlings zu verfallen, schenkte er doch sein Herz und sein Vertrauen im späteren Alter nur einer ganz geringen Anzahl von auserwählten Menschen und lebte im übrigen still für sich dahin, wenig berührt vom Lärm des Alltagslebens und vom Kampfplatz der Öffentlichkeit, von keinen Familienfreuden und -sorgen in Anspruch genommen, niemandem verpflichtet, ein Kosmopolit im besten Sinne des Wortes, nicht nur in seinem oftmals wechselnden Aufenthaltsort, nicht nur in seinem bewundernswerten Sprachtalent, das ihm gestattete, sich in jedem Kulturland heimisch zu fühlen, sondern ein Kosmopolit auch in seiner Weltanschauung, in seinem ganzen philosophischen und politischen Denken und Trachten.

So kommt es, daß wir über Alfred Nobel verhältnismäßig wenig persönliche Schilderungen besitzen. Während die Person andrer großer Gelehrter nach ihrem Tode meist durch Mitteilungen aus dem Familienkreise oder durch pietätvolle Erinnerungen treuer Freunde der Nachwelt menschlich nahe gebracht wird, soweit sie dem Verstorbenen, ein menschliches Interesse entgegenbringt, versiegen diese Quellen bei Alfred Nobel nahezu ganz. Ja, wir würden der persönlichen Note, die uns das Verständnis des großen Mannes und seines edlen Charakters nahe bringt, so gut wie vollständig entbehren, wenn er nicht in den menschlich bedeutungsvollsten letzten Jahren seines Lebens sich einer von ihm hochverehrten, ihm geistig verwandten Seele rückhaltlos in seinem innersten Wesen offenbart hätte, der Baronin Berta v. Suttner, der bekannten, trefflichen Schriftstellerin und Friedensprophetin, die auf Nobels Fühlen und Handeln den größten Einfluß ausübte und die uns in ihren »Memoiren« (Stuttgart und Leipzig 1909) aus persönlichen Erinnerungen heraus ein ungemein fesselndes Bild des Menschen Nobel gezeichnet hat, wie wir es ohne ihre pietätvolle Schilderung schwerlich jemals geschaut haben würden. Ihre Mitteilungen sind es erst gewesen, die uns gestatteten, einen Einblick zu tun in die sich wunderbar aufbauende Gedankenwelt des Mannes, in die komplizierten geistigen Prozesse, deren Quintessenz und knapper Ausdruck jenes merkwürdige Testament ist, einer der schönsten und eigenartigsten Marksteine in der Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Bemühen nun auch wir uns, das Wesen dieses seltenen Mannes, so gut es geht, zu begreifen und nachzuempfinden, indem wir uns seine Persönlichkeit, soweit es möglich ist, Stück für Stück in ihrer Entstehung vor uns aufbauen und in ihrem Werdegange verfolgen! Wir werden sehen, daß wir gerade der Biographie Alfred Nobels in den Lebensbeschreibungen großer Männer, wie sie seit Plutarchs Zeiten als pädagogisches Erziehungsmittel ersten Ranges angesehen werden, in ihrem Wert als Ansporn zur Nacheiferung einen hervorragenden Platz anweisen können.

Nobels Vorfahren lassen sich in Schweden bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Ob die Familie von jeher in Schweden ansässig war, oder ob sie, wie man gelegentlich vermutet hat, ursprünglich aus England stammte und erst später in Skandinavien eingewandert ist, muß dahingestellt bleiben. Der Name begegnet uns zuerst am Ende des 17. Jahrhunderts in latinisierter Form, wie sie in Schweden früher und vielfach auch heute noch vorkommt, nämlich als Nobelius oder Nobilius. Man hat den Namen von der Ortsbezeichnung Nöbbelöf abzuleiten und hat demnach den Ursprung des Geschlechtes aller Wahrscheinlichkeit nach in der Landschaft Schonen zu suchen. Schon die ersten Träger des Namens Nobilius, die uns entgegentreten, waren in gelehrten Berufen tätig. Der eine war ein Sekretär des verdienten, durch seinen tragischen Tod berühmt gewordenen Freiherrn von Görtz, des obersten Ministers Karls XII., der andre warum 1700 herum ein Landrichter in Uppland. Dieser letztere, Peter Nobilius mit Namen, geboren 1660 in Nöbbelöf, gestorben 1707 in Uppsala, war der Stammvater Alfred Nobels. Er war der Schwiegersohn eines der bedeutendsten schwedischen Gelehrten, des noch heute geschätzten Verfassers der »Atlantica« Olof Rudbeck (1630–1702), eines hochgelehrten Polyhistors und trefflichen Naturwissenschaftlers, der als Universitätsprofessor in Uppsala wirkte und dessen Tochter Wendela die Ururgroßmutter Alfred Nobels wurde. Der Ehe des Peter Nobilius mit Wendela Rudbeck entsproß 1706 ein Sohn, der nach dem Großvater den Namen Olof erhielt und der erst als Porträtmaler in Stockholm, später als Zeichenlehrer an der Universität seiner Vaterstadt Uppsala wirkte. Olof Nobilius starb 1760 in Uppsala und hinterließ mehrere Kinder, von denen der jüngste, 1757 in Uppsala geborene Sohn den Namen Emanuel führte. Auch dieser wendete sich einem gelehrten Beruf zu, denn er studierte Medizin und wurde Stadtarzt in Gefle, wo er 1834 hochbetagt starb. Im schwedisch-russischen Feldzug von 1808/09, der für Schweden mit dem schmerzlichen Verlust Finnlands endete, zog Emanuel Nobilius als Chirurg mit ins Feld. Bei dieser Gelegenheit verwandelte er seinen Namen in Nobel, weil die »gelehrte« Wortendung us und ius, die in den schwedischen und finnischen Namen bis dahin vielverbreitet war und zum Teil noch heute verbreitet ist, damals als zu »theologisch« empfunden und demgemäß von zahlreichen Personen abgelegt wurde.

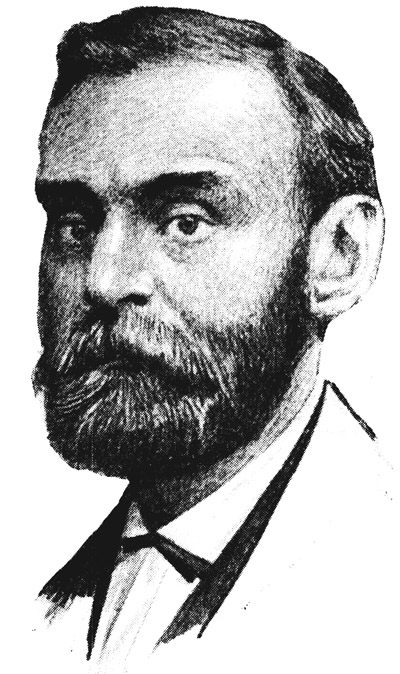

Emanuel Nobel, der Vater Alfred Nobels. Geb. 1801, gest. 1872. Zeichnung von W. Plank.

Schon am 24. Mai 1801 war dem nunmehrigen Emanuel Nobel in Gefle aus seiner mit Anna Katharina Rosell, einer uppländischen Schifferstochter, geschlossenen Ehe ein Sohn geboren worden, der den Namen des Vaters, Emanuel, erhielt. Dieser jüngere Emanuel Nobel wurde späterhin der Vater Alfred Nobels. Gleich den meisten seiner Vorfahren wendete sich auch der jüngere Emanuel Nobel einem gelehrten Berufe zu, jedoch mit einer entscheidenden Wandlung des Interessengebiets, die auch für Alfred Nobels späteres Leben und Wirken ausschlaggebend wurde: er widmete sich nämlich den technischen Wissenschaften und zwar mit besonderer Vorliebe gerade dem technischen Zweiggebiet, auf dem sein Sohn einst unsterbliche Lorbeeren pflücken sollte: der Herstellung von Sprengstoffen. Die Vorliebe für künstliche Entzündung von brennbaren Stoffen vermittelst technischer Kunstgriffe äußerte sich jedenfalls schon im sechsjährigen Knaben Emanuel, als er eines Tages den Inhalt der Tabakspfeife seines Vaters mit Hilfe eines aus einem Eisstück geformten Brennglases in Brand setzte. Gleich so vielen andren technisch hochbegabten Jungen wußte auch der kleine Nobel auf dem Gymnasium der philologischen Gelehrsamkeit und insbesondere der damals noch ungleich mehr als heute »gepaukten« lateinischen Sprache nicht den mindesten Geschmack abzugewinnen. Seine ganze Freude, sein ganzes Interesse gehörten vielmehr technischen Dingen und ganz besonders, nach rechter germanischer Jungenart, dem Schiffbau. Seine Vorliebe für das Seewesen war so groß, daß er es im Alter von erst 14 Jahren bei seinem Vater durchzusetzen wußte, ihn auf eine große Seereise zu schicken. Diese Reise führte ihn bis nach Ägypten, und hier trat das blutjunge, tapfere Bürschchen in die Dienste des großen Statthalters von Ägypten, Mehemmed Ali, des späteren Siegers von Nisib, eines der bedeutendsten, orientalischen Herrschers neuerer Zeit. Emanuel Nobel verdingte sich dem Statthalter als Architekt und wußte sich in seiner Stellung so gut zu behaupten, daß er mehrere Jahre in Ägypten blieb. Erst 1819 kehrte er in sein Vaterland zurück. Bei einem Besuch, den der damalige Schwedenkönig Karl XIV., der vormalige Marschall Bernadotte, in Nobels Vaterstadt Gefle abstattete, baute der junge, eben aus Ägypten gekommene Architekt einen Triumphbogen zum Empfang des Monarchen. Diese Leistung des 18jährigen, unstudierten Jünglings erregte die Aufmerksamkeit zweier Architekten von Fach, der Professoren Fredrik Blom und Krafft, in dem Maße, daß ihre Fürsprache es ihm ermöglichte, an der Stockholmer Akademie der schönen Künste Architektur zu studieren. Nachdem er einige Jahre fleißig diesen Studien obgelegen hatte, nahm ihn sein Protektor Prof. Blom als Mitarbeiter auf und ließ durch den jungen Baumeister viele Gebäude in den verschiedensten Teilen Schwedens und Norwegens aufführen. Auch in dieser Hinsicht bewährte er sich vortrefflich, und als im Jahre 1827, unter Nobels tätiger Mitwirkung, in Stockholm das Technische Institut, der Vorgänger der heutigen Technischen Hochschule, gestiftet wurde, wurde der erst 26jährige Architekt dort als Hilfsprofessor für beschreibende Geometrie und Konstruktionslehre angestellt. Während der Jahre seiner Stockholmer Lehrtätigkeit machte er eine Reihe bedeutsamer technischer Erfindungen und beschäftigte sich zunächst hauptsächlich mit der Gummiherstellung, die ebenfalls später durch seinen großen Sohn gepflegt werden sollte. Auch in verschiedenen andren technischen Zweigen betätigte sich seine Neigung und sein Erfindertalent. Mit größter Vorliebe aber pflegte er die Herstellung von Sprengstoffen und faßte für diese gefährliche Beschäftigung ein so leidenschaftliches Interesse, daß er ihretwegen schließlich Beruf und Vaterland verließ, um ihr nach Gefallen leben zu können. Die äußere Veranlassung gab eine Explosionskatastrophe im Nobelschen Laboratorium, bei der alle Fenster der umliegenden Nachbarhäuser in Trümmer gingen. Begreiflicherweise konnten sich die Bewohner dieser Häuser mit den Nobelschen Experimenten und ihrer ferneren Fortsetzung durchaus nicht befreunden. Deshalb folgte Prof. Emanuel Nobel im Jahre 1837 einem ihm aus Petersburg zugegangenen Rufe des russischen Staatsrats Baron von Haartman und siedelte nach der Hauptstadt des Zarenreiches über, während seine Familie und mit ihr sein damals dreijähriger Sohn Alfred in Stockholm zurückblieb, um erst fünf Jahre später dem Vater nach Petersburg zu folgen.

Emanuel Nobel hatte nämlich 1828 ein junges Mädchen, Karoline Andrietta Ahlsell (geb. 1803), geheiratet, die ihm während der Stockholmer Zeit drei Söhne schenkte, Robert Hjalmar (geb. 4. August 1829), Ludwig Emanuel (geb. 27. Juli 1831) und Alfred Bernhard (geb. 21. Oktober 1833), zu denen später, nach der Übersiedlung nach Petersburg, noch ein viertes Kind, ebenfalls ein Knabe, Oskar Emil (geb. 1843), kam. Die beiden Jüngsten waren die begabtesten; während aber Oskar Emil in jugendlichstem Alter, wie wir noch hören werden, einem erschütternden Unglücksfall zum Opfer fiel, brachte es der dritte Sohn zu hohem Weltruhm, als Ingenieur, Erfinder und Mensch.

Am 21. Oktober 1833 erblickte Alfred Bernhard Nobel, wie wir schon hörten, als drittes Kind seiner Eltern, zu Stockholm das Licht der Welt. Über seine Kinderzeit ist so gut wie nichts bekannt. Man kann daher von ihm nicht, wie von so vielen andren großen Männern, Kindheitserlebnisse und Jugendstreiche berichten, die ein Licht auf den Knaben und die Entwicklung seines Charakters werfen. Wie er es im späteren Leben niemals liebte, von sich zu reden und sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt zu sehen, so vermied er es auch, von seiner Jugend zu erzählen, oder gar eigene Kindheitserinnerungen aufzuzeichnen. Er empfand niemals das Bedürfnis, selbst sein Leben zu schildern; vielleicht wäre ihm eine solche Zumutung bei seiner nie rastenden Arbeitsfreudigkeit, seinem unablässigen Forschertrieb und Pflichtgefühl als eine unverantwortliche Zeitvergeudung, als ein Verrat an wichtigen wissenschaftlichen Aufgaben erschienen. Da er aus dem gleichen Drang heraus, der keine Ruhe und Erholung kannte, auch niemals eine Familie begründete, der er sein ganzes Ich hätte offenbaren können, da er überdies alle seine Brüder und sonstigen näheren Angehörigen überlebte, die ihn als Kind gekannt hatten, so ist in der Tat außerordentlich wenig über Alfred Nobels Kinderzeit zu berichten, und nur die allerwichtigsten äußeren Ereignisse seines Jugendlebens lassen sich in Kürze aufzählen.

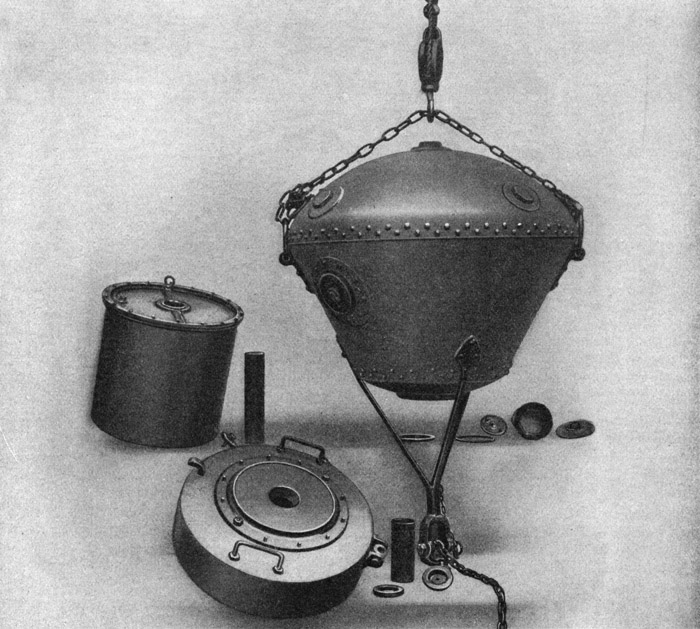

Als der Vater 1837 Stockholm verließ, dachte er wohl zunächst durchaus nicht an einen dauernden oder auch nur lange währenden Aufenthalt in Petersburg, denn sonst hätte er zweifellos die Familie mit sich genommen oder doch bald nachfolgen lassen. Er rechnete vielmehr allem Anschein nach mit einer baldigen Wiederkehr in die Heimat, und so blieb denn Alfred Nobel vom vierten Lebensjahr an ein halbes Jahrzehnt ohne väterliche Erziehung und Anleitung. Es schien aber anfangs so, als wolle Emanuel Nobel in Petersburg das Glück blühen: er konstruierte Modelle von Torpedos, für deren Überlassung ihm die russische Regierung 25 000 Rubel (über 50 000Mk.) zahlte. Mit diesem Gelde begründete er 1842 eine mechanische Anstalt und eine Gießerei in Petersburg, und erst jetzt, als er sah, daß er seinen Wirkungskreis in absehbarer Zeit in Rußland behalten werde, ließ er seine Frau und seine drei Söhne zu sich kommen. So gelangte denn Alfred Nobel im Alter von neun Jahren nach Petersburg und verbrachte hier seine Knaben- und Jünglingszeit im elterlichen Hause unter anscheinend ziemlich glücklichen Umständen. Das neugegründete Unternehmen des Vaters entwickelte sich rasch in erfreulicher Weise und erlangte guten Ruf in Rußland. Emanuel Nobel, der sich nach wie vor zumeist der Konstruktion von Torpedos und Schnellfeuergeschützen widmete, erhielt insbesondere vom russischen Staat dauernd große Aufträge und machte auch selbst weitere technische Erfindungen, so daß die Nobelsche Fabrik einen bedeutenden Aufschwung nahm. Die Erfindung der Schießbaumwolle und des Kollodiums durch Schönbein im Jahre 1845 wies auch der Nobelschen Unternehmung neue Bahnen, und somit gelangte schon der Vater Nobels mehr und mehr auf das Gebiet technischer Betätigung, auf dem der Sohn später der erfolgreichste Bahnbrecher wurde.

Alfred Nobel hatte zunächst in Stockholm und später in Petersburg die Schule besucht, auf der er sich bereits durch sein erstaunliches, später oft bewährtes Sprachtalent auszeichnete. Mit 16 Jahren verließ er die Schule, um zunächst seines Vaters Gehilfe zu werden. Diese Beschäftigung mit der Sprengstofftechnik wies seinem beruflichen Leben für immer die Richtung. Der Vater mochte wohl meinen, daß die Ausbildung seiner eigenen Persönlichkeit durch den mehrjährigen Aufenthalt in Ägypten und das frühzeitige Stehen auf eigenen Füßen in vorteilhaftester Weise beeinflußt worden war, und wollte auch seinem Sohn Alfred die Segnungen eines frühzeitigen und dennoch nicht auf immer berechneten Herumkommens in der Welt zuteil werden lassen. So schickte er ihn denn, damit er sich praktisch als Maschineningenieur weiter ausbilde, im Jahre 1850, noch nicht 17jährig, nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Volle vier Jahre lang, genau die gleiche Zeit, die des Vaters ägyptische Reise gewährt hatte, blieb Alfred Nobel in der Fremde, und zwar nahm er seinen Aufenthalt in Neuyork, wo er bei seinem berühmten Landsmann John Ericsson (1803–1889) arbeitete, dem großen Schiffbauingenieur und Erbauer des Kriegsschiffs »Monitor« Näheres über Ericsson in meinem »Buch berühmter Ingenieure« (Leipzig 1910), S. 72–102., der bereits um 1850, bevor er seine größten Leistungen vollbracht hatte, als Ingenieur einen geachteten Namen hatte.

Neuer Eindrücke und neuen Wissens voll, kehrte der 20jährige Jüngling im Jahre 1854 ins Vaterhaus nach Petersburg zurück. Er kam gerade zur rechten Zeit, um seinem Vater, dessen Fabrik damals den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatte, bei bedeutsamer, neuer Tätigkeit hilfreich an die Hand zu gehen. Kurz zuvor, am 4. Oktober 1853, war zwischen Rußland und der Türkei der bekannte Krimkrieg ausgebrochen, in den dann im nächsten Jahre die Westmächte England und Frankreich als Gegner Rußlands hineingezogen wurden. Da gab es für die Nobelsche Fabrik besonders große Arbeit, und das Unternehmen erlangte denn auch in diesem Kriegsjahre eine so bedeutende Ausdehnung, daß es tausend Arbeiter beschäftigte. Eine der wesentlichsten Aufgaben, die man Emanuel Nobel übertrug, bestand darin, die Newamündung und damit die Hauptstadt Petersburg gegen einen Handstreich der englischen Flotte zu schützen. Nobel hatte schon früher, in Friedenszeiten, in Gegenwart des Großfürsten Michael, mit Hilfe seiner Torpedos ein ihm zur Verfügung gestelltes, altes Schiff zerstört. Jetzt sollte er diese Kunst in den Dienst des Landes stellen, dem er zwar nicht als Bürger angehörte, das ihm aber seit 17 Jahren Gastrecht gewährte. Emanuel Nobels Gehilfe bei diesem Beginnen war sein ältester Sohn Robert, der damals 25 Jahre alt war und sich mit großem Geschick und Erfolg der ihm gestellten, schwierigen Aufgabe entledigte. Die Nobels sperrten die Newamündung durch eine Minenkette, die aus dünnen, mit loser Schießbaumwolle gefüllten Eisenblechgefäßen bestand und sich bei den Feinden bald großen Respekt verschaffte. Eine Mine wurde von dem englischen Schiff »Duke of Wellington« aufgefischt, an Bord genommen und dort einer Besichtigung unterzogen; dabei explodierte sie und tötete einen Mann der Besatzung. Später lief ein russischer Dampfer, als er unbekümmert die gefährliche Stelle passieren wollte, auf eine Mine auf und sank. Diese Vorfälle genügten vollauf, um Petersburg und Kronstadt, als die feindliche Flotte der Verbündeten im Mai 1855 im Finnischen Meerbusen erschien, gegen einen Handstreich zu schützen; denn sie verbreiteten auf den feindlichen Kriegsschiffen so große Besorgnis, daß während des Krieges kein Angriff auf die so vortrefflich geschützte Newa-Mündung unternommen wurde. Alfred Nobel hatte daher, als er aus Neuyork nach Petersburg zurückkehrte, reichlich zu tun, um den Vater und den Bruder in ihren bedeutsamen kriegstechnischen Arbeiten zu unterstützen.

Es hatte damals ganz den Anschein, als ob die Nobelsche Familie für immer an Rußland gefesselt bleiben werde, um das sie sich so große Verdienste erworben hatte. Ihre Fabrik stand in vollster Blüte und hätte, bei gleichem Fortgang der Entwicklung, in wenigen Jahrzehnten vielleicht eine der größten Europas werden können, wie ja in den letzten Jahrzehnten überall die Fabriken, deren Produkte für kriegerische Zwecke verwendbar waren, besonders raschen und hohen Aufschwung genommen haben. Zu der Blüte des geschäftlichen Unternehmens gesellte sich, wie man wenigstens damals erhoffen konnte, der zu erwartende Dank des russischen Staates für die ihm geleisteten, wertvollen Dienste und das voraussichtliche Bestreben der Regierung, das so wichtige, industrielle Unternehmen eines Ausländers dauernd an das Land zu fesseln. Es hätte also nicht viel gefehlt, daß Alfred Nobels Genie für immer dem Zarenreiche gehört und Rußland, an Stelle von Schweden, Geld und Ruhm in Hülle und Fülle zugeführt hätte. Doch es sollte anders kommen, und wenn Schweden sich heute rühmen kann, seinen großen Sohn wiedergewonnen zu haben, so war vor allem das Verhalten der russischen Regierung daran schuld, daß ihr ein so nützlicher Bürger entgangen ist.

Nachdem nämlich der Krimkrieg durch den Pariser Frieden vom 30. März 1856 beendet worden war, kam die russische Regierung ihren moralischen Verpflichtungen gegenüber der Nobelschen Fabrik, die ihr so große Dienste geleistet und Kronstadt, vielleicht gar Petersburg vor einem Bombardement bewahrt hatte, in keiner Weise nach. Sie zog vielmehr von da ab für ihren Bedarf die englische und überhaupt die ausländische Industrie mit ganz besonderer Vorliebe heran und entzog den einheimischen Fabriken die Lieferungsaufträge. Ein Unternehmen, wie das Nobelsche, das naturgemäß im Staat seinen Hauptabnehmer sah und bis dahin auch gehabt hatte, mußte durch eine derartige, von geringem Dankbarkeitsgefühl zeugende Vernachlässigung in die schwierigste Lage kommen, zumal es sich erst kurz zuvor im Interesse eben des Staates, der es jetzt im Stiche ließ, ganz beträchtlich erweitert hatte.

Emanuel Nobel bot dieser ungünstigen und bedenklichen Wendung seines Lebensschicksals zunächst keck die Stirn. Er wendete sich wieder seiner alten Jugendliebhaberei, dem Schiffbau, zu und konstruierte einen neuen Dampfertyp für die Wolga, der Anklang fand und heute noch in der Wolgaschiffahrt gebraucht wird. Doch zeigte es sich bald, daß diese neue Tätigkeit nicht imstande war, den unvermeidlichen Rückgang der Fabrik aufzuhalten, und schließlich sah Nobel sich gezwungen, den Konkurs anzusagen. Die Gläubiger nahmen ihm die Leitung der Fabrik ab und übertrugen sie seinem zweiten Sohn Ludwig, der denn auch bis zu seinem 1888 erfolgten Tode in Rußland ansässig blieb, ohne daß es ihm gelang, das Unternehmen, das in bescheidenem Umfang weiter lebte, wieder auf seine frühere Höhe zu bringen.

Emanuel Nobel aber wandte, bitterer Empfindungen voll, 1859 dem undankbaren Zarenreich, nach 22jährigem Aufenthalt daselbst, den Rücken und kehrte in sein Vaterland, nach Stockholm, zurück, um sich dort als Achtundfünfzigjähriger einen neuen Beruf zu schaffen. Doch er befand sich schon auf dem absteigenden Ast des Lebens und hätte vielleicht ein trauriges, entbehrungsreiches Alter durchmachen müssen, wenn er nicht seine beiden jüngsten Söhne bei sich gehabt hätte, deren Genius sich nun in mächtigem Fluge entfaltete und deren Erfindungs- und Arbeitskraft den alternden Vater und seine treue Lebensgefährtin vor Sorgen und Nöten schützte.

Schon in Petersburg hatte Alfred Nobel sein erstes Patent erworben. Es betraf eine Verbesserung am Gasometer und wurde ihm im September 1857 erteilt. Nachdem er sich mit den Eltern und dem erst 16jährigen jüngsten Bruder wieder in seiner Geburtsstadt niedergelassen hatte, wendete er sich im Bewußtsein, jetzt die eigentliche Arbeitskraft der Familie zu sein und das Glück und die Zukunft seiner Lieben auf seinen Schultern zu tragen, ausschließlich dem Arbeitsgebiet seines Vaters zu, dem die zeitweiligen großen Erfolge in Rußland zu danken waren, der Sprengstofftechnik, der er nun sein ganzes übriges Leben hindurch treu blieb. Nach vieler Mühe war es dem Vater gelungen, in Schweden ein neues Unternehmen für Sprengstoffe zu gründen. Als er nach Stockholm zurückkehrte, war er fast aller Mittel entblößt. Doch glückte es ihm, in Paris Gelder auszutreiben, mit deren Hilfe er 1861 im Stockholmer Vorort Heleneborg eine Nitroglyzerinfabrik ins Leben rief.

Es war kein Geringerer als Kaiser Napoleon III., der die Veranlassung hierzu gab. Ebenso wie sein großer Oheim, hatte auch Napoleon III. ein selten lebhaftes, technisches Verständnis und Interesse, was sich an seinem tatkräftigen Eintreten für den Suezkanal, an seiner Befürwortung des Nikaraguakanals, an seinem ideellen Anteil an Bessemers Stahlfabrikation, an den auf seine Veranlassung geschaffenen Panzerschiffen Ericssons und Dupuy de Lômes und an manchen anderen Maßnahmen erweisen läßt. Da die für Kriegführung und strategische Zwecke wichtigen Erfindungen vom Kaiser besonders bevorzugt wurden, so wendete er auch den Nobelschen Bestrebungen ein so reges Interesse zu, daß auf seine Veranlassung der Bankier Pereire den Nobels ein Darlehen von 100 000 Franken gewährte. Diese Gelder haben, wie wir hören werden, überreiche Früchte getragen.

Das Nitroglyzerin oder Salpetersäure-Triglyzerid, das in der Folge Alfred Nobels bedeutsamste Erfindungen ermöglichte, ist eine organische Flüssigkeit, von der Formel C3H5(NO3)3, die bei Einwirkung konzentrierter Salpetersäure auf Glyzerin entsteht. Sie wurde 1847 von dem Chemiker Sobrero zuerst dargestellt, ohne daß es jedoch gelang, sie praktisch zu benutzen. Man wußte zwar, daß das Nitroglyzerin ein vortrefflicher Sprengstoff war, wie alle Nitrate, aber es hatte die Eigentümlichkeit, bei der Berührung mit einer offenen Flamme nicht wie andre Sprengstoffe zu explodieren, sondern einfach zu verbrennen, während die ungeheure Explosivwirkung erst bei heftigen Erschütterungen, Schlägen usw. in zuweilen unerwartet gewaltiger Weise auftrat. Außerdem aber war das Nitroglyzerin, das der Vater Nobel nun mit seinen beiden Söhnen genau zu studieren begann, noch hervorragend giftig, so daß die Männer, die jahraus, jahrein mit ihm experimentierten, sich in fast unausgesetzter Lebensgefahr befanden. Wenn es aber gelang, das Nitroglyzerin für praktische Zwecke nutzbar zu machen, so durfte man hoffen, in Heleneborg rasch eine neue, große und wichtige Industrie ins Leben rufen zu können, und das war denn auch der Ansporn, der die Nobels zu ihren gefährlichen Untersuchungen trieb.

Lange Zeit hindurch schien die gefährliche Flüssigkeit allen Versuchen, sie unter den mächtigen Willen des Menschen zu zwingen, Trotz bieten zu wollen. Alfred Nobel erzielte den ersten kleinen Erfolg, als er Nitroglyzerin mit gewöhnlichem schwarzen Pulver mischte, denn dadurch kam eine Steigerung der Sprengkraft zustande. Diese Erfindung wurde ihm am 4. Oktober 1863 patentiert, doch hatte sie immerhin nur bescheidene Bedeutung und bedeutete noch keine Ausnützung des Nitroglyzerins selbst.

Die Zündschnur, mit deren Hilfe man sonst die Explosivstoffe in Aktion treten ließ, ohne die dabei tätigen Menschen zu gefährden, versagte hier. Die heftige Erschütterung hingegen, die das Nitroglyzerin explodieren ließ, in zweckmäßiger Weise rechtzeitig und gefahrlos auszulösen, wollte lange Zeit nicht recht gelingen, bis endlich Alfred Nobel einen wahrhaft genialen Ausweg fand, und als Frucht langen Sinnens und Mühens den Zündhut herstellte, der jetzt dem Menschen half, die Explosion des Nitroglyzerins zuwege zu bringen.

Nobels Streben ging dahin, im Innern der Flüssigkeit durch eine plötzliche Energieentbindung die gewünschte, starke Erschütterung in einem genau bestimmten Augenblick hervorzurufen. Nach mehr als 50 vergeblichen Versuchen erreichte er dieses Ziel in der Weise, daß er eine mit knallsaurem Quecksilber gefüllte Kupferhülse in das Nitroglyzerin hineinführte und dann das knallsaure Quecksilber mit den schon vorher bekannten Mitteln zur Explosion brachte. Diese primäre Explosion bewirkte dann die gewünschte Erschütterung und zog die Explosion der gesamten Nitroglyzerinmasse nach sich. Die in solcher Weise präparierte Kupferhülse nannte Nobel den Zündhut und die dabei angewendete Methode, die eine erste Explosion zur Auslösung einer zweiten benutzte, das Prinzip der Initialzündung.

Der Zündhut gestattete nunmehr eine Verwendung des Nitroglyzerins im großen, und da dieser Sprengstoff der wirksamste unter allen damals bekannten war, so konnte die Sprengstofftechnik von der 1864 gemachten Erfindung des Zündhuts an eine neue Epoche ihrer Entwicklung datieren, und sehr sachverständige Leute haben später rundheraus erklärt, sie habe seit der Erfindung des Schießpulvers keine so bedeutsame Erfindung zu verzeichnen gehabt wie den Nobelschen Zündhut.

Als » Nobelsches Sprengöl« machte das Nitroglyzerin nun seinen Weg durch die technische Welt. Die Zukunft der Heleneborger Fabrik war scheinbar gesichert, und die Wolken, die über dem Geschick der Nobelschen Familie so lange geschwebt hatten, schienen sich teilen zu wollen.

Aber bevor dies geschah, entsandten sie noch einen unheilsschwangeren, fürchterlichen Blitz. Nicht umsonst gewährten die Schicksalsgottheiten ihre Gunst und öffneten das Füllhorn des Glücks: ein Opfer heischten sie zuvor, ein schmerzlich-schweres Opfer. Der unheilvolle Dämon, der im Nitroglyzerin gebändigt ruhte, zerbrach eines Tages seine Fesseln und verbreitete Tod und Verwüstung unter seinen Besiegern. Am 3. September 1864 flog durch eine gewaltige Explosion der gefährlichen Flüssigkeit die Nobelsche Fabrik in Heleneborg in die Lust. Zahlreiche Menschen büßten dabei ihr Leben ein, unter ihnen Alfred Nobels jüngster Bruder Oskar Emil, sowie sein trefflicher Chemiker Karl Erik Hertzmann.

Die Katastrophe war so schwer, daß das Lebenswerk der Nobels trotz der vorzüglichen geschäftlichen Aussichten, die sich durch die Einführung des Nitroglyzerins in die Sprengtechnik gerade damals eröffneten, dem Untergang nahe schien. Der Vater Nobel, der nach den letzten trüben Jahren noch einmal auf Glück und Erfolg zu hoffen wagte, wurde durch den Tod seines jüngsten, erst 21jährigen Sohnes und durch den Untergang der Fabrik so schwer erschüttert, daß ihn einige Monate später ein Schlaganfall traf, der ihn dauernd lähmte.

So erschütternd diese Katastrophe war, so schien sie doch dem Erfolg der Sache selbst nicht weiter gefährlich werden zu können, da sie nur einzelne Personen der Nobelschen Familie traf. Aber zu den Unglücksfällen in der Familie gesellten sich neue, schwere Sorgen, gerade weil der neue Explosivstoff allen bis dahin bekannten so bedeutend überlegen war. Zunächst kam, aus Anlaß der schrecklichen Heleneborger Katastrophe, eine behördliche Verfügung, wonach die Herstellung des gefährlichen Explosivmittels im Innern bewohnter Städte untersagt wurde. Alfred Nobel dachte infolgedessen daran, irgendwo vor den Toren Stockholms eine neue Fabrik zu bauen, aber allenthalben weigerte man sich, den gefährlichen Nachbar aufzunehmen, und zeitweilig schien es, als ob zwar der Bedarf an Sprengöl groß, aber nirgends eine Gelegenheit zu finden war, eben diesen begehrten Stoff in der Nähe brauchbarer Transportwege herzustellen. Um die Fabrikation nicht vollständig einzustellen, sah Nobel sich einige Zeit lang gezwungen, eine provisorische, primitive »Fabrik« mitten im Mälarsee auf einem verankerten Prahm zu errichten, und selbst hier, fern vom Ufer, gönnte man ihm keine Ruhe, denn mehrfach gab es Proteste gegen die jeweilige Lage des Prahms seitens des einen oder anderen Wassernachbars, der in der Nähe auf dem See irgendwelche Interessen hatte, so daß sich Nobel tatsächlich gezwungen sah, mehrfach die Lage seiner Prahm-»Fabrik« zu verändern.

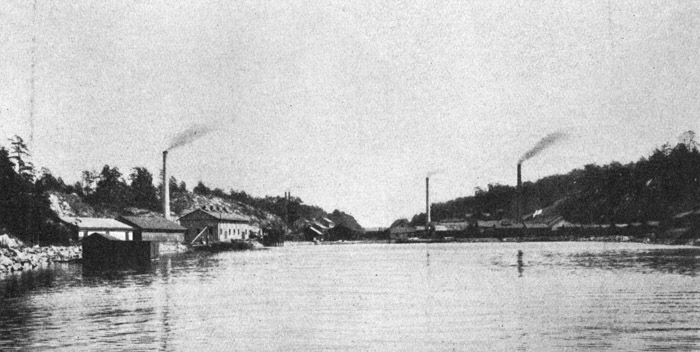

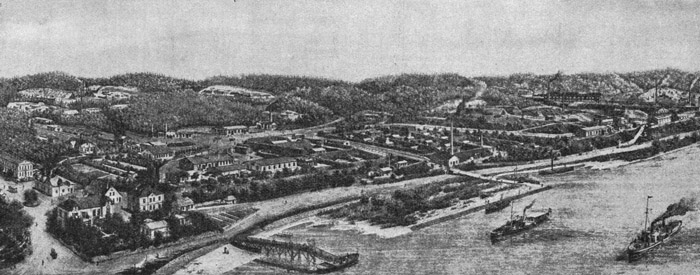

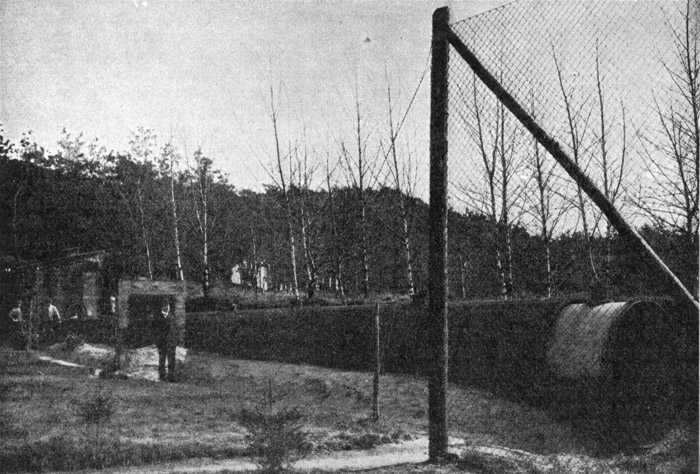

Nitroglyzerin-A.-G. Fabrik Vinterviken, 1865 von Alfred Nobel u. a. gegründet.

So unangenehm, um nicht zu sagen bedrohlich die Schwierigkeit war, nach dem verhängnisvollen 3. September eine sichere Arbeitsstätte wiederzufinden, fast noch bedenklicher war eine andere Wahrnehmung. Nachdem am 10. Oktober 1864 die schwedische Regierung zuerst die Benutzung des »Nobelschen Sprengöls« bei Herstellung eines Eisenbahntunnels in der Nähe der schwedischen Hauptstadt angeordnet hatte, ging man in den verschiedensten Ländern dazu über, das Nitroglyzerin zu verwenden. Aber die noch mangelhafte Erfahrung in der Hantierung mit dem unheimlichen Stoff ließ leider mehrere Katastrophen eintreten, die der Heleneborger ähnlich waren. In Europa wie in Amerika kamen verschiedene Explosionen vor, die in den beteiligten Kreisen eine wachsende Besorgnis vor dem Sprengöl hervorriefen, ja, es schien sogar zeitweilig, als wollten mehrere Regierungen grundsätzlich die Benutzung der unheimlichen Flüssigkeit verbieten und nicht nur die Einfuhr, sondern selbst die Durchfuhr durch ihr Ländergebiet untersagen.

So kam es, daß gerade damals, als Alfred Nobel seine erste stolze Erfindung gemacht hatte und hoffen durfte, sein Lebensschifflein in einen gesicherten Hafen einlaufen zu sehen, eine gefährliche Klippe sich plötzlich zeigte, die erst noch umsteuert werden mußte. Wenn ihm dies gelang, so hatten sein kaufmännisches Geschick und sein erfinderisches Genie in gleichem Maße Anteil daran.

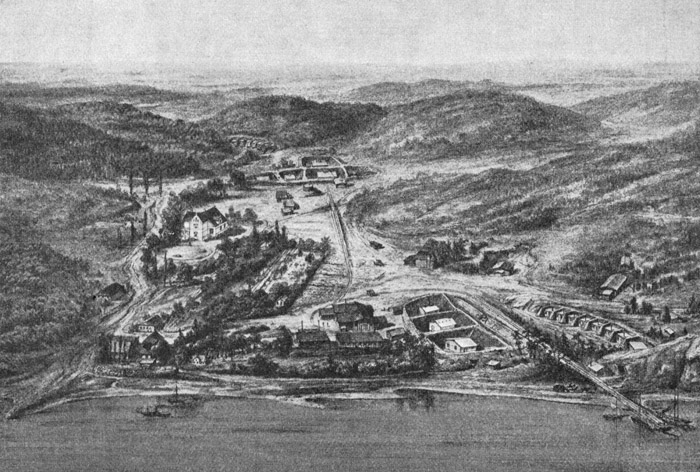

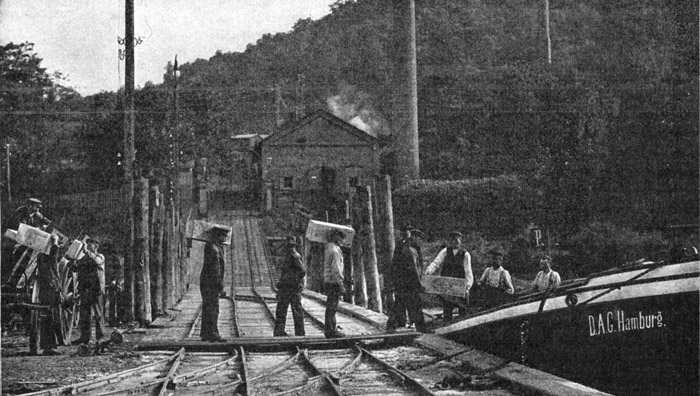

Zunächst überwand Nobel die Schwierigkeiten, die sich der Errichtung einer neuen Fabrik auf festem Lande entgegenstellten, und da sein jüngerer Bruder tot und der Vater nahezu arbeitsunfähig war, so suchte er neue Mitarbeiter zu gewinnen. Er fand sie im Konsul Smitt und im Kapitän Wennerström, mit denen er am 11. November 1864 eine »Nitroglyzerin-Gesellschaft« begründete. Diese Gesellschaft errichtete 1865 in Vinterviken bei Stockholm eine neue Nitroglyzerinfabrik. Um den gesteigerten Bedürfnissen gerecht zu werden, ging Nobel jedoch alsbald dazu über, auch im Ausland Filialfabriken zu begründen, und begann somit jene Gründertätigkeit großen Stils, die ihn nun während einer langen Reihe von Jahren in allen Kulturländern herumwirbelte und die recht eigentlich den Grundstock zu dem gewaltigen Vermögen der Nobelstiftung schuf. Bald nachdem die Fabrik in Vinterviken ihre Pforten geöffnet hatte, entstand eine norwegische Nitroglyzerinfabrik zu Lysaker bei Christiania, und ungefähr zu gleicher Zeit wurde Alfred Nobel von Hamburger Interessenten aufgefordert, mit ihnen über die Gründung einer deutschen Nitroglyzerinfabrik zu verhandeln. Er begab sich zu diesem Zweck selber nach Hamburg und gründete zusammen mit dem Rechtsanwalt Dr. Baudmann und dem Kaustnann Winkler die deutsche Gesellschaft Alfred Nobel & Co., die heute »Dynamit-Aktien-Gesellschaft« heißt und ihren Sitz in Hamburg hat. Die Folge war der Bau einer neuen Nitroglyzerinfabrik in Krümmel an der Elbe. Die erste Fabrik, die hier entstand, flog 1870 infolge einer Explosion in die Luft; die neue Fabrik jedoch, die alsdann errichtet wurde, entwickelte sich, infolge ihrer günstigen Lage im Zentrum Europas und in der Nähe des größten europäischen Kontinentalhafens, auf dem Boden der bedeutendsten Militärmacht der Welt, zur zweitgrößten Sprengstoffabrik der ganzen Erde.

Fabrik Krümmel der Dynamit-A.-G. vormals Alfred Nobel & Co., Hamburg, bei Beginn der Fabrikation.

Die großen Gefahren, die die Fabrikation und Benutzung des Sprengöls mit sich brachten, hätten aber trotzdem den Erfolg der Nobelschen Erfindung noch in Frage gestellt, zumal da eine Reihe von Staaten geneigt war, dem gefährlichen Sprengöl grundsätzlich die Grenzen zu schließen, wenn nicht Nobels Erfindergenius es verstanden hätte, den Explosivstoff in eine Form zu bringen, in der seine Sprengkraft nicht gemindert war, die aber ein leichteres und ungefährlicheres Hantieren gestattete. Seit 1863 suchte Nobel bereits danach, ob es nicht möglich sei, dem Sprengöl die flüssige Form zu nehmen und die Vorteile des Sprengstoffs an einen festen Körper zu binden. Lange war alles Suchen vergeblich, bis schließlich ein seltsamer Zufall das gewünschte Ergebnis herbeiführte und Alfred Nobel im Jahre 1866 seine bedeutendste Erfindung, das Dynamit, machen ließ.

Heutige Ansicht der Fabrik Krümmel der Dynamit-A.-G. vorm. Alfred Nobel & Co., Hamburg.

Wenn wir von Dynamit hören, denken wir unwillkürlich zumeist an Bombenattentate, Verschwörungen aller Art, furchtbare Kriegsgreuel u. dgl. Mancher ist daher von vornherein vielleicht wenig geneigt, den Erfinder des Dynamits als einen Wohltäter der Menschheit zu betrachten, und empfindet es als blutigen Hohn des Schicksals, daß der gleiche Mann, der die Welt mit dem zweifelhaften Geschenk des Dynamits beglückte, späterhin einer der Hauptförderer der internationalen Friedensbewegung und der allgemeinen Menschheitsverbrüderung wurde. Doch eine derartige Beurteilung des Mannes und seines Werkes ist durchaus einseitig! Gewiß hat das Dynamit oft genug zu Mord und Zerstörung gedient, hat Menschenleben und Menschenglück dahingerafft und den »bequemen Massenmord« ermöglicht. Es hat seitdem großen Deutsch-Französischen Kriege von 1870/71 in allen Kriegen seine Schrecken entfaltet und hat in Gestalt von Bomben gar manchen: hochgestellten Staatsmann und Herrscher den Tod gebracht. Aber wenn man allein aus diesen grausigen Verwendungsarten der Nobelschen Erfindung einen Rückschluß auf ihre kulturelle Bedeutung ziehen wollte, so würde man ebenso verkehrt urteilen, als wollte man den Kulturwert der Eisenbahn an der Zahl der Menschen ermessen, die alljährlich bei Eisenbahnunfällen ihr Leben einbüßen, oder den Wert der Alpenreisen an den tödlichen Abstürzen eines jeden Sommers! Die hauptsächlichste Bedeutung des Dynamits, wie überhaupt eines jeden Sprengmittels, ist friedlicher Natur, und wenn man die Nobelsche Erfindung richtig bewerten will, muß man in erster Linie an die Rolle denken, die das Dynamit in den letzten fünfthalb Jahrzehnten beim Straßen- und Tunnelbau sowie im Bergwerksbetrieb gespielt hat. Dann wird man staunend erkennen, daß gar manche herrliche Großtat der modernen Kultur, manches stolze Werk genialster Ingenieurkunst ohne die Hilfe des Dynamits schwerlich jemals hätte verwirklicht werden können.

Es war, wie schon gesagt, ein Zufall, der zur Entdeckung des Dynamits verhalf, ein blinder Zufall, der aber ohne jedes Ergebnis geblieben wäre, wenn er nicht eben gerade Alfred Nobels stets wachen Erfindergeist betroffen hätte. Es war im Jahre 1866 (im gleichen Jahr, das zwei andere Großtaten der Technik entstehen sah, die endgültige Schaffung der transatlantischen Telegraphenverbindung zwischen Europa und Amerika und die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner Siemens, also jene geistige Tat, von der erst die Entwicklung der ganzen modernen Elektrotechnik ihren Ausgang genommen hat), als eines Tages in Nobels Laboratorium in der Krümmeler Fabrik Nitroglyzerin aus einem undicht gewordenen Gefäß auslief. Derartige Vorkommnisse waren an sich nicht ungewöhnlich. Sie erhöhten sogar die Gefährlichkeit der Aufbewahrung des Sprengöls beträchtlich. In diesem Falle aber tränkte die auslaufende Flüssigkeit die poröse Erdmasse, die zur Verpackung der Nitroglyzeringefäße diente, und Nobel, der den Vorfall bemerkte und untersuchte, stellte mit Erstaunen fest, daß die mit Nitroglyzerin getränkte Erde stark explosive Eigenschaften bekommen hatte, die im geeigneten Augenblick zur Entfaltung gebracht werden konnten. Damit war das seit Jahren bestehende Problem, die explosiven Eigenschaften des Nitroglyzerins an einen festen Körper zu binden, gelöst, und um diese Entdeckung technisch verwerten zu können, bedurfte es nun nur noch eines porösen Körpers, der möglichst billig und leicht zu beschaffen war. Als für diese Zwecke geeignetste Substanz wählte Nobel nach zahlreichen Untersuchungen schließlich das sogenannte Kieselgur, ein weißliches, pulverartiges, so gut wie wertloses Produkt, das aus den Schalen winziger einzelliger Gebilde, der sogenannten Diatomeen, besteht und das an vielen Orten, vornehmlich aber in der Gegend von Hannover, aus Urtagen der Erde sich in großen Mengen aufgehäuft findet. Dieses Kieselgur war für Nobels Zwecke wie geschaffen. Es zeigte sich, daß es ganz gewaltige Mengen des Sprengöls aufzusaugen vermochte, Mengen, die dem eigenen Gewicht des Kieselgurs um nicht weniger als das Dreifache überlegen waren. Die Mischung des Kieselgurs mit dem Nitroglyzerin bildete dann eine mörtelähnliche Masse, deren Sprengkraft so groß war, daß sie der des flüssigen Sprengöls durchaus gleichkam.

Damit war jener fürchterliche Sprengstoff gefunden, der unter dem glücklich gewählten Namen Dynamit Weltberühmtheit erlangt hat. Selbstverständlich wurde die Herstellung des Dynamits nach und nach technisch vervollkommnet. Als beste Herstellungsmethode ergab sich schließlich die folgende: von dem Kieselgur, das zunächst geschlämmt, getrocknet und geglüht, gemahlen und gesiebt wird, werden 20–30 Gewichtsteile mit etwa 70–80 Teilen Nitroglyzerin und einem halben Gewichtsteil kalzinierter Soda gemischt. Die so hergestellte Masse wird mit der Hand durch ein Messingsieb gedrückt und dann in zylinderförmige Stangen von etwa 10 cm Länge und 2–2½ cm Dicke gepreßt. Die so geformte Masse ist gelb bis rotbraun, kann aber durch Vermischung mit Ocker auch dunkelrot gefärbt werden. Die Dynamitzylinder, die auch Patronen heißen, erhalten eine Hülle von paraffiniertem Papier oder Pergament und sind in diesem Zustand fast unbegrenzt haltbar. Bei Temperaturen unter 8ºC. gefriert die darin enthaltene Sprengmasse, bei Berührung mit einer offenen Flamme oder einem glühenden Körper verbrennt sie ohne Explosion, außer wenn es sich um die gleichzeitige Entzündung sehr großer Mengen von Dynamit handelt. Um den Sprengstoff zur Explosion zu bringen, muß man ihn entweder langsam bis auf 180 oder schnell bis auf 230º erhitzen, oder ihm, nachdem man ihn zwischen zwei Metallplatten gebracht hat, einen kräftigen Schlag versetzen. Benutzt man statt der Metallplatten Holzplatten, so kommt keine Explosion zustande; stellen Steine die Reibungsflächen dar, so ist der Erfolg des Schlages zum mindesten sehr ungewiß. Darin liegt ein sehr großer Vorteil für die Beförderung des Dynamits gegenüber der des Sprengöls. Mit den etwa in Holzkisten verpackten Dynamitpatronen braucht man durchaus nicht vorsichtig umzugehen und hat dennoch keine Explosion zu befürchten. Schüsse, die auf das Dynamit abgefeuert werden, üben eine Wirkung nur dann aus, wenn sie aus verhältnismäßiger Nähe kommen. Dafür aber haben die Dynamitlager den Blitzschlag zu fürchten, und gar manche verhängnisvolle Explosion ist durch atmosphärische Entladungen herbeigeführt worden. Doch vermag gegen diese Gefahr ein verständig angebrachtes System von Blitzableitern natürlich zuverlässig zu schützen. Um Sprengungen unter Wasser vorzunehmen, muß das Dynamit, da bei direkter Berührung mit dem Wasser das Kieselgur das Nitroglyzerin wieder von sich gibt, in wasserdichten Blech- oder Kautschukumhüllungen angewendet werden.

Man hat späterhin an Stelle des Kieselgurs noch manche anderen Stoffe mit Nitroglyzerin zu tränken versucht und diesen Mischungen gar mannigfache Namen gegeben. Einige von ihnen haben auch eine gewisse Bedeutung erlangt, aber keine auch nur annähernd die Wichtigkeit des Dynamits, das schon allein wegen seiner verhältnismäßig großen Billigkeit keinen Wettbewerb zu scheuen braucht.

Das 1866 erfundene Dynamit wurde Nobel am 19. September 1867 durch ein schwedisches Patent geschützt. Bald folgten weitere Patente in den wichtigeren Kulturländern, so daß dafür gesorgt war, daß Nobel die finanziellen Früchte seiner genialen Erfindung in ausreichender Weise zugute kamen. Es war von vornherein klar, daß Nobel dieses neueste, großartige Sprengmittel sogleich in denkbar größtem Maßstabe herstellen konnte, ohne sich wegen des Absatzes Sorge zu machen. Ja, der Bedarf der Kulturwelt an Dynamit war so groß, daß man bald daran gehen konnte, den drei bestehenden Nobelschen Sprengstoffabriken in Vinterviken, Lysaker und Krümmel eine ganze Reihe neuer Gründungen anzugliedern, weil die bestehenden Unternehmungen der riesenhaften Nachfrage in keiner Weise entsprechen konnten. Zur raschen Weltberühmtheit des Dynamits selbst in entlegensten Ländern trug im übrigen eine furchtbare Explosionskatastrophe bei, der ein mit 200 Faß Dynamit beladenes Schiff kurz vor der Erreichung seines Zieles, der Stadt Lima in Peru, zum Opfer fiel: das Fahrzeug wurde mitsamt seiner Besatzung so vollständig zerschmettert, daß keine Spur davon jemals wiedergefunden wurde! So traurig der Anlaß war – Nobel selbst hat es später ausgesprochen, daß von dieser Katastrophe an sein Dynamit sich tatsächlich die ganze Welt erobert habe!

Alfred Nobel im 50. Lebensjahr. Zeichnung von W. Planck.

Um den an die Fabrikation gestellten, großen Anforderungen gerecht zu werden, ohne den daraus zu erwartenden Gewinn aus der Hand zu geben, war Alfred Nobel seit dem Jahre 1867 zumeist auf Reisen. Es handelte sich dabei um die überall notwendig werdenden Neugründungen von Dynamitfabriken, bei denen er selber mittätig war. Dabei reiste er nicht nur im alten Erdteil Europa herum, sondern auch in der Neuen Welt, wo er, nach 14jähriger Abwesenheit, 1868 eintraf, um in San Franzisko mit dem Bruder seines Hamburger Gesellschafters Badmann eine Dynamitgesellschaft ins Leben zu rufen, die » California Powder Works«, denen fünf Jahre später die » Giant Powder Works« bei Neuyork folgten.

Im gleichen Jahre, in dem die Fabrik in San Franzisko entstand (1868), schuf Nobel nach seiner Rückkehr nach Europa eine böhmische Nitroglyzerinfabrik in Zamky bei Prag. 1870 folgte eine finnische in Hangö und 1871, unmittelbar nach dem großen Kriege, eine französische in Paulilles bei Port Vendres. In diesem Jahre weilte Nobel auch in Großbritannien, in Glasgow, wo eine » British Dynamite Company Ltd.« ins Leben gerufen worden war. Diese kaufte ihm seine Patentrechte ab und baute dann unter dem Namen » Nobels Explosives Company« in Ardrossan, Ardeer, die größte Dynamitfabrik der Erde. 1872 folgte eine spanische Fabrik in Galdacano bei Bilbao und eine zweite deutsche in Schlebusch bei Köln; im nächsten Jahr schlossen sich je eine italienische, schweizerische, ungarische und portugiesische an, und auch in der Folgezeit wurden noch zahlreiche andere Sprengstofffabriken Nobelscher Herkunft gegründet.

Da Nobel bei allen diesen Gründungen persönlich beteiligt war, ist es verständlich, daß er in diesen Jahren eine eigentliche Heimat kaum sein eigen nannte. Seine Eltern waren in Stockholm, seine Brüder in Rußland ansäßig, und er selbst fühlte sich, da er Junggeselle war und für Frau und Kinder nicht zu sorgen hatte, nach seinem eigenen Wort in allen Kulturländern heimisch. Sprachschwierigkeiten gab es für ihn kaum, denn er sprach außer seiner schwedischen Muttersprache Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch mit gleicher Meisterschaft: in jeder von diesen Sprachen konnte er sich schriftlich und mündlich ausdrücken, als habe er von Kind auf nur diese eine Sprache gepflegt. So konnte es kaum Wunder nehmen, daß er sich als Kosmopolit, als Bürger der gesamten Kulturmenschheit fühlte, denn das Nationalitätsgefühl, ja, selbst ein nicht geringer Teil des Patriotismus und vor allem seine groteske Verzerrung, der Chauvinismus, sind ja oft genug an die Beherrschung nur einer einzigen Sprache geknüpft. Mit der vollkommenen Meisterung mehrerer Sprachen aber entwickelt sich gern jenes Weltbürgertum, das so recht ein Kennzeichen der modernen Zeit ist und unter dem zwar keineswegs der Patriotismus zu leiden braucht, wohl aber jener beschränkte Chauvinismus, der andere Völker zumeist nur deshalb nicht leiden kann oder gar haßt und verachtet, weil ihre Sprache ihm unbekannt ist oder Schwierigkeiten macht. Man sagt wohl kaum zu viel, wenn man behauptet, daß der Deutsche sich deshalb besser als der Franzose und der Engländer zum Weltbürger eignet, weil er das größere Sprachtalent besitzt; der Skandinavier aber übertrifft zumeist noch den Deutschen in beiderlei Hinsicht, da er in noch viel höherem Maße von Jugend an auf die Aneignung der Hauptkultursprachen hingewiesen ist. Diese Befähigung zum Kosmopoliten hat im Wettkampf der Völker ihre Vorzüge, aber auch ihre Nachteile, wie wir gerade jetzt an der Haltung der Deutschen und der Engländer in der Welt erkennen. Der Deutsche akklimatisiert sich leicht, oft viel zu leicht, so daß er oder seine Kinder Vaterland und Muttersprache gar nicht selten rasch vergessen; der Brite hingegen bewahrt sich im Ausland seine zähe Eigenart und seine Sprache meist durch Generationen, getragen von der festen Überzeugung, daß das englische Volk das erste der Welt sei und daß er sich etwas vergebe, daß er von seiner erhabenen Höhe herabsteige, wenn er von seinem Britentum, von seinen englischen Eigen- und Unarten auch nur das Geringste aufgebe. Im geschäftlichen Leben ist dieser beschränkte Nationalstolz ganz gewiß vom Übel; für die politische Stellung und Bedeutung der Nation hingegen stellt er einen Vorteil dar, einen so großen Gewinn, daß wir Deutschen nur wünschen könnten, etwas mehr von dem nationalen Selbstgefühl zu besitzen, das für jeden Briten einfach eine Selbstverständlichkeit ist!

Bei Alfred Nobel war sicher das bei ihm ausnehmend scharf hervortretende Kosmopolitentum, das ihn in seinen späteren Jahren so besonders aufnahmefähig für die Ideen der Friedensbewegung und der allgemeinen Menschheitsverbrüderung machte, niemals deutlicher ausgeprägt als in den Jahren der unausgesetzten Gründungen von 1868 bis 1873, da er aus einem Land ins andere hin und her pendelte und ganze Monate seines Lebens auf Eisenbahnen und Schiffen verbrachte. Nachdem aber die kaufmännische Grundlage seines Lebenswerkes im größten Maßstabe gesichert war, erlangte in ihm doch wieder der Forscher und Erfinder, der Experimentator und Gelehrte die Oberhand, der er, dem Grundzuge seines Wesens nach, allen kaufmännischen Talentes unerachtet, doch in allererster Linie war. Um diese Neigung zu verwirklichen, mußte er notwendig irgendwo heimisch werden, denn wenn er später auch gelegentlich äußerte: »Mein Vaterland ist da, wo ich arbeite, und ich arbeite überall«, so mußte er doch, um seinen wissenschaftlichen Interessen dienen zu können, irgendwo ein Laboratorium und damit auch ein festes Heim haben. Er arbeitete jetzt nicht mehr, um sich des Lebens Unterhalt zu verdienen, sondern nur um der Sache selbst willen, denn aus seinen zahlreichen Fabriken flossen ihm so reichliche Einkünfte zu, daß er, der Junggeselle von bemerkenswerter Bedürfnislosigkeit, seine Einnahmen nicht entfernt aufzubrauchen vermochte. Die Produktion an Dynamit, die im ersten Fabrikationsjahr, 1867, nur elf Tonnen betragen hatte, belief sich 1873, also in dem Jahre, da Alfred Nobel seine Neugründungen zu einem vorläufigen Abschluß brachte und sich wieder in sein Studierzimmer zurückzog, auf 2050 Tonnen, um im nächsten Jahr bereits auf 3120 Tonnen und in der Folgezeit in gleich schnellem Tempo zu steigen.

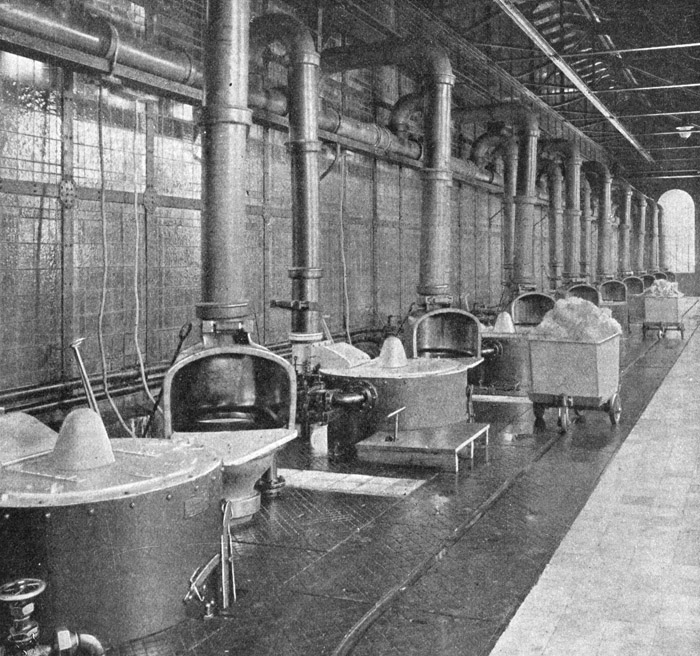

Nitrozellulosefabrik der Dynamit-A.-G. vorm. Alfred Nobel & Co., Hamburg. Fabrik Krümmel.

Aus mannigfachen Gründen schien es ihm geraten zu sein, sein neues Arbeitsheim möglichst ins Zentrum des europäischen Kulturlebens zu verlegen, von wo er leichter als von Stockholm aus bald hierhin bald dorthin gelangen konnte. Was ihn bis dahin an Stockholm gefesselt und ihn die schwedische Hauptstadt als seine eigentliche Heimat hatte betrachten lassen, war die Tatsache, daß seine Eltern dort ansässig waren. Nun aber war sein Vater, der sich von dem Schlaganfall von 1865 und den Nachwirkungen der Heleneborger Katastrophe nie wieder hatte erholen können, am 3. September 1872, gerade am achten Jahrestage des Unglücks, das seinen jüngsten Sohn dahingerafft hatte, 71jährig gestorben. Nur Alfred Nobels Mutter lebte noch in Stockholm und bildete bis zu ihrem am 7. Dezember 1889 erfolgten Tode für alle ihre drei Söhne den Anziehungspunkt, der sie Jahr für Jahr zum Geburtstage der Mutter (30. Sept.) nach Stockholm zurückkehren ließ.

Von diesem schönen Zuge kindlicher Pietät abgesehen, der zwischen Alfred Nobel und seiner Vaterstadt ein dauerndes Band knüpfte, war er aber von 1873 an im wahrsten Sinne des Wortes ein Weltbürger, und so war es denn wohl schwerlich ein Zufall, daß er die kosmopolitischste Stadt der Welt als neue, dauernde Arbeitsstätte erwählte: Paris.

Volle 18 Jahre lang stellte nun das Haus Nr. 59 in der Avenue Malakoff in Paris den Wohnsitz Alfred Nobels dar. Es waren Jahre reichsten Schaffens, des Höhepunktes der Lebensarbeit des großen Erfinders, Jahre, in denen Nobels Name zur Weltberühmtheit emporwuchs, in denen aber auch seine eigene, seltene Persönlichkeit, nach Jahren der fortgesetzten Unrast, zur ruhigen Entfaltung ihres Charakters, zur Selbstbesinnung gelangte und jene typische Ausfeilung aller ihrer Besonderheiten erlebte, die von Nobels Bild im Gedächtnis der Nachwelt allzeit unzertrennlich sein werden.

Man darf den Alfred Nobel der Pariser Zeit und der nachfolgenden Jahre mit Fug und Recht als einen Sonderling bezeichnen, einen Sonderling im besten Sinne des Wortes, eine Ausnahme-Persönlichkeit in jeder Hinsicht. Mit einer fast mimosenhaften Scheu mied Nobel den Lärm des Tages, die geselligen Freuden und Vergnügungen der Weltstadt. Wie ein Einsiedler hauste er in seinem Laboratorium, nur seinen Erfindungen, seinen philosophischen Gedanken, seinen literarischen und wissenschaftlichen Neigungen lebend. Einzig einer ganz kleinen, auserlesenen Schar von Vertrauten gewährte er einen Einblick in sein reiches Innenleben, in seinen ernsten, fast schwermütigen und melancholischen Charakter, in seine zartbesaitete und des höchsten Idealismus fähige Seele. Einen ganz engen Kreis von geistig hochstehenden, mit Wissenschaft, Philosophie, Literatur und Kunst vertrauten Freunden versammelte er von Zeit zu Zeit an seinem Tisch, und er liebte es, dieser: wenigen bei derartigen Gelegenheiten die erlesensten Gerichte, die köstlichsten Weine vorzusetzen, während er selber allen materiellen Genüssen in dem Maße abhold war, daß er selbst bei solchen Gelegenheiten nur seine gewohnte, höchst einfache Kost und einen Trunk Wasser zu sich nahm. Größere Gesellschaften mied er grundsätzlich, und allen öffentlichen Veranstaltungen ging er sorgfältig aus dem Wege. Er mied die große Menge und wünschte, daß diese auch ihm aus dem Wege ging und ihn nicht beachtete. Inmitten der lärmenden, sinnenfrohen Weltstadt blieb er ein Einsiedler und tat alles, um so wenig wie nur irgend möglich die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen und von ihm in dem Grübeln seines Geistes beachtet und gestört zu werden.

Wir würden über Nobels Sinnen und Denken, über seinen Charakter und seine Ideale möglichenfalls überhaupt nicht unterrichtet sein, wir würden den Mann, dessen Name die Welt erfüllt, in seinem ureigensten Wesen vielleicht gar nicht kennen, wenn nicht ein glücklicher Zufall uns einen Schlüssel zum Verständnis dieses komplizierten und verschlossenen Charakters an die Hand gegeben hätte. Er selbst hat uns schriftlich keine Gefühlsergüsse und biographischen Auszeichnungen hinterlassen, die für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen wären; nur in seinen Briefen an die vertrautesten Freunde hat er gelegentlich sein Inneres enthüllt. Auch von Nobels kleinem Vertrautenkreis haben die meisten nichts über ihren Verkehr mit dem einsamen Erfinder bekannt gegeben. Nur eine einzige Persönlichkeit, die Nobels ganzes, rückhaltloses Vertrauen, seine volle Achtung und Sympathie genoß, hat zu uns gesprochen, und ihr danken wir die wertvollsten Einblicke in das Seelenleben des außerordentlichen, vor der Welt so ängstlich fliehenden Mannes. Diese Persönlichkeit ist die bekannte, geistvolle Schriftstellerin und Vorkämpferin der Friedensbewegung Baronin Berta von Suttner. Sie hat in einer ganz einzig dastehenden Weise Einfluß auf Nobels Denken und Fühlen gewonnen, sie hat ihn so recht eigentlich zu dem Denker und Idealisten gemacht, als der er sich uns in seinem berühmten Testament darstellt, sie hat uns auch in ihrem Buche »Memoiren«, einer Autobiographie, Alfred Nobel menschlich so nahe gebracht, wie es ohne sie niemals möglich gewesen wäre. Sie kam mit Nobel gleich in der allerersten Zeit seines Pariser Aufenthalts in eine zunächst freilich nur sehr flüchtige Berührung, aus der sich jedoch ein dauernder, an wechselseitigen Anregungen überreicher Ideenaustausch der beiden außerordentlichen Menschen entwickelte. Es waren fast romanhafte äußere Umstände, die zur ersten Bekanntschaft der Beiden führten.

Ansicht der Nitroglyzerinfabrik des Werkes Krümmel der Dynamit-A.-G. vorm. Alfred Nobel & Co., Hamburg.

Nachdem Nobel nämlich erkannt hatte, daß die Zeit der fortdauernden Reisen wirklich als abgeschlossen gelten konnte, daß er jetzt ganz seinen Erfindungen und seinen persönlichen Neigungen leben durfte, und daß Paris ihm in absehbarer Zeit eine dauernde Heimstätte bieten werde, hatte er das Bedürfnis, sich dort auch heimisch einzurichten. Er war damals über 40 Jahre alt und an keine Familienrücksichten gebunden. Ernstliche Heiratsabsichten scheint er zeitlebens nie gehabt zu haben, obwohl behauptet wird, daß er in seiner Jugend einmal verliebt gewesen sei. In den Jahren zwischen Zwanzig und Vierzig war er erst durch den harten Kampf ums Dasein, den er zeitweilig ausfechten mußte, durch die pekuniären Sorgen in der ersten Stockholmer Zeit nach der Rückkehr aus Petersburg, dann durch des Bruders schrecklichen Tod und des Vaters Krankheit, durch ferne fieberhafte Erfindertätigkeit und die Auswertung seiner Patente, schließlich durch seine jahrelangen Reisen und die Gründung zahlreicher Fabriken derartig in Anspruch genommen, daß für ihn der Gedanke, ein eigenes Heim zu gründen, kaum aufkommen konnte, da er darin doch keine dauernde Ruhestätte gehabt hätte. Dazu mag das Bewußtsein gekommen sein, daß der gefährliche Stoff, dem er seine Lebensarbeit weihte, eine unaufhörliche Lebensgefahr für ihn darstellte, und daß er als Gatte und Vater nicht so rücksichtslos und unbekümmert sein Leben fast Tag für Tag in die Schanze schlagen durfte, wie er es als Junggeselle tun konnte. Schließlich aber gehörte seine ganze Neigung seinem Laboratorium und seinen Experimenten, und es war für ihn wohl ein unfaßbarer Gedanke, daß er diese Interessen, die seinen täglichen Gedankenkreis voll auszufüllen geeignet waren, mit den häuslichen Pflichten und Sorgen eines Ehemanns und Familienvaters vereinen sollte. Als er im übrigen schließlich in Paris einen festen Wohnsitz fand, aus dem ihn nur noch vereinzelte geschäftliche Reisen entführten, und als sein Lebensschicksal in Gestalt reicher und dauernder Einkünfte aus seinen zahlreichen Fabriken gesichert war, so daß er mit Leichtigkeit darauf die glänzende Zukunft einer ganzen Familie hätte gründen können, da war er bereits in jene gesetzteren Jahre gelangt, in denen der Mensch sich schwerer als in jüngeren Lebensjahren zur Begründung eines Hausstandes und einer Familie entschließt, und es scheint sogar, daß er sich selbst gern älter machte, als er es wirklich war.

Bald nach dem Beginn des Pariser Wirkens dürfte Alfred Nobel jedenfalls endgültig den Gedanken, sich jemals zu verheiraten, aufgegeben haben, falls ein solcher Gedanke überhaupt einmal von ihm erwogen worden war. So bemühte er sich denn, eine Hausdame zur Führung des Haushalts zu sich zu nehmen, und erließ eines Tages eine Anzeige in verschiedenen Zeitungen des In- und Auslands, die nachstehenden Wortlaut hatte:

»Ein sehr reicher, hochgebildeter, älterer Herr, der in Paris lebt, sucht eine sprachenkundige Dame, gleichfalls gesetzten Alters, als Sekretärin und zur Oberaufsicht des Haushalts.«

Unter den einlaufenden Antworten befand sich u. a. das Angebot der österreichischen Comtesse Berta Kinsky auf Harmannsdorf in Niederösterreich. Die damals 32jährige Gräfin wünschte ins Ausland zu gehen, um einer hoffnungslosen Herzensneigung zu entfliehen, die sie an den jungen, vermögens- und stellungslosen Baron Arthur Gundaccar von Suttner knüpfte. Gräfin Berta Kinsky war niemand anders als die spätere Baronin Berta von Suttner. In ihren »Memoiren« erzählt sie, wie sie sich eben zu dem schmerzlichen Entschluß aufgerafft hatte, ihrer aussichtslosen Liebe und ihrer österreichischen Heimat so weit wie möglich zu entfliehen und des Herzens Wunden in einem ganz anderen Leben langsam zu verschließen, als sie die obige Anzeige las.

»So schrieb ich denn hin,« berichtet sie weiter, »und erhielt eine Antwort, gezeichnet mit dem mir damals unbekannten Namen Alfred Nobel. Ich zeigte den Brief der alten Baronin Suttner; diese stellte Erkundigungen an und erfuhr, daß der Genannte der allgemein geachtete und berühmte Erfinder des Dynamits war. Herr Nobel und ich tauschten mehrere Briefe. Er schrieb geistvoll und witzig, doch in einem schwermütigen Ton. Der Mann schien sich unglücklich zu fühlen, ein Menschenverächter zu sein und von umfassender Bildung, von tief philosophischem Weltblick. Er, der Schwede, dessen zweite Muttersprache Russisch war, schrieb mit gleicher Korrektheit und Eleganz Deutsch, Französisch und Russisch. Meine Briefe schienen ihn jedenfalls auch sehr anzuregen. Nach kurzer Zeit war die Vereinbarung getroffen: ich sollte die Stelle antreten.«

Comtesse Kinsky fuhr denn auch tatsächlich nach Paris und trat hier, allerdings nur für unerwartet kurze Zeit, mit Alfred Nobel in persönliche Berührung. Ihre Charakterisierung des damals 42jährigen, großen Erfinders ist das Vollständigste und zugleich Schönste, was über Alfred Nobels Sein und Fühlen bekannt geworden ist. Die betreffenden Abschnitte seien daher hier möglichst vollständig wiedergegeben.

»Ich langte frühmorgens in Paris an. Herr Nobel kam mir zur Bahn entgegen und führte mich ins Grand Hôtel am Boulevard des Capucines, wo für mich Zimmer bestellt waren. In sein kleines Palais in der Rue Malakoff konnte ich noch nicht einziehen, da der Trakt, den ich bewohnen sollte, erst tapeziert und eingerichtet wurde. Vorläufig hatte ich also im Hotel zu bleiben. Alfred Nobel machte einen sehr sympathischen Eindruck. Ein »alter Herr,« wie es in der Anzeige hieß und wie wir alle uns ihn vorgestellt hatten, grauhaarig, gebrechlich – das war er nicht; geboren 1833, war er damals 43 Richtiger: 42 – die Begebenheit fand in der ersten Hälfte des Jahres 1876 statt. Jahre alt, von Gestalt unter Mittelgröße, dunkler Vollbart, weder häßliche noch schöne Züge, etwas düsteren Ausdruck, nur gemildert durch sanfte, blaue Augen; in der Stimme ein melancholischer oder abwechselnd satirischer Klang. Traurig und spöttisch, das war ja auch seine Art. War Byron darum sein Lieblingsdichter?

… Unsere vorher getauschten Briefe bewirkten, daß wir uns nicht mehr als ganz Fremde gegenüberstanden, und die Unterhaltung wurde gleich auf eine lebhafte und anregende Weise geführt. Nach dem Dejeuner, das wir unten im Speisesaal genommen, setzten wir uns in seinen Wagen, und wir fuhren durch die Champs-Elysees spazieren … Er wußte so fesselnd zu plaudern, zu erzählen, zu philosophieren, daß seine Unterhaltung den Geist ganz gefangen nahm. Mit ihm über Welt und Menschen, über Kunst und Leben, über die Probleme von Zeit und Ewigkeit zu reden, war ein geistiger Hochgenuß. Vom gesellschaftlichen Leben hielt er sich ferne – gewisse Formen der Schalheit, der Falschheit, der Frivolität flößten ihm zornigen Ekel ein. Er war voll Vertrauen in das abstrakte Ideal einer kommenden höheren Menschheit, – wenn einmal die Leute mit höher entwickelten Gehirnen zur Welt kommen werden – aber voll des Mißtrauens gegen die meisten gegenwärtigen Menschen, denn er hatte Gelegenheit gehabt, so viele niedrige, selbstsüchtige, unaufrichtige Charaktere kennen zu lernen. Mißtrauisch war er auch gegen sich selbst, und scheu bis zur Schüchternheit. Er hielt sich für abstoßend, glaubte keine Sympathie einflößen zu können; fürchtete immer, daß man ihn nur seines ungeheuren Reichtums wegen umschmeichelte. Darum hatte er wohl auch nicht geheiratet. Seine Studien, seine Bücher, seine Experimente – das füllte sein Leben aus. Er war auch Schriftsteller und Dichter, aber hat niemals etwas von seinen poetischen Arbeiten veröffentlicht. Ein hundert Seiten langes Poem philosophischen Inhalts, in englischer Sprache abgefaßt, gab er mir im Manuskript zu lesen – ich fand es einfach prachtvoll … Alfred Nobel konnte mir nur eine bis zwei Stunden des Tages widmen, denn die Arbeit hielt ihn fest. Er hatte wieder eine neue Erfindung im Sinn. » Ich möchte einen Stoff oder eine Maschine schaffen können,« sagte er mir, » von so fürchterlicher, massenhaft verheerender Wirkung, daß dadurch Kriege überhaupt unmöglich würden.«

In dieser letzten Äußerung sehen wir schon das Thema angeschlagen, dessen Erörterung ihn in der Folgezeit so innig mit der damaligen Komtesse Kinsky, der späteren Frau v. Suttner, verbinden sollte. Das Nebeneinanderleben der beiden seltenen Persönlichkeiten, die das Schicksal 1876 unter einem Dach zusammenführen zu wollen schien, war nicht von langem Bestand. Bevor noch in Nobels Haus die Wohnzimmer für die neue Hausdame fertiggestellt waren, verließ nach nur etwa achttägigem Zusammensein Berta von Kinsky wieder Paris. Nobel war vom König von Schweden nach Stockholm gerufen worden, um über irgendwelche Angelegenheiten der Dynamitfabrikation persönlich sein Urteil abzugeben; da fühlte sich seine neue Hausdame, deren Liebe zum Baron Suttner durch die Entfernung von Wien nicht zum Schweigen gebracht, sondern nur zu noch stärkerer Flamme angefacht worden war, so vereinsamt und unglücklich, daß sie nach Empfang eines Telegramms von Suttner, worin sie zur Rückkehr ermuntert wurde, Hals über Kopf Paris verließ und in die Arme ihres Liebsten eilte, dem sie denn auch bald darauf, im Juni 1876, zu einer 26jährigen, überaus glücklichen Ehe angetraut wurde. Vor der Abreise schrieb sie an Nobel, der ihren Herzenskummer bereits erkundet hatte, und teilte ihm mit, weshalb sie sich außerstande fühle, die Stellung in seinem Haushalt, um die sie sich beworben hatte, anzutreten. Nobel war großherzig genug, ihr die plötzliche Flucht nicht zu verargen oder nachzutragen, sondern blieb in der Folgezeit mit der nunmehrigen Frau von Suttner in ständigem, wenn auch anfangs ziemlich seltenem Briefwechsel, der im Laufe der Jahre immer lebhafter und freundschaftlicher wurde und bis zu Nobels Tod fortdauerte. Auch persönliche Zusammenkünfte, die die beiden geistig verwandten Menschen einander näher führten, fanden seit 1887 noch einigemal auf je ein paar Tage statt, einmal in Paris, einmal auf Schloß Harmannsdorf und einmal in Bern und Zürich. Insgesamt haben sie während ihres Lebens wohl nur etwa zwei Wochen beieinander geweilt, und dennoch hat keine andere Persönlichkeit aus Alfred Nobel einen so bestimmenden und nachhaltigen Einfluß ausgeübt, so seiner Gedankenwelt die Bahnen vorgezeichnet, wie Berta von Suttner. Daß Nobel ein Philanthrop, ein Freund des Friedens und ein Feind des Krieges war, obwohl er dem Kriege das vielleicht furchtbarste Zerstörungsmittel geliefert hat, geht schon aus seiner oben mitgeteilten, überaus charakteristischen Äußerung hervor, die er gleich im Anfang der Bekanntschaft zu Berta von Suttner tat. Wenn er aber später bewußt in die Weltfriedensbewegung eintrat und sie mit seinen reichen Mitteln unterstützte, wenn er vor allem in seinem Testament der Friedensidee den fünften Teil seines gewaltigen Reichtums für alle Zeiten zukommen ließ, so hat ohne jede Frage Berta von Suttners schriftstellerisches und persönliches Wirken das Hauptverdienst an der Ausmeißelung dieser Seite seines Charakters und Interessengebietes gehabt.

Zunächst freilich, in der ersten Zeit des Pariser Aufenthalts, traten die philanthropischen Regungen bei Alfred Nobel noch in den Hintergrund, und seine Arbeitskraft gehörte ungeteilt seinen weiteren wissenschaftlichen Studien und Entdeckungen. Neue, herrliche Früchte, die dieses rastlose Wirken krönten, blieben denn auch nicht aus.

Die Erfindung des Dynamits, so großartig sie an sich war, genügte Nobels stets auf Verbesserungen bedachtem Geist aus die Dauer nicht. Es störte ihn, daß der von ihm gewählte Stoff, der das Nitroglyzerin aufzusaugen und an die feste Form zu binden bestimmt war, das Kieselgur, nicht auch selbst noch explosive bezw. explosionsfördernde Eigenschaften besaß. Wäre dies der Fall, so würde die Wirkung noch bedeutender sein. Nobel suchte deshalb nach einem anderen Körper, der das Kieselgur als Mittel zum Aufsaugen des Nitroglyzerins ersetzen konnte und überdies selbst an der Explosion aktiv teilzunehmen vermochte. Der nächstliegende Gedanke war, einen Versuch mit Schießbaumwolle anzustellen. Schon der Engländer Abel hatte 1867 die Schießbaumwolle mit Nitroglyzerin zu tränken versucht, um so eine Verbesserung des Dynamits zu erzielen, hatte jedoch keinen Erfolg gehabt. Nobel versuchte, auf dem gleichen Wege vorzugehen, erhielt jedoch kein besseres Ergebnis. Lange blieb sein ganzes Suchen nach einem explosiven Stoff, der das Kieselgur ersetzen konnte, vergeblich. Da kam ihm schließlich, ebenso wie bei der Erfindung des Dynamits, ein Zufall zu Hilfe. Den Ausdruck »Zufall« anzuwenden, ist freilich nur mit Vorbehalt möglich, denn hunderttausend anderen Menschen hätte der gleiche Zufall begegnen können, ohne daß sie daraus eine Erfindung geschöpft hätten. Wichtiger als das zufällige äußere Begebnis, das den Anstoß zu der folgenreichen Entdeckung gab, war in jedem Fall die scharfe Beobachtungsgabe, die blitzartige, geniale Inspiration und Kombinationsgabe, die aus einem gleichgültigen, unscheinbaren Begebnis die bedeutsamsten Nutzanwendungen zu gewinnen wußte.

Eines Tages hatte sich Nobel eine kleine Verletzung am Finger zugezogen. Er umwickelte die verwundete Stelle mit Kollodium, empfand aber in der folgenden Nacht einen so heftigen, brennenden Schmerz in der Wunde, daß er im Schlaf gestört wurde. Da er nicht wieder einschlafen konnte und unter dein Schmerz zu leiden hatte, begab er sich, sei es, um seine Aufmerksamkeit abzulenken, sei es, um die Zeit nicht ungenutzt zu lassen, nachts um 2 Uhr in sein Laboratorium. Hier kam ihm plötzlich der Gedanke, zu versuchen, ob nicht das Kollodium, mit dem sein Finger umwickelt war, mit Nitroglyzerin getränkt werden könne. Der Versuch gelang über Erwarten gut. Sofort angestellte genauere Untersuchungen zeigten, daß das Nitroglyzerin bei mäßiger Wärme Kollodium in größeren Mengen zu lösen vermag. Es bildet sich alsdann eine gelatineähnliche Masse von ganz außerordentlicher Sprengkraft, die selbst der des Dynamits noch um ein wenig überlegen ist. Dies geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor, die für die wichtigsten Sprengmittel die explosive Kraftwirkung einer Gewichtseinheit zahlenmäßig veranschaulicht:

Der Sprenggummi, auch Sprenggelatine oder gelatiniertes Nitroglyzerin genannt, hat denn auch in der Folgezeit tatsächlich das Dynamit hier und da verdrängt und ist z. B. bei Gelegenheit der mühevollen Sprengarbeiten in dem außerordentlich harten Gestein des Gotthardttunnels wiederholt mit bestem Erfolge angewendet worden. Der Sprenggummi ist bis auf den heutigen Tag der stärkste Explosivkörper geblieben, den wir überhaupt kennen, obwohl er nicht die gleiche Berühmtheit, um nicht zu sagen Volkstümlichkeit, erlangt hat wie das Dynamit, dessen leicht zu behaltender Name wohl viel dazu beitrug, daß jedermann den gefährlichen Stoff kennen und fürchten lernte.

Schlagwetterversuchsstrecke der Fabrik Schlebusch der Dynamit-A.-G. vormals Alfred Nobel & Co., Hamburg.

Die Erfindung des Sprenggummis wurde Ende 1875 gemacht. Sie war es offenbar, die Nobels Geist noch beschäftigte, als Berta von Kinsky in Paris anlangte; denn vom ersten Gedanken bis zum Vorliegen einer wohldurchdachten, patentfähigen Erfindung war natürlich immerhin ein nicht ganz kleiner Schritt. Am 8. Juli 1876 wurde Nobel ein französisches Patent auf die neue Erfindung erteilt, und nun eröffnete sich für den Erfinder eine neue Quelle reicher Einnahmen. Viele Millionen flossen Nobel im Laufe der Jahre zu, aber, im Gegensatz zu sehr zahlreichen anderen Fällen, vollzog sich das Ansammeln von Reichtümern hier in durchaus würdiger, einwandfreier Weise: die Schätze wurden einem Manne zu teil, der sie nicht blindem Glück, nicht waghalsigem Spiel, nicht den Verdiensten der Vorfahren und Verwandten verdankte, sondern ganz ausschließlich sich selbst und seinem Genie. Daß der klingende Lohn dabei so ungemein glänzend ausfiel, war freilich dem Umstand zuzuschreiben, daß die Erfindung so hohe Bedeutung für kriegerische Zwecke hatte, denn die Erfahrung lehrt uns, daß Neuerungen technischer Art, die der Wehrkraft des Landes in aktiver oder passiver Hinsicht dienstbar zu machen sind, sich sehr viel besser und schneller bezahlt machen als irgendwelche anderen neuen geistigen Errungenschaften.

Die Erfindungen des Zündhuts, des Dynamits, des Sprenggummis hatten einen pekuniären Erfolg, wie er unter zehntausenden von Erfindungen kaum einer einzigen beschieden ist. Ein anderer als Alfred Nobel hätte sich an seiner Stelle wahrscheinlich etwa mit dem 40. oder 45. Jahre zur Ruhe gesetzt und seinem Behagen gelebt, da die überreichen Einnahmen ihm sorg- und mühelos die Befriedigung jeder kostspieligen Neigung auf wissenschaftlichem, künstlerischem, allgemeinkulturellem oder materiellem Gebiete gestattet, und jede Liebhaberei und jedes Vergnügen ermöglicht hätten. Anders Nobel, der bis zum letzten Tage seines Lebens keine andre Lust kannte, als die Arbeit, der in der Zeit seiner größten wissenschaftlichen Triumphe und finanziellen Erfolge stets derselbe stille, bescheidene, bedürfnislose Forscher blieb, der am Ende der 50er Jahre den vom Unglück verfolgten Vater nach Stockholm begleitet hatte, um ihm mit seiner Hände Arbeit und seines Geistes Spannkraft behilflich zu sein, eine neue Existenz zu gründen. In jenen schweren Jahren war ihm das rastlose Sinnen und Schaffen bei Tag und Nacht so zur Natur geworden, daß kein noch so großer Erfolg ihm das seelische Gleichgewicht mehr zu stören vermochte, kein neuer Eindruck imstande war, die Lust an der Arbeit, die ihm mehr galt als jede andre Freude, auch nur zeitweilig in den Hintergrund zu drängen. Hat er doch selbst gelegentlich den für ihn überaus charakteristischen Ausspruch getan: » Mein Vaterland ist da, wo ich arbeite, und ich arbeite überall!« So konnte für ihn auch die bedeutsame Erfindung des Sprenggummis keinen Stillstand, selbst kein nur vorübergehendes Aufhören in der Arbeit bedeuten. In der Schaffung wirksamer Sprengkörper mit Hilfe des Nitroglyzerins stellte der Sprenggummi einen Höhepunkt dar, der nicht mehr überboten werden konnte. Somit war Nobels erfinderische Tätigkeit, soweit sie eine Ausnutzung des Nitroglyzerins zum Gegenstand hatte, nach ungefähr anderthalb Jahrzehnte langem, von unausgesetzten Gefahren bedrohtem, aber auch beispiellos erfolgreichem Studium zu einem Abschluß gelangt. Wenigstens schien es so, denn späterhin hat Nobel überraschenderweise gezeigt, daß sich dem Nitroglyzerin auch noch nach einer ganz andren Richtung hin eine hochbedeutsame technische Erfindung abgewinnen ließ.

Zunächst jedoch wurde das Nitroglyzerin aus seiner überragenden Bedeutung im Laboratorium der Rue Malakoff verdrängt, und andere Ideen traten nach der Herstellung des Sprenggummis in den Vordergrund. Die Sprengtechnik wurde dabei nach wie vor von Nobel und seinen meist schwedischen Gehilfen bei der Arbeit, unter denen ein gewisser Fehrenbach volle 18 Jahre lang, während der ganzen Pariser Zeit, die erste Stelle einnahm, mit besonderer Vorliebe gepflegt; daneben aber wurden sehr verschiedenartige, völlig andren technischen und chemischen Gebieten angehörende Untersuchungen angestellt, die wiederholt zu neuen Patenten führten. So wurde dem schwedischen Erfinder z. B. ein Verfahren zur Erzeugung und Konzentration von Schwefelsäure, ferner ein System nicht explodierender Dampfkessel, ja, sogar eine automatische Bremse und vieles andere patentiert.

Die bedeutendste Erfindung aber, die ihm in der Folgezeit überhaupt noch glückte, schloß sich doch wieder eng an die früheren Großtaten an. Es handelte sich um die Herstellung eines rauchlosen oder doch sehr rauchschwachen Schießpulvers, das Nobels Namen aufs neue in der gesamten Kulturwelt erklingen ließ.