|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

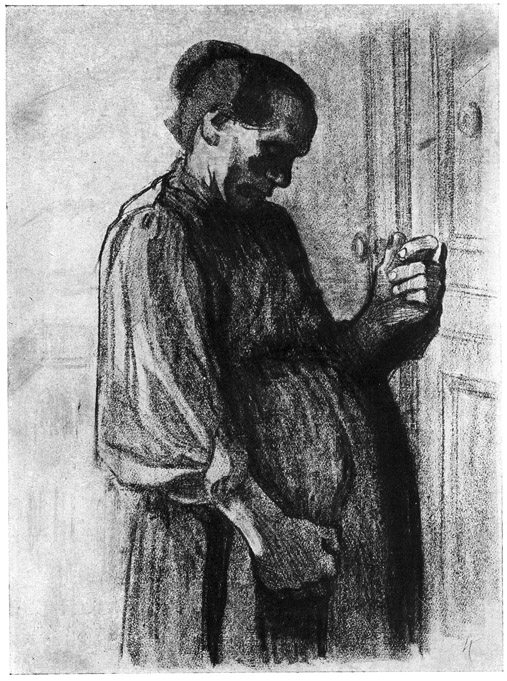

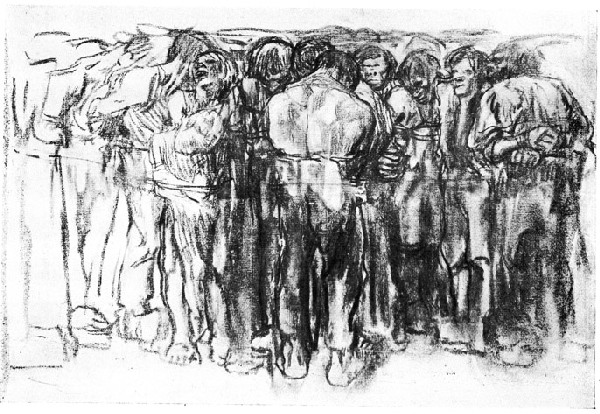

Die Begrüßung, Radierung, 1892

An der Schwelle der Menschheitsgeschichte steht das Volk. Erst durch den Zusammenschluß der Vielen ist Menschendasein möglich; die Masse erst schafft den Menschen.

Was Großes des Menschen Geist je ersonnen, das Größte, das Ewige, es hat seine Wurzeln im Dunkel des Volkes, es stieg aus dem Erdreich der Masse ans Licht. Die Namenlosen haben das Werkzeug erdacht, die Namenlosen Sprache, Schrift und damit das Gedächtnis der Menschheit geschaffen. Das Volk hat aus sich das Höchste geboren, was die Natur erzeugt, das Genie.

Das Volk, das ist das Unsterbliche, das nie Unterbrochene, das sich ewig neu Gebärende, das immer Gleiche und immer Veränderliche. Das Volk, das heißt Menschennatur, heißt Hunger und Liebe, Glauben und Verzweifeln, heißt Kraft und Schwäche, Glanz und Elend, Gesundheit und Krankheit, alles Große und alles Kleine. Das Volk, das heißt das Höchste und Tiefste, das Edelste und das Gemeinste.

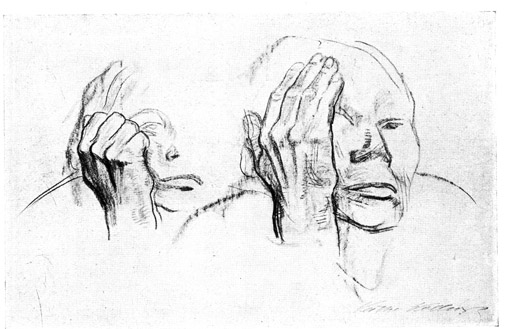

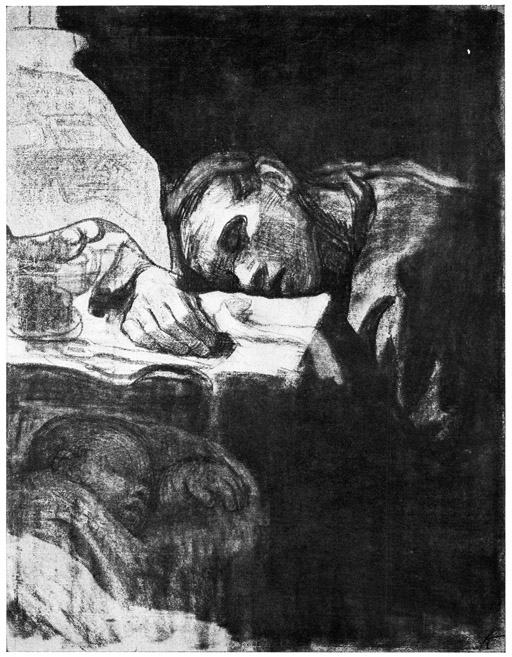

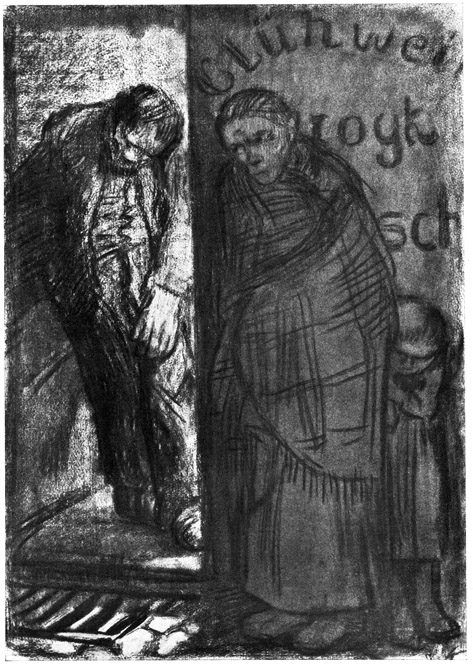

Beim Arzt, Kohlezeichnung für den Simplizissimus, 1908

Geduldig und langmütig hat das Volk seit grauen Urzeittagen das Joch der Starken und Klugen unter ihm getragen. Doch nur zu oft ging aus der Stärke Gewalt und aus der Klugheit List hervor und schuf Bedrücker und Bedrückte und nahm in unstillbarer Gier mehr, als zu geben möglich war.

Und schwoll solche Last einmal ins nimmermehr Erträgliche, dann stieg es im Volke wie Urzeiterinnern herauf, dann besannen sich die Vielen auf die unwiderstehliche Macht des Zusammenschlusses. Dann einten sich Quellen und Bäche zum Flusse, und die Flüsse wuchsen zu Strömen, die alle Dämme brachen und alle Wege zerrissen. Aber nach einer Weile ebbten die Ströme in ihr Bett zurück, die Wasser verliefen sich, das Eine verrann wieder in die Vielen – und wieder gab es Bedrückte und Bedrücker. Das ist wie unabänderliches Naturgeschehen in der Geschichte der Menschheit.

Durch die Jahrtausende zieht es so heran, in immer gleichem, rastlosem Schritte, eine ungeheure, wachsend drängende Masse, unter allen Lasten keuchend, in härtesten Mühen das Leben nur fristend. Den Blick zur Erde gewandt, die ihm einmal die Ruhe geben wird, schreitet es dahin, und überall umtönt es wie das Pfeifen einer Fronvogtsgeißel jener alte Menschenfluch: »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen.« –

Das siebenhügelige Rom, sieben Dörfer erst noch, durch Mauerring zusammengefaßt: steinerne Hütten um einen freien Markt. Es wimmelt von Menschen, und dumpfes Murren grollt aus der Menge. Da steht inmitten ein Veteran und klagt und zeigt die tiefen Narben alter Kämpfe und zeigt die blutigen Striemen frischer Geißelung. Langdauernder Kriegsdienst ließ seinen kargen Acker verrotten, und da er um Brot bat, geißelten sie ihn. »Brüder, seht, hier!« Und das Murren schwillt zu donnernder Brandung, Fäuste ballen sich und Geräte des Friedens werden wie Waffen geschwungen. Und plötzlich kommt die Menge ins Fließen, aus allen Hütten und Ställen quillt's hervor: Greise, Frauen, Kinder. Das Volk ist am Auszug, über die Aniobrücke flutet's hinüber, dichter und dichter zum Heiligen Berge. Und den Vielen tritt, von den Wenigen gesandt, ein weißbärtiger Alter entgegen und erzählt ein Gleichnis und verheißt Hilfe, Gerechtigkeit, Rechte ...

Die Fabel des Menenius Agrippa vom Magen und den Gliedern, wie oft ist sie nicht, mit andern Worten freilich, dem immer wieder kindhaft vertrauensseligen Volke vorerzählt worden? Und immer wieder hat es hernach nur Steine statt des verheißenen Brotes empfangen, und immer wieder hat es langmütig und geduldig sein Joch als Schicksal weiter getragen.

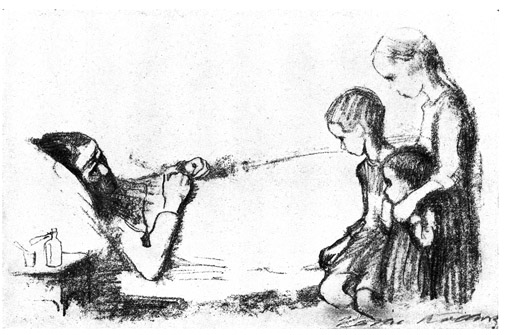

Studie, Kohle, 1909

Nur einmal kam ein Tag, da brach es alle Ketten, da ertränkte es in einem Meer von rotem Blute all das alte Unrecht, da begehrte es Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für sich. Zum ersten Male begriff es da, daß es Menschenrechte gibt, die niemand verletzen darf, daß auch ihm die Sonne, der Himmel, Wald, Wiese, Feld und ein eigenes Leben gehören. Und sein wilder Freudenschrei drang überall hin, wo es elende und bedrückte Menschen gab, und alle ließ er sie bebend aufhorchen.

Das war der Tag der Geburt des seines Menschentums bewußt gewordenen Volks in aller Welt. Seit jenem Tage konnte es nie wieder in die tiefste Knechtschaft fallen. Wie ein verheerender Gewittersturm waren Haß und Empörung über die Erde gebraust und hatten sich, vernichtenden Blitzen gleich, in Rachedurst und Wut entladen. Aber der blutige Regen hatte auch den Acker getränkt, und wie ein Pflänzlein, das endlich das harte Erdreich durchbrach, sich im Sonnenlichte aufwärtsreckt und breitet, keimte Menschenwürde aus der Krume empor, entfalteten sich die grünen Blätter der Hoffnung.

In freiem Regen und Entwickeln seiner Tüchtigkeiten gebar das Volk aus sich in immer wachsender Zahl die Lehrer und Führer, Propheten und Kämpfer – die Zuversicht und die Gewißheit. Mit weckendem Klange riefen seine Dichter es auf die Schanze, die Künstler zeigten ihm im Spiegel ihres Schaffens seine harten Mühen. Seher und Herolde, wachten sie und kündeten. –

Plakat gegen den Wucher, Lithographie, 1917

Propheten und Seher, Kämpfer und Lehrer des Volks, aus dem sie kamen, sind auch die Künstler, von deren Schaffen diese Sammlung zeugen will. Mahnend und werbend führen sie uns zu den Ärmsten unsrer Tage, unsern Brüdern und Schwestern, und zeigen uns die Wunden und Schwären an Leib und Seele.

Käthe Kollwitz, Heinrich Zille – schon beim bloßen Klange dieser Namen schlägt das Herz in uns schneller, fühlen wir die Nähe des Bluts und fühlen die nagende Verantwortlichkeit. Ihre Kunst gibt dem besten Empfinden im Menschen Ausdruck: dem Mitleid. »Der mitleidigste Mensch«, schreibt Lessing einmal an seinen Freund Nicolai, »ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmut der aufgelegteste. Wer uns also mitleidiger macht, macht uns besser und tugendhafter.«

Arme Frau, Kohle

»Ja, das ist es,« heißt es in einem Briefe von Käthe Kollwitz an Arthur Bonus einmal, »daß überall, auch wo Menschen sich lieben, ein Rest von etwas sehr Traurigem bleibt. Das Leben bleibt immer Leben und ist erdegebunden. Und ist vielleicht deswegen so allerschönst, weil es immer mit diesem Traurigen und Sehnsüchtigen durchknetet ist. Warum laufen einem die Tränen aus den Augen, gerade wo man Menschlichstes sieht? Das ›an der Erde Brust sein‹ erschüttert.«

In diesen Sätzen liegt die Weltanschauung der Künstlerin beschlossen, der dieses Buch gewidmet ist. Sie sind die Melodie ihres Lebensliedes, eine Melodie, die, meist nur wenig variiert und fast immer über herben, wuchtig einherschreitenden Akkorden erklingend, von allem Anbeginn an durch das Werk der Käthe Kollwitz geht.

Arbeiterfrau, Radierung

Im altersgrauen Königsberg, der Stadt des nüchtern strengen Pflichtbewußtseins Kantscher Prägung, aber auch der sinnlichsten Pietisterei, wie sie im mystischen Dunkel des »Seraphinenhains« erblühte, stand Käthe Kollwitz-Schmidts Wiege. Tief religiöse Menschen die Eltern. Der Vater, engsten Verhältnissen entstammend, durch fremde Guttat nur zum Studium gelangt, geht, ethisch reif geworden, nach jenem Wort der Russen wieder »ins Volk«, als er erkannte, daß er es mit seinem Menschengewissen nicht vereinen könne, im Preußen Friedrich Wilhelms IV. Richter zu sein. Der Referendar Karl Schmidt wird also Maurer, lernt von unten auf das Handwerk und führt, endlich Meister geworden, als Gattin Käthe Rupp heim, die Tochter jenes Julius Rupp, der, aus den gleichen Gewissensnöten heraus, das gesicherte Pfarramt des Königsberger Garnisonpredigers aufgegeben hatte und 1846 Sprecher der von ihm dort gegründeten »Freien Gemeinde« geworden war.

Zeichnung zum Heimarbeiter-Plakat, 1893

Mutter und Kind, Kreide, 1916

Blatt III aus den »Webern«, Lithographie, 1895

Hamburger Kneipe, Radierung, 1901

Versetzen wir uns einmal im Geiste für einen Augenblick in jene frühen Tage der Regierung Friedrich Wilhelms IV. zurück.

Der »schlechteste aller preußischen Könige«, wie ihn Varnhagen v. Ense genannt, ein »Romantiker auf dem Throne«, wie ihn Hans Leuß charakterisiert, hatte dieser als Kronprinz so völlig falsch eingeschätzte Hohenzoller gleich bei der Huldigungsfeier in Königsberg seiner autokratischen Neigung in unverhohlenem Trotze gegen die Stände deutlich Ausdruck gegeben. Daß unter einem so reaktionären Herrscher, der sein Gottesgnadentum und seine Unfehlbarkeit bei jeder Gelegenheit betonte, die pietistisch-orthodoxe Partei ihre vermeintlichen Ansprüche auf Alleinherrschaft in der Kirche mit allen Mitteln durchzusetzen trachtete, ist ohne weiteres verständlich. Aber ebenso verständlich ist es auch, daß sich gegen diese jede Vernunft und individuelle Freiheit im Keime zu ersticken bemühte kirchliche Richtung überall eine von Jahr zu Jahr wachsende Gegnerschaft erhob, die im Volke den bezeichnenden Namen der »Lichtfreunde« erhielt. Angesichts der Wetterzeichen des sich ankündenden Revolutionssturmes mußte die Regierung freilich den »Freien Gemeinden« wohl oder übel wichtige Zugeständnisse machen: sie erlangten 1847 das Recht freier Religionsübung. Kaum aber war die Volkserhebung als gescheitert zu betrachten, so ging man von neuem mit schärfsten Mitteln gegen die Lichtfreunde vor. Ihre Versammlungen wurden überall verboten, in Königsberg mehr als hundertmal im Jahre 49 polizeilich auseinandergetrieben. Es erinnert an die Zeit des Sozialistengesetzes, vergleicht Alfred Kuhn, wenn man von all den Prozessen, Schulschließungen, Predigerverhaftungen und Landesverweisungen damals liest.

Plakat gegen den Wucher, Lithographie, 1917

Auch Julius Rupp mußte seinen Bekennermut schwer büßen. Von 1850 bis 1854 war er wiederholt im Gefängnis. »Aus Gründen allgemeinen Staatswohls« wurden seine philosophischen und literarischen Vorlesungen an der Universität verboten. Sein Werk liegt heute, eine Reihe stattlicher Bände füllend, vor uns. Es zeigt uns einen freien, pflichtbewußten, vom Geiste des Urchristentums erfüllten, gütigen Menschen und einen scharfen, selbständigen Denker. Ein Wort aus seinem Tagebuch will ich hier hinsetzen, das seine Lebensauffassung charakterisiert, und weil es in der Enkelin gleichsam gefühlte Verpflichtung und lebendige Wahrheit geworden ist. Es lautet: »Jede Gabe ist eine Aufgabe.« Rupps Nachfolger im Sprecheramt der Freien Gemeinde wurde Karl Schmidt.

Ins Wasser, Tuschzeichnung

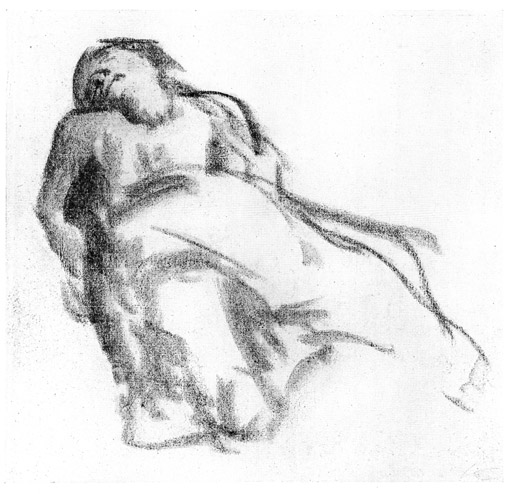

Liegende, Kohle, 1909

Krankes Kind, Bleistift, 1900

In solcher fast an die Strenge und den Glaubenseifer der Puritaner erinnernden Atmosphäre wuchs Käthe Schmidt heran. Zwar jene Kämpfe und Verfolgungen hat die am 8. Juli 1867 Geborene nicht miterlebt. Allein, die Schatten des Vergangenen lagen auf Eltern und Großeltern. Ein durch nichts zu verwischender Lebensernst war ihnen aufgeprägt, freilich auch Verständnis für jede Not und Mitempfinden der Leiden andrer tief ins Herz gedrungen. »Ich werde nie vergessen,« hat mir die Künstlerin einmal erzählt, »wie erschüttert mein Vater war, als er zum ersten Male das Hood-Freiligrathsche ›Lied vom Hemde‹ las.«

»Mit Fingern mager und müd,

Mit Augen schwer und rot,

In schlechten Hadern saß ein Weib

Nähend fürs liebe Brot.

Stich! Stich! Stich!

Auf sah sie wirr und fremde;

In Hunger und Armut flehentlich

Sang sie das Lied vom Hemde.

Schaffen – Schaffen – Schaffen,

Bis das Hirn beginnt zu rollen.

Schaffen – Schaffen – Schaffen,

Bis die Augen springen wollen.

Saum und Zwickel und Band,

Band und Zwickel und Saum –

Dann über den Knöpfen schlaf ich ein

Und nähe sie fort im Traum ...«

Besser, als es irgendwelche Schilderung vermöchte, lassen uns diese Verse und die Mitteilung der Künstlerin dazu die Wesensart des Vaters erkennen, geben sie uns ein Bild der warmen Menschlichkeit, die das Leben in seinem Kreise erfüllte.

Nackte Lebensnot, wie man aus ihren herben Zeichnungen vermuten möchte, hat die Künstlerin nie erfahren. Der Vater hatte es allmählich zu hinreichendem Wohlstand gebracht und konnte so seinen vier Kindern eine sorgliche Erziehung geben. Man wohnte in einem geräumigen Hause am Pregel, und die auf dem Flusse dahingleitenden, schwerbeladenen, dunklen Ziegelschiffe sind eines der ersten rhythmischen Bilder, die Auge und Seele der früh schon die künstlerische Anlage verratenden Käthe in sich aufnahmen. Zwischen den beiden Höfen des Hauses stand ein Gebäude, darin eine Gipsgießerei betrieben wurde. Das Formen und Gießen hier, dieses halbe Künstlerschaffen, gab der Phantasie der Schmidtschen Kinder Beschäftigung und mannigfache Anregung. Dazu kam, daß die Mutter, die ein freundliches Zeichentalent besaß, in Mußestunden manch reizvolle Kopie nach guten Meistern schuf. Kein Wunder also, daß die Kinder zeichneten und formten, und als in solchem Spielen die starke Begabung Käthes immer deutlicher wurde, ließ der Vater ihr besondern Zeichenunterricht geben.

Heimarbeiterin, Kreide, 1909

Bettelnde, Lithographie, 1924

Brot! Lithographie, 1924

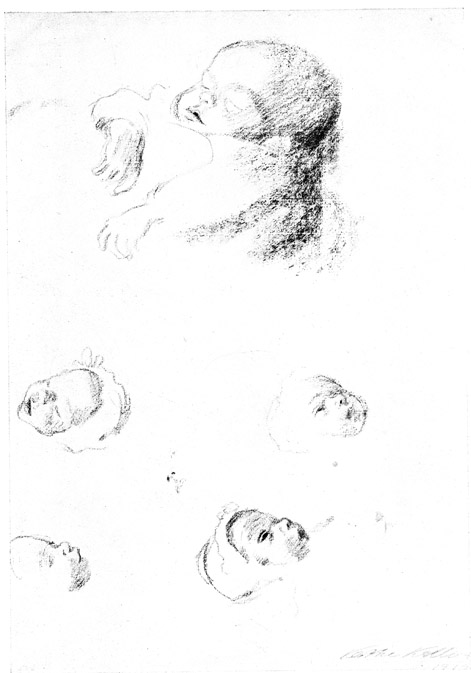

Kinderstudien, Bleistift u. Kohle, 1916

Kinderkrankenhaus, Kohle, 1908

Königsberg war an bildenden Künstlern nicht sonderlich reich. Das vierzehnjährige Mädchen kam zu dem Kupferstecher Mauer, einem braven, verständigen Handwerker in seinem Fache, der sie nach Gips zeichnen ließ und sie später auch in die Technik des Radierens einführte. Er hatte bald nichts mehr zu lehren, und da der ältere Bruder Käthes in Berlin studierte, entschloß sich der Vater, auch die siebzehnjährige Tochter dahin gehen zu lassen.

Sie kam zu Stauffer-Bern, der die Zeichenklasse in der Künstlerinnenschule leitete, und damit zu dem rechten Manne für ihr Streben. Der Schweizer gab, was er als Lehrer zu geben vermochte, und die Schülerin, der es bitter ernst ums Lernen war, machte beim Zeichnen nach dem lebenden Modell rasch bemerkenswerte Fortschritte. Als sie Stauffer einmal eine Zeichnung zu den Freiligrathschen »Auswanderern« zeigte, die schon in Königsberg entstanden war, meinte der lobkarge Künstler: »Das ist ja wie von Klinger.«

In der Tat hat Klinger, der als Radierer, wie Lichtwark sich einmal etwas burschikos ausdrückt, »der Natur wieder direkt zu Leibe ging,« nachmals auf die werdende Künstlerin außerordentlich tief gewirkt. Ihr lag auch ganz besonders das Symbolische, dieses über das rein wirkliche Einzelne Hinausgehen, dieses das Konkrete ins Abstrakte Erheben, das in Klingers Wesen wurzelt, und so haben seine »Intermezzi« (Ein Leben, Eine Liebe, Vom Tode) auf sie, wie sie selbst bekennt, den stärksten Eindruck gemacht. Zugleich aber hat sie sehr bald schon trotz aller Ehrfurcht vor solchem großen Können für sich die Klippe zu vermeiden gewußt, die in dem sozusagen Übersichtigen des Zeichners und Radierers Klinger und seiner engeren Gefolgschaft, in diesem jedes Fältchen, jedes Fleckchen getreulich Wiedergeben und darüber gelegentlich Charakteristischstes, die Tiefe, das Seelische Übersehen lag. Das nach Klingers Art Symbolisierende ist in dem Schaffen der Künstlerin später gelegentlich besonders stark zum Ausdruck gekommen. Ich denke hierbei namentlich an die Holzschnitte, die unter dem Motto »Nie wieder Krieg!« in einer uns zunächst befremdend erscheinenden, wuchtigen, gleichsam mit dem Bildhauermeißel und in Bildhauerlinien schaffenden Technik die Klage und Anklage der Mütter, Väter, Brüder und Schwestern, der ganzen Menschheit, und gleichsam zeitlos, in alle Welt hinaus stöhnen, ächzen und schreien. (S. 50.)

Als das vom Vater bewilligte Berliner Studienjahr abgelaufen war, ging Käthe Schmidt nach Königsberg zurück. Stauffer fragte zwar beim Vater an, ob er ihm die Tochter nicht noch ein weiteres Jahr zur Ausbildung in seiner Klasse belassen könnte. Dem stellten sich aber Hindernisse entgegen, und als sie überwunden, war Karl Stauffer nach Florenz gegangen, die dunkle Bahn seines bittren Menschenschicksals zu vollenden. So blieb denn die Künstlerin zunächst in Königsberg und begann zu malen: Porträts, Hafenarbeiter, Arme-Leute-Milieus. Ihr Lehrer bei dem Übergang vom Stift zum Pinsel wurde Emil Neide, dessen theaterhaft kitschige »Lebensmüde« damals durch alle Ausstellungen wanderten. Er konnte der so Wesensandern nichts Bestimmendes geben, und so ließ sie der einsichtige Vater nach München zu Herterich gehen.

Im Kunstleben Münchens wehte damals eine freiere Luft als an allen übrigen Kunststätten Deutschlands. Hier hatten schon 1879 die französischen Impressionisten ihren entscheidenden Sieg errungen. Hier zeigte im ersten Studienjahre Käthe Schmidts die Internationale Kunstausstellung, daß die deutsche Kunst hinter der aller andern Völker in der Aufnahme modernen Lebens und der Durchführung einer neuen Farbenanschauung erheblich zurückgeblieben war. Hier schuf Fritz v. Uhde, fast seit einem Jahrzehnt schon bestrebt, »von der ewigen braunen Ateliertunke loszukommen«, und über die Impressionisten hinaus, die »nur eine neue Formel wollten, so etwas wie Seele in das Bild zu legen« bemüht. Hier schufen – um nur noch ein paar Namen zu nennen, und damit ein neues Werden zu kennzeichnen – ein Gotthard Kuehl, ein Max Slevogt, Leopold v. Kalckreuth, Hans v. Bartels, ein Otto Eckmann und Peter Behrens.

»18. März«, Lithographie

Für eine Weile hatte die Jugend Käthe Schmidts dort in einem Kreise Gleichgesinnter volles Genügen. Man kam in einem »Komponierklub« zusammen, träumte Größtes und war des Erreichten froh. Aber für ein so schwerblütiges, norddeutsches, weit über die Jahre gereiftes Menschenkind war das zu bohememäßig Leichte und Phäakenhafte der Isarstadt, wie es uns Paul Heyse in seinem Roman »Im Paradiese« so unvergleichlich geschildert hat, doch auf die Dauer nicht das innerlichst Ersehnte. Dazu kam, daß die junge Künstlerin mehr und mehr zu empfinden begann, wie die Zeichen- und Griffelkunst, nicht aber die Malerei ihr eigenstes Schaffensgebiet sei.

So finden wir sie denn 1890 zunächst wieder daheim in Königsberg, wo sie nunmehr ein Atelier hat, von neuem vor allen die »kleinen Leute« zeichnet, das Hafenviertel studiert. »Es war eigentlich, oder wenigstens nicht bewußt, durchaus nicht das Soziale,« hat sie mir einmal etwa gesagt, »das mich schon damals dazu trieb, gerade diese Menschen immer wieder zu zeichnen. Ich hatte vielmehr an ihnen eine rein ästhetische Freude. Solch ein Hafenarbeiter ist in der Durchbildung seines Körpers schön. Solch eine Arbeiterfrau zeigt mir von ihrer Gestalt und ihrem Wesen viel mehr als die durch Konvention überall in ihrem Tun und Lassen eingeengte Dame. Sie zeigt mir ihre Hände, ihre Füße, ihre Haare, sie läßt mich durch das Kleid hindurch den Körper sehen; sie gibt sich auch in ihren Gefühlsäußerungen viel unverhüllter.«

Das Jahr 1891 sollte für Käthe Schmidt eine besondere Bedeutung erlangen. Sie heiratete den jungen Arzt Karl Kollwitz, dem sie sich schon längst versprochen hatte und der im Jahre vorher von Königsberg nach Berlin übersiedelt war. Kollwitz, in seiner ganzen Lebensauffassung mit der Künstlerin harmonierend, ein echter Menschensucher und ein rechter Arzt der Armen, hatte sich im Norden Berlins, fast an der Grenze der Weltstadt damals, mitten unter den Ärmsten niedergelassen. Noch heute wohnt Käthe Kollwitz mit ihrem Gatten hier in der Weißenburger Straße, in demselben Hause, das noch ganz nüchtern graues, winkliges, dunkles, dumpfes, altes Berliner Mietshaus ist. Und doch: aus diesem wahren Heime ging die reife Künstlerschaft, ging der Ruhm der »Käthe Kollwitz« hervor; hier schuf sie die meisten jener Werke, die ihr für alle Zeiten einen Platz in der Kunstgeschichte und, was noch mehr wiegt, eine dauernde Stätte im Herzen der Menschheit sichern.

Verunglücktes Kind, Kohle

Zeichn. zu »Zertretene«, Feder, 1900

Ins Wasser, Kohlezeichnung, 1909, für den Simplizissimus

Als sie den Ehebund geschlossen, riet ihr der Vater, hinfort nur Frau und Mutter zu sein, nicht mehr zu zeichnen und zu malen. Trotz aller Schwierigkeiten versuchte sie dennoch Mutterpflichten und Künstlerschaffen zu vereinen: die »Gabe« drängte, sich zur »Aufgabe« zu erfüllen.

Unter den ersten Werken der nunmehr beginnenden Schaffensperiode waren die dem Vater zum siebzigsten Geburtstage gewidmeten Blätter des »Weberaufstandes«. Sie hat sie ihm selbst nach Rauschen (bei Königsberg) gebracht, wo das greise Paar den Sommer zu verleben pflegte. »Die Mutter war im Garten,« hat mir die Künstlerin erzählt, »und der Vater lief in der hellen Freude seiner Überraschung, die Bilder in der Hand, ums Haus herum, die Gattin rufend: ›Sieh nur, was die Käthe gemacht hat!‹« Den Ruhm, der der Tochter aus diesem ersten größeren Werke erwuchs, hat Karl Schmidt leider nicht mehr erlebt.

Entdeckt wurde Käthe Kollwitz freilich schon im Jahre 1893, und der Entdecker und Herold der Künstlerin war der damalige Kunstkritiker der Barthschen »Nation«, Dr. Julius Elias.

Jenes Jahr vereinigte zum ersten Male die von der offiziellen akademischen Jury abgewiesenen »Modernen«, den »Verein der XI« und seine Gefolgschaft, in einer Sonderausstellung, die in trotziger Kampfansage sich dicht neben dem Moabiter Glaspalast in der damaligen »Hohenzollern-Galerie« aufgetan hatte. Der revolutionäre Norweger Edvard Münch war Banner und Mittelpunkt dieser »Freien Kunstausstellung«; Ludwig v. Hofmann hatte das Plakat entworfen. Hier also hatte Käthe Kollwitz zwei Pastelle und eine Radierung ausgestellt. Ludwig Pietsch, der kritische Kunstpapst Berlins, übersah die Werke vollständig und leitete später, als ein Hinweggehen über dieses ernste Schaffen nicht mehr gut möglich war, einen Bericht über Käthe Kollwitz und die ihr nacheifernden Kunstjüngerinnen zu ungewolltem Ergötzen dieser mit dem Faustzitate ein: »Geht es zu des Bösen Haus, das Weib hat tausend Schritt voraus.« Elias aber, der mit seiner Heroldsfanfare zunächst vereinzelt blieb, erklärte in eingehender Würdigung in der »Nation« und der »Freisinnigen Zeitung«: »Fast allen Betrachtern ist das entschiedene Talent einer jungen Frau entgangen, die den Schimpf der ersten Abweisung um so leichter wird ertragen können, als sie einer reichen Künstlerzukunft sicher sein darf ... Frau Kollwitz empfindet sehr einfach und intensiv die Natur, in klaren, runden Eindrücken, und sie liebt die unbestimmten Zeiten und tiefe, flockig wohlige Farben. Ein sehr ernstes Kunstbemühen.« »Überliest man heute die eigenen Aufzeichnungen in den alten Blättern wieder,« schrieb er fünfundzwanzig Jahre später, »so kommen sie einem abgegriffen und simpel vor; inzwischen ist solche Bewertungsform Gemeingut geworden.« Damals aber war im Berliner Zeitungswald dieser Ton etwas Neues, und er wurde von den Pietsch und Genossen für Gehirnerweichung erklärt.

Selbstbildnis, Tusche, 1893

Schwangere Frau, Kohle, 1910

Kinderstudien, Bleistift, 1909

Ein literarisches Erlebnis des gleichen Jahres gab der Künstlerin den Plan für ihren ersten Zyklus von Radierungen: am 26. Februar hatte die »Freie Bühne«, deren Kreise sie durch ihren Bruder Dr. Conrad Schmidt nahe stand, Hauptmanns »Weber« aufgeführt. Käthe Schmidt hatte Gerhart Hauptmann in ihrem Berliner Wiederkunftsjahre kennengelernt. Sie war mit der Schwester zum Dichter hinaus nach Erkner gefahren. Dort wohnte Hauptmann im letzten Hause, schon halb im Walde. »Gerharts Arbeitszimmer«, schildert Bölsche einmal, »verriet damals noch ganz den Bildhauer in den großen Gipsabgüssen und eingerahmten Photographien mit einer überwältigenden Fülle von reinem Weiß. Nächtlicherweise stiegen Diebe über den Zaun, und die Figuren des ›Biberpelzes‹ bewegten sich im Halbdunkel um das verwunschene Landhaus.« An schönen Sommerabenden aber saß man im Garten, der für den Blick unmittelbar in die rote Erikaheide und das tiefe Schilfgrün melancholischer märkischer Wasser überzugehen schien. Hauptmann las aus Shakespeare vor, man sprach von Zola und Ibsen. »Frisch wie eine Rose im Tau, ein anmutiges, kluges Mädchen, das, in tiefer Bescheidenheit, freilich von Künstlerberufung nichts sprach, noch merken ließ«, hat Hauptmann Käthe Kollwitz einmal geschildert. Es gibt aus dieser Zeit ein Bild von ihr (S. 33), das ein merkwürdig ernstes, junges Gesicht mit großen, forschend fragenden Augen und herb geschlossenem, schmalem Munde zeigt, ein Antlitz, das man nie mehr vergißt, und das sich, kaum verändert, nur ein wenig härter und entschlossener geworden, in den Zügen des Selbstporträts erhalten hat, das die siebenundfünfzigjährige Künstlerin auf Stein zeichnete (S. 2).

An jenem Februarabend 1893 also saß Frau Dr. Kollwitz im Deutschen Theater, und das unbehilflich stammelnde Klagen und Anklagen der Hauptmannschen Gestalten, die Not und Verzweiflung dieser Baumert, Ansorge und Hilse drang ihr ins Herz und rief da wohl das dämmernde Erinnern wach an jenes »Lied vom Hemde« aus den Kindertagen und ward ihr im innern Miterleben greifbare Wirklichkeit, die »Aufgabe«. Fast vier volle Jahre hat die Künstlerin mit dem Stoffe gerungen; erst im Winter 97/98 traten die sieben Blätter des »Weberaufstandes« ans Licht.

Studie zu Blatt 5 aus »Bauernkrieg«, Kohle, 1903

Skizze zu Blatt 1 aus »Bauernkrieg«, Kohle, 1906

Skizze zu Blatt 7 aus »Bauernkrieg«, Kohle, 1908

Was sie hier gibt, geht weit hinaus über das auf die schlesische Heimat Begrenzte und Literarische des Hauptmannschen Dramas, ist viel elementarer, viel tiefer erlebt, viel tiefer erfaßt und wiedergegeben, Blut von ihrem Blute. Elias, dem sie in dankbarer Gesinnung zuerst dieses wundervolle Werk zur Beurteilung vorlegte, hat mit feinstem kritischem Verständnisse erkannt, was diesen »von einer festen, starken, gesunden Hand der furchtbaren Wirklichkeit abgerungenen Visionen, diesen ganz unfanatischen, menschlich-klaren, mit schlichter, fast nüchterner Schrift hingesetzten Blättern« die besondere Größe gibt: aus diesen Schöpfungen leuchtet durch alle Gegenwartstragik hindurch ein starker Zukunftsglaube, die Gewißheit des endlichen Sieges reiner Menschlichkeit. Eben dieser heimliche Glanz liegt über allem, was Käthe Kollwitz geschaffen hat, gibt ihren Werken die eigene Note und ragende Größe. Eine einsame Größe – denn die Kunstgeschichte kennt keine zweite Malerin, die mit ihr zu vergleichen wäre.

Als der »Weberaufstand« im Sommer 98 in der Großen Kunstausstellung erschien, stellte er alles in Schatten, was sonst dort an Graphik gezeigt wurde. Kein Geringerer als der alte Menzel schlug die Künstlerin für die silberne Medaille vor; Wilhelm II. jedoch, dessen die »ganze Richtung« ablehnendes Kunstverständnis durch das Wort von der »Rinnsteinkunst« genügend charakterisiert ist, verweigerte die Bestätigung. Der Ankauf der Blätter für das richtiger urteilende Königliche Kupferstichkabinett wurde freilich dadurch nicht hintangehalten; nur hat man während der Ausstellung den üblichen Verkaufsvermerk nicht daran befestigt. Auch die Kaiserin, um das hier gleich zu erwähnen, vermochte sich trotz ihrer doch so ausgesprochenen Nächstenliebe mit den freilich wirkliche Armut und wahre Not atmenden Gestalten der Kollwitzschen Schöpfungen niemals zu befreunden. Als 1906 die »Deutsche Heimarbeiter-Ausstellung«, diese Heerschau bittersten Elends, diese erschütternde Anklage gegen die schier unmenschliche Ausbeutung der Allerärmsten, in der alten Berliner Kunstakademie des Besuchs der Landesherrin harrte, ließ diese erklären, sie würde nicht kommen, bevor nicht das von Käthe Kollwitz gezeichnete Plakat entfernt wäre. Noch 1912 durfte ein anderes von der Künstlerin gezeichnetes Plakat, das für Anlegung von Kinderspielplätzen werben wollte, – ein Blatt, das ein verschüchtertes Mädelchen mit dem Schwesterlein auf dem Arme zeigte, darüber die Inschrift: »Spielen auf den Treppenfluren und den Höfen ist verboten« – auf höhere Anordnung und demgemäß polizeilichen Befehl nicht gezeigt werden.

Bittstellerin, Kohlezeichnung, 1909

Kneipe, Kohlezeichnung, 1909

Arbeitslos, Radierung, 1909

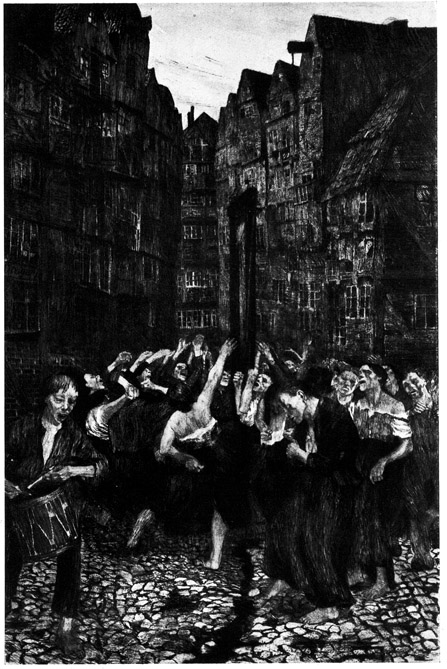

Über dem Schaffen am »Weberaufstand« war eine von unserer Künstlerin ursprünglich wohl auch als Blattfolge gedachte Arbeit in den Hintergrund getreten: jener aus dem tiefen Eindruck, den Zola mit seinen sozialen Romanen (»Germinal« und vor allem »Arbeit«) schon auf die Zwanzigjährige gemacht hatte, geborene, weit gespannte Plan eines Zola-Zyklus, der nur in zwei Blättern zu »Germinal« Gestalt gewann. Einer literarischen Anregung entsprang auch die »Carmagnole«, die auf der Sezessionsausstellung 1901 den durch die Weberblätter begründeten Ruhm der Künstlerin weiter festigte. Die bekannte, unheimlich eindrucksvolle Schilderung aus den »Zwei Städten« von Dickens gab ihr, vermute ich, die Idee. Es ist, wie der englische Dichter malt, »das schauerliche Gespenst einer tollgewordenen Tanztour, zu einem wilden Takt, der einem Zähneknirschen gleicht, in vollstem Sinne ein gefallener Tanz«, den diese Schar verzweifelter, im Blutrausch halb wahnsinniger Weiber: Lumpen und nacktes Fleisch, Wut und Gemeinheit, im Kreise um die Guillotine stampft, und die lang aufgeschossenen, schmalbrüstigen, wie ihre Bewohner verkommenen und siechen Häuser stieren aus tausend stumpfen Fensteraugen auf diese in ihrem Fäulnisdunkel geborene Entmenschtheit.

Vielleicht ist auch der »Bauernkriegzyklus« als Idee auf dem Umweg über Literarisches entstanden. Es liegt nahe, zum mindesten den letzten schöpferischen Antrieb aus der Einfühlung in die Umwelt des Hauptmannschen »Florian Geyer« herzuleiten. Freilich mußte dieser Stoff die Phantasie und Gestaltungskraft der Künstlerin ganz besonders reizen. Hier war ja nicht nur aus Hunger und Sklaverei gezeugtes Elend: durch diese düstere Sinfonie von Leid und Tod ging als heller, gläubiger Cantus firmus, als choralartig sicher führende Oberstimme die fromme Hoffnung auf Erlösung aus Seelen- und Gewissensnöten. Das waren Käthe Kollwitz aus der Jugendzeit und vom Elternhause her vertraute Klänge, die nun, wie von fernem Echo zurückgeworfen, sich lösen und entbunden sein wollten. Nicht zuletzt deshalb ist der »Bauernkriegzyklus« von so heißem, rotem Blute durchpulst, von so stürmendem, bekennendem und anklagendem Rhythmus erfüllt. In diesen sieben 1903-1908 gewordenen Radierungen hat das historisch intuitive Nachschaffen der Künstlerin wohl einen nicht zu übergipfelnden Höhepunkt erklommen; sie stehen an Wucht der Sprache wie technischem Können noch weit über den Blättern des »Weberaufstandes«.

Hätte die Künstlerin uns nichts weiter gegeben als diesen »Bauernkrieg«, den »Weberaufstand« und die »Carmagnole« – sie hätte sich schon damit die Bewunderung der Mitwelt und ein unvergängliches Gedenken in der Kunstgeschichte gesichert. Zur »Käthe Kollwitz« aber, die wir verehren und lieben, ist sie nicht durch diese heroischen, im lebendig gemachten Empfinden vergangener Zeiten wurzelnden Schöpfungen geworden: das ward sie durch jene zahlreichen Blätter, die das Hoffen und Glauben, das Ringen und Verzweifeln unsrer Tage eingefangen und festgehalten haben, jene Blätter, auf denen ein jede Not und alles Elend wie ein Selbsterlebtes mitfühlendes Herz immer wieder bewegliche Klage und glühende Anklage erhebt.

Bleistiftzeichnung zu »Carmagnole«, 1901

»Carmagnole«, Radierung, 1901

Zeichnung H. K., Tusche und Kohle, 1895

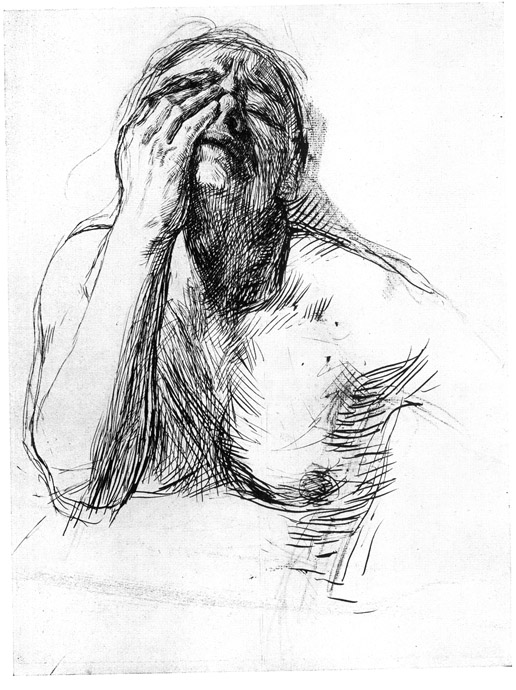

Frauenakt, Kohle, 1909

Kinderstudien, Bleistift und Kohle, 1922

Holzschnitt aus Folge »Krieg«

Jeder wahre Künstler ist in seinem Empfinden und Denken unbewußt ein Kind seiner Zeit. Er muß es auch bewußt sein, wenn er auf sie wirken will. Das hat Käthe Kollwitz früh begriffen.

Mitten im Volke lebend, täglich die Armen und Kranken in ihrer ungeschickten Hilflosigkeit sehend, empfand die Künstlerin immer stärker Mahnung und Berufung. Das hier war ihre Aufgabe: den Stammelnden und Stummen durch die Sprache ihrer Kunst Worte zu geben, aus den ohnmächtigen Klagen der Vielen die eine mächtige Anklage zu ballen. Sie ward nie müde, diese heilige Mission zu erfüllen. Wer immer nur, zu schwach, selbst die Stimme zu erheben, der Kraft ihrer Kunst bedurfte, dem lieh sie in tiefstem, mütterlichem Mitleid ihre Stärke.

Holzschnitt aus Folge »Krieg«

Arthur Bonus hat aus seiner besonderen (theologischen) Einstellung heraus in den Schöpfungen der Käthe Kollwitz – ganz besonders auch denen der letzten Zeit (wie der Holzschnittfolge »Krieg«, 1920-23) – »religiöse Kunst« sehen wollen, obschon die Künstlerin »kaum je einen Gegenstand der kirchlichen Religion dargestellt« habe. Ich fühle mich zur Entscheidung dieser Frage nicht berufen. Käthe Kollwitz selber schrieb einmal (1924) an Bonus über ihre Stellung zur Religion: »Ich hatte mit den andern Kindern aus der Gemeinde Religionsunterricht bei meinem Großvater Rupp. Einen Unterricht, der wohl über den beschränkten Horizont der meisten Kinder, mich einbegriffen, hinausging. Der Unterricht bestand aus Religionsgeschichte, Evangelienbesprechung und Durchsprechung der Sonntagspredigt. Der ›liebe Gott‹ ist uns Kindern nie nahegebracht worden. ›Gott ist Geist‹, ›Ich und der Vater sind eins‹, solche Jesusworte ließen uns Gott ahnen. Lieben tat ich Gott nicht – er war mir viel zu unnahbar; aber ich hatte Ehrfurcht vor ihm. Lieben tat ich Jesus. Als ich dann von Hause fort kam, und der Materialismus an mich herantrat, lehnte ich mich gegen alles auf, was Religion hieß. Das Heinesche: ›Hier auf dem Felsen bauen wir die Kirche von dem dritten – dem dritten neuen Testament; das Leid ist ausgelitten‹ – wurde mir wirklich Überzeugung. Wenigstens für Jahre. Wenn ich auch zu wissen glaubte, daß die religiöse Kraft des Großvaters nicht in mir lebte, so blieb zum mindesten Pietät in mir zurück für seine Lehre, seine Person und das ganze Gemeindebild. Ich möchte sagen, daß ich in jenen Jahren Großvater und Vater, als von beiden abstammend, in mir fühlte. Den Vater in unmittelbarer Nähe, weil er für mich der Hinüberführer zum Sozialismus war – Sozialismus verstanden als ersehnte Bruderschaft der Menschheit. Hinter dem aber stand Rupp, die Persönlichkeit in der Beziehung nicht zur Menschheit, sondern zu Gott – der religiöse Mensch. – Bis heute weiß ich nicht, ob die Kraft, die meine Arbeiten hervorgebracht hat, etwas ist, was mit Religion verwandt ist oder gar sie selbst ist. Ich weiß nur, daß es tatsächlich eine Kraft ist oder wenigstens war.«

Mutter am Krankenbett des Kindes, Zeichnung, 1898

»Krieg«, Tuschzeichnung, 1919

Die Überlebenden, Bleistiftzeichnung, 1920

Ins Wasser, Tuschzeichnung, 1924

Geschwister, Kohle, 1910

Studie, Kohle

Studie, Bleistift und Tusche, 1905

Auch dieses Bekenntnis bringt uns der Beantwortung der Bonusschen Frage nicht gerade näher. Was ist denn Religion? Kein Begriff, den das menschliche Hirn und das menschliche Herz geprägt haben, ist vieldeutiger als gerade der der »Religion«. Religion heißt ureigentlich nur Verknüpfung, sich verbunden fühlen und gebunden sein. Sich »erdegebunden« fühlen, fühlen, daß man gleich allem, was da lebt, wahrhaft »an der Erde Brust« ist, davon erschüttert werden und diesem tiefsten menschlichen Empfinden immer wieder bekennerischen Ausdruck geben, das ist das Evangelium der Schöpfungen unsrer Künstlerin. In solchem Sinne ist die erdgebundene und Menschen verbindende Kunst der Käthe Kollwitz vielleicht eine religiöse zu nennen. Und so stark ist das rein Menschliche und allgemein Menschliche in diesen Schöpfungen, daß selbst die bis zur Trivialität nüchternen, letzten Endes nur auf Geld- und Besitzerwerb eingestellten Amerikaner vor den Blättern der Künstlerin erschüttert standen, als Louise Diel 1926 ihnen zum ersten Male eine größere Sammlung davon zeigte.

»Hunger in Rußland«, Kohle und Tusche, 1921

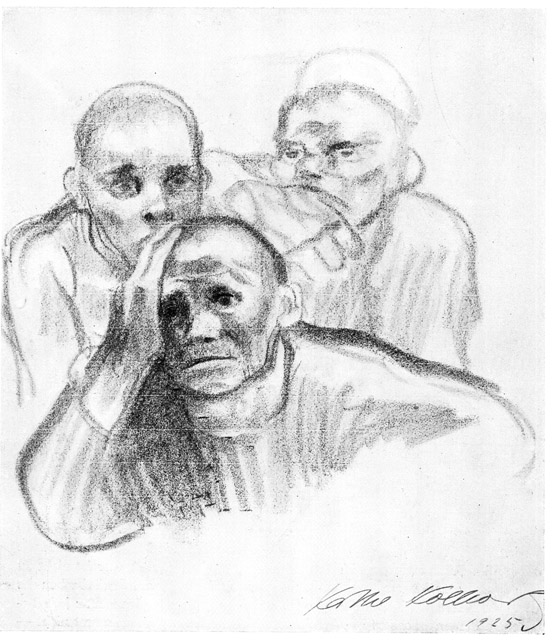

Städtisches Obdach, Kohle, 1925

Aus solchem reinen Menschentum heraus sind die zahlreichen Plakate entstanden, die zumal in der schlimmen Nachkriegszeit zu uns in tausend Zungen sprachen, flehten, schrien. Nie ist für mein Empfinden der würgende Hunger ergreifender dargestellt worden als in jenem »Brot!« (S. 23) die Kinder mit aufgerissenen Mäulern schluchzend, schreiend, mit den Händchen in den Rock der Mutter wie im Krampf sich krallend, und diese Mutter, die nicht mehr zu helfen vermag, vom Weinen geschüttelt und gebeugt, die Linke gegen das nasse Gesicht gepreßt, mit der Rechten das schon schrill gewordene, ihr das Herz zerreißende Gellen des Kindermundes zu dämpfen suchend. Nie ist stummes, verzweifeltes Klagen beredter gewesen als in jenem Plakat gegen den Wucher (S. 16) mit seinen Müttern und Kindern, die schon zu schwach zum Weinen sind, aus deren großen, hohlen Augen es wie das ergebene Leiden der Kreatur jammert. Wer hat noch so wehe, überirdisch geisternde Blicke gezeichnet wie die des Kindes auf dem Plakat mit den Bettelnden? (S. 22) Wer ist nicht zu allertiefst erschüttert, wenn er diese Frauen und Kinder auf den Pritschen des »Städtischen Obdachs« sieht – ganz unsentimentale Notizen ohne jede betonte Sentenz, nacktes Elend, Wirklichkeitsleben ...? Wem kommt nicht – vielleicht zum ersten Male! – die ganze Furchtbarkeit des so oft gehörten und darum so abgegriffenen Wortes »arbeitslos« zu brennendem Bewußtsein, wenn er diesen niedergebrochenen, stumpf zwischen den geballten Fäusten vor sich hin brütenden Vater, diese von letztem Leid verschönte, fast verklärte Mutter mit dem winzigen Säugling und den in den Schlaf geweinten beiden andern Kindern sieht? (S. 43)

Gefangene hören Musik, Kohle, 1925

Studie, Bleistift, 1927

Städtisches Obdach, Kohle, 1926

Das sind Szenen, die Käthe Kollwitz täglich sah, das ist entsetzliche Wirklichkeit, gemildert noch und in die reine Sphäre echter Kunst erhoben nicht zuletzt durch die tiefe Menschlichkeit, die der Künstlerin bei ihrer Wiedergabe den Stift führte.

Es sind harte, vergrämte, von Arbeit und Leid geprägte, zerfurchte Gesichter, die sie zeichnet. Sie haben etwas erschütternd Gleichgültiges, ein Über-alles-Hinaussein in den Zügen. Oft schon die Kinder, die ja keine sorgenfreie Jugend kennen. Wenn sie schlafen, diese armen Kleinen, scheint es, als ob böse Träume sie peinigten, und nur das tierisch Gelöste ihrer Haltung verrät uns ihr Ruhen. Sie ähneln alle einander, diese Menschen, nicht nur im Typus des breiten, grobknochigen, slawischen Gesichts mit der aufgestülpten Nase, der ja längst der Typus des Berliner Elends ist: gleiches Schicksal hat sie gleich gestanzt und stumpf gefräst. Das sind nicht mehr Individuen, das ist nur eine Masse, das Volk, der gequälte Mensch.

Mutter mit Kind, Kohlezeichnung, 1926

Mutter und Kind, Lithographie, 1925

Man hat, nur auf das Stoffliche, die Grausamkeit und Schärfe der Themen achtend, dem Schaffen der Künstlerin männliche Energie und Härte nachrühmen zu sollen geglaubt. Das heißt denn doch zu flüchtig sehen und zu flach empfinden. Diese Härte ist kaum verhohlene Weichheit, diese zornige Anklage nur das Klagen eines wunden Herzens. Mit warmer, mütterlicher Liebe streichelt's über all die müden, gebrochenen Menschen. Wer das nicht vor Blättern wie etwa der Schwangeren (S. 34), der Studie zu den »Zertretenen« (S. 29), jenem entsetzlichen »Ins Wasser« fühlt, dem fehlt jede Tiefe.

Kohlezeichnung zum Plakat Muttermilch 1926

So ist Käthe Kollwitz ein Anwalt des Volkes geworden. Ihr glühendes Pathos, ihre flammende Beredsamkeit, aus der Barmherzigkeit der Frau und der verstehenden Liebe der Mutter, aus höchstem Menschentum sich immer wieder neu gebärend, führt seine Sache als die eigene, als die ihrer Gabe gestellte Aufgabe, und die gläubige Gewißheit endlichen Sieges gibt ihrer Sprache die Herzen hämmernden Prophetenworte.