|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bei dem Wettbewerb um den Bebauungsplan für das Glacis von Wien gewann Ludwig v. Förster vor nun nahezu einem halben Jahrhundert den ersten Preis mit einer Arbeit, die das Motto trug: »Der gerade Weg ist der beste.«

Bei dem Wettbewerb um den Bebauungsplan für das Glacis von Wien gewann Ludwig v. Förster vor nun nahezu einem halben Jahrhundert den ersten Preis mit einer Arbeit, die das Motto trug: »Der gerade Weg ist der beste.«

Förster hat entschieden recht: Wenn ich von einem Punkte zu einem andern gelangen will, werde ich den geraden Weg einschlagen – wenn nicht doch noch ein anderer besser ist. Denn liegt ein Fels, ein Sumpf im geraden Weg, so wird eben der krumme Weg um das Hindernis herum der bessere sein. Der gerade Weg ist also nur dann der beste, wenn für ihn die Bahn frei ist.

In einer Stadt handelt es sich aber nicht um die Frage, von einem Punkt zum andern eine Verbindung zu schaffen, wenigstens in der Regel nicht. Die Menschen wohnen nicht an zwei Punkten, sondern hier und dort auf einer Fläche. Die Aufgabe ist also, von allen Punkten zu allen Punkten eine Verbindung zu schaffen.

Will man diese Aufgaben durch gerade Linien erfüllen, so werden sich sehr bald Schwierigkeiten zeigen, es wird ein wüstes Gewirr entstehen. Man zeichne sich nur 6 Punkte auf und verbinde sie unter sich: das giebt schon 15 Linien, die sich in 20 Punkten schneiden. Bei 7 Punkten sind es 21 Linien, bei 10 Punkten 45 Linien und so fort. Die Zahl der Schnittpunkte mehrt sich in ähnlicher Weise: es werden der Linien und Schnittpunkte so viele, dass für die Bebauung der durchschnittenen Fläche kein Raum mehr bleibt.

Man kann also nicht allen gerecht werden. Viele werden gekrümmte oder gebrochene Linien gehen müssen, will man dem Strassennetze eine brauchbare Gestalt geben. Die Hauptsache ist also für den, der den Plan eines neuen Stadtteiles schafft, dass er sich klar macht, welche Punkte die wichtigeren sind, und dass er vor allem diese unter sich verbinde.

Soll dies nun durch die gerade Linie geschehen? Vor uns liegt ein völlig ebener Wiesenplan, durch den ein Weg vom Dorf zur Mühle führt. Nichts hätte gehindert, hier eine völlig gerade Linie einzuschlagen. Der Weg ist aber nicht gerade, er hat eine Menge Krümmungen, er »schlängelt« sich durch die Wiese, wie die Dichter sagen. Sie sprechen oft von solchen Wegen, denn sie finden es sehr schön, wenn sie sich schlängeln; und finden es sehr hässlich, wenn der Geometer sie als Gerade anlegt. Die Dorfbewohner, die den Weg mit ihren Füssen schufen, gingen also nicht gerade auf ihr Ziel los, sondern schwankten hin und her: Und in diesem Schwanken liegt die Menschlichkeit, die Schönheit des Weges.

Wir wandern durch die geraden Strassen der Stadt. Der Mensch hat nach vorne stehende Augen; er sieht das, was vor ihm liegt, es sei denn, er wende sich absichtlich zur Seite. Das Pferd hat seitlich stehende Augen; jedes Auge hat ein Gesichtsfeld für sich; die beiden Gesichtsfelder treffen sich vor dem Tiere, das, sobald es scharf nach vorne sehen will, den Kopf etwas zur Seite biegt.

Wir sehen also, was vor uns liegt: da liegt aber in geraden Strassen nichts, es sei denn, der Städtebauer habe ein künstlerisches Ziel dort aufgestellt. Vor uns liegt ein Loch, die endlose oder doch endlos erscheinende Strasse, der Staub und Nebel einer undeutlichen Ferne. Die Architekten mühen sich, an den Seiten der Strassen schöne Häuser aufzuführen, die Bauherren lassen sich das eine erkleckliche Summe Geldes kosten. Aber wer sieht sie? Die Menschen wandern vorbei, den Blick voraus, ins Leere. Man frage seinen Freund, man frage sich selbst, wie viel von den Fassaden der Stadt man eigentlich gesehen habe, das heisst so angesehen, dass sie einen Eindruck hinterliessen, dass man sie zur Not in den Haupteigenschaften beschreiben könnte. Dagegen ist man oft durch die Sicherheit überrascht, mit der Pferde den Weg zum Stall finden – die sehen bei ihrer Augenstellung die Fassaden; die kennen sie daher auch; für die scheinen sie gebaut!

Damit man jederzeit beim Gehen durch die Stadt etwas vor sich zu sehen habe, sollten die Strassen sich in der Regel »schlängeln«. Man wird mir alsbald einwerfen: das sei unpraktisch, dadurch verlängert sich der Weg: der gerade Weg ist der beste. Gemach! Wir Städter gehen auf den Bürgersteigen unserer Strassen keineswegs gerader auf unser Ziel los, als der Bauer vom Dorf zur Mühle. Verfolgen Sie einmal mit dem Blick selbst einen auf einsamer Strasse Wandelnden, wie er sich oft der Häuserreihe, oft den Bordsteinen nähert. Also, wenn auch die Strasse gerade ist, so gehen wir sie nicht gerade. Fragt die Offiziere, die bei Paraden auf den »point de vue« geradlinig zumarschieren sollen, wie schwer das ist und welche Hilfsmittel ihnen hierzu gegeben werden müssen!

Gerade Strasse ohne Ziel. Kaum zu unterscheiden von anderen Strassen.

Gerade Strasse mit Ziel. An diesem sofort erkennbar.

Und dann: Man zeichne sich eine leicht geschwungene Linie neben eine gerade und messe einmal den Längenunterschied. Bei einem solchen von 1 bis 1½ Prozent Vermehrung des Längenmasses wird man eine reizvoll nach Art des Wiesenpfades geschwungene Linie zwischen zwei Punkte statt der geraden einzeichnen können. Also ist die geschwungene Linie um so viel länger, dass für eine Stunde Wegs, für die man rund 6000 Schritte braucht, nun 6060 bis 6090 Schritte nötig werden.

Zeit ist Geld! Verliere ich Zeit, so muss ich dafür einen Gewinn haben. Eine gewundene oder gebrochene Strasse hat den Vorteil, dass ich durch die Windung stets einen Teil der Strassenwand vor Augen habe: bald erscheint diese an der rechten, bald an der linken Strassenseite. Mit jedem Schritt verschiebt sich das Bild, wechselt der Anblick vor meinen Augen. Die einzelne Fassade steht nun schräg vor mir, und ich muss sie sehen, blicke ich nicht zur Seite oder schliesse ich nicht die Augen. Also die Mühe des Architekten und die Ausgaben des Bauherrn werden belohnt. Man sieht unfreiwillig, was sie geleistet haben.

Nun giebt es Leute genug, die für die Baukunst keinen Sinn haben. Was gehen sie die Häuserfassaden an! Da dies wohl die grosse Mehrzahl ist, so haben wir mit ihnen zu rechnen. Was aber interessiert diese Leute? Erstens die Menschen und zweitens die Läden. Sie haben doch eine sehr entschiedene Ansicht darüber, ob eine Strasse langweilig oder kurzweilig ist. Betrachten wir solche Leute bei ihrem Gang durch ihnen kurzweilig erscheinende Strassen: bald gehen sie nach links, um einem hübschen Mädchen unter den Hut zu sehen; bald nach rechts, um vor einem Laden stehen zu bleiben; bald halten sie an, um den Wagenverkehr zu bewundern. Das Treiben auf Bürgersteig und Fahrdamm ist ihre Freude, die Lebhaftigkeit der sich hier abspielenden Vorgänge.

Sie freuen sich also des raschen Wechsels der Bilder, die vor ihren Augen vorüberziehen. Man sehe nun eine gerade Strasse hinunter und eine gekrümmte. In der geraden bilden die hintereinander folgenden Wagen eine Linie, der hintere verdeckt für unser Auge den vorderen. Wer einen Festzug am Ehrengaste vorbeiführen will, der wird diesen im rechten Winkel zur Richtung des Zuges stellen: er wird dem Beschauer einen gewissen Abstand vom Zuge geben und diesen etwa im Viertelkreis um ihn herum zu führen suchen. In der geraden Strasse wird dieser Wunsch am wenigsten, in der gekrümmten besser erfüllt werden können, und zwar um so viel, als sie gekrümmt ist. Man wird in ihr mehr und besser sehen, was vorbei geht und vorbei fährt; man wird einen Laden, der schräg vor unseren Augen steht, besser von der Ferne erkennen, als einen solchen, der seitlich von der Achse unseres Auges sich befindet. Die krumme Strasse ist also auch kurzweiliger für die gegen die Reize der Baukunst Unempfindlichen.

In den Strassen gehen die Menschen aber nicht bloss, sie wohnen auch dort. Diese sehen beim Ausblick aus ihren Fenstern auf jeden Fall zunächst ihr Gegenüber und dann in immer grösserer Verkürzung dessen Nachbarhäuser. Wohnen sie in der krummen Strasse, so ändert sich die Sache, ob sie an einer Stelle sich befinden, die sich einwärts krümmt oder auswärts krümmt. Sehen sie in die Innenseite einer Krümmung, baut sich die Strassenwand vor ihnen im Kreisausschnitt auf, so sehen sie eine grössere Reihe von Häusern in geringerer Verkürzung: sie sehen also mehr vom Gegenüber. Sehen sie auf die Aussenseite der Krümmung, dann sehen sie stärker verkürzte Häuser, also weiter in die Strasse hinein. In beiden Fällen haben die Fenster eine um so reichere, bessere Aussicht, je gekrümmter die Strassenzüge sind.

Es gilt nun für den Städtebauer abzuwägen, ob es besser ist, den Weg um 1 bis 1½ Prozent länger zu machen, damit er schöner werde. Da entscheidet der Wille der Bewohner des Ortes: Liegt ihnen mehr daran, einen längeren, aber kurzweiligen oder einen kürzeren, aber langweiligen Weg zu gehen? Ist es ihnen wertvoller, einen langwierigeren oder einen langweiligeren Weg zu durchschreiten? Ist der thatsächliche Verlust einer halben Minute bei einer Stunde Weg leichter zu ertragen, als der scheinbare, dass man die Stunde hindurch weniger Anregung hatte, die uns die Zeit vergessen machte? Das ist die Sache der abwägenden Prüfung. Diese wird wahrscheinlich zumeist dahin führen, die eine Strasse möglichst gerade, die andere aber krumm zu machen: gerade die Hauptverkehrsader, gebogen diejenige, auf der Spaziergänger vorzugsweise sich bewegen. Nicht ein System entscheidet hier, sondern kühles Nachdenken im einzelnen Falle.

Ich bin weit davon entfernt, zu empfehlen, alle Strassen aus Schönheitsrücksichten gekrümmt anzulegen. Die gerade Strasse hat wie die geradlinig beschnittene Allee ihre grossen Schönheiten. Sie ist vielleicht die vornehmste Form der Strasse. Aber sie hat ihre Bedingungen: Sie muss sorgfältig ausgebildete einheitliche Wände und sie muss vor allem, und zwar womöglich nach beiden Seiten, einen Abschluss haben, auf den sie zuführt. Die grossen Linien der Gesimse, die Fensterreihen einer vornehmen geraden Strasse sind für das Auge ein Wegweiser auf einen Punkt am Ende der Strasse. Dort laufen sie alle zusammen, von dort gehen sie strahlenförmig aus: Wenn nun an jener Stelle sich nichts oder nicht etwas besonderes Wertvolles befindet, so bietet die Strasse eine bittere Enttäuschung.

Der Bau, der als Zielpunkt der Geraden dient, muss diese beherrschen. Er muss so viel Reiz bieten, dass er uns beim Fortschreiten nicht langweilig wird. Er muss so gross, oder doch so bedeutend sein, dass er den »konzentrischen«, auf ihn hinführenden Linien der Strasse ein volles Gegengewicht giebt. Solche gerade Strassen, wie die Rue de la Régence in Brüssel, die auf den Justizpalast führt, wie der Boulevard de l'Opéra in Paris, der mit dem Louvre und auf der anderen Seite mit dem Opernhaus abschliesst, wirken sehr schön und sehr vornehm. Es wäre ein arger Fehler gewesen, hätte man sie gekrümmt angelegt.

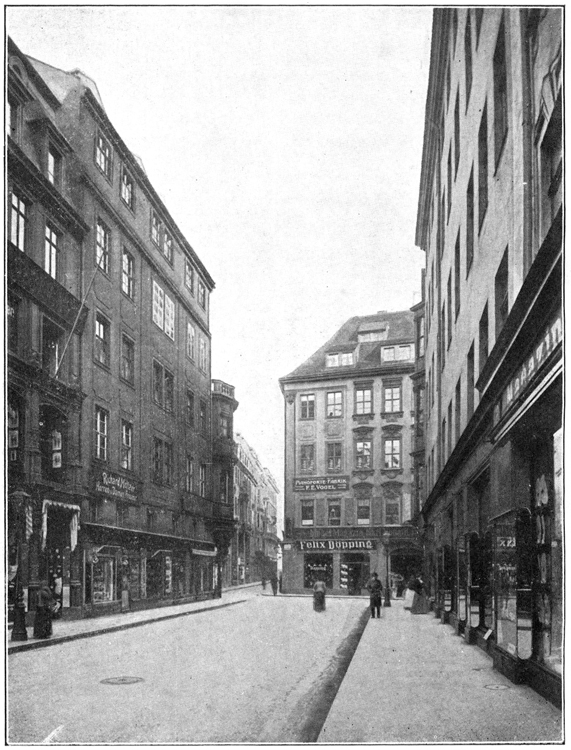

Anders aber bei der ungeheueren Mehrzahl unserer neuen Strassen. Die führen nicht auf Monumentalbauten, werden nicht durch ein Hauptwerk beherrscht. Dass sie nun fast ausnahmslos gerade angelegt werden – das ist ein Hauptgrund der Langweiligkeit unserer modernen Stadtviertel. Die grosse Schönheit unserer alten Städte beruht vor allem auf ihren gekrümmten Strassen, auf dem lebhaften Wechsel der Bilder vor dem Auge des Wandelnden. Mit wie geringem architektonischen Aufwand konnte dort eine reizvolle Wirkung erzielt werden, während der unerhörte Reichtum der Bauten unserer Zeit – nie sind reichere gebaut worden – die angewendeten Mittel verpufft werden, grosse künstlerische Anstrengungen ohne Dank bleiben. Denn nur der Gegenüberwohnende sieht mit einiger Musse, was geleistet worden ist.

Gerade Strassenwand. Uncharakteristisch, langweilig.

Geknickte Strassenwand. Man merkt sich die Einzelformen.

Unsere Architektur ist in vielen Fällen zur Reklame geworden. Der Bauende glaubt sein Haus besser verkaufen zu können, wenn die Schauseite auffällt: in einer gekrümmten Strasse reihen sich die Häuser wie die Noten und Takte einer Melodie aneinander. Jede steht an ihrem Ort in wohlgeordneter Reihe. In der geraden Strasse sollen alle sich dem Hauptbau unterwerfen oder es sollen alle zugleich wirken: sie machen den Eindruck eines architektonischen Lärmens, unorganischen Zusammenklingens aller Noten zu gleicher Zeit.

Wann wird endlich das Vorbild der alten Städte unsere Stadtbaumeister so tief packen, dass sie mit Zittern in ihrer letzten Stunde sich bewusst werden, wie viel Langweile sie in die Welt gesetzt haben!

Im neunzehnten Jahrhundert schien die Frage geregelt: wer hätte es gewagt, für schmale Strassen einzutreten! Luft und Licht! heisst das Schlagwort, dem sich alle beugen.

Im neunzehnten Jahrhundert schien die Frage geregelt: wer hätte es gewagt, für schmale Strassen einzutreten! Luft und Licht! heisst das Schlagwort, dem sich alle beugen.

Nun, ich bin für schmale Strassen, für Strassen, die so schmal sind als nur irgend möglich! Bei jeder Planung eines neuen Stadtteiles soll man sorgfältig prüfen, wo man den Strassen an ihrer Breite etwas abzwacken kann!

Eine Strasse hat den Zweck, dem Verkehr zu dienen. Und zwar ihrem Verkehr. In einer Strasse wird das ein Durchgangsverkehr von Hunderten von Wagen und Tausenden eilfertigen Menschen sein. In andere werden sich diese nie verlieren: sie dient den Spaziergängern und dem rein örtlichen Verkehr. Und wieder giebt es in den volksreichsten Städten solche Strassen, in denen nur ab und zu ein Mensch »wimmelt«. Wo der Verkehr sich vorbeiwälzt, da siedeln sich die Kaufleute an. Läden entstehen, vor denen Menschen und Wagen halten; die Einkaufenden eilen hinüber und herüber: zum Durchgangsverkehr gesellt sich das, was man den Nachbarverkehr genannt hat. Die Verhältnisse werden schwieriger: Hier und dort hält eine Gruppe Fussgänger an; die anderen streben an ihr vorbei; beide brauchen Raum. Die Strassenbahn mischt sich in den Wagenverkehr, die Fahrräder huschen dazwischen durch; Reiter erscheinen. Die Anforderungen wachsen von Jahr zu Jahr. Die Häuser werden umgebaut, höher, volksreicher. Die Vorstädte dehnen sich aus und mit ihnen wächst die Zahl der durch die Strasse Eilenden. Die weltstädtische Strasse ist mit all ihren Anforderungen da: hoch zu Ross sitzend, regelt der Polizeibeamte den durcheinander quirlenden Verkehr. Es werden Fahrordnungen eingeführt, der Lastenverkehr wird auf Umwege gewiesen.

Der grösste Verkehr der Welt geht alltäglich über London Bridge. Man muss ihn in den Morgenstunden gesehen haben, wenn vom Süden der Riesenstadt die hastende Menge zur Tagesarbeit der City zuströmt. London Bridge ist 16 Meter breit. Täglich gehen wohl 25 000 Wagen und 125 000 Menschen darüber. Und da dieser Verkehr sich im wesentlichen innerhalb 10 Stunden abspielt, entfallen auf die Minute etwa 30 Wagen und 160 Menschen. Aber glatt und anstandslos zieht die Schar dahin.

Eine Brücke ist eben in gewissem Sinne die vollkommenste Strasse: Zu beiden Seiten kein Laden, keine Hausthür, nirgends eine Querstrasse, deren Verkehr den der Hauptlinie unterbricht. Am Londoner Bankplatz aber, wo sieben Hauptstrassen zusammentreffen, da stockt der selbst so wundervoll organisierte Londoner Verkehr: die Durchkreuzung von anderen Linien – darin liegt die Gefahr für die Strassen!

Wenn also die Benutzer der Strasse einfach hin und her wandeln, so kann diese ziemlich schmal sein. Denn 16 Meter sind eine bescheidene Strassenbreite. Diese langt nicht mehr aus, sowie der Nachbarverkehr sich geltend macht. Auf London Bridge darf eben kein Geschirr stehen bleiben; und der Mensch, der es thut, den treiben die Rippenstösse der Nachfolgenden bald weiter.

In unseren Verkehrsstrassen kann man ähnliches sehen. Alles geht gut, so lange die Strassenwände geschlossen sind. Man beobachte die Verkehrsstrassen, auf denen der »Bummel« sich eingeführt hat. Es sind fast immer die mit langen, ungeteilten Wänden. Ja, die Fussgänger drängen sich auf die Seite der Strasse, auf der sie nicht zu befürchten haben, von der Seite her überrannt zu werden. Also wo die Seitenwände lang sind, kann die Strasse schmäler werden; wo seitlich Verkehr einmündet, müssen sie breiter werden. Es ist demnach unverständig, die beiden Strassenwände geradlinig und parallel durchzuführen, die Strasse gleich breit anzulegen, sowohl dort, wo diese Breite nötig ist, als wo dieser Grund entfällt. Oder richtiger: Man kann bei der gewählten Breite die Strasse ausserordentlich leistungsfähiger machen, wenn man an den Kreuzungspunkten die Wände entsprechend auseinander rückt. Oder, was dasselbe sagt: Man kann die Strassen dort, wo kein Verkehr sie kreuzt, enger machen. Das geht zwar gegen die Perückenordnung der Geradlinigkeit. Aber wer eine solche Strasse nicht mit dem Lineal, sondern mit dem Verstande entwirft, der wird sich nicht scheuen, den Wänden eine bewegte Linie zu geben – womöglich eine solche, die zur Schönheit der Strasse beitragen hilft. Heute machen wir freilich meist die Strasse durchwegs so breit, wie es ihr verkehrsreichster Teil fordert; oder aber, wir machen sie gerade hier nicht breit genug, weil diese Breite für die ganze Strasse durchzuführen, zu teuer werden würde.

Wer aber Stille in den Strassen liebt, der findet wieder in London mit seinem eigentümlichen Bauwesen beste Gelegenheit, zu lernen, wie der Städtebauer diesem Wunsche dienen kann. Man wohnt dort nicht an den Verkehrsstrassen, – zum mindesten nicht gern. Man wohnt vielmehr in solchen Strassen, die von vornherein in einer Weise angelegt sind, dass sie nie Verkehr bekommen können. Da leben dann behaglich, oft wenige Schritte vom Lärm der Grossstadt, in bescheidenen, fast ländlichen Häusern die Männer, die tagsüber drin in der City der Lärm der Millionen umtost. Daheim ist Ruhe, und nur vereinzelt stört der einen Gast herbeiführende Wagen den Frieden und die Nerven des Viertels.

Wie kommt das? Ich will nicht die eigentümlichen rechtlichen Verhältnisse des englischen Hauswesens untersuchen. Die haben freilich viel dazu gethan, dass eine strenge Trennung zwischen Verkehrsstrasse und Wohnstrasse eintrat. Ich will mich nur an das halten, was auch bei uns durchführbar wäre.

Vor uns liegt ein vorstädtisches Gebiet, das der Bebauung erschlossen werden soll. Es gehört keine Prophetengabe dazu, zu erkennen, wie sich hier einst der Verkehr gestalten wird. Die Hauptlinie führt nach dem Stadtmittelpunkt. Andere Linien weisen auf benachbarte Vorstädte. Diese Hauptlinien müssen gefunden werden, und zwar müssten sie für die Zukunft ausreichend und muss lieber eine zu viel, als eine zu wenig angelegt werden.

Man lege sie aber trotzdem so schmal als möglich an. Von der breiten gepflasterten oder chaussierten Fläche, von den breiten Fussstegen hat der Bürger weder Vorteil, noch Vergnügen. Da liegen draussen in den Vorstädten zwischen nur vereinzelt hervorwachsenden Häusern Tausende von Quadratmetern Strassenlandes, von denen im Winter Schmutz und Schnee nicht entfernt werden und auf denen im Sommer die Sonne in vollster Glut liegt; Staubwolken ziehen darüber hin; der Anblick ist öde und langweilig. Die Strassenanlage kostet sehr viel Geld: sowohl der Bau, wie die Erhaltung und Reinigung, wie endlich der Zinsenverlust. Denn eine ungenügend begangene und befahrene Strasse ist ein totliegendes Kapital.

Die Anwohner haben ihre kleinen Vorgärten. Fünf Meter ist die übliche Tiefe dieser. In solchen Gärten wächst nichts; der Stempel des Kümmerlichen ist ihnen aufgeprägt: Zwischen die wagerechte Steinfläche des Pflasters und die lotrechte der Fassade geklemmt, ersticken sie in der Glut der abprallenden Wärme.

Ja freilich: die Zukunft! Einst wird hier, wenn erst ganz dahinten auch eine Stadt aufgebaut ist, ein grosser Verkehr sich einstellen – in zehn, in zwanzig, vielleicht in hundert Jahren. Und damit dieser gebahnten Weg finde, legen wir die Strassen vorsorglich 20, 25 Meter breit an, breiter als London Bridge!

Man nenne mich nicht kurzsichtig! Zweifellos haben wir für unsere Kinder und Kindeskinder zu sorgen. Aber muss man deswegen jetzt schon so breite Strassen bauen? Man soll sehr fürsorglich erwägen, welche Breiten man braucht, und lieber das Mass zu reichlich als zu schmal nehmen. Aber man soll nach dem gefundenen Zukunftsbedürfnis nicht die Strassenbreite, sondern die Fluchtweite bestimmen; das heisst, man soll dafür sorgen, dass die Häuserfronten weit genug von einander stehen. Man soll für das Vorland hypothekarisch der Stadt das Recht sichern, dass sie es jederzeit strichweise kaufen kann. Eine Strasse von einstweilen 9 Metern Breite wird in sehr viel Fällen genügen. Dann wird bei 20 Metern endlich geplanter Strassenbreite jeder Hausbesitzer vor seinem Hause statt 5 Meter 9½ Meter Vorgarten erhalten und vielleicht sein Leben lang benützen können, ihm zur Freude, der Strasse zum Vorteil und der Stadt zur grössten Ersparnis.

Also breite Fluchtlinien bei thunlichst schmalen Strassen. Wenn dies System durchgeführt würde, so käme es in vielen geschickt angelegten Wohnstrassen wahrscheinlich nie dazu, dass die Stadt von jenem hypothekarisch gesicherten Rechte Gebrauch zu machen hätte. Denn zwischen den grossen Verkehrslinien soll man nicht Parallelstrassen zu diesen anlegen, sondern die thunlichst gross zu gestaltenden Blöcke als ein selbständiges Gebilde gliedern. In diesen Blöcken haben nur die dort Wohnenden und deren Hausverkehr etwas zu suchen. Man schaffe einige Zugangswege nach den Hauptstrassen, sonst aber Linien, die nirgends hinführen und von nirgends herkommen; man schliesse den Verkehr absichtlich aus, damit es hier still werde. Dann werden die Kaufleute nicht ihre Läden hier einrichten, und die Wagen nicht hier durchfahren; die Köchin geht um die Ecke in die Verkehrsstrasse, um Butter und Wurst einzuholen; der heimkehrende Geschäftsmann nimmt vom Lärm Abschied, sowie er in sein Wohnviertel einschwenkt. Denn dort wohnen die Ruhebedürftigen in Häusern von offener Bauweise, in kleinen Reihenhäusern oder auch in Zinsvillen; dort können Gärten entstehen, ohne dass man befürchten muss, dass sie im Staube ersticken. Hinter den Bauten der Verkehrstrasse liegt in Frieden und Stille eine gemütliche kleine Welt für die, die in einer solchen leben wollen! Die schmalen Strassen kosten der Stadt und den Anwohnern weniger; das Wohnen wird billiger; die Gegend wird staubfreier, also gesünder. Die Kinder können ruhig auf den Strassen spielen und dabei sorglos das Heulen der hundert Schritte entfernt vorbeifahrenden elektrischen Bahn und das Töff-Töff der männermordenden Automobilisten dahinsausen hören: An sie kommt all das nicht heran.

Glauben Sie mir: Es geht, was ich hier vorschlage! Es ist nur ein sehr unangenehmer Moment zu überwinden: der den Stadtplan Entwerfende muss ein paar Stunden nachdenken; der Dank der Nachlebenden entschädigt ihn aber dereinst für diese entsetzliche Notwendigkeit. Mit dem Winkellineal allein, wie das zumeist geschieht, lassen sich solche Pläne freilich nicht machen.

Die Stadt liegt nicht in vollkommener Ebene. Der liebe Gott hat nun einmal den grossen Fehler begangen, die Erde nicht ganz rund zu machen. Das erscheint dem modernen Städtebauer schier unverzeihlich. Er lässt es dem Stadtsäckel Hunderttausende kosten, um die Ungleichheiten zu beseitigen: Die Hügel werden abgetragen, die Thäler zugeschüttet. Die »Schlankheit« des Verkehres will es so!

Die Stadt liegt nicht in vollkommener Ebene. Der liebe Gott hat nun einmal den grossen Fehler begangen, die Erde nicht ganz rund zu machen. Das erscheint dem modernen Städtebauer schier unverzeihlich. Er lässt es dem Stadtsäckel Hunderttausende kosten, um die Ungleichheiten zu beseitigen: Die Hügel werden abgetragen, die Thäler zugeschüttet. Die »Schlankheit« des Verkehres will es so!

Draussen, vor der Stadt, ist der Hügel, ja selbst der Berg mehr in Ehren; dort findet ihn jeder sogar schön. Nur in der Stadt wird er befeindet, denn er erschwert den Verkehr. Freilich sind die Sünden der Schöpfung oft zu gross, als dass sie ganz beseitigt werden könnten. Den Boden von Städten wie Edinburgh oder Prag kann auch der kühnste Ingenieur nicht glatt hobeln. Solche Widerspenstige nennt man dafür aber nicht hässlich: sie gelten gerade als die schönsten unter den Städten. Also kämpft der Städtebauer um des Verkehres willen gegen die Schönheit. Dass er diese nicht überall beseitigen kann, das ist einer der Schmerzen seines Daseins.

Es ist also ein unabtragbarer Hügel da, und der soll bebaut werden: So lautet die Aufgabe. Es sollen Strassen angelegt werden, die auf den Hügel hinaufführen und das Land zwischen den Hauptlinien der Bebauung erschliessen. Der Hügel hat seine kleinen Unregelmässigkeiten, stärkere und geringere Steigung, kleine Thäler: Das ist nun einmal ein »technischer Fehler« der natürlichen Anhöhen!

Wenn nun derselbe Ingenieur eine auf den Hügel hinaufführende Landstrasse zu bauen hat, so weiss er ganz genau, was er zu thun hat. Er »traciert« sie so, dass sie billig herzustellen und bequem zu befahren ist. Das dabei aufzustellende Rechenexempel ist sehr einfach, sobald man sich klar ist, mit welcher Steigung der Hügel erstiegen werden soll; das heisst, wie viel Meter Anstieg die Strasse auf je hundert Meter Länge erhalten soll; oder bei wie viel Länge sie je einen Meter erklettert haben soll. Welche Steigung aber zu wählen ist, das lehrt die Erfahrung: Man kann zur Not noch eine Strasse befahren, die alle acht Meter einen Meter Höhe gewonnen hat; aber man wird nicht bequem fahren, wenn man nicht diese Steigung auf dreissig Meter verteilt. Man wird bei acht Metern noch ohne wesentliche Anstrengung zu Fuss emporsteigen können, aber bei drei Metern schon Treppen anlegen müssen.

Wenn nun an unserem Hügel der Höhenunterschied von der Sohle bis zum Rücken 50 Meter beträgt, werde ich bei dreimal 50 Metern, also 150 Metern Strassenlänge, ihn mit sanfter Treppe, und bei dreissigmal 50 Metern, also bei 1500 Metern mit bequemer Fahrstrasse ersteigen können. Ist der Hügel nun steiler als die geplante Strasse, so muss ich diese in Schlängellinien oder Serpentinen anlegen. Von dieser Notwendigkeit beisst die Maus keinen Faden ab: Denn hüpfen kann man mit Strassen nicht.

Also wir sind wieder bei der gekrümmten Strasse. Um nun den besten Weg an der Berglehne für diese zu finden, muss man einen Höhenplan haben, das heisst einen Plan, auf dem angegeben ist, womöglich von Meter zu Meter, wie das Gelände steigt, indem eine Horizontallinie dort eingezeichnet ist, wo es 1, 2, 10, 20 Meter über der Sohle liegt. Nun kommt die Hauptarbeit des Tracierens. Man spannt 30 Meter nach dem Massstab des Planes in den Zirkel, setzt diesen bei der Null-Linie dort ein, wo die Strasse anfangen soll, und klettert nun mit den Zirkelspitzen abwechselnd an den Horizontallinien hinauf, bis man bei der fünfzigsten oben angekommen ist: Nun weiss man, wie die Kurve aussehen soll, welche die Zugangsstrasse zum Hügelrücken haben muss, wenn man sie ohne grosse Erdarbeiten bauen will.

Eine solche Strasse liegt, wie man sagt, im natürlichen Gelände. Es wird ja nicht immer mit dieser einfachen Lösung der Frage gethan sein, aber sie giebt zweifellos die beste Grundlage für die ganze Planung: denn sie weist auf die einfach verständige Linie, so »willkürlich« sie auch auf dem Papier aussehen mag.

Doch eine Steigung von 1:30 ist nur für den Fahrverkehr nötig. Jeder kennt den Wert des Richtweges an unseren Bergstrassen. Ehe wir die weit ausholenden Kurven dieser Strassen alle mitmachen, scheuen wir nicht eine tüchtige Kraxelei bergauf oder bergab. Der Fussgänger ist eben beweglicher als der Wagen. Ich setze also meine nun etwa auf 15 Meter Weite gestellten Zirkel wieder an dem Ausgangspunkt ein, um die Linie einer bequemen Gehstrasse festzulegen, und klettere abermals an meinen Horizontalen hinauf. Das wird eine ganz andere, doch nicht minder natürliche Linie ergeben, als bei 30 Metern. Denn nun bin ich schon nach Durchwanderung von 750 Metern auf der Höhe.

Ist der Hügel steil, so werde ich mit der steileren Linie die Serpentinen der Fahrstrasse mehrfach schneiden; lege ich mehrere Gehstrassen an, so wird schon eine Art Netz entstehen. Und wenn erst dies festliegt, wenn ich erst mein Gebiet in ein solches Netz von grossen Maschen geteilt habe, so kann ich in dieses Wohnstrassen nach Bedürfnis, am besten wagrecht, legen: dem Verkehre ist Genüge geschehen.

Der Städtebauer macht die Sache etwas anders, wenigstens that er dies leider nur zu oft. Er entwirft seinen Plan ohne die Höhenlinien. Ein schöner Stadtplan muss ein schönes Bild auf dem Papier geben: Diese Regel hat man von den Architekten gelernt. Womöglich muss er symmetrisch sein, regelrechte Blöcke und Plätze aufweisen. Kommt man nun hinaus in die Natur, so passen diese nicht zu den Unregelmässigkeiten des Geländes. Aber der Plan ist genehmigt, das Gelände hat sich zu fügen! Die Erdarbeiten beginnen: Dort muss ein tiefer Einschnitt gemacht werden, dem zuliebe die Anlieger den ganzen Hügel abtragen müssen, wollen sie in Strassengleiche bauen; hier wird eine Vertiefung zugeworfen, und der Anlieger muss hohe Fundamente errichten, will er die Grundmauern seines Hauses auf gewachsenem Boden stellen. Das kostet sehr viel Geld und hindert den Ausbau der Strasse. Aber was hilft's, der Bauplan ist behördlich genehmigt! Mit Schrecken sieht der Grundbesitzer, dass trotz der schönen Strasse sein Anwesen entwertet ist: die Mehrkosten des Baues fallen ihm zur Last. Die Stadt zahlt ihm den Schaden nicht heraus, den der verkehrte Stadtplan hervorrief.

Ist der Bauplan dann endlich fertig, so erscheint der bebaute Hügel thunlichst wie eine ganz ebene geneigte Fläche. Wieder einmal ist ein schönes Stück Erde in die trübseligste Langweiligkeit getaucht. Das Emporwachsen des Bodens, das einst allen Freude machte, wird als höchst lästig empfunden: denn wer klettert gern empor, wenn kein Spass damit verbunden ist!

Da sollte doch wohl auch eine andere Lösung möglich sein! Das Ziel des Städtebauers ist, die Ungleichheiten in der Steigung zu beseitigen. Wie wär's, wenn man sie zu verstärken suchte? Wenn man sich bemühte, nicht einerlei Strassen anzulegen, sondern recht vielerlei? Wenn man mit Absicht Punkte schaffte, an denen der Höhenunterschied recht deutlich erkennbar zum Ausdruck kommt: Rampen, die durch Treppen erstiegen werden, während der Fahrweg im weiten Bogen möglichst gemächlich zu ihrer Krone hinaufführt; Plätze, in denen ein wagerechter Teil mit stark ansteigenden Böschungen wechselt; geschlängelte Wege im Grunde der Thäler, über die die Fahrstrasse mit einer Brücke hinwegsetzt; und was weiss ich noch! Man soll Punkte schaffen, mit denen der Künstler sich beschäftigen kann. Es braucht da ja nicht heute oder morgen ein kostspieliges Werk hingebaut zu werden, aber man soll den Platz schaffen, der ein solches fordert. Jetzt laufen unsere Denkmal-Komitees händeringend in den Städten herum, um Plätze für ihr Werk zu suchen. Sie finden sie meist nur in den alten Stadtteilen, wenn sie es nicht wie einen Tafelaufsatz auf abgegessenem Tische mitten auf einen modernen Platz rücken sollen: Wäre es nicht besser, unsere Plätze jammerten nach Denkmälern, als dass wir nach Plätzen jammern?

Und dann noch eins. Wer schon auf dem Berge wohnt, der möchte auch ins Thal sehen können. Kann den Anwohnern dieses Vergnügen gewährt werden, oder ist es notwendig, dass ihnen der Fernblick verbaut wird? Die Baugesetze der verschiedenen Länder weichen sehr von einander ab; manche gewähren den Stadtvertretungen das Recht, örtliche Bauordnungen aufzustellen, manche noch nicht. Manche gewähren eine grössere, andere eine geringere Freiheit in der Gestaltung solcher Bauordnungen. Wo das Gesetz nicht dem Städtebauer hilft, ist künstlerisches Wirken sehr erschwert. Dort gilt es eben, auf gesetzliche Regelung dieser Fragen zu dringen.

Die Baugesetze gestatten in vielen Gebieten, Bestimmungen darüber zu treffen, ob hier und da in geschlossener Reihe gebaut werden muss oder in offener; wie viel Geschosse hoch man bauen kann. Sie geben auch dem Städtebauer das Recht an die Hand, planmässig die einzelnen Grundstücke des Baulandes aufzuteilen. Er kann also eine örtliche Bauordnung auch etwas vielgestaltigerer Art schaffen, als dies bisher geschah.

Geschlossener Platz. Man beachte die drei die Strassenöffnungen schliessenden Erker.

Sternplatz. Allseitig offen. Die Erker nützen nichts.

Sollte es nicht möglich sein, für Hügelgebiete besondere Bestimmungen festzustellen? An einer Strasse, die längs einer Lehne hinführt, ist auf die Thalseite zu achten. Dort baue man thunlichst weit auseinanderstehende, nicht zu hohe Villen. Dagegen gestalte man an der Bergseite hohe, geschlossene Häuserreihen. Dann werden die Spaziergänger zwischen den Villen, die Bewohner der Zinshäuser über diese weg die Aussicht und den frischen Luftzugang geniessen können, ohne dass die Villenbesitzer belästigt werden. Denn auch diese werden ihre Wohnzimmer thalwärts legen. Hinter den hohen Häusern wird dann ein Wohnviertel von geringerem Wert entstehen, bis endlich an der nächsten Hauptstrasse, 18 bis 20 Meter höher den Hügel hinauf, dasselbe System sich wiederholen kann.

So erreicht man, dass die Berghöhe vom Thale aus künstlerisch bebaut erscheint: Die Häuser wachsen aus sich heraus; man sieht Stufen des Aufbaues, nicht blos Dächer; man kann dem Hügel eine künstlerische Umrisslinie geben, indem man den rechten Punkt auswählt, auf dem ein Prachtbau als Bekrönung der Anlage aufgeführt wird.

Dem auf der Höhe Wohnenden und Wandernden aber schaffe man gute Fernblicke ins Thal. Es kommt nicht darauf an, dass die Häuserblocks rechtwinkelig sind; es kommt darauf an, dass man sie gern bewohnt. Der Blick durch eine niedersteigende Strasse auf eine Stadt in der Ebene, besonders wenn die Strasse auf ein weithin ragendes Bauwerk gerichtet ist, kann von hohem Reiz sein. Wer alte Städte wie beispielsweise Genua oder Lyon kennt, der weiss, dass selbst bei den engsten Bergstrassen und dichtester Bebauung es möglich ist, immer wieder grossartige Ausblicke nach dem Thal herzustellen, den Bürgern die Schönheit ihrer Heimath geniessen zu lassen! Aber wie viel Stadtverwaltungen denken bei modernen Stadtanlagen an dergleichen Nebendinge?

In unseren Bebauungsplänen für neue Stadtteile spielen die Plätze eine grosse Rolle. Von ihrer Notwendigkeit ist jeder überzeugt. Warum sie aber notwendig sind, darüber wird nicht eben viel nachgedacht. Sie sollen den verkehrs- und wohlfahrtspolizeilichen Anforderungen entsprechen, sagen die Bau-Ordnungen; für Kirchen, Schulen, Erholungsstätten soll im Bauplan Fürsorge getroffen werden; inmitten der Massenmietshäuser erscheinen sie als die Lungen der Stadt, als ein Mittel, diese zu gesunden.

In unseren Bebauungsplänen für neue Stadtteile spielen die Plätze eine grosse Rolle. Von ihrer Notwendigkeit ist jeder überzeugt. Warum sie aber notwendig sind, darüber wird nicht eben viel nachgedacht. Sie sollen den verkehrs- und wohlfahrtspolizeilichen Anforderungen entsprechen, sagen die Bau-Ordnungen; für Kirchen, Schulen, Erholungsstätten soll im Bauplan Fürsorge getroffen werden; inmitten der Massenmietshäuser erscheinen sie als die Lungen der Stadt, als ein Mittel, diese zu gesunden.

Gut! Das sind sehr schöne Gedanken. Sehen wir aber die neuen Stadtteile an und fragen wir uns vor vielen Plätzen, ob sie diesen Zweck erfüllen. Sollen die Jungen und Mädchen wirklich darauf spielen können, so ist die erste Bedingung, dass sie ihnen frei gegeben werden. Denn das Spazierengehen an der Hand des »Fräuleins« oder der Mama ist nicht die Bewegungsart, durch die ein starkes Geschlecht entsteht. Also dürfen keine gärtnerischen Anlagen auf dem Platz sein, ausser etwa ein paar Bäume und Sträucher, und keine Einfassungen um die Wiesenplätze, die den Kindern ein Greuel sind. Auch der Rasen nützt wenig, denn er wird unter den geschwinden Füssen der kleinen Schreihälse gewiss sehr bald eingehen. Ein solcher Platz wird also im Sommer staubig und heiss, er wird arm an Pflanzenwuchs sein. Die Gesundung, die er als Ozonbehälter darbietet, wird recht kläglich ausfallen.

Teilen wir also den Platz! Lassen wir den Kindern die Hälfte und pflanzen wir die andere Hälfte mit Rasen, Blumen, Büschen an. Die Büsche können meinetwegen auch fortbleiben, denn sie geben keinen Schatten, versperren die Aussicht und machen den Platz dumpfig. Unsere Kunstgärtner, die Klasse Menschen, die, wie mir scheint, mit Kunst am allerwenigsten zu thun haben, sind wahre Fanatiker des Buschwerkes. Die Wege unserer öffentlichen Anlagen bewegen sich zwischen undurchsichtigem Gesträuch. Man sieht da nichts, als dass unter diesem keine Pflanze fortkommt. Wie viel vornehmer wirken dagegen die englischen Parks mit ihrem saftigen Wiesengrün und ihren paar grossen Bäumen, mit denen man gern nähere Bekanntschaft macht, wie mit anderen ehrwürdigen Leuten. Aber wie könnte ein botanisch gebildeter Kunstgärtner so etwas machen: er muss ja mindestens fünfzig Sorten Sträucher auf die paar Quadratmeter verpflanzen – sonst freut ihn die ganze Anlage nicht!

Ein solcher Platz wäre vielleicht ganz gut, aber die schöne Absicht lässt sich zumeist nicht ausführen. Ein rechter Stadtplanmacher stellt einen Platz nach Grundsätzen her: erstens muss er symmetrisch sein, womöglich nach allen vier Seiten gleiche Wände haben. Ist dies erreicht, so hat man den sogenannten schönen Platz. Dann trifft auf ihn eine Anzahl gleichartiger Strassen zusammen. Ja, es gelingt vielleicht sogar, einen Stern herzustellen. Das ist natürlich das allerschönste. Wie schade, dass es so selten gelingt, dass nun auch alle die Strassen, die in den Keilstücken zwischen den Sternstrassen aufgeführt werden, nach einem Plane völlig gleich ausgestaltet werden: dann wäre der Platz vollständig symmetrisch. Und dabei wäre er noch sehr lustig: Man führe einen Passanten in die Mitte, drehe ihn rasch dreimal um seine Achse herum und lasse ihn dann laufen: er weiss sicher nicht mehr, wo er herkam und wo er hinlaufen wollte. Aber lacht nicht zu lange! Ihr könntet sonst selbst vergessen, durch welches der vielen gleichen Löcher ihr aus dem niederträchtigen Platze wieder herauskommen wolltet!

Leute, die weniger Lust haben, anderen zum Spasse zu dienen, ziehen solche Plätze vor, auf denen sie sich rasch zurechtzufinden vermögen. Und daher machten die Städtebauer, ehe sie Lineale schluckten, ihre Plätze unsymmetrisch – zum mindesten so, dass jede Wand und jede Ecke etwas anders aussieht. Aber das geschah natürlich nur in den Zeiten, in denen man noch nicht so weit war in der Herstellung von Reglements wie heute!

Die Unvorsichtigkeit, sich auf einen Sternplatz zu wagen, ist unverzeihlich. Denn nicht nur findet man sich von diesem nicht wieder fort, sondern er ist auch das niederträchtigste Mittel, sich überfahren zu lassen. Von keiner Seite ist man eines Wagens sicher; sie kommen von hinten und vorne, von rechts nach links. Atemlos flüchtet man auf die »Insel«, den runden Fleck Bürgersteig, den die Weisheit der Städtebauer dem Wanderer zum Trost anbot. Aber da in der Mitte erhebt sich die Gartenanlage. Man muss in weitem Bogen um diese herumgehen. Während sonst so ängstlich am geraden Wege festgehalten wird, wird man gezwungen, einen Halbkreis um den Fleck zu machen, auf dessen Grün der Staub der Strasse fingerdick liegt.

Geschlossener Platz. Kleinere Bauten sind an die Kirche herangerückt und teilen den Platz. Der Hauptbau »wächst«.

Derselbe Platz nach Abbruch und Ausbau der kleineren Bauten.

Das nennt man einen Verkehrsplatz. Ohne einen solchen geht es nicht. Der Verkehr bewegt sich gut, wenn man ihn eine Strasse ziehen lässt; er wird beunruhigt durch die Kreuzung mit einer zweiten; er wird bedenklich, wenn drei Strassen an einer Stelle sich überschneiden: Aber auf dem Stadtplane sieht das so nett aus, wenn das Netz der Strassen dem der Spinne gleicht. Und weil das auf dem Plane nett aussieht, macht man Plätze, in denen sich sechs, acht Strassen schneiden: Plätze, die von der Polizei wegen Verkehrsgefahr geschlossen werden sollten.

Wenn man diese Gefahr beseitigen will, so soll man die Knotungen auseinanderziehen. Unsere Frauen wissen doch auch, dass man einen »Fitz« im Garn nicht durch Anziehen auflöst, sondern durch Auseinanderbreiten. Zur Beseitigung der Verkehrsschwierigkeiten sind Plätze gänzlich unbrauchbar. Da hilft nur eine sorgfältig erwogene Planung, durch die mehrfache Kreuzungen vermieden und thunlichst in verbreiterte Strassen verlegt werden.

Die »Verkehrsrücksichten«, die in unserem Städteleben eine so grosse Rolle spielen, haben also mit einem guten Platz nichts zu thun. Auf diesem soll Ruhe herrschen, so dass Menschen dort stehen, plaudern, spielen, eine Statue betrachten können. Die unleidige Rücksicht gegen den Droschkengaul und dessen Bequemlichkeit verdrängt sie aber. Das Stehen in unseren Strassen ist ja ohnehin schon polizeilich verboten, weil es den Verkehr hemmt: Warum soll es auf den Märkten erlaubt sein? Platz für den Droschkengaul, Platz für den der die Strasse durcheilt! Die Deutschen haben verlernt, sich gesellig auf der Strasse zu bewegen, spazieren zu gehen, weil die Städtebauer ihnen den Platz verweigern! In Berlin kann man nur »Unter den Linden« spazieren gehen, weil dort etwa einen halben Kilometer lang – zwischen Wilhelm- und Leipzigerstrasse keine Verkehrslinie den Strassenzug schneidet. Mit ängstlicher Vorsicht suchte die lustwandelnde Menge gerade diesen Strassenzug aus!

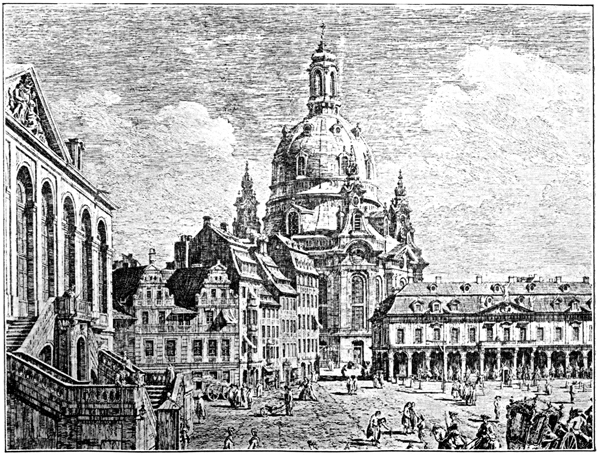

Einst war aber Ruhe auf den Plätzen! Die Bürger kamen dort zusammen um Markt zu halten, um sich zu besprechen, um ihre Feste zu feiern. Man sorgte dafür, dass der Platz abgeschlossen war. Manch einer hat sich schon auf den alten Märkten gefragt, warum es hier so gemütlich sei: Es kommt daher, weil man nach keiner Seite zum Markt hinaussehen kann. Alle Zugänge erscheinen für die in der Mitte Stehenden durch Bauten verrammelt: da braust nicht der Zugwind von allen Seiten und da sitzt man wie in einer behaglichen Stube bei zugemachten Thüren. Die Wände ziert die Architektur, die Fassaden wirken wie bequem zur Betrachtung aufgehängte Bilder. Den Statuen und Kunstbrunnen kann man in aller Ruhe gegenübertreten: die Mitte des Platzes liessen die Alten frei. Denn da wollen die Bürger selbst stehen; und der Lebende hat recht! Auf solchem Platze braucht man keine Angst zu haben, dass plötzlich das »He!« der Kutscher ertönt und uns in eilige Flucht jagt. Der Verkehr geht an den Platzwänden hin, er kann aufrecht erhalten werden, wenn Tausende auf dem Markte stehen.

Auf einem solchen Platz kann man ein Denkmal aufstellen. Auf dem symmetrischen Platz kann man das aber nicht. Denn dort gehört es unbedingt in den Mittelpunkt. Im Mittelpunkt ist aber zumeist der grösste Verkehr. Wenn man aber ein Denkmal aufstellt, so sollte man auch dafür sorgen, dass man es mit Ruhe betrachten kann. Ist das möglich, auf der vom Verkehr umtosten Insel, inmitten der Aufatmenden, die eben mit mehr oder weniger Geschick sich aus der Lebensgefahr hierher flüchteten? Der Grossstädter spielt ja gerne mit dieser. Er kämpft mit dem Kutscher, den er durch das Wagnis, dicht vor dem Pferde vorbeizukommen zur Achtsamkeit zwingt. Aber diese Kampfstimmung ist auch nicht die rechte Vorbereitung zum Kunstgenuss.

Die Denkmal-Kommissionen kleben daher an den alten Stadtteilen fest. Auf den neuen Plätzen sind doch nur Riesendenkmäler möglich. Was soll dort ein herziges, liebenswürdiges Werk! Mit einem solchen flüchtet man in eine Ecke, wo dem Dargestellten der Rücken gedeckt ist und die Darstellung einen Hintergrund hat, denn gegen die freie Luft stehend, verschwinden die Umrisslinien; das die Gestalt umströmende Licht frisst sie auf; und der russgeschwärzte Mann in Bronze dort oben sieht mit der geschlossenen Masse seines Körpers und dem nach idealistischen Rezept zu kleinem Kopf immer aus wie ein langer Sack, auf dem eine dicke Kartoffel liegt.

Sollte es nun nicht möglich sein, wieder stille behagliche Plätze zu schaffen, selbst in unseren Millionenstädten? Warum nicht? Man muss nur ihren Zweck sich vorher klar machen und danach den Plan einrichten. Wie man Strassen schaffen kann, die nie der Verkehr berührt, so auch Plätze. Man lege sie zwischen Gärten, so dass eine grössere grüne Fläche entsteht; man schaffe ihnen wenige, aber bequeme Zugänge; man behüte sie vor den grossen Strassenzügen, mit denen sie nichts gemein haben sollten. Im Zuge der alten Pariser Boulevards ist nur ein Platz, Place du Chateau d'Eau; und im Zuge der Linie Cheapside-Newgatestreet-Holborn Viaduct-High Holborn-Oxfordstreet befinden sich nur Strassenerweiterungen an den Knotenpunkten, aber kein eigentlicher Platz. Ebenso an der Linie Fleetstreet-Strand. Und der Riesenverkehr von Paris und London geht diese Wege. Er wird erst dort unangenehm, wo mehrere Linien zusammentreffen. Der Not gehorchend, verzichtete man dort auf Sternplätze. Man hat an dem einen vor der Bank in London genug, den man unterkellern musste, damit der Fussverkehr ihn kreuzen könne!

Man sehe die neueren mitteleuropäischen Stadtplanungen durch und man wird erschrecken, welche Summe von Unverstand das 19. Jahrhundert den Nachlebenden hinterliess. Wie jammervoll die Plätze entworfen sind und welche Verschwendung bei ihnen herrscht. Denn es ist doch Verschwendung, wenn man unnütze Dinge schafft, während es so wichtig wäre, nützliche herzustellen.

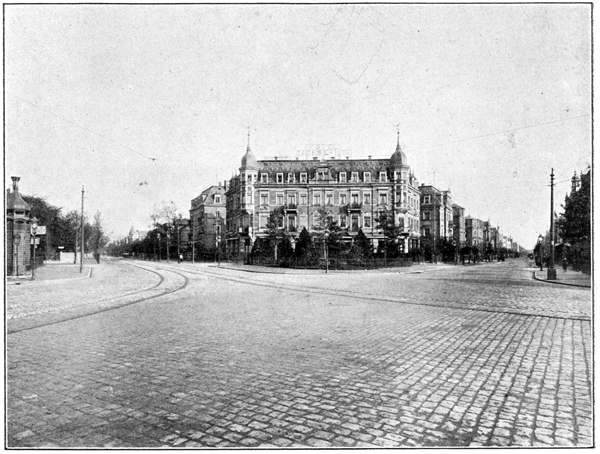

Mein Häuschen steht in einem Dresdener Villenviertel. Das ist schön rechtwinkelig abgeteilt wie ein Schachbrett. Eine Strasse ist so breit wie die andere. Manche sind dabei zwei Kilometer lang. Die Architekten haben sich redlich bemüht, die Fassaden der Villen verschiedenartig zu gestalten. Mancher hat die schönsten Dummheiten angerichtet, nur damit sein Haus anders aussieht wie das daneben. Aber die liebe Natur lässt ihre Bäume wachsen und die verdecken die Architektur mehr und mehr. Wer diese studieren will, findet sie wohl hinter dem Grün; wer aber in Gedanken seines Weges fürbass geht, zu dem redet sie nicht. Auf meinem

täglichen Heimwege danke ich jedesmal der kaiserlichen Postverwaltung, dass sie einen blitzblauen Briefkasten an der Ecke anbrachte, an der ich links einbiegen muss. Wäre nicht der Kasten, so liefe ich meist vorbei, denn eine Ecke der Strasse sieht aus wie die andere, und ich bin zerstreut: Ich habe manchmal über andere Dinge nachzudenken, als dass ich die rechte Ecke nicht verfehle.

Mein Häuschen steht in einem Dresdener Villenviertel. Das ist schön rechtwinkelig abgeteilt wie ein Schachbrett. Eine Strasse ist so breit wie die andere. Manche sind dabei zwei Kilometer lang. Die Architekten haben sich redlich bemüht, die Fassaden der Villen verschiedenartig zu gestalten. Mancher hat die schönsten Dummheiten angerichtet, nur damit sein Haus anders aussieht wie das daneben. Aber die liebe Natur lässt ihre Bäume wachsen und die verdecken die Architektur mehr und mehr. Wer diese studieren will, findet sie wohl hinter dem Grün; wer aber in Gedanken seines Weges fürbass geht, zu dem redet sie nicht. Auf meinem

täglichen Heimwege danke ich jedesmal der kaiserlichen Postverwaltung, dass sie einen blitzblauen Briefkasten an der Ecke anbrachte, an der ich links einbiegen muss. Wäre nicht der Kasten, so liefe ich meist vorbei, denn eine Ecke der Strasse sieht aus wie die andere, und ich bin zerstreut: Ich habe manchmal über andere Dinge nachzudenken, als dass ich die rechte Ecke nicht verfehle.

Strassenkreuzung mit verschobenen Ecken

Dieselbe Strassenkreuzung von der Gegenseite. Wie verschieden!

Der moderne Mensch ist geduldig. Mein Weg führt leider nicht in der Richtung einer der beiden sich rechtwinkelig kreuzenden Linien, sondern quer, in der Diagonale. Und da gehe ich denn statt aufs Ziel los, erst ein Stück geradeaus, dann über die Strasse hinüber rechts um, dann über die nächste Strasse hinüber links um, dann aber die nächste rechts um und so fort. Wiese mich einer auf freiem Plane diesen Weg – ich weiss nicht, ob ich ihn nicht hinter die Ohren schlüge. Denn wer will mit sich Scherze treiben lassen? In unserem wohlgeordneten Strassennetz habe ich aber keine Wahl: Im Zickzack winde ich mich um die Ecken, bis mein Briefkasten mir Trost zuwinkt.

Offen gestanden: Ich könnte mir ein Villenviertel noch etwas lustiger vorstellen! Aber ist's in der inneren Stadt besser? Es ist eine der geistvollsten Erfindungen des neunzehnten Jahrhunderts, dass die Häuser Nummern erhielten. Denn an diesen erkennt man sie. Einst hatten sie Namen; da erkannte man sie an ihrer Gestalt; jedes war eine Persönlichkeit. So namentlich die Eckhäuser. Sie waren die Wegweiser durch die Stadt, die man sich leicht merkte und die in ihrer Eigenart nie trügten.

Der brave moderne Städtebauer sorgt dafür, dass die Strassen sich, wenn irgend möglich, rechtwinkelig kreuzen. Die Ecken werden dann abgeschrägt, womöglich in der ganzen Stadt um gleich viel, damit nur ja keine Ecke sich deutlich von der anderen unterscheide. Viele, welche die Friedrichstrasse in Berlin durchwandern, bleiben vor dem Hause der Tucherschen Brauerei stehen. Was hat das denn so Eigenartiges? Warum fällt es so auf? Es hat eben keine abgeschrägte Ecke – endlich einmal eine schlichte verständige Gestaltung im Wust des Allzuhäufigen!

Dass die beiden Fluchten zweier sich kreuzender Strassen streng in einer Linie liegen müssen, das will die Gerechtigkeit des Lineals. Wie nun, wenn man die Linien um ein paar Meter verschöbe, so dass jede Ecke in wenigstens eine Strasse um diese Zahl Meter vorragte! Wäre das eine Schädigung des Verkehres? Allerdings: es würde der Weg über die betreffende Strasse nicht mehr ein gerader, genau in der Richtung der Kreuzungsstrasse liegender, sondern ein schräger sein. Und der ist weiter. Bei einer Strassenbreite von 20 Metern würden etwa 20,05 Meter zu überschreiten sein, statt 24 Schritt hätte der arme Fussgänger 24 und sechs hundertstel Schritte zu machen. Dafür würde freilich jede Ecke das Strassenbild beleben und zum Wegweiser für die Durcheilenden werden.

Doch möchte ich beileibe nicht empfehlen, dass nun alle Ecken in solcher Weise verschoben werden. Das gäbe vielleicht eine noch grössere Langweiligkeit in unseren Städten. Aber man kann ja auch noch andere Lösungen versuchen. Ich muss immer wieder betonen, dass es gar keine zu grosse Zumutung an den Städtebauer ist, wenn man von ihm ein bisschen Nachdenken und ein paar Gedanken fordert – künstlerische Gedanken!

In unseren alten Strassenwänden finden wir oft noch Knicke. Ein Haus steht um mehrere Meter vor der Front und setzt damit eine neue Front an. Das störte früher die Stadtverwaltung nicht. Jetzt schreitet die Regulierung durch die Stadtpläne und zieht einen roten Strich als neue Bauflucht ein; denn alle Architektur soll dem »Richt euch!« der städtebauenden Unteroffiziere gehorchen.

Nun wäre es wohl kein Unglück, wenn wir in unseren Stadtplänen solche Vorsprünge neu einführen wollten. Man wird mir sagen, das seien Willkürlichkeiten. Sie sind es auch dort, wo dies Vor- und Zurückrücken keinen Zweck hat. Aber wo zwei belebte Strassen sich kreuzen, hat es einen Zweck, namentlich bei schräger Kreuzung. Man führe beide Strassen ein Stück Weges zusammen: dann schwenken die Wagen der einen Verkehrsstrasse in die andere ein und schwenken wieder aus ihr heraus. Und das geht, wenn Platz vorhanden ist, viel glatter, als wenn die Wege stracks übereinander hinführen; da entstehen viel weniger Zusammenstösse und Konflikte. Bei den Eisenbahnen wird ja in der Regel durch Anlage zweier Weichen der Verkehr auf diese Weise vermittelt. Und der Verkehr auf den festen Geleisen der Bahn sollte vorbildlich sein für den Strassenverkehr. Wer je die Anordnungen der Polizei auf dem Bankplatz in London studierte, der wird gesehen haben, dass auch dort die sich dicht stauenden Wagenreihen in Züge abgetrennt und über die betreffende Weiche gelenkt werden, während die anderen Züge zu warten haben.

Also nicht rechtwinkliche, platzartig erweiterte Kreuzungen, sondern Ausbildung der beiden eine Zeitlang auf gemeinsamer Linie fortzuführenden Strassen! Da entstehen allerdings andere Winkel als rechte, und dadurch werden die Eckgrundstücke schwerer bebaubar. Die grösste Fürsorge bringt der Städtebauer den Grundstückbesitzern entgegen, damit nur ja das Schema des in der betreffenden Stadt üblichen Zinshausgrundrisses auf alle Grundstücke passt; damit nur ja alle Wohnungen im Stadtviertel über einen Leisten geschlagen werden können, und damit nur ja nicht ein Künstler zum Entwurf herangezogen werden muss. Denn der ist nötig, wenn es gilt, einen guten Grundriss auch auf unregelmässiger Grundfläche zu schaffen. Und doch gelingt es zumeist, die Unregelmässigkeiten auf ein paar nebensächliche Räume zu vereinigen, wird also der Schaden, wenn die Grundstückgrenzen nicht rechteckig zu einander sind, so gross nicht. Es ist also nicht notwendig, dass die Plätze als unförmige Grundstück-Reste bei der Planung übrig bleiben, wie das so oft geschieht. Der unsymmetrische Platz braucht keineswegs unförmig zu sein.

Mir will scheinen, dass bei dem Wunsche, eine Stadt schön und übersichtlich zu machen, die Hauptsache ist, die Hausecken so verschiedenartig auszugestalten, als nur irgend möglich. Dadurch würde den Architekten Gelegenheit gegeben, mit einfachen Mitteln wirkungsvolle Wegweiser in der Stadt zu setzen. Jetzt freilich, wo alle Ecken der regelrechten neuen Stadt gleichwertig sind, baut jeder Erker, Balkone, Türme auf die Ecken; denn jeder ist geneigt, sich bemerkbar zu machen, und zwar mit vollem Recht. Sehe ich eine unserer geraden Strassen hinab, die etwa von acht Querstrassen rechtwinkelig durchschnitten wird, so stellen sich mir 32 Ecken von gleichem Wert entgegen. Sie alle rufen mich an, nicht in harmonischer Folge, sondern jede mit der Absicht, die anderen zu überschreien. Es ist kein Wunder, dass unsere Architektur reklamenhaft, aufdringlich, gespreizt wurde, die Geistlosigkeit unserer Städtebauer zwang sie dazu.

Es soll ein grosser Prachtbau geschaffen werden! Wohin damit. In den modernen Städteplänen sind nur selten geeignete Plätze aufbewahrt: Es wurde eine grosse Fläche Landes durch Strassen aufgeteilt. Man kann nun ziemlich genau berechnen, wieviel Menschen dort wohnen werden, wenn erst der Stadtteil vollständig bebaut ist. Und daraus wird man entnehmen können, ob man eine Kirche, Schulen, Postämter, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude dort brauchen wird. Die öffentlichen Behörden haben es zur Zeit der Planung meist in der Hand, die für solche Bauten geeignetsten Plätze sich vorzubehalten: Solche abseits vom Verkehr für Schule, Kirche und Krankenhaus; solche nahe dem Verkehr für Rathaus, Post, Markthalle, Nun betrachte man einmal die meisten Stadtpläne und überzeuge sich, ob diese Erwägungen einigermassen bei deren Aufstellung mitgesprochen haben. Da sitzen im Rate der Stadt die »praktischen« Leute. Für neue Schulen liegt kein Bedürfnis vor! heisst es bei ihnen. Man denkt an das Heute, gelegentlich an morgen, ungern an übermorgen.

Und dann heisst es: Es sind ja grosse Plätze vorgesehen, die man später bebauen kann: Es ist nämlich in den Strassenzügen, namentlich bei Strassenkreuzungen, ein grosser Kreis oder ein Viereck eingezeichnet, die einen zukünftigen Platz darstellen sollen. Auf diesem Platz kann man ja stellen, was in Zukunft nötig erscheint.

Friedrich Vischer spricht in seinem viel zu wenig gelesenen Roman »Auch Einer« vom »verfluchten Objekt«. Der Blumenstrauss auf dem Esstisch ist ein solches. Es verdeckt den schräg gegenüber Sitzenden: man schiebt es zur Seite! Und es verdeckt nun den gerade gegenüber Sitzenden: man schiebt es wieder fort! Das verfluchte Objekt stört einen den ganzen Abend. Der unfindbare Hemdknopf ist ein solches Objekt. Ebenso ist's die Kirche oder das Museum, das auf dem Kreuzungspunkte vieler Strassen, also mitten auf dem modernen Platze wie ein Tafelaufsatz auf dem Tische steht.

Denn ein solches Haus hat die wunderlichsten Eigenschaften. Ich wandere meine Strasse und sehe vor mir eine Kirche, die sie geradlinig abschliesst. Ob die Strasse hinter der Kirche weiter führt – wer weiss es? Endlich nahe ich mich: Soll ich nun im weiten Bogen um den Platz herum, oder soll ich geradezu über den verkehrsreichen Fahrdamm gehen? In der Stadt, wo man so ängstlich jede Kurve vermied, weil sie den Weg verlängert, wird sie dem Fussgänger hier in der lästigsten Weise zugemutet, will er nicht mit den Droschkenkutschern um sein Leben kämpfen, oder auf das offen vor ihm liegende Ziel im Bogen hinzuschweifen. Man sehe nur, wie sich andere auf dem Platze benehmen: Da steht ein altes Mütterchen, das gerne in die Kirche möchte. Sie wagt sich nicht über den Fahrdamm, der jene so umgiebt, als sei er eine Art unvermeidlichen Fegefeuers, das erst durchschritten werden muss, ehe man in Gottes Haus gelangen kann. Der Rüstige geht über den ganzen Platz auf den Fahrdamm, den Gefahren und dem Schmutze trotzend. Der Vorsichtige macht einen sehr ärgerlichen Umweg: denn ein Umweg ist immer ärgerlich, wenn er einem klar zum Bewusstsein kommt. Die Kirche sie steht allen, die den Platz betreten, im Wege. Das wissen wir aus Hunderten von Beispielen. Aber irgendwer hat irgendwo gesagt, es sei im Sinne der Würde nötig, dass, Kirchen frei stehen. Da hilft die Beobachtung nichts, dass die würdigsten Kirchen der Christenheit nicht frei stehen und nie frei standen. Sie werden eben frei gelegt, und neue Kirchen werden als planmässige Verkehrshindernisse aufgestellt.

Wie nun, wenn man solche Kirchen schräg zur Strassenachse stellen wollte, so dass ihr Turm in die Mitte dieser rückt, wenn man sie dann an den Platzrand schöbe und somit eine in die Strasse sich vorbauende Ecke schaffen würde? Wer eine Kirche photographiert, der stellt sich doch nicht gerade davor, sondern nimmt sie übereck! Denn das Bild wird reicher, die Linien verschieben sich reizvoller; kurz, die Kirche sieht übereck besser aus. Dass dem so ist, weiss alle Welt – mit Ausnahme der Stadtplanmacher. Der würde es als einen Fehler gegen alle Ordnung des Lineals ansehen, wenn da plötzlich ein Haus schräg stünde. Alle Symmetrie im Plane wäre ja dahin! Aber dann sähe man doch wenn man die Strasse entlang geht, dass sie sich auch, jenseits der Kirche fortsetzt, man hätte auf dem Wege ein lustigeres Bild vor Augen, das Mütterchen könnte ohne Gefahr zur Kirchthür gelangen, der Fussgänger brauchte nicht im Bogen um den langweiligen Platz gehen. Es müsste eben nur der Städtebauer darüber nachgedacht haben, wie man ein öffentliches Gebäude gut aufstellt! Er müsste sich von der geometrischen Linie befreien lernen, die so starr ist, dass jede sie durchbrechende Bewegtheit alsbald als Fehler erscheint!

Die auf unsern Tafeln dargestellten Beispiele für den Städtebau sollen nicht als besonders gut oder besonders schlecht aufgefasst werden; sie sind nicht Beispiele schönster und hässlichster Ausgestaltung. Es sollen durch sie vielmehr aus einer Stadt bessere und minder gute Lösungen zusammengestellt werden, wie deren sich in jeder anderen Stadt Dutzende ebenso schlagender Strassenbilder werden finden lassen.