|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

China ist das Land uralter Städtekultur. Jedem, der es zum erstenmal betritt, wird das Bild seiner Städte in ihrer fremdartig imponierenden Geschlossenheit den ersten großen Eindruck vermitteln. Von den zirka achtzehnhundert Städten, die man im Reich der Mitte zählt, sind auch heute noch, bis auf wenige Ausnahmen, alle mit Mauern umgeben, die mit ihren Toren, Mauer- und Tortürmen das imposanteste und bedeutsamste Bild chinesischer Architektur darstellen. Auch das Leben, das die Straßen im Innern durchflutet, ist selbst für einen westlichen Großstadtmenschen überwältigend durch den fremdartigen Rhythmus seiner Lebendigkeit und übertrifft sicherlich das aller anderen Länder des fernen Ostens. So verschieden nun auch die Lage und der hierdurch bedingte Aufbau der Städte in diesem an Abwechslung der Bodenbeschaffenheit so überaus reichen Lande sein mag, so bewußt einheitlich ist doch mindestens dem Prinzip nach die Anlage aller Städte Chinas. Es hängt dies zusammen mit dem Glauben der Chinesen an den magisch-sphärischen Einfluß der landschaftlichen Umgebung, von Erde, Berg, Wasser und Himmel, der sich in der für einen nicht Experten schwer durchdringbaren Wissenschaft dem Feng shui kristallisiert hat De Groot, The religions System of China, Leydn 1892, Vol. III, Book I, Chapt. XII., p. 935 ff.. Feng shui heißt Wind, Wasser: das Fluten des Himmels und das Fluten der Erde, gleichsam beider Atem, muß so geleitet werden, daß das Gedeihen der auf der Erde unter dem Himmel wohnenden Menschen gesichert ist. Und alles, was der Mensch sich oder dem Toten, dessen Geist vom Leben nicht geschieden vorgestellt wird, oder seinen Göttern als Wohnstätte errichtet: Haus, Tempel, Stadt oder Dorf und Grab kann nur dann zum Glück und Segen ausschlagen, wenn dieser Doppelatem Wind und Wasser so geleitet wird, daß die ihm innewohnenden Geister befriedigt sind, die bösen nicht schaden, die guten nützen können. Die Richtung dieser beiden Ströme aber, des aus der Erde kommenden Wassers und vom Himmel flutenden Windes, wird in erster Linie durch die Berge bestimmt, sie, welche die Verbindung vom Erdball zum Himmel darstellen von Urbeginn, daher heilig, den Göttern Sitz sind, umschließen den Quell, aus dem die segensreichen Fluten entspringen und leiten die Winde auf den für die Geschöpfe gedeihlichen Weg. Auf der Zweiheit von Himmel und Erde, dem jang und dem jin, beruht die Schöpfung aller Wesen, die Erde, das dunkle kalte jin, empfängt Wärme und Kraft von dem leuchtenden Strahl des Himmels. Am Himmel aber thront die Sonne, ihre höchste und stolzeste Kraft entfaltet sie im Süden, woher auch die guten Winde strömen, so sind alle Wohnstätten dem Süden zu gerichtet. Von Süden betritt man die ärmste Hütte, der Gastfreund leitet seinen Gast nach dem im Norden gelegenen Ehrensitz und beide lassen sich nieder, das Gesicht nach Süden gewandt. Je vornehmer die Wohnung, je stärker betont wird diese Süd-Nord-Achse durch vielfache Höfe, Tore, bis zur Empfangshalle. Nordsüdlich liegen die Tempel, der Betende wendet sich nach Norden, von wo der Gott gen Süden vom erhöhten Postament herabschaut. Nach Süden auch schauen noch die Toten, in ihre Gräber gebettet. So ist auch für die Städte die von Süden nach Norden führende Hauptachse die immer wiederkehrende Richtlinie, von der man nur abweicht, wenn Berge und Täler eine andere Achse erzwingen; doch wird auch dann nicht nur durch das Feng shui gewissermaßen theoretisch eine Nord-Süd-Achse angenommen, d. h. durch Berggestaltung, Wasser und Windrichtung der gedeihliche Einfluß der Sonnenachse wettgemacht, sondern im Innern versucht man meist durch die Achsen der Tempel, Paläste usw. die glückverheißende Hauptrichtung festzuhalten.

So verschieden die chinesischen Städte nun durch ihre Lage sind, so ist auch die Art ihrer Entstehung verschieden. Sehr viele sind durch das Zusammenwachsen von Dörfern zu Städten geworden. Da aber diese Dörfer sich im Prinzip ihrer Anlage im ganzen wenig von den Städten unterscheiden, überwiegend auch heute noch von Mauern umschlossen sind und den gleichen Feng shui-Regeln unterliegen, war wohl solch ein Zusammenschweißen einfach und nur durch Vereinheitlichung einer Umfassungsmauer erreicht. Eine überraschend große Anzahl chinesischer Städte aber ist durch den Willen eines Herrschers ins Dasein gerufen, der vorausschauend das Mauerkleid häufig in so gewaltigem Ausmaß zuschnitt, daß es noch heute eine blühende und wachsende Einwohnerschaft umfassen kann. Und dies gilt durchaus nicht nur von den großen Kaiserstädten, die wechselnd den wechselnden Dynastien als Herrschersitz dienten, sondern von einer großen Anzahl anderer, die von den feudalen Baronen der Frühzeit gegründet oder in den Perioden des Zerfalls des Reiches beim Dynastienwechsel den zahllosen Einzelherrschern in solchen Zeiten ihr Dasein verdankten.

Allen anderen Städten Chinas voran aber steht Peking, sie ist die ideale Stadt als solche, sowohl durch ihre Lage den Forderungen des Feng shui entsprechend, wie durch die Art ihrer Entstehung, der Geschichte ihrer Anlage. Peking hat das seltene Glück gehabt, drei Herrscherdynastien hintereinander als Hauptstadt zu dienen, und zwar Dynastien, die einander zwar selbstverständlich durch Aufstände und Revolutionen folgten, aber doch keinen solchen, oft Jahrhunderte dauernden Zerfall des Reiches zwischen ihrer Ablösung sahen, wie frühere. Kublai Khan, der erste Herrscher der mongolischen Yüandynastie, die von 1280 bis 1367 das ganz unterworfene und geeinte China beherrschte, gilt zwar mit Recht als der Gründer der Stadt, doch waren vorher im nächsten Umkreis schon eine ganze Reihe von Städten gelegen, alles schon Hauptstädte mächtiger nichtchinesischer Herrscher dieser nördlichen Gebiete Chinas. Halbsagenhaft meldet von einer frühesten Stadt, Tschi genannt, die um 1110 v.Chr. hier gestanden habe, eine Inschrift, die Tschen-lung im XVIII. nachchristlichen Jahrhundert nördlich der heutigen Stadt am gelben Tempel hat anbringen lassen. Um 221 v. Chr. soll sie von Kaiser Schi-Huang-ti, dem Erbauer der großen Mauer und Verbrenner der alten Bücher, zerstört worden sein. Auch von den nächsten Städten, die hier entstanden, weiß man wenig mehr als daß sie im Süden und Südwesten der heutigen sogenannten Tatarenstadt gelegen haben. Sie haben nacheinander den nördlichen Barbarenstämmen, die seit der späteren Handynastie von den ersten christlichen Jahrhunderten an hier mächtige, wenn auch vergängliche Reiche gründeten, als Hauptstädte gedient. In den furchtbaren Wirren der Generalsreiche war das tungusische Volk der Tschitan (Kitan oder Kathayer Merkwürdigerweise ist der abendländischen Welt jahrhundertelang das chinesische Volk unter diesem Namen der Kathayer allein bekannt gewesen.) immer mächtiger geworden. Unter den ersten Sungkaisern um das Jahr 1000 n. Chr. hatte ihr Reich seine größte Ausdehnung erreicht. Im Südwesten der heutigen Nordstadt Peking hatten diese Herrscher eine mächtige Stadt gegründet, die sie mit Mauern umgaben, einen prächtigen Palast errichteten und sie Yen-tsching oder Nan-tsching, d. h. südliche Hauptstadt, nannten. Ihr Reich ging im Jahre 1125 durch die goldene Tatarenhorde der Tschins unter. Sie bauten die Stadt, die sie Tschung-tu nannten, weiter nach Osten aus, umgaben sie mit einer rechteckigen Mauer mit 12 Toren in über 45 km Länge; sie erbauten einen neuen Palast und legten auch nordwestlich davon einen Sommerpalast an, wahrscheinlich dort, wo heute die weiße Pagode im See des sogenannten Winterpalast steht. Doch auch den Tschins drohte nach knapp 100 Jahren der Untergang, als der große Gründer des mongolischen Reiches, Tschingis Khan, seine Eroberungen bis in diese Gegenden trug. Die Tschins wurden in ihrer Hauptstadt Yen-tsching oder Tschung-tu überrannt und von hier vertrieben. Tschingis Khans Sohn Oggodai und sein Enkel Mangu setzten die Eroberung nach seinem Tode fort bis Kublai, Mangus Bruder, nach dessen Tode, 1260, sich zum Großkhan ausrufen ließ und nun in langjährigen Kämpfen ganz China eroberte. Die Sungdynastie, die lange schon nur noch die Länder südlich des Jangtsekiang beherrschte und in Hangtschu-fu ihre letzte Residenz hatte, wurde 1279 vernichtet. Kublai Khan, als Kaiser eines nach Jahrhunderten von Nord nach Süd geeinigten China, gab seiner Dynastie den chinesischen Namen der Yuan. Schon als Kublai Khan noch unter seinem Bruder Mangu Khan die nach China gesandten Eroberungstruppen anführte, hatte er auf dessen Befehl an der Grenze von China nördlich vom heutigen Dolonor eine Residenz gegründet, die Schang-tu genannt war. Man wollte einen Stützpunkt haben, der näher der Grenze Chinas lag als die eigentliche Hauptstadt des Mongolenstamms Karakorum, die in der nördlichen Mongolei gelegen ist. Bald aber nach Kublai Khans Regierungsantritt verlegte er 1264 seine Residenz nach der alten Tschinhauptstadt Tschung-tu und nannte die Stadt jetzt Kambaluè, d. h. Stadt des Khan. Das hochgelegene Schang-tu wurde die mit Palästen und Gärten reich geschmückte Sommerresidenz. Doch Kublai fühlte sich inmitten der noch widerwillig gehorchenden Einwohner seiner neuen Residenz nicht sicher; die Sterndeuter, so berichtet Marco Polo, hätten ihn vor einer Empörung gewarnt, so gründete er nordöstlich davon eine neue Stadt, die er Ta-tu, d. h. den großen Hof, nannte, und umgab sie mit Mauern, die westlich und östlich in gleicher Richtung verlaufen, wie die der heute sogenannten Tatarenstadt, während die Nordmauer fast um ein Drittel und die Südgrenze um ein weniges stärker nach Norden gerückt waren (Abb. 1). Der Name Kambaluè wird nun für beide Städte gebraucht. So wurde das heutige Peking zum erstenmal die Hauptstadt des ganzen geeinten Reiches und ist es bis heute geblieben.

In jene ersten Friedensjahre fallen die Reisen der venezianischen Kaufleute, der Polos: Marcos, seines Vaters und Onkels. 1275, im Mai, betritt Marco zuerst die Residenz und sein Reisebericht, den er nach seiner Rückkehr im Gefängnis der Genuesen geschrieben hat, vermittelte dem Westen zum erstenmal eine wenn auch erst spät in ihrer Bedeutung erkannte genaue und lebendige Schilderung des fernen Ostens, aus einer Kenntnis, die er sich bei einem achtzehnjährigen Aufenthalt am Hofe Kublai Khans, dieses mächtigen, weitausschauenden toleranten Herrschers, erworben hatte. Marco Polo The book of Ser Marco Polo ed. by H. Yule, Bd. I und II, 1871. Ich zitiere nach dieser Ausgabe. gibt, was uns hier am nächsten angeht, eine eingehende Schilderung der neuen von Kublai Khan gegründeten Stadt und des großen Palastes, den dieser sich dort erbaut hatte Marco Polo, Book I, chapt. X. Concerning the Palace of the great kham., chapt. XI, Concerning the City of Cambaluè, p. 331 ff.. Dieser Palast hat augenscheinlich an genau der gleichen Stelle gelegen, wie der heutige, denn Marco Polo erwähnt als nördlichsten Punkt den heute als Kohlenhügel bekannten künstlichen Hügel. Kublai Khan hat von Anbeginn sich mit chinesischen Ratgebern und Künstlern umgeben, so verstand es sich ganz von selbst, daß chinesische Baumeister ihm Stadt und Palast erbauten. Darum ist es wohl nicht so erstaunlich, daß Marco Polos Bericht von der Anlage des Palastes auch auf den heutigen zum Teil noch paßt. Er spricht von dem doppelten Mauerring, der das Palastgebiet umgibt, mit seinen Toren und Aufbauten, von den sehr gepflegten Park- und Gartenanlagen zwischen den Mauern, dort, wo nicht Häuser oder Verkehr dies hinderte. Wir schreiten mit ihm durch verschiedene Höfe zu der großen Empfangshalle, die sich auf einem Marmorunterbau mit Brüstung erhebt und von allen Seiten durch Marmortreppen zugänglich ist. Die Halle selbst schildert er als einstöckiges Gebäude von riesigem Ausmaß mit sehr hohem vorspringenden Dach, dessen untere Seite, auf Holzsäulen ruhend, wie diese reich mit vergoldetem und bunt bemaltem Schnitzwerk versehen ist. Dahinter liegen die Privatpaläste des Kaisers und die Frauenwohnungen. Diese Schilderung stimmt mit dem heutigen Grundplan noch so sehr überein, daß der Mingkaiser Yung Loh, der Erbauer des heutigen Peking, den Palast wahrscheinlich nur sehr erweitert, an der Plananlage aber wenig geändert haben wird. Das gleiche aber gilt auch von dem Plan der ganzen Stadt, in deren Mittelpunkt, nach Süden gerückt, der Palastbezirk liegt, d. h. die Flucht der von den Toren ausgehenden Straßenzüge, die Einteilung der Wohnviertel und anderes, worauf wir bei der Schilderung der heutigen Stadt noch zurückkommen werden. Nur war wie gesagt das ganze Stadtgebiet der mongolischen Stadt mehr nach Norden gerückt. Die Mauern waren aus Lehm, nicht entfernt so gewaltig, wie die heutigen, doch mit 12 Toren versehen, wie Marco Polo berichtet. Nach chinesischen Quellen, die örtliche Untersuchungen zu bestätigen scheinen, waren es nur elf. Streng war bei der Anlage von Stadt und Palast die Nord-Süd-Achse eingehalten, die zugleich die Mitte der Stadt und des Palastes durchschnitt. Während wir sonst in Palast- und Torbauten den rein chinesischen Geist spüren, scheint die Sitte der strengen Achsenrichtung auch den nomadisch lebenden Mongolen gemeinsam gewesen zu sein, wenigstens berichtet Marco Polo, daß die Mongolen selbst ihre beweglichen Hüttenzelte immer so errichtet hatten, daß die Türe nach Süden lag Marco Polo I, p. 220.. Marco Polo erzählt weiter, daß der Großkhan, als er in seine neue Stadt übersiedelte, allen Einwohnern der alten Tschinresidenz befohlen habe, mit ihm in die Neugründung zu übersiedeln, nur denen, die sein ganzes Vertrauen besaßen, wurde erlaubt, in der alten Stadt zu bleiben, schon weil nicht alle in der neuen Platz hatten. Dieser Befehl ist deshalb so interessant, weil er schnurstracks der Maßnahme der letzten nordischen Erobererdynastie der Mandschus entgegenläuft, die aus gleicher Sicherheitspolitik allen Chinesen die nördliche Stadt verbot und sie in die südliche verbannte.

Auch die 12.000 Mann Leibgarde, die der Khan in der Stadt hielt, werden nicht allein, wie Marco Polo hervorhebt Marco Polo I, p. 336., nur dem Glanz des Herrschers gedient haben, sondern besonders auch über die Sicherheit der Stadt zu wachen gehabt haben. Die Stadt war schon damals in vier Viertel geteilt, jede mit einer bestimmten Anzahl Truppen besetzt, von denen je eine die Wache des Palastes hatte, während die anderen in den verschiedenen Quartieren den Dienst der Stadtsicherung, besonders während der Nacht, zu versehen hatten. Wie sehr die Anlage der Nordstadt nach dem Willen ihres Gründers das Abbild eines gewaltigen Lagers noch heute ist, werden wir bei Schilderung der heutigen Stadt sehen. Die alte südwestlich gelegene Königsstadt scheint sich schon unter den Mongolen immer weiter östlich verschoben zu haben, so daß sich vor dem südlichen Mitteltor, das in jeder chinesischen Stadt das Haupteingangstor ist, eine wachsende nicht ummauerte Vorstadt bildete, wo sich die fremden Kaufleute ansiedelten, die unter der freidenkenden Regierung des großen Khan von aller Welt herbeiströmten, außerdem aber auch alles fahrende Volk, die Hetären und andere, die in der Hauptstadt nicht zugelassen wurden Marco Polo I, p. 367, 368..

Wenn Kublai selbst in langer glücklicher Regierung das Reich zu gewaltiger Ausdehnung gebracht und in starker Hand gehalten hatte, so verfiel es schnell unter den Nachfolgern. Das kriegerische Nomadenblut war der verweichlichenden chinesischen Kultur mit ihrer unwiderstehlichen Assimilationskraft nicht gewachsen; knapp 100 Jahre nach der Gründung der chinesischen Herrschaft und 70 Jahre nach dem Tode des großen Khan, erlag der letzte entartete Herrscher 1367 dem Aufstand, der von Süden her, aus dem Herzen der rein chinesischen Provinzen unter der Anführung eines buddhistischen Mönches heranzog. Die Hauptstadt wurde eingenommen und die Mongolen nach Norden über die Grenzen der großen Mauer hinausgedrängt. Der Mönch Hung Wu bestieg unter dem dynastischen Namen Tai-tsu 1368 den Thron und gründete die Mingdynastie, d. h. »die Glänzende«, die letzte rein chinesische, die 275 Jahre das geeinte Reich beherrschte. Tai-tsu, persönlich ein einfacher würdiger Herrscher, wenn auch wie alle Mingkaiser ein großer Bauherr, hatte Nanking zu seiner Hauptstadt erwählt; seine ganze Regierungszeit war noch mit Kämpfen gegen die Mongolen erfüllt, die er zwar von der nördlichen Grenze fernhalten konnte, die aber ein weiteres Vordringen seinerseits über die große Mauer immer siegreich abschlugen. Um sein Reich im Innern zu sichern, hatte Tai-tsu, nach alter chinesischer Sitte, aus einer oft bekämpften, aber nie ganz zerstörbaren Feudalzeit Prinzen seiner Familie als Vizekönige in den verschiedenen Provinzen eingesetzt. In der nördlichen Provinz Yen mit der alten Mongolenhauptstadt residierte einer seiner Neffen.

Dem Nachfolger Tai-tsus, seinem jungen Enkel Hui-ti, der 1398 den Thron bestieg, wurde die Macht der Vizekönige zu groß, er suchte sie einzudämmen. Dadurch fühlte sich sein Onkel in Yen-tsching bedroht, er zog nach Nanking, nahm die Hauptstadt, Hui-ti, floh und kam auf nie aufgeklärte Weise um. Sein Oheim bestieg nun den Thron unter dem Regierungsnamen Yung Loh. Eine seiner ersten Handlungen war, seine Residenz nach dem Norden, nach Yen-tsching, dem alten Kambaluè zu verlegen. Er hatte die Provinz als Vizekönig wohl kennen gelernt, er sah ein, daß die Gefahren für das Reich immer aus dem Norden kamen und aus größerer Nähe wirksamer bekämpft werden konnten. Sicher aber auch reizte ihn, der besonders darauf bedacht war, das Leben wieder in alte echtchinesische Bahnen zurückzulenken, die bevorzugt glückliche, den Forderungen des Feng shui entsprechende Lage der Stadt. Im Nordwest ist sie von den Kin-schan, den goldenen Bergen, beschützt, wo der weiße Tiger alles Unheil abwehrt. Eine Reihe im Laufe der Zeit erbaute Pagoden helfen heute zur Abwehr schlimmer Geister zum Ausgleich der Kräfte von Himmel und Erde von jang und jin. Dort auch entspringt der leuchtende glückbringende Quell, der Juh-loh, der Jadefluß der im Nordwest die Stadt betritt bis zum Palastbezirk fließt, dann westlich in großen Wasserreservoirs – heute drei Seen – seinen segensreichen Einfluß verstärkt und endlich der Südfront des Palastes entlang von West nach Ost fließt, wo er heute im ersten Palasthof den Namen des goldenen Flusses trägt. Und um den wirksamen Schutz zu vervollkommnen, liegt im Norden des Palastbezirkes der künstliche Hügel, der Kohlenhügel, einstmals aus der Erde aufgeschüttet, die man aus den Seen ausgrub.

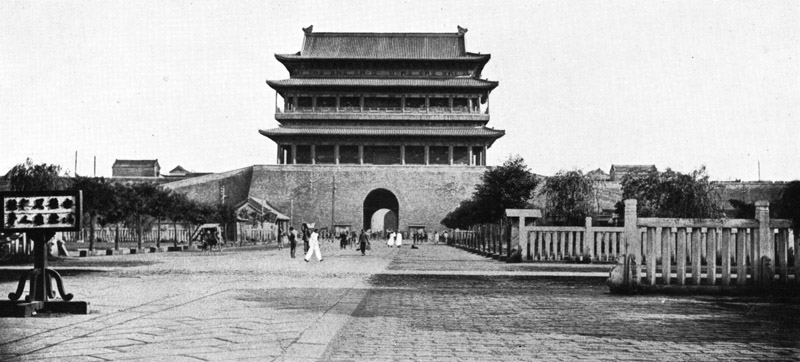

So fand Yung Loh an der Lage seiner neuen Residenz, die von nun an den Namen Pe-king d. h. nördliche Hauptstadt, erhält, im Gegensatz zu Nan-king, der südlichen Hauptstadt, nicht viel zu ändern, nur daß er den Umfang der Stadt um ein beträchtliches verkleinert. Der neue Umfang reichte nach Vertreibung der Mongolen für die Einwohner aus, mehr aber war Yung Loh darauf bedacht, die Stadt dadurch in Maß und Ausbau den Vorschriften der klassischen Bücher anzupassen. Zunächst richtete er sein Augenmerk auf die Mauern, die er in ganz neuer Pracht und Stärke errichtete. Es ist oft ausgesprochen worden, daß Mauern im architektonischen Bilde Chinas die stärkste Note bilden. Das kleinste Gehöft ist von einer Mauer umgeben, sie umschließt die Einheit der Familie, auf der sich das ganze Gebäude des Staates aufbaut; sie soll die Familie schützen gegen allen üblen Einfluß der Menschen und Geister. Sehr häufig sind auch die Dörfer von Mauern (oft sehr beträchtlicher Höhe) umgeben und fast ausnahmslos die Städte in steigendem Ausmaß bis zu den großen Kaiserresidenzen, und endlich ist das ganze Reich dort, wo es nicht natürlich durch das Meer geschützt ist, von der gewaltigen großen Mauer im Norden und Westen umgeben, wohl das stolzeste Zeugnis von dem Willen der Einheit und Geschlossenheit der Kultur dieses Reiches. Und mochten auch Fremdvölker unaufhörlich diese Mauer überstiegen haben, mochten sie auch als Eroberer das ganze Land Jahrhunderte unterjocht halten, so waren sie doch binnen kurzem, oft schon in der ersten Generation, dieser Kultur verfallen und wurden Chinesen. Nun aber sollte zum erstenmal in der nordischen Hauptstadt ein Herrscher aus echtem chinesischen Stamm residieren und nach seinem Willen sollte sich die Macht und Pracht der »glänzenden« Dynastie zuerst in den gewaltigen Mauern dieser Hauptstadt darstellen. Kublai Khans Mauern waren noch aus Lehm erbaut und augenscheinlich war dies bisher in China das allgemeine Material das man hierzu verwendete. Die Mingkaiser aber waren gewaltige Bauherren, schon Tai-tsu hatte die alte Kaiserstadt Sian-fu mit Ziegelmauern umgeben, hinter denen selbst die von Peking zurückstehen. Ob Tai-tsu vielleicht daran gedacht hat Sian-fu zu seiner Residenz zu machen? Jedenfalls hat er solch einen Plan nie ausgeführt und auch seine prächtige heute in Ruinen liegende Grabstätte bei Nanking erbaut. Die Ziegel- oder Steinmauer wird aber erst unter den Mingkaisern charakteristisch für das chinesische Städtebild. Yung Loh benutzte mindestens in Ost und West die alten Mauern aus Lehm und Kalkschichten, um jetzt diesen Kern mit einer Schale von unverwüstlich festen Ziegeln zu umgeben. Die Höhe der heutigen Mingmauern beträgt 12 bis 13 m. Am Fuße haben sie eine Dicke von 24 m, die sich nach oben auf ca. 20 m verjüngt Das beste Abbildungsmaterial über China besonders auch chinesischer Städte und Landschaften mit vorzüglichen einleitenden Bemerkungen bieten die Bücher von Ernst Börschmann »Chinesische Architektur« Bd. I und II, Verlag E. Wasmuth, 1925, »Baukunst und Landschaft« Verlag E. Wasmuth, 1923. Vergleiche auch Juliet Bredon »Peking« 2. ed. 1927.. Auf beiden Seiten ist eine Zinnenbrüstung angebracht und nach außen sind sie in verschiedenen Abständen durch weit ausladende Strebepfeiler verstärkt. So gewaltig dieser Mauerring auch ist, die große Wirkung wird doch erst durch die Tor- und Maueraufbauten hervorgebracht. Schon Marco Polo berichtet von Kambaluè, daß außer den Aufbauten über den Toren auch die Ecken solche gehabt haben, die er mit gutem Grunde Paläste nennt, so daß jede Seite fünf solcher Paläste gehabt habe. Yung Loh behielt dies bei, da es chinesischer Tradition entsprach. Die Zahl der Tore aber wurde auf neun reduziert, wie es die klassischen Bücher für die Kaiserstädte verlangten, während geringere Städte sich mit 7, 5, 3, ja mit 1 Tor begnügen mußten. Yung Loh ging hier wie überall zur altchinesischen Symbolik zurück, die auch Umfang der Mauern und Gestalt der Tore vorschrieb. Wir werden noch sehen, wie das Leben unter ihm wie seinen Nachfolgern chinesisch strenge Formen annahm, die selbst die der Handynastie, die von den Mingkaisern so vielfach nachgeahmt wurde, noch übertrafen. Kleidung, Hof- und Opferzeremoniell wurden nach klassischen Vorschriften geregelt und China wieder von der Außenwelt völlig abgeschlossen. Die Tore Pekings sind wie bei allen alten Kaiserstädten doppelte, d. h. an allen neun Stellen ist der Mauer, die nach der Stadtseite glatt verläuft, ein großes, an den Ecken abgerundetes Viereck vorgebaut. Auf der äußeren Seite dieses Mauervorbaues erhebt sich ein festungsartig massiver Torbau mehrstöckig mit geschwungenem Dach, in die Mauer darunter ist ein gewölbter Durchgang gebrochen, der aber meist verschlossen ist, denn nur der Kaiser hat das Recht, ihn zu durchschreiten. Der Verkehr ist durch Seitentore geleitet, auch dieses ein Zeremoniell, das für alle Tore gilt und schon unter den Mongolenherrschern durchgeführt war. Marco Polo I., p. 324. Dieser äußere Torbau heißt der Pfeilturm, ihm fiel die Verteidigung zu mit Hilfe eines Schleusensystems, aus dem breiten Graben, der die ganze Stadtmauer umfließt. Nach der Stadtseite zu erhebt sich nun ein zweiter Torbau auf der Mauer, ganz anders, zierlich, leicht, meist zweistöckig, die Säulen und das Sparrenwerk aus Holz, alles in der fest vorgeschriebenen Farbenskala mit vorherrschendem Blau, Grün, Rot und Gold bemalt, das Doppeldach mit leuchtenden Glasurziegeln gedeckt. Dieser Bau kann niemals zu Verteidigungszwecken gedacht sein, er ähnelt vollkommen den Palastbauten, wahrscheinlich werden sich Marco Polos »Paläste« auf den Mauern auch nicht sehr von diesen Bauten unterschieden haben. Sie waren allein für den Anblick von der Stadt aus gedacht und sollten natürlich als ein Zeichen der Macht und der Prachtliebe des Herrschers gelten. Doch wenn auch heute sich keine unmittelbare religiöse Funktion dieser Innentorbauten nachweisen ließe, so ist doch die Verbundenheit aller solcher Bauten mit dem chinesischen Menschen ganz anders tief als wir uns bei unserer ästhetischen oder Nützlichkeitseinstellung vorstellen können. Als 1900 beim Boxeraufstand das südliche Mitteltor, das Ts'ien mên (Abb. 2), der Haupteingang der Stadt, zerstört wurde, wurden beide Bauten, das innere und das äußere Tor, trotz der unruhigen Zeiten und der großen Kosten, sofort wieder aufgebaut. Man muß dabei bedenken, daß dieses Tor in der südlichen Mauer mit dem Hata mên im Osten und dem Schun tschi mên im Westen zwar zu Yung Lohs Zeiten die Außengrenze der Stadt bildete, seit dem XVI. Jahrhundert aber, nachdem auch die Südstadt ihre Mauern erhielt, nur der Durchgang einer Zwischenmauer war; so ließ man aus Verkehrsgründen bei dem Wiederaufbau die Umfassungsmauern zwischen dem inneren und dem Pfeilturm fort, die Stadt aber hätte sich eines heiligen Schutzes beraubt gefühlt, wenn die beiden Tore nicht genau in der alten Gestalt über ihr gewacht hätten. Die übrigen drei Umfassungsmauern der Nordstadt erhielten je zwei Tore, so daß die Stadt den literarischen Namen der neuntorigen Stadt trägt. Rechnet man zu dieser Fülle der Tore nun noch die Eckbauten auf der Mauer, die den Pfeiltoren ähnlich gestaltet sind, so kann man sich ein Bild von der Großartigkeit dieses Mauerringes machen, wie er besonders von der Höhe der Mauern selbst oder einem der Pagodentürme in der Stadt einen überwältigenden Eindruck macht.

2. Peking, Ts'ien mên, südl. Haupteingangstor zur sogenannten Partarenstadt

Yung Loh fand die Stadt Kublai Khan, wie schon erwähnt, als eine ausgesprochene Lagerstadt vor: (Abb. 1.) das Zelt des Heerführers oder des Königs in der Mitte, umgeben zuerst von denen der Unterfeldherren und den Nächsten seinem Thron, weiterhin dann die Wohnstätten der Untertanen in großen klaren, leicht militärisch übersehbaren Linien. Stadtanlagen nach diesem Vorbild findet man über ganz Asien zerstreut und nicht allein auf Asien beschränkt. So konnten auch die chinesischen Mingkaiser den Stadtplan in seinem Grundgedanken übernehmen, um so mehr, da eine Hauptbedingung der chinesischen Stadt, ihre Achsenrichtung von Süd nach Nord, aus mongolischer Anschauung heraus mit so wundervoller Strenge von Kublai Khan durchgeführt war. Aber das chinesische Denken und Sein, das von den lebendigen Kräften des Universums bis in seine tiefste Wesenheit durchdrungen ist, verlangt von einer Stadt überhaupt, vor allem aber von seiner Kaiserstadt, daß sie mehr als nur eine befestigte Lagerstadt sei; sie muß, wenn von ihr der Segen auf ihre Bewohner und das ganze Reich überströmen soll, ein Abbild des Universums darstellen. Und die Kaiser der Mingdynastie haben es verstanden, diese Forderung in ihrer Hauptstadt mit wundervoller Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen: Genau im Mittelpunkte der Nordstadt liegt das große monumentale Rechteck der verbotenen – purpurnen – Stadt, wie der Chinese sie nennt. Purpur ist die Farbe des Weltzentrums, die Farbe des Nordsterns, von dem die Erdachse ausgeht. So thront hier im Angelpunkte der Welt die von alters her geheiligte Majestät, der Sohn des Himmels. Sein Thron steht genau in der Meridianachse der Stadt nach Süden gewandt. In der südlichen Vorstadt aber liegt das größte Heiligtum des kaiserlichen Staates, der Opferaltar des Himmels, selbst wieder für sich ein Abbild des Universums, dessen Symbolik uns später noch beschäftigen wird. Der Himmel, das schöpferische Prinzip des jang, beherrscht den Süden, von dem die stärksten, segensreichen Einflüsse kommen, das volle Licht, die Wärme, der Sommer, dessen Farbe rot ist. Vor dem östlichen Nordtor aber erbaute man den Altar der Erde, die Verkörperung des jin, das kalt und dunkel ist und nur Leben empfangen kann, wenn seinen dunklen Schoß der Strahl des Himmels, des jang, trifft. So ist das Bereich der Erde der Norden, der Tod, und seine Farbe ist schwarz. Wundervoll wird im Bau dieses Geländes diese Symbolik zum Ausdruck gebracht De Groot, Universismus. Die Grundlage der Religion Chinas, Berlin 1918, p. 187 ff. Hier auch ein Grundriß des Altars der Erde.. Vor der Ostmauer aber, bei dem südlichen der beiden Tore, liegt der Altar der Sonne, »wo dem jang die Morgenverehrung gebracht wird«, d. h. wo man am Frühlingseqinoctium der jungen Sonne, dem wiederkehrenden Leben die feierlichen Opfer bringt, die Farbe des Ostens ist das verheißungsvolle Blau des Frühlings. Im Westen endlich auch vor dem südlichen der beiden Tore wurde der Altar des Mondes errichtet, er beherrscht den Herbst, die gelbe Farbe seines Lichtes und der reifenden Frucht.

Wohl nicht zum zweitenmal ist in einem Stadtbild durch den Rhythmus seines Aufbaues der Gedanke des Weltzentrums so rein zum Ausdruck gebracht. Auch heute noch fühlt man bei seinem Anblick den Pulsschlag des großen Staatsorganismus, der von diesem Mittelpunkte aus durchflutet wurde. Der Beweger dieses Herzschlages ist der Kaiser. Wenn er an einem hohen Festtage, seinem Geburtstage etwa, auf seinem Throne saß, das Antlitz nach Süden gerichtet, so wußte er, daß in dem Augenblicke des großen Empfanges nicht nur die übersehbare Schar der Fürsten, hohen Beamten und Krieger vor ihm nach Norden gewandt, die Stirnen in den Staub neigten, sondern, daß im ganzen ungeheuren Reiche vor allen Altären, allen Versammlungshallen bis in die letzten Privathäuser sein Volk, das Antlitz dem seinen entgegengewandt, ihm Gruß und Glückwunsch mit in den Staub geneigter Stirn brachte.

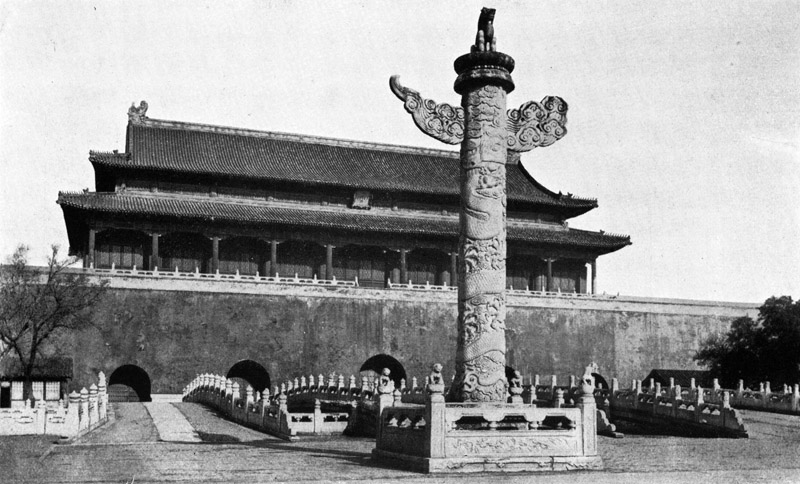

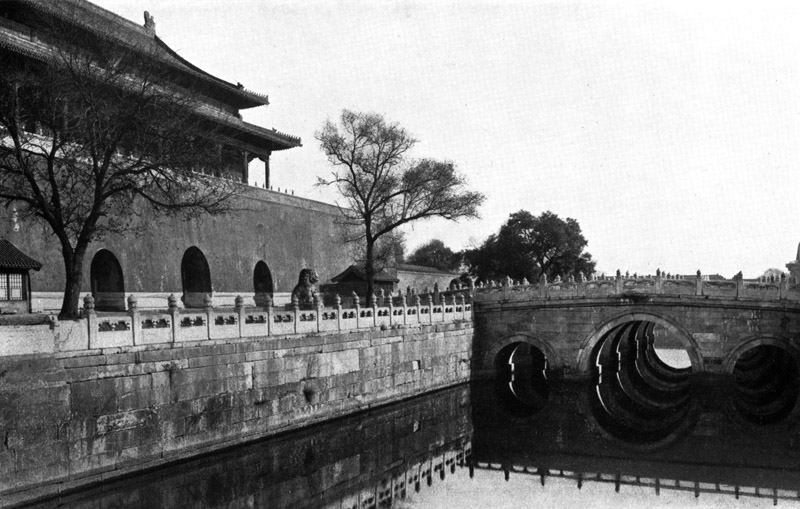

Welch ein Schauer der Ehrfurcht muß die fremden barbarischen Gesandtschaften der tributpflichtigen Völker erfaßt haben, wenn sie alljährlich von Süden her die wunderbare Stadt betraten. Hatten sie das südliche Doppeltor, das Ts'ien mên, durchschritten, so erreichten sie über einen freien Platz ein kleineres Durchgangstor, nun öffnete sich ihnen eine breite gepflasterte Allee, an deren Ende das Tien An mên, »das Tor des himmlischen Friedens«, der Zugang zu der ummauerten Kaiserstadt (Abb. 3) liegt. Wenn der Zug diese Allee herauf geschritten war, so machte er halt vor diesem prächtigsten der Tore Pekings, zu beiden Seiten ist eine Querallee durch niedere Tore abgeschlossen. Vor dem Tien An mên ragen zuerst zwei gewaltige Marmorsäulen, oben sind sie von einem eigenartigen Querbalken durchzogen, der sie wie geflügelt Dieses vor den Kaiserbauten immer wiederkehrende Ornament ist noch nicht erklärt. Eine Vermutung wurde mir von einem Kenner ausgesprochen, daß es ursprünglich ein Horn war, das als Trophäe durch einen Mast gestoßen sei, da sich ähnliche Gebräuche noch anderweitig nachweisen lassen. erscheinen läßt, die Bekrönung bilden zwei hockende Löwen. Der Schaft ist ganz mit Skulpturen bedeckt: ein Drache windet sich zwischen Blumenornamenten empor, im Maule ein Juwel tragend. Die tiefrosafarbene Zinnenmauer, die rings die Kaiserstadt umgibt, ist von breitem Graben umflossen, je ein Tor führt auf jeder Seite hindurch. Das Tien An mên hat fünf gewölbte Durchgänge, zu denen fünf mit Marmorbrüstung versehene Brücken über den Graben führen, die Wölbungen zeigen die schöne Spiegelung im Wasser, auf die der Chinese bei seinen Brückenbauten großen Wert legt (Abb. 4). Neben dem nur dem Kaiser vorbehaltenen Mitteldurchgang halten zwei der stilisierten Löwen Wacht, auf der Mauer aber erhebt sich der prächtige zweistöckige Toraufbau, das geschwungene Doppeldach mit den leuchtenden gelben Glasurziegeln gedeckt, der Farbe, die allein den kaiserlichen Gebäuden vorbehalten ist. Das untere Dach ist, wie immer, von Säulen gestützt, die einen offenen Umgang bilden, in der Mitte die breite kaiserliche Loge, wo der Fürst hinaustrat, um sich zuerst dem Zuge zu zeigen.

3. Kaiserstadt, Tien An mên, südl. Haupteingangstor

4. Kaiserstadt: Tien An mên, Brücke zum südl. Haupteingangstor

5. Verbotene Stadt: Wu mên, südl. Eingangstor (Seitenblick)

6. Verbotene Stadt: Tai Ho mên, vorne Hof mit goldenem Fluß

7a. Verbotene Stadt: Tai Ho mên, Eingangstor zum Hof der ersten Thronhalle

7 b. Verbotene Stadt: Tai Ho mên, Eingangstor zum Hof der ersten Thronhalle

8. Verbotene Stadt: Blick vom Tai Ho mên auf das Wu mên, das südl. Eingangstor zu Palaststadt

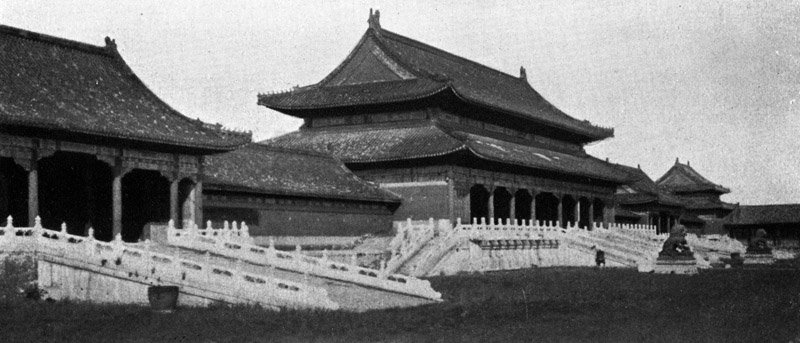

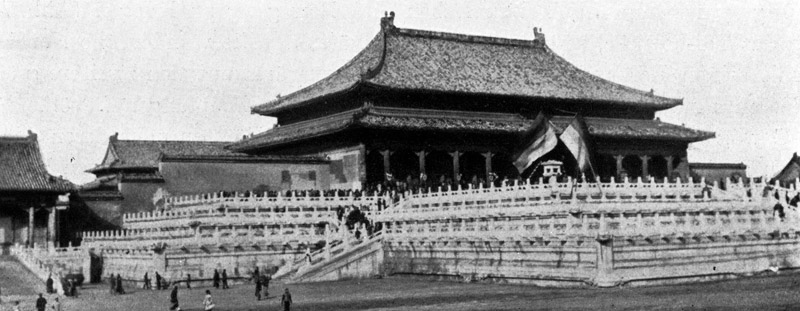

9. Verbotene Stadt: Tai Ho Tien, erste Thronhalle

Nur bis hierher durften die niederen Gesandten ziehen, hier auch musterte der Kaiser die Gefangenen, die jeder siegreiche Feldherr mit sich führen mußte und wehe, wenn er nicht siegreich war. Durch das Tien An mên durften nur Personen von Rang, die Gäste und Beamten des Kaisers, schreiten; weiter führte die Triumphstraße zwischen kaiserlichen Gärten, in denen rechts der Ahnentempel, links der der Erdgötter lag, bis hinauf zu der verbotenen Stadt. Der rechteckige Palastbezirk ist wiederum von zinnengekrönter Mauer und sehr breitem Graben umgeben. Das Wu mên (Abb. 5), das im Süden den Eingang bildet, ist das imposanteste der Tore, dreiflügelig, mit vier Eckpavillons, die niederen Seitenflügel säumen die Brücke, während der Aufbau nach der verbotenen Stadt zu die bekannte zweistöckige Form hat. Der heutige Besucher, der durch ein Seitentor die nicht mehr verbotene Stadt betritt, wird wohl immer erst allmählich Auge und inneres Gleichgewicht an die ungeheuren Abmessungen der Höfe, die er nun betritt, gewöhnen müssen. Erst langsam begreift man, welch ein bedeutsames Moment chinesischer Architektur der leere Raum ist, wie wirksam er den monumentalen und doch immer malerischen Aufbau der Gebäude heraushebt und unterstützt. Der Chinese kennt wie der ganze Osten keine geschlossene Bauweise etwa in der Art unserer westlichen Palastbauten. Um so stärker ist die Forderung der Symmetrie: Stellt man sich das Wu mên im Rücken, so liegt vor uns der gewaltige erste Hof von West nach Ost, durchströmt von dem goldenen glückbringenden Wassergraben (Abb. 6), von Marmorbrüstung gefaßt, von drei Brücken überwölbt, die sich schön in dem klaren Wasser spiegeln. Den Abschluß nach Norden bildet das Tai-ho mên (Abb. 7 a), genau wieder in der Hauptachse liegend. Wie alle Hauptgebäude ist es selbst ein Holzbau und erhebt sich auf marmornem Sockel, dessen Aufgang von zwei Löwen flankiert wird. Das Tor selbst bietet in seinem Aufbau, ja in seinem Schmuck das immer wieder gleiche Bild der Halle mit dem zweigeschossigen Dach; was trotz dieser scheinbaren Gleichförmigkeit einen so großen Reichtum in das chinesische Architekturbild bringt, ist die Behandlung des Daches, das in der Außenansicht immer das beherrschende Bauglied ist. Unübertrefflich versteht es der Chinese, durch die geschwungene Linie des Hauptdaches in Überschneidung mit den niederen begleitenden Pavillons in den streng symmetrischen Aufbau Leben und Bewegung zu bringen (Abb. 7 b). Tritt man unter das Tai-ho mên, so schaut man rückwärts auf die wundervolle Nordfassade des Wu mên mit seinen Eckpavillons (Abb. 8), nach vorwärts auf den zweiten, größten, vollkommen leeren Palasthof; einst war er bei den großen Empfängen bevölkert von dem flutenden Gewoge der Großen des Reiches, der fremden Fürsten oder deren Abgesandten, Bilder, deren Farbenreichtum heute nur noch in Gemälden der kaiserlichen Hofmaler festgehalten sind. Im Hintergrunde des Hofes liegt die Tai Ho Tien (Abb. 9), die Halle der höchsten Harmonie, die größte der Thronhallen, sie erhebt sich auf einem Marmorsockel, von allen Seiten durch Treppen zugänglich, vorne führen drei Treppen hinauf, die mittlere ist durch die breite, mit Bildschmuck versehene schräge Platte durchbrochen, wie sie sich überall an den Haupttreppen kaiserlicher Gebäude und Tempel befindet, es ist der Weg der Geister oder des Gottes und darf von irdischem Fuß nicht betreten werden, nur der Kaiser als der sichtbare Vertreter des Göttlichen darf diesen Weg nehmen, aber auch nur schwebend, in einer Sänfte hinübergetragen. Unvergleichlich ist das Bild dieser leuchtend bunten Halle auf dem weißen Sockel; in drei Terrassen steigt er auf, deren immer wiederkehrende religiöse Symbolik noch an anderer Stelle besprochen werden soll. Im Innern ist die Halle, wie meistens, eingeschossig, der mittlere Teil wird von vier mit reichem vergoldeten Relief geschmückten Säulen getragen, zwischen denen sich der Thron des Kaisers erhebt (Abb. 10), eine reich vergoldete Kassettendecke spannt sich zwischen diesen, wie zwischen den äußeren roten Säulen, alles von riesigen Ausmaßen, nur die niedereren Seitenschiffe zeigen offen das buntbemalte Sparrenwerk des unteren Daches. Noch zwei weitere große Höfe umschließt dieser vordere repräsentative Teil der Palaststadt. Die nächste Halle dient rein religiösen Festen und der Aufbewahrung zeremonieller Tafeln und anderer heiliger Gegenstände, äußerlich ist diese Tschung tien dadurch gekennzeichnet, daß sie das kreisrunde pyramidale Dach aller religiösen Bauwerke, mit einer goldenen Kugel geschmückt, trägt, die aus dem buddhistischen Formenkreis stammt. Die letzte Halle endlich, die Pao-ho-tien, ähnelt der ersten nur in kleinerem Maßstab; hier hielt der Kaiser intimere Empfänge ab, hier auch durften alle, die die höchste Staffel der Examina, den dritten Grad erreicht hatten, das Antlitz des Herrschers schauen.

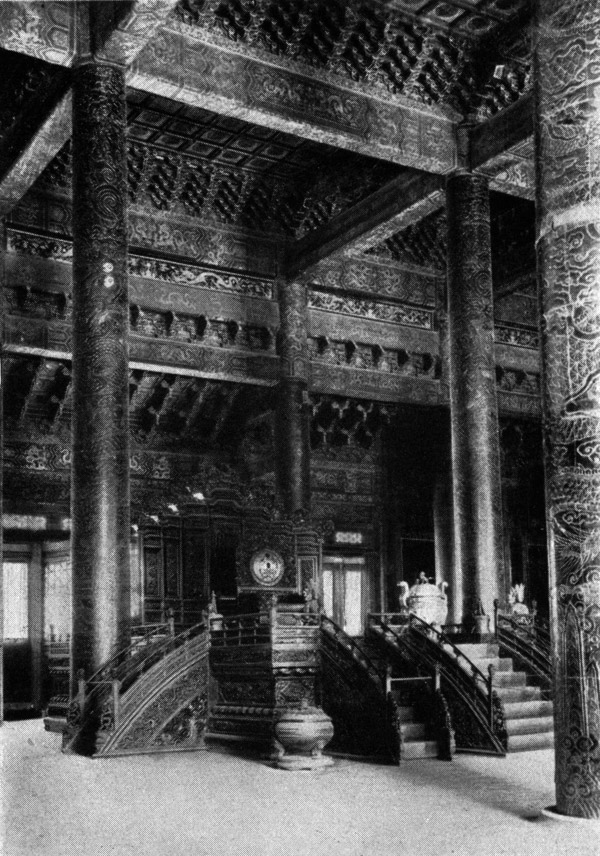

10. Verbotene Stadt: Tai Ho Tien, Thronsaal, Inneres

Hinter dieser Halle führt ein den offiziellen Teil des Palastes abschließendes Tor zu den Privatpalästen des Kaisers und seiner nächsten Verwandten. Noch bis vor kurzem war dieser Teil unbetretbar, denn hier residierte der junge, 1911 entthronte Kaiser, umgeben von dem gewohnten Hofzeremoniell, das ihm die Revolution zugestanden hatte, bis ihn 1924 ein bolschewistischer General, der Peking vorübergehend eingenommen hat, von dort vertrieb und er endgültig in der japanischen Gesandtschaft in Tientsin Schutz gefunden hat. Seit Jahresfrist sind nun auch diese hinteren Teile geöffnet. Eine ermüdende Folge von Höfen reiht sich hier aneinander, an diesen Wohnpalästen hat natürlich jeder Kaiser nach seinem Geschmack und Bedürfnis geändert und gebaut, ohne aber doch an der Strenge der Hauptachsen und der Symmetrie der Einzelhöfe zu rütteln. Die Höfe, meist dreiflügelig, von einem Haupt- und zwei Seitengebäuden umschlossen, fast immer für sich von Mauern und Toren umgeben, sind im Unterschied zu den Paradehöfen meist bepflanzt und mit allerlei kostbarem Gerät angefüllt: große bronzene Kessel und Tiere, vor allem aber den großen Solitärsteinen, die, auf reichen Marmorsockeln aufgerichtet, in der chinesischen Gartenkunst eine so große Rolle spielen. Im Norden ist die verbotene Stadt durch das Schen Wu mën abgeschlossen, auch wieder ein monumentales Werk. Der überbrückte Graben und eine Straße trennt es von dem Kohlenhügel (Abb. 11), jenem schon aus Kublai Khans Zeit stammenden künstlichen Hügel, dem Wahrzeichen und Schutz der Paläste im Norden, der es aber doch nicht hindern konnte, daß der letzte Mingkaiser sich hier erhängte. In mongolischer Zeit hatte der Hügel nur eine pavillongekrönte Spitze, heute umgeben die mittlere vier kleinere, jede mit einem der zarten reizvollen Pavillons geschmückt, zusammen die heilige Fünfzahl bildend. Von hier hat man den schönsten Überblick über die purpurne Palaststadt mit ihren wie Gold leuchtenden geschwungenen Dächern, den Mauern mit den vier Toren und Eckpavillons und dem breiten Bande des Grabens, der sie wirksam umrahmt (Abb. 12 u. 13).

11. Kaiserstadt: Blick auf den Kohlenhügel

12. Blick auf die Umfassungsmauer der verbotenen Stadt über den Graben

13. Blick auf die verbotene Stadt

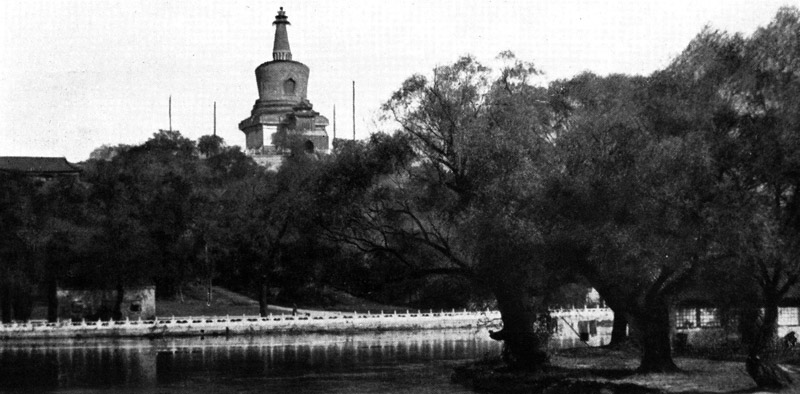

Der Kohlenhügel selbst, natürlich von Mauer und Tor umgeben, liegt innerhalb der Kaiserstadt und ebenso, von einer Mauer für sich umschlossen, erstreckt sich im Westen das riesige Gebiet der kaiserlichen Gartenanlagen, die von Nord nach Süd die ganze Kaiserstadt durchschneiden (Abb. 14). Einer Überlieferung nach haben schon die Tschinfürsten hier eine Gartenanlage geschaffen, vielleicht schon den nördlichen See ausgegraben. Jedenfalls hat hier Kublai Khan seine Gärten gehabt, die Marco Polos Bewunderung erweckten; die heutige Anlage der drei großen Seen mit ihren Inseln und Palästen ist eine Schöpfung der Mingkaiser, wenn auch die Mandschus bis zuletzt immer an den Palästen und Pavillons gebaut haben. So unbedingt Symmetrie und Achsenrichtung für alle Monumentalbauten, ja, selbst für einfache Wohnhäuser das Stilgefühl des Chinesen fordert, so sicher vermeidet er beides bei der Anlage der Gärten. Strenge Symmetrie, die gerade Linie, wird hier mit aller Kunst umgangen von den geschwungenen Ufern der Seen, der Führung der Wege, der Grotten, Felsen, Treppen und Brückenanlagen bis zu den zierlichen Pavillons. Jeder der drei Seen hat in seinem südlichen Teil eine Insel, die durch eine Brücke mit dem Ufer verbunden ist. Auf der Insel des südlichen Sees, des Nan hai, liegt der Palast, in dem die Kaiserinwitwe Tsu Hsi die 50 Jahre bis zu ihrem Tode 1908 die Geschicke des Reiches der Mitte geführt hat, ihren Neffen, den nominellen Kaiser Kuang Hsi, zwei Jahre gefangen hielt. Der mittlere Seepalast dient seit der Revolution dem Präsidenten als Wohnung. Schon von den ersten Mingkaisern wurde die Marmorbrücke erbaut, die zwischen dem nördlichen See, dem Pei hai und dem mittleren den Verkehr für die Kaiserstadt freiließ. Erst der erste Präsident Juan Schi Kai hat auf der Brücke die verunstaltende Längsmauer errichtet, die heute den Blick auf den mittleren See ausschließt. Die Insel oder der Inselhügel des nördlichen Sees stammt, wie der See selbst, wohl schon aus der Mongolenzeit. Ursprünglich befand sich auf seiner Spitze ein Brunnen, dessen Wasser ein Pumpwerk heraufführte, wo es aus einem Drachenmaul in ein viereckiges Bassin fiel. Der heutige Bau, eine hohe Pagode im tibetanischen Chortenstil ist erst von dem ersten Mandschukaiser Schun Dschi erbaut (Abb. 15a u. b). So unchinesisch aber auch ihr Stil ist, so spät sie errichtet wurde, ist sie doch sofort von der magisch gerichteten Phantasie des Stadtvolkes eingefangen. Man dankt ihr, daß sie alle üblen Einflüsse von den Seepalästen und darüber hinaus von dem angrenzenden Stadtgebiet abhält, sie ist ein besonders glückbringendes Wahrzeichen der Stadt, das, wie die Chinesen glauben, nach Westen keinen Schatten wirft. Von der Spitze hat man jedenfalls den schönsten Rundblick auf den See zu Füßen mit seinen von Tempeln, Palästen und Gärten umkränzten Ufern, auf die Stadt mit ihren ragenden Mauern und Tortürmen. Was so innerhalb der Mauern der Kaiserstadt nicht von den Gartenanlagen eingenommen war, war dem Verkehr und der Bebauung freigegeben, es galt immer als ein bevorzugtes Wohnviertel; unter den Mandschus aber durften hier nur höhere Beamte von einem bestimmten Grade aus sich niederlassen.

14. Kaiserstadt: Vogelperspektive der Seepalaste und Gartenanlagen

15 a. Seepaläste: Nördlicher See mit weißer Pagode auf der Insel

15 b. Seepaläste: Die weiße Pagode im nördlichen See

Um diese Kaiserstadt legt sich nun die Nordstadt, die auch noch heute den Grundplan zeigt, den ihr Kublai Khan gegeben hat und den Marco Polo Marco Polo I, p. 332. so beschreibt: »Der ganze Plan ist mit großer Regelmäßigkeit angelegt und die Straßen sind daher im allgemeinen so gerade, daß, wenn man durch eines der Tore durch die Mauer kommt, man das entgegengesetzte Tor auf der anderen Seite sieht. Alle Grundstücke haben die Form eines Rechtecks und liegen in gerader Linie nebeneinander und jeder Besitz bietet ausreichend Raum für Gebäude und den dazu gehörigen Höfen und Gärten; jeder Hausstand erhielt solch einen. Auf diese Weise ist die ganze Stadt in Vierecke geteilt, so daß sie einem Schachbrett gleicht und ihr Plan einen Grad von Schönheit und Regelmäßigkeit zeigt, der unbeschreiblich ist.« Ob jemals die große Entfernung von Tor zu Tor aus Kublai Khans Zeit einen Durchblick gestattet hat, mag dahingestellt werden, die Mingstadt hat aber eine solche Möglichkeit eher vermieden, da die Nord- und Südtore einander gar nicht entsprechen, als habe man absichtlich verhindern wollen, daß die guten Geister, die durch die Südtore einströmten, nicht etwa nur durch die Stadt durch und zum Nordtore wieder hinausfahren könnten, sondern gezwungen waren, ihren segensreichen Einfluß der Stadt zu erhalten. Doch gehen auch heute die großen klaren Hauptverkehrsadern von den Toren geradlinig aus. Dort, wo die Nord-Süd-Straßen sich mit denen von Ostwest kreuzen, sind als bedeutsamer Augenpunkt die höchst malerischen P'ai lu errichtet. Über die Herkunft dieser über ganz China verbreiteten, aber im Norden besonders häufig auftretenden Gedächtnis- oder Inschriftentore ist noch kein abschließendes Urteil zu geben Börschmann, Chinesische Architektur, II. Abschnitt, XIX. P'ai lu, S. 30.. Man findet sie in China aus verschiedenstem Material, Holz, Backstein mit Glasur und Haustein errichtet, alle aber weisen auch heute noch auf eine ursprüngliche Holzkonstruktion, d. h. zwei Pfosten in die Erde gerammt, oben durch einen oder zwei Querbalken verbunden. Gerade aber bei der Einfachheit dieser Urform wird in allen Ländern des Ostens, wo eine starke religiöse Tradition solche Urformen auch in späteren Bauten immer wieder erkennen läßt, wie in den Torans in Indien, den Torii in Japan und den P'ai lu in China eine autochthone Entstehung anzunehmen sein, wenn auch wahrscheinlich die indischen Torans in der Zeit, als China den buddhistischen Baueinflüssen besonders offen stand, in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, viel zur Weiterentwicklung der P'ai lus beigetragen haben werden.

China aber nimmt mit diesen seinen Toren schon deshalb eine Sonderstellung ein, weil auch heute noch die große Mehrzahl aller P'ai lus Gedächtnistore sind. Immer mit kaiserlicher Erlaubnis, aber meist von der Familie, wird solch ein Tor zum Gedächtnis eines Mannes oder einer Frau errichtet, die der Familie und damit auch immer dem Staat zu besonderer Ehre und Zierde gereichen, sei es für einen literarisch ausgezeichneten Mann, was ja in China auch meist einen hohen Beamten bedeutete, sei es für eine Frau, die sich durch besondere Treue hervorgetan hat. Eine Ehreninschrift zwischen den beiden Balken kündet solchen Ruhm, während eine Längstafel darüber das Ehrendekret des Kaisers enthält. Solche Tore, einteilig, häufiger noch dreiteilig, wo dann die beiden Seitentore treppenartig niederer gehalten werden, sind durchaus nicht immer als Durchgangstore gemeint, stehen oft neben dem Wege oder für sich weglos in der Landschaft. Doch gerade in Peking und Umgegend sind sie doch häufig als wirkliche Durchgangstore benutzt, sei es als Eingang zu einem Tempel, vor Hauseingängen, ja Gräbern wie in ihrer monumentalsten Ausgestaltung, den prächtigen steinernen Fünftoren der Ming- und Mandschugräber. Die P'ai lus, die die großen Verkehrsstraßen innerhalb Pekings überqueren, entweder einzeln oder vier zusammenstehend, sind aus Holz und bunt bemalt. Sie dienen, wie ihre allgemein gehaltenen Inschriften zeigen, nicht mehr dem Gedächtnis einzelner Personen, doch ist ihre religiöse Weihe deshalb nicht vergessen. Sie bilden den wundervollen Augenpunkt für das Straßenbild der Hauptverkehrsadern, das in Peking sich so prächtig gestaltet durch die häufig reich geschnitzten und bemalten Fronten der Geschäftshäuser, zwischen denen das Großstadtleben des Ostens in aller seiner reichen Buntheit hin und her flutet.

Um so größer ist der Gegensatz, wenn man aus einer dieser Hauptstraßen in das Gewirr der Nebengassen gerät, das dem Fremden ein völliger Irrgarten scheint. Und doch bewahrt auch das heutige Peking noch viel von der von Marco Polo gerühmten Regelmäßigkeit. Ein eigenartiger Zug der chinesischen Wohnweise besteht darin, daß im Gegensatz zu der Öffentlichkeit des Lebens in den Geschäftsstraßen, wo nicht nur die Läden meist ohne Vorderwand sind, sondern alles auf der Straße vor sich geht, so daß diesem der heißen Zeit auch als Nachtlager dient, schließt sich das Wohngehöft des einigermaßen wohlhabenderen Chinesen von der Straße völlig ab. Die hohen Mauern aller Nebengassen sind nur von Zeit zu Zeit durch mehr oder minder reiche Tore unterbrochen. Diese führen zunächst in einen Hof, doch wird der Einblick meist noch durch eine rückwärts deckende Mauer gehindert, die Geistermauer, die ebenso böse Geister, wie neugierige Blicke abhalten soll. Die einzelnen Wohnhallen liegen dann am Ende des Hofes. In den Palästen der Reichen schließt sich Hof an Hof, eine Bauweise, deren höchste Steigerung wir in der verbotenen Stadt kennengelernt haben. Auch die Tempel, die, über die ganze Stadt zerstreut, meist aus der Mingzeit stammen, unterscheiden sich in der Bauanlage wenig von den Privatpalästen, so daß es leicht möglich wurde, daß ursprüngliche Privatpaläste, wie der große Lamatempel im Norden der Stadt, als Schenkung religiösen Zwecken zugeführt werden konnten. Aus der Mongolenzeit stammen nachweislich nur der Glocken- und der Paukenturm, beides schöne, massive Gebäude. Sie liegen genau in der Hauptachse der Stadt, einst bildeten sie ihren Mittelpunkt, und wenn, so berichtet Marco Polo Marco Polo I, p. 332. die metallene oder die Paukenstimme von dort ertönte, so hatte sich niemand mehr in der Stadt zu zeigen, er konnte sich denn ausweisen, daß er im Dienste eines Kranken war.

Die Nachfolger der Mings auf dem Drachenthron, wieder ein aus dem Norden eingedrungener Fremdstamm tatarischer Herkunft, die 1644 die Mandschu- oder Dschindynastie begründeten, haben an dem Aussehen der Stadt Wesentliches nicht geändert; um so stärker aber das Bild ihrer Einwohner. Sie kamen, gerufen durch Aufstände, die den morschen Thron der Mings ins Wanken brachten. Wie einst Kublai, suchten auch die ersten Mandschukaiser sich vor jeder Empörung in der neu eroberten Stadt zu sichern, doch griffen sie zu dem entgegengesetzten Mittel. Aus der nördlichen Stadt wurden alle Chinesen in die südliche verpflanzt; außer den Mandschufamilien durften nur in ihrer Treue ganz erprobte Chinesen in der nördlichen, daher heute noch Tatarenstadt genannten, wohnen. Die ganze Anlage als Lagerstadt kam den kriegerischen Gewohnheiten der neuen Herrscher nur zugute, und diesen Geist ihres Stammes wachzuerhalten, war das Hauptbestreben der ersten Mandschukaiser. Aus ihrer Heimat brachten sie die Heereseinteilung in Banner, die sie nach ihren Farben, das gelbe, weiße, rote und blaue, benannten. Sie fanden die Stadt in vier Viertel eingeteilt, die nach den vier Elementen benannt wurden. Eine Spekulation mit den vier Elementen mit einem fünften als Zentrum ist ein uraltes chinesisches Gut, das auf das engste mit der Geomantik des Feng shui zusammenhängt. Das Eigenartige der chinesischen Anschauung spricht sich in der Vorstellung des Kampfes dieser Elemente untereinander aus, aus deren Verbindung andererseits alles Leben kommt. Von den fünf Elementen: Wasser, Feuer, Holz (Nahrung), Metall, Erde, heißt es schon in frühen Schriften: Holz besiegt die Erde (weil es aus ihr hervorsprießt), die Erde besiegt das Wasser (weil sie es in sich aufnimmt), Wasser löscht das Feuer, Feuer schmilzt das Metall und Metall überwältigt das Holz. Diese Vorstellung benutzen nun die Mandschus in eigenartiger Weise. Jeder männliche Mandschu mußte einem Banner angehören, für einen Chinesen aber war es eine große Auszeichnung, wenn er in eines der Banner, die in der Hauptstadt lagen, aufgenommen wurde. Jedes der vier Banner hatte nun eines der Viertel der Stadt als Polizei- und Palasttruppe zu bewachen, so wurde je eines der Banner zugleich einem der Elemente zuerteilt: das gelbe der Erde (Nord – Winter), das weiße dem Metall (West – Herbst), das rote dem Feuer (Süd – Sommer) und das blaue dem Wasser (Ost – Frühling). Diese Farbenspekulation, die sich den Elementen und Himmelsrichtungen verbündete, war den Chinesen wiederum ganz geläufig. Die ausgesprochene Absicht der Mandschukaiser war, damit zugleich die Banner untereinander in Spannung zu halten, so daß, wenn irgendwo eine Empörung ausbrechen sollte, schon die elementare Feindschaft der nächsten Banner genügte, sie zu unterdrücken. Solche Einrichtungen sind ein bedeutsames Zeichen von der lebendigen Macht magisch-symbolischer Vorstellungen im ganzen Volke, so daß sie auch scheinbar rein praktische Maßnahmen der Herrscher leiten konnten. Und wiederum zeigt sich die tiefe Verwandtschaft der religiösen Vorstellungen dieser ostasiatischen Völker, die es mit erklärt, warum solch fremde Eroberervölker so schnell der zwar weit überlegenen, aber doch nicht innerlich fremdartigen Kultur erlagen und von ihr aufgesogen wurden. So fühlten sich auch die Mandschus in ihrer neuen Hauptstadt bald zu Hause und haben sie nur geschmückt, ohne Bedeutsames daran zu ändern.

Als Yung Loh seinen Nachfolgern die neuerbaute Stadt hinterließ, war nur die Nordstadt vollendet, die südliche war nichts weiter als eine allerdings wachsend volkreiche Vorstadt. Erst im XVI. Jahrhundert wurde auch sie mit Mauern umgeben, etwas breiter als die Nordstadt (Abb. 1), so daß hier von Norden noch je ein Tor hereinführen konnte – es heißt, der Erbauer Pschia Tsching habe sogar den Plan gehabt, auch die ganze Nordstadt auf das gleiche Maß zu erweitern, glücklicherweise aber hat er diesen selbst für einen Kaiser von China größenwahnsinnigen Gedanken aufgegeben. Außer diesen beiden Nordtoren hat jede der Seitenmauern der Südstadt ein Tor, während die Südmauer deren drei hat, so daß im ganzen noch sieben Tore hinzukommen. Diese Südstadt umschließt nun das größte Heiligtum des Kaisers als Repräsentanten des Staates, den Altar des Himmels Entgegen der sonst in der europäischen Literatur wiederholten Annahme, daß Yung Loh der Erbauer des Altars des Himmels sei, gibt De Groot, Universum, p. 192, nach chinesischer Quelle an, daß alle vier Altäre um die Stadt, also auch der Himmelsaltar erst im Jahre 1531 erbaut seien (nach Ming Si, Geschichte der Ming, Kap. 47). De Groot bringt im Kap. 6 seines ausgezeichneten Buches sowohl eine genaue topographische Beschreibung des Altars des Himmels, wie vor allem eine Schilderung des Opfers, wie es unter den Mandschukaisern gehandhabt wurde.. Die Verehrung des Himmels als höchstes göttliches Prinzip ist uraltes chinesisches Gut, das zu den Wurzeln des ganzen Aufbaues chinesischer Spekulation gehört. Sehr früh auch war des Kaisers heilige Person als Repräsentant oder Sohn des Himmels angesehen. Die klassischen Bücher berichten wie das Darbringen des Opfers geradezu als Zeichen kaiserlicher Würde galt. Schon die halb sagenhaften Kaiser, heißt es, stiegen auf die Berge, die an sich heilige Stätten sind, um dem Himmel nächtliche Opfer zu bringen. Doch scheinen bis in späte Zeiten diese Kaiseropfer immer nur gelegentlich in Zeiten hoher Not oder hoher Weihe gebracht worden zu sein. Jedenfalls besteht keine Nachricht, daß auch bei den anderen Kaiserstädten solch ein Altar für ein jährlich wiederkehrendes Opfer des Sohnes des Himmels errichtet worden sei, wie in Peking. Marco Polo berichtet, daß auch die Tataren (Mongolen) einen rein unpersönlichen Gott neben ihrem Hausgötzen verehrt hätten. Kublai Khan hätte sich ein so wirksames Mittel, die kaiserliche Person so hoch hinaus zu heben, wohl nicht entgehen lassen, wenn er ein chinesisches Vorbild gehabt hätte.

1. Plan des heutigen Peking mit den Mauerresten der Mongolenstadt (nach E. Börschmann)

Zweifellos ist es, daß erst die Mingkaiser diese Stätte unerreichter Großartigkeit geschaffen haben und wahrscheinlich auch waren sie es erst, die dieses Weiheopfer des Sohnes des Himmels mit dem jährlichen Fest des Wintersolstitiums verbunden haben. In dieser Stunde, in der die Sonne sich wieder nördlichen Gegenden zuwendet, gewinnen alle segenbringenden Geister aufs neue Kraft, lebenschaffend zu wirken, voll Dankbarkeit wurden deshalb von je dem wachsenden Licht heilige Opfer gebracht. Eine unerhörte Weihe aber bekam dieses Opfer, als des Kaisers geheiligte Person selbst das Opfer dem höchsten Schöpfer in dieser Stunde darbrachte und so jährlich die Weihe auf sich und durch sich auf sein Volk herabzog. Das Zeremoniell dieses Opfers, wie es die Mandschukaiser von den Mings übernahmen, zeigt diese Verbindung des Ahnenopfers für die fünf Generationen der vorangegangenen Kaiser, über denen in höchster Weihe das Ahnenopfer des Sohnes an den Himmel steht – der höchste Himmel aber ist zugleich der göttliche Ursprung des Universums, von dem alle Herrschaft und Segen ausgeht, dem die Planeten und Sternbilder und die ganze Erde untertan ist, und daher werden Sonne, Mond, Erde, Planeten und Sternbildern auch in dieser Stunde Brandopfer von Speise und kostbarem Gerät gebracht.

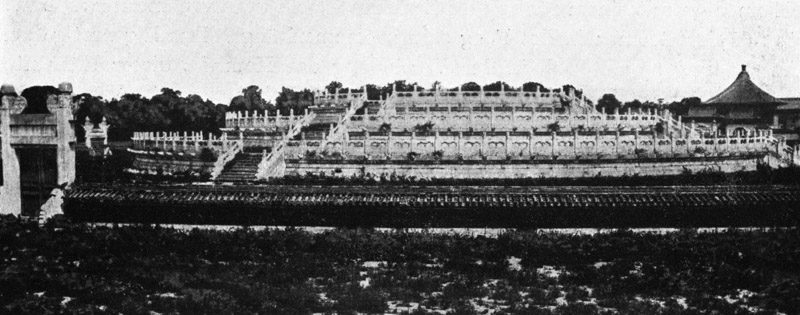

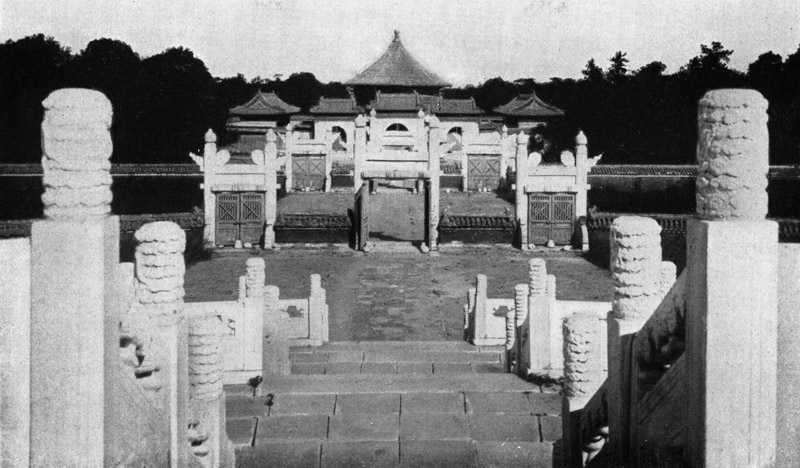

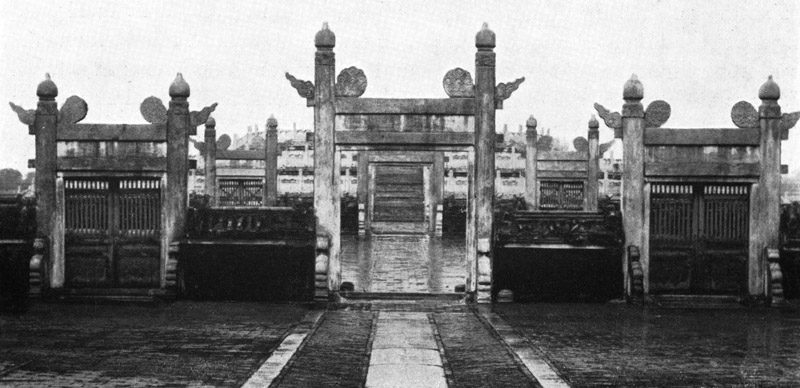

Wenn der prächtige Opferzug durch die schweigende Stadt von dem Palast aus die Reihe der Tore durchschritten hatte, so zog er weiter auf der Meridianachse durch die ganze Südstadt, bis an deren Ende auf der östlichen Seite ein gewaltiges ummauertes Gebiet ihn aufnahm. Eine Doppelmauer, die nach Süden gerade, nach Norden abgerundet verläuft und von der die äußere 6½, die innere über 4 km mißt, umschließt es, der Zwischenraum ist von Parkanlagen angefüllt (Abb. 1, Plan). Durch die äußere Mauer führen nur im Westen zwei Tore. Das von der Innenmauer umschlossene Gebiet ist durch eine Quermauer in zwei Teile geteilt, von denen nur der südliche das Opfergelände des Himmels umfaßt und zur Mingzeit auch allein das ganze Gebiet beherrscht hat, da die zweite Opferstätte im Norden mit dem großen Rundtempel erst von dem Mandschukaiser Tsch'ien Lung im XVIII. Jahrhundert erbaut worden ist. Dieser südliche Teil, der von der Quermauer und dem Südteil der Innenmauer umgeben ist, umschließt nun die heilige Stätte des Altars. Vier Tore, die nach den Haupteigenschaften des Himmels genannt sind, führen hinein. In der Mitte erhebt sich der kreisrunde Opferaltar (Abb. 16), in drei konzentrischen Terrassen aufsteigend, den vier Kardinalpunkten des Himmels entsprechend, führen vier Treppen hinauf. Alle Maße dieses Altars sind auf die höchst heilige Zahl 9 aufgebaut: 9 konzentrische, mit Marmorplatten belegte Ringe weist die obere Terrasse (Abb. 17) auf, der innerste zeigt 9 Platten, der äußerste 9x9, auch die Ringplatten der beiden unteren Terrassen sind mit einer Stückzahl von 9 Platten belegt. In 9 Stufen steigen die Treppen von Terrasse zu Terrasse, die ringsum laufenden Geländer sind mit ihren Pfosten von der Neunzahl beherrscht. Dieser Marmorhügel ist von einer wiederum kreisrunden roten Mauer, die mit blauen Ziegeln abgedeckt ist, umgeben (Abb. 18). Drei P'ai lu-artige Tore auf jeder Seite, also wiederum 9, durchbrechen sie. Um diese schließt sich eine quadratische Mauer etwas höher, sonst gleichgestaltet, ebenfalls von 9 P'ai lus durchbrochen (Abb. 19). Durch das nördliche Tor schreitend trifft man auf ein kleines Juwel chinesischer Baukunst, einen Rundtempel auf Marmorsockel, dessen Pyramidendach, wie alle Gebäude im Gelände des Himmels, mit azurblauen Ziegeln gedeckt und mit goldener Kugel gekrönt ist (Abb. 20, 21). Er enthält die heilige Tafel mit den vier Charakteren: Huang, Tien, Schang, Ti, Höchster Herr des erhabenen Himmels; sie wurde dem Kaiser vorgehalten, wenn er im Mittelkreise des Altars mit dem heiligsten Gebet die Weihe des Himmels auf sich niederzog, umgeben von den Ahnentafeln unter seidenblauen Zelten, die die Kraft des kaiserlichen Gebetes verstärkten, auch sie fanden zu beiden Seiten der Himmelstafel ihre Aufbewahrung in dem Rundtempel. Rechts und links von diesem enthalten zwei rechteckige Tempel die Tafeln für die Sonne, Erde, Mond und Sterne, die alle auch von dem Opfer genießen, auf der zweiten Terrasse des Altars aufgestellt. Eine kreisrunde Mauer umschließt diese drei Tempel.

16. Himmelstempel: Altar des Himmels

17. Himmelstempel: Oberste Rundplattform des Altars des Himmels

18. Himmelstempel: Blick vom Altar des Himmels auf die Eingangstore und Umfassungsmauern

19. Himmelstempel: Eingangstore zum Altar des Himmels

20. Himmelstempel: Huang Gh'un Yung, Tempel für die Ahnentempel nördl. des Altars des Himmels

21. Himmelstempel: Blick auf Huang Gh'un Yung durch das Eingangstor

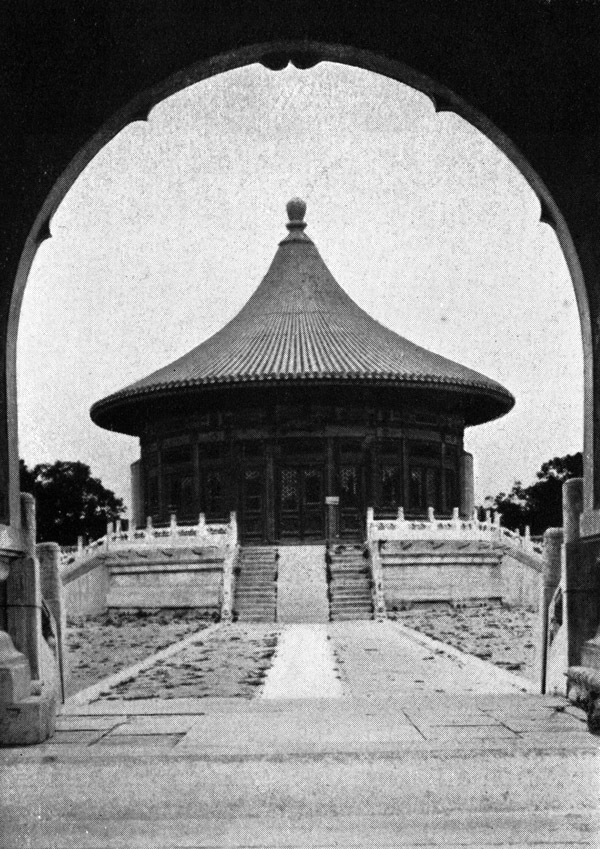

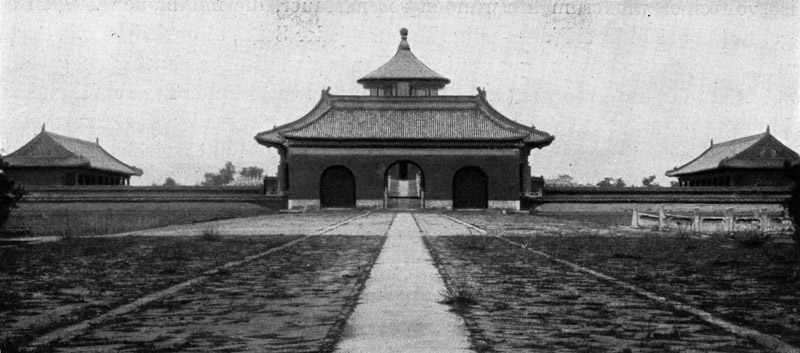

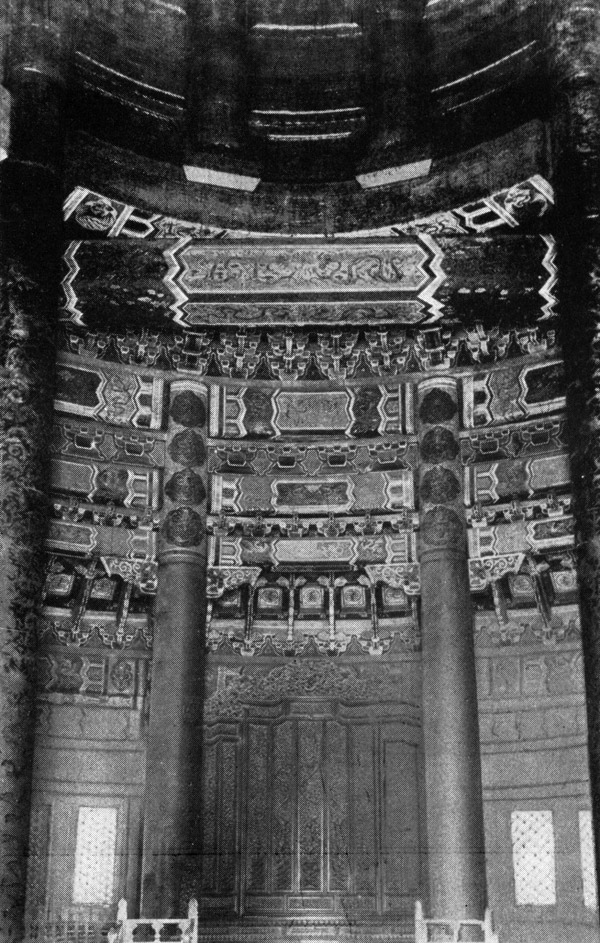

Aus dem Nordtor der Quermauer, die in der Mitte eine runde Ausbuchtung hat, tritt man in das nördliche Opfergelände, »wo um Ernte gefleht wird«, wie die offizielle Bezeichnung heißt. Auch dieses Gebiet ist durch vier Tore zugänglich, so daß mit dem gemeinsamen Mitteltor 7 und den 2 in der Außenmauer wieder 9 Tore zu zählen sind. Daß auch bei dieser neueren Anlage aus der Mandschuzeit die Nord-Süd-Achse streng eingehalten wurde, versteht sich von selbst. Eine lange, sehr breite Allee führt auf ein weiteres Tor (Abb. 22), das zu dem Bezirk des großen Rundtempels gehört. Eine Inschrifttafel unter dem höchsten der drei konzentrischen Dächer besagt, daß dies die Tempelhalle sei, »wo für die Jahresernte gebetet wird« (Abb. 23). Der Tempel steht auf einem Unterbau, der in Material und Aufbau genau dem Altar des Himmels nachgeahmt ist, nur in größerem Maßstabe, da er ja den mächtigen Tempel trägt. Hier brachte der Kaiser am Neujahrstag das zweite große Opfer, das eine glückliche Ernte herbeiführen mußte. – Unbeschreiblich ist hier das wunderbare Farbenspiel des auf dem weißen Marmorsockel aufragenden Tempels, dessen Wände blau, rot, grün und golden bemalt sind, während die drei harmonisch aufsteigenden Dächer mit den tiefblauen Glasurziegeln gedeckt sind. Und dem Äußern genau entsprechend, ist das Innere mit den gleichen Farben gemalt (Abb. 24). Die innere Kuppel, die unverschalt das ganze Sparrenwerk des Holzbaues zeigt, wird von vier riesigen Säulen, jede aus einem Baumstamm hergestellt, getragen, sie sind ganz mit vergoldetem Relief überzogen, während die äußeren Säulen, die das zweite Dach tragen, rot gehalten sind; der dritte Säulenring, das unterste Dach stützend, steckt in der Außenmauer, so daß die Säulen von innen, wie von außen als Halbsäulen wirken. Heute sind alle diese heiligen Stätten nur noch Sehenswürdigkeiten, ihres inneren Sinnes beraubt, oder gar Kasernen, wie die Halle der Enthaltsamkeit in der Nähe des westlichen Tores, wo der Kaiser einst die Nacht vor dem Opfer fastend und betend zubringen mußte.

22. Himmelstempel: Eingangstor zum Bezirk des Ch'i Nien Tien (Tempel, wo für die Ernte geopfert wird)

23. Himmelstempel: Ch'i Nien Tien (Halle des glücklichen Jahres, wo für die Ernte geopfert wird)

24. Verbotene Stadt: Gh'i Nien Tien, Erster Thronsaal, Inneres

Peking aber, dieses in sich so wunderbar geschlossene harmonische Gebilde, zieht, wenn wir es mit den Augen seiner Kaiser betrachten, seine magischen Zirkel noch weit über seine Mauern hinaus. In seinen Strahlungskreis bezogen sind vor allem die Grabstätten der Kaiser. In dem Bergland, das im Norden und Westen im weiten Bogen die Ebene begrenzt, wählte sich Yung Loh sofort nach seiner Übersiedlung sein Grab. Das war eine Forderung, die jeder Kaiser zu erfüllen hatte, hier sehr im Gegensatz zu den mongolischen Herrschern, die, wie Marco Polo und auch andere berichten, alles taten, um jede Spur ihres Grabes zu vernichten, so daß niemand weiß, wo Kublai Khan seine Ruhestätte fand Marco Polo I, p. 217, siehe auch Note 3 und 4.. Yung Loh aber hat mit seinem Grabbau gewiß ein Großartigstes geschaffen, was die Grabkunst aller Zeiten je erdacht hat. Er wurde damit Vorbild nicht nur für die Kaiser seiner Dynastie, sondern auch der Mandschus. Diese haben ihre Gräber zwar nicht an gleicher Stelle, aber doch in den gleichen Bergzügen angelegt und auch hier alles von den Ming übernommen, von den prächtigen fünftorigen P'ai lus, die überall den Auftakt bilden, zu der stolzen Reihe der steinernen Wächtertiere und Menschen bis zu der Folge der Höfe und Tempel und hinauf zu dem Tumulus, der, in den Berg geschnitten, von dichtem Hain umwachsen ist. Und nach den Grabstätten der Kaiser brachten der Hauptstadt auch Glück und Segen die Fülle der Klöster, die, in den Bergen wunderbar gelegen, besonders von dem großen Bauherrn der Mandschus, Tsch'ien lung, erbaut wurden. Ihre Zugehörigkeit zum Bannkreise der Hauptstadt beweisen sie schon dadurch, daß sie häufig von der geheiligten Nord-Süd-Achse abweichen, um sie auf den Mittelpunkt der Erde, die purpurne Stadt, zu richten.

Peking steht heute wie ganz China an einem Wendepunkte seines Schicksals, noch ist es wenigstens die nominelle Hauptstadt des Reiches, noch hat man trotz mehrfacher Versuche der Republik weder Nanking noch Sinanfu an seine Stelle setzen können, wird es so bleiben? Wer wagt heute in diesem Lande voll wogender, keimender, sich bekämpfender Probleme zu prophezeien?