|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das arische Volk, das einst von Norden vordringend allmählich die gewaltige Halbinsel des indischen Reiches in Besitz nahm, gehört zu den ältesten Kulturvölkern der Erde. Ihrer Literatur, die, seitdem sie im Abendlande bekannt wurde, großen, auch heute noch lebendigen Einfluß auf unser Geistesleben ausgeübt hat, haben die beiden andern alten Völker, die Ägypter und Babylonier, nichts auch nur entfernt Ähnliches an die Seite zu stellen. Während wir aber bei diesen ihre früheste Geschichte aus Steinen und Bauwerken ablesen können, sehen wir mit befremdetem Staunen, daß die bildenden Künste, deren Denkmale Indien aufbewahrt, verhältnismäßig sehr jungen Datums sind. Eine Steinbaukunst und Skulptur, also eine, deren Reste noch zu uns reden können, hat es in vorbuddhistischer Zeit, ja vor dem 3. Jahrhundert v. Chr. hier sicher nicht gegeben. Auch diese frühen Bauten waren noch auf sehr lange hinaus auf eine religiöse Kunst beschränkt; Tempel, die sich noch vielfach in Felshöhlen versteckten, und andere geweihte Bauten erzählen von der Verehrung, die man dem Erhabenen, dem hochheiligen Buddha darbrachte.

Es ist wohl sicher, daß die Inder in der Zeit der Veden keine Tempel kannten; ihre sichtbare Verehrung knüpfte sich nur an Opferaltäre, die zwar samt ihrem Zubehör sehr kompliziert waren, aber jedesmal neu aufgeschichtet werden mußten. Die Veden aber bilden den Abschluß einer Kulturepoche; seitdem hatte sich das indische Volk kulturell stark umgewandelt. Nicht nur war die brahmanische Geistesherrschaft und die eng mit ihr verbundene Kastenbildung, die die Veden noch kaum kennen, ganz durchgedrungen, auch die vedischen Götter haben andern weichen müssen. Und bei diesen aus Volkskulten hervorgegangenen neuen Göttern ist es nicht so wahrscheinlich, daß man auch sie in den vielen Jahrhunderten, die bis zum Erscheinen Buddhas verflossen, ohne dauernde Kultstätten, ohne Tempel gelassen haben wird. Die Literatur freilich, die in dieser Epoche so überreich an geistigem Gehalt ist, gibt uns kaum einen Aufschluß darüber. So gehört es zu den vielen Rätseln, die dieses Land jeder historischen Erfassung aufgibt, warum erst im 3. Jahrhundert v. Chr. unter dem großen buddhistischen Könige Aœoka der Wunsch erwacht, die Stätten der Verehrung des Erhabenen in dauerhaftem Stein zu errichten. Daß aber diese ersten buddhistischen Bauwerke auch zu den frühesten gehören müssen, die man in diesem Material errichtete, verraten uns die Formen, die noch durchaus den Charakter einer Holzarchitektur tragen. Daraus aber erklärt sich auch, warum keine früheren Denkmäler erhalten sind. Die Bauten der Inder waren bis dahin aus Holz erbaut, einem Material, das besonders unter diesen Himmelsstrichen der Zerstörung vollkommen ausgesetzt ist.

Gilt dies aber von der religiösen Baukunst bis zwei, ja drei Jahrhunderte nach Buddhas Erscheinen, so in noch weit ausgedehnterem Maße für alle Profanbauten; hier hat man noch viele Jahrhunderte alle Wohnhäuser, auch die Paläste der Könige, in Holz, vielleicht mit einem Unterbau von Backsteinen, erbaut. Erst im 15. Jahrhundert n. Chr., ja im Süden noch später, haben sich Schlösser und Paläste in dauerhaftem Stein bis heute erhalten. Wir werden sehen, wie sie im Wetteifer mit den neuen Eroberern, den Sarazenen, zuerst errichtet wurden. So sind wir denn für die Frühzeit für die indische Baukunst und damit in erhöhtem Sinne für die Kunst, der diese Studie gewidmet ist, die Gartenkunst, ganz auf literarische Überlieferung angewiesen. Glücklicherweise aber wissen schon die großen Epen, das Mahabharata und das Ramayana, manches über die Paläste ihrer Helden zu berichten. Sie sind, das erfahren wir zuvörderst, von Zimmerleuten, also aus Holz errichtet, von außen und innen aber mit kostbarstem Material, Gold, Edelstein und Metall verkleidet und geziert. Gleich im zweiten Buche des Mahabharata Die Schilderung des Palastes füllt den größten Teil des sabhavarna genannten 2. Buches aus. entsteht so vor den Augen der Hörer, der schicksalsschwere Palast, dessen Herrlichkeit später den Neid des Kurufürsten Duryodhana erregt und damit zur ersten Ursache für den Untergang der Brudergeschlechter, der Kurus und Pandus, wird. Der Baumeister des Palastes ist Moya, der Architekt eines Dämonengeschlechtes, er wurde von dem Panduherrscher Arjuna vom Feuertode errettet und aus Dankbarkeit bietet er diesem seine Dienste an. Doch ist der Palast, der in seiner Entstehung geschildert wird, durchaus ein irdischer Palast mit einzelnen Anlagen, die wir später noch oft antreffen werden. Sabha, wie der Ausdruck für diesen Palast heißt, bedeutet eigentlich nur Versammlungshalle, wohl die große Halle, in der die Könige sowohl ihre Gerichte abhielten, wie auch die Großen zu ihren Festen empfingen, der Hauptraum des Hauses, der durch Größe und Pracht die Macht des Herrschers repräsentieren mußte. Aber schon hier im Mahabharata hat der Begriff sich ausgedehnt und bedeutet nicht allein diesen Hauptbau, sondern den ganzen Palastbezirk. Das große Areal von 5000 Kos im Geviert, das der Baumeister absteckt, umfaßt nicht nur den einen Palast, sondern eine ganze Reihe von Einzelbauten, umgeben von einer Fülle von Gärten. Die Haupthalle war ein mächtiger Saal, von goldenen Säulen getragen, die Wände mit Edelsteinen besetzt, auch mit vielen Bildern geschmückt. Wir werden uns die Halle vielleicht mehrstöckig vorstellen, wie sie ein allerdings erst späteres Lehrbuch vorschreibt, jedenfalls im Mittelpunkt des ganzen Bezirkes, der nach der gleichen Vorschrift Nitisara von Sukracarya, siehe Havell, A Handbook of Indian Art p. 97. ein gleichseitiges Viereck, wie es auch Moya abgesteckt hat, sein soll. Die einzelnen Räume waren mit Türen verschlossen, die durchsichtig von Kristall waren und so den Durchblick von einem Raum in den andern gestatten; das war augenscheinlich eine neu eingeführte Kostbarkeit, denn König Duryodhana, der bei den Vettern zu Gast weilt, stößt sich, die Türe nicht erkennend, den Kopf daran und, als er weitergeht, hält er eine offene Tür für eine kristallene und versucht sie aufzuschließen, was beides die Heiterkeit der Pandufürsten und ihrer Frauen erregt und den neidischen Grimm des Königs steigert. Rings um die Paläste aber erbaut Moya den Fürsten herrliche weite Gärten, in denen vornehmlich das Wasser eine große Rolle spielt. Als größte Kostbarkeit wird zunächst ein Bassin geschildert, inmitten der Sabha heißt es; der Doppelsinn des Wortes läßt nicht klar sehen, wo es liegt, doch scheint es, daß dieser Teich sich in der Versammlungshalle selbst befand; um ihn herum standen Lilien, deren Blätter aus dunkelfarbigem Edelstein gemacht waren, die Stengel aber aus durchsichtig glänzendem Stein und andere Wasserpflanzen mit goldenen Blättern. Uralt und über ganz Asien verbreitet zu sein scheint dieser Schmuck von künstlichen Pflanzen, die aus Edelmetall und Edelsteinen höchst naturgetreu nachgeahmt wurden, für Indien aber dürfte dies vielleicht eine der frühesten Erwähnungen solcher Kostbarkeit sein. Der Teich selbst hatte durchsichtiges Wasser, so daß man auf seinem Grunde goldfarbene Fische und Schildkröten spielen sah, auf seiner Oberfläche wuchsen vollerblühte Lotosblumen aller Art und Wasservögel spielten auf ihm; eingefaßt war er von kostbarem Marmor und mit Perlen geziert und an seinen Ecken führten kristallene Stufen zu dem Wasserspiegel herab. Draußen aber vor den offenen Säulenhallen reihte sich Garten an Garten voll immer blühender, schattiger Bäume und überall im Mittelpunkte gaben die nötigen Lotosteiche Kühle und leuchtende Farben; der Wohlgeruch aus diesen Gärten strömte zu den Pandufürsten, ob sie in ihrer goldenen Halle saßen oder in einem der vielen Lusthäuser, die überall die Gärten zierten. Einige dieser Pavillons waren ganz aus Kristall, auch der Fußboden so leuchtend hell, daß Duryodhana ihn für einen Wasserspiegel hielt und seine Kleider abwarf, um darin zu baden, und, als er, seinen Irrtum einsehend, beschämt weiterging, in ein Bassin fiel, das er nun wiederum für festes Land ansah. Kein Wunder, daß die Heiterkeit, die er bei den umstehenden Fürsten erregte, daß Maß seiner inneren Wut bis zur Siedehitze steigerte. Wahrscheinlich umschlossen solche Kristallpavillons besonders zu schützende Pflanzen, wie dies später häufig anzutreffen ist, was dann den doppelten Irrtum des Königs, der daheim noch nichts Ähnliches besaß, noch erklärlicher macht. Hier wird nichts weiter von der näheren Bestimmungen der einzelnen Bauten gesagt, doch verraten andere Stellen des Epos, daß besonders Musik- und Tanzhallen schon damals zu jedem Königssitze gehörten. Als die Pandufürsten das letzte Jahr ihrer Verbannung unerkannt bei König Virata leben und Arjuna sich dort als Musik- und Tanzlehrer ausgegeben hatte, erbaut ihm der König eine besonders prächtige Halle, damit er dort der Prinzessin Uttara Unterricht gäbe. Aber noch eine andere Tanzhalle ist im Palast, wo die Haremsmädchen sich während des Tages übten, in der auch Ruhebetten sich befinden. Sie muß fern vom Haupthaus gelegen haben, dort wird der Feldhauptmann Kichaka, als er Draupati, die Pandugattin, vergewaltigen wollte, erschlagen. Wahrscheinlich lag dann bei dem Hauptpalast oder am Haupteingangstor, das dem Hauptpalast immer gegenüberliegt und durch einen breiten Weg mit ihm verbunden ist, noch eine dritte Art Musikpavillon, den nicht nur alle späteren Lehrbücher dort fordern, sondern der auch überall in erhaltenen Denkmälern, Tempeln sowohl wie Palästen, niemals fehlt. Dort wurden die Musiker hingestellt, die vornehme Gäste ankünden oder die täglichen Amtshandlungen des Königs mit Musik verkünden mußten, bei Tempeln natürlich die Festzeiten. Der Haupteingang in die Königshalle, die immer so groß sein mußte, daß sie eine gewaltige Menschenmenge fassen konnte, schon bei den täglichen Empfängen, geschweige denn bei den großen Festen, wo die Fürsten aller Länder als Gäste herbeiströmten, war mit Vorliebe ein »weitbogiges Tor«. Als Damayanti ihre Gattenwahl vornahm, da zogen die Fürsten in ihren väterlichen Palast ein, durch dieses weitbogige Tor »wie Löwen in eine Bergesschlucht«, man denkt an die prächtigen Eingangstore der Felsentempel von Karle oder Ellora. Es ist nun nicht anzunehmen, daß, um das prächtige Bild wörtlich zu nehmen, auch Damayantis Palast in den Fels gehauen ist, aber vielleicht war es einer der Säle, die fensterlos ihr Licht allein durch die breite Öffnung des Eingangs erhielten. Der Saal selbst ist auch hier schimmernd von goldenen Säulen, und auf mannigfache Sitze lassen sich die Länderherren nieder, wo man ihnen frische Kränze zum Schmucke reicht.

Weit ausführlicher als diese Nachrichten aus dem Mahabharata ist die Schilderung des Palastes des Ravana im Ramayana. So weit sich auch die Märchenphantasie der Inder in seltsamen Gestaltungen und Verknüpfungen ergeht, immer wieder überrascht eine treue und gute Beobachtung der umgebenden Welt. So ist auch hier der Affenkönig Hanumat, der Freund Ramas, ausgezogen, um Ravana, den Räuber von Ranias Gattin Sita, in seinem eigenen Reiche auszuspüren und Sita Nachricht von ihrem Gatten und dem nahenden Befreiungsheer zu bringen. Ganz nach Märchenart ist Hanumat mit einem ungeheuren Sprunge, während dessen er noch viele Abenteuer erleben muß, über das Meer gesetzt, nach Lanka, in dem man die Insel Ceylon erkennen will. Dort angekommen, macht sich Hanumat klein wie eine Katze, so daß er ungesehen überall durchschlüpfen kann. Der Weg, den er so beschreitet, schildert uns nun nicht nur einen Königspalast, sondern mit aller erdenklichen Treue den Aufbau einer alten Königsstadt. Zuerst durchschreitet er blühendes Land, das zu köstlich duftenden Gärten mit Fruchtbäumen und Lotosteichen wird, je näher er der hochragenden zinnen- und türmereichen Stadt kommt. Die Mauer ist von Gräben umgeben, man durchschreitet sie durch vier nach den Himmelsrichtungen geöffnete Tore. Nach gleichem Plan schreiben die œilpa œastras, die Lehrbücher der Künstler, die Anlage eines jeden Dorfes vor, wo jedes Tor seine besonders göttlich-mystische Funktion hat und doch zugleich so eminent praktisch sich dem Verkehrsbedürfnis unterordnet. Durch das nördliche Tor betritt Hanumat die Stadt, er sieht die prächtigen, mehrstöckigen Häuser, wo um die leuchtenden Säulen Ornamente von Blättern und Blüten geschlungen sind, er hört aus den Fenstern das fröhliche Lachen der Frauen, sieht das Gewühl der Bürger auf den Straßen und über den Häusern erhaben thronend den Palast des Königs. Dieser scheint von einer äußeren und von einer inneren Mauer umgeben, und zwar so, daß zwischen diesen Umwallungen die Großen des Reiches ihre Paläste haben, denn Hanumat wandert erst durch diese, nachdem er das Tor und Torgebäude – dieses wohl für Wächter und die Musikanten – durchschritten hat, von Lustwäldchen und Gärten umgeben, sieht er verschiedene Paläste der hohen Würdenträger, ehe er den wohlbewachten inneren Bezirk, den eigentlichen Palast Ravanas, erreicht. Die ganze Anordnung dieser Hauptstadt hat eine merkwürdige Ähnlichkeit mit den japanischen Shogunstädten. Auch hier das Fürstenschloß in der Mitte wohl bewehrt, darum die Paläste der Ritter, der Samurai, auch diese mit einer Mauer umgeben, um die sich endlich die untere Bürgerstadt legte. Siehe M. L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst II S. 360/61. Wieder muß er durch ein Tor der inneren Mauer hindurch, sie ist von blühenden Schlingpflanzen überwachsen, Alkoven sind auf ihr errichtet und Banner wehen herab. Nahe dem Tor ist eine Waffenhalle, dann erblickt er innerhalb von Gärten mit hohen Bäumen und Lotosteichen den Zauberpalast des Fürsten, den vimana Es geht aus dem Text nicht klar hervor, ob dieser vimana ein Teil des anderen Palastes ist, oder ob hier nur die Märchenvorstellung eines Zauberpalastes die sonst ganz realistische Schilderung durchkreuzt hat., das Wort bedeutet Wagen, später aber auch Palast und Tempel, eine Bedeutungsübertragung, die für die indische Stilentwicklung von Wichtigkeit ist. Ravanas vimana ist ein Götterpalast, das heißt ein ausgedehnter Palast mit vielen Räumen, köstlich ausgeschmückt, der die Wundereigenschaft besitzt, nach Wunsch durch die Lüfte gefahren, überall hingebracht werden zu können. Ravanna hat den Palast seinem Bruder Kuvera, dem Gott des Reichtums, abgewonnen und mit seiner Hilfe Sita geraubt. Neben dem Zauberpalast augenscheinlich wieder auf fester Erde liegt das Frauenhaus, so beschützt im Innern, daß keine Türe mehr besonders bewacht zu werden braucht, eingebettet in Gärten sind die Säle, die auf goldenen Pfeilern ruhen, die Wände reich bemalt, der Boden mit Teppichen belegt, auf denen die Palastfrauen im tiefen Schlafe liegen; ein besonders schöner Pavillon umschließt das Gemach des Fürsten, wo er mit seiner Hauptgemahlin ruht, während Frauen ihnen Kühlung zufächeln. Alle Gärten aber übertrifft der Aœokahain, zu dem Hanumat bei Sonnenaufgang gelangt. Mit einem Satz überspringt er die Mauer und wandelt durch eben erblühende Baumalleen, wo Lianen sich von Ast zu Ast schlingen, vorüber, an Vogel- und Wildgehegen, Lauben aus goldenem Gitter, mit Schlingpflanzen durchflochten, von einer Kimœukahecke umgeben; an kristallklaren Teichen, zu denen goldene Stufen führen, gelangt er zu einem Felsgrottenberg, von dem ein Bach herabstürzt. Den Mittelpunkt des Gartens bildet ein Aœokabaum Jonesia Aœoka, ein rot oder auch goldgelb blühender Baum, die Blüten stehen in dichten Dolden. Der indische Name bedeutet »kummerlos«. Es ist wohl der in der indischen Dichtkunst am meisten gefeierte Baum., der, wie ein Berg sich auftürmend, auf einem freien Platze liegt, von goldenen Lauben und kleinen Pavillons umgeben. Auf ihn steigt Hanumat und erblickt von hier einen reichen weißen Marmorpalast, zu dem dieser köstliche Garten gehört, und vor ihm trauernd in all der Pracht, in schmucklosem Gewande, die langgesuchte Sita, Ramas Gemahlin. Alle diese Schilderungen zeigen uns, wie von frühester Zeit her das fürstliche Wohnhaus in engstem Zusammenhange mit dem Garten gedacht war. Ebenso aber war es früh schon Forderung und Stolz der Städte, möglichst viel schattige Gartenanlagen in sich zu bergen. So erzählt das Epos von der Hauptstadt des Magadhareiches, die die Pandufürsten auf einem Rachezuge betreten: sie lag zwischen fünf Hügeln, auf denen blühende Lodhrabäume (ein niederer, weiß- und rosa-, auch im Winter blühender Baum) und andere schattige Bäume wuchsen. Die Stadt hatte Überfluß an klarem Wasser, die Hügel waren untereinander durch schattige Alleen verbunden, sie schienen die Stadt zu beschützen Mahabharate sabhavarna Cap. XXI..

Nun aber hatten die reichen Bewohner der Städte nicht nur ihre Stadt selbst geschmückt, ihre Paläste dort mit Gärten umgeben, sondern sie besaßen auch außerhalb der Stadt große Lustparks. Hievon weiß besonders die frühere buddhistische Literatur viel zu erzählen. Fürsten und reiche Kaufleute, die sich dem neuen Erlöser zuneigten, wetteiferten, dem Buddha und seinen gelbgewandeten Mönchen solche Parks zu schenken. Sie sollten ihnen als Aufenthalt dienen während der Regenzeit, wo der Erhabene den Mönchen das Wandern verbot. Der Besitz eines solchen Gartens außerhalb der Stadt war damals schon so allgemein, daß die Sitte lange schon geherrscht haben muß. Auch die Mutter des Erhabenen, Maya, besaß einen Park, den Lumbinigarten, den sie von ihrem Gatten geschenkt erhalten hatte, auf zierlich geschmücktem Ochsenwagen fuhr sie hinaus. Als sie die Geburt des Knaben herannahen fühlte, ging sie bewundernd von Baum zu Baum, bis sie zu dem heiligen Plakshabaum gelangte, unter dem sie dem Knaben das Leben gab.

Die Parks, die den Mönchen geschenkt wurden, mußten nach der immer wiederkehrenden Wendung »nicht zu ferne und nicht zu nahe der Stadt sein, wohlversehen mit Eingängen, leicht zu erreichen für das Volk, bei Tage nicht zu belebt, in der Nacht still, von Lärm und Menschenschwarm entfernt, ein Ort der Zurückgezogenheit und einsamen Betrachtung«. Der berühmteste unter diesen Parks war das Jetavana, das heißt, der Lustpark des Jeta. Diesen hatte ein Anhänger des Buddha, der Großkaufmann Anathapinta, nach langen Verhandlungen dem Prinzen Jeta für soviel Gold abgekauft, daß er damit den Boden bedecken konnte. Anathapinta hatte den Garten dann dem Buddha geschenkt und seine Belohnung war, daß dieser ihn zu seinem Lieblingsaufenthalt erkor. Noch im 5. Jahrhundert n. Chr. besuchte ihn der chinesische Pilger Fa-Hian, leider schildert er ihn nur oberflächlich, er rühmt die klaren Wasserbecken, das üppige Grün und die zahllosen in mannigfachen Farben blühenden Bäume. Auch Könige schenkten den Mönchen mit Vorliebe Parks, sie fesselten sie dadurch an ihre Stadt. Besonders in Ceylon gibt das große Chronikwerk des Mahavamsa uns eingehenden Aufschluß über manchen dieser Parks und neuere Ausgrabungen haben gezeigt, daß trotz der vielen sagenhaften Berichte die örtlichen Angaben meist erstaunlich treu sind. König Aœoka hatte seinen Verwandten Mahinda als Apostel der neuen Lehre nach Ceylon gesandt. Sobald der König bekehrt war, schenkte er als erstes den Mönchen einen Park. Der Garten Naudama, in dem Mahinda zuerst gepredigt hatte, lag zu »nahe der Stadt«, er wurde von den Mönchen nicht angenommen, so bot König Tossa ihnen den Mahamighagarten an, den sein Vater angelegt hatte. Er entsprach ihren Wünschen, »nicht zu nahe und nicht zu fern der Stadt, ein köstlicher Aufenthalt, wohl versehen mit Wasser und Schatten«, und gleich am nächsten Tage wurde er übergeben, nachdem der König ihn selbst mit goldenem Pflug umpflügt hatte.

Diese Parks durften ursprünglich die Mönche nur während der Regenzeit bewohnen; in der übrigen Zeit erlaubte ihnen ihr Gelübde keinen festen Wohnsitz. Doch versteht es sich von selbst, daß in diesen Parks schon ursprünglich feste oder doch mindestens regensichere Schutz- und Wohnhäuser sich befanden, wenn sie auch in den frühen Texten nicht besonders erwähnt werden, denn die Bäume allein hätten den Mönchen keinen Schutz vor dem Regen bieten können. Allmählich aber, mit der immer stärkeren Ausbreitung des Ordens wurde es mit dem Wandern der Mönche wohl nicht mehr so streng genommen und aus diesen Parks, diesem Schutz in der Regenzeit, entwickelten sich mehr und mehr die großen Klöster, die sich in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zu mächtigen Palästen auswuchsen, in denen ein großer Reichtum sich ansammelte und die zu den großen Kulturzentren buddhistischer Gelehrsamkeit wurden. Die ursprüngliche Bedeutung und Herkunft dieser Klöster hat sich noch in ihren Namen erhalten: sangharama, d. h. Lustgarten für die Gemeinde der Mönche, auch in der Bezeichnung vihara, womit man meist eine Einzelwohnung der Mönche bezeichnet, das aber auch Erholungsort, Ort zum Spazierengehen heißt, klingt die Erinnerung an den Park an. Es ist eine ähnliche Entwicklung, wie sie die abendländischen Klöster zeigen, die die griechischen Philosophengärten zum Vorbild genommen haben. M. L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst I, p. 179. Noch im 5. und 7. Jahrhundert sahen chinesische Pilger viele hunderte solcher Klöster in voller Blüte. Tausende von Mönchen lebten in dem stolzen Nalanda, in der Nähe der Hauptstadt Pataliputra. Auch diese Mönchspaläste von Nalanda hatten sich aus einem Park entwickelt, der einst dem Gildenvorsteher Amra gehörte, 500 Kaufleute kauften ihn für 500 laks Goldstücke und schenkten ihn dem Buddha, der dann hier drei Monate in einem Gartenhaus gelehrt und gelebt habe. Sechs Könige hintereinander hatten das Kloster mit Bauten, Schmuck und Ländereien begabt. Die prächtigen viharas waren wohl meist fünfstöckig sich verjüngende Hallen, die oberen von außen mit Mönchszellen umgeben – ein kleines Abbild eines solchen Baues gibt der aus einem Felsen gehauene kleine Bau in Mamallapura bei Madras (Tafel 1). – Die Farben zu diesem Bilde bringt des chinesischen Pilgers Hiuntsang Schilderung von Nalanda: »Das ganze Kloster umschließt eine hohe Mauer. Ein Tor führt in das große vihara, von dem getrennt noch vier andere Pavillons in der Mitte des sangharama stehen. Die reichverzierten Türme und feenhaften Türmchen gruppieren sich wie zackige Hügel. Die Observatorien scheinen sich in den Wolken zu verlieren und die höchsten Bäume noch über sie hinaus zu ragen. Und dann müssen wir hinzufügen, die tiefen, leuchtendklaren Teiche, auf ihren Wassern schaukeln sich blaue Lotos, mit der Kanakablüte ( butea frondosa) tiefstem Rot vermischt, dazwischen verbreiten die Amrahaine ihren Schatten. Alle Außenhöfe haben vier Stockwerke. Alle haben Drachenwasserspeier und gemalte Wasserrinnen, die mit Perlen besetzten Pfeiler sind geschnitzt und verziert, die Balustraden und die Dächer mit bunten Ziegeln gedeckt, die das Licht in tausend Farben widerspiegeln«. Beal, The Life of Hiun-tsiang by the Shamans Hwui-Li and Yen-tsung, 1888, p. 108 f. (Oriental Series).

Von hier aus, wie von den Schwesterklöstern in Taksaœila und Benares, hatte sich Lehre, Kunst und Bildung über ganz Zentral- und Ostasien verbreitet. Heute können auch die Ausgrabungen Nalanda wird zur Zeit ausgegraben, wie zu hoffen ist mit aller Gründlichkeit und wissenschaftlichen Beobachtung; es wäre wohl wünschenswert, daß man der Frage nach der Lage der Gärten nicht ganz aus dem Wege ginge. nur noch Fundamente zum Vorschein bringen. Selbst auf Ceylon, das doch allein in Indien ununterbrochen der buddhistischen Tradition bis heute treu geblieben ist, sind nur noch Ruinen von den alten Klöstern erhalten. Im heiligen Bezirk bei Anaradhpura, nicht weit von dem heiligen Baum, steht noch das Unterstockwerk des sogenannten ehernen Palastes, der auf 1600 Granitpfeilern ruhte und der sich verjüngend in neun Stockwerken aufstieg. Im 9. Jahrhundert wurde dieses Kloster von dem frommen, prachtliebenden König Dutthagamini gebaut. Die Pfeiler ließ er mit Erz bekleiden, ein Dach von Kupfer darüber errichten, im Innern aber wurde weder Edelmetall noch Edelstein gespart. Der Thron des Oberpriesters war aus Elfenbein, und die Mönche wuschen ihre Hände in goldenen Gefäßen.

Etwas mehr als von den Klöstern hat sich von den eigentlichen Kultgebäuden der Buddhisten erhalten. Ob ursprünglich freistehende Tempel für die Verehrung Buddhas erbaut wurden, ist nicht sicher, jedenfalls sind auf lange hinaus hier nur die in den Fels gehauenen Höhlentempel erhalten. Augenscheinlich war der früheste Kult ein Reliquien- und Erinnerungskult an den Erdenwandel des Erhabenen. Dort, wo er gelehrt und geweilt hatte, bauten seine Verehrer große, konische Backsteingebäude, die häufig, wenn auch nicht immer, einen Teil des Körpers des Erhabenen umschlossen. Wir wissen vor der Buddhazeit auch von diesen merkwürdigen Bauten, die Stupas genannt werden, wenig. Es ist aber anzunehmen, daß diese Sitte des Reliquienkultus, den die Buddhisten mit den Jainas teilten, an alte Grabkulte anknüpfte, die ja auch bei dem fest ausgebildeten Väterkult der Inder anzunehmen sind. Sehr merkwürdig ist nur, daß augenscheinlich im eigentlichen Indien dieser Erinnerungskult als Gräberkult auch bei den Buddhisten bald verloren ging; wenn ein Heiliger starb, wurden über seine Reliquien zwar Stupas gebaut, aber nur für die Heiligen, da man ihren Reliquien wie den christlichen. Wunder zusprach. Doch mehr und mehr ging schon von dem Gebäude als solchem die magische Wirkung auch ohne Reliquien oder sonstige Erinnerungen aus, so wurde Bau und Verehrung eines Stupas eine verdienstliche Handlung. Laien, aber selbst Könige sind in uns zugänglichen Zeiten niemals mit irgendeinem Grabmal bedacht. Selbst einem König wie Aœoka hat man keinen Stupa erbaut A. Foucher, L'Art Gréco-Bouddhique du Gandhara, Paris 1905, B. I, p. 49 ff. behandelt die Frage des eigentlichen Stupabaus und seine Entstehung eingehend. Völlige Klarheit werden erst noch eingehendere Ausgrabungen und Untersuchungen geben.. Es kann wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß der Inder kein Gewicht auf eine Gedächtnisstätte für die Asche seiner Toten legte. Er kannte, was uns später noch beschäftigen wird, dauernde Grabmonumente erst in einer Zeit, wo fremder Einfluß deutlich nachweisbar ist. Die Stupas, die die frommen Könige und Laien dein Buddha und seinen Schülern erbauten, zeigen-in ihrer Gestaltung eine große Mannigfaltigkeit; was freilich an Ruinen erhalten ist, ist meist wenig mehr als ein unförmlicher schmuckloser Erd- und Steinhaufen. Auch die berühmte Ruanweli- oder Goldstaub-Dagaba, von der die Mahavamsa erzählt, daß sie König Duthagamini im 2. Jahrhundert v. Chr. erbaut habe, sieht heute wie ein großer baumbewachsener Hügel aus. Sie hatte ihre besondere Berühmtheit durch die kostbare künstliche Nachbildung des heiligen Feigenbaumes, die der König darin aufgestellt hatte. Die Höhe des Stammes betrug an 15 Meter, die Wurzel war aus Korallen und in smaragdenem Grunde befestigt. Der Stamm bestand aus reinem Silber, die grünen Blätter waren aus Edelsteinen, die welken aus Gold, die Früchte und das junge Laub aus Korallen. Am Stamm waren Darstellungen der acht glückbringenden Zeichen … Über dem Baum spannte sich ein prächtiger Baldachin … Am Fuße des Stammes waren schöne Vasen in Reihen aufgestellt in ihnen prangten ganz aus Edelstein gefertigte Blumen, aus denen die vier Arten wohlriechenden Wassers dufteten. Mahavamsa, with the translation of the first Part by G. Turnour, Ceylon 1837, Kap. XXX, p. 114. Ob dieser Baum unter der Kuppel gestanden ist, erfahren wir nicht, nur im Innern des also auch innerlich zugänglichen Reliquienschreines des Stupa war er sicher untergebracht. Von der Außenansicht dieser Bauten geben uns kleine Nachbildungen mannigfacher Art eine schwache Vorstellung; so kleine Bronzen, vor denen man wie vor den christlichen Tragaltärchen zu Hause seine Andacht verrichten konnte, Reliefdarstellungen auf den Schranken und Toren, vor allem die kleinen Stupas, die in den Felsentempeln an heiligster Stelle wie etwa ein christlicher Altar stehen, so daß man sie dort umwandeln konnte. Sie zeigen meist einen stufenförmigen Unterbau, auf dem sich die Kuppel erhebt, der ursprüngliche Grabhügel, über dieser war anfangs ein meist als Reliquienschrein verwendeter viereckiger Aufbau, der sich später häufig zu einem Pavillon ausgewachsen hat, eine Stange oder ein Mast, der in der Mitte befestigt war, trägt einen oder verschiedene Schirme; der Sonnenschirm ist in Indien bis auf den heutigen Tag das Zeichen königlicher Macht. Wenn auch die Stupas selbst heute völlig zerfallen sind, so haben sich doch einige der Schranken, die sie wohl immer umgeben haben, erhalten, so vor allem die noch an Ort und Stelle stehenden Schranken von Sanchi, nicht weit von Bopal in Zentralindien gelegen, mit ihren gewaltigen vier Eingangstoren. Die Gestalt dieser Schranken und Tore Diese Tore, sanscrit torana, haben in ihrer architektonischen Gestaltung eine überraschende Ähnlichkeit mit den japanischen torii, diese, fast immer aus Holz gemacht, ebenfalls zwei geschweifte Armbalken auf zwei Pfeilern ruhend sind in Japan religiöse Bauwerke, die in langen Reihen im Tempelbezirk errichtet sind und von dort in die japanischen Gärten übergegangen sind. Ob unmittelbarer Einfluß von Indien vorhanden ist, ist trotzdem zweifelhaft, weil diese torii nur in Shintotempeln und nicht in buddhistischen vorkommen. Auch ist der Gleichklang der Worte nur ein äußerer. Siehe G. Combass, Les sculptures impériales de la Chine, 1907, n. 31 f. Grünwedel, Buddhistische Kunst in Indien, p. 21. M. L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst II, p. 355. (Tafel 2) zeigt besonders deutlich das Herauswachsen aus dem Holzbau: drei geschweifte Querbalken ruhen übereinander auf zwei Pfeilern; über und über sind sie mit figürlichen Reliefs bedeckt, die Steinmetzarbeit ist von überraschender Technik und vollendeter Meisterschaft, es scheint, daß die jahrhundertlange Übung der Holzschnitzerei hier sehr schnell umzulernen verstand.

Wenn auch die Stupas selbst in Trümmer liegen, so besitzen wir wenigstens ein literarisches Zeugnis für den Bau eines Stupa und seiner Umgebung, das von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Dieser Stupa, von einem Großkaufmann erbaut, wird, wie immer, von Schranken mit vier Eingangstoren nach den vier Himmelsrichtungen umfaßt. Diese öffnen sich dort, wo Treppen zu drei Terrassenumgängen emporführen, die, sich stufenweise verjüngend, den Bau umgeben, der von einer Kuppel abgeschlossen wird. Über diese erhebt sich ein Pavillon oder Lusthäuschen (harmika), der ursprüngliche viereckige Reliquienschrein, der aber, hier als Säulenhalle gestaltet, ein edelsteingeschmücktes impluvivium (varœasthale) enthält, dessen Bedeutung, noch nicht aufgeklärt ist. The Divyavadana, A Collection of Early Buddhist Legends, ed. by Cowell and Neil from Nepalese Sanscrit Mss. Cambridge 1886. Siehe dazu Foucher a. a. O. p. 95-97 genaue Interpretation des Textes, die nur in einem Punkte unbefriedigend ist. Der Text sagt, daß in dem Pavillon über der Kuppel ein Wasserbassin oder Regenfang (varœasthale) reich mit Edelsteinen besetzt sich befinde; das kann nicht, wie Foucher meint, ein Loch gewesen sein, um die schirmtragende Maststange in die Kuppel zu versenken; zum mindesten muß man sich vorstellen, daß vielleicht an der Innen- oder Außenseite des Pavilions ein impluvium, um den Regen aufzufangen, angelegt war. Die beste Übersetzung des Sanskrit varœasthale scheint mir das lateinische impluvium zu sein, was dann voraussetzte, daß der Pavillon (harmika) nach oben offen war; dann müßte der Regen, der von den Schirmen darüber abfloß, in diesem Wasserkanal aufgefangen werden. Auf den Garten im Text geht Foucher gar nicht ein. Wie immer, ragt darüber dann der Mast auf, der die Ehrenschirme trägt. Die Schranken lassen, wie dies auch die von Sanchi zeigen, einen verhältnismäßig schmalen Rundgang zwischen sich und dem Stupa frei. Er ist hier mit Edelsteinen gepflastert, entsprechend dem kostbaren Material, aus dem der ganze Bau aufgebaut ist. Dieser Gang war der untere Prozessionsweg, auf dem die Gläubigen den Bau nach rechts umwandelten. Bei allen Kulthandlungen indischer Verehrung ist das nach rechts Umwandeln des verehrten Gegenstandes ein Hauptstück. So umwandeln die Neuvermählten das heilige Feuer, so die Tochter, wenn sie dem Vater Ehre erweist, so Damayanti den Aœokabaum, den sie auf ihrer Wanderung trifft. Je öfter man diese Handlung vollbringt, um so tiefer die Ehrfurcht. Zum Zwecke solcher Wiederholung sind die höheren Terrassengänge um den Stupa bestimmt, häufig sind diese an den Wänden mit Bildwerken geschmückt, wie das bedeutendste Beispiel des Borobudur auf Java zeigt, um den Gläubigen zugleich die Geschichten der Buddhas und Boddhisattvas vor Augen zu führen. Die Tore, die unser Großkaufmann erbaute, waren nicht mehr von der einfachen Konstruktion der Sanchitore, sondern sie enthielten wie die Palasttore verschiedene Räume wohl auch für Wächter und den Altan für die Musiker. Vor den Toren waren weiter je vier Bethäuser (caitanyas) für die Gläubigen errichtet, die hier Gaben an Blumen und Früchten andachtsvoll niederlegen durften. Ringsum aber, nach allen Seiten, waren große Gärten angelegt. Die Mitte schmückte je ein Lotosteich, in denen kranzförmig alle die verschiedenen Sorten der blauen und weißen Tag- und Nachlotose und Wasserlilien blühten. Um die Ufer standen schöne blühende und wohlriechende Bäume und Sträucher, darunter wuchsen verschiedene Jasminarten und weiße Winden, die sich von Baum zu Baum rankten. Für die Pflege des Gartens, in dem immer Blüten und Früchte prangten, hatte man Tempelsklaven eingesetzt, die auch zugleich im Tempeldienst für Weihrauch und Musik sorgten und die Gaben der Gläubigen entgegenzunehmen hatten.

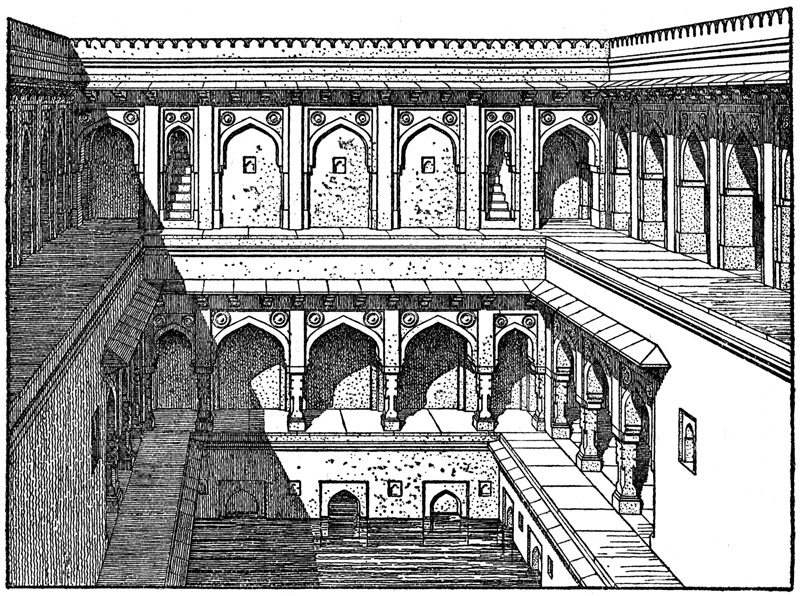

So ähnlich werden wir uns auch die Umgebung der meisten Stupas, ja aller heiligen Gebäude, Samuel Beal, The Life of Hiun-tsiang, London 1887, (Oriental Series), p. 162. Hiun-tsiang kommt nie bei einem Tempel vorüber, ohne die schattigen Gärten und Lotosteiche zu erwähnen. nicht nur der Buddhisten, sondern auch der Andersgläubigen, zu denken haben. Die Gärten gehören in Indien wie im ganzen Orient unbedingt zu dem Hause der Menschen und Götter. In den Gärten selbst aber bildet das Hauptstück als Schmuck und unentbehrliches Mittel für Bad und Bewässerung das künstliche Bassin. Die Anlage künstlicher Teiche ist ja nicht nur für das Pflanzenleben im Garten, sondern auch für alle anderen Kulturpflanzen in diesen Ländern eine Vorbedingung jeden Gedeihens. So finden wir denn von frühester Zeit im ganzen Bereich der indischen Welt große Stauteiche, die auch noch heute so wesentlich das Bild indischer Landschaft bestimmen. Alle großen Könige sahen in solchen Anlagen eine Hauptforderung ihrer Fürsorge. Von König Candragupta erzählen griechische Quellen, daß er ein besonderes Ministerium für Bewässerung eingerichtet hatte, Siehe die ausgezeichnete Schilderung von Candraguptas und Aœokas Verwaltung bei V. A. Smith, The early History of India, Oxford 1908, p. 123 ff. die Beamten waren verpflichtet, sein großes Reich fortwährend zu bereisen, zu vermessen und überall, wo es nötig war, auch in den entferntesten Gebieten Stauteiche und Kanäle anzulegen. Und alle späteren Könige rühmen sich in ihren Inschriften solcher Anlagen. Neben der notwendigen Bewässerung der Kulturen aber hatten diese künstlichen Wasseranlagen noch die mindestens ebenso wichtige Aufgabe, als Badeplätze zu dienen für dieses Volk, für das Baden und bestimmte Waschungen zu den religiösen Pflichten strengster Observanz gehörten. Gefordert von diesem religiösen Gebrauch entstanden überall an den Wasserstraßen besonders heilige Badeplätze mit Tempeln an den Ufern, erhöhten Plattformen oder Altane, von denen Treppen nach dem Wasser herabführten; unter den Flüssen war von alters her der heiligste der Ganges, der sein himmlisches Ebenbild in der Milchstraße hat, und die heiligste Stelle, bis zum heutigen Tage ist die Stadt Benares, die an seinen Ufern liegt. Dicht aneinander reihen sich hier diese Badestellen, alle Straßen der Stadt führen auf den Fluß, an dessen Ufern Heilige, Kranke, Gläubige aller Art das Heil ihrer Seele erwarten. Aber auch künstliche Stauteiche wurden als Badeplätze benutzt und zu diesem Zwecke überall angelegt, auch hier waren die Ufer von kleinen Tempeln, Terrassen eingefaßt, von denen oft pompöse Treppen an den meist steingefaßten Ufern herabführten, dazwischen lagen dann Landhäuser, die mit ihren Gärten, Landungsplätzen und Pavillons an das Ufer reichten. Die Sitte der Badetreppen hat die indischen Architekten früh zu Meistern monumentaler Treppenanlagen gemacht. Besondere Anforderungen an diese ihre Kunst stellte die in den verschiedenen Jahreszeiten außerordentlich schwankende Höhe des Wasserspiegels in den Brunnenanlagen, den sogenannten Baolis. Hier wurde ein Treppensystem von zwanzig, ja dreißig Meter Tiefe erbaut, um den schwankenden Wasserspiegel zu erreichen, auf den verschiedenen Stufen wurden die Treppen unterbrochen, mit Galerien abgeschlossen und dahinter zierliche Nischen oder geschmückte Räume angebracht. (Abb. 1.) In der heißen Jahreszeit zog man sich bei niederem Wasserstande mit Vorliebe in diese kühlen Räume zurück (Abb. 2). Diesen doppelten Zweck: das Wasser bequem zu erreichen und kühle unterirdische Sommerräume zu besitzen, erreichte man auch noch mit einer anderen Anlage. Auf jeder Stufe wurde hier ein pavillonartiger Kuppelbau errichtet, so daß der letzte oft vier bis fünf Stockwerke hoch war, während alle in gleicher Höhe über den Erdboden aufragten. Auch diese Anlagen, häufig inmitten von Gärten, findet man noch heute überall in Indien. Ausgrabungen in Ceylon haben sehr schöne solcher Badeteiche aus früher Zeit ans Licht gebracht, sie werden dort pocuñas genannt, manche von ihnen haben eine Länge von mehr als fünfundvierzig auf achtzehn Meter, der Boden ist mit Marmor gepflastert und Marmorschranken oder Säulenhallen umgeben sie, auf jeder Seite führen Stufen an der Steinwandung herab, die oft in mehreren Absätzen das Wasser umgibt; der Mahawamsa weiß immer wieder von diesen pocuñas zu erzählen, in keinem der buddhistischen Haine durften sie fehlen. Unser Bild (Tafel 3) zeigt eine häufiger vorkommende Besonderheit. In das Bassin ist eine gepflasterte Plattform hineingebaut, die ursprünglich von einer Säulenhalle überdacht war und ein kleineres Bassin einschließt. Die ganze nicht übermäßig große Anlage gehörte wohl einem Garten an und wir sehen hier einen der so häufig geschilderten Pavillons, die in das Wasser gebaut sind. Frühe schon wurde diese Kunst der Wasserbauten von fremden Reisenden gepriesen. So schreibt der arabische Historiker Alberuni, der Indien im 11. Jahrhundert bereist: »Hierin (d. h. in der Anlage von Badebassins und Brunnen) haben sie einen hohen Grad von Kunst entwickelt, so daß unsere Leute, wenn sie das sehen, sie sehr bewundern, aber unfähig sind, sie zu beschreiben, geschweige denn etwas Gleiches zu schaffen.« Havell, Handbook of Agra and the Taj, 2. ed. 1912, p. 142.

Abb. 1, Alt-Delhi, Brunnen auf Burg Lalkot, Ansicht

Neben der Anlage von künstlicher Bewässerung rühmen die Inschriften der Könige immer besonders das Anpflanzen von Bäumen; Wasser und Schatten ist das, was der Bewohner heißer Länder am meisten begehrt. Die Baumverehrung ist über die ganze Erde verbreitet, aber wohl in keinem Lande hat sie eine so lange, bis zum heutigen Tage ununterbrochene Reihe von Zeugnissen aufzuweisen wie in Indien. Alle ihre Heiligen sind in Leben und Lehre irgendwie mit besondern Bäumen verbunden. Vor allem aber Buddha Gautama: unter einem Baum wurde er geboren, unter einem Baum, dem heiligen Feigenbaum, ward ihm die Erleuchtung, unter dem Symbol eines Baumes ist er lange Zeit verehrt worden, ehe man sich ein Bildnis von ihm machte. Überall nun, wo solch ein heiliger Baum mit Buddhas Leben oder mit seiner Lehre verbunden ist, wurde er mit Schranken geschützt, als Heiligtum verehrt. Die heiligste Stelle aber für die ganze buddhistische Welt war der Baum der Erleuchtung bei Bodhigaya. Zu Hiun-Tsangs Zeit war er von einem Rechteck hoher Mauern eingeschlossen, das vier Tore hatte; das Haupttor ging auf den Fluß hinaus, das zweite auf einen Lotosteich, das dritte wurde vom Berg beschützt, während das nördliche in ein Kloster führte. Der Baum stand dann für sich inmitten eines Gartens, wo überall als »heilige Spuren der Religion etc. Stupas Viharas sich erheben«. Beal, Life of Hiun-Tsiang, p. 103.

Abb. 2, Bijapur, Tâj Baoli 1620

Die Schranken, die noch heute den kleinen unscheinbaren Baum umgeben, sollen der Tradition nach auf Aœoka zurückgehen, wie auch der Baum bis auf Buddha herabgehen soll; doch erzählt schon Hiun-Tsang, daß dem Glauben feindliche Könige den Baum immer wieder vernichtet hätten, wie auch wieder kurz vor seiner Zeit ein feindlicher Nachbarkönig ihn ausgegraben, verbrannt und die Stätte zerstört habe, König Harœa aber, der große Gönner des gelehrten Chinesen, habe dann, nachdem er diese Gegenden erobert, alles wieder hergestellt.

Ununterbrochener scheint die Tradition, die dem heiligen Bobaum in Ceylon sein hohes Alter zuschreibt. Ceylon ist seit seiner Bekehrung durch Aœoka dem Buddhismus treu geblieben, damals wurde, so heißt es, ein Ableger des heiligen Buddhabaumes, den die Apostel mitbrachten, in den Mahamighagarten gepflanzt, er sei seitdem ununterbrochen bewacht worden. Da sich der Bobaum durch Luftwurzeln fortpflanzt, die heute um den fragmentarischen Mutterbaum einen ganzen Hain bilden, so wäre das keine physische Unmöglichkeit – doch auch über Ceylon sind verheerende Stürme hingefahren und gerade in der Überlieferung des Alters von Bäumen übertreibt die Legende wohl immer. Einst war der Bezirk dieses Baumes von einer Mauer aus Granitquadern umgeben, deren Vorsprünge und Abdachungen mit dem dem Elfenbein ähnlichen Chunam eingelegt waren. Sie umschlossen einen sehr großen Bezirk, zu welchem vier Tore von großer architektonischer Schönheit Zulaß gewährten. Jeder dieser Zugänge war überdeckt von einem baldachinartigen Dach aus Erz, welches auf zwanzig je aus einem Block gehauenen Steinsäulen ruhte. Ein Teil der nächsten Umgebung des Baumes hat seine alte Anlage erhalten. Der Sockel mit seinen Vorsprüngen besteht aus mächtigen Granitplatten; eine Anzahl Stufen führt zu dem Unterbau, den reiche Bildarbeit verziert; die unterste Stufe, welche im Halbrund vorspringt, ist besonders hervorgehoben, zu beiden Seiten sind Prellsteine mit Basreliefs geschmückt und auf der Stufe sind halbkreisförmige Streifen mit Tierornamenten von mystischer Bedeutung angebracht, die sogenannten Mondsteine, die als Treppenstufen häufig vorkommen. (Tafel 4.) Henry Cave, Baudenkmäler aus ältester Zeit in Ceylon (übersetzt von Anna Gräfin v. Lech) 1904, p. 13. Der Baum selbst steht auf einer ziemlich hohen, stufenförmig ansteigenden Terrasse; die Gebäude, die einst den heiligen Bezirk umgaben, liegen in Trümmern, was heute dort steht, sind alles moderne Bauten.

Die Verehrung des Feigenbaumes ist allerdings in Indien nicht etwa auf die Buddhisten beschränkt, sie haben diese Verehrung als arisches Erbgut vorgefunden. Schon im Epos ist er der ausgezeichnete Baum, der göttliche Ehrung genießt. Er fehlt auch heute noch in keinem Dorfe, wo er als Mittelpunkt etwa die Rolle unserer deutschen Linde spielt. Unter dem Feigenbaum versammeln sich die Dorfältesten, hier halten die Heiligen ihre frommen Gespräche ab, denen das Volk mit gespannter Aufmerksamkeit lauscht, hier hören sie den oft wochenlang dauernden Vorlesungen des Mahabharata oder Ramayana zu. Der Dorfbewohner sieht im Bobaum seinen Schützer, er gilt ihm als göttlich, Früchte und Blumen bringt man ihm dar und neigt sich ihm grüßend. Und wahrlich herrlich und ehrfurchtgebietend ist solch ein Baumwald im Alter, wo unter seinem von den mächtigen Säulen der Luftwurzeln getragenen Laubdach Tausende von Menschen Schutz finden können. Noch heute gibt es Überreste eines Riesenbaumes bei dem durch die Jahrtausende berühmten Wallfahrtsort Sukaltirtha nördlich vom Bombay auf einer kleinen Insel im Meere. Heute hat das Meer ihn sehr beschädigt, am Ende des 18. Jahrhunderts aber schildert ihn ein englischer Reisender, Forbes, Oriental Memoirs I, p. 26. er habe mit seinen Wurzelstämmen einen Raum von etwa sechshundert Meter Umfang bedeckt, dreihundertfünfzig große und etwa fünftausend kleinere Luftwurzelstämme haben einen Wald gebildet, unter dem siebentausend Menschen Obdach gefunden hätten. Die Umwohner nennen ihn den Feigenbaum des Kabir, da er von diesem Heiligen gepflanzt sein soll.

Fast alle Religionen Indiens sind irgendwie mit diesem heiligsten Baum verbunden, auch der Stifter der Jainasekte, Mahavira, hat wie Buddha seine Erleuchtung unter diesem Baum empfangen. Die Nonne, übersetzt von E. Leumann, p. 77. Diesen Rivalen des Buddhismus, den Jainas, war ein etwas günstigeres Schicksal auf indischem Boden vorbehalten, da sie sich bis heute in nicht sehr zahlreichen, aber blühenden Gemeinden erhalten haben. In der frühen Zeit hat sich wohl die Kunst dieser beiden Sekten wie auch ihre geistige Struktur wenig unterschieden. Was die jainistischen Heiligtümer besonders auszeichnet, ist ein überaus feiner Sinn für die malerische Lage. Selten, so bestätigen Reisende und Forscher, ist Natur und Architektur einen so engen und glücklichen Bund eingegangen wie in den jainistischen Gottesstädten. Städte muß man sie heute nennen, wenn auch Städte, die nur aus Tempeln bestehen. Tempel bauen ist eine hohe gottesdienstliche Handlung, ein Gebet in Stein, das ist der Glaube der Jainas, und da es die Religion der Kaufleute ist und die Glaubensbrüder sich gegenseitig gerne helfen, so sind wohlhabende und reiche Kaufleute in der Überzahl, die gerne von ihrem Reichtum in solchen Tempeln Zeugnis ablegen. Das eigentümliche dieser Gottesstädte ist ihre tiefe Stille und Abgeschiedenheit, denn nur die Heiligen des Jenseits, die Jainas, die Sieger, dürfen dort wohnen, kein Pilger, kein Priester darf innerhalb des heiligen Bezirkes essen oder schlafen. Dicht zusammengedrängt, Tempel an Tempel ragend, liegen sie auf hohen Bergkuppen wie das Œatrunjaya bei Palitana (Tafel 5), von Hainen umgeben, oder die Tempel auf dem nahezu 1200 Meter hohen Gipfel des Parasnath, wo sich in malerischer Umgebung ein herrlicher Rundblick entfaltet, oder auf dem nicht viel niedrigeren Girnar nicht weit von Ahmedabad, der von einer großen Anzahl von Tempeln bedeckt ist, die zum Teil nur auf schwindligem Pfad zugänglich sind, oder nördlich von Ahmedabad auf dem Abuberge, wo ein Paar der ältesten Jainatempel stehen; statt der Berggipfel wählte man auch tiefe, stille Waldtäler wie in Muktagiri. Alle diese Stätten sind von alters her den Jainas heilig, aber gerade in den heute noch besuchtesten entstehen immer neue Tempel, die alten verdrängend; da aber die Sitte der Gottesstädte eine alte ist, wird das ganze Bild der krönenden Tempel in der herrlichen landschaftlichen Umgebung wohl immer das Gleiche in seiner unberührten Schönheit geblieben sein.

Alles, was wir bisher über den eigentlichen Palastbau und seine Lage im Stadtbild erfahren konnten, stammt aus der Literatur, d. h. einer immerhin stilisierten Quelle und dazu einer, die immer den Schauplatz der Heroen oder Dämonen schildern will. Glücklicherweise hat ein Fremder, der noch dazu das klar beobachtende Auge eines Griechen besaß, uns Nachrichten aus seiner unmittelbaren Gegenwart gegeben, die das gewonnene Bild schön ergänzen. Megasthenes, ein Gesandter des Seleukos Nikator, eines Nachfolgers Alexanders des Großen, lebte am Hofe Candraguptas, des Sandrokottos der Griechen. Megasthenes schrieb ein leider verloren gegangenes Werk Indika, aus dem aber spätere griechische und römische Schriftsteller reichlich geschöpft haben, so daß neben andern wertvollen Nachrichten sich auch einiges über Paläste und Gärten erhalten hat. Megasthenes hat sich von etwa 300 v. Chr. an, nachdem der Versuch des Seleukos, über den Indus vorzudringen, von Candragupta abgeschlagen war, längere Zeit in der Hauptstadt des großen Begründers der Maurya-Dynastie in Pataliputra aufgehalten. Die Stadt war, wie er ausdrücklich hervorhebt, aus Holz gebaut und auch mit einer hölzernen Mauer umgeben, die mit fünfhundertsiebzig Türmen gekrönt, mit vierundzwanzig Eingangstoren versehen und von breiten Gräben umflossen war. Die Paläste des Königs scheinen ihm die von Ekbatana und Susa zu übertreffen, die herrlichen Säle ruhen auf goldenen Pfeilern, die mit Weinlaub aus getriebenem Gold umrankt sind, zwischen denen silberne Vögel sitzen. Q. Curtius, Historia Alexandri Magni VIII 9 nach Megasthenes. Noch im 5. Jahrhundert n. Chr. wird diese Schilderung bestätigt und ergänzt durch den chinesischen Pilger Fa-Hien, der damals die heiligen Stätten des Buddhismus besuchte. Auch ihm fällt die gewaltige Größe und Schönheit der Königsbauten auf. Er schreibt sie dem Enkel Candraguptas, dem König Aœoka zu, sehr erklärlich, da er wohl nur mit diesem großen Förderer des Buddhismus irgendeinen historischen Begriff verband. Alle diese herrlichen Werke, so meint er, können menschliche Hände nicht erbaut haben, nur mit Hilfe von Dämonen habe sie der König errichten können. Sie haben Steine aufgetürmt, die Mauern errichtet, die Tore gebaut und die überaus eleganten Schnitzereien an den Palästen des Königs ausgeführt, die mitten in der Stadt liegen. Nichts in dieser Doppelschilderung von Pataliputra hindert uns, diese Stadt in ihrem Aufbau ähnlich vorzustellen wie jene Wunderstadt des Dämonenfürsten Ravana in Lanka-Ceylon. Megasthenes stellt die Paläste von Pataliputra über die von Ekbatana und Susa. Diese Nebeneinanderstellung, selbst wenn sie nur allgemein gehalten ist, scheint doch mindestens auf einen Unterbau von Stein schließen zu lassen, auf dem dann die hölzernen Oberstockwerke errichtet waren, dieses scheint auch aus Fa-Hiens Bemerkung hervorzugehen, daß Dämonen die Steine auftürmten. Auf solche Fragen würden ja nur systematische Ausgrabungen Antwort geben können, denen sich vielleicht in keinem Lande so große Schwierigkeiten entgegensetzen wie in Indien. Die ununterbrochene Kultur dieses Landes hat Städte auf Städte an der alten Stelle entstehen lassen, wenn auch Wellen über Wellen von Eroberern darübergeflutet sind, immer wieder wuchs neues Leben aus der Zerstörung auf, und der allem historisch-archäologischen Interesse so ganz fremde Volkscharakter hat sorglos alles Alte vernichtet, wahrscheinlich bis auf letzte Spuren. In jüngster Zeit jedoch scheinen sehr ernsthafte systematische Ausgrabungen unter der Leitung Marshalls vorgenommen zu werden.

Wichtiger für unsere Betrachtung als die Schilderung des Griechen von der Stadt ist die von den Parks des Königs, Paradiese nennt sie unsere Quelle, Claudius Aelianus XIII 18 ein griechisch schreibender Römer des 2. Jahrhunderts n. Chr., nach Megasthenes. was wir nach griechischem Sprachgebrauch mit Park übersetzen, d. h. ein von Gärten umgebener Palastbezirk. In diesen ließen die Könige außer ihren einheimischen auch Pflanzen aus allen anderen Teilen Indiens herbeischaffen und sorgfältig pflegen. Das Klima begünstige das immergrüne Laub der Bäume, das nie altere. »Diese Parks sind sehr schattig, fährt sie weiter fort, man pflanzt dort auch Weiden mit anderen Bäumen zusammen und weiß die Bäume mit einer großen Kunst der Baumbehandlung untereinander zu verflechten und zu verbinden. Sie haben auch sehr schöne künstliche Teiche in diesen Gärten, in denen große Fische gehalten werden. Niemand darf in diesen Teichen fischen als die königlichen Kinder, und in den ruhigen Gewässern dürfen die Prinzen auch segeln, um diese Kunst gefahrlos zu erlernen, Pfauen und Fasane werden dort gehalten und Papageien, die von den Brahmanen besonders geschätzt werden, die Vögel lieben es sehr, ihre königlichen Besitzer zu umflattern. Der Lieblingsvogel des Königs aber ist der Wiedehopf, der in Indien eine bedeutendere Größe und Schönheit erreicht als bei uns.« Der König habe ihn immer auf der Hand getragen und sei nie müde geworden, seine ausgezeichnete Schönheit zu bewundern. Was in dieser Schilderung über das uns schon vertraute Parkbild hinausgeht, ist die merkwürdige Erwähnung der künstlichen Baumzucht. Aus dem Rom der Kaiserzeit erst hören wir etwas Näheres über den künstlichen Baumverschnitt in den Gärten, das sogenannte opus topiarii, wonach Bäumen und Sträuchern durch Verschneiden des Gärtners jede beliebige figürliche Gestalt gegeben wurde, M. L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst, I, S. 106 ff. eine Kunst, die später in europäischen Gärten eine so große Rolle spielen sollte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Aelian mit seiner Kunst der Baumverpflechtung σοφία δενδροϰομιχή etwas Ähnliches hat ausdrücken wollen; daß in diesem Lande, das sich so gerne solchen Künsteleien zuneigt, der Ursprung solcher Geschicklichkeit zu finden wäre und daß der hellenistische Garten sie übernommen und mit so vielen anderen weiter entwickelt und dem römischen überbracht haben könnte.

Wo diese Parks Candraguptas gelegen haben, ob dicht bei seinem Palast oder außerhalb des Stadtbezirkes, sagt die Quelle nicht. Der Ausdruck Paradies würde auf das letztere schließen lassen, die Könige erbauten sich ja zu allen Zeiten ihre Lustschlösser außerhalb der Stadt. Freilich waren auch die Gärten bei den Stadtpalästen oft von großer Ausdehnung. Die Chronik Mahavamsa schildert einen Park aus späterer Zeit allerdings, den sich der prachtliebende König Parakama neben seinem Palast in der Hauptstadt Polonnaruva anlegte. Er nannte ihn Naudana, d. h. Garten des Himmels zur Erinnerung an jenen ersten, in dem der Apostel Mahinda gepredigt hatte. Über die uns bekannten Züge geht hier die Schilderung der Einzäunung hinaus, die aus einer Reihe von Pfosten mit Bildwerken von Elfenbein bestand. Auch ein blendendes Bad wird erwähnt, dessen Wasser durch Maschinen und Röhren dorthin geleitet wurde, die Strahlen fielen in unaufhörlichem Regen nieder. Und nicht nur zu eignem Vergnügen legte der Herrscher solche Gärten an, die Chronik weiß zu berichten, daß er sogar Gärten für die Armen geschaffen habe. Aber diese Schilderung gehört einer Zeit an, dem 12. Jahrhundert, die der von uns betrachteten weit vorauseilt. Wir müssen zurückkehren zu der Epoche, in der wieder fast ausschließlich literarische Quellen von Gärten und Gartenleben zu berichten wissen, aber wo sich dieses am reichsten und duftigsten entfaltet, der Epoche der klassischen Dichtkunst der Inder, die wir vielleicht mit dem Zeitraum vom 4. bis 8. Jahrhundert umgrenzen dürfen. Wir haben von den Parks, die man vor der Stadt anlegte, schon in buddhistischer Zeit gehört; daß dieser Brauch weiter bestand und eine verbreitete Sitte war, erfahren wir aus dieser Literatur häufig. In einem Drama Mrcchakatika, »Das Tonwägelchen«, Dieses oft übersetzte Stück ist auch über die deutsche Bühne unter dem Titel Vasantasena, dem Namen der Heldin, gegangen. spielt der siebente und achte Akt in einem solchen vor der Stadt gelegenen Park, Puœpakarandaka genannt. Der König hat ihn seinem Schwager, einem böswilligen, stutzerhaften Narren, geschenkte Er war jedermann zugänglich, Liebende geben sich dort ein Stelldichein, ein buddhistischer Mönch wäscht hier sein gelbes Gewand. Man fährt auf mit Ochsen bespanntem Wagen hinaus. Die Bäume werden von Wächtern bewacht; sie tragen Früchte und Blüten zugleich, der Boden ist bunt von den herabgefallenen Blüten und Schlingpflanzen ranken bis über die Gipfel hinaus, erquickenden Schatten spendend. Und ähnlich ist auch das Bild eines anderen Gartens, von dem ein Roman Die Nonne, a. o. O. p. 24 ff. berichtet. Ein reicher Bürger besitzt diesen Park. Für die Frauen ist es ein hoher Festtag, wenn der Hausherr den Ausflug gestattet. Anmutig ist die Schilderung der Vorbereitung, die Ankunft mit Spiel und Tanz auf den besonders dafür angelegten Plätzen. Alleen von Blütenbäumen führen dorthin und zu reichverzierten Pavillons, die zum Teil kleine Gewächshäuser sind. Der Mittelpunkt aber ist der herrliche große Lotosteich, wo die Wasservögel zwischen den Blüten ein lustiges Leben führen.

Aber nicht nur draußen vor dem Tore waren die Gärten der Vornehmen zu finden, auch bei den Stadthäusern sind, wenn der Besitzer irgendwie begütert ist, Gärten angelegt. Das Leben des Inders spielt sich soviel wie möglich im Freien ab, Häuser sind ihm nur Schutz vor Wetterunbill in Regen, Hitze oder in der Nacht, aber auch da müssen die Räume so luftig und gartenähnlich wie möglich gehalten werden. Die indische Bauart um Binnenhöfe entspricht diesen Bedürfnissen, wenn es irgend angeht, so hat ein indisches Haus mindestens zwei Höfe, den vorderen für die Männergeschäfte, den hinteren für die Frauen; in diesem spielt sich nun, solche Festtage wie die eben beschriebenen ausgenommen, das ganze Leben der Frauen ab; wenn es irgend möglich war, so wurde dieser Hof gartenmäßig gestaltet und auch in den geringsten finden sich wenigstens ein Paar schattenbringende Bäume und ein Brunnen. Die Häuser der Reichen aber haben eine große Reihe von Binnenhöfen, die den verschiedensten Verrichtungen dienten. In dem schon erwähnten Drama »Das Mrcchakatika« sehen wir das Haus der reichen Hetäre Vasantasena, das der Viduœaka, die komische Person des indischen Dramas, besucht. Manches in dieser Schilderung will den nordischen Augen märchenhaft erscheinen, was doch nur der prunkenden Farbenfreude des Orientalen entspricht. Gleich das Eingangstor zu Vasantasenas Haus ist bunt und reich verziert: »Wie schön ist das Tor zu Vasantasenas Haus, so hübsch mit Wasser besprengt, fein säuberlich gescheuert und zart goldengrün angemalt! Und die Türschwelle, wie ist sie bunt von allerlei Blumen, der Giebel ist mit einer Reihe von Jasmingewinden geschmückt … wie es glänzt mit seinem hohen Portal aus Elfenbein, geziert mit einer Menge von safranfarbenen Glücksfähnchen … Wie schön sind die beiden Türpfosten mit kristallenen Töpfen und Näpfen, in denen schwanke Reiser von Mangobäumen stecken, aufgestellt am Fußgestell der bogentragenden Säulen. Die Türflügel sind aus reinem Gold, besetzt mit Diamanten.« Dies letztere scheint wohl märchenhaft und doch muß man sich erinnern an das Staunen späterer Eroberer über die ungeheuren Schätze gerade an Gold und Edelsteinen, die sie in den Städten dieses Juwelenlandes angehäuft fanden. Elfenbeintore aber finden wir häufig erwähnt. König Vatsa in dem Schauspiel »Ratnavali« sitzt in einem Erker, der über einem Elfenbeintor angebracht ist. Mit Bemalung und Blumenschmuck zierte jeder gerne sein Tor. In Kalidasa Meghaduta ist das Tor des Verbannten in Regenbogenfarben gemalt und auf den Türflügeln Muscheln und Lotos, wahrscheinlich symbolische Glückszeichen, die das Tor vor Unheil schützen sollen. Als der Viduœaka das prächtige Tor Vasantasenas durchschritten hat, wird er durch acht Höfe geführt; sie dienen dem sehr reichen Haushalt einer Hetäre, der sich ganz im Freien abspielt, vom Musikunterricht der jungen Sklavinnen und der Unterhaltung der männlichen Besucher bis zur Küche und Stallung. Erst nachdem er sieben voll bewundert hat, gelangt er zu seinem Ziel, einem herrlichen Garten, den der letzte Hof umschließt, wo er die Herrin Vasantasena im Schatten der Bäume sitzend findet. Wieder beginnt eine genaue Schilderung des Gartens, uns wollen diese oft langatmig erscheinen und vor allem für unsere Bühne überflüssig, dem Inder aber waren gerade sie höchst anregend, ja notwendig, denn die indische Bühne war dekorationslos und alles, was der Dichter dem Zuschauer sehen machen wollte, mußte er durch Mund und Gebärde des Schauspielers aussprechen lassen. Dem aber verdanken wir auch wiederum eine so reiche Fülle von Gartenbildern. Sie haben zweifellos eine stilisierte und stereotype Form, darin ähnlich den Gartenschilderungen des gleichzeitigen griechischen Romans, M. L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst, I, S. 80. aber hier wie dort findet das aufmerksame Auge die charakteristischen, ja individuellen Züge leicht heraus.

So hat dieser Hetärengarten als Besonderheit eine große Fülle von Schaukeln an seidenen Schnüren, die zwischen den Stämmen befestigt sind; Schaukeln ist eine Lieblingsbeschäftigung der Frauen, da es ihnen die nötige Bewegung schafft und ihre Grazie recht entfalten läßt, sie fehlen daher in keinem Frauengarten und sind nicht nur im Freien, sondern auch in besonderen Schaukelhäusern angebracht. Der zweite Tag des großen Frühlingsfestes, der ein besonderer Frauenfesttag war, hieß das Schaukelfest. Wenn vor Vasantasenas Garten auch »die Schönheit des Gotteshains« verblaßt, so ist es doch nur ein reicher bürgerlicher Garten. In den Königsgärten – und der größte Teil der Dramen führt uns in solche begegnen uns die Fülle der Einzelpavillons, die wir als Wohn-, Schlaf- oder Schmuckbaue schon aus den Epen kennen. Der einfachste Zierbau, den jeder Garten hat, ist die Laube, in den Dramen so besonders bevorzugt, da sie für die Liebesintrigen der geeignetste Ort war, in oder hinter der man sich so schön verstecken konnte, um in Liebe oder Eifersucht den andern zu belauschen. Die tropische Schönheit der Schlingpflanzen mit ihren bunten, wohlriechenden Blüten machte solch eine Laube zu einem köstlichen Aufenthalt und Stelldichein für Liebende. Der Jasmin mit seinen verschiedenen Arten Sephalika, Malati, Mallika, Navamallika werden als Jasminarten in Mrcchakatika in der erwähnten Gartenschilderung aufgezählt, alle häufig als Frauenname gebraucht. gehörte zu den bevorzugten Lieblingen jedes Gartens. In den Lauben stehen Tische und Bänke von Stein, der sich in der heißen Zeit so köstlich anfühlt. In den Gärten der Vornehmen sind diese Geräte von Saphir, mit dem man auch den Boden pflastert, oder auch von schwarzem Marmor, der die dämmerige Kühle durch seine Farbe unterstützt. Von der kostbaren Ausstattung der Schmuckpavillons wissen die Epen schon zu erzählen. Schaukelhäuser, Tanz- und Theaterhallen haben wir angetroffen. Die Musikräume bei den Palast- und Tempeltoren oder -eingängen sollen nach Vorschrift der œilpaœastra, der Künstlerlehrbücher, mit Blumengirlanden geziert sein und einen buntfarbenen Baldachin tragen. Weiter werden sehr oft Gemäldehallen citrasala genannt. Das Tafelbild war dem Indien der Zeit der klassischen Dichtung wohlbekannt; das Erlernen der Malerei zählte zu den vierundsechzig freien Künsten, die zu der höfischen Erziehung beider Geschlechter gehörten. Weder die Namen noch die Werke großer Künstler sind uns bekannt, aber noch ein so später Schriftsteller wie Abulfazl, der Biograph Kaiser Akbars im 16. Jahrhundert, rühmt die indischen Maler, vor allen andern »Ihre Gemälde übertreffen unser Erfassen der Gegenstände. Wenige wahrlich der ganzen Welt sind ihnen gleichzustellen«. Ain Akbari by Abul Fazl' Allami, translated by H. Blochmann, Calcutta 1873, S. 107. Die Tafelbilder stellt man in den Gemäldehallen auf; eines dieser Bilder wird in einem der Dramen geschildert: »Hier spielt der König mit der Königin Würfel, hinter ihnen steht ein Mädchen mit der Bethelschachtel, ein anderes fächelt, der Zwerg spielt mit dem Affen, während der Papagei den Narren neckt.« Raja Sekhara »Viddha Œalabhanjika«, H. H. Wilson, Theatre of the Hindus, 1835, II, p. 358. Man wird mit diesem hübschen Genre an spanische und italienische Renaissancebilder gemahnt. Verbreiteter noch als die Tafelmalerei war die Frescomalerei in Indien, von deren technisch-künstlerischer Vollendung die Malereien in den Höhlentempeln, besonders in Ajanta, zeugen. Mit Fresco malt man mit Vorliebe die verschiedenen Gartenhäuser aus. Freilich waren sie in diesen meist leicht gezimmerten Bauten schnell dem Untergang preisgegeben, besonders wenn die tropischen Regengüsse niederbrausten. In Mrcchakatika ist Vasantasena durch solch einen Regenguß zu dem Geliebten gegangen, aber in dem Pavillon, wo sie sich treffen, ist auch ihres Bleibens nicht lange. »Das Dach der Säulenhalle, vom Alter morsch, wird kaum von den Säulen getragen, der mit Mosaik gepflasterte Boden schwankt, die gemalte Wand, von vielem Wasser aufgeweicht, springt ab, beschmutzt vom herabfallenden Mörtel.« Mrcchakatika, Akt V. Man begreift aus solchen Schilderungen, daß sich Malereien nur in Felstempeln erhalten haben. Auch in Meghaduta heißt es: »Die Wolke, die vom Winde auf die Zinnen der Paläste getragen ist, zerstört mit ihren niederfallenden Wassertropfen die Bilder«, Meghaduta v. 68 in der Ausgabe E. Hultsch, London 1911. die hier wohl auf die Wand eines Dachpavillons gemalt gedacht sind. Sorglosigkeit in der Bewahrung seines künstlerischen Gutes ist für den Inder charakteristisch. Auch ganz ungeschützte Gartenmauern werden häufig mit Gemälden bedeckt, mit Vorliebe wurden ganze Zyklen aus den Epen dargestellt. Noch heute trifft man in den westlichen Provinzen Gärten, wo die Mauern oder auch die Schranken um Bassins mit mythologisch-historischen Bildreihen bedeckt sind. In einem der Ependramen, Bhavabuti Uttara Rama carita, Akt I. Eine Vorstellung dieser zyklischen Malereien geben Skulpturenbänder, die das Ramayama erzählen, häufig in Kambodja und Java. E. H. Havell, Indian Skulpture and Paintings, p. 134 ff. die das Ramayana fortführend behandeln, wird solch eine bemalte Gartenmauer vorgeführt; sie ist dramatisch geschickt benutzt, um die ganze Vorgeschichte des Dramas, d. h. den Inhalt des Ramayana, in kurzen Fragen und Antworten zu berichten.

Ein Lieblingsaufenthalt für die Inder ist das Dach ihres Hauses, sei es auf dem mehrstöckigen Stadthause, wo man ein luftiges Schlafgemach auf bequemem Ruhepolster fand, wohl auch blühende Pflanzen in Töpfen aufstellte, um den Wohlgeruch zu genießen – von gepflanzten Dachgärten wie die berühmten Gärten der Semiramis in Babylon ist keine Kunde erhalten –, sei es auf einem der niederen Pavillons im Garten. Von dem Leben auf den Dächern geben uns bildlich erst späte Miniaturen eine Vorstellung (Taf. 34, 35), doch in der Kunstpoesie ist sehr häufig von ihnen die Rede, dort verlebte man besonders die berauschenden Mondnächte, die zu preisen der Inder nie müde wird. In einem Kalidasaschen Stück, »Vikrama und Urvaœi«, steigt der König auf kristallenen Stufen, die »sanft leuchten wie die Wasser der Ganga«, auf den Juwelenpavillon, um dort die himmlische Geliebte, die Apsaras Urvaœi, zu erwarten.

Unter anderen Gartenhäusern werden auch besonders noch die Wasserpavillons genannt, in denen das Wasser gesammelt wird, ehe es in den Garten geleitet wurde. Auch sie wurden zierlich, als Schmuck des Gartens, erbaut. Kalidasa in einem seiner Dramen Kalidasa Malavikagnimitra, Akt IV. läßt es auf einer Terrasse liegen und von einem Vorbau von kühlen, kristallenen Säulen getragen sein. Im Innern war es auch wohnlich eingerichtet und mit Bildern geschmückt. Schon im Epos ist von Gewächshäusern die Rede; jetzt hören wir sehr häufig davon, und auch die Kunst, außerhalb der Zeit zum zu bringen, kannte man. Von einem Weisen hat König Vatsa im Drama »Ratnavali« diese Kunst erlernt, und als sie ihm bei seinem Liebling, einem Jasminstrauche, gelingt, strömt alles Volk mit lauten, erstaunten Ausrufen herbei, ihn zu bewundern, und seine Königin kränkt sich heimlich, daß ihr mit ihrem Pflegling ein Gleiches nicht gelungen ist. Auch die Zucht verschiedener Farben der Blüten durch Beimischung der Erde mit bestimmten Stoffen ist bekannt; auch hierin werden die jungen Mädchen unterrichtet Die Nonne, übersetzt von E. Leumann, S. 20. wie überhaupt die Gärtnereien und Blumenpflege von vornehmen Frauen vielfach geübt wurde. – Eine besonders reizvolle Schilderung eines kleinen, aber sehr anmutigen Palastgartens findet sich in Meghadutsi. Meghaduta ed. Hultsch, London 1911, Strophe 73 ff. Der Garten liegt bei dem Palast des Verbannten. Der Teich im Mittelpunkt ist von länglicher Gestalt, vapi nach Bhavaprakaœa ein oblonger Teich, siehe Böhtlingk-Roth, Wörterbuch. auch hier führen Stufen von Smaragd zum Wasserspiegel herab, den Rand umglänzen goldene Lotos, die sich auf sanftem Lazurstengel wiegen. An seinem Ufer erhebt sich ein Spiel- oder Lusthügel, dessen Gipfel lieblich wie Saphir aufragt und der rings von einer Hecke goldener Platanen umkränzt ist. In der Mitte ist eine Laube, von Madhavi, einer weißblühenden Schlingpflanze, überzogen, rings von Kuravakabäumen Kuravaka, ein roter Amaranthbaum. umgeben, neben ihr steht ein Rotaœoka mit seinen schwanken Ästen und ein Keœarabaum. In der Mitte aber ist auf kristallenem Postament eine Vogelstange aufgerichtet, die unten mit Edelsteinen eingelegt ist, die wie junge Schilfsprossen leuchten, daneben sitzt, wenn der Tag sich neigt, das junge Weib des Verbannten und läßt ihren Liebling, den blaunackigen Pfau, tanzen, während sie mit den Händen den Takt schlägt.

Aus allen diesen Schilderungen geht mit Sicherheit hervor, daß der frühe indische Garten ein Baumgarten war; Blumenbeete in unserem Sinn finden sich bis in späte Zeiten nicht. Schatten und Blüten verlangt der Inder von seinem Garten und nicht nur das erste, sondern auch das zweite gewährte ihm die schier unerschöpfliche Fülle schön blühender Bäume und Sträucher. Das ist für das Bild des indischen Gartens von großer Wichtigkeit; man erinnere sich, daß unser westländischer Garten sich durchaus aus dem Blumenbeet und seiner Anordnung entwickelt hat. In Indien hören wir von Blumen, die in Beeten gezogen werden, gar nichts, denn die einzige Blume, die allerdings niemals fehlt, die den lieblichsten Schmuck der Gärten ausmacht, der Lotos, ist eine Wasserpflanze, und die Teiche, deren zentrale Wichtigkeit für die Gärten wir schon kennen lernten, sind von seinen mannigfachen Arten bedeckt. Wenn so häufig der Boden des Gartens bunt von Blüten wie ein Teppich erscheint, so sind es immer die herabgefallenen Blüten der Bäume. Es scheint, als habe man diese Blüten manchmal zu vergänglichen Beeten zusammengehäuft und geschickte Gärtner sie mit den Händen eben und lieblich geschichtet, wie ein buddhistischer Text erzählt. Sukhavati, Schilderung eines buddhistischen Paradieses, übersetzt von Max Müller, Sacred books of the East, vol. 49, p. 43. Schon frühe Reisende bewundern an den indischen Bäumen neben ihrer Blütenpracht die graziöse Entfaltung ihrer schwanken Äste, durch die sich dann noch anmutig die reiche Fülle der Lianen schlingt, die den Indern vielleicht zuerst jene Baumverflechtungskunst gelehrt hat, von der Aelian spricht. Und fast jede der sechs Jahreszeiten, die der Inder unterscheidet, zeitigt ihre besonderen Blüten, viele, wie besonders der Herbst, Blüte und Frucht zu gleicher Zeit. Die meisten der Bäume blühen zweimal im Jahr, denn in der Regenzeit, dem varœa der von Mitte Juli bis Mitte September dem alles ertötenden, glühenden Sommer folgt, sprießt der Pflanzenwuchs in üppigster Fülle empor, doch die Zeit des Festes der Natur ist der Frühling von Mitte März bis Mitte Mai. Im Frühling, im Vasanta, spielen fast alle Dramen, nicht nur die Blüten, sondern auch die Herzen der Menschen erschließen sich. Kalidasa gibt in seinem Stück »Malavika und Agnimitra« eine sehr anmutige Schilderung dieses Zusammenklanges von Frühling und Menschenherzen. Der liebeskranke König tritt in den Garten, in dem der Frühling eingezogen.

»Mit süßem Sang, der mir das Ohr beglückt, trunkener Kokila fragt

Mitleidvoll er, ob auch mein Liebesschmerz mir noch sei zu ertragen.

Kühlt mir den Leib mit dem vom Mangosproß duftbeladenen Südwind,

Sanft wie der Druck einer vertrauten Hand mir, der Liebe erfüllt ist.«

Der ihn begleitende Viduœaka antwortet: »Schau, hat nicht die Gartenschöne, wie um Lust in dir zu erregen, einen Schmuck von Blüten angelegt?« Und der König sieht erstaunt, daß hier die Frauen noch lernen können, ihre Schönheit zu schmücken. Gartenschönheit und Frauenschönheit vermählen sich in der indischen Poesie immer aufs neue, denn die Frauen sind Herrscherinnen des Gartens und der Liebe; unerschöpflich sind die Vergleiche ihres Körpers mit Blüte, Baum und Liane. Die Geschosse des Liebesgottes sind Blumenpfeile; mit Blumen schmücken sich die Frauen zu allen Zeiten, sie tragen sie als Einzelblüte hinter dem Ohr, umwinden mit Kränzen Hals und Brust und üppige Frauen tragen sie sogar um die Hüften. Prabodha Candrodaya von Kriœna Miœra Akt. III, Sc. 9. Mit den Blüten wissen sie eine deutliche Sprache der Liebe zu sprechen; sie kunstvoll zum Kranze zu flechten, gehörte auch zur höfischen Erziehung beider Geschlechter, ein Fehler, der begangen etwa in der Verwirrung aufkeimender Liebe, wird sofort gerügt. Bhavabuta Malati und Madhava Akt. I, Sc. 1. Man denkt dabei an ägyptische Kranzwinderinnen oder an die Kunst des Blumenordnens der Japanerinnen. M. S. Gothein, Geschichte der Gartenkunst, I, S. 25, II, S. 348. Auch der Goldschmuck, den die Frauen tragen, ist meist Blüten nachgebildet; wie die frühe Architektur als Schmuck Blätterranken und Vögel aus Silber und Gold verwendete, haben wir gesehen. Auch auf den Zierleisten und anderen Zierreliefs der frühen Steinkunst begegnen wir einer erstaunlich treuen Nachahmung der Pflanzen- und Tierwelt (Tafel 6, 7). 1 Selten nur begegnet man, wie doch bei den anderen orientalischen Völkern überwiegend, einer stilisierenden Umdeutung. Grünwedel, Buddhistische Kunst der Inder 1893, p. 58 f. Solch eine innige, treue Naturbeobachtung hängt mit dem Wesen des indischen Volkes zusammen. Ein tiefes Brudergefühl verbindet ihn mit der ganzen Natur, alles ist ihm ja nur wie sein eigener Leib eine Zeitlang die Hülle der Seele, die der seinen eng verwandt ist, so naht er sich mit tiefer Ehrfurcht allem Lebendigen und nur scheinbar ist das Paradoxon, daß er zugleich die sichtbare Welt entweder ganz verneint oder in ihr doch etwas sieht, was die Seele verdunkelt und von ihrem Heilswege ablockt. Kalidasa, Indiens größter Dichter, weiß diese schlichte Verbundenheit immer wieder zu gestalten. Wer erinnert sich nicht der lieblichen Szene, wo Œakuntala, die Blumen begießend, auf die Frage, ob sie ihren Lieblingsjasmin vergessen, antwortet: »Dann würde ich mich selbst vergessen.« Als Schwester liebt sie ihn und als Schwester nimmt sie tränenvoll Abschied, als sie fortzieht. Und aus vielen Sagen spricht der gleiche Geist, so besonders, daß manche Bäume nur erblühen wollen, wenn der Fuß einer schönen Frau sie berührt. Es ist dies wohl ein alter Fruchtbarkeitsmythos, der sich schon auf den Tempelschranken und Toren von Barhut und Sanchi häufig dargestellt findet: Eine junge Frau greift mit beiden Händen in die Zweige eines Baumes, während sie den linken Fuß gegen den Stamm drückt. Solch eine Darstellung könnte eine Illustration zu einer Szene in Kalidasas »Malayika und Agnimitra« sein. Hier wird Malavika, die von dem König leidenschaftlich geliebte Frau, unter dem Rotaœaka sitzend, von der Freundin geschmückt, um mit ihrem Fuße den Baum zu berühren, der zögert, aufzublühen, dann aber, als sie den Ritus vollbracht hat, ihre Hand die Zweige ergriffen, ihre Sohle den Stamm berührt, öffnet er seine Blüten zu voller Pracht. – Der Aœoka ist auch der dem Liebesgott heilige Baum, unter dem das große Opfer des Frühlingsfestes dargebracht wird. Früchte, Blumen, Safran und Lavendel werden auf einen Erdaltar gehäuft und daneben das Bild des Liebesgottes Kama auf gestellt. Die Königin neigt sich ihm und wendet sich dem Gemahl zu mit einem duftenden Opfergruß. Draußen aber wogt das Volk trunken vom Frühling, in bunte Gewänder gehüllt; die Mädchen streuen aus Pfeifen und Spritzen wohlriechendes Pulver auf die Vorübergehenden, lachend mit gelöstem Haar ziehen sie an der Terrasse vorüber, wo König Vatsa auf das fröhliche Gedränge schaut. In den Gärten aber nehmen die Bäume teil an dem Festesrausch, die Blätter glühen wie Korallen und die Blüten liegen um den Stamm ausgegossen wie roter Wein. So schildert König Harœa in seinem Stück Ratnavali das Fest eines indischen Frühlings.