|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Was Alexa gefürchtet, ist wirklich geschehen: der Freiherr von Brechten-Bredau hat seiner Tochter mitgeteilt, daß er nie daran gedacht habe, den Brechtenhof wieder zu erwerben. Dazu seien seine Mittel viel zu klein. Aber er habe einen anderen Ausweg gefunden, auf dem geliebten Boden der Heimat den Rest seines Lebens zu verbringen und auch seinem einzigen Kinde ein neues Vaterhaus zu errichten. Er habe es ja aus ihrem Briefe nur zu deutlich gemerkt, wie sie mit allen Fasern ihres Herzens in der märkischen Sandflur wurzele, wie ihr der Abschied vom Brechtenhof so bitterschwer geworden sei. »Der echte Brechten-Bredau ist nun einmal ein geborener Landwirt,« meint er sinnend, »ein Natur- und Heimatschwärmer, so undankbar der karge, märkische Boden seine Liebe lohnt. Das habe ich hundertmal empfunden während jener schweren fünfzehn Jahre, da ich bald in New York, bald im fernen Westen oder in den glühenden Steppen von Texas und Kalifornien um das tägliche Brot fronen mußte.«

Alexa blickt starr auf den Siegelring des Großvaters, den silbernen Schlüssel und die sein verschnörkelten Buchstaben der Devise; sie kann es nicht ändern, daß sie den Worten ihres Vaters nur unaufmerksam lauscht, daß ihre Gedanken immer wieder in die Vergangenheit zurückkehren. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag sagt: »Verloren, verloren! Umsonst gehofft, umsonst gehofft!«

Der Freiherr fragt, ob sie nicht neugierig sei, seinen Ausweg zu erfahren. Sie möchte trostlos den Kopf schütteln, nur ein plötzlich aufflackerndes Gefühl kindlicher Pietät hält sie zurück. Nein, sie ist nicht neugierig, mit all ihrer Macht möchte sie vielmehr die Erklärung noch hinausschieben, weil sie nichts Gutes von ihr hofft; o, nur noch träumen, hoffen, zweifeln dürfen, wenn auch nur wenige Stunden, wenige Minuten! Nicht so rasch zurückgeschleudert werden in die kalte Wirklichkeit!

Er versteht ihre Gedanken nicht, liebevoll zieht er den hübschen Kopf an seine Schulter, ganz Liebe und Sorge für sein einziges Kind. »Du weißt, daß die Herbecks die Pacht nicht erneuern wollen, und deshalb habe ich das Gut von Neumann übernommen. Es hatten sich bereits viele Pächter gemeldet, aber der Herr des Brechtenhofes war so liebenswürdig, meinen Herzenswunsch zu erfüllen, und nun ist der Vertrag auf zehn Jahre geschlossen. Mein kleines Vermögen wird hinreichen, das Gut zu bewirtschaften und es ertragfähig zu machen; mit landwirtschaftlichen Maschinen hilft in der ersten Zeit Neumann aus. Er hat mir auch ein kleines Betriebskapital angeboten, aber ich denke, daß ich mir mit meinem eigenen helfen kann. Ein edler, ehrenhafter Mensch, dieser Neumann, und ein hülfsbereiter Nachbar! Wir wollen uns gut vertragen, nicht wahr, meine kleine Pächterin?«

Stürmisch macht sie sich aus seinen Armen los. »Nein, Vater, nur das nicht! Ich kann da nicht als Pächterin wohnen, wo seit Jahrhunderten meine Vorfahren als eigene Herren, als Besitzer hausten. »Allstund' auf eigenem Grund!« Die Devise unseres Geschlechtes würde mich verfolgen bis in meine Träume, sie würde mir jede Lebensfreude verbittern. Einen Pachthof bewohnen im Angesicht unseres väterlichen Schlosses! Du kannst es nicht wollen, Vater, sage, daß du gescherzt hast. Mit Fingern würden die Leute auf das herabgekommene Geschlecht der Brechten-Bredau weisen.«

Die Augenbrauen des Freiherrn ziehen sich noch dichter zusammen, eine tiefe Falte erscheint auf seiner Stirn; aber rasch verschwindet sie, denn er erinnert sich, daß der Zögling seines Vaters kaum andere Ansichten entwickeln kann. Es hat ihn nur mit Schrecken berührt, daß dieselben so tief wurzeln und mit solcher Leidenschaft verfochten werden. Er bezwingt sich, und seine Stimme hat wirklich einen ruhigen Klang, als er langsam erwidert: »Als unser überschuldetes Geschlecht auf seinem Erbgut saß – ohne Hoffnung auf Rettung und doch zu stolz zum ehrlichen Weichen, – da hatten die Leute recht, mit Fingern auf uns zu weisen. Aber sie dürfen nicht mehr auf uns herabsehen, wenn wir aufhören, unser Recht zum Leben allein aus der Vergangenheit herzuleiten, wenn wir es nicht mehr als unser größtes Verdienst betrachten, als Sprößlinge einer langen Ahnenreihe geboren zu sein. Einem solchen Glückskind soll allein durch die Geburt mühelos in den Schoß fallen, was andere durch den Schweiß ihres Lebens erworben haben. Und wenn das Schicksal ungnädig ist, so legt es tatlos die Hände in den Schoß, anstatt den Kampf mit ihm aufzunehmen durch ehrliche Arbeit und sich den Platz zu erzwingen, den die Verhältnisse ihm verweigerten. Ein Brechten-Bredau sollte besser den Geist seiner Zeit verstehen und es einsehen lernen, daß Gott uns gnädig war, indem er uns strafte.«

Alexa dreht krampfhaft den Siegelring ihres Großvaters; jetzt ist es Zeit, mit seinen Lehren den eigenen Vater zu schlagen, der leider doch ein wilder Trieb an ihrem herrlichen Stamme zu sein scheint. »Es muß einen Unterschied der Stände geben, Vater, so ist es von Gott und der Natur gewollt; die einen müssen arbeiten und erwerben, – sie bilden gleichsam die Grundlage, den eisernen Fuß der Gesellschaft, – die anderen, denen Gott die Gnade der hohen Geburt verlieh, sind geschaffen, um sie zu zieren, zu erheben, gleichwie auch in der Natur das Nützliche mit dem Schönen wechselt. Der fruchttragende Baum und die duftende Blume ...«

Er lächelt über ihre Weisheit. »Zugegeben, – der Unterschied der Stände ist von Gott und der Natur gewollt. Wäre es möglich, die Menschen heute alle gleich zu machen, es würde sich schon morgen der Ansatz zu neuen Ständen, neuen Gesellschaftsklassen bilden; denn ewig wird der Starke den Schwachen, der Gebildete den Ungebildeten, der Tatkräftige den Saumseligen überflügeln. Aber der Zweck, den du den Ständen gegeben hast, ist falsch; der eine ist nicht ausschließlich die Stütze und der andere die Zierde der Gesellschaft, sondern sie sind beide Stütze und Zierde zugleich; beide müssen arbeiten, beide dürfen die Frucht ihres Schweißes genießen; beide müssen ihren Platz im Leben erringen und behaupten. Das Vorrecht der Geburt ist unter allen das schwächste und kleinlichste, wenn nicht das Dichterwort seine Herrschaft behält:

Was du ererbt von deinen Vätern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen.

Nicht der adelige Name erhebt uns, sondern das adelige Tun. Der Name ist ein Schall, ein Flitter, ein Nichts, wenn wir nicht für ihn einstehen mit all unseren Kräften, gleichsam als wollten wir sagen: ›Sieh' da, die Natur, die Geburt gab ihn mir, ich aber habe ihm erst seinen Wert verliehen‹.«

Alexa atmet heftig. »So hättest du keinen Begriff mehr, Vater, für den heiligen Vorzug der Geburt?«

Er wirft mit edler Ruhe den Kopf zurück. »Auch ich bin stolz darauf, daß ich blutsverwandt bin mit jenen Männern, die schon zur Zeit der Markgrafen ihr Schwert mit Ehren zu führen wußten. Aber das ist nicht mein Verdienst, sondern eine Gunst des Schicksals; wenn ich mich meiner Ahnen nicht würdig erweise, so gereicht mir mein alter Name nur zur Schmach und zum Verderben, er ist noch etwas weniger als Flitter.«

»Du weiltest fünfzehn Jahre zwischen den niedrigsten Volksschichten in Amerika, dem Lande, das keinen Adel, keine hochherrlichen Traditionen kennt; im Alltagsschweiß gingen deine Ideale verloren.« Sie hat bitter und vorwurfsvoll gesprochen, und der Mann vor ihr neigt wirklich wie beschämt das graue Haupt. Aber es ist dennoch nicht die Scham, die das Blut so glühend heiß in sein Gesicht steigen läßt; wie eine haarscharfe Messerklinge drang dieser Vorwurf Alexas in sein Vaterherz, und nun soll sein einziges Kind nicht sehen, daß ein verräterisches Naß in seinen Augen funkelt. In aller Not und Bitterkeit des Lebens hat er das Weinen längst verlernt, jetzt überkommt es ihn mit elementarer Gewalt. Ja, warum ist er denn nach Amerika gegangen, wo er seinen Stolz vergrub und wie ein Tagelöhner arbeitete, wenn nicht für sie? Als Sohn eines adeligen Gutsbesitzers hatte er wenig gelernt, und mehr als einmal drohten die Wogen des Lebens über dem Einsamen zusammenzuschlagen; aber immer hielt ihn der Gedanke an sein Kind aufrecht, dem er eine glückliche Zukunft bereiten wollte. Wäre er ein vornehmer Müßiggänger geblieben, der tatlos dem Ruin seines Hauses zuschaute, sie würde ihn nicht getadelt haben; aber da er für sie und ihr Glück arbeitete, bis seine feine Aristokratenhand zur schwieligen Proletarierfaust wurde, hielt sie ihn für einen Abtrünnigen. Er durfte nicht klagen; sie befand sich auf dem engherzigen Standpunkt des Großvaters und war dem eigenen Vater fremd geworden. Jedoch von ihrer kindlichen Liebe hoffte er, daß es ihr gelingen würde, den zwischen ihnen klaffenden Abgrund zu überbrücken.

*

Die Gesellschaft kann sich nur langsam über die Enttäuschung beruhigen, die der letzte Brechten-Bredau ihr bereitet hat. Frau von Laska, die sich in ihren heiligsten Erwartungen betrogen sah, hat ihm spottend den Namen »Gutspächter von Amerika« gegeben, und alle schwätzen ihr denselben nach. Man witzelt und spöttelt über ihn bei jeder Gelegenheit, Alexa hat ihre Rolle ausgespielt; sie ist wieder dasjenige, was sie gewesen war, die arme Verwandte der reichen Thyssens. Mit glühenden Tränen hat sie es sich mehr als einmal gestanden: die Aufmerksamkeit, die man ihr zollte, galt weder ihrer Person noch ihrem Namen, sondern nur dem zu erwartenden Mammon.

Die Familie Thyssen ist in zwei Lager gespalten, von denen das eine zu dem Gutspächter hält, das andere ihm desto schroffer gegenübersteht. Frau Erna Thyssen findet es unverzeihlich, daß der Freiherr durch sein Auftreten ihrem Hause gewissermaßen eine Blamage bereitet hat, und ihre wohlerzogenen Töchter und der Stammhalter stimmen ihr natürlich zu. Anderer Meinung sind dagegen die jüngsten Thyssens. Für sie ist er nicht der Gutspächter, der letzte seines Geschlechtes, sondern das Ideal eines Onkels, der alles kann, alles weiß, alles gesehen und alles erlebt hat. Er weiß, wie man einen Walfisch harpuniert und einem schwarzen Bären waidgerecht die Haut abzieht; er hat in Kalifornien Gold gegraben und auf dem Mississippi Schiffbruch erlitten; er hat an den Black Hills eine Indianerschlacht mitgemacht und in den Rocky Mountains einen Eisenbahnunfall erlebt: Grund genug, daß sich Heinrich und Ruth an ihn klammern wie die Kletten und ihre scharfen Zungen durchaus nicht schonen, wenn es gilt, den »Onkel Freiherr« zu verteidigen. Lucie mit ihrem natürlichen Gerechtigkeitsgefühl hat sich ebenfalls auf die Seite der Geächteten geschlagen; der Kaufherr achtet streng darauf, daß seinen Verwandten überall der schuldige Respekt bezeigt wird, und Ohm Peter nimmt zunächst noch eine abwartende Stellung ein.

»Das dicke Ei mit dem reichen Vater aus Amerika ist geplatzt,« pflegt er spöttisch zu sagen, »und nun hat sich zu unser aller Leidwesen herausgestellt, daß es hohl war wie ein Mauseloch. Ganz wie in einem Roman, das heißt, in den Büchern ist der erwartete Onkel immer noch viel, viel reicher als man glaubte, und in der Wirklichkeit ist es mit dem Moos meistens Essig. Beweis: Seine Hochgeboren, der Herr Freiherr von und zu Brechten-Bredau auf dem verkrachten Brechtenhof. Aber ein ganz anständiger Kerl scheint er zu sein, und von dem Großvater hat er wenigstens keine Ader.« Das ist das höchste Lob, das Ohm Peter fürs erste spenden kann.

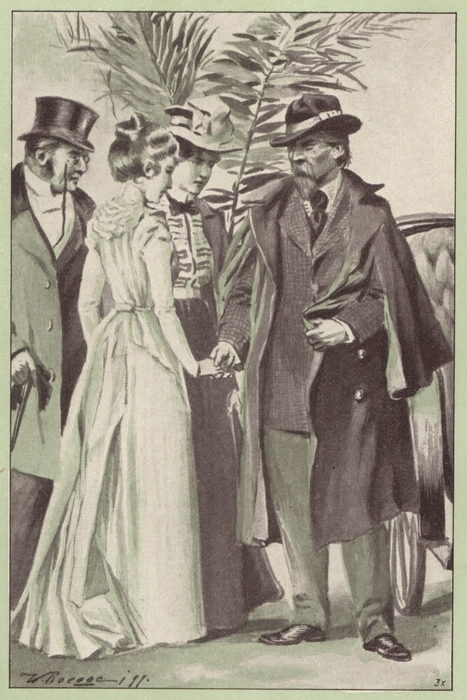

Der erste Ausgang mit ihrem Vater wird für Alexa fast zu einem Spießrutenlaufen. Zwar schämt sie sich durchaus nicht, dafür ist ihr Denken zu vornehm, und sie fühlt und weiß es auch, daß in ihrem Vater hundertmal mehr sittliche Kraft ist, als in den meisten dieser schön frisierten Stutzer. Aber die Lorgnetten und Monokel, die in Menge auf sie gerichtet sind, machen sie befangen; es muß ja jeder auf ihren bleichen Zügen die enttäuschte Hoffnung lesen können.

»Da hat sich die gnädige Baroneß einmal gründlich verrechnet,« hört sie eine Stimme hinter sich ziemlich laut und ungeniert sagen, und eine andere antwortet: »Himmel, dieser Herr Papa! Halb märkischer Bauer, halb amerikanischer Hinterwäldler! Für die Gesellschaft geradezu unmöglich!«

In einem langen, bequemen Korbstuhl liegt Frau von Laska, wunderbarerweise ist sie heute einmal ohne Begleitung. Sie bewegt lässig ihren bunten japanischen Fächer, wirft einen halben Blick auf Alexa, die sich mit ihrem Vater naht, und unterdrückt gewaltsam ein Gähnen. Alexa strebt ihr zu, als ob sie von ihr Rettung aus aller Not erhoffe; ist sie doch hier die einzige aus ihrem Stande und deshalb befähigt, auch die Würde des Unglücks zu verstehen und zu achten.

Sie stellt der Dame ihren Vater vor und fügt leise hinzu: »Wir sprachen ja so oft von ihm, gnädige Frau, und auch Sie hatten die Güte, sich mit mir über sein Kommen zu freuen.«

Frau von Laska verändert ihre Stellung nicht, nur ihre Glieder dehnt sie noch etwas bequemer auf dem Korbstuhl, und der Fächer wird in eine schnellere Bewegung gesetzt. »Ich erinnere mich wirklich nicht, Baroneß. Himmel, was wird nicht geschwätzt in einem Badeorte, wenn die Langeweile uns plagt; da mögen wir ja auch einmal auf Ihren Vater gekommen sein.«

Sie blinzelt mit den Augen, als ob sie schlafen wolle, richtet sich aber dann plötzlich auf und ruft gebieterisch einen Bekannten herbei; der Freiherr und seine Tochter sind für sie nicht mehr vorhanden.

Alexa geht weiter, ohne einen klaren Gedanken fassen zu können. Ja, ist denn Frau von Laska so gedächtnisschwach, oder ist alles Lug und Trug in dieser vornehmen Gesellschaft? – Am Abend hat sie noch einmal Gelegenheit, mit Frau von Laska zu sprechen, und vorwurfsvoll erinnert sie die frühere Freundin an ihre Schwärmerei für alte Geschlechter und geheiligte Traditionen, für sagenreiche Edelsitze, Wappen und Devisen.

Die andere will sich halbtot lachen. »Und das soll ich wirklich alles gesagt haben, Baroneß? Unglaublich! Ich muß gräßliche Kopfschmerzen gehabt haben, daß ich solch blühenden Unsinn zutage fördern konnte. Aber heute ist mein Geist klar, und deshalb will ich Ihnen meine wahre Meinung nicht vorenthalten. Ihr verrostetes Wappen oder die Thyssensche Petroleumkanne, beides ist mir riesig gleichgültig; das heißt, eine Petroleumkanne schätze ich im Grunde bedeutend höher, weil sie einen reellen Inhalt hat. Der adelige Name ist nur etwas Schaum auf dem Wellenschlage des Lebens. Ahnen sind Unsinn. Dürfte ich dieselben wählen, so zöge ich einen polnischen Wucherjuden mit einer guten gediegenen Million einem verarmten Fürsten bei weitem vor. Das klingt wenig ideal, aber lebensklug, meine gnädige Baroneß, und wie ich, denken so ziemlich alle. Weh, was für ein erschrockenes Gesicht sie machen, gnädige Pächterin! Sie meinen wohl, ich soll mich für Ihre zukünftige Beschäftigung auch ein wenig begeistern. Kartoffeln schälen, Eier suchen, Ziegen füttern! Herr, halt ein mit deinem Segen!« Mit einem boshaften Lachen wendet sie der Verblüfften den Rücken.

Alexa steht noch lange auf ihrem Platze, den Blick geistesabwesend in die Ferne gerichtet; sie fühlt sich diesem Wust von Heuchelei und Frivolität so ratlos gegenüber, nicht ahnend, daß in ihrem Herzen der Kampf begonnen hat zwischen der verführerischen Welt und dem adeligen, ehrenfesten Vater.

*

Lucie hatte es Alexa schon auf der »Cobra« verraten, daß Ohm Peter es augenblicklich mit der Sozialdemokratie und der Frauenemanzipation hat; und deshalb ist es nicht zu verwundern, wenn er jeden Fremden für einen verkappten Genossen August Bebels ansieht, und allen Damen – meistens ziemlich unvermittelt und scheinbar nur aus Güte – zu beweisen sucht, daß ihr alleiniges Gebiet Küche und Keller, ihre geheiligten Attribute Kochtopf und Strickstrumpf seien. Das Vielwissen tauge schon bei den Männern nicht viel, bei den Frauen sei es geradezu vom Übel. Lesen, Schreiben. Rechnen lernen zu dürfen, wolle er ihnen zugestehen, alles andere aber müsse über Bord geworfen werden. Lucie ist diejenige, welche am erbittertsten gegen seine Ansichten kämpft und deshalb von ihm mit dem schmeichelhaften Titel belegt wird: »Das verrückteste Frauenzimmer, das ich je gesehen habe!« Aber in dem wilden Amerikaner, dem Sproß des deutschen Adelsgeschlechtes, ersteht ihr unerwarteterweise ein gewandter Helfer.

Auf Winholm, einem anmutigen, von grünen Wiesen umgebenen Kaffeehaus findet heute ein Kinderfest statt, und die gesamte Badegesellschaft nimmt daran teil. Restaurationszelte und Schaubuden sind aufgeschlagen, dazwischen vergnügt sich die junge Welt auf einer Rutschbahn, spielt Ball oder lauscht andächtig dem alten Matrosen, der mit knarrender Stimme schreckliche Geschichten von Seeungeheuern und gestrandeten Schiffen vorträgt.

Am Tische der Thyssens geht es am lautesten her. »Sie sollen wieder spinnen, weben, Lichter ziehen, wenn sie nichts anderes zu tun haben,« schreit Ohm Peter gerade wütend.

Der Amerikaner lächelt kaltblütig. »Es wäre der größte Rückschritt, wenn wir das wieder in Menschenhände legten, was die Maschine schneller, besser und billiger zustande bringt. Nein, Herr Thyssen, Sie werden schon nach einer anderen Lösung der Frauenfrage suchen müssen.«

»Fällt mir gar nicht ein,« erwidert der andere giftig. »Aber neugierig bin ich auf Ihre Ansichten, mein Verehrtester.«

»Sie können sich dieselben ungefähr denken, wenn Sie sich daran erinnern, daß ich aus Amerika, dem klassischen Lande der Frauenbewegung komme.«

»Aha, nun wissen wir's; Sie schwärmen für Frauen-Wahlrecht, Richterinnen, Predigerinnen, Bürgermeisterinnen.«

»Was Sie da aufzählen, ist selbst für Amerika nur Ausnahme, nicht Regel,« meint der Freiherr. »Aber in einem Punkte ist die neue Welt der alten tatsächlich über, weil sie längst anerkannt hat, daß die Frau, ob hoch oder niedrig, nicht nur das Arbeitsrecht, sondern auch die Arbeitspflicht besitzt. Und danach wird sie von früher Jugend an erzogen. Betrachten Sie dagegen das europäische System, namentlich bei den jungen Mädchen der sogenannten besseren Stände. Sie sind die Lilien des Feldes, die nicht arbeiten und nicht spinnen und sich doch skrupellos von der Menschheit ernähren lassen. Bei ihnen könnte man füglich von einem Vergnügungsrecht und einer Vergnügungspflicht sprechen. Und vieles, das man ihnen zu lernen gestattet, wird nicht der jungen Geister oder der Wissenschaft wegen auf den Studienplan gesetzt, sondern weil die Mode es erfordert. Sie sollen mit einem Schein von Bildung konversieren, in allen Künsten ein wenig dilettieren können, wie eine Maschine, die, nachdem man sie aufgedreht hat, fehlerlos ihr Pensum abschnurrt. So werden sie Salonpuppen, nach einer Form geprägt, aber keine denkende, strebende Menschen; so bleiben sie unfähig, den Geist unserer vorwärtshastenden Zeit zu verstehen, weil ihre Seele mit Nichtigkeiten angefüllt ist. Flitter und Schein, Flitter und Schein!«

Schwer und wuchtig liegt die ausgearbeitete Hand des deutschen Edelmannes auf dem Damast des Tischtuchs, unter den dicht zusammengezogenen Brauen schießt ein rascher Blick zu Alexa hinüber. Sie sitzt still, ihr Gesicht ist etwas blasser geworden, sie dreht in Gedanken wieder einmal den Ring des Großvaters an dem feinen Finger. Wem mochten diese mächtigen, von leisem Groll durchsetzten Worte gelten? –

Luciens Antlitz ist purpurrot, halb vor Scham, halb vor brennender Erwartung; die Lippen sind leicht geöffnet, die Augen starr auf den »Gutspächter« gerichtet. Es ist ihr, als habe sie jahrelang einem Rätsel nachgegrübelt, dessen Lösung plötzlich in lichter Klarheit vor ihren Geist trat, als sei ihr auf einmal klar geworden, weshalb sie sich oft so klein und nutzlos und unbefriedigt fühlte, gerade dann, wenn die Gesellschaft ihren Geist rühmte. Sie will etwas sagen, als Ohm Peter mit dröhnender Stimme und seinem grimmigsten Spott loslegt. Er hat gemerkt, wie Annemarie und Frieda die Köpfe zusammensteckten: »Bah, ein Arbeiter könnte nicht gewöhnlicher denken, als dieser verbauerte Edelmann. Das wäre doch noch schöner, wenn man sich nicht einmal mehr amüsieren dürfte, da man obendrein die Mittel dazu hat.«

Ohm Peter hat mit dem Freiherrn einen Berührungspunkt, das ist die Erziehung der vornehmen Töchter. »Famos ausgedrückt, Herr Baron,« schmeichelt er. »O, ich kenne sie zu Dutzenden, diese Lilien des Feldes. In der Etikette, dem Klatsch, der schwierigen Wissenschaft ihrer Kleiderlappen könnten sie cum laude den Doktor machen. – Das heißt, in dem, was sie Etikette nennen: das Weinglas mit zwei Fingern anfassen und die übrigen auseinanderspreizen wie ein Affe; wie eine Bachstelze über die Straße trippeln; vor einer Raupe in Ohnmacht fallen. Ja! Aber auch in der Kunst und Wissenschaft sind sie großartig beschlagen, Herr Baron. Sie haben das neueste Drama von Hauptmann gesehen und in der Galerie die allerletzten, allerjüngsten Werke von Stuck und Uhde; das heißt, genau wissen sie es nicht einmal, aber sie glauben doch, sich zu erinnern. Und aus der Rezension in der Familienzeitschrift haben sie den schönsten Satz auswendig gelernt mit den schönsten, blumenhaftesten Worten. Den bringen sie jetzt überall an und ihr bißchen Gehirn reicht gerade aus, ihn nach den Umständen zu verändern, damit nicht etwa ein Wissender ihnen den geistigen Diebstahl nachweist. Ja! Und allgemein bewundert man die junge Dame, die auf allen Gebieten zu Hause ist.«

Ohm Peter wird in seiner Rede durch ein Geräusch unterbrochen, das an einem Ende der Festwiese entsteht; schrille Angstrufe folgen, die Kinder fliehen in wilder Hast durcheinander. Von der Düne her jagt ein scheugewordenes Pferd die sanft geneigte Ebene herab, sein gestreckter Leib berührt fast den Boden, kraft- und widerstandslos hängt der Reiter im Sattel. Mitten in den Menschentrubel hinein geht die wilde Jagd, wie eine Lähmung kommt es über die Zuschauer. Noch wenige Augenblicke, und ein hundertstimmiger Schreckensschrei wird das Unglück begleiten, welches der schäumende Rappe anrichtete. – Da – es ist fast ein Wunder zu nennen – steht er plötzlich dicht vor der Festwiese, er wird sogar herumgerissen, daß er die Hinterbeine hoch in die Luft wirft. Der »Gutspächter von Amerika« ist unbemerkt durch die Reihen geglitten, seine wuchtige Arbeiterfaust hat das stürmende Roß gebändigt und jetzt streichelt dieselbe Faust sanft den schweißbedeckten Nacken des Tieres.

Der ungeschickte Reiter, der seine Fassung gewaltsam zu behaupten sucht, ist langsam zur Erde geglitten, und der Freiherr von Brechten-Bredau übergibt ihm die Zügel. »Danke!« sagt er frostig mit einem hochmütigen Blick über die gedrungene Arbeitergestalt. Der Freiherr will sich unbemerkt entfernen, aber da bricht die Begeisterung der Badegesellschaft in ein lautes, jubelndes Hurra aus; vergessen ist der verbauerte Edelmann, der Gutspächter von Amerika, nur der tatkräftige, entschlossene Held ist übrig geblieben. Die Männer drücken ihm die Hand, sogar Frau von Laska hat ein Wort der Anerkennung für das Reiterstücklein, und Alexa fällt ihm so stürmisch in die Arme, wie bei der Begrüßung, »Vater, mein herrlicher Vater,« schluchzt sie, »das war der Ahnen würdig.«

»Graf Staniewsky!« Den Fremden, der auf so ungewöhnliche Weise seinen Einzug in die Gesellschaft feierte, scheint es zu langweilen, daß er ziemlich unbeachtet im Hintergrund stehen muß; deshalb hat er sich rasch entschlossen den Damen vorgestellt. Er ist ein schöner Mann von hohem, schlankem Wuchs, und der tadellose Reitanzug sitzt ihm wie angegossen. Seine Stimme hat jenen schnarrenden, befehlenden Laut, durch welchen manche und nicht eben die geistvollsten Männer sich ein Ansehen zu geben suchen. An der Linken trägt er einen Handschuh vom feinsten dänischen Leder, die Rechte ist unbekleidet und so zart und schmal wie eine Frauenhand; ein köstlicher Brillant vom reinsten Wasser schmückt den kleinen Finger. Neben der gedrungenen Figur des Freiherrn erscheint er noch größer und stattlicher, und wohlgefällig, beinahe kindisch eitel wiegt er sich in den Hüften. Als Alexa die beiden Männer betrachtet, kommt ihr ein seltsamer Gedanke, den sie empört von sich weist und doch nicht bannen kann: nicht der eigene heldenhafte Sohn würde das Ideal des Großvaters sein, sondern dieser gezierte, hochmütige Graf Staniewsky. Sie gibt dem Großvater nicht recht, wahrhaftig nicht; aber das eine muß sie zugestehen, dem Grafen sieht man den Aristokraten hundertmal eher an als ihrem Vater.

Staniewsky wird es leicht, in dieser Gesellschaft der Löwe des Tages zu werden, man begegnet ihm mit offenen Armen. Er hat eine wegwerfende Art, über alles zu urteilen, so daß man unwillkürlich auf den Gedanken kommt, ihm ständen alle Güter und Genüsse der Erde zur Verfügung, aber er hielte sich für dieselben viel zu erhaben. Ein polnischer Graf! Er kokettiert mit dem Unglück seines Vaterlandes, er setzt sich selbst die Märtyrerkrone auf die schöne, interessante Stirn. Alles ist von ihm begeistert, namentlich Frau von Laska, die in ihm einen willkommenen Ersatz für den Gutspächter erblickt. Denn reich ist er auch; wie ein morgenländischer Fürst lebt er auf seinen Gütern in jenen weltvergessenen Niederungen, wo die Weichsel mit trägem Wellenschlag ihre gelben, schlammigen Fluten wälzt. Mit der Miene eines Weltüberdrüssigen, von aller Lust des Lebens Angeekelten spricht er von dem fürstlichen Reichtum, den er besitzt; und er redet die Wahrheit bis auf einen ganz kleinen, ganz geringfügigen grammatischen Fehler: statt des Präsens müßte er das Perfekt gebrauchen. Aber auf dergleichen feine Unterscheidungen läßt man sich nicht ein bei einem jungen Manne, der solch glatte Manieren und ein solch bestechendes Äußere hat. Er ist und bleibt der Löwe des Tages.

*

Die Thyssens wollten nach dem Badeaufenthalt zunächst ihre Villa in Blankenese aufsuchen und dann im Herbste eine größere Reise in das südliche Deutschland machen. Zufällig benutzten auch Frau von Laska und Graf Staniewsky dasselbe Schiff zur Rückfahrt, wiederum die »Cobra«, die in unermüdlichem Hin und Her stets neue Gäste der stolzen Nordsee-Insel zuführt und die alten heim nach Hamburg holt.

Der Freiherr von Brechten-Bredau sitzt mit seiner Tochter auf dem Verdeck und bemüht sich, mit ihr in sehr ruhigem, sehr kühlem Tone über die Zukunft zu sprechen. Sie ist großjährig und ihm so lange fremd gewesen, daß er nicht verlangen kann, sie solle ihm zuliebe die Einsamkeit mit ihm teilen. In vollständiger Freiheit mag sie ihren Entschluß fassen und über ihre Zukunft entscheiden. Er spricht rauh, damit sie nicht hört, wie in jedem seiner Worte Vaterangst und Vaterhoffnung zittert, wie er sie am liebsten an sein Herz nähme und sie noch heute zurückführte aus der dunstschweren Atmosphäre der modernen Gesellschaft auf den kargen, aber giftfreien Boden der Heimat. Nein, sie soll seinetwegen kein Opfer bringen, nicht das verlassen, was sie vielleicht ihr Glück nennt.

»Onkel Franz Prosper glaubt, gegen das einzige Kind seiner Schwester bestimmte Pflichten zu haben,« erklärt er ihr ruhig, scheinbar ohne selbst im geringsten von seinen Ausführungen berührt zu sein. »Er will sie getreulich an dir erfüllen, falls du es vorziehst, in seinem Hause zu bleiben, statt mit mir auf den einsamen Pachthof zu ziehen. Du kannst also frei den Wünschen deines Herzens folgen. Niemand wird es dir verdenken, wenn du das großmütige Anerbieten deines Onkels annimmst; er kann dich in die Welt einführen mit ihren Freuden und Ehren, wozu ich nicht imstande bin; deine Aussichten für die Zukunft entfalten sich im Hause des reichen Kaufmanns günstiger als auf dem Pachthof des verarmten Edelmannes. Und ich bin davon überzeugt, daß er es treu mit dir meint und Vaterstelle an dir vertreten wird; nur das müßte ich mir ausbedingen, daß ich allein für deine Toilette und deine sonstigen Ausgaben Sorge trage. Also wähle.«

»Und würdest du deine Tochter daheim nicht vermissen?« fragt sie mit leisem Beben.

Ein Zucken läuft über sein Gesicht, für Augenblicke betrachtet er sie mit verzehrender Angst. Ja, ist es denn überhaupt möglich, zwischen diesen beiden Anerbieten zu schwanken, unentschieden zu sein, wenn sie zwischen dem Oheim und dem eigenen Vater wählen soll? – Gleich darauf schüttelt er ernst den Kopf. »Auf meine Empfindungen kommt es hier nicht an, sondern ausschließlich auf deine Wünsche, deine Zukunft, dein Glück. Ich werde mich schon zu bescheiden wissen.«

»Und bis wann soll ich meinen Entschluß gefaßt haben?«

Die Hand, mit der er wie in schwerer Sorge über die Stirn streicht, zittert ausfallend. »Für diese Nacht werde ich noch der Einladung meines Schwagers folgen, aber morgen früh reise ich zum Brechtenhof. Die Herbecks wollen mir das Gut noch vor der abgelaufenen Pachtfrist übergeben, und vorher möchte ich einige Formalitäten erledigen. Da du überhaupt noch nicht heimisch geworden bist in der Familie Thyssen, wirst du deine Verbindungen rasch lösen können.«

»Im Angesichte des Brechtenhofs leben, immerfort die Zeugen verschwundener Herrlichkeit vor Augen, geduldete Pächter auf früherem »eigenen Grund« ... Vater, Vater, konntest du denn keinen anderen Ausweg finden für die letzten Sprossen unseres Geschlechtes?« Sie atmet schwer, wie das hülflose Weinen eines Kindes dringen ihre Worte an das Ohr des Freiherrn.

Sein Gesicht wird steinhart, und seine sonst so gütigen Augen schauen seltsam drein mit einem stillen, nach innen gerichteten Blick, als ob er zu seinem ganzen Geschlechte spräche. »Mein Geschlecht hat viel gesündigt auf seinem angestammten Erbgut, das es schon seit Jahrzehnten mit Unrecht besaß. Als die tausenderlei Schulden und Verpflichtungen über dem alten Schloß zusammenschlugen und keine Hoffnung auf Rettung mehr war, als wir uns nur noch über Wasser hielten durch den Schweiß ausgesogener Tagelöhner, da wäre es Zeit gewesen, großmütig zu verzichten und den Besitz zum Besten aller in andere kräftigere Hände zu legen. Aber wir vom Stamm der Brechten-Bredau hatten nur gelernt, die Herren zu spielen, wir verstanden die Zeichen der Zeit nicht und das große Gesetz, daß nur dem ehrlich Ringenden die Krone zuteil wird. Es schien uns unmöglich, daß uns eine neue Zeit die ererbte Scholle rauben konnte, wir begannen nicht zur rechten Zeit den Kampf der Arbeit und Pflichterfüllung, den jeder kämpfen muß. Die Vergangenheit ließen wir für uns Sorge tragen und verträumten die Gegenwart; und deshalb sind wir so tief gesunken.«

»Deshalb sind wir so tief gesunken,« wiederholt Alexa träumend, vertieft in das Unglück ihres Geschlechtes.

»Nicht wir allein,« fährt er grollend fort, »mit uns sanken unsere Pächter, unsere Tagelöhner, unsere Untergebenen; sie waren gewohnt, zu uns aufzublicken wie zu Halbgöttern, und weil wir uns nicht aufrafften, rafften auch sie sich nicht auf. Weil wir im Staube versanken, drohen auch sie, in der Untätigkeit, der stumpfen Indolenz unterzugehen. Erinnere dich nur an ihre Felder, ihre Hütten, die sich von den Ställen der Haustiere nicht sonderlich unterscheiden; denke an ihre Trägheit, ihren Stumpfsinn jedem Ungemach gegenüber. Sie haben sich an uns gebildet, und so haben wir für sie mitgesündigt. Deshalb will ich offen vor ihren Augen sühnen, was meine Ahnen gefehlt haben, damit sich keiner mehr entschuldigen kann, damit sie sich aufrichten an mir. Da ich nicht mehr Gutsbesitzer bleiben konnte, wurde ich ein Pächter, aber auf jedem Platze stehe ich mutig meinen Mann, nehme ich freudig den Kampf mit dem Leben auf.«

»Aber sie werden uns und unseren Namen verachten,« wirft Alexa ein.

»Das werden sie nicht tun; und schließlich, was ist der Name ohne die Person, die ihm Wert verleiht? Ein Flitter!«

»Er ist auf dieser Erde das höchste Gut,« ereifert sich Alexa.

Der Freiherr lächelt gutmütig. »›Das höchste Gut‹ ist ein relativer Begriff. Sieh' diese Frau von Laska, die nur an ihre Schönheit, ihr gutes Aussehen denkt; du wirst mir zugeben, daß das höchste Gut dieser Dame von sehr zweifelhaftem Werte ist. Eine schwere Krankheit, das zunehmende Alter ... es ist Rost und Motte für ihren Schatz. Sieh' diese Gesellschaft, die vor dem goldenen Kalbe auf den Knien liegt. Wenn der Kaufherr, der heute wie ein König in seinem Kreise herrscht, morgen sein Hab und Gut verlöre, kaum einer von all den ›guten Freunden‹ würde ihm treu bleiben. Selbst Lucie, unstreitig die eigenartigste und gediegenste in dem gesamten Damenkreis, hat solch ein ›höchstes Gut‹, dem sie nutzlos Zeit und Mühe opfert. Es ist wahr, ihre Bildung, ihr Wissen überragt den Durchschnitt, aber sie schafft nichts damit. Ihre schönsten Geisteskräfte läßt sie wie ein Raketenfeuer in der dunstschweren Atmosphäre der Gesellschaft verpuffen. Ein schillerndes Feuerwerk, ein wenig Rauch, das ist alles; Spuren bleiben nicht zurück. Fast möchte ich dieser verwöhnten Tochter des Reichtums ein wenig Schicksal wünschen, denn nur die Not des Lebens wird den guten Kern aus ihr herausschälen.«

Der Freiherr ahnt nicht, daß Lucie das gleiche Urteil mit fast denselben Worten über seine Tochter gefällt hat. Unruhig geht er auf dem Deck auf und ab.

»Und was ist nicht Flitter in deinen Augen, Vater?« fragt Alexa beinahe etwas trotzig.

»Die Arbeit, die Pflichterfüllung, das Gottvertrauen, die Hoffnung auf ein Jenseits! Alles, was nicht nur nach außen hin Glanz entwickelt, sondern auch den inneren Menschen veredelt, was uns unserem Gotte näher bringt, der die Welt lenkt nach ewigen Gesetzen, auf daß alles Irdische sein Geschick erfülle.« Er wendet sich mit einem plötzlichen Ruck, um in die Kajüte zu gehen in der festen Hoffnung, daß ihr angeborener Edelsinn ihr die richtigen Pfade weisen wird.

Frau von Laska geht mit dem Grafen Staniewsky vorüber. Sie sind viel beieinander, und in der Gesellschaft munkelt man bereits über ein näheres Verhältnis, das sich zwischen den beiden geistig so nahe verwandten Menschen anbahnen soll. Die einen neiden dieser Laska ihr fabelhaftes Glück, in den anderen regt sich eine Art von hämischer Neugierde: »Es soll mich wundern, wie der Lebensbund zwischen ihnen ausläuft. Gleich eitel, gleich verschwenderisch, gleich frivol! Sie heiratet in ihm das Geld, er in ihr die schöne, gewandte Weltdame. Von sonstiger Harmonie keine Spur. Gut wird es auf keinen Fall gehen.«

Die beiden bekümmern sich zunächst noch nicht um das Gerede ihrer lieben Mitmenschen. Sie scheinen die letzten Worte des Freiherrn gehört zu haben, denn der Graf, der nachlässig am Schiffsgeländer lehnt, schnarrt seiner Dame zu: »Arbeit, Pflichterfüllung, Gottvertrauen! Gräßlich altmodisch! Ist er vielleicht ein Prediger, gnädige Frau?«

»Ich sagte Ihnen ja schon, ein Gutspächter. Wahrscheinlich hat er sich zum schönsten Lebensziel gesetzt, die besten Gänse in ganz Deutschland zu züchten.« Ein spöttischer Blick fliegt zu Alexa hinüber, die zwar anscheinend gleichgültig über das Meer schaut, aber dennoch jedes Wort nur zu deutlich vernimmt.

»Gänsezüchter? Famos! – Neuestes naturalistisches Drama: Der verkrachte Edelmann! – Schlußtableau mit bengalischer Beleuchtung: Die Ahnen geleiten den letzten Sprossen feierlich in den Gänsehimmel!« Sie schütteln sich vor Lachen.

»Nun, und was würden Sie tun, wenn Sie einmal alle Ihre Güter verlören?« fragt Frau von Laska herausfordernd.

Er lächelt über die Naivität der Dame. Wie kann einer etwas verlieren, das er nicht mehr besitzt? Aber gewaltig wirft er sich in die Brust, und seine Stimme klingt noch etwas schnarrender und unangenehmer: »Ich würde meinen Namen nicht im Pöbel verschwinden lassen – im Staub und Wust des Alltagslebens, nein, glorreich sollte er erlöschen wie ein blutiges Nordlicht in schwüler Sommernacht. Irgendwo auf der Erde wird immer gekämpft um ideale Güter, und Lorbeer und Palme senken sich auf die Stirn der unerschrockenen Helden. Dort würde auch ich zu den Waffen greifen, dem Feinde mutig die Brust darbieten zum tödlichen Stoß und dann einsam und verlassen auf fremdem Boden sterben. So und nicht anders kann ein großes Geschlecht enden, dessen Untergang das Schicksal beschlossen hat.«

Sie sehen erstaunt auf, denn Alexa hat ihren Sitz verlassen und flieht der Kajütentreppe zu, als ob sie verfolgt würde. Gerechter Himmel, hat denn alles sich verschworen, ihr den Kampf immer schwerer zu machen? Genau wie jener polnische Graf pflegte ihr Großvater zu sprechen. »Ja, wenn er noch zu den Waffen gegriffen hätte, um unter irgend einer Fahne glorreich zu fallen! Irgendwo schlägt man sich immer, und das Geschlecht der Brechten-Bredau würde mit Ehren untergehen. Aber statt dessen mengt er sich unter die Arbeiter.« Sie sinkt todmüde auf ein Polster, faltet die Hände hinter dem Kopfe und starrt lange zu der getäfelten Decke des Salons empor. Die Wahl ist schwer ...

Bevor das Schiff anlegt, tritt der Graf noch einmal in die Schar der Badegäste, hochmütig und siegesgewiß wie immer. An seinem Arm führt er Frau von Laska. Er teilt ziemlich geschäftsmäßig mit, daß die Verlobung soeben perfekt geworden ist, und ziemlich geschäftsmäßig klingen auch die Glückwünsche. Ein paar Sektkelche werden auf das Wohl des jungen Paares geleert. Sie wollen schon in vier Wochen heiraten, dann eine Reise zum Süden machen und den Winter in Hamburg zubringen. Man reicht sich ziemlich kühl die Hände, sagt sich noch allerlei schöne Dinge und zum Schluß ein höfliches »Auf Wiedersehen!« Und wie ein angenehmer Nervenkitzel wirkt dabei der Gedanke: »In Hamburg werden sie zunächst wohnen? Dann erleben wir es ja in nächster Nähe, was aus diesem Lebensbunde wird. Also abwarten!« – Es ist doch ein wunderschönes Gefühl, das prophezeite Unglück eines lieben Mitmenschen so sorglos und vergnügt abwarten zu können.

Noch nie in ihrem jungen Leben hat Alexa eine solch unruhige Nacht gehabt, wie diejenige, in der sie den endgültigen Entschluß über ihre Zukunft fassen sollte. Im Hause des Kaufherrn winkt die Welt, deren Zauber sie bereits kennen lernte, auf dem märkischen Pachthof das Vaterherz, welches sie trotz allem so glühend liebt und bewundert. Und sonderbar, in ihren Träumen spielt Graf Staniewsky eine bedeutende Rolle, er wächst in ihren Augen zum herrlichsten der Helden; Hand in Hand mit dem Großvater tritt er vor sie hin, zwei Vertreter des alten, echten Aristokratentums. Lieber im Kriege verbluten, als auf einem Pachthof langsam zugrunde gehen, ausgestoßen, verachtet ...

Sie springt aus dem Bette und rennt mit der heißen Stirn fast wider die Scheiben des Fensters, das sie in ihrem Drange nach frischer kühler Luft aufreißen will. Am Horizont dämmert der Morgen herauf, wie das schamhafte Erröten einer Jungfrau liegt das Frühlicht auf den zerflatternden Wolkensträhnen; und in nächtlich schwülen Wogen steigt unter ihrem Fenster der Blumenduft empor von den Riesenbeeten der Nelken, Lilien und Verbenen. Still und weiß glänzt die Alster. Überall in der Natur herrscht Ruhe und Friede, und nur in einer kleinen, armseligen Menschenbrust tobt und stürmt es, schlimmer als ein Orkan auf unendlichem Weltmeer. Und in dieses Brausen hinein klingt regelmäßig wie der Pendelschlag einer Uhr die Frage: »Was soll ich tun, was soll ich tun?«

Der Wagen, der den Freiherrn zur Bahn bringen soll, steht bereits vor dem Portal, und noch immer hat sich Alexa nicht sehen lassen. Der Kaufherr selbst will seinen Schwager begleiten, die Familienglieder stehen am Fuße der Treppe, um sich von dem Freiherrn zu verabschieden. Dieser ist fröhlichen Mutes, und nicht im entferntesten kommt ihm mehr der Gedanke, Alexa könne anders als nach seinen Wünschen entschieden haben. Sie hätte sonst ihren Entschluß schon längst mitgeteilt.

Endlich biegt sie um die Ecke der Villa in Hut und Jäckchen, einen mächtigen Blumenstrauß in der Hand. Fliederfarbige Rhododendren mischen sich mit mächtigen Nelken von dem glühenden, gesättigten Rot des warmen Blutes, darüber schwanken braunrote Rispengräser, Farren und zitternde Winden mit ihren großen rosigen Blütentellern. Sie hält ihm mit bebender Hand den Strauß hin und bemüht sich, ihrer Stimme einen lustigen Klang zu geben: »Selbst gewunden, Vater. Und – was ich sagen wollte – ich habe mir alles überlegt und möchte für die erste Zeit Onkel Franz Prospers Einladung annehmen.«

Es ist heraus, das schreckliche Wort – und die Erde hat sich nicht geöffnet, um sie zu verschlingen, die aus Stolz und Weltliebe den eigenen Vater verschmäht; und er selber fährt nicht auf, schleudert nicht dem undankbaren Kinde seinen Fluch entgegen. Vielmehr nimmt er ihren Strauß, nickt, lächelt, aber alles so geistesabwesend, als ob es sich um den gewöhnlichsten Höflichkeitsakt handelte. Die Familie Thyssen dagegen ist überrascht, behält aber soviel Geistesgegenwart, um sich wenigstens nach außen in diesen unerwarteten Entschluß der Baronesse Tochter mit Anstand zu fügen. Es war auch halb gegen den Willen der Frau Erna und ihrer beiden erwachsenen Töchter gewesen, daß der Kaufherr seiner Nichte in seinem Hause eine Heimat anbot. Aber er hatte wieder einmal so entschieden gesprochen, daß es Torheit gewesen wäre, sich gegen seine Befehle aufzulehnen.

Am zärtlichsten verabschieden sich die jüngsten Thyssens vom Onkel Freiherr, indem sie fest versprechen, die nächsten Ferien auf seinem Pachthof zubringen zu wollen. Lucie schüttelt ihm kräftig die Hand, für Sekunden glänzt es feucht in ihren Augen. »Ich muß Ihnen noch meinen Dank abstatten für die herrlichen Stunden, die Ihre Unterhaltung uns bereitet hat. Wenn Sie wüßten, was Sie durch dieselbe in einer der ›Salonpuppen‹ bewirkten! Es tut mir so leid, daß ich mich nur durch Worte erkenntlich zeigen kann, Herr Baron.«

»Seien Sie meiner Tochter eine Freundin,« bittet er mit klangloser Stimme. Da fühlt er den Druck dieser kleinen, kräftigen Mädchenhand zum zweiten Male.

Alexa, die ihren Vater ebenfalls zum Bahnhof begleitet, ist auf der ganzen Fahrt stumm; nur die Herren tauschen zuweilen ein flüchtiges Wort. Es kommt ihr vor, als habe das Gesicht ihres Vaters seit gestern um Jahre gealtert, als sei die Gestalt zusammengebrochen wie die eines Greises; kühl und unbeweglich sitzt er vor ihr, der Edelmann mit der Arbeiterfaust und der wunderbar idealen Seele. O, wenn er sie jetzt nur einmal anschauen wollte mit seinem tiefen, herzlichen Vaterblick, sie würde nicht widerstehen können, sondern alle Bande zerreißen und ihm folgen selbst in das bitterste Elend hinein. Aber er tut es nicht, und mit krampfhaftem, leidenschaftlichem Schluchzen nimmt sie Abschied.

Als sie aber dann wieder in den moosgrünen Atlaspolstern des Thyssenschen Wagens sitzt, der lautlos über das Makadampflaster rollt, als sie sieht, wie alle Hüte von den Köpfen fliegen vor dem Petroleumkönig Thyssen, da zuckt es in ihrem Geiste trotzig, hoffnungsvoll auf, – als ob sie doch vielleicht den besseren Teil erwählt habe.