|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1810-1812

Mitte Oktober des Jahres 1810 ist Metternich wieder in die Heimat zurückgekehrt und hat mit Schrecken gesehen, wie sehr er überall an Einfluß verloren und wie man seine Abwesenheit genützt hat, um seine Stellung vor allem anderen bei dem persönlichen Einwirkungen so sehr zugänglichen Monarchen, aber auch sonst in allen Kreisen zu untergraben. Sofort geht er daran, diese Verhältnisse zu ändern, bzw. das Dringendste, seine Macht über den Kaiser wieder herzustellen und für die nächste Zeit gründlich zu festigen. Franz I. weilt zur Zeit nicht in Wien, sondern in der Steiermark; Metternich gedenkt jedoch keinen Augenblick zu versäumen, zu wichtig ist es für ihn, sich seines Monarchen wieder zu vergewissern und deshalb begibt er sich sofort nach Graz, angeblich nur um über seine Tätigkeit in Paris Rechenschaft abzulegen.

Eben war aus Rußland ein Adjutant des Zaren, Graf Schuwalow, in besonderer Sendung in Wien gewesen, um den Donaustaat als Gegengewicht gegen die von dem österreichischen Minister des Äußern betriebene und durchgeführte Annäherung an Frankreich wieder in das Interesse Rußlands zu ziehen. Metternichs Vater, der inzwischen die Geschäfte leitete, war seinen Anträgen nicht abgeneigt. Kaum ist aber der Sohn gekommen und hat davon gehört, tritt er Kaiser Franz gegenüber mit seiner, wie er selbst sagt, »ganz abweichenden Meinung« hervor. Er redet in wenig achtungsvollen Ausdrücken von dem Zaren als »schwachem Monarchen« und von dessen Minister des Äußern, Grafen Romanzoff, als einem »im höchsten Grade eingebildeten« Staatsmann, Metternich an Kaiser Franz. Marburg, 20. Oktober 1810. Wien, St. A. die beide seiner Ansicht nach durch Schuwalow nur herausbringen wollten, was in Paris vor sich gegangen sei.

Metternich läßt so schon durchblicken, wie er sich verhalten wird, wenn es etwa, wie er es nun annimmt, im Frühjahr 1812 zu einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen Napoleon und dem Zaren kommen sollte. Damit setzt er sich allerdings in vollen Gegensatz zu den hohen Gesellschaftskreisen, die wie Gentz schreibt, in einem »Schlaraffenleben« unter Diners, Spiel und Musik das Politisieren nicht lassen können, wobei sich besonders die in der eleganten Welt heimischen drei kurländischen Prinzessinnen auszeichnen. Es bildet sich eine Partei der »Napoleonhasser«, die sich selbst so nennt; peinlich dabei ist nur, daß sich darunter zwei Damen befinden, die Metternich dereinst nahe standen und sich jetzt wieder an ihn heranmachen: die Fürstin Bagration und Wilhelmine Sagan, die versuchen wollen, ihn in seiner Politik weitgehend zu beeinflussen. Es ist ein öffentliches Geheimnis, daß zu jener Partei auch Kaiserin Maria Ludovika zu zählen ist, die ihre Meinung über den »tyrannischen Unterdrücker der Welt« niemals geändert hat und dessen Sturz nach wie vor, ja in Verfolg der Hochzeit ihrer Stieftochter noch heißer ersehnt. Der preußische Gesandte will in dieser Zeit sogar wissen, Meldung des preußischen Gesandten nach Berlin vom 29. August 1810. Siehe Constantin de Grunwalds ausgezeichnete Arbeit: La vie de Metternich. Paris 1938, S. 100. sie könnte niemals mehr den Mann mit kaltem Blute sehen, der die Ursache jener unglücklichen Heirat sei. Vielleicht hat sie diese Worte nie gebraucht, aber ihre Ansicht geben sie richtig wieder.

Entscheidender Brief Metternichs an seine Frau Lorel

In dieser Zeit kommt nun jener angekündigte Sohn der Fürstin Dolgoruki nach Wien und sie bittet, Metternich möge ihm als Vater und die Gräfin Rombeck als Mutter dienen. Ihr »ganzes Wesen, das Feuer ihrer Seele, ihre Tatkraft und die ganze Macht ihres Gefühles« liegen in der Liebe zu ihrem Kinde »und«, meint sie zu Clemens, »die Dosis meiner Leidenschaften ist, wie Sie wissen, stark«. Die Fürstin sieht ihren Sohn lieber in der Diplomatie als im Dienste bei den Garden, den sie »ein Hundegeschäft« findet, und fügt hinzu, sie sei höchst beschäftigt mit gesellschaftlichen Pflichten, denn sie müsse die gute Meinung des Zaren rechtfertigen, daß es nämlich »wenige Frauen in Petersburg gebe, die ein so großes Haus zu führen verstünden wie sie«. »Überwachen Sie also bitte meinen Sohn mit jener aufmerksamen Freundschaft, deren Sie in allem, was mich angeht, fähig sind und ich werde in bezug auf ihn ruhig schlafen können. Ich lebe nur mehr durch und für meine Kinder, die ganze übrige Welt ist mir gleichgültig. Sie aber werden mir niemals gleichgültig sein, ich kann Sie dessen ungestraft und beständig versichern. Sie kennen meine Art und Weise zu lieben und deswegen können Sie leicht verstehen, wie sehr mich jede Sorge um mein Kind bedroht.« Briefe der Fürstin Dolgoruki an Metternich. Moskau, 23. Juli, Petersburg, 30. November und 8. Dezember 1810. B. u., St. A. Z. P.

Als damals nun in Wien das Gerücht auffliegt, Kaiser Franz wolle sich nach Paris begeben oder sonstwo mit Napoleon zusammentreffen, wendet sich Maria Ludovika mit Leidenschaft dagegen und ist da mit dem gesamten Hof eines Sinnes. Metternich hat selbst gar nicht daran gedacht, aber wenn er diese Entrevue gewünscht hätte, so wäre er durch all diese Einflüsse auf Kaiser Franz vor einer schwierigen Lage gestanden. Er verzichtet also darauf, seinem allerhöchsten Herrn da irgendwie zuzureden.

Maria Ludovika aber bleibt eine Gegnerin der die Politik des alten Fürsten Kaunitz nachahmenden Annäherung an Frankreich; ihr Gatte, denkt sie, ist doch ein Monarch mit eigenem Willen, den soll er geltend machen und ihr Ziel liegt in nichts anderem, als ihm die Freiheit des Handelns zu wahren. Seit aber Metternich neuerdings auf dem Plane erschienen ist, hört Kaiser Franz wieder viel weniger auf sie; die Krankheit benimmt Maria Ludovika die Möglichkeit, den Monarchen durch ihre Reize weitgehend zu fesseln. Wohl erkennt er neidlos ihre Überlegenheit in allen höheren Belangen an und erklärt ganz ruhig: »Sie hat zu viel Geist für mich.« Aber damit sagt er auch gleichzeitig, daß ihm das nicht sehr angenehm ist und er sich lieber einem anderen Einfluß als dem ihren, und zwar einem ihr feindlichen, unterwirft.

Metternich weiß das doch so bequem einzurichten und dadurch die Entscheidung fast immer im Sinne des Vorschlagenden lauten zu lassen. Und doch hat der Minister eine gewisse Angst vor Maria Ludovika; diese Frau ist gescheit und gefährlich, sie vor allem muß bekämpft werden, soll Kaiser Franz einfach eine Puppe in der Hand Metternichs werden. Denn so braucht es dieser Mann, um seine Pläne durchzusetzen, die sich nun einmal zur Zeit Frankreich zuneigen. Er hat Napoleon in Paris in seiner Allmacht und Größe studieren können und dieser Anschauungsunterricht ist selbst auf den skeptischen Clemens nicht ohne Eindruck geblieben. Ob man will oder nicht, sagt er sich, muß man sich zur Zeit mit diesem Koloß gut stellen und da ist er ganz einer Meinung mit seiner so guten Freundin Caroline, die damals ihrem in Neapel herrschenden Gatten über den kaiserlichen Bruder schreibt: Königin Caroline an Murat. Neapel, 5. August 1810. Le Brethon a. a. O. S. 491. »Wir wollen uns doch unser Königreich bewahren, wir müssen also tun, was er wünscht und ihn nicht ärgern, wenn er etwas haben will, denn er ist der Stärkere und Du kannst nichts gegen ihn ausrichten … Ganz Europa ist unter Frankreichs Joch erdrückt und alle übrigen Staaten sind ebenso gequält.«

Metternich weiß ja auch, wie Napoleon über den Einfluß der aristokratischen Damen in Wien denkt und wie er sich geäußert hat, er würde solche »Cocottes« am Ende zu züchtigen wissen. Doch schenkt man ihm auch nichts in Wien. Man erzählt sich, der Minister habe in Paris vor dem Korsen unverdrossen gedienert. Als Clemens nun einmal im Garten auf seinen Mantel trat, hinfiel und sich eine Verletzung an der Nase zuzog, die, wie Zinzendorf hämisch sagt, sein »schönes, den Frauen so angenehmes Gesicht verunstaltete«, Tagebuch Zinzendorf. 7. November 1810. Wien, St. A. meinten sie, das sei kein »accident« gewesen, er sei vor vielem Verbeugen in Paris schließlich auf den Kopf gestürzt und habe sich die Nase auf dem Boden angeschlagen. Auch die Kaiserin kann sich angeblich nicht enthalten, ihm gegenüber scherzhaft zu bemerken: »Es ist nicht das erstemal, daß Sie auf den Kopf gefallen sind, aber es ist zu hoffen, daß es das letztemal sein wird.« Graf Otto an Herzog von Bassano. Wien, 26. Juni 1811. Interzept, Wien, St. A.

Metternich sieht, er hat viel zu tun, um seine Stellung wieder zu befestigen, aber hat er einmal Kaiser Franz wieder gänzlich gewonnen, mit den anderen will er schon fertig werden. Freilich die Bagration und die Sagan sind auch unter den Gegnern, aber sie muß er vorsichtig aussparen, ohne diese kann er gar nicht sein. Die mit Clemens nach Wien zurückgekehrte Gräfin Lorel mengt sich nach wie vor in die Liebesangelegenheiten ihres Mannes nicht ein. Sie läßt ihn auch hier flirten und arbeiten wie er will, muß sich nur sehr schonen, denn sie ist wieder in der Hoffnung und ihre Gesundheit nicht die beste. Ja sie bewundert geradezu ihren Gemahl, der gleichzeitig so viel arbeitet, sich für tausend Dinge interessiert und dabei doch so eifrig zu unterhalten versteht. Ihre Kritik beschränkt sich lediglich darauf, daß sie sich einfach nicht erklären kann, wie er zu alledem Zeit findet.

Das härteste Stück Arbeit für Clemens ist zur Zeit die Ausschaltung des Einflusses der Kaiserin und ihrer Brüder. Diese sind noch mehr Metternichgegner als sie, weil das Napoleonische Vizekönigtum in Italien auch über ihr Stammland Modena herrscht, aus dem sie vertrieben wurden. Die also Beraubten hassen den Korsen aus tiefster Seele und denken immer nur daran, was zu tun wäre, um dessen Vorherrschaft dort im Süden zu untergraben. Besonders Erzherzog Franz, der zur Zeit zweiunddreißigjährige, also reife, älteste Bruder der Kaiserin, bringt Metternich besonderen Haß entgegen, weil er in ihm den einstigen Zerstörer seiner geplanten Ehe mit Marie Louise sieht. Das bedeutete auch gleichzeitig einen Bruch des Erzherzogs mit seinem hohen Schwager und erläutert seinen Entschluß, den Kaiserstaat zu verlassen. Insgeheim verkauft er seine Güter und sucht endlich um Bewilligung an, nach Sardinien reisen zu dürfen, um seine Nichte Maria Beatrix, die Tochter König Viktor Emanuels, kennen zu lernen. Der Kaiser weist ihn an Metternich, der aber hegt allerlei Bedenken. Weiß Gott, was dieser ihm feindlich gesinnte Prinz bei jener auch aus ihrem Stammlande vertriebenen und daher Napoleon in gleicher Weise hassenden italienischen Dynastie auskochen wird; jedenfalls nichts, was in Metternichs politischen Wünschen liegt.

Dort in Sardinien ist man natürlich genau so napoleongegnerisch eingestellt wie der Erzherzog, der im Falle der Vermählung mit seiner savoyischen Nichte auch noch die Anwartschaft auf die Königskrone erhofft, weil seine Schwester, die derzeitige Herrscherin, noch keine weiteren Kinder hat. Da der Minister bei seiner Weigerung bleibt, macht der Erzherzog kurzen Prozeß und entweicht einfach heimlich über Saloniki, um sich dann über Smyrna, Malta und Sizilien nach Cagliari in Sardinien zu begeben. In Palermo ist er dabei mit den dort vorherrschenden Engländern und dem vertriebenen neapolitanischen Königspaar in Fühlung getreten, das genau so wie der Erzherzog dem Korsen in jeder Weise zu schaden wünscht.

Metternich befürchtet vor allem, Napoleon könnte diese Reise übel aufnehmen und bringt Franz I. dazu, den Botschafter Schwarzenberg in Paris mit der Meldung an den Korsen zu beauftragen, er, Kaiser Franz, mißbillige das Vorgehen seines Schwagers durchaus. Jeder Mensch in Wien ist überzeugt, Maria Ludovika habe um diese geheimnisvolle Abreise gewußt, billige die Pläne ihres Bruders und hätte nach Metternichs Vortrag mit dem Monarchen eine ziemlich unangenehme Auseinandersetzung darüber gehabt.

Der Erzherzog hat auch wirklich nicht nur die Heirat im Sinne, sondern sucht mit englischer Hilfe alles zu tun, um der napoleonischen Herrschaft besonders im Süden Europas auf jede Weise Abbruch zu tun und dies durch Verkünden und Betonen einer nationalitalienischen Einheitsidee. Das paßt nun, da Metternich auf engstes freundschaftliches Einvernehmen mit Frankreich schwört, keineswegs in des Ministers Plan. Besonders nicht in einem Augenblick, da Napoleon Schwarzenberg davon spricht, er zähle im Falle eines Krieges mit Rußland hauptsächlich auf Österreichs Teilnahme und zudem allerlei Landgewinn für den Donaustaat in dessen Süden und Südosten lockend in Aussicht stellt. Schwarzenberg an Metternich. Paris, 14. April 1811. B. u., St. A. Z. P. Dieser mächtige Monarch muß umsomehr umschmeichelt werden, als ihm alles zu gelingen scheint. Jetzt hat ihm Marie Louise am 20. März 1811 wirklich den ersehnten Thronerben, den König von Rom, geschenkt und Schwarzenberg scheint recht zu haben, wenn er meldet: Schwarzenberg an Metternich. Paris, 20. März 1811. B. u., St. A. Z. P. »Dieses Kind ist ein neuer Beweis des Glückes Napoleons, das jedem seiner Wünsche immer dann entgegenkommt, wenn es sich um eine wahrhaft wichtige Sache handelt.«

In all dem aber, was Erzherzog Franz tut und Metternich »schwindelnde Plane einiger Individuen« nennt, sieht er nur die Hand der Napoleon und ihm entgegenarbeitenden Kaiserin. In den schwärzesten Farben schildert Clemens seinem allerhöchsten Herrn die Reise des Erzherzogs: Vortrag Metternichs an Kaiser Franz. Wien, 16. Juni 1811. Wien, St. A. »Sie ist ein lange angelegter Plan. Seine königliche Hoheit sind ein blindes Werkzeug einer Clique, welche eines großen Namens bedurfte, um ihre Pläne zu verfolgen. Wie wenig dieser Prinz geeignet ist, eine selbständige Rolle zu spielen, beurteilen Euer Majestät besser als ich es auszusprechen wage. Aber grenzenlose Komplikationen und Ungemach können durch den Prinzen auf sein Haus gebracht werden!«

Das ist schon ein scharfer Schritt, der sich auf Umwegen auch gegen die Kaiserin richtet. Metternich ist daher etwas besorgt, wie Franz I. sich dazu verhalten wird. Doch ist die Entfremdung des Monarchen seiner Gemahlin gegenüber schon ziemlich vorgeschritten. Mit Genugtuung liest Metternich die Randbemerkung des Kaisers auf seinem Vortrage: »Ich erkläre, daß ich entschlossen bin, alle Revolutionierungen und Bearbeitungen anderer Länder und Untertanen in meinen Staaten mit allem Ernst zu verhindern und daß ich gegen Glieder meines Hauses, die sich hiezu mißbrauchen lassen sollten, mit aller Strenge vorgehen werde.« Der Minister ist auch entschlossen, die Briefschaften der Brüder der Kaiserin, ja dieser selbst auffangen zu lassen, ihren Inhalt zur Kenntnis zu nehmen und gleichfalls seinem allerhöchsten Herrn mitzuteilen.

In dieser Zeit erscheinen die Beziehungen Metternichs zu Maria Ludovika auch äußerlich sehr gespannt. Er mischt sich schon in Dinge, die ihn wenig oder nichts angehen und erscheint sehr oft ungerufen bei Hof. Einmal am 19. Dezember 1810 hat die kranke und abgezehrte junge Frau, ihre ungeheure Schwäche mühsam überwindend, vierundneunzig Damen vom Stande empfangen müssen und plötzlich findet sich auch Clemens im Saale ein. Da wendet sich die Kaiserin ganz laut an ihn und sagt: »Graf Metternich, was für eine Standesdame sind Sie denn und wer hat Ihnen erlaubt, ohne angemeldet zu werden, hierher zu kommen?« Der Angeredete errötet über und über, verneigt sich schweigend und geht. Tagebuch Zinzendorf. 20. Dezember 1810. Wien, St. A.

Der Adel hält stark zu der Kaiserin, von den Beamten vor allem Freiherr von Baldacci, der Finanzminister Graf Wallis und Graf Karl Zichy. Besonders aber versteht sich Maria Ludovika mit dem allerdings in Budapest weilenden Erzherzog Joseph, dem Witwer nach der Tochter des Zaren Paul und daher einstigem Schwiegersohn der Zarin-Mutter von Rußland, die ihn sehr liebt. Der Erzherzog muß naturgemäß auch gegen Metternichs Politik sein, die so weitgehend von Rußland abrückt. Das Verhältnis Frankreichs zu diesem Lande hat sich damals äußerst verschärft, weil am 10. Dezember Napoleon einen Riesenteil von Nordwestdeutschland in sein Reich einbezogen hat, darunter Oldenburg, dessen Großherzog die von dem Korsen ursprünglich zur Frau gewünschte Zarenschwester Katharina geheiratet hatte. Das erbittert natürlich jeden Russen, man spürt genau die Rache, die der Kaiser der Franzosen da nehmen wollte und das verschärft auch die gesellschaftlichen Widerstände, die in Wien gegen Metternichs Politik vornehmlich bei der »cohorte armée des femmes« zu finden sind, wie der französische Gesandte sie nennt. Graf Otto an den Duc de Cadore. Wien, 20. April 1811. Interzept, Wien, St. A.

Schon fürchtet dieser Diplomat, daß Maria Ludovika auf die Entfernung Metternichs hinarbeitet, beruhigt sich aber gleich selbst wieder damit, die hohe Frau genieße bei ihrem Gatten keinen genug hohen Kredit, um einen Minister entfernen zu können. Erzherzog Joseph, der genau wie die Kaiserin denkt, will dem Minister zum Trotz die Fäden von Österreich nach Rußland nicht abreißen lassen und wendet sich in einem Briefe Erzherzog Joseph Palatin an Zarin-Mutter Maria Feodorowna. Wien, 30. Dezember 1810. Interzept, Wien, St. A. an die Zarin-Mutter, in dem er auch von der höchst schwankenden Gesundheit Maria Ludovikas spricht, die er einem Nervenleiden zuschreibt. Er gibt darin seiner Entrüstung Ausdruck über die offenbare Absicht des französischen Herrschers, eine Universalmonarchie zu gründen, die die Unabhängigkeit, ja das Bestehen aller europäischen Staaten bedrohe, wobei er auf Oldenburg anspielt. Aber auch dieser Brief wird, wie nunmehr alle Post der Mitglieder des Kaiserhauses, auf Befehl Metternichs »interzipiert«, abgeschrieben und Franz I. zur Kenntnis gebracht.

Unter dem Minister gelangt der Geheimdienst des Öffnens, Lesens und Abschreibens von Briefen interessanter Personen zu umfassender Ausdehnung. Nach Abnahme eines Abdrucks wird das Siegel erweicht, das Schreiben eröffnet, dann neu petschiert und abgesandt. So glaubt der Empfänger, der Brief sei unverletzt geblieben. Überall bei den wichtigsten Postämtern werden solche Spionierdienststellen, Logen genannt, eingeführt. Das gibt Metternich eine ungeheure geheime Macht, aus dieser täglichen Posternte zeigt er dem Kaiser die Briefe, die er zeigen will und läßt die anderen unter den Tisch fallen, denn der Monarch hat so wie so nicht die Zeit, alle zu lesen.

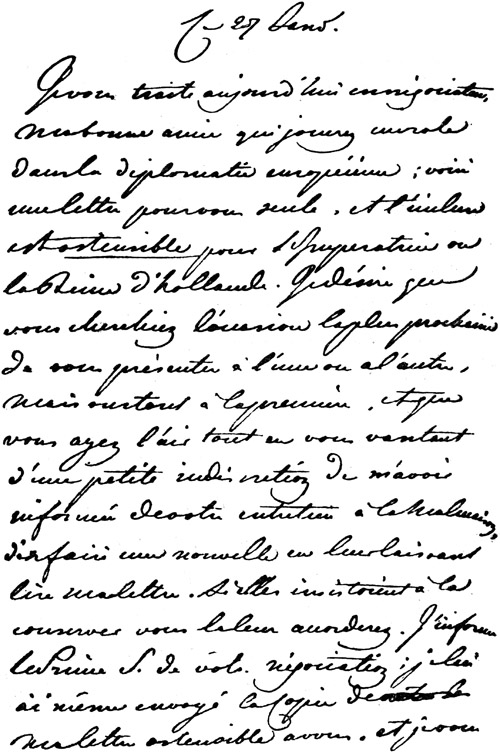

Hortense Beauharnais, Königin von Holland. Nach einem zeitgenössischen Gemälde

In dem Maße aber, als sich der österreichische Kaiserstaat durch des Ministers Politik Frankreich zuwendet und sich von Rußland entfernt, sucht dieses näheren Anschluß an Wien zu finden. So hat man in Petersburg, obwohl man nicht gerade die günstigsten Nachrichten über die geistige und körperliche Entwicklung des augenblicklich im siebzehnten Lebensjahre stehenden Kronprinzen Ferdinand besitzt, die Idee gehabt, diesen mit der Großfürstin Anna zu vermählen, der zweiten Schwester des Zaren, die Napoleon dereinst heiraten wollte. Ginge aber dies nicht an, so wünscht man wenigstens eine andere Familienverbindung. Man macht daher dem österreichischen Gesandten in Petersburg Grafen St. Julien eine Aufklärung suchende Andeutung, gegen deren Zweck sich aber Metternich in einer Besprechung mit dem Kaiser in scharfer Weise wendet. Er kann sich freilich in diesem Falle leicht mit der zurückgebliebenen Verfassung des Kronprinzen ausreden, der auch mit zweiundzwanzig Jahren noch nicht so weit sein werde, wie andere mit siebzehn. Graf St. Julien soll also jede andere Erklärung kurz abschneiden. Im Anschluß daran entwickelt Metternich Kaiser Franz seine Meinung über das künftige Verhältnis Österreichs zu Rußland, insbesondere in Anbetracht eines zu erwartenden bewaffneten Zusammenstoßes Napoleons mit dem Zaren: Vortrag Metternichs an Franz I. vom 17. Jänner 1811. Wien, St. A. »Der monstruöse Zweck einer Alleinherrschaft über den Kontinent war und ist der seinige … Es wird wohl kein Zweifel mehr übrig bleiben, daß Napoleon erst über die Ruinen Österreichs und Preußens einst zu dem Zurückdrängen Rußlands in die Wüsten Asiens schreiten wollte. Die Vermählung des französischen Kaisers mit der erhabenen Tochter Eurer Majestät gab jedoch dem ganzen eine nicht vorherzusehende neue Richtung.«

Die Teilnahme Österreichs an einem Kriege gegen Frankreich auf Rußlands Seite hält Metternich für ausgeschlossen und zieht sie überhaupt nicht in Betracht. Die Neutralität wieder bringt Gefahren, so bleibt also dem Donaustaate nur übrig, mit Frankreich vereint aufzutreten, also, wenn auch nur in möglichst beschränktem Ausmaß, gegen Rußland mitzuwirken. Unter solchen Umständen kann man freilich nicht an eine neue Verbindung mit der Zarenfamilie denken und schon gar nicht mit jener Großfürstin Anna, die Napoleon einmal hatte heiraten wollen. Das hätte ja geradezu wie eine Ohrfeige für den abgeblitzten Bewerber gewirkt. In der Angelegenheit sieht Clemens wieder die Hand Maria Ludovikas, die sich des Erzherzogs Joseph bedient hat, der, wie der Minister durch die Interzepte weiß, mit der Zarin-Mutter in steter Verbindung steht. Leider kann er nicht immer alle Briefe, die da gewechselt werden, erfassen, denn sie werden oft mit Umgehung des Postweges übermittelt. Sicher ist freilich, daß vornehmlich Maria Feodorowna die angeregte Verbindung betrieben hat und sehr bedauert, wenn man nun über Metternichs Weigerung auf diese Idee verzichten muß. Anderseits erblickt man auch in jener Ablehnung in Petersburg klar die Hand des jungen österreichischen Ministers, der seit seiner Rückkehr aus Paris »mehr Kälte in die Beziehungen zwischen Rußland und Österreich gelegt hat.« Graf St. Julien an Metternich. 22./10. Februar 1811. Wien, St. A.

Nun will man noch nicht ganz die Flinte ins Korn werfen, vielleicht findet man später einmal bessere Verhältnisse für die geplante Familienverbindung vor. Der von Metternich angegebene Grund, die zurückgebliebene Entwicklung des Kronprinzen, ist ja stichhältig, selbst Kaiserin Maria Ludovika muß das zugeben, aber wäre Ferdinand auch der an Geist und Körper blühendste Jüngling gewesen, hätte Metternich abgewinkt und eine andere Ausrede gefunden.

Schwierig fällt es Clemens nur, diese seine Haltung vor seinen Rußland nahestehenden Freundinnen, besonders vor der Fürstin Bagration, dann auch Wilhelmine Sagan geheimzuhalten, bzw. seine wahre Meinung zu bemänteln, denn auf diese beiden will er nicht verzichten. Trotz der Einstellung dieser Damen, über die er im klaren ist, findet er sich stets als Gast bei ihnen ein. Zwei russische Kavaliere, Herr von Nowosiltzoff und Prinz Bariatinsky, weilen zur Zeit in Wien und gehen in jenen Salons aus und ein. Metternich ist überzeugt, daß ihre Anwesenheit nur mit jener geplanten kaiserlichen Familienverbindung zusammenhänge und bezeigt sich sehr mißtrauisch gegen sie. Dazu liebelt die Fürstin Bagration mit dem letztgenannten Prinzen und »bildet sich«, wie Gentz bemerkt, Gentz an Frh. von Wessenberg. Wien, 22. Mai 1811. Wien, St. A. »ein, Metternich dadurch zu Eifersucht zu reizen.«

Clemens hat viel mehr für die Sagan übrig, weilt aber trotzdem jeden Mittwoch bei jener Fürstin, wenn sie ihr gewohntes Souper gibt. Sie führt ein gastfreies Haus, wobei ihr eine trotz fahler Gesichtsfarbe schöne, blutarme französische Emigrantin namens Aurora von Marassé hilft. Das ist eine merkwürdige Dame; man behauptet, sie sei »die Freundin der leichtsinnigsten Frauen und der für den guten Ruf hübscher Damen gefährlichsten Männer, wie Metternichs und Dietrichsteins sowie namentlich des verwegenen Schürzenjägers de Los-Rios.« Die Erinnerungen der Baronin du Montet. Wien, o. J. S. 163. Sie ist Gesellschaftsdame der hübschen Fürstin, aber auch Erzieherin oder »etwas ähnliches bei der kleinen Clementine, der Tochter Metternichs und der Bagration, die, wie Zinzendorf wissen will, bei einer marchande de modes untergebracht ist. Tagebuch Zinzendorf. 4. Mai 1811. Wien, St. A.

Wenn es auch nicht wahr ist, was der französische Gesandte Otto nach Hause berichtet, daß die Fürstin nacheinander die Freundin der drei letzten österreichischen Minister des Äußern gewesen ist, hat er in gewissem Sinne recht, wenn er weiter bemerkt, daß Metternich auf »dem Punkte steht, ihr zu entwischen, weshalb sie sich jetzt den Gesandten Sachsens, den Grafen Schulenburg, zulegt.« Graf Otto an Champagny. 3. Februar 1811. Interzept, Wien, St. A. Aber Wilhelmine Sagan, die nach wie vor ihre Macht über Metternich behauptet, ist auch russisch eingestellt, so muß er beiden gegenüber »finassieren«, der einen mit Rücksicht auf die gemeinsame Vergangenheit, der anderen in bezug darauf und auf die Gegenwart. Etwas ironisch, aber dabei doch völlig ruhig, sieht die Gräfin Lorel dem allem zu und bewundert immer wieder, mit welch kavaliersmäßiger Leichtigkeit Clemens seine diplomatischen Pläne und Ränke durchzuführen weiß und dabei doch allen Vergnügungen und vor allem den schönen Frauen seinen Tribut zollt.

Ernste Ereignisse im Kaiserstaate unterbrechen diese Spiele allerdings manchmal recht unsanft, so z. B. das Finanzpatent des Grafen Wallis, der zur Rettung der verfahrenen finanziellen Lage des Kaiserstaates die in Umlauf befindlichen Bankozettel auf den fünften Teil des Nennwertes herabsetzt, ohne aber damit eine wesentliche Besserung zu erzielen. Graf Wallis gehört zu den Feinden Metternichs und so hat dieser ihm gewiß nicht geholfen, um so mehr als er an dem Satz festhält, daß der auswärtigen Politik der Vorrang vor dem Geldwesen gebühre. Der Finanzminister muß sich dem Minister des Äußern unterordnen und nicht umgekehrt, meint Clemens, und daraus entwickelt sich ein scharfer Gegensatz zwischen diesen beiden Staatsmännern.

Metternichs gesamte Politik in dieser Zeit ist von dem Bestreben geleitet, dem allmächtigen Manne an der Seine nur ja nicht zu mißfallen; dem ordnet er alles unter, danach richtet er auch vor allem seine Haltung Rußland gegenüber ein. Zar Alexander hat wieder eigenhändig drängend an Kaiser Franz geschrieben, der österreichische Minister aber bleibt dabei: Teilnahme an einem allfälligen Krieg auf Seiten Rußlands ist unmöglich. Vortrag Metternichs. 26. März 1811. Wien, St. A. Er warnt auch den französischen Gesandten in Wien: »Die Russen sind nicht Eure Freunde, ich kann Sie dessen versichern.« Graf Otto an Champagny. Wien, 10. März 1811. Interzept, Wien, St. A. Besonders aber wacht Clemens darüber, daß die kaiserliche Familie nicht hinter seinem Rücken doch irgend eine Verbindung mit dem Zarenreich anbahne, die im jetzigen Augenblick, welcher Art immer sie wäre, in Paris nur Mißtrauen erwecken muß.

Es ist ihm zu Ohren gekommen, daß die Prinzessin Amalie von Baden, Schwester auch der Königin Friederike Wilhelmine von Bayern, der Königin Friederike Dorothea von Schweden und der Erbgroßherzogin von Hessen-Darmstadt. die Schwägerin des nunmehrigen Zaren Alexander I., mit einem Mitglied des Wiener Kaiserhauses verheiratet werden soll und sie insbesondere den Erzherzog Karl ins Auge faßt. Metternichs Gefühle für diesen Prinzen, zu dessen Entlassung nach dem Feldzug von 1809 er nicht wenig beigetragen hat, sind die gleichen geblieben. Er will sich durch ihn in seinen Plänen gewiß nicht stören lassen. Mit Mißfallen hat er gesehen, daß die mit ihrer stumpfen, platten Nase wenig hübsche Prinzessin im Monat März wochenlang in Wien weilte und man sich dort schon erzählte, Kaiser Franz hätte sie allen seinen unverheirateten Brüdern förmlich angetragen. Tagebuch Zinzendorf. 7. und 8. März 1811. Wien, St. A. Die Verwandtschaften jener hohen Dame sind Clemens unheimlich, weil sie so sehr nach Rußland hinweisen und er ist sofort entschlossen, die Verbindung um jeden Preis zu hintertreiben.

Die Prinzessin ist eine liebenswürdige Fürstin, »engelsgut und hinreißend in ihrem Benehmen, wenn sie sich so zeigte, wie sie war«. Karoline von Freystedt, Erinnerungen aus dem Hofleben. Heidelberg 1902, S. 103. Als die geistreichste unter ihren Schwestern pflegte sie mit der Kaiserin Maria Ludovika besonders freundschaftliche Beziehungen. Diese wieder steht dem Kreise des Erzherzogs Joseph nahe, dessen von seiner ersten Frau her stammende enge Bindung an Rußland sich nach wie vor geltend macht. Wenn nun Prinzessin Amalie in die österreichische Kaiserfamilie einheiratet, so besteht Gefahr, daß die von Metternich so befehdete Stellung des Erzherzogs Karl ungeheuer gefestigt und die Partei der der Politik des Ministers widerstrebenden Rußlandfreunde ein gewaltiges Übergewicht bekommen könnte. Das will er um jeden Preis vereiteln.

Metternich war schon im Februar 1811 von Karlsruhe her über diesen Wunsch des Badischen Hofes unterrichtet worden. Graf Anton Apponyi an Metternich, o. D. nach Lage Karlsruhe, 20. Februar 1811. Wien, St. A. Mit höchstem Mißtrauen sah er mit an, wie Prinzessin Amalie von der kaiserlichen Familie ausgezeichnet wurde. Sie, die Schwester der Zarin, hat auch wirklich einen ganz ungewöhnlichen Empfang erfahren. Die Kaiserin, obwohl sehr krank, tat alles, um dem Gast den Aufenthalt besonders angenehm zu machen, führte sie in Opern, Konzerte, zu Diners und ließ sie in dem engsten Kreise der allerhöchsten Familie leben. Metternich aber tut, um seine wahren Gefühle zu verbergen, so, als wäre ihm diese Abweichung von der Etikette zu verdanken, die bisher für fremde Fürstlichkeiten so erniedrigend gewesen wäre. Graf Rechberg an den König von Bayern. Wien, 6. März 1811. Wien, St. A. Während des Aufenthaltes der Prinzessin wird es jedermann klar, daß sie den Erzherzog Karl heiraten will. Der französische Gesandte, der darin sofort eine russische Intrige wittert, meldet dies augenblicklich nachhause. Die Nachricht macht in Paris einen besonders schlechten Eindruck, denn der Korse hält den Erzherzog für französisch gesinnt und denkt schon daran, ihn einmal an der Spitze der österreichischen Armee zu sehen, wenn diese, wie er es plant, neben der französischen für Napoleons Zwecke und Ziele ins Feld zieht. Er glaubt, der Erzherzog werde ihm ein ergebenes und williges Werkzeug sein. Mehr braucht er von ihm nicht, er würde ihm dann schon seine Befehle geben.

Maret, der Herzog von Bassano, antwortet dem Grafen Otto daher sofort: Maret an Graf Otto. Paris, 25. April 1811. Interzept, Wien, St. A. »Unter allen Neuigkeiten gibt es keine, die man sich weniger erwartet hätte, als das Heiratsprojekt des Erzherzogs Karl mit der Prinzessin Amalie von Baden. Man könnte es gar nicht glauben, hätte man nicht volle Sicherheit darüber.«

Und nun beginnt die Hetze gegen die Prinzessin. Der französische Gesandte meldet die abträglichsten Dinge über sie nach Paris, erklärt sie als sehr intrigant und schont selbst ihre Frauenehre nicht. Metternich sinnt weiter darüber nach, wie er diese Heirat verhindern könnte. Da erscheint Erzherzog Karl eines Tages persönlich bei dem Minister, der ja zugleich auch jener des kaiserlichen Hauses ist, um mit ihm über die geplante Verbindung zu sprechen. Nun stehen sich die beiden seit 1809 zueinander völlig feindselig eingestellten Männer gegenüber.

Erzherzog Karl tritt sehr bestimmt auf: »Seine Majestät der Kaiser wünschen, daß ich mich verheirate und haben mir den Antrag gemacht, die Prinzessin Amalie von Baden zu ehelichen. Da ich selbe seit Jahren kenne, fand ich keinen Anstand in diesen Wunsch Seiner Majestät zu willigen … Ich ersuche Sie, mein förmliches Verlangen an den Großherzog von Baden gelangen zu lassen.« Gleichzeitig überreicht Karl dem Minister das betreffende Schreiben. Metternich weicht aus, meint, es würde gewisse Schwierigkeiten in Paris geben, er müsse erst dem Kaiser Vortrag halten. Erzherzog Karl hat gleichzeitig auch ein Schreiben an den Botschafter Schwarzenberg zur Beförderung übergeben, in welchem sein Generaladjutant Feldmarschalleutnant Graf Grünne über den Wunsch seines Herrn ersucht, dem Pariser Hofe die geplante Verbindung »als eine bloß private Sache darzustellen, die so unabhängig und entfernt wie möglich von jeder politischen Beziehung sei«. Feldmarschalleutnant Graf Grünne an Fürst Schwarzenberg. Wien, 8. Juni 1811. Wien, St. A.

Nun erkennt Metternich den Ernst der Lage und die Notwendigkeit tatkräftig gegen den Plan loszuziehen. In einem dringenden Vortrag vom selben 8. Juni erklärt er: Vortrag Metternichs an Kaiser Franz vom 8. Juni 1811. Mit Randbemerkungen des Kaisers. Wien, St. A. »Ohne mir eine fernere Bemerkung in einer Sache zu erlauben, welche Allerhöchstdieselben beifällig entschieden zu haben scheinen, glaube ich nicht minder Euer Majestät meine begründete Besorgnis über die Wahl des Augenblicks unterlegen zu müssen, in welchem dieses Verlangen nach Karlsruhe kommen wird.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Erbgroßherzog – denn der Großherzog ist ganz in Kindheit und nimmt keine Notiz mehr von irgend einem Geschäfte – die Frage seiner Zustimmung dem französischen Kaiser unterlegen wird. Seine königliche Hoheit der Herr Erzherzog besorgen (wie aus dem Schreiben des Grafen Grünne erhellt) selbst diesen Schritt und die Sensation, welche die Sache in Paris erzeugen dürfte. Zu den jetzigen Komplikationen … ist die Heirat »des Erzherzogs mit Prinzessin Amalie eine der widrigsten … Frankreich kann dies Ereignis nicht anders als einen russischen Sieg über Euer Majestät Entschlüsse halten und unsere Schritte, welche bisher so unparteiisch und unbefangen waren, erhalten eine bestimmte Farbe, zum größten Nachteile unserer ganzen politischen Lage. Ich erachte es demnach meiner Pflicht gemäß Euer Majestät dringend zu ersuchen, entweder dem Erzherzog zu befehlen, einen etwas späteren Augenblick für sein Begehren zu wählen, … oder wenigstens seinen Schritt nicht zu tun, ehe wir das Terrain durch den Botschafter in Paris haben sondieren lassen. Eine Betrachtung sollte Seiner königlichen Hoheit selbst als siegend erscheinen, jene, daß man unmöglich dafür stehen kann, ob der französische Kaiser in dem jetzigen so kritischen Augenblick nicht dem Badischen Hofe den Rat erteilen wird, die Sache selbst auf die lange Bank zu schieben … Sollte sie sich realisieren, so wäre ein Schritt ohne Resultat für des Herrn Erzherzogs königliche Hoheit, und zum größten Nachteile Eurer Majestät Staatsinteressen geschehen. Im Falle wir aber dem Fürsten Schwarzenberg zuerst den Auftrag erteilen, die Sache zur Sprache zu bringen, stellt sie sich rein hin und wir können uns aus selber noch ein Verdienst machen.«

Metternich macht die Angelegenheit in Paris anhängig, weil er ganz genau weiß, daß man dort seine Zustimmung dazu nicht erteilen wird. So wäre sie auf elegante Weise zu Falle gebracht, ohne daß er, der Minister, nach außen hin das Hindernis vorstellt. Er kann ja nichts dafür, nicht er – Napoleon ist dagegen! Es ist wieder ein Dienst, den Clemens dem Korsen leistet, so erlaubt er sich gleich auch Champagny mahnen zu lassen, es sei ihm doch eine schöne Tabatière versprochen worden. »(Der Juwelier) Marguerite ist nun mit der Arbeit an der Ihnen bestimmten Dose beschäftigt«, meldet Schwarzenberg daraufhin seinem höchsten Vorgesetzten, Schwarzenberg an Metternich. Paris, 6. Juni 1811. B. u., St. A. Z. P. »Champagny hatte diese Angelegenheit gänzlich vergessen …« Jetzt ist man in Paris nicht mehr gar so beflissen, Metternich schön zu tun.

Kaiser Franz neigt sich sofort vor den Erwägungen seines Ministers des Äußern, obwohl er nicht nur vorher unter Einfluß seiner Gemahlin die Werbung erlaubt, sondern seinem Bruder die Verbindung überhaupt von vorneherein selbst nahegelegt hat. Und so schreibt er auf Metternichs Vortrag die Randbemerkung: »Ihre Ansichten in dieser Sache sind vollkommen richtig. Auch habe ich meinen Bruder … von der Möglichkeit, daß der Badensische Hof auf Auftrag des Napoleon die Heiratsanträge abschlage, schon bereits selbst unterrichtet. Wenn er aber sehr darauf dringet … so glaube ich, es sei das Zweckmäßigste, Sie geben ihm Kenntnis von allen Ihren Betrachtungen und wir sondieren das Terrain in Paris über diese Angelegenheit, bevor er einen Schritt am Badensischen Hofe tuet.«

Befriedigt stellt der in großen Zügen von Metternich unterrichtete französische Gesandte fest, Graf Otto an den Herzog von Cadore. Wien, 12. Juni 1811. Interzept, Wien, St. A. daß »der Graf in dieser Angelegenheit nichts machen wollte, um Frankreich nicht zu mißfallen und dieser Minister wenig Einverständnis (complaisance) mit der Kaiserin zeige, wenn er auch, um nicht offen ihren Unmut zu erregen, uns und andere vorzuschieben versuche, um seine eigene Rolle dabei zu maskieren«.

Maria Ludovika ist diese Haltung Metternichs höchst unangenehm. Prinzessin Amalie hat sich während des Wiener Aufenthaltes ihre Freundschaft erworben, sich ihr anvertraut und sie gebeten, an dem Zustandekommen der Heirat zu arbeiten. Und nun findet sie wieder Metternich auf ihrem Wege. Die Kaiserin versucht auch den Herzog Albert von Sachsen-Teschen, der sein großes Vermögen einmal dem Erzherzog Karl vererben will, dazu zu bewegen, seinem an Sohnes Statt angenommenen Neffen schon jetzt etwas davon zu schenken, da der Kaiser sich weigere, anläßlich dieser Hochzeit finanzielle Opfer zu bringen. Der Herzog will aber davon nichts hören.

Da stirbt im Juni des Jahres 1811 der Markgraf Karl Friedrich von Baden, der seit 1806 den Titel Großherzog führt und es folgt ihm sein Enkel Karl, der mit Stephanie Beauharnais, der Stieftochter Napoleons, vermählt ist. Jetzt sieht die Sache von Baden aus gesehen ganz anders aus. Metternich hat ungeheures Glück; wenn der Plan damit nicht ganz fällt, so wird er zumindest auf die lange Bank geschoben und die französischen Einflüsse darauf werden sich unendlich stärker geltend machen. Frankreichs Gesandter Graf Otto will auch wissen, daß dieser Todesfall in der Hofburg große Bewegung hervorgerufen habe, umsomehr als man den Tod des Großherzogs nicht so schnell erwartet hatte.

»Es bestätigt sich immer mehr«, meldet Otto nach Paris, »daß die Heirat des Erzherzogs Karl nur eine Frauenintrige ist.« Selbst der Gesandte von Baden hat erklärt, die Prinzessin Amalie sei durch ihren langen Aufenthalt in Petersburg bei ihrer Schwester, der Zarin, »rein Russin geworden«, und all ihre Vorliebe vereinige sich auf diesem Lande. »Ich bin heute sicher, daß der Graf Metternich dieser Verbindung gleichfalls ablehnend gegenübersteht und diese Angelegenheit lediglich durch die beiden Kaiserinnen, die Königin von Bayern und vielleicht die Markgräfin von Baden betrieben worden sei.«

Graf Otto begleitet auch die bei dieser Gelegenheit gepflogenen finanziellen Verhandlungen mit dem ironischen Wort, der Mangel an Geld sei in der kaiserlichen Familie so fühlbar, daß man in Wien schon gleichsam sprichwörtlich sage »arm wie ein Erzherzog«. Man hat von Seiten Metternichs und der französischen Botschaft sehr geschickt auch dagegen gewühlt, daß Karl im Falle seiner Heirat Geld zugewendet würde, wofür sowohl Herzog Albert, wie Kaiser Franz sowieso nicht gern zu haben waren. Der französische Gesandte behauptet, »man« – womit die Kaiserin gemeint ist – habe selbst den Beichtvater in die Sache eingespannt, der auf den Erzherzog, der frömmer ist, als man es im allgemeinen in diesem Jahrhundert zu sein pflegt, einen tiefen Einfluß ausübt. »So ist also alles Intrige in dieser Angelegenheit.« Da hat der französische Diplomat zweifellos recht, aber gerade in gegenteiligem Sinne als er es meint, die Intrige liegt dabei durchaus auf seiner und Metternichs Seite.

Über Napoleons Einstellung dem Plane gegenüber ist man sich bald im klaren. Als sich Fürst Clary in Paris verabschiedete, sprach der Kaiser über die Absicht des Erzherzogs und gebrauchte dabei das Wort »Torheit«. Bericht Fürst Clarys nach Wien. 15. Juli 1811. Wien, St. A. Auch Schwarzenberg meldet, Schwarzenberg an Metternich. Paris, 4. Juli 1811. B. u., St. A. Z. P. er könne mit Sicherheit sagen, der Korse finde diese Heirat »geschmacklos und sei überzeugt, ein in der Geschichte unserer Tage so hervorragender Mann wie Erzherzog Karl werde doch zu beliebiger Zeit Mittel und Wege finden, eine seinem Vaterland nützliche Heirat einzugehen«.

Metternich hat inzwischen dem Grafen Otto gegenüber klar Farbe bekannt, ihm mitgeteilt, er habe den Rat gegeben, Kaiser Napoleon direkt zu befragen, was er über die Verbindung denke und den Fürsten Schwarzenberg damit zu beauftragen. »Der Minister gibt zu, daß diese Heirat in keiner Beziehung nützlich ist«, meldet Graf Otto nach Paris, Graf Otto an den Herzog von Bassano. Wien, 29. Juni 1811. Interzept, Wien, St. A. »und es überdies unerwünscht (fâcheux) wäre, die kaiserliche Familie noch mehr zu vermehren, die schon sehr zahlreich ist. Graf Metternich schien mir bei dieser Gelegenheit nicht alles zu sagen und hat besonders vermieden, von der Kaiserin zu sprechen … Er hat aber durchblicken lassen, daß der Monarch ihr keine große Bedeutung beilege.«

Österreichs Minister ist enttäuscht. Er hat doch Schwarzenberg förmlich den Bericht in den Mund gelegt, Kaiser Napoleon sei gänzlich gegen die Heirat eingestellt und der Botschafter gibt nun bloß eine sehr »evasive« Antwort. »Der Zweck ist so nur sehr schwach erreicht«, meint Clemens dazu, fest entschlossen, die Heirat um jeden Preis zu Falle zu bringen. Der französische Gesandte deckt indessen seinem Hofe »die sehr eigentümlichen Umwege« auf, die Metternich geht, um dies durchzusetzen, ohne mit Rücksicht auf die Kaiserin selbst hervorzutreten.

Nach dem Herzog von Sachsen-Teschen wird dazu nun auch der dem Korsen so sehr ergebene Sächsische Hof eingespannt. Dort ist Prinzessin Therese, eine Schwester des Kaisers Franz, verheiratet. Da von Dresden her Mißbilligung über die geplante Ehe tönt, schreibt Kaiserin Maria Ludovika an ihre Schwägerin, um dort ein gutes Wort dafür einzulegen. Sie hat aber damit keinerlei Erfolg; die Prinzessin antwortet, die Ablehnung entspräche tatsächlich auch ihrer Meinung, die in Frage stehende Heirat sei nur das Ergebnis einer Intrige, um eine Annäherung zwischen Rußland und Österreich herbeizuführen; die Erfahrung habe doch genügend gezeigt, es sei nicht weise, das mindeste zu tun, was Frankreich verschnupfen könnte.

»Man kann annehmen«, meint der Botschafter, Graf Otto an Herzog von Bassano. Wien, 17. Juli 1811. Interzept, Wien, St. A. »daß der König von Sachsen und seine Minister die Prinzessin diesen Brief schreiben ließen, der die Einflußnahme des Kabinetts von Dresden erkennen läßt.« Diese beauftragt zudem Herrn von Landriani, den Kammervorsteher des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen, in Wien zu erklären, sie sehe dieses Heiratsprojekt mit wahrem Schmerz mit an und hoffe nur, daß es nicht zustande kommen werde. Die Prinzessin fügt noch hinzu, es wäre zudem wenig zartfühlend, eine Heirat mit einer lutherischen Fürstin einzugehen. Kaiser Karl VI. und der derzeit herrschende Monarch hätten wohl Beispiele dafür gegeben, aber dies sei zugunsten von Prinzessinnen geschehen, die ausgezeichnete Eigenschaften aufwiesen und ein angenehmes Äußeres besaßen. Amalie von Baden besitze aber keinen dieser Vorteile und sei als sehr ränkevoll bekannt: »Im übrigen hat Erzherzog Karl das Alter von vierzig Jahren erlangt, ohne verheiratet zu sein und da er unglücklicherweise Nervenleiden unterworfen ist, kann seine Vermählung nur Rückfälle mit sich bringen und vielleicht sein Ende beschleunigen. Auch sieht der Herzog Albert seine alten Tage durch diese Verbindung gestört.«

Mehr kann man schon nicht tun und sagen, um gegen den Plan zu arbeiten und Metternich reibt sich vergnügt die Hände. Graf Otto aber ist sehr stolz, daß er diese Stellungnahme der sächsischen Prinzessin so genau nach Hause melden kann: »Alle diese Einzelheiten sind mir auf eine ganz eigentümliche Weise bekannt geworden. Der Graf Metternich ist entschieden ein Gegner davon, aber er fürchtet die leidenschaftliche Kaiserin offen zu verletzen (heurter). Er hat sich daher ausgedacht, durch Herrn von Hoppé, seinen vertrauten Sekretär, alles was ihm interessant erscheint (d. h. gegen die Verbindung spricht), dem Ritter von Landriani mitteilen zu lassen, der seinerseits wieder alles dem ersten Sekretär der französischen Botschaft übermittelt, mit dem er sehr viel verkehrt.«

Napoleon hat indessen seine seinerzeitige gewundene Antwort auf die Anfrage des Fürsten Schwarzenberg durch Murat so auslegen lassen, daß niemand mehr im Unklaren darüber bleibt, wie sehr der Korse der Heirat abgeneigt ist.

Nun kommt es auf den Erzherzog an, sich zu entscheiden, ob er trotzdem auf seinem Wunsche bestehen und der Prinzessin, der er bei ihrer letzten Anwesenheit seine Neigung erklärt hat, treu bleiben will. Karl aber streckt vor den Schwierigkeiten sofort die Waffen; er schreibt dem Kaiser und erklärt, er wolle dem Wohle des Staates dieses Opfer gerne bringen. Franz I. antwortet: »Verschiebe es bis auf günstige Zeiten.« »Das ist soviel wie ›Nein‹«, bemerkt Erzherzog Johann dazu, Franz Ritter von Krones, Aus Österreichs stillen und bewegten Jahren. 1810-1812 und 1813-1815. Innsbruck 1892, S. 116. während Maria Ludovika offenbar nicht orientiert ist, denn sie erklärt dem Schwager gleichzeitig, ihr Gemahl habe nichts dawider. »Soviel ist einmal richtig«, fügt Johann weiter hinzu, »daß bei dieser Sache viel gepantscht wurde, daß Metternich dagegen, des Herzogs Albert Haus dawider war, ebenso Sachsen.«

Kaiser Franz hat also Metternich sofort nachgegeben und dem Erzherzog wieder abgewinkt und dieser hat so schnell die Flagge gestrichen, ohne genügend in Rechnung zu ziehen, was es heißt, der Schwester der Kaiserin von Rußland nun, nachdem die Angelegenheit schon so weit vorgeschritten war, einfach wieder nein zu sagen und sie dadurch naturgemäß schwer zu kränken. Aber der Erzherzog hat einen unheimlichen Respekt vor Metternich; er sieht, welch ungeheuren Einfluß der Minister auf seinen Bruder, den Kaiser übt, er weiß, daß nicht zuletzt dieses Ministers Rat ihm im Jahre 1809 seine Stellung in der Armee gekostet hat. Zudem sieht es so aus, als hätte er sich überhaupt von Anfang an aus der Angelegenheit nicht allzu viel gemacht. Der französische Gesandte zumindest meldet nach Paris: »Erzherzog Karl zeigt keinerlei Unmut, seine Heirat nun vereitelt zu sehen.«

Der Diplomat durchschaut die Vorgänge in der kaiserlichen Familie ziemlich richtig. »Es ist zweifellos nicht aus Freundschaft für den Erzherzog, daß sich die Kaiserin für seine Heirat in vorderste Reihe gestellt hat«, meint er. »Sie macht ihm ja den Vorwurf, dem Kaiser Napoleon damals nach Regensburg jenen Brief geschrieben zu haben, der zu seiner Zeit solches Aufsehen hervorgerufen hat. Sie hat ihm auch nicht verziehen, daß er 1809 ihren Bruder Maximilian so streng behandelt hat, weil er Wien aufgegeben und es nicht hat niederbrennen lassen.« Der Gesandte hätte noch hinzufügen können, die Kaiserin habe dem Erzherzog auch sein Verhalten nach Aspern und bei Wagram nicht vergessen. Man weiß in Wien schon, daß Karl bei Napoleon Liebkind ist und dieser ihn völlig gewinnen will. So bemerkt der französische Gesandte mit Bezug auf die Heirat mit der Badenserin: »Man glaubt, daß die Hauptabsicht darin lag, den Erzherzog für den Fall zu neutralisieren, als Österreich mit Frankreich gemeinsame Sache gegen Rußland machen würde und so innerhalb der kaiserlichen Familie selbst einen Herd von Intrigen zugunsten des Hofes von St. Petersburg zu errichten. Der Graf von Novosiltzoff … hat von Anfang an seine Augen auf den Grafen Grünne geworfen, der einen großen Einfluß auf den Erzherzog übt, diesen Prinzen sehr schwachen Charakters, der immer von demjenigen Manne beherrscht ist, der sein Vertrauen hat.«

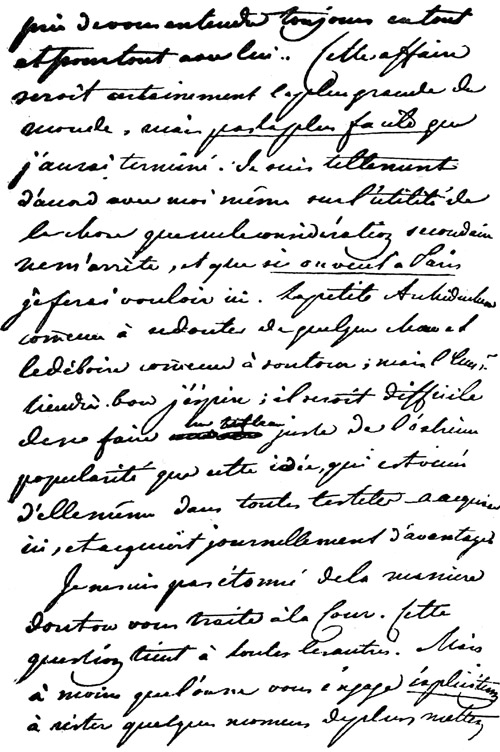

Antonio Canova: Pauline Borghese-Bonaparte

Graf Grünne wird allgemein in Wien als der böse Geist des Erzherzogs angesehen, der ihn immer wieder zu falschen Entschlüssen veranlaßt. Insbesondere die Kaiserin hat schon während des Jahres 1809 darauf hingearbeitet, den General aus der Nähe des Erzherzogs zu entfernen. Grünne versucht aber mit aller Kraft sich bei der allerhöchsten Frau wieder in Gnade zu setzen. »Er erfaßt mit Eifer jede Gelegenheit, sich der Kaiserin angenehm zu bezeigen«, meldet Graf Otto, Graf Otto an Herzog von Bassano. Wien, 27. Juli 1811. Interzept, Wien, St. A. »um so die Erinnerung an seine Irrtümer zu verwischen. Daher hat er alles, was von ihm abhing, getan, um das Gelingen der geplanten Heirat zu fördern. Ich muß der Geschicklichkeit Gerechtigkeit zollen, mit der Metternich diese Verbindung zur Strecke gebracht hat, ohne die Kaiserin offen vor den Kopf zu stoßen.«

Nun gar so sehr, wie der Gesandte meint, hat Metternich doch nicht im Hintergrunde bleiben können; der Erzherzog und die Kaiserin sind sich völlig darüber im klaren, daß er der Drahtzieher dieser Absage ist. Stolz sagt Clemens dem Grafen Otto in den ersten Tagen des August, daß die Heirat des Erzherzogs nun endgültig fallen gelassen sei und jede Verhandlung darüber abgebrochen wäre und bewundert die »délicatesse«, mit der dies in Paris behandelt worden sei. dto. Wien, 9. August 1811. Interzept, Wien, St. A.

Der Eindruck auf die betroffene Prinzessin nicht nur, sondern auf alle zu Rußland haltenden Kreise in Wien und anderwärts ist tief. Der russische Botschafter in der Kaiserstadt erkennt darin einen neuen Beweis und einen weiteren Schritt auf dem Wege des Entgegenkommens des Wiener Kabinetts Frankreich gegenüber. Er ist sich klar, daß Napoleon diese Heirat gewiß nicht so gleichgültig gewesen wäre, wie es nach außen hin und in den Erklärungen des französischen Ministers des Äußern ausgesehen hat. Graf Stackelberg an Kourakin in Paris. Wien, 2./14. August 1811. Interzept, Wien, St. A. Alle russenfreundlichen Kreise in der Hauptstadt sind verzweifelt und verbergen ihren Unmut nur schlecht. Schlotheim an Fürstenstein. Wien, 14. August 1811. Interzept, Wien, St. A.

Obgleich diese Angelegenheit einen so bösen Ausgang genommen hat, bleibt man in Rußland hartnäckig; man will nach wie vor den österreichischen Kronprinzen mit der Großfürstin Anna verbinden. Wieder ist der Obersthofmeister des Zaren, von Kaschelow, auf die Sache zurückgekommen, obwohl St. Julien im Sinne Metternichs gerade erst alle dem entgegenstehenden Schwierigkeiten geltend gemacht hat. Die alte Gräfin Lieven, Erzieherin der Großfürstin, die immer dann vorgeschoben wird, wenn die Zarin nicht selbst auf den Plan treten will, hat ihm viel über ihr Bedauern gesprochen, daß diese Heirat nicht stattfinde. Der Plan liege den Majestäten sehr am Herzen. Die Zarin habe wiederholt gesagt, ihr jüngstes Kind in einem »so brillanten Etablissement« glücklich und so dem ersten der in Europa regierenden Häuser zugehörig zu sehen, wäre alles, was eine gute Mutter sich nur zu wünschen vermag. Man könne ja angesichts der zarten Konstitution des jungen Erzherzogs jetzt alles endgültig abmachen, dann aber erst in drei Jahren durchführen.

St. Julien wagt nicht unmittelbar nein zu sagen und bittet um Weisung, was er antworten soll. Diese lautet weiter in der alten Linie Metternichs; hat er schon die Heirat der Prinzessin Amalie unmöglich gemacht, will er schon gar nicht die Bindung des Kronprinzen eingehen, die ja geradezu eine Beleidigung Napoleons in sich schließen würde. Darum hat der österreichische Minister mit seinem Botschafter ausgemacht, dieser solle sich durch einen angeblichen Freund am Wiener Hofe aufklären lassen, wie die Stimmung dort wäre und welche Aussichten dieser neuerliche Verbindungsplan habe. Die Briefe des sotanen Strohmannes an St. Julien entwirft Metternich selbst und sie lauten natürlich der Angelegenheit durchaus ungünstig. So versucht der Minister auch diesmal die Verantwortung für das Zufallbringen der Angelegenheit von sich weg und auf andere abzuschieben. Der erste solche Brief hat offenbar nicht genügend genützt, weil man die Frage jetzt wieder aufwirft und daher muß noch ein zweiter geschrieben werden.

Aber trotz diesen Kniffen ist man sich in Petersburg klar darüber, daß es doch nur Metternich ist, der sowohl die Heirat Amalies, als jene der Großfürstin Anna verhindert. Der Zar ist infolgedessen über Österreich und seinen leitenden Minister sehr erbost und dies um so mehr, als der Monarch, wie St. Julien meldet, fest überzeugt ist, er werde früher oder später von Frankreich angegriffen werden. Und nun sieht Alexander I. aus allem, was er von Wien hört, es sei »nicht mehr daran zu zweifeln, daß jede Hoffnung völlig verflogen ist, Österreich dazu zu bringen, gemeinsame Sache mit Rußland zu machen.« Graf St. Julien an Metternich. Petersburg, 1. September/20. August 1811. Wien, St. A. Metternich ist es also, der den Grundstein zu dem sich im Laufe der künftigen Zeiten für beide Teile so verhängnisvoll auswirkenden Gegensatze zwischen diesen Kaiserreichen legt.

Kaiserin Maria Ludovika fällt es schwer genug, Amalie die unglückliche Wendung mitzuteilen, die ihre geplante Verlobung genommen hat. Es ist dies besonders peinlich für die Herrscherin, da sie in einem Briefe vom 4. Juli an die Prinzessin gerade das Gegenteil von dem hoffen ließ, was sie nun zu sagen hat. Amalie von Baden freute sich keineswegs über Metternichs Auftrag den »grand jardinier«, womit Napoleon gemeint ist, zu verständigen, dachte sich aber, seine Ansicht, die man der Form wegen einhole, werde den Fortschritt ihrer Herzenssache vielleicht etwas verzögern und schwieriger gestalten, könnte sie aber niemals völlig zu Falle bringen. »Ich war weit davon entfernt«, schreibt die Prinzessin, Amalie von Baden an Maria Ludovika. St. Katschinki-Ostrow, 14./26. September 1811. Wien, St. A. »zu erwarten, daß man das Gelingen einzig und allein von seiner Entscheidung abhängig machen würde. Welcher Natur können wohl seine Einwendungen in einer Angelegenheit sein, die in keiner Weise die Politik berührt und nur rein eine Familiensache darstellt. Wie kann er nur mit einem Wort eine Verbindung zerstören, deren Abschluß zwischen Personen bevorstand, die nicht von ihm abhängen … Etwas anderes, für mich viel Kränkenderes ist das Schweigen, das jener zu wahren scheint, auf dessen Anhänglichkeit ich zu rechnen wagte. Wenn er ohne Kummer auf das verzichtet, wovon er glaubte, es könnte sein Glück machen, muß ich mich ohne Murren fügen, denn Gefühle kann man nicht einklagen. Aber ich kann nicht verbergen, daß ich ihn bei der Meinung, die ich von seinem Charakter hege, für unfähig halte, eine Person zu opfern, die er seiner Anhänglichkeit würdig befunden hat, die es verdient und sich überdies grausam bloßgestellt fühlen müßte, weil die Sache doch bereits ruchbar ist … Dies ist auch die Ansicht aller jener, die sich an meinem Los interessiert zeigen und ihre Verwunderung kommt der meinen gleich.«

So wie die meisten an die Kaiserin gerichteten Briefe sind auch jene der Prinzessin Amalie von der Polizei interzipiert zur Kenntnis Metternichs gelangt und er kann da sehen, welche Wirkung sein Vorgehen auf das unglückliche, davon betroffene Mädchen hat. In weiteren geradezu rührenden Schreiben versichert die Prinzessin Maria Ludovika, daß, wenn sie sich schon bedauern muß, nicht fähig gewesen zu sein, Gefühle dauernder Liebe einzuflößen, die Freundschaft der Kaiserin sie wenigstens dafür entschädigt. Die Arme zerbricht sich den Kopf, was denn da vorgefallen ist: »Wäre es nicht am Ende irgend ein falscher Bericht über mich, der Ihren Schwager zur Meinungsänderung veranlaßt hat?« Prinzessin Amalie an Maria Ludovika. Petersburg, 28. 3./9. 4. 1812. Wien, St. A.

Unbewegt liest Metternich alles dies; er weiß es besser, beide Brautleute sind völlig unschuldig an dem Bruch, nur er hat um Napoleon gefällig zu sein, mit Hilfe von Paris alles zu Falle gebracht. Er ist eben nicht der Ansicht Amalies, daß die Sache keinen politischen Hintergrund hat und zudem – und nicht zuletzt – will er seinen Feind, den Erzherzog Karl, nicht durch eine enge Beziehung zum russischen Herrscherhause erhöhen.

Dieser Prinz ist aber wirklich nicht völlig für die Partie begeistert gewesen. Am 24. Juli 1811, als sie eben gescheitert ist, besuchte ihn sein Bruder Johann, um ihm einen Brief Maria Ludovikas zu bringen und verzeichnete danach in seinem Tagebuch: Krones, Aus Österreichs etc. a. a. O. S. 116. »Aus seinen Reden merkte ich, daß die Kaiserin entweder schlecht unterrichtet sei oder mit Gewalt die Heirat durchsetzen wollte.« Nun, da hat der Erzherzog auch nicht ganz recht. Maria Ludovika weiß genau und sieht klar wie die Dinge stehen, was aus einem Brief zu ersehen ist, den sie an Amalie von Baden schreibt, auch dieser wird wieder von Metternich mitgelesen und gibt ihm die Möglichkeit, neuerdings tief in seiner Herrin Herz zu sehen.

Die Kaiserin hat eben einen Brief von der Zarin bekommen, einen charmanten, wie sie sagt, der ihr deswegen eine besondere Freude macht, weil Elisabeth darin betont, sie werde »unabhängig von den jeweiligen Umständen« Maria Ludovika »immer Interesse und Freundschaft bewahren.«

Über den Erzherzog Karl und sein Benehmen schreibt die österreichische Kaiserin an Amalie: Maria Ludovika an Amalie von Baden nach Petersburg. Prag, 24. Juni 1812. Interzept, Wien, St. A. »Sie können sich darauf verlassen, daß er sich in keiner Weise gewandelt hat oder in seinen Gefühlen für Sie kälter geworden ist, aber es ist eine Art zu lieben, ohne es zu zeigen, wie man sie in der Welt wenig kennt, die aber dieser gesamten Familie eigen ist. Er hat nicht den Mut, Ihnen zu schreiben und behauptet, Ihnen mit Hoffnungen zu schmeicheln, während es klar ist, daß man diese Heirat nicht wünscht, die man politischer Zwecke beschuldigt (was ich niemals verstehen werde). Er sagt sein Herz wäre stets gleich geblieben, aber nachdem er nicht weiß, ob er seine Absicht wird jemals ausführen können, will er nicht weiter treiben. Ich hatte gut wiederholen, daß dieses Zartgefühl an seinem Platz gewesen wäre, bevor Sie von seinen Gefühlen Kenntnis bekamen, bevor man allgemein davon sprach. Jetzt ist es lediglich beleidigend für Sie und er riskiere Ihre Hochschätzung zu verlieren … Er fleht mich an, ihn zu verteidigen, Ihnen den peinlichen Kampf seines zu Ihnen drängenden Herzens mit dieser ärgerlichen Verpflichtung zu schildern, die darin besteht, sich den Umständen zu fügen, die man ihm aufgedrängt hat und die er sich hat aufdrängen lassen. Da haben Sie das wahre Bild der Lage … Aber Gott weiß, was geschehen wird. Vielleicht werden alle diese Hindernisse, die ich nicht begreifen kann, eines Tages hinweggeräumt werden und unsere Wünsche sich erfüllen. Ich wäre so glücklich, Sie würden so ausgezeichnet zu mir passen, jeder Brief von Ihrer Seite beweist mir, daß wir uns wunderbar verstehen würden.«

Metternich weiß also nach Kenntnisnahme solcher Briefe genau, wie die Kaiserin denkt und wie sie sich seinen wichtigsten Plänen entgegenstellt. Aber, wenn er sich den Gesundheitszustand der Herrscherin und auch ihr innerstes Gefühl vor Augen führt, das ihm auch aus anderen ihrer aufgefangenen Briefe erhellt, so meint er doch, sie wird keine ernste Gegnerin sein. Sie sieht unendlich leidend und abgezehrt, wie Zinzendorf sagt, Tagebuch Zinzendorf. 20. Mai 1811. Wien, St. A. »immer schön, liebenswürdig und anmutig, aber dünn wie ein Spargel« aus.

Metternich erscheint in dieser Zeit sehr viel in der Gesellschaft, auch er selbst gibt große Diners. Stolz zeigt Gräfin Lorel Zinzendorf dabei die schöne weiße Marmorbüste Napoleons, die dieser Monarch ihrem Manne in Paris geschenkt hat. Es ist ein gewaltig großes Bildwerk, das den Kaiser sehr jung darstellt und in dem Arbeitszimmer des Ministers aufgestellt ist. Das Geschenk ist vielsagend und es wird der Tag kommen, da es den Gästen nicht nur nicht mehr gezeigt, sondern vor ihnen geheimgehalten werden wird. Jetzt aber ist dieses Angebinde und das stolze Zeigen desselben mit ein Merkzeichen, wohin der politische Wind weht.

Inzwischen ist der Sommer ins Land gekommen und die Metternichsche Familie verbringt ihn in Baden. Da weilt auch die Fürstin Bagration, bei der Clemens trotz ihrer Aufgabe, gegen Napoleon Stimmung zu machen, wieder oft erscheint, wenn er sie auch sehr genau beobachtet und beobachten läßt. Das geht so weit, daß er einen französischen Coiffeur, den die Fürstin in ihre Dienste genommen hat, durch die Polizei abschaffen ließ. Hudelist an Metternich. Wien, 11. Oktober 1811 mit Randbemerkung Metternichs. Wien, St. A. Anderseits aber hat Clemens mit Erfolg versucht, sie für alle Fälle mit dem französischen Botschafter in Wien bekannt zu machen und zu befreunden, damit sie dort verbleiben könne, wenn etwa zwischen Frankreich und Rußland Krieg ausbräche. Weilt die Fürstin irgendwo anders als in oder nächst der Residenz, ist es ihm unheimlich, er kann sie da nicht so überwachen wie hier und zudem weiß sie zu viel von ihm und seinen Schwächen und könnte auswärts davon Gebrauch machen.

Ende September 1811 ist das Kaiserpaar zum ungarischen Reichstage nach Preßburg abgereist. Die Herrscherin nimmt leidenschaftlichen Anteil selbst an den schwierigen Fragen zur Wiederherstellung und Festigung der Währung, die da zur Verhandlung stehen und dies, obwohl sie moralisch und physisch keineswegs auf der Höhe ist. »Ich erfreue mich wenig des Glückes, mich in Wien verheiratet zu haben«, klagt sie ihrer Mutter. Maria Ludovika an ihre Mutter. Schloß Persenbeug, 20. Juli 1811. Estens. A., Wien, St. A. Zweimal fällt sie in Preßburg auf offener Straße zusammen, alle sehen es und das gibt Gelegenheit zu Redereien. Maria Ludovika an ihre Mutter. Preßburg, 13. September 1811. Estens A., Wien, St. A.

Metternich sieht den Aufenthalt Maria Ludovikas in Preßburg schon deswegen ungern, weil sie da wieder mit Erzherzog Joseph zusammentrifft, dessen russische Sympathien ihm genau so ein Dorn im Auge sind, wie die der Kaiserin. Da eines Tages langt Fürst Schwarzenberg aus Paris ein und obwohl er ihr weiter nichts sagt, vermutet die Herrscherin doch, er bezwecke die näheren Umstände eines Bündnisses mit Frankreich zu besprechen. Maria Ludovika prophezeit schon, daß Österreich und Frankreich gemeinsam Krieg gegen Rußland beginnen werden. Metternichs Argwohn gegen die gesamte Familie der Kaiserin und besonders ihre Brüder steigt. Die, wie er sagt, »Machenschaften« des Erzherzogs Franz in Piemont, die nach England hinüberreichen, werden dem Kaiser und Metternich weiter in düsterstem Licht dargestellt und dies, weil sie sich ja letzten Endes gegen die Napoleonische Herrschaft richten. Metternich an Kaiser Franz. 18. November 1811. Vorträge, Wien, St. A. Er will den Monarchen dazu bringen, des Erzherzogs Verhalten scharf zu rügen und ihm zu sagen, daß der Kaiser von seiner Haltung »man kann gar nicht mehr« betroffen wäre. Metternich an Kaiser Franz. 26. November 1811. Wien, St. A. Und dem Erzherzog Johann spricht Metternich klar von der Torheit Franzens, der »Italien erobern wolle.« Franz von Krones, Tirol 1812-1816 und Erzherzog Johann von Österreich. Innsbruck 1890, S. 65.

Argwöhnisch auch beobachtet Metternich weiter die Bonaparte feindlichen Klubs, zu denen in letzter Zeit auch der Salon des Mr. John Harcourt King getreten ist, des britischen Agenten und alten Verehrers der Herzogin von Sagan noch von Dresden her. Er hat sich im Herbst 1811 in Wien niedergelassen und besitzt als der Sohn des Earl von Kingston und Verwandter eines russischen Generals in österreichischen Diensten verwandtschaftliche Beziehungen zur ersten Gesellschaft. Metternich verkehrt wohl vornehmlich in dieser letzteren, unterhält aber auch Beziehungen zu ganz anderen Kreisen. Damals bringt eine Frau aus dem Volke, die Glasermeisterstochter Elisabeth Hatzenbredl, am 27. November einen Sohn zur Welt, der Joseph getauft wird, später den Namen Hübner erhält und von dem die Überlieferung wissen will, Clemens sei sein Vater gewesen. Friedrich von Engel-Jánosi, Der Freiherr von Hübner 1811-1892. Innsbruck 1933, S. 11.

Wie dem immer ist, nichts kann Metternich von der aufmerksamsten Betrachtung der Welt abhalten. Jedermann, auch der preußische Gesandte Humboldt, ist schon im November überzeugt, daß der Bruch zwischen Rußland und Frankreich schon im nächsten Frühjahr unvermeidlich sei. Wilhelm Frh. von Humboldt an den König von Preußen. Wien, 6. November 1811. Interzept, Wien, St. A. Ende dieses Monats gibt Metternich in einem umfangreichen Vortrage seine Meinung zu dieser Frage ab. Darin spricht sich die Abneigung des Ministers gegen Rußland überall aus. Seherisch sagt er: Vortrag Metternichs an Kaiser Franz. Wien, 28. November 1811. Wien, St. A. »Das Jahr 1812 wird jenes einer größeren Umwälzung sein, als alle früheren waren … Der Zeitpunkt ist eingetreten, den Napoleon so lange vorher berechnet hatte, in welchem der letzte Kampf der alten Ordnung der Dinge gegen seine Umwälzungspläne unvermeidlich ist! Er bestehe den Kampf oder unterliege, das eine sowie das andere verändert die ganze Lage der Dinge in Europa. Diesen fürchterlichen Augenblick hat Rußland leider auf die unverzeihlichste Weise herbeigeführt.« Metternich glaubt, daß der unter der Regierung mehrerer Frauen erstarkte Einfluß des Zarenreiches nun wieder dahinschwinde und »Rußland wahrscheinlich unter der schwachen Regierung Alexanders I. wieder in die Steppen Asiens zurückgedrängt würde.«

In einem Satze, der mit den Worten beginnt: In Metternichs nachgel. Papieren ist diese Stelle in bezeichnender Weise gegenüber dem Original verändert worden und heißt in der deutschen Ausgabe nur: »Sind seine Waffen glücklich«, in der französischen Ausgabe bloß: »Si la victoire se décide pour lui.« II/427. »Sind seine (Napoleons) Waffen, wie es nur zu sehr vorauszusehen ist, glücklich«, entwickelt der Minister ein Bild dessen, was dann geschehen würde. Er erklärt es als eine Unmöglichkeit, in diesem künftigen Krieg als Verbündeter Rußlands aufzutreten, die Neutralität aber nach seiner »innigsten Überzeugung« als den sicheren und unvermeidlichen Untergang der Monarchie. Er spricht der Aufstellung einer Armeeabteilung zur Mitwirkung an Napoleons Seite das Wort und trägt den seiner Politik widerstrebenden, mächtigen Persönlichkeiten und Parteien dadurch Rechnung, daß er diese Mitwirkung sowohl militärisch, wie finanziell auf ein möglichst geringes Maß beschränken will. Doch ist Metternich überzeugt, daß der Feldzug gegen Rußland unbedingt zugunsten Napoleons ausfallen wird: »Nach vorhinein zu berechnenden, aus früheren Erfahrungen, besonders auf jene der letzten Zeit gestützten Probabilitäten spricht aller Anschein unleugbar für französische Siege …«

Keine Geheimhaltung nützt etwas, man weiß, daß Metternich mit Napoleon zusammenmarschieren will. Alle, wie der französische Gesandte sagt, Graf Otto an den Herzog von Bassano. Wien, 28. Dezember 1811. Interzept, Wien, St. A. »in der Gesellschaft verstreuten Russen geben sich Mühe, Metternich zu stürzen und man versichert mir, daß die Kaiserin sich sehr geneigt zeigt, diesen Plan auch zu dem ihren zu machen. Man möchte gerne Stadion wieder an die Spitze der Geschäfte bringen … Diese Absicht ist unsinnig, aber sie beschäftigt die Frauen, die die Kaiserin umgeben, deshalb nicht weniger. Das beweist, wie sehr der österreichische Minister der russischen Partei verhaßt ist und wie sehr seine Grundsätze dem französischen System günstig sein müssen.«

Zeigt sich Clemens in Gesellschaft, so merkt er natürlich schnell, wie gewisse politische Gespräche plötzlich verstummen, wenn er hinzutritt. Die verlegenen Mienen zeigen dann zur Genüge, wie viele Gegner er in allen Kreisen hat. Er aber tut, als merke er nichts und das trifft er sehr gut, »denn«, sagt Zinzendorf, »Metternich hat den physischen Vorteil, eine vollkommen undurchdringliche Miene zu haben, die ihm oft zugute kommt.« Tagebuch Zinzendorf. 6. Oktober 1811. Wien, St. A. Mit Sorge betrachtet Zinzendorf überhaupt gegen Ende des Unglücksjahres 1811 die Lage Österreichs, da die Abwertung des Geldes auf ein Fünftel keinen nennenswerten Erfolg für Wohlstand und Kredit des Staates gebracht hatte. »Der Kaiser«, schreibt er, »der Spielball eines Günstlings (jouet d'un favori) hat keine anderen Grundsätze als sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.« So will ich es, so befehle ich es, der Wille geht vor aller Erwägung. Auch leben sich Kaiser und Kaiserin auseinander, weil der Monarch seine Frau »für ein wenig toll hält.« Tagebuch Zinzendorf. 9. November und 16. Dezember 1811. Wien, St. A.

Der »favori«, unter dem Metternich gemeint ist, entscheidet auch wirklich schon nahezu alles, so auch vornehmlich die Ablehnung der Großfürstin Anna. Aus jeder Weisung an St. Julien ist des Ministers Abneigung gegen das russische Kabinett zu ersehen. Er beklagt sich über dessen »Indiskretion« und meint angesichts der für das nächste Frühjahr zu erwartenden bedrohlichen Ereignisse, daß verschiedene Dinge beweisen, wie weit »unglücklicherweise der Hof von Petersburg davon entfernt ist, den Umständen gewachsen zu sein.« Metternich eigenhändig an Graf St. Julien. Wien, 12. Jänner 1812. Wien, St. A.

In Rußland ist man sich auch darüber völlig im reinen; aus einem Gespräch des Zaren mit St. Julien ersieht man, wie genau der Monarch weiß, daß der Kaiser und Metternich bei der entscheidenden Beratung im Dezember »den Ansichten Frankreichs zuneigten, nur der Finanzminister Graf Wallis zu weitgehende Entschlüsse verhindert hätte.« Seit der Rückkehr des Österreichers aus Paris hat man am russischen Hofe keine Ruhe mehr gefunden und der Zar schiebt die Schuld daran den persönlichen Gefühlen des Grafen Metternich zu. »Man glaubt in Wien«, meint Alexander I., »daß ich sehr unentschieden bin und meine Pläne nicht festgelegt sind, man irrt sich da sehr … ich bin bereit. Wenn man mich angreift, werde ich mich zu verteidigen verstehen. Von Österreich will ich nur wissen, wie es denkt und was man machen will, deshalb habe ich von dorther klarere Auskünfte erhofft.« Während seiner Unterredungen mit dem Botschafter regt sich der Zar stets so sehr auf, daß er drei- bis viermal über und über rot wird. Lebzeltern an Graf St. Julien. St. Petersburg, 2./14. Jänner 1812. Précis d'un entretien avec S. M. l'Empereur de Russie. Wien, St. A.

Graf Stackelberg meldet aus Wien über Clemens: Stackelberg an Graf von Romantzoff. Wien, 20. Jänner / 1. Februar 1812. Interzept, Wien, St. A. »Er hat wohl Kenntnisse und alles, was notwendig ist, um einen wahren Staatsmann darzustellen. Man sagt ihm nebenbei Hinneigung zu Frankreich nach und auch ich verdächtige ihn dieses Übels … Niemals waren die Meinungen über diese Persönlichkeit mehr geteilt. Sie sind in allen Koterien verschieden, ja ich möchte sagen, anders in jeder Klasse der Gesellschaft.«

Am schwersten fällt es Metternich, sich den beiden zu Rußland stehenden Damen gegenüber in Gleichgewicht zu erhalten. Er gibt sich weniger Mühe bei der Fürstin Bagration, von der er sich langsam mehr und mehr abwendet, als bei der Herzogin von Sagan, die er einfach nicht lassen kann. Um die Gunst nicht nur, sondern auch um das Urteil dieser sehr ehrgeizigen Frau kämpft Metternich, und wirklich, sie würde sich schließlich vielleicht sogar von ihrer Vorliebe für Rußland abwenden, wenn sie sich damit Clemens' gänzlich und uneingeschränkt bemächtigen könnte. Zinzendorf scheint recht zu haben, wenn er am 15. Februar 1812 in sein Tagebuch einträgt: »Die Prinzessin von Sagan tut so, als liebte sie Metternich, aber das ist nur Eitelkeit.« Sie hat sich bisher, wie sie sagt, »in nicht zu ihr passenden Gatten zugrunde gerichtet«. Sie hat einen eigenen Zauber, ist grund-, ja gefährlich gescheit und hält sich für viel besser geeignet, Metternichs Frau zu sein, als die viel zu einfache, lang nicht so raffinierte, trotz ihrer stolzen Herkunft eher hausbacken wirkende Gattin des Staatsmannes, die vornehmlich in ihren Mutterpflichten aufzugehen scheint. Metternich ist trotz seiner so abweichenden politischen Einstellung von Wilhelmine Sagan bezaubert und sucht ihre Gesellschaft wo er kann. Und sie will schon dafür sorgen, daß dieses Eisen heiß bleibt.

Napoleon wird indes immer drängender. Die erste glückliche Frucht seiner Heirat ist ihm schon in den Schoß gefallen, der ersehnte Thronfolger ist ihm geboren, nun will er auch die zweite, wie er meint, reife Frucht pflücken, nämlich Österreichs Armee zur Heeresfolge zwingen. Er verlangt zunächst 40.000-50.000 Mann, am liebsten unter dem Erzherzog Karl. Metternich hat dies durch Schwarzenberg, angeblich noch bevor er mit dem königlichen Prinzen darüber gesprochen, Zum Vortrag Metternichs vom 15. Jänner 1812 und Bericht Humboldts an den König von Preußen. Wien, 22. April 1812. Interzept, Wien, St. A. als nicht unmöglich bezeichnen lassen, was Napoleon zu stürmischer Freudenbezeugung veranlaßt. Das alles bedeutet aber Bündnis mit Frankreich und die widerstrebenden Kräfte, mit Kaiserin Maria Ludovika und dem Grafen Wallis an der Spitze, treten sofort in Tätigkeit und bemühen sich dagegen zu wirken. Metternich wird nicht völlig an ihnen vorbeikommen können. Als er nun dem Erzherzog Karl von dem ihn betreffenden Wunsche Napoleons Mitteilung macht, zeigt sich jener entrüstet, daß man gewagt hat, über ihn zu verfügen und ihn dem Kaiser der Franzosen anzutragen, ohne ihn vorher befragt zu haben. In was für ein Licht käme er dann in Rußland zu stehen, wo er noch immer die Meinung aufrecht erhalten will, er habe die Schwester der Zarin heiraten wollen und nur Napoleon habe es wider seinen Willen verhindern lassen. »Seit dieser Zeit«, meldet Freiherr von Humboldt, Humboldt an den König von Preußen. Wien, 22. April 1812. Interzept. Wien, St. A. »ist die gesamte Partei des Erzherzogs gegen Metternich äußerst erzürnt.«

Clemens hat es nicht leicht, seine Ideen und Meinungen durchzusetzen. Auf die mannigfaltigste Weise arbeitet man gegen ihn. Das ist am besten aus einem Bericht des französischen Gesandten Otto zu ersehen, der sehr in die Zettelungen aller Art hineinleuchtet. Jener Chevalier Landriani, einst Professor der Chemie in Italien, nun im Hofstaate des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen, hochgebildet und geistvoll, liegt gänzlich im Banne der französischen Ideen. Dies hat er schon in seinem Verhalten in der Heiratsangelegenheit Amalies von Baden gezeigt, nun arbeitet er angestrengt in dem Sinne, Metternich dazuzubringen, mit Frankreich ein engstes Bündnis einzugehen. Dabei ist es gar nicht erst so notwendig, denn der Botschafter Otto selbst wiederholt immer wieder, wie sehr das Benehmen Metternichs dessen große Vorliebe für das »System Frankreichs« zeige: Graf Otto an den Herzog von Bassano. Wien, 25. Jänner 1812. Interzept, Wien, St. A.

»Er sorgt persönlich dafür, daß mir alles mitgeteilt wird, was ihm über die Verfügungen der Russen zukommt. Er zeigt mir ohne jeden Rückhalt die Briefe aus Petersburg und Bukarest und arbeitet daran, die öffentliche Meinung durch Zeitungen, die unter seiner Obhut abgefaßt werden, jenem System zuzuführen. Alles in ihm verrät eine große Neigung zu Frankreich, wie auch seine Furcht gegenüber den Kabalen des Hofes nicht genügend stark ist. Dort scheint die Kaiserin, ohne direkt Einfluß zu nehmen, unsere größten Feinde vorzuziehen und auszuzeichnen. Bei einem vor kurzem stattgehabten besonderen Empfang dieser Fürstin hat sie den Grafen Stadion mit aller ausgezeichneten Rücksicht begrüßt, während sie kaum ein paar Worte für Metternich übrig hatte. Die für ihren wütenden Haß gegen Frankreich bekanntesten Frauen bilden die gewöhnliche und engstvertraute Gesellschaft der Herrscherin, die sich bemüht, den Minister als einen frivolen und absolut talentlosen Mann darzustellen … Metternich, der so gegen tausend Leidenschaften zu kämpfen hat, die den Hof bewegen, sucht wohl am Kriege teilzunehmen, will aber möglichst vermeiden, einer mächtigen, wühlenden Clique (une cabale puissante) zu mißfallen und sich für die immer wachsenden finanziellen Schwierigkeiten verantwortlich zu machen. Während er tut, was er für das Wohl der Monarchie als unvermeidlich hält, möchte er, daß es so aussieht, als ob er der Gewalt wiche … Wenn er sich auch aus Neigung und Überlegung zu Frankreich hingezogen fühlt, hält er doch noch mehr auf seinen Posten.«

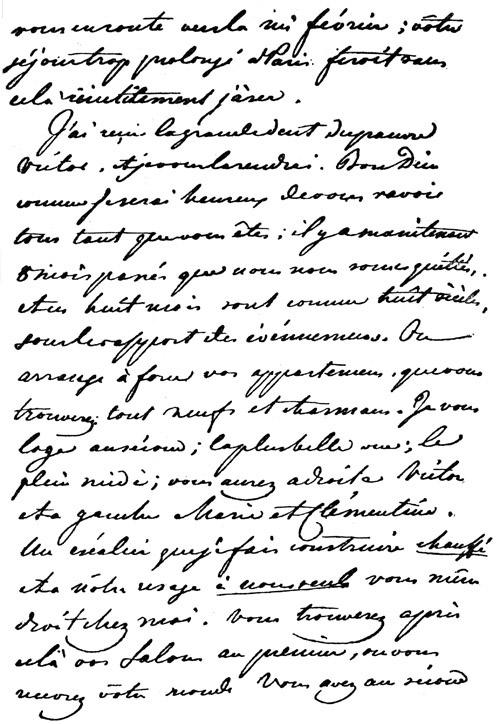

Laure Junot, Herzogin von Abrantès, 1784-1838. Nach einem Gemälde von J. B. Isabey

In dieser Zeit sagt Landriani einmal zu Metternich: »Euer Exzellenz gehen in den Angelegenheiten Frankreichs nicht den richtigen Weg. Sie müssen auf sich achtgeben, denn wenn Kaiser Napoleon mit den Zweideutigkeiten und Verzögerungen, die man hier in allem zu zeigen pflegt, nicht zufrieden wäre, würden Sie dasselbe Geschick wie die Thugut, Cobenzl und Stadion erfahren.« Darauf verteidigt sich Clemens: »Ich wünsche ja das Bündnis zwischen Österreich und Frankreich lebhaft und lege all mein Bemühen darein, es zu erreichen, aber zuerst muß diesem wichtigen Akt eine Neutralitätserklärung vorausgehen, denn ich habe eine Menge Leute zu schonen und darf die Geister nicht vor den Kopf schlagen und dies, obwohl meine eigene Existenz vom System Frankreichs abhängt.« Dann beginnt der Minister schon von der Versammlung eines Korps von 35.000 Mann in Galizien zu sprechen.

Unter den »gens à ménager« sind natürlich vor allem wieder die Kaiserin und ihr Anhang gemeint. Metternich erkennt nun, daß die hohe Frau ihm trotz ihrer Krankheit und trotz dem guten Eindruck, den sie auch auf ihn macht, gefährlich wird und er von seiner bisherigen Meinung, ihr keine solche Bedeutung zuschreiben zu müssen, abgehen muß. Er läßt sie jetzt auf das strengste beobachten und auskundschaften. Da der Kaiser ihm dabei gar nicht in den Arm fällt und alles selbst mit Interesse liest und zur Kenntnis nimmt, was seine Frau an ihre Vertrauten schreibt oder in seiner Abwesenheit ausspricht, so geht, wie Metternich selbst zugibt, jedes Schriftstück, das Maria Ludovika durch die Staatskanzlei irgendwohin senden lassen will, »immer sogleich ins Ziffernkabinett zur Perlustration«. So passiert es einmal, daß Briefe Maria Ludovikas, die am 18. Dezember zur Weiterbeförderung an die Staatskanzlei gelangten, erst am 14. Februar weitergesandt wurden. Die hohe Frau beklagt sich bei ihrem Gatten und dieser stellt Metternich zur Rede. Kaiser Franz an Metternich. Wien, 16. Hornung (Februar) 1812. Wien, St. A. Der Minister aber bittet einfach, nicht nähere Nachforschungen darüber pflegen zu lassen, da das »nicht ohne Gefahr geschehen kann, Aufsichtigkeit oder vielleicht gar Argwohn über etwas zu erregen, was das strengste Geheimnis bleiben muß«. Metternich an Kaiser Franz. Vortrag, Wien, 17. Februar 1812. Wien, St. A. Und Kaiser Franz gibt sich sogleich zufrieden.

Metternich überwacht auch den persönlichen Verkehr der Herrscherin. Da hat er von Freiherrn von Hager, dem Polizeipräsidenten, Bericht über eine vorübergehend in Wien gewesene Marquise von Matalana erhalten, die bei der Kaiserin vorsprach und sie angeblich für italienische Verschwörungen interessieren wollte, die gegen Napoleon gerichtet sind. Daraufhin unterlegt der Minister dem Kaiser sofort einen Vortrag, in dem zu lesen steht, Metternich eigenhändig an Kaiser Franz. Wien, 3. März 1812. Wien, St. A. wie sehr es zu wünschen sei, »daß Individuen und besonders Fremde, welche als Intriganten bekannt und entweder wirklich in irgendeinem politischen Sinne exaltiert sind oder sich so stellen, von der jungen Monarchin entfernt gehalten werden sollen … Ihre Gegenwart, ihr Umgang ist unausweichlich kompromittierend und dies mehr als Ihro Majestät die Kaiserin, welcher nötigerweise Kenntnis der Welt fehlt, je selbst ahnen könnte«.