|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich war unlängst einmal wieder in einem halbwissenschaftlichen amerikanischen Film, obwohl ich eigentlich nicht besonders gern so etwas besuche. Denn ich ärgere mich durchweg nur über das Mißverhältnis zwischen den guten neuen Mitteln, die hier für wirkliche Volksbildung gegeben wären, und dem tatsächlichen Nichttalent der Leute, etwas damit zu leisten.

Immerhin ging's diesmal noch glimpflich. Man sah, mit der unvermeidlichen amerikanischen Kitsch-Beigabe, eine Expedition, die auf bisher unerstiegenem tropischen Steilhochland noch lebende Saurier der Kreidezeit entdeckte – an sich nett erfunden und in den Tieren selbst, das mußte man zugeben, mit der lebendigsten Technik herausgebracht. Aufnahmen wie aus unserm Zoo, sagte ein geistvoller Tiergartenleiter zu mir – und doch eben Sauriervolk jener unendlich verschollenen vormenschlichen Welt. Man sah die alten Hornsaurier (Ceratopsiden), von der Natur in einer ihrer verwegensten Launen einst zusammengestückelt aus Stier, Nashorn, Schildkröte, Papagei und Krokodil gleich dem tollsten indischen Götzenbild – wie sie mit ihren Jungen als entsprechenden Kleingötzchen vor einem Waldbrande flüchteten. Die wilden Raubsaurier äugten als haushohe fleischfressende Känguruhs des Reptilstamms über den Busch. Und selbst der leibhaftige Riesenflugsaurier schwebte im Gleitfluge auf der Siebenmeterspannweite seiner Häute, wenn es ihm auch da oben wohl etwas an der nötigen Fischkost gefehlt haben würde. Man staunte doch, was mit den Tricks einer an sich bewundernswerten Kunst heute schon alles möglich war. Zugleich aber gingen meine Gedanken nach zwei Richtungen.

Einmal zu der Forschung, die uns dieses uralte versteinte Abenteuer doch heute wieder so weit ausgegraben hatte, daß es wenigstens in der Idee erneut vor uns herumlaufen durfte.

Und zu dem leisen Bedauern und Traum, daß nicht doch auch das andere wahr sein sollte: der kolossale Brontosaurus etwa aus seinen Sümpfen auf der Grenze von Jura und Kreide sich wirklich noch begegnend mit – dem Menschen.

Es gehörte zu den humoristischen Schlagern des Filmmärchens, daß sie dort einen solchen lebenden Brontosaurier ernstlich in den Zoo überführen wollten und dabei die ungeheure Hängebrücke der menschlichen Weltstadt unter seinem Gewicht zusammenbrach. Warum hatte die Natur nicht ebenfalls den Witz gefunden, diese ihre beiden Rekorde, den größten wandelnden Fleischberg und das höchste Geisteswesen, unter gleicher Sonne voreinander zu stellen . . .?

Unser Wissen von dieser verlorenen Welt ist ja heute wirklich bereits merkwürdig scharf in sich abgerundet, wenige Ereignisse nur des ferneren Kosmos haben wir tatsächlich so glänzend mit dem Verstande wieder hergestellt, wobei entgegenkam, daß es sich offenbar in der Sache selber um eine der geschlossensten Episoden der ganzen irdischen Entwicklung handelte.

Diese Saurierschöpfung tauchte mit einer heroischen Stufe dieser Entwicklung auf, gewann bereits einmal eine Art Erdherrschaft, wie später nur der Mensch selbst, erlebte gleich dem Helden eines richtigen Dramas ihre »Hybris«, wie die griechischen Tragiker das nannten, den Übermut des verrückten über jedes Maß hinaus, und versank wenigstens nach der gangbaren Meinung zu ihrer Schicksalsstunde ebenso wieder in dem Rest, der Schweigen ist. Wenn man in der Vergeistigung des Menschen wirklich die entscheidende Linie des irdischen Weltvorgangs sucht, so war es im ganzen eine Nebenschöpfung, ein Versuch der seitwärts sich entladenden Kraft, der doch nicht mehr an das Entscheidende rührte trotz all seiner Mittel. Aber dem Beobachter, der nicht Ziele denkt, sondern sich bloß der Gewalt des rein Gestalteten in der Natur hinzugeben strebt, von unbezwingbarem Reiz. Seit der erste Knochen eines solchen »Sauriers« deutbar geworden, haben immer wieder ganze Generationen ausgezeichneter Köpfe ihr Leben in den Dienst dieses gewaltigen Stoffs und seiner Magie gestellt, ähnlich wie es innerhalb der engeren Menschheitsgeschichte gewisse Figuren und Handlungen gibt, die dem Historiker fortgesetzt keine Ruhe lassen.

Dabei sind es zeitlich kaum mehr als hundert Jahre, die uns von diesen ersten Fossilfunden trennen.

Der erste ganz erkennbare Ichthyosaurus kam 1814 in England ans Licht; an einer andern nachmals berühmt gewordenen Fundstelle bei uns in Schwaben erst 1824. Der erste entsprechende langhalsige Plesiosaurus zum gleichen Termin 1824. Um den frühesten Schädel des seeschlangenhaften Mosasaurus wob sich als Rarität zwar schon seit 1780 ein kleiner Roman, wobei er einmal (im Verlauf der Eroberung von Maastricht durch die Franzosen) sogar mit 600 Flaschen Wein bezahlt wurde – wirklich wissenschaftlich beschrieben worden ist er aber erst von dem großen Cuvier, der wenige Wochen nach seinem großen Gegner Goethe starb. Die ersten Spuren noch amphibischer Vorsaurier, von denen die echten reptilischen wohl erst gekommen sind, zeigten sich in Württemberg um 1828, der nötige imponierende Riesenschädel (Mastodonsaurus) auch dazu erst 1844. Um 1833 wurde man auf Thüringer Sandsteinplatten einer vermeintlich handartigen Tierfährte gewahr, die offenbar hineingeprägt worden war, als der Stein noch weichen Schlamm bildete; man stritt sich damals zunächst, ob es ein Affe, ein Beuteltier oder ein großer Salamander gewesen sein könnte. Andere noch viel gewaltigere Schrittabdrücke aus Nordamerika galten 1836 als von ungeheuren Vögeln herrührend, während wir heute wissen, daß es sich in beiden Fällen um Saurier gehandelt hat. 1838 weckte das erste unvollständige Pareiasaurusskelett eine unbestimmte Ahnung von einem Kapitel der Sauriergeschichte, das sich im fernsten Afrika abgespielt haben könnte. Die Dinosaurier selbst, die heute am meisten das Staunen unserer Museumsbesucher herausfordern, datieren frühestens von 1824, der Feldzug auf die nordamerikanischen Kolosse von jenem Brontosaurusschlage geht sogar nicht über die späten siebziger Jahre zurück. Goethe hielt die ersten Flugsaurier des Solnhofener so prächtig erhaltenden Kalkschiefers mit seinem Freunde Sömmering noch für Fledermäuse, während Cuvier 1809 auch hier das Reptil, allerdings in sehr unerwarteter Fledermausmaske, erschloß.

Seither, und zum Teil erst in den allerletzten Jahren, sind uns dann die wichtigsten Züge des ganzen Bildes klar geworden, vor allem auch die Lebenszüge, mit denen sich die alte Zahn-Saat der Natur wie im griechischen Argonautenmärchen wieder zu festen Gestalten aus der Scholle hob.

Ungefähr haben wir heute das System wieder ausgemacht, das die zunächst wüst wieder anrückenden Regimenter ursprünglich verband – wobei allerdings mehreres anfangs richtig Erscheinende neuerlich nochmals stark umgepflügt werden mußte.

Ein » Saurier« ist, wie wohl bekannt, dem Worte nach nichts mehr als eine einfache Eidechse. Man hat sich aber durchweg gewöhnt, nur die vorweltlichen Reptil-Unholde aus allen Gruppen dort darunter zu verstehen. Und da diese, wie gesagt, geschichtlich wohl von noch etwas vorweltlicheren Lurch-Unholden abstammten, so pflegt man den Ausdruck auf diese mit auszudehnen.

Selber waren ja auch diese letzteren schon reichlich unholde Gesellen, die zuerst im dunstwallenden Steinkohlenmorast, der auch die Landinsekten zeugte, äußerst mühsam wie aufs halbtrockene verschlagene Panzerfische oder krokodilhaft verschachtelte riesige Kaulquappen sich dahinschleppten, ganz buchstäblich einer bewegten Zukunft unbeholfenster Anfang. Da der Bauch auf den schwachen, olmhaften Beinchen noch bodenwärts schleifte, führten sie besonders dort eine Art »hürnener Siegfriedshaut« aus Platten und Schuppen.

Und ihnen fast zum Verwechseln ähnlich hat dann auch der älteste uns noch erkennbare wirkliche Reptilsaurierstamm eingesetzt.

Er trieb zunächst die sog. Cotylosaurier, deren Grundzug ebenfalls noch jene Erdschwere auf kurzen, wenn auch schon etwas stämmigeren Dackelbeinen bei dicken Köpfen blieb. Aus dem nassen Sumpf in die dürre Wüste versetzt, legten sie sich aufs Wühlen und Wurzelgraben. Hierher gehörte jener Pareiasaurus mit seinem geographischen Geheimnis. Denn die Neste dieser Urtümler kennen wir tatsächlich zumeist aus dem Kaplande, wo sie gleichsam noch die primitiven Buschmänner der späteren Hochsaurier spielten. Südafrika bildete aber selber damals nur einen Teil des berühmten Gondwanalandes mit seiner frühen Eiszeit und seinem späteren mutmaßlichen Versinken im Indischen Ozean. Ein Sproß des Stammes entwickelte zeitweise dort ein differenziertes Gebiß wie Säugetiere, so daß Streit der Weisen darüber besteht, ob auch diese Säugetiere selber von hier ihren Ausgang genommen haben könnten oder ob bloß ein allgemeiner Schöpfungshauch zu solchen Zähnen damals alle Landwirbeltiere unabhängig gestreift hätte. Das merkwürdigste aber scheint, daß wir auch von dieser ältesten verlorenen Welt noch heute einen fortlebenden Typ besitzen, der uns ihr Bild verewigt – nämlich in unsern Schildkröten. Ganz neuerdings ist in einem altafrikanischen Eunotosaurus der vermutliche Übergang entdeckt worden. Auch er wohl noch ein solches ursprüngliches Grabtier des Landes, das mit verbreiterten Rippen und auflagernden Hautverknöcherungen das künftige Dach der Schildkröte nach Gürteltierart zunächst gegen das nachstürzende Erdreich verwertete.

Neben diesen Grundstamm stellen sich dann fünf höhere Stämme der Saurier. Möglich, daß auch sie zuletzt alle irgendwie mit dem ältesten zusammengehangen haben, aber der unendliche Formenreichtum und die vielseitige Anpassung haben den Ausgang verwischt.

In der einen Linie liegen die vergangenen Vorfahren unserer heutigen wirklichen Eidechsen und Schlangen. Trotz solchen oben noch grünenden Wipfels muß aber gerade dieser Trieb auch uralt sein. Der Zufall hat gewollt, daß, wie drüben die Schildkröte, so auch hier ein, wie das Volksmärchen von seinen Hexen sagt, »meeralter« Vertreter sich lebend erhalten hat in der sog. Brückenechse auf ein paar Inselchen an der Küste von Neuseeland. Trotz dieser Zählebigkeit über die Millionen der Erdgeschichte fort muß sie auch heute als typischer Urweltssaurier gelten, der sogar noch im ältesten Rätsel dort steckt. Eine Weile sollte sie geradezu noch die Stammform der ganzen Reptilien sein mit eigenem Anschluß an jene Molchsaurier selbst, während man sie gegenwärtig immerhin doch auch über die ältesten Cotylosaurier kommen läßt. Es ist dabei bezeichnend, daß auch sie noch heute eine grabende Lebensweise führt, die sie gewohnheitsmäßig in die Gesellschaft höhlenbrütender Sturmvögel gebracht hat. Neuerlich steht sie unter strengem englischen Naturschutz als fast unbegreiflich zu uns hereinragendes Wunder. Im übrigen gehören diesem Stamm noch jene meerbewohnenden schlangenhaften Mosasaurier als reine Vorweltler an, von denen im folgenden noch einiges zu sagen sein wird.

Den scharf umrissenen dritten Stamm bilden die ebenfalls rein schwimmenden Ichthyosaurier der alten Ozeane, deren Anschluß nach unten man einstweilen nicht kennt.

Den vierten ebenso die Plesiosaurier, die mehr ein Robbendasein führten und jedenfalls von Landformen kamen.

Von diesen beiden volkstümlichen Typen ist kein lebender Vertreter mehr bis auf uns gelangt, wir berühren hier also extreme Urwelt.

Während der fünfte Hauptstamm wieder in einem Ast bis heute reicht, nämlich im Krokodil, das wohlverstanden also gar nichts mit der echten heutigen Eidechse zu tun hat. Zugleich umschließt er im andern, ganz urweltlichen Zweige aber den Stolz und Rekord des gesamten Sauriertums überhaupt, nämlich die Dinosaurier selbst, die Schreckenssaurier, wie das Wort besagt. Dinosaurier wie Krokodile gingen in ihrem Stamm wahrscheinlich auf eine gemeinsame Urgruppe zurück, die ihrerseits vielleicht von den Brückenechsen kam. Jedenfalls wahrten auch die Dinosaurier immer etwas von einem über die Stränge schlagenden Krokodil, das aber von Anfang an eine Neigung gehabt haben muß, sich känguruhhaft auf den Hinterbeinen zu bewegen. Kleine Hüpfsaurier vom allgemeinen Schlage des späteren Solnhofener Compsognathus eröffneten in diesem Sinne die Bahn, sie steigerten sich rasch zu wandelnden Türmen, wie Megalosaurus und später Tyrannosaurus, als Fleischfressern wohl den bösesten Bestien ihrer Zeit, während ein anderes entsprechendes Turmgeschlecht bei friedlicher Pflanzenkost parallel bis zum riesigen Iguanodon kam. Beide Türme aber sanken, wie zu schwer belastet, erneut wieder zur Vierbeinigkeit ab: die einen zu den jetzt vollends gigantischen Brontosauriern und Genossen, die andern zu den Stegosauriern und jenen märchenhaften Ceratopsiden.

Es bleiben noch als letzter Stamm die wunderbaren Flugsaurier. Die Loslösung vom Boden, dem die ältesten Saurier noch so verhaftet gewesen, feierte hier ihren höchsten Triumph. Nachdem die Dinosaurier schon in ihrer Weise das Vorderbein frei gemacht, führte jetzt eine vom verlängerten kleinen Finger der Hand gespannte tragende Flughaut ganz in die Luft hinauf. Die sog. Pterodaktylen flatterten dort noch wie die Fledermäuse, der gewaltige Pteranodon ging von ihnen zum reinen Gleitflug, und der Typ Rhamphorhynchus, indem er den Schwanz noch als Steuer hinzunahm, tat es bereits fast unsern Schwalben gleich. Woher dieses luftige Volk gekommen, steht noch immer nicht ganz fest, aber die größere Wahrscheinlichkeit neigt ebenfalls jener Stammgruppe zu, die Krokodile und Dinosaurier aus sich entließ, vielleicht hat der Abzweigungspunkt auch hier bei einem sehr zierlich kleinen Typ gelegen, wie dem niedlichen Zwergsaurier Aetosaurus, von dem einmal in Schwaben auf ein und derselben Platte eine ganze Gesellschaft von 24 Stück zum Vorschein kam, die ein Landsturm der fernen Triaszeit begraben.

Nächst diesem Stammbaum sind die Größenverhältnisse selbst allgemein geklärt worden, sie haben Ecken, wo man nicht übertreiben darf, und andere, wo man allerdings kaum noch übertreiben kann.

Das gewöhnliche Bild des Laien, daß jeder Saurier von selbst ein Riese gewesen sein müsse, ist ja keineswegs zutreffend. Der Pterodaktylus war oft wirklich nicht größer als eine Fledermaus, und die gewöhnliche schwäbische Ichthyosaurusart nicht länger als ein mäßiger Seehund, vielfach sind auch, wie bei allen urweltlichen Tieren, die Knochen der großen Formen übrig geblieben zuungunsten der kleinen. Daneben stehen aber auch die wirklich verblüffenden Maße, die nicht wegzudisputieren sind.

Schon jene Lurchsaurier hatten in besagtem Mastodonsaurus Schädel bis 1⅓ m lang, was bereits der Gesamtlänge eines mittleren japanischen Riesensalamanders, also des größten lebenden Lurchs, entspricht.

Der tatsächlich größte Ichthyosaurusschädel im schönen Kloster Banz am Main in Franken ist mit 2 m größer als ein ganzer Mensch, und man rechnet zu solchen Kolossen 12 m Gesamtstatur, was kein Krokodil von heute mehr entfernt erreicht.

Für eine Plesiosauriergattung (Elasmosaurus) werden schon 13 m angegeben, wovon 7 auf den ungeheuren schlangenhaften Hals kommen, der diese Plesiosauriden wenigstens zumeist gegenüber den kurzhalsigen Ichthyosauriern kennzeichnet.

Mosasaurus maß mindestens auch 12 m.

Die größere Form bei den berühmten 29 Iguanodon-Skeletten im Brüsseler Museum, die vielleicht das Weibchen war, hatte 10 m von der Schnauze zur Schwanzspitze.

Die neueste amerikanische Wiederherstellung von Tyrannosaurus rex aus der obersten Kreide drüben, also dem Gebiß nach dem grausigsten Raubsaurier, gibt bei aufrechter Montierung einen Turm von gut dreimal Menschenhöhe. Man muß sich vorstellen, wenn dieser reptilische Tiger sich auf ein Wesen von Menschengröße stürzte.

Auch die Köpfe allein jener Hornsaurier (Ceratopsiden) stiegen bis auf 2 m.

Jener größte Flieger Pteranodon klafterte doppelt so weit wie unser größter Albatrosvogel.

Das alles tritt indessen noch einmal weit zurück gegen die Brontosauriden. Brontosaurus selbst wird auf 22 m geschätzt bei 34 500 kg Gewicht. Der in Skelett-Abgüssen weit verbreitete Diplodocus bis 24 m. Andere Schätzungen gehen hier schon bis 30 m, was ungefähr der größten je gemessenen Länge eines Walfisches gleich kommt.

Einzelnen Knochen nach hatte man zunächst erwartet, daß der zugehörige Brachiosaurus vom Tendaguru in Ostafrika selbst diesen Rekord noch schlagen werde, es hat sich aber herausgestellt, daß sein Riesenwuchs mehr steil in die Höhe, als in die Länge ging. Sein Hals stand giraffenhaft über vier ungeheuren Stempeln zu verhältnismäßig kurzem Schwanz, wobei aber ein Oberarm sich mit 2,10 m Länge (gegen nur 0,95 m des Diplodocus) auf den Unterarm türmte und das zugehörige Schulterblatt 1,53 m maß. Ein einzelner Halswirbel gab 69 cm. Dieser Koloß konnte beim Abweiden von Sumpfpflanzen sehr bequem 12 m tief im Wasser stehen, was ihn nach der sehr annehmbaren Meinung seines Wiederherstellers zugleich vor den Angriffen der großen Raubsaurier schützte. Es ist aber gern zuzugeben, daß kein Mensch sich mehr eine wirkliche Vorstellung von solchem Ungeheuer machen kann, das vier übereinander gestapelten Elefanten entsprach. Ist doch sogar vertreten worden, diese Riesen hätten an »Akromegalie«, also krankhaftem Riesenwuchs auf Grund einer Verbildung der Hypophysendrüse im Gehirn, gelitten.

Nicht minder genau sind wir über die äußere Körpergestalt belehrt worden, die vielfach der Größe an Abenteuerlichkeit nichts nachgab.

Wir wissen, daß der 9 m lange Stegosaurus schon zu Lebzeiten eine Art versteinten Zackenkammes aus zwei Reihen alternierender Knochenplatten, die von fern wie ungeheure Greifenflügel gewirkt haben müssen, auf dem Rücken schleppte, wahrend der Schwanz mit vier furchtbaren Einzelstacheln schlug, wir wissen, daß andere Typen sich bloß mit solchen kolossalen Igelstacheln verteidigten, daß jene größten Raubsaurier hohe Knochenhelme mit Hornscheiden auf den Köpfen führten und ein Iguanodontide (Corythosaurus) durch solchen Helm wie ein phantastischer Kasuar ausgesehen haben muß.

Bei gewissen jener Ceratopsiden saß bei doppelter Rhinozerosstatur des beschuppten Reptilleibes ein mächtiges Horn auf der Nase, ein paar Ochsenhörner über den Augen und dazu noch ein besonderer Knochenschirm krausenartig um den Nacken; der einzelne Kopf im Frankfurter Senckenbergmuseum wirkt überhaupt nicht mehr als Schädel, sondern wie die bizarren Auswüchse und Wülste eines riesigen Schaltieres.

Wenn in manchen Fällen die Aufmontierung des Skeletts und seine zeichnerische Wiederbekleidung mit Fleisch und Haut noch Zweifel ließen, so kam in andern der wunderbare Zufall ganzer Mumien und Abdrucks-Silhouetten zu Hilfe.

Aus gewisser Schicht des Juraschiefers von Holzmaden an der Schwäbischen Alb holt seit Jahr und Tag der unvergleichliche Präparator Dr. Hauff so die Ichthyosaurier mit dem ganzen Hautumriß heraus. Diese Bucht war zu ihrer Zeit eine »Falle«, in der alles eingeschwemmte Leben durch Faulschlammgase vergiftet und konserviert wurde. Jährlich kommen dort noch 100 bis 150 Stück dieser alten Fischreptile an den Tag. Aus den Hautabklatschen hat man aber gelernt, was kein Skelett allein verraten konnte: daß auf ihrem Rücken eine dreieckige Delphinflosse saß und am Hinterende eine doppelte senkrechte Schwanzflosse mit losem Oberlappen.

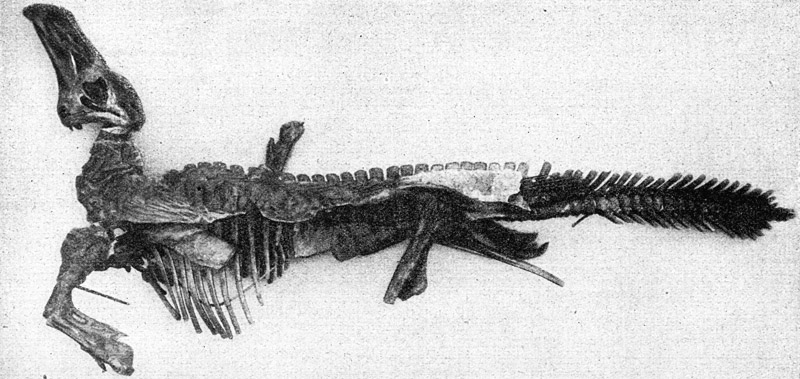

Sog. »Mumie« eines riesigen, zu Lebzeiten wohl aufrecht auf den Hinterbeinen sich bewegenden Dinosauriers ( Trachodon annectens) der oberen Kreide von Nordamerika, gegenwärtig im Senckenbergischen Museum zu Frankfurt a. M. Außer dem Skelett ist in diesem seltenen Falle auch noch die Skulptur der Haut durch Abdruck in der umgebenden Sandsteinhülle zum Teil erhalten und durch geschickte Herausarbeitung wieder zur Anschauung gebracht. Die Haut muß sehr faltig gewesen sein, und über Hals und Rücken zog sich ein zackiger Kamm. Das Frankfurter Exemplar maß rekonstruiert von der Schnauze bis zur Schwanzspitze acht Meter. Wie die Schwimmhäute andeuten, führten diese pflanzenfressenden reptilischen Ungeheuer eine halb amphibische Lebensweise am und im Wasser von Flüssen oder Sümpfen. Ihre verschwemmten Leichen dörrten an Sandbänken gelegentlich wohl zu Hautmumien ein und kamen so zur Versteinerung. (Nach einer freundlichst zur Verfügung gestellten photographischen Aufnahme im Besitz der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft)

Entsprechend hat uns der feine eingewehte Kalkstaub der Rifflagunen von Solnhofen den Schatten der nackten Flughaut dort verunglückter Flugsaurier bis in jedes Fältchen bewahrt.

Von einem jener unverpanzerten wandelnden Berge des Iguanodontyps, dem 8 m langen Trachodon (der Name selbst hat mit »Drache« nichts zu tun), schwemmten im Laufe der Jahrtausende seiner Existenz immer einmal wieder einzelne ungeschlachte Kadaver auf Sandbänken der Flüsse, in deren Gebiet die Scheusale hausten, an und dörrten dort zu Mumien, deren genaue Hautskulptur sich nachher dem umhüllenden Sandstein einprägte. Das gleiche Senckenbergmuseum besitzt unter seinen höchsten Kostbarkeiten auch ein solches fast schauerlich »frisches«, scheinbar noch umhäutetes Exemplar in der natürlichen Lage. Man sagte im Scherz nach der Präparation aus seinem Block, daß man erwarten müsse, es werde jetzt anfangen, noch zu stinken. Genialer Blick aber hat den ganzen Kerl danach täuschend im Bilde wieder hergestellt, wie er zweibeinig, steif und nickend daherkam, mit einem Zackenkamm am Rücken und mit Schwimmhäuten der Hand, ein schreckhafter Dämon, der doch mit seinen über 2000 Zähnen in mehrfachen Ersatzreihen hinter der verbreiterten Hornzerre des Vordermauls nur ein harmloser Pflanzenfresser gewesen sein kann, dem vielleicht noch eine lange Greifzunge beim Astpflücken half.

Denn auch von dieser Ernährung der Saurier haben wir handgreiflichen Beweis. In eben dieser Frankfurter »Mumie« lag an der Stelle des Magens noch ein brauner Fladen mit Laub- und Nadelholzgefaser, sichtlich von der letzten Henkersäsung des Ungetüms. So führen ebenfalls jene Ichthyosaurier noch die Tintenfische in sich, von denen sie zu leben pflegten, und ein amerikanischer Plesiosaurus wies zerbissene Fische, Ammonshörner und gar einen wohl aus der Luft erschnappten Flugsaurier auf. In einem Diplodocuswirbel aber steckte noch der Zahn, den sich ein zeitgenössischer fleisch- oder aasfressender Raubsaurier daran ausgebissen.

Tausende und Tausende jener bereits erwähnten Fährten ergänzen das lebendige Bild. Man sieht besonders jene Zweibeiner viele Generationen lang ihre Sümpfe umjagen und überqueren. Allzuviel Verstand wird man ihnen allen dabei doch kaum zutrauen, wenn man die oft winzigen Gehirnhöhlen mißt; die stärkste Nervenleistung ging wohl auf die reine Bewegung der ungeheuren Glieder hin.

Vielleicht nichts aber bringt uns ihr Wesen noch so nah als die Einsicht, die wir gelegentlich sogar über ihre Fortpflanzung gewannen.

Wieder in verunglückten Ichthyosauriern entdeckte man noch ungeborene Junge, die als Embryo das Schicksal der Mutter geteilt. Es ist wahrscheinlich, daß dieser ständige Wasserfahrer lebendig gebar.

Einer der hübschesten je eingeheimsten Funde betrifft dagegen richtige abgelegte Eier auch eines landbewohnenden Dinosauriervolkes. Es ist das Verdienst der Neuyorker Museumsgelehrten, die schon so viel für diese Dinge getan, ganz kürzlich am Ausgang des Altai gegen die mongolische Wüste, also im Herzen von Asien, eine völlig neue und hoffnungsreiche Saurierfundstätte erschlossen zu haben. Offen zur Oberfläche herausgewittert, zeigten sich dort die Knochen eines kleineren und noch etwas weniger seltsamen Vorläufers jener nordamerikanischen Hornsaurier in reicher Zahl. Zugleich in umfassendstem Maße diesmal aber auch die Eiablagestellen dieses und andern Geschlechts mit noch vielfach unbeschädigtem Inhalt. Jahrhunderttausende lang mögen sie immer wieder in auch damals wohl schon trockener Wüste benutzt worden sein, die Gelege bis 25 cm langer weißer Reptilieneier von typischer Gestalt zum Ausbrüten der Wärme des sonnenerhitzten Sandes anvertrauend, was dann ein Sandsturm verschüttete, erhielt der entstehende Stein bis auf fernste Zeit, um es verwitternd erst uns heute wieder freizugeben. Noch greift man die Eier selbst, heute auch innen vom feinsten Sande ausgefüllt, auf der dünnen Schale zart geriefelt, wie sie von den sorgenden Tieren zu ganzen Nestern vereint und mit den spitzen nach innen oft mehrschichtig geordnet waren. Nicht selten stecken die Knöchelchen der bereits werdenden Embryonen auch hier noch darin. Ja, einmal fand sich dicht über solchem Ei sogar das ganze Gerippe eines offenbar mitbegrabenen kleinen Raubdinosauriers, der sich seiner Zeit als böser Eierschlecker herzugemacht, wie ein Eichhörnchen oder Wiesel heute zum Vogelnest. Er gehörte zu einem völlig zahnlosen Typ, den man schon an anderm Fundort der gewohnheitsmäßigen Eierräuberei verdächtigt, ohne ihn doch noch so auf ›frischer Tat‹ ertappt zu haben.

Ich schließe diese kleine orientierende Übersicht zunächst mit dem hübschen Bilde.

In dieser Lebensform haben diese Saurier nun unendliche geologische Zeiträume hindurch auf der Erde ihr Wesen getrieben, in allen Erdteilen und allen heutigen Zonen von Australien bis Spitzbergen hinauf, von der Steinkohlen- und Permperiode an durch das ganze Mittelalter der Erdgeschichte in Trias, Jura und Kreide. Bis im Verlaufe und am Schluß dieser Kreideperiode, wenigstens nach gültiger Lehre und wie man sich wohl ausgedrückt hat, das » große Sterben« kam. So sachte nacheinander verschwinden aus den uns zugänglichen Schichten dort zuerst die Ichthyosaurier, dann die Plesiosaurier, die seeschlangenhaften Mosasaurier und die großen und kleinen Saurierflieger. Mit am längsten scheinen noch einzelne Dinosaurier durchgehalten zu haben. Bis ins echte Tertiär reicht aber kein Knochenrest der genannten Gruppen mehr, obgleich den Anfang auch dieser Epoche immer noch mehrere Millionen Jahre von unserer Gegenwart trennten, vom ganzen Reptilgeschlecht blieb, wenigstens soweit unsere greifbaren Zeugnisse reichen, nur der systematisch kleine Teil fortan, der auch heute noch dauert. Jedenfalls war die eigentliche »Hybris«, wie ich's oben nannte, der wandelnden Häuser und Türme, der beschuppten Vor-Nashörner, reptilischen Meerungeheuer und Vogelkonkurrenten nicht mehr dabei.

Was diesen Abgang gerade der Hauptspieler bewirkt haben könnte, darüber besteht noch ungeschlichteter Gelehrtenzwist. An der eigenen Unform und Hypertrophie erstickt: das könnte für die ganz Großen vielleicht gelten. Von einem Klimasturz bedroht: davon wissen wir doch vorerst gerade für die Kreidezeit nicht viel. Von klügeren Konkurrenten ausgemerzt: das hätten nur die Säugetiere sein können, aber doch wohl erst im späteren Tertiär selbst. Der gleichzeitige Zusammenbruch auf dem Lande und im Meer macht vollends stutzig. Weil ihre Stunde gekommen war im Entwicklungsanstieg; das besagt doch eigentlich auch nichts Greifbares und müßte eben für den kleinen Kreis der Überlebenden nicht gegolten haben, was man wieder nicht versteht.

Man pflegt sich einstweilen zu bescheiden, daß auch sonst vieles damals starb, so die schönen Ammonshörner bei den wirbellosen Tieren; eben »das große Sterben«. Aber recht besehen: einen wahrhaft triftigen Grund hat man noch nie zu entdecken gewußt.

Der Sagendrache als biblisches Ungeheuer in der Darstellung unseres deutschen Meisters Albrecht Dürer. Das Bild erschien als »das Sonnenweib mit dem siebenköpfigen Drachen« 1498 in Dürers Holzschnitten zur Offenbarung Johannis. Es bringt die Stelle dort Kap. 12, Vers 1–4 zur Anschauung, wo als großes Zeichen im Himmel zunächst ein Weib erscheint, »mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen«, und sodann »ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne hinweg und warf sie auf die Erde«. Das Weib bringt ein Kind zur Welt, das der Drache fressen will, es wird aber zu Gott entrückt. Dürers Drache ist vierbeinig und geflügelt mit sieben Teufelsköpfen.

Daß auf dem einmal entleerten Plan die bis dahin nebensächlichen Säugetiere wirklich hochgingen, ist Tatsache für sich und weniger absonderlich; in diesem Hochgang steckte dann auch irgendwie der Mensch – das wissen wir auch alle.

Ich mache aber jetzt einen Sprung und erzähle etwas gleich von diesem Menschen selbst.

Etwas, das bei ihm gespukt hat lange, ehe jenes letzte Jahrhundert der konsequenten Saurierfunde für uns anhub und diese ganze Wissenschaft Wort bekam.

Jeder Einzelne von uns erfährt, wofern er nur ein irgendwie tieferer Mensch ist, im Verlaufe seines Lebens ein gewisses sittliches Überwinden in sich selbst.

Etwas mehr Licht überwindet mehr anfängliche Finsternis. Geordneteres allmählich das Chaotische. Gutes ein mitangeborenes schlechtes, höher Menschliches eine noch fortbestehende dumpfe Roheit. Ein Lichtmenschlicheres gleichsam noch ein Tiermenschliches, Tierisches, das uns mit klammernden Organen fesselt, aber unser doch in allen besten Momenten nicht eigentlich mehr würdig erscheint.

Dieser innere Kampf geht aber seit Jahrtausenden auch durch die Seele der ganzen Menschheit.

Lange vor Darwin und moderner Kosmogonie erlebte sich auch dort der Sieg des Lichtes über das Wüste und Dunkle. Klang es vom Triumph des sich herausentwickelnden Menschen über das Tier. Vom neuen Guten, das das jetzt böse gewordene Ältere niederzwang.

Das nahm aber dort symbolische Gestalt an.

Es wurde zum Bilde des Lichthelden, der ein wirkliches ungeheures Tier erlegt, das die uralte Nacht geboren.

Vom frühesten Babylon reicht das bis zum hohen Norden, vom Heidentum bis in die christliche Welt. Sigurd = Siegfried erlegt den Fafner; seine Gestalt aber wird noch unter dem Kaiser Diocletian in der Zeit der Christenverfolgungen zum Ritter Sankt Georg, dem frommen Römeroffizier und Märtyrer, der die schöne Cleodolinde vom Untier befreit.

Bald ist es in der Sage ein Goldschatz, ein Goldvlies, die zufallen, wenn das böse Scheusal stirbt. Bald erscheint auch ein solcher Schatz noch zu roh und selber verderblich: dann wird der Preis ganz durchsichtig ein schönes, ideales Menschenbild, das erlöst weiden muß. Der Held erweckt es mit einem Kuß, wie es noch im Kindermärchen vom Dornröschen fortklingt – wenn die Zeit endlich erfüllt ist und die Rosen blühen.

Sagenhafter Drachenkampf in der Darstellung eines großen deutschen Malers aus unserer Zeit: von Hans Thoma. Das Bild ist 1897 gemalt (im Besitz von Henry Thode in Heidelberg). Der Drache hat hier eine molchartige Gestalt ohne Flügel, der Kämpfer erscheint als nackter Idealheld auf lichtweißem Roß

Wieder aber wird die alte Sehnsucht zum Allvater, der das Licht erschafft, zur Eva, die durch das böse Versuchertier fällt und die Menschheit unglücklich macht, bis der Lichtgott sie wieder versöhnt. Im tiefsten Mythus erliegt der Held-Befreier wohl selber noch einmal im Kampfe, er opfert sich auf – aber sein Werk besteht.

Bild will sich an Bild reihen, wenn man mit diesen Gedanken durch die Völker geht, und schließlich will es erscheinen, als sei der Niederschlag des Größten darin, das die Menschenseele, die sich ihrer selbst bewußt wurde und ihrer eigenen Wandlungen, überhaupt gedacht.

Gerade wegen dieser Größe aber muß auch jeder Einzelzug der verdeutlichenden Symbolik, in die sich das eingekleidet, schließlich für sich interessant werden.

Und hier ist nun doch sehr merkwürdig, wie in diesem ewigen Mythus das Böse, das Scheusal, das ewig zu überwindende Tier seit ältesten Zeiten immer doch auch in einer ganz charakteristischen Gestalt aufzutauchen scheint.

Es tritt auf – wenn wir ein bei uns Deutschen umlaufendes und jedem verständliches Wort gebrauchen wollen – als » Drache«.

In unserer engeren, germanischen Sage ist Siegfried der »Drachentöter«, genau wie später jener heilige Georg. Alles phantastisch Scheußliche wird scheinbar auch in diesem Drachen vereint. Er blutet Gift, haucht feurig-versengende Glut, ist gewappnet wie mit Eisenstangen, liegt mit ungeheurem Leibe viele Klafter weit. In manchem ist er auch, seinem Mythus gerecht, eigentlich nur ein verkapptes menschliches Bosheitswesen als eine Art Gegenmensch, Tiermensch.

Aber betrachten wir sein gangbares Bild näher, so will sich doch auch eine recht genaue Tiergestalt immer wieder mit größter Zähigkeit hineinfügen.

Seit Babyloniertagen durch alle Völker hat die Menschheit auch in dieses Tier des Lichtkampfes etwas unverkennbar Reptilisches hineingesehen. Ein ungeheures, gefährliches Reptil oder ein ganzes Geschlecht solcher.

Die Drachen sind riesige, ungeschlachte Schuppentiere, etwas schlangenhaft, aber doch mit bekrallten Beinen, mit furchtbarem Krokodilmaul – obwohl geflügelt, meist fledermaushaft geflügelt, doch stets mit einem harten Schuppenpanzer des typischen Reptils, der mühsam durchbohrt sein will.

Wie ist die Menschheit gerade auf dieses Bild gekommen?

Auch solche symbolischen Gestaltungen sind ja meistens nicht ohne irgendeinen besonderen Bezug. Um das Größte ihrer inneren Erfahrung auszudrücken – hat nicht diese Menschheit auch hier ein schreckhaft dämonisches Bild ihrer äußeren Erfahrung benutzt, das sich ihr irgendwo und irgendwie, einmal oder öfter, aber jedenfalls überaus nachhaltig aufgedrängt . . .?

Es ist doch auch eine leise, aber berechtigte zoologische Frage, die sich hier einmischen will, und sie muß bedeutend werden eben durch das Bedeutende, dem ihr Gegenstand sich als Symbol geboten.

Es hätte ja schließlich auch ein anderes Tier sein können, als gerade ein furchtbares Reptil. Etwa ein Löwe oder ein Stier. Im sog. Mithraskult, den einst die römische Besatzung an den germanischen Rhein und Main brachte, spielte gelegentlich die Opferung eines solchen Stiers durch den Lichtmenschen eine Rolle: das schlichte Volk deutete in die Altarbilder, wo sie zum Vorschein kamen, doch sofort seinen echten Reptildrachen wieder hinein. In China, wo die Symbolik selbst zum Teil ganz andere Wege gegangen, ist das reine Reptilbild des Drachen stets fast zum Überdruß durchgeführt. Und noch heute lebt es völlig fest bei uns fort. Ich habe es als Kind von einem alten Bonner Dienstmädchen noch so als Volksgut mitbekommen, in der Dialektform »Track« dabei für Drache und folgerichtig als ein ungeheures Flugreptil, das im Drachenfels hauste und die vorbeiziehenden Menschen fraß. Jeder moderne Künstler wird die Unholde noch je nach seiner eingehenderen oder schwächeren Reptilkenntnis so darstellen, auf dem Theater werden sie bei Wagner so als etwas Selbstverständliches gespielt.

Der Zoologe aber fragt: was ist das eigentlich für ein seltsames Riesentier, das hier Modell gestanden haben könnte?

Neueste plastische Darstellung des Drachen der Siegfriedssage im Nibelungenfilm (Foto Ufa). Der Drache mit hohem Rückenkamm hat wohl absichtliche Ähnlichkeit mit gewissen reptilischen Sauriern der Urwelt.

In unserem Zoo, der die ausgesucht gefährlichsten und größten Bestien sonst vereinigt, seien sie nun behaart, befiedert oder beschuppt, will doch eigentlich nichts so recht dazu passen. Die Sagen sind aber alt. Ist hier ein Tier innerhalb der Menschheitszeit verloren gegangen, das etwa der Urgermane oder der Babylonier oder der Altchinese noch leibhaftig gekannt hätten? Die Menschheit hat ja noch in jüngeren und jüngsten Tagen so manches überlebt. Das unter unsern Augen ausgerottete südafrikanische Quagga, den nur noch ausgestopft vorhandenen Riesenalk, die nicht einmal so mehr anwesende Stellersche Seekuh. An dem Stadttor von Babylon, das Nebukadnezar um 600 v. Chr. der Göttin Istar geweiht und die deutsche Orientgesellschaft in unseren Tagen unter dem Schutt wieder herausgegraben hat, sieht man in noch heute strahlenden Emailfarben grade neben solchem »Drachen« auch den gewaltigen Wildstier, den Ur ( Bos primigenius), abgebildet, von dem sie damals dort noch unmittelbare Überlieferung besaßen, während er gegenwärtig ebenfalls als Wildart völlig von der Erde verschwunden ist.

Unwillkürlich überlegt man, wo auch sonst in älterer Literatur ähnliche Tiere noch beschrieben sein könnten, und zwar jetzt nicht bloß symbolisch, sondern real.

Ob alte Naturgeschichten noch einen Anhalt zu geben vermöchten?

Wir haben allerdings keine solchen von den Urbabyloniern oder Altgermanen. Die eigentliche Mythenzeit schrieb noch keine zoologischen Lehrbücher. Und noch lange auch in die helle Kultur hinein war die Tierbeschreibung und Tiersystematik durchweg unglaublich zurück gegenüber der oft schon unvergleichlich glänzenden Tierskulptur in der bildenden Kunst religiösen oder heroischen Inhalts. Aber man ist doch überrascht, was für eine Masse Stellen in der jüngeren Antike, bei Spätgriechen und Römern, auch profan ohne Sage den »Drachen« erwähnen wie etwas auch tierkundlich damals noch allgemein Geläufiges. Man hat vielfältig den Eindruck, daß er weit besser bekannt war, als etwa das Nashorn oder das Nilpferd, und daß ein Mensch als jeder Bildung bar gelten mußte, der an seinem Bestehen zweifelte.

Und so tritt man mit wirklicher Spannung an den Altmeister aller neueren Tierweisheit heran, der jenseits des zoologisch ganz ungebildeten Mittelalters auch hier die eigentliche wissenschaftliche Renaissance wieder bezeichnete – ob bis zu ihm wenigstens dieser Faden ebenfalls noch reiche.

Ich meine Konrad Gesner mit seinen gewichtigen Tierfolianten im 16. Jahrhundert.

Gesner (diese alte Schreibweise empfiehlt sich gegenüber Geßner, dem viel späteren bekannten Idyllendichter) ist eine noch immer viel zu wenig gewürdigte Prachtgestalt. In Zürich unter ärmlichen Verhältnissen geboren, arbeitete er sich mit der bewundernswerten Kraft wie Bescheidenheit der Gelehrten jener jungen und mutigen Tage bis zu einem der ersten Philologen seiner wissenschaftlichen Mitwelt empor, wurde Professor der griechischen Sprache, warf aber dann das Steuer seines Geistesschiffleins noch einmal völlig herum, bildete sich zum Arzt aus und verfaßte das entscheidende naturgeschichtliche Werk seiner Zeit. Als er, kaum auf der Höhe des Lebens, 1565 an der Pest starb – ein ebenso großer und allseitig verehrter Mensch, wie glänzender Pionier seiner Forschung – lagen vier Bücher Tierkunde vor, davon bereits der erste Band über 1150 Folioseiten stark; die entsprechende Pflanzenkunde unterbrach der frühe Tod.

Auch in diesen Bänden verleugnet sich der Kenner der Antike nicht, der zugleich noch dem Glauben seiner Schule an den Wert jeder antiken Überlieferung unterlag. Lateinisch geschrieben, vereinigen sie zunächst alle Quellstellen dort auch für den zoologischen Stoff, bereichern aber überall auch aus eigener Naturbeobachtung und Ausnützung einer uferlosen wissenschaftlichen Korrespondenz. Wobei vor allem Gewicht gelegt ist auch auf eine umfassende Illustrierung in koloriertem Holzschnitt, der von dem Züricher Verleger Froschauer mit typographischer Meisterschaft herausgebracht ist.

Manches an diesen Bildern mutet heute naiv an, anderes und Näherliegendes besonders der heimischen Tierwelt ist dagegen von einer geradezu verblüffenden Naturwahrheit. Wesentlich mit diesem »Bilderbuch« wollte Gesner auch aufs breite Volk wirken. Und der hemmenden Gelehrsamkeit seiner dicken Lateinbände sich wohl bewußt, ließ er zu ihnen auch selber noch volkstümliche Bearbeitungen im Schweizer Dialekt der Zeit durch befreundete Kräfte (hauptsächlich einen Winterthurer Arzt Forer) besorgen, die als solche nun erst den hergebrachten »Gesner« darstellten, wie er zwei Jahrhunderte lang, bis auf die mehr systematische Epoche Linnés, die Kunde vor allem vom Tierleben und von der äußeren Tiergestalt volkstümlich wie wissenschaftlich tragen sollte.

Es wirkt geradezu rührend und vorbildlich für heute, was für hohen Wert Gesner selbst der volkstümlichen Tierbeschreibung in Hinsicht auf Bildung und Kultur einer Zeit beilegte. Hat er doch noch in seinem Testament für seine eigenen Nachkommen angeordnet, daß sie sich alljährlich einmal zu einem Liebesmahl versammeln, aus einem goldenen Becher trinken und seine Tierbilderbücher betrachten sollten, um ihre Kinder zu ebensolcher »Lehr oder sonst zu guten und ehrlichen Künsten und Übungen« zu erziehen.

Bereits beim Durchblättern des Säugetier- und Vogelbandes merkt man nun, daß auch Gesner gelegentlich noch das eine oder andere Tier mehr hatte als wir. Bald sind es ebenfalls problematische Sagentiere, wie das bis heute nie recht identifizierte Einhorn. Bald doch auch solches ältere, nur ausgerottete Volk, wie jener Ur, den auch er abbildet, oder der Waldrapp, ein Ibis, der damals noch als heimisch in der Schweiz nistete, heute aber dort so gänzlich verschollen ist, daß man erst durch Gesner selbst wieder auf ihn geführt wurde.

Das Interesse für unsern Zweck vereinigt sich also auf den Teil, der von den Reptilien handelt. Im ersten Halbbande dort, von den eierlegenden vierfüßigen Tieren, findet sich noch nichts. Der zweite ist dann die Schlangenkunde. Leider ist dieses Buch, das des Gesamtwerks fünfter Band werden sollte, von Gesner selbst nicht mehr vollendet worden, sondern erst aus seinen nachgelassenen Papieren ans Licht gekommen – im Lateintext stärker so noch als die anderen eine fast reine Sammlung von Auszügen. Immerhin hat sich doch auch zu ihm noch ein (nicht genannter) zeitgenössischer deutscher Bearbeiter gefunden, der den ungeheuren Zettelkasten in eine recht hübsche Tierchronik vereinheitlicht hat unter dem lustigen Titel: »Schlangenbuch. Das ist ein grundtliche und vollkommene Beschreybung aller Schlangen, so im Meer, süssen Wassern und auff Erden ir wohnung haben, Sampt der selbigen conterfaitung: Erstmalig durch den Hochgelehrten weytberümpten Herrn D. Conrat Geßnern zusammen getragen unnd beschriben, unnd hernacher durch den Wohlgelehrten Herrn Jacobum Carronum gemehrt und in dise ordnung gebracht: An jetzo aber mit sondrem fleyß verteutscht . . . Getruckt zu Zürych in der Froschow 1589.« Heute selbst innerhalb der gesuchten Gesnerschen Texte in der Originalausgabe ein besonders seltenes Werk. (Eine neuzeitliche kritische Ausgabe der Gesnerschen Zoologie ist immer noch frommer Wunsch!)

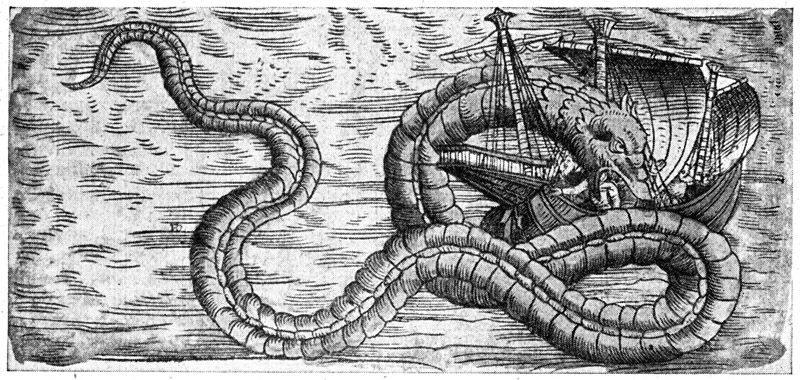

Und richtig findet sich dort auch noch ein langes Kapitel vom Drachen: De Dracone – »von den Tracken,« wie der Bearbeiter mit dem schon genannten Volkswort übersetzt. Im Lateinwerk volle 24 Folioseiten mit mehreren bezeichnenden Holzschnitten.

Die riesigen alten Druckblätter scheinen selber in diesem Falle etwas Dämonisches zu haben. Man erhält das ganze Panorama aufgerollt aller farbenprächtigen Drachenweisheit, soweit sie in Gesners Quellen gegeben war – und, in der guten Absicht wenigstens, alles unter rein zoologischem Gesichtspunkt.

Inzwischen wird man aber doch gleich zu Anfang etwas stutzig gemacht und fast enttäuscht. Der Philologe in Gesner erklärt nämlich zunächst das Wort draco. Es gehe auf die griechische Verbalform für »scharf sehen«, sei aber im Gebrauch dort wortgleich für eine sehr alte und riesenhaft ausgewachsene einfache Schlange. Im deutschen Text: es werde »offt von den schlangen in gemein verstanden. Insonderheit aber sol man die jenigen schlangen, so groß und schwer von leyb, all an der grösse halb übertreffen, Tracken heißen. Sind derhalben gegen den schlangen, wie die grossen wallfisch gegen den andern fischen, zu achten«.

Sollte es sich also am Ende bloß um unsere Riesenschlangen handeln? Da wären wir doch im Zoologischen Garten und bei einem höchst vertrauten tierkundlichen Objekt.

Gesner verzeichnet als deutsches Wort auch »lindwurm«, aber auch in »lint« würde nur ein altdeutscher Ausdruck für Schlange stecken. Und es ist nicht zu leugnen, daß eine ganze Menge der folgenden Sachangaben zunächst auf solche Riesenschlangen passen, wenn man die nötigen antiken Übertreibungen mit in Kauf nimmt.

Von 30 Fuß bis 80 Ellen sollen die afrikanischen und indischen »dracones« messen. (Bekanntlich sind unsere echten Riesenschlangenmaße bis heute außerordentlich mit Phantasie angelängt worden, wie man bewegte Schlangen ja überhaupt mit dem reinen Augenmaß zu überschätzen pflegt; 9 m scheinen auch die größte südamerikanische Anakonda und der stärkste altweltliche Python nicht viel zu überschreiten; wie ebenso die Angriffslust gegenüber dem Menschen heute berechtigtem Zweifel unterliegt.)

Sie töten Elefanten durch Umstrickung, wobei man immerhin an Hagenbecks Gitterpython denken mag, der hintereinander zwei Ziegenböcke verschlang, und auch in der Übertreibung die Schlange erkennt. Schleichen auf dem Bauch, haben gespaltene Zungen, können lange hungern, fressen dann aber um so mehr, schwimmen zusammen in Klumpen verstrickt, leben von Äpfeln, Eiern, Vögeln – lauter reine Schlangenzüge überhaupt.

Es würde sogar gerade auf die Riesenschlangen als engere Familie passen, wenn es nach gewissen Autoren wenigstens heißt: »Die Tracken haben wenig oder gar kein gifft.« Und nicht minder stimmen die ethnographischen und geschichtlichen Angaben über indischen Schlangenkult und das heilige Tier des Äskulap dazu.

Aber wieder wird man auch dabei stutzig, wenn man hört, daß solche »Riesenschlangen« in naher historischer Zeit auch die griechischen Inseln noch bewohnt haben sollen. »Die Insel Chios«, erzählt dramatisch genug der Deutschtext, »sol auff ein zeyt ein ungehewren grossen Tracken in einem dicken schattechten wald gezeüget haben, ab welches pfeyffen die eynwohner alda sehr erschracken. Und wiewol weder die bawren noch hirten sich dorfften herzülassen sein grösse zu besichtigen, so kondten sie doch auß dem grausamen pfeyffen gnügsam abnemmen und ermässen, das es ein groß erschrockentlich thier sein würde. Zu letst haben sie durch ein wunderbar mittel sein grösse erkundiget, und daß wunder zum end gebracht. Denn als ein starcker hefftiger wind gieng, unnd auß zusammenschlahung der böum der Wald angezündet ward, umgabe das fheür den tracken überall daß er nit mocht entrünnen, ward derhalben durchs fheür verzehrt unnd außgemacht. Wie nun der gantz wald abgebrannt was, da fanden die Chij sein kopff und gebein, welche mercklich groß und scheußlich anzusehen, genügsame anzeigung gaben wie ungehewr und erschrocklich er gewesen were«.

Ja, die gute Schweiz selber müßte Riesenschlangen-Land gewesen sein. Laut Johann Stumpfs Chronik haben sie ihre Höhlen dicht unter dem Alpenschnee (man denkt an das Mignonlied und Böcklins grünen Unhold). »Gleich im anfang als das Schweytzer land erstlich bewohnet unnd geseubert ward ein grausamer track darinnen gefunden, ob dem dörfflin Wyler, der vertrib leut und wych (daher daß dörflin Oedwyler genennt ward), auff das erbot sich ein landtmann (genennt Winckelriedt) so von eines todschlags wegen daß land meiden müßt woh man in widerumb mit gnaden einnemmen, wölte er den tracken umbbringen, daß ward jm mit fröuden zugelassen. Nach dem er aber den tracken bestritten hat, warff er von stund an den arm fröhlich auff, darinn er das blütig schwert hatt, wegen deß siegs frolockende, dadurch sprang jhm daß tracken bluet an leyb, daß er darvon sterben müßt.« (Ersichtlich weht hier im Schluß ein Hauch Siegfriedsage ein, es sei aber erwähnt, daß laut Tschudi in seinem trefflichen »Tierleben der Alpenwelt« noch bis in unsere Tage im Berner Oberland und Jura überall der Glaube an den » Stollenwurm« als ab und zu umgehendes drachenhaftes Ungeheuer fortlebte. Der Versuch einer rein sprachlichen Umdeutung der Drachenmythe auf ausbrechende Gebirgswildwässer und ähnliche sich der Volkserinnerung einprägende Naturkatastrophen kann demgegenüber wohl ganz außer acht bleiben.)

Künstlerische Verkörperung der Schweizerischen Überlieferung von einheimischen Drachen durch Arnold Böcklin (1827–1901). In schauriger Felsenschlucht flüchten erschreckte Kaufleute über eine schwindelnde Brücke, während sich oben gefahrdrohend der Drache aus seiner Höhle vorschiebt. Das grüne Ungeheuer, mit sehr langem Halse und Flossen gedacht, erinnert in einigen Zügen an den urweltlichen Meersaurier Plesiosaurus, (Mit Genehmigung der F. Bruckmann A.-G., München)

Und je weiter man bei Gesner liest, desto stärker mehren sich doch auch die nicht schlangenhaften Züge, als wachse so sachte hinter das Riesenschlangenbild jetzt noch eine ganze andere Gestalt.

Den » dracones« werden plötzlich krokodilhafte Tatzen zugeschrieben. Gesner selbst fühlt, daß hier ein Widerspruch liege: es sei das wohl ein selteneres Geschlecht neben dem rein schlangenhaft kriechenden. Es ist aber offenbar nur das Signal für alle möglichen andern Merkmale riesiger Eidechsen jetzt.

Wasser- und Landformen soll es am gleichen Orte nebeneinander geben. Kämme sollen sie haben, und zwar gerade der Landtyp, die anfangs klein, im Alter lang und schlapp werden und je nach dem Geschlecht da sind oder fehlen, auch Bärte und Wammen.

Bald werden diese Drachen als durchweg schwarz bezeichnet, bald als bunt mit Metallglanz.

Gelegentlich schweift der Bericht leise von seiner Linie selber ins Mythologische ab, doch gerade so den Anschluß, von dem wir ausgingen, wahrend. In einen Drachen mit dem Gesicht einer Jungfrau habe sich der paradiesische Teufel verkleidet, als er die Eva betörte. Die Dichter haben die Drachen zu Schatzhütern gemacht, was der brave deutsche Bearbeiter mit dem moralisierenden Sätzlein abtut, sie hätten wohl »dardurch die groß gefahr, so gelt und guet mit sich bringt«, andeuten wollen. Sie lieben aber auch schöne Mädchen – leise klingt die Heldensage wieder an, vermischt doch mit rührseligen Anekdötchen von Tierfreundschaften und der wieder schlangenhaften »Hausunke« unseres Volksmärchens. Aber das Zoologische gewinnt stets erneut die Oberhand.

Und nun bringt es das Allerseltsamste auch von seiner Seite vor. Ob die Drachen auch geflügelt sind?

Nach den alten Quellen gebe es offenbar wieder beides: geflügelte und ungeflügelte. Die geflügelten in der Regel mit einer Art häutiger, gesteifter Fledermausflügel. Auf dem Holzschnitt erscheinen dazu nur zwei Füße, so daß unklar bleibt, ob die Arme wie bei solcher echten Fledermaus in die Flügel anatomisch verarbeitet zu denken wären. Doch scheint im allgemeinen der Drachenflügel als reiner Hautflügel gedacht zu sein, der unabhängig von den Gliedmaßen noch einmal nach der Weise von Schmetterlings- oder Amorettenflügelchen den Schultern ansitzt.

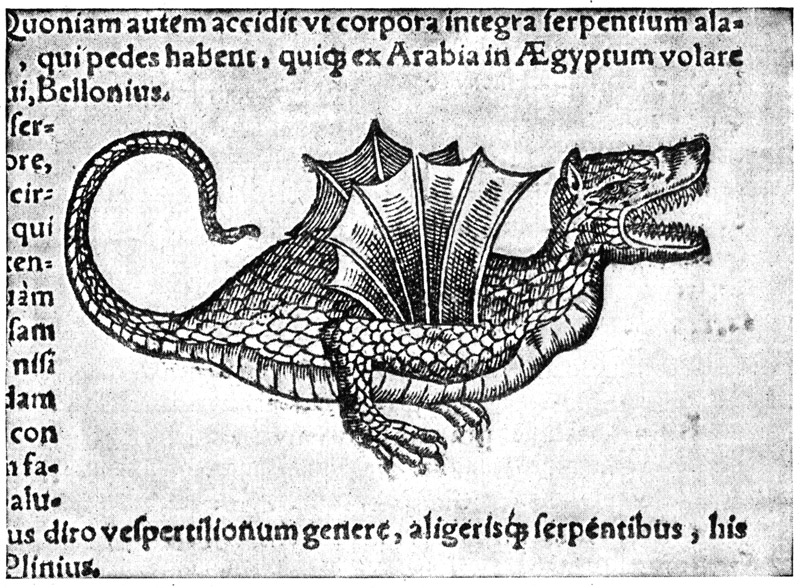

Der Drache als angebliches wirkliches Tier in der wissenschaftlichen Naturgeschichte des 16. Jahrhunderts. Das Bild gibt eine Druck- und Bilderprobe aus dem lateinischen Text des »Schlangenbuches« des großen Züricher Tierkundigen Conrad Gesner, gedruckt 1587, nämlich den Anfang des umfangreichen Kapitels dort De Dracone (Vom Drachen). Die drei Holzschnittfiguren zeigen oben links den Drachen bloß in Gestalt einer sehr großen ungeflügelten Schlange, darunter als Flügelschlange, und rechts als völlig unabhängiges Wesen mit häutigen Flügeln und zugleich Klauen. In allen drei Formen wird er im Text des Werks als möglich vertreten

Eigenartigerweise sollen aber auch gerade diese Flugdrachen bis zu uns im Norden vorkommen. Denn »es sind auch tracken in lüfften schwebend offt in Theütschen landen bey Sonnenschein gesehen worden. Zu nechst bey Niderburg (nit weyt von S. Guer [St. Goar] am Rein gelegen) haben die eynwohner alda drey unterschidne Sommer bey helem tag ein tracken im lufft gesehen, als wenn er hieng und den schwantz erschüttete«.

Eine Weile versucht Gesner ja auch hier noch zur Schlange zu biegen. Ob es nicht zoologisch von je auch geflügelte echte Schlangen gegeben habe und noch gebe? Was er aber in dieses engere Bild hineinzeichnet, geht recht erstaunlich diesmal in die bescheidensten Liliputanermaße. In Indien gibt es für ihn solche Flugschlangen, die auf Bäumen sitzen und nur nachts ausfliegen, wobei bloß ihr »bruntz tropf, so sie fallen lassen« anderen Wesen gefährlich wird – man wird fast an Fliegende Hunde erinnert, also die großen fruchtfressenden Fledermäuse der Tropen. In einer Geschichte aus Herodot werden solche Schlangenflieger von den ägyptischen Ibisvögeln in Masse vernichtet, wovon der alte Grieche die Knochenreste selber noch in Haufen liegen gesehen haben will: bei der kleinen Statur des Ibis zweifellos doch auch nur ein Pygmäengeschlecht. Einmal, in neueren Tagen, soll sich ein Exemplar davon aber lebendig sogar nach Europa verflogen haben, denn »wie wol sölche thier in Frankreich frembd und ungekannt, so ist doch zur zeyt deß Königs Francisc nit weyt von Roschella ein solche fligende schlang von einem pauren, an den sie zu flog, mit dem karst erlegt unnd erschlagen, auch hernacher für den König gebracht unnd ihnen gezeigt worden, aldah haben sie vil glaubwirdige und geleerte leith gesehen, welche vermeint, sie were durch windstürm über mehr geworffen und also daselbst ankommen«. Und andere ähnliche Proben seien in Sammlungen gekommen, wobei sich aber wieder verblüffend herausgestellt habe, daß auch diese Fledermausschlangen Füße besaßen. » Cardanus schreibt: er habe bei einem zu Paris fünff außgedorrte fliegende schlangen gesehen, die zu ungleycher zeyt auffbehalten, von gestalt aber ein ander änlich gewesen. Sie hatten zwey füß und so kleine flügel (spricht er), daß sie meines bedunckens kaum hetten damit fliegen unnd sich in lufft schwingen mögen, die köpff waren klein unnd wie schlangen köpff formiert, von Farb heiter, ohn federen unnd ohn haar, die gröste under jnen was so groß als ein küniglin, kein mensch hette diese figuren oder cörper einander so gleych gestalten und schneiden können: darzu hette man inen ohn alle zweyfel grössere flügel angesetzt, auff daß die figur desto weniger verdechtig were worden.« Die Tiere kamen aus Indien und wurden trotz ihrer Winzigkeit auch »Drachen« genannt. Cardanus ist der große Mathematiker und Arzt von Pavia, die Stelle nach einem seiner Werke von 1557. Man könnte sich mit dem durchaus kritischen Bericht dem »Drachen« ganz auf der Spur glauben, wenn sich nicht eben die ausgesprochene Winzigkeit des Objekts (Größe eines Kaninchens!) entgegenstellte. Aus dem zeitgenössischen französischen Zoologen Belon wird ein Holzschnitt beigefügt, der mit einiger Stilisierung vielleicht auf die gleichen Präparate zurückgeht.

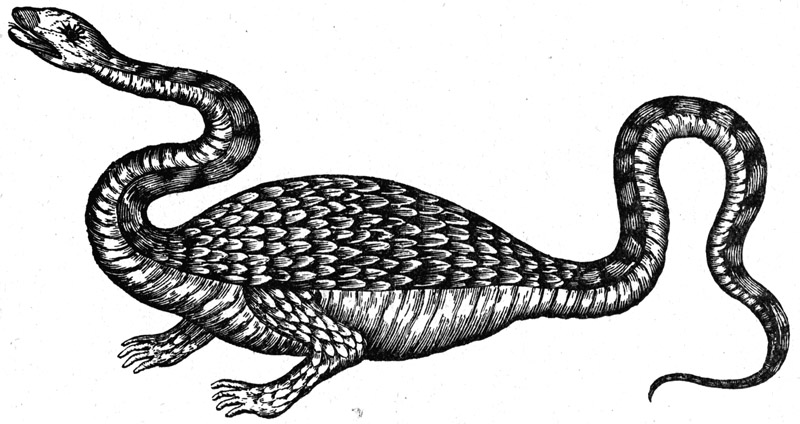

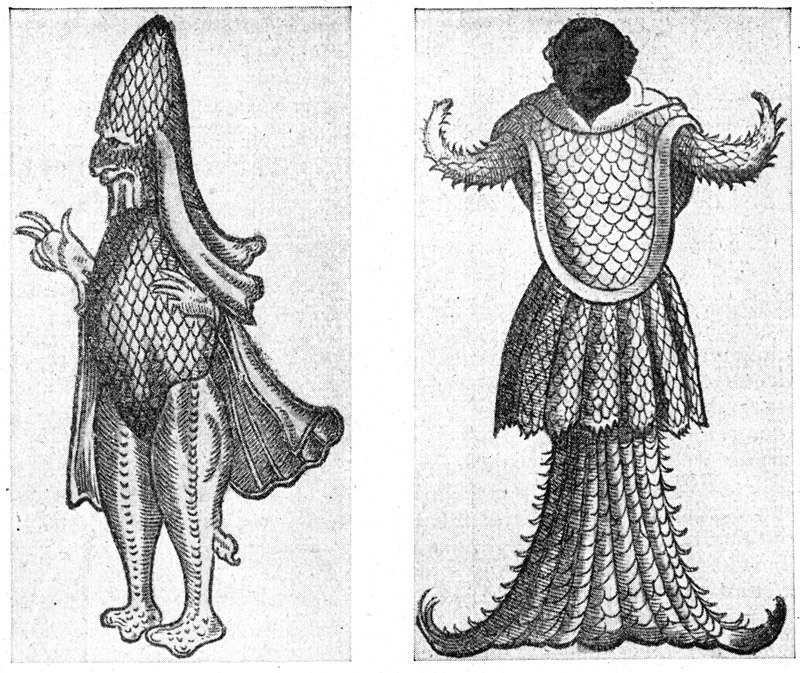

Bild eines getrockneten Präparats einer angeblichen » geflügelten Schlange« mit zwei Füßen, das der französische Zoologe Pierre Belonso im 16. Jahrhundert selbst gesehen haben will. Die Figur wird von ihm und im Zusammenhang mit der Naturgeschichte des »Drachen« auch in Gesners »Schlangenbuch« von 1587 mitgeteilt. Möglicherweise könnte es sich dabei um ein sehr entstelltes Exemplar der wirklich lebenden geflügelten Eidechse Draco volans von den Sundainseln handeln. Vgl. dazu auch Seite 68 unseres Textes.

So läuft der Zettelkasten des großen Gesner bis schier ins Unendliche. Zu allen Dingen und Namen, an die das Wort Drache nur irgendeinmal anklingen könnte – bis zu danach benannten Pflanzen und Sternbildern oder zu Antiquitäten, wie der Tatsache, daß die Feldzeichen der Römer Drachengestalt zeigten. Schließlich aber doch auch so nur die Weite des Begriffs und des Interesses durch die ganze Menschheitsgeschichte aufweisend.

Man legt die schönen Folianten, deren Reiz hier nur angedeutet werden konnte, aus der Hand und denkt nach.

Ob trotz allem der »Drache« rein auf die Schlange zurückgeführt werden könnte?

Es ließe sich dafür noch ein allgemeiner Gesichtspunkt geltend machen.

Gesner selbst erwähnt Schlangenkulte. In der Tat geht solcher religiöse Schlangendienst seit alters durch die verschiedensten Natur- und Kulturvölker bis sogar in das vorkolumbische Amerika. Es ist allerdings anzunehmen, daß er selbst ursprünglich weniger bei der Riesen-, als vielmehr der Giftschlange angeknüpft hat. Der tückische Giftbiß eines fast überall verbreiteten, gewandten, schon verhältnismäßig hoch entwickelten Wirbeltiers ist zweifellos von früh an eines der unheimlichsten Erlebnisse in der ganzen Natur für den Menschen gewesen. Je unheimlicher, bedrohlicher, unberechenbarer aber ein Ding, desto näher auch in der Volksseele seine Aufnahme in einen Kult, seine Heiligung und Schutzanbetung; das ist eine überall erneute Erfahrung.

Wieder in diesem Schlangenkult hat aber nun auch das zoologische Bild der Schlange selber vielfach eigene symbolische Umwertungen und Ausschmückungen erfahren. So verknüpfte man gelegentlich die einfache irdische Schlange mit der noch viel furchtbareren Himmelsschlange, dem Blitz. Beide kamen in geschlängelter Linie daher, schnell wie die Schlange biß, schlug die Blitzschlange ein. Die symbolische Vergleichung aber machte die Schlange selbst zur »Wetterschlange«, und da sie als solche aus den Wolken flog, wurden ihr im Kultbilde Flügel angedichtet, während ihre Zunge zugleich als wirkliche rote Feuerflamme züngelte.

Ob auf diesem Wege auch der Drache in der Völkerphantasie zu Flügeln gekommen sein könnte und zum Feuerspeien?

Diesen Flammenatem hat ja Gesner als offenbar zu kühn und unzoologisch aus seinem ganzen Material bereits fortgelassen – er spricht nur ein paarmal vom Pestilenzhauch des sichtbaren Atemdampfs. (Wobei ich immerhin erwähnen will, daß man bei auftauchenden Delphinen eine Lichterscheinung über dem Atemloch gesehen hat und daß die afrikanische Giftschlange Naia nigricollis ihren Speichel meterweit auf Angreifer schleudert, indem sie sehr genau nach den Augen zielt.)

Der Gedanke hat jedenfalls in dieser Gestalt etwas Verführerisches und ist öfter (z. B. von Heinrich Schurtz) vertreten worden. Er würde nebenbei erklären können, warum der Drache noch heute in China nicht als ganz verderblich gilt, wie ja auch der Blitz nicht bloß verheert, sondern ebenso den Fall des langersehnten wohltätigen Regens aus der Wetterwolke begleitet. Wer sich hier hingäbe, könnte also meinen, mit dem »Drachen« bereits mythologisch wie naturgeschichtlich »fertig« zu sein. Ich möchte den Leser gleichwohl noch ein Stück weiter bitten, wenn auch mit aller Vorsicht.

Denn völlig überzeugen kann mich auch diese Kultdeutung nicht. Man müßte, was Gesner selbst einmal anregt, mindestens noch das Krokodil daneben heranziehen, nachdem auch dieses böse Ungeheuer im Altägyptischen genügend Kultobjekt war und es zum Teil beute noch in Indien ist. Der Judendrache Leviathan in einer berühmt gewordenen Schilderung des Buches Hiob (Kap. 40 und 41) zeigt mehrere so ausgesprochene Krokodilzüge, daß es geradezu für eine Sensation galt, als das Krokodil neuerlich auch für Palästina noch lebend nachgewiesen werden konnte. Dabei spukt bezeichnenderweise auch dieser biblische Krokodildrache aber Feuer, obwohl in ihm unmöglich eine Blitzschlange stecken kann.

Doch auch das langt gewiß nicht überall. Es erschiene bereits als reichlich kühne Idee, etwa den besagten chinesischen Drachen mit seinen Flügeln und Hörnern und seinem ungeheuren Raum dort in Kunst wie Volksglauben eindeutig bloß auf den von unserer Wissenschaft erst spät entdeckten kleinen Alligator des Jangtsekiang, der sich harmlos von Fröschen und Wasserschnecken nährt, zurückführen zu wollen.

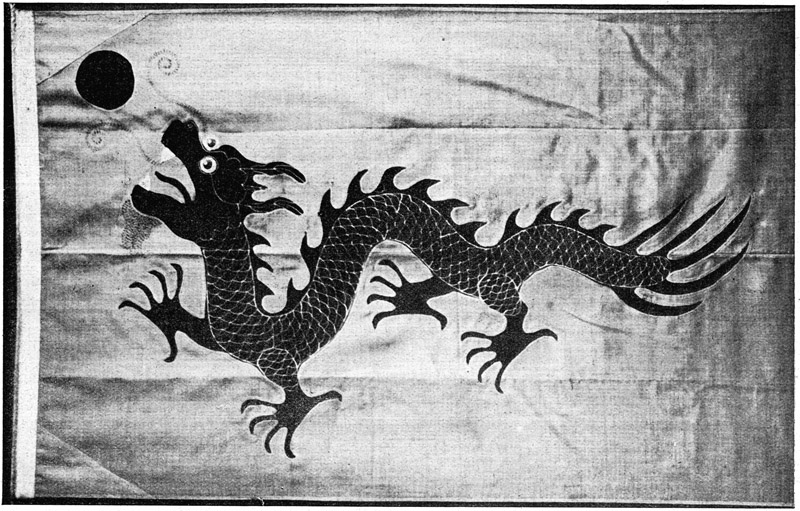

Man sehe sich aber den oben erwähnten » Drachen von Babylon« auf seinen noch erhaltenen glänzenden Ziegelreliefs an. »In den eynödinen, da vor zeyten die alt statt Babylon gestanden, söln auch viel ungehewre tracken ihr wohnung haben,« schreibt der deutsche Gesner, und der Satz entbehrt nicht einer kleinen Pikanterie in Rücksicht auf die wirklich dort zutage gekommenen wenigstens bildlichen Drachen. Die Tiere sind auf andersfarbigem Grund in zwei Farben, gelb und weiß, gegeben, und zwar durchaus mit der gleichen Lebendigkeit bei nicht allzu starker Stilisierung, wie die uns noch kontrollierbaren Seitenstücke jenes Urstiers und des Löwen von Babylon an derselben monumentalen Stelle. Auf den ersten Blick sieht man, daß auch hier ein beschupptes Reptil dargestellt sein soll, womit besonders im züngelnden Kopf ein gewisser Schlangenzug, ich möchte sagen, ideell unvermeidlich war. Aber der Gesamtumriß ist deshalb doch nichts weniger als eine Schlange und ebensowenig ein Krokodil. Ein sehr hochbeiniger, fast katzenhaft leicht herankommender Vierfüßler mit dem kleinen Kopf auf sehr langem, mit einem Kamm versehenen Halse und einem entsprechend hochgereckten Schweif, der in einen Stachel ausläuft. Auf dem Haupt ebenfalls etwas kamm- oder hörnerartiges. Die Klauen vorne Panther und hinten breitspannender Vogel, als sei hier die Funktion nicht ganz einheitlich gewesen. Man glaubt eine völlig charakteristische Tiergestalt zu sehen, die doch keiner irgendwo bekannten lebenden zunächst ähneln will. Von Flügeln ist hier keine Spur angedeutet, was die Wahrscheinlichkeit nur erhöhen kann.

Man wird mir zugeben, daß kein Drachenbild irgendeiner Zeit einen so gespenstischen Wirklichkeitszauber ausübt wie dieses. Eine unheimliche Idee, daß solches Geschöpf dort noch gesehen worden oder doch in greifbarer Überlieferung geläufig gewesen wäre.

Und wir erinnern uns unwillkürlich dabei der allerdings viel späteren, in den biblischen Apokryphen überlieferten und wohl halb humoristisch dort gemeinten Anekdote vom »Drachen zu Babel«, wo von einem Drachen die Rede ist, der am Hof des babylonischen Königs lebendig, sozusagen im Zoo des Tempels, gehalten wird und den der Prophet Daniel zum Beweis, daß kein wirklicher Gott in ihm stecke, durch eine Pille aus Pech, Fett und Haaren zum Platzen bringt. Auch im modernen Berliner Zoo ist gelegentlich ein großes Nilpferd elendiglich an einem verschluckten Kindergummiball zugrunde gegangen. Wenn es aber ein solches Geschöpf wie auf dem Bilde dort noch hätte sein können . . .? Keine Schlange. Kein Krokodil. Aber was?

Wir blättern noch eine halbzoologische Quelle, eine der letzten über den »Drachen«, auf: den Folianten des geistvollen Jesuitenpaters Athanasius Kircher vom Mundus subterraneus, von den Wundern der unterirdischen Welt – vom Jahre 1665, also rund nochmals hundert Jahre später als Gesner.

Auch Kircher kommt, obwohl in einem gänzlich andern Zusammenhang, noch einmal auf den Drachen zurück, dessen Dasein er als solches schon wegen der Bibelstellen für gewährleistet hält. Manche meiner Leser werden sich einer reizenden, obwohl im einzelnen heute etwas veralteten Geschichte von Jules Verne erinnern, in der ein deutscher Professor auf Island in einen erloschenen Vulkan klettert, um zum »Mittelpunkt der Erde« zu gelangen, und in der Tiefe ein ungeheures Meer in erhellter Riesenhöhle entdeckt, in dem noch die Ichthyosaurier und Plesiosaurier der Urwelt fortleben. Ähnlich, doch in seinem Glauben wenigstens halbwissenschaftlich, sucht Kircher die Rätsel der Erdentiefe zu lösen, zeigt die Erde durchschnitten wie eine Zitrone, mit der Märchenpracht ihrer unterirdischen Quellbecken und Zentralfeuer. Dabei aber faßt auch er die Drachen als die schaurigen Bewohner dieses Tartarus, die dort wie Olme und Höhlenkäfer für gewöhnlich hausen und nur ab und zu einmal zum Verderben der Menschheit sich auch an die Oberfläche verirren. Und um das glaubhaft zu machen, wird noch einmal mancherlei interessantes Drachenmaterial ausgegraben, das sogar Gesner nicht hat, und ebenfalls im saubersten Holzschnitt der schönen Holländer Folioblätter verewigt.

Geheimnisvolles Tierbild aus der Zeit des Nebukadnezar (um 600 v. Chr.), das am Istartor von Babylon neben Löwen- und Urstierbildern gefunden und als der in den Apokryphen der Bibel erwähnte » Drachen zu Babel« gedeutet wurde. Nach dem Apokryphen-Bericht wäre ein solcher großer Drache zu Babylon lebendig gehalten worden. (Nach F. Langenegger, Durch verlorene Lande)

Wieder hören wir vom Schweizer geflügelten Drachen, der gelegentlich am Pilatus ausschwärmt – vor allem aber bietet sich diesmal der lateinische Bericht über jenen »Kampf mit dem Drachen« auf der Insel Rhodus, der uns allen von der Schule durch Schillers Ballade geläufig, auch er geziert mit dem amüsantesten Originalkonterfei dieses »historischen« Scheusals selbst. Der Hergang ist, bis auf eine hübsche Schlußpointe weniger, der gleiche wie bei unserm großen Dichter. Belehrend aber die genaue Datierung und »zoologische« Beschreibung.

Das Jahr wird mit 1345 angesetzt, also in immerhin schon recht helle Geschichtszeit, über zwei Jahrzehnte nach Dantes Tod und auf der Lebenshöhe des großen Petrarca; um nur zwei Namen zeitgenössischer Hochkultur herauszugreifen. Der tapfere Ordensritter ist Deodatus de Gozo. Die »zoologische Diagnose« des Drachen aber wie folgt.

Der Körper von Stärke eines großen Pferdes oder Ochsen. Hals lang und einen Schlangenkopf (auch hier offenbar unvermeidlich) tragend mit maultierhaften »Ohren«. Ein schärfstes Gebiß, große feurige Augen, vier Füße mit Bärenklauen, im Schwanz und übrigen ausdrücklich krokodilähnlich. Der ganze Leib mit einem harten Schuppenpanzer. Zwei häutige Flügel, auch diesmal frei aus den Seiten wachsend ohne Anschluß zu Arm und Hand. Bunteste Färbung. Stürmt in dieser Aufmachung unter mächtigem Gerassel und Zischen, halb laufend, halb von den kurzen Flügeln schwebend getragen, schneller an als das gewandteste Roß. Wie die Schilderung und auch das offenbar sehr stilisierte Bild andeuten, waren die Hautflügel zum eigentlichen freien Erheben des schweren Leibes in die Luft zu schwach. Der Atem ist giftig gedacht, nicht eigentlich feurig.

Auch Kircher gibt zum Vergleich noch den Holzschnitt eines jener kleinen zweibeinigen Drächelchen vom Schlage der geflügelten Schlangen Gesners, doch ohne Flügel. Diese Miniaturgeschöpfe der Sammlungen sind nach ihm nur junge Exemplare der ausgewachsenen Riesen. Die Sage vom Feuerspeien der Drachen aber sei wohl darauf zurückzuführen, daß sie im Dunkeln wie faules Holz oder Johanniskäfer glimmten.

Jenseits Kirchers verliert sich der Drache aus der modernen Zoologie und verfällt schließlich ganz der Allegorie und Heraldik.

Im deutschen Linné von 1774 (Ausgabe von Statius Müller) liest man bereits, daß, seit man »die Glaubwürdigkeit der Nachrichten in der Naturgeschichte genauer zu prüfen angefangen, auch nicht gern mehr etwas annimmt, das nicht von zuverlässigen Personen ist gesehen und untersucht worden«, »alle Drachen der Alten« samt ihren »lächerlichen Figuren« »auf einmal verschwunden« seien.

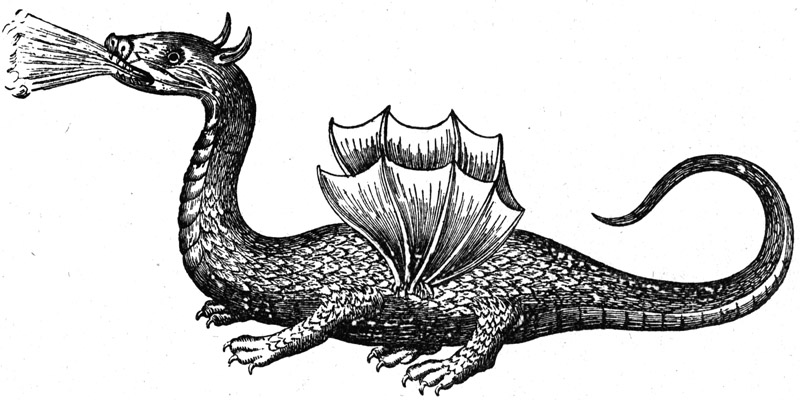

Der Drache als angeblicher Gegenstand der Naturgeschichte noch im 17. Jahrhundert: Bild des berühmten großen Drachen von der Insel Rhodus, von dem Schillers Ballade handelt, mitgeteilt in dem Werke über die Wunder der unterirdischen Welt ( Mundus subterraneus) des gelehrten Jesuiten Athansius Kircher von 1665. Die Umschrift feiert ihn als den geflügelten, vierbeinigen Drachen, den Deodatus de Gozo als Ordensritter auf Rhodus erlegt habe. Im Text wird das Jahr des Drachenkampfes mit 1345 n. Chr. angegeben.

Inzwischen läuft auch die Naturforschung in Arabesken.

Wieder fünfzig Jahre nach dem meisterlichen Ordner Linné begann jene Auferstehung der Urweltler vom Sauriergeschlecht.

Ein zweites Bild eines kleinen (jungen) »Drachen« aus dem 17. Jahrhundert, das sich ebenfalls bei Athanasius Kircher (vgl. vorige Abb.) findet. Es stellt ein langhalsiges, auch fast an den urweltlichen Plesiosaurus gemahnendes, ungeflügeltes, aber nur zweifüßiges Geschöpf dar, das angeblich im 16. Jahrhundert in Italien erbeutet wurde und als Präparat in die Sammlung des italienischen Naturforschers Aldrovandi (gest. 1605) gelangte.

Diesmal eine wirkliche, wenn auch noch etwas anders gewandte »subterrane« Auferstehung aus der großen Natururkunde des Gesteins selbst.

Die ersten wissenschaftlichen Wiederherstellungen der Tiere nach ihren mehr oder minder vollständigen Gerippen erschienen und begeisterten alle Welt.

In dem Siebenweltwunderpalast von Sydenham bei London mauerten sie eine ganze Gruppe solcher in den natürlichen Maßen wieder auf, was Hagenbeck nachher umfassender durchgeführt hat.

Waren das aber nicht doch die leibhaftigen »Drachen« jetzt – in Ausmaßen, wie sie die Sage selbst kaum gewagt, grauenhafte Angreifer zum Teil, starrend von Zähnen und Panzern, mit Kämmen und Hörnern der wildesten Phantastik, Meer und Land unsicher machend zu ihrer Zeit, ja selbst durch die Luft schattend auf richtiger gesteifter Drachenflughaut – und das alles wesentlich auch aus der Grundform eines riesigen Reptils von der Natur herausgeholt?

Seitdem ist die Frage nicht wieder abgerissen, ob der Mensch nicht doch noch irgendwie mit diesen Vorweltsdrachen zusammengetroffen sein und ihr tatsächliches Bild in seinem Drachentraum bewahrt haben könnte . . .

So nackt hingestellt, läßt auch diese Frage eine sehr verschiedene Behandlung zu.

Über ihre Magie ist kein Zweifel. Aber gerade deshalb scheint auch größte Vorsicht geboten. Wie ein alter, kluger Jurist einmal gesagt hat: je verführerischer eine Beweisführung bis zur Grenze des Dreinverliebens sei, desto nötiger, sie noch siebenmal siebenmal durch das kalte Bad des nüchternsten Verstandes zu schicken.

Die hergebrachte Antwort der Fachwissenschaft ist nämlich völlig verneinend, und zwar stützt sie sich auf eine scheinbar unwiderlegliche Logik der Zeitbestimmung innerhalb der Urwelt selbst.

Die Blüte jener reptilischen Saurier lag im sogen. Mittelalter der Erdgeschichte, also in Trias, Jura und Kreide, wie der Geologe die Einzelperioden nennt. Mit Lauf und Ausgang der Kreidezeit kam dann das besagte »große Sterben«. Von da bis zur Gegenwart sind aber zweifelfrei noch wieder mehrere Millionen Jahre, verteilt auf Tertiärzeit, Diluvialzeit und engere Geschichtszeit, verflossen. Althergebracht wieder drei bis vier Millionen, es können aber auch noch einige mehr sein. Bekanntlich geht es mit diesen Zeitrechnungen dem Naturforscher heute etwas wie dem alten Chinaforscher Marco Polo, als er seinen verblüfften Zeitgenossen zum erstenmal von der unermeßlichen Volkszahl chinesischer Städte erzählte. Man nannte ihn im Scherz den » messer millione« (den Millionenhans), obwohl er, wie wir heute wissen, ein durchaus wahrheitsgetreuer Beobachter gewesen ist. So sind auch durch die gegenwärtigen radioaktiven Gesteinsdiagnosen die oft belachten erdgeschichtlichen Millionenziffern statt kleiner, nur noch größer geworden. Bei gewissen mittelkambrischen Graniten kommt man jetzt bereits auf ein Durchschnittsalter von einer Milliarde von Jahren, und danach werden sich auch alle Maße der späteren Epochen noch beträchtlich strecken müssen. Bleiben wir aber auch nur bei vier Millionen seit der Kreide. So hätte in dieser Zeit keiner der bewußten Saurier selbst mehr gelebt. Wo aber taucht darin erst die Spezies Mensch auf?

Wir wissen doch: rein zoologisch ist auch der Mensch nur eine Spezies. Die Spezies Homo sapiens, das allweise Menschenwesen, wie Linné ihn seiner Zeit, man meinte manchmal, etwas kühn, benannt hatte.

Nun wissen wir aber auch: in der späteren Diluvialzeit, mindestens 50 000 Jahre zurück, war die Spezies da, schon mit entschiedener Kulturweisheit. Geben wir ihr immerhin mit allen Neandertalern und sonst Strittigem Raum bis hinter die ganze Eiszeit. Lassen wir sie (mit höchst strittigem Gebiet) noch ein Stück selbst in die Tertiärzeit hineinreichen. Wir werden doch kaum viel über die Grenze der ersten Million rückwärts kommen! Vielleicht war der Entstehungsprozeß selbst noch lang, vielleicht (im Sinne heutiger Mutationstheorie) nur kurz – einerlei, wir suchen doch die fertige Menschenspezies. Dann trennten diese von den letzten Sauriern aber, sehr mäßig gerechnet, noch mehrere Millionen Jahre, in denen der Saurier nicht mehr, der Mensch noch nicht da war. Wie sollen sie sich gesehen und wie soll dieser Mensch Tradition von dort in seiner Drachensage bewahrt haben?

So die Sachlage nach der, wie gesagt, gebräuchlichen Antwort, die jedem begeisterten Laien, der vor dem Gerippe eines Diplodocus vom »Drachen« schwärmt, als die betreffende kühle Verstandesdusche zuteil zu werden pflegt. Auch der Diplodocus und dieser »Drache« ständen nach ihr eben nur in der Reihe jener großen Doppelheiten, die das Weltgeschehen immer einmal wieder erzeugt in der Unendlichkeit seiner Zufälle. Eine uralte Naturphantasie und eine schon helle Menschenphantasie, die zufällig in eine ähnliche Bahn geraten wären, ohne daß doch ein Faden von der einen zur anderen reichte.

Fragt sich, ob auch dagegen noch etwas Stichhaltiges wieder zu setzen wäre.

Im ganzen würde ich ja sagen, es gibt durchweg auch keine wissenschaftliche Negation, deren Netz nicht doch noch das eine oder andere kleine Loch für eine weitere anziehende Auseinandersetzung zu lassen pflegte.

Und in unserm Fall sehe ich sogar noch ungefähr sechs solcher »Löcher«, über die sich immerhin reden läßt, zumal jedes seine interessanten allgemeinen Anschlußgedanken für sich hat.

Zunächst kann man betonen, daß der Mensch natürlich noch mit Sauriern zusammengestoßen ist, insofern jenes »große Sterben« niemals absolut war, sondern gewisse Sprosse jener »verlorenen Welt« auch heute noch leben. Aus dem oben angedeuteten Stammbaum erhellt, daß solche Sprosse sogar noch aus drei Hauptstämmen der Saurier übrig sind. Jene sehr alte urweltliche Brückenechse lebt noch neben uns, es lebt die ebenfalls uralte Schildkröte, leben vor allem Krokodil und Riesenschlange selbst, die uns bisher gerade bei der Drachensage so stark beschäftigen wollten.

Größe und Gefährlichkeit ist auch wenigstens einem dieser Überdauernden völlig saurierhaft erhalten geblieben. Das Krokodil ist noch gegenwärtig der allernächste Verwandte jener heroischen Dinosaurier. Es war selber aber bereits flott dabei, als der Ichthyosaurus noch schwamm, hat damals sogar statt Binnenwässern und Flußmündungen alle offenen Meere belebt gleich diesem und in nackthäutigen Hochseeformen mit Flossen sich dem alten Helden zuletzt fast bis zum Verwechseln angeähnelt. Und es wird im alten Madagaskarkrokodil, einer Variante des Nilkrokodils, auch jetzt noch volle 10 m lang, was dem größten Megalosaurus drüben nichts nachgibt. Wie gefährlich es aber in diesen Großformen ist, davon wissen alle Reisenden ebenso ein Lied zu singen. Schillings schilderte es mir stets als weit schlimmer als Löwe und Leopard; allerdings greift es nur im Wasser an, nie auf dem Lande, und das könnte wieder gegen seine allgemeine Rolle im Sagendrachen sprechen.

Die Riesenschlange ihrerseits ist nicht ganz so alt und hat auch wohl nie wirklich einen Menschen gefressen – immerhin reicht auch sie noch zurück bis in die Tage der Mosasaurier.

Selbst von jener kleinen Brückenechse scheint denkbar, daß sie noch in geschichtlicher Zeit einen größeren Doppelgänger auf den Hauptinseln Neuseelands besaß, von dem Cook im 18. Jahrhundert nach gehört haben wollte.

Immerhin würde uns aber diese Form der Beantwortung noch nicht viel weiter führen. Auch wenn im »Drachen« von je nur Krokodil und Schlange gesteckt hätten, läge auf alle Fälle ein urweltlicher Zug mit ihnen auch in dem Sagenbilde. Aber wir möchten doch mehr, möchten Züge noch wirklich aus den Pteranodonten und Megalosauriern der verlorenen Welt selbst.

Hier wäre nun ein zweiter Einwurf, der vielleicht sehr paradox klingt, aber ebenfalls ausgesprochen werden muß: ja, ist auch diese »verlorene Welt« wirklich verloren? Und unterliegen wir nicht auch hier bloß einer großen Täuschung? Leben nicht auch jene ganzen Ichthyosaurier, Dinosaurier, Flugsaurier sämtlich ebenso frisch, frei, fromm, fröhlich noch neben uns bis heute fort, wie jene paar Sprößlinge? Nicht im Filmsinn auf einem verwunschenen Plateau irgendwo als eine Art geologischen Gartens erhalten, sondern buchstäblich mitten zwischen uns noch immer, bloß in einer unterhaltenden Maskerade, an die wir nicht gleich gedacht hatten?

Der Gedankengang dazu ist etwa folgender.

Oft genug ist aufgefallen, wie gewisse heute uns allen geläufige Tiertypen in gewissem Maße noch an die alten Saurier erinnerten. Wie Wiederholungen geradezu aussahen. Nicht aber jetzt auch Reptile, sondern gerade höheres Volk: Säugetiere und Vögel. Unser Delphin (also Säugetier) sieht im Umriß täuschend ähnlich aus wie ein Ichthyosaurus; unsere plumpen Straußvögel wie gewisse hochbeinige Dinosaurier; das wirkliche Nashorn wie ein Horndrache; die Fledermaus wie der Pterodaktylus.

Hergebracht hat man das aber doch nur als äußere Anpassungsanalogie genommen. Innerlich blieb der Unterschied: hier niederes Reptil, dort schon höherer Bauplan auf Vogel oder Säugetier.

Und danach hat man den geschichtlichen Verlauf konstruiert. Als zu Ende der Kreidezeit das »große Sterben« die meisten jener Reptilungeheuer fortwischte, fanden ein paar parallel schon angelegte kleine Vogel- und Säugetiertypen plötzlich Riesenraum zu eigener Entfaltung, dehnten sich explosionsartig aus und schufen binnen kurzem von sich aus in Delphin, Strauß, Nashorn, Fledermaus alles nochmals, was dort auch schon einmal an Außenanpassungen in Meer, Land und Luft hinein projiziert gewesen war.

Aber wenn der Verlauf nun so gewesen wäre: das große Sterben in Wahrheit gar kein echtes Sterben, sondern bloß eines gleichsam in ein höheres Leben selbst hinein? Wenn mit dieser geologischen Wende nur ein neuer großer Entwicklungsgeist, der vorher schon ein paar niedere Vögel und Säugetiere nebenher geschaffen, jählings sich jetzt auch in die extremen Saurier selbst fast auf der ganzen Linie ausgedehnt hätte? Den Ichthyosaurus unmittelbar damals in den Delphin, die Dinosaurier in Vögel und Säugetiere ebenfalls verwandelt hätte? Unter Belassung der äußeren Anpassung bloß innerlich überall auch hier auf die höhere Stufe umkrempelnd?

Dann hätten wir aber eine lustige Folgeerscheinung. Der Ichthyosaurus begegnete uns noch immer auf jeder Meerfahrt, aber eben in der Maske unseres Delphins, und der Horndrache trabte noch vor jedem Afrikajäger als heutiges doppeltgehörntes Rhinozeros. Und wirklich »alt« geblieben wären eben nur jene paar noch immer reptilischen Sprossen wie Riesenschlange oder Krokodil, »alt« im Sinne, daß sie damals den Anschluß der großen Verjüngung verpaßt hätten und bis heute als Muster reaktionären Konservativismus herumkröchen.

Es sind (mit etwas persönlichem Wort von mir) wesentlich neuere Ideen des Fachgeologen Steinmann, was ich hier vortrage, und man wird mir zugeben, daß sie etwas Verblüffendes haben, wenn man sie so hinpflanzt. Die Schwierigkeiten des näheren Durchdenkens liegen natürlich auch auf der Hand. Man müßte wohl ein starkes Stück Darwinismus (wenigstens in der Methode der Entwicklung) dazu umdeuten, was aber an sich doch auch wieder eine hübsche, vielen heute willkommene Anregung wäre.

Man müßte sich denken, daß der Entwicklungsumschwung etwa zum Säugetier so ungefähr etwas gewesen wäre, wie eine Zeitstimmung, die zu ihrer Stunde kam und da, dort, vielleicht sogar bis in die Arten und Individuen hinein, vorhandene Typen innerlich auf ein ganz bestimmtes gleichartig Neues umstellte, wie man eine Uhr vorrückt. Was sollte das aber für eine eigentümliche Stimmung gewesen sein, die die äußere Anpassung bestehen ließ, aber zu innerst den Zeiger überall auf Höher stellte? Und wie sollte sie sich im Einzelnen durchgesetzt haben, wenn man alles auch hier natürlich zugehen lassen will?