|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mit großen Hoffnungen eröffneten die Verbündeten den neuen Feldzug. Sie stellten gegen 300 000 Mann ins Feld, denen gegenüber Friedrich nur 90 000 Mann aufbringen konnte. Ihr Plan war, den König von Preußen zu zwingen, entweder Sachsen oder Schlesien preiszugeben. Friedrich übernahm es selbst, mit 40 000 Mann Sachsen gegen Daun zu verteidigen, seinen Bruder Heinrich entsandte er mit 35 000 Mann, um die Russen zu beobachten, der General Fouqué sollte mit 15 000 Mann Schlesien gegen Loudon schützen. Der Feldzug wurde erst spät, aber sogleich mit einer Niederlage für Friedrich eröffnet. Fouqué rückte, angetrieben durch energischen Befehl Friedrichs, in ein befestigtes Lager bei Landshut, das er kurz vorher verlassen hatte, weil er Breslau bedroht glaubte. Aber in der Nacht zum 23. Juni wurde er von dem doppelt so starken Heere Loudons angegriffen und trotz tapferster Gegenwehr gezwungen, eine Höhe nach der andern zu räumen. Als schließlich die Preußen sich durchzuschlagen versuchten, fiel Fouqué mit rund 8200 Mann in Gefangenschaft. Nur etwa 1700 Mann konnten sich nach Breslau durchschlagen.

Die wichtigste Folge des Treffens von Landshut war der Verlust der Festung Glatz. Friedrich hatte, um Sachsen vom Feinde zu befreien, Dresden eingeschossen, als er die Nachricht empfing, daß Glatz von den Österreichern eingenommen sei. Anfangs war er darüber nicht wenig bestürzt; als er seine Fassung wiedergewonnen hatte, äußerte er: »Mag es doch sein! Wenn Friede wird, werden sie uns Glatz wohl wiedergeben, wir müssen nach Schlesien gehen, damit wir nicht alles verlieren.«

Da der allzeit tätige Loudon Miene machte, Breslau zu belagern, brach Friedrich die mißlungene Unternehmung auf Dresden ab und eilte auf die Hauptstadt Schlesiens los. Daun zog neben ihm her und sorgte dafür, diesen Marsch den Preußen so beschwerlich wie möglich zu machen. Seine leichten Truppen mußten alle Brücken verbrennen und alle Wege durch Verhacke unbrauchbar machen. Friedrich überwand jedoch diese Hindernisse und setzte seinen Zug fort.

Loudon war nicht ohne Besorgnis, durch herbeieilende preußische Truppen an seinem Vorhaben gehindert zu werden, das er ohne Beihilfe der Russen auszuführen wünschte. Darum war möglichste Geschwindigkeit erforderlich. Aber er verfügte weder über Belagerungsgeschütze noch über genügende Munition für seine Feldgeschütze; auch gestatteten die mit Wasser angefüllten Festungsgräben keinen Sturm. Also blieb ihm nur übrig, den Kommandanten aufzufordern, sich zu ergeben, und er hoffte um so mehr auf Erfolg, als er der geringen Besatzung von 4000 Mann 56 Bataillone und 55 Schwadronen gegenüberstellen konnte. Und er bediente sich dabei folgender Begründung: »Breslau sei eine Handelsstadt und keine Festung; es wäre daher wider Kriegsgebrauch, sie gegen so große Übermacht zu verteidigen. Der König sei jenseits der Elbe und der Prinz Heinrich unweit der Warthe. Die Russen würden in zwei Tagen mit 75 000 Mann erscheinen; er glaube, daß die Stadt lieber Österreicher als Russen aufnehmen würde. Er wollte der Besatzung die Bedingungen der Kapitulation überlassen; würde aber die Übergabe verweigert, so solle die Stadt aus 45 Mörsern in Brand geschossen werden.« Der Kommandant, General Tauentzien, antwortete kurz: »Breslau sei eine Festung, und er würde den Feind auf den Wällen erwarten, wenn auch die Häuser in Asche verwandelt werden sollten.« Loudon wiederholte seine Aufforderung und verstärkte seine Drohungen; – vergebens. Und als Loudon mit der Beschießung begann, ließ Tauentzien sie prompt erwidern.

Tauentzien und seine Offiziere waren fest entschlossen, falls kein Entsatz käme, die Festung bis zum äußersten zu verteidigen und nötigenfalls fechtend zu sterben. Glücklicherweise kam es nicht zu dieser verzweifelten Szene; denn der Prinz Heinrich nahte in Eilmärschen, und nun war Loudon selbst gezwungen, den General Ssaltykow, der 9 Meilen von Breslau stand, zu bitten, seinen Marsch zu beschleunigen. Zuvor aber machte er einen letzten Versuch, den Kommandanten zur Übergabe zu bewegen. Der kaiserliche Oberst Rouvroy bemühte sich, die Lage nochmals möglichst hoffnungslos für die Verteidiger darzustellen. Der König sei weit entfernt, Prinz Heinrich werde durch die Russen festgehalten, und eine starke russische Armee sei im Anmarsche. Er bewilligte in Loudons Auftrag nochmals freien Abzug mit allen kriegerischen Ehren, so daß Tauentzien und seine Besatzung vor der Welt und ihrem Kriegsherrn vollständig gerechtfertigt dastünden. Tauentzien antwortete: »Ich habe keinen Begriff von der Ehre eines Kommandanten, der eine Festung übergibt, ehe Bresche geschossen ist. Unerlaubt ist's, die Belagerung einer Stadt mit dem Ruin ihrer Einwohner anzufangen. Der Brand hat meine Gesinnungen nicht geändert, vielmehr befestigt.« »Wenn das ist«, erwiderte Rouvroy, »so werden wir gleich förmlich die Laufgräben eröffnen.« »Dies habe ich schon längst erwartet«, versetzte der Kommandant, und nun schieden sie voneinander.

Mit dieser Drohung hatte das ganze Unternehmen sein Ende erreicht, denn am folgenden Tage hob Loudon die Belagerung auf.

Heinrichs schleunige Ankunft rettete nicht allein Breslau, sondern ganz Schlesien; denn die russische Hauptarmee befand sich auch schon im Mittelpunkte dieser Provinz, und der Plan ihres Heerführers war, sich mit den Österreichern zu vereinigen. Er hatte auf die gewisse Eroberung von Breslau und auf das hier befindliche große Magazin zur Verpflegung seiner Truppen gerechnet. Da diese Erwartungen aber durch die klugen Bewegungen des Prinzen Heinrich vereitelt wurden, so wagte Ssaltykow nicht, über die Oder zu gehen.

Die Russen waren mit den behutsamen Bewegungen der Österreicher gar nicht zufrieden. Sie glaubten, weil man den Marsch des Königs nach Schlesien nicht gehindert habe, würden die Österreicher ihm jetzt auch nicht verwehren, sich mit dem Prinzen Heinrich zu vereinigen und sodann mit seiner ganzen Macht auf sie zu werfen. Ssaltykow erklärte daher den Österreichern ausdrücklich, daß er, sobald man den König über die Oder heranziehen ließe, sich nach Polen zurückziehen würde.

Am 13. August erschien Loudon im Aufträge Dauns im russischen Hauptquartier mit der Versicherung, daß dieser jetzt ernstlich gewillt sei, die Preußen mit allen Kräften anzugreifen. hierauf sandte Ssaltykow den General Tschernyschew mit 24 000 Mann über die Oder, um die Verbindung mit den Österreichern herzustellen.

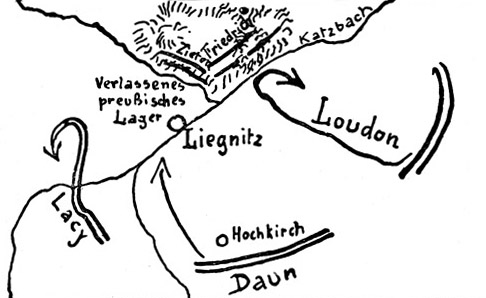

Hierdurch war nun Daun verpflichtet, eine Schlacht zu wagen, um den König aufzuhalten. Am 15. August sollte das preußische Lager bei Liegnitz angegriffen werden. Man wollte Friedrich mit Tagesanbruch an vier Orten zugleich anfallen und dadurch ein Seitenstück zu Hochkirch liefern. So sehr war man im österreichischen Lager von dem glücklichen Erfolge im voraus überzeugt, daß die Soldaten sagten: der Sack wäre nun aufgemacht, worin man den König von Preußen und seine ganze Armee auffangen würde. Der König erhielt zufällig erst am Abend vor der Ausführung von diesem Vorhaben Nachricht; auch erfuhr er die Prahlerei. Er erzählte sie selbst bei der Tafel und fügte hinzu: »Die Österreicher haben nicht ganz unrecht; aber ich denke, in den Sack ein Loch zu machen, das sie Mühe haben werden auszubessern.«

Bei Anbruch der Nacht zum 15. verließ der König mit der Armee das bisherige Lager, dessen Wachtfeuer jedoch durch Bauern unterhalten wurden, und Husarenpatrouillen führten alle Viertelstunden das nächtliche Lagergeschrei aus. Ähnliche Maßregeln wurden auch im Lager der Österreicher getroffen, um ihren Aufbruch zu verbergen. Friedrich zog sich auf die Anhöhen bei Liegnitz und stellte sein Heer dort in Schlachtordnung auf. Es war eine wundervolle Sommernacht. Niemand schlief. Die Soldaten hatten sich mit ihrem Gewehr im Arme gelagert, und da sie nicht singen durften, unterhielten sie sich mit Erzählen. Der König hatte sich auf dem linken Flügel an einem Wachtfeuer niedergelegt. Da kommt plötzlich gegen 3 Uhr ein Offizier angesprengt unter dem Rufe: »Wo ist der König?« Dieser richtet sich auf mit der Frage: »Was ist?« »Majestät, der Feind ist da!« und als der König ungläubig den Kopf schüttelt: »Ihro Majestät, hol mich der Teufel, der Feind ist da; ich bin selbst auf seine Infanterie gestoßen. Er hat schon alle meine Vorposten zurückgeworfen und ist kaum 400 Schritte von hier entfernt.«

Es war Loudon, der sich der Verabredung mit Daun gemäß von Osten her nahte, während Daun und Lacy von Süden und Westen her anzugreifen versprochen hatten. Friedrich steigt rasch zu Pferde und befiehlt dem General Schenckendorff, mit seiner Brigade und einer Batterie den Rehberg zu besetzen. Loudon beabsichtigte, zuerst die Bagage des preußischen Heeres wegzunehmen. Um diesen Handstreich auszuführen, beging er den verhängnisvollen Fehler, ohne jede Sicherung zu marschieren, selbstverständlich immer unter der Voraussetzung, den König stünde noch in seinem alten Lager. So kam es, daß die von ihm persönlich geführte Kolonne in das Kartätschenfeuer der Batterie Schenckendorffs ahnungslos hineinrannte und den grausamen Irrtum mit schweren Verlusten bezahlen mußte. Friedrich hatte seinen linken Flügel zur Abweisung des Angriffes bestimmt, während der rechte unter Zieten gegen die feindliche Hauptarmee in südlicher Richtung weiter beobachten sollte.

Loudon, der auf die Unterstützung seines Oberfeldherrn vertraute, nahm den Kampf an und überließ den Ausgang seinen tapferen Truppen und seinem Glücke. Aber seine Kavallerie und seine Infanterie wurden nach hartnäckigem Kampfe zurückgeschlagen. Seine Hoffnung auf Hilfe war vergebens; denn Daun erfuhr erst spät den Angriff des Königs, weil seine nur eine halbe Meile entfernte Armee wegen eines widrigen Windes nichts von dem Geschützfeuer hören konnte. Zudem wußte er bei seiner Ankunft in dem verlassenen preußischen Lager gar nicht, wo die Armee, die man so gut wie geschlagen glaubte, hingekommen war. Als er sich aber endlich dem Kampfplatze näherte, vermochte er die Preußen wegen des Geländes nicht anders als mit großem Nachteil anzugreifen. (Er machte einige Versuche, vorzudringen, allein sie mißglückten. Lacy war mit seinem Korps westlich um Liegnitz herummarschiert, war aber, als er die Preußen bereit fand, wieder umgekehrt. Loudon, der alles getan und sich persönlich der größten Gefahr ausgesetzt hatte, zog sich nun zurück und überließ dem Könige das Schlachtfeld mit einem Verluste von 10 000 Mann, darunter 5000 Gefangenen, 23 Fahnen und 74 Kanonen. Der preußische Verlust betrug 3500 Mann.

Heller Sonnenschein lachte über dem blutigen Walplatze und beschien die Leichen und Sterbenden, aber auch einen tiefergreifenden Auftritt. Das Regiment Anhalt-Bernburg hatte bei der Belagerung von Dresden einmal, als die Belagerten einen Ausfall machten, nicht lange genug in den Laufgräben ausgehalten und war der Übermacht gewichen. Der König hatte es bestraft mit dem Verluste der Seitengewehre für Unteroffiziere und Mannschaften, und die Offiziere mußten die Huttressen ablegen. Das Regiment war durch diese Strafe aufs tiefste gebeugt und ging bei Liegnitz mit dem festen Vorsatz in die Schlacht, die verlorene Ehre wiederzuerkämpfen. Dem Könige war es nicht entgangen, daß das Regiment zweimal mit unvergleichlicher Tapferkeit sich erfolgreich feindlicher Reiterei mit dem Bajonett entgegenwarf. Er ritt nach vollendeter Blutarbeit an das Regiment heran, dankte ihm mit bewegten Worten und versprach die baldige Wiederverleihung der kürzlich entzogenen Abzeichen. Ein Flügelmann und alter Veteran, der schon unter dem alten Dessauer gedient hatte, trat vor und sprach: »Ich danke Euer Majestät im Namen meiner Kameraden, daß Sie uns wieder unser Recht zukommen lassen. Euer Majestät sind nun doch wieder unser gnädiger König?« »Ja, Kinder,« war Friedrichs Antwort, »und alles soll vergessen sein.« Noch am nämlichen Tage erhielt das Regiment die entzogenen Ehrenzeichen wieder.

Die Preußen hatten bei Liegnitz einen wichtigen Sieg erfochten, der die Vereinigung der Russen und Österreicher hinderte und alle ihre Entwürfe auf die schlesischen Festungen vereitelte.

Loudon verließ das Schlachtfeld voll Grolls über die vermeintliche Wortbrüchigkeit Dauns. Dieselbe Stimmung herrschte im ganzen Heere, und in Wien bemächtigte sich der Bevölkerung eine ungeheure Erbitterung über Daun, die sich in allerlei Spottgedichten und -zeichnungen Luft machte.

Durch den Sieg war zwar dem Könige der Weg nach Breslau geöffnet; aber die Gegner, 20 000 Russen und 15 000 Österreicher, zogen nun auf Berlin los. An eine Verteidigung Berlins dieser Übermacht gegenüber war nicht zu denken, und so kapitulierte die Stadt gegen eine Kontribution von 1 800 000 Taler. Dabei wurde bestimmt, daß das Eigentum der Einwohner nicht angetastet werden sollte. Trotzdem wurde alles königliche Eigentum teils zerstört, teils weggeführt. Auch fast 300 Häuser wurden erbrochen und ausgeleert. Bei diesem Geschäfte übertrafen die Österreicher bei weitem die Russen. Nicht zufrieden mit Essen und Trinken, erpreßten sie von den Einwohnern Geld, Kleinodien, Kleidungsstücke, kurz alles, was mit den Händen fortgeschleppt werden konnte. Daß der Stadt nicht noch Schlimmeres wiederfuhr, und daß die Kontribution bezahlt werden konnte, war das Verdienst eines uneigennützigen Berliner Kaufmanns, namens Gotzkowsky, der nach der Schlacht bei Zorndorf viele gefangene russische Offiziere unterstützt und sich dadurch eine Menge Freunde in der russischen Armee erworben hatte.

Von allen königlichen Schlössern blieben nur Sanssouci sowie das Schloß in Potsdam unangetastet. Hier kommandierte der österreichische General Esterhazy, der bei dieser Unternehmung allein Österreichs Ehre rettete und sich durch Edelmut und Wahrung einer vortrefflichen Mannszucht hervortat.

Die Österreicher und Russen träumten schon von Winterquartieren in Brandenburg, denn sie betrachteten den Krieg als beendigt. Von beiden Nationen waren große Armeen im Mittelpunkte von Friedrichs Staaten, und von hier aus wurden alle Provinzen überschwemmt. Die Schweden rückten vor, die Reichstruppen waren in Sachsen, Loudon stand in Schlesien, und Daun war mit einer großen Übermacht dem Könige beständig zur Seite.

Dieser eingebildete Triumph währte aber nur einige Tage. Friedrich rauschte wie eine Flut aus Schlesien her, und nun veränderten sich auf einmal alle Szenen. Das Wort: »Der König kommt!« war wie ein elektrischer Schlag, der alles aufs schleunigste in Bewegung setzte. Die Österreicher und Russen verließen eiligst Berlin, erstere zogen nach Sachsen, um zur Daunschen Armee zu stoßen, letztere gingen geschwind über die Oder.

Inzwischen war Sachsen völlig in die Hände der Feinde geraten. Nachdem auch Daun aus Schlesien herbeigekommen war, war fast die ganze Macht Österreichs in diesem Lande versammelt, und Daun war fest entschlossen, Sachsen jetzt zu behaupten. Friedrich konnte ebensowenig auf Sachsen verzichten, und so war er zu einer Entscheidungsschlacht noch in diesem Jahre gezwungen. Der allzeit behutsame Daun bezog aber ein festes Lager bei Torgau und zog alle zerstreuten Korps an sich. Da der König nun alle Hoffnung verlor, den Gegner freiwillig zu einer Schlacht zu vermögen, so faßte er den kühnen Entschluß, ungeachtet aller Hindernisse das Lager der Österreicher zu stürmen. Dies war das einzige, was ihm übrig blieb, aber auch das Schwerste. Es mußte geschehen und sehr bald geschehen!

Der 3. November war der denkwürdige Tag, wo Menschenblut wie Wasser floß, wo der gänzliche Untergang beider so oft mit Lorbeeren gekrönten Heere auf dem Spiele stand, bis der Sieg nach langem Kampfe endlich mitten in der nächtlichen Finsternis von den Preußen errungen ward.

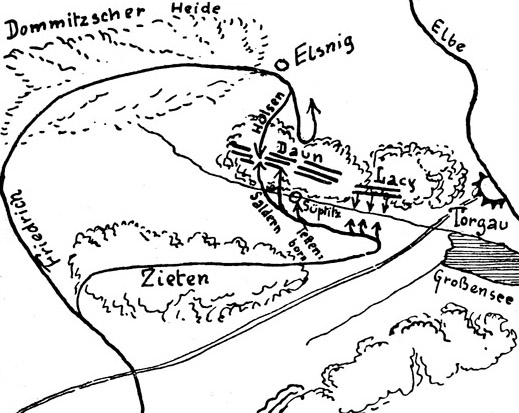

Der König marschierte durch die Dommitzscher Heide. Nach seinem Plane sollten beide Flügel der Österreicher zu gleicher Zeit angegriffen und auf ihren Mittelpunkt geworfen werden. Daher teilte der König sein 44 000 Mann starkes Heer, um zwei voneinander abgesonderte Angriffe zu machen. Der General Zieten wurde abgeschickt, um die unweit Torgau liegenden Anhöhen von Süptitz anzugreifen. Schlug der König den Feind mit der anderen Hälfte, so war die österreichische Hauptarmee ohne Rettung verloren, weil sie die Elbe im Rücken hatte.

Zur Erlangung dieses großen Zieles aber waren noch außerordentliche Hindernisse zu überwinden. Daun stand mit 52 000 Mann und 280 Geschützen in einer höchst vorteilhaften Stellung; Lacys Korps auf seinem linken Flügel stieß an die Elbe, der rechte war durch Anhöhen gedeckt, mit großen Batterien versehen und hatte vor der Front Waldungen, Gräben, Teiche, Verhacke und Moräste. Der Angriff auf Lacy sollte die erste Unternehmung der Zietenschen Armee sein. Diese Trennung des preußischen Heeres aber, die dem Feinde ein Geheimnis bleiben sollte, geschah erst während des Marsches. Zieten stieß bereits bei der Roten Furtbrücke auf Kroaten und erfuhr bei diesem Anlasse durch Gefangene, daß der linke Flügel Lacys sich bedeutend weiter nach Osten ausdehne, als der König annahm. Er war infolgedessen ebenfalls mehr nach Osten ausgebogen und gegenüber dem Lacyschen Korps am Waldrande aufmarschiert, seinen rechten Flügel an den Großen Teich südlich Torgau lehnend. Sobald dieser Aufmarsch beendet war, hatte sich eine lebhafte Kanonade zwischen Zietens und Lacys Artillerie entsponnen. Dieses Geschützfeuer vernahm Friedrich, als die beiden ersten Grenadierbrigaden eben aus dem Walde herausgetreten waren. Er mußte annehmen, daß Zieten bereits im heftigen Kampfe stehe, und es ging auf 3 Uhr. Der kurze Novembertag mußte sich in wenigen Stunden neigen. Darum befahl er, daß die beiden Brigaden sofort angriffen, ohne den Vormarsch der übrigen Kolonnen abzuwarten.

Daun empfing die Preußen mit einem heftigen Kartätschenfeuer; aus mehr als 100 Feuerschlünden sprühte unaufhörlich Tod und Verderben. Selbst der König brach wiederholt in die Worte aus: »Welch schreckliche Kanonade! Haben Sie je eine ähnliche gehört?« Das ansteigende Gelände vermehrte noch die Schwierigkeit des Angriffes. Die Wirkung des Artilleriefeuers war über alle Vorstellung furchtbar. In einer halben Stunde lagen von den 4000 preußischen Grenadieren, die den Verhau überstiegen und mit einem erstaunlichen Mut den Angriff gemacht hatten, etwa zwei Drittel tot oder verwundet auf der Walstatt.

Mittlerweile waren die Hauptkolonnen am Waldrande eingetroffen, und noch ehe sie den Feind zu sehen bekamen, fiel ein Geschoßhagel mit Baumästen untermischt auf sie herab. Die voll Kampfbegier anrückenden Preußen erblickten eine Walstatt voller Toter und scheußlich verstümmelter Körper. Trotz dieses Anblicks und trotz aller Schwierigkeiten unternahm die Infanterie mit dem Mute und der Ordnung, wodurch sich die Preußen auf dem Schlachtfelde von jeher auszeichneten, einen neuen Angriff gegen die durch die Niederlage der Grenadiere ermutigten Österreicher. Diese weichen zurück, aber ihre Kartätschen räumen furchtbar unter den Preußen auf. Trotzdem geht es immer von neuem vorwärts, Anhöhen werden erstiegen und gehen wieder verloren.

Nun aber ist endlich auch die preußische Kavallerie zur Stelle, die den weitesten Weg zu machen hatte und bisher immer noch nicht die Infanterie unterstützen konnte. Unter den Augen des Königs werfen sich die ersten Regimenter – Kürassiere und Dragoner – auf die österreichische Infanterie, 6 Regimenter niederreitend; des Feindes ganze Linie ist in Gefahr; aber nun stürzen von allen Seiten die österreichischen Reiter herbei, und die Preußen müssen weichen. Ein neuer, von Friedrich selbst geführter Angriff ist ebenso erfolglos. Die Nacht bricht an, und die Kräfte der preußischen Infanterie scheinen völlig erschöpft. Daun glaubte des Sieges schon ganz sicher zu sein und fertigte die Kuriere mit dieser Nachricht nach Wien ab, die unter dem Jubel der Bevölkerung in der Kaiserstadt ihren Einzug hielten und einen vollständigen Sieg verkündigten.

Der König hatte sich dem Feuer rücksichtslos ausgesetzt; zwei Flügeladjutanten und zwei Pagen waren an seiner Seite verwundet. Da trifft ihn eine matte Kartätschenkugel vor die Brust, und er sinkt lautlos vom Pferde. Der Flügeladjutant, der neben ihm reitet, fängt ihn auf. Friedrich wird in den Wald getragen, dort öffnet der Offizier seine Kleider. Es zeigte sich keine ernsthafte Verletzung, die Kugel war durch den pelzgefütterten Mantel, durch Überrock, Leibrock und Weste gedrungen und hatte so ihre Kraft eingebüßt; nur die Heftigkeit des Schlages hatte den König für einige Augenblicke des Atems beraubt. Mit den Worten: »Es ist nichts,« stieg er wieder zu Pferde.

Die preußische Infanterie war noch nicht so verbraucht, wie es auf der österreichischen Seite scheinen mochte. Der Major Lestwitz und andere Stabsoffiziere bemühten sich, die Trümmer der mehrfach abgewiesenen Bataillone zu einem neuen Angriff zu sammeln. Friedrich billigte diesen Versuch mit warmen Worten und äußerte voller Siegeszuversicht, es werde wohl Daun am andern Morgen nichts übrig bleiben als der Rückzug, da Zieten ja in seinem Rücken stehe. Diesem sandte er Befehl, sich näher an ihn heranzuziehen.

Zieten war mit den Seinen bis gegen 4 Uhr dem Korps Lacy in heftiger Kanonade gegenübergestanden. Gespannt beobachtete er, ob er bei den Kaiserlichen eine rückgängige Bewegung wahrnehme, um alsdann unverzüglich vorzugehen. Aber mit unverminderter Heftigkeit schallte das Geschütz- und Kleingewehrfeuer von den Höhen herab, ja, dieses schien sich mehr und mehr zu entfernen, offenbar kein gutes Zeichen! Es schien höchste Zeit einzugreifen, sollte die Schlacht nicht für den König endgültig verloren gehen.

Der General Tettenborn erhält Befehl, das Dorf Süptitz anzugreifen. Die Truppen dringen in den südlichen Teil ein, der Gegner steckt diese Hälfte in Brand und zieht sich in die nördliche zurück. Nun erhält General Saldern Befehl, die Weinberge nordwestlich Süptitz anzugreifen, um Tettenborn im Kampfe um das Dorf zu unterstützen. Der Angriff gelingt trotz großer Verluste, allein der Gegner erhält Verstärkung, und Saldern muß die Höhen wieder räumen. Beim Zurückgehen erhält er die Meldung eines Offiziers, daß zwischen zwei Teichen hindurch ein mit Gestrüpp völlig verwachsener Damm auf die Höhe führe. Kurz entschlossen läßt Saldern seine Truppen über diesen Damm gehen, und bald darauf stehen zwei geschlossene preußische Brigaden auf der Höhe den überraschten Österreichern in der Flanke. Mittlerweile ist es völlig finster geworden. Indem Zieten weitere Truppen heranführt, lösen sich auf beiden Seiten die Verbände mehr und mehr auf, und allmählich entsteht ein wirres Durcheinander von Freund und Feind. Einzelne Haufen sehen sich plötzlich zwischen einer Übermacht von Gegnern und müssen sich gefangen geben. Ein kaiserlicher General reitet an eine Truppe heran, die er für seine eigene hält und sich zu ordnen bemüht. Aber es sind Preußen, die ihn am Dialekt erkennen und gefangen nehmen. Ähnlich geht es andern, auch preußischen, Offizieren. Da schlagen plötzlich preußische Trommeln in der Flanke den wohlbekannten Sturmmarsch. Es ist General Hülsen mit vier frischen Bataillonen, den letzten auf dem Schlachtfelde eingetroffenen, und Lestwitz hat sich mit den von ihm gesammelten angeschlossen. Die Vereinigung beider Flügel ist nun bei völliger Dunkelheit doch noch geglückt!

Lacy versuchte zwar noch einmal, die Höhen zurückzuerobern, aber die Preußen behaupteten sie standhaft. Die Trümmer des kaiserlichen Heeres strebten zum Teil schon während der Nacht den Schiffbrücken zu. Die Preußen nahmen mehrere größere und kleinere Trupps Kaiserlicher gefangen, die in der Finsternis den Weg verfehlt hatten und umherirrten.

Auf der Walstatt aber lagen nach völlig beendigtem Kampfe vielfach Gruppen beider Heere vermischt untereinander. Die Herbstnacht war empfindlich kalt. Der Regen hatte den Boden ganz morastig gemacht, und, gequält durch Hunger, Durst, Müdigkeit und Kälte, lagen an zahllosen Feuern Preußen und Österreicher nebeneinander, nicht wie Sieger und Besiegte, sondern beide Teile bewaffnet und frei. Das große Bedürfnis nach Wärme hatte sie zufällig vereinigt, und da niemand wußte, wie das Schlachtenlos ausgefallen, so waren beide Teile übereingekommen, sich nach Tagesanbruch der Macht, die das Feld behauptet hätte, gefangenzugeben.

König Friedrich hatte auf seinem Standpunkte ausgeharrt, bis er die Meldung von der Einnahme der Süptitzer Höhen erhielt; dann wandte er sich nach dem Dorfe Elsnig. Dort fand er alle Bauernhäuser, Hütten, Ställe und Scheunen voller Verwundeter vor. Friedrich ließ sich, um sie nicht zu stören, die Kirche des Dorfes öffnen, dort ein Feuer anzünden und eine Streu herrichten. Zunächst schrieb er, auf der untersten Stufe des Altars sitzend und die oberste als Tisch benutzend, beim flackernden Lichte zweier Kirchenkerzen die Siegesbotschaft an den Minister Finckenstein, die aber noch keine Einzelheiten meldete. Der König mußte sich mit dem Gedanken vertraut machen, Daun, falls dieser nicht freiwillig über die Elbe gehen würde, am kommenden Morgen nochmals anzugreifen, und befahl, daß in diesem Falle die Infanterie sofort mit dem Bajonett vorgehen solle. Kaum aber fing die aufgehende Sonne an, das Totenfeld zu beleuchten, so wurde Friedrich gewahr, daß hier keine Österreicher mehr zu bekämpfen seien. Er sah sich im Besitze des ganzen Schlachtfeldes; der Sieg war völlig entschieden und Sachsen behauptet.

Die Österreicher waren über die Elbe gegangen und zogen längs dieses Flusses auf Dresden los. Zieten verfolgte sie auf diesem Rückzuge unablässig und machte noch viele hundert Gefangene. Beide Heere waren durch diese blutige Schlacht außerordentlich geschwächt worden. Die Österreicher beklagten einen Verlust von 16 000 Mann, fast ein Drittel ihres Bestandes, darunter 7000 Gefangene, 30 Feldzeichen, 40 Kanonen. Zwei Generale tot, Daun und vier andere verwundet. Aber die Preußen hatten den Sieg noch teurer erkauft: Mehr als ein volles Drittel fehlte, fast 17 000 Mann.

Die Folgen dieses Sieges waren überaus wichtig. Ganz Sachsen, Dresden ausgenommen, war nun wieder in den Händen der Preußen und ihre Winterquartiere gesichert. Friedrich war imstande, Truppen nach Schlesien, nach der Mark und nach Pommern zu schicken, um die Feinde aus diesen Provinzen zu vertreiben.

Alle österreichischen Kriegspläne waren auf dem durchaus irrigen Grundsatz aufgebaut, nicht alle Heereskräfte in Sachsen, sondern so viel als möglich davon für die Eroberung von Schlesien zu verwenden. Die Erfahrung lehrte jedoch, daß Schlesien nur in Sachsen erobert werden konnte. Hier richtete Friedrich sich stets wieder auf. Hier war es, wo er nach der großen Niederlage bei Kolin die nötigen Kräfte sammelte, um bei Roßbach und Leuthen zu siegen. Hier war es, wo er in der Geschwindigkeit allen üblen Folgen der Schlacht bei Hochkirch vorbeugte und die Feinde wie Überwundene vor sich hertrieb. Die Tage von Kay und Kunersdorf verloren ihr Schreckliches, sobald Friedrich das von den Feinden in Besitz genommene Sachsen wiedererobert hatte. Hier war es, wo die Gefangennahme eines großen Korps bei Maxen ganz ohne Folgen blieb und nicht einmal eine Veränderung in der preußischen Stellung bewirkte. Das unglückliche Treffen bei Landshut, der Verlust von Glatz, die aufgehobene Belagerung von Dresden und die mit so viel Zerstörung verbundene Einnahme von Berlin wurden ihm hier minder fühlbar. Nach der Schlacht bei Torgau aber zeigte er sich so furchtbar als jemals.