|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

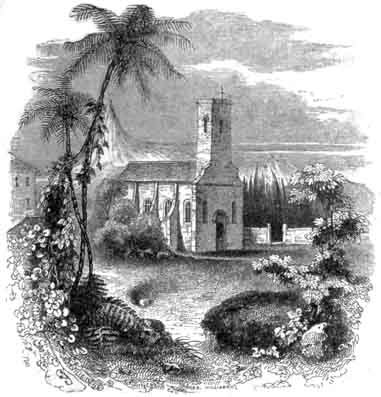

Seitwärts gegen Osten von dem Berge, welcher sich hinter Port-Louis auf Isle-de-France erhebt, sieht man in einem vormals angebauten Landstrich die Ruinen zweier kleinen Hütten. Sie liegen beinahe in der Mitte eines von großen Felsen gebildeten Beckens, das nur eine einzige Oeffnung gegen Norden hat. Zur Linken gewahrt man den Berg, welcher der Hügel der Entdeckung heißt, und von wo aus die Schiffe signalisirt werden, die an der Insel landen, und am Fuße dieses Berges die Stadt Namens Port-Louis; zur Rechten sieht man den Weg, welcher von Port-Louis in das Quartier der Pompelmusen führt; dann die Kirche dieses Namens, welche sich mit ihren Bambuszugängen mitten in einer großen Ebene erhebt, und weiter hin einen Wald, der sich bis an die äußersten Enden der Insel ausdehnt. Vor sich hat man an den Küsten des Meeres die Bucht des Grabes, ein wenig rechts davon das unglückliche Vorgebirge und darüber hinaus die offene See, über deren Wasserspiegel einige unbewohnte Inselchen zum Vorschein kommen, unter andern der sogenannte Richtkeil, welcher einer Bastei mitten in den Fluten gleicht.

Am Eingange dieses Beckens, von wo aus man so viele Gegenstände entdeckt, wiederholen die Echo des Berges ohne Unterlaß das Geräusch der Winde, welche die nahen Wälder durchsausen, und das Getöse der Wogen, welche fern an den Felsenriffen sich brechen; aber am Fuß der Hütten selbst hört man durchaus kein Geräusch mehr und sieht rings um sich nichts als große, steil wie Mauern sich erhebende Felsen. Baumgruppen wachsen an ihrem Fuße, in ihren Spalten und bis zu den Gipfeln hinauf, an welchen die Wolken anstehen. Die Regengüsse, welche von ihren Spitzen herbeigezogen werden, malen oft die Farben des Regenbogens auf ihre grünen und braunen Seiten und speisen an ihrem Fuße die Quellen, aus denen das Latanflüßchen entsteht. Tiefe Stille herrscht in ihrem Umkreis, wo Alles friedlich ist, die Luft, die Gewässer und das Licht. Kaum gibt das Echo daselbst das Gesäusel der Palmen zurück, die auf ihren Anhöhen wachsen, und deren lange Schäfte man beständig durch die Winde hin und her bewegt sieht. Ein mildes Licht erhellt den Grund dieses Beckens, in welchem die Sonne nur am Mittag scheint; aber von der Morgenröthe an treffen ihre Strahlen seinen Kranz, dessen über die Schatten des Berges sich erhebende Spitzen wie vergoldet und bepurpurt auf dem Blau des Himmels erscheinen.

That ich etwas gerne, so war es, daß ich diesen Ort besuchte, wo man zugleich einer unermeßlichen Aussicht und einer tiefen Einsamkeit genießt. Eines Tages, als ich mich unterhalb dieser Hütten niedergesetzt hatte und die Trümmer derselben betrachtete, ging ein schon bejahrter Mann in meiner Nähe durch die Gegend. Er trug nach der Gewohnheit der früheren Bewohner eine kurze Jacke und lange Beinkleider. Er ging barfuß und stützte sich auf einen Stab von Ebenholz. Seine Haare waren ganz weiß, und seine Gesichtszüge edel und einfach. Ich grüßte ihn achtungsvoll. Er erwiderte meinen Gruß; und, nachdem er mich einen Augenblick betrachtet hatte, näherte er sich mir und schickte sich an, auf der Rasenerhöhung auszuruhen, auf welcher ich saß. Ermuntert durch dieses Zeichen von Zutrauen, richtete ich das Wort an ihn. »Mein Vater,« sagte ich zu ihm, »könnet Ihr mir vielleicht sagen, wem diese beiden Hütten gehört haben?« Er antwortete mir: »Mein Sohn, dieses Gemäuer und dieser wüstliegende Boden waren vor etwa zwanzig Jahren von zwei Familien bewohnt, welche daselbst ihr Glück gefunden hatten. Ihre Geschichte ist rührend; aber welcher Europäer kann in dieser auf dem Wege nach Indien gelegenen Insel an dem Schicksal einiger dunkeln Privatleute Antheil nehmen? Wer möchte gar hier glücklich, aber arm und unbekannt leben? Die Menschen wollen nur die Geschichte der Großen und der Könige kennen lernen, welche Niemanden etwas nützt.« – »Mein Vater!« erwiderte ich, »aus Euerm Aeußern und Euren Reden läßt sich leicht abnehmen, daß Ihr Euch große Erfahrung erworben habt. Gebricht es Euch nicht an Zeit, so erzählet mir, ich bitte Euch, was Ihr von den frühern Bewohnern dieser Einöde wisset, und glaubet, daß selbst der durch die Vorurtheile der Welt entartetste Mensch gern von dem Glücke reden hört, welches Natur und Tugend gewähren.« Nachdem hierauf der Greis, wie Einer, welcher sich verschiedene Umstände in's Gedächtniß zurückzurufen sucht, seine Hände eine Weile auf die Stirne gestützt hatte, erzählte er mir Folgendes:

Meines Wissens war es im Jahr 1726, daß sich ein junger Mann aus der Normandie, Namens Herr von Latour, nachdem er vergebens Dienste in Frankreich und Unterstützung bei seiner Familie gesucht hatte, nach dieser Insel zu kommen entschloß, um daselbst sein Glück zu machen. Er hatte eine junge Frau bei sich, die er sehr liebte, und von der er in gleichem Grade geliebt wurde. Sie stammte aus einem alten und reichen Hause in seiner Provinz; aber er hatte sie heimlich und ohne Mitgabe geheirathet, weil die Verwandten seiner Frau sich ihrer Verbindung mit ihm widersetzt hatten, in Betracht, daß er kein Edelmann war. Er ließ sie in Port-Louis auf dieser Insel zurück und schiffte sich nach Madagascar ein, in der Hoffnung, daselbst einige Schwarze zu kaufen und schnell wieder zu kommen, um hier eine Pflanzung anzulegen. Er landete in Madagascar gegen die schlimme Jahrszeit hin, welche um die Mitte Octobers beginnt; und kurze Zeit nach seiner Ankunft starb er daselbst an den pestartigen Fiebern, welche auf jener Insel sechs Monate des Jahres hindurch herrschen, und welche die europäischen Nationen stets verhindern werden, feste Niederlassungen dort zu gründen. Die Habseligkeiten, welche er mitgebracht hatte, wurden nach seinem Tode zerstreut, wie es gewöhnlich bei Denjenigen der Fall ist, welche außerhalb ihres Vaterlandes sterben. Seine Frau, die auf Isle-de-France zurückgeblieben war, sah sich als Wittwe, in gesegneten Leibesumständen und ohne irgend einen andern Besitz außer einer Negerin, in einem Lande, wo sie weder Credit noch Empfehlung hatte. Indem sie bei keinem Menschen nach dem Tode Desjenigen, den sie allein geliebt hatte, um etwas bitten wollte, schöpfte sie Muth aus ihrem Unglücke. Sie beschloß, mit ihrer Sklavin einen kleinen Fleck Landes anzubauen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verschaffen.

Auf einer beinahe öden Insel, deren Boden keinen Herrn hatte, wählte sie weder die fruchtbarsten noch die für den Handel günstigsten Gegenden; sondern, da sie irgend eine Gebirgsschlucht, irgend ein verborgenes Asyl suchte, wo sie allein und unbekannt leben könnte, so begab sie sich aus der Stadt auf den Weg gegen diese Felsen, um sich hieher, wie in ein Nest, zurück zu ziehen. Es ist ein allen gefühlvollen und leidenden Wesen gemeinsamer Instinct, an den wildesten und ödesten Oertern eine Zufluchtsstätte zu suchen, als ob Felsen Wälle gegen das Mißgeschick wären, und als ob die Ruhe der Natur die unglücklichen Stürme der Seele beschwichtigen könnte. Allein die Vorsehung, die uns zu Hülfe kommt, wenn wir nur die notwendigen Güter begehren, hatte für die Frau von Latour eines aufbehalten, das weder Reichthum noch Größe gibt, nämlich eine Freundin.

Es wohnte an diesem Ort seit einem Jahr eine lebhafte, gute und gefühlvolle Frau, Namens Margarethe. Sie war in Bretagne geboren und stammte aus einer schlichten Bauernfamilie, von der sie zärtlich geliebt war, und welche sie glücklich gemacht hätte, wäre sie nicht so schwach gewesen, den Liebesversicherungen eines Edelmannes aus ihrer Nachbarschaft Glauben zu schenken, der ihr die Ehe versprochen hatte; dieser aber, nachdem er seine Leidenschaft befriedigt, entfernte sich von ihr und weigerte sich sogar, ihr den Unterhalt für ein Kind zuzusichern, welches sie unter dem Herzen trug, als er sie verließ. Sie hatte sich damals entschlossen, für immer von dem Dorfe, wo sie geboren war, Abschied zu nehmen und ihren Fehltritt in den Colonien zu verbergen, fern von ihrer Heimath, wo sie die einzige Mitgabe eines armen und ehrlichen Mädchens, ihren guten Ruf, verloren hatte. Ein alter Schwarzer, den sie um einiges geliehenes Geld angekauft hatte, bebaute mit ihr einen kleinen Winkel dieser Gegend.

M argarethen nun traf Frau von Latour, begleitet von ihrer Negerin, an diesem Orte an, wie sie gerade ihr Kind stillte. Sie war sehr erfreut, eine Frau in einer Lage zu treffen, welche sie der ihrigen für ähnlich hielt. Sie eröffnete ihr in wenigen Worten ihre früheren Umstände und ihre gegenwärtigen Bedürfnisse. Margarethe wurde bei der Erzählung der Frau von Latour von Mitleid ergriffen; und, in der Absicht, mehr ihr Vertrauen als ihre Achtung zu verdienen, bekannte sie ihr, ohne etwas zu verhehlen, die Unvorsichtigkeit, welcher sie sich schuldig gemacht hatte. »Ich,« sagte sie, »ich habe mein Los verdient; aber Sie, Madame..... Sie, weise und unglücklich!« Und sie bot ihr unter Thränen ihre Hütte und ihre Freundschaft an. Frau von Latour, voll Rührung über einen so zarten Empfang, sagte zu ihr, indem sie sie in ihre Arme schloß: »Ha! Gott will mein Leiden enden, da er Ihnen gegen mich, die ich Ihnen fremd bin, mehr Güte einflößt, als ich je bei meinen Verwandten gefunden habe.«

Ich kannte Margarethen; und, obwohl ich anderthalb Meilen von hier im Walde hinter dem langen Berge wohne, betrachtete ich mich doch als ihren Nachbar. In den europäischen Städten verhindert eine Straße, eine einfache Mauer die Glieder einer und derselben Familie ganze Jahre hindurch, zusammen zu kommen; aber in den neuen Colonien sieht man Diejenigen als seine Nachbarn an, von welchen man nur durch Wälder und Berge getrennt ist. In jener Zeit besonders, wo diese Insel noch wenig Handel nach Indien trieb, war schon die bloße Nachbarschaft ein Anspruch auf Freundschaft, und die Ausübung der Gastfreiheit gegen Fremde eine Pflicht und ein Vergnügen. Als ich erfuhr, daß meine Nachbarin eine Gesellschafterin habe, besuchte ich sie, um zu sehen, ob ich nicht der Einen oder der Andern nützlich werden könnte. Ich fand in Frau von Latour eine Person von anziehender Gesichtsbildung voll Adel und Schwermuth. Sie war damals ihrer Entbindung nahe. Ich machte die beiden Frauen darauf aufmerksam, daß es ihrer Kinder wegen und besonders, um die Niederlassung irgend eines andern Bewohners zu hintertreiben, räthlich wäre, den Grund dieses Beckens, der ungefähr zwanzig Morgen begreift, unter ihnen zu theilen. Sie überließen mir diese Theilung. Ich machte zwei beinahe gleiche Portionen daraus.: die eine bestand aus dem obern Theil dieses eingeschlossenen Bezirks, von jener mit Wolken bedeckten Felsenspitze an, aus welcher die Quelle des Latanflusses hervorbricht, bis zu der steilen Oeffnung, die Sie oben auf dem Berge sehen, und die man die Schießscharte nennt, weil sie wirklich einer Geschützöffnung in einer Mauer gleicht. Der Grund dieses Bodens ist so felsig und klüftig, daß man kaum darauf gehen kann; übrigens bringt er große Bäume hervor und ist voll Quellen und kleiner Bäche. Unter der andern Portion begriff ich den ganzen untern Theil, welcher sich längs des Latanflusses bis zu der Thalmündung ausdehnt, wo wir uns befinden, und von wo dieser Fluß zwischen zwei Hügeln bis zum Meere hinzulaufen beginnt. Sie sehen hier einige Wiesenstreifen und einen ziemlich ebenen Boden, der aber nicht besser ist, als der andere. denn in der Regenzeit ist er sumpfig und in der trockenen Jahreszeit hart wie Blei: wenn man alsdann einen Graben hier ziehen will, so ist man genöthigt, ihn mit der Axt auszuhauen. Nachdem ich diese zwei Theile gemacht hatte, forderte ich die beiden Frauen auf, sie unter einander zu verlosen. Der obere Theil fiel der Frau von Latour, und der untere Margarethen zu. Beide waren zufrieden mit ihrem Los, baten mich jedoch, ihre Wohnung nicht zu trennen, »damit wir,« sagten sie zu mir, »uns immer sehen und sprechen und einander helfen können.« Indessen mußte doch jede derselben einen besondern Zufluchtsort haben. Die Hütte Margarethens befand sich mitten in dem Becken, gerade auf den Grenzen ihres Grundeigentums. Ich erbaute ganz nahe dabei, auf demjenigen der Frau von Latour, eine zweite Hütte, so daß die beiden Freundinnen zugleich in der Nähe von einander und doch jede auf dem Besitzthum ihrer Familie war. Ich selbst habe Pfähle dazu auf dem Berge gehauen; ich habe Latanblätter von den Ufern des Meeres herbeigetragen, um diese beiden Hütten aufzurichten, an denen Sie jetzt weder Thüre noch Dachbedeckung mehr sehen. Ach, es ist nur noch zu viel davon für meine Erinnerung übrig! Die Zeit, welche die Denkmale der Königreiche so schnell zerstört, scheint in diesen Einöden die der Freundschaft zu schonen, um meinen Kummer bis an mein Lebensende zu verlängern.

Als kaum die zweite dieser Hütten vollendet war, wurde Frau von Latour von einer Tochter entbunden. Ich war der Pathe von Margarethens Kind gewesen, welches Paul hieß. Frau von Latour bat mich, auch ihre Tochter in Gemeinschaft mit ihrer Freundin aus der Taufe zu heben. Die Letztere gab ihr den Namen Virginie. »Sie wird tugendhaft seyn,« sagte sie, »und sie wird glücklich seyn. Ich habe das Unglück erst kennen gelernt, als ich mich von der Tugend entfernte.«

Als Frau von Latour wieder aus den Wochen war, fingen die beiden kleinen Pflanzungen an in einigen Ertrag zu kommen vermöge der Sorgfalt, welche ich von Zeit zu Zeit darauf verwendete, hauptsächlich aber durch die emsigen Arbeiten ihrer Sklaven. Der Schwarze Margarethens, mit Namen Domingo, war ein Jolof-Neger und noch wohl bei Kräften, wenn schon bejahrt. Er hatte Erfahrung und einen gesunden natürlichen Verstand. Er baute ohne Unterschied auf beiden Besitzungen die Bodenstrecken an, welche ihm die fruchtbarsten schienen, und zog in denselben Dasjenige, was am besten darin fortkam. Er säte Hirse und Wälschkorn an die mittelmäßigen Plätze, ein wenig Weizen in den guten Boden, Reiß in die sumpfigen Gründe und an dem Fuß der Felsen eßbaren Eibisch, Calebassen und Gurken, welche sich gerne daran herumranken. An den trockenen Stellen pflanzte er Pataten, welche daselbst sehr süß werden, Baumwolle auf den Höhen, Zuckerrohr im starken Boden, Kaffee auf den Hügeln, wo die Narbe nicht tief, aber vortrefflich ist; längs des Flusses und um die Hütten her Pisangbäume, welche das ganze Jahr hindurch lange Fruchtzweige mit schönem Schatten geben, und endlich einige Tabakspflanzen, um sich und seinen guten Gebieterinnen die Sorgen zu versüßen. Er fällte Brennholz auf dem Berge und sprengte Felsen da und dort in den Pflanzungen, um die Wege darin zu ebnen. Alle diese Arbeiten verrichtete er mit Einsicht und Thätigkeit, weil er sie mit Eifer verrichtete. Er war sehr anhänglich an Margarethen, und nicht minder war er es an Frau von Latour, deren Negerin er bei Virginiens Geburt geheirathet hatte. Er liebte seine Frau, welche Marie hieß, leidenschaftlich. Sie war auf Madagascar geboren, von wo sie einigen Kunstfleiß mitgebracht hatte, besonders in Verfertigung von Körben und sogenannten Negerschürzen aus Gräsern, welche in den Wäldern wachsen. Sie war geschickt, reinlich und sehr treu. Sie besorgte die Zubereitung des Essens und die Zucht einiger Hühner und ging von Zeit zu Zeit nach Port-Louis, um den Ueberfluß von dem Ertrage der beiden Pflanzungen zu verkaufen, der freilich höchst unbedeutend war. Nehmen Sie dazu zwei neben den Kindern aufwachsende Ziegen und einen großen Hund, welcher des Nachts draußen Wache hielt, so können Sie sich eine Vorstellung von dem ganzen Einkommen und Hauswesen dieser beiden kleinen Maiereien machen.

Was die beiden Freundinnen betrifft, so spannen sie vom Morgen bis zum Abend Baumwolle. Diese Arbeit reichte hin zu ihrem und ihrer Familie Unterhalt; sonst aber waren sie so entblößt von fremdartigen Bequemlichkeiten, daß sie in ihrer Pflanzung barfuß gingen und nur Schuhe trugen, um Sonntags früh die Messe in der Kirche der Pompelmusen zu besuchen, die Sie dort unten sehen. Es ist indessen viel weiter dahin, als nach Port-Louis; sie begaben sich jedoch selten in die Stadt, aus Scheu, selbst über die Achsel angesehen zu werden, weil sie, wie Sklavinnen, in grobe blaue bengalische Leinwand gekleidet waren. Alles wohl bedacht, wiegt das öffentliche Ansehen das häusliche Glück auf? Wenn diese Frauen draußen ein wenig zu leiden hatten, so gingen sie um so lieber wieder heim. Kaum gewahrten Marie und Domingo sie von dieser Anhöhe auf dem Wege der Pompelmusen, so liefen sie ihnen bis an den Fuß des Berges entgegen, um ihnen denselben heraufsteigen zu helfen. Sie lasen in den Augen ihrer Sklaven die Freude darüber, sie wieder zu sehen. Zu Hause trafen sie Reinlichkeit, Freiheit – Güter, welche sie nur ihren eigenen Arbeiten verdankten – und Dienstboten voll Eifer und Anhänglichkeit. Sie selbst, durch die gleichen Bedürfnisse vereinigt, durch eine ähnliche Leidensschule gegangen, durch die süßen Namen Freundin, Gefährtin und Schwester an einander gekettet, hatten nur einen Willen, einen Vortheil, einen Tisch. Alles war gemeinschaftlich unter ihnen. Nur, wenn eine frühere Glut, lebendiger als die der Freundschaft, in ihrer Seele wieder erwachte, richtete eine reine Religion, unterstützt von keuschen Sitten, ihren Geist auf ein anderes Leben, wie die Flamme, welche zum Himmel entschwebt, wenn sie auf der Erde keine Nahrung mehr hat.

Trug etwas zum Glück ihrer Vereinigung bei, so war es die gemeinsame Ausübung natürlicher Pflichten. Ihre gegenseitige Freundschaft verdoppelte sich bei dem Anblick ihrer Kinder, der Frucht einer gleich unglücklichen Liebe. Sie machten sich ein Vergnügen daraus, sie zusammen in dasselbe Bad zu setzen und in dieselbe Wiege zu legen. Oft nahm die Eine das Kind der Andern an die Brust, um es zu stillen. »Meine Freundin!« sagte Frau von Latour, »jede von uns soll zwei Kinder, und jedes von unsern Kindern zwei Mütter haben.« Wie zwei Knospen, welche an zwei Bäumen von gleicher Gattung übrig bleiben, nachdem der Sturm alle Aeste derselben zerbrochen hat, süßere Früchte treiben, wenn jede von ihnen von dem Mutterstamm weggenommen und auf den Nachbarstamm gepfropft wird. so erfüllte sich das Gemüth dieser beiden aller ihrer sonstigen Verwandten beraubten kleinen Kinder mit zärtlicheren Gefühlen, als denen von Sohn und Tochter, Bruder und Schwester, wenn sie von den beiden Freundinnen, die ihnen das Leben gegeben hatten, wechselsweise an die Brust gelegt wurden. Schon an ihren Wiegen sprachen ihre Mütter von ihrer Heirath; und diese Aussicht auf eheliches Glück, durch welche sie ihre eigenen Leiden versüßten, endigte sehr oft damit, daß sie weinen mußten: die Eine, wenn ihr einfiel, ihr Unglück rühre daher, daß sie das Eheband verscherzt habe, und die Andere, daß sie es eingegangen; die Eine, daß sie sich über ihren Stand erhoben, und die Andere, daß sie sich unter denselben herunterbegeben habe; allein sie trösteten sich mit dem Gedanken, daß eines Tages ihre Kinder, glücklicher als sie, fern von Europas grausamen Vorurtheilen, zugleich die Wonne der Liebe und das Glück der Gleichheit genießen würden.

Wirklich konnte man auch nichts mit der Zuneigung vergleichen, welche sie bereits gegen einander an den Tag legten. Wenn Paul klagte, so zeigte man ihm Virginien; bei ihrem Anblick lächelte er und wurde ruhig. Wenn Virginien etwas fehlte, so wurde man durch Pauls Schreien davon in Kenntniß gesetzt; allein das liebenswürdige Mädchen verhehlte eben so bald ihr Uebel, damit er unter ihrem Schmerz nicht leiden sollte. Ich kam nicht ein Mal hieher, daß ich nicht Beide ganz nackt nach der Gewohnheit des Landes, als sie kaum gehen konnten, Hand in Hand und die Arme ineinander geschlungen gesehen hätte, wie man das Gestirn der Zwillinge abbildet. Sogar die Nacht konnte sie nicht trennen; sie überraschte sie oft, während sie in derselben Wiege lagen, Wange an Wange, Brust an Brust, die Hände gegenseitig um ihren Hals gelegt, und Eines in den Armen des Andern eingeschlafen.

Wie sie sprechen konnten, waren die ersten Namen, die sie sich geben lernten, Bruder und Schwester. Die Kindheit, welche zärtlichere Liebkosungen kennt, findet doch keine süßere Namen. Ihre Erziehung verdoppelte nur ihre Freundschaft dadurch, daß sie dieselbe auf ihre wechselseitigen Bedürfnisse richtete. Bald war Alles, was zur Haushaltung, zur Reinlichkeit, zur Bereitung eines ländlichen Mahles gehört, Virginiens Wirkungskreis, und ihre Arbeiten wurden stets von den Lobsprüchen und Küssen ihres Bruders begleitet. Dieser dagegen, unaufhörlich in Thätigkeit, schorte mit Domingo im Garten; oder begleitete er denselben, eine kleine Axt in der Hand, in den Wald; und wenn er bei diesen Ausflügen eine schöne Blume, eine wohlschmeckende Frucht oder ein Vogelnest ansichtig wurde, wären sie auch auf dem Gipfel eines Baumes gewesen, so kletterte er hinauf, um sie seiner Schwester zu bringen.

Wenn man dem Einen von ihnen begegnete, so war man sicher, daß das Andere nicht weit sey. Als ich eines Tages von dem Gipfel dieses Berges herabstieg, bemerkte ich am äußersten Ende des Gartens Virginien, welche dem Hause zulief, ihr Unterröckchen über dem Kopf, das sie hinten hinaufgeschlagen hatte, um sich gegen einen Regenguß zu schützen. Von Weitem glaubte ich, sie sey allein; als ich aber näher hinzu kam, um ihr vorwärts zu helfen, sah ich, daß sie Paul am Arm hielt, der beinahe ganz in dieselbe Bedeckung eingehüllt war, wobei Beide darüber lachten, daß sie zusammen unter einem Regenschirm von ihrer eigenen Erfindung im Trockenen seyen. Die beiden reizenden Köpfchen, unter dem aufgeblasenen Unterröckchen versteckt, erinnerten mich an die Kinder der Leda, welche in einer und derselben Schale eingeschlossen waren.

Ohne sich desselben deutlich bewußt zu werden, ging ihr ganzes Dichten und Trachten darauf, einander gegenseitig gefällig zu seyn und zu helfen. Im Uebrigen waren sie so unwissend wie Creolen und konnten weder lesen noch schreiben. Sie bekümmerten sich nichts um das, was in vergangenen Zeiten und ferne von ihnen geschehen war; ihre Wißbegierde erstreckte sich nicht über jenen Berg hinaus. Sie glaubten, das Ende der Welt sey an den Grenzen ihrer Insel und dachten sich nichts Liebenswürdiges, wo sie nicht waren. Ihre gegenseitige Neigung und die Zärtlichkeit ihrer Mütter nahmen die ganze Thätigkeit ihrer Seelen in Anspruch. Nie hatte unnützes Wissen ihre Thränen fließen gemacht, nie hatten die Lehren einer traurigen Moral sie mit Langweile erfüllt. Sie wußten nichts davon, daß man nicht stehlen solle, weil Alles bei ihnen gemeinschaftlich war, noch, daß man nicht unmäßig seyn solle, weil ihnen einfache Speisen nach Belieben zu Gebot standen, noch, daß man nicht lügen solle, weil sie keine Wahrheit zu verheimlichen hatten. Niemals hatte man sie dadurch erschreckt, daß man ihnen sagte, Gott habe für die undankbaren Kinder schreckliche Strafen in Bereitschaft: bei ihnen war die kindliche Anhänglichkeit aus der mütterlichen Zärtlichkeit entsprungen. Von der Religion hatte man ihnen nur so viel gelehrt, als dazu dient, Liebe zu ihr einzuflößen, und, wenn sie keine lange Gebete in der Kirche darbrachten, so erhoben sie überall, wo sie waren, zu Hause, auf dem Felde, in den Wäldern, unschuldige Hände und ein Herz voll Liebe zu ihren Eltern gen Himmel.

Also verging ihre erste Kindheit, wie eine schöne Morgenröthe, die einen schönen Tag verheißt. Schon theilten sie mit ihren Müttern alle Haushaltungssorgen. Sobald der Hahnenschrei die Wiederkehr Aurorens verkündigte, stand Virginie auf, holte Wasser an der nahen Quelle und kehrte in das Haus zurück, um das Frühstück zu bereiten. Bald nachher, wenn die Sonne die Spitzen dieses Felsenkranzes vergoldete, begab sich Margarethe mit ihrem Sohn zu Frau von Latour: dann begann ein gemeinschaftliches Gebet, auf welches die erste Mahlzeit folgte; oft nahmen sie dieselbe vor der Thüre ein, wobei sie sich in das Gras unter eine Pisanglaube setzten, welche ihnen nicht nur in ihren nahrhaften Früchten ganz fertig zubereitete Speisen, sondern auch in ihren breiten, langen und glänzenden Blättern Tafelzeug lieferte. Eine gesunde und reichliche Nahrung entwickelte schnell den Körper der beiden jungen Leute, und eine sanfte Erziehung malte auf ihren Gesichtszügen die Reinheit und Zufriedenheit ihrer Seele. Virginie zählte nur erst zwölf Jahre, und ihr Wuchs war bereits mehr als halb vollendet; reiche blonde Haare umschatteten ihr Haupt; ihre blauen Augen und korallrothen Lippen verbreiteten den zartesten Schimmer über ihr frisches Gesicht und lächelten immer harmonisch, wenn sie sprach; schwieg sie aber stille, so gab ihnen ihre natürliche Stellung himmelwärts einen Ausdruck von äußerster Empfindsamkeit und selbst einen leichten Anstrich von Schwermuth. In Paul dagegen sah man bereits den Charakter eines Mannes mitten in der Anmuth der Jugend sich entwickeln. Sein Wuchs war höher als der Virginiens, seine Gesichtsfarbe dunkler, seine Nase gebogener, und seine schwarzen Augen hätten etwas Stolzes gehabt, wenn nicht die langen Wimpern, die sich wie Pinsel um dieselben herzogen, ihnen die größte Sanftheit verliehen hätten. Obgleich er beständig in Bewegung war, so wurde er doch, sobald seine Schwester erschien, ruhig und setzte sich neben sie. Oft ging ihre Mahlzeit vorüber, ohne daß sie ein Wort mit einander sprachen. Bei ihrem Schweigen, bei der Natürlichkeit ihrer Stellungen, bei der Schönheit ihrer nackten Füße hätte man glauben können, eine antike Gruppe von weißem Marmor, ein Paar von Niobe's Kindern vorstellend, zu sehen; aber bei ihren Blicken, welche sich zu begegnen suchten, bei ihrem Lächeln, welches mit noch süßerem Lächeln erwidert wurde, hätte man sie für jene Kinder des Himmels, für jene seligen Geister gehalten, deren Wesen es ist, sich zu lieben, und welche nicht nöthig haben, dem Gefühle Gedanken und der Freundschaft Worte zu leihen.

Indem aber Frau von Latour ihre Tochter sich so reizend entfalten sah, fühlte sie mit ihrer Zärtlichkeit auch ihre Unruhe wachsen. Sie sagte manchmal zu mir. »Wenn ich stärbe, was würde aus Virginien ohne Vermögen werden?«

Sie hatte in Frankreich eine Muhme, ein vornehmes, reiches, altes und frömmelndes Fräulein, welche ihr, nachdem sie mir Herrn von Latour verheirathet war, ihre Unterstützung mit solcher Härte verweigert hatte, daß sie sich selbst das Wort gab, nie wieder ihre Zuflucht zu ihr zu nehmen, sollte sie auch in die äußerste Noth gerathen. Seitdem sie aber Mutter war, fürchtete sie sich nicht mehr vor der Beschämung durch eine abschlägige Antwort. Sie benachrichtigte ihre Muhme von dem unerwarteten Tod ihres Mannes, von der Geburt ihrer Tochter und von der Verlegenheit, in der sie, fern von ihrer Heimath, jeder Hülfe bar und mit der Sorge um ein Kind beladen, sich befinde. Sie erhielt keine Antwort darauf. Trotz ihres erhabenen Charakters scheute sie sich doch nicht vor der Erniedrigung und den Vorwürfen ihrer Verwandtin, die es ihr nie verzeihen konnte, daß sie einen Menschen ohne Geburt, wiewohl mit Tugend begabt, geheirathet hatte. Sie schrieb ihr daher bei jeder Gelegenheit, um sie zu Gunsten Virginiens zu stimmen; aber viele Jahre waren verflossen, ohne daß sie von ihr irgend einen Beweis von Andenken erhalten hätte.

Als endlich, im Jahr 1738, drei Jahre nach der Ankunft des Herrn von Labourdonnais auf dieser Insel, Frau von Latour erfuhr, daß dieser Gouverneur ihr einen Brief von ihrer Muhme zuzustellen habe, lief sie nach Port-Louis, ohne sich dießmal darum zu bekümmern, daß sie in einem dürftigen Anzug daselbst erschien, indem die mütterliche Freude sie über die Achtung von Seiten der Menschen erhob. Herr von Labourdonnais händigte ihr wirklich einen Brief von ihrer Muhme ein. Diese schrieb ihrer Nichte, sie habe ihr Los verdient, weil sie einen Abenteurer, einen lockeren Menschen geheirathet; die Leidenschaften tragen ihre Strafe in sich selbst; der frühzeitige Tod ihres Mannes sey eine gerechte Züchtigung von Gott; sie habe wohl daran gethan, auf die Inseln hinüber zu gehen, lieber als ihre Familie in Frankreich zu beschimpfen; übrigens sey sie in einem guten Lande, wo Jedermann sein Glück mache, Müßiggänger ausgenommen. Nachdem sie sie solchergestalt geschmäht hatte, schloß sie damit, daß sie sich selbst lobte: um den oft so traurigen Folgen der Ehe zu entgehen, sagte sie, habe sie stets jeden Heirathsantrag ausgeschlagen. Die Wahrheit ist, daß sie übertriebene Ansprüche machte und nur einen Mann von hohem Stande heirathen wollte; allein, ungeachtet sie sehr reich war, und man bei Hof gegen Alles, außer dem Vermögen, gleichgültig ist, so hatte sich doch Niemand gefunden, der Lust gehabt hätte, sich mit einem so häßlichen Fräulein und einem so harten Herzen zu verbinden.

Am Schluß des Briefes setzte sie in einer Nachschrift bei, nach reiflicher Ueberlegung habe sie sie dem Herrn von Labourdonnais bestens empfohlen. Dieß hatte sie auch wirklich gethan, aber nach einem heutzutage sehr gewöhnlichen Gebrauch, durch welchen man einen Beschützer bekommt, der mehr zu fürchten ist, als ein erklärter Feind: um ihre Härte gegen ihre Nichte bei dem Gouverneur zu rechtfertigen, hatte sie dieselbe verleumdet, während sie that, als ob sie Bedauern mit ihr hätte.

Man hätte, wenn man unbefangen war, alle Mühe gehabt, Frau von Latour ohne Theilnahme und Achtung anzusehen; aber von Herrn von Labourdonnais, der zum Voraus gegen sie eingenommen war, wurde sie sehr frostig empfangen. Auf die Beschreibung, welche sie von ihrer und ihrer Tochter Lage machte, antwortete er nur mit harten Worten und in abgerissenen Sätzen. »Ich will sehen;..... wir wollen sehen;..... mit der Zeit..... es gibt viele Unglückliche!..... warum eine so achtungswürdige Muhme gegen sich aufbringen?..... das Unrecht ist auf Ihrer Seite.«

Mit tiefer Betrübniß und voll Bitterkeit im Herzen kehrte Frau von Latour nach der Pflanzung zurück. Nachdem sie angekommen war, setzte sie sich, warf den Brief von ihrer Muhme auf den Tisch und sagte zu ihrer Freundin. »Das ist die Frucht elfjähriger Geduld!« Allein, da von der Gesellschaft Niemand außer Frau von Latour lesen konnte, so nahm sie den Brief wieder auf und las ihn der ganzen versammelten Familie vor. Kaum war sie damit zu Ende, als Margarethe in lebhaftem Ton zu ihr sagte: »Wozu brauchen wir deine Verwandten? Hat Gott uns verlassen? Er allein ist unser Vater. Haben wir nicht bis diesen Tag glücklich gelebt? Warum dich also bekümmern? Du hast keinen Muth!« Und, als sie Frau von Latour weinen sah, warf sie sich an ihren Hals, schloß sie in ihre Arme und rief. »Meine theure, theure Freundin!« Aber ihre eigenen Seufzer erstickten ihre Stimme. Bei diesem Anblick brach Virginie in Thränen aus und drückte wechselsweise die Hände ihrer Mutter und Margarethens gegen ihren Mund und ihr Herz; und Paul mit von Zorn flammenden Augen schrie, ballte die Fäuste, stampfte mit dem Fuß und wußte nicht, an wen als den Schuldigen er sich halten sollte. Auf diesen Lärm liefen Domingo und Marie herbei, und man hörte in der Hütte nichts mehr als Schmerzensrufe: »Ach, Madame!...... Meine gute Gebieterin!...... Liebe Mutter!...... Weinen Sie doch nicht!« So zarte Beweise von Zuneigung verscheuchten den Kummer der Frau von Latour. Sie nahm Paul und Virginie in ihre Arme und sagte mit beruhigter Miene zu ihnen: »Meine Kinder, ihr seyd die Ursache meiner Betrübniß, aber ihr seyd meine einzige Freude. O meine theuren Kinder! das Unglück hat mich nur von ferne getroffen; um mich her ist das Glück.« Paul und Virginie begriffen sie nicht; aber, als sie sie ruhig sahen, lächelten sie und liebkosten ihr. So waren sie insgesammt nach wie vor glücklich, und der Vorfall war nichts als ein Sturm mitten in einer schönen Jahrszeit.

Die gute Gemütsart dieser Kinder entwickelte sich von Tag zu Tag mehr. Eines Sonntags beim Aufgang der Morgenröthe, als ihre Mütter zur Frühmesse nach der Kirche der Pompelmusen gegangen waren, erschien eine entlaufene Negerin unter den Pisangbäumen, welche ihre Wohnung umgaben. Sie war abgemagert wie ein Skelet, und ihre ganze Kleidung bestand aus einem Lappen grober Packleinwand um die Lenden. Sie warf sich Virginien, welche eben das Frühstück für die Familie bereitete, zu Füßen und sagte zu ihr: »Mein Fräulein, haben Sie Mitleid mit einer armen flüchtigen Sklavin; seit einem Monat irre ich in diesen Bergen umher, halb todt vor Hunger, oft verfolgt von Jägern und ihren Hunden. Ich fliehe vor meinem Herrn, der ein reicher Pflanzer am schwarzen Flusse ist: er hat mich behandelt, wie Sie hier sehen.« Damit wies sie auf ihren Körper, welcher mit tiefen Narben von den Peitschenhieben, die sie von ihm bekommen hatte, ganz durchfurcht war. Sie setzte hinzu: »Ich wollte mich ertränken; aber, da ich wußte, daß Sie hier wohnen, sagte ich: solang es noch gute Weiße in diesem Lande gibt, braucht man noch nicht zu sterben.« Im Innersten gerührt antwortete ihr Virginie: »Stärke dich, unglückliches Geschöpf! iß, iß;« und sie gab ihr das Frühstück, welches sie für die Hausbewohner bereitet hatte. Die Sklavin schlang es in wenigen Augenblicken ganz hinab. Als Virginie sah, daß sie satt war, sagte sie zu ihr. »Arme Unglückliche! ich möchte wohl hingehen und deinen Herrn für dich um Gnade bitten; wenn er dich sieht, wird er Mitleid haben. Willst du mich zu ihm führen?« – »Engel Gottes!« erwiderte die Negerin, »ich folge Ihnen überall, wohin Sie wollen.« Virginie rief ihrem Bruder und bat ihn, sie zu begleiten. Die entlaufene Sklavin führte sie auf Fußpfaden mitten durch die Wälder über hohe Berge, welche sie sehr mühsam erkletterten, und über breite Flüsse, durch welche sie hindurch wateten. Endlich gegen Mittag gelangten sie an den Fuß eines Hügels an den Ufern des schwarzen Flusses. Dort gewahrten sie ein wohlgebautes Haus, beträchtliche Pflanzungen und eine große Anzahl von Sklaven, welche mit allerlei Arbeiten beschäftigt waren. Ihr Herr ging mitten unter ihnen herum, eine Pfeife im Mund und ein Rohr in der Hand. Es war ein großer, hagerer, olivenfarbiger Mann mit tiefliegenden Augen und schwarzen, zusammengewachsenen Augenbrauen. Virginie war in großer Bewegung und hielt Paul am Arme, während sie sich dem Pflanzer näherte und ihn um Gotteswillen bat, seiner Sklavin, welche einige Schritte von da hinter ihnen war, zu verzeihen. Anfangs schenkte der Pflanzer den beiden ärmlich gekleideten Kindern wenig Aufmerksamkeit; als er aber den zierlichen Wuchs Virginiens, ihr schönes blondes Köpfchen unter der blauen Mütze bemerkte und den süßen Ton ihrer Stimme, welche, so wie ihr ganzer Körper, zitterte, während sie ihn um Gnade bat, gehört hatte, nahm er seine Pfeife aus dem Mund, erhob seinen Stock gegen den Himmel und schwor mit einem gräßlichen Eid, daß er seiner Sklavin vergebe, aber nicht um Gotteswillen, sondern ihr zu Lieb. Virginie gab sogleich der Sklavin einen Wink, zu ihrem Herrn hinzugehen; dann ergriff sie die Flucht, und Paul lief hinter ihr her.

Träumerisch und schweigend stiegen sie mit einander wieder an der Rückseite des Hügels hinauf, über welchen sie herabgekommen waren, und, aus der Höhe angelangt, setzten sie sich, erschöpft von Müdigkeit, Hunger und Durst, unter einen Baum. Sie hatten nüchtern mehr als fünf Meilen seit Sonnenaufgang gemacht. Paul sagte zu Virginien: »Liebe Schwester, Mittag ist vorüber; du hast Hunger und Durst; wir werden hier nichts zu essen finden: wir wollen den Hügel wieder hinabsteigen und den Herrn der Sklavin um etwas zu essen bitten.« – »O nein, mein Freund!« entgegnete Virginie, »er hat mir zu sehr Angst gemacht. Erinnere dich daran, was Mama manchmal sagt: Das Brod des Gottlosen füllt den Mund mit Kies.« – »Was sollen wir aber thun?« sagte Paul; »diese Bäume tragen nur schlechte Früchte; es gibt hier nicht einmal eine Tamarinde oder einen Citronenbaum, um dich zu erquicken.« – »Gott wird sich unser erbarmen,« entgegnete Virginie, »er hört die Stimme der kleinen Vögel, welche ihn um Nahrung bitten.« Kaum hatte sie diese Worte gesagt, als sie das Rieseln einer Quelle hörten, welche von einem nahen Felsen herabfiel. Sie liefen hin; und, nachdem sie mit ihrem Wasser, das heller war, als Kristall, ihren ersten Durst gelöscht hatten, sammelten und aßen sie ein wenig Kresse, die an ihren Ufern wuchs. Wie sie nach allen Seiten umher spähten, ob sie nicht eine nahrhaftere Speise finden könnten, bemerkte Virginie unter den Bäumen des Waldes eine junge Palme. Der Kohl, welchen der Gipfel dieses Baumes mitten in seinen Blättern einschließt, ist ein sehr gutes Essen; aber, obgleich sein Stamm nicht dicker war, als ein Bein, so hatte er doch mehr als sechzig Fuß Höhe. Zwar besteht das Holz dieses Baumes nur aus einem Faserbündel; aber sein Splint ist so hart, daß die besten Aexte daran abprallen, und Paul hatte nicht einmal ein Messer. Er gerieth auf den Einfall, Feuer an den Fuß der Palme zu legen. Neue Verlegenheit: er hatte keinen Stahl, und überdieß konnte man schwerlich auf dieser mit Felsen so überdeckten Insel einen einzigen Feuerstein finden. Die Noth macht erfinderisch, und oft hat man die nützlichsten Entdeckungen den unglücklichsten Menschen zu verdanken gehabt. Paul beschloß, nach Art der Schwarzen Feuer anzuzünden. Mit der scharfen Ecke eines Steins machte er ein kleines Loch in einen sehr dürren Baumast, den er unter die Füße nahm; mit der Schneide dieses Steines spitzte er dann ein anderes gleichfalls trockenes Stück von einem Aste zu, der aber von einer verschiedenen Holzgattung war. Hieraus steckte er das zugespitzte Stück Holz in das kleine Loch des Astes unter seinen Füßen; und, nachdem er es mit großer Schnelligkeit zwischen seinen Händen gedreht hatte, wie man einen Quirl dreht, mit welchem man Chocolade schäumen machen will, sah er in wenigen Augenblicken aus dem Berührungspunkte Rauch und Funken herausgehen. Er raffte trockenes Gras und andere Baumzweige zusammen und legte das Feuer an den Fuß der Palme, welche bald nachher mit großem Krachen fiel. Das Feuer benützte er noch, um den Palmkohl von der Umhüllung seiner langen, holzigen und stachligen Blätter zu befreien. Virginie und er aßen einen Theil dieses Kohls roh, den andern unter der Asche geröstet, und sie fanden Beides gleich schmackhaft. Bei diesem einfachen Mahle waren sie sehr vergnügt in der Erinnerung an die gute Handlung, welche sie am Morgen verrichtet hatten; aber diese Freude war gestört durch die Unruhe, in welcher sie ihre Mütter wegen ihrer langen Abwesenheit von Hause wußten. Virginie kam oft auf diesen Gegenstand zurück. Aber Paul, welcher seine Kräfte wieder hergestellt fühlte, versicherte sie, daß sie bald im Stande seyn würden, ihre Eltern zu beruhigen.